SEITE 19

Sie wollen kreativer werden? Mit unseren wissenschaftlich bestätigten Hacks gelingt’s.

SEITE 28

Wer hat’s erfunden? Wahrscheinlich Alfred Edlinger, Österreichs produktivster Erfi nder.

SEITE 34

Für Katharina Unger sind Insekten der Schlüssel zu Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.

SEITE 42

Wie die Salzburger Architektin und Designerin Julia Koerner einen „Oscar“ für Altplastik bekam.

internationale Konzerne in puncto Innovationskraft hinter sich lässt.

SEITE 14

MIT INNOVATION ZUKUNFT GESTALTEN

Flotter frei von CO2. Mit der größten E-Flotte Österreichs.

post.at/nachhaltigkeit

post.at/nachhaltigkeit

Die Post ist nicht nur gelb, sondern auch grün. Mit Österreichs größter, bis Ende 2022 über 3.000 Fahrzeuge umfassender E-Flotte, unseren eigenen Photovoltaikanlagen und Grünraumkonzepten reden wir nicht nur von Nachhaltigkeit, sondern leben sie auch. #zusammenbringen

Diese Anzeige ist CO₂ neutral.

Wir reden nicht nur, wir tun auch.

IMPRESSUM Chefredaktion

Ulrike Moser-Wegscheider Grafik

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Anika

Reissner (Art Director) Bildbearbeitung Reinhard Lang Fotos

Grant Romundt from Ocean Builders (S. 6/7); PAL-V (S. 8/9); Pazzi (S. 10/11); European Patent Office: Amador Toril Diaz/Tom Maurer Photography (S. 13); Hans Schubert (S. 15); Robert Kneschke (S. 16); Robert Staudinger/Vienna (S. 17, 18); gaisbergwasser/proplanche/ mycusini/myolav/Wunderkern/Teresa Atzmüller (S. 20/21); Markus Hollo (S. 23); Northrop Grumman/Robert Fritz (S. 25); DarkoTodorovic (S. 29); beigestellt (S. 30/31); ParisTsitsos (S. 34/36); Livin (S. 35); VOLARE GmbH (S. 40/41); UCLA/ Florian Voggeneder/Julia Koerner (S. 43); elenakulikova (S. 44); Marvel Disney (S. 45); Ger Ger (S. 46); Pia Clodi/ Hannes Erler (S. 47); shutterstock.com: Channarong Pherngjanda (Cover/S. 1/14/27); Lemonsoup14 (S. 12); Croisy (S. 19); great19/Olzas/Zhenyakot/ Nezakat Kerimova 71 (S. 37); Kozyreva Elena (S. 38); pics five/alongzo/Billion Photos/Demetrio Zimino (S. 48/49); happyholla (S. 50)

Lektorat Iris Erber Redaktionsanschrift

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at Anzeigen- und Promotionskontakt velcom GmbH

Christoph Alten Tel: 0699/15046770 christoph.alten@velcom.at Druck

Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, Bickfordstraße 21, 7201 Neudörfl Eigentümerin (100 %)/ Medieninhaberin, Verlagsort, Verwaltungs- und Herausgeberadresse Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00 www.egger-lerch.at Geschäftsführung

Martin Kneschaurek

Offenlegung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz www.egger-lerch.at/impressum

IN WENIGEN TAGEN IST ES SO WEIT: Nach einem halben Jahrhundert Pause startet die NASA erstmals wieder eine Mondmission. Mit an Bord der unbemannten Artemis-1-Rakete ist Know-how aus Österreich. Das Wiener Unternehmen TTTech stellt sicher, dass die Datenübertragung zwischen Raumkapsel, anderen Modulen und der Raumstation funktioniert. Der Technologiekonzern ist nur einer von vielen Hidden Champions, Start-ups und kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Österreich, die Großes bewegen. Was sie verbindet: ihre Innovationskraft.

In unserem neuen Magazin – Mit Innovation Zukunft gestalten erzählen wir die Geschichte hinter Lösungen und Produkten aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen des Landes und holen jene Menschen, die sie entwickelt haben, vor den Vorhang.

Wussten Sie etwa, dass sich das Wiener Unternehmen Lithoz innerhalb von nur elf Jahren zum Weltmarktführer für Hochleistungskeramik aus dem 3D-Drucker gemausert hat? Die Salzburger Designerin Julia Koerner hat sich ebenfalls dem 3D-Druck verschrieben und fertigte damit so prachtvolle Kostüme für den Hollywood-Blockbuster „Black Panther“, dass diese ihr einen Oscar einbrachten. Außerdem besuchen wir Alfred Edlinger in seinem Labor in einem Montafoner Bergbauernhof. Er ist mit mehr als 600 Patenten Österreichs produktivster Erfinder.

Wenn Sie sich nun fragen, wie es unseren Gesprächspartner:innen gelingt, ihre Visionen in die Tat umzusetzen, und wie auch Sie kreativer und innovativer werden können, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Hacks. Ihre Gedanken erscheinen Ihnen noch nicht visionär genug? Keine Sorge, Innovationen müssen nicht immer radikal sein, um zu beflügeln.

Viel Vergnügen mit der ersten Ausgabe von –Mit Innovation Zukunft gestalten wünscht Ihnen

Moser-Wegscheider Redakteurin bei Egger & Lerch

3 01 • 2022

Ulrike

Editorial

6_ HINGUCKER

Futuristisch wohnen, mit dem Auto herumfliegen und ein Roboter als Pizzabäcker. Klingt wie Zukunftsmusik, ist aber schon Realität.

12_ BREAKTHROUGH

Alzheimer per App erkennen, ein Exoskelett, das gelähmten Kindern zu Bewegung verhilft und noch viel mehr Innovationen in der Medizin.

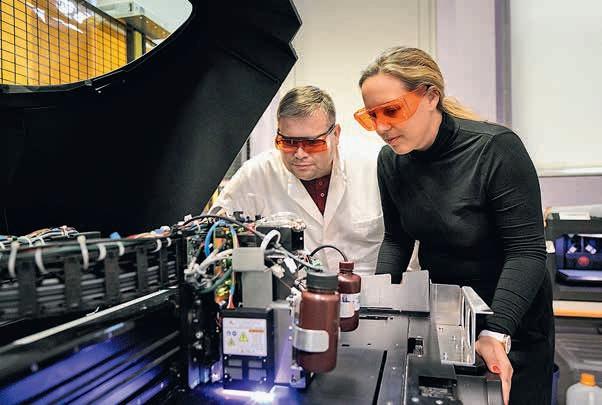

14_ DIE KERAMIK-KAISER

Das Wiener Unternehmen Lithoz brachte es innerhalb weniger Jahre zum Weltmarktführer. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.

19_ GEISTESBLITZ

Drei wissenschaftlich bestätigte Tipps für mehr Kreativität.

20_ WARENKORB

Diese Produkte rund ums Kochen und Genießen haben uns fasziniert.

01 • 2022 4

34

1 2

23_ KOMMENTAR

Wie werden Unternehmen zu innovativen Organisationen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Thomas Fundneider und Markus F. Peschel von The Living Core.

24_ VON DER TU WIEN ZUM MOND

Der Technologiekonzern TTTech ist weltweit führend im fehlerfreien Datentransfer –nun auch vom Mond zur Erde.

26_ OH, DU ERFINDERISCHES ÖSTERREICH

Patente, Branchen, Unternehmen – wer ist in Österreich ganz vorne dabei?

28_ EIN PATENTER MANN

Alfred Edlinger, Österreichs produktivster Erfinder, im Interview.

30_ RADIKALE INNOVATION? MUSS NICHT SEIN.

Wie gelingt Innovationsmanagement und wie schafft man dafür das passende Umfeld?

34_ DAS GROSSE KRABBELN

Ressourcen schonen und Abfall reduzieren gelingt mithilfe von Insekten, ist man bei Livin Farms überzeugt.

40_ SENKRECHTSTARTER

Das Mödlinger Unternehmen Apeleon hat eine Frachtdrohne entwickelt. Ab 2023 ist sie startklar.

42_ DRUCKREIFES DESIGN

Die oscarprämierte 3D-Druck-Pionierin Julia Koerner im Interview.

48_ ALT, ABER GUT

Hätten Sie gewusst, dass Nagellack, Klopapier und Regenschirm Erfindungen des antiken Chinas sind?

50_ QUIZ

Testen Sie Ihr Wissen! Welche tierischen Technologien gibt es tatsächlich – und welche ist erfunden?

5 01 • 2022

10 24 40

FUTURISTISCH WOHNEN

IN DER KARIBIK

Sie sehen aus, als hätte jemand Apple-Ohrenstöpsel aufgeblasen und ins Meer gesteckt: Die Seapods des Unternehmens Ocean Builders sollen zeigen, wie man das Meer nachhaltig bewohnbar machen kann. Ob je so schicke Wohnkapseln wie rechts in der Computergrafik gebaut werden, ist aber fraglich: Der erste Seapod, der kürzlich in Panama errichtet wurde, ist optisch weit davon entfernt – und versank während der Einweihungsfeier im Meer.

01 • 2022 Internationales

6

7

MIT DEM AUTO DAVONFLIEGEN

Aus Science Fiction wird Realität: Beim niederländischen Hersteller PAL-V kann man ein Flugauto namens Liberty erstehen. Auf Knopfdruck verwandelt sich der Zweisitzer in einen Tragschrauber (Gyrokopter). In der Luft kommt er mit einer 100-Liter-Tankfüllung Superbenzin bei 140 km/h Reisegeschwindigkeit rund 400 Kilometer weit. Für den Straßenverkehr ist das Flugauto schon zugelassen, die Flugzulassung soll 2024 folgen. Starten und landen wird man vorerst aber nur auf Flugplätzen dürfen – und selbstverständlich nur mit Pilotenschein.

01 • 2022

8

9

01 • 2022 10

PAZZI BÄCKT PIZZA

Wer nach Paris reist und Appetit auf Pizza bekommt, muss sich nicht mit unfreundlichen Pariser:innen herumschlagen. Stattdessen kann man sich seine Pizza in einem der beiden Restaurants von Pazzi von einem Roboter zubereiten lassen. Und die schmeckt ganz gut, befand ein Tester des Magazins Business Insider. Bei den FoodTech Innovation Awards 2022 in Bilbao wurde Pazzi Robotics mit dem Preis für die beste Automatisierungs- und Robotiklösung ausgezeichnet.

11

VON A WIE ALZHEIMER BIS Z WIE ZAHNSCHMELZ: HINTER DIESEN SCHLAGZEILEN KÖNNTEN LANG ERSEHNTE DURCHBRÜCHE IN DER MEDIZINISCHEN FORSCHUNG STECKEN.

NEUE MEILENSTEINE IN DER MEDIZIN

VON FLORIAN STREB

VON FLORIAN STREB

KÜNSTLICHER ZAHNSCHMELZ: HÄRTER ALS DER ECHTE

Der natürliche Zahnschmelz – die äußere Schicht unserer Zähne – ist das härteste biologische Material im menschlichen Körper. Obwohl millimeterdünn, ist er extrem fest, zäh und widerstandsfähig. Das liegt an einem komplexen Aufbau aus miteinander verbundenen Schichten. Diese künstlich nachzubilden, ist eine große Herausforderung. Einem chinesischen Team um Hewei Zhao von der Beihang University gelang das nun – „mit AIP-beschichteten Hydroxylapatit-Nanodrähten, die durch bidirektionales Gefrieren in Gegenwart von Polyvinylalkohol ausgerichtet wurden“, wie SciTechDaily berichtet. In Tests sollen die mechanischen Eigenschaften von natürlichem Zahnschmelz sogar übertroffen worden sein. Bis das Material für den Einsatz in Zahnarztpraxen bereit ist, werden aber wohl noch einige Jahre vergehen.

PILLE FÜR MÄNNER: KLINISCHE STUDIE STARTET Ein Forschungsteam der University of Minnesota ist auf dem besten Weg, eine wirksame Antibabypille für Männer zu entwickeln. Im Projekt wurden kürzlich Paarungsstudien mit Mäusen abgeschlossen, in denen die Pille zu 99 Prozent wirksam war. Noch diesen Herbst sollen Versuche am Menschen beginnen. Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich um einen Hemmstoff für ein Protein namens RetinsäureRezeptor alpha. Schon vor einigen Jahren hatte man herausgefunden, dass männliche Mäuse unfruchtbar werden, wenn man dieses spezielle Protein ausschaltet. „Wir versuchen, das mit einem pharmakologischen Ansatz zu wiederholen“, erklärt Gunda Georg, Professorin im Fachbereich Medizinische Chemie.

12

Breakthrough 01 • 2022

ALZHEIMER-THERAPIE KÖNNTE GEDÄCHTNIS WIEDERHERSTELLEN

Einen komplett neuen Ansatz für die Behandlung von Alzheimer wählen Forscher:innen der britischen University of Leicester und der deutschen Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Bisherige Studien konzentrierten sich auf die Bekämpfung von Plaques des Beta-Amyloid-Proteins, das sich im Gehirn bildet – die Auflösung der Plaques brachte in klinischen Studien aber keinen nennenswerten Therapieerfolg. Stattdessen habe man sich nun mit einem Antikörper beschäftigt, der andere Formen von Beta-Amyloid neutralisiert, berichtet Professor Thomas Bayer von der UMG. Ein Impfstoff, der die Produktion dieses Antikörpers anregt, zeigte bei Mäusen große Erfolge – sogar der Gedächtnisverlust konnte rückgängig gemacht werden. Darauf basierend soll nun ein Impfstoff für Menschen entstehen, der auch vorbeugend eingesetzt werden kann.

Dank eines von Elena García Armada entwickelten Exoskeletts können Kinder, die im Rollstuhl sitzen, ihre Muskeln trainieren.

ERSTES EXOSKELETT FÜR GELÄHMTE KINDER

Die 22-jährige „Parkinson-Detektivin“ Erin Smith gewann den Young Inventors Prize 2022 des Europäischen Patentamts.

FRÜHERKENNUNG VON

PARKINSON

ÜBER VIDEOS

Inspiriert von YouTube-Videos des Schauspielers und ParkinsonPatienten Michael J. Fox hat die amerikanische Studentin Erin Smith eine KI-gestützte App entwickelt, die anhand von Videomaterial die Früherkennung der Parkinson-Krankheit ermöglicht. Das System nutzt künstliche Intelligenz, um spezifische Gesichtsausdrücke zu erkennen, die den Beginn der ParkinsonKrankheit frühzeitiger anzeigen als konventionelle motorische Symptome. Die Erfindung kann Parkinson mit einer Genauigkeit von rund 95 Prozent entdecken. Dadurch kann man früher gegensteuern, um die Entwicklung der Krankheit zu verlangsamen.

Die spanische Ingenieurin Elena García Armada hat das weltweit erste anpassungsfähige pädiatrische Roboter-Exoskelett entwickelt. Ihre Erfindung ermöglicht es Kindern, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, während der Rehabilitationsmaßnahmen zu gehen, um den Muskelabbau und medizinische Komplikationen zu verringern. Inspiriert wurde die Professorin für Ingenieurwissenschaften, die schon lang an Exoskeletten forschte, durch die Begegnung mit Daniela, einem jungen Mädchen, das nach einem Verkehrsunfall gelähmt war. Das Exoskelett reagiert auf minimale Bewegungen und federt plötzliche Stöße ab, wodurch sich für Millionen junger Menschen neue Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Das Gerät wurde 2021 medizinisch zugelassen und wird nun von Marsi Bionics in Lizenz gefertigt. Die ersten Kinder-Exoskelette werden bereits in Krankenhäusern in Spanien und Mexiko eingesetzt. Im Juni gewann García damit den Publikumspreis des Europäischen Erfinderpreises 2022.

13

DIE KERAMIKKAISER

VON ULRIKE MOSER-WEGSCHEIDER UND RUTH REITMEIER

VON ULRIKE MOSER-WEGSCHEIDER UND RUTH REITMEIER

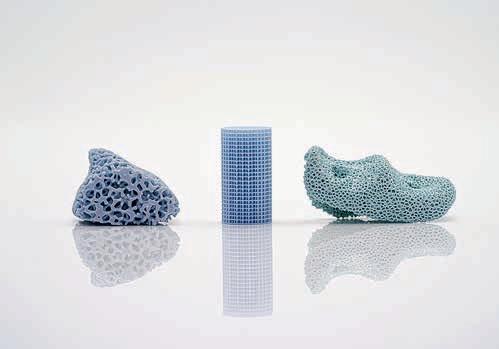

Bei Keramik aus Österreich denken viele spontan an das berühmte grün-gestreifte Geschirr aus Gmunden. Außerhalb Österreichs assoziiert man damit jedoch weder Teller noch Häferln, sondern Hochleistungskeramik aus dem 3D-Drucker vom Weltmarktführer Lithoz aus Wien.

Die Geschichte des Unternehmens begann 2006 an der Technischen Universität Wien, wo Johannes Homa und Johannes Benedikt von ihrem Professor zusammengespannt wurden, um sich damit zu beschäftigen, ob und wie Keramik für den 3D-Druck geeignet ist.

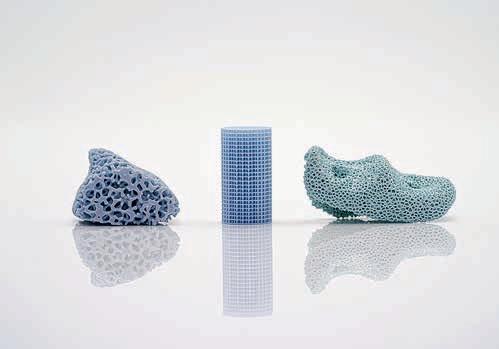

2011 machten sich die beiden dann mit ihrem 3D-Drucker für Spezialkeramik selbstständig und gründeten die Lithoz GmbH in

Wien. Innerhalb weniger Jahre führten sie das Unternehmen von seinen Anfängen mit zwei Schreibtischen im INiTS-Gründerzentrum in Wien-Rudolfsheim zum Weltmarktführer im keramischen 3D-Druck für industrielle und medizinische Anwendungen. Diese Spezialkeramik steckt in Flugturbinen, Zahnersatz, Schädelknochenimplantaten, Raumkapseln, Blutpumpen, um nur einige Anwendungsbereiche zu nennen. Lithoz bietet die Technik für die Herstellung von Teilen – vom Material über die 3D-Druckmaschinen bis zur Software.

Mit Ausnahme von Zahnimplantaten kommen Endkunden eher selten mit Lithoz-Technologie in Kontakt. Am Wiener Standort können allerdings einige Teile für Industrieanwendungen aus dem Lithoz-3D-Drucker bewundert werden. Was überrascht: Die meisten sind winzig klein, zierlich und robust zugleich. „Man kann den Unterschied zur Haushaltskeramik über die Funktionalität ableiten: Ein Häferl muss nicht viel können außer abwaschbar

01 • 2022 14

Coverstory

WIR HATTEN NICHTS ZU VERLIEREN. IM SCHLIMMSTEN FALL HÄTTEN WIR EBEN DREI JAHRE NICHTS VERDIENT.

KNOCHENERSATZ.

Medizinische Implantate mit Porentechnologie werden vom Körper resorbiert und durch neue Knochen ersetzt. 15

zu sein, ein Zahnimplantat hingegen ist sehr hohem Druck durch das Kauen ausgesetzt“, sagt Johannes Homa, Geschäftsführer der Lithoz GmbH.

VOLLE AUFTRAGSBÜCHER

Lithoz ließ sich durch die Corona-Pandemie nicht vom Wachstumspfad abbringen. Im Gegenteil: Das erste Halbjahr 2022 war das bisher erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte. Ende des zweiten Quartals lagen die Auftragseingänge bereits deutlich über den Erwartungen.

Und wie erklären sich die Gründer ihren Durchbruch und Aufstieg vom Start-up zum Innovations- und Weltmarktführer? Die beiden bleiben in der Analyse ihres Erfolgsrezepts am Boden. Eine wichtige Zutat liege nicht zuletzt

in der Natur des Werkstoffs selbst: „Keramik wird überall dort eingesetzt, wo andere Materialien versagen. Damit war die Palette der Anwendungen von Anfang an sehr breit“, sagt Johannes Benedikt, Technischer Direktor von Lithoz. Zu den besonderen Eigenschaften von Keramik zählt neben der Härte, das Standhalten extrem hoher Temperaturen und starker Temperaturschwankungen. Keramik verfügt auch über gute Körperverträglichkeit, was sie zum idealen Material für biomedizinische Anwendungen vom Zahnersatz bis zum künstlichen Knochen macht.

Was Lithoz zum Branchenprimus dieser Technologie aufsteigen ließ, ist die Qualität. Denn in der Hochleistungskeramik geht es um nicht weniger als Präzision mit Null-Fehler-Toleranz. „Hier sind wir einfach besser, und der Abstand zwischen uns und dem Mitbewerb wird größer. Wir konnten unsere Position als Marktführer nicht nur halten, sondern weiter ausbauen.“

Ein weiterer Vorteil des 3D-Drucks ist, dass die Herstellung so kosteneffizient ist, dass sie Kleinserien und sogar Einzelanfertigungen zulässt. 3D-Drucker sind für unterschiedliche Mengen einsetzbar. „Ein Beispiel: In der keramischen Dienstleistung können das etwa acht bis zehn Stück sein, dann 100 oder auch mehrere 10.000“, sagt Benedikt.

AUF EINER WELLENLÄNGE. Johannes Homa und Johannes Benedikt ergänzten sich von Anfang an.

SO WHAT?

SERIENDRUCK.

Das 3D-Druckersystem CeraFab ist eines der Lithoz-Flaggschiffe für die digitale Massenproduktion.

Die Pandemie verhalf der additiven Fertigung endgültig zum Durchbruch. Sie ermöglicht Unternehmen in Zeiten brüchiger Lieferket ten, ihre Produktionen am Laufen zu halten. Die 3D-Technologie macht Industriebetriebe unabhängiger. Ist eine Komponente gerade nicht lieferbar, steht deshalb nicht die gesamte Produktion. Digitale Dateien können überall auf der Welt abgerufen werden, und wo es einen 3D-Drucker gibt, kann der fehlende Teil an Ort und Stelle gedruckt werden.

ENORMES POTENZIAL

„Der nächste große Schritt ist, dass die Indust rie das Potenzial dieser Technologie begreift“, sagt Homa. In geografisch verstreuten Ferti gungsstandorten können hochkomplexe Teile

auf Knopfdruck ausgespuckt werden, wo sie gerade gebraucht werden. Oder der System Operator schickt die Designs an Produktions standorte in verschiedenen Erdteilen, die sodann synchron mit der Herstellung begin nen können. Das schafft die konventionelle Fertigung nicht. „Der Industrie kommt das jedenfalls sehr entgegen, denn sie will immer möglichst einheitlich arbeiten“, betont Homa. Er ist überzeugt, dass diese Produktionsweise das nächste große Ding wird. „Unsere Kunden ha ben diese Möglichkeit heute schon. Das macht sie auch zu Multiplikatoren der Technologie“, ist er überzeugt.

MIT DEN KUNDEN AUF AUGENHÖHE

Neben der technologischen Entwicklung ist Lithoz auch auf eine soziale Innovation stolz. „Was uns als Unternehmen wirklich ausmacht, ist die enge Zusammenarbeit mit den Kun den. Es ist eine Kooperation auf Augenhöhe, und wir betrachten unsere Kunden als unsere Entwicklungspartner“, betont Homa. „Und nicht zu vergessen: unsere Ehrlichkeit“, ergänzt Benedikt. Auch wenn sie das Unternehmen anfangs mitunter gebremst habe, „weil wir den Kunden nichts verkauft haben, wenn das nicht genau das Richtige war. Doch das war zugleich die Saat für unseren guten Ruf, die jetzt auf gegangen ist.“

01 • 2022 16

PRÄZISIONSARBEIT.

Besondere Genauigkeit ist bei Keramikbauteilen für die Industrie gefragt.

Trotz Pole Position am Weltmarkt hat sich Lithoz in der Innovation den Purismus des Start-ups erhalten. „Wenn jemand eine Idee hat und damit zu uns kommt, schauen wir uns zuerst an, was überhaupt geht – und ob da nicht noch mehr möglich ist“, sagt Benedikt. Mit Innovation sei freilich immer ein Risiko verbunden. Nicht alles sei planbar. Kunden wie die Bosch AG seien bereit, den Startup-Weg mitzugehen. In der Regel tun sich Konzerne laut Benedikt allerdings mit Innovation schwer: „Alles soll risikolos sein, und bei Meetings hört man immerzu ‚aber, aber‘.“

WIR FRAGEN UNS BEI ENTWICKLUNGEN IMMER, OB NICHT NOCH MÖGLICHMEHRIST.

PARADIGMENWECHSEL

„Aber“ hörten die beiden Lithoz-Gründer allerdings auch in ihren Anfängen, als sie etwa mit ihrer Innovation Fachmessen unsicher machten. Homa und Benedikt haben diese Zeit als „Achterbahnfahrt“ in Erinnerung behalten. „Betritt man den Markt mit einer Innovation wie der unseren, muss die erst einmal ankommen“, erinnert sich Johannes Benedikt. Keramikteile für industrielle Anwendungen wurden natürlich immer schon gebraucht und gefertigt, wurden –und werden bis heute – gegossen oder gefräst. Vor dem 3D-Druck war deren Herstellung allerdings nicht immer ganz so präzise und in derart komplexen Strukturen möglich. Und so manche Idee musste verworfen werden, weil sie sich nicht realisieren ließ. Trotzdem dauerte es, bis der Markt bereit für die Innovation war. Zunächst tröpfelten bei Lithoz die Bestellungen zaghaft herein. „Die ersten Hürden zu nehmen, war extrem mühsam. Wir waren für die meisten zuerst nur zwei dahergelaufene Burschen aus Wien – aber wir wussten ja, dass unsere Technologie funktioniert“, erzählt Johannes Homa.

Ausschlaggebend für den Erfolg einer Innovation ist aber nicht nur das passende Produkt, sondern auch das Gründerteam, sind die beiden Lithoz-Geschäftsführer überzeugt. „Wir haben uns von Anfang an gut ergänzt und uns blind verstanden. Für uns

17

war selbstverständlich, dass wir hackeln und uns ordentlich reinhängen“, sagt Homa. Große Sprünge waren anfangs nicht möglich. Lithoz begann – wie viele erfolgreiche Start-ups – klassisch in einer Garage. Um sie in eine Büro- und Lagerfläche zu verwandeln, schlugen Homa und Benedikt den Putz von den Wänden, malten aus und verlegten Böden. Ihre Ersparnisse steckten sie in die Entwicklung ihres ersten 3D-Druckers, Gehalt konnten sie sich keines auszahlen. Volles Risiko also. „Wir hatten ja nichts zu verlieren, hatten keine Kinder, keine Verpflichtungen und waren auch noch das bescheidene Studentenleben gewohnt. Hätte es nicht funktioniert, hätten wir halt drei Jahre kein Geld verdient. So what?“, so Homa.

NEUE STANDORTE

Mit einer Garage muss man sich bei Lithoz schon lange nicht mehr begnügen. Heuer eröffnete das Unternehmen eine zweite Produktionsstätte in Wien. Damit hat es nun vier Standorte: Seit 2014 ist das Unternehmen im Gewerbezentrum in der Wiener Mollardgasse zuhause. 2017 eröffnete Lithoz einen Standort in Albany im US-Bundesstaat New York und bedient von dort den nordamerikanischen Raum. Die USA machen etwa ein Drittel des Weltmarktes für Hochleistungskeramik aus. 2021 wurde das China-Headquarter in Shanghai bezogen. Zurzeit beschäftigt Lithoz rund 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Doch was raten Johannes Homa und Johannes

HERZSTÜCK.

Lithoz fertigt Keramikteile, auf die es ankommt; etwa Keramikkerne für Industriegasturbinen.

Benedikt Gründer:innen, deren Entwicklung „the next big thing“ aus Österreich werden könnte? Selbstkritisch zu sein und dabei voller Selbstbewusstsein, sind sich die beiden einig. „Halten zehn Leute eine Idee für Blödsinn, wird es in den meisten Fällen auch einer sein. Gegenbeispiele gibt es natürlich, aber die sind selten“, so Homa. Dennoch musste er sich auch intern eines Besseren belehren lassen: „Ich war der größte Skeptiker, wenn es darum ging, ob Multi-Material-3D-Druck funktionieren kann, aber die anderen haben so daran geglaubt, dass ich schlussendlich meinte: ‚Okay, macht es‘. Heute sind wir darin sehr erfolgreich.“ Aus dem einstigen Start-up wurde innerhalb von elf Jahren ein Weltmarktführer mit stabiler Industrieproduktion, dennoch hat man sich bei Lithoz den Gründungsspirit bewahrt: Innovationen möglich zu machen.

01 • 2022 18

KREATIVITÄT IST EINE DER WICHTIGSTEN VORAUSSETZUNGEN FÜR INNOVATION. WAS HILFT IHR AUF DIE SPRÜNGE?

3 WISSENSCHAFTLICH BESTÄTIGTE TIPPS.

GEISTESBLITZ

VON ULRIKE MOSER-WEGSCHEIDER

NICHTSTUN MACHT KREATIV

Endlich Pause, endlich einmal nichts zu tun – und plötzlich hat man eine gute Idee nach der anderen. Was scheinbar aus dem Nichts heraus entsteht, war bislang nur gut in den Tiefen des Gehirns versteckt. Fühlt man sich entspannt, wird das Default Mode Network (DMN) aktiviert, das einem sämtliche kluge Gedankensplitter ins Gedächtnis ruft. Das Salience Network filtert und bewertet diese und entscheidet, ob wir sie für eine neue Idee verwenden oder verwerfen. Als Steuerungszentrale des Gehirns sortiert und verarbeitet der präfrontale Kortex all diese Informationen und verknüpft sie zu einem neuen kreativen Gedanken. Fazit: Klappt es mal so gar nicht mit der Kreativität, machen Sie doch einfach einmal gar nichts!

MAHLZEIT!

RÜHRT EUCH!

Wie oft haben Sie schon von Geistesblitzen gehört, die Erfinder:innen und Forschende am Schreibtisch ereilten?

Eben! Egal ob Ludwig van Beethoven, Charles Darwin oder Aristoteles: Große Geister schätzen den täglichen Spaziergang, um ihre Kreativität anzuregen. Das klappt tatsächlich, belegt eine Studie der Universität Stanford. 176 Studierende sollten dafür kreative Aufgaben lösen; einmal im Gehen, einmal im Sitzen. Wer sich beim Denken bewegte, schnitt signifikant besser ab. Die Neurowissenschaftlerin Barbara Händel von der Universität Würzburg hat zudem herausgefunden, dass Bewegung dabei hilft, flexibler zu denken. Wichtig sei nur, dass man sich so frei und ungezwungen wie möglich bewegen könne. Dafür müsse man nicht einmal spazieren gehen: Schon Augengymnastik helfe.

Klar, Obst und Gemüse sind gesund, aber hat die Ernährung tatsächlich Einfluss auf die Kreativität? Ja, wenn man einer neuseeländischen Studie glaubt, für die 400 junge Erwachsene zwei Wochen lang notierten, was sie gegessen hatten und wie sie sich an diesen Tagen fühlten. Wer mehr Obst und Gemüse aß, fühlte sich demnach nicht nur besser, sondern gab auch an, leichter neue Ideen zu haben. Auch die Aminosäure Tyrosin scheine die Kreativität zu befeuern, so niederländische Forscher. Tyrosin kurbelt die Bildung des Glückshormons Dopamin an, das wiederum positive Auswirkungen auf Denkleistung, Reaktionsschnelligkeit und Konzentration hat. Enthalten ist die Aminosäure etwa in Erbsen, Erdnüssen und Fleisch. Probieren Sie es doch einfach aus!

1

2

3

& Tricks

Tipps

19

NEU IM REGAL ODER IM ONLINE-SHOP: DIESE INNOVATIVEN PRODUKTE RUND

UMS KOCHEN UND GENIESSEN HABEN UNS FASZINIERT.

PROST & MAHLZEIT

VON FLORIAN STREB

VON FLORIAN STREB

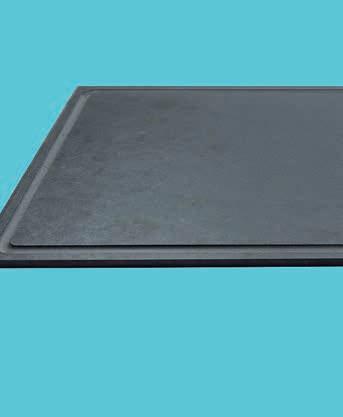

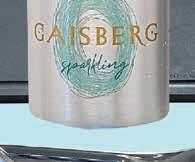

1_ SCHNEIDBRETTER AUS PAPIER

Holz, Kunststoff oder Stein? An der Frage nach dem besten Material für Schneidbretter scheiden sich die Geister. Die beiden Osttiroler Cousins Roland Tiefnig und Armin Hofmann kamen auf eine überraschende Antwort: Papier. Aus 66 Lagen in Lebensmittelharz getränktem Papier stellen sie seit etwa zwei Jahren in Tirol Schneidbretter her, die gleichzeitig nachhaltig, beständig, hitzefest und für den Geschirrspüler geeignet sind.

Erhältlich auf proplanche.com ab 32,90 €

2_ 3D-DRUCKER FÜR SCHOKOLADE

Hier wird nicht Plastik, sondern Schokolade geschmolzen und in Form gebracht: Das Münchner Start-up Print2Taste entwickelt seit mehreren Jahren Schoko3D-Drucker und hat nun die zweite Generation seines „Mycusini“ für daheim auf den Markt gebracht. Damit lassen sich Schriftzüge, Ornamente und Pralinenhüllen in allen erdenklichen Formen herstellen. Geeignete Schoko-Masse ist in acht verschiedenfarbigen Sorten erhältlich. Für Hotels und Konditoreien gibt es ein Profi-Gerät namens Procusini.

Erhältlich unter mycusini.com für 578 €

01 • 2022 20 Warenkorb

1 6 2 5

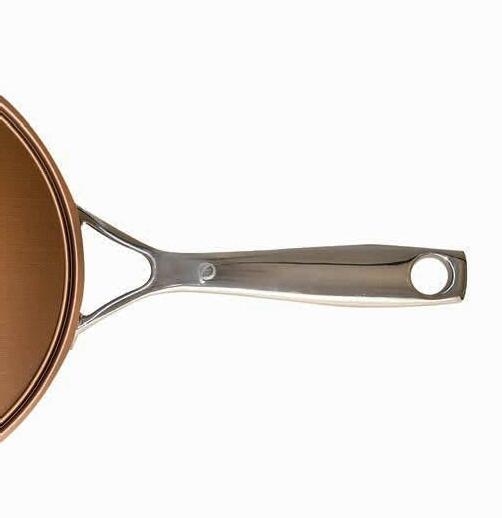

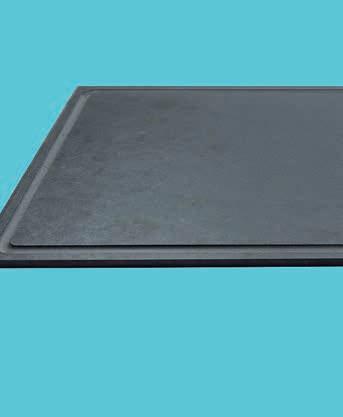

3_ PFANNE FÜR DIE EWIGKEIT

Für knapp 400 Euro muss eine Pfanne schon einiges draufhaben. Hat sie auch, sagen die Wienerin Christina Neworal und ihr Kompagnon Till von Buttlar, die die Kochgeschirr-Marke Olav geschaffen haben. Seit etwa drei Jahren vertreiben sie Töpfe und Pfannen, die besonders langlebig sein sollen. Nun erschien das bisher edelste Stück der Kollektion: Die induktionsgeeignete Kupferpfanne Pure Edition, die extrem gut Wärme leitet und somit gleichmäßig heiß wird. Die Innenseite kommt wahlweise mit und ohne Beschichtung. Eine Besonderheit von Olav: Für 35 Euro inkl. Porto kann man die Pfanne einschicken und neu

5_ SPECK ZUM DRÜBERSTREUEN

Viele berühmte Speisen sind eher zufällig erfunden worden – und vielleicht steht bald auch die Kreation von Robert Weißengruber aus dem Mühlviertel auf dieser Liste: Dem Bauern wurde ein Stück Rinderspeck hart. Er nahm kurzerhand die Reibe und stellte fest, dass sich mit dem geriebenen Speck viele Gerichte verfeinern lassen. Nach einigem Herumprobieren wurde daraus ein marktreifes Produkt: „Bio Speckup“, ein Pulver aus purem geräuchertem Rinderspeck. Schon in kleinsten Mengen könne man damit Gerichten intensiven Fleischgeschmack verleihen, verspricht der Erfinder. Die 50-Gramm-Dosen sollen bald auch in Märkten von Spar und Rewe stehen.

Erhältlich auf speckup.at für 8,90 €

MARILLENKERNEN

Mandelmilch kennt man seit vielen Jahren. Aber auch aus den Kernen

von anderen Steinobstsorten wie Marillen kann man eine Milchalternative herstellen,

beweist jetzt das Start-up Kerntec mit der Marke Wunderkern. In Herzogenburg (NÖ) errichtete es eine Anlage, die die Kerne von Marillen, Kirschen und Zwetschken aufspaltet. Die Samen werden dann so weiterverarbeitet, dass fast die gesamte darin enthaltene Blausäure (die in größeren Mengen giftig wäre) entfernt wird. So werden Öle, Aufstriche und jetzt auch ein Pflanzendrink produziert. Jede Packung des Getränks – nach eigenen Angaben eine Weltinnovation – rettet 82 Marillenkerne, die bei anderen Firmen bei der Herstellung von Saft oder Marmelade anfallen.

Erhältlich im 1-Liter-Tetrapak bei BILLA Plus für 2,29 €

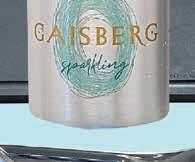

6_ WELTMEISTERLICHES WASSER

Wasser in Flaschen – zugegeben, eine große Innovation ist das nicht. Aber trotzdem ist das kleine, junge Unternehmen Gaisbergwasser bemerkenswert: Sein Wasser wurde nämlich in internationalen Blind Tastings der amerikanischen „Fine Water Society“ im August 2022 in Los Angeles gleich in zwei Sorten – still und prickelnd – zum Sieger gekürt. Gründer Christian Hetz will aber nicht in den USA durchstarten, sondern sich weiter auf die gehobene Hotellerie und Gastronomie in Österreich und den Nachbarländern konzentrieren. Und innovativ ist zumindest die neue Verpackung: Die „Alu-Edition“ kommt in einer wiederbefüllbaren und recyclingfähigen Aluminiumflasche.

Erhältlich auf www.gaisbergwasser.at, 10er-Pack 0,47-l-Flaschen für 29,90 €

21

4 3

Steuerung und Optimierung Ihrer Lieferkette aus einer Hand. Jetzt registrieren: eschenker.dbschenker.com

eSchenker

WIE UNTERNEHMEN ZU INNOVATIVEN ORGANISATIONEN WERDEN

PESCHL

Business-Modelle. Organisationen gewinnen dadurch ein hohes Maß an kreativer Resilienz, dynamischer Stabilität, Adaptivität, Offenheit für Neues und Innovations- und Transformationsfähigkeit.

ANTWORT AUF NOCH NICHT GESTELLTE FRAGEN

Wann haben Sie sich zum letzten Mal richtig lebendig gefühlt? Vielleicht war es ein inspirierendes Gespräch, ein Moment tiefer Freude, eine sportliche Aktivität. Oder die Erfahrung, etwas zutiefst Sinnvolles und Neues geschaffen zu haben, das eine positive Veränderung in Ihrer Umgebung bewirkt, vielleicht sogar zu ihrer Lebendigkeit beigetragen hat. Den meisten dieser Situationen ist das Gefühl gemein: Ich kann etwas bewirken, ich gestalte die Welt aktiv mit. Diese Erfahrung von Autonomie und Selbstwirksamkeit in einer volatilen Welt lässt uns Unsicherheiten als Chance begreifen, die Umwelt positiv mitzugestalten.

INNOVATION MIT SINN

Auch für Organisationen wird ein solcher Zugang immer wichtiger. Wie ein Unternehmen mit internen und äußeren Veränderungen umgeht, entscheidet über seine Zukunftsfähigkeit, ja sogar über dessen Bestand. Die wichtigste Voraussetzung: „Purpose“, der tiefere Sinn. Er beschreibt, was das Unternehmen ausmacht, es antreibt, den Mitarbeiter:innen Orientierung gibt und ihnen zudem Spielraum für autonomes Handeln ermöglicht. Auf diesem Nährboden kann Kreativität wachsen – und damit auch Innovation. Daraus erwächst die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels, speziell im Management: Weg von der Kontrolle, hin zum Enabling der Mitarbeiter:innen.

Wie ein lebendiges System steht eine jede Organisation immer auch in Wechselwirkung mit der Welt. Waren aus der klassischen Managementperspektive heraus Planbarkeit und Kontrolle relevante Parameter, die zum Erfolg eines Unternehmens beitragen, ist in einer immer weniger vorhersagbaren Welt vielmehr (radikale) Offenheit gefragt. Wer neuen und unerwarteten Entwicklungen Aufmerksamkeit schenkt, über sie staunt und daraus lernt, kann entsprechend darauf reagieren. Aus dieser Adaptionsfähigkeit heraus entstehen innovative Produkte, Dienstleistungen, Lösungen und

Um die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens zu steigern, bedarf es zudem auch der Fähigkeit der proaktiven Antizipation. Innovation soll nicht nur bestehende Probleme lösen, sondern zukunftsgerichtet sein. Bei den viel beschworenen „game-changing“ Innovationen geht es darum, Zukunftspotenziale zu identifizieren, ihre Bedeutung für das Unternehmen und zukünftige Nutzer:innen zu verstehen und dadurch neue Nischen zu kreieren. Letztendlich geben wirklich interessante Innovationen die passende Antwort auf eine Frage, die vorher vielleicht noch niemand gestellt hat.

THOMAS FUNDNEIDER UND MARKUS F. PESCHL

sind Gründer und Geschäftsführer von The Living Core. Sie verstehen sich als Wissens- und Innovationsarchitekten und unterstützen Unternehmen dabei, sich zu lebendigen, innovativen Organisationen weiterzuentwickeln.

23 01 • 2022

Kommentar

LERNE UND STAUNE!

VON THOMAS FUNDNEIDER UND MARKUS F.

VON DER

IMMER HÖHER, IMMER WEITER, ABER IMMER SICHER. DER TECHNOLOGIEKONZERN TTTECH BEGANN ALS SPIN-OFF DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN UND IST WELTWEIT FÜHREND IM FEHLERFREIEN DATENTRANSFER. JETZT GEHT ES MIT DER ARTEMIS-MISSION ZUM MOND.

TU WIEN ZUM MOND

VON RUTH REITMEIER

Artemis 1, die neue Mondrakete der US-Weltraumbehörde NASA, ist startklar. Es muss einfach alles passen, damit so ein Flugkörper ins Weltall geschickt werden kann. Und genau aus diesem Grund ist Technologie von TTTech aus Wien mit an Bord. Das Un ternehmen ist Spezialist für hochzuverlässige Computersysteme, die jederzeit und allerorts sicheren Datentransfer gewährleisten. Elektro nikkomponenten von TTTech finden sich in der Raumkapsel Orion und agieren dort quasi als Nervenenden, die Computer und Geräte im System des Satelliten verbinden. Die super sichere Netzwerktechnologie von TTTech unter stützt außerdem den Datentransfer innerhalb der Raumkapsel, zu anderen Modulen sowie zur Raumstation.

VOM START-UP ZUM WELTKONZERN

Bei TTTech geht es immer um sichere Daten übertragung bei computergesteuerten An wendungen und um Systeme, die in Wechsel wirkung zur realen Umwelt stehen, wie etwa Fahrzeuge. Die Computersysteme haben

immer fehlerfrei zu arbeiten, selbst dann, wenn eine Komponente ausfallen sollte. Deshalb werden die Systeme auch periodisch überprüft. „Wir warten also nicht, bis ein Fehler auftritt“, sagt TTTech-Technikvorstand Stefan Poledna.

Dieser Grundgedanke überzeugte auch den Autokonzern Audi, mit dem TTTech erstmals 2001 zusammenarbeitete. Seitdem sind viele globale Innovationsführer dazugekommen. Technologie aus dem Hause TTTech steckt in Autos, in Flugzeugen, Mondraketen, Land maschinen, Pistenraupen, Windrädern. Ähneln sich diese Systeme? Poledna: „Die Anforde rungen sind sehr unterschiedlich. Im Weltraum sind die Rahmenbedingungen wie Störstrah lungen oder Temperaturen viel extremer als auf der Erde. Es kann also nicht der gleiche Chip in der Pistenraupe und der Mondrakete eingesetzt werden“, betont Poledna. Beson ders stolz ist man bei TTTech auf die Zusam menarbeit mit der NASA. Dabei konnte man sich gegen Big Player wie Boeing oder Lock heed Martin mit überzeugenden Lösungen durchsetzen.

ERFOLGSFAKTOREN

Stefan Poledna identifiziert zwei Schlüsselfakto ren für die Erfolgsstory seines Unternehmens: TTTech versteht die Probleme der Kunden und entwickelt seine eigene Technologie uner müdlich weiter. „Es reicht nicht, den Kunden zu fragen, was er will. Es geht darum, strategisch weiter zu denken“, betont Poledna. So über zeugte TTTech die NASA, statt zwei Netzwerke nur eines in den Weltraum zu schießen. „Das spart Gewicht, und das ist in der Raumfahrt ein enormer Vorteil“, betont Poledna.

24

Raumfahrt 01 • 2022

HOCH HINAUS.

Die Technologie von TTTech steckt auch in Raumkapseln der NASA.

rundherum passiert. „Davon leitet sich ab, was beim Fahren oder Parken geschehen soll“, erklärt er.

WIENER UNICORN

Überzeugt hat schließlich die gemeinsame Grundlagenforschung von TTTech und der kalifornischen Stanford University. Sie erbrach te den mathematischen Beweis, dass das System immer korrekt funktioniert. Selbst dann, wenn in einem anderen Bereich ein Fehler auftreten sollte.

NEU DENKEN

Auch im Bereich Automotive zeigt sich der innovative Geist des Unternehmens. TTTech hat zusammen mit der Audi AG die Sicherheits plattform für automatisiertes und autonomes Fahren entwickelt, die inzwischen von rund zwei Millionen Autos weltweit genutzt wird. „Bei autonomen Fahrzeugen sind jede Menge Steuergeräte mit an Bord: fürs Abstand- und Spurhalten, für Temporegelung, fürs Parken. Wir fanden diesen Ansatz wenig sinnvoll“, sagt Poledna. Auf der Sicherheitsplattform hingegen wird aus allen Sensoren ein Modell des Umfelds gebildet, das unter anderem aussagt, wo sich das Auto befindet und was

Zuletzt erhielt TTTech Auto 250 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital. Die Investoren sind der Technologiekonzern Aptiv mit 200 Millionen Euro und die Audi AG, die ihren bestehenden Anteil am Wiener Hightech-Unternehmen um 50 Millionen Euro aufstockt. TTTech steigt damit in die Riege der „Unicorns“ auf – das sind relativ junge Unternehmen mit einem Wert über einer Milliarde Dollar.

TTTech ist allerdings nicht nur Problemlöser, sondern vor allem auch von Perfektionismus und Ehrgeiz angetrieben. „Die laufende Weiter entwicklung unserer Technologie ist essenziell“, betont Stefan Poledna. Geforscht und entwi ckelt wird auf nationaler, europäischer und auch internationaler Ebene. In diesen Forschungs projekten arbeitet das Unternehmen seit vielen Jahren mit den ganz großen Namen in den Bereichen Automotive und Aerospace ver trauensvoll zusammen. „So wissen wir genau, was die Branchen beschäftigt, und können die eigene Technologie dahingehend weiterent wickeln“, so Poledna.

STEFAN POLEDNA

ist CTO von TTTech, das 1998 als Spin-off der Technischen Universität Wien startete. Die Gründer waren Hermann Kopetz, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine gute Dekade lang an hoch zuverlässi gen Computersystemen geforscht hatte, sein Sohn Georg Kopetz sowie Stefan Poledna. Aus der Wiener Softwareschmiede mit vier Mitarbeitern wurde der Weltkonzern TTTech Group mit den Sparten TTTech (Raumfahrt und Weltraum), TTTech Auto (Automotive) und TTTech Industrial (Energie und Industrie), TTControl (Spezialfahrzeuge) mit 2.300 Mitarbeiter:innen an 20 Standorten in 14 Ländern weltweit. 2021 erwirtschaftete die Gruppe 227 Millionen Euro.

25

PATENTE IN ÖSTERREICH

Die meisten Patente wurden vergangenes Jahr in Oberösterreich angemeldet, 326 Patentanmeldungen in Österreich stammten aus dem Ausland.

EURO investieren Unternehmen in Forschung und Entwicklung in Österreich, 2,2 Milliarden davon kommen von ausländischen Betrieben.

Quelle: Austrian Business Agency 2022

DER F&E-AUSGABEN in Österreich werden von Unternehmen finanziert.

Quelle: Statistik Austria

3,1 MRD. EURO

wurden 2021 über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in wirtschaftsnahe Forschung und Breitbandinfrastruktur in Österreich investiert. Gesamtvolumen der Forschungsprämien, für deren Inanspruchnahme ein FFG-Gutachten erforderlich ist: rund 1 Mrd. Euro.

AND THE WINNER IS...

Die meisten Patentanmeldungen gibt es im Bereich Maschinenbau.

51%

14,2 MRD.

40% Maschinenbau (inkl. Transport) 10% Chemie (inkl. Pharma) 22% Sonstige Technologiefelder 16% Elektrotechnik 12% Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Optik Zahlen, Daten & Fakten 81 201 115 91 561

326

26 01 • 2022

11.031 PATENTE „MADE IN AUSTRIA“ WURDEN 2021 WELTWEIT BEI PATENTÄMTERN ANGEMELDET. IM EU-VERGLEICH LIEGT ÖSTERREICH DAMIT AUF DEM 5., GLOBAL AUF DEM 10. PLATZ. OH, DU ERFINDERISCHES ÖSTERREICH VON WOLFGANG KNABL 490 29 372 214 27 3.872 UNTERNEHMEN

viele

2.480 ERFINDUNGEN wurden 2021 beim Österreichischen Patentamt angemeldet.

forschen in Österreich (laut letzter Statistik-AustriaErhebung 2019). Das sind doppelt so

wie im Jahr 2004.

MEHR ALS 600 PATENTE GEHEN AUF ALFRED EDLINGERS KONTO. WIE GELANG DAS ÖSTERREICHS PRODUKTIVSTEM ERFINDER, DER SEIN EIN-MANN-FORSCHUNGSLABOR IN EINEM EHEMALIGEN STALL EINES MONTAFONER BERGBAUERNHOFS BETREIBT?

EIN PATENTER MANN

VON ULRIKE MOSER-WEGSCHEIDER

in: Sie sind mit exakt 627 Patenten der wohl produktivste Erfinder Österreichs. Was passiert mit all diesen Lösungen und Produkten?

Alfred Edlinger: Das sind zwar meine Entwick lungen, aber meistens arbeite ich im Auftrag eines Unternehmens oder es gibt bereits Interessenten an einem möglichen Patent. Ich kümmere mich nach der Entwicklung zwar auch um die Patentanmeldung, aber die Patente alle selbst zu halten, könnte ich mir nicht leisten. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, entdecken Herausforderungen und entwickeln sofort die entsprechenden Lösun gen. Dafür muss man ein sehr kreativer Geist sein. Kann man das trainieren?

Das Forschen und Entdecken wurde mir in die Wiege gelegt. Die Familie meiner Mutter hatte in Wien eine chemische Fabrik und der Cousin meines Urgroßvaters, Kurt Alder, erhielt 1950 gemeinsam mit Otto Diels für die Entdeckung

einer chemischen Reaktion den Nobelpreis für Chemie. Väterlicherseits sind die Edlingers die älteste Textilfärber-Familie Österreichs. Einer meiner Urahnen war auch der Erste, der am europäischen Festland Stoffe mercerisierte, also Baumwolle in einen seidenähnlichen Stoff umwandelte.

War für Sie immer klar, dass Sie selbst auch den Weg des Chemikers einschlagen werden?

ZUR PERSON

Alfred Edlinger gründete sein Unternehmen MIT Metallurgy & Inorganic Technology 2005 auf einem Bergbauernhof in Bartholomäberg in Vorarlberg. Er beschäftigt sich vor wiegend mit energetischer Optimierung und Materialflussoptimierung. Edlinger hat vielfach Wissenschaftspreise gewonnen, darunter den Staatspreis für Patent im Jahr 2020.

Ja, schon sehr früh. Es war mir natürlich strengs tens verboten, im Labor unserer Textilfabrik zu experimentieren, aber davon habe ich mich nicht abhalten lassen. In Wien besuchte ich zuerst die HTL für Maschinenbau, danach das Chemiekolleg in der Rosensteingasse und absolvierte anschließend in der Schweiz ein Doppelstudium: Chemie und Verfahrenstech nik. Man braucht ja nicht nur ein paar lustige Ideen, sondern auch eine fachliche Basis. Die Chemie ist das Kochrezept und die Verfahrens technik die Küche. Welche Erfindung war denn die erste, die Sie gemacht haben?

Ich war weder in der Schule noch auf der Universität besonders gut und schon gar nicht der Fleißigste. Meine erste Erfindung machte ich als Ferialpraktikant bei der Firma Ciba-Geigy in Basel. Dort entwickelte ich 1975 einen Apparat, um Herbizide zu applizieren. Nach meiner ersten Innovation ging es Schlag auf Schlag. Schließlich wurde aus meinem Erfindungsreichtum ein Geschäftsmodell.

01 • 2022

28

Interview

Sie waren aber eine Weile auch in einem Konzern tätig. Sehr kreative Menschen sind oft Freigeister, die sich schwertun, sich in starre Konzernstrukturen einzufinden. Unmöglich! Meiner Erfahrung nach entstehen Innovationen nicht in Konzernen, sondern werden von ihnen gekauft und optimiert. Innovationen können Sie nicht durch Strukturen und Programme provozieren.

Was braucht es, um innovative Lösungen zu entwickeln?

Hier im Montafon bin ich nicht nur Erfinder, sondern vor allem Bergbauer. Ich bin über zeugt, dass dieser Ausgleich großen Einfluss auf die Ideen und Gedanken hat. Zudem kom men aus keinem Bundesland mehr Patente pro

Kopf als aus Vorarlberg. Das Umfeld ist hier be sonders innovationsfreundlich. Wahrscheinlich wirkt sich die Nähe zur Schweiz, die europaweit die meisten Patente hervorbringt, zu Liechten stein und zu Bayern positiv aus. Meine Aufträge stammen auch in erster Linie aus diesem Drei ländereck, während die Finanzierung meistens aus der Schweiz stammt, umgesetzt werden meine Lösungen in Deutschland, Holland oder Israel.

Wie entwickeln Sie Ihre Ideen und wie setzen Sie sie um?

Zunächst muss man Fragestellungen finden. Das ist gar nicht so schwer, wenn man Tages zeitungen liest. Daraus leite ich dann ab: Wie kann ich das Problem lösen? Dann reicht man das Patent ein, mit einem guten Patentanwalt an der Seite. Ich beschäftige mich vor allem mit den Themenkreisen rund um CO2, Phosphor und Wasserstoff. Mein bisher größtes Projekt ist FlashPhos, das von der EU mit 15 Millionen Euro gefördert wird. Koordiniert wird es von der Universität Stuttgart und von der SteinbeisStiftung in Baden-Württemberg. Worum geht es bei FlashPhos?

Das ist ein thermochemisches Verfahren zur nachhaltigen Produktion von hochwertigem weißen Phosphor. Als Ausgangsmaterial dient Klärschlamm. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: FlashPhos wird die erste Technologie in Europa sein, die weißen Phosphor für die chemische Industrie pro duziert und gleichzeitig eine Lösung für die problembehaftete Klärschlammentsorgung bietet. Wir erwarten, dass FlashPhos-Anlagen bis 2040 50 Prozent des europäischen Be darfs decken können, während 15 Prozent des derzeit in Europa anfallenden Klärschlamms in einem ökonomisch und ökologisch sinnvollen und klimafreundlichen Kreislaufwirtschaftspro zess verwertet werden können. Dafür gab es 2020 den Staatspreis Patent.

Sie forschen, koordinieren die Zusammenar beit mit den Universitäten, mit den Studie renden, das EU Projekt. Wie behalten Sie den Überblick?

Das frage ich mich manchmal auch (lacht). Das ist eine Gleichung mit mehreren Unbekannten, aber sie geht sich immer irgendwie aus. Cha otisch ist es allerdings, darunter leiden meine Partner ein wenig.

29

FACHLICHE BASIS.

MAN BRAUCHT JA NICHT NUR EIN PAAR LUSTIGE IDEEN, SONDERN AUCH EINE

WOLFGANG

KOMATZ

ist Betreiber der Plattform für Innovation und überzeugt, dass gefestigte KMUs oft mehr Innovati onskraft haben als manche Start-ups.

ES MUSS NICHT IMMER RADIKALE INNOVATION SEIN“

VON DORIS NEUBAUER

WAS SIND DIE FAKTOREN EINES ERFOLGREICHEN INNOVATIONSMANAGEMENTS?

WAS BRAUCHT ES, UM EIN UMFELD FÜR KREATIVITÄT UND INNOVATION ZU SCHAFFEN?

Ob veganer Nagellack oder Supermarkt, in dem Lebensmittel im Regal stehen, die sonst im Müll landen: Glaubt man Shows wie „Die Höhle der Löwen“ oder „2 Minuten 2 Millionen“, dann sind wir von Innovationen regelrecht umzingelt. „Wir haben das Gefühl, dass die Themen Innovation und Unternehmertum explodiert sind“, bestätigt Wolfgang Komatz, Geschäftsführer des Firmennetzwerks net for future und Betreiber der Plattform für Innovation (PFI). „Ich glaube aber nicht, dass es in den letzten Jahren mehr Innovationen gibt, es wird ihnen nur mehr Bühne gegeben. Es wird jetzt aber auch sichtbarer, dass viele auf dem Weg zu Innovation gescheitert sind.“

An fehlenden Ideen liegt dieses Scheitern meist nicht. „Wenn sich Mitarbeiter:innen in einem guten Umfeld befinden, dann kann man Kreativität und Innovation nicht verhindern“, ist er überzeugt. Der Wunsch, sich und auch das Unternehmen weiterzuentwickeln, sei für einen Großteil intrinsisch vorhanden.

„Die Aufgabe von Unternehmen ist es, diese positive Grundstimmung im besten Fall zu unterstützen – zumindest aber nicht zu minimieren.“ So brauchen Mitarbeitende den psychischen und physischen Raum, kreativ zu werden. Um Letzteres zu ermöglichen, investieren Unternehmen nach dem Vorbild von Google und Co. verstärkt in CoworkingSpaces und Innovationshubs. „Doch der Raum allein ist zu wenig“, weiß Komatz. „Stehen Mitarbeiter:innen plaudernd beisammen und der Geschäftsführer fragt forsch, was sie hier machen würden, macht das jede Motivation zunichte.“

UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL INNOVATIONSSTRATEGIE

„Leadership muss im Innovationsbereich zum Teil durch Vertrauen ersetzt werden“, bestätigt Marion Poetz, außerordentliche Professorin für Innovationsmanagement an der Copenhagen Business School (CBS). Auch sie beschäftigt sich damit, was inno vative Unternehmen auszeichnet. Flache Hierarchien, eine Kultur, in der nicht die

01 • 2022 30

Know-how

„

Performance des Einzelnen zählt, sondern die Zusammenarbeit belohnt wird und Prozesse, die Wissensflüsse ermöglichen, sind einige der Komponenten. „Zudem arbeiten innovative Unternehmen nach dem Trial-andError-Verfahren“, meint die WU-Absolventin, „Fehler sind zwar nicht das Ziel, sie werden aber als Chance zu lernen dokumentiert.“ Im Idealfall spiegelt sich ein solcher Zugang in der Innovationsstrategie wider. Das Festlegen von strategischen Zukunftsthemen und re levanten Innovationsfeldern unterscheide innovative Unternehmen häufig vom weniger ideenreichen Mitbewerb. Da sei das Finden von Ideen und das Anstoßen neuer Entwicklungen auch nicht nur einem Innovationsmanager oder der F&E-Abteilung überlassen. „Innovative Unternehmen haben verstanden, dass Wissen überall ist – im Unternehmen, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft“, leitet Poetz zu einem ihrer Lieblingsthemen über: Open Innovation.

Als etwa Johnson & Johnson eine Lösung dafür suchte, chirurgische Operationsräume sauber zu halten, fand das Unternehmen die Antwort darauf in der Computerchip-Industrie. Auch diese steht vor der Herausforderung, Räume keimfrei zu halten. Beide waren mit einem strukturell ähnlichen – analogen –Problem konfrontiert. Das Beispiel zeigt, dass es sich lohnt, bei der Suche nach Lösungen über den eigenen Tellerrand zu schauen und Kund:innen sowie Expert:innen aus anderen Unternehmen, Regionen oder gar anderen Branchen einzubeziehen. Das Verschieben von Problemen in einen anderen Bereich ist auch eine von Hunderten Techniken, mit denen wir alle unsere Kreativität stimulieren können. „Empirisch konnten wir zeigen: Je weiter weg das Wissen ist, desto neuartiger und radikaler sind die Lösungen“, weiß Poetz.

Doch radikale Ideen und disruptive Neuerungen sind nicht immer notwendig. Um langfristig als Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen zusätzlich bestehende Lösun gen und Produkte laufend verbessert werden. „Diese Balance nennt man Organisationale Ambidextrie (Anm.: auch Ambidexterität). Einer von 1.000 Menschen kann sowohl die linke wie auch die rechte Hand gleich gut verwenden. Diesen Begriff hat man sich ausgeborgt und bezeichnet damit Unterneh men, die einerseits mit kleinen Schritten ihre Kernkompetenz steigern und gleichzeitig in große Innovationsschritte investieren, um rechtzeitig mit dem ,next big thing‘ auf den Markt zu kommen und nicht von innovati ven Start-ups überholt zu werden“, erklärt Marion Poetz. Es ist eine Herausforderung, an der so manche Unternehmen scheitern.

MARION POETZ

ist Professorin für Innovationsma nagement. Wissen ist überall, meint sie. Innovative Un ternehmen hätten das verstanden.

31

IN EINEM GUTEN UMFELD LASSEN SICH KREATIVITÄT UND INNOVATION NICHT VERHINDERN.

Die bequemste Art Frühstück zu holen

Wir liefern täglich frisch ... ... Brot und Gebäck von den besten Bäckern, ... gesundes Obst, Salate & Fruchtsäfte, ... herzhafte Snacks, süße Leckereien u.v.m., bis an die Wohnungstür, ohne dich zu wecken. Oder direkt zu dir ins Büro.

4000 zufriedene Kunden in Wien und NÖ

Lass dich mal verwöhnen. Lass mal liefern.

Jetzt GRATIS Zustellung sichern! Einfach den Code: Hausbrot-Lieferservice am Ende der Bestellung eingeben.

JETZT ONLINE BESTELLEN UND GUSTIEREN! hausbrot.at

33

DAS GROSSE KRABBELN

DAS WELTERNÄHRUNGSPROBLEM LÖSEN, RESSOURCEN SCHONEN, ABFALL REDUZIEREN UND DAMIT AUCH NOCH GELD VERDIENEN? KLINGT ZU SCHÖN, UM WAHR ZU SEIN, DOCH KATHARINA UNGER MACHT DAS MIT IHREM UNTERNEHMEN LIVIN FARM MÖGLICH. UNTERSTÜTZT WIRD SIE DABEI VON HEERSCHAREN VON INSEKTEN.

Sie fressen Nadeln, Blätter, totes Holz und andere biologische Reststoffe. Diese geben sie als Nährstoffe wieder in den ökologischen Kreislauf ab, so lange, bis sie irgendwann selbst von größeren Tieren gefressen werden, denen sie als Proteinlieferanten gute Dienste leisten. Insekten sind als Bestäuber, Abfallbeseitiger und Nahrungsquelle unentbehrlich für ein gesundes Ökosystem – und damit die Lösung vieler Probleme.

Wenn Katharina Unger über Insekten spricht, kommt sie ins Schwärmen wie sonst nur Ento molog:innen. Dabei hatte die Unternehmerin, die auf einem burgenländischen Bauernhof aufwuchs, mit allem, was da so kreucht und fleucht, ursprünglich wenig am Hut. Denn aus dem pannonischen Idyll zog es sie bald in die Welt hinaus; erst nach Wien, wo sie Industrial Design studierte, und dann für ein Prakti kum in die Megacity Hongkong. Auf einem Fleischmarkt inmitten einer der am dichtesten besiedelten Städte der Welt stellte sich für sie dann auch die entscheidende Frage: Woher kommen nur all die Nahrungsmittel, um Milli onen von Menschen in solchen Betonwüsten ausreichend zu versorgen? Und wie soll das in Zukunft gelingen?

DIE WELT WILL PROTEINE

KATHARINA UNGER ist Industriedesignerin und gründete ihr Unternehmen Livin Farms 2015. Damit leistet sie Pionierarbeit im Bereich Lebens mittelinnovationen. Unger ist TEDx-Sprecherin und Vorständin von AustriaStartups.

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung von der zeit 7,2 auf über neun Milliarden Menschen wachsen. Doch die Ressourcen an Anbauflä chen und Weideland sind bereits jetzt mehr als erschöpft. Wie kann künftig die Ernährung der Menschheit sichergestellt werden? Es braucht Alternativen, und das schnell. Denn schon jetzt ist jeder neunte Mensch mangeler nährt. Gleichzeitig steigt auch in den Schwel lenländern der Anteil Wohlhabender – und deren Appetit auf Fleisch, Eier und Milchpro dukte, denn die westliche Ernährungsweise gilt vielerorts als Statussymbol. Wer es sich leisten kann, lässt sich also auch in China

01 • 2022

Nachhaltigkeit

34

VON ULRIKE MOSER-WEGSCHEIDER

BRUTKASTEN.

Farm 432 ist der Prototyp für die Insektenzucht in der heimischen Küche.

WIE

KÖNNEN WIR

DIE WELT NACHHALTIG UND RESSOURCENSCHONEND ERNÄHREN?

oder Indien immer häufiger tierische Produkte schmecken. Die Welternährungsorganisation FAO der Vereinten Nationen schätzt, dass sich der weltweite Fleischkonsum bis 2050 um 76 Prozent erhöhen wird. Dabei sollte eine deutliche Verringerung angestrebt werden, denn die industrielle Tierhaltung ist eine der größten Treibhausgasquellen.

Um den Hunger nach tierischem Protein zu stillen und gleichzeitig sorgsamer mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen, riet die FAO in einem 2013 erschienenen Bericht, künftig vermehrt Insekten auf den Speiseplan zu setzen. Was in unseren Breiten für Reaktio nen von Verwunderung bis Ekel sorgte, ist für

rund zwei Milliarden Menschen völlig normal. In Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas kommen Insekten regelmäßig auf den Tisch der – vorwiegend ärmeren – Bevölkerung. Schaben, Ameisen, Heuschrecken und Co. lieferten im Vergleich zu Fleisch und Fisch qualitativ hochwertiges Protein und Nährstoffe und seien reich an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Mikronährstoffen, so die FAO. Weitere Vorteile: Die Insektenzucht sei weniger landabhängig als die konventionelle Tierhaltung, benötige deutlich geringere Men gen Wasser und die Produktion sei darüber hinaus extrem effizient. Während Insekten zwei Kilogramm Futter in ein Kilogramm Insekten masse umwandeln, benötigen Rinder für ein Kilogramm Körpermasse ganze acht Kilo gramm Nahrung.

DAS ÖKOSYSTEM FÜR ZUHAUSE

Für Katharina Unger beantwortete der Bericht alle Fragen, die sie sich im hektischen Treiben am Markt in Hongkong gestellt hatte: „Die Conclusio war, auf möglichst geringem Raum Protein zu züchten, genauer gesagt Insekten.“

35

ALS WIR MIT DER INSEKTENZUCHT BEGANNEN, WAR DER MARKT NOCH NICHT REIF DAFÜR. DAS HAT GEÄNDERT.SICH

Kurzerhand wurde die Idee zum Thema ihrer Diplomarbeit an der Universität für angewandte Kunst in Wien. „Ich komme aus der Produkt entwicklung und habe gemacht, was ich am besten kann: einen Produktprototypen entwi ckelt“, erzählt Unger über die Anfänge von Livin Farms im Jahr 2013.

Herausgekommen ist „Farm 432“, ein futuris tisch anmutendes Behältnis, das als Insekten brutkasten für Soldatenfliegen international für Aufmerksamkeit sorgte. Unger hatte einen Nerv getroffen und nutzte die Gunst der Stunde, um gemeinsam mit einer Designerin, einem Mechatroniker und einer Insektenkundlerin in Hongkong ihr Unternehmen Livin Farms zu gründen. Ein südchinesischer Investor glaubte an den Erfolg und stellte das Startkapital zur Verfügung. Das erste Projekt: The Hive, das per Kickstarter-Kampagne finanziert und mittlerwei le an mehr als 1.000 Kunden weltweit ausgelie fert wurde. The Hive ist als Weiterentwicklung von Ungers Diplomarbeit eine Art Küchengerät, um Mehlwürmer zu züchten. Der unscheinbare Kasten mit Schubladen hat es in sich, beher bergt er doch ein ganzes Ökosystem. Die oberste Kammer wird mit Mehlwurmpuppen befüllt, aus denen Käfer schlüpfen. Deren Eier fallen in die nächste Lade, in der sich die Larven weiterentwickeln können. Die Mehlwürmer wachsen weiter, bis sie schlussendlich, befreit von Kot und Futterresten, nach ein paar Wo chen in der untersten Lade „geerntet“ werden können. Einmal pro Woche erhält man so rund 500 Gramm Mehlwürmer, die frisch, gefroren, getrocknet und zermahlen zu den unterschied lichsten Gerichten verarbeitet werden können. Ein Teil der Würmer kommt zurück in die obers te Lade, und schon startet der Kreislauf von Neuem. Gefüttert werden die Würmer übrigens mit Küchenabfällen.

BRUTPFLEGE.

Livin Farms züchtet Insekten im großen Stil und beliefert Hive-Pro-Kunden alle zwei Wochen mit Nachschub.

Doch wer stellt sich einen solchen Insekten brutkasten schon in die Küche? „Sportler, die Mehlwürmer als hervorragende und günstige

01 • 2022 36

10 KG Futter produziert

Proteinquelle schätzen, aber auch Besitzer von Hühnern oder Reptilien, die nicht um teures Geld fremdgezüchtete Larven kaufen wollen“, so Unger. Tierfutter hatte sie bei der Gründung von Livin Farms zunächst allerdings nicht im Sinn, verändern wollte sie vor allem den Lebensmittelbereich. „Gewöhnen wir uns schon einmal daran, dass wir in Zukunft alles essen werden – auch Insekten“, so der ursprünglich disruptive Ansatz des Unterneh mens. „Der Markt dafür war allerdings inexis tent, es gab auch keine EU-Regularien“, so Un ger. Dafür schuf sie ein Bewusstsein für Insekten als Proteinlieferanten, „obwohl die Zeit dafür noch nicht reif war“, so die Unternehmerin.

MEHRERE FLIEGEN

MIT

EINER KLAPPE SCHLAGEN

Als Vordenkerin hatte Katharina Unger aller dings den richtigen Riecher. Denn seit 2019 konzentriert sich Livin Farms auf industriellen Anlagenbau für die Insektenzucht. „Alles, was wir im Miniaturmaßstab bereits erprobt haben, ist mit dem Hive Pro nun auf riesig skalier bar“, freut sich Unger. Sie erprobt in einer 1.300 Quadratmeter großen Fabrikshalle am Wiener Stadtrand gemeinsam mit ihrem Team die Insektenzucht im großen Stil. Wien bietet für das junge Unternehmen einige Vorteile:

günstigere Mieten als in Hongkong und Förde rungen des Europäischen Innovationsrats, des aws und des FFG.

Zwei Jahre dauerte die Pilotphase des Hive Pro; eine neue Tierfutterverordnung der EU im Juni vergangenen Jahres schuf die Voraussetzung dafür, dass Livin Farms nun durchstartet. Denn seitdem dürfen Schweine und Hühner auch mit Insekten und tierischen Proteinen gefüttert werden. Damit ist nun endlich eine nachhaltige Alternative zu tradi tionellen Futtermittelquellen wie Soja, Mais, Getreide und Fischmehl zugelassen. Denn während allein für die Tierfutterherstellung riesige Anbauflächen und Unmengen Wasser benötigt werden, lassen sich Insekten nicht nur äußerst platzsparend, ökologisch und ressourcenschonend zur Weiterverarbeitung zu Tierfutter züchten. Nachhaltiger geht es also kaum. „Insektenzucht produziert um 92 Prozent weniger Emissionen als die Sojaproduktion und beim Verfüttern biogener Reststoffe fällt um 70 Prozent weniger CO2 an als bei Kompostierung. Mit unserer Technologie

37

WASSER* 1 :15.500 *mit Niederschlägen auf Weiden Quelle: Fleischatlas/Insektenessen.at, FAQ

1 KG Rind 3 KG Schwein 5 KG Huhn 9 KG Insektenfleisch

Quelle: Katharina Unger

38

WANZEN, 11 % 237 Arten

SCHABEN, 2 % 37 Arten

KÄFER, 31 % 659 Arten HEUSCHRECKEN, 13 % 278 Arten

TERMITEN, 3 % 59 Arten

FLIEGEN, 2 % 37 Arten

ermöglichen wir Unternehmen aber nicht nur Lebensmittelabfälle zu reduzieren, sondern damit sogar Gewinn zu machen“, erklärt Katharina Unger.

RAUPEN, 17 % 362 Arten

SPINNEN, 1 % 15 Arten

LIBELLEN, 3 % 61 Arten

ANDERE, 2 % 45 Arten

AMEISEN, BIENEN, WESPEN, 15 % 321 Arten

ESSBARE VIELFALT

2.111 Insektenarten ergänzen weltweit den Speiseplan. Am häufigsten werden Käfer gegessen.

Quelle: Fleischatlas 2018, Jongema

Denn jährlich fallen in der Lebensmittelindus trie zehntausende Tonnen biogene Reststoffe wie Gemüse- und Getreideabfälle an, die kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Doch egal, ob altes Obst und Gemüse oder Brot, das nicht mehr verkauft werden kann: Für Insekten wie Mehlwürmer oder Soldaten fliegen sind solche organischen Reststoffe ein wahres Festmahl. Im Hive Pro können sie es sich schmecken lassen, während Lebensmittel konzerne sich nicht mehr um die Entsorgung kümmern müssen. Hive Pro funktioniert nach

dem Plug-and-Play-Prinzip mit Schnittstellen für eine vollautomatische Insektenaufzucht, die Verarbeitung von Abfällen zu Futtermit teln für die Industrie, die robotergesteuerte Handhabung der Insekten und die Verarbei tung der Endprodukte. Die Biologen und Prozesstechniker von Livin Farms kümmern sich direkt beim Kunden um die Implemen tierung. Zunächst werden die Reststoffe in die Insektenmast-Anlage zu Futter aufbereitet, dann werden die Babylarven eingesetzt. „Wir liefern sie alle zwei Wochen, vergleichbar mit einem Kaffeekapsel-Abo“, schmunzelt Unger. Der Vorgang selbst ist der gleiche wie bei The Hive. Doch je nach Kundenwunsch sieht das Endergebnis anders aus: gewonnen werden können fettfreies Proteinpulver, Fett, Dünger oder frische Larven, die mit Gewinn an die Tierfutterindustrie weiterverkauft werden können. Zwischen 4.000 und 8.000 Tonnen Reststoffe wandelt eine Anlage pro Jahr um und produziert dabei 100 bis 300 Tonnen Futtermittel und zudem auch noch Tausende Tonnen Frass, der als Dünger weiterverkauft werden kann. Die Kosten für das System amortisieren sich auf diese Weise innerhalb von fünf Jahren. Seit heuer werden die ersten großen Kundenprojekte in Asien und Europa umgesetzt. Die Insekten sind also drauf und dran, die Welt zu erobern.

01 • 2022

IVAN DJORDJEVIC, verantwortlich für Electronic Manufacturing Services, TELE Haase.

INDUSTRIALISIERUNG VON INNOVATIONEN

INNOVATIONEN ENTSPRINGEN HÄUFIG DER JUNGEN UNTERNEHMER:INNEN-SZENE. START-UPS ENTWICKELN AGIL, TESTEN FRÜH BEIM KUNDEN UND VERBESSERN DABEI LAUFEND DAS PRODUKT. GEHT ES AN DIE SERIENFERTIGUNG, PASSIEREN HÄUFIG FEHLER. DAS MUSS NICHT SEIN.

in: Herr Djordjević, warum scheitern so viele innovative Produktideen an der Industrialisierung?

In der Industrialisierungsphase entscheidet sich, ob das Projekt Fahrt aufnehmen und in größeren Stückzahlen produziert den Markt erobern kann. Gerade hier lauern jedoch viele Stolpersteine, die schnell zum Scheitern führen können. Junge Unternehmen konzentrieren sich meist ganz auf die Entwicklung von Hardund Software und wissen wenig über industri elle Fertigungsprozesse. Das führt dazu, dass die Anforderungen der Serienproduktion in der Entwicklung nicht berücksichtigt werden. Ist das Produkt fertig entwickelt, stellt sich auf der Suche nach einem passenden Fertigungspart ner oft heraus, dass die Serienproduktion des Prototypen in dieser Form eine hohe Fehler quote oder überproportionale Stückkosten verursachen würde. Daraus resultieren Verzö gerungen im Zeitplan, der Markteintritt wackelt, und schon ist der Geschäftserfolg gefährdet. Wie lässt sich das vermeiden?

Durch die Auswahl eines guten, optimalerweise lokalen Partners für Electronic Manufacturing Services (EMS), der sich das Produkt genau ansieht und erklärt, wie es für die Serienfer tigung optimiert werden kann. Das senkt die Stückkosten und ermöglicht in weiterer Folge oft überhaupt einen marktfähigen Preis. Können Sie den Prozess genauer erklären?

Am Beginn steht der gemeinsame LayoutCheck der Leiterplatte. Dabei wird geprüft, ob die Leiterplatte durchgängig automatisiert, normgerecht und mit möglichst wenigen Prozessschritten gefertigt werden kann. So

unterzieht der EMS-Anbieter zum Beispiel die Größen-, Weiten-, Abstands- und Überlap pungsregeln auf der Leiterplatte einem kriti schen Blick. Er unterstützt beim Bauteilmanage ment und beschafft die Komponenten trotz krisenbedingter Lieferengpässe rechtzeitig, so preisgünstig wie möglich. Jetzt werden auch die Abläufe für Montage und Verdrahtung im Gehäuse Schritt für Schritt optimiert. Darüber hinaus stellt die Vereinbarung einer passenden Test- und Zertifizierungsstrategie sicher, dass die Geräte, die vom Band laufen, voll funkti onstüchtig und einsatzbereit sind. Es braucht also einen vertrauenswürdigen EMS-Partner mit Blick auf das Gesamtdesign, das Bauteilma nagement sowie die Teststrategie für ein neues innovatives Produkt, damit es kostendeckend produziert und in weiterer Folge erfolgreich vermarket werden kann.

www.tele-online.com/ems

KONTAKT

Ivan Djordjević

TELE Haase Steuergeräte

Vorarlberger Allee 38, 1230 Wien

Telefon: +43 161474 – 421

E-Mail: ivan.djordjevic@tele-haase.at

ADVERTORIAL

© Linse2

APELEON SCALAR.

Die Drohne soll bald 10 Kilogramm Fracht

150 Kilometer weit transportieren können.

EINE FRACHTDROHNE AUS MÖDLING

DAS START-UP APELEON ERREGTE ERST MIT EINEM FLUGTAXI-ENTWURF AUFSEHEN UND ZEIGT NUN EIN ERSTES PRODUKT: DIE TRANSPORT-DROHNE APELEON SCALAR SOLL BEREITS NÄCHSTES JAHR AUF DEN MARKT KOMMEN.

Mit dem Apeleon X, einer senkrecht startenden Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber, gelangte das Start-up letztes Jahr in die Schlagzeilen. Der Demonstrator zeigte, wie ein elektrisch betriebenes Luftfahr zeug aussehen könnte, mit dem man abgele gene Orte umweltfreundlich erreicht. Danach konzentrierte sich das junge Unternehmen aber auf die unbemannte Luftfahrt. „Unsere technischen und wirtschaftlichen Erkenntnisse

01 • 2022 40

Luftfahrt

VON FLORIAN STREB

der letzten Jahre zeigen uns den besten Weg zum Markt“, sagt Andreas Fürlinger, der Gründer von Apeleon.

FORSCHUNGSPROJEKT SENKRECHTSTARTER

„Wir haben fünf Jahre lang mit bis zu 15 Perso nen in einem Forschungsprogramm gearbeitet, um neuartige Luftfahrzeugarchitekturen zu entwickeln“, berichtet Fürlinger. „Dabei haben wir Schlüsseltechnologien wie Antriebssysteme erarbeitet, mathematische Modelle aufgestellt und Flugversuche mit Demonstratoren durch geführt.“ Apeleon X ist einer der Demonstrato ren, die in dieser Zeit entwickelt wurden. „Jetzt ist das Projekt abgeschlossen und wir wollen aus dem Gelernten kommerzielle Anwendun gen schaffen.“

FRACHTDROHNE

ALS ERSTES PRODUKT

Aktuell stecken Fürlinger und sein kleines Team schon mittendrin, diesen Plan in die Tat umzu setzen: Der erste Schritt soll die Kommerziali sierung einer hochwertigen Frachtdrohne sein. Apeleon setzt dabei auf eine Lösung, die bis zu 10 Kilogramm Fracht transportieren kann, erläu tert Fürlinger: „Damit streben wir einen Markt an, in dem es wenig Konkurrenz gibt. Andere Drohnen sprechen meistens einen kleineren Lastenbereich an.“ Entwickelt und produziert wird der Apeleon Scalar am Unternehmenssitz in Mödling, südlich von Wien. Aber warum aus gerechnet Mödling? „Wir sind in Wien gestar tet, aber haben bald einen Hangar gebraucht und wollten so nahe wie möglich bleiben, vor allem an den Universitäten“, sagt Fürlinger. Und der Standort Österreich sei prinzipiell ideal für die Branche: „Wir haben in Österreich eine sehr gute Luftfahrt-Zulieferindustrie und finden gut ausgebildete Fachkräfte in allen Bereichen, die wir brauchen.“

ERFAHRUNG AUS

PROMINENTEN PROJEKTEN

Der Unternehmenschef selbst ist dafür ein Role Model: Er war immer schon vom Flie gen fasziniert und studierte Maschinenbau mit Spezialisierung Luft- und Raumfahrt. „Als Luftfahrtingenieur habe ich an spannenden Projekten mitgearbeitet und unter anderem

APELEON X. Im Rahmen eines Forschungs projekts entstand dieser Demonstrator – mit Personen transport beschäftigt sich das Start-up aber nun nicht mehr.

Strukturbauteile für den A380 mitentwickelt.“ Elektrische Antriebe in der Luftfahrt lernte er beim Schweizer Projekt Solar Impulse kennen, bei dem ein Solarflugzeug konstruiert wurde, das die Welt umrundete. 2017 sah Fürlinger die Zeit reif, ein eigenes Projekt zu starten: „Auf der einen Seite hatte ich selbst viel Know-how aufgebaut, auf der anderen Seite war die Tech nologie so weit fortgeschritten, dass man damit elektrische Fluggeräte schaffen kann.“

BIS ZU 150 KILOMETER REICHWEITE

Nun gilt es zu beweisen, dass Apeleon das besser kann als seine Konkurrenz. „Wir haben ein gutes Verhältnis von Nutzlast zu Reichweite“, sagt der Firmengründer: 150 Kilometer weit soll der Apeleon Scalar seine Fracht trans portieren können, und das bei einer Reisege schwindigkeit von 100 km/h. Punkten will man außerdem mit einem austauschbaren Akkupack und einer redundanten Architektur. Diese sorgt dafür, dass das Fluggerät auch dann stabil und flugfähig bleibt, wenn etwa eine Antriebsein heit ausfällt. Schon in etwa einem Jahr soll das Produkt auf dem Markt sein, kündigt Andreas Fürlinger an: „Zu diesem Zeitpunkt wollen wir liefern können, wenn auch noch in begrenzten Stückzahlen.“

41

IM INTERVIEW ERKLÄRT DIE ÖSTERREICHISCHE 3D-DRUCK-PIONIERIN JULIA KOERNER, WARUM DIESER TECHNIK DIE ZUKUNFT GEHÖRT.

EIN OSCAR FÜR DRUCKREIFES DESIGN

VON MAYA MCKECHNEAY

Wien, 17 Uhr nachmittags – wir erreichen Julia Koerner in ihrem Studio in Los Angeles. Dort ist es 8 Uhr früh. Weil sie zwischen Wien und LA pendelt, streut sie immer wieder eng lische Begriffe ein, und wenn manche Effekte oder Produktionsabläufe schwer in Worte zu fassen sind, holt sie Objekte vor die Kamera, zeigt weiche oder dichtere Lamellentexturen, um zu erklären, wie ihre Produkte funktionieren.

in: Frau Koerner, viele der Formen und Objekte, die Sie im 3D Druck gestal ten, erinnern an Objekte aus der Natur. Ein Zufall?

Julia Koerner: Ich bin schon seit der Kind heit mit der Natur vertraut (siehe Kurzbio S. 47, Anm.). Meine Mutter ist Biologin. Ich habe selbst Forschungen zur Artenvielfalt

durchgeführt und mit meinem Mann Kais Al-Rawi 2012 für ein Forschungsprojekt CTScans von Korallen, Bimssteinen und Seester nen angefertigt, um diese nachzumodellieren. Für 3D-Druck habe ich mich aber schon vor diesem Projekt interessiert ... Wie kam es dazu?

Um 2005 hat die Angewandte ihren ersten 3D-Drucker bekommen. Das war genau das Jahr, in dem ich dort angefangen habe. Kaum jemand hat sich mit dem Gerät ausgekannt und wir Studenten haben extrem viel damit herum probiert und dazu beigetragen, herauszufin den, wie man für den Architekturbereich tolle Geometrien damit entwickeln kann. Die Technik war damals aber noch in den Kinderschuhen?

Aus heutiger Sicht schon. 2010 gab es einen Schub in dieser Technologie, es sind langsam die Patente ausgelaufen. Dadurch konnten Desktop-Drucker auch für den individuellen

01 • 2022 42

Design

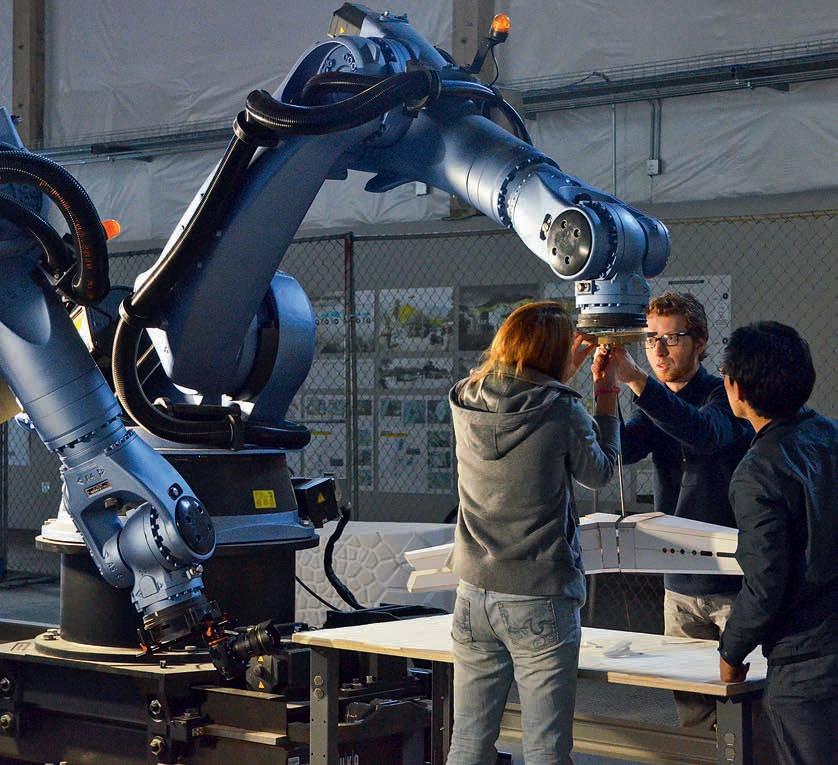

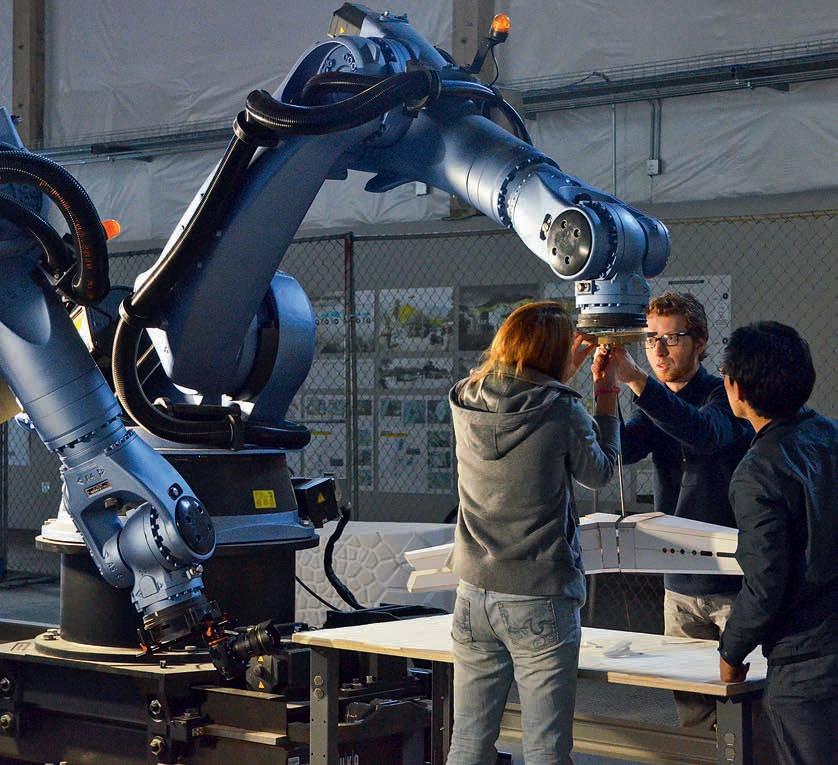

TECHNIK BEWEGT. Am IDEAS Campus an der UCLA forschte Koerner mithilfe eines beweglichen Roboterarms an beweglicher Architektur.

VORBILD NATUR.

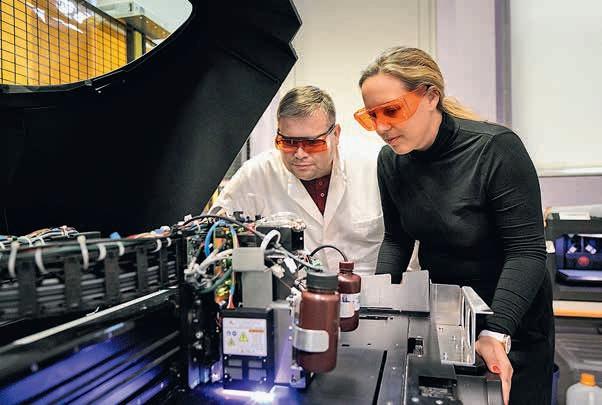

Um Strukturen zu erforschen, wird ein 3D-Scan einer Koralle angefertigt.

JULIA KOERNER mit Profactor in Linz, wo sie im Rahmen des Re-Frame Projekts zu 3D-Druck auf Stoff geforscht hat.

43

Wussten Sie, dass … Österreich an dritter Stelle liegt, wenn es um 3D-Druck geht? Das Land verfügt über die – an der Einwohnerzahl gemessen – drittgrößte Dichte an 3D-DruckStart-ups weltweit.

Quelle: Ampower Report Volume 9/2022

DIE „HY CLUTCH“ produziert Julia Koerners Label JK3D auf Anfrage. Hergestellt werden kann sie in ver schiedenen Größen und Farben. Basismaterial ist ein Bioharz aus Sojabohnen und Mais.

Gebrauch entwickelt werden. Ich selbst arbeite tatsächlich seit 17 Jahren mit 3D-Druck.

2015 haben Sie Ihre eigene Firma, JK Design, gegründet. Allerdings nicht in den USA, sondern in Salzburg.

Es gab damals einige erfolgreiche Kooperationen in Europa: Mit der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen habe ich 3D-gedruckte Kleider für die Pariser Modewoche entworfen. Ich habe zusammengearbeitet mit Maison Lesa ge, dem ältesten Stickerei-Betrieb Europas, mit Chanel und später mit Swarovski. Auch darum habe ich 2015 in Salzburg mein eigenes Unternehmen gegründet.

Ein Jahr später meldete sich Hollywood bei Ihnen. Wie kam es dazu?

Im Herbst 2016 trat die Kostümbildnerin Ruth Carter an mich heran, weil sie und Regisseur Ryan Coogler ein Kostüm

01 • 2022 44

OSCARREIF.

Die Kostüme aus dem 3D-Drucker wurden mit dem Oscar ausgezeichnet.

für die Königin im Film „Black Panther“ entwickeln wollten. Es sollte der avancierten Technologie, die im Film präsen tiert wird, entsprechen.

Wie sind Sie bei den Entwürfen vorgegangen?

Wir sind ausgegangen von afrikanischen Strukturen und Geometrien. Die Inspiration kam von den traditionellen Zulu-Hüten, die verheiratete Frauen in Afrika tragen. Aus diesen Hüten haben wir digitale afrikanische Zulu-Struk turen entwickelt. Wir haben Objekte digitalisiert und den Schultermantel und die Krone für Königin Ramonda entwi ckelt, die von Angela Basset dargestellt wird. Wo lag bei diesem Projekt der Vorteil der 3DTechnologie?

Wir haben mit dem Designprozess angefangen, als die Darstellerin der Königin noch gar nicht gecastet war. Sobald wir die Maße ihres Kopfumfangs hatten, konnten

45

HAUTE COUTURE HAT NUR EIN KLEINES PUBLIKUM, MIT EINEM FILM WIE „BLACK PANTHER“ ERREICHT MAN MILLIONEN.

wir die Krone direkt anpassen, indem wir den Algorithmus verändert haben. Das war ein wirk lich tolles Projekt, in dem sich traditionelle und digitale Handwerkskunst ideal ergänzt haben. Kann man sagen, dass dieses Projekt Ihre Arbeit über Nacht bekannt gemacht hat?

„Black Panther“ war natürlich schon etwas anderes als eine exklusive Haute-Couture-Show. Jeder konnte den Film sehen! Und ich habe mich gefreut, dass gleich meine erste Mitar beit an einem Film medial so wahrgenommen wurde.

Durch Ihre Kostüme und HauteCouturePräsenz werden Sie stark mit der Modeindustrie assoziiert. Dabei arbeiten Sie auch mit ganz anderen Materialien.

Ja. Aktuell zum Beispiel mit Glas. Wir haben gerade in Kooperation mit Swarovski 39 Glas skulpturen bei den Glaswochen in Venedig gezeigt. Alle sind im 3D-Glasdruck entstanden, mit dem von Swarovski kreierten PVD (Physical Vapour Deposition)-Verfahren, einer Bedamp fungstechnologie. Mein Label JK3D führt diese Serie als Crystal Lamellas.

Momentan ist 3D Druck noch eine HighEnd Technologie. Wäre Ihnen persönlich an einer allgemeinen Verbreitung gelegen?

Aber diese Technik hat ja schon längst in den privaten Bereich Einzug gehalten! Desk top-Drucker kann man heute schon um ein- bis zweihundert Euro im Baumarkt kaufen. Ein 3D-Druck-Stift kostet um die 30 Euro. Jeder kann zu Hause drucken. Natürlich ist das eine andere Technologie und nicht so High End wie die Geräte, mit denen wir arbei ten. Sie kosten teilweise bis zu einer halben

MUSEUMSREIF.

Die Kollektion, die Koerner gemeinsam mit Iris van Herpen entwarf, hat es bis ins MoMA in New York geschafft.

01 • 2022

46

JULIA KOERNER, geboren in Salzburg, ist die Tochter einer Biologin und eines Kunsterziehers. Schon früh verstand sie die Wech selwirkung von nachhaltiger Lebensweise und Artenvielfalt, wurde in Ausstellungen und auf Architekturreisen mitge nommen und erhielt von ihrem Vater Unterstützung beim Konstruieren und Gestalten. Nach der Matura studierte sie in Wien Architektur, wo sie an der Universität für Angewand te Kunst erste Erfahrungen mit dem 3D-Druck sammelte, und zog anschließend über London weiter nach Los Angeles. 2015 gründete sie ihr erstes eigenes Atelier in Salzburg, launchte ihre Ready-to-wear-Mode kollektion „Sporophyte“ und produzierte 3D-gedruckte

FRAGILE SCHÖNHEIT. Für Swarovski druckte Koerner sogar Glas, dessen Design sich am Look von Pilz-Lamellen orientiert.

Bekleidung für Pariser HauteCouture-Häuser. 2016 kam aus Hollywood der Auftrag für das Kostümdesign der Comic-Ver filmung „Black Panther“. Mit „Captain Marvel“ stattete Koerner 2019 eine weitere Comic Verfilmung mit 3D ge druckten Kostümen aus. Julia Koerner lebt und arbeitet in Salzburg, Wien und LA – wo sich ihre Arbeit weiterhin über die Bereiche Architektur, Mode und Produktdesign erstreckt. Als Professorin lehrt sie zudem am Architektur-Department der UCLA.

Million Euro. Aber: Ich bin überzeugt, dass die 3D-Technologie sich über kurz oder lang nicht nur durchsetzen, sondern auch zu einer Demokratisierung der Produktionsprozesse beitragen wird.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Welches Projekt würden Sie in naher Zukunft gerne auf Schiene bringen?

NACHHALTIGES DESIGN WIRD IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS IMMER WICHTIGER.

In einem Forschungs-Design-Studio mit Archi tekturstudenten der UCLA (University of California Los Angeles, Anm.) beschäftige ich mich mit Fassaden-Modulen als Moder nisierungselement. Wenn ein Gebäude nicht mehr den klimatischen Bedingungen ent spricht, könnte man Clip-on-Designs entwi ckeln, um ihm ein neues Gewand zu geben. Ich stehe da noch ganz am Anfang. In einem Jahr kann ich vielleicht mehr dazu sagen, aber am 3D-Druck ist hier vor allem die Skalierbar keit vielversprechend. Von einem kleinen Ring bis zu einem großen Fassadenteil kann man Komponenten in jedem Maßstab drucken. Der Designprozess bleibt gleich. Weiteres Thema: Viele Fassaden ändern sich durch den Anbau von „Klimaboxen“, also den Außen teilen von Klimaanlagen. Auch hier gäbe es hinsichtlich Design einiges zu tun (lacht). Das sind meine großen Themen für die Zukunft: Neu denken in Zeiten des Klimawandels. Und: nachhaltiger produzieren!

47

DASS SCHIESSPULVER, PAPIER UND SEIDE AUS CHINA KOMMEN, WEISS JEDER. ABER HÄTTEN SIE GEWUSST, DASS AUCH DIESE DREI ERFINDUNGEN IN ASIEN GEMACHT WURDEN – UND NOCH DAZU URALT SIND?

3 ANTIKE ERFINDUNGEN AUS CHINA

VON FLORIAN STREB

VON FLORIAN STREB

AGELLACK