ROB RIEMEN: LA PALABRA QUE VENCE

A LA MUERTE

Por Rael Salvador

El olvido se combate con memoria

La nobleza de espíritu surge a partir del cuestionamiento filosófico y el acercamiento irrestricto al conocimiento, así como a la comprensión de los horrores ocasionados por el hombre inculto y su avidez idiota en las apariencias.

Es por ello que la valentía es un rasgo raro en el mundo intelectual.

Rob Riemen nos recuerda que “el objetivo de la democracia es, por lo tanto, la educación, el desarrollo intelectual, la nobleza de espíritu, y la nobleza de espíritu es el arma más importante para impedir que la democracia degenere en democracia de masas, en la cual la demagogia, la estupidez, la propaganda, la vulgaridad y los instintos humanos más bajos ganen terreno, hasta que inevitablemente den a luz al hijo bastardo de la democracia: el fascismo”.

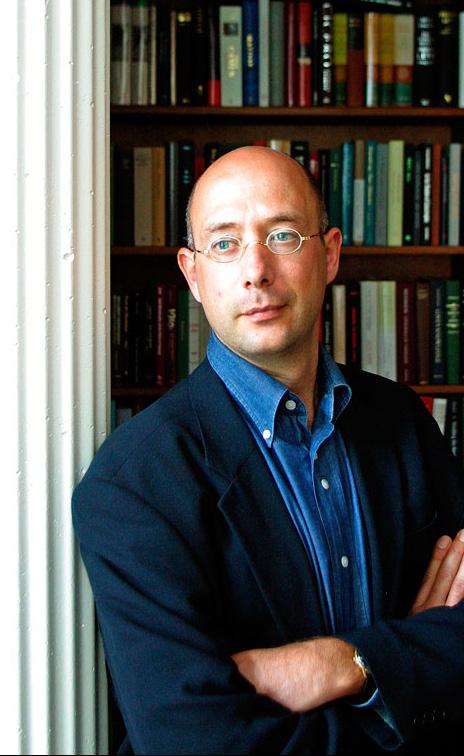

El director del Instituto Nexus es un hombre que escribe con emoción y justa determinación.

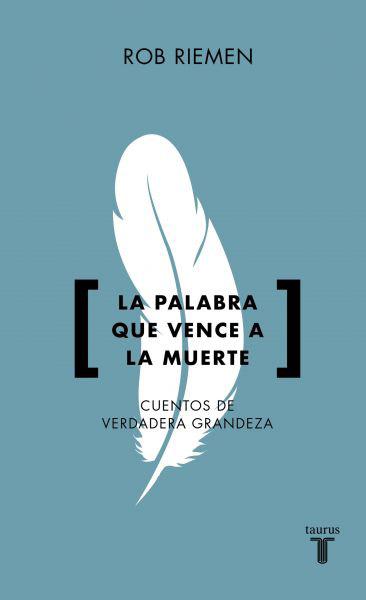

Sólo bastaría poco tiempo para leerle y, dada la exquisitez y la elevada intención de su narrativa, obtener otra visión del mundo y de las cosas emanadas de éste. En su más reciente entrega editorial La palabra que vence a la muerte (Taurus, 2025)— nos hace saber que “toda formación espiritual que no esté basada en un concepto, una noción de lo que es la perfección humana, carece de valor”.

Nos dice Michel Onfray: “El trabajo del periodista es comentar lo que acontece, el del filósofo es poner en perspectiva lo real con las condiciones que han hecho posible lo que acaece o sucede”, para lo cual la frenética e irrefrenable poética de Rob Riemen, ofreciendo sus aportes en materia narrativa el olvido se combate con memoria , pone a las ratas de Albert Camus frente a nuestra nariz: “…vendrá un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despertará a sus ratas y las enviará a morir a una ciudad dichosa”.

R.S.

Rob Riemen: La palabra que vence a la muerte / Rael Salvador págs. 3 a 5

Premios Estatales: Un rostro de la literatura bajacaliforniana / Óscar Ángeles Reyes págs. 6 y 7

Carlos Coronado Ortega: El desierto como enseñanza vital / Gabriel Trujillo Muñoz págs. 8 a 10

La mediocridad institucional del arte visual / Cristina Rendón pág. 11

Consideraciones sobre el pensamiento de Aristóteles / Fernando Mancillas Treviño págs. 12 y 13

Marisol Galloso Gamboa: Antología de ocho sílabas / Elizabeth Cazessús págs. 14 y 15

Gallo Molina: en la ruta del novelista / Eduardo Cruz Vázquez pág. 15

La cabaña de Mark Twain / Arnulfo Estrada Ramírez pág. 16

Palabra no responde a colaboraciones no solicitadas ni asume como propias las opiniones de sus columnistas y comentaristas. La opinión de la revista literaria se encuentra reflejada en su editorial.

Todas las imágenes y fotografías que aparecen en la presente edición son utilizadas con fines informativos. El equipo editorial se ha dado a la tarea de indagar los derechos de autor correspondientes o su procedencia, consciente de su obligada autoría. En caso de omitir algún crédito, ofrecemos una disculpa y agradeceremos la información brindada para incluirlo en una posterior edición.

raelart@hotmail.com

Director General

Arturo López Juan

Director de Información

Enhoc Santoyo Cid

Director Editorial

Gerardo Sánchez García

Gerente Administrativo

Alfredo Tapia Burgoin

Coordinadora de Publicidad

Ma. Del Socorro Encarnación Osuna

Coordinadora de El Vigía Digital

Sandra Ibarra Anaya

Editor PALABRA

Rael Salvador

Diseño Editorial

Arturo Corpus Fotografía

Enrique Botello

Colaboradores

Carlos Mongar, Sergio Gómez Montero (†), Gabriel Trujillo Muñoz, Facundo Cabral (†), Federico Campbell (†), Daniel Salinas Basave, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Manuel Quintero, Enrique Botello, Héctor García M., Óscar Ángeles Reyes, Fernando Mancillas, Iliana Hernández, Ruth Gámez, Herandy Rojas, Carlos-Blas Galindo (†), Alberto Manguel, Martín Caparrós, Alfonso Lorenzana, Eduardo Cruz Vázquez, Eric Rodríguez Ochoa, Jorge Ruiz Dueñas, Carlos Velázquez, Dimitris Yeros, Edgar Lima, Rob Riemen, Alexa Álamo, Miguel Lozano, Víctor M. Gruel S., Arnulfo Estrada R., Cristina Rendón, Jorge Ortega, Alexa Álamo, Elizabeth Cazessús y Alfonso García Quiñones.

Corresponsales en el extranjero

Ferdinando Scianna (Italia); Cony Mollet-Sigüenza (Francia); Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” (Chile); Patrick Liotta (Argentina); Héctor García Mejía (Los Ángeles).

Corresponsal en Tijuana Enrique A. Velasco Santana

Av. López Mateos, No. 1875. Ensenada, B. C. México.

Teléfonos para publicidad: 120.55.57, extensión 1021.

ROB RIEMEN: LA PALABRA QUE VENCE A LA MUERTE

El nuevo libro de Rob Riemen, fundador del prestigiado Instituto Nexos de Ámsterdam, circula en librerías de México a partir de octubre

Por Rael Salvador Escritor y editor raelart@hotmail.com

I

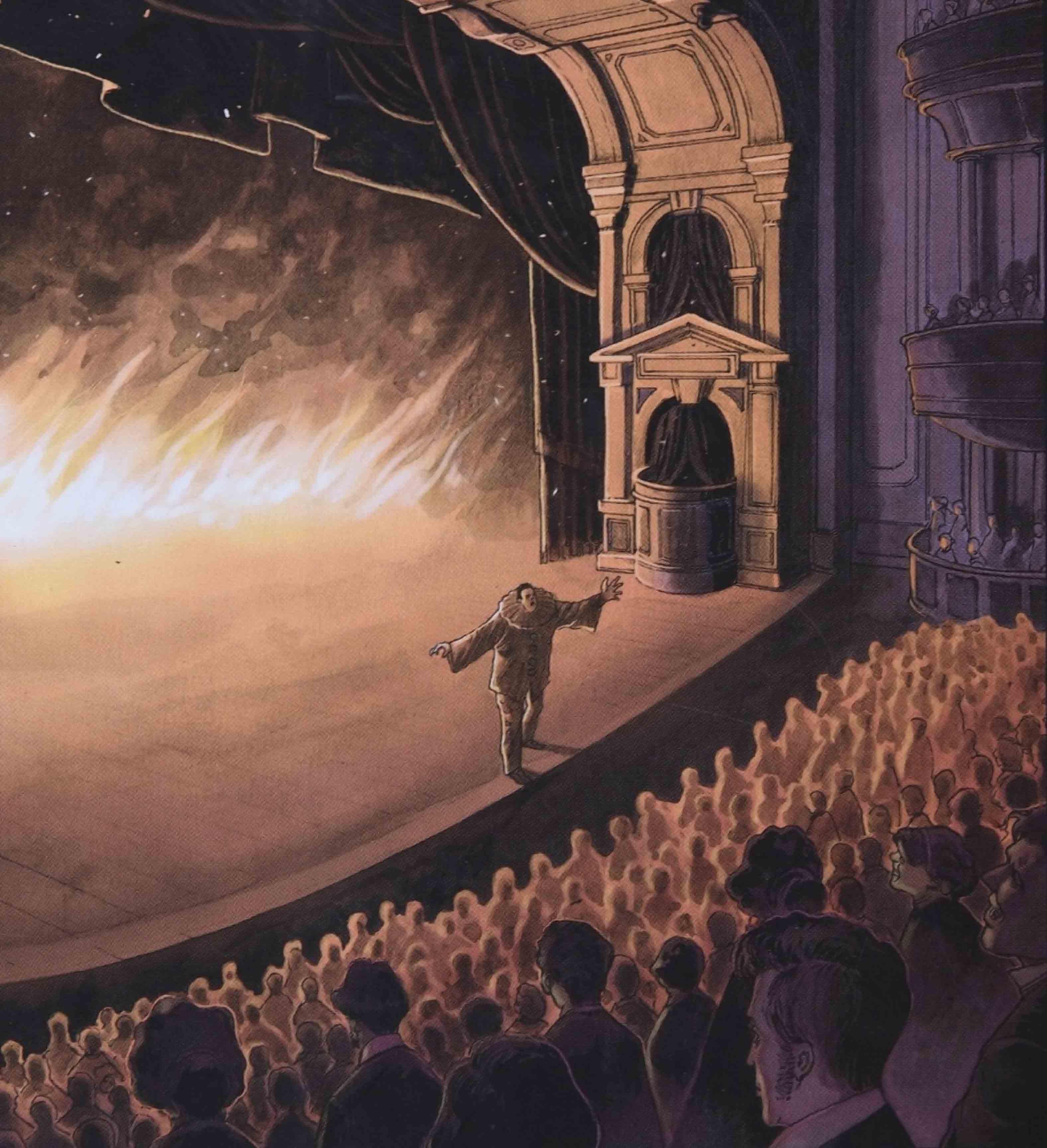

El Teatro mágico de la locura

En el Teatro del mundo, dados los acomodos mágicos de la iluminación escénica —mortecina aquí, vigorizante allá—, las sombras rebasan todas las fronteras. Esas sombras pueden ser vistas y sentidas con dureza en el territorio de México —que podría ser también el caso de otros países de América—, a partir de figurones de cartón piedras, “Made in Hollywood” —los Trump, los Bezos, los Musk, los Zuckerberg, los Bolsonoro, los Milei— que, a partir de los engañosos signos de la “grandeza” y la “gran cantidad”, intentan pasar como “realidad” la opulencia rancia del dinero y la miserabilidad inhumana.

Y, en este festín sanguinario de naciones —¡claro está!—, no hay que olvidarnos del convite lóbrego de los Netanyahu, los Putin, los Orbán, los Zelenki, los Erdogan, o, entre tantos otros, la comparsa de la realeza árabe, norcoreana y china…

Así, en “el escenario del teatro del mundo” del escritor Rob Riemen —recreado en el prólogo de su reciente libro, La palabra que vence a la muerte (Taurus, 2025)— aparecen Simone Weill, Thomas Mann y George Bernanos abanderando discursos que, en su sentido de profundidad y oportunidad, ponen en su justo lugar el oleaje de las sombras permitiendo la claridad de las musas.

libro y una copa de vino”)— cuatro relatos morales, “Cuentos de verdadera grandeza”, que rescatan, tanto “la palabra que vence la muerte” como los versos en la noche de los poetas —ya lo decía Shelley, “los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo— que, con sus significados meritoriamente intercambiables, modifican los estados de ánimo de las personas a partir de la música de las palabras, esa concepción oriental que surge del rescate sonoro del cosmos.

Con el mortal deslumbramiento de una bomba — como las detonadas en Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945, siglo XX)—, también las sombras crecen, sobredimensionan, falsean y mienten.

El Prometeo Americano, J. Robert Oppenheimer, estudioso del sánscrito y físico inminente, ante el estallido primario de su bomba atómica (en Los Álamos, Nuevo México, el 16 de julio del año antes mencionado), llegó a comentar atribulado: “Ahora he devenido en muerte, el destructor de mundos”.

Son versos del libro sagrado de la India, el Bhagavad Guitá.

Paralelo a este mundo, se deja observar igualmente —ahora que consulto el libro entre mis manos— El lobo estepario de Hermann Hesse (publicado en 1927), páginas donde el protagonista Harry Haller es un “outsider” —un nihilista producto de la Modernidad— que se irrita porque las sociedades mercantiles chupan la tierra volviéndola inhóspita y desangelada.

“Se trata del filósofo Friedrich Nietzsche —finas manos ahuecadas alrededor del amplio bigote—, dirigiendo su murmullo, como apuntador ajeno, a Robert Oppenheimer…”

Una de ellas, Clío, la Musa de la Historia, relatará a Riemen —después de que éste se deleite con su bebida, descansando en su biblioteca (como recomendaba el poeta holandés J.C. Bloen: “Leña para el hogar, un

Él, el lobo de las estepas, después de permanecer cautivo en la sombría cueva de la ansiedad, salta al escenario del “Teatro Mágico de la Locura”, donde la entrada se encuentra reservada con la seria advertencia: “No puede entrar cualquiera”. Pero algunos pensamientos caminan con pies de paloma, y, entre la vasta platea del Teatro del mundo, se deja oír este rumor: “Tú, sin embargo, oh Zaratustra, has querido ver el fondo y el trasfondo de todas las cosas: por ello tienes que subir por encima de ti mismo: ¡Arriba, cada vez más alto, hasta que incluso tus

estrellas las veas por debajo de ti!”.

Se trata del filósofo Friedrich Nietzsche —finas manos ahuecadas alrededor del amplio bigote—, dirigiendo su murmullo, con actitud de apuntador ajeno, a Robert Oppenheimer…

Para hacerse del pensamiento crítico —nos recuerda Riemen— se tienen que entender las palabras, “y cómo vas a saberlo si no lees”. Leer los cielos, como los antiguos —igual a los “pensiderales” (pensadores de los alfabetos del cielo) de Egipto, Grecia o Babilo-

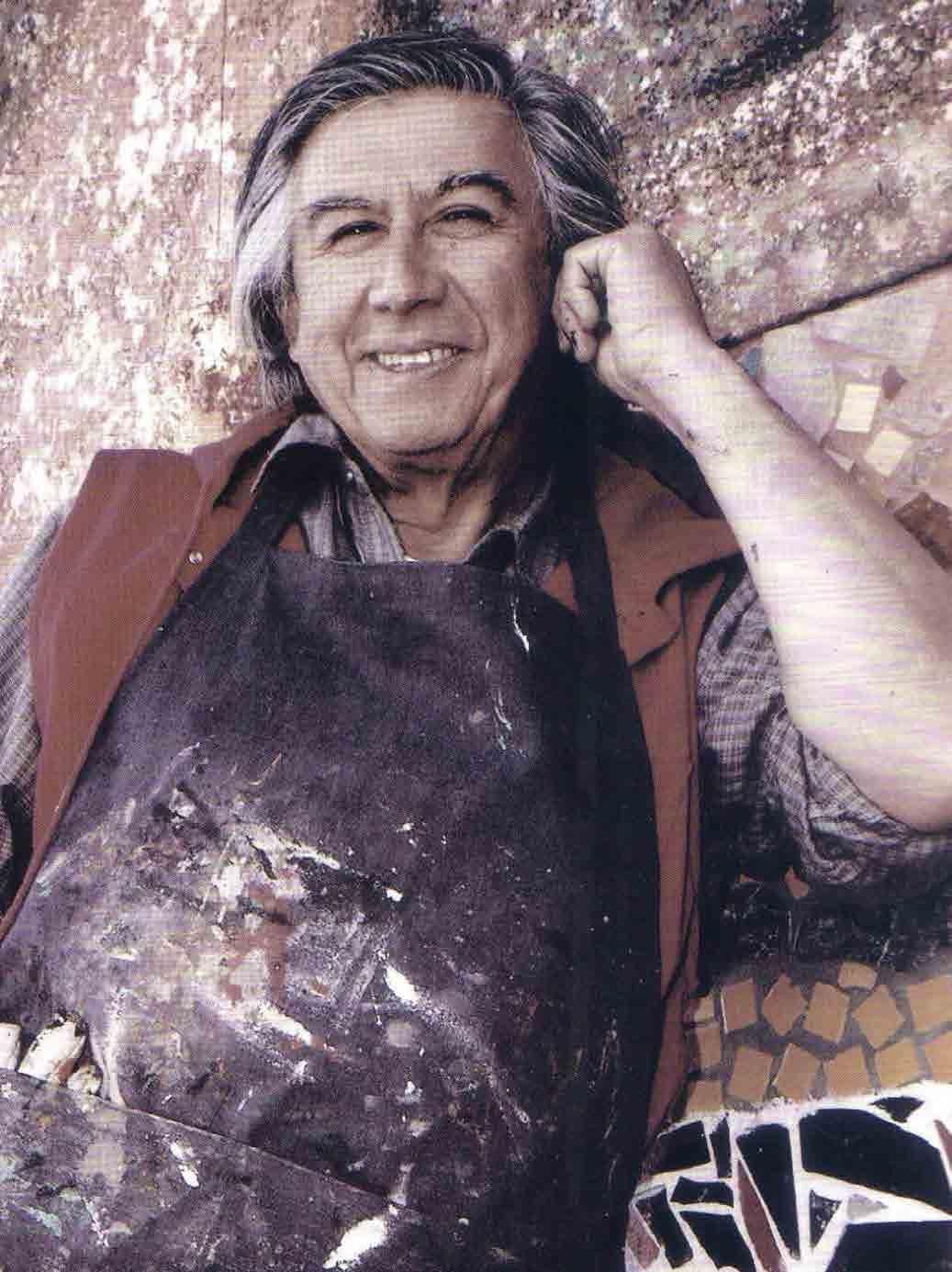

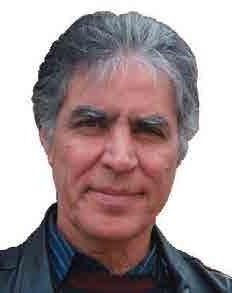

Rob Riemen, director del Instituto Nexus.

nia—; leer los relatos, los cuentos y los poemas como auténticos interesados en el saber y no sólo en el “parecer” y “aparentar”.

Entonces, entre los bastidores del teatro, un payaso salta al escenario —es Nietzsche nuevamente, pero disfrazado de un Kierkegaard en aspavientos y nariz roja— para avisar al público que hay un incendio. Pero el público cree que se trata de una broma y aplaude gustoso. “El payaso repite el anuncio y los aplausos son todavía mayores”.

Así, podríamos considerar —sobre todo si somos lectores de Riemen—, que perecerá el mundo: en medio del aplauso general de la gente respetable que, entre las gigantescas sombras de las llamas, pensará que el apocalipsis presente es un puto chiste.

II

Ceremonia en el abismo de la existencia

Y Clío insiste: “Después de lo que te dijeron las cuatro sombras, te voy a contar cuatro cuentos” atemporales sobre la verdadera grandeza, ¡que no es otra cosa que la resistencia a la muerte!

Así vamos de la mano de Clío, visitando de paso a Goethe —un verdadero hijo de las musas— quien en su Fausto nos ha legado palabras infinitas: “Lo que brilla es obra de un momento; lo verdaderamente bello no es nunca perdido para la posteridad”.

Más bien se trata de lo bello —de la belleza del bien, diría— como una encarnación.

Porque, como refiere Riemen, “toda formación espiritual que no esté basada en un concepto, una noción de lo que es la perfección humana, carece de valor”.

Junichiro Tanizaki habría alegado ausencia de ingenio. Si no hay una ética de la luz y una estética de la oscuridad, muy lejos estamos de un elogio de las sombras. Sólo habría que apagar la fuente electrónica para comprobarlo. 23 de julio de 1955 (Zurich, Suiza), estamos en la habitación de hospital número 111 de Thomas Mann —quien se atiende una trombosis importante. “Cualquiera con un mínimo de conocimientos médicos sabe que, si ese coágulo se desprende y va a parar a los pulmones, el desenlace suele ser fatal”—. Ahí, como una ceremonia en el abismo de la existencia, las palabras del autor de Los Buddenbrook resultan de una misteriosa resonancia profética.

El doctor llega a la habitación. Desea que Mann le dedique el ejemplar de La montaña mágica (los dos volúmenes de la primera edición). El paciente rebelde accede, y con su caligrafía legible, no del todo desaliñada, escribe: “¡La palabra vencerá a la muerte! Dedicado al profesor Löffler, con los mejores deseos. Hospital cantonal de Zúrich, 10 de agosto de 1955. Thomas Mann”. Esa noche —contra la ignorancia y la desmemoria—, ¿quién apagará ahora este incendio que es la fiesta mun-

dial de la muerte?

El 27 de septiembre de 1924, Thomas Mann había concluido La montaña mágica con una pregunta: “De esta bacanal mundial de la muerte, de este temible ardor febril que incendia el cielo lluvioso del crepúsculo, ¿se elevará algún día el amor?”.

Katia, su esposa, lo acompaña. La biografía de Mozart que leía escuchando música reposa en la mesilla. Ahora los instrumentos son inyecciones, transfusiones de sangre… No hay nada que se pueda hacer, la hemorragia es un relámpago que no cesa. Ella, entre lágrimas, corre a los doctores. Se toman de la mano, de los brazos… Él dice: “Es así”. El calendario de pared enmarca una fecha en rojo: 12 de agosto de 1955.

“En mi principio está mi fin, / en mi fin está mi principio”, había ya sentenciado T. S. Eliot.

III

La bandera de la esperanza

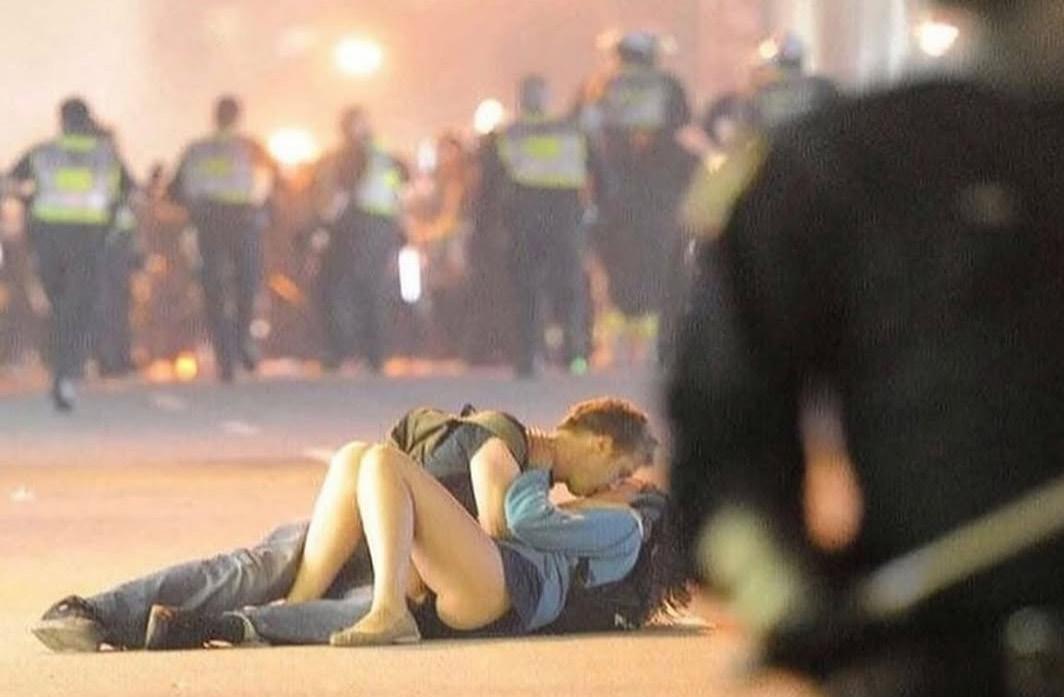

En ese principio y fin se encuentra La bandera de la esperanza, el segundo relato, por demás conmovedor, en el cual el profesor Janusz Korczak, en el gueto de Varsovia, no olvidará a sus alumnos y marchará con ellos de la vida hacia la muerte.

“Estos colores e imágenes son el símbolo de la esperanza —les había explicado Korczak a los chicos—, o sea que esta es nuestra bandera de la esperanza, ¡la esperanza que nunca hay que perder!”.

Cito a Riemen in extenso: “Más de una vez le habían ofrecido a Korczak la posibilidad de salir de Polonia con papeles falsos, incluso cuando estaba llegando al tren con sus doscientos huérfanos. Pero, aunque sabe muy bien qué destino le espera, no es capaz de abandonar a estos chicos en estas circunstancias. Pediatra y pedagogo de formación, ha dedicado su vida entera a la formación de niños, y está profundamente convencido de que la mejor manera de educarlos es que uno mismo ejemplifique lo que quiere enseñarles. Por lo tanto, esa iba a ser su última clase: la única respuesta a la inhumanidad es más humanidad, lealtad hacia aquellos a los que amas, hasta en la muerte…”

“Esa noche —contra la ignorancia y la desmemoria—, ¿quién apagará ahora este incendio que es la fiesta mundial de la muerte?”

La grandeza y limpidez de Riemen —inspirado por la Musa Clío— contrasta con las sombras largas emanadas de los uniformes negros de las SS (las Schutzstaffe, escuadrones criminales del partido nazi), ofrendando a la narración la sintaxis emocional para que —en el mejor de los mundos posibles, “¡para y con los niños!”— cada quien coloque el sentimiento de justicia como un pan con mantequilla en la mesa del saber humano.

Mozart, el pequeño príncipe

Vengo de leer la biografía que realizó la periodista

Montse Morata sobre el autor de El principito Antoine de Saint-Exupéry. Aviones de papel (Stella Maris, 2016)—, y, en la temperatura amable de su conformación y belleza, encuentro la calidez sideral del aviador, muy cercano al imperativo certero de Kant: “Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”.

¿Qué observar en la inmanencia horizontal de la lectura? ¿Cómo explicar su trascendencia en la verticalidad de los quehaceres cotidianos? Son preguntas que en Riemen la respuesta está suscrita: «Saint-Exupéry (…) se sienta enfrente de una pareja, con un niño que duerme recostado entre sus padres, y se le ocurre que: “He aquí un rostro de músico, he aquí a Mozart niño, he aquí una hermosa promesa de vida”. Y prosigue: “Los principitos de las leyendas no eran diferentes de él: protegido, atendido, cultivado. ¡Qué no llegaría a ser!”. Pero, al mismo tiempo, a Saint-Exupéry no le cabe duda de que eso no va a suceder. Al igual que sus padres, este niño será aplastado en un mundo dominado por la violencia económica y otras fuerzas destructivas»

Cuenta Riemen que “Elizabeth Reynal, la esposa del editor de Saint-Exupéry”, ve que el escritor está deprimido y,

para ayudarlo a superar ese estado de ánimo, “le sugiere escribir un libro infantil”. Y viene a su mente la imagen del “principito” y sabe que quiere escribir y dibujar un cuento para niños, “sobre un principito que, ojalá, pueda revivir al Mozart asesinado que está en todos nosotros”.

Luego, en la consecución del relato, arribarán las palabras en resistencia del autor de Nobleza de espíritu: “Parece mentira que en un libro tan pequeño y sencillo —El principito— haya más verdad y sabiduría que en 10 mil tomos académicos de economía y política”.

Insisto: ¿qué observar en la inmanencia horizontal de la lectura de El principito? ¿Cómo explicar su trascendencia en la verticalidad de los quehaceres de la belleza?

Cuando, después de su recorrido aleccionador —a partir de su amor por su rosa—, el pequeño príncipe llega a la Tierra y se encuentra con ¡cinco mil rosas! Siente una gran desdicha, “porque creía recordar que la rosa de su planeta, su propia rosa, le había dicho que era la única de su especie en el universo, ¡y ahora resulta que no es más que una rosa común y corriente, de las que hay miles!”. Y es justo que así sea, porque en este pasaje del librito de Saint-Exupéry se responde a la trascendencia religiosa de una pluralidad de bienes, “verdades” y bellezas… “ríos de miel”, el “Paraíso recobrado” y un largo etcétera. La inmanencia es nuestra rosa, sin lugar a dudas; la trascendencia, “las rosas”.

Lo esencial es invisible a los ojos, sólo con el corazón se puede ver bien: “Los hombres —nos dice el principito— han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Tú eres responsable de tu rosa…”

VEl prisionero chino

Sólo quien sabe ver la poesía de la vida es capaz de observar lo verdadero, porque quien avista las tinieblas no desconoce que la claridad de la luz exquisita es su única fuente.

En 1911, el poeta Hugo von Hofmannsthal «oye la historia de un incidente que tuvo lugar en 1900 en China, durante la rebelión del movimiento nacionalista de los bóxers contra la influencia corruptora de las potencias occidentales en su país». Y consigna a su libreta de apuntes: «Un oficial alemán se topó, al final de una larga fila de chinos que eran conducidos a la guillotina, con un hombre que estaba muy concentrado en la lectura de un libro. El oficial le pregunta: “¿Qué está leyendo?”. El hombre lo mira y le pregunta, irritado: “¿Por qué me molesta?”. A lo que el oficial contesta: “¿Cómo puede estar leyendo un libro justo ahora?”. Y el hombre le dice: “Sé que cada renglón leído es un enriquecimiento”» Hofmannsthal comprendió que este chino, desconocido, anónimo, “a quien las horas, incluso los minutos antes de su inevitable muerte, le ofrecen la valiosa oportunidad de leer un libro con la mayor concentración posible, que este auténtico lector sabe algo que nosotros olvidamos hace más de cien años: que la vida es un arte, y que el arte de la vida no se puede practicar sin el arte de leer. Se lee para vivir y se vive para leer; para leer sobre todo

aquello que debe ser leído: el libro perfecto, un libro en el que cada palabra tiene sentido, un libro cuyos renglones, todos los que uno lee, enriquecen…”

El magisterio de la lección existencial está presente en la pureza oriental de su alegoría: “Estaba un monje paseando cuando apareció un tigre que le empezó a perseguir. El monje salió corriendo, huyendo del tigre. En ese momento se encontró con un precipicio, y sin pensárselo dos veces saltó al vacío con tan buena fortuna que pudo agarrarse a la rama saliente de un manzano. Pero cual sería su sorpresa cuando al mirar hacia abajo vio que había otro tigre esperándolo. Dadas las circunstancias el monje alargó la mano que le quedaba libre y cogió una manzana. ¡Y se la comió saboreándola intensamente!”.

Luego vendrán Gyorgy Lukács, William Faulkner, Paul Valéry, George Orwell y, en su inteligencia lúcida, Maquiavelo; almas al encuentro del sentido, entonces todo lo narrado adquiere la lógica poética de Hölderlin: “¿Para qué los poetas en tiempos de miseria?”. Y posiblemente la única respuesta que se le puede dar es: “¡Buena pregunta! ¡Ni idea!”.

Coda

No dominará la cruel majestad de un nuevo mundo. Podrás tener una actitud indócil, confusa o negativa, a veces cobarde y desleal ante las cosas importantes de la vida; mas en el fondo de ti mismo, sabes desde siempre —a partir del origen o la creación— que la verdad es un espejo que pone ante tu disposición el amor, la amistad, la belleza, la misericordia… Y ahí, en ese resabio de tiempo —que, tarde o temprano, enfrenta todo hombre—, tendrás que entender que esa “verdad” no es algo que viene de fuera, porque de ella estamos constituidos: se trata de la “Nobleza de Espíritu”.

«Se lee para vivir y se vive para leer; para leer sobre todo aquello que debe ser leído: el libro perfecto, un libro en el que cada palabra tiene sentido, un libro cuyos renglones, todos los que uno lee, enriquecen…» Rob Riemen

Así, en su libro La palabra que vence a la muerte, el escritor Rob Riemen dejará marcado con luz en el amorfo latido de las sombras vanas —la “grandeza” simulada y la “gran cantidad” imitada—, lo siguiente: “La única manera de erradicar la corrupción es que todos los poderes que son el fundamento de una civilización regresen a su primer principio. Ahí, en dicho principio, encontraremos la fuente, el origen, la inspiración que han cimentado la civilización”.

Cicerón —refiriéndose a Clío seguramente— solía decir: “La Historia es luz de la verdad, la vida de la memoria, maestra de la vida”. Cultura animi philosophia est: “La filosofía es el cultivo del alma”.

El arte de vivir —jamás lo olvides— nunca prescindirá del arte de leer.

Fotos: Archivo Palabra

Premios Estatales: Un rostro de la literatura bajacaliforniana

Por Óscar Ángeles Reyes Escritor y biólogo por la UAM todoestodo@gmail.com

I

Desde la oficialidad se trabaja un panorama del arte, en donde algunos de nosotros nos hemos mirado retratados. ¿Qué nos dice esa imagen que cada dos años toma una muestra de la creatividad estatal? —¿muestra representativa?—. Lo mismo puede decirse de los premios estatales de literatura en Baja sur, o del Estado de Hidalgo. ¿Incentivos para la creación literaria, autocomplacencia, premio a la calidad?

No hace mucho se publicó un artículo desacreditando los resultados del último concurso —¿de belleza literaria?—, así como a la decadente feria de libro en Tijuana, en palabras de Carolina Monraz, autora de dicha crítica— publicada en Ambystoma, un blog a la antigua en donde también me encuentro con otros tres o cuatro textos, lo cual no debe ser motivo de sorna—. En el texto, titulado Pseudo-mafia y literatura Tijuanense: de la Feria del Libro a los Premios Estatales, Carolina —o Monraz de ahora en adelante, tomándome la confianza— comienza con prudencia: «Al recorrer la Feria y leer la lista de los ganadores del premio, me di cuenta: estamos atrapados en un loop La literatura tijuanense está estancada», sin preámbulos. De la Feria no voy a hablar, pues he asistido solo una vez y me sentí desilusionado, un poco defraudado, pero no para que me preocupara demasiado por ello; con respecto a los Premios Estatales, he ganado un par de veces, he perdido otra, y con esto tengo para decir primariamente: a veces se gana, a veces se pierde. Monraz hace una aseveración que me resulta temeraria, algo así como gritar ¡árbitro vendido!: «¿No es raro que sean los mismos jurados y algunos ganadores quienes aparezcan como invitados en eventos organizados por las mismas personas que coordinan el premio? ¿Tampoco sorprende que un jurado de la edición pasada ahora resulte ganador?». Quisiera que hubiera sido más clara en sus aseveraciones y me evitara la investigación —de lo banal—, pero no fue así, y en la alegría —banal— del chisme local me puse a hurgar entre ganadores y jueces, y me encontré con un entramado del calibre de Python, pero que terminé trabajando artesanalmente.

Trabajé bajo la premisa prestada de Monraz, expresada

como «los concursos estatales de literatura en Baja California están amañados», con el argumento de que miembros del jurado en cierto momento también son ganadores. La muestra que tomé fue de siete concursos estatales que van del 2012 al 2024, con un total de 49 ganadores y 153 miembros del jurado a lo largo de esos años. Se procuró normalizar nombres no diferenciar ente un mismo individuo, tomando en cuenta apellidos, sobrenombres e incluso tildes. Las fuentes fueron tomadas de reportes de periódicos locales y notas informativas del Instituto de Cultura de Baja California, y se analizaron con Python —con un desmadre de resultados—, y posteriormente a pie o a mano, con un archivo de Excel para darle certeza a los resultados. De forma paralela, me apoyé en la plataforma china Deepsek y en ChatGPT para cuestiones de programación y desahogo de la frustración.

Los resultados crudos —deliciosos—, son los siguientes: durante doce años hubo 10 ganadores que también fueron miembros del jurado en concursos anteriores o posteriores a su premio, lo que representa un 10.4 porciento de los concursantes. ¿Los resultados son reveladores?, ¿los números determinantes?, ¿la joven Monraz está en la razón? Para determinar si la suposición era aceptada o rechazada, se necesitaba desmenuzar los datos, y me centré primero en la re-

currencia de los jurados (sustantivo colectivo) —y comenzó lo más sabroso—, buscando revelaciones a la manera de los detectives mediocres. Y encontré coincidencias, por supuesto, lo que en ciencia se conoce como patrones: entre jurados a través del tiempo, es notoria la repetición de los mismos especialmente en los concursos del 2012 a 2016, incluso en el del 2018; lo que quiero decir que en esos años existe un reciclaje de jurados constante, algunos de ellos repitiendo año con año. Los casos más notables son: Berta Hiriart es jurado en 5 eventos y Antonio Ramos Revillas e Iris García, en 4 eventos. Del año 2020 al 2024 disminuye dramáticamente la recurrencia de nombres, excepto por Berta Hiriart —lo normal es esperarla en el certamen del 2026—, y un par de nombres que parecen aislados con 2 participaciones en total: Gabriela Conde Moreno y Hugo Hinojosa.

¿Qué se puede interpretar de la repetición de nombres en los concursos de 2012 al 2018? Es complicado responder, probablemente el matiz de la cultura en esos años: la tendencia al aislamiento, aunque hay nombres de personajes conocidos a nivel nacional; o quizá una dirección en el Instituto de Cultura que abrazaba a los suyos, que apapachaba a ciertos personajes —¿cuánto gana un jurado?, ¿cuánto ganaban entonces?—. Nada de esto da razones para pensar en amaño, por supuesto, se trata de una manera de entender el contexto.

Una segunda revisión de los resultados se enfoca en los momentos en los que se da la alternancia entre jurado-y-ganador, es decir, encontrar la condición de alternancia: «soy jurado en este concurso, en el próximo gano, papá». Y en este caso sí, sí encontramos que se cumple con esa condición que nos da por lo menos para mal pensar, lo que no implica que efectivamente se dé la trampa, preciso. De esta forma, en el 2020 ganan Chantal Torres Montañez, Juan Antonio Di Bella, Luis Alfredo Gastélum y Hugo Alfredo Hinojosa, y son jurado en 2022, ¡que no es lo mismo que lo inverso! En el 2022 no gana nadie del jurado anterior, y en cuanto a los jurados, José Salvador Ruíz Méndez y Jorge Ortega, sí ganan en 2024. Es decir, únicamente en el 2024 se cumple cabalmente con la posibilidad de trampa.

En años anteriores hay ganadores que son jurados y viceversa, pero en concursos salteados, y los hechos tampoco lucen aberrantes. Dos coincidencias en el universo de datos que tenemos no resultan extrañas. En la estadística se diría que no son datos significativos. Es, desde mi punto de vista, muy arriesgado hablar de trampa, incluso insultante para quienes hemos participado y ganado (dos veces ha ganado su servidor, y para mi mala suerte, no he sido seleccionado como jurado… Me imagino el festín de leer las novelas que se hacen en la comunidad bajacaliforniana), aunque también he perdido —paso a ese tema más adelante—. En la naturaleza del Estado, de la localidad, no es insólito que los mismos nombres circulen entre jurados y participantes, especialmente si son figuras consolidadas; podríamos hablar de prácticas endogámicas literarias, pero no de mala fe.

De muchos de los ganadores conozco la obra, conozco incluso a algunos de ellos, y sé de su batalla en la creación, de su trayectoria, y no tengo ningún elemento para verlo de otra manera. La creación literaria adolece de muchas cosas —de autocrítica, de crítica, por ejemplo—, pero no parece rebosante de maldad, en todo caso sí de ingenuidad. Podemos ser feos y mediocres, pero no somos tan culeros, vamos. Adolecemos de grandes números, de creadores en abundancia, de valores que nos acerquen a números significativos que despejen cualquier duda.

con la que participé, Viaje al centro de Eloísa, es una buena novela, parte de un pequeño universo en el que se desenvuelve Pablo Villa, y sus aventuras amorosas, en el contexto de un mundo decadente, en franca destrucción. Así que esperaba ansioso, como los niños, el desenlace del concurso, haciendo como si no pasara nada.

La ganadora en el rubro de novela fue Distrito Norte, de José Salvador Ruíz Méndez, y en ningún momento pensé en que lo había hecho mañosamente. Y claro que tuve curiosidad de leerla, y el autor, a quien encontré en mi lista de amigos en la red social de los cincuentones, amablemente me la mandó pocas horas después. Pocas personas tienen la posibilidad de leer tan rápidamente el texto/autor con el que perdieron.

ce jurados ni lectores jóvenes, pero da aún para perder con dignidad.

III

“En el 2022 no gana nadie del jurado anterior, y en cuanto a los jurados, José Salvador Ruíz Méndez y Jorge Ortega, sí ganan en 2024. Es decir, únicamente en el 2024 se cumple cabalmente con la posibilidad de trampa”

Distrito Norte me resultó una novela singular. El escenario es Mexicali, durante el gobierno de Esteban Cantú, personaje que gobernó como caudillo militar el «Distrito Norte»; lo mejor, es que se trata de un espacio de ambigüedad moral y legal, donde la ley es una herramienta del poder y el poder es disputado por varios bandos. Se trata de un México posrevolucionario, en el que un antihéroe muy complejo —Bocanegra— es a su vez perseguidor y perseguido en una trama que involucra corrupción, política, racismo científico y amor entre hombres del mismo sexo en tiempos complicados. La prosa de Salvador Ruiz es densa, pero fluye porque no es descuidada, más bien cruda, aunque encontré un efecto difuso en la narración: la novela está narrada en primera persona, sin embargo, en varios pasajes la voz de Bocanegra se desliza hacia a una narración impersonal, lo que genera una especie de efecto difuso entre el «yo» que siente y el «yo» que relata con distancia. Nada grave.

Retornando a la pregunta inicial: ¿Qué nos dice esa imagen que cada dos años toma una muestra de la creatividad estatal?, la de los Premios Estatales. Dejando a un lado el hilo de la idea del amaño, no deja de ser una muestra bianual del trabajo del grupo de obreros de la cultura local, que, sin arquitecto o director cultural, se precipitan por la sociedad bajacaliforniana para reproducirla, a pala y pluma, pico y ordenador. Es decir, ¿quién marca el ritmo de la cultura local?, ¿el Instituto de Cultura? Mejor baristas o mecánicos de transmisiones. Es posible su influencia, que el espacio oficial por donde entran las obras sea también un medio de normalización, y que las obras que no cumplen con la estética que incluso sea nacional, queden excluidas de su divulgación por los medios del gobierno del estado. Nadie nos obliga a participar.

Me habría gustado estar un poco de acuerdo con Monraz, por aquello de las confabulaciones y los chismes, y la sabrosura de las tramas conspirativas descubiertas, pero no es así. En todo caso, sí que me pareció muy desabrida la feria del libro de Tijuana.

II

En mayo de este año se publicaron los resultados de los Premios Estatales de Literatura, y los esperaba con el interés del participante, vaya que sí. Tengo la idea de que la novela

Mi conclusión es que la ambientación histórica es minuciosa y verosímil, los personajes son realistas —aunque a los personajes femeninos les falta un poco de espesor—, e introduce el tema de la diversidad sexual en la novela de policías y ladrones mexicana; una digna ganadora en donde no aparecen perros mejores amigos, ni otros temas de moda, a excepción del tema de la diversidad, que aplauden muchos sectores con banderas multicolores.

En un tono de autocrítica, Viaje al fondo de Eloísa no ganó, agrego que en la novela la prosa es extensiva, digresiva, densa y reflexiva, y que puede caer en lo autoindulgente; mis personajes son liberales sexualmente, pero la masculinidad y relación asimétrica con las mujeres es un tema poco popular en las nuevas generaciones —tema que me nace, me agrada, y en que dejo ir ideas que no son precisamente cómodas—. El narrador reflexivo en primera persona quizá ya no sedu-

Me gusta leer lo que se hace en Baja California, las novelas ganadoras son publicadas y llegan a nosotros. La existencia de un jurado asegura —o debiera— calidad, probablemente originalidad, seguramente una visión inesperada de lo que nos rodea, lo que incluye al pasado. Pero, ¿quiénes no deciden participar?, ¿quiénes se excluyen? —la mía fue la última intervención—, ¿quiénes deciden mandar sus textos al exterior o guardarlos? Los espacios para publicar no son ilimitados, o implican inversiones económicas costeadas por los autores. ¿Qué es lo mejor para mover una obra en Baja California? En su momento, no me enteré de que podía publicar en la colección La Rumorosa, y si lo hubiera hecho, ¿quiénes son sus lectores? ¿qué canales de difusión existen?, ¿cuántos de esos libros están reseñados con una crítica que dilucide? El circuito del lector debería comenzar con la obra en un contexto de crítica, la publicación, concursos, lectores, y más crítica. No existe lo que se llama escuela en la localidad, y los grupos —¿el grupo? — que existen son reminiscencias del pasado; se trata de un pequeño mundo, muy pequeño. Quizá en Tijuana, con el reflector de gran frontera, la UABC y la gente de letras, deberían tener un papel más relevante en el estado, salir de su propia línea, y mirar tierra adentro.

No todos seremos grandes escritores, pero la visión de todos, pequeños y grandes, es sumativa. Diría que los Concursos Estatales son una fracción, y que todas las fracciones son importantes en un todo; la función de cualquier concurso literario es, ante todo, promover la creación y difundir obras literarias, habrá que cuestionar si se cumple. Igual y los adolescentes de Lomitas Indeco sueñan y trabajan para ganar un estatal de literatura, o más seguramente, no sepan jamás de qué se trata. Ahora le llaman áreas de oportunidad, y son muchas.

Vamos a tientas en un país que también trastabilla, pero el extravío también genera buenos temas.

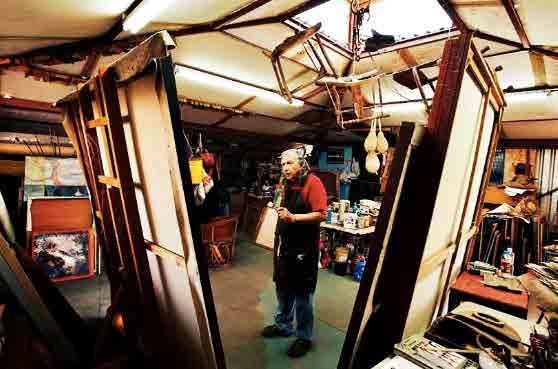

CARLOS CORONADO ORTEGA: EL DESIERTO COMO ENSEÑANZA VITAL

Coronado es un experimentador lúdico, un apostador de su propia creatividad. Alguien que sabe por instinto que el arte es un juego, pero un juego riesgoso, donde nada es permanente o está confirmado de antemano

Por Gabriel Trujillo Muñoz

Escritor y poeta, autor de Espantapájaros y Tijuana city, tres novelas cortas.

angel.gabriel.trujillo.munoz@uabc.edu.mx

“Para Coronado Ortega el desierto es, antes que tierra arenosa, cielo abierto y grandeza visual”

Si entre los artistas bajacalifornianos de la segunda mitad del siglo XX, como el fotógrafo Arturo Esquivias y el pintor Rubén García Benavides, es ya adultos cuando descubren el paisaje del desierto, Carlos Coronado Ortega (1945) lo lleva en su herencia y lo vive desde niño. De familia norteña, caborquense, para Coronado Ortega el desierto es, antes que tierra arenosa, cielo abierto y grandeza visual. Desde sus primeros años, los colores ocres, rojizos, azules, negros y blancos son el fundamento de su pintura, a la vez que la experiencia de crecer en el desierto de Sonora y ser testigo de las pinturas rupestres y de los ritos de pintarse el cuerpo entre sus vecinos, los indios pápagos, son un aprendizaje vital que lo conducen a la pintura como arte público, como símbolo de crecimiento espiritual a la intemperie. El propio Coronado recuerda que:

«Yo debí haber nacido en Mexicali, porque mis padres andaban por estos rumbos. Pero se tuvieron que trasladar a la ciudad de México y yo nací allá por accidentes —porque nadie es perfecto, lo reconozco, pero a los seis meses ya estaba viviendo en la frontera norte, entre Caborca, Sonora, y el rancho de mi familia, llamado “Las Lagunitas”. Allí viví hasta los catorce años y en el rancho se realizó mi aprendizaje de la vida y de la naturaleza. Desierto y frontera. Estábamos a escasos kilómetros de Tucson, Arizona y de Nogales, Sonora, rodeados de puras rancherías, de asentamientos indígenas. Además, era parte de la ruta de paso de la gente que iba a las fiestas de vírgenes y santos. Así me tocó aprender mucho de las costumbres de nuestros pueblos, de sus tradiciones y sus orígenes. Comencé a dibujar sobre unas paredes negras, llenas de hollín por la quema excesiva de la leña. Con cualquier espina, clavo o laminita, yo rayaba en ellas, hacía un esgrafiado. Hacía caballos y animales de toda clase. A mí nadie me detenía, nadie me prohibía hacerlo. Yo dibujaba lo que me daba la gana y donde había paredes blancas, encaladas, las rayaba con pedazos de carbón o con tizón. Era como un complemento: en lo blanco, negro, y en lo negro, blanco. Después, a las paredes les empecé a imprimir barro, como si fueran reboques,

o como si estuvieran pigmentadas de rojo. Esos eran mis materiales favoritos. En las paredes se daba así, un diálogo constante, una descripción constante de animales, parientes, amigos, la Luna, el Sol, el sahuaro. Todo lo que empezaba a descubrir del mundo, yo lo estaba anotando allí. Eran como mi cuaderno de dibujo, las paredes. Esa necesidad de llenarlas con figuras todavía permanece conmigo, todavía me acompaña».

La obra de Carlos Coronado Ortega es, como él mismo lo señala, un apreciar a la pintura como un ritual: «yo veía que los pápagos pintaban figuras humanas de un solo color a la entrada de cuevas o grutas. La pintu-

El artista visual Carlos Coronado Ortega.

ra era una indicación, un mensaje de bienvenida. ¿A qué? A la vida, al conocimiento, al juego, al descanso. La pintura es una puerta que se abre a otras dimensiones. No sé. Al laberinto de lo que somos. Pintar es darte la mano y conducirte al otro lado, es saltar contigo a otro mundo. Mira el desierto que aparece en las obras de Esquivias y en las mías. Verás que la tierra es mínima parte, no importa mucho, no tiene peso. Lo que vale es el cielo, el cielote que lo abarca todo. El desierto no es arena: es puro cielo. Es azul al mediodía y rojizo al atardecer y amarillo cuando amanece. El desierto es aire, es aéreo, es viento y polvo volando. Polvo rojo y ocre y negro, como mis pinturas». Para nuestro pintor que, desde 1966 reside en Mexicali, la pintura sólo puede ser narración o revelación. En sus murales pintados a lo largo de América Latina, la narración predomina. En sus cuadros, la revelación asume plenos poderes. Su obra es visión de la naturaleza con pinceladas de humor negro. El desierto sonorense le enseñó, desde niño, que vida y muerte son aspectos complementarios de un mismo paisaje:

«En el rancho me la pasaba leyendo las revistas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración y todas esas atrocidades que el hombre había cometido (y sigue cometiendo) contra el hombre. Yo a la muerte la veía muy familiar por todo lo que pasaba en el desierto, con los esqueletos de las reses desperdigados por todos lados, que eran parte de mi entorno, de mis pertenencias, porque me decían: “Todos los animales que se mueran son para ti”. Y esos eran mis juguetes. Yo pensaba entonces que entre más

ganado se muriera más juguetes iba a tener. Me la pasaba arrastrando los cadáveres de las bestias fuera del agua, fuera del lodo. Luego esperaba que se secaran y los paraba y teníamos una fiesta, los muertos y yo. Todos los animales muertos eran míos, eran mis zombies. Estaban a mi entera disposición y capricho. Empecé por pintar lo que conocía, lo que estaba más cerca de mí: los grandes espacios con movimiento, los desiertos, completamente azul claros, con manchas anaranjadas, como si el Sol se estuviera convirtiendo en una antorcha. Un verdadero choque de colores, de amarillos y ocres y azules, de arenas y texturas que me eran tan familiares. Esa mezcla de intensidades —yo no lo sabía en aquella época— iba a ser la acompañante de toda mi vida, la compañera visual de mi existencia, aquí, en Mexicali».

Estudiante de la escuela mexicana en la capital del país y alumno tanto de la Esmeralda como de la Academia de San Carlos, en Carlos Coronado Ortega podemos ver la asimilación de los tres grandes de la pintura mural (Orozco, Siqueiros y Rivera) junto con el aprendizaje de la pintura abstracta vía el expresionismo alemán. Pero si la técnica de Coronado está en deuda con los movimientos pictóricos del siglo XX, la influencia de la región Sonora-Baja California es visible a lo largo de toda su trayectoria como artista fronterizo.

Hombre del desierto, sonorense de crianza, pero avecindado en Mexicali desde joven, Carlos Coronado Ortega conoce bien la historia local, los gestos de la arena. Su pintura es una recopilación de todo lo que nutre a esta vida de amplios horizontes y vívidos colores, donde la nitidez afila nuestras percepciones. Ocres y rojos arden con una llamarada que enceguece, con una brillantez granítica y milenaria. Pintura rupestre la suya: continuadora de una tradición de brujos y chamanes.

desierto, con sus quimeras relampagueantes, habita sus colores y texturas, resplandece en cada uno de sus cuadros. El desierto, esta extensión árida que tanto define la geografía del norte fronterizo, sigue siendo sujeto de nuevas interpretaciones artísticas gracias a la obra de Carlos Coronado Ortega. El desierto es la gran presencia omnipresente que recorre su pintura desde el principio de su carrera como artista hasta la actualidad. Sea sol intenso, tierra árida, metal oxidado, calavera entre las dunas o paisaje de luz quemante, de cualquier forma, este espacio adquiere connotaciones de mito viviente en su pintura, se nos presenta como ánima poderosa, como espíritu en pie de lucha.

Para nuestro pintor, el desierto funde el espacio en un solo brillo, amalgama los tiempos, mezcla los elementos naturales dándoles una pátina de eternidad, un matiz de grandeza transitoria que, aun siendo transitoria, permanece en nosotros largo tiempo. Uno de los puntos básicos de su obra es que en ella el desierto es un ser vivo que nos desafía, es un estado de gracia para poder entrar al paraíso de la mirada. Lugar que, en la interpretación de Coronado Ortega, no tiene nada de vacío en sí, nada de vacuidad, y en cambio es un sitio pleno de vida, de riquezas visuales, de procesos de cambio sobre la superficie de la piedra, bajo el albergue del viento.

En Carlos Coronado, el paisaje del norte es más cielo que tierra, es más cosmos flotante que salitre y polvareda. O para ser más específicos: aquí, en el universo virtual de cada obra plástica, el cosmos es pigmentos de luz y cielos de arena. En sus pinturas, todo es desierto, pero nada está desierto. Tal es la gran paradoja de una creación que se regodea en su capacidad de mostrarse como presencia edénica en una realidad minimalista, en su colorido de piedra desgastada hasta el último metal.

“Ocres y rojos arden con una llamarada que enceguece, con una brillantez granítica y milenaria. Pintura rupestre la suya: continuadora de una tradición de brujos y chamanes”

Todo lo que sé, parece decirnos el trabajo pictórico de Coronado, está en el suelo que piso, en la sal de esta tierra, en el líquido mineral de los ojos de agua. Este

Ante este poder genésico, ante esta hazaña de fertilidad inagotable, la pintura de Carlos Coronado se encuentra poseída por una serie de criaturas fascinantes y elusivas a la mirada: los fantasmas del pasado, los seres invisibles, los espejismos del deseo. Una fauna y una flora que brillan en su nocturna potestad o que esplenden bajo el sol del mediodía. Cuando vemos sus obras, éstas parecen exhibir una antigüedad sagrada, una belleza milenaria. Por ellas el tiempo no pasa. Son ventanas para vislumbrar el corazón de la piedra en su permanencia, el aliento de la vida en cada espina de cactus.

¿Cuál es la posición de Coronado Ortega en nuestras

Foto: Archivo Palabra

nuestras artes, en el panorama de la pintura bajacaliforniana del siglo XXI? A comparación de otros artistas, como Rubén García Benavides o Álvaro Blancarte, que han hecho de la enseñanza artística una manera de preservar su legado al pasarlo a las generaciones más jóvenes, Coronado es el creador en solitario, el viejo lobo de las artes que sigue demostrando, a propios y extraños, que no hay nadie como él a la hora de pintar un mural o de mantener la creatividad a sus casi setenta años de edad. Aunque muchos pintores jóvenes pueden verse como discípulos de su arte público (pienso en Ramón García y en Ismael Castro), Coronado se cuece aparte: como un hombre del desierto que se sabe todos los trucos para sobrevivir a las trampas de la vida cultural, para seguir adelante sin académicos que lo protejan, sin críticos de moda que lo lancen al estrellato. Más que una estrella del firmamento artístico, don Carlos es un maestro que enseña con el ejemplo, que le entra a todo porque para él no hay reto menor, no hay desafío que no asuma como propio

Hablar de la obra de Carlos Coronado Ortega es relatar una de las epopeyas pictóricas del norte mexicano. Pero en su caso, cuando se menciona la palabra epopeya, no se hace referencia a que su trabajo —pictórico, escultórico, gráfico y artesanal— plantea necesariamente una historia prometeica, una saga de contenidos épicos, un relato del hombre como dios de sus propias acciones, sino que su creación es epopéyica por sí misma, es decir: por su composición y sus colores, por los materiales que utiliza y por la manera en que los distribuye en la superficie de cuadros y muros, creando un canto coral, un tono superior, una monumentalidad que siempre está rompiendo sus límites para acceder a la plaza pública de la vida común, a los espacios abiertos que el arte contemporáneo preside y celebra.

Obra prolífica la suya, extensa en formas, fórmulas y materiales. Coronado es un experimentador lúdico, un apostador de su propia creatividad. Alguien que sabe por instinto que el arte es un juego, pero un juego riesgoso, donde nada es permanente o está confirmado de antemano. Ganar o perder aquí no cuenta. Sólo vale el acto mismo de la creación, el gozo que conlleva hacer un trabajo bien hecho, una obra artística perdurable, una jugada arriesgada y venturosa: este mural, este dibujo, esta pintura.

La propuesta de Carlos Coronado es la de un creador extremadamente prolífico, uno que se desplaza con igual destreza y fortuna entre la pintura, el dibujo, la técnica mixta, la gráfica o el muralismo. Siempre trabajando en nuevos proyectos, su arte ha sido una

combinación de trabajo a destajo y manos entintadas, coloridas, puestas al servicio de una intuición artística voraz, de una sapiencia creativa nunca satisfecha. Desde su llegada a la entidad, Coronado ha sido el pilar del arte público en la frontera norte. Un arte público que sostiene con monumentalidad y coherencia los signos de nuestra propia identidad, los rostros milenarios que unen el pasado con el porvenir, la vida indígena con la marcha del progreso. Aquí, en su mural, a nadie se le excluye, a nadie se le deja fuera. Aquí, todos los bajacalifornianos, no importando nuestros orígenes, cabemos.

Cuando uno ve la obra de este artista, el impacto es mayúsculo: sus temas y texturas, sus narraciones históricas, sus convicciones sociales de la vida fronteriza, sus ironías pintadas con traje y corbata, su amor por la tierra del desierto, su uso de los colores que no desmienten su cercanía con un mundo ancho y luminoso, con la cultura popular en sus gestas y gustos. Ya Helga Krebs, una pintora alemana que radicara en Sonora, ha dicho que en su pintura “se no impone la metamorfosis de la tierra y sus colores, y los secretos caminos marcados en la piedra, la planta, el cielo. Carlos Coronado incursiona por la frontera entre el niño asentado en la tierra ancestral y el hombre complejo y cambiante en su emoción crítica de hoy”.

El estilo de don Carlos es, según Krebs, uno llamado “campestre fronterizo”, pues es una zona creativa “en cuyas inmediaciones se está gestando un roce violento, una fricción al rojo vivo entre dos realidades disímiles”, lo que en el interior de su obra se traduce “en colores, planos, dimensiones, transparencias y texturas de choque”, a la vez que al contemplar sus paisajes tanto como os seres que los cruzan o habitan descubrimos “las encrucijadas en regiones limítrofes, un viaje mental del hombre que se interroga y se descubre a sí mismo al borde de los confines”, en ese territorio pictórico donde la fertilidad creadora surge, paradójicamente, de la desolación arenosa del mundo, de la rupestre realidad que lo circunda, del tiempo que sopla desde la memoria personal como desde la conciencia cívica, ya sea en su remembranza de matices asumidos como luz propia como en el maremágnum de imágenes que brillan al mezclarse, que iluminan nuestras miradas con la luz de la nostalgia, con el fulgor de la utopía, con la feracidad de lo perdurable.

Por eso bien podemos decir que Carlos Coronado Ortega, a sus ochenta años de vida, es viento de arenas luminosas, es polvo en tolvanera que jamás descansa. Un pintor que hace del calor su guía, de los arenales su lienzo, de las polvaredas sus matices. Pintor sin límites. Coyote que aúlla por todos nosotros.

Coronado Ortega en su estudio.

La mediocridad institucional del arte visual

EPor Cristina Rendón

Gestora

cultural, dedicada al fortalecimiento de la profesión artística. diligentebc@gmail.com

l arte es un proceso en el que la repetición y la práctica conducen al dominio técnico, y cuyo sentido último está en lograr una expresión plena que conmueva y deje huella en la memoria colectiva. La repetición es el camino a la maestría y la fuerza del arte surge cuando técnica y emoción se entrelazan.

La experimentación y la dimensión conceptual tienen un lugar importante en el arte, porque permiten ampliar sus fronteras y abrir caminos nuevos. Pero cuando el sistema institucional convierte lo conceptual en una fórmula, y premia obras que fuera de la sala de exhibiciones se desvanecen sin un curador o un texto que las justifique, lo que se alimenta no es el arte sino el ego.

Es verdad que el arte no se reduce a lo decorativo ni a lo “bonito”. Su fuerza está en provocar emociones tan profundas que atraviesan generaciones, incluso al punto de ser preservadas en momentos históricos, como aquellos, donde hubo personas que arriesgaron o perdieron su vida por proteger obras de arte. Dar el título de artista premiado o becado a quienes no se exigen ni buscan esa profundidad es crear profesionales subdesarrollados, sin legado humano ni cultural.

Este artículo se centra en las artes visuales dentro del ámbito institucional, explorando las causas de la falta de técnica y sus consecuencias en la formación de los artistas y en la cultura de nuestra época.

La precarización del arte en la educación formal superior

En el ámbito de las instituciones educativas (por supuesto que hay excepciones), la contratación docente suele responder más a criterios administrativos que a la búsqueda de calidad artística. Así, se privilegia a profesores capaces de sostener discursos teóricos, pero no necesariamente con una práctica creativa sólida o un dominio técnico destacado. Además, cuando se contratan artistas para ejercer puestos docentes o administrativos, estas actividades van en detrimento de su productividad, creatividad y desarrollo artístico: la figura del artista-docente enfrenta una tensión permanente: la sobrecarga académica, la burocracia y los sistemas de evaluación institucional reducen el tiempo y la energía para la producción artística, lo que limita la posibilidad

de alcanzar niveles altos de calidad técnica y estética [(García-Huidobro, 2018; Pastorino, 2019; García & Pacheco, 2019; Ayala et al., 2018)].

Investigaciones señalan que este énfasis en la “justificación teórica” responde también (como lo hemos visto en la interpretación literal que se da a un torso femenino por parte del movimiento de artistas feministas radicales en Ensenada) a la sobredeterminación lingüística que domina el campo del arte contemporáneo, donde la imagen se trata como un texto y la experiencia estética queda relegada [(Romero, 2011; Pastorino, 2019; Formis, 2008)].

El resultado es un sector cultural sobrepoblado de propuestas sin rigor ni impacto real, políticamente correctas y funcionales al sistema, fáciles de producir, curar y exhibir; el “arte” conceptual renuncia deliberadamente a lo estético y emocional, reemplazando la experiencia visual por la justificación intelectual, y dejando de lado la dimensión filosófica que forma parte del arte y que abre preguntas sobre el sentido, la belleza y la condición humana [(Lara-Barranco, 2002; Rodríguez Silva, 2012; Lerner, 2021)].

El papel de las instituciones culturales

El problema también está en las instituciones culturales estatales, que tienden a promover proyectos y concursos que responden más a programas administrativos y a presupuestos limitados, que a una visión cultural a futuro.

El panorama actual de las artes visuales muestra dos mundos en tensión: por un lado, están los artistas institucionales: aquellos que acumulan becas, reconocimientos oficiales y puestos dentro de las mismas estructuras que los legitiman, pero cuya obra rara vez circula en el mercado real o conecta con públicos más amplios (aunque siempre existen excepciones valiosas que sí logran destacar). Por otro lado, están los artistas emprendedores: quienes producen obra día a día, ponen su trabajo frente a coleccionistas reales y logran, a través de la técnica y la emoción, generar un impacto inmediato en el espectador.

Aunque en este espacio también convive lo artesanal y lo repetitivo, es ahí donde muchos artistas se foguean, se forman y alcanzan a producir obras de gran calidad técnica y estética. El simple hecho de que exista un mercado dispuesto a adquirir su obra demuestra que estos artistas logran algo esencial: provocar una reacción emocional en personas comunes, más allá de discursos especializados.

Por otra parte, formar artistas con potencial para convertirse en grandes maestros implica mucho más que talleres,

materiales, formación técnica rigurosa y docentes capacitados. Requiere también cultivar su dimensión filosófica y humanista: la conciencia crítica, la capacidad de reflexión y la sensibilidad para captar lo más profundo de su tiempo. Estas cualidades rara vez se adquieren solo en el aula, pues es la vida misma y sus retos los que terminan de forjarlas. Por eso, lo que realmente permitirá que surjan artistas de gran talla no es únicamente la formación institucional, sino la existencia de un campo fértil donde puedan crear, arriesgar y crecer. Para lograrlo, son necesarias políticas públicas que faciliten la inversión en arte y que las instituciones culturales sean serias en la definición del tipo de obra que se presenta como referente, promoviendo obras que surjan de la genialidad o en su defecto, de la perseverancia, la autenticidad y una creatividad libre, no limitada por criterios burocráticos o discursos superficiales.

Referencias:

Ayala, R., et al. (2018). Los artistas como docentes universitarios. García-Huidobro, A. (2018). Artistas-docentes y la tensión entre creación y docencia. Lara-Barranco, F. (2002). El arte conceptual y la renuncia a lo estético. Romero, J. (2011). La sobredeterminación lingüística en el arte contemporáneo.

El hombre en llamas, José Clemente Orozco, 1939.

Consideraciones sobre el pensamiento de Aristóteles

Por Fernando Mancillas Treviño Profesor-Investigador de la Universidad de Sonora fernamancillas@yahoo.com

Lo que “actualmente” no es define lo que es. Aristóteles

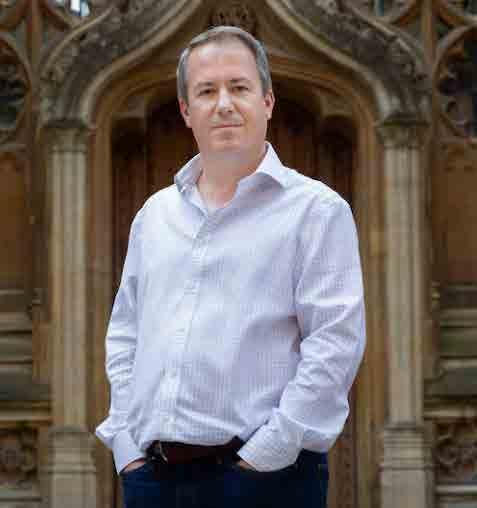

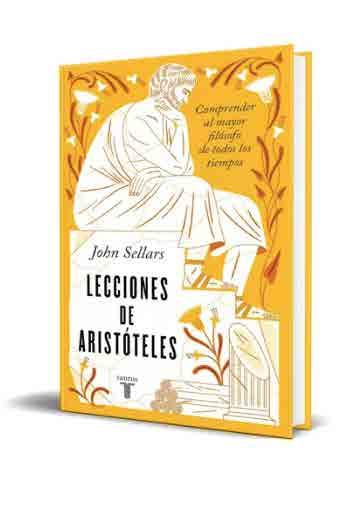

Después de publicar, en español, Lecciones de estoicismo (2023) y Lecciones de epicureísmo (2023), John Sellars, catedrático de Filosofía en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres y miembro del Wolfson College de Oxford, cierra su trilogía con Lecciones de Aristóteles. Comprender al mayor filósofo de todos los tiempos (2024).

Con una combinación dosificada de hallazgos biográficos y una profunda y erudita investigación filosófica, Sellars descubre la inmensa influencia de la obra de Aristóteles en la filosofía y la ciencia en el transcurso de la Edad Media, en las culturas hebrea, árabe, griega, siriaca y latina, hasta los nuevos paradigmas de acción y pensamiento contemporáneo.

Aristóteles nació en Estagira en la ciudad del norte de Grecia, en el año de 384 a.C. Su padre falleció cuando tenía diez años. Quedó a cargo de su tutor, Proxeno, quien llevó a Aristóteles, a la edad de dieciocho años, a estudiar a la Academia en la ciudad de Atenas, donde Platón enseño durante muchos años. Ahí se discurría sobre el pensamiento de grandes filósofos como Parménides, Pitágoras, Heráclito, Crátilo y Sócrates, maestro de Platón.

El pensamiento filosófico de Aristóteles se alimentó y tuvo una gran influencia de su mentor Platón, sin embargo, critico tenazmente una variedad de aspectos de su obra, como la teoría de las formas ideales de Platón y la de sus antiguos predecesores filosóficos. Era tan inquisitiva su contribución en la Academia, que su maestro Platón, lo apodó “La Mente”, por su insaciable búsqueda de conocimientos y su incomparable y brillante intelecto.

Aunque la Academia, encabezada por Platón, era una rica fuente de polémica y debate filosófico entre sus integrantes,

“Aristóteles tenía poco interés en este tipo de discusiones filosóficas en vivo y prefería retirarse para leer y estudiar por su cuenta. Prefería, en suma, la compañía de los libros. Varias referencias antiguas dan fe de este amor por los libros y no es raro que se le describa como uno de los primeros coleccionistas bibliófilos del mundo. Parece que le interesaba más conocer las ideas de sus predecesores que discutir con quien le rodeaban. De hecho, varias obras suyas —la Metafísica, la Física, Sobre el alma—, se abren como un compendio de opiniones de filósofos anteriores” […] “Si viviera ahora, Aristóteles, sería el estudiante laborioso que trabaja en silencio en la biblioteca, más que el fanfarrón que se pavonea en el salón de actos.” Era como Marx, posteriormente, un gran devorador de libros, en la Biblioteca del Museo Británico o Gramsci en su cautiverio, escrutándolos, resumiéndolos, confrontándolos, asimilándolos, criticándolos y trascendiéndolos dialécticamente.

Al tratar de comprender el carácter definitorio del ser humano con respecto a todos los seres vivos, Aristóteles descubre la función trascendental de sus habilidades y capacidades. De tal manera, “un ser humano es un ser vivo con un determinado conjunto de capacidades: las de crecer, moverse y reproducirse. Estas habilidades las compartimos con otros animales. Aunque lo que distingue al ser humano, su capacidad característica, es la razón: el ser humano es un animal racional. Su rasgo distintivo es, por lo tanto, la capacidad de pensar racionalmente. La gran mayoría de los humanos adultos posee esta capacidad; todos somos, podría decirse, seres pensantes en potencia. Sin embargo, solo somos de verdad seres pensantes cuando realizamos ese potencial y utilizamos esa capacidad. En resumen, ser un ser humano no es existir de manera estática, sino realizar toda una serie de actividades propias de los humanos, la más importante de la cuales es pensar”.

Aristóteles tenía una inmensa curiosidad por este tipo de aspectos ontológicos fundamentales, siendo una curiosidad con la cual nació, pero que fue fomentada y enriquecida en su estancia en la Academia de Platón. Se destaca así. La importancia vital de la racionalidad como capacidad distintiva del ser humano. El uso de nuestra razón, de utilizar esta capacidad, para realizar un potencial, significa la posibilidad de entendernos a nosotros mismos y al mundo de la vida en que nos desenvolvemos. En consecuencia, “Los humanos somos

animales racionales y la razón es nuestra capacidad distintiva. Para ser humanos en sentido pleno, no solo debemos tener esta capacidad, sino también, utilizarla. Y utilizarla, en su más alta acepción, significa reflexionar sobre este tipo de cuestiones”.

Procurando identificar la función trascendente del ser humano con respecto a otras especies del mundo vivo, Aristóteles afirmó que somos animales racionales. Y no solo eso, sino que también somos animales sociales. Su célebre definición del individuo como un zôon politikon o animal político, es más bien la persona que vive y convive en la polis o ciudad Estado como lo era la sociedad ateniense. Por lo tanto, una “ciudad es una comunidad lo bastante grande cono para producir cultura —arte, teatro, educación, filosofía—; es decir, permite a los seres humanos no solo sobrevivir, sino vivir una vida rica e interesante, una vida buena. Por eso, según Aristóteles, la ciudad Estado es la organización política ideal. Sin embargo, nuestro filósofo sostiene que participar en la gestión de la sociedad también es esencial para vivir una vida buena”.

En el desarrollo de nuestro potencial como seres racio-

El filósofo John Sellars.

nales, sociales y políticos debemos tener la capacidad de participar activamente en la evolución de nuestras comunidades, trascendiendo la subsistencia pasiva en el devenir de nuestro mundo social. Sin embargo, Aristóteles, subrayando la carencia de praxis, acota en su Ética a Nicómaco que “un joven no escucha de buen grado lecciones de ciencia política, porque no tiene experiencia de la vida y como tiende a dejarse llevar por sus pasiones, el estudio no le reportará provecho alguno”.

No podría considerarse como un despropósito el referirse a Aristóteles como uno de los padres precursores de la biología. Sus estudios sobre la naturaleza y los animales conforman más de la cuarta parte de sus obras, entre ellas, Historias de los animales, La generación de los animales, Partes de los animales, Movimiento de los animales y Marcha de los animales, fruto de su estancia en la isla de Lesbos y otros lugares, donde estudió la naturaleza y diseccionó una infinidad de especies animales.

Segundos analíticos, Tópicos y la Refutaciones sofísticas.

Tanto en el mundo físico como en el natural, Aristóteles describía cuatro casusas de organización y estructuración. La “causa eficiente” sería la primera, en el sentido de que genera un efecto. La “causa final”, sería la segunda, como objetivo o propósito que se busca un determinado proceso. La conformación morfológica corresponde a la tercera causa y el significado del por qué para qué ocurre constituye la cuarta causa.

El biólogo Armand Marie Leroi homologó las causas aristotélicas con las disciplinas científicas contemporáneas. La causa eficiente en torno a la mecánica del movimiento y el cambo, corresponden al campo de la biología del desarrollo y de la neurofisiología. La causa material que da cuenta de la materia de la que están hechos los animales y sus propiedades, se estudian en la bioquímica y la fisiología. La causa formal que indaga la información legada por los antecesores es abordada por la genética. La causa final teleológica que estudia las partes de los animales en sus funciones corresponde a la bilogía evolutiva que examina la adaptación. John Sellars informa, asimismo: “Cuando Charles Darwin recibió la traducción reciente de Partes de los animales, quedó profundamente impresionado por la sofisticación de las observaciones de Aristóteles en materia de biología”.

Para examinar la calidad de los argumentos y las explicaciones en el proceso de conocimiento, Aristóteles inventó la lógica, el estudio del logos. Su obra al respecto es constituida por: Categoría, Sobre la Interpretación, Primeros analíticos,

En Categorías se discuten las distinciones relacionadas con el uso de las palabras, orientadas a la precisión en el lenguaje. Las diez categorías enunciadas son: “1) lo que algo es, es decir, la sustancia; 2) su tamaño y cantidad; 3) qué clase de cosa es, su cualidad; 4) su relación con otras cosas; 5) dónde está, su ubicación o lugar; 6) cuándo está, es decir en el tiempo; 7) su posición. En el sentido de postura: 8) su estado o condición; 9) su actividad, sus acciones; 10) lo que le ocurre, lo que padece”. En Sobre la interpretación se clasifican las diversas oraciones o proposiciones: universales, opuestas, simples, indefinidas, complejas, negativas, contradictorias, afirmativas, entre otras. En Primeros analíticos, se estudia la integración de los enunciados en la conformación de argumentos o silogismos, discerniendo cuáles son adecuados o inadecuados. Segundos analíticos examina cómo adquirimos el conocimiento, a partir de premisas verdaderas, argumentos válidos logrando una conclusión verdadera, es decir, generando un nuevo conocimiento. En Tópicos, se analiza el razonamiento dialéctico, a través de la confrontación de argumentos opuestos, poniéndolos a prueba. Refutaciones sofísticas examinan las falacias y los silogismos inciertos.

El pensamiento filosófico de Aristóteles no es corpus rígido o dogmático de conocimientos. Muchos de sus argumentos y silogismos son tentativos y abiertos a una plena crítica que los refute, en tanto no son parte de un sistema monolítico e integrado. Por lo tanto, observaba la diferencia entre ser en acto y ser en potencia: “Todo lo que existe es, en acto, algo y a través de un proceso de cambio es, en potencia, otra cosa. Estas potencialidades no son meras posibilidades, vagas e hipotéticas, sino que están estrechamente ligadas a la esencia de una cosa”. Comprende el futuro del individuo y el mundo social como abierto y contingente.

centrándose no solo en la trama, sino también en la importancia de los personajes y la dramaturgia. Además del teatro, Aristóteles destaca la importancia de la música como un arte fundamental que genera una sublimación emocional. Por lo tanto, “una obra de arte puede hacernos experimentar emociones difíciles en un entorno relativamente seguro, ayudándonos a procesar las emociones reales que nos acontecen en nuestras propias vidas. Si manejar dichas emociones es esencial para cualquiera que quiera vivir una buena vida, entonces estas formas de arte son absolutamente esenciales.” Por lo tanto, aduce John Sellars: “No por nada el cine, la televisión y la música por no hablar del teatro de la literatura, se han convertido en industrias tan importantes en la actualidad. En el mejor de los casos, cumplen una función vital”.

“El biólogo Armand Marie Leroi homologó las causas aristotélicas con las disciplinas científicas contemporáneas”

Como otros filósofos de la Antigüedad, la Edad Media y la Modernidad, Aristóteles reflexionó sobre el vivir una buena vida, considerando que “no debemos olvidar que se trata de una actividad, de un proceso: son las cosas que hacemos, que realizamos, no un estado ideal de bienestar que debemos alcanzar y que hará que todo vaya bien para siempre, una vez que lo alcancemos. La vida no funciona así. Es un proceso continuo y cambiante, un largo y tortuoso camino desde el nacimiento hasta la muerte”. En este sentido, es pertinente la observación de Aristóteles sobre la naturaleza del ser en acto y del ser en potencia, “un ser humano es una criatura con un cierto conjunto de habilidades o de capacidades. Pero un ser humano que se queda quieto y no hace nada se diferencia poco de un cadáver. No basta con tener esas capacidades, hay que utilizarlas: en eso consiste estar vivo. En lugar de pensar en lo que somos, debemos pensar en lo que hacemos”. Es imposible llevar una buena vida en un mundo de pasividad, alienación, indiferencia e indolencia. Solo la praxis transformativa realiza al ser humano en todas sus posibilidades y potencialidades.

Aristóteles consideraba la importancia de una próspera vida cultural como una mejor y provechosa vida que solo una que se restringiera a la simple sobrevivencia. Para ello frecuentaba la rica vida cultural de la ciudad de Atenas, prominente centro cultural del mundo antiguo. Ahí asistía al Festival de Dionisias donde se presentaba la gama más alta de la tragedia y la comedia griega. En la Poética de Aristóteles, se realiza un análisis fundamental de la tragedia griega, examinando las obras de Esquilo, Sófocles, y Eurípides,

Para poder llevar una vida buena se requiere el desarrollo de algunas virtudes en el ser humano. Aristóteles observa las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Las virtudes intelectuales se sustentan en los procesos racionales, como son la habilidad de obtener conocimiento, a través del razonamiento lógico; capacidad de elegir decisiones positivas y racionales; contar con una comprensión y saber filosófico; potenciar la inteligencia. En las virtudes morales se destacan el valor, la amistad, la generosidad y la moderación. La ambición es otra virtud moral, sin incurrir en su extremo como es la avaricia, ni tampoco en su opuesto, la pereza y la apatía. Entre ambos extremos debe situarse en un prudente término medio. La concepción de un término medio se ha encontrado universalmente en el pensamiento de Sócrates, Platón como también en la obra de Buda y Confucio.

-John Sellars, Lecciones de Aristóteles. Comprender al mayor filósofo de todos los tiempos, México, Ed. Taurus, 163 páginas.

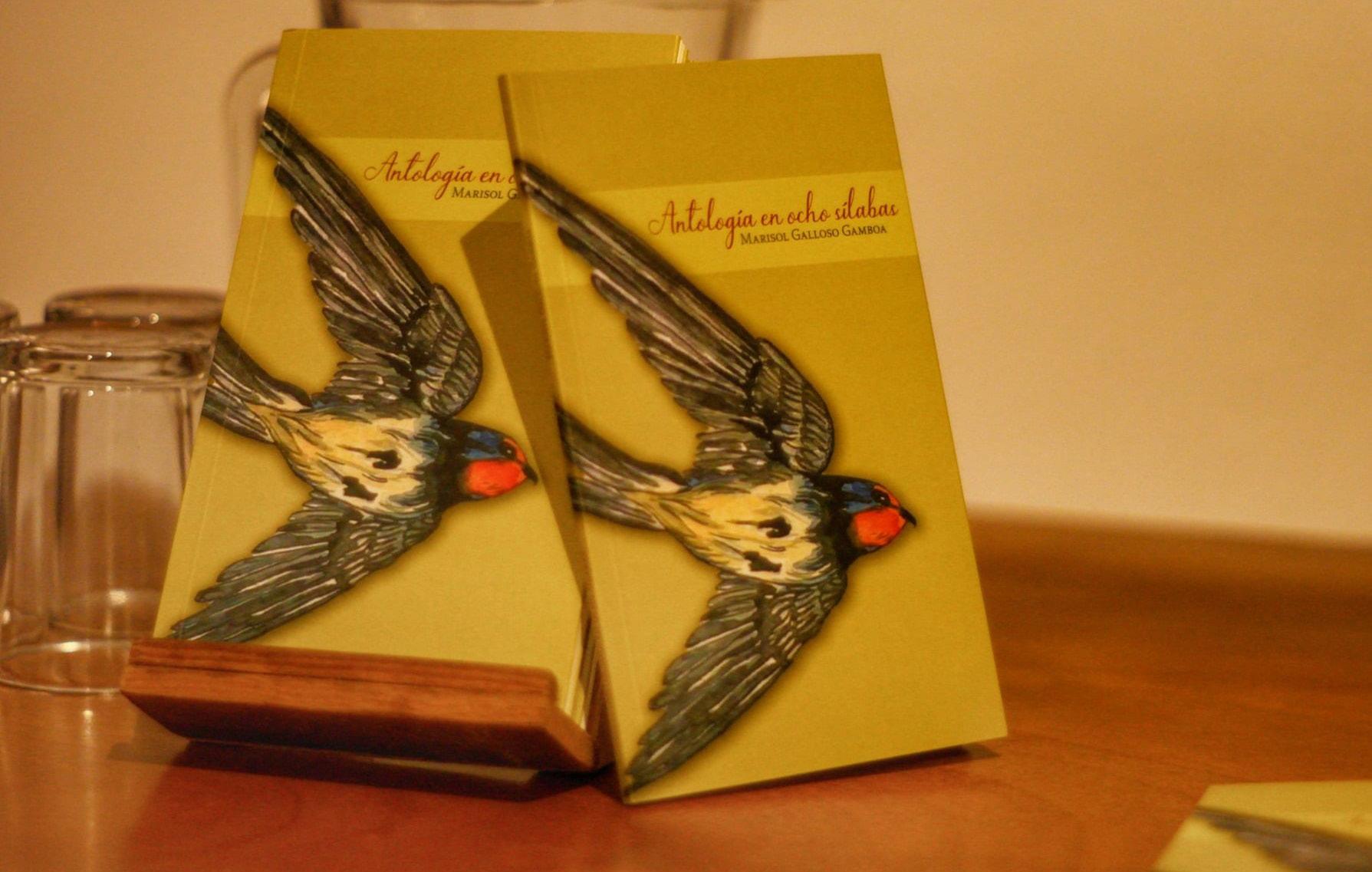

Marisol Galloso Gamboa: ANTOLOGÍA DE OCHO SÍLABAS*

NPor Elizabeth Cazessús Poeta y artista de performance. Autora de Mujer que vuela y Desierto en fuga. Su obra ha sido traducida al inglés y al polaco. enediana77@yahoo.com.mx

o diré nada que no se haya dicho antes en el excelente prologo que hizo Alexis Díaz Pimienta, acerca de la poesía de Marisol, que tiene que ver con la importancia de la décima en la tradición oral, de la participación de la mujer con nuevas aportaciones como género y a la historia del lirismo con temas actuales como el feminicidio y la trata humana. Sin embargo, quisiera ampliar un poco más en lo que de canto festivo se refiere en el prólogo, porque precisamente es donde veo la aportación de Marisol Galloso con su visión de mujer en la poesía lírica del género picaresco. La escritura, especialmente la poesía lírica, siempre será una búsqueda y ejercicio de la libertad, el amor y la vida; digamos vida o muerte, digamos amor y desamor, digamos libertad o represión.

Sin embargo, para cada lector siempre es un hallazgo encontrar a través de la experiencia poética los versos que tocan y atraviesan al ser, el alma del lector que busca en la poesía su propio territorio. En cada poema sobre la Antología de ocho sílabas me identifico con la mujer, la poeta, la mujer rebelde, la mujer que canta, la mujer que danza, la mujer que sueña entre letras; porque desde antes me identifiqué con las décimas de Sor Juana Inés de la Cruz y los repentistas que conocí en San Juan, Puerto Rico, y que me acercaron a esta tradición oral, como herencia genealógica y familiar y a las décimas de la muerte que hizo Xavier Villaurrutia. Del repentismo me traje un lindo sabor de voz de la “Islas del Encanto”, pues aprendí que la improvisación y la estructura del poema, no están peleados, sino todo lo contrario se combinan en una estructura de décimas o redondillas entre otras estrofas, y puede ser un espectáculo artístico desde un juego de versificación donde se rescatan valores humanos, costumbres y tradiciones.

Si algo nos da la poesía es un carnet de identidad, de territorialidad y pertenencia a una patria, a una casa, a un refugio: un espacio propio y un legado ancestral. En este libro celebro el oficio, la dedicación, la certeza de la escritura, la fina estructura porque aquí está todo lo que el lector desea de una obra de arte.

Una obra de arte que se transforma en un verdadero en-

samble musical, la polisemia integrados al ritmo del son jarocho, con un verso clásico de la lírica popular, que asume y demuestra todas las figuras retóricas: la medida del verso, la rima, la anáfora, los símbolos, la metáfora, el color, etc.; esa fuente diversa de donde brota el maná de la voz poética, pero además la gracia y la improvisación.

Porque finalmente tiene todos los atributos de la poesía clásica; pero aquí se vive una vena picaresca, un juego lúdico, un lirismo auténtico, una performatica de las formas chuscas, un canto festivo. Este es un libro donde Diosas y Dioses se ríen, bailan, se mofan de nosotros y de nuestras penurias y perfiles comodinos. La carcajada de la Diosa no es gratuita, es un ejercicio de poder reírnos de nosotros mismos, de curar nuestras heridas, bailando con la muerte, la desilusión y el fracaso como sociedad, ante el reclamo sincero, lo cual alimenta la libertad, el amor a la Vida, a la palabra que aquí nos reúne.

La mujer poeta ha irrumpido a través de la picaresca, el humor ligero, sutil y mordaz moraleja, y sabe que está venciendo la necedad, lo negativo, el dogma, la imposición, lo reglamentario, lo establecido hasta los roles de pareja acep-

tados por la sociedad; porque donde aflora la risa, aflora el desafío, la defensa posible contra las malas mañas.

La picaresca es irónica, burlesca y satírica, y en esta picaresca también vemos lo más elevado de la crítica social, así como la influencia de Xavier Villaurrutia: Por el temor de quererme / tanto como yo te quiero / has preferido, primero, / para salvarte, perderme (X.V.) que de manera lúdica Marisol resalta como una graciosa sabiduría con las formas clásicas del verso con rima consonante que recrean el humor y el sarcasmo como crítica social a la pareja o roles sexuales. Toda influencia es benéfica en este caso debido a la oralidad y la repetición: Marchaste con miedo y todo / Tu mundo fue insensatez / Te fuiste en la inmediatez / Con tu dolor y tus modos. / Fuiste camino con lodo / Fuiste cobardía primero / Y en tu dolor lastimero / “Has preferido perderme / Por temor de quererme” / tanto como yo te quiero. (M.G.)

Este juego lúdico o influencia villarrautiana, transformado en lirismo pasa a ser una constante en Marisol Galloso, porque precisamente es la aportación de la mujer poeta, como vanguardia, la defensa de la Vida con mayúscula que trae pla-

cer, risa, encanto; la sabiduría de lo femenino ancestral que estalla en gracia renovando el dicho popular, el trabalenguas y las calaveras en sus Versos para el fandango: No vengas a amenazar / Que tu palabra arremete / hablas mucho y dices poco / y el verso te compromete / no calientes el lugar / si te vas a ir, ya vete. (M.G.)

El arte de la décima escrito por Marisol Galloso es subversivo. Ha dejado un pasado que se desestimaba como herejía, cierta rebeldía que incomodaba; porque transgrede “a las buenas conciencias” o “buenas costumbres” aceptadas por la sociedad conservadora.

Una rebeldía que le da la libertad decimera para describir uno de los más grandes dolores que sufre nuestro país con las desapariciones forzadas. Cantos por Ayotzinapa, debería ser más que un canto, un himno: Más de cuarenta en la lista / Estudiantes masacrados / Sin patria y abandonados / Sin rumbo camino y pista / El camino normalista / Se ha esfumado y ya no es / un rumbo,

y es esta vez / cariño, amor un letargo: / paso todo y, sin embargo / me faltan cuarenta y tres. (M.G.)

Ante la experiencia de la muerte, y a pesar de eso, Marisol vuelve invocar con gracia lo que es alimento del alma, sin dejar el encanto del amor o permitir que el amor la encante: No te confundas si quiero / hacerte una poesía fina; / No te emociones de más / Ni cantes la bienvenida: / Yo tengo apetito, pero / selecciono mi comida. (M.G.)

“La escritura, especialmente la poesía lírica, siempre será una búsqueda y ejercicio de la libertad, el amor y la vida; digamos vida o muerte, digamos amor y desamor, digamos libertad o represión”

Sus Versos para velorios son la renovación de tantas calaveras que hemos escuchado a la lo largo de la historia del lirismo, así como los cantares de Adelita desde la revolución mexicana, con esa fineza cierta y sublime: No hay amor que se termine / Aunque la vida se esfume / El cariño y lo sublime / El recuerdo y el perfume / Son más fuertes que los vientos / Que la mar y que el cardumen. / Un adiós no es suficiente / Te despido con un verso / Siempre estarás en mi mente / En mi mundo y mi universo / En mi sangre que es torrente / Y en mi pecho grande y terso. (M.G.)

ESTAR NEPANTLA

Está por demás mencionar el oficio del versado, porque Marisol Galloso reúne todas las cualidades que menciona Don Andrés Bernanardo Moreno Nájera, que dice que antes el versador era una especie de terapeuta que lo consultaban para arreglar pleitos, como consejero matrimonial y embajador. En este libro de décimas en el oficio está el mensaje y el mensajero, no hay desintegración ni olvido, porque aquí se reúne, consejera, embajadora y poeta. Desde ese “sentimiento de identidad, tiene su misión presente en el fandango de la vida diaria de la poeta “. Y hasta esta frontera de Tijuana en época del más feroz “trumpismo” hay en sus versos un canto de pertenencia con toda la intención de derribar muros, porque la poesía siendo universal no ocupa ni visa, ni pasaporte: Vine a arreglar un apuro / Para sentir liviandad / Vine a derribar el muro / De tu recia necedad / Hay que deshacer el muro / Y amarse con claridad. (M.G.)

*Presentación de libro en El Túnel, Tijuana B.C. a 5 de septiembre del 2025.

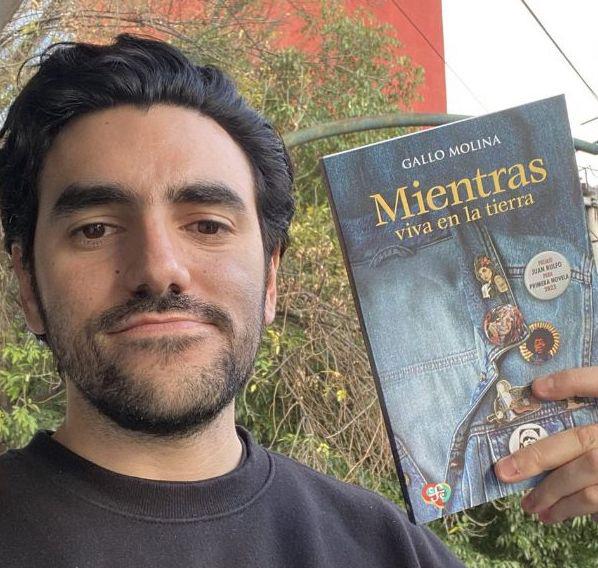

Gallo Molina: en la ruta del novelista

“APor Eduardo Cruz Vázquez Periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural angol97@yahoo.com.mx

quí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, la mejor posible mientras viva en la tierra. Creo que ese es también tu deber”.

Eso lo dijo alguna vez Janis Joplin quien, al lado de Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobian y Amy Winehouse, formaron para la eternidad el Club de los 27. Sus muertes ocurridas a la edad de 27 años son fuente permanente de mitologías y nutriente de generaciones de artistas. Con ese pretexto perfilado en la contraportada del libro, compré por 150 pesos Mientras viva en la tierra, de Gallo Molina (José Antonio Molina Vega, Mérida, 1991) bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, obra ganadora del Premio Juan Rulfo para Primera Novela en 2023.

Me vino muy bien el hallazgo, acostumbrado como lector, a apostarle a un libro de