Joaquín Clausell, pintor mexicano impresionista

Arte y ciencia:

Newton por William Blake

romanticismo e ilustración

Roberto Markarian

Marianella Maxera

Haciendo matemáticas las regletas de cuisenaire

Pilar Rodríguez

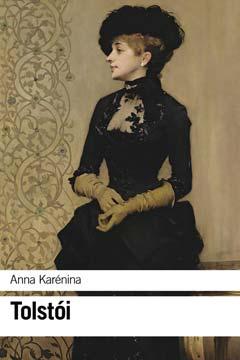

Claves literarias para enseñar la perspectiva de género

Alma Karla Sandoval

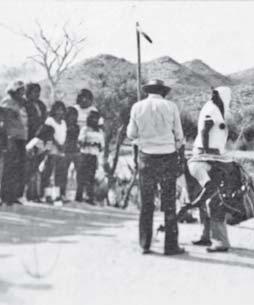

Serpiente de agua arcoíris en el desierto Andrés Ortiz

Tres actividades experimentales de electromagnetismo

José Manuel Posada

De la gramática prescriptiva a la descriptiva en la educación primaria

Alejandro Velázquez

MÉXICO AGOSTO 2023 AÑO 28 NÚMERO 327

®

Inbal Miller

Formación en línea con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Cursos y diplomados para fortalecer la profesionalización docente. admisiones.iespe.mx

Universidad en línea

LENGUAS DISTINTAS AL CASTELLANO

LICENCIATURA EN Pedagogía (1)

RVOE: 20200753

MAESTRÍAS EN Competencias Docentes (2)

RVOE: 20150397

Dirección y Gestión Educativa (3)

RVOE: 20200752

Tecnologías e Innovación Educativa (4)

CURSOS Y DIPLOMADOS

• ¿Cómo detectar las habilidades de comunicación oral y escrita de mis alumnos?

• Aprendamos Geografía e Historia de la mano de las Ciencias Naturales

• Aprendo sobre la diversidad natural y sociocultural

• El camino de las letras… Conociendo las habilidades de lectura y escritura de mis alumnos

• El juego como herramienta para la construcción de identidad

• El mundo de las matemáticas en el infante; juego, pienso y aprendo

• Fomentando la participación en clase, mejora en mis habilidades docentes

• Habilidades digitales

• Jugando aprendemos más: Construcción de identidad y valores en mis alumnos

• La magia de las ciencias experimentales

• La Nueva Escuela Mexicana

RVOE: 20150399

DOCTORADO EN Educación (5)

RVOE: 20200751

(1) RVOE 20200753, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (2) RVOE 20150397, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (3) RVOE 20200752, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (4) RVOE 20150399, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (5) RVOE 20200751, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. admisiones.iespe.mx Lada sin costo 800 312 22 00

Año 28, núm. 327 agosto 2023.

Directora

Virginia Ferrari

Subdirección

María Jesús Arbiza

Editora

Renata Soto-Elízaga

Consejo editorial

Valentina Cantón Arjona

María Esther Aguirre

Julieta Fierro

Ramón Mier †

Roberto Markarian

Concepción Ruiz

Alejandra González

Colaboradores

Alejandra Alvarado

Amílcar Saavedra

Andrés Ortiz

Claudia Hernández

Jacqueline Rocha

Nora Brie

Omar Vicencio

Editor responsable

Nelson Uribe de Barros

Administración y finanzas

Ana Lilia Estrella

Producción editorial

Etna Lizet Salvador Revoreda

Diseño gráfico y formación digital

Sandra Lilia Díaz Hurtado

Gabriela Paola Rodríguez Ruiz

CORREO del MAESTRO integra

la base de datos del Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE).

CORREO del MAESTRO es una publicación mensual, independiente, cuya finalidad fundamental es abrir un espacio de difusión e intercambio de experiencias docentes y propuestas educativas entre los maestros de educación básica. Asimismo, CORREO del MAESTRO tiene el propósito de ofrecer lecturas y materiales que puedan servir de apoyo a su formación y a su labor diaria en el aula.

Los autores

Los autores de CORREO del MAESTRO son los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria, interesados en compartir su experiencia docente y sus propuestas educativas con sus colegas.

También se publican textos de profesionales e investigadores cuyo campo de trabajo se relacione directamente con la formación y actualización de los maestros, en las diversas áreas del contenido programático.

Los temas

Los temas que se abordan son tan diversos como los múltiples aspectos que abarca la práctica docente en los tres niveles de educación básica.

Los cuentos y poemas que se presenten deben estar relacionados con una actividad de clase.

Normas para entrega de originales y publicación

• Los textos deben ser inéditos (no se aceptan traducciones).

• El autor es el único responsable del contenido de su trabajo.

• Extensión

- La extensión máxima es de 4940 palabras

• Formato

- Tamaño carta

- Márgenes de 2.5 cm por lado

- Texto en 12 puntos

- Interlínea sencilla

• Estructura

- Título

- Sinopsis de hasta 100 palabras

- Introducción

- Cuerpo del artículo subdividido con subencabezados

- Conclusión

- Referencias

• Formato de citas y referencias: APA

• Datos del autor o autores

- Nombre completo

- Formación académica

- Adscripción laboral y cargo, o bien, área de interés o especialización

• Documentos complementarios

- En caso de que los trabajos vayan acompañados de fotografías, gráficas o ilustraciones, el autor debe indicar el lugar del texto en el que irán ubicadas e incluir la referencia correspondiente.

- Si el autor desea enviar fotografías o imágenes, deben estar en alta resolución (300 dpi) y contar con los derechos de reproducción correspondientes.

- Se admiten vínculos electrónicos a videos, animaciones o audios para la versión web de la revista.

El Consejo Editorial dictamina los artículos que se publican.

© CORREO del MAESTRO es una publicación mensual editada por Correo del Maestro S.A. de C.V., con domicilio en Av. Reforma No. 7 Ofc. 403, Cd. Brisa, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53280. Tel. (55) 53 64 56 70, 53 64 56 95. Correo electrónico: correo@correodelmaestro.com. Dirección en internet: www.correodelmaestro.com. ISSN 1405-3616. Certificado de Licitud de Título Número 9200. Número de Certificado de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, S.G. 6751 expediente 1/432 “95”/12433. Reserva de la Dirección General de Derechos de Autor 04-2015-021312011400-102. Registro No. 2817 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. RFC: UFE950825AMA. Editor responsable: Nelson Uribe de Barros. Edición computarizada: Correo del Maestro S.A. de C.V. Preprensa e impresión: Lyon AG, S.A. de C.V. Distribución: Correo del Maestro S.A. de C.V. Precio al público $120.00. Tiraje 5250 ejemplares.

®

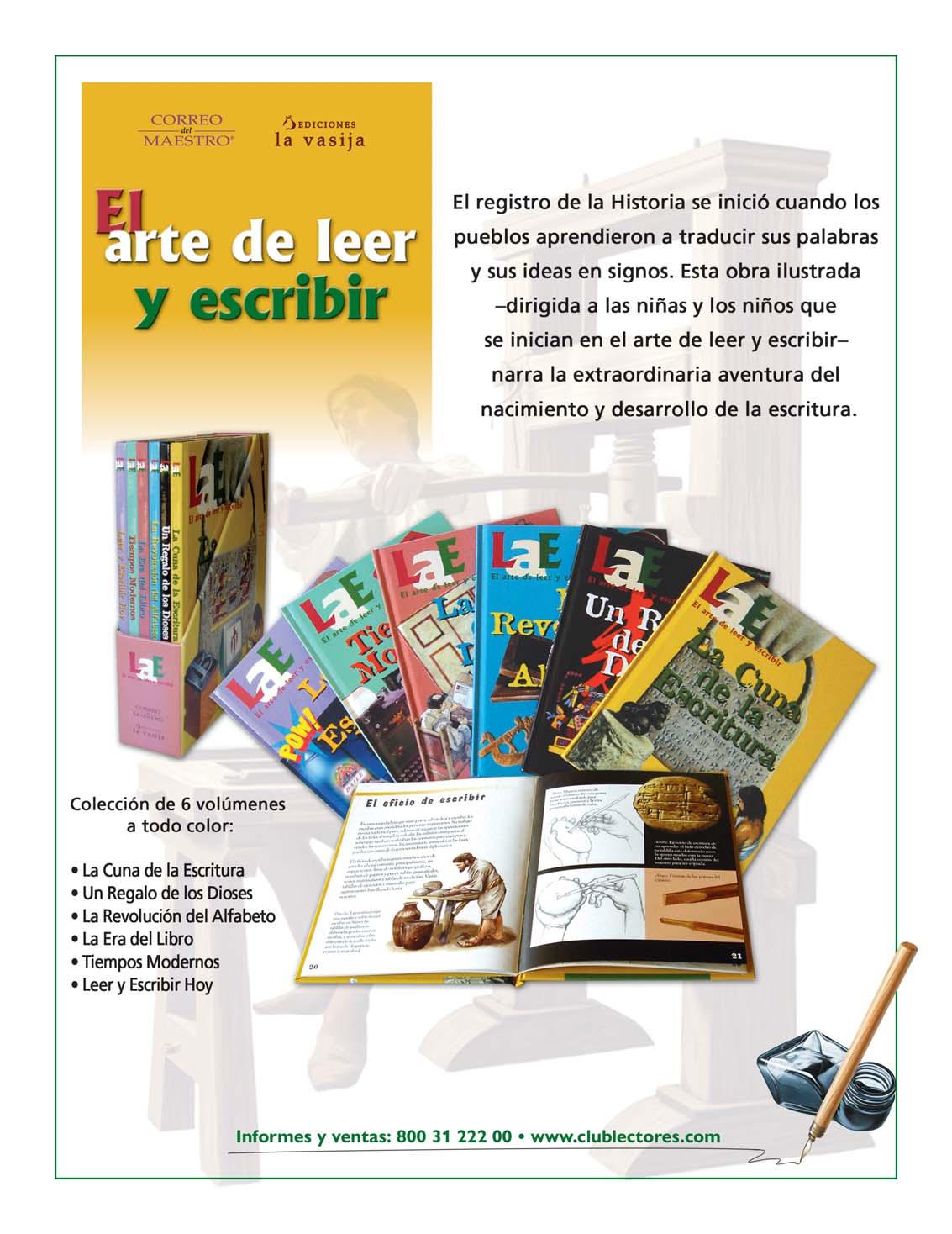

con un marcado énfasis en actividades para emprender en la escuela –relacionadas con las matemáticas y la física–, junto con otros textos referentes a la perspectiva de género, las festividades de un grupo indígena, la enseñanza de la lengua, y un artículo sobre arte pictórico, Correo del Maestro preparó este número de la revista.

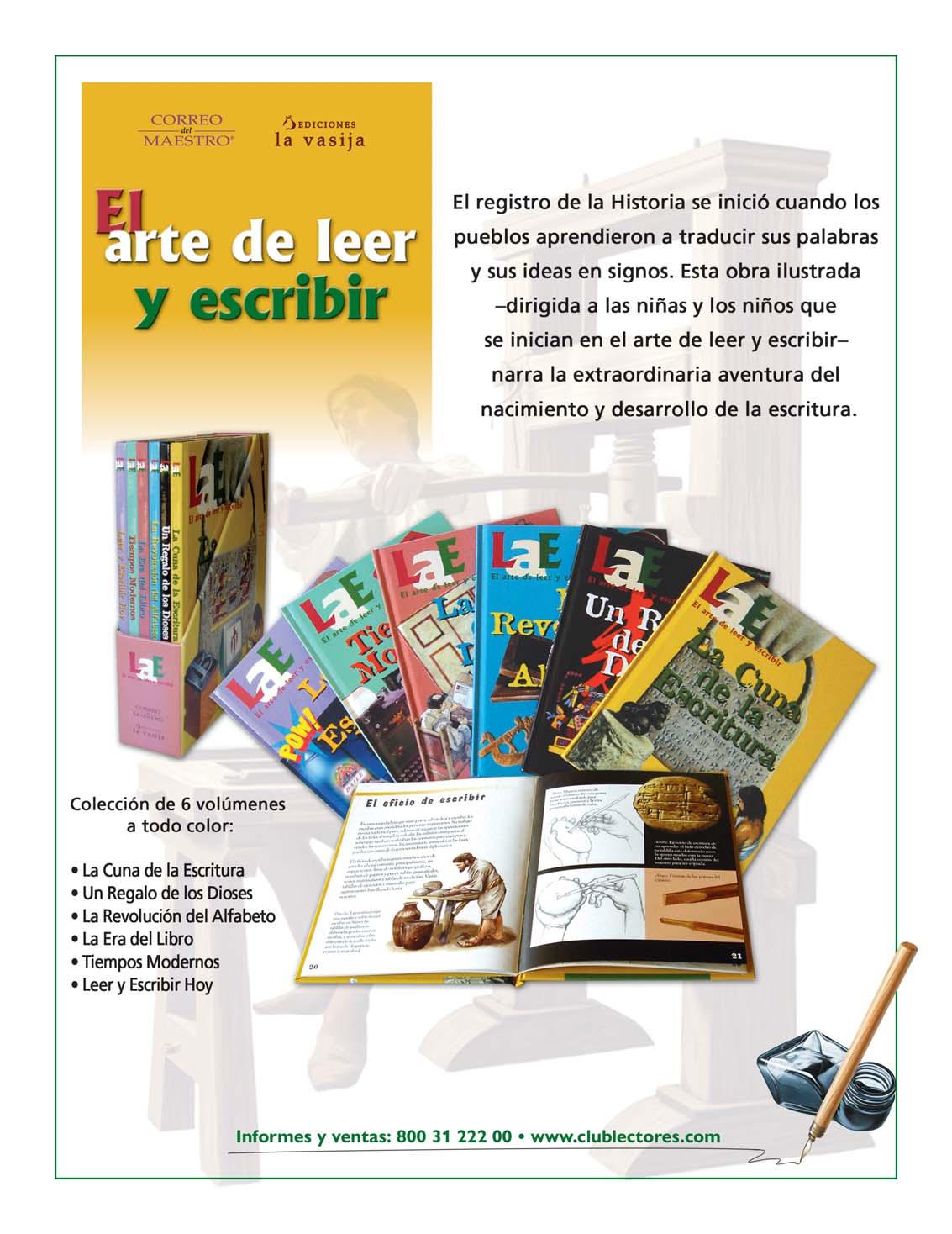

En “Newton por William Blake. Romanticismo e Ilustración”, tercera parte de la serie “Arte y ciencia”, Roberto Markarian y Marianella Maxera abordan, de forma paralela, el sustrato místico del pensamiento de Blake y algunas de las formulaciones teóricas centrales de Newton, cuyas repercusiones alcanzaron incluso a la Revolución Industrial. Cierra el artículo, una propuesta para trabajar con el compás en el aula.

¿Por qué la aguja de una brújula puede ser afectada por una corriente eléctrica? ¿Qué sucede al circular una corriente eléctrica por un embobinado? ¿Por qué gira un motor eléctrico? Estas y otras interrogantes son respondidas por José Manuel Posada de la Concha en “Tres actividades experimentales de electromagnetismo”.

Como segunda parte de la serie “Haciendo matemáticas”, Pilar Rodríguez Pérez presenta “Las regletas de Cuisenaire” y proporciona la guía puntual para desarrollar con este material didáctico seis actividades específicas, de diversa complejidad, referentes a la comparación de tamaños e identificación de sus colores, ubicación espacial, serie numérica del 1 al 10, suma de dígitos, múltiplos de 2 y de 3, fracción como número y fracciones equivalentes, razones y proporciones, razonamiento deductivo, y estimación.

En “Claves literarias para enseñar la perspectiva de género”, Alma Karla Sandoval invita a explorar la escritura, la lectura y el arte como medios para construir en el ámbito escolar estrategias tendientes a formar en la perspectiva de género.

Andrés Ortiz Garay se refiere a los tohono o’odham (pápagos actuales), en particular a los acontecimientos históricos que dieron lugar a su identidad étnica y religiosa, para luego describir la singularidad de su sistema festivo, en “Arcoíris en el desierto”, una entrega más de la serie “Serpiente de agua”.

En “De la gramática prescriptiva a la descriptiva en la educación primaria”, Alejandro Velázquez Elizalde se refiere a estos dos enfoques y a las repercusiones de optar por uno u otro en la enseñanza de las lenguas, en el marco del respeto y valoración positiva de la diversidad de éstas y de sus hablantes.

En “Joaquín Clausell, pintor mexicano impresionista”, Inbal Miller describe los elementos esenciales del movimiento artístico que en la Francia de las últimas décadas del siglo XIX se manifestó contra las pautas establecidas por la Academia de Bellas Artes al crear una forma de expresión más libre, particularmente en la pintura. La autora aborda en especial algunos trabajos de Clausell, artista campechano adscrito a ese movimiento.

editorial

Correo del Maestro

Dibujo de portada: Luis Ángel Flores Suárez 6 años

índice núm. 327 agosto 2023 Arte y ciencia: Newton por William Blake romanticismo e ilustración Roberto Markarian y Marianella Maxera ................. 5 Tres actividades experimentales de electromagnetismo José Manuel Posada de la Concha ..................... 15 Haciendo matemáticas las regletas de cuisenaire Pilar Rodríguez Pérez ............................... 24 Claves literarias para enseñar la perspectiva de género Alma Karla Sandoval 36 Serpiente de agua arcoíris en el desierto Andrés Ortiz Garay ................................ 41 De la gramática prescriptiva a la descriptiva en la educación primaria Alejandro Velázquez Elizalde.......................... 50 Joaquín Clausell, pintor mexicano impresionista Inbal Miller 56 Cuida dónde los pones Claudia Hernández García ........................... 62

4 núm. 327 agosto 2023

Arte y ciencia: Newton por William Blake

ROMANTICISMO E ILUSTRACIÓN

Roberto Markarian Marianella Maxera*

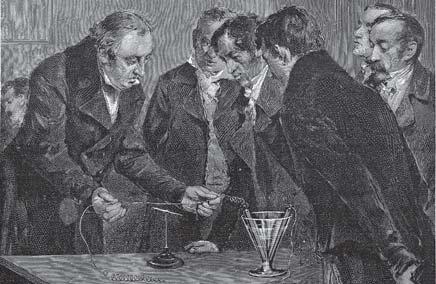

En esta segunda nota sobre el grabado de Newton realizado por William Blake se ubica su obra en medio del llamado Romanticismo en el arte y la cultura europeos y se analiza el gran empuje que significaron las aportaciones de Newton al desarrollo de las ciencias en la Europa continental, especialmente en Francia.

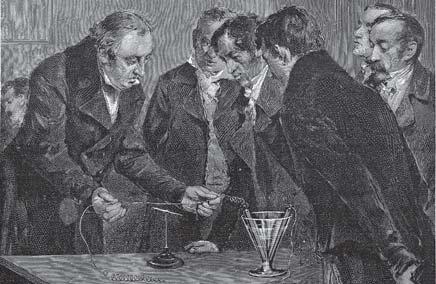

el Newton de Blake (1795) es rígido, está en una posición casi imposible, fija sus ojos en un compás1 para escribir sobre un rollo de papel que parece proyect arse de su propia cabeza. Se ha destacado que recuerda uno de los libros del Antiguo Testamento, Proverbios 8:27: “Cuando estableció los cielos; cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, allí estaba yo”.

El grabado está inspirado en la oposición de Blake a los representantes científicos del Iluminismo, de los que Newton ha sido considerado uno de los más importantes.

* Roberto Markarian es doctor en Matemática. Profesor, Universidad de la República, Uruguay. Marianella Maxera es doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Profesora de Física y Química, educación secundaria pública, Oviedo, España.

1 El compás aparece en varias obras de Blake. En forma muy agrandada, en El anciano de los días publicado en 1794 en la portada del libro profético Europa, una profecía (1794). El título se refiere a uno de los nombres de Dios en el Libro de Daniel. Esta imagen parece haber sido una de las predilectas de William Blake.

Dominio público en commons.wikimedia.org

Dominio público en commons.wikimedia.org

5 núm.

2023

William Blake, Newton, 1805, grabado

327 agosto

Iluminismo, Ilustración

Así es denominado un movimiento cultural e ideológico europeo comenzado a fines del siglo XVII. No fue un movimiento constituido como tal, pero recibe un nombre específico en virtud de los rasgos comunes a diversas manifestaciones que terminaron de romper con las tradiciones supersticiosas de la Edad Media y promocionaron a la razón y el saber como herramientas de avance de la humanidad.

La expresión Iluminismo proviene de la denominación “Siglo de las Luces” que se dio en Francia (“Siécle des Lumières”) al periodo que abarca, aproximadamente, de 1685 a 1789. Immanuel Kant (1724-1804), en su ensayo Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?, explica que “la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona” no por “la falta de inteligencia, sino [por] la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, «¡Atrévete a saber!» He aquí la divisa de la Ilustración.”

Las reformas protestantes, los descubrimientos científicos a los que nos referimos en el primer artículo, el crecimiento y consolidación dominante de la burguesía, todos estos aspectos contribuyeron a la formación de este movimiento.

Entre nosotros

William Blake, El anciano de los días, 1794, grabado coloreado a la acuarela

6 núm. 327 agosto 2023

Dominio público en commons.wikimedia.org

Arte y ciencia: Newton por William Blake romanticismo e ilustración

Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton son considerados algunos de los científicos cuyos aportes dieron base al Iluminismo. La Revolución francesa (comenzada en 1789) y la Enciclopedia dirigida por Diderot y d’Alembert (1751-1772) constituyen dos eximios símbolos de la Ilustración. Además de los ya citados, Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Hume, fueron de sus más importantes representantes en diversos campos del pensamiento.

La Enciclopedia, o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios constituyó una obra central donde los filosófos ilustrados intentaron compilar los conocimientos de la época

Blake y la Ilustración

Blake fue un detractor de Newton, a quien consideraba parte de una “trilogía infernal” junto con John Locke (1632-1704) y Francis Bacon (1561-1626). De acuerdo con Blake, ellos eran materialistas científicos, personajes para quienes todo era impulsado por la razón.

Para ser más explícito respecto de su opinión sobre Newton, conviene recordar que en su libro Jerusalén: La emanación del gigante Albión,2 Blake escribió:

Vuelvo mis ojos a las Escuelas y Universidades de Europa.

Y he aquí el Telar de Locke cuya Trama ruge furiosamente lavada por las Norias de Newton. Negra es la tela que cual pesadas coronas funerarias se pliega sobre

2 Es la última, la más extensa y ambiciosa obra de Blake, y fue realizada entre 1804 y 1820.

7 núm. 327 agosto 2023

drouot.com

cada Nación; veo Obras crueles de muchas Ruedas, ruedan sin timón, con dientes tiránicos moviéndose por compulsión unas a otras: no como las del Edén, que Rueda dentro de Rueda giran en libertad, en armonía y en paz.3

La oposición de Blake al Iluminismo fue tan grande que llegó a escribir en las anotaciones a su propio grabado del clásico Laoconte:4 “El arte es el árbol de la vida. La ciencia es el árbol de la muerte. [...] Los dioses de Grecia y Egipto eran los diagramas matemáticos, véanse las obras de Platón”. 5 Además, interpretó la famosa escultura como copia de un original hebreo ubicado en el Templo de Salomón que representa a Jehová y sus dos hijos: Satán y Adán. Incluyó también opiniones sobre dinero, moralidad, la Cristiandad y las artes.

Entre 1805 y 1810, Blake escribió Milton, un poema en dos tomos. En la portada del libro aparece una figura miguelangelesca con el texto “Para justificar los caminos de Dios hacia los hombres”. En el prefacio se ataca la influencia de las culturas griega y romana, que son contrastadas con “lo sublime de la Biblia”, y se incluye un poema luego musicalizado como el himno “Jerusalén”:

3 Jerusalem: The Emanation of the Giant Albion. Traducido por los autores de la versión en http://93beast. fea.st.user.fm/files/section2/blake/extras/Jerusalem.pdf p17.

4 Laocoonte y sus hijos es un grupo escultórico en mármol blanco del periodo helenístico. Representa la muerte del sacerdote troyano Laocoonte o Laoconte, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos.

5 En https://www.arsgravis.com/william-blake-el-arte-como-deposito-de-lo-sagrado/

Entre nosotros

www.arsgravis.com 8 núm. 327 agosto 2023

William Blake, Laocoonte, ca. 1826-1827, grabado

Y era el santo Cordero de Dios, ¡en los agradables pastos de Inglaterra vistos!

¿Y el Rostro Divino, brilló sobre nuestras colinas nubladas?

¿Y aquí se edificó Jerusalén, entre estos molinos satánicos oscuros?

Tráiganme mi arco de oro ardiente:

Tráiganme mis flechas del deseo:

Tráiganme mi lanza: ¡Oh, nubes que se despliegan!

¡Tráiganme mi carro de fuego!

No cejaré en la lucha mental, Ni se dormirá mi espada en mi mano: Hasta que hayamos edificado Jerusalén, En la tierra verde y agradable de Inglaterra.6

“El movimiento romántico del siglo XVIII fue en toda Europa un fenómeno sociológicamente contradictorio. Representaba, de una parte, la continuación y la cumbre de la emancipación de la burguesía iniciada por la Ilustración, siendo por ello la expresión de un emocionalismo y un entusiasmo plebeyos y, por tanto, la antítesis del intelectualismo delicado y discreto de las clases superiores; y, por otra parte, era la reacción de estas mismas clases contra el racionalismo ‘corruptor’ y las tendencias reformadoras de la Ilustración. Este movimiento se desarrolló al principio en los amplios sectores de la clase media, en los que la Ilustración había influido sólo superficialmente, y en aquella parte de la burguesía a la que le parecía que la Ilustración estaba todavía demasiado estrechamente ligada con la vieja cultura clásica; gradualmente, sin embargo, se convirtió en posesión de aquellos estratos que utilizaban las tendencias emocionales de la época para el logro de sus objetivos irracionales, reaccionarios religiosa y políticamente. Sin embargo, mientras que en Francia e Inglaterra la burguesía seguía siendo consciente de su propia situación social y no abandonó nunca completamente las conquistas de la Ilustración, en Alemania cayó bajo el influjo de la ideología irracionalista romántica antes de que hubiera pasado por la escuela del racionalismo” (Hauser, 2004, 111).

6 Traducido por los autores de https://blakearchive.org/images/milton.a.p2.100.jpg

William Blake, Milton, un poema en dos tomos, ca. 1804-1811

William Blake, Milton, un poema en dos tomos, ca. 1804-1811

Dominio público en commons.wikimedia.org 9 núm. 327 agosto 2023

Arte y ciencia: Newton por William Blake romanticismo e ilustración

Las obras citadas son muestra de la imaginación exacerbada y el misticismo que caracterizaron a Blake. La cita del libro de Arnold Hauser sobre el movimiento romántico del siglo XVIII (recuadro de la página anterior) ubica con precisión muchos de los rasgos románticos que presentan la obra y pensamiento de Blake.

Más sobre Blake y el Romanticismo

Como una buena muestra del carácter contradictorio del movimiento romántico señalado por Hauser, cabe destacar que Blake tuvo diversas ‘visiones’ místicas desde su juventud, fue un activo disidente simpatizante de las revoluciones americana y francesa; llegó a usar el gorro frigio en solidaridad con esta última y tuvo un altercado que llevó a que lo juzgaran –y absolvieran– por traición contra el Rey (Jorge III). Diversos estudiosos consideran que fue inspirado por ideas religiosas disidentes basadas en oponentes radicales antimonárquicos de las guerras civiles inglesas.

Defendió el derecho de la mujer a su autorrealización y condenó el casamiento sin amor. Se manifestó contra la esclavitud, así como por la igualdad entre las razas y los sexos (recordamos que la esclavitud fue abolida en el Reino Unido en 1833).

Algunos elementos típicamente románticos del pensamiento y accionar de William Blake son los siguientes:7

• Individualismo extremo como compensación del materialismo del mundo.

• Menosprecio de la razón, la sobriedad y la capacidad de autodominio. Blake escribió:

“La revolución política había abolido las antiguas barreras entre las clases, y la revolución económica había intensificado la movilidad de la vida hasta un grado inconcebible anteriormente. El romanticismo era la ideología de la nueva sociedad y expresaba la concepción del mundo de una generación que no creía ya en ningún valor absoluto, que no quería creer ya en ningún valor sin acordarse de su relatividad y de su determinación histórica. Veía todas las cosas ligadas a premisas históricas porque había experimentado, como parte de su destino personal, la decadencia de la cultura antigua y la aparición de la nueva. La conciencia romántica de la historicidad de toda la vida social era tan profunda que incluso las clases conservadoras, cuando querían fundamentar sus privilegios, sólo podían aducir ya argumentos históricos, y apoyaban sus exigencias en la longevidad de éstos y en su enraizamiento en la cultura histórica de la nación” (Hauser, 2004, 187-188).

Entre nosotros

7 Resumido del contenido de la obra citada de Hauser (2004), cap. 6, de la sección VIII, donde hay pocas referencias explícitas a la obra de Blake.

10 núm. 327 agosto 2023

“Aquellos que refrenan su deseo lo hacen porque éste es bastante débil como para ser refrenado”.

• Búsqueda constante de recuerdos y analogías en la historia; inspiración en ideales que se creían realizados en el pasado; recuerdo de los tiempos antiguos como una preexistencia.

• Misticismo histórico, personificación y mitologización de las fuerzas históricas.

• Entusiasmo por la naturaleza, basado en la separación de la ciudad respecto al campo.

• Pesimismo basado en el abandono y la miseria de las ciudades industriales; observación de que el trabajo humano se transforma en mera mercancía. (Se debe tener en cuenta que Tiempos difíciles, de Charles Dickens, que trata de estos temas, se publicó en 1854.)

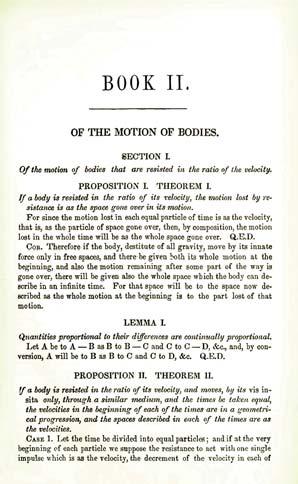

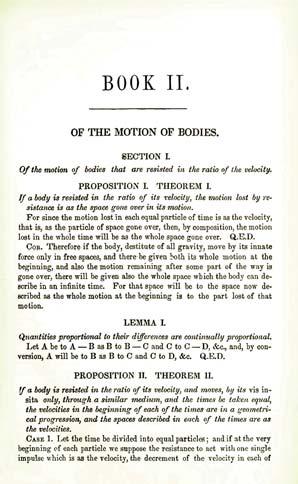

Estructura de los Principios matemáticos de la filosofía natural

Los Principia… de Newton, por su propia presentación, por cómo se desarrollan sus argumentos, es una obra casi única en la historia de la ciencia. Comienza con “Definiciones”, que van desde el concepto de masa (“La cantidad de materia es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente”),8 hasta “la magnitud motriz de la fuerza centrípeta”, pasando por “la cantidad de movimientos”. Siguen los “Axiomas o Leyes del Movimiento”, que incluyen la inercia, el principio de acción y reacción, la suma de vectores aplicado a las fuerzas y su relación con la masa, etcétera.

Los libros primero y segundo tratan “Del movimiento de los cuerpos”. Incluyen muchos de los elementos iniciales del cálculo diferencial. El libro tercero es “Sobre el sistema del mundo”. Alcanza con transcribir su introducción para aquilatar la dimensión que el propio autor daba a la obra (se debe recordar que la filosofía incluía entonces a todas las ramas de la física):

8 Todas las citas de los Principia… son de la traducción de Eloy Rada García (Newton, 2011). N2011)

8 Todas las citas de los Principia… son de la traducción de Eloy Rada García (Newton, 2011). N2011)

Isaac Newton, The mathematical principles of natural philosophy , 1846 11 núm. 327 agosto 2023

Arte y ciencia: Newton por William Blake romanticismo e ilustración

He ofrecido en los Libros anteriores principios de filosofía, aunque no tanto filosóficos cuanto meramente matemáticos, a partir de los cuales tal vez se pueda disputar sobre asuntos filosóficos. Tales son las leyes y condiciones de los movimientos y las fuerzas, que en gran medida atañen a la filosofía. Sin embargo, para que no parezcan estériles, los he ilustrado con algunos Escolios filosóficos en los que he tratado sobre aquellas cosas que son más generales y en las cuales la filosofía parece hallar mayor fundamento, tales como la densidad y resistencia de los cuerpos, los espacios vacíos de cuerpos y el movimiento de la luz y de los sonidos. Nos falta mostrar, a partir de estos mismos principios, la constitución del sistema del mundo. Sobre esto había compuesto un tercer libro según un método popular para que fuese leído por muchos. Pero quienes no hubiesen comprendido suficientemente los principios propuestos, escasamente comprenderían la fuerza de los argumentos y tampoco abandonarían los prejuicios en los cuales andaban instalados desde muchos años atrás: por lo cual, para que el tema no entrase en controversias, trasladé la suma de aquel libro a proposiciones, al estilo matemático, de suerte que sean leídas por sólo aquellos que antes hubiesen manejado los principios. Pero, dado que allí aparecen muchas proposiciones que hasta para un lector matemáticamente documentado podrían significar una gran demora, no pido a nadie que las estudie todas; será suficiente para cualquiera leer las definiciones, las leyes de los movimientos y las tres primeras secciones del Libro primero con atención, y pasar después a este Libro sobre el sistema del mundo, y consultar según le parezca las restantes proposiciones de los libros anteriores citadas en éste.

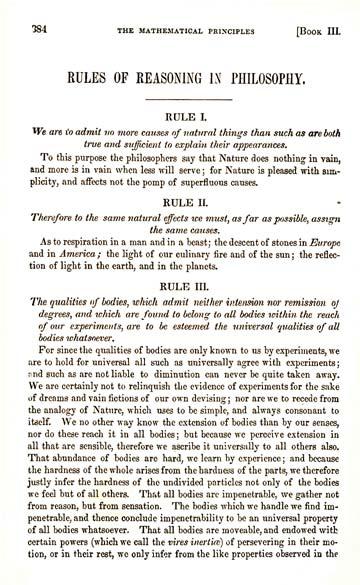

Siguen las “Reglas para filosofar”, a las que Newton hizo diversos cambios en las sucesivas ediciones. Basta con transcribir la primera junto con el comentario que le sigue, del propio Newton, para deducir de qué tratan:

REGLA PRIMERA. No deben admitirse más causas de las cosas naturales que aquellas que sean verdaderas y suficientes para explicar sus fenómenos. Ya dicen los filósofos: la naturaleza nada hace en vano, y vano sería hacer mediante mucho lo que se puede hacer mediante poco. Pues la Naturaleza es simple y no derrocha en superfluas causas de las cosas.

Entre nosotros

12 núm. 327 agosto 2023

Isaac Newton, The mathematical principles of natural philosophy , 1846

Al final aparece el importante “Escolio general” al que nos refiriéramos en el primer artículo. Allí Newton introduce la existencia de un gran orientador para explicar la acción de la gravedad y el equilibrio del sistema solar.

Newton y después

Los cálculos presentados en los Principia… están formulados en términos de la geometría clásica griega. Los avances en el estudio de la mecánica vendrían alrededor de un siglo después de la mano de varios científicos, especialmente franceses. La expresión newtoniana “Los planetas se atraen en razón directa a sus masas e inversa al cuadrado de la distancia que los separa” encontró formulación matemática avanzado el siglo XVIII: F = GMm /d2 donde F es la fuerza gravitacional, G es la constante de gravitación; M y m, las masas de los cuerpos que se atraen; y d, la distancia entre ellos. Leonhard Euler (1707-1783), Alexis Claude Clairaut (1713-1765) y Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) son algunos de los científicos asociables a ese proceso. La formulación matemática contribuyó a la asociación de las leyes de Newton a otros procesos mecánicos.

A fines del siglo XVIII la mecánica celeste tuvo un impulso fundamental por los trabajos matemáticos de científicos vinculados a la Revolución francesa, en primer lugar Pierre-Simon Laplace (1749-1827) y Joseph-Louis Lagrange (1736-1813).

La influencia de Newton fue enorme y se manifestó de dos formas distintas. Por un lado, su sistema mecánico tan perfecto en aquellos tiempos desalentó el esfuerzo científico durante un siglo, o sólo produjo grandes resultados en ramas que él no había explorado. En la matemática inglesa, dicha situación se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Por otro lado, su influencia ideológica, política y económica, aunque indirecta, provocó un escepticismo general en la autoridad fomentando el “dejar hacer” (laissez faire) y disminuyó el prestigio de la religión y el respeto al orden constituido con base en la divinidad. En este sentido, colaboró en la consolidación de las formas capitalistas entonces predominantes en el mundo europeo y que desembocarían en la Revolución Industrial.

Aun así, las opiniones reaparecidas recientemente acerca del carácter pernicioso del mecanicismo newtoniano son totalmente equivocadas, faltas de toda historicidad. El hecho de que su mecánica y su estudio de los sistemas celestes hayan sido superados9 no desmerece la importancia fundamental en el desarrollo

9 En particular, por la teoría de la relatividad de Einstein, formulada hace más de un siglo, y otros avances posteriores. 13 núm. 327 agosto 2023

Arte y ciencia: Newton por William Blake romanticismo e ilustración

de la ciencia occidental. Aplicar su aparentemente rígido modo de razonar es equivocado; desconocer el método de trabajo y el encumbramiento de la experimentación y de la evidencia científica debiera ser un elogio, no un insulto.

Actividades en el aula

mediateca.educa.madrid.org

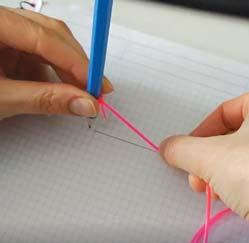

Los alumnos deberían experimentar la forma alternativa en que se pueden trazar círculos, con cuerdas o hilos estirados

El compás es un instrumento que acompañará al alumno desde la mitad de la etapa de enseñanza primaria aproximadamente, por lo que enfocar algunas actividades en torno a él puede ser un recurso interesante.

Antes de ir de lleno a su uso, los alumnos deberían experimentar la forma alternativa en que se pueden trazar círculos: con cuerdas o hilos estirados. Esta opción respeta el desarrollo histórico, pues, ya desde el antiguo Egipto, el reconocimiento de las propiedades de las circunferencias y el uso de estos elementos permitieron el trazado de círculos en componentes arquitectónicos. Una vez hayan trazado algunos círculos con cuerdas o hilos, manteniendo la cuerda estirada para delinear la circunferencia, se insistirá en que los puntos que constituyen la circunferencia quedan a la misma distancia del extremo fijo de la cuerda. Se podría ensayar qué sucede con la cuerda floja o estirándola con distintas intensidades: ¿se obtiene una circunferencia?

Comprendida esta forma sencilla de trazar circunferencias y reconocida la constancia de la distancia al centro de cualquier punto de esta curva, se puede entregar el compás con el que se trabajará en adelante. Se aconseja el llamado compás de bigotera, pues sus brazos están unidos por un tornillo que permite fijarlos con cierta abertura y no se corre el riesgo de que estos brazos se abran durante la tarea.

Los alumnos deberán reconocer que lo que antes era la longitud de la cuerda tensa, ahora es la distancia entre las puntas de los brazos, la cual queda fija una vez elegido el ángulo, también fijo.

Se aconseja el llamado compás de bigotera

En el siguiente artículo, que será el tercero de esta serie, analizaremos las motivaciones y técnicas pictóricas de Blake.

Referencias

HAUSER, Arnold (2004). Historia social de la literatura y el arte II. Debolsillo.

NEWTON, Isaac (2011). Principios matemáticos de la filosofía natural. Traducción de Eloy Rada García. Alianza Editorial.

Entre nosotros

Shutterstock

14 núm. 327 agosto 2023

Tres actividades experimentales de electromagnetismo

José Manuel Posada de la Concha*

En la siguiente lección se proponen tres actividades experimentales sencillas para que estudiantes de secundaria comprendan la relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo por lo que se considera actualmente una sola área de la física: el electromagnetismo. La primera actividad es similar a la que sirvió para que Oersted descubriera en 1820 que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, la segunda es la manera en que puede construirse un imán a partir de un embobinado por donde circula corriente eléctrica, y la tercera es la construcción de un motor eléctrico sencillo que funciona por la interacción de dos campos magnéticos.

Introducción

En 1821, Michael Faraday estableció las bases para la construcción de uno de los inventos más significativos de la historia: el motor eléctrico, aparato que convierte energía eléctrica en energía mecánica por la interacción de dos campos magnéticos. Uno de los campos que interactúa se produce por la corriente eléctrica que circula en un enrollado de alambres o bobina. El otro puede producirse por imanes permanentes u otra corriente eléctrica.

La importancia de los motores eléctricos resulta evidente en nuestro entorno hasta hoy en día, no obstante el tiempo transcurrido desde su invención, pues no han sido sustituidos a pesar del desarrollo tecnológico exponencial de los últimos siglos. Encontramos motores eléctricos en licuadoras y batidoras, así como en refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, ventiladores, computadoras; en los sistemas eléctricos de los automóviles y aviones; en los

* Físico por la UNAM, maestro en Ciencias con énfasis en educación por el IPN y fotógrafo. Suele impartir la materia de física educativa en la Universidad Veracruzana. Escribe sobre ciencia en varios medios y en sus redes sociales, como <www.facebook.com/josemanuel.posada.5>.

hSttu tsre o kc 15 núm. 327 agosto 2023

juegos mecánicos de las ferias; en innumerables tipos de industrias (textil, de calzado), etc. La lista, en verdad, es inmensa.

Tan importante como el motor eléctrico es el generador eléctrico, dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica y que nació de la mano con el motor hace poco más de dos siglos. Gracias a los generadores eléctricos gozamos de energía eléctrica en los hogares, escuelas, trabajos y en prácticamente todos los espacios donde haya presencia humana, pues los generadores son el alma de las hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas y prácticamente de cualquier central que provee de electricidad.

Si lo analizamos desde el punto de vista de la energía, el motor es la contraparte del generador, y en conjunto son dos de los primeros dispositivos con aplicación práctica que unieron los fenómenos magnéticos con los eléctricos, considerados inconexos hasta 1820. Fue Hans Christian Oersted el primero en percatarse de la relación de la electricidad con el magnetismo al observar cómo la aguja de una brújula se desviaba cuando cerca de ella circulaba corriente eléctrica por un conductor.

Ahora sabemos que la electricidad y el magnetismo van de la mano y son consecuencia de las cargas eléctricas, componentes de los átomos, bajo la siguiente regla sencilla: si las cargas eléctricas están en reposo, forman campos eléctricos a su alrededor; si las cargas eléctricas se mueven, forman campos magnéticos.

De esta manera, este par de fenómenos son uno solo: el electromagnetismo, una de las unificaciones más bellas y trascendentes de la ciencia.

A continuación planteamos tres actividades experimentales que conjuntan las ideas básicas del electromagnetismo: el experimento de Oersted, el electroimán y el motor eléctrico. Con ellas pretendemos que los alumnos se familiaricen con esta parte de la física, además de que desarrollen habilidades básicas para el montaje experimental.

La recomendación es efectuar cada actividad en equipos de tres, cuatro o cinco integrantes.

Entre nosotros

Shutterstock 16 núm. 327 agosto 2023

Oersted demuestra la desviación de la aguja magnética por la corriente eléctrica

Conceptos básicos antes de iniciar las actividades

• Corriente eléctrica. Flujo de cargas eléctricas, generalmente electrones, por un conductor, como un cable de cobre.

• Circuito eléctrico. Camino cerrado por donde circula corriente eléctrica con un fin práctico, como encender un foco o poner en funcionamiento un aparato, como un horno de microondas.

• Aislante. Material que impide el paso de corrientes eléctricas.

• Campo eléctrico. Espacio alrededor de una carga en reposo.

• Campo magnético. Espacio alrededor de un imán o una corriente eléctrica. Dos cuerpos con campos magnéticos alrededor se atraen o se repelen.

Material para las actividades

• En general, para todas las actividades, cada equipo requerirá de un metro de alambre esmaltado1 de entre los calibres 16 al 262 (este rango amplio permite que no necesariamente tenga que comprarse el alambre, aunque sea barato, ya que puede conseguirse de segunda mano en talleres de reparación de aparatos eléctricos, como licuadoras, batidoras, hornos de microondas)

• Dos pilas de 1.5 V

• Una brújula

• Un imán potente (también puede conseguirse de segunda mano, pues las bocinas y los hornos de microondas descompuestos lo tienen)

• Dos cables de conexión tipo caimán

• Un pedazo de lija

• Cinta adhesiva o aislante

• Martillo

• Dos clavos pequeños

• Un pedazo de madera como de 10 x 3 x 2 cm

• Pinzas de punta

• Tornillo de hierro de 2 o 3 pulgadas

• Cinco o seis clips pequeños

1 El esmalte o barniz de los alambres es un aislante que recubre al conductor de cobre, por lo que no servirá un alambre sin esmalte.

2 El calibre de los alambres se relaciona con su grosor: los calibres bajos son más gruesos que los altos. Por ejemplo, el calibre 16 es de aproximadamente 1.5 mm de grosor, y el calibre 26, de 0.45 milímetros. Si en la búsqueda encuentran alambre de calibre más grande al 26, hasta el 30, también servirá, aunque por ser muy delgado, costará más trabajo manipularlo.

Tres actividades experimentales de electromagnetismo

17 núm. 327 agosto 2023

Clavos Clips

Pedazo de madera

Pilas

Martillo

Pinzas de punta

Cinta adhesiva (o aislante) Imán

Lija

Brújula

Tornillo de hierro

Cable esmaltado

Cables de conexión tipo caimán

Imagen

1 Materialaralasactiidades

1. Material para las actividades

Actividades

Actividad 1. Primeros conceptos de electricidad y magnetismo

El experimento de Oersted

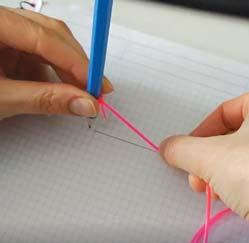

1. Construyan una bobina de 12 vueltas (espiras) de unos 2 cm de diámetro con dos terminales (imagen 2). Lijen las terminales para retirar el esmalte, de manera que el cobre quede expuesto en esas partes.

Foto: José Manuel Posada

Imagen 2. Bobina con 12 espiras de 2 cm de diámetro 2 B bi 12 i d 2 d diá t

2. Coloquen la bobina en la mesa, cerca de la brújula (imagen 3A). Conecten las patitas de la bobina a las terminales de dos pilas de 1.5 V con ayuda de los caimanes y de cinta adhesiva o aislante.

Entre nosotros

Foto: José Manuel Posada

18 núm. 327 agosto 2023

Como se aprecia, si el circuito está abierto y no circula corriente eléctrica por el conductor, el imán de la aguja sólo interactúa con el campo magnético terrestre y apunta al polo norte magnético. Pero al cerrar el circuito, circulará una corriente eléctrica por la bobina, lo que generará un campo magnético a su alrededor y afectará la dirección original que señala la aguja. Recordemos que las agujas de las brújulas están imantadas y sus campos magnéticos interactúan con el campo magnético generado por la corriente eléctrica.

3. El circuito en la imagen 3A está abierto, puesto que las pilas no se encuentran en contacto. Ahora, cierren el circuito uniendo las pilas, como se muestra en la imagen 3B.

Imagen 3A. Circuito abierto (en este caso, la brújula sólo resiente el campo magnético de la Tierra)

Imagen 3B. El campo magnético de una bobina afecta a una brújula

3A Circitoabierto(enestecasolabrújlasóloresienteel

I 3B El éti d b bi f t b új l

3. El circuito en la imagen 3A está abierto, puesto que las pilas no se encuentran en contacto. Ahora, cierren el circuito uniendo las pilas, como se muestra en la imagen 3B.

Imagen 3A. Circuito abierto (en este caso, la brújula sólo resiente el campo magnético de la Tierra)

Imagen 3B. El campo magnético de una bobina afecta a una brújula

3A Circitoabierto(enestecasolabrújlasóloresienteel

I 3B El éti d b bi f t b új l

electromagnetismo

Tres actividades experimentales de

Foto: José Manuel Posada

19 núm. 327 agosto 2023

Foto: José Manuel Posada

Actividad 2. Electroimán

1. Al tornillo de hierro de 2 o 3 pulgadas, enróllenle unas 60 vueltas del cable esmaltado, dejando los extremos libres y sin esmalte con ayuda de la lija, como se muestra en la imagen 4.

2. Conecten a los extremos de los cables, con ayuda de los caimanes, dos pilas de 1.5 V, de manera similar a como conectaron la bobina de la actividad 1, y acerquen a los extremos del tornillo unos clips (imagen 5). Como se aprecia, los clips se quedarán pegados al pedazo de hierro, pues se mantendrá imantado mientras circule una corriente por el embobinado o enrollamiento de alambre que lo cubre. Como ya sabemos, cuando circula corriente eléctrica por el embobinado, forma un campo magnético dentro de él, que es la suma de los campos magnéticos de cada una de las espiras o vueltas, por lo que el pedazo de fierro se magnetiza fuertemente, como si se tratara de un imán permanente.

Entre nosotros

Imagen 4. Bobina con núcleo de hierro (los extremos del alambre deben lijarse para retirarles el aislante)

4 Bobinaconnúcleodehierro(losetremosdelalam

Imagen 5. Atracción de clips por electroimán (los caimanes están conectados a dos pilas de 1.5 V)

5 Atraccióndeclisorelectroimán(loscaimanesestánco

Foto: José Manuel Posada

20 núm. 327 agosto 2023

Foto: José Manuel Posada

3. Abran el circuito quitando uno de los caimanes de la terminal de la pila o separando las pilas. Como ya no circulará corriente eléctrica por el embobinado, dejará de formarse un campo magnético dentro de él, y la pieza de fierro ya no se comportará como un imán, por lo que los clips caerán.

Actividad 3. Motor eléctrico

1. Utilicen nuevamente el embobinado de la imagen 2. En este caso, los brazos o terminales formarán un eje de giro, por lo que deberán alinearlos lo mejor posible. Es decir, deben evitar que el peso de una de las mitades de la bobina sea considerablemente mayor que la otra mitad, pues, de ser así, no podrá girar rápidamente cuando construyan un motor, objetivo de esta última actividad.

2. Monten dos clips en un pedacito de madera usando los clavos (imagen 6) para fijar los clips en la base por uno de los extremos (curvado ligeramente), y en el otro extremo coloquen los brazos de la bobina dentro de los pequeños círculos que deberán hacer con las pinzas de punta. Doblen los clips como se aprecia en la imagen a fin de que tengan la altura y separación suficientes para que la bobina gire libremente.

3. Con ayuda de los caimanes, hagan circular corriente eléctrica en la bobina con dos pilas de 1.5 V conectadas a los clips, como se aprecia en la imagen 7, y poco a poco acerquen el imán a la bobina hasta que comience a girar.

Tres actividades experimentales de electromagnetismo

Imagen 6. Montaje del embobinado en dos clips I 6 Mtjdlbbiddli

21 núm. 327 agosto 2023

Foto: José Manuel Posada

De esta manera, tendrán un sencillo motor eléctrico que rota gracias a la interacción del campo magnético del imán con el campo magnético producido por la corriente eléctrica que circula a través de la bobina.

Propuesta de evaluación de las actividades

Una sugerencia de evaluación de las tres actividades anteriores puede basarse en las siguientes preguntas:

Actividad 1

1. ¿Qué sucedería con la brújula si la bobina sólo tuviera una o dos vueltas?, ¿por qué?

2. ¿Qué ocurre con la brújula si conectan las terminales de la pila en la bobina al revés?

3. Si mueven la brújula alrededor de la bobina cuando se encuentra conectada, ¿qué le pasa a la aguja?, ¿por qué?

4. Cuando no se conectan las pilas a la bobina, la brújula resiente el campo magnético terrestre. ¿Esto quiere decir que la Tierra, o su núcleo, es un imán gigante?

Actividad 2

1. ¿Qué creen que suceda con el tornillo o pieza metálica si dejan la bobina conectada a las pilas mucho tiempo?

2. Si cambian la polaridad de las pilas, ¿qué le sucede al electroimán?

Entre nosotros

Imagen 7. Interacción de dos campos magnéticos: del imán y de la corriente eléctrica

I 7 Itióddétidliádl

22 núm. 327 agosto 2023

Foto: José Manuel Posada

3. Si las corrientes eléctricas forman campos magnéticos, ¿quiere decir que por los imanes permanentes circulan constantemente corrientes eléctricas?

4. ¿En dónde se utilizan los electroimanes?

Actividad 3

1. Una vez que encontraron la posición ideal de los imanes para que gire el motor, ¿qué sucede si voltean el imán?, ¿por qué?

2. ¿Y qué sucede si mantienen el imán en la misma posición, pero cambian las terminales de las pilas?

3. ¿Cómo creen que sería el giro de su motor si solamente tuviera una o dos espiras?

4. ¿Cómo sería el giro de su motor si tuviera 50 espiras?

Conclusiones

Para finalizar, repasemos las ideas principales de cada actividad.

Actividad 1

• Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos a su alrededor similares a los campos magnéticos de los imanes.

• Como la aguja de una brújula es un imán, puede ser afectada por una corriente eléctrica que circula por un circuito.

Actividad 2

• Al hacer circular una corriente eléctrica por un embobinado, el campo magnético en el interior es relativamente intenso, puesto que se suma el campo magnético de cada enrollamiento.

• Si en el núcleo de la bobina se coloca una pieza de fierro, éste se comportará como un imán, por lo que podrá atraer objetos pequeños.

• Si se abre el circuito para que se interrumpa la trasmisión de corriente, el campo magnético dentro de la bobina desaparecerá, por lo que la pieza metálica ya no se encontrará imantada y no podrá atraer pequeños objetos de fierro.

Actividad 3

• El motor eléctrico gira porque interactúan dos campos magnéticos: el producido por la corriente que circula por la bobina y el del imán permanente.

• Parte del éxito para que gire la bobina es la simetría que tenga, por lo que deben fabricarlo con el mayor esmero posible. Además, deben ser pacientes para provocar el giro al acercar adecuadamente el imán.

Tres actividades experimentales de electromagnetismo 23 núm. 327 agosto 2023

Haciendo matemáticas LAS REGLETAS DE CUISENAIRE

Pilar

Rodríguez Pérez*

En este texto se presentan las regletas de Cuisenaire, sus características y alcances como material didáctico, así como guías de trabajo sobre diferentes actividades para implementar en el aula, y que son susceptibles de adecuarse al grado escolar en el que se quieran trabajar.

as regletas de Cuisenaire son un material didáctico en forma de prismas rectangulares, de las siguientes longitudes y colores: 1 cm (blanca), 2 cm (roja), 3 cm (verde claro), 4 cm (rosa), 5 cm (amarilla), 6 cm (verde oscuro), 7 cm (negra), 8 cm (café), 9 cm (azul), 10 cm (naranja). Se utilizan para enseñar una amplia variedad de temas matemáticos, conceptos básicos como grande, pequeño, mayor, menor, igual, diferente, así como las cuatro operaciones básicas, fracciones, área, volumen, raíces cuadradas, resolución de ecuaciones simples, sistemas de ecuaciones, e incluso ecuaciones cuadráticas.

Asimismo, estas regletas son una fuente estimulante de actividades matemáticas. Permiten convertir los conceptos matemáticos en objetos concretos, es decir, en objetos que es posible observar, analizar y discutir tanto individual como colectivamente.

* Matemática.

24 núm. 327 agosto 2023

brvcroavocazna n marobo.blogspot.com

En el texto manejaremos la primera letra (o las dos primeras en algunos casos) del nombre de cada color para asignar a su regleta correspondiente: b: blanca; r: roja; vc: verde claro; ro: rosa; a: amarillo; vo: verde oscuro; n: negra; c: café; az: azul; y na: naranja.

Una posible adaptación del material es su presentación plana, es decir, la elaboración de las regletas con cartón, papel o fomi utilizando la hoja de centímetros cuadrados (véase p. 35) para apegarse a las medidas correspondientes.

Actividad: Conocer las regletas

Introducción

• Organizar al grupo en equipos de cuatro o cinco integrantes.

• Entregar un juego de regletas, de forma desordenada, a cada equipo.

• Invitar a que construyan o formen las figuras que quieran.

• Dar suficiente tiempo para que manipulen las regletas.

Trabajo personal

• Indicar que cada quien debe colocar todas y cada una de las regletas sobre la hoja blanca, resacar el contorno de cada regleta en el orden y disposición que quieran y colorear según corresponda.

Actividad grupal

• Preguntar al grupo: ¿qué forma tiene cada regleta?, ¿qué colores hay?, ¿cuál es la más corta?, ¿cuál es la más larga? Pedir que cada quien describa una de sus construcciones. Conforme expongan, aprovechar para emplear el vocabulario en relación con nociones de ubicación espacial (arriba-abajo, encima-debajo, a la derecha-a la izquierda, horizontal-vertical), tamaños (más larga-más corta), colores.

Reflexión

Descripción

Conocer el material

Identificar cualidades

Áreas temáticas

Aritmética

Medición

Geometría

Contenidos

Comparación de tamaños

Identificación de colores

Ubicación espacial

Objetivos

Trabajo libre

Identificar las diferentes características del material: forma, tamaño, color, relación

Material

Un juego de regletas, hojas blancas, lápices de colores

Esta actividad es fundamental para iniciar el trabajo con las regletas y debe repetirse muchas veces. Por un lado, permite al alumnado reconocer las características de las regletas, así como –de manera intuitiva– las relaciones entre éstas; y por el otro, sacia el deseo natural de manipular, de jugar, lo cual posibilita que al llevar a cabo las actividades el material sea eso, una herramienta de trabajo y no un juguete. Al repetir esta actividad en varias sesiones se agotará –por así decirlo– el deseo de jugar y podrá pasarse de forma natural al trabajo.

Haciendo

25 núm. 327 agosto 2023

matemáticas las regletas de cuisenaire

Extensión

• Proponer el diseño de un barco, un avión, un tren, unas flores o un árbol empleando regletas elegidas libremente. Registrar el diseño colocándolo sobre una hoja blanca para resacar el contorno de cada regleta.

Nivel de la actividad Dependiendo del grado escolar, niñas y niños efectúan diferentes construcciones. En la medida que se familiarizan con el manejo de las regletas, comienzan construyendo formas y figuras planas para luego dar el paso a construcciones con volumen, en tercera dimensión (altura).

Actividad: El tamaño y el valor numérico de cada regleta

Introducción

• Solicitar que cada quien tome tres regletas consecutivas (ejemplo vc, ro, a). Preguntar: ¿cuál es la más larga?, ¿cuál es la más corta?

• Pedir que escondan las manos, con las tres regletas, en la espalda. Exponer que se pedirá que muestren, diciendo el color, una de las tres regletas. No se vale verlas; deben identificarlas a través del tacto y mostrar la regleta que se pide.

• Repetir lo anterior con varias tercias de regletas y luego incluso con cuatro.

• Pedir que organicen las regletas de menor a mayor. Preguntar: ¿al ordenar de esta forma las regletas qué forma queda? (Una escalera.) Pedir que digan el valor de cada regleta si saben que la regleta blanca mide uno.

Trabajo personal

Descripción

Comparar y ordenar por tamaños las regletas

Determinar el valor numérico de cada regleta

Áreas temáticas

Aritmética

Medición

Contenidos

Comparación de tamaños

Los números del 1 al 10

Objetivos

Comparar tamaños y conocer la serie numérica del 1 al 10

Material

Un juego de regletas, hojas de centímetros cuadrados, lápices de colores

• Solicitar que determinen cuántas regletas blancas caben exactamente en cada regleta. Guiar el trabajo a fin de que coloquen tantas regletas blancas, ya sea sobre o a un costado de cada regleta, para determinar el total de regletas blancas que mide cada una.

• Indicar que registren gráficamente, en la hoja de centímetros cuadrados, la escalera ascendente vertical, junto con el símbolo del valor numérico de cada regleta. Luego, que las coloreen y numeren. Al final, que registren cada regleta según el número de centímetro cuadrado que ocupa.

Entre nosotros

26 núm. 327 agosto 2023

Actividad grupal

• Solicitar a todo el grupo que, por turnos, mencionen diferentes características de las regletas (colores, el orden de los tamaños), así como qué regleta está antes y qué regleta va después.

• Aprovechar para leer en orden ascendente la serie del 1 al 10. Repetir la serie cuantas veces sea necesario señalando cada regleta para memorizar tanto la serie como el color y valor de cada regleta.

Reflexión

En la manipulación del material, la comparación de los tamaños por medio del tacto da información no explícita a los alumnos. Mediante el tacto comparan tamaños y determinan diferencias. En los primeros grados puede reafirmarse el nombre de los colores, así como la serie del 1 al 10.

Extensión

• Construir la serie numérica del 11 al 19 uniendo una regleta naranja con cada una de las demás regletas. Formar la escalera en orden descendente para nombrar la serie en ese orden. Construir la escalera horizontalmente y manejar entonces los conceptos vertical-horizontal.

Nivel de la actividad

En los primeros grados hay que ir presentando y practicando la serie de manera paulatina: con las primeras tres regletas, se construye su valor y se nombra la serie; luego hasta el 5, y después el resto. Con todos los grados habrá que practicar una y otra vez la actividad de adivinar la regleta (con los primeros será más veces).

Esta actividad es fundamental, ya que permite memorizar el color y el valor numérico de cada regleta, y en el plano sensorial tener el registro en la memoria.

b b bbbbb bbb b b bbb bbb b b bbb bbb b b bb b bb b b b b bb b b bbb b b bb b b b b b b b b rvcroa voc na az n

27 núm. 327 agosto 2023

Haciendo matemáticas las regletas de cuisenaire

Actividad: Los trenes

Introducción

• Pedir a cada quien que construya un tren de dos (o más) regletas.

• Explicar en qué consiste un tren: dos o más regletas de diferente tamaño, colocadas de izquierda a derecha (acostadas) y unidas extremo con extremo (hacer un dibujo en el pizarrón).

• Pedir que formen otro tren de diferente tamaño.

• Identificar en cada caso el tamaño de los trenes. ¿Cuál es más largo?

Para poder decir cuál es más largo o más corto hay que enseñarles a leer los trenes. Por ejemplo:

Descripción

Construcción de trenes, suma con regletas

Áreas temáticas

Aritmética

Medición

Contenidos

Comparación de tamaños

Construcción de trenes, diferentes longitudes

Sumar dígitos

Objetivos

Identificar los diferentes tamaños de las regletas

Material

Se lee: el amarillo y verde claro.

Trabajo personal

Un juego de regletas, hojas de centímetros cuadrados, lápices de colores

• Formar todos los trenes de dos regletas de diferente tamaño que sea posible.

• Organizar equipos de cinco o seis integrantes y darles un juego de regletas (en desorden). La consigna es: formar trenes de diferentes longitudes y en seguida registrarlos en las hojas de centímetros cuadrados.

• Un juego puede ser: por parejas, uno de los niños construye un tren y el otro tiene que, en el menor tiempo posible, construir un tren dos regletas más grande o más pequeño, o igual pero con regletas diferentes a las del contrincante, según decida quien hizo el primer tren.

Actividad grupal

• Pasar al frente del grupo a diferentes niños y niñas para que muestren o digan un tren; a continuación, los demás tienen que decir un tren mayor o menor, según elija quien pasó primero.

• Identificar entre todos, el tren más grande que se puede construir con dos regletas, y el más pequeño.

• Identificar todos los trenes de diferente tamaño que se pueden formar con dos regletas, y luego ordenarlos ascendente o descendentemente.

Reflexión

Al construir un tren y determinar qué regleta tiene esa longitud se está sumando. Sin embargo, en la posibilidad de visualizar esta suma, empezando con trenes menores que

Entre nosotros

avc 28 núm. 327 agosto 2023

10 y sabiendo el valor de cada regleta, está implícito el operar e identificar visualmente que 3 + 5 = 8.

Por otro lado, al comparar tamaños, en este caso longitudes, y aunque no se defina una unidad de medida, en el fondo se está midiendo.

Los trenes con dos regletas son los siguientes: (b, b), (b, r), (b, vc), (b, ro), (b, a), (b, vo), (b, n), (b, c), (b, az), (b, na), (r, r), (r, vc), (r, ro), (r, a), (r, vo), (r, n), (r, c), (r, az), (r, na), (vc, vc), (vc, ro), (vc, a), (vc, vo), (vc, n), (vc, c), (vc, az), (vc, na), (ro, ro), (ro, a), (ro, vo), (ro, n), (ro, c), (ro, az), (ro, na), (a, a), (a, vo), (a, n), (a, c), (a, az), (a, na), (vo, vo), (vo, n), (vo, c), (vo, az), (vo, na), (n, n), (n, c), (n, az), (n, na), (c, c), (c, az), (c, na), (az, az), (az, na), (na, na).

Extensión

• Formar trenes de tres, cuatro o más regletas.

Nivel de la actividad

Es una actividad fundamental para los dos primeros grados, que permite introducir la noción de suma de dígitos de manera natural. Al ir haciendo los diferentes trenes, niños y niñas van incorporando tal noción a su estructura mental.

En grados avanzados, es una actividad que posibilita reafirmar las nociones antes mencionadas, así como trabajar un elemento fundamental que suele dejarse de lado: la mecanización de aspectos tales como qué combinaciones de dos dígitos suman 10 o cuáles suman 14, por dar algunos ejemplos. Este aspecto es muy relevante para poder sumar, de manera hábil, números de varios dígitos, pues la mecanización de tales sumas facilita la operación.

Por último, en los grados superiores, esta actividad fortalece el trabajo en cálculo mental.

Actividad: Los múltiplos del 2 y del 3

Introducción

• Presentarle al grupo una parte del tablero del juego, consistente en una tira de papel con 10 cm2, como la siguiente:

Descripción

Juego en el que por turnos se van colocando sobre una tira de 20 o 30 centímetros cuadrados, regletas de color blanco, rojo o verde claro con el objetivo de cubrir una cierta marca

Áreas temáticas

Aritmética

Contenidos

Múltiplos de 2 y de 3

• Pedir que alguien pase al frente del grupo a jugar una partida para mostrar cómo se juega. Por turnos, cada quien pondrá sobre los cuadrados del tablero, empezando en el primero de la izquierda, ya sea una regleta blanca, una roja o una verde claro, hasta que esté cubierto el último cuadrado.

Objetivos

Usar los múltiplos de 2 y de 3

Desarrollar la habilidad del pensamiento estratégico Investigar patrones

Haciendo

29 núm. 327 agosto 2023

matemáticas las regletas de cuisenaire

Trabajo personal

• Dar a cada pareja un tablero y explicar al grupo las instrucciones del juego. El objetivo es llegar a cubrir la marca con alguna regleta. La pareja decide dónde poner la marca en el tablero (con una cruz o una ficha). Por ejemplo:

Material

Por parejas, 6 regletas de cada uno de los siguientes colores: blanca, roja y verde claro; y tablero (tira) de 18 cm2

• Iniciar a partir del cuadrado del lado izquierdo, y en cada turno colocar una sola regleta sobre el tablero, ya sea una blanca, una roja o una verde claro, que cubra el número de cuadros que abarca. Nadie puede pasar su turno o dejar un espacio entre las regletas. Gana quien coloque la regleta que cubra exactamente a la marca.

Actividad grupal

• Invitar a pasar al frente del grupo a varios niños y niñas para que platiquen cómo fueron pensando las diferentes estrategias para ganar; si a partir de sus estrategias podían asegurar que ganarían; en qué puntos del tablero podían saber si ganarían o perderían. Si se sabe en qué lugar está la marca, entonces ¿cómo se juega?, ¿hay estrategia? Si le toca a uno el primer turno, ¿se puede asegurar ganar?

Reflexión

Al participar en este juego, se desarrollan habilidades tales como analizar, probar, investigar. Es un juego estratégico, más que un juego de azar.

Por lo general, los niños comienzan poniendo regletas indistintamente, pero conforme lo juegan empiezan a descubrir estrategias y patrones. Las primeras jugadas son de ensayo y error; sin embargo, pronto caen en la cuenta de que pueden hacerse de estrategias para asegurarse ganar. Este proceso les permite ir haciendo observaciones a partir de las cuales tener ciertas hipótesis. Comienzan a predecir, a saber cuáles serán las consecuencias de determinadas jugadas.

Por ejemplo, supongamos que se tiene un tablero con las siguientes regletas y marca ya colocadas:

Quien sigue en turno, después de algunos partidos, ya puede descubrir que probablemente perderá, ya que faltan cuatro espacios para llegar a la X, y la regleta más larga que puede colocar cubrirá tres espacios, así que no importa qué regleta ocupe (blanca, roja, verde claro), su oponente ganará porque podrá colocar cualquiera de las regletas, dependiendo de la que coloque el jugador en turno.

Entre nosotros

x x rr vc 30 núm. 327 agosto 2023

Extensión

• Practicar el juego con otra cantidad y color de regletas e investigar ahora cuáles serían las estrategias.

Nivel de la actividad

Es una actividad principalmente para los primeros tres grados, en la que se trabaja paulatinamente la noción de múltiplo, junto con la búsqueda de estrategias y el descubrimiento de patrones. En primero es factible trabajarla en función de múltiplos de 2; y en segundo y tercero, de 2 y de 3. Con independencia de que sea una actividad principalmente para los primeros grados, también se puede trabajar en grados posteriores, a manera de reafirmación del concepto de múltiplos, además de adecuarla a otros múltiplos trabajando con tiras de papel más grandes y en el piso. Asimismo, es una actividad que permite a niños y niñas de grados superiores practicar el uso de estrategias como método de asegurar las partidas. En síntesis, se puede trabajar en todos los grados adecuando el nivel de dificultad según corresponda (con dos, tres, cuatro múltiplos a la vez, por ejemplo).

Actividad: Las fracciones

Introducción

• Pedir que cada quien tome una regleta amarilla y encuentre en qué regleta cabe dos veces.

Trabajo personal

• Encontrar todas las parejas de regletas en las que una regleta sea la mitad de la otra. Una vez identificadas todas las parejas de regletas que cumplan con lo anterior, registrar tanto dibujando como numéricamente estas equivalencias:

Descripción

Encontrar todas las parejas de regletas que guarden la razón 1 2 , 1 3 , 1 4 , . . . 1 10 respectivamente

Áreas temáticas

Aritmética

Contenidos

La fracción como número

Las fracciones equivalentes

Objetivos

Representar numéricamente la relación proporcional entre las regletas

Encontrar fracciones equivalentes

Material Un juego de regletas

• Encontrar de igual forma todas las equivalencias de

1 3 , 1 4 , 1 5 , … 1 10 .

Haciendo

2 4 3 6 4 8 5 10 1 2 31 núm. 327 agosto 2023

matemáticas las regletas de cuisenaire

Actividad grupal

• Invitar a pasar al frente del grupo a varios niños y niñas a fin de que muestren alguna de las parejas de regletas que encontraron para alguna razón. Identificar entre todos las familias de parejas de regletas para cada razón. Conforme van pasando para representar a las parejas de una familia, preguntar: ¿qué patrón se observa en cada fracción?, es decir, regresar a la consigna original. Por ejemplo, para el caso de las mitades, encontrar todas las parejas de regletas en las que una es la mitad de la otra; luego, en todas las parejas de regletas que pertenecen a esta familia, una es la mitad de la otra. Se puede hacer notar que el número que representa la regleta pequeña de cada pareja es la mitad del número que representa la regleta mayor. También habría que identificar que ya las fracciones en sí, de una familia, son fracciones equivalentes, es decir que todas las parejas de regletas de cada familia están en la misma razón.

Reflexión

Esta actividad permite entender la fracción como la parte de un todo, es decir, la relación entre la parte y el todo, y no únicamente como una cantidad. Por lo general, para encontrar las parejas de regletas (en el primer caso, las mitades), niñas y niños lo van haciendo al azar: toman cualquier regleta y buscan otra que sea el doble. Sin embargo, es común que para cuando van a buscar las parejas, incluso de las que están en razón 1 3 , ya comiencen a hacerlo ordenadamente, es decir, buscando desde las más pequeñas, comenzando con la blanca y la verde claro como primera pareja.

Las familias de las diferentes parejas para cada caso son las siguientes:

Extensión

• Construir los trenes de dos regletas, la naranja con cada una de las otras, identificar el número que resulta, y con estas nuevas longitudes (números), encontrar las parejas de regletas que pertenecen a cada familia.

Nivel de la actividad

En los primeros dos grados, hay que trabajar esta actividad a manera de noción. Basta con que encuentren a partir de comparar, las parejas de mitades, e incluso tercios,

Entre nosotros

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 (b, r) (r, ro) (vc, vo) (ro, c) (a, na) (b, vc) (r, vo) (vc, az) (b, ro) (r, c) (b, a) (r, na) (b, vo)(b, n)(b, c)(b, az)(b, na) 32 núm. 327 agosto 2023

porque lo importante es que vivan la experiencia de comparar y encontrar que ciertas regletas guardan tal relación. En segundo puede simbolizarse esta relación como 1 2 o 1 3 , según sea el caso.

De tercero en adelante, dependiendo del grado, se va pidiendo paulatinamente las relaciones que deben encontrarse: mitad, tercio, cuarto, etc. También se efectúa la introducción simbólica de tal relación.

En esta actividad se presenta la noción de fracción y gradualmente el concepto. Puede introducirse o reafirmarse la simbolización de las fracciones, así como iniciar el trabajo en equivalencia de fracciones, con las equivalencias a 1 2 , 1 3 , 1 4 , etcétera.

Actividad: ¿Cuántas regletas?

Introducción

• Poner frente al grupo un tren de tres o cuatro regletas verde claro (una regleta seguida de otra, extremo con extremo) en el lado más largo de la cartulina.

Descripción

Estimar y medir el largo de una cartulina en términos de la regleta verde claro, para luego comparar con las demás regletas

Áreas temáticas

Aritmética

Medición

Contenidos

Razones y proporciones Razonamiento deductivo Estimación

Objetivos

Identificar los diferentes tamaños de las regletas

Material

Un juego de regletas, una cartulina escolar

• Indicar al grupo que estime la longitud del largo de la cartulina en términos de las regletas verde claro. Preguntar: ¿como cuántas regletas verde claro medirá de largo la cartulina? Pedir a varios niños y niñas voluntarios que den su estimación y la justifiquen.

• Agregar al tren construido, tantas regletas verde claro como sea necesario para llegar a la mitad del largo de la cartulina. Indicar al grupo que estime de nuevo y comparta su razonamiento.

• Agregar todas las regletas (verde claro) necesarias para cubrir por completo el largo de la cartulina. Comparar el total de regletas usadas con las estimaciones hechas.

Haciendo matemáticas las regletas de cuisenaire 33 núm. 327 agosto 2023

• Preguntar: ¿cómo pueden usar el saber que se necesitaron tantas regletas verde claro para medir el largo de la cartulina, para ahora medir con las regletas verde oscuro? Invitar a compartir, de manera voluntaria, lo que pensaron.

• Confirmar que se usarán la mitad de regletas verde oscuro, ya que la regleta verde claro es la mitad de la verde oscuro.

Trabajo personal

• Proponer el siguiente problema: Si el largo de un escritorio es 22 regletas verde claro, ¿cuántas regletas de cada una de las otras se necesitan para cubrir ese largo?

• Organizar al grupo para que trabajen en parejas. Indicar que tomen una regleta que no sea la verde claro y estimen cuántas regletas iguales necesitarán para abarcar, poniéndolas extremo con extremo, el largo del escritorio del problema.

• Pedir que registren los resultados y el razonamiento seguido.

• Repetir el procedimiento con cada una del resto de las regletas.

Actividad grupal

• Elegir cualquier color de regleta y pedir que alguien, de manera voluntaria, comparta su estimación y la argumente. Registrar en el pizarrón todas las diferentes estimaciones. Hacer lo mismo para cada color de regleta.

• Formular preguntas del tipo: ¿cuántas regletas de tal color se necesitan para abarcar el largo del escritorio?, ¿por qué? ¿Cuál de las regletas fue más fácil para estimar?, ¿cuál más difícil?, ¿por qué? ¿Hay alguna estimación sobre la que no tengan seguridad?, ¿por qué? ¿Cómo pueden verificar las estimaciones? ¿Trabajaron con los colores de las regletas respetando algún orden?

Reflexión

La resolución del problema será simple para el caso de las regletas que son factores o múltiplos de la regleta verde claro (3) (blanca 1, verde oscuro 6, azul 9), ya que relacionarán que tres blancas son una verde claro, por ejemplo, y luego basta con que multipliquen 22 por 3 para obtener 66 regletas blancas. Para el caso de la verde oscuro, saben que la verde claro es la mitad de la verde oscuro, luego dividirán 22 entre 2 y obtendrán 11 regletas verde oscuro. Para el caso de la azul, que es tres veces mayor que la verde claro, será un poco más complicado: hay que agrupar las 22 regletas en grupos de tres, se obtendrán 7 grupos y sobrará una regleta, que es 1 3 de la regleta azul oscuro, es decir, se obtendrán 7 1 3 de regletas azul oscuro.

Al determinar la longitud en términos de la regleta blanca, 66 blancas, puede determinarse para la naranja en términos de 66 10 , siendo esto 6 3 5

Para otras regletas, es factible estimar a partir de componer trenes para hacer longitudes equivalentes. Por ejemplo: es posible componer con una roja y una blanca la longitud de la verde claro, y al remplazar se obtienen 22 rojas y 22 blancas. Como 22 blancas son 11 rojas, la longitud del escritorio será de 33 rojas.

Entre nosotros

34 núm. 327 agosto 2023

Otra equivalencia serán los trenes de una amarilla y una blanca, equivalente a un tren de dos regletas verde claro, lo que implica tener 11 amarillas y 11 blancas. De donde resulta que 11 blancas serán 2 1 5 amarillas, es decir, en total, 13 1 5 amarillas.

Así van comparando las regletas, para poder determinar la longitud en función de la que elijan. Esto conduce a trabajar con proporciones.

La mayoría sabe intuitivamente que mientras más larga es la regleta, necesita menos, y que mientras más corta es la regleta, necesita más.

Extensión

• Proponer al grupo que imagine que tiene una regleta compuesta por la roja y la naranja, llamada rojanaranja. Debe estimar la longitud planteada en el problema en términos de esta nueva regleta y luego explicar cómo llegó a la solución.

Nivel de la actividad

Esta es una actividad para desarrollar a partir de tercer grado. Tanto en tercer grado como en cuarto, es posible trabajar primero en función de la regleta verde claro y las que son factores o producto de ésta (la blanca, la verde oscuro y la azul), para luego ir paulatinamente trabajando las demás. En quinto y sexto grados hay que dejar que el grupo descubra todas las relaciones posibles para justificar sus estimaciones, es decir, llevar a cabo la actividad como se propone.

Hoja

Haciendo matemáticas las regletas de cuisenaire

de centímetros cuadrados 35 núm. 327 agosto 2023

Claves literarias para enseñar la perspectiva de género

Alma Karla Sandoval*

Este artículo se pregunta cómo, en tiempos donde la cultura de la cancelación se cierne en contra de cualquier creador y los nuevos caballos de troya fragmentan el movimiento feminista en todo el mundo mientras la violencia en contra de las mujeres no disminuye, es posible diseñar estrategias para la enseñanza de la perspectiva de género en las aulas. La autora propone cuatro claves que comprenden una relectura crítica de la obra de la escritora chicana Gloria Anzaldúa, la resemantización del mito de la Malinche, el rescate de los círculos de lectura que con la pandemia proliferaron, y la llamada línea de fuga de Deleuze en el cuento “La Tatuana”, de Miguel Ángel Asturias.

Si la niña fuese educada con las mismas exigencias y los mismos honores, las mismas severidades y las mismas licencias de sus hermanos, participando en los mismos estudios, los mismos juegos, prometida a un mismo porvenir, rodeada de hombres y mujeres que se le presentaran sin equívocos como iguales, el sentido del complejo de castración y el complejo de Edipo quedarían modificados.

SIMONE DE BEAUVOIR

El segundo sexo

el minuto del odio del que hablaba Orwell en 1984 se ha vuelto eterno. Cualquier opinión vehemente es hoy un arma política, un striptease ideológico en el que debes elegir la casa de tu linaje como en Harry Potter, aun cuando el héroe de esta saga no quería obedecer al sombrero seleccionador. Para algunos, las redes sociales y su persecución, que derivan en cancelaciones absurdas, son los dispositivos inmediatos del suicidio

cultural de nuestros días. Da miedo decir lo que se piensa, no vaya a ser que nunca te publiquen en editoriales que se jactan de ser independientes. Da miedo llamar a la urgente necesidad de matices y explicaciones porque eres invisibilizada, “tirada de loca” o de plano te dejan de seguir, te bloquean, siendo éste el mejor de los escenarios en la era donde la posverdad, la recreación del fake, logra su cometido. Ejemplo: voces de probada trayectoria intelectual se atreven a decir que el borrado de mujeres no existe, como si el ocultamiento

* Profesora en el Centro Morelense de las Artes.

www.educatolerancia.com

36 núm. 327 agosto 2023

histórico de la producción artística femenina no hubiera sido un hecho. Otros más se alarman si se revelan las formas sociales (directas e indirectas) de complicidad patriarcal evidente en naciones misóginas o feminicidas.

¿Cómo entender la palabra anónimo con la que muchas escritoras firmaban desde el miedo? ¿Cómo contradecir las aportaciones de Mary Beard, especialista de la antigüedad griega y romana, quien explica –con mitos, peras y manzanas– los orígenes del silencio impuesto a las mujeres, para dejar en claro los castigos, la horca o las hogueras que siguieron? ¿Cómo pasar por alto el hecho de que en el libro de la galardonada académica y novelista

el valor del pensamiento divergente, cuando lo primero que señalan es la menopausia de las intelectuales colocándoles así la burka invisible en Occidente, signo del que habló Fátima Mernissi (2005): el del tiempo, de la perpetua infantilización deseada de nuestras anatomías desde una visión pedófila que no superan porque la han erotizado en la literatura como copycats de Lolita? ¿Cómo enseñar desde el feminismo en este contexto abrumador, que descorazona cuando se supone que nosotras somos las herederas de Coatlicue?

Vengo a ofrecer algunas estrategias.

1. Recuerda a Gloria Anzaldúa

Joanna Russ

titulado Cómo acabar con la escritura de las mujeres (2018) –traducido al español hasta 35 años después de su primera edición–, se descubran las estrategias usadas para ignorar, condenar o menospreciar nuestra voz? ¿Cómo seguir insistiendo en que el editopatriarcado es letal si no entienden ni una coma de lo que venimos postulando o están comodísimos aplaudiendo, sean mujeres o sean hombres, que Almadía cancele a Carolina Sanín? ¿Cómo no reaccionar ante el hecho de que se confunde el transactivismo con el transfeminismo cuando este último según la autora de su manifiesto, Emi Koyama, propone alianzas incluso con las antípodas de otros feminismos,1 es decir, busca el encuentro y no la separación fundamentalistaesencialista-capitalista que, como bien apunta Sayak Valencia, se impone en un contexto necropolítico y necroadministrativo en el que las mujeres de todos los devenires, minoritarios o no, trans o no, tenemos que vivir, y cuyo lazo en común como cuerpos disidentes en esta colonialidad es, en efecto, la muerte a la usanza de una tecnología civilizatoria?

¿Cómo no sentir enojo ante la estolidez masculina de cara a la inteligencia de las mujeres que piensan distinto, whitemexicans aterrados por la luz y

1 https://otdchile.org/manifiesto-transfeminista-por-emi-koyama/