Exploración del sonido

Cuatro actividades para estudiantes de secundaria

José Manuel Posada

Serpiente de agua

Introducción

Andrés Ortiz

Ángela Gurría

Libertad escultórica Edgar Alejandro Hernández

Arte y ciencia: La Escuela de Atenas La técnica pictórica y el espíritu de la época

Roberto Markarian Marianella Maxera

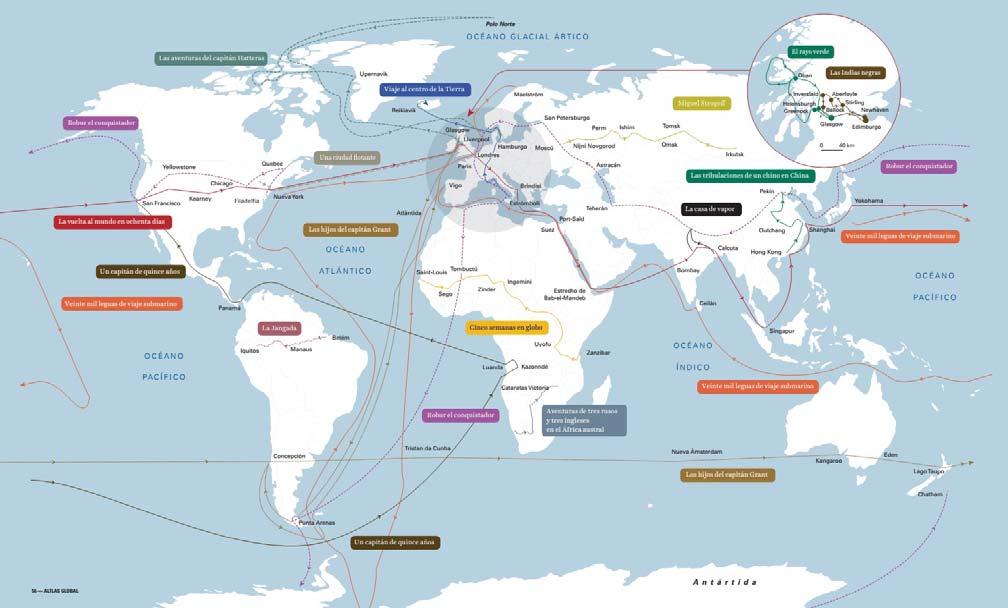

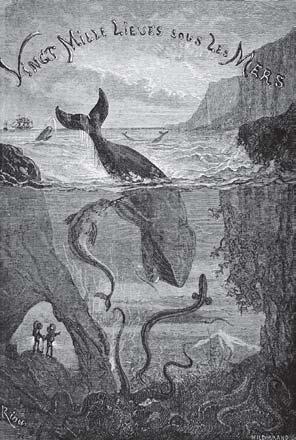

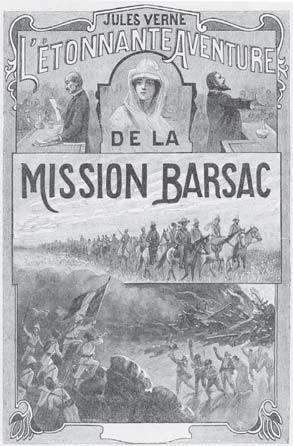

La vuelta al mundo en sesenta novelas Julio Verne, viajero y navegante Gerardo de la Cruz

La dimensión político-pedagógica del trabajo docente

Paula R. Ghione

MÉXICO MAYO 2023 AÑO 27 NÚMERO 324

Formación en línea con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Cursos y diplomados para fortalecer la profesionalización docente. admisiones.iespe.mx

Universidad en línea

LENGUAS DISTINTAS AL CASTELLANO

LICENCIATURA EN Pedagogía (1)

RVOE: 20200753

MAESTRÍAS EN Competencias Docentes (2)

RVOE: 20150397

Dirección y Gestión Educativa (3)

RVOE: 20200752

Tecnologías e Innovación Educativa (4)

CURSOS Y DIPLOMADOS

• ¿Cómo detectar las habilidades de comunicación oral y escrita de mis alumnos?

• Aprendamos Geografía e Historia de la mano de las Ciencias Naturales

• Aprendo sobre la diversidad natural y sociocultural

• El camino de las letras… Conociendo las habilidades de lectura y escritura de mis alumnos

• El juego como herramienta para la construcción de identidad

• El mundo de las matemáticas en el infante; juego, pienso y aprendo

• Fomentando la participación en clase, mejora en mis habilidades docentes

• Habilidades digitales

• Jugando aprendemos más: Construcción de identidad y valores en mis alumnos

• La magia de las ciencias experimentales

• La Nueva Escuela Mexicana

RVOE: 20150399

DOCTORADO EN Educación (5)

RVOE: 20200751

(1) RVOE 20200753, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (2) RVOE 20150397, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (3) RVOE 20200752, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (4) RVOE 20150399, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (5) RVOE 20200751, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. admisiones.iespe.mx Lada sin costo 800 312 22 00

Año 27, núm. 324 mayo 2023.

Directora

Virginia Ferrari

Subdirección

María Jesús Arbiza

Editora

Renata Soto-Elízaga

Consejo editorial

Valentina Cantón Arjona

María Esther Aguirre

Julieta Fierro

Ramón Mier †

Roberto Markarian

Concepción Ruiz

Alejandra González

Colaboradores

Alejandra Alvarado

Amílcar Saavedra

Andrés Ortiz

Claudia Hernández

Jacqueline Rocha

Nora Brie

Omar Vicencio

Editor responsable

Nelson Uribe de Barros

Administración y finanzas

Ana Lilia Estrella

Producción editorial

Etna Lizet Salvador Revoreda

Diseño gráfico y formación digital

Sandra Lilia Díaz Hurtado

Gabriela Paola Rodríguez Ruiz

CORREO del MAESTRO integra

la base de datos del Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE).

CORREO del MAESTRO es una publicación mensual, independiente, cuya finalidad fundamental es abrir un espacio de difusión e intercambio de experiencias docentes y propuestas educativas entre los maestros de educación básica. Asimismo, CORREO del MAESTRO tiene el propósito de ofrecer lecturas y materiales que puedan servir de apoyo a su formación y a su labor diaria en el aula.

Los autores

Los autores de CORREO del MAESTRO son los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria, interesados en compartir su experiencia docente y sus propuestas educativas con sus colegas.

También se publican textos de profesionales e investigadores cuyo campo de trabajo se relacione directamente con la formación y actualización de los maestros, en las diversas áreas del contenido programático.

Los temas

Los temas que se abordan son tan diversos como los múltiples aspectos que abarca la práctica docente en los tres niveles de educación básica.

Los cuentos y poemas que se presenten deben estar relacionados con una actividad de clase.

Normas para entrega de originales y publicación

• Los textos deben ser inéditos (no se aceptan traducciones).

• El autor es el único responsable del contenido de su trabajo.

• Extensión

- La extensión máxima es de 4940 palabras

• Formato

- Tamaño carta

- Márgenes de 2.5 cm por lado

- Texto en 12 puntos

- Interlínea sencilla

• Estructura

- Título

- Sinopsis de hasta 100 palabras

- Introducción

- Cuerpo del artículo subdividido con subencabezados

- Conclusión

- Referencias

• Formato de citas y referencias: APA

• Datos del autor o autores

- Nombre completo

- Formación académica

- Adscripción laboral y cargo, o bien, área de interés o especialización

• Documentos complementarios

- En caso de que los trabajos vayan acompañados de fotografías, gráficas o ilustraciones, el autor debe indicar el lugar del texto en el que irán ubicadas e incluir la referencia correspondiente.

- Si el autor desea enviar fotografías o imágenes, deben estar en alta resolución (300 dpi) y contar con los derechos de reproducción correspondientes.

- Se admiten vínculos electrónicos a videos, animaciones o audios para la versión web de la revista.

El Consejo Editorial dictamina los artículos que se publican.

© CORREO del MAESTRO es una publicación mensual editada por Correo del Maestro S.A. de C.V., con domicilio en Av. Reforma No. 7 Ofc. 403, Cd. Brisa, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53280. Tel. (55) 53 64 56 70, 53 64 56 95. Correo electrónico: correo@correodelmaestro.com. Dirección en internet: www.correodelmaestro.com. ISSN 1405-3616. Certificado de Licitud de Título Número 9200. Número de Certificado de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, S.G. 6751 expediente 1/432 “95”/12433. Reserva de la Dirección General de Derechos de Autor 04-2015-021312011400-102. Registro No. 2817 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. RFC: UFE950825AMA. Editor responsable: Nelson Uribe de Barros. Edición computarizada: Correo del Maestro S.A. de C.V. Preprensa e impresión: Lyon AG, S.A. de C.V. Distribución: Correo del Maestro S.A. de C.V. Precio al público $120.00. Tiraje 5500 ejemplares.

comprender mediante la experimentación, aproximarnos a culturas indígenas del occidente de México, repensar el trabajo docente, explorar obras artísticas de los siglos XVI y XX y zambullirnos en la lectura de un autor clásico constituyen la oferta de este número de Correo del Maestro.

En “Exploración del sonido. Cuatro actividades para estudiantes de secundaria”, luego de describir las ondas transversales y longitudinales, y de conceptuar el sonido como un fenómeno físico producido por estas últimas, José Manuel Posada de la Concha propone varios experimentos para comprender qué son la intensidad o volumen, el tono, el timbre y la duración del sonido.

Con “Serpiente de agua. Introducción”, Andrés Ortiz Garay inicia un nuevo estudio referente a las fiestas y ceremonias que celebran ocho pueblos indígenas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como de otros cuatro que habitan en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

Paula R. Ghione revisa distintos tipos de clase y de enfoques de la enseñanza, así como los supuestos e implicaciones de la planificación de ambas, en “La dimensión político-pedagógica del trabajo docente”.

Roberto Markarian y Marianella Maxera ofrecen el tercero de cuatro textos con el planteamiento de una situación de aprendizaje con enfoque multidisciplinario a partir del análisis de una obra pictórica, en “Arte y ciencia: La Escuela de Atenas. La técnica pictórica y el espíritu de la época”.

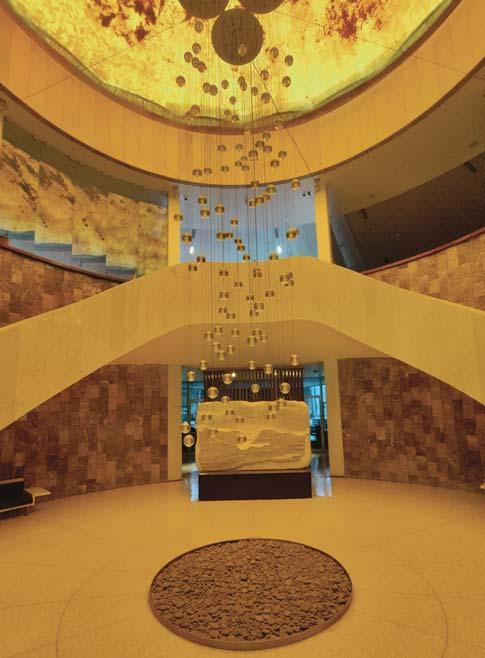

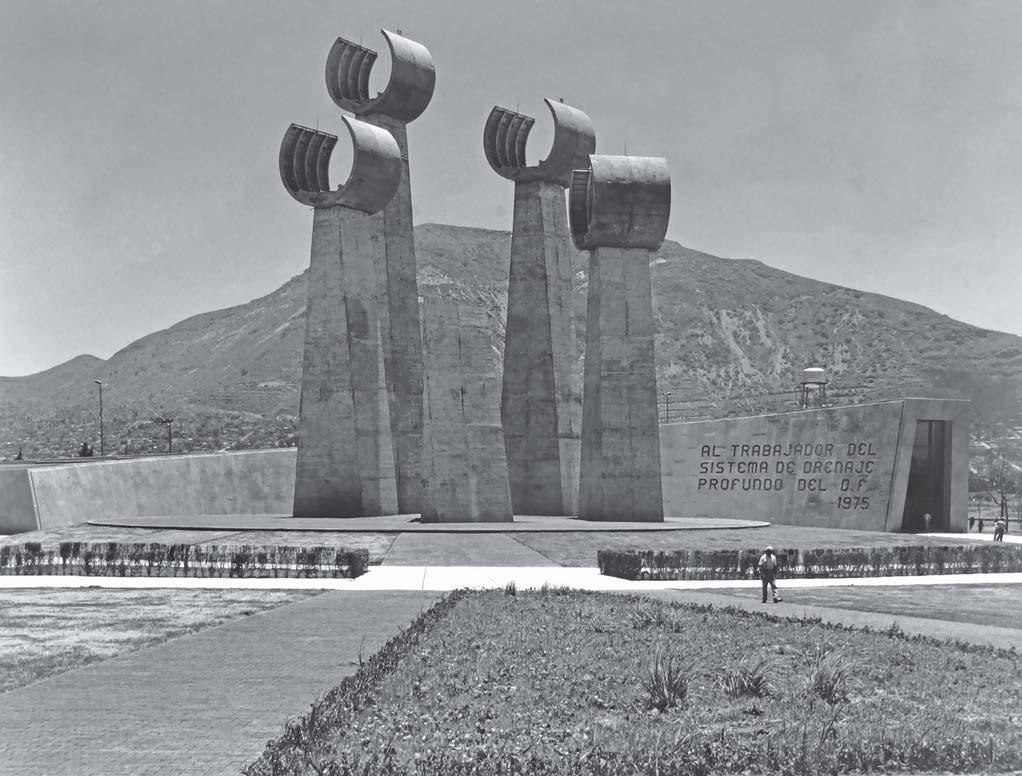

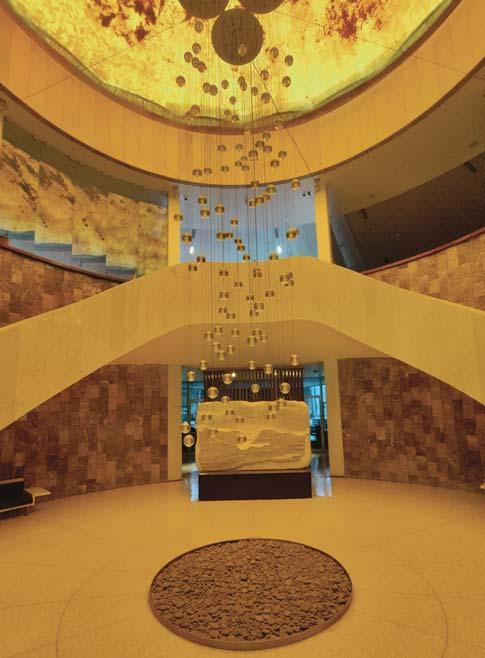

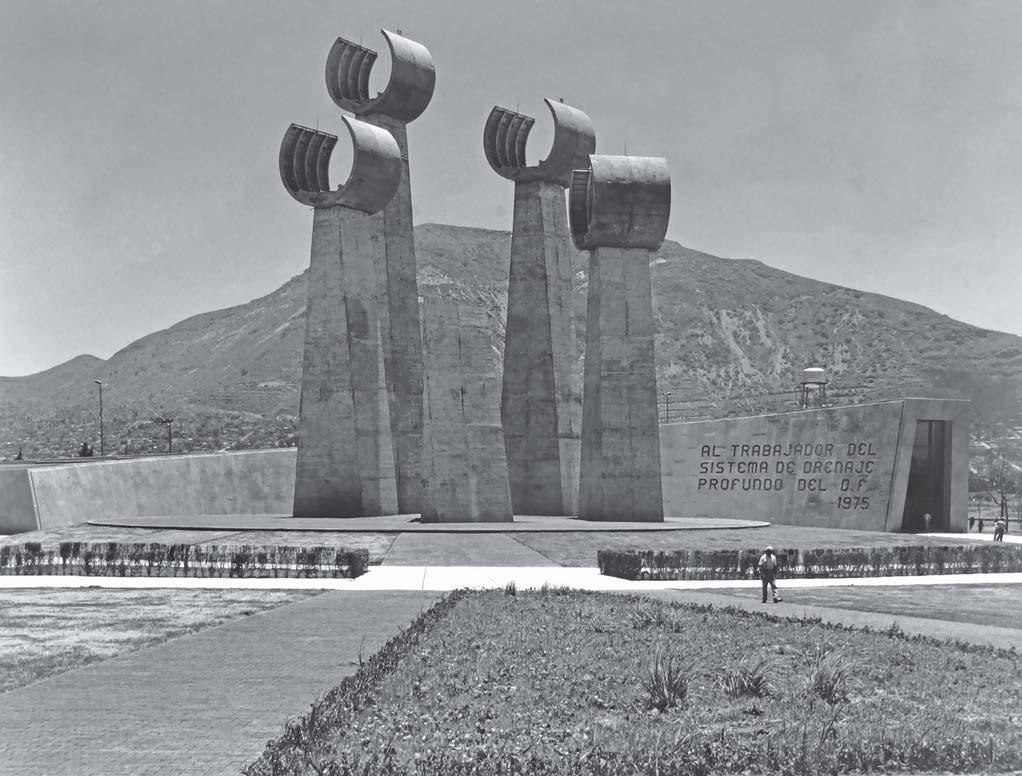

En “Ángela Gurría. Libertad escultórica”, Edgar Alejandro Hernández Barrera aborda la vertiente de arte público producido por la artista mexicana recién fallecida, de quien se ha destacado su independencia respecto a modas y estilos, y cuya obra puede apreciarse en varias ciudades de México y del extranjero.

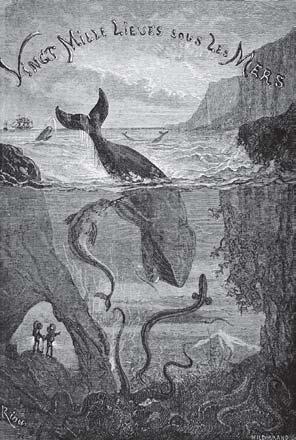

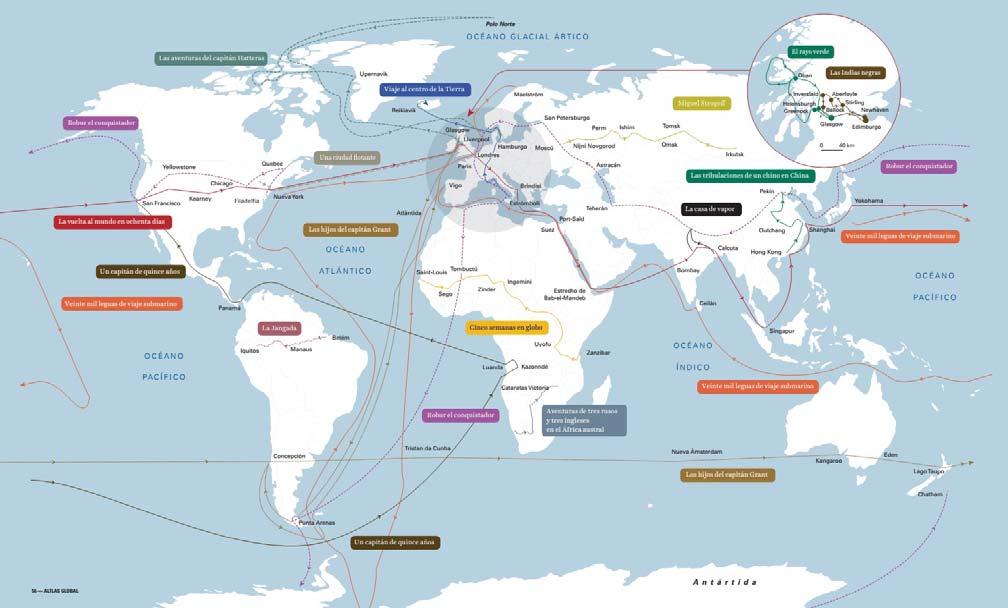

Los viajes reales e imaginarios plasmados en papel por un prolífico autor francés del siglo XIX, cuya obra evidencia su capacidad inventiva y retrata la dinámica económica y social de su tiempo, es el centro de interés de Gerardo de la Cruz en “La vuelta al mundo en sesenta novelas. Julio Verne, viajero y navegante”.

Correo del Maestro

editorial

Dibujo de portada: José María Pardiñas Argüelles 10 años

índice núm. 324 mayo 2023 Exploración del sonido Cuatro actividades para estudiantes de secundaria José Manuel Posada de la Concha 5 Serpiente de agua Introducción Andrés Ortiz Garay ................................ 14 La dimensión político-pedagógica del trabajo docente Paula R. Ghione .................................... 27 Arte y ciencia: La Escuela de Atenas La técnica pictórica y el espíritu de la época Roberto Markarian y Marianella Maxera ................ 36 Ángela Gurría Libertad escultórica Edgar Alejandro Hernández Barrera.................... 45 Con regla y sin compás Claudia Hernández García 52 La vuelta al mundo en sesenta novelas Julio Verne, viajero y navegante Gerardo de la Cruz ................................. 54 Índice anual Correo del Maestro, año 27 ..................59

4 núm. 324 mayo 2023

Exploración del sonido

CUATRO ACTIVIDADES

PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

José Manuel Posada de la Concha*

José Manuel Posada de la Concha*

Una enorme cantidad de fenómenos físicos poseen características ondulatorias, algo en lo que se reflexiona poco en la educación secundaria. Los sismos son uno de esos fenómenos, y sus ondas se clasifican, al igual que las del sonido y las olas del agua, como ondas mecánicas; también la luz está compuesta de ondas, aunque electromagnéticas; y las partículas subatómicas que se analizan en la mecánica cuántica pueden asimismo comportarse como ondas. La lista es enorme. Por todo ello, el estudio de las ondas resulta fundamental para comprender a buena parte de la naturaleza.

a razón por la que no reflexionamos sobre la cantidad de fenómenos ondulatorios a nuestro alrededor es porque contadas veces nos percatamos de ellos. Por ejemplo, cuando tiembla, es casi imposible apreciar las ondas mecánicas sobre la superficie de la tierra; simplemente sentimos un bamboleo, pero no apreciamos la forma en la que se mueve el piso. De manera similar sucede con otro tipo de ondas mecánicas, como las que producen vibraciones en una puerta al golpearla o en una guitarra cuando alguien ejecuta una melodía.

La luz no es la excepción, pues los ojos aprecian, con la complicidad del cerebro, los colores de los objetos, pero no las características ondulatorias de las ondas electromagnéticas que llegan a ellos; y ya no digamos las ondas asociadas a las partículas subatómicas, como los electrones, que están totalmente

* Físico por la UNAM, maestro en Ciencias con énfasis en educación por el IPN y fotógrafo. Suele impartir la materia de Física Educativa en la Universidad Veracruzana. Escribe sobre ciencia en varios medios y en sus redes sociales, como www.facebook.com/josemanuel.posada.5

5 núm. 324 mayo 2023

Shutterstock

alejados de nuestra escala. Las ondas no se perciben de manera cotidiana a pesar de que estemos rodeados de ellas.

Ahora bien, uno de los pocos fenómenos donde sí podemos apreciar ondas es en el agua, como olas, y en contadas ondas mecánicas, como al perturbar una cuerda.

En un sentido similar, el sonido también es un fenómeno ondulatorio, que no es posible caracterizar inmediatamente, pues el aire, que es el medio por donde preferentemente viaja, es invisible. Por si fuera poco, el sonido posee características diferentes a la mayoría de las ondas mecánicas, lumínicas y a las asociadas a las partículas subatómicas, ya que estas últimas son transversales y el sonido es longitudinal.

Aunque intuitivamente identificamos una onda, requerimos una definición precisa para conocerla, así que partamos de que en física se presenta una onda cuando existe trasmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su estado inicial.

En física se presenta una onda cuando existe trasmisión de energía sin desplazamiento de materia

Ondas transversales

De manera particular, las ondas transversales son aquellas en donde el medio por donde se mueve la perturbación se desplaza de manera perpendicular a la dirección de la onda.

Correo del Maestro a partir de es.khanacademy.org/science/ap-phy- sics-1/ap-mechanical-waves-and-sound/introduction-to-transverse- and-longitudinal-waves-ap/a/transverse-and-longitudinal-waves-ap1

Entre nosotros

Shutterstock 6 núm. 324 mayo 2023

Un ejemplo clásico de onda transversal es la producida al mover para arriba y para abajo el extremo de una cuerda que se encuentra fija del otro extremo, pues en este caso, cada parte de la cuerda sólo se mueve en la misma dirección de la perturbación que genera la mano (arriba-abajo), aunque la onda se mueva hacia delante.

Ondas longitudinales

En el caso contrario, las ondas longitudinales son aquellas donde el medio se mueve en la misma dirección que ocurre la propagación de la onda.

El ejemplo clásico para apreciar ondas longitudinales lo podemos producir en resortes como el de la figura, donde el extremo no es desplazado para arriba y para abajo, como en el caso anterior, sino que se comprimen unas espiras en la mano de quien sostiene un extremo del resorte, y al liberarlas, se trasmite una perturbación a lo largo del medio donde las demás espiras se comprimen y se expanden, por lo que se aprecia que algo se desplaza: justamente la onda.

En este caso, cada una de las espiras se mueve para delante y para atrás, mientras que la onda se mueve para delante. El medio, como se mencionó, se desplaza paralelamente a la onda, en la misma dirección.

El sonido, como en este segundo caso del resorte, es una onda longitudinal.

Exploración del sonido cuatro actividades para estudiantes…

Correo del Maestro a partir de es.khanacademy.org/science/ap-physics-1/ap-me- chanical-waves-and-sound/introduction-to-transverse-and-longitudinal-waves-ap/a/ transverse-and-longitudinal-waves-ap1

7 núm. 324 mayo 2023

El sonido

Específicamente, el sonido se produce cuando un cuerpo vibra y provoca ondas longitudinales en el aire, que se propagan hasta el oído de una persona o animal. Por ejemplo, si golpeamos una puerta, comienza a vibrar, por lo que el aire que la rodea resiente las vibraciones y trasmite ondas que, al llegar a nuestros oídos, se traducen como un sonido. “Alguien toca la puerta”, decimos, como respuesta al sonido que nos llegó, pues lo reconocemos perfectamente. ¿Por qué razón, al escuchar que alguien toca la puerta, no nos confundimos y pensamos en otra cosa? ¿Cómo distinguimos un sonido de otro?

Un sonido en particular posee cuatro características que lo distinguen:

• Intensidad

• Tono

• Timbre

• Duración

En la siguiente serie de cuatro actividades, analizaremos cada una de estas características.

Actividades

Intensidad del sonido

La intensidad del sonido es la potencia transportada por las ondas sonoras por unidad de área en una dirección perpendicular a esa área. La unidad SI de intensidad, que incluye la intensidad del sonido, es el vatio por metro cuadrado.

De manera inmediata, podemos diferenciar un sonido más intenso que otro, por su volumen, es decir, por qué tan fuerte se escucha. Así, cuando una persona habla, notamos un volumen intermedio; pero cuando grita, sabemos que el volumen aumentó.

Para la siguiente actividad consigan el motor de una caja musical como el que se aprecia en la imagen:

Entre nosotros

Shutterstock 8 núm. 324 mayo 2023

Estos motorcitos los venden sueltos o pueden obtenerlo desarmando una caja musical (después podrán volverla a armar).

Denle cuerda al motor y comiencen a escuchar la melodía colocándolo, primero, sobre la palma de una mano.

• Describan la intensidad o volumen que se percibe.

A continuación, tomando el motor con dos dedos, pongan en contacto su base metálica con una ventana de vidrio mientras se reproduce la melodía.

• ¿Cómo se escucha ahora? ¿Qué le sucedió al volumen o intensidad?

• ¿Cuál es la razón de lo anterior, si el motor sigue siendo el mismo y la energía que produce las vibraciones, en principio, también es la misma?

Ahora, pongan el motor en contacto con una puerta de madera mientras se escucha la melodía.

• ¿Qué le sucede al volumen?

• Expliquen detalladamente.

Como actividad adicional, si consiguen una varilla de aluminio como la de la imagen

Foto: José Manuel Posada

Foto: Correo del Maestro

Foto: José Manuel Posada

Foto: Correo del Maestro

Exploración del sonido cuatro actividades para estudiantes… S h u t terstock 9 núm. 324 mayo 2023

Foto: José Manuel Posada

(de aproximadamente tres cuartos de pulgada, con una longitud de entre 1 y 2 metros) y un poco de brea en una tlapalería, realicen lo siguiente:

Unten brea a lo largo de toda la varilla. Con un par de dedos de una mano, sosténganla por la mitad lo más fuerte que puedan, guardando el equilibrio de la varilla. Con los dedos pulgar e índice de la otra mano, comiencen a frotar una de las mitades hasta que la varilla comience a vibrar; deben pasar repetidamente por todo lo largo de media varilla como si estuvieran intentando sacar la pasta de dientes de su contenedor.

Advertencia: el sonido que genera puede ser molesto.

Ahora, realicen algo similar a lo de la cajita musical: toquen con la punta de la varilla, cuando se encuentra vibrando, una ventana.

• ¿Qué sucede? Expliquen la razón lo más detalladamente posible.

Entre nosotros

Varillas de aluminioBrea

Foto: José Manuel Posada

Foto: José Manuel Posada

Foto: José Manuel Posada 10 núm. 324 mayo 2023

casahi rata .com .m x

Tono del sonido

Formen equipos de cuatro o cinco personas, consigan una copa de vidrio, lo más delgado que se pueda, como la que se aprecia en la imagen.

Antes de iniciar la actividad, deben lavar muy bien la copa, con estropajo y jabón, en particular su orilla. También deben lavarse muy bien las manos, en especial la yema del dedo medio de la mano que más utilicen.

Una vez que la copa y su dedo medio estén limpios, mojen con un poco de saliva el dedo y pásenlo por la boca de la copa hasta que comience a emitir un sonido, como se aprecia en el siguiente video: https://www. youtube.com/watch?v=qJVmX7ypoD0

En ocasiones, conseguir un sonido frotando el borde de la copa puede requerir mucha práctica, así que deberán ser pacientes.

• ¿Qué le sucede a la copa para que emita un sonido?

• ¿Cómo es el sonido que se percibe?

Ahora llenen de agua la cuarta parte de la copa y nuevamente pónganla a vibrar para que suene.

• ¿Cómo es ahora el sonido de la copa en comparación con el primer caso? Expliquen la razón.

Finalmente, llenen la mitad de la copa de agua y repitan el procedimiento.

• ¿Cómo es el sonido de la copa en este tercer caso?

• Investiguen qué es el tono.

• También investiguen a qué se debe el cambio del tono de una fuente emisora de sonido, como el caso de las copas.

Foto: José Manuel Posada

11 núm. 324 mayo 2023

Foto: José Manuel Posada

Exploración del sonido cuatro actividades para estudiantes…

Si desean realizar una segunda actividad que tiene que ver con el tono, consigan unos tres metros de manguera corrugada de media pulgada, como la que se aprecia en la imagen. Enrollen con unas dos o tres vueltas los tres metros de manguera corrugada y soplen por un extremo lo más fuerte posible para que circule aire por dentro.

• Cuando soplan por dentro de la manguera, ¿qué sucede? Expliquen en detalle las razones.

Ahora corten un poco la manguera para tener un tramo de unos dos y medio metros. Repitan el procedimiento anterior soplando por un extremo.

• ¿Qué sucede? Expliquen.

Finalmente vuelvan a soplar por la manguera, pero en un tramo de unos dos metros de largo.

• Describan lo que ocurre.

Timbre del sonido

Existen diversos videos en YouTube, y en otras plataformas, donde los escuchas deben reconocer los instrumentos musicales que dominan en una melodía. Por ejemplo, al principio de uno de los siguientes videos se puede apreciar unas guitarras, posteriormente flautas transversas, después saxofones, etcétera.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh1bIV9tNXs

https://www.youtube.com/watch?v=yJoqbOD_CCE

El maestro o maestra deberá reproducir el audio de uno de estos videos a todo el grupo para que los alumnos escuchen los instrumentos que dominan e identifiquen el orden de aparición de cada uno de ellos. A continuación, contesten:

• Para una misma nota y a un mismo volumen, ¿qué hace diferente al sonido de dos instrumentos musicales?

Entre nosotros

Foto: José Manuel Posada

Shutterstock

12 núm. 324 mayo 2023

Exploración del sonido cuatro actividades para estudiantes…

• ¿Cuál es la razón por la que alguien puede distinguir entre el sonido de una armónica y el de un piano, por ejemplo, aunque la nota emitida sea la misma en ambos casos?

• Específicamente, en física, ¿qué es el timbre de un sonido? Expliquen en detalle.

Duración del sonido

Una de las características de más inmediata determinación para un sonido en particular es la duración, pues simplemente requerimos un cronómetro para medirla. Por ejemplo, el silbido de un vendedor puede durar cuatro segundos, el claxon de un automóvil unos dos segundos, la nota emitida por un cantante hasta diez segundos o la serie de ladridos de un perro varios minutos.

Tal vez se hayan percatado de que emitir cada una de las letras del abecedario implica exhalar un poco de aire de los pulmones. Por ello, es más probable que duremos más tiempo emitiendo continuamente la letra i que la letra o, por mencionar dos casos inmediatos asociados a las vocales.

En esta actividad, todos los estudiantes emitirán al unísono la letra e, aproximadamente con la misma intensidad para determinar quién la sostiene por mayor tiempo.

Ahora, realicen lo mismo con la letra a Finalmente, realicen la actividad con la letra u

• ¿Cómo se produce el sonido cuando hablamos?

• ¿Con qué letra pueden mantener más tiempo el sonido?, ¿por qué?

• Escriban las vocales en orden de mayor a menor, según el tiempo que pueden mantener emitiendo el sonido.

El sonido es un tipo particular de onda longitudinal que no es posible apreciar a simple vista, de manera análoga a la mayoría de las ondas que se producen en la naturaleza.

Podemos diferenciar un sonido de otro por una o varias de sus características: intensidad o volumen, tono, timbre y duración. En esta serie de actividades, experimentaron con diversos objetos, como una caja musical, mangueras corrugadas, copas de vidrio, varillas de aluminio, videos musicales de YouTube y las cuerdas vocales humanas, para analizar cada una de estas características.

Cierre

e,e,e,e a,a,a,a,a Shutterstock

13 núm. 324 mayo 2023

Serpiente de agua INTRODUCCIÓN

Andrés Ortiz Garay*

A través de los artículos de esta serie se ofrecerá un panorama de la fiesta, la ritualidad y el arte de doce pueblos indígenas del Noroeste de México. Este paisaje abarcará desde primigenias ceremonias para agradecer la cosecha del maíz o el éxito en la cacería del venado hasta modernos festivales; desde las reuniones de pequeños grupos ligados por relaciones de parentesco o vecindad hasta la confluencia de multitudes que visitan en peregrinación viejos santuarios; desde los ritos domésticos realizados para curar a quienes enferman o para despedir a quienes mueren hasta las celebraciones que involucran la participación de redes entretejidas por varias comunidades.

a fiesta es un fenómeno exclusivamente humano. Ni los tipos de congregación que las motivan ni los actos y elementos que intervienen en su realización alcanzan parangón alguno en otras especies animales. Si bien entre las más gregarias de éstas, el hecho de que ciertas reuniones lleguen a conjuntar numerosos especímenes

* Antropólogo. Laboró en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Ecología. Para Correo del Maestro escribió las series “El fluir de la historia”, “Batallas históricas”, “Palabras, libros, historias”, “Áreas naturales protegidas de México” y “Los héroes que nos dieron patria”.

(a veces verdaderas multitudes), que conviven haciendo gala de conductas particulares, puede hacernos llamar fiestas a tales encuentros, sabemos que, en esencia, sus acciones responden a impulsos instintivos, por lo general orientados al aprovechamiento de abundantes fuentes de alimentación o de las condiciones climáticas más favorables para el nacimiento y primera crianza de una nueva generación (por ejemplo, las mariposas monarca que arriban a los bosques de la colindancia entre Michoacán y Estado de México o las ballenas grises que hacen lo propio en algunas ensenadas de la península de Baja California Sur).

t r m e A redes museoamparocom/colecciones/pieza/439/ ser pi e n t eedgaau3=egap?adacsorne 14 núm. 324 mayo 2023

El Noroeste indígena

Nuestro estudio se centra en las fiestas y ceremonias que celebran ocho etnias indígenas que con-

En cambio, la fiesta humana es un acto conformado al compás de la cultura. Si bien en ocasiones coincide en su temporalidad con las renovaciones de los ciclos de la naturaleza, la fiesta no sigue instintivamente la sucesión de tales ciclos, sino que construye una dimensión calendárica que ordena culturalmente el transcurso de tales ciclos. Como toda expresión humana y cultural, la fiesta se inscribe asimismo en contextos sociales que pueden ser acotados de diversas maneras; las que nos ocuparán en los artículos de esta serie se circunscriben a las sociedades de una parte de México que tradicionalmente han sido llamadas grupos indígenas, etnias o –más modernamente– pueblos originarios

servan territorios propios, formas de vida comunales y distinciones etnolingüísticas en varias zonas de los estados de Sonora, Chihuahua y el norte de Sinaloa y Durango. Sería interesante agregar otras

Serpiente de agua introducción

A veces se llama fiesta a las congregaciones de muchos individuos de una especie animal, como en el caso de las mariposas monarca en sus santuarios del Estado de México y Michoacán

Shutterstock

La fiesta es un acto humano que construye ordenamientos espacio-temporales conformados al compás de la cultura en contextos sociales específicos

15 núm. 324 mayo 2023

Foto: Andrés Ortiz

cinco que, al habitar en el norte de Baja California y una pequeña porción de Sonora, casi siempre son consideras como indígenas del Noroeste; pero, tanto el hecho de que se trata de grupos bien diferenciados de los otros en términos etnolingüísticos, como el que mi experiencia y conocimientos sobre ellos son bastante limitados, me llevan a descartar su inclusión. Algo similar sucede con los kikapús, cuya presencia en Sonora data de una mucho más reciente temporalidad que los demás.1

En cambio, sí abordaré aquí algunas fiestas de otras cuatro etnias que, a pesar de su mayor separación geográfica (ya que habitan en la confluencia del sur del estado de Durango, con el norte de Jalisco y Nayarit, así como con una pequeña porción de Zacatecas)2, presentan relevantes similitudes con siete de las otras ocho aquí consideradas. Tales afinidades no se deben al azar ni a influencias causadas por la cercanía geográfica, más bien la filiación de estos otros cuatro grupos como pertenecientes a la gran familia lingüística yutoazteca

1 Originarios de la región de los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá, fueron desplazados por la conquista estadounidense hasta quedar en pequeñas reservaciones en Oklahoma, Kansas y Texas. Un fragmento de la tribu fue aceptado por México para actuar como barrera de contención ante las incursiones de apaches y comanches en Coahuila. Varios gobiernos mexicanos refrendaron después su legítima posesión de las tierras de El Nacimiento, municipio de Múzquiz, Coahuila. En la segunda década del siglo XX, una parte de este grupo migró a Sonora, donde compró tierras en Tamichopa, municipio de Baserac. Sus descendientes aún habitan allí y reivindican su herencia étnica así como el reconocimiento oficial como grupo indígena de Sonora. Dado que su adscripción etnolingüística corresponde a la familia de lenguas algonquinas, y la información etnográfica no consigna similitudes o equivalencias importantes de su sistema ceremonial con el de los otros grupos aquí considerados, tampoco los abordaré en este trabajo.

2 Algunas clasificaciones de índole más tradicionalista dirían que los cuatro grupos de la región Huicot que he propuesto sumar aquí deben considerarse como parte del Occidente de México, en una zona que se ubica a más de mil kilómetros al sur de los asentamientos más meridionales de los otros grupos considerados, pero lo que aquí señalo brevemente y que desarrollaré en el curso de la serie son razones de peso para la inclusión de estos grupos en el presente estudio.

nos indica que comparten con siete de los otros situados más al norte, un origen común del que perviven formas y contenidos rituales compartidos por sus ancestros. La región donde habitan con el nombre de Gran Nayar; después se le ha conocido también como región Huicot, un acrónimo formado con partes de los nombres dados a tres de las etnias que habitan en esa zona: huicholes, coras y tepehuanes (en el transcurso de la serie me referiré con la designación de región Huicot o con la de Sierra Sur a la porción más meridional de la zona de estudio de esta serie).

En la región que alternativamente ha sido llamada Gran Nayar, zona Huicot u Occidente indígena de México, las fiestas de huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros presentan muchas afinidades con las de otros grupos étnicos que habitan más al norte

Pero no sólo la lingüística y la etnología, sino también la historia y la geografía, apuntalan la decisión de integrarlos como parte del mismo conjunto. La historia nos dice que, situados bastante fuera del ámbito mesoamericano, los pueblos que aquí abordamos no formaron nunca parte de las civilizaciones prehispánicas caracterizadas por el predominio de formaciones estatales. Las jerarquías de sacerdotes, guerreros, comerciantes e incipientes burócratas que manejaban el destino de las mayo-

Foto: Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indigenista

(actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)

Antes del aula 16 núm. 324 mayo 2023

rías en los llamados imperios de los mexicas, mayas, purépechas o sus predecesores (teotihuacanos, toltecas, zapotecas, mixtecas, etc.) fueron completamente inexistentes en nuestra zona de estudio. Ni siquiera los contados rastros arqueológicos que indican ciertas influencias mesoamericanas en sitios como La Quemada, Paquimé o Trincheras son prueba conclusiva de la existencia de clases sociales bien diferenciadas en el contexto que aquí nos ocupa. En el desarrollo de la serie veremos que esta igualdad en la base social sigue siendo una característica que define las formas de celebración de varias fiestas.

te denominado sincretismo religioso como proceso distintivo de la religiosidad de los pueblos indígenas mexicanos. Si bien entre algunos grupos de nuestra área de estudio juegan un rol muy destacado el tipo de organizaciones que formalmente podemos adscribir a la tradición de las corporaciones asociadas al culto de los santos y otras entidades sagradas del catolicismo, resulta sorprendente constatar que, por ejemplo, en las celebraciones de la Semana Santa de los tarahumaras, el Judas sea más relevante que el Cristo, o que en el Vi’ikita de los pápagos no tengan papel alguno los símbolos ni los sacerdotes cristianos. Así pues, sin negar palmariamente la pertinencia de ese concepto, veremos que en el Noroeste –prolongado hasta la región Huicot– es necesario ampliar la noción de sincretismo con otros criterios interpretativos (compartimentalización, convergencia, persistencia, etc.) para entender por qué en esta parte del México indígena perviven celebraciones que reactualizan elementos y motivos rituales claramente originados en las cosmovisiones autóctonas milenarias. Ya abundaré acerca de esto en varios artículos de esta serie.

El estudio de algunos sitios arqueológicos del Noroeste permite inferir influencias mesoamericanas (por ejemplo, en Paquimé, Chihuahua), pero no ha logrado demostrar la existencia de estratificaciones sociales tan acusadas como las de los imperios prehispánicos de Mesoamérica

Desde luego, tras el arribo de los españoles a lo que hoy es México, la evangelización católica trasmitió nuevas ideas de la fe y del comportamiento piadoso que dieron origen al concepto comúnmen-

La historia es también el ámbito que hace posible evaluar las fiestas del Noroeste indígena de manera contraria a residuos de formas de vida que poco tienen que aportar ante la potencia de los espectáculos que hoy llenan con masas de millares de personas ya sea estadios, plazas u otros escenarios. Para la moderna idea de que la fiesta es un tiempoespacio en gran medida dedicado a enaltecer la individualidad (enfóquese si no que un motivo principal es celebrar el cumpleaños de cada quien o que al asistir a un festejo nos engalanamos con ropas, maquillajes o joyería lo más distintivos posible) puede resultar casi inverosímil

Shutterstock

Serpiente de agua introducción 17 núm. 324 mayo 2023

que los fariseos pimas y coras se pinten rostro y cuerpo para borrar su individualidad o que los chapayecas yaquis la oculten detrás de máscaras y vestimentas desfigurantes. Por desgracia, también veremos que ciertas amenazas para la continuidad de las fiestas indígenas se repiten ahora como antes, frente a la sempiterna ignorancia –vestida de arrogancia– de los que ahora portan un fusil AK, como los que antes portaban un arcabuz, siendo igual de incapaces para no entrometerse en las maneras en que cada quien decide cómo celebra en paz su gozo de vivir. Por otro lado, la geografía nos ayudará a enmarcar en diversos tipos de

Foto: William McGee, Los seris Instituto Nacional Indigenista

La historia particular de cada pueblo indígena ha determinado formas específicas de celebrar sus fiestas; por ejemplo, entre los comcáac o seris la agricultura nunca ha sido una actividad importante, ni tampoco la evangelización católica logró afirmarse entre ellos, por eso sus fiestas son muy diferentes a las de otros pueblos indígenas

Foto: William McGee, Los seris Instituto Nacional Indigenista

La historia particular de cada pueblo indígena ha determinado formas específicas de celebrar sus fiestas; por ejemplo, entre los comcáac o seris la agricultura nunca ha sido una actividad importante, ni tampoco la evangelización católica logró afirmarse entre ellos, por eso sus fiestas son muy diferentes a las de otros pueblos indígenas

Antes del aula 18 núm. 324 mayo 2023

Muchas fiestas implican una asistencia reducida a pequeños grupos de familiares, amigos y vecinos, como las tesgüinadas de trabajo entre los rarámuris o tarahumaras de Chihuahua

Durante la fiesta de Semana Santa, algunos rarámuris se engalanan lo mejor posible con sus vestimentas tradicionales y otros borran su individualidad para cumplir con sus roles rituales

hábitat el desarrollo de las fiestas indígenas. Los grupos étnicos que abordamos en esta serie desarrollan no sólo sus sistemas ceremoniales sino su vida cotidiana, sus formas de organización social y modos de producir y obtener lo necesario para su subsistencia en tres contextos que podemos entender como tres diferentes ecosistemas. Así, tenemos tres tipos de sociedades indígenas: las sociedades o etnias del desierto, las sociedades o etnias de los valles agrícolas y las sociedades o etnias de la sierra. A reserva de que sus diferencias queden más claras en el desarrollo de esta serie, creo que por ahora el mapa y la tabla que acompañan esta introducción sirven bastante bien como una primera aproximación a su presentación.

Foto: Andrés Ortiz

Foto: Andrés Ortiz

Serpiente de agua introducción 19 núm. 324 mayo 2023

Foto: Andrés Ortiz

Ubicación de los pueblos indígenas que integran el universo de estudio de esta serie

BAJACALIFORNIASUR

1. Pápago (tohono o’odham)

2. Seri (comcáac)

3. Yaqui (yoeme)

4. Mayo (yoreme)

5. Guarijío (macuráwe)

6. Pima (o’oba)

7. Tarahumara (rarámuri)

8. Tepehuano del norte (ódami)

9. Mexicanero (mexicanero)

10. Tepehuano del sur (o’dam)

11. Cora (náyeri)

12. Huichol (wixaritari)

Sociedades indígenas del desierto y la costa

Sociedades indígenas de los valles agrícolas Sociedades indígenas de la sierra (Norte)

Sociedades indígenas de la sierra (Sur)

SONORA

BAJACALIFORNIA

CHIHUAHUA DURANGO COAHUILA ZACATECAS JALISCO COLIMA AGS. ESTADOS UNIDOS DE ÁMÉRICA 2 1 3 5 6 8 7 4 10 11 9 NAYARIT SINALOA

del aula 20 núm. 324 mayo 2023

Antes

Población indígena que integra el universo de estudio de esta serie

Nombre común Autoetnónimo Familia lingüística Ubicación (estados) Ubicación (municipios) Número de hablantes de lengua indígenaa Sociedades indígenas del desierto y la costa Pápago Tohono o’odhamYutoazteca, grupo tepimano SonoraAltar Pitiquito Trincheras Ures General Plutarco Elías Calles 203 (426) SeriComcáacLengua aisladaSonoraHermosillo Pitiquito 723 (1 031) Sociedades indígenas de los valles agrícolas MayoYoremeYutoazteca, grupo taracahita Sonora Sinaloa Etchojoa Huatabampo Navojoa Quiriego Ahome El Fuerte Guasave Choix 38 507 (98 869) YaquiYoemeYutoazteca, grupo taracahita SonoraGuaymas Bácum Cajeme Empalme 19 376 (29 815) Sociedades indígenas de

(Norte) GuarijíoWarihó (macuráwe) Yutoazteca, grupo taracahita Sonora Chihuahua Álamos Quiriego Rosario Uruachi Chínipas Moris 2 139 (3 128) PimaO’obaYutoazteca, grupo tepimano Chihuahua Sonora Madera Temósachi Yécora 1 037 (1 603) TarahumaraRarámuriYutoazteca, grupo taracahita Chihuahua17 municipios en la sierra Tarahumara 91 554 (124 947) Tepehuano del norte ÓdamiYutoazteca, grupo tepimano ChihuahuaGuadalupe y Calvo 9 855 (12 125) Serpiente de agua introducción 21 núm. 324 mayo 2023

la sierra

Nombre común Autoetnónimo

a A excepción de lo que se indica en la nota b, para cada etnia, la primera cifra corresponde a Inegi, Censo de Población y Vivienda 2020.

b Es una cifra estimada que suma los hablantes de náhuatl de tres localidades, pues ni en los censos del Inegi ni en los atlas etnográficos consultados se ofrecen cifras respecto a un grupo indígena llamado mexicanero (tal vez se suma a los hablantes de lengua náhuatl sin distinguirlo especialmente).

Para interpretar las cifras de población aquí ofrecidas, es necesario tener en cuenta que se utilizaron varias fuentes que no concuerdan entre sí prácticamente en ningún caso.3 Para tratar de subsanar

3 Las principales fuentes fueron: Saúl Millán, coordinador (2018), Las culturas indígenas de México. Atlas nacional de etnografía, INAH; José Luis Moctezuma Zamarrón y Alejandro Aguilar Zeleny, coordinadores (2013), Los pueblos indígenas del Noroeste. Atlas etnográfico, ISC, Inali e INAH, en https://www.mediateca.inah.gob. mx/islandora_74/islandora/object/libro:449; Inali e INPI (2020), Atlas de los pueblos indígenas de México, en http://atlas.inpi.gob. mx/; así como Inegi, Censo de Población y Vivienda 2020, en https://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx

un tanto las discrepancias (a veces muy considerables), consigno primero la cifra del censo del Inegi (que cuenta los hablantes de cada lengua mayores de tres años de edad) y entre paréntesis pongo una cifra mayor que generalmente corresponde al Atlas coordinado por Millán. Las demás fuentes dan números intermedios. Como ya lo he señalado en otros artículos publicados por Correo del Maestro, no hay un total acuerdo institucional en la metodología para contar a la población indígena de México, pero estos datos proporcionan un marco de referencia estadístico.

Fuente: Elaboración del autor.

Familia lingüística Ubicación (estados) Ubicación (municipios) Número de hablantes de lengua indígena Sociedades indígenas de la sierra (Sur) CoraNáyeriYutoazteca, grupo corachol NayaritAcaponeta El Nayar Rosamorada Jesús María Mesa del Nayar Santa Teresa Ruiz 33 226 HuicholWixaritariYutoazteca, grupo corachol Jalisco Nayarit Mezquitic Bolaños La Yesca El Nayar Tepic 60 263 Tepehuano del sur O’damYutoazteca, grupo tepimano Durango Nayarit Mezquital Pueblo Nuevo Huajicori 44 386 MexicaneroMexicaneroYutoazteca, grupo nahua Durango Nayarit Mezquital Acaponeta 1 300b

Antes del aula

22 núm. 324 mayo 2023

Clasificación de las fiestas

Se han propuesto diversas maneras para clasificar las fiestas indígenas de nuestro país, y sin duda, todas presentan un cierto grado de arbitrariedad que es prácticamente imposible de evitar. La que utilizaré en el desarrollo de la serie no constituye una excepción a esta regla, pero me parece útil para introducir un cierto ordenamiento que posibilite al lector no especializado acercarse al abigarrado y multifactorial contexto de los sistemas ceremoniales de estos grupos étnicos. También es conveniente advertir en esta introducción que las categorías de clasificación no son rígida ni mutuamente excluyentes, pues en bastantes ocasiones varios motivos concurren y los mismos elementos rituales se repiten en las celebraciones. Sin embargo, veremos que de alguna manera hay distinciones que posibilitan establecer la existencia de diversos ciclos ceremoniales.

Las concordancias y concurrencias entre lo natural y lo cultural, así como sus divergencias, serán abordadas al hablar de las fiestas del ciclo productivo. La mayoría de éstas se hallan en obligada asociación con el estilo de vida agrícola que caracteriza –como muchos otros pueblos indígenas del país– a las etnias del Noroeste; pero también abordaré otras que se relacionan con actividades como la cacería, la recolección de productos silvestres o hasta la pesca en alta mar.

Como nuestro tema no se agota con la relación naturaleza–cultura, pues la calendarización más arriba mencionada se convierte en cronología cuando la fiesta deviene en ceremoniales que enlazan rito, mito y arte, la construcción de esta conjunción en los contextos étnicos posibilita hablar de

las fiestas de cambio y relevo. Es decir, otro tipo de demarcación de fronteras en el tiempo que en este caso tiene que ver con la historia del grupo celebrante, ya sea que la consideremos como remembranza de un origen mítico (como en el Vi’ikita de los tohono o’odham), como expresión de una memoria colectiva que reactualiza los lazos de identidad comunitarios y recrea las diferencias con otros

En la sierra Tarahumara, el cultivo del maíz y otras plantas señala la temporalidad de varias fiestas relacionadas con el ciclo de producción agrícola de los rarámuri (tarahumaras), macuráwe (guarijíos), o’oba (pimas) y ódami (tepehuanos del norte)

Foto: Andrés Ortiz

Foto: Andrés Ortiz

Foto: Andrés Ortiz

Foto: Andrés Ortiz

Serpiente de agua introducción 23 núm. 324 mayo 2023

grupos (Semana Santa) o como acto de validación de lo político a través de lo sagrado (cambios de autoridades cívico-religiosas), por ejemplo.

Ya antes mencioné el sincretismo como fenómeno histórico-social que explica la singularidad de la religiosidad de las comunidades indígenas (y sus derivaciones no tan indígenas). Sin duda, la imposición del catolicismo como única religión aceptada por las formaciones estatales desde el siglo XVI hasta los albores del XX marcó una impronta indeleble en la ordenación del calendario festivo de los

grupos indígenas habitantes del territorio mexicano, y por eso, en los artículos dedicados a las fiestas del ciclo de iglesia revisaremos la pertinencia de este concepto en el caso de los pueblos originarios que abordaremos.

Otra manera, también singularmente humana, de trascender el ritmo de los ciclos naturales es ritualizarlos a través de su simbolización en la vida –o la muerte– de los individuos integrantes del grupo. Se trata de lo que en la antropología se denomina ritos de paso, es decir, las ceremonias que

En algunas comunidades, las fiestas mayores, entre ellas la de Semana Santa, dan ocasión para efectuar y sacralizar el cambio de autoridades tradicionales, y en otras, las fiestas de cambio y relevo se llevan a cabo en fechas diferentes

El ciclo de fiestas de iglesia se relaciona directamente con la celebración de santos patronos y advocaciones de la Virgen u otras entidades sagradas para el catolicismo, y tienen lugar en los centros ceremoniales donde hay una iglesia y en su realización intervienen grupos ceremoniales muy especializados

Foto: Andrés Ortiz

Foto: Colección del Museo Nacional de Antropología

Antes del aula 24 núm. 324 mayo 2023

enmarcan el desarrollo individual dentro de los parámetros más importantes para el desarrollo colectivo. Esto será parte de los artículos dedicados a las fiestas del ciclo de vida.

La exploración de los sistemas festivos de los pueblos indígenas del Noroeste incluirá enfoques sobre las manifestaciones artísticas expresadas en la fiesta: músicas, danzas, coreografías, escenarios, actores rituales, parafernalia. Y dado que la etnicidad, o mejor dicho, la identificación étnica, es un proceso adaptativo y dinámico, su manifestación en las fiestas, conmemoraciones y rituales que hoy en día se celebran demuestra cambios respecto a no digamos un pasado remoto sino a transformaciones acaecidas en un lapso de unos treinta años a la fecha; de ellas nos ocuparemos en las nuevas fiestas indígenas.

La serpiente de agua

Los ritos de paso que marcan los principales hitos en la vida y muerte de cada persona se acompañan con celebraciones rituales que le ayudan a transitar por este mundo y por el más allá, además de otorgar reconocimiento a cada quien como miembro de la comunidad en cada etapa del ciclo de vida

Las fiestas indígenas del Noroeste dan cuenta de una unidad cultural que proviene de orígenes comunes a la mayoría de los grupos indígenas que conforman el contexto étnico que abordará esta serie. Pero al mismo tiempo, al tratarse de actividades culturales

Como evento que forma parte importante del proceso de construcción de una identidad étnica, la fiesta es un campo privilegiado para constatar permanencias y transformaciones, unidad y diferencia / Festival comcáac (seri) Xepe an cöicoos (Cantos a la naturaleza) en Punta Chueca, Sonora

Foto: Ruth Lechuga, donación personal al autor

Foto: Ruth Lechuga, donación personal al autor

Serpiente de agua introducción 25 núm. 324 mayo 2023

Foto: Andrés Ortiz

dinámicas, las fiestas son vehículos privilegiados para mostrar las diversas, y a veces contrastantes, maneras en que cada grupo revitaliza esa herencia común. Así, la exploración que propongo se dedicará tanto a revisar los factores de unidad que cohesionan y otorgan identidad particular a cada grupo, como a destacar las diferencias que separan a unos de otros.

Quizás es necesaria una explicación sobre el título de esta serie. Lo he elegido porque refleja la concepción de varios pueblos originarios de la sierra Madre Occidental acerca de la existencia de criaturas míticas que protegen los ríos, arroyos y aguajes. En general, la tradición les asigna la forma de serpientes, a veces grandes y monstruosas, a veces pequeñas y escurridizas. Los macuráwe

(guarijíos) de Sonora les llaman wajuras y paisoris, dependiendo de que les asignen un carácter maléfico o bienhechor. Para ellos, el serpenteo de las corrientes de agua que cruzan la sierra semeja el reptar de los ofidios sobre la tierra (y muchas otras cosmovisiones del México indígena asocian a las serpientes con el rayo y la lluvia). Pero en cualquier caso, wajuras y paisoris son entidades protectoras que defienden el territorio y los recursos –especialmente el agua– de los pueblos indígenas y que comprometen al ser humano a comportarse de tal manera que se asegure el mantenimiento del orden cósmico, la reciprocidad que hace posible el bienestar social y al fin y al cabo la continuidad de la vida. Estas mismas funciones son las que cumple la realización de sus fiestas.

Imágenes del festival comcáac (seri) Xepe an cöicoos (Cantos a la naturaleza) en Punta Chueca, Sonora

Foto: Andrés Ortiz

Imágenes del festival comcáac (seri) Xepe an cöicoos (Cantos a la naturaleza) en Punta Chueca, Sonora

Foto: Andrés Ortiz

Antes del aula 26 núm. 324 mayo 2023

Foto: Andrés Ortiz

La dimensión político-pedagógica del trabajo docente

Paula R. Ghione*

Que la escuela no dé clase.

Mirta Goldberg

La enseñanza poderosa crea una propuesta original que nos transforma como sujetos y cuyas huellas permanecen.

Mariana

Planificación y clase, clase y planificación, dos temas clave para nuestra tarea docente: ¿Qué relaciones se pueden establecer entre estos dos conceptos? ¿Qué tipo de planificación para qué tipo de clase? ¿Qué modelo de clase subyace a una planificación repetitiva, descriptiva o inclusive a la falta de planificación? ¿Qué planificación respalda una clase constructivista? ¿Es necesaria la planificación? Todas estas son preguntas que intentarán no ser retóricas; por el contrario, iremos construyendo algunas aproximaciones a modo de respuestas provisorias, a la vez que nos permitirán abrir nuevos interrogantes.

La clase y la responsabilidad pedagógica

La primera imagen que suele aparecer cuando pensamos en una clase es la de un docente parado frente a un grupo de alumnos, quienes, sentados uno detrás de otro, miran al frente. Una segunda imagen

* Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; diplomada en Gestión Educativa y Enseñanza de Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; profesora para la Enseñanza Primaria y formadora de formadores. Ha trabajado en la formación de docentes durante 15 años.

es la de las y los niños, en bancos de a cuatro o en mesas circulares formando pequeños grupos, y un docente que, en el mejor de los casos, deja su lugar tradicional para pararse y circular por el aula mientras habla o guía lo que los alumnos hacen.

A raíz de estas representaciones, la primera pregunta para hacernos es la de si una u otra distribución del alumnado en el aula es un dato suficiente para dar cuenta de lo que en ella ocurre desde el punto de vista pedagógico: dinámica de la clase, tipo de enseñanza y enfoque que sostiene el docente.

Maggio Shutterstock

27 núm. 324 mayo 2023

Es claro que no, pero muchas veces nos quedamos sólo en lo que podemos observar o escuchar cuando entramos al aula. Si están en silencio, pareciera que hay plena concentración en la tarea; si hay barullo, pareciera que no están trabajando; y si, además, no se ve al docente al frente porque está sentado en alguno de los grupos, acompañando la tarea, aparece un clásico “¿Están solos? ¿No hay trabajo?”.

En realidad, puede haber más tarea si se encuentran discutiendo fervorosamente en grupo o debatiendo entre todos en una puesta en común. ¿De dónde proviene la creencia de que el “silencio es salud” o que es tarea y que el murmullo es desatención y pretarea? ¿Cuánto de la dinámica de la clase es posible de ser anticipada en una planificación de la enseñanza? ¿Es posible reconocer la presencia o falta de planificación en una clase, observándola?

¿Cuáles de todas estas características estarán presentes en la clase a la que Mirta Goldberg le antepone el no?,1 ¿y en la que se produce la “enseñanza poderosa” que trae Mariana Maggio?2

Podemos empezar retomando el uso del espacio en el aula para hipotetizar sobre cómo ese docente piensa el salón de clase, cómo concibe la comunicación dentro de él, y los modos en que imagina la circulación de la palabra. No da lo mismo que todos miren al docente y a la nuca de los compañeros, a que puedan verse cuando hablan y el docente atienda las individualidades, además de pensar que la grupalidad es importante como potencia de trabajo, pero no suficiente. Este dato empírico no alcanza para analizar las concepciones de clase y de enseñanza, mucho menos de la planificación. Es cierto que la dinámica se planifica, pero no de manera aislada.

Estudiar el contenido por enseñar para posibilitar recortes de enseñanza, que además recuperen lo que saben los chicos pero que lo problematicen y enriquezcan, no es algo que suceda sólo con la anticipación del cómo estarán sentados en el aula; aunque la anticipación es muy necesaria para todo. Es preciso planificar, imaginar la clase antes de que ocurra, clarificando lo que se va a enseñar, con qué dinámica, desde qué posicionamiento; y

> Cuando pensamos en una clase, la primera pregunta para hacernos es la de si una u otra distribución del alumnado en el aula es un dato suficiente para dar cuenta de lo que en ella ocurre desde el punto de vista pedagógico: dinámica de la clase, tipo de enseñanza y enfoque que sostiene el docente

1 Que la escuela no dé clase.

2 La enseñanza poderosa crea una propuesta original que nos transforma como sujetos y cuyas huellas permanecen.

1 Que la escuela no dé clase.

2 La enseñanza poderosa crea una propuesta original que nos transforma como sujetos y cuyas huellas permanecen.

Certidumbres e incertidumbres 28 núm. 324 mayo 2023

blog.efectoeducativo.cl inicialpuertasdelsol.blogspot.com

dimensión político-pedagógica del trabajo docente

saliendo a estudiar aquello que se quiere transmitir. Se trata de construir y retroalimentar al mismo tiempo que ocurre, imaginando las preguntas, el lugar para las respuestas, las repreguntas y el aporte de nueva información siempre.

Constructivismo y clase expositiva

Hay un falso imaginario que concibe que en el enfoque constructivista el lugar del docente es el de guía de los procesos individuales, pero sin intervención en la enseñanza. Retomando la mala interpretación del contexto en el que Piaget enunció su tan conocida frase de que “todo lo que se le enseñe al niño se le impide descubrirlo”3 (Baquero y otros, 1998, 51), muchas veces nos hemos quedado atónitos esperando que el trabajo en grupo y la magia del descubrimiento sean las garantías para que nuestros estudiantes aprendan en los ámbitos escolares. Este equívoco nos permite volver a analizar qué es lo que Piaget estuvo intentando decir y en dónde para revalorizar la idea de que, en la escuela, los docentes acompañamos, pero también enseñamos. El concepto de exposición no es una mala palabra, por el contrario, está dentro del

3 Hasta mediados de los años ochenta, esta concepción enunciada por Piaget estuvo en boga con mucha relevancia en los ambientes educativos. Se tendía a considerar que el desarrollo tenía más importancia que el aprendizaje, ya que a través del descubrimiento espontáneo, el niño podía comprender los aspectos esenciales de la cultura: la labor del profesor era vista como facilitadora del propio aprendizaje. Por lo tanto, sólo se intentaba favorecer la autonomía del alumno para que él mismo realizara una actividad de conocimiento con un docente que no enseñaba, sino que guiaba. Cabe aclarar que este enunciado de Piaget remitía a investigaciones por fuera de la escuela, de manera que se llevó al aula algo que no estaba pensado para ese contexto. Más tarde, comenzó la puja de la frase de Jerome Bruner “cualquier cosa se puede enseñar, de manera honesta, a cualquier edad”, rompiendo la idea de la espera y revalorizando el lugar de que el aprendizaje promueve el desarrollo y del docente como andamiaje creador de estrategias que posibilitan la enseñanza de aquello que la escuela debe enseñar.

vocabulario constructivista, y cabe aclarar que en realidad se trata de un tipo particular de exposición que no separa al docente de lo que los alumnos saben. Justamente esto se encuentra en las antípodas de lo que Goldberg propone cuando nos dice que la escuela no dé clase. ¿Por qué? Porque justamente propone una exposición planificada dentro de un encuadre de la enseñanza que organiza y permite imaginarnos cómo hacerlo, desde dónde y con qué aportes para ese tipo particular de grupo que, aunque se trate de quinto grado, no es el mismo del año anterior ni lo será para el año que viene.

¿Cómo planificar los problemas por plantear para movilizar aquello que las y los chicos ya saben? ¿Cómo planificar preguntas que interroguen realmente y que me permitan incluir la nueva información que jerarquiza aquello que debo enseñar de manera que no queden desconectadas de lo que los estudiantes saben y que, al mismo tiempo les permita saber algo nuevo? Aquí el docente expone4 lo planificado en un juego didáctico que no está librado al azar o a la espontaneidad de los alumnos, sino que jerarquiza todo lo que, de no aprender en la escuela, no se aprendería en otro lado.

¿Por qué en general la clase expositiva nos remite a la enseñanza tradicional? Justamente porque se nos representa a ese mismo maestro al que apelábamos al comienzo del escrito y a un gran grupo de alumnos sin el juego de retroalimentación que implica más respuestas que preguntas de parte del docente. Esta versión de la exposición remite al sentido más clásico del término: transmite unilateralmente contenidos informativos, que luego

4 Retomando artículos anteriores en los que nos referimos al constructivismo de Ausubel, más específicamente, revalorizamos la clase expositiva, pero en términos de un docente que la planifica desde los puentes cognitivos que establecen relaciones entre lo que saben los y las alumnas y lo nuevo por enseñar. No hablamos de la exposición clásica en la que hay un docente que enuncia o expone un discurso informativo que no guarda ninguna relación con los sujetos que están sentados allí escuchando.

La

29 núm. 324 mayo 2023

serán ejercitados y de los que se espera que sean repetidos mecánicamente por el alumnado; “la metáfora del recipiente vacío para referirnos al alumno intenta ejemplificar este modo de entender el espacio áulico” (Sanjurjo y Rodríguez, 2003, 24).

¿Preguntar es enseñar? Sí, lo es. Logra más aprendizajes que aportar respuestas sin que haya interrogantes de parte de los estudiantes. Por lo general, la enseñanza tradicional no problematiza nada de lo que ellos traen, por el contrario, promueve la repetición mecánica como mantra para aprobar exámenes; una dinámica conocida de la escuela en la que se aprende a ser alumno repitiendo o respondiendo aquello que el maestro quiere oír. Sin duda, el lugar más importante del rol docente es la enseñanza en su versión articuladora y problematizadora, muy opuesta a la que describimos previamente.

Nadie salía de la propuesta como había llegado (Maggio, 2012, 46).

¿Cuántos de nosotras y nosotros podríamos inscribirnos dentro del grupo de los maestros que dejaron huellas?

Este enunciado de Maggio, en primera persona, nos lleva a reconocer que en las prácticas que nos transforman, y por lo tanto reconstruyen nuestra subjetividad, hay un aspecto que va más allá de lo racional y de la reconstrucción de las posiciones teóricas y epistemológicas de los involucrados: la emoción que produce aprender y también enseñar. ¿Planificamos para que esto suceda?

¿Qué relación habrá entre las habilidades para actuar5 del docente al frente de un grupo, la planificación y una buena clase?

Algunas pinceladas de clases que dejaron huellas

Recuerdo que entonces, en los oscuros tiempos de dictadura que vivimos en nuestro país hasta 1983, había clases como las de Severi en las que entraba la luz […] Severi pidió hoja y pincel y pintó. Pintó la cabeza de un pato, jamás podré olvidarlo. Tal vez ese fue el momento en el que decidí dedicarme a la educación, porque tuve la certeza de que en clase se podía hacer magia y porque desde entonces he querido, para siempre y para todos los alumnos, clases así (Maggio, 2012, 40 y 42).

Aprendías a ver. Payró te prestaba los ojos. Aprendías a ver matices, símbolos, representaciones. Vos no podías ver lo que él veía. Si mirabas solo, no veías lo mismo que él cuando te contaba. Creías que eras vos el que miraba a través de los ojos de él. Te deslumbraba la mirada. Era una clase descriptiva, pero profundamente interpretativa (Litwin en Maggio, 2012, 41).

Dar, no dar, enseñanza poderosa, clase descriptiva, pero… Retomamos estas palabras porque involucran a las características de la clase, pero al mismo tiempo a ese docente que la planifica (o no), que le sirve pensarla previamente como herramienta para generar una enseñanza “poderosa”.6 Dice Maggio:

En cada metaanálisis de sus clases, Edith (Litwin) nos prestó sus ojos para “ver” la clase e interpretarla

5 Nos referimos a la actuación docente cuando pensamos en las habilidades para representar lo que está enseñando de una manera más o menos escénica, y lo comparamos con los modos de un actor/actriz sobre un escenario, que hace un esfuerzo para atrapar a su público

6 Mariana Maggio nombra a la enseñanza poderosa como aquella que da cuenta del estado del arte, de modo de entender un tema en la actualidad con todo lo que pueda implicar de debate, controversia, dificultad o matices. También reconoce interrogantes abiertos que son los que justifican que se siga construyendo (Maggio, 2012, 46).

Certidumbres e incertidumbres 30 núm. 324 mayo 2023

La dimensión político-pedagógica del trabajo docente

con categorías de análisis didáctico, que eran a su vez nuevo contenido en la misma clase y nos permitían entender lo enseñado y aprendido de un modo diferente y sorprendente a la vez (2012, 41).

Así, no sólo hay que planificar la clase, sino también darse el tiempo para volver sobre ella, mirar lo que pasó, potenciar lo ocurrido para la siguiente propuesta que, seguramente, se enlazaría con ésta. Porque consideramos que no hay temas para una sola clase, sino secuencias graduadas para enseñar de manera progresiva en varias clases.

Es ilusorio pensar que en un sólo encuentro se puedan problematizar las ideas previas de los estudiantes para darle lugar a la nueva información y acercarnos, de alguna manera, a un cambio conceptual que comienza a gestarse para no terminar nunca. Sabemos que nadie llega vacío a la escuela, pero también debemos asumir que esas ideas

que traen los alumnos pueden ser erróneas o estar incompletas, porque nadie puede aprender de manera espontánea los contenidos escolares. Sabemos que hay aproximaciones a éstos, pero son sucesivas, recurrentes y sistematizadas a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, ¿cómo planificamos ese proceso? Enfáticamente asumimos que no es posible llevarlo adelante sin imaginarnos la clase antes que ocurra, escribiéndola para que se constituya en herramienta de trabajo y propuesta colectiva a discutir por ciclo o institucionalmente. Es imprescindible que los contenidos no se vuelvan repetitivos a lo largo de la escolaridad, aunque muchos de ellos aparezcan en diferentes ciclos. ¿Se enseña lo mismo en tercero que en sexto porque el contenido es inmigración? Enfáticamente no, pero para que ello así sea es necesario no sólo planificar el recorte seleccionado para esa propuesta o secuencia áulica, sino además acordar

> Sabemos que nadie llega vacío a la escuela, pero también debemos asumir que esas ideas que traen los alumnos pueden ser erróneas o estar incompletas

> Sabemos que nadie llega vacío a la escuela, pero también debemos asumir que esas ideas que traen los alumnos pueden ser erróneas o estar incompletas

31 núm. 324 mayo 2023

blog.efectoeducativo.cl

institucionalmente lo que se trabajará en los diferentes años de la escolaridad para profundizar ese contenido y no simplemente repetirlo.

“Que la escuela no dé clase”, de alguna manera remite a ello, a que no enuncie sólo contenidos de un día que pretenden ser aprendidos para repetir en una evaluación en la que se formula la misma pregunta a posteriori, quedándonos en la falsa ilusión de que las y los chicos saben (o no) solamente porque respondieron bien (o mal) “Yo enseñé ese tema el año pasado, no entiendo por qué no lo saben”, ¿y si repensamos el modo en que la enseñanza aconteció? ¿Dar clase es lo mismo que enseñar?, ¿de qué modo? ¿Cómo se planificó esa propuesta? ¿Fue tarea de un sólo día o de una secuencia de trabajo? ¿Cómo se planificó la evaluación? ¿También se evaluó la enseñanza?

• “Pido el libro de la misma editorial todos los años y desde allí trabajo siguiendo el índice del libro.”

• “El viernes fue mi primera clase con toda la tecnología al servicio de ella. Aunque preparé todo antes, me falló todo, y el plan B también. Luego de un rato superé el obstáculo pero la clase fue un desastre. Los chicos no están acostumbrados a salir del aula a la nueva multimedia, y menos a la explicación en pantalla. [..] Mucha frustración y pocas ganas de volver a intentarlo…”

¿Cuál de las concepciones de clase representará cada una de las frases enunciadas anteriormente?

La planificación de la enseñanza y de la clase

Desde que comenzamos hemos ido recorriendo algunas posturas acerca de lo que es la clase, la enseñanza y la planificación. Todos ellos son elementos centrales de nuestra labor docente, dimensión política de nuestro rol, porque atañen a lo común y por eso nos ocupan en este escrito. Sin embargo, nos gustaría detenernos un poco más en este último punto, la planificación, retomando algunas frases docentes que hemos ido recogiendo a lo largo de los años en diferentes lugares de Argentina:

• “Yo ya no escribo las planificaciones porque es el tercer año que estoy en primer grado.”

• “En el profesorado planifican cosas imposibles, no sólo están un mes con un sólo tema (que yo doy en dos días), sino que además les proponen modelos de planificación que nunca jamás volverán a utilizar.”

• “Mi compañera del año anterior me pasó su carpeta didáctica y trabajo con ella.”

Es claro que hablamos de una mirada tradicional de la clase, ya que la planificación es una parte de la tarea que no reviste demasiada importancia a la hora de pensar la clase; más bien pareciera que ambas no sólo van por caminos separados, sino que además ni siquiera resulta necesario prepararla. En cada una de las representaciones que subyacen a estos dichos hay repetición de la planificación, no se ve la particularidad del grupo al que le enseñamos y además aparece la idea de que a un tema casi que le corresponde un día de enseñanza y no una secuencia de trabajo. Tampoco aparece la necesidad de anticipar el contenido que se va a enseñar ni formular preguntas posibles para retomar saberes de los estudiantes. Claramente estamos ante la presencia de un modo tradicional de pensar la clase. Esta postura dista mucho de lo que los documentos curriculares proponen como enfoque de enseñanza.

Si concebimos al aula como instancia de encuentro e interacción entre sujetos que enseñan, sujetos que aprenden y conocimiento, no podemos dejar de retomar concepciones trabajadas en otras oportunidades vinculadas al aprendizaje significativo. Sí, ese concepto de David Ausubel que refiere al aprender como sinónimo de comprender y también como situación en la que se aprende

Certidumbres e incertidumbres 32 núm. 324 mayo 2023

aquello que puede ser vinculado con lo que ya se sabe. También podemos recuperar las ideas de puentes cognitivos como estrategias docentes en las que se proponen problemas que vinculen lo que ya se sabe con lo nuevo que hay que enseñar.

Entonces, ¿cómo podemos pensar la enseñanza, el aula y el aprendizaje sin planificar/anticipar esas estrategias que apuntan al aprendizaje significativo? ¿Cómo se pueden utilizar planificaciones anteriores o aquellas realizadas por otros y pensadas para otro tipo de alumnos con otros puntos de partida? ¿Pueden servir los mismos problemas que utilizamos para otro grupo o que planificó otra colega o alguna editorial, alejadísima de las hipótesis o saberes previos que tienen nuestros estudiantes acerca de determinado tema? ¿Cómo vemos la clase para pensar así la planificación? ¿Pensamos la dimensión colectiva del trabajo docente o seguimos viéndonos como docentes que “cierran las puertas del aula y hacen lo que les parece” (“cada maestrito con su librito”)? ¿Solos en nuestra individualidad o

como parte de un proyecto institucional más amplio? ¿Cómo se insertan los lineamientos curriculares en eso que los docentes tenemos la obligación de enseñar?

Según Gvirtz y Palamidessi (2006), hablamos de planificación, planeación o diseño, de manera indistinta, ya que se trataría de una situación que permite “anticipar” aquello que vamos a realizar, pero de una manera tal que, al mismo tiempo que “prevé” también permite realizar modificaciones según los imprevistos que surjan y que no son factibles de anticipar. Por ejemplo, yendo a un acto tan cotidiano como planificar una cena con amigos para la que necesito comprar los insumos, puede suceder que quiero hacer cordero a la parrilla, pero si no consigo esa carne, debo tomar la decisión de reemplazarla para que esa cena no se frustre.

Cualquiera que lee esto podría decir: ¿Es necesario planificar? ¿No podríamos hacer algo improvisado para que sea más espontáneo y cocinar lo que surja? Por supuesto que la espontaneidad es

La

dimensión político-pedagógica del trabajo docente

blog.efectoeducativo.cl

33 núm. 324 mayo 2023

> Si concebimos al aula como instancia de encuentro e interacción entre sujetos que enseñan, sujetos que aprenden y conocimiento. ¿Pensamos la dimensión colectiva del trabajo docente o seguimos viéndonos como docentes que “cierran las puertas del aula y hacen lo que les parece” (“cada maestrito con su librito”)?

válida en la preparación de una cena con amigos, aun corriendo el riesgo de que la comida no alcance, que terminemos bebiendo agua o que nos quedemos sin postre o sin ensalada. Sin embargo, en términos educativos, ¿podemos enseñar un contenido que no sabemos y que no tuvimos oportunidad de estudiar de manera anticipada? ¿Cómo hacemos para que en el momento aparezcan los problemas pertinentes que al mismo tiempo que interpelen los saberes previos de nuestros alumnos, aporten nuevos conocimientos para que haya aprendizajes reales o significativos? ¿Podemos plantear una verdadera clase constructivista o problematizadora si sólo enseñamos a partir de lo que plantea el libro o la planificación de alguien más, pensada para estudiantes que no son los que tenemos en el aula?

¿Para qué indagar saberes previos si después les vamos a decir que abran el libro en la página 51 y respondan preguntas cerradas con lo que ese texto y sólo ése explica acerca de un determinado tema?

Es verdad que uno puede planear una excelente clase y luego pueden surgir imprevistos que nos hagan corrernos mucho de lo que pensamos, pero siempre resulta más fácil moverse en terreno conocido y estudiado que en uno del que sabemos poco. Me pasó en mi experiencia docente que, hace muchos años, había planificado una clase completa haciendo uso de boletos de colectivo para un grupo de quinto grado en donde yo trabajaba. Esos boletos aportaban información suficiente como para plantear una serie de preguntas que les permitiesen, a mis alumnos, realizar una cantidad de cálculos matemáticos en función de lo que yo me había propuesto enseñar en una secuencia que duraba una semana y media. Sin embargo, en los primeros cinco minutos de la clase me di cuenta de que todo lo que había planificado no me serviría, porque en la primera pregunta que les hice, me contestaron que nunca se habían subido a un servicio de transporte público, siempre habían viajado en auto o en servicio privado con chofer. Por esa razón, aquello

que imaginé que era obvio (el colectivo pasaba por la puerta de la escuela), no lo era para ese grupo de estudiantes, y sobre la marcha me vi obligada a cambiar la propuesta.

Ahora bien, cualquiera podría decirme que entonces planificar no sirve, ya que lo planeado no pudo llevarse adelante y tuve que improvisar de todos modos. Sin embargo, planificar no comprende solamente la encadenación de actividades posibles de ser llevadas adelante en una clase, este eslabón sería el último eslabón de la cadena de planificaciones. Lo primero que uno hace al planificar es estudiar el contenido que va a enseñar, porque nadie puede enseñar lo que no conoce. Hay que estudiar mucho más que lo que les vamos a enseñar a los estudiantes, así tendremos mayor flexibilidad para plantear alternativas a los problemas que nos surjan. Por otro lado, si no tenemos claro lo que nos proponemos enseñar (y aquí entran en juego los propósitos u objetivos de enseñanza, que son los únicos que podemos planificar, porque los aprendizajes son inciertos, de alguna manera), no hay chance de pensar de que lo que surja en clase no nos desvíe de los objetivos propuestos.

Al mismo tiempo, como yo tenía claro qué era lo que quería enseñarles, no me fue difícil modificar la propuesta de actividades, ya que éstas eran sólo medios para llevar adelante mi clase, nunca son el núcleo de trabajo. Si empiezo por ellas sin tener claro hacia dónde quiero ir, es muy probable que las actividades sean un fin en sí mismo y no colaboren para la enseñanza. Es por esto por lo que rápidamente pude cambiar la propuesta de trabajo, más allá de que el diseño de ésta me había ocupado casi todo el fin de semana.

A modo de síntesis, parafraseamos a Mariana Maggio cuando afirma que el sentido de la enseñanza poderosa que se formula en tiempo presente debe ser coherente con su preparación, con su enfoque y con lo que enunciamos como propósitos de trabajo. Ser original es, también, no copiarse

Certidumbres e incertidumbres 34 núm. 324 mayo 2023

La dimensión político-pedagógica del trabajo docente

> Lo primero que uno hace al planificar es estudiar el contenido que va a enseñar, porque nadie puede enseñar lo que no conoce; hay que estudiar mucho más que lo que les vamos a enseñar a los estudiantes, así tendremos mayor flexibilidad para plantear alternativas a los problemas que nos surjan

a sí mismo, reconocer cada realidad para construir allí pedagogía. Crear cada propuesta, clase por clase, tiene una cuota importante de riesgo, y ese riesgo se siente en el cuerpo. Es un someterse a prueba cada vez y saber que también puede salir mal y que

quizá debamos revisar y mejorar. La construcción propia, que nos encarna, es aquella por la que nos podemos jugar, que defendemos en el buen sentido y que, aunque sea modesta, podemos sostener de cara a los alumnos cuando nos interpelen.

Referencias

BAQUERO, Ricardo; Alicia Camilloni, Mario Carretero, José Antonio Castorina, Alicia Lenzi y Edith Litwin (1998). Debates constructivistas. Aique.

GVIRTZ, Silvina; y Mariano Palamidessi (2006). El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza (vol. 1). Aique.

MAGGIO, Mariana (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad. Paidós.

SANJURJO, Liliana; y Xullo Rodríguez (2003). Volver a pensar la clase. Homo Sapiens Ediciones.

www.learnworlds.com 35 núm. 324 mayo 2023

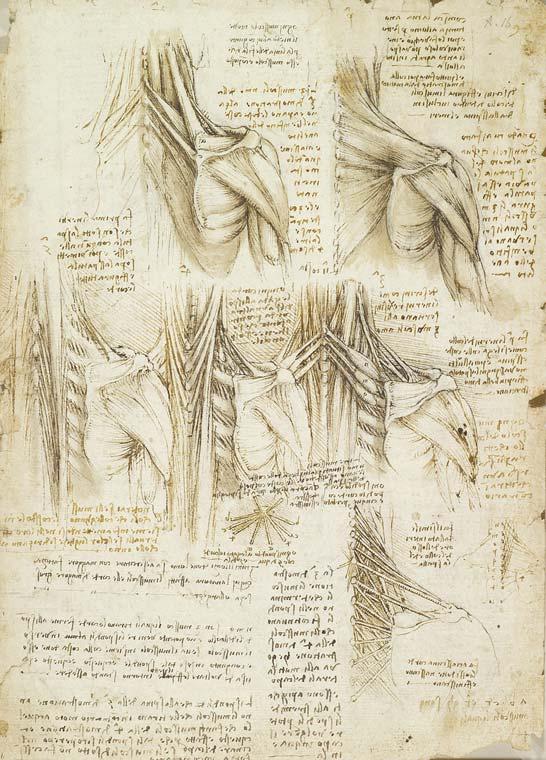

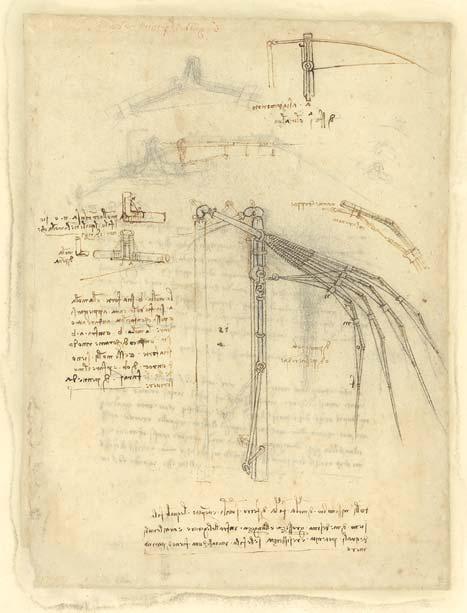

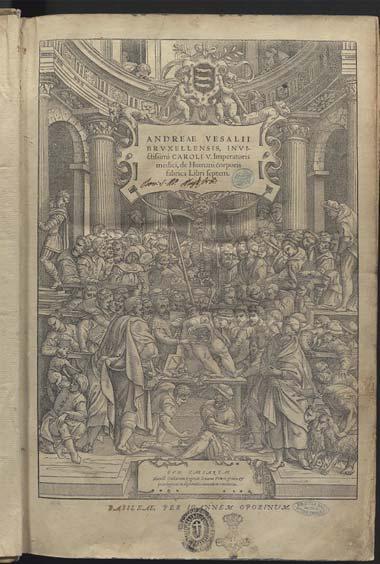

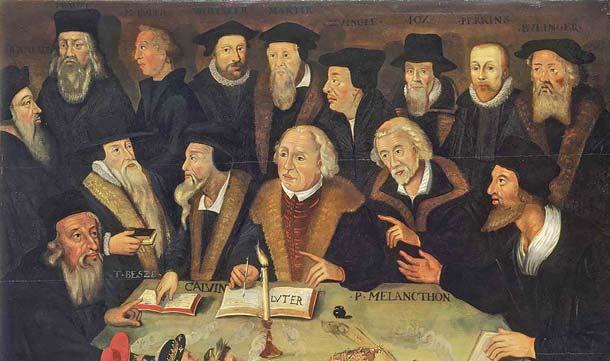

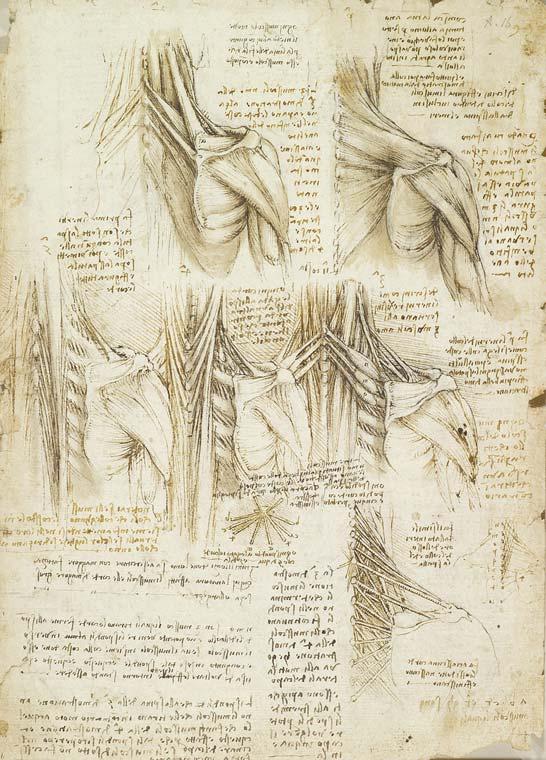

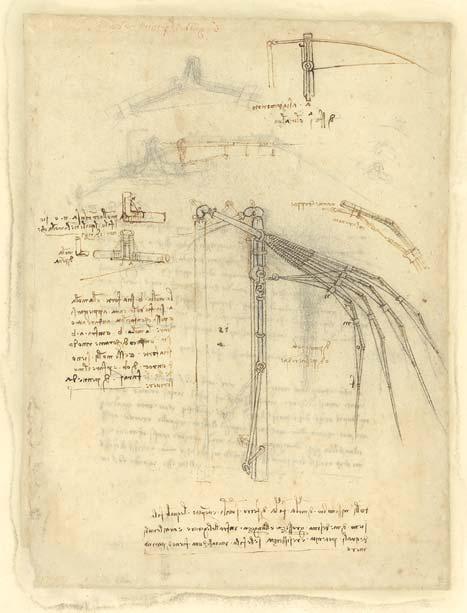

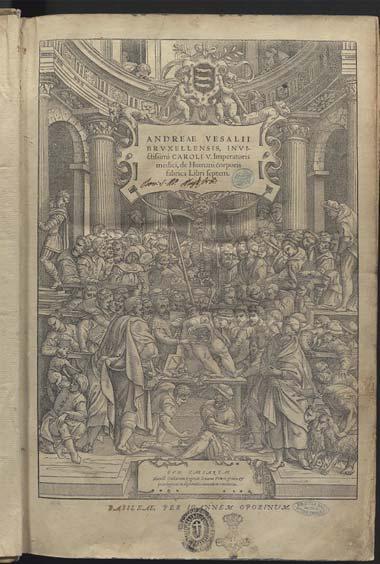

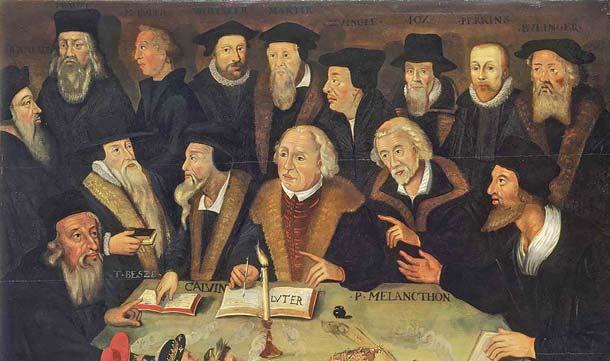

Arte y ciencia: La Escuela de Atenas LA TÉCNICA PICTÓRICA Y EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA

Encontrar ejes temáticos que habiliten el trabajo con conceptos que provienen de distintas áreas de estudio es uno de los desafíos a los que se enfrentan los docentes de la enseñanza primaria y secundaria cuando plantean una situación de aprendizaje con enfoques interdisciplinarios. En este tercer artículo nos referiremos a las técnicas utilizadas en La Escuela de Atenas, de Rafael, y a las relaciones entre el arte y la ciencia en la sociedad europea de 1450-1550.

en La Escuela de Atenas, Rafael recurre a la idealización de personajes ubicados en lo que representaría la Academia de Atenas fundada por Platón (ca. 427-347 a. C.) hacia el siglo IV antes de Cristo, que habría tenido la finalidad de enseñar filosofía, matemática, astronomía, medicina y retórica. En esta academia se formó Aristóteles (384322 a. C.), y ambos, Platón y Aristóteles, comparten de forma destacada el centro del cuadro.

* Roberto Markarian es doctor en Matemática. Profesor, Universidad de la República, Uruguay.

Marianella Maxera es doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Profesora de Física y Química, educación secundaria pública, Oviedo, España.

Técnica

1

La pintura mural

Si bien los artistas que se han dedicado a la pintura guardaron celosamente su técnica, pensada como exclusiva de cada uno, en la actualidad dichas técnicas pueden reconocerse con cierta facilidad. Por ejemplo, en la Prehistoria, el uso del carbón vegetal, de pigmentación basada en el hierro, de sangre y de caseína, usados junto a grasa animal para aglutinar, constituyó la técnica en la que se basó

1 En este apartado, nos basamos mayormente en Cartwright, 2020.

36 núm. 324 mayo 2023

Roberto Markarian Marianella Maxera* lasestanciasderafael.es

el arte rupestre. El trabajo encontrado sobre rocas principalmente y el uso de utensilios como pinceles hechos con pelo de animal, ramas quemadas y cañas huecas con las que soplar la pintura permiten asociar el arte rupestre con la técnica utilizada.