¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia?

Diana Lizbeth García

Enseñar y aprender… ésa es la cuestión

Paula R. Ghione

Los héroes que nos dieron patria

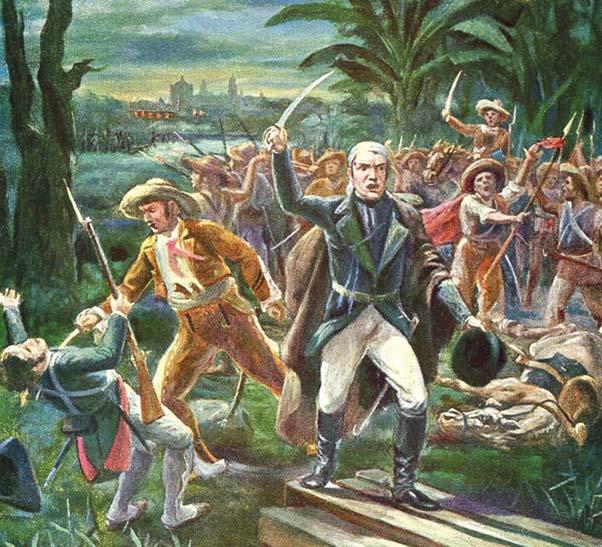

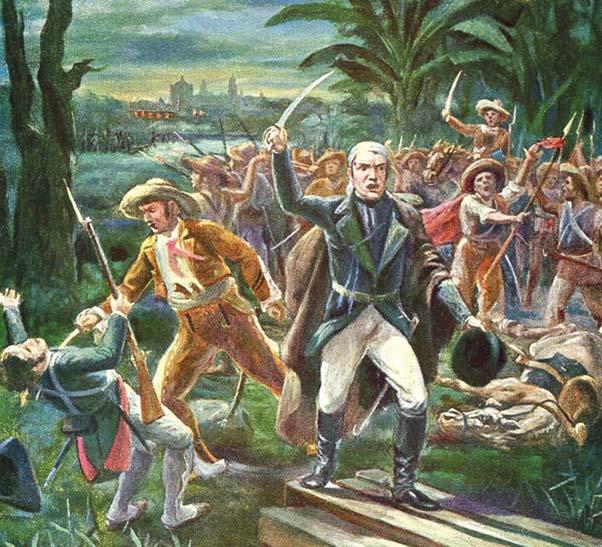

Los indígenas en la Independencia: otros enfoques de la heroicidad

Andrés Ortiz

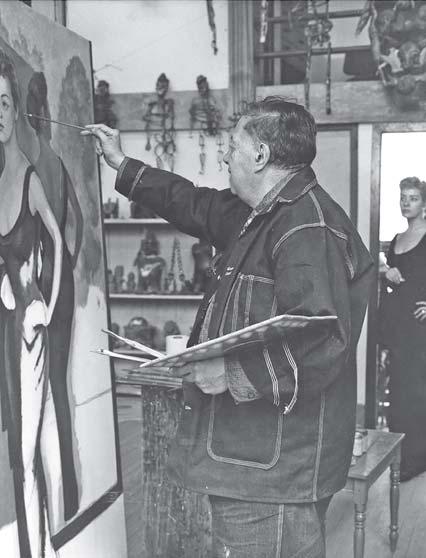

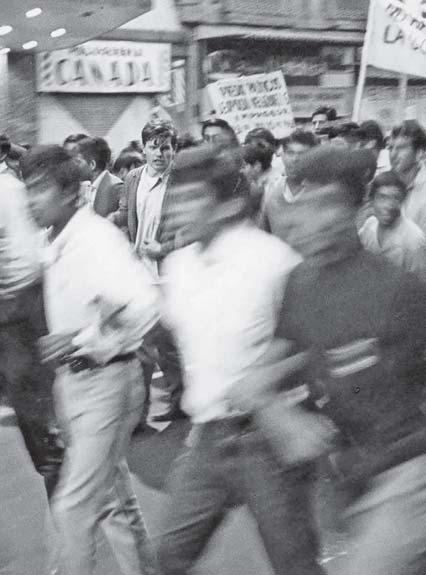

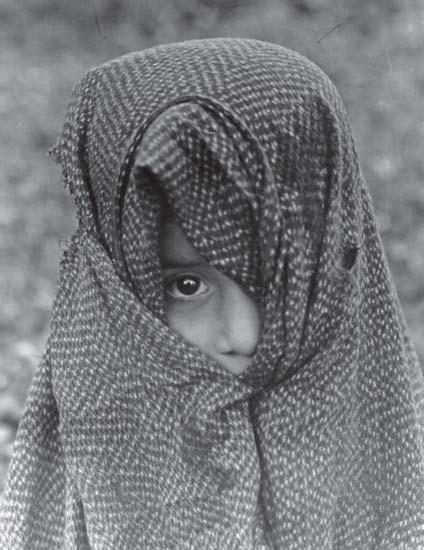

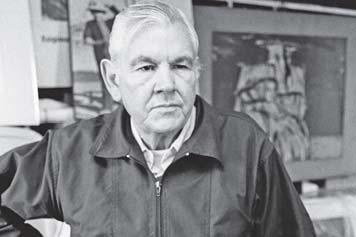

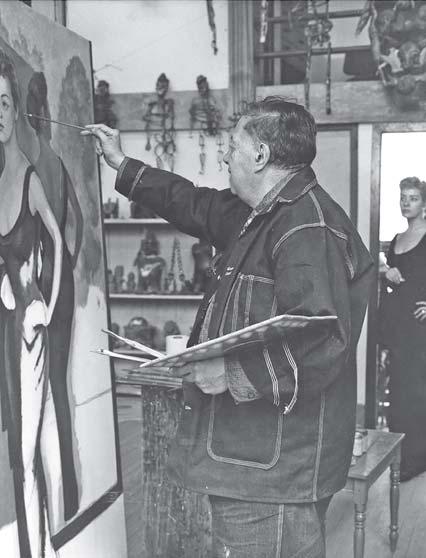

Héctor García, la fotografía como arte Edgar Alejandro Hernández

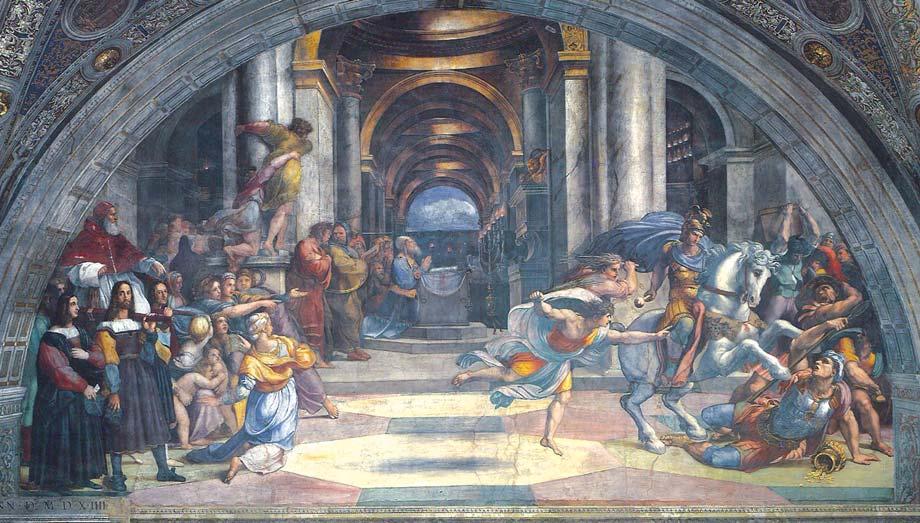

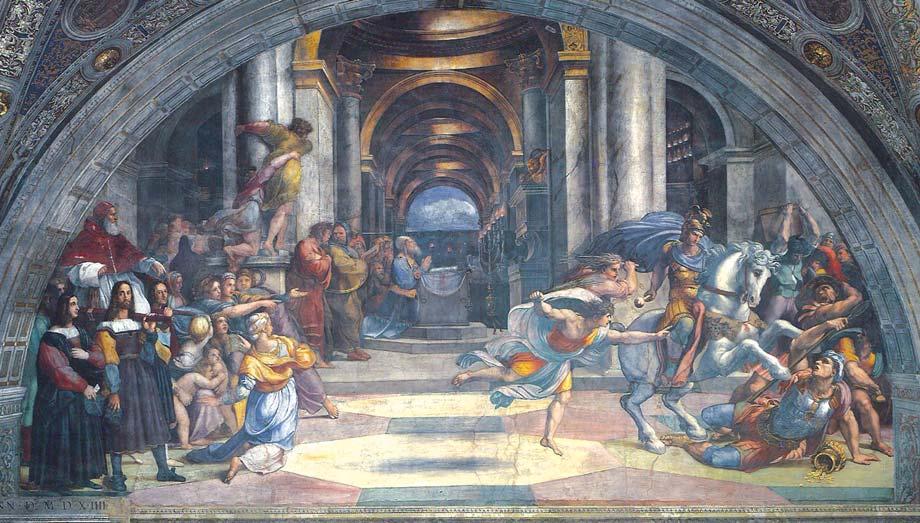

Arte y ciencia: La Escuela de Atenas El Renacimiento, Rafael

Roberto Markarian Marianella Maxera

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

José Manuel Posada

Juntos somos más El trabajo en equipo

Gabriela Oseguera

MÉXICO MARZO 2023 AÑO 27 NÚMERO 322

Formación en línea con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Cursos y diplomados para fortalecer la profesionalización docente. admisiones.iespe.mx

Universidad en línea

LENGUAS DISTINTAS AL CASTELLANO

LICENCIATURA EN Pedagogía (1)

RVOE: 20200753

MAESTRÍAS EN Competencias Docentes (2)

RVOE: 20150397

Dirección y Gestión Educativa (3)

RVOE: 20200752

Tecnologías e Innovación Educativa (4)

CURSOS Y DIPLOMADOS

• ¿Cómo detectar las habilidades de comunicación oral y escrita de mis alumnos?

• Aprendamos Geografía e Historia de la mano de las Ciencias Naturales

• Aprendo sobre la diversidad natural y sociocultural

• El camino de las letras… Conociendo las habilidades de lectura y escritura de mis alumnos

• El juego como herramienta para la construcción de identidad

• El mundo de las matemáticas en el infante; juego, pienso y aprendo

• Fomentando la participación en clase, mejora en mis habilidades docentes

• Habilidades digitales

• Jugando aprendemos más: Construcción de identidad y valores en mis alumnos

• La magia de las ciencias experimentales

• La Nueva Escuela Mexicana

RVOE: 20150399

DOCTORADO EN Educación (5)

RVOE: 20200751

(1) RVOE 20200753, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (2) RVOE 20150397, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (3) RVOE 20200752, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. (4) RVOE 20150399, del 03 de septiembre de 2015, otorgado por la SEP, Modalidad No Escolarizada – Octubre 2017. (5) RVOE 20200751, del 17 de junio de 2019, otorgado por la SEP, Modalidad No escolarizada. Diciembre 2020. admisiones.iespe.mx Lada sin costo 800 312 22 00

Año 27, núm. 322 marzo 2023.

Directora

Virginia Ferrari

Subdirección

María Jesús Arbiza

Editora

Renata Soto-Elízaga

Consejo editorial

Valentina Cantón Arjona

María Esther Aguirre

Julieta Fierro

Ramón Mier †

Roberto Markarian

Concepción Ruiz

Alejandra González

Colaboradores

Alejandra Alvarado

Amílcar Saavedra

Andrés Ortiz

Claudia Hernández

Jacqueline Rocha

Nora Brie

Omar Vicencio

Editor responsable

Nelson Uribe de Barros

Administración y finanzas

Ana Lilia Estrella

Producción editorial

Etna Lizet Salvador Revoreda

Diseño gráfico y formación digital

Sandra Lilia Díaz Hurtado

Gabriela Paola Rodríguez Ruiz

CORREO del MAESTRO integra la base de datos del Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE).

CORREO del MAESTRO es una publicación mensual, independiente, cuya finalidad fundamental es abrir un espacio de difusión e intercambio de experiencias docentes y propuestas educativas entre los maestros de educación básica. Asimismo, CORREO del MAESTRO tiene el propósito de ofrecer lecturas y materiales que puedan servir de apoyo a su formación y a su labor diaria en el aula.

Los autores

Los autores de CORREO del MAESTRO son los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria, interesados en compartir su experiencia docente y sus propuestas educativas con sus colegas.

También se publican textos de profesionales e investigadores cuyo campo de trabajo se relacione directamente con la formación y actualización de los maestros, en las diversas áreas del contenido programático.

Los temas

Los temas que se abordan son tan diversos como los múltiples aspectos que abarca la práctica docente en los tres niveles de educación básica.

Los cuentos y poemas que se presenten deben estar relacionados con una actividad de clase.

Normas para entrega de originales y publicación

• Los textos deben ser inéditos (no se aceptan traducciones).

• El autor es el único responsable del contenido de su trabajo.

• Extensión

- La extensión máxima es de 4940 palabras

• Formato

- Tamaño carta

- Márgenes de 2.5 cm por lado

- Texto en 12 puntos

- Interlínea sencilla

• Estructura

- Título

- Sinopsis de hasta 100 palabras

- Introducción

- Cuerpo del artículo subdividido con subencabezados

- Conclusión

- Referencias

• Formato de citas y referencias: APA

• Datos del autor o autores

- Nombre completo

- Formación académica

- Adscripción laboral y cargo, o bien, área de interés o especialización

• Documentos complementarios

- En caso de que los trabajos vayan acompañados de fotografías, gráficas o ilustraciones, el autor debe indicar el lugar del texto en el que irán ubicadas e incluir la referencia correspondiente.

- Si el autor desea enviar fotografías o imágenes, deben estar en alta resolución (300 dpi) y contar con los derechos de reproducción correspondientes.

- Se admiten vínculos electrónicos a videos, animaciones o audios para la versión web de la revista.

El Consejo Editorial dictamina los artículos que se publican.

© CORREO del MAESTRO es una publicación mensual editada por Correo del Maestro S.A. de C.V., con domicilio en Av. Reforma No. 7 Ofc. 403, Cd. Brisa, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53280. Tel. (55) 53 64 56 70, 53 64 56 95. Correo electrónico: correo@correodelmaestro.com. Dirección en internet: www.correodelmaestro.com. ISSN 1405-3616. Certificado de Licitud de Título Número 9200. Número de Certificado de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, S.G. 6751 expediente 1/432 “95”/12433. Reserva de la Dirección General de Derechos de Autor 04-2015-021312011400-102. Registro No. 2817 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. RFC: UFE950825AMA. Editor responsable: Nelson Uribe de Barros. Edición computarizada: Correo del Maestro S.A. de C.V. Preprensa e impresión: Lyon AG, S.A. de C.V. Distribución: Correo del Maestro S.A. de C.V. Precio al público $120.00. Tiraje 6000 ejemplares.

pautas introductorias a la fotografía en secundaria y al trabajo en equipo, junto con una incitación a potenciar la curiosidad infantil, un planteamiento relativo a la necesidad de pensar la escuela desde el constructivismo y la propuesta freireana, así como la oportunidad de conocer una obra pictórica y un texto alusivo al arte de un fotorreportero constituyen la propuesta de Correo del Maestro en esta oportunidad.

En “La fotografía como actividad artística escolar en secundaria”, José Manuel Posada de la Concha ofrece una lección introductoria a la fotografía mediante cuatro actividades para poner en práctica, con la cámara de dispositivos móviles, sencillas técnicas que brindarán un resultado estético distinto a las imágenes obtenidas.

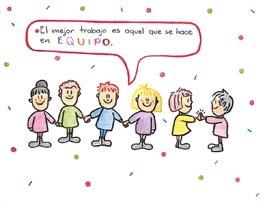

La necesidad de valorar y aprender a trabajar de manera colaborativa desde la infancia es puesta de relieve por Gabriela Oseguera Altamirano en “Juntos somos más. El trabajo en equipo”, donde la autora aborda los principios básicos de éste, así como algunas orientaciones para su implementación en el aula.

En “¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia?”, Diana Lizbeth García Jacobo se refiere a la curiosidad infantil como la materia prima básica del pensamiento filosófico para desarrollar la capacidad de argumentar, debatir y confrontar ideas.

Con “Los indígenas en la Independencia: otros enfoques de la heroicidad”, Andrés Ortiz Garay cierra la serie “Los héroes que nos dieron patria”, en la que durante trece entregas abordó la actuación de figuras tradicionalmente consideradas como personajes secundarios de la historia nacional de las primeras décadas del siglo XIX

Para continuar pensando la escuela, Paula R. Ghione tiende puentes entre el constructivismo, Paulo Freire y la pedagogía crítica, con planteamientos desde los campos de la pedagogía, la psicología y la didáctica, en “Enseñar y aprender… ésa es la cuestión”.

Roberto Markarian y Marianella Maxera ofrecen el primero de cuatro textos con el planteamiento de una situación de aprendizaje con enfoque multidisciplinario a partir del análisis de una obra pictórica, en “Arte y ciencia: La Escuela de Atenas. El Renacimiento, Rafael”.

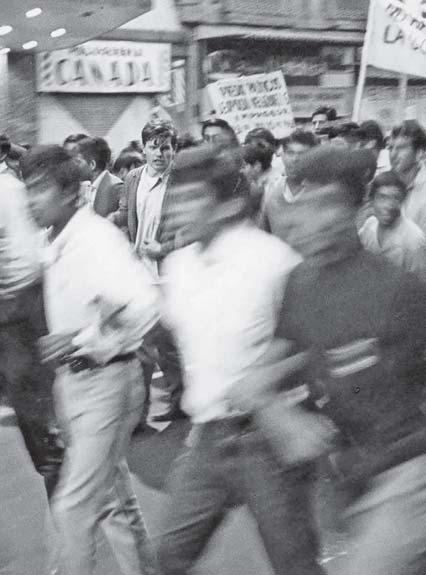

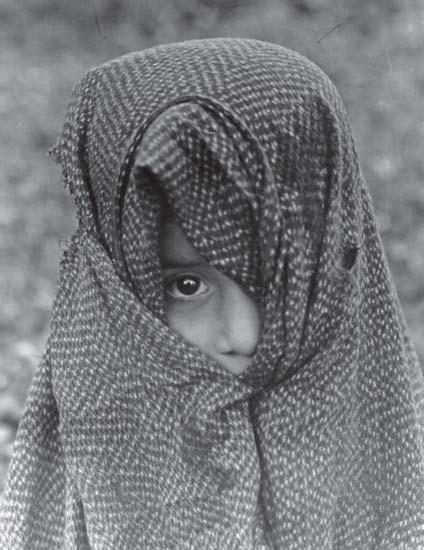

En “Héctor García, la fotografía como arte”, Edgar Alejandro Hernández se refiere a la obra de un fotorreportero mexicano cuyo trabajo ha sido reconocido no sólo como documento periodístico, sino como poseedor de cualidades plásticas sobresalientes.

Correo del Maestro

editorial

Dibujo de portada: Itzayana Trigueros Calderón 14 años

índice núm. 322 marzo 2023 La fotografía como actividad artística escolar en secundaria José Manuel Posada de la Concha ...................... 5 Juntos somos más El trabajo en equipo Gabriela Oseguera Altamirano 15 ¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia? Diana Lizbeth García Jacobo 22 Los héroes que nos dieron patria Los indígenas en la Independencia: otros enfoques de la heroicidad Andrés Ortiz Garay ................................ 30 Enseñar y aprender… ésa es la cuestión Paula R. Ghione .................................... 39 Arte y ciencia: La Escuela de Atenas El Renacimiento, Rafael Roberto Markarian y Marianella Maxera ................ 47 Héctor García, la fotografía como arte Edgar Alejandro Hernández Barrera.................... 56 La respuesta está en el patrón Claudia Hernández García 62

4 núm. 322 marzo 2023

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

José Manuel Posada de la Concha*

José Manuel Posada de la Concha*

En el siguiente artículo se expone una lección para principiantes con una serie de actividades escolares para incrementar el interés por la fotografía con fines estéticos en estudiantes de secundaria, tomando en cuenta que la mayoría de los dispositivos móviles, ampliamente utilizados por ellos, poseen cámaras fotográficas. De esta manera, se pretende que cuenten con una mayor cantidad de posibilidades que les ayudarán a conseguir mejores tomas.

Uno de los propósitos principales de estas actividades es que los estudiantes tomen en cuenta que la fotografía es un proceso creativo, donde el conocimiento de técnicas se puede traducir en imágenes de calidad que distan mucho de lo que es posible apreciar a simple vista. Se intenta con esto, que trasciendan las rutinas comunes al obtener masivamente fotografías de su entorno.

Introducción

La masificación de los dispositivos móviles ha permitido que gocemos de una gran cantidad de herramientas para la comunicación digital cotidiana. Una de ellas, la fotografía, goza de especial predilección, pues retratarse a sí mismo en lo que comúnmente se llama selfie, entre otro tipo de tomas, es uno de los pasatiempos predilectos de muchos estudiantes de secundaria del país.

Gracias a la facilidad para el uso de estos dispositivos, prácticamente cualquier persona toma fotografías de modo continuo, ya que se requiere un mínimo

* Además de ser fotógrafo, actividad en la que ha obtenido 17 reconocimientos, es físico y maestro en Ciencias. Se dedica profesionalmente a la comunicación de la ciencia en varios medios y tiene experiencia como autor de libros de texto y en diversos proyectos de educación y comunicación. Página de fotografía: https://josemanuelposada.wixsite.com/foto

Shutterstock 5 núm. 322 marzo 2023

conocimiento para obtener imágenes digitales, incluso de buena calidad. Claro está que en contadas ocasiones quienes usan la cámara fotográfica de un dispositivo buscan en sus imágenes cierta calidad estética, con fines artísticos, pues sus motivos son otros. Una manera muy extendida de conseguir imágenes que gusten más es con el uso de filtros que el propio dispositivo proporciona. Así, el trabajo por parte de quien toma las fotografías es mínimo.

Ahora bien, recordemos que, en un sentido académico, “la estética es una rama de la filosofía que explora la naturaleza del arte, la belleza y el gusto, con la creación y la apreciación de la belleza” (HiSoUR, 2022). Y aunque resulta claro que la belleza de una obra artística es subjetiva, la mayoría de las personas encuentran más agradables ciertas obras que otras.

Quizá por lo anterior, sea momento de retomar como actividad artística dentro de entornos escolares esta forma de expresión, pues, como asegura Holzbrecher, es una actividad que se ha ido perdiendo:

La difusión relativamente amplia de la práctica fotográfica contrasta con el vacilante trabajo educativo de la misma, que ha estado en decadencia desde principios de la década de 1980. “La escuela de la fotografía” no aparece en el discurso actual de la educación mediática. Esto es desconcertante en la medida en que el potencial didáctico de este medio está lejos de haber sido agotado, y en vista de la actual corriente de fotografía móvil y desarrollos multimedia que pueden ser redescubiertos (2015, 380).

Cabe aclarar que en la siguiente propuesta no nos enfocaremos en aspectos técnicos de la fotografía y de las cámaras (de dispositivos móviles, principalmente, pero quienes deseen usar alguna de tipo analógico o digital lo pueden hacer), donde se requiere de cierta experiencia para dominarlas, como la apertura del diafragma, el tiempo de exposición o el ISO. Nos concentraremos en conocer algunas modificaciones que es posible realizar a la forma de tomar fotografías tradicionales y que cualquier estudiante no familiarizado puede poner en práctica de inmediato para buscar mayor calidad en sus imágenes.

De esta manera, lo que pretendemos es despertar o acrecentar en los alumnos un primer interés estético en la fotografía, pues consideramos importante

Entre nosotros

Shutterstock 6 núm. 322 marzo 2023

Retratarse a sí mismo en lo que comúnmente se llama selfie, entre otro tipo de tomas, es uno de los pasatiempos predilectos de muchos estudiantes de secundaria del país

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

lo que Rodríguez-Ortiz y Montoya-Trujillo establecen: “La formación artística ha sido relegada en los últimos años a procesos de instrucción en técnicas. Esto ha llevado, en cierta medida, a su subvaloración, al no reconocer al arte como elemento esencial en la formación humana” (2020, 150).

Aunado a lo anterior, también creemos que la fotografía con fines estéticos y artísticos es un tema pendiente de los sistemas educativos, pues suele estudiarse desde otros enfoques, generalmente sociales, y la mayoría de las veces fuera del ámbito de la educación básica y media superior. Recalcamos que por las facilidades que esta actividad presenta debido al uso masivo de dispositivos móviles, es buen momento para que los alumnos comiencen a adentrarse en la fotografía con fines estéticos, más allá de la temática que deseen abordar.

Una lección con cuatro actividades

A continuación, se describirá una lección con cuatro actividades prácticas que se pueden realizar con cualquier tipo de cámara fotográfica, particularmente la de los dispositivos móviles. La recomendación es que cada una de las actividades se efectúe fuera del salón de clases de manera individual (una cámara o dispositivo móvil por estudiante) o por parejas (una cámara o dispositivo móvil por cada dos estudiantes). La lección completa puede llevarse a cabo en una, dos o tres sesiones, dependiendo del tiempo disponible.

Para fines prácticos, aquí denominamos cámara fotográfica a la cámara del dispositivo móvil o, en su defecto, a la cámara analógica o digital que cada estudiante (o pareja) esté utilizando.

La razón principal de tomar una fotografía es la de obtener una representación fiel de una parte del espacio visual que alguien aprecia directamente con los ojos. Por esta razón, con frecuencia disparamos la cámara del celular cuando tenemos a familiares o amistades enfrente, si estamos ante una cascada o llegamos a un monumento emblemático de cierta ciudad. Este tipo de imágenes pueden ser atractivas por las personas u objetos que ahí se encuentran y que quisimos plasmar tal cual. En estos casos, es posible conseguir fotografías con alguna calidad artística.

Ahora bien, lo interesante es aprender a conseguir resultados diferentes mediante la aplicación de algunas técnicas en el momento de tomar las imágenes.

7 núm. 322 marzo 2023

Shutterstock

De esta manera, en el resultado habrá algo que no solemos apreciar directamente con la vista. Esto es parte del proceso creativo del arte: representar objetos, animales o personas de una manera distinta a la que muestra la realidad.

Uso de distintos planos

Cuando tomamos una fotografía, en la mayoría de los casos mantenemos nuestro cuerpo erguido, colocamos la cámara a la altura de los ojos, apuntamos al objeto que deseamos plasmar y, finalmente, disparamos.

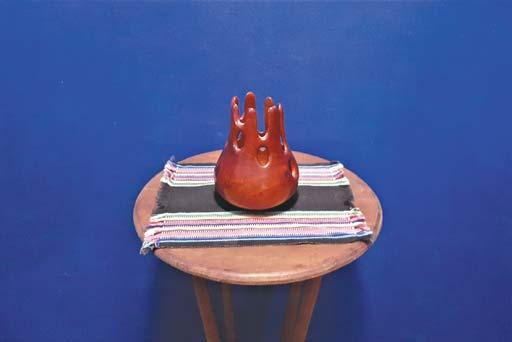

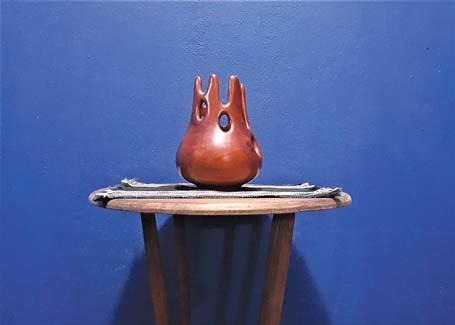

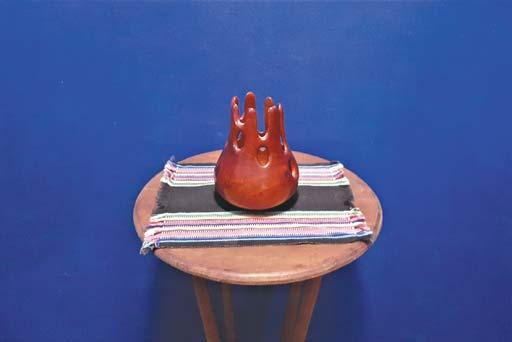

Este caso de toma a la altura de los ojos de una persona erguida es lo más común, independientemente de la posición en la que se encuentre el motivo que se va a fotografiar. Por ejemplo, si se tratara de una artesanía o adorno en una mesa, solemos tomar imágenes como la siguiente (figura 1):

Cuando las tomas fotográficas se realizan de arriba hacia abajo, como en el caso anterior, se le llama plano picado, pero, desde luego, no es el único ni el más recomendable para ciertos casos.

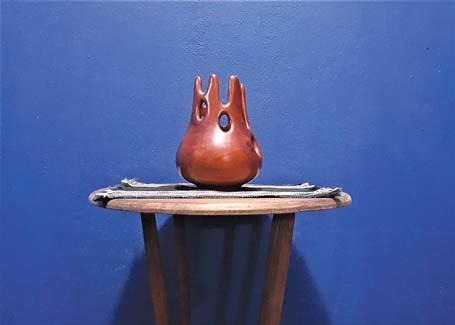

Así que, como primera actividad, hay que practicar la toma de otros planos diferentes para un mismo objeto situado debajo de la cabeza de los estudiantes cuando se encuentran de pie, como el objeto del ejemplo, aunque también puede ser una mascota, una planta, un balón o un ave. Particularmente, hay que colocar la cara con la cámara a la altura del objeto y fotografiarlo en un plano horizontal, como se aprecia en la figura 2. En ambos casos, la distancia al objeto

Entre nosotros

Figura1. Fotografía de un objeto tomada a la altura de la cara en plano picado Fi1 Ftfídbjttdlltdll

8 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

debe ser la misma, como un metro o un par de metros, y en los dos casos se debe tener una iluminación similar.

Una vez tomadas las fotografías, cada estudiante elegirá un par de ellas, una en plano picado y otra horizontal, del mismo objeto, y las mostrará a todo el grupo para discutir entre todos, las apreciaciones y diferencias entre ambos casos. A continuación, comentarán cuáles fotografías les agradan más.

Finalmente, para este primer caso, hay que tener en cuenta que existen otros planos además de los dos que hemos analizado. Por ejemplo, si se toma la fotografía apuntando de abajo hacia arriba, se llama plano contrapicado, como se aprecia en la figura 3.

Figura3. Plano contrapicado del objeto de las figuras 1 y 2

Figura2. Toma horizontal del mismo objeto de la figura 1

Figura3 Planocontrapicado del de las 1 y 2

Figura2 Tomahorizontaldelmismoobjetodelafigura1

Foto: José Manuel Posada de la Concha

Figura3. Plano contrapicado del objeto de las figuras 1 y 2

Figura2. Toma horizontal del mismo objeto de la figura 1

Figura3 Planocontrapicado del de las 1 y 2

Figura2 Tomahorizontaldelmismoobjetodelafigura1

Foto: José Manuel Posada de la Concha

9 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

Ahora, como segunda parte de esta primera actividad, fotografiarán a la misma distancia el rostro de una persona de las tres formas que acabamos de comentar: en picado, horizontal y en contrapicado. En los tres casos, a distancias similares y con idénticas iluminaciones. Luego, analizarán y discutirán en clase lo obtenido por el grupo. ¿Consideran que algunos de los planos son mejores o más estéticos que otros? ¿Qué tomas les gustaron más?

Contraluz

Por lo general, cuando pretendemos fotografiar un objeto o persona, buscamos que tenga una buena iluminación de frente, ya sea proveniente de la luz natural, como se aprecia en la figura 4, o de algún tipo de luz artificial. En otras palabras, buscamos que la fuente luminosa esté detrás de quien hace la toma.

Desde luego, esta no es la única manera de aprovechar la luz. También podemos, por ejemplo, fotografiar algo de interés que esté siendo iluminado de lado o perfil e, incluso, por detrás. Esta última técnica se denomina contraluz o a contraluz. En las figuras 5A y 5B se muestran fotografías tomadas a contraluz. En estos casos podemos tener diferentes resultados dependiendo de si el objeto es opaco, transparente o semitransparente. Además, obtendremos

Entre nosotros

Figura4. Objetos fotografiados con luz de frente

Fi4 Objtftfidldft

10 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

imágenes muy distintas si el cuerpo luminoso está siendo o no tapado por el objeto central de la fotografía.

Para seguir con la actividad práctica, es preciso tomar distintas fotografías con la fuente luminosa de lado o con el cuerpo por fotografiar a contraluz, donde, en algunos casos, tape la fuente luminosa, y en otros, ésta sea visible.

A continuación, compartirán las fotografías obtenidas a todo el grupo, a fin de analizarlas y describir, a grandes rasgos, las características de las imágenes con luz de frente y a contraluz, particularmente por los detalles que se puedan apreciar.

Figura5B. Bandera a contraluz Figura5B Banderaacontraluz

Figura5A. Jóvenes a contraluz

Foto: José Manuel Posada de la Concha

Figura5B. Bandera a contraluz Figura5B Banderaacontraluz

Figura5A. Jóvenes a contraluz

Foto: José Manuel Posada de la Concha

11 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

Uso de flash

La mayoría de las veces que utilizamos el flash de la cámara es porque no se encuentra suficientemente iluminado el objeto que pretendemos fotografiar. Pero hay un caso particular de uso del flash: para iluminar un cuerpo que se encuentra a contraluz, y de esta manera evitar las sombras oscuras. Por ejemplo, si en la figura 5A se hubiera usado flash, se podrían notar algunos rostros.

Sin embargo, el uso del flash va más allá de iluminar una escena con poca luz, pues también puede aprovecharse para provocar brillos, como en los ojos de insectos o mascotas. Entonces, aunque exista una buena iluminación, al activar el flash es posible conseguir imágenes como la que se muestra en la figura 6.

Para cerrar esta actividad, ahora tomarán fotografías a contraluz con flash para obtener brillos que resalten una imagen que se encuentre bien iluminada. Luego muestren sus productos a todo el grupo y discutan las diferencias entre las fotografías a contraluz y las tomadas con

Entorno

Por lo común, al tomar una fotografía nos preocupamos solamente por el objeto o persona principal, motivo de la toma, y no tanto por lo que le rodea, aunque también será parte de la imagen. Ese entorno, si no se toma en cuenta, puede

Entre nosotros

Figura6. Fotografía realizada con flash, como se puede apreciar por los puntos brillantes en los ojos, que los realzan

iluminación de frente, pero con flash

Figura6 Ftfílid dilt

12 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

La fotografía como actividad artística escolar en secundaria

restarle valor a una imagen, ya que un objeto indeseado que llame mucho la atención distrae del objetivo principal, como se aprecia en la figura 7.

Por ello, una vez que tengamos de frente un objeto o persona para fotografiar, podemos desplazarnos horizontalmente o de arriba para abajo hasta encontrar un entorno adecuado que realce la imagen o que no la opaque o demerite. Si fuera el caso, y sin comprometer la buena iluminación, quizás hasta debamos mover el objeto o persona.

Como parte final de esta actividad, fotografiarán, a un compañero, de cuerpo completo, a la misma distancia y con una iluminación similar pero con tres fondos diferentes. Compartan las imágenes en el grupo y discutan cómo sería posible mejorar cada una de ellas.

Conclusiones

En esta lección introductoria mostramos diferentes maneras de tomar fotografías saliéndonos de lo habitual, con el propósito de buscar resultados estéticos. Este es un primer paso para despertar o acrecentar el gusto por la fotografía en estudiantes de secundaria que tengan inclinaciones artísticas,

Figura7. Imagen con objeto distractor

Fi7 Ibjtditt

Figura7. Imagen con objeto distractor

Fi7 Ibjtditt

13 núm. 322 marzo 2023

Foto: José Manuel Posada de la Concha

tomando en cuenta que la mayoría de ellos poseen dispositivos móviles con cámaras integradas.

Como primer paso indicamos que existen diferentes planos para sacar fotografías, más allá de la altura del cuerpo erguido. Es posible obtener fotos de arriba abajo, en un plano horizontal o de abajo arriba. Los estudiantes deben practicar estas técnicas.

Como segundo paso explicamos que los estudiantes no necesariamente deben centrarse en la iluminación de frente de un objeto o persona, pues la contraluz también proporciona efectos estéticos interesantes.

Como tercer paso describimos el uso del flash, tanto en tomas a contraluz como para producir brillos, lo que vuelve más atractiva una imagen.

Finalmente, una vez que alguien tiene un objetivo que fotografiar, recalcamos que debe cuidar el entorno o fondo.

Con esta primera lección, esperamos posibilitar que los estudiantes redescubran la fotografía como actividad creativa y no sólo descriptiva de la realidad.

Referencias

HiSoUR (2022). Estética. HiSoUR, Arte, Cultura, Historia. https://www.hisour.com/es/aesthetics-36093/ HOLZBRECHER, Alfred (2015). La fotografía en la educación mediática: su papel en la labor educativa (extra) académica. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 19(1), 380-394. http://www.ugr.es/~recfpro/rev191COL6.pdf

RODRÍGUEZ-Ortiz, Angélica; Betty Montoya-Trujillo (2020). La fotografía como estrategia para formar en ciudadanía. Jangwa Pana, 19(1), 150-178. https://revistas.unimagdalena.edu.co/index. php/jangwapana/article/view/3359/2578

Entre nosotros

14 núm. 322 marzo 2023

Juntos somos más EL TRABAJO EN EQUIPO

Gabriela Oseguera Altamirano*

Al trabajar en el aula, con regularidad se les pide a los alumnos que formen equipos para llevar a cabo alguna actividad, y es posible observar cómo se apuran a juntarse con sus amigos. Que los pequeños hagan equipo con sus amigos puede ser bueno, ya que evita ciertos conflictos, porque comparten gustos y formas de pensar, pero es importante que también aprendan a trabajar con otros compañeros, ya que en la vida se enfrentarán a situaciones en las que necesitarán colaborar con distintas personas. Nuestro rol como maestros es ayudarlos a desarrollar esta habilidad y a entender su importancia, ya que es una aptitud muy valorada en el mundo profesional y desarrollarla desde la infancia les brindará grandes ventajas en el futuro.

desde pequeños nos han dicho que trabajar en equipo es importante, pero ¿por qué? A continuación se presentan las bases y requisitos para lograr un buen trabajo de equipo, así como los factores que influyen en ello. También se revisan diversas razones por las que es importante fomentarlo entre los estudiantes desde los primeros grados escolares. Finalmente se proveen algunas ideas para que los docentes apoyen y guíen a sus alumnos a fin de aumentar su capacidad para relacionarse con sus compañeros y con personas que no comparten sus mismas ideas.

Definición y puntos clave

El trabajo en equipo supone la capacidad de coordinarse con un grupo de personas para lograr un objetivo común. En este grupo los integrantes deben

* Licenciada en Psicología con maestría en Terapia Familiar y especialidad en Psicología Clínica. 15 núm. 322 marzo 2023

Shutterstock

ser capaces de interactuar entre ellos, tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, para lograr que éstas se complementen entre ellas. Lamentablemente, el trabajo en equipo puede ser difícil de mantener e implementar debido a varias razones, como personas que se aprovechan del trabajo de sus compañeros y buscan ganar ese crédito; un gran ego también suele interferir con la dinámica de equipo (Durán, 2018). Otros factores que perjudican los esfuerzos de colaboración son: compañeros que oculten información, que evadan responsabilidades o que culpen a otros por algo que no hicieron.

Hay tres puntos claves para lograr un buen trabajo en equipo: el compromiso de los alumnos de efectuar como grupo la tarea asignada; la resolución de ésta a través de la contribución de sus integrantes; y el análisis y conocimiento de los recursos disponibles para realizar la actividad (Sarrionandia, 1995; Johnson y Johnson, 1990; y Slavin (1999), citados por Guerra et al., 2019).

Entre nosotros

El trabajo en equipo supone la capacidad de coordinarse con un grupo de personas, para lograr un objetivo común

ShutterstockShutterstock 16 núm. 322 marzo 2023

El trabajo en equipo puede ser difícil de mantener e implementar debido a varias razones, como personas que se aprovechan del trabajo de sus compañeros

Juntos somos más el trabajo en equipo

Por parte del docente se requiere que lleve a cabo la planificación, dirección y evaluación de la actividad (Universidad EIA, 2020). Aunado a esto, AyovíCaicedo (2019) presenta una lista de principios básicos del trabajo en equipo, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Que cada integrante tenga claras sus responsabilidades y el trabajo que le fue asignado Que la responsabilidad recaiga en todos, que todos cooperen

Que cada miembro sepa qué actividades están desarrollando sus compañeros

Que haya reglas claras en cuanto al comportamiento, contando con un plan de acción en caso de que no se cumplan (Ayoví-Caicedo, 2019)

Que haya un buen intercambio de información

El Colegio Francés Hidalgo (2022) presenta las 5 C como los pilares del trabajo en equipo:

1. Complementariedad: las habilidades de cada quien aportan algo al equipo para que la diversidad lo enriquezca, complementándose así las ideas y personalidades.

2. Coordinación: se trabaja de manera organizada, generalmente con un líder.

3. Comunicación: se fomenta un ambiente de confianza y respeto en el que todos puedan presentar sus ideas, sin que nadie se sienta excluido.

17 núm. 322 marzo 2023

S hu t terstock

4. Confianza: se procura que los niños confíen tanto en sí mismos como en los demás, para que trabajen con seguridad y alcancen el objetivo.

5. Compromiso: se busca que cada alumno dé lo mejor de sí mismo, teniendo claro que la meta común es completar la tarea de la mejor manera (Colegio Francés Hidalgo, 2022).

Coordinación

Complementariedad

Importancia del trabajo en equipo

El trabajo en equipo, además de ser una manera de optimizar y agilizar la realización de un proceso, es una herramienta en la que se desarrollan distintos valores y aptitudes necesarios en la vida. En las dinámicas de equipo se promueve el liderazgo, la organización, la negociación, la unión, el respeto, el compañerismo, la constancia, el esfuerzo, la humildad, la solidaridad, entre otros (Durán, 2018).

Al trabajar en equipo los integrantes también tienden a aceptar que, aunque hay ideas y personalidades distintas a las propias, cada quien puede aportar algo para lograr el objetivo común, y que, en general, todos necesitamos de todos (Colegio Williams, 2022).

Esta modalidad de trabajo aporta otros beneficios, tales como la promoción de un clima de trabajo armonioso; el aumento en el aprendizaje, gracias al intercambio constante de ideas y conocimiento; la creación o fortalecimiento del sentimiento de pertenencia, haciendo que los integrantes del equipo

Entre nosotros

Comunicación

18 núm. 322 marzo 2023

Compromiso Confianza Ilustración de Shutterstock

el liderazgo

la organizaciónla negociaciónla unión

el respetoel compañerismola constancia

Valores y aptitudes del trabajo en equipo la solidaridad

se sientan parte de algo donde su trabajo es importante; el incremento de la felicidad al percibir el éxito de los demás como propio (Ayoví-Caicedo, 2019). También aumenta la flexibilidad y ayuda a que los alumnos aprendan a ceder en algunos momentos, con el fin de alcanzar el bien común; promueve el desarrollo de estrategias comunicativas como la argumentación, técnicas de comprensión, discusión y debate, pregunta y respuesta; y contribuye al desarrollo de competencias intelectuales y profesionales como la capacidad de analizar y sintetizar información, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la habilidad de resolver problemas (Guerra et al., 2019).

¿Cómo fomentarlo?

Los docentes tienen el papel de guiar, gestionar y organizar el aprendizaje de los pequeños, fomentando que trabajen tanto personalmente como en equipo; son los responsables de proporcionarles los recursos y medios para que logren el objetivo (Guerra et al., 2019). Actuar de forma cooperativa frente a los pequeños es una buena forma de motivarlos a actuar de la misma manera; también es importante poner el ejemplo de prestar atención a quien expone sus ideas. Asimismo, se debe enseñar la relevancia de estar pendiente de las necesidades de los demás, observando si alguien requiere ayuda (Caraballo, 2020). Un profesor puede contribuir a que los alumnos se sientan más motivados a realizar su parte en un equipo, al hacerles saber que su trabajo es importante

Juntos

el trabajo en equipo

somos más

el esfuerzola humildad Ilustración de Shutterstock 19 núm. 322 marzo 2023

de principio a fin, y brindarles retroalimentación sobre su desempeño para que puedan mejorar en aquello que fallaron y fortalecer lo que hicieron bien (Ayoví-Caicedo, 2019).

Algunas actividades que se pueden efectuar en el aula para propiciar el trabajo en equipo son:

• Ayudar con las tareas del salón de clases, por ejemplo: la limpieza del pizarrón; el acomodo de mesas y sillas; la organización y acomodo de libros, juguetes y cuadernos.

• Participar en juegos en equipo, como “Dilo con mímica”, en el que cada equipo debe adivinar el personaje representado por uno de sus integrantes; o “Busca palabras”, que consiste en dar a cada equipo una palabra y establecer un tiempo límite para que busquen todas las palabras que se pueden formar ordenando las letras de formas distintas (el equipo que encuentre más palabras gana).

Entre nosotros

Los docentes tienen el papel de guiar, gestionar y organizar el aprendizaje de los pequeños, fomentando que trabajen tanto personalmente como en equipo

Shutterstock Shutterstock

Shutterstock 20 núm. 322 marzo 2023

• Crear una canción o montar una coreografía u obra de teatro corta en donde se represente algún tema visto en clase.

Conclusión

El trabajo en equipo es un reto que se presenta en muchas ocasiones y que puede llegar a ser complicado, ya que no siempre se comparten ideas y modos de trabajo. Por ello, en el aula es necesario ayudar a los pequeños a desarrollar esta habilidad, debido a que trae grandes beneficios consigo como la agilización de procesos, el desarrollo de habilidades comunicativas y el refuerzo de valores y aptitudes imprescindibles para la vida personal y profesional. Conocer y poner en práctica las bases y requisitos de un buen trabajo en equipo habilita a los docentes para brindar apoyo y fungir como guía para sus estudiantes. Para la consecución de este propósito, es útil recalcar una idea a los pequeños: solos podemos lograr mucho, pero juntos somos más.

Referencias

AYOVÍ-CAICEDO, Jorgely (2019). Trabajo en equipo: clave del éxito de las organizaciones. Revista Científica FIPCAEC, 4(10), 58-76. https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/39/41

CARABALLO, Alba (2020). La cooperación o colaboración. Educar en valores a los niños. https://www. guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-cooperacion-o-colaboracion-educar-en-valores-alos-ninos/

Colegio Francés Hidalgo (2022). 5 Ventajas del trabajo en equipo y por qué fomentarlo en los niños. https://www.cfh.edu.mx/blog/ventajas-trabajo-equipo-importancia-fomentarlo-en-ninos

Colegio Williams (2022). Trabajo en equipo desde la Primaria: conoce todos sus beneficios. https:// www.cwc.edu.mx/blog/beneficios-del-trabajo-en-equipo-en-la-escuela

DURÁN, Alejandro (2018). Trabajo en equipo. Editorial Elearning.

GUERRA, Mónica; Josefa Rodríguez y Josué Artiles (2019). Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado universitario. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 18(36), 269-281. http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/661/531

Universidad EIA (2020). Aprendizaje colaborativo. Construcción conjunta de aprendizajes. https:// www.eia.edu.co/wp-content/uploads/2020/09/6.-Aprendizaje-colaborativo.pdf

Juntos

somos más el trabajo en equipo

21 núm. 322 marzo 2023

Shutterstock

¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia?

Diana Lizbeth García Jacobo*

Diana Lizbeth García Jacobo*

Los niños, como los filósofos, tienen un interés genuino por desvelar los misterios del mundo y en ese proceso de descubrimiento llegan a interesantes deducciones propias de un filósofo consagrado. Pero ¿es esta actitud curiosa, razón suficiente para justificar su aproximación a la filosofía en la infancia? ¿Ello no representará, por el contrario, un obstáculo para el desarrollo cognitivo? ¿En qué medida la filosofía sirve para el desarrollo intelectual, personal y social? Son las preguntas que intentaremos responder en el presente documento.

mucho se ha discutido sobre la pertinencia1 de enseñar filosofía desde la infancia, pues pareciera que el análisis, las reflexiones, las discusiones y los cuestionamientos que ésta exige deben tener una base epistemológica2 y una estructura cognitiva desarrollada.3 Y en efecto,

* Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Docente de educación primaria, secundaria y bachillerato. Coordinadora académica y de Vinculación social de Asesores Académicos de Zacatecas, A C

1 “La pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que se espera”. https:// www.significados.com/pertinencia

2 Entendemos por base epistemológica aquellos principios sobre los que se cimientan los conocimientos acerca de un tema o un fenómeno. http://etimologias.dechile.net/?epistemologi.a

3 Consideramos estructura cognitiva como “un conjunto de ideas que tiene un sujeto acerca de una determinada área del conocimiento y su forma de organizarlas en su mente”. https:// conceptodefinicion.de/estructura-cognitiva/

es durante la infancia cuando los seres humanos comenzamos nuestro desarrollo cognitivo.4 Empero, es también en esta etapa cuando se presenta con mayor ímpetu la actitud filosófica, o sea, la curiosidad por encontrar el porqué de las cosas; y esa curiosidad infantil es el principio de la búsqueda en un sentido filosófico. Muchas veces, incluso, se ha comparado al filósofo con el niño que cuestiona todo a su alrededor; y se le puede ver como aquel que se niega a renunciar al asombro, la curiosidad y los cuestionamientos distintivos de los infantes, quienes, lamentablemente, con el avance en los grados escolares suelen perder tales características.

4 Entendemos por desarrollo cognitivo “todos los procesos a través de los cuales el ser humano adquiere habilidades que le permiten interpretar la realidad e interactuar con ella de una forma eficiente” https://www.significados.com/desarrollo-cognitivo/

unaestrellaenelaula.wordpress.com 22 núm. 322 marzo 2023

¿Por qué las cosas son como son?

¿Qué es la felicidad?

¿Qué es la muerte?

¿Qué es el amor?

¿Qué es el tiempo?

¿Qué es lo correcto y lo incorrecto?

Muchas veces se ha comparado al filósofo con el niño que cuestiona todo a su alrededor; y se le puede ver como aquel que se niega a renunciar al asombro, la curiosidad y los cuestionamientos distintivos de los infantes, quienes, lamentablemente, con el avance en los grados escolares suelen perder tales características

La filosofía y el desarrollo cognitivo

De acuerdo con lo planteado por el psicólogo y pediatra inglés Donald W. Winnicott (1967), durante la infancia el ser humano desarrolla una importante zona cognoscitiva, donde lo objetivo y lo subjetivo convergen, y que le servirá a lo largo de toda su vida para practicar el pensamiento abstracto y el razonamiento lógico, que, dicho sea de paso, son elementos esenciales del quehacer filosófico, entre muchas otras cosas.

Esta “tercera zona” comienza a evolucionar desde los primeros días del nacimiento. En un momento inicial, el niño es pura subjetividad acaparadora, mientras que por otra parte, y ajeno a él, se encuentra su madre, representando el mundo objetivo. Son sólo estos dos, lo objetivo y lo subjetivo yuxtapuestos. Sin embargo, cuando la madre se distancia del niño por unos instantes, éste experimenta una angustia que pronto será mermada por un objeto: cobija, muñeco, etcétera, que él toma del

mundo y que se convertirá en aquello que une al sujeto con el objeto, es decir, en un símbolo de la unión entre ambos (Winnicott, 1967).

Cuanto más avance en edad, el niño irá interactuando con más objetos y experimentando nuevas sensaciones que pasarán por esta zona, en la cual serán transformadas en símbolos que le permitirán desarrollar su pensamiento abstracto, creatividad y compresión cultural, que son, sin duda, elementos requeridos para potencializar el pensamiento.

Winnicott no se detiene a explicar cómo los elementos del exterior se procesan y se transforman en símbolos dentro del sujeto; sin embargo, el biólogo Jakob Johann von Uexküll tiene una propuesta que nos puede servir para resolver esta duda. Para este biólogo todos los seres vivos cuentan con un aparato receptor y otro efector; con el primero, toman signos del medio que les rodea y los trasforman en un esquema espacial, y con la relación que surge de ellos forman el esquema temporal. Por su parte el aparato efector es aquel en el que los símbolos

¿Por

qué practicar la filosofía desde la infancia?

Ilustraciones de Shutterstock 23 núm. 322 marzo 2023

se traducen en comportamiento (Uexküll, 1921). Es decir que, una vez procesados los estímulos del ambiente y convertidos en símbolos dentro del sujeto, éste se comportará de acuerdo con ello.

Si esto es así, el ser humano durante la infancia va adquiriendo todos los elementos que le permitirán colocar los cimientos de esta zona potencial, pero que le servirán también para comprenderse a sí mismo y darle significado al mundo. De allí la importancia de que el ambiente en el que se desenvuelve desde la infancia, del que obtendrá los estímulos, sea el propicio, pues una vida rica en experiencias ofrece los suficientes elementos para obtener aquello que construirá su tercera zona. Al respecto es importante preguntarnos cuáles serían las características de un ambiente propicio para el desarrollo de esta tercera zona.

La respuesta parece ofrecérnosla en La frontera indómita la escritora Graciela Montes, quien manifiesta que la tercera zona de la que habla Winnicott

y que ella nombra la frontera indómita no es dada de una vez y para siempre, sino que se encuentra en constante elaboración, ya que el intercambio entre el adentro y al afuera nunca cesa (Montes, 2001). En este contexto, no existe una edad en la que este espacio potencial se encuentre culminado, pero sí existe una etapa de la vida en la que los estímulos para su desarrollo son más intensos: la infancia (Winnicott, 1967, 6; Montes, 2001, 3).

Según Montes, la lectura, por su capacidad para desatar la imaginación del niño, es un buen estimulante para la construcción de la indómita frontera, pero no cualquier lectura, sino aquella que le permite desplazarse entre los sucesos, que le brinda riqueza en colores, sabores, texturas, que no lo reprime ni lo adoctrina con prejuicios (Montes, 2001), es decir, aquella que le hace detonar la libertad del pensamiento y la imaginación.

El juego es otro elemento nutritivo para este medio estimulante, por la creatividad y habilidad aso-

Antes del aula

www.cdnfc.com

Cuanto más avance en edad, el niño irá interactuando con más objetos y experimentando nuevas sensaciones que pasarán por la tercera zona, en la cual serán transformadas en símbolos que le permitirán desarrollar su pensamiento abstracto, creatividad y compresión cultural

24 núm. 322 marzo 2023

ciativa que conlleva. De hecho, Winnicott (1967) considera que el juego conduce de forma natural a la experiencia cultural. ¿Y en qué consiste esta experiencia cultural?, en la libertad de crear, asociar, construir, se trata del único espacio donde podemos ser realmente libres. Así, el juego es ese ritual mediante el cual el niño entra en contacto con la cultura impuesta, pero no le llega tal cual se le impone, sino que en su contacto él la trasforma, la traduce y con eso crea y se vuelve autónomo.

Retomando las características del ambiente propicio para desarrollar la tercera zona, podemos resaltar que éste debe estimular la imaginación, la asociación, la creatividad, la construcción, e implicar riquezas sensoriales; y, en este sentido, la filosofía resulta ser una excelente vía que incluye todos esos elementos. Además, puesto que, como lo asegura Montes, la frontera indómita está siempre en construcción, la práctica filosófica puede representar una vía para potenciarla.

Ahora bien, cuando hablamos de incluir la filosofía como medio para el desarrollo cognitivo, no nos referimos a impartirla como una materia más en la que el aprendizaje esperado sea que los alumnos terminen el curso como expertos en historia de la filosofía, en una corriente o en un filósofo. Tampoco se trata de que los estudiantes piensen como adultos, renunciando a su infancia y a la imaginación que la caracteriza, sino a que, dentro de las características propias de su edad, sean capaces de desarrollar una mirada crítica hacia el mundo y hacia sí mismos, que les posibilite actuar en favor de los valores universales, como la libertad, la inclusión, la solidaridad, la democracia, la justicia, entre muchos otros.

Cuando proponemos introducir la práctica filosófica en las aulas de la educación básica nos referimos, en esencia, a incluir los ejercicios propios de la filosofía, como el análisis, el cuestionamiento, el diálogo, la discusión, la argumentación, sustentados

¿Por

qué practicar la filosofía desde la infancia?

www.facebook.com/NewKidsKinder 25 núm. 322 marzo 2023

El juego es ese ritual mediante el cual el niño entra en contacto con la cultura impuesta, pero no le llega tal cual se le impone, sino que en su contacto él la trasforma, la traduce y con eso crea y se vuelve autónomo

Cuando proponemos incluir la práctica filosófica en las aulas de la educación básica nos referimos, en esencia, a incluir los ejercicios propios de la filosofía, como el análisis, el cuestionamiento, el diálogo, la discusión, la argumentación sustentados en la libertad del pensamiento, y a promover el asombro y la curiosidad durante todo el proceso educativo

en la libertad de pensamiento, y a promover el asombro y la curiosidad durante todo el proceso educativo.

La filosofía y el desarrollo intelectual, personal y social

Frecuentemente, la práctica educativa percibe al niño como un ente proyectado meramente hacia su futuro como adulto, con lo que pierde de vista que los niños son seres humanos, con necesidades, aspiraciones, valores y principios, y que sus acciones inciden en el mundo natural y social. Los niños también padecen injusticias y abusos por parte de los adultos y por otros de su edad, y un sinfín de vicisitudes, así como también llegan a ser victimarios. Por ello es necesario que se les eduque, sí, para su vida adulta, pero, sobre todo, para enfrentar y discernir sobre su vida inmediata.

La filosofía, como espacio de diálogo, reflexión, argumentación, libertad, representa una oportunidad para que los estudiantes discutan, asimilen y se apropien de los principios éticos que nos vuelven individuos pensantes, miembros de una sociedad con necesidades y aspiraciones colectivas.

Pensando en las grandes necesidades de nuestros tiempos, el filósofo estadounidense Matthew Lipman vio en la educación esa oportunidad de crecimiento personal y social e ideó la propuesta pedagógica conocida como Filosofía para Niños, que pretende desarrollar la mente mediante una serie de pasos cuidadosamente planteados. La propuesta de este filósofo incluye una serie de textos enfocados en distintas edades y sobre distintos temas, junto con una serie de manuales de cómo desarrollarlos en el aula y de apoyo al docente.

De acuerdo con esta propuesta, el acercamiento filosófico comienza con un texto adaptado para la edad de los niños, que incita al cuestionamiento y

Antes del aula

attendis.com

26 núm. 322 marzo 2023

al diálogo. Luego, mediante una comunidad de indagación, se cuestiona, analiza y argumenta sobre éste. En las comunidades de indagación los alumnos aprenden a escuchar y a ser escuchados con respeto y en un clima de tolerancia, lo cual los encamina hacia las prácticas democráticas (Tébar, 2005). En estas comunidades los niños confrontan sus ideas con las del texto inicial, con las de sus compañeros y las de su profesor, lo cual representa un excelente ambiente para el desarrollo de

¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia?

la mente y las habilidades cognitivas superiores. También se promueve la búsqueda y el cuestionamiento libre y creativo, por lo cual, la comunidad de indagación se transforma en una comunidad de investigación, que fortalece la capacidad del estudiante de pensar por sí mismo, pero, sobre todo, propicia el personal convencimiento de que es capaz de pensar (Tébar, 2005).

De acuerdo con Tébar, esta propuesta facilita el logro de otros varios objetivos (véase ilustración).

Familiarizar a los jóvenes con los componentes éticos de las experiencias humanas.

Reforzar aspectos afectivo-emocionales y cognitivos en la experiencia juvenil.

Desarrollar las destrezas de razonamiento lógico.

Favorecer una actitud crítica y creativa en los alumnos.

Lograr la plena integración activa de todos los alumnos. Todos tienen voz. Crear una atmósfera científica, por la exigencia en el rigor y la calidad en el aula.

Algunos objetivos de la propuesta pedagógica Filosofía para Niños*

* Texto tomado de Tébar, 2005, 106.

27 núm. 322 marzo 2023

Ilustración de Shutterstock

La práctica filosófica en las escuelas de educación básica proporciona la oportunidad de sacar al alumno de la rutina de los cuadernos y libros, de los temas impuestos por otros, de las definiciones preestablecidas, y lo empodera como constructor de significados, explorador del mundo y dueño de sus ideas. Para todo ello, se requiere de docentes que tengan una formación filosófica o estén dispuestos a prepararse y mantengan una actitud de amor hacia la sabiduría; y además, que se atrevan a romper con los esquemas de la educación que encadenan el aprendizaje a una silla y a un pizarrón.

Las propuestas pedagógicas de Dewey, Piaget y Vygotsky son de alguna forma un intento por recuperar los ejercicios que la filosofía implementa ya desde hace siglos, así como una forma de reconocer que las prácticas filosóficas son necesarias en el aula, pues mediante ellas se puede lograr un

desarrollo intelectual del individuo que contribuya a la comprensión de sí mismo y repercuta en su interacción con el mundo.

Desarrollar esta zona cognoscitiva de la que hablan Winnicott y Montes es importante porque le da equilibrio a nuestra vida. Si nuestra vida se vuelca hacia lo meramente objetivo, caemos en la frivolidad, la banalidad y el sinsentido, que muchas veces la propia sociedad nos impone mediante el capitalismo, las redes sociales e incluso la educación escolar. Por el contrario, si nos sumergimos en lo subjetivo, caemos en la locura, de tal modo que, la frontera indómita no sólo es el espacio para la experiencia y creación de ésta, sino también una zona de escape, de desahogo, donde la angustia de la objetividad y la subjetividad disminuye.

Por ello, el papel de la educación básica radica precisamente en crear el ambiente adecuado para

Antes del aula

attendis.com 28 núm. 322 marzo 2023

La práctica filosófica en las escuelas de educación básica proporciona la oportunidad de sacar al alumno de la rutina y lo empodera como constructor de significados, explorador del mundo y dueño de sus ideas

que esta construcción se lleve a cabo, y además, debe poner los elementos detonadores para que el estudiante emprenda el vuelo hacia la construcción de sí mismo.

Conclusión

Una vez abordados los puntos revisados en el presente trabajo, podemos concluir lo siguiente:

La tercera zona o frontera indómita es un espacio de libertad, creatividad, construcción, contacto y tránsito de signos y símbolos que se convierten

¿Por qué practicar la filosofía desde la infancia?

en cultura. Se forma en los primeros años, pero se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. La literatura, el juego y la filosofía son estimulantes indispensables para que esta frontera se ensanche, y se potencialice el desarrollo integral del individuo. La educación en los primeros años es sumamente importante para brindar los estímulos pertinentes para la creación de esta importante zona, por lo cual, incluir la práctica filosófica en la educación básica no sólo es un medio para lograr los objetivos que la educación busca, sino también es un estímulo necesario para preparar a los niños para enfrentar su presente y planear su futuro.

Referencias

MONTES, Graciela (2001). La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético. Fondo de Cultura Económica.

TÉBAR, Lorenzo (2005). Filosofía para niños de Mathew Lipman. Un análisis crítico y aportaciones metodológicas, a partir del Programa de Enriquecimiento Instrumental del profesor Reuven Feuerstein. Indivisa. Boletin de Estudios e Investigación, 6, 103-116. https://www.redalyc.org/pdf/771/77100607. pdf

UEXKÜLL, Jakob von (1921). Ideas para una concepción biológica del mundo. Traducción del alemán de R.M.T. Revista de Occidente.

WINNICOTT, D. W. (1967). The Location of Cultural Experience. International Journal of Psychoanalysis, 48, 368-372.

29 núm. 322 marzo 2023

Los héroes que nos dieron patria Los indígenas en la Independencia: otros enfoques de la heroicidad

Andrés Ortiz Garay*

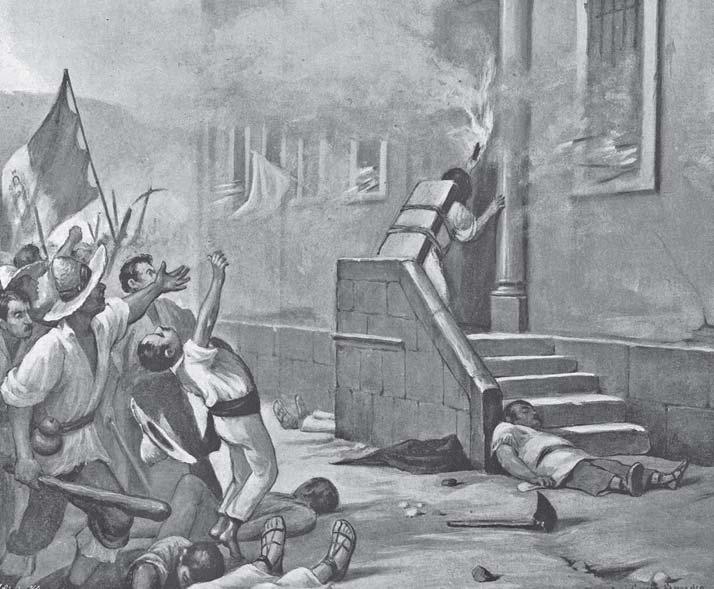

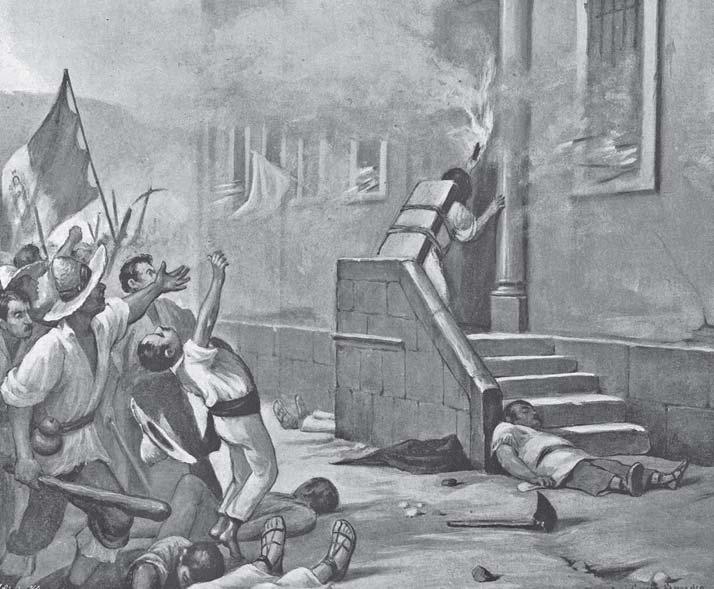

Para finalizar el tema abordado en el artículo anterior, aquí se presentan algunos ejemplos de la actuación de los pueblos indígenas en la guerra de Independencia. Además, en esta última entrega de la serie, el autor formula una conclusión general que llama al lector a profundizar en el estudio de este periodo fundacional de la historia de México.

eduardo Galeano dedicó una de las breves pero fructuosas semblanzas que integran su epopeya titulada Memoria del fuego a un hombre de incierto nombre que se echó a la espalda, robusta y aguantadora como de minero era la suya, una losa que al protegerle de las balas de sus atacantes le permitió llegar hasta la puerta de la fortaleza enemiga (la Alhóndiga de Granaditas), prenderle fuego y así franquear el paso a los sitiadores. De ese retrato pintado con palabras por Galeano rescato: “Dicen que el Pípila se llama Juan José Martínez y dicen que tiene otros nombres, todos los nombres

* Antropólogo. Laboró en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Ecología. Para Correo del Maestro escribió las series “El fluir de la historia”, “Batallas históricas”, “Palabras, libros, historias” y “Áreas naturales protegidas de México”.

de los indios que en los socavones de Guanajuato son o han sido” (1984, 123).

Como indica Galeano, bajo la perspectiva patronímica al nombrar, muchos fueron esos nombres de los indios del socavón (y de los del arado y los bosques, los de la arriería, la albañilería, así como los de ellas en las cocinas, en las faenas diarias…), pero si más bien ponemos atención al apodo que parece ser Pípila, es posible discernir otra manera de plasmar los nombres de los héroes. Resulta que, aun cuando en el español del México rural el término pípila designa comúnmente a la hembra del ave que llamamos guajolote, también podemos pensar que aplicado a aquel minero convertido en héroe durante la toma de Granaditas, pípila podría ser una variante del término pilli, 1 con el que se de-

1 La pronunciación correcta es más bien /pili/ que /piyi/.

historiando .org

30 núm. 322 marzo 2023

signaba a las personas de origen noble en las antiguas sociedades nahuahablantes del México central. La reduplicación de la sílaba abierta inicial es un recurso gramatical de este idioma para construir un plural que no sólo es agregativo, sino que además implica la idea de una colectividad (pili en singular, pipiltin en plural). Pípila entrañaría entonces, desde luego considerando su adaptación al español, un significado cercano a ‘perteneciente a la nobleza’. Y como al igual que en otras sociedades precapitalistas, en la nahua los méritos del guerrero podían elevar su estima y consideración en la jerarquía social, tal vez deberíamos entender que pípila fue una designación que los numerosos indios hablantes de náhuatl que formaron el ejército de Hidalgo daban a aquellos de los suyos distinguidos por su valor en el combate; así, como en cierta manera da a entender Galeano, no hubo sólo un

pípila, sino muchos. Cerca de un mes después, otra victoria insurgente se logró gracias a la valentía, la nobleza, de esos otros muchos. En la serranía que separa los valles de México y Toluca, el 30 de octubre de 1810, las huestes de Hidalgo y Allende se enfrentan por primera vez a un nutrido cañoneo. Allí, sin losas a la espalda como parapeto móvil, no fueron pocos los indios que utilizaron con similar intención sus pechos al arrojarse sobre las bocas humeantes de los cañones enemigos. Y aunque lo que siguió a la llamada batalla del Monte de las Cruces aún continúa siendo objeto de polémica, aquí sólo destaco una idea: ¿habrán temido los caudillos de esas huestes dispuestas, ya sin mayores obstáculos, a lanzarse sobre la ciudad de México, que los pípilas, al ocupar la antigua capital de sus ancestros, se convirtieran en renovados tlatoanis?

Los héroes que nos dieron patria / Los indígenas en la Independencia…

www.facebook.com/cronicamunicipalcelaya/photos 31 núm. 322 marzo 2023

Pípila fue una designación que los numerosos indios hablantes de náhuatl que formaron el ejército de Hidalgo daban a aquellos de los suyos distinguidos por su valor en el combate

De un lado y del otro

Tras las decisivas derrotas sufridas en Aculco y Puente de Calderón, el mermado y escindido ejército insurgente llegó a Saltillo en marzo de 1811 para recomponer su marcha al norte, hacia Texas, donde los jefes esperaban encontrar el apoyo de la ya más próxima república de los Estados Unidos. El cura Miguel Hidalgo, defenestrado de su cargo como generalísimo, marchaba con ellos más cercano a la calidad de prisionero que de compañero, pero todavía se le otorgaban ciertas consideraciones y no dejaba de reconocérsele como sacerdote y buen orador. Basándose en la memoria escrita por Pedro García, Con el cura Hidalgo en la guerra de independencia (varias ediciones), Enrique Krauze relata que Hidalgo se entusiasmó mucho cuando llegaron a Saltillo las tropas de un par de capitanes –Menchaca y Colorado– y vio entre ellas a indios comanches ataviados con sus ropas de cuero

de bisonte y sus peculiares ornamentos corporales. Se animó entonces el cura a pronunciar un sermón ante los recién llegados en el que buscó explicar los vínculos entre criollos e indígenas como producto del sometimiento de ambos al dominio español:

…por su medio les dijo que venía del interior, de hacer la guerra a los españoles para arrancar de sus manos un país que no les pertenecía y que con crueldades y tiranías lo habían poseído por mucho tiempo con grave perjuicio de los naturales, hijos de la nación; que sus antepasados los indios, sin advertirlo, habían obrado de un modo heroico, pues cuando ya no pudieron hacerles la guerra con alguna esperanza a los conquistadores, se decidieron a internarse a las montañas primero que sufrir la humillación (citado en Krauze, 2004, 31-32).

Hidalgo no podía saber que ésa sería su última homilía, aunque seguramente sí habrá reflexiona-

Antes del aula

althistory.fandom.com 32 núm. 322 marzo 2023

En la serranía que separa los valles de México y Toluca, el 30 de octubre de 1810, las huestes de Hidalgo y Allende se enfrentan por primera vez a un nutrido cañoneo / M. Pujadas, Batalla del Monte de las Cruces, siglo XIX

do que la dirigía a unos indios muy diferentes de los que acudían a sus misas en el curato de Dolores. Pocos días después, el desastre alcanzó a los primeros “héroes que nos dieron patria” en Acatita de Baján. Allí, otros indios, apaches lipanes y mescaleros, a quienes los criollos del sur no distinguían de los comanches, pues ante sus ojos todos eran similarmente “indios bárbaros”,2 destrozaron la vanguardia de la fuerza comandada por Allende, Aldama y Jiménez, y sellaron así la suerte de la primera gran insurrección contra el gobierno colonial.

Por falta de mayores detalles, esta escueta mención sobre la participación de indios nómadas del norte en aquel importante episodio de la guerra de Independencia podría rayar en lo puramente anecdótico, pero aquí sirve como ejemplo de que esa participación, con harta frecuencia se vinculaba a situaciones económicas y políticas mucho más determinadas por contextos locales o si acaso regionales, que a una visión de mayor envergadura que abarcara todo el virreinato. Por eso mismo, las transformaciones en las estructuras de poder y predominio en los niveles mencionados fue disparador principal (a la vez que delimitante) de esa participación, en vez de una clara motivación que buscase la independencia de España y la construcción de un nuevo Estado nacional.

La intervención de personajes sobresalientes en los niveles local y regional fue igualmente determinante en el alineamiento de muchas comunidades indígenas como partidarias u oponentes de la insurgencia. Esos personajes incluían tanto a las

2 De hecho, quizá tampoco lo hacían varios de los oficiales novohispanos que actuaban en el lejano norte. Simón de Herrera, un destacado militar que actuó en las Provincias Internas (el noreste del actual México más Texas) rindió un parte sobre la aprehensión de los primeros caudillos insurgentes en el que menciona que las fuerzas del traidor Elizondo iban encabezadas por “comanches mescaleros de la misión de Peyotes”. A todas luces una contradicción, ya que comanches y mescaleros (apaches) eran enemigos jurados.

élites novohispanas (funcionarios del gobierno civil, comandantes militares, prelados de la Iglesia católica, junto con empresarios de haciendas, minas, ranchos, comercios, etc.), como a los propios dirigentes de las élites nativas. Asimismo, esas comunidades indígenas podrían abarcar desde las repúblicas de indios y las multivariadas agrupaciones cohesionadas por factores como pertenencia a una cofradía, un gremio, una entidad laboral (peones de hacienda o de minas, por ejemplo) hasta grupos más cercanos a las organizaciones sociales de tipo tribal como clanes y bandas (quizás en este caso más comunes en el septentrión de la Nueva España).

Los trasfondos económicos y políticos de las reivindicaciones indígenas se hallaban, prácticamente sin excepción, recubiertos por una expresión ideológica relacionada con múltiples manifestaciones de la religiosidad popular que los hace difícilmente discernibles para el historiador. Por ello, los aspectos culturales y étnicos (incluyendo redes de parentesco y amistad, formatos del liderazgo, religiosidad, etc.) sobresalen más decisoriamente que las causas atribuibles a razones económicas y políticas tal como hoy las entendemos.

Así, un corolario acerca de la participación de los indígenas en la guerra de Independencia es que ésta no se dio bajo la forma de un homogéneo apoyo total de esa población –en aquel entonces mayoritaria– a la insurgencia. Hubo quienes combatieron a favor o de algún otro modo apoyaron de manera decidida a un bando o al otro,3 así como hubo quienes cambiaron esporádica o continuamente de filiación y seguramente muchos que

3 El asunto de la leva, esto es, el enrolamiento forzado en un ejército, es complicado. Aunque pueda resultar más lógico que el poder gubernamental tuvo –y tiene– más posibilidades de incorporar por la fuerza a hombres carentes de algún tipo de dispensa o defensa ante esa arbitrariedad, no es del todo descartable que los insurrectos también hayan ejercido –o ejerzan– presiones que en ciertos momentos y lugares han resultado similarmente insoslayables.

Independencia… 33 núm. 322 marzo 2023

Los

héroes que nos dieron patria / Los indígenas

en la

trataron de mantenerse al margen de la violencia desatada por la guerra.

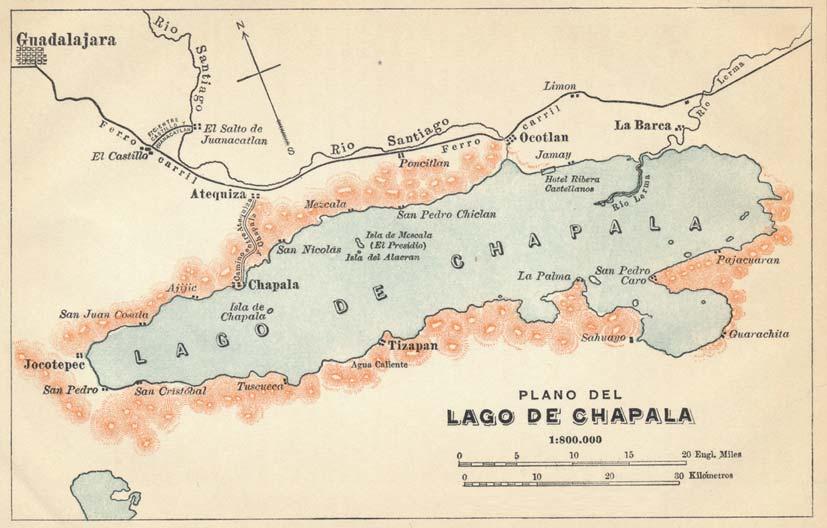

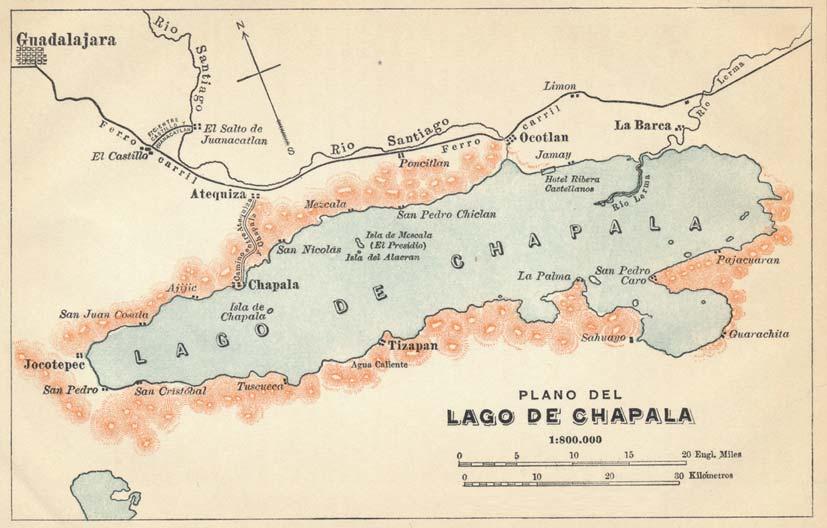

Mezcala: un ejemplo

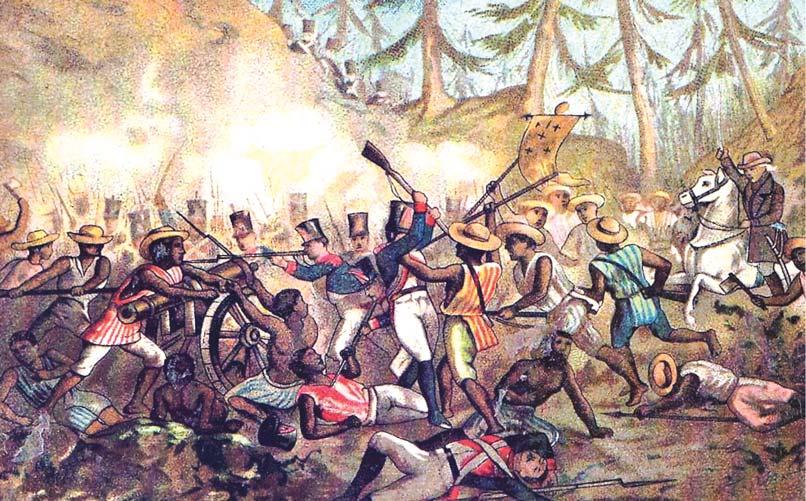

Mezcala es un pueblo ubicado en la orilla norte del lago de Chapala, en el municipio jalisciense de Poncitlán, que en la actualidad tiene unos cuatro mil habitantes. Entre 1812 y 1816, varias poblaciones indígenas de esa zona del lago presentaron una enconada resistencia a los embates de las tropas realistas teniendo como baluarte la isla homónima que se halla justo enfrente del pueblo. Alrededor de un millar de indios mal armados no sólo resistieron los ataques de fuertes contingentes realistas, sino que pusieron en jaque a las autoridades de la región al realizar frecuentes incursiones desde la isla hasta los pueblos ribereños de la zona.

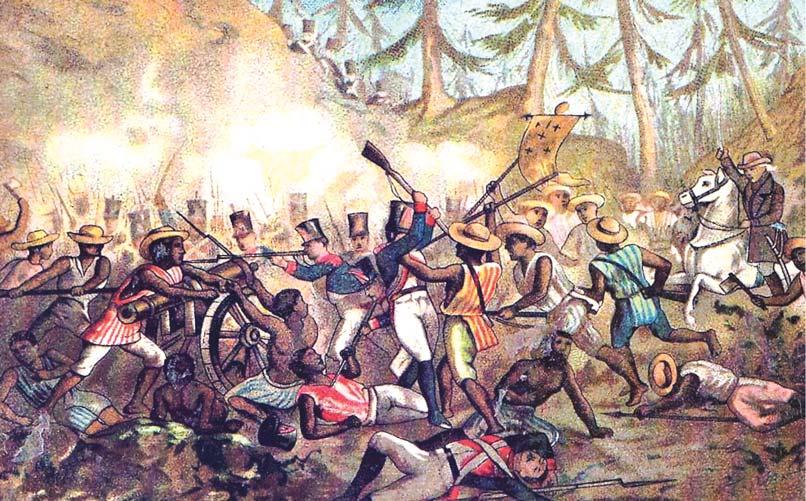

El levantamiento de Hidalgo y Allende contó con mucho apoyo entre la población campesina de la intendencia de Guadalajara, tanto así que, en noviembre de 1811, José Antonio El amo Torres ocupó esa ciudad haciendo posible la reunión entre Hidalgo y Allende, a quienes se había sumado un gran contingente que enfrentó al ejército del general Félix Calleja en Puente de Calderón en enero de 1811. El desastroso desenlace de esa batalla para los insurgentes es bien conocido, pero quizá lo es menos que los mandos militares a cargo de pacificar la intendencia, entre ellos José de la Cruz y Pedro Celestino Negrete, implantaron de inmediato en esa región una dura política represiva que pretendía acabar completamente con cualquier atisbo de desobediencia a los dictados del gobierno colonial. Tras algunas escaramuzas, la respuesta de los insurrectos locales, en su mayoría gente de Mezcala, Itzicán y Tlachichilco, fue embarcarse en sus

Antes del aula

archive.org 34 núm. 322 marzo 2023

Un corolario acerca de la participación de los indígenas en la guerra de Independencia es que ésta no se dio bajo la forma de un homogéneo apoyo total de esa población –en aquel entonces mayoritaria– a la insurgencia

Mezcala es un pueblo ubicado en la orilla norte del lago de Chapala, en el municipio jalisciense de Poncitlán. Entre 1812 y 1816, varias poblaciones indígenas de esa zona del lago presentaron una enconada resistencia a los embates de las tropas realistas teniendo como baluarte la isla homónima que se halla justo enfrente del pueblo / Plano del Lago de Chapala, 1911, Guía de Viajero Terry

En noviembre de 1811, José Antonio El amo Torres ocupó Guadalajara haciendo posible la reunión entre Hidalgo y Allende, a quienes se había sumado un gran contingente que enfrentó al ejército del general Félix Calleja en Puente de Calderón en enero de 1811

twitter.com/ INEHRM /status/ 1483100043708141569 /photo/ 1 www.michoacanhistorico.com/nuevos-planos-de-morelia-chapala-y-uruapan-de1911 Los héroes que nos dieron patria / Los indígenas en la Independencia… 35 núm. 322 marzo 2023

De entre las acciones militares denominadas sitio para referirse a un cerco bien establecido para atrapar al enemigo, el de Cuautla es seguramente el más famoso de los varios sitios acontecidos durante la guerra de Independencia

canoas y parapetarse en la isla. Así, desde octubre de 1812, los nombres de José Santana, Encarnación Rosas y el cura Marcos Castellanos destacan como dirigentes principales –o más conocidos– de una enorme gesta épica carente de los nombres de los otros muchos pillis –según lo expresado arriba– que la hicieron posible. Digo enorme no sólo por sus largos cuatro años de duración o por la desigualdad de las fuerzas enfrentadas,4 sino además por el desenlace del sitio de Mezcala. A cambio de deponer las armas y entregar su reducto en la isla,

4 Mil o algo más en el bando insurgente contra cerca de ocho mil realistas que llegaron a reunirse para establecer el cerco; milicianos indígenas mal armados, sin gran poder de fuego y comandadas por líderes sin previa experiencia, contra tropas bien abastecidas que, si no en su totalidad, sí eran algunas parte del ejército regular y tenían comandantes anteriormente fogueados (se dice que hasta un oficial francés fue apresado y ejecutado por los rebeldes); canoas rudimentarias contra lanchas artilladas.

los indios insurgentes obtuvieron libertad para repoblar y reconstruir los pueblos ribereños que habían sido arrasados, la suspensión del pago de tributos y aranceles, la restitución del cura Castellanos en su parroquia y el nombramiento de Santana como gobernador indígena de los pueblos insurrectos con el grado de teniente coronel.

De entre las acciones militares denominadas sitio para referirse a un cerco bien establecido para atrapar al enemigo, el de Cuautla es seguramente el más famoso de los varios sitios acontecidos durante la guerra de Independencia. Morelos y sus generales lograron romperlo a costa de abandonar el territorio en disputa; la capacidad estratégica de Mier y Terán no le alcanzó para quedar en posesión de la región de Tehuacán cuando allí fue sitiado, como tampoco a Ignacio López Rayón en Zitácuaro ni a su hermano Ramón en la fortaleza de Cóporo; otro tanto ocurrió con Francisco Xavier Mina,

Antes del aula

36 núm. 322 marzo 2023

www.gob.mx/agn/articulos/el-agnrecuerda-el-periodico-insurgente-ilustrador-nacional

quien, acompañado por soldados que habían luchado en las recias guerras napoleónicas, no logró mantenerse en el Fuerte del Sombrero y terminó por ser capturado y fusilado. En cambio, los indios insurgentes del lago de Chapala nunca fueron derrotados y su deposición de la resistencia armada sembró una semilla que hasta hoy rinde importantes frutos; a pesar de que las conmemoraciones oficialistas pasan por alto esta hazaña.5

Conclusión

La consecución de la Independencia tras la larga guerra de once años fue sin duda el acto fundacional que condujo a la existencia del Estado nacional mexicano. Quizá por eso mismo, los personajes que jugaron papeles de importancia en los acontecimientos de ese periodo han alcanzado en el imaginario histórico una relevancia posiblemente más significativa que los de cualquier otra etapa de nuestra historia. A partir de 1821, varios aparatos estatales y otras instancias de la sociedad nacional con intereses similares pusieron en marcha los mecanismos ideológicos y retóricos necesarios para construir y difundir una exégesis de la independencia que terminaba legitimando más bien al propio Estado.

Al poner en el centro de esa interpretación la lucha contra un supuestamente insoportable despotismo español a la que se sumó un pueblo mexicano homogéneo (representado muchas veces bajo la figura del mestizaje), los historiadores-políticos y publicistas decimonónicos crearon imágenes sumamente parciales y deformadas tanto de los paladines de la insurgencia como de sus contrarios, los realistas defensores del régimen. A unos y otros

5 Para los notas sobre el sitio de Mezcala me he basado en Bastos y Muñoz (2011), cuya lectura es recomendable para quien se interese en las relaciones entre historiografía y memoria colectiva popular.

se asignaron los roles de héroes y villanos sin discriminar a detalle lo que de real o ficticio hubiera en esa caracterización. Si bien es comprensible que esto fuera en cierta manera necesario para aportar a la consolidación del endeble Estado nacional de los primeros tres cuartos del siglo XIX, tal procedimiento, al alcanzar una posición hegemónica, terminó por transformarse en un sustrato inamovible, la historia de bronce, que más que interpretación histórica era composición mitológica sobre el origen.

Los rituales y ceremonias cívicas que convocaban –y convocan– a públicos masivos, el manejo de símbolos y obras artísticas relacionados con el concepto de patria, y la divulgación de los discursos plasmados en los textos de la mayoría de los historiadores decimonónicos (que, recordemos, no eran por lo general académicos, sino políticos y funcionarios abocados a la creación de aquella exégesis) lograron un fuerte arraigo en las mentalidades populares, contando con el apoyo del sistema de educación básica. Así, la imagen idílica y épica de “los héroes que nos dieron patria” se superpuso al ejercicio de un análisis cuyo objetivo debiera ser la plausibilidad histórica en vez del elogio mitificado. No es casualidad que varios de los estudios historiográficos que en tiempos recientes han llevado a cabo este último tipo de análisis sean obra de historiadores extranjeros (Eric Van Young, Brian Hamnett, John Tutino, David Brading, entre otros) que no tienen sobre ellos el peso de la pasión que despierta el nacionalismo (aunque es justo reconocer que también hay ya bastantes historiadores mexicanos –de ambos sexos– que han realizado trabajos sobresalientes).

El objetivo de la serie de artículos que aquí llega a su fin ha sido: por un lado, recordar la actuación de personajes generalmente categorizados como secundarios en la rígida jerarquización que la historia oficialista hace de los héroes insurgentes y que por lo tanto son relegados de las

37 núm. 322 marzo 2023

Los héroes que nos dieron patria / Los indígenas en la Independencia…

conmemoraciones públicas que se repiten inamovibles cada septiembre; por el otro lado, poner atención sobre la forma de evaluar la participación de otros actores en la gesta de la Independencia que no han merecido la categoría de héroes (ex realistas que después lucharon por la consolidación de México, rebeldes medio forajidos medio insurgentes, niños que alineados en las fuerzas insurgentes al volverse mayores apoyaron a la intervención francesa, etc.). Asimismo, se ha buscado señalar que la historia de bronce ha desconocido o marginado interpretaciones alternativas, por fuerza más amplias e incluyentes, que ofrezcan un

lugar destacado a la participación de mujeres, niños, indígenas y otros sectores sociales en la Independencia.

De seguro aún falta mucho por hacer para que el aparato gubernamental mexicano se interese y se decida por introducir cambios significativos en las ceremonias dedicadas a conmemorar el grito de Dolores o la entrada del ejército insurgente en la Ciudad de México, pero si acaso en alguna escuela del país se empiezan a dar vivas en septiembre a los héroes y heroínas abordados en las páginas de esta serie, o en las clases de historia se habla sobre su existencia, ya habrá valido la pena escribirlas.

Referencias

BASTOS Amigo, Santiago; y Oscar Muñoz Morán (2011). Los insurgentes de Mezcala (1812-1816). Recreación de un conflicto Bicentenario en México. Cuadernos de Marte, 2(1), 247-280. https://eprints.ucm.es/id/eprint/12740/1/1_Bastos.pdf

GALEANO, Eduardo (1984). Memoria del fuego. II. Las caras y las máscaras. Siglo Veintiuno Editores.

KRAUZE, Enrique (2002). Siglo de caudillos. Biografía política de México (1810-1910). Fábula Tusquets Editores.

Antes del aula

38 núm. 322 marzo 2023

Enseñar y aprender… ésa es la cuestión

Paula R. Ghione*

Enseñar no es transferir conocimiento, es crear las condiciones para su construcción.

PAULO FREIRE

Enseñanza, pedagogías críticas, didáctica. Tres conceptos que, si bien pertenecen a campos diferentes, aquí se relacionan para pensar la escuela, porque son ideas que circulan por los ámbitos educativos y los espacios de formación pero que pocas veces interrogamos, discutimos y desafiamos. En anteriores artículos nos preguntamos: ¿Puede ser que los docentes apliquemos las pedagogías críticas sin saberlo? ¿Qué nos aportan a la hora de pensar la enseñanza?, ¿y el aprendizaje?, ¿y los contenidos por enseñar?, ¿o todos ellos juntos? También queremos introducir aquí una idea provocadora: ¿Hay relación entre el constructivismo y Freire en la escuela? La intención es acercar estas preguntas y mezclarlas para ensayar respuestas que, lejos de ser definitivas, intentan desacartonar aquello que hacemos en la escuela (o lo que no hacemos). Sabemos que puede ser un núcleo duro, pero hacia él vamos.

pedagogía, didáctica y psicología. Tres disciplinas, tres objetos de estudio que entran al ámbito escolar y no están tan alejados uno del otro

* Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; diplomada en Gestión Educativa y Enseñanza de Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; profesora para la Enseñanza Primaria y formadora de formadores. Ha trabajado en la formación de docentes durante 15 años.