legnoarchitettura

incontri

Attilio Marchetti Rossi progetti

Helen & Hard

Jarmund/Vigsnæs

AS Arkitekter MNAL

Enrico Iascone Architetti

LOVE architecture and urbanism

Marcello Lubian Salto AB

Stefan Hitthaler techné restauri “leggeri” sistemi elementi modulari assemblati a secco dettagli tetto a falde-colmo

EdicomEdizioni

Milano Architettura Design Edilizia

Il futuro è adesso

8 aree specializzate, 1950 espositori, 96.580 mq di esposizione netta, 253.533 visitatori professionali, 70 associazioni di categoria, 240 convegni. Strutture, involucro edilizio, serramenti, architettura d’interni, spazi verdi, software e cantiere. A MADE expo soluzioni innovative e sostenibili realizzano oggi il futuro dell’architettura.

Fiera Milano, Rho 17_20 ottobre 2012

Dall’eccellenza

architettonica di Matteo Thun & Partners

nasce Tortona 37, l’innovativo complesso polifunzionale che unisce il design all’efficienza energetica.

Unitherm Design

è un prodotto selezionato

ADI DESIGN INDEX

facciate continue in rovere lamellare

per saperne di più su u nitherm design clicca: www.unitherm.it ed esplora la nostra divisione facciate continue!

per richiederci informazioni, cataloghi tecnici e fotografici delle nostre realizzazioni, contattaci al numero verde 800-042464 .

legnoarchitettura

rivista trimestrale

anno 3 – n 8, luglio 2012 ISSN 2039-0858

Numero di iscrizione al ROC: 8147

direttore responsabile

Ferdinando Gottard

redazione Lara Bassi, Lara Gariup

editore

EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117

34074 Monfalcone - Gorizia tel 0481 484488, fax 0481 485721

progetto grafico

Lara Bassi, Lara Gariup

stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate

prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri

Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria

Joo Distribuzione

Via F Argelati 35 – Milano

copertina

Biblioteca e centro civico, Helen & Hard

Foto: Emile Ashley

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

Attilio Marchetti Rossi 6

L’uso del legno per la rilettura dello spazio e della storia

elementi modulari assemblati a secco tetto a falde

Foto: Paul Aguraiuja

Foto: Daniele Domen ca i

Foto: Paul Aguraiuja

Foto: Daniele Domen ca i

Biblioteca e centro civico Helen & Hard 12

Dune House Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter

Baita Tonda Marcello Lubian 58

NO99 Straw Theatre Salto AB 70

Casa Thomaser Stefan Hitthaler 78

Attilio Marchetti Rossi

Ingegnere civile esperto nella progettazione e realizzazione di grandi strutture di legno, dopo la laurea a Bologna si è specializzato in “Timber Engineering” presso l’Università di Toronto È stato membro della Commissione Europea TC/250 per la redazione dell’EUROCODICE 5 e ha lavorato a livello nazionale per la stesura dei principali strumenti normativi nell’ambito dell’edilizia in legno Dal 2009 è Direttore Scientifico di “Timber Academy”, società italiana che si occupa di promozione e ricerca sull’impiego sostenibile del legno nelle costruzioni

La copertura della tribuna dello Stadio Adriatico, Pescara

La sua è una figura anomala nel panorama italiano, si è specializzato in Ingegneria strutturale del Legno in Canada dopo la laurea in Ingegneria Civile.

Come è nato il suo interesse per la costruzione in legno e che cosa l’ha portata a studiare in Canada?

Sarò sincero: è nata per caso Dopo essermi laureato a Bologna avevo l’intenzione di trascorrere un anno al-

l’estero per perfezionare l’inglese Il Ministero degli Affari Esteri offriva borse di studio ai laureati a pieni voti presso le Università negli Stati Uniti e in Canada Credendo ci fosse un sovraffollamento di richieste per gli USA ho optato per il Canada, pensando a maggiori possibilità Dovevo indicare un tema specifico che motivasse la scelta e scrissi: “le costruzioni di legno”

Edificio unifamiliare (fonte: Centrolegno srl, Fano - PU)

Edificio unifamiliare (fonte: Centrolegno srl, Fano - PU)

Immagini di cantiere dell’Hotel Regina, Forte dei Marmi (LU) e della copertura curva in travi di legno lamellare della scuola Don Bosco a Bologna (costruttore Service Legno, Spresiano - TV).

Vinsi la borsa di studio e l’argomento, all’inizio scelto istintivamente, è diventata una forte passione e poi il mio lavoro in Italia

Ci dà una sua definizione del materiale legno? Il legno è il materiale da costruzione più moderno che esista La sua struttura molecolare garantisce prestazioni analoghe ai materiali in fibra di carbonio In più è l’unico veramente rinnovabile e inesauribile

Nel nostro Paese c’è una tradizione costruttiva legata al laterizio e al calcestruzzo. Perché si dovrebbe costruire in legno? E, soprattutto, siamo pronti a costruire edifici in legno? Il prof Laner nell’intervista pubblicata sul n. 04 ha affermato che “…nel nostro Paese il legno sta aspettando gli architetti ” È verissimo quanto dice Franco: è solo una questione di cultura che prima di arrivare all’utente finale deve passare per il convincimento dei progettisti Ad oggi le Università italiane che hanno corsi sulle costruzioni in legno si contano sulle dita di una mano

L’emanazione delle NTC ha dato maggiore input al costruire in legno? La normativa italiana è adeguata o, rispetto agli altri Paesi, scontiamo ancora dei ritardi? Il DM 2008 è stato fondamentale per legittimare il legno come materiale da costruzione: la normativa precedente dedicava solo poche righe alle “costruzioni in legname” Tuttavia, le NTC dovranno presto adeguarsi in toto all’Eurocodice 5 perché ancora i coefficienti di sicurezza per il legno in Italia sono stati inspiegabilmente maggiorati rispetto a tutti gli altri paesi europei

Quali sono i criteri che guidano la scelta del tipo di sistema costruttivo e di tecnologia fra le molte disponibili ormai anche nel nostro Paese?

Per le grandi costruzioni si adotta sempre il legno lamellare incollato per evidenti motivi di prestazioni meccaniche e dimensioni degli elementi strutturali Ma sono gli edifici interamente in legno che stanno avendo grande impulso e per i quali il sistema costruttivo adottato è quasi nella totalità quello a pareti por-

tanti, a telaio o a tavole incrociate Questa è una tipologia semplice, relativamente massiva quindi di ottime prestazioni termo-igrometriche e di inerzia acustica e termica

La ricostruzione post-sisma in Abruzzo ha messo in luce i vantaggi dei sistemi prefabbricati in legno dando impulso e visibilità a questo settore

Secondo lei, la prefabbricazione è il futuro della costruzione in legno anche nel residenziale?

Io intendo la prefabbricazione in una maniera non troppo spinta: in altri termini, il fruitore italiano è abituato a un alto grado di finitura che non è raggiungibile con un prefabbricato integralmente preassemblato in stabilimento

Nei miei progetti utilizzo il concetto di “grezzo di secondo livello” lasciando le finiture di dettaglio alle maestranze in cantiere

In ogni caso il rapporto con l’architetto, il cliente e la prestazione in termini estetici che l’abitazione deve avere va condivisa nel dettaglio

Cosa significa ingegnerizzare un progetto con struttura portante in legno? Quali sono le difficoltà che si incontrano?

“Ingegnerizzare” è un termine ormai di moda preso a prestito dall’industria metalmeccanica (quella automobilistica in particolare) e usato in edilizia Non mi ha mai convinto molto perché il progetto esecutivo strutturale di un opera è già “ingegnerizzato” nel senso che deve contenere già tutti i dettagli e le soluzioni tecniche studiati e calcolati da un professionista specializzato (di solito un ingegnere) Più appropriato è il termine “cantierizzare” ovvero l’adottare, da parte del costruttore, implementazioni che permettano una posa in opera spedita, semplice e sicura, nonché l’impiego di dimensioni strutturali compatibili con gli standard produttivi

In alto, montaggio della struttura di un edificio residenziale ad Ancona A sinistra, il cantiere di un edificio in legno a Livigno (SO)

Lei ha progettato numerosi edifici di grandi dimensioni; quali sono le differenze tra la cantierizzazione di una grande struttura e un edificio di più ridotte dimensioni, ad esempio residenziale?

Una grande opera richiede un grosso impegno sul calcolo strutturale, ma la progettazione esecutiva e la cantierizzazione è di solito meno onerosa, visto che spesso la struttura è anche architettura La cantierizzazione di un edifico completo è molto laboriosa, perché in questo caso lo studio di dettaglio coinvolge gli aspetti architettonici e impiantistici

Nel nostro Paese il progetto subisce spesso molte varianti anche in corso d’opera, una prassi che non è ideale, soprattutto per strutture prefabbricate. Questo rende il suo lavoro più complesso oppure, nell’ambito in cui opera, la situazione è differente?

Come ho già rimarcato nella domanda precedente, io preferisco evitare la prefabbricazione totale Le varianti sono pressochè inevitabili e lasciare le lavorazioni di terzo livello (finiture, completamento impianti) alle maestranze in cantiere spesso risolve i problemi alla radice

Che rapporto ha con i progettisti architettonici?

Il suo coinvolgimento avviene fin dall’inizio o solo successivamente al progetto preliminare? La scarsa conoscenza del legno che contraddistingue ancora la realtà italiana è un limite per il pieno sviluppo delle sue potenzialità?

Vorrei avere molto più scambio interdisciplinare con la committenza diretta e gli architetti

Ma in Italia è d’uso demandare alle aziende la progettazione strutturale esecutiva delle opere in legno, su progetti architettonici pensati con materiali tradizionali È una prassi alla quale anch’io mi sono dovuto adeguare avendo tra i miei maggiori clienti le principali aziende costruttrici e produttrici del settore

Se il committente o il suo progettista hanno la sventura di “inciampare” in ditte puramente commerciali, senza linee di produzione e lavorazione, che in pratica subappaltano tutto e millantano la loro presunta professionalità su luccicanti siti internet, allora si creano danni irreparabili per tutta la filiera

Il mio auspicio è che la mia figura – che molti hanno voluto definire “l’Ingegnere del legno” – possa essere di ausilio e orientamento sin dalle prime fasi del concept progettuale

Per approfondimenti: www marchettirossi com

A sinistra, edificio industriale in legno a Brindisi. Pagina a fianco, la struttura portante in legno di una palazzina di tre piani a Cingoli (MC)

Biblioteca e centro civico

Vennesla (N)

1

L’ingresso principale

della biblioteca, completamente vetrato, visto dal piano sopraelevato

2 Il fronte sud

3

L’ingresso principale

della biblioteca: la grande vetrata lascia intravedere il movimento spaziale delle grandi nervature portanti interne

Ubicazione: Vennesla (N)

Committente: città di Vennesla (N)

Progetto: Reinhard Kropf, Siv Helene

Stangeland, Håkon Minnesjord Solheim, Caleb Reed, Randi Augenstein

- Helen & Hard, Stavanger (N)

Fine lavori: 2011

Superficie lorda: 1 938 m2

Nervature architettoniche

La nuova biblioteca di Vennesla si inserisce tra due edifici preesistenti caratterizzandosi come un invitante spazio pubblico coperto, separato dalla piazza principale della cittadina solo da una grande facciata vetrata che rende visibile l’originale struttura interna L’estensione della copertura sul fronte principale genera una zona protetta, una loggia urbana, con lunghe sedute in legno che invitano alla sosta Seguendo le linee del lotto, l’edificio si sviluppa verso sud ovest, racchiuso all’interno di un paramento costituito da frangisole verticali fissi che, oltre a schermare le aperture, ne definiscono con chiarezza il volume L’insieme ospita la biblioteca, un caffè, spazi per meeting e aree amministrative, collegando in un unico complesso l’esistente centro comunale e culturale

Il progetto è stato sviluppato a partire da un elemento base, una nervatura portante che forma una struttura ibrida dalla linea continua, in grado di combinare la costruzione in legno con i dispositivi tecnici e gli arredi L’elemento è costituito da una trave e una colonna in legno lamellare, da pannelli acustici che creano anche i condotti per la ventilazione, da lastre in acrilico satinato che coprono i corpi illuminanti e da mensole e nicchie integrate per la lettura Queste nervature danno forma alla biblioteca, si susseguono gradualmente adattandosi obbligatoriamente allo spazio originato dai fabbricati adiacenti e condizionando la geometria del tetto, così come l’orientamento ondulato dei generosi open space con zone studio individuali annidate lungo il perimetro Si realizza così una componente architettonica che determina la forte identità spaziale della biblioteca e che concretizza l’intento originale della committenza di definire con chiarezza il centro culturale della città

Grande attenzione è stata riservata alla riduzione del fabbisogno energetico di tutti e tre gli edifici attraverso la loro unione e a soluzioni con alte performance per tutte le parti nuove che hanno consentito all’edificio di raggiungere la Classe A del sistema norvegese di classificazione dell’uso dell’energia

5

L’affaccio a sud-ovest della struttura: il volume, che segue la forma del lotto, è chiuso dai frangisole verticali di legno.

pianta piano terra

la certificazione energetica in Norvegia

In Norvegia, dal 1° luglio 2010, il certificato energetico è obbligatorio per tutti gli edifici, residenziali e non, ed è un documento di valore legale che contiene i dati identificativi dell’edificio, l’etichetta energetica che rappresenta il risultato del calcolo energetico eseguito secondo due grandezze, il consumo calcolato obbligatorio per gli edifici non residenziali (per il residenziale è volontario), l’energia risparmiabile, le raccomandazioni, i dati di progetto e informazioni generali sulla Certificazione stessa Il calcolo energetico è effettuato sia in base alla quantità di energia necessaria all’edificio, identificata con lettere dalla A alla G (Energy Grade), sia in base alla quantità di calore necessaria per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua che può essere prodotta da fonti rinnovabili (Heating Grade) Il grado di energia (Energy Grade) è definito dal calcolo dell’energia richiesta dall’edificio, a prescindere dal vettore energetico usato e compresi tutti i fattori energetici forniti all’edificio in normali condizioni climatiche e di utilizzo, e il risultato ottenuto, in kWh/m2, corrisponde all’Energy Grade: una tabella predeterminata identifica l’Energy Grade con la lettera di indice energetico L’Heating Grade invece viene calcolato a partire da un insieme di ipotesi sulla base della quota della domanda di riscaldamento che ogni tecnologia e fonte possa realisticamente coprire

La postazione singola ricavata tra una costola e l’altra della struttura portante permette tranquillità durante la lettura e condizioni luminose ideali

struttura

Uno degli obiettivi dei progettisti è stato quello di massimizzare l’uso del legno In totale sono stati utilizzati oltre 450 m3 di legno lamellare (per le nervature, le pareti interne ed esterne, il vano ascensore, i solai e parte del tetto) lasciato a vista su uno o entrambi i lati La struttura portante è costituita da 27 nervature realizzate in lamellare e tavole di compensato (multistrato di betulla) tagliate con macchine a controllo numerico Per potersi adattare alla forma del lotto ricavato tra i due edifici esistenti e rispondere alle necessità funzionali e spaziali della biblioteca, gli elementi hanno diversa dimensione e forma Ognuno di essi assolve alla funzione strutturale ma anche a quelle impiantistiche (all’interno sono alloggiati i canali di ventilazione – immissione ed espulsione – e l’illuminazione) e di arredo, oltre che di suddivisione dello spazio

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi energetici è l’elevato spessore dell’isolamento termico posto tra le nervature e sotto la ventilazione del rivestimento di copertura che, complessivamente, raggiunge i 40 cm

Sopra, prospettiva delle diverse tipologie di spazi di lettura proposte nella biblioteca Tra gli scaffali 19 e 18, un banchetto accostato alla parete di fondo, come nella foto della pagina accanto, crea quasi uno studiolo isolando quindi il lettore; le altre tipologie consentono invece un’interazione maggiore tra uno scaffale e l’altro, concedendo quindi una certa libertà di comunicazione

rivestimento in quercia a incastro (12x58 mm)

sezione di dettaglio di una delle

rivestimento superiore (9 mm) dipinto e laccato con elementi di fissaggio nascosti

alloggio per contenitori di libri e per sedie

L’entrata a sud-est, quasi un passaggio coperto tra due parti della città

La sezione trasversale qui a fianco illustra la stratigrafia della copertura la cui struttura portante è realizzata con legno lamellare e coibentata con uno strato di isolante da 40 cm

1 rivestimento aggiuntivo (50 mm) di compensato di betulla 2 nervatura in legno lamellare

3 scaffali per i libri

4 spazi di studio tra le nervature

5 aria di mandata diffusa dalla parte inferiore degli scaffali

6 vano tecnico

Copertura, dall’interno:

- rivestimento a soffitto di dimensioni variabili;

- tessuto acustico;

- listelli e isolamento (50 mm);

- barriera al vapore;

- puntoni con isolamento tra le nervature (300 mm);

- listelli e isolamento non infiammabile (50 mm);

- barriera al vento;

- camera di ventilazione inferiore;

- pannello in acciaio ondulato del tetto;

- camera di ventilazione superiore con listelli in pino massello (36/48 mm);

- rivestimento del tetto in pino massello (tavola 23x98 mm –tavola inferiore 23x69 mm).

1 canale di ventilazione integrato (scarico aria esausta sul colmo, 0,2 m2, con finitura non infiammabile)

2 pannello acustico non infiammabile

3 dispositivo illuminante, sovrapposto in senso

longitudinale per un’illuminazione uniforme (il volume della cavità è stato adattato per la tipologia di apparecchio, per il flusso luminoso e l’effetto di illuminazione desiderato)

4 lastra di copertura dell’apparecchio illuminante in acrilico satinato con cavità non infiammabile (superficie totale forata 0,2 m2)

5 nervatura in legno lamellare

7 Una vista dell’interno: a sinistra in basso si nota come la nervatura in lamellare si trasforma in elemento di arredo, mensole e sedute

La struttura è visibile nelle sue parti portanti, travi e pilastri in legno lamellare, travetti secondari per la copertura

La struttura è stata, in parte, già tamponata e rivestita Si sta inserendo l’illuminazione tra le nervature

A sinistra, la posa dell’isolamento del pavimento

A destra, un modello in scala 1:1 di una delle nervature con il sistema di illuminazione e le scaffalature

Dune House

Thorpeness (UK)

1

L’angolo a sud-est con accesso diretto alla spiaggia: la vetrata verso il mare e la copertura in piastre metalliche leggermente arancioni riflettono la luce mattutina

2

La terrazza incassata nelle dune a nord-est.

3

Il prospetto sud: il volume del piano terra è leggermente ribassato rispetto al piano di campagna e alle dune circostanti per proteggere l’edificio dai freschi venti marini

Ubicazione: Thorpeness (UK)

Progetto: Einar Jarmund, Håkon Vigsnæs, Alessandra Kosberg, Anders Granli, Oslo (N)

Collaboratori: Mole Architects Ltd, Ely (UK)

Strutture in legno: Eurban Limited, Londra

Ingegnerizzazione del legno: CarbonEng, Londra

Appaltatore generale: Willow Builders, Bungay (UK)

Lavori: fine lavori dicembre 2010

Superficie utile: 250 m2

Sospesi tra le dune

Poco a sud del villaggio di Thorpeness nella contea del Suffolk, sulla spiaggia sorge una casa di vacanza che, con la sua copertura che sembra galleggiare tra le dune di sabbia, segna il paesaggio di questa zona litoranea del Regno Unito Il punto di partenza dell’intero progetto è stata la ricerca di relazione con la striscia di case esistenti che si affacciano sul mare attraverso la rielaborazione del tipico tetto inglese della casa costiera, connotato da forti pendenze e dalla presenza di timpani e abbaini; la rivisitazione dell’elemento ha prodotto la forma, geometricamente complessa e contemporanea, della copertura in legno e acciaio brunito che plasma lo spazio necessario ad accogliere la zona notte al primo piano A questa struttura si contrappone al piano terreno l’area living; la mancanza di una relazione diretta con l’architettura del livello superiore è sottolineata dalle vetrate a tutta altezza sui quattro affacci, che proiettano la zona giorno all’esterno aprendo la vista a 360° sul panorama, e con porte scorrevoli ai quattro angoli Il piano terra e le terrazze sono leggermente incassati nel terreno non solo per produrre l’effetto di galleggiamento del piano superiore, ma anche per proteggere l’edificio dai forti venti marini

Anche i materiali usati separano visivamente i due livelli: al piano terra il cemento è utilizzato per la struttura centrale portante, che accoglie il vano tecnico, il corpo scala, i bagni, una piccola camera da letto, mentre alluminio e vetro sono gli elementi dei serramenti che contrappongono una sensazione di leggerezza alla compattezza del cemento che radica la casa al terreno Nella zona notte al piano superiore solo legno: la struttura in X-lam, lasciata a vista e sbiancata, si apre verso l’esterno grazie ai tagli delle finestre poste a diversa altezza e di diverse dimensioni Le pareti diagonali, quasi a zigzag e contrastanti con la linearità dell’area giorno, suddividono la superficie in quattro camere da letto ognuna con i relativi servizi igienici

Di notte l’illuminazione della zona living vetrata esalta la sensazione di galleggiamento del piano superiore

5

Da est è evidente il volume complesso della zona notte, enfatizzato dalle pendenze tipiche dei tetti di questa zona dell’Inghilterra.

pianta del piano terra

pianta del piano terra

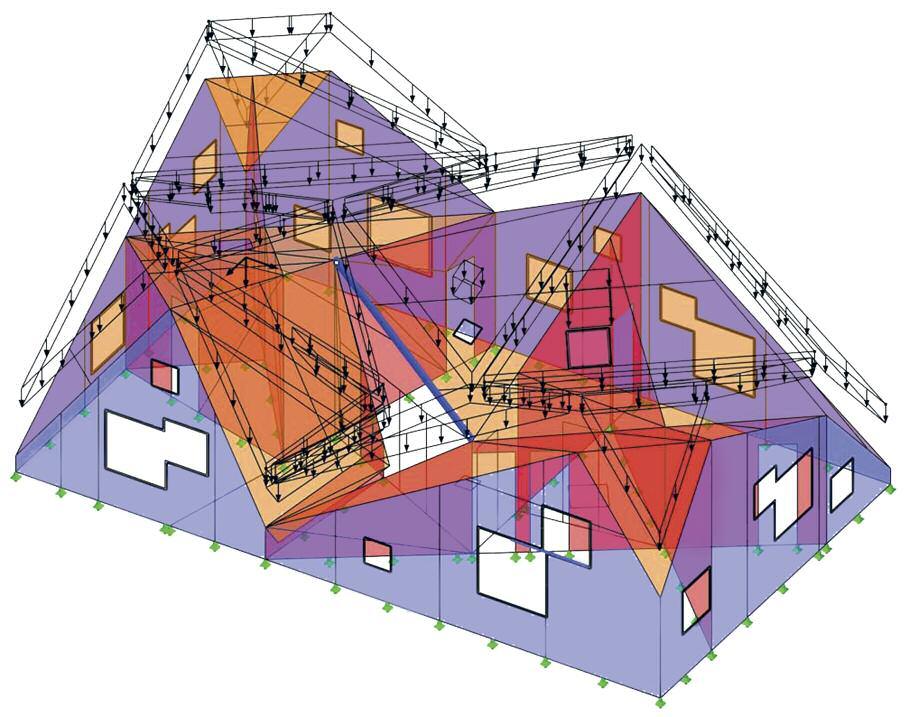

Lo schema di sviluppo delle pareti della Dune House Ogni parete presenta un disegno specifico e particolare ed è contraddistinta con un numero progressivo Nel disegno a fianco, sono indicate le pareti esterne, in quello in basso le pareti interne divisorie

Le frecce indicano i punti in cui inserire le viti di collegamento tra un pannello e l’altro

struttura

La complicata geometria del primo piano e del tetto è stata realizzata con pannelli in X-lam, lasciati a vista e sbiancati per enfatizzare la luce naturale

Il volume di legno del piano superiore è fissato alla soletta in c a mediante piastre metalliche, risultando così scollegato dalla struttura portante del piano terra realizzata perimetralmente in pilastrini di acciaio

Da analisi effettuate, emerge che il carbonio immagazzinato (47 tonnellate di CO2) nel legno è superiore e quello emesso per la fabbricazione, costruzione, manutenzione e smaltimento dell’edificio a fine vita

6

Una delle camere da letto al piano superiore, con la struttura in X-lam a vista

Sopra, nodo-tipo tettoparete:

1 vite 8x200 in acciaio resistente alla corrosione, inserita ogni 300 mm

2 pannello tetto X-lam a tre strati (100 mm)

3 pannello parete X-lam a tre strati (100 mm)

Nel disegno a lato lo schema statico della parte strutturale in legno della Dune House. In azzurro sono segnate le pareti, in giallo i pannelli della copertura, in rosso le pareti divisorie interne

sezione trasversale

Una delle camere da letto al piano superiore.

Copertura (A), dall’interno:

- pannello X-lam (100 mm)

- isolamento in vetro cellulare (200 mm)

- membrana

- tavole in legno massello (100 mm)

- rivestimento in piastre

Parete contro terra (B), dall’interno:

- superficie lisciata del cls

- struttura in calcestruzzo (150 mm)

- isolamento esterno (150 mm)

- impermeabilizzazione

1 vetrata strutturale con profilo in alluminio

2 pilastro in acciaio (60x100 mm)

3 base in cls per il telaio

della vetrata scorrevole a filo pavimento e a filo soffitto (Sky Frame)

4 piastra di calcestruzzo

5 telaio del sistema Sky Frame

6 tre binari di scorrimento del sistema Sky Frame

8

La piccola area al piano superiore dedicata alla lettura con affaccio a sud, sulla terrazza

9

Uno dei bagni del piano superiore con affaccio all’esterno.

10

L’area living e l’isola centrale in c a multifuzionale (camino, vano tecnico, cucina, bagno e camera di servizio) al piano terra

Lo schizzo di partenza da cui è scaturito il concept del “tetto volante” e un fotomontaggio che rende l’idea

turismo d’architettura

Dune House è una delle cinque case realizzate da Living Architecture, una società che ha rivoluzionato il mondo della locazione delle case di vacanza nel Regno Unito e in parte anche l’architettura di tali edifici, ripensando alla residenza fuori città mediante l’architettura e proponendo una nuova forma di turismo

La società ha commissionato 6 case di vacanza, situate in alcuni dei luoghi più belli della Gran Bretagna, a studi internazionali di architettura quali MVRDV (Rotterdam), NORD (Glasgow), Jarmund/Vigsnæs Architects (Oslo), David Kohn Architects (Londra), Michael & Patty Hopkins (Londra) e Peter Zumthor (Haldenstein, CH) Gli edifici sono la Balancing Barn (MVRDV) nel Suffolk, la Shingle House (NORD) sulla spiaggia di Dungeness, la Long House (Michael & Patty Hopkins) sulla costa del Norfolk, la Room for London (David Kohn Architects) nella capitale britannica, la Dune House (Jarmund/Vigsnæs Architects) e infine, in fase di realizzazione, il Secular Retreat di Peter Zumthor nel sud del Devon

11

Una vista dall’alto della casa, che consente di leggere la dicotomia tra il piano terra e il livello superiore, separazione sottolineata anche dalla scelta di differenti materiali costruttivi

Il montaggio dei pannelli delle pareti

Enrico Iascone Architetti

Villa bifamiliare Sassuolo

Ubicazione: Sassuolo (MO)

Progetto: Enrico Iascone Architetti, Bologna

Strutture: Tecne Engineering srl, Sassuolo (MO)

Consulente impianti meccanici:

Pool Progetti Studio Associato p.i. Lino

Bruni & ing Francesco Petroncini, Zola Predosa (BO)

Consulente impianti elettrici:

Studio Tecnico Associato PROEL, Bologna

Consulente per certificazione CasaClima

A: Oscar Dibiasi, Montagna (BZ)

Direttore dei lavori: Tecne Engineering srl, Sassuolo (MO)

Appaltatore strutture in legno: Lignotec srl, Aldino (BZ)

Lavori: fine 2009-2011

Superficie fondiaria: 1 542,30 m2

Superficie utile: 622,65 m2

Superficie verde: 530 m2

Una sottile pelle ceramica

Poco distante da Modena, a Sassuolo, due residenze accoppiate, racchiuse all’interno di un volume apparentemente monolitico, sostituiscono un edificio preesistente che insisteva in una zona di espansione urbana degli anni Sessanta caratterizzata da fabbricati mono o bifamiliari dotati di piccoli giardini

L’ingannevole compattezza della forma è rotta dai fronti interni del volume – linee spezzate che individuano nuovi spazi e visuali, ambienti di grande luminosità – e dalla particolare pianta, che assume una struttura parallela nelle due unità, quasi speculare; due L contrapposte creano infatti, in ogni residenza, spazi privati e riservati all’aperto, consentendo alle zone soggiorno e pranzo del piano terra di espandersi a est, verso l’esterno pavimentato in listelli di legno A ovest i fronti sono compatti e caratterizzati dalle vetrate dei vani scala, con finestre a taglio orizzontale per l’unità a ovest e un lucernario opalino per la villa più interna; le aperture consentono a questi spazi distributivi di diventare, grazie anche alla differenza di luminosità che si crea nelle varie ore del giorno, spazi vivibili che si aprono verso le terrazze dai parapetti vetrati Gli impianti tecnici e la zona benessere con una piscina per ogni unità sono collocati al piano interrato

Fondamentale è stata la scelta dei materiali e delle tecnologie utilizzate – legno per la struttura (tranne l’interrato in c a ) e bronzo per gli infissi, ceramica ultrasottile dai toni grigio-nero per il rivestimento delle pareti ventilate, celle fotovoltaiche in copertura e un impianto di domotica – in quanto suggeriscono forza espressiva, qualità e comfort ambientale, obiettivi originari del progetto

L’utilizzo di un sistema prefabbricato in legno ha garantito, oltre a ottime performance energetiche (CasaClima A) e benessere indoor, notevoli vantaggi ergotecnici nel cantiere a secco, riscontrabili nella sicurezza, nella precisione e nella rapidità delle fasi di lavoro

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne: U = 0,19 W/m2K solaio contro terra: U = 0,12 W/m2K copertura: U = 0,12 W/m2K superfici trasparenti: Uw = 1,1 W/m2K

prestazioni energetiche

fabbisogno energetico: 22,23 kWh/m2 anno emissioni di CO2 evitate: 10,04 t/anno

4 5

La scala interna e spazio di collegamento tra le camere al piano superiore dell’unità abitativa rivolta a est

6

Il fronte sud dell’unità est.

Solaio primo piano, dall’intradosso:

- controsoffitto in cartongesso

- intercapedine per l’installazione di impianti

- solaio portante in legno (235 mm)

- massetto in granulato di marmo e cemento impastato (135 mm)

- lastra in fibra di legno (20 mm)

- lastra in fibra di gesso (20 mm)

- riscaldamento a pavimento con pannello in fibrogesso (20 mm)

- pavimento in legno incollato (20 mm)

Solaio PT verso locale non riscaldato, dall’intradosso:

- controsoffitto in cartongesso (12,5 mm)

- intercapedine per installazione impianti (217,5 mm)

- doppia lastra gesso fibra (12,5 + 12,5 mm)

- pannello in fibra di legno (40 mm)

- pannello in fibra di legno (80 mm)

- solaio portante in legno (235 mm)

- massetto in granulato di marmo e cemento impastato (135 mm)

- pannello in fibra di legno (20 mm)

- lastra in fibrogesso (20 mm)

- riscaldamento a pavimento con pannello in fibro gesso (20 mm)

- pavimento in legno incollato (20 mm)

Parete esterna, dall’interno:

- doppia lastra in fibrogesso (2x12,5 mm)

- intercapedine per l’installazione di impianti (40 mm) riempita con coibente termico aggiuntivo

- parete multistrato a fibre incrociate in legno (95 mm) - doppio pannello coibente in fibre di legno (80+80 mm)

- pannello in fibra di legno impermeabile sul lato esterno (20 mm)

- intercapedine per l’aerazione e per l’installazione dei profili in alluminio (35 mm)

- binari in alluminio (5 mm)

- lastra ceramica (3 mm)

modello tridimensionale del nodo copertura-parete

Copertura, dall’interno:

- lastra in cartongesso (12,5 mm)

- pannello OSB (18 mm)

- barriera al vapore - solaio portante con travi di legno (100 x 240 mm, interasse 625 mm) e pannello termoisolante interposto in fibra di legno (240 mm)

- pannello OSB (18 mm)

- pannello in fibra di legno impermeabile lato esterno (18 mm)

- intercapedine (35 mm) con travetti distanziatori in legno in vista

- pannello OSB (18 mm)

- guaina impermeabilizzante

- profili Ω in alluminio (35x50 mm)

- lastra ceramica, bistrato (3+3 mm)

sistema costruttivo

La struttura in pannelli di legno X-lam è in questo progetto associata a una parete ventilata e a un rivestimento inusuale per questa tipologia costruttiva, la ceramica La combinazione struttura in legno e rivestimento ventilato in pannelli ceramici, appositamente studiato e testato con la ditta produttrice, consente di aumentare l’isolamento termo-acustico della struttura e di proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici Le lastre ceramiche, di dimensione 1000x1000 mm e dallo spessore ridotto di 3 mm, sono rinforzate strutturalmente con una stuoia di fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante, così da garantire la resistenza meccanica e la sicurezza di contenimento in caso di rottura dovuta a urti accidentali Le lastre sono agganciate a binari in alluminio di 5x35 mm, a loro volta fissati con staffe e ancoraggi su listelli di legno coperti da pannelli in fibra di legno, impermeabili sul lato esterno, ad alta densità Il fissaggio è di tipo strutturale e utilizza un profilo del telaio studiato per rendere l’aggancio non a vista e per garantire, al contempo la protezione dei bordi della lastra

Parete esterna, dall’interno (A):

- rivestimento in Laminam (3 mm)

- profili Ω in alluminio (35x50 mm)

- intercapedine per aerazione e per installazione profili alluminio (35 mm)

- pannello fibra di legno, impermeabile lato esterno (18 mm)

- doppio pannello fibra di legno (80 + 80 mm)

- parete multistrato a fibre incrociate in legno (95 mm)

- intercapedine installazione impianti (40 mm) e riempimento in materiale isolante

- doppia lastra fibrogesso (2x12,5 mm)

Solaio PT verso locale riscaldato, dall’intradosso (B):

- controsoffitto in cartongesso (12,5 mm)

- intercapedine per installazione impianti (407,5 mm)

- solaio strutturale (lastre predalles alleggerite con polistirolo, 240 mm)

- massetto alleggerito e isolante, cemento e polistirolo (140 mm)

- isolamento termico (60 mm)

- lastra in fibro gesso (20 mm)

- riscaldamento a pavimento con pannello in fibro gesso (20 mm)

- pavimento incollato in pietra (20 mm)

Solaio PT/tetto verde verso locale riscaldato, dall’estradosso (C):

- terreno

- strato separatore in TNT + strato antiradice

- membrana bugnata in HDPE per la protezione controterra delle pareti perimetrali

- guaina impermeabilizzante

- massetto in cls pendenziato (pendenza minima 1%, spess min 2,5 cm, spess max 5 cm)

- strato isolante (16 cm)

- membrana impermeabilizzante

- solaio strutturale (lastre predalles alleggerite con polistirolo, 240 mm)

- intercapedine per installazione impianti

Solaio contro terra, dall’intradosso (D):

- pavimento in Laminam (3+3 mm) posato a colla e getto autolivellante per raggiungimento quota (10 mm)

- riscaldamento a pavimento (60 mm)

- pannello isolante (30 mm)

- massetto alleggerito e isolante, cemento e polistirolo (170 mm)

- isolamento termico (100 mm)

- sotto guaina impermeabilizzante

- sopra strato di TNT e barriera al vapore

- riempimento per passaggio fognature

- platea di fondazione in c a (300 mm)

- pannello coibente termico speciale per sotto fondazioni ad alta densità (160 mm)

- magrone di sotto fondazione (100 mm, 50 + 50 mm) con interposta guaina bentonitica

Parete esterna controterra, dall’esterno (E):

- strato separatore TNT –strato anti radice

- membrana bugnata in HDPE per la protezione controterra delle pareti perimetrali

- doppia guaina impermeabilizzante

- pannello coibente termico speciale ad alta densità (160 mm)

- parete portante in c a (250 mm)

A sinistra, il passaggio tra l’area living e la zona pranzo dell’unità a ovest

A destra, uno dei vani scala, completamente in legno.

A sinistra, aggancio della parete alla fondazione con hold-down.

Due immagini della parete ventilata con rivestimento in pannelli ceramici

Climate Protection Supermarket

Graz (A)

Il fronte ovest, rivestito in lamiera metallica e privo di aperture

Ubicazione: Graz (A)

Progetto: LOVE architecture and urbanism

GmbH, Graz (A)

Committente: Spar Österreichische Warenhandels-AG

Strutture: DI Hartmuth Petschnigg, Graz (A)

Appaltatore lavori in legno: Glöckel

Holzbau GmbH, Ober-Grafendorf (A)

Lavori: novembre 2010-dicembre 2011

Superficie fondiaria: 6.600 m2

Superficie utile: 1 100 m2

Superficie verde: 2 100 m2

Importo dell’opera: 1 800 000 €

Un supermercato autosufficiente

Il Climate Protection Supermarket sulla Floßlendstraße a Graz, il più ecologico e sostenibile di tutta l’Austria, è stato inaugurato nel dicembre dello scorso anno La richiesta del committente, il gruppo austriaco della nota catena di supermercati, era quella di realizzare un edificio che andasse incontro alle più avanzate esigenze di tutela ambientale e che fosse energeticamente autosufficiente, dopo i due già costruiti in Austria

Dal punto di vista architettonico, l’edificio si sviluppa a partire da una semplice superficie che si piega su se stessa La grande facciata a nord è completamente vetrata, per favorire l’apporto luminoso naturale, e anche la facciata sud, di dimensioni più ridotte, è in gran parte vetrata mentre le facciate est e ovest sono completamente chiuse Ciò che dà unità all’involucro sono i materiali: lamiera di acciaio zincata per il rivestimento esterno e legno internamente a vista per la copertura, materiali scelti con lo scopo di trasmettere i temi della tutela ambientale e della naturalità ma allo stesso tempo modernità e innovazione La copertura è stata pensata come una quinta facciata, con “isole” verdi estensive di forma rotonda Diverse le soluzioni attuate in un’ottica di risparmio energetico e attenzione all’ambiente: elevato isolamento dell’involucro per minimizzare perdite e guadagni di energia; installazione di impianti efficienti (VMC con recupero di calore, solai attivi per raffrescamento e riscaldamento, controllo della luce naturale e illuminazione a LED); utilizzo di materiali sostenibili, riciclabili e riutilizzabili, per quanto possibile senza solventi e privi di sostanze inquinanti; grande attenzione al comfort indoor (tra cui la realizzazione di uno spazio per i mezzi dei fornitori, al fine di minimizzare il rumore); un impianto fotovoltaico installato nel parcheggio e una turbina idraulica di prossima installazione nell’adiacente torrente che rendono praticamente autosufficiente l’edificio

sezione longitudinale

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne: U = 0,22 W/m2K solaio contro terra: U = 0,17 W/m2K copertura: U = 0,13 W/m2K serramenti: Uw = 1,20 W/m2K

prestazioni energetiche

per riscaldamento: 0 kWh/m2 anno (il riscaldamento è ottenuto sfruttando il calore residuo dei sistemi frigoriferi) per raffrescamento: 19 kWh/m2 anno

4

Una vista dall’alto del lato d’entrata, a nord.

5

L’angolo rivolto a sud-est

soluzioni ecologiche e sostenibili adottate

• Spazi verdi: è stato preventivato di piantare 28 nuove piante sul lotto

• Tutti i materiali utilizzati sono riciclabili e riutilizzabili

• Copertura piana a verde estensivo

• Mobilità sostenibile: è prevista una stazione di rifornimento per auto elettriche mentre un posteggio coperto per le biciclette è già usufruibile

• La qualità dell’aria interna è garantita da un impianto di ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore

• L’involucro è fortemente isolato per minimizzare al massimo le perdite di energia

• La regolazione dell’illuminazione artificiale a LED avviene in base alla quantità di luce naturale

• Il solaio contro terra in calcestruzzo contribuisce in maniera attiva al riscaldamento e al raffrescamento

• L’elevato sporto della copertura garantisce protezione e ombreggiatura al fronte d’ingresso

• Le superfici interne ed esterne sono trattate con materiali privi di solventi e sostanze nocive

• Il legno è il materiale maggiormente utilizzato

• Le grandi superfici vetrate contribuiscono all’illuminazione naturale

• Il rumore causato dai mezzi per i rifornimenti giornalieri è minimizzato grazie allo spazio apposito rivestito internamente con materiale fonoassorbente

• Un impianto fotovoltaico di ca 110 m2 è integrato sulla parete di barriera al rumore realizzata nel parcheggio

• Il ciclo dell’acqua è preservato grazie alla ridotta impermeabilizzazione delle superfici esterne e al tetto verde

• È prevista entro il 2012 l’installazione di una turbina idraulica per la produzione di energia elettrica

1 rete antinsetto

2 lamiera zincata di protezione del muretto del tetto piano (pendenza 2%)

3 pozzetto di raccolta con “troppo pieno” di emergenza

4 intradosso dello sporto dipinto in grigio antracite

5 rivestimento metallico di facciata in acciaio zincato (2 mm)

6 angolare metallico di supporto per il rivestimento di facciata posizionato su speciale consolle

7 protezione agli agenti atmosferici in lamiera zincata

8 aerazione + rete antinsetto

9 controsoffittatura realizzata con pannello di compensato in larice

10 tenuta all’aria delle fughe

11 struttura in legno lamellare

12 membrana impermeabile a diffusione aperta

13 collegamento a tenuta all’aria

14 sostegno metallico (profilo a T)

Copertura, dall’estradosso:

- rivestimento in ghiaia/ tetto verde estensivo su membrana in FPO (8-60 cm)

- isolamento in poliuretano (22 cm)

- barriera al vapore

- struttura portante in legno con camere d’aria chiuse interposte tra una trave e l’altra (pannelli sandwich)

1 tenuta all’aria delle fughe

2 struttura in legno lamellare

3 collegamento a tenuta all’aria

4 pilastro in c a

5 sostegno metallico (profilo a T)

6 controsoffittatura realizzata con pannello di compensato in larice

7 piccola apertura per aerazione protetta con rete antinsetto

8 vetrata

9 lamiera zincata di protezione del muretto del tetto piano (pendenza 2%)

10 rete antinsetto

11 rivestimento metallico di facciata in acciaio zincato (2 mm)

12 angolare metallico di supporto per il rivestimento di facciata

13 supporto di bordo del tetto piano in legno lamellare

certificazione di sostenibilità

dettaglio tettoia sporgente lato nord

Il Climate Protection Supermarket è stato certificato secondo il sistema austriaco ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft - Associazione austriaca per il real estate sostenibile) con il livello più elevato (Gold) ÖGNI è un’associazione fondata nel 2009 che promuove l’applicazione di soluzioni per il costruire sostenibile, rifacendosi al modello tedesco del DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - Associazione tedesca per il costruire sostenibile) e alle sue valutazioni

La certificazione dell’immobile avviene valutandone le caratteristiche in 6 differenti ambiti:

1 qualità economica, 2 qualità ecologica,

3 qualità socioculturale e funzionale,

4 qualità del luogo,

5 qualità tecnica,

6 qualità del processo costruttivo

Ognuno di questi campi di analisi è suddiviso in diversi criteri di valutazione; per ognuno dei criteri può venire concesso fino a un massimo di 10 punti, a seconda dell’importanza del criterio stesso (per esempio, nella valutazione di un edificio per uffici, il numero di punti relativi al fabbisogno energetico è maggiore rispetto a quello per il comfort acustico)

A seconda del punteggio raggiunto in tutti e 6 gli ambiti di analisi, si può ottenere una certificazione di Bronzo, di Argento o d’Oro che viene rilasciata dalla ÖGNI Il grado di performance raggiunto viene misurato in percentuale e sotto forma di giudizi

A sinistra, la struttura portante della copertura

Le grandi travi in legno lamellare sono predisposte con fori per il passaggio delle tubazioni della VMC

A destra, un particolare della grande tettoia sporgente del lato nord.

A sinistra, un momento della fase di costruzione della tettoia del lato nord

A destra, un’immagine del tetto piano

A sinistra, la costruzione della parete ovest; in evidenza lo strato di pannelli in PU su cui verranno fissati i supporti per il rivestimento metallico

A destra, la copertura sporgente del lato nord quasi ultimata presenta le bucature per l’alloggiamento delle lampade a LED

A sinistra, fase di ultimazione del rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata

A destra, un dettaglio dell’angolo tra la vetrata sul lato nord e la parete rivestita con materiale fonoassorbente per attenuare i rumori dei mezzi di carico/scarico delle merci.

Marcello Lubian

Marcello Lubian

Baita Tonda Terragnolo

Vista da nord est L’edificio è in Classe energetica A+ secondo i requisiti della Provincia di Trento.

Ubicazione: loc Martinella, Terragnolo (TN)

Committente: Olivi Giorgio sas, Folgaria (TN)

Progetto: arch Marcello Lubian –

La-Studio, Rovereto (TN); collaboratori: arch. Maddalena Simoncelli, arch Massimo Paoletto, d ssa Claudia Moscardelli

Strutture: ing Mario Ruele, Villa Lagarina (TN)

Direttore dei lavori: arch. Marcello Lubian

Impianto termoidraulico: Teknologich s a s , Isera (TN)

Sicurezza: arch. Luigi Ferraglia, Riva del Garda (TN)

Appaltatore/Strutture in legno e finiture: Rasom Wood Technology, Predazzo (TN)

Lattonerie: Tecnolattonerie Rossi srl, Cadine (TN)

Lavori: dicembre 2009-novembre 2011

Superficie fondiaria: 2 300 m2

Superficie utile: 848 m2

Superficie verde: 1 840 m2

Importo dell’opera: 1 150 000 €

Fotografie: Marcello Lubian, Massimo Paoletto

Ampliamento con vista

Il Rifugio Baita Tonda si trova a 1650 m slm sulle montagne del Trentino e sorge sul sedime del vecchio rifugio che è stato completamente ristrutturato ampliandone gli spazi e la funzionalità La nuova struttura rispetta la geometria circolare del rifugio, sorto nel 1948 e ampliato in fasi successive, valorizzandone il fulcro costituito dal camino centrale Nonostante la maggiore superficie il consumo energetico è stato dimezzato, grazie all’involucro fortemente isolato, al sistema impiantistico con fonti rinnovabili e allo sfruttamento degli apporti energetici gratuiti L’impianto curvo sfrutta un salto di quota del terreno individuando due livelli principali: il seminterrato e il piano terra, dove si apre la terrazza che si sviluppa dal versante sud-est a quello nord-ovest con una magnifica vista È stato realizzato anche un sottotetto nel quale trovano posto 10 letti con bagno comune

L’intervento è stato organizzato con un accurato programma lavori, ricorrendo alla prefabbricazione per rispondere a problematiche di non secondaria importanza: la necessità di completare i lavori in tempi ridotti date le condizioni climatiche in quota che riducono i giorni utili, la difficoltà di accesso all’area e la necessità di organizzare con la massima efficienza il turnover delle squadre edili e impiantistiche per razionalizzare tempi e sviluppo del cantiere Il piano seminterrato è stato realizzato in pannelli di c a a doppia lastra prefabbricati con getto in opera, mentre la parte fuori terra ha una struttura a pannelli portanti in X-lam realizzata con particolari accortezze e giunzioni dovute alla forma curva dell’edificio ll rifugio è riscaldato attraverso pannelli radianti a pavimento mentre la produzione di energia termica – anche per ACS – è ottenuta con un sistema integrato di più fonti rinnovabili: due pompe di calore geotermiche, un impianto solare termico, un termocamino centrale con scambiatore a doppia piastra per il recupero del calore dai fumi di combustione L’impianto di ventilazione è ad alta efficienza con recupero di calore e si completa con un sistema di aspirazione delle cappe della cucina Ulteriori apporti energetici, gratuiti, sono dovuti allo sfruttamento dell’irraggiamento solare invernale attraverso le aperture vetrate La gestione delle acque è diversificata: quelle potabili sono raccolte in una cisterna servita dall’acquedotto e distribuite internamente per uso igienico sanitario mentre una cisterna per il recupero di quelle meteoriche è a servizio dei wc

24 camerata 25 bagno comune

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne in legno: U = 0,18 W/m2°C

pareti c a : U = 0,224 W/m2°C

solaio contro terra: U = 0,328 W/m2°C

copertura: U = 0,156 W/m2°C

terrazzo: U = 0,217 W/m2°C

superfici trasparenti: Uw = 1,1 W/m2°C

prestazioni energetiche

fabbisogno energetico per riscaldamento: 24,02 kWh/m2 anno

3

Il rifugio con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo

4

Il fronte rivolto a est

3

Il rifugio con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo

4

Il fronte rivolto a est

5

Vista da nord con l’ingresso e la terrazza panoramica

6

La sala ristorante

7

Il bar con, al centro, il camino, autentico fulcro dell’edificio fin dalla costruzione del primo rifugio. All’interno del camino è presente un impianto di recupero calore aria/acqua con scambiatore a doppia piastra per accumulo nei puffer acqua per acs e riscaldamento nel vano tecnico, nonché distribuzione dell’aria calda al piano terra e sottotetto

8 9

Viste invernali da nord-ovest e da est.

10

Vista da sud in autunno

Copertura, dall’estradosso:

- rivestimento in alluminio a doppia aggraffatura su stuoia in poliammide

- guaina di feltro respirante

- tavolato in legno (3 cm)

- camera di ventilazione (4 cm)

- barriera al vento

- isolamento in fibra di legno densità 240 kg/m3 (2 cm)

- isolamento in fibra di legno densità 180 kg/m3 (16 cm)

- freno al vapore e all’acqua

- tavolato in legno di abete a vista

Parete esterna, dall’esterno:

- pannello di rivestimento intonacato

- listello in legno (4x8) per camera di ventilazione

- barriera al vento in telo pvc giuntato sigillato

- isolamento in fibra di legno doppio strato (14 cm)

- freno al vapore

- pannello X-lam (97 mm)

- intercapedine per passaggio impianti con isolamento in lana minerale

- doppia lastra in gesso rivestito

Solaio primo piano, dall’estradosso:

- pavimento in legno

- massetto

- riscaldamento a pavimento

- manto acustico anticalpestio

- massetto alleggerito + passaggio tubi

- manto acustico in polietilene espanso estruso a celle chiuse

- tavolato in OSB incrociato

- tavolato a vista in abete prima scelta

Solaio piano terra, dall’estradosso:

- pavimento in legno

- massetto

- riscaldamento a pavimento

- manto acustico anticalpestio

- massetto alleggerito + passaggio tubi

Solaio contro terra, dall’estradosso:

- pavimento in ceramica

- massetto

- riscaldamento a pavimento

- massetto alleggerito + passaggio tubi

- soletta in c a con rete elettrosaldata

- barriera per contenimento getto

- intercapedine igloo per ventilazione e passaggi scarichi in pendenza

- magrone di posa per livello igloo

- XPS (6 cm)

- guaina bituminosa antiumido o telo pvc giuntato sigillato

- magrone di livellamento piano scavo per posa XPS

1 rete antinsetto

2 travetto freddo copertura

3 bullonatura metallica per ancoraggio pannello X-lam

4 banchina ancoraggio trave solaio

5 isolamento in fibra di legno (9 cm)

6 fascia perimetrale di contenimento acustico

7 lamierino

8 fascia di rivestimento in pietra biancone locale recuperata dal materiale di scavo

9 lastra di protezione o rasatura di ancoraggio

10 rasatura isolante di protezione della zona esposta agli spruzzi d’acqua

11 XPS (14 cm)

12 guaina bituminosa antiumidità

13 strato separatore in rotolo ad alto taglio acustico per pareti

14 terreno di riporto/riempimento

15 controsoffitto + passaggio impianti

16 XPS (6 cm)

17 tubo drenante

18 magrone di livellamento del piano fondazioni

Nodo copertura-serramento:

1 architrave serramento

2 serramento come da abaco

3 fascia perimetrale di contenimento acustico

4 pannello X-lam (97 mm)

5 bullonatura metallica per ancoraggio pannello X-lam e travi solaio

sistema costruttivo

Sia per la parte fuori terra, realizzata in pannelli X-lam e travi lamellari, sia per la parte in c a nel livello seminterrato, che integra parti delle strutture portanti dell’edificio precedente, sono stati utilizzati elementi prefabbricati

La parte in legno e i divisori sono realizzati con un sistema a secco riducendo così i tempi di montaggio della struttura e dell’involucro Le pareti esterne fuori terra sono in X-lam (spessore 97 mm), isolate con 14 cm di fibra di legno (i primi 80 cm da terra sono in XPS a protezione dall’umidità di risalita) e rivestite da una parete ventilata in doghe di larice orizzontali o in pannelli a base di vetro riciclato idrorepellenti finiti a intonaco; contropareti interne da 6 cm in fibrogesso/fermacell permettono i passaggi impiantistici e il rispetto dei requisiti anticendio

Le pareti interne, di diverso tipo, sono state tutte realizzate a secco in cartongesso o fibrogesso con riempimento in lana minerale Il livello seminterrato ha un solaio ventilato contro terra su igloo tra i cordoli di fondazione, con impermeabilizzazione bituminosa a vasca, isolamento orizzontale in XPS da 6 cm in continuità alle pareti verticali Un sistema di sfiati, ad altezze idonee per evitare ostruzioni nel periodo invernale, è nascosto nelle pareti ventilate Parti delle vecchie murature sono state inglobate nelle pareti in c a a doppia lastra prefabbricata con getto in opera, impermeabilizzate esternamente e isolate con XPS da 10 cm e protezione in geocomposito Il solaio al piano terra in c a è a lastra prefabbricata ad armature incrociate, mentre quello della camerata sottotetto è in travi lamellari disposte radialmente, con doppio tavolato in legno (il secondo in OSB) incrociato La copertura è di tipo ventilato con travi in legno lamellare, isolamento in tre strati di fibra di legno con diversa densità e rivestimento in alluminio a doppia aggraffatura

11

Il sottotetto della baita sfrutta il calore del camino centrale.

Da sinistra, in senso orario: il collegamento geotermico; le cisterne per l’accumulo dell’acqua per uso sanitario, collegata direttamente con l’acquedotto, e per il recupero delle acque meteoriche; la pompa per le acque nere; l’impianto solare termico con 18 collettori piani.

Dettaglio terrazza

e parete sud:

1 rivestimento in doghe di larice

2 seduta in legno

3 lamierino di protezione

4 guaina bituminosa antiumido

5 cosciale scala in acciaio verniciato

6 strato separatore

in rotolo ad alto taglio acustico per pareti

7 bullonatura metallica per ancoraggio pannello X-lam

8 cordolo di bordo in c.a.

9 serramento e scuro come da abaco

10 isolamento in XPS

11 XPS (10 cm)

12 listello in legno (4x8)

per camera di ventilazione

Solaio terrazza, dall’estradosso:

- finitura removibile in listoni di legno di larice (8x3 cm) con lunghezza di 2 m su listelli da 2,5 cm incrociati per ventilazione

- massetto

- guaina bituminosa doppia (3+5 mm)

- XPS (8 cm)

- isolamento tecnico EPS 200 in pendenza 1,7%

- primer bituminoso

- telo acustico

- soletta in c.a.

- controsoffitto + passaggio impianti con lana minerale interposta

A sinistra, il getto in cls del solaio del piano terra

A destra, preparazione per il solaio della terrazza

Due immagini della realizzazione della terrazza.

A sinistra, la posa dell’isolamento

Gli interni del piano terra, con le pareti curve in pannelli X-lam

A sinistra si vedono i due setti in c.a. che salgono fino al sottotetto e attorno ai quali verrà realizzato il camino

A sinistra, sulle pareti portanti in X-lam sono visibili i profili di congiunzione delle varie parti in metallo

A destra, un’immagine dei setti portanti centrali in c a su cui si regge la copertura

A sinistra, la sottostruttura della parete ventilata prima della posa del rivestimento in legno

A destra, montaggio del pacchetto di copertura

NO99 Straw Theatre

Tallin (EST)

2

Il passaggio coperto, costruito sulla scalinata che portava a un precedente teatro in legno.

Lo Straw Theatre è stato costruito in una zona centrale di Tallinn, sulla cima dell’antico bastione Skoone, una delle fortificazioni barocche meglio conservate della città All’inizio del XX secolo, il bastione svolgeva la funzione di parco pubblico mentre, durante l’era sovietica, era stato trasformato in un’area dedicata alla marina dell’URSS caratterizzata da un teatro estivo di legno. Dopo il ritiro delle truppe sovietiche, il teatro in legno venne bruciato e, negli ultimi 20 anni, il bastione è rimasto un luogo trascurato nel centro della città, teatro di controversie immobiliari e diversi grandi piani di sviluppo finora falliti

Ubicazione: Tallinn (EST)

Progetto: Salto AB, Tallinn (EST)

Strutture: Printsiip engineering, Tallinn (EST)

Appaltatore: KMG ehitus, Tallinn (EST)

Lavori: 2010-2011

Superficie utile: 440 m2

Un teatro di paglia sostenibile

Lo Straw Theatre della compagnia estone NO99 è un oggetto al confine tra puro contenitore funzionale e installazione artistica Realizzato in occasione della nomina di Tallinn a Capitale Europea della Cultura 2011, ha ospitato una speciale stagione teatrale estiva, non solo della compagnia NO99, che è durata da maggio a ottobre 2011 Si è trattato, quindi, di un edificio temporaneo, fruibile per mezzo anno e subito dopo smantellato, con lo scopo di far conoscere e ravvivare un luogo abbandonato, testarne le potenzialità e riportarlo in uso Il volume del teatro ha occupato la stessa area in cui si trovava un teatro di legno della marina sovietica, distrutto da un incendio, riutilizzandone le fondamenta e una delle due rampe di scale che è stata impiegata come passaggio coperto e zona di ingresso del teatro Il fascino dell’edificio deriva dalla sua posizione, l’area di un vecchio bastione del centro storico di Tallinn, e dal colore nero che caratterizza l’intero volume, con la “coda” discendente della scalinata coperta da un tetto a falde piuttosto articolato che contrasta con il nitido volume che racchiude la sala teatrale

Le soluzioni architettoniche, pur nella semplicità dei materiali utilizzati, conferiscono originalità al complesso che costituisce uno dei non molti esempi di edificio pubblico di notevoli dimensioni realizzato in paglia Le pareti sono composte da un sistema misto con ossatura in legno e tamponamento di paglia Dato il carattere temporaneo dell’edificio, non è si è reso necessario un rivestimento; la paglia è stata appositamente lasciata a vista per far sperimentare le qualità tattili del materiale Le balle, allineate l’una accanto all’altra e sovrapposte, sono state semplicemente spruzzate in maniera uniforme di nero, colore che ben si accorda alle esigenze sceniche e che conferisce all’edificio un carattere unico, esaltato dal contrasto con il verde del parco

L’edificio è valorizzato e circondato da varie funzioni ricreative all’aperto tra cui una scacchiera di grandi dimensioni, tavoli da ping pong, altalene, giochi per bambini il tutto a scopo non commerciale e per favorire la socialità degli abitanti di Tallinn.

Lo studio Salto, per il progetto dello Straw Theatre, è stato insignito del premio “Estonian Cultural Endowment 2011”

Il fronte verso sud-ovest 4

La parete “cieca” del passaggio coperto che accompagna all’ingresso del teatro, verso sud.

5

La scalinata, di sovietica memoria, non è solo il passaggio obbligato per entrare a teatro, ma è anche portico in cui collocare bancarelle e mensole

6

Il nero caratterizza anche l’interno della sala.

Il teatro nel frattempo

è stato demolito ma la parte strutturale in legno verrà riutilizzata in un altro luogo per la realizzazione di una struttura diversa (probabilmente una casa comune)

struttura

Poiché i temi della sostenibilità e del riciclo giocavano un ruolo importante nella pianificazione del programma culturale per Tallinn, non sorprende che il teatro sia stato realizzato con un materiale naturale di origine vegetale Per un edificio pubblico, tuttavia, la soluzione è insolita: pareti e parti del tetto sono state tamponate con balle di paglia prive di rivestimenti o protezioni, soluzione possibile data la funzione temporanea dell’edificio Il materiale, spruzzato con colore nero, è stato lasciato a vista sia all’interno sia all’esterno a sottolinearne le qualità e l’origine Per la struttura portante del passaggio coperto sono stati utilizzati pilastri in legno e travi a vista mentre la struttura della sala vera e propria è stata realizzata con telai in legno lamellare, poiché il palco doveva far fronte a carichi piuttosto elevati dovuti all’allestimento delle scene La controventatura dell’edificio è stata realizzata con incroci in acciaio Anche il palco è stato realizzato interamente in legno, sia per la struttura sia per la pavimentazione

A sinistra, la struttura portante a telaio in legno lamellare

A destra, la struttura portante comincia a essere chiusa con le balle di paglia

A sinistra, l’interno di quella che sarà la sala del teatro. A destra, il lato che a sud-est chiude la scalinata

La paglia è stata rivestita con uno strato (grigio) di intonaco di argilla sul quale è stato poi applicato il colore nero finale

Realizzazione del solaio portante in legno di tutta la sala (palcoscenico e gradinata)

Stefan Hitthaler

Casa Thomaser Monguelfo

1

Vista complessiva di casa

Thomaser L’edificio è stato progettato secondo elevati standard energetici e presenta una compattezza pari a 0,57 m2/m3

2

Prospetto nord-est e nordovest. In linea con i principi della progettazione energeticamente efficiente, questi prospetti sono dotati di aperture minime al fine di contenere le perdite per trasmissione attraverso l’involucro

3

Prospetto ovest e vista sul giardino adiacente progettato secondo i principi di permacoltura.

3

Ubicazione: Monguelfo (BZ)

Progetto: Stefan Hitthaler, Brunico (BZ)

Strutture: Kargruber-Stoll,

Monguelfo-Tesido (BZ)

Direttore dei lavori: Stefan Hitthaler

Consulente per il calcolo CasaClima e il blower-door test: Ruben Erlacher, Chiusa (BZ)

Appaltatore: Stefan Hitthaler

Lavori: ottobre 2009-luglio 2010

Superficie fondiaria: 609,55 m2

Superficie utile: 198,25 m2

Superficie verde: 411 m2

Importo dell’opera: ca 400 000 €

Fotografie: Jürgen Eheim

A cura di Paola Boarin

Compattezza ed efficienza con tecnologie lignee

Molti progettisti, messi di fronte alle istanze energetiche, si sono posti la domanda di come sia possibile ottimizzare la morfologia dell’edificio per raggiungere elevati standard di efficienza in termini di prestazione termica e ottimizzazione dei consumi

Stefan Hitthaler, architetto altoatesino, ha da tempo intrapreso un percorso di approfondimento sul tema del rapporto tra compattezza ed efficienza energetica, cercando di fornire una risposta in termini di qualità architettonica al problema Questa continua sperimentazione è evidente nel progetto di Casa Thomaser a Monguelfo, interessante esempio di architettura contemporanea con standard di edificio passivo

Si tratta di un piccolo fabbricato residenziale disposto su tre piani fuori terra più un piano interrato che si colloca sul lato sud di un versante che si rivolge verso la vallata La distribuzione dei vani denota immediatamente un’organizzazione delle funzioni in base all’orientamento e alla zona climatica di appartenenza: a sud e ovest la zona giorno al piano terra e le zone notte e living ai piani primo e secondo, mentre a nord e a est si collocano le scale, i servizi e i vani accessori

Particolarmente interessante è la modellazione della parte superiore del volume che racchiude il secondo piano, in cui ogni ambiente è suddiviso in maniera molto precisa dal corridoio di distribuzione che taglia completamente la pianta da parete a parete; lo spazio del corridoio è inondato dalla luce zenitale grazie alla chiusura superiore vetrata che permette la visione del cielo, offrendo suggestivi scorci da un lato all’altro dell’edificio sui 4 fronti e, dunque, dai monti alla vallata Vengono così a formarsi 4 ambienti, planimetricamente separati in modo netto, a ciascuno dei quali corrisponde una copertura a doppia falda che sembra rincorrersi da un volume all’altro grazie al diverso orientamento della linea di colmo

AA

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne: 0,10 W/m2K solaio contro terra: 0,07 W/m2K copertura: 0,06 W/m2K superfici trasparenti: doppio vetrocamera bassoemissivo con gas Argon e telaio in legno lamellare Ug = 0,50; Uf =1,2

prestazioni energetiche

per riscaldamento e acqua calda: 15 kWh/m2 anno

prospetto nord-ovest

prospetto sud-est

Prospetto sud-ovest e vista

prospetto nord-est

prospetto sud-ovest

costruzione

A fronte di un interrato con nucleo in cemento armato isolato (oltre 30 cm), le chiusure verticali sono realizzate con pannelli prefabbricati in legno massiccio (sistema Thoma) proveniente da foreste certificate FSC – Forest Stewardship Council, completamente privi di chiodi e collanti

Le lamine verticali e orizzontali in legno vengono posate a strati incrociati e in modo continuo, caratteristica che fornisce particolare stabilità e resistenza al pannello, garantendo adeguata protezione al fuoco e rispetto alle azioni sismiche L’unione dei diversi strati è garantita da tasselli, anch’essi in legno Grazie alle piccole microcamere d’aria presenti tra uno strato e l’altro e al successivo strato di isolante in fibra di legno (30 cm), la chiusura presenta elevate proprietà di protezione termica sia in regime invernale, sia in regime estivo, oltre che una particolare salubrità ottenuta grazie all’assenza di colle ed elementi metallici

La finitura interna è realizzata con intonaco in argilla (3 cm), direttamente posato sulla struttura in legno, in grado di garantire un elevato comfort termoigrometrico grazie alla particolare traspirabilità e igroregolazione La finitura esterna si differenzia per il piano terra, in cui il materassino isolante esterno in fibra di legno è rivestito con intonaco traspirante, e per i piani superiori, rivestiti con doghe di legno posate verticalmente e aggettanti rispetto al filo inferiore

5

Gli spazi del piano secondo sono racchiusi all’interno di singoli blocchi opachi, ognuno dei quali è caratterizzato da una doppia falda in cui linea di colmo è perpendicolare rispetto al blocco adiacente. Il carport è stato collocato a nord e a una quota rialzata per fungere da barriera antivento al fabbricato

6

Al fine di massimizzare l’utilizzo della luce naturale, gli spazi di connessione tra gli ambienti al piano secondo presentano una copertura vetrata realizzata con doppio vetrocamera bassoemissivo

Stratigrafia parete (dall’interno):

- intonaco con terra grassa posato su supporto in bambù (3 cm)

- pannello multistrato portante in legno (sistema ThomaHolz - 17 cm)

- pannelli di isolamento in fibra di legno (15+15 cm)

- barriera antivento

- montanti in legno (7 cm)

- traversi in legno (6 cm)

- doghe verticali in legno di larice per esterni (2,5 cm)

1 pannello isolante rigido in polistirene estruso (22 cm)

2 stecche in legno con 10 cm di isolamento

3 incollaggio ermetico con nastro adesivo apposito

4 piastra intonaco in fibra di legno

5 vetro del tetto

6 impermeabilizzazione

7 legno sagomato per appoggio vetro 7

Dettaglio del doppio vetrocamera che costituisce la copertura dei corridoi al secondo piano

A sinistra, posa delle pareti perimetrali in pannelli strutturali lignei massicci ThomaHolz

A destra, posa del primo piano Il sistema costruttivo ThomaHolz non prevede l’utilizzo di alcun fissaggio metallico o collante tra gli strati di legno che compongono i pannelli.

A sinistra, vista interna del soggiorno. Sono visibili i pannelli in legno massiccio e i tasselli in legno che fungono da collegamento tra gli strati di legno

A destra, supporto in bambù al successivo strato di intonaco interno in argilla, posato in continuità rispetto al pannello strutturale in legno per garantire la traspirabilità della chiusura

A sinistra, in alto, posa del cappotto isolante esterno realizzato in pannelli di polistirene estruso nelle porzioni interrate e in pannelli di fibra di legno per le chiusure fuoriterra.

A sinistra, in basso, realizzazione a partire dal primo piano del rivestimento in doghe verticali di legno di larice aggettanti rispetto al piano inferiore

A destra, vista dello spigolo sud-ovest in cui verrà posizionato il serramento ad angolo L’aggetto del rivestimento in doghe rispetto al filo esterno del piano terra è funzionale all’inserimento di un avvolgibile tessile a scomparsa con funzione di protezione solare

A sinistra, realizzazione della copertura trattata a verde estensivo

Posa in opera della barriera al vapore e dei successivi strati di isolante termico intervallati da travetti in legno

A destra, vista complessiva dell’edificio, prima della posa degli infissi

techné Restauri “leggeri”

Il ripristino delle architetture storiche attraverso una contestualizzazione della stessa architettura è accompagnato da diversi approcci progettuali e da differenti correnti di pensiero; la storia passata di un edificio e quella futura vengono delineate, infatti, dalla tipologia di intervento effettuato nel presente

In un cantiere storico, inoltre, il materiale per eccellenza è il legno e, in particolare, il suo corretto utilizzo in quanto materiale vivo e reversibile grazie alla possibilità di posa in opera con tecnologie a secco Alcuni esempi ci consentono di capire come sia possibile rileggere

le architetture del passato con un linguaggio contemporaneo che conserva l’esistente per consegnarlo al futuro

Restauri “leggeri”

L’uso del legno per la rilettura dello spazio e della storia

Fabio Armillotta, architetto e dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, svolge attività di ricerca sui temi della sostenibilità degli interventi di recupero edilizio e restauro architettonico

Dal 2000 esercita la libera professione presso la società Costruire Abitare Sano di cui è socio dal 2001. Nel 2009, assieme agli architetti Carmela Palmieri e N Marco Santomauro, ha fondato lo studio CASa Associati con sede a Pescara

La liceità della convivenza tra le architetture del passato e nuovi inserti che utilizzano un linguaggio dichiaratamente contemporaneo è un argomento ancora oggi di grande attualità nel panorama culturale del restauro architettonico Il tema, che vede le sue origini nel vivace secondo dopoguerra italiano, ed europeo in generale, è stato da allora al centro di dibattiti, convegni e occasioni di confronto tra i critici di architettura e gli architetti maggiormente impegnati in tutti gli anni successivi1

In merito possono distinguersi due correnti di pensiero principali che animano l’affollata area disciplinare del restauro architettonico: quella avversa alla presenza del “contemporaneo” nel cantiere storico, che guarda al passato con atteggiamento di ‘fissità retrospettiva’, proponendo una conservazione ‘filologica’ di quanto ereditato e in certi casi falsificante fino al ricalco stilistico d’ottocentesca memoria o all’impossibile replica ‘com’era e dov’era’; e quella che, rispetto alle preesistenze storiche, esprime una proiezione verso il futuro, molto diversa da quella di partenza, a volte avanguardistica e spesso declinata in chiave high-tech e globalizzante

Una terza strada è esplicitata invece da Giovanni Carbonara: “quella di un rapporto vivo e rispettoso con la memoria e di una ‘attiva contestualizzazione’, studiata e approfondita da storici dell’architettura che sono, al tempo stesso, architetti militanti”2 Questo approccio, che mette in primo piano la conoscenza e l’appropriazione del-

Fabio Armillotta

l’architettura storica, ponendole come stimoli creativi e colti alla progettazione, è quello che ha reso possibili interventi di restauro tra i più interessanti degli ultimi decenni Tra questi possono annoverarsi i lavori di Cervellati e Fidone in Italia e Linazasoro in Spagna che, attraverso un colto e paziente processo conoscitivo, sono riusciti a intessere una rispettosa trama di relazioni fra la storia passata dell’edificio e la sua storia futura, delineata dall’intervento contemporaneo operato nel presente

Un altro comune denominatore di questi interventi è l’utilizzo del legno, materiale del cantiere storico per eccellenza, riproposto nella sua veste contemporanea, capace di stemperare la frattura temporale fra intervento e preesistenza e di assumere quindi un ruolo fondamentale nel dialogo tra l’architettura contemporanea e quella antica

Il valore aggiunto dell’intero processo di concepimento di questi restauri, incentrati sull’utilizzo del legno, sta nel fatto che “il nuovo inserto è concepito come un supporto necessario alla comprensione proprio della natura incompleta e multiforme del contesto” che non tenta di “ricucire le contraddizioni e le lacerazioni della

storia, ma di consentire la lettura e la comprensione”3

L’utilizzo del legno in queste realizzazioni, declinato secondo esigenze e filosofie differenti dai progettisti, conferma l’estrema compatibilità di questo materiale con il cantiere storico, anche quando assume forme contemporanee o si aggiorna rispetto allo sviluppo tecnologico Sono proprio le caratteristiche intrinseche del legno a decretarne il successo nel settore del restauro, a partire dalla leggerezza e dalla resistenza meccanica, per arrivare alla facilità e varietà di lavorazione e all’adattabilità sul piano cromatico offerta dalle numerose essenze esistenti

Sul piano concettuale, due aspetti di questo materiale lo rendono particolarmente adatto all’utilizzo nell’ambito del restauro: in primo luogo il suo essere ‘vivo’ e quindi, diversamente da molti materiali ‘moderni’, la sua capacità di assecondare armoniosamente il percorso di ‘invecchiamento’ dell’organismo storico, subendo insieme ad esso il trascorrere del tempo; in secondo luogo, e forse più rilevante, è la maggiore reversibilità rispetto a interventi effettuati con altri materiali, grazie alla possibilità di posa in opera con tecnologie a secco

Nella pagina a fianco, il controsoffitto della navata della Basilica Paleocristiana, progettato da Emanuele Fidone con semplici listelli di legno, suggerisce la spazialità originaria dell’edificio

A sinistra, sezione longitudinale della Basilica di San Pietro di Ortigia. La trama lignea crea una suggestiva successione di luci e ombre

Dettagli costruttivi del controsoffitto ligneo che segue la curvatura delle volta a botte di età paleocristiana.

Basilica Paleocristiana, Ortigia, arch Emanuele Fidone, Siracusa 2008

Nell’intervento di restauro operato sulla basilica paleocristiana di San Pietro a Ortigia si percepisce l’intreccio della tensione progettuale dell’architetto Fidone con i suoi interessi per la storia e per i segni stratificati della complessità del reale, letti con umiltà e misura, senza preconcetti

Fidone non basa il suo lavoro sui temi dell’imitazione o del contrasto ma persegue un’idea di continuità, instaurando con l’antico nuove relazioni e cerca di imprimere un nuovo ritmo vitale, giocando su nuovi equilibri dentro le discontinuità che la densità del tempo ha determinato in questa architettura

Come sostiene in un suo scritto, nell’elaborazione progettuale cerca di “privilegiare un approccio legato alla processualità del fare e al suo lento percorso teso verso l’essenzialità, la concretezza materica” riscoprendo “il valore del senso della continuità diacronica, della lunga durata”

Questo approccio, legato al riconoscimento della “volontà, del pensiero e dei desideri degli uomini che l’hanno realizzato” caratterizza l’intero processo di concepimento del restauro della basilica siciliana

L’edificio, se pur modesto nelle dimensioni, ha un grande fascino determinato dalle continue trasformazioni e sovrapposizioni avvenute durante la sua lunga storia Se gli interventi, che si sono succeduti nel tempo fino all’epoca barocca, hanno adattato man mano l’edificio alle nuove esigenze funzionali, i restauri degli anni ‘50 del Novecento hanno prodotto un’irreversibile alterazione della spazialità interna nel tentativo della vana ‘scoperta’ dell’immagine ‘originaria’ della chiesa

Per Fidone l’azione del conservare non può prescindere dal progettare, motivo per cui l’intervento contemporaneo si propone come mezzo per una ‘lettura stratigrafica’ della preesistenza Da un lato l’attento recupero della materia esistente, con la valorizzazione delle tracce degli affreschi bizantini che impreziosivano in origine l’intera chiesa, e dall’altro l’inserimento di due nuovi elementi, il controsoffitto e il portale sul fronte est, concorrono a conseguire il medesimo obbiettivo: suggerire una rilettura dello spazio e della storia dell’edificio

Il controsoffitto della navata, sospeso alla struttura di copertura tramite tiranti in acciaio smaltati di nero, suggerisce una riproposizione traslata della spazialità originaria della basilica Realizzata in semplici listelli di legno desaturato e sbiancato posti longitudinalmente alla navata, la nuova volta si imposta, senza mai toccare le strutture antiche, all’altezza degli appoggi dell’originaria volta a botte di età paleocristiana, seguendone la curvatura Questa leggera trama lignea crea una suggestiva successione di sottili luci e ombre, filtrando la vista delle capriate del tetto e modulando la luce diurna che