COLECCIÓN EDUCACIÓN

CAROLINA CHÁVEZ PREISLER

EVELYN ORTEGA ROCHA

CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)

COLECCIÓN EDUCACIÓN

CAROLINA CHÁVEZ PREISLER

EVELYN ORTEGA ROCHA

CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)

Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa

CAROLINA CHÁVEZ PREISLER

EVELYN ORTEGA ROCHA

CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)

Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa

COLECCIÓN EDUCACIÓN

Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa

Coordinadoras:

© Carolina Chávez Preisler

Evelyn Ortega Rocha

Camila Saavedra-Solís

Primera edición, octubre 2025

ISBN: 978-956-17-1203-4

Derechos Reservados

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl

Dirección Editorial: David Letelier Diseño: Mauricio Guerra / Alejandra Larraín

Obra licenciada bajo Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

9 PRÓLOGO

Carolina Chávez Preisler

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Evelyn Ortega Rocha

Universidad Autónoma de Chile

13

CaPítuLO I: Jugar hacia la utopía: prácticas lúdicas para una didáctica transformadora

Camila Saavedra-Solís

Universidad de Granada

23

33

CaPítuLO II. La ronda por La justicia sociaL: una propuesta lúdica y colectiva para trabaJar en el aula

Francisca Díaz-Zúniga

Universidad Autónoma de Barcelona

Camila Saavedra-Solís

Universidad de Granada

Mario Ramos-Paredes

Colegio San Fernando, Chillán

CaPítuLO III. la gran independencia de chile: creando aprendizaJe significativo a través del Juego

Cristóbal Olivares Correa

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

41

CaPítuLO IV: ruta migrante: un viaJe a través del diálogo. una propuesta lúdica para el desarrollo de habilidades del pensamiento histórico y geohistórico.

Catalina Muñoz Chamorro

Valentina Núñez Valenzuela

Evelyn Ortega Rocha

Universidad Autónoma de Chile

59

69

CaPítuLO V: érase una vez: edición colonial ¿cómo éramos y cómo somos?

Iván Jesús Valderrama Aguayo

Francisca Lisette Castillo Vera

Catalina Millaray Pacheco Díaz

Valentina Alexandra Peña Ramos

Tamara Alexandra Rivas Galleguillos.

Universidad Católica de Temuco

CaPítuLO VI: abya yala: un Juego de descubrimiento histórico

Iván Jesús Valderrama Aguayo

Nataly Tiare Altamirano Contreras

Natalia Carolina Gómez Maripan

Evania Aracelly Vergara Jaramillo

Universidad Católica de Temuco

79

89

CaPítuLO VII: gamificación y pensamiento histórico: una propuesta de Juego para explorar la causalidad histórica en el aula.

Claudio Figueroa González

Rodrigo León Salgado

Ivan Perez Contreras

Franco Ramos Gutiérrez

Ariel Zubicueta Valdés

Paula Soto Lillo

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

CaPítuLO VIII: tutóm: Jugar en el aula para fomentar la ciudadanía diversa y participativa

Francisca Carolina Díaz-Zúñiga

Estefi Leiva

Marta María Salazar Fernández

Universidad Autónoma de Barcelona

99

109

CaPítuLO IX: game over: la búsqueda del streamer perdido

Marta María Salazar Fernández

Universidad Autónoma de Barcelona

Vivian Nancuante Benavente

Universidad Arturo Prat

Alexandro Leonel Maya Riquelme

Universidad Autónoma de Barcelona

CaPítuLO X: geocronos: Juego de cartografía escolar para desarrollar el pensamiento geográfico-histórico

Sandra Eliana Álvarez Barahona

Fabián Rodrigo Araya Palacios

Universidad de La Serena

121

127

CaPítuLO XI: Jenga del conocimiento: edición dictadura militar en chile

Karla González Castillo

Noemy Olguín De La Paz

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

CaPítuLO XII: eco-finanzas: el Juego de mesa que enseña educación financiera y conciencia ambiental a niños y niñas de enseñanza básica.

Leonardo Vidal Vergara

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

137

sObRe autORes y autORas

ElAprendizaje Basado en Juegos es una metodología activa o un conjunto de estrategias que se sustentan en el uso de diferentes tipos de juegos, entre ellos juegos de mesa, juegos de roles o actividades gamificadas para desarrollar el aprendizaje de contenidos específicos (Ayén, 2017). Para la enseñanza, y en particular la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, es relevante la utilización del juego porque: promueve la motivación por aprender, la socialización, la participación en clases (Real y Yunda, 2021), permite que el estudiantado sea protagonista de su aprendizaje (Español, 2017), le otorga a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de tomar decisiones y argumentarlas, también es un vehículo que le permite al profesorado diversificar sus forma de enseñar (Trejo, 2022) facilitando el proceso de transposición didáctica.

La utilización del juego, como un vehículo para enseñar contenidos de la historia y la ciencias sociales y lograr aprendizajes, está bien documentado y pareciera no ser discutible en la primera infancia (UNICEF, 2018). Sin embargo, a medida que aumentan los niveles de enseñanza el juego deja de estar presente en las salas de clases, comúnmente, no se utiliza y existen resistencias para hacerlo por parte del profesorado (Carbó et al., 2015). Se piensa que una de las razones que dificulta la utilización del juego en la enseñanza es el tiempo y el costo que implica crear un juego pertinente para abordar los propósitos curriculares.

En la enseñanza de la historia y las ciencias sociales hay varios ejemplos de innovaciones educativas en las que se ha incorporado el juego. Algunos ejemplos son Camino al Sol, a través del cual se enseña el período prehispánico de la arquitectura a estudiantes universitarios (Real y Yunda, 2021), Twinlight

Struggle que trata sobre la Guerra Fría y donde dos jugadores toman el mando de cada una de las superpotencias o Timeline que permite desarrollar la comprensión cronológica (Iglesias, 2022). Estos ejemplos han sido publicados en revistas especializadas, sin embargo, son juegos de difícil acceso, de alto costo y que muchas veces no se ajustan del todo al currículum escolar chileno.

La desproporción entre los beneficios del juego en la enseñanza y su escasa utilización en el aula, convocó a un grupo de profesores en formación, profesores en ejercicio y especialistas en didáctica a exponer diferentes propuestas lúdicas que permitan que los y las estudiantes aprendan una disciplina, la historia, la geografía o las ciencias sociales, pero que además, durante el aprendizaje sean capaces de compartir, participar, argumentar, reflexionar con el propósito de fomentar la ciudadanía activa. Este es el origen de los juegos que se describen en cada uno de los capítulos de este libro. Desde esta perspectiva es un libro polifónico que convoca a actores claves del sistema educativo y les brinda la oportunidad de exponer procesos de creación que, en su mayoría, son colectivos.

La convocatoria del libro estuvo a cargo de las coordinadoras Carolina Chávez Preisler de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Evelyn Ortega Rocha de la Universidad Autónoma de Chile y Camila Saavedra Solís de la Universidad de Granada. Para recopilar los capítulos se llevó a cabo una convocatoria en la carrera de pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales de las Universidades Católica de Valparaíso y Autónoma de Chile, además de convocar a los y las integrantes de REDIECS (Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales). Los capítulos seleccionados fueron enviados a evaluación de doble par ciego. Participaron como evaluadores y evaluadoras especialistas en didáctica a nivel nacional e internacional.

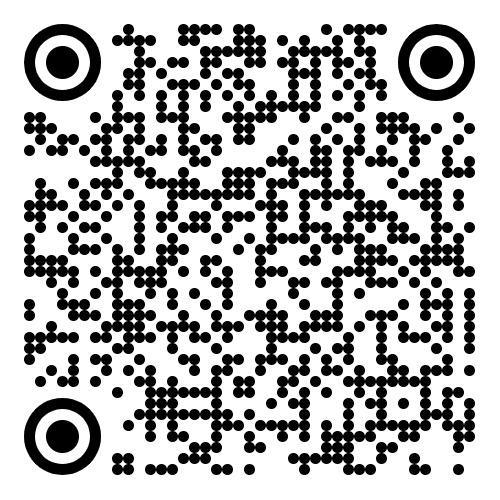

Los capítulos que forman parte del libro consideran un apartado donde se cuenta el origen del juego, esto para visibilizar a las y los diferentes actores del sistema educativo que convergen en esta propuesta. También se incluye una fundamentación teórica para que el juego tenga sustento didáctico. Posteriormente se describe el juego con la finalidad de tener una visión general de qué se trata, se expone su objetivo y se especifica la propuesta. En los apartados siguientes se explican algunos resultados o proyecciones de su aplicación y se plantean preguntas orientadoras para su utilización en la sala de clases. Finalmente en los Anexos de cada capítulo se dispone de un código QR en el que los y las lectoras podrán tener acceso a todos los materiales del juego con el propósito de que se puedan imprimir y utilizar en diversos contextos. Los juegos han sido pensados para abordar la enseñanza y el aprendizaje de

disciplinas como la historia, la geografía y la formación ciudadana. En ellos es posible encontrar una diversidad de temas históricos y problemas socialmente relevantes . Por ejemplo, migraciones, diversidad cultural, procesos históricos, pueblos originarios, interculturalidad y ciudadanía para la justicia social. De esta manera se espera democratizar el acceso al juego y difundir las propuestas en diferentes contextos de enseñanza formal e informal.

Carolina Chávez Preisler

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Evelyn Ortega Rocha Universidad Autónoma de Chile

Chile, Julio de 2024.

Ayén, F. (2017). ¿Qué es la gamificación y el ABJ? Ibér, 86, 7-15

Carbó, J., Gutiérrez, P., Sesé, J y García, J. (2015). Estudio de juegos de mesa como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales y humanidades. En González, J y González, A. (Eds.) La Universidad como comunidad de innovación y cambio. UCAM, Servicio de Publicaciones (73-82).

Español, D. (2017). El juego: creatividad y autodescubrimiento. Ibér, 86, 45-49 Iglesias, A. (2022). La aplicación de juegos de mesa en la enseñanza de la historia. CLÍO History and History Teaching, 46, 26-40 https://doi.org/10.26754/ojs_ clio/clio.2022486981

[Real, Y y Yunda, J. (2021). Aprendizaje basado en el juego aplicado a la enseñanza de la historia de la arquitectura prehispánica. Estoa, 19(10), 67-75

Trejo, J. (2022). Transformar la enseñanza de la Historia a través del juego. Una reflexión teórico-práctica. Revista Digital Universitaria, 23, 1-9

UNICEF (2018). Aprendizaje a través del juego.

CAPÍTULO I

Camila Saavedra Solís Universidad de Granada camila.saavedra_s@umce.cl

Durante el desarrollo de sesiones de trabajo de Fundación Jugarse, docentes de Ciencias Sociales reconstruyen sus memorias lúdicas escolares. Con frecuencia surgen recuerdos de juegos con cantos que el profesorado analiza como “letras que eran racistas, aunque en esos momentos, como estudiantes no nos dábamos cuenta”. Los juegos como artefactos culturales, cifran el imaginario colectivo de cada época, y con ello, contribuyen a promover valores que repercuten en las identidades de quienes socializan jugándolos (Bueno y García, 2012).

Considerando lo anterior, es necesario transitar de un juego tradicional, muchas veces portador de relatos y prácticas excluyentes, hacia un juego transformador que permita poner en valor elementos fundamentales para la educación del siglo XXI como la igualdad, la inclusión y la promoción de la justicia social. En esta línea, Beatrice Ávalos (2017) Premio Nacional de Educación, plantea que, a pesar del consenso sobre la importancia de jugar, este parece olvidarse al estructurar la vida en las aulas, elaborar el currículum o trazar rutas de trabajo coherentes con los valores fundamentales para la educación contemporánea.

(1) Este trabajo forma parte del proyecto de I+D+i PID2021-123465NB-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”.

En nuestra experiencia como fundación, se ha visualizado como principal dificultad que nuestra socialización lúdica -entendida como las maneras en que hemos jugado a lo largo de nuestras vidas- muchas veces responden a prácticas competitivas y estereotipadas, que nos dificultan un jugar transformador.

Lo que nos lleva a la pregunta ¿Cómo desaprender ciertas maneras de jugar? y ¿De qué manera es posible hacer del jugar un ejercicio coherente con una didáctica transformadora?

El propósito de esta aportación es acompañar al profesorado a transitar del impulso lúdico -nuestro deseo de jugar, desde el entusiasmo y el goce- hacia la elaboración de propuestas lúdicas reflexivas sostenidas desde la teoría del juego y los saberes propios de la Didáctica de las Ciencias Sociales.

Considerando lo anterior, el capítulo se estructura desde el “jugar y diseñar propuestas lúdicas”, valorando la relación entre juego, educación y Didáctica de las Ciencias Sociales (DCS). Continúa con “jugar hacia la utopía” que proporciona algunos elementos para jugar desde y para la transformación de la sociedad, como actividad que enuncia otros mundos posibles. Finalmente, “jugar y errar: claves para acompañarte en la escuela” que propone las dificultades que surgen comúnmente en la práctica docente.

Convocar a docentes y académicos a esta ronda de juego, puede ser un ejercicio desafiante por lo que nos proponemos definir algunas cuestiones fundamentales para jugar y no extraviarse en el camino. Tal como plantea Huizinga en “Homo ludens” al jugar se entra en un círculo mágico, que se articula a través del compromiso individual de cada jugador/a y también, a partir de los acuerdos compartidos por quienes juegan. Estos pueden ser distintos a los de la vida real.

Entrar al círculo mágico implica desplegar una actitud personal de apertura y concentración, involucrarse en aquello que se juega. Por ello, es necesario que como docentes indaguemos en nuestro espíritu lúdico identificando qué juegos nos provocan emoción, alegría y curiosidad, para que esas emociones tengan un lugar en el aula al compartir lúdicamente con el estudiantado.

El círculo mágico se complementa con la noción de actitud lúdica (lusory attitude) acuñada por Suit (1978) y se relaciona con la adopción de acuerdos durante un juego para conseguir un objetivo común. En este sentido, jugar se trata de establecer un contrato social mientras se habita el círculo mágico, contrayendo acuerdos comunes, que fijan quién está dentro o fuera del juego (Salen y Zimmerman, 2004).

Para diseñar propuestas lúdicas emplearemos el concepto de Aprendizaje Basado en Juegos (en adelante ABJ) que refiere al uso de juegos en contextos educativos con fines didácticos. Esta metodología propone la adaptación de juegos creados para otros fines, como también el diseño de propuestas lúdicas secuenciadas en diferentes actividades, conducentes al objetivo propuesto por el docente para la innovación y la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje (González, 2015). Con recurrencia al adaptar un juego ya existente ocrear una propuesta lúdica, el material diseñado pierde el espíritu lúdico “aquello que lo vuelve un juego” y es percibido por el estudiantado como “un material didáctico”. Para tener éxito diseñando juegos, hay que conocer qué elementos son imprescindibles para su diseño.

Desde la psicología, se propone la teoría del flow o de flujo, que se define como un estado positivo, en que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad que le provoca placer y disfrute. Csizkzentmihalyi (1998) plantea que un antecedente para generar este estado es que exista equilibrio entre el desafío y la habilidad, objetivos claros y retroalimentación inmediata. Considerando lo anterior, es crucial valorar el error en el desarrollo del juego, introduciendo situaciones desafiantes que permitan al estudiantado cometer desaciertos, brindándoles así la oportunidad de practicar la resolución de problemas de manera individual o colectiva.

Los juegos tienen una narrativa, es decir, la capacidad de centrar su atractivo mediante una historia. Dado que son producciones culturales es indispensable analizar cuáles son las características del relato que proponen ¿Qué características tienen? ¿A quiénes incluye como personajes centrales? ¿A quiénes excluye? ¿Qué valores se promueven mediante el juego? Para proponer un juego transformador es necesario analizarlos textual y narrativamente. Como docentes necesitaremos emplear nuestros conocimientos disciplinares para elaborar o adaptar juegos, considerando que en el mercado abundan narrativas maestras, que muchas veces promueven una identidad excluyente, eurocentrada y hegemónica. Es recomendable proponer narrativas de juego que faciliten la incorporación de identidades diversas e interculturales a través de la inclusión de personas invisibilizadas de la historia, como infancias, mujeres, identidades sexuales diversas, migrantes y pueblos originarios. Si el juego aborda temáticas socialmente relevantes o controversiales, la narrativa puede estructurarse en torno a una situación desafiante mediada por elementos de los juegos de roles, presentando una variedad de personajes que asumen posturas diferentes frente al tema.

Otro elemento fundamental es la mecánica del juego, que se refiere a los sis-

temas y las normas, que proporcionan indicaciones de cómo los jugadores interactúan. Aporta significativamente a la jugabilidad, en la medida en que tiene la capacidad de atraer, entretener y desafiar a los participantes. Tal como plantean Berríos et al. (2017) desde la Didáctica de la Lengua, se establecen tres mecánicas de juego, la colaboración, la competición y el agrupamiento para el desarrollo de actividades lúdicas.

El juego colaborativo se refiere a los elementos y sistemas diseñados en un juego para fomentar y recompensar la colaboración entre los jugadores. Se busca incentivar la interacción positiva y el trabajo en equipo, como situaciones de interdependencia en las que todos son esenciales para el éxito del grupo. Por otra parte, la mecánica de competición está diseñada para crear un entorno donde los participantes se enfrentan entre sí para alcanzar objetivos individuales o grupales, y la victoria se determina mediante la superioridad en habilidad, estrategia o rendimiento. La investigación educativa respalda los beneficios del trabajo colaborativo y señala que las mecánicas individuales presentan una oposición improductiva para generar situaciones de aprendizaje. Desde lo anterior, las investigadoras proponen la conformación de grupos como alternativa para aprovechar los beneficios de colaborar en una organización intragrupal y luego introducir elementos de gamificación entre grupos.

Estas orientaciones serán útiles para considerarlas al planificar una propuesta, ya sea modificando o creando un juego. Es necesario tener presente que, existen materiales con una “mecánica colaborativa” pero que pueden contener narrativas tradicionales, o bien, narrativas inclusivas que se sustenten en “mecánicas competitivas” dando poco espacio a la discusión y la toma de acuerdos. Un elemento clave para proponer un juego transformador es proponer narrativas inclusivas con mecánicas de agrupamiento y colaboración.

La literatura infantil y el juego a lo largo del siglo XIX y XX, fueron empleados en muchas ocasiones como vehículos de mensajes moralizantes, que aspiraban a que las infancias puedan socializar con los valores de la cultura dominante. En contraposición a estos planteamientos en los que el juego tiene un valor instrumental “jugar para”, Mirtha Chokler (2009) plantea que jugar es una función vital en las personas y se asocia al placer por el descubrimiento progresivo del mundo que las rodea, estableciéndose relaciones y conexiones con otros y otras. Así, jugar se constituye en un fin en sí mismo siendo una poderosa herramienta de transformación de la sociedad, en la medida en que es un espacio fructífero para la construcción de otros mundos posibles.

Tal como plantea Paulo Freire (2005) la utopía implica una tensión “entre la denuncia del presente que se hace cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir” (p.117). En este sentido, jugar como propuesta utópica implica repensar el jugar como vehículo de transmisión cultural y mantenimiento del status quo, e introducirse en el camino incierto de jugar soñando un mejor futuro para todos y todas.

Desde lo anterior, María Aguado (2019) sostiene que existen propuestas utópicas desde la educación que proponen una crítica a la sociedad actual promoviendo valores como la cooperación, la igualdad y la autodeterminación como ejercicios colectivos. Bloch señala que la educación y la utopía se sostienen sobre el “principio de esperanza” que nos lleva a trazar una propuesta de futu-ro deseable para la vida en comunidad, vinculándose a actuaciones tendientes a la transformación de la realidad.

A lo largo del siglo XX reseñamos una serie de propuestas educativas con carácter utópico, entre ellas destacan las hermanas Agazzi, Decroly, Montessori que confluyeron con las pedagogías de Freinet y Ferrer dando paso a movimientos de renovación pedagógica que hasta hoy cimentan las bases de nuevas propuestas educativas que abogan por el desarrollo de pedagogías activas (Aguado, 2019). Al definir este movimiento pedagógico Ferrière (2004) plantea que es fundamental la importancia que se da a la expresión creativa del estudiantado, mientras se considera la dimensión afectiva e intelectual.

En las pedagogías activas el juego es concebido como espacio de exploración creativa, y con ello, el jugar se relaciona con la posibilidad de hacer el mundo de otra manera mientras se juega. Levitas (2013) plantea que la utopía es una práctica prefigurativa que se relaciona con prácticas sociales que consideran modos diversos de hacer y ser intentos de vivir de otra manera, de muchas maneras, individuales y colectivas.

Lo anterior nos lleva a la pregunta ¿Cuáles serían los principios lúdicos para el ejercicio de un jugar que enuncie la utopía?. En nuestra experiencia jugando con otras y otros, existen ciertos principios lúdicos que pueden acompañar a quienes decidan tomar este camino. Estos los definimos como, jugar colaborativamente, desde narrativas inclusivas, en la búsqueda de autonomía y sin estereotipos de género.

Jugar colaborativamente, implica que los participantes trabajen de manera conjunta para alcanzar objetivos compartidos privilegiando la cooperación sobre la competencia, generando experiencias que propicien la interacción y comunicación como aspectos fundamentales para lograr el objetivo del jue-

go. Propiciar el juego colaborativo implica implementar mecánicas específicas que fomenten la colaboración, como objetivos compartidos que requieran esfuerzos colectivos, roles especializados que promuevan la complementariedad entre los participantes y estímulos positivos que resalten la importancia de los logros del grupo en lugar de enaltecer el desempeño individual y la competencia (Saavedra y Lobos, 2019).

Jugar desde narrativas inclusivas, se refiere a diseñar experiencias lúdicas que desarrollen lecturas narrativas críticas de los juegos, evaluando de qué manera algunos relatos contribuyen a perpetuar narrativas de identidades excluyentes. Así, es fundamental proponer narrativas inclusivas y diversas, visibilizando a personas invisibilizadas en la historia oficial (infancias, pueblos originarios, migrantes, mujeres, disidencias sexogenéricas).

Jugar en la búsqueda de autonomía, se fundamenta en que el juego constituye un espacio para la experimentación, la toma de decisiones y la construcción de habilidades socioemocionales. En tanto, el estudiantado tiene la oportunidad de practicar la capacidad de autorregulación emocional, pues jugar puede ser una actividad placentera, estimulante y no exenta de conflictos.

Jugar sin estereotipos de género, aboga por la deconstrucción y el desmantelamiento de normativas tradicionales que perpetúan roles y expectativas predeterminadas para cada género. Implica configurar espacios lúdicos inclusivos, donde las características y habilidades asociadas a cada género no dictaminen ni restrinjan las posibilidades de participación. Para ello, es necesario desvincular el juego como dispositivo del jugar, de estructuras patriarcales que reproducen estereotipos, fomentando una experiencia lúdica que promueva la diversidad, la igualdad y la libre expresión de nuestras identidades.

Estos principios se erigen como pilares fundamentales para un jugar transformador, que propone la colaboración, incorporación de narrativas inclusivas, fomenta la búsqueda de la autonomía y desafía las normas de género preestablecidas. Considerando estas propuestas es posible avanzar hacia un jugar hacia la utopía, donde la imaginación y la acción conjunta tracen un camino hacia un futuro más inclusivo e igualitario, un futuro deseable para el bien común, que no solo deseamos sino también esperamos conseguir (Anguera, 2013).

Proponer experiencias lúdicas en el aula es un muchos casos implica enfrentar la incertidumbre ¿Les gustará, se sentirán convocados, aprenderán?, son pre-

guntas razonables para quienes están comprometidas/os con el ejercicio de la docencia desde una perspectiva transformadora.

En un inicio, este apartado sería una especie de decálogo para planificar propuestas lúdicas, pero al poco andar y al mucho escribir, he notado que aquello de valorar el error como posibilidad puede ser más significativo que generar un instructivo que declare las normas para un buen jugar. Por lo que me dispongo a desde mi experiencia como jugante-docente, a mostrar los errores que he experienciado diseñando propuestas lúdicas, con la esperanza de que este acto, al fin de cuentas vulnerable, permita a quiénes se quieran unir a esta ronda, a hacerlo con menos aprehensiones y más certezas de las que teníamos con el equipo de Jugarse Ludotecas, cuando decidimos jugarnos en el sistema educativo formal.

El primer error y más habitual es pensar el jugar como un acto idílico, en el que el estudiantado se sentirá profundamente motivado. Diseñar o adaptar un juego puede ser una experiencia compleja, ya sea porque tomamos un juego y terminamos convirtiéndolo en una tarea, o porque, la mecánica o la narrativa de este no conecta con el estudiantado. Recomendamos en este punto, indagar en nuestro espíritu lúdico y recordar que, no todos los juegos nos parecen atractivos y eso también le ocurre al estudiantado. Jugar es un lenguaje, y ser docentes que se juegan implica aprender ese lenguaje ¡Cometeremos errores!

El segundo desacierto es considerar que jugar mejorará el clima de aula, muy probablemente las cosas empeorarán antes de mejorar. Común es el dicho “jugando se conoce a la gente” y es que abre la caja de pandora de nuestras emociones, y por tanto, es necesario considerar que surgirán conflictos y discusiones. Para acompañar el jugar es recomendable fortalecer un sistema de acuerdos entre el estudiantado, repasarlos al iniciar el juego y definir qué integrante del grupo de estudiantes actuará de mediador/a cuando surjan desacuerdos. Recuerda ¡Deja que construyan la habilidad de autorregularse!

El tercer desacierto es creer que no existirán inconsistencias en nuestra propuesta lúdica. A continuación un ejemplo muy ilustrativo ¿Puede enseñarse democracia sin democracia? La respuesta es evidente. Una de mis primeras propuestas de juego, abordaba ideas claves para la participación desde la perspectiva de la narrativa del juego (roles de los jugadores y épocas) pero la mecánica era profundamente directiva, no propiciaba el establecimiento de acuerdos sino solamente adscribir a una serie de reglas que había considerado oportuno diseñar. Esto ocurre porque, en ocasiones, nos centramos en el contenido del juego, olvidando las actitudes que deseamos que vivan y practiquen durante la experiencia lúdica. Cuando estés diseñando un juego, es necesario alinear los pro-

pósitos (relacionados con las actitudes y habilidades que deseas potenciar en el estudiantado) con los objetivos relativos al contenido (aquellos conceptos de primer orden de carácter disciplinar) que desees que se aborden a lo largo del juego. Repítete ¡No se puede enseñar democracia sin democracia!

La cuarta dificultad es que tenemos una memoria lúdica, nos hemos socializado en una manera de jugar que responde a los valores hegemónicos de una época determinada. En mi caso, como mujer de treinta años, he participado de experiencias lúdicas que han tendido a la competencia por sobre la colaboración, y un jugar que en muchos casos contribuye a fortalecer estereotipos de género. Por ello, ser una docente que juega implicó reconstruir mis memorias lúdicas, cuestionarlas, e introducir el juego en mi vida cotidiana, jugar con mis amistades, conocer nuevos juegos que me permitieran ver otras formas de jugar. ¡No se puede enseñar a jugar sin jugar!

El quinto inconveniente es implementar juegos sin adaptarlos a la rutina del aula y al nivel lúdico del estudiantado. En nuestras prácticas iniciales desarrollamos un juego con un sistema complejo de reglas y un largo instructivo. La mayor cantidad del tiempo se destinó a entender cómo jugarlo. Por ello, lo recomendable es iniciar con juegos que tengan una mecánica simple para redescubrir el placer por jugar, paulatinamente puede aumentarse el nivel de dificultad. Considera el tiempo que tienen para jugar; una clase, un recreo, una jornada lúdica y adáptalo a estas necesidades. No olvides ¡Nadie quiere jugar un juego sin terminar la partida!

La sexta recomendación está destinada a quienes deseen introducir el jugar más allá del juego. No es lo mismo implementar un juego en una unidad didáctica que introducir prácticas lúdicas a lo largo de todo el semestre. Jugar desde la utopía es socializarse en establecer acuerdos, y muchas veces el estudiantado juega mucho, pero lo hace de manera individual por lo que tienen asentados hábitos de juego competitivos. Introducir la colaboración como forma de jugar es una ruta de largo aliento ¡No te desanimes!

La séptima inconsistencia surge cuando el grupo de estudiantes ya está socializado en el jugar utópico. Comienzan a proponer muchas ideas para modificar los juegos e inclusive crearlos. En un primer momento puede ser agobiante, nos da temor que los juegos se escapen de los propósitos educativos, o que contengan narrativas tradicionales o excluyentes. El placer por jugar es contagioso y si el estudiantado ha vivenciado prácticas lúdicas transformadoras poco a poco integrará esto en sus memorias lúdicas. Diseña materiales que les acompañen en la creación de sus propios juegos o muestrales este pequeño artículo. ¡Que pasen de jugadores a mediadores lúdicos!

La octava dificultad no es una dificultad, es una invitación. El segundo apartado de este escrito se inicia con la posibilidad de Jugar hacia la utopía, y reúne todos aquellos elementos que pueden hacer del jugar una propuesta de trans-formación. Si te sientes extraviado/a, consúltalo nuevamente y haz un chequeo de qué elementos has integrado y cuáles te faltan en la propuesta que estás desarrollando.

Jugarse hacia la utopía es jugar para transformar la sociedad y soñar un mejor futuro colectivo. Creemos que jugando podemos crear ese mundo para hacerlo posible ¡A jugar!

Aguado, M. (2019). Utopía y educación: conexiones en el tiempo y el espacio. La “Ciudad de los niños” como ejemplo de utopía educativa viva. En Juan Pro y Pedro Mariblanca (Eds.) Lugares de utopía, tiempos, espacios y estrías (pp.248-274)

Anguera, C. (2013). Una Investigación sobre cómo Enseñar el Futuro en la Educación Secundaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales, 13, 27-35

Ávalos, B. (2017) Juego frente a las políticas públicas y la escolarización. En Ragnar Behncke (Ed), 1,2,3 por mi y por todos mis compañeros: la seriedad del juego en la escuela. (pp. 12-14). MINEDUC

Berríos, A. Pujolà, J y Apple, C. (2017) Tres mecánicas en juego: los efectos de la colaboración, la competición y el agrupamiento en propuestas didácticas gamificadas. En Carina González (Coord.), Actas del V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación. Editorial: Universidad de la Laguna

Bueno, T. y García, C. (2012) Estereotipos de género y videojuegos: análisis de la imagen de la mujer transmitida en sus carátulas. Guillermo Paredes (Ed). En I Congreso Internacional de Comunicación y Género. (pp. 1491-1507)

Csikszentmihalyi, M. (1998) Aprender a fluir. Kairós

Chokler, M. (2009). Psicomotricidad, el cuerpo en juego: hacer, pensar, sentir. Ediciones: novedades educativas.

Freire, P. (2005) Pedagogía de la esperanza. Editorial Siglo XXI.

Ferrière, A. (2004). L’école active. Fabert. González, C. (2015). Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. Revista De Educación a Distancia, 40.

Levitas, R. (2013). Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society. Editorial:AAIA

Suits, B. (1978) The Grasshoper. Games, Life and Utopia. Broadview Press

Salen, K y Zimmerman, E. (2004) Rules of play: game design fundamentals Massachusetts: MIT Press.

Saavedra, C. y Lobos, A. (2019). Ludoteca en la Vespertina: Jugarse desde el nosotros y nosotras. Una experiencia de educación popular con niñas y niños. Revista Trenzar, 2(1), 34-50.

CAPÍTULO II

La ronda por la justicia social: una propuesta lúdica y colectiva

Francisca Carolina Díaz-Zúñiga Universidad Autónoma de Barcelona Francisca.diaz.zuniga@gmail.com

Camila Saavedra-Solís Universidad de Granada camila.saavedra_s@umce.cl

Mario Ramos-Paredes

Colegio San Fernando, Chillán profesormarioramosp@gmail.com

Nuestra propuesta de juego fue creada por la Red Chilena de Didáctica de las Ciencias Sociales (en adelante REDIECS) durante el año 2023. Con motivo de la conmemoración de los cincuenta años del Golpe de Estado en Chile nos propusimos repensar conceptos fundamentales para la promoción de la justicia social, como lo son la memoria democrática, la participación política, los movimientos sociales, entre otros.

Para realizar esta propuesta nos inspiramos en el juego ¿Qué es la Política? creado en 1989 por un equipo de educadores populares de la organización ECO, que a través de metodologías participativas buscaban no solo repensar las ideas fundamentales para la democracia sino también practicarlas a través del juego.

Tomando en cuenta estas ideas como equipo de trabajo nos organizamos para profundizar nuestro conocimiento sobre el juego y la justicia social. Luego de un ejercicio de reflexión y trabajo colectivo, elaboramos “La ronda por la justicia social” a partir de la aplicación de una encuesta por redes sociales que nos ayudó a indagar en el imaginario colectivo de docentes, estudiantes de educación media y pedagogía sobre la justicia social.

Diseñar este juego supuso un desafío que implicó trazar una propuesta coherente entre la narrativa y la mecánica del juego. En primer lugar, decidir los aspectos gráficos significó conectar con una narrativa que diera lugar a un ejercicio de memoria, que articulara el vínculo histórico entre el juego ¿qué es la política? y nuestra propuesta. Fue clave contar con el apoyo del diseñador gráfico @laesporacreatividad (Instagram) quien comprometido con el fortalecimiento de la memoria gráfica de los movimientos sociales, nos facilitó el afiche “seamos un solo pueblo que busca su libertad” restaurado y digitalizado por él. El afiche corresponde a una convocatoria desarrollada en 1971 por el Centro Cultural Pueblo, ubicado en la histórica Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa en Santiago.

La ronda por la justicia social fue jugada por primera vez en el XVIII Seminario Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales celebrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en noviembre del año 2023. También, fue traducido al inglés para ser compartido con jugantes de otras latitudes, como el investigador canadiense Wayne Ross, quién participó de la jornada lúdica y se dispuso a compartir nuestro material con estudiantes que se forman para ser docentes en Canadá.

Situación inicial

Como equipo de trabajo establecimos la necesidad de repensar conceptos como justicia social, democracia y participación política mediante una propuesta lúdica que nos permitiera ejercitar la ciudadanía, reflexionando juntos, debatiendo y tomando acuerdos.

El juego La ronda por la justicia social fue diseñado de manera colaborativa y contó con la participación de más de sesenta personas quienes propusieron individualmente tres conceptos para definir justicia social. La recopilación de los datos se hizo a través de redes sociales. Una vez obtenida la información, hicimos un análisis de las recurrencias. Con esto, elaboramos un mazo con 60 tarjetas en cada una de las cuales hay un concepto vinculado a la justicia social.

Establecimos como criterio de elaboración que fuesen conceptos legibles y comprensibles para estudiantes de Educación Media, futuros docentes y profesorado en ejercicio. Ya que, nuestra propuesta es convocar a personas de todas las edades a pensar la sociedad que queremos y el futuro deseable para todos y todas a través de la aplicación del juego.

Fundamentación teórica desde la Didáctica de las Ciencias Sociales

Jugar en espacios educativos permite el desarrollo de habilidades y competencias en los y las estudiantes (Iglesias, 2022). Su uso didáctico faculta la creación de estrategias pedagógicas para acercar el contenido de una manera lúdica (Observatorio del juego, 2017). Uno de los ejemplos más claros es el uso de metodologías tales como el aprendizaje basado en juegos y la gamificación (Ojeda-Lara y Zaldívar-Acosta, 2023; Sarlé, 2013; Yélamos-Guerra, 2022).

El trabajo con juegos en distintos niveles educativos es sin duda un aspecto positivo y significativo. Permite generar la participación del estudiantado y también la reflexión sobre múltiples temas que se puedan aplicar en la clase (Echeverría, 2022). En este caso, el juego que planteamos responde a diversos elementos de estudio propios del campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales.

En primer lugar, la idea de justicia social en educación implica aproximarnos a la noción de que ésta no existe si no hay redistribución, reconocimiento y representación, lo que integra aspectos económicos, temas culturales y elementos políticos (Fraser, 2008; Plá, 2016). Para alcanzar la paridad de diferentes personas o grupos, se han establecido estrategias de afirmación y transformación. Las primeras aspiran a remediar las desigualdades aunque no alteran las estructuras sociales que las causan. Mientras que las segundas aspiran a remediarlas modificando el marco subyacente. En este sentido, curricularmente el abordaje de temáticas como participación, política, feminismo, medioambiente e inclusión se aproximan a estrategias de transformación en la medida en que apuestan por la deconstrucción de patrones culturales que han impedido la participación de grupos subordinados (Plá, 2016; Subiabre y Quintana, 2023).

En segundo lugar, este juego también es un aporte al desarrollo de una ciudadanía crítica que integre la visión de las infancias, mujeres, disidencias sexo genéricas, pueblos originarios y migrantes a temáticas que son propias de la realidad. Hablar de justicia social evidentemente nos remite a la posibilidad de crear futuros posibles en los cuales todas las personas se sientan representadas (García y Lukes, 1999). Por ello, trabajar estas temáticas desde la escuela

significa un proceso de reflexión ciudadana de gran envergadura (Santamaría-Cárdaba y Carrasco-Campos, 2020).

En tercer lugar, la dinámica del juego permite abarcar el concepto de justicia social desde diversas perspectivas. Sobre la base de esta idea, cada participante, según su propia experiencia, selecciona tres tarjetas para vincular la conceptualización con los elementos que han tenido sentido en su vida personal y colectiva. La cobertura de temáticas que analiza el concepto de justicia social, en conjunto a la selección y el diálogo para reflexionar sobre este mismo, busca problematizar el conocimiento con el fin de dar con una respuesta a aquellos elementos de un paradigma sociocrítico que, desde las subjetividades, busca una mediación con el mundo (Freire, 2005), concibiendo la realidad colectiva como un proceso de constante transformación.

A la vez, generar este tipo de actividades desde equipos heterogéneos permite que, si se ha sustentado el desarrollo de esta a través de la colaboración, reflexionen con el fin de una nueva representación y/o resignificación sobre la justicia social. El objetivo es desarrollar una interdependencia positiva (Zariquiey, 2006) que da lugar a que la participación de cada integrante del equipo sea fundamental para el producto final del juego.

El objetivo del juego "La ronda por la justicia social" es promover el ejercicio de la ciudadanía participativa mediante una propuesta lúdica que facilite la reflexión tanto personal, como colectiva sobre la justicia social y los componentes de ésta. Como fue mencionado, esta propuesta emerge de un proceso colectivo a través del cual distintas personas nos entregaron sus impresiones e ideas sobre qué es la justicia social. Con ello, creamos una dinámica colectiva que nos acerca a conceptos que permiten hablar y reflexionar sobre la temática y sus alcances en nuestras vidas.

Los 64 conceptos responden a habilidades, competencias, contenidos y procesos históricos que permiten intencionar en el aula el ejercicio ciudadano, de participación y de reflexión colectiva. Es un juego bastante abierto y esto hace que sea posible poder aplicarlo en distintos espacios educativos e inclusive modificarlo si es necesario.

propuesta

Queremos manifestar de manera enfática que La ronda por la justicia social puede ser jugado en distintos niveles educativos y contextos geográficos. Si bien, en un primer momento fue aplicado en un seminario universitario, esto

no significa que sólo responda a ese tipo de actividades. Es más, esperamos que pueda ser replicable en distintos establecimientos, universidades, organizaciones comunitarias, etc.

El propósito del juego es construir una definición consensuada de qué es justicia social, desde una mirada personal y colectiva, por lo que se ha empleado una mecánica lúdica en la que cada integrante del grupo escoge tres tarjetas con los conceptos que le son representativos y luego los presenta al equipo, con quienes se debate qué tarjetas deben quedar y cuáles ser eliminadas.

La meta del juego es de trabajo en equipo, puesto que, mediante la interdependencia positiva, se aspira a construir una definición intergrupal de qué es justicia social nutriéndose de las definiciones individuales, en una primera etapa, para luego construir una definición colectiva mediante estrategias como la argumentación, el debate y la búsqueda del consenso.

En la fase final del juego, se desarrolla un trabajo intergrupal en el que se socializan los resultados pero también se analiza cómo se desarrolló la toma de decisiones y se identifican los modos como se resolvieron los conflictos, qué estrategias contribuyeron al diálogo y la colaboración y cuáles representan nodos críticos o desafíos para avanzar hacia un jugar colaborativo y participativo.

De esta manera, nuestra propuesta se puede ajustar a las necesidades de cada espacio. Al ser una construcción colectiva consideramos que debe tener siempre esa premisa como base para su implementación.

Acuerdos para jugar

Para desarrollar el juego en el aula se sugiere seguir las siguientes instrucciones. El tiempo aproximado para la jugabilidad es de 90 minutos.

Organización y exploración (15 minutos):

1. Formar grupos de cuatro personas. A cada grupo se le entregará un mazo de 60 cartas.

2. Las y los integrantes del grupo proceden a separar las pequeñas tarjetas, ubicándolas todas sobre una mesa, con el texto de las palabras hacia arriba.

3. Para comenzar el ejercicio, deben escarbar en el montón de tarjetas, con el objetivo de escoger tres palabras que estimen relativas a lo que comprenden por justicia social.

4. Al terminar este proceso, que no debe tomar más de cinco o diez minutos, cada persona debe tener en su poder tres tarjetas.

5. En este momento, se retiran de la mesa todas las fichas o tarjetas restantes, las que deberán ser guardadas y conservadas para una próxima oportunidad.

Discusión y reflexión (40 minutos):

6. El siguiente paso consiste en que cada participante, por turno, muestra y lee al grupo reducido las palabras que escogió y fundamenta por qué las escogió y qué sentido les atribuye.

7. Una vez que todos y todas han mostrado sus palabras, se inicia una discusión encaminada a eliminar palabras, reduciendo paulatinamente la cantidad de expresiones repetidas o muy semejantes. De este modo el grupo debe llegar a quedarse con sólo cuatro tarjetas con los conceptos más importantes y que han sido consensuados por el grupo.

8. Finalmente, con los conceptos seleccionados deben redactar una frase que para el grupo sea significativa sobre la justicia social.

Socialización intergrupal (30 minutos):

9. A modo de cierre, cada grupo debe comentar la frase que diseñaron para generar una reflexión final en el plenario.

10. Orientados por el/la mediador/a del juego, desarrollan una reflexión sobre las formas de participación a lo largo del juego y las estrategias empleadas para tomar decisiones.

Las formas de participación que se den al interior de los grupos reducidos o posteriormente en la socialización intergrupal pueden ser simple o proyectiva. En la tabla 1 se definen estos tipos de participación.

Tabla 1. Formas de participación en el juego.

Formas de participación en el juego

Participación simple

Participación proyectiva

Descripción

Algunas personas integrantes del grupo participaban de la discusión y otras se mantenían como espectadoras (Trilla y Novella, 2001)

La totalidad de las personas del grupo participan en la discusión y son corresponsables de las decisiones que toman (Trilla y Novella, 2001)

Nota: Elaboración propia a partir de los postulados de Trilla y Novella, 2001.

Otro aspecto a tener en consideración son algunas estrategias que el estudiantado puede desarrollar para reflexionar, discutir y tomar decisiones al interior del grupo. Para ello se exponen algunas estrategias en la toma de decisiones en la tabla 2.

2. Estrategias para la toma de decisiones

Estrategias para tomar decisiones

Voto

Búsqueda de consenso

Presentación del concepto y voto

Nota: Elaboración propia.

Descripción

Cada integrante presenta su concepto y luego votan para escoger cuáles serán seleccionados.

Cada integrante presenta su concepto y argumenta por qué lo escogió. Posteriormente, se propone buscar similitudes y/o diferencias entre los conceptos para decidir mediante el consenso cuáles serán seleccionados.

Cada integrante presenta su concepto y argumenta por qué lo escogió, posteriormente votan para escoger cuáles serán seleccionados.

A continuación presentamos una serie de preguntas para trabajar en el desarrollo del juego. Son preguntas guías que pueden servir como base. Si al momento de implementar la actividad surgen otras interrogantes estas se pueden modificar.

Tabla 3. Preguntas orientadoras para la ronda por la justicia social

Fase del juego

Organización y exploración

Discusión y reflexión

Socialización intergrupal

Nota: Elaboración propia.

Preguntas orientadoras

¿Qué es para ustedes la justicia social?

¿Cuáles fueron tus motivaciones para escoger esas tres palabras?

¿De qué manera las palabras que escogiste se relacionan entre sí?

¿Qué palabras escogieron para definir justicia social?

¿De qué manera el párrafo que redactaron para definir justicia social se relaciona con las ideas aportadas por los otros grupos?

¿Cómo fueron las formas de participación a lo largo del juego?

¿Qué estrategias emplearon para tomar decisiones como grupo?

En el plan anual de REDIECS se considera la importancia de desarrollar propuestas lúdicas que faciliten el diálogo entre la organización y los espacios educativos tales como escuelas, universidades y organizaciones sociales. En esta línea, durante el año 2024 se ha propuesto compartir el juego en diferentes espacios educativos con el propósito de desarrollar una sistematización que nos permita profundizar en cómo se entiende la justicia social.

Respecto de los resultados de la aplicación del juego en el Seminario de Valparaíso, fue posible observar que facilitó el diálogo y la interacción entre personas con diferentes perfiles y edades. Entre los que destacan estudiantes de

pedagogía en Ciencias Sociales, académicos y académicas del área. Dentro de los elementos destacables, los participantes plantearon que se sentían estimulados a participar, pues les ofrecía una variedad de alternativas que les permitía reflexionar y luego argumentar su postura. Adicionalmente, al desarrollarse el plenario entre grupos, se les consultó sobre cómo abordaron los disensos y mediante qué mecanismos lograron construir un consenso para escoger las palabras con las que definirían justicia social.

Como hallazgo, se referenciaron diversas maneras de enfrentar el disenso y elaborar acuerdos. Algunos grupos votaron, otros discutieron en profundidad para identificar qué ideas eran esenciales para definir el concepto. Mientras otros, agruparon las tarjetas buscando similitudes entre ideas empleando el recurso de “esta palabra podría englobar estos conceptos”. En este sentido, una de las potencialidades del juego es que permitió que cada grupo pudiese observar que existen múltiples y variadas formas de trabajar en equipo.

Finalmente, abordar la justicia social también evidencia de qué manera hay ciertos aspectos de nuestra vida y del día a día que están totalmente vinculados a estos conceptos. Por ello, la inclusión de juegos o actividades lúdicas se torna un desafío que permite formar una ciudadanía comprometida con la realidad.

Echeverría, P. (2022). Justicia social: revisitando antecedentes teóricos e históricos de un concepto complejo para comprender la realidad social chilena. Contextos, (50), 64-95. http://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/ view/1698

Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Editorial Herder. Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.

García, M. y Lukes, S. (1999). Ciudadanía: Justicia Social, Identidad y Participación. Siglo XXI.

Iglesias, A. (2022). La aplicación de los juegos de mesa en la enseñanza de la historia. Clío. History and History Teaching, (48), 26–49.https://doi. org/10.26754/ojs_clio/clio.2022486981

Observatorio Del Juego (2017). 8 factores para planificar actividades lúdicas. Guía para la reflexión docente. Observatorio del juego,. Fundación Desarrollo Educativo. https://educrea.cl/8-factores-para-planificar-actividades-ludicasguia-para-la-reflexion-docenteOjeda-Lara, O. y Zaldívar-Acosta, M. (2023). Gamificación como Metodología Innovadora para Estudiantes de Educación Superior. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0, 16(1), 5-11. https:// doi.org/10.37843/rted.v16i1.332

Plá, S. (2016). Currículo, historia y justicia social. Estudio comparativo en América Latina. Revista Colombiana de Educación, (71), 53-77

Santamaría-Cárdaba, N. y Carrasco-Campos, Á. (2020). La justicia social: clave para desarrollar ciudadanos críticos en Educación Primaria. Praxis Educativa, 24 (3), 1-15. https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240303.

Sarlé, P. (2013). Jugar en la escuela: los espacios intermedios en la relación juego y enseñanza. Educación y Ciudad, (24), 59-71. https://revistas.idep.edu.co/ index.php/educacion-y-ciudad/article/view/66/55

Subiabre, P. y Quintana, S. (2023). Educación para la justicia social y la apuesta por un enfoque feminista. En: Chávez, C., Marolla, J., Díaz, F., Quintana, S. y Meneses, B. (Coords). Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI. Nuevas perspectivas para su estudio y práctica. Ediciones Universidad de Valparaíso (pp. 57-91).

Trilla, J. y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164. https://doi.org/10.35362/ rie260982.

Yélamos-Guerra, M. (2022). Uso y percepciones del profesorado sobre el aprendizaje basado en juegos (ABJ). HUMAN Review, 12 (3), 1-15. https:// doi.org/10.37467/revhuman.v11.3956

Zariquiey F. (2016). Cooperar para Aprender, transformar el aula en una red de aprendizaje cooperativo. Ediciones SM.

Descargar juego

CAPÍTULO III

Cristóbal Olivares Correa Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cristobal.olivares.c01@mail.pucv.cl

El juego nace a partir de la evaluación final de la asignatura “Didáctica e Investigación de la Historia y Ciencias Sociales”, en el transcurso del octavo semestre de Pedagogía en Educación Básica -y segundo de mención Historia, Geografía y Ciencias Sociales- de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; en el que se espera que el profesor en formación “Conozca y utilice en el aula una variedad de estrategias didácticas, de modo que ellas sean coherentes con la naturaleza de los contenidos y con las necesidades derivadas de las características de sus estudiantes para el logro de su aprendizaje.”

Por años, la enseñanza de la Historia en el sistema educacional chileno ha sido mayoritariamente tradicional, desarrollándose clases expositivas que se fundamentan en la memorización de fechas, personajes y lugares, dejando de lado la posibilidad de que el estudiantado, comprenda el pasado y aplique lo aprendido en su presente, para tener un futuro más óptimo.

Desde ahí, emana la importancia de la asignatura de Historia, donde se busca que el estudiantado aprenda sobre las raíces de su propia cultura y las de otras sociedades, desarrollando así una mayor apreciación y respeto por la diversidad cultural; además, fomenta el pensamiento histórico, crítico y analítico al examinar eventos históricos.

En relación con lo anterior, cuando las clases se enfocan en la descripción, más no en el análisis crítico, se desarrollan pocas habilidades de pensamiento histórico dejando un vacío en la comprensión de la Historia. Es por esto que este juego pretende respaldar el trabajo de dichas habilidades, pero de una forma entretenida y colaborativa.

En Chile, el Ministerio de Educación (MINEDUC) establece los lineamientos curriculares a nivel nacional, sin embargo la forma en la que estos se imparten y evalúan son, en parte, resultado de la libertad de los y las docentes.

En ese sentido, la creación del juego de mesa “La Gran Independencia de Chile” se fundamenta en la necesidad de promover el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes de sexto año básico, específicamente en relación con el proceso de Independencia de Chile. En palabras de Ávalos (2013), las tareas que rodean la planificación de estos materiales dependen de la complejidad de las actividades que deseamos enseñar, es por eso que este material didáctico busca la inmersión del estudiantado en un entorno lúdico que simula eventos y decisiones históricas clave, facilitando la comprensión de las dinámicas y perspectivas de la época.

El juego está diseñado para fomentar el pensamiento histórico a través de varias estrategias. En primer lugar, se incorporan una diversidad de actores y bandos del proceso de independencia, lo que permite a los estudiantes adoptar diferentes perspectivas y comprender las motivaciones y acciones de los y las protagonistas de la historia. Este enfoque ayuda a la comprensión matizada y multidimensional de la historia, alineada con las recomendaciones de Seixas y Morton (2013) sobre la adopción de perspectivas históricas, evitando juicios presentistas.

La implementación del juego en la última clase de la secuencia didáctica se ha elegido estratégicamente para consolidar y evaluar formativamente los aprendizajes adquiridos durante las sesiones anteriores. Este no se utiliza para diagnosticar conocimientos previos, sino para consolidar los conocimientos adquiridos sobre la Independencia de Chile. La estructura del juego, que incluye la

toma de decisiones estratégicas y la respuesta a preguntas históricas, permite evaluar el conocimiento de manera colaborativa y práctica, reflejando la aplicación de conceptos aprendidos. Esta evaluación se enmarca en las MINEDUC (2018), que destacan la importancia de la comunicación y la colaboración en el aprendizaje.

La elección de adaptar juegos conocidos como “El Gran Santiago” y “Monopoly” se fundamenta en la familiaridad de los estudiantes con estos formatos, lo que facilita su participación y comprensión del juego. Esta decisión se basa en observaciones y encuestas realizadas entre el estudiantado, que han indicado un alto nivel de conocimiento y aceptación de estos juegos en contextos grupales.

El juego también refuerza habilidades interdisciplinarias, especialmente en el área de lenguaje, ya que requiere la comunicación efectiva entre los jugadores, la lectura y comprensión de las instrucciones, y la articulación de argumentos históricos durante el juego. Esto se alinea con las habilidades de comunicación presentes en las MINEDUC (2018).

Los eventos históricos seleccionados para el juego, como el Cabildo Abierto de 1810 y las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, entre otros, son presentados no solo como hechos aislados sino en su contexto temporal y causal. Esto permite a los estudiantes comprender cómo estos eventos están interrelacionados y cómo sus consecuencias perduran en el tiempo, facilitando un entendimiento profundo de la continuidad y el cambio en la historia. Según Seixas y Morton (2013), esta comprensión de la interconexión de eventos es crucial para el desarrollo del pensamiento histórico.

Desde el inicio del juego, se destaca la importancia de los aspectos económicos de la independencia, reflejando cómo la posesión y el control de recursos fueron cruciales durante este periodo. Las mecánicas del juego, que incluyen la compra y arriendo de propiedades, simulan los cambios en la estructura social y económica del país durante la Independencia. Este enfoque ayuda al estudiantado a comprender la dimensión económica de la historia y su impacto en el desarrollo del país.

El juego también promueve el método del historiador, específicamente el uso de fuentes para la reconstrucción del pasado. El comodín “La Aurora de Chile”, por ejemplo, resalta la importancia de recurrir a fuentes para obtener información precisa, fomentando el análisis crítico y la discriminación de información entre los estudiantes. Como menciona Chávez (2021), la dimensión metodológica en el uso de fuentes es esencial para abordar problemas sociohistóricos desde la problematización.

En resumen, “La Gran Independencia de Chile” se presenta como un recurso didáctico integral que no solo cumple con el objetivo de aprendizaje de promover el pensamiento histórico, sino que también estimula la exploración de perspectivas, el uso de fuentes históricas y la comprensión de la significancia de los eventos económicos y sociales de la Independencia. Este juego facilita una experiencia de aprendizaje dinámica y colaborativa, que fortalece tanto el conocimiento histórico como las habilidades interdisciplinarias del estudiantado.

El juego está pensado para llevarse a cabo durante una clase de 45 minutos. Su implementación se considera para el cierre de la unidad y/o módulo de Independencia de Chile, por lo que no se espera que se adquieran nuevos conocimientos y habilidades, sino más bien, que se apliquen los practicados durante la Unidad de Aprendizaje. De esta manera, el objetivo es identificar conceptos de primer orden e hitos de la Independencia de Chile, a través del juego colaborativo, con espíritu emprendedor. Conceptos de primer orden como independencia, causa patriota, cabildo abierto.

Propuesta de juego

El juego está pensado para niños y niñas de Quinto Básico en adelante, o en estudiantes que estén familiarizados con el proceso de Independencia de Chile. Al ser un juego de mesa con tablero, se puede jugar entre 6 y 7 jugadores para que todos y todas puedan participar y la distancia entre turnos no sea tan amplia.

Antes de comenzar se recomienda que el docente oriente la lectura de las instrucciones junto al grupo curso dando espacio para resolver dudas e inquietudes.

1. Poner el tablero sobre la mesa, junto con los 3 mazos de preguntas en sus respectivos recuadros.

2. En la caja, ordenar los billetes, las 12 tarjetas de propiedades y los 12 comodines “La Aurora de Chile”. Todo esto quedará a cargo del banco.

3. Entre los jugadores, designar quién será el banco. En caso de existir 6 omenos jugadores, este rol lo puede cumplir un participante, a la vez

que participa del juego. Si no existe acuerdo, el dado menor será el banco.

4 Designar los turnos de juego, de mayor a menor, según el número que aparezca al lanzar el dado. De esta manera, se ubican alrededor del tablero, dos por lado, desde el punto de partida.

5. Ubicar las piezas de avance en el punto de partida del tablero. Estas serán asignadas al azar, una por cada jugador.

6. Antes de comenzar el juego, el banco debe entregar $1000 por jugador, repartidos de la siguiente forma: 1 billete $500, 4 billetes $100, 3 billetes $20, 4 billetes $10.

7. Cuando sea tu turno, tira el dado y avanza con tu pieza alrededor del tablero en la dirección de la flecha. La casilla sobre la que caigas determinará lo que debes hacer. Puede haber más de un jugador a la vez sobre la misma casilla.

8. Dependiendo de la casilla sobre la que hayas caído, puedes realizar una de las siguientes acciones:

Si caíste sobre una propiedad: Puedes comprarla. Para esto, debes pagar el valor total al banco y se te asignará tu tarjeta de propiedad y una ficha de propiedad para que coloques en el recuadro del tablero correspondiente.

Si caíste sobre una propiedad ya comprada: Debes pagar el valor del arriendo al dueño de esta.

Si caíste sobre una casilla de pregunta: Debes sacar una tarjeta de pregunta del mazo que corresponda, según en el periodo en el que estás y responderla. Si respondiste bien, guarda la tarjeta; por cada 2 preguntas correctas del mismo periodo o por cada 3 preguntas de distintos periodos, el banco te entregará $180 de recompensa. Si respondiste mal, debes volver a tu ubicación anterior y colocar la carta al final de su mazo.

No se puede saltar la pregunta, debes intentar responder. Para corroborar si la respuesta es correcta o no, los miembros del equipo verificarán la información en el solucionario de respuestas.

En caso de no saber la respuesta, puedes pagarle al banco $130 y acceder

al comodín “La Aurora de Chile”, el cual te permite consultar alguna fuente para responder la pregunta. No hay límite de compra por jugador de este comodín. Son 12, hasta agotar stock.

Si caíste en la señal “PARE”: Pierdes un turno.

Si caíste en el “Cabildo Abierto”: Tus compañeros decidirán una de las 3 opciones que otorga esta esquina para que puedas seguir jugando.

Si caíste en el punto de partida: El banco te entregará $500.

Cada vez que pases por el punto de partida, sin detenerte, el banco te entregará $220.

Fin del juego

9. El juego finaliza una vez que se hayan vendido todas las propiedades y agotado al menos un mazo de preguntas. Idealmente, que se agoten los 3.

10. Gana el juego quien tenga mayor dinero, entre sus propiedades y sus billetes.

11. Para sacar la cuenta, cada propiedad vale su valor de compra, lo que se le debe sumar al total de billetes por jugador.

Debido a que la implementación del juego está pensada para cerrar el módulo y/o unidad de la Independencia de Chile, las preguntas de reflexión pretenden atender a procesos de metacognición de los y las estudiantes que logren recoger sus análisis posteriores a lo aprendido y propiciar el diálogo. Cabe destacar que, lo que se busca con el desarrollo de este juego es trabajar habilidades de pensamiento histórico, por lo que, de este modo, las preguntas, inicialmente serían:

¿Cómo influyen socialmente las ideas de la Ilustración y los ejemplos de independencia de otros países en los líderes y movimientos independentistas chilenos? A través de esta pregunta, se busca entender el papel de las corrientes de pensamiento y los precedentes de independencia en la conformación de la ideología y acciones independentistas en Chile.

¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo (que podemos evidenciar incluso en la actualidad) de la independencia para Chile y para América Latina en general? Esta pregunta permite explorar los efectos duraderos de la Inde-

pendencia, tanto positivos como negativos, en el desarrollo posterior de Chile y su relación con la región.

En tu experiencia escolar, ¿cómo se ha representado y conmemorado el proceso de Independencia en la cultura, educación y sociedad chilenas a lo largo del tiempo? Con esta pregunta se indaga en la memoria histórica, los símbolos y las narrativas que han surgido en torno a la Independencia y cómo estos han evolucionado o sido objeto de debate.

Con respecto a preguntas orientadoras para los y las docentes que vayan a implementar este juego, apuntan a procesos de reflexión de la propia práctica pedagógica y el trabajo con este material en las aulas:

¿Cómo puede integrarse «La Gran Independencia de Chile» en el plan de estudios de Historia de manera efectiva? Ayuda a los profesores a pensar críticamente sobre cómo “La Gran Independencia de Chile” puede ser una adición valiosa y efectiva a su enseñanza de Historia, asegurando que el juego no solo entretenga, sino que también enriquezca y profundice el aprendizaje de los estudiantes.

¿De qué manera la evaluación formativa se ve enriquecida al utilizar este juego en comparación con métodos tradicionales de evaluación? Reflexiona sobre las mejoras que “La Gran Independencia de Chile” puede traer al proceso de evaluación, ofreciendo una alternativa innovadora y efectiva que puede complementar y enriquecer los métodos tradicionales de evaluación en la enseñanza de la Historia.

¿Qué desafíos podría enfrentar al planificar la implementación de este juego en su aula y cómo los abordaría? Anticipa y planifica de manera proactiva para los desafíos que puedan surgir al implementar “La Gran Independencia de Chile” en sus aulas, asegurando una experiencia de aprendizaje exitosa y efectiva para el estudiantado.

¿Cómo fomentaría una cultura de reflexión y mejora continua en sus estudiantes a partir de la experiencia de jugar «La Gran Independencia de Chile»? Busca empoderar a los estudiantes para que reflexionen críticamente sobre su experiencia de juego, identifiquen áreas de mejora y se comprometan activamente con su propio proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Al fomentar una cultura de reflexión y mejora continua, el profesor puede ayudar al estudiantado a convertirse en aprendices más autónomos, responsables y conscientes de su propio crecimiento académico y personal.

Debido a que este juego aún no se ha llevado a la práctica con estudiantes en contextos educativos reales, las proyecciones se centran en llevar a cabo su implementación en diversos establecimientos de la región de Valparaíso; de diversas realidades y contextos, para que la puesta a prueba sea lo más transversal posible. Una vez aplicado se espera realizar las mejoras que sean necesarias, para que el juego cumpla a cabalidad el objetivo que se ha propuesto, y logre los aprendizajes esperados, sobre todo los que dicen relación con las habilidades del pensamiento histórico.

Adicionalmente, la implementación de “La Gran Independencia de Chile” en las aulas de historia contribuirá significativamente a la mejora de la enseñanza de la historia en el sistema educativo chileno, fomentando un enfoque más dinámico, participativo y significativo. El juego sirve como un ejemplo de recurso didáctico innovador que puede inspirar el desarrollo de otros materiales y actividades que promuevan el pensamiento crítico y el aprendizaje activo en el aula.

Ávalos, B. (2013). Lo que nos enseña la investigación internacional sobre la inserción laboral de los docentes. Santiago: CIAE, Universidad de Chile.

MINEDUC (2018). Bases Curriculares Enseñanza Básica

Chávez, C. (2021). Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico. Clío & Asociados. La historia enseñada, 33, 51-71.https://doi.org/10.14409/cya. v0i33.10355

Seixas, P & Morton, T. (2013). The big six: Historical thinking concepts. Toronto: Nelson Education.

Descargar juego

CAPÍTULO IV

Catalina Muñoz Chamorro

Universidad Autónoma de Chile catalina.munoz18@cloud.uautonoma.cl

Valentina Núñez Valenzuela

Universidad Autónoma de Chile valentina.nunez2@cloud.uautonoma.cl

Evelyn Ortega Rocha

Universidad Autónoma de Chile evelyn.ortega@uautonoma.cl

El juego de mesa Ruta Migrante fue desarrollado como parte de un proyecto académico en la asignatura Práctica Intermedia II: Gestión del Aprendizaje, correspondiente al tercer año de la Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, en su sede de Talca. Este proyecto surgió como una respuesta a la necesidad de crear recursos didácticos innovadores para abordar el tema de la migración contemporánea en Chile. Fue confeccionado por Catalina Muñoz y Valentina Núñez, estudiantes

en formación inicial bajo la dirección de la docente Evelyn Ortega, quien brindó orientación y apoyo durante todo el proceso de desarrollo para diseñar un material didáctico pertinente a la realidad educativa.

El juego Ruta Migrante fue concebido como una herramienta educativa que permita favorecer un aprendizaje activo y la comprensión de las experiencias de los y las inmigrantes en Chile, inspirado por la salida pedagógica y el estudio de caso de la colonia alemana Villa Baviera en Parral, también conocida como Colonia Dignidad. El juego se diseñó con el objetivo principal de fomentar el diálogo entre los y las estudiantes, permitiéndoles desarrollar una perspectiva multicultural. A través de una experiencia inmersiva e interactiva, los y las estudiantes explorarán las motivaciones, desafíos y aspectos socioculturales de la migración, convirtiéndose en personas recién llegadas al país.

Situación inicial

Actualmente la sociedad chilena ha experimentado un incremento en los flujos migratorios, considerando un aumento significativo entre el censo del 2002, donde la población inmigrante representaba un 1,27 % del total del país, mientras que para el año 2017 había aumentado a un 4,35% del total de la población residente en Chile (INE, 2017). En la misma línea, las salas de clases han reflejado una mayor presencia de niños y niñas y adolescentes en situación de movilidad que ha aumentado de un 0,6% en 2014 a un 6,6% en 2022 (SMJ, 2022) Aunque dicho proceso está en amplio crecimiento, al analizar el currículum escolar chileno de Ciencias Sociales, Saavedra y Delcán (2023) concluyen que la narrativa histórica del área de Ciencias Sociales está centrada en lo nacional, y que tiende a la separación entre nosotros “pertenecientes a la comunidad nacional” y los otros “personas migrantes”. Adicionalmente, el currículum aborda la migración como fenómeno sociodemográfico en lo que los autores denominan una migración sin migrantes, lo que impide el abordaje de las identidades culturales y los procesos interculturales.

La investigación realizada por Pávez (2012) revela que al interior de los centros educativos los niños y las niñas migrantes enfrentan diferentes situaciones de discriminación y racismo, y que esto se condice con los altos niveles de prejuicio expresados por los/as estudiantes chilenos/as. En esta línea Poblete et al. (2017) plantean que una de las formas de trabajar el respeto, valoración, compresión e inclusión de estudiantes migrantes y su cultura es por medio de una perspectiva intercultural, de manera que se promuevan los conocimientos y valoración de las diferentes culturas presentes en el entorno educativo.

Basándonos en estos antecedentes, se ha establecido la necesidad de generar recursos educativos que permitan al estudiantado comprender la complejidad de la experiencia migratoria, a través del diálogo, la reflexión, la empatía y la solidaridad hacia quienes deciden o se ven obligados a migrar por diversas razones o circunstancias. A través de esta propuesta lúdica se busca que el estudiantado pueda experimentar algunas de las vivencias de los y las migrantes, y al mismo tiempo conocer que las personas han estado en constante movimiento desde tiempos inmemoriales, y que en el caso de Chile, la influencia de las personas migradas ha enriquecido la cultura, la sociedad, la arquitectura, entre otros aspectos.

La propuesta lúdica Ruta Migrante parte de la necesidad de vincular un concepto geográfico primordial como lo es la migración con la vida cotidiana de los estudiantes al situarlos en contextos reales y relevantes para la comprensión y aplicación (Araya y Cavalcanti, 2018). Desde la mirada didáctica, los conceptos claves actúan como organizadores básicos y mediadores del conocimiento disciplinar. Por ejemplo, desde la experiencia de diálogo proporcionada por el juego sobre migración es posible abordar cada uno de los conceptos sociales propuestos por Benejam (1997) como la identidad, la alteridad, el cambio y la continuidad, la diferenciación, el conflicto de valores y creencias, la interrelación y la organización social.

Es una propuesta que responde a enfoques transdisciplinares de la enseñanza de las Ciencias Sociales, como la perspectiva de los problemas sociales relevantes (Santisteban, 2019) y la mirada geohistórica (Chávez y Ortega, 2023). En el primer caso, porque considera la migración como un tema controvertido desde la esfera pública y desde las propias experiencias cotidianas de los y las jóvenes que se pone en discusión para que los y las estudiantes examinen cuestiones significativas y puedan participar en la vida pública de manera reflexiva y crítica. A través del juego se exploran dinámicas sociales como la xenofobia, el racismo social e institucional, la diversidad cultural, la identidad, entre otros. En el caso de la mirada geohistórica, permite abordar la problemática desde una mirada dialéctica donde conviven múltiples perspectivas (históricas, geográficas, sociales, económicas, culturales, políticas, etc) teniendo en cuenta que el saber disciplinar actúa como un medio para ubicar a los y las jóvenes en su mundo.

El juego Ruta Migrante permite el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico (Santisteban, 2010) como:

a) La conciencia histórica - temporal porque extrapola al estudiante a desplazarse mentalmente en el tiempo, relacionando el pasado - presente y la proyección futura, a partir de la interpretación de los cambios y continuidades. El juego ofrece al estudiantado la posibilidad de un viaje inmersivo a través de diferentes momentos históricos (hitos) que han marcado la presencia migrante y sus aportes a la construcción social y cultural hasta el presente. En la parte final del juego, se invita a pensar y describir su localidad de residencia soñada, situación que invita a pensar en el futuro, ese que es construido a través de todo el aprendizaje de la experiencia migrante vivenciada durante el juego. Consideramos que finalizar con esta prospectiva es trascendental porque la representación del futuro es uno de los ámbitos menos explorados en la enseñanza y sin duda es una de las claves para convocar al estudiantado a reflexionar sobre el futuro que desea, tanto individual como colectivamente.

Durante todo el juego se encuentra presente el diálogo entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá (Santisteban, 2010) respecto a la problemática abordada, las migraciones.

b) la imaginación histórica a través de la empatía y la contextualización porque se entiende que a través del pensamiento creativo nos permite hacernos conscientes de las vivencias del pasado usando el aparato conceptual de la actualidad (Santisteban, 2010). A través del juego, se da la oportunidad al estudiantado para que emplee la empatía, que consiste en intentar imaginar y ponerse en el lugar de las personas del pasado, para comprender sus motivaciones, circunstancias y contextos culturales. Esto posibilita interpretar de mejor manera los eventos históricos, significa adentrarse en la vida de las personas y no solo conocer los hechos (Chávez, 2021). La empatía les permite a los estudiantes ayudar y valorar las opciones de las personas del pasado, comprender el presente y proyectarse al futuro. De esta forma, se puede vislumbrar al sujeto migrante y quizás brindar soluciones al conflicto social que los rodea contribuyendo a un bien mayor y al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo sobre la moral, los valores sociales y éticos que engloban la migración (Santisteban y Castellví, 2021).

De igual forma, el juego Ruta Migrante evidencia el tratamiento de elementos del pensamiento geográfico y geohistórico. En primer lugar, se entiende el espacio como una construcción social e histórica donde las dinámicas migratorias gene-

radas en diversos territorios de Chile y revisadas a través del juego han contribuido a la interpretación de los lugares permeados por la experiencia migrante.

Desde el enfoque geohistórico (Chavéz y Ortega, 2023) se rescatan los siguientes elementos:

a) Perspectiva geohistórica porque permite comprender las relaciones entre las personas y su medio en diferentes momentos históricos y lugares geográficos, a través del relato geohistórico que se promueve en el juego a través de la comprensión, la argumentación y la reflexión sobre las migraciones en diferentes contextos. La perspectiva geohistórica nos permite reconocer las acciones de las personas o grupos (visibilizadas o invisibilizadas) en torno a la identidad generada con el lugar que habitan, sus significados, emociones y su experiencia desde la comprensión de la diversidad cultural que caracteriza a los diferentes espacios geográficos.