PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

70 años del Instituto de Biología

© Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2025

Edición a cargo de Sofía Meza Meza

Coordinación general Mª Verónica Rojas Durán

ISBN: 978-956-17-1196-9

Derechos Reservados

Tirada: 100 ejemplares

IMPRESO EN CHILE

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl

Dirección Editorial: David Letelier

Diseño: Paulina Segura

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Introducción

Setenta años del Instituto de Biología PUCV: Historia, ciencia y compromiso con la vida

Presentación

Mª Verónica Rojas Durán

Directora Instituto de Biología

Capítulo 1

Universidad Católica de Valparaíso, sus inicios

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Palabras finales

Anexos

Orígenes de un proyecto académico — 1950-1975

Reestructuración y consolidación — 1975-2000 Instituto de Biología en la era Pontificia — 2000-2025 13 17 31 67 89 125 129 9

La humanidad no solo ha perseverado por su capacidad de adaptación y de supervivencia. También ha sido su innata curiosidad, junto a la necesidad de nombrar, clasificar y comprender el mundo, la que ha promovido el desarrollo de su aprendizaje y conocimiento. En diversas épocas y en todas las culturas, la observación del entorno natural ha sido un camino privilegiado para el saber.

El imaginario del paraíso —representado muchas veces como un jardín diverso y exuberante— simboliza esta conexión profunda con los seres vivos. No resulta extraño que Carlos Linneo (1707-1778), botánico y naturalista sueco, haya sido conocido como “el segundo Adán”, aludiendo a su papel inaugural en la clasificación de plantas y animales y relacionándolo con la figura bíblica que nombró por primera vez a los seres vivos del Paraíso.

El acto de nombrar, más allá de su propia función comunicativa, constituye una forma de conocer, ordenar y de humanizar el mundo natural. En su obra Pequeños paraísos: los jardines de la imaginación (Satz, 2017), Mario Satz reflexiona sobre cómo los jardines —desde el Edén bíblico hasta los jardines botánicos ilustrados— son espacios de conocimiento. Esto nos permite com-

prender la vida a través de su diversidad, no solo desde una perspectiva estética, sino también cognitiva y simbólica. Satz sugiere que en estos jardines se manifiesta el anhelo de remediar el desorden del mundo a través del cuidado, la clasificación y el nombramiento. De esta forma, en su origen, la biología se revela como una disciplina empírica, pero también como una expresión profunda del deseo humano de habitar con real sentido la vida que le rodea.

Durante el desarrollo del estudio de la biología, esta se ofrece como aporte esencial en numerosas dimensiones de la vida humana. Ha permitido comprender procesos celulares y genéticos fundamentales para el desarrollo de tratamientos en el ámbito de la salud. Su integración con disciplinas como la medicina y la farmacología han sido claves para enfrentar problemas y desafíos globales. En el ámbito ambiental, la biología aporta herramientas para conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas e implementar la sostenibilidad. Su conocimiento sustenta decisiones de políticas públicas, sobre todo en aquellas relacionadas con cambio climático, ordenamiento territorial y gestión ecológica. En

el ámbito educativo y cultural, la biología favorece una comprensión integral de la vida. Contribuye a formar ciudadanía consciente frente a dilemas como la biotecnología, la ética ambiental y la conservación, y promueve una relación responsable con el mundo natural y con las futuras generaciones.

En Chile, la enseñanza de las ciencias, y en particular de la biología, ha sido un eje central desde el siglo XIX. La Ley de Instrucción Secundaria y Superior de 1879 instituyó la gratuidad de la educación secundaria y el impulso estatal a la formación científica, sentando las bases de la alfabetización biológica del país (Ley de instrucción secundaria y superior, 1879). Durante la primera mitad del siglo XX, la biología en los liceos se enseñaba en un contexto higienista, naturalista, y reflejaba diferencias de género y regionales (Herrera, 2023). Tras la Reforma Universitaria de mediados del siglo XX, la disciplina se institucionalizó, fortaleciendo su autonomía, pluralidad y formación especializada. Instituciones como la Universidad de Chile y las Escuelas Normales fueron primordiales en la formación de docentes y el desarrollo de una cultura científica que, con altibajos, ha reivindicado la biología como una disciplina en desarrollo constante (Núñez, 2013).

En la enseñanza secundaria contemporánea, la biología sigue siendo puntal en el desarrollo de competencias científicas: el profesorado debe poseer no solo conocimiento disciplinar, sino también la capacidad de contextualizarlo en marcos más amplios, promoviendo pensamiento crítico y vinculación con la vida real (Vergara et al., 2010). Sin embargo, persiste el desafío de fortalecer

la formación docente en ciencias, mejorando los currículos de pedagogía para alcanzar adecuados estándares en los niveles de alfabetización científica, que aún resultan insuficientes (Vergara & Cofré, 2008). En consecuencia, la presencia activa de las ciencias y de la biología en los currículos escolares es esencial para promover una ciudadanía capaz de abordar los desafíos ambientales, sanitarios y tecnológicos del siglo XXI.

En el ámbito universitario, la biología ha evolucionado desde los espacios académicos hasta convertirse en una disciplina estratégica que abarca investigación, docencia y vinculación con el medio. Junto con ello, el sector de educación superior y las universidades nacionales han debido articular la actualización de contenidos de la disciplina con la formación ética de sus estudiantes. Otras preocupaciones han sido mejorar la captación en la admisión, reducir la deserción y mejorar el pensamiento lógico.

En este marco, a nivel nacional e impulsadas por reformas como la de los años sesenta y setenta, surgieron y se consolidaron escuelas, institutos y unidades académicas dedicadas a las ciencias biológicas. Tal es el caso del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que, durante setenta años, ha cultivado una vocación por la excelencia académica, la investigación pionera, la formación de docentes calificados y la vinculación con el entorno regional y nacional.

A lo largo de estas siete décadas, el Instituto de Biología de la PUCV ha consolidado una identidad insti-

tucional. Desde sus inicios en 1955 como Escuela de Biología y Química, ha sido pionero en múltiples áreas, siendo además el lugar donde se desempeñaron grandes científicos y pensadores. También el Instituto ha liderado la creación de colecciones únicas de historia natural; ha sido pionero en divulgación científica a través de medios digitales en Sudamérica; y ha estado a la vanguardia en la modernización de infraestructura de laboratorios, por ejemplo, con la incorporación de equipamiento de biología molecular de última generación. Este legado institucional se ve reforzado por la acreditación de sus programas de licenciatura, docencia y posgrados, y por su rol central en áreas referidas a diversas y relevantes disciplinas biológicas, lo que sitúa al Instituto como referente regional para el desarrollo de la biología en Chile.

Junto con estos logros académicos y científicos, el Instituto de Biología ha establecido importantes vínculos con organismos públicos, aportando evidencia e insumos técnicos a políticas ambientales, de conservación de la biodiversidad y de educación científica. Ha colaborado en mesas de trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente, participado en comisiones técnicas sobre regulación de especies nativas, y asesorado proyectos de ley vinculados a conservación y restauración ecológica. Además, mantiene convenios internacionales con instituciones en Europa y América Latina para el desarrollo de investigaciones conjuntas, movilidad estudiantil y formación de posgrado, que fortalecen su proyección global. Estas alianzas han permitido que académicos y estudiantes del Instituto participen en proyectos y fondos multilaterales de cooperación científica, que posicionan

a la PUCV como un actor relevante en redes internacionales de investigación en ciencias biológicas.

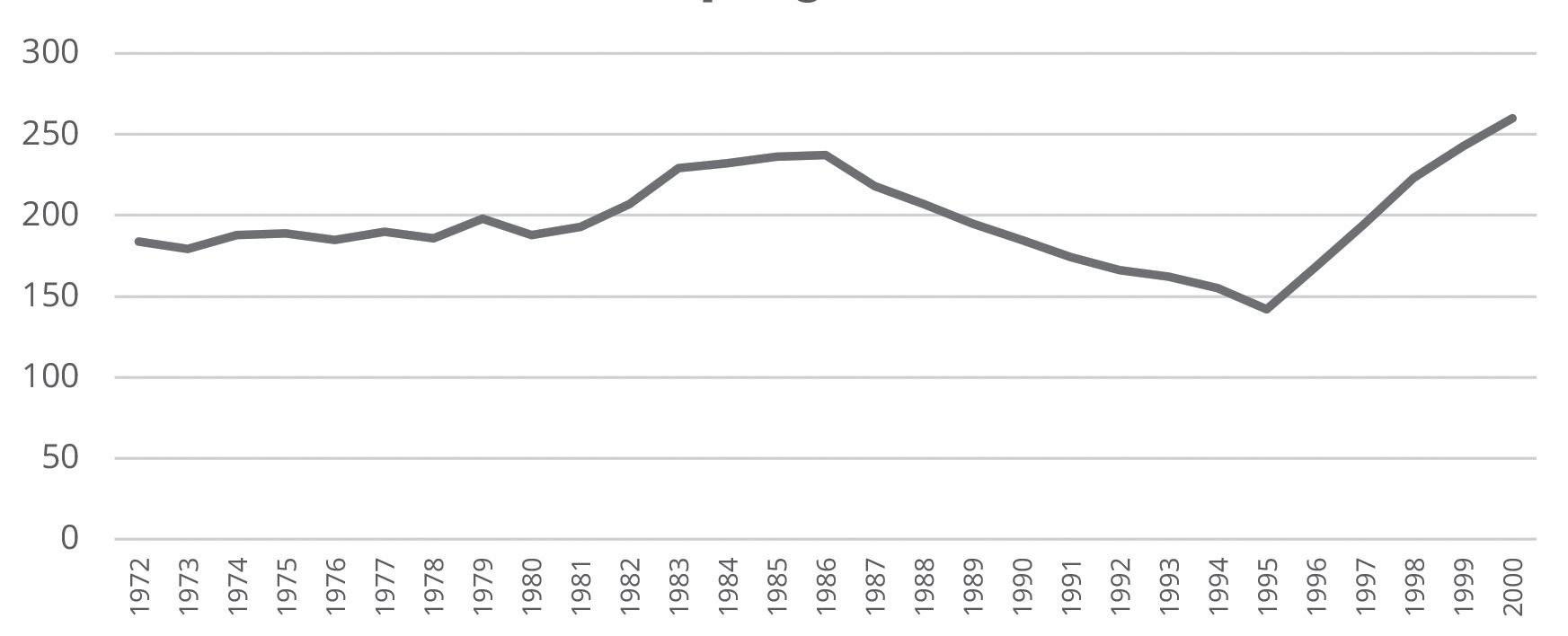

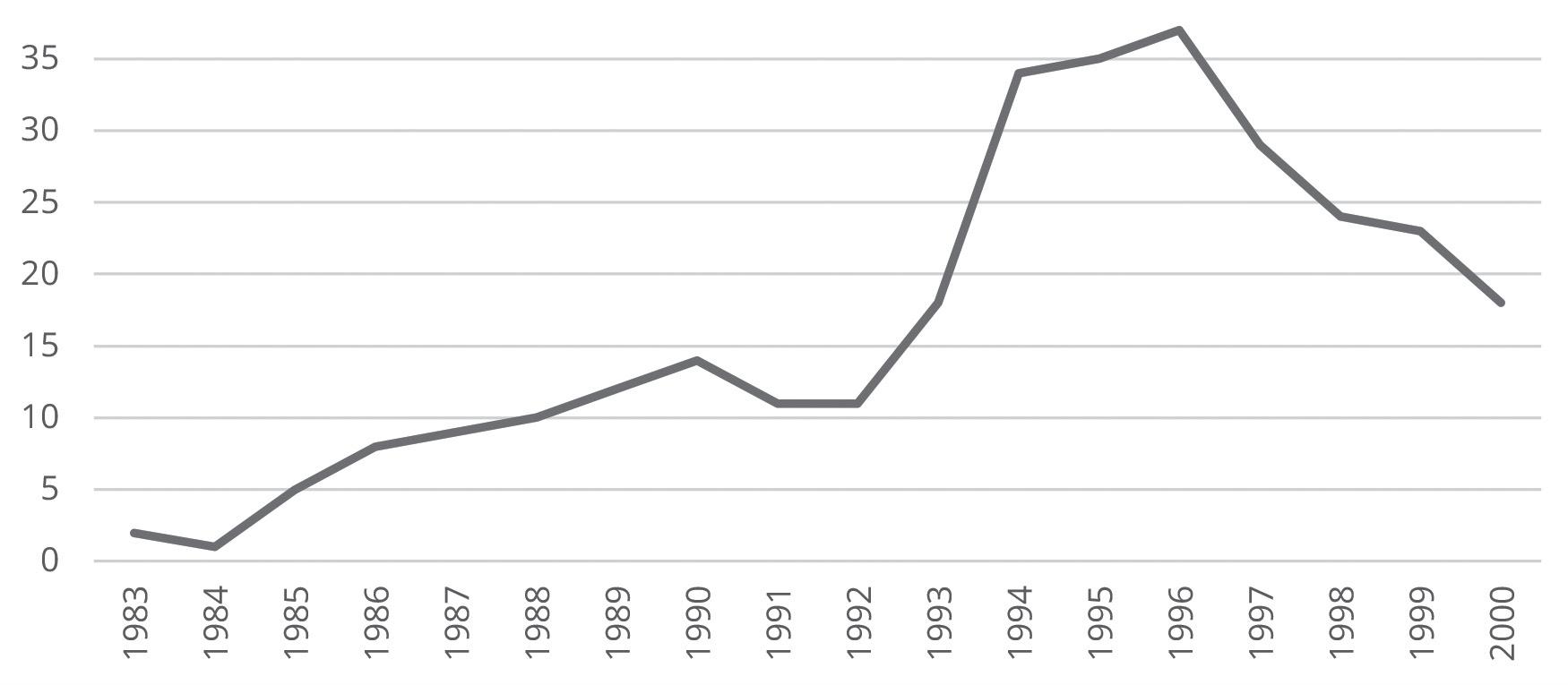

Finalmente, la presente obra conmemorativa adopta una estructura narrativa específica. Inicia con una presentación de la actual autoridad académica del Instituto de Biología. A continuación, tres capítulos abordan cronológica y temáticamente periodos de veinticinco años del Instituto, desde algunos años antes de su origen. Los periodos se conforman de la siguiente manera: 19501975, 1975-2000 y 2000-2025, tal como indica Estrada (2018), al sostener que, en la historia de la PUCV, suelen generarse saltos significativos en la universidad cada veinte años, lo que nos ha servido como criterio orientador para esta división cronológica.

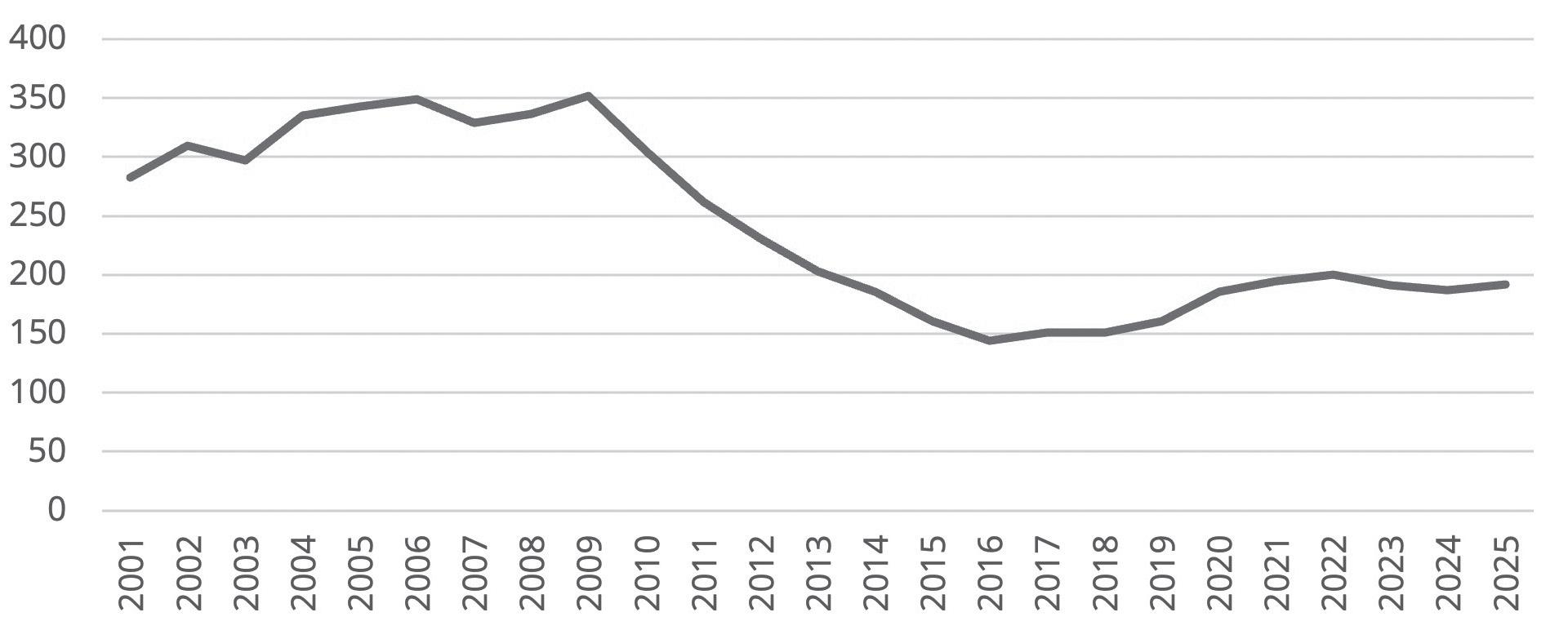

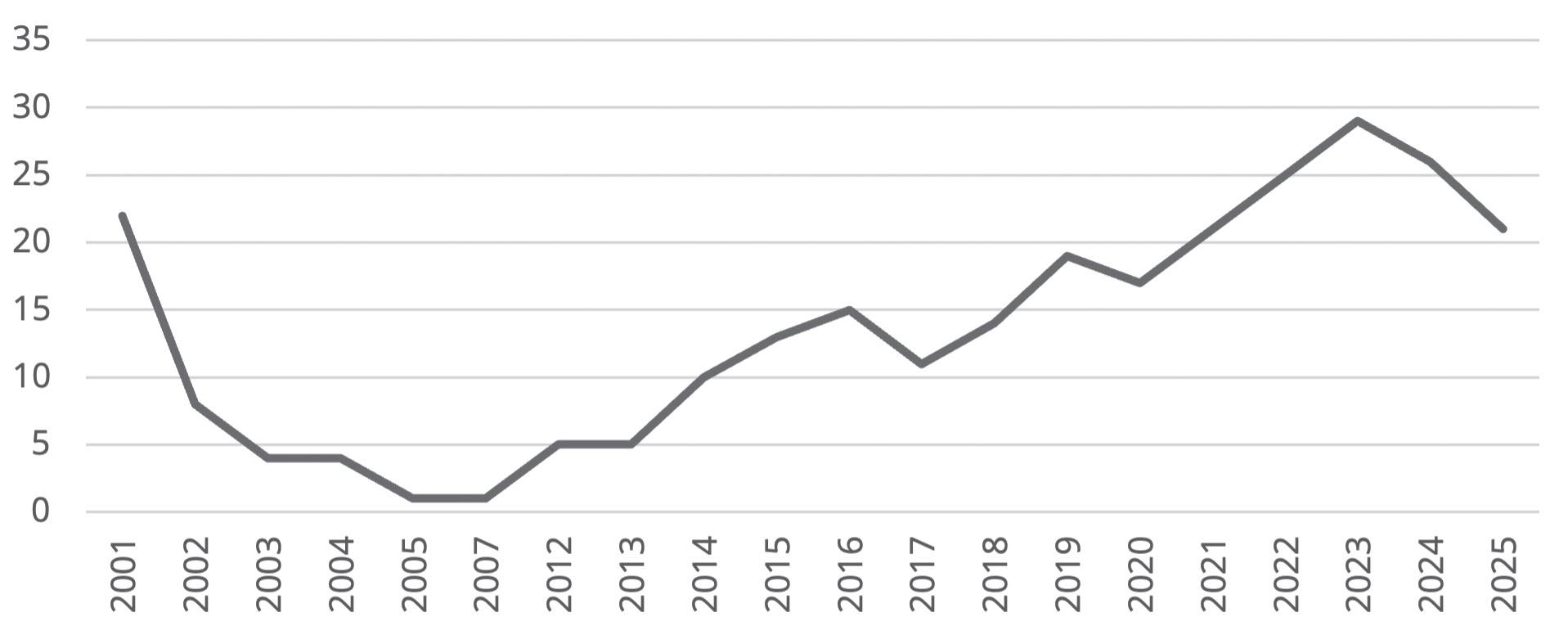

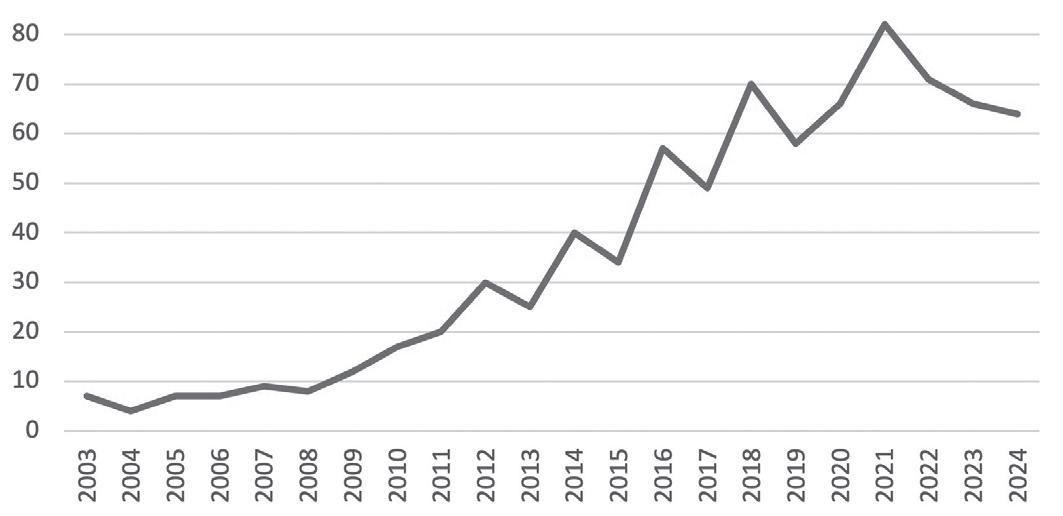

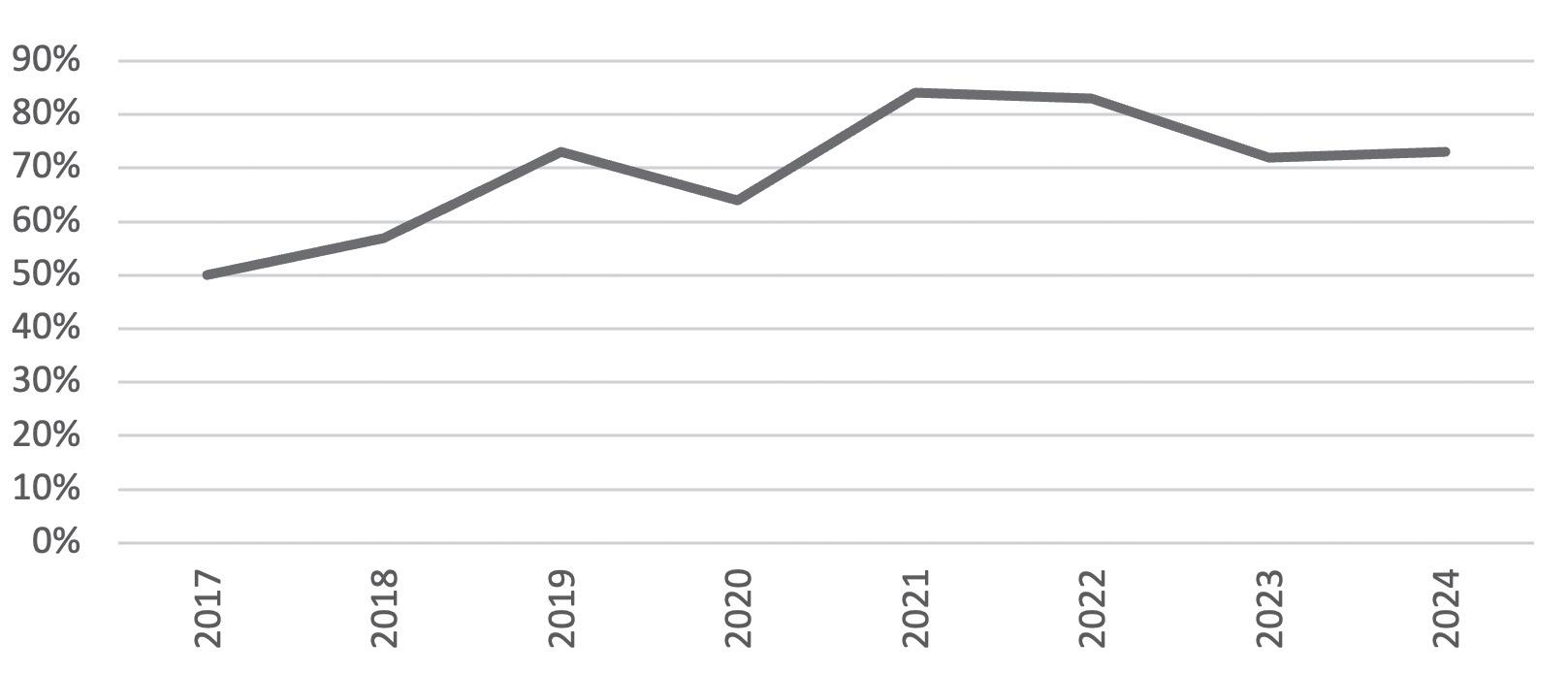

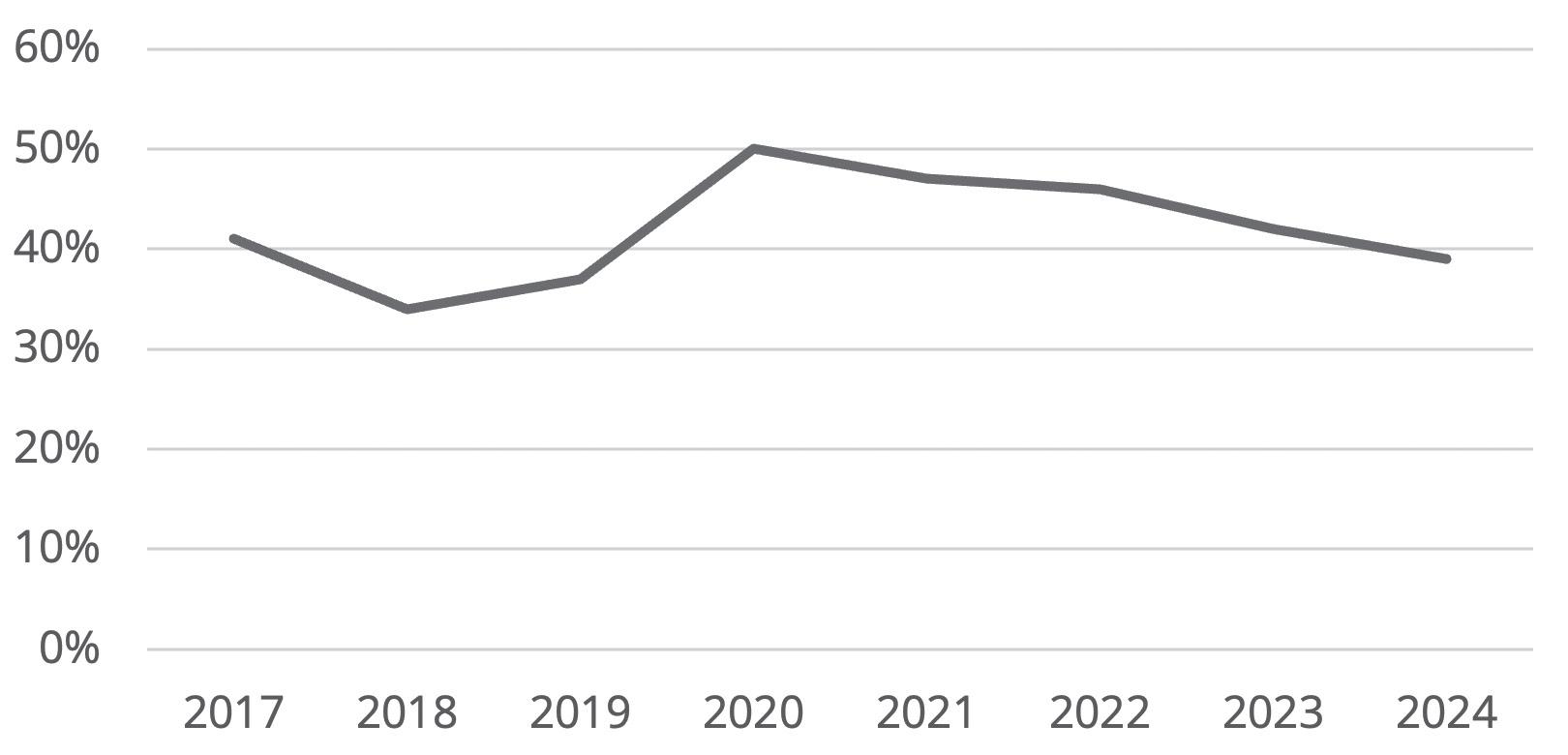

Cada sección correspondiente a cada periodo, describe los hitos que marcaron el desarrollo del Instituto, y muestra indicadores académicos como matrícula, titulaciones y programas de pre y posgrado. Por su parte, el capítulo final indicará, de forma ejecutiva, la situación actual del Instituto y planteará un enfoque prospectivo frente a los desafíos del sector universitario, en la especificidad de la disciplina y en el contexto de desarrollo del siglo XXI.

La recuperación histórica de esta memoria institucional fue especialmente compleja. Urbina y Buono-Core (2018) constatan que, hasta 1973, los archivos históricos universitarios se encontraban dispersos en oficinas, rectorías, archivos personales y colecciones físicas, lo que dificultó su sistematización. El presente volumen

es, por tanto, un ejercicio historiográfico de reconstrucción y valoración institucional: no solo aborda el pasado, sino que también reconstituye el sentido de compromiso con la vida universitaria y el saber del Instituto de Biología.

Con la lectura del presente volumen se accederá a una visión de acontecimientos, datos, testimonios, cambios curriculares, transformaciones institucionales, formación de redes de vinculación, hitos docentes y científicos que dotan al Instituto de su propia identidad. Esta publicación conmemora un aniversario y es una invitación, al mismo tiempo, a valorar la biología como una disciplina vital para la formación de profesionales y ciudadanos, al servicio del bienestar colectivo y de la sostenibilidad. En tiempos en que las crisis ecológicas, las pandemias y las decisiones tecnocientíficas vuelven imperiosa una alfabetización biológica crítica, el vínculo entre investigación, docencia y acción social que ha cultivado el Instituto adquiere una relevancia que acompaña el sello y la misión de la PUCV.

Esta edición reafirma el compromiso con la vida, la ética, la transparencia, la diversidad y la formación científica rigurosa y situada. Bienvenidas y bienvenidos.

Cofré, H., Camacho, J. P., Galaz, A., Jiménez, J., Santibáñez, D., & Vergara, C. (2010). La educación científica en Chile: debilidades de la enseñanza y futuros desafíos de la educación de profesores de ciencia. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 36(2), 289-303. https://doi.org/10.4067/ S0718-07052010000200016

Estrada, B. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 Años de Historia 1928-2018. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Herrera, F., López, M., & González, C. (2023). La enseñanza de la biología en la primera mitad del siglo XX en Chile: Enfoque y elementos claves. En, E. Herrera, M. Ibacache, A. Vélez (Eds.), Acta del 5° Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica. Educación Científica desde la comunidad y para los territorios (pp. 41–44). Universidad Austral de Chile.

Ley de Instrucción Secundaria y Superior. (1879). Congreso de Chile.

Núñez, I. (2013). Biología y educación: Los reformadores funcionalistas. Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, (1), 65-86.

Satz, M. (2017). Pequeños paraísos: los jardines de la imaginación. Editorial Acantilado.

Urbina Burgos, R., Buono-Core, R. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde su fundación hasta la reforma 1928-1973. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Vergara, C. y Cofré, H. (2008). La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica chilena: un camino por recorrer. Revista Foro Educacional, (14), 85-104.

Mª Verónica Rojas Durán Directora

Instituto de Biología

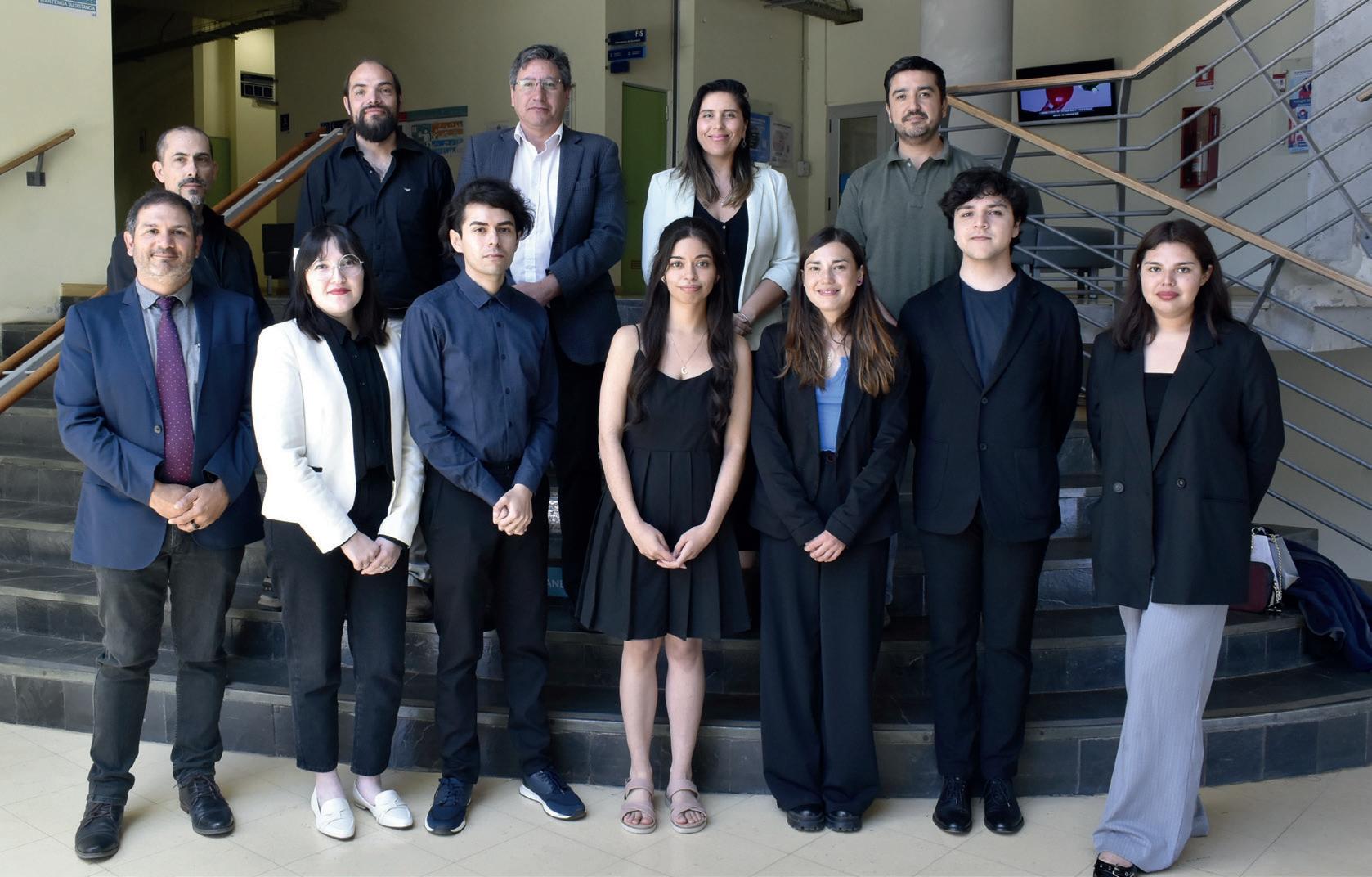

Este libro forma parte de la conmemoración de los 70 años del Instituto de Biología de la PUCV. Emprendimos este desafío ante la ausencia de un relato que diera cuenta de estas siete décadas de historia. Tampoco existía un registro parcial que rescatara su trayectoria, y la memoria de quienes podrían reconstruirla corre el riesgo de desvanecerse con el tiempo.

Esta memoria histórica recoge información desde los orígenes del Instituto hasta su etapa actual, y se organiza en tres períodos que destacan los principales hitos de cada uno. A través de este recorrido, se evidencia que cada etapa ha sido significativa y ha contribuido al enriquecimiento del Instituto. El relato da cuenta de una Unidad Académica que ha crecido, evolucionado y se ha desarrollado en consonancia con los cambios de la Universidad y de la sociedad.

Recopilar esta historia no ha sido una tarea sencilla, especialmente considerando que gran parte de la documentación de las primeras etapas no se encuentra digitalizada y permanece resguardada en numerosos tomos, principalmente en la Secretaría General. Para construir este relato, accedimos a una amplia variedad de documentos y apelamos a la memoria de quienes forman o formaron parte de los estamentos de profesores y funcionarios. Estas personas nos compartieron recuerdos, testimonios y reflexiones valiosas. Sabemos que la memoria humana no siempre es precisa, por lo que es posible que existan algunas imprecisiones u omisiones involuntarias. Agradecemos sinceramente a todos quienes aceptaron relatarnos sus vivencias como estudiantes y, posteriormente, como académicos del Instituto.

La Universidad, inaugurada el 25 de marzo de 1928, se encamina hacia la celebración de su centenario. A partir de 1951, la Compañía de Jesús asumió su dirección durante 13 años, un período marcado por importantes avances académicos en todas sus Facultades y unidades. Fue durante estos años, llamado “período jesuita”, bajo el rectorado del R.P. Jorge González Föster S.J., que en 1955 se creó la Escuela de Biología y Química, dependiente de la Facultad de Filosofía y Educación, con el propósito de formar profesores de Biología y Química para la Enseñanza Media. A partir de 1960, con la separación de ambas disciplinas, la Escuela comenzó a formar, de manera independiente, profesores de Biología.

La creación del Instituto de Ciencias Básicas en 1969 dio un impulso decisivo a la investigación científica en la Universidad. En ese contexto, el entonces Departamento de Biología comenzó a otorgar el grado de Licenciado en Ciencias. Posteriormente, en 1980, se estableció la Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas —actual Facultad de Ciencias—, conformada por distintos Institutos, entre ellos el Instituto de Biología. Desde entonces, este ha asumido la misión académica de formar tanto Profesores de Biología como Licenciados en Biología.

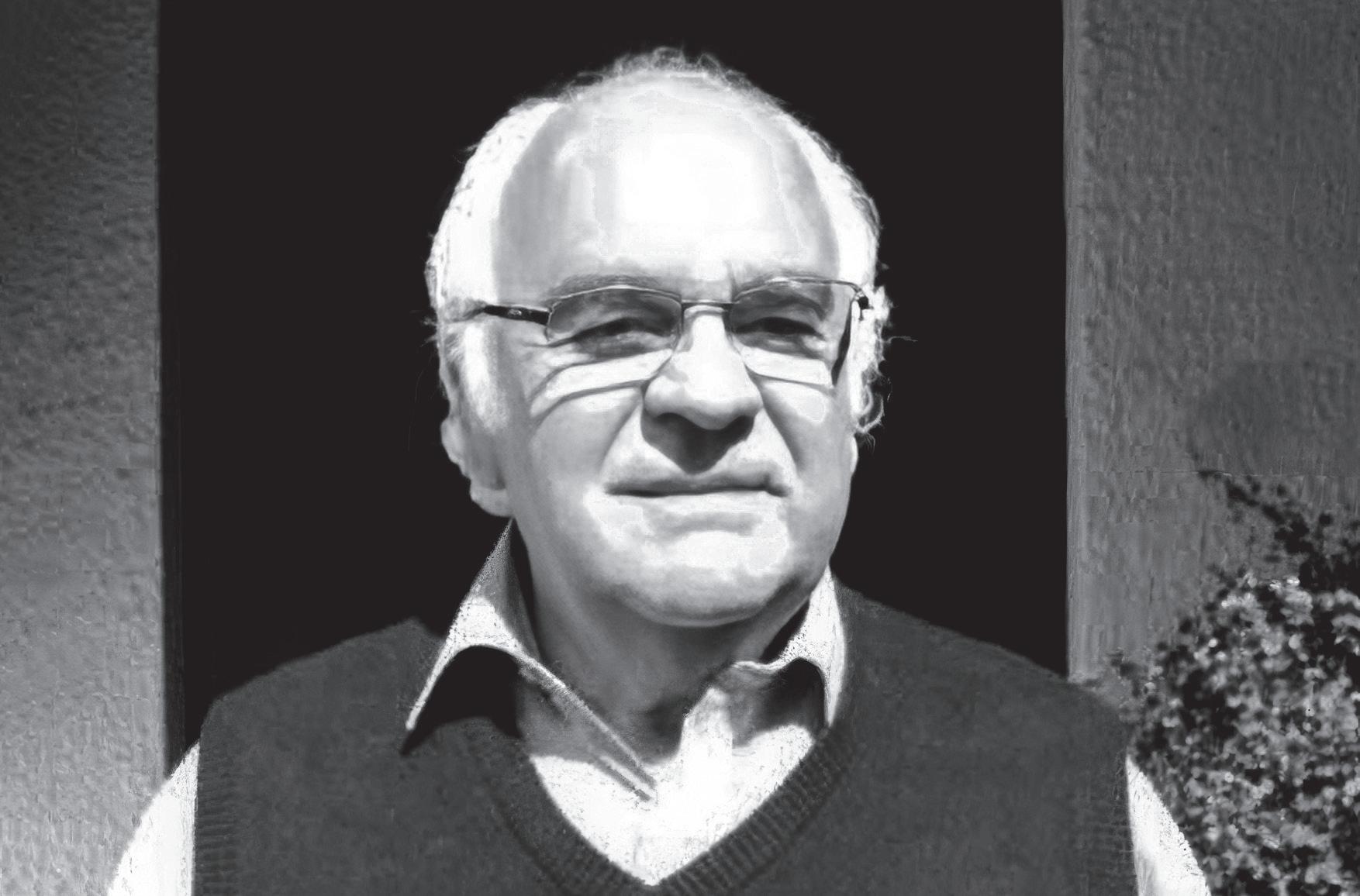

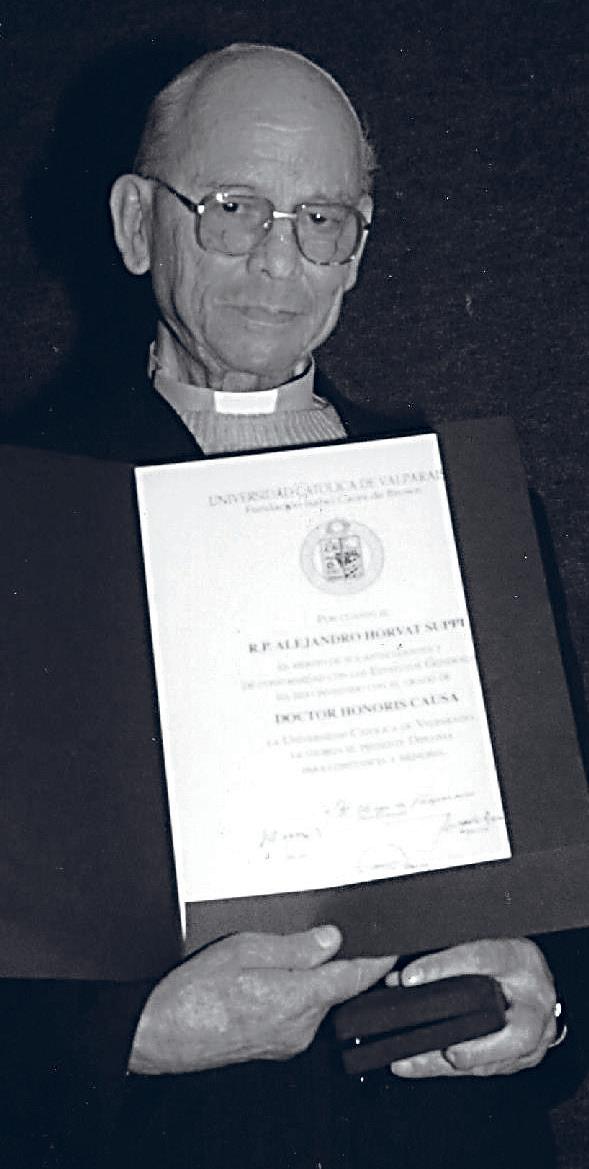

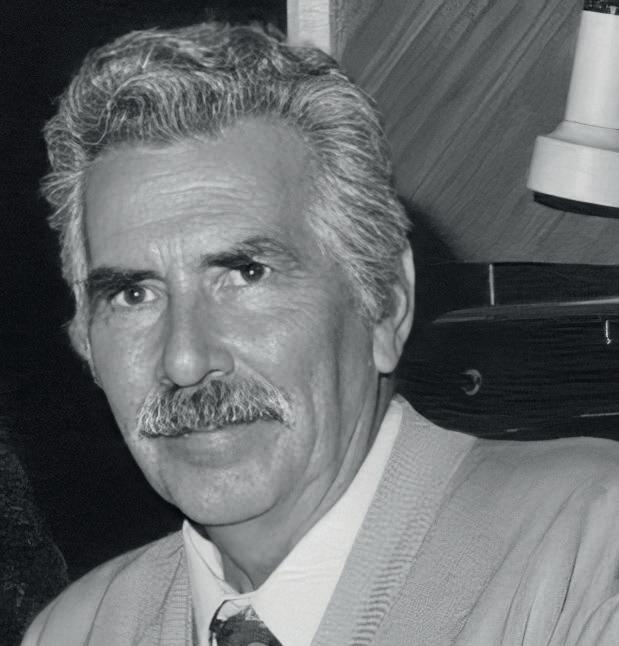

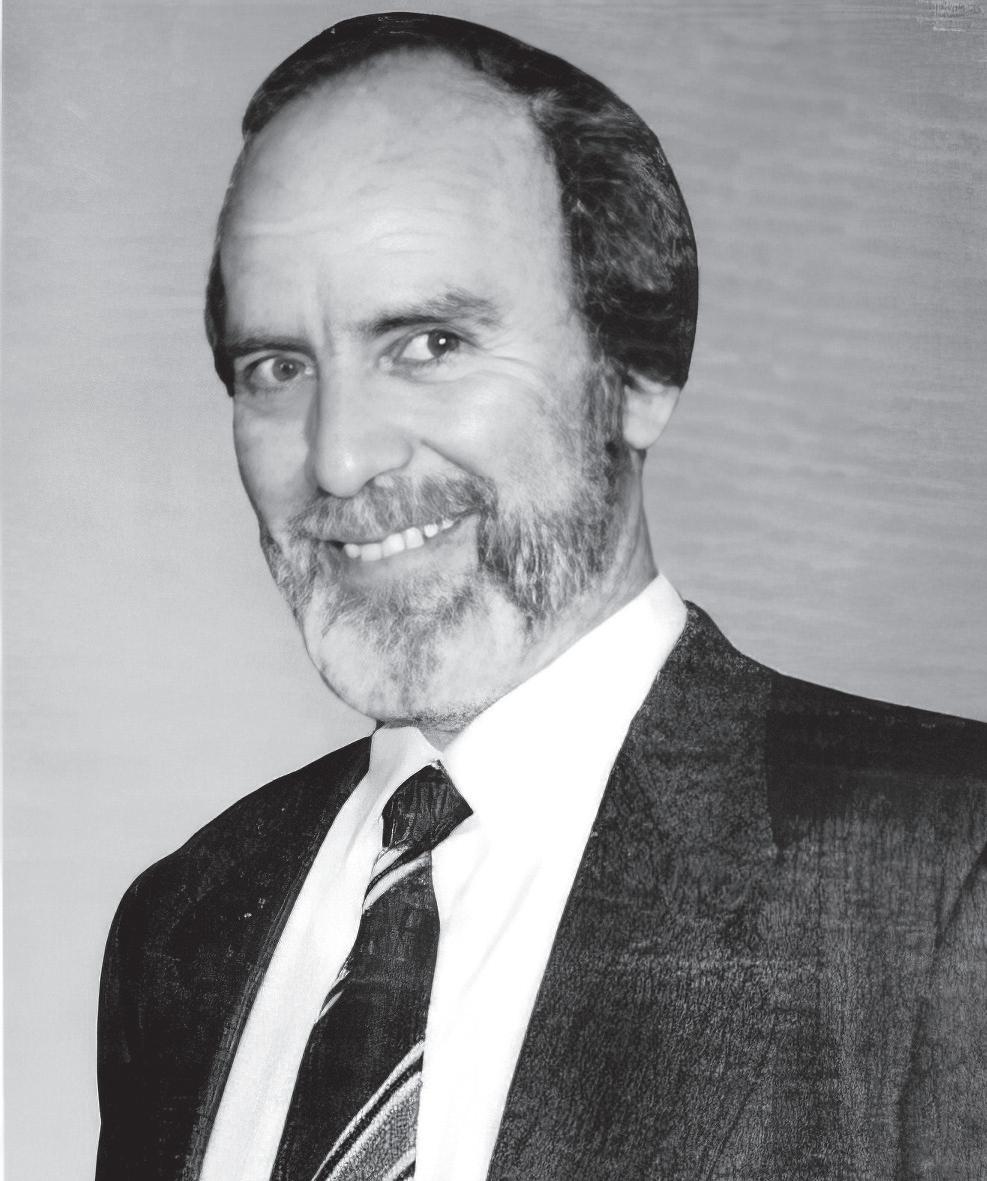

Diversos profesores desempeñaron un papel fundamental en los inicios del Instituto, siendo pioneros en el desarrollo de las primeras disciplinas biológicas, a pesar de contar con escasos recursos. Gracias a su dedicación y creatividad, sentaron las bases de lo que hoy constituye la estructura académica del Instituto. Entre ellos destacan el profesor Haroldo Toro Gutiérrez en

el área de Zoología; el padre Alejandro Horvat Suppi en Genética; los profesores Bernardo Parra Leiva, Carlos Pizarro Godoy y Otto Zölner Schorr en Botánica; los profesores Luis Zúñiga Molinier y Francisco Saiz Gutiérrez en Ecología y el profesor Victoriano Campos Pardo en Microbiología. Posteriormente, los profesores Atilio Almagià Flores y Gloria Arenas Díaz impulsaron las áreas de Anatomía e Inmunología, respectivamente. El área más reciente de desarrollo corresponde a Didáctica que se inicia con la incorporación de la profesora Corina González Weil. A partir de la labor de estos profesores, y todos quienes se fueron incorporando a lo largo de estos años, hemos intentado reconstruir cómo se gestaron las distintas áreas que aún hoy conforman el quehacer docente y de investigación del Instituto.

Desde sus inicios, el Instituto de Biología se ubicó en el plan de Valparaíso, en el cuarto piso de la Casa Central, mientras que sus laboratorios de docencia práctica se distribuían entre el tercer y cuarto nivel de este edificio. En sus primeros años, la labor del Instituto fue principalmente docente. No obstante, la progresiva incorporación de nuevas y nuevos académicos, junto con la necesidad de fomentar el perfeccionamiento académico, fueron impulsando paulatinamente el desarrollo de la investigación científica.

Sin duda, uno de los grandes hitos en la historia del Instituto fue su traslado, en el año 2010, al actual campus de Curauma, junto con otras Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias. Este cambio representó una mejora significativa en la infraestructura, al contar con espacios más amplios tanto para las actividades aca-

démicas como para el esparcimiento. Este importante aumento de los espacios destinados a la investigación permitió consolidar laboratorios mejor equipados, lo que, sumado a la incorporación de nuevas académicas y académicos, favoreció el fortalecimiento de la investigación, consolidando un grupo destacado de investigadoras e investigadores en diversas disciplinas biológicas. A su vez, permitió el desarrollo de proyectos científicos de mayor envergadura y fortalecer la formación de estudiantes en pre y posgrado.

La formación de posgrado ha sido también una prioridad para el Instituto. A inicios de la década de 1980, se crearon dos programas de Magíster en Ciencias Biológicas, con mención en Microbiología, y en Ecología y Sistemática. Actualmente, se imparten los programas de Magíster en Ciencias Biológicas y en Ciencias Microbiológicas. Además, el Instituto está adscrito al programa de Doctorado en Biotecnología, y en el marco de nuestro Plan de Concordancia, se desarrollará un Doctorado en Interacciones Biológicas. Esta expansión del posgrado ha permitido habilitar un espacio propio, con salas de clases y áreas de trabajo y permanencia para los estudiantes de estos programas.

La historia del Instituto se ha construido gracias al esfuerzo y compromiso de numerosas generaciones de docentes, funcionarios y estudiantes. La dedicación de sus académicos se refleja en su sostenida participación en diversas instancias institucionales y en el gobierno central de la Universidad. Nuestra trayectoria nos posiciona como una Unidad Académica relevante dentro de una institución compleja, que desarrolla docencia de

pre y posgrado, mantiene una investigación activa y se vincula con la comunidad regional y nacional. Los logros alcanzados nos permiten enfrentar con confianza los cambios y desafíos futuros, proyectándonos con optimismo hacia el rumbo que deseamos seguir.

Finalmente, es importante destacar que este libro también tiene como propósito rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de la comunidad académica del Instituto. Gracias a su dedicación y esfuerzo, hoy nos encontramos donde estamos, y podemos reconocer la trayectoria, los logros y aciertos de estos 70 años. Este libro pone de manifiesto la importancia de la memoria en el desarrollo de cualquier organización, al permitirnos reconstruir y consolidar fragmentos de nuestra historia, documentados mediante textos representativos de distintos períodos, y acompañados por un valioso apoyo fotográfico. Esperamos que aporte información significativa a las nuevas generaciones y contribuya a comprender nuestra procedencia y cómo hemos llegado a ser el Instituto que somos hoy.

Valparaíso, agosto de 2025.

Como introducción a la historia que conmemora los setenta años del Instituto de Biología, corresponde iniciar por la fundación de la Universidad que lo alberga. Este largo recorrido comienza con la apertura de un nuevo centro educativo en Valparaíso, durante la agitada década de 1920, un periodo caracterizado por cambios sociales acelerados, avances tecnológicos y una creciente conciencia sobre la importancia de la educación como motor de desarrollo. La ciudad, que ostentaba el título de principal puerto marítimo del país y se consolidaba como un importante centro comercial, industrial e intelectual de la República, también se distinguía por su diversidad cultural, su vitalidad política y una intensa vida social. En teatros, cafés, clubes y salones se congregaban artistas, intelectuales y comerciantes para intercambiar ideas, noticias y proyectos, en un ambiente que mezclaba el bullicio del puerto con el refinamiento cosmopolita.

A inicios del siglo XX, Valparaíso era una urbe que respiraba el dinamismo del comercio internacional y mantenía estrechos vínculos con los grandes puertos del mundo. La presencia de comunidades extranjeras —británicas, alemanas, italianas, españolas, croatas, entre otras— no solo aportaba diversidad lingüística y cultural, sino también conocimientos técnicos, prácticas comerciales modernas y un rico legado arquitectónico que aún define el paisaje urbano. Esta interacción constante con el exterior imprimía a la ciudad un carácter abierto, innovador y receptivo a las tendencias globales,

lo que reforzaba su posición como referente cultural y económico en Chile y Sudamérica.

En el ámbito educativo, la ciudad disponía de establecimientos primarios y secundarios independientes que centraban su formación en las humanidades y las ciencias básicas, herederos de una tradición ilustrada que valoraba la formación integral. Además, funcionaban centros técnicos y profesionales administrados desde Santiago, dependientes de la Universidad de Chile, que ofrecían formación especializada en áreas como comercio, industria y administración. Sin embargo, la oferta local estaba lejos de satisfacer la creciente demanda educativa. El acceso a la educación superior era reducido y restringido a sectores privilegiados: cerca del 50% de la población no sabía leer ni escribir, y la situación se tornaba aún más crítica en las zonas rurales, donde las escuelas eran escasas y los recursos limitados. Esta brecha educativa no solo reflejaba desigualdad social, sino que también representaba un obstáculo para el desarrollo económico y cultural del país. En este contexto, la creación de una institución universitaria en Valparaíso no solo respondía a una necesidad formativa, sino que se erigía como un proyecto estratégico de vocación regional, comprometido con la excelencia académica, la investigación aplicada y el fortalecimiento del vínculo entre conocimiento y comunidad.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hoy próxima a celebrar su centenario, hunde sus raíces en

el generoso legado de Isabel Caces de Brown, una filántropa porteña nacida en 1826, en una ciudad marcada por la efervescencia comercial y el intercambio cultural. Su vida estuvo signada por un profundo sentido de responsabilidad social y un compromiso inquebrantable con la educación y la fe. En 1845, contrajo matrimonio en la emblemática Iglesia La Matriz —templo histórico y símbolo de la identidad porteña—, con John (Juan) Brown Diffin, empresario e ingeniero constructor estadounidense que, tras establecerse en Chile, se convirtió en figura clave del desarrollo urbano de Valparaíso. Brown fue responsable de obras de gran envergadura, entre ellas la construcción del edificio de Aduanas, hoy Monumento Histórico Nacional, y de múltiples recintos destinados al almacenamiento aduanero, vitales para el comercio marítimo de la época. Además, desarrolló actividades en el sector carpintero y ejerció como finan-

cista, consolidando una de las fortunas más importantes de la ciudad.

A pesar de sus cuantiosos recursos, el matrimonio — que crió a seis hijos— llevó una vida austera y reservada, estrechamente vinculada a la Iglesia, cultivando la sobriedad y el servicio por sobre la ostentación. La figura de Juan Brown, más allá de su éxito económico, se destacó por su participación en el tejido social y su cercanía con las obras de beneficencia. Su muerte, en 1877, no solo dejó como herencia la mayor fortuna registrada en Valparaíso en ese tiempo, sino también un ejemplo de disciplina laboral, visión estratégica y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Viuda a los 51 años, Isabel Caces orientó gran parte de su vida a poner sus recursos al servicio de los más necesitados, en un Valparaíso que, mientras crecía como

Imagen 1. Frontis Casa Central UCV.

centro neurálgico del comercio internacional, también enfrentaba altos índices de pobreza, enfermedades y desigualdad. Su acción filantrópica se extendió a obras de beneficencia, apoyo a congregaciones religiosas, financiamiento de instituciones educativas y asistencia directa a sectores vulnerables. Falleció en 1916, a los 90 años, dejando como legado un testamento que destinaba la notable suma de un millón quinientos mil pesos —equivalente a una fortuna de dimensiones excepcionales para la época— a “beneficencia, instrucción y piedad”.

Nombró albaceas fiduciarias a dos de sus hijas, Isabel Brown Caces y María Teresa Brown Caces, confiándoles la administración de estos recursos con el mandato expreso de materializar sus ideales. Los restos de la familia descansan en el Cementerio N.º 1 de Valparaíso, donde aún se preserva la memoria de un linaje que marcó la historia educativa, social y cultural de la ciudad.

BROWN Y LA CASA CENTRAL

Guiadas por el deseo póstumo de su madre, Isabel Brown Caces y María Teresa Brown Caces, junto con el esposo de esta última, Rafael Ariztía, emprendieron un ambicioso proyecto que marcaría la historia educativa de Valparaíso y la región. Contaron para ello con la orientación del presbítero Rubén Castro Rojas, figura de reconocida influencia en la vida religiosa y social porteña, quien aportó su visión sobre la necesidad de un centro de formación técnica inspirado en los valores del humanismo cristiano. La decisión fue fundar un instituto técnico católico bajo la tutela de la Iglesia de Valparaíso,

que respondiera a las demandas de capacitación profesional en un contexto de creciente industrialización y modernización económica.

En 1918, el grupo adquirió un terreno emblemático que pertenecía a Juana Ross de Edwards, otra benefactora ilustre de la ciudad, delimitado por Avenida Argentina, Avenida Brasil, calle Yungay y calle Doce de Febrero. Este predio, situado en una zona estratégica del plan de Valparaíso, se convertiría en el núcleo físico y simbólico del futuro centro educativo. Allí se proyectó y, con el tiempo, se levantó el Instituto Técnico Superior de Comercio e Industria de Valparaíso, pensado para formar profesionales que unieran competencia técnica y sólidos principios éticos.

En 1924 se constituyó legalmente la Fundación Isabel Caces de Brown, entidad que aseguró la administración de los recursos y formalizó el destino de estos a la creación de la “Universidad Comercial e Industrial Católica de Valparaíso”. Un año más tarde, en 1925, se colocó la primera piedra de la actual Casa Central. Este edificio, en sus orígenes dependiente de la Universidad Católica de Chile, fue diseñado siguiendo una estética sobria y funcional, con muros de albañilería reforzada, amplios ventanales que favorecían la iluminación natural y una disposición espacial que respondía tanto a criterios prácticos como simbólicos. La obra encarnaba un mensaje claro: la educación debía estar al servicio del progreso material y moral de la comunidad.

La autonomía institucional llegó el 18 de octubre de 1925 con la creación de la Diócesis de Valparaíso por el Papa Pío XI, mediante la bula Apostolici Muneris Ratio. Bajo esta

nueva jurisdicción eclesiástica, Monseñor Eduardo Gimpert Paut, primer obispo de Valparaíso instituyó oficialmente la Universidad Católica de Valparaíso, marcando el inicio de una trayectoria académica que, con el tiempo, daría origen a unidades de excelencia como el Instituto de Biología. Este proceso fundacional, fruto de una convergencia entre filantropía, visión pastoral y compromiso con el desarrollo regional, consolidó un proyecto que hasta hoy mantiene viva la misión de sus creadores.

El 25 de marzo de 1928 se inauguró oficialmente la Universidad, iniciando sus actividades con dos facultades fundacionales: Comercio y Ciencias Económicas, e Industria y Ciencias Aplicadas. La ceremonia inaugural fue un acontecimiento relevante para la ciudad y la región, con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y académicas, y se desarrolló en un ambiente de expectativa por el impacto que tendría esta nueva institución en la vida cultural y productiva del país. El primer rector, presbítero Rubén Castro Rojas, pronunció un discurso que marcaría la impronta de la Universidad en sus primeros años, subrayando la necesidad de una formación integral, que combinara la excelencia técnica con una sólida preparación moral y humana. Resaltó, asimismo, la importancia de que las aulas estuvieran abiertas no solo a los jóvenes que buscaban una profesión, sino también a obreros y trabajadores deseosos de perfeccionar sus conocimientos y competencias, en coherencia con los principios de la doctrina social de la Iglesia y su llamado a la dignificación del trabajo.

4. Rubén Castro Rojas.

Su discurso inaugural enuncia las palabras que siguen: “[En la Facultad de Ciencias Económicas y Comercio] trataremos de preparar a los jóvenes para que conozcan a fondo las diversas actividades de la vida comercial. Formaremos su carácter profesional, para despertar en ellos las iniciativas vocacionales que les hagan capaces de luchar por cuenta propia. Nuestros alumnos, al retirarse ya formados de nuestras aulas, llevarán un rumbo bien definido, estudiando con calma y teniendo en cuenta su carácter, sus actitudes, su situación social y moral.”

Por otro lado, “la Facultad de Industrias formará técnicos en construcción, mecánica, electricidad y química. Tendremos todos los elementos necesarios para la preparación científica más exigente: laboratorios y talleres completos y modernos”.

Finalmente, declara que “terminados los cursos diurnos con los jóvenes alumnos, las puertas de esta institución quedaran abiertas para el obrero que, teniendo consciencia de la necesidad de progresar, busque el perfeccionamiento en su propio ramo. Este es un objetivo al cual dedicaremos todo nuestro entusiasmo y esfuerzo: levantar el nivel intelectual y moral de nuestros obreros haciéndolos más preparados y conscientes, en obra cristiana y patriótica por excelencia. La obra moral que realizará esta institución es tan importante como la científica.”

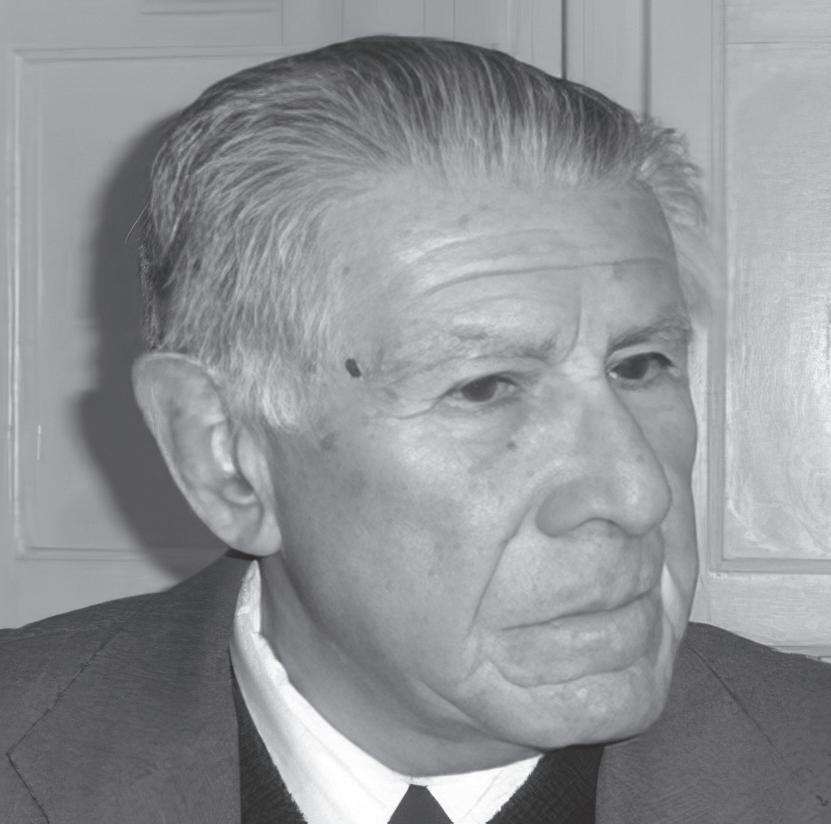

Estas palabras revelan el sentido social, innovador y científico de la Universidad Católica de Valparaíso en un contexto de importante crecimiento y desarrollo educativo e industrial. Son el inicio de una trayectoria de alto Imagen 5. Rafael Ariztía.

renombre e importancia para el país, que, a casi un siglo de funcionamiento, continúa creciendo. En los años venideros a la apertura, se realizaron numerosas adecuaciones y cambios en la estructura universitaria, que serán revisados junto al avance histórico del libro.

Al comenzar el ciclo de formación profesional, la Universidad contaba con dos Unidades Académicas principales: la Facultad de Industria y la Facultad de Comercio, cuyos nombres aún se pueden observar grabados en las alturas del frontis de Casa Central, como testimonio de su origen. La Facultad de Industria ofrecía especialidades como Construcción y Edificación, Electricidad Industrial, Mecánica Industrial y Química Industrial, programas que respondían de forma directa a las necesidades de una economía en proceso de modernización y a la creciente demanda de mano de obra calificada en los sectores portuario e industrial. Por su parte, la Facultad de Comercio impartía Contabilidad, Aritmética Comercial, Taquigrafía y Dactilografía, herramientas esenciales para el área de negocios, y la administración pública y privada de la época.

La propuesta formativa se complementaba con una sólida base humanista: programas y cursos de Filosofía, Antropología, Literatura, Latín, Historia, Psicología, Sociología, así como Dibujo Artístico y Manufacturas Decorativas. Además, se ofrecía formación en idiomas —inglés, francés, alemán e italiano—, con la convicción de que el futuro profesional no debía limitarse a la destreza técnica, sino también al desarrollo cultural, con amplitud de miras y consciente de su papel en la sociedad. Este enfoque integral, pionero para la época, reflejaba la

convicción institucional de que la educación universitaria debía formar no solo trabajadores competentes, sino ciudadanos ilustrados, comprometidos con el progreso material y moral del país.

La combinación de áreas técnicas, humanísticas y artísticas otorgaba a la Universidad un carácter distintivo, en una época en que la mayoría de las instituciones de educación superior del país seguían modelos fragmentados o centrados en las disciplinas profesionales. Esta diversidad curricular, sumada al énfasis en la responsabilidad social, fortaleció desde el inicio la idea de que la Universidad no solo debía formar especialistas para la industria o el comercio, sino también ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral de la nación. Con ello, sentó las bases para la expansión académica y la creación de nuevas unidades, entre las que, décadas más tarde, emergería el Instituto de Biología como una de sus expresiones más sólidas en el campo de la ciencia y la investigación.

La muerte de Rafael Ariztía en 1929, fundador y benefactor de la Universidad junto a su esposa, supuso un duro golpe para la institución, no solo por la pérdida de un visionario comprometido con la educación, sino porque coincidió con el inicio de la Gran Depresión, cuyas repercusiones económicas y sociales fueron particularmente severas en Chile. La contracción del comercio internacional afectó de forma directa a Valparaíso, ciudad portuaria por excelencia, y redujo drásticamente los ingresos y posibilidades de financiamiento para proyectos educativos de gran envergadura (Collier & Sater, 2004).

En 1931, en un contexto marcado por la inestabilidad política nacional y por las dificultades económicas que aquejaban a la institución, el rector Rubén Castro tomó la difícil decisión de interrumpir temporalmente las actividades docentes. Esta suspensión, que se prolongó por dos años, respondió a la necesidad de reorganizar los recursos y garantizar la viabilidad del proyecto universitario. No obstante, el compromiso institucional se mantuvo firme, y en 1934, por decisión del obispo Eduardo Gimpert, la Universidad reabrió sus aulas. Ese mismo año, el fallecimiento del rector Castro puso fin a una etapa fundacional, pero abrió el camino para un nuevo impulso. La reapertura fue significativa: 818 estudiantes se matricularon en programas diurnos y nocturnos, reflejo de una demanda sostenida de educación superior, incluso en tiempos adversos (Urbina & Buono-Core, 2004).

Durante la década siguiente, la Universidad experimentó un proceso de expansión y diversificación académica. A mediados de los años treinta, y en coherencia con las políticas de formación técnica y profesional impulsadas por el Estado, se crearon escuelas vespertinas de Ingeniería Química, Arquitectura y Comercio, así como cursos industriales vespertinos y cursos libres abiertos a la comunidad. Paralelamente, se fortaleció la escuela nocturna, dirigida principalmente a trabajadores que buscaban completar o ampliar su formación al término de la jornada laboral, siguiendo un modelo educativo que en Chile comenzó a ganar reconocimiento como herramienta de movilidad social y de integración ciudadana.

En 1943, la matrícula ascendía a 1.560 estudiantes, distribuidos entre modalidades diurna, vespertina y noc-

turna, lo que consolidó a la Universidad como una de las instituciones más inclusivas y socialmente comprometidas de la región. Este modelo, que combinaba la excelencia académica con la apertura a diversos sectores sociales, sentó las bases de una identidad institucional que perdura hasta hoy: la convicción de que la educación superior debe ser un motor de desarrollo personal, comunitario y nacional.

En 1948, la Universidad Católica de Valparaíso dio un paso decisivo en su historia y en la educación superior chilena al autorizar el ingreso de mujeres a todos sus programas académicos. La medida, que en ese momento implicaba un cambio cultural profundo, se condicionó a que las postulantes acreditaran conocimientos previos suficientes, que coincidieran con el alto estándar académico que la institución buscaba mantener (Urbina & Buono-Core, 2004). Este hito no solo amplió las posibilidades de formación para las mujeres, sino que también comenzó a transformar la vida universitaria, incorporando perspectivas y talentos que enriquecerían tanto la docencia como la investigación. En el contexto de un país donde la participación femenina en la educación superior era todavía reducida, la apertura de la UCV representó un avance significativo hacia la equidad.

Ese mismo año, coherente con su vocación de servicio al país y su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo, la Universidad decidió crear programas

de estudios universitarios de pedagogía, conscientes de la necesidad de formar profesores capacitados para responder a las demandas de una sociedad en crecimiento. Esta decisión condujo, en 1949, con la fundación de la Facultad de Filosofía y Educación, que inició sus actividades con las Escuelas de Matemáticas y Física, y de Castellano y Filosofía, sentando las bases de una formación docente sólida y multidisciplinaria. La expansión continuó con la incorporación de las Pedagogías en Inglés y en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que amplió el espectro de disciplinas y fortaleció el impacto de la Universidad en el ámbito escolar. Finalmente, en 1955, se fundó la Escuela de Pedagogía en Biología y Química, cuyo origen se vincula directamente con las necesidades de modernización científica y pedagógica del país, y que se convertiría en el antecedente directo del actual Instituto de Biología. Esta decisión institucional respondió, por una parte, a la demanda de formar profesores especializados en ciencias, y por otra, al deseo de inaugurar un camino de desarrollo académico que integraba la enseñanza con la investigación científica, un legado que perdura hasta nuestros días.

PERIODO JESUITA Y MODERNIZACIÓN

UNIVERSITARIA

Entre 1951 y 1961, la Compañía de Jesús asumió la dirección académica y administrativa de la Universidad Católica de Valparaíso, e imprimió un sello de modernización integral y un ritmo de crecimiento sin precedentes en su historia. Bajo su gestión, la matrícula estudiantil experimentó un aumento notable, pasando de

753 alumnos a 2.335, distribuidos en cinco facultades y un instituto técnico. Este avance no solo reflejaba la pertinencia de la oferta académica, sino también la consolidación de la Universidad como un referente de calidad educativa en la región y el país. La influencia jesuita, sustentada en una sólida tradición pedagógica y un enfoque humanista, se tradujo en la ampliación de programas, la diversificación de áreas de estudio, la actualización de metodologías y la incorporación de nuevos campos del saber. Asimismo, se fomentó un diálogo constante entre la ciencia, la técnica y las humanidades, acompañado de una mayor vinculación con el medio social y productivo.

En esta década de crecimiento, la planta docente alcanzó en 1963 un total de 566 profesores, tanto de jornada completa como parcial. La Universidad inició un ambicioso proceso de perfeccionamiento académico que no solo buscaba elevar la calidad de la enseñanza, sino también robustecer la capacidad investigativa y la producción intelectual. Este impulso, considerado estratégico para un proyecto universitario en expansión, sentó las bases para que la institución proyectara su quehacer más allá del aula, articulando conocimiento, investigación y compromiso social.

Entre las innovaciones más relevantes de este periodo destacó la creación del Departamento de Bachillerato, concebido para evaluar rigurosamente la formación previa de los aspirantes a la educación superior. El sistema, compuesto por cuatro pruebas específicas, permitía determinar el grado de preparación cultural y académica de los postulantes, para garantizar que quienes

ingresaran contaran con las competencias necesarias para afrontar con éxito los estudios universitarios. Este mecanismo otorgaba el grado de Bachiller en Humanidades con menciones en Letras, Matemáticas, Ciencias

Físico-Químicas o Biología, y consolidó un modelo formativo que valoraba la amplitud de saberes y la formación integral. La etapa jesuita, por tanto, dejó un legado de exigencia intelectual, compromiso social y apertura al mundo que continuaría marcando el rumbo institucional en las décadas posteriores.

El 5 de octubre de 1957, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcó un hito no solo en su propia historia, sino también en la de Chile y América Latina, al realizar, a través de UCV Televisión, la primera transmisión inalámbrica de televisión del país. Desde el subterráneo de la Casa Central —un espacio adaptado con ingenio para albergar cámaras, antenas y equipos técnicos de vanguardia para la época— se emitió en vivo la inauguración del nuevo pabellón de laboratorios científicos. La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, junto a autoridades ministeriales, académicas y locales, testigos de un acontecimiento que unía, de manera inédita, la infraestructura científica con la innovación tecnológica en comunicaciones.

La fundación de UCV Televisión fue mucho más que la creación de un canal: representó la apertura de la Universidad a un nuevo medio de alcance masivo, capaz

de proyectar su misión educativa más allá de las aulas y de las fronteras físicas del campus. En una época en que la televisión recién comenzaba a instalarse en el imaginario social, la Universidad apostó por un formato que integraba cultura, ciencia y formación ciudadana. Su programación pionera incluyó cursos televisados de matemáticas, astronomía, física y biología, así como espacios culturales que fomentaban el pensamiento crítico y el aprecio por el conocimiento. De este modo, se adelantó varias décadas a lo que hoy conocemos como divulgación científica universitaria y educación a distancia, al utilizar la televisión como herramienta de democratización del saber. El impacto de esta iniciativa no solo fortaleció la identidad innovadora de la UCV, sino que dejó una huella duradera en el desarrollo de los medios de comunicación en Chile y en la región.

LUGAR IDENTITARIO: “EL LABERINTO”

Entre desarrollo, crecimiento y modificaciones, la Casa Central tuvo numerosos cambios arquitectónicos. El crecimiento sostenido de la matrícula universitaria en la década de 1950 impulsó una serie de remodelaciones que respondían a la necesidad de ampliar la infraestructura y adecuarla a las nuevas demandas académicas. En 1956, el histórico Edificio de Rentas —originalmente concebido para generar ingresos mediante el arriendo de espacios comerciales y oficinas— fue reconvertido en un centro de actividad académica. Este cambio de uso marcó un momento de inflexión en la vida universitaria, pues supuso destinar un inmueble clave para el finan-

ciamiento institucional a la labor formativa y científica. Las remodelaciones permitieron habilitar 17 salas de clases, 4 oficinas para profesores y laboratorios especializados para las Escuelas de Biología, Química, Matemáticas y Electrónica, equipados con instrumentos y materiales que representaban lo más avanzado disponible en el país para la época.

El crecimiento no se detuvo allí. La presión por espacio, consecuencia directa de una comunidad estudiantil y académica en expansión, llevó a ocupar el tercer piso del edificio para albergar a la Facultad de Filosofía y Educación. Esta nueva distribución interior dio origen a un singular apodo: “El Laberinto”. La denominación surgió de su intrincada red de pasillos angostos, escaleras en distintas direcciones, salas interconectadas y rincones inesperados que parecían multiplicarse a medida que se recorría el edificio anexo. Para generaciones de estudiantes y docentes, “El Laberinto” no solo fue un espacio físico, sino también un símbolo de la vida universitaria: un lugar donde la exploración, el encuentro fortuito y el aprendizaje se entrelazaban en un tejido arquitectónico tan complejo como estimulante. Su configuración peculiar terminó formando parte del imaginario colectivo de la Universidad, recordando que la identidad de una institución también se forja en los espacios que habita.

El dinamismo académico de la Universidad, acompañado por la consolidación de la pedagogía en ciencias y la modernización sostenida de sus laboratorios, preparó el terreno para la creación del Instituto de Biología.

No fue un hecho aislado, sino el resultado de décadas de construcción institucional, de inversión en infraestructura científica y de una creciente conciencia sobre la importancia estratégica de la biología para el país. En esos años y décadas, Chile comenzaba a mirar con mayor atención sus ecosistemas, su biodiversidad y la necesidad de formar profesionales con capacidades de estudiarlos y preservarlos. El espíritu humanista y científico de la UCV encontró así un cauce natural en esta nueva Unidad Académica, que integró docencia de excelencia, investigación pionera y una fuerte vocación de vinculación con el medio. La historia que sigue mostrará cómo, en un contexto de expansión educativa y proyección internacional, el Instituto de Biología se transformó en un referente nacional, contribuyendo no solo al conocimiento científico, sino también a la formación de generaciones de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la divulgación de la ciencia hacia la comunidad.

Collier, S. & Sater, W. F. (2004). A History of Chile, 18082002 (2° ed.). Cambridge University Press.

Estrada, B. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 Años de Historia 1928-2018. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Urbina, R. & Buono-Core, R. (2004). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde su fundación hasta la Reforma, 1928-1973. Un espíritu una identidad. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

1950—1975

33 DE LA ESCUELA AL INSTITUTO: CIENCIA, VOCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

33 COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA: PERIODO JESUITA

35 FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA

37 SEPARARSE PARA CRECER, LA AUTONOMÍA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA

39 REFORMA UNIVERSITARIA: CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS CIENTÍFICOS

43 ENTRE PASILLOS Y LABORATORIOS, EL NÚCLEO CASA CENTRAL

46 LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN: DOCENTES FUNDADORES

54 DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA

59 SALIDAS A TERRENO: APRENDER DE LA VIDA

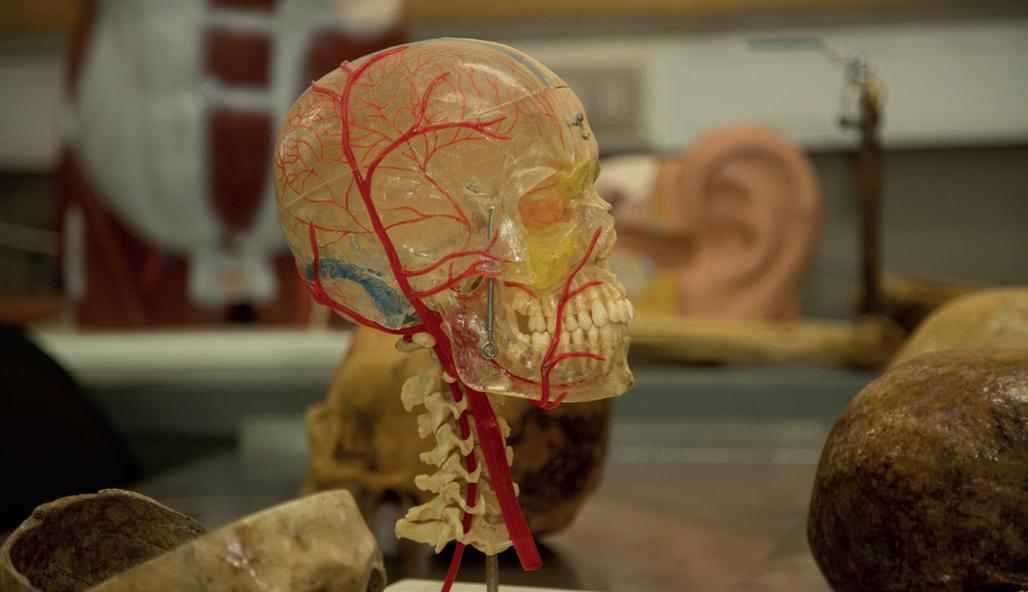

60 NUESTRO LEGADO NATURAL: COLECCIONES CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA

El recorrido histórico realizado hasta este punto —que ha abarcado la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso, el papel de sus precursores y las características distintivas de la ciudad en aquel periodo— constituye el necesario conocimiento para comprender el origen del Instituto de Biología. Este acervo de saberes fundacionales nos conduce ahora hacia el sentido de la conmemoración: los primeros pasos de la Unidad Académica que, con el tiempo, llegará a consolidarse como un referente en la formación científica y la investigación biológica. La mirada hacia sus orígenes es un ejercicio de reconocimiento a las personas, ideas y circunstancias que estuvieron en su origen y han acompañado su desarrollo. En este sentido, es fundamental iniciar el relato con una aproximación que abarque el primer cuarto de siglo de su historia, comprendido entre los años 1950 y 1975.

Aunque la Escuela de Química y Biología se constituyó oficialmente en 1955, recibiendo a su primera cohorte de estudiantes ese mismo año, su gestación intelectual y administrativa comienza varios años antes. La decisión de incluir este periodo más amplio en el análisis obedece a la necesidad de situar su creación en el marco del desarrollo institucional general de la Universidad, la cual atravesaba, por entonces, un proceso de modernización y expansión académica sin precedentes.

En la década de 1950, la Universidad Católica de Valparaíso experimentaba un momento de particular dinamismo. Las demandas de la sociedad chilena en materia

de educación superior, el avance del conocimiento científico y el compromiso con la formación de profesionales capaces de aportar al desarrollo del país fueron factores que confluyeron para que, en 1955, se diera el paso decisivo hacia la creación de la Escuela de Química y Biología. Esta nueva Unidad Académica respondía tanto a una visión estratégica de largo plazo como a una vocación profunda por fortalecer el estudio de las ciencias naturales en la región. La incorporación de esta área de conocimiento no solo amplió el espectro formativo de la Universidad, sino que también cimentó las bases de un proyecto académico que, décadas más tarde, evolucionaría hasta convertirse en el actual Instituto de Biología, manteniendo como sello distintivo la excelencia científica y el compromiso social.

Y LA CIENCIA: PERIODO JESUITA

La fundación de lo que hoy conocemos como Instituto de Biología nos remonta a la década de 1950, durante el episcopado de Monseñor Rafael Lira Infante. El obispo de la diócesis de Valparaíso, atento al contexto educativo nacional e internacional, comprendía que la experiencia pedagógica de la Compañía de Jesús constituía un capital invaluable para el fortalecimiento de la joven Universidad Católica de Valparaíso. Reconocida mundialmente por sus eficaces métodos de enseñanza, su rigurosidad académica y su capacidad para articular la formación intelectual con una sólida dimensión humanista, la Compañía de Jesús se convirtió en un socio estratégico para encauzar el proyecto universitario en etapa de expansión.

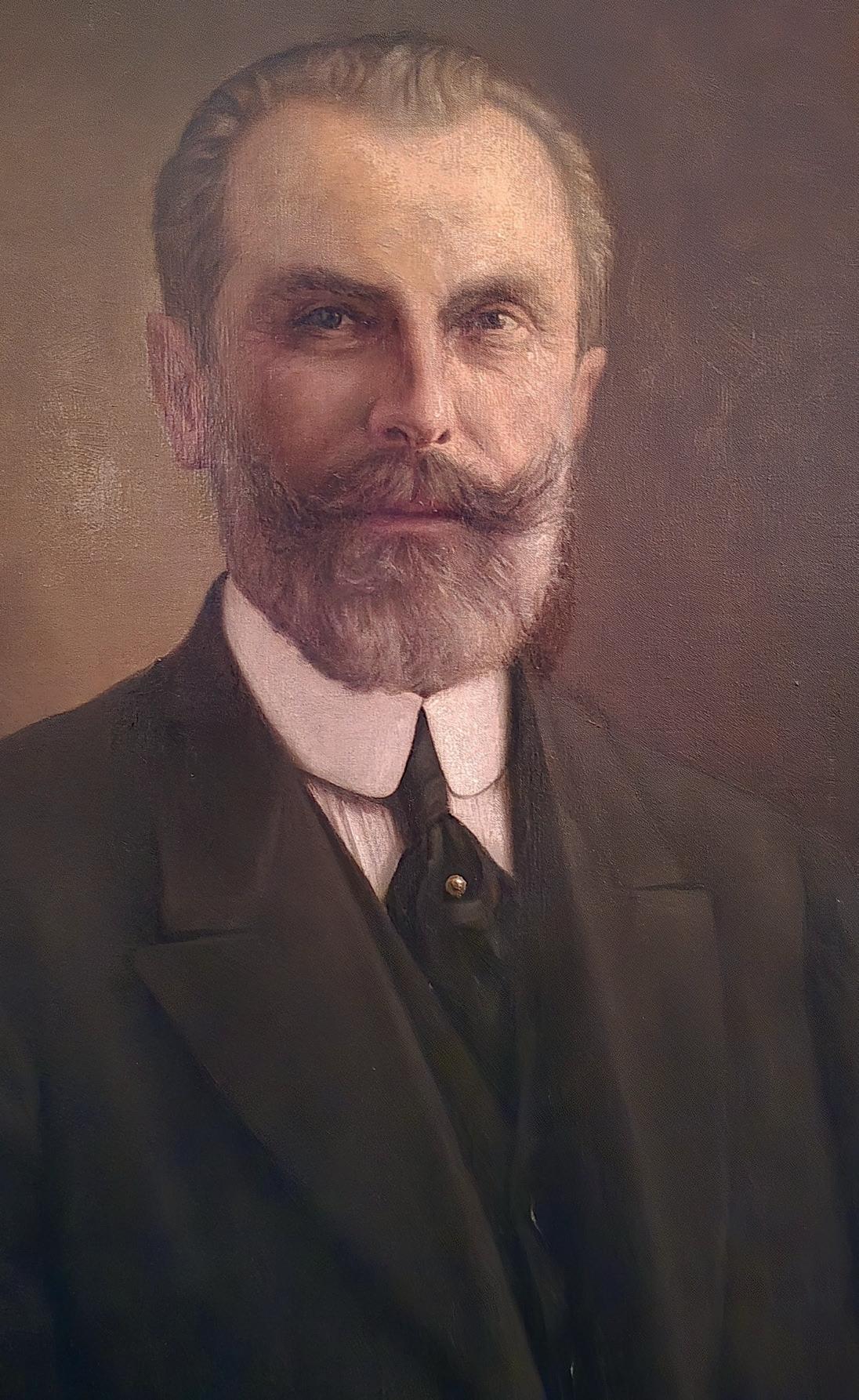

De esta forma, en el año 1951, la Universidad Católica de Valparaíso acordó delegar la administración y la docencia a la Congregación jesuita. Con este fin fueron convocados tres destacados sacerdotes: Jorge González Förster, Paúl Montes Ugarte y Ramón Salas Valdés. Su llegada marcó el inicio de una etapa de profundas transformaciones, tanto en la estructura académica como en la gestión institucional. En ese momento, la Universidad contaba con 763 estudiantes y 110 docentes —entre jornada parcial y completa—, cifra que pronto se vería incrementada como consecuencia del dinamismo y la visión estratégica introducida por la nueva dirección (Estrada, 2018).

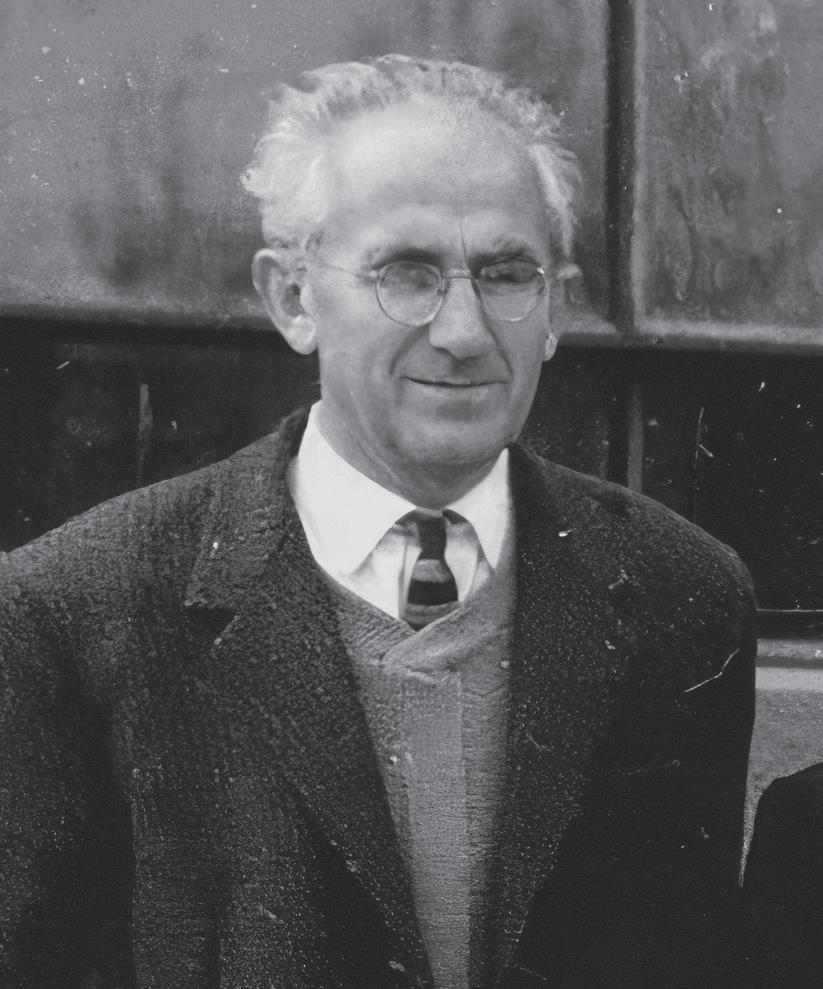

El periodo que la historia institucional denomina “Periodo Jesuita” no solo supuso una reorganización administrativa, sino que redefinió el sentido y alcance de la misión universitaria. Bajo la rectoría del R. P. Jorge González Förster S. J., se fundó en 1952 la Facultad de Filosofía y Educación, concebida como un espacio de formación integral para futuros docentes. De esta facultad surgieron profesionales que, además de incorporarse al sistema educativo nacional, realizaron sus prácticas en

Imagen 6. R. P.

Jorge González Förster S. J.

el recién creado Colegio Rubén Castro (1953), institución que sirvió como laboratorio pedagógico para la aplicación de innovadoras metodologías de enseñanza media. El colegio, junto con su jornada nocturna, se convirtió en un símbolo de apertura y de respuesta a las necesidades de una comunidad estudiantil diversa.

La visión del rector González Förster trascendió el ámbito estrictamente académico. Consciente de las condiciones materiales de las y los estudiantes, promovió la creación de pensiones para quienes provenían de otras regiones, para garantizar su acceso a la formación universitaria. Junto con ello, implementó una planta de viviendas para profesores foráneos junto a la Casa Central, que favoreció la integración de académicos y fortaleció la vida intelectual en torno a la Universidad. Esta atención a las condiciones de estudio y trabajo reflejaba un compromiso profundo con el bienestar de la comunidad universitaria.

En el plano de la investigación, el impacto del “Periodo Jesuita” fue igualmente notable. En virtud de una ley que disponía la asignación de un porcentaje de la recaudación fiscal a las universidades reconocidas por el Estado para estimular la productividad científica y tecnológica, en 1954 se fundó el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta iniciativa coincidió con la obtención de recursos provenientes de la Fundación Isabel de Caces, lo que permitió la modernización de laboratorios y el fortalecimiento de la investigación en ciencias naturales. Este proceso de actualización tecnológica y científica sentó las bases para la futura creación de la Escuela de Química y Biología, y también consolidó el prestigio de

la Universidad como un centro de excelencia académica y científica en la región.

Bajo el espíritu visionario de los fundadores de la Universidad Católica de Valparaíso y el decidido impulso de la Congregación Jesuita por ampliar las oportunidades educativas, surge la enseñanza de la Biología como disciplina formalmente integrada a la formación docente. Esta incorporación no fue un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un proyecto académico orientado a dotar al país de profesores altamente calificados en ciencias, capaces de combinar el rigor del conocimiento con la vocación pedagógica. En el contexto de la década de 1950, cuando el acceso a la educación superior en áreas científicas era todavía limitado y concentrado en pocas instituciones, la decisión de vincular la Biología y la Química a la docencia universitaria representó un avance significativo en la democratización del saber y en la proyección social de la Universidad.

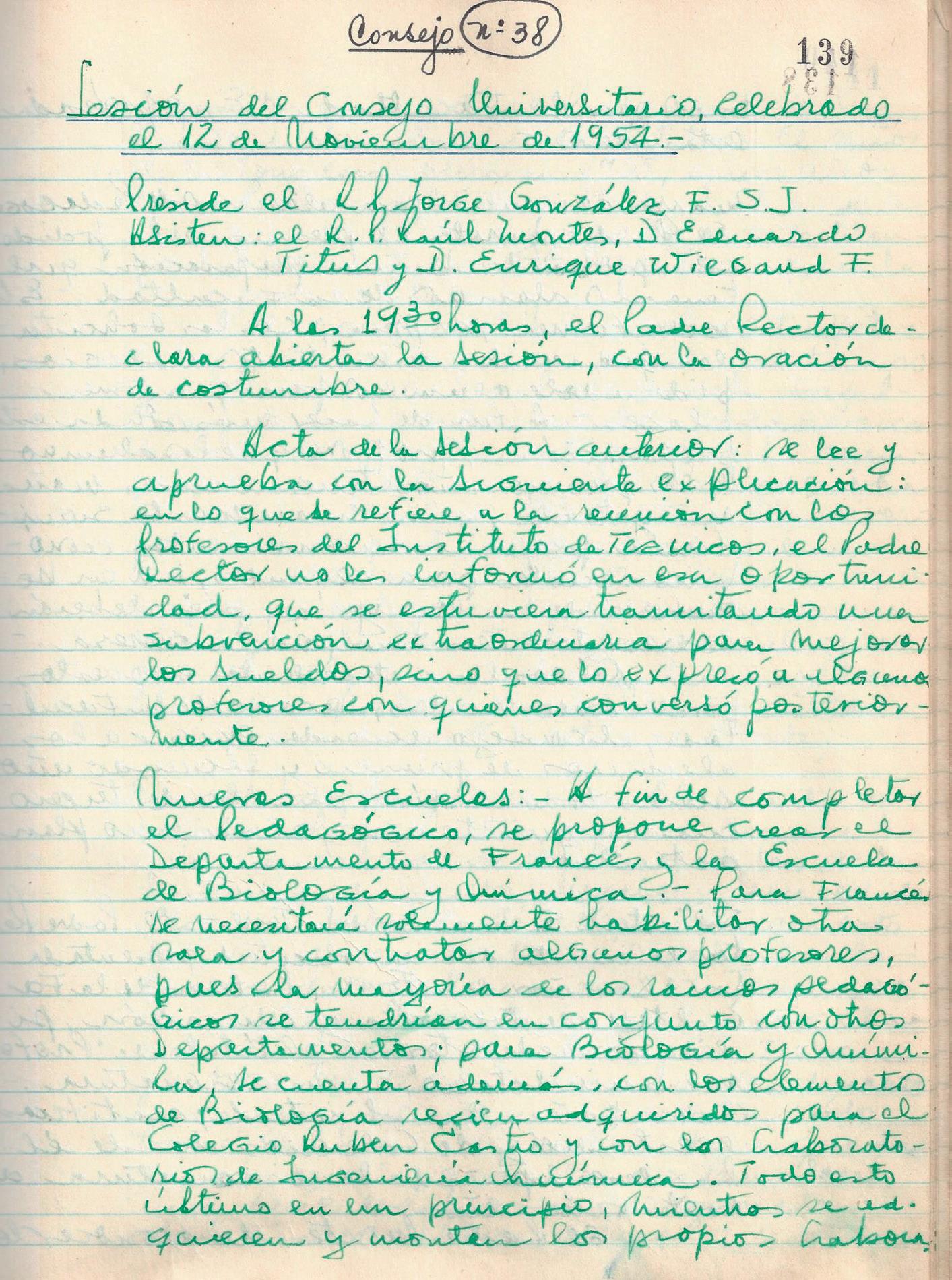

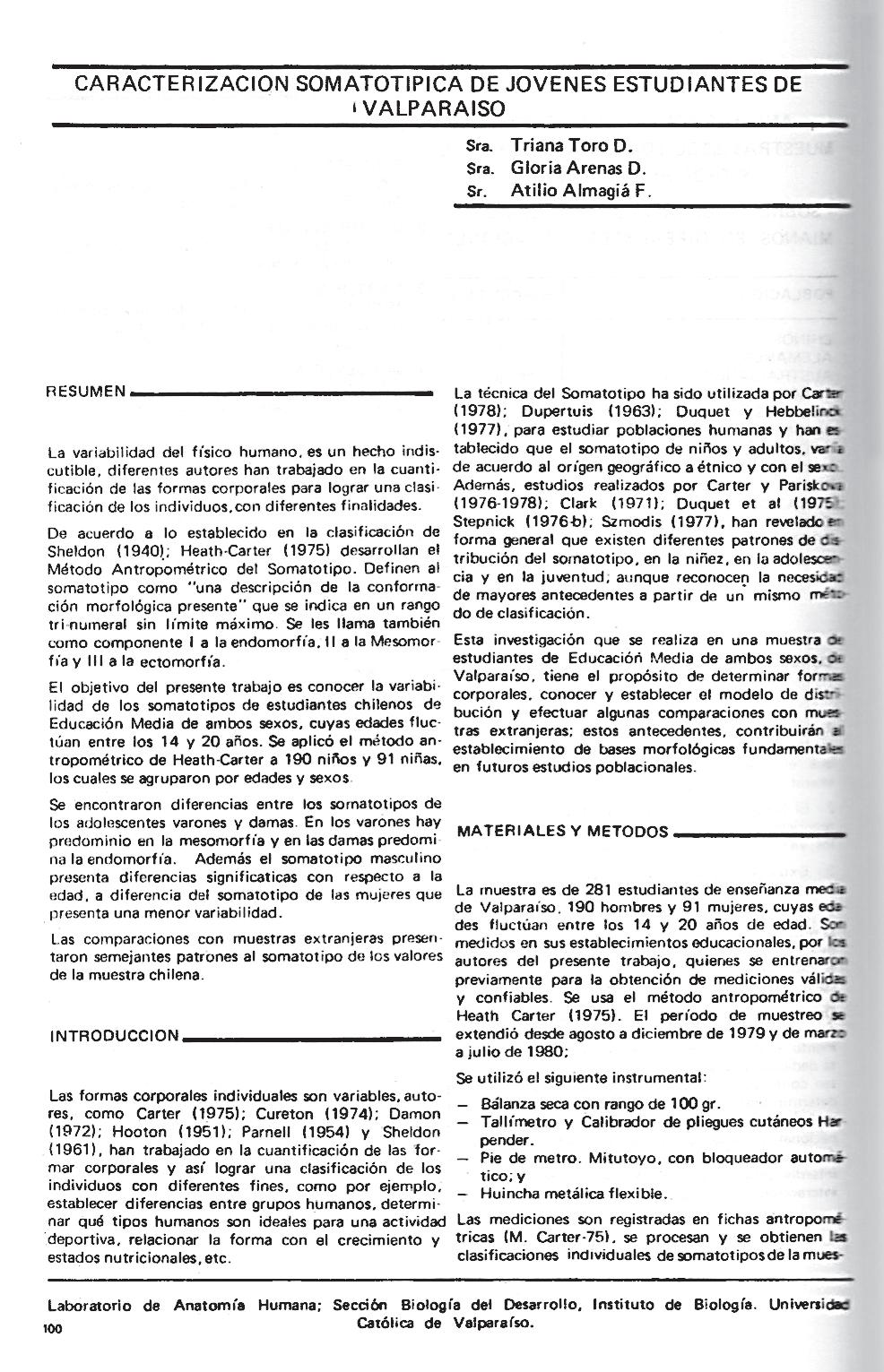

En el Consejo Universitario del 12 de noviembre de 1954, presidido por el R. P. Jorge González Förster, se tomó la determinación de integrar la recién concebida Escuela de Biología y Química a la Facultad de Filosofía y Educación, que ya se había consolidado como un espacio de innovación en la formación de profesores, esta adscripción se mantuvo hasta el año 1968. La medida, centrada en la preparación de docentes de enseñanza media, respondía al objetivo estratégico de fortalecer la pedagogía en las ciencias básicas, disciplina fundamen-

tal para el progreso científico y tecnológico del país (Estrada, 2018). El acta de esta sesión refleja con claridad la visión institucional:

Este documento no solo plasma la decisión formal, sino también la conciencia de que se iniciaba un proceso de crecimiento progresivo, con infraestructura y recursos en expansión. Para facilidad de quien lee, en el acta se escribe, a partir del cuarto párrafo:

“Nuevas Escuelas: -A fin de completar el Pedagógico, se propone crear el Departamento de Francés y la Escuela de Biología y Química. (…). Para Biología y Química, se cuenta además, con los elementos de Biología recién adquiridos para el Colegio Rubén Castro y con los laboratorios de Ingeniería Química. Todo esto en principio, mientras se adquieren y montan los propios laboratorios para la Facultad. Es aprobada esta idea.”

El año 1955 marcó el hito fundacional y la llegada de la primera cohorte de estudiantes de Pedagogía en Biología y Química. Estos primeros estudiantes encarnaron el ideal de la Universidad de articular excelencia científica con vocación docente. Sus aprendizajes se gestaron en la Casa Central, cuyo primer edificio albergó aulas, laboratorios y espacios de encuentro intelectual, que dieron forma a una comunidad en la que cada generación aportaba nuevas formas de conocimiento. Desde aquellos primeros años, el sello formativo de la Escuela comenzó a proyectarse más allá de Valparaíso, con egresados que, a través de su labor educativa y científica, contribuyeron a consolidar la presencia de la Biología y la Química en el panorama académico nacional. La fundación de esta Escuela, por tanto, no solo inauguró

Imagen 7. Acta de Sesión del Consejo Universitario que crea la Escuela de Biología y Química.

una nueva oferta académica, sino que sentó las bases de una tradición que, con el tiempo, se transformaría en un legado vivo de la Universidad.

SEPARARSE PARA CRECER, LA AUTONOMÍA DE BIOLOGÍA

La llegada de la primera generación de estudiantes de Pedagogía en Biología y Química, en 1955, es el inicio formal de la trayectoria del Instituto de Biología, que setenta años después nos convoca a conmemorar esta historia. Sin duda este momento constituye una importante experiencia de aprendizaje para alumnos y alumnas. Del mismo modo, constituyó un significativo acercamiento para la Universidad en la incipiente formación de docentes en Ciencias Básicas que, desde luego, tendría adecuaciones para mejorar la enseñanza. En aquellos años, la formación de docentes en Ciencias Básicas era todavía un campo en desarrollo, por lo que cada experiencia académica y cada cohorte ofrecían valiosas lecciones para ajustar y mejorar los programas de estudio. Este periodo inicial, caracterizado por la cercanía entre autoridades, estudiantes y profesores, forjó una

comunidad académica que entendía la docencia como vocación y compromiso con el fortalecimiento de las capacidades científicas del país.

El año 1959 marcó un punto de inflexión. Con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, la primera promoción de estudiantes organizó una Convención de Facultad, instancia inédita liderada por alumnos de Pedagogía en Biología y Química junto al decano de la Facultad de Filosofía y Educación, a la cual pertenecía el programa. Este encuentro, que incluyó debates abiertos y exposiciones públicas, permitió reflexionar sobre la experiencia acumulada durante los años de formación y evaluar las proyecciones futuras de la disciplina. De aquellas jornadas surgió una propuesta fundamental: separar la formación en dos programas distintos, Pedagogía en Química y Pedagogía en Biología. La idea respondía a criterios pedagógicos —profundizar en los contenidos y metodologías propias de cada área—, y a la necesidad de dar identidad y autonomía académica a ambas especialidades.

En 1960, el alumnado de la Escuela de Biología y Química ya constituía el segundo grupo más numeroso de la UCV, sobre el total de 2.015 estudiantes matriculados en

Imagen 8. Primera cohorte de egresados y egresadas de Pedagogía en Biología Química. Diciembre de 1959.

la universidad. El crecimiento sostenido continuó al año siguiente, cuando la matrícula global alcanzó los 2.300 estudiantes y 433 docentes, y se consolidó en 1962 con 2.846 estudiantes y 566 profesores (Estrada, 2018, p. 67). Este aumento reflejaba no solo la demanda por formación en ciencias, sino también la confianza depositada en el proyecto académico de la universidad.

A finales de 1960, la Resolución Nº 214 aprobó el nuevo Reglamento de la Escuela de Biología y Química, que formalizó la separación de las disciplinas en departamen-

tos independientes. Esta decisión permitió que, desde ese momento, los nuevos postulantes eligieran directamente su especialidad, mientras que los estudiantes ya matriculados fueron redistribuidos de acuerdo con su área de interés. De esta forma, la autonomía de Biología y Química se convirtió en un paso decisivo para el fortalecimiento de cada campo, que los dotó de mayor capacidad para diseñar programas propios, desarrollar líneas de investigación y contribuir, de manera diferenciada pero complementaria, al avance científico y educativo del país.

A pocas décadas de la fundación de la Universidad, comenzaron a emerger ánimos de transformación que, con el tiempo, se materializaron en cambios estructurales de gran envergadura. En el año 1963, la Universidad Católica de Valparaíso puso fin al Convenio con la Compañía de Jesús, un hito que abrió paso a una nueva etapa en su historia institucional. Ese mismo año, por primera vez en su joven historia, es elegido un rector laico: Arturo Zavala Rojas, quien lideró la institución hasta abril de 1968.

Durante su gestión, Zavala impulsó iniciativas que fortalecieron la formación académica y la investigación científica. En marzo de 1965, creó el Departamento de Promoción de Docentes y Becas, cuya misión fue apoyar la especialización y perfeccionamiento del cuerpo académico, lo que consolidó la producción científica dentro de la Universidad (Estrada, 2018). En efecto, este programa posibilitó que la mitad de los profesores de Biología fueran enviados a cursar estudios de doctorado en el extranjero. La internacionalización de la planta académica no fue un proceso improvisado; había sido iniciado por el profesor Francisco Garrido, quien gestionó becas de especialización en España para docentes del área Química-Biología.

Estos esfuerzos reflejan un cambio de paradigma que se vivía tanto dentro como fuera de la Universidad: la transición desde una docencia centrada en la transmisión de conocimientos hacia un modelo basado en la producción de conocimiento original. La UCV comenzaba

así a ampliar sus fronteras intelectuales, pasando de la formación de profesionales a la consolidación de líneas de investigación especializadas. En este contexto, las Ciencias Básicas se erigieron como un motor clave del desarrollo universitario, aportando rigor metodológico y nuevas perspectivas para el futuro de la institución.

Al interior de la entonces Escuela de Biología y Química, el profesor Patricio Meneses Iturrizaga dirigió la unidad entre 1965 y 1967. Además, desempeñó un relevante papel en los debates y proyecciones académicas. En 1967, Meneses participó junto a otros docentes de Biología en el “Seminario Nuestra Universidad”, un espacio de reflexión y propuesta cuyo objetivo era transformar la estructura universitaria vigente, sentando las bases para la posterior creación de institutos científicos que articularan investigación, docencia y extensión bajo un marco interdisciplinario.

Según documenta el historiador Baldomero Estrada (2018), “en el caso particular de la Universidad Católica de Valparaíso, quedó en evidencia que esta institución estaba viviendo un proceso evolutivo desde algunos años antes de iniciarse el movimiento de junio de 1967 [en Chile]”. Proceso incluso anterior a los emblemáticos acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. Otros especialistas en historia universitaria coinciden en esta lectura, al señalar, décadas después, que “la experiencia reformista de la Universidad Católica de Valparaíso constituyó la primera en Chile y la primera en institucionalizarse y consolidarse, y puede ser calificada como la que más se aproximó al modelo ideal de reforma universitaria y, por ende, la más interesante” (Allard, 2002; Hunneus, 1988).

En este contexto, un proceso interno de movilización —que se extendió desde el 19 de junio al 8 de agosto de 1967— culminó con la firma del Acta de Avenimiento para la Reforma, hito que marcó un antes y un después en la estructura académica de la Universidad. El documento fue suscrito por el Gran Canciller, monseñor Emilio Tagle; el Rector Arturo Zavala; los profesores Fernando Molina (Instituto de Ciencias Básicas y Desarrollo), Arturo Baeza (Arquitectura) y Patricio Meneses (Biología), junto a representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Este pacto reflejó una voluntad común de estudiantes, académicos y autoridades por construir un modelo universitario más participativo, interdisciplinario y orientado a la producción de conocimiento.

En diciembre de 1967, se resolvió someter a votación las propuestas de reforma durante un Claustro Pleno Constituyente, jornada presidida por elección por el profesor y Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, Raúl Allard Neumann. En la extensa deliberación, cuya amplia convocatoria obligó a realizar la sesión en el gimnasio de Casa Central, se debatieron tres propuestas estructurales. Finalmente, resultó electo el plan denominado Constitución Básica, un estatuto que redefinió la organización académica al establecer tres ejes: Institutos científicos, Escuelas profesionales y Centros interdisciplinarios. Entre sus disposiciones se incluía, de manera explícita, la creación de un Instituto de Ciencias Básicas. Según consigna la historia institucional, durante este periodo se desarrollaron prolongadas y sustantivas instancias de discusión académica, orientadas a diagnosticar cuáles disciplinas se encontraban en condiciones

de alcanzar la autonomía. En estas sesiones, profesores exponían los motivos científicos, teóricos y académicos que justificaban la conformación de Institutos o Escuelas propias (Garcés, 1979). Los fundamentos de cada área fueron presentados en Actos Académicos Públicos, encuentros abiertos a la comunidad universitaria e invitados externos, que funcionaron como foros de validación y debate disciplinar. En estas instancias, el área de Biología mostraba gran relevancia: su rápida expansión, el compromiso de sus académicos y la importancia estratégica de la disciplina en el panorama científico nacional, la situaron como uno de los ejes centrales del proceso.

En abril de 1968, Arturo Zavala presentó su renuncia al cargo de Rector. En efecto, el Gran Canciller designa a Raúl Allard como rector interino, quien, el 6 de septiembre del mismo año, fue elegido formalmente como máxima autoridad universitaria. Posteriormente, el 14 de enero de 1969, mediante Decreto de Rectoría N° 39, se declaró en receso todas las Facultades, y se conformaron comisiones encargadas de organizar los nuevos Institutos. Estos grupos de trabajo fueron integrados por académicos de reconocido prestigio e involucrados directamente en la reforma.

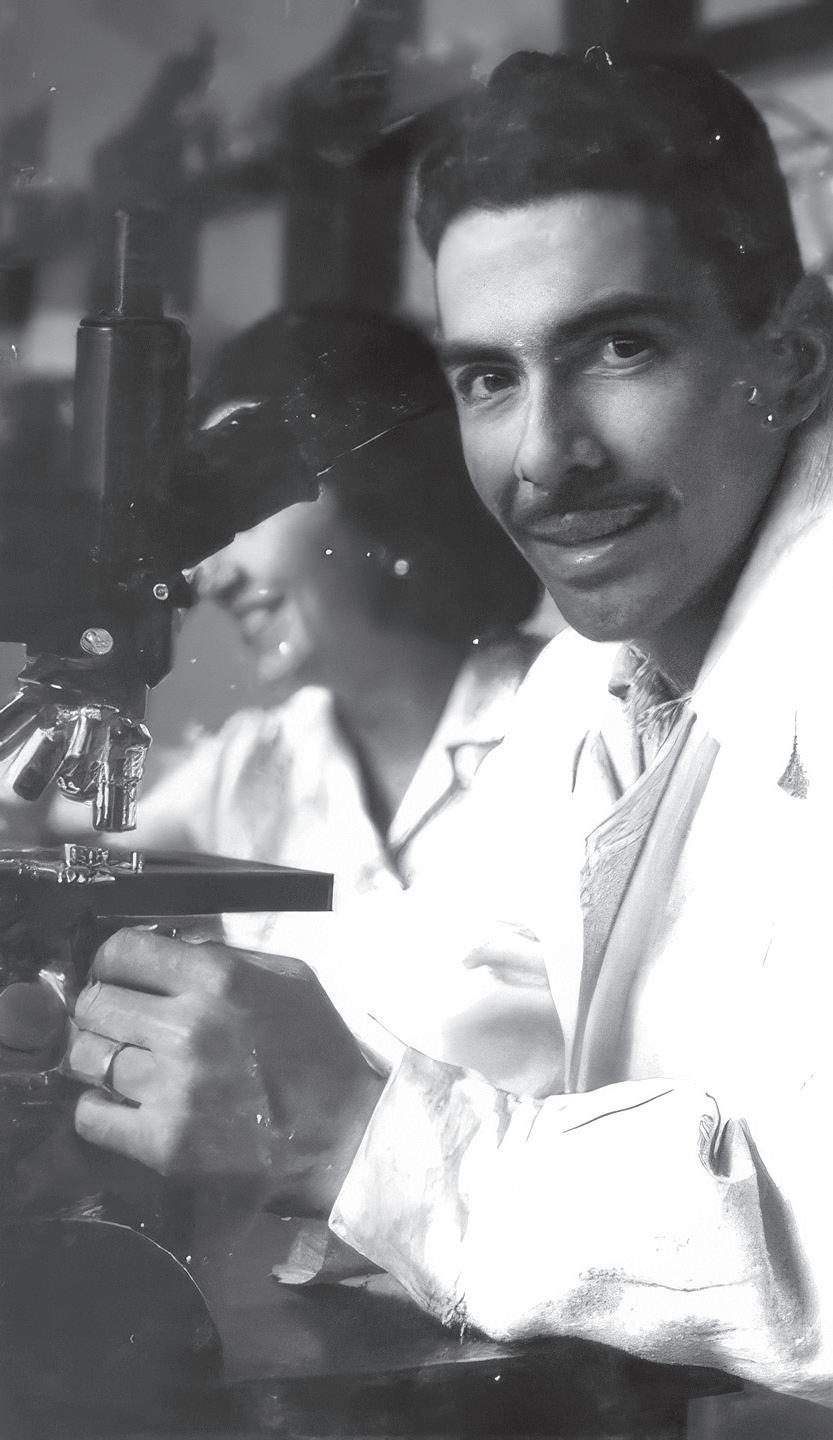

La comisión organizadora del Instituto de Ciencias Básicas, estuvo integrada por los docentes Carlos Sunkel Letelier (Química), Tomás Muzzio Vergara (Física), y Victoriano Campos Pardo (Biología), quienes dieron forma a una estructura académica que integraba tres departamentos: Química, Física y Biología. Es así como ese año 1969 se crea el Instituto de Ciencias Básicas, que eligió como primer director al profesor Campos Pardo, cuyo equipo directivo estuvo conformado por los académi-

Imagen 9. Victoriano Campos Pardo, profesor e investigador del Instituto de Biología PUCV.

cos Haroldo Toro Gutiérrez, Humberto Cerisola Bedroni, Margarita Molina y Víctor Cabezas Bello. La creación de este Instituto significó un fuerte impulso para hacer ciencia, formar laboratorios de investigación, y promover el perfeccionamiento de sus profesores mediante la realización de estudios de posgrado en el extranjero. Sin duda marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la UCV, caracterizada por la institucionalización de la ciencia como pilar del quehacer universitario.

Al iniciarse el año académico, entró en vigor el nuevo plan que suprimió definitivamente las Facultades, en cuyo lugar se conformaron Institutos, dedicados al desa-

rrollo autónomo de cada disciplina en el ámbito teórico y científico. Paralelamente, se mantuvieron las Escuelas, como unidades orientadas a la formación profesional y el ejercicio práctico de las distintas áreas del saber. En este nuevo marco, la enseñanza de la Biología dejó de depender de la antigua Facultad de Filosofía y Educación para integrarse al recién creado Instituto de Ciencias Básicas, que asumió la responsabilidad de formar docentes especializados en Biología y de otorgar los grados de Licenciatura en Ciencias y Bachillerato en Ciencias.

El profesor Victoriano Campos se incorporó al Instituto de Biología en 1968, tras finalizar su Doctorado en

Ciencias Biológicas en la Universidad Central, actual Universidad Complutense de Madrid, España. Durante este periodo, además de su labor académica, Campos fue elegido para representar al área en el Senado Académico, órgano que reemplazó al Consejo Superior a partir de 1969. Reconocido como precursor del área de Microbiología y figura clave en la consolidación del Instituto, puso a disposición de diversas cátedras sus espacios e instrumental de laboratorio, cuando aún no existían equipamientos exclusivos para cada programa (Escobar, 2018).

Su trayectoria investigativa estuvo centrada en el estudio de microorganismos indicadores para evaluar la presencia de patógenos en aguas potencialmente contaminadas, también fue pionero en el estudio de microorganismos extremófilos en Chile en particular de bacterias halófilas provenientes del salar de Atacama, realizando el primer aislamiento de arqueas en Chile. Estos trabajos fueron desarrollados en colaboración con destacados investigadores de España y Alemania, y han contribuido a posicionar al Instituto como un referente nacional en investigación microbiológica aplicada a la salud y al medio ambiente. Su destacada labor ha sido reconocida con el Premio Municipal de Ciencias Exactas y Tecnología de Valparaíso en 1995, y la incorporación como miembro correspondiente de la Real Academia de Farmacia, España en 1992 y la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada, España en 2004.

De este modo, la dirección de Campos no solo consolidó la estructura académica de la Biología en la UCV,

sino que también la proyectó hacia líneas de investigación con impacto internacional.

Las áreas de investigación en el Departamento de Biología, que estaban en plena expansión y desarrollo, alcanzaron importantes avances con un amplio equipo de excelencia. Este crecimiento se desarrolló en paralelo con una sólida labor pedagógica que, fiel al espíritu de la reforma universitaria, buscaba integrar la ciencia con la educación, con la formación de profesionales y docentes capaces de transmitir el valor del conocimiento científico a nuevas generaciones. En la visión reformista de la época, cada disciplina debía contar con un espacio institucional propio que garantizara su desarrollo autónomo. En el caso de las Ciencias Básicas, esto significaba asignar recursos específicos para fomentar la investigación y el fortalecimiento de capacidades científicas. No obstante, este impulso requería una inversión significativa.

Durante este periodo, la Universidad Católica de Valparaíso contaba con un creciente cuerpo académico altamente calificado, beneficiado por programas de perfeccionamiento que habían elevado de manera sustancial el nivel de la investigación. Asimismo, la matrícula había crecido exponencialmente; según datos obtenidos, el alumnado de la UCV pasó de 3.600 a 7.500 entre 1968 y 1973, reflejo de la ampliación de la oferta académica y del prestigio creciente de la Universidad. Desde la Rectoría se gestionaron créditos y fondos destinados a equipar laboratorios y a establecer un Fondo para el Desarrollo de la Investigación, lo que permitió incrementar en un 170% los recursos disponibles para investigación entre 1971 y 1972. Esta inversión estratégica sentó las

bases para un modelo universitario que articulaba investigación de excelencia, innovación pedagógica y proyección académica.

Igualmente, la Universidad experimentó una reorganización administrativa que buscaba consolidar su estructura académica y fortalecer las funciones estratégicas derivadas de la reforma universitaria. Se creó la Dirección de Posgrados, responsable de desarrollar programas académicos propios de magíster y doctorado. Paralelamente, se estableció la Dirección General de Investigación, destinada a definir las prioridades investigativas institucionales, gestionar fondos y fomentar proyectos en diversas áreas del conocimiento. Esta dirección estuvo encabezada por el profesor de Química, David Carrillo Contreras, reconocido Profesor Emérito de la PUCV, quien desempeñó un papel fundamental en la articulación de líneas de investigación estratégicas y en la gestión de recursos que permitieron el equipamiento de laboratorios y la expansión de capacidades técnicas. Del mismo modo, con la misión de asegurar la calidad académica en la enseñanza de pregrado y fortalecer los procesos pedagógicos institucionales, fue creada la Dirección de Docencia, a cargo del destacado profesor de Física Carlos Wörner Olavarría, también reconocido Profesor Emérito de la Universidad.

Al concluir los tres primeros años de administración, en 1971 Raúl Allard fue reelegido hasta el año 1975 como Rector de la Universidad. Sin embargo, su rectorado concluyó abruptamente con la intervención del régimen militar, que en 1973 destituyó a las autoridades universitarias y forzó el exilio de varias de ellas. El 3 de octubre de ese año, asumió como rector el contralmirante (r) Al-

berto de la Maza, dando inicio a un proceso de redefinición institucional en el que se suprimieron institutos, carreras y facultades. Se designaron autoridades de la Armada de Chile y comenzó el proceso para retomar la estructura académica de Facultades, tarea de los decanos-organizadores; figura que utilizó la Armada para la gestión universitaria (Estrada, 2028).

En el ámbito del Instituto de Ciencias Básicas, Haroldo Toro Gutiérrez continuó como jefe del Departamento de Biología hasta 1974, sucedido por el profesor y sacerdote de la Congregación Salesiana Alejandro Horvat Suppi. Dos años más tarde, en marzo de 1976, asume el rector delegado (r) Matías Valenzuela Labra, quien, mediante el Decreto Nº 236 solicitó la renuncia de todas las autoridades académicas, en el marco de una reestructuración general. Tras este proceso, algunas autoridades fueron ratificadas y otras reemplazadas; en el caso de Victoriano Campos, fue confirmado como Director del Instituto de Ciencias Básicas, asegurando la continuidad de la labor académica y de investigación en el área. Por su parte, el profesor Alejandro Horvat Suppi también fue confirmado para continuar en su cargo como jefe del Departamento de Biología.

ENTRE PASILLOS Y LABORATORIOS, EL NÚCLEO CASA CENTRAL

Durante este primer periodo, la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso se erigió como el corazón académico, administrativo y simbólico de la institución. Ubicada estratégicamente en la intersección de Avenida Argentina y Avenida Brasil, en pleno centro de

la ciudad, el histórico edificio no solo albergaba aulas y oficinas, sino que encarnaba el espíritu universitario en una época de crecimiento sostenido y de consolidación institucional. Su fisonomía arquitectónica, marcada por sucesivas modificaciones y ampliaciones, respondía al incremento exponencial de la matrícula, a las nuevas exigencias del cuerpo docente y a las posibilidades que ofrecían los recursos provenientes tanto de políticas estatales como de donaciones privadas. Dichos recursos permitieron, por una parte, modernizar las dependencias centrales y, por otra, adquirir propiedades en distintas zonas de la Región de Valparaíso.

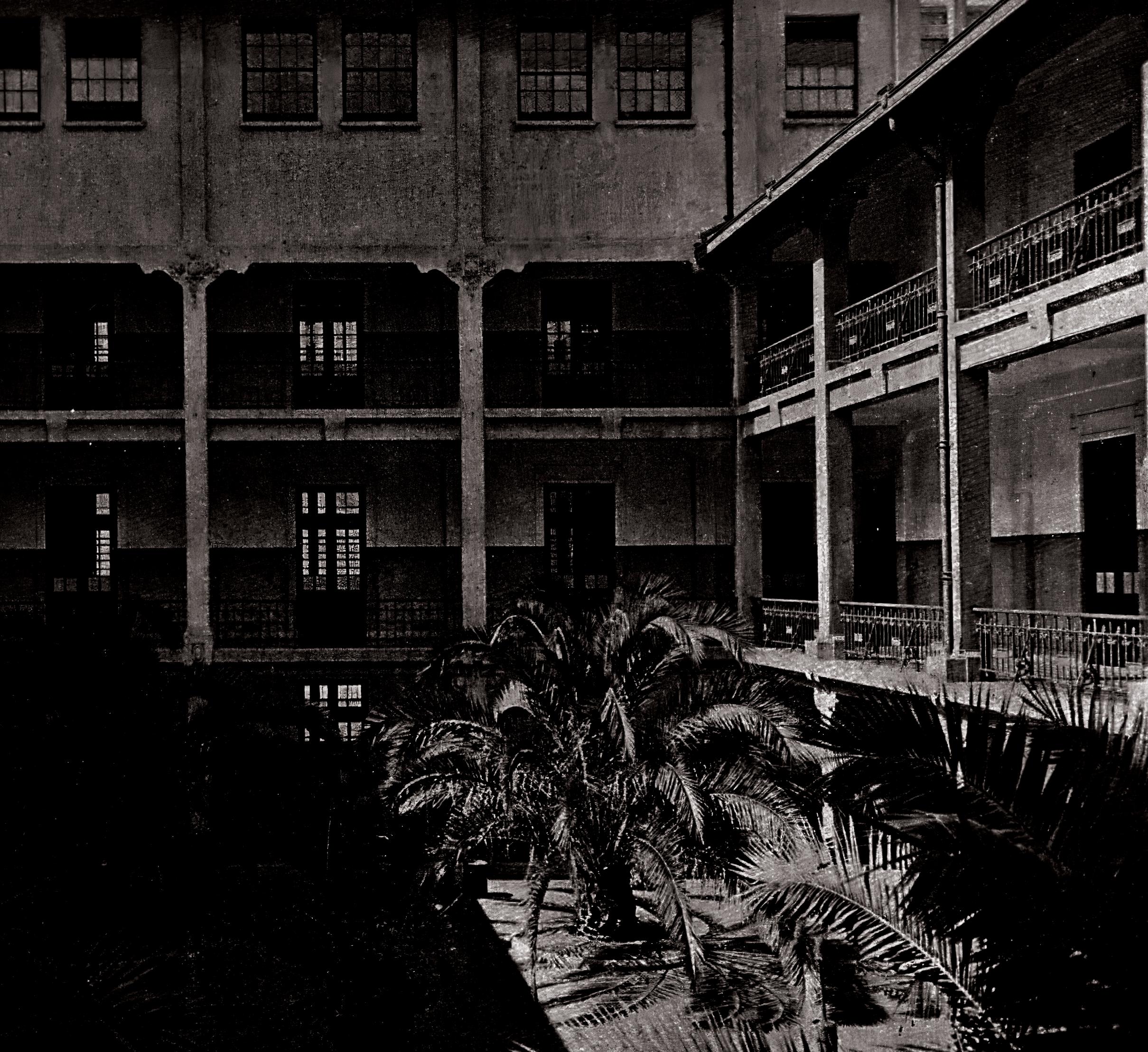

Las fuentes históricas documentan que, en sus primeros años, todas las carreras se desarrollaban dentro del mismo edificio, lo que propiciaba una convivencia académica intensa y un intercambio interdisciplinario natural. La vida universitaria en la Casa Central tenía un carácter cercano y comunitario; la mayoría de los estudiantes se conocía, al menos de vista, y compartía pasillos, patios y salas en una dinámica que favorecía el diálogo entre disciplinas. En 1958, se incorpora al edificio de Casa Central la construcción del llamado “edificio nuevo” que expande la edificación principal, hacia la calle Yungay, donde fue trasladada la Escuela de Biología. Se produce así la expansión de “El Laberinto” dado que este nuevo espacio mantiene la peculiar distribución de un entramado de pasillos, entradas y escaleras que conducían a aulas y dependencias improvisadas y adaptadas según las necesidades del momento. Dicha configuración es fruto del trabajo constante de adecuación y ampliación, que refleja el espíritu práctico y resiliente de una universidad en plena expansión.

En concordancia con la misión formativa y el desarrollo de la investigación, los laboratorios de Biología se ubicaban entre el tercer y cuarto nivel del edificio, en espacios diseñados para acoger clases prácticas, experimentos, trabajos de tesis y diversas actividades científicas. Dotados de equipamiento especializado que, para el contexto geográfico y económico de Chile, resultaba notablemente avanzado, estos laboratorios se convirtieron en un referente para la enseñanza de las ciencias naturales en la región.

En estas dependencias, estudiantes y académicos desarrollaban proyectos que no solo reforzaban el aprendizaje, sino que también aportaban al conocimiento científico local. La conjunción de un espacio centralizado, una comunidad académica cohesionada y recursos materiales de vanguardia para la época hizo de la Casa Central un verdadero núcleo de saber.

La Casa Central, concebida inicialmente como un edificio funcional para una universidad en crecimiento, se transformó progresivamente en un símbolo arquitectónico y cultural de la UCV. Sus ampliaciones y remodelaciones respondieron tanto a la necesidad de acoger nuevas facultades y escuelas, como al deseo de proyectar una imagen institucional sólida y perdurable. Elementos como su fachada neoclásica adaptada al paisaje urbano porteño, la incorporación de patios interiores y el diseño de pasillos que fomentaban el encuentro académico, consolidaron su carácter de “corazón” de la vida universitaria.

Hoy, la Casa Central es un referente ineludible en la historia de la educación superior en la región. Preserva la memoria material de las primeras décadas de la Universidad, y encarna los valores fundacionales de apertura, diálogo y compromiso con la formación integral.

Imagen 10. Laboratorio de docencia práctica, Escuela de Biología y Química, Casa Central UCV.

Imagen 11. Vista interior al cuarto piso de la Casa Central UCV.

LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN:

DOCENTES FUNDADORES