LES CHEMINS DE L’ENGAGEMENT

LES ARCHITECTES FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

ELVIRE DUBOIS SOUS LA DIRECTION DE SABRINA BRESSON

LES ARCHITECTES FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

ELVIRE DUBOIS SOUS LA DIRECTION DE SABRINA BRESSON

Prise d’un grand vertige en dernière année de licence, je me suis questionnée sur l’architecte que je souhaitais devenir car je ne me reconnaissais pas dans les pratiques architecturales qui m’étaient présentées Née dans une famille engagée où chacun exprime ses idées et développe son sens critique, très jeune j’ai pris conscience qu’il était important d’avoir des convictions sur les choses que l’on entreprennait Lors du stage obligatoire de licence, réalisé dans une grande agence parisienne en Juillet 2018, j’ai pris conscience que de nombreux acteurs entraient en jeu Ainsi, j’ai craint devoir toute ma vie, mettre de côté mes convictions environnementales et mes valeurs humaines dans le but de satisfaire un commanditaire, répondre à un marché et rentrer dans un système J’ai alors débuté l’écriture de mon rapport de licence : L’architecture comme forme de pouvoir, le pouvoir des architectes Ce rapport interrogeait les différents impacts que peut créer l’architecture, dans quelle mesure est ce une forme de pouvoir et si le rôle de l’architecte est politique Cette réflexion a nourri mon besoin de voir ce qu’il se passait ailleurs

J’entame alors une année de césure par un stage facultatif de 5 mois, au sein de l’agence TEZUKA Architects à Tokyo au Japon Immergée dans une culture différente et une réflexion architecturale engagée d’un point de vue social et sociétal, je me suis rendue compte de la complexité d’instaurer ces valeurs tout au long du processus de projet Par la suite, j’ai réalisé un stage de 3 mois en Thaïlande avec un groupe d’artistes, permaculture designer et autodidactes Nous devions concevoir et réaliser une résidence d’artistes Les enjeux étaient multiples, nous devions réussir à travailler en équipe et comprendre le langage de l’autre Au départ, déroutante, cette expérience est ensuite devenue très enrichissante Les mois qui suivirent furent consacrés à un long voyage en Asie du sud est, où j’ai décidé de partir à la rencontre des hommes et des femmes qui mènent des initiatives qui sortent du cadre et répondent aux enjeux actuels Aujourd’hui, ce projet est devenu une association loi 1901 qui s ’appelle Les Bâtisseurs Elle vise à libérer l’information autour de la construction écologique, démocratiser l’acte de

construire et donner de la visibilité à toutes les pratiques et initiatives différentes menées

Cette introspection entamée en licence, élémentaire, brute et presque naïve m ’ a mené à ce voyage tant physique qu’intellectuel Ce travail de mémoire est perçu comme la première étape d’une longue réflexion qui guidera mes choix de pratique architecturale

AVANT PROPOS

I. Crise économique : une profession qui s’appauvrit ? 11

I 1 Un contexte de décroissance 11

I 2 L’architecture, une profession de plus en plus réglementée 12 I 3 Création de nouveaux modèles économiques liés à l’écologie : l’exemple de l’économie sociale et solidaire 14

II.“Crise identitaire” : l’architecture, un métier en peine ? 17 II 1 Du métier d’architecte aux métiers de l’architecture 17 II 2 La fin de l’exercice en libéral 18

II 3 Médiatisation de l’architecture : être architecte, une nouvelle image de marque 20

III. Crise écologique : un tournant pour le métier d’architecte ? 22

III 1 Un moment de prise de conscience de l’urgence écologique : la fin de l’innocence 22 III 2 L’architecture durable : un nouveau marché réglementé 23 III 3 La logique de marché : un risque de “greenwashing” 25 III 4 L’architecture écologique : s’écarter de la pratique mainstream 26

I Présentation des collectifs

I 1 Archipel Zéro Frédéric Denise

2 ARTI/CHÔ Mathilde Héraut

I 3 Collectif LOKAL Aurélien Cantegrel

I 4 SCOP fair Ivan Fouquet

II Les collectifs et leur fonctionnement

1 Caractéristiques des collectifs

2 Une diversité de projets

Méthodologie

I. Des engagements, des histoires personnelles (cf : Biau) 48

I 1 L'école, premier lieu de sensibilisation 49

I 2 L'engagement étudiant, la réaction à un manque 50

I 3 L’insertion professionnelle, entre désillusions et espérances 52

I 4 Profession et convictions personnelles, une reconversion militante 54

II. Valeurs et pratiques architecturales 55

II 1 Un positionnement plus ou moins revendiqué 55

II 2 Le double engagement vers des valeurs écologiques, un renouveau dans les manières de faire de la conception 57

III Des engagements mais aussi un marché 59

III 1 Des choix de statuts juridiques variés 59

III 2 Accès à la commande : introduction dans des marchés particuliers 63

III 3 Architectes VS les autres : la communication entre les acteurs du processus de projet 66

IV. Architectes et militants d’un monde meilleur ? (cf : Alain Guillheux) 69

IV 1 Être un architecte engagé : lorsque l’acte de construire devient un acte militant 69

IV 2 Une jeune génération d’architectes dépolitisées 71

V. A l’heure d’un renouveau architectural : quelles évolutions pour les pratiques ? 73

V 1 La transition écologique, la seule alternative 73

V 2 Une nouvelle génération d’architectes, “électrons libres” 76 CONCLUSION

REMERCIEMENTS

Annexe n° 1 : Grille d’entretien pour l’étude de cas 91

Annexe n° 2 : Tableau de croisement des données 94

Ce travail de mémoire se greffe dans une série de travaux qui s’intéresse à l’évolution de la profession d’architecte Simultanément, écrit pour une prise de responsabilité et enquêtes sur les incidences d’un positionnement militant dans le cadre de sa profession, il met en avant l’engagement de groupes d’architectes face à la crise écologique Il repose sur des valeurs environnementales et sociales Ces revendications se sont affirmées à la suite de l’ère industrielle, période correspondant à l'entrée vers une crise générale du secteur du bâtiment Cette situation s ’ 1est constamment aggravée au cours des dernières décennies, elle marque la conjonction de plusieurs facteurs : économiques, identitaires et environnementaux Face aux enjeux de notre époque, des associations de jeunes architectes défendent une démarche de projet “frugale” Ces collectifs, initiés par des étudiants en fin d’étude ou des jeunes diplômés, défendent une nouvelle approche de la profession Ils s’implantent dans un territoire accordant une proximité avec les acteurs locaux, s ’associent avec d’autres professionnels et proposent une large diversité de formes d’actions à travers leurs projets Ils remettent en question la nécessité de bâtir et soutiennent la préservation de l’environnement et du vivant 2Ces engagements semblent révéler des pratiques architecturales qui participent à une prise de conscience de l’urgence climatique et bousculent les codes traditionnels du champ de l’architecture Serait ce la genèse d’une nouvelle manière d’exercer le métier d’architecte ?

Cet écrit nous a mené à enquêter auprès d’architectes engagés Ce positionnement se traduit à tous les âges Étant en dernière année d’étude, j’ai pu constaté qu ’ une grande partie des personnes de ma génération se qualifiait d’engagées L’enquête réalisée à travers cette étude de cas fût donc l’occasion de mettre en perspective deux générations de professionnels Les jeunes collectifs exposés dans ce travail font partie des acteurs méconnus de 2BORNAREL A , GAUZIN MULLER D , MADEC P (2018), “Manifeste pour une frugalité heureuse et créative” Manifeste pour une frugalité heureuse (frugalite org)

1 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

la production architecturale du fait notamment d’une entrée récente sur le marché et de leur posture critique vis à vis de la profession (Macaire, 2015)

Quant aux agences plus anciennes, elles se sont faites connaître en raison de leur marginalité et ont développé un réseau particulier Nous allons essayer de comprendre ce qu’implique ces démarches dont l’éthique professionnelle se présente de façon singulière

La problématique s ’est constituée à travers une hypothèse principale : l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels engagés développant des pratiques architecturales particulières face à l’urgence climatique et aux crises sociales qu ’elle engendrera Nous nous intéressons donc aux processus d’engagements des architectes qui agissent aujourd’hui en faveur d’un renouveau architectural Ce mémoire s ’articule autour de deux problématiques principales, il vise à comprendre comment se projette la jeune génération et à connaître les effets de l’engagement des architectes sur leurs pratiques architecturales et leur exercice du métier Dans ce contexte, notre travail s’intéressera aux structures, coopérations et démarches apparues à la suite des nombreuses alertes quant à la situation climatique Nous verrons les leviers qui ont guidé les architectes vers leurs engagements et s'ils induisent des rapports de travail différents dans la manière d’accéder à la commande et de produire de l’architecture Une architecture singulière est elle produite ? Quels liens se nouent, entre les architectes et la maîtrise d’œuvre, lorsque les convictions et le militantisme s ’ en mêlent ? Les architectes engagés transforment ils leur exercice en un acte militant ? Pouvons nous dire que ces engagements “ politisent” l’acte de construire ? Nous nous intéresserons également à la vision du métier d’architecte de la jeune génération

L’hypothèse générale de ce travail est que les convictions environnementales de l’architecte le conduisent vers l’expérimentation d’une architecture singulière, vers une évolution de ses pratiques et vers des choix de structure juridique particulière Cette hypothèse se décline en deux sous hypothèses : tout d’abord, certains architectes, sensibles aux enjeux écologiques, se positionnent dans sa profession pour correspondre à leurs valeurs mais aussi afin de rentrer dans un système de marché Ensuite,

l’engagement dans l’exercice de son métier transmute l’acte de construire des architectes en un acte militant

Ce mémoire est organisé en trois grandes parties : des données d’ordre générale sur l’évolution du métier des architectes dans un contexte de crises, la présentation des collectifs analysés et de la méthodologie adoptée et enfin une analyse des principes selon lesquelles les architectes illustrent leurs engagements

La situation économique du secteur du bâtiment a considérablement évolué depuis le début du XXe siècle Ces évolutions sont liées aux grands évènements historiques, écologiques et sociaux qui ont marqué ces dernières décennies Ces changements sont à l’origine de grands bouleversements dans le domaine de l’architecture L’accessibilité à la commande s ’est affaiblie au moment où l’implication de l’Etat s ’accroît et assujettit la profession à de nouvelles réglementations Ces normes sont imposées aux architectes et elles découlent du croisement de plusieurs évènements : le développement général de la construction, le changement des commandes et le fractionnement des marchés 3

Au XXe siècle, la situation économique du secteur du bâtiment est plutôt stable jusqu’aux années 20 C ’est un moment où le marché privé 4était prédominant dans la filière, les commandes, souvent de luxe, ont permis de générer une grande partie de la production architecturale du mouvement moderne en France Dans les décennies qui ont suivi, une diminution de la commande est observée en raison de la crise économique des années 30 et ce jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale (Peyceré, 2000) A l’approche de la libération, la France est en grande partie détruite et de nombreux conseils ont été mis en place pour définir les principes directeurs d’urbanisme qui guideront les bâtisseurs pour la reconstruction du pays (Pouvreau, 2004) L'immédiat après guerre est caractérisé par une forte croissance économique qui rayonne sur le niveau de vie de la population Les

3 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

4 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

Trente Glorieuses” voient de nombreux chantiers naître, cette période a été favorable pour les architectes dont les activités ont crû de 7 % par an 5

Bien que cette période corresponde à un moment prospère pour le secteur du bâtiment, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 marquent le commencement d’une crise économique généralisée qui touche aussi le secteur du bâtiment Ces fluctuations économiques s'accompagnent d'évolutions internes qui ne sont pas favorables aux acteurs du monde de la construction Parallèlement à ces évènements, le nombre d’architectes diplômés a considérablement augmenté Les effectifs sont passés de 14 500 en 1970 à 39 500 aujourd’hui Cette augmentation s ’explique par l’ouverture d’accès aux études supérieures, la suppression du numérus clausus et le baby boom En parallèle, la proportion des travaux réalisés par 6les architectes dans l’ensemble de la filière du bâtiment est passée de 38 % dans les années 70 à 26,3 % en 1982 Cette diminution fait écho à la baisse du volume global d’activité du secteur du bâtiment En 1985, celui ci finit par augmenter et le taux des travaux réalisés par les architectes croît pour atteindre 37 % Mais à partir de 1991 et pendant presque cinq années, l’activité de la filière diminue seulement de 2 % mais celle des architectes décroît de 15 % Cet environnement hostile pousse l’Etat à réagir en faveur des 7architectes, afin de protéger leur secteur d’activités

L’Etat constate que les activités du secteur du bâtiment ont largement ralenti à partir des années 1970, c ’est pourquoi les premiers travaux sous le contrôle de la mission interministérielle, créée par décret le 20 octobre 1977, sont réalisés Alors présidée par Bernard Tricot, elle a 8pour objectif de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine des constructions publiques L’Etat en profite également pour s’imposer dans le

5 Sénat (2004) Métiers de l architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

6 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

7 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

8 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

domaine de la réglementation (Peyceré, 2000) Notamment à la suite du premier choc pétrolier de 1973, l’Etat a rapidement mis en place la RT 1974 afin de diminuer les coûts énergétiques, puisque les prix des hydrocarbures avaient considérablement augmenté Cet évènement a fait prendre conscience que le pays dépendait trop de l’énergie fossile pour fonctionner Cette réglementation s ’est vue s ’appliquer à la totalité des bâtiments neufs d’habitation et sera réévaluée quatre fois afin de renforcer progressivement les paramètres de consommation des bâtiments neufs La deuxième version a été réalisée en 1982 à la suite du second choc pétrolier Elle vise un gain de 20 % sur la consommation énergétique par rapport à la précédente Ces règles, parfois attribuées à la lutte contre le réchauffement climatique, ont été créées pour des raisons économiques (Collet, 2011) L’Etat établit d’autres règles comme la loi sur l’urbanisme en 1975, la loi sur l’architecture en 1977 ou encore les lois sur la commande publique avec le décret ingénierie de 1973 et la loi MOP sur la maîtrise d’ouvrage publique de 1985

Ces changements de réglementation auront de multiples impacts sur l’accès à la commande et sa nature En raison de la loi MOP sur la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports à la maîtrise d’œuvre privée, les architectes réalisent une grande part de la commande publique depuis sa mise en place, en 1985 La plupart des missions confiées sont complètes, de la conception à l’exécution du projet Du côté de la commande privée, les architectes y ont plus difficilement accès : particulièrement, dans celui de la maison individuelle qui correspond au plus important marché de la construction dans le secteur du bâtiment Ici, les missions données par la maîtrise d’ouvrage privée sont moins communément complètes 9Les statistiques de la Mutuelle des architectes français (MAF) le montrent, elles indiquent que seulement deux tiers des commandes sont entières Toutefois, une régression de la commande publique en faveur de la commande privée a été constatée depuis une dizaine d'années Le marché d’équipements publics ne correspondrait plus qu’à 25 à 30 % de la demande, alors que celui du privé équivaudrait jusqu’à 60 % de l’activité des architectes Celui ci est désormais prépondérant dans la profession des architectes alors que les missions restent fragmentées La prédominance croissante de la commande privée sur la commande publique est l’une des raisons des problèmes

9 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)économiques que rencontrent le métier Les types de commandes ont également évolué, puisque le taux de commandes portant sur des constructions neuves a légèrement diminué depuis une vingtaine d’années Une inversion du rapport entre travaux neufs et travaux d’entretien et de réhabilitation est observée Alors que les travaux neufs constituaient un peu plus de la moitié du montant global des travaux en 1985, il n ’ en représente plus que 46 % aujourd’hui A l’inverse, les travaux d’entretien et de réhabilitation ont largement augmenté et incarnent 54 % du marché de la filière Néanmoins, les architectes ne réalisent que 15 % de ces activités de rénovation Cette faible proportion se justifie par de multiples paramètres : 1la 0 mise en concurrence avec d’autres maîtres d’œuvre dans un secteur qui n ’est pas réglementé, la part de créativité moins importante et une rémunération plus faible (Peyceré, 2000) La part de travaux d’entretiens et de rénovation dans leurs commandes a atteint 30 % en 2002 alors qu ’elle ne dépassait pas les 20 % en 1985 Les enquêtes de la MAF démontrent que les architectes visent à mieux s’imposer sur ce marché Les activités de conseil viennent élargir le champ des activités des architectes Les missions sans exécution, dans le secteur du conseil, de l’expertise et de l’urbanisme, représentaient 28 % de leurs prestations à la fin des années 90 Elles admettent un apport financier complémentaire, même si le montant des honoraires qu ’elles génèrent n ’est pas connu, et elles permettent la polyvalence des missions des architectes En dépit des mesures prises par l’Etat, la 1situation 1 économique du secteur du bâtiment reste incertaine Alors, certains architectes s ’orientent vers des modèles économiques alternatifs

I.3 Création de nouveaux modèles économiques liés à l’écologie : l’exemple de l’économie sociale et solidaire

Les décisions d’industrialiser le secteur du bâtiment, de produire en masse et d'urbaniser le territoire ont été prises lors des conseils organisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale Elles sont le résultat de plusieurs intentions Les membres du Congrès de l’Union des ingénieurs et techniciens combattants à Alger, notamment Eugène Claudius Petit, voulaient développer économiquement le pays et positionner la France

10 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

11 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

comme pionnière dans la production architecturale moderne (Pouvreau, 2004) Cependant à la suite de ces orientations, de multiples problèmes environnementaux ayant des effets négatifs sur la vie humaine sont apparus comme la diminution des ressources naturelles disponibles, la propagation des déchets dans la nature, la bétonisation des espaces végétalisés ou encore la dégradation de la qualité de l’air (Diemer, 2009) L’environnement bâti et l’industrie de la construction ont un rôle important à jouer dans la transition énergétique 12

En parallèle, des modèles économiques alternatifs ont été imaginés afin d’être plus solidaires, plus locales et plus soucieux de l’environnement L’économie sociale et solidaire, longtemps dominée par l’univers associatif, s ’est répandue dans les années 80 en France Il n ’est pas fondé sur l’appât du gain et la glorification de la réussite individuelle mais sur l’innovation socio économique dans le but de contribuer collectivement au bien commun et au mieux vivre Il se soucie de l’environnement, de la cohésion sociale et promeut la démocratie participative pour ouvrir l’économie à tous Il est également une force au niveau de l’emploi, les associations ont créé plus d’emplois que les organismes privés depuis les années 2000 Le 1secteur 3 de l’architecture aussi s ’ y souscrit Romain Minod, fondateur du collectif d’architectes Quatorze expliquait au Journal Libération “On assiste à une montée de projets alternatifs dans la lignée de l’économie sociale et solidaire”

Malgré la volonté de conquérir de nouveaux marchés et de s ’ ancrer dans de nouveaux modèles, la situation économique de la profession demeure aujourd’hui, très précaire La loi de 1977 qui promettait aux architectes le monopole des projets soumis à un permis de construire s ’est illustrée assez illusoire, puisque les moyens de dérogations ou de

heureuse

non respect à ce principe sont nombreux Elle a également vu son 1effectif 4 largement augmenté au moment où elle a été touchée par une diminution de sa commande, ce qui a considérablement appauvri la profession De plus, ce phénomène implique principalement les femmes et les jeunes architectes Une étude réalisée par l’Observatoire de l’économie de l’architecture a constaté une chute considérable d’architectes de moins de 30 ans, entre 1990 et 2000 Le recensement du début des années 1990 indique que l’on comptait 10 % d’architectes de moins de 30 ans Ce nombre est estimé à 4 % dix années plus tard, alors que de nombreux étudiants ont été diplômés (DPLG) durant cette décennie Quant à la proportion des femmes, elle est restée stable à 18 % alors que la féminisation des diplômés s ’est développée (Rouanet, 2013) L’entrée dans la vie professionnelle est difficile et jugeant que la jeune génération d’architectes ne pourront pas exercer leur métier convenablement, ils préfèrent changer de voie 1Ces 5 fluctuations économiques se réalisent en parallèle de changements de positionnement de la figure de l’architecte

14 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

15 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

Le rôle de l’architecte a été redéfini de nombreuses fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale La politique architecturale de l’Etat passe du productivisme de la Reconstruction avant les années 60, à sa remise en question avec une réorganisation de la commande dans les années 70 16

Bien que la professionnalisation du métier d’architecte se soit manifestée par l’instauration d’un relatif monopole et par la reconnaissance par l’Etat, ils n ’ont pas réussi à imposer une définition unique et stable sur lesquelles fonder leurs compétences (Camus, 2010) Autrefois seuls aux commandes, les architectes se voient dépossédés de la maîtrise d’œuvre après la fin de la Seconde Guerre mondiale (Dubost, 1985)

La crise économique du bâtiment, la complexification du processus de construction et les règlements mis en place par l’Etat ont conduit les architectes à solliciter de nombreux intervenants extérieurs Cela 1a 7 engendré l’apparition de nouveaux métiers Ce phénomène, étudié par Bernard Haumont, indique qu’il se réalise également à travers l’extension du salariat, la spécialisation et la coopération avec d’autres métiers On le qualifie par le terme de socialisation (Macaire, 2012) On parle dès lors “des métiers de l’architecture” pour exprimer l’ouverture des pratiques professionnelles Ils correspondent aux aménageurs, promoteurs, paysagistes, écologues, économistes, géographes, sociologues, etc (Blanc , 2010) Initiés sous les incitations de l’Etat, les professionnels maîtrisent leur secteur de spécialisation Néanmoins la multiplication de spécialistes et la polyvalence des fonctions ont engendré une disparition des limites entre les fonctions de chacun Au départ, les architectes étaient responsables de la conception du projet et du suivi de chantier ; les ingénieurs et les bureaux d’études se chargeaient de la technique et de la mise au point de l’exécution ; et les économistes de la construction du contrôle des coûts du projet Cependant, le chevauchement des compétences implique que les réels attendus ne sont pas clairement établis (Dubost, 1985) Les acteurs de la filière du bâtiment

16 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

17 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

expriment une insatisfaction devant le flou qui entoure leur rôle Cette indétermination pousse les partenaires à la concurrence où chacun revendique une part du travail de l’autre (Peyceré, 2000)

Au moment où l’architecte n ’est plus considéré comme artiste de prestige, l’architecte est conduit à évoluer dans un contexte assujetti par le néolibéralisme mondialisé Le tête à tête avec le client qui faisait la singularité de sa pratique a largement reculé pour laisser place aux méthodes des sociétés (Biau, 2020)

II.2. La fin de l’exercice en libéral

L’exercice libéral à titre individuel concorde à la vision classique de l’architecte artiste Elle reste la forme juridique la plus fréquente malgré les fluctuations qu ’ a engendrées la crise du bâtiment En 2013, l’ordre des architectes compte 51 % des architectes inscrits tandis qu’ils atteignaient les 83% en 1983 A l’opposé, sur la même période, la part des architectes associés passe de 5 % au début des années 1980 à 38 % en 2013 Il existe 1d’autres 8 modes d’exercices comme en qualité de fonctionnaire, de salarié dans une société ou dans une association Il est également possible de cumuler différentes activités sous certaines conditions, établis par la loi de 1977 sur l’architecture 19

Dans le cadre d’une étude, le Conseil National a demandé à l’Institut français d’opinion publique d’effectuer un observatoire du métier de l’architecte Cette enquête a été réalisé en avril 2013, elle souhaitait comprendre comment la profession se projette dans l’avenir à l’horizon 2030 à travers 11 thèmes abordés qui sont : la part de créativité lié à la conception architecturale, l’autonomie d’organisation et de décision, la diversité des problèmes à résoudre, les relations humaines développées dans l’exercice de la profession, la direction du chantier, la rémunération, la reconnaissance sociale du métier d’architecte, la charge de travail et les responsabilités, les

18 Ordre des architectes (2015) La profession en chiffres La profession en chiffres | Ordre des architectes

19Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)

opportunités de carrière professionnelle, la gestion des questions administratives et les avantages sociaux Presque 1000 praticiens ont répondu au questionnaire L’enquête dévoile que les architectes pensent que l’exercice en société sera le bon modèle dans les prochaines années En 2013, au moment de l’étude, ce type de structure ne représente qu ’ un tiers des architectes français, alors que l’exercice en individuel correspond à plus de la majorité Elle montre également que la plupart des praticiens questionnés (60 %) pensent que le modèle en société se fera avec 4 salariés ou plus, tandis qu’à ce jour une agence française sur deux est sans salarié Le Conseil National constate, à travers cette recherche, que la profession souhaite faire évoluer les formes juridiques et la taille des agences (Rouanet, 2013)

En parallèle, l’exercice en société s ’est amplement développé depuis les années 1970, période où d’ambitieux programmes de logements sociaux étaient lancés et où la commande publique correspondait à un marché privilégié Cela avait permis de faire apparaître de grandes agences d’architecture Toutefois, ce modèle a largement diminué en raison de la crise du bâtiment et donc , au début des années 1980, les sociétés composées de 2 à 5 architectes sont majoritaires Il est important de noter que la plupart des architectes salariés sont des femmes ou des jeunes Ces constats sont liés au fait que ce statut est plus protecteur en cas de crise Pour les architectes non expérimentés, il est perçu comme la voie d’accès à la profession et représente une étape avant le passage au statut libéral indépendant ou associé 20

Au moment où les modèles juridiques de la profession évoluent, les missions de l’architecte changent aussi Elles ne se limitent plus à la conception et à la réalisation du projet A l’heure de la communication digitale, les architectes peuvent davantage communiquer sur leurs projets et se façonner une identité propre (Biau, 1995)

20 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)En parallèle de ces transmutations au sein du métier, une politique de communication architecturale se met en place dans les années 1980 Les constructions sont largement médiatisées dans la presse Alors il faut anticiper ce phénomène en soignant les images et les discours qui en facilitent la réception auprès des médias et des jurys Ce nouveau paradigme caractérise une habileté qui n ’est plus seulement régentée par l'esthétique ou des procédures administratives, mais aussi par une popularité médiatique (Molina, 2014) Cela positionne également les architectes comme des communicants, parfois qualifiés de “ vendeurs d’images” Champy signalait que cela pouvait mener à une dévalorisation de la profession, où le métier ferait face à “ un déficit de compétences et de professionnalisme auquel il faudrait remédier ” (Champy, 1999) Les pratiques de communication prennent autant d’aspects qu’il y a d’architectes Elles visent à faire connaître l’architecte et ses projets Certains d’entre eux souhaitent faire connaître leur production à travers des publications et en démarchant des clients potentiels ou au contraire, ils consacrent tout leur temps à la conception et le suivi de la réalisation dans le but de renouveler leur carnet de commandes

Les formes de présentation de soi prennent également des tournures différentes : certains architectes convoitent la confiance de clients pour assurer un renouvellement des commandes et la propagation d’une appréciation positive de leur service ou au contraire, ils recherchent la reconnaissance par leurs pairs par la réception de prix, publications, distinctions, etc Il est important de noter que l’activité architecturale fait l’objet d’au moins deux grands enjeux, un enjeu économique (avoir des commandes) et un enjeu symbolique (être reconnu comme un praticien de qualité) (Biau, 1995)

De plus, les grands noms de l’architecture et de l’urbanisme s’évertuent à façonner leur image publique en se mettant en scène à travers leurs discours ou leurs écrits Ils racontent leur histoire personnelle, révèlent leur manière d’appréhender le monde et de le vivre Pour mener à bien cette mise en scène de soi, ces acteurs usent de plusieurs procédés comme l’écriture, les conférences, les expositions ou encore leur tenue vestimentaire

Ils abordent également leurs goûts et leurs pratiques dans d’autres domaines que celui de l’architecture Ces éléments jouent un rôle important dans la constitution d’un star system basé sur la reconnaissance individuelle Les architectes sont poussés à devenir une image de marque où ils doivent se démarquer (Molina, 2014)

La complexification du processus de construction a favorisé l’apparition de nouvelles professions de maîtrise d’œuvre C ’est ce qui a poussé les architectes à se recentrer uniquement sur les missions de conception, voir dans certains cas à la constitution des permis de construire au service de projets déjà définis Ce changement forcé des missions de l’architecte les ont conduits à la perte de leur identité (Champy, 1999)

Globalement insatisfaits de leurs conditions de travail, les architectes sont de moins en moins nombreux Une étude réalisée en 2013 par l’Institut français d’opinion publique, sous la demande du Conseil National a observé que les architectes demeurent majoritairement optimistes en regard de leur situation professionnelle mais que ce taux avait diminué de 15% entre janvier 2008 et avril 2013 Les facteurs importants d’insatisfaction dans la profession sont la gestion des questions administratives, la rémunération, la charge de travail et les responsabilités Ils sont imaginés comme allant en se dégradant Néanmoins, face à l’urgence climatique, les praticiens dirigent leurs compétences vers de nouveaux champs L’étude fait voir que la prise en compte de la qualité environnementale globale des bâtiments se révèle comme la première piste d’amélioration de performance de l’architecte (43% de citations au total) (Rouanet, 2013)

Les architectes s ’avèrent être responsables de la façon dont les édifices échangent avec leurs milieux et invitent ses usagers à poser un regard singulier sur le monde L’architecture incarne des lieux où l’humain peut se rapprocher de la nature et lui fait constater les transformations qu’il endure Mathias Rollot, comparait l’architecture à “ une forme de Visage lévinassien qui nous place en tant qu’être sensible, empathique et responsable” Ainsi, elle se traduit par des choix architecturaux, de modes constructifs ou de matériaux Ces choix sont visibles et transmettent des messages : une structure en bois et des murs en terre crue transmettront un message bien différent qu ’ une ossature en acier et une façade en verre L’architecture peut être utilisée comme une arme pour mettre en mouvement l’opinion publique sur les questions environnementales Elle serait la représentation immédiate de sujets politiques, comme du rapport nature culture d’une société (Rollot, 2018) Alors si une vraie métamorphose doit survenir dans les institutions, il n ’est pas exclu qu ’ un changement radical puisse passer aussi par une révolution dans les pratiques individuelles de chacun

III.1. Un moment de prise de conscience de l’urgence écologique : la fin de l’innocence

Le secteur du bâtiment a également une part de responsabilité dans la crise écologique que le monde traverse Autrefois, les édifices construits étaient ancrés dans un territoire et conçus avec des matériaux renouvelables qui permettaient le développement de savoir faire C ’est au moment de l’industrialisation du pays et la découverte de matériaux innovants, vers le milieu du 19e siècle, que l’architecture évolue L’industrialisation et la préfabrication vont largement se développer dans le domaine de l’architecture à la fin de la Seconde Guerre mondiale (Ceballos & Ehrlich, 2015) Au même moment, le Centre d’études et de recherches en urbanisme (CERU) définit les principes directeurs d’urbanisme qui guideront les bâtisseurs pour la reconstruction du pays Ils préconisent le recours à des

solutions innovantes comme le béton, l’acier, le verre ou le plastique (Pouvreau, 2009) Les bâtiments employant ces matériaux vont se multiplier jusqu’à la prise de conscience de leur impact environnemental L’origine de nombreuses positions urbanistiques ou architecturales sont les résultats de choix politiques (Ceballos & Ehrlich, 2015) Par exemple, les décisions d’aménagements du territoire, mises en place dès le milieu du XXe siècle, ont engendré l’étalement urbain et l’artificialisation des sols d’après l’IPBES Ils seraient l’une des principales causes de l’extinction de la biodiversité en France Par ailleurs, quelle que soit la nature des bâtiments, ils utilisent de l’énergie, de l’eau, de la matière, ils produisent des déchets et émettent du CO² Le ministère de la transition écologique déclare le 9 mai 2021 que le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France, sans compter et qu’il émet plus de 123 millions de tonnes de CO² par an, soit 25 % de l’émission totale Toutes les étapes de la construction sont prises en compte, de l’extraction de la matière première en passant par sa transformation et son transport, jusqu’à la consommation énergétique du lieu Le ministère indique également que ce secteur serait à l’origine de 46 millions de tonnes de déchets chaque année Les politiques d’aménagements du territoire qui ont engendré l’étalement urbain, causent chaque jour des déplacements de milliers de personnes L’ensemble de ces données font du secteur du bâtiment l’un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et conduit à la recherche de la durabilité dans les processus de construction (Ceballos & Ehrlich, 2015)

Ainsi, le concept de durabilité et l’essor des préoccupations environnementales va initier de nombreux changements dans le domaine de l’architecture, notamment à travers la mise en place de normes et des systèmes de certification de construction écologique

III.2. L’architecture durable : un nouveau marché réglementé

Ces inquiétudes pour l’environnement n ’atteignent les institutions, les lois et la politique qu’à la fin des années 1980 Bien qu’à la suite du premier choc pétrolier, la première réglementation thermique a été instituée en 1974 Elle a, par la suite, subi de nombreuses modifications La RT2012, issue du

Grenelle de l’environnement régentait des hautes exigences en matière de conception du bâtiment, de confort et de consommation d’énergie La dernière réglementation thermique de 2020 s ’est mutée en une réglementation environnementale, RE2020, qui est encore plus exigeante pour la filière construction Elle vise la modification des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels D’autres règles ont été établies, comme le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) C ’est un outil de planification au service de la transition énergétique et un projet territorial de développement durable Il a été statué en 2016 et il a pour objectif de rendre les bâtiments plus économes en énergie Il met en avant la rénovation de l’existant et avance des normes plus strictes en termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs 21

Depuis le début des années 2000, on constate l’apparition de règles de plus en plus strictes s’intéressant aux questions environnementales et plus spécifiquement à la diminution de l’empreinte énergétique d’un édifice A mesure que l’intérêt pour les projets de constructions écologiques s ’est développé, de multiples labels et certifications se forment au début du XXIe siècle, comme la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) en 2004 Cette réglementation visait à la diminution des impacts environnementaux à travers 14 thématiques Elle s’étend à toutes les phases du cycle de vie d’un bâtiment : construction, gestion, d’usage et déconstruction Les systèmes de certification et de normes sont des stratégies pour construire en minimisant l’impact écologique de la filière L’architecture durable peut aussi être qualifiée d’architecture écologique, respectueuse de l’environnement, saine ou encore à haut rendement Il est intéressant de comprendre l’évolution du qualificatif “écologique”

Auparavant les édifices qualifiés avec ce terme correspondaient à des édifices sensibles à la nature, alors qu ’aujourd’hui seuls les édifices respectant les nombreux critères de durabilité peuvent se voir attribuer ce terme Ces codes ont été mis en place par des professionnels du secteur du bâtiment comme des spécialistes de l’industrie de la construction, architectes et ingénieurs génies civils (Ceballos & Ehrlich, 2015)

Les architectes doivent prendre en compte ces réglementations de plus en plus contraignantes, ils conçoivent alors de nouveaux dispositifs, mettent à jour les solutions existantes et incluent ces notions dans leurs enseignements

Les bâtiments certifiés écologiques ont créé un nouveau marché La demande de bâtiments écologiques a largement augmenté, aujourd’hui ils sont l’un des sous secteurs les plus importants dans la filière de la construction L’importance de la durabilité, la sensibilisation à l’environnement et la protection de la nature a largement évolué depuis les années 1990 En raison de l’évolution des prises de conscience écologique, le concept de durabilité est devenu un puissant outil de communication marketing De nombreuses agences d’architecture souhaitent refléter une image de structure engagée afin d’influencer les potentiels clients à choisir leur service (Ceballos & Ehrlich, 2015) Parfois utilisé de manière trompeuse, le terme de “greenwashing” s ’est développé en architecture, au même titre que dans d’autres domaines, depuis le début du siècle Toutefois, le greenwashing mène à une perte de crédibilité pour l’industrie du bâtiment écologique Les bâtiments durables et verts, les villes écologiques futuristes, les fermes urbaines verticales visent à balancer les villes modernes Elles s ’engagent à une empreinte carbone faible et à un retour à la nature Cependant, elles sont loin d’examiner les causes profondes des problèmes environnementaux et incarnent ce qu ’ on appelle “ une illusion verte” (Kurnaz, 2021)

Mathias Rollot pointe aussi du doigt les architectures écologiques mensongères Il illustre ces édifices par “les modes désastreuses de la végétalisation mensongère des façades et des toitures, des fausses promesses d’une agriculture urbaine peu durable, du simulacre d’écolo créé par les façades en revêtements bois apposés sur la construction en béton” Le développement du “greenwashing” ou de l’injonction au durable correspond

au moment où la presse joue un rôle important Dans le processus de projet, les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvres n ’ont pas les mêmes objectifs, ceux ci ne sont pas forcément compatibles (Biau, 2020) De plus, les dispositifs correspondant à l’amélioration énergétique des bâtiments sont souvent perçus comme trop contraignants Un effet contre productif est notifié, dans le cas où ils ne correspondent pas aux habitudes des usagers Les économies prévues à l’origine sont rattrapées par l’attitude des habitants, qui se relâchent car ils sont déculpabilisés On parle “d’effet rebond” (Ramau & Roudil, 2012)

Toutefois aujourd’hui concevoir un bâtiment durable, c ’est considéré l’ensemble de son cycle de vie avec une approche sociale et environnementale responsable, qui vise à minimiser les dommages causés par le bâtiment et ses utilisateurs (Kurnaz, 2021)

A partir des années 1910, quelques architectes ont amorcé la réflexion autour de l’architecture dite aujourd’hui “écologique” Par exemple, Franck Lloyd Wright s’interrogeait sur l’autosuffisance des bâtiments et intégrait ses bâtiments dans la nature environnante Il présage les orientations des années 70 avec la maison Jacobs qui a été conçue en suivant la course du soleil Il a également créé les Prairie Houses, symboles de ce qu’il nommait lui même d’architecture organique (Dassa, 2016) Quelques années plus tard, Leberecht Migge, architecte paysagiste allemand, concevait des dispositifs spatiaux afin d’établir un lien organique entre villes et jardins Cette réflexion s ’est faite sur la base du recyclage des eaux et des déchets urbains A travers ses réalisations de parcs publics, jardins privés ou ses écrits, il milite en faveur d’une agriculture d’autosubsistance (Jacquand, 2013)

Toutefois, ce n ’est qu’à partir des années 1960 que le secteur du bâtiment voit émerger de nombreux collectifs d’architectes sensibles à ces sujets Quelques années auparavant, lors des chocs pétroliers, la population a pris conscience qu’il était nécessaire de changer nos modes de vies face à

l’ampleur des conséquences de la crise environnementale, qui est déjà en marche Les architectes ont développé une relation différente au paysage et au climat, où ils sont sortis des pratiques architecturales enseignées à l’époque Une grande partie de ces réflexions a été initiée aux Etats Unis Les jeunes architectes américains, alors qualifiés de pionniers en architecture bioclimatique, esquissaient le mouvement de la contre culture (Maniaque, 2014) Ces idéaux devenaient de plus en plus ancrés dans la culture américaine, alors de nombreux bâtiments manifestes ont été conçus et parfois réalisés Les édifices suivaient les principes d’une conception respectueuse de l’environnement, d’une économie d’espace et d’une harmonie avec la nature Le plan directeur étudiait l’écologie locale, les vents dominants, les microclimats, les plantations et d’autres conditions (Ceballos & Ehrlich, 2015) Ces réflexions sont apparues un peu plus tard en France

Les années 1990 sont également marquées par une hausse de collectifs professionnels ou semi pro de jeunes architectes en France, mais ils ne revendiquent pas les mêmes orientations Ces groupes apparaissent à la suite du mouvement des écoles d’architecture qui ont refusé le transfert de leur tutelle du Ministère de l’équipement vers le Ministère de la culture et de la communication Les architectes cherchent à se rapprocher des populations, ils explorent de nouvelles façons d'exercer leur métier sur le terrain Ils adaptent leurs méthodologies afin de co concevoir et de co produire l’architecture Ces collectifs professionnels ou semi pro croient en France Ils s’éloignent des mouvements sociaux et de l’art pour être davantage sur le terrain de la participation habitante car le métier était perçu comme élitiste et détaché de la société (Macaire, 2015)

Quelques décennies après ces basculements, nous constatons que les crises sociales et environnementales sont encore d’actualité L’écrivaine, Caroline Maniaque déclare que les expériences collectives ou individuelles menées dans la deuxième partie du XXe siècle revêtent d’une étonnante actualité (Maniaque, 2014) L’évolution de la situation environnementale, sa conscientisation dans la filière construction et les changements de réglementations qu ’elle engendre, depuis les années 1980, ont fait émerger

de nouveaux enjeux dans le secteur du bâtiment 2Néanmoins, 2 l’aménagement des territoires, le renouvellement urbain et l’intégration du paysage sont plus largement considérés par les métiers de l’architecture depuis le début du siècle De nouvelles théories se manifestent comme la thèse de l’anthropocène au début des années 2010 Par exemple, Léa Mosconi explique dans sa thèse qu ’elle se traduit par l’injonction de sortir d’une approche strictement énergétique des changements climatiques, pour penser à développer une autre approche des lieux : leur conception, leur transformation, leur réalisation et leur habitabilité (Mosconi, 2019)

Comme nous l’avons évoqué auparavant, depuis la deuxième partie du XXe siècle, des architectes se mobilisent vers des valeurs environnementales et sociales Cependant, la grande majorité des autres professionnels du secteur du bâtiment restent sur la réserve Depuis quelques années, la situation s ’est légèrement améliorée et les acteurs du processus de construction sont davantage sensibilisés et formés sur ces sujets Par exemple, l’initiative du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative a été signée par plus de 10 000 personnes Ce texte incite le corps professionnel à s ’ engager vers des valeurs sociales et environnementales à travers leurs pratiques architecturales Ses adhérents s'engagent à construire en ayant un impact énergétique minime, en respectant l’environnement et le vivant, en utilisant les ressources et savoir faire locaux, en s’intéressant aux bien être des travailleurs, du voisinage et des utilisateurs (Bornarel & Gauzin Müller & Madec, 2018)

Dans la pratique des architectes, ces engagements s'expriment de manières différentes L’initiative du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative n ’est pas le seul mouvement de cet ordre en France Ces groupes permettent d’avoir un impact plus important face aux dirigeants car ils regroupent un large nombre d’adhérents aux valeurs similaires Nombreux sont les collectifs d’architectes qui misent sur la transmission des savoirs à travers l’expérimentation et les discussions Par exemple, l’école zéro est un collectif dont l’objectif est de réfléchir aux différentes manières de “faire école” collectivement C ’est un espace de rencontre, de partage, de recherche et d’expérimentation à différentes échelles et sous des formes alternatives Le festival Bellastock organisé par le collectif du même 2nom, 3 accueille une fois par an, des participants pour fabriquer collectivement une ville éphémère autour d’une thématique spécifique C ’est un laboratoire à ciel ouvert où l’on explore le processus collectif du projet, les cycles de la matière, l’occupation temporaire d’espaces déqualifiés et/ou en mutation 2A 4

travers ces évènements, les architectes veulent aussi faire réseau afin de mettre en place des filières Par exemple, l’architecte Morgan Moinet a fondé en 2017 un groupe de discussions sur les réseaux sociaux qui a pour but de valoriser le réemploi dans le secteur du bâtiment

Au cours de recherches réalisées dans le cadre de mon association au début de l’année 2019, j’ai découvert que de nombreux acteurs du secteur du bâtiment étaient engagés vers des valeurs sociales et environnementales dans l’exercice de leur métier Lorsque j’ai commencé les études d’architecture, en septembre 2016, ces initiatives existaient déjà mais je n ’ en avais pas connaissance Elles n ’avaient que très peu de visibilité dans mon école d’architecture et dans les médias que je consultais A ce moment là, les étudiants intéressés par l’écoconstruction se faisaient rares dans mon entourage C ’est au cours de ces deux dernières années, que j’ai pu rencontrer de nombreux acteurs engagés à travers la France et l’Asie Ils sont architectes, artisans, enseignants, autodidactes et ils ont la même quête, réagir à l’urgence climatique Les recherches et les rencontres que nous avons réalisées m ’ont guidé vers les réflexions qui ont rythmé cet écrit Ce projet fut pour moi un cadre qui m ’ a accompagné dans la mise en place de ma réflexion, tant par le choix des références que pour la mise en place de la méthodologie à travers les études de cas

Ces observations m ’ont conduite à réaliser une des études de cas qui s’intéressera à un nombre limité d’acteurs Pour cela, un premier repérage et une sélection de collectifs engagés ont été effectués Je connaissais déjà une partie de ces collectifs, je les avais déjà vu à l'œuvre, alors j’ai approfondi mes recherches sur leurs réalisations, leur évolution et leur discours sur leurs documents de présentation Il me semblait important qu’ils aient tous réalisé plusieurs projets à plus ou moins grande échelle J’ai également choisi des collectifs ayant à peu près la même ancienneté Les collectifs qui ont été étudiés sont au nombre de quatre : Archipel Zéro, SCOP fair, Collectif LOKAL et ARTI/CHÔ Un seul d’entre eux, Archipel Zéro, n ’est pas basé en région parisienne Dans un premier temps, j’ai effectué des fiches d’identité synthétique faites à partir des informations disponibles sur les sites internet

des structures, des écrits et des interventions réalisées par les acteurs enquêtés Elles s ’organisent autour de plusieurs thématiques : la localisation, la date de création du collectif, son histoire, ses porteurs et l’organisation de la structure, les possibilités d’interventions, les partenaires, l’activité et ses engagements Un projet construit a également été analysé dans le but de mieux comprendre leurs pratiques architecturales avant de les contacter

Localisation : Le Havre Stains

Date de création : 2017

Porteurs : Architectes HMOP (4), secrétaire de direction (1)

Nombre de personnes : 5 (4 femmes et 1 homme)

Organisation de la structure : Agence d’architecture

Evolution : Dans un premier temps, Fréderic Denise, architecte et fondateur d’Archipel Zéro, a travaillé en tant en libéral pendant 25 ans Il a par la suite créé Archipel Zéro qui est un groupement d'individualités, d'agences, de lieux

Champs : “Objectif : zéro béton, zéro carbone, zéro déchet ; ne construire que si nécessaire ; le moins et le mieux possible !”

Activité : Ils répondent à des appels d'offres publics et à des commandes privées Ils conçoivent et rénovent des bâtiments médico sociaux, tertiaires (bureaux, enseignes, hôtellerie), espaces publics et logement (collectif, maison individuelle)

Partenaires : Le Hangar 0, ARPE Normandie, Permac , Bellastock, [URBS!]

Engagements : “Construire avec ce que l'on a sous la main et sous les pieds Il s'agit en premier lieu de la terre du terrain, matériau avec lequel nous entretenons une véritable passion, pour ses qualités immenses, et dans laquelle nous n'ajoutons jamais de sable extrait Il y aussi toutes les fibres végétales bois local, tiges et paille qui poussent à proximité Enfin, les matériaux de réemploi, issus des chantiers locaux de déconstruction, ainsi que toutes matières résiduelles provenant de nos surconsommations : papier, carton, plastique qui sont dorénavant à considérer comme de nouveaux gisements dans lesquels puiser sans réserve ”

Comment ? : “La connaissance de ces matériaux et l’expérience de leur mise en œuvre nous inspire une architecture pleine de sens et d'évidence, au service de l'esthétique et du confort de vie Les principes bioclimatiques sont également porteurs d'une architecture qui dialogue intimement avec son

environnement ( ) Cette participation inclut un environnement humain plus large afin de diffuser ces pratiques au plus grand nombre, lors de chantiers participatifs Maîtriser ces pratiques et contribuer à les diffuser pour les rendre ordinaires est le rôle que se donne archipel zéro, avec un enthousiasme qui se veut le plus communicatif !”

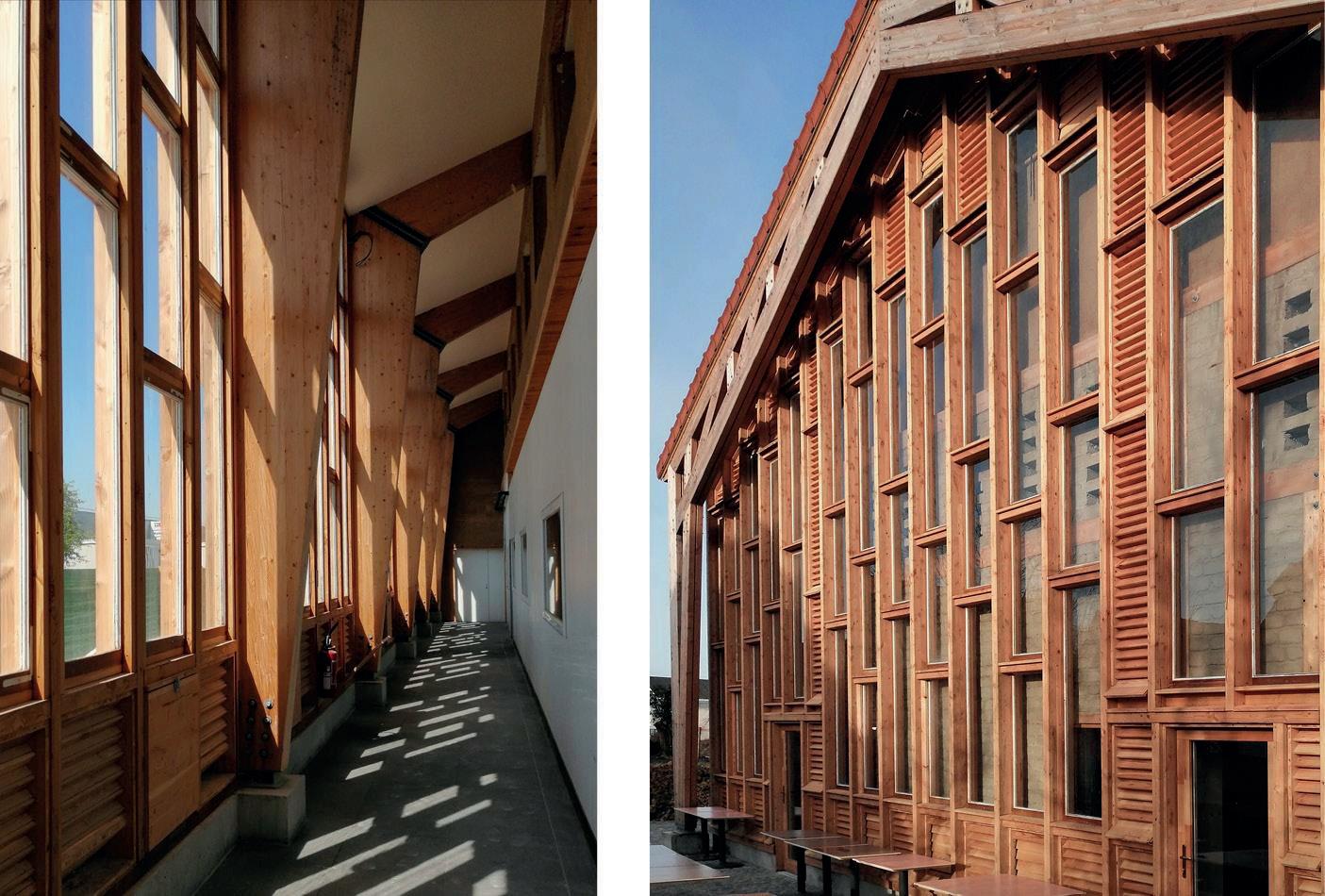

Projet : Ferme urbaine Résilience est le siège social de Novaedia, coopérative d'insertion qui développe une boucle alimentaire locale, biologique et solidaire En cohérence avec les pratiques de la coopérative, inspirées par la permaculture et en symbiose avec son territoire, le bâtiment a été construit de façon bioclimatique avec des matériaux bio/géo sourcés et des matériaux de réemploi Il concilie au sein d'un même bâtiment une approche low tech et high tech : mur trombe et enduits en terre crue côtoient sans complexes cuisine laboratoire et thermo frigo pompe Le bâtiment est en structure bois, portiques en lamellé collé et planchers en CLT, réalisés avec du bois de forêts françaises

Localisation : Aubervilliers

Date de création : 2019

Porteurs : Léonard Pierson, William Gomes et Mathilde Héraut

Nombre de personnes : 3 (2 hommes et 1 femme)

Organisation de la structure : Association loi 1901

Evolution : L’association a été créée pendant leurs études, depuis ils n ’ont pas changé la forme juridique de la structure Il souhaite la faire évoluer en société coopérative et participative dans le futur

Champs : “Faire de manière éthique, alternative et ascendante”

Activité : Conception et construction (mobiliers, design d’intérieur, microarchitecture) et médiation autour de la construction à travers l’organisation d’ateliers pédagogiques

Partenaires : In Seine Saint Denis, CAVAPU, Mairie d’Aubervilliers

Engagements : "À travers nos projets nous valorisons l’utilisation de matériaux de réemploi et la réalisation de projets en collectif ”

Comment ? : “Nous organisons régulièrement des ateliers de conception collective et de construction avec les usagers des lieux où nous intervenons Nous annonçons également à nos commanditaires que les matériaux dont nous avions convenu lors de la conception du projet pourraient être amenés à changer car cela dépendra de ce que nous trouvons en matériaux de réemploie ”

Projet : Réalisation d’un ensemble de mobiliers d’extérieurs L’association a conçu et réalisé l’ensemble du mobilier d'extérieur d’une propriété privée en Normandie Ces éléments de mobiliers ont été réalisés en kit en atelier, puis montés sur place Ils sont essentiellement en bois de réemploie Une lasure à base d’huile naturelle a été appliquée sur le bois

Localisation : Paris

Date de création : 2020

Porteurs : Aurélien Cantegrel, Henri de Dieuleveult

Nombre de personnes : 6 (5 hommes, 1 femme)

Organisation de la structure : Association loi 1901

Évolution : Pendant les premiers mois, le collectif a d’abord été informel Puis, ils se sont organisés en association à but non lucratif loi 1901

Champs : “Construire ensemble”

Activité : Conception et construction (mobiliers, design d’intérieur, microarchitecture) et organisation de chantiers participatifs (logistique, conseils et transmission)

Partenaires : Ecole Zéro, Association des Gens Heureux

Engagements : “Nous sommes passionnés par cette architecture artisanale qui a su empiriquement et avec une grande simplicité répondre aux enjeux territoriaux Il nous semble essentiel de redécouvrir les filières d’approvisionnement locales, les mécaniques constructives vernaculaires, et de valoriser les artisans qui les maîtrisent encore Nous essayons à travers nos pérégrinations sur le territoire d’identifier et d’appréhender localement les techniques constructives, les matériaux et les archétypes architecturaux Dans la pratique, nous cherchons à sensibiliser les gens à la construction et aux enjeux que cela représente Nous leur permettons, lors de chantiers participatifs, d’appréhender et de mettre en œuvre les matériaux locaux ”

Comment ? : “Ainsi, nous expérimentons collectivement en quête d'innovations frugales, souvent inspirées des savoir faire ancestraux Lorsque nous travaillons dans des cadres plus urbains, nous privilégions une ressource curative ; les déchets et autres rebuts de la construction ou de la consommation En utilisant ou détournant ces matériaux de seconde main, nous évitons la production de déchets et réduisons l’exploitation de matières premières Notre échelle d’action n ’est pas bien grande mais nous avons bon

espoir de faire germer des idées dans l’esprit de celles et ceux ayant participé à nos chantiers ”

Projet : Permanence architecturale à la résidence du Crous de Cachan

L’intervention du collectif consistait à concevoir à l’aménagement des espaces communs et des chambres de la résidence étudiante avec ses usagers Ils devaient également organiser les chantiers participatifs Ce poste est un outil de recherche de la Chaire mutation de la vie étudiante menée par Jean Sébastien Lagrange et Agathe Chrion Ce poste est pour le moment encore expérimental, mais la Chaire vise à multiplier les permanences architecturales dans d’autres résidences étudiantes

Date de création : 2015

Porteurs : Ivan Fouquet, Baptiste François

Nombre de personnes : 3 (2 hommes, 1 femme)

Organisation de la structure : Société Coopérative et Participative

Evolution : Le collectif a directement été monté en SCOP en 2015 A l’origine, les deux cofondateurs étaient les deux seuls sociétaires Aujourd’hui, ils sont quatre sociétaires (à parts inégales)

Champs : “La pratique de l’agence suit quatre pistes de travail : écoute et co construction, architecture et urbanisme frugal, prendre soin et réparer le déjà là ”

Activité : Ils ne répondent qu’à des appels d'offres publics Ils rénovent et construisent des bâtiments tertiaires (bureaux), médicalisés (centre thérapeuthique) et de loisirs (salle polyvalente)

Engagements : “Aujourd’hui, il s ’agit plus de réparer que de construire L’agence s ’emploie à préserver, à réemployer, à rénover et réhabiliter à toutes les échelles, du détail au territoire, des infrastructures techniques à la vie organique qui le composent ”

Comment ? : “Chaque projet commence par une écoute attentive, par le partage des demandes, des problèmes, des contraintes, par la mise en commun des envies C ’est là l’occasion pour les habitant es de concevoir la forme de leur logement, d’interroger les salarié es sur leurs activités quotidiennes et pour les enfants de dessiner l’école ou de construire le terrain de jeux de leurs rêves Le projet est pensé avec son territoire, le lieu où il viendra s ’ ancrer, sa lumière, son histoire, son genius loci Architectes artisans, l’agence multiplie maquettes, dessins et croquis pour travailler son architecture dans un tâtonnement joyeux, habile et précis Oscillant entre ingéniosité, frugalité et simplicité, ‘fair ’ veille à réduire les

besoins en ressources, à rester sobre en sol, en eau, en énergie, et en matériaux Prendre soin du vivant concerne aussi l’attention portée aux occupant es, habitant es, aux corps comme aux esprits Les questions de santé, de qualité de l’air, d’acoustique, d’ergonomie traversent la pratique de l’agence ”

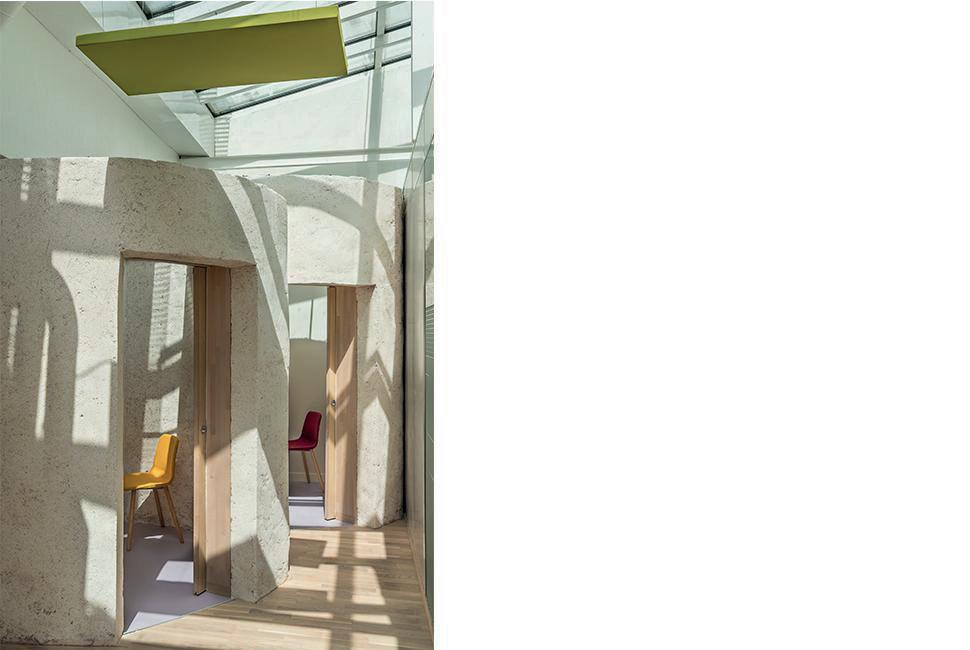

Projet : CFA et Bureaux bioclimatiques La SCOP faire s ’est chargé de la réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS logés dans un bâtiment du début du XXème siècle La réhabilitation de l'immeuble procède d'objectifs environnementaux élevés sur les consommations d'énergie mais aussi sur la qualité d'air et le confort d'été sans recours à la climatisation Le système de ventilation naturelle qu’ils ont développé a permis de diviser par trois les consommations de chauffage du bâtiment L'enveloppe de l'immeuble a été entièrement isolée, les menuiseries remplacées Une stratégie de confort d'été vise à rafraîchir le bâtiment naturellement par une ventilation naturelle nocturne associée à l'inertie du bâtiment Les eaux de pluie sont collectées pour l'arrosage des plantes Enfin le chantier a donné lieu à un travail approfondi sur le réemploi et la réutilisation sur site Ils ont également utilisé des matériaux trouvés sur le site ainsi que des matériaux de réemploie Un travail de co conception a été réalisé avec les personnels des bureaux pour les ambiances des espaces communs et individuels

Ces premières recherches m ’ont permis d’identifier un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles commencer mon analyse L’un des premiers éléments que nous pouvons noter est l’écart d’années d’expériences entre les collectifs observés, bien qu’ils ont tous été fondés après 2015 C ’est à la suite d’échanges que j’ai pu avoir avec des jeunes architectes ou des étudiants diplômants que je me suis rendue compte que la jeune génération d’architectes, dont je fais partie, exprimait davantage le désir de s’impliquer dans des projets architecturaux qui font sens Soucieux de l’environnement et du vivant, cette volonté est plus largement exprimée depuis 2 ou 3 ans Ils sont également nombreux à créer ou rejoindre des petites associations en parallèle de leurs études ou de leur emploi (Macaire, 2015) Comme nous l’avons évoqué dans les parties précédentes, l’opposition entre leur activité professionnelle, souvent perçue comme un travail alimentaire, et leur seconde activité, beaucoup plus épanouissante, m ’ a interrogé sur le champ des possibles exposé aux jeunes architectes au moment d’entrer dans le monde du travail (Raybaud, 2020) Donc , ce constat m ’ a poussé à choisir des collectifs de génération différentes dans le but de comprendre la vision des jeunes sur leur avenir et les évolutions probables de carrière chez les acteurs engagés

Ainsi, j’ai choisi un certain nombre de collectifs organisés sous des formes juridiques différentes dont les membres se revendiquent engagés vers des valeurs environnementales et sociales Ils pratiquent l’architecture et le design par la conception, la réhabilitation et la réalisation de bâtiments et souhaitent la démocratisation de l’architecture à travers des démarches inclusives L’enquête a été limitée à la France et s ’est arrêtée sur quatre collectifs Il y a le collectif Archipel Zéro au Havre, FAIR et LOKAL à Paris et ARTI/CHÔ à Aubervilliers Ils ont tous été fondés par des acteurs du domaine de l’architecture et ils sont composés d’un à six membres actifs A l’origine, ces personnes ont des profils similaires car ils sont presque tous architectes ou étudiants en architecture, mais certains d’entre eux ont suivi des masters ou des formations complémentaires à leur formation d’origine L’un des

collectifs dérogent à cette note et intègre également des designers Le collectif avec le plus de membres, soit six, est le groupe avec une majorité d’étudiants Les architectes avec le plus d’ancienneté font partie des plus petites structures Elles sont également plus cadrées et ancrées dans le secteur du bâtiment

Tableau : Caractéristiques des collectifs par ancienneté

Âge : 40 à 50 ans

2 entretiens (avec deux hommes)

1 SCOP et 1 collectif informel

Archipel Zéro (Le Havre) :

Le collectif est encore informel Il a été créé en 2019 par l’architecte DPLG Frédéric Denise (enquêté) Il n ’ y a officiellement qu ’ un seul membre pour le moment

FAIR (Paris, 11e) :

La SCOP a été fondée en 2015 par les architectes Ivan Fouquet et Baptiste François, respectivement DPLG et HMONP Ils sont actuellement quatre sociétai res

Âge : 20 à 30 ans

2 entretiens (avec une femme et un homme)

2 associations

ARTI/CHÔ (Aubervilliers) : L’association a été fondée en 2019 par les designers Mathilde Héraut, William Gomes et Léonard Pierson Ils sont actuellement deux membres pour le moment

LOKAL (Paris, 15e) :

L’association a été fondée en 2020 par Aurélien Cantegrel et Henri de Dieuleveult, alors j eune diplômé HMONP et en dernière année d’école d’architecture Ils sont actuellement six bénévoles au quotidien

A l’origine, ces collectifs ont été sélectionnés en raison de leurs engagements environnementaux Ils se traduisent essentiellement par les choix de dispositifs architecturaux et de matériaux Après mes premières recherches sur les sites internet des acteurs, j’ai remarqué qu’ils s ’annonçaient tous comme étant aussi engagés vers des valeurs sociales Elles s ’expriment par des principes de conception en collectif, de chantiers participatifs ou encore par le choix des différents acteurs intervenants dans le projet Sur cet échantillon, tous les collectifs mènent des approches participatives et formatrices, en revanche seulement deux collectifs justifient en grande majorité leur engagement à travers cela Ces deux groupes sont ceux avec le moins d’ancienneté Bien que les méthodologies revendiquées d’un premier

abord soient différentes, ils mêlent tous des approches environnementales et sociales dans leurs travaux L’ensemble des collectifs organisent des moments de discussions et de débats dans le but d’échanger sur leurs domaines d’expertise Il est intéressant de souligner que les deux collectifs qui évoquent clairement un double engagement dans leur discours, sont les collectifs avec le plus d’expériences

Archipel Zéro (Le Havre)

“Défendre une empreinte écologique minimale par une architecture frugale qui préserve les ressources et les énergies, non polluantes, réversibles et réemployables”

“Redonner à la matière la noblesse qu ’elle a perdu au détriment de la forme, en privilégiant les matériaux locaux et naturels de qualité”

“Promouvoir le réemploi”

“Concerter largement pour une architecture bien traitante dans une approche sens ible et empathique”

FAIR (Paris, 11e)

“Architecture et urbanisme frugal, prendre soin et réparer le déjà là”

“ Veille à réduire les besoins en ressources, à rester sobre en sol, en eau, en énergie et en matériaux”

“Ecoute et co construction"

LOKAL (Paris, 15e)

“Faire de manière éthique, alternative et ascendante”

“Construire ensemble”

Ces éléments sont mentionnés sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux Les médias qui diffusent leurs travaux mettent également ces informations en avant

Ces collectifs ont tous participé à la conception et à la réalisation d’un projet de plus ou moins grande envergure, ou encore à la fabrication de mobiliers et d’aménagement d’intérieur Les deux structures avec le plus

d’ancienneté ont réalisé un plus grand nombre de projets Leurs commandes proviennent des marchés privés et publics

Par exemple, Frédéric Denise s ’est fait reconnaître pour le bâtiment Résilience qui accueille la Ferme des Possibles à Stains dans le 93 Ce bâtiment a été conçu en fonction des principes de l’architecture bioclimatique, il est majoritairement composé de matériaux bio ressourcés et de réemplois Une démarche inclusive a été mise en place par l’architecte et les commanditaires, ils ont essentiellement fait appel à des entreprises stanoises et ont organisé des chantiers participatifs pour une partie des travaux

Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade est, qui est en matériaux de réemploi Elle a été prise depuis le jardin partagé qui entoure le bâtiment Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains

Figure 2 (à gauche)

Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de l’espace de circulation en rez de chaussée Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains

Figure 3 (à droite)

Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade sud, qui est en matériaux de réemploi Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains

Figure 1

Figure 1

La SCOP fair se définit comme un outil dédié à la transition énergétique, écologique et sociale Son approche qualifiée d’innovante, leur a permis d'obtenir l’appel d’offre pour la réhabilitation de bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS logés dans un bâtiment du début du XXème siècle à Levallois Perret Ce projet répond à des objectifs environnementaux élevés sur les consommations d'énergie mais aussi sur la qualité d'air et le confort d'été sans recours à la climatisation Ils ont développé un système de ventilation naturelle qui a permis de diviser par trois les consommations de chauffage du bâtiment L'enveloppe de l'immeuble a été entièrement isolée et les menuiseries ont été remplacées Une ventilation naturelle nocturne associée à l’inertie du bâtiment assure un rafraîchissement des locaux en été Les eaux de pluie sont également collectées pour l'arrosage des plantes Ils ont également utilisé quelques matériaux de réemploi et sourcés sur site Cette fois ci l’approche “collective” est moins mise en avant, bien qu’ils aient tout de même réalisé des réunions avec les usagers de ces bureaux pour convenir des ambiances des espaces communs et individuels

Figure 4

Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte de l’espace commun dans les bureaux Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret

Figure 4

Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte de l’espace commun dans les bureaux Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret

Figure 5 (à gauche)

Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret

Figure 6 (à droite)

Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte des espaces de réunions partagés Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret

Les plus jeunes structures ont, quant à elles, en grande partie réalisé des projets de mobiliers ou de microarchitectures dans le cadre de commandes privées ou publiques L’association ARTI/CHÔ a conçu et construit un ensemble de mobiliers avec leurs chutes de bois qu’ils ont gardés de leurs précédents chantiers Ces éléments de mobiliers sont préfabriqués en atelier et ils sont essentiellement en bois de réemploie Ils organisent aussi des ateliers participatifs pour leur construction

Figure 7

Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte d’un atelier participatif organisé par l’association Ils construisaient un fauteuil avec des matériaux de réemploie Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi

Figure 7

Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte d’un atelier participatif organisé par l’association Ils construisaient un fauteuil avec des matériaux de réemploie Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi

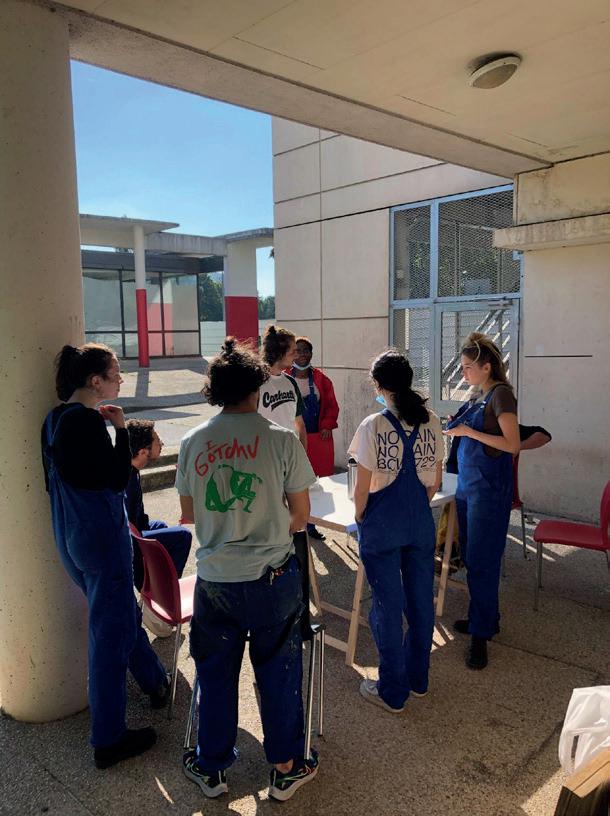

Ils participent également à des projets alternatifs, où la production architecturale est moins importante, ce sont souvent des missions d'accompagnement dans le cadre d’une permanence architecturale Par exemple, le Collectif LOKAL est intervenu dans le cadre de la Chair mutation de la vie étudiante menée par Jean Sébastien Lagrange et Agathe Chrion Ils devaient concevoir à l’aménagement des espaces communs et des chambres de la résidence étudiante avec ses usagers Ils ont également organisé et encadré des chantiers participatifs

Figure 8

Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte de quelques pièces de la série de mobiliers réalisés par l’association Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi

Figure 8

Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte de quelques pièces de la série de mobiliers réalisés par l’association Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi

11

12

Figure 9 10 11

Photographies tirées de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte de l’aménagement de l’une des chambres étudiantes Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan

Figure 12

Photographie tirée de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte d’un moment d’échanges avant de commencer les ateliers du chantier participatif Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan

Les projets que nous venons de commenter illustrent une partie des valeurs revendiquées dans le discours de ces collectifs Certains procédés de conception (en collectif, concertation avec les usagers, ), de réalisation (auto construction, préfabrication, ) et de médiation (organisation de chantiers participatifs, discussion avec des entreprises non sachantes, ) sont des éléments essentiels à la construction de projets engagés pour ces acteurs Pour au moins deux des collectifs présentés, Collectif LOKAL et ARTI/CHÔ, les activités participatives ont été une des raisons à l’origine de la création du groupe Ils ont mis en place une méthodologie spécifique qui prend en compte les moyens, les propositions et les autres acteurs du processus de projet Les choix de dispositifs architecturaux, de matériaux et des techniques de mise en œuvre justifient également les engagements de ces collectifs

Ces recherches m ’ont fait remarquer que les structures s'engagent de manières différentes, cela m ’ a conduit à les rencontrer Les entretiens que nous avons réalisés sont semi directifs et tous les acteurs ont participé au

développement du collectif depuis sa création Ils évoquent leur trajectoire personnelle et professionnelle, ainsi que l’histoire de leur collectif J’ai réalisé quatre entretiens, deux ont été fait avec des architectes de moins de 30 ans, dont un avec une femme Les deux autres entretiens se sont fait avec des professionnels de plus de 40 ans

Après la retranscription de ces entretiens, j’ai examiné les propos des architectes fondateurs de ces collectifs Ces échanges m ’ont permis de comprendre le cheminement professionnel et d’identifier les moments clés de leur parcours Parfois, les discours de ces quatres architectes se rejoignent ou se différencient Les thématiques abordées, réfléchies au préalable lors de la réalisation de la grille d’entretien (Annexe n° 1), sont abordées de manières plurielles Une fois les entretiens réalisés, je les ai retranscrit et j’ai notifié toutes les idées qui émergeaient de ces récits J’ai alors constitué un tableau de croisement des données (Annexe n° 2) qui m ’ a permis d’analyser les récits et d’organiser ma réflexion pour l’écriture de la dernière partie de ce mémoire

L’analyse des entretiens témoigne du parcours personnel et professionnel mais aussi sur l’approche qu ’ont mis en place les architectes dans l’exercice de la discipline Les manières de faire, d’échanger et de statuer sont multiples et nous constatons qu’il existe autant de façons de s ’ engager que d’architectes (Biau, 2020) Néanmoins, l’accomplissement de ces quatre entretiens nous ont permis de mettre en parallèle les approches des architectes face aux mêmes enjeux C ’est donc à travers les trajectoires personnelles, les valeurs et les pratiques architecturales, le “faire ensemble”, le militantisme et l’évolution des pratiques que nous avons construit l’étude de ces entretiens

Dans cette analyse, nous tenterons de comprendre les leviers qui ont guidé les architectes vers leurs engagements et s'ils induisent des rapports de travail différents dans la manière d’accéder à la commande et de produire de l’architecture Nous nous demanderons dans quelles mesures les architectes engagés transforment leur exercice en un acte militant Enfin, nous nous intéresserons également à la vision du métier d’architecte de la jeune génération