Rath international

#03 SEPT 2025

02

NIERENSTEINE UND VITAMIN C

Faktencheck mit Dr. Niedzwiecki

10

KORRUPTION UND MACHTBESESSENHEIT

Strammer Pharmalobbyist

Jens Spahn

16

ALZHEIMER –HOFFNUNG AUS DER NATUR

Mikronährstoffe können vor Demenz schützen

#03 SEPT 2025

02

NIERENSTEINE UND VITAMIN C

Faktencheck mit Dr. Niedzwiecki

10

KORRUPTION UND MACHTBESESSENHEIT

Strammer Pharmalobbyist

Jens Spahn

16

ALZHEIMER –HOFFNUNG AUS DER NATUR

Mikronährstoffe können vor Demenz schützen

So bringen Probiotika Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht

Faktencheck mit Dr. Niedzwiecki

Strammer Pharmalobbyist Jens Spahn

ALZHEIMER – HOFFNUNG AUS DER NATUR Mikronährstoffe können vor Demenz schützen

DARMAUFBAU NACH ANTIBIOTIKA

So bringen Probiotika Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht

Dr. Rath Health Foundation

Postbus 656, NL-6400 AR Heerlen

Tel. 0031-457-1111-00, Fax -19

rathinternational@rath-eduserv.com

Anzeigen/V.i.S.d.P.: Dr. Matthias Rath

Redaktion: A. Wartenberg

Mitarbeit: Dr. U. Saemann

Layout: P. Stijkel

Fotos: Dr. Rath Health Foundation, Adobe Stock Images

Rath International 3/2025

Kaum ein anderes Vitamin ist so gut erforscht und hat ein so breites Wirkungsspektrum wie Vitamin C: Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, verbessert die Aufnahme von pflanzlichem Eisen und unterstützt die Bildung von Kollagen, dem zentralen Strukturprotein für Haut, Blutgefäße und Bindegewebe. Besonders bekannt ist Vitamin C für seine immunstärkende Wirkung. Kein Wunder also, dass viele Menschen jetzt, zu Beginn der Erkältungssaison im Herbst, wieder verstärkt zu Vitamin-C-Präparaten greifen. Doch trotz seiner vielfältigen und lebenswichtigen Funktionen gibt es immer wieder Warnungen vor der ergänzenden Einnahme von Vitamin C. Hintergrund ist der Verdacht, dass „überhöhte“ Mengen Nierensteine begünstigen. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Dr. Aleksandra Niedzwiecki, die Leiterin des Dr. Rath Forschungsinstituts, ordnet hier* die Studienlage ein – und räumt mit einem alten Vorurteil auf.

In der medizinischen Fachwelt hält sich hartnäckig die Annahme, dass Vitamin C die Bildung von Nierensteinen fördert. Diese Einschätzung beruht auf folgender Überlegung: Beim Abbau von Vitamin C im Körper entsteht unter anderem Oxalat, eine Substanz, die in bestimmten Arten von Nierensteinen zu finden ist. Daraus wurde abgeleitet, dass eine höhere Zufuhr von Vitamin C das Risiko für Nierensteine erhöhen könnte.

Tatsächlich aber ist die Entstehung von Nierensteinen ein vielschichtiger Prozess, bei dem zahlreiche Faktoren zusammenspielen – von der Ernährung über genetische Veranlagung bis hin zu bestimmten Grunderkrankungen. Interessanterweise deuten neuere Studien sogar darauf hin, dass eine moderate Aufnahme von Vitamin C über die Nahrung mit einem geringeren Risiko für Nierensteine einhergehen könnte. Umso bedauerlicher ist

* Übersetzt aus dem Englischen von der Rath international -Redaktion. Der Originalartikel wurde für dieses Magazin aus Gründen der Lesbarkeit editiert. Sie können den Originalartikel in englischer Sprache hier lesen: https://dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2025/08/Vitamin-C-and-kidney-stones-Review-2025.pdf

es, dass viele Ärztinnen und Ärzte veraltete Lehrmeinungen ungeprüft übernehmen und ihren Patienten von zusätzlichem Vitamin C abraten – womöglich auf Kosten wichtiger gesundheitlicher Vorteile. Was sagt die Forschung wirklich über Vitamin C und Nierensteine?

Vitamin C in der Kritik – woher kommen die Vorwürfe?

Die Diskussion über einen möglichen Zusammenhang zwischen Vitamin C und Nierensteinen beschäftigt die medizinische Fachwelt seit Jahrzehnten. Bereits 1998 nahmen sich die Ärzte Goodwin und Tangum dieser Frage in einem Artikel im renommierten Journal of the American Medical Association an. Darin analysierten sie die wissenschaftlichen Quellen, auf die sich frühere Arbeiten zu diesem Thema stützten – darunter ein Übersichtsartikel aus dem Jahr 1984 mit dem alarmierenden Titel The Toxic Effects of Water-Soluble Vitamins („Die toxischen Wirkungen wasserlöslicher Vitamine“). Dieser stützte seine Aussage zu Vitamin C und Nierensteinen auf sieben Referenzen. Bei genauerer Betrachtung erwies sich jedoch eine davon als Leserbrief aus der Zeitschrift The Lancet von 1973, in dem lediglich einige Einzelfallbeobachtungen geschildert wurden. Eine weitere Quelle war thematisch nicht relevant. Die übrigen fünf Referenzen waren Bücher und keine experimentellen Studien. Nur zwei dieser fünf Bücher nannten überhaupt eine Quelle für die Behauptung, dass hohe Dosen von Vitamin C Nierensteine verursachen können. Doch auch diese Quellen hielten einer genaueren Prüfung nicht stand: Die eine verwies lediglich auf ein anderes Kapitel in

demselben Buch, die andere auf den bereits erwähnten Leserbrief.

Die Analyse von Goodwin und Tangum brachte damit ans Licht, was bis heute kaum bekannt ist: Die weit verbreitete Behauptung, Vitamin C könne Nierensteine begünstigen, beruhte ursprünglich nicht auf solider wissenschaftlicher Forschung, sondern auf schwachen und teils fragwürdigen Quellen. Dennoch setzte sich diese Annahme in den Köpfen fest und fand über die Medien rasch Verbreitung.

Nierensteine: Die häufigsten Arten im Überblick

Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, sollten wir uns anschauen, was Nierensteine sind und wie sie sich unterscheiden.

Nierensteine sind Ablagerungen aus Kristallen mineralischen oder organischen Ursprungs, die sich in den Nieren bilden können. Ihre Größe reicht von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Gelangen sie in den Harnleiter, können sie – abhängig von Form und Größe – kolikartige Schmerzen auslösen. Das sind die häufigsten Arten von Nierensteinen:

• Calciumoxalatsteine sind am weitesten verbreitet und machen etwa 60 bis 70 Prozent aller Nierensteine aus. Sie bestehen aus Calcium und Oxalat. Oxalat ist das Salz der Oxalsäure, einer organischen Verbindung, die natürlicherweise in Lebensmitteln wie Rhabarber oder Spinat vorkommt. Während sich Calciumoxalat-Kristalle in saurem Urin nicht vollständig auflösen, fördert basischer Urin die

Bildung unlöslicher Komplexe aus Oxalat, Calcium und anderen Mineralien. Calciumoxalatsteine treten besonders oft bei Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, überstandener Darmbypass-Operation oder mit künstlichem Darmausgang auf.

• Harnsäuresteine sind die zweithäufigste Art von Nierensteinen. 9 bis 17 Prozent der betroffenen Erwachsenen haben diese Art von Steinen. Sie entstehen, wenn der Körper Probleme beim Abbau von Purinen hat – zum Beispiel bei Gicht. Purine sind eine Gruppe chemischer Verbindungen, die wir mit der Nahrung aufnehmen oder die unser Körper selbst produziert.

• Calciumphosphatsteine entstehen bevorzugt in basischem (alkalischem) Urin, lösen sich in saurer Umgebung aber besser auf. Vitamin C bewirkt genau das: Es macht den Urin etwas saurer und hilft so, die Neubildung von Steinen zu verhindern und bereits bestehende aufzulösen. Diese Art von Nierensteinen tritt bei 24 bis 30 Prozent der betroffenen Kinder und bei 8 bis 18 Prozent der betroffenen Erwachsenen auf.

• Struvitsteine bestehen aus Magnesium-Ammonium-Phosphat und entstehen oft im Zusammenhang mit Harnwegsinfektionen. Sie können beträchtliche Größen erreichen und sich zu sogenannten Ausgusssteinen entwickeln, die nahezu das gesamte Nierenbecken ausfüllen. Auch sie sprechen empfindlich auf eine Ansäuerung des Urins durch Vitamin C an. Studien legen nahe, dass die regelmäßige Einnahme

höherer Mengen an Vitamin C das Risiko für Infektionen – und somit auch das Risiko für die Bildung von Struvitsteinen – deutlich verringern kann. Struvitsteine machen nur einen kleinen Teil aller Nierensteine aus. Frauen sind aufgrund der höheren Anfälligkeit für Harnwegsinfektionen häufiger davon betroffen.

• Zystinsteine entstehen durch eine seltene, angeborene Stoffwechselstörung. Dabei scheidet der Körper aufgrund eines Gendefekts vermehrt die Aminosäure Zystin über den Urin aus. Weil sich Zystin nur schwer im Urin löst, kann es sich ablagern und zur Bildung von Harnsteinen führen. Diese Steinart tritt bei nur etwa 1 Prozent der Nierenstein-Patienten auf.

Volkskrankheit Nierensteine Nierensteine sind weit verbreitet: Etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen weltweit erkranken im Laufe ihres

Lebens daran – Männer deutlich häufiger als Frauen. Bei ihnen nimmt das Risiko ab dem 40. Lebensjahr zu, bei Frauen meist in den Wechseljahren. Auffällig ist: Die Zahl junger Menschen, die an Nierensteinen erkranken, steigt kontinuierlich. Heute entwickeln 13 Prozent der Männer und fast 20 Prozent der Frauen mit Nierensteinen ihren ersten Stein bereits vor dem 20. Lebensjahr. 1975 waren es lediglich rund 5 bzw. 4 Prozent. Eine Schwangerschaft kann das Risiko erhöhen, an Nierensteinen zu erkranken. Und: Wer einmal Nierensteine hatte, muss oft mit weiteren rechnen.

Oxalat im Fokus

Da Calciumoxalatsteine die häufigste Form von Nierensteinen sind, ist es sinnvoll, mehr über Oxalat zu erfahren. Der Großteil des Oxalats im Urin stammt aus der Nahrung und den Stoffwechselprozessen im Körper. Nur ein kleiner Anteil entsteht durch den Abbau von Vitamin C.

Anatomisches Modell einer Niere

Oxalat in unserer Ernährung: Wo steckt es drin?

Oxalsäure ist in vielen Lebensmitteln enthalten, und zwar in ganz unterschiedlichen Mengen. So stecken beispielsweise in einer Portion Spinat (28 g) zwischen 100 und 200 mg Oxalat, in Rhabarber 570 bis 1900 mg pro 100 g. Mandeln enthalten etwa 122 mg Oxalat pro 3 g, eine Tasse Rote Bete rund 152 mg und 100 g Weizenkleie etwa 220 mg. Tee und Kaffee gehören für viele Menschen zu den wichtigsten Oxalatquellen und können täglich zwischen 150 und 300 mg liefern. Die durchschnittliche tägliche Oxalataufnahme bei Erwachsenen liegt meist zwischen 80 und 150 mg, kann bei einer typischen westlichen Ernährung aber stark schwanken –von 44 bis zu 1000 mg pro Tag. Zum Vergleich: Die Einnahme von 1000 mg Vitamin C täglich führt nur zu einer zusätzlichen Oxalatmenge von etwa 20 bis 30 mg.

Wie kann die Oxalataufnahme im Magen-Darm-Trakt reduziert werden? Oxalsäure, die mit der Nahrung aufgenommen wird, gelangt relativ leicht vom Darm ins Blut. Je nach Lebensmittel sind es etwa 2 bis 15 Prozent. Um zu verhindern, dass zu viel Oxalat ins Blut und somit zu den Nieren gelangt, ist es hilfreich, das Oxalat im Darm an Calcium zu binden. Dabei entstehen unlösliche Calciumoxalat-Kristalle, die unverändert mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Calciumcitrat gilt als besonders geeignet zur Reduktion der Oxalatausscheidung, da Citrat zusätzlich die Aufnahme von Oxalat im Darm hemmen kann.

Auch probiotische Bakterien können unterstützen: Bestimmte

Bakterienstämme, darunter Oxalobacter, Bifidobacterium lactis und Lactobacillus acidophilus, bauen Oxalat im Darm ab. Menschen, die nur wenige dieser Bakterien im Darm haben, sind oft anfälliger für Nierensteine.

Woher stammt das Oxalat im Blut und Urin?

Im Blut befinden sich schätzungsweise 0,4 bis 0,9 mg Oxalat pro Deziliter. Den Großteil davon stellt unser Körper selbst her, vor allem in der Leber. Dort entsteht Oxalat, wenn verschiedene Stoffe abgebaut werden, darunter bestimmte Aminosäuren (zum Beispiel Glycin, Hydroxyprolin und Tryptophan), verschiedene Zuckerarten (wie Glukose und Fruktose) sowie Vitamin C und Glyoxal. Letzteres ist ein Zwischenprodukt, das beim Abbau von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten entsteht und weiter zu Glyoxylat umgewandelt wird, einer direkten Vorstufe von Oxalat.

Etwa 1 bis 1,5 Prozent des Vitamin C in unseren Körperzellen wird zu Oxalat umgewandelt. Trotzdem ist es eher unwahrscheinlich, dass das Vitamin zur Bildung von Oxalatsteinen beiträgt: Zum einen bindet Vitamin C Calcium im Urin. Dadurch steht weniger Calcium für die Bildung von Calciumoxalatsteinen zur Verfügung. Zum anderen macht es den Urin saurer, was die Bildung von Calciumoxalatsteinen zusätzlich erschwert. Und: Die harntreibende Wirkung von Vitamin C steigert den Urinfluss und reduziert dadurch Harnstau, der die Bildung von Nierensteinen begünstigen kann.

Oxalat kann nicht zuletzt auch bei bestimmten Infektionen entstehen

– etwa bei Pilzerkrankungen durch Erreger der Gattung Aspergillus.

Ein Blick auf die Studienlage: Erhöht Vitamin C das Risiko für Nierensteine?

Bislang gibt es keine eindeutigen Belege dafür, dass Vitamin C Nierensteine begünstigt. Groß angelegte, kontrollierte Studien, die einen direkten Zusammenhang zwischen regelmäßiger Vitamin-CEinnahme und der Bildung von Nierensteinen nachweisen, fehlen. Die meisten Erkenntnisse stammen aus retrospektiven epidemiologischen Studien, bei denen die Vitamin-C-Zufuhr über Jahre hinweg anhand selbst ausgefüllter Fragebögen erfasst wird. Diese Methode hat den Nachteil, dass die Angaben ungenau oder fehlerhaft sein können. Zwar zeigen einige Studien, dass Vitamin C bei manchen Menschen die Oxalatausscheidung im Urin erhöht, sie liefern jedoch keinen eindeutigen Beleg dafür, dass durch das Vitamin tatsächlich Steine entstehen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Ergebnisse bisheriger Studien.

Klinische Studien, die keine Belege für eine Nierensteinbildung durch Vitamin C liefern

• In einer Harvard-Studie, an der über 45.000 Männer teilnahmen, zeigte sich: Wer täglich mehr als 1500 mg Vitamin C zu sich nimmt, hat ein geringeres Risiko für Nierensteine als Männer mit niedrigerer VitaminC-Aufnahme. (Curhan et al., 1996).

• Eine umfassende Auswertung zweier großer Studien zeigt, dass eine tägliche Vitamin-C-Aufnahme von bis zu 1 g bei Frauen keinen Einfluss auf das Nieren-

steinrisiko hat. Bei Männern hingegen wurde ein um 19 Prozent erhöhtes Risiko festgestellt. (Ferraro et al., 2016). Die Auswertung basierte allerdings auf Fragebögen, die keine Informationen über die Art der Nierensteine lieferten. Außerdem waren die Ergebnisse bei den Männern wenig aussagekräftig, da sie statistisch nicht eindeutig ausfielen.

• In einer großen Langzeitstudie mit über 85.000 Teilnehmerinnen, die 14 Jahre lang begleitet wurden, fand sich kein Hinweis darauf, dass Vitamin C die Entstehung von Nierensteinen fördert. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Frauen weniger als 250 mg oder mehr als 1,5 g Vitamin C täglich zu sich nahmen. Aus Sicht der Forscher gibt es daher keinen Grund, die Zufuhr von Vitamin C, selbst in höheren Mengen, einzuschränken. (Curhan et al., 1996; 1999).

• In einer nicht-randomisierten, unkontrollierten Interventionsstudie nahmen gesunde Personen über zwei Jahre hinweg täglich 10 g Vitamin C ein. Bei fünf von sechs Teilnehmenden blieb die Oxalatausscheidung im Urin unverändert. Nur bei einer Person stieg sie leicht an – lag aber weiterhin im normalen Bereich. (Tsao et al., 1984).

• Eine Übersichtsarbeit kommt zu dem Schluss, dass Vitamin C keinen nachweisbaren Einfluss auf die Entstehung von Calciumoxalatsteinen hat. (Gerster, 1997).

Studien, die Vitamin C mit Nierensteinbildung in Verbindung bringen

• In einer Studie aus dem Jahr 2013 wurde die Behauptung aufgestellt,

dass die Einnahme von VitaminC-Präparaten das Risiko für Nierensteine erhöht. (Thomas et al., 2013). Die Forscher vermuteten, dass es sich dabei um Oxalatsteine handeln könnte, die durch den Vitamin-C-Stoffwechsel entstehen — eine Annahme, die sie jedoch nicht überprüften, da die Nierensteine der Teilnehmer nicht analysiert wurden. Außerdem lieferte die Studie keine verlässlichen Angaben dazu, wie viel Vitamin C die Teilnehmer tatsächlich zu sich genommen hatten. Deshalb sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu werten.

• Eine schwedische Beobachtungsstudie mit über 23.000 Teilnehmern ergab ein leicht erhöhtes

Risiko für Nierensteine bei denjenigen, die Vitamin C ergänzend zu sich nahmen. Dieses erhöhte Risiko betrug 0,15 Prozent – das heißt, unter 1000 Anwendern von Vitamin C traten etwa 1 bis 2 Fälle von Nierensteinen mehr auf als unter 1000 Nicht-Anwendern. (Payton, 2013). Da es sich nicht um eine kontrollierte Studie handelte und weder genaue Ernährungsangaben noch Analysen der Steinart vorlagen, sind verlässliche Rückschlüsse aus den Ergebnissen kaum möglich.

• In einer kleineren Studie nahmen 48 Personen täglich 2 g Vitamin C ein – darunter 29 mit früher diagnostizierten Nierensteinen und 19 ohne entsprechende Vorgeschich-

te. Nach fünf Tagen oxalatarmer Ernährung stieg bei 19 Teilnehmern die Oxalatausscheidung um mehr als 10 Prozent. (Massey et al., 2005). Tatsächlich trat im Laufe der Untersuchung jedoch kein einziger Nierenstein auf. Die Studie bewies somit lediglich, dass durch die Einnahme von Vitamin C die Aufnahme von Oxalat aus der Nahrung erhöht wird.

So beugen Sie Nierensteinen vor Nierensteine entstehen selten durch eine einzige Ursache, meist wirken mehrere Faktoren zusammen. Einige davon lassen sich kaum beeinflussen – etwa bestimmte Vorerkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen oder Stoffwechselstörungen –, andere

hingegen hängen stark vom Lebensstil ab: Wer zu wenig trinkt, viel tierisches Eiweiß verzehrt oder regelmäßig große Mengen Fruktose aufnimmt, steigert damit sein Risiko. Um Nierensteinen effektiv vorzubeugen, sollten Sie deshalb zuallererst verschiedene beeinflussbare Faktoren gezielt angehen. Berücksichtigen Sie vor allem diese bewährten Maßnahmen:

• Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit Dadurch wird der Urin verdünnt, wodurch sich steinbildende Substanzen weniger leicht ablagern können.

• Achten Sie auf die Wahl Ihrer Getränke. Studien zeigen, dass regelmäßiger Kaffee- und Teekonsum Nierensteinen vorbeugen kann; Apfel- und Grapefruitsaft erhöhen das Risiko hingegen. (Curhan et al., 1996).

• Nehmen Sie ausreichend Mineralstoffe zu sich Kalium erhöht den Citratgehalt im Urin und hemmt so

die Bildung von Kristallen. Auch Magnesium kann die Steinbildung verringern. Ideal sind gut resorbierbare Formen wie Magnesiumcitrat oder -malat. Calcium bindet Oxalat im Darm und verhindert so dessen Aufnahme. Besonders empfehlenswert ist Calciumcitrat.

• Unterstützen Sie Ihren Körper mit einem Vitamin-B-Komplex. B-Vitamine, insbesondere Vitamin B6, sind empfehlenswert, da sie helfen, die Oxalatbildung zu reduzieren.

• Ergänzen Sie Ihre Nahrung auch mit probiotischen Bakterien. Probiotische Zubereitungen mit dem Bakterienstamm Oxalobacter fördern Studien zufolge den Abbau von Oxalat im Darm und können so die Ausscheidung im Urin deutlich reduzieren. (Hatch et al., 2006; Hoppe et al., 2005; Tavasoli et al., 2020).

In Kürze: Die Debatte um Vitamin C und Nierensteine zeigt, wie voreingenommen wissenschaftliche Forschung, medizinische Studien und Medienberichte sein können. Gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln fällt die Berichterstattung häufig einseitig und kritisch aus –nicht zuletzt aufgrund finanzieller Verflechtungen mit der Pharmaindustrie. Zudem warnen manche Ärztinnen und Ärzte vorschnell vor zusätzlichem Vitamin C. Dabei gibt es keine klaren Belege dafür, dass es das Risiko für Nierensteine wirklich erhöht. Im Gegenteil: Vitamin C ist ein lebenswichtiger Nährstoff, der viele zentrale Aufgaben im Körper übernimmt. Deshalb sollte auf eine ausreichende Versorgung keinesfalls verzichtet werden. Sinnvoller ist es, auf erprobte Maßnahmen und die gezielte Ergänzung relevanter Mikronährstoffe zu achten.

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Referenzen

Goodwin J.S., Tangum M.R. (1998). Battling quackery: Attitudes about micronutrient supplements in American academic medicine. Archives of Internal Medicine, 158(15), 1575–1580.

Knight J. et al. (2010). Metabolism of fructose to oxalate and glycolate. Hormone and Metabolic Research, 42(12), 868–873. https://doi.org/10.1055/s-0030-1265145

Curhan G.C. et al. (1996). A prospective study of the intake of vitamins C and B6, and the risk of kidney stones in men. Journal of Urology, 155(6), 1847–1851.

Ferraro P.M. et al. (2016). Total, Dietary, and Supplemental Vitamin C Intake and Risk of Incident Kidney Stones. American Journal of Kidney Diseases, 67(3), 400–407.

Curhan G.C. et al. (1999). Megadose Vitamin C consumption does not cause kidney stones. Intake of vitamins B6

Wer regelmäßig auf seinen Flüssigkeitshaushalt achtet, kann Nierensteinen vorbeugen. Der Urin wird verdünnt und das Auskristallisieren von steinbildenden Substanzen im Urin verhindert.

and C and the risk of kidney stones in women. Journal of the American Society of Nephrology, 10(4), 840–845.

Tsao C.S., Salimi S.L. (1984). Effect of large intake of ascorbic acid on urinary and plasma oxalic acid levels. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 54(2–3), 245–249.

Gerster H. (1997). No contribution of ascorbic acid to renal calcium oxalate stones. Annals of Nutrition and Metabolism, 41(5), 269–282.

Thomas L.D.K. et al. (2013). Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men – A prospective study. JAMA Internal Medicine, 173(5), 386–388.

Payton S. (2013). Stones: vitamin C doubles stone risk in men. Nature Reviews Urology, 10(4), 184.

Massey L.K., Liebman M., Kynast-Gales S.A. (2005). Ascorbate increases human

Wer regelmäßig auf seinen Flüssig- keitshaushalt achtet, kann Nieren- steinen vorbeugen. Der Urin wird verdünnt und das Auskristallisieren von steinbildenden Substanzen im Urin verhindert.

oxaluria and kidney stone risk. Journal of Nutrition, 135(7) , 1673–1677.

McCormick W.J. (1946). Lithogenesis and hypovitaminosis. Medical Record, 159, 410–413.

Johnson R.J. et al. (2018). Fructose increases risk for kidney stones: potential role in metabolic syndrome and heat stress. BMC Nephrology, 19(1), 315.

Nguyen N.U., Dumoulin G., Henriet M.T. (1995). Increase in urinary calcium and oxalate after fructose infusion. Hormone and Metabolic Research, 27, 155–158.

Taylor E.N., Curhan G.C. (2008). Fructose consumption and the risk of kidney stones. Kidney International, 73(2), 207–212.

Hatch M. et al. (2006). Oxalobacter sp. reduces urinary oxalate excretion by promoting enteric oxalate secretion. Kidney International, 69(4), 691–698.

Natürlich verhindern und beseitigen

Ausgabe 05 – Mai 2024

10 % der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Nierensteinen. In den letzten Jahrzehnten hat ihre Häufigkeit in den Industrieländern stetig zugenommen. Schuld daran sind unter anderem ein ungesunder Lebensstil und Übergewicht, aber auch Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder das metabolische Syndrom werden als Auslöser genannt. Wer schon einmal einen Nierenstein hatte, ist gut beraten, seine Ernährung zu optimieren. Nierensteine sind feste Ablagerungen, die sich aus Bestandteilen des Urins bilden. Man unterscheidet sie nach ihrer chemischen Zusammensetzung. Kalziumsteine, die aus Kal ziumoxalat bestehen, machen 80 Prozent aller Nierensteine aus. Diese werden in der Regel durch eine erhöhte Kalziumausscheidung über den Harn und einen sauren pH-Wert des Urins verursacht, wie er bei einer fleischreichen Ernährung auftritt.

Natürlich verhindern und beseitigen www.dr-rath-health-alliance.org/de Tel.: 0031-457111111 redaktion@dr-rath-gesundheitsbrief.de

www.dr-rath-health-alliance.org/de Tel.: 0031-457111111 redaktion@dr-rath-gesundheitsbrief.de

Artikel zu lang?

mai_2024_nierensteine

Mindestens 10 % der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Nierensteinen. In den letzten Jahrzehnten hat ihre Häufigkeit in den Industrieländern stetig zugenommen. Schuld daran sind unter anderem ein ungesunder Lebensstil und Übergewicht, aber auch Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder das metabolische Syndrom werden als Auslöser genannt. Wer schon einmal einen Nierenstein hatte, ist gut beraten, seine Ernährung zu optimieren. Nierensteine sind feste Ablagerungen, die sich aus Bestandteilen des Urins bilden. Man unterscheidet sie nach ihrer chemischen Zusammensetzung. Kalziumsteine, die aus Kalziumoxalat bestehen, machen 80 Prozent aller Nierensteine aus. Diese werden in der Regel durch eine erhöhte Kalziumausscheidung über den Harn und einen sauren pH-Wert des Urins verursacht, wie er bei einer fleischreichen Ernährung auftritt.

Hoppe B. et al. (2005). Oxalate degrading bacteria: new treatment option for patients with primary and secondary hyperoxaluria?. Urological Research, 33(5), 372–375.

Tavasoli S. et al. (2020). Association of intestinal oxalate-degrading bacteria with recurrent calcium kidney stone formation and hyperoxaluria: a case-control study. BJU International, 125(1), 133–143.

Curhan G.C. et al. (1996). Prospective study of beverage use and the risk of kidney stones. American Journal of Epidemiology, 143(3), 240–247.

Strammer Pharmalobbyist

Jens Spahn

Immer schön kritiklos an gesellschaftlichen Fehlentwicklungen bleiben, ist von enormen Vorteil, denn das stützt die Macht der sogenannten Führungselite einer Gesellschaft. Man muss dabei auch nicht besonders klug sein, jedoch sehr clever, stets gehorsam und nur nicht von Moral getrieben. Hilfreich ist dabei die Aussicht auf eine stets steigende finanzielle Absicherung, inklusive der Altersversorgung. Abhängigkeit stützt und schützt den demokratiefeindlichen, Profit- und Herrschaftskasten von Parteien, Systemorganisationen und Konzernen. Dieser darf niemals angetastet werden. Besonders vorteilhaft ist, wenn erpressbare Personen jedweder Art in dem Führungsapparat vertreten sind. Sie sind dann verdammt, ihre Fahnen immer schön, heute natürlich mitsamt Regenbogenfahnen, in den regelbasierten Wind dieses Systems zu hängen. Welche Regeln sind eigentlich gemeint? Immer sind es die Kapitalinteressen dieser Machtclique, verstrickt mit den persönlichen Interessen der miesen Mitmacher im pflichtbewussten Bürokratenapparat. Karrierebewusst bedeutet hier immer fügsamkeitsbewusst. Ein Paradebeispiel aller Varianten ist der ehemalige Gesundheitsminister sowie heutige CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn.

1Spahn – der besonders engagierte Pharmalobbyist Nach einer relativ kurzen Zeit seit Juli 2015 als ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, wurde Spahn am 14. März 2018 zum Bundesminister für Gesundheit ernannt. Karrieregeil machte er von Anfang an mit einem riesigen Karton neuer Gesetze zum Nutzen des Pharma-Geschäftsmodells aufmerksam. Man erinnere sich an Folgende: Masernimpfung, Implantate, Hebammenreform, Therapeutenausbildung, Krankenhausfinanzen, Notfallversorgung, Apps vom Arzt, Versand-Apotheken, Personalgrenzen in Kliniken und mehr – immer schön manipulativ verpackt für die „Gesundheit der Menschen“. Hintergründiges Ziel war es jedoch, die persönlichen Daten der Bürger, Patienten und behandelnden Ärzte abzugreifen, um sie für die Pharmakonzerne und Krankenkassen verfügbar zu halten. In einem Speicherzentrum sollen die Daten von etwa 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherten dann permanent für umfassende Profit- und Überwachungsinteressen genutzt werden. Ein Widersprechen gegen die Speicherung war ebenso wenig vorgesehen wie eine Löschung der persönlichen Daten. Bemerkenswert ist, dass dieser gesetzmäßig organisierte Datenklau eine konsequente Fortsetzung seiner früheren Lobbytätigkeit für Big Pharma war, denn von 2006 bis 2010 war er an der Lobbyagentur „Politas“ beteiligt. Kunden waren die Medizin- und Pharmaindustrie. Doch das war lange nicht alles, denn per Gesetz brachte er, schließlich als Gesundheitsminister, die für

die Digitalisierung führende „gematik GmbH“ unter die Kontrolle des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Der bisherige Leiter wurde durch den Pharma-Manager Dr. Markus Leyck Dieken ausgetauscht, natürlich mit riesigem Gehaltszuschlag. Schnelle Ergebnisse sollten schließlich die Pharmakonzerne beeindrucken.

Noch enger stellt sich seine Zusammenarbeit, ja Ausführungstätigkeit für Big-Pharma-Interessen in der Coronazeit dar. Besonders auffällig dabei ist seine Verbindung zu „BioNTech“, dem globalen Pharma-Aufsteiger mit einem plötzlich rasanten Milliardenumsatz durch seine COVID-19 Impfstoffproduktion, die niemals auf ihre gesundheitliche Wirksamkeit laut den gesetzlichen Regelungen geprüft wurde. Ein enges Pharma-Politik-Netzwerk wurde aufgebaut. Spahn stützte sich auf Lobbyisten, mit denen er schon lange vorher verbandelt war. Dazu gehörte auch ein Marc Degen, der engster politischer Vertrauter Spahns war. Degen unterstützte

Spahn bei seiner Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz und arbeitete in Spahns Abgeordnetenbüro. Bereits 2018 wurde er als stellvertretender Leiter eines Leitungsbereiches ins BMG berufen. Während der geplanten Corona-Pandemie zog er dann direkt für BioNTech die Fäden und agiert heute über die Beratungsfirma „vaxxio“ „Unternehmensberatungsleistung im Bereich Impfprävention“. So funktioniert die berüchtigte „Drehtürpolitik“ der Verflechtung zwischen den Interessen der Wirtschaft mit den Durchsetzungsorganen politisch Vertrauter. Digitalisierung aller Gesundheitsbzw. Krankheits- und Behandlungsdaten mittels E-Gesundheitskarte und Impfpass waren schon lange das Ziel. So kann einerseits das Geschäftsmodell von Big Pharma mit der gezielten Schaffung von immer noch mehr Krankheiten dauerhaft aufrechterhalten werden und andererseits die permanente Überwachung stattfinden. Das sind die tollen Werte dieser vorgetäuschten Wertedemokratie.

Wissentlich um die verursachenden Schäden der Pandemiemaßnahmen als auch der Impfkampagne selbst, befand Spahn dann als Gesundheitsminister darüber, dass die lange vorher geplante Corona-Pandemie strikt umzusetzen ist. Der hierbei ans Licht gekommene Milliarden-Maskendeal, wonach Spahn persönlich überteuerte, nutzlose Masken, teils ohne Ausschreibung bei Unternehmen aus seinem Umfeld bevorzugt hatte, wurde erst spät kritisiert. Bis Mitte 2025 wurde dazu der Bericht des Bundesrechnungshofes unter Verschluss gehalten.[1]

Ohne Rechtsprüfung wurden Verträge im Umfang von 5,9 Mrd. Euro für 5,7 Mrd. Masken abgeschlossen, von denen über die Hälfte ungenutzt blieb oder vernichtet wurde. Haushaltsrecht, Vergaberecht oder gesunder Menschenverstand spielten keine Rolle.[2] Im Prüfbericht setzte sich der Bundesrechnungshof auch mit dem Corona-Versorgungsaufschlag auseinander durch den während der Pandemie Krankenhäuser mit zusätzlichen Milliarden versorgt wurden. Es gab weder valide Belastungsdaten noch eine nachhaltige Wirkung. Nur schnell musste alles gehen. Verantwortung spielte keine Rolle, denn ein ewiger Ausnahmezustand sollte ja die Zukunft sein. Am Ende standen fast 12 Milliarden Euro für den Steuerzahler auf der Rechnung. Firmen und Vermittler freuten sich über Mondpreise und Höchstprovisionen.

Doch diese „Logenbrüder“ haben sich kräftig verrechnet. Unzählige Studien und Beweise lagen mittlerweile durch die Aufdeckung mutiger

Wissenschaftler, Epidemiologen und Ärzte vor. Für deren uneigennützige Arbeit zur Wahrheitsfindung wurden dann viele mit Strafanzeigen und Haftstrafen belegt, ihre Konten einfach geschlossen und einige mussten sogar Deutschland verlassen. Die kräftigen Demonstrationen unerschrockener Menschen spielten in dieser Phase eine außerordentlich entscheidende Rolle. Erinnern wir uns nur an die gewaltige Demo in Berlin am 1. August 2020 mit etwa einer Million Menschen gegen diese zerstörerische CoronaPolitik und die umfangreichen Versuche zur Aushöhlung des Grundgesetzes.

2Zwielichtige Handlungen vehement verteidigen, verdrehen, vertuschen Die Maßnahmen zur Impfkampagne sowie die Verschleierung und Vertuschung der bis heute ungebremst zunehmenden Impfschäden und Impftoten kennzeichnet ein beispielloses, ungesühntes kriminelles Vergehen gegen die Menschen. Der Ruf nach Aufarbeitung wird immer lauter und damit wächst die Angst der verantwortlichen Pharma- und Politik-Korrupten vor einer Anklage. Umfassende Abwehrmaßnahmen sind jetzt die Strategie. Vertuschen, verdrehen, weiter lügen über die schweren Gesundheitsschädigungen und Todesfälle – bis zur Verleumdung, Anklage und Inhaftierung der Kritiker – sind deren Hoffnung, den Gesamtskandal möglichst noch lange im Verborgenen zu halten. Ein vorübergehend geeignetes „Bauernopfer“ dem Volk mit Medienunterstützung unterzujubeln, ist dabei ein bewährtes Manöver. Die relativ kleine Betrügerei des o. g. Masken-

deals von Minister Spahn bot sich als gutes Ablenkungsmanöver an. Die Lügen und die vorgetäuschte Unwissenheit über die verursachten Schäden durch die politisch und medienwirksam umgesetzten menschenfeindlichen Pandemiemaßnahmen bis zu den Zwangsimpfungen in der sogenannten Corona-Pandemie, gilt es jedoch dringend im Dunkeln zu halten. Das von schmierigen Politikern mit Hilfe einer gewaltigen Medien- und sogar Justizunterstützung errichtete Lügen- und Zwangssystem einer „wundersamen Wirksamkeit“ ungeprüfter, schwer gesundheitsschädigender Impfstoffe begann extrem zu wanken. Die Schutzbehauptung, man habe ja nichts gewusst und man habe sich ja nur per kleinem Pieks für den Schutz der Menschen eingesetzt, ist verfault.

Ein ganzes, korruptes Politik- und Mediensystem, in engem Verbund mit der mafiösen Pharmabranche, ist entlarvt. Niemals darf aber ans Licht kommen, welchen Zweck diese Pandemie eigentlich haben sollte: Die dauerhafte Installation einer Pharmadiktatur. Deshalb heben die Verantwortlichen immer wieder mit bewährter Unterstützung der Staatsmedien die Richtigkeit ihrer Maßnahmen hervor. Neue derartige Aktionen sollen offen gehalten werden, um das Volk weiter knebeln zu können. Das edle Projekt ihrer „Gesellschaftsumgestaltung“ zu einem Regime der Pharmaherrschaft darf auch zukünftig nicht gefährdet werden. Keiner dieser Karrieristen und Korrupten wird wohl in Freiheit zugeben, dass es ein Versuch war, ein Pharma-Profit-Machtsystem unter der weltweiten Herrschaft von WEF,

WHO und UNO zu etablieren. Nur dank der Entlarvung dieses Systems durch viele mutige, hinterblickende Menschen, die im Widerstand eine wahrheitsgemäße Aufdeckung forderten, konnte bisher eine komplette PharmaPolitiker-Hegemonie verhindert werden.

3Die Dr. Rath Health Foundation und Dr. Rath Gesundheitsallianz warnen seit Jahren

Die gesamte aufgezogene Corona-Pandemie ist vollständig nur zu verstehen, wenn wir uns mit den Hintergründen und Entwicklungen einer bewusst

künstlich aufgebauten Pharma-Investmentindustrie befassen – wie Dr. Matthias Rath in seiner Rede am 21. Juni 1997 in Chemnitz darlegte („Chemnitzer Programm“). Hier erläuterte er, warum das internationale Pharma-Kartell Gesundheitsinformationen über Vitamine und andere natürliche Therapien zu verbieten versucht.[3]

Die Triebkräfte dieser Entwicklung werden in den Gesetzen der Pharmaindustrie präzise formuliert.[4] Diese kennzeichnen seit Jahrzehnten das menschenfeindliche Geschäftsmodell einer mafiaartig getarnten, global organisierten, pharmazeutischen Investmentindustrie. Unter Punkt 15 heißt es dort sehr treffend:

Das „Geschäft mit der Krankheit“ der Pharma-Industrie ist der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit. Das Produkt „Gesundheit“, das von den Arzneimittelunternehmen versprochen wird, wird Millionen von Patienten nicht geliefert. Stattdessen bewirken die „Produkte“, die in den meisten Fällen geliefert werden, genau das Gegenteil: neue Krankheiten und häufig auch den Tod.

Genau das passierte in globalem Ausmaß auch mit den mRNA-Spritzungen. Die vielen vorbereitenden Korruptionsaffären des Herrn Spahn gehörten alle nur zum Beiwerk einer dafür zu schaffenden totalitären Struktur. Das eigentliche Kriminelle sind die Lügen, Verdrehungen und Manipulationen – Glaubhaftmachung einer heilenden Wirkung von Medikamenten

und Spritzungen sowie parallel die Verunglimpfung von Naturheilstoffen und ihre möglichste Abschaffung zum Zwecke hemmungsloser und dauerhaft exorbitanter Gewinneinnahmen. Da ist eine wirkliche Demokratie komplett im Wege. Zur Umsetzung eines solchen Systems sind beständige Angst, Panikmache und die Überwachung der Menschen erforderlich. Wenn diese Typen, wie Spahn und weitere Mittäter, heute behaupten, sie hätten ja nur alles für die Gesundheit der Menschen in dieser schwierigen Lage getan, dann ist das eine fatale

Lüge. Sie waren ganz bewusst der Motor für den Bau einer Schnellstraße in ein totalitäres System. Beweise dafür gibt es genug:

• Aufruf von Dr. Rath an die Staatsoberhäupter, inklusive der wissenschaftlich fundierten, sicheren und erschwinglichen Strategie, die zur Prävention aller Coronavirus-Mutationen beiträgt: Neue Coronavirus-Mutationen verlangen die sofortige Neuausrichtung der medizinischen Forschung und gesundheitspolitischer Maßnahmen, um weiteres menschliches

Mikronährstoff-Kombinationen beeinflussen alle wichtigen Zell-Prozesse von Coronavirus-Infektionen

Leid und wirtschaftliche Schäden zu verringern – und letztlich eine Katastrophe für die gesamte Menschheit zu vermeiden – Januar 2021 [5]

• Offener Brief von Dr. Rath an die Mitglieder der Wissenschaftsakademie Leopoldina mit einer Aufforderung zu einer Impfstoffunabhängigen, fundamentalen Neuorientierung hin zur natürlichen Bekämpfung der CoronaPandemie unter aktiver Einbeziehung der gesamten Bevölkerung

– Januar 2021 [6]

• Offener Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres: „Pharma-Kolonialismus verhindern. Lasst uns eine Welt ohne Krankheit aufbauen! Jetzt!“ – März 2021 [7]

• Bereits vier Jahre zuvor adressierte Dr. Rath einen offenen Brief an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Beenden Sie die Verdammung der Naturheilkunde!“ [8] Von all diesen dramatischen Beweisen sollte das CDU-Mitglied und BMG-Chef Spahn nichts gewusst haben?

Die getestete Mikronährstoff-Kombination hemmt die Bindung der Viren an menschliche Lungen- und Blutgefäßzellen, den Eintritt der Viren in die Zellen, die Vermehrung der Viren in den menschlichen Zellen sowie den Austritt neu gebildeter Viren aus diesen Zellen.

Abb. 3: Studie des Dr. Rath Forschungsinstituts: Mikronährstoff-Kombinationen können alle Schlüsselmechanismen von Coronavirus-Infektionen gleichzeitig hemmen.

• Ergänzt und unterstützt wurden diese Aufrufe zum Thema „Wirksame und sichere globale Gesundheitsstrategie zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie“ durch Tausende Schreiben von Mitgliedern der Dr. Rath Gesundheitsallianz an Führungskräfte in Parteien, an Regierungs- und Parlamentsmitglieder in Bund und Ländern, unter anderem auch mehrfach an Minister Spahn – ab Sommer 2020

Die hierauf komplett fehlenden Reaktionen sind Beweis genug für die Richtigkeit der o. g. Pharma-Gesetze. Nicht zufällig verfasste das BMG zum Zeitpunkt des Beginns der Corona-Maßnahmen ein neues Webportal namens „gesund.bund. de/Gesundheitsportal“ zu den wichtigsten chronischen Erkrankungen mit ausgiebig falschen Behauptungen zu den in unzähligen Studien nachgewiesenen, gesundheitlichen Wirkungen von Mikronährstoffen in Prävention und Therapie. Man ging sogar so weit, vor Nahrungsergänzungsmitteln zu warnen und deren nachgewiesene Gesundheitsbedeutung in Frage zu stellen. Warum wohl? Hastig galt es, eine möglichst doppelwandige Brandmauer gegen gesundheitlich wirksame Nahrungsergänzungsmittel zu installieren. Denn „große Zeiten“ standen mit aberwitzig zu erzielenden Profiten durch unwirksame, ungeprüfte, extrem schädigende, ja, tödliche Impfstoffe bevor. Gesamtgesellschaftlich organisierte Zwangsmaßnahmen wurden mit Hilfe polizeilichem und militärischem Flankenschutz umgesetzt, um so eine komplette Abhängigkeit der Menschen von der Pharmamedizin in kürzester Zeit zu erreichen. Den öffentlichen Lügen und Fälschungen von Zig-Tausenden Studien auf dem führenden Webportal des BMG konnte nur noch mit einer Unterlassungsklage begegnet werden. Die zivilrechtliche Klage gegen Herrn Spahn als verantwortlichen Minister bezüglich des von ihm lancierten Gesundheitsportals wurde im November 2020 durch Dr. Rath beim Landgericht Hamburg eingereicht. Eine zweite Strafanzeige und Strafantrag von Dr. Rath gegen

Herrn Spahn vom Januar 2021 bei der Staatsanwaltschaft Bonn betraf dann das direkte Negieren der Wirksamkeit von Mikronährstoffen in der Bekämpfung der CoronavirusPandemie, was einer unterlassenen Hilfeleistung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung aus Garantenhaftung entspricht. Diese Klageschrift wurde von vielen Menschen unterstützt.

In zahlreichen Veröffentlichungen und Presseerklärungen der Dr. Rath Health Foundation wurde wiederholt auf die Gefahren der Corona-Bekämpfung mit „genetischen Impfstoffen“ und gleichsam auf die wissenschaftlich gesicherte Beweisführung zum Schutz gegen alle Coronavirus-Varianten verwiesen, und damit eine Beendigung der Pandemie ermöglicht. Doch ohne eine wissenschaftliche Auseinandersetzung wurden beide Klagen abgewiesen. Unabhängigkeit der Justiz? Fehlanzeige. Muss man da noch lange philosophieren? Die obigen Gesetze der Pharmaindustrie geben eine klare Antwort. Diesem Pharma-Politik-Machtkartell geht und ging es niemals um Gesundheit und Vernunft. Einzig und allein Krankheiten und Profite sind ihre Triebfedern. Und wenn das nicht reicht, werden „heiße Kriege“ als Ablenkungsmanöver vor der Erkenntnis der Wahrheiten und Zusammenhänge angezettelt.

Doch wollen wir diese Kriege gegen die Menschheit zukünftig weiterhin zulassen? Es liegt zweifelsfrei an uns, den vielen Menschen, die schon einmal eine totale Machtergreifung dieser Pharma-Politik-Medien-Kaste verhindert haben. Vorrangige Aufgabe heute ist es, den Ablenkungsmodus „Krieg“ in Verbindung mit dem globa-

len Putschversuch dieser mafiaartig organisierten Kartellstruktur bis in die höchsten Organisationsebenen wie WHO, WEF und UNO offen zu legen und Widerstand zu leisten.

Nie wieder Pandemie! Nie wieder Krieg!

Dr. Ulrich Saemann

Quellen und Links: [1] Bericht Bundesrechnungshof, https://www.bundesrechnungshof.de/ SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/ maskenbeschaffung-volltext.pdf?__ blob=publicationFile&v=2

[2] Milliardenschlamassel mit Masken, 8.7.2025, https://www.wiwo.de/ politik/deutschland/jens-spahn-dasmilliardenschlamassel-mit-den-coronamasken/100140111.html

[3] https://www.dr-rath-foundation. org/2016/02/das-chemnitzerprogramm/?lang=de

[4] https://www.dr-rath-foundation. org/2017/08/the-laws-of-thepharmaceutical-industry/?lang=de

[5] https://www.dr-rath-foundation. org/2020-03-lets-stop-the-virus-lets-endthe-hysteria/?lang=de

[6] https://voteforreason.com/de/aufruf-andie-un/

[7] https://www.dr-rath-foundation. org/2021/03/dr-rath-schickt-offenenbrief-an-un-generalsekretaer-antonioguterres/?lang=de

[8] https://www.dr-rath-foundation. org/2017/11/stop-outlawing-naturalhealth/?lang=de

Mikronährstoffe können vor Demenz schützen

Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz, einer langsam fortschreitenden Hirnerkrankung, bei der Gedächtnis, Denkvermögen und andere geistige Fähigkeiten nach und nach verloren gehen. Für die Betroffenen selbst sowie für ihre Familien und Freunde kommt die Diagnose meist völlig überraschend. Plötzlich verändern sich Alltag, Beziehungen und Zukunftspläne grundlegend.

Um auf die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen, wurde 1994 der Welt-Alzheimertag ins Leben gerufen. Jedes Jahr am 21. September erinnern weltweit Veranstaltungen und Aktionen daran, wie wichtig Aufklärung, Forschung und ein wertschätzender Umgang mit den Erkrankten sind. Gleichzeitig bietet dieser Tag die Gelegenheit, den Blick nach vorne zu richten. Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Was können wir tun, um uns selbst oder unsere Liebsten besser zu schützen? Zum Welt-Alzheimertag stellen wir Ihnen aktuelle Studienergebnisse des Dr. Rath Forschungsinstituts vor, die eine neue, hoffnungsvolle Perspektive im Umgang mit Alzheimer-Demenz eröffnen.

Wichtige Fakten rund um

Alzheimer und Demenz

Demenz: Was ist das?

Demenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, die mit einem fortschreitenden Verlust geistiger Fähigkeiten einhergehen. Dabei sterben Nervenzellen im Gehirn infolge krankhafter Prozesse deutlich schneller ab, als es im normalen Alterungsprozess der Fall wäre. Typische Symptome sind anfangs eine zunehmende Vergesslichkeit sowie Schwierigkeiten beim Erinnern oder Verstehen. Doch Demenz betrifft mehr als nur das Gedächtnis: Auch das Erkennen vertrauter Personen, die Orientierung im Alltag und das verstandesmäßige Handeln werden zunehmend beeinträchtigt. Mit fortschreitender Erkrankung verändert sich häufig auch die Persönlichkeit, was für Angehörige besonders belastend sein kann. Im Spätstadium sind viele Betroffene kaum noch in der Lage, mit ihrer Umwelt zu interagieren. Ihre Persönlichkeit scheint verblasst, während unkontrollierte automatische Handlungen überwiegen.

Ursachen und Risikofaktoren von Demenz

Die Ursachen von Demenz sind vielfältig und meist das Ergebnis mehrerer sich gegenseitig verstärkender Prozesse. Neben genetischen Faktoren, etwa bestimmten ApoE-Genvarianten, spielen Durchblutungsstörungen des Gehirns, Ablagerungen von Eiweißen wie Beta-Amyloid und Tau sowie weitere degenerative Veränderungen eine wichtige Rolle. Auch chronische Entzündungen, Stoffwechselerkrankungen und eine dauerhaft ungesunde Lebensweise können das Risiko erhöhen. Zu den beeinflussbaren Risikofaktoren zählen unter anderem Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum. Bei Frauen kann der altersbedingte Rückgang des Östrogenspiegels nach der Menopause in Kombination mit veränderten Blutfettwerten das Risiko für kognitiven Abbau und die Entwicklung einer Demenz, insbesondere der Alzheimer-Krankheit, zusätzlich erhöhen.

Alzheimer und Demenz auf dem Vormarsch

Die Zahl der Menschen mit Demenz steigt weltweit kontinuierlich an. So lebten im Jahr 2021 schätzungsweise 57 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung – im Vergleich zu etwa 46 Millionen im Jahr 2015. Jedes Jahr gibt es fast zehn Millionen neue Fälle (WHO, 2023). In Deutschland sind aktuell rund 1,8 Millionen Menschen betroffen, in Österreich und der Schweiz jeweils etwa 130.000. Frauen erkranken deutlich häufiger als Männer. Alzheimer ist mit rund 35 Millionen Betroffenen weltweit die häufigste Form der Demenz. Experten rechnen damit, dass sich diese Zahl bis 2050 auf über 80 Millionen erhöhen wird.

Diese ernüchternden Fakten werfen unweigerlich Fragen auf: Wie kann es sein, dass ein derart dramatischer Anstieg prognostiziert wird? Liegt das allein an der zunehmenden Lebenserwartung?

Oder hat sich die konventionelle Medizin womöglich bereits darauf

eingestellt, dass mittelfristig keine Lösung für die steigenden Krankheitszahlen gefunden wird? Tatsache ist: Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten weltweit enorme Summen in die Entwicklung medikamentöser Therapien investiert wurden, fielen die Erfolge bislang eher bescheiden aus.

Vor diesem Hintergrund rücken alternative Ansätze zunehmend in den Fokus: Vitamine und andere Mikronährstoffe spielen eine wichtige Rolle beim Erhalt der kognitiven Gesundheit. Sie sind gut erforscht, kostengünstig und könnten langfristig einen wertvollen Beitrag zur Prävention von Alzheimer

leisten. Das legen Studien des Dr. Rath Forschungsinstituts nahe.

Sackgasse Pharma-Medizin?

Bevor wir uns den Möglichkeiten der Mikronährstoff-Medizin bei Demenz zuwenden, werfen wir einen Blick auf konventionelle Therapien. Häufig eingesetzte Wirkstoffe bei der Behandlung von Alzheimer-Demenz sind die sogenannten Acetylcholin-Esterase-Hemmer. Zu deren Vertretern zählen Donepezil, Rivastigmin und Galantamin. Diese Präparate sollen dafür sorgen, dass Acetylcholin langsamer abgebaut wird und damit in höherer Konzentration vorliegt. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, also ein

Botenstoff für die Informationsübertragung in den Synapsen zwischen bestimmten Nerven untereinander sowie zwischen Nerven und Muskeln. Im Verlauf der Alzheimer-Erkrankung kommt es zu einem Mangel dieses Stoffs.

Acetylcholin-Esterase-Hemmer folgen einem nachvollziehbaren Wirkmechanismus – dennoch gelingt es ihnen nicht, das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung aufzuhalten. Der Nutzen dieser Medikamente bleibt insgesamt begrenzt. Deshalb zählen auch nicht-medikamentöse Ansätze zu den Behandlungsangeboten für Menschen mit Demenz – etwa Gedächtnis- und

Alzheimer trifft Frauen öfter als Männer. Das liegt nicht nur an ihrer höheren Lebenserwartung, sondern u. a. auch an hormonellen Einflüssen.

Orientierungsübungen oder Kunstund Musiktherapie. Sie können dazu beitragen, die geistige Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit zumindest vorübergehend zu erhalten.

Hoffnungsschimmer

Mikronährstoffe!

Studien zeigen, dass die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung und Verlangsamung von Demenzerkrankungen spielen kann. Insbesondere Mikronährstoffe sind hierbei von großer Bedeutung. So schützen beispielsweise Vitamin C und andere Mikronährstoffe vor Blutgerinnseln und Ablagerungen in den Gehirnarterien, die Durchblutungsstörungen verursachen und damit zur Entstehung einer sogenannten vaskulären Demenz – also einer durch Gefäßveränderungen bedingten Form der Demenz – beitragen können.

Die Anfälligkeit des Gehirns für oxidativen Stress ist ein zentraler Faktor bei der Entstehung von Alzheimer-Demenz. Antioxidativ wirkende Mikronährstoffe wie die Vitamine C, E, A sowie Carotinoide, Flavonoide, Selen und Zink helfen, die Nervenzellen vor schädlichen oxidativen Prozessen zu schützen.

Ein wichtiger Aspekt ist auch der bereits erwähnte Mangel an Acetylcholin im Verlauf der AlzheimerKrankheit. Die körpereigene Bildung dieses Neurotransmitters hängt von Mikronährstoffen wie Vitamin C, Vitamin B3, Cholin und Glycerol ab. Zudem stehen erhöhte Homocystein-Spiegel im Verdacht, Alzheimer und Demenz zu fördern. B-Vitamine wie die Vitamine B2, B6, B12 und Folsäure helfen, Homocystein

abzubauen und damit das Risiko zu senken.

Phytoöstrogene wie Genistein aus Sojabohnen sowie Pflanzenstoffe aus Mönchspfeffer, Rosmarin und Wiesenklee haben sich ebenfalls als wirksame Schutzfaktoren erwiesen. Auch sie können Zellschäden durch oxidativen Stress reduzieren und somit die Gehirngesundheit unterstützen. Forschungsergebnisse zeigen außerdem, dass diese Naturstoffe in Kombination mit weiteren Mikronährstoffen die Aktivität bestimmter Gene in den Zellen so beeinflussen, dass weniger der für Alzheimer typischen schädlichen Eiweiße im Gehirn gebildet werden. Dieser Mechanismus könnte entscheidend dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Schauen wir uns das anhand von Studien genauer an.

Mikronährstoffe wirken auf Schlüsselfaktoren der Alzheimer-Entwicklung

In einer 2024 veröffentlichten Studie untersuchte das Dr. Rath Forschungsinstitut, wie Vitamine, Soja-Isoflavone, Phospholipid-Vorstufen und Phosphatidylserin auf zentrale Alzheimer-Marker wie das ApoE-Gen, das ApoE-Protein und das Tau-Protein wirken. Dabei galt das besondere Augenmerk der Forscher auch der Wirkung dieser Mikronährstoffe unter entzündlichen Bedingungen. Diese wurden mithilfe des Botenstoffs Interleukin-1β simuliert.

Das Gen ApoE steuert die Bildung des Eiweißes Apolipoprotein E, das im Gehirn eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel spielt – insbesondere beim Transport und der Verteilung

von Lipiden, die für die Funktion und Reparatur der Nervenzellen notwendig sind. Besonders bekannt ist die Variante ApoE4, die als bedeutendster genetischer Risikofaktor für Alzheimer gilt und mit rund 50 bis 60 Prozent der Krankheitsfälle in Zusammenhang steht.

In der Studie führte die Gabe von Daidzein, einem natürlich vorkommenden Isoflavon, und Inositol, einer vitaminähnlichen Substanz, in den Bindegewebszellen jüngerer Alzheimer-Patienten zu einer Senkung der ApoESpiegel. Das fettähnliche Molekül Phosphatidylserin und Genistein ließen diese hingegen ansteigen. In den Zellen älterer Erkrankter bewirkten die meisten Mikronährstoffe einen Anstieg der ApoE-Konzentration, wohingegen sie in gesunden Zellen überwiegend zu einer Senkung beitrugen.

Tau ist ein Eiweiß, das bei AlzheimerPatienten in abnorm hohen Mengen im Gehirn vorkommt und sich dort in Form von sogenannten Neurofibrillen-Bündeln ablagert. Diese Ablagerungen beeinträchtigen die Funktion der Nervenzellen und begünstigen eine fortschreitende Schädigung des Gehirns. Die Studie zeigte, dass Daidzein und Phosphatidylserin die Tau-Konzentration bei jungen Patienten deutlich reduzierten, während Inositol und die vitaminähnliche Substanz Cholin besonders wirksam bei älteren Patienten waren.

Entzündungsprozesse im Gehirn beschleunigen das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung, indem sie die Ablagerung von Tau-Proteinen verstärken und so die Nervenzellschädigung vorantreiben. In der Studie des Dr. Rath-Forscherteams stieg

unter Entzündungsbedingungen die Tau-Konzentration in den Zellen sowohl junger als auch älterer Alzheimer-Patienten an, während sie in den Zellen gesunder Personen stabil blieb. Fast alle untersuchten Mikronährstoffe konnten die TauSpiegel junger Patienten senken, mit Ausnahme von Phosphatidylserin. Genistein, Daidzein und Phosphatidylserin hemmten zudem die TauKonzentration in den Zellen älterer Patienten sowie in gesunden Zellen.

Mikronährstoffe beeinflussen Entzündungen bei Alzheimer

Eine neue Studie der Forscher am Dr. Rath Forschungsinstitut bestätigt nun, dass bestimmte Kombinationen natürlicher Wirkstoffe bei Alzheimer vielfältige positive Effekte entfalten können. Zum Einsatz kamen Genistein und Daidzein, Inositol-Hexaphosphat und Cholin sowie eine patentierte Kombination, die neben diesen Naturstoffen auch ausgewählte Pflanzenextrakte, Vitamine und Mineralstoffe enthielt. Die Tests an Zellen einer älteren Alzheimer-Patientin und an gesunden Zellen zeigten, dass die Wirkstoffe

wichtige Krankheitsmarker auf Genund Proteinebene beeinflussen.

So reduzierte die getestete WirkstoffKombination die Aktivität der bereits besprochenen Alzheimer-Marker ApoE und Tau. Dies war auch unter entzündlichen Bedingungen der Fall, die das Fortschreiten der Erkrankung normalerweise begünstigen.

Die getestete Kombination zeigte einige Effekte, die denen bestimmter entzündungshemmender PharmaPräparate und des weiblichen Hormons Östrogen ähnelten. Östrogen beeinflusst den Gehirnstoffwechsel und damit die geistige Leistungsfähigkeit positiv. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass spezifische natürliche Wirkstoff-Kombinationen eine vielversprechende Ergänzung zur Alzheimer-Therapie sein könnten – mit dem Vorteil, potenziell weniger Nebenwirkungen zu verursachen als klassische Medikamente.

So fördern Sie Ihre geistige Fitness zusätzlich Unsere geistige Fitness liegt zu einem großen Teil in unserer Hand.

Wer frühzeitig auf Lebensstil und Ernährung achtet, kann sein Demenzrisiko senken und auch im Alter einen klaren Geist bewahren.

Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einem gesunden Gehirn. Fettreicher Seefisch ist eine wertvolle Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Diese machen etwa 30 Prozent der Gehirnfette aus und sind essenziell für unsere Hirnfunktion. Genauso wichtig ist es, ausreichend zu trinken! Unser Denkorgan besteht zu rund 75 Prozent aus Wasser. Um Konzentration und Gedächtnisleistung aufrechtzuerhalten, sollten Sie täglich mindestens zwei Liter trinken. Milchprodukte wie Joghurt enthalten Aminosäuren und Tyrosin, die den Aufbau der Neurotransmitter, also unserer Hirnbotenstoffe, unterstützen. Eier und Tofu enthalten Lecithin und Cholin, zwei wichtige Bausteine für gesunde Gehirnzellen.

Darüber hinaus kann eine gezielte Mikronährstoffzufuhr sinnvoll sein. Neben dem genannten NaturstoffKomplex tragen insbesondere

B-Vitamine, die Vitamine A, C und E sowie Selen und Zink dazu bei, die kognitive Fitness zu fördern. Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Mikroalgenöl sind eine gute Ergänzung.

Auch der soziale Austausch fördert maßgeblich die geistige Fitness: Intensive Gespräche, gemeinsames Lernen und kreative Aktivitäten stimulieren das Gehirn und unterstützen das emotionale Wohlbefinden. Zudem spielt erholsamer Schlaf eine zentrale Rolle als Regenerationsphase für das Gehirn und ist unerlässlich für kognitive Funktionen und Gedächtnisleistung. Stress hingegen ist ein echter Gedächtnis-Killer. Meditation, Atemübungen oder kleine Auszeiten können Ihnen dabei helfen, Ihre innere Balance zu bewahren und Ihre geistige Leistungsfähigkeit zu stärken.

Regelmäßige Bewegung verbessert nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Durchblutung des Gehirns. Studien zeigen: Schon tägliches Joggen oder Aerobic steigern die Hirnaktivität und das Erinnerungsvermögen spürbar.

Zu guter Letzt: Trauen Sie sich, neue Wege zu gehen! Wenn Sie alte Gewohnheiten hinterfragen und Ihr Gehirn mit neuen Herausforderungen konfrontieren, bleiben Sie geistig fit und verlangsamen den Alterungsprozess.

Und das lässt sich zusammenfassend sagen: Wer auf eine ausgewogene Ernährung achtet und gezielt Mikronährstoffe ergänzt, kann seine geistige Leistungsfähigkeit erhalten und das Risiko für Demenz senken. Studien des Dr. Rath Forschungsinstituts zeigen, dass bestimmte Mikronährstoffe Alzheimer-typische Marker beeinflussen und zentrale Stoffwechselprozesse im

Gehirn schützen können, ähnlich wie Östrogen. Da Östrogen bei Frauen nach der Menopause abnimmt und Frauen zwei Drittel der Alzheimer-Fälle ausmachen, könnten sie besonders von solchen mikronährstoffbasierten Ansätzen profitieren. Ergänzend helfen natürlich auch regelmäßige geistige Aktivität, Bewegung und ein gesunder Lebensstil dabei, die Gehirngesundheit zu fördern und einem frühzeitigen Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit vorzubeugen.

Lassen Sie uns zum Welt-Alzheimertag am 21. September gemeinsam das Bewusstsein für Alzheimer stärken und Betroffene sowie ihre Angehörigen unterstützen – mit fundiertem Wissen und wertvollen Empfehlungen zur Förderung der Geisteskraft. Hilfreiche Informationen zu Mikronährstoffen bei Demenz finden Sie auch hier:

• https://issuu.com/drrath/docs/ dres_broschure_womans_health_ de_09-22/24

• https://issuu.com/drrath/docs/ rath-international_3_051023/14

Referenzen

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (o. J.). Antworten auf häufige Fragen. Abgerufen am 11. August 2025 von https:// www.deutsche-alzheimer.de/demenz-wissen/ antworten-auf-haeufige-fragen

World Health Organization (WHO). (2025). Dementia. WHO Fact Sheet. Abgerufen am 11. August 2025 von https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/dementia

Lopez G.N., Goc A., Rath M., Niedzwiecki A. Combinations of Selective Estrogen Receptor Modulators and Phospholipid Precursors Differentially Modulate Expression of Inflammatory Genes in Alzheimer’s Disease. American Journal of Food and Nutrition 2025; 13(4):126137. https://pubs.sciepub.com/ajfn/13/4/2/ index.html

Lopez G.N., Goc A., Rath M., Niedzwiecki A. Natural Compounds Modulate Apolipoprotein E Gene and Protein Expression in Fibroblasts Derived from Young and Old Female Alzheimer’s Patients. American Journal of Food and Nutrition. 2024, 12(2), 49-58. DOI: 10.12691/ajfn-12-2-1 https://pubs.sciepub.com/ ajfn/12/2/1/index.html

Ein frühes Warnzeichen für Alzheimer ist häufig eine Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses.

So bringen Probiotika Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht

Antibiotika gehören zu den am häufigsten verschriebenen Pharma-Präparaten und sind oft genug das erste Mittel der Wahl bei bakteriellen Infektionen, obwohl nebenwirkungsfreie und hocheffektive Alternativen in Form von Vitamin C, Lysin und sekundären Pflanzenstoffen längst bekannt sind. Der Antibiotika-Einsatz hat nämlich eine schwerwiegende Kehrseite: Sie bekämpfen nicht nur krankmachende Erreger, sondern zerstören häufig auch ganze Stämme nützlicher Darmbakterien – mit Folgen für den gesamten Organismus. Damit die Darmflora nach einem Antibiotika-Kehraus ihre wichtigen Funktionen für unsere Gesundheit wieder erfüllen kann, braucht sie Unterstützung durch Probiotika. Wie genau diese wirken und warum sie so wichtig für uns sind, erfahren Sie hier.

Unsere Darmflora: Zentrum der Gesundheit Unser Darm ist mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er ist die Heimat für eine Lebensgemeinschaft, die sich positiv auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Immunstärke und auch unsere mentale Ausgeglichenheit auswirkt: Milliarden von Mikroorganismen, die in ihrer Gesamtheit als Darmflora oder auch Mikrobiom bezeichnet werden, leben hier in harmonischem Zusammenspiel und liefern uns wertvolle bioaktive Mikronährstoffe, die wir sonst gar nicht aufnehmen könnten. Ein intaktes und vielfältiges Mikrobiom, bevölkert von Milchsäurebakterien und weiteren probiotischen Helfern, bildet die Grundlage für zahlreiche lebenswichtige Prozesse:

• Unterstützung bei der Verdauung von Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten

• Bildung von Vitaminen (z. B. Vitamin K, bestimmte B-Vitamine)

• Training und Regulierung des Immunsystems

• Produktion schützender Stoffwechselprodukte wie kurzkettiger Fettsäuren

• Abwehr krankmachender Bakterien

Jeder Bakterienstamm übernimmt dabei spezielle Aufgaben: Manche produzieren Milchsäure und halten das Darmmilieu leicht sauer, andere konkurrieren gezielt mit unerwünschten Keimen oder unterstützen die Bildung von Vitaminen und Fettsäuren. Für eine optimale Darmgesundheit brauchen wir daher alle diese „Spezialisten“ in ausreichender Zahl und Vielfalt.

Die Schlüsselakteure im Darmmikrobiom Milchsäurebakterien sind eine wichtige Gruppe des Darmmikrobioms. Zu ihnen gehören verschiedene Laktobazillen und Streptococcus thermophilus. Diese tragen entscheidend zu einer gesunden Darmflora bei. Auch Bifidobakterien zählen zu den relevanten Mikroorganismen im Darm und unterstützen das Mikrobiom auf vielfältige Weise.

Ein interessanter Effekt von Bifidobakterien und Laktobazillen betrifft die sogenannte Darm-Hirn-Achse, über die unser Darm und unser Gehirn in ständigem Austausch

stehen: Sie fördern die Bildung der beruhigenden Neurotransmitter GABA (Gamma-Aminobuttersäure) und Serotonin. Letzteres wird auch als „Glückshormon“ bezeichnet und zu rund 90 Prozent im Darm produziert. Laktobazillen können zudem das Stresshormon Cortisol senken.

Milchsäurebakterien und Bifidobakterien unterstützen den Körper darüber hinaus auch auf anderen Ebenen: So regulieren Laktobazillen entzündliche Prozesse, verbessern die Aufnahme von Mineralstoffen wie Calcium und fördern die Entgiftung des Körpers. Streptococcus thermophilus verstoffwechselt Laktose (Milchzucker), produziert nützliche Stoffwechselprodukte und trägt zu einem ausgewogenen Darmmilieu bei. Bifidobakterien helfen bei der Verdauung komplexer Kohlenhydrate, produzieren kurzkettige Fettsäuren, die den Darmzellen als Energiequelle dienen, fördern die Bildung wichtiger Vitamine und stärken die Immunabwehr.

Wichtig dabei: Zusammenarbeit ist alles! Wie im richtigen Leben, wenn wir mit guten Freunden eine Herausforderung bestehen, können bestimmte Bakterienstämme im Team einfach besser zu Werke gehen. Arten wie Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum und Streptococcus thermophilus arbeiten besonders effektiv, wenn ihre „Lieblingsnachbarn“ anwesend sind. Dieses uns bekannte Prinzip der Synergie stärkt die Darmbarriere, verbessert die Nährstoffaufnahme und macht wichtige Mikronährstoffe überhaupt erst verfügbar.

Dysbiose im Darm

Selbst das beste Team nützlicher Bakterien kann nicht immer verhindern, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät. Dieser Zustand wird als Dysbiose bezeichnet: Die „guten“ Bakterien werden dabei zugunsten schädlicher Keime verdrängt. Zu den häufigsten Auslösern einer Dysbiose zählen:

• eine einseitige und ballaststoffarme Ernährung

• übermäßiger Zucker- und Alkoholkonsum

• chronischer Stress

• Bewegungsmangel

• die Einnahme bestimmter Medikamente

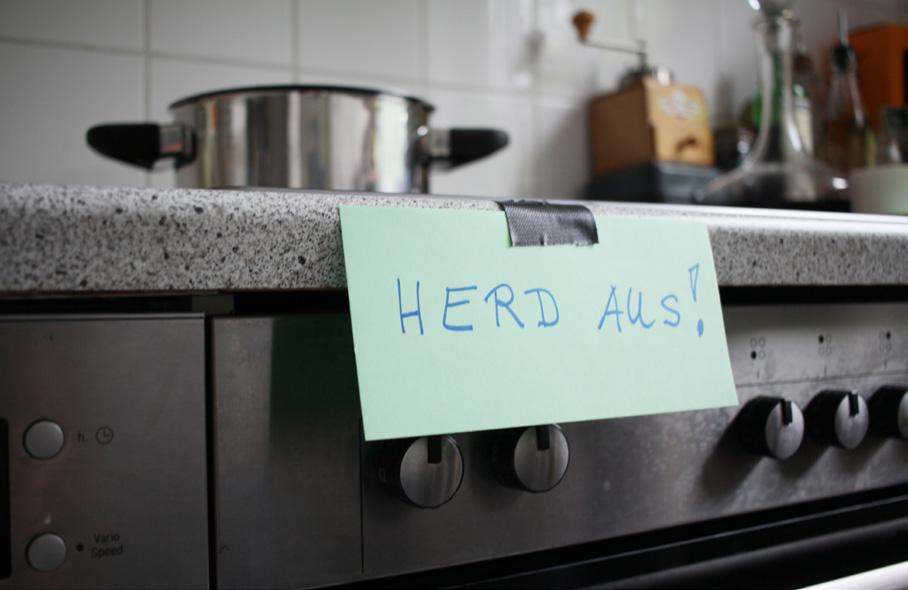

Antibiotika sind für das Darmmikrobiom besonders kritisch. Das zeigt bereits ihre Bezeichnung: „Anti“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „gegen“, „bios“ heißt „Leben“. Mit anderen Worten: Sie bekämpfen alle lebenden Mikroorganismen – nicht nur die schädlichen, sondern auch die nützlichen Bakterien, die für eine gesunde Darmflora unverzichtbar sind. Die Folgen sind vielfältig und reichen von Verdauungsproblemen über ein geschwächtes Immunsystem bis hin zu Entzündungen. Kurz gesagt: Unsere Gesundheit leidet.

Wie Antibiotika das Mikrobiom beeinflussen

Antibiotika werden in der konventionellen Medizin erschreckenderweise standardmäßig zur Behandlung bakterieller Erkrankungen eingesetzt. Ihre Wirkung beruht darauf, in Prozesse oder Strukturen einzugreifen, die für das Überleben und die Vermehrung von Bakterien entscheidend sind. Da die Medikamente aber nicht selektiv gegen krankmachende Keime vorgehen, werden auch die positiven Darmbewohner angegriffen. Dadurch verändert sich die Zusammensetzung und Funktion des Darmmikrobioms erheblich. Darm- und Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen und insbesondere Durchfall sind daher häufige Folgen einer Antibiotika-Therapie. Tatsächlich tritt Durchfall bei bis zu 25 Prozent der mit Antibiotika behandelten Patienten auf. In der Medizin wird dieses Symptom als „Antibiotika-assoziierte Diarrhö“ bezeichnet.

Doch auch in anderen Körperregionen können die schützenden Mikroorganismen in Mitleidenschaft gezogen werden. Werden zum Beispiel die nützlichen Bakterien in der Scheide geschädigt, können sich Pilze dort leichter ausbreiten. So kann eine Antibiotika-Behandlung auch zu einer Scheidenpilzinfektion führen. Antibiotika sollten aufgrund ihrer weitreichenden Auswirkungen auf die Bakterienflora daher nur dann eingesetzt werden, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Unbedachte Verschreibungen belasten den Organismus unnötig und begünstigen zudem die Entstehung multiresistenter Keime, gegen die Antibiotika unwirksam sind. Die schwerwiegendste Nachwirkung von Antibiotika ist, dass sie immer zu einer Mangelversorgung mit essenziellen Mikronährstoffen führen – und das ausgerechnet dann, wenn der Körper durch Krankheit ohnehin geschwächt ist.

Mit Probiotika das Mikrobiom stärken Wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen ein Antibiotikum verordnet, können Probiotika Ihrem Darm auf natürliche und schonende Weise dabei helfen, sein Gleichgewicht wiederzuerlangen. Sie können Probiotika auf verschiedene Weise zu sich nehmen.

Zu den probiotischen Lebensmitteln, die nützliche lebende Mikroorganismen enthalten, zählen vor allem fermentierte Produkte wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut oder Kimchi, ein traditionelles koreanisches Gericht

Die häufigste Verabreichungsform von Antibiotika sind Tabletten. Allerdings werden sie oft zu leichtfertig eingesetzt.

aus fermentiertem Gemüse. Studien zeigen, dass der regelmäßige Verzehr dieser Lebensmittel die mikrobielle Vielfalt steigern kann, was sich positiv auf Entzündungen und die Immunabwehr auswirkt.

Probiotika sind auch als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Sie ermöglichen die Zufuhr ausgewählter Bakterienstämme in ausreichender, wissenschaftlich fundierter Menge. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn die Aufnahme probiotischer Lebensmittel begrenzt ist oder die Darmflora nach einer Antibiotika-Therapie gezielt aufgebaut werden soll. Ideal sind Probiotika mit möglichst vielen verschiedenen Bakterienstämmen, denn jeder Stamm bringt seine eigenen gesundheitlichen Vorteile mit sich. Außerdem unterstützen sich die Stämme gegenseitig, was ihre Wirkung im Zusammenspiel besonders verstärkt.

In Kapseln oder Pulvern kommen häufig die bereits bekannten Bifidobakterien und Laktobazillen zum Einsatz. Ihr Nutzen für die Darmgesundheit im Verlauf einer Antibiotika-Behandlung ist gut dokumentiert. Studien zeigen, dass die Einnahme der Stämme Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum und anderer die Darmflora während einer Antibiotika-Behandlung wirkungsvoll unterstützt –ein Effekt, der besonders bei der Vorbeugung Antibiotika-bedingter Durchfälle deutlich wird. So konnte in Untersuchungen das Auftreten von Durchfall deutlich verringert werden, wenn die probiotischen Bakterien begleitend zu Antibiotika eingenommen wurden. Dieser Effekt wurde sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern beobachtet.

Eine systematische Übersichtsarbeit, in der 31 Studien mit insgesamt über 8.000 Teilnehmern ausgewertet wurden, liefert eine klare Bestätigung für diesen Befund: Bei Patienten, die während einer Antibiotika-Therapie Probiotika erhielten, konnte das Risiko für durch das Bakterium Clostridioides difficile ausgelösten Durchfall um rund 60 Prozent gesenkt werden. Clostridioides difficile ist der häufigste Erreger von Antibiotika-assoziierten Durchfallerkrankungen und kann sich im Darm stark vermehren, wenn die gewohnte Darmflora durch Antibiotika verändert oder sogar zerstört wird. Laut der Übersichtsarbeit

• Probiotika einnehmen: Probiotika sind nützliche Mikroorganismen, die nachweislich dabei helfen, die Darmflora nach einer Antibiotika-Behandlung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Achten Sie darauf, Probiotika mindestens zwei Stunden versetzt zur Einnahme von Antibiotika zu sich zu nehmen, damit sie auch im Darm ankommen und dort ihre Wirkung entfalten können. Aufgrund ihrer zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften ist es ratsam, Probiotika dauerhaft zu ergänzen.

• Ballaststoffreich ernähren: Nach einer Antibiotika-Behandlung ist eine ballaststoffreiche Ernährung in Kombination mit Probiotika hilfreich, um die Darmflora wieder aufzubauen. Ballaststoffe gehören zu den sogenannten Präbiotika und dienen den nützlichen Darmbakterien als Nahrung. So fördern sie das Wachstum und die Aktivität der Probiotika im Dickdarm. Präbiotika sind vor allem in Lauchgemüse (Zwiebeln, Knoblauch, Porree), Hülsenfrüchten (Linsen, Bohnen, Kichererbsen), anderen Gemüsesorten wie Spargel oder Chicorée sowie Vollkornprodukten (Hafer, Gerste, Roggen) enthalten. Ein besonders wertvolles Präbiotikum ist Inulin, ein pflanzlicher Mehrfachzucker, der in Topinambur vorkommt, einem Wurzelgemüse aus der Familie der Korbblütler.

• Mikronährstoffe ergänzen: Damit sich Milchsäurekulturen im Darm ansiedeln und ihre Arbeit verrichten können, ist eine intakte Darmschleimhaut notwendig. Das Problem: Gerade bei Darmproblemen ist diese oft geschädigt, was die Ansiedelung der „guten” Bakterien erschwert. Mikronährstoffe unterstützen die Zellen des Verdauungstrakts dabei, die Darmschleimhaut zu erhalten und zu regenerieren. Wichtig sind unter anderem die Vitamine C und D, sekundäre Pflanzenstoffe wie Ingwer-Gingerole, EGCG aus grünem Tee und Quercetin sowie die natürlichen Verdauungsenzyme Papain und Bromelain.

• Viel trinken: Während einer Antibiotika-Behandlung ist es wichtig, ausreichend zu trinken, am besten Wasser oder ungesüßte Tees. So wird der Flüssigkeitsverlust durch mögliche Durchfälle ausgeglichen, die Verdauung unterstützt und die Ausscheidung der Medikamente über die Nieren gefördert. Zudem können Probiotika besser in den Darm gelangen, wenn genügend Flüssigkeit aufgenommen wird.

Ein aktiver und gesunder Lebensstil trägt dazu bei, die Darmflora nach Störungen wieder zu regenerieren.

war die Einnahme von Probiotika zudem gut verträglich und verursachte weniger Nebenwirkungen als bei Patienten, die keine Probiotika erhielten.

In Kürze

Unsere Darmflora ist ein komplexes wie sensibles Ökosystem, das sich durch Ernährung, Lebensstil und insbesondere die Einnahme von Antibiotika stark verändern kann. Mit einer darmfreundlichen Ernährung und der gezielten Zufuhr probiotischer Bakterien können nützliche Mikroorganismen im Darm erneut angesiedelt werden, wodurch sich das Gleichgewicht des Mikrobioms wiederherstellen lässt. Ballaststoffe dienen den „guten” Mikroorganismen als Nahrung, während Probiotika die Darmflora mit neuen Bakterienkulturen versorgen. So können während einer Antibiotika-Behandlung unangenehme Nebenwirkungen wie Durchfall reduziert und die Darmgesundheit im Anschluss wiederhergestellt werden. Außerdem fördern Probiotika die Nährstoffaufnahme und stärken das Immunsystem – für eine umfassende Unterstützung der Gesundheit des gesamten Körpers.

Referenzen

John D. et al. (2024). A double-blind, randomized, placebocontrolled study assessing the impact of probiotic supplementation on antibiotic-induced changes in the gut microbiome. Frontiers in Microbiomes, 3:1359580. https://doi. org/10.3389/frmbi.2024.1359580

Goldenberg J.Z., Mertz D., Johnston B.C. (2021). Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in adults and

children. American Family Physician, 104(6), Online First. https:// www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/1200/od1.html

Stanford Medicine. (12. Juli 2021). Fermented-food diet increases microbiome diversity, decreases inflammatory proteins, study finds. Abgerufen am 21. August 2025 von https://med.stanford. edu/news/all-news/2021/07/fermented-food-diet-increasesmicrobiome-diversity-lowers-inflammation.html

Ramírez J. et al. (2020). Antibiotics as Major Disruptors of Gut Microbiota. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10:572912. https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.572912

Johnston B.C. et al. (2019). Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019(4):CD004827. https://doi.org/10.1002/14651858. CD004827.pub3

Johns Hopkins University. (16. Juni 2017). Antibiotics linked to adverse effects in gut microbiome. https://hub.jhu. edu/2017/06/16/antibiotics-adverse-effects-study

Johnston B.C. et al. (2013). Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD006095. https:// www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006095. pub4/full

Hempel S. et al. (2012). Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and metaanalysis. JAMA, 307(18), 1959–1969. https://doi.org/10.1001/ jama.2012.3507

PLZ 1

Berlin: Dr. Ulrich Saemann, Tel.: 0176-42940480, E-Mail: berlin@cellworld-international.org

PLZ 2

Hamburg: Gesine Freytag, Tel.: 040-457062 oder 04523-3595; am Abend erreichbar.

Kiel: Dr. med. Erich Conradi, Königsweg 25, Nutriologisches Zentrum Nord, 24103 Kiel, Tel.: 0431-67939672

PLZ 3

Hameln: Dr. Thomas Kropp, Tel.: 05151-783366, E-Mail: praxis@dr-med-kropp.de

Magdeburg: Birgit und Jürgen Hallwass, Tel.: 0391-7233200, E-Mail: hallwass@gmx.de

Vacha: Anna-Luise Korkowsky, Tel.: 036962-21007, E-Mail: Anna-Luise-Korkowsky@t-online.de

PLZ 4

Raum Recklinghausen: Hans-Werner Diel, Tel.: 0157-57849905, E-Mail: hwdiel@icloud.com

PLZ 5

Raum Koblenz: Christel und Udo Krehl, Tel.: 02620-950224

E-Mail: udokrehl-zell-gesundheit@web.de

PLZ 6

Böhl-Iggelheim: Marlene Pagani, Tel.: 06324-6811 oder 0174-9029898, E-Mail: Pagani.Marlene@t-online.de

Fürth/Odw.: Waltraud Spindre, Cell World Center Fürth, Heppenheimer Str. 51, 64658 Fürth, Tel.: 06253-930463, E-Mail: info@haarinstitut-spindre.de

PLZ 7

Pfaffenweiler bei Freiburg im Breisgau: Karl Schuble, Tel.: 07664-60649, E-Mail: karl.schuble@web.de

Tübingen: Erich Gutmann, Tel.: 07071-7936518, E-Mail: degutmann@t-online.de

PLZ 8

Augsburg: Winfried und Petra Harsch, Tel.: 0821-98808, E-Mail: rauher.forst@t-online.de

PLZ 9

Steinbach-Hallenberg: jens Krichling, Suhler Str. 26, 98587 Steinbach-Hallenberg, Tel.: 01514-3142674, E-Mail: ermutiger@ikmail.com

Schnett: Frank Guido Edelmann, 98666 Schnett, Tel.: 036874-387173, Mobil: 0151-15205019

Vacha: Anna-Luise Korkowsky, Tel.: 036962-21007, E-Mail: Anna-Luise-Korkowsky@t-online.de

Österreich

Pfaffstätten: Do-Ri Amtmann, Tel.: 02252-43243, E-Mail: eMail@Do-Ri.com

Sie sind Allianz-Mitglied und möchten für Interessierte erreichbar sein? Dann senden Sie Ihre Telefonnummer und/ oder E-Mail-Adresse an rathinternational@rath-eduserv.com. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Online-Shop!

Schweiz

Olten: Martina und Peter Kehr, Sprechstunde und telefonische Beratung: Mo. bis Fr. von 8 bis 10 Uhr, Tel.: 062 296 88 50, E-Mail: kehr@kehr.ch

Mehr Vielfalt für deinen Darm!

Mit einer Kombination aus 15 ausgewählten Milchsäurebakterien unterstützt Dr. Rath‘s ProCultura™ deine Darmflora Tag für Tag.

✓ 6 Milliarden lebende Kulturen pro Tagesdosis

✓ rein Kapselhüllepflanzliche mit Pektin ✓ frei von Laktose, Gluten & künstlichen Zusatzstoffen

Ob als Teil deiner Alltags-Routine oder in belastenden Phasen – Dr. Rath‘s ProCultura™ ist dein verlässlicher Begleiter, wenn dein Bauch sich rundum wohlfühlen soll.