15 minute read

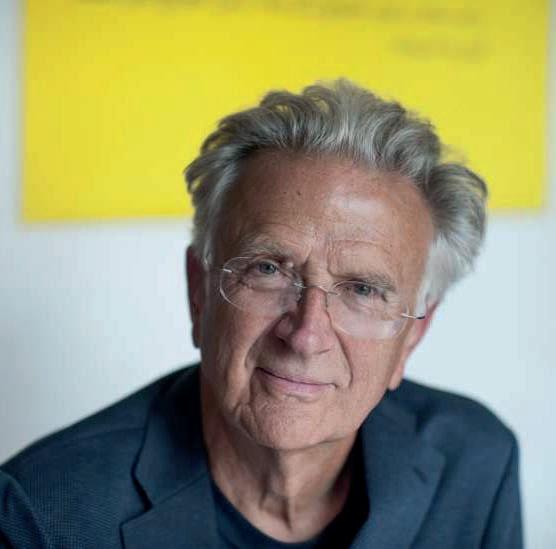

interview BFV architectes

from #5 Octobre 2019

interview

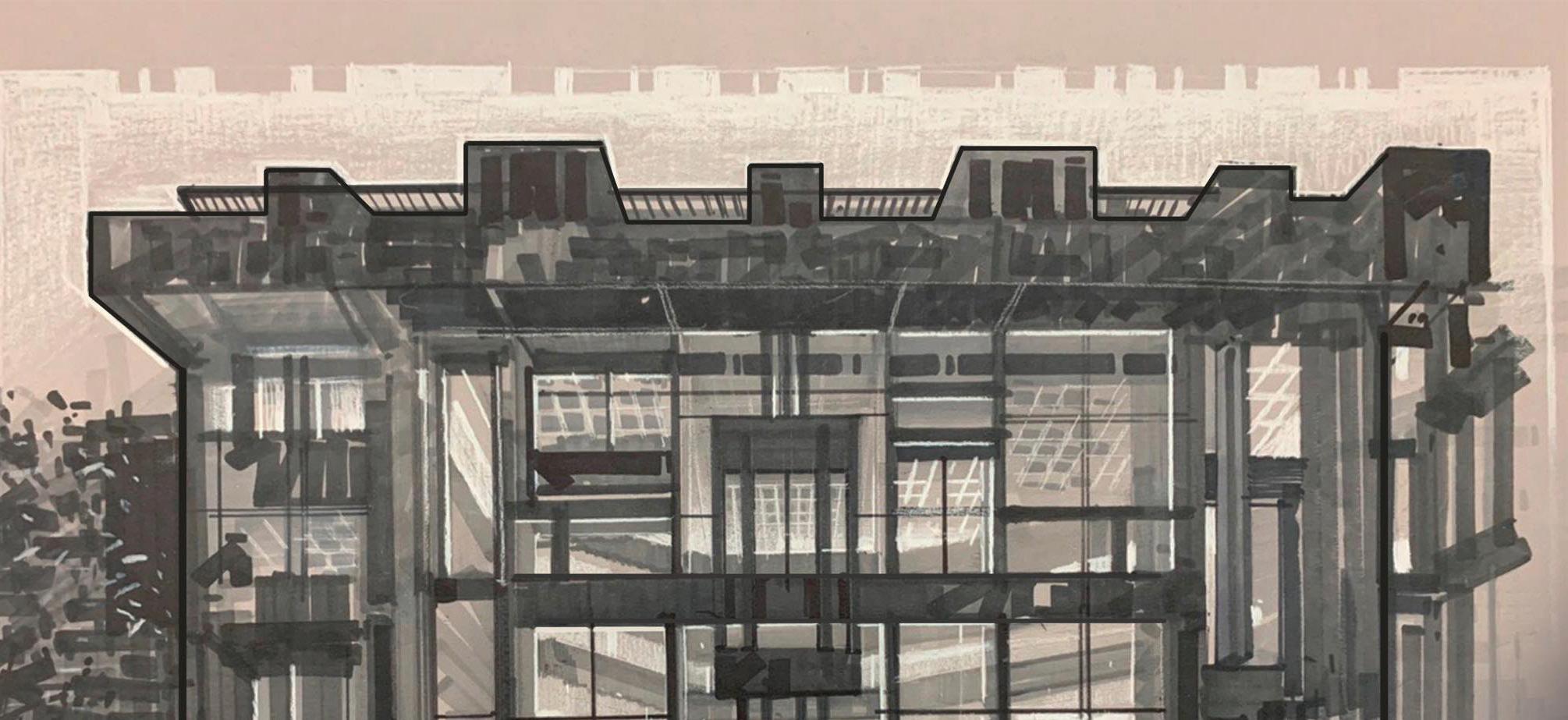

L’agence BFV architectes a été créée en 2018 par le regroupement de deux agences : Fassio-Viaud architectes et JBA architecte. Agence accueillante et dynamique, BFV est gérée par Jean Bocabeille (architecte DPLG ENSA Paris Belleville - maître de conférence associé à l’ENSA Versailles) Olivier Fassio et Jean-Brice Viaud (tous les deux architectes DPLG ENSA Versailles). Les réalisations de BFV sont multiples et abordent des thèmes d’actualité tout en développant une créativité sans cesse en renouvellement. Aujourd’hui, l’agence est reconnue pour ses réalisations en bois, telle que PULSE, la plus grande tour en structure bois d’Europe, et la Crèche de Justice, premier grand projet de réemploi à Paris.

Advertisement

construire en bois en France

Olivier Fassio : Il y a dix ans c’était faisable, mais les mentalités n’étaient pas prêtes. Techniquement on savait faire mais les maîtres d’ouvrage étaient frileux à l’idée de faire une expérience de trente huit mille mètres carrés.

Jean-Brice Viaud : C’était une option en fait.

O.Fassio : On pouvait garder la possibilité de revenir au béton, au cas où. On s’est rendu compte qu’au bout de 5 ans ça devenait intéressant pour le maître d’ouvrage et qu’à la fin ça devenait indispensable de le faire en bois.

Jean Bocabeille : Il a quand même fallu un voyage, dans le Vorarlberg, en Autriche, avec le maître d’ouvrage, pour leur prouver que les choses étaient mûres. Là, ils ont été totalement convaincu.

O.F : C’est plus un problème de filière. Des forêts, on a en France, ce qui nous manque, c’est les infrastructures (entreprises, bureaux d’études…) pour le transformer. Dans les cultures nordiques - comme en Autriche - ils avaient déjà ça. Nous le temps de s’y mettre… voilà, aujourd’hui c’est en train d’opérer. Donc Pulse était assez innovant en terme de volonté et de réalisation.

J.B : Par contre le bois n’est toujours pas français.

O.F : Il y a un autre problème, économique, les bâtiments comme ça - les petits bâtiments, les maisons, les collèges il n’y a pas de souci - mais trente huit mille mètres carrés ! C’est un marché qui est attribué aux majors, pour ne pas les citer, Bouygues DeVinci et compagnie. Il se trouve que ces dernières années, ils s’intéressent au bois et ont racheté des sociétés de bois ; ainsi ça devient beaucoup plus « facile ». En effet, dans le cadre de projets aussi énormes on ne peut pas faire bosser une PME.

J.B : La question de la gestion des forêts, se pose effectivement...

O.F : Il faut savoir qu’une forêt si elle n’est pas exploitée, son carbone repart dans la nature. Construire en bois, c’est capter ce carbone le fixer dans la construction.

J.B : Il est réutilisable. Après c’est aussi une question à long terme, relativement, parce qu’en France, on a encore beaucoup de réserves de bois, y compris de résineux. C’est comment on développe une filière bois en France, dans l’optique de remplacement et de renouvellement qui importe.

O.F : C’est un travail long car il nécessite de remembrer les forêts, comme on l’a fait en agriculture. Aujourd’hui les parcelles sont privées, toutes petites, mal foutues, et donc difficile à exploiter correctement.

JB.V : Mais ça arrive. On commence à investir dans le bois. Les forêts proposent à chaque particulier, s’il le veut, d’investir, dans un lot par exemple.

J.B : Puis dans la filière bois, on utilise aussi des feuillus, le hêtre, le chêne, le frêne...on s’en sert dans la construction. Il ne s’agit pas que de douglas… ça c’est la culture nordique en fait ! Les techniques de bois évoluent, donc il n’y a pas de raison que l’on exploite pas l’entièreté de la forêt française, tout en la préservant. A priori, le béton ne pousse pas, il y a notamment le problème du sable. Donc si vous voulez, c’est d’avoir plusieurs filières qui est intéressant, ce n’est pas de tout consacrer à la filière bois.

JB.V : C’est pas toujours pertinent d’ailleurs.

le réemploi, une solution ?

J.B : C’est aussi relatif à la filière. La question du réemploi est assez contemporaine, mais elle nécessite la mise en place d’un tissu, de toute une structure de récupération de matériaux. Aujourd’hui on ne démolit pas, on déconstruit. Il faut trier ce que l’on peut remettre sur le marché du matériau employable. Comme il y a aussi des volontés politiques émergentes, le tissu est en train de se constituer. Dans le cas de cette crèche, nous avons connu un effet d’aubaine. Il y avait une volonté politique de la ville et un chantier de construction de réhabilitation d’un ensemble d’HBM à trois cent mètre de là, ce qui nous a permis de récupérer leurs portes palières. L’idée est aussi de favoriser des filières courtes. C’est-à-dire qu’il faut réemployer sans que ça coûte plus cher à cause de la distance et du transport : il faut générer des circuits courts. Tant qu’il n’y a pas de tissu, on reste sur cet effet d’aubaine. On attend que cela se développe aussi. En récupérant ces portes, on a obtenu un matériau que l’on aurait certainement pas pu se payer neuf pour ce projet. Finalement, on a réalisé une vêture en chêne, qui vaut à peu près ce que l’on aurait pu faire en douglas. Ce matériau est naturellement imputrescible, mais aussi sec depuis biiiiiien longtemps, donnant ainsi une pérennité à la façade, plus longue même que si on l’avait faite en douglas.

O.F : Il va falloir bouger beaucoup de choses, parce que, hormis la filière, ce qui est compliqué, ce sont les assurances, la dommage d’ouvrage, le bureau de contrôle... On a du mal à faire passer un nouveau matériau et à l’utiliser, car il doit répondre à un nombre de tests absolument hallucinant. Il va falloir se pencher sur la relation entre les matériaux d’occasion dans un bâtiment et leur garantie. C’est un vrai travail de fond et de changement de mentalités qu’il va falloir opérer pour pouvoir utiliser les matériaux de récupération. En effet, quelqu’un qui veut un bâtiment, veut assurer sa garantie dix ans. Alors forcément, assurer en plus un élément qui en a déjà dix ! Il y a tout un travail législatif, de réflexion, un cadre à poser pour arriver à utiliser ça. Aujourd’hui, c’est quand même… très compliqué, et on arrive à toucher très peu de parties du bâtiment.

J.B : En fait, c’est un peu comme la filière bois. En France comme on construit en béton, tout le corpus législatif normatif est fait pour le béton. Il faut repenser les normes pour pouvoir utiliser du bois. Si on essaie de faire passer le matériau bois dans le filtre des normes et règlements qui ont été associés à la logique du béton, ça ne peut pas fonctionner. De la même façon, le matériau de réemploi vu au travers de ces filtres, a du mal à passer. Il va falloir changer. C’est tout le travail qu’opère les lobbys du bois et ceux naissant du réemploi, pour faire avancer le système législatif et normatif.

O.F : Fût un temps, on ne pouvait pas construire de bâtiments accueillant du public en bois. Ce n’est que récemment qu’il y a eu un basculement, que la filière s’est battue pour faire en sorte que ce soit à nouveau possible.

J.B : Le réemploi, c’est vieux comme le monde. Aujourd’hui on a cessé de réemployer. Avant les matériaux des églises étaient repris des églises précédentes, et ainsi de suite. C’est une notion très très ancienne, qui a été oubliée, perdue, par notre espèce de logique de consommation. Finalement, on ne fait que revenir sur des choses que l’on faisait auparavant.

aux étudiants

JB : Pendant très longtemps il y a eu des architectes avec un nom et un système un peu pyramidal. Après, il y a eu l’époque des binômes, ce type de collaboration était très répandu, et encore très présent aujourd’hui. Et puis on est passé à trois, et puis il y a eu les collectifs. J’ai fais l’expérience de travailler, à deux, à dix, tout seul, et maintenant à trois. J’ai donc eu l’occasion de travailler dans des configurations différentes, et ce qui est certain, à mon sens, c’est que la richesse est de travailler à plus de deux.

JB.V : C’est plus facile de dégager une majorité à trois qu’à deux. *rires*.

O.F : C’est vrai que ça permet de faire avancer les choses. Souvent on essaie de trouver un consensus. Si sur un projet, tu penses qu’il y en a un qui a une meilleure vision, il vaut mieux prendre la bonne idée de l’autre que de s’accrocher à notre idée qui est moins bonne…On est jamais à l’abri d’une bonne idée !

JB.V : Ça multiplie les compétences. Par rapport aux techniques, au programme. Et après les choses se distribuent naturellement, en fonction des personnalités de chacun. Après, il y a des projets colorés plus par l’un que par l’autre. Et ça se fait, je dirai, sans comité de direction, sans choses compliquées : ça se fait naturellement.

O.F : Ça permet aussi d’avoir des rôles différents. À un moment donné, sur un projet, s’il y en a un qui va être proche de ce projet, trop proche, les autres pourront avoir un regard un peu plus lointain. Et ainsi, ils pourront intervenir auprès d’un maître d’ouvrage pour discuter d’un autre sujet, car l’autre est pris dans des rapports avec le maître d’ouvrage qui l’empêchent de parler d’honoraires par exemple.Ce sont des choses qui nous permettent d’être opérationnels. Puis après, en terme de conception, au bout d’un moment, il y en a qui sont un peu moins là [ou un peu plus]. Il y a aussi un roulement qui se fait : à trois ça permet de se répartir le travail un peu plus, et de manière naturelle.

O.F : Les deux. C’est palpitant et périlleux, toujours. On mène la vie autant qu’elle nous mène. Donc si tu veux, il y a des circonstances, des opportunités ; on parlait de ça tout à l’heure. Ce chemin est long, l’architecture ça prend son temps. On accumule de l’expérience, certes, on accumule aussi un réseau ; on connaît de plus en plus de gens dans ce métier. Se regrouper, c’est un moyen de mettre en parallèle, un partage de tout cela. L’accès à la commande est en train de beaucoup changer entre le moment où on a commencé et aujourd’hui. Des structures un peu plus importantes, c’est un peu le sens, disons, de l’époque actuelle. Et puis aussi c’est une façon de se revitaliser, de se requestionner, parce que lorsqu’on travail comme cela on finit par acquérir des habitudes qui finissent par se répéter, puis l’époque change et toi, tu continues de faire les mêmes choses. Finalement, en se croisant, ça nous amène à dépasser ce que l’on sait, aller un peu plus loin. C’est une question de vitalité, je crois, vraiment.

O.F : De toute façon on nous a bien décomplexé depuis Jean Nouvel. Le style n’existe plus.

J.B : Oui c’est ça et puis un des points communs que nous partageons - au delà de notre amitié - comme se dire « finalement on a une architecture qui est de circonstances, qui s’adapte. » Chaque projet mérite une réflexion, il est singulier. On n’est pas du tout dans une logique un peu dogmatique, théorique, de répétition de gestes. On est plutôt dans une architecture faite d’opportunités. Avec un croisement comme cela : une très grande curiosité sur les systèmes constructifs - on s’interroge beaucoup là dessus, la question des usages, qui changent - parce que l’on observe la société et elle change. En croisant tout cela on fait plutôt des architectures qui viennent s’adapter à une époque, fines, plutôt que de répéter les choses. Par exemple, Herzog et De Meuron, en prenant tous leurs projets, je ne pense pas qu’il y en ai qui se répètent tant que cela. Après on n’est plus à l’époque, même d’un Tadao Ando ou si je viens plus loin. Après il y en a encore, qui continuent de creuser leur sillon - ce qui est pas mal aussi - mais comme ce n’était pas notre cas, finalement on reste cohérents par rapport à nos démarches respectives que l’on vient croiser.

O.F : Celui qui creuse son sillon, creuse sa tombe de nos jours.

J.B : Par exemple moi j’ai fais une école à Belleville, où il y avait les architectes venant du mouvement moderne. Ils ont eu leur apogée au moment où nous étions jeunes architectes, puis on les a vu disparaître. Ils étaient très très forts à un moment, puis tout à coup, ils ont disparu. Ce n’est pas évident de rester sur un créneau, il vaut mieux être un peu plus souple. D’ailleurs, la plupart sont réformés ; ceux qui sont restés dans le créneau ont disparu, et, quand on regarde leur production il y a vingt ans et aujourd’hui, il y a un gap.

O.F : Puis ça fait partie du plaisir. Le plaisir, c’est un moment d’arriver à la fin d’un concours ou d’un projet, d’arriver à un objet dont nous même, à la limite, allions être surpris. Plutôt que de partir d’un objet préconçu et d’essayer d’y faire rentrer après, un programme. Au début, on aurait jamais pu dire que l’on en serait arrivé là. Je trouve cela quand même plus riche dans la vie de tous les jours de se surprendre, plutôt que de toujours plaquer les mêmes recettes.

J.B : La continuité c’est plus un esprit qu’un style. C’est à dire que l’esprit d’exigence que l’on a pu avoir au début de notre carrière, on l’a encore, même si le style architectural a pu évoluer, c’est plus cela qui est important. Le rapport à ce que tu construis, comment tu réponds à la question que l’on te pose, ainsi de suite, c’est plus là qu’il faut être fidèle. C’est à dire que l’on ne s’est pas renié. Plutôt que de s’acharner à rogner sur ce que l’on ne fera pas, on ne cède pas sur certaines choses, choses que l’on estime, non pas dégradantes, mais qui ne conviennent pas à notre vision de notre métier d’architecte : là dessus, on ne se renie jamais. Après notre réponse formelle peut changer.

O.F : Pendant un bon moment et après même que nous soyons sortis de l’école, les gens qui parlaient de réemploi et d’écologie, c’était un style, c’était de l’architecture vernaculaire, ce n’était pas un sujet. On se rend compte que ce sujet là était intéressant à l’époque mais pas très développé. À l’école, on n’en a jamais entendu parler, enfin moi en tout cas, parler d’écologie, de recyclage, d’énergie… Ça n’existait pas dans les années 80. On est quand même là, on n’est pas des créateurs absolus etc, on est obligé de se nourrir des sujets de réflexion que nous offre la société ; il n’y a pas que nous qui abordons des sujets. C’est la société qui nous amène les sujets. Et ces sujets, heureusement, changent et évoluent, donc il faut évoluer avec.

J.B : Si tu réponds le duplex de Corbu t’as perdu. *rire* En tout cas moi ça me fait penser a une chose, c’est que effectivement, la double hauteur, il y a un truc absolument terrible dans l’architecture contemporaine : ces architectures très uniformes. C’est le dictate du 2m50 dans le logement qui est terrible. Parce que si tu va avoir des logements de Prouvé, chaque fois que tu arrives avec une hauteur sous dalle supérieure à 2m50, 2m80 ou plus, on se sent infiniment mieux. Finalement on se retrouve toujours avec, quelque part, cet a priori sur le logement. Et c’est vrai que c’est un truc très difficile à remettre en cause et qui pourtant peut changer profondément la vie des gens. Donc si t’arrive a faire un logement avec 2.80 ça change tout.

O.F : La double hauteur, c’est une notion très contemporaine en fait. Tu regardes un immeuble Haussmannien y a jamais eut de double hauteur, y a un étage à 4m sous plafond, un étage avec 2m20, 2m30 ... avec la cage d’escalier qui traverse 6 étages. Cette notion de simple, double, triple hauteur elle est est du a un aspect très normatif de la simple hauteur qu’on multiplie, alors qu’on peut remettre en question cette simple hauteur.

J.B : La double hauteur c’est encore mieux, mais elle est conçu comme “deux hauteurs”, alors que la “simple hauteur grande” c’est mieux.

photographies, interview assurée, propos receuillis et traduits par Larry Tchogninou