Ausgabe 11/202527. Oktober 2025

3

Zusammenarbeit

Rheinland-Pfalz’ Digitalministerin

Dörte Schall über Kooperationen, DMK und Pilotländer.

Souveränität

ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt beschreibt die Pläne für mehr digitale Souveränität. 13

Ausgabe 11/202527. Oktober 2025

3

Zusammenarbeit

Rheinland-Pfalz’ Digitalministerin

Dörte Schall über Kooperationen, DMK und Pilotländer.

Souveränität

ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt beschreibt die Pläne für mehr digitale Souveränität. 13

Wie soll der Deutsch la nd-Stack gesta ltet sein? Das fragten sich viele. Mit dem Start der Konsultation g ibt das BM DS diese Frage nun zurück Dabei geht es zunächst „nur“ um die technischen Standards, da rüber zeich net sich g rößerer Diskussionsbedarf a b.

Eine souveräne, europäisch anschlussfähige und interoperable digitale Infrastruktur für Bund, Länder und Kommunen: das Ziel des Deutschland-Stacks ist hochgesteckt und noch fehlt das große Bild Wie viele unterschiedliche Aspekte und Anforderungen zu berücksichtigen sind, zeigt sich in den Diskussionen, selbst in kleinen, wenig heterogenen Runden, wie kürzlich beim Panel „Wer? Wie? Was? Der Deutschland.Stack in der Diskussion“ auf der Smart Country Convention Allein bei der Frage nach den Erfolgsfaktoren des D-Stacks setzten die Diskutanten ganz unterschiedliche Schwerpunkte: Christine Serrette, Technische Vizedirektorin beim ITZBund ist Einfachheit wichtig Dr

Heike Stach, Referatsleiterin DS I 1 beim Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS), nennt Transparenz, Offenheit und eine sehr gute Kultur der Zusammenarbeit; für Ammar Alkassar, Vorstand bei GovTech Deutschland, zählen vor allem agile Steuerungsmechanismen sowie Schnelligkeit. Der Bund müsse mutig Standards setzen, so Berlins CDO Martina Klement, Vergabe und Kosten seien zu klären Jörg Kr emer , Ab te il un gs le it un g be i FITKO, plädierte für Klarheit, resultierend auf guter Dokumentation, offene Schnittstellen und gute Governance. Es gibt, auf der Haben-Seite, aber nicht nur bestehende Lösungen, die eingesetzt werden sollen, etwa

Ku rz gemeldet

die DVC oder die Deutschland Plattform des GovTech Deutschland, sondern auch Grundlagenarbeit, Referenzarchitekturen und die vermutlich beste Dokumentation zur föderalen IT-Landschaft durch die FITKO und das föderale Architekturboard, wie Jörg Kremer erläuterte Der gewaltigen Aufgabe steht ein Schatz an Erfahrungen, Einsichten und Lösungsansätzen gegenüber – wenn es nur gelingt, sie zusammenzuführen. Wo fängt man an? Mit den technischen Standards, hat das BMDS entschieden: Seit Oktober läuft die öffentliche Konsultation zum Tech-Stack. Dieser definiert die Standards und Technologien zur Realisierung des Deutschland-Stacks, gegliedert in

Bundestag stimmt für den NOOTS -Staatsver trag

Wie kann es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aussehen, wenn der Staat einfach funktioniert? Zum Beispiel so: Eine junge Familie zieht um. Für Wohnsitz- und Kfz-Ummeldung muss niemand mehr aufs Amt – denn Bund, Länder und Kommunen tauschen im Hintergrund automatisiert die Daten aus. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Markus Reichel beschrieb diese Si tua tion i n seiner Rede vor der Abstimmung über den NOOTS-Staatsvertrag im Deutschen Bundestag. Mit dem Gesetzentwur f der Bundesregier ung „zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterent-

wicklung des Nationalen Once-Only Te chnical-Systems (NOOTS)” wird die Grundlage geschaffen für den Aufbau einer gemeinsamen Infrastruktur zum Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen von Bund und Ländern und somit für die Umsetzung des OnceOnly-Prinzips: Bürger sollen Nachweise und Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, nicht mehrfach einreichen müssen.

Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hatte in seiner Beschlussempfehlung die Annahme dieses Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung empfohlen. Die

19

Dr. Markus Richter, Staatssekretär im BMDS

mehrere Schichten. „Die Plattform wird Basiskomponenten wie Cloudund IT-Dienste bereitstellen, die von Bund, Ländern und Kommunen genutzt werden können. Wir laden alle Interessierten ein, ihren Beitrag zur Entwicklung der technischen Standards zu leisten“, so Staatssekretär Dr. Markus Richter. Dazu sind auf der Website eine Technologie-Landkarte, Struktur-Übersicht und ein Reifegradmo de ll be re it ge st el lt , da s di e Kriterien Digitale Souveränität, Interoperabilität, Zukunftsfähigkeit, Marktrelevanz, Vertrauenswürdigkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Wie soll es nach der Konsultation weitergehen? „Wir tragen bis zum 30. November 2025 Feedback aus dem Online-Verfahren, aus den

SPEZIAL

Hintergründe und Lösungen zu den Themen E-Akte, Dokumenten- und Outputmanagement.

Rückläufen per E-Mail, aus den fachlichen Workshops und Austa us ch fo rmat en s ow ie a us d en ak tu el le n E nt wi ck lu ng en z um Deutschland-Stack zusammen“, erklärte ein Sprecher des BMDS Anhand der Erkenntnisse solle der bisherige inhaltliche Rahmen bewertet sowie auf der Webseite und „in ergänzender Dokumentation“ kontinuierlich Ziel, Struktur und Vorgehensweise zum DeutschlandStack weiter ausgestaltet werden Ziel sei es, nach dem Konsultationsverfahren bis Ende Januar 2026 eine initiale Version 1 der technischen Standards, Umsetzungsoptionen und Handlungsempfehlunge n für d ie A us ge st al tu ng d es Deutschland-Stacks zu erarbeiten „Zu den Leitthemen der Technologien als Wertschöpfungspotenzial, der Integrationsoptionen in den Stack, den Mechanismen von Kopr od uk ti on u nd Ö ko syst emen sowie der Stärkung von Automati si er un g, B es ch le un ig un g un d Kostenreduktion bei Entwicklung, Beschaffung und Inbetriebnahme wollen wir explizit ein umfassendes Feedback aus Deutschland und Europa nh

Weitere Informationen zum Deutschland-Stack und zur Konsultation: [ deutschland-stack.gov.de ]

Abgeordneten sind dieser Empfehlung gefolgt, mit Ausnahme der Fraktion Die Linke: Am 16. Oktober wurde der NOOTS-Staatsvertrag durch den Bundestag angenommen. Nachdem die in haltlichen, rechtlichen und technischen Grundlagen bereits im Progr am m „G esam ts te ue ru ng Registermodernisierung“ erarbeitet wurden, hatte der ITPlanungsrat bereits Ende Juni die Überführung dieses Programms in eine vorläufige Struktur, wie im § 3 des Staatsvertrages vorgesehen, beauftragt. Betriebsverantwortliche Stelle ist das Bundesverwaltungsamt. Auch die Kosten sind vertraglich geregelt. Für

2025 und 2026 ist die Finanzierung über im Wirtschaftsplan der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) veranschlagten Mittel vorgesehen. Ab 2027 sollen die FITKO 53,4 Prozent und der Bund 46,6 Prozent der Kosten tragen. Laut §10 bedarf der Staatsvertrag der Ratifikation: Der Bund und elf Länder, die mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbilden, müssen ihre Ratifikationsurkunden bei dem der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegen, damit der Vertrag in Kraft treten kann. nh

noots.gov.de

3|Digitalministerin Dörte Schall spricht über die Digitalministerkonferenz, über Kooperationen und Rheinland-Pfalz als Pilotland.

4|Die Stadt Friedrichshafen und ihr Umgang mit einem strukturellen Problem deutscher Kommunalfinanzierung.

5|Die Einrichtung des „Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung“ im Bundesrat wird als starkes Signal gewertet.

6|Eine Verwaltung ohne Öffnungszeiten: Prof. Dr. Dr. Niehaves, Hans Christian Klein und Dmitrij Anton erörtern Ideen und Grundvoraussetzungen.

7|Die Studie „EfA im Fokus“ befasst sich mit der Nachnutzung von Online-Leistungen.

10|Unsere Buchtipps: Lesenswertes zu den Themen KI, Krisenkommunikation und Wandel des IT-Planungsrats.

11|Erste Einblicke in die Studie „IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung 2025“ von msg systems offenbaren: Cloud, Registermodernisierung und Cybersicherheit sind zentrale Stellschrauben für eine moderne, effiziente Verwaltung.

Praxis & Innovation

13|Wie geht es mit dem ZenDiS und der digitalen Souveränität Deutschlands weiter? ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt gibt Auskunft.

14|Hürden und Chancen der Abkehr von Hyperscalern: Einblick in eine Studie von A1.

15|Daniel Hoffmann gibt einen Überblick zur Entwicklung der digitalen Baugenehmigung.

15|GovRadar hat eine Vergabe-Software entwickelt –und einen Ansatz, um GovTech-Lösungen schneller in die Fläche zu bringen.

16|Es war wieder Zeit für ein Klassentreffen: Die Smart Country Convention informierte an drei Tagen über Hintergründe, Lösungen, Hürden und Chancen der Verwaltungstransformation.

17|Im November stehen zwei interessante Termine an: Der FIT-Kongress und die „Digital Health Conference“ versprechen spannenden Input in Augsburg beziehungsweise Berlin.

Sonderbeilage

Digitale

Schule

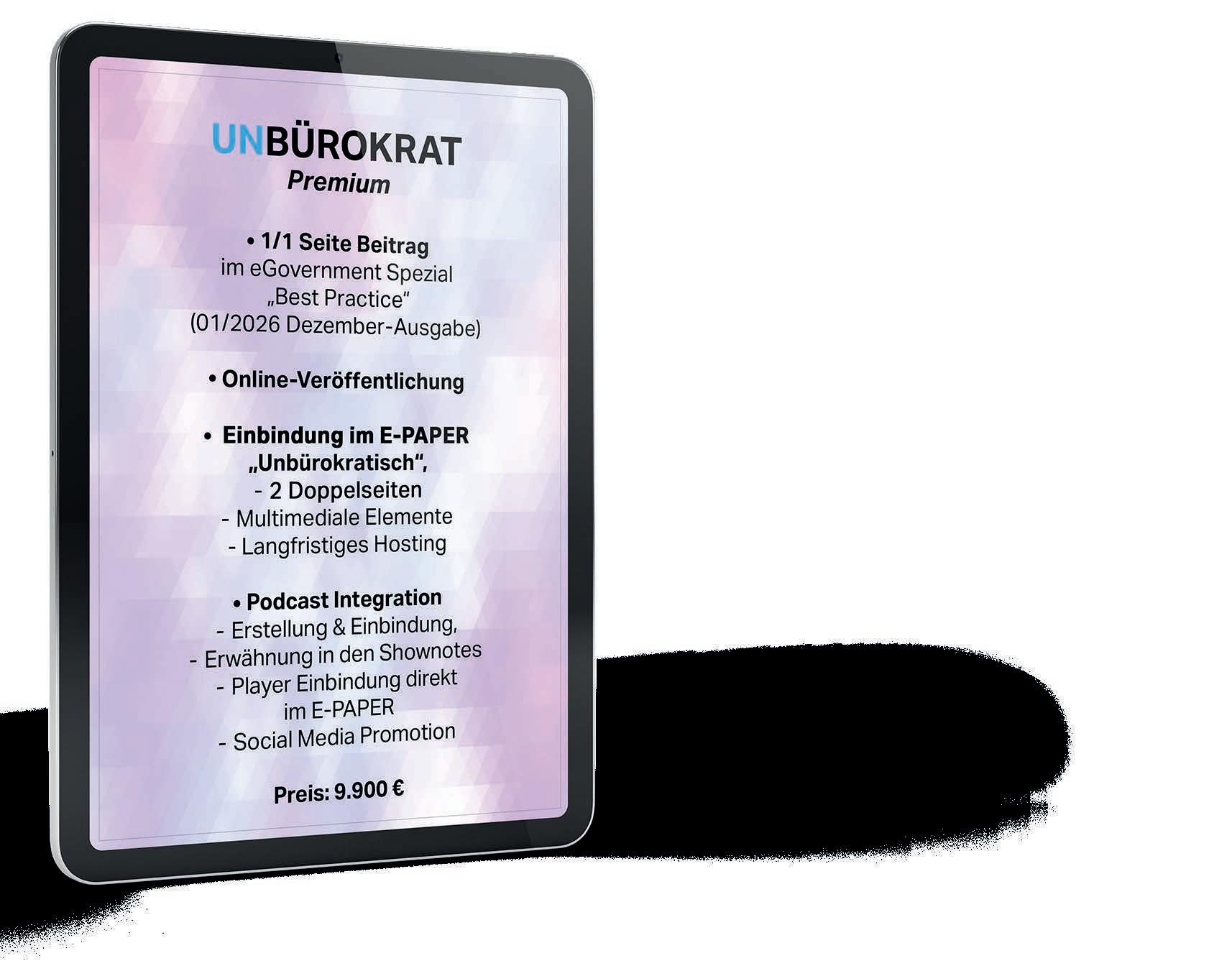

Mediaberatung

eGovernment Vogel IT-Medien GmbH

Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150 redaktion.egov@vogel.de

Handelsregister Augsburg HRB 11943

Redaktionsleitung

Susanne Ehneß / su (CvD, -180, ViSdP für redaktionelle Inhalte)

Stephan Augsten / aus (-145)

Redaktion

Nicola Hauptmann / nh (-260)

Johannes Kapfer / jk (-181)

Serina Sonsalla / se (-184)

Co-Publisher Harald Czelnai (verantwortlich für den Anzeigenteil, -212), harald.czelnai@vogel.de Fax 0821/2177-152

eswarwiedereinmalKlassentreffen. Und zwar eines, auf das sich dieEingeladenentatsächlichfreuen In der Berliner Messe trafen sich zwischen 30. September und 2. Oktober die Gestalterinnen und Gestalter derVerwaltungsmodernisierungzurSmartCountryConvention (SCCON) Die Messe ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen,sodassindiesemJahr gar eine weitere Halle hinzugenommen wurde. Für 2026 erwarte ich eine ähnliche Entwicklung, denn die Messestände – und ja, auch die Essensstände – waren erneut sehr gut besucht. In der neuen Messehalle war unter anderem die Podcast-Area untergebracht.Ineinernahezuschalldichten Box, bestückt mit Aufnahmetechnik, wurden zahlreiche Podcast-Folgen live gesendet und aufgezeichnet. Die Messebesucher konnten per Kopfhörer zwanglos lauschen, ähnlich einer Silent Disco Wir waren selbstverständlich mitUnbürokratischauchdabeiund haben mit Ulrich Ahle und Prof

Dr Dr Björn Niehaves über das digitale Dorf Etteln beziehungsweise den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung gesprochen DieAufzeichnungfinden Sie unter www.egovernment.de/ podcast. Hören Sie einfach mal rein!

Auch in dieser Ausgabe gibt es natürlich einiges von der SCCON. So hat meine Kollegin Serina Sonsalla mit Digitalministerin Dörte Schallgesprochen,ganzentspannt amStandvonRheinland-Pfalz Das Interview finden Sie auf Seite 3 Zudem hat sich mein Kollege Johannes Kapfer zum Thema DaseinsvorsorgemiteinemVertreter der Stadt Friedrichshafen ausgetauscht (Seite 4). Digitale Souveränität war an nahezu allen StändenundVorträgeneinThemaund findet sich natürlich auch wieder: Mit Alexander Pockrandt habe ich über die Rolle und Pläne des ZentrumsDigitaleSouveränität(ZenDiS)gesprochen(Seite13),undauf Seite 14 können Sie sich über eine europäische Cloud-Lösung infor-

Sandra Schüller (-182), Heike Kubitza (-213)

Anzeigendisposition

Mihaela Mikolic (-204)

Grafik & Layout: Vogel Medienservice Kampagnenmanagement

Ursula Gebauer (-217) EBV: Carin Böhm

Anzeigen-Layout: Alexander Preböck

Leserservice: eGovernment.de/hilfe oder eMail an: vertrieb@vogel.de mit Betreff eGovernment“ Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett

*CS-1234567*

Geschäftsführer Tobias Teske Günter Schürger

Erscheinungsweise: 12 Ausgaben jährlich

Abonnement Preis des Jahresabonnements: 108,- inkl MwSt und Versand

Susanne Ehneß Redaktionsleitung eGovernment

mieren Und natürlich darf unser obligatorischer Rückblick auf die Messe nicht fehlen. Die SCCONZusammenfassung finden Sie auf Seite 16 WeiteregroßeThemenaufdenFlurenund anden Ständen waren die Modernisierungsagenda derBundesregierung, die zeitgleich zur Messe beschlossen wurde, sowie dieAusgestaltungdesDeutschlandStacks Zu Letzterem wurde mehr gemunkelt statt gesprochen Die Frage „Was ist das überhaupt?“ habeichaufderSCCONmehrmals gehört Die Titelgeschichte meiner Kollegin Nicola Hauptmann dürfte hier für mehr Klarheit sorgen. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre

eGovernment jederzeit & überall: Hintergründe und News rund um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung online lesen.

Bereits freitags vor der Print-Ausgabe online verfügbar: eGovernment.de/digitale_ausgaben

Druck

Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstr 5, 97204 Höchberg Gedruckt auf Steinbeis silk Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel. Mehr Infos unter: www.stp.de Fragen zur Produktsicherheit produktsicherheit@vogel.de Haftung

Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind ist der jeweilige Autor verantwortlich Redaktionelle Beiträge, die zur Veröffentlichung in eGovernment bestimmt sind, können auch auf allen Websites der Vogel Communications Group verwendet werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Sie können nur zurückgesandt werden, wenn Rückporto beiliegt.

Copyright Vogel IT-Medien GmbH Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion Fotokopieren veröffentlichter Beiträge ist gestattet zu innerbetrieblichen Zwecken, wenn auf jedes Blatt eine Wertmarke der Verwertungsgesellschaft Wort, Abt Wissenschaft, in 80336 München, Goethestraße 49 nach dem jeweils geltenden Tarif aufgeklebt wird. Nachdruck und elektronische Nutzung Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über: www.mycontentfactory.de Tel. 0931/418-2786. Die Artikel dieser Publikation sind in elektronischer Form über das Datenbankangebot der GBI zu beziehen: www.gbi.de eGovernment ist die Zeitung für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche

Sicherheit Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den Öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector Das Onlineportal www.eGovernment.de stellt maßgeschneiderte Services für IT-Entscheider der Öffentlichen Hand dar und bietet ein umfangreiches, exklusives Webangebot mit hohem Nutzwert. Das Stammhaus Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group. Der führende deutsche Fachinformationsanbieter mit rund 100 Fachzeitschriften und 60 Webseiten sowie zahlreichen internationalen Aktivitäten hat seinen Hauptsitz in Würzburg.

Mitgliedschaft eGovernment ist IVW-zertifiziert. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Healthcare Digital, BigData-Insider, CloudComputingInsider, DataCenter-Insider, IP-Insider, Security-Insider, Storage-Insider.

Digitale Welt – Rheinland-Pfalz

In der kommunalen Daseinsfürsorge Friedrichshafens klafft eine Lücke.

Derzeit bewegt sich Rheinland-Pfalz (RLP) besonders schnell in der digitalen Welt Dabei steht die föderale Zusammenarbeit oft im Fokus, so auch auf dem Bund-Länder-Panel der Smart Country Convention 2025. Dörte Schall, Digitalministerin in RLP, sprach mit uns über die derzeitigen Entwicklungen.

Rheinland-Pfalz ist nun Pilotland Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat sich für eine Kooperation mit Rheinland-Pfalz und den Start eines Modellprojektsentschieden,indem Onlinedienste flächendeckend verfügbar gemacht werden sollen. Wie sieht die Kooperation konkret aus und wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bund?

Schall: Die Bewerbung erfolgte, nachdem der Bundesdigitalminister angekündigt hatte, Pilotkommunen benennen zu wollen. Frau Hölscher hatte in der Podiumsdiskussion auf der Smart Country Convention 2025 bereits erwähnt, dass sich daraufhin alle Bundesländer mit ihren aktuellen Digitalprojekten und Vorhaben beworben haben. Es handelt sich um ein gestuftes Verfahren: Jedes Land ist mit den Projekten eingestiegen, die es bereits umsetzt – daraus wurden dann unterschiedliche Modellprojekte auf Bundesebene entwickelt.

Auf welche inhaltlichen Schwerpunkte haben Sie bei der Bewerbung als Pilotland gesetzt, und welche Ziele und Erwartungen waren damit verbunden?

Schall: Wir unterstützen bei der Finanzierung Und die Finanzierung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gestalten wir ein bisschen anders als andere Bundesländer, indem wir die Mittel komplett an die Kommunen für bestimmte technische Aufwände, wie beispielsweise Schnittstellen, weitergeben. Wir haben das Thema EfA (Einer-für-alle) vorangestellt und

bereiten das nun auf Landesebene vor, sodass wir eine Fertigungsstrecke einrichten können. Alle Kommunen können diese einheitlich entwickelten Onlinedienste sofort implementieren, egal wie weit sie sind Außerdem ist das verbunden mit einer agilen und ganzheitlichen Arbeitsweise, sodass wir die Zugänge zum OZG wirklich individualisiert für die Kommunen bereitstellen können.

Ein Beispiel: Als Bürgerin oder Bürger ist es mir ja egal, in welchem Landkreis ich wohne Ich möchte auf jeden Fall mein Auto digital anmelden Diese Unterschiede sind es, die etwas ausmachen Es ist schließlich das eine Prozent, das fehlt – und das tut immer weh. Jetzt bieten wir auf Landesebene das Programm an, sodass alle Kommunen einheitliche digitale Antragsprozesse implementieren können.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit 2024 eingerichtete EfA-Rollout-Programm, in dem wir länderübergreifende digitale Dienste an die Behörden anbinden.

Bayern und Hessen arbeiten jeweils mit sechs Kommunen zusammen – ist das in Rheinland-Pfalz ähnlich? Und wenn ja, welche Kommunen sind beteiligt?

Schall: Wir machen das nicht so mit den einzelnen Kommunen. Wir haben auch keinen Abfrageteil vorgesehen. Denn diese Abfrage der Kommunen hätte nicht zuunserem Ansatz und der Art, wie wir arbeiten, gepasst Die Kommunen, die bei uns die Best-PracticeKommunen sind, kennen wir zudem bereits. Wir haben landesweit Praxisgruppen und Ansprech-

personen eingerichtet, die alle kommunalen Gebietskörperschaften bei der Digitalisierung ganzheitlich begleiten Wir sind mit allen kommunalen OZG-Koordinatorinnen und Koordinatoren im Austausch. Wir bewegen uns einfach auf einem anderen Zeitstrang, weil wir schon mehr implementiert haben. Dieses Modell passte also nicht zu Rheinland-Pfalz. Daran sieht man, dass wir föderal sehr unterschiedlich sind.

Welche Vorteile bringt die Zusammenarbeit mit dem Bund?

Schall: Ich glaube, es bringt immer Vorteile, wenn wir Best Practices umsetzen Es ist immer vorteilhaft, zu zeigen, wie es woanders bereits funktioniert. Gerade für die Kommunen ist es wichtig, zu sehen, wie auch andere Kommunen arbeiten Das ist oft hilfreicher als die Vorgaben von Bund und Länder. Die Kommunen wissen bereits, wo ihre Stellschrauben sind, wo man vielleicht mehr Personal, eine andere Software oder mehr Zeit braucht Diese Praxis – aus denKommunen,fürdieKommunen – ist sehr wertvoll.

Was genau soll sich durch die PilotprojekteinRheinland-Pfalz langfristig verändern; welche übergeordneten und strategischen Ziele streben Sie an?

Schall: Wir wollen, dass es schneller und einfacher wird und zwar sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeitenden in der Verwaltung Wir halten immer den Blick darauf, dass in der gesamten öffentlichen Verwaltung in den nächsten zehn Jahren etwa 60 Prozent der Menschen in Rente gehen wird. Wir müssen

also digitales Wissen etablieren und transferieren. Und dort, wo wir automatisieren und Prozesse vereinfachen können, ist das Wissen einfacher zu transferieren als in anderen Bereichen Deswegen sind wir auch Getriebene von der Zeit und von der Demografie.

Die Digitalstrategie in Rheinland-Pfalz ist so aufgebaut, dass Sie diese kontinuierlich verändern und an aktuelle Entwicklungen anpassen können. Welche Entwicklungen könnte es künftig geben?

Schall: Ich bin sehr froh darüber, denn beim Thema KI wären wir vor fünf Jahren noch ganz anders vorgegangen als heute, da die Entwicklungen so wahnsinnig schnell voranschreiten Wenn wir an das Smartphone denken, mit dem wir unser Interview gerade aufnehmen, das gibt es nun seit 18 Jahren. Die Entwicklung ist so rasant geschehen, wie alles, was gerade

Drei Stellschrauben für die laufende IT-Konsolidierung in der Verwaltung.

passiert. Und deswegen müssen wir uns ständig anpassen und ständig aktuell bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Marken erreicht. Wir sind fast so weit, dass wir von unseren gesetzten Meilensteinen über 70 Prozent umgesetzt haben, und die wollen wir bis nächstes Jahr erreichen.

Von den großen Maßnahmen haben wir 20 vollständig umgesetzt, die anderen sind gerade in der Implementierung. Das passen wir stetig an, manchmal auch von unten: Das heißt, wir treffen die Entscheidung, wenn sich eine Maßnahme erledigt hat Zum Beispiel, weil wir eine bessere technische Möglichkeit gefunden haben oder weil die Maßnahme im Zuge der Entwicklungen uninteressant geworden ist. Auch das ist ja ganz spannend, besonders aber die Entwicklung selbst: Wo wir Neues dazunehmen können, wo wir Best Practices von anderen Ländern und Kommunen finden und von ihnen abschreiben bzw. kopieren können. Denn wir müssen nicht alle immer das Rad neu erfinden.

Zum Thema Digitalministerkonferenz: Auf der Smart Country Convention waren wir live beim Panel dabei. Können Siefürunsnochmalzusammenfassen, worin die nächsten Schritte und Entwicklungen bestehen?

Schall: Die Digitalministerkonferenz ist ja aktuell die jüngste aller Ministerkonferenzen. Wir sind jetzt gerade so weit, dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir arbeiten und uns positiv abgrenzen gegen andere Gremien Wir sind natürlich super zufrieden, dass es das Bundesdigitalministerium sowie den Bundesratausschuss Digitalisierung gibt Es ist demnach kein Annex-Thema mehr, sondern ein Hauptthema und ein Quantensprung für uns. Im November haben wir die nächste (reguläre) Digitalministerkonferenz. Die Schwerpunktthemen sind digitale Souveränität und Cybersicherheit. Das sind Themen, die uns auch alle umtreiben – ja, auch im täglichen Leben und im täglichen Umgang. Danach übergeben wir turnusgemäß an Hamburg Die haben ebenfalls interessante Schwerpunkte geplant Fortsetzung auf Seite 22

Kommunale Daseinsfürsorge

Die Stadt Friedrichshafen konnte sich in den vergangenen 50 Jahren den Luxus eines kommunalen Krankenhauses leisten Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten muss der MCB jedoch zeitnah Insolvenz anmelden.

benklinik (OSK) im Landkreis Ravensburg, zu der Kliniken in Ravensburg und Wangen im Allgäu gehören. Die bereits laufenden interkommunalen Gespräche zeigen, dass kommunale Daseinsvorsorge – wenn sie konsequent gedachtwird–zunehmendlandkreisübergreifende Kooperationen erfordert. Zum November 2025 wird Friedrichshafen als Geldgeber des MCB ausscheiden, zum Jahresende endet die Trägerschaft komplett. Stadt und Bodenseekreis konnten sich nicht auf eine gemeinsame Nachfolgelösung verständi-

Die Uferpromenade von Friedrichshafen mit zwei Zeppelinen. Die Konstruktion der Luftschiffe hatte einen entscheidenden Teil zum bisherigen Wohlstand der Stadt beigetragen.

Friedrichshafen – idyllisch am Bodensee gelegen – ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt und seit Jahrzehnten als überdurchschnittlich wohlhabende Kommune bekannt Doch seit dem Abend des 20. Oktober 2025 herrscht Gewissheit, dass es eine einschneidende Veränderung im Bereich der kommunalen Daseinsfürsorge geben wird In seiner Sitzung hatte der Friedrichshafener Gemeinderat einstimmig beschlossen, für den städtischen Medizin Campus Bodensee (MCB) binnen zweier Wochen Insolvenz anzumelden Was nach einem lokalen Verwaltungsakt aussieht, offenbart jedoch bei genauerem Hinsehen ein strukturelles Problem deutscher Kommunalfinanzierung.

Wenn ein Konzern „zu“ systemrelevant ist

Die Zahlen sprechen nämlich eine deutliche Sprache. Und das bereits seit längerer Zeit Nach einem buchhalterischen Minus von 20 Millionen Euro in 2023 rechnet die MCB-Geschäftsführung mit Defiziten von knapp 50 Millionen Euro sowohl für 2024 als auch 2025. Bisher federte die Zeppelin-Stiftung als Trägerorganisation diese Verluste stets ab – finanziert durch Dividenden des Automobilzulieferers ZF, welcher zu knapp 94 Prozent im Stiftungsbesitz steht. Doch ZF steckt selbst in der Krise

Das Unternehmen verbuchte 2024 einen Verlust von einer Milliarde Euro bei einem Umsatzrückgang von elf Prozentpunkten auf 41,4 Milliarden Euro Eine Schuldenlast von zehneinhalb Milliarden Euro sowie jährliche Zinszahlun-

gen von über 600 Millionen Euro zwingen den international agierenden Getriebebauer zu drastischen Sparmaßnahmen. Die Dividenden würden mittlerweile nicht einmal mehr für die laufenden Stiftungskosten ausreichen, heißt es aus stiftungsnahen Kreisen Diese Abhängigkeit von einem einzigen Wirtschaftszweig macht die Vulnerabilität kommunaler Finanzstrukturen schmerzhaft deutlich. Die gesamte Dimension der Krise wird allerdings im Detail sichtbar. Der MCB beschäftigt knapp unter 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt kombiniert über 542 Betten an den beiden Standorten Friedrichshafen und Tettnang. Im letzten Jahr wurden etwa 25.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Hinzu kommen im Schnitt 3.200 ambulante Operationen sowie knapp unter 1.900 Neugeborene pro Jahr. Diese Versorgungsinfrastruktur steht nun vor dem Kollaps Die an-

gestrebte Planinsolvenz in Eigenverwaltung soll dem Klinikverbund allerdings den nötigen Handlungsspielraum bewahren Gemeinsam mit einem vom Amtsgericht bestellten Sachwalter soll die bestehende Geschäftsführung die Sanierung selbst steuern MCB-Geschäftsführer Dr Jan-Ove Faust verweist gegenüber dem SWR optimistisch auf erfolgreiche Sanierungen anderer Kliniken mit diesem Instrument „Zahlreiche Kliniken haben sich bereits erfolgreich mit einer Planinsolvenz in Eigenverwaltung neu aufgestellt“, betont er Ob das Amtsgericht Ravensburg dem Antrag stattgeben wird, stand zum Redaktionsschluss jedoch noch aus.

Interkommunale Kooperationen als Modell für die Zukunft?

Als Zukunftsperspektive favorisieren die Beteiligten einen Zusammenschluss mit der Oberschwa-

IT-Leistung zusätzlich erschwert wird. Dennoch bieten Kennzahlensysteme und Marketinginstrumente wie beispielsweiseBalancedScorecards Ansätze zur Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen. Zusätzlich kann in das IT-Controlling ein Benefit-Management als ganzheitlicher Lösungsansatz integriert werden, um die Leistung digitaler Systeme mess- und vergleichbar zu machen.

eGovernment als „Frühwarnsystem“

Kommunale eGovernment-Plattformen könnten künftig mehr leisten als nur die reine Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen Integrierte Finanzmonitoring-Systeme würden es Kommunen und Behörden in vergleichbaren Situationen ermöglichen, kritische Abhängigkeiten in Echtzeit zu überwachen Automatisierte Szenario-Analysen könnten aufzeigen, wie sich Veränderungen bei wichtigen Geldgebern auf die kommunale Daseinsvorsorge auswirken.

gen – ein Kommunikationsdefizit, welches in der digitalen Verwaltungsrealität eigentlich vermeidbar gewesen wäre. „Es geht um nicht weniger als das Überleben des MCB“, hatte ein Sprecher des Gemeinderats bereits im Vorfeld der Entscheidung betont Damit verdeutlicht sich, wie schnell sich kommunale Daseinsvorsorge von einer jahrzehntelangen Selbstverständlichkeit zu einem existentiellen Problem wandeln kann.

Präventionsinstrument digitales Risikomanagement

DerFallFriedrichshafenzeigt überdies deutlich, wie unabdingbar transparente Finanzplanung und systematisches Risikomanagement für Kommunen sind Moderne Business-Intelligence-Systeme könnten helfen, Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und Szenarien durchzuspielen. Gerade bei komplexen Trägerkonstruktionen – wie dem Friedrichshafener Stiftungsmodell – sind digitale Controlling-Instrumente unverzichtbar.

IT-Controlling stellt die öffentliche Verwaltung jedoch auch vor spezifische Herausforderungen Während die Privatwirtschaft leicht messbare Ziele wie Umsatzsteigerung verfolgt, zielt die Öffentliche Verwaltung – nicht zuletz aufgrund ihrer Ewigkeitsgarantie – auf die Verbesserung des Gemeinwohls ab Die oftmals qualitativen Ziele der öffentlichen Verwaltung sind schwer zu in eine Metrik zu pressen, wodurch die Darstellung und Bemessung der

Die technischen Voraussetzungen dafür sind vielerorts vorhanden Sichere Netzwerke, Cloud-Computing-Plattformen und interoperable Systeme stellen bereits heute einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen sicher Was hingegen fehlt, ist die konsequente Anwendung dieser Technologien im Sinne strategischer Planungsaufgaben.

Lehren für die kommunale Praxis

Die Situation am Bodensee zeigt exemplarisch, welche Risiken entstehen, wenn Kommunen ihre Daseinsvorsorge auf wenige Finanzierungssäulen stützen Systematisches Monitoring und rechtzeitige Alternativenentwicklung sind überlebenswichtig – bevor die Insolvenz zum letzten Ausweg wird.

Für andere Kommunen mit ähnlichen Abhängigkeitsstrukturen sollte der Fall Friedrichshafen ein Weckruf sein Die Zeiten, in denen sich Kommunen allein auf die Großzügigkeit lokaler Wirtschaftsunternehmen verlassen konnten, sind definitiv vorbei Auch das „Rechnen“ mit nationalen wie transnationalen Fördermitteln, wie es in vielen Kommunen seit Jahren und Jahrzehnten praktiziert wird, kann beim Ausbleiben ebendieser für böse Überraschungen sorgen.

Der Medizin Campus Bodensee wird überleben Zu welchem Preis und unter welchen Vorzeichen, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen Für die kommunale Verwaltungslandschaft bleibt insgesamt jedoch die Erkenntnis, dass ohne digitales Risikomanagement und strategische Diversifizierung aus der nächsten Wirtschaftskrise schnell eine existentielle Bedrohung für die Daseinsvorsorge erwachsen kann. Vom dadurch schwindenden Vertrauen in den Staat durch die Bürgerinnen und Bürger ganz zu schweigen jk

Länderkammer

Seit Ende September gibt es im Bundesrat einen „Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung“ Für Prof. Dr. Kristina Sinemus und Dr. Benjamin Grimm ist dies ein starkes Signal für mehr Sichtbarkeit und Tempo.

Im Bundesrat gibt es seit Ende September einen ständigen „Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung“ Wie der Name erahnen lässt, soll der Aufgabenbereich des neuen Ausschusses die Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) widerspiegeln. Laut Bundesrat soll sich der Ausschuss mit folgenden inhaltlichen Themen befassen:

W Digitaler Staat

W Digitale Wirtschaft

W Digitale Souveränität

W Digitale Infrastrukturen

W Internationale Digitalpolitik

W Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau

Der Ausschuss berät zugewiesene Vorlagen der Bundesregierung sowie Landesregierungen und ist mit-

beratend tätig, wenn es um Vorlagen geht, die einem der anderen 15 Ausschüsse des Bundesrats zugeteilt sind Wie der Bundesrat erklärt, wird sich der neue Ausschuss neben nationalen Regelungsvorschlägen für Gesetze und Verordnungen außerdem mit Vorhaben der Europäischen Union in den Themenfeldern Digitalpolitik und Staatsmodernisierung befassen. „Mehr Sichtbarkeit, mehr Tempo, mehr Wirkung: Der neue Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung im Bundesrat führt bislang verteilte Zuständigkeiten zusammen und gibt den Modernisierungsthemen auch in der Länderkammer das nötige Gewicht, ohne ein Mehr an Strukturen zu schaffen“, kommentiert Brandenburgs Justiz- und Digitalminister

Dr Benjamin Grimm, der dem Länder-Gremium angehört. Entscheidend sei die konsequente Zusammenarbeit von Bund und Ländern, „damit Reformen schneller greifen, wir Bürokratie abbauen und die digitale Verwaltung für

Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft spürbar besser werden“. Die Mitglieder des Ausschusses:

W Kai Wegner (Berlin)

W ThomasStrobl (Baden-Württemberg)

W Albert Füracker (Bayern)

W Dr Florian Herrmann (Bayern)

W Dr Fabian Mehring (Bayern)

W Dr Benjamin Grimm (Brandenburg)

W Björn Fecker (Bremen)

W Dr Andreas Dressel (Hamburg)

W Manfred Pentz (Hessen)

W Prof Dr Kristina Sinemus (Hessen)

W Dr Heiko Geue (MecklenburgVorpommern)

W Daniela Behrens (Niedersachsen)

W Nathanael Liminski (NordrheinWestfalen)

W Ina Scharrenbach (NordrheinWestfalen)

W Michael Ebling (RheinlandPfalz)

W Dörte Schall (Rheinland-Pfalz)

W Jürgen Barke (Saarland)

W Dr Andreas Handschuh (Sachsen)

W Dirk Panter (Sachsen)

W Dr Lydia Hüskens (Sachsen-Anhalt)

W Rainer Robra (Sachsen-Anhalt)

W Dr Tamara Zieschang (SachsenAnhalt)

W Dirk Schrödter (Schleswig-Holstein)

W Stefan Gruhner (Thüringen)

W Steffen Schütz (Thüringen)

„Die Einrichtung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung ist ein weiteres starkes Signal, dass wir die digitale Transformation unseres Landes endlich in den Mittelpunkt stellen“, sagt Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus Nach Gründung der Digitalministerkonferenz und des BMDS sei der Ausschuss nun der folgerichtige nächste Schritt. „Jetzt gilt es, den Ausschuss und die damit verbundene Chance klug mit Leben zu füllen. Hier müssen die großen Leitplanken für die digitale Zukunft gebündelt und gesetzt werden, damit Digitalisierung in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt und für die Menschen spürbar wird“, erklärt Sinemus Die nächsten Ausschuss-Sitzungen sind für den 5 November und 3 Dezember anberaumt su

Interviewmit PatrickHaupt,GeschäftsführerConvergeGermany

Mitdem ZusammenschlussvonREDNETundderGesellschaft für digitale Bildung (GfdB) istdieConvergeTechnologySolutionsGermanyGmbHentstanden –einneues, starkes SystemhausfürdendeutschenMarkt.Zielist es, öffentlichen Auftraggebern,Schulenund Hochschulenein verlässlicher Partnerbeider Digitalisierungzusein. DasAngebotreichtvon strategischer PlanungüberBeschaffungbishinzuBetriebundnachhaltiger Nutzung digitaler Lösungen. Über Leistungsportfolio,Vorteiledes Zusammenschlussesund strategischePlänehabenwirmitGeschäftsführerPatrick Hauptgesprochen.

Herr Haupt,ConvergeGermany istaus dem Zusammenschluss vonREDNET undderGesellschaft fürdigitale Bildunghervorgegangen. Waserwarten Sievondiesem Zusammenschluss? Durchdie GründungderConverge TechnologySolutionsGermanyGmbH konntendie Stärkenzweier etablierter Unternehmengebündelt werden,um den öffentlichenSektorund Bildungseinrichtungenumfassenderzuunterstützen.REDNET standfür Erfahrung inIT-Beschaffungund Projektmanagement,dieGesellschaftfürdigitale Bildungfürpädagogische Kompetenz unddenpraktischenEinsatzdigitaler Medien. Entscheidendist:Esgibtkeine TrennliniemehrzwischendiesenBereichen. Im Mittelpunkt stehendie Anforderungenunserer Kunden. Ob leistungsfähige Infrastrukturfür Verwaltungen, Konzepte für Schulenoder eine Kombinationbeider Welten –wir liefern Lösungenauseiner Hand. Das schafftVerlässlichkeit,Geschwindigkeit undein Angebot,dasüberdengesamten Digitalisierungsprozessträgt.

WelcheServicesumfasstIhr Leistungsportfolio konkret? WirbegleitendengesamtenLebenszyklusder Digitalisierung. AmAnfang stehenBeratungund Planung –Analyse, Zielbild, Budget- und Förderfragen. Es folgt die BeschaffungundRealisierung: rechtssichereAusschreibungen,Rollouts,Migrationen, Integration. Im Betrieb übernehmenwir Verantwortungmit ManagedServices,klarenService Levels, IT-Sicherheit, Incident-Management, ServiceDesk und modernenCloud Services.ErgänztwirddiesdurchSchulungen,Change-Managementund pädagogischeBegleitung. Kurzgesagt: Wirliefernnichtnur Technik,sondern sorgen dafür, dasssieim Alltagwirkt. Viele öffentliche Auftraggeber kämpfen mitknappen Ressourcen.Wie können Siehierhelfen? Öffentliche Auftraggebermüssenihre Mittel effizienteinsetzen.Genauhier setzenwiran:Wirübernehmen VerantwortungfürdengesamtenProzess–vonStrategiebis Betrieb –undschaffen so EntlastungfürunsereKunden. Mit

standardisierten Abläufen,skalierbaren Modellenund verbindlichenService Levels reduzierenwir Aufwandund Risiken.So könnensichunsereKunden aufihreKernaufgaben konzentrieren:

ConvergeGermanyist Teilder internationaltätigen Pellera Technologies.Mitrund350MitarbeitendenanachtStandorten inDeutschlandbegleitet das Unternehmen öffentliche Auftraggeberund Bildungseinrichtungenbeider Digitalisierung–vonBeratungüber Umsetzung biszuBetrieb,Supportund Fortbildung.

Verwaltung, Bildung, öffentliche Dienstleistungen! Zusätzlich bieten wir Fördermittelkompetenz, die Planungssicherheit schafft. Digitalisierungwirddamit nicht zur Belastung,sondernzumMehrwert-

durch verlässlicheServices,spürbare Entlastung im Alltagund langfristige Zukunftsfähigkeit. Wo sehen SieConvergeGermanyin den kommenden Jahren?

UnserZielistklar:Wir wollenunsere Positionalsführendes Systemhaus inDeutschland weiterausbauen.Der Schlüsseldazu sind unsereMitarbeiter, inderen Zukunftwirinvestieren,und unsereKunden,deren Zufriedenheit unser Maßstab ist. Mit Qualifizierung, Entwicklung und technologischer InnovationschaffenwirdieBasisfür nachhaltigen Erfolg. AlsTeileines internationalen Netzwerksgreifen wiraufBestPracticeszurück, bleibenabernaham Kunden.Diese Kombinationaus lokaler Näheund internationaler Stärke machtunszum verlässlichen Partnerder Digitalisierung.

Warum der Mensch (weiterhin) den Unterschied macht

Ein Terminal ersetzt den Schalter, Dokumente warten im Automaten – Verwaltung ohne Öffnungszeiten wird Realität. Aber Björn Niehaves, Hans Christian Klein und Dmitrij Anton zeigen: Gleiche Technik, unterschiedliche Wirkung Was den Erfolg bestimmt, ist nicht die Technik, sondern die Haltung der Menschen Und manchmal reicht ein Gespräch am Bürgerbüro, um Digitalisierung ins Rollen zu bringen.

Der Amt-O-Mat ist ein kleines Stück Zukunft im Verwaltungsalltag Er vereint zwei Welten: Als Self-Service-Terminal ermöglicht er Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungsleistungen selbstständig zu beantragen. Als Hand-OverStation dient er zugleich der sicheren Übergabe fertiger Dokumente, etwa von Personalausweisen oder Reisepässen.

Der Amt-O-Mat kombiniert analoge Sicherheit mit digitaler Flexibilität. Bürgerinnen undBürgeridentifizieren sich über ihren Ausweis, holen Dokumente kontaktlos und DSGVO-konform aus einem gesicherten Fach ab oder starten direkt am Terminal Anträge, die automatisch an die zuständige Behörde weitergeleitet werden. Die Bedienung ist intuitiv, die Nutzung unabhängig von Öffnungszeiten –frühmorgens, nach Feierabend oder am Wochenende So wird Verwaltung Teil des Alltags und nicht länger dessen Hürde. Verwaltung ohne Öffnungszeiten ist damit Realität, denn in sechs Kommunen des Landkreises Mayen-Koblenz ist der Amt-O-Mat bereits im Einsatz Entwickelt wurde er im Rahmen der Digitalisierungsinitiative „Smarte Region MYK10“, die durch das Modellprojekt Smart Cities gefördert wird Ziel ist es, neue, bürgernahe Zugänge zur Verwaltung zu schaffen und zu erproben, wie digitale Lösungen den Alltag tatsächlich erleichtern können.

Gemischte Reaktion

Ein großartiges Angebot also, aber wird es auch angenommen? Ja und nein In der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts zeigt sich ein überraschend differenziertes Bild Der Amt-O-Mat stößt

grundsätzlich auf hohe Zustimmung: 64 Prozent der Befragten geben an, ihn nutzen zu wollen. Doch die tatsächliche Nutzung variiert stark, und das bei technisch völlig identischen Geräten Während an einem Standort knapp 28 Prozent aller Dokumente über den Amt-O-Mat ausgegeben werden, sind es in einer anderen Kommune weniger als ein Prozent Die gleiche Technik, die gleiche Funktion, aber ein völlig anderes Ergebnis Diese Unterschiede lassen sich nicht durch Hard-, Software oder Standort allein erklären. Sie verweisen auf etwas Tieferes: auf das soziale Umfeld, in dem Technologie auf Menschen trifft. Wovon hängt also die Nutzung ab?

Um das zu verstehen, haben wir rund 300 Bürgerinnen und Bürger befragt und mehr als 120 Interviews mit Nutzern, Nicht-Nutzern und Verwaltungsmitarbeitenden geführt Das Ergebnis ist eindeutig: Entscheidend sind nicht Technik, Alter oder Bildung, sondern zwei Faktoren: wahrgenommene Mehrwerte und Empfehlungen

Wer den Amt-O-Mat als echten Gewinn für den eigenen Alltag erlebt, weil er zum Beispiel Zeit spart, flexibel nutzbar ist und den Kontakt zur Verwaltung vereinfacht, zeigt eine deutlich höhere Bereitschaft zur Nutzung So weit, so erwartbar. Aber ebensostarkwirktder„soziale Einfluss“: Wenn Mitarbeitende im Bürgerbüro den Amt-O-Mat aktiv empfehlen oder wenn andere Bürger positive Erfahrungen teilen, steigt die Nutzungswahrscheinlichkeit signifikant. Die Technik schafft Möglichkeiten, aber genutzt wird sie durch Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch Menschen. Empfehlungen sind also entscheidend für die Nutzung Aber wie ent-

Ein Amt-O-Mat ermöglicht 24/7-Service in der Verwaltung.

stehen solche Empfehlungen? Unsere Analysen zeigen: Sie entstehen nicht abstrakt, sondern durch persönliche Erfahrung. Wer den Amt-O-Mat einmal selbst genutzt hat, vertraut ihm und empfiehlt ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter

Die tatsächliche Nutzung ist der stärksteEinflussfaktoraufdieEmpfehlungsbereitschaft, stärker als Vertrauen, Design oder wahrgenommene Einfachheit der Bedienung

Aufwärtsspirale der Nutzung

Mit anderen Worten: Erst die Erfahrung überzeugt. Klassische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder technologische Vorerfahrung spielen hingegen keine messbare Rolle Wenn die erste Nutzung gelingt, entsteht aus Neugier Vertrauen, aus Vertrauen Überzeugung und aus Überzeugung eine

Empfehlung Aus Nutzern werden Botschafter, die das Angebot in ihrem Umfeld sichtbar machen und andere motivieren, es selbst auszuprobieren. So entsteht – potenziell – eine Dynamik, die man als Aufwärtsspirale der Nutzung bezeichnen kann. Am Anfang steht die Empfehlung durch Mitarbeitende in den Bürgerbüros: Sie geben den entscheidenden Impuls, das neue Angebot überhaupt auszuprobieren. Gelingt diese erste Nutzung, entsteht Vertrauen, und wer Vertrauen gefasst hat, empfiehlt weiter Jede erfolgreiche Nutzung erzeugt also potenziell neue Empfehlungen, und jede Empfehlung führt zu weiteren Nutzungen Mit der Zeit verstärken sich diese Effekte gegenseitig: Aus einzelnen Impulsen wird eine Bewegung Die Akzeptanz für den Amt-O-Maten wächst dort, wo Menschen überzeugt sind, ihn selbst zu nutzen und anderen davon zu erzählen.

Weiteres zum Thema

Akzeptanz digitaler Selbstbedienungs- und Übergabestationen in Kommunen

In dieser Veranstaltung werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie zum „Amt-O-Mat“ vorgestellt, die von Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves und Prof. Dr. Hans Christian Klein durchgeführt wurde. Die Studie untersucht mit einem Mixed-MethodsAnsatz, wie Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeitende den „Amt-O-Mat“ als digitales Selbstbedienungsangebot für kommunale Leistungen erleben. Im Mittelpunkt stehen Nutzung, Akzeptanz, Hemmnisse, Treiber sowie organisatorische Auswirkungen in den Rathäusern. Die Präsentation bietet zudem Empfehlungen für die zukünftige Skalierung und Verstetigung des Projekts sowie Raum für Austausch und Diskussion.

Wann?

8. Dezember 2025, 10.00 bis 11.30 Uhr

Wo?

virtuell (den Link erhalten Sie nach der Anmeldung)

Anmeldung unter: myk10.de/Studie_Amt-O-Mat

Unterschied: Mensch

Der Amt-O-Mat zeigt eindrücklich: Die gleiche Technik kann ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. An einem Ort wird sie umfassend genutzt, an einem anderen kaum Und der Unterschied liegt nicht in der Hardware, sondern bei den Menschen Entscheidend sind die Mitarbeitenden in den Bürgerbüros. Sie sind es, die das Angebot erklären, Vertrauen schaffen und die ersten Impulse zur Nutzung geben. Ohne ihre Empfehlung bleibt der Amt-O-Mat oft ungenutzt, mit ihrer Unterstützung wird er jedoch Teil des Alltags. Digitalisierung funktioniertalsonichtautomatisch, sondern dort, wo Menschen bereit sind, Neues mitzutragen und weiterzugeben

Diskutieren Sie mit uns! Zur Vorstellung der gesamten Studienergebnisse zum Amt-O-Mat am 8. Dezember 2025 laden wir Sie herzlich ein (siehe Infobox)

Die Autoren

Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves ist Informatikprofessor und Politikwissenschaftler, leitet die Arbeitsgruppe„Digitale Transformation öffentlicher Dienste“ an der Universität Bremen und berichtet in der wissenschaftlichen Kolumne über aktuelle Forschungsergebnisse zur digitalen Verwaltung.

[ linkedin.com/in/niehaves ]

Hans Christian Klein ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der IU Internationalen Hochschule in Düsseldorf. Gemeinsam mit Björn Niehaves leitete er die wissenschaftliche Begleitforschung zum„Amt-O-Mat“ im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Smarte Region MYK10.

[ linkedin.com/in/dr-hans-christian-klein ]

Dmitrij Anton ist Projektmanager der„Smarten Region MYK10“ im Landkreis Mayen-Koblenz. Er gestaltet die digitale Transformation auf kommunaler Ebene – mit Fokus auf Datenplattformen, smarte Infrastrukturen und bürgernahe Anwendungen wie den Amt-O-Mat.

[ linkedin.com/in/dmitrij-anton ]

Nachnutzung und Beschaffung

Wer sich für die kommunale Nachnutzung von EfA-Leistungen und den Status quo in den Bundesländern interessiert, wird in einer aktuellen Studie von Fraunhofer FOKUS fündig.

Das Konzept „Einer für alle“ (EfA) beruht auf einem zutiefst humanistischen Gedanken: Eine Person oder Institution entwickelt etwas, das am Ende der gesamten Gemeinschaft zugutekommt Wenn viele diesem Prinzip folgen, entsteht ein vielfältiger Pool an Produkten und Dienstleistungen, von dem alle profitieren können Das EfA-Prinzip im eGovernment-Kosmos entspricht genau diesem Gedanken Verwaltungsleistungen sollen einmal entwickelt und dann von anderen Kommunen oder Ländern nachgenutzt werden können Effizient, ressourcenschonend und im Sinne des Gemeinwohls. Doch ganz so einfach ist es nicht. Efa-Leistungen sind mitunter schwer an die verschiedenen Ländervorgaben anpassbar, zudem kommen rechtliche Rahmenbedingungen, begrenzte Ressourcen und unklare Zuständigkeiten hinzu. Ein gemeinsame Quelle soll die Nachnutzung erleichtern. Im Frühjahr dieses Jahres hat der IT-Planungsrat die Zusammenführung seiner föderalen Marktplätze beschlossen: Der FIT-Store, der Marktplatz für EfA-Leistungen und das Cloud-Service-Portal der Deutschen Verwaltungscloud (DVC) sollen im sogenannten „Marktplatz der Zukunft“ aufgehen Ziel ist, die Beschaffung digitaler Verwaltungsleistungen zu vereinfachen, Prozesse zu beschleunigen und föderale Kooperation zu stärken.

Fraunhofer FOKUS hat das weite Feld der EfA-Nachnutzung und EfA-Marktplätze in einer Studie untersucht Es wurde erfasst, wie die Nachnutzung derzeit organisiert ist – anhand konkreter Praxisbeispiele aus mehreren Bundesländern. Zusätzlich wurden Fallstudien aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen dahingehend betrachtet, wie vergaberechtliche Intermediäre und Bündelungseinrichtungen die kommunale Nachnutzung von EfA-Leistungen vorantreiben können. Die Ergebnisse sollen als Impuls für den „Marktplatz der Zukunft“ dienen, sollen aber auch zur Diskussion zwischen Bund, Ländern, Kommunen und IT-Dienstleistern anregen.

Zentrale Ergebnisse

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehört, dass finanzielle Planungssicherheit ein kritischer Erfolgsfaktor ist. In den Befragungen wurde deutlich, dass in den Kommunen hinsichtlich Laufzei-

ten und Kostenübernahmen Unsicherheiten vorherrschen. „Planungssicherheit ist die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen EfA-Rollout“, heißt es in der Studie deutlich Sie sei in den Befragungen weitaus häufiger genannt worden als beispielsweise vergaberechtliche Aspekte

Dementsprechend wird eine organisatorische Bündelung in den Ländern als wirkungsvoll erachtet Modelle wie in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, mit „bündelnden Organisationen“ als Intermediäre, erleichtern die Nachnutzung und Kommunikation, sind aber auf klare Strukturen

und Unterstützung angewiesen Laut Studie seien die Bundesländer gefordert, die „Balance zwischen individuellen Anforderungen und der Notwendigkeit zur Standardisierung zu finden, um einen zügigeren EfA-Rollout zu ermöglichen“. Eine umfassende Erweiterung des Funktionsumfangs des EfA-Marktplatzes wird als „derzeit nicht zielführend“ erachtet Im Hinblick auf die geplante Zusammenführung sollte der Fokus eher auf Konsolidierung des bestehenden Umfangs und der zugehörigen Prozesse liegen. Grundsätzlich sei die Meinung der Befragten hinsichtlich einer Zusammenlegung der einzelnen Marktplätze positiv und schaffe „stärkere Anreize zur Nutzung“.

Empfohlen wird allerdings eine größere Transparenz. Für Kommunen, so die Studienautoren, zähle in erster Linie die Tauglichkeit der Dienste. Damit eine EfA-Leistung, die von einer Kommune derzeit als nicht geeignet bewertet werde, dennoch als Option erhalten bleibe, könnten Bereitsteller standardisierte Roadmaps zur Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen transparent zur Verfügung stellen. Diese Informationen könnten dann direkt im Marktplatz integriert werden

Von den Kommunen kam zudem der Wunsch, EfA-Leistungen vor der Implementierung standardmäßig testen zu können, beispielsweise in Test- oder Demo-Umgebungen su

„Konsequente Digitalisierungist im Public Sector einMuss. MitDATEV können wir allesrechtssicherumsetzen.“

Digitale Prozesse zu initiieren und auszubauen, ist eine der großen Herausforderungen im Public Sector – die leistungsstarkeund rechtssichere Software von DATEV für Finanzwesen, Personalwesen und Verwaltungsprozesse unterstützt Sie zuverlässig bei Ihren Vorhaben Das macht DATEV und die steuerlichen Berater zu den idealen Partnern anIhrer Seite

Mehr Informationenunter go.datev.de/public-sector

Praxisbuch Krisenkommunikation

Ist dies noch ein „einfacher“ Notfall oder schon eine echte Krise? Mit derlei Fragen befassen sich die Autoren Marco Cortesi und Stefan Häseli in ihrem „Praxisbuch Krisenkommunikation“, in dem sie Strategien für eine bessere Außenwirkung vorstellen.

Erfolgreiche Cyberangriffe, peinliche Datenschutzverletzungen, gescheiterte Digitalisierungsprojekte: Im öffentlichen Sektor gehören Krisensituationen zum Berufsalltag; nur redet nicht jeder gerne über Fehleinschätzungen. In einer Zeit, in der die Kommunikation derart schnell über das Internet stattfindet und sich jeder noch so kleine Fehler zu einem

Der IT-Planungsrat

Shitstorm oder zu einer strafbewährten Compliance-Verletzung auswachsen kann, ist dies keinesfalls zu empfehlen. Das „Praxisbuch Krisenkommunikation“ von Marco Cortesi und Stefan Häseli bietet deshalb einen strukturierten Ansatz, der weit über klassische PR-Strategien hinausgeht. Die Autoren setzen auf einen systematischen Aufbau, der von den

theoretischen Grundlagen der Krisenkommunikation zu konkreten Handlungsempfehlungen führt. Cortesi, der als Pressesprecher der

Henning Lührs rechts- und verwaltungswissenschaftliche Untersuchung beleuchtet den Wandel des IT-Planungsrats von einer Koordinationsplattform hin zur zentralen Steuerungsinstanz der digitalen Transformation im föderalen System.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zeigt mit Blick auf ebenenübergreifende, koordinierte Entscheidungen und Projekte die Grenzen des föderalen Systems auf. Henning Lühr nimmt sich in der 360-seitigen Dissertation dieser

In „Staat 3.0“ stellt Prof. Dr. Heiko Krüger eine provokante Frage: In welchem Ausmaß kann und darf KI in Legislative, Exekutive und Judikative künftig eine Rolle spielen?

Künstliche Intelligenz im Public Sector impliziert in der Regel Chatbots und automatisierte Antragsbearbeitung. In seinem Buch „Staat 3.0“ denkt Prof. Krüger darüber hinaus und entwirft Szenarien der intelligenten Gesetzesanalyse und der algorithmusgestützten Rechtsfindung Einem systematischen Ansatz folgend analysiert er KI-Potenziale entlang der klassischen Gewaltenteilung und entwickelt konkrete Anwendungsfälle.

Direkten Praxisbezug bergen Krügers Fallstudien zu KI-basierten Wirkungsanalysen von Rechtsvorschriften: Intelligente Systeme könnten demnach Gesetzestexte auf Wirksamkeit und ungewollte Nebeneffekte prüfen. Der Autor verbindet dabei juristische, technische und gesellschaftspolitische Perspektiven Rechtliche Rahmenbedingungen behandelt er nicht als Hemmschuh, sondern als Gestaltungsaufgabe. Diese Herange-

Stadtpolizei Zürich umfangreiche Praxiserfahrung sammelte, und Häseli, Experte für glaubwürdige Kommunikation, verstehen es, komplexe Kommunikationsstrategien verständlich zu erläutern.

Ein zentraler Baustein des knapp 320 Seiten langen Buches ist die Bedeutung von Ehrlichkeit und Transparenz in der Krisenkommunikation Anhand zahlreicher Fallbeispiele zeigen die Autoren auf, wie unvollständige oder irreführende Informationen Krisen sogar noch verschärfen können. Dies gilt besonders für den öffentlichen Sektor, der naturgemäß einer hohen gesellschaftlichen Erwartungshaltung unterliegt.

Praxisnahe Tipps und Techniken

Das Buch zeigt auf, wie sich durch klare und vertrauensvolle Botschaften nicht nur akute Krisen entschärfen, sondern langfristig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken lassen. Dabei entwickeln die Autoren konkrete Strategien für verschiedene Kri-

senphasen – von der initialen Reaktion bis hin zum langfristigen Reputationsmanagement. Besonders wertvoll sind die Tipps und Werkzeuge, die sich direkt im Berufsalltag anwenden lassen. Das Werk bietet Checklisten, Kommunikationsmuster und Entscheidungshilfen, die auch unter Zeitdruck funktionieren Die Autoren berücksichtigen dabei die moderne Kommunikationslandschaft mit sozialen Medien und der damit verbundenen Geschwindigkeit der Informationsverbreitung. Fallbeispiele aus verschiedenen Bereichen – von Unternehmens- über Konzernkrisen bis hin zu öffentlichen Skandalen – machen die theoretischen Konzepte greifbar. aus

Weitere Informationen

Autoren: Marco Cortesi und Stefan Häseli

ISBN:

978-3-527-51208-9

Verlag: Wiley-VCH,Weinheim [ voge.ly/krisenkomm-wiley ]

Problematik an und untersucht den Wandel des IT-Planungsrats zur zentralen Institution für digitale Governance. Der Autor zeichnet nach, wie sich der IT-Planungsrat von einer ehemals „artfremden“ Koordinations-

hensweise unterscheidet das Buch von rein technikorientierten Betrachtungen.

plattform zwischen Bund, Ländern undKommunenzurentscheidungsbefugten politischen „Drehscheibe“ gemausert hat. Dabei prägt Lühr den Begriff der „Marble-CakeInstitution“ – als treffende Metapher für ein Gremium, in dem sich die Verantwortlichkeiten verschiedener föderaler Ebenen wie beim Marmorkuchen vermischen. Das Werk deckt schonungslos auf, wie strukturelle, prozessuale und strategische Veränderungen im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung die klassische Bund-Länder-Koordinierung überfordern. Lühr identifiziert digitalpolitische Entwicklungsfelder und reflektiert sowohl erzielte Erfolge als auch administrative Fehlversuche der Verwaltungsdigitalisierung. Seine Diagnose ist klar: Der ITPlanungsrat braucht mehr Entscheidungskompetenz, um den gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Als ehemaligem Vorsitzenden des IT-

Für CIOs und CDOs entstehen so wertvolle Orientierungshilfen Der Autor diskutiert ethikkonforme KIIntegration in bestehende Verwaltungsstrukturen Seine Analyse hilft dabei, strategische Weichenstellungen frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Seine mitunter weitreichenden theoretischen Szenarien treffen auf die Realität der EU-KI-Verordnung vom August 2024, die klare Anforderungen an staatliche KI-Systeme definiert. Vollautomatisierte Entscheidungen bleiben kritisch zu bewerten, menschliche Kontrolle ist regulatorisch vorgeschrieben. Manche der im Buch umrissenen Zukunftsvisionen mögen zunächst überzeichnet erscheinen, helfen aber dabei, die jüngsten Entwicklungen strategisch einzuordnen Die Forschung bestätigt das zunehmende Potenzial KI-gestützter Verwaltungsprozesse – von der Doku-

Planungsrats scheint Lühr sehr daran gelegen, dass das Gremium eine effektive Steuerungsinstanz für die digitale Transformation im föderalen System bleibt. Das 2023 im Kellner Verlag erschienene Werk überzeugt durch seinen gleichermaßen rechts- wie verwaltungswissenschaftlichen Ansatz Lühr gelingt es nicht nur, komplexe Governance-Strukturen verständlich zu erklären, er liefert gleichsam handfeste Reformvorschläge für den Planungsrat als Schlüsselinstitution der deutschen Verwaltungsdigitalisierung im föderalen System aus

Weitere Informationen

Autor: Henning Lühr

ISBN: 978-3-95651-320-6

Verlag: KellnerVerlag [ voge.ly/itplanung-kellner ]

mentenanalyse bis zur Bürgerkommunikation Krüger zeigt mögliche Entwicklungsrichtungen auf. „Staat 3.0“ bietet am Ende aber mehr als theoretische Überlegungen zur digitalen Zukunft. Das Buch liefert IT-Verantwortlichen konkrete Denkanstöße, um sich strategisch besser aufstellen zu können.Krügers systematische Herangehensweise macht komplexe Zusammenhänge greifbar und hilft dabei,die MöglichkeitenundChancen der KI-Integration rechtzeitig zu erkennen. aus

Weitere Informationen

Autor: Prof. Dr. Heiko Krüger

ISBN: 978-3-68932-000-3

Verlag: PlassenVerlag

[ voge.ly/staat30-plassen ]

Digitalisierung

Die Studie „IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung 2025“ von msg systems liefert Informationen zum Status quo, definiert zentrale Stellschrauben und gibt Empfehlungen.

Die mittlerweile sechste Studie von msg zur IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung blickt konkret auf die Transformationsbereiche Betriebs- und Dienstekonsolidierung sowie Registermodernisierung, betrachtet aber auch die NIS-2-Richtlinie und die Nutzung von Cloud-Diensten

Cloud: zwischen Aufbruch und Hürden

Die Studienergebnisse zeigen, dass die Cloud in der öffentlichen Verwaltung angekommen ist, jedoch nicht überall. Während Großstädte bereits zu 56 % Cloud-Services nutzen, sind es bei Ländern 51 % und beim Bund 46 %. Die Vorteile hingegen werden übergreifend erkannt und geschätzt: Über 90 %

Digitalisierung

der befragten Behörden erhoffen sich durch die Cloud einen Innovationsschub sowie eine höhere Verfügbarkeit von IT-Services

Großstädte nutzen die Cloud für eher unkritischere Anwendungen wie Terminvergabe oder Videokonferenzen, die Bundesländer hingegen setzen die Cloud eher pragmatisch und Governance-geführt ein

Gebremst wird die Cloud-Transformation vor allem durch ITSicherheitsbedenken, den Schutzbedarf sensibler Daten sowie die Angst vor einem Vendor Lock-in.

RegMo: Potenzial da, aber kaum bekannt

Die Registermodernisierung (RegMo) darf getrost als Basis der Ver-

waltungsdigitalisierung betrachtet werden Doch die Studie zeigt, dass über 30 % der Befragten gar nicht wissen, ob sie davon betroffen sind – besonders in Großstädten. Länder und kleinere Kommunen sind hingegen laut msg stärker involviert, da sie viele relevante Register und Online-Antragsverfahren verantworten

Die Studie betont, dass der Erfolg der RegMo maßgeblich von der aktiven Einbindung der Kommunen abhängt. Fortschritte gebe es bereits: Mit dem NOOTS-Staatsvertrag sei eine zentrale Infrastruktur geschaffen worden, die Registerdaten effizienter und sicherer bereitstellen solle Dennoch bleibe die Registermodernisierung ein langfristiger Prozess, der gezielte Informationsangebote und flexi-

Die E-Gesetzgebung ist als Open Source zur Nachnutzung für die föderale Ebene verfügbar

Kollaboratives digitales Arbeiten ist heute in vielen Bereichen selbstverständlich Doch gerade im Kern unseres gesellschaftlichen Miteinanders – der Organisation der Gesellschaft durch Gesetze – war es lange nur unzureichend ausgeprägt, obwohl die Gesetzgebung seit jeher auf der Kooperation verschiedener Akteure der Verfassungsorgane beruht.

Die E-Gesetzgebung des Bundes ist vor diesem Hintergrund als zentraler Baustein für die Modernisierung und Digitalisierung des Rechtssetzungskreislaufes zu sehen. Sie integriert alle involvierten Akteure in einen übergreifenden Workflow, um in einem gemeinsamen digitalen Dokumentenraum zu arbeiten. Sie erleichtert die Arbeit aller Beteiligten und ermöglicht mit einem effizienteren und schnelleren Ablauf mehr Fokus auf die inhaltliche Arbeit der Legisten. Das wird unter anderem dank folgender Funktionen und Eigenschaften erreicht:

W Gemeinsame Erstellung und Bearbeitung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen in einem digitalen Dokumentenraum mit konsistenten und versionierten Daten

Die E-Gesetzgebung wird Open-Source-lizensiert bereitgestellt.

W Digitale Unterstützung des gesamten Rechtssetzungskreislaufes von der Initiierung bis zur Verabschiedung, inklusive eines detaillierten Rechte- und Rollenkonzepts.

W Einsatz des legislativen Editors (LEA-Editor) als zentrales Werkzeug für normenkonforme Strukturierung, Bearbeitung und Darstellung von Gesetzestexten

W Unterstützung des Standards LegalDocML.de, wobei der LEA-Editor für eine konsistente

Cloud, RegMo, Security: Teile, die zu einem Ganzen gehören.

ble Governance-Strukturen erfordere.

NIS-2: Pflichtaufgabe

Viele Behörden sind noch unsicher, ob und wie sie von der NIS-2-Richtlinie betroffen sind, das zeigen die Studienergebnisse deutlich. Nur 20 % der Bundesbehörden und 39 % der Länder geben an, die Anforderungen aus der EU-Richtlinie umsetzen zu müssen. Die Mehrheit sieht die Richtlinie als wichtigen Baustein für mehr Sicherheit, warnt aber vor zusätzlicher Bürokratie und Überforde-

rung – vor allem auf kommunaler Ebene.

In der Studie wird empfohlen, die NIS-2-Umsetzung risikobasiert und gestaffelt anzugehen, Synergien durch Kooperationen zu nutzen und das Personal gezielt zu qualifizieren NIS-2 sei kein optionales Programm, sondern verbindlicher Rahmen für die digitale Sicherheit der Verwaltung.

Die Studie macht deutlich: Cloud, Registermodernisierung und Cybersicherheit sind zentrale Stellschrauben für eine moderne, effiziente Verwaltung. Die Digitalisierung der Verwaltung sei ein Marathon, kein Sprint, betont msg. su

Weitere Informationen In der Studie gibt es zahlreiche Praxisbeispiele, Expertenstimmen und konkrete Handlungsempfehlungen. Die vollständigen Ergebnisse werden am 4. November im Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentiert. Infoseite und Anmeldeformular finden Sie hier: [ voge.ly/Konsolidierung-Event-2025 ]

Anzeige

Warum die E-Gesetzgebung für die Länder von Interesse ist

Auch auf Landesebene entstehen jährlich zahlreiche Gesetze. Die Verfahren sind jedoch häufig uneinheitlich und von verschiedenen Softwarelösungen geprägt, was Abläufe verlangsamt und Transparenz erschwert In einer Zeit zunehmender Digitalisierung und Komplexität ist ein Paradigmenwechsel hin zu durchgängig elektronischen, interoperablen, barrierefreien und medienbruchfreien Abläufen erforderlich.

Die Vorteile für die Landesgesetzgebung

schritte und ein zentrales Rechte- und Rollenkonzept

W Mehr Partizipation durch bessere Einbindung von Parlamenten, Ministerien und Öffentlichkeit

W KooperationundIntegration durch Interoperabilität zwischen Bund und Ländern

Wie CGI unterstützen kann

CGI verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung, Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen für die öffentliche Verwaltung Als Partner des Bundes bei der E-Gesetzgebung begleiten wir Länder mit:

und interoperable Verarbeitung der Gesetzesentwürfe direkt auf diesem Format aufsetzt.

W Nachvollziehbare und revisionssichere Abstimmung zwischen allen Akteuren– und für eine koordinierte und nachvollziehbare Bearbeitung ohne Versionschaos.

W Einsatz digitaler Assistenten, wie Verfahrens- oder Zeitplanungsassistenten, zur Steigerung von Effizienz und als Unterstützung für gute Gesetzgebung.

Die E-Gesetzgebung ist für die Nachnutzung zum Beispiel auf föderaler Ebene angedacht und wird dafür Open-Source-lizensiert bereitgestellt Damit bietet sie die Möglichkeit, an den Entwicklungsaufwendungen und Evolutionszyklen der zentralen, wiederverwendbaren Komponenten zu partizipieren,diesefürdieVerwendung der E-Gesetzgebung in den Bundesländern zu nutzen und bei Bedarf länderspezifisch anzupassen. Wiederverwendungsmöglichkeiten zu prüfen und zu nutzen, würde den Ländern zahlreiche Vorteile bringen:

W Einfachere, effizientere Prozesse durch digitale Workflows und zentrale Standards

W Schnellere Verfahren dank automatisierter Abstimmungen und definierte Abläufe

W Höhere Transparenz durch nachvollziehbare Bearbeitungs-

W Technischer und fachlicher Expertise im Bereich Gesetzgebungsverfahren

W Erfahrung in Implementierung und Einführung vergleichbarer Lösungen

W Langjähriger Beratungskompetenz für Bund, Länder und Kommunen

Wer jetzt handelt, setzt ein Zeichen: Für moderne digitale Verwaltung, für Effizienz und Transparenz in den Landesparlamenten – und für die Stärkung unserer föderalen Demokratie

Weitere Informationen

Als Entwicklungs- und Umsetzungspartner der E-Gesetzgebung des Bundes unterstützt CGI die Bundesländer bei der Einführung eigener E-Gesetzgebungsverfahren. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

[ public.de@cgi.com ]

Neben Printausgabe, E-Paper und Online-Auftritt ist eGovernment auch auf vielen sozialen Plattformen aktiv. Bei Facebook, Twitter und LinkedIn teilen wir ausgewählte News und Insights.

https://www.facebook.com/ egovernmentde

https://twitter.com/ egovernmentde

https://de.linkedin.com/ showcase/egovernmentde/

Geben Sie uns ein „Like“ und folgen Sie uns!

Zentrum Digitale Souveränität

Geschäftsführer Alexander Pockrandt gibt einen Einblick in die Strategie und Ausgestaltung des ZenDiS und die weiteren Pläne zur digitalen Souveränität Deutschlands.

Das Zentrum Digitale Souveränität (ZenDiS) wurde 2022 durch das Bundesinnenministerium gegründet und treibt unter anderem den Einsatz von Open-Source-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung voran. Und nicht nur das: Ganz aktuell hat die GmbH eine Kooperation mit der Auslands-IT des Auswärtigen Amts bekannt gegeben Gemeinsam soll ein Ökosystem an sicheren Basiskomponenten für die Softwareentwicklung der Verwaltung aufgebaut werden Als mittelfristiges Ziel sollen diese sogenannten Container selbst gehärtet werden können.

„Die Auslands-IT des Auswärtigen Amts braucht gehärtete Lösungen“, erklärt ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt gegenüber eGovernment. Es gebe zu viele Angriffsmöglichkeiten, zudem wolle man sich nicht in einen Lock-in mit proprietären Herstellern begeben. „Die suchten eine Alternative“, sagt Pockrandt, „und wir sind ja auf dem gleichen Pfad.“

Dieser Pfad namens „Digitale Souveränität“ wird nun gemeinsam beschritten, und es sollen im Laufe der Zeit weitere Partner dazugekommen. Laut Pockrandt gibt es beispielsweise Interessenten aus der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). „Die FITKO ist an solchen Innovationen immer interessiert, weil sie sich aus ihrer gesamtheitlichen Sicht Lösungen anschaut, die Bund und Länder voranbringen können.“ Auch mit verschiedenen Bundesbehörden sei man bereits im Gespräch.

Bundesländer als Mitgesellschafter

Die Bundesländer mit ins Boot zu holen, war von Anfang an das erklärte Ziel von Bund und IT-Planungsrat Geplant war, die Länder als Mitgesellschafter zu beteiligen, doch so einfach ist es nicht Das Verbot der Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern besagt, dass die Verwaltungszuständigkeiten grundsätzlich getrennt sein müssen, um Kompetenzkonflikte zu vermeiden – außer, es ist im Grundgesetz anders geregelt. „Hier gibt es noch Themen, die wir auflösen müssen“, sagt Pockrandt und meint Formulierungen in der ZenDiS-Satzung und auch Entscheidungen darüber, mit welchen Mehrheiten wie abgestimmt werde Die Diskussion laufe seit Ende vergangenen Jahres, „und da ist unglücklicherweise der Regierungswechsel dazwischen gekommen, sonst wären wir wahrscheinlich

schon weiter“. Nach dem Wechsel und der Gründung des neuen Bundesdigitalministeriums werde das Thema nun wieder aufgenommen. Nach wie vor sei das Ziel, die Länder als Gesellschafter einzubetten, doch das sei laut Pockrandt „verfassungsrechtlich schwieriger als gedacht“ Der juristische Part müsse nun bearbeitet werden, und dann könnten die Bundesländer als Gesellschafter dazukommen. „Wir wollen, dass Bund und Länder im ZenDiS gut zusammenarbeiten, und zwar auch rechtlich stabil“, betont er Das Interesse vieler Länder, sich zu beteiligen, war ab Gründung des ZenDiSbereitssehrgroß,Pockrandt spricht von einer regelrechten „Sogwirkung“ Bei Bundesländern, die weniger Open-Source-affin sind, spiele die Zeit für das ZenDiS. „Im Moment wird für uns gearbeitet“, sagt Pockrandt Die politische Lage spiele dem ZenDiS und dem Thema Souveränität in die Karten, natürlich sei man im Gespräch mit den Ländern „Die Annäherungistda“,sagtPockrandt „Für viele Länder wird digitale Souveränität jetzt ein Thema.“

Mögliche Szenarien

Der Einsatz von ZenDiS-Lösungen in Bund, Ländern und Kommunen kann unterschiedlich aussehen. Pockrandt spricht von „verschiedenen Szenarien“, über die man sprechen könne – beispielsweise openDesk, die Office- und Kolla-

tung wie „Anbieter XY ist böse, wir sind die Guten“ gehe Es müssten stets der Anwendungsfall und der daraus abgeleitete Bedarf an Souveränität betrachtet werden. „Ich kann einem Ministerium oder einem Bundesland ja nicht sagen, welche Lösungen es nutzen soll“, sagt Pockrandt Die Entscheidung für eine bestimmte Lösung eines bestimmten Anbieters sei völlig legitim – „ob sie objektiven Souveränitäts-Kriterien standhält, ist eine andere Frage“, so Pockrandt.

Beschaffung

Die bestehenden Rahmenverträge für Microsoft-Produkte machen es den Verwaltungen bei der Beschaffung derzeit sehr leicht. Für souveräne Lösungen soll es künftig ähnlich einfach werden Dazu öffnet das ZenDiS den Vertrieb für openDesk für öffentliche und auch private IT-Dienstleister – eine Reaktion auf die hohe Nachfrage nach der souveränenArbeitsplatzlösung. Neben dem bisherigen direkten Vertriebsmodell des ZenDiS können Verwaltungseinrichtungen also künftig auch indirekt über Full-Service-Partner Lösungen ordern. Die Nachfrage sei groß, die Unsicherheiten bezüglich der Beschaffung jedoch auch. Für Pockrandt ist daher das neue Vertriebspartnerprogramm ein „Meilenstein“ für die Bezugsfähigkeit und damit auch mehr digitale Souveränität „weit über die Verwaltung hinaus“

borationssuite, im Kompletteinsatz oder als „Fallback neben der bestehenden Infrastruktur“ Diese Notfallebene sei für viele der passende Einstieg. „OpenDesk ist die Anwendungsebene, openCode die Plattformebene“, erläutert Pockrandt, „aber wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, reden wir über den ganzen Stack.“ Daher gehe die Überlegung in den Ländern immer einige Schritte weiter – Richtung Server, Infrastruktur. Das ZenDiS sei „ein Teilausschnitt der Betrachtung, aber ein Katalysator der Bewegung“. Dem Geschäftsführer des ZenDiS ist auch wichtig, zu betonen, dass es nicht um eine Bewer-

Eine souveräne Open-Source-Cloud als ganzheitliche Ergänzung zur DVC.

Aus- und Überblick zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

Alexander Pockrandt, Geschäftsführer des Zentrums für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS).

auf openCode umgesetzt wird, macht vor der Landesgrenze nicht Halt Laut Pockrandt sind Österreich und die Schweiz sehr interessiert, openDesk bei sich einzuführen – im Sinne einer Nachnutzung, die dann auch im Ausland weiterentwickelt und damit für alle stärker wird So, wie es dem Grundgedanken von Open Source entspricht. „OpenDesk ist nicht nur eine Workplace-Kollaborationslösung“, betont Pockrandt, „sondern auch eine Transformationsplattform, in die europaweit reinentwickelt wird.“

Auf dem Digitalgipfel im November sollen voraussichtlich sowohl openDesk als auch das französische Pendant „La Suite“ vorgestellt werden Für Pockrandt ein deutliches Zeichen: „Man muss kein Prophet sein, um sich vorzustellen, dass La Suite und openDesk irgendwann zusammenwachsen, um eine paneuropäische Plattform zu sein.“

Politischer Support

ZenDiS-Haushaltsposition“, erläutert Pockrandt Man brauche hingegen die Projektmittel, die dann direkt in ein Ergebnis mündeten.

Planungen

Bis September 2025 wurden mehr als 80.000 Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung auf openDesk migriert – Tendenz steigend In den vergangenen Monaten hat zudem laut ZenDiS das Interesse aus der Privatwirtschaft stark zugenommen, insbesondere aus regulierten Branchen Die Vermarktungslizenzen für private ITDienstleister werden öffentlich ausgeschrieben, geplant ist der Start der europäischen Ausschreibung für November 2025.

Europäische Lösung

Die Ökosystem-Idee, die durch die Kooperation mit der Auslands-IT

So wichtig die Weiterentwicklung des ZenDiS und seiner Kollaborationslösungen ist, so wichtig ist auch die politische Unterstützung dieses Weges, auch in Form von Geldern. „Durch die Regierungsbildung hatten wir hier ein kleines Vakuum, keine Frage“, sagt Pockrandt. Das ZenDiS sei jedoch nie als Haushaltsposition gedacht gewesen, weil es sonst als Zuwendungsempfänger unter EU-Beihilferecht gefallen und damit nie Inhouse-fähig geworden wäre. „Die Grundidee war immer, dass sich das ZenDiS aus den Projektmitteln des damaligen BMI und anderer Behörden finanziert und darüber Aufträge generiert.“

Deshalb sei das ZenDiS indirekt in den Haushalten abgelegt, beispielsweise im souveränen Arbeitsplatz oder in der Dienstekonsolidierung.

„Da tauchen wir auf, und da brauchen wir den Support der Politik, dass das ZenDiS in diesen Kontexten eine starke Rolle spielt. „Der Weg führt nicht über eine eigene

Die Geschäftszahlen bewertet Pockrandt positiv. Im ersten Jahr habe das ZenDiS rund acht Millionen Euro Umsatz generiert, im aktuell laufenden zweiten Jahr werde diese Zahl verdoppelt „Wir sind als Start-up im Staat auf einem sehr erfolgreichen Pfad“, freut er sich. Auch die Nutzerzahlen können sich sehen lassen, bei openCode seien bislang rund 3.600 Projekte hinterlegt – darunter beispielsweise auch das baden-württembergischeF13 „ÜberopenCode werden auch sichere Software-Lieferketten und gehärtete Container abgebildet“, sagt Pockrandt Die Bedeutung von openCode als Plattform nehme deutlich zu. „Es ist wichtig, eine Workplace-Lösung wie openDesk zu haben“, erklärt er „Aber ein Environment zu haben, in dem sichere Open-SourceProjekte entwickelt, bewertet und zur Nachnutzung bereitgestellt werden können, ist für einen digital souveränen Staat enorm wichtig.“ Auch personell wächst die Bochumer GmbH Bis Ende 2025 sind 40 Personen beschäftigt, perspektivisch seien 70 Mitarbeiter geplant. Die Rolle des ZenDiS war laut Pockrandt von Anfang an klar und wird beibehalten: als Transformator, föderal und europäisch gedacht. „Für den Nutzer bedeutet es Workplace und Kollaboration. Für uns ist es ein Ökosystem“, verdeutlicht er „Wir unterstützen die mittelständische Wirtschaft. Wir sorgen dafür, dass wir aus einer Open-Source-Sicht auf Augenhöhe mit Silicon Valley sind Wir transformieren Gelder aus der öffentlichen Hand in diese Wirtschaft und erhalten Lösungen und Systemlandschaften, die für die öffentliche Hand sicher und nachhaltig nutzbar sind Das ist das ZenDiS“, verdeutlicht er. su

A1-Eurocloud-Studie

Die Diskussion um digitale Souveränität hat sich in den vergangenen Monaten grundlegend gewandelt. Was noch vor wenigen Jahren als theoretisches Konzept in politischen Grundsatzpapieren diskutiert wurde, ist heute zu einer praktischen Notwendigkeit für die Öffentliche Verwaltung geworden.

Die österreichische Telekommunikationsgruppe A1 Digital hat mit ihrer Cloud-Strategie einen Weg eingeschlagen, der sich deutlich von den Ansätzen der großen amerikanischen Hyperscaler unterscheidet. Während Unternehmen wie AWS, Microsoft Azure oder Google primär auf Skalierung und globale Reichweite setzen, fokussieren sich die Österreicher bewusst auf europäische Standards, Datenschutz sowie rechtliche Compliance Diese Positionierung ist nicht zufällig entstanden, sondern resultiert aus einer systematischen Analyse der Bedürfnisse europäischer Organisationen, insbesondere derer, die im Public Sektor verortet sind.

Eine aktuelle A1-Studie zur Sovereign Cloud zeigt, dass bereits mehr als ein Viertel der befragten Organisationen und Behörden souveräne Cloud-Lösungen aktiv nutzen. Weitere 36 Prozent befinden sich in der Planungsphase, während zwei von zehn Befragten die Möglichkeiten einer souveränen Cloudumgebung noch aktiv evaluieren. Dies ist insofern bemerkenswert, als deutlich gemacht wird, dass souveräne Cloud-Lösungen nicht mehr als reine Nischenlösungen betrachtet werden. Vielmehr handele es sich um einen wachsenden Marktbereich, der zunehmend an Relevanz gewinne, betonen die Autoren der Studie. Die Gründe für diese Entwicklung sind hingegen vielschichtig. An erster Stelle stehen zweifelsohne die IT-Sicherheit und der Datenschutz. In der Öffentlichen Verwaltung werden tagtäglich sensible Bürgerdaten – von Einwohnermeldedaten bis hin zu Steuerdaten und allem dazwischen – verarbeitet Diese Informationen auf Servern außerhalb der europäischen Rechtsordnung wirft nicht nur rechtliche Fragen auf, sondern schafft auch potenzielle Sicherheitsrisiken Der zweite wesentliche Treiber ist die gewünschte Unabhängigkeit von Hyperscalern. Die Dominanz weniger großer Anbieter auf dem Cloud-Markt führt zu Abhängigkeiten, die für öffentliche Verwaltungen problematisch sein können.

Diese Konzentration birgt sowohl wirtschaftliche als auch strategische Risiken, da Preisänderungen – man denke hierbei an das Geschäftsgebaren von VMware – oder unvorhersehbare Geschäftsentscheidungen der Anbieter direkte Auswirkungen auf die Öffentliche Verwaltung haben können.

Ein dritter wichtiger Faktor ist die erhöhte Geschäftskontinuität Souveräne Cloud-Lösungen bieten durch ihre europäische Ausrichtung und rechtliche Einbettung eine höhere Planungssicherheit Dies

werden können, ohne dass aufwendige Konvertierungsprozesse oder gar Anpassungen notwendig sind. Diese Flexibilität ist für Behörden und Kommunen von besonders exponierter Bedeutung, da sie

zunehmender Cyberbedrohungen und der Notwendigkeit, kritische IT-Systeme gegen Ausfälle zu schützen