ISSN 1864-0907

OKTOBER 2025

ISSN 1864-0907

OKTOBER 2025

Digitalisierung ist für Schulen eine Mehrfachaufgabe. Die IT-Infrastruktur und das Equipment in den Klassenzimmern müssen modernisiert, Endgeräte für Lehrerschaft und Schüler beschafft sowie die Lehrmethoden angepasst werden. Letzteres bedeutet auch: Lehrerinnen und Lehrer brauchen eine entsprechende Aus- und Weiterbildung – um sich selbst und auch ihre Schülerinnen und Schüler zu befähigen.

Bewährte Methoden müssen hinterfragt und mit digitalen Tools verknüpft werden. Klingt nicht kompliziert, ist es aber. Digitale Medien verändern die Art und Weise des Unterrichtens grundlegend, zumal sie sinnvoll eingesetzt werden sollten. Digitale Tools müssen kennengelernt, erprobt und stetig reflektiert werden. Das alles erfordert Kompetenz, Zeit, didaktisches Umdenken und eine stabile finanzielle Basis. Zumindest Letzteres dürfte durch die Fortschreibung des „Digitalpakt Schule“ etwas leichter fallen.

Nicht zu vergessen: Reflexion. Ohne pädagogisches Konzept sowie stetiges Reflektieren und Anpassen sollten digitale Tools – und übrigens sämtliche Lehrmethoden und -inhalte – nicht eingesetzt werden. Schule darf kein Experimentierfeld sein. Sie ist Lernort, aber auch wichtiger sozialer Raum, in dem Schülerinnen und Schüler einen wesentlichen Teil ihres Lebens verbringen. Deshalb muss auch bei der Digitalisierung eines im Mittelpunkt stehen: der Mensch.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Zwischen Fortschritt und Beständigkeit

Die Schulen stehen vor der Aufgabe, ihre bewährten Methoden und Lernkonzepte mit digitalen Techniken und moderner Pädagogik zu verknüpfen. Ein herausforderndes Spannungsfeld, geprägt von uneinheitlichen Meinungen und dem Ruf nach Finanzierung. 6

Spielregeln für KI im Unterricht

KI gilt als Game-Changer – doch viele Schulen klammern sich noch ans Regelwerk. 16

Ransomware im Klassenzimmer

Zwischen alter Technik und neuen Angriffen ringen Schulen um den digitalen Wandel. 24

Warten auf den Digitalpakt Schule 2.0

Digitalisierung an Schulen stockt: Statt Planungssicherheit herrscht weiter Verunsicherung. 26

Zwischen Fortschritt und Beständigkeit

Schulen zwischen bewährten Konzepten, Digitalisierung und Finanzierung.

Zahlen und Fakten

Das Marktbarometer zeigt, wie digital die Schulen in Deutschland sind.

Digital souveräne Schule

Digitale Souveränität ist auch im Bildungssystem ein Thema.

Status quo der Schuldigitalisierung

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im Interview.

Künstliche Intelligenz im Schulwesen

KI im Bildungswesen fordert Schulen, Lehrkräfte und Politik zu grundlegenden Entscheidungen.

6

10

12

13

14

KI-Nutzung im Unterricht braucht Spielregeln 16

KI gilt als Game-Changer – doch viele Schulen klammern sich noch ans Regelwerk.

KI: „Kinder stellen oft die besten Fragen“ 18

Wie lernt eine KI und worauf muss ich bei der Nutzung achten? Grundschüler haben die Antworten gefunden.

Schulen als Smartphone-Schutzzonen?

Störfaktor, Gesundheitsrisiko oder Lernmittel –Handyverbote an Schulen werden kontrovers diskutiert.

20

Digitale Fortbildung 22

Digitalkompetenz für Lehrkräfte: Die Lehrer-OnlineAkademie bietet nicht nur Selbstlernkurse.

Ransomware im Klassenzimmer 24

Zwischen Technik von gestern und Angriffen von morgen ringen Schulen um einen sicheren digitalen Wandel.

Warten auf den Digitalpakt Schule 2.0 26

Die Digitalisierung an Schulen stockt: Statt Planungssicherheit herrscht weiter Verunsicherung.

Hardware für das Klassenzimmer 30 Schulen hinken bei der Digitalisierung hinterher –der IT-Channel bietet passende Lösungen.

MehrInformationenzuunseremAngeboterhaltenFachhändlerdirektvomITZDisplaySolutionsTeam!

Die Schulen stehen vor der Aufgabe, ihre bewährten Methoden und Lernkonzepte mit digitalen Techniken und moderner Didaktik zu verknüpfen. Ein herausforderndes Spannungsfeld, das durch uneinheitliche Vorgehensweisen und dem Ruf nach Finanzierung geprägt ist.

Schule und Digitalisierung – das sind zwei Begriffe, die sich gegenseitig voranbringen, aber auch hemmen. Gut lässt sich das an den Themen Handynutzung und KI sehen: Hier suchen alle Beteiligten noch nach einem gesunden Maß, was im Sinne des föderalen Prinzips durchaus zu verschiedenen Strategien führen kann. Blickt man hingegen auf die Stichworte Netzausbau, Endgeräte, Medienbildung oder Lehrerfortbildung, regiert einhellig das Motto „Mehr ist mehr“.

Ein großer Schritt in Richtung „Mehr ist mehr“ ist der „Digitalpakt Schule“. Die erste Verwaltungsvereinbarung hierzu lief von 2019 bis 2024 und umfasste zunächst fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln für die digitale Infrastruktur und wurde ergänzt durch 500 Millionen Euro für SchülerLeihgeräte während der CoronaPandemie, weitere 500 Millionen Euro für Endgeräte für Lehrkräfte sowie 500 Millionen Euro für ITAdministration und Support.

Der Digitalpakt 2.0, um den lange gerungen wurde, ist nun ebenfalls in trockenen Tüchern und

soll die Finanzierung der Schuldigitalisierung für die nächsten Jahre sichern. Für die Laufzeit bis 2030 sind insgesamt 5 Milliarden Euro vorgesehen, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern/Kommunen getragen werden sollen.

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, machte auf der Bildungsministerkonferenz Ende Juni 2025 klar: „Der DigitalPakt 2.0 ist gesichert, er kommt. Ich habe mich in der Bundesregierung dafür starkgemacht, dass der ausverhandelte Bundesanteil auch fließen kann.“ 2,5 Milliarden Euro in vier Jahren seien ein „leuchtendes Signal“ dafür, dass es jetzt losgehe. „Der Anspruch ist“, so Prien, „dass Digitalisierung an den Schulen mit dem Digitalpakt 2.0 wirksam voranschreitet. Schulen brauchen nicht nur Technik, sondern Unterstützung – bei Konzepten, Wartung und Qualifizierung von Fachkräften.“ Die Ministerin nahm aber auch die Länder in die Pflicht: „Der Bund liefert. Jetzt sind Sie am Zug. Nutzen auch Sie die Mittel aus dem Sondervermögen für die Länder – für moderne Infrastruktur, bessere Betreuung und nachhaltige

Qualität in der Bildung. Das ist meine klare Erwartungshaltung. Denn nur gemeinsam wird die Modernisierungsoffensive in der Bildung gelingen.“

Die Einigung zur Anschlussfinanzierung des Digitalpakts bedeutet für die Schulträger Planungssicherheit. Simone Oldenburg, Präsidentin der Bildungsministerkonferenz und Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung von Mecklenburg-Vorpommern, freut sich, „dass viele Punkte zwischen Bund und Ländern bereits geklärt sind“. Nun müssten Nägel mit Köpfen gemacht werden. „Die Länder erwarten vom Bund, dass er Verantwortung übernimmt und mit uns gemeinsam das nächste Kapitel der digitalen Bildung aufschlägt“, betont Oldenburg.

Digitale Bildung meint nicht nur die passende ITInfrastruktur, sondern auch Lehr- und Lernkonzepte. Es braucht, wie es Christine Streichert-Clivot formuliert, „nachhaltige Nutzungskonzepte – mit guten wissenschaftlichen Erkenntnissen, einer an den Bedürfnissen der Praxis orientierten Lehrkräftefortbildung und einer klaren Haltung, dass wir die Entwicklung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz menschlich gestalten werden.“ Die Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes und Koordinatorin der A-Länder sieht den Digitalpakt 2.0 dahingehend als große Chance für gleichwertige Bildungschancen.

Auch abseits des Digitalpakts haben sich die Schul- und Bildungsträger in den vergangenen Jahren in puncto Digitalisierung starkgemacht. Zum Schuljahr 2024/25 startete in Bayern beispielsweise das Projekt „Digitale Schule der Zukunft“, das es den Schulen ermöglicht, pro Jahr bis zu zwei Jahrgangsstufen mit mobilen Endgeräten auszustatten. In Niedersachsen bekommen Schüler ab dem Schuljahr 2026/27 ab der 7. Klasse kostenlose Leih-Tablets. Und in Rheinland-Pfalz wurden den Schulen im Zuge des Programms „Medienkompetenz macht Schule“ rund 12.000 Notebooks und 8.000 Tablets zur Verfügung gestellt.

In Sachsen-Anhalt werden im Projekt „Lernwelt Sachsen-Anhalt“ rund um die MINT-Fächer digital gestützte und ganzheitliche Lehr- und Lernformate ausprobiert. Im Teilprojekt „Online-Lernen“ werden beispielsweise synchrone und asynchrone Lernformate kombiniert und durch Lernsoftware unterstützt, die über Landeslizen-

ZWISCHENBERICHT

Der Zwischenbericht zur Evaluation des „Digitalpakt Schule (2019 bis 2024)“ erbrachte folgende zentrale Ergebnisse: Gelungener Programmfortschritt: Die Gesamtsumme von 6,5 Milliarden Euro ist nahezu vollständig in bewilligten oder bereits abgeschlossenen Maßnahmen gebunden. Schulen profitieren trägerneutral und bundesweit: Alle 294 Landkreise sowie 106 kreisfreien Städte in Deutschland haben von den Mitteln aus dem Digitalpakt profitiert. Insgesamt sind rund 90 Prozent der Schulen in freier und öffentlicher Trägerschaft deutschlandweit erreicht worden. Zum Zwischenbericht: https://voge.ly/Zwischenbericht_Digitalpakt

zen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ein anderes Teilprojekt namens „Lernen mit KI“ testet KI-gestützte Werkzeuge wie „emuKI“ und „FelloFish“ für Lehrkräfte. Ein spannendes Konzept ist auch die Auseinandersetzung mit Digitallaboren, die als mobile Lernräume landesweit verleihbar sind und spezialisierte Lernräume mit moderner Technologie für praxisorientiertes Lernen im MINT-Bereich und zur beruflichen Orientierung bieten. Ein inklusives Teilprojekt befasst sich mit Telepräsenzrobotern, die Schülern, die physisch nicht anwesend sein können, dennoch die Teilnahme am Unterricht ermöglicht.

Auch Baden-Württemberg investiert Zeit und Geld in moderne Bildung. Beispiel: das „KI-Zentrum Schule“ in Heilbronn. Hier sollen Schulen auf die Möglichkeiten, Chancen und Risiken durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz vorbereitet werden. Das Zentrum bietet Fortbildungen für Lehrkräfte an und entwickelt konkrete Anwendungsbeispiele, Unterrichtskonzepte und Informationsmaterial. Das KI-Zentrum ist am „Inno -

Die Friedensschule Osnabrück wurde als eine von bundesweit acht Schulen zur „Smart School 2025“ gekürt: (v. l.) Schulleiter Christoph Wiebke; Maximilian Knolle, Lernbegleiter & Projektleiter demoKI; Fabian Zacharias, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom, bei der Preisübergabe. Der Wettbewerb des Bitkom geht am 27. Oktober 2025 in die nächste Runde. Auf der entsprechenden Website gibt es weitere Informationen, auch zur Bewerbung. https://www.bitkom.org/Smart-School

vation Park Artificial Intelligence“ angesiedelt, der Weg zu KI-Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft ist also kurz.

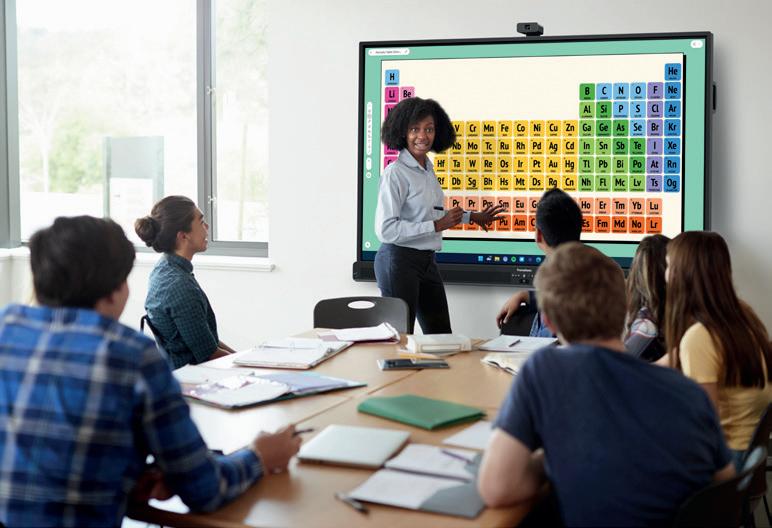

Sogenannte Smart Schools werden jedes Jahr vom Bitkom-Verband ausgezeichnet. Sämtliche Schulen erfüllen bereits bestimmte Mindeststandards bei Ausstattung und Infrastruktur. Zudem werden bewährte Lehrmethoden mit digitalen Formaten verknüpft. In diesem Jahr wurden acht Schulen prämiert, die diese Verknüpfung besonders gut umgesetzt haben. Darunter das „Albert Einstein Gymnasium Sankt Augustin“ in Nordrhein-Westfalen. Dort werden interaktive Whiteboards, Tablets und Laptops eingesetzt, das WLAN ist flächendeckend. „Durch projektbasiertes Lernen und den Einsatz moderner Tools bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Anforderungen der digitalen Welt vor“, heißt es vonseiten der Schule.

Die Friedensschule Osnabrück ist ebenfalls unter den diesjährigen Preisträgern. Laut Bitkom ist deren technische Ausstattung „ausgezeichnet“, sämtliche Schüler sowie alle Lehrkräfte verfügen über digitale Endgeräte für den Unterricht. Zudem hat sich die Friedensschule mit ihrem Projekt „demoKI“ zur Verbindung von Demokratieund KI-Bildung hervorgetan. Das Projekt fördert Peer-to-Peer-Lernen und sensibilisiert für Inhalte wie Demokratie, Rechtsstaat oder auch Desinformation.

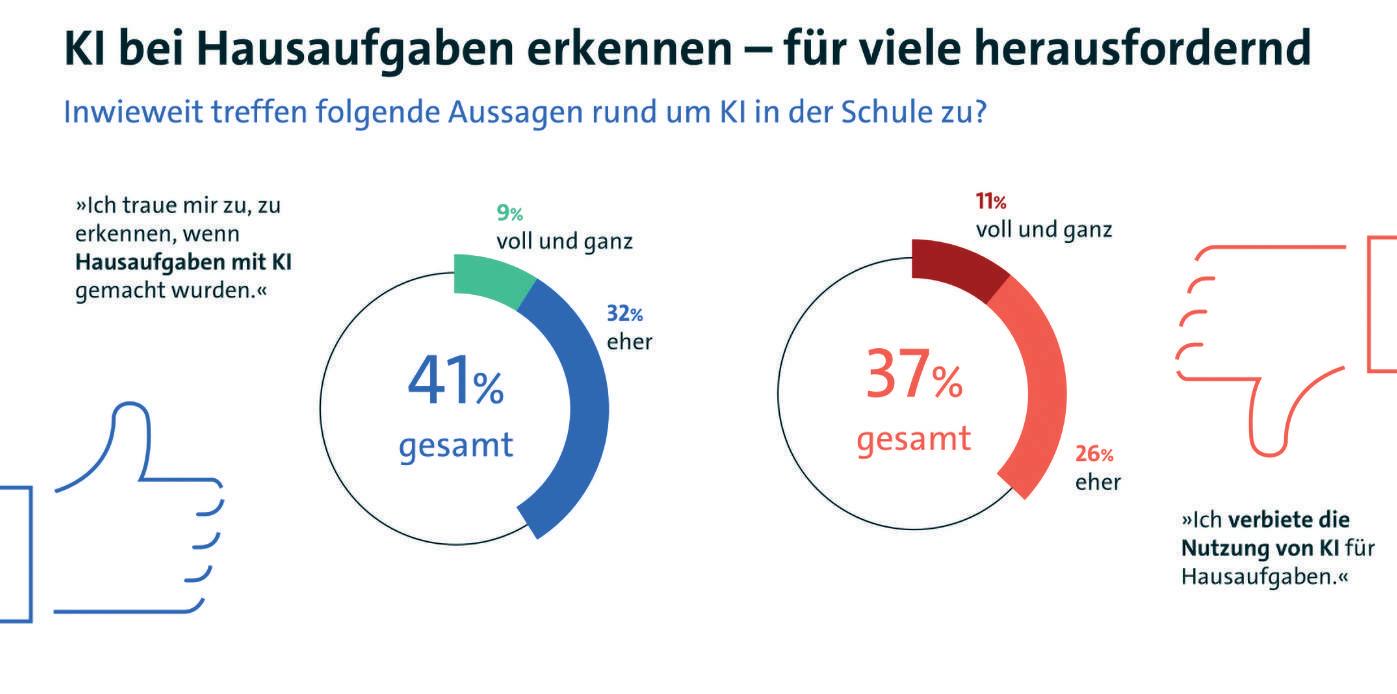

Während es bei Infrastruktur & Co. kaum Diskussionsbedarf gibt, gehen die Meinungen beim Thema KI auseinander – oder sind noch gar nicht vorhanden. Laut Bitkom gibt es nur an 23 Prozent der weiterführenden Schulen klare Regeln für die Nutzung Künstlicher Intelligenz. An weiteren 35

Prozent der Schulen legen die Lehrkräfte individuelle Regeln fest. Die Schüler hingegen setzen rege auf ChatGPT & Co.: 65 Prozent der Jugendlichen nutzen KI für schulische Zwecke. Und nahezu die Hälfte davon sagt, ihre Lehrkräfte würden es gar nicht merken, wenn sie unerlaubterweise KI einsetzten. Ein Armutszeugnis für die Schulen? Nein. Aber Ansporn, in Fortbildung und den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Anwendungen zu investieren.

Das Würzburger Friedrich-Koenig-Gymnasium geht diesen Schritt ganz bewusst. Als eine von 19 Modellschulen werden hier pädagogische Konzepte und Lernsettings rund um KI erprobt. „Mit Unterstützung von KI-Programmen können Schülerinnen und Schüler individuell gefördert, Lehrkräfte bei Routinetätigkeiten unterstützt und die Unterrichtsqualität insgesamt gesteigert werden“, sagte Kultusministerin Anna Stolz. „Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos, nun liegt es an uns, diese zu erkennen und zu nutzen.“ Stolz betonte, dass bei allem Fortschritt aber eines immer Bestand haben müsse: „Schule ist ein sozialer Ort, an dem der Mensch im Mittelpunkt steht.“

Schule ist kein Experimentierfeld. Sie ist Lernort und sozialer Raum gleichermaßen und erfüllt damit mehr Aufgaben als die reine Vermittlung von Fertig- und Fähigkeiten. Schule spielt eine zentrale Rolle im sozialen und persönlichen Entwicklungsprozess. Die Einführung, Nutzung und Weiterentwicklung digitaler Tools sollte daher regelmäßig pädagogisch reflektiert werden.

Mehr unter: https://www.digitalpaktschule.de

Autorin: Susanne Ehneß

Ob im Klassenzimmer,Hörsaal oder beim Homeschooling –digitales Lernen braucht eine starke Basis.Mit zukunftssicherer Netzwerktechnik, cleveren Ladelösungen undergänzendem Zubehör bietet DIGITUS® die passende Infrastruktur,ummoderne Lernumgebungen effizient und flexibel zu gestalten.

≈8,8 Millionen Schüler/-innen

≈2,3 Millionen Berufsschüler/-innen

Lernumgebungen optimal ausstatten

Ob für den Einsatz im KlassenzimmeroderHörsaal:

DieAV-Medientechnik von DIGITUS®schafftdie technischen Grundlagen für zeitgemäßen Unterricht und digitales Lernen.

Mit Lösungenwie HDMI-Extendern und Dockingstations lassen sich Endgeräteflexibel und effizient vernetzen. Ergänztdurch TV-Wagen, Halterungen, Verbindungskabel und weiteres Zubehör bietet DIGITUS®ein vielseitiges Portfolio für denAufbaumoderner Lernumgebungen.

≈831.798 Einschulungen

In modernen Bildungseinrichtungen gehören Tablets, Laptops und andere mobile Endgeräte längst zum Alltag

Um diese Geräte sicheraufzubewahren, zentral zu verwalten und gleichzeitig zuverlässig zu laden,bieten die Ladeschränke von DIGITUS® eineideale Lösung.Speziell fürden Einsatz in Schulen, Universitäten und weiteren Bildungseinrichtungen entwickelt.

QR Code scannen undunsere komplette Lösung entdecken

Wirbieten Ihnen fürjede Situation die richtigeLösung Oder besuchen Sie uns online auf: www.digitus.shop

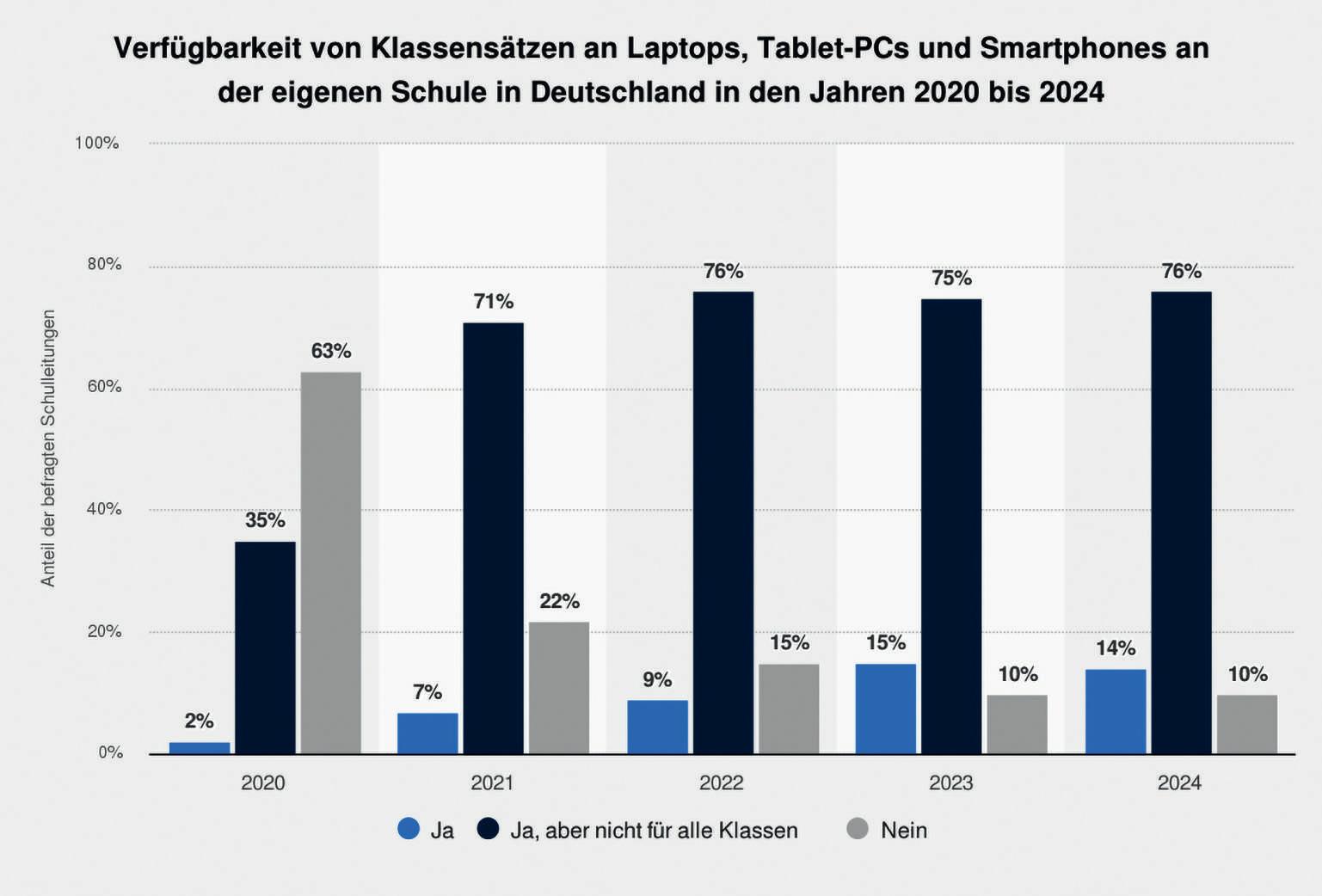

14 Prozent der vom Verband Bildung und Erziehung sowie der Forsa befragten Schulleitungen geben an, dass 2024 an der eigenen Schule Klassensätze an Notebooks, Tablet-PCs und Smartphones für alle Klassen existieren. 76 Prozent sagen, dass zumindest für einige der Schulklassen entsprechende Klassensätze vorhanden sind.

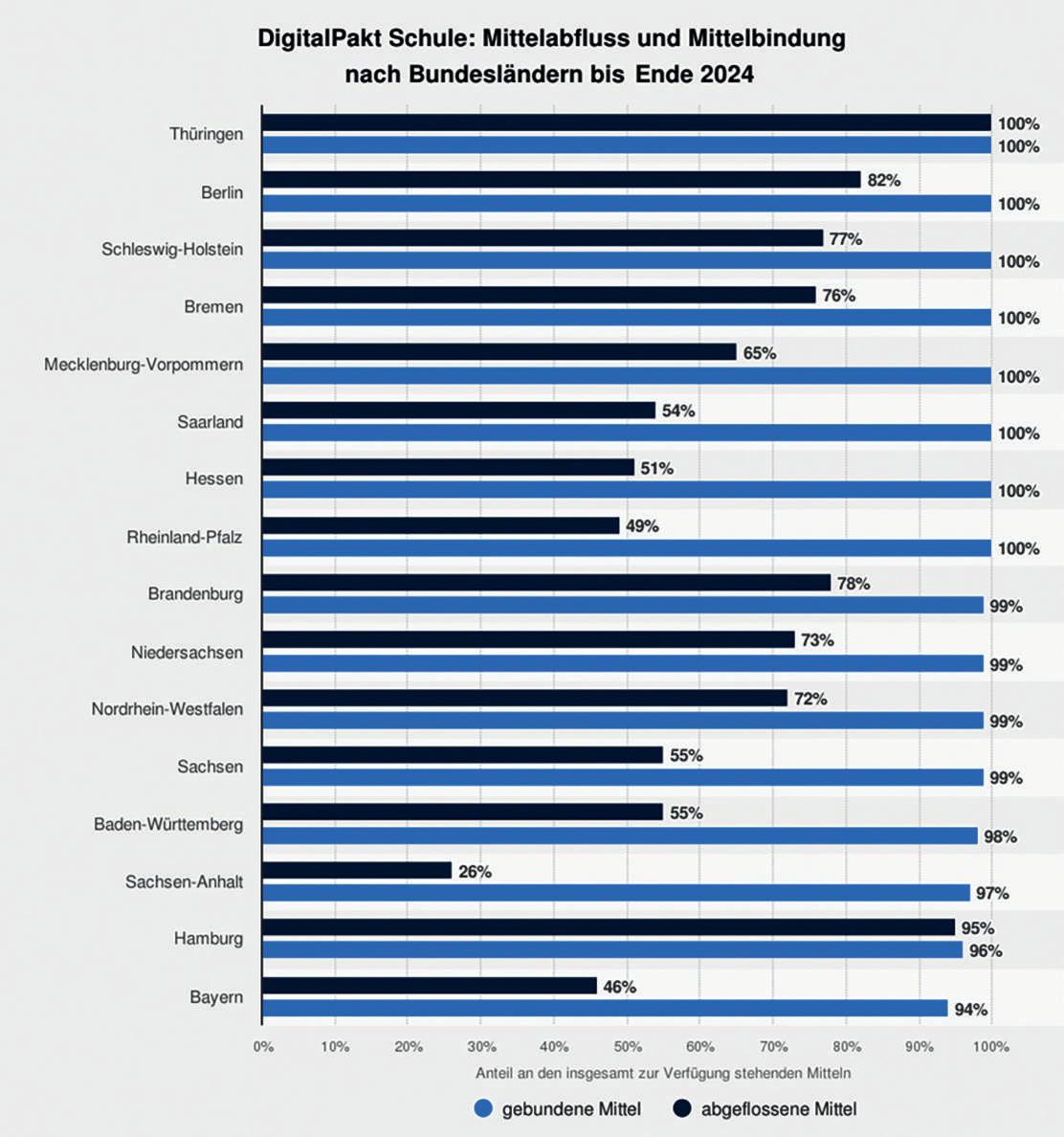

Bis zum 31. Dezember 2024 wurden die Mittel des BasisDigitalPaktes noch nicht vollständig abgerufen, so das Bundesfinanzministerium (BMF). Einzig das Bundesland Thüringen hatte 100 Prozent der ihm zustehenden Summe aus dem Basis-DigitalPakt erhalten. Sachsen-Anhalt hatte dagegen erst 26 Prozent aus dem Fördertopf verbucht. Mit Blick auf die Mittelbindung (bereits beantragte, aber noch nicht abgerufene Mittel) hatten acht Bundesländer alle möglichen Mittel beantragt.

80 Prozent der Lehrer, die vom Bitkom befragt wurden, meinen: Alle Schüler sollten lernen, wie man KI nutzt Es gibt jedoch Vorbehalte zum Einsatz von KI in der Schule – 39 Prozent sagen: KI hat in der Schule nichts verloren. Dennoch sagen 79 Prozent, dass alle Schüler KI-Kompetenzen erlernen sollten.

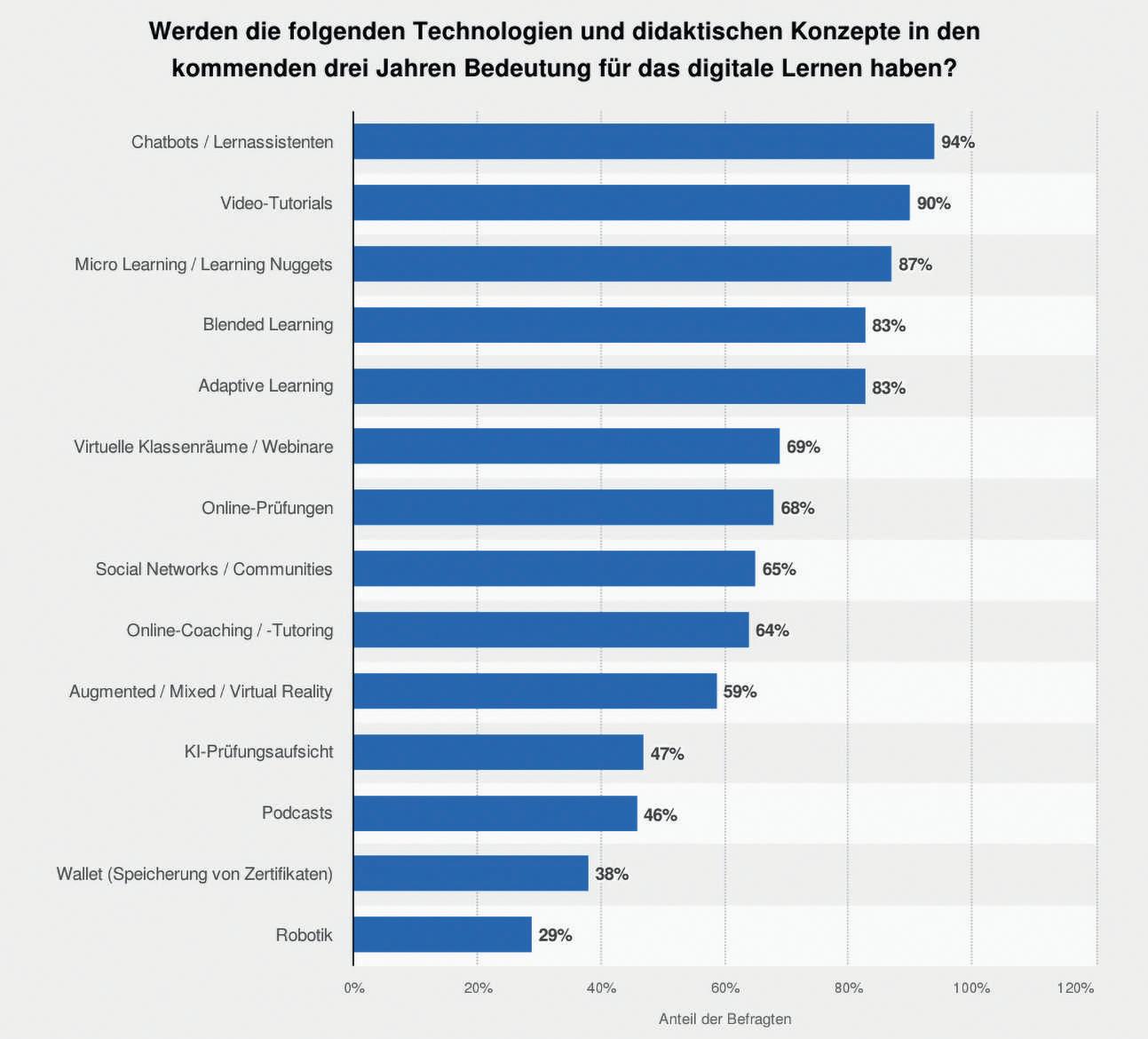

94 Prozent der befragten Experten aus dem Bereich des digitalen Lernens waren Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 der Meinung, dass Chatbots und Lernassistenten in den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung als Lernform in der beruflichen Bildung zukommen wird. Auch Video-Tutorials wird der Umfrage des MMB-Instituts für Medienund Kompetenzforschung zufolge von einem Großteil der Experten eine wichtige Rolle zugeschrieben. An die Robotik im digitalen Lernen glauben nur 29 Prozent.

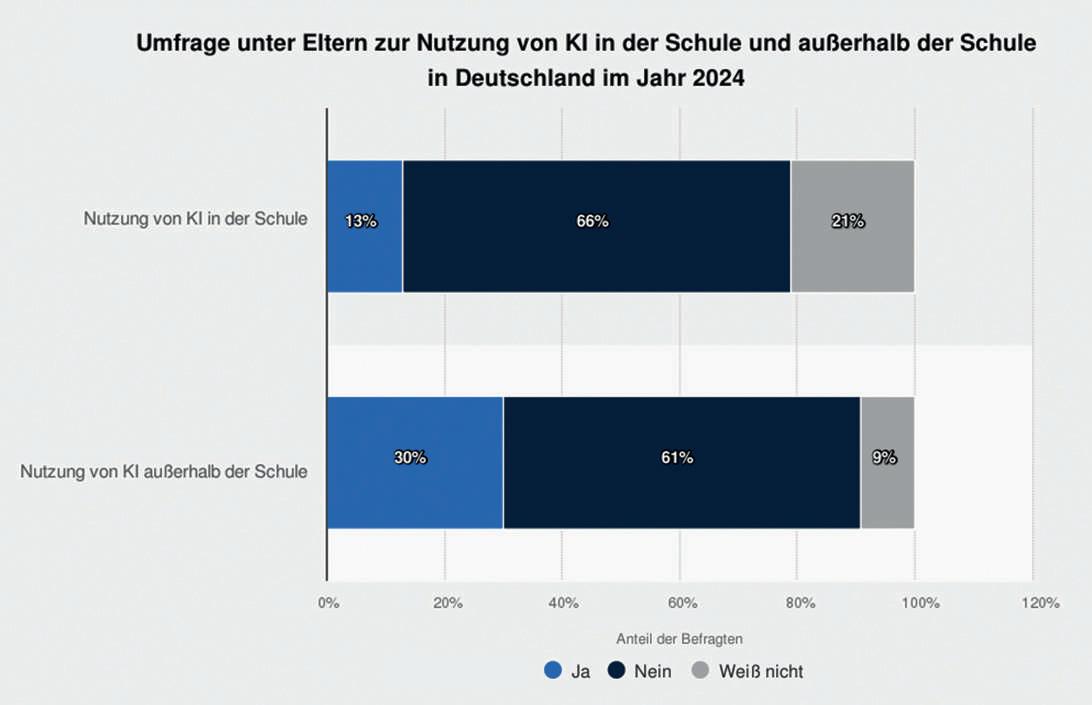

13 Prozent der von der Körber-Stiftung befragten Eltern geben an, dass ihre Kinder bereits unter Anleitung einer Lehrkraft im Unterricht KI-Anwendungen nutzen. Außerhalb des Schulunterrichts ist die Nutzung von KI-Anwendungen höher: Jedes dritte befragte Elternteil (30 %) berichtet, dass das Kind KI zur Erledigung von Hausaufgaben, zur Vorbereitung von Referaten oder als Lernhilfe nutzt.

Digitale Souveränität ist auch im Bildungssystem ein Thema. Das Forum Bildung Digitalisierung hat in einem Orientierungspapier zehn Handlungsempfehlungen zusammengefasst.

Digitale Souveränität in der Schule meint Kompetenz im Sinne einer technischen, pädagogischen und gesellschaftlichen Ermächtigung, wie es das „Forum Bildung Digitalisierung“ im Papier „Digitale Souveränität im Schulsystem“ formuliert. Es sei notwendig, heißt es darin, „alle Akteure in ihrer Souveränität über digitale Tools, Prozesse und Entscheidungen zu stärken – von der Nutzung digitaler Medien bis hin zur kritischreflektierten Medienkompetenz“. Digitale Souveränität sei erfolgskritisch für die digitale Transformation. „Ohne digitale Souveränität, ohne einen kritisch-reflektierten Umgang mit Digita-

lisierungsprozessen auf allen Ebenen kann Schulund Unterrichtsentwicklung in einem digitalisierten Umfeld nicht gelingen“, heißt es im Papier.

Wie sich Souveränität fördern lässt, hat der gemeinnützige Verein in zehn Handlungsempfehlungen rund um die Themen Demokratiebildung, Bildungssteuerung, personalisiertes Lernen sowie Kompetenzentwicklung zusammengefasst:

• Partizipation von Schülerinnen und Schülern stärken.

• Nachrichtenkompetenz in der Schule fest verankern.

• Offene Bildung stärken.

• Zusammenarbeit mit europäischen EdTechAnbietern fördern.

• Neue Berufsgruppen an Schulen etablieren.

• Datengestützte Schulentwicklung ausbauen.

• Rolle der Lehrkraft weiterentwickeln.

• Digitale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stärken.

• Digitalisierungsbezogene Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte starten.

• Professionalisierung von Führungskräften („Digital Leadership“) ausbauen.

Ralph Müller-Eiselt, Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, betont: „Digitale Souveränität ist mehr als ein Buzzword. Sie ist entscheidend für die gelingende digitale Transformation von Schule.“

Mehr unter: https://voge.ly/ Papier-ForumBildung

Autorin: Susanne Ehneß

Welchen aktuell dringlichsten Aufgaben sehen sich die deutschen Schulen gegenüber?

Prien: Unsere Schulen vermitteln Bildung – das Rüstzeug fürs Leben. Damit stehen sie vor mehreren gleichzeitigen Herausforderungen: Neben dem Lehrkräftemangel, der die Länder strukturell und regional unterschiedlich beschäftigt, ist insbesondere der wirksame Umgang mit einer immer heterogeneren Schülerschaft die entscheidende Aufgabe. Dabei wird es auf eine neue Evaluationskultur ankommen, die sich noch stärker als bisher digitaler Tools bedient. Auch die Digitalisierung bleibt eine zentrale Zukunftsaufgabe. Hinzu kommen die Integration von Kindern mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler, ein eingehenderer Blick auf die Elternarbeit und die Weiterentwicklung schulischer Qualität insgesamt. Auch der Umgang mit den Folgen der Pandemie – etwa im Bereich der psychosozialen Gesundheit – bleibt relevant. Es geht für alle im System darum, Schule zukunftsfest, chancengerecht und resilient aufzustellen. Wo der Bund es kann, unterstützt er die Länder in Bildungsfragen.

Wie weit ist die deutsche Schullandschaft beim Thema Digitalisierung?

Prien: Seit dem Start des ersten Digitalpakts Schule im Jahr 2019 hat sich viel bewegt: Die meisten Schulen verfügen inzwischen über eine grundlegende digitale Infrastruktur – von WLAN über Endgeräte bis hin zu digitalen Tafeln. Die Nutzung digitaler Werkzeuge im Unterricht nimmt zu, ebenso die digitalen Kompetenzen bei Lehrkräften, deren Weiterbildung ganz entscheidend ist. Denn: Das Gadget allein macht es nicht. Das muss in eine Unterrichtsdidaktik eingebettet werden. Und dabei dürfen wir auch den kritischen Umgang mit KI nicht vernachlässigen. Gleichzeitig zeigt sich: Der Digitalisierungsgrad ist bundesweit noch unterschiedlich. Unser Ziel ist es, bundeseinheitlich hohe Standards zu schaffen – sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der pädagogischen Anwendung.

Bringt der Digitalpakt 2.0 den nötigen Schub, um die Digitalisierung voranzubringen?

Prien: Ja. Der Digitalpakt 2.0 wird ein entscheidender Schritt sein, um die bisherige Entwicklung nachhaltig

zu sichern und gezielt auszubauen. Damit stehen nicht nur Mittel für Geräte und Infrastruktur bereit, vielmehr liegt auch ein Fokus auf Verstetigung: Wir wollen IT-Administration professionalisieren, pädagogische Konzepte stärken und die Fortbildung von Lehrkräften weiter fördern. Digitalisierung darf kein einmaliges Projekt bleiben, sondern muss dauerhaft im Schulalltag verankert sein. Genau darum geht es beim Digitalpakt 2.0, da haben Bund und Länder das gleiche Verständnis. Ich betone an dieser Stelle aber auch gern: Die Länder sind mit den Mitteln des Bundes nicht aus der Verantwortung, was die Digitalisierung angeht.

Bis wann können die Schulträger mit den ersten Fördergeldern aus dem Digitalpakt 2.0 rechnen?

Prien: Unser Ziel ist es, den Digitalpakt 2.0 zügig auf den Weg zu bringen. Derzeit laufen die Gespräche mit den Ländern über die konkrete Ausgestaltung. Wir streben an, dass die Mittel ab 2026 zur Verfügung stehen. Klar ist: Die Schulträger benötigen Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen für einen nahtlosen Übergang zu schaffen – ohne finanzielle oder organisatorische Brüche.

Autorin: Susanne Ehneß

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in das deutsche Bildungswesen stellt Schulen, Lehrkräfte sowie die Bildungspolitik vor tiefgreifende Entscheidungen.

KI-Systeme bergen mannigfaltige Potenziale. Nicht nur bei der Automatisierung administrativer Tätigkeiten, auch bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblättern und Übungsaufgaben – bisher eine der zeitintensivsten Aufgaben des Lehrberufs – kann eine KI hilfreich sein. Mehr noch: Durch KI-gestützte Tools können diese Aufgabenbereiche so gestaltet werden, dass für alle Beteiligten ein individueller Zeitgewinn verbucht werden kann. Die dadurch gewonnene Zeitersparnis ermöglicht es den Lehrpersonen, einen stärkeren Fokus auf die pädagogische Kernarbeit sowie eine individuellere Betreuung und Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler.

Weiterhin können beispielsweise durch eine tiefgehende Analyse von Lerndaten personalisierte Bildungswege erstellt und auf die jeweiligen Stärken und Schwächen der Lernenden eingegangen werden. Stichwort Differenzierung nach oben wie unten. Um Lehrkräften unterstützende Hilfe im Umgang mit Künstlicher Intelligenz anzubieten, haben Forschende der Universitäten Augsburg und Potsdam eine gemeinsame Handreichung mit dem Titel „Künstliche Intelligenz in der Schule“

entwickelt. Diese wurde über die Kanäle des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben.

Die Autoren stellen gleich zu Beginn der Handreichung klar, dass KI weder als Wunder-Bildungswaffe, die sämtliche Herausforderungen des Lehrens und Lernens lösen kann, wirke, noch dass sie alles obsolet mache, was man über Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wisse. Vielmehr weisen sie darauf hin, dass verschiedene KI-Anwendungen klar differenziert werden müssen. Sie warnen vor der vereinfachenden Gleichsetzung von KI mit ChatGPT und zeigen die Bandbreite von schwacher, aufgabenspezifischer KI bis hin zu generativen Systemen auf.

Während bildungsspezifische Anwendungen wie intelligente Tutoring-Systeme bereits seit Jahren erforscht und eingesetzt werden, würden generative KI-Anwendungen das Bildungssystem vor neue Herausforderungen stellen.

Ein weiterer Abschnitt der Handreichung behandelt den Datenschutz. „Entgegen weit verbreiteter Befürchtungen“ stellen die Autoren fest, dass

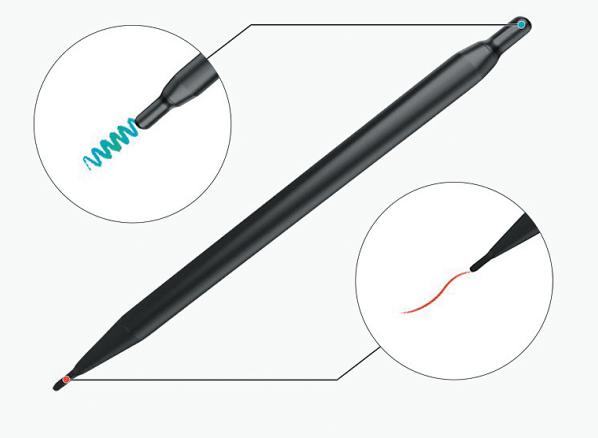

Der adäquate Umgang mit KI-Tools wird künftig vermehrt an Bedeutung gewinnen und Teil des Arbeitsalltags von Lehrern werden.

„weder die DSGVO noch der EU-AI-Act grundsätzlich den Einsatz von KI in der Schule verhindern, sondern eher festlegen, welche Anwendungen genutzt werden unter welchen Umständen genutzt werden dürfen.“

Dementsprechend werden in den bereits heute verfügbaren datenschutzkonformen Lösungen –von kostenpflichtigen Pro-Versionen bekannter Tools wie ChatGPT, Claude und Co. bis hin zu speziell entwickelten Schnittstellen verschiedener Bundesländer – dokumentiert. Sachsen bietet etwa mit KAI, Baden-Württemberg mit fAIrChat und andere Länder mit ähnlich gelagerten Lösungen schon jetzt rechtssichere Produkte für den Schulgebrauch an, betonen die Autoren der Handreichung. Darüber hinaus räumt die Augsburger und Potsdamer Co-Produktion mit dem Mythos auf, dass Faktenwissen im KI-Zeitalter überflüssig werde. Die Autoren betonen, dass die Vermittlung von Faktenwissen als Bildungsziel unbenommen bleibe und dass ein breites Grundlagenwissen in verschiedenen Fachbereichen den Umgang mit einer Vielzahl von Situationen und Problemstellungen erleichtere.

Gleichzeitig werden jedoch auch neue Kompetenzanforderungen für den Lehrkorpus sowie die Schülerschaft definiert. Die sogenannte „AI Literacy“ umfasse – gemäß der Handreichung –die Fertigkeit, grundlegende KI-Konzepte zu verstehen, effektiv mit KI zu interagieren sowie eine kritische Bewertung von KI-erzeugten Ergebnissen durchzuführen.

In der Handreichung widmet sich das Autorenteam der veränderten Rolle von Lehrkräften im KI-Zeitalter. Wörtlich heißt es, dass „selbst vollautomatische tutorielle Systeme nicht von allein wirken“. Die pädagogisch-didaktische Einbindung von KI-Technologie verbleibe eine der zentralen Aufgabe des Lehrkörpers.

Auch die Diskussion neuer Prüfungsformate bekommt in der Handreichung Raum. Es lasse sich mittlerweile die Behauptung, dass die Leistungen, die in Prüfungen in Schule und Hochschule verlangt werden, nur von Menschen erbracht werden können, nicht mehr halten, formulieren die Autoren der beiden Universitäten.

Als mögliche Antwort auf diese Herausforderung werden neue Prüfungsformate vorgeschlagen, die „über, mit, von, trotz und ohne KI“ erfolgen können. Dabei verhalte es ähnlich wie mit sogenannten „Open-Book-Klausuren“, bei welchen festgelegte Lehrwerke zur Hilfe herangezogen werden dürfen. Diese Differenzierung eröffne neue Möglichkeiten für eine zeitgemäße Leistungsbewer tung, die sowohl traditionelle Kompetenzen als auch KI-bezogene Fähigkeiten berücksichtige.

Trotz allen Jubels werden die Risiken des KIEinsatzes von den Autoren jedoch nicht verschwiegen. Besonders ausführlich werden Verzerrungen, sogenannte Biases in KI-Systemen behandelt. Die Autoren warnen, dass KI-Systeme bestehende gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierungsmuster reproduzieren oder gar verstärken können.

Als Lösungsvorschlag werden „Human-in-theLoop-Ansätze“ ins Spiel gebracht, bei denen KI Menschen unterstützt, wichtige Entscheidungen allerdings bei pädagogischen Fachkräften verbleiben. Die Handreichung betont diesbezüglich, dass KI lediglich als ein unterstützendes Werkzeug betrachtet werden soll, dessen Einsatz verantwortungsvoll stattfinden muss.

Künstliche Intelligenz bietet erhebliche Synergieeffekte für die Verbesserung von Bildungsprozessen. Eine erfolgreiche Implementierung erfordert jedoch eine gleichermaßen durchdachte wie minutiös geplante Herangehensweise, die technische Innovationen der KI-Tools mit der pädagogischen Expertise der Lehrerinnen und Lehrer verbindet.

Mehr unter: https://voge.ly/KI-Review

Autor: Johannes Kapfer

Künstliche Intelligenz gilt in vielen Lebensbereichen als echter Game-Changer, auch im Bildungswesen. Doch viele Schulen halten sich noch am Regelwerk auf.

Kinder und Jugendliche arbeiten bereits an ihren KI-Skills, doch eindeutige Regeln fehlen.

Man stelle sich ein Turnier vor, bei dem das Gros der Teilnehmenden bereits mit dem neuesten Equipment spielt, die Verantwortlichen aber noch nicht einmal die Grundregeln festgelegt haben. Genau das lässt sich im Bildungswesen aktuell beobachten: Während Kinder und Jugendliche bereits KI nutzen, wird immer noch darüber diskutiert, ob das überhaupt erlaubt sein sollte.

Fast zwei Drittel der Schüler vertrauen bereits auf KI, zeigt eine repräsentative Bitkom-Umfrage unter 502 Jugendlichen an weiterführenden Schulen aus dem Mai 2025. Doch nur 23 Prozent der Schulen haben zentrale KI-Regeln etabliert. Weitere 35 Prozent überlassen die Regelung den einzelnen Lehrkräften, während 27 Prozent noch gar keine Vorgaben machen.

Diese Regelungslücke führt zu unterschiedlichen Nutzungsmustern und zwangsläufig zu einem Fairplay-Problem: 23 Prozent der Schüler geben zu, Hausaufgaben kaum noch selbst zu lösen. Gleichzeitig fordern 44 Prozent ein Verbot der KINutzung für Hausaufgaben. Nur, wer soll das kontrollieren?

Viele Lehrkräfte sind sich ihrer wichtigen Rolle als Spielleiter durchaus bewusst und experimentieren mit KI, vermissen aber klare Vorgaben und gezielte Fortbildungen. Als besonders hinderlich sehen 36 Prozent der für den Bildungsreport 2025 befragten Lehrer KI-generierte Fehlinformationen. Gerade einmal 16 Prozent der Lehrkräfte fühlen sich ausreichend geschult, um mit KI-Halluzinationen und Desinformation kompetent umzugehen.

Die Lösung kann aber nicht lauten, KI aus den Schulen zu verbannen. Stattdessen braucht es neue Spielregeln, die allen helfen, KI kompetent zu nutzen. Idealerweise gelingt es, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass schnelle Lösungen ohne echtes Verstehen nicht zweckdienlich sind. Vielmehr muss es darum gehen, KI strategisch einzusetzen, um besser zu lernen. Der Unterschied liegt in der Kompetenz, und die wird bislang kaum systematisch vermittelt.

Nordrhein-Westfalen macht vor, wie es funktionieren kann: Im Februar 2025 startete das auf zweieinhalb Jahre festgelegte Pilotprojekt „KIMADU“ an 25 Schulen. Zeit, um Strategien zu entwickeln und zu zeigen, dass KI im Unterricht mehr als nur ein neues Spielzeug ist. Die Schulen bekommen professionellen Support und können offiziell das ausprobieren, was viele Schüler längst heimlich machen.

Die Frage ist nicht mehr, ob Künstliche Intelligenz an Schulen kommt, sondern wie schnell die bislang zögerlichen Institutionen aufholen. KIVerbote jedenfalls gehen an der Realität vorbei. Denn die Schüler spielen bereits, mit oder ohne offizielles Regelwerk.

Mehr unter: voge.ly/bitkomschulki

Autor: Stephan Augsten

Wir sind lieferfähig!

Das Samsung Flip Pro passt sich perfekt an jede Schulumgebung an, nicht umgekehrt. Ob im Meetingraum, im Klassenzimmer oder im Studio – das Samsung Flip Pro passt sich jeder Situation an. Flexibel, intuitiv und bereit für Ihre Ideen.

Mit dem Hisense GoBoard entscheiden Sie sich für eine durchdachte All-in-One-Lösung mit integrierter 4K Kamera, Wi-Fi 6, Dolby Atmos Lautsprechern und Android 13. Ideal für interaktive Kommunikation und den Einsatz in Konferenzräumen und Klassenzimmern.

Mit den interaktiven Touch-Displays von Newline gelingt moderner Unterricht ohne Kompromisse. Newline bietet das beste Gesamtpaket – brillante Displayqualität, starker Bildungssoftware für Schulen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das ActivPanel 10 und das ActivPanel 10 Premium bringen Interaktivität und intuitive Bedienung in jedes Klassenzimmer und jeden Meetingraum. Egal ob für Unterricht, Workshops oder kollaboratives Arbeiten –die neuen Panels passen sich Ihrer Umgebung an, nicht umgekehrt.

Wie lernt eigentlich eine KI und worauf muss ich bei der Nutzung achten?

Im Projekt KI4Kids haben Grundschulkinder die Antworten gefunden.

Projekttag KI4Kids

Den meisten Erstklässlern dürfte ChatGPT schon ein Begriff sein, noch bevor sie das ABC lernen. Aber können Grundschulkinder auch schon die Hintergründe verstehen, etwa wie eine KI lernt und was es bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz zu beachten gilt? Sie können – und sie wollen, das zeigt die erfolgreiche Pilotierung des Projekts KI4Kids. Entwickelt haben das Konzept die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF) und ScienceLab e.V.

Kernstück sind zwei Projekttage für Dritt- und Viertklässler, die Spiel, Spaß und Lernen verknüpfen. „Wir möchten Kindern schon früh die Möglichkeit geben, digitale Technologien nicht nur zu konsumieren, sondern selbst kreativ damit zu arbeiten“, so Dr. Heike Schettler, Vorstandsvorsitzende des ScienceLab. Neben der Wissensvermittlung zum gewissenhaften und kritischen Umgang mit KI bietet das Projekt daher auch Programmierübungen und Kreativmodule. „Kinder sind von Natur aus neugierig und stellen oft die besten Fragen. Deshalb wollen wir dieses spannende Thema auch aus ihren Augen betrachten“, sagt Michael Gündert, stellvertretender Geschäftsführer der IJF. Um parallel auch die Kompetenz der Lehrkräfte

zu stärken und Eltern als Multiplikatoren für einen reflektierten Umgang mit KI einzubinden, gehören auch ein Webinar für Lehrkräfte und ein digitaler Elternabend zum Programm. Mit Förderung der Bayerischen Sparkassenstiftung konnte das Konzept in diesem Jahr erprobt werden – mit zwei Projekttagen in den Schulen in Dettelbach und Seefeld-Hechendorf.

Wie kam das Projekt bei den Kindern an? Die IJF gab unserer Redaktion vorab erste Einblicke: Die Kinder waren demnach sehr motiviert und beteiligten sich aktiv während des gesamten Projekts. Besonders gut gefielen ihnen die kreativen Anwendungen, wenn sie etwa mithilfe von KI selbst Bilder, Songs oder Erklärvideos erstellen konnten; spielerische Elemente wie die KI-Challenge fanden sie „sehr spannend“. Viele Kinder sagten auch, sie verstünden nun besser, wie KI funktioniert und wofür sie genutzt werden könne. Das zeigen im Übrigen auch die Interviews auf der IJF-Website. Kinder könnten KI also nicht nur verstehen, sondern auch als Werkzeug selbst gewinnbringend einsetzen, so das Fazit der Projektverantwortlichen. Die Eltern schätzten den Praxisbezug und wünschten sich, dass der kritische Blick auf digitale Technologien auch weiterhin gefördert wird.

Sehr positiv war die Resonanz der Lehrenden: Das Projekt wie auch das – bayernweit angebotene –Webinar erhielten demnach fast nur gute und sehr gute Bewertungen, vor allem die Praxistauglichkeit der Unterrichtsmaterialien wurde gelobt. Neun Lehrkräfte meldeten direkt Interesse an einer Umsetzung an ihren Schulen an. Tatsächlich ist auch geplant, das Projekt ab 2026 in ganz Bayern auszurollen – dafür braucht es aber die nötigen Fördermittel.

Mehr unter: https://voge.ly/KI_IJF

Autorin: Nicola Hauptmann

Nachhaltige Beschaffung, smarte Rückgabe und praktischer Mehrwert für Lehrkräfte. Einladung zum Wissenstransfer am 13. November 2025.

Die Digitalisierung an Schulen ist längst keine Zukunftsvision mehr – sie ist bereits heute eine zentrale Aufgabe. Das Thema ist zu komplex, als dass Schulträger und Schulen es allein stemmen könnten. Sie brauchen Partner, die mehr bieten als reine Hardware: Gefragt sind ganzheitliche Lösungen, die Ausstattung, Finanzierung, Support, Fortbildung und nachhaltige Wiederverwendung miteinander verbinden.

Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen

AfB social & green IT ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen mit knapp 700 Mitarbeitenden, davon fast die Hälfte mit Behinderung. Der Bereich Digital Education hat sich auf moderne, bezahlbare und nachhaltige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen spezialisiert. Immer mehr Schulen und Hochschulen deutschlandweit setzen auf AfB. Das Unternehmen liefert leistungsfähige IT: wirtschaftlich, rechtssicher und sofort einsatzbereit. Das Ergebnis ist digitale, nachhaltige Bildung, die gleiche Chancen im Unterricht ermöglicht.

Von Klassensätzen bis Support –alles aus einer Hand

AfB unterstützt Bildungsträger bei der Planung und Umsetzung ihrer IT-Ausstattung. Je nach Bedarf stehen neue oder refurbis-

hed Geräte zum Kauf oder zur Miete bereit. Ob Verwaltungsarbeitsplätze, Hardware für Lehrkräfte, Fachräume oder komplette Klassensätze mit iPads oder Notebooks –AfB versteht sich als All-in-One-Partner.

Die AfB-Spezialisten beraten Schulträger individuell und begleiten bei Bedarf auch Elternabende. Dort werden Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt, inklusive Bildungsfonds, der auch einkommensschwachen Familien die Teilnahme an digitaler Bildung ermöglicht. Bestellungen laufen über abgesicherte AfB-Portale, die Bezahlung direkt an AfB, ganz ohne Schufa-Abfrage. Im nächsten Schritt erfolgt die Auslieferung, entweder an die Schulen oder direkt nach Hause zu den Eltern. Während des Roll-outs arbeitet AfB eng mit den IT-Verantwortlichen der Schulträger zusammen und stellt sicher, dass die Systeme zuverlässig laufen. Auch im laufenden Betrieb steht kompetenter Support zur Verfügung.

Schul-IT mit zweitem Leben Für Schulträger immer wichtiger: Als Europas führendes inklusives RefurbishmentUnternehmen schenkt AfB auch gebrauchter Schul-IT ein zweites Leben. Gerade Geräte, die während der Corona-Zeit angeschafft wurden, wirken heute oft veraltet. Durch professionelle Wiederaufbereitung können sie jedoch problemlos weiterge -

nutzt oder weiterverkauft werden – ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich effizient.

Wissenstransfer für Lehrkräfte

Damit digitale Ausstattung im Unterricht wirklich wirkt, brauchen Lehrkräfte praxisorientierte Unterstützung. AfB bietet daher gezielte Schulungen und Fortbildungen an, die meist gemeinsam mit Experten durchgeführt werden. Ein Beispiel ist das Webinar „iPad-Top-Tipps an Schulen“ am 13. November 2025. Lehrkräfte und IT-Verantwortliche erhalten dort von zwei aktiven Lehrkräften, den sogenannten Medienkompetenzlehrern, konkrete Anregungen für den effektiven Einsatz von iPads im Unterricht. Anmeldungen sind noch bis zum 6. November möglich.

Fazit: Digitale Bildung gelingt dann, wenn Technik, Pädagogik und nachhaltige Nutzung ineinandergreifen. AfB begleitet Schulen als zuverlässiger Partner mit umfassenden IT-Lösungen, kompetentem Support und klarem Fokus auf Nachhaltigkeit. So wird Digitalisierung nicht zum Selbstzweck, sondern zum echten Fortschritt im Schulalltag.

Weitere Informationen zu AfB und zum Webinar „iPad-Top-Tipps an Schulen“: https://www.afb-group.de/ digital-education/

Störfaktor, Gesundheitsrisiko oder Lernmittel – Handyverbote an Schulen werden kontrovers diskutiert und gelten in vielen Bundesländern. Braucht es pauschale Verbote oder reicht es, die Medienkompetenz von Schülern zu stärken?

Ministerpräsident Markus Söder will es jetzt auch: eine Verschärfung des Handyverbots an Schulen in Bayern. Landesregierungen in Hessen und in Schleswig-Holstein haben es vorgemacht: Seit dem Schuljahr 2025/2026 gelten an allen öffentlichen Schulen weitreichende Handyverbote. Wie auch in anderen Bundesländern gab es bisher in den beiden Bundesländern lediglich Absprachen oder Vorgaben zur Nutzung digitaler Endgeräte. Zur Einführung der Handyverbote erklärte der hessische Kultusminister Armin Schwarz (CDU): „Unsere Schulen müssen geschützte Räume sein, in denen unsere Kinder und Jugendlichen frei von Ablenkung und Ängsten lernen können.“ Eine ausufernde Smartphone-Nutzung mit teilweise verstörenden Inhalten auf Social Media wirke sich laut Schwarz negativ auf die psychische Gesundheit und Lernfähigkeit junger Menschen aus.

Neue Studien belegen die Einschätzung des Kultusministers. So geht etwa aus einer Untersuchung des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor, dass die große Mehrheit der befragten Erwachsenen für klare Regeln bei der Smartphone-Nutzung ist. Ein Mindestalter von 12 Jahren für den Besitz eines eigenen Smartphones wird

der Studie zufolge mehrheitlich befürwortet. Die Studienteilnehmer wünschen sich für soziale Medien sogar eine Grenze von 14 Jahren. „Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass Erwachsene ein Schutzbedürfnis für Kinder und Jugendliche sehen – gerade bei sozialen Medien“, betont Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB. Zudem spricht sich ein Großteil der Befragten für ein Verbot von Smartphones an Grundschulen sowie ein Nutzungsverbot im Unterricht an allen Schulen aus.

Das Ifo-Bildungsbarometer 2025 kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei haben die Marktforscher auch Jugendliche befragt. Und selbst unter den 14- bis 17-Jährigen ist eine relative Mehrheit der Befragten (47 %) für eine stärkere Altersbeschränkung bei der Nutzung von Social Media. Ebenso hat sich eine deutliche Mehrheit der Befragten für ein Verbot von Smartphones an Schulen ausgesprochen. Rund 64 Prozent der Erwachsenen und etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen (57 %) sind laut Ifo-Institut dafür, die Handynutzung während des Unterrichts zu verbieten. Auch an weiterführenden Schulen sollten demnach Verbote eingeführt werden. Gleich-

Der hessische Kultusminister Armin Schwarz (CDU) ist überzeugt, dass sich eine ausufernde Smartphone-Nutzung negativ auf die psychische Gesundheit und Lernfähigkeit junger Menschen auswirke.

zeitig wünschen sich 66 Prozent der Jugendlichen, dass der Umgang mit Künstlicher Intelligenz in den Unterricht aufgenommen wird. „Das signalisiert: Die Jugendlichen wollen klare Grenzen für ablenkende Technik, aber eine gezielte Förderung bei zukunftsrelevanten digitalen Kompetenzen“, sagt die Co-Autorin der Studie Katharina Wedel.

Eine stärkere Verantwortung von Politik und Plattformbetreibern fordern auch die Befragten der BiB-Studie. Schulen sollten aber nicht nur regulieren, sondern auch Medienkompetenz vermitteln. Ein reines Handyverbot reicht nach Ansicht vieler Befragter nicht aus. Kinder und Jugendliche müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien erlernen. Und genau das hat sich auch das Land Hessen mit den neu eingeführten Verboten auf die Fahnen geschrieben. So bleibt die Nutzung von Smartphone und Tablet vor allem im Rahmen der Medienbildung im Unterricht zulässig und durchaus erwünscht.

Schließlich hat Hessen zum Start des neuen Schuljahrs mit dem KI-Chatbot „Telli“ ein neues Angebot für Lehrkräfte und Schüler eingeführt. Der KI-Chatbot soll Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung und Schüler beim individuellen Lernen unterstützen. Damit soll die Medienkompetenz der jungen Menschen gestärkt werden. Klar gegen pauschale Smartphone-Verbote an Schulen haben sich in einem offenen Brief auch der Bundeselternrat, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK),

das Deutsche Kinderhilfswerk sowie D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt ausgesprochen. Statt Verboten fordern sie eine bundesweite Bildungsoffensive für Medien- und Demokratiekompetenz an deutschen Schulen.

Aline Sommer-Noack, stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, äußert sich folgendermaßen: „Digitale Medien gehören heute zum Alltag von Kindern und Jugendlichen – und damit auch in eine zeitgemäße Schule. Pauschale Handyverbote greifen zu kurz. Statt symbolpolitischer Schnellschüsse braucht es klare, altersgerechte und gemeinsam erarbeitete Regeln, die pädagogisch sinnvoll sind und die Verantwortung von Schule, Eltern und Schülern gleichermaßen einbeziehen.“

Mehr unter: https://voge.ly/vgl7emX/

Autor: Margrit Lingner

profitieren

Individuell, ganzheitlich, auf den Punkt. Mit Bechtle.

Die Digitalisierung in Schulen bringt zahlreiche Aufgaben mit sich, um einen laufenden Betrieb zu gewährleisten. Updates müssen regelmäßig installiert, der Datenschutz eingehalten und die Sicherheit garantiert werden. Bei Managed Services werden diese Aufgaben von Expert:innen übernommen, wovon Verantwortliche, Lehrkräfte sowie Schüler:innen profitieren

Jetzt mehr erfahren

Digitalkompetenz für Lehrkräfte: Die Lehrer-Online-Akademie bietet nicht nur Selbstlernkurse, sondern auch die entsprechenden digitalen Zertifikate.

Die Lehrer-Online Akademie wurde mit dem Comenius EduMedia-Siegel 2025 und dem BIG BANG INNOVATION Award 2025 ausgezeichnet.

Auch Lehrende lernen – nicht nur durch Erfahrung, sondern auch durch Fort- und Weiterbildung. Digitale Kompetenzen spielen dabei eine wichtige Rolle. Dafür bieten sich Online-Kurse an. Was es aber auch braucht, sind digitale Nachweise für diese Qualifizierungen. Dieser Aufgabe – der Entwicklung lernpfadorientierter, digital zertifizierbarer Fortbildungen – hat sich im Rahmen von „Mein Bildungsraum“ das Projekt Lehrer-OnlineAkademie verschrieben, unter Leitung der Eduversum GmbH. Die Fortbildungen sind als Online-Selbstlernkurse konzipiert. „Als bundesweit erstes Projekt beschäftigen wir uns praxisorientiert mit zeitgemäßen digitalen Zertifizierungsstandards in der Lehrkräfte-Fortbildung“, erklärte seinerzeit Projektleiterin Dr. Silvie Kruse (Eduversum) im Projekt-Interview. „Dazu zählen beispielsweise digitale Weiterbildungszertifikate, sogenannte Badge-Zertifizierungen, die in der Hochschul- oder betrieblichen Weiterbildung bereits sehr verbreitet sind, in der LehrkräfteFortbildung bisher aber so gut wie keine Rolle spielen“.

Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Und während die Anbindung an „Mein Bildungsraum“

durch die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND noch aussteht, können interessierte Lehrkräfte die Online-Kurse über das Portal des Anbieters absolvieren. Sie finden hier unter anderem Vertiefungskurse zu Chat GPT, Informationen zu Möglichkeiten und Perspektiven von KI im Unterricht, aber auch konkrete Anleitungen, um zum Beispiel Lernvideos für den Unterricht zu erstellen, digitales Feedback zu gestalten oder Podcasts als alternatives Prüfungsformat einzusetzen. Dazu gibt es jeweils Erklärvideos, Übersichtsfolien und Reflexionsfragen, bevor dann am Ende die Inhalte in Form von Prüfungsfragen abgerufen werden.

Auch die Zertifizierungsfrage ist gelöst: Der Open-Badge-Standard 2.0 wurde genutzt, um spezifische Zertifizierungsstandards sowie einen didaktischen Rahmen zu definieren. Dabei werden die Metadaten zu den erworbenen Kenntnissen in eine PNG-Datei integriert. Um ein solches digitales Abzeichen zu erwerben, müssen die Anwender alle Prüfungsfragen in den Lernabschnitten richtig beantworten. Die Badges zu den Selbstlernkursen sind datenschutzkonform und können in digitalen Ablagen verwaltet, zwischen verschiedenen Plattformen und Systemen sowie in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Die Selbstlernkurse würden von den Lehrkräften sehr positiv angenommen und schon von fast 6.000 Anwendern genutzt, heißt es seitens der Eduversum GmbH. Auch mehrere Bundesländer – Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – haben demnach die Angebote geprüft und die ersten Kurse bereits in ihre offiziellen Fortbildungsportale aufgenommen.

Mehr unter: https://voge.ly/LO

Autorin: Nicola Hauptmann

Smarter solutions. Bigger smiles.

Von der Schule bis zum Amt – unsere Produkte gestalten digitale Arbeitsplätze.

Produkte für Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur.

Smarte Elektronilk für den digitalen Bildungsalltag.

Wir begleiten Ihr Projekt! Von der Planung bis zur Lieferung –sprechen Sie uns an:

Zwischen Technik von gestern und Angriffen von morgen kämpfen Schulen um einen sicheren digitalen Wandel. Fehlendes Risikobewusstsein verstärkt die Dringlichkeit nach einer sicheren Bildungsumgebung.

Für Schulen ist die Digitalisierung kein einfacher Schritt. Viele von uns sind noch mit Tageslichtprojektoren und bröseligen, braunen Schwämmen aufgewachsen; Whiteboards, Beamer oder iPads waren weit weg. Entsprechend fehlte lange ein tieferes Verständnis für IT und Cybersicherheit.

Die digitale Sicherheitslage wird an Schulen aktuell allerdings noch drastisch schlechter eingeschätzt als zuvor – auch, weil die Zahl der Vorfälle steigt. Laut dem Cybersecurity Report 2025 des Sicherheitsanbieters Check Point ist Bildung weltweit die am häufigsten angegriffene Branche, noch weit vor Telekommunikation, Gesundheit und Governance. 2024 wurden im Bildungssektor bis zu 3.574 wöchentliche Angriffe registriert. Die größte Gefahr geht von Ransomware-Gruppen aus: Schadsoftware kann Daten und Backups verschlüsseln und Dienste vollständig lahmlegen.

Im Dezember 2024 wurde schließlich der Digitalpakt 2.0 beschlossen. Er soll bis 2030 insgesamt fünf Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur von Schulen investieren. Die zentralen Schwer-

punkte des Digitalpakts 2.0 sind leistungsfähige und moderne WLAN-Infrastrukturen, flächendeckende und moderne Netzwerkarchitekturen, einheitliche Sicherheits- und Datenschutzstandards sowie die Entwicklung einer souveränen Cloud zur Verwaltung.

Aber warum ist es so wichtig, dass Schulen abgesichert sind? In Bildungseinrichtungen liegen große Mengen an sensiblen Daten: personenbezogene Informationen über Kinder, Wohnadressen, schulische und teils medizinisch relevante Angaben. Besonders für junge Schüler kann die Veröffentlichung von persönlichen Daten eine emotionale Reaktion oder sogar Belastung hervorrufen. Das Risiko, dass solche Vorfälle zu verschärfter Kriminalität oder Cybermobbing führen, steigt schneller als bei Erwachsenen. Mal ganz davon abgesehen, was passieren kann, wenn solche persönlichen Informationen ins Darknet gelangen. Der gesamte Ruf einer Einrichtung kann durch einen einzigen Angriff massiv geschädigt werden. Cyberkriminelle kalkulieren diesen Druck bewusst ein, da Schulen oder beispielsweise auch Arztpraxen dadurch eher geneigt sind, Lösegeld zu zahlen. Begünstigt werden An-

griffe durch begrenzte Budgets und veraltete Systeme. Hinzu kommt die verteilte Datenhaltung: Informationen liegen in der Cloud, auf mobilen Endgeräten oder in hybriden Umgebungen – und werden laufend mehr. Das führt häufig zu Mischumgebungen, in denen neue Lösungen mit veralteten Systemen kombiniert werden.

Schulen, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen stehen also vor erheblichen finanziellen, technischen und organisatorischen Herausforderungen. Trotz Fördermitteln braucht es eine präzise Ressourcenplanung, damit einmalige Investitionen in eine langfristige Strategie übergehen. Zudem sind rechtliche Vorgaben wie die DSGVO einzuhalten. Um verlässliche Sicherheit zu gewährleisten, sollten Skalierbarkeit, Redundanz, Netzwerksegmentierung und Verwaltung im Fokus stehen. Technisch spielen VLANs, moderne Firewalls, Software-Defined Networking (SDN), zeitgemäße RoutingProtokolle und modulare Architekturen eine zentrale Rolle.

Auch der bauliche Brandschutz gehört zur digitalen Sicherheit. Gerade bei der Nachrüstung älterer Schulgebäude ist es entscheidend, Brandschutz und IT-Infrastruktur von Beginn an gemeinsam zu planen. Kabelkanäle müssen brandschutzgerecht ausgeführt sein. Zudem braucht es klar definierte, brandgeschützte Zonen, damit weder Rauchmelderfunktionen beein-

trächtigt werden noch zusätzliche Risiken entstehen. Jede IT-Infrastruktur sollte ein schlüssiges Brandschutzkonzept einschließen – zum Schutz von Menschen und kritischen Systemen.

Der Mensch bleibt ein Schlüsselrisiko, das ist nicht überraschend. Der Anbieter SoSafe definiert Phishing und Social Engineering als häufigste Methoden eines Hackerangriffs. Um sich zu schützen, empfiehlt der Anbieter unter anderem, Wissen zu vermitteln. Auch das BSI schreibt davon „Basiswissen und Kompetenzen im Bereich Cybersecurity aufzubauen“, damit Pädagogen ebenso wie Eltern Vorbilder sein können und jungen Menschen einen „sicherheitsbewussten Umgang mit Geräten, Apps und Daten vorleben“.

Der Channel kann angesichts dieser Lage eine zentrale Rolle übernehmen: durch Beratung, Schulungen, Support sowie die Bereitstellung, Implementierung und den Betrieb sicherer ITStrukturen. Das Ziel ist es, dass Bildungseinrichtungen nicht nur Mindeststandards einhalten, sondern spürbar besser geschützt sind – von der Netzsegmentierung über Endpoint- und E-MailSecurity bis hin zu Backup- und RecoveryKonzepten.

Mehr unter: https://voge.ly/mehr-als-nur-wlan/

Autorin: Natalie Forell

SMART SCHOOL: DIE SCHULINITIATIVE VON BITKOM E. V.

Smart School ist eine Initiative des Digitalverbands Bitkom, die mehr Sichtbarkeit für digitale Vorreiterschulen schaffen soll, um zeitgemäße Bildung zu fördern. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen einen kreativen und souveränen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Laut Bitkom ist das eine Grundvoraussetzung für digitale Souveränität. Jeder Schüler sollte Zugang zu moderner digitaler Infrastruktur haben, um digitale Medien sinnvoll im Unterricht zu nutzen.

Jährlich zeichnet Bitkom mehrere Schulen als Vorbilder in der digitalen Bildung aus, um zu zeigen, wie die Zukunft der Bildung gestaltet werden

kann. Entscheidend sind dabei drei Säulen: das digitale Schul- und Unterrichtskonzept, die Qualifizierung des Personals und die digitale Infrastruktur. Dieser Ansatz soll die Digitalisierung als ein umfassendes und integriertes Projekt stärken und Einzelprojekte minimieren. Bisher gibt es 135 Smart Schools, darunter auch eine deutsche Auslandsschule in den USA. Das Netzwerk trifft sich zweimal jährlich zum Austausch von Best Practices und zur Diskussion von Herausforderungen.

Partner der Initiative sind unter anderem die Telekom, die Hacker School und das Forum Bildung Digitalisierung.

Die Digitalisierung an deutschen Schulen kommt nicht so richtig voran. Statt Planungssicherheit und bis 2030 fünf Milliarden Euro herrscht nach wie vor Verunsicherung bei Schulträgern und Schulbehörden.

Vor knapp einem Jahr hatten sich Bund und Länder nach monatelangem Gerangel auf den Digitalpakt 2.0 geeinigt. Knapp ein halbes Jahr danach gibt es eine neue Bundesregierung und Zusagen. Allein die Finanzierung des Digitalpakts steht noch nicht so richtig. Dabei hat das Bundeskabinett Ende Juli den Bundeshaushalt 2025 sowie den Finanzplan 2026 bis 2030 verabschiedet, und ab 2026 sollen die Gelder in die Schulen fließen. Nicht weniger als die Hälfte der im neuen Digitalpakt vereinbarten Mittel, nämlich rund 2,5 Milliarden Euro, stellt der Bund den Schulen bis 2030 aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Finanziert werden sollen damit neben der digitalen Infrastruktur an Schulen auch Fortbildungen von Lehrkräften sowie innovative digitale Lern- und Lehrmittel.

Phong Ngo, Manager Sales Digital Academy Converge, fordert allerdings, dass „die Antragstellung deutlich entbürokratisiert werden muss“. Zudem ist er überzeugt, dass „die gezielte Investition in die Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals unerlässlich ist – denn ohne didaktische Konzepte und digitales Know-how bleibt selbst die modernste Technik wirkungslos“. Der Digitalpakt 2.0 müsse den Weg für langfristige, nachhal-

tige Investitionen ebnen und über eine bloße Anschubfinanzierung für Hardware hinausgehen, führt der Converge-Manager aus. Zudem sollte sichergestellt werden, dass auch Mittel für laufende Kosten wie Wartung, Reparaturen, Lizenzen und IT-Support bereitgestellt werden.

Nachholbedarf gibt es durchaus. Das bestätigen Daten der Bundesnetzagentur. Demnach verfügten nur rund 77 Prozent der Schulen in Deutschland Mitte 2024 über schnelles Internet. Dabei ist die Versorgung in den verschiedenen Bundesländern und Regionen sehr unterschiedlich. In Sachsen-Anhalt etwa können insgesamt 94 Prozent der Schulen auf einen Breitband-Internetanschluss von mindestens 1.000 Mbit/s zurückgreifen. In Thüringen allerdings liegt der Anteil der Schulen mit schnellem Internet bei nur 58 Prozent. Und selbst in Baden-Württemberg haben nur knapp 70 Prozent der Schulen einen Breitbandanschluss. Den raschen Ausbau von Breitbandnetzen hat sich der neue Digitalminister Dr. Karsten Wildberger auf die Fahnen geschrieben und erklärt: „Wir machen Tempo beim Netzausbau.“ Weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren sollen dafür sorgen, dass auch deutsche Schulen nicht länger abgehängt sind.

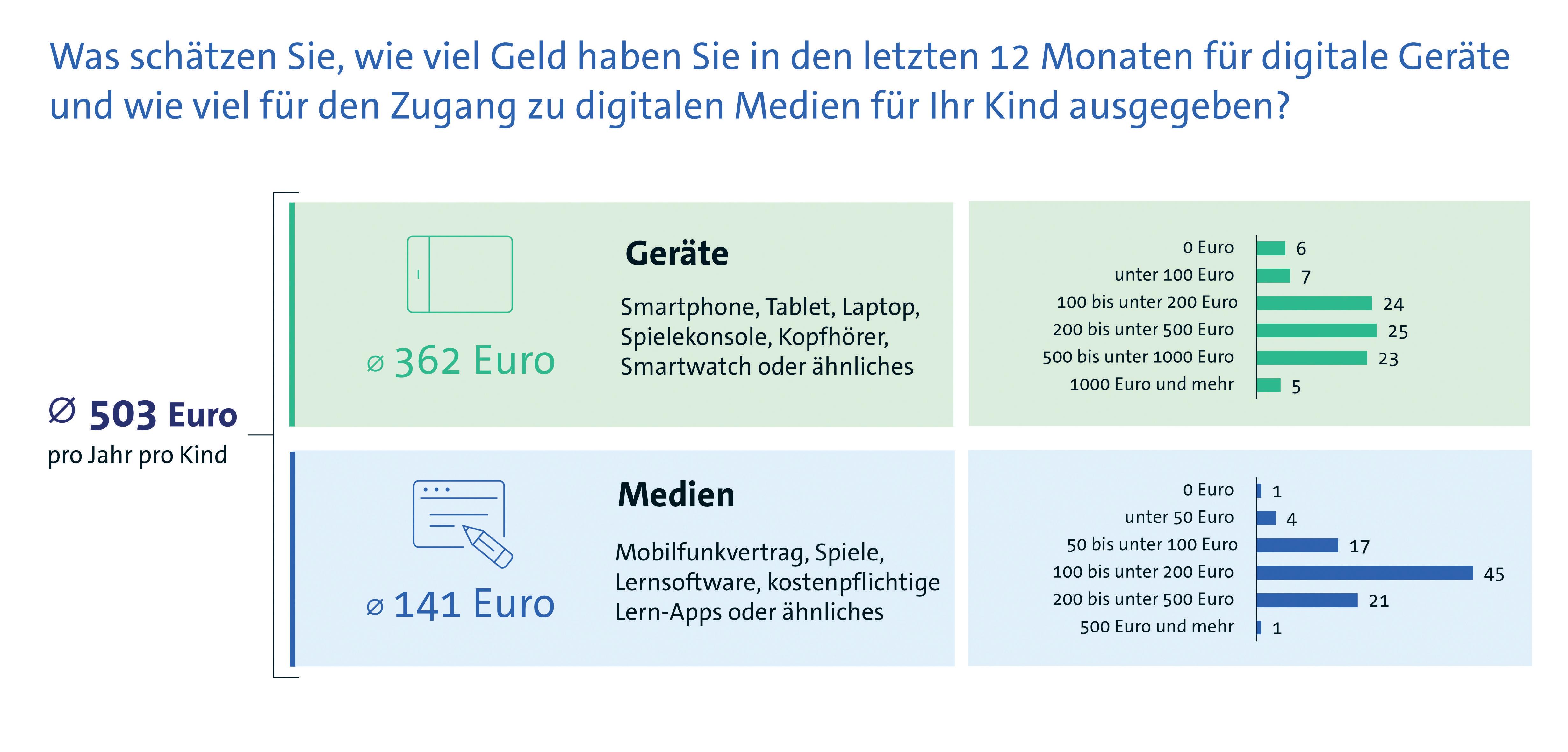

500 EURO FÜR DAS

DIGITALE KINDERZIMMER

Das eigene Smartphone fürs Kind, der passende Vertrag dazu, ein neuer Laptop für Hausaufgaben oder ein Lernspiel – digitale Geräte und Medien sind fester Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen. Insgesamt 503 Euro geben Eltern im Durchschnitt pro Jahr für digitale Geräte und Medien ihres Kindes aus. Dabei entfallen laut einer Bitkom-Umfrage auf Hardware wie Smartphone, Notebook, Spielkonsole oder Kopfhörer im Schnitt 362 Euro. Für den Mobilfunkvertrag,

In Sachen Digitalisierung gibt es aber auch noch andere Bereiche an deutschen Schulen, bei denen es nicht rundläuft So haben laut einer Forsa-Umfrage aus dem Herbst 2024 lediglich 14 Prozent der befragten Schulleitungen angegeben, dass an der eigenen Schule Klassensätze an Laptops, Tablet-PCs und Smartphones für alle Klassen existieren. Bei drei Vierteln der Befragten gibt es zumindest füreinige der Schulklassen Klassensätze

Bei Erneuerung oder Neuanschaffung von Geräten müssten im Digitalpakt 2.0 klare, verbindliche Rahmenbedingungen und transparente Prozesse geschaffen werden, um Planungssicherheit für Schulträger und Schulen zu schaffen, erläutert Phong Ngo. Zudem müsse die Antragstellung muss deutlich entbürokratisiert werden. Aus der Praxis bei Converge weiß Ngo zu berichten, dass „sobald die Mittel freigegeben waren, vielerorts schnell Geräte angeschafft werden konnten Schulträgererhielten dabei die Freiheit, mit erfahrenen IT-Partnern zusammenzuarbeiten“, was sich bewährt habe.

Unabhängig von Finanzmitteln des künftigen Digitalpakts 2.0 stattet das Bundesland Bayern seit dem vergangenen Schuljahr 2024/2025 Schüler an weiterführenden Schulen mit elternfinanzierten Endgeräten aus. Dabei bezuschusst das Land den Kauf von Tablets oder Notebooks mit 350 Euro Die Eltern kaufen in Absprache mit der Schule Geräte für ihre Kinder, die auch zu Hause genutzt werden können. Angeschafft werden dabei immer die gleichen Geräte für eine Schulklasse Bei dieser fördertopfunabhängige Elternfinanzierung von 1:1-Tabletklassen (mit oder ohne Zuschüsse von Kommune oder Bundesland) pro-

500 Euro im Jahr geben Eltern für das digitale Kinderzimmer aus

kostenpflichtige Lernsoftware oder -Apps sowie Computer- und Videospiele geben Eltern im Schnitt weitere 141 Euro aus.

fitieren Schulen von Planungssicherheit, Unabhängigkeit von Fördermitteln, kurzer Umsetzungszeit und geringerem Verwaltungsaufwand. Das bestätigt Moritz Zeman, Business Manager der ACS Group, die bereits über 3.100 solcher Tabletklassen umgesetzt hat. Finanzschwache Familien erhalte Hilfen durch Schulen oder Schulträger. Ferner bieten IT-Dienstleisterverschiedene sozialverträgliche Zahlungsmodellean. Und selbst wenn kein anderes Bundesland sich für die flächendeckende Einführung elternfinanzierter Geräte entschieden hat, gibt es Schulen und Schulträger, die Tabletklassen einführen wollen oder bereits eingeführt haben

Auf jeden Fall ist das Modell der Elternfinanzierung attraktiv für IT-Dienstleister, erklärt Zeman. Schließlich profitieren sie nicht nur bei der Beratung, Auswahl und Beschaffung der Geräte. Vielmehr könnten Mobile-Device-ManagementLösungen (MDM) gleich mit angeboten werden Die mobilen Schülergeräte werden so zentral verwaltet Zudem könnten über ein MDM auch Apps integriert und so der Datenschutz der Geräte im Schulnetz gewährleistet werden Dafür kassiert zum Beispiel die ACS Gruppe knapp 30 Euro pro Gerät und Jahr.

Defizite gibt es aber nicht nur bei Geräteausstattung und Infrastruktur So schneiden deutsche Schulen insgesamt bei der Digitalisierung weder bei der PISA-Studie noch in der letzten ICILSStudie gut ab. Demnach gaben bei der ICILSStudie (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) im Jahr 2023 zum Beispiel in Deutschland knapp 22 Prozent der Achtklässler an, in den meisten Unterrichts-

Kultusministerin

800 Millionen Euro will Niedersachsen ab dem Schuljahr 2026/27 investieren, um Schülern in dem Bundesland kostenlose Leih-Tablets zur Verfügung zu stellen. „Mit der Umsetzung dieses gigantischen Projekts hält diese Landesregierung Wort und stellt die Weichen dafür, dass digitales Lernen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist. Was früher die Kreidetafel war, ist heute das Tablet und das digitale Board. Die Nutzung digitaler Lernmethoden ist eine Grundvoraussetzung für moderne Schulen“, erklärt die Kultusministerin Julia Willie Hamburg.

stunden Präsentationsprogramme einzusetzen. Dabei liegt der internationale Mittelwert bei 35 Prozent. Und nicht einmal jeder fünfte Achtklässler in Deutschland nutzt eigenen Angaben zufolge mindestens in den meisten Unterrichtsstunden Textverarbeitungsprogramme. Auch dabei liegt der internationale Mittelwert bei über 32 Prozent und Deutschland hinkt bei Anwendungen hinterher.

Deutsche Lehrer sollen aber durchaus interessiert sein an Digitalthemen. So hat eine Studie des Branchenverbands Bitkom ergeben, dass die große Mehrheit der Lehrkräfte sich mehr mit Digitalthemen befassen will. Insgesamt 77 Prozent der Befragten wünschen sich Weiterbildungen zum Einsatz digitaler Technologien und Medien im Unterricht. Dem veränderten Medienalltag der Schüler wollen sich Lehrer also durchaus stellen und zeitgemäßen Unterricht anbieten.

Schließlich geht es den meisten Lehrern nicht nur darum, Wissen digital zu vermitteln. Vielmehr steht die Vermittlung von Digitalkompetenzen im Vordergrund. So ist auch Zeman der Ansicht, dass „viele Lehrkräfte bereits jetzt ihre Freizeit investieren, um digital Schritt zu halten. Sie sind zugleich mit organisatorischen und technischen Herausforderungen konfrontiert“. Der ACS-Manager fügt hinzu, dass KI und Social Media ein Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen bleiben werden. Damit bewusst und pädagogisch verantwortungsvoll umzugehen, definiere eine neue Rolle für Lehrkräfte. Auch Converge-Manager Ngo sieht, dass es „wichtig ist, Lehrkräften konkrete Tools, praxisnahe Fortbildungen und klare Leitlinien an die Hand zu geben“.

Auch laut Bitkom sind Lehrer in Deutschland an Fortbildungen zu pädagogischen Aspekten des di-

gitalen Lernens interessiert. Wie der didaktisch sinnvolle Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht aussehen sollte, wollen demnach immerhin 40 Prozent der befragten Lehrkräfte wissen.

Was allerdings bei der sich schnell verändernden Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Lehrern im Schulalltag keinesfalls fehlen darf, ist ein richtiger Umgang mit Fake News oder ein verantwortungsvoller Umgang mit Social Media. Solche Inhalte werden auch nach Ansicht von Zeman noch zu wenig berücksichtigt. Diese Ansicht teilt Phong Ngo und ergänzt: „KI ist aktuell das dominierende Thema im Bildungsbereich, wird aber in vielen Schulen noch zögerlich eingesetzt.“

Das KI-Angebot für Schulen hat sich allerdings seit 2021 etwa verdreifacht. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse des ersten Trendmonitors KI in der Bildung, einer Analyse, die im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und dem mmb Institut erarbeitet wurde. Demnach sind an Schulen vor allem generative Anwendungen beliebt. Schüler setzen also Technologien im Alltag ein, die neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos erzeugen. Das Potenzial von KI an Schulen ist dem Trendmonitor zufolge riesig (siehe S. 14 – 16). Und zweifellos verändert KI den Schulalltag in allen Bereichen. Um dem gerecht zu werden müssen Lehrkräfte müssen nicht nur beim Erwerb von KI-Kompetenzen gefördert werden. , sondern auch, wenn es darum geht, eigene Kompetenzen zu erwerben. Auch ethisches, rechtliches und soziales Verständnis ist gefragt.

Mehr unter: https://voge.ly/vgl7emX/

Autorin: Margrit Lingner

An den Schulen herrscht immer noch Nachholbedarf bei der Digitalisierung. So fehlt es immer noch an an den Hardware-Grundlagen wie Netzwerk, digitalen Tafeln und Client-Geräten. Der IT-Channel hat hier passende Angebote.

Besser als vor zwei Jahren, aber immer noch nicht gut: Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Bitkom unter Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 19 Jahren. So bemängeln immer noch 59 Prozent die Qualität des WLANs im Klassenzimmer, 49 Prozent die technische Ausstattung ihrer Schule und 36 Prozent einen zu geringen Einsatz digitaler Geräte und Bildungsmedien. Gegenüber 2023 sind die Zahlen zwar besser geworden, da hat es noch für 87 Prozent der Befragten beim WLAN-Zugang gehapert, aber befriedigend ist die Situation immer noch nicht. Dabei wird der Einsatz digitaler Medien im Unterricht unter den Schülern durchaus gewünscht: 75 Prozent sagen, dass sie die Verwendung digitaler Lernmedien im Unterricht mehr motiviert, als ein traditioneller analoger Unterricht. Den Lehrkräften geben sie allerdings nur die Note Befriedigend, wenn es um deren Fähigkeiten geht, digitale Geräte und Medien im Unterricht einzusetzen. Das zeigt, dass die Schulträger nicht nur in Hardware investieren sollten, sondern auch in die Weiterbildung der Lehrkräfte.

Der Bedarf an IT-Hardware an den Schulen ist also immer noch vorhanden und würde von Her-

stellern und IT-Channel auch gerne gedeckt, sofern die nötigen Mittel bereitgestellt werden. Die Basis bilden dabei ein schneller Breitbandzugang, der laut der Bundesnetzagentur Ende 2024 immer noch bei rund 12 Prozent der Schulen immer noch nicht vorhanden war, sowie ein leistungsfähiges und sicheres WLAN. Hier ist eine gute Planung mit Ausleuchtungsmessungen notwendig, um ein nahtloses Roaming zu ermöglichen. Bei den WLAN-Access-Points, optimal ist ein Gerät pro Klassenraum, sollten zukunftssichere Geräte mit Wi-Fi-7-Unterstützung und Stromversorgung über PoE eingesetzt werden. So müssen zusätzlich zu den Netzwerkkabeln nicht noch nachträglich auch noch Stromleitungen und Steckdosen installiert werden. Das drahtlose Netzwerk sollte zudem mittels Multi-SSID in ein Unterrichts-, ein Lehrer- und ein Verwaltungs-WLAN segmentiert werden, die beide durch entsprechende Zugangskontrollen geschützt sind. Zusätzlich kann noch ein Gast-WLAN eingerichtet werden. Ein leistungsfähiges Backbone sowie Switches mit ausreichender PoE-Stromversorgung sind ebenfalls notwendig. Dazu kommen noch Router und Firewalls, auf denen für das von Schülern zugängliche Netzwerksegment ein konfigurierbarer Ju-

gendschutzfilter mit regelmäßiger automatischer Aktualisierung laufen sollte. Eine einfache Netzwerkadministration, vorzugsweise als Cloudbasierte Lösung, ist ebenfalls wichtig.

Ein zentrales, regelbasiertes Management ist ebenfalls essenziell für die Tablets oder Notebooks, die von den Schülern genutzt werden. Denn nur so lassen sich die Anforderungen an den Jugendschutz erfüllen. Auch das geplante Smartphone-Verbot wäre schnell ausgehebelt, wenn beispielsweise die Schüler das Smartphone in der Schultasche einfach als mobilen Hotspot für das Tablet oder Notebook nutzen können. Diese sollten zwar prinzipiell als Leihgeräte für alle Klassen zur Verfügung stehen, aber dieses Ziel liegt noch in weiter Ferne. So sollen etwa in Bayern erst 2028 alle Schüler ein Leih-Tablet für den Unterricht erhalten, in Niedersachsen immerhin schon kommendes Jahr. Bis dahin muss der Großteil der Geräte weiterhin durch die Eltern finanziert werden oder die Schulen müssen andere Geldquellen finden. Um bei den durch die Eltern beschafften Ge -

In den unteren Jahrgangsstufen werden überwiegend iPads von Apple eingesetzt.

In den meisten Grundschulen und auch den unteren Klassenstufen weiterführender Schulen dominieren die iPads von Apple, die schon vor dem ersten „Digitalpakt Schule“ in sogenannten TabletKlassen zum Einsatz kamen. Diese Position hat sich Apple durch ein einfaches Mobile Device Management (MDM) und eine große Zahl an Apps für den Unterricht erarbeitet.

IT-Lösungen von LANCOM unterstützen den DigitalPakt: sofort einsetzbereit, sicher im Betrieb und eine lange Lebensdauer mit kostenlosen Updates.

LANCOM steht für Qualität „Engineered in Germany“ Lösungen von L ANCOM arbeiten über viele Jahre zuverlässig in den Kundennetzen Die Produktlinien zeichnen sich durch lange Lebenszyklen und professionelles Management aus Kostenlose Sicherheits- und Funktions-Updates schützen Investitionen nachhaltig und sichern Kunden wichtige Wettbewerbsvorteile Technische Unterstützung und Services bietet das LANCOM eigene Support-Center.

Über 3.000 Schulen vertrauen bereits auf LANCOM.

Wie stehen für IT-Lösungen, die die Verantwortlichen entlasten: Minimaler Administrationsaufwand dank Cloud-Management, Nachhaltigkeit durch energieeffiziente, langlebige Systeme und Sicherheit & Zukunftsfähigkeit durch DSGVO-Konformität, EU-Hosting und skalierbare Architekturen.

LANCOM – Fördermittel optimal nutzen

Jetzt informieren: lancom.de/loesungen/oeffentlicher-sektor

Die meisten neuen interaktiven Displays verfügen inzwischen über eine EDLA-Zertifizierung (Enterprise Devices Licensing Agreement) und damit über direkten Zugang zu den Google Mobile Services (GMS) mit dem Play Store, Play Protect sowie Google for Education. Die Hersteller müssen somit keine eigenen Appstores mehr pflegen, was den Verwaltungsaufwand deutlich reduziert. Einige Display-Anbieter wie etwa ViewSonic oder BenQ bieten zusätzlich eigene Cloud-Lösungen für die Unterrichtsvorbereitung und gemeinsame Projektarbeit an.

räten einen Wildwuchs zu vermeiden und eine zentrale Verwaltung möglich zu machen, ist eine Vorauswahl zulässiger Geräte sinnvoll.

In Grundschulen und den unteren Jahrgängen weiterführender Schulen wird auf die Stiftbedienung großen Wert gelegt. Daher kommen hier Tablets oder Convertibles zum Einsatz. Den größten Anteil hat hier Apple mit iPads, die allerdings zusätzlich mit Tastaturhüllen ausgestattet sind. Sie profitieren auch von dem breiten Angebot an Apps für den Unterricht. Für die Verwaltung der Geräte wird meist eine Kombination aus dem Apple School Manager und einem zusätzlichen Mobile Device Management wie etwa Jamf School eingesetzt. Samsung versucht seit einigen Jahren, mit dem Lösungspaket „Neues Lernen“ entgegenzuhalten, das neben Galaxy-Tablets sowie Notebooks auch Software- und MDM-Lösungen aus eigener Entwicklung und von Drittanbietern umfasst. Spezielle Windows-Geräte für untere Jahrgangsstufen mit aktueller Technik gibt es nur noch wenige. Acer bietet hier beispielsweise die robusten Travelmate-Convertibles B3 Spin 11 und B3 Spin 12 an. Acer-Deutschlandchef Robert Perenz betont dabei, dass sein Unternehmen diese auch kurzfristig in ausreichender Menge auf Lager habe, was bei anderen Herstellern nicht unbedingt der Fall sei. Das vereinfachte und speziell für Bildungseinrichtungen entwickelte Windows 11 SE hat Microsoft inzwischen beerdigt. Es war vor allem als ChromeOS-Konkurrenz geplant, aber hier wohl nicht sehr erfolgreich. Der Support läuft aber noch bis Oktober 2026. Ansonsten ist Windows 11 Pro Teil des Education-Angebots von Microsoft. In den oberen Jahrgangsstufen kommen dagegen häufig leistungsstärkere Windows-Notebooks zum Einsatz. Hier können aufbereitete BusinessGeräte von Refurbishing-Anbietern den Eltern viel

Geld sparen. Da diese Notebooks meist LeasingRückläufer sind, stehen auch größere Zahlen identischer Geräte für komplette Klassen zur Verfügung. Neue Notebooks mit KI-tauglichen CPUs sind dagegen meist noch relativ kostspielig. Zudem sind die bisher für Schulen entwickelten KIChatbots durchwegs Cloud-basiert, die NPUs in den Prozessoren werden nicht genutzt. Die in den USA im Bildungssektor inzwischen weit verbreiteten Chromebooks spielen in deutschen Schulen wegen Datenschutzbedenken kaum eine Rolle. Sie werden nur in einigen Privatschulen eingesetzt.

Ohne Tafel kommt auch ein moderner Unterricht nicht aus. Allerdings haben die klassische Schultafel mit Kreide oder das Whiteboard mit Faserstift ausgedient und werden durch digitale Geräte abgelöst. Hier können prinzipiell interaktive Großformatdisplays oder Projektoren mit zusätzlicher Stifterkennung genutzt werden. In der Praxis werden meist erstere eingesetzt, da sie über eine bessere Stifterkennung verfügen und zudem meist einen Android-Rechner mit Apps und Cloud-Anbindung eingebaut haben. So kommen sie auch ohne angeschlossenes Notebook aus und können auch noch mit Bordmitteln Inhalte einzelner Mobilrechner für die ganze Klasse spiegeln. Viele Displays bieten inzwischen eine antibakterielle Beschichtung des Touchscreens, teilweise sogar Sensoren für die Messung der Luftqualität und die Option für die Anzeige wichtiger Meldungen in Echtzeit. Die zentrale Verwaltung der Geräte über eine Management-Plattform ist Standard.

Mehr unter: https://voge.ly/DigitalPakt2/

Autor: Klaus Länger

Entwickelt für den urbanen Jungel –optimiert für den Schulalltag

Für Händler und Einkäufer im Bildungsbereich bedeutet die Ausstattung von Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten oder Akademien mit iPads nicht nur die Investition in Hardware – sondern auch die Verantwortung für deren Langlebigkeit. Zu diesem Zweck entwickelt UAG Produkte wie das PLYO LT Case für das iPad 10,9" (11. Generation, sowie für die aktuellen iPad Air Modelle ) permanent weiter und bietet genau die Lösungen, die der Bildungssektor braucht: maximalen Schutz bei minimalem Gewicht.

Harte FaktenRealität im Alltag

Tablets müssen sich jeden Tag im Klassenzimmer, auf dem Pausenhof oder auf Messen und Seminaren bewähren. Die Geräte sind permanent im Einsatz und werden stark beansprucht. Entsprechend hoch ist natürlich auch der Verschleiß und die Abnutzung der empfindlichen Elektronikgeräte.

Laut mehreren IT-Dienstleistern* sinkt die Schadensquote von rund 20–25 % pro Jahr auf unter 5 %, wenn Tablets mit geeigneten, stabilen Schutzcases ausgegeben werden.

Eine weitere Fallstudie des Klein Independent School District aus den USA berichtet, dass ungeschützte Geräte jährliche Schadensraten von 30–35% aufweisen. Mit einem Schutzetui sank die Rate im betrachteten Zeitraum auf etwa 4,6%.

Der zusätzliche Einsatz einer Displayschutz-Folie (0,3–0,5 mm), reduzierte die Wahrscheinlichkeit von Display-Brüchen darüber hinaus um bis zu 80%.

Besonders interessant für den Education-Bereich: Die transparente Rückseite ermöglicht das Anbringen von AssetTags, ohne die Schutzhülle entfernen zu müssen. Austauschbare Kameraringe in verschiedenen Farben erlauben zudem eine einfache (Klassen)Zuordnung oder Gerätekennzeichnung – etwa nach Jahrgangsstufen oder Standorten. IT-Administratoren wissen diese vermeintlich kleinen Details zu schätzen.

Funktionalität, die begeistert

Der integrierte Apple Pencil- und Logitech Crayon-Halter sorgt dafür, dass das wichtigste Zubehör immer griffbereit ist Der Multi-Position-Stand mit verschiedenen Betrachtungs- und Tippwinkeln unterstützt unterschiedliche Lernszenarien – vom Videotutorial bis zur Texterfassung

Wettbewerbsvorteil als Händler

ger und IT-Verantwortliche also schnell.

Die richtigen Investitionen in Schutzzubehör amortisieren sich für Schulträger und IT-Verantwortliche also schnell.

absorbieren

dender Faktor Schüler.

DasUAGPLYOLTCaseerfülltübrigensden harten militärischen Drop-Test-Standard MIL STD 810G 516.6 und bietet damit nachweislich Sicherheit gegen Stürze und Stöße Die speziellen Air-Soft-Ecken absorbieren Aufprallenergie effektiv, während die federleichte Konstruktion mit nur 310 Gramm das Gewicht der Schultasche kaum erhöht – ein entscheidender Faktor gerade für junge Schüler

Mit einem attraktiven Preis-LeistungsVerhältnis positioniert sich das PLYO LT Case optimal für Bildungseinrichtungen, die Qualität, Sicherheit und Budget in Einklang bringen müssen. Die Limited Lifetime Warranty unterstreicht UAGs Vertrauen in seine Produkte.

Vogel IT-Medien GmbH

Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg

Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150

eMail: it-business@vogel.de

www.it-business.de

Geschäftsführer:

Tobias Teske, Günter Schürger

Co-Publisher: Lilli Kos (-300), (verantwortlich für den Anzeigenteil)

Chefredaktion: Stephan Austen (st), Susanne Ehneß (su), Sylvia Lösel (sl)

(V.i.S.d.P. für redaktionelle Inhalte)

Chef vom Dienst: Heidi Schuster (hs), Ira Zahorsky (iz)

Leitende Redakteure:

Margrit Lingner (ml), Dr. Stefan Riedl (sr)

Redaktion: Natalie Forell (nf), Nicola Hauptmann (nh), Johannes Kapfer (jk), Klaus Länger (kl), Alexander Siegert (as), Serina Sonalle (se)

Account Management:

Besa Agaj, Harald Czelnai, David Holliday, Heike Kubitza, Sandra Schüller, Stephanie Steen eMail: media@vogel.de

Anzeigendisposition:

Mihaela Mikolic (-204), Denise Falloni (-202)

Grafik & Layout: Carin Boehm, Johannes Rath, Udo Scherlin

Titelbild: Vader Stocker - stock.adobe.com[M] Alexander Preböck

EBV: Carin Boehm

Anzeigen-Layout:

Carin Boehm, Michael Büchner, Johannes Rath, Udo Scherlin

Leserservice / Abo: it-business.de/hilfe oder E-Mail an vertrieb@vogel.de mit Betreff „IT-BUSINESS“. Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett: *CS-1234567*

Zentrale Anlaufstelle für Fragen zur Produktsicherheit

Frank Schormüller, frank.schormueller@vogel.de, Tel. 0931/418-2184

Unsere Papiere sind PEFC-zertifiziert

Druck:

Vogel Druck- und Medienservice GmbH Leibnizstr. 5, 97204 Höchberg

Haftung: Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind, ist der jeweilige Autor verantwortlich.

Copyright: Vogel IT-Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.