Museo de Iconos de Graus

La luz frente al brillo

Museo de Iconos de Graus

La luz frente al brillo

Museo de Iconos de Graus. La luz frente al brillo

Coordinación: equipo de redacción de Prames

Textos: Museo de Iconos (museoiconosgraus@gmail.com)

Fotografías: Archivo Prames: 6, 44-45; Foto Salas (Barbastro)Museo de Iconos: portada, 3, 8, 9, 10-11, 14, 15, 16 ar. y ab. dcha., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 iz., 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ar., 34, 35, 37, 36, 38, 40, 41, 43, 44; Laura Velilla: 7, 12, 13, 16 ab. iz., 23 dcha., 33 ab., 42, 46

Diseño, maquetación y tratamiento de imágenes: equipo gráfico de Prames

Edita: Prames • Camino de los Molinos, 32 • 50015 Zaragoza

www.prames.com

ISBN: 978-84-8321-547-0

DL: Z 1107-2022

Imprime: INO Reproducciones

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización previa de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

2

Foto portada San Jorge (siglo XX)

Prólogo 5 Introducción 6 Sala de comienzos compartidos 9 Sala para encarrilar la visita 13

Sala de teología y algún apunte 17 Sala de Tradición y costumbres 21 Una iglesia o sobre celebraciones y comunión 25 Sala de la Resurrección y los infiernos 29 Sala en el torreón, más al margen 33 3

ÍNDICE

En relación a los tesoros patrimoniales que alberga la provincia de Huesca, todavía encontramos piezas, monumentos y conjuntos sorprendentes, tanto por ser poco conocidos como por tratarse de realizaciones inhabituales en nuestro paisaje cultural oscense. Es el caso de la colección del Museo de Iconos de Graus. En un sitio monumental como es el santuario de la Virgen de la Peña de Graus, en las instalaciones del que fue hospital de peregrinos anexo a la antigua basílica, ante una soberbia panorámica de esta población ribagorzana, que es una de las puertas al Pirineo, y con vistas al monte Turbón, al norte, este museo es fruto de una particular mirada hacia el hecho divino y de un particular modo de compartir esa misma mirada.

El visitante encontrará un espacio sorprendente en el que tendrá que dejarse envolver por unas realizaciones pictóricas que muestran otras tradiciones artísticas, ligadas al cristianismo, distintas de las habituales en Occidente, en un viaje que nos traslada a la Europa del Este e, incluso, al África Oriental.

A la vez, los iconos están cargados de mensaje, no tanto de narraciones como de revelaciones. La mirada de sus rostros atrapa.

Lugar tan sorprendente merecía tener cabida en esta colección de Paseos por la historia de la provincia de Huesca, en ese esfuerzo de la Diputación Provincial de Huesca por revelar todo nuestro patrimonio.

Diputación Provincial de Huesca

I PRÓLOGO I

5

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 6

Introducción

Años antes del museo, era un taller artesanal que pegaba estampas de iconos, eran días de ecumenismo, eran noticias de guerra en Yugoslavia, eran una religiosa iconógrafa pasando calamidades en su ermita y eran inmigrantes sin papeles discípulos de Ilie Bobaianu (el maestro iconógrafo más grande con que hemos compartido mesa, el más cercano en la nueva iconografía a la sensibilidad paleóloga), eran también tiempos de poder echar una mano a monasterios con talleres o escuela de iconos y sin dinero para retejar sus iglesias o pagar gasoil a su tractor.

Con todo aquello, un hombre –junto a muchos otros– bueno y obispo de Barbastro, don Ambrosio, dispuso este cielo de sitio y santuario que entonces dormitaba abandonado a almacenaje de cochambre, a goterones y pedradas de zagales, para un uso reparador. Del cariño nació (por san Fermín del 98) este museo pobre y para los pobres.

Nos parece que, a la sombra de la divina cuestión del “Caín dónde está tu hermano” –se formule como se formule–, los iconos ponen en evidencia cuánto valen nuestras vidas si las de quienes sufren no valen nada. Por eso sus trazas no pasean por el malestar y las derrotas como estética capaz de recuperar los usos de otro tiempo o de escondernos entre la añorada gloria y disculpar desatenciones a los que gritan de vergüenza y callan por pobreza.

Página izquierda, vista del santuario de la Virgen de la Peña; abajo, Museo de Iconos con la imagen del “Treno” o llanto por Cristo muerto

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 7

Nos preocupa decir que los iconos celebran la materia y su cotidianeidad al tiempo que van desvelándolas “preñadas de eternidad”. Que estas imágenes despiertan y alteran nuestra perspectiva con la inusitada luz que “brilla en las tinieblas”, que transmiten la revelación –el misterio oculto antes de los siglos– del Logos encarnado para darnos a conocer y movernos a hacer crecer nuestra participación en la naturaleza divina; aunque no sea más, decir.

A semejanza de las parábolas del nazareno, que podrían no pasar de cuentitos orientales si borramos el calvario y las santas mujeres, los iconos se quedan en solo tablas coloreadas; si “vemos Su rostro y escuchamos Su voz” podemos ir y podemos también predicar (las más de las veces ese “ir”, o dar de comer a los hambrientos e increpar a los hartos, ya lo es).

En este museo parroquial predicamos a partir de los iconos que los encarnizados esfuerzos por una humanidad fraterna, solidaria, transfigurada, o salada y fermentada a la manera de Jesús, son nada si su horizonte no mira (no va de cara) a “los traspasados”.

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 8

Abolir las crucifixiones de cada día es inseparable de orar el pan a diario, canturrear el Credo sin bailar en las cunetas es casi desdecirse, solo por eso ya no subrayamos tanto desproporción, hieratismo, rigidez, compostura, crudeza, irrealidad, de los iconos sino la realidad de los despojados, de los que ni dan la talla de nuestras espectativas ni soportamos mirarles a la cara. Sus imágenes, su palabra dada, coinciden con las imágenes evangélicas. No nos abonamos al prestigio de artistas ni a relevancia de escuelas o encomio de naciones, los reconocemos si se precisa pero el incienso en estas salas, básicamente, concelebra con el olor de los pobres reunidos. Festeja la Transfiguración.

No proponemos respuestas, la incertidumbre acompaña a los iconos como las lamparillas, pero animamos a agudizar la mirada para escuchar -se formule como se formule- la divina cuestión acerca de nuestros hermanos.

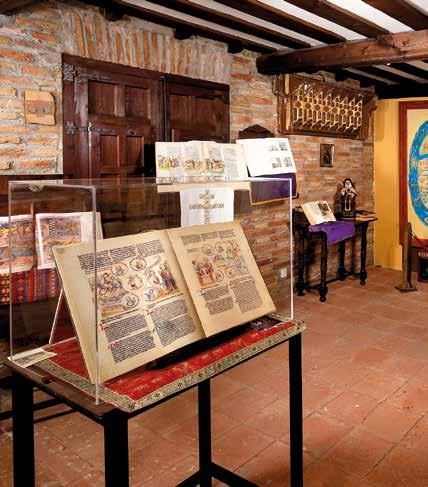

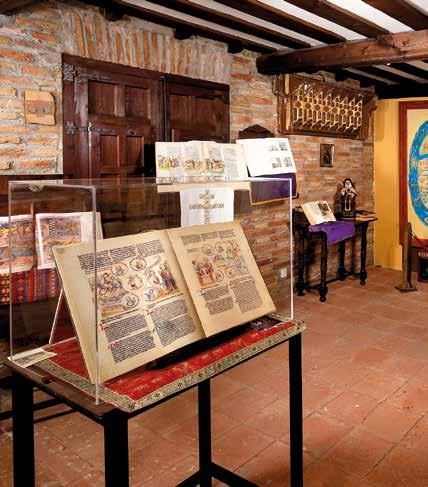

En las vitrinas del museo hallan refugio vestigios de usos y ritos naufragados

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 9

Sala de comienzos compartidos

Hubo un tiempo común, una pretensión artística y creyente no banal. La procesión de los días criba el evangélico asunto del sentido de ir viviendo no tanto conforme a una idea de Dios cuanto al Dios que adviene a la idea. Dios que mediando encarnación dejó a la vista el amor como previo a todo anterior o más hondo incluso que cualquier pensamiento, cuando visitó lo que somos. Verbo proclamado, a menudo, mediante imágenes para acoger a los iletrados.

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 10

Sin olvidar que media cuanto ocurre (cada color, felizmente, da luz impura) y la dinámica experiencia de dar pasos en la construcción del proyecto de Jesús de Nazaret suele padecer a tal extremo mediaciones que quiebras y fracturas acostumbran a serle fiel e inseparable tradición. Vueltos a escucharle para ver, vamos a oírle alabar al Padre (Lc.10,21) situando la frontera entre acierto y fracaso para las revelaciones en la inusual acogida de la locura de Dios como verdadera –salvadora– sabiduría.

Sala 1, con el Mapamundi (Mendieta, 1998)

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 11

En esta primera habitación nos valemos de páginas de Beatos de Liébana y de Biblias pauperum a fin de apuntar que los mosaicos y frescos en iglesias comenzaron siendo escritura para los analfabetos. Que en Occidente el acento recayó en estos o sus jerarcas interlocutores (acomodando imágenes al gusto y necesidades de los tiempos) hasta que a partir del Renacimiento se abandona lo esencial evangélico para discurrir por lo coyuntural o meramente estético. Por sus miniaturas, como tesoro artístico, los beatos no tienen parangón; lo circunstancial de miserias acarreadas por paisanaje, por política, cultura y religión medievales, les atañe sin llegar a constreñir. Buscan el cielo acertando a atestiguar que este nos sale al encuentro primero; y que eso primero y lo definitivo coinciden. Desde una razón sensible a lo plural de cualquier interpretación, en general, el conjunto de texto-imágenes se va haciendo con los datos del relato joánico espaciándolos para facilitar la visión. Y lo logra ensayando reconstruir el texto desde la tradición patrística, abriéndola a sobresaltos fantásticos.

I

DE ICONOS DE

I 12

MUSEO

GRAUS

Las acrobacias exegéticas de Beato alumbran, asomadas al “octavo día” –aquel del terrible advenimiento–, un desbordante repertorio de visiones con las que el arte románico seguirá profético. Y así, nutriendo el misterio del principio eterno con nuevos sentidos, aceptando que –a pesar de los pesares– la extraordinaria Palabra habita en lo ordinario natural sacudido, cuajaron esos siglos de vivísimas estampas eficientes. Imágenes medievales que aún ofrendan conciencia del necesario discernimiento.

En Oriente y debido probablemente a las acusaciones de idolatría que pusieron en jaque a los iconos –más aún, la veneración con que se celebraban–, tenderían más a teologizarlos y subrayar cuanto permitiese considerarlos en el espacio litúrgico de la palabra de Dios; un argumento, junto a reflexiones lingüísticas y neoplatónicas, clave para su defensa pero que iría mistificándose por sobredosis de interpretación poético-simbólica y malinterpretándose en lo referente al necesario “canon”.

Izquierda, diversas láminas e iconos con una Piedad del siglo XVII en el centro; arriba, Rincón de santa Teresa; abajo, boceto del Mapamundi de Mendieta

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 13

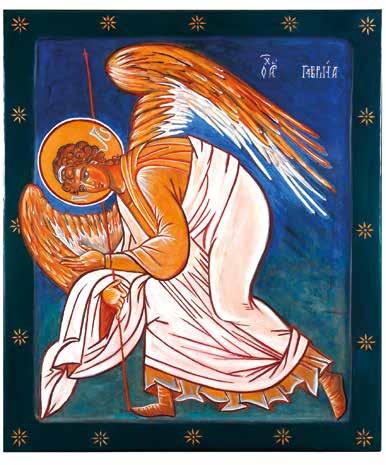

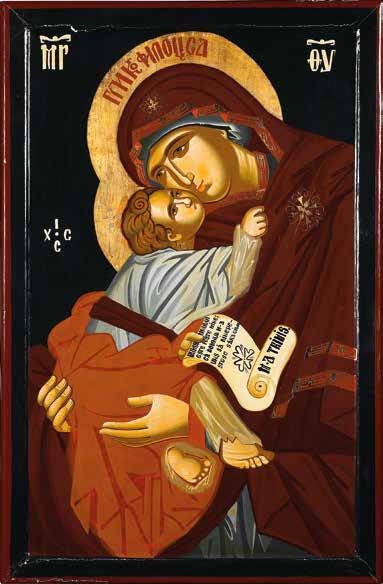

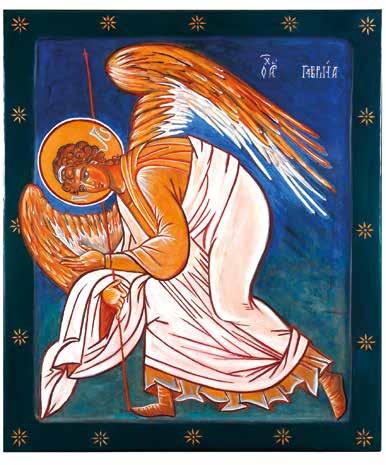

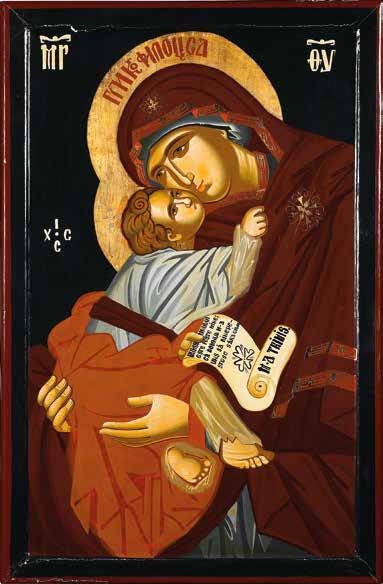

En esta página, Madre de Dios Odegitria o que señala el camino (siglo XX); página derecha, Arcángel Gabriel (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 14

Sala para encarrilar la visita

Con fe, los iconos como los evangelios, igual que el propio Dios de Jesús cuando se cruza en nuestras vidas, resultan duros en su exigencia por que cambiemos y resultan tiernos en su disposición para facilitárnoslo. Sin fe, también asoman rígidos en su venirnos de frente y frágiles en su aparente necesidad de compañía.

A lo mejor por eso las abuelas les ponen paños como mantitas a los bebés, y flores y velas que no tienen que ver con la arcaica costumbre de velar las imágenes de los dioses para evitar que “se apoderaran” de quienes, sin la capacidad o la preparación necesarias, llegaran a contemplarlas.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 15

Vale decir que toda santa iconografía estará proféticamente empeñada, mientras desde sus miradas “pronuncie de viva voz” palabras de denuncia, contra las falsas expectativas con que deshuesan algunos –poderosos, ricos, soberbios– el jamón de lo real; resultará también su vocerío una invitación al cambio (a desatar, desquiciar, al sufrimiento de su carroñera cotidianeidad) y será, sobre todo, chorretón apalabrado dador de esperanza.

Se trata de rostros con la mirada llena de aquella “misericordia eterna” con que, como el salmo 136 canta 26 veces (en sus 26 versículos), el Señor ama a los hombres.

La tarea del iconógrafo consiste en plasmar, cuanto más y mejor le sea posible, aquellas cualidades por las que la persona o escena representadas testimonian la buena noticia del Reinado o actuación salvífica del Dios de Jesús, su presencia, entre nosotros.

Los iconos, en lo fundamental de la temática que les ocupa y del lenguaje formal con que se desenvuelven para resolver artísticamente sus evangélicas preocupaciones, se nutren de la Tradición. En realidad, tratan de recuperar la teología antigua que sirvió para defender las santas imágenes de los ataques iconoclastas, sin embargo, en los iconos criaría el hongo de la idolatría si se desentendieran de la realidad herida o si solo imágenes pretendieran su celebridad.

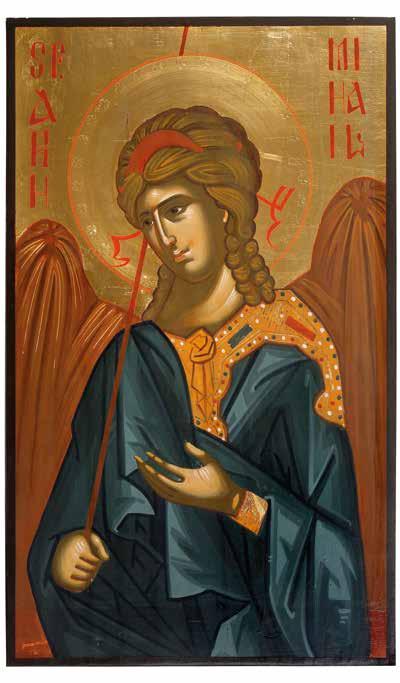

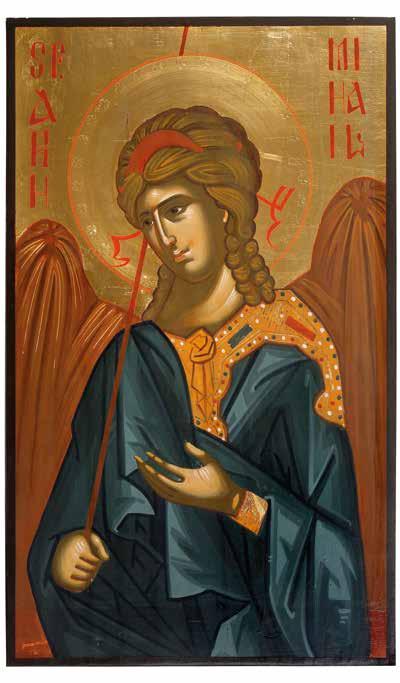

En esta página, cubierta del tríptico de la Madre de Dios “Odegitria” entre santos con iniciales de “Jesucristo Victorioso [sobre la muerte]” (siglo XX), vista de la sala y Madre de Dios de la Ternura “Donskaya” (del Don) En la página siguiente, San Miguel arcángel, de una Intercesión (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 16

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 17

Los Padres de la Iglesia entendieron que el rostro atestigua la imagen de una persona, que no representa su esencia pero sí revela su ser y nos permite reconocerlo, reverenciarlo. Y en lo que a si las reproducciones no cumplen como Abel en ofrendar lo mejor para alabanza y gloria del Creador, solo anotamos que lo mejor o peor en esta cuestión no suele venir tanto por escala de valores cuanto de posibilidades; y con la Tradición, que “la Gloria de Dios es que el hombre viva” pero también que “la vida del hombre es la visión de Dios” [Ireneo, Adv. Haer.].

Tradicionales y modernos, los iconos del siglo XX dependen de la eclesial Tradición pero no adolecen de su “peculiar forma de expresión”, procuran su evangélica tarea –su estar al servicio de– sin servilismos legalistas e integristas.

Junto a los demás instrumentos en la celebración, su función de servicio a la acción del Espíritu de Jesús que nos mueve a la conversión, alienta la comunión y procura nuestra transfiguración para que hagamos de este valle de lágrimas una Nueva Jerusalén. Si valen, si en ellos “el Señor nos muestra su rostro y nos concede la paz” –si dan la cara a la manera de Jesús por aquellos que no merecen la atención de este endiablado mundo–, si el resplandor del creador de las estrellas luce en ellos, si artística y teológicamente echan una mano y se prestan a “dar vida” (como savia, rama, hoja, flor o fruto del madero santo), esos iconos se ahijarán para siempre en la Tradición viva de la Iglesia.

Probablemente, denominar a los iconos de estos últimos cien años como del tiempo de la “nueva iconografía” (seguimos a D. Chizhevsky), pronto resultará poco práctico, pero aún vamos a hacerlo por su uso extendido y la sencillez que Tríptico de la Madre de Dios Odegitria entre santos (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 18

supone. Además, para la pregunta nuclear a que este museo propone ensayar respuestas, ¿qué pinta (cuál es su función, qué propone u ofrece) un icono en la pared de una oficina en el s.XX (ahora XXI)? Casi que basta esa precisión de icono antiguo hasta la crisis iconoclasta y poco más (unos quinientos años entre los siglos V y X), icono viejo hasta primera mitad del siglo pasado e icono nuevo en adelante, más o menos del 20 de hace cien años a nuestro 20 y pico ya del XXI. Aunque el enfoque primero o arcaico o bizantino, de una u otra manera, siempre ha sido reformulado y traducido a las condiciones de épocas diferentes, la del pasado siglo y ahora –con rampante neoliberalismo falsario, rabiosa globalización dineraria y licuada conciencia de posmodernidad relativista– en que las imágenes impactan, abruman, se difunden y se devalúan a la velocidad de la luz exige repensar el asunto del icono y su pared, nuestra.

La cuestión de un lenguaje artístico adecuado para escribir aquellas santas imágenes que en diálogo constante, atento y vívido con la Tradición sean capaces de hacer presente ante nuestros contemporáneos toda la creación transfigurada por la luz increada, es la cuestión de iconos prestos a anunciarnos de manera buena y bien coloreada la noticia de Salvación. Imágenes cual proclamas con un decir atrevido y honesto –despojado de cuanto brilla insolidario– por que su mundo de santos rostros y acontecimientos nos mueva a percibir el anticipo del mundo venidero.

A ese fin, tanto la colección de estampas, como la de iconos viejos, arropan en cada sala al depósito de “nueva iconografía” de que este museo se vale para venir a encontrarnos con el verbo que conjuga eternidad, también en estos apresurados días.

Tríptico María Madre y Reina entre santos (siglo XX)

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 19

En esta página, Madre de Dios de consuelo de los afligidos o “que atiende a nuestros pesares” (siglo XX) página derecha, dos vistas de la sala 3

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

20

Sala de Teología y algún apunte

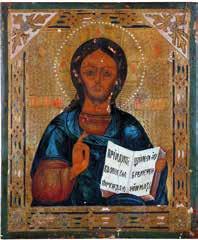

Porque en la Tradición teología supone el encuentro en oración con Dios, nos referimos a los iconos como teología en color; y porque para el universo cristiano lo temporal es el sitio en que aparece la eternidad como carisma, como ánimo, nos atrevemos a recibir los iconos como declaraciones dogmáticas que se corresponden con la buena nueva de Jesús.

Mirar para ver, de eso se trata. El pintor de iconos necesita maestría artística y teológica, ha de maniobrar (temer y temblar) y practicar hasta que su planteamiento personal se funda en acción de Dios. Así que va siendo más libre en cuanto va haciéndose más siervo, pero en su anonadamiento no resulta solo responsable de la ejecución, tal que Jesús ensalibando aquel puñado de tierra, puesto que se le exige a su obra ser barro que nos devuelva la “visión”; (al menos) los creyentes, como el de Jericó, queremos ver.

No se trata de hieratismo como inaccesibilidad ni la supuesta rigidez iconográfica aduce una inamovible manera de ver el mundo, aún menos se trata de rasgos que sugieran una sola y adecuada propuesta al seguimiento de Jesús. Para acertar el ritmo y cumplir con su tarea de transmisión de la intuición del universo imbuido de gracia –transfigurado por su misteriosa participación de la divina naturaleza– se valen los iconos de un lenguaje formal particular, una forma de ver acorde al ojo carnal y al “ojo del corazón” que nos vincula con Dios (en favor, desde luego, de la imagen de Dios en el hombre).

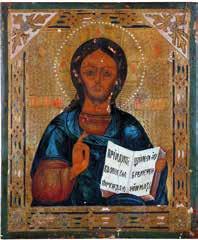

Sin palabrería esotérica, la Déesis o Gran Intercesión es la plaza a que nos lleva cualquier calle desde el Santo Rostro, porque el icono primero (fundamento de nuestra fe y el más legendario) del rostro de Cristo nos reúne entre Juan el precursor y la todasanta María para la Comunión. Si Juan y María nos indican el camino que es Jesús; al mismo tiempo, en la fragilidad de su reunión, manifiestan el a dónde nos conduce reconocer a ese Jesús como el Salvador: al verdadero “juntos como hermanos”, ya no más siervos sino amigos. La Déesis propone la comunión de los santos como tarea y anticipo del “porvenir”.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 21

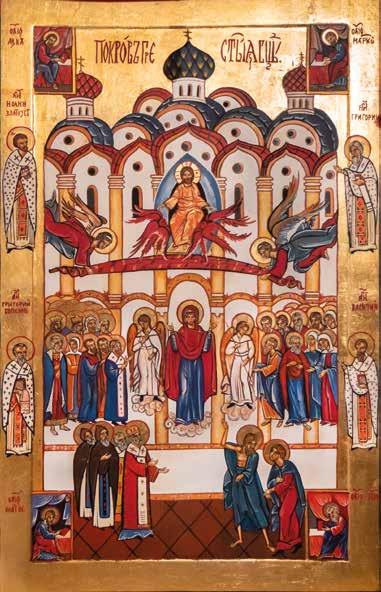

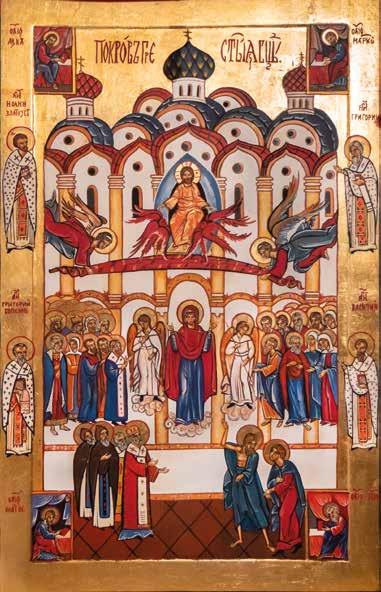

«Amparo» o Milagro de la protección del velo de María (siglo XVII)

Madre de Dios de la Ternura, «Tichvinskaya» (siglo XIX)

Página derecha, Crucifixión de Cristo y San Juan Bautista (iconos del siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 22

Todo el privilegiado testimonio evangélico deja claro que no se puede hablar de Dios como Él es en sí y que solo de sus obras cabe narración (con palabras o colores) capaz de traslucir algo de Dios. No llamamos Dios a los iconos y temblamos ante tanta querencia, tan sutiles, hacia actitudes idolátricas. Desde las víctimas en sus estériles campamentos alambrados, las historias descarriadas en inhóspitos callejones sin salida y sus protagonistas desvalidos ahogándose entre basuras de inhumano desasosiego, la “fuerza de lo que tiene que ser”, el Espíritu –una y otra vez– vomita sobre nuestra tibieza.

Entonces ese convencimiento de la nueva iconografía, de poder –desde el iconostasio de una catedral o la pared de una oficina– saciar la sed en este contemporáneo desierto entre luces comerciales, imágenes desacralizadas, realidades virtuales, vías de escape y a la vez fertilizantes de nuestra desquiciada monotonía, ese convencimiento de que en los iconos se anuncia la bienaventuranza sin repugnar ni excitar ni degradar ni complacer, sin idealismo crédulo ni mojigatería, ni aspavientos publicitarios, ni máscaras de vanidad. Se debe a una vuelta al arte teológico (y vivo tanto como el que más de Constantinopla, Sofía, Novgorod, Belgrado, Bucarest o Moscú) en la medida que representa, visibiliza y manifiesta idéntica proclama que las Sagradas Escrituras, los textos de los Padres o las decisiones conciliares, y la pone a merced de comunión en la fraternidad.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 23

En esta página, Madre de Dios Odegitria con «rizza» (funda protectora) (siglo XIX); página derecha, Mandylion con la «Oración de Jesús» (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

24

Sala de Tradición y costumbres

Entre los siglos XVII y XIX, elementos de toda índole avocaron la iconografía ortodoxa a un declive y desconsideración generalizadas. En el caso ejemplar de Rusia, las imperiales y desabridas ingerencias en lo eclesial junto con desmedidas pretensiones de occidentalizar el país, ayudaron a que el papel de los iconos se viera casi reducido al ámbito artesanal y de devociones populares, demasiado a menudo, entretejidas de interpretaciones engañosas e ignorancia supersticiosa. La geografía de los iconos no debería coincir en altitud con montañas de boletos de la ONCE ni en latitud con océanos de lotería navideña; los senderos de nuestra esperanza son otros, cosa de vida y vida en plenitud. No negaremos, ni las santas más enternecedoras lo harían desde sus iconos, que lo que hay en abundancia es odio, hambre, miseria y desgracia igual que había cuando ellas desconocían a Jesús y no habitaban su justicia; igual que siguió habiendo después. Pero al aceptar congraciarnos con su santidad, lo mismo que ellas al abrazar a Cristo, en medio del naufragio nos descubriremos pobres y hambrientos, con los hambrientos y pobres, agraciando a las víctimas –contra demonios que las oprimen– lo que es tanto como velar a la espera de la Novia. Dando fe de su venida con la alegre lámpara a rebosar y extendiendo manteles en la mesa del Banquete.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 25

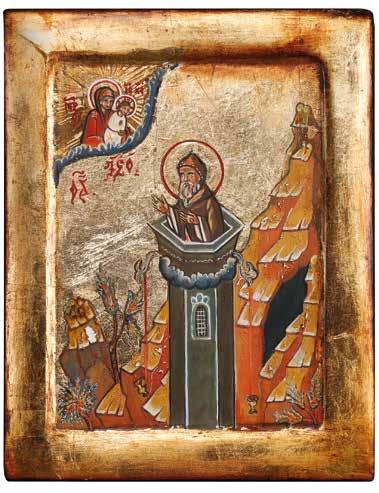

Desenmascarados, los santos nos asaltan con su propuesta de radicalidad. Cuando Antonio, padre del monacato cristiano, oyó el “si quieres ser perfecto, vende lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme”, debió escucharlo de verdad. No invirtió los términos en un primero te sigo y luego ya, si eso, iremos viendo. Que en los iconos, asomen constelaciones de ascetas y mártires y mendigos y locos por Dios a nuestro cielo, que fulana y pobre María de Egipto resplandezca igual que su compatriota intelectual y princesa Catalina, como ciudadanas de la Nueva Jerusalén, no casa bien con nuestro manido pero “esto es lo que hay”.

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 26

Madre de Dios Kazanskaya (siglo XIX)

A su lado el rostro hocicudo, perruno, de san Cristóbal sigue inquietando con ¿por qué las imágenes?, ¿quiénes podían tener interés en ellas y qué provecho obtendrían?, ¿qué asuntos de protección y salud, de identidad y unidad nacional, qué cuestiones de índole común y particular podían santificarse y, de paso, servir como cauce a corrupción y manipulaciones? ¿no bastará con el “ayuno de los ojos” para que el Espíritu nos desinstale y conmueva para “hacernos el bien unos a otros y a todos, estar siempre alegres, orar sin cesar y dar continuamente gracias” (1 Tes. 5)?

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 27

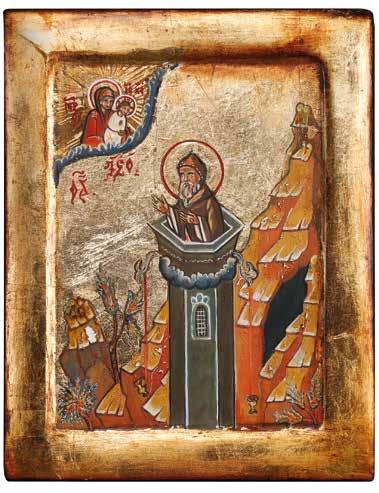

Estilita implorando a la Madre de Dios (siglo XX)

Pensemos que, parecido a como muchos de los primeros anacoretas, dendritas, estilitas y necios o locos por amor a Cristo, bastantes imágenes privilegiadas escapaban a menudo de la custodia jerárquica y sus corsés interpretativos. Instrumento profético, unos y otras, del quehacer evangélico, podían manifestarse radicalmente críticos frente a recetarios de abuso normalizados y canalladas del a diario por poderosos poniendo en solfa su feroz autoridad, su hipocresía además. Tan explosivo cuestionamiento pudo descomponer y movió pronto a eclesiásticos y cortesanos a embridar la inmediatez de aquellas experiencias y recluir, tanto santos como iconos en esquemas a su servicio.

En esta página, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, vista de la sala 4, Madre de Dios Odegitria «Iverskaya», Trinidad del Antiguo Testamento (siglo XX) y Cristo Pantocrator (siglo XX); página siguiente, Etimasía (trono preparado para el juicio definitivo) con intercesión ante Cristo «Divina Sabiduría» (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 28

Como curiosidad, el icono de la virgen de Kazán nos ayuda a entender aquella primitiva ligazón des-mediada de autoridades y ya re-mediada.

Relatos ancestrales emparentan regalos de culto a la fertilidad con maternales figurillas y, en siglos de cristiandad, un tipo de odegitria (la que muestra el camino). Al menos desde el siglo XVI la Madre de Dios Kazanskaya se tiene por patrona de todas las Rusias y, además, se tiene por icono “de las mujeres” y suele regalarlo la suegra a la nuera cuando se le casa un hijo.

Las leyendas de milagros que le conciernen son innumerables y sus maravillas, casi en cada relato, toman por protagonistas a mujeres. Así el icono “da la cara” por las mujeres, hijas y madres, ancianas o religiosas de condición dispar y de cualquier edad, o nación u oficio; lo que incluye a las pastorcillas de Fátima, por su relación con una preciosa kazanskaya que desapareció de Rusia en 1918, se custodió en el santuario luso y en 2004 regresó, de manos de un papa, a las de un patriarca.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 29

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

30

Óleo romano, siglo XVI, copia del icono de Santa María la Mayor

Una iglesia o sobre celebraciones y comunión

La casa de la asamblea nos reúne con los que nos precedieron y los que nos van a continuar en la fe. El iconostasio nos convoca frente al misterio de la comunión, nos la exige para cruzar el umbral desde todo lo inhumano a la “verdadera humanidad” acontecida en Cristo. Cuando hemos sido llamados al compromiso de la amistad, los iconos ponen rostro al desafío de la conversión y transfiguración evangélicas.

El iconostasio aúna los iconos testigos del santo Espíritu que nos alienta como anticipo de nueva creación. Justo en torno a la “Gran Intercesión” en que María y Juan laten junto a Cristo (conjugando en armonía el antes y el después de los Testamentos), el abrazo se extiende con Pedro y Pablo a todas las gentes, ya no más “hombres o mujeres, judíos o paganos, libres o esclavos”.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 31

Arcángel Gabriel, detalle, puerta con la Anunciación (siglo XX)

En conmemoración de la vida de Jesús que festejamos (las imágenes de las doce grandes fiestas), de cara a su rostro humano –a los pies de la cruz– donde lo divino se sale a encontrarnos y todo, antiguo y nuevo (patriarcas, líderes, profetas, mártires, perdidos, solas, amigos, silenciadas) nos abraza trenzado en acción de grácias, anuncio de Salvación.

Como una sola voz, los iconos del iconostasio introducen los gemidos de cuantos sufren al incesante coro ante el Altísimo para, con sus lágrimas y nuestro día a día ir acrisolando la experiencia colectiva de adoración. Hilvanando nave y santuario, los reviste para la Fiesta que conmemora, sugiere la justicia imprescindible y declara santa la asamblea. Nuestro iconostasio no cierra el paso a la realidad mística del altar, desvela que esa mesa desconoce el cuerpo y la sangre de Cristo si no banquetean en ella los afligidos y se consuelan los menesterosos.

Cuando el icono invade nuestra realidad clica la “atención del corazón” como conciencia extrema. No vivimos en la edad media, el lenguaje del arte eclesiástico de entonces y el de ahora puede ser –como en los Evangelios– el mismo pero los idiomas han cambiado y sería irresponsable no considerarlo de manera creativa, fértil. El Anuncio de Jesús, la salvación, no es para unos pocos piadosos o iluminados sino que habrá de alcanzar al mundo entero.

En esta página, Jesucristo Señor del universo (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 32

En esta página, Iconostasio y retablo del “Llanto por Cristo muerto en Yugoslavia”

De ahí que no nos urgen sin más calcos de iconos medievales, ni una retórica teológica medieval, ni crucifijos requetedorados y casullas enjoyadas, igual que no necesitamos variedades medievales de uva y cereal, para celebrar la Eucaristía.

Con o sin iconos, sin mayor esfuerzo de comprensión solo estaremos imitando (haciendo teatro): conmemorar implica lucidez; por esto llevaremos juntos nuestros conocimientos y dilemas al fuego ascético de liturgias como carros en Elías y Ezequiel (vivísimas como en Is. 58,5-10; Os. 6,4-6; p.ej.) hasta que en nuestro helador y oscurantista contexto alumbren y caldee el evangélico brasero de amable liberación que Dios oferta-regala en Cristo.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 33

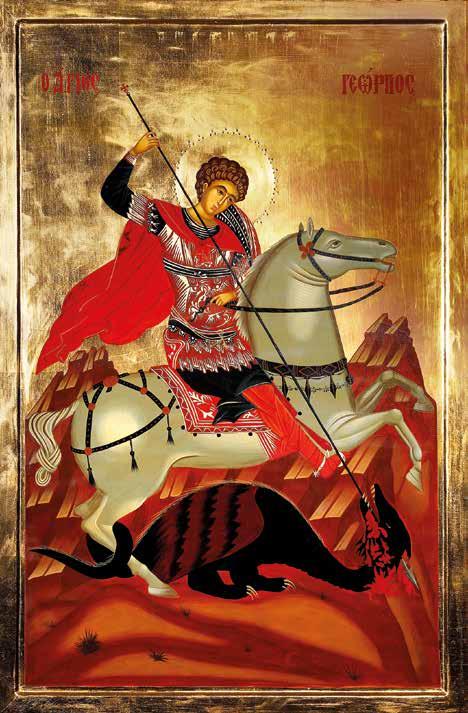

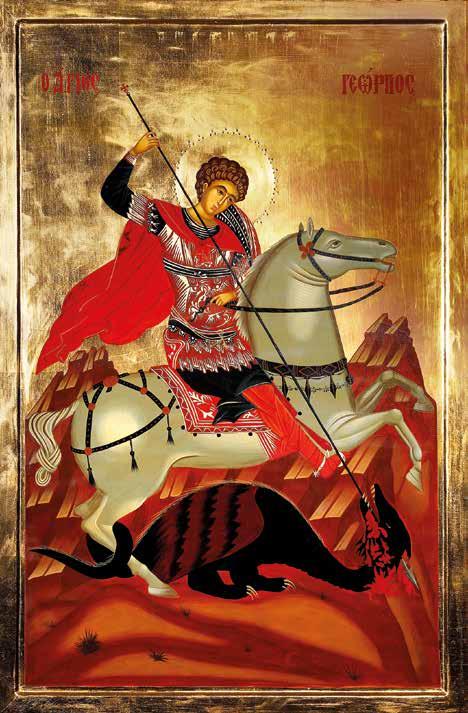

En esta página, San Jorge (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

34

Sala de la Resurrección y los infiernos

Sin desvivirse por los que malviven, sin esperar con aquellos de quienes nadie espera nada, librar a los cautivos, denunciar a los poderosos, aborrecer sus alambradas, gestar humildes alternativas a la desconsideración y la exclusión. Sin que la causa de los desvalidos cimente y configure nuestras vidas y la de nuestras iglesias, en ellas otros dioses echan fuera al Dios de Jesús, nuestra hermandad emparenta con la de las mafias y nuestras eucaristías –con o sin iconos– se tiñen de necio hartazgo idolátrico; y entonces, “¡ay! de nosotros”.

En Cristo toda la historia, incluídos también los arcaicos relatos cosmogónicos de viajes al inframundo, se cumple y trasciende a un tiempo. Se ilumina y permite que, partiendo de la renovada clarividencia que supone una mirada enfocada en Él, vayamos desapojándonos de los limitados cristos que con frecuencia nos hacemos: esos pequeños cristos a nuestra imagen.

La Biblia entera, libro a libro, le dice al israelita en apuros que no tema, que si permanece fiel –justo– Dios acudirá a salvarle y le mostrará su rostro. Cuando en el Nuevo Testamento Dios no acude a salvar, no ya al justo sino a su Hijo, al crucificado, ni este se encara con la faz de Dios, sino con su silencio (como un eco de abandono), el escándalo está servido y la piedad resulta desnortada.

San Jorge (siglo XX)

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 35

Nuestra fe, sin embargo –y el “descendió a los infiernos” del Credo–, sustituye abandono por entrega para afirmar que el incomprensible silencio de Dios a la vez que escondimiento es manifestación, velo y desvelo, del Dios de Jesús como aquel que está a merced del hombre en la historia (que la padece) en los injustamente ajusticiados donde creemos que resulta presente no en inmutables lejanías sino “anonadado” (piltrafa), no cuestión de impotencia sino de –paternal– renuncia al poder y de cariñosa –espiritual– apuesta por que la libertad humana se haga cargo de la historia.

Nuestro icono remite al fresco de entre fines del siglo XIII e inicios del XIV, sobre el ábside del paraclession, capilla funeraria que se preparó el tan notable intelectual como corrupto primer ministro Teodoro Metoquites, en el antiguo monasterio de San Salvador en Kora (o Chora, los campos o las afueras), de Constantinopla.

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 36

Aquella iglesia asemeja al canto del cisne, es el no va más, del aclamado renacimiento paleólogo. Allí, su resplandeciente imagen de la Anástasis o descenso/ ascenso de Cristo resulta la más alta cima de la teología iconográfica ortodoxa de la Resurrección.

Pareciera que la nueva iconografía, en este caso, no hubiese querido arriesgar “ni un dulce paso” por veneración y sin embargo la innovación material y mistagógica se ha cuidado de forzar la manera de luneta, campana o medio pan bendito del fresco en Kora (mezquita, otra vez, de Kariye Camii).

Como apunta san Juan Damasceno en su homilía sobre el Sábado Santo, “El Verbo baja a la fosa de las serpientes, desciende a enfrentarse con el dragón –el apóstata Leviatán–; escondido en su cuerpo como un gusano en el anzuelo de su divinidad captura y arruina al miserable poderoso, al orgulloso en su caverna. Y el infierno se llena de luz, sus tinieblas transformadas en un cielo”.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 37

38

Se ha transformado el icono subiendo los extremos de la parte baja (el sheol o infierno que en las apócrifas Actas de Pilatos critica al demonio o la muerte por haber introducido allí al Justo) con intención manifiesta de insinuar un ojo bien abierto. Todo invita a la conversión como fruto del evangélico anuncio de velar, de implicarnos animosos y despiertos para, en la luz de Cristo, ir, iniciar y levantar y sostener y remitir a su “Dios de vivos” a cuantos ya participan su necrosis habitando aquellos sepulcros de que surte la desconsideración o tanta exclusión y abusos y atropellos de todo tipo.

Más preocupado por los que duermen en cajeros o entre cartones que por las pesadillas de viejos epulones ya saciados, el icono sintetiza la fe de la Iglesia y el canto en la noche santa de Pascua que repite docenas de veces “Cristo ha resucitado de entre los muertos; con su muerte ha vencido a la muerte y a los que estaban en los sepulcros ha dado la vida”. El Vaticano II citó este tropario (en Gaudium et Spes 22) para hablar de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, de que libra a cuantos el infierno encadena y tiene esclavos del miedo a la muerte. Resurrección desata de ese miedo existencial y del desesperante esfuerzo de vivir solo para no morir.

Muy cerca, el espacio dedicado al santo Jorge caballero permite entretener a la chiquillería con historietas más o menos tiernas y truculentas. Vale considerar el ir rodando del héroe antiguo en el imaginario de sociedades sucesivas hasta llegar –desde “hombre divino”– a incansable vencedor de seres malignos en los abisales parajes del yermo y del alma, guía avezado hacia la liberación por áridos vericuetos de uno y otro paisaje.

Santo insumiso expuesto para militar en la aventura de Cristo, a semejanza de otros tanto como él, despojos para esta y necios por la otra vida, valientes mártires y taumaturgos (siempre en las lindes y al margen de lo aceptable) que –ya antes lo hemos apuntado– solían oponerse al orden establecido en una sociedad que procuraban cambiar. Transfigurar.

Convertidos en protagonistas de iconos e historietas a propósito de cómo ser humanos a la divina manera de Jesús. Sus hagiografías e imágenes deliciosas consolaban y acompañaban en las penalidades e incertidumbres de diario, permitían la fiesta con cultos muy populares y, en nuestros días, también sirven bien a reflexionar sobre los legendarios usos y abusos al celebrar el santoral cristiano.

El caso de Siria y Líbano con un desenvolver los iconos de más a más folklóricopopulares sirve, en general, para ejemplificar cómo la pérdida de su fundamento orante-teológico los devalúa, dejando que lo decorativo y anecdótico o solo legendario los impregne en demasía y hasta, más que alguna vez, se llegue a reducirlos a amuleto.

Página izquierda, San Jorge (siglo XX)

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 39

En esta página, Madre de Dios entre ángeles custodios (de un díptico con San Jorge, siglo XX); página derecha, tríptico de San Jorge con la Virgen, santos y apóstoles (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

40

Sala en el torreón, más al margen

En las afueras de la periferia podría parecer que cualquier construcción teológica y estética se desvanecerían por la solanera encima de violentas calamidades y el fangal debajo de más espanto y más incertidumbre. La vieja Abisinia, por ejemplo.

Cimentar allí la expectativa salvífica de Jesús y vocearla desde su iconografía, ¿locura, necedad? No, vida, vida a rebosar; analfabeta en parte y en parte torpe, se trata de una manera igual o más enraizada en la Tradición (en el poso de eternidad igualitario) que condicionada por su peculiaridad espaciotemporal.

En el Kebre Negest (Gloria de los reyes) la nostalgia de una herencia singular se revisita y engalana desde legendarios relatos sobre la reina de Saba y el rey Salomón. Para la fundación de Góndar, ciudad corona de palacios, el bautismo –descenso mortal al ahogo de lo pasado y ascenso vital, cristianamente esperanzado– atrae posibilidades inauditas.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 41

La aridez lo enmarca todo, los cueros de cabra con que se revestían los anacoretas y en los que se repetía manuscrita la buena nueva hasta memorizarla, lucen sus iconos rebosantes de ángeles custodios y de cruces como actitud y memoria eficaces. A un tiempo que solo ensalza a los que triunfan, le enfrentan orillados a pozas o escondidos en islas y enriscadas cuevas testigos de que el descenso al infierno no es el final, la serpiente ha sido alanceada y vencida, las propias lágrimas que hospedan el llanto ajeno todavía labran senderos donde Cristo nos sale al encuentro.

Detalle de La fundación de Gondar (siglo XIX); abajo, Reina de Saba, detalle de La reina visita a Salomón (siglo XX)

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 42

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 43

San Jorge (de un díptico con la Madre de Dios entre ángeles custodios, siglo XX)

Epílogo

De regreso hay un último lugar donde Oriente y Occidente volvemos a darnos la paz. Nos ocurre que, si se queda a cenar con nosotros, la comunión está servida. Si repensamos la cruz, todas las cruces, desde Emaús, Oriente y Occidente volvemos juntos a Jerusalén. La nueva Jerusalén, la del “octavo día” de los beatos.

Es así que el retablo homenaje a las víctimas de la guerra civil y religiosa en la vieja Yugoslavia (creación de un escultor vasco prendado del pintor judío más embebido de iconografía rusa) asume lo más radical del vecino fresco serbio de monjes exiliados.

Arriba, Madre de Dios, Monasterio Slanic (Rumanía), siglo XX; derecha, patio interior del santuario de la Virgen de la Peña y vista de la localidad de Graus

44

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I

Al unísono manifiestan el compromiso de la amistad de Dios hacia los hombres que se abaja hasta la muerte para desenterrar y desterrar de nuestra libertad, sin endiosarla, la maldición de los fracasos históricos: humanizándola, vivificándola, hasta sus raices últimas.

Santa María la Mayor nos remite a los orígenes de la iconografía cristiana y, diez siglos más tarde, a tomar aquella mano para mediar hacia cunetas próximas y distantes orillas buenas intenciones. Se mezclaron moriscos y misiones, jesuitas y pasiones de nobleza, la desconfianza y afanes inhumanos tiñeron al icono de destierro, asesinato y martirio. Fría, la vitrina, al conmemorar al Hijo muerto, guarda el aliento de cuantos le han soñado.

En esa muda y misteriosa profundidad se nos anticipa la propia Comunión y la de cuanto existe con el Dios de Jesús que “quiere que toda la humanidad se salve”. Cada día.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 45

I MUSEO DE ICONOS DE GRAUS I 46

“Pokrov”, Amparo, protección del velo de la Madre de Dios, siglo XX

Casi que todo esto estaba en la homilía del Crisóstomo sobre las bienaventuranzas (Mt. 5), allí dice: ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el estido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no: si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y, sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te lo agradecerá? Más bien, ¿no se indignará contigo? O, si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa pues que esto que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo, y sin recibirlo te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y columnas, del templo con lámparas colgadas de cadenas de plata y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que digo no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero si quiero afirmar que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo.

p.d.

I LA LUZ FRENTE AL BRILLO I 47

Elie Wiesel

Acaso, como especias aromáticas, los iconos condimentan en este museo platos de arte, artesanía, historia, costumbrismo, oración, turismo y teología. El brillo de cultura y tradiciones sonroja mejillas de rostros severos cuya mirada, sin embargo, denota como caldo de cultivo para su esplendor –como razón de ser de su credibilidad- constelaciones de lágrimas débiles y pobres. Clamando al cielo, el llanto de los hambrientos, es aquí menú del día.