José Ignacio Gómez Zorraquino

Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII)

Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII)

Proyecto Lastanosa

ORGANIZA

Instituto de Estudios Altoaragoneses

PATROCINAN

Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Huesca

Ayuntamiento de Huesca

COLABORAN

Universidad de Zaragoza IberCaja

Ficha catalográfica

GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio

Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII) / José Ignacio

Gómez Zorraquino. – Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007

231 p. : il. ; 24 cm. – (Colección de Estudios Altoaragoneses; 55)

Bibliografía: p. 223-231

DL HU-228/2007. – ISBN 978-84-8127-190-4

1. Lorenzo, Santo - Biografías. 2. Orencio, Santo - Biografías. I. Título. II. Serie.

235.3 San Lorenzo

235.3 San Orencio

© José Ignacio Gómez Zorraquino, 2007

© De esta edición: Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca)

Colección de Estudios Altoaragoneses, 55

Director de la colección: José Domingo Dueñas Lorente

Comité editorial: Irene Abad Buil, Fernando Alvira Banzo, Juan Carlos Ara Torralba, Luis Marquina Murlanch, Víctor Pardo Lancina, Teresa Sas Bernad y Enrique Satué Oliván

Diseño de la colección: Blanca Otal

Coordinación editorial: Teresa Sas

Corrección: Ana Bescós

Fotografías: Fernando Alvira Lizano

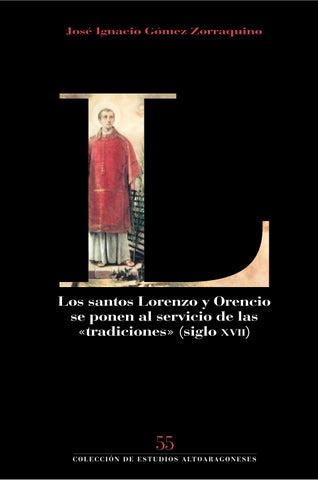

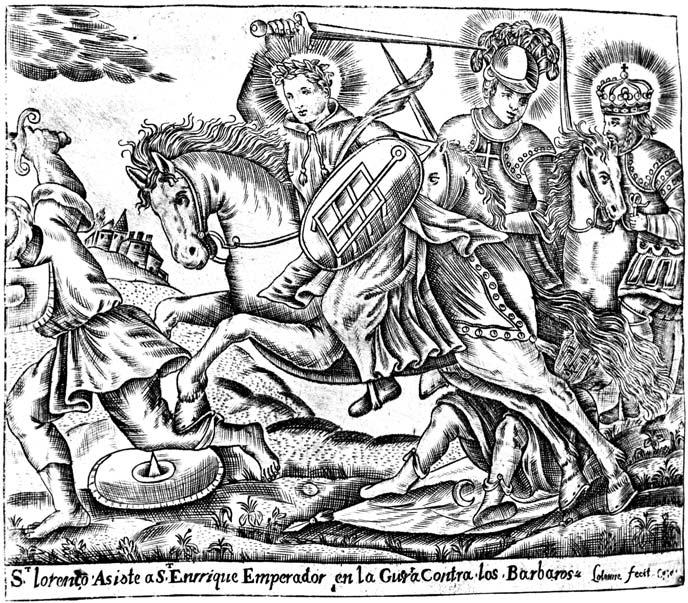

Cubierta: Detalle de una estampa de san Lorenzo impresa con el mecenazgo de la parroquia oscense que lleva su nombre

ISBN: 978-84-8127-190-4

DL: HU-228/2007

Preimpresión: Ebro Composición, S. L.

Imprime: Gráficas Huesca, S. L.

Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca)

Parque, 10. E-22002 Huesca • Tel. 974 294 120 • Fax 974 294 122 www.iea.es • iea@iea.es

Abrazando la polémica de los años 1980-1987

En la basílica de San Lorenzo de Huesca se conserva un busto-relicario de san Lorenzo de plata en su color y sobredorada, fundida, repujada, cincelada, policromada y con pedrería engastada. Cada 10 de agosto dicho busto-relicario recorre en procesión las calles de Huesca y el día 15 de agosto recibe la ofrenda de flores y frutos de los oscenses. Esta escultura —que debió de ser realizada en torno a 1578— posiblemente se hizo a raíz de que la ciudad de Huesca el 8 de agosto de 1578 recibió en una solemne procesión una reliquia de san Lorenzo traída desde Roma, que había sido solicitada al papa Gregorio XIII por don Juan Olivito, deán de la Catedral de Huesca, entonces residente en la curia romana.2 Además, en dicha basílica se conserva como reliquia un dedo de san Lorenzo guardado en un relicario de plata —ofrecido por el monarca Jaime II el 10 de agosto de 1307— y huesos de la cabeza de dicho santo —donados en 1920 por Alfonso XIII y cuyos restos se encontraban en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial—, que también se guardan en un relicario de plata.3

En la Catedral de Huesca se hallan depositadas las testas de plata de los santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo mártir, quienes habían sido enterrados en el oratorio de Loreto, cercano a Huesca.4 De san Orencio y santa Paciencia también se conservan en el Museo Diocesano de Huesca unos bustos-relicarios, procedentes de la sacristía de la Catedral de Huesca. En 1777, los cuerpos de los santos habían sido colocados en su capilla en Loreto (la cabeza de la nave del lado de la epístola). De dichos cuerpos se tomaron reliquias en los años 1569,

1. Este trabajo forma parte de las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Consolidado de Investigación Blancas, reconocido por el Gobierno de Aragón. El estudio también se ha beneficiado del proyecto HUM 2005-07069-C05-04/HIST del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Información aportada por María Esquíroz Matilla (1994). Véase Aínsa (1619: 484).

3. Iguacen (1969: 149-156). Aínsa (1612: 9) planteaba que la reliquia del dedo la había dado el rey Jaime II el año 1289. También se incluye la fecha de 1297.

4. La antigua iglesia era conocida como San Lorenzo de Loret. A partir del 8 de diciembre de 1583 la iglesia fue dedicada a santa María de Loreto.

1578, 1602 y 1609, teniendo especial significación la extracción del año 1578, cuando el 19 de marzo, por concesión del papa Gregorio XIII, fueron trasladadas a la catedral oscense las citadas cabezas de plata de ambos santos. También se debe destacar la cuarta extracción de reliquias citada, ya que el 2 de octubre del citado año de 1609 se enviaron dos de ellas a la ciudad de Auch (Francia), en intercambio con las del obispo san Orencio.5 Desde 1990 las testas de plata con las cabezas de los santos Orencio y Paciencia, junto con reliquias más pequeñas de san Lorenzo y san Orencio obispo, son llevadas de la Catedral de Huesca a Loreto para la fiesta del día 1 de mayo, cuando se venera a los primeros.6 Esta procesión —de la que hay constancia en el siglo XV— fue suprimida por el obispo Diego Monreal en 1603 y restablecida en 1607 por disposición del papa Pablo V.7 Hay otro aspecto que merece destacarse de los santos Orencio y Paciencia. Nos referimos a que desde la Edad Media san Orencio era considerado el pater pluviarum o padre de las lluvias, lo que debió de favorecer que se le tuviese por labrador. Por esta consideración o por otra, la realidad es que a lo largo de todo el siglo XVII cuando estaba «la ciudad y su comarca con necesidad de Agua para los Panes y Frutos» o «por esterilidad de los tiempos», la Iglesia y el Concejo de Huesca tomaban la decisión de que —con el beneplácito del convento de Loreto— los gloriosos cuerpos y reliquias de los patrones san Orencio y santa Paciencia fuesen llevados en procesión desde el real convento de Santa María de Loreto hasta la Catedral de Huesca, donde eran venerados durante tres o más días en la capilla de santa Engracia. Pasado ese tiempo, las reliquias, nuevamente en procesión, eran restituidas a su convento de origen.8 Queremos llamar la atención de que en el mes de mayo de 1668 las reliquias se veneraron durante cinco días en la catedral, dándose la circunstancia de que dichos restos estaban en una bolsa de damasco —donde había gran diversidad de «huesos menudos»— y no eran

5. El 4 de octubre de 1569, por un breve del papa Pío V, se enviaron reliquias de los santos a El Escorial —conjuntamente con las reliquias de los santos Justo y Pastor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca— después de ser solicitadas por Felipe II. El 31 de octubre de 1602, por letras de Clemente VIII, se sacaron nuevas reliquias para la reina Margarita de Austria. Datos aportados por Damián Peñart y Peñart (1994); esta información ya la había recogido en el siglo XVIII el padre Huesca (1792: 258-260).

6. Véase Peñart (1994). Debemos decir que a principios del siglo XX las festividades religiosas locales de los santos Orencio y Paciencia se celebraban el 11 de mayo y el 14 del mismo mes, respectivamente.

7. Durán (1994: 100-102). De la procesión y otros asuntos relacionados con ella daba cuenta en el siglo XVIII el padre Huesca (1792: 252).

8. En ocasiones, las testas de santos Orencio y Paciencia eran bañadas para que intercediesen por la lluvia (Durán, 1994: 123-124). Las reliquias de los santos Orencio y Paciencia estaban protegidas en dos arcas —una dentro de otra— situadas en el altar, con un rejado, de la capilla que dichos santos tenían en el real convento de Santa María de Loreto. Las llaves que cerraban el arca y el rejado estaban en manos del vicario general de la diócesis de Huesca, del deán de la Catedral de Huesca, del jurado en cap del concejo oscense y del prior del convento de Loreto. Cuando los santos restos estaban en la Catedral de Huesca eran depositados en la capilla de santa Engracia, y esta se cerraba con cada una de las tres llaves que tenían el vicario general, el deán y el jurado en cap. Sirvan como ejemplo las procesiones llevadas a cabo el 17 de mayo de 1705, aunque el listado del siglo XVII es bastante grande (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1705, 17-V, ff. 118v-120r).

Busto-relicario de plata de san Lorenzo, siglo XVI (Basílica de San Lorenzo de Huesca), de gran significación durante las fiestas laurentinas que se celebran anualmente en agosto en Huesca (especialmente los días 10 y 15 de dicho mes).

visibles para el gran publico. Ante ello —y «como el Desseo del Pueblo fuesse grande en quererlas ver y adorar»—, el Concejo de Huesca decidió que se hiciese una arca nueva donde se pusiesen las reliquias.9

Los fundamentos de esta actuación intercesora —de la que encontramos un claro ejemplo en el pregón municipal de 29 de abril de 1648 para llevar a cabo una procesión con el fin de pedir lluvia—10 deben buscarse en la versión que consideraba al pater familias Orencio como padre de las lluvias desde el momento en que el santo regresó de Francia hasta «Loret» (sic) —una vez que su hijo Orencio se había convertido en obispo de Auch—. En Loreto, Orencio encontró la tierra muy estéril y con grietas. En ese momento pidió al Cielo que la fertizase con abundantes lluvias y se produjo el milagro.11

Debemos establecer la puntualización de que los cuerpos de los niños mártires san Justo y san Pastor también eran sacados en procesión por la ciudad de Huesca, para que dichos santos intercediesen ante Dios y acabase la sequía.12

También se buscó la acción intercesora del Santo Cristo de los Milagros para que lloviese y poder salvar la cosecha en el mes de junio de 1645.13 Lo mismo se hacía con la cabeza de san Victorián, abad, venerada en el monasterio de Montearagón, que era llevada a Santa María de Salas —donde se reunían las procesiones que partían de Montearagón y de la Catedral de Huesca—, iglesia donde un canónigo oscense celebraba la misa, y después se mojaba la cabeza del santo.14 El 22 de mayo de 1668 debían coincidir en la procesión por Huesca los restos de los cuerpos muertos de los santos Justo y Pastor y de los santos Orencio y Paciencia — que se encontraban en ese momento en la catedral oscense— ante la urgente necesidad de agua. Sin embargo, cuando fueron a sacar a los santos Justo y Pastor en procesión empezó a llover y se quedaron en su alacena de la iglesia de San Pedro el Viejo. Al día siguiente sí coincidieron los restos de los cuatro santos en la procesión que se llevó a cabo.15 El 20 de abril de 1687 los santos Orencio y

9. AHPrH, not. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1669, 10-IV, ff. 166r-167v. El arca se realizó con encajes de peral, con cristales finos de Venecia y con diversas piezas de plata. El traspaso de las reliquias se llevó a cabo en el convento de Nuestra Señora de Loreto en un acto público testificado el 10 de abril de 1669, momento en que la nueva arca se puso en otra mayor y cada una se cerró con tres llaves. El rejado que protegía las reliquias se cerraba con cuatro llaves, custodiadas por los representantes del obispo, del capítulo de la seo, del concejo y del convento de Loreto. Dicho convento no poseía las llaves de las arcas, que estaban en manos del obispo, del capítulo de la seo y de los representantes del concejo oscense.

10. AMH, Actos comunes, doc. 143.

11. Andrés de Uztarroz (1648: 38).

12. Sirva como ejemplo cuando el 26 de abril de 1636 el Concejo de Huesca, conjuntamente con el obispo y el cabildo, acordaron que al día siguiente se hiciese una procesión para lograr que finalizase la sequía, al igual que en 1698 (AMH, Actos comunes, doc. 132, f. 65v; Durán, 1994: 127).

13. Se organizó una rogativa para el día de Pascua, mediante procesión que debía salir de la iglesia catedral hasta la iglesia de Nuestra Señora de Salas. Se invitó a la población —y de forma especial a los pobres, a los que se les ofreció limosna— mediante bando del concejo de 3 de junio de 1645 (AMH, Actos comunes, doc. 140, f. 218r). Otro ejemplo, en 1698 (Durán, 1994: 127).

14. Durán (1994: 124-125).

15. AHPrH, not. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1668, 22-V y 23-V, ff. 370v-372v.

Testas de plata de los santos Orencio y Paciencia (Catedral de Huesca), muy veneradas cada primero de mayo, cuando la Iglesia oscense celebra la festividad de dichos santos.

Paciencia y los santos Justo y Pastor eran para el Concejo de Huesca los perfectos protectores contra la plaga de langosta.16 La falta de lluvia en la primavera de 1689 propició que los oscenses hiciesen sucesivas rogativas venerando al Santo Cristo de los Milagros, a los santos Orencio y Paciencia, a los santos Justo y Pastor, a la Virgen de Salas y nuevamente al Santo Cristo de los Milagros.17

El que en Huesca hubiese varios santos con capacidad de protección contra la sequía —porque facilitaban la lluvia— y las plagas no debemos interpretarlo como una particularidad de la capital altoaragonesa, ya que era un fenómeno generalizado en toda la geografía española. También estaban extendidos los deseos de los fieles por contar con las reliquias de los santos patrones y con el mayor número de restos de los santos venerados. Tengamos en cuenta que el culto al santo local —o a varios si los había— suponía que los miembros de la comunidad mantenían un contacto más directo con Dios gracias a que prescindían hasta cierto punto del aparato de la Iglesia institucional. Además, podía ocurrir que dicho santo facilitase la convergencia de las diversas actividades, la puesta en escena de los ritos agrarios y el desarrollo de la identidad política de la comunidad. En la iglesia parroquial de San Lorenzo también se conserva un busto de plata de san Orencio obispo,18 donde debe de estar depositada la reliquia «de la garganta del pie» que en su día fue traída desde Auch hasta dicha iglesia. Por otra parte, en la Catedral de Huesca se conserva la reliquia de la «canilla» de la pierna izquierda del santo, que también fue donada por la ciudad de Auch en 1609, como veremos posteriormente. La veneración de estas reliquias adquiere gran significación el 26 de septiembre de cada año, fiesta religiosa local que quedó fijada el 23 de septiembre de 1610, ya que hasta entonces la celebración era el 15 de marzo. Por otra parte, esta reliquia de san Orencio depositada en la catedral y las reliquias más pequeñas de san Lorenzo, como ya hemos señalado, son sacadas en procesión cada primero de mayo —cuando se venera a los santos Orencio y Paciencia— y son llevadas desde la Catedral de Huesca hasta la iglesia de Santa María de Loreto.

Todo esto viene a cuento de que la «tradición» oscense ha transmitido hasta nuestros días el que Osca o «Huesca de Aragón» (sic) es la patria del «Invencible» san Laurencio o Lorenzo. San Lorenzo, patrón de la ciudad de Huesca, hijo de los nobilísimos ciudadanos de Huesca Orencio y Paciencia, habría nacido en las primeras décadas del siglo III en un parto doble y tendría como hermano gemelo o mellizo a san Orencio, obispo de Auch (Francia). El nacimiento —Orencio vio la luz antes que Lorenzo— se produjo en las mismas casas oscenses del barrio de la Alquibla donde vivían sus padres, solar donde luego se fundó la iglesia parroquial de San Lorenzo de Huesca, aunque también es aceptado que pudo nacer en

16. AMH, Actos comunes, doc. 179, ff. 115v-116r.

17. AMH, Actos comunes, doc. 181, ff. 104v-r y 110v. Las citadas rogativas se llevaron a cabo a finales de marzo y durante todo el mes de abril.

18. Iguacen (1969: 159).

el lugar de Loret o Loreto. Sus padres le pusieron el nombre de Laurencio para rememorar la palabra laurel —símbolo de la victoria— como profecía y símbolo de lo que el recién nacido iba a conseguir sobre el emperador romano y sobre el demonio.19 Cuando les llegó el final de los días a Orencio y Paciencia, estos fueron enterrados en Loreto, en una heredad o casa de recreo suya a media legua de Huesca. Dicha casa —donde descansaban los restos de los citados santos— se convirtió en monasterio y lugar de visita y veneración de sus cuerpos. En la juventud de Lorenzo, un virtuoso varón de origen griego llamado Sixto —que después fue obispo de Roma y se convirtió en el papa Sixto II mártir— asistió a un concilio en Toledo (en el año 255) y de regreso a Roma pasó por Huesca o por Zaragoza, donde recogió al estudiante Lorenzo —después de ser autorizado por sus padres— y ambos se trasladaron a la capital italiana. El martirio y muerte del primer diácono Lorenzo se produjo —tras numerosos tormentos— en la hoguera, colocado sobre una parrilla incandescente, en Roma el 10 de agosto de c. 258 después del nacimiento de Cristo, bajo el imperio de Valeriano.20 Su cuerpo fue recogido por san Hipólito (soldado romano convertido y bautizado por san Lorenzo), quien lo envolvió en una sábana, lo aromatizó y lo enterró, con la ayuda del presbítero Justino, en el Campo de Verano.21 Este sacrificio de san Lorenzo se llevó a cabo cuatro días después del martirio —por degollación— de san Sixto, llevado a cabo delante del templo de Marte, y de la muerte de los diáconos Felicísimo y Agapito; Sixto fue enterrado en el cementerio papal de san Calixto y los diáconos en el cementerio de Pretextato.22

A esto se añade que Sixto, mientras estaba en Huesca o Loreto, tuvo una revelación del martirio de san Lorenzo y en la casa paterna dedicó un oratorio para honrar el nombre del futuro mártir. Por otra parte, Orencio padre, estando una

19. La intervención del demonio consistió en retirar al niño de la cuna y abandonarlo en un bosque. Lo encontró san Sixto, a quien le puso por nombre Laurencio, con motivo de haberlo hallado debajo de un laurel. Otros relatos situaban al niño raptado por el diablo en el campo, debajo de un laurel, y fueron las tropas angélicas enviadas por el Cielo quienes lo devolvieron a sus padres. 20. Si atendemos a la opinión expresada por los diferentes escritores que participaron en las disputas reivindicativas de la patria laurentina, el año que tuvo mayor aceptación para fijar el martirio de san Lorenzo fue el 261. Como veremos posteriormente, de esta fecha daban cuenta los aragoneses Aínsa, Andrés de Uztarroz y Vidania, el cordobés Carrillo de Córdoba y el valenciano Mateu y Sanz, quienes seguían a César Baronio (1538-1607) —en sus Annales eclesiastici— y a otros autores. El padre Juan de Mariana, en su Historia General de España, se decantó por el año 259 como fecha del martirio. Otros autores hablaban de los años 203, 251, 266 y un largo etcétera.

21. El entierro se llevó a cabo por la noche, después de que el cuerpo del levita Lorenzo hubiese estado todo el día escondido en un predio que poseía la matrona Ciriaca en Vía Tiburtina. En el Campo de Verano se levantó luego la Basílica Extramuros de Roma, primer templo laurentino.

22. Las fechas de los sucesivos acontecimientos se ajustaban a la opinión de los diversos autores. El padre Ramón de Huesca, en el siglo XVIII, se aventuró a afirmar que san Lorenzo sufrió el martirio en el año 258 o al siguiente —cuando tenía por lo menos 33 años—, que los santos Orencio y Paciencia nacieron por los años 200, que el parto doble de Paciencia —dando a luz a Lorenzo y Orencio— se produjo como más tarde el año 226 y que el pater familias Orencio murió anciano a fines del siglo III —cuando ya había muerto su esposa (Huesca, 1792: 247).

noche en oración, tuvo la visita divina que le dijo que abandonase su tierra natal y fuese donde se le indicaría. Eso hizo el pater familias y en compañía de su hijo Orencio —guiados por una luz del Cielo— llegaron a los campos franceses de Lavedan, diócesis de Tarbes, donde hicieron vida eremítica. Cuando el padre y el hijo se disponían a regresar a Huesca, por indicación de un ángel, Orencio hijo fue elegido obispo de Auch y solamente volvió el padre a la capital altoaragonesa.

Orencio, cabeza de familia, era un noble labrador que vivía con su mujer en Loreto, alquería situada a cuatro kilómetros de Huesca. Sin embargo, otras versiones hablan de Orencio como jefe militar romano destinado en Hispania.23 Por otra parte, se afirma que el matrimonio formado por Orencio y Paciencia vivía en la Alquibla de Huesca, donde actualmente se levanta la basílica de San Lorenzo. Este sencillo relato puede inducirnos a pensar que Huesca, desde la segunda mitad del siglo III de la era cristiana, se había convertido en la patria reconocida de san Lorenzo y en lugar casi exclusivo de conmemoración de su martirio. Todo indica que no es así, a pesar de que no haya constancia documental. Tengamos en cuenta que los primeros documentos sobre san Lorenzo (la Depositio martyrum, los Calendarios, los Itinerarios,los santos padres y el poeta Prudencio…) no aportan ninguna luz acerca de su patria, ya que hacían alusión al martirio, al día de la muerte, al lugar de enterramiento… pero no decían nada del nacimiento y de la familia.24 Hay que esperar a varios misales y breviarios del siglo XV para constatar que san Lorenzo nació en Huesca. Luego, algún breviario y unos pocos autores reincidían en la misma cuestión.25 A mitad del siglo XVI, con el valenciano Pedro Antonio Beuter en la Crónica general de toda España, 26 se inauguró la etapa más dorada de la reivindicación oscense acerca de la patria laurentina. Si nos damos cuenta, la crónica citada de Beuter coincide con el Concilio de Trento —inaugurado en 1545 y disuelto durante diez años hasta su finalización en 1563—, cuando se inició una nueva etapa, plagada de múltiples actuaciones

23. Esta visión de Orencio, padre de san Lorenzo, se mezclaba con otra descripción donde se apuntaba la posibilidad de que san Lorenzo fuese hijo de algún soldado romano de los destacados en Hispania, quien a su regreso a Roma se llevó consigo al fruto de su unión carnal.

24. Peñart (1987: 172). El autor puntualiza que en aquellos tiempos pesaba más el martirio o natalicio para el cielo que el nacimiento en la tierra. Tenía más importancia terminar la carrera cristiana que comenzarla…

25. Peñart (1987: 195). Este autor, en el capítulo XXI (pp. 209-220), también incluía una relación de testimonios de los siglos XVI y XVII que apoyaban a la capital altoaragonesa como patria de san Lorenzo. Luego, en el XXII (pp. 221-234) señalaba los apoyos que habían tenido Zaragoza, Valencia y Córdoba, ciudades que se habían «atribuido la patria de San Lorenzo». Concluía este último capítulo resaltando que la tradición oscense «es más rica, constante y universal» que la del resto de las ciudades pretendientes a convertirse en patria laurentina, opinión que se veía favorecida por algunos «silencios» documentales e interpretativos.

26. Beuter (1546 y 1551). Hubo otras ediciones en los años 1563 y 1604. Este teólogo valenciano fue capellán del arzobispo, protonotario y predicador apostólico, catedrático de las Facultades de Artes y Teología de la Universidad de Valencia, predicador de la ciudad de Valencia... No debió de terminar una crónica de la historia de Valencia que le encargaron los jurados valencianos —cuyo proyecto original comprendía tres volúmenes—. Estas y otras cuestiones biográficas en Rausell (1997: 41-73).

contrarreformistas, en la Iglesia católica, la cual se enfrentaba a nuevos retos políticos e ideológicos y se veía en la necesidad de ganarse a los creyentes frente a otras posturas religiosas emanadas de la Reforma protestante. Trento supuso el inicio de un movimiento de reacción contra erasmistas y protestantes que, en el tema que nos ocupa, nos conduce a la llamada religiosidad barroca, continuadora de la más rancia herencia medieval.

De la sesión XXV del Concilio de Trento (3-4 de diciembre de 1563), donde se habló de la invocación, veneración y reliquias de los santos y otras sagradas imágenes, salió el mandato para los obispos y el resto del clero enseñante de que instruyesen sobre la intercesión e invocación de los santos, el honor de las reliquias y el uso legítimo de las imágenes —de acuerdo con la costumbre de la Iglesia católica, según el consentimiento de los santos padres y teniendo presentes los decretos conciliares— para enseñar que los santos —que reinaban junto con Cristo— intercediesen a Dios por los hombres. Por ello, era bueno y útil invocarles y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo, nuestro redentor y salvador. También se debía enseñar a los fieles que se habían de venerar los cuerpos de los santos mártires, con lo que los hombres obtendrían de Dios muchos favores. Para llevar a buen puerto este dictamen era necesario tener y conservar en los templos las imágenes de Cristo, la Virgen, madre de Dios, y otros santos. Las imágenes, los nuevos milagros y las nuevas reliquias debían ser reconocidas y aprobadas por el obispo —previa consulta con teólogos y otras personas piadosas.27

Todo esto suponía que la Iglesia y sus representantes se habían de adaptar a los nuevos tiempos y a los dictados emanados de Trento. Esto no significa que todo se tornase nuevo, ya que nos encontramos ante los «viejos usos» en nuevas condiciones y utilizando los «viejos modelos» para nuevos objetivos. Por ello, teniendo en cuenta los encargos salidos de la sesión XXV de Trento sobre los santos y otras sagradas imágenes, no es extraño que las «iglesias» locales y regionales se lanzasen a «monopolizar» el culto de los santos más representativos y, para lograr tal fin, echasen mano de las «tradiciones». En este marco de competencia, y cuando todas las «iglesias» estaban obligadas a seguir la costumbre de la Iglesia católica, el consentimiento de los santos padres y los decretos conciliares, no es extraño que dichas «tradiciones» fuesen o pudiesen ser inventadas para apropiarse del nacimiento o martirio-muerte de los santos en disputa. Cuando eso ocurría se inventaban las «tradiciones» mediante «un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado».28 Hobsbawm —el autor de la cita— planteaba que el término «tradición inventada» lo usaba en un sentido amplio, ya que incluía tanto las «tradiciones» realmente inventadas como las que emergían de un modo difícil de investigar durante un período breve y mensurable, quizás durante unos pocos años, y se establecían con gran rapidez. El

27. López de Ayala (1787: 355-360).

28. Hobsbawm (2002: 10).

mismo autor decía de la «tradición inventada» que «implicaba un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta y tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado».29 En el caso que nos ocupa se pretendía inculcar una serie de creencias, de valores, de comportamientos… que cohesionasen a la sociedad y, a la vez, legitimasen a la Iglesia y sus instituciones, amén de las relaciones de jerarquía y autoridad establecidas.

Debemos puntualizar que la religiosidad emanada de Trento no tuvo efecto solamente en las clases populares, ya que en el caso español —y de Huesca en particular— la inaugurada manera de vivir la religión abarcó a todos los grupos sociales, instituciones y autoridades. Quedó mezclada la religiosidad institucional con la popular, y todo ello con una importante carga de superstición. Además, tampoco podemos hablar de que hubiese homogeneidad de planteamientos en todas las diócesis, ya que cada sínodo y los diferentes prelados dictaban distintas normativas, dándose la circunstancia de que lo que unos prohibían podía estar tolerado e incluso exaltado en otras diócesis.30

Para el caso español, el culto a los santos también se vio reforzado por una serie de acontecimientos que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando del ejemplo que aportaba Felipe II con la colección de reliquias que reunió en El Escorial, de la canonización de Diego de Alcalá en 1588, de la tercera edición del Martyrologium romanum de 1583 —tras su aprobación papal y la aceptaciónuniversal—, del descubrimiento accidental en 1578 de una antigua catacumba cristiana en Roma y de la bula promulgada por Gregorio XIII por la que en las iglesias españolas se podían venerar los santos naturales de cada diócesis.31

Aunque el principal objetivo de nuestro trabajo no es analizar monográficamente el culto a las reliquias —uno de los muchos elementos de la religiosidad popular—, sí tocaremos dicho asunto en el caso de san Orencio obispo, tanto por estar dentro del ámbito de nuestro análisis como por el amplio despliegue de personas y medios que se utilizaron para extender la devoción al santo.

En el caso que nos ocupa, las hagiografías de los santos Orencio y Paciencia y su hijo Orencio han tenido escasas vías interpretativas. Por el contrario, no ha

29. Hobsbawm (2002: 7-8). La definición de tradición en el diccionario de uso del español de María Moliner ajusta el tema a «Paso de unas generaciones a otras a través de la vida de un pueblo, una familia, etc., de noticias, costumbres y creaciones artísticas colectivas». 30. Una muestra de la diversidad de situaciones que se vivieron en la España del siglo XVI es la información aportada por las respuestas dadas al cuestionario remitido a ciudades y pueblos de Castilla la Nueva por los cronistas de Felipe II entre 1575 y 1580. Las respuestas al cuestionario —recogidas en las Relaciones topográficas— mostraban en sus informes sobre leyendas, milagros y votos, «el sentido que aquellas gentes tenían de los designios divinos» (Christian, 1991: 22). La misma fuente documental utilizó Agustín Redondo para analizar hasta qué punto eran cristianos los habitantes de dicha zona peninsular. El culto a los santos y otras manifestaciones de religiosidad popular son aspectos tratados por la antropología. Sirva como ejemplo el trabajo de Zamora (1989: 527-544).

31. Ecker (2006: 350-352).

ocurrido lo mismo con la laurentina. Diversos escritores han polemizado en España para tratar de demostrar, cada uno en su caso, que san Lorenzo había nacido en Córdoba, Huesca o Valencia, para que la ciudad o población «triunfadora» pasase a ser considerada como patria de dicho santo. El núcleo que lograse «el reconocimiento» podía utilizar dicha imagen de patria en asuntos relacionados con las reliquias, con la conversión en un lugar de peregrinación…, en un momento en el que las reliquias se multiplicaban. Esto introducía algunas novedades con respecto a los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, donde el culto a los santos se manifestaba por los siguientes elementos: veneración popular del sepulcro, traslación de los restos a un lugar más digno, edificación de un templete sobre la sepultura, celebración del dies natalis o aniversario de la muerte, inscripción de su nombre en los calendarios litúrgicos con el apelativo de bienaventurados o santos y utilización de su nombre en la antroponimia. Todos los años, en los dies natalis la comunidad cristiana se reunía junto a la tumba del mártir para celebrar una comida fúnebre seguida del oficio litúrgico en el que se incluían la lectura, posiblemente el relato del martirio, la oración y la eucaristía. Las tumbas se habían convertido en destino de peregrinación, porque las reliquias raras veces se trasladaban.32

Debemos decir que la polémica sobre la titularidad de la patria de san Lorenzo se produjo con fuerza durante el siglo XVII —período en el que centraremos nuestro estudio— y en el siglo XVIII, aunque con menor intensidad, continuó la disputa, tomando partido con fuerza la ciudad de Roma. Dicha polémica no fue un asunto aislado, ya que a lo largo del siglo XVII hubo un importante impulso de las hagiografías en toda Europa. En 1615 el jesuita belga Heriberto Roswevde recogió diferentes manuscritos sobre las actas de los mártires. Esta iniciativa se reorientó con el padre Jean Bolland (1596-1665), quien dio nombre a la sociedad formada por los padres jesuitas para coleccionar y publicar —depurándolas críticamente— las vidas de los santos, en lo que se conoce como Acta sanctorum. Los bolandistas — seguidores de Bolland— recogían en su obra lo concerniente a cada santo, aunque señalaban aquello que les parecía fabuloso, legendario o poco histórico.33

De la «tradición» echaron mano el lugarteniente del justicia, el prior y los jurados de Huesca cuando el 30 de octubre de 1637 escribían a Juan Francisco Andrés de Uztarroz —a quien en el estudio citaremos como Uztarroz, ya que su apellido paterno, Andrés, puede crear alguna confusión al existir también como nombre—. Los mandatarios no querían comprender que el padre jesuita Martín de Roa reivindicase a la ciudad de Córdoba como patria de san Lorenzo «sin reparar en la infalible Tradición, acreditada de tantos vestigios como oi permanecen en ella, que favorecen a esta su felicíssima Ciudad»,34 dándose la

32. Vizuete (2004: 160-162).

33. Ortiz de Mendívil (1981: I, 73-74). Se trata de la edición de su tesis doctoral, leída en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el 6 de junio de 1980. Hemos de decir que el trabajo de este autor es un extenso estudio que repasa los más variados asuntos y fue un pilar fundamental para el que llevó a cabo sobre san Lorenzo Damián Peñart y Peñart.

34. Carta incluida en Andrés de Uztarroz (1638).

circunstancia de que dicho clérigo también defendía la «tradición», aunque en su caso fuese la cordobesa.

El zaragozano Juan Francisco Andrés de Uztarroz, el 10 de enero de 1638, cuando escribía a los dirigentes del Concejo de Huesca les decía que en su libro Defensa de la patria respondía a los argumentos del padre Martín de Roa —del que hablaremos posteriormente— apoyándose en la «Tradición deste Reino», además de en los breviarios antiguos y en la testificación de los papas e historiadores.35 Esto era lo que querían oír dichos mandatarios y el grueso de la población, dándose la circunstancia —como luego veremos— de que Uztarroz jugó con dicha «tradición» a su antojo con el fin de no granjearse la enemistad de nadie en un momento en que empezaba a tomar cuerpo su brillante carrera intelectual. Uztarroz se involucró mucho más cuando publicó Vida de san Orencio, donde exponía que en la edición del Martyrologium romanum —realizada por el cardenal César Baronio en 1586— se afirmaba que en las calendas de mayo san Orencio y santa Paciencia padecieron el martirio en Roma.36 Antes, Flavio Lucio Dextro todavía había ido más lejos y señalaba que eso ocurrió en el año 246. También fueron seguidores de este planteamiento fray Francisco de Bivar y el padre Martín de Río.37 Por su parte, Uztarroz defendía el que la Iglesia oscense los consideraba como confesores porque los cuerpos de los santos Orencio y Paciencia siempre habían permanecido en Loreto, donde siempre se habían venerado y de donde se sacaban las reliquias, sin haber estado nunca en Roma, lo que lógicamente imposibilitaba su martirio en la capital italiana.38

Mucho más claro con respecto a la «tradición» fue el también zaragozano Diego José Dormer cuando, siendo clérigo y a punto de ser nombrado cronista del reino —lo que logró el 17 de mayo de 1673—, no tuvo ningún reparo en afirmar el 12 de enero de 1673 —cuando firmó su libro San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobilíssima ciudad de Huesca— que daba cuenta de que la falta de monumentos y escritores antiguos había «obscurecido las primeras Noticias de la Patria de San Laurencio».39 Esto le obligaba a utilizar una información

35. Andrés de Uztarroz (1638).

36. Aunque Baronio, en la quinta edición de sus Annales eclesiastici (Maguncia, 1601), reconocía que san Lorenzo fue español, en las anteriores lo naturalizaba en Roma (Ortiz de Mendívil, 1981: I, 275; Aínsa, 1619: libro II,cap. III, 131).

37. Las crónicas de Flavio Lucio Dextro y de Marco Máximo fueron concebidas de forma inteligente, ya que hacían referencia a obras no conservadas pero que aparecían señaladas en fuentes documentales fiables.

38. Andrés de Uztarroz (1648: 7-8). Este autor daba cumplida cuenta de los momentos en que se sacaron las reliquias de los santos (pp. 8-12).

39. Recordemos que a lo largo del siglo XVII —como antes había ocurrido a finales del siglo XV con el dominico Giovanni Nanni, también conocido como Juan Annio de Viterbo— tomaron nueva vida «los falsos cronicones» de Dextro, Máximo, Luitprando, Hauberto y otros autores. El jesuita toledano Jerónimo Román de la Higuera, nacido en 1551 y fallecido en 1624, se encargó de una nueva edición de un fragmento de las crónicas de Dextro, publicadas en latín en Zaragoza (1619) por Juan Lanaja y Quartanet, con el título Fragmentum chronici sive Omnimodæ historiæ Flavii Lucii Dextri […]; cum Chronico Marci Maximi, Episcopi Cæsaraugustani[…] / in lucem editum […] labore P. Fr. Ioannis Cal-

que, suponemos, ponía en cuarentena o no creía y, por ello, se excusaba al valerse «del fingido Dextro y otros supuestos Chronicones». A continuación, suavizaba sus palabras con la siguiente afirmación: «El común sentir de muchos siglos nos acredita fue la Nobilíssima y Vencedora ciudad de Huesca, aviéndose conservado hereditarias estas memorias en las de Nuestros Mayores, o por medio de la TRADICIÓN o por el de otros Escritos que no llegaron a Nosotros […]».40 Posiblemente, este planteamiento era deudor de la opinión que le dio el marqués de Agropoli41 el 8 de octubre de 1672, respondiendo a una epístola de Dormer en la que le solicitaba información acerca del crédito de las tradiciones. La respuesta del noble fue la siguiente: «las tradiciones son tan vulgares y tan repetidas, assí en quantos defienden la venida a España de Santiago como en los papeles del Pilar y en todos los demás que patrocinan las novedades de estos nuevos escritores falsos».42 Esto es un claro ejemplo de que dicho marqués fue uno de los primeros críticos de su tiempo de los falsos cronicones —de gran difusión en la España del siglo XVII.43

De las palabras de Dormer se desprende que la inexistencia de información documental sobre la historia primitiva de la Iglesia española propiciaba que todo quedara en manos de los falsos cronicones y de su «detallado» planteamiento.44 Además, también mostraba que la «tradición» estaba presente en las hagiografías,

deron, Franciscanæ Famili… Luego se editaron Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodæ historiæ quæ ext at fragmenta. Cum Chronico M. Maximi et Helecæ ac S. Braulionis cæsaraugustanorum episcoporum / notis Ruderici cari […] illustrata,Sevilla, Mathiam Clarigium, 1627 [1626] y Luitprandi Subdiaconi […] Chronicon […] P. Hieronymi de la Higuera…, Amberes, 1640. La primera edición del «cronicón» de Luitprando se realizó en París en 1628 (Caro Baroja, 1992: 49-78 y 163-187).

También echó mano de Dextro y de Luitprando el escritor don Tomás Tamayo de Vargas. Prueba de ello son Flavio Lucio Dextro, caballero español de Barcelona por los años del Señor CCC / defendido por don Tomás Tamayo de Vargas…, Madrid, Pedro Tazo, 1624. Y Luitprandi, sive Eutrandi […] episcopi Cremonensis […] Chronicon ad tractemundum illiberritanum in Hispani episcopum: a multis hacetenus desideratum, nunquam editum / ex bibliothecâ D. Thomæ Tamaio de Vargas […]; accessêre eiusdem […] notæ, y fragmenta Luitprando attributa…, Madrid, ex typographia Francisci Martínez, 1635.

40. Dormer (1673: 9).

41. Aunque no se cita el nombre de dicho noble, suponemos que se refería a don Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza (1628-1708), nacido en Madrid, marqués de Agropoli y de Corpa, genealogista, historiador y erudito, quien tenía una significativa biblioteca y reunía en su casa tertulias de carácter literario. Estuvo casado —en segundas nupcias— con doña María Gregoria de Mendoza, novena marquesa de Mondéjar, undécima condesa de Tendilla y cuarta marquesa de Agropoli. Sobre el papel de bibliófilo de este noble madrileño se puede ver Andrés (1977).

42. BN, ms. 8383, ff. 280r-280v.

43. Por ello, no es extraño que el religioso franciscano fray Tomás Francés de Urrutigoiti († 1682) —quien, entre otros cargos, ostentó el de calificador de la Inquisición y examinador sinodal de varias diócesis— escribiese el 6 de junio de 1673 al clérigo Dormer para que le remitiese lo escrito por el marqués de Agropoli sobre la llegada de Santiago a España y sobre el juicio que hacía de Dextro y «otros antiguos». A la vez, fray Tomás —el «Amigo y siervo»— solicitaba a Dormer que le enviase «un resumen de los autores que han escrito defendiéndola [la venida de Santiago] desde el año 1650» y un libro «de un fulano Arce que me acuerdo averle le´ydo mucho tiempo hace» (BN, ms. 8385, f. 345r).

44. Sobre estos falsos cronicones y sobre las falsificaciones históricas se puede consultar Caro Baroja (1992).

cuestión a la que hacían referencia permanente todos los escritores que aquí tratamos de forma puntual. Se da la circunstancia de que Aínsa se sirvió de las «tradiciones» y cuando concluía el análisis del santo levita Lorenzo —en el libro II, capítulo VIII— dijo: «rematemos esta leyenda del santo».45 Esto —que puede significar que estaba terminando la narración de la vida del santo— también puede interpretarse como un paso adelante en la ya cuestionada credibilidad de las hagiografías,46 ya que entonces debemos desterrar completamente el que en dichos relatos se hable de algunos acontecimientos históricos. No olvidemos que estamos ante la gran floración de historias de ciudades y pueblos —la mayoría míticas, con héroes…— que se produjo entre mediados del siglo XVI y finales del XVII y que estuvo acompañada con la problemática religiosa contrarreformista, lo que propició la necesaria convivencia de la antigüedad perdida en la memoria de los tiempos con la religiosidad más ortodoxa. Estamos pues, en palabras de Mercedes García-Arenal, ante la literatura que surgió entre los años cuarenta del siglo XVI y los principios del XVIII donde se analizaba los orígenes de España, una literatura que producía el «ensanchamiento imaginario» de los horizontes de la historia primitiva. Las falsificaciones cronísticas, arqueológicas, genealógicas y documentales servían para mostrar la grandeza de un pasado antiguo y para confirmar la autenticidad de un glorioso pasado sagrado. Existía «una verdadera obsesión por los orígenes y por la asociación de estos orígenes a la Antigüedad pre-romana y a los santos locales».47

Como luego comprobaremos, se da la circunstancia de que varios de los autores que participaron en el debate de la patria laurentina lo hicieron desde la corografía, entendida —según Richar L. Kagan— como historia particular de un lugar o provincia con claro distingo de la historia general o universal; como género literario, la corografía era una mezcla de descripción topográfica y narrativa histórica.48 Si la corografía experimentó un destacado desarrollo en los siglos XVIXVII fue gracias al mecenazgo de los concejos de villas y ciudades, ya que sus gobernantes pensaron que estaban ante el medio ideal para publicitar las grandezas locales —claro contrapunto de la historia a escala nacional y universal que apoyaron los Austrias, con la excepción de Felipe II—.49 Las excelencias cantadas

45. Aínsa (1619: 153).

46. Tengamos en cuenta que estaríamos hablando de leyenda como «una narración de sucesos fabulosos que se transmite por tradición como si fuesen históricos» (Diccionario de uso del español de María Moliner).

47. García-Arenal (2006: 54). A esta literatura pertenecían el Pergamino y los Plomos del Sacromonte. Cuando Jerónimo Román de la Higuera y sus colaboradores copiaron en 1595 fragmentos del cronicón de Dextro y de Marco Máximo, estaban haciendo una obra con varios objetivos teológicos, pero también políticos (Ecker, 2006: 355-356).

48. Kagan (1995: 49). En la página 48, este autor señala que el poeta e historiador real Bartolomé Leonardo de Argensola, a principios del siglo XVII,«podía considerar las historias locales como corografías», en lo que hoy se les señala como «antigüedades y grandezas».

49. Kagan (1995: 49-50). Señala que la historiografía real experimentó en el siglo XVII un gran auge gracias a los escritores Antonio Herrera y Tordesillas, Gil González Dávila, José Pellicer de Ossau, Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Luis de Salazar y Castro.

se basaban en la descripción geográfica de la población estudiada, la etimología del nombre del núcleo poblacional, los privilegios en tiempo de los romanos, la conversión del municipio a la cristiandad —a ser posible de la mano del apóstol Santiago—, silenciando la época musulmana y las minorías (judíos, mudéjares…) y resaltando las fidelidades que interesaban y cualquier elemento que contribuyese a mostrar la grandeza deseada.50

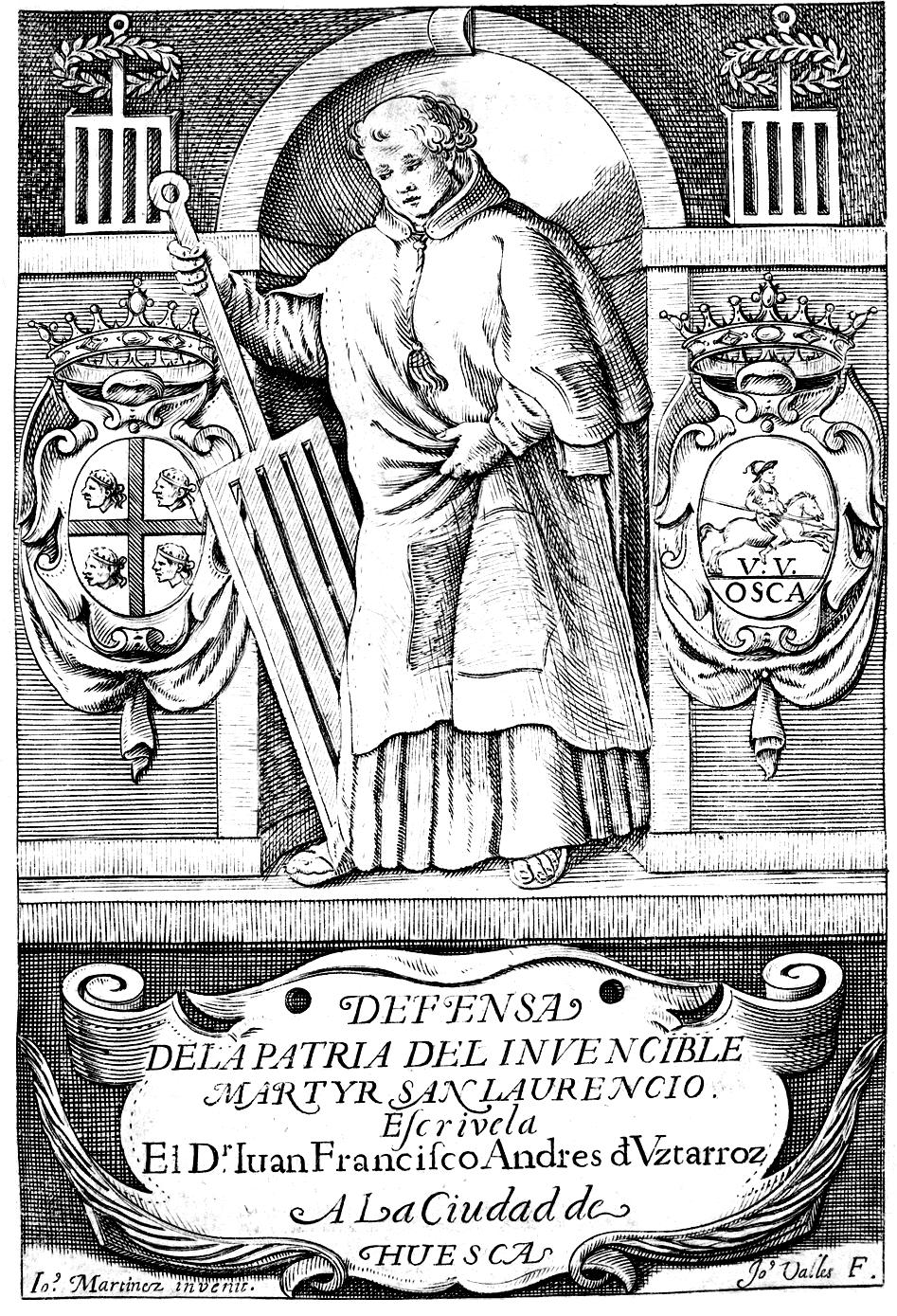

En el caso que nos ocupa, debemos destacar la obra Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, del erudito oscense Francisco Diego de Aínsa, como un exponente claro de la corografía.51 Aunque las miras intelectuales y políticas de Juan Francisco Andrés de Uztarroz eran más amplias, no podemos dejar de mencionar que el capítulo primero de su Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio —obra que contó con el mecenazgo del Concejo de Huesca—también se debe incluir dentro de la corografía.52 La Historia de Valencia53 de Pedro Antonio Beuter; los trabajos del jesuita cordobés Martín de Roa sobre Córdoba, Écija, Málaga y Jerez;54 la obra Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia del valenciano Gaspar Escolano;55 el trabajo Excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza —precedido de un tratado sobre la basílica del Pilar— de fray Diego de Murillo56 y Trofeos y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza…57 del palentino Luis López, pastelero en Zaragoza, son algunos ejemplos del auge que tuvo la corografía.

Como afirma Kagan, en el género corográfico hallamos que se representaba la expresión literaria de la idea de la ciudad como patria natural de cada persona, era el medio de expresión de las oligarquías urbanas —que echaban mano de la historia para consolidar sus poderes dentro de los concejos—, servía para defender la autonomía e importancia de las ciudades o poblaciones —resaltando los «fueros» concejiles, las instituciones…— ante la amenaza permanente del

50. Kagan (1995: 52-53).

51. El trabajo, que fue originariamente encargado a otros escritores —como luego veremos—, recibió el apoyo monetario del concejo oscense para su publicación en 1619.

52. Este capítulo, de veintitrés páginas, lleva por título «Dase noticia de la antigüedad de Huesca i de sus grandezas». Seguramente, este apartado fue añadido, una vez concluida la obra, después de que el autor consiguió el mecenazgo del concejo oscense.

53. Primera part d’la historia de València: que tracta de les antiquitats de Spanya i fundació de València…,Valencia, 1538 (hay una edición en castellano de 1548 y se hizo una segunda parte en 1550 en castellano; también existe una edición facsímil, Valencia, 1982).

54. De Cordubæ in Hispania Bética…, Lyon, Horacio Cardon, 1617; Écija, sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar…, Sevilla, Manuel de Sande, 1629; Málaga: su fundación, su antigüedad eclesiástica y seglar, sus santos Ciriaco y Paula…, Málaga, Juan Rene, 1622; Santos Honorio, Eutiquio, Esteban, patronos de Jerez de la Frontera…,Sevilla, Alonso Rodríguez Gamarra, 1617.

55. La obra estaba dividida en dos partes, ambas editadas en Valencia por Pedro Patricio Mey, en los años 1610 y 1611.

56. Murillo (1616).

57. López (1639). Este autor también publicó Pilar de Zaragoza, columna firmísima…,impreso en Alcalá de Henares en casa de María Fernández en 1649.

absolutismo monárquico —aunque el lenguaje utilizado no era de una clara oposición, más bien se trataba de mostrar la diferenciación manteniendo una mutua relación provechosa— y suponía la creación de un «espacio» dentro de la historiografía —hasta entonces cerrado por la presencia permanente de los historiadores de la Corona—.58 En ocasiones, la puesta en escena de las «historias particulares» de pueblos, villas y ciudades se encontró con que había una compleja imbricación entre los intereses generales de la sociedad y los locales, lo que podía cuestionar las diferenciaciones que se estaban estableciendo.

En este marco descrito nos proponemos llevar a cabo el análisis de la «tradición» en plural, ya que las poblaciones que optaron en el siglo XVII —mediante escritos de personas laicas o eclesiásticas— a convertirse en la cuna laurentina utilizaron de forma selectiva —amparándose en la «tradición»— la información que servía a sus intereses, con lo que, si cabe, todavía queda más en entredicho la objetividad de sus publicaciones. En nuestro caso, no pretendemos hacer una hagiografía de las hagiografías que presentamos —valga la redundancia— y dejaremos que las «tradiciones» hagan su trabajo en la mente de cada uno, mucho más ante situaciones de crisis personales y familiares graves, ante crisis de identidad… De cualquier forma, podemos decir que en la sociedad actual el territorio de las creencias es muy «resbaladizo» y difícilmente podemos interpretar que la conmemoración anual del martirio de san Lorenzo en Huesca se rija por motivos de culto más que por cuestiones lúdicas. Lejos quedan —si son ciertos— los credos de los oscenses en el siglo XIII y principios del siglo XIV, expuestos por Antonio Durán Gudiol.59 También queda lejos el fervor del culto laurentino que debió de existir en Huesca a partir del nuevo establecimiento de la comunidad de agustinos en Loreto por parte de Felipe II (8-12-1583), con el derribo (16-10-1607) y posterior construcción de un nuevo templo parroquial en Huesca bajo la advocación de san Lorenzo (desde el 14-3-1608 hasta el 26-9-1624) y con el traslado de las reliquias de san Orencio obispo desde Auch (Francia) hasta Huesca (septiembre de 1609). Todo ello coincidiendo con la crisis política creada en Aragón después de los sucesos de 1591 y con los problemas socioeconómicos que acarreó la conocida crisis del siglo XVII

También debemos poner en cuarentena el que los defensores de la «tradición» que estudiaremos actuasen movidos por su fe en los santos aquí tratados. Más bien estamos ante intereses personales muy concretos que encontraron en el resbaladizo territorio de los santos —tema de gran importancia social en el último cuarto del siglo XVI y en el siglo XVII para la Iglesia y los poderes civiles— el lugar

58. El «territorio» que marcaba la corografía no pasó desapercibido a la Monarquía y por ello no es extraño que el monarca coleccionase o controlase estas obras. Así, gracias al índice realizado en 1637 de los libros conservados en la torre del Alcázar Real de Madrid sabemos que Felipe IV tenía en su biblioteca un ejemplar de la mayoría de las obras citadas (Kagan, 1995: 56; Bouza, 2005: 244-255).

59. Según este autor, los oscenses del siglo XIII creían que san Lorenzo había nacido en Huesca, que los cuerpos de sus padres descansaban en el cementerio de Loreto, que se ignoraba el nombre de los progenitores del santo y que estos no eran venerados como santos (Durán, 1956: 210, n. 1).

apropiado para tomar posiciones en sus ambiciones personales. Posiblemente, encontramos la excepción de don Diego Vincencio de Vidania, quien se debió de plantear la defensa de su san Lorenzo oscense por considerar que dicho santo había intercedido en varias ocasiones ante Dios para salvar su vida. Creemos que detrás de la intervención negociadora del exiliado político en Francia Manuel Donlope y Donlope para que llegasen las reliquias de san Orencio obispo desde Auch hasta Huesca, hay una «reivindicación social» en busca de apoyos suficientes para lograr el necesario perdón real —algo que consiguió— que le permitiera regresar al reino que le vio nacer. Por otra parte, Francisco Diego de Aínsa, Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer participaron en el debate hagiográfico porque se vieron «obligados» a ello mediante encargo, por el oficio que ya tenían o esperaban conseguir, lo que en otras palabras se puede interpretar como una participación por los servicios prestados o por los que esperaban alcanzar. Lógicamente, es posible que algún hilo de fe sustentase también cada uno de los trabajos realizados.

Para finalizar, queremos señalar que los diversos escritores que estudiaremos defendían una acepción de patria que se refería exclusivamente al lugar de nacimiento o al suelo natal. Nosotros no entraremos en el debate sobre dicho concepto, ya que ello nos conduciría directamente a la búsqueda «entre líneas» de la posible reclamación política del Reino de Aragón con respecto a los recortes absolutistas de la Monarquía. Está claro —como ya lo hemos indicado— que detrás de la reivindicación laurentina existían otros intereses políticos, socioeconómicos y culturales de todos los concejos que intervinieron en la polémica. Todo esto no descarta que la principal razón de que Aragón —y la ciudad de Huesca en particular— se incorporase al debate de la patria de san Lorenzo debamos buscarla en la opinión que expresó fray Jerónimo Baptista de Lanuza60 el 3 de septiembre de 1619, cuando, siendo obispo de Barbastro, le escribía a Francisco Diego de Aínsa e Iriarte. En la misiva, el obispo barbastrense comunicaba al destinatario que había leído su Fundación y se alegraba de que se hubiese escrito, pero le recordaba que cuando predicó en Huesca en la Cuaresma de 1595 ya había dicho

60. Este fraile, citado como Baptista de Lanuza o Batista de Lanuza, que fue obispo de Barbastro y Albarracín, mereció una señalada biografía que fue realizada por su confesor fray Jerónimo Fuser. El padre Jerónimo Batista de Lanuza nació en Híjar el 23 de octubre de 1553. Era hermano de don Martín, justicia de Aragón. Aprendió las primeras letras en Albalate del Arzobispo. Luego estudió en Zaragoza y Valencia, ciudad esta última donde, a los 16 años, el 18 de septiembre de 1569 vistió el hábito de la Orden de Predicadores en el convento de Santo Domingo. Fue colegial de San Esteban de Salamanca. En 1578 se ordenó sacerdote y dijo la primera misa en Híjar. Le eligieron provincial dela Corona de Aragón en 1596. En la Universidad de Zaragoza ocupó la cátedra de Biblia durante dos años, desde el 8 de enero de 1601. Provincial, cuatro veces vicario general y en 1616 obispo de Barbastro. En 1622 fue trasladado a la mitra de Albarracín, ciudad donde murió el 15 de diciembre de 1624. Aunque en un primer momento se le enterró en el convento de predicadores de Albarracín, en enero de 1625 sus restos incorruptos fueron trasladados a la capilla de la Asunción del Pilar de Zaragoza. Durante su vida escribió bastantes obras impresas (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 189-192; Fuser, 1648).

lo siguiente: «que no tenían razón sus Ciudadanos de quexar de los Autores que le quitavan la gloria de ser madre de los esclarecidos Mártyres San Lorenço y San Vicente, pues nadie acabava de creer que con tales hijos se compadeciesse tal descuydo, que no huviesse historia particular de ellos en Ciudad que siempre fue diligentíssima». Más adelante, exponía sus deseos respecto a dicho asunto y dejaba caer que, como él, los mismos planteamientos debían de tener «no solo los naturales dessa ciudad, mas todos los deste Reyno, el qual queda más ilustrado con estos dos esclarecidos Mártyres».61 En este contexto, debemos recordar que las sucesivas publicaciones que salieron en defensa de la ciudad de Huesca como patria laurentina fueron, en la mayoría de los casos, respuestas a las reivindicaciones foráneas, quedando relegadas a un segundo plano las iniciativas propias. Además, como veremos, los planteamientos de los escritores aragoneses no eran uniformes —ya que incluían Huesca, Loreto y Zaragoza como posibles «patrias» de san Lorenzo— y ello posibilitaba que los argumentos foráneos —especialmente los que defendían a las ciudades de Valencia y Córdoba— ganasen terreno. A pesar de estas puntualizaciones, lógicamente estamos ante una movilización de Aragón —contra cordobeses y valencianos— en defensa de una «tradición» asentada en Huesca y en otras poblaciones aragonesas donde se veneraba a san Lorenzo.62

Institucionalmente, en 1662 el Concejo de Huesca dio muestras de querer tomar las riendas contra las reivindicaciones cordobesas —como si hubiese escuchado a fray Jerónimo Baptista— si seguimos un acuerdo del consejo de 23 de octubre de dicho año. La capital altoaragonesa se enteró de que don Francisco Carrillo, domiciliado en Córdoba, trataba de imprimir un libro donde planteaba que san Lorenzo había nacido en dicha ciudad andaluza. Ante ello, los mandatarios oscenses tenían claro que Huesca «como madre» debía oponerse a dicha pretensión «procurando no salga a la luz ni se imprima» —porque era «ageno de verdad»—

61. Aínsa (1619). La carta se insertó en las primeras páginas del libro.

62. Algo parecido ocurrió con respecto a los acontecimientos de 1591 y 1592 en Aragón, ya que los escritores aragoneses que narraban lo ocurrido solamente se pusieron manos a la obra como reacción a las versiones que resultaban lesivas para su tierra. Además, el bloque principal de las respuestas vindicativas nació como encargos hechos por las instituciones del reino. Así, la Diputación del Reino de Aragón encargó a Lupercio Leonardo de Argensola la Información (en 1604), a Lorenzo Ibáñez de Aoiz su «Ceremonial y breve Relaçión de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación del Reino de Aragón»(en 1611), a Vincencio Blasco de Lanuza un tratado (en 1613) y a Bartolomé Leonardo de Argensola sus Alteraciones populares de Zaragoza año 1591 (en 1621) —para responder puntualmente a la obra de Antonio Herrera Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón, sucedidos en los años de 1591 y de 1592…,aparecida en Madrid en 1612—. El Concejo de Zaragoza apoyó la obra de fray Diego de Murillo Excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza,precedida de un tratado sobre la basílica del Pilar (1616); también pagó la obra de Gonzalo Cépedes y Meneses Historia apologética en los sucesos del Reino de Aragón […]. Años de 91 y 92 (1622). También debemos recordar que los Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592 de Francisco Gurrea y Aragón tenían la intención de reivindicar el buen nombre de la casa de Villahermosa, a la que pertenecía, y por añadido prestigiar al reino (Gil Pujol, 1991: VIII y XIV;Colás, 1995: 13-14).

y, para ello, debían escribir a Su Majestad, al Consejo Real y a otras personas para que no autorizasen la impresión del libro.63

Una idea semejante a la de fray Baptista transmitió don Diego de Sada, residente en Madrid, cuando solicitó un decreto de la reina para que detuviese la reivindicación de Valencia como patria de san Lorenzo, porque —según él— el santo era hijo y patrón de Huesca. De este planteamiento se dio cuenta en el Concejo de Huesca en el consejo de 8 de noviembre de 1671. Dos días más tarde, se leía la misiva que el conde de Paredes, virrey de Valencia, había enviado a don Diego de Sada expresándole lo siguiente: que esperaba la orden de Su Majestad para que en el Reino de Valencia «no se impriman razones que contrasten las assentadas de ser el Invicctíssimo Mártir San Lorenzo hijo de la Ciudad de Huesca». De todo ello se tuvo noticia en el concejo oscense por la carta que el 21 de noviembre de 1671 les envió el señor Sada desde Madrid.64

Del mismo tema se habló en el Concejo de Huesca los días 31 de agosto de 1675 y 21 de mayo de 1676. En ese momento, el poder concejil salió al paso del libro Piedra de toque, 65 obra póstuma de Juan Bautista Ballester, publicada en castellano en Barcelona en 1673 y en latín en Lyon en 1675, donde —como luego veremos— el autor volvía a reivindicar por segunda vez que Valencia era la patria laurentina. Además, esto suponía ir en contra de los argumentos de la plana mayor de escritores aragoneses —Uztarroz, Vidania y Dormer, entre otros—, cuestionar «la Maior gloria de esta Ciudad [Huesca] y de España» y comunicar «a otras Naziones» las reclamaciones valencianas.66 Ante tal circunstancia, se decidió que el asunto se pusiese en manos de las autoridades del Reino de Aragón.

Aunque tarde, estas puntuales notas del Concejo de Huesca —dirigido por un patriciado urbano formado principalmente por pequeños señores jurisdiccionales, miembros de la baja nobleza, notarios y juristas— nos muestran que sus dirigentes buscaron —remitiendo a la «gloria» de España— la ayuda y protección de las instituciones forales y de la propia Monarquía contra la injerencia de cordobeses y valencianos. No siempre fue así, ya que las autoridades concejiles mostraron una mayor pasividad cuando el 21 de febrero de 1679 tuvieron en sus manos un memorial del ciudadano —que en ese momento era consejero preeminente—

63. AMH, Actos comunes, doc. 155, s. f. El 29 de julio de 1663 se daba cuenta de que Francisco Carrillo seguía con sus pretensiones. Ante ello, la ciudad de Huesca había logrado localizar algunos «papeles» en el convento de Loreto que le resultaban de utilidad para defenderse. AMH, Actos comunes, doc. 156, s. f. Tengamos en cuenta que la obra de Carrillo, titulada Certamen histórico por la patria del esclarecido protomártir español san Laurencio: a donde responde Córdoba a diferentes escritos de hijos célebres de las insignes Coronas de Aragón y Valencia…, se publicó en 1673.

64. AMH, Actos comunes, doc. 165, s. f. En el consejo de 27 de noviembre de 1671 se adjuntaba una copia de las cartas de los días 10 y 21 de noviembre que acabamos de citar. Desconocemos si Sada se refería a las posturas iniciales de Juan Bautista Ballester, en su obra Identidad de la imagen de S. Cristo de S. Salvador de Valencia,escrita y firmada por el autor el 25 de enero de 1671 y publicada en 1672 (Ballester, 1672).

65. Ballester (1673).

66. AMH, Actos comunes, docs. 168 y 169.

Busto-relicario de plata de san Orencio, pater pluviarum, siglo XVII (Museo Diocesano de Huesca). La fábrica se hizo por encargo del Cabildo de la Catedral de Huesca. Ha formado parte de los más diversos actos procesionales que se han celebrado en Huesca.

Busto-relicario de plata de santa Paciencia, siglo XVII (Museo Diocesano de Huesca). La fábrica se hizo por encargo del Cabildo de la Catedral de Huesca. Este busto, como el de su esposo, ha estado presente en las muchas celebraciones procesionales oscenses.

don Vincencio Juan de Lastanosa,67 gentilhombre de la casa de Su Majestad, donde daba cuenta de los planteamientos de don Francisco Carrillo de Córdoba — quien en su Certamen histórico, publicado en 1673, defendía a la ciudad de Córdoba como patria de san Lorenzo—68 y pedía la formación de una junta que analizase dicha publicación. La propuesta de Lastanosa encontró el 3 de marzo de 1679 la siguiente respuesta de dichas autoridades: «que por aora no se trate de escribir contra él, ni hacer diligencia alguna, calificando la innegable tradición y seguridad de la Ciudad en sus mayores lustres tan sin fundamento ni razón negados».69 Subrayemos que ya habían pasado seis años desde las propuestas de Carrillo de Córdoba, aunque hubiese mediado en 1677 la respuesta de Juan de Aguas, canónigo de Zaragoza.

Esta despreocupación reivindicativa del concejo oscense contrastaba con el interés que mostraban sus autoridades —siguiendo las ordinaciones— para organizar con mucha antelación los actos festivos que conmemoraban el martirio de san Lorenzo. Así, la festividad de agosto de 1680 se empezó a preparar en el consejo ordinario de 25 de mayo de dicho año cuando el prior de jurados propuso —«que conforme las ordinaciones reales que disponen que el pressente mes se proponga al consejo las fiestas que se ubieren de hacer al invictísimo protomártir de España San Laurencio Hijo de esta Vencedora ciudad […]»— que en las citadas fiestas se celebrase una corrida de seis toros en el Campo del Toro.70 Con dicho acto lúdico —donde los principales beneficiados eran las elites ciudadanas— se daba lustre a la conmemoración y se trataba de pasar página con los conflictos laurentinos y con cualquier otra reivindicación social. En 1687 se llevaron a cabo las fiestas religiosas y se suspendieron las de toros y otras profanas para la celebración de San Lorenzo y San Orencio, obispo de Auch.71

Al margen de estas «actitudes» de la ciudad de Huesca, lo que no ofrece ninguna duda es que la publicación de las más diversas hagiografías servía para cantar las excelencias o singularidades sacras —y profanas si llegaba el caso—72 de las poblaciones involucradas en la devoción. Cada nueva reivindicación llevaba aparejada la apropiación de varios distintivos de los pueblos que optaban a convertirse en los beneficiados por la gracia de Dios. Además, plasmar en papel las excelencias de los santos patrones suponía mostrar a la opinión pública los distingos específicos de la población o diócesis (su antigüedad, sus gestas, sus devociones, sus instituciones más significativas…) en el marco del absolutismo

67. Buena parte de la bibliografía que hay sobre tan destacado personaje y un estudio sobre su familia se puede ver en Gómez Zorraquino (2004).

68. Carrillo de Córdoba (1673).

69. AMH, Actos comunes, doc. 172, s. f.

70. AMH, Actos comunes, doc. 173, f. 123r.

71. Los motivos de la suspensión debieron de ser varios (AMH, Actos comunes, doc. 179, ff. 127r, 191v y 196r).

72. Un ejemplo del doble objetivo religioso y profano se puede ver en la obra de Andrés de Uztarroz (1644).

centralizador vigente en el siglo XVII español. La «tradición» local reclamaba un hueco frente a la concepción unitaria que defendía la Monarquía, algo que no suponía que existiese un conflicto abierto entre las partes. Esto puede explicar —como acabamos de relatar hace un instante— que el Concejo de Huesca buscase la ayuda del poder real en varios momentos de la segunda mitad del XVII, en su interés por defender que la capital altoaragonesa era la verdadera patria laurentina en contra de las propuestas de Córdoba y Valencia. No queremos finalizar esta introducción sin dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta publicación. Especial reconocimiento merece el mecenazgo que nos ha dispensado el Instituto de Estudios Altoaragoneses al editar este estudio.

En primer lugar, habéis de saber que en el papado no solo se enseña que los santos interceden por nosotros desde el cielo —cosa imposible de saber, puesto que la Escritura nada dice al respecto—, sino que también se les ha transformado en dioses, en calidad de patronos a los que nos tenemos que encomendar. Algunos de ellos ni existieron jamás en la realidad; a otros se les atribuye un poder y una virtualidad especiales: a aquel sobre el fuego, a este sobre el agua, al de más allá sobre las pestilencias, sobre las fiebres, sobre toda clase de epidemias, hasta tal punto que el propio Dios se ve forzado a permanecer ocioso y a dejar que los santos actúen y obren en su lugar. Los papistas han percibido muy bien esta abominación; no obstante, acallan con disimulo sus pitos y se acogen al brillo y ornato de esta intercesión de los santos.

En segundo lugar, sabéis muy bien que Dios no ha dicho ni una palabra en virtud de la cual se ordene la invocación a los ángeles ni a los santos para obtener su intercesión. Tampoco la Escritura nos muestra ningún ejemplo a este particular.

«Misiva sobre el arte de traducir» (1530) (Lutero,2001: 315-316)

Cierto que los ángeles en el cielo ruegan por nosotros (como lo hace también el mismo Cristo), que de igual modo piden por nosotros los santos que hay sobre la tierra y quizá los que están en el cielo; pero de ahí no se sigue que tengamos que invocar a los ángeles y a los santos, adorarlos, ayunar en su honor, celebrar fiestas, decir misas, ofrecerles sacrificios, fundar iglesias, altares y memorias, servirles de cualquier otra forma, ni que estemos obligados a considerarlos como abogados, a atribuirles toda suerte de socorros y adjudicar a cada uno una especial necesidad, como hacen y enseñan los papistas.

«Los artículos de Schmalkalda» (1537-1538) (Lutero,2001: 341)

Hace un instante hemos hablado de que Córdoba, Huesca y Valencia aparecían en la escena reivindicativa de varios escritores como las ciudades que se disputaban la cuna de san Lorenzo. Aunque en menor medida, también entraban en la disputa las ciudades de Roma y Zaragoza y la pardina de Loreto, que en el siglo XVII era monasterio de Santa María de Loreto,73 enclave distante cuatro kilómetros del casco urbano de Huesca.

Si empezamos el análisis de las últimas reivindicaciones citadas hemos de decir que no había existido una pretensión clara de la ciudad de Roma por convertirse en la patria natural de san Lorenzo. Son más bien escuetas las referencias de escritores que, tratando otros temas, hacían alguna alusión al citado santo y a su nacimiento en la Ciudad Eterna. De ello daba cuenta Francisco Diego de Aínsa en 1619, cuando decía —después de tratar de probar que el santo era español— lo siguiente: «algunos autores, aunque muy pocos, han querido dezir que San Laurencio era Romano».74 Por otra parte, Uztarroz, en Defensa de la patria, señalaba a la capital italiana como «madre de nuestro Invictísimo Mártir» por haber edificado diez templos bajo la advocación de san Lorenzo y por acuñar monedas con su imagen en el anverso y las armas pontificales en el reverso.75 Juan Bautista Ballester hablaba de que el cardenal Baronio reivindicó que Roma era la patria de san Lorenzo.76 Francisco Carrillo de Córdoba, en su Certamen histórico, daba a entender que «el silencio de los antiguos y sanctos Padres que han escrito de este Ínclito Mártir no señalándole Patria alguna» puede favorecer el supuesto de que la patria del santo fue Roma, donde padeció el martirio.77 Quienes sí decían expresamente que san Lorenzo era natural de Roma fueron el

73. Recordemos que Santa María de Loreto era un monasterio de agustinos calzados que había sido fundado por el rey Felipe II. Fue el 8 de diciembre de 1583 cuando los agustinos tomaron posesión de la antigua iglesia de San Lorenzo de Loreto (Durán, 1994: 62).

74. Aínsa (1619: 131).

75. Andrés de Uztarroz (1638: 161). Información que recogía, como luego veremos, Francisco Carrillo de Córdoba.

76. Ballester (1672: 144).

77. Carrillo de Córdoba (1673: 2).

cardenal César Baronio y el padre Panniguerola.78 Contra el parecer de este último, entre otras cuestiones, escribió el padre jesuita Jerónimo Román de la Higuera en unos «papeles originales» consultados por Dormer.79

Tenemos constancia de que las pretensiones de Zaragoza de convertirse en la patria de san Lorenzo pasaron mayoritariamente por la argumentación expuesta por el zaragozano Uztarroz, quien dejaba la puerta abierta para que el lugar de nacimiento de san Lorenzo y san Vicente fuese el mismo. Aunque —siguiendo al historiador y poeta san Marco Máximo, obispo de Zaragoza— expresaba claramente que la «deseada» patria era Huesca, se abría la posibilidad de que alguien dijese que san Vicente había nacido en Zaragoza, y en ese mismo instante se debía afirmar que san Lorenzo también era de allí.80

Aunque Uztarroz dejaba un resquicio al natalicio de san Lorenzo en Zaragoza, el escritor debía tener muy claro que no podía ganarse la enemistad de la capital altoaragonesa, algo que le podía ocurrir si confirmaba dicha información. Por otra parte, no tuvo reparos en afirmar que el santo estudió en Salduba hasta que el futuro papa Sixto II mártir, volviendo de un Concilio en Toledo, se lo llevó consigo a Roma y santificó dicha ciudad con su martirio.81 Uztarroz asumía que Lorenzo era hijo de los santos Orencio y Paciencia, nobilísimos ciudadanos de Huesca, su patria, que enviaron a su vástago a estudiar a Zaragoza, donde lo recogió el papa Sixto.82 Además, Uztarroz asumía la antigüedad de la Universidad Sertoriana —como «la primera de las Españas Citerior y Ulterior»—, fundada antes que la de Zaragoza —que lo fue por el emperador Augusto—.83 Para justificar este planteamiento de que Lorenzo se desplazó a estudiar a Zaragoza y todo lo que ocurrió después, el escritor echaba mano de Flavio Lucio Dextro, de un sermón de san Vicente Ferrer de un discurso de la Universidad de Zaragoza de 1637 y de fray Guillermo Pepín.84 Con antelación a estas afirmaciones de

78. Carrillo de Córdoba (1673: 4). El cardenal Baronio (1538-1607) lo afirmaba en la primera edición de los Annales eclesiastici. Sin embargo, en la quinta edición (Maguncia, 1601) reconocía que san Lorenzo había sido español. También el calvinista Manlio y el historiador Blanchini intentaron proclamar el origen romano del santo (Peñart, 1987: 176 y 184-185).

79. Román de la Higuera también hablaba de los santos Orencio y Paciencia y de su hijo Orencio, obispo de Auch. Dormer (1673: 115-116 y 117-128) daba la noticia de que el punto de vista del jesuita no había sido impreso y por ello lo copiaba (lo hizo en los capítulos XV y XVI), dando cuenta de que se conservaba en la «librería» (sic) del marqués de Agropoli.

80. Andrés de Uztarroz (1638: 61-62). Recordado por Carrillo de Córdoba (1673: 5-6 y 10). En las páginas 62-63 de la misma obra, Uztarroz demostraba a través de varios breviarios que san Vicente era de Huesca.

81. Andrés de Uztarroz (1638: 24).

82. Este último argumento pierde valor si se sigue a fray Tomás Trujillo, quien en su Tesoro de predicadores afirmaba que Lorenzo se marchó muy joven a Roma. Información recogida en Carrillo de Córdoba (1673: 26-27).

83. Uztarroz debía tener muy presentes los enfrentamientos que existieron en el siglo XVI entre la Universidad de Huesca y la de Zaragoza —inaugurada el 24 de mayo de 1583 (Jiménez y Sinués, 1922: I, 49-116).

84. Andrés de Uztarroz (1638: 42 y 46-50). San Vicente Ferrer (1350-1417), en un sermón dedicado a san Lorenzo, planteaba que dicho santo nació en Huesca, fue a estudiar a Zaragoza y luego se mar-

Uztarroz, en 1616, el fraile franciscano Diego de Murillo85 —siguiendo a san Vicente Ferrer— decía en el capítulo vigesimosegundo de su Fundación milagrosa que san Lorenzo nació en Huesca y se crió y estudió en Zaragoza. En esta última ciudad Lorenzo fue recogido en el año 254 por el futuro papa Sixto II, quien lo llevó a Roma y ambos sufrieron el martirio hasta morir.86

En los inicios del siglo XVII el canónigo zaragozano y abad de Montearagón don Martín Carrillo87 ya afirmó —antes de que lo hiciera Uztarroz— que el futuro san Lorenzo, natural de Huesca, fue estudiante en Zaragoza. Carrillo, en Historia del glorioso san Valero, afirmaba que Sixto no pudo venir a España siendo papa para llevarse de ella a los diáconos Lorenzo y Vicente, porque solamente ocupó dicho poder durante once meses y dieciocho días. Tampoco pudo venir el citado pontífice al Concilio de Toledo, porque ni en aquel tiempo ni hasta ciento cincuenta años después se celebró ningún concilio en Toledo, ya que el primero tuvo lugar en el año 406, en tiempo de Atanasio. Añadía que san Vicente mártir no fue a Roma y que Sixto, antes de ser papa, pasó por Zaragoza y se llevó a Lorenzo a Roma.88 El zaragozano Uztarroz todavía tensó más la cuerda de las relaciones de san Lorenzo con Zaragoza cuando llegó a afirmar que dicho santo —como san Vicente mártir— fue arcediano del Pilar en la capital aragonesa, justificándolo con una escritura de 1318 y una constitución sinodal de 1417.89 Esta última —que se promulgó en Belchite siendo arzobispo de Zaragoza don Francisco Clemente Pérez,

chó a Roma con el papa Sixto, quien lo recogió en la capital aragonesa después de asistir a un concilio en Toledo. En idénticos términos se expresaba en el siglo XVI el doctor parisino fray Guillermo Pepín en su libro De imitatione sanctorum

85. El fraile franciscano Diego de Murillo nació en Zaragoza el 1 de mayo de 1555. Murió en dicha ciudad el 13 de agosto de 1616. A lo largo de su vida escribió, además de la obra citada, varios discursos, sermones y poesías. Destaca un sermón fúnebre en las exequias de Felipe II, publicado en 1599 en Zaragoza por Lorenzo Robles (Gómez Uriel, 1884-1886: II, 379-382).

86. El padre Murillo (1616: 186-195 y 204-205) añadía que san Vicente mártir —primo de san Lorenzo— nació, se crió y aprendió las buenas costumbres y letras en Zaragoza, ciudad en la que fue arcediano. Descartaba que san Vicente hubiese acompañado a su primo Lorenzo a Roma.

87. El canónigo Martín Carrillo nació en Zaragoza en 1561 y se crió con sus abuelos en Velilla de Ebro. Estudió en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó en Artes, fue bachiller en Cánones el 21 de mayo de 1587 y se doctoró en esta misma materia en 1590. Ejerció de catedrático de Prima y de Decreto (1592-1597) y de rector en la Universidad de Zaragoza. Fue beneficiado de la iglesia parroquial de San Nicolás de Velilla y de la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, canónigo de la Seo de Zaragoza, juez sinodal, vicario general, comisario de la Santa Cruzada, visitador del Real Patrimonio, abad de Montearagón en Huesca y diputado del Reino de Aragón. Escribió varias obras (Gómez Uriel, 18841886: I, 291-294).

88. Carrillo (1615: 5, 9-12). Este autor decía —siguiendo al poeta Prudencio —que san Vicente «fue bautizado y enseñado» en Zaragoza.

La «tradición», en algún caso, decía que san Vicente mártir era primo de san Lorenzo y que ambos estuvieron juntos en Roma. Luego, san Vicente regresó de Roma a Valencia, donde padeció el martirio. El que Carrillo sostenga que san Vicente mártir no estuvo en Roma es lógico si se hace caso de que san Vicente nació en Huesca en el último tercio del siglo III y de que en el año 303 él y el obispo Valero fueron prendidos en Zaragoza y llevados a Valencia por orden de Daciano, donde este Vicente murió el 22 de enero de 304 (Rincón y Romero, 1982: I, 77-78).

89. Andrés de Uztarroz (1638: 50-56).

que tras haber sido obispo de Barcelona fue elevado a la mitra cesaraugustana en 1415 por Benedicto XIII— fue fundamental para que el canónigo Juan Agustín Carreras Ramírez escribiese y publicase en 1698 el libro Flores lauretanas y para que defendiese el mismo planteamiento citado.90

Como luego veremos, una parte del clero valenciano mostró un interés especial en reivindicar que la ciudad de Valencia era la patria de san Lorenzo. Nos estamos refiriendo al doctor Juan Bautista Ballester, principal artífice de dicha reclamación, aunque anteriormente fray Felipe Guimerán, general de los mercedarios, fray Francisco Diago, Gaspar Escolano y otros ya habían iniciado el camino.91 Esta defensa contó con el aliento de los siguientes tres «Estrangeros e Ignorantes de todas nuestras Historias» —en palabras de Dormer—: el ilustre y doctísimo caballero don Lorenzo Mateu y Sanz, regente del Consejo de Aragón,92 el doctor Sebastián Nicolini, canónigo de la Santa Iglesia Colegial de Játiva, y el doctor Juan Bautista de Valda, abogado de Valencia.93

Algo semejante a lo comentado para Valencia podemos decir respecto a la ciudad de Córdoba, ya que el miembro de la Compañía de Jesús Martín de Roa se preocupó de mostrar a Córdoba como patria de san Lorenzo. Dicho planteamiento tuvo como continuador durante la segunda mitad del siglo XVII a Francisco Carrillo de Córdoba, vecino y natural de esta ciudad.