Estudios sobre tradición oral en Aragón

Actas de las I Jornadas

(Huesca, 20 y 21 de octubre de 2023)

Ángel Gari Lacruz

Nereida Torrijos Muñoz Coordinadores

Jornadas Presente y Futuro de los Estudios sobre Tradición Oral en Aragón (1.ª Huesca. 2023)

Estudios sobre tradición oral en Aragón: actas de las I Jornadas (Huesca, 20 y 21 de octubre de 2023) / Ángel Gari Lacruz, Nereida Torrijos Muñoz (coordinadores). – Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca), 2025

215 p. : il. col. y n.; 23 cm – (Actas ; 45)

Tradición oral – Aragón – Congresos y asambleas

Gari Lacruz, Ángel (1944-)

Torrijos Muñoz, Nereida (1977-)

398.2 (460.22) (062.552)

© De los textos: los autores, 2025

© De esta edición: IEA / Diputación Provincial de Huesca

Colección: Actas, 45

Coordinación editorial: Teresa Sas

Corrección: Ana Bescós

Diseño y maquetación: Littera

ISBN: 978-84-8127-341-0

Thema: DH, GM, IDSE-ES-C

DL: HU-17/2025

Imprime: Gráficas Alós. Huesca

IEA / Diputación Provincial de Huesca

Calle del Parque, 10. E-22002 Huesca

Tel. 974 294 120 / www.iea.es / publicaciones@iea.es

Mujeres y niños en Gistaín, fotografía tomada por Ricardo Compairé en las primeras décadas del siglo xx. (Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

Índice

Introducción ✠ 9

Ángel Gari Lacruz y Nereida Torrijos Muñoz

Ponencias

La claridad de la memoria: síntesis sobre el origen del programa La sombra del olvido ✠ 13

Carlos González Sanz

Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón ✠ 21

Estela Puyuelo Ortiz y Nereida Torrijos Muñoz

Registros de tradición oral publicados en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): metodología y resultados ✠ 47

Sandra Araguás Pueyo y Francisco Bolea Aguarón

La tradición oral en los documentales de Pyrene ✠ 61

Eugenio Monesma Moliner

El Archivo de Tradición Oral de Aragón: metodología y campañas ✠ 77

Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero

El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la Biblioteca Nacional de España ✠ 109

María Jesús López Lorenzo

Experiencias de recopilación y tradición oral en el ámbito local ✠ 137

Nuevos objetivos y metodologías de trabajo sobre la tradición oral: de lo rural a lo urbano ✠ 199

Conclusiones de las jornadas ✠ 215

Introducción

Ángel Gari Lacruz

Nereida Torrijos Muñoz

EL Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca organizó en octubre de 2023, a propuesta de su Área de Ciencias Sociales, las Jornadas Presente y Futuro de los Estudios sobre Tradición Oral en Aragón, cuyo germen debe buscarse en la creación, a finales de los años noventa, de un grupo de trabajo formado por los investigadores del proyecto La sombra del olvido y otros que se encontraban vinculados a esta institución y estaban estudiando temas relacionados con la tradición oral. A principios de aquel año se había planteado la necesidad de organizar este encuentro, con el objetivo de revisar e incorporar metodologías y tecnologías que permitieran revitalizar la actividad de estudio y ofrecer un nuevo impulso para afrontar el futuro.

Al mismo tiempo surgió la necesidad de dejar constancia de aquellos trabajos que se habían venido realizando desde 1995, cuando se inició La sombra del olvido, hasta hoy. Se pretendía resaltar de forma sistematizada los campos de estudio que se habían abordado y dejar constancia tanto de las nuevas publicaciones como del volcado de información y referencias en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), así como reseñar los trabajos pendientes de edición.

Aragón es una región de cine. Por eso la tradición oral no podía avanzar sin tener en cuenta el cine etnográfico como una fuente de conocimiento y contextualización imprescindible, por lo que entre los ejes vertebradores de las jornadas también se brindó espacio al cine etnográfico aragonés y a su aportación al campo de estudio tratado.

En el ámbito local se lleva tiempo trabajando por la preservación y la difusión del patrimonio inmaterial, por lo que se consideró indispensable resaltar la importancia de algunas revistas que durante años han incluido entre sus páginas artículos relacionados con la tradición oral, tanto por la variedad de los temas tratados como por la relevancia de las fuentes documentales y gráficas empleadas.

En las conclusiones se recogieron los objetivos que se pretenden alcanzar a corto y medio plazo y se referenciaron las futuras líneas de actuación en esta materia. Sin embargo, hay que destacar que desde la celebración de las jornadas hasta hoy se han cubierto algunos de esos objetivos: se han celebrado dos encuentros de

investigadores con figuras de calado internacional, se ha actualizado el soporte informático de la página dedicada a las piedras sagradas y se ha finalizado la correspondiente al conjunto del monte Oturia para su visibilización en el sitio web www.iea.es, proyectos estos dos últimos que serán presentados próximamente. Debe tenerse en cuenta que los contextos de registro de la tradición oral cambian y se transforman, pero siempre subyace el disfrute de narrar, escuchar y sentir que se forma parte de lo contado.

Para finalizar esta breve introducción es obligado reiterar nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible el éxito de aquellas jornadas y la posterior publicación de estas actas, a la espera de celebrar nuevas ediciones que continúen revisando y dando a conocer los estudios sobre tradición oral en Aragón.

Ponencias

La claridad de la memoria: síntesis sobre el origen del programa La sombra del olvido 1

Carlos González Sanz*

Se da cuenta de forma sucinta del origen del programa La sombra del olvido, promovido en 1995 por las áreas de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura del Instituto de Estudios Altoaragoneses con el objetivo de recopilar sistemáticamente la literatura de tradición oral de expresión lingüística aragonesa y castellana del Alto Aragón a través de sucesivas campañas y elaborar un archivo sonoro de este tipo de literatura popular. Se hace mención de las personas que dieron origen al programa o hicieron aportes esenciales para este, de los modelos en los que se inspiró la metodología usada y, en particular, del primer proyecto, llevado a cabo en el pie de sierra meridional de Guara, y de los dos que lo siguieron, desarrollados respectivamente en el Somontano occidental de Barbastro y el Solano, en el valle de Benasque.

A brief description is made of the origins of the programme La sombra del olvido, launched in 1995 by the Social Sciences and Language and Literature departments of the Instituto de Estudios Altoaragoneses, which would systematically gather literature from the oral tradition of the Alto Aragón region in Aragonese and Castilian Spanish in a series of campaigns, and established an audio archive of this type of popular literature. It mentions the people who created or made essential contributions to the programme, the models which inspired its methodology, and in particular, the first project, conducted in the southern foothills of the Guara mountains, the second, in the western Somontano area of Barbastro, and the third, in the Solano area of the Benasque valley.

* IES Baltasar Gracián de Graus / Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral. bozalongo23@gmail.com

1 Quiero que vaya por delante mi agradecimiento a la organización por la oportunidad que me brindó de participar en las jornadas, y además junto a Nereida Torrijos, Estela Puyuelo y Sandra Araguás, compañeras en esta ardua labor del folclorismo, a las que admiro por la calidad y la claridad excepcionales de su trabajo y de cuya amistad me precio y enorgullezco.

EL título que dimos a las jornadas celebradas en 2023 fue el de Presente y futuro de los estudios sobre tradición oral en Aragón, pero mal podíamos afrontar el presente, no digamos ya el futuro, sin hacer, sucintamente, memoria y balance del pasado, máxime si, como creo sinceramente que es el caso, debíamos enorgullecernos de él, lo que no implica, por supuesto, ni la autocomplacencia ni la renuncia al objetivo de seguir adelante aprendiendo de nuestros errores y tratando de mejorar continuamente.

Ese pasado, del que debe enorgullecerse el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca, pues ha sido elogiado por muchas de las más expertas voces del folclorismo hispano, lo representa el proyecto La sombra del olvido, que, si bien no logró alcanzar sus máximos objetivos —quizá sería mejor decir que no logró todo el apoyo que hubiera merecido de instancias superiores para llegar a alcanzarlos—, dio lugar a tres obras impresas de la máxima relevancia, unificadas por ese título común. Y, puesto que tuve la suerte de poder participar, junto con Javier Lacasta y José Ángel Gracia, tanto en su diseño como en su proyecto piloto, la primera de sus campañas de encuestación, llevada a cabo en lo que antiguamente se conoció como somontano de Huesca —González, Lacasta y Gracia (1998)—, hablaré del proyecto desde mi experiencia personal, desde la memoria imborrable del entusiasmo del que nació y que tanto se echa en falta en estos tiempos aciagos.

Cubierta de la primera entrega de La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara (1998).

Para ello hemos de remontarnos a veinte años atrás, hasta 1995 —así que espero que la memoria no me traicione—, cuando las áreas de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura del Instituto alcanzaron el acuerdo de elaborar un proyecto para encuestar sistemáticamente sobre nuestra literatura de tradición oral —de base lingüística aragonesa y castellana— a través de sucesivas campañas que cubriesen todo el territorio del Alto Aragón. He especificado de base lingüística castellana y aragonesa porque justamente por entonces se estaba culminando la campaña de encuestación llevada a cabo en el territorio altoaragonés de la Franja por un magnífico equipo de folcloristas —Lluís Borau, Glòria Francino, Hèctor

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

Moret y Artur Quintana— cuyo trabajo, excepcional, fue publicado en 1997, con el apoyo también del IEA y de su filial en el Bajo Cinca, bajo el título de Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça (Borau et alii, 1997), de manera que nuestro territorio catalanófono había quedado ya perfectamente encuestado.

De una manera, digamos, indirecta, tuve la suerte de participar también en ese proyecto a través de una beca del Institut d’Estudis del Baix Cinca gracias a la cual pude llevar a cabo en esa comarca una campaña de recopilación de relatos de tradición oral —tanto en la parte de habla catalana como en la de habla castellana— de resultas de la cual se acabaría publicando Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca (González, 1996). El hecho de que esta obra se ocupase ante todo de Fraga, donde también había trabajado sistemáticamente Josep Galán recopilando su cancionero (Galán, 1993), su refranero (Galán, 1987) y sus motadas (Galán, 1994), determinó que el equipo dirigido por Artur Quintana estableciese con nosotros el acuerdo de no trabajar en dicha localidad, al considerar nuestras obras complementarias para su objetivo de encuestar la Franja.

Aunque aparentemente me vaya por las ramas, si me pierdo en esos detalles es porque recuerdo muy bien cómo, a raíz de ese trabajo, de la escuela que supuso para mí, me presenté junto con Javier Lacasta y José Ángel Gracia 2 —sobrados los tres de la energía y el entusiasmo de la juventud— en el IEA con el deseo de trasladar a todo el Alto Aragón el modelo de trabajo que se había desarrollado en la Franja. Y, sin duda, no pudimos elegir mejor momento que ese año de 1995. Nuestro deseo cayó en terreno abonado, puesto que, como decía antes, coincidía de lleno con el de Ángel Gari, Francho Nagore, Manuel Benito y Fermín Gil. Recuerdo cómo a través de un franco diálogo y una generosa colaboración se acabó dando forma al proyecto que nos ocupa. Partíamos, por supuesto, del modelo del citado programa de encuestación de la Franja, pero a este se sumaban, primero, un objetivo ineludible, el de promover el uso del Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón (Benito, 1995) con el fin de unificar la metodología usada en esta labor en todo

2 Inicialmente también participó la folclorista Carolina Ibor Monesma, que no llegó a unirse al equipo pero con la que he tenido el placer de colaborar posteriormente en algunas de las campañas de encuestación que también ha llevado a cabo en las provincias de Zaragoza y Teruel.

nuestro territorio, y, en segundo lugar, otro magnífico modelo de encuestación, el Archivo de Tradición Oral de Aragón, que también en esos años estaban llevando a cabo —en este caso en la provincia de Zaragoza— Luis Miguel Bajén y Mario Gros (1994). De cada uno de estos modelos se seleccionó lo mejor para lograr el objetivo que nos marcábamos.

La labor de Luis Miguel Bajén y Mario Gros nos iluminó en dos aspectos: la importancia radical (hablamos de tradición oral) de crear un archivo sonoro con los testimonios que obtuviésemos en las campañas de encuestación y, precisamente para ello, la conveniencia de contar con los medios técnicos que asegurasen la mejor calidad para las grabaciones —por aquel entonces el DAT— y, junto con ello, la posibilidad de editarlas y difundirlas posteriormente.

De la experiencia del trabajo en la Franja adoptamos una clasificación de los testimonios que podríamos llamar filológica, puesto que se basaba en determinar y acotar —difícil tarea— los géneros del folclore. Con ella, tomamos también la exigencia de la transcripción literal de las encuestas, un trabajo arduo donde los haya que, sin duda, podríamos haber excusado acudiendo a la edición de los audios, pero sin el cual no habríamos logrado un objetivo solo aparentemente secundario: devolver a las personas encuestadas sus propias palabras prestigiadas por la letra impresa. De esta forma, además, quienes realizasen las campañas de encuestación y los estudios posteriores se verían obligados a adoptar el papel que, en mi opinión, nos corresponde en esta tarea: el del editor filológico. Y, sinceramente, visto con distancia, ahora que contamos con un modelo de clasificación genérica difícil de mejorar —y me refiero, claro está, a la etnopoética de Heda Jason, de la que tenemos una magnífica introducción aplicada al folclore catalán (Oriol, 2002)—, creo que no lo hicimos tan mal.

Por último, como queda dicho, no renunciábamos en modo alguno a recoger, junto con los testimonios de la literatura popular, todo su contexto etnográfico merced al citado, y también difícil de superar, cuestionario de Manuel Benito. He de reconocer aquí, sin embargo, que nos topamos pronto con un importante escollo, pues, para recoger en las mejores condiciones posibles testimonios que tienen un estilo literario y que se insertan de una manera natural en la conversación, no hay nada más inconveniente que convertir la encuesta en un interrogatorio. Había que lograr, por tanto, obtener la información etnográfica evitando convertir las sesiones de grabación en meras encuestas, y quiero

recalcar que lo logramos con el pleno y generoso apoyo del propio Manuel Benito, que, lejos de imponer su método, más etnográfico, entendió antes que nadie la necesidad de incorporarlo de manera natural y transversal a las encuestas sin romper el tono conversacional. De hecho, ahora que lo menciono, quiero recordar también que él fue quien nos proporcionó este bello título de La sombra del olvido. Es cierto que podría parecer algo peyorativo, pues, en calidad de folcloristas, nuestro objeto de estudio es la memoria, hasta el punto de afirmar que pretendemos rescatarla del olvido, pero en él se contienen una verdad y una advertencia que lo justifican plenamente. La verdad: que lo que allá por el final de los noventa logramos recopilar en nuestro envejecido y despoblado territorio era tan solo la sombra, el recuerdo de un folclore antiguo ya moribundo pese a su riqueza. La advertencia: como toda sombra, hemos de evitar que la del olvido acabe convirtiéndose en nuestro fantasma.

Me gustaría poder entrar en muchos recuerdos entrañables que darían más color a estas palabras y en los que hay mucho que aprender, pero he de acabar. Lo haré con tres breves puntos finales.

En primer lugar, no puedo dejar de mencionar la continuidad del programa, que inicialmente, hasta que empezaron a llegar los tiempos de la austeridad, se fue desarrollando a buen ritmo. En cuanto a las investigadoras que llevaron a cabo la segunda campaña —en este caso en el Somontano occidental de Barbastro—, Sandra Araguás, Nereida Torrijos y Estela Puyuelo (2006), he de decir que, aunque quedamos muy satisfechos con nuestro trabajo —de resultas del cual Javier Lacasta, José Ángel Gracia y yo fuimos nombrados asesores y coordinadores de este programa y del archivo sonoro generado—, no tuvimos que dirigir apenas a ese equipo, que superó con creces nuestro desempeño. Peor fortuna tuvo el tercer equipo, que llevó a cabo las encuestas en el Solano, en el valle de Benasque, pues alguna de las personas que lo componían inicialmente no pudo continuar; sin embargo, pese a este duro inconveniente Carmen Castán e Isabel García lograron sacar adelante el trabajo y mantener el listón de la calidad.

Cubierta de La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occidental de Barbastro (2006).

Cubierta de La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque) (2011).

En segundo lugar, volviendo a mi experiencia, quiero resaltar precisamente que si en nuestro caso logramos realizar el trabajo encomendado en su fase piloto —llena de incertidumbres y en un territorio, básicamente el abadiado de Montearagón, devastado por la guerra— fue por tres razones que ahora considero esenciales: la complementariedad del musicólogo y músico (Javier), el etnólogo (José Ángel) y el filólogo (un servidor), y, quizá las más importantes, la humanidad y la actitud humilde, de aprendizaje, que adoptamos. Al respecto he de decir que, si bien Javier y José Ángel ya habían trabajado juntos cuando empezamos este proyecto, yo los había conocido poco antes de iniciar nuestra labor, pero, rara avis en este país, el trabajo en equipo, quizá por esa actitud a la que me refería, nos unió en una amistad que perdura hasta hoy. Sin ella no habríamos logrado sacar adelante una labor que ciertamente es tan dura como hermosa.

Para finalizar me reservo una pregunta difícil en estos tiempos de incertidumbre: ¿tiene objeto continuar a estas alturas con la labor de recopilar y estudiar nuestro folclore? Me responderé en parte, pero con el ánimo de que esto pueda abrir un debate a raíz de estas jornadas. Personalmente, y aunque haya usado hasta aquí expresiones como literatura popular o literatura de tradición oral, defiendo que nuestro objeto de estudio es el folclore —o más exactamente la etnopoética—, y este no es un corpus cerrado de temas o composiciones, de señas de identidad. El folclore es un lenguaje, justo el que usamos en los grupos de personas en los que podemos tomar libremente la palabra, justo el que adoptamos cuando lo hacemos poéticamente, con el objetivo de superar las barreras que nos separan. Pervivirá, por tanto, mientras exista nuestra especie. O, mejor dicho: ¿no es acaso esto lo que necesitamos para pervivir como especie?

Un ejemplo de la importancia de seguir con nuestra labor, y acabo así recomendando una lectura sustanciosa, es Monstruos del mercado (McNally, 2022), un análisis, realizado desde una perspectiva marxista, de tres de los mitos urbanos de la modernidad: el monstruo de Frankenstein, el vampiro y el zombi. En su parte final se descubrirán con asombro las leyendas urbanas que se están generando hoy en día en el África subsahariana, en particular en Nigeria, en las

que los miedos y los temores de sus gentes, depauperadas y explotadas hasta la náusea, cristalizan en formas tan monstruosas como exuberantes, esto es, en un nuevo folclore que en plena globalización sigue sirviendo a la humanidad para intentar no sé bien si conjurar o explicar la injusticia, un continuose, en todo caso, para poder seguir luchando y viviendo en este bello mundo.

Referencias bibliográficas

Araguás Pueyo, Sandra, Nereida Muñoz Torrijos y Estela Puyuelo Ortiz (2006), La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occidental de Barbastro, Huesca, IEA (libro + CD).

Bajén García, Luis Miguel, y Mario Gros Herrero (1994), La tradición oral en las Cinco Villas: Cinco Villas, Valdonsella y Alta Zaragoza, Zaragoza, DPZ (libro + CD).

Benito Moliner, Manuel (1995), Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón, Huesca, IEA.

Borau, Lluís, et alii (1997), Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 3 vols., Calaceite, Gobierno de Aragón / IEA / IEI / IEBC.

Galán Castañ, Josep (1987), Refranyer fragatí, Fraga, Ayuntamiento de Fraga.

— (1993), Les cançons de la nostra gent, Zaragoza, Gobierno de Aragón.

— (1994), Les motades de Fraga, Fraga, IEBC.

García Ballarín, Isabel, y Carmen Castán Saura (2011), La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque), Huesca, IEA (libro + CD).

González Sanz, Carlos (1996), Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca, Fraga, IEBC / Ayuntamiento de Fraga.

— Antonio Javier Lacasta Maza y José Ángel Gracia Pardo (1998), La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara, Huesca, IEA (libro + CD).

McNally, David (2022), Monstruos del mercado: zombis, vampiros y capitalismo global, Madrid, Levanta Fuego.

Oriol i Carazo, Carme (2002), Introducció a l’etnopoètica: teoria i formes del folklore en la cultura catalana, Valls, Cossetània.

Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Estela Puyuelo Ortiz*

Nereida Torrijos Muñoz**

Se ofrece un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón que incluye desde las aportaciones de los pioneros, entre los que se recuerdan nombres como los de Joaquín Costa o Rafael Ayerbe, hasta estudios sobre la cultura popular y la oralidad más próximos en el tiempo como los de Manuel Benito, Enrique Satué, José Antonio Adell o Celedonio García. La revisión de las propuestas actuales de investigación permite reflexionar sobre los últimos estudios publicados y aquellos que están pendientes de publicación y difusión, así como sobre la apertura de nuevos horizontes y la aparición de distintas propuestas de divulgación de esos estudios. El futuro de las investigaciones de tradición oral está por determinar. Los cambios tecnológicos proporcionan una perspectiva de interpretación novedosa y un lugar de intercambio e interacción por explorar.

A journey through the past, present and future of research on the oral tradition in the Alto Aragón region, ranging from pioneering figures like Joaquín Costa and Rafael Ayerbe to more recent studies of popular culture and orality, such as those by Manuel Benito, Enrique Satué, José Antonio Adell, and Celedonio García. A review of current research proposals includes thoughts on the latest published studies and those pending publication, the new horizons which are emerging, and the appearance of different possibilities for the dissemination of this research. The future of research on the oral tradition is still unknown. Changing technologies provide new perspectives in interpretation and a place for sharing and interaction to be explored.

* Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. espuyuelo@ gmail.com

** Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. ieanereida torrijos@gmail.com

LOS textos que en adelante vamos a llamar de tradición oral son aquellos que pertenecen a la memoria colectiva, ya que se han ido transmitiendo sin el apoyo de un soporte escrito y de generación en generación, por lo que se les puede atribuir cierta antigüedad. También llamados de manera genérica folclóricos, son en su mayoría de carácter literario, etnológico, etiológico o gnómico y han llegado hasta la actualidad por vía oral o escrita gracias a autores cultos que han sentido interés por estas manifestaciones literarias a lo largo del tiempo. Así, hemos descartado los textos de creación literaria escritos por autores cultos, que suelen ser de estilo costumbrista, para analizar solamente aquellos que provienen directamente de la tradición oral.

Debemos advertir desde el principio la inmensa dificultad que entraña realizar un estado de la cuestión sobre este tema, pues, además de los muchos textos recopilados en distintos formatos, existen numerosos estudios sobre ellos que se abordan desde distintas áreas de conocimiento: literatura, antropología, lingüística, historia, música, fotografía, pintura, cine… Por ello, los contenidos que se ofrecen a continuación no pretenden ser exhaustivos, sino que se ajustan a los requisitos de estas jornadas y se ciñen especialmente a las dos primeras disciplinas nombradas: la literatura y la antropología. Desde aquí nos gustaría resaltar la necesidad de realizar un estado de la cuestión más amplio que dé lugar a una publicación específica. No obstante, la presente contribución nos servirá para elaborar algunas conclusiones que, a la luz de lo expuesto, sirvan para iluminar futuras actuaciones.

Aunque los textos de tradición oral siempre han suscitado el interés de los intelectuales, como adelantábamos, desde el último tercio del siglo xviii, y al calor del nacionalismo romántico, el fervor por estas manifestaciones populares llegó a su culmen, como es sabido, gracias al trabajo de estudiosos que se encargaron de recopilarlos, registrarlos en soportes escritos para evitar su olvido y su desaparición, clasificarlos y estudiarlos. Entre los pioneros en nuestro país podemos citar, ya en la segunda década del siglo xix, a Mariano Cabrerizo para la Comunidad Valenciana1 o la obra de Tomás Segarra 2 para la de Castilla y León, entre otros, hasta que en la década de los ochenta se creó «la Sociedad de Folklore Español,

1 Picó (1996).

2 Segarra (1862).

al estilo e imitación de la inglesa, cuyos primeros pasos, de la mano de Manuel Machado y Álvarez, hicieron alentar esperanzas sobre el avance y dedicación de los estudios tradicionales en nuestro país», en palabras de Joaquín Díaz. 3

Entre los primeros recopiladores de estos textos de tradición oral de la provincia de Huesca se encuentra un investigador de colosal importancia cuya faceta de folclorista no se ha reconocido universalmente a fecha de hoy, debido tal vez a que su dedicación a la jurisprudencia, la economía o la política la han eclipsado por completo. Nos referimos al incansable investigador Joaquín Costa Martínez, y ahora nos corresponde a los folcloristas del presente hacer justicia al mismísimo León de Graus.

Fue en una charla que el profesor Juan Carlos Ara Torralba —actualmente el mayor especialista en la figura de Joaquín Costa— impartió en el Instituto de Estudios Altoaragoneses con motivo del centenario de su fallecimiento donde Estela Puyuelo reparó en el artículo de Carmelo Lisón Tolosana titulado «Joaquín Costa Martínez (notas para la etopeya de un pionero)».4 En el texto se puede leer:

Costa comenzó muy pronto, en 1876 concretamente, a publicar artículos sobre costumbres, religión, folklore, mitología y literatura popular. Desde esa fecha y hasta 1911 el número de sus publicaciones de carácter etnográficoantropológico —entendido este siembre con criterio amplio— alcanzó la cifra de 56. […] A lo publicado hay que añadir las notas manuscritas, muchas veces a lápiz, que se guardan en el Archivo Joaquín Costa, de Huesca, que cuenta con 123 cajas de material; los documentos han sido microfilmados en 80 000 fotogramas. Ciñéndome concretamente a las notas de Costa (y no a las de su hermano) sobre costumbre, folklore, refranes, colectivismo, religión […], dicterios y literatura lugareña, el Archivo contiene en torno a unas 1300 hojas con denso valor etnográfico, susceptibles, cuando no lo están, de antropologización. Y esto no es todo: en Graus se guarda un legajo, también inédito, con cuartillas, cuadernillos y carpetas que contienen, aproximadamente, un total de unos 300 pliegos que versan sobre teatro y drama populares, mojigangas, poesía popular, apelativos locales, apodos, tópicos, apotegmas, elogios, jotas, letrillas, albadas, sentencias […], romances, pastoradas, cancioneros, etc., muchos de ellos del Alto Aragón, que él pacientemente recopiló con vistas a hacerlos parte de un conjunto significante.

3 Díaz (1991).

4 Lisón (1995).

de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Enseguida, fascinada por estas palabras y como si hubiera hallado el mapa de un tesoro, la investigadora se decidió a visitar el archivo grausino, así que ese mismo año 2011 pudo entrar en contacto con el que entonces era su legatario, José María Auset Brunet, y accedió al legajo titulado Poesía popular del Alto Aragón 5 con la intención de fotografiarlo para transcribirlo y estudiarlo. Se trata de una colección de textos recopilados principalmente en la zona de Ribagorza por el propio Joaquín Costa y escritos a mano, en su mayoría por él mismo. El legajo es de sumo valor literario y etnográfico por la antigüedad de los textos, muchos de ellos todavía inéditos, y porque revelan que Joaquín Costa fue uno de los pioneros en la recopilación de folclore en nuestro país. En esas hojas aparecen representados todos los géneros populares: cancionero religioso y profano,6 romancero, narrativa (cuentos, leyendas), drama popular, géneros breves (refranes, dichos, motes, enigmas, anécdotas humorísticas…), dances… También en algunas ocasiones se citan informantes, lugares de procedencia de los textos y fechas de recopilación (década de los setenta) y se incluyen diversas consideraciones de Costa sobre los textos recogidos (teorías en torno a la tradición oral, circunstancias que originan la creación de textos concretos, aclaraciones sobre el léxico empleado, clasificaciones según los distintos géneros literarios), epístolas, recortes de prensa o bibliografía sobre el tema.

La literatura fue recopilada, generalmente, por Joaquín Costa mediante transcripción directa de la fuente oral. También encontramos textos que no fueron anotados por él pero que le facilitaron sus contactos o sus informantes, y muchos incluyen anotaciones posteriores realizadas a lápiz por él, tachados…, prueba de que los revisó y los analizó.

En cuanto a la lengua, hay sobre todo textos escritos en castellano con aragonesismos y textos en aragonés ribagorzano en sus diversas variedades dialectales —«que no catalán», como matiza don Joaquín— y, en menor medida, en aragonés de otras comarcas altoaragonesas: cheso, sobrarbense… En todo caso, se aprecia una preocupación máxima por recopilar textos en aragonés de distintas zonas respetando en lo posible la fuente oral y tratando de transcribirla lo más

5 En el mismo archivo se encontraba otro legajo titulado Literatura popular hispánica, además del que Saroïhandy empleó para sus investigaciones.

6 Muy abundantes son las coplas de distintos temas: sobre localidades, religiosas, de pique, acerca de la sanidad, de amor, patrióticas, anticarlistas…

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

fielmente posible (por ejemplo, registra la palatalización de la l transcribiéndola como ll ).

Por diversas causas, la investigadora tuvo que detener este estudio durante unos años, aunque en la actualidad ha retomado el trabajo y espera que vea la luz muy pronto. Además, dada la importancia de este tema, sería necesario organizar una mesa redonda en las próximas jornadas de tradición oral que girara en torno a la faceta de folclorista de Joaquín Costa y contara con la participación de expertos.

Por otra parte, el altoaragonés Rafael Salillas y Panzano, natural de Angüés, que siempre mantuvo una buena amistad con Costa, es considerado el primer antropólogo forense. Publicó en 1905 La fascinación en España: brujas, brujerías, amuletos, estudio promovido por el Ateneo de Madrid donde analiza y documenta con rigor aspectos como el mal de ojo, el encantamiento o el fascinum aportando datos relacionados con la provincia de Huesca. Aunque se reeditó hace algunos años,7 la obra se puede consultar escaneada en la Biblioteca Digital de Castilla y León.8

Además, en 1901 el Ateneo de Madrid promovió un cuestionario sobre los ritos de paso (el nacimiento, el matrimonio y la muerte) en España en el que participaron activamente Costa y Salillas y cuyos resultados se encuentran desde 1922 entre los fondos del Museo Nacional de Antropología. Se puede acceder a las más de diecisiete mil fichas custodiadas a través de la página web titulada Encuesta del Ateneo: costumbres españolas en 1901-1902. 9 Por ejemplo, en la sección «Nacimiento», subsección «Concepción», si preguntamos por «Creencias y supersticiones relativas a los medios de conseguir la fecundidad» para la localidad de Huesca,10 encontramos que el informante «Agustín Viñuales (o Viñals)» respondió: «Los baños de mar son considerados como remedios contra la esterilidad».

Por esas mismas fechas, Ramón Menéndez Pidal, quien sería presidente del Ateneo de Madrid en 1919, estaría recopilando romances junto a su esposa, María Goyri, en la ruta del destierro del Cid y contribuyendo con sus

7 Salillas (1905).

8 https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10579456

9 https://encuestadelateneo.cultura.gob.es/AteneoCultura/inicio

10 El buscador tan solo deja elegir entre Alberuela de Tubo, Ansó, Ayerbe, Huesca, Jaca, Jaca Diócesis, Perarrúa y Tamarite de Litera.

Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

investigaciones a prestigiar los estudios sobre la tradición oral en nuestro país y a difundirlos internacionalmente. Además, un gran número de curiosos y excursionistas recorren el Pirineo para observar sus tradiciones y retratarlo, como hicieron de 1989 a 1911 Lucien Briet, que dejó casi un millar de fotografías de alto valor etnológico que se encuentran depositadas en el Musée Pyrénéen de Lourdes, y de 1920 a 1940 Ricardo Compairé, que nos legó unas tres mil placas de cristal, la mayor parte de las cuales se conservan en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.

Más tarde Ricardo del Arco, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Oscenses —ahora Instituto de Estudios Altoaragoneses—, recogió las pastoradas ribagorzanas más significativas11 en sus Notas de folklore altoaragonés. 12 Otro de los fundadores, Salvador María de Ayerbe, natural de Radiquero, publicó en esas fechas A través del Somontano altoaragonés, 13 donde recoge la historia y las formas de vida de esa comarca oscense, además de algunas leyendas, como atestiguan los capítulos «Las brujas de Guara» y «Los tres pícaros y el diablo».

Por su parte, el etnógrafo catalán Violant i Simorra, a quien prologó alguna de sus obras Julio Caro Baroja, también prestó atención a estas cuestiones en varios trabajos dedicados a estudiar las costumbres del Pirineo español, en especial las de las zonas del Pallars y Ribagorza.14

Al maestro Pedro Arnal Cavero, que pasó su infancia y su juventud en Alquézar, también le debemos algunos trabajos relacionados con la tradición oral y la lengua aragonesa, como sus Refranes, dichos, mazadas… en el Somontano y montaña oscense.15

No podemos olvidar al oscense Rafael Ayerbe Santolaria, autor de una intensa labor etnográfica en el Alto Aragón que ha dejado un importante legado sobre la música y el dance tradicionales y las costumbres que existen en torno a ellos.16 Desde finales de la década de los setenta, y a lo largo de más de quince

11 Para la ampliación del tema, consúltese López García (1984).

12 Arco (1943 y 1930).

13 Ayerbe y Marín (1931).

14 Destaca su obra cumbre, El Pirineo español (Violant, 1949).

15 Arnal (1953).

16 Además, como es de todos conocido, se hizo famoso bajo el pseudónimo Rayers Sam por su extraordinaria habilidad para conducir en moto largos trayectos con los ojos tapados.

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

años, recorrió la provincia de Huesca grabando las músicas de fiestas populares, romerías, rondas o festivales para el programa radiofónico Joteros del Alto Aragón de Radio Huesca (Cadena Ser). Además, realizó una gran labor de difusión de esos materiales desde sus obras dedicadas al folclore, publicadas en los años ochenta.17 En la actualidad el Instituto de Estudios Altoaragoneses está digitalizando y publicando en el SIPCA 18 los fondos de su archivo sonoro: 3472 cintas magnetofónicas que recogen principalmente entrevistas a personas relacionadas con el mundo del folclore musical (joteros,19 danzantes, músicos…) que le aportaban información sobre letras, melodías y dances, además de las circunstancias en las que se desarrollaban estas manifestaciones folclóricas. La investigadora Sandra Araguás, que ha participado en este trabajo, destaca en su informe de finalización de la fase decimotercera, de octubre de 2018, que con esta actuación quedan digitalizadas 1517 cintas, algo más del 43 % del archivo. Son 2714 coplas diferentes de un total de 11 804 jotas escuchadas, de las que las más repetidas son Canto al campo, canto al aire (con 106 interpretaciones), Que la fiera ya murió (con 104) y Pulida magallonera (con 103).

También es necesario recordar el Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja de Manuel Alvar, 12 tomos editados por la Institución Fernando el Católico desde 1979 hasta 1983 que también se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.20

A Rafael Andolz Canela le debemos muchos títulos dedicados a la etnografía.21 Sus contribuciones al estudio del folclore son numerosas y han sido ampliamente difundidas, si bien es cierto que muchas veces tienen un carácter más divulgativo que científico, pues los textos que tomó de la tradición oral no siempre incluyen datos para su contextualización como los nombres de los informantes, los lugares o las fechas de recopilación.

17 Ayerbe Santolaria (1988 y 1981).

18 https://www.sipca.es

19 Entre los joteros entrevistados se encuentran Joaquín Campodarve, Camila Gracia y la familia Seral.

20 Alvar (1979-1983). La versión digital, en https://www.cervantesvirtual.com/obra/atlas-linguisticoy-etnografico-de-aragon-navarra-y-rioja-volumen-i-1208069.

21 Destacan varias obras de carácter folclórico firmadas por él: Andolz (1987, 1988, 1991, 1993, 1994a, 1996, 1998a, 1998b, 2002, 2005a y 2005b). También reescribió algunas leyendas tomadas de la tradición oral (Andolz, 1994b y 1997).

Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Entre los trabajos de Ángel Gari Lacruz, además de los específicos sobre brujería y religiosidad popular, destaca el texto «Estudios etnográficos y patrimonio etnológico aragonés en el siglo xx», donde repasa, década a década, el estado de la cuestión y plantea algunas conclusiones y propuestas de actuación, como «elaborar un censo de recursos etnográ ficos de Aragón incluyendo proyectos consolidados y actualizarlo cada a ño», «destinar subvenciones específicas para catalogación de fondos etnográ ficos» o «traducir obras de autores fundamentales para la antropología y editar otras todavía inéditas».

En este recorrido retrospectivo, Gari recuerda que en 1979 se celebró el I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología en Tarazona, Borja, Veruela y Trasmoz, donde se propuso la creación del Instituto Aragonés de Antropolog ía, que se fundó en Huesca con cobertura regional. Las actas se editaron en 1981 y han sido digitalizadas por la Institución Fernando el Católico.

Para la década de los ochenta cita estudios como Cultura e identidad en la provincia de Huesca, de Carmelo Lisón, 22 los trabajos de Gaspar Mairal, 23 la tesis doctoral de Federico Fillat sobre la trashumancia en algunos valles pirenaicos, 24 de gran interés antropológico, o la creación de la revista Temas de Antropologí a Aragonesa y la serie Monograf ías, que se inició con uno de los primeros trabajos etnográficos de Severino Pallaruelo, dedicado a las navatas, 25 además de las filmaciones etnográ ficas realizadas por Julio Alvar y Eugenio Monesma, iniciadas en 1982, y la primera obra global sobre etnología en Aragón, de Antonio Beltrá n, Introducción al folklore aragon é s, 26 así como otros muchos trabajos.

El investigador recuerda asimismo que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza promovió en 1982 el primer estado de la cuestión sobre los estudios de antropología social y cultural.27

22 Lisón (1986).

23 Mairal (1980, 1995, 1996 y 1997).

24 Fillat (1981).

25 Pallaruelo (1984a). Además, podemos destacar otros trabajos etnográficos del autor (Pallaruelo, 1984b, 1988, 1991 y 1998).

26 Beltrán (1979 y 1980).

27 Se realizaron varias Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Las quintas se dedicaron a la antropología y sus actas se editaron en 1984.

sobre tradición oral en Aragón (i)

También en esa década Enrique Satué comenzó a publicar sus trabajos de etnografía, labor que ha continuado hasta la actualidad tratando temas como la religiosidad popular, la infancia tradicional o el pastoreo, 28 y Juan Domínguez Lasierra llevó a la imprenta la obra Aragón legendario. 29 Más específico de la provincia de Huesca es El mundo religioso del Alto Ésera, de Antonio Plaza, 30 obra publicada por el IEA en 1985.

De los noventa destaca el boom del cine etnográfico gracias a la intensa labor investigadora de Eugenio Monesma, además de los importantes trabajos de Artur Quintana sobre la franja catalanoparlante, como Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 31 y la creación del Archivo de Tradición Oral de Aragón. Por su parte, Alberto Serrano Dolader publicó su Guía mágica de la provincia de Huesca 32 y Herminio Lafoz sus Cuentos altoaragoneses de tradición oral, 33 que incluyen referencias a la localización de los relatos e imágenes de Eugenio Monesma. A finales de la década José Antonio Adell, gran divulgador, junto a Celedonio García, de la tradición oral hasta la actualidad, 34 terminó su tesis doctoral dedicada a los orígenes del deporte en Aragón 35 y Elisa Sánchez la suya sobre oficios tradicionales. 36 Además, en esos años Ramón Lasaosa, Miguel Ortega y Juan Carlos Sarasa publicaron Chistáu en la memoria. 37

También a finales de esa década comenzó el proyecto del Instituto de Estudios Altoaragoneses La sombra del olvido con el espíritu de recuperar la tradición oral de la provincia de Huesca a través de entrevistas y mediante la transcripción y

28 Podemos citar Satué (1988, 1991, 1996, 2011, 2014, 2016 y 2023). Muchos archivos sonoros relativos a la tradición oral de la provincia de Huesca recopilados por el autor se pueden escuchar en https://lenguasdearagon.org/recursos-sonoros-y-videograficos.

29 Domínguez (1984 y 1986).

30 Plaza (1985).

31 Borau et alii (1997).

32 Serrano (1994).

33 Lafoz (1990).

34 Podemos destacar algunas obras relacionadas con la tradición oral escritas por estos autores: Adell y García (1988, 1992, 1998, 1999a, 1999b, 1999c, 2001, 2003 y 2004).

35 Adell (1998). Otros trabajos sobre juegos tradicionales son los de Maestro (1996) y Gracia Vicién (1978).

36 Sánchez (1994).

37 Lasaosa, Ortega y Sarasa (1999).

el estudio de los materiales recopilados, siguiendo un método científico y sistemático. El primer trabajo, publicado en 1998, se dedicó a algunas localidades de la Hoya de Huesca, y en él participaron Carlos González, José Ángel Gracia y Javier Lacasta. 38 La segunda fase del proyecto la desarrollaron en el Somontano occidental de Barbastro Sandra Araguás, Nereida Torrijos y Estela Puyuelo, 39 y la tercera fase, centrada en el Solano (valle de Benasque), la llevaron a cabo Isabel García y Carmen Castán junto con Carmen Nerín, que colaboró en un primer momento.40 Algunas de las grabaciones resultantes de este proyecto están volcadas en el SIPCA y se pueden escuchar en su página web. Para muchas de las entrevistas se empleó el Cuestionario bá sico para investigación etnográfica en Aragón, elaborado por Manuel Benito Moliner.41 El autor, a quien debemos otras obras dedicadas a la tradición oral, publicó más tarde el artículo «Piedras y ritos de fertilidad en el Alto Aragón»,42 que dio lugar a una línea de investigación sobre el tema. Además, Carlos González dedicó su tesis doctoral al cuento folclórico en Aragón y publicó su Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses. 43

Para finalizar el recorrido por esa década queremos dejar constancia del trabajo de Susan Harding titulado Rehacer Ibieca: la vida rural en Aragón en tiempos de Franco. 44

En el comienzo del nuevo milenio las recopilaciones no han dejado de crecer. Citaremos las más importantes o aquellas sobre las que podemos verter más luz.45

La Comarca del Alto Gállego editó algunos libros que recogen la tradición oral en diversas localidades de la zona en su colección Yalliq.46

38 González, Gracia y Lacasta (1998).

39 Araguás, Torrijos y Puyuelo (2006).

40 García y Castán (2011).

41 Benito (1995).

42 Benito (2006).

43 González (1996a). Además, cabe mencionar su trabajo de recopilación llevado a cabo en el Bajo Cinca (González, 1996b) y otras investigaciones posteriores que dedica al cuento folclórico (González, 2003 y 2010).

44 Harding (1999).

45 Dolores Galindo creó un blog titulado Sobrarbe 2.0. (https://proyectosobrarbe20.wordpress.com), una etnografía digital que incluye bibliografía, vídeos de la autora realizados entre 2001 y 2003 y un espacio donde compartir ideas sobre la cultura y la identidad.

46 Gracia Oliván (2002) recopiló la tradición oral en la zona de Acumuer, Arguedas (2005) en la de Ballibasa y Esteban (2006) en Caldearenas.

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

Asimismo, a partir del curso escolar 2003-2004, desde el Centro de Educación de Personas Adultas Somontano y con la participación de las educadoras de los servicios comarcales, se comenzó a impartir el curso Estudio del patrimonio, centrado en el patrimonio cultural y natural de los pueblos del Somontano. El proyecto, coordinado por las profesoras María Ángeles Oliván, Pilar Castillón, Lucía Carruesco y Estela Puyuelo, se realizó en veinticinco localidades y los materiales recopilados se publicaron en monografías subvencionadas por los respectivos ayuntamientos. A finales de 2023 aparecerá el último de los volúmenes, dedicado a la localidad de Azlor y coordinado por Estela Puyuelo hace quince años.

Ramón Lasaosa y Miguel Ortega publicaron en 2003 Miradas desde Tella con la misma perspectiva etnográfica que con la que habían enfocado el volumen dedicado a Chistáu.

En 2007 tuvo lugar el coloquio Cultura y religiosidad popular en Aragón, que se celebró en La Iglesuela del Cid (Teruel) y contó con numerosas intervenciones de expertos en el tema.47

Más recientemente, en 2017, la Universidad de Jaén dedicó un número extra de su Boletín de Literatura Oral a Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, con artículos de los investigadores altoaragoneses José Ángel Gracia («Tradición oral y archivos sonoros en el Alto Aragón»), Ángel Gari («Los trabajos de religiosidad popular sobre Aragón desde principios del siglo xx: estado de la cuestión») y Carlos González («Fuentes para el estudio del cuento folklórico en Aragón»).

Una reflexión sobre qué tipo de material se está recopilado en los últimos tiempos nos lleva a apreciar que en las recopilaciones actuales está habiendo una mayor presencia de aquellos textos clasificados habitualmente bajo el epígrafe de etnotextos y cada vez cuesta más encontrar informantes que dispongan de un corpus compuesto por cuentos, retahílas, romances, canciones…

En este sentido, algunas de las últimas publicaciones de la zona de Ribagorza clasifican en su título los textos recopilados como etnotextos. Es el caso de Rellampandinga: etnotextos ribagorçans, de José Antonio San Martín Ballarín,

47 Abril (coord.) (2009). El coloquio fue organizado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo con la asistencia cient í fica del CEDDAR y la participación de diversas instituciones.

que, publicada en 2010, ya ofrecía un recorrido por los conocimientos, la manera de pensar y las aspiraciones de la zona de Benasque y Pont de Suert expresados en la variedad ribagorzana del alto valle del Isábena. Más reciente, de 2022, es Quan els animals ragonavan: etnotextos del país de l’Isàbena, de Gabriel Sanz.48 Mención especial para esta zona merece el estudio de Gerard Romeu Pedra viva: iconografía vernácula del valle de Isábena, 49 así como su posterior contribución a la revista Argensola con el artículo «Las tres defensas: formas de protección simbólica de la casa altoaragonesa en el valle de Isábena». 50

En otro orden de cosas, y avanzando los tiempos, en 2022 se publicó un interesante corpus elaborado por María Pilar Benítez y Óscar Latas 51 que ofrece un recorrido por las pastoradas escritas en lengua aragonesa en distintos lugares de Aragón entre los siglos xvii y xix, así como un estudio filológico de las del siglo xviii.

En el ámbito del cine documental etnográfico, en 2022 también llegó un reconocimiento a la ingente labor de Eugenio Monesma, cineasta y director de la productora Pyrene, que recibió el Premio Simón de Cine Aragonés. Su consolidada trayectoria se ha visibilizado entre el público aragonés a través de producciones realizadas para Aragón Televisión como Nos vemos en la plaza Mayor, Los secretos de las piedras o Raíces vivas. Su colaboración ininterrumpida con el Canal Cocina desde 2002 y su programa Los fogones tradicionales han divulgado la cocina y la gastronomía tradicionales no solo del territorio aragonés, sino también de otras regiones españolas. La difusión de su trabajo de campo se ha llevado a cabo con la creación de más de tres mil documentales que actualmente difunde por medio de distintas redes sociales. Esto lo llevó a recibir el Botón de Oro de Youtube en 2023 tras alcanzar un millón de suscripciones.

Un lugar destacado merecen también las publicaciones editadas por asociaciones que incluyen textos de carácter etnográfico y muestras propias de literatura oral. Algunas de ellas son ya muy longevas, como el periódico local

48 Sanz (2022).

49 Romeu (2022).

50 Romeu (2024).

51 Benítez y Latas (2022).

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

El Pimendón, dirigido por Pedro Oliván Viota y publicado desde la Asociación Cultural El Pimendón, de Robres, o la revista El Gurrión, de Labuerda, dirigida por Mariano Coronas, que se publica desde 1980.

Nuevas propuestas, nuevos horizontes

Gracias al recorrido planteado hemos podido apreciar como la provincia de Huesca ofrece un nutrido grupo de estudios y publicaciones que, de una forma transversal, recogen la tradición oral desde el ámbito de la literatura y la antropología. El interés de este campo de estudio ha perdurado en el tiempo hasta la actualidad, lo que ha permitido la incorporación de nuevas formas de reflejar los datos con medios audiovisuales, con fichas hipervinculadas para facilitar el acceso a la información enlazada y con la posibilidad de crear publicaciones digitales interactivas.

En 2014 el Instituto de Estudios Altoaragoneses otorgó una Ayuda de Investigación a José Miguel Navarro, 52 quien comenzó el estudio de las piedras sagradas del Alto Aragón.

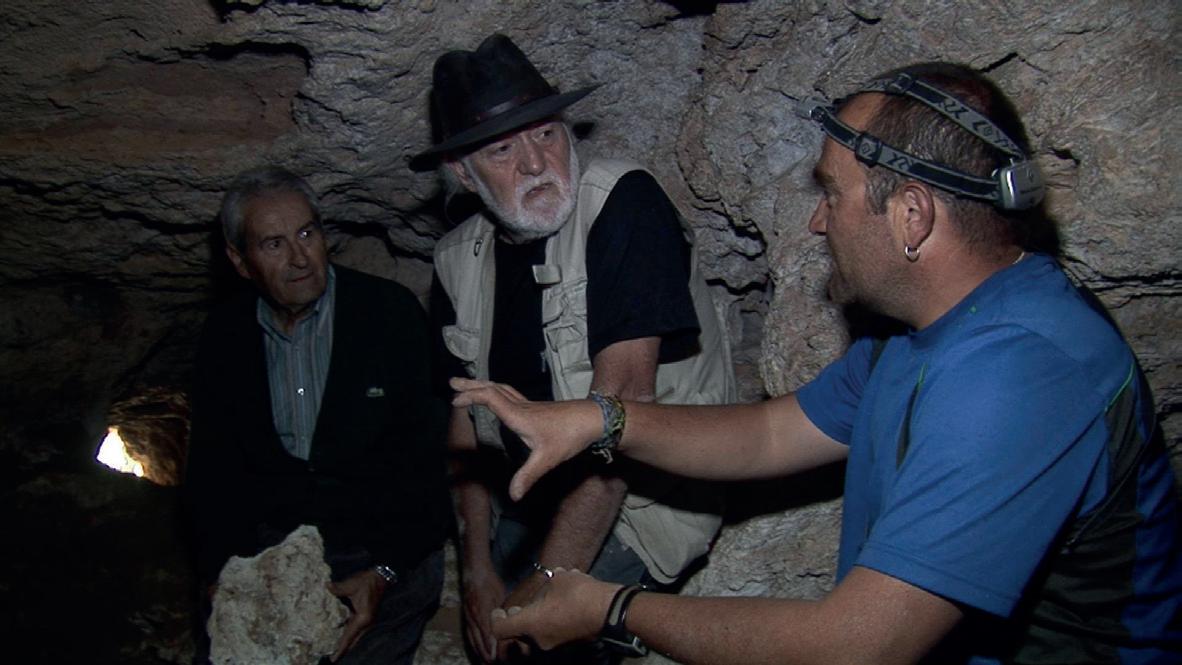

Tras el primer Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa, titulado Creencias y ritos en peñas sagradas, organizado por el IEA y celebrado en noviembre de 2016, se ha promovido desde la institución una línea de trabajo que ha supuesto la puesta en marcha de una potente herramienta de investigación y difusión, un portal web, producto del trabajo de los investigadores Eugenio Monesma, José Miguel Navarro y Josefina Roma y coordinado por Ángel Gari, que ofrece un catálogo completo de las peñas sagradas conocidas en la provincia de Huesca, 53 lugares vinculados con mitos y rituales arcaicos que a lo largo de la historia han sido dotados de carácter mágico o sobrenatural y a los que se asocian leyendas, mitos y creencias. En él se presenta información sobre doscientas seis piedras sagradas localizadas hasta el momento en la provincia, en nueve comarcas, ochenta y dos municipios y ciento veintisiete poblaciones, que aparece enlazada a diversos buscadores y a un mapa interactivo con la ubicación exacta de cada punto. El mapa se acompaña de mil quinientas fotografías y trece vídeos

52 En 2018 la editorial Prames publicó Diccionario: signos, símbolos y personajes míticos y legendarios del Pirineo Aragonés, donde José Miguel Navarro ofrece un recorrido por la simbología, la mitología y la huella antrópica de los pueblos pirenaicos.

53 http://www.piedras-sagradas.es

con tomas aéreas —uno de ellos específico sobre el Salto de Roldán— que permiten referenciar esos lugares legendarios de forma visual. Los trabajos de investigación sobre las piedras sagradas continuaron y se vieron ampliados en 2019 en el II Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa: Las piedras sagradas de la península ibérica.

Otro proyecto, similar al anterior por sus características técnicas, es el conjunto sagrado del monte Oturia, también promovido por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, que está pendiente de un ajuste informático para su consulta y su difusión. Este proyecto referencia en torno a setenta topónimos que se recogen en tres caminos sagrados y consagrados en la actualidad por los romeros: el camino de Santa Elena desde Biescas, el camino de Santa Orosia y el Camino del Pastor, del que habla en esta misma publicación José Ángel Gracia. El proyecto incluye un mapa con geolocalización y fotografías, algunas de ellas en 3D, e indica la relación de cada topónimo con otros similares surgidos en la zona. La información que se ofrece está contrastada con fuentes de la tradición oral y permite secuenciar los topónimos en distintas fases: la época precristiana, con términos que aluden a hadas, moros y seres precristianos; la fase de cristianización, con nombres de santos cristianos como san Benito de Erata, santa Orosia o san Bartolomé, y una tercera fase, la de la estigmatización de los lugares no sacralizados con denominaciones relacionadas con características negativas como Fuente del Mal, Encantada, Brujas, Mala Diana o, por ejemplo, El Foráu os Diaples. Este último lugar cuenta con una filmación realizada por Guillermo Campo con parapente desde una altura de 1000 metros.

En los últimos tiempos el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés ha publicado a través de su plataforma de divulgación y consulta la primera fase del proyecto Recopilación de tradición oral en el Parque Cultural de San Juan de la Peña, realizado en el año 2007 por las investigadoras Sandra Araguás y Nereida Torrijos bajo el patrocinio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Allí se pueden consultar ochocientas grabaciones, con sus respectivas transcripciones, procedentes de veinte pueblos incluidos en el Parque Cultural. Este fondo contiene registros relativos a géneros y temáticas muy variados, desde romances, cuentos y refranes hasta coplas y canciones, además de contar con etnotextos sobre rituales protectores, historias de brujas, creencias, romerías, juegos infantiles, remedios caseros contra distintos males, fiestas populares… Este nuevo archivo documental se suma a otros ya

sobre tradición oral en Aragón (i)

publicados en el SIPCA y recopilados por investigadores como Enrique Satué o Luis Miguel Bajén. En sucesivas fases se continuará con la publicación del resto del fondo, que consta de un total de noventa horas de grabación.

Estudios realizados en la provincia de Huesca pendientes de publicación

La actualidad ha supuesto un cambio en las formas de acceso y divulgación de la información. Existe una creciente tendencia al soporte digital frente a la tradicional publicación en papel, bien por el encarecimiento de los costes de edición, bien por la limitación de la inversión en proyectos culturales, y también por la facilidad de manejo y difusión de contenidos que permite la red.

Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma que, sin duda, ha afectado a la publicación de algunos de los proyectos de tradición oral llevados a cabo en la provincia de Huesca. Es el caso de aquellos trabajos inéditos que se encuentran a la espera de su difusión y su publicación a través de una vía de edición eficaz que respete los parámetros metodológicos propios de este campo de estudio y a la vez permita la transmisión en red de los materiales recopilados.

El Área de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses se ha fijado como objetivo inmediato instaurar un modelo de publicación digital que permita aunar metodología y difusión eficaz del contenido recopilado para que algunos de los proyectos que citaremos a continuación puedan ver la luz y darse a conocer a investigadores, estudiosos y público en general, al menos de forma digital, a través de la red.

De acuerdo con un criterio cronológico, citaremos en primer lugar un proyecto becado con una Ayuda de Investigación del IEA en 2012 y realizado por Nereida Torrijos Muñoz, Recopilación de literatura y tradición oral en Sobrarbe: Biello Sobrarbe, valle del Cinca bajo y valle de La Fueva. Respecto a la metodología aplicada en el trabajo de campo, en este proyecto se implementaron las pautas sugeridas en las IV Jornadas Franco-españolas de Tradición Oral, celebradas en mayo de 2013 en el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Participaron un total de cincuenta y seis informantes, se recogieron setenta y cinco horas de grabación y se recopilaron más de mil cuatrocientas fotografías retrospectivas de interés etnográfico y mil doscientos registros fotográficos actuales

de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Carta familiar de Santiago Lacambra. Alberuela, 28 de febrero de 1841.

georreferenciados de iglesias, cruces de término, esconjuraderos, ermitas, molinos, tejares, fuentes…, así como algunos documentos audiovisuales de los testimonios aportados por los informantes.

La elaboración de fichas de registro y catalogación para los archivos visuales retrospectivos, basados en la normativa de clasificación propuesta por DOMUS y sus pautas de gestión y planificación museística, permitió la clasificación, la codificación y la contextualización de las fotografías que reflejan actividades directamente vinculadas con el ciclo vital y con el ciclo festivo, a las que los informantes atribuyeron, por diversas causas, un valor especial. Lejos de las firmas de grandes fotógrafos y cerca de la confianza de la esfera familiar surgieron muchas de esas instantáneas que nos cuentan Sobrarbe desde la óptica de aquellos que lo habitaron.

Respecto a las fuentes documentales, la contribución ha sido también reseñable. Se pusieron a disposición del proyecto materiales de gran interés para investigadores y estudiosos de la zona de Sobrarbe como libros de cofradías, cuadernos de asistencia a la escuela, libros de préstamos y cuentas, libros de sociedades carboneras, etcétera, que han sido digitalizados aprovechando el trabajo de campo pero están pendientes de ser catalogados y organizados para su consulta.

A modo de ejemplo reproducimos una carta fechada el 28 de febrero de 1841 que dice:

Mi querido hermano: Recibimos tu apreciable, y celebramos vuestra salud al paso que sentimos la indisposición de Ramona, para la cual cuando me vajes a buscar pienso tener un remedio más fácil de tomar, y más probable de curar la opilación del que tomó. Nosotros seguimos sin novedad y recibiendo con mi Madre y demás de la casa los affectos de mi tío Fran.co y míos. Dispón de tu fino hermano.

Santiago Lacambra

sobre tradición oral en Aragón (i)

Y a modo de postdata se lee: «Pepe: He recibido la cestita de buebos q.e tu Madre nos imbió y le damos las gracias». Este tipo de cartas resultan de interés, puesto que ofrecen información relevante sobre las relaciones, los productos de consumo, las enfermedades habituales y los remedios. El otro documento que reproducimos es un contrato para la construcción de un molino de aceite en Betorz, que incluye las cláusulas que van a regir su funcionamiento. Son solo un par de muestras que nos pueden servir para tomar conciencia de la importancia de que esta documentación sea catalogada, organizada y puesta a disposición de aquellos investigadores que lo deseen, pues se trata de una significativa fuente de información.

Otro proyecto que está pendiente de publicación y divulgación es la Recopilación de tradición oral en Sallent de Gállego realizada por Sandra Araguás Pueyo por encargo del Ayuntamiento de la localidad. Se entrevistó a trece personas de edades comprendidas entre los cincuenta y cinco y los noventa años. Los temas de los textos recogidos son muy variados, pero cabe destacar por su importancia la presencia de interesantes muestras de romances dentro del cancionero. Son los casos del Romance de los pajaricos de san Antonio, el Romance de la Virgen del Carmen o el Romance de la Virgen del Pilar. El informante José Val, reconocido por todos sus vecinos por su memoria y su destreza a la hora de cantar romances, proporcionó interesantes muestras de La doncella de Fañanás, el Romance de las mujeres a la guerra y el romance conocido como Un duro al año. Sin duda, la importancia de este compendio de romances y canciones infantiles hace interesante la publicación del proyecto no solo para la zona de Sallent de Gállego, sino para todo el territorio aragonés.

El equipo de trabajo formado por Sandra Araguás e Ignacio Pardinilla realizó una investigación promovida en 2015 por el Centro de Estudios del Somontano sobre la Tradición oral en Barbastro. En la memoria del proyecto los investigadores advierten de

Contrato para la construcción de un molino de aceite. Betorz, 17 de marzo de 1922.

lo difícil que resultó encontrar informantes, a pesar de lo cual se contó con la participación de dieciocho personas. Con las entrevistas se elaboraron unos quinientos cortes de sonido con los textos recopilados sobre dos bloques principalmente. El primero de ellos es «El ciclo de la vida», en el que se hace un repaso por las etapas de crecimiento de una persona desde el embarazo, el nacimiento y los primeros días hasta la vejez y la muerte. El segundo gran bloque es «El ciclo del año», o el ciclo religioso, puesto que en la sociedad tradicional la religión marcaba el devenir diario de las personas y servía al mismo tiempo de calendario anual. En este apartado se hace un repaso de la llegada de los Reyes Magos, el Carnaval, la Semana Santa, las romerías y la Navidad, entre otros temas.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido impulsó en 2019 una investigación centrada en recopilar el patrimonio inmaterial asociado al Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido, y especialmente en profundizar en el conocimiento de su toponimia popular y tradicional. Una parte del inventario del Patrimonio inmaterial de la vertiente española del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido, coordinado por Félix Rivas, se ha publicado en el SIPCA, y otra parte queda pendiente de publicación.

Otra investigación que se encuentra en fase de edición es la llevada a cabo por Juan Miguel Rodríguez Gómez sobre La figura de los arrieros en el Alto Aragón. Se trata de un minucioso estudio, recogido en ochocientas páginas, de un oficio que se extinguió a finales de los años cincuenta del pasado siglo. En él se incluyen diversos testimonios orales que podrán consultarse dentro de no mucho gracias a la edición que está preparando La Ronda de Boltaña.

El Archivo Audiovisual de Joaquín Villa Bruned (Quino Villa) cuenta con una importantísima filmografía en super-8 sobre la cultura chistabina, con relevantes testimonios orales, recopilada en los años sesenta y setenta del siglo veinte. El trabajo, inédito, está compuesto por diez monografías y cinco diccionarios sobre la lengua del valle que, por ser de gran interés para los investigadores, esperamos que sean publicados próximamente.

La zona de Guara ha sido estudiada por Francisco Bescós, quien ha elaborado tres estudios con testimonios orales de gentes de la zona que todo parece indicar que serán publicados por la editorial Pirineo una vez que se solucione un problema de formato.

Por último, cabe mencionar el estudio titulado Boiras royas: viladas baixo-ribagorzanas, realizado por Carlos González Sanz, Sandra Araguás Pueyo y María José Girón Angusto y publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza. 54 En este proyecto se han recopilado setecientos sesenta y ocho textos clasificados según la etnopoética de Heda Janson, y, a pesar de contar también con una presencia mayoritaria de etnotextos (cuatrocientos once registros), incluye doscientos diecinueve registros de textos narrativos, setenta y tres textos sobre géneros menores, sesenta y cinco textos clasificados dentro del cancionero, con mayoría de jotas y canciones infantiles, y tan solo un romance. Se confirma, una vez más, la paulatina disminución del número de textos de mayor exigencia narrativa y del de aquellos que requieren recursos musicales, así como la presencia más numerosa y variada de los referidos a costumbres, oficios, rituales…

Conclusiones

Como se puede apreciar, las recopilaciones y los estudios sobre la tradición oral de la provincia de Huesca y las creaciones literarias basadas en ella se extienden en el tiempo y en el espacio y son numerosísimas, si se tiene en cuenta, además, que hemos analizado el estado de la cuestión desde el punto de vista de dos únicas disciplinas: la literatura y la antropología.

Este asunto tiene que llevarnos a reflexionar, pues los documentos se encuentran dispersos, lo cual dificulta las labores de los investigadores, así como la preservación de los textos.

La sistematización de la información, la recopilación de recursos y la facilidad de consulta de todos estos materiales se torna un objetivo prioritario para las Administraciones. De no cumplirse, tendremos una gran muestra de estudios sobre el territorio altoaragonés inaccesibles para muchos y olvidados por otros, lo que puede minimizar la riqueza patrimonial de nuestra provincia.

Prioritario parece también crear un lugar que albergue estas publicaciones y las catalogue ofreciendo, en lo posible, vínculos a aquellas que ya estén digitalizadas. En la era de internet, lo que no es accesible o no está digitalizado o

54 González, Araguás y Girón (2024). Su publicación se ha llevado a cabo entre la celebración de las jornadas y la publicación de estas actas.

referenciado a través de hipertextos se olvida, por lo que resulta imprescindible digitalizar los documentos que se encuentran únicamente en soporte de papel y publicar aquellos que no han visto la luz, al menos en soporte digital. Estas jornadas suponen un punto de encuentro entre investigadores, estudiosos y público interesado en la materia. Debemos aprovechar la sinergia del encuentro para sentar las bases metodológicas y divulgativas de las próximas propuestas de investigación. Muchos seguro que hemos notado un antes y un después en la realización del trabajo de campo como consecuencia de la pandemia, una dificultad para acceder a las personas de mayor edad o incluso un incremento del olvido entre las personas de ese sector de población, marcado por el retroceso de los textos narrativos, formulísticos y el cancionero en favor de una mayor presencia de etnotextos sobre costumbres, oficios y rituales.

Los avances tecnológicos, la instalación de lo inmediato y la rapidez como valor de lo actual, así como la pérdida de la esfera social en la que se ha venido transmitiendo la tradición oral, suponen un desafío para la investigación. Sin embargo, también constituye un aliciente el reto de adaptar las propuestas metodológicas a la globalización de internet, la divulgación inmediata y la aplicación de la inteligencia artificial y sus beneficios a la hora de abordar el trabajo de campo y la transcripción de los materiales.

Referencias bibliográficas

Abril Aznar, Jorge (coord.) (2009), Identidades compartidas: cultura y religiosidad popular en Aragón, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses / Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo / PUZ.

Adell Castán, José Antonio (1998), Los or í genes del deporte en Aragó n: aproximaci ó n al retroceso del juego tradicional e inicio y expansi ó n del fen ó meno deportivo, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.

— y Celedonio García (1988), Fiestas tradicionales del Alto Aragón, Huesca, IEA (Cuadernos Altoaragoneses, 10).

— y Celedonio García (1992), La fiesta en el Alto Aragón, Huesca, Diario del Alto Aragón.

— y Celedonio García (1998), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el invierno, Huesca, Pirineo.

— y Celedonio García (1999a), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: la primavera, Huesca, Pirineo.

Adell Castán, José Antonio, y Celedonio García (1999b), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el verano, Huesca, Pirineo.

— y Celedonio García (1999c), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el otoño, Huesca, Pirineo.

— y Celedonio García (2001), Brujas, demonios, encantarias y seres mágicos de Aragón, Huesca, Pirineo.

— y Celedonio García (2003), Leyendas misteriosas de Aragón, Huesca, Pirineo.

— y Celedonio García (2004), En busca del agua: cultura y tradición aragonesa, Huesca, Pirineo.

Almagro-Gorbea, Martín, y Ángel Gari Lacruz (eds.) (2017), Sacra saxa: creencias y ritos en peñas sagradas. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Huesca del 25 al 27 de noviembre de 2016, Huesca, IEA <https://www. iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/ sacra-saxa-i-creencias-y-ritos-en-penas-sagradas/maximized>.

y Ángel Gari Lacruz (eds.) (2021), Sacra saxa ii: las piedras sagradas de la península ibérica. Actas del II Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa, celebrado en Huesca en noviembre de 2019, Huesca, IEA <https://www.iea.es/ catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/sacrasaxa-ii-las-piedras-sagradas-de-la-peninsula-iberica/maximized>.

Alvar, Manuel (1979-1983), Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12 vols., Zaragoza, IFC.

Andolz Canela, Rafael (1987), De pilmadores, curanderos y sanadores en el Alto Aragón, Zaragoza, Librería General.

— (1988), El humor altoaragonés, Zaragoza, Mira.

— (1991), El nacer en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.

— (1993), El casamiento en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.

— (1994a), La muerte en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.

— (1994b), Leyendas del Pirineo para niños y adultos, Huesca, Pirineo.

— (1996), Más humor altoaragonés, Zaragoza, Mira.

— (1997), El Pirineo: cuéntamelo, yayo, Huesca, Pirineo.

— (1998a), Así somos, así fuimos: la pequeña historia del Alto Aragón, Huesca, Pirineo.

— (1998b), Los aragoneses, ii: Los ciclos del año: el invierno, Zaragoza, Mira.

— (2002), Los aragoneses, iii: Los ciclos del año: la primavera, Zaragoza, Mira.

— (2005a), Los aragoneses, iv: Los ciclos del año: el verano, Zaragoza, Mira.

— (2005b), Los aragoneses, v: Los ciclos del año: el otoño, Zaragoza, Mira.

de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Araguás Pueyo, Sandra, Nereida Muñoz Torrijos y Estela Puyuelo Ortiz (2006), La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occi dental de Barbastro, Huesca, IEA (libro + CD) <https://www.iea.es/catalogo-depublicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/la-sombra-del-olvidoii978-84-8127-168-3-1/maximized>.

Arnal Cavero, Pedro (1953), Refranes, dichos, mazadas… en el Somontano y montaña oscense, Zaragoza, IFC (reed., Zaragoza, Prames, 2013).

Arco y Garay, Ricardo del (1930), Costumbres y trajes de los Pirineos, Zaragoza, Academia de Ciencias de Zaragoza.

— (1943), Notas de folklore altoaragonés, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija.

Ayerbe y Marín, Salvador María de (1931), A través del Somontano altoaragonés (cartas intrascendentes a un amigo del alma), Huesca, Viuda de Justo Martínez.

Ayerbe Santolaria, Rafael (1981), De Fidel a Adela: los Seral, tres generaciones en la jota, Huesca, Alquézar.

— (1988), Coplas del Alto Aragón, Zaragoza, Ediciones del Valle.

Beltrán Martínez, Antonio (1979), Introducci ó n al folklore aragonés, t. i, Zaragoza, Guara.

— (1980), Introducci ó n al folklore aragonés, t. i, Zaragoza, Guara.

Benítez Marco, María Pilar, y Óscar Latas Alegre (2022), Sobre la pastorada aragonesa: estudio filológico de las pastoradas en aragonés del siglo x VII, Zaragoza, PUZ <https://zaguan.unizar.es/record/117287/files/BOOK-2022-015.pdf>.

Benito Moliner, Manuel (1995), Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón, Huesca, IEA <https://www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/ asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/cuestionario-basico-para-investigacionetnografica-en-aragon/maximized>.

— (2006), «Piedras y ritos de fertilidad en el Alto Aragón», Antigüedad y Cristianismo, 23, pp. 813-860.

Blasco Arguedas, Ana Cristina (2005), Tradición oral y lengua en Ballibasa, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).

Borau, Lluís, et alii (1997), Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 3 vols., Calaceite, Gobierno de Aragón / IEA / IEI / IEBC.

Coronas Cabrero, Mariano (dir.) (2024), El Gurrión, 176 (agosto) <https:// www.elgurrion.com/numeros/176.pdf>.

Díaz González, Joaquín (1991), «Recopilaciones de folklore musical en Castilla y León (1862-1939)», Revista de Folklor e, 128, pp. 68-72.

Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

Domínguez Lasierra, Juan (1984), Aragón legendario i, Zaragoza, Librería General.

— (1986), Aragón legendario ii, Zaragoza, Librería General.

Estado Actual de los Estudios sobre Aragón: actas de las quintas jornadas, Zaragoza, ICE, 1984 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11769>.

Esteban Roca, Victoria (2006), Tradición oral en Caldearenas, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).

Fillat Estaqué, Federico (1981), De la trashumancia a las nuevas formas de ganadería extensiva: estudio de los valles de Ansó , Hecho y Benasque, tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid.

Garcés, Carlos (2013), La mala semilla: nuevos casos de brujas, Zaragoza, Tropo.

García Ballarín, Isabel, y Carmen Castán Saura (2011), La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque), Huesca, IEA (libro + CD) <https:// www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/ content/la-sombra-del-olvido-iii978-84-8127-234-5-1/maximized>.

Gari Lacruz, Ángel (2003), «Estudios etnográficos y patrimonio etnológico aragonés en el siglo xx» <http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/seminario/ ponencias/gari.pdf>.

— (2017), «Los trabajos de religiosidad popular sobre Aragón desde principios del siglo xx: estado de la cuestión», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 273-298 <https://revistas electronicas.ujaen.es/index.php/blo/article/view/3355/2764>.

González Sanz, Carlos (1996a), Cat álogo tipológico de cuentos folkló ricos aragoneses, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología.

— (1996b), Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca, Fraga, IEBC / Ayuntamiento de Fraga.

— (2003), El cuento folkló rico en Aragó n: cuentos de animales, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.

— (2010), De la chaminera al tejao…: antología de cuentos folklóricos aragoneses, 2 vols., Guadalajara, Palabras del Candil.

— (2017), «Fuentes para el estudio del cuento folklórico en Aragón», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 343-366 <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/article/ view/3358/2767>.

— Antonio Javier Lacasta Maza y José Ángel Gracia Pardo (1998), La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara, Huesca, IEA (libro + CD) <https://www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ ua0a9hdPwFkF/content/la-sombra-del-olvido978-84-8127-078-5-1/maximized>.

de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

González Sanz, Carlos, Sandra Araguás Pueyo y María José Girón Angusto (2024), Boiras royas: viladas baixo-ribagorzanas, Zaragoza, PUZ.

Gracia Oliván, María Pilar (2002), Tradición oral en el valle de Acumuer, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).

Gracia Pardo, José Ángel (2017), «Tradición oral y archivos sonoros en el Alto Aragón», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 299-320 <https://revistaselectronicas.ujaen.es/ index.php/blo/article/view/3356/2765>.

Gracia Vicién, Luis (1978), Juegos aragoneses. Historia y tradiciones, Zaragoza, Librería General.

Harding, Susan (1999), Rehacer Ibieca: la vida rural en Aragón en tiempos de Franco, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología.

I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Zaragoza, IFC, 1981 <https://ifc. dpz.es/recursos/publicaciones/10/56/_ebook.pdf>.

Lafoz Rabaza, Herminio (1990), Cuentos altoaragoneses de tradición oral, Huesca, IEA (Cosas Nuestras, 8) <https://issuu.com/diputacionprovincialdehuesca/docs/ cosas_nuestras_8>.

Lasaosa Susín, Ramón, Miguel Ortega Martínez y Juan Carlos Sarasa Marín (1999), Chistáu en la memoria, Huesca, La Val de Onsera.

— Miguel Ortega Martínez y Juan Carlos Sarasa Marín (2003), Miradas desde Tella, Huesca, La Val de Onsera.