Deputadofederal, PPB

Não há quem não sintaperplexi- dade, e certa angústia, com a situação das partes que resta ram da implosão da antiga União Soviética, na segunda metade de 1991. E ainda muito

de poder de compra) de US$ 796 bilhões, saldo comercial de US$ 20 bilhões e uma dívida externa de nas 130 bilhões.

recente, em termos históricos. E a verdade é por - eque pegou todo mundo de surpresa. E as surpresas continuam. Estes dias, por ocasião dos 80 anos da Revolução de Outubro, o jornal msso “Izvestia” publicou uma reportagem, baseada em estudos independentes, segun do os quais o comunismo matou mais de 110 milhões de repessoas - dois terços das vítimas de todas as ditaduras neste nosso século. O cam peonato coube à ex-URSS, com 62 milhões. O carniceiro Stalin foi ade quadamente caricaturado como um “Ghengis Khan com telefone”...

Sabia-se, é claro, que o regime havia chegado ao limite da capacida de de íuncionar. Tinha virado uma vasta burocracia cruel e esclerosada, numa economia cada vez menos efi ciente, incapaz de um mínimo de competitividade externa. Afinal, povo se encheu de vez e, diante do resto do mundo boquiaberto, brou a “pátria do socialismo” pedaços. A Federação Russa perma nece ainda uma poderosa economia, com seus 17 milhões de km^, 148 milhões dehabitantes altamente edu cados, e um PIB (1995, em paridade

0 queem 15

As dificuldades da transição têm sido, porém, enormes. O PIB, exemplo, está um terço mais baixo do que em 1990. Houve aumento de 10% na pobreza (que hoje afeta 25% da população) e do desemp go (hoje, cerca de 8%, apesar dos paliativos oficiais). O gigantesco programa de reformas de 1992 aca bou com 0 sistema centralizado de distribuição de bens e de comércio exterior, abriu a possibilidade de instituições financeiras privadas, e em 1994 as privatizações foram tão aceleradas que, em 1995, o setor não-estatal já contribuía com 70% do PIB. Ultimamente o Governo tem sido firme na política monetá ria, conseguindo reduzir a inflação a patamares mais toleráveis. Mas as reformas institucionais e legaismostraram-semuitomais com plicadas. A legislação do mercado de capitais é confusa Não se conse guiu regular adequadamente a pro priedade da terra, base para o desen volvimento de uma agricultura de mercado eficiente. Um problema crítico tem sido a lentidão no desen volvimento de uma “rede de segu rança” adequada, que alivie o peso (hoje a cargo das empresas individu-

ais), de assegurar benefícios sociais aos trabalhadores. Por causa da que da dos salários reais, dos atrasos de pagamentos, da ameaça do desem prego, da deterioração do sistema de saúde, edo aumento dacriminalidade, muita gente se sente hoje pior do que no velho regime, oque resultou numa forte demonstração eleitoral dos co munistas e nacionalistas em dezem bro de 1995.

Ninguém quer um retrocesso na liberdade poKtica, mas muitos pre ferem uma mediocridade econômisegura ao progresso baseado na competição.

1991. Cultu¬ em

O outro grande caco da velha URSS, a Ucrânia, preferiu tomarse independente, ral e historicamente mais antiga do que a própria Rússia, a terra dos cossacos abriga um povo sofrido, que ao longo da História lutou para manter sua forte identidade. Hoje com 600 mil km^ de superfície, ricas terras aráveis, 52 milhões de habitantes, de alto nível educacio nal, com excelentes instituições científicas e tecnológicas, atual mente com um PIB da ordem de US$ 204 bilhões, a Ucrânia dispõe de um.a grande base industrial, in clusive com capacidade nuclear e espacial. As dimensões são bastan te menores do que as da Federação Russa, mas abase de recursos natuape-

rais ucraniana é em vários aspectos superior.

Sob 0 ponto de vista econômico, a estrutura produtiva deixada no país pelo sistema de planifícação central é, pelos padrões ocidentais, muito ineficiente. Embora 75% do temtório do país sejam explorados agricolamente, ocupando um quar to da força de trabalho, e sejam famosas as “terras negras” que no hnpério produziam um amplo excedenteexportável, sua produtividade, que na era soviética não passava de 50% da média ocidental, caiu mais um terço entre 1990 e 1996. As perdas entre o campo e o consu mo ficam em tomo de 50%. Estima-sequeaprodução de grãos, atualmen te de 21 milhões de tone ladas, poderia, com a ne cessária modernização, ser facilmente elevada para 85 milhões. R'aticamente todo o parque in dustrial se encontra irre mediavelmente obsoleto ou desgastado, e serão necessários gigantescos investimentos na infraestmtura de transportes, comunicações etc. Tal como na Rússia, a terra ainda não foi efetiv amen te privatizada. Não se desenvolve- instituições típicas de uma economia de mercado, como um sistema bancário ágil, e a legislação econômica e fiscal é confusa e in consistente. Continua a haver muita intervenção estatal desencontrada, e os monopólios estatais persistem nas suas práticas antigas, opondo-se 0 quanto podem ao processo de privatização econômica. Assim, o país ficou entalado entre o velho e o novo, com todas as complicações imagináveis.

déficit equivalente a quase 19% do PIB. Em conseqüencia, em 1994 o Produto Interno caiu 23%, e a pro dução industrial, 27%. O equilíbrio monetário está agora, finalmente, sob razoável controle. Mas é a mes ma angustiosa falta de competi tividade, medo do desemprego, e os demais problemas que relatamos

Containiiig an IMPARTIAL

O F THE

Manners, Customs, Politv, Govern MENT, ^c. of that líland. Wiitíen in Latln by Sir THOMAS MORE, Chancelior of England. And interíperfed with many important Articleáof Secret History, relating to the State of the Britijh Nation.

TranÜated into E n c l i s h

Dy GÍLBERT BURNET, late Biíhop of Sarum,

To this Edition is added, A íhort Account of Sir Thomas ^1ore’s LIFE andTRIAL; and aPRAVEamade by him while he was a Prifoner in the Tovjer, The whole rcvisM, correíled, and improv’d by of Oxford.

A Gfntleman

OXFORD,

Printed for T. Carnan, at the and Sun in St. Paul'& Church-Yard, London» mdccliii.

De Tomas Morus até hoje a Utopia é a mesma

Em 1993, chegou à beira da hiperinflação, com os preços au mentando 10.225%. O sistema or çamentário foi destruído, com um

sobre a Rússia. Apesar de tudo, porém, a privatização da empresas estatais tem prosseguido, a partir de 1995, emritmo acelerado. Até abril deste ano, cerca de 50 mil foram privatizadas (sendo 37 micro e pe quenas empresas), com mais de 22% da força de trabalho e quase um quarto dos ativos totais da eco nomia ucraniana. No campo social e político, a situação é mais ou menos como nas outras antigas re públicas soviéticas: perplexidade, salários baixos e desalinhados, gen te se queixando das aperturas, dos novos ircos, da criminalidade, e há risco de que comunistas e socialis tas obtenham maioria parlamentar ram

no ano que vem. Substimaram-se tanto o peso brutal do legado socia lista, quanto às dificuldades da tran sição, que são mais ou menos como construir uma casa ao mesmo tem po em que se mora nela. A modéstia do auxflio dado pelos Estados Uni dos e a União Européia demonstra que foram subavaliados o tamanho da conta e as dificulda des da transição. Aqui no Brasil, é bom refletirmos. O “Estado a que chegamos” se me teu em tudo, e teve a sua versão da “degenerescênciaburocrática”, sem acompensação dos gran des feitos da utopia soci alista, como a educação universal e o avanço ci entífico e tecnológico. Felizmente, nosso teimo so setor privado produz gerentes e empresários capazes - recurso insu bstituível que falta por completo nos ex-países socialistas. Também es tamos pagando o nosso preço da transição. Mas muito menor do que eles estão enfrentando, e as reformas que entre nós se exigem impõem sa crifícios muito menores que nos países ex-socia listas. Ao nos lamentar mos da nossa “década perdida” dos anos 80, lembremo-nos que o co munismo impôs às ex-repúblicas soviéticas a perda de sete décadas. Os povos eslavos, pelos quais paradoxalmente Marx e Engels it nham visceral desprezo, possuíam desde o antigo regime áreas de ex celência cultural. Estariam muito melhor se em 1917 itvessem segui do 0 caminho da sensatez democrá tica, ao invés de se entregarem à mais violenta das utopias, que de forma o homem sob o pretexto de reformá-lo. ●

Roberto Campos é deputado federal pelo PPB-RJ, e Ex-ministro e ex-embaixador nos Estado Unidos.

o termo Revolução perdeu o seu significado inicial

Professor Universitário - USP

0livro O Espírito das Revo luções (Rio de Janeiro, Fa culdade da Cidade Editora, 1977, 583 págs., com Prefácio dè Antonio Paim) é um trabalho substancioso, a respeito do qual não é fácil dar uma idéia, tal riqueza e variedade de temas les tratados

ção científica da obra. O que não quer dizer que essa desigualdade natural entre os homens não possa conviver com um certo ideal igua litário, que o liberalismo reconhe ce, ao afirmar a igualdade de opor tunidades, por mais difícil que seja a sua conversão em realida de, ideal que, entretanto, em ter mos liberais, não há de ofuscar o valor fundamental da liberdade e singularidade humanas, realmen te constitutivas de nosso ser. E, essas considerações, servem ao Autor para marcar, entre muitos outros argumentos, a vigorosa oposição entre as revoluções messiânicas malogradas, que ace nam com uma utópica igualdade nunca realizada, e a revolução, ou melhor, evolução reformadora re presentada pelo liberalismo, com as amplas possibilidades que abre ao desenvolvimento humano. Adotando um empirismo prag mático, que valoriza a eficiência, Meira Penna assenta-o, entretanto, numa convicção moral, no seu caso de base religiosa, hoje muito mais, cremos nós, protestante do que ca tólica. Ressaltamos ainda, no livro ECONÔMICO 22

do embaixador Meira Penna a quan tidade e a qualidade de informações sobre o liberalismo, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina em geral e no Brasil, tanto sobre o pensamento quanto sobre as realizações liberais, com base em vasta e abrangente bibliografia, à qual se acrescenta a experiência di plomática do autor, com o seu co nhecimento de uma infinidade de países, tendo aindaa apoiá-lo, como ressalta no Prefácio Antonio Paim, uma intimidade pouco comum en tre nós com os costumes e a biblio grafia referentes ao Oriente, no qual serviu como embaixador, inclusive na China, onde assistiu ao desenca dear da revolução chinesa. Assim, o belo livro do embai xador Meira Penna, cuja leitura recomendamos com entusiasmo, certamente provocará, em cada um de seus leitores, que realmen te o meditar, como provocou em nós, instigantes pensamentos, tal a extensão dos temas doutamente tratados.

Passando agora a alguns co mentários gerais, ressalta o Autor que o termo Revolução perdeu o a nee que se entrelaçam, a partir de um eixo principal, que opõe às revoluções socialistas ou Igualitárias as revoluções liberais. Não se trata de fornecer uma defi nição da revolução ou de dar uma noção unívoca a respeito de espírito, ainda que essa possa ter sido a intenção primeira do Antes de qualquer outro mentário, destaquemos afínfssima e erudita análise empreendida pelo Autor sobre a polêmica em tomo do iivro de Robert Murray - The Bell Curve que mostra que a desigualdade entre os homens, termos de inteligência principal mente, é natural, afastando inter pretações malévolas ou ressenti das acerca do livro, injustamente acusado de racismo ou de ser preconceituoso, pondo os pingos nos ii e mostrando areai significaseu autor. co¬ em

seu significado inicial, ligado à noção de uma ordem, não históri ca, mas cósmica, como aparece no livro de Copérnico, De revolucíoníbus orbium ceelestium, de 1543, significando que ainda é corrente na linguagem astronô mica e que conserva, ao ser refe rido aos acontecimentos políticosociais em 1660 (como nota Meira Penna, se guindo aqui a Hannah Arendt de On revolution), inicialmente, uma significação próxima da originária, isto é, tem “o propósito inicial de pro testar contra as novida des, afirmar o passado, restaurar a tradição, recolocar a coroa na ca beça do Rei e deter o curso normal da histó ria” (p. 165), sofrendo, depois disso, modifica ções que tomaram im preciso o seu emprego. A ponto, por exemplo, de conservar uma am biguidade que, ainda segundo nota Hannah Arendt, torna difícil, senão impossível, defi nir a posição dos que fizeram a revolução americana como propri amente “revolucioná ria” (no sentido em que tendemos mais comumente a em pregar o termo) ou conservadora. Essa ambiguidade, aliás, não é exclusiva da Revolução america na. Acentuemos, a respeito, a tê nue diferença que separa a idéia de revolução de “contra-revolu ção”, esta mais próxima da noção primitiva do conceito, significan do o restabelecimento da ordem antiga, perturbada por comoções que a destruiriam ou modificari am substancialmente. Hoje, pro vavelmente, a Revolução seria concebida apenas como o movi mento que leva à ruptura da or dem estabelecida, para o nasci mento de uma ordem nova, com o

conceito impregnado pelo historicismo e pela concepção linear do tempo. Igualmente, não é unívoca a distinção entre uma Revolução e um “golpe de Estado”, na esfera política, por mais que esse golpe mude as características da ordem então vigente. Para dar uma idéia dessa imprecisão ou ambigüida-

Hannah Arendt, autora consagrada sobre o totalitarismo

de, basta pensarmos no movimen to (propositadamente chamêmolo assim, para afiiguentar a polê mica inútil) que se verificou entre nós em 1964: tratou-se de uma revolução, de uma contra-revolu ção oposta a uma eventual revolu ção que se tramava, ou simples mente de um golpe de Estado militar, com forte apoio civil? Até hoje se fala em “revolução de 31 de março” ou em “golpe de 1°. de abril”, conforme a posição do ana lista diante dos fatos, talvez pelo prestígio que conserva a palavra Revolução e o pouco apreço dado à noção de golpe, mesmo o elaboradamente teorizado por

Curzio Malaparte na sua Técnica do Golpe de Estado. E, no entan to, a própria revolução bolchevista, enquadrada no esquema trifásico de Jules Monnerot, a que nos referiremos mais adiante, afinal, o que foi senão um golpe de Esta do? E a revolução nazista - revo lução sim, como acentuaremos logo em seguida - não foi o produto de uma ascenção normal ao poder, depois de elei ções que consagravam 0 partido hitlerista?

Essa ambiguidade, pois, não é exclusiva da Revolução americana, de que falávamos antes destas considerações. Retomando o tema do nacional-socialismo alemão, a que acaba mos de aludir, não deve ele ser visto, como tan tos historiadores o fa zem (embora muitos ainda queiram conside rá-lo como uma “con tra-revolução conserva dora”, último refúgio do capitalismo contra o comunismo) como uma forma especial de re volução radical (apesar da declaração de Hitier - Ich bin der konservativste Revolutionãr der

Welt -, (lembrada por Jean-Pierre Faye em seu livro Langages totalitaíres (Hermann, 1973, p. 62)? Aliás, em função do próprio radicalismo dessa revolução, ra dicalismo que o fascismo italiano nunca chegou a atingir, não con seguindo “totalitarizar-se” (ape sar da paternidade do termo “tota litarismo”, como procuramos de monstrar em nosso livro O fenototalitário, 1990, especial- meno mente págs. 38/40), Hitler, como assinalou certeiramente o histo riador Sebastian Hafíher, na ver dade se aproxima muito mais de Lenin ou Stalin do que de Mussolini, na sua qualidade de o

“tribuno da plebe que chegou ao poder absoluto”, sendo todos os seus traços muito mais de “es querda do que de direita” (Un certain Adolf HiÜer, trad. fran cesa de Amerkungen zu Hitler, Grasset, 1979, págs. 93/95) -isso desde que não relutemos em em pregar essas obsoletas expressões “espaciais”, cuja falta de sentido unívoco Aron já demonstrara abundantemente em O ópio dos intelectuais (1951). Pois bem, essa “revolução do niilismo”, co mo a batizou Hermann Rauschning - e o termo caberia tam bém à revolução bolchevista -, é

rados “heterogêneos subversi vos”, tanto quanto Hitler, Mussolini ou seus asseclas.

Não entra nos planos de Meira Penna uma exploração maior da teoria da resolução de Monnerot, talvez porque, falha que lhe pare ce suficientemente grave, o autor francês teoriza basicamente sobre os modelos francês e soviético, deixando de parte o modelo da revolução americana, essencial para a própria tese defendida no livro, que opõe, como já assinala mos, o êxito das revoluções libe rais ao fracasso das igualitárias ou comunistas. Cremos, contudo.

vista, contudo, por exemplo, por um Jules Monnerot (que Meira Penna apenas refere, sem deter „ na sua Sociologia da Revolução) com uma “forma de

, j „ reconstrução dopoder , superação de uma situ ação de angústia e de miséria, impondo-se vantajosamente à volução titular” comunista curiosa “deslocação do grado”, que converte o que desig na como heterogêneo subversivo (i. é., o sagrado nefasto ou maculado, caracterizado pela marginalidade deHiüere seu ban co) em heterogêneo imperativo, análogo ao sagrado positivo. Tan to que estuda o nazismo, que con funde erradamente, cremos nós, com o fascismo, na 6®. Parte de seu livro - Sociologia dos fascismos, fora da Sociologia da Revo lução, na 2“. Parte. Entretanto, também a situação russa poderia ser posta em paralelo com a alemã e Lenin ou Stalin serem conside‘repor uma sa-

que, especialmente no caso carac terístico da revolução violenta, a enumeração de suas fases, como as concebe Monnerot, não deve ser desprezada. O esquema da re volução clássica, segundo esse Autor, se desdobra em três fases distintas, assim resumidas- l.uma simação de mal-estar, insatisfa ção, perda de rumos - uma situa ção enfim, de “détresse” (que apro ximaria os casos francês e, princi palmente, russo do da Alemanha pré-nazista); 2. situação de “efervecência” e 3. uma volta, amda que dolorosa e custando vi das e repressões, à “normalizaÇfo”! isto é, a uma forma de “institucionalização” do proces so revolucionário, cuja data nem sempre é fácil de determinar. No caso russo, depois soviéti co, que nos interessa particular mente, já que foi o responsável pelas maiores ilusões esperanço sas de “realização do paraíso so-

bre a terra”- e, por isso mesmo, a mais desenganadora, com a ruína do Império, que Helène Carrère d’Encausse já via “fendido” pela questão das nacionalidades, mui tos anos antes do fim - no caso russo, escrevíamos, gostaríamos de lembrar uma obra a que o livro de Meira Penna não se refere, a de Martin Malia, Comprendre la révolutíon nisse (Seuil, 1980), que assim sintetiza o dilema final soviético: expandir-se indefinida mente pelo imperalismo, o que a simples presença da potência americana impediria, ou, o que não está dito, mas implícito, des moronar como um castelo de car tas, castelo que durou, no mundo ilusório da ideologia, convertida em irtual, 70 longos e desesperantes anos.

Mas, voltando ao livro de Meira Penna, parece-nos que, das inter pretações de caráter sociológico das revoluções, é a de Hannah Arendt a que mais satisfaz ao Autor. De fato, põe ele em relevo, aceitando-as, três observações capitais da autora de As origens do totalitarismo. A primeira é a da marca que a história anterior deixa nas revoluções. Assim, a revolução francesa (como mais tarde a russa) acontece em países em que dominaram monarquias absolutas — o que acaba por levar a governos ditatoriais (caso da França do terror e, posteriormen te do Império napoleônico) ou totalitários, como na Rússia, con trariamente à revolução america na, que herda a tradição inglesa de monarquia limitada e a prática do governo democrático, o que per mite que ela institucionalize um governo liberal. Em segundo lu gar, observa-se que a liberdade é melhor preservada nos países que efetivamente puderam prescindir de revoluções (ou mesmo naque les em que arevolução foi vencida) do que nos foram marcados por revoluções vitoriosas. Assim é que a liberdade se preservou melhor, p. ex., na Suíça, na Bélgica, na

Holanda e nos países escandi navos.

Finalmente, a diferença entre os resultados da revolução, fra casso ou êxito, estaria na depen dência da situação de miséria po pular: nos Estados Unidos não havia miséria e a revolução pode institucionalizar-se sem percalços, ao contrário da França. Daí tam bém a questão social ter estado sempre presente nesta e não no primeiro país, em que a revolução foi essencialmente política.

Com razão, entretanto, em nos so entender, Meira Penna separase de Hannah Arendt, ao insistir no fermento religioso e mes siânico, seçularizado, das revolu ções, especialmente as ideológi cas, que se lançam em busca do paraíso ou da “idade de ouro”, situada prospectivamente e não no passado, como era comum an tes do século XVm (quando a idéia de progresso irrompe no pensamento ocidental, primeiro relativa ao progresso científico,, com Fontenelle, e, depois, escatologicamene, em termos sociais, com Saint-Pierre, como assinala John Bury no seu livro sobre A Idéia do Progresso). É bem ver dade que essa “sucessão gloriosa’ em busca do paraíso, que toma a forma dialética com Hegel, já se encontra, de certo modo, na su cessão triádica das pessoas da Trindade - Idade do Pai, Idade do Filho, Idade do Espírito Santo — com Gioacchino da Fiore e sua posterioridade espiritual”, como a designa Henri de Lubac. Mas - o deixando para um item especifi co o caso de Rousseau - é a partir de Hegel que irá se constituir o “pensamento ideológico” (no sen tido que dá ao conceito de ideolo gia Alain Besançon), com suas conseqüências avassaladoras, le vando à “revolução totalitária”ou nacional-socialista, como in siste Meira Penna- com seus cam pos de concentração e o esmagamento da pessoa humana, revolu ção felizmente abortada desde o

desmoronamento do Império so viético. Sobre esses temas, Meira Penna põe em realce á contribui ção decisiva de Max Weber, que percebeu “a conexão íntima do ímpeto revolucionário com um problema de moral religiosa, ou seja, com a Teodicéia: o proble ma da origem do Mal e de sua incompatibilidade com a miseri córdia e onipotência divina. A difi culdade em reconciliar a idéia de lima Previdência onipotente, oniciente e misericordiosa com as contingências e imperfeições re ais deste mundo configura uma face do problema, enquanto é a

Liberalismo em ascenção” (p. 152). Nessa oposição entre duas formas de revolução - violentas ou não, não é o que importa ao Autor - e deixando de parte as “revoluções brancas”, como a tecnológica, a verde etc., que ex primem as rupturas históricas den tro da continuidade que dá algum sentido à aventura humana, valeria a pena ainda destacar uma con vicção do Autor, formulada na juventude e nunca, por ele, total mente abandonada. “Nela está implícita a presunção de que a evolução histórica se caracteriza pela substituição de uma ordem

outraapromessamessiânicaexis-

autoritária vinda de cima - por tencial a qual se converte num uma ordem espontânea que surge nroaraina para a transformação de baixo, possui raízes populares TOltóca e social do mundo. Essa ou democráticas, e concete urna solução,pensaWeber,impUcaque autoridade moral den^ de cada suria mais cedo ou mais tarde um cidadão. Nunca abandonei essa herói extraordinário, um semi- idéia. Atrevo-me apropo-lacomo deus ou mesmo um deus que ele- esquema visual de um movimen- vará seus fiéis e os colocará na to imiversal de revolução na his- Dosição que, verdadeiramente, tória do espmto humano, o qual mer^em no mundo e na hierar- ® quia social” (p. 136). Em contra- anakuklosis (p. 130). Bem mais posição a essa revolução messiâ- pessimistas do que o Autor, que, rica MeiraPennasitua“arevolu- em que pese seus entusiasmos, ?dSel,arevoluçãoprovável a revolução que se apresenta fácü, gostanamos de p^ar de cÍomimUtívomo^.Pou. sua crença, afinri iro diferente^ co teríamos a acrescentar - conti- nossa. Mas isso é uma q«est^ nuaoAutor-aessanoção(Meira convicção ou talvez de etmpera- Penna se refere às concepções de mento, de forma que tratemos de AroneJacquesEllul)que,decer- voltar ao hvro. ri forma, t^ume nossas pondera- Em uma séne das coritações sobre o sentido nós destacados e numerados, ire ÍwSteUnesriépocade mos apra discutir exLma relevância para a Revo- tões, algu^ que ^ lução Uberal em progresso e o cerao mais erlevantes e u

25 JANEIRO - FEVEREIRO - 1998

menos, mas que o seu instigante livro suscitou.

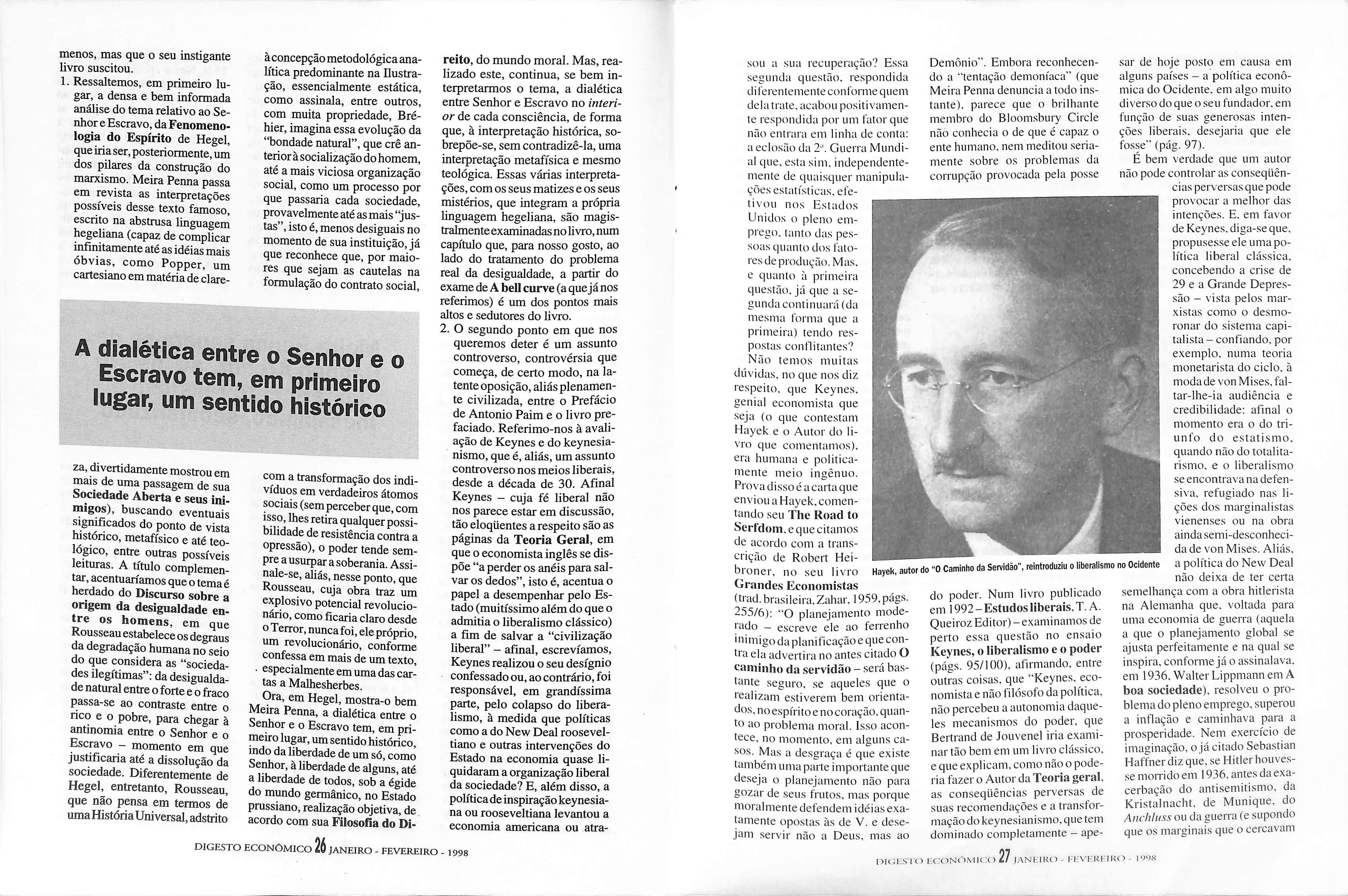

1. Ressaltemos, em primeiro lu gar, a densa e bem informada análise do tema relativo ao Se nhor e Escravo, da Fenomenologia do Espírito de Hegel, que iria ser, posteriormente, um dos pilares da construção do marxismo. Meira Penna passa em revista as interpretações possíveis desse texto famoso, escrito na abstrusa linguagem hegeliana (capaz de complicar mfinitamente até as idéias mais óbvias, como Popper, cartesiano em matéria de clare-

àconcepção metodológica anahtica predominante na Ilustra ção, essencialmente estática, como assinala, entre outros, com muita propriedade, Bréhier, imagina essa evolução da “bondade natural”, que crê an terior àsocialização do homem, até a mais viciosa organização social, como um processo por que passaria cada sociedade, provavelmente até as mais “jus tas”, isto é, menos desiguais no momento de sua instituição, já que reconhece que, por maio res que sejam as cautelas na formulação do contrato social,

dialética entre o Senhor e o Escravo

reito, do mundo moral. Mas, rea lizado este, continua, se bem in terpretarmos o tema, a dialética entre Senhor e Escravo no interi or de cada consciência, de forma que, à interpretação histórica, so brepõe-se, sem contradizê-la, uma interpretação metafísica e mesmo teológica. Essas várias interpreta ções, com os seus matizes e os seus mistérios, que integram a própria linguagem hegeliana, são magis tralmente examinadas no livro, num capítulo que, para nosso gosto, ao lado do tratamento do problema real da desigualdade, a partir do exame de A bell curve (a que já nos referimos) é um dos pontos mais altos e sedutores do livro.

za, divertidamente mostrou mais de uma passagem de sua Sociedade Aberta e seus ini migos), buscando eventuais significados do ponto de vista histórico, metafísico e até teo lógico, entre outras possíveis leituras. A título complemen tar, acentuaríamos que o tema é herdado do Discurso sobre a origem da desigualdade tre os homens, em Rousseau estabelece os degraus da degradação humana no seio do que considera as “socieda des ilegítimas”: da desigualda de natural entre o forte e o fraco passa-se ao contraste entre rico e

em

com a transformação dos indi víduos em verdadeiros átomos sociais (sem perceber que, com isso, lhes retira qualquer possi bilidade de resistência contra opressão), o poder tende pre a usurpar a soberania. Assi nale-se, aliás, nesse ponto, que Rousseau, cuja obra traz explosivo potencial revolucio nário, como ficaria claro desde o Terror, nunca foi, ele próprio, um revolucionário, conforme confessa em mais de a semum enum texto, ● sspecialmenteemumadas tas a Malhesherbes. Ora, em Hegel, mostra-o bem Meira Penna, a dialética entre Senhor e o Escravo tem, em pri meiro lugar, um sentido histórico, mdo da liberdade de um só, como Senhor, à liberdade de alguns, até a liberdade de todos, sob a égide do mundo germânico, no Estado prussiano, realização objetiva, de acordo com sua Filosofía do Dicar0 0 pobre, para chegar à antinomia entre o Senhor Escravo 0 e 0 - momento em que justificaria até a dissolução da sociedade. Diferentemente de Hegel, entretanto, Rousseau, que não pensa em termos de umaHistória Universal, adstrito

2. O segundo ponto em que nos queremos deter é um assunto controverso, controvérsia que começa, de certo modo, na la tente oposição, aliás plenamen te civilizada, entre o Prefácio de Antonio Paim e o livro pre faciado. Referimo-nos à avali ação de Keynes e do keynesianismo, que é, aliás, um assunto controverso nos meios liberais, desde a década de 30. Afinal Keynes - cuja fé liberal não nos parece estar em discussão, tão eloqüentes a respeito são as páginas da Teoria Geral, em que o economista inglês se dis põe “a perder os anéis para sal var os dedos”, isto é, acentua o papel a desempenhar pelo Es tado (muitíssimo além do que o admitia o liberalismo clássico) a fim de salvar a “civilização liberal” - afinal, escrevíamos, Keynes realizou o seu desígnio confessado ou, ao contrário, foi responsável, em grandíssima parte, pelo colapso do libera lismo, à medida que poKticas como a do New Deal rooseveltiano e outras intervenções do Estado na economia quase li quidaram a organização liberal da sociedade? E, além disso, a política de inspiração keynesiana ou rooseveltiana levantou a economia americana ou atra¬

sou a sua recuperação? Essa segunda questão, respondida diferentementeconformequem dela trate, acabou positivamen te respondida por um fator que não entrara em linha de conta: a eclosão da 2 '. Guerra Mundi al que. esta sim. independente mente de quaisquer manipula ções estatísticas. efe tivou nos Estados Unidos o pleno em prego. tanto das pes soas quanto dos fato res de produção. Mas. e quanto á primeira questão, já que a .se gunda continuará (da mesma forma que a primeira) tendo res postas conflitantes? Não lemos muitas dúvidas, no que nos diz respeito, que Keynes. genial economista que seja (o que contestam Hayek e o Autor do li vro que comentamos), era humana e politica mente meio ingênuo. Prova disso é a carta que enviou a Hayek. comen tando seu The Road to Serfdom.e que citamos de acordo com a transerição de Robert Heibroner, no seu livro Grandes Economistas (trad. brasileira. Zahar. 1959,págs. 255/6): "O planejamento mode rado — escreve ele ao íerrenho

"limigoda planificaçãoequeconfJ'a ela advertira no antes citado O i^uniínho da servidão — será bas tante seguro, se aqueles que lealizam estiverem bem orienta dos. no espíritoe no coração, quan to ao problema moral. Isso acon tece. no momento, em alguns ca sos. Mas a desgraça é que existe também uma parte importante que deseja o planejamento não pai'a gozar de seus frutos, mas porque moralmente defendem idéias exao

Deniônio”. Embora reconhecen do a “tentação demoníaca" (que Meira Penna denuncia a lodo ins tante). parece que o brilhante membro do Bloomsbury Circle não conhecia o de que é capaz o ente humano, nem meditou .seria mente sobre os problemas da corrupção provocada pela posse

sar de hoje posto eni causa em alguns países — a política econô mica do Ocidente, em algo muito diverso do que o seu fundador, eni função de suas generosas inten ções liberais, desejaria que ele fosse” (pág. 97).

“0 Caminho da Servidão", reintroduziu o liberalismo no Ocidente

do poder. Num livro publicado 1992 - Estudos liberais. T. A. Queiroz Editor) - examinamos de perto essa questão no ensaio Keynes, o liberalismo e o poder (págs. 95/100). afirmando, entre outras coisas, que "Keynes. eco nomista e não filósofo da política, não percebeu a autonomia daque les mecanismos do poder, que Bertrand de Jouvenel iria exami nar tão bem em um livro clássico. e que explicam, como não o pode ría fazer o Autor da Teoria geral, consequências perversas de suas recomendações e a transfor mação do keynesianismo. que tem dominado completamente - ape-

É bem verdade que um autor não pode controlar as consequên cias perversas que pode provocar a melhor das H intenções. E. em favor de Keynes. diga-se que. propusesse ele uma política liberal clássica, concebendo a crise de 29 e a Grande Depres são - \'ista pelos mar xistas como o desmo ronar do sistema capi talista- confiando, por exemplo, numa teoria monetarisla do ciclo, à moda de von Mises, faltar-lhe-ia audiência e credibilidade: afinal o momento era o do tri unfo do estatismo. quando não do totalita rismo. e o liberalismo se encontrava na defen siva. refugiado nas li ções dos marginalistas vienenses ou na obra ainda semi-desconhecida de von Mises. Aliás, a política do New Deal não deixa de ter certa semelhança com a obra hitlerista na Alemanha que. voltada para uma economia de guerra (aquela a que o planejamento global se ajusta perfeitamente e na qual se inspira, conforme já o assinalava, em 1936. Walter Lippmann em A boa sociedade), resolveu o pro-

blema do pleno emprego, superou a intlação e caminhava para prosperidade. Nem exercício de imaginação, o já citado Sebastian Haffnerdizque.se Hitler houves se morrido em 1936. antes daexado antisemilismo. da a cerbação Kristainacht. de Munique, do Auchluss ou da guerra (e supondo que os marginais que o cerca\ ani as tamente opostas às de V. e dese jam servir não a Deus. mas ao

não o substituiríam no poder ou, ainda que o fizessem e fossem eles os responsáveis pelo descala bro posterior), mesmo com a cru el e traiçoeira liquidação sumária de Rohm e de seus S.A., podería passar à História como um grande estadista, ombreando-se, quem sabe, com Roosevelt.. em lugar de comparar-se a Stalin. Como o se, entretanto, emboranos ajude acompreender os acasos e a impre- visibilidade da História, não passa de hipótese, o “keynesianismo hitlerista” (se nos permitem dessa inusitada e irônica expres são)-meracoincidência, aliás, com

convicção de que a obra posta em prática segundo a teoria keynesiana era oportuna e teve o seu papel positivo no passado. Nesse sentido, ele não é intransigente como Meira Penna, muito mais radical no seu liberalismo de esti lo clássico, na linha de von Mises e, principalmente, de Hayek. O que nos leva a outra questão, mais delicada aliás, relativa ao que de nominam “liberalisno social”, objeto do tópico seguinte e de que iremos tratar com minúcia, já que essa questão, acreditamos, tem prejudicado o entendimento dial entre liberais

as idéias da Teoria Geral, não há de ser levado em conta. Mas, se ele se houvesse realizado, até as loucu ras daMinha Luta ou das Conver sações com Rauschning teriam sido esquecidas ou deixadas à cura de eruditos teimosos...

con-

De uma ou de outra forma, tudo, Keynes foi um liberal, ainda que pudesse estar equivocado a longo prazo. E, embora geralmen te criticado pelos liberais, em sua maioria, encontrou seguidores H- berais, até no famoso Colóquio Walter Lippmann de 1938 - onde nasceu o termo “neoüberalismo” ou, pelo menos, tomou foros da cidade. Basta citar, a respeito, um George Halm, economista keyne- siano e liberal insuspeito.

Parece-nos, voltando à questão que deu aso a este longo comentá rio, que Antonio Paim não é um entusiasta de Keynes como solu ção atual: o que ele sublinha é a intenção liberal de Keynes, com a

reduzida a suas reais proporções. Q^ieremos,nocaso,secabeacomparação, fazer o papel de “bom beiros”, tentando 10 apagar o fogo que, às vezes, ainda que discipli nado e educadamente, surge do atnto causado por divergências ate certo ponto superáveis.

3. Sena por demais banal repetir que Marx tomou os imcios do capitahsmo industrial pela maturidade - fonte inicial de todos os seus erros e de sua previsões equivocadas, sem fa. P^tiiralmente, do esquema chalético apriórico que só pode ría viciar suas interpretações. Isso não impediu, entretanto, torado movimento sociaUsta “ofi cial”.

que sua denúncia, moral, sem que o confessasse, porque afinal, nada de moral havia seus métodos e na sua descrição da “necessidade histórica”, que prescindia de quaisquer conota ções morais, itvesse repercussões nos

éticas, provocando o estranho conúbio conhecido como “kantomarxismo” de Marburgo, que, envolvendo figuras como Hermann Cohen ou Paul Natorp, en controu sua expressão filosófica acabada com Karl Vorlãnder. E a essa escola se liga também o pri meiro crítico realmente contun dente do marxismo (esqueçamos as polêmicas de Marx com Bakunin, que denunciava o seu burocratismo), que é Eduard Bemstein. Bemstein, com os seus Pressupostos do Socialismo, abre caminho para uma concepção di ferente do socialismo, especial mente porque percebe que não há colapso do capitalismo, nem a prevista concentração do capital ou a miséria crescente do proletá rio, mas precisamente o contrá rio. Mas Bemstein não é o único. O chamado à ética, iniciado pelo Kanto-marxismo, irá repercutir, depois, por exemplo, na obra do anarquista Gustav Landauer, propugnador do socialismo por motivos éticos e não econômicos, e, mais ainda, na obra de Henrí de Mann, Der Psychologíe der Sozialísmus, mais conhecida em sua versão francesa, Au delà du marxísme, em que se combinam razões éticas com razões econô micas para descartar o marxismo. O socialismo, crê ele, deve ser esposado não por decorrer de uma necessidade histórica - o que ab solutamente, não acontece - mas por seu caráter moral, enquanto, de outra parte, o proletariado não quer fazer revolução alguma, mas simplesmente atingir um padrão de vida burguês. É nesse contexto que ele diz preferir a construção de um esgoto ou o calçamento de uma rua operária a qualquer tese teórica socialista.

Mas, ao mesmo tempo que o socialismo teórico, especialmen te o marxista, ia sofrendo tais gol pes, que culminariam com a esco lha dos alemães, Kautsky e a social-democracia, da pátria, contra a visão intemacionalista proletária.

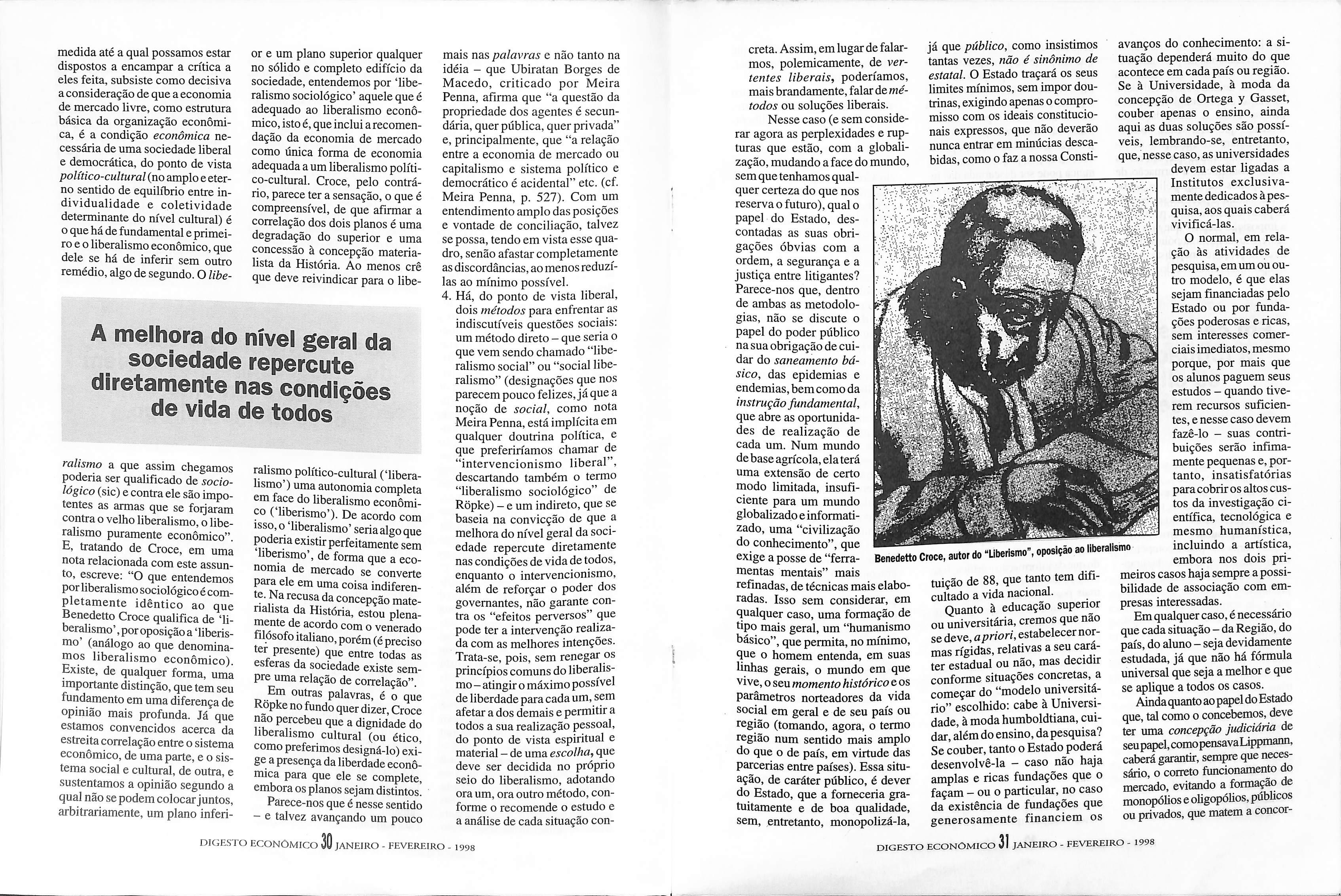

quando da 1“. Guerra Mundial, o capitalismo também iria ser posto em causa. Já Stuart Mill, um au têntico liberal, pelo menos desde 1848, hesitava entre o socialismo e o regime da livre iniciativa, ora pendendo para um, ora para ou tro, considerando que melhor se ria o que satisfizesse melhor as aspirações humanas. Mas, além das críticas ao ainda em desenvol vimento capitalismo industrial, obra dos socialistas, os excessos dos chamados “barões ladrões” e a defesa de um “darwinismo soci al” radical, da parte de Herbert Spencer, que opunha decidida mente o indivíduo ao Estado, te mendo a “escravidão do futuro”, levantam, entre os próprios libe rais, dúvidas acerca não do libera lismo, enquanto expressão políti ca e de cultura, mas do liberalis mo econômico. Ninguém melhor do que Benedetto Croce represen ta essa posição. Croce, nos seus Elementos de Política, defenden do o liberalismo como concepção do mundo, faz restrições ao libe ralismo econômico, que designa como “liberísmo” e, embora não descarte a liberdade econômica, aceita até o socialismo, desde que este promova, e ele acreditava ser isso possível, a liberdade huma na. Seu liberalismo é fündamentalmente cultural.

Talvez seja duvidoso qualifi car de liberal um Leonard Trelawney Hobhouse, por mais que Antonio Paim o procure tra zer para o redil do liberalismo. Hobhouse, de fato, defende uma teoria híbríca liberal-capitalista que, conforme explica no seu vo lume sobre Liberalismo, envol via duas condições: 1 - “Devería este socialismo, partindo de baixo e não de cima, surgir do esforço conjunto da sociedade, para ga rantir o maior grau de justiça e uma organização melhor da coo peração mútua” e 2 - “Devería basear-se na liberdade, sem fo mentar a repressão, mas, pelo con trário, facilitar o desenvolvimento

da personalidade”. E, nesse con texto, entre outros argumentos, ‘individualismo econô-

ticas modernas, combinadas com o liberalismo econômico, à moda de Chile, ou da existência de um liberalismo poKtico (ou até licenciosidade política...) à brasileira, combinado com um extremo estatismo e rigidez econômica, à moda de Samey ou Itamar... para não falar do confisco de Colloi*, que fez uma salada político-eco-

acusa o mico”- ou seja, o liberalismo eco nômico e a economia de mercado - de “lançar os cimentos de gran des progressos materiais, mas ao custo da felicidade das massas”acaba conduzindo a uma ●o que superestimação de papel do Esta- do fqueKeynesiriaadmitirmuito nômica, envolvendo o nome res- mais relutantemente), o que nos peitável, por todos os tímlos, de parece chocar-se com uma visão José Guilherme Merchior. liberaldasrelaçõesentreoindiví- Preferimos Mar, assim de li- duo e o Estado beralismos, embora reconhecen- Mascabeaqui,antesdeprosse- doqueavigênciadasváriasüto- guir, uma observação que nos pa- dades, conjuntamente, se refor-

flslocrâtas, partidários do “iâissoz-fairé”, defendem ardorosamente o despotismo poiíticO

capital: Hayek fala num sis- da liberdade, procurando liberdade é uma só:

rece tema mostrar que a de consciência, de expressão, po lítica, religiosa, econômica etc., formando umbloco compacto. Em contraposição, Raymond Aron falou sempre de liberdades, cons ciente de que a existência de uma não envolve a de todas, o que a experiência histórica confirma: basta pensarmos que a liberdade de consciência e a religiosa (e a tolerância, que tem um itinerário próprio) independem da liberda de econômica: esta, por exemplo, existe, até certo ponto, na concep ção de Hobbes, pouco lugar ocu pando, para dar outro exemplo, na luta de Castelión em prol da liber dade religiosa e da tolerância; tal vez só com Locke elas se juntem. E os fisiocratas, partidários do “laissez-faire”, defendem ardoro samente o despotismo político. Para não falar das ditaduras poli-

cem umas às outras, conduzindo a um sistema das liberdades, à Hayek, que, no entanto, não está dado, mas é penosa e dehcadamente construído - ou a construir. A esse respeito é ilustrativa a aná lise que Wilhelm Rõpke faz da posição de Croce na sua Civitas Humana, anáhse precedida de sua própria interpretação do liberahsmo, e que vale a pena transcrever: “O renascimento do libera lismo, que há de resultar da nova situação, procede de uma necessi dade elementar de liberdades e de restauração da humamdade do indivíduo (...) Quem pretenda ain da entender o liberalismo como uma concepção primordialmeiúe econômica, exprime uma visão ‘economicista’, hoje completa mente superada, que o leva a equí vocos sobre a situação atual da questão. Seja o que possa ser de monstrado com argumentos eco nômicos puros e seja qual for a

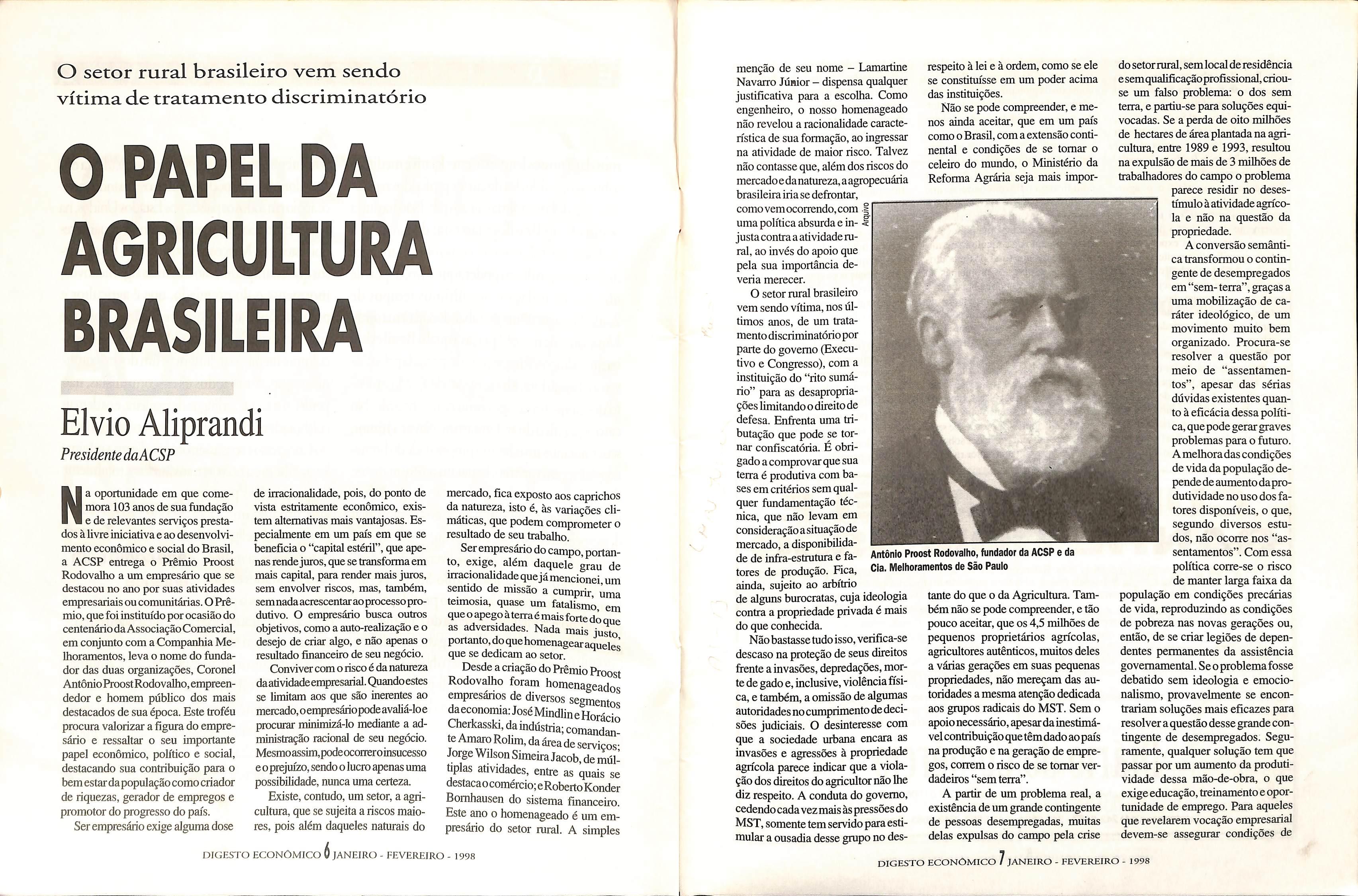

Histórias de famílias podem ser mecanismos para compreensão de ciclos vitais

Universidade do Texas emElPaso

Participei recentemente, como examinador convidado, numa banca de defesa de tese de doutorado de uma aluna da Uni versidade de Calgary, Canadá. A tese abordava a satisfação de do nos de empresas, sucessores desig nados e potenciais e outros mem bros da família

no processo de sucessão de propriedade em presas famihares. O que me pare ceu fascinante quando h a tese e ouvi a defesa oral foi a percepção de que o meio acadêmico se tomou a procuradora de minha própria empresa familiar.

O orientador da tese da estu dante havia sido meu aluno há alguns anos. Senti como se esti vesse vendo um de meus filhos tomar um pai. Avaliando o traba lho da aluna, descobri-me anali sando a eficiência de meu amigo aluno como orientador de sua alu na. Posso dizer, com toda ahonestidade, que senti um orgulho pa terno por seu trabalho. A douto-

randa apresentou um documento bem organizado, meticulosamente pesquisado. Em minha opinião, este manuscrito estará concorren do aos prêmios para teses de 1998. Meu comportamento em todo esse processo se encaixa no pa drão estereotípico do patriarca de empresa familiar. Sei, retrospec tivamente, que fui muito mais ri goroso com o orientador em seus dias de estudante do que ele foi com sua aluna, em meu papel de examinador convidado. Sempre que meus alunos atingiam meta que havíamos combinado, eu lhe colocava uma exigência mais irgorosa. Ele certamente ouvia mais palavras críticas que aprovativas, da minha parte. Lem bro-me até de tentar aconselhá-lo sobre seu vestuário e sua gramáti ca. E

joso de relevar fraquezas meno res, elogiando, sempre que possí vel, os esforços da aluna.

Uma vez mais, ganhei meu PhD naquilo que é óbvio: ser pai é duro; ser avô é divertido. O propósito desta apresentação é partilhar com vocês algumas partes duras da ad ministração de uma empresa famihar. Algumas tratam do relaciona mento pai-fílho, algumas de tros elementos emocionais nas re lações familiares e empresariais, e algumas dos problemas inerentes a condição de ser membro de uma família bem sucedida e dono de empresa bem sucedida. O que lhe ofereço são algumas visões de mi nha própria investigação e das des cobertas de outros estudiosos da empresa familiar mundo afora, tudo filtrado pela lente de minha experiência pessoal.

um espanto que ainda fale comigo. Por outro lado, meu trato com sua aluna foi menos autoritá rio e mais estimulante. Senti-me confortável no papel de avô, dese- aos que^ ou-

Credenciais de um professor da área de empresa familiar Talvez fosse útil

vem a minha palestra ou lêem minhas observações conhecer minhas credenciais no campo da empresa familiar. Quem sou com que direito posso lhes dizer o que devem saber sobre adminis tração de empresa familiar?

Deixem-me primeiro dizer que tornei-me um especialista em empresa familiar porme conferirem esse título e | não porque me preparei = para ele. Em 1988, fui | nomeado Professor (Carl f R. Zwemer) da discipli- | na Empresas Familiares | da Universidade Estadual da Geórgia. O esta do da Geórgia promo veu amplamente essa in dicação como a primei ra designação de professor para empresa familiar nos Estados Unidos. (Posteriormen te descobrimos que ha via um mais antigo na Universidade de Baylor, Texas. Essa omissão não diminuiu a atenção da mídia que recebi, nem a reputação que a ela se seguiu). Por que fui escolhido? A verdaé que aconteceu por falta de opção. Na oca sião, eram muito poucos os acadêmicos que haviam se especializado em em presa familiar. Os que o fizeram, estavam em mercados importan tes como Chicago em Illinois, Los Angeles na Califórnia ou Filadél fia na Pensilvânia, e estavam ga nhando tanto dinheiro com consultoria que não estavam dis postos a abrir mão desta situação. Quando analisei a oferta, ocor reu-me que realmente possuía qua lificações razoáveis. Havia recen temente completado dez anos na fJniversidade da Geórgia onde tra balhei como diretor do Centro para ^ Desenvolvimento da Pequena finipresa para o Estado da Geórgia e havia realizado numerosas pes-

quisas acadêmicas sobre peque nas empresas, em sua vasta maio ria, empresas familiares. Em meu duplo papel de estudioso e con sultor, familiarizei-me intima mente com 0 modo com que as questões familiares entram em jogo em muitas atividades e deci sões da empresa.

Ihor cabeça para negócios. “Se ao menos ela fosse um filho, assumi ría 0 negócio da fanulia”.

Em várias ocasiões, minha es posa e eu nos envolvemos em empreendimentos com seus mãos. Vi o melhor e o pior sobre relações familiares e empresariais. No final, nosso filho entrou no que era então uma das companhias de seus tios. Ele percorreu uma verdadeira montanharussa emocional e fi nanceira até acabar sa indo da empresa. Hoje, cada cunhado meu tem sua própria companhia, mas todos continuam enredados conjunta mente em complexos meandros legais e pro fissionais.

bem elaborados, desenvolvimento garantido

me nos

Além disso, eu tinha uma expe riência passada de participação empresa familiar. Diferen temente de muitos colegas hoje especializados neste campo, não criei numa empresa familiar. Casei-me com uma delas. Sou o conhecido “genro”! Embora não tenha entrado em nenhuma das empresas de meu sogro, tive a oportunidade de observá-las de perto. Minha esposa era a diretora financeira de meu sogro quando casamos. Um de meus pri meiros insights sobre empresas familiares foi o comentário de meu sogro de que minha esposa era, entre seus filhos, a que tinha menuma

Pouco depois de en trar na Estadual da Geórgia como profes sor de empresa fami liar, envolvi-me com uma organização em brionária, 0 Family Firm Institute (FFI) Ins tituto da Empresa Fa miliar). O FFI é uma associação de profissi onais que possuem em presas familiares como clientes. Nosso anfi trião, Rodrigo Varela, é um antigo membro do FFI. Par ticipar dessa organização fez ex pandir minha compreensão do fe nômeno da empresa familiar. En trei em contato com contadores, advogados, psicólogos, terapeutas e outros especialistas, e vi a com plexidade das empresas familia res através de seus olhos. Isto me ajudou a aprender sobre as influ ências das experiências da pri meira infância, as rivalidades en tre irmãos, a justiça distributiva e o plano de aposentadoria, entre muitas questões, na sobrevivên cia e prosperidade da empresa e da família. Fui responsável pela integração da investigação aca-

tação receba menos atenção que a formulação na literatura, é ampla mente aceito que uma estratégia fraca bem implementada geral mente dá melhores resultados que uma excelente estratégia mal implementada. Mais, as estratégi as devem se encaixar no contexto da organização, caso contrário levarão ao caos e não à eficiência (Pascarella & Frohman, 1990). A implementação de uma estratégia provoca mudanças numa organi zação, 0 que requer uma avalia ção de poder e conflito. A implementação trata da relação entre estratégia e estrutura. O pro-

freqüentemente irracionais influi rão decisivamente nos resultados. Na verdade, os executivos há muito vêm sendo retratados e es tudados na literatura sobre estra tégia. O ponto principal de Santalainen, questionando relações de causa e efeito e enfatizando fato res complicados, irracionais, tem especial relevância para empre sas familiares, embora “racional” talvez fosse o adjetivo mais apro priado.

Opiniões contemporâneas so bre liderança incorporam dois as pectos com implicações para em presas familiares: grupos e visão.

a estratégia e a visão estão freqüentemente na cabeça do fundador

cesso de implementação fica in completo sem controles estratégi cos. Os donos de empresas fami liares devem reconhecer que uma implementação bem sucedida exi ge que assumam irscos, deleguem controle, afastem-se de práticas estabelecidas e tentem algo (Frohman, 1985).

Esses temas são decisivos

dor não consegue articulai' uma visão ou se envolve no que outros membros da família consideram uma reação de reflexo a aconteci mentos correntes (Pascarella & Frohnan, 1990).

Existe ainda um problema quando membros da família en tram na empresa e não conse guem apreciar os sacrifícios fei tos pelo fundador e esperam en trar no grupo de liderança sem fazer seus próprios sacrifícios. Como bem expressou o falecido presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge, “Ninguém ja mais foi homenageado por aquilo que recebeu. A homenagem tem sido a recompensa por aquilo que ele deu”.

Ward (1987) descreveu a rela ção íntima entre liderança e cultu ra. Ele enfatizou como ambas in fluenciam 0 êxito a longo prazo da empresa familiar.

Em seu livro Managing Corporate Culture (1984), Davis explicou a importância da cultura para a estratégia.

A estratégia provém de convic ções norteadoras. Se a estratégia é uma declaração do que uma com panhia pretende realizar e a orga nização é 0 veículo para o modo como a companhia vai realizá-la, então as convicções norteadoras são as afirmações do porquê companhia quer concretizar tratégia.

Hansen (1991) descreveu a lide¬ rança como “uma relação dinâmi ca e contínua entre um grupo de indivíduos procurando sentido numa organização”. Argumentou também que a liderança inclui visões e pensamento estratégico [que] são os resultados da curiosi dade em relação ao mundo em transformação, um desejo de bus car constantemente novos desa fios e oportunidades, de preparar para a mudança e assumir riscos”. No estágio inicial da empresa, a estratégia e a visão estão fre qüentemente na cabeça do funda dor. A liderança efetiva é um re flexo da capacidade do fundador de transmitir a novo a es, . - para administração estratégica e têm fornecido uni arcabouço para literatura sobre a a administração de empresas familiares. Passamos seguida para tópicos específi- de administração estratégica com particular relevância empresas familiares. Santalainen (1991) previu que no futuro, os próprios executivos serão tanto objeto como sujeito de seu próprio trabalho. O conteúdo dos processos administrativos vai se desenvolver de tal forma que em vez da tradicional relação causa-efeito, fatores complicados e a em COS para

essa visao a outros, aos membros da empresa familiar pode começar com uma liderança plu ral, ou desenvolver-se nesse sen tido, exigindo uma visão especialmente família. A compar tilhada. Surgem problemas empresa familiar quando o fundana

A obtenção de uma compreen são dessas convicções norteadoras pelos membros da organização proporciona a um desempenho superior. Portanto, a comunica ção é essencial para conquistar o comprometimento do membro. No entanto, estudo sobre empre sas familiares freqüentemente re velam que a comunicação é pro blemática.

Freqüentemente, os fundado res de companhias nunca se dão ao trabalho de estabelecer uma lista de princípios norteadores aos quais os empregados deveriam aderir. Na falta desses dogmas, os

outros precisam inferir a que a companhia se propõe. As compa nhias que mais prosperam com um mínimo de mal entendidos em gerações futuras são as que têm diretrizes específicas a seguir (Goldwasser, 1986).

características decisivas nas cul¬ turas de empresas fami liares bem sucedidas: l.um sentimento de paternalismo, e 2. um desejo insaciável de existir e prosperar a longo prazo. Quando uma empre sa familiar tem um con selho de administração ou consultores, os valo res norteadores deveri am ser transmitidos ao conselho que, por sua vez, torna-se um meca nismo para transmitir a cultura interna e externamente.

predominam: (1) se devem ou não incluir diretores de fora, e (2) a abrangência da autoridade do con selho. Em alguns casos, a abrangência da autoridade pode se restringir, na prática ao parecer de alguns proprietários apenas, en-

fatores contingentes na seleção de estratégias (Hofer, 1975). Três ci clos vitais frequentemente relacio nados com práticas de administra ção estratégica são: setor, produto/ serviço e organizacional.

Goldwasser alegou que há duas quanto outras empregarão Ihos para mediar relações família

A justificativa para um conselho de admi nistração de uma em presa familiar pode se resumir a uma citação de Amold Glasow. “Al guma coisa está errada se você está sempre cer to”. Embora se possa argumentar contra a existência de conselhos (Ford, 1989), a literatura sobre empresas familiares pende forte mente para a defesa dos conselhos e 0 modo de usá-los. Há uma acei tação geral da opinião de que os donos de empresas familiares pre cisam de conselheiros de fora para conseguir um espectro de reco mendações mais amplo e onde elas sejam mais objetivas. Estudos sobre conselhos de ad ministração se destacam na litera tura sobre administração estratégi ca. Os temas abordados incluem estrutura, composição, direção, re muneração, confiabilidade, respon sabilidade social, entre outros. Para a empresa familiar, duas questões

conse-

0 eniprego de men*ros de tamfe a seleção de suces^ empresa. Exemplos dessas últimas incluem o estabelecimento de dire trizes para o emprego de membros da família e a seleção de sucessores administrativos. O papel dos con selhos pode variar a depender do estágio de crescimento da empresa.

Em algum momento no ciclo vital de virtualmente qualquer organização, sua capacidade de obter sucesso, não obstante suas falhas, se esgota.

Richard H. Brien

Os estágios de crescimento ou desenvolvimento, ou ciclos vitais, há muito foram identificados como

Outro ponto de vista dos ciclos vitais organizacionais especial mente relevante para a empresa familiar é apresentado adiante. Esta represen tação sugere que a tran sição de um estágio para outro é não-discreta, mas, na verdade, pode ter duração prolonga da. As empresas podem ficar expostas a seu maior risco durante es sas transições. O papel da administração estra tégica provavelmente é mais importante nos pe ríodos de transição tais como a expansão geo gráfica inicial de uma empresa ou a sucessão administrativa.

O crescimento em purra as organizações para estratégias formais. Pascarella e Frohnan (1990) listam os seguin tes embates que ocor rem à medida que a em presa cresce:

● A autonomia do fun dador vs. controles e sis temas de prestação de contas

● Tolerância para a incerteza vs. redução da incerteza

● Independente e não estruturada vs. interdependente e coorde nada

● Energia e esforços pessoais vs. capacidade de trabalhar com, e através de outros.

● Idéias e individualidade vs. po líticas e procedimentos

Os principais empecilhos à ca pacidade de crescimento de em presas familiares são a insuficiên cia de capital e a falta de uma administração capacitada (Miller & Rice, 1967). A literatura sobre administração estratégica contém

processos recomendados para o planejamento do crescimento.

Além de temas e elementos de conteúdo tais como missões e me tas, eformulação eimplementação, a literatura sobre administração estratégica coloca processos paraa análise estratégica, planejamento, tomada de decisões, etc. O proces so que tem recebido maior atenção na literatura sobre empresas fami liares tem sido o planejamento es tratégico. Isto reflete um reconhe cimento da dificuldade de divor ciar as complicações emocionais da família da necessidade de um planeja^nto empresarialracional.

- razões para o compromisso - valores e filosofias

II. Visão

— tomada de decisões - solução de conflitos - código de conduta - educação - unidade

O tema da ética sempre esteve no domínio da administração es tratégica. Vários escândalos nos Estados Unidos, nos anos 1980,

Ward (1987) defende o plane jamento estratégico tanto para a família quanto para a empresa, e citou seis fatores que provocam sua interdependência:

1. Comprometimento da família com o fiituro dá empresa

2. Avali^ão da saúde da empresa.

3. Identificação de alternativas de negócios.

4. Consideração de metas famili ares e pessoais.

5. Seleção de estratégias de negó cios. ®

6. Aviação dos interesses e com petências da família. Ele esboçou uma agenda de planejamento da família que mos tra a confiança da literatura sobre empresas familiares na adminis tração estratégica:

I. Afirmação de Missão

- comprontisso com a continui dade tanto da família quanto da empresa

trouxeram a ética para a linha de fi:ente, para proprietários e admi nistradores de empresas. Nunca, desde os temerários anos vinte e desesperados anos trinta, as colunas financeiras trou xer^ histórias tão escabrosas de escând^os agitados, personagens ignóbeis e novas maneiras criati vas de fazer negócios sujos {insider trading^, lavagem de di nheiro, greenmailing^. Conside re-se esses episódios, todos difí ceis de acreditar, todos motivo para registro.

1) N. do T.: Uso de informações privilegi ais (sigilosas, de uma empresa) para negócios particulares por alguém de dentro dessa empresa.

2) N. do T.: prática de comprar uma gran de quantidade de ações de uma nhia ameaçando assumir o controle dessa companhia se as ações nãofo compradas de volta por um preço inflacionado.

Alguém que trabalhava em um banco de investimentos e era mui to respeitado, com uma renda anual que se dizia superar um milhão de dólares, perambula de forma fur tiva por becos de Wall Street para vender dicas sobre informações internas privilegiadas pelas quais posteriormente recebe uma male ta recheada com setecentos mil dólares. Diretores de uma insti tuição de poupança e emprésti mos do Texas, todos com salári os e bonificações de seis dígitos, saqueiam sua instituição para comprar Rolls-Royces e viagens para Paris.

Um fornecedor da área de defe sa com faturamento anual de onze bilhões de dólares, cobra US$ 1.118,26 do governo pela capa de plástico numa perna de banquinho.

- Time, 25 de maio de 1987

O sistema de valores pessoais de um fundador de empresa permeiasua organização. Seo dono não é integro, isto logo se tomará evidente para os empregados e, finalmente, para os clientes. Se o proprietário adota e articula um código de ética, isto, também, fica rá gravado em stakeholders inter nos e externos.

Um exemplo de como as ques tões éticas são tratadas na literatu ra sobre empresa familiar é a pro posta de Jaffe (1990) para um estatuto familiar. Ele chamou os proprietários para que incluíssem todos os membros da família, como stakeholders, na criação de um estatuto familiar para definir o relacionamento família-empresa. Jaffe sugeriu incluir o seguinte no estatuto familiar:

1. compromisso com a empresa; 2. razões para o compromisso; 3. uma declaração de valores fa miliares;

4. prioridades, recursos e forças;

5. contribuições de membros da família à empresa;

6. contribuições da empresa a membros da família;

7. expectativas e responsabili dades;

8. regras básicas para a partici pação na empresa; 9. distribuição de lucros e ações; e 10. diretrizes para sucessão e he rança.

Muito do que foi extraído da literatura sobre administração es tratégica para o uso em empresas familiares se concentrou no pla nejamento. Encontramos contri buições ao campo da empresa fa miliar caracterizado por:

● substituir processos de admi nistração estratégica racional por decisões familiares não ra cionais e interação;

● formalização de relações entre família e empresa para reduzir o conflito e a incerteza; e

● fomento de planos de longo prazo para a empresa e para a família, visando aumentar o su cesso da empresa e amenizar transições.

Muitas das principais crises ou questões que ocorrem numa em presa familiar não são facilmente previsíveis ou identificáveis. Nas palavras de Pascarella e Frohnan (1990),

● ●●em tempos de mudança descontmua, o estabelecimento de uma estratégia mostrou-se fre- qüentemente irrelevante. A estra tégia não antecipou o ambiente em mutação com suficiente preci são e raramente forneceu os me canismos para criar as respostas adequadas para desdobramentos unprevistos.

Pascarella e Frohnan defende ram estratégias oportunistas alta mente adaptáveis a mudanças não antecipadas e eventos imprevis tos. A literatura sobre planeja mento tem prestado bons serviços a empresas familiares, mas já é empo de tirar outras contribui ções da administração estratégica - especificamente, como posicio- uma empresa para a sobrevi vência e o sucesso manejando questões estratégicas.

Segundo Ansoff (1980) questões estratégicas são —desenvolvimento vindouros.

dentro ou fora da organização, que provavelmente terão um importan te impacto sobre a c^acidade da empresa cumprir seus objetivos. Bryson (1989) acrescentou: ...oplanejamento estratégico se apóia mais na identificação e re solução de questões, enquanto o planejamento de longo prazo concentra mais na especificação de metas e objetivos, e na sua tf adução para orçamentos corren tes e programas de trabalho. O planejamento estratégico, portan to, é mais adequado para circuns tâncias politizadas, na medida em identificar e resolver ques-

qüência e duração de sua ocorrên cia podem prejudicar o desempe nho da empresa.

Questões de sobrevivência

1. Sucessão administrativa. Esta talvez seja a questão mais fi»qüente abordada entee as empre sas familiaies que desenvolvem planos empresariais. Para dtar Goldwasser, “transições suaves não ocorrem automaticamente. Elas precisam ser planejadas”. O que, então, toma a sucessão ad ministrativa iinria questão para a qual o planejamento de longo prazo pode não servir?

tões não pressupõe um consenso abrangente sobre propósitos e ações organizacionais.

Embora estivesse escrevendo para organizações públicas e fins lucrativos, Bryson expressou idéias que poderiam ser aplicadas a empresas familiares, que fre- qüentemente podem ser classifica das como políticas, e nas qi^s o consenso pode ser difícil de atingir. Passemos agora para algumas questões estratégicas que presas familiares podem esperar enfrentar em algum momento de seus ciclos vitais. As questões selecionadas caem em dois gru pos. As do primeiro grupo são rotuladas de sobrevivência. Elas só podem ocorrer uma vez nima geração, mas podem detemtinar se a empresa vai sobreviver ou acabar. O segundo grupo é inte grado por questões operacionais. Essas podem não colocar em irs co a vida da empresa, mas a fre-

A sucessão administrativa pesa terrivelmente no pensamento dos proprietários de empresas. Ocasi onalmente, existe um único her deiro real óbvio. Mais freqüentemente, há vários sucessores ou nenhum sucessor em potencial. Um plano de longo prazo que te nha como alvo um sucessor ou mesmo um processo de adestra mento de sucessores, pode não produzir a pessoa certa no mo mento certo para um dado con junto de circunstâncias.

Para estarem posicionados para bem sucedida transição ad-

uma ministrativa, os donos de empre sas familiares devem determinar desejam buscar alguém além do primogênito. Ele pode ser o melhor sucessor, mas pode ser uma mulher; alguém casado com um membro da famíUa ou mesino alguém fora da família. A decisão de escolha deveria levar em conta a experiência, educação e treinase , as

41 JANEIRO - FEVEREIRO - 1998 sem as em-

mento da geração seguinte de ad ministradores. A experiência extema pode ser necessária aos mem bros da família para instilar-lhes auto-confiança e estabelecer sua credibilidade. A designação logo de início de um sucessor pode reduzir o conflito, mas corre o risco de indicar a pessoa errada para as exigências que a compa nhia enfrentará por ocasião da sucessão. Os proprietários deveriam avaliar também se a empresa precisa de um administrador com habilidades administrativas pro fissionais ou um empresário que possa reinventar a empresa.

- que imagem os pais estão pro jetando? Eles passam pouco tempo com suas famílias? Tra zem para casa irritação e quei xas da empresa? Que valores e qualidade de vida os pais estão mostrando para seus filhos? A próxima geração pode não que rer apropriedade, ou querer ape nas a propriedade sem respon sabilidade.

Danco (1982) colocou diver sas perguntas para proprietários relacionados com decisões de pro priedade:

● Quem vai conduzir sua empre sa quando você partir?

O planejamento patrimonial e afetado pelos ciclos vitais do proprietário e da família

A capacidade de extrair a renda necessária vai variar conforme o estado da empresa por sião da aposentadoria, da ceita com a venda da empresa, ou da competência dos suces sores para operar a empresa lucrativamente e reservar renda para os aposentados. Alguns donos de empresas não pretendem desistir da partici pação ativa em suas compa nhias. Mudanças de metas pes soais, problemas de saúde ou impaciência da geração seguin te podem forçá-los a deixar empresa. Quando chega este momento, seu senso de segu rança na aposentadoria vai in fluenciar a natureza das transi ções de propriedade e adminis trativa.

2. Sucessão de propriedade. A questão estratégica da são de propriedade está intima mente relacionada, mas é dis tinta da sucessão administrati va. As decisões sobre

● Qualéaordemdeprioridade... para suces- para você, pessoalmente... a companhia?

● Quanto tempo reservou para to mar esses passos necessários?

● Quem vai ajudá-lo a tomar es sas decisões e resolver esses problemas?

● Que mudanças devem ser fei tas na operação corrente de empresa no próximo ano? Cin co Anos? Cem meses?

● Sobre quem recai o peso da ação para realizar essas danças?

● Que planos você fez para renascimento e o renascimento de sua companhia?

3. Se^rança na aposentadoria. Mmamente ligado à proprie dade está a questão da seguran ça para a geração que se apo senta. Não é incomum os fun dadores serem dependentes da empre sa para proverem suarenda e segurança em sua velhice. , propne- dade freqüentemente refletem esforços para alcançar distri buições eqüitativas , entre os membros da famflia. Mais apro- pnadamente, deveriam ser uma mnçao dos ciclos vitais tanto da famflia quanto da empresa, e das necessidades de capitai da empresa. Assim, a decisão sobre propnedade pode ser al terada com 0 tempo conforme a alteração das circunstâncias. Aqueles chefes de empresas fa miliares desejosos de que a pro pnedade permaneça na famflia deveriam considerar se a per manência da empresa é o sonho de seus filhos ou apenas o seu. Deveriam avaHar também a so ciabilidade inicial de seus filhos sua muoseu

4. Planejamento patrimonial. Apenas a sucessão administra tiva é uma questão que aparece mais fraquentemente na litera tura sobre empresas familiares. O planejamento patrimonial é afetado pelos ciclos vitais do proprietário e da família, a saú de geral do negócio, o tamanho e diversidade do patrimônio e a legislação fiscal vigente. A maioria dos donos de empre sas buscam preservar a irqueza gerada pela empresa familiar e nela integrada. Alguns querem uma distribuição justa entre os beneficiários; outros querem que a empresa passe intacta para membros selecionados da fa mília. Esses objetivos pessoais estão sujeitos a mudanças du rante a vida do proprietário. Um acerto sobre patrimônio pode resultar na continuação da empresa, sua divisão ou sua extinção.

Questões operacionais

1. Emprego da família. Poucas empresas familiares são funda das com a intenção de serem empresas familiares. Inicial mente, membros da família ten dem a ser trazidos para compa-

nhias numa base ad hoc. Eles são baratos. Estão desponíveis. Merecem a confiança do fun dador. Pode haver incentivos fiscais para o emprego da famí lia. A questão de empregar ou não membros da família só apa rece, geralmente, depois do de senvolvimento de uma política informal. No entanto, como nos advertiu Peter Drucker, “As úni cas coisas que evoluem por si numa organização são a desor dem, o atrito e o mau desempe nho”.

A questão fundamental é se os empregados serão contratados com base em qualificações ocupacionais genuínas ou por seu rela cionamento com o dono. Alguns donos efetivamente tomam uma decisão consciente de propor cionar um emprego para qualquer dos membros da família que quei ra ou precise. Jaffe (1990) propôs as seguintes regras para trazer membros da família para uma empresa:

● Estabelecer expectativas claras sobre obrigações, papéis e fu turo.

● Salários básicos por serviço prestado à empresa; fazê-los comparáveis ao de outros em pregados em cargos similares.

● Providenciar a supervisão e ori entação por um administrador que não pertença à família.

● Oferecer responsabilidade real e avaliações de desempenho.

● Fazer rodízio de atribuições.

2. Conservação de empregados de fora da família. Contratar membros da família para a empresa pode colocar em irsco a conservação de membros não pertencentes a ela, especialmen te aqueles em cargos adminis trativos. As empresas familia res bem sucedidas, como se ex plicou acima, caracterizam-se por climas paternalistas. Uma de suas forças é a lealdade do empregado.

Considerar essa lealdade como ponto pacífico, porém, pode ser

É

perigoso. Conservar emprep- dos não pertencentes à família é uma questão estratégica que ra ramente é fácil de ser resolvida através do consenso. Novamente, notamos um interrelacionamento estreito entre questões. Se membros da família são excluídos da empresa, empregados de fora da família tem maior oportu nidade de progredir. Se cargos administrativos forem reservados para membros da família, pareceria razoável e ético advertir os empregados de fora da família sobre essa limitação. Como vimos, po rém, a decisão sobre suces são representa uma questão estratégica. Numa empresa bem administrada, os donos deveriam deixar as decisões sobre sucessão em aberto por conta de fatores contingenciais críticos. Isto exige uma comunicação franca com membros de fora da família e tentativas de esclarecer ao máximo as expectativas.

nização em disfimção, em que o conflito foi suprimido ou evitado em detrimento da eficiência do sistema. O que transforma o con flito numa questão estratégica para empresas familiares é o con flito natural que ocorre entre membros da família. Esse tipo de conflito normalmente ignora bar reiras organizacionais, cruzandolinhas da empresa a da família. Jeffe (1990) identificou quatro fontes de conflito em empresas familiares:

3. Conflito familiar. O conflito é inevitável em organizações. Com efeito, seu não aparecimento é geralmente um sintoma de orga-

● violação do senso de justiça ou lisura de alguém

● sentimento de não reconheci mento

● sentimento de impotência; e

● confusão de papéis desempe nhados na empresa e na famíos lia.

Não só as empresas familiares têm mais fontes de conflito do que as empresas não familiares, como também, segundo Jaffe, elas se envolvem em respostas autodestrutivas para o conflito.

● Os donos são mais passíveis de controlar e coagir membros da famflia.

● Ossubordinadosdafamfliatendem a cair na apatia.

● Os membros da farmlia mani-

JANEIRO - FEVEREIRO - 1998