EM UM VEÍCULO QUE ATINJA

empresários

Um iornal com qualidade de informações. Dirigido a leitores especiais, , executivos, contadores, economistas, administradores, advogados e investidores. Se estes profissionais são seu público-alvo garanta retomo a seu anúncio.

pela

Presidente

Élvio Aliprandi

ISSN 0101-4218

Antonio Gontijo de Carvalho (1947-1973)

Diretor:

João de Scanlimburgo

Administração industriai:

Francisco Cantero

Capa:

(Criação e Produção)

Sandra Vastano

Redação e Administração:

Rua Boa Vista, 51 - 9® andar tels.: 244-3274 - 244-3092 telex: (011)1123355

Projeto Gráfico: Ricardo Alves de Souza

Publicidade:

Gerente de Publicidade Comercial

MauryDemange

Rua Galvâo Bueno, 83 - São Paulo

CEP01506-000

Tel.: 242-6618

D N ■

Durante décadas a economia brasileira foi uma das mais fechadas e regulamentadas do mundo ocidental Os editores

Da Globalidade às Pequenas e Médias Empresas

Editorial

A Globalização da economia e suas conseqüências EIvio Aliprandi

O Brasil e o mundo no século XXI Guilherme Afif Domingos

A globalização e as pequenas empresas Marcei Domingos Solimeo

22

30

As pequenas e médias empresas em face do processo de globalização Willy de Clerco

A globalização das pequenas e médias empresas e a função do governo flideoTajima

A iniciativa do governo para a globalização das pequenas e médias empresas

Nobuaki Matsunaga

As estratégias de parceria global das pequenas e médias empresas: uma análise crítica Paylos G. Dimitratos e Ray P. Oakey

Telex 1132446 - Fax 242-6625 35

44

Assinaturas:

Tels-,: 242-6618 - Fax 242-6625

Edições Atrasadas:

(Preço da última edição)

Tel.: 270-9366 - 242-6627

Atendimento a Assinantes:

Tel.; 270-9366 - 242-6627

Paginação, Fotolito e impressão:

ClAfliODOC0«ÉItCIO

Rua Galvâo Bueno, 83

Tel.: 242-6614 - 242-6615. Liberdade - SP - CEP O15O6-OÒ0. -

Publicação bimestral da Associação Comercial de São Paulo dedicada à análise e discussão de assuntos políticos, econômicos, jurídicos e- sociais que interessamao empresário, bem como à sociedade em gerai.

IGlobalização e as pequenas e médias empresas: a perspectiva do Mercosul JorioDauster

Desemprego de 5% não é coisa natural RobertKuttner

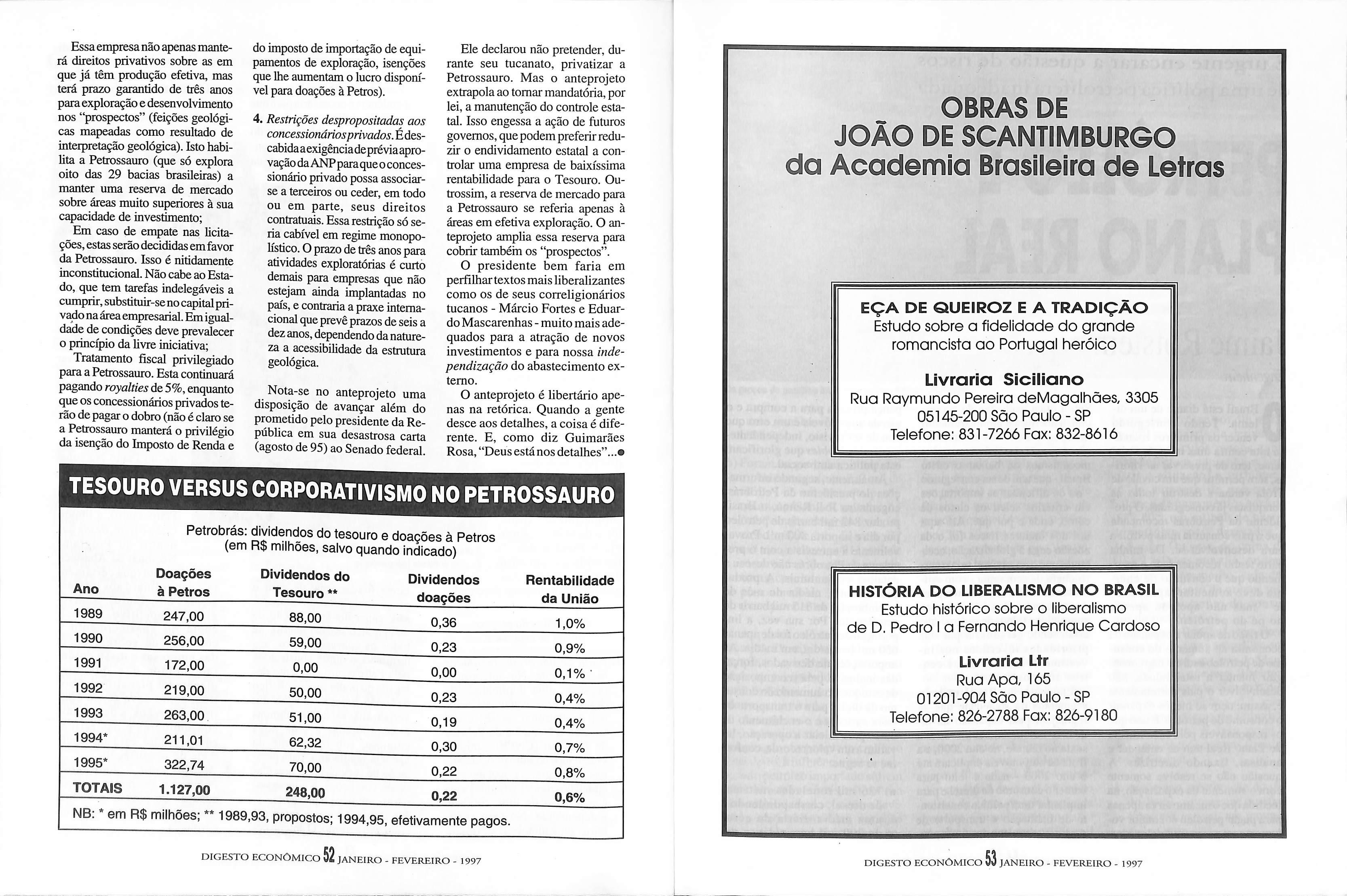

Muletas para o dinossauro Roberto Campos

Petróleo e Plano Real Jaime Rotstein

Cidadão absolutista não... cidadão responsável Mário Vieira de Mello

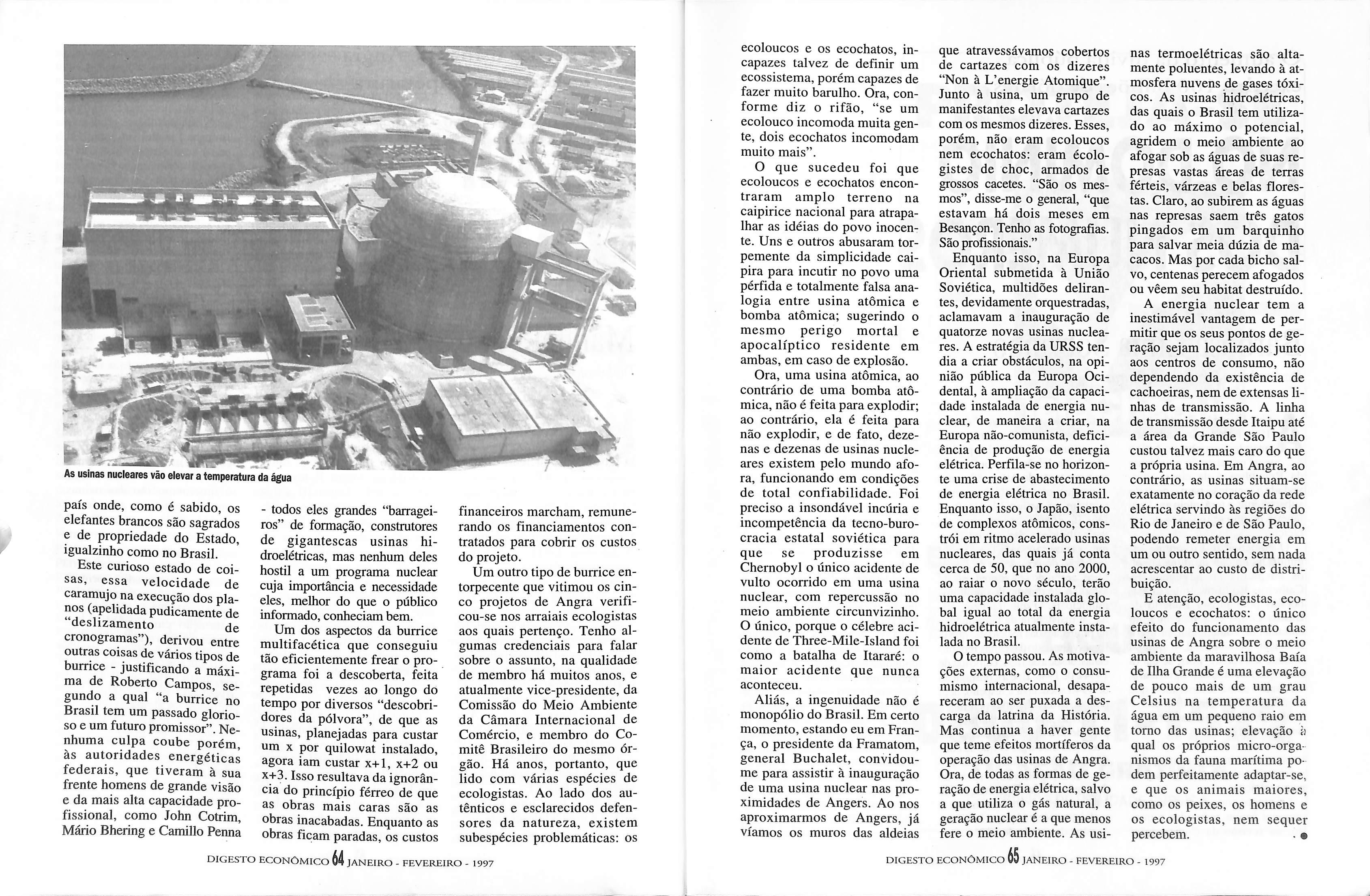

0 caipira e o átomo Manuel Pio Corrêa

No domínio dos números BarbosaLima Sobrinho

0 anteprojeto de lei sobre a união estável Priscila M. P, Corrêa da Fonseca

DAGLO iS PEQUENAS E

Omundo é pequeno. Lugar comum, sem não sabe onde a sua marca é fabricada, se na Franc dúvida, mas realidade com as instantâ- Alemanha, na Bélgica ou em outro país desse conglom neas comunicações, os milhares de aviões do de nações. Esse é um exemplo. Outros poderiam'”" ligando todos os continentes, milhões de citados para comprovar a tese da globalidade Ma passageiros circulando pelo mundo, a ne- vemos o fenômeno evidente é na movimentado d h' k ● gócios, fazendo turismo ou por interesse ro pelo mundo, com aplicações em bolsas e inv '● de família. E milhares, também, como nos mais diversos países. Segundo os socialk fugiados, que essa maldição não aca- matizes a globa idade é o nome novo do ' bou com a Segunda Grande Guerra. As Segundo outros observadores e estudiosos' lutas políticas fratticidas obrigam povos predomínio dos mais fortes sobre os mais f ^ inteiros a procurar refúgio em regiões deve ter em conta é, no entanto, o fato ^ nas quais não sejam perseguidos. Mas a globalidade como o sistema econômico d * tônica de nossa idade, neste fim de século mais do que provável, dos tempos vindou*^°^^° e de milênio, quando se anuncia o ano Européia uma parcela, passamos ao Naft' 2.000 para daqui a pouco, apenas três Mercosul, e aos merados reninnaic ■ anos, e a globalidade da economia, so Pacific Rim, com o Japão, a Coréia do Sul T ' Descaracteriza-se o “made in... ” de não China, Cingapura, Tailândia ipoucas mercadorias. Na União Européia, .mundo é um só. O que parecia por exemplo, o consumidor de cerveja realidade. Nesse quadro temos

na ser onde re QO que se deste ao C) crescendo, Filipinas. O utopia faz poucos anos é as grandes empresas, mas

DADE DIAS EMPRESAS

em cada naçao, as pequenas e médias, que sao necessárias à irrigação da economia. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Japão, a Itália, a Coréia do Sul e outros países sao territórios de gigantes industriais, mas sem as pequenas e médias empresas os grandes não são irrigados economia mente. Pode-se, por isso, afirmar que são, também, países de pequenas e médias empresas. Leiam-se, por isso, o traba lho do Sn Elvio Aliprandi sobre a globalidade e o conjunto de outros trabalhos sobre as pquenas e médias empresas, debati dos estes em Atenas, Grécia, com a presença de representantes de vários países, inclusive do Brasil. E edificante e ilustrativo de uma nova idade economia, na qual convivem, ou, melhor, devem conviver grandes, médias, pequenas e até microempresas, num sistema do qual sai ganhando o PIB e, na pardcularizaçâo, a renda “per apita” dos cidadãos. Essa nova era acena com a progressiva redução da miséria em países onde ainda sobrevive uma franja dela, e em outros países, onde, infelizmente, seu percenmal é maior. O Brasi deve se considerar país emergente, mas chegaremos à ate-

goria de grande país altamente ChegarBmOS à industrializado dentro de poucos Q3t0gof jg provavelmente logo na pri- jjgpg,'g meira déada do próximo sécu- ^ lo. O nosso povo terá melhor 3ltam6nt6 padrão de vida, numa taxa esta- ÍndUStrÍalÍZadO bilizada de crescimento demo-

anos gráfico, com a racional explora ção das nossas riquezas e o inter câmbio bem-sincronizado com todas as demais nações ou blocos de nações. Estes últimos aabarão formando no século XX uma únia União, essa, cuja semente foi lançada em Roma, em 1956, por seis na ções européias. É o que podemos visualizar no futuro, ten do como ponto de partida os subsídios que estão neste nú mero do DIGESTO ECONÔMICO, que mantém a sua tradição de revista de estudos e para estudos dos problemas do nosso e dos tempos futuros. É o que tratamos, da globalidade ás pequenas e médias empresas. ●

Os empresários brasileiros estão preparados para a globalização

GLOBALIZACAO ÜL ECONOMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

* i

Elvio Aliprandi

Presidente daACSP

0tema Globalização tem sido muito discutido nos últimos anos em seus diversos aspec tos sem que, no entanto, se tenha, até agora, uma clara visão do que seja, de suas implicações atuais e de suas perspectivas futuras.

Isto porque se trata de um proainda em andamento, em

tuar a cesso diferentes estágios de evolução nos diversos países e, mesmo, em distintos setores ou regiões de um mesmo país.

A falta de uma definição mais ciara do que seja, tem feito com que muitos fatos sejam atribuídos à globalização, quando teriam explicações muito mais objetivas, e muitos atos sejam justificados pela mesma, pois é mais simples do que revelar as suas verdadeiras razões ou motivações.

Para os tivamente concluído mas, para efeitos de analise, se costuma siglobalização como um fe nômeno iniciado ha cerca de vinte a vinte e cinco anos. Em fase bastante avançada nas economias desenvolvidas, cujos efeitos vêm, mais recentemente, se espalhan do pelas demais nações.

Definir a globalização é uma tarefa extremamente complexa o que tem levado aposições bastan te divergentes entre muitos estu diosos.

Há uma corrente que a apre senta como um fenômeno novo, diferente de tudo quanto o mundo já viu, e outra que a considera como um fato velho, com nova roupagem, cujas características básicas existem há muito tempo, mas que agora se acentuaram e ganharam velocidade, graças à grande evolução da informática e das telecomunicações.

ECONÔMICO é JANEIRO - FEVEREIRO

. consider, globalizaçao como um feno que sempre esteve presente na historia da humanidade eU . mais é do que a continualoíinternacionalização da emn pelas guerras de conquistari"’® maçao de impérios, descobe;!T novos mundos e mercados' . empresas multinacionais f çar pela velha companhik f dias ocidentais. '

am a nieno

Sendo um processo, não é pos sível precisar o seu início, e nem saber-se quando ele estará definiina entre as

Seguindo-se a linha vidaporAlvinTofler,quedesenv.i ir" os movimentos do mundo erfn*" das, a globalização representar quarta “onda”. ^ dentara

A primeira, como todos se lem bram foi, segundo Tofler, a S^a revolução agrícola; a segunda a da revolução industrial, baseada em grande competição nações; a terceira, pós-industrial, ou era do conhecimento, mais ba seada no piincípio da cooperação

entre os povos e a quar ta. e atual, a da integra ção, da sociedade da iníbrmação, da automati zação e do mundo sem fronteiras.

Para o Banco Mundi al, o processo de globali zação éresultante de ten dências generalizadas de liberalização do comér cio e do mercado de ca pitais, além da crescente internacionalização das estratégias de produção e distribuição de bens e serviços, e da grande mobi idade dos capitais pos sibilitada pelo rápido avanço das telecomunicações.

Aspecto relevante da globalização: as profundas mudanças do mercado finaceiro

Segundo Peter Dmcker a d ferença que se observa entre a Globa lização e a internacionalização é que, a economia internacional se compunha de comércio exterior e investimentos enquanto que, na globalizada, os componentes bá sicos são os fluxos financeiros e de informação, complementados pelo comércio e investimentos.

Sem pretender definir globali zação, vamos procurar destacar alguns de seus aspectos relevan tes e suas implicações para a eco nomia nacional e para as empre sas, na tentativa de oferecer ele-

mentos para que se possa traçar um cenário de perspectivas para a economia brasileira.

Uma das características mais marcantes do cenário da globaliza ção é o grande avanço e as profun das mudanças do mercado finan ceiro mundial, no qual o sistema bancário deixou de ser o grande financiador de governos para se tornar administrador de carteiras de risco de seus clientes, com o surgimento de novos instrumen tos financeiros.

Reduziu-se drasticamente o volume de empréstimos e, mesde investimentos diretos, e mo, cresceu a negociação de valores mobiliários, operações de recebíveis e do mercado de derivativos.

O volume de transações finan ceiras se expandiu em ritmo ex tremamente acelerado, descolan do-se do da produção de bens e serviços, de tal sorte que se estima que a “economia financeira”, isto é, o mercado de bônus, ações, títulos de dívidas e outros instru mentos seja de 50 a 60 vezes ma ior do que a “economia real”.

Também os detentores do capital mudaram bastante nos últimos anos sendo os “fundos de pensão", e ou tros tipos de investidores institu cionais, os grandes possuidores da poupança financeira mundial.

Essas mudanças implicaram em grande aumento da volatilidade dos fluxos financeiros colocando os países dependentes de recursos externos em situação de menor liberdade na administração de suas políticas macroeconômicas.

Muitos defendem o estabeleci mento de controles internacionais sobre os fluxos financeiros ou, mesmo, de controles internos por parte dos países, no sentido de reduzir a instabilidade.

O exemplo do México, que foi atingido por foite fuga de capitais no final de 94, a qual atingiu tam bém oLitius nações latino-america nas, é sempre lembrado pelos de fensores dos controles mas, outros, entre eles Peter Dmcker, conside ram que a única defesa contra a volatilidade dos capitais é a prática

de uma política econômica consis tente por parte dos países que de pendem dos recursos externos.

Os controles, argumentam, so mente fariam os capitais migra rem dos países que os estabele cessem. para outros onde desfru tassem de liberdade.

As nações que, como o Brasil, estão realizando processos de es tabilização ancorados no câmbio, reformas internas e programas de privatização podem se beneficiar do excesso de liquidez existente no mercado internacional na me dida em que consigam transmitir credibilidade aos aplicadores!

Em caso contrário, a grande mobilidade dos fluxos financeii*os pode comprometer o ajustamento, ou exigir medidas recessivas para restabelecer o equilíbrio.

Em resumo, aglobalização, sob o aspecto financeiro, pode ser ex tremamente benéfica para as na ções que estão buscando moder nizar suas economias, pois ofere ce abundantes recursos a custos baixos, mas exige forte disciplina interna para manter a confiança dos investidores externos.

Do ponto de vista do lado real da economia, o da produção de bens e serviços, a globalização implica na mudança da estratégia das empresas multinacionais, cu jas decisões de localização e in vestimentos deixa de ser determi-

nada pelos interesses da matriz e do país de origem, para se basear em um conceito ^obal.

A eliminação, ou redução signi ficativa das barreiras comerciais, permite que a estratégia de produ ção leve em consid^:ação aracionalização das atividades das empresas multinacionais, hoje já chamadas detransnacionais, semsepreocuparem com as fix)nteiras geográficas.

Isto implica em grande aumen to do volume de intercâmbio intrafirmas, superior ao do comércio internacional como um todo.

Segundo dados das Nações Unidas, as exportações entre ma-

que pelas condições oferecidas isoladamente por algum país.

A rapidez e a intensidade com que se processam as mudanças no mundo globalizado, seja por for ça do progresso tecnológico ou da maior integração das economias, introduz um grau de incerteza em relação ao futuro e exige do go verno e empresas a busca de no vos paradigmas de atuação.

A concorrência se acirra, tanto entre paí^, como dentro deles, tor nando a luta pela competitividade tarefados setorespúbücoedopnvado.

A existência de um ambiente econômico favorável, é condição

cado mundial, e de países ainda bastante atrasados, que estão abrindo suas fronteiras ao investi mento externo com base em sua mão-de-obra barata, a competi ção não apenas para atrair empre sas e capitais, como para venderinterna e extemamente - produ tos, exige dos governos e dos em presários mudanças profundas de comportamento para que o país possa concorrer no mercado globalizado.

Quatro tendências tem sido observadas nos países onde o pro cesso de globalização se acha mais avançado: intenso processo de concentração, por fusões, incor porações e alianças estratégicas; enxugamento de grandes empre sas, através da venda de linhas de produtos que não se enquadram naquilo que se constitui a essên cia de sua atividade

conjunto da eGononiia

triz e subsidiárias das firmas transnacionais representou, em 1993, 1/3 do total das transações mun diais, e as dessas empresas para outras não pertencentes ao grupo respondeu por mais 1/3.

Significa que dois terços das ex- {Ktttações mundiais são realizadas por cerca de 35 mil empresas multinacionais, com suas 150 mil fiUais espalhadas por todo o mundo.

A estratégia de usar as vanta gens competitivas de cada país para reduzir os custos de produ ção fica clara na indústria automo bilística, com o conceito do carro mundial, cuja produção se espalha por um grande número de países.

necessária, embora não suficiente, para atrair o investimento externo no setor produtivo.

Segundo relatório do banco mundial, esse ambiente favorável pressupõe desregulamentação do sistema financeiro, clara orienta ção da economia para o mercado - abertura comercial, respeito à propriedade intelectual e aos con tratos - legislação trabalhista fle xível que produza custos baixos para as demissões e permita a contratação de mão-de-obra tem porária, além, evidentemente, de estabilidade monetária e institu cional.

A grande motivação das em presas ao se inserirem na globali zação é a redução dos custos de produção o que implica em uma economia cada vez mais competi tiva, cuja palavra chave passa a ser - “produtividade”.

Com o ingresso das nações emergentes na disputa pelo merECONÔMICO

e na qual é menor sua competitividade; mai- perseguição da ótica do lucro corporativista, ao invés do de sempenho de cada unidade dutiva ou do resultado país.

or proem cada

Redefimção de Unhas de nrn dutos, busca de novos método. hI produção, concentração no se» negócio principal, reorganizado admmistrativa, descentraUzacão autonomia, desverticalização hJproduçãocomparceriasesubcnn uatação, são as novas estratég^^; das empresas para reduzirem cm tose se tomarem flexíveis e nnr" tanto, ágeis para acompanh^ mudanças de cenários

A competitividade tem que ser sistêmica, isto é, do co^ junto da economia, envolven do instituições, infra-estrutu ra, educação, tecnologia e ta lento empresarial.

Nãoé, portanto, tarefasomente do governo ou dos

Apenas o esforço conjunto de toda sociedade pode preparar país para aproveitar as oportuni dades e minimizar os irscos do processo de globalização. um

O avanço da tecnologia e das comunicações, reduzindo as van tagens da economia de escala, tor na possível, junto com a elimina ção das barreiras comerciais, que as empresas busquem se localizar muito mais em flinção de sua es tratégia global de mercado, do as « cttipresários, tomar a nação competitiva.

Como não existe escolha entre aderir ou não à globalização, pois todos os países são por ela afeta dos, positiva ou negativamente, resta entenderanaturezadesseprocesso, suas implicações políticas, econômicas e sociais e adotar provi dências para que a nação possa ser agente ativo do processo, colhen do os benefícios que ele oferece e tbmando medidas que possam neutralizar, ou pelo menos redu zir, seus efeitos negativos.

0 BRASIL E A GLOBALIZAÇÃO

O Brasil é um país retardatário no processo de globalização por que apenas recentemente come çou a abrir e a desregulamentar sua economia.

Durante décadas a economia brasileira foi uma das mais fecha das e regulamentadas no mundo ocidental, com intervenção signi ficativa do Estado nas atividades econômicas, protecionismo, estí mulos fiscais, subsídios e um pro cesso inflacionário crônico que resultaram em uma infra-estrutu ra deteriorada, um sistema produ tivo ineficiente, defasado tecnologicamente e pouco competitivo extemamente, apesar de dgumas exceções e de dispor de uma clas se empresarial bastante ativa e competente.

A abertura do mercado a partir dos anos 90 encontrou um país despreparado para a competição internacional não apenas em fun ção desses fatores, como, tam bém, por sua estmtura institucio nal arcaica, típica de uma econo mia fechada e altamente dirigista, incompatível com a convivência em um cenário globalizado. Não bastasse isso, o País pro moveu um plano de estabilização suportado, por um período dema siadamente longo, em taxas de juros absurdamente elevadas, o que se constituía em fator adicional de dificuldade para as empresas se ajustarem à competi ção estrangeira, interna e extema mente.

Assim, a inserção do Brasil à economia globalizada, ainda não complementada porque não tive mos a desregulamentação do sis tema financeiro, apresenta custos muito superiores aos enfrentados por outros países que já possuíam economias abertas e çstáveis, como os “tigres asiáticos”.

A superposição do programa de estabilização com a globaliza ção toma muito difícil avaliar os impactos de cada um desses pro cessos na vida das empresas e dos cidadãos mas, independente de se poder atribuir a um ou outro fato, as mudanças estão ocorrendo e.

muitos setores da economia, inclu sive o financeiro, tomando o am biente institucional favorável à formação de poupança interna e à atração de investimentos diretos e da poupança financeira externa. Quanto às empresas, inde pendente de saber se os desafi os resultam da globalização, do progresso tecnológico, das novas técnicas de administra ção, do avanço da informática e das comunicações ou do pro grama de estabilização, a rea lidade é que as mudanças pro fundas no cenário econômico exigem novas estratégias e

É indispensável que o Estado equilibre suas finanças

com elas a urgência de profundos ajustes nas instituições, na atua ção governamental, e nas estraté gias e técnicas empresariais.

Do lado do governo - Executi vo e Legislativo - parece bastante clara a necessidade de se compati bilizar a legislação tributária, previdenciária, trabalhista e bu rocrática com a de seus principais parceiros comerciais, para poder assegurar igualdade de condições para que os empresários brasilei ros possam competir.

Também é indispensável que o Estado equilibre suas finanças, realizando a reforma administra tiva e acelerando o programa de privatização, para que possa bai xar as taxas de juros para um nível próximo das taxas internacionais e libere a poupança hoje destina da a cobrir seu déficit, para a rea lização de investimentos.

Complementando essas medi das, resta ainda, desregulamentar

novas táticas na guerra pela conquista e manutenção do mercado.

Conceitos até a pouco ignora dos pela maioria das empresasqualidade e produtividade - pas sam a ser fundamentais.

O foco no cliente e não no produ to passa a ser o diferencial que pode determinar sucesso ou fi:acasso.

A atualização tecnológica é indispensável não apenas no setor industrial.

O uso da informática e, sobre tudo, da informação, se toma fun damental em todos os setores para assegurar a competitividade in terna e externa.

O conceito de logística deixa de ser o da simples movimenta ção dos materiais para envolver toda cadeia de suprimentos, do fornecedor ao cliente.

A busca da maior eficiência exi ge uma nova postura estratégica das empresas envolvendo fusões, incor-

porações, parcerias comfomecedores, çom clientes e até, em alguns casos, com os concorrentes.

As fusões e incorporações de empresas vêm se intensificando em todo o mundo, tendo atingido nos Estados Unidos a US$ 300 bilhões em 1995, superando o recordede US$240 bilhõesde 1989.

No Brasil, no ano passado fo ram registradas 300 transações, envolvendo, muitas delas, cifras bastante elevadas.

Segundo pesquisa da Associa ção dos Executivos de Finanças, mais da metade dos investimentos empresariais previstos para 1997 será feita em fusões e aquisições.

Também a aquisição de empre sas, visando reforçar posições na economia global vem aumentando no País, com maior presença do capital estrangeiro na compra de empreendimentos, o que vem sen do facilitado pela estratégia globalizada de alguns setores, como automobilístico, e pela fragilida de da empresa nacional, castigada por taxas de juros insuportáveis durante um longo período.

Nesse cenário de mudanças por que passa a economia brasileira o setor siderúrgico sofre transfor-

mações ainda mais profundas, em decorrência da privatização ge neralizada efetuada nos últimos anos, em um processo de mudan ças ainda não consolidado.

Para os distribuidores de aço, os múltiplos desafios representa dos pela globalização, estabiliza ção, e mudanças setoriais, aliados à incerteza decorrente da política econômica e ao peso das taxas de juros elevadas, estão exigindo a redefinição de suas estratégias de atuação com base no tripé: flexi bilidade, produtividade e servi ços ao cliente.

Uma mudança fundamental que atinge o setor é o fim dos contro les a que estava submetido e sua exposição às regras do mercado, o que implica em um novo quadro de referências para a atuação das empresas.

O ponto de partida para a defi nição da nova estratégia é ter cons ciência de que profundas trans formações estão ocorrendo e que as mesmas impõem às empresas que procurem se adaptar a elas.

Depois, procurar entender a direção das mudanças e seu im pacto sobre o setor e a empresa e procurar se antecipar à concor¬

rência no processo de ajuste, reco nhecendo os riscos e oportunidades a tempo de agir preventivamente.

Não é fácil, muitas vezes, en xergar o que está acontecendo e a tendência dos acontecimentos, especialmente quando se tem que enfrentar a luta pela sobrevivên cia diária.

Para tanto é preciso ter uma visão mais ampla dos fatos, pro curando olhar a floresta e não apenas as árvores que estão no horizonte de nossos olhos.

Seminários como este consti tuem oportunidade para uma am pla visão da evolução dos fatos que estão acontecendo e que irão determinar os rumos do amanhã para os países e para as empresas.

A capacidade revelada pelos empresários brasileiros nas últi mas décadas, enfrentando cessivas mudanças na economia, demonstra que eles estão prepara dos para enfrentar as mudanças provocadas pela globalização e pelo processo de estabilização.

Basta, apenas, que faça a sua parte.

Patrão aviso prévio

é para você

Quem avisa, amigo é: para manter seus funcionários sempre motivados e preocupados com o futuro da sua empresa você precisa se preocupar também com 0 futuro deles.

O Auxílio Desemprego Qualivitae do Instituto de Assistência Social da Associação Comercial de São Paulo existe para isso. Solicite maiores informações e depois não diga que ninguém avisou!

auxilio dese mprjsgo aeaoeiBçAo comarcial de Sào Peulo

Rua Boa Vista. 51 - CEP 01014-911

São Paulo/SP - Tel:(011) 244 3322

Fax:(011) 239 0067 - Telex:1123355 ACSP BR

Neste fim de século e de milênio o Brasil enfrenta mudanças decorrentes da globalização

0 BRASIL E 0 MUNDO NO SÉCULO XXI

GLOBALIZAÇAO E EMPREGO

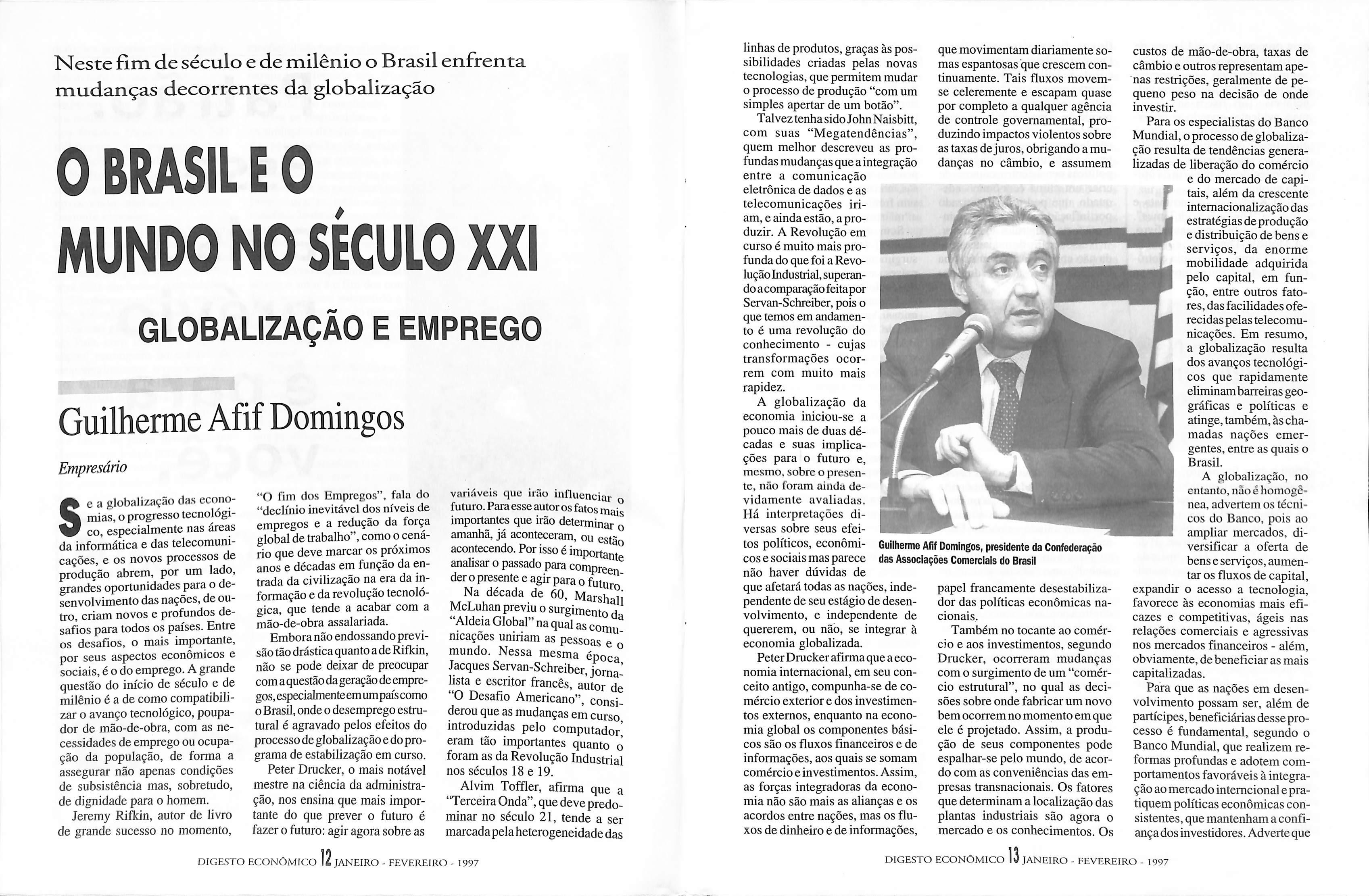

Guilherme Afif Domingos

Empresário

Sglobalização das ccono- progresso tecnológinas áreas

“O fim dos Empregos”, fala do “declínio inevitável dos níveis de empregos e a redução da força global de trabalho”, rio que deve marcar os próximos décadas em função da en trada da civilização na era da in formação e da revolução tecnoiótende a acabar com a

variáveis que iiao influenciar futuro. Para esse autor os fatos

o e a niais importantes que não determinaramanhã, já aconteceram, ou estã'" acontecendo. Por isso é important^ analisar o passado para cornpreen'^ der 0 presente e agir para o futuro' Na década de 60, Marshall McLuhan previu o surgimento dn “Aldeia Global” na qual as coniu nicações uniríam as pessoas mundo. Nessa mias, o especialmente da informática e das telecomuninovos processos de um lado, o CO, como o cenacações, e os produção abrem, por grandes oportunidades para o de senvolvimento das nações, de ou tro, criam novos e profundos de safios para todos os países. Entre desafios, o mais importante, por seus aspectos econômicos e sociais, é o do emprego. A grande questão do início de século e de milênio é a de como compatibili zar o avanço tecnológico, poupador de mão-de-obra, com as ne-

anos e gica, que mão-de-obra assalariada. Embora não endossando previ são tão drástica quanto a de Rifkin, se pode deixar de preocupar com a questão da geração de empre gos, especialmente em um país como o Brasil, onde o desemprego estru tural é agravado pelos efeitos do processo de globalização e do pro grama de estabilização em curso. Peter Drucker, o mais notável e o os mesma época Jaeques Servan-Schreiber, jorna’ lista e escritor francês, autor “O Desafio Americano”, consi derou que as mudanças em curso introduzidas pelo computador eram tão importantes quanto ’ foram as da Revolução Industrial nos séculos 18 e 19.

nao cessidades de emprego ou ocupa ção da população, de forma a assegurar não apenas condições de subsistência mas, sobretudo, de dignidade para o homem. Jeremy Rifkin, autor de livro de grande sucesso no momento. o mestre na ciência da administra- Alvim Toffler, afirma que a “Terceira Onda”, que deve predo minar no século 21, tende marcada pela heterogeneidade das çao, nos ensina que mais impor tante do que prever o futuro é fazer o futuro: agir agora sobre as a ser

linhas de produtos, graças às pos sibilidades criadas pelas novas tecnologias, que permitem mudar o processo de produção “com um simples apertar de um botão”.

Talvez tenha sido John Naisbitt, Megatendências”,

com suas quem melhor descreveu as pro fundas mudanças que a integração entre a comunicação eletrônica de dados e as telecomunicações iriam, e ainda estão, a pro duzir. A Revolução em curso é muito mais pro funda do que foi a Revo lução Industrial, superandoacomparaçãofeitapor Servan-Schreiber, pois o que temos em andamen to é uma revolução do conhecimento - cujas transformações ocor rem com muito mais rapidez.

A globalização da economia iniciou-se a pouco mais de duas dé cadas e suas implica ções para o futuro e, mesmo, sobre o presen te, não foram ainda de vidamente avaliadas. Há interpretações di versas sobre seus efei tos políticos, econômi cos e sociais mas parece não haver dúvidas de que afetará todas as nações, inde pendente de seu estágio de desen volvimento, e independente de quererem, ou não, se integrar à economia globalizada.

que movimentam diariamente so mas espantosas que crescem con tinuamente. Tais fluxos movemse celeremente e escapam quase por completo a qualquer agência de controle governamental, pro duzindo impactos violentos sobre as taxas de juros, obrigando a mu danças no câmbio, e assumem

Guilherme Afif Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil

papel francamente desestabilizador das políticas econômicas na cionais.

custos de mão-de-obra, taxas de câmbio e outros representam ape nas restrições, geralmente de pe queno peso na decisão de onde investir.

Para os especialistas do Banco Mundial, o processo de globaliza ção resulta de tendências genera lizadas de liberação do comércio e do mercado de capi tais, além da crescente internacionalização das estratégias de produção e distribuição de bens e serviços, da enorme mobilidade adquirida pelo capital, em fun ção, entre outros fato res, das facilidades ofe recidas pelas telecomu nicações. Em resumo, a globalização resulta dos avanços tecnológi cos que rapidamente eliminam barreiras geo gráficas e políticas e atinge, também, às cha madas nações emer gentes, entre as quais o Brasil.

Peter Dioicker afirma que a eco nomia internacional, em seu con ceito antigo, compunha-se de co mércio exterior e dos investimen tos externos, enquanto na econo mia global os componentes bási cos são os fluxos financeiros e de informações, aos quais se somam comércio e investimentos. Assim, as forças integradoras da econo mia não são mais as alianças e os acordos entre nações, mas os flu xos de dinheiro e de informações.

Também no tocante ao comér cio e aos investimentos, segundo Drucker, ocorreram mudanças com o surgimento de um “comér cio estrutural”, no qual as deci sões sobre onde fabricar um novo bem ocorrem no momento em que ele é projetado. Assim, a produ ção de seus componentes pode espalhar-se pelo mundo, de acor do com as conveniências das em presas transnacionais. Os fatores que determinam a localização das plantas industriais são agora mercado e os conhecimentos. Os 0

A globalização, no eníunto, nào é homogê nea, advertem os técni cos dü Banco, pois ao ampliar mercados, di versificar a oferta de bens e serviços, aumen tar os fluxos de capital, expandir o acesso a tecnologia, favorece às economias mais efi cazes e competitivas, ágeis nas relações comerciais e agressivas nos mercados financeiros - além, obviamente, de beneficiar as mais capitalizadas.

Para que as nações em desen volvimento possam ser, além de partícipes, beneficiárias desse pro cesso é fundamental, segundo o Banco Mundial, que realizem re formas profundas e adotem com portamentos favoráveis à integra ção ao mercado intemcional e pra tiquem políticas econômicas con sistentes, que mantenham a confi ança dos investidores. Adveiteque

esse processo não está isento de riscos, que amaçam todos os paí ses mas sobretudo, às economias periféricas, por definição mais vul neráveis. Tais riscos se tomam mais evidentes quando se obser vam os movimentos do fluxo globalizado do capital especulati vo, relativamente recentes e ainda desconhecidos da maioria da opi nião pública.

Joel Kurtzman, economista e editor do “The New York Times”, lançou, em 1993, instigante üvro, “A Morte do Dinheiro”, cujo sub título, “Como a economia eletrô nica desestabilizou os mercados e

fluxos financeiros mas Peter Dmcker, embora reconheça os ris cos da volatiüdade dos mesmos, observa que seriam inúteis as ten tativas nacionais de controlar a es peculação, porque o dinheiro, entre outras coisas, migraria para onde não houvesse controles suficien tes. A saída, diz Dmcker, é adotar políticas consistentes, capazes de criar um cüma econômico ade quado, que pode ser sintetizado por inflação baixa, poupança in terna forte e abertura ao exterior. Nesse cenário de mudanças ain da não concluídas, vivemos uma transição dolorosa da era do Esta-

Jôíin NâiâbíM prevê o surgimento de neipi

países no século Ülj

criou o caos financeiro” revela a essência do seu conteúdo. A subs tituição do dinheiro tradicional, notas e moedas que conhece mos, pelo “dinheiro eletrônico” ou, como prefere Kurtzman, o “di nheiro MEGABYTE”, apátrída, constituído pelas enormes quanti dades de transações financeiras especulativas, provoca instabili dade. A economia “financeira” Virtual” não é uma economia de produtos mas de especulação, na qual se transacionam instru mentos financeiros como Bônus, Ações, Títulos de Dívidas e “Deri vativos” em volumes 50 a 60 vez6s superior ao da “economia real”, escapando ao controle dos Bancos Centrais e dos governos. Essa situação levou a que a revista THE ECONOMIST inda gasse: Who is in the driving seat? Isto é, “quem está na direção?”. O autor de “A morte do Dinheiro” defende medidas de controle dos as

do-nação para outra, cujas carac terísticas são ainda uma incógnita mas na qual, sabemos, a unidade fundamental da vida econômica é o próprio mundo - e o todo. Cada nação que participa desse proces so passa a integrar uma “fábrica global”, uma “oficina global” ou um “escritório global” e seus ci dadãos se rebelam, muitas vezes, contra a perda de soberania nacio nal e da própria identidade pesso al ou profissional. Do ponto de vista social, como havia previsto McLuhan, a globalização tem seu contraponto no paroquialismo, no chauvinismo, nacionalismo, fundamentafismo e racismo. Ante a insegurança, o indivíduo busca proteger-se em valores concretos e próximos de si: aldeia, nação, cultura, religião, raça. Afinal, quem pode identificar-se com uma “nação mundial”?.

seu üvro “O fim do Estado-Nação”, é o surgimento dos “Estado - Região” os quais, independentes das fronteiras políticas, constitui ríam unidades econômicas regio nais, as quais se interligam à eco nomia global. Embora os “Estado-Região” não sejam inimigos dos governos nacionais, eles de pendem muito mais das empre sas, constituindo uma economia sem fronteira, tomando realidade a “mão invisível” de Adam Smith. Sem discordar da visão do Omhae, John Naisbitt prevê o surgimento de inúmeros novos países, cerca de300 logo no imcio do século 21, ao lado da tendência de formação de afianças econô micas. Aponta, porém, o que cha ma de “O PARADOXO GLO BAL”, título de seu livro, e que significa que “Quanto maior for a economia global, mais poderosos serão seus protagonistas menores - nações, empresas e indivíduos” Ele explica que a nova tecnologia estápermitindoqueempresasdes centralizem radicalmente o poder e a tomada de decisões e que sistemas políticos tem que se aiuT tar a essa realidade. Usando metáfora da informática Naisbitt afirma que “os governos centrali zados - os MAINFRAMES - pre~ cisam agora se submeter à perife' ria, aos computadores pessoais '

Suas recomendações são sá bias: “A nova liderança necessá ● po mundo deverá fomentar n ^pinto empreendedor, a contri bmçao dos indivíduos, de modo ã facilitar a separação entre o oue permanecerá local e o que será global, o que se manterá tribal que será universal”.

ou eo otimistas: comunismo, o

A solução para tais impasses, antevista por Keinichi Ohmae em

Suas conclusões “Com o fim do declínio do ‘Estado - nação’, a economia em escala mundial’ o mercado unificado, a dissemina ção da democracia pelo planeta e a nova revolução das telecomuni cações, as oportunidades e possi bilidades para indivíduos, famí lias, empresas e instituições são

muito maiores do que foram na vida de qualquer um de nós. O paradoxo global indica-nos que as oportunidades para o indivíduo se rão bem maiores que em qualquer outra época da história humana”.

Como conciliar cenários tão distintos como o pessimismo de Rifkin sobre o fim dos empregos e de Kurtzman sobre os riscos do dinheiro eletrônico, passando pe las preocupações de McLuhan sobre a volta dos nacionahsmos, pela objetividade de Peter Dmcker e chegando ao otimismo de Omhae e de Naisbitt?

A resposta que tem sido busca da em todas as nações é a de hberar a criatividade dos indiví duos, flexibihzando as institui ções, deixando à sociedade, e não mais aos governos, promover o processo de adaptação à nova reaüdade. Seguindo o princípio de Naisbitt, da importância das uni dades menores, assiste-se ao for talecimento das organizações co munitárias, que se situam entre o poder público e as empresas, na prestação de serviços outrora de responsabihdade governamental. As cidades passam a ser o “mun do” de seus cidadãos, que com ele se identificam muito mais do que com o “mundo global” que, em bora os fascinem, não atraem sua lealdade ou solidariedade. A par tir do espaço menor, as cidades, criam-se espaços maiores, as regi ões econômicas de que fala Omhae, resultantes mais de oportunida des de negócios do que de frontei ras políticas internas ou externas. A partir das regiões se formam os blocos de comércio e a interligação com a economia global.

A hberahzação da economia e a retirada do Estado de muitas ati vidades estão estimulando o auto emprego e o surgimento de micro, pequenas e médias empresas, que são as mais ágeis para se adapta rem às mutações rápidas e freqüentes do ambiente econônúco.

Na economia do conhecimen to, na qual estamos ingressando, é

o capital humano o fator diferen cial que vai determinar o sucesso ou fracasso de um país em se aproveitar das oportunidades ofe recidas pelo processo de globaliza ção. Segundo o professor Nicholas Barr, da London School of Economics, país em transição, referindo-se às antigas nações comunistas, exige “pessoas em transição”, isto é, para colher os beneficios da tecnologia moder na e aumentar a produtividade, os países em transição terão urgen temente de reformar seus siste mas de educação e saúde de força de trabalho. E preciso adaptar a

Watt, deu origem ao surgimento de grandes empresas, deprecian do o trabalho artesanal e a produ ção em pequena escala, com o que se prognosticou o fim dos empre endimentos de menor porte. Marx não previu o progresso tecnológi co e a criatividade empresarial que fizeram com que todas suas previsões fracassassem. Com o surgimento do motor elétrico de menor tamanho, pennitindo a pro dução descentralizada e em me nor escala, as pequenas empresas puderam se desenvolver e des mentir os prognósticos sombrios do Manifesto mas, não impediu

Marx não previu o progresso tecnológico e a criatividade

empresarial

educação e o treinamento às ne cessidades do mercado. Tais ob servações são válidas, também, para aqueles países que estão sain do de modelos protecionistas para a economia aberta.

Não basta, contudo, possuir uma mão-de-obra qualificada e uma população educada, se não houver talento empresarial, como o demonstram as dificuldades das ex-nações socialistas em se ajus tarem à economia de mercado. O maior patrimônio que uma nação possui para enfrentar tempos de mudanças, como os atuais, é um contingente elevado e crescente de indivíduos com capacidade de perceber oportunidades, organi zar fatores de produção e cora gem para correr riscos, criando empresas - os empreendedores.

Marx, no Manifesto Comunis ta, previu o fim do pequeno em presário porque o advento da má quina a vapor, inventada por James

que o necrológio das pequenas empresas fosse repetido muitas vezes, de tempos em tempos. Schumpeter tenúa o surgimento da “empresa burocrática” na qual a figura do empresário, e os em preendimentos de menor porte, desapareceríam. Galbraith imagi nava que os efeitos da econonúa de escala acabariam por determi nar senão o fim dos pequenos ne gócios, a sua redução a níveis irrelevantes.

Agora muitos temem que a globalização, aumentando o ta manho dos mercados e sua com plexidade, leve ao enfi'aquecimento das empresas de menor porte e diminuição de sua importância n£is econonúas maiores. O que se ob serva, no entanto, é que elas estão se constituindo na resposta mais eficiente para enfrentar os desa fios das mudanças, graças à sua flexibilidade e capacidade de adaptação. O grande avanço da

informática, que permite aos em preendimentos menores operarem com a mesma eficiência do que os grandes, e sua maior rapidez em atender aos novos hábitos dos consumidores, que buscam arti gos mais personalizados, deu aos empreendimentos menores, van tagens não previstas por aqueles que ignoram a importância do ta lento empresarial.

Ao responder às oportunidades decorrentes da globalização e do avanço tecnológico as micro e pequenas empresas vem oferecen do, também, uma resposta à ques tão do emprego e da ocupação.

O “enxugamento” do quadro de pessoal das empresas, resultante das modernas práticas de admi nistração, que levam as empresas a se concentrarem em suas ativi dades básicas, abrem campo para o surgimento de muitas empresas “tercerizadas” que vão oferecer suporte aos empreendimentos maiores.

Quanto à abertura, provocando transferência de empregos para o exterior em decorrência da im portação de produtos anteriormen te produzidos localmente, abre a oportunidade para o incremento das exportações, pois libera fato-

constituindo-se nas grandes absorvedoras de mão-de-obra, em contrastes com as grandes empre sas e os governos, que vem se caracterizando como desempregadores.

res de produção, desde que a eco nomia seja dinâmica e competiti va, o que exige instituições flexíveis e estúnulo ao espírito empresarial. Exemplo claro disso é dado pelos Estados Unidos que, graças a flexibilidade de suas institui ções e ao ambiente econômico favorável à atividade empresarial, apresentam uma grande vitalida-

A questão da correlação entre globalização, entendida abertura dos mercados e o avanço tecnológico, e o emprego deve _ . ^ ^ ser analisada com profundidade de na cnaçao de empregos, ape sar de enfrentar as mudanças im postas pela globalização. Inver samente a Europa, com sua rigidez institucional e regras que inibem a iniciativa empresarial, convive com

Como se situa o Brasil nesse cenário de mudanças externas e de ajuste interno?

do PIB de 4,4% no período. Se guiram-se Japão (3,9%), Estados Unidos (3,4%) e México {3,2%). O país revela vocação histórica para o crescimento, dispõe de con dições favoráveis se desenvolver de forma acelerada e necessita disso porque tem uma população com, ainda, alta taxa de natalida de e carências marcantes. Dis pondo de oito e meio milhões de quilômetros quadrados de territó rio, não sujeito a catástrofes natu rais, no qual abundam recursos de solo, subsolo e água, oito mil qui lômetros de costa, sol durante quase todo o ano é um país privi legiado para se aproveitar dessas vantagens na globalização, desde que consiga transformar potencia lidades em realidades.

Infelizmente estamos atrasados no ajuste indispensável ao pro cesso de globalização. Mantive mos por prazo extremamente lon go pohtícas que podem ter sido importantes para impulsionar a industrialização brasileira vés do protecionismo,intervencionismo e do Estado empresário, mas que foram supe° radas peloprópriodesenvolvimen to e pelas mudanças nas condi ções internas e externas. Perma necem, ainda, contudo, em nossa legislação, e em nossa estrutura anacronismos e rigidez que ini’ bem a criatividade

atrado

com a ra racia porque é muito comum atribuir- desemprego à abertura da economia, às novas tecnologias e novos métodos de produção sem levar em conta o reverso da meda lha, isto é, as novas oportunidades altos índices de desemprego, criadas exatamente por esses mes mos fatores. A “destruição de empregos” provocada pelas no vas tecnologias é um fato mas, também é uma realidade que o desenvolvimento tecnológico pro picia o surgimento de inúmeras atividades novas que permitem a ocupação de milhares de pessoas. se o

O Brasil, segundo o economis ta Angus Maddison, foi o país que registrou a maior taxa de cresci mento da economia em todo o mundo, entre 1870 e 1987, com taxa média anual de incremento

empreendedo- e retardam o desenvolvimento Os custos elevados do setor públi CO na infra-estrutura, a buroc exagerada e desestimulante* um sistema tributáriocaóticoqueone ra custos, pune investimentos penaliza as exportações; uma le’ gislação trabalhista herdada do fascismo, que reduza a oferta de postos de trabalho e prejudica aos trabalhadores são obstáculos à criação de empresas e à geração de empregos. A falta de investi mentos em educação, saneamen to, saúde e segurança também representam custos que retiram competitividade das empresas e do país.

A falta de ajuste do setor públi co e de flexibilização das institui ções nos colocam no pior dos mundos. Sofremos a perda de empregos decorrente das impor tações mas não nos tomamos com petitivos para incrementar as ex portações de forma a compensar os empregos perdidos. As impor tações tem crescido em ritmo muito mais acelerado do que as exportações. A participação do Brasil no total das exportações mundiais vem caindo e em 1995 nossas vendas para o exterior cres ceram apenas 6,8% enquanto ou tros países em desenvolvimento registraram incrementos de 30% a 40%, revelando o não aproveita mento da oportunidade oferecida pela expansão do mercado global. Os setores que podem dar ao país possibilidades para aumentar sua presença no mercado mundial são a agricultura, com agro indús tria e a mineração, com a industri alização dos minérios nas pró prias regiões, além do turismo que é a “industria” que mais vai cres cer no futuro. Ocorre que, de lado, adotou-se uma medida be néfica para incentivar as exportações, ou melhor, retirar desincentivos, com a eliminação do ICMS nas vendas para o exte rior de produtos primários e semi manufaturados, de outro, criou-se a CPMF que vai onerá-las. Além disso, a insegurança criada no campo com as ffeqüentes inva sões de propriedade, desestimula a realização de investimentos, ini bindo a produção agrícola, já pe nalizada pela política para o setor, levando a um grande desemprego no campo. Quanto ao turismo, o Brasil poderá ser a grande atração mun dial por poder oferecer o eco tu rismo, sol e praia e muitas outras atrações, se melhorarmos a infra estrutura e a imagem do país, pre judicada pela violência urbana. Embora a globalização exija das empresas, inclusive das micro e pequenas, tecnologia moderna.

acesso a informações e eficiência administrativa, existe uma gran de parcela do mercado que não é diretamente afetada por ela. O pequeno comércio, que atende a uma área geográfica restrita, o prestador de serviços, a pequena indústria de alimentos e de bens de consumo restrito e as ativida des informais são tipicamente lo cais e são as grandes absorvedoras de mão-de-obra da economia bra sileira. A sua preservação e de senvolvimento é muito importan te e não se choca com a globalização, que não é uniforme. O programa de estabilização.

com reflexos sobre a própria saú de do sistema bancário.

Sabemos que não seria possí vel a estabilização da economia sem sacrifícios, e que seria inevi tável o desaparecimento de mui tas empresas, despreparadas para enfrentar a abertura para o exteri or e uma economia estabilizada. Sabemos, também, que a própria abertura, assim como a estabili dade, propiciariam oportunidades para o surgimento de novas em presas. O grande problema é que a estratégia do Banco Central, de restrições ao crédito interno e ele vação das taxas de juros, provo-

O programa de estabilização impôs sacrifícios desiguais

cujos méritos são inegáveis por restabelecer a confiança na moe da, a noção de valor e a cidadania do consumidor, impôs sacrifícios desiguais não apenas entre os se tores público e privado, com o primeiro aumentando seus gastos descontroladamente enquanto impunha restrições ao funciona mento do segundo, mas, também, entre as próprias empresas. Aque las com acesso aos recursos exter nos, geralmente as maiores, com prazos e custos favoráveis pude ram continuar seus negócios ape sar das restrições do Banco Cen tral. As menores, dependentes do crédito interno, tiveram seu aces so aos financiamentos praticamen te paralisados e foram submetidas a taxas de juros brutalmente ele vadas, por um período extrema mente prolongado, do que resul tou o crescimento exponencial de seus débitos, provocando a maior crise de insolvência da história.

cou mortalidade de empresas muito acima do que teria ocorrido apenas pelas forças do mercado ao criar condições extremamente desiguais e negativas para as micro e pequenas empresas brasileiras. O problema foi a “linha de corte” que se estabeleceu para determi nar os sobreviventes. Uma en chente que atingisse 1,50 mts pou paria todos com altura superior, mas se a água chegasse a 1,80 mts, o número dos que pereceríam se ria muito maior. Foi isso o que aconteceu com as micro e peque nas empresas brasileiras. As res trições do Banco Central e os ju ros absurdos equivalem a uma enchente de grandes proporções em que os micros e pequenos empresários que ainda não pere ceram estão tendo que ficar nas pontas do pé para poderem respi rar e, por isso não podem produ zir. O endividamento impagável impede que eles possam desen-

volver suas atividades normal mente, por falta de capital de giro, o que lhes permite apenas sobre viver na “ponta dos pés” até que o cansaço provoque sua insolvência e o fim da empresa.

Se queremos atacar o problema do emprego, a primeira providên cia terá que ser a de estancar, ou pelo menos reduzir, o desempre go, garantindo a continuidade das empresas existentes, o que exigi ría atacar radicalmente a questão do endividamento das micro e pequenas empresas. Por isso As sociações Comerciais propuseram em sua reunião em Fortaleza, a criação de um ‘PROER’ para as micros empresas endividadas, que chamaram de PROMICRO, que deveria propiciar a redução do valor do débito atual e o seu refinanciamento por um prazo longo, a exemplo do que foi feito recentemente no México em situa ção semelhante. Proposta na mes ma linha vem sendo feita pelos governadores para seus Estados. Seria necessário, também, a cria ção de uma linha de financiamen to para capital de giro em condi ções de prazo e juros compatíveis, para impedir que novas empresas venham a ser vitimadas por essa política absurda de taxas de juros. Com tais medidas se estana, tam bém, melhorando a liquidez dos Bancos, reduzindo a necessidade de socorro dos mesmos pelo PROER.

Gerar empregos exige a cria ção de empresas e são os micro e pequenos empreendimentos os que -dispõem de melhores condi ções para atender com rapidez o imenso contingente de mão-deobra que busca o mercado de tra balho, graças à sua flexibilidade, menor necessidade de capital, capilaridade e criatividade. E pre ciso, contudo, que existam condi ções favoráveis para a abertura de novas empresas e expansão das existentes, o que não ocorre entre nós. O ideal seria que a legislação burocrática, fiscal, trabalhista e

previdenciária fosse simples e exeqüível para qualquer empresa, não importa se de micro ou gran de porte. Como isso não ocorre e as reformas tributária, da previ dência e da legislação trabalhista se afiguram como um sonho dis tante estamos trabalhando para a aprovação do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pe queno Porte, com o objetivo de simplificar as exigências para a abertura e funcionamento de me nor porte. A criação de empresas, gerando empregos e renda, com pensaria eventual perda de arre cadação decorrentes das isenções constantes do projeto de Estatuto.

Embora estejamos batalhando pela aprovação do projeto de Es tatuto em tramitação na Câmara dos Deputados, já aprovado pelo Senado, consideramos que o mais importante é o reconhecimento do importante papel desempenha do pelas micro e pequenas empre sas na economia e a necessidade de que lhes sejam asseguradas condições para nascer e crescer. Quando falamos em criar empre sas não podemos nos esquecer que para tanto é necessário que existam empreendedores dispos tos a correr os irscos de um em preendimento, irscos que no Bra sil superam em muito aqueles na turais a uma economia de merca do, em virtude das constantes in tervenções na economia.

Parece que não se tem ainda a noção do papel e da importância do empreendedor para o desen volvimento do país. Enquanto em muitas partes o empresário é en carado como o “herói moderno” que luta na “Cruzada” da con quista de mercados externos e do atendimento do mercado interno, aqui, com freqüência, se assiste a campanhas de desmoralização da classe empresarial. Basta o go verno promover congelamentos de preços para que a classe em presarial seja colocada na berlinda. Felizmente o atual plano de esta bilização não promove congela-

mento de preços, mas, mesmo assim, os empresários são, muitas vezes, apresentados como indiví duos gananciosos e insensíveis por não aceitarem pacifícamente o desmantelamento de seus negó cios por medidas demagógicas e intervencionistas.

A melhor defesa que pode ha ver para o consumidor não são as medidas intervencionistas, assegurar o seu direito de escolha e com um mercado aberto e concorrencial, mas que respeite também o direito à liberdade em presarial dentro das regras da eco nomia de mercado. Assim, o con sumidor poderá usar sua grande arma - o poder de decidir onde, quando e o que comprarempresário terá que procurar tisfazer a seus desejos ou necessi dades se quiser sobreviver.

Neste fim de século e de milê nio, em que o mundo sofre gran des transformações, o Brasil en frenta mudanças decorrentes do processo de globaüzação, simul taneamente ao ajuste da econo mia e à reforma de suas institui ções, são grandes os desafios a população brasileira está en frentando e ainda terá que enfren tar. Confiamos, porém, que o povo brasileiro dispõe da criatividade e a coragem necessários para supe rar os irscos e aproveitar as opor' tunidades desta “era de incerteza” desde que se assegure a liberdade de iniciativa a todos Esperamos que assim

mas e o saque os cidadãos. ^ ocorra e contamos com os meios de comu nicação na tarefa de mobilização da sociedade brasileira para que o Brasil possa modernizar e progre dir econômica e socialmente. Tem que ser agora.

Palestraproferida pelo presiden te da Confederação das Associações Comerciais do Brasil no 'Encontro Nacional de Estudos Estratégicos"" promovido pela Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Guerra, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Ja neiro, em 14.10.96

A revista Digesto Econômico

E dirigida a empresários^ executivos, profissionais, autoridades e estudantes.

O Leitor do Digesto Econômico

Por ser uma publicação da Associação Comercial de São Paulo traz consigo leitores que a acompanham ao longo de toda sua existência, mais de 50 anos, além da nova geração do empresariado. Leitores que representam grande poder de consumo e que decidem em suas empresas sobre bens e serviços.

É Distribuída

Via mala-direta aos assinantes. Associações Comerciais do Brasil além da venda avulsa, universidades, entidades de classe, órgãos do Governo e centros de decisão.

Em 1998 deveremos debater os impactos sociais da globalização

A GLOBALIZÂC E AS PEQUENÁS EMPRESAS

Marcei Domingos Solimeo

Economista

23rd ISBC - International

Small Business Congress, realizado em Atenas, no fi nal de novembro, teve como tema central “A globalização e as pequenas empresas buscan do discutir o impacto da interna cionalização dos mercados bre os empreendimentos de me nor porte e as estratégias empre sariais, e governamentais, para permitir aos mesmos enfrenta rem o processo de rápidas mu danças e de aumento da compe tição entre empresas e nações. Falando na primeira sessão de trabalhos, Willy de Clercq, presidente do Comitê de Rela ções Econômicas do Parlamento Europeu e ex-ministro da Bélgi ca, analisou os fatores que con duziram à globalização e desta cou a existência de duas corren tes em relação ao tema na Co munidade Européia. Uma, que

aponta o processo de globaliza ção como uma oportunidade de ouro para a conquista de novos mercados, e outra, que o consi dera como 0 diabólico respon sável pela crise estrutural de de semprego na Europa.

so-

De Clerq condenou com vee mência os “euro-protecionistas”, que desejam que a Comu nidade imponha barreiras às im portações provenientes dos paí ses de baixos salários, lembran do que mais de 10 milhões de empregos na Europa Unida de pendem diretamente das expor tações. Afirmou que o desem prego na região não decorria da globalização, mas da baixa pro dutividade, dos encargos sobre a mão-de-obra e irgidez nas re lações trabalhistas. Exemplifi cou

com 0 caso da Bélgica,

onde um salário líquido de 40.000 Francos Belga custa ao

sos

empregador 108.000 Francos Belga. Após enumerar os diver programas de apoio desen volvidos pela Comunidade e pelos países membros em favor das PMEs o ex-ministro belga destacou, em suas conclusões que a globalização pode não ser um risco mas uma oportunidade para as empresas de menor

te, desde que se adote a atitude correta frente ao processo de mudanças.

Na seqüência, o embaixador brasileiro junto à Comunidade Européia, Jorio Dauster, expôs visão do Mercosul em relação ao tema, destacandoglobalização não pode ser siderada uma panacéia, livre mercado resolvendo todos os problemas econômicos e so ciais mas que não há como fa zer “voltar o relógio” e retomar ao protecionismo. Para ele a a que a concom 0

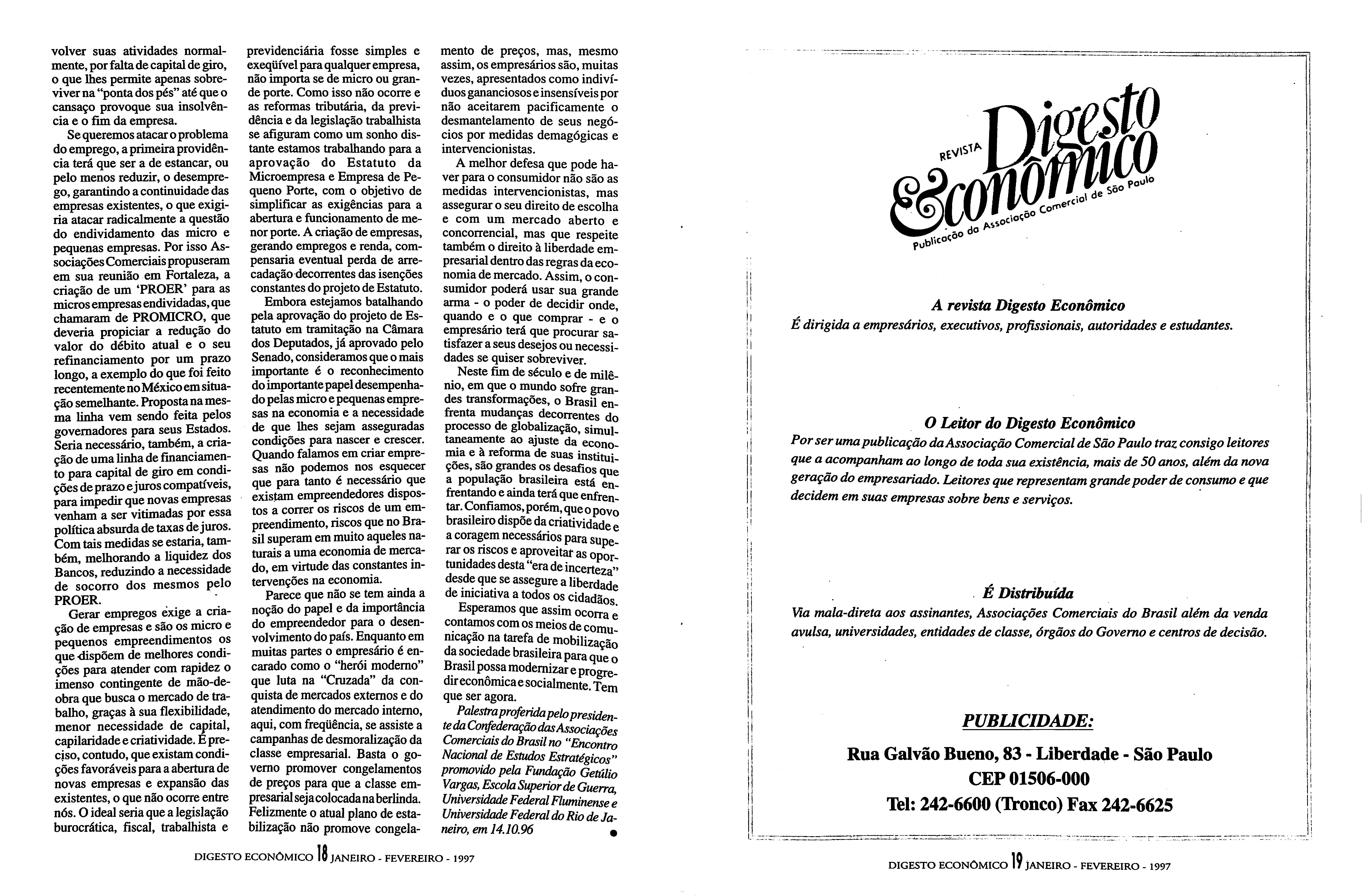

globalização oferece riscos e oportunidades para as pequenas empresas e exige políticas de apoio para que possam enfren tar o ambiente de maior compe tição. O “regionalismo aberto”, como o praticado pelo Mercosul, pode ajudar as empresas de menor porte a se ajustarem a um ambiente mais compe titivo. Afirmando que a globalização é um processo recente, e ainda em curso, que não permite um julga mento definitivo de suas virtudes e amea ças, Jorio Dauster alertou que a maior ameaça é a de que ele possa fazer crescer o desemprego, aumentar as desvantagens dos grupos marginaliza dos, em cada país e entre os países, geran do maior iniqüidade social, doméstica e intemacionalmente, não apenas impondo limi tes ao crescimento mas, a longo prazo, ameaçando a própria democracia. Para ele, a globalização não pode ser uma escolha entre mercado livre e A maior ameaça

sociedade livre. Forta lecer as pequenas empresas é a melhor, senão a única, defesa contra esse perigo. Para o em baixador, graças à sua capacida de de gerar oportunidades de empregos e seu papel social na criação de uma classe média di nâmica, as pequenas e médias empresas deverão desempenhar um papel crucial para dar à globalização uma face humana. Nos três dias de debates ficou claro que a questão da sobrevivên cia das micros e pequenas empre sas no ambiente da blobalização é preocupação dos governos, dos acadêmicos e dos empresários e que a maioria dos países vem de¬

senvolvendo programas especiais visando apoiar as empresas em seu processo de ajuste, criando ou aprimorando mecanismos de apoio nos campos da informação, tecnologia, financiamento e recur sos humanos.

Pode-se constatar, também, que o impacto da globalização

foi muito mais forte nos países que, como o Brasil, tinham eco nomias fechadas e com alto grau de intervencionismo eco nômico, pois isso resultou em empresas menos eficientes e de fasadas tecnologicamente. No caso brasileiro, onde o protecio nismo atingiu o setor de informática, o atraso se deu não apenas no plano tecnológico, como na disseminação da “cul tura” no uso de computadores, resultando em defasagem, in clusive, em relação a países de igual, ou até menor, desenvolvi mento relativo. Confrontada com os programas de apoio às

PMEs de diversos países para se ajustarem à globalização ficou evidente a pouca preocupação do governo brasileiro em rela ção a esse tema.

Observa-se, ao contrário, uma pohtica econômica que agrava as dificuldades empresariais, ao obrigar as empresas a competirem com os concorrentes externos, suportando taxas de juros absurdas e tributação irracional e elevada. Algumas me didas recentes, como a criação do SIMPLES, sistema simplificado para tributação das em presas de micro e pe queno porte, são positi vas, mas claramente in suficientes para que elas possam competir em condições de igual dade com seus concor rentes externos. Não bastasse isso elas ainda terão que enfrentar, a partir de 23 de janeiro à absurda Contribuição sobre Movimentação Financeira - CPMF.

São Paulo realizará em outubro de 1998 o 25th ISBC, promovi do pelo SEBRAE e organizado pela Asso ciação Comercial de São Paulo, quando deveremos debater mais profundamente os impactos socais da globalização e o papel que a micro e peque nas empresas deverão desempe nhar para dar “face humana” à globalização, na linha colocada pelo Embaixador Dauster bus cando caminhos pelos quais os empreendimentos de menor porte, somados às organizações comunitárias, possam não ape nas oferecer emprego ou ocupa ção mas, sobretudo, dignidade ao homem. ●

da globalização é fazer aumentar o desemprego

Marcei Domingos Solimeo é Diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo.

A globalização não deve ser considerada uma ameaça

AS PEQUENAS E EMPRESAS EM FAC DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO

Willy de Clerco

Ministro belga

Globalização e liberação tomapalavras-chave dos anos 90. Entretanto, em vários discussão sobre a globali-

Quais as causas do proc globalização?

^so de ram-se casos, a zação é restrita, vaga, e não consideimplicações mais amplas.

Gostaria de concentrar minha introdução nos seguintes temas: que é globalização?

- de que maneira a União Euro péia pode ajudar as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) européi as no processo de globalização?

O que é globalização?

Globalização significa que muitos países do mundo realmen te aplicam a economia de livre mercado em vez de uma econo-

(grandes) empresas realizaram lucro com essa nova situação. Elas criaram redes com outras companhias e investiram em ou tros continentes para melhorar a alocação eficiente de recursos. Enquanto até os anos 70, a força propulsora da integração em um grande mercado era o comércio internacional, na década de 80 a internacionalização assumiu nova faceta, lançando mão de grandes investimentos externos diretos que estimularam o proces so de globalização.

.0 colapso da União Soviética coincidiu com um período de refor ma econômica e liberalização praticamente todas mundo (exceto Áífica):

em as regiões do ra

O estabelecimento de

j , economi¬ as de mercado na Europa Central e Oriental e o desenvolvimento nômico dos países do Mediterrii revelam a grande expansão da nomia européia na região.

A América Latina, México e Argentina realizaram reformas truturais de grande porte em -o ecoeo ecoessuas economias.

Além disso, o emergir da Ásia significa uma guinada radical mia centralizada ou planejada, e no

Os mercados nacionais fundi ram-se em um só mercado global (mundial), tomando-se “economi camente interdependentes”. ECONÔMICO

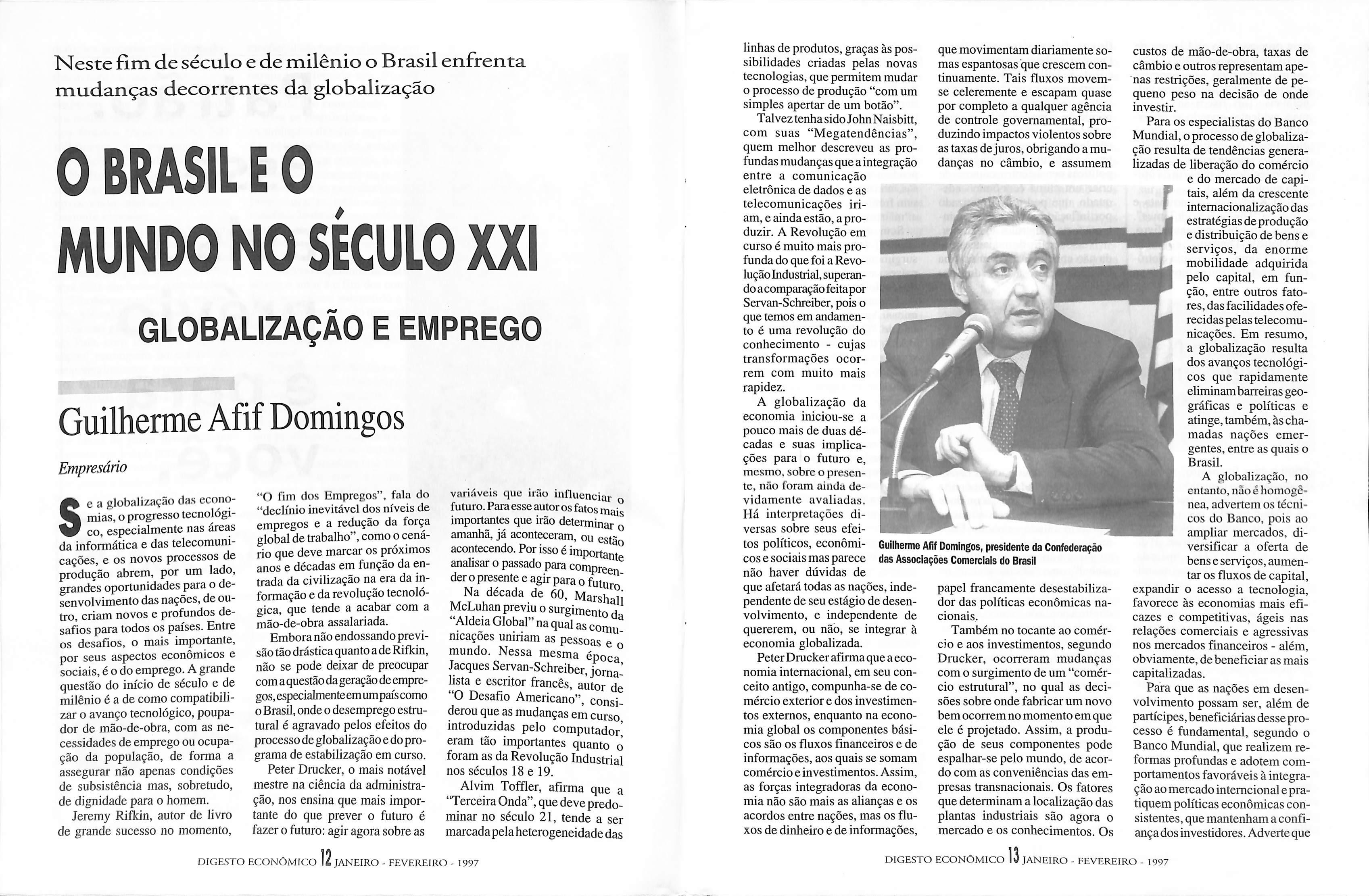

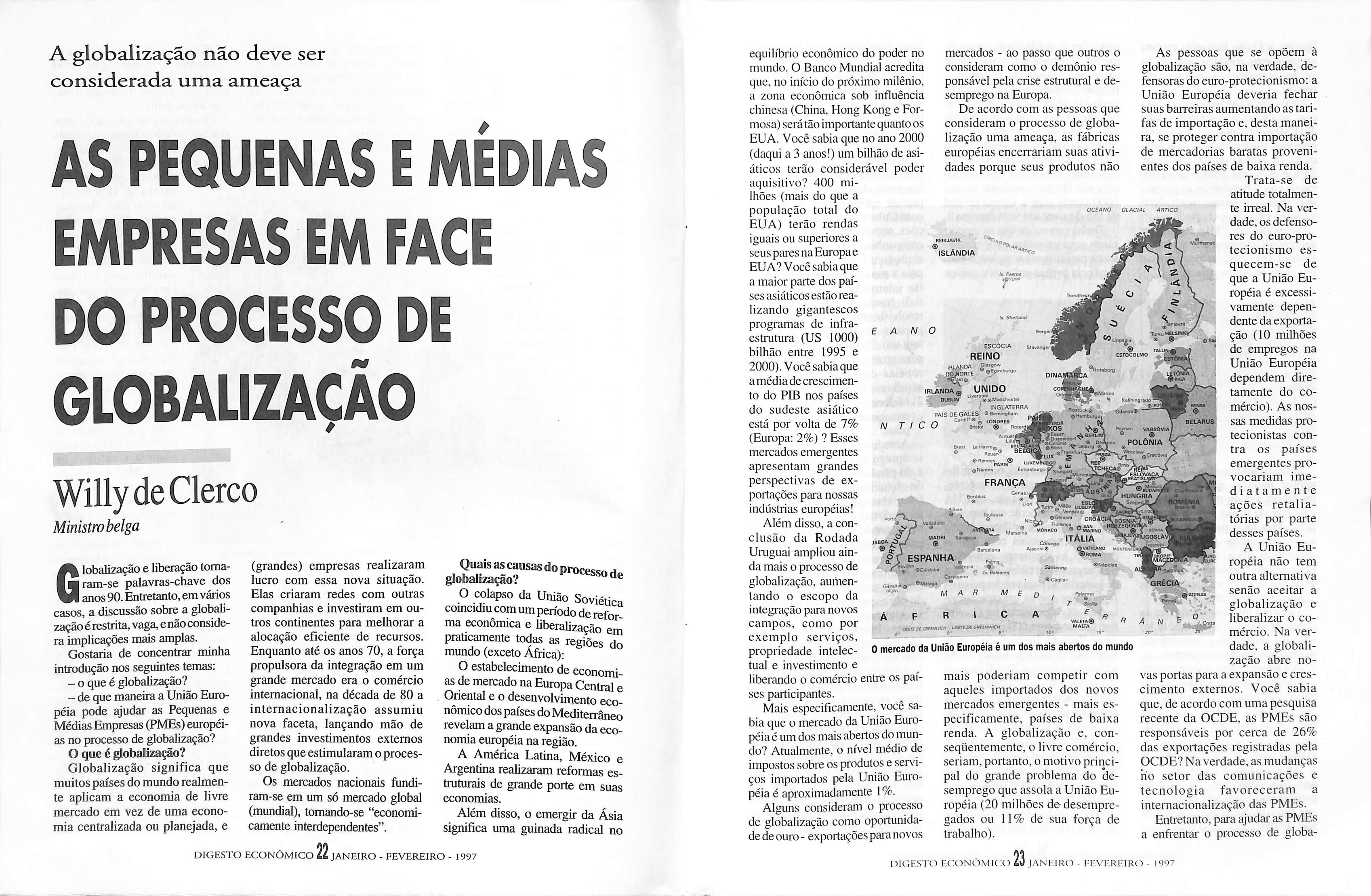

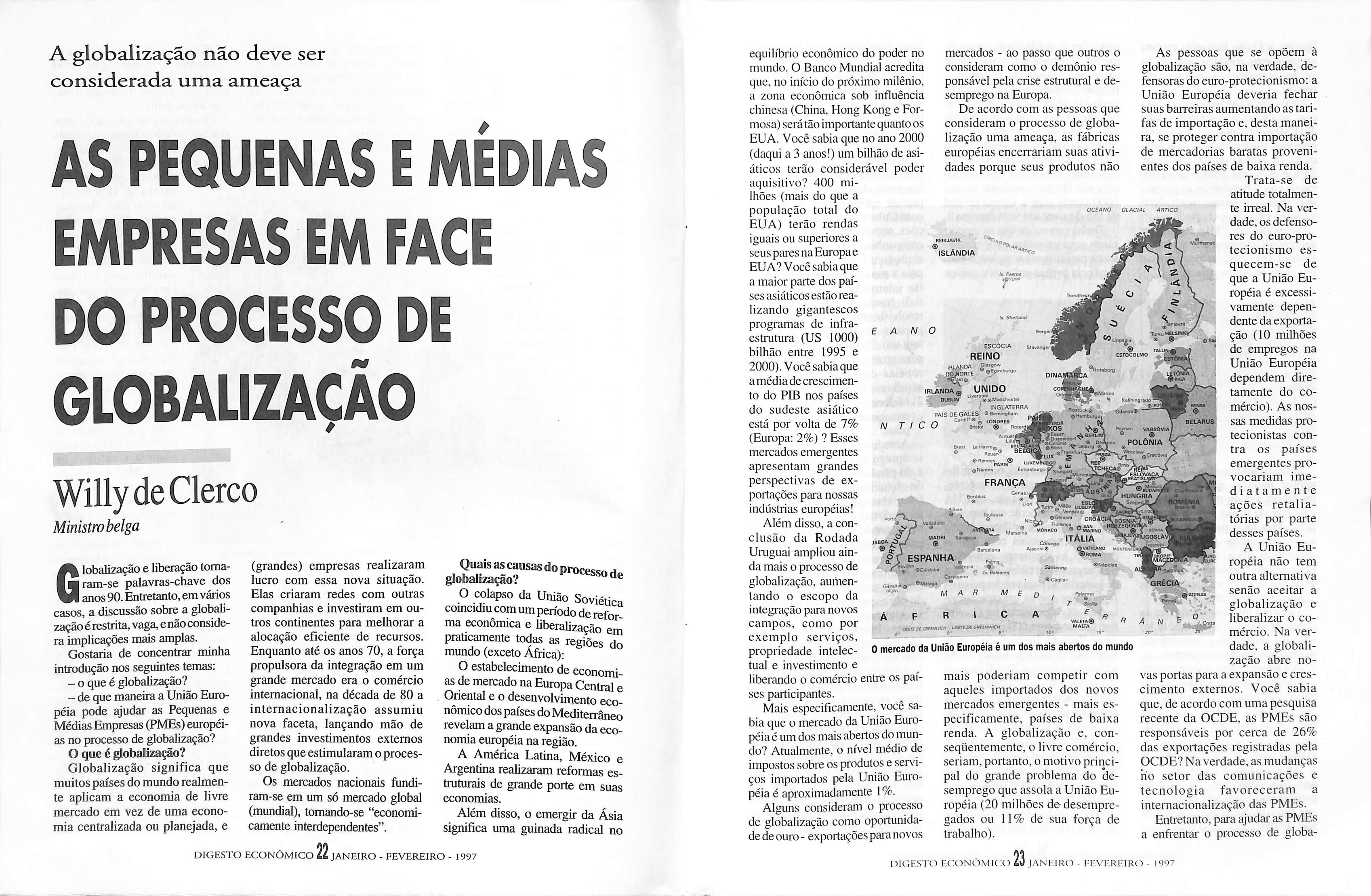

equilíbrio econômico do poder no mundo. O Banco Mundial acredita que, no início do próximo milênio, a zona econômica sob influência chinesa (China, Hong Kong e For mosa) será tão importante quanto os EUA. Você sabia que no ano 2000 (daqui a 3 anos!) um bilhão de asi áticos terão considerável poder aquisitivo? 400 mi lhões (mais do que a população total do EUA) terão rendas iguais ou superiores a seus píues na Europa e EUA? Você sabia que a maior paite dos paí ses asiáticos estão rea lizando gigantescos programas de infraestrutura (US 1000) bilhão entre 1995 e 2000). Você sabia que a média de crescimen to do PIB nos países do sudeste asiático está por volta de 7% (Europa: 2%) ? Esses mercados emergentes apresentam grandes perspectivas de ex portações para nossas indústrias européias!

Além disso, a con clusão da Rodada Umguai ampliou ain da mais 0 processo de globalização, auiiientando 0 escopo da integração pai'a novos campos, como por exemplo serviços, propriedade intelec tual e investimento e liberando o comércio enti'e os paí ses paiticipantes.

mercados - ao passo que outi'Os o consideram como o demônio res ponsável pela crise estrutural e de semprego na Europa.

De acordo com as pessoas que consideram o processo de globa lização uma ameaça, as fábricas européias enceirariam suas ativi dades porque seus produtos não

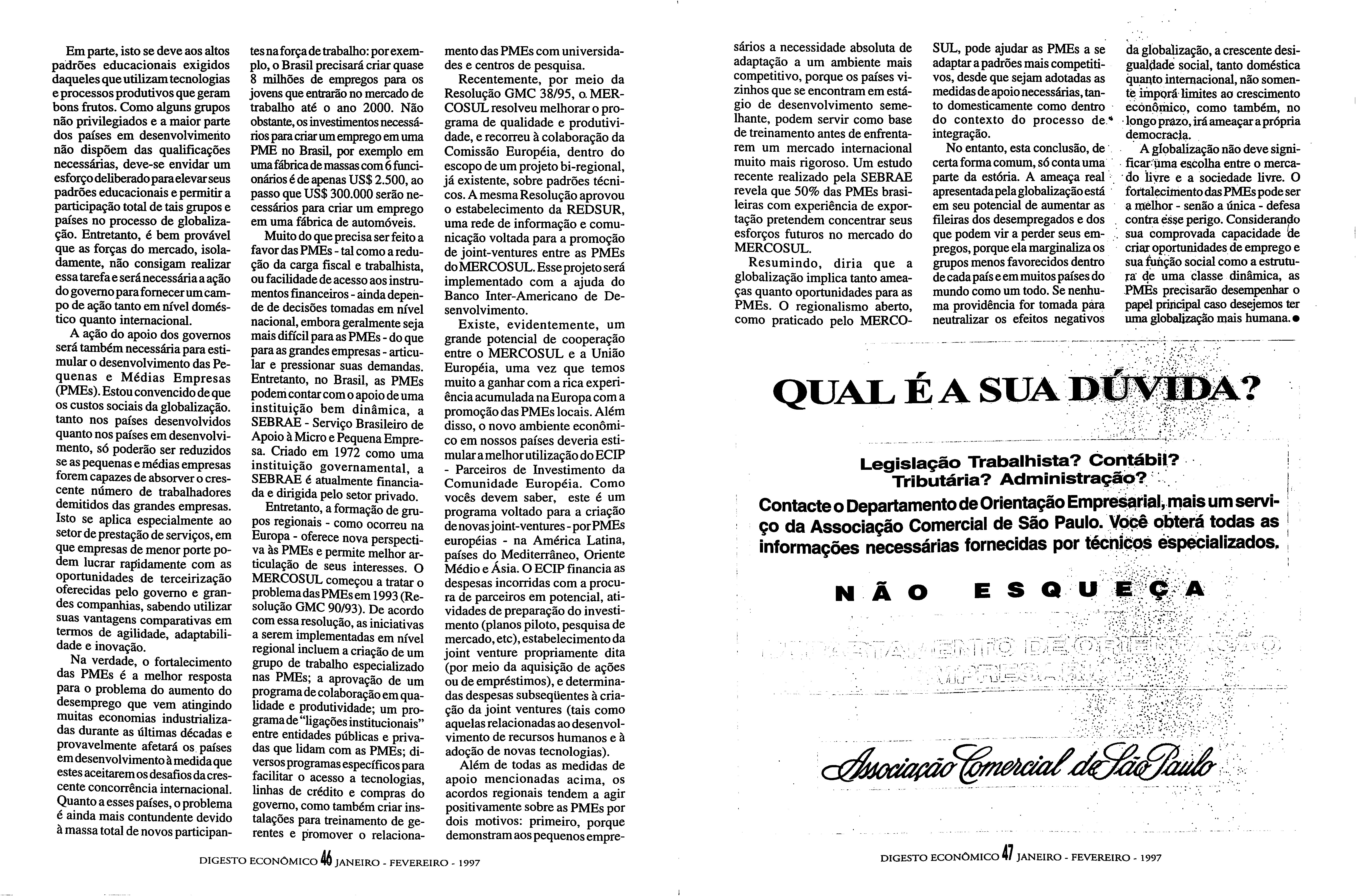

REINO IRLAtJDA I^ORTE UNIDO

O IRUXNDA 0 DUBLIN' Ll<rt'ROO< ( INGLATERRA

Kolm.norMO e CM»** ““ Ro»ioí»o . QHftPnlxTBD, ©● - país DE GALES' ®Brfm(ngh»m C»cl>"a^ LONDRES A N TICO 0 Rolcrcl os VARSÚVIA 0 AMuér POLÔNIA l.i»e'i B'««l e 6EI © Renn«4 <S)PARI& .CfKÓVlO ‘iSJit § REP lUXEMMB TCHECAé 5i^9Afl 'BSLOVA BRA77SUV FRANÇA I HUNGRIA / Z XK » UUBU* rô ® vbíw»© OGéoov» &0 flor«no« nOMlNJA €St L«OH 8 b

MADRI S«»gwa CRÒÀC N't: H ® '^MARINO Sü*i^ 69^LÃ o5T ITÁLIA iseoA ee Cáfsc^ã ^Barcelon# Q VATICANO ©ROMA A,K.->o® Of ESPANHA ^ TIR] SRpPJE lMAX^ kvftc í li. Btleties ®N4ool«9 GRÉClà d San/ínhi Al SCniii

As pessoas que se opõem à globalização são, na verdade, de fensoras do euro-protecionismo; a União Européia deveria fechar suas baixeiras aumentando as tari fas de importação e, desta manei ra, se proteger contra importação de mercadorias baratas proveni entes dos países de baixa renda. Trata-se de atitude totalmen te irreal. Na ver dade, os defenso res do euro-pro tecionismo esquecem-se de que a União Eu ropéia é excessi vamente depen dente da expoitação (10 milhões de empregos na União Européia dependem dire tamente do co mércio). As nosBEtARusi sas medidas pro tecionistas con tra os países emergentes pro vocariam ime diata ni e n t e ações retaliatórias por parte desses países.

Mais especificamente, você sa bia que o mercado da União Euro péia é um dos mais abertos do mun do? Atualmente, o nível médio de impostos sobre os produtos e servi ços importados pela União Euro péia é aproximadamente 1 %.

Alguns consideram o processo de globalização como oportunida de de ouro - exportações para novos

GLyaiiJ'9'' iRUNI :\ M A R M E O AIBNAS / r s c A í A I R Á F ‘E O fí Ã N VALETA© MALTA CÍSTTrfíWW.lCN iSSTíOí&fH^yiCH g0 ©●_ P' 0 mercado da União Européia é um dos mais abertos do mundo 15* mais poderíam competir com aqueles importados dos novos mercados emergentes - mais es pecificamente, países de baixa renda. A globalização e, conseqüentemente, o livre comércio, seriam, portanto, o motivo princi pal do grande problema do de semprego que assola a União Eu ropéia (20 milhões de de.sempregados ou 11 % de sua força de trabalho).

A União Eu ropéia não tem outra alternativa senão aceitar a globalização e liberalizar o co mércio. Na ver dade, a globali zação abre no vas portas para a expansão e cres cimento externos. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa recente da OCDE. as PMEs são responsáveis por cerca de 26% das exportações registradas pela OCDE? Na verdade, as mudanças no setor das comunicações e tecnologia favoreceram a internacionalização das PMEs. Entretanto, pai‘a ajudai' as PMEs a enfrentai' o processo de globa-

OCBAHO CLACIAL ARTtCO

lização, a União Européia precisa xirgentemente conduzir uma pohtica que considere os seguintes as pectos:

restrições à publicidade, procedi mentos de teste excessivamente

exigentes, campanha “compre o produto coreano”) dificultam a en trada da União Européia no mercacom um

Primeiro, a União Européia pre cisa melhorar a competitividade do coreano (as vendas de automódasPMEs européias em nível inter- veis sul-coreanos na Europa nacional. Você sabia que, de acordo triplicaram de 36.496 unidades em estudo da OCDE, entre 1991 para 118.000 em 1994. Por 25% e 50% das PMEs provável- outro lado, em 1994, a União Euromente não sobreviverão ao proces- péia não chegou a exporto sequer de globalização caso mantenham 2000 carros para a Coréia do Sul a atual forma de operação? (0.155 do mercado total coreano!).

Segundo, as PMEs européias Tenho certeza de que os empre- encontram inúmeros obstáculos no sários uqui presentes podem apreexterior (ex: concorrência desleal sentomuito mais exemplos de con- por parte de outros países). corrência desleal em outros países.

Ê ahiuida combater

a gliMízaflc e o ccmêicio

acesso

Conseqüentemente, além de aplicar políticas adequadas para promover a competitividade inter nacional de nossa indústria euro péia, deve luto para obter maior de outros países. Vamos agora tecer alguns comentários so bre esses dois aspectos.

1) Maior acesso ao mercado nos países emergentes.

Lamento informá-los de que as companhias européias - como todos sabem - enfrentam a concorrência desleal dos países emergentes.

A globalização e o livre comér cio devem ser bem-vindos. Entre tanto, a promoção do livre-comércio na União Européia não pode levar à passividade e à inépcia. Deve-se trato da concorrência des leal por parte de outros pmses. Por exemplo, a Coréia do Sul: este país aumentou sua fatia de mercado no “mercado europeu de autopeças ao passo que as barreiras não tarifárias na Coréia (tais como

A União Européia trabalha fir memente para vencer a concorrên cia desleal. Na verdade, os EUA criaram recentemente um banco de dados que enumera determinadas barreiras comerciais com que se deparam as empresas européias. (Por exemplo: é necessária licença de importação para vender peixe no Japão? Por que as exportações de laranja são bloqueadas na Coréia? Por que somente 6(X) carros euro peus foram importados pela România no ano passado enquanto a Daewood vendeu 20.000 carros?)

O banco de dados contém infor mações atualizadas reunidas por empresas européias, pela Comissão Européia e suas delegações no exte rior e por alguns países-membros. O banco de dados mostra, de forma transparente, toda a ação européia contra a concorrência desleal.

Além disso, a remoção das bar reiras comerciais nos mercados ex ternos é um setor em que a União

Européia oferece um evidente valor agregado. Na verdade, ao negociar com a OMC, a OCDE ou seus par ceiros comerciais bilateralmente, a União Européia tem muito mais influência do que qualquer paísmembro agindo isoladamente.

(Por ex: A reação ao Controle Americano - Lei Burton)

Com essa Lei, os Estados Uni dos pretendem proibir que as em presas estrangeiras negociem com Cuba e adotaram certas san ções, como ações legais, contra as companhias européias que nego ciam com Cuba. A reação euro péia a essa flagrante violação da lei internacional (extra-territorial) trouxe a questão para ser resolvida pela Organização Inter nacional do Comércio, que ado tou um “estatuto de bloqueio” para proteger as companhias eu ropéias dos ataques legais de acordo com a Lei Helms-Burton).

2) Melhorar a competitividade in ternacional das indústria euro péias.

Acredito firmemente que o de semprego na União Européia não é, no geral, causado pelo processo de globalização - e, mais especi ficamente, pelas importações de mercadorias baratas de países de baixa renda -, mas pela falta de competitividade das nossas in dústrias européias.

Em diversos países-membros, deve-se reduzir o custo da mãode-obra (por exemplo a Bélgica: se alguém vai receber 40.000 francos belgas líquidos, o empre gador deve pagar 108.000 francos - ou seja, 60% sobre os salários); flexibilizar os mercados de traba lho; fortalecer a colaboração en tre as empresas; estimular a ino vação e melhorar o ensino.

É absurdo acreditar que esses problemas fundamentais possam ser resolvidos combatendo-se a globalização e o livre comércio! Em vez disso, deve-se criar um ambiente comercial para os negóci os europeus com a finalidade de promover a prosperidade, os em-

preendimentos, a assunção de risco e a inovação.

De que maneira pode a União Européia ajudar as PMEs européias a melhorar seu nível de competiti vidade internacional?

a) Melhorando a cooperação en tre as PMEs.

Muitas PMEs não podem assu mir o risco de exporto para novos países emergentes, como por exem plo, para o sudeste asiático. Na ver dade, basta uma decisão errônea para ameaçar todo o negócio.

Por isso, deve-se estimular a co operação entre as PMEs, para que elas disponham de recursos finan ceiros suficientes para assumir ris cos emnovos mercados emergentes e melhorar a produtividade, permi tindo assim um pooling de recursos e evitando duplicar esforços em cer tos campos como o da transferência de pesquisa e tecnologia.

A União Européia introduziu uma série de instrumentos com a finalidade de facilito a cooperação entre as PMEs.

● uma rede de informações: os Euro-Info-Centros;

b) Programas de Pesquisa e De senvolvimento.

Os programas de pesquisa e de senvolvimento tecnológico (P&D) são os exemplos mais importantes do envolvimento da Unidade Euro péia para apoiar a competitividade das indústrias e serviços europeus. Esses programas são mais do que necessários na União Européia, uma vez que os esforços voltados para pesquisa e desenvolvimento são consideravelmente menores na Europa do que nos EUA e no Japão. (Isto é particulannente verdadeiro no cenário da Grécia, onde menos de um por cento do PIB é investido

PMEs) podem passar 18 meses no Japão (um ano de aprendizado da língua e seis meses de experiência na área) para prender a língua e a mentalidade dos japoneses. O pro pósito da União Européia é expan dir esse programapara outros países asiáticos.

Outro exemplo de estreitmento dos laços culturais com a Ásia é o estabelecimento, na China, de uma “Escola Internacional de Negócios China-Europa” (da qual sou vicepresidente do Conselho), fundada pela União Européia e pela Cidade de Shangai. Essa é a primeira escola do gênero na China que oferece

A globalização deve ser considerada um desafio às PMis

em P&D, e as PMEs lutam para ter acesso a fontes financeiras adequa-

● duas redes para ajudar as PMEs a formar parcerias com outras empresas, principalmente o das para estimular seus esforços de Business Co-operation NetWork inovação).

(BCNETT e o Bureau de c) Removendo barreiras cultuRapprochement des Enterprises;

● Enterprise e Europartenariat, que constituem eventos de par ceria que reúnem grande quanti dade de empresários em um lo cal, com a finalidade de formar parcerias e joint ventures. Neste sentido, gostaria de men cionar a intenção da Comissão Européia de apoiar a organiza ção do evento do Europarte nariat na Grécia, em 1997. Mais de 2(XX) companhias de cerca de 60 países reunir-se-ão durante dois dias.

Esta e outras ações da União Européia para aumento o poten-

rais

Se desejam sucesso às suas ex portações para os novos mercados emergentes, como por exemplo a Ásia, as PMEs devem conhecer a mentalidade, o idioma e as preferên cias dos países em questão. Na ver dade, o principal problema de mui tas empresas européias, principal mente das pequenas empresas, é sua ignorância- econseqüentemedoda cultura e costumes asiáticos. A União Européia está cuidan do desse problema

Por exemplo, a Utúão Européia já obteve sucesso considerável com seu “Programa da União Européia ciai das PMEs européias fazem para Jovens Exportadores no Japarte do programa denominado pão” (‘Programa de Treinamento Multiarmual Enterprise e do Pro- Executivo”), por meio do qual jograma Integração da PME. vens empresários (bem como

MB A internacional e outros cursos aos estudantes chineses.

Estes são apenas alguns exem plos de ações da União Européia para ajudar a melhorar o nível de competitividade internacional das PMEs européias. Poderia citar mui tos mais.

Condusâo

Gostaria de concluir com a se guinte afirmação:

A globalização não deve ser considerada uma ameaça. Em vez disso, deve ser considerada como um desafio às nossas PMEs euro péias, como um desafio à nossa possibilidade de exporto para no vos mercados. Esta é a atitude cor reta em relação à globalização. Entretanto, dever-se-ia ajudar as PMEs européias a enfrentar o pro cesso de globalização: dever-se-ia estimular a competitividade inter nacional e solucionar o problemas da concorrência desleal por parte dos países emergentes. ●

Espero que todos reconheçam a importância das PMEs

A GLOBALIZAÇAO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A FUNÇÃO DO GOVERNO

HideoTajima

DoMinistériodaIndústriaeComércioIntemacionaldoJapãi

Gostaria de discutir as recen tes tendências de globaliza ção das pequenas e médias empresas, as PMEs, principalmente no Japão e em outros países da Ásia. Gostaria também de dar mi nha opinião pessoal sobre os de safios que tais empresas podem enfrentar e o papel dos governos nesse sentido.

Como é do conhecimento de todos, a importância das PMEs é mundialmente reconhecida. Na verdade, algumas delas gozam de boa reputação devido (1) à sua função de estimular o desenvolvi mento econômico geral e (2) à sua contribuição para aumentar as oportunidades de emprego. As

PMEs já provaram seu excelente desempenho como participantes flexíveis do mercado. Também contribuíram substancialmente para a inovação.

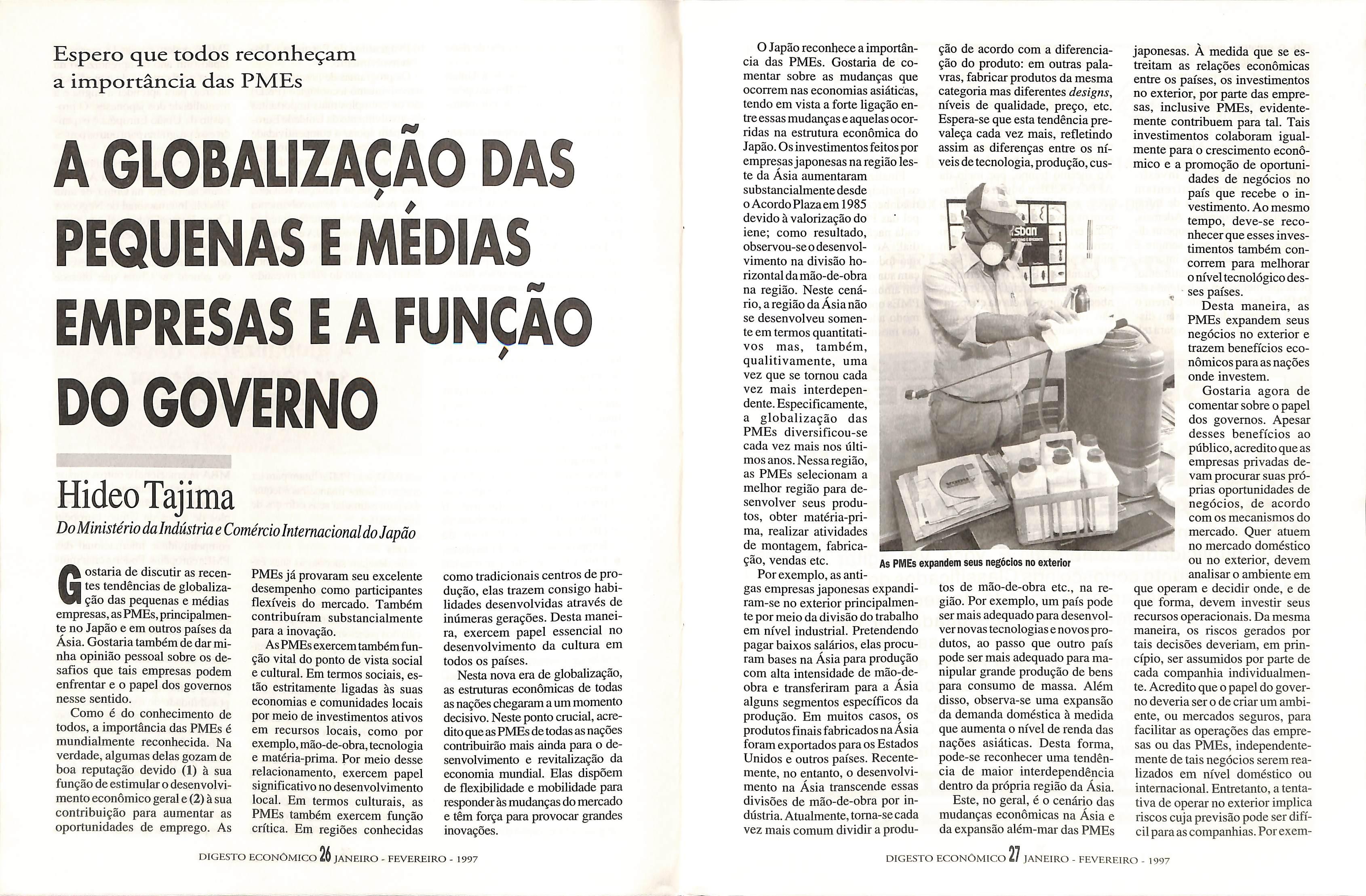

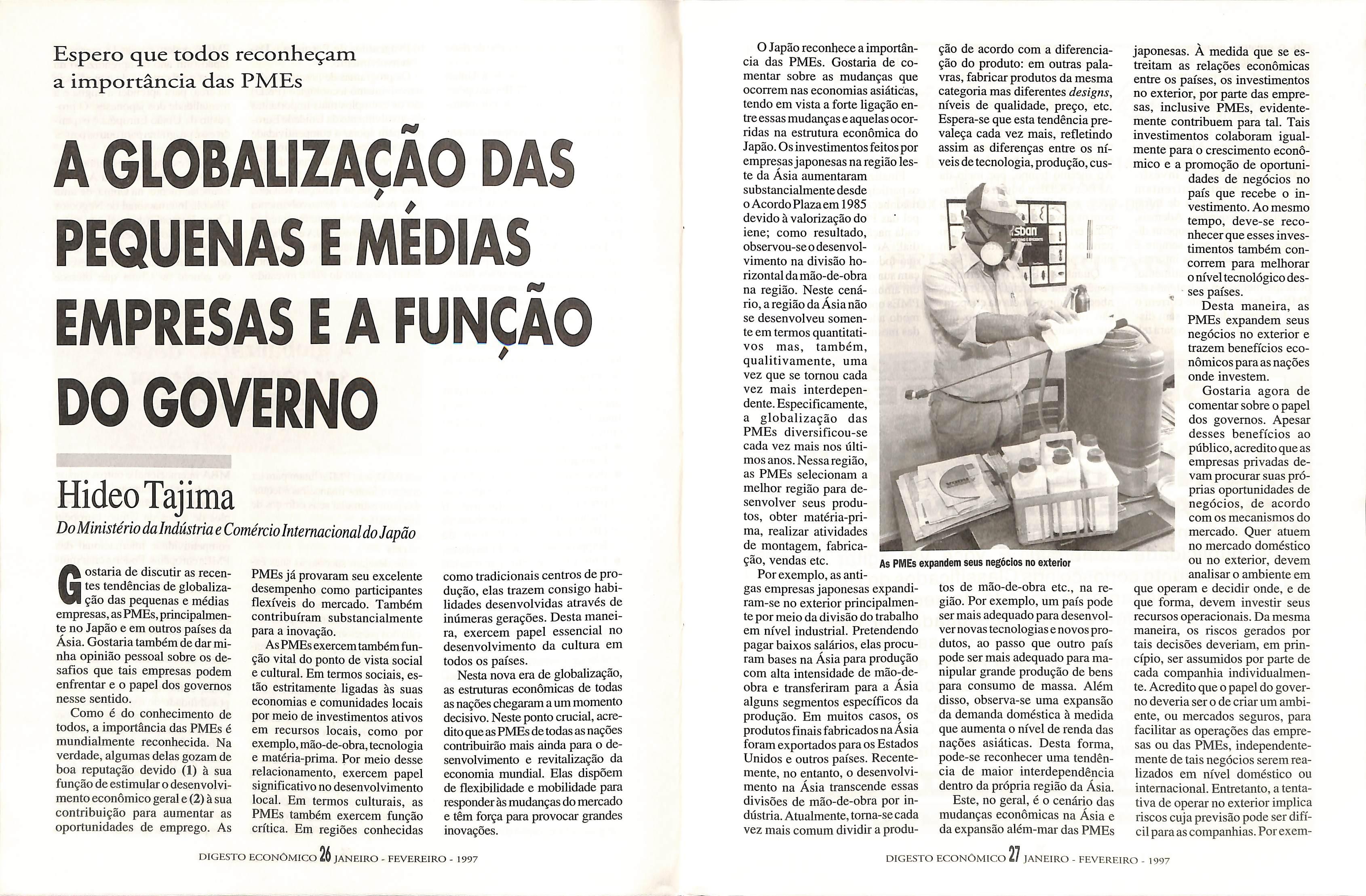

As PMEs exercem também fun ção vital do ponto de vista social e cultural. Em termos sociais, tão estritamente ligadas às suas economias e comunidades locais por meio de investimentos ativos em recursos locais, como por exemplo, mão-de-obra, tecnologia e matéria-prima. Por meio desse relacionamento, exercem papel significativo no desenvolvimento local. Em termos culturais, as PMEs também exercem função crítica. Em regiões conhecidas ECONÔMICO

como tradicionais centros de pro dução, elas trazem consigo habi lidades desenvolvidas através de inúmeras gerações. Desta manei ra, exercem papel essencial desenvolvimento da cultura em todos os países.

Nesta nova era de globalização, as estruturas econômicas de todas as nações chegaram a um momento decisivo. Neste ponto crucial, acre dito que as PMEs de todas as nações contribuirão mais ainda para o de senvolvimento e revitalização da economia mundial. Elas dispõem de flexibilidade e mobilidade para responder às mudanças do mercado e têm força para provocar grandes inovações. no es-