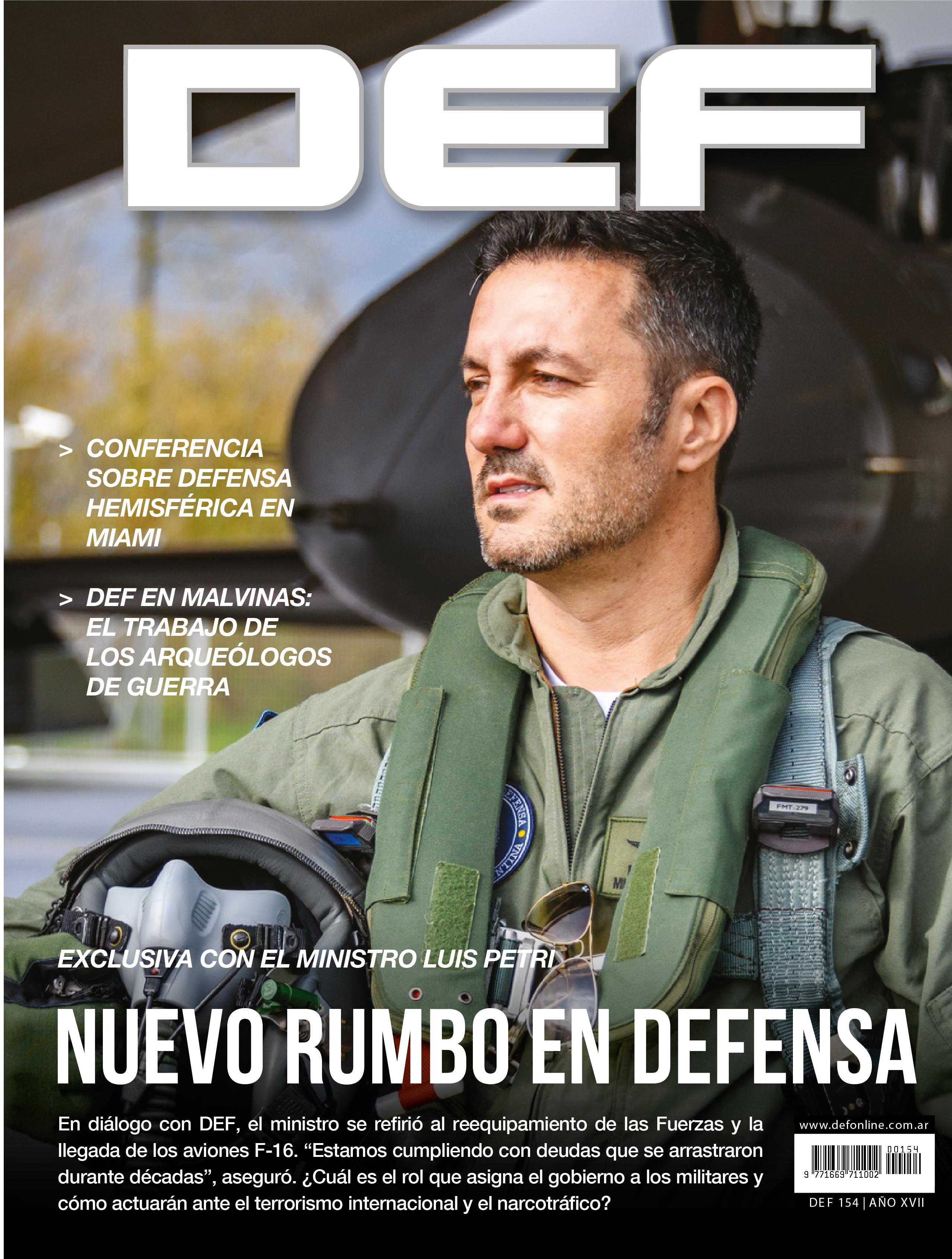

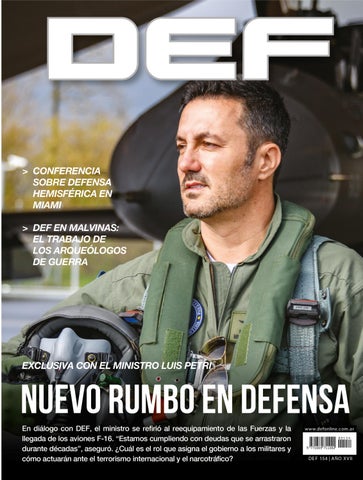

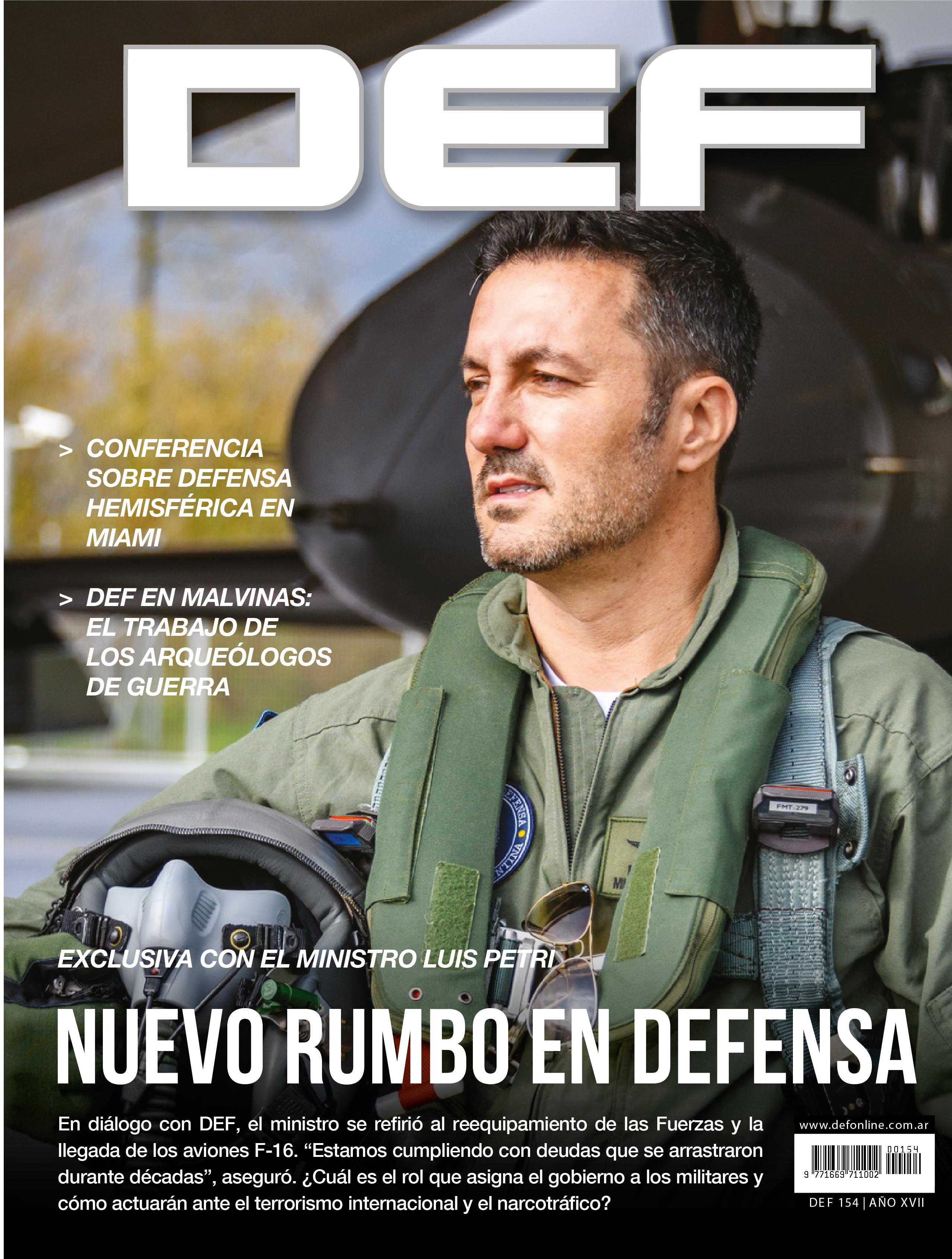

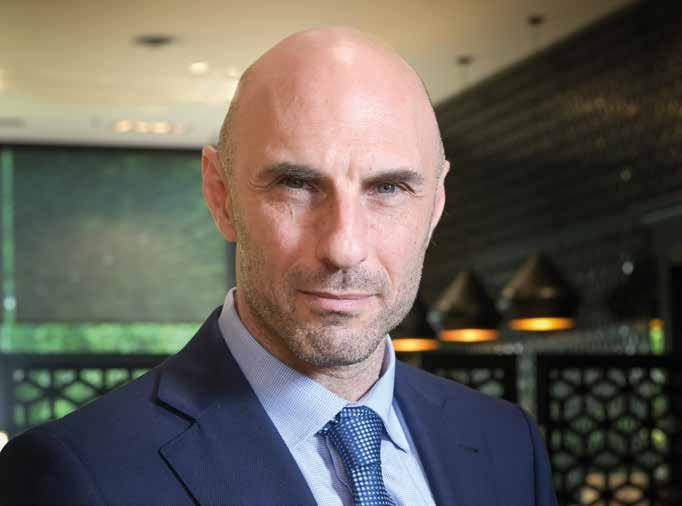

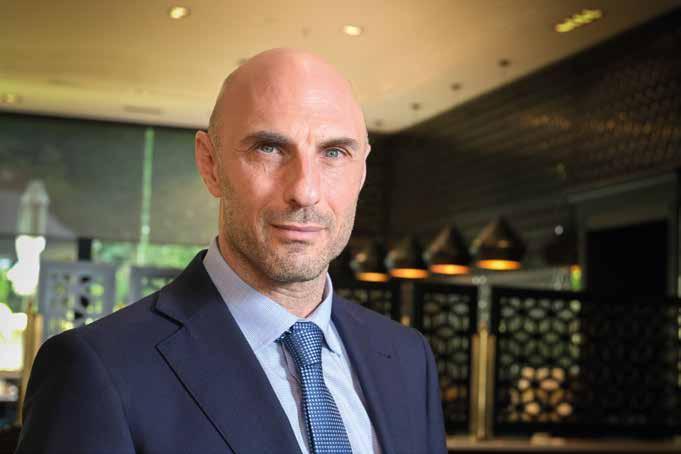

ENTREVISTA AL MINISTRO DE DEFENSA, LUIS PETRI “Estamos cumpliendo con deudas que se arrastraron durante décadas”

En un diálogo exclusivo con DEF, el ministro Luis Petri se refirió al reequipamiento de las Fuerzas y a la llegada de los F-16 tras la firma del contrato de compra con Dinamarca. ¿Cuál es el rol que asigna el gobierno a las fuerzas militares, y cómo actuarán ante amenazas, como el terrorismo internacional y el narcotráfico?

PRESIDENTE

Mario Montoto DIRECTOR Gustavo Gorriz

www.defonline.com.ar

DEF es una publicación de TAEDA EDITORA SA. Derechos reservados. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Las opiniones vertidas en esta revista no representan necesariamente las de TAEDA EDITORA SA. Registro de Propiedad Intelectual N.º 476240. Piedras 1333 2.º “A”, Buenos Aires, Argentina. (5411) 4300-1186.

Aquellos que siguen nuestra publicación desde su inicio sabrán que, en cada cambio de gestión en el Ministerio de Defensa, llevamos a tapa una entrevista con el titular de la cartera. En este caso, Luis Petri recibió a un equipo de DEF en su despacho horas después de su gira por Dinamarca, donde selló la adquisición de 24 aviones F-16 daneses. No solo se refirió a este hito en la modernización del equipamiento de las FF. AA. argentinas, sino también al estado de las Fuerzas y a sus planes futuros.

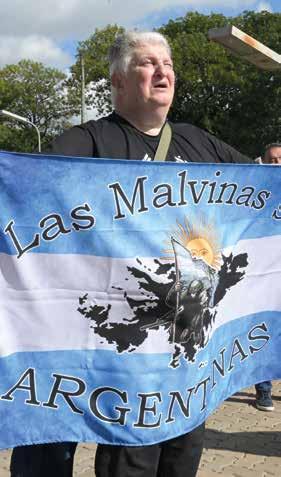

Párrafo aparte merece la visita que hicimos a Malvinas. En ediciones anteriores ya presentamos algunos materiales de nuestro trabajo en las Islas, pero en este número volcamos una cobertura especial: presenciamos la labor de la primera campaña arqueológica realizada por argentinos en los campos de combate de Malvinas. Dialogamos con sus protagonistas, entre ellos, un veterano que encontró la posición en la que combatió después de 42 años.

Foto de tapa: Ministerio de Defensa

JUAN IGNACIO CÁNEPA Editor

DIRECTOR

Gustavo Gorriz

EDITOR

Juan Ignacio Cánepa

COLUMNISTAS

Andrea Estrada

George Chaya

Cecilia Chabod

REDACCIÓN

Mariano Roca

Susana Rigoz

Patricia Fernández Mainardi

Dolores Barón

Nataniel Peirano

Francisco Reyes

ARTE Y DISEÑO

Lola Epstein

Sofía Vilá

FOTOGRAFÍA

Fernando Calzada

Servicios Agence France Presse

ILUSTRACIÓN

Sebastián Dufour

Alejandra Lagos

Marcelo Elizalde

De cara a la transformación que se viene en el mundo a partir de las nuevas tecnologías, América Latina aún presenta graves déficits, que debe resolver para no quedarse a mitad de camino. A su vez, nuestro continente puede ofrecer al mundo respuestas para el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, soluciones a la inseguridad alimentaria y mejores respuestas a la imperativa necesidad de energía limpia. El camino no será fácil, tampoco imposible. Otras regiones lo han hecho partiendo de condiciones tan o más difíciles que las nuestras.

GUSTAVO GORRIZ Director

CORRECCIÓN

G. B. y A. E.

ADMINISTRACIÓN

Andrea Botta

RECEPCIÓN

Laura Pérez Consoli

PUBLICIDAD

publicidad@taeda.com.ar

IMPRESIÓN

Mundial SA

DISTRIBUCIÓN

Distrired SRL

Distribuidora interplazas SA

p. 88. Desafíos geopolíticos, amenazas criminales y riesgos en el ciberespacio

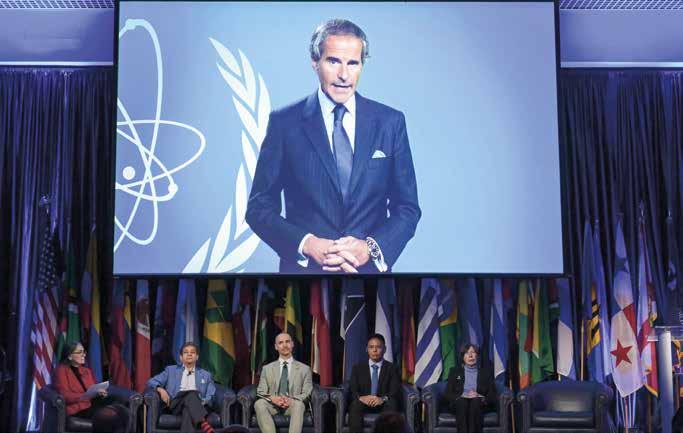

Altos funcionarios, académicos y representantes del sector privado de todo el continente se dieron cita en Miami para participar de la novena edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, coorganizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Fundación Taeda. DEF fue testigo del profundo debate sobre las amenazas, riesgos y oportunidades que enfrenta la Región.

p. 108. Generala Laura Richardson:

“Me preocupa que se pueda apuntar a satélites desde la estación china en Neuquén”

Además de alertar sobre el avance del régimen chino en la Región, la jefa del Comando Sur de EE. UU. se refirió a la transferencia de equipamiento militar para el país: después de los F-16, ¿qué otros sistemas de armas está dispuesto a transferir EE. UU.?

> Timothy Ray “Hay que promover la sinergia entre el Congreso, las Fuerzas Armadas y el sector privado”.

> Dan Restrepo “Lo ciber no tiene el papel que debería tener en las conversaciones sobre seguridad”.

> Randy Pestana “China despliega su juego en la Región a largo plazo”.

> María Paula Romo

“El Estado ecuatoriano tiene que retomar el control”.

> Ali Rahman

“Para China, la transición energética es un tema de seguridad nacional”.

> Claudia Natenzon “Debemos considerar al ambiente dentro de una estrategia de seguridad nacional”.

> Roberta Braga “Las personas más politizadas son las que creen mayormente en la información falsa”.

> Alexis Bethancourt “La ruta migratoria del Darién genera problemas ambientales y de seguridad”..

> César Restrepo “En América Latina hay un estado de negación frente al crimen transnacional”.

> Ignacio Celorrio “Necesitamos infraestructura para convertirnos en grandes productores de carbonato de litio”.

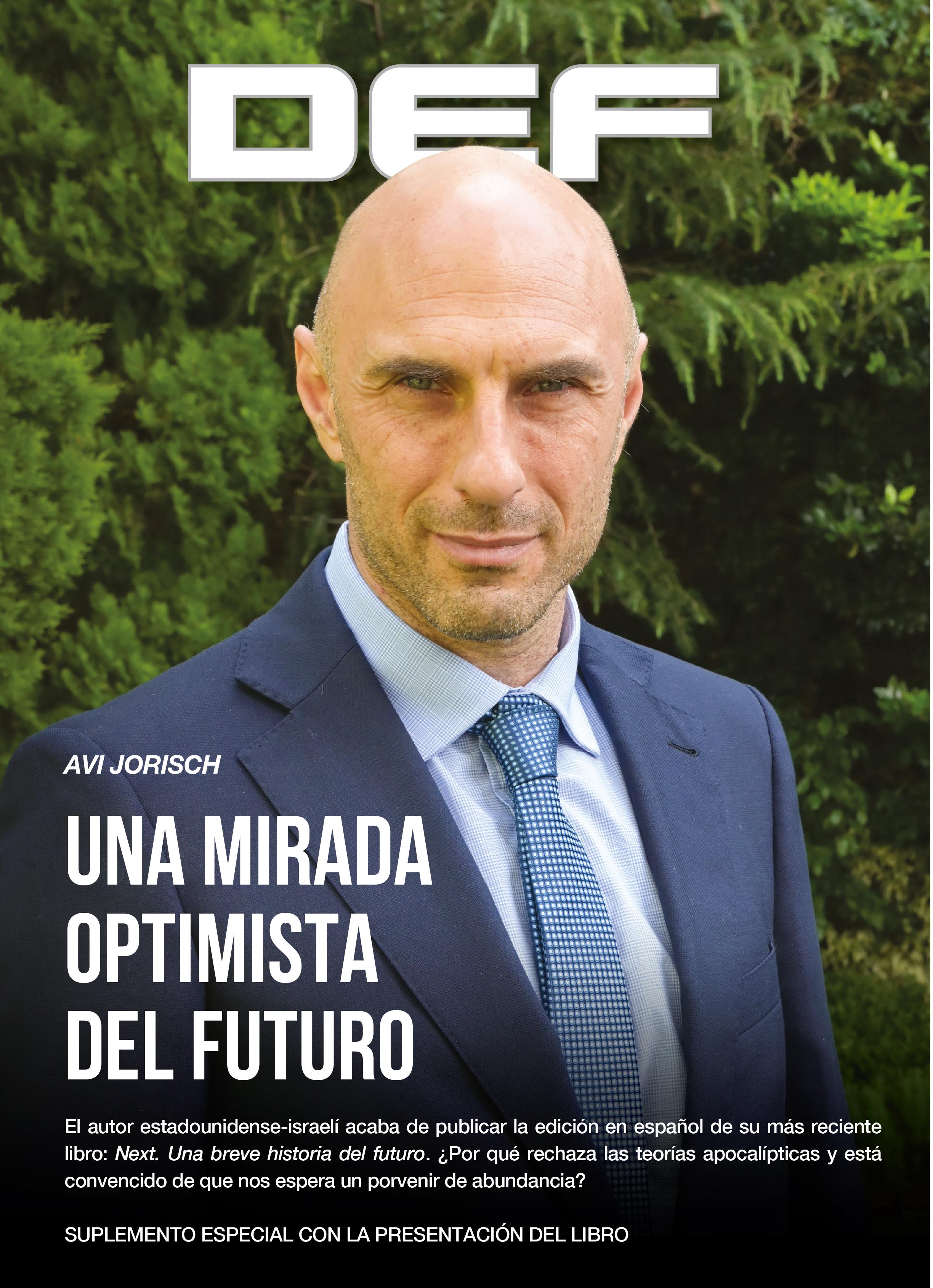

“Estamos

entrando en la era del cambio exponencial”

El emprendedor israelí analiza los próximos años y, al contrario de lo que se suele creer, tiene una visión optimista del futuro. En diálogo con DEF, destaca que estos podrían ser los mejores años para inventar, innovar y hacer del mundo un mejor lugar. Pero ¿por dónde se empieza?

SUPLEMENTO ESPECIAL: Presentación de Next. Una breve historia del futuro

La última publicación de Avi Jorisch llega al público hispanohablante de la mano de la Fundación Taeda. En esta obra, el autor describe 13 innovaciones que podrían cambiar el mundo y ayudar a gran parte de la sociedad.

> GEOPOLÍTICA

p.52. La OTAN se prepara para un conflicto con Rusia

> MEDIOAMBIENTE

p. 60. Contaminación por plástico: un asesino invisible

p.120. El “pueblo argentino” contra la pesca ilegal

> ENTREVISTAS

p.64. Alon Chen: “El COVID-19 tuvo un dramático impacto en la salud mental”

p.134. Leland Lazarus: “América Latina es muy importante para la diplomacia taiwanesa”

> ANTÁRTIDA

p. 116. Héctor Ochoa: “No dejo de maravillarme cada vez que llego a la Antártida”

> DIÁLOGOS

p.126. Amador Sánchez Rico: “La Unión Europea salió fortalecida de la pandemia y la guerra de Putin”

> COLUMNISTA

p.138. George Chaya: Hamás y un peligroso escenario nuclear

“Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen”.

Eduardo Galeano (1940-2015)

Filósofo, ensayista y pensador uruguayo

De cara a la transformación que se viene en el mundo a partir de las nuevas tecnologías, la Región aún presenta graves déficits, que debe resolver para no quedarse a mitad de camino de la transformación digital y, a la vez, poder aprovechar la oportunidad de crear empleos de calidad. Y no solo eso; también, debe resolver un problema quizás más grave aún, que consiste en determinar qué tipo de tareas y actividades harán quienes sean sustituidos por la propia dinámica provocada por el desmesurado avance de las nuevas tecnologías, que superan el rendimiento humano, y abaratan costos y tiempos en este nuevo camino hacia un progreso al que no le encontramos horizonte. Los expertos coinciden en que la falta de recursos para apoyar el talento y el desarrollo tecnológico se convierte en el principal obstáculo para que los países de la Región sean capaces de aprovechar esta transformación digital al máximo.

En el plano educativo, el rezago es muy marcado. Tras las últimas pruebas PISA, de acuerdo con lo publicado en diciembre de 2023, el 75% de los estudiantes latinoamericanos registraron resultados por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas, y el 55% lo hizo por debajo del nivel de competencia básico en lectura. Esta evaluación también confirmó la inequidad que existe en toda América Latina, donde el 88% de los estudiantes más pobres tienen bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55% de los más ricos. De acuerdo con datos de Unicef, actualmente, hay 15 millones de adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años que no van a la escuela. Además, la Región salió más débil de la pandemia, cuando sus alumnos perdieron más días de clase que sus pares de cualquier otra región del mundo.

Tal como señala la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL), a pesar de que en la mayoría de los países ha aumentado la cobertura y el acceso a la educación básica, media y técnico-profesional, no se ven resultados positivos en términos de la calidad del aprendizaje. A estas falencias y ausencia de resultados, se suman las diferencias siderales con las prestaciones que las escuelas brindan en el primer mundo y la acumulación de tareas en los países periféricos, donde deben afrontar aulas con el triple o cuádruple de alumnos y, además, atender problemas alimentarios, sanitarios y conductas distorsionadas en muchos sectores sociales marginados. A ello, hay que agregar que, en general, en toda la Región, son los docentes mismos quienes tienen un tremendo retraso por no contar con herramientas tecnológicas, y por tener condiciones laborales y económicas muy pobres. Otro gran desafío a superar es la brecha digital. Si bien entre 2014 y fines de 2021, prácticamente, se duplicó el número de ciudadanos con acceso a internet móvil, que pasaron de 220 a 400 millones; sigue habiendo una amplia franja de la población que no cuenta con ningún tipo de conexión. Hoy, un 32% de los latinoamericanos, es decir, 244 millones de personas, no accede a servicios de internet. Y las diferencias son abismales entre las zonas urbanas, donde la conectividad alcanza el 79%;y las rurales, donde llega apenas el 43%.

Si bien sabemos que los graves problemas de desigualdad que vive nuestra Región no deben confundirse con la pobreza, sino que obedecen a situaciones históricas, culturales y sociales de una enorme inequidad estructural, hay notables situaciones contrapuestas que así lo certifican. Brasil, por ejemplo, es hoy la novena economía del planeta tras superar en PBI a Canadá a fines de 2023. Además de ser el segundo exportador mundial de granos y un gigante de la agroindustria, ha logrado posicionarse en el liderazgo de nichos de productos muy competitivos. La empresa aeronáutica Embraer ocupa el tercer puesto entre las mayores fabricantes de aeronaves del mundo, mientras que la industria automotriz bate récords de inversiones y el polo industrial de San Pablo es un coloso a nivel regional. No obstante, las deudas sociales de Brasil siguen siendo enormes: el país tiene un 31,6% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza, y un 5,9%, en la extrema pobreza. Según datos oficiales, 33 millones de brasileños aún no tienen acceso al agua potable y casi 100 millones no cuentan con adecuados sistemas

de saneamiento. El país ocupa el 17.° puesto en la clasificación del índice mundial de inequidad (World Inequity Database), es decir, la brecha entre ricos y pobres. El 1% más rico de Brasil concentra ya prácticamente la mitad de la riqueza del país, frente a un 20,3% del capital en manos del 90% más pobre. Para entender claramente que los problemas planteados son aún más graves de los que podríamos imaginar, veamos un país de América Central elegido al azar, Honduras, en este caso, que se encuentra en las antípodas de Brasil en cuanto a magnitud, población, recursos y posibilidades. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de hogares que se encuentra por debajo de la línea de pobreza representa el 64,1%, y la pobreza extrema se ubica en el 41,5%. Y cerca de 5,5 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento seguro, lo que representa un 56,7 % de la población.

Otro caso de análisis es Bolivia, donde los últimos datos oficiales indican que alrededor del 36% de la población se ubica por debajo del umbral de la pobreza; y el 11%, en situación de pobreza extrema. Sin embargo, en la zona rural, la pobreza alcanza el 47,9% de la población, lo que sigue marcando los fuertes contrastes sociales del país. Otra confirmación de esa disparidad es que el 33% de la población rural aún no tiene acceso a servicios de agua potable, y únicamente, el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico.

Luego de este brevísimo prólogo sobre el futuro de nuestra Región en materia de nuevas tecnologías, entremos al debate. Existen dos posiciones antagónicas: los pesimistas, que ven un futuro complejo, con peores tasas de crecimiento y mayores desigualdades entre nuestra Región y el resto del mundo; y, en la vereda de enfrente, aquellos que ven en la nueva revolución tecnológica una oportunidad, alguno incluso habla de “una oportunidad extraordinaria y única” para acortar la brecha y sacar a América Latina del papel de Cenicienta del progreso mundial. Por el lado oscuro de la grieta, es sumamente difícil que cientos de millones de personas salgan de un estado de pobreza si sus necesidades básicas no son satisfechas, no tienen trabajo o viven en la informalidad, porque esta situación lleva, indefectiblemente, a una mala alimentación, a la falta de acceso a otras necesidades básicas, como el agua potable,

la electricidad y, como es obvio, a la ausencia de conectividad, base primigenia para los desafíos actuales de la inteligencia artificial y los retos por venir. La exclusión social y la marginalidad generan una inmensa desigualdad: requeriría cientos de páginas desarrollar sus causas y efectos, pero lo que es seguro es que se necesita del esfuerzo de dos o tres generaciones y un fuerte apoyo global para modificar esta cuestión. Quienes abonan esta idea de los perjuicios que traerá el progreso exponencial a la América Latina profunda sostienen que reducir ese bajo desarrollo humano —sumado a la criminalidad y al resentimiento social que produce el hambre, la ignorancia y la falta de expectativas— impide crear las mínimas condiciones para incorporar a esos millones de personas al escenario del futuro de una manera seria y permanente.

Quienes ven un promisorio futuro por venir, por el contrario, señalan razones de peso para abonar ese optimismo. Por ejemplo, un informe de la Asociación Latinoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) vaticina la posibilidad de generar más de 400.000 empleos al año en la Región si se logra el cierre de la brecha de digitalización entre esta parte del mundo y la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según la Cepal, por su parte, el 42% de los adultos latinoamericanos ya realizan regularmente pagos por algún medio digital, y el 11% adoptó este método a partir de la pandemia. En ese sentido, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial, William Maloney, sostiene que la inversión pública y privada en conexión digital puede estimular nuevos empleos y ofrecer nuevas oportunidades al comercio en una Región donde el 74% de los hogares urbanos tiene acceso a internet fijo (aunque solo el 42% de los hogares rurales cuentan con ese servicio).

A pesar de las desigualdades, que están lejos de ser resueltas, el ecosistema digital regional presenta algunos datos alentadores. Brasil cuenta con el 63% de las startups de toda la Región y con 24 unicornios, es decir, empresas que cotizan más de 1000 millones de dólares, y encabezan el ranking regional. Por su parte, un estudio del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2023, identificó 340 startups de tecnología profunda que se encuentran ubicadas en 14 países de la Región. Se trata de

“compañías que están fundadas sobre un descubrimiento científico o una genuina innovación tecnológica”, según la definición acuñada por Swati Chaturvedi, CEO de la plataforma de inversión Propel(x). Mientras tanto, Argentina asoma como el país con el mayor número de startups de tecnología profunda de América Latina, con un total de 103 empresas, lo que representa aproximadamente el 30% del total. Las startups locales de tecnología profunda tienen un valor de 1900 millones de dólares, lo que representa el 23% del valor total del ecosistema regional. Alrededor de dos tercios están vinculadas al sector de la biotecnología, y el 11%, al de inteligencia artificial. Sin embargo, también ganan terreno otros sectores, como la nanotecnología, el espacio, la movilidad avanzada, la robótica, la salud y los materiales avanzados. Si vemos las perspectivas a largo plazo, a partir del aprovechamiento de las capacidades de la inteligencia artificial, la Región y Argentina, en particular, pueden aumentar a 100.000 millones sus exportaciones anuales de servicios basados en el conocimiento, y el PBI regional se puede incrementar un 4% gracias a los aportes del I+D privado.

Es más que probable que la verdad no esté en ninguna de estas dos posiciones extremas. Ni tirios ni troyanos. Un criterio intermedio debería primar, cuando menos para aligerar la situación más que crítica que hoy vive la Región. Para ello, será fundamental el apoyo del G20 y de las principales instituciones multilaterales a las que les cabe el tema. Sin embargo, además de lo antedicho, será clave el rol de los gobiernos de todos los países de América Latina; todos, sin excepción. Está en nosotros romper con el mito de ser el continente de las “décadas perdidas” y de las “mil oportunidades que se han dejado pasar”. No se trata solo de mejorar nuestras administraciones, combatir la corrupción y ser sensatos en la toma de decisiones estratégicas, sino de valorar lo mucho que tenemos para ofrecerle al mundo y hacerlo valer en la mesa de negociaciones.

América Latina podría sentarse a esa mesa, como actor trascendente en la solución de los desafíos globales por venir y, a su vez, lograr que esa oferta traiga soluciones permanentes a los graves problemas endémicos que acarrea nuestra Región. ¿Qué podemos ofrecer? Respuestas para el cambio climático, para la preservación de la biodiversidad, soluciones a la inseguridad alimentaria y mejores respuestas a la

imperativa necesidad de energía limpia, entre ellos, el hidrógeno verde. Las reservas de litio, níquel, grafito y cobre son cruciales para la transición energética que se avecina.

Para que lo expuesto tenga un trato justo y evitemos “espejitos de colores” que ya hemos visto en el pasado, es fundamental asegurarnos fuertes inversiones en infraestructura, mejorar nuestra capacitación y tener políticas que garanticen el financiamiento y la productividad. ¿Es ello posible? Creemos que depende más de nosotros que del resto del mundo. Si lo logramos, eso no solo permitirá crear cientos de miles de puestos de trabajo, sino que ayudará, con gran sacrificio y esfuerzo, a sacar de la indigencia social y educativa a millones de personas que hoy ven el mundo pasar.

No es fácil, tampoco imposible. Otras regiones lo han hecho partiendo de condiciones tan o más difíciles que las nuestras.

Es la hora de ponerse en marcha.

> El autor es director de DEF

"No creo que la humanidad logre sobrevivir otros mil años como especie, a menos que escapemos de nuestro frágil planeta".

STEPHEN HAWKING Astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico.

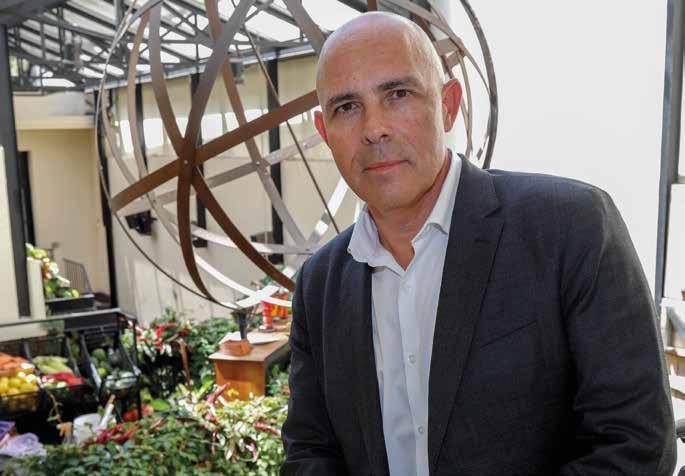

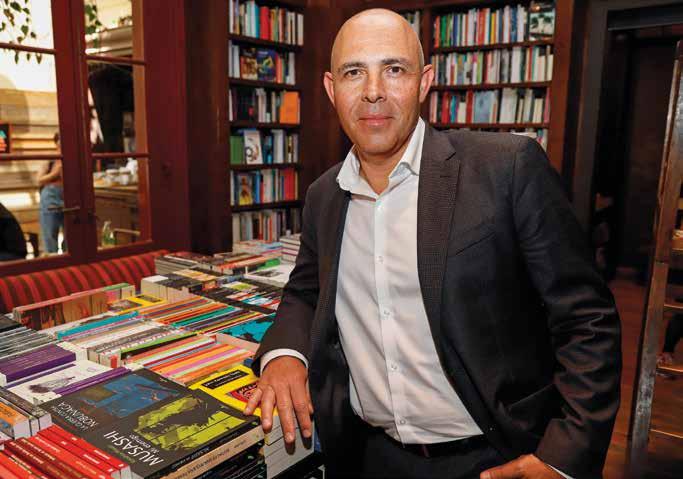

AVI JORISCH

El autor de Next. Una breve historia del futuro ofrece una visión optimista del porvenir de la humanidad y confía en que podremos resolver los desafíos globales que enfrenta el planeta. ¿Qué rol le asigna a los innovadores en la nueva “era de la abundancia”?

Fotos: Fernando Calzada

“El mundo que heredarán nuestros hijos será radicalmente diferente del que recibimos nosotros”, afirma Avi Jorisch, escritor y emprendedor israelí-estadounidense. Estamos ingresando, a su juicio, en la “era del cambio exponencial”. “No hay nada que no podamos resolver sin una dosis de imaginación”, sostiene al referirse a las extraordinarias innovaciones que ya

están entre nosotros y que recorre con detalle en Next. Una breve historia del futuro, cuya primera edición en castellano acaba de lanzar Taeda (todos los detalles del evento de la presentación del libro están en el suplemento especial que acompaña esta revista).

“En las próximas décadas, lo que sigue estará determinado por nuestra creciente capacidad de aprovechar el

pensamiento exponencial para lograr innovaciones realmente extraordinarias que vayan mucho más allá de nuestra imaginación: tecnologías que, si se utilizan para el bien, nos permitirán hacer del mundo un lugar mucho mejor”, afirma en la introducción de su libro.

En un jugoso diálogo con DEF, este licenciado en Historia y columnista de

“La idea de fracaso no es solo aceptada, sino que es bienvenida”.

numerosos medios de comunicación internacionales recorre las claves de la “Humanidad 2.0”, tal como define al tiempo que se avecina.

� En su libro, usted afirma que estamos en una coyuntura crítica a nivel global, pero que al mismo tiempo estamos ingresando en lo que denomina una “era de la abundancia”. ¿Cómo explica esta paradoja?

� Enfrentamos desafíos globales enormes vinculados al desarrollo sustentable. Todos sabemos cuáles son: el cambio climático, la inseguridad alimentaria y de recursos hídricos, la pobreza, los desafíos energéticos y la resiliencia frente a desastres naturales. Al mismo tiempo que somos conscientes de los problemas que enfrenta el planeta, vemos que existen soluciones para todos ellos. En cada una de estas categorías, hay una persona, una empresa o un país que está resolviendo, al menos en parte, alguno de estos problemas. Pensemos qué ocurrirá de aquí a unos años: los científicos predicen que hacia 2030 se producirán hechos asombrosos, como la cura de muchos tipos de cáncer; el regreso del hombre a la Luna y, posiblemente, la llegada a Marte; los vehículos autónomos serán una realidad, y habrá muchos más autos eléctricos circulando. Y, para 2030, también, tendremos computadoras que, por primera vez, superarán la velocidad de procesamiento del cerebro humano. Eso permitirá superar una

barrera que ha tenido históricamente la humanidad: hasta ahora, hemos estado limitados por el tamaño de nuestro cerebro y su velocidad de procesamiento.

� En el libro, usted da cuenta de trece ejemplos concretos de cómo avanzamos hacia la solución de muchos de los grandes desafíos de la humanidad.

� En Next, planteo que cada uno de estos problemas tiene una solución, al menos parcial, como resultado del ingenio de distintas personas a lo largo del planeta. Estas soluciones pueden ser aplicables a la Argentina. Empecemos por el caso de Israel, que hoy es la única “superpotencia del agua” y ha desarrollado cinco grandes

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

innovaciones en el manejo de sus recursos hídricos: el riego por goteo; la desalinización; la reutilización de las aguas residuales; el sistema de doble descarga en los baños; y TaKaDu, un software desarrollado con inteligencia artificial que utiliza sensores de altísima calidad, y que permite detectar las pérdidas de agua dentro del sistema y solucionarlas.

Otro caso es el de Estonia, que en los últimos 20 años se ha convertido en el país líder en gobernanza digital y cuya sociedad opera totalmente en la “nube”, lo que ha reducido al mínimo los niveles de corrupción y le ha permitido ahorrar un 2% de su PBI, que hoy destinan a su seguridad nacional.

“NECESITAMOS UNA SOCIEDAD PALESTINA

DESRADICALIZADA, DESMILITARIZADA Y PRÓSPERA”

“Yo estoy convencido de que, para convivir, necesitamos una sociedad palestina desradicalizada, desmilitarizada y económicamente próspera. Israel ha ofrecido su mano y lo seguirá haciendo”, afirmó Avi Jorisch, al referirse a la tensión que se vive en su país desde la masacre del 7 de octubre de 2023. “Hamas ha dejado muy claro ante el mundo lo que quiere; y ninguna sociedad libre y amante de la paz puede convivir con ese comportamiento barbárico”, alerta.

El autor de Next pone como ejemplo las innovaciones que cita en su libro, desde los microcréditos hasta la tecnología aplicada al uso racional de los recursos hídricos, y se muestra convencido de que cada una de ellas podría ayudar a la sociedad palestina a abrazar el camino de la prosperidad. “Podrían ser el Singapur del mundo árabe, y nada haría más feliz a Israel que tener un vecino próspero. Son los palestinos quienes deben elegir si odian a Israel más de lo que aman a sus hijos, o viceversa”, concluye.

Finalmente, podemos mencionar a Japón, un país ubicado en la región conocida como “anillo de fuego”, una zona de terremotos. Hoy, gracias a cómo ha conseguido lidiar con esos fenómenos y a su código de construcción antisísmico, se ha convertido en el lugar más seguro del planeta. Han desarrollado un sistema de alertas y de simulacros que permiten a la sociedad estar preparada para afrontar este tipo de catástrofes naturales.

� ¿Es optimista respecto del futuro?

� Los seres humanos son criaturas asombrosas. Se le atribuye a Darwin, de manera apócrifa, una frase que encaja muy bien con su escuela de pensamiento: “No son los seres más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino quienes mejor se adaptan a los cambios”. Los científicos predicen que tendremos por delante 20.000 años de cambios en la humanidad. Y recordemos que solo llevamos 4000 años de historia registrada.

Hubo cinco eventos previos de extinción masiva, y el 99% de las especies animales que alguna vez existieron ya no están entre nosotros. Por primera vez en la historia, los humanos estaremos en condiciones de resolver los mayores desafíos que enfrenta el planeta Tierra y movernos incluso más allá de él.

En lo que queda de nuestra vida, nosotros veremos al hombre volver a la Luna sin contaminar el espacio: en los últimos años, Elon Musk ha logrado desarrollar cohetes espaciales reciclables, lo que resolverá el problema de la “basura espacial”. Las oportunidades son realmente ilimitadas.

� Usted también afirma que los gobiernos ya no son las únicas entidades que pueden desempeñar un rol significativo para resolver los desafíos mundiales.

¿Cómo se complementan los roles del

-Es escritor israelí-estadounidense.

-Es licenciado en Historia por la Universidad de Binghamton y tiene una maestría en Historia Islámica por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

-Estudió Filosofía Árabe e Islámica en la Universidad Americana de El Cairo y en la Universidad al-Azhar.

-Es miembro titular del Consejo Americano de Política Exterior y de la Young Presidents’ Organization (YPO), una ONG que reúne a líderes empresariales.

-Es autor del best-seller Innovarás. De cómo el ingenio israelí repara el mundo, traducido a más de 30 idiomas.

sector público y de la empresa privada?

� Ambos tienen que cumplir su rol. Veamos el ejemplo de Space-X o de Tesla, donde los créditos fiscales y subsidios del Estado tuvieron un papel al permitir su desarrollo. Los gobiernos están en condiciones de promover la innovación. Estamos a las puertas de una era completamente nueva, entrando en un terreno totalmente desconocido. El Estado tiene que promover la educación y poner en marcha sistemas que permitan al sector privado alcanzar economías de escala.

Tomemos el ejemplo de Israel, que tiene un programa denominado “80-20”, en el que el Ministerio de Innovación tiene hubs de innovación alrededor del país y del mundo. Si soy un innovador y tengo una idea, el Ministerio la evalúa y, si la acepta, me ayuda con recursos humanos y cuestiones legales. Le da al innovador el 80% del costo de la startup, y el innovador completa con el otro 20%. Hay otro programa “50-50”, en el que cada uno pone la mitad del financiamiento. Si la compañía tiene éxito, devuelve ese crédito con una

bajísima tasa de interés. Y si fracasa, no tiene que devolverlo.

La idea de fracaso no es solo aceptada, sino que es bienvenida. Los que somos padres sufrimos al ver caer a nuestros pequeños hijos cuando comienzan a caminar. Sin embargo, sabemos que para que aprendan a caminar, es necesario que se caigan muchas veces para que finalmente logren dar esos pasos.

� ¿Cuáles son los sectores tecnológicos que definirán nuestro futuro?

� Las tres áreas que serán protagonistas de esta nueva era son, por un lado, la computación cuántica; por otro, la inteligencia artificial (IA); y, finalmente, el espacio. El futuro de la humanidad será determinado por estas tres áreas. Los países y las sociedades que logren resolver los desafíos asociados con el espacio, la IA y la computación cuántica serán los líderes de la nueva era. Hoy, China, EE. UU. y la India son los líderes, con China sacando una luz de ventaja.

� ¿La disputa geopolítica entre China y EE. UU. puede afectar el desarrollo tecnológico en el futuro?

� Yo creo que la competencia es saludable. EE. UU. y China siguieron un desarrollo paralelo durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 20 años, China focalizó todas sus energías en la IA, la computación cuántica y el espacio, mientras que EE. UU. aún no tiene un plan. Hay una competencia muy pareja entre China y EE. UU. en lo que se refiere a la IA y a la computación cuántica. También, existe una lucha de civilizaciones sobre quién liderará el mundo en términos de sus valores culturales. Veremos…

� ¿Es un problema, tal como plantea EE. UU., que la tecnología caiga en manos de regímenes autocráticos?

� La democracia tiene muchas ventajas y también enfrenta grandes desafíos. Como regla general, en las sociedades liberales, el modelo preferido es el de EE. UU. Sin embargo, en un modelo como el chino, con una población de más de 1000 millones de personas, cuando el Estado instruye a sus industrias a hacer algo, se avanza a fondo en esa dirección. Debemos destacar que hoy la expectativa de vida es mucho mayor que la de hace 40 años. La población sigue creciendo, pero vemos que ha caído enormemente la pobreza. Cuando nos alejamos y vemos la historia, tomamos conciencia de que estamos viviendo en la mejor época.

� Sin embargo, hay debates éticos so bre la actual revolución tecnológica, por ejemplo, en el caso de la edición genéti ca. ¿Existe el peligro de abrir una caja de

Hoy, tendríamos la capacidad, por primera vez en la historia, de lograr que esa especie (el Aedes aegypti) no incube más huevos. El problema es que, una vez extintos, no hay vuelta atrás. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero por ahora, la humanidad ha decidido no avanzar por ese camino. CRISPR nos puede ayudar a solucionar enfermedades, como el cáncer, pero también tiene la capacidad de desatar una pesadilla, o pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos que los gobiernos tengan políticas inteligentes y que las sociedades sean sabias en sus decisiones.

genética. Estamos entrando en una era que nos permitiría solucionar todos los problemas que existen con la genética. Pensemos en los mosquitos del dengue.

Autor: Avi Jorisch

Editorial: Taeda

Páginas: 272

Año: 2024

En Next. Una breve historia del futuro, la tecnología aparece como protagonista y catalizadora del cambio. Las grandes temáticas abordadas por Avi Jorisch incluyen el espacio, la educación, la vivienda, el medioambiente, la higiene y la salud pública, la medicina, la resiliencia frente a catástrofes, la energía y la alimentación sustentables, el uso adecuado del agua, la gobernanza digital y la movilidad urbana. Son trece historias exitosas, que demuestran la capacidad y la creatividad humanas para salir adelante frente a las adversidades.

Made in Space. Los dispositivos 3D de la empresa fundada por Jason Dunn y William R. Kramer fueron desarrollados para funcionar fuera de la gravedad terrestre. En el futuro, sus creadores aspiran a poder imprimir objetos de gran tamaño en 3D en la propia estación espacial internacional.

Khan Academy. Los métodos de aprendizaje virtual de Salman Khan permiten a estudiantes con dificultades mejorar sensiblemente su rendimiento académico. Facilitan el acceso a la educación de todos los grupos sociales.

Innovation Africa. La iniciativa, desarrollada por una ONG israelí, ha completado más de 300 proyectos de energía solar y acceso al agua potable, que transformaron la vida de 2 millones de personas en países africanos.

Gestión del agua en los Países Bajos. Bajo la dirección de Henk Ovink, el gobierno neerlandés ha instrumentado un plan de 34 medidas para una gestión inteligente del agua en un país que lleva siglos luchando contra el avance del mar.

Higiene femenina accesible en India. Las toallas femeninas de bajo costo, ideadas y fabricadas por Arunachalam Muruganantham, han permitido mejorar la calidad de vida de millones de mujeres.

La edición génica (CRISPR). La técnica permite a los científicos manipular el código vital de cualquier

organismo de la Tierra, incluidos los seres humanos. Podría facilitar el desarrollo de tratamientos médicos antes impensados.

Japón y su resiliencia ante catástrofes naturales. Las tecnologías sísmicas innovadoras de Japón permiten evitar costos millonarios para la reconstrucción después de una catástrofe.

Automóviles eléctricos. En los próximos años, el mercado se disparará a medida que los precios disminuyan y se logre una mayor autonomía de las baterías. Además, serán necesarias políticas públicas que apoyen su adopción masiva.

Grameen, un banco de microcréditos. En los últimos 30 años, más de 100.000 personas pudieron salir adelante gracias a los programas de microfinanciación impulsados por Muhammad Yunus.

Beyond Meat, “carne verde”. Las hamburguesas producidas a partir de proteína de origen vegetal representan una solución innovadora que ayuda a mejorar la ecuación ambiental e influye positivamente en la salud de la población.

TakaDu, software para el manejo del agua. A partir del análisis de datos obtenidos por sensores ubicados en tuberías, válvulas y estaciones de bombeo, TaKaDu permite resolver problemas relacionados con la pérdida de agua en todo el mundo.

X-Road, una red digital en Estonia. Con una tecnología de código abierto, países de todo el mundo pueden seguir el ejemplo del país báltico y digitalizar toda su infraestructura de servicios públicos gubernamentales.

Vehículos autónomos con inteligencia artificial. A partir de las investigaciones de Sebastian Thrun, a cargo del laboratorio Google X, las asombrosas mejoras en la seguridad de los vehículos autónomos permitirán transformar nuestros sistemas de transporte urbanos.

El Regimiento de Infantería 1 "Patricios" realizó su tradicional relevo de la guardia de honor del Cabildo de Buenos Aires para conmemorar la Semana de Mayo. Después de varios años, las máximas autoridades del gobierno nacional asistieron al evento. En este caso, presidió la ceremonia la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La acompañaron la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros miembros del gabinete.

RAÚL FERNANDO CASTAÑEDA

DEF tuvo la oportunidad de conocer de cerca la historia del veterano de guerra Raúl Castañeda, quien encabezó un contraataque suicida sobre monte Longdon en la noche del 11 de junio de 1982. Un testimonio único desde el propio campo de combate.

Por Juan Ignacio Cánepa

Fotos: Fernando Calzada y gentileza R. F. C. (enviados especiales a Malvinas)

Es sabido que la guerra de Malvinas no fue un trámite para las fuerzas británicas. Más bien, todo lo contrario. Los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval causaron serios daños a la Royal Navy, y los soldados del Ejército y de la Infantería de Marina ofrecieron una resistencia tenaz en las batallas terrestres, especialmente, en los combates finales en los montes al oeste de Puerto Argentino.

La historia de Raúl Fernando Castañeda se inscribe en esa generalidad. El contraataque que realizó sobre el monte Longdon la noche del 11 de junio de 1982 fue una proeza que no hace más que agigantarse con el paso del tiempo. Más aún, cuando se observa la reconstrucción de las acciones desde el lugar de los hechos, tal como hizo DEF en el marco del proyecto de investigación “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, dirigido por la antropóloga Rosana Guber. El recuerdo brota vívido de la boca de Raúl Castañeda, hoy coronel retirado, a 42 años de la guerra, parado en el mismo lugar en el que estaba su pozo de zorro, donde vivió 74 días a merced del riguroso clima de las islas y, más tarde, del fuego enemigo. No había regresado a Malvinas desde el conflicto y reconoce que la posibilidad de volver a ver el campo de batalla le cambió la perspectiva de muchas cosas: “Lo que creía que estaba en un lugar era diferente. De haber conocido ciertas cosas, no sé si hubiéramos hecho lo que hicimos esa noche”. Pero si nos interiorizamos en la vida de Castañeda, sabemos que eso no hubiera sucedido, y que una y mil veces hubiera encarado la misión sin miramientos, convencido de la causa que lo asistía.

Esta es la historia de un líder probado en combate, un soldado profesional que se ganó la confianza de su grupo –que lo siguió en el fragor de la batalla hasta agotar munición– y al que aún hoy le duele la pérdida de seis hombres de su sección.

Raúl Fernando Castañeda nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 3 de enero de 1956 en el seno de una familia de clase media. Aunque su padre fue suboficial de la Gendarmería, nunca llegó a verlo con uniforme, ya que un grave accidente lo obligó a retirarse joven. Otro vínculo con lo militar se remonta a la Primera Guerra Mundial, de la que su abuelo materno participó como soldado alemán.

Si bien su padre no hablaba mucho de la vida castrense, el pequeño Raúl siempre se sintió atraído por ese mundo. Cuando tenía que pasar a la escuela secundaria, quiso entrar al Liceo Naval, pero sus padres

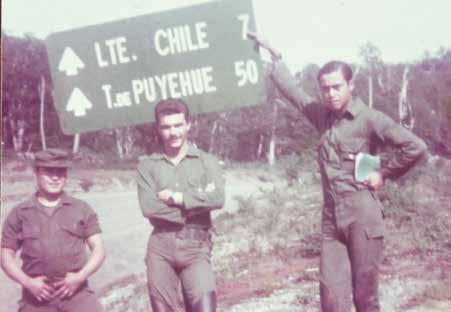

lo convencieron de que cursara un bachillerato común y que, en todo caso, se anotara en la Escuela Naval cuando se recibiera. Así lo hizo, pero cambió de Fuerza: el 12 de febrero de 1975 entró al Colegio Militar de la Nación, como parte de la promoción 109. La mención del número de la promoción no es un dato menor. Esa camada de oficiales del Ejército egresó antes de lo estipulado por la currícula para atender las necesidades de una inminente guerra con Chile en 1978 y fue la que

registró la mayor cantidad de caídos en la guerra de Malvinas. El destino de Raúl Castañeda comenzaba a tomar forma.

era movilizado ante la creciente tensión con Chile. Todo indicaba que Argentina se encaminaba a una guerra.

“Fueron 15 días en tren”, recuerda Castañeda. De Tartagal a Retiro, haciendo infinitas paradas intermedias, y de ahí a Bariloche. Después de unos pocos días, se movilizaron a la posición asignada en Paso Puyehue (hoy Cardenal Samoré). Fueron 75 días –que incluyeron Navidad, año nuevo y su cumpleaños–de espera y preparación para una guerra que terminó siendo evitada a último momento por la mediación papal. Para el joven subteniente Castañeda fue un bautismo de realidad y un anticipo de lo que, como veremos más adelante, le tocaría vivir en Malvinas: ponerse al frente de una camada de soldados a los que no había conocido previamente ni instruido.

Como se dijo antes, el 12 de octubre de 1978 Castañeda egresaba de manera anticipada del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Infantería. Su primer destino fue en el Regimiento 28 en Tartagal, Salta. Apenas un mes y medio más tarde, el regimiento completo

Pasado el conflicto, le salió el pase al Regimiento de Infantería Mecanizado 7, con asiento en Arana, provincia de Buenos Aires. Llegó los primeros días de febrero de 1982, cuando el 60% de los soldados conscriptos de la Clase 62 estaba ya dado de baja y a pocos días de que se incorporaran los nuevos de la Clase 63. A mediados de marzo, como era costumbre, se movilizó a un predio en Ezeiza para instruirlos. Fue ahí que los sorprendió el 2 de abril.

“No me olvido más de ese día”, dice Castañeda. Se había levantado temprano y ya corría el rumor: “¿Escuchaste lo que se anda diciendo, que retomamos las Malvinas?”. El comentario circulaba entre los oficiales, suboficiales y soldados, pero no había nada oficial. A la hora de la formación, a las 8:00, no estaba el jefe del Regimiento: un indicio más de que algo pasaba, pero el segundo jefe no dijo nada. Recién a eso de las 10:30 los vuelven a llamar para formar en la

plaza de armas y, finalmente, les dan la noticia. “Fue una algarabía total”, recuerda Castañeda, y reconoce que en un principio no pensó que se iba a entrar en guerra. “Aunque, tal vez, fue más una expresión de deseo”, admite. Después de algunas idas y vueltas, la orden para el Regimiento 7 fue marchar a Malvinas con la reincorporación de la Clase 62, que ya había recibido instrucción. “Mi sección con la Clase 63 fue desarmada y ya estaba recibiendo soldados nuevos”, relata Castañeda y remarca:

“Mi gran preocupación era conocer a mis nuevos soldados y que ellos me conocieran a mí, porque íbamos a cruzar a Malvinas, a un lugar que desconocíamos completamente, habitado por gente que no iba a ser amigable. Así que, mientras podía, me pasaba todo el día con ellos”. Los soldados Clase 62 del Regimiento 7 se reincorporaron de manera ejemplar. Algunos se presentaron antes de que les llegara la citación y hasta hubo un desertor que se apersonó. Todo por la causa Malvinas. “Me encontré con soldados

que tenían familia formada, que trabajaban, que estudiaban…”, comenta Castañeda sobre la variedad de situaciones que tuvo que enfrentar para formar su sección. “Uno me preguntó si volvíamos antes del Mundial, porque tenía los pasajes. Fue uno de los que no volvió”, recuerda con dolor.

En los días previos a la partida, permanecieron acuartelados esperando la orden para salir. “A mis padres prácticamente no los vi. Mi mujer, que estaba embarazada, me visitaba en el Regimiento”.

La orden para partir llegó de noche. Se aprestaron y salieron esa misma madrugada. Castañeda marchaba al frente de 45 hombres que conformaban la primera sección de la Compañía C. Fueron de Arana a El Palomar en camiones y colectivos, y de allí a Río Gallegos en aviones de línea sin asientos.

El cruce a Malvinas lo hicieron en un avión Hércules. De ese vuelo recuerda un primer tramo de algarabía, cantos y chistes, pero que, en cuanto se sintió que el avión comenzaba las maniobras de aterrizaje se hizo un silencio absoluto. “Cuando bajó el portón trasero, entró un viento helado…”, recuerda el hoy coronel retirado. Malvinas les daba la bienvenida.

El jefe de compañía les ordenó marchar hacia un caserío cerca del monte Longdon. Aproximadamente al kilómetro de marcha, con armamento completo y bolsón al hombro, empezó a llover. Es probable que nunca más se secasen hasta el fin del conflicto.

Al día siguiente, todo el Regimiento 7 se ubicó en el monte Longdon. En el plan inicial, iban a ser una gran reserva, ya que se esperaba el ataque británico por el norte de Puerto Argentino. La ofensiva vino del oeste y terminaron siendo la primera línea.

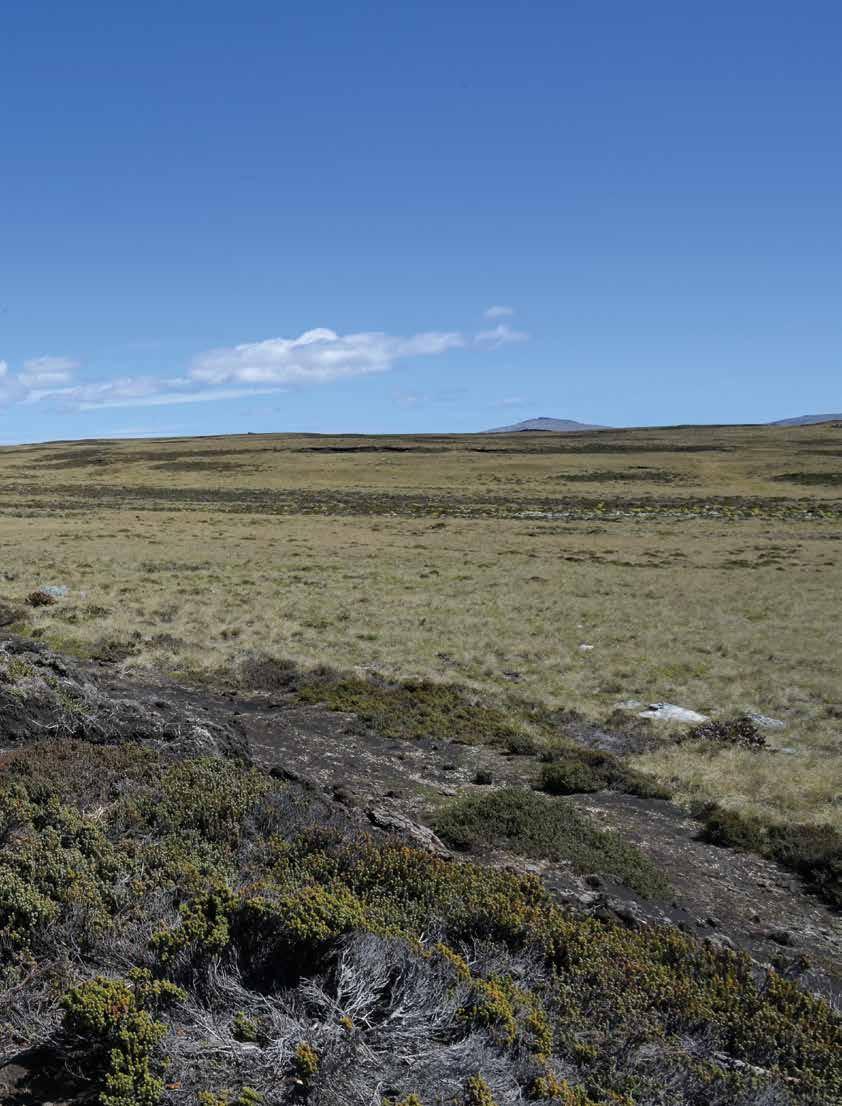

La posición de la compañía de Castañeda estaba en una planicie entre Longdon y el río Murrell. Vivían en pozos de zorro a merced del clima. “La vida en Puerto Argentino era muy distinta a la nuestra. Además del clima, nosotros teníamos el problema del racionamiento. Desayunábamos y después teníamos una sola comida durante el día”, señala Castañeda. “Tampoco nos llegaba mucha información. No sé si eso era bueno o malo”, reflexiona. Cuando hablaba con sus soldados, siempre estaban de ánimo. “Pese a todo, siempre los vi con la moral alta”, asegura y cuenta que, ya pasada la guerra, se enteró de que sus soldados tenían sus búsquedas: “Se iban al pueblo o iban de noche a una casa que estaba en frente a nuestras posiciones y que tenía un frigorífico. Más de una vez carnearon una oveja y hacían trueque con alguna otra compañía. Hacían cada cosa… y yo ni enterado”, cuenta divertido el coronel.

Durante esos 74 días, el entonces teniente Castañeda se preocupó por preparar la defensa y practicar tiro mirando al norte, tal como se le había ordenado. En cuanto a la seguridad del dispositivo, el 60% dormía durante el día y el 40% estaba de guardia, y por la noche, al revés. Castañeda se repartía en los turnos y buscaba incansablemente seguir conociendo a sus hombres.

más los afectaba era la falta de información. “El rumor era lo que circulaba por las posiciones de la primera línea. En ocasiones, cuando llegaba alguien del puesto comando del jefe de Regimiento nos enterábamos de lo que estaba pasando”. Finalmente, el enemigo fue tomando cuerpo y, el 10 de junio, recibieron noticias de que se habían localizado movimientos de tropas a pocos kilómetros al noroeste de las posiciones del Regimiento 7. El enfrentamiento era inminente.

El bombardeo británico del 1.º de mayo marcó el inicio oficial de la guerra. Primero sintieron el rugir de los aviones Sea Harrier pasando por encima de ellos y luego los estallidos de las bombas en el aeropuerto. En las semanas siguientes sufrirían bombardeos aéreos y navales continuamente. “Aunque parezca increíble, uno se termina acostumbrando a convivir con la muerte”, sentencia. Los días se fueron sucediendo y lo que

Después de todo un día de preparativos y tensa espera, el combate se hizo presente la noche del 11 a través de un intensísimo cañoneo sobre todo el sector de Longdon. “Se sentía como un terremoto”, recuerda Castañeda, quien, desde su posición, podía observar al monte literalmente al rojo vivo, tomado por las explosiones y los destellos de la munición trazadora entrecruzada. El viento le traía la voz de las órdenes impartidas en el fragor del combate, los gritos de

dolor de los heridos y un intenso olor a pólvora.

A eso de las 22:00, recibió la orden de marchar a monte Longdon a reforzar la compañía B. De inmediato, Castañeda reunió a todos sus soldados para prepararlos y los arengó: “Vamos carajo”, les dijo. “¡Tanto querían que vinieran, ahí los tienen! Demostremos a esta basura quiénes somos. Tenemos que reforzar la compañía B. Quiero todos los cargadores llenos y munición hasta en los bolsillos. ¿Están con ganas o se cagaron? ¡Vamos a buscarlos de una vez, carajo!”. Todos los soldados fueron a prepararse y al poco tiempo estaban de regreso. No faltaba ninguno. Así iniciaron la marcha a la batalla. Los esperaba el poderoso PARA 3, una de las unidades especiales del Ejército británico. Era realmente una misión de muerte, porque ni Castañeda ni ninguno de los hombres de su sección, habían estado en Longdon propiamente dicho. Ahora debían encontrar el camino en medio de la noche cerrada, desplazándose en el difícil

VIDEO

CONTRAATAQUE EN MONTE LONGDON

Escaneando este código QR, podrá acceder al video especial grabado en Malvinas para nuestro canal de YouTube (@DEFmediaOK), con todos los detalles del combate y el testimonio en primera persona de Raúl Castañeda.

terreno de turba y piedras, y bajo fuego enemigo. Su única guía era el resplandor de la batalla en la cima.

El combate fue feroz. Llegaron a pelear a 50 metros del enemigo por horas hasta agotar munición. Hubo momentos de enorme entrega, y algunos soldados habían calado sus bayonetas dispuestos a seguir luchando. Pero encontrándose completamente solos –el jefe de compañía se había replegado sin avisar–, Castañeda da la orden de replegarse [N. del E.: el lector podrá encontrar los detalles del contraataque en el video al que redirige el código QR del recuadro].

“Algo que me quedó grabado para toda mi vida son los rostros de los soldados”, apunta el veterano sobre aquel difícil momento. “Cuando yo ordené el repliegue, ellos cumplieron la orden, pero lloraban… Lloraban por lo que yo les había dicho antes y por todo lo que habíamos vivido. Esa era la bronca”. El repliegue tampoco fue fácil. Ya era de día, los británicos podían verlos y tiraban sobre ellos. Se había perdido el monte Longdon, pero los hombres del regimiento 7 vendieron cara la derrota. Lo que los ingleses pensaban conquistar en tres horas y empleando solo dos compañías, les llevó más de 12 y tuvieron que empeñar todas sus fuerzas. En Longdon cayeron tres de sus soldados –Falcón, Rodríguez y Carballido– y, al día siguiente, otros tres a merced del fuego de artillería –Rodríguez Silva, Gattoni y Del Hierro–. El propio Castañeda casi es abatido en dos oportunidades por el constante bombardeo. De hecho, todos los hombres de la primera sección de la compañía C, si no fueron muertos, cayeron heridos.

“Después de Malvinas, no quise saber más nada”, confiesa el veterano sobre los primeros años luego de la guerra. “No me gustaba hablar del tema, pero, además, en esos dos primeros años hubo como dos Ejércitos: los que habían ido (y perdido) y los que no”, describe Castañeda. Para graficar el estado de las cosas, agrega: “El nuevo jefe del Regimiento se dedicó a destruir a todos los que habíamos ido. Dos suboficiales que estuvieron conmigo terminaron presos”.

Al tiempo, Castañeda empezó a tener fuertes dolores de cabeza. “Yo se lo adjudicaba a los bombazos, entonces, fui al Hospital Naval de Ensenada, donde nos atendíamos todos los del 7”, reconstruye Castañeda. Allí lo derivaron a un psicólogo y los exámenes le salieron mal. “Me quisieron internar y me escapé. Yo no me sentía mal psicológicamente”, asegura.

Su jefe de regimiento le dijo que se hiciera revisar en el Hospital Militar y después de seis meses de tratamiento, una junta médica decidió pasarlo a retiro. “Yo no quería saber nada, discutí y me prolongaron un mes más el tratamiento”. Finalmente, un capitán médico lo revisó y le dio el apto para seguir en la Fuerza, pero le advirtió: “Todos ustedes, tarde o temprano, van a tener un problema de estrés postraumático”.

Por fuera del mundo militar habían aparecido lo que Castañeda llama “voces oscuras”, los mensajes desmalvinizadores que hablaban puramente de cobardía y represión, y que también impactaban en los veteranos. “Me han llamado soldados con problemas. Uno que estaba muy mal se quitó la vida. Muchos querían volver a las Islas, porque acá no veían destino”, comenta con amargura el oficial.

A pesar de todo, Castañeda se fue reencontrando con el tema. Primero, a través de pequeños escritos donde iba anotando

lo que recordaba (y que fueron la base de su libro ¡Y fueron hombres!); luego, gracias a una exposición que le invitaron a dar en el Círculo Militar: la devolución que le hicieron los asistentes le dio confianza en lo que tenía para contar. Más tarde, en los 90, comenzó a dar charlas en escuelas.

Pero, tal vez, la reconciliación con Malvinas se terminó de forjar cuando en 2003 o 2004 empezó a hablar con sus soldados. “Cuando apareció el WhatsApp y armamos los grupos, la comunicación se hizo constante, hablamos todos los días. Me siguen llamando ‘mi teniente’”, comenta.

Ahora bien, no todos los veteranos quieren volver a Malvinas. ¿Cómo fue que se decidió Castañeda a viajar? “Pasaron los años y nunca se me cruzó la idea, pero, una vez, una persona que iba a colocar una placa en el monte Longdon me invitó a ir. Aunque yo estaba en actividad y era complicado, despertó algo en mí”,

asegura. Después, miembros de su sección empezaron a viajar. “Veía fotos y me entusiasmaba. Lo que más quería era ir a las tumbas de los seis soldados caídos”, señala Castañeda. Finalmente, surgió el proyecto de investigación “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas” y pudo concretar el viaje.

hizo bien, sobre lo que se hizo mal, pero, fundamentalmente, sobre la historia de cada uno de los que combatió allí, los que realmente pusieron su vida a disposición de una causa mayor.

“Cuando hablo de Malvinas me acuerdo de mis soldados, por todo lo que hicieron”, ratifica Castañeda. “Ellos estaban defendiendo su Patria, algo que habían jurado un año atrás”.

Hoy, Raúl Castañeda siente a Malvinas como una “necesidad”: “Me sigo desahogando, tengo ganas de relatar lo que viví, para que sirva de enseñanza a los militares, y para que los civiles escuchen la verdad: que sepan que el soldado argentino es un soldado, no un pibito miedoso. Yo hago con gusto esto, pero también siento una obligación, por mis seis soldados muertos”.

A casi 42 años de los hechos, los campos de batalla de Malvinas siguen vivos, con mucho por decir aún: sobre lo que se

Para concluir, recuerda un episodio muy particular en el fragor de la batalla que pinta entero ese compromiso del soldado argentino: “Hay un momento en el combate en el que yo levanto a un soldado que estaba muriendo. Y él me dice: mi teniente yo maté a estos dos soldados británicos. Levanto la vista y había dos británicos a su lado. Cuando lo vuelvo a mirar, muere. Con el tiempo, me di cuenta de que este soldado me estaba diciendo: ‘Mi teniente, cumplí’. Así que, cada vez que hablo de Malvinas, hablo de mis soldados”.

ROSANA GUBER

La doctora en Antropología Social dirige el proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, una investigación sin precedentes en el ámbito académico nacional. ¿Cuál es su visión sobre uno de los temas que más pasiones despierta entre los argentinos?

Desde hace décadas, Rosana Guber viene desarrollando un trabajo científico constante en torno a uno de los temas que más pasiones despierta en Argentina: Malvinas. Hacemos especial hincapié en el adjetivo “científico”, porque eso es lo que lo distingue de la mayoría de los que abordan ese mismo campo de estudio.

Desde su disciplina, la Antropología Social, inició sus trabajos a fines de los 80 enfocada en la figura de los conscriptos que participaron en la guerra. Luego, se centró en los pilotos de la Fuerza Aérea,

Por Juan Ignacio Cánepa Fotos: Fernando Calzada

más específicamente, en los pilotos de los aviones Skyhawk A-4B; y, más tarde, hizo foco en los pares de la aviación naval, en el marco de un trabajo que abordaba el accionar de los hombres de la Armada en la guerra. En la actualidad, Guber –que recibió el premio Konex Platino en la categoría Arqueología y Antropología en 2016–, se centra en el estudio de las fuerzas de tierra y dirige el proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”. Al frente de un equipo interdisciplinario, que incluye arqueólogos, historiadores

y militares, la doctora en Antropología Social analiza el mando y la logística en las batallas de monte Longdon y Tumbledown, una investigación sin precedentes en Argentina, solo comparable al histórico Informe Rattenbach. �¿Por qué pensás que en 42 años no hubo una investigación de este estilo? ¿Por limitaciones materiales, falta de interés académico o político?

� Hay un poco de todo. Los británicos tienen un largo camino recorrido en materia de historiadores de guerra, porque todas las generaciones han tenido su

guerra. Lo toman como un campo de indagación que no afecta el prestigio del Estado británico; entonces, la gente puede investigar. Acá no fue así. Lo que pasó fue que Malvinas sirvió para hablar de otras cosas: del prestigio del Ejército, de si los combatientes hicieron o no lo que tenían que hacer, o si fue una extensión de los campos clandestinos de detención. Esto generó varias cosas: de un lado, unos dicen “fueron héroes”. Entonces, si son héroes, son eso y punto. Imagen definida y predeterminada. El bronce. Del otro lado, los califican

como chicos que fueron y pelearon heroicamente, pese a sus suboficiales y oficiales que los tenían todo el tiempo estaqueados y muertos de hambre. Esta es la versión más habitual en los académicos universitarios. Entonces, en ambas categorías, ya están las respuestas. No se necesita hacer investigación ahí. Ya está todo dicho. Es más, en estas caracterizaciones no son necesarios los británicos, sobran, porque lo que se termina dirimiendo es una cuestión nuestra. Es una cuestión entre argentinos.

� ¿Qué problema genera esta dicotomía en la tarea del investigador?

� El problema es que vas a repetir lo que está dicho, porque, si no, estarías atentando contra el statu quo de la interpretación de Malvinas. ¿Cómo hacés para interrogar y transformar a la guerra en un problema de conocimiento si no tenés discusión ni debate? Parece que para hablar de la guerra tenés que tomar un testimonio, después otro –como sucede con tantos libros autobiográficos y de testimonios que hay, en los que se describen las cosas puntuales de lo que cada uno vivió–, pero

para integrar todo esto en un trabajo que dé cuenta tanto de lo que pasó como de lo que la gente vivió hacen falta un montón de conceptos y mucho debate teórico. Esto es lo que no hay sobre Malvinas, y es grave. ¿Cuál es la implicancia de lo que pasó en Malvinas? ¿Qué dice Malvinas de la sociedad y del Estado argentinos?

�¿Cómo desarrollaste tus trabajos?

� En general, de una manera muy solitaria, porque en Ciencias Sociales no se ha trabajado el tema. Se trabaja la memoria de la guerra en las escuelas, la identificación de los restos, la cuestión de los monumentos funerarios, las conmemoraciones, pero… ¿y la guerra? No está. Tan es así, que cuando fue el concurso que derivó en el libro Mar de guerra, el único proyecto que se presentó sobre la guerra fue el nuestro. Y eran ochenta proyectos subsidiados. No había ni uno de la guerra. Claro, la otra cuestión es que para poder estudiar la guerra se necesita conocer de guerra y de la actividad militar. Y las ciencias sociales y humanidades, en nuestro país, no trabajan con militares.

�Ahora, esto también habla de las Fuerzas Armadas, que tampoco encararon estudios.

� Las Fuerzas Armadas trataron de preservar el prestigio y, creo que por eso, trataron de no mover mucho el agua. Dicho literalmente, “para que no caigan todos en la volteada”, porque hubo gente que hizo las cosas bien. Pero las Fuerzas pueden ser objetadas como sucede en toda guerra.

� Nombraste el caso de los británicos, ¿hay otros países que hagan historia militar sin concesiones?

� Dos países: Israel y Estados Unidos. Este último va al hueso. Son muy críticos, porque saben que es la única forma de mejorar. Se ve en las películas, donde hay personajes que son obcecados, necios, y son jefes. Lo que no se entiende es por qué nosotros deberíamos ser perfectos. A menos que sea por razones políticas. Entonces se induce a callarse la boca y no hablar del tema… Pero lo cierto es que

esto le hizo mal, no solamente al campo de investigación sobre la guerra de Malvinas, sino también a las FF. AA. y a la Argentina en general, porque estamos todavía discutiendo cuestiones viejas. A las nuevas generaciones, tanto civiles como militares, no les gusta el silencio ni las respuestas fáciles.

� Es como que la sociedad no termina de procesar ciertas cosas.

� Claro y, entonces, no cicatrizan. “No quiero saber, dejalo”, “¿para qué vas a remover?”, “no quiero mierda”, “para qué te vas a meter en eso, ya pasó”, son todos dichos muy habituales.

� Después de tantos años de trabajar en la temática Malvinas, ¿qué plus te dio estar efectivamente en el lugar?

� En antropología hacemos lo que se llama “trabajo de campo”, que, dicho muy someramente, es estar ahí, donde está la gente. Malvinas es un evento de 1982. Yo no estuve en una cabina de un avión A-4, porque el A-4 lleva una sola persona y no puedo pilotearlo. Tampoco estuve en el crucero Belgrano. Pero donde sí podía estar era en las islas. ¿Para qué sirve estar? Para ver los espacios con el ojo de las personas que estuvieron ahí, entender el ambiente donde ellos estuvieron y que fue visto por ellos de una manera que no es la de un turista. El trayecto que hacíamos para ir a Longdon era el trayecto que hacían los soldados cuando iban a buscar comida. Tres horas de caminata, más otra hora y media para llegar a Puerto Argentino. Esto da un sentido y una dimensión de lo que podía hacerse y de qué manera, una lógica ambiental de lo que había pasado.

� ¿Es posible para un antropólogo despojarse de sus propias subjetividades para abordar el objeto de estudio? Más aún en este caso, que cala tan hondo en el sentir argentino.

� Nos despiertan sentimientos a nosotros también, porque somos personas.

Además, en este caso fuimos con veteranos de guerra, a los que también se les despertaban sentimientos. Pero la subjetividad está, ¿no?, por ser argentinos, por estar allá, por haber sido contemporáneos. Esto es parte de lo que estudiamos: personas. Me doy cuenta de que en mi primera etapa profesional, en el año 89, 90, 91 y 92, en la que trabajé con exsoldados –muchos de los cuales combatieron en estos montes–, había unas cuantas cosas que no entendía. Ahora, verlos en su función militar, reponerlos en su encuadre institucional y llegar al lugar donde ellos estuvieron es muy impresionante, te pega en la nariz. Es realmente como una pared de realidad contra la que chocás: esto sucedió acá, porque a grandes rasgos, el lugar se conserva tal cual. Será por eso también que este trabajo impone una gran responsabilidad, por los que fueron, por los que no volvieron y por la descendencia, por quienes no fueron contemporáneos de la guerra. La guerra está hipersimplificada en Argentina.

�¿Por qué fue que elegiste Malvinas como objeto de estudio?

� Lo elegí en 1986 o 1987, cuando decidí irme a estudiar a Estados Unidos. Teníamos que explicar en la solicitud de postularnos a la universidad el tema posible de nuestra tesis y yo puse la guerra de Malvinas. Lo que me llamó del tema es que, como contemporánea, no entendía qué había pasado. Hay gente que cuando digo esto se ofende y me dice: “¿Cómo que no entendías lo que pasó? Fuimos a recuperar algo nuestro”. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo los que recuperaban algo nuestro, tan largamente ansiado, era un sector político-militar que tres días antes, el 30 de marzo, había tenido la primera manifestación realmente importante en contra del régimen [N. de R.: se refiere a la marcha “Paz, pan y trabajo”, encabezada por la CGT Brasil de Saúl Ubaldini]. En ese entonces, yo no tenía relación con el

mundo militar, salvo como ciudadana argentina, y no entendía por qué hacían lo que hacían en ese momento y de esa forma; qué pasaba con la gente y qué pasó después que volvieron. Yo sabía de la manifestación y fui a veer qué pasaba. Después fui al centro el 2 de abril; también a la plaza el 14 de junio a la tarde y escuchaba: “Galtieri, borracho, mataste a los muchachos”. Yo no entendía nada, mucha gente no lo entendió y, probablemente, todavía no entendimos qué pasó. Yo me estaba recibiendo de antropóloga y esto me quedó pendiente. Tiempo después pensé en trabajar con un hecho que unió a todos los argentinos y que luego terminó desuniéndolos, como también pasó con la campaña del COVID.

HACER PREGUNTAS

� Volviendo al proyecto, ¿de dónde surge el nombre “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”?

� “Los rostros” viene de El rostro de la batalla, la obra de John Keegan en la que trata de reconstruir tres batallas (Agincourt, Waterloo y el Somme) desde el punto de

vista de sus distintos tipos de combatientes y su armamento, el rostro de la batalla son esas tres guerras desde la realidad del combatiente. Es una mirada mucho más cruda y más cruel, pero la guerra es eso. Y lo de la “savia” es el título de La savia de la guerra: la logística del conflicto armado, de Julian Thompson, veterano británico de Malvinas. ¿Por qué elijo a dos británicos para titular el proyecto? Primero, porque es una manera de insertarnos en una tradición de estudios de la guerra que no hay acá, que es lo que hablábamos al principio. En segundo lugar, este proyecto iba a ser binacional. Íbamos a trabajar con británicos en las discusiones de la forma de comprender los combates. Después, por diversas razones, esta cooperación no ocurrió. Pero es importante porque nosotros, los argentinos, tenemos enfoques sobre la guerra de Malvinas, que difieren de los británicos. La cuestión es cómo usar esos enfoques para hacer de nuestra única guerra internacional del siglo XX una guerra interpretada por argentinos, con nuestros conceptos, nuestras críticas y, finalmente, nuestra experiencia.

�¿Creés que va a haber un cierre para el tema de Malvinas en algún momento? � No, por ahora. Hay muchas razones por las que esto va a seguir. Una es que no hay una finalización del diferendo. Esto pone todo en una zona gris que es permanentemente avivada por distintos intereses: isleños, británicos y argentinos. Los británicos no quieren que se hable del tema, pero los isleños siguen hablando de la cuestión. La otra cosa es que un hecho como este, con tantos muertos y que, además, es un evento único en la historia argentina contemporánea, realmente abre muchísimas preguntas. Preguntas que, para ser respondidas, primero tienen que ser planteadas. Lo más importante de una investigación es el planteo de la pregunta. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo va a empezar a contestar algunas de esas preguntas cosa, pero siempre dentro de un debate, no del juicio ni de la última palabra. En investigación no hay última palabra. A los hechos del pasado siempre se les pregunta de nuevas maneras, porque los distintos presentes nos hacen mirar lo miran de nuevas formas.

DEF presenció el trabajo en las Islas del Equipo de Arqueología Memorias de Malvinas en torno a las batallas de Monte Longdon y Tumbledown. Dialogamos con dos de sus integrantes, Sebastián Ávila y Alejandra Raies, para conocer los detalles de esta experiencia pionera y entender lo que dicen los objetos encontrados sobre los combates decisivos de la guerra.

Por Juan Ignacio Cánepa

Fotos: Fernando Calzada y Equipo de Arqueología Memorias de Malvinas

En el marco del proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, conversamos con el historiador Sebastián Ávila y con la arqueóloga Alejandra Raies. Ambos integran el equipo de investigadores que realizó un estudio de campo en las propias Islas. El objetivo de esta iniciativa es reconstruir las batallas de monte Longdon y Tumbledown, ocurridas entre el 11 y el 13 de junio de 1982.

Sebastián Ávila, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo su primer viaje individual a Malvinas en enero de 2020. “Una de las cosas que más me enloqueció fue el tema de los objetos en los campos de batalla”, destacó en diálogo con DEF, al tiempo que definió a esos espacios como un “museo a cielo abierto”. A su regreso, Ávila se contactó con Carlos Landa, un investigador que dirige el

Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así se fue formando la red de profesionales que se integró al proyecto encabezado por Rosana Guber y que los llevó a las islas a fines de 2023 para realizar un trabajo de campo. Además de Ávila, Raies y Landa, se sumaron los arquólogos Juan Bautista Leoni, Luis Coll y Diana Tamburini. También

colaboraron los historiadores Daniel Chao y Alejandra Barrutia.

“El proyecto de Rosana es magnífico porque permite sacar a la luz las complejidades de la guerra de Malvinas”, señaló, por su parte, Alejandra Raies, arqueóloga de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien estaba especializada en campos de batalla de los siglos XVIII y XIX y se animó al desafío. “Todos sabemos lo que fue la guerra de Malvinas, pero pocos conocen la complejidad de esa guerra y cómo fueron los hechos”, añadió. “Esta ciencia trata de acercarse a la verdad y ver distintas perspectivas del mismo fenómeno”, explicó el historiador de la UBA, quien matizó que “en

una batalla, lo que ocurre es confuso”. “Las versiones de las batallas siguen teniendo implicancias en las personas que las protagonizaron”, aportó Alejandra Raies, quien aseguró que en la sociedad argentina se sabe poco de la complejidad que tuvo la contienda bélica.

Consultada sobre los años que deben transcurrir para poder hacer una investigación arqueológica de hechos contemporáneos, Raies consideró que el corte temporal es una cuestión arbitraria. Al respecto, especificó: “En realidad, más allá de los tradicionalistas de la arqueología, todo lo que tenga que ver con identidad y cultura es patrimonio. Uno lo puede investigar, poner en valor y preservar, más aún, cuando es un territorio que sigue estando en litigio”.

“Cualquier trabajo científico conlleva

una investigación respecto de qué se conoce del tema y con qué materiales contamos”, detalló y señaló, para dar un ejemplo, la cartografía que brindó el Instituto Geográfico Nacional con la identificación de los campos minados para evitar transitar por ellos. “Después, como cualquier trabajo científico sistemático, uno determina cómo cubrir toda el área de análisis para evitar que falten piezas en el rompecabezas”, ilustró Raies.

Respecto al tipo de investigación, los involucrados explicaron que la gran diferencia es que en este caso los protagonistas de los hechos están vivos y pasaron solo 42 años, lo que constituye

una experiencia pionera para todo el equipo. “Eso, como profesional, te interpela”, dijo Raies, quien consideró que la posibilidad de conversar con los veteranos es una “experiencia totalmente enriquecedora”. “Nosotros trabajamos la guerra y lo que sucedió posteriormente como un gran proceso histórico”, señaló Raies. El objetivo final, aclararon, no es la “búsqueda de la verdad”, pues “cada uno tiene su historia y procesa lo que vivió a su manera”. “La guerra tiene tantas versiones como protagonistas”, precisó la antropóloga.

“El campo de batalla se extiende metafóricamente a la posguerra, ya que la propia batalla se convierte en una batalla de interpretaciones”, añadió, por su parte, Ávila, quien advirtió que estas versiones tienen posteriormente implicancias a la hora de los reconocimientos oficiales a los excombatientes. Para describir lo que significó el trabajo en el campo para el proyecto global, Ávila señaló que, con solo tomar en cuenta algunas variables puramente arqueológicas, “es como si te pusieran otros ojos, porque ves el espacio de otra manera y cambia todo lo que escuchaste alguna vez de boca de los veteranos, porque ahora lo podés ubicar en un lugar, en un sitio”. “El cerro tiene forma de dragón, con miles de recovecos”, precisó, y remarcó que, al recorrer el lugar, “uno puede meterse en la dinámica de la batalla”. Eso permitió entender “por qué se generó un combate de las características del de Longdon, por ejemplo, que duró tantas horas y tuvo tantas bajas y heridos”.

¿Cómo se organizó el trabajo de campo? “Nosotros planteamos cuadrantes y, en conjunto con el equipo militar y con los

veteranos, delimitamos sectores, de un total de más de 1,8 kilómetros de largo y de 800 metros de ancho, que fue el área que ocuparon las fuerzas argentinas en el dispositivo defensivo de monte Longdon”, detalló Alejandra Raies, quien reconoció que, en un comienzo, se sintió abrumada por la extensión del campo de batalla. “Se priorizaron sectores que sí o sí teníamos que cubrir en esta campaña, y elegimos lugares estratégicos”, especificó la antropóloga. “Lo logramos: en cuatro días, relevamos el 90% del monte Longdon”. Y reconoció que, a pesar de haber visto millones de fotos del terreno de batalla y de los testimonios que habían recogido de los veteranos, “estar en el campo te permite dimensionar la batalla de verdad”, dijo satisfecha. “En Longdon, por ejemplo, todavía se encuentran objetos referidos no solo a la batalla, sino que tienen que ver con

La fotogrametría es una técnica científica que, a partir de imágenes tomadas en 2D por una cámara, permite reconstruirlas en 3D, y que conserven sus cualidades geométricas, sus formas y sus propiedades. De esta forma, se pueden reconstruir situaciones que ocurrieron en el terreno hace 40 años. “La fotogrametría permite acercarse materialmente al lugar y acercar a gente que tal vez no viaje nunca a las Islas”, indicó Sebastián Ávila. “La sociedad completa va a poder reconstruir las vivencias de los veteranos”, añadió Alejandra Raies.

los soldados de manera personal”, recordó. En el trabajo de campo, se utilizaron tecnologías como la fotogrametría y los drones, que tomaron imágenes cenitales y en 45 grados. Estos elementos tecnológicos permitieron reconstruir con profundidad y volumen las imágenes obtenidas en dos dimensiones. “Digitalizamos elementos muy relevantes de la batalla”, explicó Alejandra Raies. Pudieron también tomar información para tratar de reproducir el impacto de los bombardeos, ya que todavía se

pueden observar a simple vista los cráteres producidos por los disparos de la artillería naval y terrestre, y de los bombardeos aéreos.

“Al ser un territorio al cual no sabemos cuándo vamos a volver, técnicas como la fotogrametría nos permiten la conservación de las posiciones de los combatientes”, aportó Sebastián Ávila, quien destacó la importancia de “georreferenciar esas posiciones”. De allí, se pueden hacer inferencias de cómo se encontraba el campo de batalla en 1982. “Tiene un valor sustancial”, subrayó.

Así como el equipo de arqueólogos e investigadores argentinos desarrolló su trabajo de campo en Malvinas, un grupo de estudiosos británicos también

realizó su propia tarea. Sin embargo, matizó Sebastián Ávila, hay en ese trabajo un sesgo “colonial” muy claro. Un ejemplo es el del arqueólogo Tony Pollard, quien en sus conclusiones plantea que Argentina llevó tribus guaraníticas a combatir en la guerra.

Consultada sobre su llegada a la disciplina, la rosarina Alejandra Raies recuerda que desde niña se fue acercando a una rama de la ciencia que se denomina “arqueología subacuática” y que lo hizo desde la navegación, otra de sus grandes pasiones. “Para la licenciatura, hice un trabajo arqueológico sobre puertos y, ya para el estudio doctoral, me centré en un enfrentamiento bélico anfibio, la batalla de ‘Vuelta de Obligado ’”; recordó. “Me interesaba cómo comía el soldado, cómo estaba vestido e inferir qué le pasaba durante la batalla; ahora, con la investigación sobre Malvinas, tenemos a las personas y les podemos preguntar sobre su experiencia”, explicó.

Por su parte, Sebastián Ávila se graduó como licenciado en Historia y fue ingresando en la denominada “arqueología histórica” posteriormente. “En Argentina, la antropología histórica fue la que empezó a tener puentes entre dos disciplinas que estaban separadas”, detalló. Del actual proyecto de investigación, rescató que tiene “un montón de novedades para los estudios que se hicieron en Malvinas”. La cuestión más novedosa es la parte arqueológica, ya que, salvo algunas experiencias aisladas, no había habido hasta hoy “trabajos sistemáticos de campo”. “La diferencia es que no nos estamos quedando con interpretaciones y estamos yendo a buscar, como equipo, una mirada común en el campo”, destacó.

En ese sentido, mencionó elementos encontrados que darían cuenta de “la materialidad de las prácticas de esas tribus”, como vidrios utilizados para ciertas técnicas de placado que serían propias de los pueblos originarios argentinos. “Hay un colonialismo intelectual muy claro, ya que al no consultar al otro, se lo ve como un salvaje”, explicó Ávila.

Por su parte, Alejandra Raies recordó que en sus trabajos los británicos no hacían mención a la época de la independencia argentina y al dominio de las Provincias Unidas sobre el territorio de Malvinas. “Esa construcción del conocimiento no es ingenua, si consideramos que las islas siguen estando en litigio”, advirtió. “Si bien la objetividad en la ciencia no existe, uno trata de aproximarse y hacerlo de la manera más sistemática y más científica posible”, matizó, algo que evidentemente no se estaría dando en el caso británico.

La única salvedad que hizo Ávila es el acercamiento del grupo de investigadores británicos al arqueólogo Carlos Landa. “Eso los salva un poco, en el sentido de sumar una contraparte argentina”, explicó. También recordó que los británicos publicaron un artículo del equipo argentino de investigación sobre Malvinas en un libro que publicaron sobre la batalla de Tumbledown. Sin embargo, para el historiador argentino, “es muy notable cómo su formación científica los lleva a hacer inferencias que son complicadas”.

EL PROCESAMIENTO

POSTERIOR DE LOS DATOS

Toda la información recogida en el terreno es procesada posteriormente por el equipo. Ávila brindó detalles de esa labor, que encararon

una vez de regreso en el continente:

“Todo ese cúmulo de datos se procesa y se ubica en el espacio a través del sistema de información geográfica. Esto permite armar diferentes capas de información: posiciones, cráteres, artefactos. Esa información es, posteriormente, entrecruzada con el trabajo de los otros equipos (historiadores, militares y antropólogos)”.

Actualmente, los investigadores se encuentran en la etapa del procesamiento y están trabajando en un primer artículo académico. La idea, de cara al futuro, es aportar toda la información a Rosana Guber (directora del proyecto) y Héctor Tessey (vicedirector) para que cuenten con toda la información y puedan hacer las inferencias de manera interdisciplinaria. Un ejemplo de esta segunda etapa de la investigación es la ubicación de cada soldado en su posición durante el combate y qué rol cumplía cada uno en ese espacio. En esta reconstrucción, se va a analizar, además, cómo cada Fuerza –el Ejército, en Longdon, y la Infantería de Marina, en Tumbledown– construía sus posiciones y cómo evolucionaron en el combate. Se trata de detalles técnicos que se van a estudiar desde el punto de vista militar.

“También hay que tener en cuenta que estamos hablando de una guerra, y la gente que vivió ahí, tenía que comer, dormir y relacionarse con ciertas jerarquías, además de sus relaciones cotidianas”, explicó Raies. “El hecho de participar en una guerra no es una experiencia cotidiana para nuestro país y tampoco lo fue para quienes estuvieron en combate”, añadió. Para finalizar, Ávila y Raies coincidieron en la necesidad de rescatar el pasado para que no quede en el olvido y, sobre todo, para aprender de las experiencias vividas.

Vainas servidas de FAL y un rosario en una antigua posición de combate. Los objetos siguen hablando de la guerra.

DEF fue testigo directo del trabajo realizado en Malvinas. Fue muy impactante ver salir a los arqueólogos todos los días entre las cinco y seis de la mañana, con temperaturas bajo cero, para subir a los montes. Volvían recién cuando caía la tarde. Había que aprovechar cada minuto en las Islas para recolectar la mayor cantidad de información posible. Y así lo hicieron: en tan solo seis días completaron sus objetivos en monte Longdon y Tumbledown, a pesar de las inclemencias del cambiante clima de Malvinas.

De alguna manera ese esfuerzo y dedicación en el trabajo les dio algo mucho más valioso que los datos toponímicos y georreferenciales: experimentaron en cuerpo y alma los rigores que impone la geografía y el clima de las Islas, los mismos a los que estuvieron expuestos nuestros soldados. Algo que seguramente resignifica toda la información recolectada.