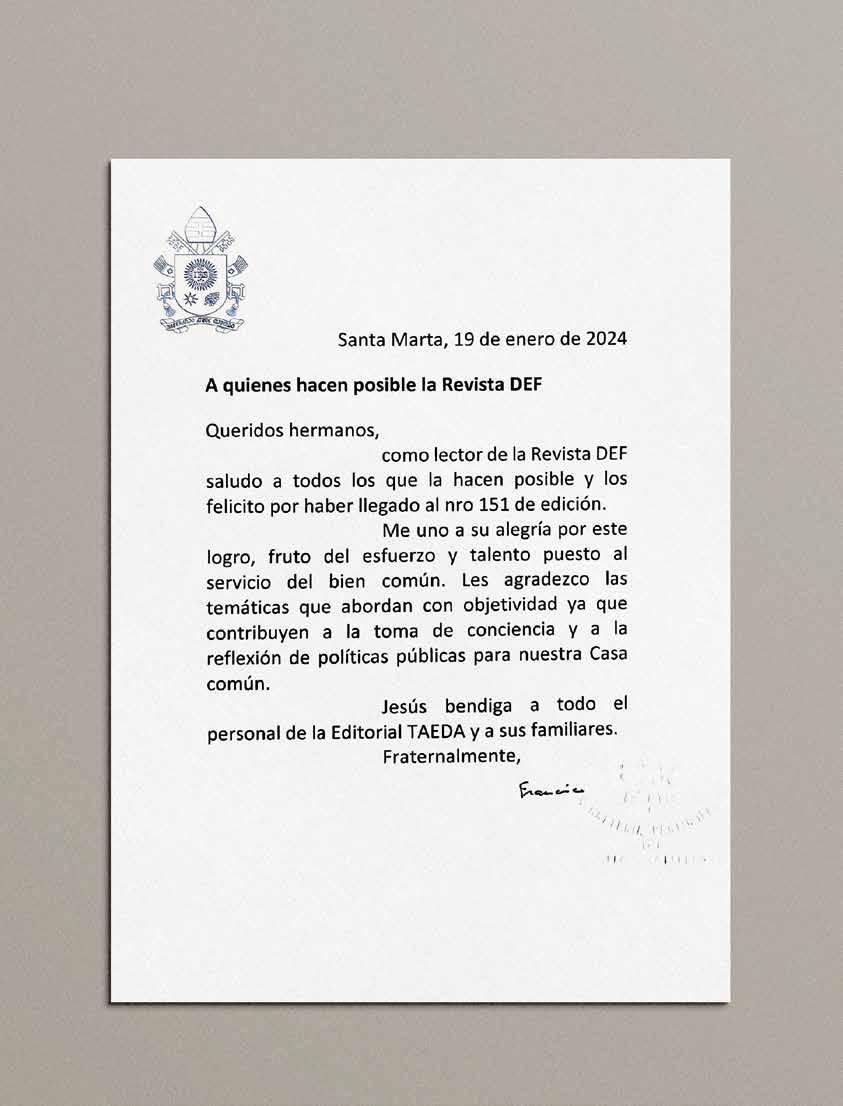

Fuimos honrados con una misiva de Su Santidad, el papa Francisco, en la que destaca la labor periodística del equipo de DEF y los temas que aborda nuestra publicación.

Estamos realmente orgullosos y felices por haber sido distinguidos con un mensaje tan elogioso y cálido.

Hacemos extensivo el reconocimiento a toda la comunidad DEF, cuyo apoyo es fundamental para realizar nuestra tarea. Renovamos el compromiso de poner al alcance de los seguidores de todo el hemisferio los temas más relevantes para el desarrollo de nuestras sociedades.

p. 82

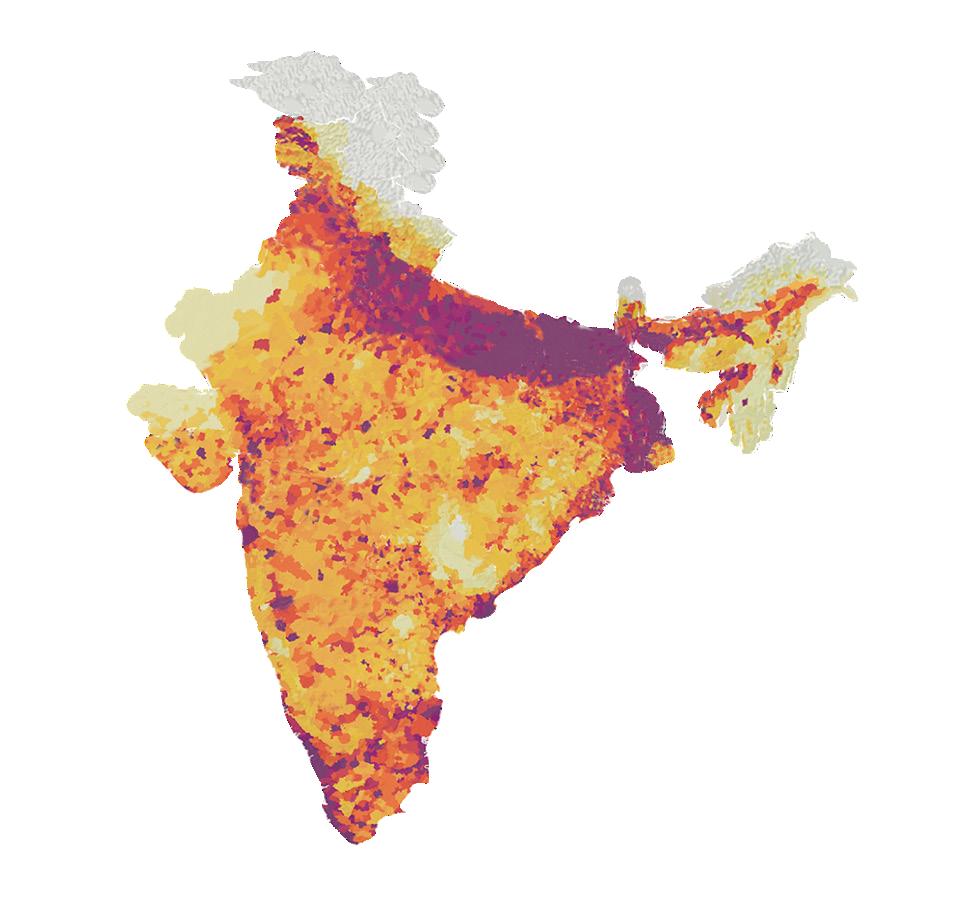

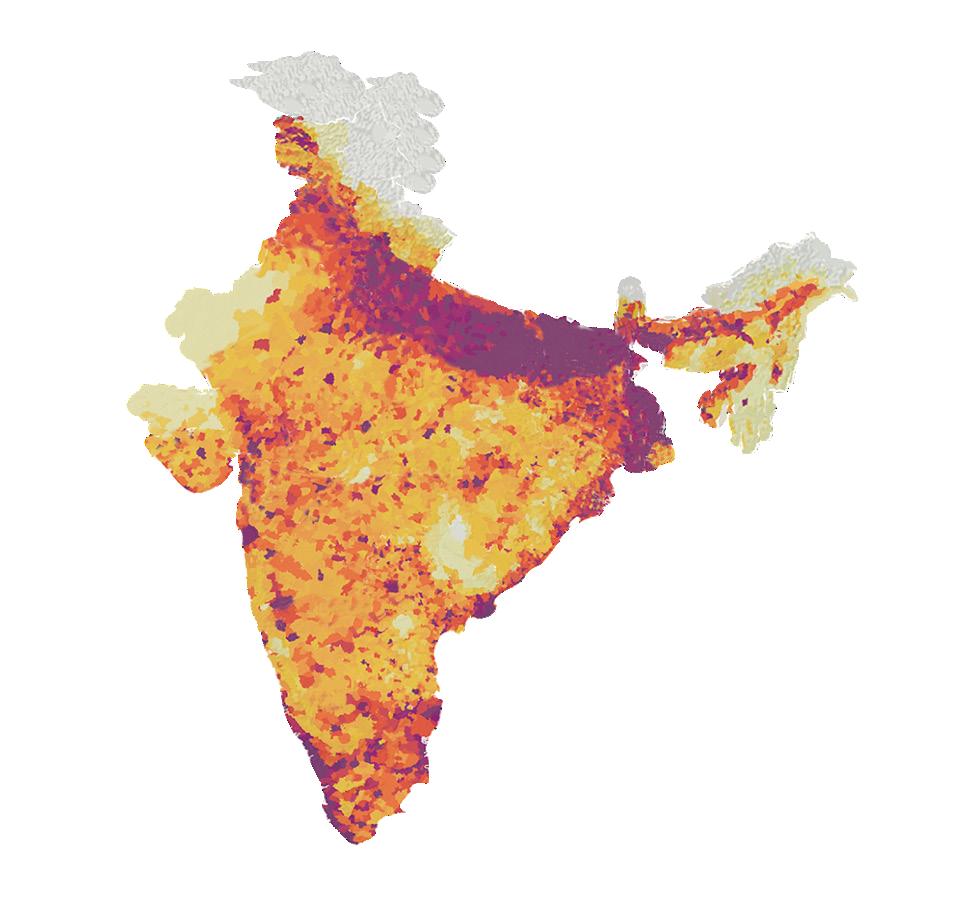

El país asiático se prepara para convertirse en la tercera economía del planeta. Su dividendo demográfico y su dominio en la nueva economía digital permiten a Nueva Deli proyectar una imagen de modernidad y vanguardia. Radiografía de un país clave en el siglo XXI.

www.defonline.com.ar

DEF es una publicación de TAEDA EDITORA SA. Derechos reservados. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Las opiniones vertidas en esta revista no representan necesariamente las de TAEDA EDITORA SA. Registro de Propiedad Intelectual N.º 476240. Piedras 1333 2.º “A”, Buenos Aires, Argentina. (5411) 4300-1186.

Con esta edición, saldamos una vieja deuda en cuanto a temáticas internacionales. La India merecía un informe de tapa desde hace mucho tiempo, pero se volvió un imperativo en los últimos meses: superó a China como el país más poblado, su economía está en pleno crecimiento, y la equidistancia de los grandes conflictos internacionales la posiciona como un actor de gran influencia.

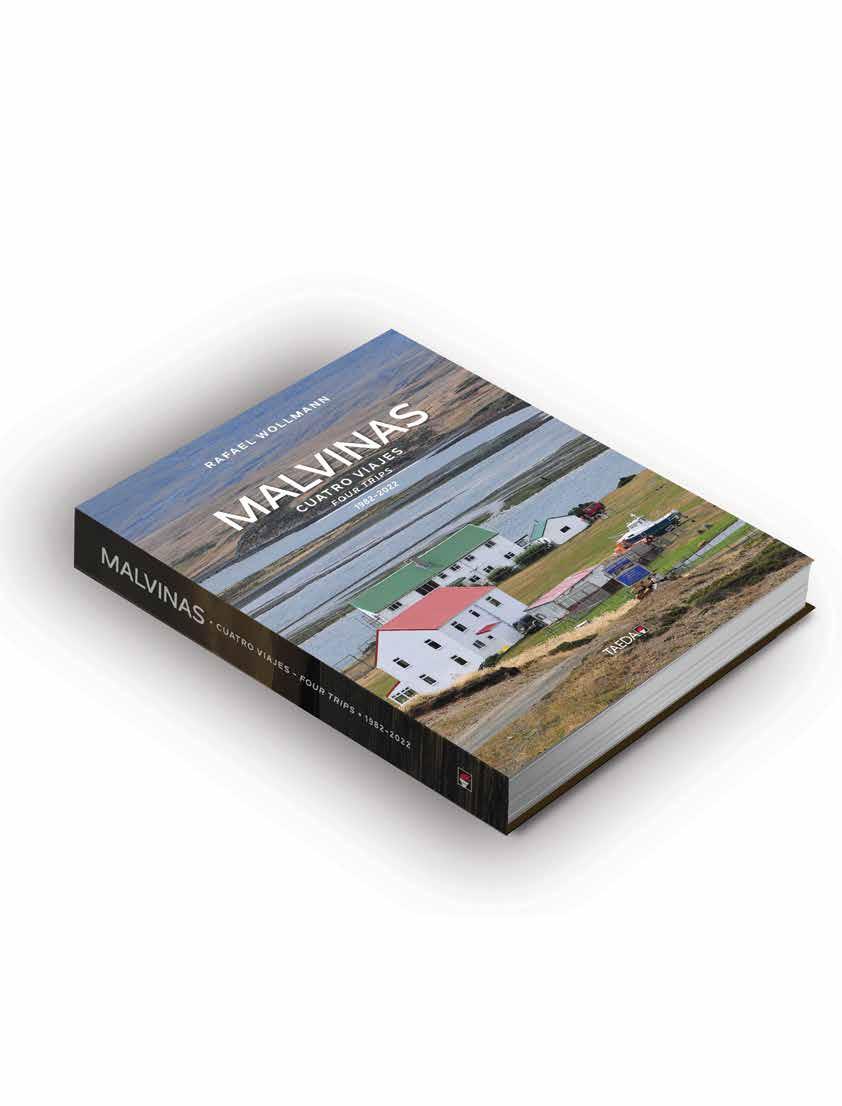

Además, como adelantamos en el número pasado, empezamos a presentar el contenido de la cobertura que hicimos en Malvinas. En este caso, no tiene que ver con la guerra, sino con la actualidad de las Islas: por un lado, una entrevista con Lisa Watson, editora del principal medio isleño, el PenguinNews; y por otro, un portfolio fotográfico único en el que retratamos la vida en una de las colonias de pingüinos rey más grandes del mundo.

JUAN IGNACIO CÁNEPA EditorFoto de tapa:AFP

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA) pone también en la mira al mundo de la comunicación. Las redes sociales han ampliado el acceso a la información y a la producción de noticias, lo que modifica radicalmente la competencia por la primicia periodística. Todos los medios, incluidos nosotros en DEF, estamos replanteando nuestras estrategias para adaptarnos a este nuevo ecosistema tecnológico, sin resignar profundidad en nuestros análisis.

GUSTAVO GORRIZ Director

DIRECTOR

Gustavo Gorriz

EDITOR

Juan Ignacio Cánepa

COLUMNISTAS

Andrea Estrada

George Chaya

Cecilia Chabod

REDACCIÓN

Mariano Roca

Susana Rigoz

Patricia Fernández Mainardi

Dolores Barón

Stefano Puliafito

Nataniel Peirano

ARTE Y DISEÑO

Lola Epstein

Sofía Vilá

FOTOGRAFÍA

Fernando Calzada

Servicios Agence France Presse

ILUSTRACIÓN

Sebastián Dufour

Alejandra Lagos

Marcelo Elizalde

CORRECCIÓN

G. B. y A. E.

ADMINISTRACIÓN

Andrea Botta

RECEPCIÓN

Laura Pérez Consoli

PUBLICIDAD

publicidad@taeda.com.ar

IMPRESIÓN

Mundial SA

DISTRIBUCIÓN

Distrired SRL

Distribuidora interplazas SA

Mario Montoto, presidente de Taeda y de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), viajó a Israel después de los terribles atentados de Hamás. A pesar de viajar periódicamente al país, esta última visita no se compara con ninguna otra. Un relato en primera persona de sus vivencias y sensaciones.

La prolongada guerra en Ucrania, el estallido de la guerra en Medio Oriente, el fantasma de la reunificación de China con Taiwán, el eterno enfrentamiento entre las dos Coreas y el temor a una escalada nuclear masiva reinan en un mundo fragmentado en alianzas, intereses y conveniencias. ¿Cuáles son los actuales conflictos y cuáles pueden desatarse en 2024?

|

p. 44 Lisa Watson: “Hablar de petróleo nos causa problemas políticos”

La editora general del Penguin News, el periódico semanal de Malvinas, recibió a DEF para dialogar sobre la actualidad de las Islas. ¿Qué se sabe de la posible explotación petrolera? ¿Se seguirá adelante con la ampliación del puerto? ¿Cuál es su mirada sobre Argentina?

El archipiélago alberga una de las colonias de pingüino rey (aptenodytes patagonicus) más grandes del mundo. DEF tuvo la oportunidad de pasar una jornada en Punta Voluntario, al noreste de la isla Soledad, y de retratar a tan majestuoso animal en su entorno natural.

> ENTREVISTAS

p. 26. Guadalupe Murga: “Somos electrohackers de las plantas”

p. 118. Brian Fonseca: “China está expandiendo peligrosamente su infraestructura digital en América Latina”

> DEFENSA

p. 56. Militares en apoyo a las emergencias

> DIÁLOGOS DIPLOMÁTICOS

p. 62. Florencia Miao-hung Hsie: “Taiwán defiende su soberanía, libertad y democracia”

> MEDIOAMBIENTE

p. 72. El estudio de la capa de Ozono en la Antártida

> ANTÁRTIDA

p. 76. 120 años de permanencia ininterrumpida de la Argentina

> TECNOLOGÍA

p. 106. Jugar con la historia argentina

> LIBROS

p. 152. Nicolás Artusi: “El periodismo me empujó a tener diferentes registros”

La colusión entre gobiernos autoritarios y estructuras mafiosas del crimen organizado es un fenómeno que corroe las instituciones democráticas y que debe ser enfrentado con decisión política, patriotismo y valentía.

Con el respaldo de Irán, la milicia rebelde yemení se ha convertido en un actor desestabilizador. La reciente campaña de ataques en el mar Rojo amenaza con extender el alcance del conflicto en Medio Oriente.

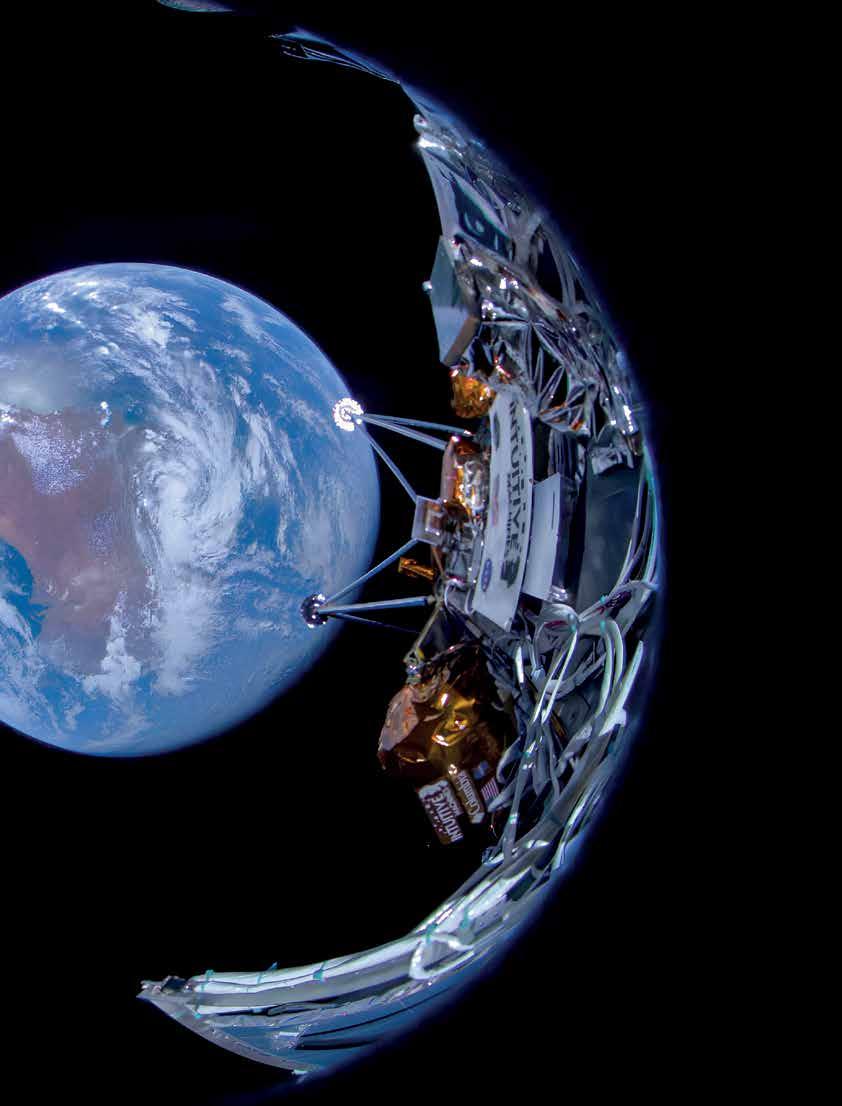

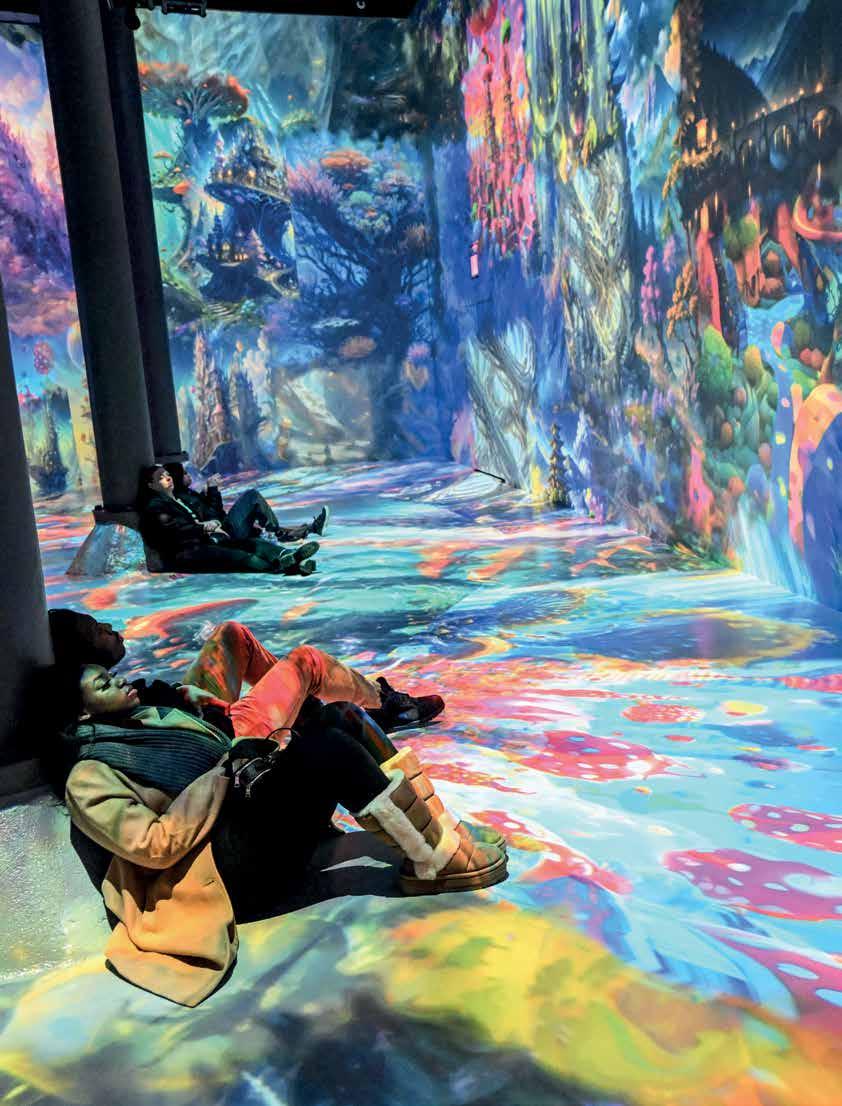

144. HIPERTEXTUAL: ¿UN GRAN SALTO PARA LA HUMANIDAD?

Toda crónica de viajes plantea la tensión entre el arraigo a lo conocido y la brusca irrupción de la alteridad. La vertiginosa carrera espacial del siglo XXI quizás nos permita llegar a ese “afuera” y explorar nuevos planetas.

Existe una tendencia a forzar el lenguaje hacia una supuesta “corrección”, que incluya la claridad, no hiera sensibilidades y no discrimine. Ahora bien, ¿quién dispone que un determinado término es discriminatorio, hiriente o racista?

> Por Gustavo Gorriz Director de DEF

ESCRIBILE A: director@taeda.com.ar

Un tema que nos involucra a todos y se presenta cargado de incertidumbre

“El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría”.

Isaac Asimov (1920-1992)

Estadounidense nacido en Rusia, uno de los padres de la ciencia ficción. Doctor en química y autor de múltiples obras de divulgación, matemática, historia y libros claves y premonitorios sobre el futuro de la humanidad.

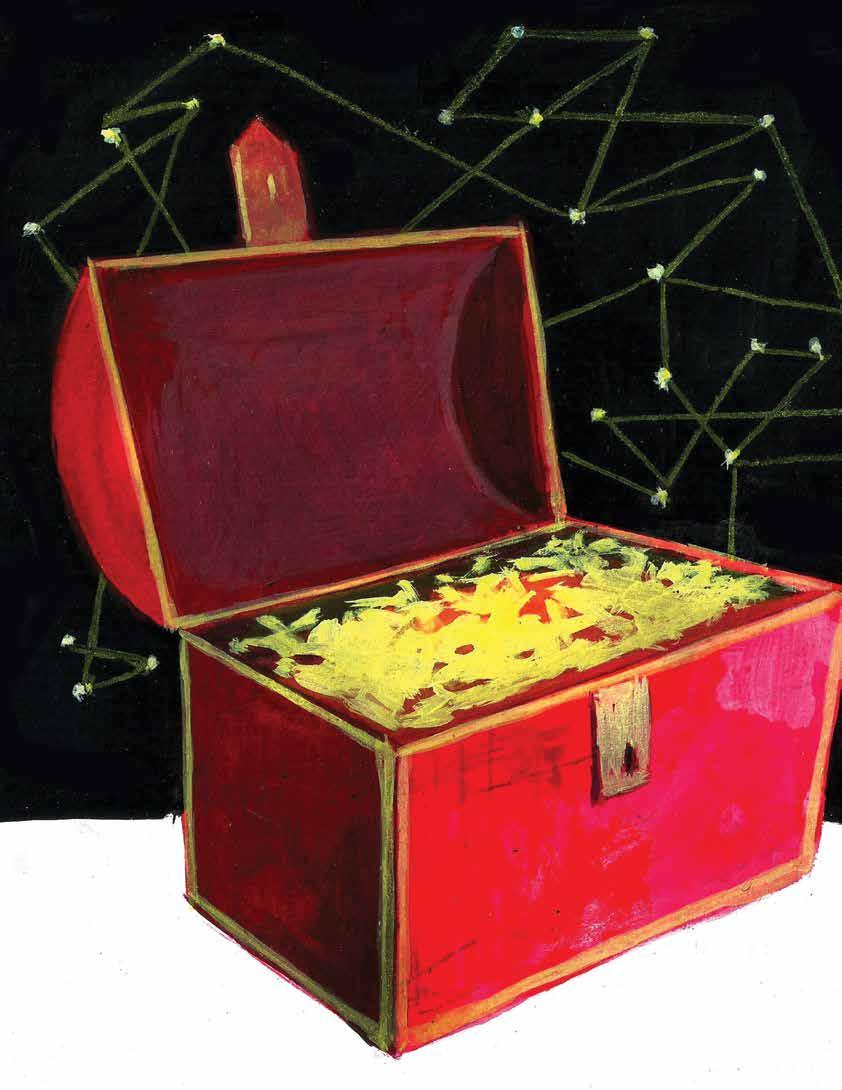

Partimos de la base de que lo que aquí está escrito pertenece ya al pasado y quizás, al publicarse estas líneas, se haya producido algún cambio relevante en nuestra vida cotidiana vinculado al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA). Es posible que ese nuevo avance esté vedado al conocimiento público por las dudas que tienen sus propios creadores respecto de los efectos de su implementación en la aldea global. Tal vez, pueda afectar la seguridad, el funcionamiento de la economía global, las libertades civiles o bien pueda provocar el colapso de alguna de nuestras actividades cotidianas, con imprevisibles consecuencias. Esto es lo que está ocurriendo en este preciso instante, mientras sesudos tecnócratas e intelectuales discuten sobre los límites éticos, los derechos de autor, la evolución inmediata de ciertas tecnologías y los sistemas para controlar esta caja de Pandora. Lo cierto, dicho en términos futbolísticos, es que la pelota está en juego y no para de rodar. No habrá silbato que la detenga, ya que nadie, ni el más sapiente, está en condiciones de proyectar dónde estará la humanidad y qué dilemas deberá resolver dentro de un lustro.

Al respecto, enfrentamos una verdadera disyuntiva que nos obliga a considerar dos alternativas. Por un lado, la ideología controversial –nacida en Silicon Valley, cuna de los tecnócratas– de avanzar sin restricción alguna, acelerando todos los procesos sin poner ningún tipo de límites. En la vereda de enfrente, están quienes defienden a ultranza regulaciones, controles y comités de ética, con la idea de generar conciencia y gobernar una realidad que puede desmadrarse fácilmente. El dilema es complejo, porque a ambos extremos les asiste, en alguna medida, la razón. Por un lado, los tecnócratas de “acelerar o morir” se apoyan en la convicción de que todo lo creado puede ser vulnerado y finalmente utilizado sin control; con lo cual, si tuviéramos que regular cada paso que diésemos, nunca avanzaríamos. Baste citar el caso del argentino Julio Ardita, estudiante universitario de 21 años que, desde el garaje de su casa, se infiltró en 1995 en la base de datos de la CIA y el Pentágono, solo una travesura que lo hizo famoso para siempre. Por el otro, quienes apoyan las normas y quieren establecer controles defienden, con razón, la necesidad de evitar el colapso y de prevenir una mayor inequidad social, que podría profundizarse si no se llegara a encontrar una forma

de regular la IA. Defienden, en suma, el mantenimiento de una organización básica y una gestión de estos cambios que, como también ellos saben, ocurrirán invariablemente y afectarán tanto al mercado laboral como a cada faceta de la economía mundial. Entre estos últimos, llama la atención la posición de Brad Smith, presidente de Microsoft, la compañía más valiosa del mundo, quien recientemente ha declarado: “Debemos encontrar la manera de ralentizar o apagar la inteligencia artificial”. Esa peculiar cautela de quien asegura que este es el principal invento desde la imprenta tiene una muy justificada preocupación.

Es difícil ensayar una respuesta ante lo desconocido y, evidentemente, hay un miedo casi ancestral a estos sacudones que alteran nuestro mundo. Queremos mantener los avances bajo control y permitir que ellos sirvan, de verdad, a un mundo más justo, equilibrado y que dé respuestas reales a los problemas de la humanidad, al cambio climático, a la seguridad y a la paz mundial. El miedo a lo desconocido se acrecienta por la incertidumbre y por el hecho de saber que estamos viviendo la génesis, el momento “en pañales”, de lo que está por venir.

Así, mientras analizamos las tendencias y patrones de lo que se viene, vemos a diario que se diluyen profesiones y oficios, y son reemplazados por herramientas como Rask AI, que traduce automáticamente 60 idiomas y hasta imita la propia voz del usuario; Mediktor, una aplicación móvil desarrollada para guiar al usuario desde la aparición de los primeros síntomas hasta que el especialista médico brinda una solución a sus problemas de salud; o RBfracture, un sistema inteligente que permite detectar fracturas en pocos segundos y ayudar al médico a tratar rápidamente al paciente. Son muchos los ejemplos que podemos citar: desde la precisión en las respuestas de los exámenes académicos –con resultados superiores a los del alumnado promedio– hasta las conocidas victorias de las máquinas frente a los humanos en complejos juegos como el ajedrez, entre tantos otros.

Obviamente, la comunicación, esa capacidad que diferencia al ser humano de cualquier especie animal, no es la excepción. Es más, me arriesgaría a decir que es un centro

de atención central de la IA, y que afecta por igual a legos y profesionales, a estrategas y a gente de a pie. Todos caerán bajo su influencia, e imagino ahí un mundo muy diferente en un tiempo muy corto. Ya estamos transitando ese tiempo, que hará que nuestras vidas sean infinitamente distintas a las de hoy. A lo largo de los siglos, la comunicación ha vivido cambios estructurales que han impactado en la sociedad en su conjunto y que han permitido su progreso. Podemos marcar, de manera sucinta, una serie de hitos relevantes en los últimos seis siglos:

-En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, fechada a partir de su impresión de la Biblia.

-En 1835, Samuel Finley Morse crea la clave Morse, método de transmisión utilizado para el telégrafo.

-En 1839, Louis Daguerre inventa una técnica fotográfica revolucionaria: el daguerrotipo, primer método practicable y comercializable en el mundo.

-En 1876, Graham Bell crea el teléfono y convierte en realidad una comunicación inmediata a larga distancia.

-En 1943, gracias a las ideas de Alan Turing, EE. UU. comienza a usar la computadora Colossus para descifrar los mensajes codificados de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

-En 1946, la firma AT&T presenta en el mercado el primer sistema de telefonía móvil para el público. En 1973, Motorola crea el primer teléfono celular portátil. En 1979, el primer sistema celular comercial comienza a funcionar en Tokio.

-En 1981, IBM lanza su primera computadora personal (PC), una revolución en el campo de la informática.

-En 1989, bajo el impulso del científico británico Tim Berners-Lee, nace la world wide web (www), es decir, la internet tal como hoy la conocemos.

-En 2007, se presenta en sociedad el primer teléfono inteligente de Apple (iPhone), desarrollado por Steve Jobs.

-El 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial que revolucionó al mundo.

En particular, ChatGPT se presenta como absolutamente revolucionario en sus posibilidades y también tiene un costado sombrío y peligroso que provoca alertas de todo tipo en académicos y especialistas.

Si vamos al terreno de las noticias, la investigación y la difusión de contenido, la proliferación de medios para informarse y la aparición de las redes sociales –que pusieron al alcance de todos la producción de información y el acceso a ella– hicieron que la competencia por la primicia cambiara radicalmente. La extendida frase que reza: “No hay nada más viejo que el periódico del día” queda más obsoleta aún frente a la dinámica de la información actual. En este contexto, hasta los medios de comunicación más grandes y consolidados están replanteando sus estrategias y sus objetivos.

Este escenario no es ajeno a nuestra publicación. Si bien la misión de DEF nunca fue competir en inmediatez, sino dar valor y profundidad de análisis a la variopinta agenda hemisférica, las posibilidades que dan las nuevas tecnologías no nos son extrañas. Con este espíritu de mayor accesibilidad es con el que abordamos todas nuestras plataformas digitales, ya sea la web defonline.com.ar, las redes sociales (X, Instagram, Facebook, LinkedIn) o el canal de YouTube. Tenemos el propósito de llegar a la mayor cantidad de personas posible en toda la región para poner en valor aquellos temas que consideramos realmente importantes para el desarrollo de nuestras naciones, y para nutrirnos de diferentes puntos de vista en relación a las problemáticas planteadas.

Una de las ideas fundamentales que alimenta esta etapa superadora es, justamente, llegar con más facilidad y continuidad a todo el continente. Eso requirió un proceso de transformación y capacitación de nuestra redacción –aún en curso–, que hoy se expresa en una mayor producción multiplataforma. Nuestros contenidos se adaptan al formato de cada soporte para maximizar su poder comunicacional. Incluso, generamos un canal en Telegram para aquellos que quieran seguir la información al instante y un newsletter semanal para quienes prefieren la información curada y organizada. Nuestro portal defonline.com.ar se actualiza a diario, los siete días de la semana, para ayudar a entender los temas más importantes de la actualidad. Pero esto no significa que abandonamos el soporte papel, sino que lo adecuamos a su misión en los tiempos que corren. De hecho, cada número impreso de DEF está complementado con una versión digital que se carga en el repositorio internacional de medios PressReader.

Allí, nuestros lectores podrán acceder a cada nueva edición de manera gratuita.

Creemos saber a dónde vamos en este mundo en el que, como nunca, las certezas pierden por goleada ante la incertidumbre global, y mucho más en estos temas donde los grandes unicornios del mundo investigan, invierten miles de millones de dólares y compiten en forma despiadada por ser la centralidad donde la comunidad mundial se informe. Esto ya se vio reflejado en 2001: Odisea del espacio (1968), film en el que el genial Stanley Kubrick, nada menos, dio a conocer uno de los más inteligentes retratos de la IA a través de su mítica y misteriosa computadora HAL 9000. Allí, captó desde las emociones genuinas que podrían ser posibles en el futuro hasta la malignidad que ello podría autogenerar contra la especie humana.

Entonces, tratamos de seguir al ritmo de los adelantos que presenta el camino, mientras imploramos a los dioses del Olimpo mantener férreamente el control que Stanley Kubrick auguró en peligro hace ya casi cuarenta años.

> El autor es director de DEF

"La riqueza de información sobre los usuarios es valiosísima en la era de la implementación de la IA. Proporciona a las empresas un pormenorizado tesoro de los hábitos diarios de estos usuarios, que puede combinarse con algoritmos de aprendizaje profundo para ofrecer servicios a medida que van desde la auditoría financiera hasta la planificación urbanística".

KAI-FU LEE Empresario, informático y escritor taiwanés, experto en IA.En una ceremonia con más de 400 asistentes, se entregó el premio principal del Israel Innovation Award, galardón orientado a potenciar el desarrollo tecnológico argentino organizado por octavo año consecutivo por la Embajada de Israel en Argentina, la Cámara de Comercio Argentino Israelí y el Ministerio de Ciencia de la Nación. La ganadora fue la empresa Sylvarum, de Tucumán, dedicada a la biotecnología. Además, se reconoció con el Israel Leadership Award a aquellos referentes empresariales que tuvieron una labor destacada a la hora de condenar las brutales acciones del grupo terrorista Hamás. Todos los aportes de los patrocinadores del evento fueron donados para la reconstrucción de los kibutz destruidos en los ataques del 7 de octubre pasado.

3. Daniel Hadad, creador y dueño de Infobae.com, fue uno de los distinguidos con el Israel Leadership Award.

4. Eduardo Elsztain fue reconocido por Mario Montoto por su campaña en contra del terrorismo, difundida en los centros comerciales del Grupo Ilhsa.

5. El ministro Luis Petri y su pareja, la periodista Cristina Pérez.

6. Axel Wahnish, Daniel Scioli y Mariano Caucino.

7.Mario Montoto, Eyal Sela y el empresario Cristiano Rattazzi.

9. Ignacio Lamothe, presidente del CFI, fue distinguido por su aporte a las relaciones binacionales.

10. Mario Montoto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y Eyal Sela.

11. Hugo Eurnekian recibió el Leadership Award en nombre del Grupo América.

12. Martin Bron, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi, embajador de Emiratos Árabes Unidos, y Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán.

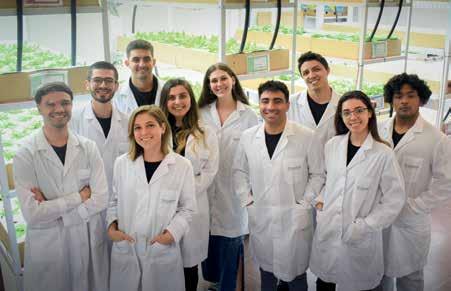

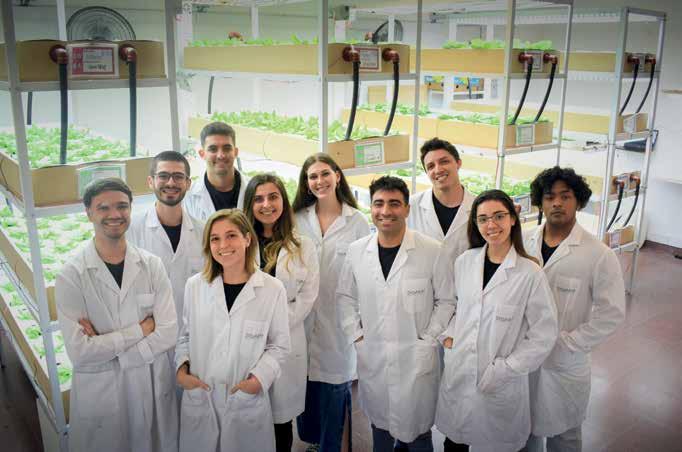

GUADALUPE MURGA, GANADORA DEL ISRAEL INNOVATION AWARD

Si las plantas responden a señales eléctricas, ¿es posible influir en su crecimiento?. Sylvarum, la iniciativa de dos jóvenes tucumanos que resultó ganadora de la octava edición de los Israel Innovation Awards, explora estas posibilidades con un objetivo claro: mejorar el mundo y la producción de alimentos.

Por Patricia Fernández Mainardi Fotos: gentileza Sylvarum

Sylvarum, una startup de biotecnología creada por dos jóvenes tucumanos, se dedica al desarrollo de tecnología para aumentar el rendimiento de los cultivos dentro del invernadero. La empresa fue la ganadora de la octava edición de los Israel Innovation Awards, la iniciativa de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, la Embajada del Estado de Israel en la Argentina y el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que premia y promueve a emprendedores argentinos que aplican tecnología para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Cabe señalar que, en esta edición, la convocatoria recibió 76 postulaciones de todo el país. En diálogo con DEF, Guadalupe Murga, creadora de la empresa junto con Manuel Sobrino, destaca que en Sylvarum están haciendo algo que “no existe a nivel mundial”. Eso, según Murga, los distingue como una verdadera startup, además de tener como

objetivo el mercado mundial y financiarse con capitales de riesgo para poder crecer.

� ¿Con qué valores e ideales trabajan?

� Somos una empresa de desarrollo de tecnología que busca mejorar el rendimiento de los cultivos. Nuestra misión personal, como empresa, es acelerar la transición del mundo hacia una agricultura más sustentable y resiliente. Estamos convencidos de que, hasta el día de hoy, la agricultura no prestó atención a algo que se llama “electrofisiología de las plantas”. Nosotros estamos buscando aprovechar eso para potenciarla.

� ¿A qué te referís con “electrofisiología de las plantas”?

� A mí me gusta explicarlo como el sistema nervioso de las plantas. Todos sabemos que los seres humanos y los animales tienen un sistema nervioso basado en señales eléctricas que controlan los procesos. Las plantas también tienen un

sistema nervioso. La comunidad científica aún está evaluando esto que estoy comentando, pero la existencia de señales eléctricas que comandan procesos metabólicos dentro de los vegetales es un hecho y se llama “electrofisiología vegetal”. Esta es la base científica sobre la que se sustenta Sylvarum.

En realidad, es algo que tiene 300 años de investigación; incluso Charles Darwin lo estudiaba. El tema es que se dejó de lado por muchísimo tiempo, porque no existían las herramientas para evaluarlo.

� ¿Qué es lo que hizo posible que hoy se pueda avanzar en el tema?

� Hoy, existen herramientas como machine learning, inteligencia artificial, desarrollos desde el punto de vista de microchips y un montón de otras posibilidades tecnológicas. También, surgen avances vinculados a la neurobiología humana y de otros seres vivos, como

“No usamos ningún tipo de químico ni modificamos genéticamente la planta. Lo que hacemos es potenciar procesos naturales con ayuda del entorno”.

las plantas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar una tecnología que interviene en estas señales eléctricas que controlan los procesos metabólicos de las plantas. De esa manera, las hacemos más eficientes.

� ¿Es un proceso invasivo?

� Es un proceso 100% natural porque no estamos usando ningún tipo de químico ni modificando genéticamente la planta. Lo que hacemos es potenciar procesos naturales, que ya suceden, con ayuda del entorno. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que las plantas funcionen mejor con suplementos de luz artificial. Pero la planta tiene muchas otras variantes que comandan sus procesos internos que todavía no estamos aprovechando. Una de esas es la electrofisiología. Y, para eso, usamos campos eléctricos y magnéticos que intervienen a nivel celular en los procesos que suceden.

� ¿Se pueden hackear las plantas?

� Hay quienes asocian el verbo hackear con algo negativo. La realidad es que el hacker es una persona que interviene en un proceso de comunicación y modifica algo. Es exactamente lo que nosotros hacemos porque, al fin de cuentas, el sistema nervioso es el sistema de comunicación que tiene la planta. Por ejemplo, cuando un animal come una hoja, esa planta está en peligro, porque tiene un depredador. Esa información viaja muy rápido dentro del organismo de la planta para generar defensas. Si bien las plantas están fijas en un lugar, tienen mecanismos de defensa con respecto a lo que sucede en el entorno, ya sea por un depredador, un patógeno o una condición del agua. Todo pasa por

cómo se balancea el organismo para enfrentar eso. Entonces, hay un sistema de comunicación químico y, en paralelo, uno eléctrico. Lo que hacemos es intervenir el sistema, hackearlo. Por eso nosotros consideramos que somos electrohackers de las plantas.

� ¿Qué especies estudiaron hasta ahora?

� Comenzamos con lechuga. Después, entendimos que el nicho de la producción de vegetales de hoja es algo muy pequeño todavía, y como las startups aprendemos mucho en el camino, debimos investigar cuál era el mercado estratégico. Observamos que, a nivel mundial, la mitad del mercado de cultivo de entorno controlado es de tomate. Es una planta que tiene muchos beneficios para la comercialización, están muy estandarizados sus modos de cultivo y concentrados los productores en determinadas zonas. Así que estamos comenzando a trabajar con el tomate como primer objetivo para la comercialización.

� ¿Cuándo empezaron con Sylvarum?

� Yo tengo 27 años y soy bioingeniera. Con respecto al momento en el que empecé con Sylvarum, en realidad, fue una transición constante, porque yo no sabía que me iba a dedicar al emprendedorismo, pero estaba involucrada en distintos grupos y actividades que fueron desarrollando las habilidades que uno necesita como líder. Cuando era niña, aprendí un poco de negocios y otro poco de liderazgo con actividades como JuniorAchivement. Más tarde, elegí mi carrera y opté por la ciencia, porque estaba convencida de

que me iba a dar respuesta a muchos de los problemas que tenemos en el mundo, y yo quería ser parte de eso. Hoy, soy ingeniería biomédica, y eso fue parte de la transición.

� ¿A tu socio le ocurrió algo similar?

� A Manuel Sobrino, también. Él hizo una carrera como emprendedor y obtuvo mucha experiencia. Por ejemplo, fue muy exitoso en lo que respecta a producción hidropónica. Fue quien trajo la idea de trabajar con este desarrollo. Entonces, Sylvarum fue tomando forma. Nuestros caminos coincidieron, y tomamos la decisión, yo desde el punto de vista científico y él desde el emprendedorismo. Se unieron esos planetas, y empezamos. Sylvarum es algo que está gestándose desde hace mucho y que hoy cobró fuerza.

� ¿Qué perfil profesional tienen ambos?

� Yo estudié mi carrera de grado en la Universidad Nacional de Tucumán. También, hice investigación en el Instituto Balseiro, estudié en la Universidad de Arizona, en la de Nuevo México y en la Geoergetown University, en Estados Unidos. Además, cursé en España y realicé un curso de formación en Colombia. Mi socio, en cambio, es canadiense, pero criado en Tucumán. Él comenzó a estudiar ingeniería industrial, aunque luego optó por irse a Londres, donde trabajó como analista en un fondo de inversión que se dedica a entender tendencias de la macroeconomía y a hacer inversiones. Durante ese tiempo, entendió cómo funcionaba el mercado de capitales. Además, en Europa, conoció el mundo de la hidroponía y se obsesionó con la posibilidad de poder cultivar sin suelo y poder llevar

la agricultura a las ciudades. Eso hizo que volviera a Argentina y comenzara con una empresa de hidroponía. Le iba fantástico. Sin embargo, para él, no era suficiente.

� ¿En qué lugar está Sylvarum?

� La iniciativa nació en Tucumán, y todo el equipo, el laboratorio y las oficinas están ahí. Recibimos el primer apoyo de parte de la Universidad Nacional de Tucumán y, luego, de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”, a quienes le debemos gran parte de lo logrado hasta ahora. Les agradecemos mucho a ellos y a otros profesionales del CONICET y del Instituto Superior de Investigaciones, que nos validaron desde el comienzo. Porque, trabajando en el desarrollo de ciencia, necesitamos, por un lado, a personas con experiencia y trayectoria y, por otro, la energía de los jóvenes para emprender. Esa combinación la

conseguimos en el ecosistema tucumano, que es muy fuerte y que hoy cuenta con varias startups avanzadas.

� ¿Qué significa haber ganado el Israel Innovation Award?

� Signifca que nos permite viajar a Israel para conectarnos con el ecosistema emprendedor. Yo ya tuve la oportunidad de estar allí cuando recién comenzaba, y me sorprendió, no por nada la conocen como la “Startup Nation” Es realmente un polo de innovación. Entonces, es un viaje estratégico. Por otro lado, para nosotros, es un reconocimiento al trabajo del equipo, porque hay muchos que están en el laboratorio trabajando para lograr que esto funcione. Y esta es también una oportunidad para visibilizar a las instituciones que

nos apoyan y a nuestro equipo interdisciplinario. Me da esperanza saber que son varias las instituciones que están atentas a las iniciativas de aquellos que están trabajando para resolver los grandes problemas de la humanidad a través de la ciencia, la tecnología y el emprendedorismo.

� ¿Qué expectativas tienen con Sylvarum?

� Queremos cambiar el mundo. Suena cliché, pero de verdad creemos que tenemos entre manos algo que tiene potencial de mejorar el mundo. Por eso, nuestra misión es acelerar la transición hacia una agricultura más sustentable y resiliente. Consideramos que la electroestimulación de cultivos tiene que hacerse realidad y que va a tener un impacto gigantesco a la hora de asegurar que toda la población pueda tener acceso a un alimento de calidad y con menos impacto ambiental a causa de la producción.

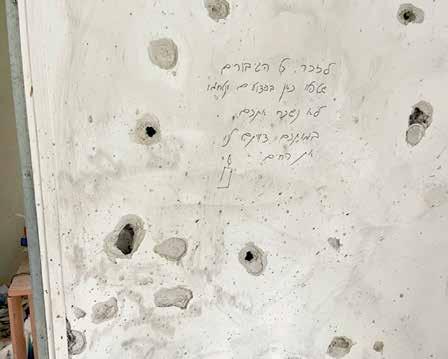

Mario Montoto, presidente de Taeda y de la Cámara de Comercio Argentino Israelí viajó a Israel en enero de 2024, después de los terribles atentados de Hamás. A pesar de viajar periódicamente este país, la última visita no se compara con ninguna otra.

Por Mario Montoto Fotos: archivoHace 30 años viajo periódicamente a Israel, pero el último viaje, sin dudas, fue distinto a todos.

A raíz de mis actividades comerciales y de la posibilidad de representar a empresas israelíes en Argentina y en América Latina, tomé contacto con este maravilloso país hace más de tres décadas. Con el correr de los años, si bien no he aprendido más que un par de palabras en hebreo, me enamoré de Israel y he cosechado grandes amistades, hasta sentir a algunos de ellos como parte de mi familia. Soy un verdadero afortunado por haber podido visitar Israel en tantas ocasiones.

Siempre me llena de energía, me inspira y me genera admiración esa sociedad que destaca lo colectivo por sobre lo individual.

A lo largo de los sucesivos viajes, especialmente en los últimos años, se me ha formado una rutina, un recorrido que suelo hacer visitando mis lugares, rincones de las ciudades, socios comerciales, profesionales y amigos. No planifiqué viajar este enero, sentí la necesidad de hacerlo. Y si bien concreté algunas de las cosas que siempre realizo, como dije al principio, fue un viaje distinto a todos.

En cuanto a las tareas vinculadas al mundo empresarial, mantuve reuniones y visité compañías con las que trabajo y otras corporaciones que no conocía. En este punto, me parece clave resaltar el apoyo que podemos brindar desde las actividades económicas a los lazos entre Israel, Argentina y toda la región. Para trabajar en esta línea, estuve reunido con un querido amigo, Roberto Spindel, con quien conversamos e iniciamos la

planificación para las próximas actividades de este año que realizaremos en conjunto las cámaras de comercio de América Latina e Israel. Próximamente, las daremos a conocer.

También fui recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel por Jonathan Peled, Director adjunto para América Latina y el Caribe, con quien estuvimos conversando sobre la relación binacional, particularmente sobre las numerosas oportunidades en el área económica.

A nadie escapa que este viaje se dio en un contexto de enorme tensión geopo-

lítica. Por eso destaco especialmente mi encuentro con el profesor Ely Karmon, con quien mantengo una amistad desde hace muchísimos años. Karmon es politólogo e investigador principal en el Instituto Internacional de Contraterrorismo y en el Instituto de Política y Estrategia, ambos del Centro Interdisciplinario Herzliya. En numerosas ocasiones colaboró con la revista DEF, publicación de la editorial Taeda, que tengo el honor de presidir. Le recordé que en uno de sus artículos, mucho antes de los terribles hechos del 7 de octubre, él había advertido sobre el peligro que significaba haber dejado que Hamás mantuviera sus capacidades militares. El tiempo le dio la razón. Como es natural

en un analista de su calibre, ya está pensando en posibles salidas a la situación actual: según su mirada, Israel debe apuntar a la destrucción del poder militar de Hamas y permitir a la Autoridad Nacional Palestina recuperar el control de Gaza con apoyo de Egipto.

También tuve la oportunidad de reunirme con Raanan Rein, historiador israelí, autoridad de la Universidad de Tel Aviv, y gran conocedor de América Latina y de nuestro país, en particular. Es miembro en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y fue presidente de la Latin American Jewish Studies Association. Tal es su relación con nuestra región, que el gobierno argentino le ha concedido

el título de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por su aporte a la cultura argentina. El profesor Rein también me dio su mirada sobre el difícil momento que está atravesando su país, e hizo especial hincapié en una realidad que enfrenta su universidad: una de las consecuencias trágicas de la movilización posterior a los hechos atroces del 7 de octubre es que numerosos alumnos y profesores del cuerpo académico de su casa de estudios fueron llamados a prestar servicio en la guerra contra el grupo terrorista Hamás.

En otro orden de cosas, no quiero dejar de destacar el honor que me significó haber sido invitado a la inauguración del Centro de Rehabilitación Gandel del Hospital Hadassah, que muy pronto recibirá a sus primeros pacientes. Su apertura, en realidad, estaba planeada en unos meses, pero Hadassah aceleró la construcción para poder ofrecer sus servicios lo antes posible debido a la creciente cantidad de pacientes de rehabilitación en Israel. La primera fase incluirá la apertura de los departamentos de hospitalización, fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia. Participaron de esta actividad, líderes, colaboradores y profesionales de todo el mundo a la Misión Solidaria de Hadassah en el Campus Mount Scopus del Centro Médico Hadassah.

Uno de los asistentes, Jorge Diener, director ejecutivo de Hadassah Internacional, mientras visitaba el nuevo Centro de Rehabilitación Gandel, señaló: “Es la combinación de actitud humana, capacidad intelectual y tecnologías de innovación lo que hace de Hadassah un pionero de la salud en Israel”. No puedo más que compartir su mirada. Asimis-

mo, pude escuchar la historia de Sagi, paciente de Hadassah. Él y su familia vivían en el Kibbutz Beeri donde el 7 de octubre, terroristas entraron a su casa, les dispararon a través de la puerta del refugio y prendieron fuego todo. Sagi sufrió graves quemaduras en los pies, los brazos, la cara y la espalda. Después de muchas horas y de escapar milagrosamente de los terroristas –que estaban por todas partes en el Kibbutz–, fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel. Pasó tres semanas en Hadassah Ein Kerem para recibir tratamiento y ha estado durante un mes y medio en el Centro de Rehabilitación en Hadassah

Mount Scopus. Todavía tiene amigos secuestrados por Hamás.

Pero sin dudas, el capítulo central y, sinceramente, más movilizante fue mi visita al sur del país. En el periplo, fui acompañado por el jefe para América Latina, España y Portugal, y otras autoridades del Keren Hayesod, la institución dedicada a la recaudación de fondos para apoyar al Estado de Israel. Esta visita tuvo el objeto institucional de entregar, en representación de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, la donación de los fondos recaudados en el acto organizado junto a la Embajada de Israel en Buenos Aires en diciembre de 2023.

La contribución pudo ser realizada gracias a los aportes solidarios de las empresas de ambas nacionalidades para la reconstrucción de los kibutzim destruidos en la masacre perpetrada por Hamás. La donación fue recibida por representantes del Kibbutz Beeri, y en compañía de ellos, pude recorrer las casas y ver el horror en primera persona. También fuimos al lugar donde se realizó el festival Tribe of Nova, en el que los jóvenes que se encontraban allí bailando fueron brutalmente atacados por los terroristas aquel 7 de octubre fatídico. Luego visité la ciudad de Sderot, donde la comisaría fue tomada por los terroristas. Los policías que estaban allí resistieron durante varias horas hasta que acabó siendo destruida. La sensación durante este recorrido fue estremecedora, escuchar las historias en primera persona, vidas masacradas, la brutalidad, la barbarie y el horror. Pero, como mencioné al principio, en una sociedad que destaca lo colectivo por sobre lo individual, la solidaridad entre pares se convierte en el esfuerzo de un país entero, donde los civiles deciden brindar su tiempo y esfuerzo en cocinar, ayudar y asistir a los soldados. Como no me canso de decir, sé que el Estado de Israel y su sociedad, con su resiliencia y espíritu, podrán reconstruirse para continuar aportando valor a la humanidad como lo han hecho hasta ahora; y los jóvenes tienen un rol central en esto. Tuve la oportunidad única de vivenciar todo esto en primera persona, en un viaje que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Estas líneas surgen de aquella experiencia, una vivencia que siento la necesidad de compartir con todos. Espero que, de alguna manera, aporten en la construcción de un mundo de bienestar y prosperidad.

Hace dos años, el papa Francisco advertía que la invasión de Rusia a Ucrania era parte de una Tercera Guerra Mundial por partes. Hoy, sus palabras no podrían parecer más acertadas. La prolongada guerra en Ucrania, el estallido de la guerra en Medio Oriente, el fantasma de la reunificación en China, el eterno enfrentamiento entre las dos Coreas y el temor a una escalada nuclear masiva reinan en un mundo fragmentado en alianzas, intereses y conveniencias. ¿Cuáles son los conflictos actuales y cuáles pueden desatarse en 2024?

Por Nataniel Peirano

Fotos: AFP

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia, Ucrania y la OTAN se ven involucrados en un enfrentamiento armado que se presumía de corta duración, pero que se trabó en una guerra de desgaste que ya cumplió dos años, y cuyo final todavía no está claro.

Para ser precisos, habría que datar en 2014 el comienzo de esta guerra que se dio de manera intermitente. La huida y destitución del presidente de Ucrania Víktor Yanukóvich el 21 de febrero de aquel año después del Euromaidán, una serie de manifestaciones nacionalistas y pro-Unión Europea del pueblo ucraniano, provocaron, como contrapartida, protestas y alzamientos en la parte rusófona de Ucrania.

La conflictividad escaló hasta la anexión de Crimea por parte de Rusia, que fue el gran precedente a la guerra del Donbás y a la actual invasión rusa. El condimento que se agrega ahora es el factor internacional y el riesgo de un involucramiento directo de la OTAN (alianza a la que Ucrania solicita su incorporación).

Tras dos años de guerra, se habla de 30 millones de refugiados, es decir el 75% de la población de Ucrania, y más de 500.000 bajas (entre muertos, heridos y desaparecidos) de ambos bandos. En 2024 seremos testigos de una nueva etapa del enfrentamiento, que estará alimentada de los históricos aumentos en los presupuestos bélicos que ambos países aprobaron para tratar de forzar una victoria y concluir la guerra.

De manera inesperada, la Venezuela de Nicolás Maduro buscó avanzar en 2023

sobre un reclamo territorial histórico del país, y parece que el nuevo año tendrá novedades de índole diplomática y militar.

El Esequibo era una vieja posesión territorial que tenía Caracas en la época colonial que hoy pertenece a Guyana,país que fue excolonia de los Países Bajos y, luego, de Gran Bretaña. El acuerdo que hicieron las potencias europeas no incluía una frontera occidental, lo que les permitió a los británicos adueñarse de 80.000 km2 adicionales.

Venezuela inició su reclamo en 1841, pero recién en 1966 logró pactar con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, en el que los europeos se comprometieron a encontrar soluciones para la disputa. Pero hasta la fecha no hubo ninguna resolución al respecto. Cincuenta y ocho años más tarde, el presidente Nicolás Maduro volvió sobre el reclamo, involucró a su población con un referéndum y planteó la anexión del Esequibo, con el factor extra de ser una región extremadamente rica en recursos naturales.

Los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás en pleno territorio israelí marcaron un antes y un después en Medio Oriente. En cuestión de semanas, Israel abandonó su actitud defensiva y decidió entrar en la Franja de Gaza con el objetivo de terminar con el terrorismo palestino.

La misión israelí parece estar cerca del éxito. En 100 días, el ejército logró el dominio de túneles y ciudades, además de los golpes a la estructura de Hamás dentro y fuera de Palestina. El alto mando ya anunció el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de la Franja de Gaza y anticipa que podría suceder lo mismo en el sur, cerca del enclave de Jan Yunis.

Desde ya que los combates en la zona urbana no han sido inocuos. Desde que comenzó la ofensiva, las pérdidas de vidas civiles fueron cuantiosas, además del desplazamiento de cerca

de dos millones de palestinos y la destrucción casi total de 365 km 2

Mientras en la Franja de Gaza parece que el conflicto llega a su fin, se teme que los bombardeos en el Líbano lleven a una escalada. Desde octubre, Hezbollah se enfrenta a Israel en zonas fronterizas, pero desde las primeras semanas de 2024, los bombardeos israelíes alcazaron a objetivos en la capital. En los primeros 15 días de enero, Israel logró abatir al Saleh al-Aruri, fundador del ala militar de Hamás, a Wissam al-Tawil, líder de la Fuerza Radwan, y a Ali Hussein Barji, comandante de Hezbollah de las Fuerzas Aéreas del sur. Tanto Hezbollah como Irán juraron represalias, que de convertirse en realidad, provocaría la movilización de más de 1.000.000 de soldados de ambas organizaciones en contra de Israel y una escalada histórica en este siglo.

Yemen vive uno de los peores momentos de su historia desde que los hutíes comenzaron la guerra civil y exiliaron al gobierno en 2015: 150.000 muertos, entre soldados y civiles, una gobernanza partida y el progreso del país detenido en todo sentido. En ocho años de conflicto, los rebeldes se enfrentan a una coalición internacional compuesta por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita que busca restaurar al gobierno.

Los hutíes volvieron a ser noticia a principios de 2024 por atacar embarcaciones comerciales que pasaban por el estrecho de Bab el-Mandeb, ubicado en el mar Rojo, que representa el 30% del tráfico global de contenedores y el 12% del petróleo transportado por vía marítima. Entre sus objetivos, estuvieron barcos de Estados Unidos y del Reino Unido, hecho que llevó a que las potencias bombardearan localizaciones militares del movimiento hutí. Si los ataques al comercio persisten es probable que las potencias occidentales intervengan de forma directa en el conflicto.

Año a año, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur se renuevan. Desde el fin de la subordinación a Japón tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea se dividió en dos: el norte, bajo la influencia de la Unión Soviética, el sur, de Estados Unidos.

Las hostilidades entre ambos países provocaron una guerra brutal que comenzó en 1950 y terminó en 1953, y que causó entre 4 y 6 millones de muertes civiles y militares, y dejó una herida que dura hasta hoy. Los enfrentamientos armados concluyeron con el armisticio

Cerca del tercer aniversario del regreso del poder de los talibanes, Afganistán afronta una crisis humanitaria devastadora. Durante 2023, 1,7 millones de personas fueron expulsadas de Pakistán y regresaron a su país de origen, Afganistán, donde 28 millones de habitantes necesitan asistencia humanitaria y 4 millones padecen desnutrición aguda. Además, la decisión de excluir a la mujer de las actividades económicas y educativas le cuesta al país, desde 2021, más de 1000 millones de dólares al año

El regreso forzado de casi dos millones de afganos agudiza aún más la crisis generalizada que vive Afganistán, y la situación de emergencia podría estallar con un nuevo éxodo masivo en 2024.

de Panmunjom, que nunca puso fin a una guerra que ya lleva 73 años.

2024 comenzó con pruebas de misiles balísticos y satélites espías de Corea del Norte. El 5 de enero, el ejército de Kim Jong-un disparó más de 200 proyectiles de artillería en la costa occidental, cerca de las islas surcoreanas de Baengnyeong y Yeonpyeong.

El mandatario norcoreano escaló aún más la situación de tensión. En las últimas semanas, declaró que no había ninguna posibilidad de acuerdo o reconciliación con Corea del Sur y que no evitaría una guerra si sucediera. Corea del Norte parece poner en manos de los surcoreanos y los estadounidenses la posibilidad de que estalle el conflicto en la península.

Al término de la Segunda Guerra Mundial y de la retirada de Japón de la porción

de China que había ocupado, la población china comenzó un período de reconstrucción y reordenamiento político, pero rápidamente volvió el caos. Cuatro años después, se produjo la Revolución de 1949, que confrontó el poder entre dos bandos: el Kuomintang (KMT) o Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong. El conflicto concluyó con la victoria comunista y el exilio del gobierno del Kuomintang a la isla de Taiwán.

Durante décadas, el KMT consolidó su poder en la isla como partido único y generó una identidad independentista que adquirió fuerza con el cambio generacional. A 74 años de la separación, la idea de “una sola China” es la gran ambición del presidente chino Xi Jinping, que incluye a Taiwán dentro de su plan de modernización para 2049. China está a la espera de un acercamiento de la política de Taipei, pero la tensión y la presión intervencionista es cada vez mayor.

Como ningún otro continente del mundo, África experimenta una ola de golpes a las instituciones. Tomando solamente desde 2020 hasta la fecha, siete países de la región sufrieron la remoción inconstitucional de sus mandatarios, con la particularidad de que la gran mayoría se ubican en el norte.

El primero fue Mali, que tuvo dos en 2020 y 2021. Guinea y Sudán sufrieron golpes de Estado en 2021, mientras que Burkina Faso fue protagonista en 2022, con uno en enero y otro en septiembre. En 2023, Gabón y Níger fueron los últimos de la lista de países en sufrir el mismo destino

Lamentablemente para la región, el fantasma de los golpes de Estado también amenazó en los últimos años a otros países, como Sierra Leona, Guinea-Bissau, Burkina Faso y Santo Tomé y Príncipe, donde sus gobiernos aseguraron haber detenido levantamientos militares.

La posibilidad de una tercera guerra (1982 y 2006).

Hezbollah, el mayor grupo terrorista de la actualidad con sede en Líbano, tiene 100.000 combatientes. Intercambios armados en la frontera entre Israel y Líbano.

€ 82.000 millones de ayuda para Ucrania (Unión Europea, desde el inicio de la guerra).

Líbano

Israel

Ucrania

Rusia

40.000 soldados de Hamás vs. 646.000 soldados de Israel (173.000 en actividad)

Franja de Gaza

365 km², 2,3 millones de habitantes

+1.200 muertos y 8.730 heridos en el ataque del 7 de octubre de 2023 (Hamás).

134 rehenes al 15 de febrero de 2024.

+2 millones de desplazados.

Ucrania

Franja de Gaza

Israel

Rusia

US$ 44.000 millones de ayuda para Ucrania (Estados Unidos) + US$ 250 millones de ayuda para Ucrania (aprobado para 2024).

Gasto militar histórico: US$ 111.000 millones (Rusia, el más alto desde la caída de la URSS) y US$ 44.000 millones (Ucrania, depende de US$ 37.000 millones de ayuda extranjera)

+500.000 suman las bajas ucranianas y rusas, entre muertos, heridos y desaparecidos.

+30 millones de refugiados (75% de la población de Ucrania).

+5,9 millones de refugiados palestinos en 58 campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

Dos golpes de estado en 2020 y 2021

Golpe de estado en 2023

Golpe de estado en 2021

Dos golpes de estado en 2022

Golpe de estado en 2023

Golpe de estado en 2021

Irán Afganistán

Atentado en el cuarto aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, un importante general iraní (89 muertos, enero 2024).

Golpe de estado de los hutíes en 2015.

Guerra civil que dejó 150.000 muertos, 14.500 civiles Coalición internacional contra los hutíes: Emiratos Árabes y Arabia Saudita, apoyada por Estados Unidos.

Ataques de los hutíes al comercio internacional en el estrecho de Bab el-Mandebm, mar Rojo (30% del tráfico global de contenedores y el 12% del petróleo transportado por vía marítima).

420.000 soldados en las fuerzas armadas tradicionales, 190.000 soldados iraníes de Cuerpos de Guardia de la Revolución Islámica, 450.000 voluntarios de la fuerza paramilitar Basij (más de 1.000.000 soldados para Irán).

€ 8.642,2 millones de gasto en defensa (2022).

Rusia

Separados desde 1945.

73 años en guerra (nunca se firmó la paz).

El acuerdo de Panmunjom, un armisticio, designó una Zona Desmilitarizada (DMZ): 258 km de largo.

Guerra de Corea (1950-1953): 708.500 muertos (Corea del Sur),

China

1.142.000 (Corea del Norte).

En total: Entre 4 y 6 millones de muertes civiles y militares.

Corea del Norte

Corea del Sur

Actualidad: Corea del Norte vs Corea del Sur y Estados Unidos. Armamento nuclear de Corea del Norte: 30 (seis pruebas nucleares entre 2006 y 2017). Armamento nuclear de Estados Unidos en apoyo a Corea del Sur.

Corea del Norte

Corea del Sur

Taiwan

Cerca de 1,7 millones de refugiados afganos expulsados de Pakistán (350.000 personas volvieron a su país).

3,25 millones de personas viven desplazadas internamente en Afganistán.

28,3 millones de habitantes necesitan asistencia humanitaria y cuatro millones de personas padecen desnutrición aguda, y el 80% de los afectados son niños y niñas menores de 5 años.

Tensión entre la China continental comunista y Taiwán, donde gobierna la continuidad política de la China precomunista.

China

Taiwan

6,1 millones de solicitantes afganos para asilo en los países vecinos (2022).

Más de 110 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo.

La exclusión de la mujer le cuesta al país más de US$ 1.000 millones al año (2022).

China: 2 millones de soldados, dos portaaviones, 3.145 misiles, 371 bombarderos, 43 fragatas, 50 destructores US$ 230.000 millones de gasto militar.

Taiwán: 170.000 soldados, 115 misiles. 22 fragatas, 4 destructores.

Grandes reservas mineras, de petróleo y gas (11.000 millones de barriles).

159.542 km² en disputa desde 1841.

El acuerdo de Ginebra entre Venezuela, Guyana y Gran Bretaña nunca se cumplió.

Venezuela Guyana

La editora general del Penguin News, el periódico semanal de Malvinas, recibió a DEF en la redacción ubicada en la céntrica Ross Road, de Puerto Argentino, para dialogar sobre la actualidad de las Islas. ¿Qué se sabe de la posible explotación petrolera? ¿Se seguirá adelante con la ampliación del puerto? ¿Cuál es su mirada sobre Argentina?

Por Juan Ignacio Cánepa

Fotos: Fernando Calzada (enviados especiales a Malvinas)

Promediaba nuestra cobertura en Malvinas cuando le enviamos un correo electrónico a Lisa Watson, editora general del Penguin News, el único medio gráfico de las Islas. Queríamos entrevistarla, pero la poca anticipación y el tiempo acotado que teníamos no nos ayudaba. Sin embargo, a las pocas horas, contestó: “Vengan el viernes a las 9:00”. Nos interesaba hablar con ella porque, por su trabajo, su rol en la comunidad local y su formación profesional, tiene una mirada general y muy elaborada sobre la actualidad de las Islas. Nacida y criada en Malvinas, tenía 13 años cuando Argentina las recuperó.

No tiene un buen recuerdo de aquellos días: la granja de su familia fue el punto de rendición de seis miembros del Cuerpo de Royal Marines que habían escapado después del desembarco del 2 de abril de 1982. Las tropas argentinas entraron en su casa y realizaron una fuerte requisa. Pasada la guerra, Watson aprovechó la inyección de dinero que dispuso Gran Bretaña para la población de Malvinas y, gracias a una beca, estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Bangor, en Gales. En 1999, ingresó a PenguinNews como editora asistente y, al año siguiente, accedió a la dirección del semanario.

Como dijimos antes, no nos interesaba hablar con ella sobre la época de la guerra o sobre cuestiones de soberanía, sino sobre la actualidad de Malvinas. Su trayectoria la convierte en una voz autorizada para conocer el impacto que tuvo el enorme crecimiento económico que experimentaron los isleños, fruto del otorgamiento de licencias pesqueras (a las que el Estado argentino se opone, por considerarlas ilegales) y de una posible explotación petrolera off-shore. Claro, durante la charla, diferimos en la toponimia: ella habló de “Falkland Islands”; nosotros, de “Malvinas”.

“Personalmente, estoy del lado del ambiente, pero está claro que cualquier país o territorio va a percibir el beneficio de tener una economía más fuerte”.

� ¿Cómo describirías la situación actual de las Islas?

� Yo diría que, comparado con la situación actual de muchos otros países, es muy razonable. Desde ya que la pandemia de COVID-19 nos afectó: el turismo y la industria de la hospitalidad han sufrido mucho, y eso también afectó a nuestra comunidad rural, porque muchos dependen en parte de esta industria, ya que ofrecen servicios de bed & breakfast. Sin embargo, en líneas generales, diría que estamos muy bien económicamente. El gobierno de las Islas tiene reservas y las sigue manteniendo. La industria de la pesca ha tenido buenos años, y el gobierno de Malvinas tiene ingresos por el impuesto corporativo aplicado a esa industria. Como probablemente ustedes sepan, muchos de los ingresos vienen de ahí, así que tienen esa excelente reserva, y eso no se ha derrumbado. Gracias a esos fondos, tenemos salud pública, educación pública, y hasta la universidad.

� ¿El Brexit afectó a la industria pesquera por quedar fuera del mercado común europeo?

� Sí, hubo un pequeño problema por el Brexit. Como se sabe, hubo un momento en que no había aranceles –por ser territorio de la UE– y ahora sí los hay. No fue un gran problema. Creo que hubo “aire caliente”, como lo llamamos nosotros, en el que la industria de pesca se quejaba mucho. De todas formas, a nuestra industria le gusta quejarse mucho cuando hay algún

problema. Pero, de hecho, tienen un gran ingreso. Y si hay el más mínimo problema, les gusta hacer ruido. Así que si pueden obtener ayuda del gobierno, lo recibirán. Así es la industria. Pero les está yendo muy bien, porque el Estado puede ver sus registros, puede ver cuál es su ingreso, y es realmente bueno. Entonces, en general, diría que económicamente las Islas Malvinas están muy bien, aunque nunca se pueda decir que todo esté perfecto. Todo el mundo se ve afectado cuando hay problemas a nivel global.

� Si comparamos entre tu infancia y esta actualidad de una economía fuerte, ¿en qué lo podemos ver reflejado a nivel infraestructura?

� Por ejemplo, verán un aumento en el número de casas. El oeste de Stanley (Puerto Argentino) es completamente nuevo. Verán todas las nuevas casas hacia el oeste, la zona llamada

“Sapper Hill”. Hace dos años, pasé por la zona de Bennett's Paddock, y no había nada. Recientemente, mi compañero y yo fuimos a caminar por allí, y estaba lleno de casas. Fue una sorpresa para mí, la temporada pasada, fui a escalar [N. del R.: Lisa Watson es aficionada a ese deporte], y solo una casa había empezado a construirse. Ahora, hay como 50 o 60. Además, está la intención de construir una nueva estación de energía. Ese es el próximo gran proyecto capital.

� ¿La estación de energía sería alimentada por energía eólica?

� Sí, es una nueva estación de energía que será alimentada, parcialmente, con energía eólica. Pero, también, quieren utilizar energía solar. Ese será otro proyecto capital, y ya hay muchas personas que están preguntando por qué no están poniendo energía solar. Otro gran proyecto es la construcción de un espacio para

las personas mayores, los más vulnerables. Va a ser un gran espacio de viviendas en East Stanley, en la parte de afuera, llamado “Tussac House”. Lo está construyendo una compañía llamada “RSK”, que está asociada al gobierno, y el emprendimiento asciene a 14 millones de libras. Cuando me pedís un ejemplo de esta buena economía de las Islas, ese es uno de los proyectos que podemos citar.

� ¿Estos proyectos son gestionados por el gobierno?

� Sí y tienen colaboradores, básicamente socios de construcción. RSK es una compañía del Reino Unido.

� Como mencionaste antes, siempre hay algo que no funciona bien. ¿Cuál es el problema principal que encontrás en Malvinas?

� Lo llamamos el “factor de las Islas”. Creo

que se aplica a cualquier comunidad que vive en una zona insular. Siempre hay carencias, y está, además, el impacto del costo que implica transportar cualquier producto a una isla o la lentitud que lleva la importación. El precio es muy alto, y eso siempre es un problema. Otro problema es la falta de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos buenos trabajadores a nivel local, pero no los suficientes. Entonces, el gobierno intentará contratar gente, pero si otro contratista ofrece salarios más altos, todos los electricistas y plomeros se irán a trabajar allí. Soy muy afortunada: mi pareja es electricista. Él trabaja para RSK, pero si quisiera, podría dejar la empresa y conseguir otro contrato local, probablemente por un precio ridículo.

� ¿Cómo es el sistema educativo en Malvinas?

� Aquí, tenemos servicios educativos hasta los 16 años, momento en el que,

en la currícula británica, se rinden los exámenes GCSE (Certificado General de Educación Secundaria). Si se alcanza un cierto número de puntos, el gobierno te puede pagar los estudios en el Reino Unido. Se puede elegir hacer el siguiente nivel, el Nivel A, que es más académico, o se puede estudiar para entrenamiento vocacional, que sería una suerte de intercambio. Hay dos colegios elegidos para eso, uno en Chichester y otro en Winchester, en el sur de Inglaterra. Pero no tenés que ir allí de manera obligatoria; también, se pueden elegir otras opciones tanto en el Reino Unido como, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Pero en este último caso, solo obtendrías el subsidio equivalente al de los dos colegios en Inglaterra y, si fuese más caro, tendrías que pagar la diferencia. Más allá de eso, todos te pagan para que vayas a la universidad. En caso de querer hacer un máster o un

doctorado, podés postularte para la financiación aquí y en otros lugares. Entonces, normalmente, no tenés que pagar por tu educación independientemente del nivel en el que estés.

� ¿Siempre estudiando en el exterior?

� En realidad, también se puede hacer Nivel A aquí, pero a distancia, en línea. No es tan fácil.

EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO

� Después de una primera iniciativa en 2012, volvió a sonar con fuerza la posibilidad de explotar el yacimiento petrolífero Sea Lion. ¿Creés que se avanzará en ese sentido?

� No lo sé. Esto sucede constantemente: siempre dicen que esta vez sucederá, pero luego los precios internacionales del petróleo bajan, y no sucede nada. Todo indica que algo va a suceder esta vez, pero me parece muy difícil responder esa pregunta, porque he estado en esta posición tantas veces… Es difícil porque no soy una gran fan del petróleo.

� Te iba a preguntar, justamente, si hay voces en contra.

� Es un tema muy sensible ahora. Hace

20 años, no era un tema tan controversial. De todas formas, para las Islas siempre fue polémico, porque hablar de petróleo nos causa problemas políticos. Es un tema muy emocional para ustedes también. En cuanto surge el tema, Argentina empieza a ser más agresiva hacia nosotros.

� O sea, ¿no es solo un problema económico o ambiental, sino también político?

� Un problema ambiental es también un problema político para nosotros. Tiene muchos pros y contras. Yo creo que hay que ser muy neutral aquí. Personalmente, estoy del lado del ambiente, pero está claro que cualquier país o territorio va a percibir beneficio de tener una economía más fuerte. Nos va a hacer sentir más independientes y con más confianza. Esa es una ventaja. Pero, al mismo tiempo, si las Islas tienen más recursos, Argentina los va a querer. Eso es una desventaja. Y también en términos de reputación, los ambientalistas van a mirar a Malvinas y a preguntarse qué están haciendo con el territorio. Esto es una desventaja. Son tantos los factores a tener en cuenta…

� ¿Y la comunidad local habla de esto?

� Sí, lo hace, aunque está muy silenciosa.

Hay muchas sensaciones mezcladas. La comunidad local es muy protectora del ambiente.

� ¿Qué pasó con el proyecto de renovación del puerto?

� El costo del proyecto se fue de control, debido al precio de los materiales en tiempos del COVID. Lo descartaron porque, a nivel local, decían que era una locura y que estaban siendo estafados por la compañía. Después cambiaron de opinión y llamaron a una nueva licitación para ver si se presentaba alguna compañía local que pudiera asociarse con una extranjera y que aportara una nueva idea. Extendieron la fecha de licitación, porque creo que hubo mucho interés.

� Como experta en la realidad internacional y conocedora de la comunidad local, ¿ves posibilidades de encontrar algunas posiciones de acuerdo entre Argentina y los isleños?

� Es muy difícil responderte. Y es todo un poco loco, porque cuando conozco gente de Argentina, siempre pienso que sería tan fácil entendernos… Sin embargo, es una cuestión política y son los políticos los que nos mantienen separados.

� ¿Hoy las relaciones pasan más por un tinte ideológico que por una política de Estado o de interés nacional?

� Sí, absolutamente. Quizás soy parcial, pero a veces, siento que está en el interés de los políticos argentinos mantener separados a los argentinos de las Islas Malvinas. Siento que a los políticos argentinos les conviene que haya conflicto; no al gobierno de las Islas. Cuando hablo con argentinos, siempre están muy sorprendidos por la realidad de las Islas. Es como si se levantara un velo y hubiera entendimiento. También, creo que, a veces, muchos habitantes se sienten un poco incómodos cuando hay argentinos. Es bueno que vengan a

“Siento que le conviene al gobierno argentino que haya conflicto, no al gobierno de las Islas”.

Malvinas y vean cómo vivimos. De alguna manera, este lugar pertenece a todos en el mundo. La tierra es solo tierra, ¿sabés?

� ¿Cómo es escribir un periódico para una comunidad como la malvinense?

� El Penguin News está muy centrado en las Islas. La gente solo quiere escuchar noticias locales. Se informan sobre el mundo a través de todos los otros medios. Una parte la dedicamos a notas de color y eventos locales; y el resto, a política de las Islas. Quieren escuchar lo que está sucediendo en el gobierno. Una vez a la semana, tenemos una reunión con un miembro

de la Asamblea Legislativa y tratamos de mantener a la gente en contacto con esos temas. También, recibimos muchas llamadas de gente que nos dice que quiere leer más periodismo de investigación, pero sucede que, si descubrimos cosas relacionadas con un miembro de su familia, se enojan.

� Entiendo que no dependen de la pauta oficial.

� No. Conseguí salir de cualquier tipo de financiamiento del gobierno hace muchos años. Pero, por supuesto, uno siempre depende de la publicidad. Así que, hasta cierto punto, las publicidades tienen un nivel de poder sobre uno, lo que no es bueno. Pero creo que cualquier diario te diría lo mismo.

Roberts,

� Es destacable que desvinculen el diario del gobierno.

� Tengo que ser justa en este punto, porque en el tiempo en que tuvimos financiamiento del gobierno, hace muchos años, nunca intentaron influenciarnos. Incluso, siguen financiando la radio, pero jamás me atrevería a insinuar que pretendan tener injerencia en el contenido. Simplemente, no lo hacen. No es la actitud aquí, porque todos nos conocemos muy bien. Son personas que te cruzás en la calle, con las que has ido a la escuela, y si alguna de ellas intentara influir sobre nosotros, eso se sabría y se sentirían avergonzados.

Desde Facebook hasta las incontables redes sociales que existen en la actualidad, Mark Zuckerberg fue protagonista en cada paso de ese desarrollo del mundo digital. La idea de simplemente vincularse con otras personas a través de Internet quedó chica en comparación a todas las nuevas funciones que ofrece el entorno digital de hoy en día. Aquella invención que catapultó a Zuckerberg a la fama ocurrió mientras él estudiaba en la Universidad de Harvard. El primer prototipo de Facebook fue lanzado en 2004, y lo hizo junto con sus compañeros Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Sin embargo, más adelante, acabaría rompiendo con varias de esas amistades y relaciones laborales debido a la distribución de las ganancias. Durante su reinado, Zuckerberg también logró conquistar Instagram y WhatsApp, y en 2021 creó Meta para ampliar el “metaverso social”. Hoy, la empresa cuenta con 3880 millones de usuarios, casi la mitad de la población mundial. Aún con todo lo que hizo y el cambio radical que logró en la era digital, provocó también mucha controversia y se ganó numerosos problemas legales. Para empezar, tuvo reiteradas denuncias por parte de sus compañeros en cuanto a la propiedad intelectual de Facebook, apropiación de secretos comerciales y varias violaciones de contrato. Por otro lado, estuvo involucrado en el polémico caso de Cambridge Analytica: en 2016, durante la campaña presidencial de los EE. UU., Donald Trump contrató a la consultora, que accedió a datos ocultos de 87 millones de usuarios de Facebook para hacer estadísticas y, a su vez, enviar propaganda personalizada. Años más tarde y después de muchas investigaciones, el escándalo salió a la luz, y la Fiscalía del Distrito de Columbia denunció a Mark Zuckerberg.

En la actualidad, el magnate de las redes sociales se presenta como la contracara de Elon Musk, fundador de Open AI. Podría decirse que la guerra entre ambos estalló cuando un cohete de Spaceship dañó a un satélite de Meta. Además, el creador de Facebook decidió incorporar a sus medios Threads, una red social muy similar a X (ex-Twitter), y Musk amenazó con llevarlo a juicio públicamente. Aunque parezcan dos empresarios similares, Zuckerberg eligió un estilo de liderazgo en donde escapa al conflicto y se maneja con discreción, a pesar de sus muchos conflictos y gran popularidad. Sus creaciones siguen teniendo vigencia, y su paso por la era digital parece no tener un fin cercano.

+86.400 empleados a nivel mundial.

915.600 millones de dólares vale la compañía (Meta).

68%

es el año de la creación de la red social. 2004 de los usuarios activos ingresan a la red diariamente.

3.º

sitio del mundo más visitado, luego de Google y YouTube.

37% de la población mundial utiliza activamente Facebook.

millones de usuarios nuevos en 2023. 39

314 millones de usuarios tiene India, el país del mundo con más usuarios.

175 millones de usuarios tiene Estados Unidos, el segundo país del mundo con más usuarios.

119 millones de usuarios tiene Indonesia, el tercer país de mundo con más usuarios.

160 millones de usuarios tiene Brasil, el país de América Latina con más cuentas.

2.080

millones de personas ingresan diariamente a la red.

97 millones de usuarios tiene México, el segundo país de América Latina con más usuarios.

38 millones de usuarios tiene Argentina, el 84% de la población.

39 millones de usuarios tiene Colombia, el tercer país de América Latina con más usuarios.

DEF entrevistó al coronel retirado Marcelo Rozas Garay, quien está al frente del área del Ministerio de Defensa que se encarga del planeamiento y la coordinación en emergencias y desastres.

Su trabajo, junto con el de las Fuerzas Armadas, es vital en tiempos de crisis. ¿Cómo van a actuar los militares en un año atravesado por el fenómeno climático “El niño”?

Por Patricia Fernández Mainardi

Fotos: Fernando Calzada y archivo DEF

El inicio de 2024 estuvo marcado por el fuerte temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires y que dejó importantes destrozos a su paso, sobre todo en Bahía Blanca. En consecuencia, el presidente Javier Milei se trasladó a la zona de emergencia. Allí, junto con otras autoridades, como los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, fue testigo del trabajo silencioso, pero vital, de los efectivos militares.

No obstante, ese solo fue el primer despliegue del año. Después, vinieron las inundaciones en Corrientes y Santa Fe, y los incendios en el Parque Nacional “Los Alerces”. Y todo indica que los desastres naturales van a multiplicarse. ¿Por qué los uniformados no pueden ser reemplazados por ningún otro actor de la sociedad en este tipo de tareas? Para responder a este interrogante, DEF entrevistó al coronel retirado Marcelo Rozas Garay,

actual subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de Defensa.

� ¿Por qué las Fuerzas Armadas se despliegan en tiempos de crisis?

� En todos los países del mundo, el Estado es el que gestiona la asistencia a las emergencias y a los desastres. En nuestro caso, es una responsabilidad en todos los niveles: municipal, provincial y nacional. Además, las Fuerzas Armadas, como parte de ese sistema, tienen recursos y medios que son aptos para la actividad. En ese sentido, yo prefiero hablar de desastres, porque de acuerdo con nuestra ley, cuando hablamos de emergencias, nos referimos a un tema estrictamente municipal.

� ¿Qué características tienen las FF. AA. que hace que sean las más aptas para estas misiones?

� Tienen medios, recursos humanos y

destrezas particulares, y tienen mucho que aportar en las tres fases del manejo de desastres: prevención, crisis y poscrisis. Además, la Ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas señala que las FF. AA. tienen la misión subsidiaria de dar apoyo a la comunidad nacional e internacional.

� ¿Hay alguna otra normativa en ese sentido?

� La Ley de Defensa Nacional también hace mención de la defensa civil y del apoyo en situaciones de desastres. Lo más reciente es la Ley 27287, que crea el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil (SINAGIR). Las FF. AA. son parte de ese sistema: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección Militar de Respuesta, el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Geográfico Nacional son algunos de los organismos bajo la órbita de Defensa que participan de él.

“Las FF. AA. tienen capacidad de organización y de gestión de trabajo en equipo”.

� ¿Los militares tienen una capacitación especial o simplemente se adaptan a la situación?

� Ambas. Por su misión principal, las FF. AA. tienen capacidad de organización, gestión del trabajo en equipo, poseen centros de coordinación y comunicaciones, y un importante aporte en lo referido a logística. De hecho, en muchas de estas operaciones, el valor distintivo es el apoyo logístico. A esto se suma que las FF. AA. disponen de un despliegue territorial que les permite alistarse con rapidez. Quienes se preparan para situaciones de crisis, como los

conflictos armados, tienen la capacidad para un rápido alistamiento y para adaptarse a situaciones de inestabilidad. No obstante, en algunos casos, es necesario complementar la capacitación, y se imparten distintos cursos particulares, por ejemplo, en relación a los incendios forestales.

� ¿Cómo se enmarca la colaboración militar en este último caso?

� Mantenemos un convenio con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que permite alcanzar algunos estándares y cooperar en tareas complementarias. Por ejemplo, dimos apoyo a los brigadistas desplegados para combatir el fuego en el Parque

Nacional “Los Alerces” mediante la provisión de alojamiento, un lugar para recuperación y cocinas móviles en la zona de los incendios. Incluso, las motos del Regimiento de Caballería de Esquel fueron empleadas para guiar a los grupos hacia zonas de difícil acceso y afectadas por el fuego.

� ¿Cuál diría que es el valor agregado fundamental que tienen las Fuerzas en tiempos de crisis?

� Yo diría que las FF. AA. tienen una gran capacidad de organización y gerenciamiento. Los desastres generan caos inicial y desestabilizan a la comunidad. Es importante contribuir a poner orden, y así potenciar el rol y funcionamiento de cada agencia interviniente. La tarea fundamental de las FF. AA. es apoyar a la autoridad local, organizar y gerenciar. También, aportan medios, como helicópteros, brigadistas, camiones 4x4 y medios radioeléctricos.

� ¿En qué otros puntos se han desplegado efectivos militares?

� En este momento, el Ejército tiene

cinco puentes tipo Bailey desplegados. El último fue instalado a raíz del temporal en Catamarca, donde una zona había quedado incomunicada. Son puentes temporales hasta que Vialidad Nacional o Provincial pueda reparar el puente original dañado. También, contribuyen con la tarea de descacharreo en Misiones, para evitar la propagación del dengue. Con respecto a esta última tarea, la actividad muchas veces consiste en realizar el traslado del personal de salud de municipios o provincias.

RESPUESTA

� ¿Qué son las Unidades Militares de Respuesta a la Emergencia (UMRE)?

� Son unidades divididas por jurisdicciones que les posibilitan a las FF. AA. alistarse en poco tiempo y activarse como comandos conjuntos de zona de emergencia para coordinar el apoyo ante desastres. Actualmente, el territorio nacional está dividido en

16 UMRE. Estas unidades hacen seguimiento permanente de las situaciones de riesgo en sus jurisdicciones, capacitan a su personal y confeccionan planes y protocolos para reaccionar. Su importancia radica en disponer de una estructura eficiente para disminuir los tiempos de reacción.

� ¿Cuentan con medios asignados previamente?

� Cada una de las brigadas sobre las que se organizan las UMRE disponen de un Batallón o Compañía de Ingenieros. Disponen de una combinación de medios y de capacidades que le permiten al comandante reaccionar con los medios propios y los de su jurisdicción. En el caso de insuficiencia de medios, se solicita el apoyo al Comando Operacional de las FF. AA.

Hay algo importante: las fuerzas locales son las que reaccionan inmediatamente frente a la emergencia, por eso, es fundamental el trabajo con los intendentes. Normalmente, ellos conforman –o deberían hacerlo– un

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y suman al representante de las FF. AA. Esto permite ya saber cómo actuar, porque hay un trabajo interagencial y de prevención.

� Apenas asumió la nueva gestión de la cartera de Defensa tuvo lugar el fuerte temporal en Bahía Blanca. ¿Qué pudieron ver durante este despliegue?

� La capacidad de las FF. AA. permitió un rápido apoyo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aprendimos lecciones. En este momento, estamos trabajando en agilizar el sistema logístico en el territorio, ya que las FF. AA. no tienen un presupuesto asignado para este tipo de operaciones. Trabajamos para dotarlas de cuotas de combustible y racionamiento para que sean autosuficientes durante las 24 o 48 horas iniciales. Sin embargo, la mayoría de las lecciones aprendidas están relacionadas con el enlace y la coordinación con otros organismos, sobre todo en el intercambio de información.

Algo que sucedió en Bahía Blanca es que se cayeron las comunicaciones, y no funcionaron los celulares. La comunicación es clave para coordinar y evitar que las agencias concurran de manera simultánea. Entonces, nuestro objetivo es mejorar eso, así como la logística y la coordinación interagencial. Esto permitirá la economía de medios y evitará que, por falta de coordinación, queden zonas sin apoyo.

� Este año estará atravesado por el fenómeno “El niño”, ¿adoptarán previsiones específicas?

� Hemos avanzado en el proceso de identificar qué capacidades pueden brindar las FF. AA. a otras agencias para fortalecer el sistema. Apuntamos a trabajar en mejorar la capacidad de organización de los Centros de Operaciones de Emergencia con los municipios. También, en prevención, ya que la territorialidad de las Fuerzas nos permite avanzar, junto con otras agencias, en materia de autoprotección. Focalizamos este

trabajo en las poblaciones más vulnerables, como las ribereñas. El objetivo es contribuir a concientizar cómo se debe actuar frente a una emergencia hasta que llega Defensa Civil o un experto. Estamos en un proyecto particular con el Ministerio de Capital Humano para abordar esta temática.

� Tradicionalmente, se prestó apoyo a otros países. ¿Lo hacen a través de convenios?

� Existen convenios de reciprocidad entre países, ministerios y también entre las FF. AA. En años anteriores, nuestras FF. AA. desplegaron medios a países vecinos en apoyo de desastres. En esa línea, ante los incendios registrados en Chile, nos pusimos a disposición para cooperar en forma inmediata y a través de nuestra Cancillería. En estos casos, el país que sufre una catástrofe tiene como prioridad organizarse y luego evaluar si pide apoyos puntuales. Si uno no se organiza, la ayuda es ineficiente.

� ¿Se prevén adiestramientos específicos en esta materia?

� Se han programado ejercitaciones y

simulacros. Las situaciones de desastre son situaciones de caos, si uno no las trabaja previamente, se convierten en una especie de Torre de Babel a la hora de actuar. Es por eso por lo que se practican y ejercitan los protocolos y los mecanismos de apoyo.

� Esta gestión de Defensa convocó a un importante número de personal militar retirado para trabajar en su estructura. ¿Es un dato relevante?