6.9. 19. & 20.9. 12.9. 14.9. 19.9. 19.9. 27.9. 28.9. 25.10. 16.11. 21.11. 5.12. 6.12. 12.12.

Tag der offenen Tür & Großes

Eröffnungsfest im Schauspielhaus

Wir eröffnen das Central

Der Schneesturm

Der Fall McNeal

Timm Thaler oder

Das verkaufte Lachen

Das Floß der Medusa

Was ihr wollt

Die Tür

Der Menschenfeind

Emil und die drei Zwillinge

Das Leben fing im Sommer an The Drop Paradies-Acker

Die Nashörner

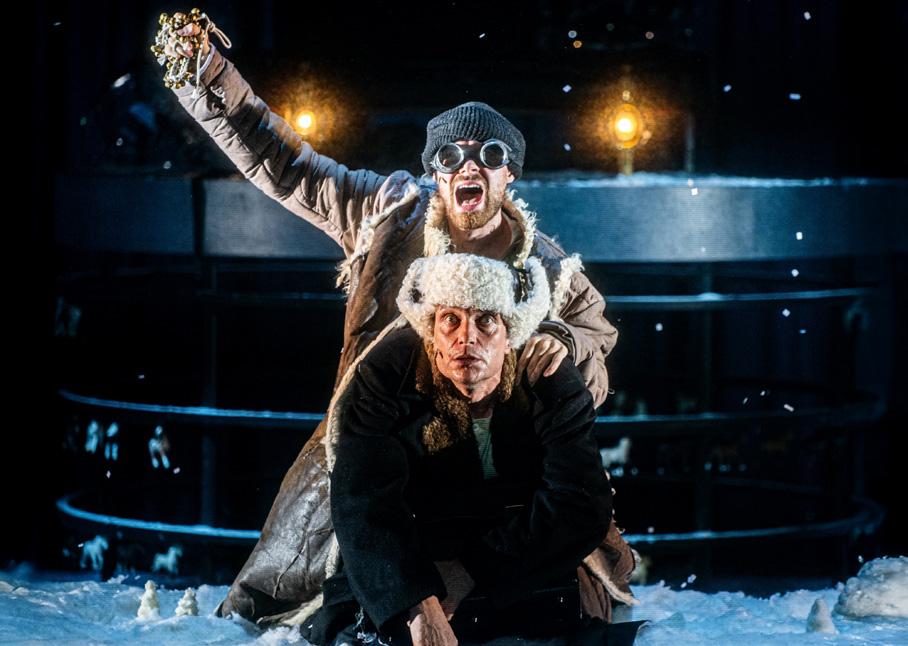

Nach intensiven Proben im Düsseldorfer Schauspielhaus im Juni und Juli feierte »Der Schneesturm« im August bei den Salzburger Festspielen Uraufführung – mit überwältigender Publikumsresonanz und großem Medienecho. Die Inszenierung von Regiestar Kirill Serebrennikov nach dem Roman von Vladimir Sorokin ist eine Koproduktion des Düsseldorfer Schauspielhauses mit den Salzburger Festspielen sowie Kirill & Friends und eröffnet am 12. September die neue Spielzeit im Großen Haus. Die ersten Vorstellungen sind ausverkauft, weitere Termine veröffentlichen wir regelmäßig auf unserer Webseite.

Auf der Bühne treffen Darsteller:innen des D’haus auf ein internationales Ensemble. Die beiden Hauptrollen übernehmen Filipp Avdeev und August Diehl, einer der prägenden deutschen Theater- und Filmschauspieler der vergangenen zwanzig Jahre. Kirill Serebrennikov gilt als eine der wichtigsten Stimmen des Gegenwartstheaters, Vladimir Sorokin als einer der bedeutendsten russischen Autoren unserer Zeit. Beide sind scharfe Kritiker des russischen Regimes und leben seit dem Angriff auf die Ukraine im Exil in Berlin.

Der Schneesturm — nach Vladimir Sorokin — in einer Bühnenfassung von Kirill Serebrennikov — Deutsch von Andreas Tretner, eingerichtet von Rustam Akhmedshin — Eine Koproduktion des Düsseldorfer Schauspielhauses mit den Salzburger Festspielen und Kirill & Friends Company — Mit: Filipp Avdeev, Sonja Beißwenger, August Diehl, Yang Ge, Belendjwa Peter, Mikhail Poliakov, Slava Serdiuchenko, Varvara Shmykova, Claudius Steffens — Live-Musik: Malika Maminova, Mikhail Poliakov — Live-Kamera: Frol Podlesnyi — Regie, Bühne und Kostüm: Kirill Serebrennikov — Bühne und Kostüm: Vlad Ogay — Musik, Komposition: Alexander Manotskov — Musikalische Leitung: Daniil Orlov — Choreografie: Evgeny Kulagin, Ivan Estegneev — Videodesign: Ilya Shagalov — Lichtdesign: Sergej Kuchar — Sounddesign und Ton: Viacheslav Kasianov — Künstlerische Produktionsleitung: Alina Aleshchenko — Dramaturgie: Birgit Lengers, Anna Shalashova — Mitarbeit Bühne und Kostüm: Elyzaveta Veprinskaya — Uraufführung — Salzburger Premiere am 16. August 2025 — Düsseldorfer Premiere am 12. September 2025 — Voraufführung: 11.9. — Vorstellungen: 14.9., 31.10., 14., 28. und 29.11. — weitere Termine unter www.dhaus.de — Schauspielhaus, Großes Haus

Ein wilder, mitreißender Theatertriumph. … Der deutsche Schauspieler August Diehl und sein russischer Kollege Filipp Avdeev sind die unwiderstehlichen Stars dieses irren Bilder- und Musik-Trips. — Der Spiegel

Das Ganze ist ein herrlicher Mummenschanz aus Chorgesang und Slapstick, Akrobatik und Ballett, über die Bühne wirbeln Kunststoffflocken und Videofilmschnee, wir erleben die dauernden Kostümwechsel eines internationalen, von Russen und Deutschen dominierten Ensembles. — DIE ZEIT

Ein furioser, ein mitreißender Schauspielerabend. August Diehl und Filipp Avdeev bilden ein kongeniales Schlittenpaar, das sich gerade wegen seiner sprachlichen Differenzen blind versteht. — Frankfurter Allgemeine Zeitung

Virtuos verschneiter Theatertrip. — Bayerischer Rundfunk

Ein sinnliches und assoziationsreiches

Total-Theater, in dem Sprechtheater, Musik und Tanz wie selbstverständlich verschmelzen. … Ohne plumpe Aktualisierungen zu bemühen, bringen Sorokin und sein Regisseur auf subtile Weise den russischen Wahnsinn auf die Bühne. — taz

Diehl und Avdeev zelebrieren Sorokins Text zwischen liebevollem Gesäusel und furchtbarer Angst, zwischen Lebensübermut und dem aussichtslosen Kampf mit der Natur. … Ein phantastischer Trip in eine eiskalte Kunstwelt. — Neue Zürcher Zeitung

Ein Festspieltriumph in Salzburg. — Der Standard

Geschlechterrollen heben sich auf, Männer tanzen in Tüllröcken, Frauen rotieren mit phallusartigen Laubbläsern. Alles tanzt, alles singt. Das Zähneklappern vor Kälte? Steppt Belendjwa Peter hinreißend wie Fred Astaire. Malika Maminova sorgt dazu für immerwährende Live-Musik; träumerisch, verspielt, angsteinflößend, schrill. — merkur.de

Nur einmal wird der im Exil lebende Kirill Serebrennikov explizit, zeigt Russland als frische, virile Leiche im Schnee. Ansonsten findet er starke Bilder, Übergänge, Verwandlungen, viel mehr als der Text zu bieten hat. August Diehl spielt sich virtuos in Rage, begleitet von einem starken Ensemble, je irrer der Trip, desto härter hält er dagegen. Ein Schneesturm in allen Farben des Wahnsinns. — ttt – titel, thesen, temperamente

In Serebrennikovs kurzweiligem, fast unterhaltsamem Simultantheater ist alles Sinnliche materialisiert. Sogar der Schneesturm ist Darstellern der prächtigen Truppe Kirill & Friends zugeordnet, darunter die wunderbare Sonja Beißwenger. — Rheinische Post

Eine bildgewaltige und technisch ausgefeilte Inszenierung einer dystopischen Handlung. … Ein mehrköpfiges Ensemble verkörpert die Naturgewalt auf wundersame Weise – aufgefallen: Sonja Beißwenger, Yang Ge und Belendjwa Peter. — Salzburger Nachrichten

Liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des Düsseldorfer Schauspielhauses, wir sind – wie Sie – aus den Ferien zurück und starten in eine neue Spielzeit. Aber wir haben bereits eine Premiere gefeiert, und zwar bei den Salzburger Festspielen mit unserer Inszenierung »Der Schneesturm« des Autors Vladimir Sorokin. Kirill Serebrennikov hat inszeniert und wurde bei den Festspielen für diese Koproduktion von Presse und Publikum gefeiert. Damit eröffnen wir – nach unserem großen Fest – die Saison 2025/26.

Danach geht es Mitte September mit einem großen D’haus-Zukunftsprojekt weiter: Wir ziehen mit dem Jungen Schauspiel und dem Stadt:Kollektiv um. Mitten in der Stadt im Central entsteht ein neuer, lebendiger Spiel- und Arbeitsort für uns und für Sie. Die gläserne und glitzernde Brücke überspannt als große Bildmetapher die Straße dicht am Bahnhof und lädt ein zum Theaterschauen, zum Mitmachen, zum Reden und zum Feiern – alle jungen und alle anderen Menschen auch.

Und wir wollen einen Moment innehalten und an Robert Wilson denken, der in diesem Sommer verstarb. Dem Düsseldorfer Schauspielhaus schenkte er in den letzten Jahren eine Reihe besonderer, heller und leuchtender Inszenierungen, die Sie und wir lieben und die wir weiterspielen werden – voller Dankbarkeit und Hochachtung und mit Freude und Trauer im Herzen.

Das Theater ist ein Ort, an dem Vergangenheit, Zukunft und viel Gegenwart aufeinandertreffen, einander achtungsvoll begegnen. Ein schöner Ort, ein gemeinsamer und großzügiger Ort.

Wir freuen uns auf die kommende Spielzeit – und vor allem auf Sie

Wilfried Schulz, das Team, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im D’haus

Bernadette Sonnenbichler inszeniert mit »Was ihr wollt« im Großen Haus eine der beliebtesten Komödien Shakespeares über Illusion und Wirklichkeit, Albernheit und Tiefsinn, Leichtigkeit und Melancholie. Die Beziehungen zwischen den Figuren werden durch die Kostümentwürfe von Katrin Wolfermann veranschaulicht.

Orsino (Jonas Friedrich Leonhardi) Herzog von Illyrien — verzehrt sich nach Olivia

Was ihr wollt — von William Shakespeare — Deutsch von Thomas Brasch — Mit: Tabea Bettin, Anya Fischer, Michael Fünfschilling, Thomas Kitsche, Florian Lange, Jonas Friedrich Leonhardi, Mila Moinzadeh, Jürgen Sarkiss, Sophie Stockinger, Thomas Wittmann und Kiki Bohemia, Norbert Krämer, Tobias Vethake (Musiker:innen) — Regie: Bernadette Sonnenbichler — Bühne: David Hohmann — Kostüm: Katrin Wolfermann — Komposition: Tobias Vethake — Choreografie: Valentí Rocamora i Torà — Licht: Konstantin Sonneson — Dramaturgie: David Benjamin Brückel — Premiere am 27. September 2025 — Voraufführungen: 17. und 26.9. — Vorstellungen: 5. und 20., 24.10., 12.11., 5.12. — weitere Termine unter www.dhaus.de — Schauspielhaus, Großes Haus

Olivia (Tabea Bettin) eine reiche Gräfin — trauert um ihren toten Bruder, erliegt den Reizen Violas, die im Namen Orsinos um Olivia wirbt und in der Olivia einenMann erkennt (den Pagen Cesario)

Viola (Sophie Stockinger) Schiffbrüchige, Zwillingsschwester von Sebastian — trauert um ihren vermeintlich toten Bruder, tritt als Page Cesario in Orsinos Dienste, wird sein Liebesbote und verliebt sich selbst in ihn

Sebastian (Sophie Stockinger) Schiffbrüchiger, Zwillingsbruder von Viola

Maria (Anya Fischer) Olivias Kammerfrau und Gesellschafterin — denkt sich mit ihren Komplizen

Sir Toby Rülps, Sir Andrew Leichenwang und Fabian böse Streiche aus, um den strengen Kammerdiener und lustfeindlichen Puritaner Malvolio zu beschämen

Sir Toby Rülps (Florian Lange) Olivias Onkel

Sir Andrew Leichenwang (Thomas Kitsche) Kumpan von Sir Toby — wirbt ebenfalls um Olivia

Fabian (Michael Fünfschilling)

Diener bei Olivia

Malvolio (Thomas Wittmann) Haushofmeister bei Olivia — begehrt insgeheim seine Herrin, wird durch einen fingierten Liebesbrief getäuscht und gedemütigt

Antonio (Mila Moinzadeh)

Kapitän, Sebastians Freund

Feste (Jürgen Sarkiss) weiser Narr und Wortumdreher

Entscheidet der Lebenswandel eines Autors über die Qualität seines Schreibens? Lassen sich Werk und Autor trennen? Und ist Kreativität eine Eigenschaft, die nur wir Menschen besitzen? Um diese Fragen kreist der Dramatiker Ayad Akhtar in seinem neuen Stück »Der Fall McNeal« vor dem Hintergrund der Frage, wie ChatGPT unser Kunstverständnis verändert. Der US-Amerikaner zählt zu den meistgespielten Theaterautoren der Gegenwart. Seine Dramen über Identität, Religion und Macht wurden international vielfach ausgezeichnet.

Als packendes Psychogramm erzählt »Der Fall McNeal« die Geschichte eines früheren Bestsellerautors, der – inzwischen alternd und schwer krank – mithilfe künstlicher Intelligenz versucht, an die eigenen Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen, und dabei auch vor der Verwendung der Tagebücher seiner verstorbenen Frau nicht zurückschreckt.

Das Stück feierte 2024 seine Uraufführung am New Yorker Broadway, wurde kürzlich am Wiener Burgtheater gezeigt und erlebt nun in Düsseldorf mit Thiemo Schwarz in der Titelrolle seine deutsche Erstaufführung. Regie führt Philipp Rosendahl, der am D’haus zuletzt »Liv Strömquists Astrologie« und Suzie Millers Gerichtsdrama »Prima Facie« inszeniert hat. So beginnt das Stück:

Erste Szene

Ort: eine Arztpraxis

Zeit: die nahe Zukunft

JACOB MCNEAL – ein berühmter Schriftsteller, Ende sechzig – unwiderstehlich, mürrisch, sympathisch. Er sitzt auf der Untersuchungsliege und tippt auf seinem Telefon, als SAHRA GREWAL – McNeals Ärztin, in ihren Vierzigern – mit einer Aktenmappe hereinkommt.

GREWAL

Schön, Sie endlich wiederzusehen, Jacob.

MCNEAL

(gibt Grewal sein Telefon) Dieses Ding ist zum Fluch meines Daseins geworden …

GREWAL

Wir haben beide immer wieder meinen Vater lamentieren gehört, dass diese Dinger unser Ende sein werden. Wahrscheinlich hatte er recht.

MCNEAL

Ihr Vater war ein guter Golfspieler. Habe ich Ihnen je von unserer Runde in Maidstone erzählt?

GREWAL

Ich glaube, wir sollten lieber zur Sache kommen. Sie trinken wieder, nicht wahr?

MCNEAL

Und noch etwas über Ihren Vater: Doktor Mel hätte mir nie Vorwürfe gemacht, nur weil ich ein paar Drinks –

Grewal nimmt sein Telefon. Zugleich öffnet sie den Ordner mit den Befunden.

GREWAL

Ich bin nicht mein Vater. Ihre Suarezkurve zeigt –

MCNEAL

Suarez? Helfen Sie mir auf die Sprünge.

GREWAL

Das KI-Modell, das Ihre Leberfunktion simuliert –

MCNEAL

Künstliche Intelligenz.

GREWAL

Suarez sieht Sie klar und deutlich auf dem Weg ins Stadium 4: Leberversagen in drei Monaten. Trinken Sie noch?

MCNEAL

(verlegen mit den Achseln zuckend) Das kann man doch kaum trinken nennen.

GREWAL Wie nennen Sie es denn?

MCNEAL Oktober.

GREWAL Oktober?

MCNEAL

Es ist Oktober, und das ist für mich ein schwerer Monat.

GREWAL

Das tut mir leid. Weil im Oktober Ihre Frau …

MCNEAL

… sich umgebracht hat? Nein, das war im April. Auch ein schwerer Monat.

GREWAL

Gut. Egal welcher Monat, Sie können nicht diese Medikamente nehmen und Alkohol trinken, vor allem nicht – wenn Sie nächsten April oder Oktober oder wann auch immer noch am Leben sein möchten.

MCNEAL

Ich weiß nicht, ob mich das überhaupt interessiert … Ehrlich gesagt … ich habe darüber nachgedacht, wie sehr wir – ich – in Angst lebe. Angst wovor? Ich meine, wenn ich es bis zum Ende durchziehe, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ich sterbe. Richtig? Ich will nicht mehr in Angst leben. Vor gar nichts. Vor allem nicht vor dem Unvermeidbaren.

GREWAL

(unterbricht ihn) Was wollen Sie hören? Sie sterben. Ich meine, ich könnte Sie in eine Schweizer Klinik schicken, in der Sie sich umbringen können.

MCNEAL

Das ist eine neue Idee.

GREWAL

Entschuldigung.

MCNEAL

Und vielleicht keine schlechte für einen Roman.

GREWAL

Das habe ich nicht ernst gemeint.

Er steht vom Untersuchungstisch auf und holt ein kleines Notizbuch und einen Stift hervor.

MCNEAL

(kritzelnd) Ist auch ein starker Titel: »Schweizer Klinik«.

GREWAL

Ich habe Ihre Bücher nicht gelesen.

McNeal in plötzlichem Schmerz. Sie hilft ihm zurück auf den Untersuchungstisch.

MCNEAL

Sie haben keins meiner Bücher gelesen? Nicht mal »Goldwater«? Jeder auf der Welt hat »Goldwater« gelesen.

GREWAL

Ich weiß nicht, ob mir gefallen würde, wie Sie über Frauen schreiben.

MCNEAL

In diesen Büchern, die Sie lieber nicht gelesen haben.

GREWAL

Touché.

MCNEAL

Das Gute an der Literatur – es geht nicht darum, die Leute zu mögen, die in ihr vorkommen. Im Frühling erscheint ein neues Buch von mir. Es handelt von einer Frau namens Evie. Ich würde mich freuen, wenn Sie das als erstes Buch von mir lesen würden.

McNeals Telefon auf dem Tisch läutet. Er zeigt darauf.

MCNEAL

(in Panik) Entschuldigung – mein Telefon.

Sie nimmt es und reicht es ihm. Er nimmt es nicht.

MCNEAL

Wer ist es?

GREWAL

Da steht Schweden.

(Pause)

MCNEAL

Gehen Sie ran! Gehen Sie ran! Bitte!

GREWAL

Sie wollen, dass ich Ihren Anruf annehme?

MCNEAL

(aufgeregt und verängstigt) Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich glaube, ich habe gerade den Nobelpreis gewonnen.

Der Fall McNeal — von Ayad Akhtar — Deutsch von Daniel Kehlmann — Mit: Flavia Berner, Claudia Hübbecker, Pauline Kästner, Moritz Klaus, Thiemo Schwarz, Fnot Taddese, Friederike Wagner — Regie: Philipp Rosendahl — Choreografie: Alessia Ruffolo — Bühne und Lichtdesign: Mara-Madeleine Pieler — Kostüm: Johann Brigitte Schima — Komposition und Sounddesign: Tom Gatza — Dramaturgie: Stijn Reinhold — Deutsche Erstaufführung am 14. September 2025 — Voraufführung: 10.9. — Vorstellungen: 16., 24. und 27.9., 5., 24.10.

— weitere Termine unter www.dhaus.de — Schauspielhaus, Kleines Haus

Junges Schauspiel und Stadt:Kollektiv eröffnen das Central!

Premieren »Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen« und »Das Floß der Medusa« — DragShow mit Effi Biest — Bürger:innen-Chor — Karaoke — Bridge&Beats-Party auf der Brücke — D’Impronauten — Familienfest am Weltkindertag — Nachbarschaftsaktionen — Drag Story Hour — Trailershow — Zauberer — Werkstatt-Führungen — Per:form Cooking — Theaterautomat — lebender Briefkasten

Infos zum Programm: www.dhaus.de

Endlich ist es so weit: Junges Schauspiel und Stadt:Kollektiv laden am 19. September mit den Premieren von »Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen« und »Das Floß der Medusa« zum Spielzeitstart ins Central ein. An diesem Ort kommt endlich auch räumlich zusammen, was längst zusammengehört: Theater für ein junges Publikum und Theater mit Menschen der Stadt – Theater spielen und Theater erleben.

Weit über eine Million Schüler:innen haben seit 1993 ihr Kinder- und Jugendtheater im Nordosten Düsseldorfs besucht. Jetzt, 32 Jahre später, hat das Junge Schauspiel von der Münsterstraße 446 Abschied genommen und ist aufgebrochen, um gemeinsam mit dem Stadt:Kollektiv das Theater im Zentrum der Stadt zu erweitern und neu zu verorten.

Seit neun Jahren erobert die partizipative Sparte mit Akteur:innen aus ganz Düsseldorf und darüber hinaus alle Bühnen des D’haus und der Stadt. Mit vielfältigen Angeboten zum Mitspielen, Mitdenken, Mitreden und Mitfeiern lädt das Stadt:Kollektiv jetzt ein ins Central.

Zwischen Hauptbahnhof und Worringer Platz, inmitten des neuen »Kunst- und Kulturquartiers« mit Zentralbibliothek, Forum Freies Theater und tanzhaus nrw bilden Junges Schauspiel und Stadt:Kollektiv ein neues, kreatives Kraftzentrum, das zu einem lebendigen, attraktiven Treffpunkt für alle Generationen entwickelt wird. Davon haben wir lange geträumt. Nun wird der Traum Wirklichkeit!

Lassen Sie sich überraschen und begeistern von Inszenierungen für kleine und große Leute, vom Gegenwartsstück bis zum Klassiker in zeitgemäßer Ästhetik, von einem herausragenden Ensemble. Erleben Sie Theaterabende mit den Bürger:innen der Stadt, die eigene Geschichten in alten Dramen, in neuen Romanen und im echten Leben finden. Spielen Sie mit in Theaterclubs oder erobern Sie die »Open Stage«. Feiern Sie Bands, DJs und Partys auf einer leuchtenden Brücke über der Worringer Straße. Erleben Sie »Drag & Biest« auf der großen Bühne oder kommen Sie bei »Dinner Central« und »Per:form Cooking« miteinander ins Gespräch. Lassen Sie sich anstecken von vielen Menschen, die für ihr neues Theater brennen und Sie einladen, diese Leidenschaft zu teilen. Wir sind dankbar, dass dieser Umzug möglich geworden ist – ein Meilenstein in der Geschichte des Schauspielhauses. Wir freuen uns auf die ersten Premieren am 19. September, auf das große Familienfest am Tag darauf, dem Weltkindertag – und auf alles, was folgt.

Entdecken Sie mit uns das neue Central!

Stefan Fischer-Fels

Leiter Junges Schauspiel

Birgit Lengers

Leiterin Stadt:Kollektiv

Robert

Gerloff

inszeniert

die Eröffnungspremiere des Jungen Schauspiels für alle ab 10 Jahren in der neuen Spielstätte Central.

Lachen können oder der reichste Mensch auf Erden sein – wofür würden Sie sich entscheiden? Unsere Titelfigur Timm Thaler wählt Letzteres und unterschreibt einen Vertrag, der Timms fröhliches, glucksendes Kinderlachen an den merkwürdigen Baron Lefuet überträgt. Im Austausch dafür erhält Timm die Gabe, jede Wette – und somit große Geldsummen und Reichtümer – zu gewinnen.

Doch bald muss Timm feststellen, dass er nicht nur die Fähigkeit zu lachen verloren hat, sondern auch seine gewohnte Fröhlichkeit und Lebensfreude. Aus einem begeisterungsfähigen Kind wird ein ernster, trübsinniger Heranwachsender. Kein Wettgewinn kann die Leere füllen, die Timm ohne sein Lachen verspürt. Auch Timms Umfeld reagiert auf sein Unvermögen zu lachen: Er wird für hochmütig und gefühllos gehalten und erfährt Ablehnung und Feindseligkeit. Timm erkennt, dass seine Entscheidung ein Fehler war, und fasst den Entschluss, nach Baron Lefuet zu suchen und sein Lachen zurückzufordern. Die wilde Jagd nach dem verlorenen Lachen beginnt. Garniert mit zehn Songs, geschrieben von Eva Jantschitsch, wird die Premiere von »Timm Thaler« zu einem musikalischen Spektakel und so zu einer fulminanten Eröffnung des Centrals.

»Lach mal«

Komm schon, starte die Maschine aktivier’ die Endorphine kneif die Augen leicht zusamm’ spann den Jochbeinmuskel an

Zieh die Mundwinkel nach oben streck die Nasenflügel raus drück die Unterlippe runter press die Luft in Stößen aus Wir sind doch nichts als Fleisch und Sehnen die sich krampfen und auch dehnen Was gibts daran nicht zu versteh’n? Frag dein limbisches System!

Song von Eva Jantschitsch aus »Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen«

Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen — von James Krüss — in einer Fassung von Robert Gerloff und Leonie Rohlfing — ab 10 Jahren — Mit: Cem Bingöl, Hannah Joe Huberty, Ayla Pechtl, Eva Maria Schindele, Felix Werner-Tutschku — Regie: Robert Gerloff — Bühne: Maximilian Lindner — Kostüm: Lara Hohmann — Musik: Imre Lichtenberger Bozoki — Songtexte: Eva Jantschitsch — Choreografie: Zoë Knights — Licht: Christian Schmidt — Dramaturgie: Leonie Rohlfing — Theaterpädagogik: Patricia Pfisterer — Premiere am 19. September 2025 — Voraufführung: 17.9. — Vorstellungen: 20., 23. und 24.9., 31.10., 3., 4., 12., 13. und 15.11., 13., 15. und 16.12. — Die Premiere am 19.9. und die Vorstellung am 3.11. finden mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache statt. — weitere Termine unter: www.dhaus.de — Central 1, Worringer Straße 140 — Junges Schauspiel

In »Das Floß der Medusa« stranden Kinder, die aus einer Welt voller gesellschaftlicher Missstände, Krieg und Umweltkatastrophen fliehen, auf einer einsamen Insel. Die Schweizer Regisseurin Fabiola Kuonen inszeniert die Geschichte für das Stadt:Kollektiv mit 13 Spieler:innen von 9 bis 17 Jahren. Doch wie erschafft man eine neue Welt? Dramaturgin Denise Hafermann hat das Ensemble nach einer neuen Schöpfungsgeschichte gefragt.

Timuçin: Am ersten Tag erschufen wir die Welt. Sie ist weich und hell, alles wirkt leicht. Viel Himmel, Wasser, fließende Formen. Sie riecht nach frischer Luft. Auch ein bisschen süßlich, wie nach Blumen. Alles in Balance. Magisch. Julian: Wie ein Parfüm, das die ganze Welt bedeckt. Der Nachthimmel ist voller Sterne. Niklas S.: Es riecht nach Kaffee und Schokolade.

Kim: Und am zweiten Tag setzten wir in die Welt die Erde in der Form eines riesigen Stuhls, auf dem alle sitzen können, ohne dass jemand runterfällt oder der Stuhl zusammenkracht. Oder jemand vom Stuhl geschubst wird. Aedan: Auf der Erde schufen wir Gebäude in Form von Tieren. Die Fenster sind ihre großen Augen, die verwundert auf die Erde schauen.

Niklas S.: Am dritten Tag erschufen wir Pflanzen, Affen und Vögel und Menschen. Alle Tiere sind einzigartig. Die Menschen spielen mit den Tieren am Strand und lachen miteinander. Niklas W.: Tiere sprechen mit Blicken. Die Menschen helfen Pflanzen beim Wachsen. Sae: Jede Muschel hat ihren eigenen Geruch. Veronika: Wenn man barfuß geht, kribbelt der Boden, als würde er sich freuen, dass du da bist. Überall schimmern schwebende Inseln, auf denen kleine Häuser wie Vogelnester hängen. Julian: Es gibt keine Naturverschmutzung.

Jim: Am vierten Tag teilten wir die Menschen in Erwachsene und Kinder ein. Kinder dürfen unbeschwert spielen und lernen, ohne Leistungsdruck. Die Erwachsenen sind verständnisvoll und setzen sich für eine bessere Zukunft für alle ein. Sarah: Kinder und Erwachsene müssen sich nicht verstellen. Aurelio: Die Erwachsenen nehmen die Kinder ernst. Niklas W.: Kinder rennen durch die Gärten, überall Hängematten und Musikinstrumente. Veronika: Erwachsene helfen beim Träumen, und Kinder helfen beim Erinnern, wie man spielt. Mariia: Wenn Kinder einen Film ansehen, drücken sie auf Pause und springen in den Fernseher. Dann treffen sie die Figuren aus dem Film und dürfen alles machen, was sie wollen.

Kassandra: Am fünften Tag erschufen wir die Gemeinschaft. Menschen begegnen sich mit echtem Interesse. Sie sprechen offen, ohne verurteilt zu werden. Es gibt Orte zum Alleinsein und zum Miteinandersein. Aurelio: Selbst der Alltag macht Spaß, und man macht ihn gerne. Abends wird zusammen gegessen, weil ein gutes Miteinander in der neuen Welt das Allerwichtigste ist. Sae: Ich stehe auf einem Berg und sehe Baumhäuser im Wald und Hütten am Strand, aber ich sehe keine Grenze. Alle Menschen dürfen überallhin.

Sarah: Dann erfanden wir am sechsten Tag die Erholung für die Menschen. Jeder Mensch erholt sich anders, daher hat jeder Mensch das Recht, sich so zu erholen, wie er möchte. Aedan: Einige Menschen tauchen, mit Schnorcheln und Flossen ausgestattet, in einem hellblauen Schwimmbad mit anzugtragenden Pinguinen um die Wette und werfen einander rote Bälle zu. Niklas W.: Ich sehe ein Mädchen, das in der Mittagssonne neben einem Hund schläft, beide schnurren leise im Takt.

Julian: Am siebten Tag erschufen wir das Gefühl, dass nichts diese Welt kaputtmachen kann.

Das Floß der Medusa — nach Georg Kaiser — in einer Bearbeitung von Fabiola Kuonen und Ensemble — Mit: Aedan D’Inca, Kassandra Giftaki, Jim Habura, Sae Marie Hanajima, Julian Lambrozov, Mariia Lomova, Aurelio Ludwig, Timuçin Ökmen, Thien Kim Phan, Veronika Regent, Niklas Struck, Sarah Thiele, Niklas Windeck — Regie: Fabiola Kuonen — Bühne: Karolina Wyderka — Kostüm: Claudine Walter — Musik: Lorin Brockhaus — Dramaturgie: Denise Hafermann — Theaterpädagogik: Ilka Zänger — Premiere am 19. September 2025 — Voraufführung: 14.9. — Vorstellungen: 29.9., 30.10., 14. und 28.11., 7. und 19.12. — weitere Termine unter www.dhaus.de — Central 2, Worringer Straße 140 — Stadt:Kollektiv

Im Sommer 2006 beginnt für den 15-jährigen Chris eine Zeit, in der sich alles verändert. Der Debütroman des Fußballweltmeisters und Schriftstellers Christoph Kramer erzählt von Freundschaft, der ersten großen Liebe und einem Roadtrip, der zur emotionalen Achterbahnfahrt wird. Im Interview mit Dramaturgin Beret Evensen erzählt er über den frühen Wunsch zu schreiben und darüber, welche Bücher und Songs ihn bis heute prägen.

Ihr erster Roman »Das Leben fing im Sommer an« ist im Frühjahr 2025 erschienen und war sofort ein Bestseller. Wann ist der Wunsch entstanden, einen Roman zu schreiben, und was hat ihn ausgelöst?

Der Wunsch begleitet mich, seit ich denken kann. Ich habe schon als Jugendlicher geschrieben – Kurzgeschichten, Gedankenfetzen, kleine Szenen. Ein eigenes Buch zu veröffentlichen, war ein Lebenstraum. Als ich schließlich loslegte, wusste ich: Es soll kein Fußballbuch werden, sondern etwas Persönliches. Etwas, das mit dem Erwachsenwerden zu tun hat, mit der Unsicherheit, den ersten Gefühlen, der Suche nach dem eigenen Platz. Ich wollte diesen besonderen Sommer festhalten, in dem alles zum ersten Mal passiert: erste Liebe, erste Enttäuschung, erster Aufbruch. Ein Sommer, der das Leben verändert. Dass so viele Menschen sich in dieser Geschichte wiederfinden, ist für mich das größte Geschenk. Und motiviert natürlich auch fürs nächste Buch – das ist schon in Arbeit.

Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Theater beschreiben, und wie fühlt es sich an, Ihre Figuren für die Bühne loszulassen? Ich bin ehrlich: Meine Verbindung zum Theater war bisher eher distanziert. Es wirkte auf mich lange wie etwas, das man »verstehen« muss. Aber je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, umso mehr fasziniert mich diese Kunstform. Und ich glaube, vielen geht es ähnlich – man denkt, Theater ist elitär, dabei erzählt es genau wie Bücher Geschichten über uns alle. Darum finde ich es toll, dass mein Roman jetzt auf die Bühne kommt. Gerade weil die Themen – Freundschaft, Orientierungslosigkeit, erste große Gefühle –so universell sind. Für mich ist das eine Riesenehre. Und es fühlt sich auch

ein bisschen so an, als würde man seine Figuren ziehen lassen: Man hat sie ins Leben geschrieben, nun bekommen sie neue Stimmen, neue Gesichter. Ich bin sehr gespannt, wie das Ensemble sie interpretiert und was für neue Nuancen dadurch entstehen.

Gibt es ein Buch, einen Film, Musik oder ein anderes Kunstwerk, das Sie in Ihrem Leben nachhaltig beeinflusst hat? Unbedingt. Musik spielt auch im Roman eine große Rolle. Es gibt eine Schlüsselszene, die für mich beim Schreiben emotional extrem aufgeladen war, zu der »Forever Young« von Alphaville den Soundtrack beisteuert. Dieser Song steht für das Lebensgefühl in dem Moment: zwischen Unbesiegbarkeit und Vergänglichkeit.

Was Bücher betrifft, liebe ich Coming-of-Age-Romane wie »Tschick« von Wolfgang Herrndorf, »Hard Land« von Benedict Wells oder »Man vergisst nicht, wie man schwimmt« von Christian Huber. Diese Geschichten zeigen, wie verletzlich und stark Jugendliche zugleich sind – und genau das wollte ich auch einfangen. Solche Bücher haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mit meinen eigenen Gedanken und Unsicherheiten nicht allein bin. Vielleicht gelingt mir das ja auch mit meinem Roman.

Das Leben fing im Sommer an — von Christoph Kramer — Mit: Michael Fünfschilling, Moritz Klaus, Jule Schuck, Blanka Winkler u.a. — Regie: Felix Krakau — Bühne: Marie Gimpel — Kostüm: Jenny Theisen — Dramaturgie: Beret Evensen — Uraufführung am 21. November 2025 — Vorstellungen: 24.11., 12.und 26.12. — weitere Termine unter www.dhaus.de — Schauspielhaus, Kleines Haus

Am 25. Oktober feiert Sebastian Baumgartens Inszenierung von Molières »Der Menschenfeind« im Großen Haus Premiere. Dramaturg Robert Koall schreibt über tödliche Maskeraden – und darüber, warum Molières Komödie als Blaupause für unsere politische Gegenwart gelesen werden kann.

Wir leben längst in einer überdrehten Simulation von Realität, so will es scheinen. Die politische Bühne: eine Reality-Show. Regierungschefs und Wirtschaftsvorstände: pathetische Meister der hohlen Geste, die eine Zukunft retten wollen, die sie gleichzeitig verheizen. Gipfeltreffen: nicht Orte der Verständigung, sondern choreografierte Fototermine. Politik, Wirtschaft, Kultur – alles ein diplomatisches Theater aus Gesten, Posts und Worthülsen.

Genau in dieser Kulisse erhebt Molières »Menschenfeind« seine Stimme: Alceste, der radikal Aufrichtige, will keine leeren Gesten, keine höflichen Komplimente, keine ritualisierten Lügen. Er will Wahrheit, nichts als Wahrheit. Doch er prallt auf eine Gesellschaft, die ohne diese Masken nicht funktioniert. Seine Weigerung, mitzuspielen, macht ihn zum Außenseiter – und zugleich zum faszinierendsten Charakter dieser Komödie.

Was Molière damals am Hof Ludwigs XIV. beobachtete, ist heute allgegenwärtig: die Spannung zwischen der sichtbaren Wahrheit und ihrer offenkundigen Inszenierung. Alceste könnte keine heutige Pressekonferenz überstehen, kein Posting und keine wohlfeile Erklärung eines Vorstandschefs, ohne laut »Heuchelei!« zu rufen. Ein Mann, der auf jede Floskel mit der vollen Wucht der Realität antwortet.

Und dennoch – Molière zeigt die Tragik: Radikale Wahrhaftigkeit isoliert. Denn Alceste liebt ausgerechnet Célimène, eine junge Frau, die das Spiel der Ironie, der charmanten Stichelei, des gesellschaftlichen Flirts virtuos beherrscht. Sie verkörpert, was er verachtet – und doch zieht sie ihn unwiderstehlich an. Hier wird der Widerspruch sichtbar, der bis heute gilt: Wir sehnen uns nach Authentizität, aber wir verlieben uns oft in diejenigen, die das Spiel der Masken perfekt beherrschen. Unsere Gegenwart feiert Ehrlichkeit und Transparenz – doch in Wahrheit gedeiht vor allem die Kunst des schönen Scheins. Und wir folgen.

Wie in jeder guten Satire, so verbirgt sich auch im »Menschenfeind« hinter der Leichtigkeit ein Abgrund. Was Molière als Komödie schreibt, wirft auf unsere Gegenwart einen Schatten. Denn die höfische Maskerade des 17. Jahrhunderts war harmlos gegen das diplomatische Theater unserer Tage: Wo die politische Lüge, die Inszenierung und die Verleugnung von Realitäten die Weltbühne betreten, da geht es nicht mehr nur um verlorene Liebe und Einzelschicksale; da bleiben Menschenleben auf der Strecke. Da hat die Lüge nicht nur komische, sondern auch tödliche Konsequenzen. Und hier stellt sich die Moralfrage: Ist Alcestes Radikalität nicht genau das, was wir heute bräuchten? Um uns selbst einmal wieder zu schütteln und zu fragen, was wir uns da eigentlich gegenseitig bieten und bieten lassen.

Der zu früh verstorbene Künstler Christoph Schlingensief hat einmal gesagt: »Die Realität ist die Inszenierung. Das, was wir draußen auf der Straße vorführen, das, was die Politiker machen, das, was das Gesellschaftssystem mittlerweile akzeptiert hat, das ist die wahre Inszenierung. Also lasst uns die Inszenierung erkennen. Lasst uns Mechanismen entwickeln, um die Inszenierung endlich wieder mal zu sehen.«

Das hätte Alceste kaum besser sagen können.

Der Menschenfeind — Komödie von Molière — Mit: Cathleen Baumann, Caroline Cousin, Markus Danzeisen, Rainer Philippi, Heiko Raulin, Claudius Steffens, Sebastian Tessenow, Minna Wündrich und Jovan Stojšin (Live-Musik) — Regie: Sebastian Baumgarten — Bühne: Thilo Reuther — Kostüm: Tabea Braun — Komposition: Thies Mynther — Videodesign: Philipp Haupt — Licht: Jean-Mario Bessière — Dramaturgie: Robert Koall — Premiere am 25. Oktober 2025 — weitere Termine unter www.dhaus.de — Schauspielhaus, Großes Haus

Die Freiheit eines Sommers — Regisseur Robert Gerloff über Erich Kästner als Vorbild und die Fortsetzung eines Mutmach-Abenteuers.

Nach der erfolgreichen Verbrecherjagd quer durch Berlin feiern Emil, Gustav mit der Hupe, die Professorin, der kleine Dienstag und Pony Hütchen in »Emil und die drei Zwillinge« ein Wiedersehen an der Ostsee. Was als fröhlicher Strandurlaub mit den besten Freund:innen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem spannenden Abenteuer.

Die Bücher von Erich Kästner haben mir schon meine Eltern vorgelesen. »Emil und die Detektive«, »Das doppelte Lottchen«, »Pünktchen und Anton« und »Die Konferenz der Tiere« gehören zu meinen frühesten literarischen Erinnerungen. Ich habe zwei Geschwister und mehrere ältere Cousinen – als wir Kinder waren, hatten wir meterweise Hörspiele im Regal. Auch deshalb sind mir viele der Geschichten unvergesslich, und bis heute habe ich die Stimme von Erich Kästner im Ohr, der im »Doppelten Lottchen« als Erzähler auftritt.

Ich kann mich noch gut an meine eigene Kindheit und Jugend erinnern, an Dinge, die mich geprägt und beschäftigt haben. Das versuche ich zu berücksichtigen, wenn ich für ein junges Publikum inszeniere.

Wie in eigentlich allen Kinderbüchern von Kästner spielen auch in »Emil und die drei Zwillinge« Fragen von Vertrauen und Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle. Der Roman ist die Fortsetzung von »Emil und die Detektive«. Die Jagd nach dem Dieb hat Emil, Gustav, die Professorin, Pony Hütchen und den kleinen Dienstag richtig zusammengeschweißt, die Freundschaften bleiben bestehen. Nach einiger Zeit treffen sie sich in einem Haus an der Ostsee wieder, das die Professorin geerbt hat. Als Einladung erhalten alle einen handgeschriebenen Brief. Die Eltern haben Vertrauen und sagen: »Die Speisekammer ist voll, ihr bekommt etwas Taschengeld, und jetzt schaut mal, wie ihr euch in diesem kleinen Paradies ohne uns organisiert.« Kinder können sich ja nur entwickeln, wenn sie Grenzen austesten und das von den Eltern großzügig abgesteckte Feld bespielen dürfen. Der Kern des Buches ist für mich die Erfahrung von Freiheit und das wachsende Selbstvertrauen der Kinder, wenn sie mit Problemen konfrontiert werden. Denn natürlich stolpert die Bande wieder in ein Abenteuer. Und so wird aus der Geschichte ein Kriminalfall mit viel Situationskomik, Sprachwitz und einem spektakulären Finale an Bord eines Ostseedampfers.

Neben einer spannenden Geschichte thematisiert »Emil und die drei Zwillinge« wie viele Kästner-Bücher die familiäre Situation von Kindern: Emil lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter in Neustadt, und kurz vor der Abreise ans Meer erzählt sie ihm von ihrem neuen Freund. Doch es bleibt keine Zeit, um die Dinge in Ruhe zu besprechen – Emil nimmt das Thema mit in den Urlaub. Wie er der Professorin sein Herz ausschüttet, wird zu einer zentralen Szene des Stücks. Und wieder einmal zeigt sich, wie gut es tut, mit Freund:innen über Dinge zu sprechen, die man allein nicht bewältigen kann.

Ich empfinde es als Herausforderung und Luxus, die Fortsetzung von »Emil und die Detektive« inszenieren zu dürfen. Es ist eine schöne Konstellation, dass ich mit den bekannten Figuren von Berlin an die Ostsee reisen und dort ein neues Abenteuer erleben kann. Es wird einiges zum Wiedererkennen geben, aber auch ganz viele neue Ideen und Geschichten. Wir werden den Kosmos weiterdenken.

Emil und die drei Zwillinge — von Erich Kästner — Kinder- und Familienstück — ab 6— Regie: Robert Gerloff — Mit: Tabea Bettin, Christian Clauß, Jonathan Gyles, Natalie Hanslik, Belendjwa Peter, Leon Schamlott und Studierenden des Schauspielstudios Düsseldorf der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig — Bühne: Maximilian Lindner, Susanne Hoffmann — Kostüm: Johanna Hlawica — Choreografie: Zoë Knights — Musik: Cornelius Borgolte, Imre Lichtenberger Bozoki — Licht: Christoph Stahl — Dramaturgie: Leonie Rohlfing — Theaterpädagogik: Lina Addy — Premiere am 16. November 2025 — Vorstellungen: 17., 27. und 30.11., 1., 3., 14., 15., 21. und 26.12. — weitere Termine unter www.dhaus.de — Eine gemeinsame Produktion von Schauspiel und Jungem Schauspiel — Schauspielhaus, Großes Haus — Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir zudem Zusatzvorstellungen von »Emil und die Detektive« am 7.10., 1.11. und 23.12. an.

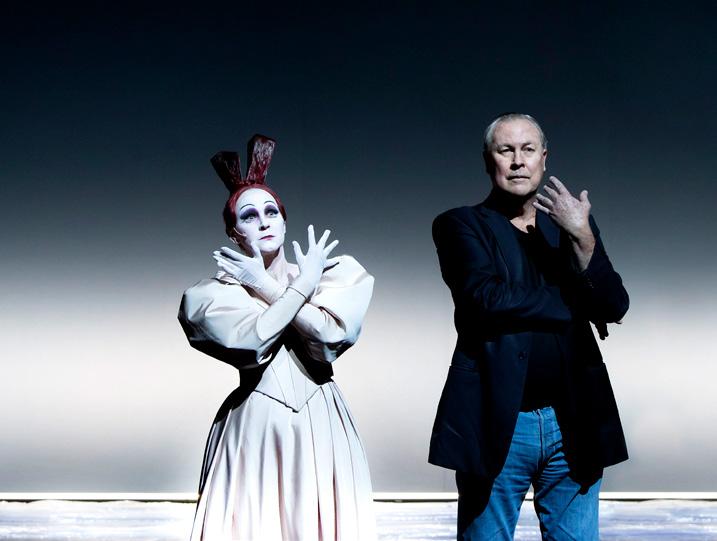

Wir trauern um Robert Wilson.

Er liebte die Kunst, die Menschen auf der Bühne, das Publikum. Er lebte mit seinen Inszenierungen, sah sie an, arbeitete weiter und schrieb mit der Hand kleine Briefe. Voller Sorgfalt und Liebe. Im Juni dieses Jahres war er zwei Tage bei »Moby Dick«. Es war sein Abschied.

Wir verlieren mit Robert Wilson einen Regisseur des großen Welttheaters, einen, der mit seiner Vision und Genauigkeit uns anderen Freiheit gab: des Blicks, des Gedankens, des Spiels.

In Dankbarkeit

Wilfried Schulz

ab 15 Uhr Großes Eröffnungsfest & Tag der offenen Tür — Programm für die ganze Familie 19:30 Uhr Große Saisonvorschau — ab 22 Uhr Tanzen bis in die Morgenstunden www.dhaus.de

Tageskasse im Pavillon vor dem Schauspielhaus: Mo bis Fr 10:00 bis 18:00 und Sa 13:00 bis 18:00 Online-Vorverkauf in unserem Webshop unter www.dhaus.de oder per E-Mail unter karten@dhaus.de — Telefonischer Vorverkauf: 0211. 36 99 11 Mo bis Fr 12:00 bis 17:00, Sa 14:00 bis 18:00 — Abonnementbüro im Pavillon vor dem Schauspielhaus: Mo bis Fr 10:00 bis 17:00, Telefon: 0211. 36 38 38 Die Abendkassen öffnen in den Spielstätten eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. — Für Veranstaltungen des Jungen Schauspiels im Central, für Gruppenbestellungen und Schulklassen telefonischer Vorverkauf: 0211. 85 23 710, Mo bis Fr 8:00 bis 16:00, karten-junges@dhaus.de Schauspielhaus — Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf — U-Bahn: U71, U72, U73, U83 (Schadowstraße), U70, U75, U76, U77, U78, U79 (Heinrich-Heine-Allee) — Straßenbahn: 701, 705, 706 (Schadowstraße),707 (Jacobistraße) — Parkhaus: Die Tiefgarage Kö-Bogen II/Schauspielhaus hat durchgehend geöffnet. Junges Schauspiel und Stadt:Kollektiv: Central, Worringer Straße 140, 40210 Düsseldorf — Das Central liegt zwischen Worringer Platz und Hauptbahnhof. Sie erreichen den Hauptbahnhof mit fast allen Düsseldorfer U- und S-Bahn-Linien. — Parkhaus: Rund um den Hauptbahnhof stehen Parkhäuser zur Verfügung, etwa das Parkhaus KAP1 in der Karlstraße 127-135. Impressum — Herausgeber: Düsseldorfer Schauspielhaus — Generalintendant: Wilfried Schulz — Kaufmännischer Geschäftsführer: Andreas Kornacki — Redaktion: Dramaturgie/Kommunikation — Redaktionsschluss: 1.9.2025 — Fotos: Vahid Amanpour (Titel, S.2), Thomas Rabsch (S.7, 8, 10, 11), Markus Tedeskino (S.12), Lucie Jansch (S.15) — Layout: Meltem Kalaycı