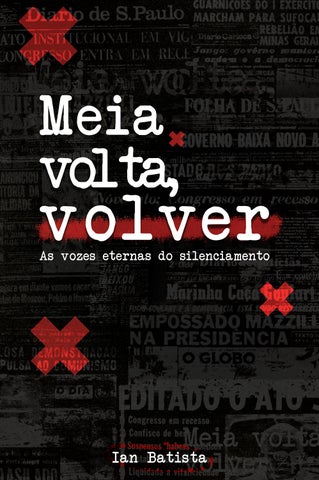

MEIA-VOLTA, VOLVER

As vozes eternas do silenciamento

Ian Batista

Prefácio: José Carlos Fernandes Curitiba

Copyright 2023 by Ian Batista. Todos os direitos reservados.

Copyright do prefácio 2023 by José Carlos Fernandes.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título

Meia-volta, volver - As vozes eternas do silenciamento

Capa

Bruno Aguiar

Diagramação

Davi de Sousa

Preparação e revisão

Ian Batista

Imagens

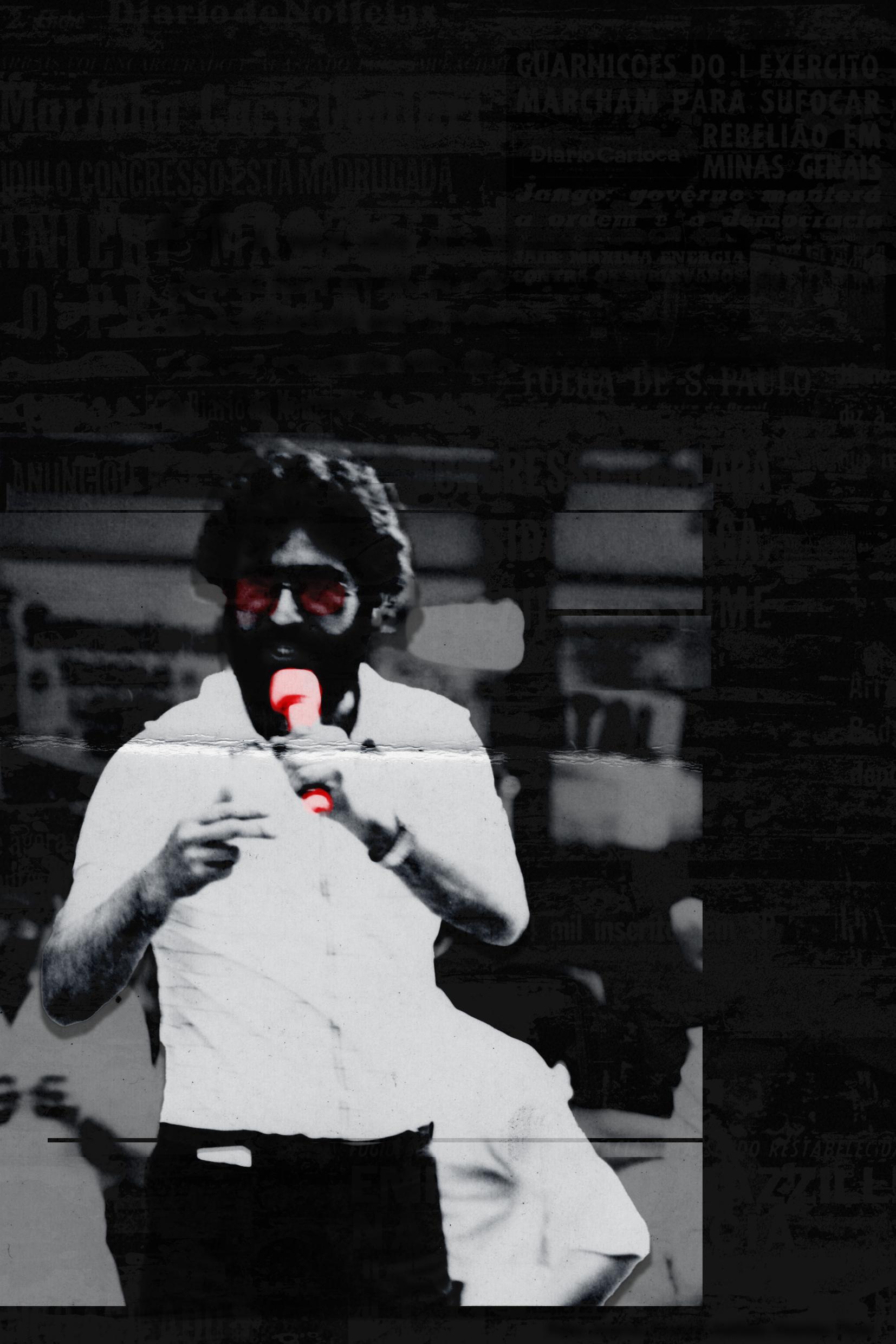

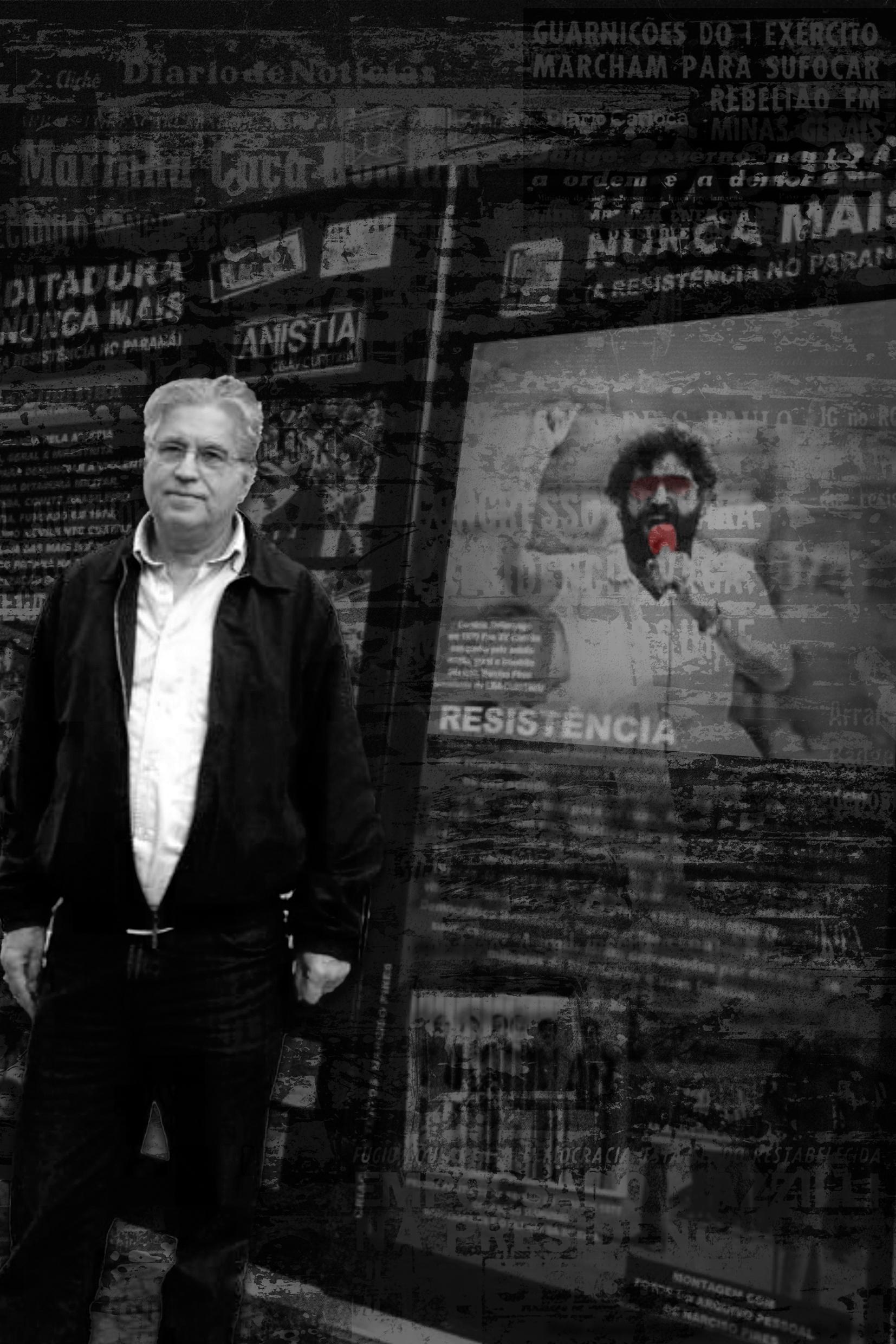

Prefácio: Folha Press | Evandro Teixeira e Instituto Moreira Salles

Introdução: Agência O Globo | Evandro Teixeira

Capítulo 1: Evandro Teixeira | Arquivo Nacional Fundo Correio da Manhã

Capítulo 2: Arquivo Nacional | Arquivo Nacional Fundo Correio da Manhã

Capítulo 3: Arquivo Nacional Fundo Correio da Manhã | Kaoru e CPDoc

Capítulo 4: Evandro Teixeira | Reprodução Memorial da Democracia

Capítulo 5: Divulgação Gab. Álvaro Dias | Arquivo Secretaria Municipal de Curitiba

Livro-reportagem produzido como requisito à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do Prof. Dr. Vinicius Martins Carrasco de Oliveira.

Curitiba, 2023.

PREFÁCIO PECAR PELO ESQUECIMENTO

José Carlos Fernandes

Um amigo me escreveu. Pedia desculpas. Nos últimos tempos – em meio ao surto de bipolaridade que tomou conta da Nação – decidiu se calar. Nada de postagens nas redes sociais. Nenhum bate-boca com parentes e amigos. Pouco mais velho do que eu, imagina que as pessoas próximas estejam se perguntando por que diabos não se posicionou. Nenhum brado contra os autoritários. Nem sombra de protesto contra as ofensas gritantes a negros, mulheres e LGBTs. Nem um pio contra os caretas. “Estou quieto, pois conheço os fascistas mais de perto do que gostaria”, registrou, sem mais. Ele não esquece – ou não se permitiu esquecer.

Há quem diga – com uma pá de argumentos – que o Brasil anda condescendente com certos discursos bárbaros por sofrer de amnésia. Nosso dom de esquecer, qual uma falha de fabricação sem direito a recall , é ao mesmo tempo nosso maior defeito e nossa maior qualidade. Das vantagens do esquecimento, todo mundo sabe. Sofre-se menos. Dentre as desvantagens, o esquecer vira “ignorar”, “desdenhar”, ou qualquer outro verbo pretensioso e arrogante fadado a nos livrar da obrigação de pensar e de sentir.

Não é a única hipótese. Alguns defendem que não esquecemos coisíssima nenhuma. O que fizemos foi não construir uma narrativa robusta sobre a ditadura civil-militar, daí a desgraça. Ao contrário de nossos hermanos argentinos, chilenos e uruguaios – que beiram a histeria ao defenderem seu direito de nunca esquecer – nós, grosso modo, contamos mal essa história, deixando que versões se sobrepusessem aos fatos.

Falou-se pouco da ditadura na escola, nos púlpitos, nos clubes, nas mesas – em família. De modo que tantos e tantos brasileiros nascidos depois da abertura, em meados da década de 1980, se mostram capazes de falar de tortura, do DoiCodi, do acordo MEC-Usaid, do exílio, do empastelamento das instituições com a mesma fluidez com que tratam das Guerras Púnicas ou as do Peloponeso. Ou seja, sem nenhuma. De conversa mal costurada, os 21 anos de privação de direitos viraram conversa de maluco.

Meu amigo – por ironia – se encaixa não entre os que não se lembram de nada, mas entre os que se lembram muito bem do que aconteceu. Daí preferir o silêncio, por temer a sanha dos esquecidos. Formam uma categoria bem

particular. Sofrem de patologia própria: são autoconfiantes, adotam explicativas simples para problemas complexos, mostram-se pouco afáveis à dor dos outros. E por outros se entenda, sobretudo, os que sentiram a ditadura lhes escorrer pela pele, chegando aos ossos, depois de lhes consumir os nervos. A ditadura iniciada em 1964 não foi igual para todo mundo. E enxergá-la na perspectiva do outro, outra coisa não é senão um exercício de humanidade.

Esse livro quer que mexamos os músculos atrofiados, para – numa expressão tão cara aos anos 1960 – liberar a mente. Só assim para reler a página já amarelada do passado, mas que tanto diz sobre nós. O convite está feito. Lembro do que ouvi, dia desses, numa entrevista, da jornalista Miriam Leitão, presa política do regime militar. Disse algo assim: “Não nos damos conta da importância do oxigênio, a não ser que nos falte”. A frase é sua metáfora dos “anos do chumbo”. Foi quando milhares de jovens entenderam que oxigênio não era abstração. A falta de ar figura entre as piores agonias. É acordar de noite assustado. É olhar da janela e não saber aonde ir. Talvez se imaginar sem ar seja uma boa brincadeira antes de ler as narrativas que se seguem nesta obra. E depois dos pulmões reclamarem – e todo o corpo pedir liberdade – teremos elementos para fazer juízos. Poderemos até não nos lembrar de tudo o que nos disseram sobre aquele tempo, mas nunca há de nos faltar esforço para, como se diz, “puxar pela memória”. É a maior das coragens.

José Carlos Fernandes é jornalista e professor universitário.

APRESENTAÇÃO

“Estar sobre os ombros de gigantes” é uma expressão comumente relacionada ao âmbito científico, trazendo a noção de que avanços e descobertas apenas tornam-se possíveis a partir do trabalho realizado por aqueles que nos antecederam.

À história política da humanidade o mesmo conceito pode ser aplicado. Contudo, diferentemente das ciências – sobretudo as exatas –, este ramo carece de linearidade à medida que disputas de poder carregam consigo a ameaça de retrocessos na ordem vigente, de modo a perpetuar ou restabelecer ciclos de opressão e injustiça. Daí a fragilidade de direitos obtidos em meio a regimes democráticos e a necessidade constante de vigilância sobre tais conquistas.

“Olhar com atenção para o passado a fim de não repetir os mesmos erros futuramente.” A essa altura, essa frase é envolta por um inevitável ar de clichê. Porém, ouvi certa vez que clichês são clichês por um motivo, e, às vezes, tentar desviar deles é renunciar às descrições que nos trazem o mundo como ele é. Na qualidade de construtor social da realidade, o jornalismo se envolve intimamente com a história humana a partir de seu potencial de manter vivas as narrativas pertinentes à sociedade e refletir o mundo em sua essência.

Nas páginas que seguem, escreve-se com o intuito de marchar em sentido contrário, de voltar aos anos de chumbo, buscando reviver as histórias de gigantes que lutaram pela democracia da qual desfrutamos hoje em dia. Os angustiantes relatos que compõem a obra servem não apenas para explicitar os horrores sofridos durante o regime ditatorial brasileiro, mas para servir de alerta e lembrete a respeito dos riscos que pairam sobre um povo sujeito ao autoritarismo.

Poder dar meia-volta e aprender sobre contextos sombrios a partir de lembranças “terceirizadas”, em vez das próprias, é um privilégio inestimável. Uma valiosa herança deixada por aqueles cujas feridas nunca irão cicatrizar – não completamente. Para o leitor que, assim como eu, regozija de uma vista relativamente confortável nos ombros daqueles que vieram antes, fica o aviso a respeito do incômodo trazido pelas linhas a seguir. Certificar-se de que tais memórias sejam honradas, ao mesmo tempo em que sirvam de combustível para que não se aceitem retrocessos, exige um esforço ativo. Essa obra busca fazer parte desse exercício.

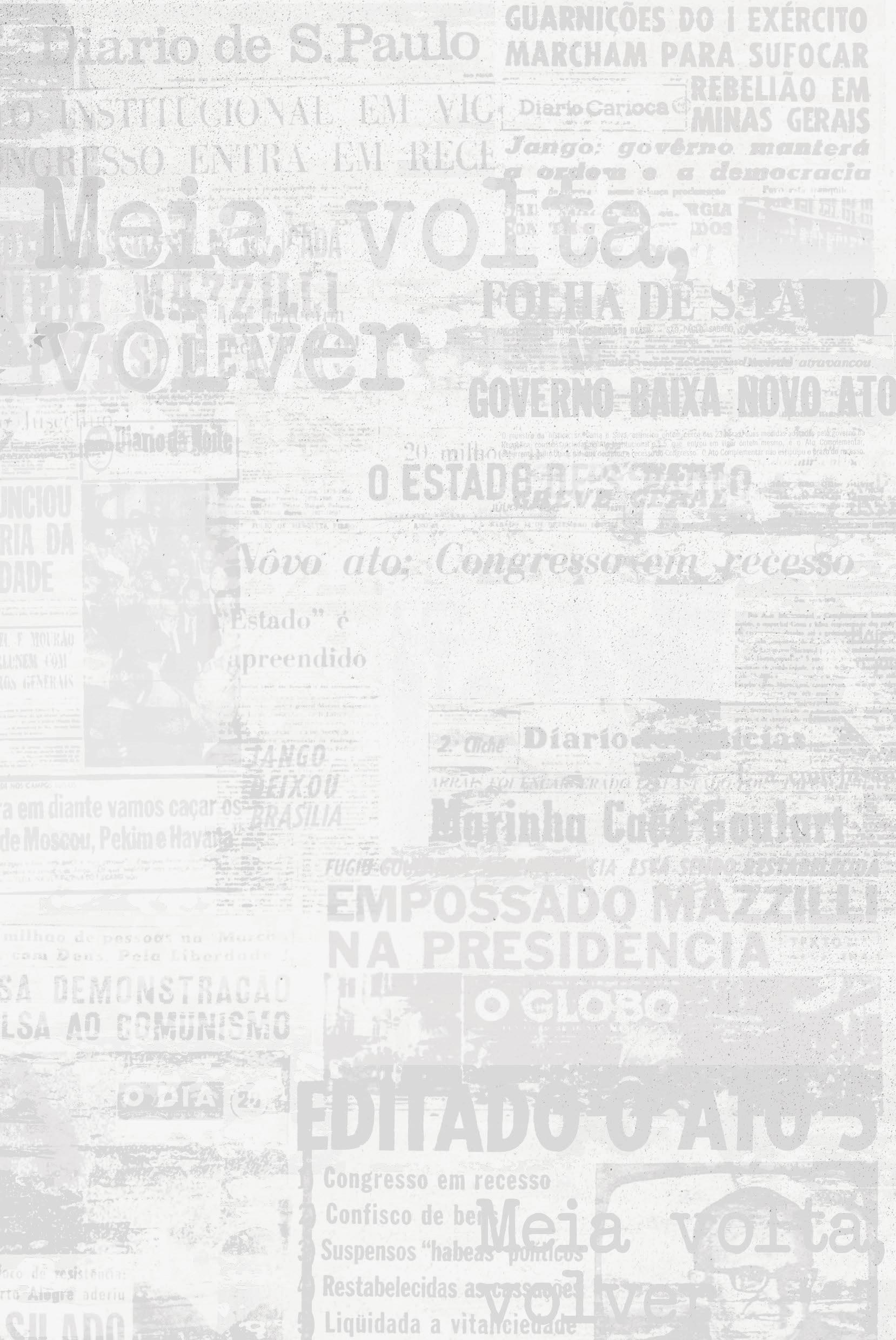

Em 2023, o Brasil completa 37 anos de uma democracia ininterrupta. No período entre 1964 e 1985, o país vivenciou uma ditadura com sucessivos governos militares marcados, sobretudo, pelos traços nacionalistas e anticomunistas que implicaram o cerceamento de direitos e garantias fundamentais de sua população. Em relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade em 2014, 434 mortes e desaparecimentos de responsabilidade estatal foram registrados oficialmente, além dos milhares casos de repressão e tortura ocorridos. Inserido em um contexto geopolítico de embate ideológico devido à Guerra Fria, o Brasil possuía setores sociais receosos por ideais vinculados, no espectro político, à esquerda, como a reforma agrária e a nacionalização de setores industriais. A tensão política alcançou novos níveis quando Jânio Quadros, eleito presidente em 1960, condecorou Ernesto Che Guevara, um dos líderes da revolução cubana, ato que não foi bem recebido por grande parte da população e acarretou forte pressão em seu mandato, do qual renunciou no mesmo ano em que foi empossado.

Com o cargo vago, João Goulart, vice de Jânio, deveria assumir o posto. No entanto, estava em viagem à China e enfrentou a expedição de um veto à sua posse, articulado por ministros militares. A manobra, que sustentava a ideia de que “Jango” defendia preceitos de esquerda, violava a Constituição e não foi aceita por vários setores da população, que passaram a se mobilizar com manifestações e greves. Diante da iminência de uma guerra civil, ocorreram negociações, e o Congresso Nacional estabeleceu a proposta de Emenda Constitucional nº 4, que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Dessa forma, permitiu-se a posse de Jango, em 1961, ainda que com poderes limitados.

Em 1963, um plebiscito pôs fim ao sistema parlamentarista republicano, e Goulart adquire plenos poderes presidenciais para decretar suas medidas. Já no ano seguinte, Jango anuncia reformas de base, a exemplo da desapropriação de terras, da nacionalização das refinarias de petróleo e da taxação de grandes fortunas. Somadas aos altos índices de inflação e instabilidade econômica, herdadas do governo Juscelino Kubitschek, tais medidas não foram bem vistas por setores conservadores da sociedade brasileira, especialmente pelas Forças Armadas, Igreja Católica e organizações da sociedade civil, as quais temiam, mais do que nunca, a instauração de um regime socialista similar ao praticado em Cuba.

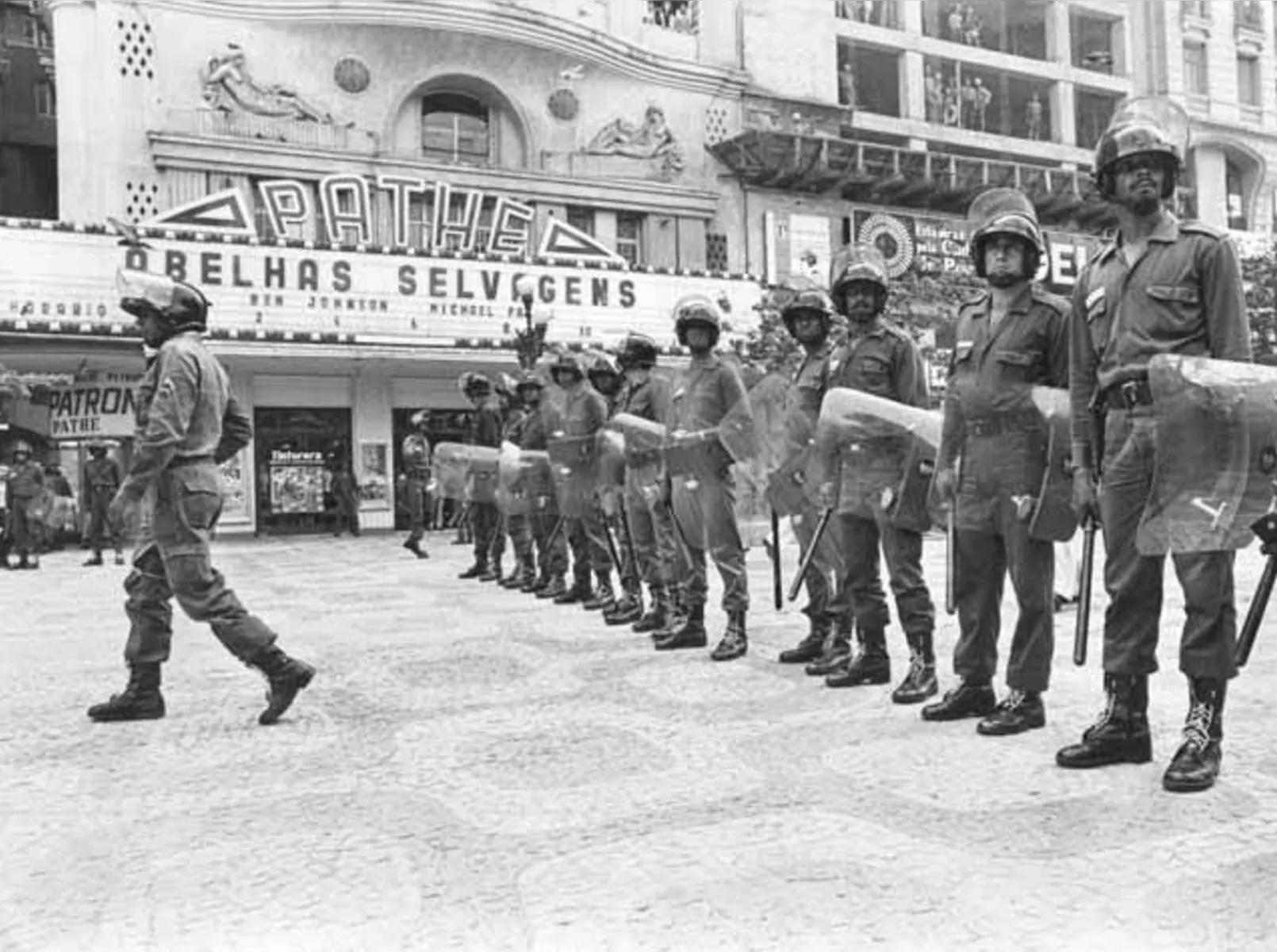

Manifestações como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade mobilizaram a população, e o discurso de intervenção militar, a fim de depor Jango, ganhava cada vez mais adeptos na sociedade. Na madrugada de 31 de março de 1964, tropas militares marcharam para o Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente, para destituí-lo.

Viaturas, carros e blindados tomaram conta das ruas das principais cidades do país. Sindicatos, associações e partidos políticos que apoiavam as reformas do governo tiveram suas sedes destruídas e tomadas por militares. Não demorou para que Jango se exilasse no Uruguai. O Senado Federal declarou vaga a presidência da república e empossou o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, no cargo, ainda que de maneira decorativa: quem passou a governar o país, dali em diante, foi o Exército.

O regime começou com a perseguição aos políticos opositores, cassando mandatos e suspendendo seus direitos políticos. Os partidos foram dissolvidos e o bipartidarismo instituído. Só existiriam, então, dois grandes partidos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que seria considerado como uma oposição, apesar de ter atuação limitada; e a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), dos próprios militares. Essas medidas foram implantadas por meio dos Atos Institucionais de número 1 e 2, que faziam modificações que a Constituição Federal de 1946 não permitia.

Entre 1964 e 1967, o governo Castello Branco também editou o Ato de número 3, para instaurar a eleição indireta de governadores, e o de número 4, que convocou o Congresso Nacional para votar a favor de uma nova Constituição, que regulamentou e institucionalizou de vez o governo militar. Foram criados órgãos de inteligência e controle social, como o Serviço Nacional de Informações (SNI) e suas subdivisões, o Centro de Informações do Exército (Ciex) e o Cenimar, Centro de Informações da Marinha. Subordinados ao SNI, estavam o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Departamento de Operações e Informações (DOI)

Meia-volta, volver

e o Centro de Operação e Defesa Interna (CODI). Os nomes formavam o aparelho repressor do regime e se tornaram conhecidos por concentrarem ações de perseguição política, prisões e torturas. Ser convocado a depor no Departamento de Ação Política e Social significava, para muitos, a incerteza de sair de lá com vida.

Quando, em 1968, o Ato Institucional número 5 foi aprovado e promulgado pelo então presidente da república, Artur Costa e Silva, inicia-se o que seria considerado o momento mais duro da ditadura militar brasileira — os chamados anos de chumbo. O dirigente do estado passou a gozar de plenos poderes, o habeas corpus para prisioneiros políticos foi abolido, entre outras medidas autoritárias.

No governo de Costa e Silva, a violência institucional entrou em uma crescente. Ele aposentou juízes, cassou mandatos políticos, acabou com a garantia do habeas corpus, legitimou a repressão e intensificou as censuras aos veículos de comunicação, que não podiam publicar conteúdos que não passassem por análise prévia do governo. Para cobrir os espaços vazios da diagramação do jornal, alguns veículos optavam pela publicação de receitas de bolo. Assim, quem comprasse o jornal na banca no dia seguinte sabia que ali onde estava a receita era uma notícia que havia sido censurada pelo governo.

O período deixou um marco na vida de muitas pessoas e famílias que foram separadas com as vidas prematuramente interrompidas de seus integrantes. A repressão e perseguição dos opositores se intensificou, e ainda hoje a lista de pessoas que foram declaradas desaparecidas soma centenas de nomes. Um dos mais conhecidos casos é o de Stuart Angel Jones,

filho da estilista Zuzu Angel. Existem dados sobre sua prisão e tortura, em 1971, mas seu corpo nunca foi encontrado e, por isso, ele figura, oficialmente, como um desaparecido.

Zuzu passou a denunciar as arbitrariedades do regime militar e a cobrar o governo por um corpo que pudesse sepultar. Em seus desfiles internacionais, levava criações com elementos que representavam o contexto brasileiro, com canhões, meninos amordaçados e pássaros engaiolados. Zuzu morreu em um suspeito acidente de carro em São Conrado (RJ), em 1976. Em 1998, a Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada em 95, reconheceu o regime militar como o responsável pelo “acidente”, provocado, na verdade, por um carro pilotado por agentes do governo que a jogou para fora da pista. Hoje, o viaduto em que ocorreu a colisão leva seu nome.

As marcas existem, mas muitos não sabem ou preferem esquecer. Diferente de outros países que passaram por regimes autoritários, a exemplo da Alemanha ou do Chile, o Brasil optou por seguir em frente sem seu passado e virar a página da ditadura sem antes mesmo escrevê-la.

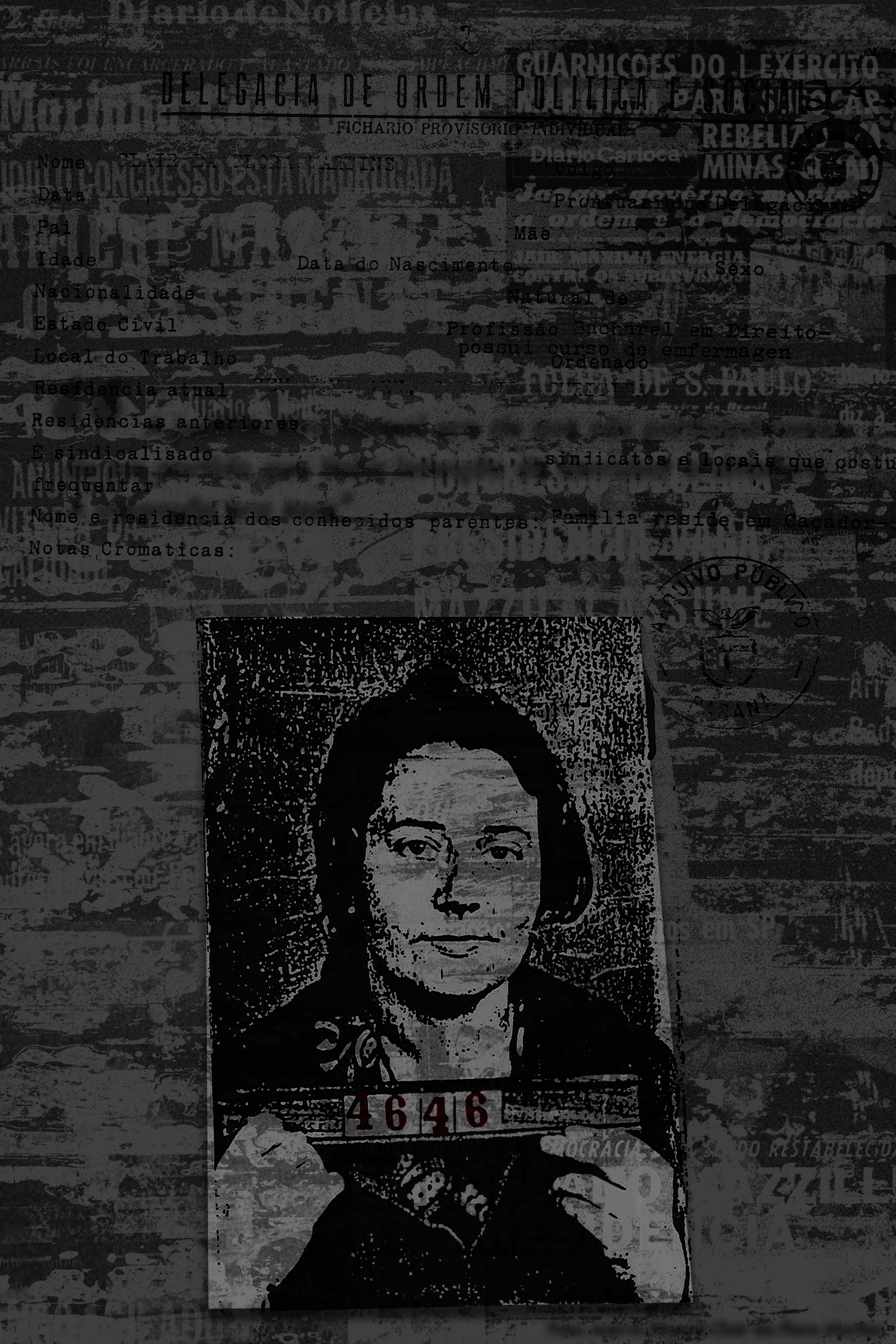

CLAIR DA FLORA MARTINS

“Ilustre” e “brilhante” são as definições dadas ao nome

Clair, de origem latina. Destina-se à pessoa que, em momentos difíceis, traz luz a si mesma e às pessoas à sua volta. Flora, por sua vez, na antiga mitologia, está intimamente ligada à deusa romana das flores e da Primavera, representante do recomeço da vida e da capacidade de renascer após estações adversas à sua própria essência. Também vindo do latim é o sobrenome Martins, cuja significação está atrelada a pessoas guerreiras, inclinadas a lutar pelo que acreditam.

Coincidência ou não, foi com essa combinação de nomes que viria a ser chamada a filha de Waldomiro e Paulina Martins, nascida em 10 de julho de 1945. Recepcionada ao mundo na pequena cidade catarinense de Porto União, distante 430 km da capital Florianópolis e na divisa com o Paraná, Clair da Flora Martins não demoraria a fazer jus ao seu nome logo nos seus tempos de escola — o que ela, nem ninguém, provavelmente jamais imaginou é a extensão a que chegaria a correspondência entre os títulos de sua certidão de nascimento e a sua história de vida.

No Brasil dos anos 1960, das repressões e revoluções culturais, a jovem Clair, já no início da década, exercia liderança no Centro Acadêmico na escola de sua cidade, com população de 30 mil habitantes à época. Embora rudimentar, a organização era puxada pelos traços de influência da estudante. Sua turma visitava favelas e possuía participação social incomum para crianças e adolescentes da metade do século XX. Eleita por toda a classe como representante, apesar de sequer ter se candidatado, Clair já demonstrava os atributos que viriam a ser indissociáveis de sua narrativa. Em grande parte impregnadas em sua personalidade, as características de comando e de ideais progressistas também foram herdadas das lembranças que tinha de seu pai ao ouvir Leonel Brizola, líder da esquerda brasileira, no rádio, bem como João Goulart, presidente destituído pelo Golpe Militar de 1964, cujos princípios foram moldando as particularidades de Clair.

Em meio aos acontecimentos que conturbavam a política brasileira e antecederam o Golpe de Estado da madrugada do dia 1º de abril de 1964 pelos militares, Clair mudou-se para

Curitiba no início do mesmo ano, a fim de cursar o ensino superior. Aos 18 anos, a catarinense havia sido aprovada nas faculdades de Letras na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e de Direito, na Pontifícia Universidade Católica (PUC). Apesar de sua carga de engajamento político adquirido desde os tempos de adolescente, Clair não tinha, em um momento inicial, muita consciência do que significara a ação encabeçada pelas forças armadas no Congresso Nacional.

O movimento estudantil, entretanto, não deixou que a “caloura” demorasse a se inteirar a respeito da nova situação na política nacional. Após morar em alguns pensionatos, mudou-se para a Casa da Estudante Universitária de Curitiba (CEUC), cuja ligação com a UFPR, forte até os dias atuais, já era muito marcante nesse período. Clair almoçava no Restaurante Universitário, participava de debates políticos sobre as lutas pelas liberdades democráticas, organizava assembleias e em alguns meses tornara-se aquilo que parecia estar destinada a ser desde criança: uma referência política e mobilizadora das ideias democráticas.

Sua participação política ficaria ainda mais acentuada com sua filiação, em 1966, ao partido político Ação Popular. Voltado para a discussão sobre um novo projeto para o Brasil, que envolveria não apenas o restabelecimento da democracia, mas também preceitos como a distribuição de renda, o partido foi uma importante plataforma para dar voz aos estudantes que tinham cada vez mais força por meio de seus movimentos, inspirados principalmente pelas grandes mobilizações que ocorreram em 1968, na França.

No berço dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, estudantes e operários se uniram na maior greve geral da

Europa. Embora não estivessem inseridos em um contexto ditatorial, os estudantes franceses exigiam reformas no sistema educacional e acabaram alavancando setores trabalhistas ao ponto de dois terços das forças de trabalho da nação terem cruzado os braços diante dos abusos cometidos pelos governantes na ocasião, sobretudo nas repressões policiais.

No Brasil, à mesma época, o panorama era mais sombrio. Em 1969, após a instauração do Ato Institucional Número Cinco (AI-5), a opressão ditatorial chegara ao seu auge nos aparelhos estatais. Não à toa denominado de “anos de chumbo”, o período durante o qual vigorou o AI-5 (de 1968 até 1978, com a revogação dos atos institucionais no governo Ernesto Geisel) foi marcado pelo cerceamento de liberdades individuais, do direito de reunião, bem como foi dada, ao presidente, a prerrogativa de intervir nos Estados e Municípios de maneira ilimitada e de ter controle total sobre os recessos do Congresso Nacional.

Poucos meses após o estabelecimento do Ato, no início de 1969, estava marcada a cerimônia de formatura de Clair no Câmpus Reitoria da UFPR. Formaturas são, de maneira geral, um momento muito aguardado pelos formandos e, com Clair, a história não era diferente. Sua vida, certamente, mudou a partir daquele dia, mas não da maneira com que estava acostumado ou podia esperar qualquer estudante que havia concluído o ensino superior.

II) Diploma de foragida

Em 24 de outubro de 1975, o jornalista naturalizado brasileiro Vladimir Herzog foi convocado pelo governo militar

para depor, perante a sede do Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em São Paulo, acerca de seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), clandestino na época. No dia seguinte, compareceu de maneira espontânea ao local. Para quem já havia saído de seu país de origem devido ao antissemitismo — seus pais eram judeus na Iugoslávia — durante a Segunda Guerra, haveria de se pensar que o pior de uma vida de opressão ficara para trás.

Assim, Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, chegou a ser informado de que seria preso, mas não fugiu. No mesmo dia em que se apresentou, o Serviço Nacional de Informações recebeu a notícia, em Brasília, de que “cerca de 15h, o jornalista Vladimir Herzog suicidou-se no DOICODI”. Como averiguado não muito depois, em um caso que se tornou emblemático e gerou muita comoção popular, Vladimir foi assassinado asfixiado pelos militares, não sem antes sofrer sessões de tortura com choques elétricos e outros instrumentos. A cena de sua morte, além do mais, havia sido forjada pelos seus interrogadores como se o jornalista de 38 anos tivesse se enforcado.

Seis anos antes, quando a repressão estava ainda mais intensa do que na metade dos anos 70, Clair recebeu, no dia de sua formatura, uma intimação do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) - mais um órgão governamental com a incumbência de “manter a ordem pública” durante a ditadura - para comparecer à delegacia e prestar depoimento.

“No começo de 1969 foi o ato da formatura na Reitoria. Nessa noite, logo ao sair do evento, recebi uma intimação do DOPS para comparecer e prestar depoimento. Mas era uma

Meia-volta, volver

insegurança muito grande para qualquer cidadão ir a uma delegacia de política social.” Por seu trabalho junto aos movimentos estudantis, bancários e operários que se iniciavam na capital paranaense, Clair tornou-se uma pessoa visada pelo controle militar e suas “subversões” trouxeram a repressão à sua face em uma noite que havia sido reservada para a alegria.

Por estar ciente dos riscos que seu comparecimento implicaria, a recém-formada não atendeu ao chamado e, a partir dessa data, adquiriu o status de foragida perante os órgãos de segurança pública nacional. A atenção voltada a Clair fez com que a militante não permanecesse por mais muito tempo em Curitiba, onde era conhecida e poderia facilmente ser presa por policiais a qualquer instante.

Os perigos de permanecer na capital paranaense, aliados ao seu reconhecimento dentro do partido como ativista de grande articulação social, fizeram com que fosse transferida para a capital paulista na clandestinidade. Sua missão em São Paulo, além da preservação da própria vida, seria a atuação junto aos setores operários e camponeses, entendidos pelo Ação Popular como áreas com um déficit de engajamento social. Por meio da conscientização coletiva, a ideia do partido era organizar os trabalhadores para reivindicações da categoria no tocante às relações trabalhistas e às liberdades democráticas.

Uma das dirigentes do partido, Clair também participava da coordenação de associações de moradores, com o objetivo de discutir a situação política do país e criar novos focos de resistência. Grande parte dos ideais do grupo eram distribuídos pelo jornal “Libertação”, e a comunicação dos militantes do partido com a sociedade se deu de maneira mensal por meio do impresso, de 1968 a 1975, sem nunca ter sido

apreendido pelo regime. O trabalho de divulgação também era realizado via pichações públicas com palavras libertárias, ou pelas panfletagens nas fábricas, mas da maneira mais cautelosa possível, pois poderiam ser reconhecidos a qualquer momento e denunciados.

“Alguém iria chamar a polícia e nós iríamos ser presos. Então nós fazíamos os panfletos em mimeógrafos clandestinos. Colocávamos esses panfletos no arame furado e de madrugada nós íamos nas portas das fábricas colocar esses arames com os panfletos. Aí, a pessoa que entrava pegava o panfleto na entrada. Não havia ninguém distribuindo, mas os panfletos estavam lá. Era a forma de comunicação.”

Entre os ativistas, a comunicação era feita de modo ainda mais minucioso com um sistema sofisticado de informações. As reuniões clandestinas, por exemplo, dificilmente seriam na casa de algum militante. Quando eram, marcava-se um ponto de encontro em determinado lugar e os participantes eram levados vendados, sem saber a exata localização. O cuidado também dizia respeito à mais íntima particularidade de uma pessoa: o próprio nome. Perseguidos pelos órgãos policiais, os militantes viam como imprescindível a utilização de codinomes. A partir da obtenção do status de foragida, Clair passou a ser conhecida inicialmente como Olga. Todo cuidado era pouco. Dessa forma, evitava-se que uma pessoa fosse presa e acabasse delatando as outras.

Toda a cautela, entretanto, não foi suficiente para proteger Olga das garras da repressão, sobretudo a partir do dia 21 de novembro de 1971. A fim de se reunir com outros militantes, sua ida ao Largo Paissandu, no centro de São Paulo, viria a mudar sua vida para sempre.

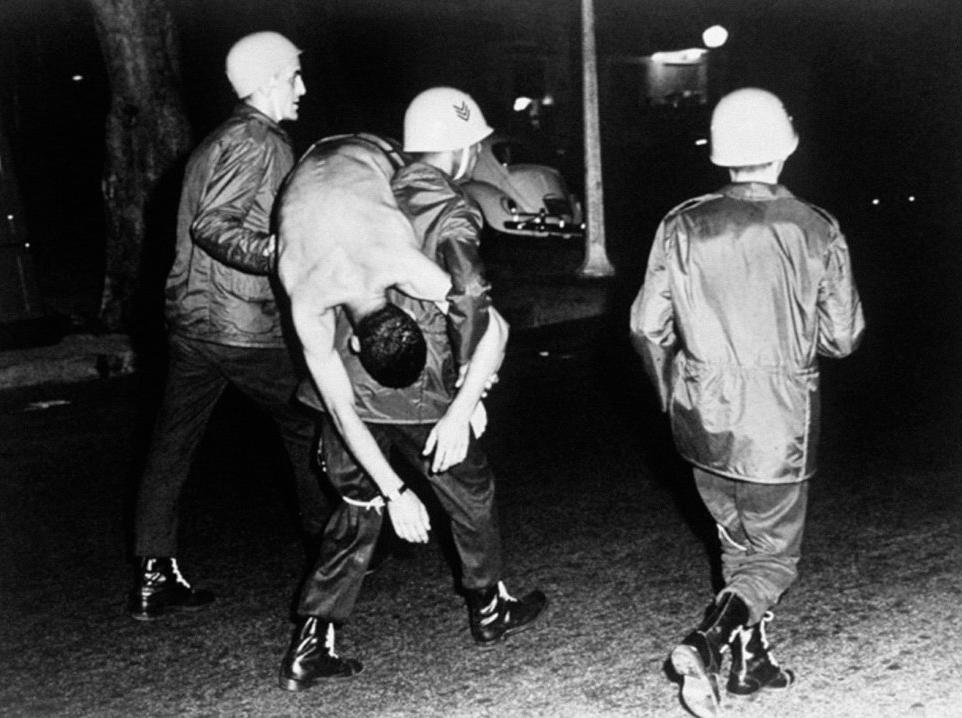

III) Temperada a aço

Na chegada ao Largo, acompanhada do companheiro de partido Hasiel da Silva Pereira, Clair foi pega de surpresa pela traição. Um dos militantes, de nome Hugo, havia sido preso há algum tempo. Também era do comitê da direção do partido, e por isso conhecia muitos militantes e tinha pontos de encontro combinados com eles. O encontro havia sido proposto por Hugo, que, descobriria Clair, havia mudado de lado. No Paissandu, aguardavam-nos os agentes do DOPS, que não se fizeram de rogados — os espancamentos começaram ali mesmo, em via pública, diante dos olhares dos transeuntes.

A partir do ano de 1968, o Departamento de Ordem Política e Social era comandado por Sérgio Paranhos Fleury, o delegado Fleury. Perseguidor implacável, ele era considerado um dos mais notáveis agentes da manutenção do regime ditatorial. Participou da ação de captura do guerrilheiro Carlos Marighella e foi acusado de chefiar os esquadrões da morte, organizações paramilitares de perseguição e extermínio de militantes e perseguidos políticos. Também foi apontado como um dos comandantes da Chacina da Lapa, em São Paulo, e da Chacina da Chácara São Bento, no Recife, operações de execução de opositores do regime e dirigentes de partidos.

O cotidiano brutal dos prisioneiros políticos foi conhecido de perto por Clair. Forçados a socos e pontapés a entrar no carro, ela e Hasiel foram levados para as dependências do DOPS. Dos militantes presos nos últimos dias, era a que tinha um cargo mais importante, e foi imediatamente

conduzida a uma cela solitária. Os próximos quarenta dias foram marcados pela tensão, dor e violência às que foi submetida nas sessões de interrogatório e tortura. Privada de alimentação, Clair foi espancada, atada ao pau de arara, recebeu choques elétricos e teve os órgãos genitais tocados pelos agentes. Os interrogatórios eram divididos entre integrantes do DOPS e do Centro de Informações da Marinha (Cenimar). Os últimos adotavam um método que alternava as agressões físicas com um profundo estudo da atuação dos militantes, que muitas vezes excedia o conhecimento que os próprios presos tinham a respeito do paradeiro e das ações de seus companheiros de partidos. Diante das vozes exaltadas que exigiam saber onde morava um e qual era o nome usado por outro, era comum que o torturado nem mesmo soubesse a resposta. O fluxo de informações entre os opositores da ditadura era segmentado: reuniões não eram marcadas nas residências, e, se alguém mudasse de endereço, era melhor que não o informasse a ninguém.

“Eu me lembro de um dia em que eu estava em um pau de arara e já não aguentava mais ficar naquela posição, os choques elétricos. Eu disse, ‘Fulano mora em tal lugar, tal rua’. Então me tiraram. Logicamente não era verdade o que eu havia dito. Mas eu já tinha saído da posição, dei uma respirada. ‘Não, não são verdadeiras essas informações’. Por quê? Porque você jamais poderia dar o endereço de alguma pessoa. Eles entravam na casa das pessoas, mesmo que não fosse uma militante. Iam invadir, levar aquela pessoa presa.

E poderiam até torturar.”

Clair sempre repetia a mesma história: tinha chegado a São Paulo no dia anterior à prisão, não era dali, não tinha

parentes que morassem na cidade. Ao cabo dos quarenta dias, as torturas cessaram. Não sabe dizer com exatidão quanto tempo permaneceu presa; talvez seis, talvez oito meses. Era ré em dois processos, em São Paulo e em Curitiba, e foi então transferida à cidade onde havia iniciado as atividades de militância pelas liberdades democráticas para prestar depoimento. O juiz responsável por seu caso era, por sorte, segundo suas palavras, um liberal. Acusada de associação com mobilizações populares com intenção de derrubar o governo, sua prisão preventiva não havia sido decretada, o que tornava irregular sua permanência na prisão.

A partir dali, tudo aconteceu em questão de horas. Se fosse para a casa dos pais, seria facilmente localizada. Foi ajudada pelo irmão médico, que a internou em um hospital da capital paranaense por uma noite. Clair acordou na manhã seguinte, mais uma vez como uma fugitiva. Estava novamente na clandestinidade. A prisão preventiva foi enfim decretada, mas já era tarde: a dirigente do Ação Popular já ia longe, e buscaria refúgio na casa de parentes no interior. Iniciava-se uma nova fase de sua vida de resistência, uma que não era tão entusiasmante como os trabalhos de panfletagem e mobilização operária que havia realizado em São Paulo, antes da prisão.

A militante passou a viver de forma reservada. Permanecia a maior parte do tempo dentro de casa, onde não podia ser vista. Os familiares que lhe ofereceram abrigo não eram exatamente opositores do regime. Segundo ela, não tinham realmente consciência do que significava sua necessidade de se esconder. Nas cidades do interior, era comum que os habitantes não sentissem os efeitos do cerceamento das liberdades que traz uma ditadura como os moradores dos centros de mobilização

política. Aceitaram-na em consideração a seus pais, e Clair viveu escondida os próximos anos de sua vida até que ocorreu sua absolvição, pouco tempo antes da promulgação da Lei da Anistia — em 1979. Mais tarde, conseguiu emprego em uma fábrica de caixas de papelão em Canoas, no Rio Grande do Sul, e mudou-se para um pensionato em Porto Alegre.

“Você está começando uma vida, não tem muita estrutura e tem todos os impedimentos para você trabalhar, além do medo da sociedade e das pessoas de se relacionarem com pessoas que eram visadas. Então essas pessoas tinham um temor de se aproximar das pessoas que eram perseguidas pelos agentes da ditadura, mesmo que tivessem sido absolvidas, porque eu era uma pessoa ingrata do regime”.

No trabalho, era discreta, e os colegas de fábrica não imaginavam seu passado ou sua situação política. Naqueles anos, as relações sociais tinham que ser conduzidas com máxima cautela. Não pôde visitar nenhum companheiro de partido, e o medo de colocar as pessoas com quem convivia em perigo era uma constante. As ruas exibiam cartazes com as fotos de militantes procurados pelos órgãos de segurança. Em geral, eram aqueles que participavam de sequestros e troca de reféns pela liberação de estudantes e ativistas. O clima de insegurança pairava sobre aqueles que resistiam: ônibus e mesmo carros particulares eram vistoriados, pessoas eram paradas e revistadas a todo momento nas ruas.

Em 1975, aumentaram as discussões sobre as possibilidades de uma anistia e a mobilização popular pelo fim do regime militar. Quando a Lei 6.683, mais conhecida como Lei da Anistia Política, foi promulgada em 1979, João Baptista Figueiredo era o presidente — o último do período

Meia-volta, volver

ditatorial. Os direitos políticos dos perseguidos pela repressão foram restituídos, suas condenações revertidas e os funcionários públicos excluídos puderam voltar ao serviço, e as vítimas puderam entrar com pedidos de indenização.

Segundo relatório da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados do ano de 2018, cerca de 16 mil brasileiros recebem atualmente, por meio da Lei, algum tipo de reparação. Mas a ditadura deixou marcas que a anistia nunca foi capaz de apagar. Muitos dos que foram presos e torturados não se livrarão nunca das sequelas psicológicas. Não foi o caso de Clair, que avalia os dias passados na prisão em São Paulo como um episódio marcante de sua vida que teve um lado ruim e um lado bom.

“Um lado é negativo porque se conheceu e se vivenciou uma situação diferenciada de prisão, tortura. Do outro lado, significa uma experiência de vida que se pode levar para os outros, levar uma mensagem de que nós não podemos admitir a tortura, esse tipo de regime autoritário. São lições que a vida nos dá, e isso nos tempera, acho que essas pessoas que sofreram esse tipo de arbitrariedades estão mais calejadas, estão temperadas a aço”.

Clair da Flora Martins não se arrepende de nada. Considera-se, acima de tudo, uma militante social, incapaz de deixar a frente de uma luta. Com o fim da ditadura, começou a exercer a profissão para a qual tinha se formado, antes de seu primeiro contato com a ação da repressão. É hoje uma renomada advogada trabalhista. Depois de Olga e Tânia, assumiu

seu terceiro codinome: Doutora, como é chamada pelos milhares de trabalhadores que já defendeu nos tribunais. Conta que, quando se apresenta como Clair, muitas vezes não é reconhecida. O título, afirma, “ficou impregnado”.

Ela presidiu a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT), de 1998 a 2000, e fundou a Associação Latino–Americana de Advogados Trabalhistas. Naquele ano, foi eleita vereadora de Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2002, elegeu-se deputada federal com 50.109 votos e tornou-se a primeira mulher a representar o Paraná na Câmara dos Deputados.

Também reencontrou Hasiel, companheiro de partido preso na mesma ocasião, no Largo do Paissandu. Tiveram três filhos e, hoje divorciados, têm sete netos, o mais novo de apenas um ano de idade.

Sobre as perspectivas políticas para o Brasil, Clair é categórica ao afirmar que vivemos tempos difíceis. Lamenta que a ditadura como parte da história do país não tenha, nunca, sido discutida com a profundidade necessária. A perda de milhares de vidas e o patrulhamento político e ideológico de toda uma geração necessitam, conta, estar vivos na memória. Mas ela também acredita no que chama de roda dialética da história: anos após ser torturada pelos agentes do Cenimar, foi homenageada pela Marinha pelos serviços prestados como deputada. Não apenas ela, mas diversas pessoas perseguidas e torturadas por defenderem ideias democráticas vieram a ocupar cargos políticos com a redemocra-

tização, inclusive o de presidente.

“Eu acho que isso faz parte da história da minha vida. Um episódio marcante em que há os dois lados. Um é negativo

Meia-volta, volver

por ter experienciado a tortura. Mas também do outro há uma experiência de vida da qual se pode contar uma história, levar adiante uma mensagem”, revela.

Para o futuro, mobilização. A advogada espera que o Brasil encontre a capacidade de se organizar e promover uma real discussão de ideias no campo político. O atual apoio nostálgico de setores da sociedade a uma ditadura militar assusta, mas não se engane: Clair não pensa nunca em desistir.

“Tenho 73 anos e espero fazer muita coisa pelo meu país e pelos meus netos ainda”.

CAPÍTULO 3 A arte que cura

JÚLIO MANSO VIEIRA

I) Filho de Revolucionário

Nascido na pequena cidade de Alfenas, Minas Gerais, em maio de 1961, Júlio Manso Vieira não possui muitas memórias de uma infância “comum”. Seu pai, Ildeu Manso Vieira, desde moço tinha no sangue um processo de mudança social muito forte. Em busca da igualdade social, ainda estudante, filiou-se ao Partido Comunista (PCB) e considerava a democracia um imperativo muito forte.

A construção da memória de Júlio no período em que se deu o Golpe de Estado passa muito por sua mãe, Nair Fernandes, que lhe descrevia a fuga de Furnas-MG rumo ao Rio de Janeiro como algo tão espetacular quanto traumático. A companheira de um revolucionário vive como revolucionária e experimenta as consequências do sonho do outro. Devido à sua militância marcante na época, Ildeu era muito visado e teve de driblar as forças estatais imediatamente. Com uma charrete puxada a cavalo, o casal segue rumo à capital fluminense onde Nair havia nascido e possui parentes que poderiam ajudá-los naquele momento. Acompanhados de seus quatro filhos, entre eles o pequeno Júlio, com apenas

3 anos na época, viajaram durante cerca de 50 horas até chegarem ao destino. Vivendo escondidos, a atmosfera era de tensão não apenas pelo que poderia acontecer com o núcleo familiar caso descobertos, mas também com aqueles que lhes ajudaram no momento de necessidade.

A fim de melhor articular a resistência, Ildeu foge rumo a Maringá, onde ficaria 6 meses sozinho antes de organizar a transferência da família para perto de si. Em uma comunidade rural a cerca de 20 quilômetros da cidade, a família, enfim, se instala. As lembranças mais nítidas de Júlio começam a vir pouco depois, por volta de 1966 e, de imediato, tinha a noção de que havia algo errado em sua rotina. Ao mesmo tempo em que percorria as estradas de chão anexas ao sítio rumo à escola rural que frequentava, ouvia seu pai usando codinomes para se relacionar na comunidade e o percebia muito assustado, num eterno “olhar por cima dos ombros”.

Júlio também ficava confuso quando chegavam ao sítio pessoas desconhecidas e que lhe eram apresentadas como primos de Alfenas, mas que ele e seus irmãos nunca antes haviam visto ou ouvido falar. Jovens em seus 20 anos, vindos de Minas Gerais e que estavam por ali a passeio, fazendo uma visita. Ildeu sempre fez questão de os introduzir como parentes. A curiosidade de criança fazia com que Júlio constantemente se questionasse a respeito desses parentes que por anos frequentavam sua residência por períodos curtos de tempo. Famílias grandes eram muito comuns no Brasil do século XX, mas algo não parecia certo naquela dinâmica.

Anos mais tarde, os irmãos viriam a perceber que, na verdade, seus “primos” de Alfenas eram foragidos do DOPS e outros órgãos de repressão que possuíam atuação

implacável em Curitiba, sobretudo em 1968 a partir do AI-5. Essas pessoas precisavam sair do Brasil e a rota de fuga para o Chile passava pelo Paraguai, mas também pelo norte do Paraná. Ildeu fazia questão, mesmo contrariando as ordens do Partido Comunista, de abrigar refugiados em um ato humanitário que ficou conhecido entre os militantes ao ponto de recorrerem ao sítio quando necessário.

Júlio tem a convicção do homem prestativo e idealista que seu pai era, um homem para quem a família e a luta pela democracia estavam acima de tudo, tão importantes quanto a educação. As limitações da escola rural que seus filhos tinham de frequentar se acentuavam com o passar do tempo e o irmão mais velho de Júlio estava prestes a entrar no ensino médio, mas a instituição mais próxima que oferecia o segundo grau estava em Maringá, a 20 quilômetros de distância. As estradas de chão, que tanto guiaram necessitados ao sítio de Ildeu e lhe representavam luta e humanidade, passaram a se tornar um empecilho para a formação cidadã de seus próprios filhos. A demanda por um lugar maior era evidente; manter os filhos naquela situação de precariedade simplesmente não era opção para um homem que tinha na família um de seus mais importantes pilares.

É com essa motivação que Ildeu organiza as malas e traz Júlio e toda a família para Curitiba em 1971. Apesar do enorme perigo que um grande centro representava à clandestinidade, sobretudo quando comparado a uma área rural afastada no interior do estado, Ildeu compreendia que prover uma qualidade de vida melhor aos filhos era sua obrigação. Na capital, conseguiu um emprego de promotor de vendas de imóveis com a experiência adquirida após

vários anos trabalhando, em paralelo com a militância, na área agropecuária e comercializando os produtos que fabricava, atuando como representante.

Júlio o acompanhara de perto nesses negócios ao longo da infância. “Era um homem batalhador. Ao mesmo tempo, não abandonou a militância”, comenta. O filho não conseguia entender por que, em certas visitas, o pai conversava muito e fechava bons negócios, mas em outros momentos o seu contato era breve, entregando à pessoa envelopes que retirava do fundo do banco traseiro do carro. Mais tarde, viria a saber que eram exemplares do jornal proibido “Voz Operária” e documentos com informações dos comunistas na resistência.

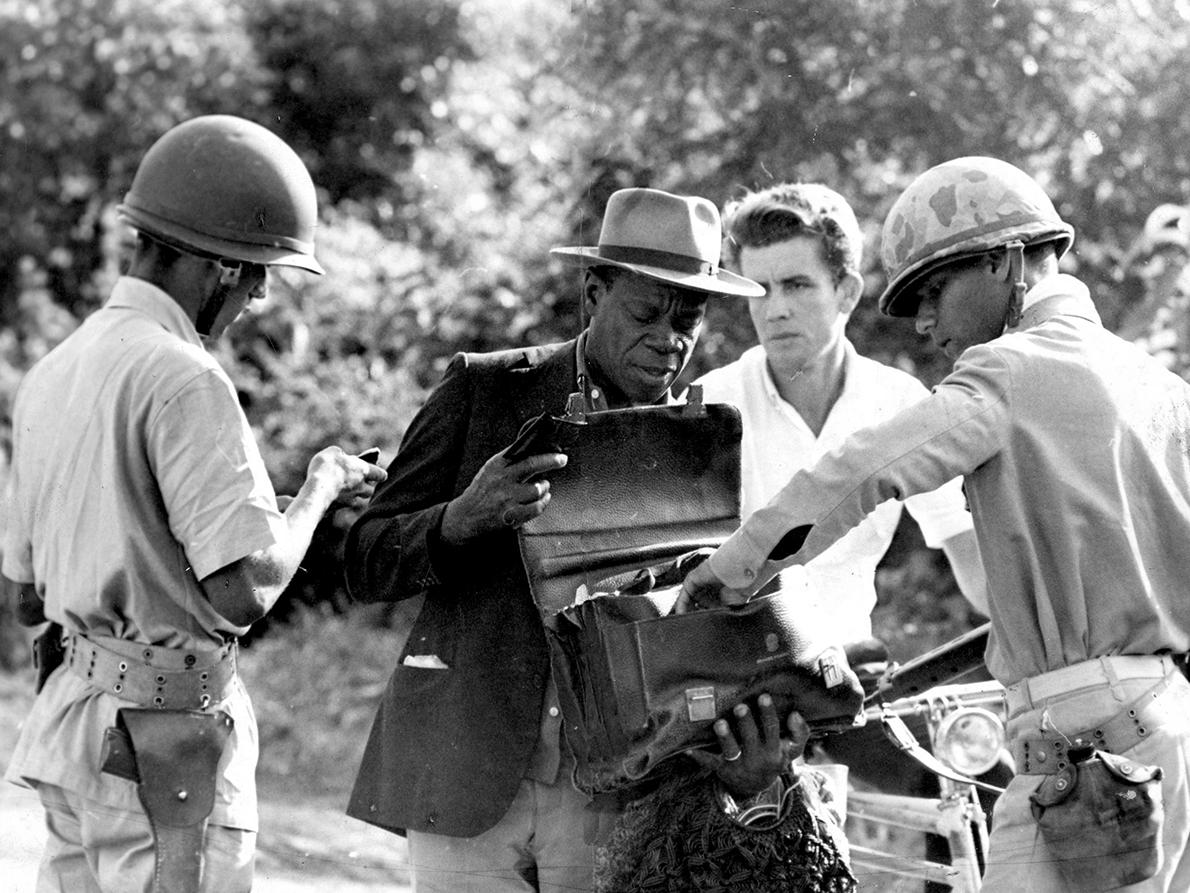

Secretário do Partido Comunista do Paraná, Ildeu possuía enorme importância no estado para articular forças capazes de combater a opressão e organizar a resistência democrática. Entretanto, ao mesmo tempo, os órgãos de repressão do regime também se articulavam fortemente e possuíam um alvo muito específico em mente: o PCB. Esse enfoque ficou evidenciado quando, em setembro de 1975, o DOPS e DOI-CODI deflagraram a Operação Marumbi no Paraná, uma caça sem precedentes às pessoas acusadas de envolvimento com o PCB.

A ofensiva militar abrangeu pelo menos 12 cidades no estado e prendeu mais de 100 cidadãos, dos quais 65 viriam a ser indiciados. Embora tenha conseguido manter a clandestinidade por 11 anos, Ildeu foi detido na ocasião. A imagem da prisão do pai geram uma ruptura em Júlio e os anos seguintes lhe trazem um novo propósito à sua existência, bem como as feridas de quem sentiu na pele a tortura de ter alguém sob tortura.

II) O militante preso do lado de fora

Devido à pouca idade, a fuga para o Rio de Janeiro, em 1964, não firmou lembranças muito sólidas em Júlio, que teve que ouvir da mãe os principais relatos sobre a saga. Em contrapartida, as memórias do que viria a ocorrer 11 anos depois estão gravadas para sempre em sua mente. Praticamente saindo de casa, agentes da repressão sequestraram Ildeu e seu irmão, que foram imediatamente levados para um quartel militar na Praça Rui Barbosa em setembro de 1975. A deflagração da Operação Marumbi varreu o estado paranaense em busca de integrantes do Partido Comunista e as lideranças, ainda que clandestinas, foram alvo certo da operação.

Júlio viu seu pai e irmão serem raptados pela opressão estatal com capuzes em suas cabeças. Ao chegarem no centro de tortura, os militares fizeram o filho assistir à sessão à qual submeteram Ildeu por meio de um vidro que separava as salas em que cada um se encontrava. Socos, tapas, sessões de choque. Foram usados muitos artifícios para que o revolucionário revelasse o que os torturadores queriam saber: nomes de outros envolvidos nas atividades do Partido, informações sobre o funcionamento, detalhes das mobilizações e próximos planos. Além do tormento físico, ameaçavam Ildeu psicologicamente ao dizerem que seu filho mais velho, de apenas 17 anos na época, e que era obrigado a visualizar a o martírio, passaria pelo mesmo.

Ao mesmo tempo, a casa de Júlio foi ocupada por cinco agentes do DOPS, que vasculhavam e remexiam em tudo que encontravam pela frente em busca de documentos que comprovassem a atuação de Ildeu frente ao PCB. A família

permaneceu sob sua custódia e sofreu ameaças ao longo das agonizantes horas que se passaram naquele fatídico dia. Ao amanhecer seguinte, Júlio viu seu irmão aparecer em casa, acompanhado pelos agentes de tortura. Em um primeiro momento, a mãe procura desesperada por sinais de espancamento e machucados pelo corpo; no entanto, após alguns momentos, a família pôde perceber que as suas feridas eram internas: o rosto apavorado de quem vira o pai pular e gritar em uma cadeira com choques elétricos revelava tudo que se precisava saber.

Embora seu irmão tenha sido liberado no dia seguinte, Júlio ficou semanas sem receber novas notícias a respeito do pai. A rotina era apavorante: constantemente se viam perseguidos e vigiados por agentes da repressão, de fácil reconhecimento em seu bairro. “Quando se prende um revolucionário, prende-se também a sua família”, afirma Júlio. Com a liberdade cerceada, buscavam informações sobre o sequestro junto à Polícia Militar, que não se mostrava nada prestativa. Sem ninguém a quem recorrer, foram longos e apavorantes os dias sem saber o paradeiro do pai. Ainda estava sendo torturado? Teria sido transferido para São Paulo por sua liderança? Estaria vivo? Ao mesmo passo em que odiava ter de se deparar com essas perguntas, não conseguia deixar de fazê-las. No vigésimo dia após o sequestro, enfim, chega um comunicado à sua casa: seu pai estava vivo, preso no DOI-CODI e visitas estavam sendo agendadas com as famílias dos reclusos. Júlio teria a chance de rever seu pai novamente.

As memórias cultivadas na adolescência costumam dizer respeito a festas, encontros com amigos, descobertas sobre o corpo, a respeito dos sentimentos; não para um filho de revolucionário: as lembranças que Júlio traz desse período de

sua vida são as de um garoto com o pai detido pela repressão. Coincidentemente, a visita realizada a Ildeu não foi familiar para Júlio apenas pelo laço sanguíneo compartilhado. Estudante no Colégio Dr. Xavier da Silva desde que chegou na capital paranaense, Júlio tinha que andar um quarteirão para realizar as aulas de educação física que aconteciam em uma cancha pertencente ao quartel da Polícia Militar. Ele e seus amigos sempre adoraram aquele espaço, pois representava o momento de descontração quando podiam jogar bola pelas manhãs. “A gente era moleque e adorava a Polícia Militar, porque ia jogar bola dentro da quadra deles, sempre tratavam a gente muito bem. Então eu conhecia bem aquele lugar”. Naquele mesmo quartel em que conseguia ter alguns momentos que mais se aproximavam do que devem ser a infância e a adolescência, Júlio viria a se reencontrar com seu pai.

A relativa ambientação com o local, contudo, não serviu para amenizar a ansiedade que sentia. A demora para a aparição dos presos causava aflição a todos os familiares presentes. Júlio se perguntava o que poderia estar acontecendo. A dúvida se transformava em ansiedade; a ansiedade, em aflição; a aflição, em atitude. Júlio decide descer até a quadra em que jogava bola para saber onde estavam os presos. Com o quartel mapeado em sua cabeça, sabia da existência de um pavilhão enorme e de uma grande sala, onde acreditava que os presos poderiam estar. Pela grade, consegue escalar até uma parede na altura do terceiro andar em que, através de uma janela, consegue visualizar os cerca de 60 presos detidos.

Entre alguns outros conhecidos, Júlio finalmente avista Ildeu. A memória da ocasião lhe é muito nítida e marcante até hoje, e é definida por ele de maneira categórica: a percepção

que teve foi de um campo de concentração. Estavam todos “semimortos”, com dificuldades de levantar para falar, com a dignidade arrancada e suprimida até o limite do que poderiam permanecer respirando. Ainda atônito com a cena que estava diante de seus olhos, Júlio percebeu que foi avistado por um dos presos que sinaliza ao amigo Ildeu: “aquele não é o seu filho?”. Rapidamente, desce correndo com medo de que algum oficial também se desse conta de sua presença e volta para junto da mãe, a quem compartilha o que viu, causando-lhe choque.

Cerca de uma hora depois, os presos começam a subir para a visita. A impressão que Júlio teve ao observá-los de longe se acentua frente a frente, com as cicatrizes externas e internas dando novas feições àqueles homens que há pouco tempo lutavam em liberdade e com enorme ímpeto pela democracia no Brasil. Para Júlio, o impacto do encontro não se deu apenas pelas sequelas que Ildeu visivelmente carregara ao longo das semanas de tortura, mas por passar a compreender mais profundamente sobre o lado revolucionário do pai. Ao longo dos 30 minutos em que puderam conversar, Ildeu demonstrou, sobretudo, preocupação com a família e os filhos. Se estavam estudando, se estavam conseguindo dinheiro. “Aqui tem uma lista de pessoas que vocês podem procurar. Precisam de dentista? Tem esse Doutor aqui.” Para o revolucionário, o outro tem muita importância.

Após o impactante encontro, os presos são condenados e transferidos para a Prisão Provisória do Ahú, que serviu como o cárcere privado dos presos políticos no Paraná dos anos 70. Foram três anos de encarceramento para Ildeu, três anos de visitas todos os sábados para Júlio. Era um dia de alegria e choradeira para os presos e seus familiares. Levavam pão, levavam frutas.

Apesar das nítidas e crescentes debilitações físicas e mentais, os militantes recepcionavam suas visitas de braços abertos e com muita felicidade. A quadra de futebol do presídio tornou-se local certo de encontro ao passo em que eram organizadas partidas entre os familiares contra o time dos presos. “A gente jogava bola bem, fazia gol, mas também deixava eles ganharem. Eles ficavam muito felizes, me lembro de muitas partidas”.

A mesma atividade desportiva que trazia uma fuga momentânea da realidade, contudo, também não lhes deixava esquecer de onde estavam. Para chegarem à cancha, era necessário passar pelos corredores internos do presídio, em que se encontravam os presos das alas-comuns: ladrões, assassinos, estupradores e traficantes. Em sua maioria adolescentes, os visitantes que jogavam bola com os presos políticos eram constantemente assediados sexualmente pelos outros detentos, ouvindo comentários sobre seus corpos, sobre atos sexuais. Não era atípico que alguns detentos se masturbassem em cima das grades ao verem os meninos de shorts. A situação alcançou tamanha tensão que, em certo momento, os garotos foram proibidos de jogar de calção pelo diretor do presídio.

Ao atestar todas as situações adversas pelas quais seu pai passara, Júlio não teve outra escolha a não ser abraçar a militância, inspirado pelo espírito revolucionário de Ildeu. Durante a adolescência, sempre foi representante de suas turmas, integrava e organizava agremiações, era o escolhido para hastear a bandeira no hino nacional. Com a prisão de seu pai, o fervor de atuar na luta pela democracia alcançou novos patamares dentro de Júlio. Em certo momento passou a ter suas ações monitoradas no Xavier da Silva, sendo impedido de atuar na representação de sua classe.

Em 1976, já no Colégio Estadual do Paraná (CEP), Júlio estava sedento em lutar pela democracia e pela liberdade de seu pai. Na 8ª série, passou a integrar comissões e chapas visando a modificar o Grêmio Estudantil, que tradicionalmente era mais alinhado à direita na época. Com a transformação da organização, sua atuação política–estudantil constantemente lhe rende chamadas à direção da escola e ameaças vindas de agentes infiltrados. Nada disso o fazia diminuir o ritmo, entretanto. Pelo contrário: as represálias serviam de combustível para o jovem militante, que não tardou a organizar passeatas e manifestações que reivindicavam a redemocratização no país, o que influenciou movimentos e grêmios estudantis por todo o Paraná.

A agitação de uma recém-adquirida vida pública era compartilhada com o caos familiar que passara a viver desde a prisão do pai. No primeiro ano após a condenação, sua mãe se separa de Ildeu. A separação foi algo muito forte para a família, sobretudo quando a mãe sai de casa. Coube a Júlio, com apenas 15 anos, a incumbência de encorajá-la a buscar uma vida melhor caso fosse o que desejava, tamanho o sofrimento que via nos olhos da mulher que passou a cuidar sozinha de quatro filhos. Apesar da dor da ruptura, Júlio e seus irmãos carregam a noção de que a mãe fez o que deveria ter feito: “A relação deles estava muito difícil. A mulher que se dispõe a viver com o revolucionário, vive como revolucionária. Você vive o sonho do outro.”

No entanto, mesmo com a saída de casa, Nair buscou ser presente, levando comida e dinheiro para os filhos sempre que possível, apesar das objeções de Ildeu, a quem a separação trouxe ferimentos irreparáveis. Júlio atesta que a saída da mãe do lar doeu mais ao pai do que a sua própria prisão, uma vez que o socialista busca dar conta da humanidade e,

para isso, precisa primeiramente dar conta da família. As batidas de seu pai com a cabeça na parede, chorando e gritando quando soube da notícia foram a mais nítida demonstração do trauma que estava vivendo, e mostraram a Júlio como o revolucionário entende que precisa segurar sua família.

Após a saída da mãe, os irmãos passaram a alugar quartos na casa para conseguirem pagar o aluguel e transformaram sua residência em um pensionato. Recebiam muitas pessoas de esquerda que necessitavam de um lugar para morar, com as quais possuem contato até os dias de hoje e que viriam a se tornar professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sociólogos e militantes envolvidos com a luta pela democracia até os dias de hoje. Também passaram a receber ajuda da Anistia Internacional que, ciente da situação no país, buscava dar suporte às famílias dos presos políticos. Duas mulheres representando a entidade passaram a deixar cestas de comida semanalmente na casa dos irmãos. Pães, batatas, ovos: era possível perceber o zelo das funcionárias credenciadas que passavam no mercado para montar o auxílio que representava enorme alívio para os irmãos que agora se encontravam órfãos.

O Colégio Estadual passou a ser a casa de Júlio. Embora sua residência tenha recebido um bonito significado ao serem alugados os quartos para militantes que abraçavam as mesmas causas, não era mais o lar no qual havia (relativamente) boas lembranças com os pais e irmãos. O que deveria ser um lugar de refúgio físico e emocional passou a representar uma doída pintura da destruição que a ditadura militar causara em sua estrutura familiar. Alguns irmãos criticavam o pai por deixar a mãe ir embora; outros se mostravam profundamente magoados com o fato de Nair ter

buscado uma outra vida para além da repressão. A escassez de recursos e a incerteza financeira não ajudavam a tranquilizar o ambiente. Apesar das eventuais ajudas da mãe e do dinheiro da Anistia, o montante mal era suficiente para ir além de pagar o aluguel e comprar comida.

Diante desse cenário, Júlio passou a encontrar na arte uma maneira de não apenas se expressar e tentar curar as feridas de tudo que passava cotidianamente, mas também de lhe fornecer proventos para uma vida mais digna. Tinha como passatempo fazer pinturas de paisagens: montanhas, rios, praias, fazendas. Todo sábado de manhã, ia até a feirinha na Praça Tiradentes para vendê-las e sempre conseguia uma quantia razoável em retorno, que lhe permitia comprar itens básicos para um jovem de sua idade, como roupas e sapatos. Também guardava parte do dinheiro para realizar viagens pelo Paraná e Brasil na sua luta pela liberdade do pai. A militância realizada no Colégio Estadual ecoava por todo o país, e foi seu Grêmio Estudantil, encabeçado por Júlio, que organizou um Congresso Nacional para a reconstrução da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBES, além de inúmeros outros atos políticos e manifestações a favor da democracia nos anos que se sucederam.

III) Mutilado internamente

Após cumprir seus três anos de prisão, Ildeu é finalmente um homem livre. Apesar do alívio ao ver acabar o encarceramento de seu pai, Júlio entende que ainda há muito pelo que lutar e não cessa seu envolvimento em movimentos populares mesmo após concluir o ensino médio

no CEP. Nos anos de 1980, o militante articulava-se ativamente junto ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPR no planejamento de greves estudantis, encontros entre lideranças políticas e todo tipo de atos contrários ao regime. Sua atuação havia sido tão extensa que parte de seus atos só lhe voltaram à memória quando obteve acesso em 2000, via requerimento, à sua ficha na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a qual Júlio ostenta com orgulho até os dias de hoje.

Depois do meio estudantil e em paralelo à sua militância, a vida de Júlio passou a se direcionar para as artes. Além de sua participação no Grêmio do CEP, Júlio frequentava uma escolinha de artes na instituição, demonstrando desde cedo aptidão para executar as técnicas que eram passadas pelos professores. Organizava exposições com os alunos e professores e se sentia muito bem ao trabalhar com uma forma de expressão diferente de sua vigorosa atuação política. No início da década de 1980, marcava presença no Centro de Criatividade da Prefeitura no Parque São Lourenço, onde eram ministradas oficinas de cerâmica, pintura e escultura. Como possuía habilidade na área, Júlio possuía uma bolsa para frequentar todas as aulas e sempre era destaque no desenvolvimento das tarefas.

Na mesma época, Júlio viria a se tornar pai de Carolina aos 20 anos, fato que fez com que “despertasse para o trabalho” e passasse a buscar uma maneira de prover para sua família por meio das habilidades artísticas. Entre as áreas nas quais demonstrou talento, a serigrafia viria a ditar os próximos passos de sua vida. A técnica é um processo de impressão à base de estêncil na qual a tinta é forçada por meio

Meia-volta, volver

de um rodo ou espátula para a superfície abaixo. Em 1983, é aberto um concurso público na Fundação Cultural para professor de gravura de serigrafia, no qual Júlio é aprovado e começa a trabalhar a partir do ano seguinte. A iminente redemocratização no Brasil e um emprego com estabilidade não significaram descanso para Júlio, no entanto. Já no primeiro ano de funcionário, organiza junto a militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) a Associação dos Servidores Municipais de Curitiba, visto que sindicatos ainda eram vedados na época.

Após cinco anos, se separa da primeira esposa com quem teve mais uma criança, Gabriel. Atualmente Júlio é casado com Marisa Vieira, que conheceu ao cursar Artes Plásticas na Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Desse novo relacionamento, nasceram Catarina e Natália, hoje com 30 e 22 anos, respectivamente. A consolidação de uma família e a empregabilidade na sua área de maestria significaram o primeiro indicador de estabilidade que Júlio conhecera desde que se entende por gente, uma vez nascido já em fuga da ditadura militar.

Algum tempo depois, contudo, os anos de chumbo viriam a cobrar um novo preço de Júlio. A liberdade de Ildeu fez com que o ex-preso se deparasse com um mundo do avesso. A casa estava ocupada por estudantes que alugavam quartos de seus filhos. Desempregado, solteiro e com uma dor inenarrável, tanto física quanto psicológica, foi atrás de um amigo de confiança em Mandaguari, interior do estado.

O Dr. Osvaldo Alves se certificou que Ildeu fosse atendido por uma enfermeira que tratou de seus ferimentos, da carne e do coração, e que mais tarde seria sua esposa. O pai

de Júlio tocava uma pequena loja de roupas, sem capital de giro, levando as coisas com muita dificuldade. Dedicava boa parte de seu tempo a escrever para o jornal da cidade e à publicação de seus livros, além de representar o Paraná na Associação Brasileira de Anistiados Políticos.

Durante anos, Ildeu pesquisou a trajetória de dezenas de militantes que haviam passado por torturas e seu levantamento apontou como maior causa de doenças e óbitos entre as vítimas de tortura os males do aparelho digestivo. Devido ao incessante sofrimento e stress causados pelas práticas do militares, o sistema digestório dos presos para de trabalhar e começa, aos poucos, a apodrecer por dentro. Ildeu Manso Vieira morre de câncer de intestino, preso por 29 dias, dessa vez a tubos e aparelhos em uma UTI em Maringá, em maio de 2000.

Após tudo que havia enfrentado em sua adolescência, Júlio se vê novamente diante da opressão militar, ainda que há 15 anos os homens de farda já tenham deixado o comando do país. O falecimento de seu pai revive as dolorosas memórias de uma vida que poderia ter sido diferente; deveria ter sido diferente. Contudo, não seria dessa vez que o Artista Plástico e Arte Educador deixaria de combater a tirania do passado e suas tão vívidas consequências.

Em 2007, organiza sua própria exposição na Casa João Turin em Curitiba, junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Cultura, chamada “Interna Mutilação”. Nela, Júlio traz a público suas esculturas – criadas com materiais como cera de abelha, parafina e outros objetos naturais e industrializados – que servem como canal para relatar a prisão de seu pai por longos 36 meses. A amostra foi um sucesso e rendeu excelente repercussão na época.

Hoje em dia, as obras que ajudaram a narrar o sofrimento de toda uma família compõem o ateliê pessoal do artista, em sua casa na capital paranaense. Com muito carinho, cuidado e orgulho, as peças estão armazenadas longe dos holofotes que um dia lhes cercaram, mas ainda têm muito a dizer para quem está disposto a ouvir. Para sempre com as marcas da ditadura, Júlio acredita ser essencial que se faça luz sobre esse obscuro capítulo da história brasileira: “há muito lastro pela frente. A história desses homens ainda não foram contadas devidamente.”

CAPÍTULO 4 Arquivos vivos

ANTÔNIO NARCISO PIRES DE OLIVEIRA

I) Papai Noel veste vermelho?

“Eu sou um personagem que trabalha para manter o resgate da história. A memória é uma disputa ideológica, e a sua construção depende da educação e da luta dos oprimidos.”

Entre as frases que poderiam sintetizar a experiência de conversar com Antônio Narciso Pires de Oliveira, mais conhecido por Narciso, talvez essa seja a que melhor faz jus à sua essência e que remeta com mais fidedignidade às raízes de sua criação. Apesar de não vir de uma família de militantes e de, no futuro, ser tido como a “ovelha negra” por seus familiares ao se envolver com política, o paranaense de 73 anos nascido em Cornélio Procópio, no norte do estado, sempre teve a educação muito estimada no convívio do lar. O valor extraordinário dado aos estudos ainda lhe é fresco na memória, com o tradicional ritual de chegar da escola, sentar numa mesa e ter os seus deveres — bem como de seus três irmãos — verificados pelos pais.

No Brasil dos anos 50 e 60, não era comum que se desse tanto valor à formação acadêmica de crianças, sobretudo nas áreas rurais. Ajudar no lar, seja com afazeres domésticos ou com complemento de renda via trabalho braçal era uma realidade muito presente para as famílias não pertencentes à elite daquela época. Em sua realidade, entretanto, Narciso diariamente tinha a tabuada tomada pelo pai, funcionário público pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e as lições de português acompanhadas pela mãe, que, embora focasse na criação dos filhos e nos cuidados da casa, possuía uma capacidade de escrita muito boa.

Após o cumprimentos das tarefas, em seu tempo livre o garoto tinha liberdade para ser criança. Narciso considera-se privilegiado pela infância que viveu, farta de brincadeiras nas ruas das cidades interioranas pelas quais passou. Devido ao cargo público de seu pai, teve que se mudar algumas vezes, passando por São Jerônimo da Serra antes de se estabelecer em Apucarana para a maior parte de sua vida escolar. As memórias que pôde construir nesses tempos mais simples ainda lhe vêm à mente como se tivessem acontecido ontem. O sorriso leve e fácil que marca seu rosto durante os relatos carrega informações tão ricas e pertinentes quanto as minuciosas descrições que faz de quando era criança.

A sensação de que certas lembranças são construídas por aqueles que as detém talvez seja um privilégio subvalorizado. Há uma ideia de autonomia e de controle sobre o próprio destino — ou de que este, pelo menos, não trouxe fardos traumáticos consigo — que se mostram intrínsecos a essa análise sobre o passado. Em sua infância e primeira adolescência, Narciso acumulou recordações que nutre até

hoje de maneira completamente distinta às que sucederam o Golpe. Se os relatos não fossem suficientes, a mudança instantânea em seu semblante ao se transportar alguns anos para o futuro demonstra que as memórias referentes aos anos de chumbo não foram por ele construídas, mas sim duramente impostas às custas de sua própria humanidade. Seu envolvimento com a política não se deve à tomada do poder pelos militares, entretanto. Narciso lembra estar à mesa com a família, jantando, quando receberam a notícia da queda de Jango e o olhar de profunda tristeza com que seu pai olhou para toda a família. “Isso não é bom mesmo”. A pesada expressão, que não estava habituado a ver, definitivamente indicou que algo de grave havia tomado curso, mas o fato de seus pais não serem civis militantes não fez com que aquele episódio desencadeasse um impacto tão imediato na sua vida cotidiana, como fez na daqueles que estavam no olho do furacão e possuíam certa reputação na militância de esquerda à época do golpe.

Paralelamente à conturbada cena política brasileira, o estudante demonstra protagonismo dentro de seu colégio, tomado por um espírito de liderança que carrega consigo desde que consegue se lembrar. Integrante do grêmio estudantil, idealizou a criação do Clube do Livro para organizar as leituras e orientar a distribuição das obras da biblioteca, promovendo a aquisição de novos exemplares para o acervo sempre que possível. Embora ainda não se identificasse necessariamente como um indivíduo de esquerda, Narciso recorda que sempre teve o pensamento alinhado a esse espectro ideológico. Quando via a Igreja perto de sua casa abrigar pessoas em situação precária, começava a estabelecer suas

primeiras ideias sobre as desigualdades sociais. A vivência escolar com seus amigos, aliada à leitura espontânea de algumas das obras de Marx e Engels, fez com que fosse formando suas convicções com o passar do tempo.

“Ninguém fez minha cabeça para ser um cara de esquerda. Eu simplesmente me encontrei. Meus amigos e eu nos encontramos porque todos nós tínhamos uma característica em comum: éramos leitores vorazes de livros, bons estudantes.”

A consciência política que acumulara tão cedo na vida se manifestava em ocasiões diversas. Enquanto muitos adolescentes da mesma idade se divertiam no Natal, por exemplo, Narciso havia estabelecido uma relação bem diferente com a data comemorativa desde que tinha 13 anos. O emprego público do pai não lhe permitira uma vida luxuosa, mas em comparação ao resto de seus amigos, havia conforto e o acesso a certas regalias, como ter um presente embrulhado debaixo da árvore na última semana de dezembro. Contudo, aquelas noites festivas não são marcadas em sua cabeça pela emoção de abrir a caixa, mas sim do triste olhar que via em muitos daqueles que lhe eram próximos e queridos. “O Papai Noel não veio pra mim”, diziam. Ainda que fosse muito novo à época, assumia a dor de quem não tinha condições de ser presenteado e encarava a data com certa depressão, em detrimento da alegria. Tão indignado quanto interessado pela situação dos colegas, buscou estudar sobre o assunto e sobre as problemáticas do capitalismo. Narciso sempre teve a busca por conhecimento e os estudos como seus pilares. Mais do que ferramentas para compreender o mundo à sua volta, representavam parte indissociável de sua essência como ser humano e passaram

a guiar o caminho que viria a trilhar. De fato, Narciso não começou a lutar contra a ditadura imediatamente após os rumos políticos do país mudarem drasticamente, mas a sua formação pessoal e social já indicavam uma inevitável rota de colisão que marcaria a vida do estudante e a transformaria para sempre.

II) Diamantes lapidados ao acaso

O gosto que Narciso tomou pelas páginas em decorrência de sua criação transcendeu o ato da leitura para virar ações práticas. Já com 17 anos, acumulara milhares de horas em dezenas de artigos que tratavam sobre o subdesenvolvimento brasileiro e as discrepâncias de cunho social evidentes no país. Em 1967, arquiteta a fundação do Clube Cultural de Apucarana junto com seus amigos, fomentando o estabelecimento de um acervo de obras tal qual havia feito na biblioteca de sua escola, porém ainda mais ambicioso. Além dos livros, fez questão de originar um clube de oratória dentro da instituição. “Sempre tive a ideia de que a oratória é a grande ferramenta revolucionária. Falar bem, ter ideias claras, não ser confuso. Queríamos fazer a defesa de algo com clareza.”

A estrada que o estudante começou a trilhar ainda na adolescência se tornou, enfim, uma via de mão única quando chega 1968, “O ano que não terminou’’, para citar a publicação de Zuenir Ventura. O autor do livro é categórico ao afirmar que a “geração de 68’ foi a que mais caro pagou por sua rebeldia, através de prisões, tortura, exílio e até morte”.

Zuenir traça o paralelo do contexto brasileiro em relação ao que se via ao redor do mundo na mesma época: protestos

contra a Guerra do Vietnã, movimentos de viés identitário, reivindicações de contracultura. Também é o ano em que Narciso decide integrar a dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Com o novo contexto de socialização e de contatos estabelecidos, passou a ter uma uma compreensão muito mais profunda e crua a respeito do Regime Militar.

Além dos aspectos cruéis que mais rapidamente vêm à mente quando se pensa na ditadura — a exemplo das perseguições, censuras, torturas e afins —, Narciso também começou a compreendê-la como um grande instrumento de manutenção das disparidades sociais, da exploração exacerbada do homem pelo homem, da miséria no campo; representava um impedimento para que mesmo reformas admissíveis no próprio sistema capitalista, como a agrária, fossem discutidas via instrumentos democráticos, agora mais suprimidos do que nunca.

Contudo, Narciso não se encontra dentro (do que restou) do movimento. Ingressante no grupo em janeiro de 1968, logo em outubro deixaria, junto com seus principais amigos, de participar das reuniões e buscaria novos rumos dentro da militância. Organizava reuniões secretas na zona rural nos arredores de Apucarana, mas tanto a notoriedade que começou a juntar com o passar do tempo na pequena cidade, quanto a intensificação da repressão militar, tornavam essa missão cada vez mais árdua. Com a implementação do Ato Institucional número 5 em dezembro do mesmo ano, Narciso vê seu tempo na região se esgotar. A mesa do lar que, há poucos anos, lhe servira como símbolo de acolhimento e porto-seguro no dia a dia, agora havia se transformado em um local onde se mantinha atento às janelas e

aos barulhos externos para verificar se forças armadas não viriam bater à sua porta. As histórias de pessoas arrancadas de suas casas e que não voltariam tão cedo eram muitas. Em março do ano seguinte, muda-se para Curitiba com os camaradas mais próximos. Ao mesmo tempo em que havia mais efetivo policial na capital, existia maior área para dispersão. Era mais fácil manter a discrição, ou o mais próximo disso, em um grande centro do que em uma região onde o alvo de perseguição seria mais certeiro, onde o boca a boca da vizinhança possui menos margem de erro. A despedida dos pais e das terras apucaranenses, difícil na mesma proporção que necessária, abriu um novo capítulo que fez com que Narciso se articulasse na luta contra a ditadura em um outro patamar.

Já na capital paranaense, envolve-se rapidamente com frentes estudantis e não demora a construir contatos sólidos com representações estudantis secundaristas e universitárias. Aprovado no vestibular de Jornalismo na Universidade Federal do Paraná e bolsista no curso do Teatro Guaíra, começou a ser reconhecido rapidamente naquele meio devido à sua marcante atuação na propagação das ideias contrárias ao regime autoritário. Organizava e executava pichações com frases contrárias à ditadura, responsabilizava-se pela organização de reuniões e, sobretudo, fazia uso da oratória para mobilizar e informar estudantes e militantes a respeito do que estava acontecendo. Sua vida girava em torno da luta pela democracia no Brasil, do primeiro minuto em que acordava ao último antes de dormir.

Entretanto, tamanha atuação faria com que não tardasse a se encontrar na mira das forças da repressão. Certo dia

estava chegando na pensão em que morava, ao lado do Passeio Público, quando pôde avistar de longe uma movimentação fora do ordinário. Não era incomum que aquela região tivesse grande tráfego de pessoas, sobretudo na hora do almoço, mas os inúmeros carros do exército e o sinal de invasão no edifício eram o claro e inequívoco alerta de que sua hora enfim havia chegado: “vieram me buscar”, pensou. Pela obtenção de documentos e testemunhos, haviam descoberto seu nome e o endereço onde morava. Entretanto, o fichamento não era completo: os militares ainda não sabiam como era seu rosto, pois simplesmente não havia fotografias suas.

Devido a essa vantagem, Narciso conseguiu manter a calma e passou andando normalmente, como se não tivesse nada a ver com a pensão. Se corresse, seria o indicativo para os guardas que permaneciam no nível da rua de que estava escondendo algo. Com o coração pulsando rapidamente, não deu meia-volta, seguiu no mesmo lado da calçada em linha reta e virou a esquina sem olhar para trás. A partir desse momento, estava oficialmente na clandestinidade. Narciso entendia que permanecer em Curitiba não era mais uma opção e buscou fugir da capital o mais rápido possível, mas pegar um ônibus, não importando o destino, era muito arriscado em razão da alta probabilidade de que a rodoviária estivesse sendo vigiada. Dessa forma, precisava desesperadamente conseguir uma carona com algum conhecido, mas que não soubesse que estava sendo procurado pelo Dops, para evitar hesitações ou, no pior cenário possível, ser traído e entregue ao Estado.

Consegue fugir de Curitiba alguns dias depois, partindo rumo a Apucarana em um Simca Esplanada, sedã de luxo que carrega consigo o clássico charme dos carros produzidos

na década de 1960. Conhecia um estudante de medicina da UFPR chamado Daniel, que estava de saída para o norte paranaense e com quem acertou os detalhes para conseguir a fundamental carona em direção ao interior, sem que o colega soubesse que qualquer minuto a mais em Curitiba significava um grande risco à sua vida. O relativo alívio assim que caem na estrada acabaria imediatamente ao fim da jornada de quase 400 km. Quando chegam ao destino, Narciso vê a cidade repleta de policiais em um verdadeiro “sufoco”, como define. Após ser deixado por Daniel, evita ir diretamente à casa dos pais, pois certamente estavam sendo vigiados naquele contexto. Esconde-se nos arredores da entrada da cidade e espera o anoitecer para, a pé, vagar pela região em busca de seus companheiros militantes da adolescência. Com as ruas amplamente iluminadas pela lua, não estava nas condições perfeitas para se locomover sorrateiramente, mas ainda era uma opção melhor do que sob a luz do dia. Os policiais estavam em menor número e suas rondas menos frequentes, então Narciso acreditou não obter chances melhores do que essa tão cedo e passou a trilhar a região pela qual cansara de correr e brincar com os amigos quando adolescente. Sua tensão chegou ao ápice quando ouviu, por suas costas, alguém dizer “psiu, ei, você!”. Em uma rua aberta, não teria para onde correr e fugir, e a probabilidade de saberem a sua aparência em Apucarana, onde sua família possuía inúmeras fotografias em álbuns, era mais do que certa. Conformado com a captura, virou-se para a voz que surgiu na escuridão, mas para sua surpresa não era para ser conduzido à traseira de uma viatura: Ita, participante esporádico de algumas reuniões entre militantes de esquerda, reconheceu Narciso.

“Eu te reconheci quando você passou ali naquela casa há umas quadras. Você deveria estar procurando alguém que morava naquela esquina. Está todo mundo preso, você precisa sair da cidade imediatamente”. Apesar de já suspeitar em algum nível, a notícia de que todos seus colegas estavam presos acendeu um novo alerta em Narciso, que comentou não possuir nenhum lugar para ficar. Lembrou-se, contudo, que possuía conhecidos aliados em Londrina que poderiam lhe ajudar. No momento, era sua melhor opção. Como a cidade dista apenas 55 km de Apucarana, conseguiu uma carona de Ita naquele exato momento para obter auxílio, e foi exatamente o que encontrou: recebeu abrigo na casa do jornalista Edilson Leal, que escrevia para a Folha de Londrina na época. Embora estivesse extremamente grato pelo acolhimento, Narciso entendia que aquela situação não era sustentável e buscava articular uma fuga para São Paulo, destino comum de militantes perseguidos pelas autoridades nas proximidades da divisa no norte do Paraná. Na miséria, sem estrutura e passando fome, Narciso completou 21 anos na clandestinidade em 8 de outubro. Poucas semanas depois, recebeu notícias de que seus companheiros presos em Apucarana e levados até Curitiba haviam sido soltos. Exausto, compreendeu que não poderia mais fugir sozinho e como seus colegas — com quem compartilhava história similar — não estavam mais sob cárcere privado, decidiu se apresentar perante às autoridades para ter sua situação passada a limpo. Entregou-se e imediatamente foi transferido para a capital paranaense, algemado em um carro da Polícia Federal no banco de trás. Quis o destino sorrir para Narciso naquele momento, pois, ao longo

da viagem, um dos agentes, reconhecendo seu sobrenome “de Oliveira”, virou-se e perguntou:

- Você é de Apucarana, né? Por acaso conhece um farmacêutico chamado Álvaro Gentil de Oliveira?

- Sim, ele é meu tio. Com espanto, o agente continuou:

- Seu tio? Não vai me dizer que você é filho do Zequinha? Esperando pelo pior, Narciso confirmou. Zequinha era o apelido de seu pai durante a infância na Bahia. O que estava acontecendo?

- O seu pai morou no Rio de Janeiro trabalhando com lapidação de diamantes mais tarde?

- Sim, isso mesmo.

O agente, virado para o banco de trás com surpresa em seus olhos, revelou para Narciso que era muito amigo de seu outro tio, Enéas, com quem criou laços profundos na capital carioca.

- Nós éramos tão amigos que naquela época eu fui junto à Bahia para visitar os pais dele. Conheci seu avô, acabei conhecendo seu pai na época, mas era muito amigo mesmo do seu tio Enéas, era meu melhor amigo.

Com aquilo na cabeça, Narciso enfim chega a Curitiba. O preso com quem compartilhara o banco traseiro, militante do PCB, foi levado enquanto ele permaneceu no carro.

O agente Rios (enfim pôde ver o nome na farda) passou um tempo conversando dentro da sede militar e, após alguns minutos, voltou ao carro para assegurar a Narciso:

- Pode ficar tranquilo. Não vai lhe acontecer absolutamente nada.

Narciso foi levado para o DOPS Departamento de Ordem Política e Social, onde ficou preso durante 15 dias,

Meia-volta, volver