Introducción y selección

Tatiana Alméciga Ortiz

Introducción y selección

Tatiana Alméciga Ortiz

Antología de textos publicados en prensa bogotana 1846 - 1849

Antología de textos publicados en prensa bogotana 1846 -1849

EL DUENDE: Antología de textos publicados en prensa bogotana 1846 -1849

© Tatiana Alméciga Ortiz

© Cuervo Editoras S.A.S www.cuervoeditoras.com

DIAGRAMACIÓN, DISEÑO DE CUBIERTA, GUARDAS Y COLOFÓN

Tatiana Alméciga Ortiz

ISBN 000-000-000-00-0

Colección Cuervo Investigación

PRIMERA EDICIÓN

Bogotá, marzo 2025

IMPRESIÓN

Litho Copias

IMPRESO EN COLOMBIA - PRINTED IN COLOMBIA

Antología de textos publicados en prensa bogotana 1846 - 1849

Tatiana Alméciga Ortiz

Facultad de Ciencias Sociales Universidad Jorge Tadeo Lozano Estudios Literarios y Edición

DIRIGIDO POR

Daniel García Roldán

PRIMERA EDICIÓN

Marzo 2025

a. Agradecimientos

b. Sobre esta edición

c. Introducción

I. Historia editorial

II. Aspectos formales

III. La Bogotá decimonónica

IV. Conclusiones

1. Prospectos

I. Prospecto 1er trimestre

II. Prospecto 3er trimestre

III. Prospecto 4to trimestre

2. Cartas

I. Carta de mi tía la Bruja

II. Carta a mi tía la Bruja

III. Carta 2 de mi tía la Bruja

3. Narrativa

I. Historia de unas tarjetas: referida por una de ellas

II. Una esquina

III. Una necrología en ayunas

4. Duendes

I. El Duende en palacio

II. El Duende en un baile

III. El Duende al duende

5. Periodismo

I. Jefatura impolítica

II. El periodista de ahora

III. El espíritu de extranjerismo

6. Galería de artistas

I. Gilberto Duprez

II. Mozart

III. Haydn

7. Mujeres ilustres del siglo XIX

I. Jorge Sand

II. Madame Genlis

III. Miss Radcliffe

8. Textos coquetos

I. Profecías del año 1849

II. Malas mañas

III. El tío Juan Lanas

9. Anexos

Quiero empezar dando gracias a mis padres por su apoyo incondicional durante todo el proceso de mi formación académica. En segundo lugar, me gustaría agradecer a mis amigas por permitirme aprender junto a ellas y de ellas durante toda la carrera. En tercer lugar, quiero agradecer a mi asesor, el profesor Daniel García Roldán, por su infinita paciencia al guiarme en la realización de este trabajo. En cuarto lugar, agradezco a todos mis profesores quienes en sus clases cultivaron mi curiosidad y me dieron herramientas que fueron útiles para la investigación y construcción de este texto. En quinto lugar, agradezco a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango por permitirme hacer uso de sus archivos digitales y el préstamo de todo el material necesario para la realización de esta investigación. Y, por último, agradezco a José Caicedo Rojas, Domingo Antonio Maldonado y José Antonio Cualla por la creatividad en la escritura, edición y publicación de estos textos fascinantes que me obsesionaron durante el último año y medio.

Esta edición toma como texto original los documentos digitalizados por la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia y los coteja con los documentos digitalizados por la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, presentando un texto ajustado a la norma 23ª de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), publicada en el Diccionario de la lengua española en su edición de 2014. Teniendo en cuenta la distancia histórica del texto original, esta antología presenta a los y las lectoras los cambios realizados tanto en la actualización de la norma como en la corrección de estilo en la presente nota editorial.

Para la realización del proceso de edición se tomaron como fuentes el Diccionario de autoridades de la lengua española y el Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), ambos consultados en la plataforma digital de la RAE, al igual que el Diccionario de americanismos editado por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), publicado en 2010 por editorial Santillana.

En cuanto a los cambios realizados en la acentuación ortográfica del texto es importante anotar que se eliminaron las tildes a la preposición a y a las conjunciones disyuntivas o y u. Así mismo, se tildaron los pronombres interrogativos, las palabras agudas terminadas en n, s o vocal y la totalidad de las palabras esdrújulas.

Por otro lado, se ha reemplazado la i por y, tanto en conjunción copulativa como en palabras terminadas en y como ley u hoy. Del mismo modo, la letra s ha sido reemplazada por x, por ejemplo, en palabras como: extranjero, sexto o explorar; al igual la letra j ha sido reemplazada por g en palabras como: vigía, ingenios, géneros, etcétera.

Agregado a lo anterior, la abreviación &c ha sido reemplazada por la palabra etcétera en las ocasiones donde esta era el equivalente actual del mismo y ha sido reemplazada por y compañía cuando esta correspondía a la coherencia del texto. Además, la abreviación U. ha sido reemplazada por usted y las abreviaciones numéricas como 1ª han sido reemplazadas por la expresión escrita de la misma, en este caso primera.

Así mismo, se eliminaron la mayoría de los puntos y coma presentes en el original y se ha reservado su uso para las enumeraciones compuestas y la separación de ora-

ciones subordinadas de segundo orden. De la misma forma, algunos han sido reemplazados por punto seguido para organizar las secuencias de ideas en un mismo párrafo. También se eliminaron todas las comas que separaban sujeto de predicado.

Análogamente, se agregaron todos los signos de apertura de exclamación e interrogación faltantes. Por otro lado, los diálogos directos han sido dispuestos en alineación izquierda e indicados mediante guiones largos. Además, el uso de los paréntesis cuadrados se ha reservado para intervenciones editoriales necesarias para mantener la coherencia del texto. También se mantiene el uso de itálicas del texto original.

Así mismo, la antología que encontrará a continuación presenta veinticuatro textos organizados en ocho grupos diferentes. El primero de ellos se titula prospectos y agrupa tres escritos que, como su nombre indica, exponen la dirección editorial que tomarán los siguientes números de la publicación. Un paralelo que se puede hacer con el manejo editorial actual es la nota editorial de los periódicos y revistas, pues, en estos el medio toma posición respecto a temas coyunturales que le atañen, al igual que los prospectos de los periódicos del siglo XIX. El segundo grupo se titula cartas y se integra de tres cartas ficticias publicadas de manera consecutiva en los primeros números del periódico. El tercer grupo se titula narrativa y se compone de una biografía ficticia, un cuento y un diálogo satírico. El cuarto grupo se titula duendes y expone tres textos que tienen como personaje y narrador principal al Duende. El quinto grupo se titula periodismo y se compone de tres textos satíricos que tienen como propósito principal la crítica social. Los grupos seis y siete reúnen textos de los folletines más importantes que tuvo el periódico: galería de artistas y mujeres ilustres del siglo XIX. En estos textos se evidencia la forma en que las personas en la Bogotá decimonónica leían y conocían autores y artistas europeos. Y, por último, el grupo ocho se titula textos coquetos, ya que son tres escritos que tienen como función principal entretener y sacar una sonrisa.

Por otro lado, si bien la decisión editorial que se tomó para presentar esta antología a los y las lectoras fue la de actualizar el texto a la norma ortotipográfica actual y así contribuir a una lectura más fluida, en el anexo de esta edición se podrán encontrar la transcripción del texto original y el link a una carpeta que contiene los documentos digitalizados por las hemerotecas de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Luis Ángel Arango del texto original para consulta de los lectores y lectoras.

Sin más que decir, esta nota es también una invitación a reconstruir la historia editorial de nuestro país mediante la consulta y lectura de los archivos almacenados en las bibliotecas públicas para repensarlos como proyectos editoriales que permitan la circulación de textos escritos en siglos pasados, consiguiendo alimentar una tradición escrita que a veces pasa desapercibida o se considera insignificante.

Lo primero que leí del Duende fue un horóscopo que vaticinaba la fortuna de sus lectores para el año 1849, el cual, no solo era divertido, sino que, además, para mí, no parecía escrito por alguien en la Bogotá de hace casi doscientos años. Creo que ahí empecé a cuestionarme mis prejuicios sobre la literatura decimonónica colombiana, pues, al pensar en este periodo se venían a mi mente los textos de Soledad Acosta de Samper, María de Jorge Isaacs o Manuela de José Eugenio Díaz, no horóscopos, cartas ficticias o cuentos. Luego de leer otro par de textos publicados en el mismo periódico entendí que había encontrado un archivo rico con el cual trabajar; no solo eran textos con una forma de humor actual, sino que además contenían un componente político y crítico que se prestaba para diseñar un proyecto editorial que reflexionara sobre eso a lo que suelen llamar “literatura nacional”.

En medio de mi entusiasmo surgieron en mí varias preguntas, entre ellas, la más importante fue, sin duda, cómo presentar este texto a un público lector del siglo XXI, es decir, cómo hacer atractiva la lectura de un texto decimonónico publicado en prensa a los y las lectoras de hoy. Es así cómo surge esta antología que reúne veinticuatro textos publicados en El Duende, “periódico del buen humor dedicado a los cachacos de ambos sexos”1, editado entre 1846 y 18492 en Bogotá, bajo la dirección de José Caicedo Rojas y Domingo Antonio Maldonado3. Los textos aquí presenta-

1. Presentación del periódico desde el número 16 de 1846 hasta el número 12 de 1849. Sin embargo, en los primeros números su presentación era: “periódico político, moral, literario, mercantil, artístico y noticioso”.

2. El periódico no se publicó de manera ininterrumpida. Hubo un primer periodo de publicación entre el 17 de mayo de 1846 y el 24 de octubre de 1847 y un segundo periodo del 4 de febrero de 1849 al 22 de abril de 1849. Publicaron 90 números en 3 años de actividad editorial.

3. Según las investigaciones de Antonio Cacua Prada estos serían los editores del periódico, pero no se sabe con seguridad la autoría de todos los textos allí publicados.

dos muestran con sátira y humor el panorama político, social y cultural de la capital colombiana a mediados del siglo XIX. Mediante artículos breves, cuentos, cuadros de costumbres, fábulas y poemas los autores configuran una crítica política, cuestionando el lugar del periodista – editor en un país que, para ese momento, no tiene arraigo por la cultura escrita. Por otro lado, estos escritos configuran un universo fantástico que dan cuenta del surgimiento de una narrativa colombiana particular que se alejaba del canon constituido por obras como la María de Isaacs.

En un principio, encontré el estimulante trabajo de Flor María Rodríguez-Arenas “Periódicos literarios y géneros narrativos menores: Fábula, anécdota y carta ficticia en Colombia (1792-1850)”, en el cual la autora reflexiona sobre lo inadvertidos que pasan los textos publicados durante la primera mitad del siglo XIX para los estudios literarios en nuestro país. Ella platea que existen algunas suposiciones falsas sobre el quehacer literario de ese entonces, por ejemplo, la “carencia de valor sobre el aporte cultural de la época” (Arenas, 2007, pág. vii). Uno de los ejemplos que utiliza para dar cuenta de su hipótesis es precisamente un texto publicado en El Duende titulado “Historia de unas tarjetas”, que la autora analiza para exponer la complejidad narrativa de los textos publicados en ese periodo.

Continué investigando la bibliografía disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango, distintas bases de datos y repositorios académicos y me encontré con las investigaciones sobre historia editorial colombiana de Sergio Pérez Álvarez, los estudios históricos sobre periodismo y literatura en el siglo XIX de Renán Silva y Gustavo Adolfo Bedoya, la investigación sobre la imprenta de Fernando Murcia Sánchez y los estudios sobre lectores de Paula Marín y Diana Guzmán. Sin embargo, no encontré proyectos editoriales vigentes que busquen la divulgación de textos colombianos de la primera mitad del siglo XIX, a excepción de Ediciones Dosis Mínima que mediante fanzines buscan la difusión libre de literatura. Esta editorial publicó en 2021 una colección4 de veinte fanzines, cada uno con un texto del Duende en un formato corto y ligero. Si bien, la mayoría de los textos publicados por esta editorial no están completos, debido al formato fanzine con el que trabajan, la intención de la colección sí es la difusión de estos textos en los círculos lectores actuales.

4. La colección publicada por Dosis Mínima se compone de los textos: Prospecto, Carta a mi tía la bruja, Historia de unas tarjetas, El duende en un cuartel, Una página de nuestra historia, El periodista de ahora, Una esquina, Mi tío, Pasaje Chinesco, El Duende en Palacio, Diálogo: hablan dos muertos, El manuscrito, Los dientes, Correspondencia privada del Duende, Invento importante del Duende, Los desocupados, El mameo, ¡Hablemos bajo!, Fray Gerundio y su lego en una casa de locos, Profecías del año 1849.

Este trabajo tiene el mismo propósito que la colección de Ediciones Dosis Mínima: compartir con un público lector contemporáneo los textos editados y publicados en el periódico El Duende, pero, en este caso, acompañados de esta breve introducción que busca servir de guía para entender el contexto político, económico, social y cultural en el que se produjeron estos textos y, de este modo, establecer un diálogo con nuestra actualidad. Espero que esta guía — qué como toda guía, solo puede ser parcial — enriquezca la lectura de los textos que vienen a continuación, además de ser útil para la investigación, dentro y fuera de la academia, de la historia de la literatura colombiana en esas primeras décadas de república tan caóticas y convulsas.

Los estudios sobre el impreso han tomado relevancia en los últimos años en nuestro país5. Muchos de ellos establecen que el ámbito literario colombiano tiene ciertas particularidades que lo hacen distanciarse de las tradiciones literarias de algunos países latinoamericanos como México y Argentina6, donde las imprentas llegaron mucho antes y se configuraron alrededor de estas un conjunto de prácticas de lectura y escritura que aquí no se establecieron sino hasta bien entrado el siglo XIX.

Sin embargo, esta comparación es un tanto odiosa e imprecisa, ya que la existencia de un artefacto — en este caso, la imprenta — por sí solo no se convierte en un fenómeno social, pues requiere que las personas modifiquen su comportamiento y establezcan un conjunto de hábitos y prácticas alrededor de esta. Por tanto, el hecho de que en otros países existiese la imprenta desde mucho antes no configuró automáticamente una cultura alrededor del impreso y la falta de esta no es necesariamente sinónimo de la falta de una cultura alrededor del texto impreso.

5. Invito a la lectura de “Lectores, editores y cultura impresa en Colombia siglos XVI-XXI” de Paula Marín, Diana Guzmán, Juan David Murillo y Miguel Pineda. También la investigación “Estudios sobre el libro en Colombia” de Sergio Pérez y “Pioneros de la edición en Colombia” de Juan Gustavo Borda.

6. La imprenta llega a Nueva España, el territorio que hoy llamamos México, en 1539 de la mano del fray Juan de Zumárra-ga y Antonio de Mendoza y Pacheco, virrey de Nueva España. Mientras que a Argentina la imprenta llegó en 1764 de la mano de los jesuitas y para 1780 se establece la Real Imprenta de los Niños Expósitos, la imprenta oficial del virreinato.

En el caso de Nueva Granada, la cultura escrita y del impreso inició incluso antes de la llegada de la imprenta, ya que la producción de textos con temática religiosa y edificante tomó gran relevancia con los trabajos de los clérigos Pedro Claver (1580-1654), Bernardino de Almansa (1579-1633), la monja Francisca del Niño Jesús (1724) y Pedro de Mercado (1620-1701) quienes escribieron sus obras en el virreinato y luego “gracias a la contribución de protectores y mecenas –ya fueran órdenes religiosas o personas prestantes–, contaron con los recursos para publicarlos en imprentas europeas, principalmente en España y en ocasiones en los países bajos e Italia” (Gómez J. H., 2024). Los textos podían tardar en publicarse y llegar al virreinato hasta diez años, sin embargo, la mayoría de estos trabajos circularon durante el siglo XVIII en las universidades neogranadinas de orden religiosa.

Posteriormente, el proceso de independencia aceleró la integración del uso del impreso en la sociedad, pues por medio de pequeños periódicos y panfletos se difundieron las ideas independentistas. Una de las grandes limitaciones era el analfabetismo que, por supuesto, “no era absoluto, y que las formas de lectura colectiva parecen haber sido la manera obligada a partir de la cual circulaban estos mensajes, destacando dentro de estas formas de lectura pública colectiva, (…) la que hacían los pregoneros con los que contaban todas las ciudades y pueblos, y posiblemente aún más la que desarrollaban desde los púlpitos los sacerdotes y frailes” (Silva, 2005, pág. 17).

Una de las primeras imprentillas en la capital que sirvieron para los fines independentistas fue la Antonio Nariño7, quien además de traducir la Declaración de los Derechos del Hombre, coleccionaba libros y los prestaba a los literatos de la capital. Por otro lado, en la imprentilla de José Ignacio Pombo en Cartagena se intentó hacer un proyecto editorial que contribuyera a la educación en la ciudad, sin embargo, esta empresa no prosperó y la imprenta, después de pocos años de servicio, cerró.

Estos dos ejemplos ilustran las dificultades que tenían las imprentas para operar en el territorio colombiano durante la independencia, pero ese panorama cambió durante la década del treinta en la cual se empieza a constituir una cultura alrededor de lo escrito con el surgimiento de algunas de las imprentas más importantes de la época; en este trabajo nos centraremos en la imprenta del señor José Antonio Cualla, imprenta que publicó todos los números del Duende. A Cualla lo describiría José María Samper de la siguiente manera:

7. La imprentilla de Nariño funcionaba de manera artesanal y permitía la impresión de hojas sueltas y panfletos, no de libros enteros. Diego Espinosa de los Monteros era su impresor y fue quien lo ayudó a imprimir la Declaración de los Derechos del Hombre.

“No hubo hombre alguno en Colombia a quien las letras, el periodismo, la libertad práctica de la prensa y la educación política de la juventud debieran servicios más considerables. Fue impresor durante casi toda su vida, tal vez más por amor al oficio que por especulación (…) Si hoy día tenemos en Bogotá numerosas y buenas imprentas, débese principalmente a la constancia con que el señor Cualla formó y disciplinó muchos obreros hábiles en los diversos ramos del servicio de la imprenta. Bajo su generosa protección, pues siempre fue benévolo, pronto a favorecer la publicidad, nos formamos como escritores más de un centenar de colombianos, sin distinción de nombres, colores políticos ni escuelas literarias. Lo mismo acogió él y puso en escena al liberal que al conservador, al blanco que al mestizo, al romántico que al clásico, al católico ortodoxo que al libre pensador. Es incalculable el bien que su tolerancia y práctica liberalidad hicieron a la República; más que ningún hombre de Estado, más que ningún partido y que ninguna ley, hizo práctica la libertad de imprenta y la igualdad de los escritores delante del público; influyendo así poderosamente sobre nuestras costumbres políticas” (Samper, 2009, como se citó en Sánchez, 2013, pág. 17).

Como lo explica la cita anteriormente referida, la importancia del Señor Cualla para el establecimiento de una cultura alrededor del impreso en Bogotá durante el siglo XIX es innegable. Un rasgo importante a tener en consideración es que permitió que, tanto conservadores como liberales, publicaran por igual, contribuyendo al debate de ideas en la capital. Por otro lado, su función como impresor no se limitaba simplemente a la manipulación de los tipos, sino que hacía de editor y corrector de estilo en muchos casos. En una publicación de 1848 titulada El Minuto8, se retrata una escena donde un autor va a la imprenta del señor Cualla porque quiere hacer su primera publicación, así que este deja su manuscrito en la imprenta y espera varios días sin ver la impresión. Después este vuelve a preguntar por la publicación, a lo que el señor Cualla “se echó a reír i (le) dijo: ¿Acaso volvió por la corrección? Entonces caí en cuenta (dice el editor) de que había algo más que hacer después de escribir” (El Minuto, 1848, citado por Sánchez, 2013, pág. 23). Esta anécdota plantea que alrededor de la imprenta se establecieron unas funciones específicas para la creación de productos editoriales que eran realizadas por diferentes actores; estableciendo así, de una forma un tanto rudimentaria, los cimientos de un ecosistema editorial en la Bogotá decimonónica.

Y es que para hablar de ecosistema editorial y prácticas alrededor de la imprenta es necesario explicar qué es el campo literario y cómo este se constituye en las prácticas editoriales. Según Bourdieu, “el concepto de campo (se define) como un conjunto de

8. La reconstrucción de esta anécdota la encontré en la investigación “Imprenta e institucionalización: la cultura letrada en las imprentas de José Antonio Cualla y Nicolás Pontón” de Fernando Murcia Sánchez.

relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él” (Gutiérrez, 1997, pág. 64). En el caso específico de la literatura, el campo literario se caracteriza por las relaciones que surgen entre los agentes que intervienen en los distintos procesos de realización del libro como la escritura, la edición, la corrección, la impresión, la encuadernación, la distribución y su posterior lectura. Este análisis sociológico de la producción editorial se aleja de la noción clásica de la sociología de la literatura, expuesta por autores como Lukács, en la que la utilidad de los textos literarios radica en su capacidad de representar la lucha de clases; mientras que la perspectiva que plantea Bourdieu implica analizar las relaciones entre los agentes que intervienen en la producción editorial y el conjunto de prácticas habituadas que estos terminan por adoptar en el sistema capitalista. Específicamente en la Bogotá decimonónica, el campo literario empezaba a tomar forma alrededor de imprentas como la del señor Cualla y, por supuesto, su dueño sería uno de los agentes que permitió la habituación de estas prácticas de producción editorial en la capital.

Si bien la constitución de un campo literario a plenitud en Colombia no se vería sino hasta bien entrado el siglo XX, los pilares están presentes en el trabajo que realizaron personajes como el señor Cualla en su imprenta. Precisamente en el Duende es posible notar la importancia que tuvo el impresor para su realización, no solo porque en los textos de sus primeros números se caricaturiza el proceso de edición e impresión, sino que, teniendo en cuenta el carácter anónimo9 del periódico, el impresor tomaba un papel protagónico en cuanto a la recepción del semanario, pues, este era quien lo distribuía y mediaba la comunicación entre el público y sus editores.

Por otro lado, los autores-editores del Duende eran conscientes del círculo editorial en el que estaban inmersos, como se puede ver en el siguiente fragmento de su primer prospecto:

“(…) Los periódicos se han dividido y se dividen en varias clases, según sus nombres, y estos indican ordinariamente el carácter del papel (a lo menos el que sus editor es creen que tiene), sus

9. Si bien el periódico se presentaba como anónimo, pues, los textos iban firmados por los personajes creados en el universo narrativo que proponía El Duende, es poco probable que el círculo de lectores de la época no supiera quienes estaban detrás de la autoría de estos textos. La élite letrada a mediados del siglo XIX era bastante cerrada y compartían espacios de lectura y creación como las tertulias. Seguramente los remitidos y demás respuestas a los textos publicados en el periódico eran más un juego entre colegas que otra cosa.

conjugaciones principales son las siguientes: a la primera pertenecen las Banderas, Pendones, Pabellones y demás de esta familia que indican un partido que se levanta; esta es una clase exaltada, por lo regular incendiaria. A la segunda pertenecen los observadores y todos los acabados en or: Pensadores, Investigadores, etcétera; estos la echan de filosóficos, imparciales juiciosos. A la tercera los Correos, Postas, Mercurios, Vapores, Heraldos y demás afanosos y noticieros. A la cuarta los Iris, Esperanzas, Auroras, Olivas, Coronas, Ecos, Misceláneas, etcétera; esta es la especie romántica y sentimental, que en todo la ha de haber. A la quinta los Republicanos, Patriotas, Imparciales, Nacionales, etcétera. A la sexta las Gacetas, que es el género especial. A la séptima pertenecen los Globos, Cóndores, Águilas, Faros, Atalayas, Vigías, Soles, Cometas y todos los que se remontan para observar desde una región elevada lo que pasa en el suelo. Finalmente, en la octava se colocan los Siglos, Épocas, Tiempos, Días, Noches, Tardes y demás de este jaez. Escogiendo entre estos diversos géneros, el mejor partido que hemos podido tomar es el de enrolarnos en la séptima clase, es decir, en la de los volátiles; pero no queriendo ser tan frágiles como un globo, ni tan carnívoros como un ave de rapiña, ni tan inmóviles como un faro en la mitad del océano, ni tan tenebrosa como una noche, nos hemos vuelto Duendes” (Maldonado J. C., Prospecto, 1846, págs. 1-2, no. 1).

Esta conciencia del círculo editorial e intelectual al que pertenecían les permitió elaborar críticas respecto a la forma en que se escribía y publicaba en la capital, así mismo, los llevó a tratar de elaborar un estilo propio que se alejara de las convenciones de la época. Sin embargo, el concepto general del periódico no es del todo novedoso, pues, este se inscribió en una larga tradición de publicaciones periodísticas y panfletarias hispanoamericanas que se caracterizaron por publicar textos satíricos, humorísticos y críticos, además de diversas comedias, sainetes y poemas satíricos que en el título ostentaban la palabra ‹‹duende››10.

El simbolismo del duende como figura antropomorfa, de baja estatura, con apariencia de anciano o de niño, alimentada por el folclor, lo sitúa en un lugar intermedio de la divinidad y lo profano, como lo indica en su primer prospecto: “él en su calidad de 10. Según la investigación de Rodríguez Arenas en esta tradición se encuentran “El Duende de Santiago (Chile, 1818), El Duende (Santo Domingo, 1821), El Duende Republicano (Lima, 1827), El Duende de Cuzco (1830-1831), El Duende (Ciudad de México, 1832). Mientras que, en España, El Duende crítico de palacio (1735-1736) fue una serie semanal de poemas satíricos dirigida contra varios ministros de Felipe III y El Duende especulativo (junio-septiembre 1761) fue un periódico muy difundido. También se publicaron: El Duende de Madrid; discursos periódicos que se repartirán al público por mano de D. Benito (Madrid, 1787), El Duende político (Cádiz, 1811), El Duende satírico del día (1828), periódico fundado por Larra y La bruja, el duende y la Inquisición: poema romántico-burlesco, y otras composiciones satíricas (Madrid, 1837).

Duende, y de duende granadino, es independiente, porque el mismo Dios lo dejó entre cielo y tierra, cuando en su terrible cólera lo arrojó a puntillazos del cielo por alzado”; consiguiendo así un personaje que se inscribe en la realidad social y entiende todas sus dinámicas como un observador agudo, pero, que a su vez, las juzga con cierta lejanía y hermetismo; posición que le permite valorar y sentenciar las acciones de los bogotanos y sus gobernantes usando como estrategia el humor.

Pero ese círculo editorial bogotano en el que buscaban resaltar los editores del Duende era diverso, aunque acotado, es decir, existían periódicos alineados tanto a las ideas liberales, como a las conservadoras y, otros tantos, que no hacían evidente su posición política. Al ser un escenario limitado, las críticas que hacían los unos de los otros siempre eran temas de discusión pública. En el caso del Duende su filiación política al ala liberal es explícita en toda la vida pública del periódico; desde este lugar de enunciación elabora sus críticas sociales. Sin embargo, es necesario precisar que el partido Liberal es fundado a mediados de 1848 por Ezequiel Rojas (año en el que El Duende no publicó nada) y, posteriormente, a finales de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundan el partido Conservador. Esto quiere decir que la filiación ideológica del periódico no estaba ligada a la idea de partido político o participación política como la entendemos hoy; sino que, por el contrario, el escenario de disputa ideológica era la escritura misma.

Esto quiere decir que el lenguaje y sus usos adquirían gran relevancia en la discusión pública. Para entender este aspecto debemos precisar que el lenguaje se usó como una forma de legitimar el poder político por parte de las élites ilustradas de la capital. Para dar una idea, José Eusebio Caro no comprendía la independencia como una separación radical de España, sino como una guerra civil más, por ende, su forma de escribir y hacer política implicaba “recuperar lo español [y] alejar el país de las nefastas influencias del pensamiento francés y del utilitarismo británico” (Uribe, 2002, pág. 22). Estas ideas las legaría a su hijo, Miguel Antonio Caro, quién en su carrera como filólogo, escritor, crítico literario y político, décadas después, sería pieza clave para el proceso de Regeneración, encabezado por Rafael Núñez11.

En este contexto es importante situar la propuesta editorial del Duende, pues, esta entra en diálogo con la perspectiva planteada por los conservadores quienes bus-

11. Además, Miguel Antonio Caro fue el autor de la constitución de 1886 y figura clave para las letras colombianas, pues, su trayectoria como crítico literario y editor legó una amplia obra de diccionarios y tratados que buscaban dar a entender la relación entre el “buen uso de la lengua” a los valores católicos y el conservadurismo. Esto a contracorriente de las tendencias ideológicas de la región que asumieron posturas más liberales como asimilación de las ideas francesas e inglesas.

caban con el uso del lenguaje en su escritura acercarse a la tradición colonial española. Cabe aclarar que José Caicedo Rojas, uno de los editores del periódico, fue miembro de la Academia Española de la Lengua y, además, dedicó gran parte de su vida pública a la defensa de los derechos de los indígenas. Desde este lugar de enunciación particular en el que se sitúa el editor, Caicedo elabora con creatividad e ingenio su crítica a los modos de uso del lenguaje de figuras conservadoras como José Eusebio Caro, porque, mientras este último escribió y publicó mayoritariamente poesía y tratados filosóficos y políticos que exaltaban la tradición española; Caicedo, por su parte, usó la narrativa para reflejar el uso común de la lengua en contraste con el uso letrado de la misma, generando así un efecto cómico. Se podría decir que esta escritura, que mostraba los diferentes usos de la lengua y que imitaba los modos de hablar de las personas, buscaba alejarse y oponerse al imaginario letrado conservador desde los aspectos formales del texto.

Sin embargo, esto no quiere decir que los textos publicados en El Duende descuidaran las formas gramaticales, por el contrario, si algo cuidaron mucho sus editores desde un principio fue el correcto uso de la norma orto-tipográfica. Es más, las críticas a otros periódicos por su uso descuidado del lenguaje eran comunes, como podemos ver en este fragmento: “conservad vuestra dignidad, vuestro puesto, y ved bien lo que haceis: vos, señor Libertad y Orden no me escribais ereis en lugar de sois, como en vuestro número veintiseis, porque no es posible imaginar un disparate más grande: ereis no es palabra castellana, ni tiempo de verbo alguno, no es nada, no es más que un disparate. / Vos, señor Errante, haced más cortas vuestras digresiones, si no queréis que se lo cuente al Dr. General. Vos, señor Albor; corregid mejor vuestro papel, y no insertéis en él versos como los de Una visita (Maldonado J. C.-D., 1846, págs. 2-3, no. 27). Si nos fijamos con atención, las críticas van encaminadas, no solo a señalar el error, sino que apuntan ironicamente a esas formas de uso de lenguaje que remiten al español de España, como el voseo.

Para terminar este apartado, me gustaría señalar que la propuesta editorial planteada por los editores del Duende es particularmente llamativa por dos razones. La primera de ellas, porque en lugar de exponer sus ideas de manera literal mediante tratados u otras formas de expresión escrita, decidieron apostar por la narrativa ficcional. Y, en segunda instancia, el uso intencionado del lenguaje, que se aleja de las formas aceptadas por los intelectuales conservadores, plantea una oposición clara y potente en el ámbito de la escritura pública, demostrando así que la disputa ideológica también tenía lugar en la cultura impresa.

El primer aspecto que llama la atención al leer los textos publicados en El Duende es la introducción de elementos fantasiosos12 como el Duende personaje, la tía la Bruja y objetos que toman consciencia en un relato ficcional que todo el tiempo referencia a la Bogotá decimonónica real. El relato se configura a través de la incursión de un Duende que personifica al periódico y le da vida. Esto se ve reflejado en los primeros números del periódico donde el Duende personaje tiene como cuerpo el papel impreso, aunque esto cambia paulatinamente y el Duende adquiere un cuerpo antropomorfo con el que logra interactuar con otras personas. Este detalle puede parecer irrelevante, pero no lo es si analizamos con atención cómo esto condiciona la construcción de la narración en los distintos textos publicados en el periódico.

Pero, para entender esto, primero debemos analizar en detalle cómo se construye el cuerpo del Duende personaje en los primeros relatos publicados en el periódico. En primera instancia, tenemos este fragmento de la primera Carta a mi tía la Bruja, en la que sus autores exponen lo siguiente: “cuando la noche se iba adelantando, alguien al que no tuve tiempo de conocer, me cogió furtivamente y me guardó en su bolsillo, circunstancia que (aunque chupé mi buen susto por creer que era que me ponían preso) me proporcionó la fortuna de ir al Coliseo, en donde mi nuevo poseedor me sacaba para verme en los intermedios” (Maldonado J. C., 1846, págs. 3 - 4, no. 1); en este fragmento se evidencia que el recurso retórico usado por los autores del periódico fue la personificación, contando la historia desde el punto de vista del Duende – papel periódico personaje, con el fin de mostrar a quien lee, desde el primer número de la publicación, el tono humorístico que caracterizaría la línea editorial del periódico.

Específicamente, sobre el punto de vista, Genette establece que la modalidad narrativa de un texto depende de la relación entre la voz narrativa y la focalización, esto quiere decir que la voz del texto se construye a través del punto de vista del narrador. En el caso de la Carta a mi tía la bruja, la focalización es interna, ya que conocemos la historia desde la lente de un personaje y la historia nos es narrada con su voz. Sin embargo, este texto es aún más complejo, ya que es una carta ficticia;

12. El uso del calificativo fantasioso en este trabajo difiere de la noción de género fantástico en literatura, puesto que los textos trabajados fueron publicados en prensa y la característica principal de esta es su relación con la realidad.

por lo tanto, la voz del personaje está tratando de emular las fórmulas del género epistolar, mientras narra sus aventuras como un periódico recién publicado en la Bogotá decimonónica.

Siguiendo esta misma línea de análisis, el texto Historia de unas tarjetas: remitida por una de ellas continúa un poco esta estructura, pues, también es un texto ficcional en el que un objeto se humaniza y es capaz de narrar una historia, pero, a diferencia de la Carta a mi tía la bruja, el objeto de este texto es una tarjeta de presentación que toma conciencia en el momento en el que le imprimen el nombre de la persona a la que va a representar: Federico Chupeda; este primer acto se podría considerar un nacimiento13. Luego, durante una supuesta adolescencia, la tarjeta aprendería a reconocer el mundo y adquiriría una identidad a través de la observación de los seres humanos. Después, su adultez la pasaría en compañía de otras tarjetas en una canasta y, por último, su vejez la pasaría arrugada, manchada y tachada con “un ser humano tan miserable y desventurado como ella [que] la recoge salvándola de la extinción definitiva” (Arenas, 2007, pág. 131). Este paralelismo entre las experiencias vividas por la tarjeta y el ciclo vital humano generan una tensión cómica, pues, este texto parodia del género autobiográfico, exhibiendo todas sus características, pero llevándolas al terreno de lo fantástico e imaginario, obligando así al lector a obedecer y entender la lógica que plantea el texto. En este caso, al ser una autobiografía ficticia, la focalización también es interna, ya que conocemos la historia desde la visión de la Tarjeta personaje, y su voz se construye a través de la exageración del dramatismo habitualmente aplicado en este género, para así reforzar el efecto cómico. En cuanto al tiempo del relato, podríamos decir que está escrita en retrospectiva, pues, el personaje al final de su vida reflexiona sobre lo que ha experimentado y lo relata. Además, es fundamental que se trate de una tarjeta de presentación, ya que estas tenían relevancia en la Bogotá decimonónica y son muestra de uno de los usos sociales del impreso14.

En ambos textos, la humanización de los objetos es el recurso mediante el cual se construye el efecto cómico del escrito y la introducción de elementos fantasiosos;

13. Este paralelismo entre la vida de la tarjeta y el ciclo vital humano lo plantea Flor María Rodríguez Arenas en su investigación Periódicos literarios y géneros narrativos menores: fábula, anécdota y carta ficticia en Colombia (1792-1850).

14. Según Germán Rodrigo Mejía en su investigación “Los años del cambio 1819-1910” explica brevemente como el uso de las tarjetas de presentación en la Bogotá decimonónica se popularizó entre la élite aristocrática y la insipiante clase burguesa con el fin de dar a conocer sus nombres y establecer vínculos comerciales. Así mismo, era una práctica frecuente que los hombres dejaran tarjetas de presentación en las casas de las mujeres que cortejaban para así establecer algún tipo de comunicación.

sin embargo, no en todos los textos publicados en El Duende están presentes estos elementos. Siguiendo con la idea inicial del cuerpo objeto del Duende personaje en los primeros textos del periódico, debemos acotar que este es un recurso que los autores no sostienen a lo largo de las publicaciones, ya que exploran otras formas de narrar y generar efectos cómicos, como es el caso de Una necrología en ayunas, texto en el cual el Duende personaje ahora sí tiene un cuerpo antropomorfo. En este caso el efecto cómico se produce por contraste, pues el Duende personaje interpreta a un sujeto letrado al que don Clemente, un hombre no muy hábil para la escritura, le solicita ayuda para componer un texto que conmemore la memoria de su sobrino fallecido. Este texto fue publicado en dos entregas, la primera el 14 de febrero de 1847 y su conclusión el 29 de febrero del mismo año. Las publicaciones por entregas son características de la prensa del siglo XIX, ya que el formato de publicación imposibilitaba la impresión de textos muy extensos; sin embrago, los autores y el público lector se adaptaron a estas circunstancias y fue un recurso que aprovecharon los editores de distintos periódicos y revistas literarias para sostener un ritmo de producción editorial. En el caso del Duende, con Una necrología en ayunas aseguraban que quienes habían leído la primera parte del texto buscarían leer su continuación en un siguiente número.

Siguiendo con el análisis de Una necrología en ayunas, llama la atención que la crítica esté dirigida a la formalidad del lenguaje escrito en contraposición al lenguaje de habla coloquial que utilizan tanto el Duende personaje como don Clemente en su conversación, como si el lenguaje escrito tuviese que sobre elaborarse para ser digno de publicarse. Por otro lado, el peso cómico del texto no recae solo en la exageración de las formas en la redacción del texto, sino que también en el esfuerzo que hacen ambos personajes en homenajear a alguien que no hizo nada con su vida, componiendo un texto en el que se elogían aspectos que no se adecuan necesariamente a la realidad, como se puede evidenciar en el siguiente fragmento:

“— Usted me permitirá —continuó D. Clemente, que voluntariamente se había constituido en mi amanuense, como lo recordará el lector— Usted me permitirá que antes de seguir adelante le haga algunas observaciones que me han ocurrido en este instante. En primer lugar, ha hablado usted de canas al principio de la necrología que estamos redactando y es preciso que usted sepa que mi sobrino no tenía canas, como que era joven.

— Sí, sí, bien, sigamos.

— Es que como usted me dijo que le suministrara datos... y como yo creo que las canas no son de los que yo le he....

— Luego veremos eso, en cuanto esté concluido el artículo.

— También ha dicho usted que mi sobrino vivía en el seno de su familia, gozando de qué sé yo cuantas cosas…

— ¡Pero señor D. Clemente! si no decimos esto, ¿qué quiere usted que digamos?

— Si, pero es que los que saben que Aquiles no vivía con su familia dirán, con razón, que la necrología miente y como esta necrología por fuerza me han de achacar a mí que soy su pariente más cercano, resultará que el mentiroso soy yo.

— Desengáñese usted, amigo mío, esto es lo que se estila, esta la regla y norma de esta clase de producciones. La necrología no es otra cosa que una elegía del género prosaico o un retazo en prosa del género elegiaco y usted sabe que en esta clase de composiciones lo que se ha hecho ab initio, se hace actualmente y se hará mientras el mundo sea mundo, es alabar y elogiar al que es el objeto de nuestro panegírico. Como del que ya ha muerto no tenemos que esperar ni que temer, aunque no suceda así respecto de sus parientes, dolientes o allegados que quedan vivos, los cuales pueden darnos o quitarnos algo, se dice regularmente en estas ocasiones: “aquí no peco”. Allá te van sahumerios al muerto, que serían capaces de asfixiarlo, si tuviera en servicio activo sus pulmones”. (Maldonado J. C., 1847, págs. 1-2, no. 45)

Otro rasgo interesante a tomar en consideración, respecto a la construcción satírica de los textos publicados en el periódico, es que el objeto de la crítica es el mismo Duende personaje o, mejor dicho, este termina encarnando las características que buscan criticar los editores del periódico y, de este modo, logran evitar la confrontación directa con personajes del entorno político e intelectual de la capital. Este rasgo fue una estrategia con la que se evitó la censura y permitió que los textos elaborados por los autores vieran luz pública.

Sin embargo, la sátira en El Duende no solo se desarrolló por medio de textos, sino que la gráfica jugó un papel muy importante en la publicación. Para seguir usando la terminología de Genette, los gráficos y encabezados constituyen al paratexto, es decir, toda información al margen del texto que condiciona cómo este será leído. En el caso del Duende, al ser prensa escrita, hay muchos paratextos, arrancando por el encabezado del periódico, en el que se incluyen múltiples datos como fecha, información de compra del periódico, precio, número de publicación; al igual que algunas indicaciones de lectura como los “continuará” o “concluirá” cuando un texto se publicaba en más de un número del periódico. Todos estos elementos serían utilizados por sus editores para dotar de una identidad al periódico.

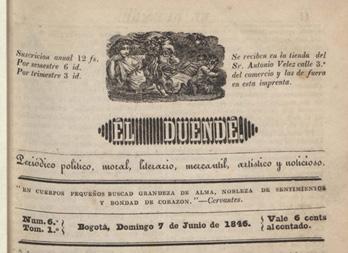

El primer elemento gráfico que podemos analizar es el encabezado del periódico, el cual tuvo varios cambios a lo largo de su historia. El encabezado con el que el periódico debutó15 está compuesto de un grabado que representa al Duende en medio de dos deidades. La primera es una mujer que descubre sus pechos, posiblemente Venus, y, la segunda, una especie de sátiro o ángel, posiblemente Cupido.

15. Este diseño solo se usaría durante los primeros quince números de la publicación.

Los elementos que componen el grabado hacen alusión a las representaciones canónicas de Venus y Cupido en el arte, como los cuadros de Pontormo (1532), Rubens (1606) y Boucher (1742). Específicamente en el cuadro de Rubens, el elemento del espejo también está presente y es Cupido quien lo sostiene para que Venus pueda verse en él; sin embargo, en el grabado del Duende este elemnto se tergiversa mostrando al Duende personaje usar el espejo para espantar a Cupido, mientras que Venus mira al extraño Duende seducida. Es una imagen que tiene una carga erótica importante que evoca el carácter sátirico y provocador del periódico. Así mismo, la información que acompaña el grabado como el nombre del periódico, la información de compra y de número de publicación está expuesta con una mezcla de tipografías con la que buscan marcar una jerarquía. Es precisamente la tipografía del nombre el periódico la que más sufre cambios a lo largo de la publicación.

Gráfico 1. Encabezado del número 6 del periódico.

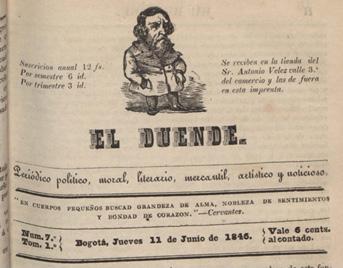

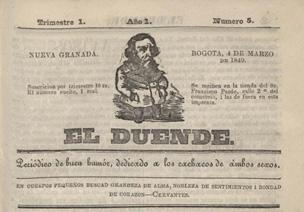

El segundo grabado es el más representativo de la publicación, ya que es el que aparece en la mayoría de los números16 . En él se representa la figura de un duende con cara de anciano, vestido con un abrigo y con las manos en los bolsillos. Al contrario del anterior grabado, esta imagen muestra a un Duende personaje aburguesado, acorde a los lineamientos estéticos de la Bogotá de la época, haciendo de esta una propuesta menos arriesgada y más minimalista. Por otro lado, al ser una imagen sencilla es más reconocible y permite generar un ícono al cual asociar el nombre del periódico. Y, al igual que el anterior, la información que lo acompaña se expone con una mezcla de tipografías que buscan jerarquizar los datos que expone.

16. Este grabado se utilizó en dos periodos diferentes. El primero fue desde el 2 de agosto de 1846 hasta el 11 de octubre de 1846, el segundo desde el 17 de enero de 1847 hasta el 22 de abril de 1849. Cabe aclarar que desde entre diciembre de 1847 y enero de 1849 el periódico no publicó ningún número.

Gráfico 2. Encabezado del número 7 del periódico.

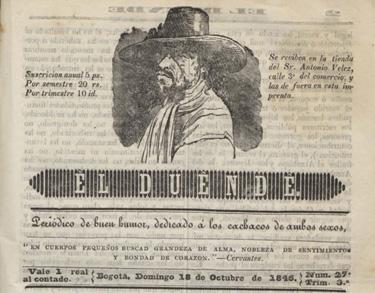

El tercer encabezado17 tiene un grabado de un hombre con sombrero y bigote que mira fijamente al lector. Este representaría al Duende, pero introduce un cambio notable con respecto al anterior grabado, pues, mientras que el otro representaba al Duende con una imagen aburguesada, este grabado muestra una imagen del Duende mucho más cercana a la del gaucho o foragido, mostrándose así como desafiente ante el lector. Esta imagen hace sentido con el carácter de los textos publicados en el periódico y va a acorde con el espíritu liberal de la época, pues, recordemos que durante este periodo hubo muchos cambios en materia política que exigían una postura desafiante.

Gráfico 3. Encabezado del número 27 del periódico.

Como se ha mencionado anteriormente, la tipografía del nombre del periódico fue la que más cambios sufrió a lo largo de las publicaciones, esto se podría deber a dos cosas; la primera de ellas, la disponibilidad de tipos en la imprenta del señor Cualla y, la segunda, a una exploración gráfica por parte de los editores del periódico. En

17. Este grabado se usó desde el 18 de octubre de 1846 hasta el 10 de enero de 1847.

cualquiera de los dos casos, ver la progresión de cambios es interesante porque demuestra que había una intención editorial definida desde un inicio.

Gráfico 4. Tipografía empleada en el número 1 del periódico18 .

Gráfico 6. Tipografía empleada en el número 3 del periódico19 .

Gráfico 7. Tipografía empleada en los últimos números del periódico20

Gráfico 8. Tipografía empleada en distintos números del periódico21

Además del uso de distintos grabados y tipografías en el encabezado del periódico, la distribución de la información sufrió un cambio importante en 1849, pues, después de un periodo sin publicaciones (entre noviembre de 1847 y enero de 1849) el formato del encabezado cambió, dando a entender que se trataba de una nueva etapa en el proyecto editorial que, lastimosamente, duraría pocos meses.

18. Usado solo en el primer número del periódico.

19. Esta tipografía se utilizó en casi todos los números que el periódico publicó entre junio y octubre de 1846.

20. Esta tipografía se utilizó en todos los números publicados en 1849.

21. Esta tipografía es la más representativa del Duende, pues, se usó en todos los números del periódico publicados en 1847.

Gráficos 9 y 10. Comparativa formato de encabezado.

Como se puede observar en los gráficos 9 y 10, el formato de encabezado de los números publicados en 1849 introdujo una disposición ligeramente distinta a la utilizada en los anteriores números. En esta se añadieron una cornisa, donde expusieron el número del trimestre, el año y el número de publicación; también, a los lados del grabado central, se exhiben la ciudad, la fecha, la información de suscripción y venta; y, por último, en la parte inferior se dejan el nombre del periódico, su eslogan y una cita de Cervantes. Todos estos elementos evidencian la intención editorial de los editores del periódico, pues, a pesar de los cambios introducidos con los distintos grabados, tipografías y formatos, en todos hay uniformidad de concepto. Esto demuestra que El Duende fue un proyecto editorial desarrollado por personas que tenían un objetivo claro con su publicación y que conocían bien los recursos del lenguaje impreso.

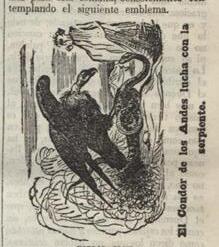

Sin embargo, la sátira no está presente en estos elementos de identidad gráfica del periódico, al menos no de manera explícita, sino en los grabados publicados en algunos números con los que hacían referencia a algunos de los hechos coyunturales de la época. Cabe aclarar que en El Duende se priorizó la publicación de textos sobre imágenes, por tanto, estos grabados satíricos están presentes solo en algunos números del periódico22, pero son interesantes de analizar.

22. Número 19 del segundo trimestre publicado el 23 de agosto de 1846, número 21 del segundo trimestre publicado el 6 de septiembre de 1846, número 32 del tercer trimestre publicado el 22 de noviembre de 1846, número 33 del tercer trimestre publicado el 29 de noviembre de 1846, número 34 del tercer trimestre publicado el 6 de diciembre de 1846, número 35 del tercer trimestre publicado el 13 de diciembre de 1846, número 36 del tercer trimestre publicado el 20 de diciembre de 1846, número 37 del tercer trimestre publicado el 28 de diciembre de 1846, número 38 del tercer trimestre publicado el 3 de enero de 1847.

Los primeros grabados de corte satírico publicados en El Duende acompañaron el texto “La reconquista”, publicado el 6 de diciembre de 1846, en el cual se mezclan el lenguaje gráfico con el escrito para consolidar una crítica al proceso de reconquista del Ecuador orquestado por el expresidente ecuatoriano de ese entonces, Juan José Flores, y la exregente de España, María Cristiana de Borbón-Dos Sicilias. Todo inicia en 1846 cuando el gobierno de Flores es derrocado por un golpe de estado y este pide asilo en París. Allí el expresidente conoce a Borbón y la convence de financiar una expedición monárquica a las Américas con el fin de recuperar los territorios de Ecuador, Perú y Bolivia para el imperio español, conformando un nuevo virreinato. La idea de la exregente española era pretender a su hijo, Agustín Muñoz y Borbón, de nueve años para ese entonces, como virrey del Virreinato Unido de Ecuador, Perú y Bolivia.

Esta empresa no prosperó, ya que la flota naval que consiguieron Flores y Borbón salía desde Londres y la opinión pública británica se opuso a esta intervención, pues, esta iba en contravía de sus intereses comerciales en América Latina. Así que el primer ministro británico de la época, Lord Palmerston, ordenó confiscar los barcos de Flores que se hallaban en el East India Rock de Londres e instauró la Ley de Reclutamiento Extranjero, la cual prohibía el reclutamiento de ingleses para propósitos ajenos a Reino Unido. La estocada final al plan de Flores y Borbón fue la negativa del gobierno francés de apoyar la reconquista, pues, ambos se hallaban en París.

Sobre este suceso, los editores del Duende se manifestarían escribiendo un texto, dividido en dos partes, en el que con ironía exponen los riesgos de una campaña de reconquista en el territorio latinoamericano. En la primera parte, publicada el 29 de noviembre de 1846, los editores se burlan de la alianza entre Flores y Borbón y de la posible llegada de soldados ingleses e irlandeses a Ecuador. En la segunda parte el objeto de la crítica es la idea de Agustín Muñoz y Borbón, un niño de nueve años, como rey de un territorio latinoamericano.

Gráficos 11 y 12. Grabados que representan la concepción del plan de Flores y Borbón.

Gráficos 13 y 14. Grabados que satirizan la manera en la que Flores y Borbón se conocieron en un baile de sociedad en París.

Gráficos 15 y 16. Grabados que exponen el imaginario de soldados ingleses e irlandeses en territorio ecuatoriano.

Gráfico 17. Grabado que representa el orgullo andino frente al plan de reconquista español23

23. La imagen fue publicada originalmente en orientación vertical.

Gráfico 19. Grabado que representa a Flores y a Borbón como aves viendo como zarpan los barcos del plan de reconquista de han orquestado.

Gráficos 20 y 21. Grabados que satirizan la idea de un niño de nue ve años gobernando el territorio ecuatoriano.

Por otro lado, algunos grabados publicados en el Duende se usaron solo de manera ornamental al final de algunos números. Estas ilustraciones no contribuyen al objetivo crítico y satírico del periódico, pero si se integran a la identidad gráfica de la publicación y refuerzan la intención editorial detrás del mismo.

Gráficos 22 y 23. Grabados ornamentales publicados el 6 de septiembre de 1846 y 28 de diciembre de 1846, respectivamente.

Para terminar este apartado me gustaría hacer un pequeño resumen de los cuatro rasgos formales más importantes del Duende. En primera instancia la construcción del universo fantástico donde existen duendes, brujas y los objetos toman consciencia. Por otro lado, cómo el uso cuidado del lenguaje constituyó el posicionamiento político del periódico. En tercera instancia, la intención editorial detrás del concepto de la publicación a partir de su identidad gráfica. Y, por último, el uso del lenguaje gráfico en la construcción del tono satírico del periódico. Todos estos elementos evidencian una noción moderna del ejercicio editorial, desde los ámbitos literario y periodístico, pues demuestran una intencionalidad meditada en todos los detalles del periódico, desde el tono de escritura de los textos, hasta la identidad gráfica de los paratextos que acompañan la publicación y el uso del lenguaje gráfico en pro de reforzar su posición crítica. Es por esto que considero que El Duende es un ejemplo de cómo durante la primera mitad del siglo XIX existieron proyectos editoriales complejos que permitieron la consolidación de un ecosistema editorial como el que tenemos hoy.

La primera mitad del siglo XIX en Colombia se caracterizó por grandes pugnas políticas e ideológicas que, en algunos casos, aún siguen vigentes. El ámbito cultural no fue ajeno a estas y sus protagonistas no dudaron en usar el periodismo y la literatura como herramientas de lucha ideológica. Como explicó Germán Arciniegas, en su momento, “…el periodismo [colombiano] del siglo XIX no fue lugar de reposo sino de combate. No se dio la libertad al periodista para gozarla sino para defenderla. Se luchaba en un siglo de caudillaje bárbaro” (Arciniegas, 1991, pág. 114). De este modo, la política se convirtió en el tema central de la mayoría de publicaciones que circulaban por el territorio nacional. Pero, para entender cómo se llegó a ese manejo de la prensa granadina primero debemos hacer algunas precisiones históricas y, para esto, revisaremos los antecedentes coloniales y del periodo de independencia que nos den luces sobre cómo se formó el círculo editorial bogotano. Además de repasar algunos de los hechos relevantes que sucedieron al periódico, para entender cómo se sitúa la posición política de los editores del Duende.

A finales del siglo XVIII, más precisamente en 1783, inició la expedición botánica que, entre otras cosas24, modificó la manera en la que los neogranadinos entendían

24. La expedición botánica permitió la clasificación de 20000 especies vegetales y 7000 especies animales, también logró la fundación del observatorio astronómico de Santa Fe

la riqueza natural del territorio que habitaban y la educación. En primera instancia, esta expedición contribuyó al fortalecimiento de una identidad nacional alrededor del arraigo por el territorio y sus riquezas naturales; este sentido de pertenencia, aunado a la inconformidad de las mayorías respecto a las decisiones del virreinato, cimentó las ideas independentistas que tomarían lugar durante las primeras décadas del siglo XIX. Así mismo, otro aspecto en el que influyó la expedición fue en la educación, pues el discurso que sostenía la investigación del Sabio Mutis era ilustrado y, por ende, se oponía al modelo escolástico impuesto por la monarquía española en el virreinato en un principio.

Sin embargo, la expedición botánica no fue la causa del cambio en la educación neogranadina en sí, sino, más bien, una consecuencia, pues, el imperio español estaba en crisis económica y necesitaba impulsar el comercio trasatlántico, para ello formó técnicamente mano de obra americana bajo un modelo ilustrado, “una educación orientada a la formación de profesionales en campos de las ciencias naturales, ¡eso sí!, unas ciencias aplicadas, que le redituaran, en el mediano y largo plazo, lo necesario para salir del atolladero en el que se encontraba el imperio desde siglos atrás: un poder imperial con una economía subdesarrollada” (Lynch, 1987, pág. 13), eso explica cómo dieron permiso al Sabio Mutis para su empresa. Esto trajo consigo una transformación social importante en el virreinato, ya que el comercio y consumo del libro aumentaron y, a pesar de las regulaciones del virreinato, eventualmente la circulación de obras ilustradas que hablaban sobre la revolución francesa y la conformación de un Estado Moderno aumentaron.

Cabe aclarar que este paso del modelo educativo escolástico a uno ilustrado fue impulsado por la misma corona española. Carlos III y su consejo impulsaron la modernización del campo académico para así combatir la crisis económica del imperio, ya que “el perfil humanista [que hasta ese momento formaba la academia escolástica española] suministra académicos y profesionales versados en campos que no correspondían totalmente con las expectativas y las exigencias materiales de desarrollo económico” (Vargas, 2011, pág. 49); por tanto, para aprovechar los recursos del territorio americano hacía falta profesionales que supiesen administrarlos y así crear redes de comercio rentables que le permitieran al imperio español solventar la crisis. y creó un círculo intelectual de científicos y artistas. El proyecto tomó 30 años en ser terminado y tuvo dos periodos de actividad claros, el primero de 1783 a 1808 y el segundo de 1812 a 1816.

Bajo esta premisa se ve una transformación en la educación en el virreinato de Nueva Granada a manos del fiscal Antonio Moreno y Escandón, quien entendió la obsolescencia del modelo escolástico y la necesidad de una educación técnica centrada en el hacer. La propuesta de Escandón se resumía en tres puntos importantes; el primero, la creación de una universidad pública, siguiendo el ejemplo de Lima y México; el segundo, la vigilancia del estado sobre los planes de estudio de los programas académicos; y el tercero, la unificación de la formación de los colegios a partir de evaluaciones de rendimiento.

Estas reformas no vieron la luz, ya que tuvieron muchos detractores, especialmente en el sector clerical “en cabeza del rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Manuel Rivera, [quien] expresó públicamente su oposición al estimar innecesaria una universidad adicional en la capital del virreinato porque desencadenaría sobreoferta de cupos en un medio de pocos demandantes. La oferta educativa existente satisfacía las expectativas de la demanda. La universidad pública representaría la dilapidación de los recursos” (Vargas, 2011, pág. 56), por otro lado, los franciscanos, con Agustín Machado Rojas a la cabeza, “insistían en la idea de que otra universidad estaba fuera de lugar, puesto que las que estaban funcionando habían adelantado una encomiable y fructífera función socializadora y evangelizadora” (Vargas, 2011). Tanto Rivera como Machado trataron de proteger el monopolio clerical sobre la educación y se opusieron a la reforma de Escandón hasta tumbarla, pues esta no llegó a instaurarse, pero sentó un precedente que sería tomado décadas más tarde, luego de la independencia. En este nuevo modelo educativo se formarían eventualmente los editores del Duende.

A pesar de las reticencias del sector clerical, el virreinato permitiría no solo la difusión de ideas ilustradas en el territorio neogranadino, sino que además permitiría la creación de periódicos y revistas, dando así las bases de una opinión pública entre los criollos letrados. El establecimiento de este círculo de publicaciones, además de la creciente circulación de libros importados, “lograron que los criollos más educados observaran con ojo crítico la política española hacia la Nueva Granada y comenzaran a formarse grupos insatisfechos y desconfiados” (Arenas, 2007, pág. 72). Es así como la prensa se convierte en uno de los motores del movimiento independentista.

Sin embargo, estas publicaciones panfletarias y periodísticas estuvieron bajo cuidadosa vigilancia por parte de las autoridades del virreinato, lo que “creó un entorno de represión y prohibición sobre las actividades intelectuales de la época” (Arenas, 2007, pág. 74), aunque esto no evitó que se generara “un comercio del libro incrementado, tanto en la esfera popular del libro del bajo costo como en la esfera del

libro especializado y costoso, y una ampliación del número de comerciantes de los que dependía esa actividad” (Silva, 2002, pág. 240). De este modo se configuraron distintas prácticas lectoras como las tertulias, grupos de reunión de intelectuales donde se discutían temas científicos, culturales y sociales.

Entre las tertulias más importantes de este periodo se encuentran la tertulia eutropélica25, dirigida por Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria; la tertulia patriótica26 dirigida por Antonio Nariño; la tertulia de los sabios o el observatorio astronómico27, dirigida por el sabio Caldas; y la tertulia del buen gusto28, dirigida por la dama culta Manuela de Santamaría.

El objetivo de estas era discutir aspectos científicos, literarios y, una práctica común, leer periódicos extranjeros, pero rápidamente estos grupos se convirtieron en espacios de crítica al sistema monárquico y dieron pie a la organización de acciones contra la corona. Esto influyó notablemente en la forma de escribir de los intelectuales granadinos quienes priorizaron en este periodo la publicación de textos periodísticos y críticos respecto a la política nacional y relegaron la ficción y la poesía a un segundo lugar. Este rasgo es importante, pues, permite entender cómo, de a pocos, se sofistica la práctica de la escritura, pasando de textos que oscilan entre el periodismo, el ensayo y la reflexión filosófica a narrativas ficcionales complejas con distintas capas de significado como los textos publicados en El Duende.

25. Esta tertulia estaba conformada por los payanenses Francisco Antonio Rodríguez, José María Grueso y José María Valdés y tomaba lugar en la biblioteca real que era dirigida por Socorro Rodríguez. (Ortega Torres, 1935 citado por Rodríguez Arenas, 2007).

26. En esta tertulia se discutían aspectos de la filosofía política de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Estaba conformada por Francisco Antonio Zea, José Caicedo y Flórez, José Antonio Ricaurte y Rigueiro, José María Lozano y Manrique, Andrés José de Iriarte y Rojas, Francisco Tobar, Luis Eduardo Azuola, José Luis Azuola, Juan Estaban Ricaurte y Muñiz, Antonio Ricaurte, José Camacho y Lago, Pedro Fermín de Vargas y los franceses Rieux y Froes. (Ruiz Martínez, 1990 citado por Rodríguez Arenas, 2007).

27. La tertulia del Observatorio Astronómico reunió a todos los miembros de la expedición botánica y permitió la discusión de ideas científicas y pensar nuevos proyectos. La labor de este grupo se publicó en el semanario del nuevo reino de Granada. (Vergara y Vergara, 1867 citado por Rodríguez Arenas, 2007).

28. Esta tertulia estaba conformada por Camilo Torres, José Fernández Madrid, Frutos Joaquín Gutiérrez, José Miguel Montalvo, José María Salazar, Manuel Rodríguez Torices y Custodio García Rovira, quienes aprovechaban el amplio gabinete de historia natural de su directora. (Vergara y Vergara, 1867 citado por Rodríguez Arenas, 2007).

Posteriormente, luego del grito de independencia de 1810, Bogotá presentó varios cambios, entre ellos, la organización social y política pasó de estar en manos del Virrey a la Junta Suprema de Santa Fe, la cual, entre otras cosas, dictó una primera constitución. Sin embargo, esta tuvo varios problemas; en primer lugar, porque la junta no logró reunir los representantes de todas las ciudades del país y, además, no hubo consenso en las decisiones, pues, cada representante respaldó una posición: centralismo o federalismo, sin negociaciones y sin diálogos. Esto permitió que fuese fácil para la flota pacificadora de Pablo Morillo entrar en el territorio y empezar una campaña de reconquista. A este periodo se le denomina la patria boba, ya que las pugnas entre los distintos sectores políticos de la naciente patria no generaron unidad sino conflicto, siendo susceptibles de volver a ser dirigidos por el imperio español. El proyecto de Morillo fue violento y cruel, como lo explicó el historiador

José Manuel Restrepo:

«la cuchilla de sus fieros mandatarios [segó] varias vidas valiosas, para extinguir las luces enemigas con el más temido despotismo. (…) En la Nueva Granada, tuvieron el proyecto de sacrificar los hombres más ilustrados, y en efecto, asesinaron a un gran grupo. Morillo, sobre todo, tenía el plan, y lo decía, de “que en América solo deberían quedar labradores, artesanos y mineros, que de otro modo y trayendo de España, los empleados, abogados y jueces, con muchos misioneros, practicando mucho lo que habían hecho los españoles en el tiempo de la conquista, aquella conservaría sus colonias”. Así han perecido en los caldasos y en los campos de batalla, en los bosques y en las emigraciones varios de los hombres más ilustres de la revolución» (Restrepo, 2010, pág. 86).

Debido a la severidad de este periodo, los modos de producción y circulación de impresos sufrieron un retroceso en la capital, afectando la manera en la que era concebida la actividad intelectual. Una de las acciones más crueles tomó lugar como el auto de fe29, en el que se quemaron libros en la plaza central (hoy plaza de Bolívar) y se obligó a las viudas y huérfanas a bailar con los verdugos de sus familiares asesinados. Este acto de profunda vileza diezmó la incipiente clase intelectual y envió el mensaje de que las letras eran peligrosas e inútiles ante la fuerza armada. Entre 1819 y 1821 el ejército de Morillo tomó posesión de gran parte del norte del país; sin embargo, las defensivas dirigidas por Bolívar y Santander les hicieron frente a las fuerzas pacificadoras. Y eventualmente, mediante la victoria en la Batalla de Boyacá, consiguieron liberar a la entonces Gran Colombia de la autoridad monárquica.

29. Los autos de fe eran espectáculos que servían de escarmiento a los condenados y de advertencia para los que habiendo caído en herejía aún no eran condenados. La idea de estos era que por su elaborada simbología y crueldad quedaran grabados en la memoria colectiva de quienes contemplaban (véase Boja Gómez, 1996).

Es precisamente en ese periodo tan cruel y convulso, más o menos entre 1806 y 1824, en el que nace una generación de intelectuales que, décadas después, llevara a cabo transformaciones drásticas en el campo de las letras y conformaran un primer circuito editorial en Bogotá. Ellos tomaron distancia de sus predecesores, alejándose del contenido estrictamente político y preocupándose por escribir, editar y publicar textos de carácter literario, sin dejar de lado la crítica política, claro está. A esta generación se adelantan figuras como Luis Vargas Tejada (1802) y Josefa Acevedo de Gómez (1803) que con sus obras allanarían el campo para que, posteriormente, figuras como “los hermanos Francisco Ortiz (1808- 1895), José Joaquín Ortiz (1814-1892), Julio Arboleda (1817-1862), Sergio Arboleda (1822-1888), también los periodistas Manuel María Madiedo (1815-1888) y Manuel Ancízar (1812-1882), los poetas Silveria Espinosa de Rincón (1815-1886) y José Eusebio Caro (18171853), el escritor costumbrista Rafael Eliseo Santander (1809-1883) y los ensayistas políticos Lázaro María Pérez (1822-1892) y José María Rojas Garrido (1824-1866)” (Vásquez, 2009), publicaran sus obras en la capital. A esta generación pertenecen los editores del Duende, José Caicedo Rojas y Domingo Antonio Maldonado. Si bien no se tiene certeza de que la autoría de la totalidad de los textos30 publicados en el periódico sea de alguno de ellos dos, si está claro que fueron quienes dieron forma al proyecto editorial junto al impresor y editor José Antonio Cualla.

José Caicedo Rojas nació el 8 de agosto de 1816 en Bogotá, fue novelista, poeta, dramaturgo, ensayista, traductor, educador, historiador, político y defensor de los derechos de los indígenas. Junto a José María Vergara y Vergara fundó la tertulia El Mosaico, que posteriormente daría lugar al periódico del mismo nombre en el cual publicaría textos narrativos y periodísticos. A mediados del siglo XIX, bajo los seudónimos de Celta, Damón y Yarilpa, publicó en los periódicos El Repertorio Colombiano, El mosaico, El papel periódico, El neogranadino, El pasatiempo, El correo mercantil, El museo, El hogar, La revista de Bogotá, Colombia ilustrada, La siesta, La fiesta de las letras, El albor literario, El iris, La estrella literaria y, por supuesto, El Duende, entre otras publicaciones santafereñas. En sus escritos buscaba afianzar la identidad nacional a través el uso del lenguaje coloquial y la construcción de cuadros de costumbres.

Entre 1850 y 1851 fue diputado al congreso de Bogotá y, posteriormente, presidente de la cámara de representantes. A principios de la década de 1860 dirigió el Museo Nacional y en 1871 se convirtió en académico de número de la Academia Colombiana y miembro de la Real Academia Española. Entre sus obras más importantes se encuentran Apuntes de ranchería y otros textos reunidos (1845), la novela histórica Juana,

30. Según el historiador Antonio Cacua Prada los editores y autores del Duende son Caicedo y Maldonado, como lo documentó en su Historia del periodismo colombiano en 1968.

la bruja (1863) y Recuerdos de Jerusalén (1858). Después de una larga vida de arduo trabajo intelectual, Caicedo muere el veinte de octubre de 1898 en su natal Bogotá.

Gráfico 24. Retrato de José Caicedo Rojas

Por otro lado, los pocos datos que hay sobre Domingo Antonio Maldonado relatan que nació en 1810 y murió en 1886, fue un político e intelectual bogotano que se desempeñó como ministro de interior entre el veinte de junio y el dieciséis de septiembre de 1850 y su nombre figura como autor de distintos textos publicados en periódicos como La Prensa, el Albor literario, El mosaico y, por supuesto, El Duende. También se desempeñó como vicepresidente de la Sociedad Filotécnica en la década de 183031.

Esta generación de escritores e intelectuales bogotanos logró alejarse del uso oficialista que se le había dado a la prensa en la década de 1820, donde el debate político entre centralismo y federalismo abarcaba todo el espacio en las publicaciones y no dejaba nada para el ámbito cultural. Además de utilizar la prensa como medio de promoción de lectura, esta generación osciló entre el optimismo por las posibilidades de la nueva patria y la desilusión de su realidad, esta ambivalencia se debió a la violencia que desencadenaron las reformas liberales de mitad de siglo con las que buscaban separase del pasado colonial y sus manejos, pero, en últimas, terminó creando una división en el partido liberal que permitió que a finales de siglo el sector 31. La Sociedad Filotécnica fue un grupo de estudio reconocido de la capital el cual reunió a algunos de los intelectuales más importantes de la ciudad. El objetivo de esta era generar recursos para los proyectos investigativos y creativos de cada miembro. Domingo Antonio Maldonado se desempeñó como vicepresidente de esta, sin embargo, no se sabe muy bien durante qué año, pues, el archivo de la carta en la cual le notifican su nombramiento no está bien fechada (véase anexo 2).

conservador se hiciera con el poder, echando atrás los avances en materia social que habían logrado los liberales.

Aunque este vuelco hacia el conservadurismo tiene más aristas que debemos analizar para situarlo bien. En primer lugar, debemos entender qué a mediados del siglo XIX hubo una serie de reformas políticas de corte liberal que terminaron en conflictos internos violentos. Todo empieza con la presidencia de José Hilario Gómez, primer presidente liberal después de la conformación de los partidos políticos, quien en 1849 propuso una serie de reformas, entre ellas, las más importantes fueron: “la implantación del sufragio universal, la completa separación de la Iglesia y el Estado32 (…), la expulsión de los jesuitas, la desamortización de manos muertas33, la instauración del matrimonio civil, la libertad de prensa y pensamiento y la abolición de la esclavitud” (Lopera, 2014, pág. 74). Todas estas reformas fueron polémicas en una sociedad profundamente religiosa y tradicional como la neogranadina. Además, para este mismo año El Duende cesaría sus actividades editoriales y daría espacio para que otras propuestas construyeran opinión publica.

Sin embargo, la posición de los liberales en el poder era clara, debían separarse lo más posible de los manejos políticos de la colonia y, para esto, tomaron como referencia la revolución francesa de 1848, la cual obligó a la abdicación del trono de Luis Felipe I de Francia y dio paso a la Segunda República Francesa. Los neogranadinos buscaban ser parte de este proyecto modernizador que había iniciado en Europa, sin embargo, no todos los sectores vieron con buenos ojos estas reformas y las disputas no se hicieron esperar.

Antioquia y Cauca fueron los sectores de mayor oposición al gobierno, pues, era en donde el discurso conservador tenía más fuerza. “Los antioqueños leyeron esas reformas como un ataque a la religión católica, y los caucanos se apoyaron en la misma para defender sus intereses económicos, dado que allí estaba la mayor con-

32. Esta separación consistió en la reivindicación del poder civil sobre el poder eclesiástico, representado en acciones como: la eliminación del diezmo, el desafuero eclesiástico y el final del patronato (potestad dada a los reyes de España por el Vaticano, en pago por su apoyo en la lucha contra los protestantes, de elegir ellos mismos los arzobispos y obispos de su territorio).

33. La desamortización de manos muertas consistió en reintegrar al comercio gran cantidad de bienes que poseyera la iglesia o que fuesen parte de las tierras comunales (ejidos) de las autoridades locales. Para más información sobre la desamortización de manos muertas revisar Roberto Luis Jaramillo y Adolfo Meisel Roca, “Más allá de la retórica de la reacción, análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861- 1888”, Cuadernos de Historia económica y empresarial, 22 (2008).

centración de la esclavitud, abolida por las reformas” (Lopera, 2014, pág. 75). Ni la oposición ni el gobierno tenían la disposición de conciliar, entonces los discursos de ambos bandos no buscaban el debate público de las ideas, sino desprestigiar al otro, acrecentando así los desacuerdos que más tarde desembocarían en acciones violentas.

Por otro lado, el partido de gobierno se dividiría en dos, ya que los intereses de los artesanos entrarían en conflicto con los intereses de los comerciantes, ambos grupos adeptos al partido liberal. Pues, aunque todos estaban de acuerdo con el sufragio universal, la abolición de la esclavitud y la supresión de los resguardos indígenas34, entrarían en discordia por los aranceles. Para los comerciantes era más beneficioso que estos bajasen y, de este modo, poder importar mercancías a un valor más bajo; mientras que para los artesanos era de vital importancia evitar que entraran mercancías extrajeras a competir en el mercado local. Los comerciantes adoptaron el nombre de gólgotas y los artesanos de draconianos.

Ante las demandas del sector draconiano, el presidente José Hilario López aceptó subir tímidamente los impuestos de aduana de algunos productos, sin embargo, esto no fue suficiente y los draconianos exigieron más medidas de protección para la clase trabajadora a las que el congreso se opuso. Esto dio como resultado algunas manifestaciones por parte de los liberales artesanos. A la par que esto sucedía, el sector conservador se organizaba para iniciar una guerra civil en contra del gobierno de López al que consideraban ilegítimo.