11 minute read

Les Jeux Olympiques antiques

L’origine des Jeux olympiques L’origine des Jeux olympiques se perd dans la Grèce primitive entre l’histoire et la légende. Le mythe de fondation des Jeux le plus lointain met en scène les dieux eux-mêmes. Bien des légendes nous sont parvenues, mais la légende est la poésie de l’histoire et on peut au moins en déduire que des Jeux olympiques furent instaurés, perdus, restaurés dans cette Grèce primitive. Nous nous rapprochons de l’histoire avec Iphitos, roi d’Elide, qui, allant consulter l’oracle de Delphes, la Pythie, en vue de sauver la Grèce des guerres intestines et de la peste, se voit répondre qu’il faut réintroduire les Jeux olympiques dans le sanctuaire consacré à Zeus (et à son épouse, Héra) pour restaurer l’unité hellénique. Les Jeux olympiques sont relancés, la paix est conclue avec Pisates et Spartiates dans une “trêve sacrée”, nous sommes en 884 avant notre ère. A nouveau, les Jeux olympiques entrent dans l’oubli avant une nouvelle restauration, durable cette fois puisque Les Jeux nous en connaissons l’histoire qui s’étend sur douze siècles. En 776 av. JC, le vieux tournoi tribal tombé en désuétude est relancé. Ces jeux olympiques se tiendront régulièrement tous les quatre ans et permettront plus tard à Timée ou Polybe de antiques situer chronologiquement les événements de l’histoire grecque. Ils serviront de calendrier (on situera par rapport à l’olympiade). En 776 av. JC, les Jeux olympiques ne comportent qu’une épreuve, le stade, l’équivalent d’un 200 mètres plat. Le vainqueur en est Coroïbos. Les Jeux connurent bien des développements, mais pour comprendre pourquoi cette restauration réussit, il faut se souvenir que les Achéens, fuyant l’invasion dorienne, sont installés en Ionie. Par la suite, les Grecs vont essaimer tout autour du bassin méditerranéen. Toutes ces cités grecques donnent deux éléments fondamentaux à la constitution d’une institution sportive, une unité de langage et de culture qui permet la communication d’une part, des adversaires égaux en droit d’autre part. Elles vont tout simplement jouer le rôle de nos clubs d’aujourd’hui. - La période archaïque par André Leclercq Il n’y aura qu’une seule épreuve pendant un demi-siècle, mais très vite des problèmes se posent. Il faut ajouter un deuxième officiel aux 5èmes Jeux, en 760 av. JC. Aux 6èmes Jeux (déjà), se pose la question de l’argent : en 756 av. JC les organisateurs vont consulter l’oracle de Delphes pour savoir ce qu’il convient de donner aux athlètes en récompense. La brave Pythie leur répond : « une simple couronne». Si les organisateurs voient leurs intérêts financiers ainsi préservés, les athlètes ne resteront pas pour autant amateurs, ils seront pris en charge par leur cité (et, par exemple à Athènes, Solon limitera leurs prix, leurs rentes, au début du VIème siècle av. JC). Le tournoi a du succès, le sanctuaire devient un centre économique, le pèlerin Olympie - © Photo: André Leclercq fait place au touriste. Enjeu économique

Advertisement

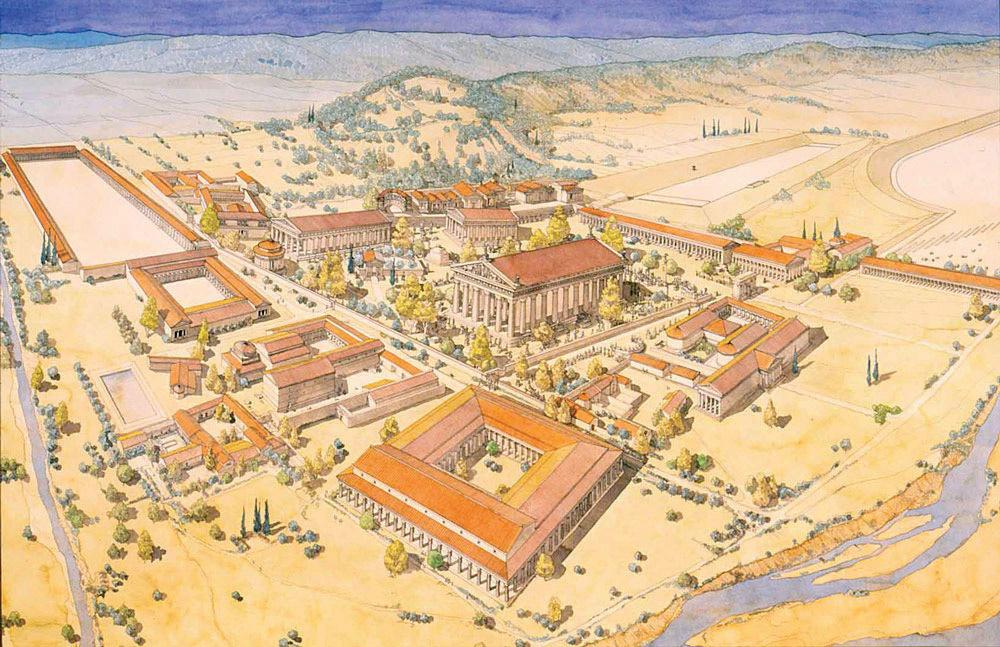

OLYMPIE - Aquarelle de Jean-Claude Golvin. Musée départemental Arles Antique © Jean-Claude Golvin/ Éditions Errance

et prestige politique ont pour conséquence une première lutte entre les organisateurs éléens et les Pisates dès les 8èmes Jeux, en 748 av. JC. Les Pisates envahissent à nouveau le territoire d’Olympie en 644 av. JC pour tenir les Jeux à la place des Eléens, lesquels envahiront à leur tour Pise en 572 av. JC qu’ils détruiront, à titre préventif, pour pouvoir tenir les Jeux en toute tranquillité !

D’autres incidents se produiront encore, mais ces Jeux servent réellement l’unité hellénique et des codifications plus tardives viendront concrétiser la notion de trêve. Le succès des Jeux incite les organisateurs à ajouter d’autres épreuves : le double stade aux 14èmes Jeux (en 724 av. JC), la longue course aux 15èmes Jeux (en 720 av. JC), la lutte et le pentathle (disque, saut en longueur, javelot, course, lutte) aux 18èmes Jeux (en 688 av. JC), le pugilat (ancêtre de la boxe) aux 23èmes Jeux (en 688 av. JC), la course de chars aux 25èmes Jeux (en 680 av. JC), la course de chevaux et le pancrace aux 33èmes Jeux (en 648 av. JC). Dans cette période archaïque, un deuxième moment voit

l’apparition des catégories d’âges avec des épreuves pour enfants : lutte et course aux 37èmes J.O. (632 av. JC), pentathle (une seule fois) aux 38èmes J.O. (626 av. JC), la boxe aux 41èmes J.O. (616 av. JC) et même le pancrace (qui ne sera au programme que cinq fois). Le succès des Jeux olympiques entraîne la restauration des autres grands jeux grecs : les Jeux Isthmiques, à Corinthe, en 582 av. JC ; les Jeux Pythiques, à Delphes (où on ajoute des épreuves sportives aux épreuves musicales existantes), en 591 av. JC; les Jeux Néméens, en Argolide, en 573 av. JC. Les femmes ne sont pas oubliées puisqu’à la même période sont relancés les Jeux Héréens, en l’honneur de la déesse Héra, à Olympie. C’est l’époque des législateurs (avec notamment les réformes de Solon en 594 av. JC) et des tyrans. On réglemente aussi le sport en fonction des besoins et on commence aussi à s’interroger sur sa finalité. En 564 av. JC, aux 54èmes Jeux, Arrachion de Phigalie, déjà vainqueur au pancrace aux 52èmes et aux 53èmes J.O., meurt étouffé mais gagne puisqu’il expire au moment même où son adversaire se déclare vaincu. La règle stipulera désormais que la mort d’un combattant est Les Jeux disqualifiante. (En 492 av. JC, Cléomède, à la boxe, tuera son adversaire, sera ainsi disqualifié et en olympiques antiques deviendra fou). Praximas d’Egine est vainqueur au pugilat aux 59èmes J.O. (en 544 av. JC), il sera le premier à consacrer à Olympie une statue de bois à son effigie. Le plus célèbre lutteur est sans nul doute Milon de Crotone qui obtint sa première victoire dans la lutte des adolescents aux 50èmes Jeux (en 540 av. JC). De 532 à 516 av. JC, il remportera encore cinq titres olympiques, plus six victoires pythiques, dix isthmiques et neuf néméennes. En 512 av. JC, âgé de 45 ans, il essaiera encore de concourir aux 67èmes J.O. mais il abandonnera. Sa mort légendaire veut qu’essayant de fendre un arbre pour tester sa force, il ne put y réussir et se retrouva immobilisé, les mains enserrées dans la fente, ce qui le livra aux animaux sauvages. Le troisième développement de la période archaïque introduit la période classique. A la fin du VIème siècle, la musique grecque est à son apogée et toute une partie du lyrisme (Bacchylide, Pindare, Simonide) est inspirée et financée par le sport. La poésie célèbre le sport pour lui-même et le rattache à l’imaginaire. Dans le même temps, naît et se développe la philosophie. Avec les philosophes se pose la question d’un sport utile et des épreuves à caractère militaire sont insérées dans le programme des Jeux : introduction de la course en armes aux 65èmes J.O. (en 520 av. JC). - La période classique Les guerres médiques marquent la fin de la période archaïque et le début de la période classique. En 490 av. JC, Marathon sera une bataille mais ne sera jamais une épreuve olympique antique. La période classique est celle d’une civilisation grecque brillante, particulièrement féconde sur le plan culturel et artistique. Platon et Xénophon feront du sport une Olympie - © Photo: André Leclercq

valeur subordonnée (entretien du corps, excellence de l’âme, apprentissage de la guerre, célébration des fêtes), s’opposant ainsi aux poètes pour qui le sport est sa propre valeur. Les artistes vont illustrer la beauté du corps, la beauté du geste (le Discobole de Myron est réalisé en 455 av. JC). La nudité (qui n’apparaît qu’à la période classique) des athlètes telle que nous la connaissons par l’iconographie prend une signification symbolique (qui illustre la force, la puissance). En 476 av. JC, aux 76èmes J.O., (qui se dérouleront pour la dernière fois sur une seule journée), Euthymos de Locres reconquiert son titre à la boxe, mais une autre victoire illustre le prestige aristocratique des Jeux. Il s’agit de celle de Hiéron, le Tyran de Syracuse, qui gagne la course de chevaux (sans pour autant monter lui-même, à l’hippodrome, c’est le propriétaire qui est couronné). Cette victoire est célébrée par le poète lyrique Pindare qui s’ingénie d’autant mieux à glorifier le héros qu’il est rétribué pour cela. Cela illustre toutefois bien la présence du sacré et le prestige politique est ainsi conforté par un prestige mythique. L’Athénien Alcibiade fera de même cinquante ans plus tard, en faisant exécuter deux tableaux allégoriques. La quête du prestige olympique entraînera quelques écarts de conduite. Aux 99èmes Jeux, le Crétois Sodatès se fait proclamer Ephésien, les primes d’Ephèse étaient peut-être plus alléchantes. En 332 av. JC, aux 112èmes Jeux, Calippos achète ses adversaires du pentathle et les Athéniens refusent de payer l’amende qu’on lui inflige. Ils boycottent les Jeux olympiques, mais pas longtemps car la Pythie leur refuse tout service tant qu’ils n’ont pas payé l’amende. A partir de 388 av. JC, aux 98èmes Jeux, des statues sont érigées avec les amendes infligées aux athlètes. Le sport ne perd pas ses droits et engendre toujours des exploits légendaires. Diagoras de Rhodes fut le plus célèbre pugiliste. Vainqueur aux 79èmes J.O. (464 av. JC) et dans d’autres jeux grecs, il fut le père de toute une dynastie olympique : trois de ses fils et deux de ses petits-fils furent champions olympiques. Sa légende veut qu’il mourut au cours des 83èmes J.O. (448 av. JC) après avoir été porté en triomphe par deux de ses fils, vainqueurs au cours de ces Jeux, l’un au pugilat, l’autre au pancrace.

Sa fille, Kallipateira, est également restée célèbre en bravant l’interdiction faite aux femmes (mariées) d’assister aux compétitions gymniques. Elle ne put résister au désir de suivre son fils, pugiliste comme son grand’père, aux 94èmes J.O. en se déguisant en homme et se faisant passer pour son entraîneur. Sa joie à la victoire de Peisirhodos lui fit oublier toute prudence et la supercherie fut découverte. Elle échappa cependant à la peine capitale prévue dans un tel cas (mais qui ne fut sans doute jamais appliquée) eu égard au prestige sportif exceptionnel de sa famille. Dans cette période, le nombre des officiels a fluctué : neuf aux 95èmes Jeux, dix aux 97èmes Jeux, douze aux 103èmes Jeux, huit aux 104èmes Jeux (à partir de 372 av. JC, aux 102èmes Jeux, les juges ne sont plus autorisés à être concurrents). Si ce nombre tient compte de celui des tribus éléennes, on peut penser qu’il se justifie aussi par la dimension prise par les Jeux.

Le prestige des Jeux au service du prestige politique

La période hellénistique La période hellénistique, celle de l’empire d’Alexandre, montre l’importance des Jeux dans la vie sociale et politique. Les Jeux olympiques, lieu de rassemblement, constituent un moyen de rencontre, un moyen de communication important. Ils vont devenir un lieu d’annonces officielles. C’est ainsi par exemple que l’amnistie des proscrits sera proclamée par l’ambassadeur d’Alexandrie aux 114èmes Jeux (324 av. JC), Flaminius fait proclamer la liberté de la Grèce (par rapport à la Macédoine !) aux 146èmes Jeux (196 av. JC). Cela n’empêche pas Belistikhé, une Macédonienne, de gagner la course de chars tirés par des poulains. Des Romains viennent participer également aux jeux grecs et ils y seront chez eux à partir de 146 av. JC.

La période romaine La République romaine avait été clairvoyante en essayant de limiter la célébration de jeux que voulait donner tel ou tel puissant ou ambitieux pour se donner du prestige. Avec l’arrivée de l’Empire, puis sous l’Empire lui-même, les jeux romains vont prendre une dimension différente. Après le « Veni, vidi, vici », César fait célébrer des jeux qui sont plus un spectacle de divertissement offert au peuple qu’une compétition sportive. Auguste, pour célébrer Actium, construit un stade et un théâtre à Nicopolis, en 31 av. JC. Puis on célèbre à partir de 28 av. JC (mais ces jeux ne survivront pas à Auguste) des Jeux Actiens, courses de chars et de bateaux. Titus inaugure le Colisée en 80 (après JC.) : 50.000 personnes, 100 jours de fête ! En 60 après JC, on organise à Rome des jeux à la manière de la Grèce, cette innovation est contestée car certains y voient une décadence. C’est bien d’une décadence qu’il s’agit : la politisation du sport (ou sa récupération à des fins personnelles) amène les jeux du cirque qui n’ont plus rien de sportif et qui ne visent qu’à la dépolitisation des masses : « panem et circenses». Les grands jeux grecs n’échappent pas à cette décadence.

La fin des Jeux olympiques antiques En 393 de notre ère, se tiennent les 293èmes et derniers J.O. En 394, l’empereur chrétien Théodose abolit les fêtes païennes, dont les jeux grecs. Les Jeux olympiques antiques sont morts de leur paganisme. Ce n’est cependant pas parce qu’ils n’étaient pas d’origine chrétienne qu’ils ont disparus. Leur disparition relève plus sûrement du fait que cette pratique sportive venue des origines profondes de notre propre tribalité avait été détournée de son autonomie culturelle. Le sport a disparu alors parce qu’il n’était plus sport.

André LECLERCQ