6 minute read

Bob Beamon

l’héritage

Alors qu’à Paris, sur le boulevard Saint-Michel, les pavés bousculés par les étudiants en mai ont déjà repris leur place et que Prague est toujours occupé par les chars soviétiques, les Jeux de Mexico démarrent en ce mois d’octobre 1968. Première compétition mondiale organisée à cette altitude, ils font l’objet de toute la curiosité scientifique alors que les milieux avisés en attendent des miracles. Et pour mieux les préparer la France a mobilisé les structures du lycée de Font-Romeu comme centre de préparation pour de nombreuses disciplines.

Advertisement

Le premier miracle fut probablement la victoire en gymnastique féminine de la tchèque Vara Cslavaska qui, parée d’un sobre juste-au-corps noir, surclasse les icônes soviétiques de la discipline pour rappeler au monde que son pays est toujours vivant. Le second vint de l’épreuve de saut en hauteur où Dick Fosbury s’impose en passant la barre sur le dos devant un public ébahi. Le troisième est l’apanage de Bob Beamon, dernier qualifié américain au saut en longueur, qui tue d’entrée le concours en pulvérisant le record du monde dans un style des plus classiques à la stupéfaction générale. Le quatrième miracle est dû à la présence d’esprit de Pierre Blois, un professeur de l’ENS EPS à qui Jean Vivès, directeur de la revue EPS, a confié un appareil photo dernier cri à grande vitesse pour filmer les épreuves. Dès l’échauffement, Pierre, fin connaisseur en gymnastique sportive (décédé il y a quelques mois) est impressionné par les bonds de Beamon ; aussi dès le premier essai du concours, octroyé à celuici, tout est prêt et l’appareil Nikon sur pied bien perpendiculaire à la piste. Il déclenche parfaitement son appareil alors que l’orage menace et que les reporters présents, plus prudents, ont laissé leurs appareils en bandoulière. Cette prise de vue reste l’unique document chronophotographique de ce saut tellement exceptionnel que le dispositif officiel de mesure s’avéra trop court et qu’il fallut patienter de longues minutes pour connaître le résultat prodigieux de 8,90 m, le précédent record n’étant que de 8,35 m !

Dix-neuf ans plus tard, à l’initiative de la FFA et d’Antenne 2, Beamon est reçu à l’INSEP pour commenter sa performance devant des spécialistes d’athlétisme. La Revue EPS publie les impressions d’Alain Piron à propos du saut record, et son directeur - l’insatiable Jean Vivès, nous confie, tel un véritable trésor, les photos

Mise en évidence de l’activité musculaire

de Pierre Blois avec pour mission quasi nationale “de les faire parler.” Vingt ans après les JO de Mexico, nous rendions notre copie publiée dans le numéro de maijuin. En voici l’essentiel.

Première étape : création du kinogramme du saut Le kinogramme du saut est constitué à partir des photos reproduites au même agrandissement. De ce travail préalable dépend la qualité des résultats ultérieurs. Il fallut imaginer les parties du corps cachées par les juges aux chapeaux mexicains et les photos n°4 et 5 sont très délicates à cet égard. On fit l’hypothèse que le bout du pied du sauteur est en lisière immédiate de la ligne à ne pas franchir sur la planche d’appel ; la référence métrique de 8,90 m est attribuée à la distance séparant celle-ci avec la position des extrémités des talons joints à l’image 12 (voir photo ci-dessus).

Deuxième étape : recherche de la position du Centre de Gravité du corps sur chaque photo Aucun marqueur n’ayant été placé sur les axes articulaires du corps du sauteur il fallut les situer sur chaque photo de la face droite du corps de l’athlète. Puis, à l’aide du tableau de données du modèle anthropométrique de Winter, il a été procédé aux positionnements des treize centres de gravité des différents segments ; toujours à l’aide de ce modèle, une masse a été attribuée à chaque segment sur la base de la masse totale de Beamon égale à 72 kg. La position du Centre de Gravité sur chaque photo, barycentre du corps poly-articulé considéré comme un ensemble de points matériels, put alors être déterminée.

Troisième étape : reconstitution du déplacement du Centre de Gravité lors de la phase aérienne. Les positions du centre de gravité de Beamon sur chaque photo sont paramétrées par rapport au référentiel centré en lisière de la planche d’appel dans notre procédure. Voir le résultatci-contre en haut.

Quatrième étape : étude de la trajectoire aérienne Jacqueline Duparc, alors allocataire de recherche dans notre équipe, a étudié la qualité de l’appel de Bob Beamon à partir d’autres sources ; c’est époustouflant ! La vitesse horizontale du C.G. passe de 10.3 m/s à 9.2 m/s ; la vitesse verticale passe de -0.15 m/s à +3.5 m/s. Notre étude de la phase aérienne confirme bien Vx = 9.2 m/s constante tout au long de la phase aérienne. L’apogée de la meilleure parabole passant l’ensemble des barycentres se situe à 1.96 m/s et l’accélération calculée de la pesanteur est égale à 9.782 m/s² très proche de celle de Mexico, 9.799m/s². Les images de la télévision confirment que la marque dans le sable est bien assurée par les deux talons joints, suivie de trois bonds successifs toujours pieds joints.

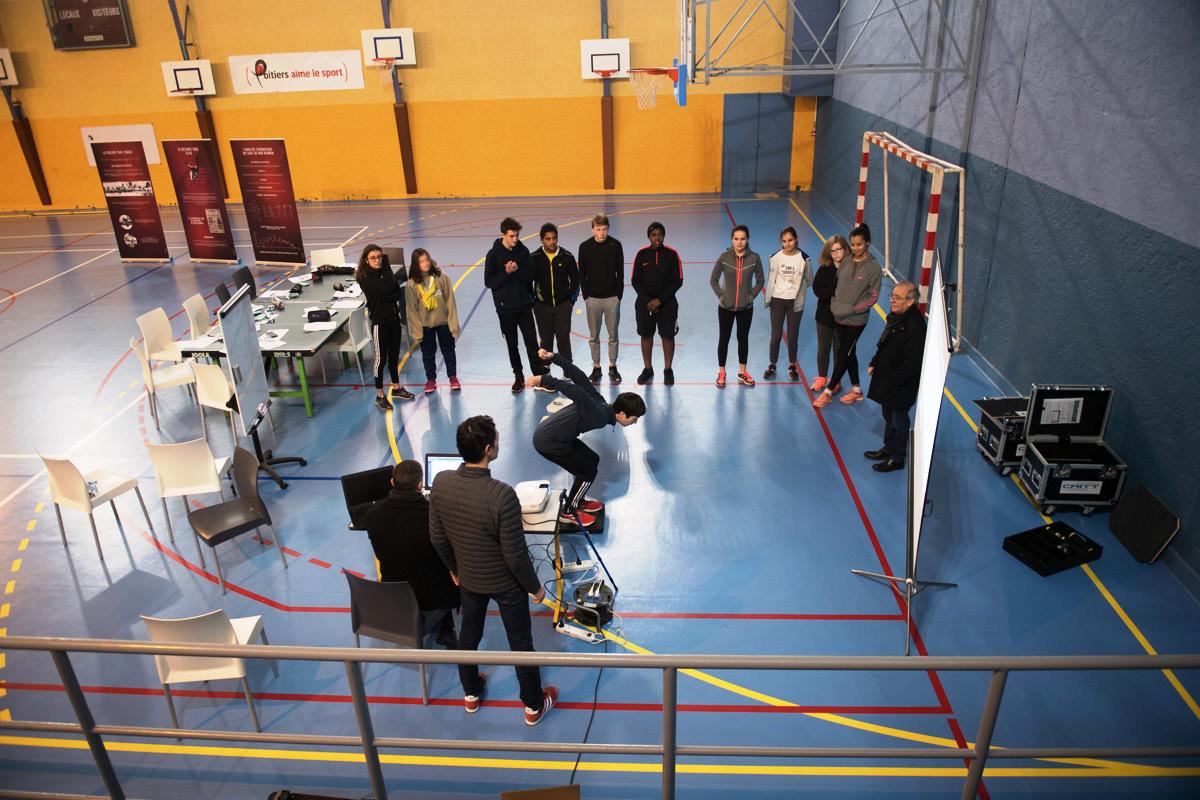

Un demi siècle plus tard, avec le progrès des techniques de traitement de l’image les Classes olympiques sciences et sport (COSS) proposent aux élèves du secondaire d’étudier leurs propres prouesses au saut en longueur à l’aide du système simple et informatisé des mallettes Sciences et Sport de notre conception. Ils peuvent comparer leur propre performance au record du monde de Bob Beamon et l’EPS quittant l’originalité de sa démarche empirique habituelle devient alors un thème de convergence pour aborder les sciences de l’ingénieur, pourvoyeuses des emplois de demain. En effet, les approches disciplinaires abordées dans cet atelier sont multiples et prennent du sens pour une majorité d’adolescents, réduisant notablement leur aversion présumée pour les sciences : - sciences physiques : utilisation d’un modèle représentatif du corps humain et mise en évidence de la trajectoire parabolique du Centre de Gravité d’un corps poly-articulé en phase aérienne. - E.P.S. : optimisation des paramètres individualisés de la performance de chaque élève. - technologie : éléments de traitement des images numériques.

- mathématiques appliquées et informatique : * calcul des trajectoires paramétrées et des paramètres cinématiques * détermination dans un plan de la position d’un barycentre de points matériels. - sciences de la vie : établissement de banques de données anthropométriques. - histoire des sciences : origine de la chronophotographie des gestes sportifs.

Pour conclure : Ces mallettes Sciences et Sport sont depuis plusieurs années à disposition des collèges et lycées de l’ex Poitou-Charentes sous l’égide du rectorat de Poitiers. Deux autres TP y sont proposés : la détente verticale et la musculation ainsi qu’une étude du saut en longueur avec haltères inspirée des JO antiques. Cette action éducative innovante labellisée JO Paris 2024 a été retenue dans le dossier de candidature pour Lima - le sport pensé autrement – afin de développer chez les enfants le goût pour les sciences expérimentales en prenant appui sur leurs pratiques sportives à l’école. Un thème motivant pour les adolescents et une convergence bien apte à éveiller chez eux la culture scientifique aujourd’hui nécessaire à la compréhension de leur environnement.

Les COSS se placent bien dans l’optique d’un héritage innovant pour l’ensemble des territoires francophones. Espérons que les miracles sportifs qui viendront couronner les Jeux de Paris en 2024 connaissent des développements aussi riches pour les progrès culturels des futures générations. Le CRITT Sport Loisirs avec ses partenaires habituels - le groupe RoBioSS de l’Institut Pprime CNRS de Poitiers, le rectorat de Poitiers, le CNOSF en liaison avec le CFPC et la revue EPS - s’y attachent dès maintenant.

Alain Junqua