668 / AÑO LXXV

OCTUBRE 2025 / $60

668 / AÑO LXXV

OCTUBRE 2025 / $60

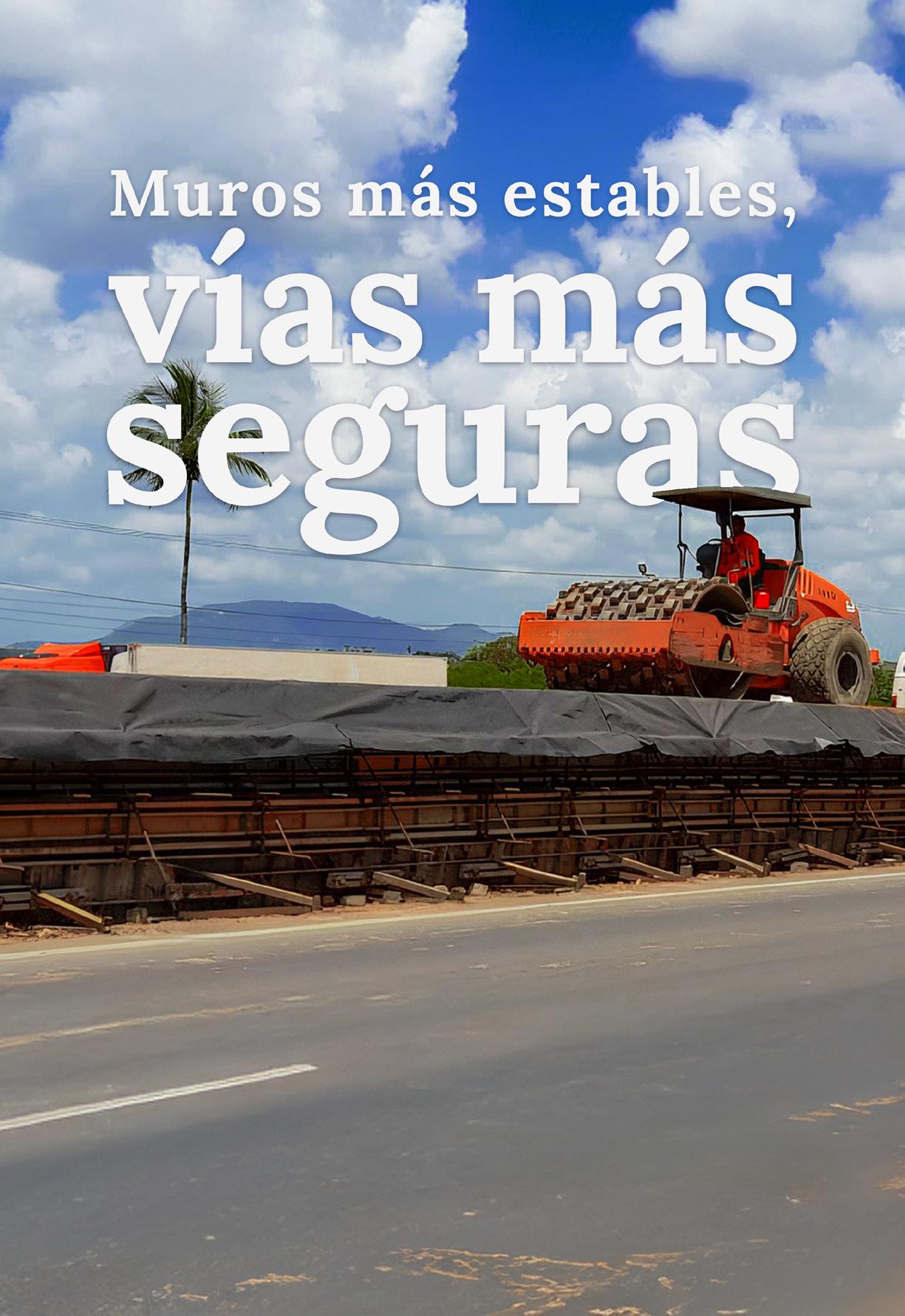

Con nuestros Geosintéticos para muros de suelo reforzado, puedes construir con mayor eficiencia, seguridad y control técnico en cada etapa. Reducen cargas, optimizan el uso de materiales y agilizan la obra sin comprometer estabilidad ni durabilidad.

¿Estás diseñando un muro con suelo reforzado? Amanco Wavin Geosintéticos

Escríbenos y te acompañamos con soporte técnico especializado.

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 668, octubre de

POR UNA

DE LA INFRAESTRUCTURA / CONCILIANDO PERSPECTIVA POLÍTICA Y VISIÓN FINANCIERA / CICM

MATERIALES / RADIACIONES IONIZANTES EN LA CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE MATERIALES ESTRUCTURALES / DIEGO MEDINA CASTRO Y COLS.

DE PORTADA / LEGISLACIÓN / INFRAESTRUCTURA: UN NUEVO PARADIGMA DE COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 668, octubre de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., Carretera federal a Cuernavaca 7144, col. San Miguel Xicalco, Tlalpan 14490, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Al igual que cada una de las anteriores, esta edición 33 del Congreso Nacional de Ingeniería Civil (33 CNIC) es punto de encuentro entre generaciones, sociedades técnicas, disciplinas, regiones, enfoques y perspectivas. Es una plataforma donde convergen especialistas, académicos, líderes del sector público y privado, estudiantes, profesionales y especialistas comprometidos con transformar, desde la ingeniería civil, la realidad que nos ha tocado vivir.

El 33 CNIC es un espacio necesario para analizar los últimos avances, pero también para plantear soluciones y compartir experiencias que respondan a un contexto complejo y cambiante. El lema que guía a nuestra edición 33, “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”, además de inspirador es una declaración de principios. Porque la ingeniería que hoy se requiere no solo debe ser innovadora, sino estar profundamente consciente de su impacto social, ambiental y humano.

La amplitud y complejidad de los temas que abarca la infraestructura en México: agua, energía, transporte, vivienda, sostenibilidad, movilidad, financiamiento, planeación, entre muchos otros, exige un enfoque integral y un esfuerzo colectivo coordinado, en el que converjan múltiples sectores, disciplinas, personajes y voluntades.

Implica también abordar temas sectoriales y transversales que nos permitan entender los retos desde distintas perspectivas y construir soluciones con la colaboración multidisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional.

Por primera vez en la historia de nuestros congresos podrán participar desde cualquier ciudad de la República mexicana y desde cualquier país del mundo, a través de nuestra transmisión virtual en tiempo real. Las inscripciones están abiertas en el sitio web oficial del congreso, y será un gusto darles la bienvenida, sea de forma presencial o virtual.

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

FERNANDO PEÑA

MONDRAGÓN Coordinador del Comité de Resiliencia de la Infraestructura del CICM.

Los riesgos no son eventos aislados, sino que pueden presentarse dos o más al mismo tiempo o en periodos relativamente cortos. Por ello en la resiliencia se deben considerar los múltiples riesgos que pueden impactar a una infraestructura, sus interacciones y cómo pueden afectar a esta en su desempeño y su capacidad de recuperación. Hablar de multirriesgo, entonces, implica diseñar, operar y mantener la infraestructura considerando un panorama completo.

Ingeniería Civil (IC): ¿Qué se entiende hoy por resiliencia de la infraestructura, y cómo ha evolucionado el concepto en la ingeniería civil? ¿Qué grado de dificultad o éxito ha habido en su incorporación?

Fernando Peña Mondragón (FPM): En realidad, las resilientes son las personas, la comunidad en general, no la edificación como tal. Cuando nos referimos a la infraestructura en ese contexto, lo que planteamos es qué debemos hacer en la infraestructura para que cuando sobrevenga un evento perturbador –así se le llama–, sea natural o no, la estructura sufra el menor daño posible y se pueda recuperar su funcionalidad cuanto antes.

IC: Me surgen dos preguntas a partir de su respuesta. Una, la definición convencional de resiliencia refiere a la comunidad pero también a los materiales. ¿Ello no involucra a la infraestructura?

FPM: El término original se refiere a la resiliencia de los materiales, como usted dice, y tiene que ver con que un material regrese a su forma original una vez que se le aplica o se le deja de aplicar una fuerza. Al aplicársele una fuerza a un material, este se deforma, y cuando se deja de aplicar la fuerza, tiene que regresar a su estado inicial; digamos, en ingeniería es lo que entendemos como la parte elástica.

A través del tiempo se ha tomado el concepto de resiliencia y se ha aplicado a otros aspectos, fundamentalmente a que las personas deberían ser un poco como los materiales: sufren el embate de alguna situación que no es común o que le causa cierto daño, y esa persona, por algún método, tendría que recuperarse.

IC: La segunda pregunta: ¿qué papel desempeñan los ingenieros civiles, la ingeniería civil en el objetivo de lograr la resiliencia?

FPM: El papel de la ingeniería civil en general es fundamental para la resiliencia de la sociedad, porque se involucra en muchos aspectos; el principal, o el que se observa más fácilmente, es el de supervisar que la estructura se diseñe de cierta forma para que, si se sufre el embate de algún fenómeno, permanezca en pie o no tenga daño –o, si tiene algún daño, sea el menor posible para que la sociedad se recupere–. Esta tarea incluye el garantizar los servicios esenciales, las normas de construcción, el alertamiento temprano de los fenómenos, naturales o no, y la evaluación del riesgo.

IC: ¿Podríamos considerar entonces que desde la planeación, el diseño…?

FPM: Claro, a lo largo de toda la vida de la infraestructura, desde su concepción hasta su desmantelamiento o descarte.

IC: Refiere usted la resiliencia en la comunidad, en la sociedad, y la resiliencia en los materiales. En el caso concreto, por ejemplo, de la Torre Latinoamericana, ¿se puede hablar de resiliencia, puesto que el edificio ante la fuerza de un sismo se desplaza en su punto más alto varios centímetros y luego vuelve a su posición original sin mayores consecuencias?

FPM: Sí, se puede considerar así porque no sufre daños que pongan en peligro a sus ocupantes. Ese sería un caso puntual.

IC: Otro que se me ocurre es uno de los pasos a desnivel en el Periférico de la Ciudad de México, que suelen inundarse. Si hubiera un sistema de drenaje apropiado, ¿podría hablarse de una infraestructura resiliente, en este caso de vías terrestres?

FPM: Sí, es precisamente el concepto de resiliencia de infraestructura: cómo debemos construirla y mantenerla.

IC: En ese ámbito, ¿se considera el componente financiero? ¿Cómo definir las acciones que deberían tomarse en cuenta para mitigar un posible efecto financiero negativo?

FPM: Aquí siempre hay que hacer un análisis costobeneficio, pero parte del objetivo de la resiliencia es precisamente disminuir los costos negativos del embate de un fenómeno; eso siempre va a ser más costoso que hacer una inversión inicial en la infraestructura.

IC: Entiendo que lo que menciona refiere al aspecto económico, de costo-beneficio, pero ¿cómo sería en el factor financiero?

FPM: La resiliencia de la infraestructura se puede analizar desde tres puntos de vista diferentes: el técnico, que trata sobre la capacidad de la infraestructura de resistir el fenómeno perturbador; el operativo, la capacidad de mantener o recuperar las funciones lo antes posible; y el financiero, que se refiere a la capacidad de tener los recursos necesarios para la respuesta antes, durante y después del embate del fenómeno perturbador. Es decir, el factor financiero analiza las pérdidas esperadas, los fondos y mecanismos de aseguramiento, el análisis costo-beneficio de las medidas adoptadas, la continuidad de las operaciones y el costo asociado a las interrupciones de estas.

IC: ¿Cuáles considera los mayores riesgos para la infraestructura en urbes como la Ciudad de México, y cómo mitigarlos?

FPM: La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México maneja la resiliencia como un eje estratégico de la gestión de riesgos en la ciudad mediante su identificación, previsión, alertamiento temprano, prevención, mitigación y preparación. De forma particular, el capítulo VIII trata de forma directa la construcción de resiliencia de la ciudad, a través de los artículos 158 a 168. En este capítulo se establece la formación del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, el cual es un órgano colegiado con carácter de asesor-coordinador; involucra al gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Su objetivo es impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos innovadores para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo peligro y riesgo. El peligro está relacionado con la ocurrencia de un evento, mientras que el riesgo, con los daños en las construcciones. Respecto a los riesgos en la ciudad, debemos hablar de dos tipos de riesgos. Los naturales propiamente

dichos; por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México están los sismos, los hundimientos debidos a la extracción de agua del subsuelo, los volcánicos –tenemos por ejemplo el Popocatépetl, que es un volcán activo–, los hidrometeorológicos –las lluvias que cada vez son más intensas–. Por otro lado, están los riesgos antrópicos, los derivados de la actividad del ser humano, y aquí entraría el riesgo de no dar mantenimiento a la infraestructura.

De forma general, se considera el hundimiento de la Ciudad de México como un peligro natural por las condiciones del suelo, principalmente por la consolidación “natural” de este. El caso de los hundimientos por extracción de agua podría ser considerado un evento multifactorial: la extracción es una actividad humana, pero eso conlleva a una condición de consolidación del suelo, lo cual está relacionado con la naturaleza de los suelos.

Volviendo a los riesgos antrópicos: podemos tener lluvias que no son atípicas, pero si no le damos el mantenimiento adecuado a la línea de drenaje, vamos a empezar a tener inundaciones. O si no se le da el mantenimiento adecuado a un edificio, a pesar de haber sido diseñado de forma adecuada, dentro de unos años va a empezar a presentar problemas si se presenta un sismo. En el caso de viviendas, en edificios es muy común que las personas digan: “vamos a tirar este muro para ampliar la sala”, o “compro dos departamentos y tiro el muro divisorio para hacer uno solo”, y así, sin revisar la parte estructural, se está debilitando la estructura, y ante un sismo aparece el problema. Es un ejemplo claro de intervención humana que dañó el edificio, y, aunque no haya sido un daño consciente (no es que digan: vamos a dañar la infraestructura), el no tomar en cuenta ciertas características daña la infraestructura. Entonces, creo que tenemos que hablar de esos dos tipos de riesgos, los naturales, con los que tenemos que convivir, y los antrópicos, para ver cómo podemos mitigarlos y, en algunos casos, cancelarlos completamente para mejorar la resiliencia.

IC: En el contexto del cambio climático, ¿qué vulnerabilidades observa en la infraestructura existente en México y qué estrategias recomendaría para su adaptación?

FPM: Las afectaciones se han intensificado por el cambio climático. Huracanes, lluvias, inundaciones, sequías… deben ser atendidas de manera distinta a la acostumbrada. En el caso de las nuevas construcciones, deben considerarse las nuevas intensidades, y en el caso de las existentes, revisar su estado y adoptar las medidas de acondicionamiento y mantenimiento preventivo imprescindible. Un tema de la mayor relevancia es la actualización de los reglamentos de construcción y la normativa en general relacionada con el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.

IC: ¿Cómo influye el crecimiento urbano, especialmente el no planificado, en la resiliencia de la Ciudad de México y qué lecciones se pueden extraer de eventos recientes?

Por una nueva filosofía de diseño basada en la resiliencia

FPM: El fenómeno afecta mucho, porque, si no hay un ordenamiento urbano, hay crecimiento descontrolado, mucha autoconstrucción no regulada y construcción en general que se realiza en lugares no aptos, a pesar de existir regulaciones en este sentido, y sin respetar el tipo de construcción según el derecho de suelo. Destaco que de poco o nada sirve la normativa si no se cumple y, además, el incumplimiento no recibe una sanción acorde al daño.

IC: ¿Qué regulaciones o estándares internacionales de resiliencia deberían adoptar los ingenieros civiles mexicanos en el diseño de obras de infraestructura?

FPM: Para el caso de la Ciudad de México, nuestro reglamento de construcción es de los más avanzados, compite en el plano internacional. Nuestro problema no es qué tanto conocimiento podemos adoptar de otros países –aunque siempre es importante–: nuestro punto débil es que no todos los municipios cuentan con un reglamento de construcción. Por ley, cada municipio es libre y tiene su propio reglamento de construcción, sus normas técnicas complementarias, etc.; pienso que es un punto débil porque no todos los municipios tienen un reglamento de construcción; la mayoría de ellos incluso no tienen la capacidad de generar de forma adecuada uno.

A mi juicio, es de primera importancia que cada municipio tenga su reglamento de construcción acorde con las condiciones de riesgo naturales de cada zona, con ciertos niveles de seguridad. Todas las acciones que se generen para tratar de hacer códigos modernos con el fin de que cada municipio los tome como modelos de sus propios códigos de construcción son importantes.

IC: Entonces, la recomendación sería que, identificando a municipios con las mismas características de riesgo, se dictaran normas técnicas que deberían, obligatoriamente, aplicarse en los municipios involucrados.

FPM: Sí, con lo que se llama “código modelo”, un código genérico, que después se adaptaría a las necesidades individuales de cada municipio, de acuerdo con los riesgos que tenga: sismos, viento, inundaciones… ese debería ser el camino.

IC: ¿Puede compartir ejemplos de proyectos exitosos en México que integren resiliencia desde la planeación, como casos de puentes o edificios posteriores a 2017?

FPM: Claro, un ejemplo es la Torre Reforma, la cual cuenta con un diseño innovador. Por un lado, presenta un diseño estructural con dispositivos de control, que le permiten soportar los sismos que se presentan en la Ciudad de México. Por otro lado, hace un uso eficiente de la energía, tiene ventilación natural y recolecta agua de lluvia. También cabe destacar el salvamento de una casa histórica que se ubicaba en el predio, la cual fue integrada al conjunto del edificio, en vez de demolerla.

El caso de la Ciudad de México es interesante porque desde hace muchos años participa en la iniciativa

internacional “Desarrollando ciudades resilientes 2030”, que ya tiene más de 10 años, ha pasado por tres administraciones y continúa funcionando. Se ha trabajado en la implementación de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional para que una ciudad sea resiliente. Obviamente, son trabajos a largo plazo.

IC: ¿Ha habido alguna revisión, evaluación de avances y resultados que nos pueda comentar?

FPM: Gracias a los avances en el desarrollo de su estrategia, la Ciudad de México ha sido reconocida como Nodo de Resiliencia, dentro de esa iniciativa. Esto significa que tiene la capacidad de asesorar, vincular y acompañar técnicamente a otros gobiernos locales interesados en mejorar su resiliencia.

IC: ¿Qué acciones cabría sugerir sobre el futuro de las construcciones viejas, edificadas antes de la vigencia de las normas técnicas complementarias, y cómo afecta su existencia a la resiliencia de la Ciudad de México ante un sismo intenso?

FPM: Ese punto está sobre la mesa. El Instituto de Seguridad de las Construcciones lo ha estado planteando. A partir de esta propuesta de revisión nació la nueva norma técnica de rehabilitación, que indica cómo se deben intervenir esas estructuras para incrementar sus niveles de seguridad. Es un punto muy importante para determinar qué tenemos que hacer con la infraestructura existente.

IC: ¿Qué acciones está tomando o sugiriendo el Colegio de Ingenieros Civiles de México para enfrentar la problemática de la autoconstrucción y su supervisión en la Ciudad de México?

FPM: Se han generado diversas iniciativas, tanto en el colegio como en las sociedades técnicas. Es muy importante regular la autoconstrucción, resulta prácticamente imposible cancelarla por completo, pero sí es necesario verificar el estado estructural de las viviendas y es ese sin duda un enorme y complejo trabajo. Se debe buscar la participación activa de los ingenieros en los procesos de construcción, para garantizar que las edificaciones sean seguras. Se debe educar y capacitar a quienes construyen por cuenta propia.

IC: Ante las inundaciones y los socavones, entre otros problemas que impactan la resiliencia de la infraestructura en la Ciudad de México, ¿qué actividades realiza y propone el colegio?

FPM: Lo primero es realizar un mantenimiento regular, efectivo, constante, sobre todo en la infraestructura hidráulica –sin excluir otras–, tomando nota de los problemas y recomendando que se apliquen oportunamente las obras de prevención, en primer lugar, y luego, la atención ejecutiva en cuanto se detectan los problemas.

IC: ¿Qué medidas puntuales deberían tomarse en las instituciones educativas para revisar profundamente la

u No es lo mismo peligro y riesgo. El peligro está relacionado con la ocurrencia de un evento, mientras que el riesgo, con los daños en las construcciones. Y debemos hablar de dos tipos de riesgos: los naturales propiamente dichos –en el caso de la Ciudad de México están los sismos, los hundimientos debidos a la extracción de agua del subsuelo, los volcánicos con el Popocatépetl como volcán activo y los hidrometeorológicos–; y por otro lado están los riesgos antrópicos, los derivados de la actividad del ser humano, y aquí entraría el riesgo de no dar mantenimiento a la infraestructura.

infraestructura en cuanto a su confiabilidad, con objeto de evitar una catástrofe por ejemplo ante algún sismo en horario de clases? Lo mismo vale, me parece, para otras infraestructuras estratégicas como las instalaciones hospitalarias, energéticas, de comunicaciones…

FPM: La educativa ya está considerada en el reglamento como infraestructura estratégica. Regularmente debe obtenerse una constancia de seguridad estructural que tiene una vigencia determinada, independientemente de si ocurre o no un sismo. Ante la ocurrencia de un sismo, especialmente alguno de mayor magnitud, debe hacerse de inmediato una revisión del estado de la estructura. Lo mismo vale para la infraestructura hospitalaria y otras de servicios que se consideran estratégicos, como el de agua, energía, vías de comunicación –especialmente puentes, por ejemplo.

IC: Desde el Comité Técnico de Resiliencia de la Infraestructura, que usted coordina, ¿cuál es la visión sobre los principales riesgos que enfrenta la infraestructura en México?

FPM: Cuando hablamos de la resiliencia de la infraestructura, generalmente, la asociamos a un tipo de riesgo en específico. Sin embargo, muchas veces los riesgos no son eventos aislados, sino que pueden presentarse dos o más al mismo tiempo o en periodos relativamente cortos. Por ello en la resiliencia se deben considerar los múltiples riesgos que pueden impactar a una infraestructura, sus interacciones y cómo pueden afectar a esta en su desempeño y su capacidad de recuperación. Hablar de multirriesgo, entonces, implica diseñar, operar y mantener la infraestructura considerando un panorama completo, en lugar de analizar cada riesgo de manera aislada.

IC: ¿Cuáles son las vulnerabilidades más críticas en la infraestructura nacional frente a fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones?

FPM: Desde mi punto de vista, es el factor antrópico: el no construir con las especificaciones indicadas, apropiadas; el no dar el mantenimiento adecuado y oportuno; el que los propietarios de las estructuras, especialmente

edificaciones habitacionales o para oficinas, hagan cambios –como tirar muros– sin consultar a los especialistas. Un punto fundamental en el cual debemos trabajar es comunicar a la sociedad que también es partícipe de la seguridad estructural, no nada más el ingeniero que construye. Los propietarios deben estar informados de los aspectos básicos del reglamento de construcción y las políticas de control y mantenimiento para que, oportunamente, consulten a las autoridades o profesionales indicados.

IC: ¿Existe algún manual con recomendaciones para los propietarios de infraestructuras particulares?

FPM: Un manual de mantenimiento resulta necesario, y debería promoverse entre la ciudadanía con un alto grado de difusión.

IC: ¿Se ha incorporado adecuadamente el enfoque de la resiliencia en los planes de estudios de las universidades, concretamente de las escuelas de ingeniería civil?

FPM: Pienso que no como materia, en algún plan de estudios. Se han ido incorporando conceptos relacionados con la resiliencia dentro de las materias clásicas de diseño, de análisis, diseño estructural, cimentación, etcétera.

IC: En relación con la resiliencia, ¿qué mensaje daría a las nuevas generaciones de ingenieros civiles que pronto asumirán la responsabilidad de diseñar, construir y mantener la infraestructura del país?

FPM: Considero que tenemos que hacerlos conscientes de que no solamente construimos y tratamos con materiales, sino que parte esencial de nuestra responsabilidad es garantizar la vida y la calidad de vida de millones de personas, y no solamente eso, también el patrimonio de las personas.

IC: En la formación de los ingenieros civiles, ¿no debería hacerse mayor hincapié en la visión preventiva, más allá de la reactiva, frente a desafíos naturales y antrópicos que ponen en riesgo la vida y la calidad de vida de las personas?

FPM: Eso debería empezar desde la formulación de los planes de estudios. Desde hace muchos años en la escuela nos enseñan a construir cosas nuevas; no se habla mucho del mantenimiento, de que se tiene que intervenir en una estructura existente. Los temas de prevención están obviamente relacionados con la resiliencia, que ha de tenerse presente no solo al momento de construir, sino también durante la vida útil de las estructuras. Considero que esa idea la vamos a ir incorporando en la medida en que se consolide una nueva filosofía de diseño basada en la resiliencia

Entrevista de Daniel N. Moser.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las principales fuentes y mecanismos de financiamiento de la infraestructura en México, así como sus retos y oportunidades en el contexto actual. El alcance incluye la infraestructura tanto de transporte y logística como la energética, considerando el marco institucional vigente y las tendencias de inversión en escala nacional e internacional. Se busca ofrecer un panorama actualizado que sirva de referencia para la toma de decisiones de política pública, la participación privada y la planeación de proyectos estratégicos.

La inversión pública en infraestructura, con algunas oscilaciones, ha disminuido en los últimos 40 años como porcentaje del producto interno bruto, hasta llegar a la situación actual de menos del 2%, cuando lo recomendable es una inversión mínima del 5%, para tener una seguridad razonable del desarrollo económico y el incremento indispensable del nivel de vida de los mexicanos. Los hidrocarburos, la electricidad, las presas, las obras de irrigación, las carreteras, el agua potable y el saneamiento han sido los sectores más afectados, aunque en todos los demás también se ha acumulado un importante rezago, tanto en el desarrollo de nueva infraestructura como en la conservación y actualización tecnológica, lo que está afectando desfavorablemente a la economía nacional y al bienestar de la población. El financiamiento de infraestructura en México se ha caracterizado por una combinación de recursos públicos, inversión privada y esquemas mixtos como asociaciones público-privadas (APP). A través de estos mecanismos se han desarrollado proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios y energéticos. Sin embargo, en años recientes el gobierno federal ha priorizado esquemas de inversión pública directa con el fin de mantener el control estratégico de activos y servicios clave, aunque sigue existiendo un espacio importante para la participación privada, sobre todo en proyectos complementarios.

En este marco, las inversiones en energías renovables representan un potencial creciente. México cuenta con uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo, lo que abre la posibilidad de ampliar proyectos fotovoltaicos a gran escala. Asimismo, en zonas como Baja California, Michoacán y el Eje Neovolcánico existe un notable potencial geotérmico que puede aprovecharse para diversificar la matriz energética, reducir la

dependencia de combustibles fósiles y contribuir a los compromisos internacionales de transición energética y mitigación de emisiones.

Estos proyectos requieren esquemas innovadores de financiamiento que combinen garantías públicas, créditos multilaterales y la participación de fondos verdes internacionales.

La estrategia de hacer participar al sector privado en la construcción y operación de infraestructura, si bien es de gran importancia como un complemento y no como la única solución, no está siendo canalizada eficientemente y no se está invirtiendo lo suficiente, debido a una falta de consenso en aspectos clave, como la mejor manera de financiarla, el papel que debe tener el gobierno en proyectos que requieren complementarse con la inversión privada y los ajustes al marco normativo que permite la asociación del sector público con el privado, buscando potenciar el creciente componente social que cada vez más se integra en los proyectos.

Algunas adecuaciones al marco jurídico que rige las asociaciones del sector público con el privado se han planteado en iniciativas del Legislativo como la Ley General de Inversiones en Infraestructura para el Bienestar, que considera muchos de estos aspectos y tiene intención de sustituir la Ley de APP vigente.

En este contexto, debe plantearse un esquema integral que incluya el aumento sustancial en la recaudación fiscal –atacando con firmeza la evasión–, el financiamiento competitivo de largo plazo, bajas tasas de interés y garantías derivadas de los propios proyectos; promoción de la participación competitiva de empresas mexicanas, fortalecimiento del mercado interno y de las cadenas productivas nacionales de la infraestructura, todo lo cual definiría una visión diferente en la realización de la infraestructura que permita abatir los rezagos y hacer frente a

los retos de desarrollo del país en los siguientes años, para lograr que al menos dos terceras partes de esa infraestructura sea realizada por empresas mexicanas.

Los inversionistas institucionales, a saber, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y fondos especializados de la banca de desarrollo, entre otros, están hoy participando a través de capital y deuda en proyectos de infraestructura.

Los requerimientos de inversión anual en infraestructura, identificados a partir de los criterios, objetivos y metas de largo plazo de los distintos tipos de infraestructura, son equivalentes al 5% promedio anual del producto interno bruto, que de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi para los pasados seis años, serían alrededor de 75,000 millones de dólares, solo alcanzable con la mezcla de fuentes de financiamiento que resulte más apropiada al tipo de infraestructura y programa de inversión correspondiente, identificando claramente, en cada caso, la fuente de recuperación y los subsidios requeridos durante la construcción, operación y mantenimiento. Es deseable que la función de planeación sectorial que lleve a la más eficiente aplicación de esquemas de financiamiento y mezcla de recursos públicos y privados se realice en las secretarías y entidades paraestatales del gobierno federal y, adicionalmente, es recomendable contar con una nueva dependencia que sea la responsable de recibir e integrar esa relación de proyectos destinados a satisfacer las necesidades y aprovechar las oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico del país, en estrecha colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o dentro de ella, instancia que sería la responsable de analizar y establecer el origen y la mezcla de los recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Para incorporar decididamente el componente social de los programas y proyectos resultantes de la planeación de la infraestructura en los diversos horizontes de tiempo, a fin de mitigar riesgos y acceder a las mejores condiciones de financiamiento, se identifica la necesidad de que en los programas y proyectos que surgen de un robusto proceso de planeación se tomen en cuenta también los criterios de bancabilidad que tienen la banca de desarrollo nacional y, en su caso, la internacional y las diversas entidades financieras del sector privado nacional, para que estén en posibilidad de determinar la medida en que les resulte factible y conveniente participar en el financiamiento de la infraestructura.

Vale la pena mencionar brevemente los criterios de bancabilidad que siguen los inversionistas y financistas para evaluar el interés en los programas y proyectos de inversión en infraestructura. Estos criterios se aplican tanto en proyectos con esquemas tradicionales de obra pública como en asociaciones público-privadas, concesiones o esquemas mixtos como los contratos CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación). Están basados en elementos técnicos y de planeación que permiten verificar si se alinean con

planes nacionales y sectoriales, si tienen demanda comprobable y sustentable, si cuentan con los estudios de ingeniería a nivel ejecutivo, y si el calendario y los costos de obra han sido analizados detalladamente.

Los criterios que se aplican –más de tipo financiero– se orientan a que el proyecto sea estructurable y atractivo para fondeo; que se garantice su capacidad para generar flujos de recursos por contraprestaciones, tarifas de servicio o peajes suficientes para cubrir las participaciones en la estructura financiera del proyecto y rendimientos atractivos al inversionista (una utilidad que resulta atractiva para inversionistas en proyectos de infraestructura se estima hoy en más o menos 10% en términos reales, es decir, por encima de la inflación).

Los proyectos bancables deberán cumplir también criterios legales e institucionales orientados a asegurar que tengan un marco jurídico sólido, y que las controversias durante etapas de construcción y operación puedan ser resueltas sin sesgos ni orientaciones políticas que contaminen estos procesos –los cuales surgen naturalmente, dado el tamaño y tipología de este tipo de inversiones y contratos para el desarrollo de infraestructura.

También se consideran criterios ambientales y sociales orientados a cumplir con normatividad y estándares internacionales; criterios de riesgo y garantías para minimizar la exposición a todo tipo de riesgos que conlleva la tipología de los proyectos de infraestructura –a los que son en extremo sensibles los bancos e inversionistas– e identificación y distribución eficiente de riesgos entre el desarrollador y la autoridad de gobierno, así como medidas y mecanismos de mitigación claros y estables, como seguros y garantías de pago, entre otros.

Las instituciones financieras, los grandes inversionistas y fondos, toman decisiones sobre participación en programas y proyectos de infraestructura basados en la confianza en las políticas públicas que plantea la autoridad y, ya en el lado financiero, en las matrices de bancabilidad, que son este conjunto de criterios para analizar si en efecto los programas y proyectos les resultan atractivos.

En esta conciliación de criterios financieros de bancabilidad de los proyectos y los criterios de política nacional, se debe considerar que los indicadores disponibles señalan que los recursos fiscales futuros no serán suficientes para atender las necesidades de crecimiento de la infraestructura, y que podrían cubrir entre la tercera parte y la mitad de la inversión necesaria, por lo que el resto tendría que ser atendido con créditos de la banca de desarrollo nacional e internacional y con participación de inversión privada.

El Comité Técnico de Financiamiento de la Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles ha analizado, en concordancia con las líneas de política económica de la administración federal, que para alcanzar las metas de inversión antes planteadas sería deseable contar con la participación privada, con recursos que actualmente están destinados a otros propósitos por sus propietarios

(los inversionistas), considerando a la inversión extranjera como complementaria.

Perspectivas del financiamiento de la infraestructura

De continuar la tendencia de los últimos años, es previsible que ocurra lo siguiente:

a. Presupuestos fiscales insuficientes. Debido al presupuesto que se ha venido destinando al servicio de la deuda interna y externa (capital e intereses), a los programas sociales, las pensiones, a los subsidios a los megaproyectos no rentables en el mediano plazo y al gasto corriente del gobierno, de las fuerzas armadas y la seguridad pública, se tendrá un margen de maniobra en los recursos presupuestales por destinar al desarrollo de la infraestructura que resultará inferior a los requerimientos.

b. Incremento en el rezago de la infraestructura. La inversión privada, nacional y extranjera, participará solamente en aquellos proyectos de mayor rentabilidad y de menor riesgo, y no en proyectos menos rentables, por lo que la realización de los proyectos menos atractivos tendría que diferirse por la insuficiente disponibilidad de recursos fiscales nacionales o reorientar prioridades, dado que los programas sociales están consumiendo un porcentaje muy elevado del presupuesto nacional.

c. Situación de la gobernanza nacional. Por el decidido sesgo de los presupuestos hacia los programas sociales, con el consecuente debilitamiento de los recursos para desarrollo de infraestructura, las presiones sociales podrían crecer y afectar la gobernanza nacional al demandar infraestructura de calidad y mantenimiento de la infraestructura existente, como sucede en el tema de baches en vialidades urbanas o fallas en redes de agua potable, o en obras de remediación de inundaciones que es un tema doloroso y muy presente en estos días en diversas localidades del país, lo que podría repercutir en la calificación de riesgo país que otorgan las calificadoras internacionales, las cuales orientan la propensión de los inversionistas internacionales, y ello podría encarecer el capital y los financiamientos necesarios.

d. Modificaciones al marco jurídico y cancelación de concesiones. Este es un riesgo que generalmente no es previsible y que, con los recientes ajustes en el Poder Judicial, envía señales desfavorables a los mercados internacionales de financiamiento, por lo que pueden desalentar la inversión privada, o por lo menos encarecerla. Ejemplo de estos cambios no previstos en los contratos de largo plazo con la inversión privada son las cancelaciones y presiones parte de los congresos y las autoridades locales para modificar contratos y hasta algunas concesiones para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, o los ajustes a los contratos plu-

rianuales de conservación de carreteras o a los de prestación de servicios con los que se construyeron hospitales, carreteras y centros de readaptación social, entre otras infraestructuras.

Condiciones favorables

No obstante el panorama anterior, el país tiene condiciones muy favorables que deberían aprovecharse y que ayudarían a establecer otros escenarios:

• El desarrollo y operación de infraestructura es atractivo para las estrategias de participación de inversionistas institucionales, en función de su desvinculación de los ciclos económicos y los mercados públicos de capitales de renta variable, y porque los proyectos de infraestructura representan flujos estables y protegidos contra la inflación, horizontes de largo plazo, además de tasas típicamente bajas de default o incumplimiento. Aprovechar los cambios en las reglas de participación de Afores o fondos que administran esos recursos, que ahora tienen ya la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura en un porcentaje un poco más alto; pero para ello, dada la naturaleza de esos recursos, que son ahorros de los trabajadores, deben ser proyectos altamente rentables y sólidos. Nuevamente, recordemos los criterios de bancabilidad expuestos en párrafos anteriores. Los recursos de las Afores se incrementan anualmente con tasas de crecimiento muy altas, por lo que la disponibilidad futura será de grandes dimensiones.

• El margen para incrementar la captación tributaria ya no es tan amplio como se vislumbraba previo al inicio de esta administración federal a través de una reforma fiscal. Actualmente se busca aumentar la disponibilidad de recursos fiscales con medidas de eficiencia recaudatoria y ajustes a impuestos como los programados para el ejercicio fiscal 2026, principalmente en el IEPS y, aunque suene básico, los cambios en tasas impositivas a refrescos y bebidas azucaradas –respecto a los cuales no se ve claro en qué medida contribuirán para el desarrollo de la infraestructura–, sin dejar de considerar el financiamiento privado como un recurso complementario.

• Es factible diseñar sistemas de garantías y coberturas para que cada participante en el financiamiento de los proyectos de infraestructura asuma los riegos que le correspondan y los pueda cubrir y asegurar, lo cual alentaría la inversión privada y el financiamiento de la banca comercial nacional e internacional, y no solo de la banca de desarrollo nacional.

• Existe en México un gran número de profesionales del financiamiento de la infraestructura, incluyendo algunos ingenieros civiles que participan en tareas de integración de proyectos, organismos públicos, organizaciones y empresas privadas, con amplios conocimientos, capacidad y experiencia que pueden participar en el diseño de una estrategia que facilite el desarrollo de la infraestructura en todos los sectores.

• El CICM, a través de su Comité de Financiamiento, analiza y propone esquemas de financiamiento adecuados a los distintos tipos de infraestructura, con lo que refuerza las acciones de los otros comités técnicos.

También existen factores que no son favorables para alcanzar los objetivos mencionados, muchos de los cuales están plasmados en el Plan México y el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, como son los indicadores internacionales de competitividad, conectividad, tecnología y, muy especialmente, disponibilidad de los diversos tipos de infraestructura, que ubican a nuestro país en posiciones muy lejanas de los países con los que tenemos que competir para impulsar nuestro desarrollo económico. Es por eso que el CICM considera que es indispensable acelerar el desarrollo de la infraestructura.

Recomendaciones del Comité de Financiamiento del CICM

El Banco Mundial, antes promotor de la privatización, ha revisado su actuación anterior de aconsejar a los países en desarrollo vender las empresas estatales a inversionistas privados. La antigua idea de las privatizaciones ya no parece tan obvia. Los consumidores, decepcionados, asocian la privatización con altas tarifas para ellos y mayores beneficios para compañías extranjeras y funcionarios corruptos.

El Banco Mundial ha considerado que no importa tanto si la infraestructura está en manos públicas o privadas, sino que se maneje con criterios de eficiencia y honestidad.

Los requerimientos para invertir en infraestructura de todo tipo en el periodo 2025-2050 son de gran magnitud y representan un porcentaje muy alto del PIB, si se considera que actualmente se invierte en infraestructura en México menos del 2% de ese indicador.

Sin embargo, se considera que existe potencial en el país para alcanzar el porcentaje necesario, el cual, en principio, podría ser no menor del 5% del PIB, si se llevan a cabo las medidas propuestas.

Es importante señalar que esta cifra no se refiere a necesidades de recursos fiscales del presupuesto público, sino que es la suma de recursos públicos y privados, propios y de endeudamiento, que se deben invertir en promedio por año, durante los próximos 25 años, para abatir los rezagos existentes en materia de infraestructura y tener la plataforma necesaria para lograr un crecimiento social y económico sostenido y equilibrado.

Del orden de la mitad o las dos terceras partes de estos recursos son recuperables, porque muchos proyectos de infraestructura en diferentes sectores son autofinanciables, mediante esquemas con participación de inversión privada directa e indirecta, en donde el financiamiento proviene de recursos propios o endeudamiento de las empresas privadas nacionales y extranjeras.

La parte detonadora de estas inversiones deberá provenir de recursos fiscales de los presupuestos públi-

cos (federal y estatales) para inducir, en algunos casos, la inversión privada.

Conclusiones

Se requiere fortalecer en el sector público federal un Sistema de Planeación de la Infraestructura, con visión al año 2050, basado en la formulación de planes sectoriales y regionales de desarrollo de la infraestructura, los cuales quedarían a cargo de las secretarías y entidades paraestatales sectoriales (energía, agua, comunicaciones y transporte, educación, salud, desarrollo urbano, etc.).

En apoyo a esto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México impulsó el establecimiento del Consejo de Políticas de Infraestructura, al que se han sumado diversas organizaciones que lo han fortalecido como organización desde la sociedad y en el ámbito gremial interesados todos en el desarrollo de infraestructura.

También es necesario evitar el desarrollo de megaproyectos de infraestructura que no cumplan criterios mínimos de bancabilidad como los mencionados en este texto, porque demandan enormes cantidades de recursos fiscales y en ocasiones no son rentables económicamente aunque cumplan criterios de transversalidad o sean viejas y sentidas demandas sociales.

Se sugiere atender la necesidad de fortalecer el sistema financiero y transformar la banca de desarrollo. Es imprescindible modificar el sistema financiero para hacerlo partícipe del proceso de desarrollo, canalizando una creciente masa de recursos a las actividades que el país necesita y no solo a las que a los bancos les interesan, mediante novedosos esquemas de distribución de riesgos con las garantías correspondientes.

La banca de desarrollo, a través de los contratos CMRO, está impulsando la participación de inversión privada y a la vez cumpliendo los lineamientos de política nacional que limitan las concesiones a privados y el mantenimiento del control de estas mediante concesiones a entidades del Estado.

Finalmente, es muy importante distinguir entre las fuentes de financiamiento y las fuentes de fondeo. Recursos financieros abundan en el mundo, siempre sujetos al cumplimiento de requisitos que generalmente promueven objetivos responsables alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo los criterios de bancabilidad. El mayor reto que se vislumbra es la identificación y cuantificación de las “fuentes de pago de dichos financiamientos”. Allí es donde se requerirá analizar nuevos esquemas y fuentes de recursos que permitan hacer viable el desarrollo de los proyectos de infraestructura

Elaborado por el Comité Técnico de Financiamiento para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

En Schneider Electric, impulsamos la transformación de ciudades, industrias y edificios hacia ecosistemas inteligentes, sostenibles y eficientes.

Nuestras soluciones integradas de gestión energética y automatización van mucho más allá, utilizando el poder de los datos para crear infraestructuras resilientes y entornos adaptados a las necesidades del futuro.

Fusionamos la mejor tecnología con el software y los servicios más avanzados para ofrecerte un valor único.

Descubre cómo podemos hacer que tu proyecto no solo sea eficiente, sino también trascendente.

Conoce más aquí

DIEGO

MEDINA CASTRO

Investigador en ciencias nucleares.

RÉGULO

LÓPEZ CALLEJAS

Investigador en física de plasmas y sus aplicaciones en la salud.

BENJAMÍN G. RODRÍGUEZ

MÉNDEZ

Investigador de instrumentación para generación de plasmas no térmicos.

Las radiaciones ionizantes son una herramienta clave para el diagnóstico de materiales estructurales. Permiten conocer su estado interno (composición, densidad y defectos) sin dañarlos. Este artículo se centra en cómo la radiación de neutrones, rayos gamma y rayos X se aplica en la ingeniería civil para analizar materiales esenciales como el concreto y el acero. Se revisa su evolución, desde los laboratorios de alta especialidad hasta los equipos portátiles de obra, destacando su rol en mejorar la seguridad y la vida útil de nuestra infraestructura.

La evaluación no destructiva de materiales es esencial en ingeniería civil para confirmar la integridad de las estructuras sin detener su operación. Las radiaciones ionizantes son las técnicas más avanzadas en este campo, pues permiten ver el interior de materiales complejos como el concreto, el acero y los polímeros. Con ellas, se pueden encontrar defectos ocultos (discontinuidades) y supervisar cómo cambia la estructura interna de los materiales con el tiempo. Cada tipo de radiación ofrece una visión distinta y complementaria, según la forma en que interactúa con el material:

• Rayos X y radiación gamma: son ideales para materiales pesados (densos). Interactúan con los electrones y son sensibles a la densidad y a los elementos pesados. Por eso, son la técnica estándar para inspeccionar soldaduras, detectar fisuras internas y realizar control de calidad en tuberías y elementos de acero y otros materiales de densidad media y alta.

• Neutrones: son ideales para detectar humedad y corrosión. Interactúan con los núcleos de los átomos y son muy sensibles a elementos ligeros como el hidrógeno. Por esta razón, son una herramienta única para medir la humedad y la corrosión dentro del concreto, factores clave en la durabilidad estructural.

Mientras que las técnicas de rayos X y radiación gamma son de uso industrial y estructural consolidado

(muchas veces regulado por normas), la técnica de neutrones se usa, por ahora, más en investigación avanzada y desarrollo de materiales. En México, el reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es una plataforma esencial para desarrollar estas metodologías, entrenar especialistas y crear modelos de materiales más resistentes. Esta colaboración entre la física nuclear y la ingeniería civil es clave para construir infraestructura más duradera y segura.

Radiaciones ionizantes y mecanismos de interacción con los materiales

Las radiaciones ionizantes son herramientas analíticas imprescindibles en el control de calidad y la investigación avanzada de materiales estructurales. Su principal ventaja radica en su capacidad de penetración en sólidos densos y la habilidad de generar información volumétrica interna sin comprometer la muestra. La naturaleza de la interacción de cada tipo de radiación con la materia define el espectro de información que puede ser recolectada:

• Rayos X y radiación gamma: estos fotones de alta energía (radiación electromagnética) interactúan principalmente a través de la absorción y dispersión por electrones, lo que los hace altamente sensibles a la densidad. Su coeficiente de atenuación es directamente proporcional a la densidad aparente y al número atómico. Esta sensibilidad permite obtener imágenes

de absorción (radiografías) o mapas de atenuación (tomografías), los cuales son ideales para la detección de discontinuidades volumétricas (grietas, porosidad, inclusiones) o variaciones de espesor en componentes metálicos y cementicios.

• Neutrones: estas partículas subatómicas neutras interactúan mediante dispersión o captura nuclear. Debido a su sección eficaz de interacción excepcionalmente alta con el núcleo de hidrógeno, los neutrones son la técnica “estándar de oro” para la visualización de protones. Esta propiedad permite detectar y cuantificar la presencia y distribución de humedad libre o ligada (agua, hidróxidos), así como ciertos productos de corrosión.

El análisis de la atenuación o dispersión de estas radiaciones, bajo condiciones controladas, permite establecer correlaciones cuantitativas entre la microestructura interna y el desempeño mecánico o químico a largo plazo (durabilidad) de los materiales.

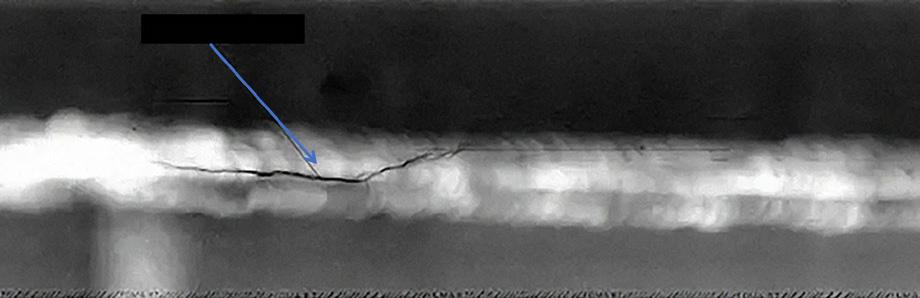

Radiografía y tomografía: del laboratorio de investigación al diagnóstico estructural

La radiografía industrial se ha consolidado como una técnica de evaluación no destructiva de alta fiabilidad para la evaluación de la calidad de soldaduras, recubrimientos y componentes estructurales metálicos. Los sistemas basados en rayos X proporcionan imágenes de alta resolución espacial para la detección de defectos milimétricos, mientras que los equipos que utilizan fuentes gamma selladas como iridio-192 (Ir-192) o cobalto-60 (Co-60) son favorecidos para inspecciones en campo debido a su portabilidad, autonomía y mayor capacidad de penetración en espesores considerables (figura 1).

En el ámbito de la investigación fundamental, las técnicas de radiografía y tomografía de neutrones ofrecen una perspectiva microestructural única. Diversos estudios pioneros han demostrado su eficacia para visualizar dinámicamente la migración de la frente de humedad, el proceso de hidratación del cemento, el transporte de cloruros y la formación de microfisuras en materiales cemen-

ticios (Hu et al., 2023; Ghantous et al., 2023) (figura 2).

Estas observaciones in situ, realizadas en instalaciones con reactores de alto flujo, son esenciales para validar y calibrar modelos predictivos de durabilidad del concreto en condiciones reales de servicio.

De este modo, la combinación sinérgica de técnicas (rayos X, rayos gamma, neutrones) permite cubrir todo el espectro: desde la inspección práctica inmediata en obra hasta el estudio microestructural profundo en el laboratorio.

Fuentes y equipamiento especializado

La viabilidad de las aplicaciones descritas depende de la selección de fuentes de radiación y sistemas de detección adecuados al propósito específico:

• Reactores de investigación (por ejemplo, TRIGA Mark III, del ININ): proporcionan haces neutrónicos de alto flujo y control energético, cruciales para la calibración de detectores, experimentos de irradiación de materiales y estudios avanzados de caracterización microestructural.

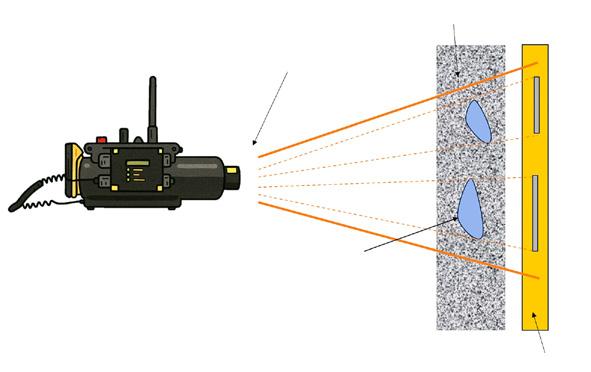

• Fuentes radioactivas selladas (como Ir-192, Co-60) y generadores de rayos X: son los equipos rutinarios en la ingeniería civil y la petroquímica para la inspección no destructiva de soldaduras, control de espesores y diagnóstico de defectos internos in situ

• Fuentes neutrónicas compactas y generadores aceleradores (por ejemplo, sistemas basados en deuteriotritio): representan una frontera tecnológica emergente, incluyendo sistemas como los RANS-II desarrollados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Japón (RIKEN; Kobayashi et al., 2021). Están diseñados para aplicaciones portátiles y estudios no destructivos de campo con menor requerimiento de blindaje y seguridad radiológica, con lo cual se facilita su adopción por la industria.

Cada plataforma cumple un papel específico en el ciclo completo de desarrollo, validación y mantenimiento de materiales, y juntos conforman un ecosistema tecnológico que integra la investigación nuclear con la práctica ingenieril.

u La radiografía industrial se ha consolidado como una técnica de evaluación no destructiva de alta fiabilidad para la evaluación de la calidad de soldaduras, recubrimientos y componentes estructurales metálicos. Los sistemas basados en rayos X proporcionan imágenes de alta resolución espacial para la detección de defectos milimétricos, mientras que los equipos que utilizan fuentes gamma selladas como iridio-192 o cobalto-60 son favorecidos para inspecciones en campo debido a su portabilidad, autonomía y mayor capacidad de penetración en espesores considerables. Las técnicas de radiografía y tomografía de neutrones ofrecen una perspectiva microestructural única.

Aplicaciones consagradas en ingeniería civil, proyectos mexicanos y normativa

Las radiaciones ionizantes son una herramienta indispensable para el control de calidad en la obra.

• Inspección de acero y soldaduras (rayos X y gamma). Se usan de forma rutinaria para asegurar la calidad (QA/QC) de las uniones soldadas en puentes, estructuras metálicas y tuberías a presión. Su capacidad para detectar grietas, porosidad e inclusiones está formalizada bajo códigos internacionales y nacionales. Por ejemplo, la NMX-B-532-1-CANACERO-2021 (basada en la ISO 17636-1) y la guía internacional ASTM E94 establecen los requisitos técnicos para el ensayo radiográfico de soldaduras mediante rayos X y gamma. Además, la NOM-025/1-NUCL-2000 mexicana regula el equipo de radiografía industrial gamma para garantizar la seguridad radiológica y el correcto funcionamiento en campo.

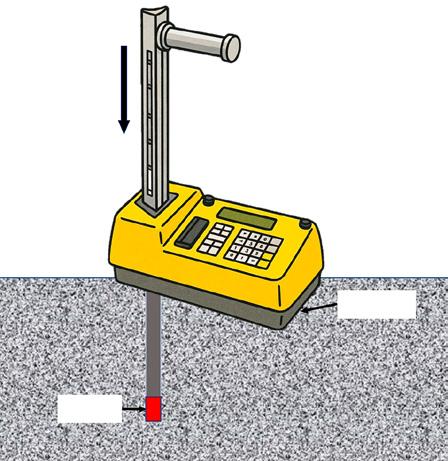

• Diagnóstico de concreto y suelos (radiación gamma y neutrones). Las técnicas nucleares son la solución más precisa para la medición no destructiva de la densidad y el contenido de humedad en suelos y pa-

vimentos. Esto es esencial en proyectos de carreteras y cimentaciones en todo México. Esta aplicación se realiza conforme a normativas internacionales como la ASTM D6938 y AASHTO T 310, que especifican el uso de fuentes gamma (nucleares) para estos fines (figura 3).

• Investigación y durabilidad (neutrones). Aunque se realizan en laboratorios como el del ININ en México, los neutrones han aportado conocimiento fundamental para la ingeniería civil, al permitir la visualización en tiempo real de la migración de agua, la penetración de cloruros y los daños por corrosión dentro del concreto. Estos hallazgos son la base para desarrollar concretos de alta durabilidad que cumplan con los requisitos de diseño estructural, como los establecidos por el Reglamento ACI 318.

Innovación tecnológica y sinergia interdisciplinaria

La convergencia interdisciplinaria entre la física nuclear, la ingeniería civil y la ciencia de materiales está catalizando la creación de metodologías híbridas que integran la radiación ionizante con sensores ópticos, técnicas ultrasónicas y modelado computacional avanzado:

• Tomografía digital: los sistemas digitales de radiografía industrial y la tomografía computarizada tridimensional están mejorando la visualización de defectos, al permitir reconstrucciones volumétricas con una precisión y contraste inigualables.

• Portabilidad y seguridad: los avances en fuentes compactas de neutrones y el desarrollo de detectores de estado sólido con alta eficiencia (como CdZnTe) facilitan el desarrollo de equipos de diagnóstico portátiles para la humedad y la corrosión. Estos sistemas requieren menor blindaje y son inherentemente más seguros para el trabajo de campo.

• Integración con inteligencia artificial y copias virtuales digitales: estos avances, combinados con algoritmos de reconstrucción basados en inteligencia artificial, allanan el camino para la integración de las radiaciones ionizantes en sistemas de monitoreo estructural continuo. El objetivo final es alimentar a las copias virtuales digitales de la infraestructura: modelos virtuales que replican en tiempo real el comportamiento físico de la estructura para permitir la predicción de su deterioro, la optimización del mantenimiento y la extensión de su vida útil.

Perspectivas y desafíos

El desafío central para el futuro reside en la transferencia tecnológica de las técnicas de investigación al entorno operativo, a través de equipos que sean más compactos, rentables y seguros para su uso generalizado en obra. La continua miniaturización de fuentes de radiación, con menor actividad y mayor control electrónico, incrementará significativamente su accesibilidad en la ingeniería civil. Asimismo, la capacitación especializada de profesionales –tanto en la investigación de físicos e ingenieros

nucleares como en la práctica ingenieril– es crucial para la consolidación y expansión de este campo emergente. En resumen, la aplicación de radiaciones ionizantes constituye una alianza estratégica y esencial entre la ciencia de la materia y la ingeniería, con la misión de mejorar sustancialmente la calidad, la seguridad y la resiliencia de la infraestructura moderna.

Conclusiones

Las radiaciones ionizantes constituyen un conjunto de herramientas analíticas esenciales para la evaluación no destructiva y la caracterización avanzada de materiales estructurales. Su capacidad para penetrar sólidos densos y generar información interna permite estudiar, con un rigor complementario, la composición, densidad, contenido de humedad y los defectos internos de componentes críticos de la infraestructura.

• Aplicación industrial consolidada: los rayos X y la radiación gamma se han establecido como métodos de inspección industrial confiables y estandarizados en la ingeniería civil. Son indispensables para el control de calidad en obra (NMX-B-532-1-CANACERO-2021), debido a su precisión en la detección de discontinuidades (grietas, porosidad) y su disponibilidad en equipos portátiles que facilitan la inspección de soldaduras y la medición de densidad conforme a normativas internacionales (ASTM D6938).

• Investigación fundamental avanzada (neutrones): la radiación neutrónica, si bien se circunscribe a la infraestructura de reactores de investigación (como el TRIGA Mark III del ININ), ofrece un valor científico insustituible. Permite la visualización y cuantificación dinámica de fenómenos microestructurales invisibles para otras técnicas (como la cinética de la migración

de agua o la formación de productos de corrosión), al proporcionar datos experimentales cruciales para el desarrollo y la validación de modelos predictivos de durabilidad de materiales cementicios.

La integración sinérgica de estas modalidades, junto con la innovación en sistemas digitales de detección y el desarrollo de algoritmos de reconstrucción basados en inteligencia artificial, está impulsando la transferencia tecnológica. Esta sinergia busca trasladar los principios de la investigación fundamental (neutrones compactos) y la eficiencia del diagnóstico (rayos X/gamma) hacia sistemas de monitoreo estructural continuo, para posicionar a las radiaciones ionizantes como un pilar en la mejora de la resiliencia, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura moderna.

Glosario

Radiaciones ionizantes: energía en forma de ondas o partículas (fotones, neutrones) que tiene la fuerza suficiente para arrancar electrones de los átomos y crear iones. Permiten “ver” el interior de los materiales.

Rayos X y rayos gamma: son fotones (radiación electromagnética) de alta energía. Se usan para radiografiar y detectar fisuras en materiales densos (como el acero) porque son absorbidos principalmente por los electrones.

Neutrones: son partículas subatómicas sin carga eléctrica. Se usan para detectar el hidrógeno y, por ende, la humedad, el agua o la corrosión en materiales (como el concreto), porque interactúan directamente con los núcleos atómicos.

Iones: son átomos o moléculas que han ganado o perdido uno o más electrones, y adquirido una carga eléctrica. Su formación es la característica principal de la radiación ionizante.

Medidor nuclear de densidad

Radiografía industrial: técnica de imagen que utiliza rayos X o gamma para obtener una “foto” bidimensional del interior de un objeto (por ejemplo, una soldadura) y detectar defectos volumétricos.

Tomografía: técnica avanzada de imagen que permite obtener una reconstrucción tridimensional de la estructura interna del material superponiendo múltiples imágenes o “cortes” (similar a una tomografía médica)

Referencias

Ghantous, R. M., et al. (2023). Using neutron radiography to assess parameters associated with water permeability testing. Advances in Civil Engineering Materials 12(1): 78-98.

Hu, Z., et al. (2023). A neutron radiography study on the drying of cement mortars: Effect of mixture composition and crack length. Cement and Concrete Research 172: 107245.

Kobayashi, T., et al. (2021). Completion of a new accelerator-driven compact neutron source prototype RANS-II for on-site use. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Sección A: Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 994. 165091.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

HÉCTOR JAVIER

IBARROLA REYES

Coordinador del Comité Técnico de Normatividad y Enlace Legislativo del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

La iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar propone un cambio de paradigma: redefinir la infraestructura como instrumento de equidad social, sostenibilidad y justicia territorial. A diferencia de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la propuesta privilegia la relación contractual entre pares; plantea un marco integral en el que el Estado coordina la planeación y prioriza regiones con menor desarrollo relativo. Su eje rector es el bienestar, complementado con los principios de inclusión, resiliencia y sostenibilidad ambiental y con una decidida orientación a la transversalidad entre sectores económicos para generar mayores beneficios con los proyectos de infraestructura.

México atraviesa un momento decisivo. El desarrollo económico, la competitividad territorial y la cohesión social dependen directamente de la calidad, cobertura y resiliencia de su infraestructura. Sin embargo, las brechas son notorias y persistentes: de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, México debería invertir al menos el 5% de su PIB anual en infraestructura para atender los rezagos acumulados en transporte, agua, energía, salud, educación y vivienda. En contraste, la inversión pública promedio de la última década ha sido inferior al 2.5% del PIB, un nivel claramente insuficiente para atender la expansión y el mantenimiento de activos estratégicos.

Esta diferencia estructural entre demanda y capacidad presupuestal ha limitado la modernización de carreteras, puertos, ferrocarriles, hospitales y plantas de tratamiento, por citar parte de la infraestructura requerida. A ello se suman restricciones fiscales, complejidad regulatoria y una fragmentación institucional que dispersa funciones de planeación y ejecución.

En este escenario, incentivar la participación privada y los esquemas mixtos de colaboración se convierte en un imperativo. La infraestructura no debe concebirse como gasto, sino como una inversión social de largo plazo, generadora de productividad, inclusión y bienestar.

Frente a este panorama, resulta imprescindible construir un marco normativo capaz de atraer capital privado, garantizar certidumbre jurídica y equilibrar la distribución de riesgos y beneficios. Las asociaciones públicoprivadas (APP) y los modelos de coinversión representan herramientas estratégicas para ello, siempre que existan

reglas claras, transparencia y una gestión profesional que abarque todo el ciclo de vida del proyecto.

La Ley de APP: una base que dio resultados y experiencia para mejorarla

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), promulgada en 2012, fue un hito en la cooperación entre el sector público y el privado. Permitió desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante contratos de largo plazo, introduciendo metodologías como el análisis de valor por dinero, las propuestas no solicitadas y la estructuración de proyectos con métricas de desempeño. Gracias a este marco se construyeron autopistas, hospitales, plantas de tratamiento y centros penitenciarios con estándares técnicos más altos y esquemas de mantenimiento garantizado.

No obstante, la experiencia acumulada durante más de una década mostró que el modelo requería actualización. Persisten procesos extensos, criterios heterogéneos entre dependencias, limitaciones en la evaluación social y un marco institucional que no ha incorporado del todo la dimensión territorial y ambiental del bienestar. En tal contexto, surgieron al menos dos iniciativas de ley que buscan perfeccionar el modelo de la Ley de APP y orientarla más a los temas de impacto social y alineación con las directrices que el gobierno federal ha trazado para la coinversión con la iniciativa privada. Las iniciativas son: 1. Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar y 2. Ley General de Infraestructura para el Bienestar (LGIB). El análisis que se hace en este artículo se centrará en la LGIB.

Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México

La iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar

El 9 de julio de 2025 fue presentada ante la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que propone un cambio de paradigma: redefinir la infraestructura como instrumento de equidad social, sostenibilidad y justicia territorial. A diferencia de la LAPP, la cual es abrogada por la iniciativa de la LGIB, la propuesta privilegia la relación contractual entre pares. La iniciativa plantea un marco integral en el que el Estado coordina la planeación y prioriza regiones con menor desarrollo relativo.

Su eje rector es el bienestar, complementado con los principios de inclusión, resiliencia y sostenibilidad ambiental y con una decidida orientación a la transversalidad entre sectores económicos para generar mayores beneficios con los proyectos de infraestructura. Además, incorpora nuevas estructuras de planeación y evaluación, y define cuatro modalidades de inversión que buscan adaptar los esquemas de participación privada a la naturaleza, escala y rentabilidad de cada proyecto.

Modalidades de inversión en la LGIB

Las modalidades de inversión representan uno de los aportes más significativos de la LGIB, al reconocer que no todos los proyectos son iguales y que el tipo de participación privada debe responder al nivel de riesgo, rentabilidad y relevancia social de la obra.

Inversión directa

En este modelo, la entidad pública aporta recursos presupuestales propios –desde el inicio o de forma progresiva– para financiar parcialmente la obra. El privado participa como ejecutor y, en su caso, operador. El retorno de la inversión se da a través de pagos del Estado, ya sea al concluir la obra o conforme a hitos de avance. Se aplica principalmente en proyectos de alto impacto social y baja rentabilidad financiera, donde el gobierno asume el riesgo principal y el privado aporta eficiencia técnica y gerencial.

La inversión directa resulta idónea para infraestructura básica –escuelas, hospitales, carreteras rurales, sistemas de agua– que requiere ejecución inmediata,

como un hospital regional donde el gobierno aporta el capital principal y la empresa privada complementa con recursos propios, tecnología y gerencia, y recibe pagos al cumplir metas de avance físico-financiero.

Inversión indirecta

En esta modalidad, el Estado aporta recursos de inicio, además de comprometer pagos futuros condicionados al desempeño. El privado financia, diseña, construye, opera y mantiene el proyecto, y su recuperación depende de la calidad del servicio prestado en el plazo convenido.

El modelo permite liberar presiones presupuestales y asegurar que la infraestructura funcione adecuadamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, requiere instituciones sólidas que puedan medir indicadores de desempeño y cumplir obligaciones contractuales de largo plazo.

El ejemplo es un sistema ferroviario o de transporte masivo donde el privado financia la infraestructura, asume los riesgos de construcción y operación, y se le paga mediante tarifas o rentas condicionadas a la disponibilidad del servicio.

Este tipo de inversión es clave para proyectos donde la eficiencia operativa genera beneficios sostenidos, como alumbrado público inteligente, sistemas de tratamiento o edificios administrativos de alto mantenimiento.

Inversión mixta

La inversión mixta combina recursos financieros, bienes o derechos públicos y privados, y distribuye riesgos y beneficios conforme al contrato.

Es un modelo flexible que permite al Estado mantener control estratégico mientras se apalanca capital privado para acelerar la ejecución. Los ingresos pueden provenir tanto de pagos públicos como de tarifas o servicios al usuario final.

En este tipo de esquemas, la gobernanza es fundamental: debe establecerse un mecanismo claro de toma de decisiones, rendición de cuentas y distribución de excedentes, en aras de garantizar transparencia y equidad. En este esquema, el privado tiene una rentabilidad “razonable” y no excesiva, lo cual no es fácil precisar porque depende del tipo de proyecto, de los riesgos y de una distribución justa de ellos. Si esa rentabilidad –o al menos una parte de ella– se debe a un buen desempeño del

Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México

privado, debería ser distribuida equitativamente entre las partes. No es fácil establecer criterios para distribución de rentabilidad excedente en función del desempeño.

Ejemplo: un parque solar o eólico donde el Estado aporta el terreno y la infraestructura de interconexión, mientras el privado financia y opera el sistema; los ingresos se comparten conforme al desempeño energético.

Este esquema puede potenciar el desarrollo regional, ya que combina la rectoría pública con la capacidad de innovación del sector privado.

Inversión mínima

Aquí, la totalidad de la inversión corre a cargo del privado, sin aportación presupuestal del Estado. El papel del gobierno es regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia y calidad del servicio. Este tipo de inversión solo es viable en proyectos altamente rentables o con fuentes estables de ingreso, donde los flujos de recuperación son suficientes para cubrir el capital invertido.

Se trata del modelo de concesión tradicional, en el que el inversionista asume los riesgos financieros y de demanda, y recupera la inversión a través de cuotas o tarifas reguladas durante el periodo de concesión o prestación de servicios. Por ejemplo, una autopista de peaje desarrollada con capital 100% privado, donde los ingresos provienen de los peajes cobrados a los usuarios durante el plazo concesional.

Estos proyectos alivian la carga presupuestal del Estado, pero requieren una regulación eficaz que proteja al usuario y mantenga estándares de calidad y seguridad.

Un aspecto interesante de esta modalidad es que los ingresos adicionales que sean generados deben

ser compartidos, de la manera y en los porcentajes acordados, con la entidad pública inversionista y, según sea el caso, con los usuarios de la infraestructura para el bienestar, o bien, con el Fondo de Infraestructura para el Bienestar. Este aspecto es novedoso en la LGIB, pues en la Ley APP solo se establecía el requerimiento de compartición de ingresos excedentes pero sin reglas para esa distribución que contemplaran umbrales diferenciados.

En conjunto, estas cuatro modalidades constituyen una tipología moderna y flexible que puede adaptarse a las necesidades locales y nacionales; permiten una participación privada gradual y responsable, alineada con los objetivos de bienestar social.

La representación ciudadana: el papel del testigo social

La legitimidad de la infraestructura pública no depende solo de recursos o tecnología, sino de la confianza ciudadana. La figura del testigo social, prevista en el Reglamento de la LAPP, ha contribuido a observar la equidad y legalidad de los procesos de contratación. Sin embargo, el artículo 43 de dicho reglamento se limita a señalar que “el reglamento preverá los términos de participación de los testigos sociales”, y deja su función sin rango legal ni precisión operativa. Por ello, resulta indispensable otorgarle reconocimiento expreso en la ley. El testigo social debe tener capacidad para presenciar las etapas críticas de los concursos, emitir observaciones y publicar informes que fortalezcan la rendición de cuentas.

El reglamento, por su parte, deberá desarrollar criterios de acreditación, responsabilidades y mecanismos de participación, y consolidar al testigo social como una figura profesional y permanente de vigilancia ciudadana, apoyada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La inversión directa es idónea para infraestructura básica que requiere ejecución inmediata.

La gerencia de proyecto: pieza clave para la eficiencia y la certidumbre en las inversiones en infraestructura

El Reglamento de la LAPP contempla actualmente la figura del agente, que asiste en la organización de concursos y en tareas logísticas y técnicas. Si bien esta figura ordena procedimientos, su alcance es limitado: no participa en la planeación temprana ni en la estructuración financiera y es contratado por el ejecutor o el contratante, lo que lo limita para dar transparencia a su labor.

Por ello, la gerencia de proyecto surge como el elemento esencial que garantiza continuidad técnica, control de costos y cumplimiento de plazos.

Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México