Los Geotextile Tubes de Amanco Wavin transforman la manera de construir en zonas expuestas al agua. Su diseño flexible, resistente y de rápida instalación permite proteger taludes, riberas o frentes costeros sin necesidad de estructuras pesadas ni traslados innecesarios. Una tecnología práctica, adaptable y pensada para durar.

Controlan la erosión y previenen la socavación.

Se adaptan a cualquier superficie.

Lee el QR y escríbenos. Nuestro equipo experto te ayudará.

Amanco Wavin Geosintéticos

Disipan el oleaje y resisten flujos variables.

Se instalan rápido, sin maquinaria ni formaleta.

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

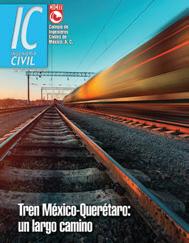

Número 666, agosto de 2025

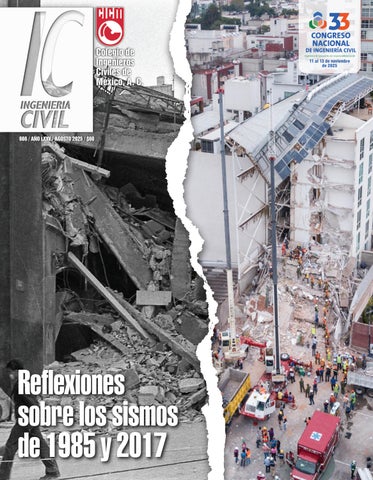

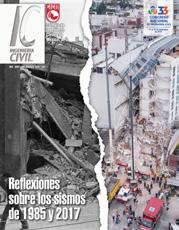

Acerca de la portada. Imagen izquierda: Gobierno de la Ciudad de México. Imagen derecha: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 666, agosto de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de julio de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

Cada edificio, puente, estadio o infraestructura pública representa una inversión económica y un espacio donde se desarrollan actividades esenciales para la sociedad.

Cuando una estructura falla, las consecuencias pueden ser catastróficas, como lo han demostrado lamentables episodios en la historia que han puesto en evidencia la importancia del mantenimiento y la vigilancia constante de las infraestructuras y edificios a lo largo de toda su vida útil.

En este contexto, ha cobrado relevancia el concepto de monitoreo de la salud estructural (MSE), que consiste en el uso de dispositivos tecnológicos en las estructuras para medir, en tiempo real, parámetros como vibraciones, deformaciones y desplazamientos. El MSE permite detectar daños incipientes antes de que se conviertan en amenazas, con lo cual se optimizan las tareas de mantenimiento y se alarga la vida útil de las obras.

En nuestro país, eventos como los sismos de 1957, 1985 y 2017 dejaron huella en la memoria colectiva y marcaron hitos técnicos que impulsaron una profunda transformación en los reglamentos de construcción, los procesos constructivos y la conciencia social sobre la seguridad estructural.

A partir de estas experiencias, se ha reforzado el trabajo entre la autoridad, la academia, los colegios de profesionistas, centros de investigación, sociedades técnicas y profesionistas en favor de construcciones e infraestructuras más seguras y resilientes.

Actualmente, con el desarrollo de nuevos materiales, técnicas constructivas más eficientes y sistemas con dispositivos tecnológicos avanzados, se ha logrado diseñar estructuras más complejas y con mayores niveles de seguridad. Pero ante el envejecimiento de todo lo construido, la acelerada urbanización y la creciente exposición a fenómenos extremos, surge un nuevo desafío: anticiparse a la ocurrencia del daño.

Cabe reconocer que este tipo de innovaciones no sería posible sin la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria de las dependencias locales y federales. La seguridad de las construcciones es un requisito técnico y un compromiso ético con la protección de la vida humana y del patrimonio personal, familiar o colectivo.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

Para el Colegio de Ingenieros Civiles de México, asociación gremial con casi 80 años de historia y compromiso con el desarrollo y la modernización de la infraestructura de nuestro país, resulta de fundamental importancia la actualización profesional y la capacitación permanente de los ingenieros civiles en México. En un mundo en constante evolución tecnológica y en un contexto de crecientes desafíos ambientales y sociales, es esencial que nuestros profesionales estén preparados para responder con eficiencia y eficacia a los retos que presenta el ejercicio de la profesión.

La ingeniería civil es una disciplina en continua transformación. Los avances en materiales, tecnologías de construcción y metodologías de diseño, y la creciente preocupación por la sostenibilidad y la resiliencia ante el cambio climático requieren que los ingenieros civiles mantengan sus conocimientos y habilidades al día. La obtención y el registro de un título profesional acredita que se ha cumplido con los requisitos de un programa académico en alguna institución de educación superior. Sin embargo, al no existir una regulación que obligue a la actualización, esta se convierte en una responsabilidad profesional personal, ética y gremial. No mantenerse actualizado puede traducirse en errores de diseño, deficiencias constructivas o riesgos estructurales, y afectar directamente la seguridad de las personas y la calidad de vida de la comunidad. La actualización profesional mejora la competencia técnica de los ingenieros y garantiza la seguridad y calidad de las obras y proyectos que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Además, fortalece la confianza pública en la profesión, al elevar su prestigio y reafirmar el compromiso del gremio con el bienestar social.

Capacitación permanente: pilar del desarrollo profesional

La capacitación permanente es fundamental para asegurar que los ingenieros civiles puedan adquirir diversas habilidades. En el contexto actual, en que la demanda de infraestructura eficiente, sostenible y segura es más alta que nunca, esta preparación continua no es opcional: es una obligación profesional. Además de las habilidades técnicas, la formación de los ingenieros civiles debe incluir el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, la negociación y la resolución de conflictos. Estas competencias son

fundamentales para lograr una ejecución exitosa de proyectos, ya que permiten una mejor coordinación entre los diferentes actores involucrados, favorecen la toma de decisiones consensuada y contribuyen a crear entornos de trabajo colaborativos y productivos. La formación integral, que incluye tanto habilidades técnicas como blandas, garantiza profesionales capaces de afrontar los retos complejos del siglo XXI con visión estratégica y sensibilidad humana.

Adoptar nuevas tecnologías

La integración de nuevas tecnologías es un componente esencial para mantener la competitividad de la ingeniería civil. Las tecnologías emergentes que los ingenieros civiles deben dominar van desde la inteligencia artificial y el Modelado de Información en Construcción (BIM) hasta tecnologías y prácticas sostenibles, como el uso de materiales ecológicos, sistemas de energía renovable y técnicas de gestión del agua, fundamentales para desarrollar infraestructuras resilientes y respetuosas con el medio ambiente. La capacitación en estas áreas asegura que los ingenieros civiles puedan diseñar y construir proyectos que minimicen el impacto ambiental y promuevan la sostenibilidad.

Mejorar la calidad y seguridad de las obras

La capacitación constante permite a los ingenieros civiles aplicar las mejores prácticas y estándares internacionales para mejorar significativamente la calidad y seguridad de las obras. Esto incluye el uso de materiales innovadores, métodos de construcción avanzados y herramientas de gestión de proyectos que optimizan los procesos constructivos. Estar familiarizados con los estándares internacionales eleva la calidad de las construcciones, además de facilitar la colaboración en proyectos globales y aumentar la competitividad en el mercado.

Además, la actualización continua en técnicas y herramientas de seguridad permite minimizar los riesgos durante la construcción. La capacitación en gestión de riesgos y seguridad laboral asegura que los ingenieros puedan identificar, evaluar y mitigar posibles peligros, en aras de proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. No capacitarse puede implicar errores que cuesten vidas, recursos y prestigio profesional.

Adaptarse a normativas y reglamentos vigentes

Las normativas y reglamentos en la construcción y la ingeniería son dinámicos y varían según la región y los avances tecnológicos. La capacitación continua permite a los ingenieros civiles cumplir con las regulaciones existentes, al promover la seguridad pública y el bienestar social. Esto incluye mantenerse actualizados con las normativas locales, nacionales e internacionales, abarcando aspectos de seguridad, medio ambiente y accesibilidad. En el mismo sentido, en un contexto de creciente enfoque en la sostenibilidad, las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas. La capacitación en estas áreas asegura que los ingenieros puedan diseñar y ejecutar proyectos que cumplan con las normativas ambientales para proteger el entorno natural. Igualmente, fomenta una cultura de innovación y adaptabilidad, y con ello permite a los ingenieros anticiparse y ajustarse rápidamente a las nuevas exigencias del mercado y del entorno regulatorio.

Impacto económico de la actualización profesional

En adición a sus beneficios técnicos y éticos, la actualización profesional continua tiene un impacto económico directo y significativo en el sector de la ingeniería civil. Invertir en la capacitación de los ingenieros lleva a mejorar la calidad de los proyectos al tiempo de representar una estrategia costo-efectiva para todos los actores involucrados en la cadena de valor de la infraestructura.

Reducción de costos por errores y fallas constructivas

Una de las principales consecuencias de la falta de actualización es la presencia de errores técnicos, omisiones en diseño o aplicación inadecuada de normativas, que derivan en sobrecostos por reparaciones, retrasos o incluso reconstrucciones completas. Ingenieros con formación actualizada aplican mejores prácticas, previenen fallas y aseguran un desarrollo más eficiente de las obras, lo que se traduce en importantes ahorros financieros para gobiernos, empresas y contratistas.

Incremento en la productividad y eficiencia de los proyectos

El conocimiento de nuevas metodologías, herramientas digitales y tecnologías constructivas permite optimizar los procesos y reducir los tiempos de ejecución sin comprometer la calidad. Ingenieros capacitados pueden implementar técnicas de lean construction, modelado

BIM y control digital de obra que elevan la productividad y permiten una gestión más precisa de recursos humanos, materiales y financieros. Esto mejora los márgenes operativos y la capacidad de ejecución en múltiples frentes.

Mayor retorno de inversión en capacitación

Numerosos estudios en el ámbito internacional señalan que cada peso invertido en educación y formación continua puede generar entre tres y cinco veces su valor en beneficios económicos directos e indirectos. En el caso de la ingeniería civil, estos retornos se reflejan en una mejor capacidad de respuesta a licitaciones, reducción de siniestros laborales, cumplimiento normativo eficiente y un mejor posicionamiento profesional. Las organizaciones que invierten en la capacitación de sus ingenieros también ven mejoras en la retención de talento, la reputación institucional y la confianza del cliente.

Así, la actualización profesional debe asumirse simultáneamente como un deber ético y técnico, y como una inversión estratégica que refuerza la sostenibilidad económica del sector. Promover la formación continua de los ingenieros civiles es, en última instancia, una decisión inteligente que mejora la rentabilidad de los proyectos, protege los recursos públicos y privados, y consolida una infraestructura más sólida, segura y competitiva.

El Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del CICM

Los profesionales de la ingeniería civil pueden beneficiarse significativamente del Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica (CAPIT) del CICM. Este centro promueve la actualización y capacitación constante, al brindar la oportunidad de mantenerse al día con los avances y mejores prácticas en el campo de la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura física, así como en la actualización de la normativa, aspecto clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la seguridad de las obras. A través de cursos, talleres, diplomados, programas de

Además de habilidades técnicas, la formación de los ingenieros civiles debe incluir el desarrollo de habilidades blandas.

u La capacitación constante permite a los ingenieros civiles aplicar las mejores prácticas y estándares internacionales para mejorar significativamente la calidad y seguridad de las obras. Esto incluye el uso de materiales innovadores, métodos de construcción avanzados y herramientas de gestión de proyectos que optimizan los procesos constructivos. Estar familiarizados con los estándares internacionales eleva la calidad de las construcciones, además de facilitar la colaboración en proyectos globales y aumentar la competitividad en el mercado.

posgrado, conferencias y seminarios, el CAPIT ofrece un espacio para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades técnicas.

El CAPIT se destaca por ofrecer programas especializados que abarcan desde las nuevas tendencias en ingeniería civil hasta el uso avanzado de softwares y tecnologías emergentes. Su objetivo principal es proporcionar a los ingenieros civiles las herramientas y conocimientos necesarios para mantenerse a la vanguardia de la ingeniería moderna. Estos programas de formación continua aseguran que los ingenieros adquieran y actualicen conocimientos relevantes y aplicables a sus labores diarias. Además, el CAPIT ha registrado un crecimiento sostenido en la participación de ingenieros: entre 2020 y 2024, la asistencia a sus programas aumentó en más del 40%, lo que refleja una creciente conciencia sobre la importancia de mantenerse actualizado. A esto se suma que, según encuestas internas, el 78% de los egresados de cursos del CAPIT reportaron mejoras en su desempeño profesional y mayor confianza para asumir proyectos complejos.

Además de promover la innovación, el CAPIT fomenta el desarrollo de nuevas técnicas y soluciones innovadoras que puedan aplicarse en proyectos reales. En consecuencia, se mejora la calidad de los proyectos de ingeniería civil y se impulsa el progreso y la modernización en el sector. La participación en estas actividades demuestra el compromiso del CICM con el desarrollo profesional y nos prepara para enfrentar los desafíos actuales y futuros de nuestra profesión.

El acceso a una red de profesionales y expertos a través del CICM también facilita el intercambio de experiencias y conocimientos, y crea una comunidad de aprendizaje y colaboración continua. Esta interacción entre profesionales, académicos y expertos del sector genera redes de conocimiento que promueven el crecimiento mutuo y la mejora constante en nuestro ámbito.

Conclusión

En el contexto actual, en que la infraestructura se erige como una palanca esencial para el desarrollo económico, la cohesión social y la resiliencia ambiental del país, la mayor amenaza no proviene exclusivamente de

desastres naturales, crisis presupuestales o tensiones políticas, sino de un enemigo silencioso y persistente: la obsolescencia profesional.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México hace un llamado urgente y firme: no podemos permitirnos una ingeniería civil desactualizada. La formación inicial, por sólida que sea, no basta para garantizar la calidad, la seguridad ni la pertinencia de nuestras obras. Desde luego, es indispensable mantener la atención en la actualización de técnicas y herramientas digitales, pero no menos importante es contar con conocimientos sólidos de los principios invariables en los diversos campos que sustentan la profesión del ingeniero civil, pues son estos fundamentos los que permiten aplicar con criterio y responsabilidad las innovaciones tecnológicas. Los desafíos del siglo XXI –tecnológicos, climáticos, normativos, sociales– demandan ingenieros preparados, proactivos y en constante evolución.

Actualizarse no es un lujo ni un simple valor agregado: es una obligación impostergable. Es un compromiso con la ética profesional, con la seguridad pública, con el uso eficiente de los recursos y, sobre todo, con la vida de las personas que transitan y habitan las obras que diseñamos, construimos y supervisamos. La capacitación continua lleva a elevar la competencia individual, además de que multiplica el valor colectivo de nuestra profesión. Exhortamos a las autoridades a respaldar decididamente los mecanismos de formación continua, establecer incentivos para la profesionalización constante y reconocer formalmente los esfuerzos de actualización como parte de una cultura regulatoria y de mejora permanente. A nuestros colegas, los ingenieros civiles de México, les pedimos asumir esta responsabilidad con convicción y visión de futuro. No podemos esperar a que la normativa nos obligue: debemos liderar el cambio desde el gremio. Instituciones como el CAPIT del CICM ofrecen hoy oportunidades concretas y pertinentes para mantenernos a la vanguardia. Participar en sus programas es un acto de liderazgo profesional, un compromiso con la excelencia y una inversión en la solidez de la infraestructura nacional.

La ingeniería civil es una disciplina de futuro. Que ese futuro no nos sorprenda con herramientas caducas, conocimientos rezagados ni habilidades insuficientes. Que nos encuentre listos, actualizados y comprometidos. Porque, en última instancia, la actualización profesional no es únicamente una estrategia para mejorar el ejercicio de la ingeniería: es un imperativo para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Hoy más que nunca, el mayor riesgo para la infraestructura es la inacción de sus ingenieros

Elaborado por el CAPIT para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

NAXHELLI

RUIZ RIVERA Investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Vicepresidenta del Comité Científico del Programa de Investigación Integrada en Riesgo de Desastres de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

JULIO CÉSAR FUENTES QUEZADA Consultor en Economía Urbana y Financiamiento del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, ONU-Habitat, BID, GIZ, Infonavit, IDOM, Secretaría de Movilidad de la CDMX, entre otros. Miembro del equipo evaluador del Programa Nacional de Reconstrucción 2020.

Los daños y pérdidas asociados a fenómenos de gran magnitud han sido estimados por diferentes disciplinas (especialmente la actuaría y la ingeniería). Sin embargo, persiste el problema acerca de quién debe hacerse cargo de los costos de la gestión de riesgos y de los desastres y de qué manera, especialmente una vez que estos se han materializado. Este artículo es una invitación a mirar el financiamiento ante desastres como un reto que rebasa las fronteras disciplinarias; no trata de proyectos de ingeniería, pero busca fomentar diálogos interdisciplinarios entre la ingeniería y otras áreas que aportan ideas relevantes a la práctica de la ingeniería. Se mencionan ejemplos para prevenir inundaciones y ejemplos de soluciones ingenieriles concretas.

Un primer paso para entender los costos de los desastres es plantear las diferencias entre daños y pérdidas. Si bien en el lenguaje común ambos conceptos suelen usarse de forma indistinta, en la gestión de riesgos de desastre tienen implicaciones muy diferentes. Los daños se definen como “las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los acervos de cada uno de los sectores durante el siniestro. Estos ocurren durante el evento que causa el desastre. Según el sector considerado, los acervos incluyen los activos físicos, como edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y almacenaje, mobiliario, obras de riego, embalses, sistemas de vialidad y puertos” (Cepal, 2014).

Los daños son la medida a la que comúnmente se recurre para estimar los costos, ya que pueden determinarse relativamente rápido y se refieren únicamente a bienes materiales, sobre todo a viviendas e infraestructuras. En cambio, las pérdidas y gastos adicionales son “bienes que se dejan de producir y servicios que se dejan de prestar durante un lapso que se inicia tan pronto ocurre el desastre y se prolonga hasta que se alcanza la recuperación y la reconstrucción total” (Cepal, 2014).

Como se podrá imaginar, una estimación de las pérdidas no puede establecerse inmediatamente después de la fase crítica de un desastre. Por el contrario, su cálculo requiere tiempo y no depende solamente de los daños sino también de otros factores sociales y económicos, como la efectividad de las políticas públicas y las estrategias del sector privado destinadas a la continuidad de operaciones. No es hasta un tiempo después de la fase crítica que pueden estimarse las pérdidas, por lo cual las medidas generalmente utilizadas en México –que en realidad estiman casi exclusivamente los daños– subestiman los costos totales del desastre

en los diferentes sectores, por el hecho de no considerar las pérdidas asociadas.

¿Quién paga qué?

Una visión ampliamente aceptada sobre quién debe asumir los costos de los desastres se centra en el concepto de transferencia del riesgo, en todas sus diferentes versiones e instrumentos, desde bonos catastróficos hasta los seguros individuales, pasando por pólizas colectivas. Sin dejar de lado sus posibles beneficios, hay factores de fondo por los cuales la transferencia de riesgo no puede verse como la única salida. Por ejemplo, cuando el sector asegurador decide retirarse de zonas geográficas de alto riesgo (Taylor, 2024), lo cual ha sido incluso reconocido por algunas reaseguradoras (Ellenrieder y Rauch, 2024). Un límite para estos instrumentos radica en la imposibilidad de aumentar las primas entre la población afectada, ya que los premium necesarios para cubrir esos costos en casos de desastre son imposibles de pagar para la población más vulnerable o expuesta. Los diferentes enfoques del riesgo definen los costos y la responsabilidad asociada de distintas maneras. Por ejemplo, el enfoque actuarial, en el que se basa la transferencia de riesgos, lo define en gran medida a partir de criterios de valuación que generalmente no consideran los costos actualizados de la reposición de los bienes o su valor de uso. En cambio, los enfoques de prevención –como los basados en una filosofía de resiliencia estructural– consideran los costos del riesgo como una inversión socialmente distribuida para evitar su ocurrencia. La diferencia entre uno y otro enfoque no es menor, ya que implica lo que los teóricos de la gestión integral de riesgos de desastre conocen como “el desastre evitado” (Kelman et al., 2023).

Sin embargo, la incertidumbre desempeña un papel clave. Debido a que la evaluación de los riesgos de gran magnitud no puede establecer pronósticos precisos de corto plazo, ante escenarios percibidos como inciertos hay pocos alicientes, tanto para la inversión preventiva (pública y privada) como para el diseño de herramientas financieras que puedan enfrentar condiciones catastróficas. A eso debe sumarse un insuficiente conocimiento sobre los escenarios que enfrentarían regiones y ciudades específicas ante ciertos fenómenos, por lo cual hay una escasa relevancia de la prevención en las finanzas públicas y limitados incentivos para considerar los costos de los desastres en la planeación a mediano y largo plazo. En una planeación financiera que considere estos aspectos del riesgo e incertidumbre, en el ámbito de los gobiernos y del sector privado y social, se debe establecer un conjunto de instrumentos administrativos, fiscales y de inversión en el territorio para a) reducir daños y pérdidas (enfoque de prevención de impactos), b) fortalecer las capacidades y sostenibilidad de las infraestructuras críticas y de sectores estratégicos (enfoque de retención de riesgos) y c) generar mecanismos para afrontar el riesgo residual (enfoque de transferencia de riesgos). Estos tres enfoques combinados pueden generar una “caja de herramientas” para que ciudades, regiones y diferentes sectores puedan afrontar el riesgo de desastres, con mecanismos que abarcan un conjunto amplio de estrategias financieras: ahorro y gasto público, deuda, aseguramiento, recaudación fiscal y donaciones.

¿Invertimos o gastamos?

Es importante notar que hay una diferencia sustantiva entre la inversión preventiva y el gasto que se requiere para afrontar una situación de desastre, que a todas luces es el momento en el que más dificultades se tienen para obtener recursos y movilizarlos. Desafortunadamente, una gran parte de los gobiernos locales de México se encuentran en una situación de insuficiencia de recursos para financiar los bienes y servicios que su población requiere y, más aún, para diseñar estratégicamente sus finanzas y con ello minimizar los posibles daños y pérdidas. Por eso es fundamental fortalecer la inversión preventiva y prospectiva, en lugar de centrarse en las estrategias reactivas. De hecho, invertir en prevención es más costoefectivo que gastar en reconstrucción. Según la Oficina de las Naciones Unidades para la Reducción del Riesgo de Desastres, por cada dólar invertido en la reducción y prevención de riesgos se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación después de un desastre; en países de ingresos bajos y medios, la inversión en infraestructura resiliente produce 4 dólares de beneficios por cada dólar invertido. Prevenir genera ahorros significativos a largo plazo en comparación con los costos de recuperación después de un desastre (UNDRR, 2020).

Considerando que la mayor prioridad es evitar la materialización del desastre, el gasto preventivo debe verse como una inversión, la cual implica una normativa

y un diseño de gobernanza acorde con ese enfoque. Sin embargo, en la mayor parte de las ciudades de México existen limitaciones para implementarlo, debido a factores antagonistas –un factor antagonista se refiere a la tensión que existe entre el costo de una acción encaminada a reducir el riesgo y la ganancia asociada a no reducirlo.

Un ejemplo de este antagonismo es lo que en urbanismo se conoce como plantas bajas activas , y en ingeniería como plantas bajas débiles. De acuerdo con las metodologías existentes de valuación inmobiliaria, una planta baja activa –es decir, un espacio comercial abierto, en cuyo diseño se abre al exterior de la edificación, con el fin de atraer clientes– es un elemento que valoriza el suelo sobre el que se edifica, ya que presenta la posibilidad de obtener una rentabilidad mayor. Sin embargo, la configuración arquitectónica de esas plantas bajas activas no necesariamente forma parte del diseño estructural original de una edificación, especialmente en construcciones antiguas, lo que impulsa activamente a los propietarios a realizar alteraciones estructurales (en especial el retiro de columnas y muros de carga), sin considerar las implicaciones que ello conlleva en términos de seguridad. Lo más grave es que tales intervenciones no solo carecen de penalización, sino que incluso son premiadas por el mercado inmobiliario, al valorizar el inmueble y hacerlo económicamente más deseable.

Inversión distribuida

Este ejemplo específico lleva a tratar el problema del diseño administrativo y de gobernanza de los sectores involucrados en la prevención, puesto que implica distribuir la inversión. Por supuesto, el apego del sector de la construcción a los reglamentos de construcción y sus correspondientes Normas Técnicas Complementarias y a las legislaciones locales de protección civil y gestión integral de riesgos es fundamental. Sin embargo, a esa inversión se debe sumar un gasto mucho mayor en inspección y sanción, así como una reorganización profunda de los sistemas de verificación administrativa en casos de alteración estructural y de cumplimiento de las disposiciones relativas a los usos de suelo permitidos.

Ello implica también una revisión de un sistema que se basa exclusivamente en responsivas de auxiliares de la administración pública, así como transitar hacia sistemas mixtos, combinados con verificación administrativa, como lo tienen países con regulaciones de verificación estructural mucho más sólidas (por ejemplo, los procesos de verificación y cumplimiento de Nueva Zelanda o el sistema de verificación e inspección de España). Asimismo, se deben alinear dos normativas: la urbanística y la de seguridad estructural, aunque implique la generación de menos plusvalías y, por lo tanto, una posible reducción de los ingresos fiscales asociados a estas. Aunque estas acciones podrían constituir un costo al erario, también representan un componente de inversión preventiva con mejores resultados regulatorios que los basados solamente en responsivas privadas.

Las omisiones y carencias de inversión pública preventiva se asocian directamente con los impactos de los desastres. Si varias de esas inversiones no se asumieron preventivamente, después del desastre los costos tendrán que ser socializados entre los grupos de población afectados, o asumidos por el Estado. A pesar de que el papel de la gestión de riesgos es reducir lo más posible esos daños, existen abanicos de opciones con las que cuentan los diferentes gobiernos, especialmente los locales, para hacer frente a las crisis.

El conjunto de opciones de financiamiento más interesantes se encuentra, quizá, en algunos mecanismos fiscales y administrativos denominados en la jerga urbanística “instrumentos de captura de plusvalías” (land value capture o LVC). Estas herramientas tienen potencial para financiar parcialmente acciones preventivas, o, en ciertas circunstancias, para contribuir a la reconstrucción (Acosta y Fuentes, 2023). Por ejemplo, algunas de las posibles acciones preventivas contra inundaciones abarcan infraestructuras urbanas como retardadores pluviales domiciliarios, cesión de suelo arbolado en áreas inundables y restricciones a la impermeabilización. Estas intervenciones pueden ser financiadas mediante mecanismos tributarios como impuestos a la propiedad con incentivo verde, contribuciones de mejoras o participación en plusvalías en obra pública (De la Sala et al., 2019). Ejemplos de tales acciones ya han sido implementadas en diferentes ciudades de América Latina. Bajo este modelo también se podrían financiar diversos tipos de intervenciones y acciones de mejora desde la ingeniería civil tendientes a reforzar la seguridad estructural de edificios que, por diversos motivos, se encuentran en un alto riesgo de daño o colapso ante un futuro sismo, así como mejorar los sistemas de drenaje para prevenir inundaciones e, incluso, incorporar infraestructura resiliente, como ya se hace en algunas ciudades costeras.

Existe vasta evidencia acerca del potencial que tienen los LVC para ampliar los recursos disponibles de las ciudades, a partir de fomentar y regular el crecimiento urbano. Por ejemplo, rehabilitar áreas degradadas, crear nuevos desarrollos urbanos, recuperar los costos de inversiones públicas, preservar edificios con alto valor histórico, financiar nuevos sistemas de transporte, restringir el crecimiento en zonas con limitado acceso a equipamiento e infraestructura urbana, o proteger áreas con un alto valor ambiental (Smolka, 2013).

La Ciudad de México tiene una experiencia de implementación de este tipo de instrumentos ante casos de desastres: como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 (19S), se implementó la concesión de derechos adicionales de edificabilidad (DAE), para reconstruir los edificios derrumbados o demolidos tras el sismo. Mediante este instrumento, los propietarios de estos edificios obtuvieron el incremento de hasta un 35% de las densidades de construcción de sus terrenos. No obstante, su implementación no estuvo exenta de

obstáculos, atribuibles no solo a la complejidad técnica –de carácter jurídico, principalmente– sino también a condicionantes de corte político, social y económico. En la práctica, el gobierno se enfrentó con varios obstáculos para su implementación en la fase de reconstrucción después del 19S, lo cual derivó en el retraso del inicio de las obras físicas de reconstrucción y, con ello, del retorno de las familias afectadas a sus hogares. En el mundo, existen pocos casos de implementación de LVC para prevenir o reconstruir los daños tras un desastre, aspecto en el que dichos instrumentos podrían tener un alto potencial, ya que implican procesos de rehabilitación y renovación urbanas (Acosta y Fuentes, 2023). La implementación de los DAE en la CDMX tras el 19S fue singular, ya que no existe evidencia documentada acerca de otra ciudad del mundo que lo haya hecho para casos de desastres.

Conclusión

La pregunta sobre quién asume los costos de los desastres, tanto en su componente preventivo como en su componente reactivo, involucra temas incómodos porque toca elementos de la gobernanza del riesgo que muchas veces no estamos dispuestos a cambiar o sacrificar. En un sistema lleno de factores antagonistas, es comprensible que cada uno de sus participantes desee maximizar sus ganancias y disminuir la parte que está dispuesta a invertir como gasto asociado a la reducción del riesgo de desastres. Sin embargo, enfrentar estos aspectos es necesario para invertir en las opciones disponibles y, con ello, empujar a los sectores público, privado y social para que asuman los costos que les corresponden. Además, las estrategias financieras deben ser combinadas: echar mano de múltiples fuentes de financiamiento y no depender solamente de la transferencia del riesgo

Referencias

Acosta, C., y J. Fuentes (2023). Building rights for funding housing reconstruction: Mexico City’s after the 2017 earthquake. En: A. Singh, Ed. International Handbook of Disaster Research. Singapur: Springer. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (2014). Manual para la evaluación de desastres.

De la Sala, S., et al. (2019). Políticas de suelo, derecho urbanístico y cambio climático: instrumentos urbanísticos-tributarios como medidas para enfrentar al cambio climático. Lincoln Institute of Land Policy. Ellenrieder, T., y E. Rauch (2024). Flood risks on the rise. Greater loss prevention is needed. Munich Re. Kelman, I., et al. (2023). We rarely hear about the disasters that were avoided – but there’s a lot we can learn from them. The Conversation. Smolka, M. (2013). Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina. Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy. Taylor, M. (2024). New law allows insurance companies to flee the flood market. Here’s how it could have major long-term impacts for homeowners. The Cold Down.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR (2020). Financiamiento de la prevención.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

DAMIÁN

RODRÍGUEZ

ESTÉVEZ

Ingeniero de caminos, canales y puertos. Ingeniero colegiado de la industria de turismo y negocios. Asesor regional de Infraestructuras UNOPS.

LUIS MAUMEJEAN

NAVARRETE

Consejero y coordinador del Comité de Tecnología del CICM.

Cada año, los megaproyectos de infraestructuras duplican su costo previsto y extienden sus plazos, mientras asignan menos del 1% de su presupuesto a la gestión estructurada de la información digital. Ese desequilibrio explica por qué el retrabajo consume entre 5 y 9% del costo total de obra. Invertir un modesto 1% en la gestión de datos –lo que la OCDE denomina digital carve‑out– bastaría para evitar la mayor parte de ese sobrecosto crónico.

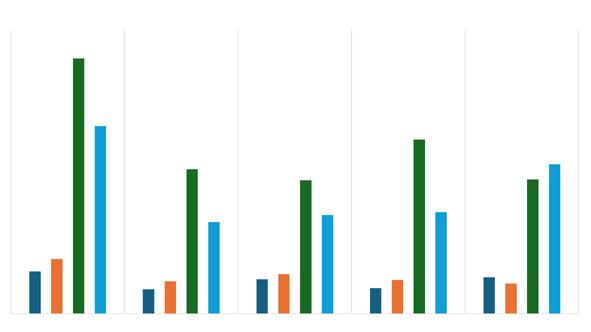

Desde la Organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que con base en su mandato actúa como asesor técnico independiente de los gobiernos en materia de adquisiciones públicas, la experiencia acumulada en múltiples licitaciones de grandes proyectos ferroviarios converge en un hallazgo común: la gestión estructurada de los datos –ya sea mediante BIM, ejemplificado en la figura 1, GIS u otras herramientas– raramente se concibe como un componente transversal del presupuesto. En la mayoría de los pliegos aparece como un entregable aislado, sin vincularse a las distintas fases del ciclo de vida ni dotarse de recursos equivalentes a los que se reservan para la calidad o la protección ambiental.

El gran cuello de botella: subfinanciamiento crónico y modelo contractual heredado

¿Cuál es la razón para que se dé la situación planteada líneas arriba? Primero, el subfinanciamiento crónico: los presupuestos de los proyectos destinan menos del 1% a actividades de gestión “del dato” mientras dan por hecho que “el BIM ya viene incluido” en el precio global. Segundo, la gestión de esta innovación está basada en el modelo contractual heredado: contratos que pagan entregables terminados (planos, memorias, cálculos) en lugar de datos vivos, con lo cual fomentan la cultura del entregable exiguo y con enfoque de máxima reclamación a futuro; la digitalización se despacha, así, como mero trámite para “cumplir con el expediente”, por lo que debe fomentarse la incorporación de estos conceptos en los modelos contractuales. Tercero, una gestión digital incompleta: cada agente define y defiende sus propios estándares, y determina su propio nivel de desarrollo o intercambio sin una autoridad que verifique la coherencia transversal (en muchas ocasiones, la autoridad del proyecto no tiene las capacidades instaladas para la gestión colaborativa del dato, lo cual aún empeora más la gestión); sería conveniente explicitar esa responsabilidad y

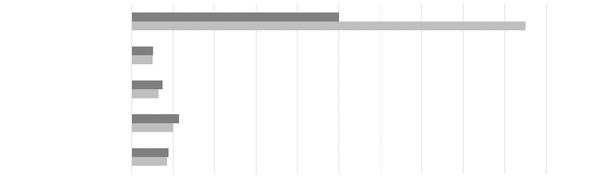

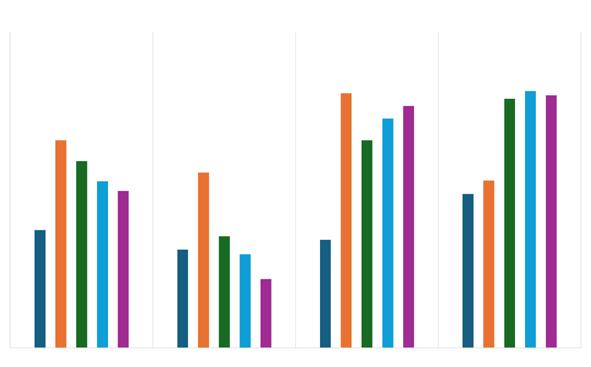

la capacitación correspondiente. Cuarto, evangelización sin evidencia: prolifera la formación, los seminarios, los talleres, los foros casi generalmente asociados a posicionar al BIM como software de modelado con muy poca asociación como metodología de gestión (que es de lo que se trata esto), pero con escasas métricas rigurosas que demuestren los beneficios de impacto en todo y para todo el ciclo de vida del proyecto. Estos cuatro elementos se ilustran en la figura 2.

El resultado de esto es un ecosistema donde los datos existen, sí, pero nadie responde de su implementación y uso durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. ¿Por qué se asume como algo totalmente razonable que las administraciones destinen un 1% del presupuesto a calidad, 1.15% a mitigación de impactos ambientales o 0.75% a conservación de patrimonio cultural, y sin embargo la gestión digital de los proyectos, con 0.52%, sigue siendo una inversión “exótica” totalmente prescindible? (figura 3). Es cierto que BIM se exige por ley y se implementa en pliegos y contratos, además de que se justifica con discurso de sostenibilidad, pero rara vez se financia con la seriedad que requiere, y mucho menos se premia su uso eficaz.

La gestión de detalle digital: el 1% que ahorraría millones

Financiar la gestión digital como se financia la calidad o el patrimonio

En cada país, las administraciones destinan diferentes montos a la calidad; es común en España asignar el 1% del monto de un proyecto a calidad, mitigación de impactos ambientales o conservación patrimonial, pero en general considera la inversión en gestión digital como algo caro y sin retorno, cuando precisamente es la gestión el más eficiente de todos los factores anteriormente citados. ¿Y si esa lógica cambiara? ¿Y si se destinara, de forma explícita, un 1 o 2% del presupuesto de cada proyecto a estructurar, gestionar y operar la información digital del activo, desde su diseño hasta su mantenimiento, no como un adorno metodológico, sino como parte esencial de la gestión del proyecto? Los ahorros en la construcción, mantenimiento y operación podrían ser de gran significación.

La OCDE lleva años recomendando el digital carveout, una separación presupuestaria real que proteja lo digital de la tiranía del “ya veremos”. Esa partida financiera entre otras muchas cosas, debería comprender la figura de un information manager, las auditorías de los modelos y la infraestructura de CDE bajo normas (IOS, 2018). Para blindar su efectividad, estas políticas deben enlazarse a un marco contractual de riesgo compartido, por ejemplo, los modelos Alliance o Target-Cost, consolidados en Australia y el Reino Unido, que premian al equipo cuando el proyecto cumple objetivos como la reducción de costo, plazo, reducción de emisiones de CO2, o aquellos que la administración decida y consecuentemente penalizan a todos cuando falla una parte. El dato deja de ser “propiedad” de cada contratista y se convierte en activo del proyecto, auditado y controlado con la misma lógica y precisión que el vertido de concreto o la colocación del acero. La experiencia sugiere que esta política recupera con creces su costo, tal como lo evidencia el artículo “From start-up to scale-up: Accelerating growth in construction technology” (Blanco et al. , 2023), que es, por cierto, contundente: los contratos colaborativos con gestión BIM reducen un 65% las órdenes de cambio y eliminan la mitad de los litigios ex post, lo que se traduce en un ahorro significativo por cada euro invertido en datos. En términos de capital, eso equivale a recortar entre 5 y 7% de costo extra, es decir, 7 euros ahorrados por cada euro invertido. Además, esta transparencia digital simplifica el mantenimiento posterior del activo: modelos fiables permiten programar gemelos digitales con enfoques de facility management basados en las condiciones reales de la infraestructura construida.

Existen precedentes sólidos: los contratos Alliance en Australia y Target-cost documentados en Australia y en Canadá han demostrado que los mecanismos de reparto de ahorros gain-share mejoran la colaboración, reducen los conflictos y aceleran la innovación. En Europa, varios estudios proponen vincular pagos adicionales a proyectistas o ingenierías cuando sus propuestas BIM generan eficiencias logísticas, constructivas u operativas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Cuello de botella actual en la adopción del digital carve out

Costo de retrabajo

Gestión digital (BIM)

Patrimonio cultural

Medio ambiente

de calidad

México América Latina

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Distribución presupuestaria típica vs. costo de retrabajo en megaproyectos: México vs. América Latina.

Incluso en América Latina comienzan a verse cláusulas de incentivo vinculadas a indicadores de sostenibilidad y reducción de plazo.

En otras palabras, no se trata “solo” de incluir BIM u otra herramienta en la licitación de forma obligatoria y además asegurar su inversión en el proyecto, sino de transversalizar el proyecto con BIM, de la misma manera en que se establece que el proyecto debe tener estudios previos, planificación, diseño, presupuestos y pliegos. Por supuesto, no se trata de recibir modelos que acaben acumulando miles de tareas en un entorno común de datos, sino de usar la información desde el inicio hasta el final. Tampoco tiene sentido que la administración exija BIM sin implicar recursos específicos para ello, sino de financiarlo convencido de su rendimiento y, sobre todo, de construir un entorno contractual que convierta la eficiencia en una meta común, no en una carga que asume en solitario quien quiere hacer las cosas bien o quien solamente quiere ganar el contrato.

El ejemplo ferroviario: casos internacionales y retos en México Cabe destacar la práctica emergente del digital carveout en proyectos ferroviarios, lo cual, entre otras muchas cosas, implica separar y presupuestar específicamente

La gestión de detalle digital: el 1% que ahorraría millones

Tabla 1. Comparativa internacional de digital carve-out en infraestructura

País / Región ¿Digital carve-out obligatorio?

Reino Unido Sí (sector público, BIM nivel 2)

España Sí (proyectos estatales)

Estados Unidos Voluntario, (según estado/cliente)

México / América Latina No

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje típico del presupuesto asignado a digitalización / datos

Marco normativo / referencia

0.5%-1% (en contratos públicos) PAS 1192 (ahora ISO-19650) UK BIM Mandate

0.5%-1% (referencial en contratos ADIF, Fomento, AENA)

0.2%-0.5% (DOT y grandes propietarios)

0.05%-0.1% (estimado, obra pública avanzada)

España, Estrategia BIM Ley Contratos Sector Público

Resultados destacados

Reducción del 30-40% en sobrecostos y litigios (proyectos piloto)

Reducción órdenes de cambio, mejora trazabilidad, inversión ferroviaria total: 24,000 millones de euros

AIA G202, Standards USACE, DOT Proyectos piloto con ahorros 15-30%, pero cobertura dispareja

Estrategias BIM nacionales (México, Chile, Brasil, Perú)

Proyectos piloto, potencial de ahorro alto, madurez incipiente

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea; DOT: Department of Transportation (EUA); PAS: Publicly Available Specification (EUA); AIA: American Institute of Architects (EUA); USACE: United States Army Corps of Engineers (EUA)

entregables digitales (modelo BIM, bases de datos GIS, gemelo digital de la línea) como componentes contractuales independientes (Infrastructure Australia, 2021). Por ejemplo, en la modernización de redes de cercanías españolas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) exige actualmente un modelo BIM as-built y cumplimiento de todos los requisitos de información que estratégicamente la organización requiere a sus activos (ADIF, 2024). Esta política garantiza que, además de la infraestructura física, se entregue un activo digital que servirá para la operación y mantenimiento del activo.

En México, el reto es doble: proyectos como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca o los nuevos corredores logísticos enfrentan “algunos retos”, en parte por la fragmentación de la información y la ausencia de un entorno común de datos (ASF, 2024; Imco, 2024). Implementar políticas presupuestales basadas en el financiamiento específico del “dato BIM” permitiría transformar la gestión ferroviaria, lo que haría posible aprovechar mejor los recursos destinados durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Una revolución pendiente

La historia del ferrocarril y otras muchas a lo largo de la historia nos advierten: las infraestructuras fracasan no por falta de tecnología, sino por déficit en la gestión. Hoy ya se dispone de la tecnología necesaria que resuelve la parte técnica, y su desarrollo es exponencial, incluso a veces es abrumador, pero lo que falta es el cambio de enfoque para gobernar esto, empezando por aprovisionar ese 1% que lo haga rentable para todas las partes y firmar contratos que lo protejan. Los funcionarios públicos que gobiernan proyectos de infraestructuras podrían preguntarse: ¿dónde está el capítulo de gestión digital en los presupuestos?; además de los riesgos, ¿cómo se podrían repartir los beneficios generados por la buena gestión del proyecto?

Solo cuando se ajusten los marcos normativos y legales para permitir presupuestos específicos, la propiedad compartida de datos y esquemas de incentivos, al tiempo que se evoluciona hacia estándares, métricas y roles profesionales alineados con esta nueva gestión

digital, esto del BIM dejará de ser una declaración de intenciones y se convertirá en una verdadera política pública. Este ajuste no es solo un imperativo de eficiencia: es la condición para la sostenibilidad técnica, ambiental y financiera de los proyectos; contribuye e impacta en una “gestión pública justa y equitativa” que UNOPS sitúa en el núcleo de sus operaciones. De este modo, la digitalización pasará de ser un fin en sí mismo a un habilitador estratégico que maximiza el retorno social y garantiza que las infraestructuras perduren al servicio de la ciudadanía.

Conclusión

Establecer por norma y de forma contractual la obligación de destinar un porcentaje mínimo de la inversión en obras de infraestructura a la gestión digital traerá beneficios que superan con creces el costo inicial. Al aplicar herramientas digitales modernas como BIM y otras plataformas de seguimiento durante todas las etapas del proyecto –desde la planeación hasta la operación y el mantenimiento– se logra una gestión más organizada y eficiente. Además, si se incorporan incentivos y bonificaciones para quienes demuestren resultados positivos, se fomenta la excelencia en la ejecución, el mantenimiento y la operación de las infraestructuras

Referencias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif (2024). Plan BIM y proyectos de modernización ferroviaria. Disponible en: www.adif.es Auditoría Superior de la Federación, ASF (2024). Informe de auditoría del Tren Interurbano.

Blanco, J. L., et al. (2023). From start-up to scale-up: Accelerating growth in construction technology. McKinsey & Company. Disponible en: www.mckinsey.com/industries/private-capital/our-insights/from-startup-to-scale-up-accelerating-growth-in-construction-technology Infrastructure Australia (2021). Plan de Infraestructura de Australia: Recomendación 3.2b – Mejora de los resultados de los proyectos.

Instituto Mexicano de la Competitividad, Imco (2024). Radiografía de la transparencia ferroviaria.

International Organization for Standardization, IOS (2018). ISO 19650-1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM).

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ALEJANDRO GUERRERO CORRALES

Ingeniero civil. Ha colaborado en proyectos de infraestructura en los sectores público y privado. Actualmente es profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y consultor en la gestión de riesgos inmobiliarios.

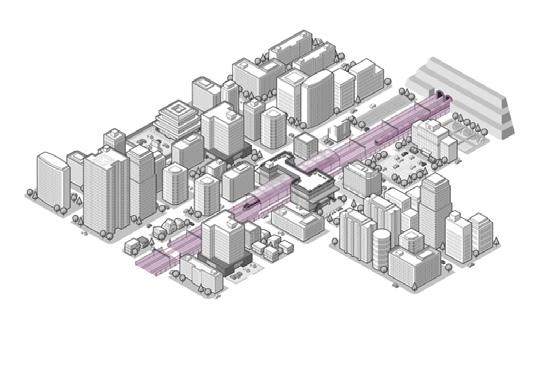

En los últimos días, la gentrificación ha cobrado relevancia en la vida pública de la Ciudad de México, aunque no es un fenómeno exclusivo de esta ciudad y tampoco reciente; el aumento del valor del suelo ha acompañado el crecimiento de grandes ciudades desde el siglo pasado. La construcción de nuevas viviendas es un factor que puede aliviar la problemática, pero es necesario que exista una adecuada planeación para mitigar los efectos negativos y promover un desarrollo urbano inclusivo y sostenible.

La gentrificación es un fenómeno urbano que ha cobrado relevancia en diversas ciudades de México. Este proceso implica la transformación de barrios deteriorados o de bajo costo en áreas de mayor valor económico para atraer a residentes de mayores ingresos, en muchos casos desplazando a las comunidades originales. Aunque la gentrificación puede traer consigo mejoras a la infraestructura y los servicios, también plantea desafíos significativos en términos de equidad y cohesión social. El aumento del valor del suelo acompaña al crecimiento urbano. A medida que la población se concentra en zonas metropolitanas por más empleos y mejores servicios, crece la demanda de vivienda y supera la oferta disponible.

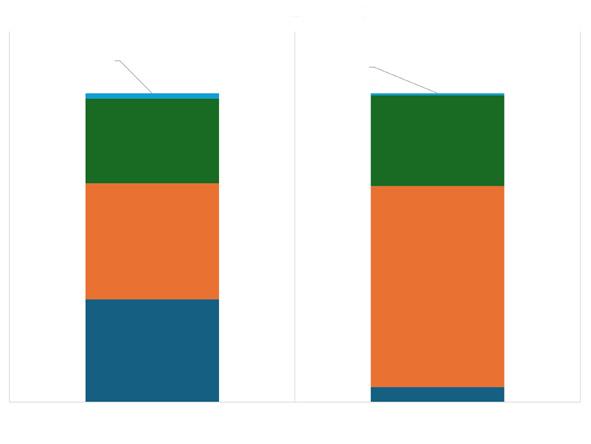

En México, casi la mitad de la población vive en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. La zona metropolitana de Querétaro tuvo el mayor crecimiento entre 2010 y 2020, con un promedio anual de 4.24%. El valor del suelo en estas cuatro áreas ha superado la inflación, como se muestra en la figura 1. Esto se ha acentuado en la última década: entre 2015 y 2020 se tienen incrementos en los valores promedio de los inmuebles, que crecieron más que el doble de la inflación, al igual que para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, con excepción de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Un aumento considerable en la cantidad de viviendas puede reducir su precio, pero este proceso requiere una adecuada planificación. En ocasiones, los desarrollos habitacionales se ubican lejos de áreas productivas y presentan limitaciones en servicios básicos y conectividad urbana. Algunas políticas públicas en materia de vivienda no han tenido los resultados esperados debido a que no han incorporado estos factores.

Para resolver los problemas de vivienda, es necesario definirla más allá de un simple espacio de alojamiento; considerarla como un entorno que promueve el desarrollo y bienestar permite diseñar soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo. Esto exige repensar la infraestructura y verla como un servicio (Cavallo et al., 2020).

Es fundamental determinar cuántas viviendas se deben agregar, dónde localizar nuevos desarrollos habitacionales y qué zonas requieren infraestructura urbana, así como definir de qué manera financiar estos costos. Esta información es clave para diseñar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de vivienda en México. En este artículo se presentan algunos puntos esenciales como inicio para proponer soluciones a esta problemática.

¿Cuál es el déficit habitacional?

Actualmente, se desconoce el alcance exacto del déficit habitacional en México. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2022), alrededor de 12 millones de personas viven en viviendas con problemas de ingeniería estructural y otros 23 millones carecen de servicios básicos. Además, hay una demanda potencial de vivienda, así como casos de hacinamiento y viviendas en zonas de riesgo o irregulares.

Bajo la premisa de que es difícil mejorar lo que no se puede medir, es necesario conocer el déficit de vivienda en México. En la bibliografía es frecuente que se clasifique el faltante de vivienda en dos tipos: al primero se le relaciona con la sustitución total de las unidades habitacionales (déficit cuantitativo), y en el segundo se incluyen hogares que requieren mejoras importantes para ser considerados funcionales (déficit cualitativo).

Vivienda y gentrificación, estrategias para un desarrollo urbano inclusivo y sostenible en México

El déficit cuantitativo de vivienda se refiere a la cantidad de unidades habitacionales que es necesario construir o reponer para satisfacer las necesidades de la población. Este tipo de déficit incluye tanto las viviendas proyectadas para atender la demanda futura como aquellas que requieren una rehabilitación total debido a su estado actual deplorable o la mala calidad de sus materiales de construcción.

Como lo indica Arriagada (2003), “el déficit cualitativo es distinto del componente de viviendas que deben reemplazarse, puesto que atañe a viviendas que pueden alcanzar un estándar plenamente satisfactorio al ser mejoradas mediante reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie, conexión a servicios de agua potable y alcantarillado”.

La determinación del déficit cualitativo es más compleja, ya que implica definir los criterios para considerar una vivienda como deficitaria. En la conferencia Hábitat III, firmada por varios países, incluido México, la ONU especificó siete aspectos que las viviendas deben cumplir para ser consideradas satisfactorias:

1. Seguridad de la tenencia: la existencia de condiciones de gobernanza para dar certeza de la posesión de las viviendas.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: todas las viviendas deben contar con servicios básicos.

3. Asequibilidad: toda persona podrá adquirir o arrendar una vivienda sin poner en riesgo el goce de otros satisfactores básicos.

4. Habitabilidad: contar con condiciones salubres y de resguardo apropiadas.

5. Accesibilidad: las viviendas deben contar con instalaciones acordes a personas con necesidades especiales.

6. Ubicación: las viviendas deben estar localizadas dentro de zonas que ubiquen centros de trabajo, educativos, de servicios, recreativos, etcétera.

7. Adecuación cultural: se refiere a la necesidad de tomar en cuenta la expresión de identidad cultural.

Estas características permiten identificar viviendas que forman parte del déficit cualitativo. Para validar este déficit, se pueden incluir preguntas específicas en censos de vivienda, formuladas con la colaboración de profesionales de la construcción.

En resumen, el déficit cuantitativo es de suma importancia para tener en mente cuántas viviendas es necesario adicionar y elaborar con ello planes y programas de desarrollo. Por su parte, el déficit cualitativo es de gran utilidad para garantizar que las viviendas sean seguras, accesibles y ofrezcan condiciones dignas para una vida plena.

¿Dónde adicionar o mejorar viviendas?

En México hay más de 6 millones de viviendas deshabitadas, según el Programa Universitario de Estudios de la

Inflación ZMVM ZM Querétaro ZM Monterrey ZM Guadalajara

Elaboración propia con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal y del Inegi.

de la inflación y los precios medios de vivienda.

Económica y popular Tradicional Media Residencial y residencial +

0.15% 0.29% 0.43% 0.77%

Ciudad, de la UNAM. Muchas de estas casas, construidas para sectores económicos sociales, se ubican lejos de zonas de actividad económica y desarticuladas de redes de transporte, lo que propicia su abandono. Esto ocasiona pérdida patrimonial para las familias y para los institutos de vivienda que las financiaron, deterioro urbano por vandalismo y desmantelamiento, además de facilitar que grupos delictivos utilicen las viviendas abandonadas.

Resulta evidente que no es factible continuar con desarrollos habitacionales en zonas remotas y desarticuladas. Sin embargo, un gran obstáculo que enfrenta la construcción de nuevas viviendas en zonas urbanas es la oposición de los residentes. En una encuesta aplicada en internet a habitantes de la Ciudad de México, el 60% indicó que se opone a la construcción de nuevos desarrollos, mientras que el 26% señaló que tal vez lo haría. Las razones que se señalaron como aversión a los

y

Vivienda y gentrificación, estrategias para un desarrollo urbano inclusivo y sostenible en México

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Único de Vivienda.

3. Participación de los tipos de vivienda a en la CDMX y Querétaro en 2024.

Salario promedio Vivienda económica-social Vivienda residencial media Departamento en condominio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal y del Observatorio Laboral.

Figura 4. Ingresos mensuales requeridos para créditos hipotecarios promedio.

nuevos desarrollos son que originarían escasez de agua potable (75%); traerían afectaciones al medio ambiente (65%); se generaría congestionamiento vial (60%) y se incrementaría la delincuencia (42%). La muestra de dicha encuesta se realizó para un nivel de confianza del 90% con un margen de error de 5 por ciento.

Otro aspecto primordial es que la vivienda debe ubicarse en zonas seguras, libres de riesgos. El cambio climático, el deterioro de la infraestructura y la sobreexplotación del suelo han aumentado problemas como inundaciones y socavones, y puesto en peligro las

construcciones. Por ello, encontrar terrenos adecuados para nuevos desarrollos habitacionales es cada vez más complicado y requiere colaboración entre instituciones académicas, profesionales y autoridades. Las acciones necesarias incluyen:

• Elaborar mapas de riesgos (fallas geológicas, zonas inundables, etcétera).

• Planificar servicios públicos y asegurar su provisión a largo plazo, además de contar con buena conectividad y transporte.

• Involucrar a los residentes y mantenerlos informados, especialmente sobre la dotación de agua y campañas de mejoramiento urbano.

Cómo financiar los proyectos inmobiliarios

La diferencia entre oferta y demanda inmobiliaria, como se ha señalado, contribuye al alza de los precios de vivienda en grandes ciudades. Entre 2013 y 2024, las viviendas construidas bajaron de 248,883 a 128,142 –una reducción anual promedio del 6%, según el Registro Único de Vivienda–. Además, la proporción de viviendas nuevas económicas o populares sigue disminuyendo frente a las de tipo tradicional o residencial plus. En 2013, en escala nacional, siete de cada 10 viviendas nuevas correspondían a los sectores económico y popular, y las otras tres a los sectores tradicional, residencial y residencial plus. Para 2024, estas cifras se invierten, como se ilustra en la figura 2. En las grandes ciudades el fenómeno se agudiza, al incrementarse el número de viviendas de los sectores medio y residencial. En las ciudades de México y Querétaro, tres de cada 10 viviendas nuevas pertenecen a estos sectores (figura 3). Los números anteriores indican que la construcción de nuevas viviendas no ha resuelto la crisis habitacional. Es posible cuestionar si esta situación ocurre debido a que, aunque existe una demanda insatisfecha, una parte significativa de la población no tiene la posibilidad de cubrir los costos de adquisición de viviendas. Si bien las tasas de créditos hipotecarios en México no han sufrido grandes cambios, aún son muy superiores a las existentes en Estados Unidos: en el primer trimestre de 2025, la tasa hipotecaria promedio en México fue de 11.65, frente al 6.72% de EUA.

Para los habitantes de las cuatro entidades federativas en las que se encuentran las zonas metropolitanas más grandes del país, representa una gran dificultad tener acceso a créditos hipotecarios. Los salarios que las instituciones bancarias solicitan para otorgar créditos están muy por encima de los salarios profesionales medios. Por ejemplo, si se considera un crédito hipotecario a 25 años, los ingresos solicitados por los bancos para vivienda residencial van de cuatro a seis veces los salarios promedio de estas entidades. Estos aspectos se ilustran en la figura 4.

La falta de acceso a créditos hipotecarios no ha sido aligerada por los institutos de vivienda (Infonavit o Fovissste). Los créditos de estas instituciones están destinados, en su mayoría, a los sectores económico y popu-

Vivienda y gentrificación, estrategias para un desarrollo urbano inclusivo y sostenible en México

lar, para los cuales la construcción, como se señaló, ha disminuido ostensiblemente. A la falta de financiamiento bancario o de los institutos de vivienda se deben agregar las personas que no tienen derecho a este, por trabajar en el sector informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, en el primer trimestre de 2025 cerca de 32 millones de personas (más de la mitad de la población económicamente activa) encuentra ocupación en el sector informal.

Para que la población pueda ejercer su derecho a una vivienda digna, es esencial encontrar fuentes de financiamiento en las que participen tanto las autoridades como las instituciones bancarias. Por ejemplo, las autoridades pueden colaborar con los bancos para desarrollar esquemas que faciliten el cobro de adeudos, lo que permitiría reducir las tasas hipotecarias. Al mismo tiempo, los bancos podrían ser más flexibles en la contratación de este tipo de créditos. Es crucial encontrar esquemas a través de los institutos de vivienda para que la población encuentre soluciones a la grave crisis inmobiliaria.

Conclusiones

El aumento del valor del suelo acompaña al crecimiento urbano. A medida que la población se concentra en zo -

Publicación oficial del

realizada por profesionales para profesionales de la construcción y la infraestructura 75 años a la vanguardia de la actualización profesional

La opinión de sus lectores*

93% aprueba sus artículos

96% está satisfecho con el servicio 98% dispuesto a recomendarla *Encuesta realizada a los socios del CICM

nas metropolitanas por más empleos y mejores servicios, crece la demanda de vivienda y supera la oferta disponible. En México, casi la mitad de la población vive en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la falta de acceso a créditos hipotecarios no ha sido aligerada por los institutos de vivienda como el Infonavit o el Fovissste. Para resolver los problemas de vivienda, es necesario definirla más allá de un simple espacio de alojamiento. Considerarla como un entorno que promueve el desarrollo y bienestar permite diseñar soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo. Además, es fundamental determinar cuántas viviendas se deben agregar, dónde localizar nuevos desarrollos habitacionales y qué zonas requieren infraestructura urbana, así como definir la manera de financiar estos costos

Referencias

Arriagada, C. (2003). América Latina: Información y herramientas sociodemográficas para analizar y atender el déficit habitacional. Serie Población y Desarrollo. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cavallo, E., et al. (2022). De estructuras a servicios. Serie Desarrollo en las Américas. Banco Interamericano de Desarrollo.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

� Aparición del anuncio en la revista electrónica que se envía por correo personalizado (no masivo) a nuestros más de 24,000 contactos de profesionales de los sectores público y empresarial vinculados a la construcción

� Logo en el promocional que se envía a nuestros contactos por correo personalizado, con cada aparición de la revista

� Logo con enlace a su web en la cabeza de la página de inicio de heliosmx.org (con más de 4,234,567 visitas) de forma permanente durante el tiempo que se publique el anuncio en la edición impresa

� Publicación de artículos técnicos aprobados por el Consejo Editorial, sin costo.

ALEJANDRO

VÁZQUEZ VERA Director de Integración de Procesos de Ingeniería. Miembro del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México.

Los aisladores sísmicos, los disipadores de energía, las construcciones con muros de cortante, la construcción de estructuras mixtas acero-concreto son elementos relevantes para la atención del riesgo sísmico. También hay avances en materiales, como aceros con mayor resistencia, concretos con mejor comportamiento y muy alta resistencia y tabiques de mayor calidad que los convencionales para estructuras de mampostería. Son dignos de mencionar los avances en el estudio del comportamiento de las estructuras mediante modernos programas de cómputo, que permiten analizar la estructuras y su cimentación en forma exhaustiva y detallada.

Ingeniería Civil (IC): ¿Qué tan preparada está la Ciudad de México para un sismo como el de 1985 o para uno similar?

Alejandro Vázquez Vera (AVV): Para dar respuesta a este cuestionamiento, debemos considerar tres aspectos. El primero es el relativo a las normas, que se han actualizado de acuerdo con la información de que se dispone, ya que se cuenta con una red de acelerógrafos muy extensa que ha dado mucha información y que nos ha permitido conocer mejor los riesgos sísmicos que pueden afectar a las diferentes zonas de la ciudad. También contribuyen múltiples investigaciones que –junto a la experiencia profesional de los ingenieros de la práctica en estructuras y geotecnia– permitieron al Comité Asesor en Seguridad Estructural desarrollar una normativa muy superior a la que se tenía en 1985, y aun en 2017. Todo los anterior mejora las expectativas de un daño significativamente menor.

El segundo aspecto es que se cuenta con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCDF) y con las figuras del director responsable de obra y del corresponsable en seguridad estructural que, si hacen adecuada y profesionalmente su trabajo, garantizarán el cumplimiento de las normas y un mejor comportamiento de las estructuras.

El tercer aspecto –el más conflictivo– es el de las edificaciones construidas antes de 1985 y, aún más, aquellas construidas antes de 1957, cuya capacidad para resistir los nuevos sismos se desconoce, así como la acumulación de posibles daños no visibles a sus estructuras. Desde luego, las construcciones posteriores

a 1985 deben ser más seguras que las anteriores si se construyeron de acuerdo con las normas actuales.

IC: ¿Qué hacer en cada uno de los casos anteriores cuando la preparación no es la adecuada?

AVV: En cada caso es diferente lo que debe hacerse para garantizar su seguridad, pero todo empieza por efectuar un análisis particular para saber en qué condición se encuentra la estructura y ponderar la necesidad de reforzar, partiendo del hecho de que ha sido capaz de resistir los efectos sísmicos sufridos durante su vida útil, lo cual puede ser por su altura, tipo de construcción, regularidad en planta y altura, materiales empleados, o porque los muros de relleno ayudaron a resistir los esfuerzos. Este dictamen estructural determinará el nivel de vulnerabilidad estructural y nos dirá en qué situación se encuentran tanto la estructura como su cimentación. Para saber cómo actuar en cada caso, se ha emitido la Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural, que detalla el procedimiento a seguir y permite decidir sobre la necesidad de reestructurar o recimentar un edificio y la forma de diseñar y construir su rehabilitación, en caso necesario.

IC: ¿Con qué criterio se resolvió que la normativa se actualice cada cinco años, y no cada dos, tres o diez?

AVV: Se consideró un plazo razonable para contemplar los avances que se presenten en cuanto a las investigaciones que se realicen, a los avances en procedimientos constructivos, a materiales mejores o nuevos, así como a la información adicional que se obtenga de los diferentes

instrumentos, tanto en lo relacionado con la medición de los parámetros de los sismos que se presenten, como con la instrumentación que se obtenga de los edificios que cuenten con aparatos de medición, de acuerdo con la reglamentación existente. En realidad, el plazo es de 6 años. Se trata de realizar la actualización durante cinco años y emitir la nueva normativa dentro de una misma administración de gobierno.

IC: ¿Puede abordar las acciones estructurales realizadas para proteger instalaciones importantes –edificaciones estratégicas como hospitales, centros educativos– ante una catástrofe como el sismo de 1985?

AVV: Quizá la afectación a los diferentes servicios básicos en una emergencia, como los hospitales, servicios de agua, telecomunicaciones y electricidad, así como a los sistemas de transporte fueron la parte más sensible en el sismo de 1985, ya que su inoperatividad dificultó la atención en la emergencia. Esto se ha considerado específicamente en la reglamentación de construcción de edificios, que es el tema del reglamento en vigor. De acuerdo con esa visión, todas las estructuras que son esenciales para el funcionamiento de la ciudad en caso de un evento catastrófico se diseñan para valores muy superiores (en un 50% para efectos sísmicos) a los que se aplican para edificios de habitación u oficinas. Se trata de garantizar que continúen funcionando en toda circunstancia.

IC: ¿Cuáles son los aprendizajes que considera más valiosos del sismo de 1985?

AVV: Son múltiples, ya que, al margen de la tragedia, se contó con un muestrario a la vista de las estructuras que se colapsaron, las que sufrieron daño estructural severo que puso en peligro su estabilidad y funcionamiento, así como de aquellas que resistieron sin daño aparente o real el severo sismo que se presentó. De todas estas experiencias, se han sacado conclusiones que han servido para la elaboración de los nuevos reglamentos de construcción y han sido la base para determinar las investigaciones necesarias para entender mejor el fenómeno.

El primer aprendizaje de los que considero más importantes es que el reglamento en vigor subestimaba los efectos de un sismo como este en la ciudad, dadas las

grandes aceleraciones que se presentaron en el terreno y que afectaron principalmente a un determinado tipo de edificios, muy comunes en nuestra ciudad: aquellas estructuras que tienen o tenían un periodo de vibración similar al periodo que rigió el acelerograma del sismo, que fue cercano a los 2 segundos.

El segundo aprendizaje fue el que nos mostró que las estructuras con irregularidades en su planta o elevación son los más afectados, así como los edificios en esquina, los llamados de planta baja débil y los edificios con losa plana apoyada directamente en columnas, las cuales tuvieron un muy mal comportamiento. Obviamente, más grave fue para las edificaciones ubicadas principalmente en la denominada Zona de Lago, y en forma parcial en la de Transición. También se observaron muchos casos de mal comportamiento de la cimentación básicamente con hundimientos notorios.

El tercer aprendizaje fue comprobar que los materiales empleados tenían características en muchos casos deficientes, especialmente en el concreto, y se presentaron muchas edificaciones que mostraban modificaciones a la estructura original y edificios con cargas vivas excesivas que rebasaban con mucho las de diseño.

Estos tres factores y muchos otros se han tomado en cuenta para la elaboración de las normas actuales. Se espera, con ello, un mejor comportamiento en el futuro.

IC: ¿Qué diferencias observó entre la respuesta de la sociedad y las organizaciones directamente vinculadas con el fenómeno –gobierno, academia, gremios de profesionales– en 1985 y en 2017?

AVV: La respuesta de la sociedad es quizá lo más relevante en ambos casos. Fue impactante en el 85, ya que la magnitud de los daños fue mucho mayor; la respuesta fue muy positiva e inmediata y es un aspecto a considerar en los protocolos de actuación en caso de desastres, ya que, bien encauzada, resulta de altísimo valor.

Respecto a la respuesta de las autoridades, fue radicalmente diferente, ya que en 1985 la respuesta tardó en aparecer y se vivió un periodo de inactividad, que fue determinante en la emergencia; sin embargo, el trabajo, una vez iniciado, fue muy ordenado, aunque no se atendieron todos los edificios dañados. En 2017 se

actuó con mayor prontitud y eficacia, ya que se contaba con la experiencia anterior. Los trabajos de inspección de estructuras dañadas fueron mucho más ordenados, primero porque se contó con algunos protocolos ya existentes de actuación y segundo por la coordinación que el ISCDF ejerció. Inmediata fue la respuesta de las sociedades técnicas, principalmente la Sociedad Mexicana de Ingeniería estructural (SMIE) y el CICM; sin embargo, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), el Colegios de Arquitectos, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC) y las facultades de Ingeniería y Arquitectura también fueron de relevancia. No obstante, hay mucho por hacer en la realización de los protocolos de actuación y su empleo en los sismos por venir.

IC: ¿Cuáles son los puntos más relevantes de la evolución del Reglamento de Construcciones en materia sísmica?