Transforma senderos, jardines y taludes con nuestras Geoceldas tridimensionales:

una solución versátil y ecológica que mejora la estética del paisaje, controla la erosión y garantiza superficies firmes con vegetación o grava.

Fácil instalación | Drenaje eficiente | Adaptable a todo tipo de terreno

Nuestro equipo técnico está listo para ayudarte, ¡Contáctanos!

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 664, junio de 2025

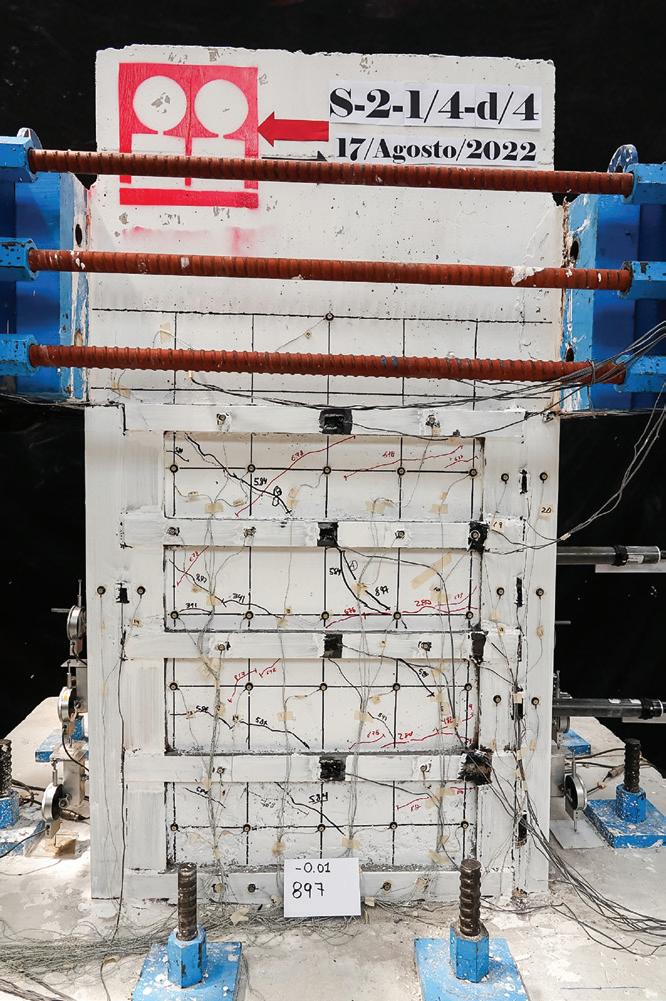

Acerca de la portada. Imágenes de Sergio M. Alcocer y Bernardo

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

/ PROYECTO TIJUANA CIUDAD-RÍO / GUILLERMO SÁNCHEZ

DE ESTADO / GOBERNANZA METROPOLITANA EN EL VALLE DE MÉXICO: ALGUNOS RETOS Y ENSEÑANZAS / ÁLVARO LOMELÍ COVARRUBIAS Y GERARDO GONZÁLEZ HERRERA

TEMA DE PORTADA / LEGISLACIÓN / LA NUEVA NTC PARA LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES DE LA CDMX / SERGIO M. ALCOCER Y BERNARDO MOCTEZUMA

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 664, junio de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de mayo de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

Los sistemas de ahorro para el retiro no solo son una herramienta financiera; son, sobre todo, un mecanismo de seguridad, autonomía y tranquilidad para millones de personas que aspiran a llegar a la vejez sin depender totalmente de terceros.

Pero más allá de su dimensión personal, los fondos de ahorro para el retiro cumplen también una función estratégica para el país. Representan una de las principales fuentes de ahorro interno de largo plazo; fomentan la estabilidad macroeconómica; reducen la presión sobre los programas asistenciales; dinamizan los mercados financieros y –no menos importante–contribuyen al financiamiento de proyectos de infraestructura y energía, es decir, al desarrollo económico y social de México.

El caso de países como Suecia, Singapur o Chile demuestran que los fondos de retiro bien diseñados y correctamente regulados pueden no solo garantizar pensiones dignas, sino también convertirse en instrumentos muy valiosos para el desarrollo nacional.

Las Afores mexicanas tienen la posibilidad de canalizar parte de sus casi siete billones de pesos administrados hacia proyectos que, además de ofrecer rendimiento financiero, generan beneficios tangibles para la población.

De esta forma, toda infraestructura bien construida financiada con fondos de ahorro para el retiro puede representar un doble dividendo: una inversión sólida que garantizará ingresos en la vejez de los trabajadores y, para el país, una infraestructura que mejora vidas, reduce desigualdades y activa la economía.

Para que este círculo virtuoso funcione, es indispensable contar con proyectos bien estructurados, con certidumbre legal, viabilidad técnica y rentabilidad social, capaces de atraer la inversión institucional. También es indispensable contar con lo que en el Colegio de Ingenieros Civiles de México más valoramos: ingeniería civil mexicana de calidad, ética y comprometida con el desarrollo nacional.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

ÓSCAR DE BUEN

RICHKARDAY

Ingeniero civil con maestría en Transporte. Fue Subsecretario de Infraestructura de la SCT, presidió la Asociación Mundial de la Carretera y fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Desde 2018 es copresidente ejecutivo de Ainda Energía e Infraestructura.

Entre los profesionales del sector es común afirmar que en México hay una gran cantidad de recursos que se podrían invertir en infraestructura y energía, pero faltan proyectos. El presente artículo aporta datos para confirmar la existencia de tales recursos, describe el funcionamiento de algunos instrumentos para aplicarlos a proyectos de infraestructura y energía e identifica las condiciones para ello; además, apunta cómo cerrar la brecha entre las necesidades de recursos y las condiciones a cumplir para aplicarlos en el desarrollo de proyectos.

No hay duda de que México tiene grandes necesidades de inversión en infraestructura y energía. El país requiere construir nueva infraestructura, conservar la existente y modernizar y ampliar activos de infraestructura para prestar mejores servicios. Las necesidades se presentan en todos los sectores, incluyendo la generación, transmisión y distribución de electricidad; la producción, refinación, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados; el abastecimiento de agua y su posterior tratamiento; las carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y la movilidad urbana.

El Plan México, recientemente dado a conocer por el Gobierno de la República, reconoce estas necesidades, propone múltiples proyectos de inversión en todos los sectores e identifica las inversiones requeridas para el desarrollo de esos proyectos. Sin embargo, las cifras del plan son muy superiores a los montos que históricamente se han destinado a proyectos de energía e infraestructura en México. Durante los últimos años, los presupuestos públicos destinados a estos rubros han representado en promedio alrededor del 3.2% del presupuesto federal (CIEP, 2025) y los montos totales han estado muy por debajo del 4.5-5% (ME, 2024) del PIB nacional anual recomendado por el Banco Mundial.

Debido a lo anterior, para aumentar los montos de inversión destinados a proyectos de infraestructura y energía es indispensable complementar los recursos públicos con otros provenientes del sector privado. Además, dado que los modelos tradicionales de desarrollo de proyectos mediante asociaciones público-privadas están cuestionados o resultan limitados por razones de-

Tabla 1. Valor de activos administrados por las Afores en México

Lugar Administradora de Fondos para el Retiro Valor de activos administrados (mdp)

1 Afores XXI Banorte 1,364,983

2 Profuturo 1,351,513

3 Sura 1,151,710 4 Afores Banamex 1,111,967 5 Afores Coppel 531,967 6 Pensionissste 487,912 7 Afores Principal 377,462 8 Afores Azteca 329,472

9 InverCap 294,828

10 Afores Inbursa 188,069

Total a abril de 2025 7,189,883

Fuente: Consar, 2025.

rivadas de disposiciones contables, dificultades para la gestión social de los proyectos, obtención de los permisos y los derechos de vía necesarios para desarrollarlos, la reducida capacidad institucional del sector público para el desarrollo de los proyectos y la desconfianza en estos modelos, entre otros factores, hoy en día hacen falta nuevos enfoques para aprovechar las experiencias del pasado y encontrar formas prácticas de aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura y energía.

Sistema de Ahorro para el Retiro

Frente a este panorama, los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores constituyen, sin duda, una

Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura

enorme fuente de recursos potencialmente aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. En México, la ley exige que los trabajadores en activo aporten un cierto porcentaje de su salario al ahorro para el retiro. Junto con aportaciones complementarias de sus patrones y del gobierno, este ahorro es captado por los Administradores de Fondos para el Retiro (Afores), que lo administran para asegurar que, al llegar al final de su vida de trabajo, el asalariado pueda retirarse y gozar de una pensión digna durante el resto de sus días. Hoy, en México existen diez Afores (tabla 1), que en conjunto administran activos con un valor total de más de 7.2 billones de pesos (Consar, 2025). Las Afores son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), e invierten los recursos de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), cuyo objetivo consiste en administrar e incrementar los ahorros pensionarios mediante estrategias de inversión diversificadas para generar rendimientos en el largo plazo.

La cuantía de los recursos que administran las Afores aumenta de manera exponencial, ya que la impulsan cambios demográficos y regulatorios como la expansión de las aportaciones a todos los trabajadores activos, el aumento de los salarios y del número de empleos formales, así como los rendimientos generados por el sistema vueltos a invertir en el propio sistema. Así, se estima que en el año 2030 los activos administrados por las Afores serán del orden de 11.4 billones de pesos y que seguirán creciendo de manera exponencial.

Las reglas y lineamientos financieros que deben seguir las Afores están establecidos en la Circular Única Financiera (CUF), un documento normativo emitido por la Consar. En la tabla 2 se presentan los tipos de instrumentos en los que pueden invertir las Afores y los porcentajes máximos del valor de sus activos que pueden destinar a cada uno de ellos, así como el porcentaje de recursos que tienen actualmente invertidos en cada

instrumento. La CUF establece que las Afores pueden invertir como máximo el 20% del valor de sus activos en instrumentos estructurados, que agrupan las categorías de bienes raíces, energía e infraestructura. Todo indica que la próxima versión de la CUF, a publicarse en unas cuantas semanas, aumentará este porcentaje al 30%.

Papel de los fondos de capital privado

La inversión en proyectos de infraestructura y energía requiere recursos y conocimientos especializados. Debido a que las Afores suelen no contar con ellos, recurren a fondos de capital privado dedicados a infraestructura y energía que les ofrecen conocimientos, capacidades y experiencia para llevar a cabo inversiones en estos sectores. Los administradores de estos fondos se acercan a las Afores para presentarles sus capacidades y sus tesis de inversión buscando conseguir recursos para invertir en proyectos conforme a reglas preestablecidas negociadas entre las partes y formalizadas en prospectos de inversión y contratos específicos. El tamaño de cada fondo, medido en términos del monto de recursos disponibles para inversión, depende de las cantidades que logren captar de los diversos inversionistas presentes en el mercado, de los cuales los más importantes son sin duda las Afores pero que también incluyen aseguradoras, instituciones multilaterales y family offices, entre otros.

Los fondos especializados en energía e infraestructura pueden ser de diversos tipos. Destacan los certificados de capital de desarrollo (CKD) y los certificados de proyectos de inversión (Cerpis). Ambos son vehículos financieros bursátiles públicos, emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores, que pueden financiar proyectos de infraestructura y energía, tanto nuevos (greenfields) como existentes (brownfields), con la expectativa de generar rendimientos a largo plazo. Los CKD solo pueden invertir en México, mientras que los Cerpis también pueden hacerlo en el extranjero.

Tabla 2. Distribución porcentual máxima y actual de inversiones de las Siefores, según tipo de instrumento

Tipo de instrumento

de deuda emitidos por el gobierno

Fuente: Consar, 2024.

Porcentaje máximo de activos a invertir Porcentaje actual promedio de activos invertidos

Proyectos totales

Proyectos en análisis

Proyectos con oferta no vinculante

Proyectos con due diligence

Proyectos aprobados por comités

Inversiones realizadas

Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura

Otros fondos activos en el mercado de energía e infraestructura son fondos privados análogos a los CKD (es decir, no emitidos en bolsa) y los Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibras-E), los cuales permiten capitalizar activos en operación para liberar recursos y destinarlos a otros propósitos. Los Fibras-E distribuyen anualmente el 95% de sus utilidades y ofrecen ventajas fiscales a los inversionistas, por lo que son instrumentos financieros atractivos para activos de infraestructura y energía ya consolidados y maduros. Por lo general, la vida de un fondo de capital privado especializado en energía e infraestructura varía entre 10 y 15 años. A lo largo de ella se distinguen tres periodos: de inversión, de administración y de desinversión o salida. El periodo de inversión suele durar entre tres y cuatro años, a lo largo de los cuales el fondo detecta, evalúa y concreta oportunidades de inversión en proyectos específicos. Durante el periodo de administración, sus tareas se enfocan en la gestión y optimización de los activos en los que invirtió, con el objetivo de aumentar la eficiencia de sus operaciones y agregar valor al proyecto. Por último, en el periodo de desinversión su objetivo consiste en transferir a un tercero su participación en el activo invertido para materializar el rendimiento sobre la inversión efectuada.

Todas las actividades anteriores se realizan siguiendo un proceso ordenado y sistemático, que comprende

u Los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores constituyen, sin duda, una enorme fuente de recursos potencialmente aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. En México, la ley exige que los trabajadores en activo aporten un cierto porcentaje de su salario al ahorro para el retiro. Junto con aportaciones complementarias de sus patrones y del gobierno, este ahorro es captado por las Afores, que lo administran para asegurar que, al llegar al final de su vida de trabajo, el asalariado pueda retirarse y gozar de una pensión digna durante el resto de sus días.

la detección de las oportunidades de inversión; su análisis detallado para evaluar su rentabilidad, identificar sus principales riesgos y las medidas necesarias para mitigarlos; la estructuración de la transacción para adquirir la totalidad o una participación en el proyecto, incluyendo la revisión y negociación de contratos; el diseño de la estructura de capital y de la estrategia fiscal más conveniente; el monitoreo sistemático de las métricas operativas y financieras durante la operación del proyecto y la preparación e instrumentación del proceso de venta del activo.

El máximo órgano de gobierno de cada fondo es su asamblea de tenedores o de inversionistas, y además cuenta con el comité técnico del fideicomiso como responsable de la mayor parte de las decisiones de inversión. El comité técnico suele estar compuesto por representantes del administrador del fondo y de los inversionistas, y por consejeros independientes seleccionados por su conocimiento del sector y su impecable reputación profesional. En algunos fondos, los consejeros independientes y los representantes de los inversionistas tienen mayoría, con objeto de evitar sesgos y asegurar la imparcialidad de las decisiones adoptadas.

Los fondos de capital privado pueden invertir en proyectos de infraestructura y energía en sectores y subsectores muy variados, tanto en proyectos nuevos como en proyectos en operación. En infraestructura, los sectores más atractivos son transporte, agua y movilidad urbana, mientras que en energía se cuentan generación, transmisión y distribución de electricidad, extracción, transporte y almacenamiento de petrolíferos y proyectos de economía circular que contribuyan a la transición energética. En todos los casos, la preferencia es por proyectos cuyos ingresos no dependan de presupuestos públicos, que cuenten con fuente de pago propia y que estén respaldados por concesiones o contratos comerciales con empresas de alta calidad crediticia.

Dentro del ciclo de vida de un proyecto, el posicionamiento óptimo de un fondo de capital privado se ubica entre la construcción y la maduración y consolidación del activo. Es común que la construcción de un activo nuevo sea financiada con capital de riesgo y deuda, en

Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura

proporciones que oscilan entre 30-70% y 50-50%. Si bien el fondo puede participar desde el inicio con una parte significativa del capital, su principal contribución puede ocurrir una vez que la obra haya terminado y el proyecto haya empezado operaciones, ya que en esa fase de maduración puede agregar valor al proyecto mediante estrategias de refinanciamiento, nuevas modalidades tarifarias, realización de obras complementarias u optimización de la operación. Una vez que tales estrategias se concreten y el activo llegue a una etapa de maduración, el fondo puede implementar su salida del proyecto y dejarlo en manos de otros vehículos más concentrados en proyectos estabilizados, como los Fibras-E.

Consideraciones para los promotores de proyectos

A lo largo de su ciclo de vida, los fondos de infraestructura y energía realizan pocas pero muy cuantiosas inversiones, por lo que deben ser muy selectivos en cuanto a los proyectos en los que participan. Al contrario de lo que sucede con fondos de venture capital que realizan inversiones de poca cuantía en múltiples proyectos de alto riesgo, los fondos de infraestructura y energía no tienen margen de equivocación, pues una mala inversión afecta los resultados generales del fondo y puede acabar con las expectativas de rentabilidad de sus inversionistas. Para asegurar que las inversiones en las que se involucra son sólidas, un fondo de energía e infraestructura debe efectuar un riguroso análisis de todos los aspectos que influyen en el funcionamiento de un proyecto. Los procesos de debida diligencia (due diligence) consisten en revisar, con el mayor grado de detalle posible, los aspectos financieros y fiscales, legales, comerciales, ambientales, sociales, técnicos y operativos de un proyecto, incluyendo las prácticas de su gobierno corporativo y la reputación de los socios involucrados en el proyecto. En la figura 1 se esquematizan los filtros que pasan los proyectos en los que un fondo llega a invertir. No es raro que un fondo identifique y analice 80-90 oportunidades de inversión para al final invertir tan solo en cinco o seis de ellas.

Desde el punto de vista de un promotor que busca asociarse con un fondo de capital privado para el desarrollo de un cierto proyecto, lo anterior implica que debe prepararlo de la mejor manera posible, ya que es muy probable que el fondo se abstenga de participar en proyectos improvisados o insuficientemente desarrollados. Por ejemplo, en proyectos greenfield, no contar con proyectos ejecutivos completos, con los permisos ambientales que establece la ley, con los derechos de vía necesarios para la ejecución de las obras o con los documentos oficiales en los que se establezcan los derechos y las obligaciones del promotor, entre otros elementos, llevará casi por seguro a la no participación del fondo. De igual forma, los promotores de proyectos no respaldados por una sólida planeación que justifique su desarrollo, por estudios de mercado completos que acrediten la existencia de un número suficiente de clientes dispuestos a pagar por los servicios que ofrezca el

proyecto terminado, o por constructores y operadores con experiencia probada que trabajen dentro de un marco contractual claramente estipulado y formalizado encontrarán difícil atraer la participación de los fondos de capital privado. En todos los casos, la razón sustantiva será que, por su responsabilidad fiduciaria, como administradores de recursos propiedad de terceros, los fondos de capital privado no pueden comprometerlos en proyectos que impliquen riesgos para la recuperación de los recursos invertidos y resulten difíciles de asumir.

En la actualidad, México tiene grandes necesidades de inversión en proyectos de infraestructura y energía que satisfagan necesidades sociales de todo tipo y contribuyan a elevar los niveles de vida de la población. Debido a que la cuantía de los recursos públicos disponibles para inversión es muy inferior a la requerida para desarrollar los proyectos que hacen falta en México, es indiscutible que hay que complementarlos con recursos provenientes de otras fuentes, una de las cuales son los ahorros para el retiro de los trabajadores que captan y administran las Afores.

Los activos que administran en la actualidad las Afores alcanzan un total cercano a los 7 billones de pesos y aumentan con rapidez como resultado de diversas dinámicas favorables. En principio, los proyectos de infraestructura y energía pueden ofrecerles oportunidades de inversión atractivas, alineadas con su necesidad de generar rendimientos en el largo plazo, por lo que aportan recursos a fondos de capital privado especializados en infraestructura y energía para invertir en proyectos con riesgos acotados que les ofrezcan rentabilidades acordes con los riesgos asumidos.

Debido a lo anterior, para captar recursos de los fondos de capital privado es necesario que los promotores de proyectos, públicos o privados, les presenten proyectos basados en una sólida planeación, bien estructurados y con una clara identificación y manejo de riesgos. Como consecuencia, hace falta actuar ya para reforzar los procesos de planeación, preparación y concreción de proyectos y lograr que reúnan las condiciones necesarias para atraer la participación sostenida de los fondos en el financiamiento de los proyectos de infraestructura y energía que demandará la población mexicana durante el siglo XXI

Referencias

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., enero de 2025.

México Evalúa, diciembre 2024.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, abril de 2025

Consar, diciembre de 2024.

Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, enero de 2025.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

GUILLERMO

SÁNCHEZ RUEDA

Arquitecto. Doctor en Planificación

Urbana y Regional, con experiencia internacional de más de 20 años en la elaboración de estrategias de desarrollo urbano, metropolitano y regional, así como en la investigación de procesos urbanos y territoriales. Experto en planificación estratégica de ciudades.

En este artículo se presenta la iniciativa denominada Tijuana Ciudad-Río como una propuesta integral de regeneración urbana y ambiental del río Tijuana, conectando naturaleza, movilidad, renovación urbana e innovación económica para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la competitividad de la ciudad.

El proyecto Tijuana Ciudad-Río

es una ambiciosa estrategia de regeneración urbana y ambiental que propone recuperar el río Tijuana como el gran eje estructurador del desarrollo sostenible, la integración social y la competitividad económica de la ciudad. Esta iniciativa se suma a las tendencias internacionales que convierten los espacios fluviales en motores de transformación para las ciudades del siglo XXI, integrando naturaleza, infraestructura, economía y calidad de vida.

Este proyecto plantea soluciones a problemas históricos de Tijuana, como la degradación ambiental del río, la fragmentación urbana, la movilidad deficiente y la falta de espacios públicos de calidad.

La cuenca y su problemática

Tijuana

RíodelasPalmas

0 10 20 km

PineValleyCreek

Tecate

Nueva Colonia Hindú

Simbología

Límite de la cuenca

del río Tijuana Hidrología

Límite internacional

Zona urbana

Límite municipal

Estados Unidos México

El Hongo

ArroyoSeco ArroyoLaCiénega

Tecate

ArroyoLasCalabazas

Ensenada

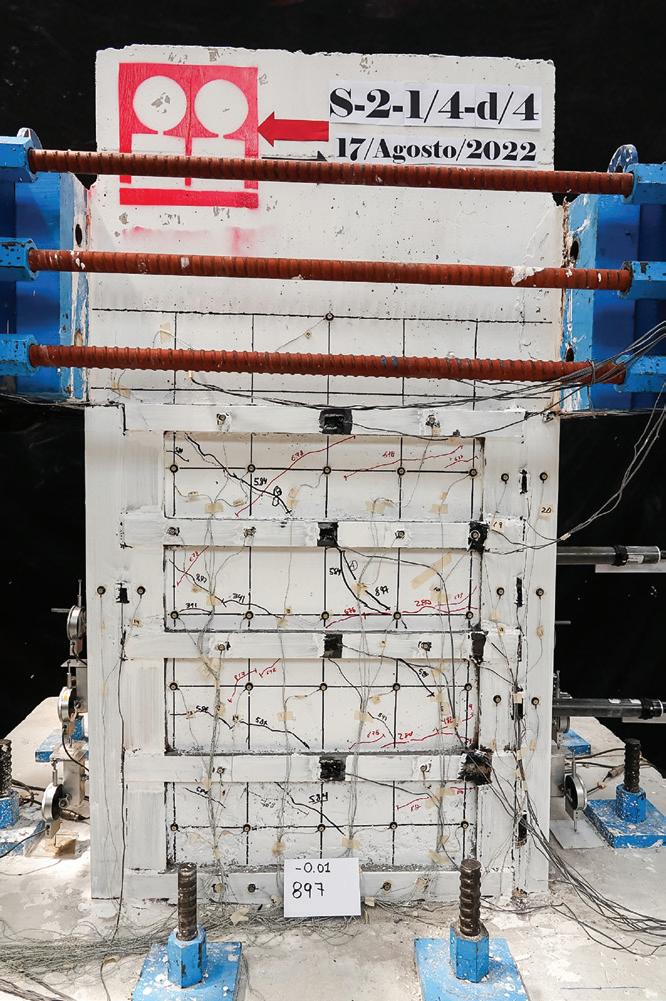

El río Tijuana está formado por diferentes corrientes originadas en México y Estados Unidos, principalmente el río de Las Palmas en México y el Cottonwood Creek en la parte estadounidense de la cuenca. Ambos afluentes convergen en la zona urbana de la ciudad de Tijuana, 16 km al este del océano Pacífico, y desemboca en el mar, cerca de una reserva ecológica al norte de la línea fronteriza (figura 1).

Debido a las condiciones climáticas semiáridas de esta zona, considerada de tipo mediterráneo, la mayoría de las corrientes de agua son intermitentes, con caudales máximos entre los meses de noviembre y abril. Los escurrimientos respectivos son captados por las presas

de la cuenca en ambos países y por los acuíferos que suministran agua a comunidades locales. En 2020, casi dos millones de personas habitaban dentro de los límites de la cuenca; aproximadamente 97% residen en la parte mexicana, en las ciudades de Tijuana y Tecate. Los centros urbanos de la cuenca concentran a más de 90% de la población, y le dan una connotación marcadamente urbana a su problemática ambiental.

La cuenca del río Tijuana enfrenta múltiples retos, producto básicamente del crecimiento urbano que ha tenido lugar dentro de sus límites. Entre los relacionados con los recursos hídricos se encuentran la oferta y distribución de estos, la calidad del agua y el saneamiento,

Proyecto Tijuana Ciudad-Río

necesidades de protección ecológica, inundaciones y control de avenidas y manejo de sedimentos. La mayoría de estos problemas requiere un tratamiento binacional, y es por ello que en las últimas décadas estos problemas han sido abordados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la International Boundary and Water Commission (IBWC), que han establecido distintos acuerdos para asegurar una mayor atención a un amplio rango de problemas asociados con el grado de urbanización de la cuenca y el nivel crónico de contaminación por las aguas residuales sin tratar que en el lado mexicano se vierten al río; conjuntamente, a lo largo de estos años, han promovido un cambio en el patrón histórico de abandono binacional de la cuenca.

El río Tijuana en su tramo urbano atraviesa la ciudad desde la presa Abelardo L. Rodríguez, en la parte sur, hasta el cruce fronterizo de San Isidro, con una infraestructura canalizada sin ningún valor ecológico ni social (figura 2). Sin embargo, históricamente el río ha tenido siempre una presencia urbana notable, al ser el gran eje que ha estructurado el crecimiento de Tijuana hacia la parte sur. Junto a él se localiza el centro y la mayor parte de las zonas comerciales y de servicios y, al estar confinado por dos vías rápidas, también es un eje que vertebra la movilidad a lo largo de la ciudad (figura 3).

Alcance y objetivos del proyecto

El proyecto Tijuana Ciudad-Río se plantea como una estrategia de ecodesarrollo destinada a orientar la recuperación del río Tijuana y potenciar la transformación urbana y medioambiental de la ciudad.

El río Tijuana ofrece a su paso por la ciudad una excelente oportunidad de recuperación medioambiental, mejora urbana e integración social. La transformación de Tijuana asociada a la recuperación de su río es la oportunidad de crear un gran espacio para la localización de áreas vinculadas a la cultura, el ocio, el deporte y nuevas actividades urbanas. Esta intervención tiene la capacidad de ser un eje articulador que impulse la rehabilitación y renovación urbana, la nueva economía y las actividades innovadoras de la ciudad asociadas a un entorno de calidad.

El proyecto abarca una superficie lineal de aproximadamente 18 km, conectando zonas clave como el centro, la Zona Río, el área de Otay, La Mesa y La Presa, en beneficio de más de un millón de personas que viven allí y transitan cotidianamente por estos entornos.

Diversas ciudades en todo el mundo están redefiniendo su futuro y acometiendo importantes procesos de transformación territorial para mejorar su relación e integración urbana con los ríos. Los proyectos urbanos fluviales significan un esfuerzo de regeneración urbana y ambiental que tienen efectos muy positivos sobre la movilidad urbana, la integración de diversos sectores de la ciudad, la revalorización de suelos y la activación de la economía local, limpieza de los cuerpos de agua,

Imperial Beach San Diego, California

Otay Mesa

Playas de Tijuana

San Antonio de los Buenos

San Ysidro

Centro Zona Río

Mesa de Otay

La Mesa

Sánchez

El Rosario

Tijuana, BC

La Gloria

Estados Unidos México

Centenario

Alamar

Taboada La Presa

LibramientoSur Vía Oriente

Vía Poniente

Escénica

Tijuana-Ensenada

Transpeninsular

Estados Unidos México

Blvd. Industrial

Presa Abelardo L. Rodríguez

Matamoros

El Florido

regulación de cauces fluviales y dotación de una red de áreas verdes y espacios públicos para la ciudadanía.

El proyecto Tijuana Ciudad-Río tiene los siguientes objetivos generales:

1. Revertir la degradación ambiental del río y su entorno

2. Reconectar el río con la vida urbana y la ciudadanía

3. Generar espacios públicos, culturales y deportivos de calidad

4. Mejorar la movilidad sostenible, accesible y eficiente

5. Impulsar una economía del conocimiento, la innovación y los servicios avanzados

6. Fomentar un modelo de ciudad compacta, mixta y resiliente

Ejes estratégicos de intervención

La propuesta se organiza en cuatro ejes estratégicos integrados, cada uno con acciones concretas que combinan medio ambiente, infraestructura, desarrollo urbano y economía.

Medio ambiente, naturaleza y paisaje urbano

El eje verde y azul (figura 4) propone recuperar el río y convertirlo en un gran corredor ecológico de carácter

Vías principales

Vías secundarias Red urbana

Medio ambiente + naturaleza + paisaje

Estuario del río

Tijuana

Estados Unidos México

Río Tijuana

Arroyo Alamar

Cerro Colorado

Presa Abelardo L. Rodríguez

Corredor biológico

Fuente: SimpliCity.

Movilidad + comunicación + transporte

Soluciones urbanas + ecotecnologías + mezcla de usos

Estados Unidos México

u La cuenca del río Tijuana enfrenta múltiples retos, producto básicamente del crecimiento urbano dentro de sus límites. Entre los relacionados con los recursos hídricos se encuentran su oferta y distribución, la calidad del agua y el saneamiento, necesidades de protección ecológica, inundaciones y control de avenidas y manejo de sedimentos. La mayoría de estos problemas requiere un tratamiento binacional, y es por ello que en las últimas décadas estos han sido abordados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas y su contraparte estadounidense, la International Boundary and Water Commission.

• Recuperación de riberas y zonas de amortiguamiento para permitir la infiltración de agua y la regeneración de la vegetación nativa.

Transporte sostenible

Ruta troncal SITT

Terminal existente Hub intermodal propuesto

Áreas urbanas regeneradas

Eje río Tijuana Tejido urbano

metropolitano, conectando la presa Abelardo L. Rodríguez, el arroyo Alamar, el cerro Colorado y el estuario en la desembocadura del río en el océano Pacífico. Es una operación para conformar un gran parque lineal en el centro de la ciudad que actúe como pulmón verde y espacio de ocio. Sus acciones destacadas son:

• Creación de parques lineales, jardines, zonas de recreo y espacios deportivos que devuelvan el acceso público al río.

• Rehabilitación del hábitat para la fauna en el corredor biológico de la ciudad.

• Recorridos verdes y senderos peatonales y ciclistas que conecten las áreas naturales con la ciudad.

Estas medidas no solo mejoran el paisaje y la calidad ambiental, sino que ayudan a mitigar el riesgo de inundaciones y a mejorar la gestión hídrica en una región con serios desafíos por falta de agua.

Movilidad sostenible: comunicación y transporte El eje de movilidad sostenible (figura 5) tiene por objetivo conectar la ciudad de forma limpia y eficiente articulando una red de transporte multimodal que integre el río con los sistemas de transporte público, ciclismo y movilidad peatonal. Sus propuestas concretas son:

• Ampliación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) con nuevas terminales intermodales.

• Reconversión de vías rápidas en ecobulevares que combinen transporte público, ciclovías y áreas peatonales a lo largo del río.

• Red de ciclovías conectadas con el sistema urbano existente para fomentar la movilidad activa y saludable.

• Mejora de la accesibilidad regional y transfronteriza para facilitar conexiones con San Diego y otras ciudades cercanas.

Estas acciones permiten reducir la dependencia del automóvil, mejorar la calidad del aire y ofrecer alternativas de transporte seguras y accesibles para todos.

Renovación urbana: soluciones urbanas, ecotecnologías y mezcla de usos

Este eje (figura 6) impulsa la transformación del tejido urbano a lo largo del río mediante estrategias de mejora urbana, recuperación y habilitación de espacios en des-

Proyecto Tijuana Ciudad-Río

uso, integración de diversos sectores de la ciudad, revalorización de suelos, localización de nuevas centralidades (zonas de intensidad urbana), mezcla de usos y mejora de la imagen urbana. Sus estrategias principales son:

• Densificación inteligente con desarrollos de vivienda, comercio y servicios en áreas bien conectadas.

• Regeneración de zonas industriales en desuso para convertirlas en espacios de uso mixto con actividades económicas, culturales y residenciales.

• Implantación de ecotecnologías en los nuevos desarrollos, priorizando eficiencia energética, captación de agua y materiales sostenibles.

• Creación de espacios de identidad y convivencia, como plazas, foros culturales y zonas deportivas.

Este enfoque busca construir una ciudad compacta, accesible y diversa, que evite la expansión descontrolada y aproveche al máximo la infraestructura existente.

Dinamización económica: innovación, servicios avanzados y creatividad

El eje de dinamización económica (figura 7) plantea convertir el río en un motor de desarrollo económico y social mediante la recuperación de espacios para impulsar

Nodos de innovación + servicios avanzados + creatividad

Estados Unidos

México Zona Centro

UABC

Parque industrial Otay

Parque industrial Los Pinos Áreas y nodos de innovación

7. Eje de dinamización económica.

nuevas funciones y actividades innovadoras asociadas a la nueva economía en un entorno de calidad. Sus iniciativas clave son:

• Zonas de educación y conocimiento, con universidades y centros de investigación.

• Clústeres de salud, tecnología y servicios avanzados en áreas como la Zona Río, Otay y la frontera.

• Espacios de emprendimiento y creatividad para industrias culturales y digitales.

• Mejoras tecnológicas como el acceso a redes wi-fi públicas y servicios inteligentes.

Esto posiciona al proyecto como un catalizador de la economía del conocimiento para atraer inversión y generar empleos de calidad en sectores estratégicos.

Beneficios esperados

La implementación de estos cuatro ejes traerá beneficios directos e indirectos para Tijuana y su área metropolitana (figura 8), entre los que destacan:

Beneficios ambientales: rehabilitación de 18 km del río como corredor ecológico; aumento de áreas verdes y calidad del aire; mitigación de riesgos de inundación y contaminación.

Beneficios urbanos y sociales: creación de nuevos espacios públicos de calidad; mejora de la conectividad peatonal y ciclista; integración de barrios hoy aislados; acceso equitativo a cultura, deporte y recreación.

Beneficios económicos: activación de nodos de innovación y servicios avanzados; revalorización del suelo urbano; impulso a nuevas actividades económicas y generación de empleo.

Beneficios en movilidad: reducción del uso del automóvil y de la congestión; mejora del transporte público y la movilidad activa.

Conclusión

El proyecto Tijuana Ciudad-Río representa una oportunidad histórica para redefinir el futuro de Tijuana y posicionarla como una ciudad innovadora, resiliente y sostenible. La recuperación del río como eje ambiental, social y económico es una apuesta por un modelo urbano que beneficia a las personas, al medio ambiente y a la economía.

Estuario del río TijuanaEstados Unidos

San Ysidro

México Centro

Zona Río Río Tijuana

Zona Alamar

La Mesa

Parque industrial Otay

Zona Insurgentes

La Presa

Estrategia global de intervención.

Este proyecto no solo transforma un espacio físico, sino que reconecta a la ciudad con su río y a la ciudadanía con su territorio, promoviendo un nuevo equilibrio entre desarrollo y naturaleza. En un contexto fronterizo estratégico, donde Tijuana se proyecta como uno de los polos urbanos más dinámicos de México y América del Norte, el proyecto Ciudad-Río es la base para construir una Tijuana más verde, más humana y más competitiva

Referencias

Castro, J. L., et al. (2018). Cooperación local binacional: La cuenca internacional del río Tijuana. Estudios Fronterizos 19.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ÁLVARO LOMELÍ

COVARRUBIAS

Fue coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente es directivo en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

GERARDO GONZÁLEZ HERRERA

Consultor en gestión para el desarrollo sustentable a partir de un enfoque multidisciplinario. Con experiencia en administración pública. Asesor legislativo y académico.

En este trabajo se reflexiona sobre las metrópolis, y en particular sobre la coordinación y la gobernanza en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se destaca que la insuficiencia de bases jurídicas ha dificultado impulsar acciones conjuntas entre los gobiernos locales y la federación, particularmente en la planificación y ejecución de infraestructura estratégica que –se reconoce– son fundamentales de resolver en estas aglomeraciones, y consolidar una visión metropolitana integral y operativa. Dado que lo anterior es aplicable a otras metrópolis del país, se propone fortalecer las bases jurídicas e institucionales generales.

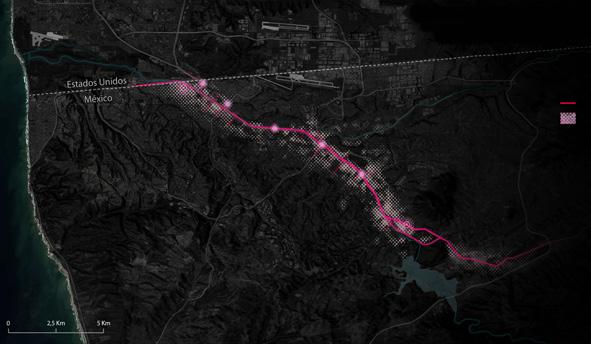

El fenómeno metropolitano en México es muy relevante. En la más reciente delimitación (“Metrópolis de México 2020”) se reconocieron 92 metrópolis que concentran más de 82.5 millones de habitantes (65.6% de la población nacional) y que son los “motores económicos y del desarrollo nacional”, al producir más del 82.5% del producto interno bruto (PIB) nacional, que significó cerca de 15.2 billones de pesos en 2018 (Sedatu, Conapo, Inegi, 2023).1 Solo las 10 principales metrópolis producen 53% del PIB nacional (figura 1).

Estas 92 metrópolis se clasificaron en 48 zonas metropolitanas, 22 zonas conurbadas y 22 metrópolis municipales, lo que permitió, por primera ocasión, caracterizar, tipificar y diferenciar el fenómeno metropolitano en sus distintas escalas demográficas, económicas y espaciales, pero a pesar de esta gran relevancia, “lo metropolitano” sigue teniendo ambigüedades y vacíos legales que han impedido a nuestras ciudades convertirse en “palancas del desarrollo”, y potenciar y posicionar globalmente a nuestro país.

Al no contar con un reconocimiento constitucional de esta escala y un marco jurídico-institucional propio, no se tienen mecanismos claros para identificar, delimitar y caracterizar a nuestras metrópolis, ni mecanismos legales para su constitución y reconocimiento en sus distintas escalas: regiones metropolitanas, megalópolis, zonas metropolitanas, áreas metropolitanas; igualmente, son insuficientes los mecanismos de gobernanza, más allá de lo territorial, que promuevan una concurrencia efectiva en la coordinación y la gestión metropolitana, así como otros instrumentos de operación y financiamiento. Todo ello ha afectado la ejecución de proyectos de infraestructura y

equipamientos de carácter estratégico y de seguridad hídrica, pluvial y sanitaria, de movilidad y transporte, para la prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático, entre otros.

En este sentido, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por su escala, se ha convertido en uno de los retos más importantes de política pública en el sistema urbano nacional, al concentrar más de 21.4 millones de habitantes (17% de la población nacional) en 63 municipios y alcaldías de tres entidades, en una extensión territorial de 6,070 km2, y por su importancia económica, ya que produce más del 30% del PIB nacional (Sedatu, Conapo, Inegi, 2023). También por los numerosos temas que se entrelazan y por su dificultad para encontrar caminos institucionales adecuados que den eficacia y efectividad a los esfuerzos de coordinación, planeación y regulación conjunta. Las bases sobre las cuales se han construido acuerdos para esta metrópoli no han sido suficientemente sólidas.

Insuficientes bases para la coordinación y gobernanza metropolitana

Jurídico-institucionales

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran dos fundamentos que componen las bases para el reconocimiento y organización de las metrópolis más allá de la división competencial entre los tres órdenes de gobierno. Por un lado, la regla general para las zonas metropolitanas y conurbadas que comprenden a más de una entidad federativa. En el artículo 115 constitucional, fracción VI, se señala que “planearán y regularán de manera

48 zonas metropolitanas

22 metrópolis municipales

22 zonas conurbadas

10 metrópolis producen 53% del PIB nacional

67.6 millones de habitantes

14.1 millones de hectáreas

85.4% del PIB metropolitano

18.0 millones de trabajadores

50.1 hab/ha

12.0 millones de habitantes

13 millones de hectáreas

12.1% del PIB metropolitano

3.1 millones de trabajadores

37.5 hab/ha

2.9 millones de habitantes

4.5 millones de hectáreas

2.5% del PIB metropolitano

611 mil trabajadores

27.3 hab/ha

Simbología

Zonas metropolitanas

Metrópolis municipales

Zonas conurbadas

Figura 1. Metrópolis de México 2020, su concentración demográfica y contribución al PIB nacional.

conjunta y coordinada el desarrollo, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial”. Por otro lado, la regla específica para la Ciudad de México contenida en el apartado C del artículo 122 de la misma Constitución, que menciona que se “establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión” (ley aún pendiente de publicarse).

En ambas bases se refiere que las acciones se desarrollarán “con apego a las leyes federales de la materia o ley que emita el Congreso de la Unión”. Es de destacarse que hasta ahora estas no se han emitido. En 2019, los congresos del Estado de México, de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo aprobaron la Ley de Desarrollo para la Zona Metropolitana del Valle de México y se envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión como iniciativa; sin embargo, no fue aprobada en el pleno y a la fecha prevalece este vacío legislativo. Para los estados, municipios y alcaldías conurbados de esta zona metropolitana no es conveniente el fundamento jurídico del artículo 122, que es específico para la Ciudad de México, pero no para las otras entidades también conurbadas (Estado de México, Hidalgo y Morelos). Sería más conveniente elaborar una ley general para establecer la variedad de situaciones del fenómeno metropolitano en todo el país, y no una ley específica para una de ellas, aunque resulte la más extensa y compleja (la cual podría tratarse en un capítulo de esta ley general)

De los mecanismos de coordinación

Ante la ausencia histórica de un marco normativo sólido que promueva y obligue a una planeación y coordinación para el Valle de México, a lo largo del tiempo se han

promovido diversos convenios, acuerdos, consejos y comisiones orientados a atender las diversas materias –sobre todo para los asentamientos humanos, los aspectos ambientales y para la prestación de algunos servicios públicos–, algunos de los cuales han cobrado gran relevancia para la región y como experiencia de coordinación en el país.

En este sentido, algunos de los mecanismos institucionales más utilizados son las comisiones metropolitanas intergubernamentales por materia específica, como las de agua y drenaje; transporte y vialidad (Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, Cometravi); seguridad pública y procuración de justicia, y la de asentamientos humanos. Una de las más activas es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Un referente alternativo a estas comisiones metropolitanas en el Valle de México son las instancias de coordinación que han venido funcionando en el estado de Jalisco, establecidas a partir de una reforma constitucional y de la creación de una ley específica para la coordinación metropolitana. Otro caso similar es el de Yucatán, que en 2024 aprobó una ley que, además de lo metropolitano, busca la coordinación regional y fortalecer la asociatividad intermunicipal.

De las definiciones para la zona y la región metropolitana más amplias

En el mandato constitucional para la ley de la Zona Metropolitana del Valle de México se señala que deberán fijarse las formas para la “delimitación de los ámbitos territoriales” y establecer las acciones y “mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos”, así como “los compromisos para la asignación de recursos a los proyectos

Gobernanza

metropolitanos”. Ante la ausencia de esta ley específica o de una ley general, hoy tenemos una realidad jurídica y práctica con ambigüedades respecto a qué definiciones y criterios utilizar para precisar el alcance territorial de esa delimitación, así como los mecanismos de coordinación. Nos referimos brevemente a diferentes fuentes posibles:

• En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se identifica a una megalópolis, por un lado, como un “sistema de zonas metropolitanas y centros de población y sus áreas de influencia, vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente, donde el umbral mínimo de población es de 10 millones de habitantes” (art. 3, fracción XXIII). Por otro lado, se establece que por sus “relaciones funcionales económicas y sociales, y problemas territoriales y ambientales comunes se coordinarán en las materias de interés metropolitano” con la Sedatu, demás dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno (art. 39). Estas definiciones no engloban las características, dinámicas y necesidades para esta gran aglomeración del centro del país. ¿Cuál de esas definiciones se deberá utilizar?

• En la más reciente delimitación oficial, Metrópolis de México 2020, del grupo interinstitucional conformado por la Sedatu, la Comisión Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se delimitó con 63 municipios y alcaldías (Ciudad de México, 16; Estado de México, 45; Hidalgo, 2), con un objetivo meramente cuantitativo, orientado a la determinación de la continuidad física (de la vivienda) y demográfica (población), y no así a la identificación

Municipios y alcaldías:

Estado de México: 109

Ciudad de México: 16

Hidalgo: 27

Morelos: 21

Total 173 municipios y alcaldías

Simbología

Delimitación hidrológica y ecosistémica

de las relaciones funcionales, políticas, económicas y hasta ambientales que tienen las metrópolis en nuestro país.

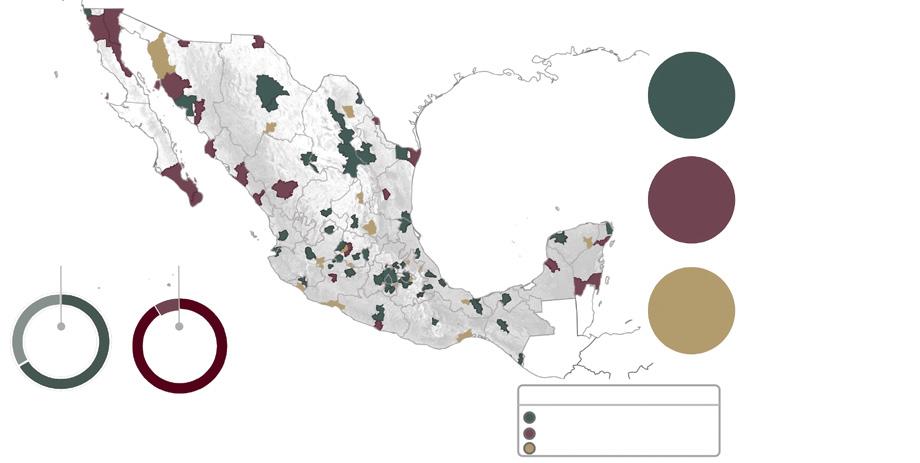

• En los aspectos ambientales, la CAMe, creada en 2013 a través de un convenio del gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Estado de México, delimitan más de 240 municipios y alcaldías (16 de la Ciudad de México y 224 municipios). Su ámbito de actuación enfatiza la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es claro que entre el criterio de la delimitación oficial y el de la CAMe, el número de autoridades involucradas varía significativamente.

• Por otro lado, actualmente la Sedatu, junto con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, elabora el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (figura 2), instrumento con una visión hidrológica-ecosistémica del Valle de México para garantizar en el largo plazo el equilibrio hídrico, la recarga de acuíferos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en una región más amplia que incluye un total de 173 municipios y alcaldías (109 del Estado de México, 16 de la Ciudad de México, 27 de Hidalgo y 21 de Morelos) (IPDP, 2025).

• Desde una perspectiva ecosistémica, el bosque de agua es una región boscosa de alta biodiversidad en el centro de México que suministra agua y otros servicios ambientales a la población de toda esta región, la cual incluye 117 distintas áreas naturales protegidas

Estado de México Ciudad de México

Puebla Guerrero

0 25 50 km

Gobernanza metropolitana en el Valle de México: algunos retos y enseñanzas

(ANP) aledañas (26 federales, 78 estatales y 13 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ADVC) y todo un sistema hídrico, con las 17 cuencas hidrológicas que abarcan a cuatro entidades federativas (10 del Estado de México, dos de la Ciudad de México, cuatro de Hidalgo y una de Morelos) y los 12 acuíferos presentes (seis del Estado de México, uno de la Ciudad de México, tres de Hidalgo y dos de Morelos).

Esta perspectiva más amplia e integral que vincula agua, biodiversidad y clima apunta en una dirección correcta para el ordenamiento territorial, pero no es necesariamente la panacea para resolver las problemáticas que históricamente han aquejado a esta compleja región: los retos en materia hídrica y ambiental, riesgos, cambio climático, movilidad y transporte, seguridad pública y residuos, entre otros, que también deberán contar con la corresponsabilidad y el cambio de hábitos de consumo y producción de los habitantes de esta región.

De los derechos a lo metropolitano

Hacia una ley general metropolitana y sus leyes locales

Durante la LXV Legislatura federal se presentó una iniciativa que fue aprobada en el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales el 27 de marzo de 2023 como proyecto de decreto y que ahora se encuentra en poder del Senado de la República. Entre los aspectos que destacan de esta iniciativa se encuentran los siguientes:

1. Facultar al Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios, en su caso las demarcaciones territoriales, en materia de coordinación y desarrollo metropolitano (fracción XXIX-C del artículo 73).

2. Introduce la obligatoriedad en la coordinación para que los órdenes de gobierno planeen y regulen su territorio de manera conjunta; también adiciona expresamente la figura de metrópoli a la de continuidad demográfica (fracción VI del artículo 115).

3. Propone “convenir mecanismos que propicien el desarrollo sustentable de las metrópolis” (fracción VII del artículo 116);

4. Se obliga a la expedición de una ley general metropolitana y a la armonización de las leyes generales que correspondan.

Como se ha comentado, Jalisco y Yucatán han anticipado un conjunto legal que apunta en esta dirección. Será conveniente que el Congreso de la Unión y otras entidades avancen en esta ruta. Esas experiencias muestran que es necesario actuar en el plano constitucional y después tener la oportunidad de una ley específica de desarrollo y coordinación metropolitana. La inclusión en la fracción VI del artículo 115 de conceptos aplicables a la realidad metropolitana es de suma importancia para

evitar ambigüedades. Sin embargo, hasta el día de hoy el término está únicamente en el artículo 122, apartado C, que hace alusión a la conurbación de la Ciudad de México, a pesar de que existen otras 91 metrópolis.

Conclusiones

Es necesario continuar reforzando las bases para el desarrollo y la coordinación metropolitana en el país, y especialmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Lo más importante es consolidar una base jurídica para todo el país, como la iniciativa de reforma constitucional que actualmente se discute en el Senado, y continuar con la aprobación de una ley general y leyes estatales que abarquen a todas las metrópolis del país; todo ello con la perspectiva de lograr una gobernación obligatoria y no únicamente con planes y programas territoriales.

Las acciones para la mejora y construcción de infraestructuras estratégicas y los servicios claves como el agua potable, el transporte público y el manejo de los residuos sólidos en las ciudades seguirán siendo descoordinadas si no se tiene una base que obligue a diseñarlas con una perspectiva integral metropolitana.

Los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, tiene también un papel muy relevante para contribuir a lograr derechos fundamentales en estos espacios. El derecho a lo metropolitano tiene un amplio espacio para la corresponsabilidad de cada uno de nosotros en el cambio de hábitos, en los patrones de consumo y producción, al tiempo en que las políticas públicas fomenten el enfoque de gobernanza metropolitana, intergubernamental y de amplia participación social (González, 2025).

Aumentar la eficacia de las políticas más allá de lo territorial, con una visión más integral, e incluir la obligatoriedad para los tres órdenes de gobierno es una condición necesaria para una mayor eficacia.

La realidad muestra que hay nula voluntad política para la coordinación. La reforma constitucional es un nuevo recordatorio de la obligación de hacer de la cooperación, la concurrencia y la interacción entre órdenes de gobierno una forma de trabajo en pro de mejores metrópolis que impulsen un desarrollo económico sostenible y permitan reducir las disparidades regionales existentes

Referencias

Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe (2025). Gobierno de México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Congreso de la Unión (2024). Sistema de Información Legislativa. González Herrera, G. (2025). Del derecho metropolitano y del derecho a lo metropolitano, ITESO, mimeo. Sedatu, Conapo, Inegi (2023). Metrópolis de México 2020.

1 Para calcular el PIB metropolitano se empleó el valor agregado censal bruto (VACB) de los Censos Económicos 2019 con información de 2018 y el PIB publicado por el Sistema de Cuentas Nacionales del mismo año, ambos a precios constantes de 2013. Sin embargo, el VACB subestima el PIB debido a que solo incluye al sector formal y privado y no considera la aportación que da el sector informal a la economía del país.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

SERGIO M. ALCOCER

Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Coordinador de la revisión de las NTC del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2023 y 2029, así como del Subcomité Revisor de la NTC-Evaluación y Rehabilitación 2023 y 2029.

BERNARDO MOCTEZUMA

Becario del Instituto de Ingeniería UNAM. Pasante de la Maestría en Estructuras de la UNAM y miembro del Subcomité Revisor de la NTCEvaluación y Rehabilitación 2023 y 2029.

En este artículo se analiza, de manera breve, el contenido general de la Norma Técnica

Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicada en noviembre de 2023. Se discuten los aspectos más sobresalientes de ella para su correcta aplicación. Finalmente, se plantean algunas posibles modificaciones, en proceso de discusión, para la versión que se publicará en 2029.

La nueva Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (NTC-Evaluación y Rehabilitación) del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece los criterios mínimos para la evaluación y rehabilitación de la estructura de edificaciones en la Ciudad de México. La NTC-Evaluación y Rehabilitación está diseñada para aplicarse a cualquier caso de rehabilitación de un edificio, si bien se hace énfasis en aquella por sismo. Se entiende por rehabilitación al proceso de intervención estructural para restablecer las condiciones originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y de limitación de daños establecidos en el reglamento; incluye la recimentación, reforzamiento, reparación y rigidización. La NTC-Evaluación y Rehabilitación sustituye a la Norma de Rehabilitación de Edificios de Concreto Dañados por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 (N-Rehabilitación), publicada en diciembre de 2017. La N-Rehabilitación sirvió de base para implantar un amplio programa de rehabilitación sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con ella, el diseño de la rehabilitación sísmica de un edificio debía satisfacer los criterios mínimos establecidos para edificaciones nuevas. Es decir, se debía usar el nivel de demanda sísmica (en forma de fuerzas laterales y límites de distorsión de entrepiso) aplicable a edificaciones nuevas. Este criterio implicó, frecuentemente, la intervención amplia, compleja y costosa de la cimentación y la estructura. Así, el criterio de diseño de la rehabilitación pronto se tradujo en un reto técnico, económico y social. Cabe señalar que el criterio de usar requisitos para edificios nuevos en la rehabilitación de estruc-

turas existentes fue similar al establecido en las Normas de Emergencia preparadas después del sismo de 1985. Los edificios afectados por los sismos de 2017 contaban con características estructurales que definieron su vulnerabilidad y, por tanto, su comportamiento, como: una configuración estructural poco propicia para un adecuado desempeño con irregularidades en planta o en elevación; una rigidez lateral insuficiente que facilitó la ocurrencia de desplazamientos grandes y, consecuentemente, daño en los elementos estructurales y no estructurales; un detallado no apto para elementos estructurales dúctiles, así como el uso de materiales de baja calidad. A ello se debe añadir la calidad deficiente de la construcción en varios casos. Estas condiciones dificultan que un edificio existente pueda cumplir los criterios de aceptación de la normativa vigente más exigente. El diseño de la rehabilitación estructural usando un criterio de diseño aplicable a edificios nuevos implicó intervenciones demasiado costosas e intrusivas; incluso, las consecuencias económicas de su posible aplicación impidieron la rehabilitación en varios casos.

Como resultado de esta lección, el objetivo de diseño establecido en la NTC-Evaluación y Rehabilitación es diferente. En ella se introducen requisitos orientados a evitar el colapso de las edificaciones existentes mediante la reducción o eliminación de las deficiencias que limitan un desempeño adecuado ante sismos, y toman en cuenta las limitaciones económicas de la rehabilitación. Esto se logró a partir de permitir la aplicación de versiones de reglamentos anteriores, pero posteriores a 1985, para la evaluación y el diseño de la rehabilitación en función del nivel de vulnerabilidad estructural del edificio. Este criterio es similar al adoptado en otros países.

Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes de la CDMX

Edificios que se deberán evaluar

En la NTC-Evaluación y Rehabilitación se establece que son sujeto de una evaluación y, en su caso, de una rehabilitación los edificios con daño estructural moderado o severo, aquellos con modificaciones de su uso o en su sistema estructural, así como cuando se requiera la expedición de la Constancia de Verificación de la Seguridad Estructural para edificios del Grupo A o el Subgrupo B1. Adicionalmente, se permite una evaluación voluntaria cuando el propietario del inmueble lo desee.

Nivel de vulnerabilidad estructural

La norma establece cuatro niveles de vulnerabilidad estructural (NVE): AA (muy alto), A (alto), M (medio) y B (bajo), que se determinan, de manera aproximada, a partir de tres factores: la zona geotécnica de la edificación, su nivel de irregularidad y el cociente del periodo fundamental de la estructura y el periodo dominante del suelo. Esta clasificación permite identificar aquellas estructuras que han de evaluarse y, en su caso, rehabilitarse con mayor urgencia dependiendo de su NVE. De esta manera, las estructuras en Zona de Lago, fuertemente irregulares y con un periodo fundamental cercano al periodo dominante del suelo, son las clasificadas con un mayor nivel de vulnerabilidad. Lo mismo sucede con los edificios con daño estructural severo o moderado, los cuales se clasifican como estructuras con un NVE AA y A, respectivamente. La norma permite la aplicación de la metodología que ha propuesto el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México que determina, de manera conservadora, el NVE. Como se señaló antes, reconociendo la dificultad de que un edificio existente sea evaluado y rehabilitado para que cumpla con los niveles de demanda de las normas actuales (es decir, de la versión 2023 de la Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo, NTC-Sismo), se optó por definir el nivel de demanda por sismo en función del NVE y del año de construcción del edificio. De este modo, la revisión por sismo se realiza con niveles de demanda superiores/más estrictos que los del diseño original, sin que necesariamente corresponda con el nivel de demanda que se utiliza en el diseño de estructuras nuevas. Esta metodología establece que la

combinación de un mayor nivel de vulnerabilidad y una fecha de construcción más reciente requiere la aplicación de niveles de demanda más elevados y estrictos, como los incluidos en reglamentos más recientes.

Para la determinación de las demandas sísmicas se permiten dos criterios. El primero consiste en el método utilizado en el diseño de edificios nuevos, donde las demandas sísmicas se obtienen de un espectro reducido por ductilidad y sobrerresistencia. En este caso se permite el uso de un factor de comportamiento sísmico Q no mayor que 2. En estructuras conformadas por columnas interconectadas con losa plana o marcos con una ductilidad limitada, se deberá utilizar Q = 1. El uso de un valor de Q asociado a ductilidad baja se justifica para los edificios existentes cuyas características, detallado y propiedades de materiales, daño y deterioro no son fácilmente determinados.

El segundo criterio es el utilizado en la evaluación de estructuras existentes de acuerdo con la metodología del documento ASCE 41, en donde la demanda sísmica se obtiene de un espectro sin reducción y el comportamiento inelástico se considera en los criterios de aceptación a partir del uso de los factores m, los cuales son una medida de la ductilidad del edificio.

Clasificación de los edificios para fines de evaluación y rehabilitación

Los edificios se clasifican para definir el tipo de procedimiento de análisis estructural que debe realizarse. La clasificación depende de su regularidad estructural, tipo de técnica de rehabilitación y número de niveles. Con esta clasificación se reconoce que se deben utilizar procedimientos de análisis que sean acordes al nivel de complejidad de la estructura, con el propósito depermitir análisis más sencillos (es decir, elástico-lineales) en edificios de baja altura.

• Clase A: edificios en los que se instalarán dispositivos de control de respuesta o aislamiento de base

• Clase B: edificios de cualquier altura, independientemente de su nivel de irregularidad

• Clase C: edificios regulares o irregulares de baja altura

Evaluación estructural

La NTC acepta los resultados de una evaluación postsísmica, siempre que se haya realizado por personal capacitado para el efecto. En la norma se aceptan dos niveles de evaluación postsísmica. El nivel 1 o de Evaluación Rápida, que permite definir si es posible ocupar el edificio después de un sismo, y el nivel 2 o Evaluación Intermedia, que tiene como objetivo definir si es necesaria una rehabilitación.

Para la evaluación de un edificio dañado, la NTC requiere un levantamiento del daño de cada elemento estructural. La intensidad del daño se divide en cinco niveles: nulo, ligero, moderado, grave y pérdida total. Dentro de la norma se incluyen tablas con los mecanismos de falla más comunes de acuerdo con su estructuración. La intensidad de daño se define, de manera indicativa y sencilla, a partir del tipo y espesor del agrietamiento. Conviene recordar que el tamaño de la grieta es uno de varios indicadores de daño. Asimismo, dentro de estas tablas se incluyeron factores reductivos de rigidez, resistencia y capacidad de deformación que son función de la intensidad del daño. Estos factores permiten determinar la capacidad remanente de cada elemento. Una vez definida la intensidad del daño de cada elemento estructural, se debe determinar la intensidad del daño global y la capacidad remanente de la estructura. La capacidad de una estructura se define por su resistencia, rigidez y deformabilidad inelástica.

Propiedades de los materiales

La NTC-Evaluación y Rehabilitación define las propiedades de los materiales que se acepta obtener de planos o memorias de cálculo, valores históricos o mediante un muestreo ordinario o detallado. En los edificios clase C, las propiedades de los materiales se podrán obtener de planos o memorias de cálculo con el objetivo de reducir los costos de la evaluación. En los edificios clase A o B, se debe considerar el grupo de la estructura, así como su nivel de daño para determinar si es posible utilizar los planos, memorias o valores históricos, o si será

necesario realizar un muestreo ordinario o detallado. Dentro de la norma se incluyen valores históricos de las propiedades del concreto, acero de refuerzo, perfiles de acero y mampostería.

Requisitos de análisis

Como se señaló, dependiendo de la clasificación de la estructura, se deberán aplicar distintos procedimientos de análisis. Para ello –orientar el análisis–, los elementos estructurales se dividen en primarios y secundarios. Los elementos primarios, a diferencia de los secundarios, son requeridos para resistir las fuerzas inducidas por el sismo. Esta división permite simplificar la modelación en los análisis lineales. En el caso de análisis no lineales, tanto los elementos primarios como los secundarios se deben incluir en el modelo.

En la norma se especifican las limitaciones para el uso de cada tipo de procedimiento de análisis. Para el caso de los análisis elástico-lineales, la norma hace referencia a los procedimientos de análisis de la NTC-Sismo 2023. Dentro de la norma se incluyeron lineamientos adicionales para la ejecución de análisis no lineales. De manera consistente con la NTC-Sismo, los análisis no lineales se aceptan únicamente para verificar el comportamiento de una estructura (en el caso de su evaluación), así como para comprobar el diseño de la rehabilitación. Es decir, los análisis no lineales no deben aplicarse para fines de diseño u optimización de una solución (a veces mal llamada “ingeniería de valor”).

Cada elemento también se deberá clasificar, de acuerdo con su mecanismo de falla, como controlado por deformación (en términos generales, que tiene un comportamiento dúctil) o controlado por fuerza (comportamiento no dúctil). Esta clasificación es necesaria para definir las propiedades de los materiales empleados en el cálculo de la resistencia, así como los criterios de aceptación cuando se utiliza una evaluación o rehabilitación por desempeño mediante el uso de los factores m

Cimentaciones

La NTC-Evaluación y Rehabilitación dedica el capítulo 5 a los requisitos mínimos aplicables para la evaluación y rehabilitación de la cimentación. La evaluación de la cimentación será necesaria cuando, debido a la rehabilitación de la superestructura, se presente un aumento en las demandas que excedan la capacidad de la cimentación, así como cuando se presenten daños en la cimentación, inclinaciones, hundimientos y emersiones del edificio. También se incluyen los requisitos para la exploración de acuerdo con la zona geotécnica, en caso de ser necesario. Finalmente, se contemplan los criterios de diseño para diferentes métodos de rehabilitación de la cimentación. La norma contiene referencias a los requisitos mínimos de la NTC-Cimentaciones (i.e., Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones). Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios

Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes de la CDMX

Requisitos específicos para cada material

En los capítulos 6, 7 y 8 se incluyeron los requisitos específicos de evaluación, análisis y diseño de la rehabilitación de estructuras de mampostería, concreto y acero, respectivamente. En cada capítulo se incluyeron los requisitos de modelado, resistencia y criterios de aceptación. Particularmente en el capítulo de concreto, se incluyeron requisitos para la modelación lineal y no lineal para la ejecución de una evaluación o rehabilitación basada en desempeño. Los criterios vienen acompañados de los criterios de aceptación en función del nivel de desempeño. Los niveles de desempeño son Ocupación Inmediata (OI), Seguridad de Vida (SV) y Prevención de Colapso (PC). Como se señaló al inicio de este artículo, el nivel de desempeño mínimo es el de PC. Sin embargo, siendo un requisito mínimo, ello no impide que una estructura se pueda evaluar y, en su caso, rehabilitar para que satisfaga un nivel de desempeño superior, como OI o SV.

Técnicas de rehabilitación

El capítulo 9 es el más extenso de la NTC. Se detallan los requisitos mínimos para el análisis, el diseño y el detallado de las 16 técnicas de rehabilitación que con mayor frecuencia se usan en la Ciudad de México. Entre ellas están la reparación de grietas mediante fluidos; los encamisados con concreto reforzado, acero o compuestos de polímeros reforzados con fibras; los encamisados de muros de mampostería; la adición de muros de concreto; la adición de contraventeos, así como el equipamiento con sistemas de protección pasiva o con aislamiento de base. Para el diseño de la rehabilitación se debe usar un factor de comportamiento sísmico no mayor que 2, a menos que se justifique plenamente el empleo de un factor mayor. En cuanto al diseño y el detallado de los elementos nuevos de la rehabilitación, se requiere que se apliquen los requisitos mínimos de las NTC de los materiales aplicables. En el caso de elementos de concreto y acero, se han de cumplir los requerimientos de diseño y detallado para estructuras de ductilidad alta, con objeto de dotar al sistema estructural rehabilitado de una mayor capacidad de deformación inelástica.

Durabilidad, construcción y supervisión de la rehabilitación

En el capítulo 10 se incluyen los requisitos asociados al diseño por durabilidad de la estructura existente y de los materiales empleados en la rehabilitación. Se establecen criterios para la reparación y protección de estructuras de concreto y mampostería afectadas por la corrosión de elementos de acero embebidos. Se hace énfasis en reparar el daño por corrosión antes de rehabilitar el elemento estructural.

En cuanto a la construcción de la rehabilitación, en el capítulo 11 se incluyeron requisitos de apuntalamiento temporales, así como especificaciones mínimas particulares para cada una de las técnicas de rehabilitación del capítulo 9. Este capítulo tiene como objetivo dar

lineamientos que permitan mejorar la calidad constructiva de la rehabilitación. Los retos constructivos no son menores y la ejecución en obra de la rehabilitación debe seguir criterios normativos claros. Por tanto, el capítulo se presenta para que pueda ser aplicado por un constructor sin necesidad de referirse al resto de la norma.

En el capítulo 12 se incluyeron los requisitos de supervisión que permitan la implantación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. Este criterio reconoce que el nivel de desempeño de un edificio está condicionado por la calidad de la construcción. De manera adicional, se tienen requisitos mínimos por satisfacer durante la inspección para cada técnica de rehabilitación del capítulo 9.

Hacia la versión 2029 de la NTC-Evaluación y Rehabilitación

El Subcomité Revisor de la norma ya trabaja en la versión 2029. Se espera que esta nueva versión tenga un criterio más robusto para la evaluación por desempeño de un edificio. Este criterio se apoyará en las características y propiedades estructurales, así como en su ubicación, entre otros factores, para determinar un índice se seguridad que permita clasificar el edificio en función de su riesgo. Esta clasificación servirá de base, a su vez, para definir plazos de diseño y ejecución de rehabilitación, así como para la implantación de políticas públicas que incentiven la rehabilitación estructural. En adición, se estudia la posibilidad de incluir otros niveles de desempeño, como el de “reparabilidad”, asociado al inicio de la pérdida de resistencia lateral. La ocurrencia de este nivel de desempeño determinaría si el edificio está en condiciones críticas para ser rehabilitado. También se analizan ajustes a los requisitos de muestreo de materiales, en especial del concreto, para la determinación de sus propiedades in situ, de modo que sea robusto, pero no oneroso. La norma incluirá requisitos mínimos de análisis, diseño, construcción y supervisión de otras técnicas de rehabilitación de cimentaciones y superestructura. Finalmente, se anticipan requisitos particulares para la instrumentación de edificaciones para fines de evaluación y monitoreo tras una rehabilitación.

Conclusiones

La nueva NTC-Evaluación y Rehabilitación es la primera norma de su tipo con alcance integral para decidir sobre la necesidad de reparar, reforzar, rigidizar, reestructurar y recimentar un edificio, así como para diseñar, construir y supervisar la rehabilitación. La norma recoge la experiencia acumulada en México y los avances de otros países. La correcta aplicación de la norma y su constante evolución y mejoramiento contribuirán a incrementar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades y, por ende, a reducir las pérdidas causadas por los sismos

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

JESÚS ANTONIO

ESTEVA MEDINA

Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.