Tren México-Querétaro: un largo camino

Tren México-Querétaro: un largo camino

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 663, mayo de 2025

8

14

20

ACADEMIA / EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA EN EL II UNAM / SONIA E. RUIZ GÓMEZ

URBANISMO / REDIGNIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA CON LA RENOVACIÓN DEL PASEO ALCALDE / DIEGO DELFÍN ÁLVAREZ DEL CASTILLO

TEMA DE PORTADA / FERROCARRILES / TREN MÉXICO-QUERÉTARO: UN LARGO CAMINO / JUAN CARLOS MIRANDA HERNÁNDEZ

26 DIÁLOGO / EN EL SECTOR ENERGÉTICO SE REQUIERE PENSAR EN PLAZOS DE DÉCADAS / SERGIO ACEVES BORBOLLA 30

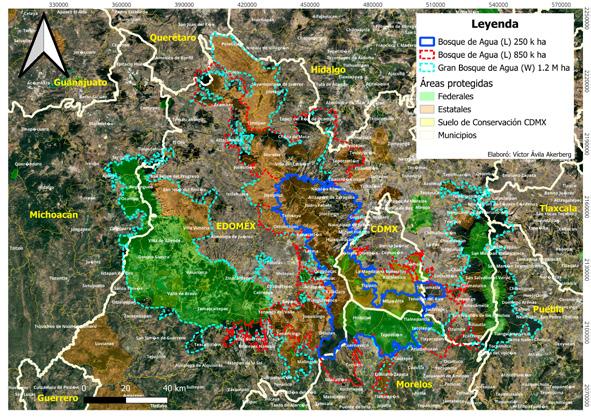

MEDIO AMBIENTE / EL BOSQUE DE AGUA COMO INFRAESTRUCTURA VERDE PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA DE LA MEGALÓPOLIS DE MÉXICO / VÍCTOR DANIEL ÁVILA AKERBERG Y ALEXIS JOSUÉ SÁNCHEZ LARA 36

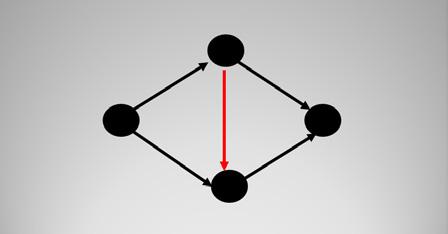

VÍAS TERRESTRES / LA PARADOJA DE BRAESS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES / RAÚL LÓPEZ DOMÍNGUEZ

/ VICTORIA / PALOMA

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 663, mayo de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de abril de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

Una sencilla pero poderosa frase que encierra significados profundamente relevantes, la infraestructura nos une, es el lema de uno de los foros más sustantivos realizados recientemente en nuestro colegio: el IV Foro Nacional de Infraestructura para el Transporte.

La infraestructura es el soporte del desarrollo económico y social. Es el medio por el cual fluye la productividad, el empleo, el intercambio, el conocimiento y el bienestar. A través de sus caminos, puentes, trenes, aeropuertos, puertos y redes urbanas, México se mueve, crece y se transforma.

Pero también, la infraestructura del transporte tiene hoy un papel estratégico en la participación de México en un entorno global cada vez más interconectado y competitivo. Los sistemas multimodales nos unen al mundo y nos permiten consolidar a nuestro país como una plataforma logística de alcance global, donde destacan la eficiencia, la resiliencia, la digitalización y la sostenibilidad como principios rectores del desarrollo.

Durante estos dos días tuvimos la oportunidad de escuchar y dialogar con expertas y expertos en una serie de paneles temáticos dedicados a los distintos modos de transporte: la infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria, portuaria y la dedicada a la movilidad urbana, así como una sesión especial con representantes de los usuarios de la infraestructura, encabezada por las organizaciones más representativas del sector privado y empresarial.

Expertos abordaron dos ejes fundamentales para el desarrollo de la infraestructura en México: la planeación y el financiamiento, elementos determinantes para lograr proyectos viables, sostenibles y alineados con las necesidades reales del país.

En este contexto, es importante subrayar que la infraestructura de transporte del siglo XXI no puede entenderse sin una visión integral, que incorpore la innovación tecnológica, la digitalización de procesos, el uso de modelos inteligentes de gestión, la adopción de prácticas sostenibles y, sobre todo, una comprensión profunda de los desafíos que impone el cambio climático, la urbanización acelerada y la globalización.

Hoy más que nunca necesitamos una infraestructura resiliente, flexible y pensada para el largo plazo. Y para ello es indispensable fortalecer la colaboración entre sectores, fomentar el diálogo entre generaciones de profesionales y asegurar una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y la academia.

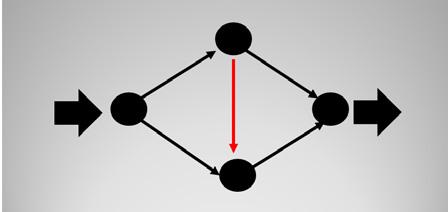

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

Ante los insuficientes niveles históricos de inversión presupuestal aplicada y los grandes desafíos para el futuro, se hace necesaria una política pública que promueva la elaboración de Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física, de largo plazo, sostenible, flexible, actualizable e incluyente y que ayude a detectar necesidades reales. Debe crearse una dependencia federal que se encargue de integrar los planes de infraestructura física de distintos ámbitos, de definir prioridades y los montos de recursos presupuestales y de financiamiento.

La infraestructura física –tanto económica como social– de un país o de una región es un factor crucial para su desarrollo. La infraestructura económica impulsa la competitividad, y la infraestructura social aminora las desigualdades; ambas contribuyen a elevar el nivel de calidad de vida de las personas.

La infraestructura se provee a la sociedad en forma de hospitales, clínicas, escuelas, manejo y disposición de residuos sólidos, vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), agua potable, alcantarillado, saneamiento, drenaje pluvial, alumbrado, conectividad y electricidad, entre otras.

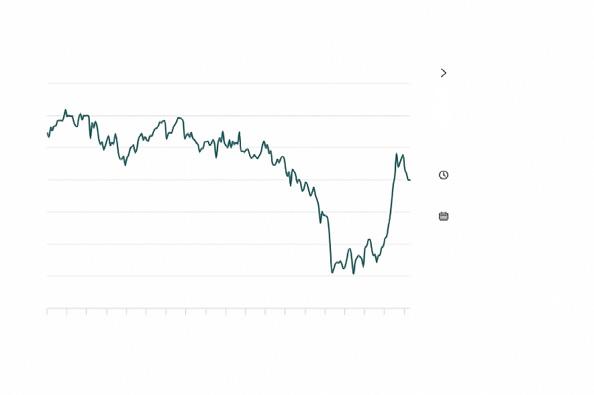

Al Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) le preocupa la situación que guarda la infraestructura en nuestro país, por los insuficientes niveles históricos de inversión presupuestal aplicada (figura 1) y los grandes

Figura 1. Valor de la construcción.

El valor de producción que generaron las empresas constructoras descendió, en términos reales, 4.8%

Última actualización: 25 nov. 2024

Próxima actualización: 18 dic. 2024

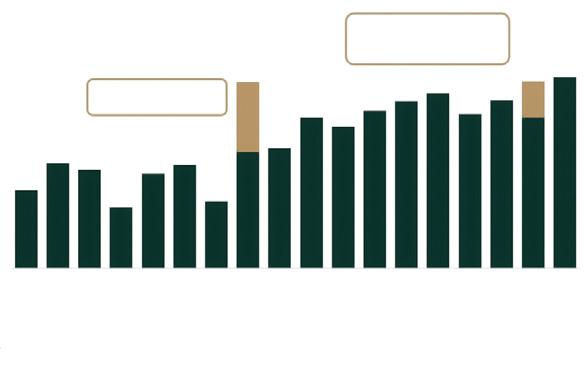

desafíos para el futuro derivados del acelerado crecimiento de nuestra población y de la economía (figura 2).

En la figura 1 se aprecia cómo el valor de la construcción va decayendo desde 2013 y, si bien el incremento extraordinario del valor de la producción en la construcción en 2023 se debe al rebote del Covid, apoyado por la construcción del Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Tulum, entre otros, este crecimiento solo llega a los niveles de 2013. La gráfica solo pretende ilustrar la baja inversión en infraestructura a lo largo del tiempo y busca contrastar con el incremento de la inversión extranjera directa de la figura 2, la cual demandará más infraestructura.

Estos factores indican la necesidad de invertir más y de mejor forma en infraestructura de todo tipo, tanto para responder a las necesidades de los mexicanos como para aumentar la competitividad de nuestra economía y para alcanzar un futuro que nos permita disminuir desigualdades en el ámbito regional, que aún persisten.

Necesidad y conveniencia de invertir en infraestructura

El CICM estima que los desafíos muestran la necesidad de invertir anualmente en infraestructura al menos el 5% del producto interno bruto –junto con el mantenimiento, la adecuación al cambio climático y la digitalización de la infraestructura para una mejor gestión–, lo cual representa un esfuerzo anual mayor a 70,000 millones de dólares; esto, sumado a la gran presión que tienen las finanzas públicas por el cierre de la brecha fiscal, necesariamente significará la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento y fondeo, así como la participación de mayor inversión privada.

Esta inversión debe considerar la indispensable reposición de activos de infraestructura que alcancen

su vida útil y su reaprovechamiento por modernización o expansión, la adaptación de la infraestructura a los impactos del ya presente cambio climático y una mayor resiliencia, así como la ampliación de capacidad y cobertura de los servicios públicos en cualquier lugar del país donde se requiera.

Para atender estas inevitables necesidades y aprovechar las oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico del país, el Colegio de Ingenieros Civiles de México le propone a la presidenta de la República establecer una nueva hoja de ruta para el desarrollo de la infraestructura de México, en la forma en que se indica más adelante.

Establecimiento de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física

Adicionalmente al Plan Nacional de Desarrollo previsto en la Ley General de Planeación –y derivado de este–, es fundamental elaborar un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física de largo plazo, con visión al año 2050, por lo menos, el cual sea sostenible, flexible, actualizable e incluyente; también la creación de una dependencia federal que se encargue de integrar los proyectos que deben generar sectorialmente las secretarías y entidades paraestatales federales con una visión de equilibrio regional, para someter los programas anuales derivados de dicho plan a la aprobación de la representación popular en la Cámara de Diputados, y con base en ello desarrollar proyectos correctos de infraestructura física necesarios.

Entre las facultades de dicha dependencia federal –responsable de la integración de las iniciativas de proyectos sectoriales y regionales que propongan las secretarías y entidades paraestatales–, se encontraría la de determinar los montos de los recursos presupuestales y de los financiamientos que se destinarían a cada sector de la infraestructura y a cada región del país, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

El CICM considera fundamental la elaboración de dicho Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, así como la creación de la dependencia federal integradora de los planes sectoriales y regionales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la cual pueda definir e integrar los proyectos de infraestructura pertinentes y establecer su adecuada preparación, financiamiento e instrumentación, con las debidas interrelaciones sectoriales y regionales, de acuerdo con un nuevo enfoque de participación social incluyente.

Consecuencias de la inexistencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Por la carencia en México de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, la inversión económica y social en las últimas dos décadas ha sido insuficiente: del orden del 2% del PIB, cuando debería ser superior al 5%. La infraestructura física es una actividad tractora

Venta de Grupo Modelo

Fusión Televisa-Univisión y reestructura de Aeroméxico

1 No considera las inversiones extraordinarias por la fusión de Televisa-Univisión y reestructuración de Aeroméxico.

Cifras preliminares al cuarto trimestre de 2023.

Miles de millones de dólares en México equivalentes a billones de dólares de EUA. La estadística se actualiza periódicamente debido a las notificaciones extemporáneas que realizan las empresas al RNIE.

Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la Secretaría de Economía.

Figura 2. Evolución de la inversión extranjera directa.

para el resto de la economía, como ya se observó en el sexenio recientemente concluido.

También, como resultado de la falta de planeación, por un lado se adopta un enfoque conocido como incrementalismo inconexo, acompañado de una actitud preactiva –que no proactiva– que se manifiesta en solo justificar incrementos en los presupuestos de construcción y su financiamiento, pero no necesariamente en optimizar la contribución del proyecto durante su ciclo de vida. Por otro lado, la inversión es discontinua, en particular en los cambios de administración, producto de no contar con proyectos maduros a desarrollar, lo que resulta en elevados sobrecostos y tiempos de ejecución de las obras, que frecuentemente se duplican o se multiplican y, lo que es aún peor, no se alcanzan los beneficios esperados con dichas inversiones. Adicionalmente, muchas inversiones en las pasadas décadas han sido insostenibles desde el punto de vista social, ambiental, operativo y de gobernanza.

Beneficios de institucionalizar la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física

Considerando las brechas existentes en varias regiones del país y en diversos sectores específicos, así como los retos de adaptación al cambio climático, la necesidad de aumentar la resiliencia y de mantener, reponer, actualizar e incrementar capacidades, el CICM recomienda un ritmo de inversión anual de al menos 5% del PIB en infraestructura. Esto aún contrasta con los niveles del 8% que están teniendo otras regiones en el mundo, particularmente África y Asia.

Habrá que poner especial énfasis en que dicha infraestructura potencie las oportunidades de crecimiento económico y contribuya a disminuir desigualdades que aún persisten en zonas como el sur-sureste del país.

Es importante reconocer que en los últimos años se ha destinado un mayor volumen de recursos a esa región, aunque aún persisten rezagos importantes. México tiene un gran potencial económico basado, entre otros aspectos, en la relocalización emergente de cadenas de suministro global. Resulta clave habilitar los parques industriales requeridos con infraestructura energética, agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y gas; transporte carretero, ferroviario, marítimo y aéreo; sistemas de movilidad, vivienda, salud y equipamiento urbano para los trabajadores que ya están demandando ese proceso de industrialización.

Por las restricciones presupuestales federales, estatales y municipales, estas inversiones requerirán nuevas fuentes de financiamiento y fondeo, y una mayor participación de inversión privada. Esta inversión debe considerar –como ya se indicó– el mantenimiento y la reposición de activos que alcancen su vida útil y su reaprovechamiento por modernización o expansión, la adaptación al cambio climático y mayor resiliencia, así como ampliaciones de capacidad y cobertura en donde se requiera.

Nueva hoja de ruta para el desarrollo de la infraestructura en México

Se recomienda la adopción de una nueva hoja de ruta nacional para el desarrollo de la infraestructura física en México, que se sustentaría en los cuatro pasos señalados a continuación:

Paso 1. Incluir el tema de la infraestructura física en la agenda política de la Presidencia de la República y en la de los siguientes gobiernos federales.

Paso 2. Institucionalizar el desarrollo de la infraestructura como política de Estado y su planeación con visión de largo plazo mediante la creación de una dependencia responsable de su gestión.

Paso 3. Crear la gobernanza que requiere el ciclo integral de desarrollo de la infraestructura, incluyendo el fortalecimiento o la creación de dependencias de planeación sectorial y regional en cada secretaría y entidad paraestatal. Esto incluye la formación de un Consejo de Políticas de Infraestructura integrado desde la sociedad, con el fin de apoyar en estas materias al Estado y potenciar de manera efectiva el ciclo de inversión en infraestructura.

Paso 4. Formalizar un nuevo pacto con los sectores privado, académico y social para el desarrollo de la infraestructura física.

Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de infraestructura física es una actividad que impulsa al resto de la economía; se atiende así la desigualdad que padece nuestra población, a la vez que se garantizan sus derechos constitucionales.

En México, la inversión en infraestructura ha sido insuficiente en las últimas décadas, lo que ha tenido consecuencias sociales negativas, además de ineficiencia, sobrecostos y la insostenibilidad de las inversiones.

Por ello, se necesita una política pública que promue va la elaboración de Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física, de largo plazo (con visión al 2050), que sea sostenible, flexible, actualizable e incluyente y que ayude a detectar necesidades reales. La continui dad de los planes y proyectos no puede depender del ciclo sexenal; requiere institucionalización, visión técnica y compromiso a largo plazo.

La planeación es responsabilidad del gobierno, y por ello este debe crear una dependencia federal encar gada de integrar los planes de infraestructura física de distintos ámbitos de la administración pública, de definir prioridades y los montos de recursos presupuestales y de financiamiento.

La inversión en infraestructura física debe ser de al menos el 5% del PIB y debe enfocarse en:

1. Reponer activos que alcancen su vida útil o reapro vecharlos mediante su modernización o expansión.

2. Adaptar la infraestructura al cambio climático y au mentar su resiliencia.

3. Ampliar la capacidad y cobertura de los servicios públicos en todo el país.

4. Potenciar las oportunidades de crecimiento eco nómico y disminuir las desigualdades regionales; garantizar derechos humanos.

Coyunturalmente, habilitar parques industriales con la infraestructura necesaria para la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring de infraestructura asociada a parques industriales, conectividad logística y servicios urbanos debe verse como un tema urgente de política pública.

5. Una buena planeación permite acceder a nuevas fuentes de financiamiento y fondeo para la inversión en infraestructura, incluyendo una mayor participa ción del sector privado, que debe ser supervisada por el gobierno.

Se propone una nueva hoja de ruta nacional para el desarrollo de la infraestructura física en México, con cuatro pasos:

1. Incluir el tema de la infraestructura física en la agenda política.

2. Institucionalizar el desarrollo de la infraestructura como política de Estado.

3. Crear la gobernabilidad y gobernanza que requiere el ciclo integral de desarrollo de la infraestructura.

4. Formalizar un nuevo pacto con el sector privado, el académico y el social

Elaborado por el Comité Técnico de Planeación de la Infraestructura para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

En un mundo donde la energía impulsa cada decisión, la planeación de infraestructura eléctrica no puede quedarse atrás. Schneider Electric te acompaña desde el diseño hasta la operación con soluciones inteligentes, sostenibles y resilientes.

Con 80 años de confianza en México, seguimos transformando la manera en que se construye el futuro energético del país.

¿Estás construyendo una ciudad, una industria o un edificio inteligente?

Con EcoStruxure™ llevamos la innovación desde el plano hasta la operación.

• Reducción de costos operativos

• Mayor seguridad y confiabilidad

• Preparación para energías renovables y movilidad eléctrica

Descubre más

Planea con inteligencia.

Planea con Schneider Electric.

SONIA E. RUIZ GÓMEZ Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Premio a la investigación “Nabor Carrillo Flores 2011”, otorgado por el CICM. Miembro del Consejo de Ética del CICM.

La fundación del Instituto de Ingeniería de la UNAM obedeció a una necesidad de desarrollo de infraestructura civil en México; fue el primer centro de investigación en ingeniería civil del país. En este artículo se describen sus orígenes, algunos proyectos que se han realizado en el instituto durante el presente siglo y algunas investigaciones que se llevan a cabo actualmente sobre inteligencia artificial, materiales avanzados de construcción, resiliencia estructural y materiales sustentables.

A mediados del siglo pasado no existían en México instituciones académicas o empresas de consultoría capaces de realizar estudios especializados sobre ingeniería civil. Tampoco había tantos ingenieros con estudios de maestría o doctorado en Ingeniería Civil, ni existía investigación orientada a resolver los problemas nacionales relacionados con la infraestructura civil; sin embargo, existía una gran necesidad de desarrollar obras de infraestructura, como presas, puentes, carreteras, aeropuertos, escuelas, etc. En respuesta a esta necesidad, en 1956 se fundó el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II UNAM), que fue el primer centro de investigación sobre ingeniería civil en México. Las primeras áreas de investigación que se desarrollaron en el instituto fueron Hidráulica, Mecánica de Suelos y Dinámica de Estructuras, las que sustentaban sus resultados en estudios experimentales que se llevaban a cabo en sus respectivos laboratorios. Algunos de los pilares académicos de estas áreas fueron los investigadores José Luis Sánchez Bribiesca, Raúl J. Marsal, Jesús Alberro, Daniel Reséndiz, Emilio Rosenblueth, Luis Esteva y Roberto Meli. Las últimas dos áreas (Mecánica de Suelos y Dinámica de Estructuras) dieron lugar a lo que ahora es la Subdirección de Estructuras y Geotecnia (SEG). El II UNAM inició actividades en la época del modelo económico llamado “desarrollo estabilizador” (19541970), caracterizado por un alto crecimiento económico, estabilidad cambiaria y baja inflación. Hubo entonces una gran colaboración entre universidad (UNAM), industria (ICA) y gobierno federal (modelo de triple hélice). Lo anterior, junto con la gran capacidad intelectual de

los fundadores, ingenieros e investigadores pioneros del instituto, hizo que este pronto tuviera gran prestigio profesional en nuestra comunidad.

En 1957 ocurrió el “temblor del Ángel”, lo que dio lugar al impulso de la ingeniería sísmica en México, y en 1968 se propuso el primer mapa de regionalización sísmica del país. Poco antes, el instituto brindó asesorías sobre algunas obras civiles que se construyeron para los Juegos Olímpicos de 1968, y en el túnel de viento del instituto se realizaron pruebas a modelos hechos a escala del Palacio de los Deportes.

Desde su fundación, el II UNAM ha contribuido al desarrollo de la ingeniería civil mexicana, y con ello al bienestar de nuestra sociedad, aun cuando el país ha pasado por situaciones muy diferentes a las que tenía en la época en que fue fundado.

El presente: descripción de algunos proyectos realizados en el siglo XXI

En lo que sigue se mencionan algunos proyectos realizados en la SEG (constituida por tres coordinaciones) durante el presente siglo, enfocados principalmente en proporcionar bienestar social.

Coordinación de Geotecnia y Grupo de Geoinformática

El II UNAM ha brindado asesoría sobre el diseño del Túnel Emisor Oriente, el más largo del mundo (62 km); también sobre el análisis del riesgo debido a la velocidad de hundimiento del suelo blando del Valle de México (que en algunos sitios es de hasta 50 cm/año), por causa principalmente de la extracción de agua del

Evolución de las áreas de estructuras y geotecnia en el II UNAM

subsuelo, y como consecuencia de ello los problemas de agrietamiento del suelo que se presentan, por ejemplo, alrededor de la Sierra de Santa Catarina y en el valle de Chalco; asimismo, ha asesorado sobre la cimentación del trolebús elevado y de la línea 2 del cablebús y, en su momento, sobre algunas secciones del NAIM en las que participaron investigadores de Geotecnia y de Ingeniería Estructural (concretamente en el proyecto previo al año 2000 y en prácticamente todo el proyecto y construcción de las obras del lado aire y del lado tierra); además, los investigadores de Geotecnia y el grupo de Geoinformática han propuesto una solución al problema de filtración del tanque La Providencia, ubicado en el Estado de México; igualmente, han emitido opinión sobre los problemas de oquedades debajo de construcciones del Tren Maya. En varios de los proyectos se utilizan tecnologías de inspección y medición modernas, como drones, InSAR y LiDAR, así como modelados numéricos refinados.

Coordinación de Ingeniería Estructural

Ha dado asesoría para la construcción de algunas líneas del metro de la Ciudad de México, los puentes Baluarte, El Carrizo, Chiapas y San Cristóbal, así como sobre el proyecto ferroviario México-Toluca; además, ha hecho recomendaciones sobre la rehabilitación sísmica de escuelas de la Ciudad de México y ha llevado a cabo estudios experimentales enfocados en hacer recomendaciones para diseño de mampostería confinada, las cuales se utilizan también en varios países de América Latina y en India; además, ha avanzado en la rehabilitación de monumentos históricos, donde se utilizan instrumentos de medición no destructivos con el fin de no dañar a las estructuras.

Coordinación de Ingeniería Sismológica y Unidad de Instrumentación Sísmica

Realiza monitoreo constante de la actividad sísmica del país. Actualmente, el II UNAM se encarga de operar y dar mantenimiento a 83 acelerógrafos localizados en la República mexicana y a 84 en el Valle de México. La Unidad de Instrumentación Sísmica está en comunicación continua, en tiempo real (mediante fibra óptica), tanto con el Servicio Sismológico Nacional como con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los que operan otros 83 acelerógrafos en el interior de la república y 131 en el Valle de México. Por otro lado, realiza análisis sobre la vulnerabilidad de estructuras ubicadas en la zona Plateros-Mixcoac de la Ciudad de México, además de hacer estudios de peligro sísmico y actualizar regularmente el programa SASID, útil para el diseño sísmico de estructuras, el cual toma en cuenta la evolución en el tiempo de los periodos de vibración del suelo de la Ciudad de México.

Varios investigadores de las coordinaciones de Geotecnia, Ingeniería Estructural e Ingeniería Sismológica contribuyen o han contribuido a la revisión y elaboración de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal,

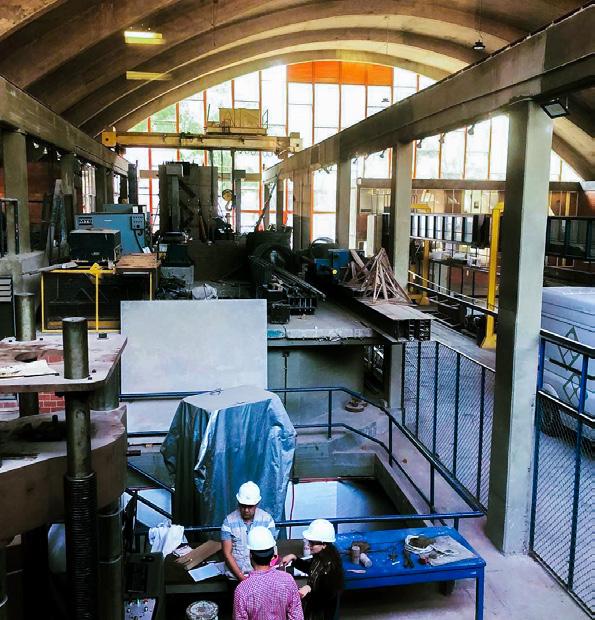

Vista general del Laboratorio de Estructuras de II UNAM.

del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, así como de regulaciones para el diseño de pavimentos.

El futuro: proyectos de vanguardia relacionados con áreas de gran impacto

La SEG del II UNAM tiene entre sus objetivos avanzar, innovar y realizar aplicaciones relacionadas con áreas de la ingeniería civil que están teniendo gran impacto en el plano mundial. En los siguientes apartados se refieren algunos proyectos que se relacionan con estas áreas.

Inteligencia artificial

Actualmente se están aplicando en la SEG del II UNAM técnicas de inteligencia artificial (redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, etc.) para el diseño óptimo de edificios con disipadores de energía sísmica y para la optimación multiobjetivo orientada al diseño de torres de aerogeneradores, considerando la acción del viento durante su ciclo de vida. Igualmente se aplican técnicas de inteligencia artificial para zonificación sísmica; para determinar coeficientes de presión en construcciones analizadas en el túnel de viento del LEMAT; para encontrar perfiles de velocidades de ondas P y SV en varias zonas sísmicas del suroeste del país; para construir bases de datos de edificios de la CDMX, con el fin de estimar su vulnerabilidad; además, para estimar la combinación óptima de factores de carga (viva, muerta y sismo) para el

Evolución

diseño de edificaciones en la CDMX (este último estudio se realiza en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa).

Materiales de construcción avanzados

En la SEG se realizan estudios sobre materiales de construcción avanzados, entre ellos concretos de ultraalto desempeño, los cuales proporcionan valores de resistencia, f’c, de entre 1,000 y 1,600 kg/cm2, tienen alta durabilidad, alta impermeabilidad y presentan falla tipo dúctil. Además, se estudian ladrillos artesanales constituidos por arcilla, vidrio y arena, y concretos con fibra

u El II UNAM ha brindado asesoría sobre el diseño del Túnel Emisor Oriente, el más largo del mundo (62 km); también sobre el análisis del riesgo debido a la velocidad de hundimiento del suelo blando del Valle de México (que en algunos sitios es de hasta 50 cm/año), por causa principalmente de la extracción de agua del subsuelo, y como consecuencia de ello los problemas de agrietamiento del suelo que se presentan, por ejemplo, alrededor de la Sierra de Santa Catarina y en el valle de Chalco; asimismo, ha asesorado sobre la cimentación del trolebús elevado y de la línea 2 del cablebús.

de coco más fibra sintética de polipropileno. Se han propuesto, y aplicado en la práctica, concretos reforzados con microfibras (por ejemplo, en pisos industriales y en el metro de la Ciudad de México) y concretos con fibras de acero que presentan alta resistencia a fuerza cortante. Actualmente está en desarrollo un nuevo material para el sistema de soporte de vías de trenes urbanos.

Resiliencia estructural

Se sabe que el tiempo de recuperación de la infraestructura puede acortarse cuando se realizan acciones de restablecimiento eficientes, es decir, cuando se da una respuesta inmediata y coordinada de restauración de servicios básicos, atención a la salud mental y reconstrucción de la infraestructura inmediatamente después de que ocurre algún evento extraordinario (sismo muy intenso, huracán, inundación, etc.); sin embargo, el tiempo puede acortarse aún más si se realizan acciones preventivas. Es necesario considerar, además, el efecto de los eventos para las instituciones sociales, la naturaleza cambian-

Evolución de las áreas de estructuras y geotecnia en el II UNAM

te de las amenazas y la interconexión entre edificios e infraestructura.

Entre las acciones preventivas que se realizan en la SEG del II UNAM se encuentra la formación de un banco de datos con información para prevenir y mitigar efectos de los sismos; se elaboran mapas de riesgos de inundaciones y mapas de contornos de velocidades regionales para el diseño por viento; se elaboran modelos numéricos para detectar zonas de vulnerabilidad y verificarlos experimentalmente, y se proponen instrumentos de medición innovadores para estimar el efecto de las solicitaciones. Además, se estudian y prueban sistemas de control pasivo de la respuesta dinámica (algunos en la mesa vibradora del instituto), por ejemplo: disipadores magnetorreológicos, sistemas con comportamiento viscohisterético, sistemas de contravientos restringidos al pandeo, sistemas de aislamiento sísmico y amortiguadores de partículas resonantes, entre otros dispositivos de control de la respuesta dinámica.

Materiales sustentables

En el II UNAM existe la conciencia de la necesidad de usar menos recursos no renovables y de generar un menor impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Por ello, varias investigadoras de la SEG y de la Coordinación de Ingeniería Ambiental estudian concretos asfálticos catalíticos hechos con dióxido de titanio y cemento asfáltico, para dar lugar a mezclas que, al contacto con el sol, remueven óxidos de nitrógeno (los cuales son dañinos para la salud); por otro lado, en el instituto se ha propuesto una celda de deformación para pilotes de control constituida por madera y polietileno reciclado. Se estudian también mezclas de algún tipo de residuo con un activador catalítico, a fin de construir concretos, tabiques o adoquines alternativos.

Conclusiones

En este escrito se ha mostrado que el II UNAM, desde sus inicios y hasta la fecha, ha participado en proyectos de ingeniería civil que han contribuido al bienestar de la sociedad mexicana.

También se mencionan innovaciones producidas en el instituto sobre inteligencia artificial, materiales de construcción avanzados, resiliencia estructural y materiales sustentables; algunas de ellas se han aplicado con éxito en México (por ejemplo, concretos reforzados con microfibras, aisladores sísmicos y disipadores de energía sísmica); otras se encuentran en desarrollo y se espera aplicarlas en el futuro próximo. Finalmente se concluye que es necesario preparar estudiantes para el futuro y modificar planes de estudio en las universidades de manera que se incentive su creatividad. Es conveniente que las y los estudiantes realicen estudios de posgrado. Además, es recomendable que las y los estudiantes con inclinación a la investigación se integren a instituciones de investigación, como el II UNAM, incluso desde que están realizando estudios de licenciatura.

u El tiempo de recuperación de la infraestructura puede acortarse cuando se realizan acciones de restablecimiento eficientes, es decir, cuando se da una respuesta inmediata y coordinada de restauración de servicios básicos, atención a la salud mental y reconstrucción de la infraestructura inmediatamente después de que ocurre algún evento extraordinario; sin embargo, el tiempo puede acortarse aún más si se realizan acciones preventivas. Es necesario considerar, el efecto de los eventos para las instituciones sociales, la naturaleza cambiante de las amenazas y la interconexión entre edificios e infraestructura.

Por otro lado, deben desarrollarse patentes que se apliquen, formar grupos inter y multidisciplinarios, y resolver problemas reales desarrollando soluciones innovadoras.

Dada la escasa participación de mujeres investigadoras en la SEG del II UNAM (10% con respecto al número de varones investigadores), es necesario propiciar un cambio cultural, derribar estereotipos, crear redes de comunicación y orientar a generaciones en desarrollo, desde la infancia

Agradecimientos

La autora agradece a sus compañeras y compañeros de la SEG del II UNAM haber compartido sus conocimientos y la información de los proyectos que aquí se mencionan.

Este artículo se basa en la conferencia “Pasado, presente y futuro de la Subdirección de Estructuras y Geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM”, que se presentó el 7 de marzo de 2025 como parte del ciclo de conferencias “Investigadoras pioneras del Instituto de Ingeniería de la UNAM”.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

DIEGO DELFÍN

ÁLVAREZ DEL CASTILLO

Arquitecto especializado en planeación urbana estratégica y competitividad territorial. Consultor de la Gran Visión Paseo Fray Antonio Alcalde.

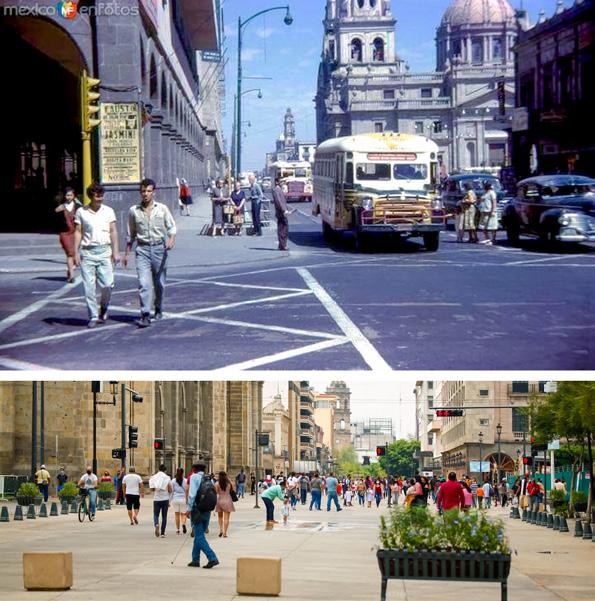

El centro histórico de Guadalajara tuvo una importante transformación en 2020 a partir de la inauguración de dos de los proyectos de obra pública más destacados de las últimas décadas: la línea 3 del sistema Mi Tren y el paseo Fray Antonio Alcalde, un corredor de preferencia peatonal y vía verde que se convirtió en un espacio público de alta calidad y ha abierto la oportunidad para impulsar un proyecto de gran visión con el objetivo de repoblar, renovar y redignificar el corazón de la ciudad.

El centro histórico de Guadalajara ha pasado por un proceso de despoblamiento, inseguridad y deterioro en las últimas décadas. Reactivar, renovar y repoblar el centro histórico de Guadalajara es un reto de proporciones serias. Lograrlo requiere un proyecto de ciudad de corto, mediano y largo plazo con la participación de todos los sectores de la sociedad y con una ruta muy clara: crear las condiciones para tener un centro que sea atractivo para vivir, trabajar, divertirse y aprender, así como para invertir, visitar y hacer negocios. Implica renovar y modernizar la fisonomía del centro, esto es, sus edificios, su patrimonio, sus espacios públicos, sus equipamientos e infraestructura urbana; encontrar o diseñar innovadores modelos gobierno y gestión pública, así como modelos que doten de capacidad y sustentabilidad financiera y de inversión.

Los gobiernos actualmente no cuentan con capacidad, recursos o condiciones suficientes para lograr proyectos de este calibre por sí mismos. Ante ello se vuelve necesario un esfuerzo de gran visión con capacidad de construir un proyecto de ciudad congruente y potente de mediano y largo plazo que trascienda los cambios de administración; que logre conjugar, organizar e integrar a

los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de esa gran visión común incluyente y participativa para convertirla en un bien público; que diseñe los mecanismos innovadores y de coparticipación para asegurar su viabilidad financiera y la estructura de gobernanza que dotará de factibilidad en el tiempo.

La oportunidad

En el año 2014 inició una de las últimas grandes obras de infraestructura para el área metropolitana de Guadalajara: la construcción de la línea 3 del sistema Mi Tren (figura 1),

Redignificación del centro histórico de Guadalajara con la renovación del paseo Alcalde

obra financiada por el gobierno federal, que sería inaugurada seis años después, en septiembre de 2020.

Con una inversión histórica de 31,500 millones de pesos (mdp) se ejecutó el proyecto de un tren ligero con trayecto de 21.5 km que cruza los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque con un total de 18 estaciones, 13 de las cuales son elevadas y cinco subterráneas a 30 m de profundidad, construidas con una tuneladora alemana en un trayecto de 5.5 km con el objetivo de no afectar el centro histórico de Guadalajara. La ruta transcurre por el eje de la avenida 16 de Septiembre, también conocida como avenida Alcalde en honor a fray Antonio Alcalde y Barriga, pues en este eje se conjuga el legado más relevante que dejó el fraile durante los 20 años que pasó en la capital de la Nueva Galicia, legado que la convertiría en una de las ciudades más destacadas del país y de América Latina hacia finales del siglo XVIII y durante el XIX.

La empresa de ingeniería contratada realizó el proyecto integral partiendo de los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental; continuó con los trazados y arquitectura de las estaciones, el diseño estructural de túnel, la introducción de la tuneladora; el viaducto, la integración urbana de la línea, el diseño de vía, cocheras, talleres e intercambiadores de transporte; instalaciones ferroviarias, modelo de operación ferroviaria y financiera, para terminar con una asesoría técnica especializada durante la construcción. En total fueron 650,000 horas de ingeniería englobadas en el diseño integral del sistema, formulación de soluciones estructurales de vanguardia, monitoreo especializado durante el paso de la tuneladora bajo edificios históricos y el reforzamiento estructural de algunos de estos (www. group.sener/proyecto/linea-3-del-metro-de-guadalajaramexico/#caracteristicas).

El proceso de obra y construcción de las cinco estaciones requirió cerrar esta importante avenida, una de las de mayor flujo del área metropolitana que atraviesan el corazón del centro histórico, y ello trajo serias afectaciones. Tras haber sufrido un traumático proceso de obra, en 2015 surgió la propuesta para aprovechar la oportunidad única de redistribución del flujo vehicular del centro para replantear el futuro de este corredor con el objetivo de transformar este eje en un espacio público. En 2017, con una inversión de 240 mdp, el gobierno del estado, en conjunto con el municipal, inició las obras de habilitación del corredor de 2.5 km de largo en su primera etapa, para dar paso al nuevo paseo Fray Antonio Alcalde, que sería terminado en 2018 y cambiaría por completo la fisonomía del centro histórico. El resultado fue un espacio público de alta calidad para la convivencia e interacción social, donde se combinan 92,200 m 2 de nuevos pavimentos, sustitución y mejoramiento de infraestructura eléctrica, de agua potable y alcantarillado, líneas de telecomunicación subterráneas, alumbrado, mobiliario urbano y señalética, ciclovía, 91 fuentes y 2,300 árboles

Figura 2. Centro histórico antes y después.

Figura 3. Foros de participación para el proyecto Gran Visión Paseo Fray Antonio Alcalde.

(figura 2) (mexico.itdp.org/wp-content/uploads/2023/08/ FICHAS-PASEO-FRAY-ANTONIO.pdf).

Con el objetivo y la visión de “salvaguardar y promover la pertenencia, cuidado y buen uso del nuevo paseo Fray Antonio Alcalde a través del impulso y realización de actividades culturales, científicas, deportivas y sociales desde una perspectiva comunitaria y el rescate

Redignificación del centro histórico de Guadalajara con la renovación del paseo Alcalde

u Los gobiernos no cuentan con capacidad, recursos o condiciones suficientes para lograr proyectos de este calibre por sí mismos. Ante ello se vuelve necesario un proyecto de ciudad de mediano y largo plazo que trascienda los cambios de administración; que logre conjugar, organizar e integrar a los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de esa gran visión y convertirla en un bien público; que diseñe los mecanismos innovadores y de coparticipación para asegurar su viabilidad financiera y la estructura de gobernanza que dotará de factibilidad en el tiempo.

integral del Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara para sus pobladores”, por iniciativa civil se crea la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, integrada por la asociación civil Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde, la Cámara de Comercio, la Arquidiócesis de Guadalajara y el gobierno municipal (fundacionpaseofray antonioalcalde.org).

Esta entidad jurídica de representación civil, pública y empresarial impulsa el proyecto Gran Visión Paseo Fray Antonio Alcalde - Vente a Vivir al Centro, iniciativa que buscará generar las condiciones adecuadas para darle vida y alma al centro histórico partiendo de este importante espacio físico. Se busca hacer de este un paseo habitable, amigable, accesible y seguro; embellecerlo, mejorarlo y mantenerlo; impulsar el desarrollo económico, la creación de empleos y oportunidades de negocio e inversión; atraer al visitante local, nacional e internacional; promover la cultura, el arte y la vida sana; poner en valor el extenso patrimonio social, histórico,

urbano, arquitectónico y religioso tangible e intangible. Este proyecto, inspirado en la gran visión de fray Antonio Alcalde, es totalmente vigente e implementable 250 años después: busca redignificar el centro con sentido social y humanitario, partiendo de la dignitas, dignidad del ser humano como ciudadano (civis) que tiene la capacidad de construir en comunidad (communitas) un proyecto de bien común para tener una ciudad digna: civitas dignitas

Proyecto de gran visión

A través del proyecto de gran visión se busca la implementación de una planeación estratégica de ciudades con un modelo participativo que permita alinear visiones definiendo objetivos concretos y diseñando las estrategias para alcanzarlo.

El objetivo fue el desarrollo de un plan articulador, con programa y descripción de metas y objetivos, que tenga la capacidad de promover la colaboración y coordinación conjunta de actores, organismos, entidades e instituciones clave.

La gran visión incluyó los elementos críticos para los propósitos y objetivos generales de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde mediante la realización de un estudio de la inserción de este corredor en su contexto territorial, regional, metropolitano y en el ámbito del centro histórico. De igual manera se identificaron los elementos de fortaleza y los factores de éxito, que permitieron estructurar el diseño de orientación estratégica compuesta por varias líneas de acción que forman parte del documento final (fundacionpaseofrayantonioalcalde. org/es/la_gran_vision_planes_rectores).

Los trabajos fundamentales del proyecto incluyeron cuatro ejes de acción:

SPOT

Sitios de Potencia Territorial SISTEMA INTERCONECTADO

1. Paseo Alcalde: corredor

2. Santuario-Conjunto Hospital Civil

3. Reforma-Arróniz-Refugio

4. CCD-Parque Morelos

5. Cruz de Plazas-Cabañas

6. Plaza Universidad-Santa Teresa

7. Dos iglesias (San Francisco-Aranzazú)

8. Juárez (Expiatorio + Ex convento + Larva)

9. Parque Alcalde-La Normal SPOT

Cobertura territorial de SPOT

• Investigación de valor. Referencias relevantes y contexto regional y metropolitano. Labor de investigación que genere información de valor orientada a abrir la visión, reflexión y aprendizaje para ser integrada a la gran visión.

• Información asertiva. Diagnósticos técnicos dirigidos que permitan construir información estratégica para la toma de decisiones y la formulación de soluciones inteligentes.

• Orientación estratégica. Modelo participativo compuesto por ámbitos de reflexión y aplicación de encuestas de orientación estratégica con alineación de visiones.

• Gran visión. Programa 10 × 10 (10 líneas estratégicas con 10 líneas de acción). Síntesis de los trabajos de investigación, información y orientación estratégica que estructuran las reflexiones conclusivas con la visión de las líneas de acción estratégica finales (figura 3).

Acciones estratégicas de la gran visión

• Sumar la colaboración y corresponsabilidad compartida de los sectores de la sociedad hacia las responsabilidades naturales del gobierno.

• Identificar y reconocer el papel de la sociedad civil para sumar y fortalecer el impulso de la gran visión, así como el diseño de los mecanismos de continuidad.

• Establecer mecanismos de gobernanza participativa y colaboración para asegurar que la gran visión no se vea afectada por los cambios de administración y logre la continuidad de su ruta crítica en el tiempo.

• Los cinco ejes críticos de atención inmediata identificados en un trabajo coordinado y conjunto entre gobierno y sociedad civil permitirán crear las condiciones óptimas básicas para el centro histórico y el paseo

Fray Antonio Alcalde. Se describen las estrategias sugeridas y líneas de acción para atender, solucionar y mantener la seguridad, el mantenimiento y limpieza del centro; su orden físico y funcional; un rediseño institucional para agilizar la gestión de trámites y modelos colaborativos de atención a la indigencia.

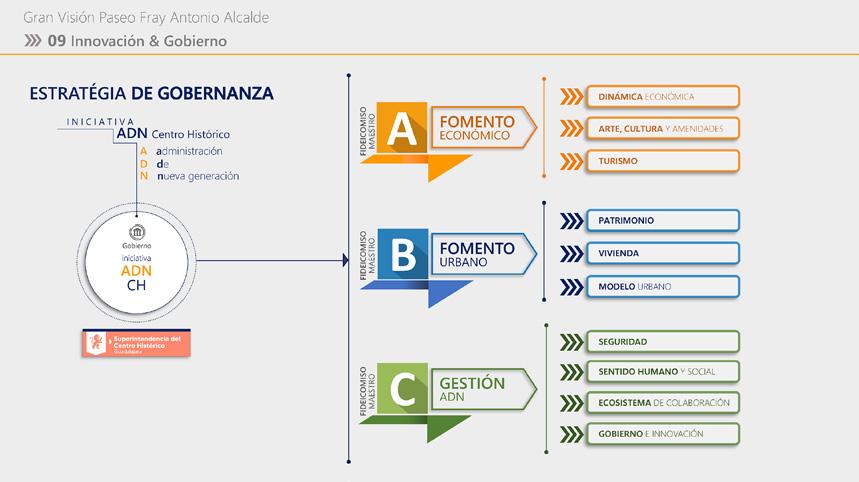

• Creadas estas condiciones, la gran visión desarrolla 10 claves estratégicas como bases de actuación integrada a mediano y largo plazo para construir y alcanzar el modelo de futuro deseable. Estas diez claves fueron definidas en los foros participativos como las grandes áreas de prioridad y oportunidad estratégica por atender, siendo estas:

1. Patrimonio: salvaguardar el espíritu del lugar y modelos de conservación inteligente.

2. Vivienda: rehabitar el centro con oferta nueva atractiva y variada.

3. Modelo urbano: modelo sostenible de alta calidad urbana con las mejores condiciones para vivir, trabajar, aprender y divertirse.

4. Dinámica económica: impulsada por las actividades tradicionales y diversificación hacia una economía de alto valor agregado con ecosistemas productivos de sectores estratégicos.

5. Arte, cultura y amenidades: promoción permanente de las expresiones culturales, artísticas, artesanales y de entretenimiento plural.

6. Turismo: el centro histórico como el principal atractivo turístico nacional e internacional constituido como sitio de excelencia.

7. Seguridad: construir un entorno de alta seguridad que preserve un ambiente favorable, sano y tranquilo mediante modelos colaborativos.

Redignificación

u Con el proyecto de gran visión se busca implementar una planeación estratégica de ciudades con un modelo participativo que permita alinear visiones. El objetivo fue el desarrollo de un plan articulador, con programa y descripción de metas y objetivos, con capacidad de promover la colaboración y coordinación conjunta de actores, organismos, entidades e instituciones clave. Se incluye la realización de un estudio de inserción del corredor en su contexto territorial, regional, metropolitano y en el ámbito del centro histórico.

8. Sentido social y humano: mediante modelos de corresponsabilidad, promover un sentido de humanismo y humanitarismo, accesible, solidario e incluyente.

9. Gobierno e innovación: que el centro cuente con un modelo de gobierno innovador que asegure la gobernabilidad responsable, abierta y participativa, eficaz y profesionalizada.

10. Ecosistema de colaboración: gobernanza multisectorial organizada con capacidad para alinear los esfuerzos y objetivos articulados por la gran visión.

• Iniciativa ADN centro histórico. Se describe el diseño de un organismo de gobierno de nueva generación para el impulso de la gran visión con tres premisas: buen gobierno e inteligencia administrativa, gobernanza colaborativa y estrategia de mecanismos de sustentabilidad, y capacidad financiera para lograr los objetivos (figura 4).

• Estrategia territorial. Tiene como premisa una gestión territorial inteligente basada en el diálogo, la colaboración y la cooperación de los distintos actores y agentes que buscan una transformación positiva del centro histórico.

• Spots. La estrategia territorial propuesta incorpora un conjunto de iniciativas denominadas Sitios de Potencia Territorial (Spots). Son nodos de intensidad social y activación urbana, ámbitos para potenciar las claves estratégicas de la gran visión y con capacidad de activar la transformación del territorio.

• Sistema de articulación territorial. Sistema de interconexión de los Spots a través de una red de ejes conectores que serían viarios de preferencia peatonal, vías verdes y corredores seguros (figura 5).

Acciones recientes

Las autoridades estatales y municipales hicieron una presentación pública en medios de comunicación. El Cabildo de Guadalajara aprobó las premisas de la gran visión. El Ayuntamiento elaboró Planes Rectores Normativos de los “Polígonos de Intervención Urbana Especial PIUE” del centro histórico, donde instituciona-

7 meses de proceso

3 foros de participación con 90 líderes de los diferentes sectores de la sociedad

Primer foro con 170 preguntas y 10,200 respuestas analizadas y computadas

9 gacetas informativas digitales a manera de revista 1 documento integrador final con 322 páginas, con el siguiente contenido:

10 claves estratégicas definidas por los foros participativos

75 ideas fuerza que se desprenden de las claves

90 estrategias de aplicación a través de las líneas de acción

250 líneas de acción descritas

47 cartografías de análisis georreferenciado del centro histórico

10 fichas de benchmarking de casos nacionales e internacionales

131 fincas documentadas en inventario de propiedades en venta o renta

liza las premisas de la gran visión. Se anuncia recientemente la inversión de 450 mdp, recursos de origen estatal y municipal, en 2025 para el arreglo de espacios públicos e imagen urbana del centro; la inversión de 60 mdp para realizar el FIFA Fan Fest durante el mundial de futbol de 2026, para el que se estima más de un millón de visitantes. Se fortalece un programa de limpieza con más de 300 nuevos “guardianes de la limpieza”. Según información de la Cámara de Comercio, la iniciativa privada ha aumentado 30% las inversiones en los rubros de turismo y gastronomía en el centro y se están desarrollando 1,600 unidades de vivienda en una decena de desarrollos verticales, según datos de la Superintendencia del Centro Histórico.

Conclusiones

El desarrollo de la gran visión ha sido un proceso sistemático, creativo y participativo que establece las bases de una actuación integrada a largo plazo, y que define un modelo futuro de desarrollo, alcanzable a través de sus claves estratégicas y las ideas fuerza. La visión incluye a los agentes locales a lo largo del proceso y tiene objetivos orientados a la mejora económica y social de la comunidad del centro. Estas claves son acciones relevantes de carácter estratégico con la capacidad de transformar las condiciones presentes para construir un futuro deseable. El reto actual se orienta a lograr una gestión efectiva, con visión clara de futuro, voluntad de cambio y acompañada de la corresponsabilidad de todos los sectores, que, de ser organizada, puede convertirse en el motor de cambio

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

JUAN CARLOS MIRANDA HERNÁNDEZ

Ingeniero civil con maestrías en Planeación y en Administración de Empresas. Experto en infraestructura, operación y gestión ferroviaria. Perito en Ferrocarriles y en Gerencia de Proyectos por el CICM.

Un ambicioso programa de desarrollo de trenes de pasajeros en el centro, Pacífico y norte del país está en marcha. Destaca, por la demanda y beneficios esperados, el tren México-Querétaro. En este artículo se revisan los antecedentes del servicio de pasajeros entre estas dos metrópolis, la situación actual del proyecto y algunas reflexiones para su adecuado diseño.

Sin duda, el proyecto que mayor interés y expectativa ha generado durante muchos años, particularmente para los habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y del centro del país, es la puesta en operación de un tren de pasajeros de mediana o alta velocidad entre México y Querétaro.

Muchos de nosotros hemos padecido el bajo nivel de servicio de la autopista México-Querétaro, no solo por la baja velocidad que deriva de un alto volumen vehicular, sino también por los constantes trabajos de mantenimiento (necesarios, pero que afectan el servicio), frecuentes bloqueos de terceros (a veces legítimos, a veces no, pero que generan detenciones de kilómetros de vehículos por horas) y, lamentablemente, por hechos de inseguridad para automovilistas y autotransportistas de carga y de pasajeros.

El tránsito promedio diario anual en 2023 fue de 79,418 vehículos y durante ese año se presentaron 211 colisiones con 30 fallecidos, 113 heridos y pérdidas materiales por 50.5 millones de pesos (IMT, SICT 2023). En 2024, la autopista México-Querétaro tuvo un aforo de 45.3 millones de vehículos (Capufe, 2024).

De ahí ha surgido el interés, desde hace mucho tiempo, de desarrollar un servicio de pasajeros entre la Ciudad de México y Querétaro.

Del Tren Maya al México-Querétaro

El multifacético Tren Maya ya se encuentra en operación. Es multifacético porque, como muchos megaproyectos, tiene sus aspectos positivos y negativos. Solo por citar algunos, el Tren Maya es un proyecto:

• De grandes logros de la ingeniería civil y de otras especialidades en el reducido tiempo en que se construyó: 1,545 km de vía en tan solo seis años.

• De muy alto costo: cerca de tres veces la inversión estimada originalmente.

• De grandes perspectivas en cuanto a beneficios de movilidad, turismo y desarrollo regional.

• De alto impacto ambiental, particularmente en áreas selváticas y en zonas cársticas.

• De integración regional, al llevar infraestructura ferroviaria de altas especificaciones a la península de Yucatán.

• Generador permanente de subsidios, tomando en consideración que prácticamente ningún sistema de pasajeros en el mundo es superavitario para los volúmenes esperados en el Tren Maya.

• Impulsor de desarrollo de capacidades mexicanas para futuros proyectos ferroviarios.

Finalmente, el Tren Maya es un proyecto que ha dejado muchos aprendizajes, al igual que otros proyectos como El Insurgente (México-Toluca) y el tren de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec.

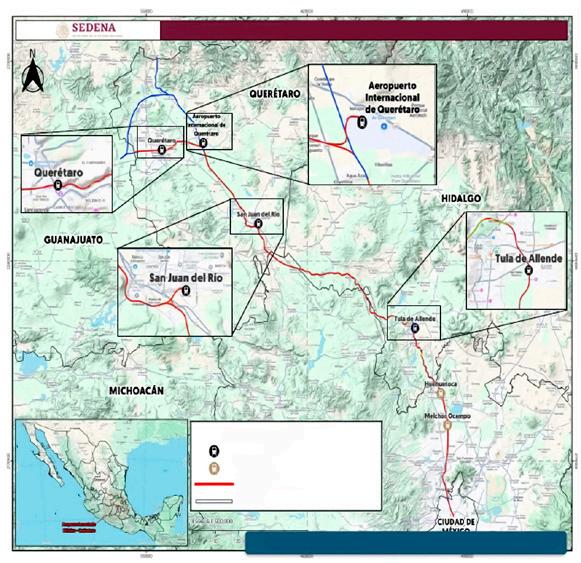

En este contexto, la presente administración ha tomado la decisión de instrumentar un ambicioso programa para el desarrollo de 3,393 km de vías en los corredores México-Nuevo Laredo, México-Guadalajara-Nogales y AIFA-Pachuca (figura 1).

En 2025 están iniciando los proyectos AIFA-Pachuca (57.6 km de vía doble), México-Querétaro (226 km de vía doble), Querétaro-Irapuato (107.9 km de vía doble) y Saltillo-Nuevo Laredo (394 km de vía sencilla).

México-Querétaro: un largo camino

El servicio de pasajeros México-Querétaro se desarrolló mediante dos principales corredores ferroviarios que se construyeron a finales del siglo XIX para conectar con Estados Unidos: el Ferrocarril Central Mexicano (México-Ciudad Juárez), que inició operaciones en el tramo México-San Juan del Río en 1881, y el Ferrocarril Nacional Mexicano (México-Nuevo Laredo), que inició operaciones con vía angosta en 1888.

Años después, en 1976, ya fusionados ambos ferrocarriles en Ferrocarriles Nacionales de México, se tomó la decisión de construir la doble vía electrificada México-Querétaro mediante el Programa de Vía Férrea 1978-1982, para aliviar el congestionamiento operativo de las dos vías. Como parte del proyecto, se construyeron:

• 245 km de vía doble, con 76 cortavías

• Dos viaductos: Tula I y Tula II, con una longitud conjunta de 1,455 m

Tren México-Querétaro: un largo camino

01 (786 km)

02 (910 km)

03 (1,145 km)

04 (552 km)

AIFA-Pachuca (65 km)

México-Querétaro (225 km)

Saltillo-Nuevo Laredo (306 km)

Querétaro-Irapuato (113 km)

Querétaro-San Luis Potosí (205 km)

Mazatlán-Los Mochis (441 km)

Irapuato-Guadalajara (310 km)

Guaymas-Hermosillo (135 km)

Guadalajara-Tepic (204 km)

San Luis Potosí-Saltillo (444 km)

Los Mochis-Guaymas (362 km)

Tepic-Mazatlán (275 km)

Hermosillo-Nogales (277 km)

• Dos túneles: Barrientos II (460 m) y Palmillas (464 m)

• Siete puentes (994 m), destacando los denominados Tula, San Juan y La Cañada

• 66 pasos inferiores vehiculares (2,556 m)

• 26 pasos superiores vehiculares (689 m)

• 17 pasos peatonales (451 m)

La doble vía se diseñó con una pendiente máxima al norte de 1.5%, al sur de 0.75% y un grado de curvatura máximo de 2 grados.

Con la doble vía concluida, se puso en servicio en 1986 el tren denominado El Constitucionalista, que conectaba México con Querétaro en 2:57 horas a una velocidad media de 85 km/h, y se esperaba que con la electrificación se lograra una velocidad de 100 km/h, con lo que se reduciría el tiempo de tránsito a 2:28 horas (Ortiz, 1988).

A finales del decenio de 1970 se decidió electrificar la línea a 27.5 kV. Además, se construyeron 19 laderos electrificados, con un total de 48 km. Para el suministro de energía eléctrica, se construyeron siete subestaciones eléctricas de tracción, que recibían la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro con corriente trifásica, tensión de 230 kV y frecuencia de 60 Hz (SCT). Se adquirieron 39 locomotoras eléctricas de 6,000 hp, que podían desarrollar velocidades máximas de 110 km/h.

La doble vía electrificada se puso en operación el 14 de febrero de 1994, con la primera corrida saliendo de Buenavista a Querétaro y con destino final en Guadalajara.

Durante el proceso de reestructuración de los ferrocarriles (1996-1999) se tomó la decisión de cancelar los servicios de pasajeros, considerando que el ferrocarril movía menos del 1% de los pasajeros interurbanos y que los costos de operación eran cuatro veces los ingresos, habiendo perdido completamente la competitividad frente al autotransporte y el servicio aéreo. Así, el incipiente servicio de pasajeros en la doble vía electrificada se canceló en 1996. Los trenes que ofrecían servicio entre México y Querétaro, tales como El Regiomontano (México-Monterrey), El Tapatío (México-Guadalajara), los trenes 1 y 2 (México-Nuevo Laredo), los trenes 7, 8, 13 y 14 (México-Ciudad Juárez) y El Constitucionalista (México-Guanajuato) dejaron de operar.

No fue hasta 2012 que el entonces presidente entrante anunció entre sus decisiones en materia de infraestructura “reconstruir la red de trenes de pasajeros para conectar a las ciudades del país”, incluyendo el tren México-Querétaro.

El tren de pasajeros entre la Ciudad de México y Querétaro consideraba el uso compartido de la doble vía con el tren suburbano entre Buenavista y Huehuetoca. El resto del trazo consideraba vía doble nueva, la cual

Querétaro

GUANAJUATO San Juan del Río

QUERÉTARO

Aeropuerto Internacional de Querétaro

HIDALGO

Tula de Allende

Finalmente, el 30 de enero de 2015 el secretario de Hacienda y Crédito Público informó que, como parte de las decisiones en materia de gasto público en inversión, se tomó la decisión de suspender de manera indefinida el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro (SCT, 2018).

Tercer intento

El 13 de octubre de 2024, apenas unos días después de su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Querétaro, y el 27 de abril pasado dio el banderazo de salida a su construcción, para ser inaugurado en 2027 (figuras 2 y 3).

El tren México-Querétaro está planeado para un desarrollo de 226 km de vía doble, con 11 viaductos (12 km) y seis puentes (2 km). Los trenes tendrán tracción diésel-eléctrica y podrán desarrollar velocidades máximas de 200 km/h (Vallejo, 2025).

El 15 de mayo, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informó que se tienen consideradas estaciones en la Ciudad de México (Buenavista), Tula, San Juan del Río y en la zona metropolitana de Querétaro, incluyendo El Marqués, uno de los municipios con más crecimiento de vivienda del país, solo comparable con García, Nuevo León, así como paraderos en Huehuetoca y Praderas del Potrero, otra de las zonas con importante crecimiento de vivienda. Se tiene una estimación de demanda preliminar, de acuerdo con los estudios de mercado, de al menos seis millones de pasajeros al año (Lajous, 2025).

MICHOACÁN

Simbología

Estación Paradero Eje preliminar

División política estatal

Tiempo de construcción: 2 años, 6 meses

en algunos tramos iría paralela a las vías de carga en el derecho de vía concesionado. La velocidad promedio era de 200 km/h.

El 15 de agosto de 2014 se publicó la convocatoria de la licitación pública internacional abierta “para elaborar el proyecto ejecutivo definitivo, la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: una vía férrea, material rodante, equipos y sistemas y demás componentes del proyecto del Tren de Alta Velocidad”, cuyo fallo se emitió el 3 de noviembre de 2014. Sin embargo, “ante dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”, tres días después la SCT anunció que se dejaba sin efecto el fallo de la licitación.

El proyecto del tren México-Querétaro ya está en proceso de desarrollo; en enero se adjudicaron los estudios de factibilidad, de demanda, de impacto ambiental y urbano, así como el análisis de condiciones legales y económicas, al tiempo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya trabaja en el trazo y en la obra.

El 21 de mayo se informó (Vallejo, 2025) que, con 14 frentes de trabajo, ya se iniciaron trabajos de despalme y cortes de plataforma de vía sobre el derecho de vía existente, muestreo de bancos de materiales e identificación de obras inducidas. Además, ya se espera el resolutivo de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y se lleva un avance del 76% en prospección arqueológica sobre derecho de vía existente.

Los retos

El diseño del tren de pasajeros México-Querétaro tiene varios retos técnicos para la ingeniería civil, como la definición del trazo definitivo, la construcción de los 11 viaductos, la liberación del derecho de vía y las obras inducidas. Una decisión muy relevante es que, tanto en el tren México-Querétaro como en el resto de los proyectos de trenes de pasajeros que integran el programa de 3,393 km, se separarán las infraestructuras de vías de carga y de pasajeros, por sus características distintivas técnicas, de velocidad y de capacidad. Pero posiblemen-

Tren México-Querétaro: un largo camino

te el reto más importante desde el punto de vista técnico es la ubicación de las estaciones. Es importante asegurarse de que las estaciones se ubiquen en lugares donde se encuentra la demanda, de forma tal que el tiempo entre origen y destino de los pasajeros sea competitivo con el medio de transporte alterno. El tiempo total de recorrido del tren comprende la suma de tiempo entre el origen y la estación de tren inicial; tiempo de acceso a la estación; tiempo de espera de la llegada del tren; tiempo de traslado en el tren; tiempo de salida de la estación final; tiempo de espera del transporte local; y tiempo de la estación final al destino. Además, la ubicación de las estaciones y su tiempo asociado también se traduce en costo de transporte, el cual, de la misma manera, debe ser competitivo con los modos de transporte alternos. El tren México-Querétaro compite con los automóviles y con los autobuses. Para una urbe tan grande como la Ciudad de México, cualquier lugar que se decida como terminal generará largos tiempos de desplazamiento para muchas zonas. En el caso de Buenavista, si bien cuenta con buena conectividad (tren suburbano, tres líneas de metrobús y la línea B del metro), los traslados desde Naucalpan, Santa Fe, Coyoacán o Iztapalapa generarán largos tiempos de recorrido solo para llegar a la estación, que en muchos casos pueden ser más desfavorables que a las terminales de autobuses.

Muchas grandes ciudades atienden este problema con la instalación de dos o tres estaciones en la ciudad, de las cuales una es la principal. En el caso de la Ciudad de México, para implantar este modelo tendrían que considerarse soluciones subterráneas, poco factibles desde el punto de vista económico.

En la ciudad de Querétaro sucede algo similar, por lo cual la decisión de diseñar las estaciones conceptualizando a la ciudad como una zona metropolitana tiene sentido para diseñar la ubicación de la o las estaciones para cubrir adecuadamente la demanda.

Uno de los grandes aprendizajes del Tren Maya es que las estaciones quedaron fuera de los centros de las ciudades, que son los grandes generadores de demanda (Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal). Es un problema estructural con el que tendrá que vivir el Tren Maya, y que condicionará su competitividad. Para el tren México-Querétaro debe tomarse en cuenta este aprendizaje.

Asimismo, debe integrarse a la solución la revisión de la conectividad local. La ampliación de la línea B del metro, de Buenavista a Hipódromo (plan original) y hasta Interlomas, puede ser un generador importante de demanda del poniente de la ciudad.

Otro factor a tomar en consideración en Buenavista es su capacidad. Actualmente, la estación de Buenavista es la terminal del suburbano Buenavista-Cuautitlán. Próximamente entrará en operación el servicio Buenavista-Lechería-AIFA y, como parte del programa de trenes de pasajeros, en el futuro cercano entrarán en

servicio México-Querétaro, México-Pachuca, MéxicoGuadalajara-Nogales y México-Monterrey-Nuevo Laredo, todos, de inicio, con origen en Buenavista (sin descartar otros proyectos probables, como Buenavista-Naucalpan y Buenavista-Los Reyes).

El corredor Buenavista-Huehuetoca (vía doble, con limitadas posibilidades de crecimiento por la infraestructura de carga en la terminal del Valle de México), al igual que la terminal de Buenavista (vías cortas de cerca de 300 m y limitación de andenes), tienen problemas de capacidad y difícilmente podrán cubrir la demanda de todos los servicios propuestos. Deben estudiarse soluciones con base en el diseño de los planes operativos de línea (mallas de circulación) y en terminales, así como en el diseño de ampliación de la capacidad.

Conclusiones

Para contar con un servicio ferroviario eficiente, seguro, competitivo y rápido entre la Ciudad de México y Querétaro se ha recorrido un largo camino, anhelado por las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal y por la sociedad en su conjunto. La necesidad de este servicio se ha vuelto cada vez más urgente en función del continuo deterioro del nivel de servicio de la autopista México-Querétaro y del incremento de la demanda por la acelerada dinámica de la movilidad, impulsada por el desarrollo económico y social del país.

Parece que “la tercera es la vencida”. Después del fracaso de la doble vía electrificada México-Querétaro en los setenta y los ochenta, y del “tren rápido QuerétaroCiudad de México” en el sexenio 2012-2018, la actual administración federal está materializando el proyecto. Deben tomarse en cuenta las experiencias, no solo de los dos casos anteriores, sino la de los recientes proyectos de trenes de pasajeros, particular y relevantemente del Tren Maya, para asegurar que el proyecto sea factible en su diseño y construcción, así como valioso y sustentable en su operación. Debe privilegiarse la planeación para el éxito de este servicio

Referencias

Caminos y Puentes Federales (s.f.) datos.capufe.gob.mx:8080/Aforo Instituto Mexicano de Transporte, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (2023). Anuario estadístico de colisiones en carreteras federales 2023.

Lajous, A. (2025). Presentación del titular de la Agencia Regladora del Transporte Ferroviario en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. 16 de mayo.

Ortiz H., S. (1988). Los ferrocarriles de México. Una visión social y económica. SCT.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Doble vía electrificada México-Querétaro.

SCT (2018). Memoria documental: Construcción del tren rápido QuerétaroCiudad de México.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT (2025). Proyectos ferroviarios 2025-2030.

Vallejo, R. (2025). Presentación del comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles durante la conferencia matutina de la titular del Poder Ejecutivo. 21 de mayo.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

SERGIO ACEVES

BORBOLLA

Coordinador del Comité Técnico de Energía del CICM

En la ingeniería civil hay enormes oportunidades, en particular en el sector energético. Debe hacerse una revisión, rediseño y mejora de la infraestructura existente, como resultado de las nuevas demandas producto del cambio climático. En cuanto realmente hagamos ejercicios serios de mediano y largo plazo, y convirtamos la planeación en vinculante, vamos a poder tener un rumbo definido.

Ingeniería Civil (IC): Según datos de statista.com, en 2023 las fuentes de energía primaria en el mundo se integraban con los siguientes índices: petróleo 30.9%, carbón 25.9%, gas natural 23%, biomasa 9.7%, nuclear 4.9%, hidráulica 2.5% y otras energías llamadas renovables 3.2%. ¿Son las energías llamadas renovables (solar, eólica y mareomotriz, que son intermitentes, además de la hidroeléctrica, geotérmica, biomasa, biocombustible y undimotriz) una opción viable, segura, suficiente para atender las necesidades de energía hoy? ¿En qué plazo considera que podrían reemplazar a las de origen fósil?

Sergio Aceves Borbolla (SAB): Ha habido una discusión que se remonta al siglo pasado respecto a cuándo alcanzaremos el pico de demanda de crudo a nivel mundial para los distintos usos, sea petroquímica, transformación para combustibles o generación de energía eléctrica. El pico de producción de crudo en el mundo se ha venido posponiendo. Ha habido pronósticos en ese sentido desde antes de que terminara el siglo pasado. Luego, solo hemos tenido una reducción cuando la actividad en el planeta disminuyó como resultado de la pandemia de Covid, pero se ha recuperado y sigue creciendo.

Considero que vamos a seguir utilizando combustibles fósiles, con una participación no muy lejana de lo que tienen actualmente, por los próximos lustros. Pienso que en toda la primera mitad de este siglo seguirán siendo muy relevantes. Un ejemplo es la transición energética; el combustible de transición es a fin de cuentas un combustible fósil: el gas natural. Asumiendo que el consumo mundial de petróleo –que hoy es de menos de 110 millones de barriles diarios– se mantuviera por estar ya en el pico y que entráramos en una meseta, las nuevas formas de generar energía, las energías limpias, ayudarán a cumplir el crecimiento en la demanda.

Tenemos un aumento de demanda derivado de un crecimiento poblacional, y queremos que la población cada día tenga una mejor calidad de vida –y la mejor calidad de vida implica más demanda de energía, considerando también temas como la generación de datos de inteligencia artificial, que son enormemente consumidores de energía–. Si llegáramos al pico, ese puro crecimiento lo tendrían que absorber las energías renovables y eso es una cantidad muy importante.

Gerardo Hiriart, integrante del Comité Técnico de Energía del CICM, ha hecho un ejercicio muy sencillo que pone en evidencia el tamaño del reto: asume un día de verano entre semana a las 21 horas para establecer cuál es el pico de demanda hoy. ¿Por qué en la noche?: porque en la noche ya no hay soporte de la energía solar. Entonces, si ese pico de demanda se proyecta con el crecimiento del PIB, por ejemplo, vamos a llegar al año 2050 –incorporando las distintas aportaciones de energía nuclear, eólica, solar, geotermia, hidroeléctrica, etcétera– a cubrir no más del 80% de la demanda.

Con lo anterior trato de reforzar la idea de que las energías renovables tienen que tomar el reto del crecimiento de la demanda, y el otro gran reto es eficiencia y ahorro, es decir, tenemos que cambiar nuestros irracionales patrones de consumo y aplicar soluciones más eficientes tanto en el consumo como en la generación.

IC: Desde el punto de vista estrictamente de ingeniería civil y de infraestructura, tanto para el caso de las energías de origen fósil como para las renovables, ¿en cuáles fuentes de energía debería priorizarse la inversión?

SAB: Es complicadísimo responder a esa pregunta, porque es y será mucha la demanda de energía. Lo racional es ubicarlo donde haya un retorno en el tiempo más corto posible, y no estoy hablando desde el punto de

En el sector energético se requiere pensar en plazos de décadas

vista económico. Lo que hoy pareciera no estar del todo claro es cómo se va a comportar la demanda. Existen eventos exógenos, como si la relocalización se va a dar o no; si vamos a capturar oportunidades en manejo de centros de datos o no; si el Plan México del gobierno con los polos de desarrollo va a modificar o no la geografía de la demanda… Este es un ejercicio complejo y no es de un solo golpe: hablamos de la demanda que como país requerimos, no solo para el caso de energía, sino para todo. Entonces es muy difícil decir cuál es la fuente de energía prioritaria para invertir en infraestructura. Es un ejercicio muy complejo para el cual se requiere planear con base en toda la información disponible: histórica, actual y según estimación futura, para acercarnos a soluciones más alcanzables.

IC: Hay mucha difusión y propaganda sobre las virtudes de las fuentes solar y eólica, que, como sabemos, son intermitentes; por otro lado, existe un prejuicio, sin fundamento científico aparente, sobre otras fuentes como la nuclear. ¿Qué opinión tiene sobre estas disyuntivas?

SAB: Debemos pensar como ingenieros y hacer a un lado los dogmas. Todas las soluciones son viables y existen soluciones técnicas que permiten hacerlas compatibles, hacerlas útiles, aprovecharlas –incluida la nuclear, que ha evolucionado a lo largo de los años–. La intermitencia de las fuentes eólica y solar debe resolverse con tecnología, generando opciones de almacenamiento, por ejemplo. Estas tres fuentes de energía deben ser consideradas.

IC: ¿Cuál es la perspectiva del Comité Técnico de Energía sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y sus implicaciones para los proyectos de infraestructura?