Wohnen fürs Wohnen

Schweizer Wohnbaugenossenschaften

als Labor des Zusammenlebens

S AM Schweizerisches Architekturmuseum

Anaïs Auprêtre de Lagenest

Andreas Ruby (Hg.)

Christoph Merian Verlag

Anaïs Auprêtre de Lagenest,

Andreas Ruby

Jörg Vitelli

Anaïs Auprêtre de Lagenest,

Andreas Ruby

Jörg Vitelli

Peter Würmli

Vedrana Žalac

Andreas Herbster, Peter Schmid

Vorworte und Einführung

Von Pionierprojekten zu Perspektiven. Genossenschaftliches Wohnen in der Region Basel

Bauen für die nächste Generation.

100 Jahre Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz

Mehr als günstige Mieten.

Impulse für eine solidarische Stadtentwicklung

Wohnbauprojekte Nordwestschweiz

Die Tellplatz-Häuser in Basel

Die ‹Mattenbande› im Kleinbasel

Die Metalli-Häuser in Aesch

Das Freidorf in Muttenz

Die Basler Gartenstadtsiedlung ‹Im Vogelsang›

Die Wohngenossenschaft Riburg in Basel

Die drei Entenweid-Hochhäuser in Basel

Umbau und Umnutzung ‹Domino› in Riehen

Der Genossenschaftsverband Pilatus in Basel

Der Rhypark am Basler Rheinknie

Die Riehener Wohnüberbauung Vogelbach

Die Siedlung Niederholzboden in Riehen

Neue Hofbebauung am Basler Riehenring

Neue Wohnungen am Basler Walkeweg

Gemeinnütziges Transformationsareal: Erlenmatt Ost in Basel

Gemeinnütziges Transformationsareal:

Das Westfeld in Basel

Gemeinnütziges Transformationsareal: Lysbüchel Süd im Basler Norden

Gemeinnütziges Transformationsareal:

Die Zentrale Pratteln

Essays

Fake News?

Die Klischees über Wohnbaugenossenschaften

Cooperativa Helvetica.

Die genossenschaftlichen Wurzeln der Schweiz

How to co-op?

Eine Wegleitung für Wohnbaugenossenschaften

Profit für die Gemeinschaft.

Über das andere Wohnen

Ivo Balmer

Béatrice Koch

Eva Herzog

Monika Willin

Das Experiment könnte glücken!

Rück- und Ausblicke zum Genossenschaftswohnen

Zwischen Mitbestimmung und Stillstand. Ein Gespräch über Chancen und Risiken von Wohngenossenschaften

Vom Labor zum Mainstream.

Ein Plädoyer für mehr gemeinnützigen Wohnraum

Zeitstrahl

1926–2026

Die Entwicklung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in der Nordwestschweiz

Wohnbauprojekte Gesamtschweiz

Zwei Wohnhäuser ‹in buona compagnia› in Bonaduz

Die Wohn-und Gewerbesiedlung

Kalkbreite in Zürich

Das Wohn- und Geschäftsgebäude Zollhaus in Zürich

Das Wohnprojekt Warmbächli in Bern

Die Siedlung Vogelsang in Winterthur

Die Wohnsiedlung Weiermatt in Lupfig

Die Wohn- und Geschäftssiedlung

‹Le Bled› in Lausanne

Die Wohn- und Geschäftssiedlung Westhof in Dübendorf

Die Wohnsiedlung Holligerhof in Bern

Haus D im Hobelwerk in Oberwinterthur

Die Wohnsiedlung Hofwiesenstrasse (Guggach III) in Zürich

Die Wohnüberbauung Stromboli auf dem Holliger-Areal in Bern

Anhang

Drei Basler Praxisbeispiele für die Vergabe von Baurechten an Wohnbaugenossenschaften

Immobilien Basel-Stadt

Stiftung Edith Maryon

Stiftung Habitat

Biografien

Bibliografie

Weiterführende Literatur

Dank

Bildnachweis

Impressum

und Einführung

Von Pionierprojekten zu Perspektiven.

Genossenschaftliches Wohnen in der Region Basel

Anaïs Auprêtre de Lagenest, Andreas Ruby, S AM Schweizerisches Architekturmuseum

Der genossenschaftliche Wohnungsbau zählt zu den wichtigen Errungenschaften der modernen Architektur in der Schweiz. Am stärksten hat er sich in der Deutschschweiz entwickelt, mit Zürich als klarem Zentrum dieser Bewegung. Man findet ihn auch vereinzelt in Städten der Romandie, im Tessin hingegen kaum. Basel ist ein interessanter Sonderfall. In der architektonischen (Selbst-)Wahrnehmung der drittgrössten Stadt des Landes spielt genossenschaftlicher Wohnungsbau eine eher untergeordnete Rolle. Das ist verwunderlich, denn zum einen ist Basel zusammen mit Zürich eine Pionierstadt des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in der Schweiz. Zum anderen finden sich in Basel und Umgebung auch einige seiner ikonischsten Beispiele. Das Freidorf von Hannes Meyer in Muttenz gilt etwa als das wichtigste Siedlungsbauprojekt der Schweiz zwischen den Weltkriegen und war die erste Vollgenossenschaft der Schweiz, nachdem mit der Gartenstadt Münchenstein bereits 1912/13 ein frühes Wohngenossenschaftsprojekt ins Leben gerufen worden war. Dem Freidorf folgten wichtige genossenschaftliche Wohnsiedlungen von Hans Bernoulli wie Im Langen Loh oder Im Vogelsang, die ganze Stadtquartiere begründeten und bis heute prägen. Die ersten Wohnhochhäuser der Schweiz baute die Wohngenossenschaft Entenweid 1951 in Basel. Und mit der Siedlung Vogelbach in Riehen realisierte Michael Alder 1992 ein zeitlos gültiges Wohnkonzept, das mit seinen flexiblen und charaktervollen Grundrisstypologien auch heutige Wohnbedürfnisse immer noch bestens erfüllt. Im aktuellen Wohnungsbau der Rheinmetropole spielen genossenschaftliche Projekte qualitativ wie quantitativ eine gewichtige Rolle, wie die Transformationsareale Erlenmatt Ost, Lysbüchel Süd und Westfeld zeigen.

Dies sind Gründe genug für das S AM, die Geschichte des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in Basel aufzuarbeiten. Die Tatsache, dass der Verband Wohnbaugenossenschaften

Nordwestschweiz (WBG NWS) im Jahr 2026 sein hundertjähriges Bestehen feiert, bot uns einen willkommenen Anlass, diese historische Recherche in Kooperation mit dem WBG NWS auch über den Stadtkanton hinaus auf die Nordwestschweiz auszuweiten. Dabei geht es jedoch nicht allein um eine retrospektive Betrachtung des Themas. Das genossenschaftliche Wohnen befördert einen grundlegenden Paradigmenwechsel des Wohnens auf ökonomischer, ökologischer, sozialer und nicht zuletzt auch architektonischer Ebene. Vor dem Hintergrund steigender Wohnungspreise stellt das genossenschaftliche Wohnen letztlich auch eine sozioökonomische Strategie zur Verfügung, mit der Menschen ihr Recht auf Wohnen auch innerhalb eines Immobilienmarktes, der Wohnen als Ware behandelt, einlösen können. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass der Anteil des genossenschaftlichen Wohnungsbestands in Zukunft über den heutigen Stand von 11 Prozent in BaselStadt und den noch viel geringeren Anteil in der gesamten Nordwestschweiz hinauswächst. Oder, wie es Ständerätin Eva Herzog in ihrem Beitrag für dieses Buch schreibt: «Es ist Zeit, dass das genossenschaftliche Wohnen vom Labor zum Mainstream wird.»

Wohnbauprojekte Nordwestschweiz

Projektname :

Standort :

Baujahr :

Genossenschaft seit :

Aktuelle Genossenschaft :

Zentrale Baumassnahmen :

Architektur :

Nutzung :

Anzahl Wohnungen :

Bruttogeschossfläche :

Wohnfläche/Person :

Die Tellplatz-Häuser in Basel

Siedlung Tellplatz

Güterstrasse 208, 4053 Basel

Tellplatz 9–10, 4053 Basel

Bruderholzstrasse 57–63, 4053 Basel 1892

1985

GEWONA NORD-WEST

Genossenschaft für Wohnen und Arbeiten Sanierung und Umbau 2020

Vischer & Fueter (1892)

Nussbaumer Trüssel Architekten (2020) Wohnen

55

6080 m�

35,8 m� (Mai 2025)

1 Gepäck- und Passagierarbeiter am Bahnhof Basel an Pfingsten 1950.

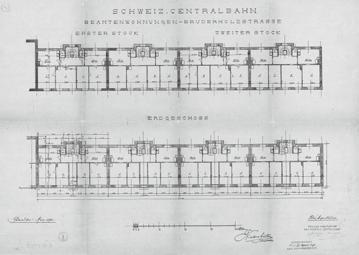

2 Historische Grundrisse der Tellplatz-Häuser an der Bruderholzstrasse von 1891.

3 1888 ersuchten 31 Eisenbahner der Schweizerischen Centralbahn ihre Arbeitgeberin um den Bau von kostengünstigen Wohnungen.

4 Historischer Grundriss der Tellplatz-Häuser am Tellplatz von 1891.

Die Geschichte der Eisenbahnerhäuser am Tellplatz begann in der Wohnungsnot des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die rasante Bevölkerungszunahme liess die Mieten markant steigen. 1888 ersuchten 31 Eisenbahner der Schweizerischen Centralbahn (heute SBB) ihre damals private Arbeitgeberin um kostengünstigen Wohnraum. Daraufhin wurden 1892 die 8 noch heute stehenden Häuser nach dem Entwurf des Basler Architekturbüros Vischer & Fueter erbaut. Es handelte sich also noch nicht um genossenschaftliches Wohnen, sondern um eine Form der nicht gewinnorientierten Bereitstellung von Wohnraum für Geringverdienende durch die Arbeitgeberin. Die SBB verkauften die Liegenschaft 1985 im Baurecht an die Baugenossenschaft Nord-West. Nach der Fusion im Jahr 2015 evaluierte die Gewona Nord-West mit einem Studienwettbewerb eine umfassende Sanierung; Nussbaumer Trüssel Architekten konnten diesen gewinnen.

Die zu einem Blockrand verbundenen Wohnhäuser in der Nähe des Bahnhofs Basel SBB umfassen neu 55 statt 48 Wohnungen, darunter 7 Studio-, 26 Zweizimmer-, 12 Dreizimmer- und 10 Vierzimmer-Wohnungen sowie 31 Mansarden. Das Projekt überzeugte durch eine kurze Bauphase und minimale Eingriffe. Die zum Tellplatz hin offenen Fassaden und die Dachlandschaft sind opulent mit Risaliten, Lukarnen und Zierbändern gestaltet und setzen einen städtebaulichen Akzent. Im direkten Vergleich ist die Situation im Innenhof geprägt von schlichter Fassadengestaltung, Begrünung, hinzumietbaren Nutzgärten, einem Kinderspielplatz und einer Pergola. Im Zuge der Neukonzeption wurde auch das ehemalige Waschhaus zu einem Gemeinschaftsraum umgebaut. Ein sogenannter Bauwich – eine bewusst gesetzte grössere Lücke zwischen zwei Gebäuden –dient der Querlüftung des Hofes und mindert somit die Hitzebelastung

im dicht bebauten Gundeldingerquartier. Die bedeutendste bauliche Massnahme sind die neuen überdachten Balkone, welche die urbanen Kleinwohnungen aufwerten. Die noch heute aktuellen Grundrisse wurden kaum verändert. Dazumietbare Mansarden mit gemeinschaftlich genutzten Nasszellen im Gangbereich bieten neu flexiblen Wohnraum, der je nach Wohnsituation ausgebaut oder reduziert werden kann. Durch die Koppelung von je zwei Häusern im Dachgeschoss können diese Mansarden auch über das jeweilige Haus hinaus individuell vermietet werden.

Die Sanierungskosten beliefen sich auf rund zehn Millionen Franken, dennoch fielen die Mieten weiterhin günstig aus. Nach der Instandsetzung kostete eine Vierzimmer-Wohnung für bisherige Mietende rund 1100 Franken, zuvor waren es circa 945 Franken. Inzwischen musste die Gewona Nord-West die Mieten um 12 Prozent anheben, da diese die Kosten nicht decken. Um die Kostenmiete zu erreichen, sind bis 2026 weitere Erhöhungen auf 1600 Franken erforderlich. Die Sanierung erfolgte ohne Kündigung von Mietverhältnissen, und die Mietenden konnten während der Bauzeit vorübergehend in Rochade-Wohnungen untergebracht werden.

Projektname :

Standort :

Baujahr :

Genossenschaft seit :

Aktuelle Genossenschaft :

Zentrale Baumassnahmen :

Architektur :

Nutzung :

Anzahl Wohnungen :

Bruttogeschossfläche :

Wohnfläche/Person :

Die drei Entenweid-Hochhäuser in Basel

1 In den 1950er-Jahren eine Neuheit in Basel: Eingangshallen mit 50 Briefkästen.

2 Müllklappen auf dem Balkon leiteten den Abfall direkt in einen zentralen Sammelbehälter.

3 Luftaufnahme des neuen Kannenfeldparks mit den dahinterliegenden Entenweid-Hochhäusern und dem St. Johann-Quartier, 1953.

Wohngenossenschaft Entenweid

Flughafenstrasse 4, 6, 8, 4056 Basel 1951

Beginn

Wohngenossenschaft Entenweid Energetische Fassadenrenovation 2020 Arnold Gfeller und Hans Mähly (1951) BauPlatz Architektur GmbH SIA, Martin Wyss (2020) Wohnen 149 14 915 m� ca. 45,5 m� (Mai 2025)

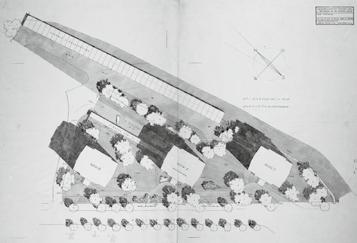

4 Situationsplan mit Schattenwurf aus dem Jahr 1950.

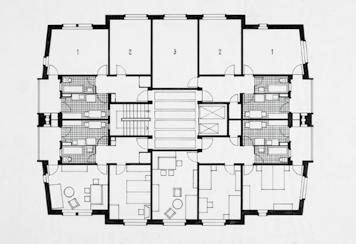

5 Grundriss eines Regelgeschosses mit eingezeichneter Möblierung.

6 Vogelschauansicht von Hans Mähly aus dem Jahr 1947.

Die ersten Wohnhochhäuser der Schweiz sind heute eine Selbstverständlichkeit im Basler Stadtbild. Doch in ihrer Bauzeit in den frühen 1950er-Jahren sorgten sie für kontroverse Diskussionen. Die Basler Architekten Arnold Gfeller und Hans Mähly hatten mit ihren Entwürfen die Stadtgesellschaft in Aufruhr versetzt: Eine Wohngenossenschaft erlaubte sich, Hochhäuser zu errichten! In der Zeitschrift ‹Wohnen› schrieb Hans Bernoulli 1951: «Ein Turm ist kein Heim; er ist das Zinshaus, auf die Spitze getrieben.» Ungeachtet der Kritik setzten sich die Architekten eingehend mit den Fragen des Wohnens in einer Stadt mit wenig Freiraum und knappen Finanzierungsmöglichkeiten auseinander. Die Bauarbeiten wurden im April 1950 aufgenommen und die ersten Mietverträge wurden im Juli 1951 unterzeichnet.

Die drei identischen Wohnhochhäuser der Wohngenossenschaft Entenweid umfassen je dreizehn Stockwerke und verfügen zusammen über rund 150 Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen. Grosszügige Entrees mit einer raumhohen Glaswand öffnen das Gebäude optisch nach aussen. Die 44 Meter hohen Gebäude stehen etwas abseits vom Stadtzentrum zwischen Bahntrassee und der Flughafenstrasse (damals Mittlere Strasse) in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Kannenfeld-Gottesacker. An dieser durchaus schwierigen Lage bewirken die markanten Hochhäuser eine stärkere Einbindung dieses Aussenquartiers in die Stadt und leisten einen wichtigen Beitrag zu deren Erweiterung. Für Tourist:innen, die vom Flughafen nach Basel kommen, sind sie so etwas wie ein modernes Stadttor. Die Gliederung der Baukörper und der Dachvorsprung spiegeln den Stil der Basler Nachkriegsmoderne wider. Die Flachdächer werden heute noch als Terrassen mit

Nischen, Aussenduschen und ‹Wöschhänggi› genutzt und bieten eine unvergleichliche Aussicht auf Basel. Nach der Aufhebung des 9 Hektaren grossen Friedhofs Kannenfeld im Jahr 1932 legte die Stadtgärtnerei 1951 einen neuen Park an, der den Bewohnenden der Entenweid-Hochhäuser einen grünen Garten direkt vor ihrer Haustür bietet.

Anlässlich der Mustermesse Basel im Jahr 1951 besuchten mehr als 33 000 Personen die Wohnausstellung in den oberen Stockwerken des mittleren Gebäudes. Mit den Einnahmen von über 20 000 Franken konnte sich die Wohngenossenschaft ein eigenes

Kunst-am-Bau-Programm leisten: drei Wandbilder der Künstler Hans Weidmann, Karl Aegerter und Kurt Volk in den Eingangshallen der Häuser. Die Genossenschaft bot aber nicht nur moderne Kunst und Architektur, sondern auch ein breites soziales Angebot.

In den 1970er- und 1990er-Jahren wurde eine Wohnung im Parterre zu einem Gemeinschaftsraum umfunktioniert.

Zeitweise unterhielt die Genossenschaft Entenweid sogar einen Mittagstisch und einen eigenen Sozialdienst.