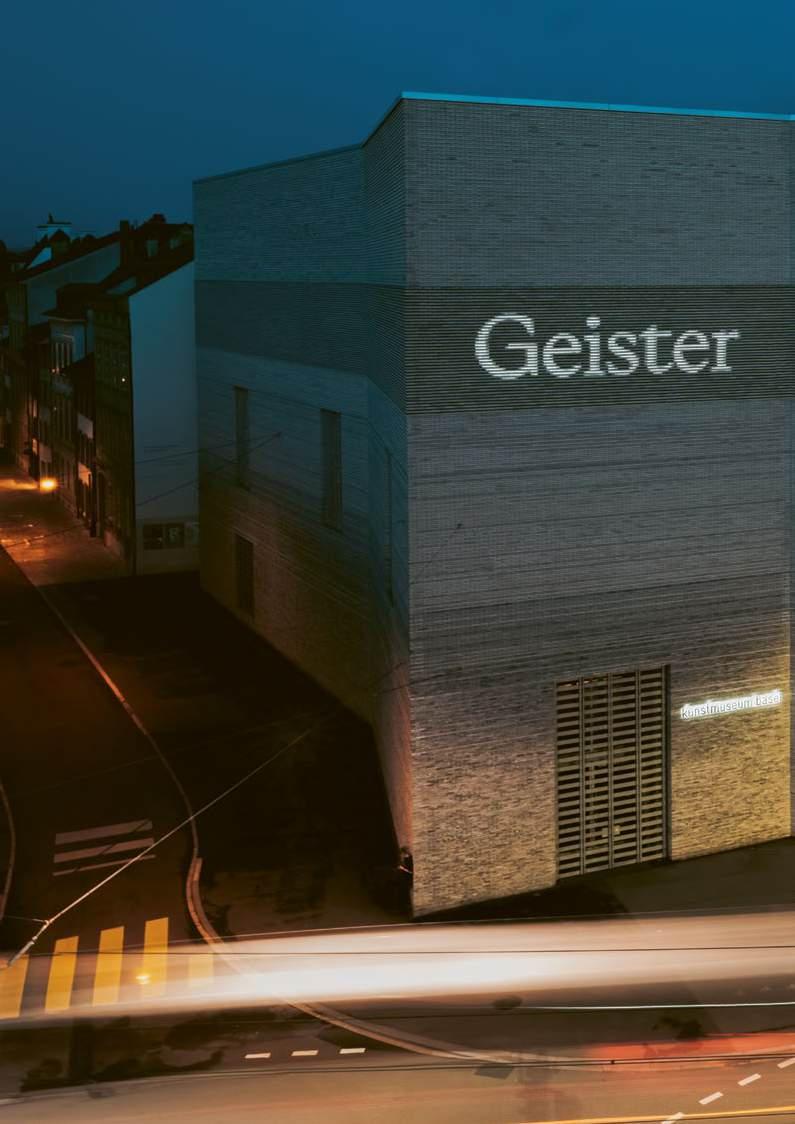

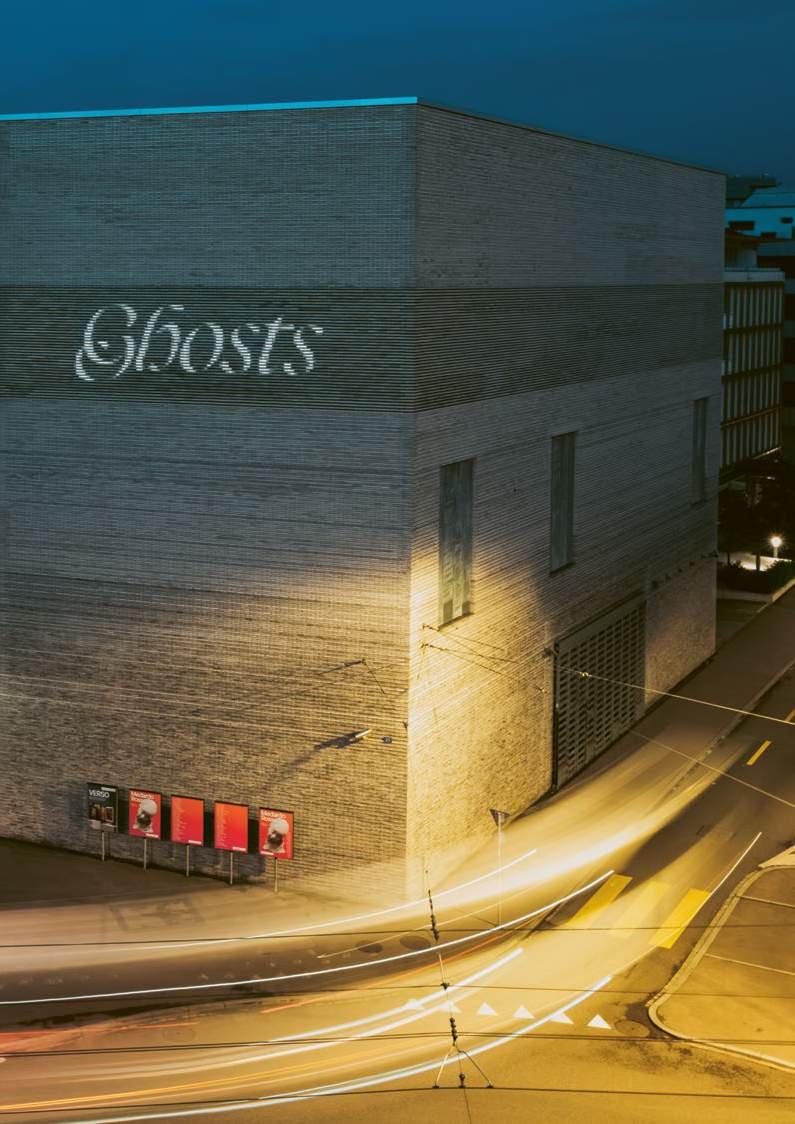

Ghosts Geister

Geister Ghosts

Geister Ghosts

Dem Übernatürlichen auf der Spur

Visualizing the Supernatural

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

Elena Filipovic

Eva Reifert

Irving Finkel

Jasper Warzecha

Susan Owens

Timur

Thomas Mann

Emily Dickinson

Ariane Koch

Corinne May Botz

Cornelia Parker

Adam Fuss

Claudia Casarino

Tony Oursler

Andreas Fischer

Seit vielen Jahren hängt in einem der Werkstatträume des Kunstmuseums Basel ein Ölbild von einem Gespenst. Die mit viel Humor dargestellte riesenhafte Gestalt, ganz in weiss gehüllt, schwebt über den Stufen des repräsentativen Treppenhauses im Hauptbau des Museums. Mit grimmigem Blick im cartoonartigen Gesicht hat sie in typischer Geister-Manier die Arme erhoben, um den Nachtwächter zu erschrecken. Das Bild, das ein ehemaliger Museumsmitarbeiter aus dem Team der Aufsichten gemalt hat, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Geister in westlichen Gesellschaften häufig als ‹Schreckgespenster› auftreten – gruselig, aber meistens harmlos.

Aber natürlich haben Geister eine weiter zurückreichende und vielfältigere Geschichte aufzuweisen. Allein schon in unserer visuellen Kultur von der Ghostbusters-Filmreihe bis hin zum Spielfilm All of Us Strangers wimmelt es nur so von Gespenstern. Sie spuken nicht nur auf Bildschirmen, sondern auch in der Literatur, in Folklore und Mythen, alles ist durchdrungen von Geistern, die uns keine Ruhe lassen wollen. (Wer die Cormoran-Strike-Detektivstorys liest, wird sogar ‹Pepper’s Ghost› schon begegnet sein, einer Illusionstechnik aus dem 19. Jahrhundert, die auch im ersten Raum der Ausstellung erlebbar ist.) Und auch im Theater sind sie natürlich zuhause, vom Geist des Banquo in Macbeth bis hin zu den flüsternden Phantomen heutiger Performancekunst. Es ist eben diese Tatsache, dass all diese Erscheinungsformen sich in ständiger Wechselbeziehung mit unserer kollektiven Vorstellungskraft – oder dem kulturellen Unbewussten – befinden, die den ‹Geist› zu einer so mächtigen, unvergänglichen Gestalt macht.

Sich mit dem Thema Geister und Gespenster zu beschäftigen, heisst nicht einfach, über Darstellungstraditionen oder über die spannenden Experimente des 19. Jahrhunderts zu sprechen, in denen mithilfe wissenschaftlicher Methoden Geister rational dingfest gemacht werden sollten. Dieses Projekt zeigt, dass Geister Metaphern sind für die Rückkehr von allem, was die Vernunft nicht völlig unterdrücken kann, und sie erinnern uns daran, dass es sogar in einem Zeitalter technologischer Allwissenheit immer noch existenzielle blinde Flecken gibt, die keine Wissenschaft auflösen kann – an erster Stelle die grosse Unbekannte, der Tod.

Dennoch sind Geister nicht nur Metaphern der Angst oder des Unerklärlichen. Sie sind auch Gestalten der Erinnerung, Zeugen von dem, was manche lieber in Vergessenheit fallen lassen würden. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf Abwesendes, das immer noch auf die Gegenwart einwirkt, auf Stimmen, die zum Schweigen gebracht wurden und sich nun anders Gehör verschaffen.

Geister machen uns manchmal schmerzhaft bewusst, dass die Idealvorstellung der Aufklärung von einer rein rationalen, kontrollierbaren Welt immer schon eine Art Traumgebilde war. So vieles im Leben – nicht nur in unserem privaten Innersten, sondern auch in Politik, Gesellschaft und Kultur – folgt Kräften, die sich der Logik entziehen. Und manchmal, gerade angesichts der chaotischen gegenwärtigen Entwicklungen, kann es scheinen, als sei ein Geist in sie gefahren. Unsere Zeit wird heimgesucht von lange Vergangenem, das sich nicht beerdigen lässt, von Gewalt, die ungesühnt bleibt, von Traumata, die das Handeln bei wachem Verstand lähmen. Man denke auch an die ‹Gespenster› der Kolonialgeschichte, die heute noch das Leben prägen, oder an die Gespenster von Wirtschaftskrisen, die politische Debatten heimsuchen. Die Liste liesse sich fortsetzen.

Allerdings, und auch das machen die Ausstellung und diese begleitende Publikation deutlich, lassen sich Geister eben auch nicht auf Angst und Düsternis reduzieren. In der Kunst wie auch in der allgemeinen Vorstellungswelt bewegen sich Geister im weiten Feld zwischen Horror und Humor, Melancholie und Schabernack. Das gilt nicht nur für das eingangs erwähnte Gespenst in der Werkstatt, sondern vor allem auch für den wunderbaren kleinen Geist, Fantasmino, den der amerikanische Künstler Tony Oursler geschaffen hat und der zum Leitbild und Emblem des Projekts geworden ist. Mit seinen melancholischen digitalen Augen, die unter einer schwer herabhängenden, weissgetränkten Leinwand hervorschauen, vereint er in sich alles SpielerischMerkwürdige von Spukereignissen.

Geister laden uns letztlich eben auch zum Spielen ein – dazu, neue Erscheinungen zu ersinnen und alte Gewissheiten infrage zu stellen. Sie rufen in uns alles wach, was unfertig, ungelöst, deutungsoffen ist. Diese Ausstellung öffnet den Blick für die zahlreichen Weisen, wie Geister unsere Kultur – und uns selbst – heimsuchen, und lädt die Besuchenden ein, das poetische Potenzial, die verstörende Macht und die überraschende Vertrautheit dieser Erscheinungen zu erkunden.

Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne den Elan und Einfallsreichtum der Kuratorin Eva Reifert und des gesamten hoch engagierten Teams. Der Stiftung für das Kunstmuseum Basel gilt mein besonderer Dank für ihre wichtige Unterstützung, die es uns erlaubt, Projekte wie dieses realisieren zu können.

Elena Filipovic, Direktorin Kunstmuseum Basel

An amusing oil painting of a ghost has hung for years in the Kunstmuseum Basel’s workshop rooms. The giant figure, cloaked all in white, hovers over the iconic staircase of the museum’s main building. With a grim look on its cartoonish face, it raises its arms in a classic gesture meant to spook the night watchman. Painted by a former museum guard, it is a splendid example of how Western society tends to picture ghosts: as bedsheet-clad bogeymen – spooky but usually harmless.

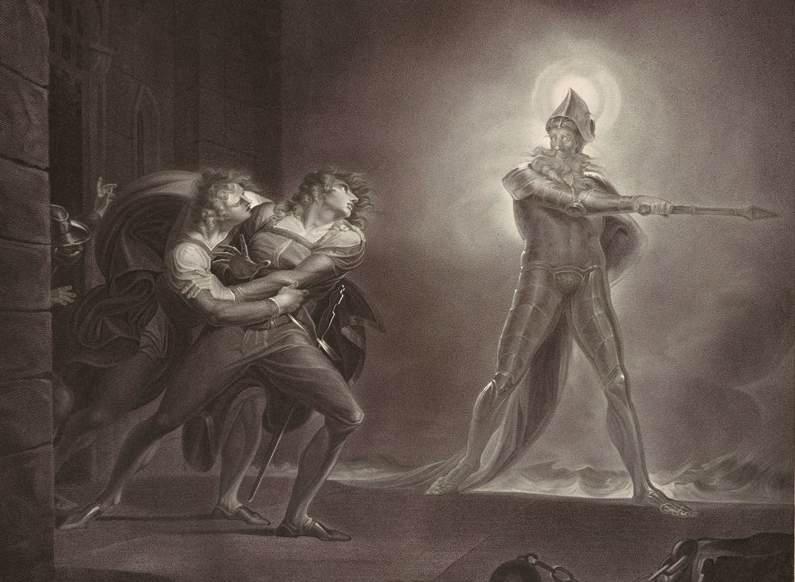

Yet ghosts, of course, have a longer and far richer cultural life. Our visual culture, from Hollywood blockbusters like Ghostbusters to indie films such as All of Us Strangers, teems with spectres. They haunt not only screens but also pages: literature, folklore, and myth are saturated with spirits that refuse to leave us in peace. (Readers of the Cormoran Strike detective series will, for instance, come across “Pepper’s Ghost,” a nineteenthcentury illusion technique that visitors can experience in the exhibition’s first room.) And ghosts, as we know, have always been at home in the theater, from the spirit of Banquo in Macbeth to the whispering phantoms of contemporary performance art. The fact that such manifestations interact continually with our collective imagination – our cultural unconscious, even –is precisely what makes the ghost such a powerful and enduring figure.

To engage a topic like ghosts and spirits is not simply to explore their traditional representations, nor to revisit those thrilling nineteenthcentury experiments that sought – with the aid of science – to rationally pin down the supernatural. The museum's project makes clear that ghosts are metaphors for the return of what reason cannot fully suppress, and they remind us that even in an age of technological omniscience, there remain existential blind spots that no science can resolve – chief among them, the great unknown that is death.

But ghosts are not only metaphors for fear or the inexplicable. They are also figures of memory, bearing witness to what some would rather forget. They call attention to absences that still shape the present, to voices that have been silenced but continue to speak in other registers.

Ghosts make us acutely aware that the Enlightenment ideal of a purely rational, controllable world was always something of a dream. Much in life –not only in our private psyches but also in politics, society, and culture – moves according to forces that escape logic. And sometimes, as we look at the chaos of current events, it feels as though a ghost has taken hold. Our present is haunted by long-past events that refuse to stay buried, by violence that goes unpunished, by traumas that paralyze the mind’s ability to act. Think, too, of the

“ghosts” of colonial histories that shape contemporary life, or the lingering spectres of economic crises that haunt political debates. The list could go on.

But as this exhibition and its companion publication remind us, ghosts are not confined to darkness and dread. In art, as in imagination, ghosts roam a broad spectrum, from horror to humor, from melancholy to mischief. This is true not only of the resident ghost in our workshop, but also especially of the wonderful little spirit that has become this project’s emblem: Fantasmino, created by American artist Tony Oursler. The figure channels the playful strangeness of haunting itself, with his melancholy digital eyes peering out from beneath a sagging, white-drenched canvas.

Ghosts, after all, also invite us to play, to imagine new presences and question old certainties. They are reminders of what remains unfinished, unresolved, and open to interpretation. This exhibition opens a door onto the many ways ghosts haunt our culture – and ourselves –and invites visitors to explore their poetic potential, their disquieting power, and their surprising intimacy.

It would not have been possible without the verve, ingenuity, and devotion of curator Eva Reifert and the entire dedicated team. My special thanks go to the Foundation of the Kunstmuseum Basel for its crucial support, without which projects like this would not be possible.

Elena Filipovic, Director, Kunstmuseum Basel

One need not be a Chamber –to be Haunted –

One need not be a House –The Brain has Corridors –surpassing Material Place –

Man muss kein Zimmer sein – damit es Spukt Im Innern –auch kein Haus –

Das Hirn hat Gänge –die gehn über Gebautes weit hinaus –

Robert Thew nach after Johann Heinrich Füssli Henry Fuseli Szene aus Hamlet, Akt I, Szene IV Scene from Hamlet, Act I, Scene IV, 1796

Katharina Fritsch Gespenst und Blutlache, 1988

Hubert C. Provand; Indre Shira Fotografie der Brown Lady von Raynham Hall in der Zeitschrift Country Life

Photograph of the Brown Lady of Raynham Hall in Country Life magazine, 1936

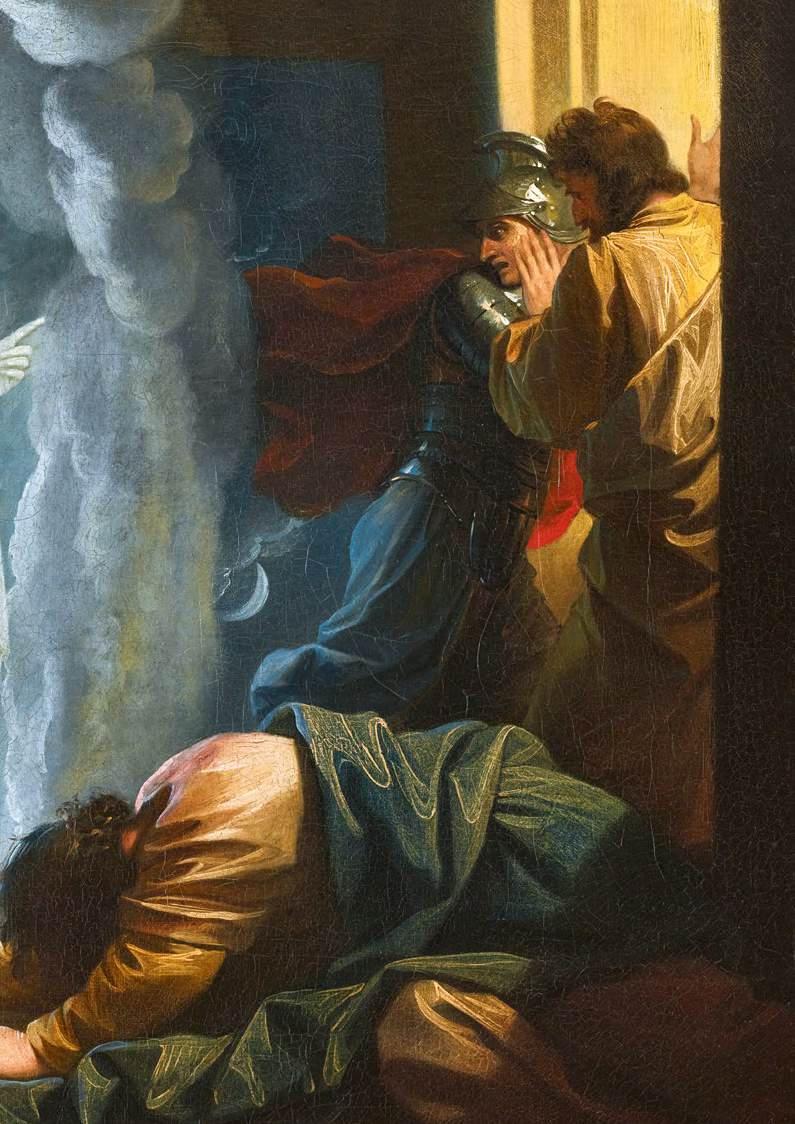

Benjamin West (S. pp. 14–15)

Saul und die Hexe von Endor

Saul and the Witch of Endor, 1777

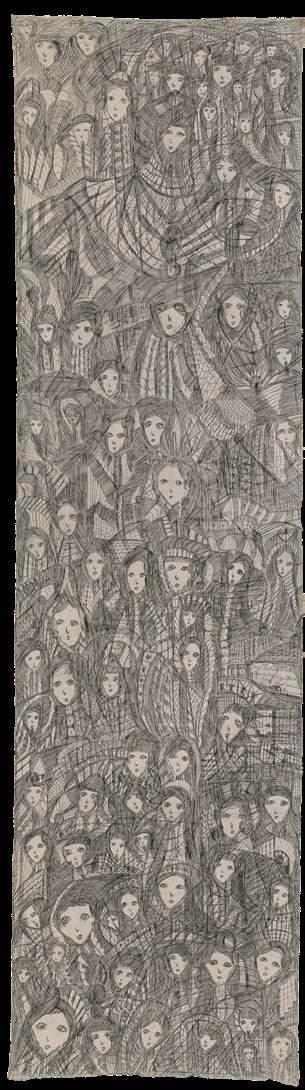

Madge Gill

Ohne Titel, undatiert

Untitled, undated

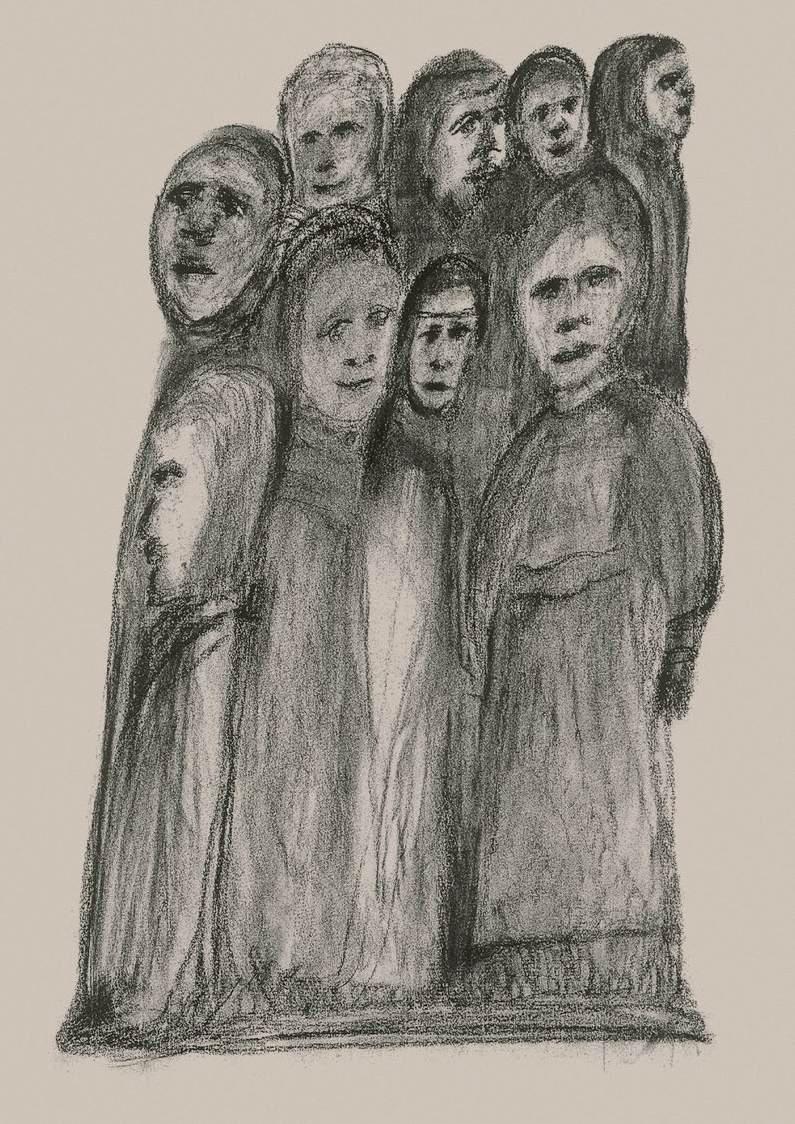

Agatha Wojciechowski

Ohne Titel, undatiert

Untitled, undated

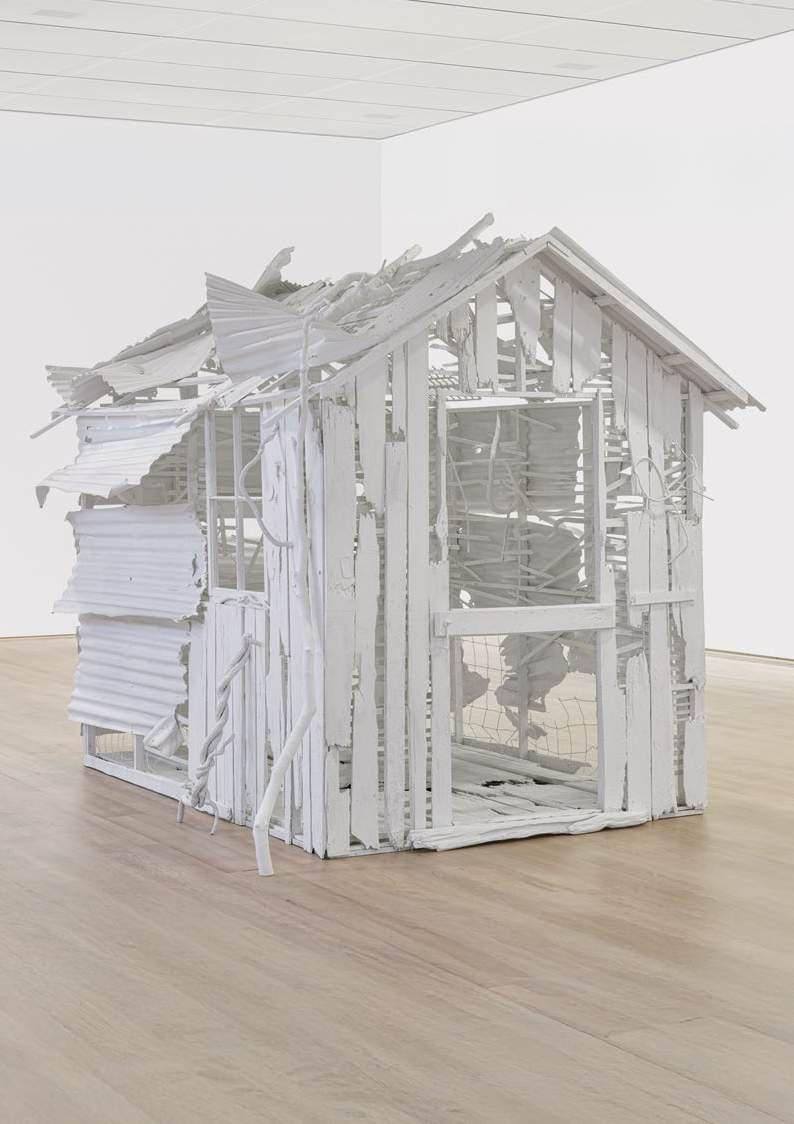

Mike Kelley Ectoplasm Photograph 6, 1978/2009

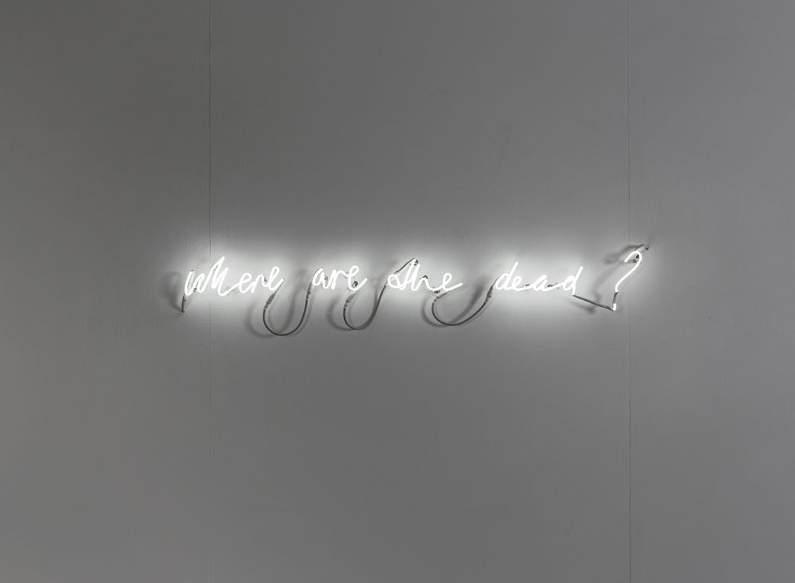

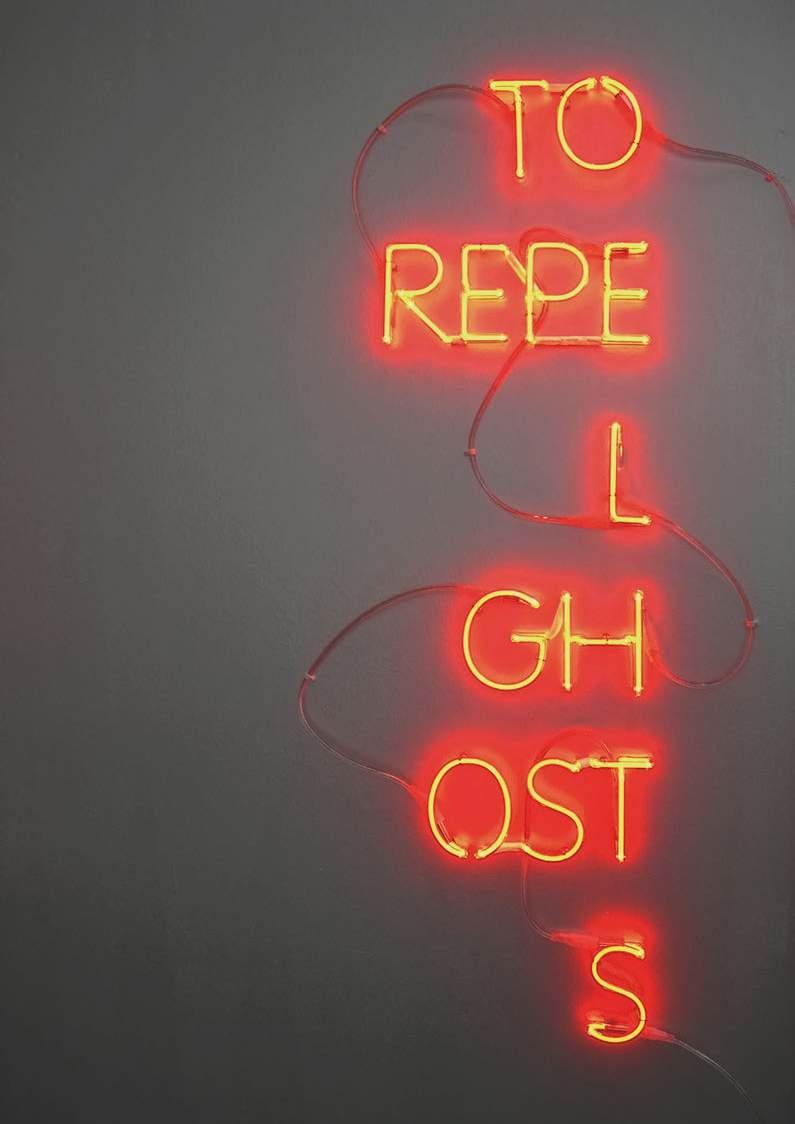

Vittorio Santoro To Repel Ghosts, 2007

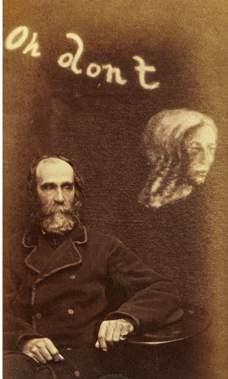

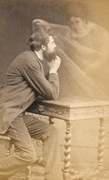

John Beattie, Édouard Isidore Buguet, Staveley Bulford, William Crookes, Frederick Hudson, William H. Mumler, F.M. Parkes and Reeves

Siehe Werkliste

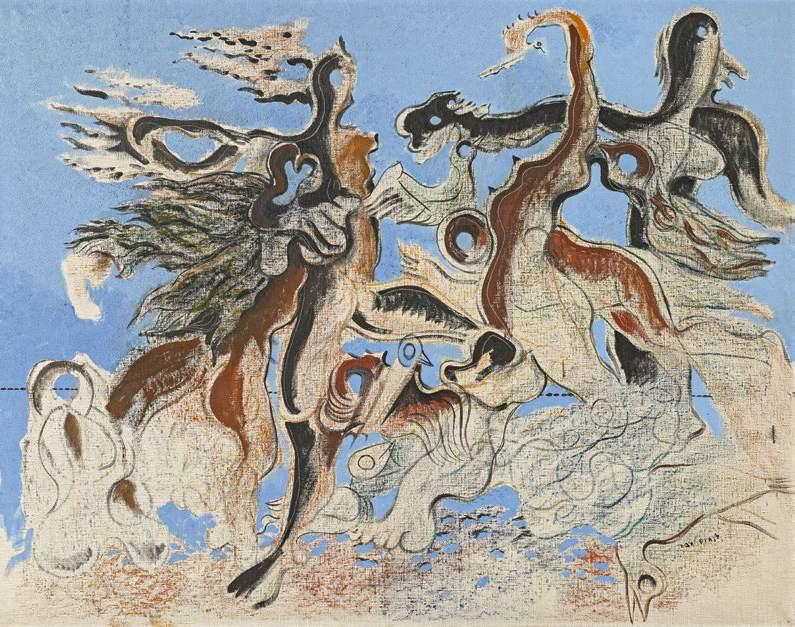

Max Ernst Cinq jeunes filles et un homme traversant une rivière, 1927

René Magritte

Far safer, of a midnight meeting External Ghost

Than it’s interior confronting –

That cooler Host –

Harmloser trifft

man Geister draußen Um Mitternacht Als jenem kühlern

Hauswirt zu begegnen –

Der drinnen wacht –

Verse Strophe 2/5

Emily Dickinson

Geister oder Ghosts or

In meinem ersten Telefongespräch zu unserem Geister-Projekt mit dem britischen Assyriologen Irving Finkel, der kürzlich sein Buch The First Ghosts herausgebracht hatte, empfahl er: «Don’t make the mistake of starting with the Middle Ages!» An diesen Rat halten wir uns natürlich.

Wir begaben uns also mitten hinein in die reiche visuelle Kultur, die aus der Auseinandersetzung mit Geistern ab dem 19. Jahrhundert hervorgegangen ist. Beim Sortieren, Zusammentragen und Verstehen dieses Materials hatten wir fantastische Beratung und Expertise von Andreas Fischer, einem der grössten Kenner von Geisterfotografie und Materialisierungsphänomenen, und von Susan Owens, die durch die Arbeit an ihrem Buch The Ghost. A Cultural History die angelsächsische Geister-Welt sehr genau kennt. Beide haben uns mit Besuchen bei Sammlungen, ihrem Netzwerk, mit vielen Stunden ihrer Zeit in Videocalls und durch die zwei einander perfekt ergänzenden Essays für dieses Magazin unterstützt – eine Zusammenarbeit, die so bereichernd und kollegial war, dass sie uns fehlen wird.

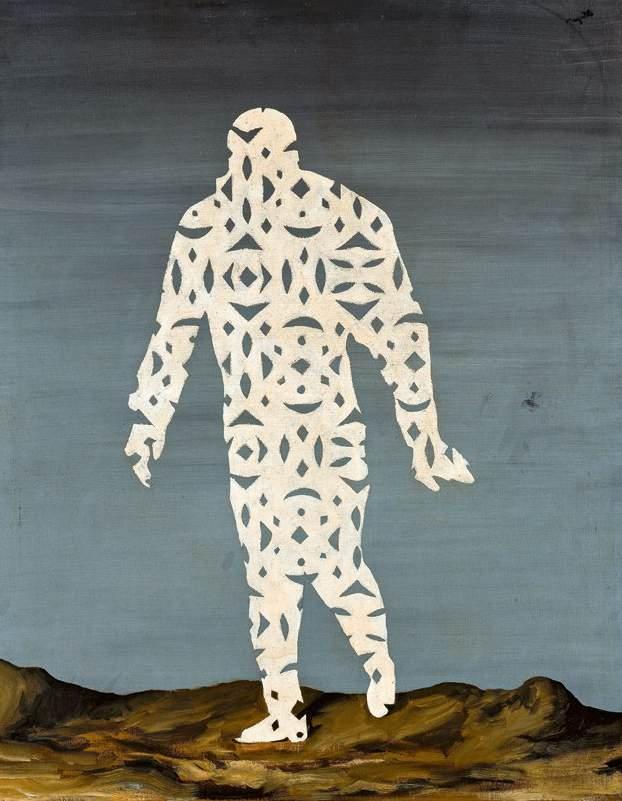

Ausgehend von den Geisterdarstellungen in Gemälden und Fotografien des 19. Jahrhunderts, von mediumistischen Aufzeichnungen, die unter geisterhafter Anleitung entstanden, und von Objekten, die aus Séancen mit oft wissenschaftlichem Anspruch hervorgingen und die Existenz von Geistern beweisen sollten, folgen wir den Spuren bis hinein in die zeitgenössische Kunst. Denn auch hier gibt es Werke, die sich fragen, wie sich das eigentlich

Unfassbare sichtbar machen lässt, oder sich von Ektoplasma fasziniert zeigen. (Ektoplasma galt als Substanz, aus der Geister bestehen; heute lässt es uns staunen, wie sexuell aufgeladen diese Ausflüsse wirken.) Vor allem aber bleibt auch in der Gegenwartskunst die schon im 19. Jahrhundert heftig debattierte Frage präsent: Sind es Geister oder Halluzinationen?

Geister waren so etwas wie Geburtshelfer des im Entstehen begriffenen Felds der Psychologie. Im Zentrum der Ausstellung und dieser Publikation finden sich deshalb das Messer, das im Haushalt des heute berühmten Tiefenpsychologen C. G. Jung unvermittelt in vier Teile zersprang (noch bevor er das Konzept des kollektiven Unbewussten entwickelte), sowie die Gedichtzeilen von Emily Dickinson, die aufzeigen, dass die menschliche Psyche das Zeug zum ultimativen Spukhaus hat:

Harmloser hetzt man durch ein Kloster, Gejagt von Stein –Als unbewaffnet auf sich selbst zu stoßen –Allein –

Weitere Beiträge in diesem Band verdanken wir Thomas Mann, der sein Erlebnis einer Séance schildert, der zeitgenössischen Schweizer Autorin Ariane Koch, die nach einem Ghostwriting-Prozess einen

Geistersong beisteuert, und dem InstagramStar Timur, den wir um einen (natürlich hochseriösen) Faktencheck gebeten haben. Wir hatten Lust, neue Dinge auszuprobieren, und haben deswegen auch Elizabeth Pich und Jonathan Kunz um Illustrationen gebeten. Als ‹War and Peas› machen sie mit WebComics Furore und interessieren sich schon seit Langem für alles, was Geister (oder Gespenster?) so bewegt. Da diese Begrifflichkeiten ähnlich wabern wie die Phänomene, die sie beschreiben sollen, wirft Jasper Warzecha, der als Assistenzkurator das ganze Projekt wesentlich mitgestaltet hat, gleich zu Beginn einen Blick in die Sprachgeschichte.

G eister hat uns so viele bemerkenswerte Gespräche beschert, dass wir uns dafür am Ende dieses Magazins gesondert bedanken. Ausserdem gilt unser Dank den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir in Kontakt standen, und den Leihgeberinnen und Leihgebern der Ausstellung. Allen Interessierten wünschen wir nun ebenfalls Horizonterweiterungen und unerwartete Begegnungen, wenn sie durch die Ausstellung schlendern oder sich in dieses Heft vertiefen.

Halluzinationen ? allucinationsH

In our first telephone conversation about the Kunstmuseum’s ghost project, the British Assyriologist Irving Finkel, author of The First Ghosts , cautioned me: “Don’t make the mistake of starting with the Middle Ages!” Naturally we followed his advice.

And so we set off to explore the rich visual culture associated with ghosts that began to emerge in the nineteenth century. In sorting, gathering, and understanding this material, it was our good fortune to draw on the wonderful counsel of two more experts: Andreas Fischer, one of today’s leading authorities on ghost photography and materialization phenomena; and Susan Owens, author of The Ghost: A Cultural History, who brought her precise knowledge of the Anglo-Saxon world of ghosts to the project. Both supported us with visits to collections, generous access to their networks, hours on video calls, and contributions to this magazine that complement each other perfectly. The collaboration was so enriching and collegial that we are sad to see it come to an end.

We started in the nineteenth century with depictions of ghosts in painting and photography; with the notations that mediums made under ghostly guidance; and with objects connected to seances that often claimed a scientific basis and were intended to prove the existence of ghosts. From there, we followed the trail into contemporary art. Here, too, we found works investigating how the ineffable is made visible and others marked by a particular fascination with “ectoplasm” (... the sub-

stance that ghosts were thought to consist of. Today we can only marvel at the highly sexualized appearance of such “discharges.”) But one question above all, already hotly debated in the nineteenth century, is still present in contemporary art: Are they ghosts, or hallucinations?

In the nascent field of psychology, ghosts thus had something of a midwife’s role. This is why our project centers on a knife from the home of the celebrated analytical psychologist C. G. Jung – which spontaneously shattered into four pieces (even before he developed the concept of the collective unconscious) – and on a poem by Emily Dickinson that shows how the human psyche can itself become the ultimate site of a haunting:

Far safer, through an Abbey gallop, The Stones a’chase –Than unarmed, one’s a’self encounter –In lonesome Place –

Other contributions to this magazine include Thomas Mann’s vivid description of attending a seance; a piece by the contemporary Swiss writer Ariane Koch, who offers a “ghost song” that issued from a ghostwriting session; and some (highly serious!) fact-checking that the Instagram star Timur provided at our request. We were in an experimental mood, so we also asked

Elizabeth Pich and Jonathan Kunz to provide illustrations. The duo’s War and Peas webcomics, an online sensation, show a longstanding interest in the forces that drive ghosts. Or are they spirits? Words like Geist and Ghost, Gespenst and Spirit waft and billow almost as much as the phenomena they are supposed to describe. Thankfully, Jasper Warzecha, who made substantial contributions to the entire project as assistant curator, gives an etymological overview of the terminology at the start of this publication.

Ghosts involved so many remarkable conversations that we have an entire section at the back of this magazine thanking all our interlocutors. We would also like to thank the artists we were in contact with, as well as the lenders who made the exhibition possible. In this spirit, we wish the same broadened horizons and unexpected encounters to all who roam this exhibition and immerse themselves in this magazine.