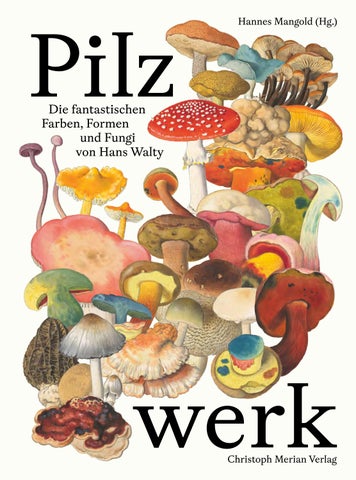

Pilz

Die fantastischen Farben, Formen und Fungi von Hans Walty

fantastischen Farben,

Hannes Mangold (Hg.)

Christoph Merian Verlag

Abfolge der Namen: Deutscher Name nach Walty, lateinischer Name nach Walty, falls abweichend: in Klammer lateinischer Name nach ‹swissfungi›, deutscher Name nach ‹swissfungi›.

114 Schwefelgelber Ritterling, Tricholoma sulphureum (Schwefel-Ritterling). 15. September 1924. Die Komposition der Tafel wirkt besonders durchdacht. Die Gesamtansichten verschiedener Wachstumsstadien, die Aufschnitte mitsamt Vergrösserungen unten links, die Detailstudien rechts sowie die mikroskopischen Zeichnungen der Sporen und Basidien schaffen gemeinsam ein umfassendes Bild des Schwefelgelben Ritterlings. Damit zeigt das Blatt beispielhaft, was Walty bei der Arbeit an seinem (nie zustande gekommenen) Pilzatlas vorgeschwebt haben mag. Den Ritterling beschreibt Walty als «trocken, samtig» und, dem Namen entsprechend, als «stark riechend».

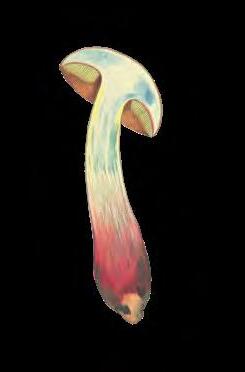

116 Purpurschuppiger Ritterling, Tricholoma rutilans (Tricholomopsis rutilans, Rötlicher Holzritterling). Ausschnitt einer Tafel mit weiterer Pilzart. Wie Abb. 3 zeigt, gedeiht dieser Pilz auf Totholz. Abb. 3c ist eine Detailstudie der charakteristischen purpurroten Schuppen, die bei jungen Exemplaren fast den gesamten Hut, bei älteren den Hut von der Mitte her ausdünnend, besetzen und der Art zu ihrem Namen verholfen haben.

118 Umbrabrauner Scheidenstreifling, Amanita spadicea. 20. Juli 1929. Die Abbildungsabfolge zeigt gut, wie der Pilz aus einer eiförmigen Knolle, der Volva, herausbricht. Wie beim Fliegenpilz verbleiben Reste der Volva als graue Flecken auf dem Hut. Es ist eine Ausnahme, dass Walty auf diesem Blatt zwei Halbtafeln zu demselben Pilz malt. Wenigstens das rechte Exemplar stammt aus «Parpan», Kanton Graubünden, und damit von derselben Reise wie der Hasenbovist (siehe S. 48).

120 Dunkelblau anlaufender Röhrling, Boletus pulverulentus (Cyanoboletus pulverulentus, Schwarzblauender Röhrling). 5. Oktober 1921. Sogleich springt die charakteristische blaue Färbung ins Auge, die der Pilz nach einem Schnitt annimmt. Dass der Dunkelblau anlaufende Röhrling auch auf Druck mit blauer Färbung reagiert, zeigen die blauen Stellen in Abb. 2, 9 und 11, die möglicherweise von Fingerabdrücken des Sammlers und Malers herrühren. Auch sonst befindet sich der Farbenspezialist Walty bei dieser Tafel in seinem Element. Neben dem Blau der Aufschnitte rückt er auch das rötliche Braun der Hutoberseite, das Hell- bis Dunkelgelb der Röhren sowie das oben leuchtende Gelb, gegen unten ins Orange und schliesslich ins Rot-Braune Changierende des Stiels ins beste Licht.

122 Anhängselröhrling, Boletus appendiculatus (Butyriboletus appendiculatus). 3. August 1926. Abb. 1a, 2, 4a und 4b zeigen, dass auch der Anhängselröhrling an Druck- und Schnittstellen blaut, wozu Walty bemerkt: «angefressene Stellen am Hut gelb am Stiel rot». Abb. 2b zeigt als Detail die gelben Poren inklusive einer angefressenen, rot verfärbten Stelle; Abb. 3 zeigt vergrössert, dass die «Stielspitze netzig gerippt»

ist. Das namensgebende Anhängsel am unteren Ende des Stiels ist in Abb. 4b gut zu sehen. Walty bemerkt dazu: «Appendix holzhart». Der Anhängselröhrling gilt heute in der Regel als essbar. Walty hat diese Pilzart auf der Tafel zum Kirschrothütigen Anhängselröhrling als «essbar» klassifiziert. Dabei unterschied er noch zwei Arten, die heute in einer zusammengefasst sind (siehe dazu die Tafel auf S. 60). Als Fundort gibt Walty «Bex, auf Kalkboden im Gras an Waldböschung» an.

124 Blutrot-schwarzfleckender Röhrling, Boletus torosus (Imperator torosus, Ochsen-Röhrling). Ein Meisterwerk an fantastischen Farben und Formen. Oben rechts führt Walty sein Farbvokabular vor: «Röhrenboden alt orange mit blutroten Flecken, frisch citron-gelb, blauend». Abb. 1a zeigt einen Aufschnitt «nach 2 Minuten»: «frisch schwarzgelb / sofort blauend»; Abb. 1b «oben Stielspitze»; 1d «angefressene Stellen», die rot verfärbt sind. Die Tafel ist undatiert. Es ist allerdings eine zweite, hier nicht gezeigte Tafel zum Blutrot-schwarzfleckenden Röhrling erhalten, die Walty in «Münchenstein bei Basel, Spitalholz» verortet und auf den 8. August 1927 datiert hat.

126 Hexenröhrling, Boletus luridus (Suillellus luridus, Netzstieliger Hexenröhrling). Als Hexenröhrlinge bezeichnet man heute eine nicht-systematische Gruppe mehrerer sogenannter Dickröhrlingsverwandten. Sie alle haben die roten Poren und das Blauen auf Druck und Schnitt gemeinsam. Aufgrund der netzartigen Stieloberfläche, die Abb. 7b vergrössert zeigt, handelt es sich hier um einen Netzstieligen Hexenröhrling. Als Fundort nennt Walty «Bex» – wie bei den Pilztafeln auf S. 60, 84, 122, 128 und 144.

128 Falscher Purpurröhrling, Boletus luridus var. pseudopurpureus (vermutlich Rubroboletus rubrosanguineus, Falscher Satansröhrling, Mosers Satansröhrling, Blutroter Purpurröhrling). Walty verwendet ein kräftiges Wein- bis Purpurrot, um die charakteristische Färbung vorzuführen. Abb. 1a zeigt die Poren als Detail; Abb. 1b und 5b zeigen Details des Stiels; Abb. 1d die Sporen und deren Stand auf ihrer Bildungsstätte, den Basidien. Die Tafel versammelt verschiedene Funde: Abb. 1 stammt aus «Winterthur»; Abb. 2 vom «Munien bei Liestal» (heute ‹Muni›, siehe die Tafel auf S. 74 | 75) vom «Waldwegrand / alte Fichten»; Abb. 3 aus «Tecknau», Kanton Basel-Landschaft; Abb. 4 und 5 aus «Bex les Bains / Kastanien und Eichen».