SCHATZ FUNDE

versteckt – verschollen – entdeckt

SCHATZFUNDE

versteckt – verschollen – entdeckt

Herausgegeben von Pia Kamber für das Historische Museum Basel

Christoph Merian Verlag

6 Vorwort

Marc Zehntner

10 Von Sagen, Festnahmen und spektakulären Funden

Pia Kamber

14 Bronzezeit (2200–800 v. Chr.)

Metallhorte aus der Bronzezeit

Pia Kamber

22 Ein Beil für alle Fälle – Das Bronzedepot von Habsheim

Florian Setz

24 Schrott wird Schatz – Die Hackbronzen aus Biederthal

Florian Setz

26 Rheinwurf – Metallzeitliche Flussfunde

Florian Setz

30 Grüngold – Das Bronzedepot von der Elisabethenschanze in Basel

Florian Setz

32 Eisenzeit (800–30 v. Chr.)

Deponierungen in keltischer Zeit

Johannes Wimmer, Norbert Spichtig

38 Beraubte Götter – Der ‹Goldschatz von Saint-Louis› bei Basel

Pia Kamber, Norbert Spichtig

44 Jackpot! – Der Keltenschatz von Füllinsdorf

Andreas Fischer

48 Schatz im Röntgenblick – Die Blockbergung aus Basel-Gasfabrik

Johannes Wimmer, Norbert Spichtig

58 Nunninger ‹Ärbsli› – Das zerstörte keltische Münzdepot

Pia Kamber

60 Scherbenhaufen – Das Kegelhalsgefäss von Reinach

Andreas Fischer

62 Römische Zeit (52 v. Chr. – 476 n. Chr.)

Deponierungen in der römischen Zeit

Anna Flückiger

70 Zerstörte Ehre – Die Inschriftenplatten aus Augusta Raurica

Lilian Raselli

74 Silber im Schnee – Der Silberschatz von Kaiseraugst

Annemarie Kaufmann-Heinimann

86 Jahrhundertpuzzle – Das Grossbronzendepot aus der Römerstadt

Lilian Raselli

90 Lammbein im Lampenschein – Das Kultdepot aus dem Legionslager Vindonissa

Florian Setz

94

Der Delfin im Hinterzimmer – Eine Brunnenfigur aus dem römischen Gutshof von Munzach

Reto Marti

102 Römische Reiseversicherung – Die Statuetten aus Waldenburg

Andreas Fischer

106 Mittelalter bis Frühe Neuzeit (1050–1800)

Schätze aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit

Pia Kamber

112 Gieriger Bischof – Zwei Münztöpfe vom Nadelberg in Basel

Andrea Casoli

116 Kein Glück – Der Schatz von Colmar

Christine Descatoire

124 Zweimal entdeckt – Die Silbermünzen von Oberschopfheim

Florian Setz

128 Im Schutz des Kreuzes – Der Schatz von Trois-Épis

Raphaël Mariani

136 Sagenhafte Schätze – Schatzsuche, Zauberei und Geisterbeschwörung in der Region Basel

Pia Kamber

148 Moderne (19. bis 21. Jahrhundert)

Schatzfunde: Eine Faszination bis heute

Pia Kamber

154 Ausgeläutet – Die Glocken aus der Burgkapelle von Angenstein

Reto Marti

156 Rappenspalter – Auf der Spur eines Falschmünzers im Oberbaselbiet

Reto Marti

160 Meisterdieb – Die Raubzüge des Kunstdiebes S. B.

Pia Kamber

162 Schatzsuche ja, aber legal – Die Späher der Archäologie Baselland

Andreas Fischer

166 Anhang

168 Schatzkatalog

170 Anmerkungen

173 Quellen

175 Literatur

181 Bildnachweis

184 Impressum

Vorwort

Schätze begeistern seit jeher Jung und Alt, sie können Kisten voller Gold sein, tief unter der Erde liegen oder von einem Geist bewacht werden. Wir alle haben eigene Vorstellungen von Schätzen, denn sie stimulieren Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Aber was ist eigentlich ein echter Schatz? Das Schweizer Zivilgesetzbuch sieht es sehr pragmatisch: Gemäss Artikel 723 handelt es sich dabei um einen «Wertgegenstand [...], von dem nach den Umständen mit Sicherheit anzunehmen ist, dass er seit langer Zeit vergraben oder verborgen war und keinen Eigentümer mehr hat». Im vorliegenden Buch ‹Schatzfunde − versteckt, verschollen, entdeckt› macht sich das Historische Museum Basel zusammen mit einem Team aus Fachleuten der Archäologie und Kunstgeschichte auf eine Spurensuche nach den spektakulärsten Funden von Schätzen aus der Bronzezeit bis in die Gegenwart im Gebiet der Nordwestschweiz, Südbadens und des Elsass.

Die verborgenen Dinge reichen von 3200 Jahre alten Sicheln über legendäre Goldschätze der Kelten bis zu gefälschten Rappen des jungen Schweizer Staates. Die spannenden Auffindungsgeschichten gehen der Frage nach, weshalb die wertvollen Gegenstände einst vergraben, versteckt oder im Rhein versenkt wurden. Nebst Funden aus Basel, BaselLandschaft, Solothurn und dem Aargau werden auch Schätze aus dem Elsass und Südbaden vorgestellt. Denn der Grenzverlauf im sogenannten Dreiländereck von Basel hat sich immer wieder verändert, und in vorgeschichtlicher Zeit existierte er noch gar nicht. Auch heute bildet die Stadtagglomeration Basel politisch keine Einheit, sondern dehnt sich auf dem Gebiet dreier Nationen, zweier Kantone und mehrerer selbstständiger Gemeinden aus. Durch alle Jahrhunderte hatten die Menschen der Regio Basiliensis regen Kontakt untereinander, was sich auch in den zahlreichen Schatzfunden widerspiegelt. Der Blick hinter die Fassade der glänzenden Kostbarkeiten verweist jedoch nicht nur auf Wohlstand und Reichtum. Vielmehr erzählen die Schätze von dramatischen Verfolgungen, kriegerischen Ereignissen, blanker Not und Leid, aber auch von magischen Praktiken und Kriminalfällen.

Wer einen Schatz sucht, darf sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, muss hartnäckig sein und an das Ziel glauben. Das alles sind Fähigkeiten, die man auch zur Verwirklichung einer ambitionierten Ausstellung braucht, wie sie diesem Buch zugrunde liegt. Allen internen und externen Beteiligten sei an dieser Stelle für ihren engagierten Einsatz und ihre Ausdauer herzlichst gedankt. Ausstellung und Publikation zeigen eindrücklich auf, wie fruchtbar die Synergien und die kollegiale Zusammenarbeit zwischen den archäologischen Institutionen der Region sind. Wir danken unseren Partnern, der Archäologie Baselland, der Römerstadt Augusta Raurica und der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt, herzlich für die unkomplizierte Kooperation und grosse Unterstützung. Ebenso den zahlreichen Museen und Institutionen, welche die Ausstellung im Historischen Museum Basel mit namhaften Leihgaben bereichert

haben: Musée d’Archéologie nationale – Domaine nationale du château de Saint-Germain-en-Laye, Musée de Cluny –Musée national du Moyen Âge, Musée Unterlinden, Musée

Historique de Mulhouse, Badisches Landesmuseum, Museum Biberach, Museum für Stadtgeschichte Breisach am Rhein, Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Klostermuseum Schuttern / Röm.-Kath. Kirchengemeinde Friesenheim, Kantonsarchäologie Aargau, Amt für Denkmalpflege und Archäologie Solothurn, Bezirksmuseum ‹Höfli› Bad Zurzach, Museum der Kulturen Basel, Museum Luzern, Pharmaziemuseum der Universität Basel, Ritterhaus Bubikon, Staatsarchiv Basel-Stadt, Schloss Spiez, Schweizerisches Nationalmuseum und Universitätsbibliothek Basel.

Ausstellung und Publikation wurden von Pia Kamber als Kuratorin mit Unterstützung von Florian Setz konzeptionell erarbeitet und ideenreich umgesetzt. Die Publikation wird in bewährter Zusammenarbeit mit dem Christoph Merian Verlag herausgegeben. Manuela Frey verantwortet die sorgfältige Gestaltung des Buchs, die Fotografin Natascha Jansen trug mit zahlreichen Neuaufnahmen zum ästhetischen Gesamtbild bei. Allen Beteiligten danke ich für ihr grosses Engagement, insbesondere den Autorinnen und Autoren Andrea Casoli, Christine Descatoire, Andreas Fischer, Anna Flückiger, Pia Kamber, Annemarie Kaufmann-Heinimann, Raphaël Mariani, Reto Marti, Lilian Raselli, Florian Setz, Norbert Spichtig und Johannes Wimmer für ihre spannenden Beiträge. Ein grosses Dankeschön geht auch an die Redakteurin Marion Benz für die wertvollen inhaltlichen Anregungen, die Übersetzung der französischen Kapitel und die sprachliche Überarbeitung der Texte sowie an Doris Tranter für das professionelle Lektorat.

Im Namen des HMB danke ich zudem allen Institutionen und Personen, die das Projekt ideell oder finanziell unterstützt haben, namentlich der Claire SturzeneggerJeanfavre Stiftung, der Däster-Schild Stiftung, der Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung, dem Kanton Basel-Stadt, der Stiftung für das HMB, dem Swisslos-Fonds Aargau,

dem Swisslos-Fonds Basel-Landschaft, dem Swisslos-Fonds Solothurn, der Ulrich und Klara Huber-Reber-Stiftung, der Willy A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung und der Berta Hess-Cohn Stiftung für den Druck der Publikation.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern faszinierende Einblicke in diese Geschichte(n) aus der Region Basel und einzigartige Entdeckungen auf den Spuren von Schätzen aus dem Dreiland.

Marc Zehntner

Direktor

Historisches Museum Basel

Alt-Bechburg Nunningen

Läufelfingen

Waldenburg

Zeglingen

Biederthal (F)

Bubendorf

Reinach

Duggingen

Liestal Füllinsdorf

Basel

Muttenz

Augst/Kaiseraugst

Ammerschwihr (F)

Habsheim (F)

Colmar (F)

Gelterkinden

Rünenberg

Wenslingen

Abb. 1

Fundorte der Schätze: Blick vom Schmutzberg Richtung Basel, markiert sind die Fundstellen.

Von Sagen, Festnahmen und

spektakulären Funden

Wer träumt nicht davon, einmal einen Schatz zu finden? Diese Vorstellung inspiriert unsere Fantasie, füllt Bücher, Filme und Computerspiele. Vor allem der Nervenkitzel bei der Entdeckung und die Geschichten, von denen die Reichtümer zeugen, fesseln.

Pia Kamber – Vom keltischen Goldschmuck über römisches Silbergeschirr bis zu Töpfen voller Münzen ist unsere Region reich an gefundenen Schätzen. Die Landschaft rund um Basel ist geprägt von mittelalterlichen Burgen und römischen Ruinen. Sie riefen bereits im 16. Jahrhundert Schatzsucher auf den Plan. Einige wurden fündig und beflügelten Erzählungen von fantastischen Entdeckungen, die bis heute manches historische Denkmal umranken. Die älteste Legende handelt von einem Schatz in der Römerstadt Augusta Raurica, der von einer geisterhaften Jungfrau und einem gefährlichen Hund bewacht wird. Solche Sagen wurden nicht nur weitererzählt, sondern auch aufgeschrieben. So fanden sie Eingang in die lokale Geschichte. Selbst Basler Gelehrte wie Basilius Amerbach (1533–1591) suchten vergeblich nach dem mysteriösen Römerschatz. Amerbachs Erbe war dennoch Gold wert: Mit seiner gewissenhaften Dokumentation hatte er den Grundstein für die archäologische Erforschung der antiken Koloniestadt gelegt.1

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Archäologie gehört es, die Bedeutungen, Wertvorstellungen und Praktiken herauszuarbeiten, die Schatzfunden zugrunde liegen. Im Idealfall gelingt dies, wenn ungestörte Erdschichten oder sogar Schriftquellen bekannt sind, die sich mit den Funden verknüpfen lassen. Allen Schätzen ist gemeinsam, dass es sich um wertvolle Gegenstände handelt, die absichtlich versteckt und nicht mehr geborgen wurden. In der Archäologie werden sie als ‹Hort- und Depotfunde› bezeichnet und als eigene Fundgattung definiert. Je nach Niederlegungsart, Niederlegungsabsicht und Auffindungsverhältnissen werden sie auch ‹Schatzfunde›, ‹Verwahrfunde›, ‹Weihefunde› oder ‹Gewässerfunde› genannt.2

Abb. 2

Beim Bau der Eisenbahn stossen Arbeiter 1855 in Muttenz auf einen römischen Münzschatz mit 5070 Silberdenaren von Kaiser Tetricus (271–274 n. Chr.). Seither werden die Münzen samt alter Verpackungen in einem Magazin der Archäologie Baselland aufbewahrt.

Abb. 3

1962 graben Mitarbeiter von Augusta Raurica eine Müllhalde um und entdecken ein Silbertablett, das ein Schüler zuvor als Abfall entsorgt hat. Damit gelingt den Archäologen bei der fieberhaften Suche nach dem von Laien zusammengelesenen Römerschatz ein entscheidender Fund.

Wie vielseitig das Thema Schatzfunde ist, zeigen zum Beispiel im Rhein versenkte Waffen, in einem Erdloch zum Vorschein gekommenes Falschgeld oder zwei vergrabene Kirchenglocken. Zu allen Zeiten haben Menschen Wertgegenstände versteckt. In vorgeschichtlichen Epochen opferte man den Gottheiten Gaben und deponierte selbst Goldschmuck an heiligen Orten. Bevor im späten 19. Jahrhundert die Schweizer Volksbanken gegründet wurden, verbargen die Menschen ihr Geld unter der Matratze, in Wandnischen, unter Holzdielen oder in der freien Natur. Ebenso brachten sie Wertsachen bei kriegerischen Ereignissen und anderen Katastrophen in Sicherheit. Auch Händler auf der Durchreise lagerten ihre kostbare Ware an einem geheimen Platz, wenn sie einen Zwischenhalt einlegten, und mancher Dieb vergrub aus Angst vor Strafe seine Beute. Diese Beweggründe, etwas Wertvolles zu verbergen, sind belegt. Jedoch gibt es zahlreiche Schatzfunde, deren Entstehungsgeschichte im Dunkeln bleibt, denn viele von ihnen kamen zufällig zum Vorschein, sei es bei Bauarbeiten oder beim Pflügen. Wenn Funde ohne Dokumentation aus der Erde gerissen werden, sind wichtige Spuren für immer zerstört. Es ist dann kaum noch möglich, aufschlussreiche Hinweise zu bekommen, warum etwas versteckt wurde. Bei archäologischen Schätzen aus dem Kunsthandel ist dies meistens der Fall: Sie stammen oft aus illegalen Ausgrabungen. Um die Straftat zu vertuschen, werden Fundorte verfälscht oder Ensembles auseinandergerissen und mit Objekten anderer Herkunft vermischt. Der ursprüngliche Kontext ist somit unwiederbringlich verloren.

Umso bedeutender sind Funde, die von den zuständigen Fachstellen professionell untersucht und nach dem neuesten Stand der Forschung dokumentiert wurden. Ihr wahrer Wert erschliesst sich durch sorgfältige Ausgrabungen und wissenschaftliche Recherchen, dank derer ein Buch wie dieses überhaupt erst geschrieben werden konnte.

Vorgestellt werden hier acht herausragende Neufunde seit dem Jahr 2000 und 21 frühere Entdeckungen aus Basel, Baselland, Aargau, Solothurn, dem Elsass und Südbaden. Der älteste Schatz wurde vor über 3500 Jahren versteckt, der jüngste 1995. Im Fokus stehen nicht nur die wieder-

entdeckten Schätze selbst, sondern auch die erstaunlichen Auffindungsgeschichten. Sie handeln von archäologischen Spurensuchen, illegalen Raubgrabungen und glücklichen Zufällen, aber auch von Diebesgut, das die Polizei sichergestellt hat, und von Schatzsuchen mit magischen Mitteln, bei denen die ertappten Täter:innen unter harten Haftbedingungen die ihre Zauberpraktiken vor Gericht gestanden. Filme, Computerspiele und Bücher machen sich solche Geschichten zu eigen und vermischen sie mit dem Bild von abenteuerlustigen Archäolog:innen, die auf der Jagd nach Gold, Juwelen und anderen Kostbarkeiten ferne Länder durchforsten. Dichtung und Wahrheit könnten nicht weiter auseinanderliegen! Selten sind archäologische Funde so prächtig wie die verheissungsvollen Entdeckungen dieser Blockbuster-Fantasien. Dafür befinden sie sich direkt vor unserer Haustür und werfen Schlaglichter auf die geschichtlichen Ereignisse in der Region. Die für diesen Band ausgewählten Schätze erzählen von Kriegen, Krisenzeiten, Geisterbeschwörungen und skurrilen Kriminalfällen.

BRONZEZEIT

2200–800 v. Chr.

Metallhorte aus der Bronzezeit

In der Bronzezeit wurden in Mitteleuropa Metallgegenstände zu Tausenden versteckt, versenkt und vergraben. Das Phänomen solcher Deponierungen breitete sich über ganz Europa aus und erreichte um 1600–800 v. Chr. seine Blüte.

Pia Kamber – Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den sogenannten Hortfunden setzte in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein, als Gewässerkorrektionen und der Torfabbau spektakuläre Bronzeobjekte aus Seen, Flüssen und Mooren zutage förderten (Abb. 4). Die Zusammensetzung dieser Deponierungen und die besondere Behandlung der Gegenstände, die oft sogar absichtlich zerstückelt waren, liessen bereits frühere Forschende erahnen, dass niemand diese Schätze zufällig verloren hatte, sondern dass sie mit Absicht niedergelegt oder in Gewässern versenkt worden waren. Erst seit wenigen Jahren befasst sich die moderne Archäologie systematisch und länderübergreifend mit diesen Funden. Die damit einhergehenden Erkenntnisse zeigen auch eine unerwartete Dimension auf: Einige Metallhorte wurden über Jahrhunderte benutzt und sogar umplatziert. Immer deutlicher zeichnet sich dabei ab, dass das Phänomen

Abb. 4 (links)

Als Entwässerungsgräben in einem Moor bei Trundholm in Dänemark angelegt werden, kommt 1902 der berühmte Sonnenwagen zum Vorschein. Kinder benutzen ihn zuerst als Spielzeug, bevor Forscher auf den 3400 Jahre alten Fund aufmerksam werden. Das bronzene Pferd soll die Sonnenscheibe über das Firmament ziehen.

Abb. 5 (oben)

Im 2. Jahrtausend v. Chr. werden der Mittelmeerraum und Zentraleuropa durch den Handel mit Rohstoffen und Waren eng vernetzt: Zinn und Kupfer , die beiden Hauptkomponenten von Bronze, kommen nur in bestimmten Gebieten vor. Im Austausch gelangte Bernstein bis in den östlichen Mittelmeerraum und an den Persischen Golf.

der Deponierungen einer sehr alten Tradition zu entspringen scheint, die über weite Distanzen und viele Generationen weitergegeben und gelebt wurde.3 Bereits in der Jungsteinzeit verhandelte man Gegenstände aus Feuerstein, Kupfer und Gold oder Steinbeile aus Jadeit über Hunderte von Kilometern in Regionen, in denen diese Rohstoffe nicht natürlich vorkommen. Die seltenen Gegenstände wurden häufig auch versteckt und vergraben.

Doch weshalb breiteten sich Deponierungen ausgerechnet in der Zeit ab 1600 v. Chr. so stark aus? Motor dieser

Entwicklung war die ‹Erfindung› eines neuen Metalls – der Bronze. Diese Legierung aus Kupfer und Zinn ist härter als ihre Komponenten. Dennoch kann man sie gut giessen und damit leicht wiederverwenden. Der Handel mit Kupfer und Zinn liess einen Wirtschaftsraum entstehen, der von den britischen Inseln bis nach Mesopotamien, von der Ostseeküste bis nach Ägypten reichte (Abb. 5). Die Bronze läutete ein neues Zeitalter ein und wurde für eine ganze Epoche namensgebend – die Bronzezeit. Der technologische Fortschritt und der Handel mit den Werkstoffen verstärkten die

Abb. 6

1982 entdecken Schwammtaucher vor der Südwestküste der Türkei das Wrack eines Frachtseglers, der vor 3300 Jahren gesunken ist. Die Unterwassergrabungen dauern mehr als elf Jahre, erfordern 22 500 Tauchgänge und bringen wertvolle Handelsgüter ans Licht.

Arbeitsteilung und Spezialisierung. Dadurch nahm die wirtschaftliche und soziale Differenzierung, die bereits in der Jungsteinzeit begonnen hatte, weiter zu. Der intensive Austausch prägte auch die religiösen Entwicklungen, die vom Mittelmeerraum bis nach Nordeuropa erstaunliche Parallelen aufweisen.

Wie Bronze das Leben veränderte

Um die begehrten Metalle über grosse Distanzen zu transportieren, mussten die Handelsverbindungen ausgebaut werden. Über diese Wege ‹wanderten› nicht nur Güter und Menschen, sondern auch deren Werte, Wissen und religiöse Vorstellungen. Die Fracht eines vor der Südwestküste Anatoliens bei Ulu Burun gesunkenen Segelschiffs (Abb. 6) illustriert den florierenden Handel zwischen den Hochkulturen des östlichen Mittelmeerraums und den Gebieten des heutigen Europas im 15. und 14. Jahrhundert v. Chr. aufs Eindrücklichste. Geladen hatte es Kupfer aus Zypern, Zinn aus Zentralasien und Britannien, Elfenbein aus Afrika, Glas aus Ägypten sowie Schmuck, Waffen und weitere Schätze aus dem mykenischen Raum, Assyrien und Mesopotamien. Die schwere Ladung, über 18 000 Objekte mit fast 17 Tonnen Gewicht, hatte möglicherweise zum Kentern des Boots geführt.4 Es sank im 14. Jahrhundert v. Chr. und war sicher nur eines von vielen solcher Lastschiffe. Auch das Gebiet der heutigen Schweiz war mit begehbaren Alpenpässen in dieses weit gespannte Handelsnetz eingebunden. Dies belegen hier aufgefundene Bernsteine von der Ostsee, Fibeln, Bronzebecken oder Messer aus dem Norden (Abb. 7) sowie Glasperlen und Muscheln aus dem Mittelmeerraum. Der Warentransport erfolgte im unwegsamen Gelände zu Fuss, auf Wegenetzen mit Ochsen- und Pferdekarren und vor allem über Wasser mit Booten.

Der Güterverkehr und die Kontrolle über die Rohstoffe waren nachweislich umkämpft. Neue Kampftechniken und Waffen aus der Ägäis in Form von Schwertern, Lanzen, Schilden und Helmen fanden ihren Weg nach Mitteleuropa.5 Wie hart die Auseinandersetzungen geführt wurden, bezeugt die Entdeckung des ältesten Schlachtfelds Mitteleuropas im Tollensetal, im heutigen MecklenburgVorpommern. Um 1300 v. Chr. bekriegten sich an einem wichtigen Knotenpunkt zwischen Land- und Seeweg etwa viertausend Männer. Viele der aufgefundenen Skelette weisen tödliche Verletzungen auf. Die Analyse der in Zähnen und Knochen enthaltenen Isotope zeigt, dass sich Einheimische und Auswärtige gegenüberstanden.6 Ihre Waffen identifizieren die Herkunft der ‹Fremden› aus dem Gebiet des heutigen Bayerns, Böhmens und Mährens.7 Warum diese Menschen sich gegenseitig massakrierten, kann sowohl territoriale als auch wirtschaftliche Gründe gehabt haben. Vielleicht ging es aber auch nur um die Kontrolle von Handelswegen oder pure Macht.

Abb. 7

Menschendarstellungen wie auf diesem Messergriff sind in der Bronzezeit extrem selten. Hergestellt wurde das Messer in Dänemark oder SchleswigHolstein. Um 1000 v. Chr. gelangt es als Handelsware nach Basel – für die Schweiz ein einzigartiger Fund.

Wissenstransfer und Zuwanderung

Das Fundament der bronzezeitlichen Gesellschaft waren Bäuerinnen und Bauern. Die Menschen der Region Basel lebten – wie anderswo auch – auf Höfen oder in kleinen Dörfern und betrieben Landwirtschaft und Viehzucht.8 Ihre Häuser waren Holzbauten, die mit Lehm abgedichtet waren, durchaus vergleichbar mit heutigem Fachwerk. Im Gegensatz dazu existierten im Osten Europas, beispielsweise auf dem Gebiet von Taljanky in der heutigen Ukraine, bereits grosse stadtähnliche Siedlungen mit über zweitausend Gebäuden, die planmässig angelegt worden waren.9

Mit dem Wissenstransfer über grosse Distanzen wurden auch ideelle Werte übernommen und mit eigenen Kulturpraktiken verschmolzen (Abb. 8). In den Gebieten des heutigen Europas bildeten sich so Kulturen mit ähnlichen Gesellschaftsformen aus. Rituelle Gegenstände lassen sogar ein übergreifendes Verständnis religiöser Vorstellungen vermuten. Daran beteiligt waren nebst Händler:innen und umherreisenden Spezialist:innen auch Zuwander:innen. Analysen alter DNA und von Strontiumisotopen an bronzezeitlichen Skeletten aus der Region Augsburg erlaubten, Verwandtschaft und mittels der Isotopen, die sich in Zähnen erhalten haben, auch die Herkunft zu bestimmen. Dank dieser naturwissenschaftlichen Methoden konnten zwei Drittel der Frauen als Zuwanderinnen identifiziert werden. Dagegen stammten fast alle Männer aus der näheren Umgebung und waren hier seit Generationen ansässig.10

Versenkt – versteckt – vergraben

Mit der intensiven Nutzung von Bronze begann man auch Metallobjekte im grossen Stil zu horten, zu verstecken und im Wasser zu versenken. Die Bedeutung solcher Praktiken und die damit verbundenen Wertvorstellungen nachzuvollziehen, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Archäologie. Dies gilt insbesondere für schriftlose Kulturen. Was, wann, wo sind Fragen, die mittels archäologischer Funde einfach zu beantworten sind. Auf der Suche nach dem Warum bleibt die Antwort hingegen ein Annäherungsprozess, bei dem jedes kleinste Detail wertvolle Indizien liefert. So könnten die Gründe für Deponierungen einem Sicherheitsbedürfnis entsprungen sein. Mit dem Besitz von Wertgegenständen geht üblicherweise auch der Wunsch einher, diese zu schützen und notfalls gegen Übergriffe zu

Abb. 8

Die vor rund 3500 Jahren gefertigte Bronzehand von Prêles im Berner Jura ist die wohl älteste, fast lebensgrosse Darstellung eines menschlichen Körperteils aus Metall in Mitteleuropa. Sondengänger haben sie 2017 illegalerweise ausgegraben und dabei den Fundzusammenhang zerstört.

Abb. 9

Stichwaffen kommen in Mitteleuropa erstmals im 2. Jahrtausend v. Chr. vor. Das verbogene Schwert und die zerstörte Lanzenspitze aus Riehen bei Basel sind vermutlich Opfergaben, denn man hat sie für den Kampf untauglich gemacht.

verteidigen. Alternative Deutungsversuche wie Kriegsbeuteopfer, Händlerdepots oder Landschaftsmarkierungen sind je nach Fall genauso berechtigt. Denn die vielfältigen Metallhorte sind zwar ein europaweites Phänomen, aber keinesfalls müssen sie zwingend alle der gleichen Absicht entsprungen sein.

In der archäologischen Forschung geht man heute davon aus, dass es sich bei der grossen Mehrheit der Funde um Weihegaben für imaginäre Mächte handelt. Das Opfer gilt als ältestes Kultelement. Dabei wurden Objekte der menschlichen Sphäre entzogen und Gött:innen zugänglich gemacht. Die Grundhaltung im Umgang mit Gottheiten beruhte auf der Idee des Gebens mit der Verpflichtung des Zurückgebens. Nach diesem Prinzip wurde mit Göttinnen und Göttern verhandelt. Jeder und jede konnte auf diese Weise mit übernatürlichen Kräften in Kontakt treten. Dieser Mechanismus war fünftausend Jahre und länger wirksam und überspannte verschiedenste Kulturen und ökonomische Systeme. Das Opfer stellt die religiöse Idee dar, die auch Gräbern und Heiligtümern zugrunde liegt, und ist durch einen speziellen Umgang mit den Gaben wie Vergraben, Versenken, Verstümmeln oder Verbrennen gekennzeichnet.11

Als Ort der Metalldepots wurden meist besondere Stellen ausgewählt: Hügelkuppen, Steinblöcke, Moore oder Gewässer. Aufgrund ihrer speziellen Lage oder der spezifischen Geländeform wurden solche Opferplätze wahrscheinlich als naturheilige Plätze aufgesucht. Zahlreiche Flussfunde am Oberrhein verdeutlichen zudem die wichtige Rolle des Rheins und anderer Flüsse im Kultgeschehen der Bronzezeit. Manche Gegenstände wie Waffen sind fast nur als Gewässerfunde überliefert (siehe ‹Rheinwurf›, S. 26–29).

Neben ungebrauchten Werkzeugen (siehe ‹Ein Beil für alle Fälle›, S. 22–23) wurden auch zahlreiche Horte versteckt, die zerhackte Bronzeteile enthielten (siehe ‹Schrott wird Schatz›, S. 24–25). Sie legen nahe, dass solche Deponierungen offenbar gewissen Regeln folgten. Abhängig von Zeit und Region zeigen sie wiederkehrende Muster: Waffen wurden absichtlich zerstört (Abb. 9) und ganz bestimmte Gegenstände oder festgelegte Assemblagen von Objekten niedergelegt. Aber auch der Umfang und die Zusammensetzung der Deponierungen veränderten sich im Laufe der Zeit. Überall in Mitteleuropa wurden die Horte vielfältiger und ihr Gesamtgewicht höher.12 Solche Veränderungen weisen auf einen Wertewandel in der Vorstellungswelt hin, der auch die Gaben an die Gött:innen erfasste.

Gaben an Götter und Göttinnen

Die oben beschriebenen Deponierungen waren aber nicht die einzigen Formen religiöser Praktiken. Weitere Kulthandlungen, bei denen vermutlich Opfermahlzeiten verbrannt wurden, haben sich als Gruben mit Brandresten erhalten.13 Organisches Material zersetzt sich im Boden jedoch rasant und kann nur unter spezifischen Bedingungen überdauern. Deshalb sind etwa Speise- und Trankopfer archäologisch viel schwieriger nachweisbar als die unverwüstlichen Bronzegegenstände. Auch Tausende Keramikscherben von Gefässen, die intentionell zerschlagen und teils verbrannt wurden (Abb. 10), dürften mit solchen Ritualen in Verbindung stehen (siehe ‹Scherbenhaufen›, S. 60–61) 14 Die Praxis der Brandopfer ist sehr alt und war in vielen Kulturen üblich. Ob sich daraus jedoch eine gemeinsame religionsgeschichtliche Perspektive ableiten lässt, ist zurzeit ungeklärt.15

Die unzähligen Deponierungen im Boden, in Gewässern und Mooren bezeugen die Opferpraxis gerade während der Bronzezeit eindrücklich. Zwar erscheint diese Deutung aufgrund von Indizienketten wahrscheinlich, sie bleibt jedoch mit vielen Spekulationen verbunden. Es ist nahezu unmöglich, einzig mit archäologischen Methoden den tieferen Sinn von rituellen Handlungen zu erschliessen. Dazu wären idealerweise Texte, Bildnisse von Gottheiten oder zumindest Überreste von Kultgebäuden hilfreich, die hierzulande aus der Bronzezeit fehlen. Im Fokus heutiger Interpretationsversuche steht insbesondere die kritische Frage, ob wir mit unserer Denkweise, die zwischen profan-weltlicher und

10

Gruben gefüllt mit verbrannter und zerstörter Keramik deuten auf rituelle Niederlegungen hin. Hier wird eine solche rund 3400 Jahre alte Deponierung in Gränichen von einem Team der Kantonsarchäologie Aargau sorgfältig freigelegt und dokumentiert.

sakral-religiöser Sphäre unterscheidet, überhaupt in der Lage sind, schriftlose Kulturen zu erfassen. Anzunehmen ist, dass unsere moderne westliche Sicht, die Religion als Privatangelegenheit erachtet, das Individuelle über das Kollektive stellt und materiellen Wert stets mit Reichtum und Macht gleichsetzt, der damaligen Lebensrealität nicht gerecht wird.16

Abb.

EIN BEIL FÜR ALLE FÄLLE

Das Bronzedepot von Habsheim

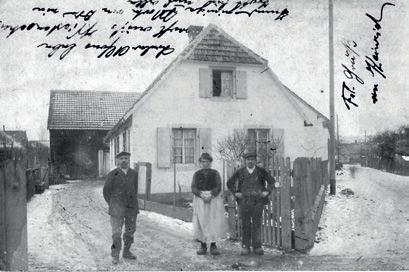

Dem elsässischen Archäologen Jean-Jacques Wolf wurde seine Berufung in die Wiege gelegt. Als sein Grossvater Alphonse 1905 in Habsheim hinter seiner Scheune ein Rübensilo anlegen wollte, machte er eine unerwartete Entdeckung.

Florian Setz – Alphonse Wolf war auf 19 sternförmig angeordnete, mehrheitlich ungebrauchte Beilklingen und zwei Barren aus einer Gold- und Kupferlegierung gestossen. Rechtmässig verkaufte er seine Funde. Über Irrwege gelangten sie ins Museum nach Biberach an der Riss. Nur ein Exemplar hatte er für sich aufbewahrt.17

Sowohl die Zusammensetzung des Depots als auch Anordnung und Form der Bronzebeile sind aussergewöhnlich. Einige stammen nicht aus der Region. Zwei Absatzbeile mit sogenannten Hängebögen waren zwischen 1500 und 1300 v. Chr. von Nordfrankreich bis Norddeutschland verbreitet. Sie weisen auf Austauschnetzwerke hin.18 Die übrigen datieren vom 18. bis ins 15. Jahrhundert v. Chr. Wer sammelte diese Beile? Wieso wurden sie teils komplett neuwertig vergraben?

Solche Deponierungen sind in Mitteleuropa seit der Jungsteinzeit (5600–2200 v. Chr.) belegt. Damals waren die Beile jedoch noch aus Stein.19 In der Bronzezeit (2200–800 v. Chr.) steigt ihre Zahl fast sprunghaft an. Dabei wurden die Objekte wohl nicht nur als Werkzeuge, Waffen oder Opfergeräte angesehen. Vermutlich hatten sie auch symbolische Bedeutung.20 Vielleicht steckte hinter der Deponierung eine religiöse Absicht. Möglicherweise handelte es sich aber nur um zwischengelagerte Waren.21 Die beilförmigen Barren könnten auch als Rohstoff zur Weiterverarbeitung22 oder für den Handel gedient haben. In der Antike gab es ähnliche Zahlungs- und Tauschmittel. In frührömischer Zeit (509–27 v. Chr.) nannte man sie aes rude und aes formatum. Diese Barren erhielten über ihre Form, nicht über das Gewicht ihren Wert,23 ein Konzept, aus dem sich das Münzgeld entwickelte.

Beispiele aus traditionellen Kulturen liefern weitere Interpretationsmöglichkeiten. Von Indigenen Nordamerikas ist bekannt, dass Dinge verschenkt wurden, um den eigenen Status zu festigen oder zu erhöhen.24 Es könnte aber auch sein, dass man Kriegsbeile begraben hatte, wie es von den Irokesen berichtet wird. Der Spielraum für Spekulationen ist gross, da die Beildepots Weltanschauungen von Menschen ohne Schriftzeugnisse widerspiegeln.

Abb. 11

Hof der Familie Wolf an der Rue de Kembs um das Jahr 1913: Hinter der Scheune entdeckt Alphonse Wolf, Grossvater des späteren elsässischen Archäologen Jean-Jacques Wolf, 19 sternförmig angeordnete Bronzebeile, als er ein Rübensilo anlegt.

SCHROTT WIRD SCHATZ

Die Hackbronzen aus Biederthal

Als Denis Weigel und Denis Doppler 1998 in einer Felsspalte nahe einer Quelle auf einen Schatz stiessen, bargen sie illegalerweise sämtliche Objekte. Der Tragweite ihres Fundes bewusst, meldeten sie ihn aber dem archäologischen Dienst sofort.

Florian Setz – Zum Glück für die elsässischen Archäolog:innen! So konnten sie mit gebührender Sorgfalt und professionellen Dokumentationsmethoden etliche bronzezeitliche Gegenstände des 14. und 13. Jahrhunderts v. Chr. untersuchen. Die Fundliste verzeichnet knapp 280 zerstückelte Blechfragmente, Halbfabrikate, Bronzegussstücke und ähnelt damit dem Inventar eines Schrottplatzes. Auf den ersten Blick fällt es schwer zu verstehen, dass dies ein Schatz sein sollte. Doch Forscherinnen und Forscher sagen «Ja»!

Schrott aus weiter Ferne

Der Hort von Biederthal enthält zum grössten Teil Barrenfragmente, aber auch 68 Bruchstücke von Beilen, Sicheln und Schmuck. Gebrauchsspuren verraten, dass die Objekte benutzt und danach absichtlich zerschlagen worden waren, bevor man sie niedergelegt hatte (siehe ‹Rheinwurf›, S. 26–29). 25 Nur wenige Stücke passen aneinander. Die fehlenden Fragmente wurden wohl entweder eingeschmolzen, getauscht, verschenkt oder an anderer Stelle deponiert.26 Die Herkunft der ortsfremden Gegenstände liegt im schwäbischen, ungarischen und slowakischen Donaugebiet. Es zeigt sich also ein nach Osten orientiertes Netzwerk.27 Im Übrigen war diese Deponierung nicht allein auf weiter Flur. Nur wenige Meter entfernt fanden die Archäolog:innen bei ihren Nachgrabungen vier weitere, unter Kalksteinen verborgene Barrenfragmente.

Eine andere Währung?

Warum vergruben Menschen solchen Bronzebruch? Diese Deponierungen ähneln sehr den spätantik-frühmittelalterlichen Hacksilberhorten, die sich mehrheitlich aus zerkleinerten Silberobjekten wie Geschirr oder Münzen zusammensetzen. Die normierten Gewichte der Fragmente sowie schriftliche Quellen weisen auf ihre Verwendung als Ersatzgeld hin.28 Gleichermassen lässt sich für die normiert zerhackten Bronzebruchstücke annehmen, dass auch sie als eine Art Währung benutzt wurden. Sie könnten im Handel zwischen Menschen oder auch als Gabe für göttliche Wesen eingesetzt worden sein.

Eine allgemeingültige Erklärung für alle Deponierungen gibt es nicht. Als gesichert kann jedoch gelten, dass solche Horte am Übergang von der Mittel- zur Spätbronzezeit (14.–13. Jahrhundert v. Chr.) in Europa weit verbreitet waren.29 Der ‹Schrott› aus der Bronzezeit hat also durchaus seine Existenzberechtigung in modernen Museen.

Abb. 12

Fundsituation mitten im Wald bei archäologischen Nachgrabungen 1998: In dieser Felsspalte lag der Bronzehort von Biederthal zwischen Baumwurzeln verborgen.