Gemeindehaus Oekolampad

Christoph Merian Verlag

Christoph Merian Verlag

Benedikt Pfister

Christoph Merian Verlag

Es waren krisenhafte Zeiten, als die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt das Gemeindehaus Oekolampad am Allschwilerplatz in Basel baute und es 1931 als kirchliches Zentrum für das neu entstehende Quartier eröffnete. Die nationalsozialistische und die kommunistische Ideologie stellten die Religion infrage, und die Kirche war deshalb besorgt, wie die christliche Bevölkerung weiterhin seelsorgerisch betreut werden konnte.

Das Gemeindehaus Oekolampad entwickelte sich zu einem bedeutenden Ort des kirchlichen Lebens und sozialen Austauschs im Quartier. Mehrere Generationen von Gemeindemitgliedern wurden hier getauft, konfirmiert, verheiratet und erlebten Ereignisse wie Theatervorstellungen, Basarbesuche, Feiern und Feste, die ihre Biografie prägten. Das Gemeindehaus Oekolampad wirkte so für viele Menschen identitätsstiftend.

Die Wibrandis Stiftung war sich der Geschichte des Gebäudes bewusst, als sie es der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt 2020 abkaufte. Sie war überzeugt, dass eine Sanierung und Neunutzung des denkmalgeschützten Gebäudes nur funktioniert, wenn nicht nur der Bestand des Gebäudes erhalten bleibt, sondern auch die Geschichte des Hauses inhaltlich respektiert und gewürdigt wird.

Die Neunutzung des Gemeindehauses Oekolampad steht symbolhaft für eine gelungene Umnutzung eines Sakralbaus unter Wahrung des Bestandes. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner – sechs gemeinnützige Organisationen – knüpfen mit ihren Tätigkeiten an die bereits zur Bauzeit multifunktionale Nutzung des Gemeindehauses an. Die soziale und kulturelle Arbeit für Menschen und das Wirken ins Quartier verbinden als Gemeinsamkeit frühere und heutige Nutzung. So ist das Gemeindehaus Oekolampad seit 2024 wieder ein wichtiger Ort der Begegnung.

Unsere Gesellschaft setzt sich aus verschiedenen Individuen zusammen und funktioniert nur, wenn sich die Menschen begegnen und austauschen. In der Begegnung wurzelt jede Gemeinschaft. Begegnung ist Grundlage für den Wettbewerb der Ideen, sie ist Basis für Kreativität und Innovation in Kultur und Wissenschaft. ‹Aller Anfang ist Begegnung› lautet deshalb der Leitgedanke der Wibrandis Stiftung.

Im Gemeindehaus Oekolampad begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Lebensrealitäten und Lebensentwürfen. Sie zeigen die Vielseitigkeit

unserer Gesellschaft. Die Wertschätzung dieses Facettenreichtums und die Förderung der Begegnung bilden die Grundlage für das Funktionieren des Hauses.

In den drei Kapiteln ‹Identität›, ‹Wandel› und ‹Begegnung› beschreibt dieses Buch den baulichen und inhaltlichen Transformationsprozess des Gemeindehauses Oekolampad. Identität, Wandel und Begegnung sind zeitlose Begriffe, die eine starke Aktualität ausstrahlen: Identität wird politisiert und dient als Grundlage für kulturkämpferische Auseinandersetzungen; Wandel kann bedrohlich wirken und wird oft durch Krisen angestossen, wie in jüngster Zeit die Covid-19-Pandemie und der Klimawandel zeigen; Begegnung verschiebt sich immer mehr in den virtuellen Raum oder findet vorwiegend in der eigenen Filterblase statt. Dennoch werden hier die Begriffe Identität, Wandel und Begegnung ganz bewusst eingesetzt, weil sie beschreiben, was die Essenz des Gemeindehauses Oekolampad ausmacht: Das Haus ist heute gleichzeitig Erinnerungs-, Gestaltungs- und Begegnungsort.

Benedikt Pfister

Unterschiedliche Menschen wirkten im Gemeindehaus Oekolampad. Bewegende Ereignisse spielten sich hier ab und strahlten in die ganze Stadt Basel aus. Walter Lüthi, der charismatische erste Pfarrer, setzte sich gegen die menschenfeindliche Ideologie des Nationalsozialismus zur Wehr. Ruth Epting war als erste weibliche Stimme auf der Kanzel eine Pionierin und trat für die Anliegen der Frauen ein. Und immer wieder engagierten sich Menschen für Flüchtlinge. Benedikt Pfister erzählt die Geschichte des Gemeindehauses Oekolampad von den Anfängen in den krisenhaften 1930er-Jahren bis zur letzten kirchlichen Nutzung im Dezember 2011.

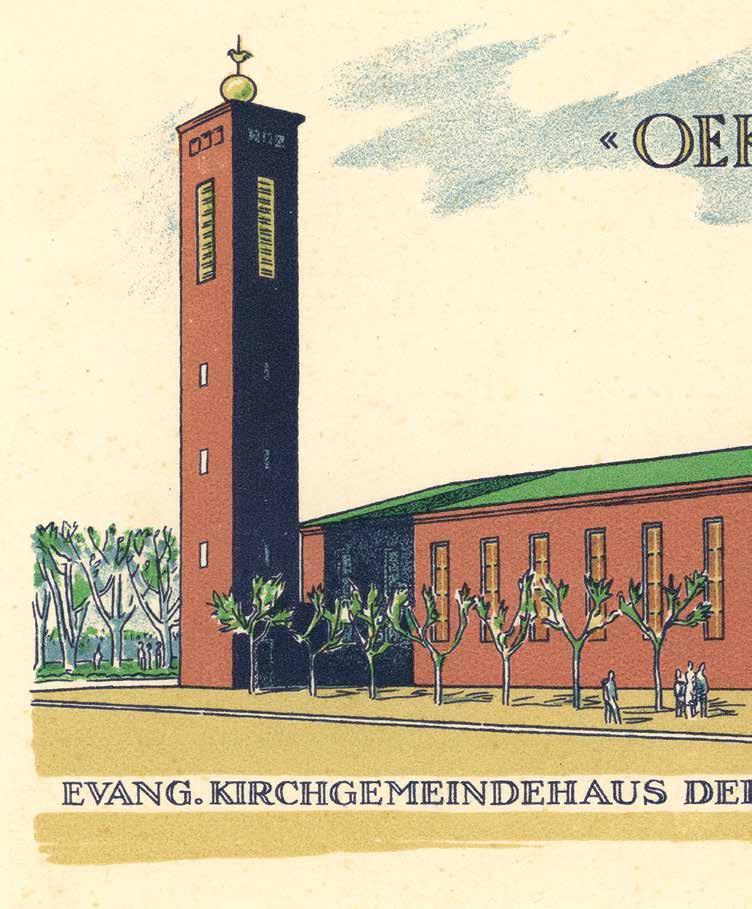

Postkarte zur Eröffnung des Gemeindehauses Oekolampad, 1931

Die Kirchenglocken läuten wieder

Die Kirchenglocken im Gemeindehaus Oekolampad am Allschwilerplatz in Basel läuten seit Februar 2024 wieder. Jeweils um 12 Uhr mittags und 18 Uhr abends tönen die drei Glocken für fünf Minuten. Eine Person, die in einer Alterswohnung gegenüber dem Gemeindehaus wohnt, bedankte sich sogar bei der Wibrandis Stiftung für die Wiederinbetriebnahme der Glocken und schrieb, das Glockengeläut bedeute für sie ein Stück Heimat. Während an anderen Kirchenstandorten in der Stadt der Glockenruf bei Anwohnerinnen und Anwohnern für Ärger sorgt und zum Einreichen von Petitionen führte, freuten sich die Menschen rund um das Gemeindehaus darüber, wie das Schweizer Radio Anfang 2024 in einem Beitrag über die wohlwollende Stimmung im Quartier berichtete.1 Der Umgang mit dem Glockengeläut mag quer in der Landschaft stehen, doch er zeigt die identitätsstiftende Funktion, die das Gemeindehaus Oekolampad für die Menschen im Quartier übernimmt. Und sei es nur als Taktgeber im Tagesablauf.

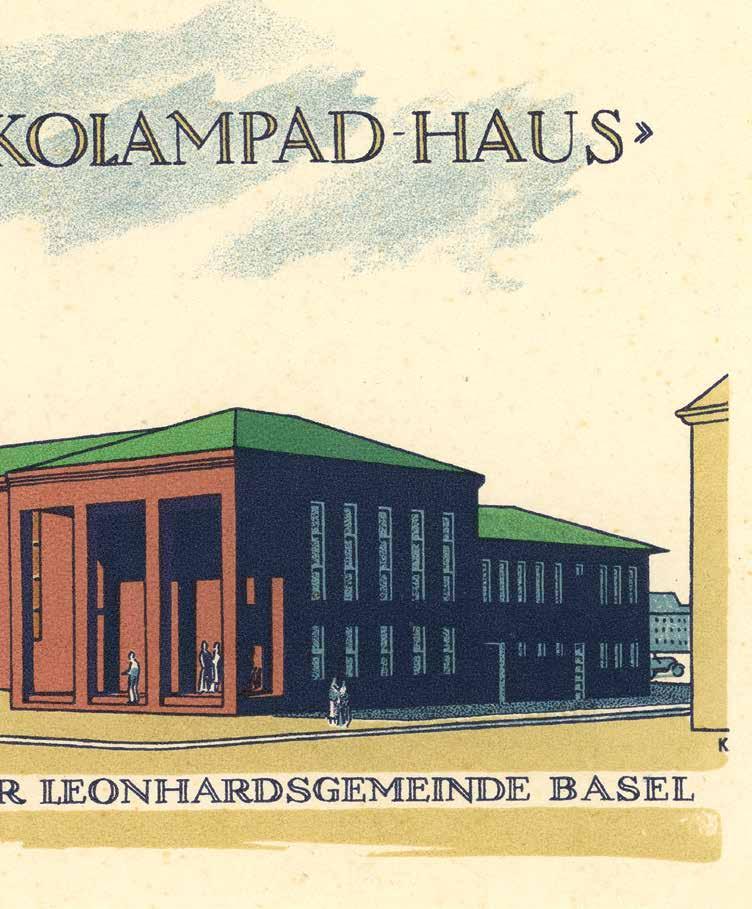

Die Glocken spielten bereits in der Entstehungszeit des Gemeindehauses Oekolampad eine Rolle. Die Gemeinde war stolz auf ihre drei Glocken, die nach den gemeinsamen Kindern von Wibrandis Rosenblatt und Johannes Oekolampad Aletheia, Irene und Eusebius benannt wurden. Wahrheit, Frieden und Frömmigkeit – so die Übersetzung der Namen –waren passende Begriffe für die Bauzeit des Gemeindehauses, eine Krisenzeit. Der Glockenaufzug am 22. Oktober 1931 wurde zum Fest. Eine grosse Menschenmenge begrüsste die Glocken, die auf einem Lieferwagen gebracht und mit einem Seil an ihren Platz hoch oben im Turm gezogen wurden.

Der Umgang mit den Glocken steht sinnbildlich dafür, dass die Transformation – die bauliche und inhaltliche Weiterentwicklung – des Gemeindehauses Oekolampad nur gelingen kann, wenn die Menschen auf diesen prozesshaften Weg mitgenommen werden und ihre Bindung zum Gebäude und die Geschichte des Gebäudes selbst gewürdigt werden. Das Gemeindehaus ist ein Identitätsort für viele Menschen im Quartier, die hier getauft, konfirmiert und verehelicht wurden. Mit seinen multifunktionalen Räumen, die bereits von Anfang an auch für private Veranstaltungen vermietet wurden, war das Gemeindehaus für die Menschen nicht nur als Ort der Religion relevant, sondern bot mit den Jugendräumen Möglichkeiten für Freiraum an und war Heimat für viele Vereine.

Ankunft der Kirchenglocken am 22. Oktober 1931

Ein charismatischer Pfarrer für die Krisenzeit Bereits bei der Einweihung des Gemeindehauses Oekolampad im Oktober 1931 versuchte Hans Baur, Pfarrer in der Leon hardsgemeinde, zu der das Gemeindehaus anfänglich gehörte, das Gebäude mythologisch aufzuladen. Das Land, auf dem sich das Gebäude befinde, habe ursprünglich der Familie Schardt gehört, die 1425 aus Kappel nach Basel eingewandert sei. Damit lebe auch der Geist der ‹Milchsuppe von Kappel› in dem Haus, erzählte Baur. Er spielte damit auf das Ende des Ersten Kappelerkrieges an, mit dessen Friedensschluss 1529, nachdem die verfeindeten Parteien gemeinsam eine Milchsuppe gegessen hatten, ein Krieg zwischen den reformierten und katholischen Ständen verhindert werden konnte. 2 Da der Krieg zu Lebzeiten von Johannes Oekolampad (1482–1531, siehe S. 22) stattgefunden hatte, sei auch seine Präsenz in diesem Haus spürbar, erklärte Baur. Weniger pathetisch, aber dennoch eindrucksvoll war die erste Predigt von Walter Lüthi, Pfarrer am Gemeindehaus, einige Wochen später. Er nannte drei Götzen, denen er entgegentreten wolle: Alkohol, Mammon und Macht. «Das tapfere frische Auftreten des neuen Pfarrers machte sichtlich den besten Eindruck», schrieb die Presse spürbar erfreut über den neuen Pfarrer. 3 Walter Lüthi (1901–1982) wuchs mit fünf Geschwistern in Bettlach im Kanton Solothurn auf. Nach dem frühen Tod des Vaters, der die Dorfkäserei geführt hatte, zog die Familie in eine Dreizimmerwohnung. Die vier Brüder wohnten in einem Zimmer mit zwei Doppelbetten, die beiden Schwestern wohnten mit der Mutter in einem weiteren Zimmer und das dritte diente als Wohnzimmer. Die Mutter brachte die Familie zuerst als Verkäuferin von Kochgeschirr, später als Heimarbeiterin für die Uhrenindustrie mehr schlecht als recht durch. Wegen der Wirtschaftskrise in den 1920er-Jahren wanderten vier Geschwister von Lüthi in die USA aus. Von dieser Biografie geprägt, setzte sich Lüthi als Pfarrer intensiv für arbeitslose Menschen ein. Tief war seine Abneigung gegen den Nationalsozialismus. In seinen Predigten äusserte er sich dezidiert dagegen. «Die Predigten hatten zur Folge, dass der Sigrist mich nach einiger Zeit warnte», erinnerte sich Walter Lüthi. 4 Es seien sonntags während der Predigt jeweils einige Autos mit ausländischem Nummernschild in der Umgebung parkiert gewesen. «Ich solle ja nicht mehr über die Grenze ins Badische hinüber gehen. Die Predigten würden ab gehört.»

Im Gemeindehaus Oekolampad entwickelte sich schnell ein reges Gemeindeleben. Bereits 1934 besetzte Robert Brunner eine zusätzliche Pfarrstelle. Brunner leitete die Zeitschrift ‹Judaica›, die im Auftrag des Vereins der Freunde Israels herausgegeben wurde, und engagierte sich für den interreligiösen Austausch. Die Pfarrfamilie Lüthi mit sieben zwischen 1929 und 1944 geborenen Kindern lebte ein offenes Pfarrhaus. Haushaltshilfen, viele davon aus Deutschland, unterstützten die Pfarrfrau, Viola Lüthi. Die gelernte Lehrerin betreute gemeinsam mit der zweiten Pfarrfrau den Wibrandisverein, für den Frauen aus der Gemeinde besonders in der Kriegszeit in einer Strick- und einer Nähgruppe wichtige Arbeit leisteten und Familien mit Strickwaren und genähten Kleidern unterstützten. Viola Lüthi besuchte etwa zweimal pro Woche alte und bedürftige Menschen zu Hause, oft begleitet von den Kindern. Im Pfarrhaus war viel Betrieb, Gäste kamen und gingen. Sohn Christian Lüthi (* 1930) erinnerte sich an ein Wartezimmer im Pfarrhaus für Menschen, die bei Vater Walter in die Seelsorge gingen. 5 Nachmittags hätten jeweils sechs bis acht Leute gewartet, bis sie ins direkt angrenzende Studierzimmer eintreten konnten. Es seien auch viele Bettlerinnen und Bettler unterwegs gewesen. «Die Mutter empfing sie. Sie hatte ein Büchlein, in dem sie eintrug, wann welcher Hausierer vorbeigekommen war», erzählte Lüthi. Am Mittagstisch waren oft Gäste anwesend, vielfach einfache Menschen aus der Pfarrei, die bei Walter Lüthi seelsorgerische Hilfe suchten, oder auch Menschen, die nach Basel geflohen waren und Unterstützung brauchten. Trotz Krisenund Kriegsjahren und viel Not in der Bevölkerung, die die Pfarrkinder hautnah miterlebten, gab es unbeschwerte Momente im Gemeindehaus Oekolampad. «Wir spielten oft im Höfli», erinnerte sich Christian Lüthi. Gemeinsam mit zwei Brüdern im ähnlichen Alter kletterten sie an einer Turnstange, benutzten die Schaukel oder spielten oft Fussball. Weil sie –was selten war – einen Fussball besassen, freuten sich die Kinder aus dem Quartier, wenn sie zum Spielen auf die Matte neben dem Gemeindehaus kamen.

Widerrede gegen die menschenfeindliche Ideologie Das Gemeindeleben litt in den Kriegsjahren. Die Kohlerationierung etwa führte dazu, dass verschiedene Räumlichkeiten im Gemeindehaus nicht oder nur an ausgewählten Tagen geheizt und genutzt werden konnten. Insbesondere

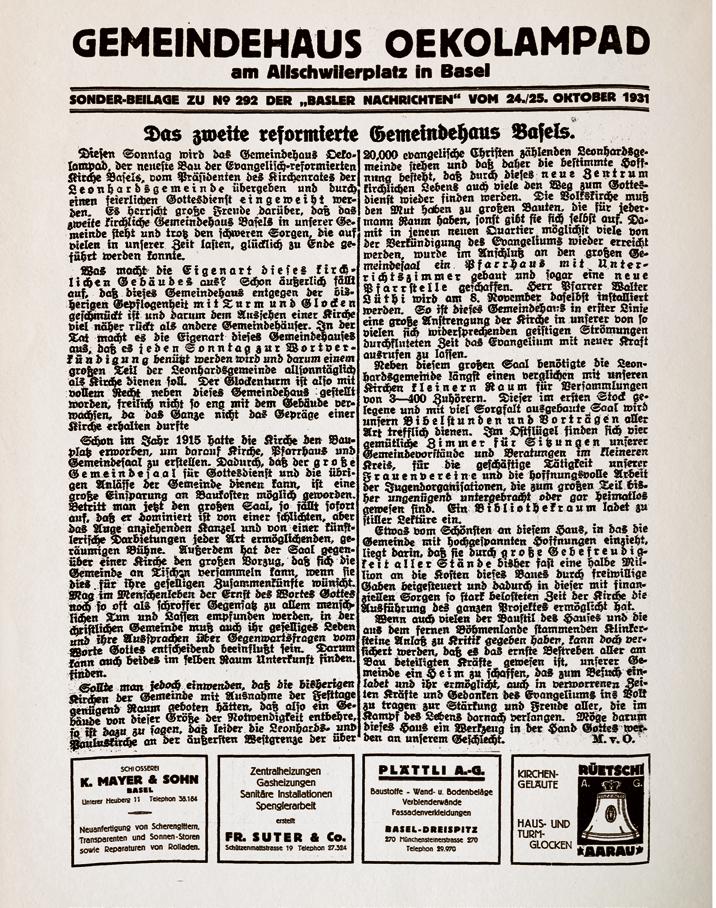

Sonderbeilage der ‹Basler Nachrichten› vom 24. / 25. Oktober 1931

Allschwilerplatz und Gemeindehaus Oekolampad, um 1960

die Jugend räume und das Café in der Altersstube waren davon betroffen. Einschneidend war die Belegung des Gemeindehauses Oekolampad durch die Schweizer Armee von September 1944 bis Ende Mai 1945. Der Wibrandissaal, der kleine Gemeindesaal im Obergeschoss, konnte nur reduziert für die Sonntagsschule benutzt werden, weil er mit Esstischen für das Militär vollgestellt war. Da die Armee weitere Räume und die Küche belegte, war ein geregelter Betrieb im Gemeindehaus erschwert.

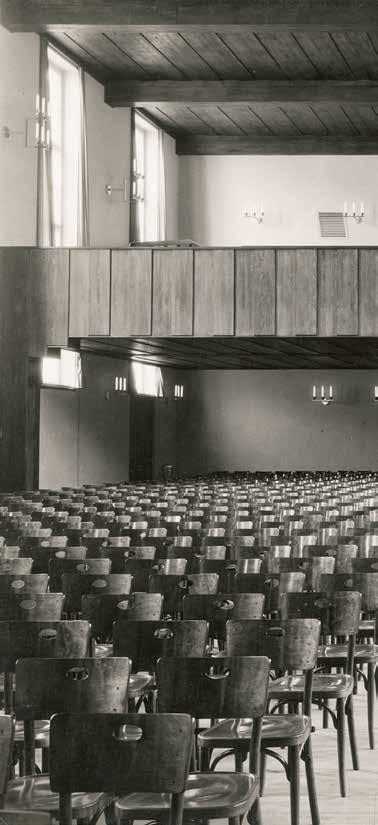

Speziell in den ersten Kriegsjahren waren die 1500 Plät ze im Gemeindesaal bei Predigten von Walter Lüthi sehr gut besucht. Es waren sogar Übertragungen via Lautsprecher in den Wibrandissaal nötig, um alle Besucherinnen und Besucher erreichen zu können. Eine Lüthi-Predigt sei ein Stadtereignis gewesen.6 Das Tram, das die Menschen in Massen an den Allschwilerplatz brachte, erhielt den Übernamen ‹LüthiExpress›. Lüthis Predigten gaben den Menschen Kraft und Zuversicht. Herausragend waren seine Predigten über Amos (1935/36) und Habakuk (1940). Der Prophet Habakuk ist wütend auf Gott, weil dieser das Böse nicht bekämpft und ungerechte Nationen nicht bestraft. Er teilt dies Gott auch mit. Lüthi machte in seiner Predigt den Menschen Mut, dass die Zeit kommen werde, in der Gott nicht mehr zusehen, sondern richten werde. Wichtig sei aber: «Es ist nicht dann Frieden, wenn die Bomben etwas weiter weg von uns niederfallen, sondern wenn die Menschen den Glauben zu Gott finden.» 7 Lüthi lehnte nicht nur den Nationalsozialismus dezidiert ab, sondern äusserte sich auch innenpolitisch. Früh thematisierte und kritisierte er die Flüchtlingspolitik der Schweiz. In seiner Predigt zum Eidgenössischen Buss- und Bettag 1938 beklagte er, dass die Abwehr von Flüchtlingen gegen das Prinzip der Nächstenliebe verstosse.

Im Spätsommer 1942 trat Lüthi an vorderster Front auf, als ein ziviler Aufschrei durch die Schweiz ging. Die Behörden hatten am 13. August 1942 in einer Verordnung festgehalten, dass jüdische Menschen nicht mehr als politische Flüchtlinge anerkannt und illegal Eingereiste ausgeschafft werden sollten. Kirchenvertreter suchten das Gespräch mit dem verantwortlichen Bundesrat, Eduard von Steiger, und versuchten, eine Milderung der Verordnung zu erreichen. Die öffentliche Widerrede führte dazu, dass Flüchtlinge, die vor dem 13. August 1942 illegal eingereist waren, nicht mehr ausgeschafft wurden. Walter Lüthi

nahm an den Gesprächen mit den Behörden nicht teil, wirkte aber im Hintergrund. Am 22. August 1942 schrieb er an Alphons Koechlin, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, der die Delegation angeführt hatte: «Wenn die Kirche hier nicht kämpft, hat sie den Kampf gegen die drohende Ariergesetzgebung verloren. Wenn sie hier weicht, dann ist die Stunde des Bekennens für sie vorbei und Gott wird seinen Weg ohne Kirche gehen.» 8 Vier Tage darauf wandte sich der Kirchenvorstand der Oekolampadgemeinde an den Polizeidirektor von Basel-Stadt, SP-Regierungsrat Fritz Brechbühl, und an die Presse. Mit der neuen Praxis müsse gebrochen werden: «In dieser Frage kann nur das sittlich Rechte auch das politisch Richtige sein.»9 Lüthi veröffentlichte gemeinsam mit zwei Pfarrern einen Beitrag in der ‹National-Zeitung›, der in deutlichen Worten das Schicksal der Juden und Jüdinnen beklagte. Es sei eine Unmenschlichkeit gewesen, einen so grossen Unterschied zwischen politischen Flüchtlingen und Rassenflüchtlingen zu machen. «Denn, weil die Verfolgung, ja die Ausrottung der Juden zur Rassenpolitik unserer Nachbarstaaten gehört, sind auch die Flüchtlinge, die nicht wegen politischer Betätigung, sondern nur ihrer jüdischen Herkunft wegen zu uns gekommen sind oder noch kommen, politisch Verfolgte und müssten als solche aufgenommen und geschützt, nicht abgewiesen oder schikaniert werden.» 10

Höhepunkt jener bewegten Tage im August 1942 war die Landsgemeinde der Jungen Kirche im Hallenstadion in Zürich. Die Junge Kirche war eine evangelische Jugendbewegung, die sich in lokalen Gruppen organisierte und sich um kirchliche Jugendarbeit bemühte. Die Veranstaltung vor sechstausend Jugendlichen war ein «Schlagabtausch über die schweizerische Flüchtlingspolitik».11 In den Hauptrollen: Bundesrat Eduard von Steiger und Walter Lüthi. Lüthi verurteilte in seiner Rede die Politik der Schweiz als lieblos, heuchlerisch und undankbar. «Allein in der Stadt Basel werden laut amtlicher Statistik ü ber 3000 immer noch wohlgenährte Hunde gef ü ttert», sagte er. «Ich mag ihnen ihr Essen wohl gönnen. Aber solange wir in der Schweiz noch bereit sind, unser Brot und unsere Suppe und unsere Fleischration mit vielleicht 100 000 Hunden zu teilen, und haben gleichzeitig Sorge, einige zehntausend, oder auch hunderttausend Flü chtlinge w ü rden f ü r uns nicht mehr tragbar sein, ist das eine Einstellung von hochgradiger Lieblosigkeit.» 12 Atemlose Stille habe während Lüthis Predigt geherrscht

Ein Leben als Pfarrersfrau und Managerin einer Patchwork-Familie

Ein grosses Feuer brannte auf dem Münsterplatz. Etwa dreihundert junge Männer fütterten es mit Bildern und anderen Gegenständen, die sie aus dem Münster herausgeholt hatten. Die Männer stürmten danach weitere Kirchen in der Stadt, zerstörten Altäre und entwendeten für den Gottesdienst benötigte Utensilien. Der Bildersturm fegte am 9. Februar 1529 über Basel und setzte die Obrigkeit unter Druck, sich hinter die Reformation zu stellen.

Der Krawalltag steht im Kontrast zu den sonst vor allem geistigen Tätigkeiten der mit der Reformation sympathisierenden Menschen an der Universität, in der Politik und in der Kirche. Basel war in der Reformationszeit «Teil einer intellektuell pulsierenden Region am Oberrhein» und «Knotenpunkt humanistischer Netzwerke».1 Dazu gehörten Buchdrucker wie Johannes Froben, Gelehrte wie Erasmus von Rotterdam und Pfarrer wie Wolfgang Capito und Johannes Oekolampad (1482–1531). Und mittendrin fand sich nach ihrer Heirat 1528 mit Oekolampad auch Wibrandis Rosenblatt (1504–1564) wieder. Sie übernahm die Führung des Pfarrhaushaltes von der kurz vor der Hochzeit verstorbenen Mutter von Oekolampad.

Zu diesem Zeitpunkt wirkte Oekolampad seit wenigen Jahren als Pfarrer an der Martinskirche. Bereits vor seinem Pfarrmandat hatte er als Theologieprofessor an der Universität Vorlesungen zu Bibelthemen gehalten, die er auch auf Deutsch anbot. So erreichten seine reformatorisch gesinnten Worte nicht nur des Lateins kundige Studenten, sondern auch ein interessiertes Bürgertum. Als wichtiger Vertreter eines reformatorischen Netzwerks war Oekolampad an der Publikation mehrerer Schriften, unter anderem an der Bibelausgabe ‹Novum Instrumentum› von Erasmus von Rotterdam, beteiligt. Oekolampad entwarf die Reformationsordnung, die wenige Wochen nach dem Bildersturm vom Grossen Rat verabschiedet wurde. Nach ihrer Einführung wählte ihn der Rat zum Antistes, zum obersten Vertreter der Basler Kirche. Die Reformation brachte nicht nur kirchliche Veränderungen, sondern emanzipierte auch den Staat von der Kirche.

Medaillonporträt von Wibrandis Rosenblatt. Unbekannter Künstler, 16. Jahrhundert

Wibrandis Rosenblatt brachte ein Kind aus erster Ehe mit ins Pfarrhaus. Für Oekolampad, der aus Weinsberg bei Heilbronn stammte, war Rosenblatt ein Glücksfall. Zwar stammte bereits seine Mutter, Anna Pfister, aus Basel, aber mit Wibrandis Rosenblatt heiratete er sich in die Basler Gesellschaft ein. Wibrandis’ Mutter entstammte der Familie Strub, die in der Gerberei arbeitete und mehrere Angehörige in wichtigen politischen Ämtern stellte. Der Altersunterschied zwischen Rosenblatt und Oekolampad – er war über zwanzig Jahre älter als sie – führte unter Gelehrten zu spöttischen Bemerkungen. Die beiden liessen sich davon aber nicht beirren. Oekolampad lobte die Frömmigkeit und Tüchtigkeit seiner Frau. Rosenblatt lebte das Idealbild der Ehefrau als christliche Gefährtin, übernahm die Führungsrolle im Pfarrhaus, die auch den Betrieb von Ländereien beinhaltete, und wurde Teil des reformierten Netzwerks. Letzteres sollte für ihr weiteres Leben noch wichtig werden. Sie prägte als eine der ersten reformierten Pfarrfrauen einen neuen Typus des reformierten Pfarrhauses, der auch bei Pfarrfamilien im

Gemeindehaus Oekolampad bis in die jüngste Vergangenheit gelebt wurde. Die Pfarrhäuser jener Zeit waren Orte der Begegnung und des Austauschs. Pfarrfrauen wie Rosenblatt haben mit «Tisch- und Kostgängern zum Familieneinkommen beigetragen, durch die Aufnahme von Witwen, Waisen und Glaubensflüchtlingen das reformierte Pfarrhaus zum Ort der Wohltätigkeit gemacht und durch die Gastfreundschaft, die sie durchreisenden Theologen und Studenten erwiesen, am intellektuellen Netzwerk unter den Reformierten mitgearbeitet», schreibt die Historikerin Susanna Burghartz. 2 Wibrandis Rosenblatt war aber nicht nur engagierte Pfarrfrau, sondern auch Managerin einer Patchwork-Familie. Johannes Oekolampad hinterliess ihr bei seinem Tod 1531 die drei gemeinsamen Kinder Eusebius, Irene und Aletheia. Noch im gleichen Jahr heiratete sie mit Wolfgang Capito einen weiteren Reformator und Freund von Oekolampad. Dessen Frau war kurz davor an der Pest gestorben. Rosenblatt zog mit ihren Kindern und der Mutter nach Strassburg zu Capito. Zehn Jahre führte sie den Haushalt und schenkte fünf weiteren Kindern das Leben. Dann traf die Pestwelle von 1541 Strassburg und die Familie von Wibrandis Rosenblatt mit voller Wucht. Ehemann Wolfgang und drei Kinder fielen ihr zum Opfer. Und erneut wollte es das Schicksal, dass ein befreundeter Reformator, Martin Butzer, in der gleichen Pestwelle seine Frau verlor. Schnell schlossen sich die Überlebenden der beiden Familien zu einer weiteren Patchwork-Familie zusammen. Zusätzlich nahm Rosenblatt die jüngste Tochter ihres verstorbenen Bruders in ihren Familienverband auf. Nach einigen Jahren musste Butzer Strassburg aus religionspolitischen Gründen verlassen und fand als Theologieprofessor im englischen Cambridge Asyl. Als er gesundheitliche Probleme bekam, zog Rosenblatt mit der Familie nach und betreute Butzer, bis er 1551 starb. Zurück im Elsass, entschied sie sich, das erneut von der Pest bedrohte Strassburg zu verlassen und wieder nach Basel umzuziehen. Hier lebte sie mit ihrer Grossfamilie. Wibrandis Rosenblatt war Mutter von elf Kindern, Ehepartnerin von vier Männern, Gesprächspartnerin und Haushälterin von drei Reformatoren und Managerin einer grossen Patchwork-Familie gewesen. Die Pestwelle von 1564 war schliesslich eine zu viel. Etwa ein

Drittel der rund zehntausend Einwohnerinnen und Einwohner von Basel fielen ihr zum Opfer. Dass Wibrandis Rosenblatt nicht wie andere Pestopfer in einem Massengrab beigelegt wurde, sondern im Kreuzgang des Basler Münsters neben ihrem zweiten Ehemann, Johannes Oekolampad, ihre letzte Ruhestätte fand, zeigt, wie bedeutend sie schon zu Lebzeiten war. Auch wenn ihr Name auf dem Epitaph fehlt, lebt die Erinnerung an Wibrandis Rosenblatt weiter. Bereits eine Basler Chronik von 1624 nannte Rosenblatt neben Pfarrern, Juristen, Ärzten und Druckern als Pestopfer. Ernst Staehelin, Pfarrer und als Kirchenhistoriker Herausgeber der ‹Oekolampad-Bibliografie›, publizierte 1934 ein Büchlein über Rosenblatt und prägte ihre Rezeption bis zur Jahrhundertwende. 3 In den letzten zwanzig Jahren veränderte sich die Wahrnehmung von Wibrandis Rosenblatt. Ihr wird heute eine aktivere Rolle innerhalb des Pfarrhauses zugeschrieben, die über die Aufgabe als Pfarrgefährtin hinausging. Angestossen wurde die Neuinterpretation durch den Verein Frauenstadtrundgang Basel, der 2004 zum 500. Geburtstag von Wibrandis Rosenblatt eine Gedächtnisfeier in der Martinskirche angeregt hatte. Zu ihren Ehren wurde eine Gedenktafel am Pfarrhaus der Martinskirche enthüllt, wo sie als erste reformierte Pfarrfrau in Basel gewirkt hatte. 2022 benannte die Basler Regierung im Dreispitz-Quartier einen Weg nach ihr. Im Gegensatz zu 1529 brauchte es diesmal keinen Bildersturm, um mit Altem zu brechen, die Geschichte von Frauen neu aufzurollen und ihnen einen Platz in der Geschichtsschreibung zu geben.

und die ‹National-Zeitung› würdigte seine Rede als offen und mutig. Für die ‹Neue Zürcher Zeitung› hingegen war die Rede von Bundesrat Eduard von Steiger der Höhepunkt der Landsgemeinde. Er habe es vermieden, auf die «polemischen Töne» von Vorrednern einzugehen, und habe betont, ohne geistige Widerstandskraft versage im Ernstfall auch der kraftvollste Athlet und der bestausgerüstete Soldat.13 Von Steiger übernahm die Verantwortung für die behördlichen Massnahmen und sagte: «Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren hat, indessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann.» 14

Der Widerstand gegen die behördlichen Massnahmen liess in der Folge nach. Wohl auch deshalb, weil Flüchtlinge, die sich bereits im Land aufhielten, nicht mehr ausgeschafft und neu ankommende Flüchtlinge bereits an der Grenze, abseits der Öffentlichkeit, zurückgeschickt wurden. Auf weitere Verschärfungen reagierte die offizielle Kirche – der drohenden Lage wegen – zusehends resigniert. Die bundesrätliche Rede vom Spätsommer 1942 ging mit ‹Das Boot ist voll› in die Schweizer Geschichte ein. Dieses Bild nahm Lüthi im Oktober 1943 in einem Text auf, in dem er betonte, dass der tiefere Sinn der Existenz der Schweiz darin bestehe, Schiffbrüchigen einen trockenen Platz zu gewähren.

Die lange Kriegszeit zerrte an den Kräften. In der Seelsorge kümmerte sich Lüthi auch um Grenzwächter, die die Grenzschliessung umsetzen mussten. Er erinnerte sich: «Einer von ihnen erzählte, wie schrecklich es gewesen sei, als er eine jüdische Grossmutter mit ihrem Enkelkind mit dem Bajonett an der Grenze habe zurückweisen müssen; wie er sie schreien hörte, als sie drüben von den deutschen Grenzwächtern erwischt wurde.» 15 Der Kirchenvorstand der Oekolampadgemeinde erkannte 1944 eine gewisse Müdigkeit in den Reihen der Kirchgängerinnen und Kirchgänger. Die Gottesdienste wurden weniger gut besucht. Eine Erklärung sah er darin, dass sich die Gemeindepfarrer so dezidiert für die Flüchtlinge und gegen den Antisemitismus aussprachen und damit wohl einige Besucherinnen und Besucher verärgerten. Das sei aber hinzunehmen, denn das Wort Gottes sei «nach bestem Wissen und Gewissen auftragsgemäss in unsere Zeit hinein auszurichten, unabhängig davon, ob es uns Freunde oder Gegner schafft».16

Nach Kriegsende im Mai 1945 normalisierte sich der Betrieb im Gemeindehaus. Nach dem Abzug der Militärtruppen konnte die Sonntagsschule im Wibrandissaal wieder durchgeführt werden. Etwa vierhundert Kinder aus dem Quartier erhielten so jede Woche Einblick in die biblischen Geschichten. Auch das Vereinsleben kehrte zurück. Doch kaum war eine Art Alltag eingekehrt, stand für die Oekolampadgemeinde ein schwieriger Abschied bevor. Walter Lüthi war ans Berner Münster berufen worden. Neu mit einem Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Basel versehen, verliess Lüthi etwas widerwillig – er hatte die Berufung nach Bern davor zweimal abgelehnt – seine Gemeinde, in der er in seinen fünfzehn Jahren als Pfarrer tiefen Eindruck hinterlassen hatte.

Auch in Bern fand Pfarrer Lüthi den Draht zur Kirchenbasis. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, selber Pfarrersohn, nahm Lüthis Wirken wahr. In seinem Kriminalroman ‹Der Richter und sein Henker›, der erstmals von Dezember 1950 bis März 1951 als Serie in der Zeitschrift ‹Der Schweizerische Beobachter› erschienen war, beschrieb Dürrenmatt, wie sich nach einem Gottesdienst im Berner Münster die Portale öffneten: «Der Strom der Menschen war gewaltig, Lüthi hatte gepredigt.»17

Die Suche nach einem Nachfolger für Lüthi in Basel gestaltete sich schwierig. Nach seiner Abberufung brach ein Konflikt offen aus, der bereits seit vielen Jahren in der Gemeinde und in der ganzen Basler Kirche geschlummert hatte: Eine freisinnige Gruppe von Gemeindemitgliedern, als kirchlich-fortschrittliche ‹Vereinigung Oekolampad› konstituiert, meldete bei der Pfarrwahl ihre Ansprüche an.

Hitziger Richtungsstreit in der reformierten Kirche

Seit dem 19. Jahrhundert und dem Aufkommen des Freisinns als politischer Macht kannte die Basler Kirche zwei Glaubensrichtungen: Bei den Reformierten standen sich eine positivorthodoxe und eine freisinnig-liberale Gruppe gegenüber. Für die Pfarrwahl im Juni 1946 in der Oekolampadgemeinde stellten die Freisinnigen einen eigenen Kandidaten auf. Der Wahlkampf wurde so hitzig geführt, dass danach in der Gemeinde die Rede vom verbrannten Boden die Runde machte. Der freisinnige Kandidat unterlag zwar deutlich gegen den offiziellen Kandidaten des Kirchenvorstands, holte aber über 30 Prozent der rund 2450 Stimmen. Neuer Pfarrer wurde der positive René Treier.

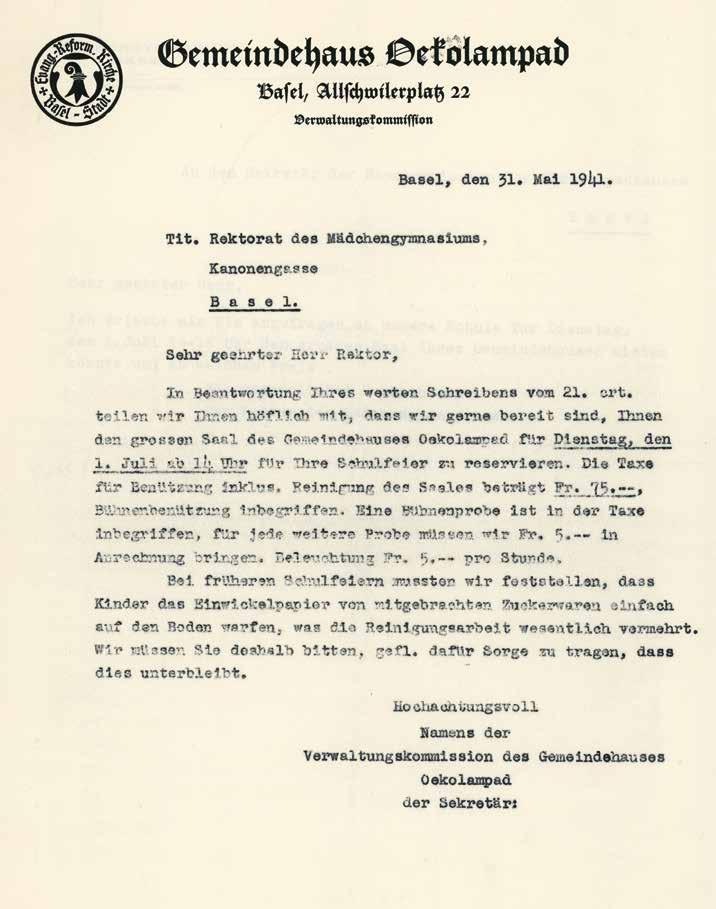

Brief der Verwaltungskommission des Gemeindehauses an das Rektorat der Mädchenschule, 1941

Der Konflikt zwischen den beiden Ausrichtungen verschärfte sich, weil der Kirchenvorstand es ablehnte, Räumlichkeiten im Gemeindehaus Oekolampad für freisinnige Gottesdienste zur Verfügung zu stellen. Erst als freisinnige Vertreterinnen und Vertreter in die Kirchgemeindeversammlung, das Parlament der Oekolampadgemeinde, gewählt wurden, begann sich die Situation zu entspannen. Denn der Kirchenvorstand der Oekolampadgemeinde beantragte nun eine dritte Pfarrstelle. Offiziell deshalb, weil die Gemeinde weiter angewachsen sei und eine zusätzliche Seelsorgestelle nötig mache. Der Kirchenrat, das oberste Exekutivorgan der Evangelisch-reformierten Kirche, anerkannte dies, vertrat aber vorerst die Haltung, dass aus finanziellen Gründen kein weiteres Personal angestellt werden sollte. Er liess sich erst überzeugen, als die Einführung einer dritten Pfarrstelle an die Besetzung dieser durch einen freisinnigen Kandidaten gekoppelt wurde. Denn die «Befriedigung der Minderheitsansprüche zu Oekolampad habe für die gesamte Stadt ihre Bedeutung», schrieb der Kirchenrat. 18

Die Koppelung der dritten Pfarrstelle an einen Vertreter der freisinnigen Ausrichtung entschärfte den Wahlkampf 1949 merklich. Es hatte sich bei den meisten Gemeindemitgliedern die Erkenntnis durchgesetzt, dass in einer Kirchgemeinde Menschen mit unterschiedlichen Glaubenserkenntnissen zusammengehören können. Entsprechend sank die Stimmbeteiligung um etwa die Hälfte. Der Situation kam zugute, dass nach dem Weggang von Pfarrer Robert Brunner gleich zwei Stellen neu besetzt werden mussten. Die meisten Stimmen erhielt Pfarrer Hans Graf, Vertreter der positiven Richtung, den knapp 70 Prozent der rund 1300 Stimmenden wählten, vor dem freisinnigen Pfarrer Hans Sulser, dessen Name auf rund 56 Prozent der Stimmzettel stand. Indiz für eine Entspannung in der Gemeinde war die Tatsache, dass rund ein Viertel der Stimmenden beide Namen auf ihren Zettel geschrieben hatten.

An den Amtseinsetzungen beider Pfarrer wurde der Wille zum Dialog und zur Zusammenarbeit betont. Bei allen Unterschieden vereine alle das Streben nach der Liebe Gottes, stünden alle auf dem gleichen Fundament des Glaubens. Aus den Reihen der kirchlich-fortschrittlichen Vereinigung hiess es zwar, dass die beiden Richtungen «verschiedene theologische Sprachen» hätten, dies aber einer Zusammenarbeit in gutem Einvernehmen nicht entgegenstünde.19 Was aber waren diese beiden theologischen

Sprachen? Worin unterscheiden sich die positive und die freisinnige Richtung? Diese Frage wurde im Anschluss an den Wahlkampf in der Oekolampadgemeinde ausführlich im ‹Kirchenboten›, der Zeitung für die gesamte Evangelisch-reformierte Kirche in Basel-Stadt, besprochen. Der positive Pfarrer Eduard Thurneysen und der freisinnigliberale Pfarrer Fritz Buri versuchten, die Gegensätze zu erklären. Buri fasste es so zusammen: Die Positiven hielten Christus für Gott, die Liberalen sähen in ihm nur einen Menschen. Die Positiven glaubten an die biblischen Wunder, die Liberalen erklärten sie natürlich. Den Positiven gehe es mehr um den Himmel, den Liberalen mehr um das Leben auf Erden. Mehr aber als die unterschiedlichen theologischen Interpretationen führe etwas anderes zur Verhärtung der Fronten: «Das ist die Neigung, unseren Glauben, unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Verkündigung für allein biblisch und richtig zu halten.»20 Thurneysen erklärte den Unterschied in seinen Worten: Ist die Bibel ein literarisches Dokument aus alter Zeit oder Gottes Wort? Ist Jesus Christus nur ein Mensch oder ist er der «Sohn Gottes des Allerhöchsten, der Mensch geworden ist um unseretwillen, der also von oben kommt, geboren von der Jungfrau Maria»? 21 Der positive Thurneysen bejahte jeweils Letzteres.

Das Interesse der Leserinnen und Leser, mehr zum innerkirchlichen Konflikt zu erfahren, veranlasste die Redaktion des ‹Kirchenboten›, bei Paul Burckhardt, ehemaliger Rektor des Mädchengymnasiums, Historiker und Autor eines 1942 erschienenen Buches über die Geschichte Basels, eine Artikelserie in Auftrag zu geben. Über mehrere Ausgaben schrieb Burckhardt einen kirchengeschichtlichen Abriss. Er zeigte auf, wie sich bereits im 19. Jahrhundert eine Reformtheologie entwickelte, die an die Vernunft auch in Religionsfragen glaubte. Sie folgte dem Leitgedanken: «Die Vernunft wird wieder gläubig werden, wenn erst die Gläubigkeit wieder vernünftig ist.» 22 Die Reformer erhielten grossen Zuspruch, weil sich ihnen viele anschlossen, die nicht nur den Glauben erneuern wollten, sondern auch die Vertreter der alten Richtung, oft aus den besseren Basler Familien stammend, verdrängen wollten. Der Freisinn, der sich auch auf politischer Ebene gegen die Konservativen durchsetzte, erlangte in der Kirche die Oberhand. Voraussetzung dafür war die neue Kirchenordnung von 1874, die das Gremium der Synode als Kirchenparlament einführte und das Wahlrecht auf niedergelassene Schweizer ausdehnte. Eine Zeit lang

Ein Kirchenentscheid verursacht heftigen Streit in der Kunstszene

1932 stand die Evangelisch-reformierte Kirche im Zentrum eines heftigen Kunststreits in Basel. Sogar der Regierungsrat griff schlichtend ein. Begonnen hatte die ganze Geschichte harmlos.

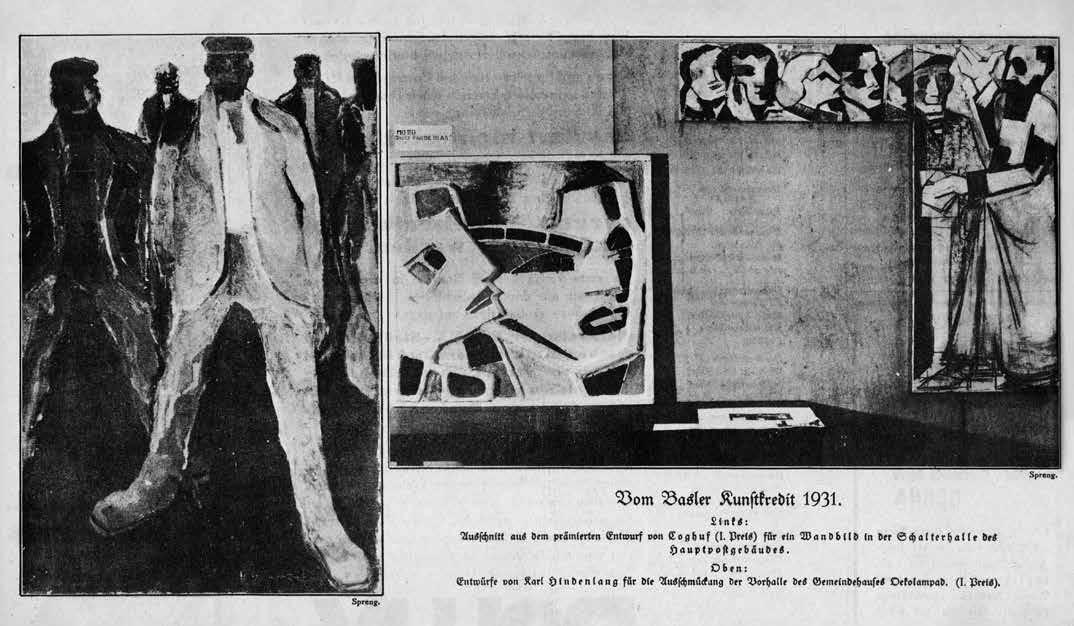

Der Kirchenrat, das oberste Organ der Evangelisch-reformierten Kirche, und der Staatliche Kunstkredit wollten sich finanziell paritätisch an einem Wandschmuck für den Portikus des Gemeindehauses Oekolampad beteiligen. Der Kunstkredit lud zum Wettbewerb ein. Von den neunundzwanzig eingegangenen Entwürfen schafften es sechs in die engere Auswahl.

Die Jurymitglieder beurteilten die Projekte, ohne zu wissen, von welchen Künstlerinnen und Künstlern sie stammten. Die Entscheidung fiel auf den Entwurf ‹Putz Farbe Glas› von Charles Hindenlang (1894–1960). «Die Gesamtskizze fügt sich sehr gut in den Raum der Wand ein. Die Idee, den predigenden Reformator in ganzer

Gestalt, die Zuhörer aber nur als Kopfreihe zu sehen, ist originell und dabei doch gar nicht gesucht», heisst es im Jurybericht vom November 1931.1 Das Grossformat führe dazu, dass das Kunstwerk von Weitem sichtbar sei. Die Jury beschloss mit einer Gegenstimme, den Entwurf zur Ausführung zu empfehlen. Vor der Schlussabstimmung hatte der Vertreter des Kirchenrats seine persönliche Zustimmung zum Entwurf gegeben und seine Bereitschaft erklärt, bei den zuständigen Kirchenbehörden für die Ausführung einzutreten. Ebendiese

Kirchenbehörde, nämlich der für das Gemeindehaus Oekolampad zuständige Kirchenvorstand St. Leonhard, brachte das Projekt dann aber zum Scheitern.

In der Presse wurde Hindenlangs Entwurf kontrovers diskutiert. Der Kritiker der ‹National-Zeitung› fand grossen Gefallen daran. Die Darstellung des predigenden Reformators Oekolampad und der zuhörenden Köpfe sei schön. «Die Winkelform des Gesamtentwurfes ist aber auch rein architektonisch besonders glücklich», schrieb er. Denn sie korrigiere die «Merkwürdigkeit des

Baues», nämlich dass der Haupteingang nicht in der monumentalen Mittelachse liege, sondern sich dort der Eingang zur Postfiliale befinde. 2 Hindenlangs Entwurf lenke nun aber durch das horizontale Querband den Blick dynamisch auf den Haupteingang hin und vermeide dadurch, dass der Betrachter oder die Betrachterin in den faktisch kaum vorkommenden achsialen Zugang zum ganzen Gebäude gezwungen werde. Besonders schön sei Hindenlangs Umgang mit den Details. Das Werk strahle eine «befreiende Heiterkeit» aus.

Ganz anders sah dies der Kollege der ‹Basler Nachrichten›. Er spielte auf den Mann. Es sei bedenklich, wenn sich ein kirchenferner Künstler an einem solchen Wettbewerb beteilige. «Kunst ohne Gesinnung ist Kunst ohne Hintergrund», resümierte der Kritiker. 3 Er sprach Hindenlang die Fähigkeit zur religiösen Kunst ab. Dieser sei zwar ein «ausgezeichneter Plakatkünstler» und «künstlerisch interessanter Maler von drolligen Darstellungen aus dem Matrosenleben, dem Tingeltangel und möglichst naivem Leben». In seinem Entwurf werde nun aber «aus einem schwarzbärtigen Matrosen Oekolampad und aus dem Tingeltangel die Gemeinde». Diese negative Wahrnehmung in der konservativen, der Kirche nahestehenden Presse dürfte durchaus Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Kirchenvorstandes St. Leonhard ausgeübt haben.

Nach einer Besichtigung des von Hindenlang überarbeiteten Entwurfs fällte der Kirchenvorstand seinen negativen Entscheid, den er am 9. Dezember 1932 dem Kirchenrat mitteilte. Die Argumentation war vielfältig, der Kirchenvorstand vermied es aber, die Person des Künstlers ins Spiel zu bringen. Der Entwurf zeige einen «völligen Mangel an religiösem Gehalt» und das Kirchenvolk würde wohl den künstlerischen Oekolampad für den historischen nehmen.4 Der Kirchenvorstand stellte grundsätzlich infrage, ob der Portikus des Gemeindehauses Oekolampad überhaupt einen Wandschmuck benötigte. Die «ruhige und einheitliche Wirkung der Hauptfassade» würde dadurch gestört. Die verwendeten Materialien Glas und Majolika würden den Kontrast noch zusätzlich verstärken. Es lässt sich aus dem Schreiben nicht eruieren, ob diese Argumente vorgeschoben waren und ob eine grundsätzliche Ablehnung der Person Hindenlang dahinterstand. Unbestreitbar

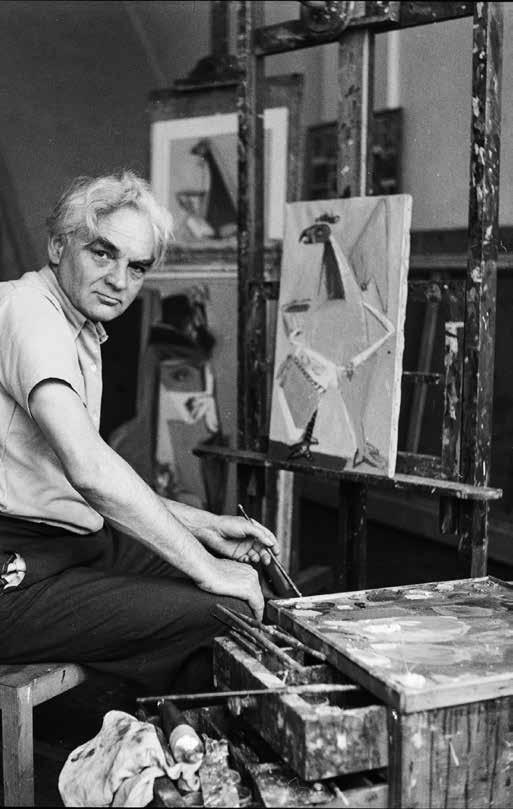

Charles Hindenlang in seinem Atelier, 1948

ist, dass die finanzielle Situation der Kirchgemeinde eine Rolle spielte. Obwohl der Kirchenbeitrag von 5000 Franken an das Kunstwerk über freiwillige Spenden hätte finanziert werden sollen, sah der Kirchenvorstand im «künstlerischen Schmuck» einen Luxus. Insbesondere deshalb, weil für die Orgel im Gemeindehaus das Geld noch fehlte. Sich der Tragweite seines Entschlusses bewusst, schrieb der Kirchenvorstand: «Um Missdeutungen zu verhüten, möchten wir zum Schluss nur noch sagen, dass unser ablehnendes Urteil in keiner Weise aufgefasst werden darf als ein Verdikt über die moderne Kunst überhaupt, sondern lediglich als eine Ablehnung dieses speziellen, uns vorliegenden Projektes.» 5

Gerade so aber, als Ablehnung der modernen Kunst und ihrer Vertreterinnen und Vertreter, wurde der Entscheid in Kunstkreisen aufgenommen. Der direkt betroffene Künstler Charles Hindenlang sass seit 1932 in der Kunstkredit-Kommission und war vom Entscheid offenbar so gekränkt, dass er einen Richtungsstreit vom Zaun brach. Der Präsident der Kunstkredit-Kommission und SP-Regierungsrat Fritz Hauser versuchte vergeblich zu moderieren. Die Fronten zwischen ‹alten› und ‹jungen› Künstlerinnen und Künstlern waren so verhärtet, dass es innerhalb der Basler Sektion der ‹Gesellschaft Schweizer Maler, Bildhauer und Architekten› (GSMBA) zu einer Spaltung kam. Die Affäre um Hindenlangs Wandschmuck war nicht Ursache der Spaltung, sondern der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es kam zu einer «Polarisierung zwischen Arrivierten und Aufstrebenden».6 Die Gründung der neuen avantgardistischen ‹Gruppe 33›, bestehend aus etwa einem Dutzend Künstlerinnen und Künstlern, darunter Charles Hindenlang, ereignete sich am 10. Mai 1933. Am gleichen Tag verbrannten Anhängerinnen und Anhänger des nationalsozialistischen Regimes in Berlin und anderen Städten Bücher von unerwünschten Autorinnen und Autoren.

Die Gruppe 33 war antifaschistisch und setzte sich für eine offene Gesellschaft ein. In der Gruppe sollte es Platz für alle haben, «für Gegenständliche und Abstrakte, für Realisten und Surrealisten, für Maler, Bildhauer, Graphiker, Architekten, Bühnenkünstler, Dichter und Musiker».7 Voraussetzung war, dass sich die Mitglieder dem Zeitgeist und einer künstlerischen Entwicklung gegenüber offen zeigten. Das bis 1942 betriebene Vereinslokal in der Steinenvorstadt, der ‹Club 33›, wurde für Ausstellungen, Lesungen und Partys genutzt und entwickelte sich zum «Treffpunkt der dissidenten Kulturschaffenden». 8 Auch viele Künstlerinnen und Künstler, die vor dem NS-Regime geflohen waren, waren Teil davon. In der Zeit des Kalten Krieges verlor die Gruppe 33 an Bedeutung, blieb aber bis in die 1970erJahre offiziell bestehen. Fast vierzig Künstlerinnen und Künstler, darunter Rudolf Maeglin, Paul Camenisch, Irène Zurkinden, Meret Oppenheim, Otto Abt oder Walter Bodmer waren im Verlauf der Jahre Teil dieser Gruppe.

Charles Hindenlang hinterliess bis zu seinem Tod 1960 ein vielseitiges Werk. Der ‹Totentanz› von 1945 – das Gemälde befindet sich in der Sammlung des Kunstmuseums Basel – sei ein «Meisterwerk», schrieb der Kunsthistoriker Robert Stoll in einem Nachruf. 9 Hindenlang malte Wandbilder für öffentliche Gebäude, Schulen und das Bahnhofbuffet. Für das Basler Sanatorium in Davos schuf er 1953 das Wandbild ‹Die vier Jahreszeiten›. Bedeutend waren seine Glasbilder für das Kunstmuseum, für Firmen und Privatpersonen. Erneutes Aufsehen erregte Hindenlang, als sein Entwurf für Chorfenster im Basler Münster 1952 von der Kirchgemeinde abgelehnt wurde, obwohl er den Wettbewerb gewonnen hatte. Ein wohl nur schwacher Trost für dieses Déjà-vu war der Auftrag für Glasfenster für die Thomaskirche. Wie hätten die Menschen im Quartier und die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher wohl auf den Wandschmuck von Charles Hindenlang am Gemeindehaus Oekolampad reagiert? Ganz verzichten mussten sie freilich nicht auf ein Werk des Künstlers. Das wachsende Quartier brauchte nämlich nicht nur ein neues Gotteshaus, sondern auch eine neue Schule. 1936 eröffnete das Gotthelf-Schulhaus und zeigte als Wandbilder eine Sonnenuhr, Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler sowie Schwimmathleten und Kanufahrer. Gemalt hatte die Werke Charles Hindenlang.