What If Waswäre wenn

Was wäre wenn Ungebaute

Architektur in der Schweiz

S AM

Schweizerisches

Architekturmuseum

What If Unbuilt Architecture in Switzerland S AM

Swiss Architecture Museum

Andreas Kofler

Andreas Ruby (Hg./Ed.)

Christoph Merian Verlag

Diese Publikation ist im Postquart-Papierformat (22×28 cm) aufgelegt, das in der Schweiz unter anderem neben dem Folio- bzw. Kanzleiformat (22×35 cm) vor der Vereinheitlichung der Papierformate in Gebrauch war. Was wäre, wenn die Schweiz die DIN-Formate nie eingeführt hätte?

This publication is released in the ‘Postquart’ paper format (22×28 cm), which was in use in Switzerland, among others, in parallel with the ‘Folio’ or ‘Kanzlei’ format (22×35 cm) before the standardisation of paper formats. What if Switzerland had never adopted the ISO formats?

Inhalt Content

9 Vorwort, Andreas Ruby

23 Geschichten vom Wenn und Aber, Andreas Kofler

47 Verloren

49 Der Schweizer Wettbewerb, Le Concours Suisse

65 Völkerbundpalast

75 Bibliothek/Saalbau Mühleplatz

85 Strickmaschinen-Areal

95 Verneint

97 Nein, aber …, Marc Frochaux

111 Schweizerischer Zentralflughafen

121 Kantonales Raumplanungsgesetz von 1968

131 Zürcher Wald-Stadt

141 Nagelhaus

151 Westast

161 Versackt

163 Katerstimmung, Katinka Corts

173 Tour de Lausanne

183 Neues Schauspielhaus

193 Super Grimentz Skidorf

203 Seeufer von Lugano

213 Bundeshauserweiterung

223 Staumauern des Lago Bianco

233 Wasserstadt Solothurn

243 Stadtkrone

253 7132 Hotel & Arrival

263 Verändert

265 Projekte und ihre Veränderungen, Sibylle Wälty

279 Kunsthaus Glarus

289 BIZ Turm

299 bolo’bolo

309 Ponts-Ville

319 Megalou (Sulzerareal)

329 Stadtbogen

339 Der Wert der ungebauten Architekturkultur in der Schweiz, Anneke Abhelakh

349 Institutionen

9 Foreword, Andreas Ruby

23 Stories of Ifs and Buts, Andreas Kofler

47 Lost

49 The Swiss Competition, Le Concours Suisse

65 Palace of the League of Nations

75 Mühleplatz Library/Hall

85 Strickmaschinen Site

95 Rejected

97 No, but …, Marc Frochaux

111 Swiss Central Airport

121 1968 Cantonal Spatial Planning Act

131 Zurich Forest City

141 Nagelhaus

151 West Branch

161 Stalled

163 The Hangover Effect, Katinka Corts

173 Tour de Lausanne

183 New Schauspielhaus

193 Super Grimentz Ski Village

203 Lugano Lakefront

213 Federal Palace Extension

223 Lago Bianco Dam Walls

233 Wasserstadt Solothurn

243 Stadtkrone

253 7132 Hotel & Arrival

263 Changed

265 Projects and their Changes, Sibylle Wälty

279 Kunsthaus Glarus

289 BIS Tower

299 bolo’bolo

309 Bridge City

319 Megalou (Sulzer Site)

329 Stadtbogen

339 The Value of Unbuilt Architecture Culture in Switzerland, Anneke Abhelakh

349 Institutions

Vorwort Foreword Andreas Ruby

In der Schweiz wird viel Architektur gebaut, und zwar so viel und so unablässig, dass man das Bauen leicht für die Essenz der Architektur halten könnte. Doch bevor Architektur gebaut werden kann, muss sie erst einmal entworfen werden. Der grösste Teil dieser entworfenen Welt nimmt jedoch niemals physisch Gestalt an, sondern fristet ein lautloses Dasein in Zeichnungen auf Papier, in Modellen in Archiven und in Datensätzen auf Servern – und dies auch nur dann, wenn die gedachten Räume überhaupt als erhaltenswert erachtet werden. Tatsächlich wird also viel mehr Architektur entworfen als gebaut. Selbst in einem Land wie der Schweiz mit ihrer überhitzten Bautätigkeit verkörpert das Gebaute also nur die Spitze des Eisbergs. Deswegen lenkt das S AM Schweizerisches Architekturmuseum mit der Ausstellung und Publikation ‹Was wäre wenn› den Blick auf den schlafenden Riesen unter der Oberfläche, denn möglicherweise verkörpert er die Essenz von Architektur noch mehr als das, was von ihr greifbare Gestalt annimmt.

Das soll die Bedeutung des gebauten Raums nicht relativieren. Die physische Erfahrung von Architektur ist einzigartig und kann unvergleichliche Empfindungen erzeugen: Das Gefühl, auf einmal vor einem Gebäude zu stehen und zu begreifen, was es bedeuten würde, wenn es da nicht stände. Die Neugier, ein Haus zu umkreisen, um es von verschiedenen Seiten zu erfassen. Das nie verblassende Erstaunen darüber, wie sich beim Übertreten der Schwelle das Aussen in ein Innen verwandelt und dass ich Architektur riechen, berühren und begreifen kann. Die sinnliche Realisation, dass Raum kein Objekt ist, das ich betrachte, sondern eine Welt in der Welt, die mich allseits umgibt und mich phänomenologisch aufsaugt. Und das Vergnügen, mich von einem Haus an die Hand nehmen zu lassen und mich von ihm verführen zu lassen, der Logik seiner Raumsequenz zu folgen, ohne zu wissen, wo mich das hinführt.

Gleichzeitig hat die Welt der ungebauten Architektur ihre ganz eigene Faszination, die entfernt an die Forscherlust der Archäologie erinnert. Sich durch die Grundrisse und Schnitte eines Papier gebliebenen Entwurfs zu bewegen, bedeutet, ihn in der eigenen Vorstellung zu erbauen. Letztlich kann man mit seiner Vorstellungskraft ein ganzes Arsenal von unrealisierten Visionen zum Leben erwecken. Das erweitert die Welt, wie wir sie kennen, schlagartig um ganze Metawelten ungenutzter Möglichkeiten. Man wünschte sich eine Option in Googles ‹Street View›, in der man auf Wunsch all die ungeborenen Kinder der Architektur anstelle des real Gebauten erleben könnte. Es ist eine betörende und verwirrende Erkenntnis, dass unsere Welt auch ganz anders aussehen könnte. Dass unsere Wirklichkeit nur eine von vielen möglichen Optionen ist. Und dass letztlich diese eine Option unter anderem deswegen Wirklichkeit wurde, weil bestimmte Menschen bestimmte Entscheidungen trafen. Somit verweist das Ungebaute in der Architektur immer auch auf ihr utopisches Potenzial: die Möglichkeit einer anderen Welt. Es lohnt sich deswegen, das Ungebaute ernst zu nehmen. Denn es re-

There is a great deal of architecture being built in Switzerland—so much of it and so incessantly that one could easily consider construction to be the essence of architecture. Before architecture can be built though, it first has to be designed. However, most of this designed world never takes physical shape and instead leads a silent existence in drawings on paper, in models within archives, and in datasets on servers—and that is only if the imagined spaces are deemed to be worth keeping at all. Indeed, much more architecture is designed than built. Thus, even in a country like Switzerland, with its exuberant construction activity, the built constitutes only the tip of the iceberg. For this reason, the S AM Swiss Architecture Museum’s exhibition and publication What If draws attention to the sleeping giant beneath the surface—because it may embody the essence of architecture even more than the architecture that takes tangible shape.

This is not intended to detract from the importance of the built space. The physical experience of architecture is unique and can generate incomparable sensations: The feeling of suddenly standing in front of a building and understanding what it would mean if it were not there. The curiosity that prompts me to circle a building in order to appreciate it from different sides. The never-fading astonishment at how, when I cross the threshold, the exterior transforms into an interior. The fact that I can smell, touch and grasp architecture. The sensory realisation that space is not an object I look at, but a world within the world, which surrounds me on all sides and absorbs me phenomenologically. And the pleasure of letting a building take me by the hand and entice me to follow the logic of its spatial sequence without knowing where it will lead me.

At the same time, there is something quite distinctly fascinating about unbuilt architecture, faintly reminiscent of the exploratory thrill of archaeology. Going through the floor plans and sections of a design that has remained on paper ultimately means building it in one’s own imagination. After all, the powers of imagination can bring to life a whole arsenal of unrealised visions. This suddenly expands the world as we know it, to include entire meta-worlds of untapped possibilities. It makes one wish for an option in Google Street View that would make it possible to experience all the unborn children of architecture, instead of the real built ones. It is beguiling and disorienting to discover that our world could also look very different. That our reality is only one of many possible options. And that in the end, this one option became reality partly because certain people made certain decisions. Thus, in architecture, the unbuilt always points to its utopian potential: the possibility of another world.

It is therefore worth taking the unbuilt seriously, as it represents an important means of critically measuring the status quo. Due to the fact that a competition jury is made up of individuals with different values,

präsentiert eine wichtige kritische Messlatte des Status quo. Weil eine Wettbewerbsjury aus Individuen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen besteht, sie sich aber letztlich auf ein Projekt einigen muss, dem sie die Absolution zur Verwirklichung erteilt, sind radikale und charismatische Projekte oft benachteiligt gegenüber solchen, die präventiv taktische Projektionsflächen für einen Kompromiss anbieten. Insofern funktioniert das Wettbewerbssystem heute oft als gnadenloses Nadelöhr des kritischen Vermögens der Architektur, Konventionen infrage zu stellen durch neue und ungewöhnliche Lösungen. Aber das heisst nicht, dass Architektur, wenn sie nicht zur Realisierung kommt, wirkungslos wäre – im Gegenteil. Im Paris des 19. Jahrhundert inspirierte die konventionelle Auswahlpraxis der Salonausstellung die von der Jury abgelehnten Kunstschaffenden dazu, ihre Werke in einem eigens dafür gegründeten ‹Salon des Refusés› auszustellen, der heute als Wegbereiter der privaten Kunstgalerie gilt und faktisch zum Inkubator der modernen Kunst wurde. Während die Refusés schnell zu den Lichtgestalten der Avantgarde avancierten, gerieten die einst im eigentlichen Salon Gefeierten bald in Vergessenheit. Insofern birgt der Status des Ungebauten immer auch das charmante Versprechen verkannter Relevanz. Wird ein Entwurf nicht realisiert, ist das nicht zwangsläufig ein Ausdruck des Scheiterns, sondern auch potenzieller Ausweis einer Radikalität und Innovation, die anzuerkennen den Jurierenden entweder das Verständnis oder der Mut fehlte.

Ausstellung und Publikation verstehen sich deswegen auch als eine Hommage an den leidenschaftlichen Idealismus, mit dem Architektinnen und Architekten wider alle pragmatische Vernunft immer wieder Wettbewerbsprojekte entwickeln, die das ihrer Meinung nach Richtige für eine Situation kompromisslos vertreten, obwohl sie zumindest ahnen, dass ihr Vorschlag keine Siegchancen haben wird. Dass Architekturbüros diesen Idealismus oft mit fünfstelligen Beträgen bezahlen, macht deutlich, dass es sich hier nicht um eine Attitüde handelt, sondern um ein authentisches, weil nicht verhandelbares Bekenntnis zu einer Baukultur, ohne die die Schweizer Architektur nicht auf jenem hohen Niveau wäre, für das sie heute weltweit bewundert wird. So gesehen wächst das Gebaute in der Schweiz ganz wesentlich aus dem kulturellen Humus des Ungebauten. Deswegen sollte sich die Kommunikation von Architektur viel stärker auch nicht realisierten Projekten widmen, anstatt sich wie heute üblich vor allem auf realisierte Gebäude auszurichten. Mit ‹Was wäre wenn› will das S AM auch einen Impuls für eine ontologische Redefinition der Architektur setzen – also die Frage: Wann ist Architektur eigentlich real? Erst dann, wenn sie gebaut ist? Diese Frage ist alles andere als akademisch, denn von ihrer Antwort hängt unter anderem ab, ob ein junges Architekturbüro zu einem Wettbewerb eingeladen wird, ob man einem Architekten oder einer Architektin eine Professur an einer Architekturschule zutraut oder ob ein Projekt für einen Architekturpreis oder ein -jahrbuch berücksichtigt wird.

but ultimately has to agree on a project to which it gives absolution for realisation, radical and charismatic projects in architectural competitions are often at a disadvantage compared to those that pre-emptively offer tactical scope for compromise. In this respect, the competition system today often mercilessly restricts architecture’s critical capacity to challenge conventions with new and unusual solutions. But this does not mean that unrealised architecture is ineffective. On the contrary. In 19th-century Paris, the conventional selection practice for the Salon exhibition inspired artists rejected by the jury to exhibit their works in a specially set-up Salon des Refusés, which today is considered the forerunner of the private art gallery and, to all intents and purposes, became the incubator of modern art. While the refusés quickly advanced to become the shining lights of the avant-garde, those once celebrated in the actual Salon soon fell into oblivion. In this sense, the status of the unbuilt always harbours the charming promise of unrecognised relevance. If an architectural design is not realised, that is not necessarily an indication of failure, but potentially a sign of radicality and innovation, which jurors either lacked the understanding or the courage to recognise.

Exhibition and publication are therefore also intended as a homage to the passionate idealism with which architects, against all pragmatic reason, repeatedly develop competition projects that uncompromisingly advocate what they believe to be right for a situation, even though they at least suspect that their proposal will have no chance of winning. The fact that architectural firms often pay for this idealism with five-figure sums makes it clear that this is not an attitude, but a non-negotiable and rigorously authentic commitment to a building culture, without which Swiss architecture would not be at the high level for which it is admired worldwide today. Seen in this light, what is built in Switzerland grows essentially out of the cultural humus of the unbuilt. For this reason, communication involving architecture should also pay much more attention to unrealised projects, instead of focusing primarily on realised buildings, as is customary today. With the exhibition What If, S AM also wants to provide impetus for an ontological redefinition of architecture—in other words, the question: When is architecture actually real? Only when it is built? This question is anything but academic, because its answer determines, among other things, whether a young architectural practice is invited to participate in a competition, whether an architect is trusted with a professorship at a school of architecture, or whether a project is considered for an architecture prize or yearbook.

In order to produce exhibition and publication, S AM sought the cooperation of a wide network of institutions that exhibit and discuss architecture—and made them co-curators, so as to conduct this debate on the relationship between the conceived and the built in architecture as broadly as possible. To this end, the main curator of the exhibition,

Um diese Debatte über das Verhältnis zwischen dem Gedachten und dem Gebauten in der Architektur möglichst breit zu führen, hat das S AM für Ausstellung und Publikation den Schulterschluss mit einem breiten Netzwerk architekturausstellender und -diskutierender Institutionen gesucht und sie zu Ko-Kurator:innen gemacht. Dafür hat der Kurator der Ausstellung, Andreas Kofler, die baukulturelle Landschaft der Schweiz inventarisiert und schlussendlich über zwanzig Institutionen für die Zusammenarbeit gewinnen können. Das sind im Einzelnen: Architektur Forum Ostschweiz, Architekturforum Biel / Forum de l’architecture Bienne, Architekturforum im Touringhaus Solothurn, Architekturforum Obersee, Architekturforum Thun, Architekturforum Zürich, ArchitekturForumBern, Archives de la construction moderne (Acm) und Archizoom, Archivio del Moderno, BauForumZug, Das Gelbe Haus, F’AR, Forum d’Architectures, Forum Architektur Winterthur, Glarner Architekturforum, gta Exhibitions, Istituto Internazionale di Architettura (i2a), Fondation Pavillon Sicli, Schaffhauser Architektur Forum, Teatro dell’architettura, ZAZ Bellerive – Zentrum Architektur Zürich. Auf Einladung des S AM wählten die genannten Institutionen ein nicht realisiertes Projekt aus ihrer Region aus, das die lokale Architekturdebatte bis heute als baukultureller Zombie durchgeistert – entweder als nostalgisches Bedauern über eine einzigartige verpasste Gelegenheit oder als dankbarer Stossseufzer über die glückliche Abwendung eines möglichen Traumas. Die fast zwei Dutzend Projekte ergeben das schillernde Kaleidoskop einer Schweiz, die es nie gab, die aber das helvetische Unterbewusste gleichwohl unweigerlich prägt.

Wir sind den Gestalter:innen von Claudiabasel unter Leitung von Jiri Oplatek dankbar dafür, wie sie das reiche Text- und Bildmaterial zu einer packenden bibliophilen Schnitzeljagd durch das Labyrinth des Schweizer Ungebauten collagiert haben, die für das lesende Publikum eine Menge wohlgesetzter Überraschungen bereithält. Ganz besonders zu Dank verpflichtet sind wir Andreas Kofler für seine unschätzbare Aufbauarbeit in der Kommunikation mit den verschiedenen Institutionen, genauso wie deren Vertreter:innen, die ihre Arbeit in der Regel mit ehrenamtlichem Engagement für die Architektur leisten, für den inspirierenden Austausch und die den Horizont erweiternde Zusammenarbeit. Genauso möchten wir den fünf eingeladenen Essay-Autor:innen danken, die die kulturelle Komplexität dieses für die Schweiz so wichtigen Themas – wer oder was entscheidet darüber, was gebaut wird und was nicht? – in ihren Beiträgen hilfreich aufklären. Nicht zuletzt danken wir den zahlreichen privaten und institutionellen Archiven, die uns bei den Recherchen zu dieser Publikation und der Ausstellung unterstützt haben. Insbesondere dem gta Archiv der ETH Zürich, den Archives de la construction moderne an der EPF Lausanne und dem Archivio del Moderno dell’Accademia di architettura an der Università della Svizzera italiana (USI), deren Zusammenarbeit mit dem S AM sich darüber hinaus in einer 2017 eingegangenen Sammlungskooperation manifestiert.

Andreas Kofler, inventoried Switzerland’s architectural landscape and was ultimately able to persuade more than twenty institutions to collaborate. These are as follows: Architektur Forum Ostschweiz, Architekturforum Biel / Forum de l’architecture Bienne, Architekturforum im Touringhaus Solothurn, Architekturforum Obersee, Architekturforum Thun, Architekturforum Zürich, ArchitekturForumBern, Archives de la construction moderne (Acm), Archizoom, Archivio del Moderno, BauForumZug, Das Gelbe Haus, F’AR, Forum d’Architectures, Forum Architektur Winterthur, Glarner Architekturforum, gta Exhibitions, Istituto Internazionale di Architettura (i2a), Fondation Pavillon Sicli, Schaffhauser Architektur Forum, Teatro dell’architettura, and ZAZ Bellerive—Zurich Architecture Centre. At the invitation of S AM, these institutions each selected one unrealised project from their region that still haunts the local debate on building culture like an architectural zombie—either as nostalgic regret over a unique missed opportunity or as a grateful sigh of relief at the fortunate avoidance of possible trauma. The almost two dozen projects provide a dazzling kaleidoscopic view of a Switzerland that never was, but which nevertheless inevitably shapes the Helvetic subconscious.

We are grateful to the designers from Claudiabasel, led by Jiri Oplatek, for the way in which they have collaged the rich textual and visual material to produce an enthralling bibliophilic scavenger hunt through the labyrinth of the Swiss unbuilt, with a host of well-placed surprises in store for the reading public. We are particularly indebted to Andreas Kofler for his invaluable preparatory work in communication with the various institutions, as well as to these institutions’ representatives, who carry out their work with voluntary commitment to architecture as a general rule, for the inspiring exchange and collegial cooperation. Likewise, we would like to thank the five invited essay authors, whose contributions helpfully shed light on the cultural complexity of what is such an important topic for Switzerland: the question of who or what decides what does or does not get built. Last but not least, we thank the numerous private and institutional archives that aided our research for this publication and exhibition. In particular, the gta Archives at ETH Zurich, Archives de la construction moderne at EPFL and Archivio del Moderno dell’Accademia di architettura at Università della Svizzera italiana (USI), all of which also collaborate with S AM in a manner that manifests itself in a collection cooperation agreement, entered into in 2017.

With the What If exhibition and publication, S AM wishes to encourage the establishment of a larger nationwide network of institutions that exhibit architecture, each of which does valuable work in its own right within Switzerland’s diverse architectural landscape. Nevertheless, the crowd curating performed by S AM and twenty-plus institutions for What If provides an indication of the synergetic added value that such a network could generate. Thus, there is every reason to hope that

Mit der Ausstellung und der Publikation ‹Was wäre wenn› möchte das S AM den Aufbau eines grösseren schweizweiten Netzwerks der Architektur ausstellenden Institutionen anregen, die in der differenzierten Baukulturlandschaft der Schweiz jede für sich wertvolle Arbeit leisten. Das ‹crowd-curating› des S AM und der über zwanzig Institutionen für ‹Was wäre wenn› gibt jedoch eine Ahnung vom synergetischen Mehrwert, den ein solches Netzwerk erzeugen könnte. Es wäre darum zu wünschen, dass diese erste erfolgreiche Zusammenarbeit über alle sprachlichen, regionalen und kantonalen Grenzen hinweg den Auftakt bildet zu einem wirklich schweizweiten Diskurs über Architektur – mit freier Sicht (mindestens) bis zum Mittelmeer.

Andreas Ruby ist Architekturpublizist, Kurator und Buchverleger und seit 2016 Direktor des S AM Schweizerisches Architekturmuseum.

this first successful collaboration across all linguistic, regional and cantonal borders will be the prelude to a truly Switzerland-wide discourse on architecture—with a clear view all the way to (at least) the Mediterranean.

Andreas Ruby is an architectural journalist, curator and book publisher, and since 2016 Director of the S AM Swiss Architecture Museum.

Fribourg Freiburg

Archizoom

Archives de la construction moderne

Fondation Pavillon Sicli

F’AR, Forum d'Architectures

Basel-Stadt

Schweizerisches Architekturmuseum

BaselLandschaft

Solothurn

Architekturforum im Touringhaus Solothurn

Architekturforum Biel Forum de l’architecture Bienne

ArchitekturForumBern

Bern Berne

Forum d'architecture Fribourg

Architekturforum Thun

Genève Neuchâtel

Valais

Wallis

Vaud

Aargau

Obwalden

Luzern

Schaffhausen

Architekturforum KonstanzKreuzlingen

Thurgau

Forum Architektur Winterthur

gta Exhibitions

Zürich Scha hauser Architektur Forum

Architekturforum Zürich

ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich

BauForumZug

Zug

Appenzell Ausserrhoden

Architektur Forum Ostschweiz

Appenzell Innerrhoden

Architekturforum Obersee

St. Gallen

Glarner Architekturforum

Schwyz Uri

Architektur Forum Schwyz

Glarus Nidwalden

Architekturforum Uri

Das Gelbe Haus

Graubünden Grigioni Grischun

Ticino

Istituto Internazionale di Architettura

Teatro dell’architettura

Archivio del Moderno

Westast

Fribourg Freiburg

Basel-Stadt

BIZ Turm

BaselLandschaft

Solothurn

Wasserstadt Solothurn

Bundeshauserweiterung

Bern Berne

Bibliothek/Saalbau Mühleplatz

Tour de Lausanne

Ponts-Ville

Palais des Nations

Verloren / Lost

Verneint / Rejected

Versackt / Stalled

Verändert / Changed

Super Grimentz

Obwalden

Jura

Genève

Neuchâtel

Valais Wallis

Vaud

Aargau

Luzern

Schaffhausen

Strickmaschinen-Areal

Thurgau

Megalou Stadtkrone

Nagelhaus bolo’bolo

Zürich Zürcher Wald-Stadt

Neues Schauspielhaus

Stadtbogen

Zug Glarus Nidwalden

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Innerrhoden

St. Gallen

Schweizerischer Zentralflughafen Kunsthaus Glarus

Obwalden Schwyz Uri

Graubünden Grigioni Grischun

7132 Hotel & Arrival

Dighe del Lago Bianco

Legge urbanistica cantonale

Ticino

Lungolago di Lugano

Palais desNations

Palace of the League of Nations

Project:

Architects: Le Corbusier Pierre Jeanneret

Location: Geneva

Mixed use (administration,education, offices)

Function:

Projekt: Völkerbundpalast

Architekten: Le Corbusier Pierre Jeanneret

Ort: Genf

Funktion: Mischnutzung(Bildung,Büro,Verwaltung)

Years: 1927–1929

Pavillon Sicli

Fondation

Jahr: 1927–1929

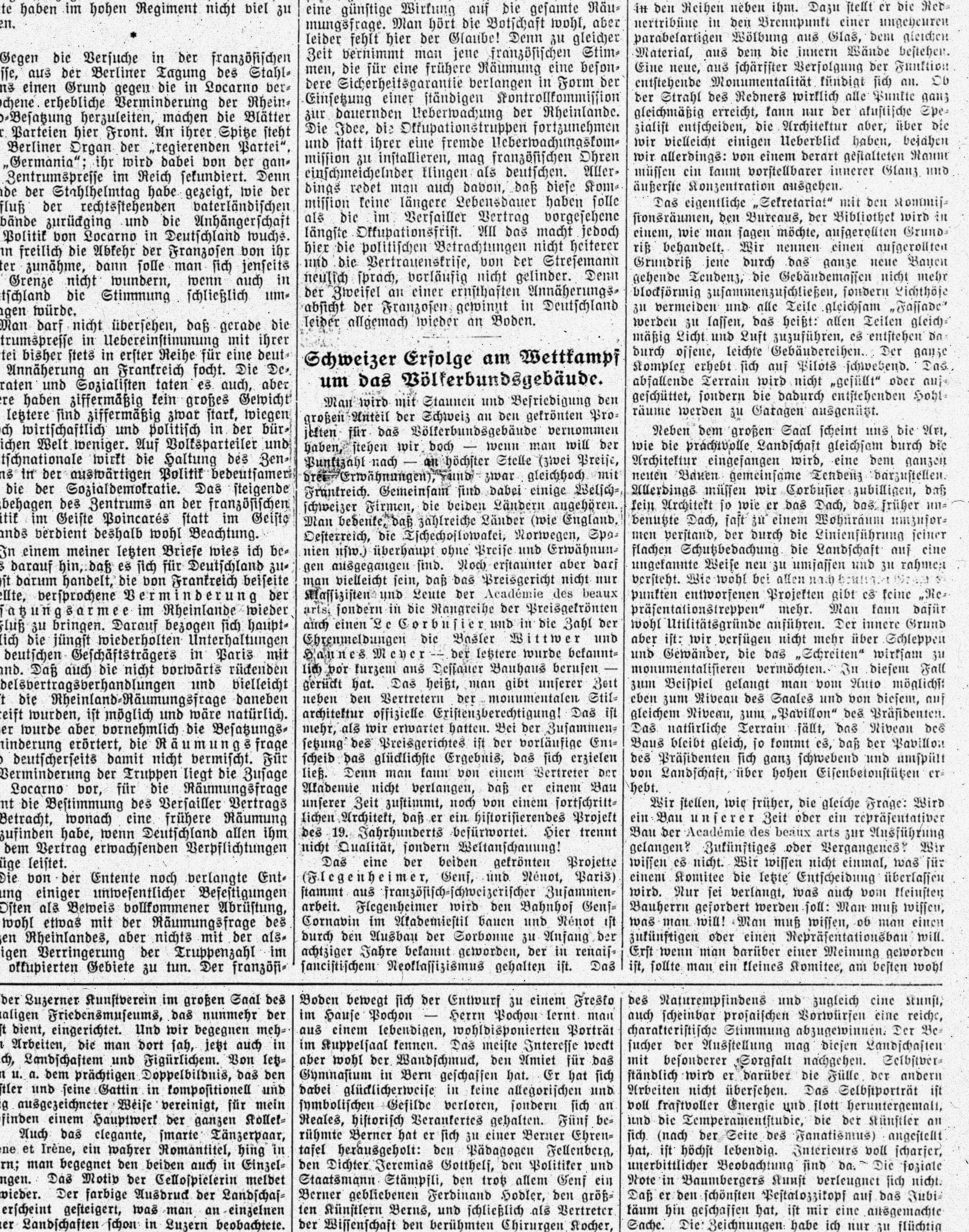

Im April 1926 schreibt die League of Nations einen internationalen Architekturwettbewerb für den Bau eines Palais in Genf aus, in dem ihre wichtigsten Funktionen untergebracht werden sollen.1 Die Resonanz auf den Aufruf ist enorm: 377 Projekte aus 42 Ländern werden vor Ende März 1927 eingereicht – aneinandergereiht insgesamt 12 Kilometer an Zeichnungen. 2 Nach 65 Sitzungen verfehlt es die aus neun internationalen Architekten bestehende Jury mit zum Teil unterschiedlicher stilistischer Ausrichtung, ein klares Gewinnerbüro zu bestimmen.3 Anfang Mai 1927 gibt sie neun erste Preise, neun erstklassige und neun zweitklassige Erwähnungen bekannt – offensichtlich pro Jurymitglied je ein Projekt in jeder Kategorie.

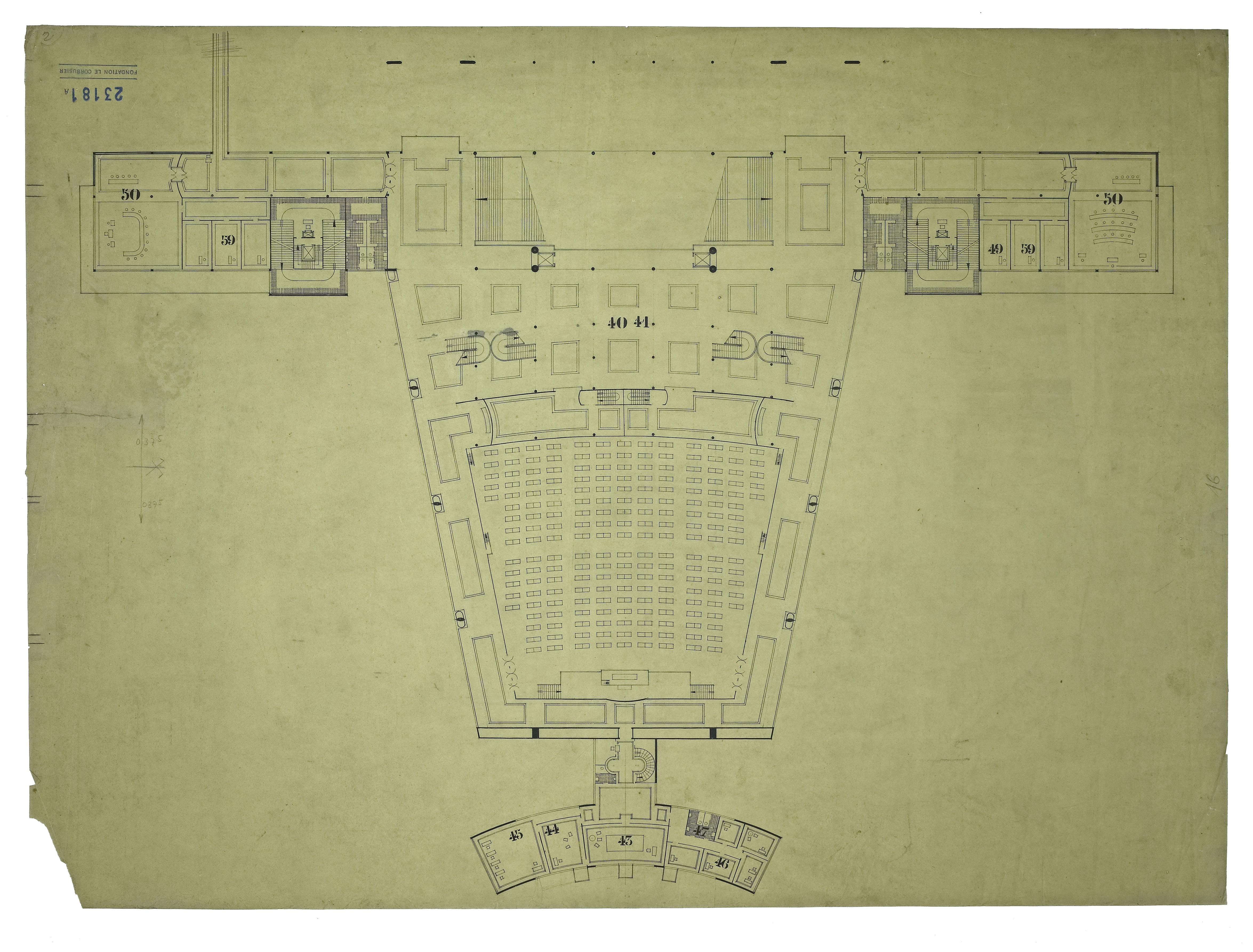

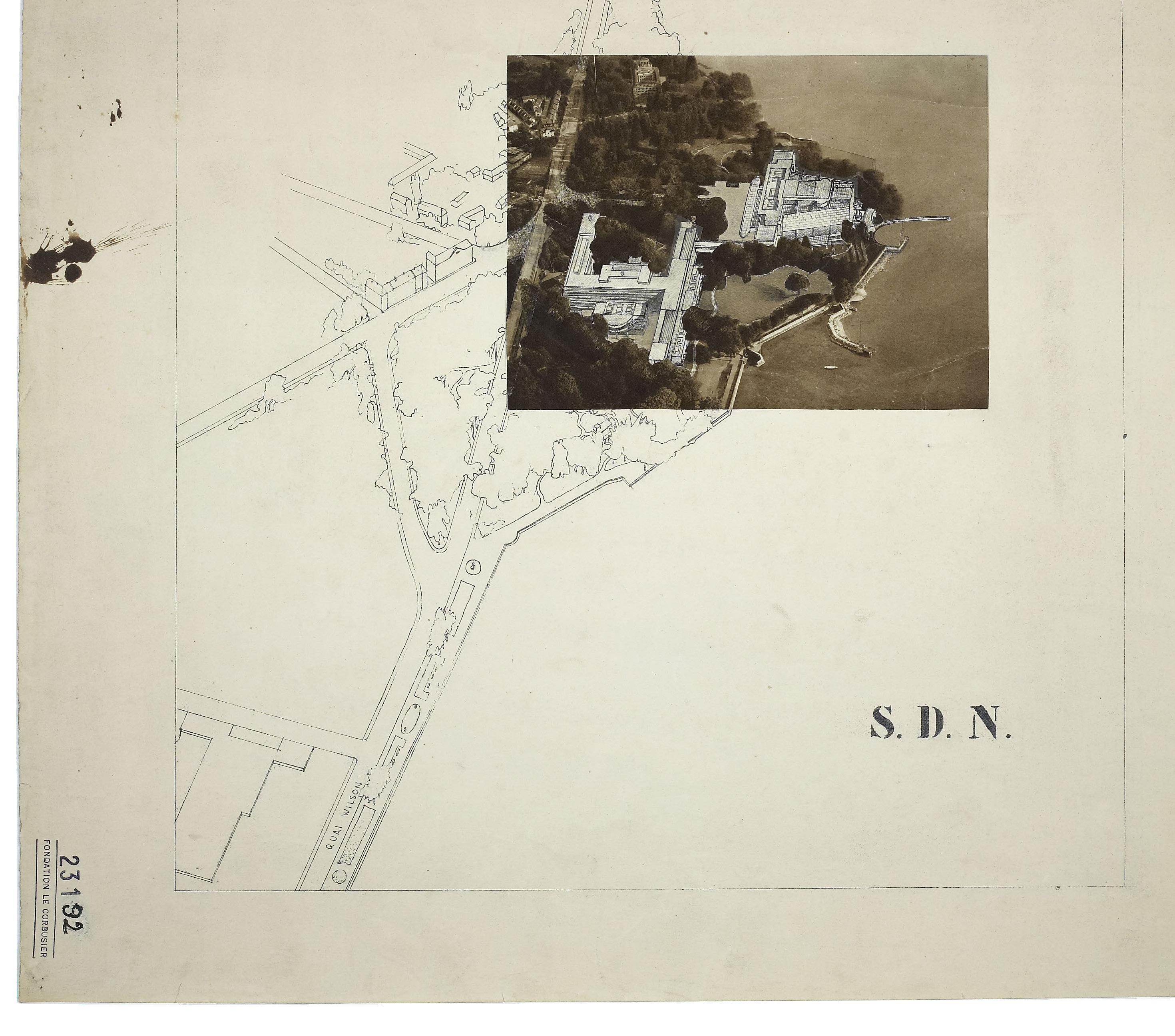

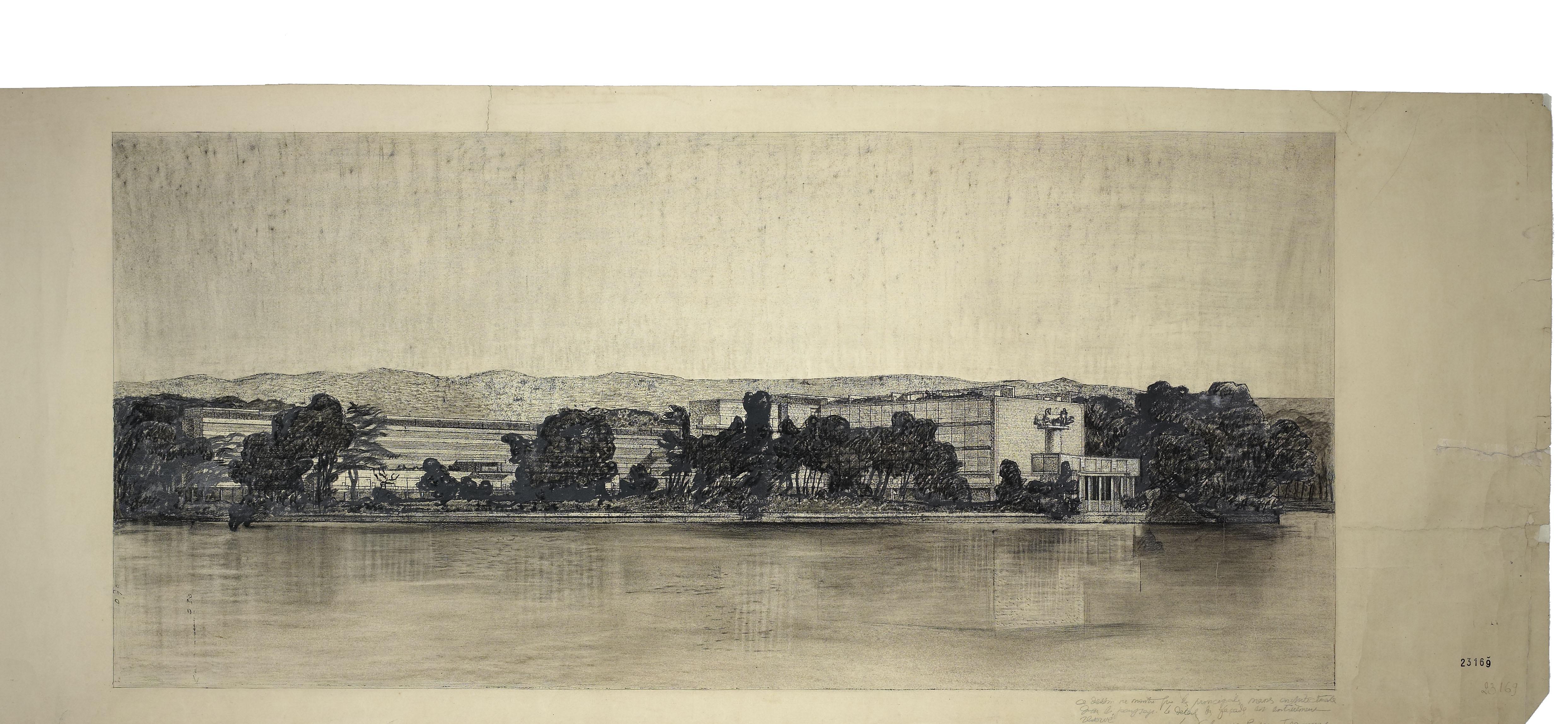

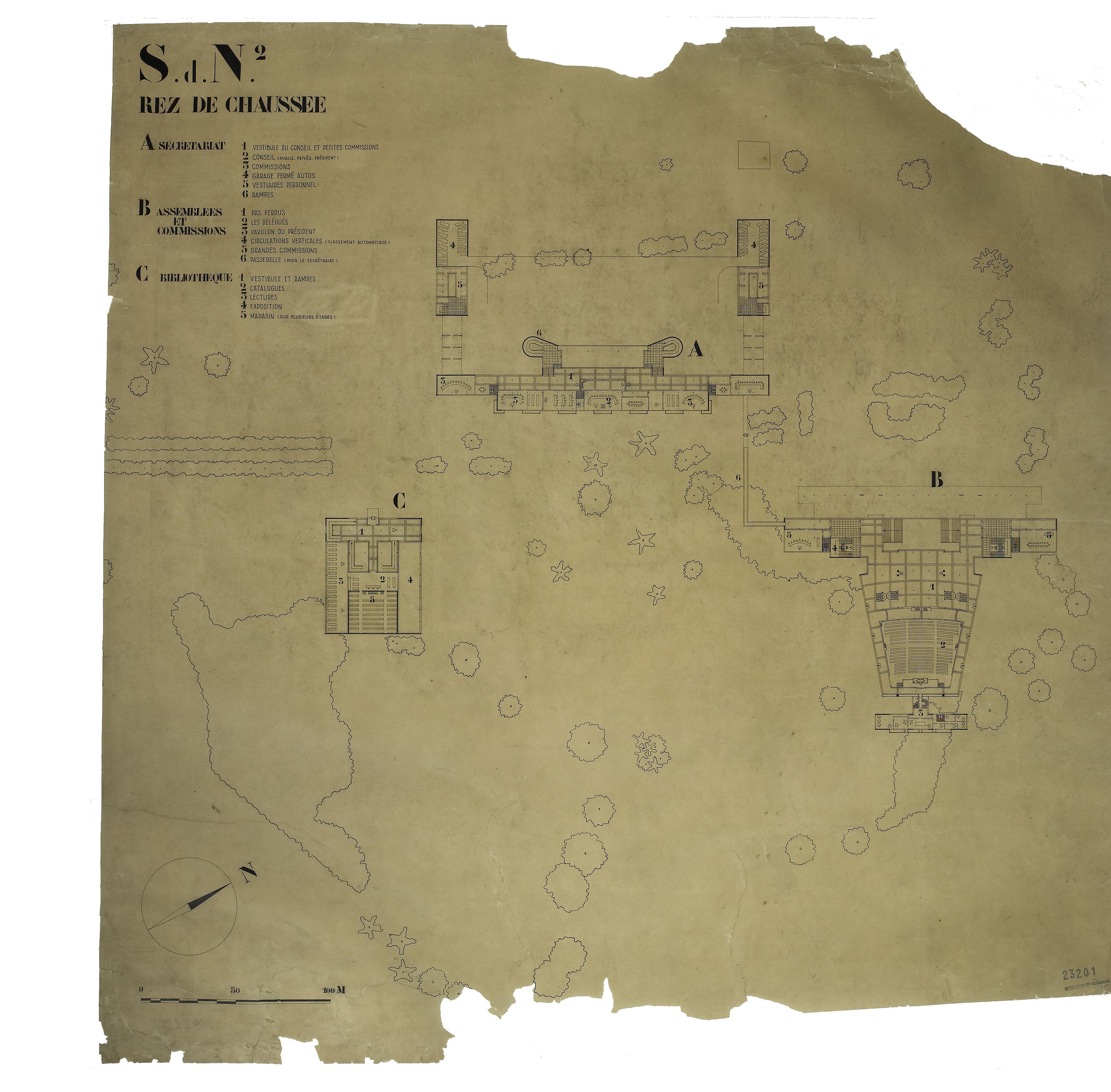

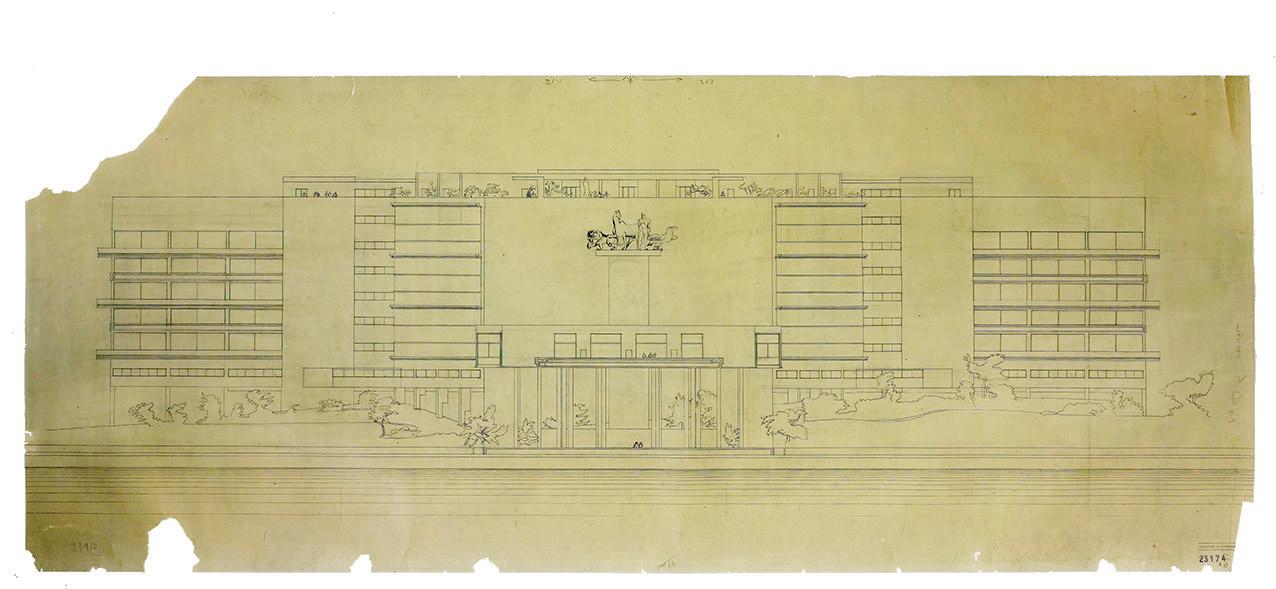

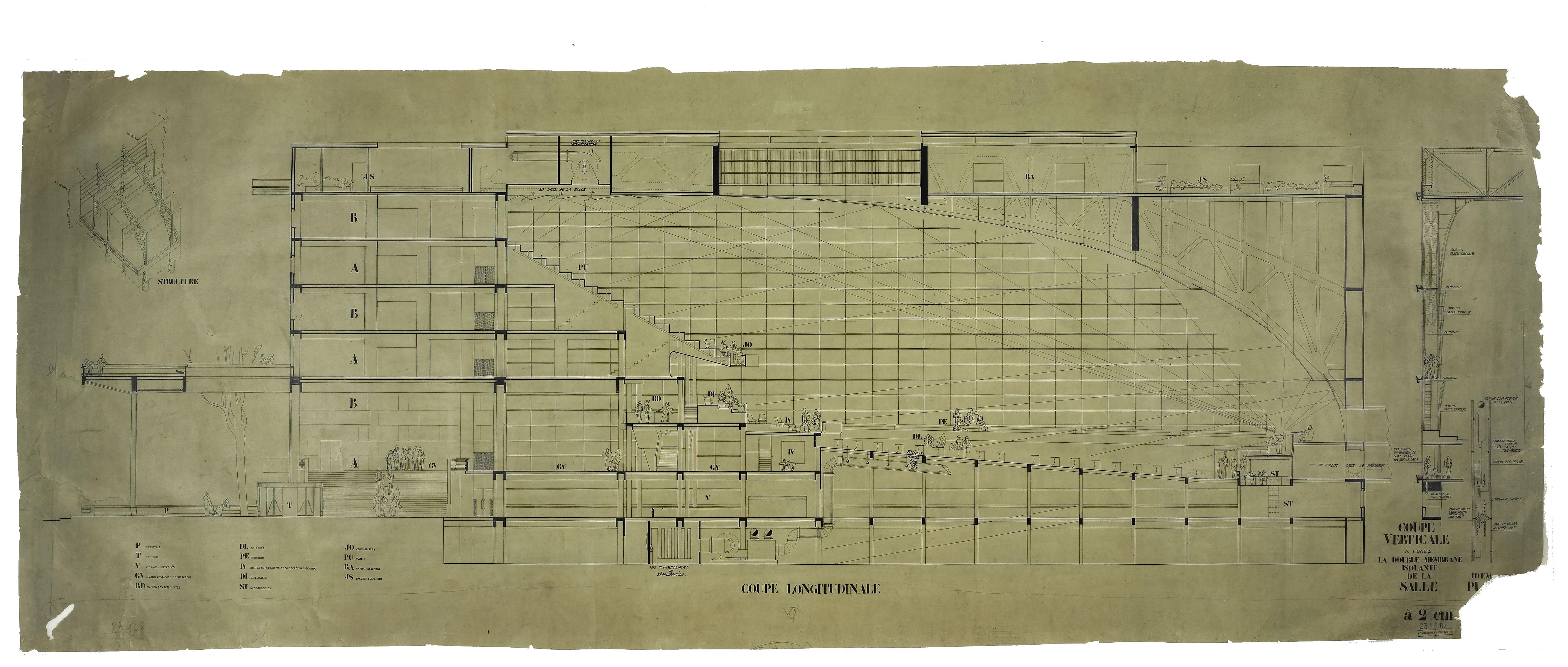

Unter den ersten Preisen klingen das Projekt von Hannes Meyer und Hans Wittwer und dasjenige von Le Corbusier und Pierre Jeanneret bis heute nach. Letztere gehen stark auf den landschaftlichen Kontext des 6,6 Hektar grossen Terrains am Genfer See ein und differenzieren deutlich die Volumen des Sekretariats- und des Versammlungsgebäudes. Dessen spektakulärer Sitzungssaal ist als «perfektes» und – laut Le Corbusier –andere Stile übertreffendes akustisches Profil gestaltet. Auch in anderen Bereichen ist der Entwurf detailliert ausgearbeitet: Die Zirkulation antizipiert die punktuell für grosse Versammlungen anschwellende Nutzung, aber auch durchdachte Lösungen für Beleuchtung, Beheizung, Reinigung und so weiter werden in Form von Diagrammen und anschaulichen Illustrationen veranschaulicht.4

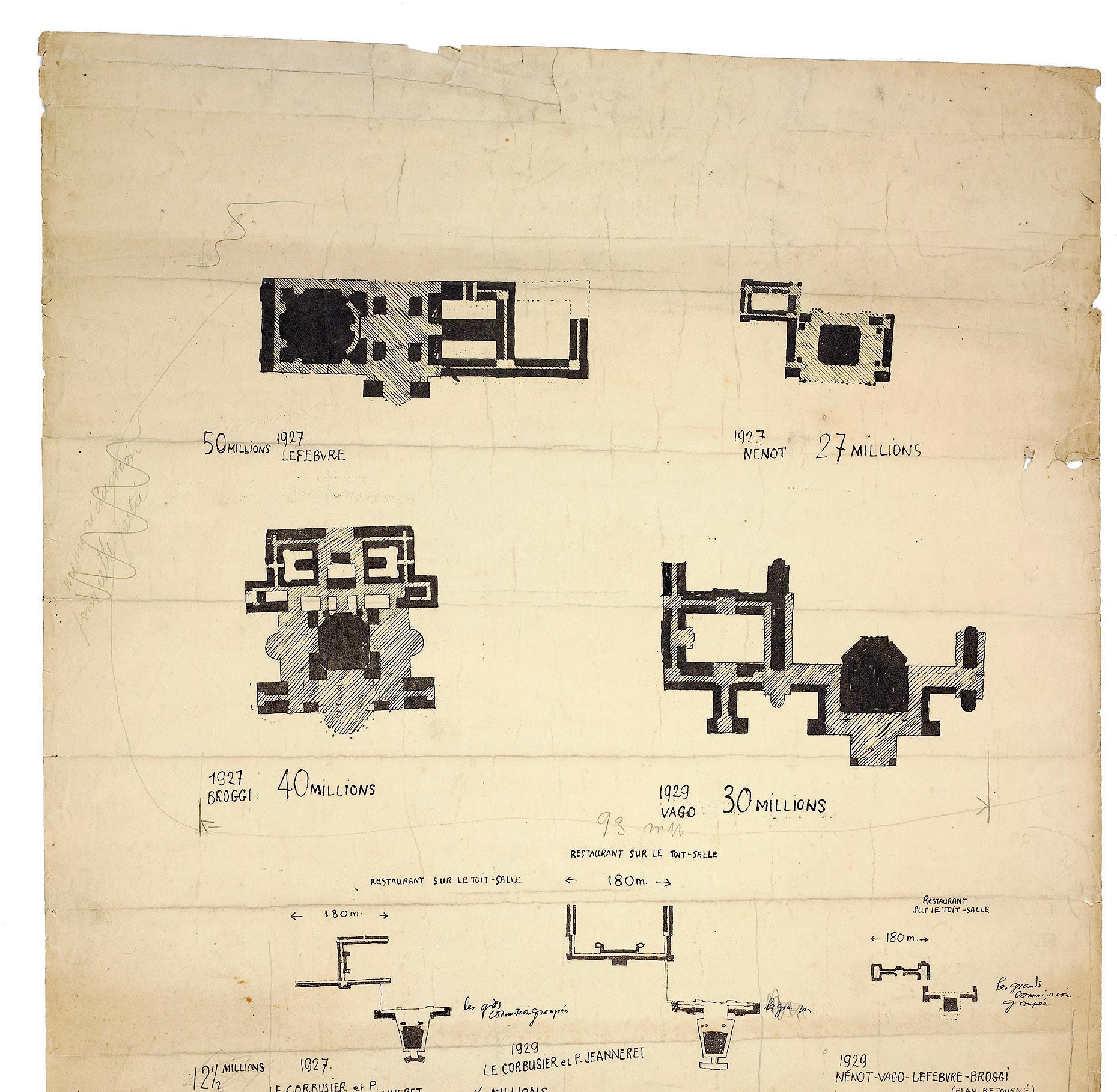

Der Völkerbund versucht die umstrittene Exaequo-Entscheidung der Jury auf seine Art, diplomatisch, zu lösen: Im September 1927 ernennt er einen Ausschuss aus fünf Diplomaten. Nach einer Budgeterhöhung, die dem Projekt des französischen Architekten Henri-Paul Nénot entspricht, wird dieser beauftragt, seinen Entwurf in Zusammenarbeit mit vier weiteren ersten Preisträgern zu überarbeiten. Als im September 1928 ein neuer und grösserer Bauplatz verfügbar wird, legt auch Le Corbusier neue Pläne vor, die jedoch ignoriert werden. Wie ein Märtyrer kämpft er öffentlich vergeblich gegen die Stilentscheidung zugunsten der «Académiques» weiter und erhebt schliesslich auch Plagiatsvorwürfe. 5 Ein ‹Nebenprodukt› der Debatten ist der überwiegende Konsens der ‹Modernen› über Le Corbusiers Projekt, was die Gründung der Internationalen Kongresse für Neues Bauen (CIAM)6 begünstigt.

In April 1926, the League of Nations announced an international architectural competition for construction of a palace in Geneva to accommodate its main functions.1 The response was enormous: 377 projects from 42 countries had been submitted by the end of March 1927. Lined up, the drawings would have spanned a total of 12 kilometres.2 After 65 meetings, the jury of nine international architects, some with contrasting stylistic orientations, failed to determine a clear winning office.3 In early May 1927, it announced nine first prizes, nine first mentions and nine second mentions – evidently one project per jury member in each category.

Among the winners of first prizes, the project by Hannes Meyer and Hans Wittwer, and the one by Le Corbusier and Pierre Jeanneret still resonate today. The latter project responded strongly to the scenic context of the 6.6hectare site beside Lake Geneva and made a clear distinction between the volumes of the secretariat building and the assembly building. This building’s spectacular assembly hall was designed to have a ‘perfect’ acoustic profile, which, according to Le Corbusier, surpassed that of other styles. Other aspects of the design were also worked out in detail: Its circulation anticipated occasional surges in use for large gatherings, but wellthoughtout solutions for lighting, heating, cleaning and so forth were also shown in the form of diagrams and descriptive illustrations.4

The League of Nations tried to resolve the controversial ex aequo jury decision in their own way, diplomatically: In September 1927, it appointed a committee of five diplomats. After a budget increase to suit French architect HenriPaul Nénot’s project, the latter was commissioned to revise his design in collaboration with four of the other firstprize winners. When a new and larger site became available for the construction in September 1928, Le Corbusier also submitted new plans, but these were ignored. Like a martyr, he continued to publicly fight in vain against this stylistic decision that favoured the ‘académiques’ and also ended up raising accusations of plagiarism.5 One ‘byproduct’ of the debates was the prevailing consensus on Le Corbusier’s project among the ‘modernists’, which favoured the founding of the International Congresses of Modern Architecture (CIAM).6

1 Programme and Rules for the Architectural Competition for the Erection of a League of Nations Building at Geneva, League of Nations, The League, 1926.

2 Willy Boesiger, Hans Girsberger (Hg./Ed.), Le Corbusier 1910–65, Zürich: Les Editions d’Architecture Zurich 1967.

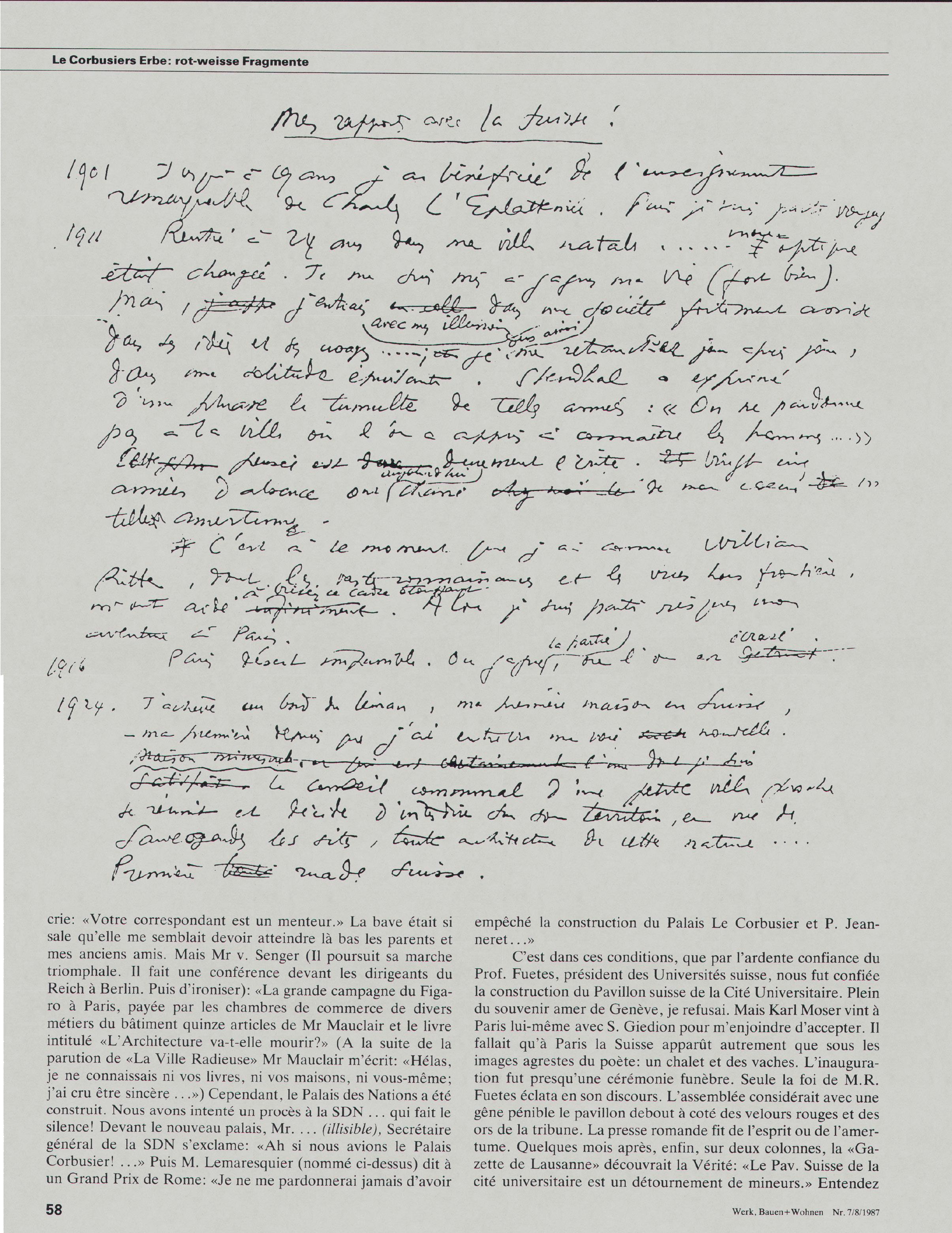

3 Le document: «mes rapports avec la Suisse», ein unveröffentlichtes Vortragsmanuskript von Le Corbusier, vom 12. September 1937, in: Werk, Bauen + Wohnen 74/7+8, 1987.

4 Tim Benton, The Palace of the League of Nations, The Berlage Sessions, 1.5.2020.

5 Le Corbusier, Une maison, un palais, Paris: Editions Connivences 1989.

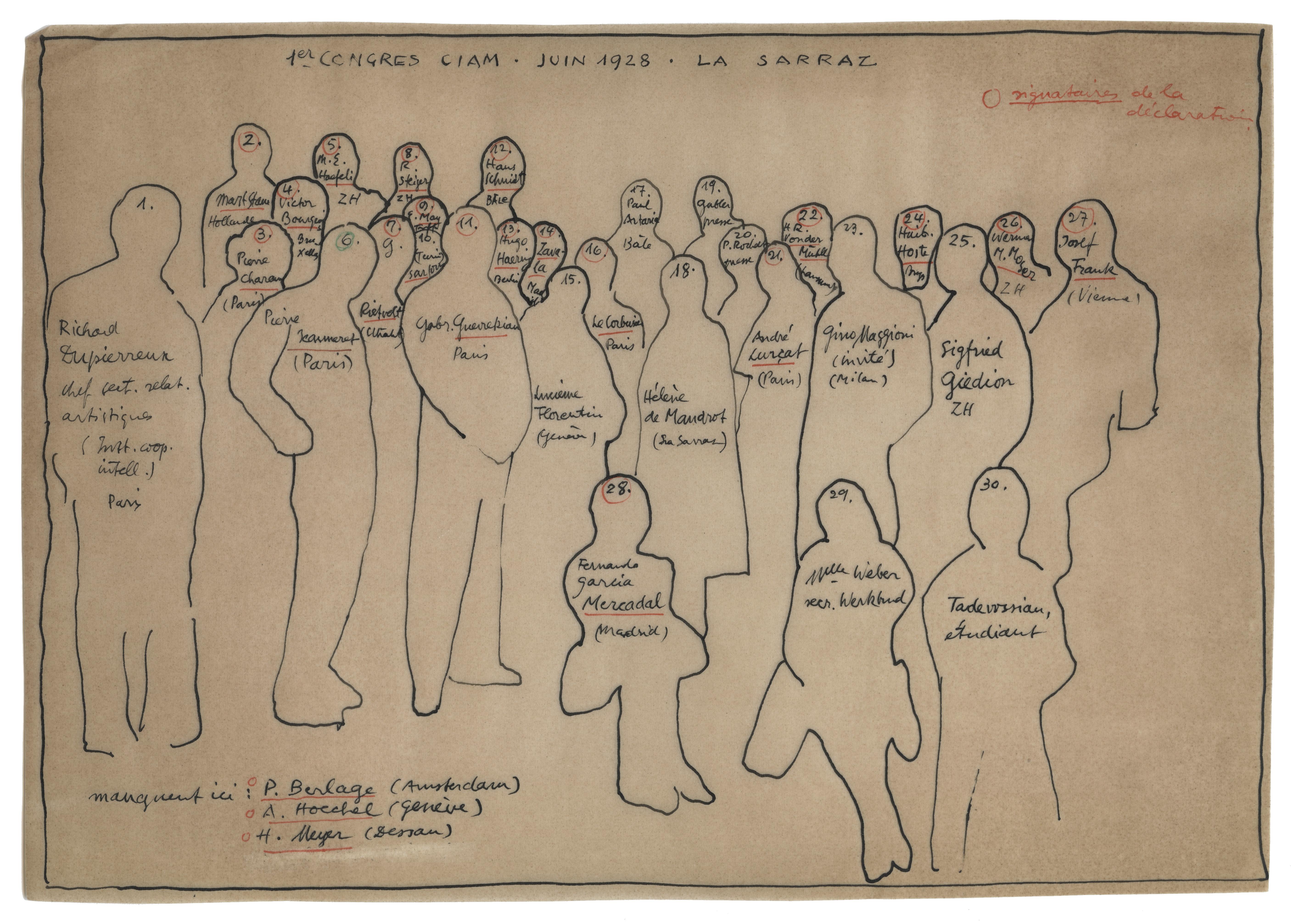

6 Der ‹Congrès Internationaux d’Architecture Moderne› (CIAM) wurde 1928 auf Schloss La Sarraz im Waadtland gegründet und versammelte sich bis zu seiner Auflösung 1959 elf Mal. / The Organisation Congres Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) was founded in 1928 at Chateau de La Sarraz in Vaud and convened 11 times before being disbanded in 1959.

S. / p. 67: Schweizerische Nationalbibliothek / Swiss National Library

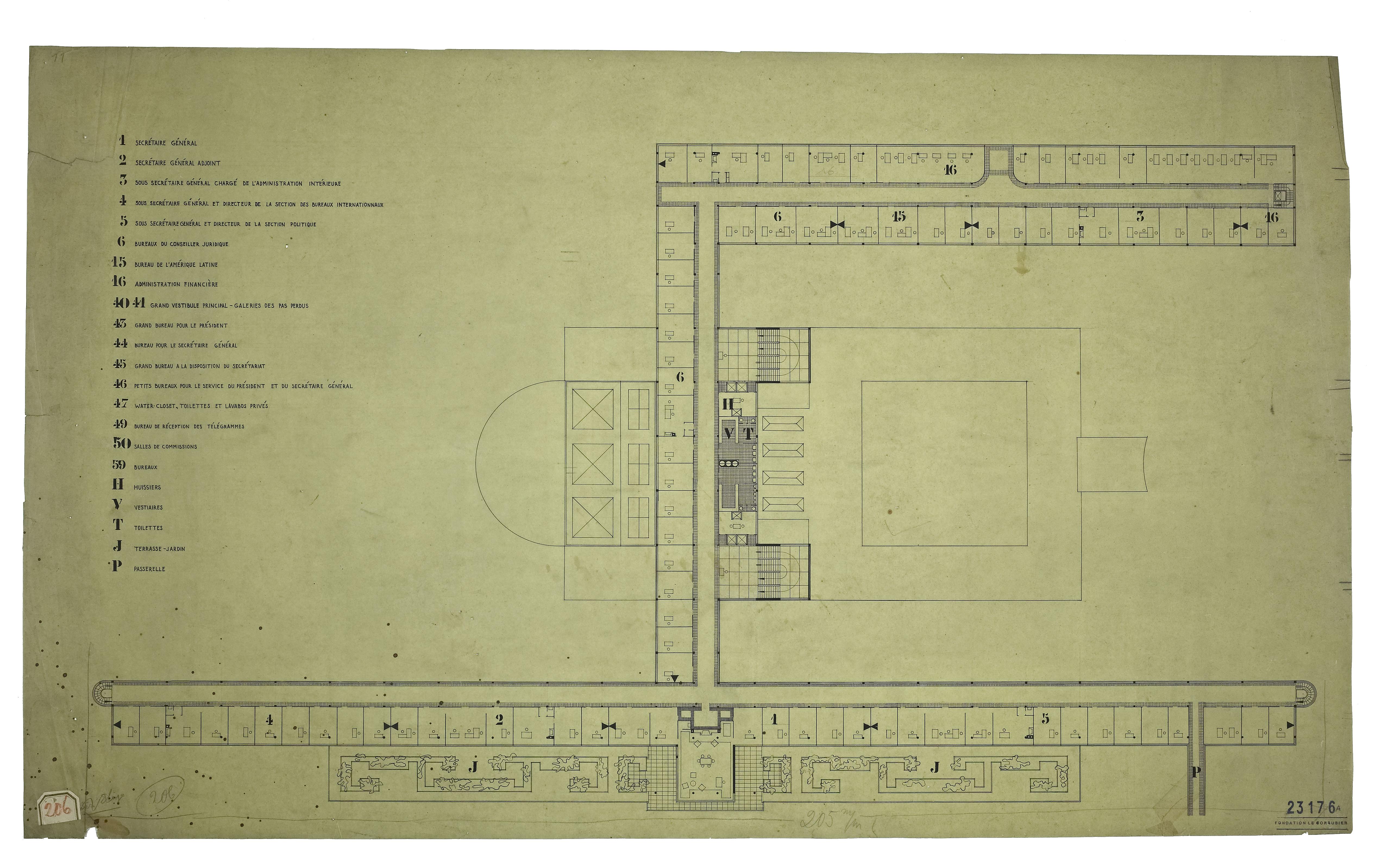

S. / p. 69–71: Fondation Le Corbusier © FLC/2023, ProLitteris, Zürich / Zurich

S. / pp. 72 oben / top : ‹Mes rapports avec La Suisse›, Vortragsmanuskript von Le Corbusier, vom 12. September 1937, Werk, Bauen + Wohnen 74/7+8, 1987. Quelle / Source: ETH- Bibliothek, ETH Zürich / ETH Library, ETH Zurich

S. / p. 72 unten / below : Skizzen zum Plagiatsvorwurf / Sketches on the accusation of plagiarism. Quelle / Source: Fondation Le Corbusier © FLC/2023, ProLitteris, Zürich / Zurich

S. / p. 73: Teilnehmer des ersten CIAM Kongresses vor dem Portal des Château de La Sarraz, Juni 1928 / Participants of the first CIAM Congress in front of the portal of the Château de La Sarraz, June 1928. Quelle / Source: Archives de la construction moderne – EPFL, Fonds Henri-Robert Von der Mühll

S. / p. 74: ETH- Bibliothek, ETH Zürich / ETH Library, ETH Zurich

Barbara Tirone (Fondation Pavillon Sicli): Die Wahl dieses datierten Wettbewerbs fordert uns noch immer durch seine Debatte über die Moderne und die Avantgarde heraus. Er symbolisiert die Macht eines Wettbewerbs, der dazu anregte, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Avantgarde zu sein und sich auf eine neue Moderne einzulassen.

Barbara Tirone (Fondation Pavillon Sicli): Despite being dated, the choice of this competition still confronts us with its debate on modernism and the avant garde. It symbolises the power of a competition that prompted reflection on what it means to be avantgarde and to project ourselves towards a new modernity.