GACETA CULTURAL ABRIL • 2023 NÚMERO 1

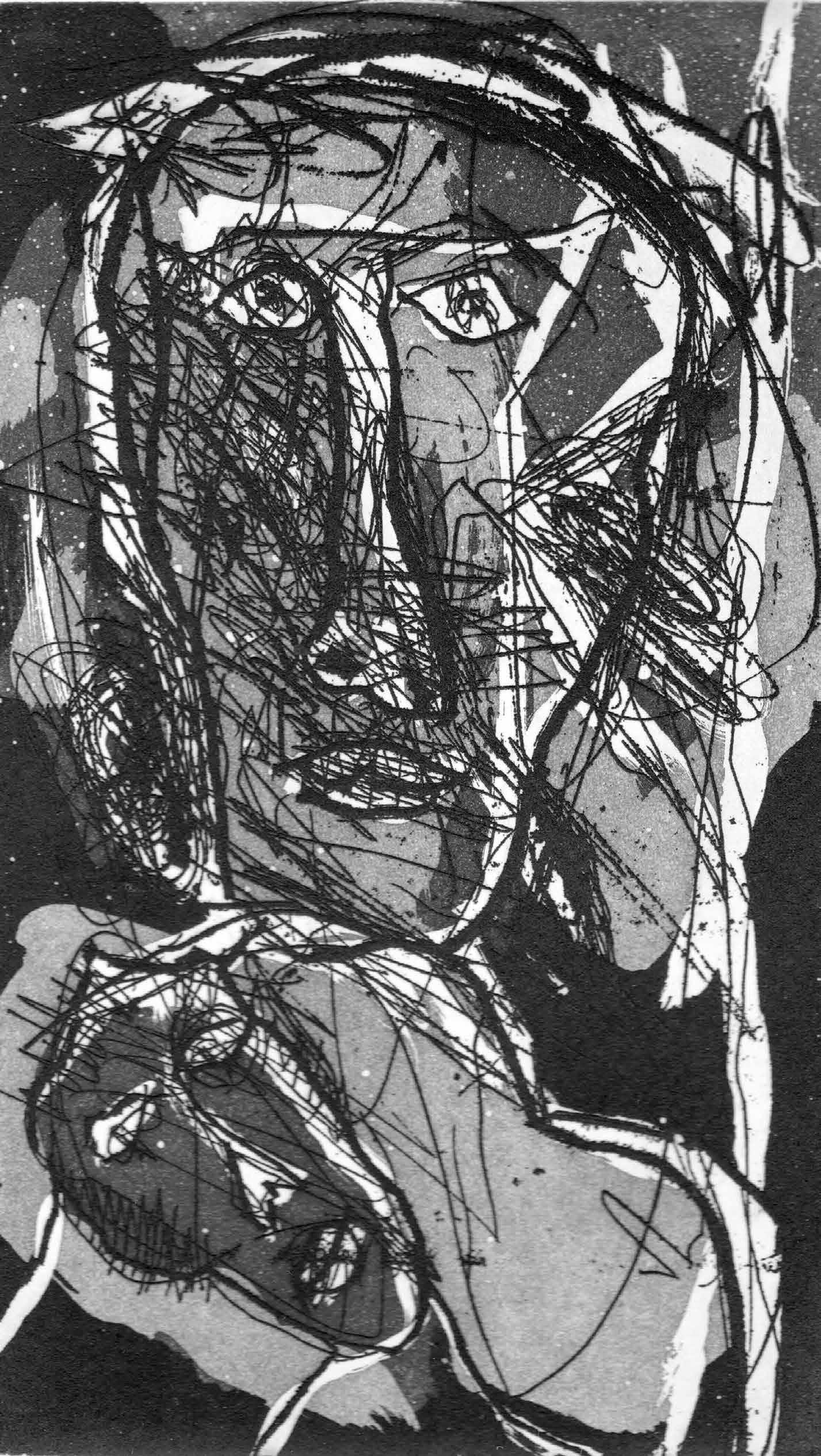

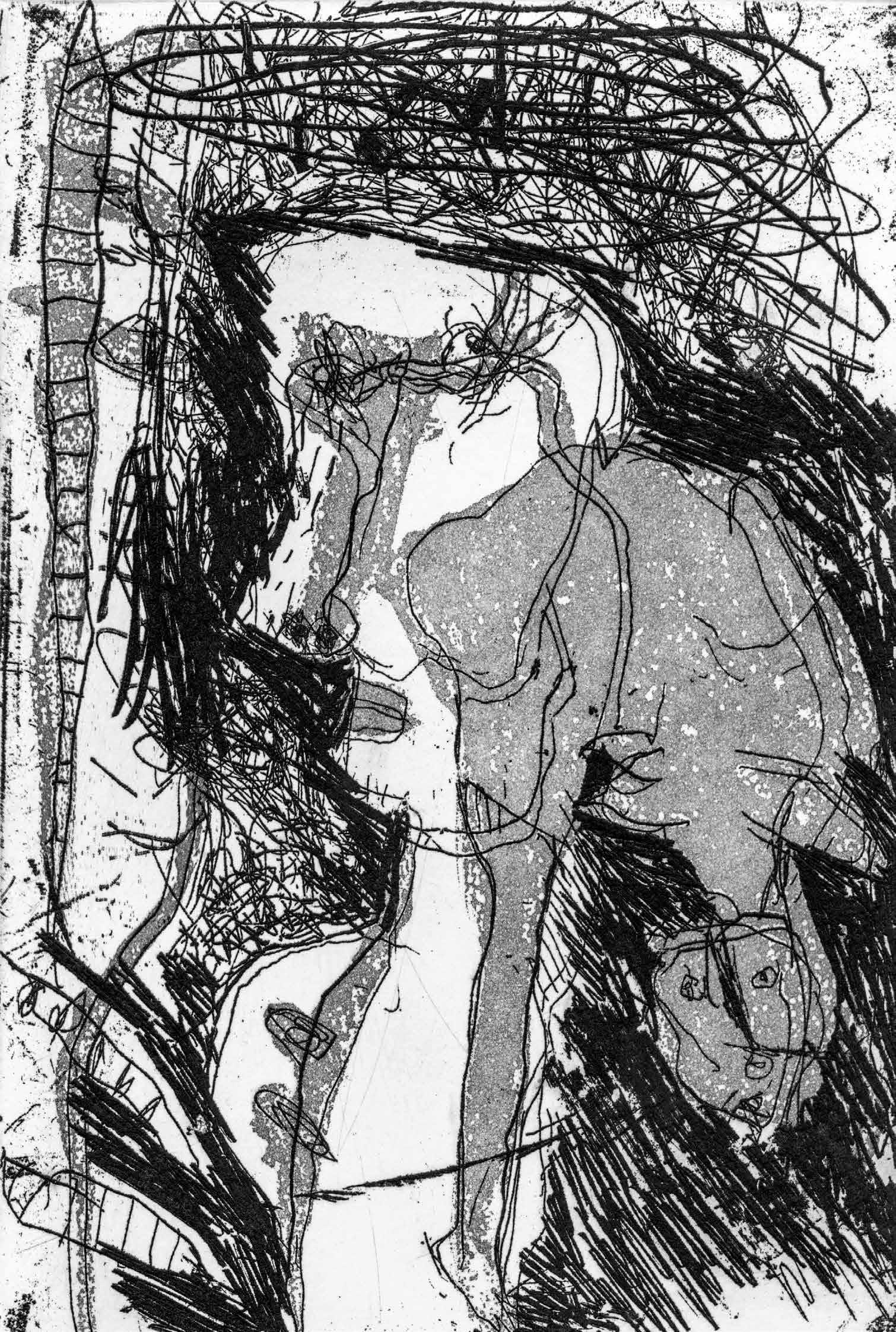

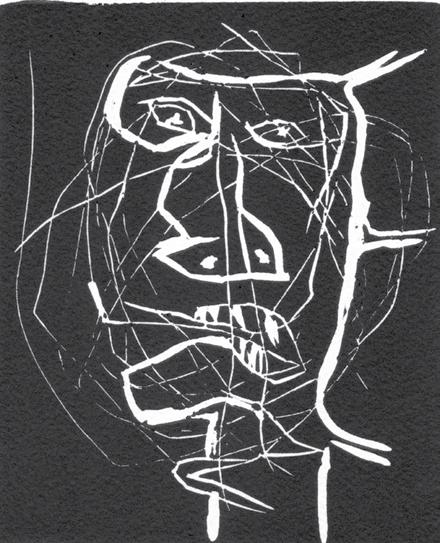

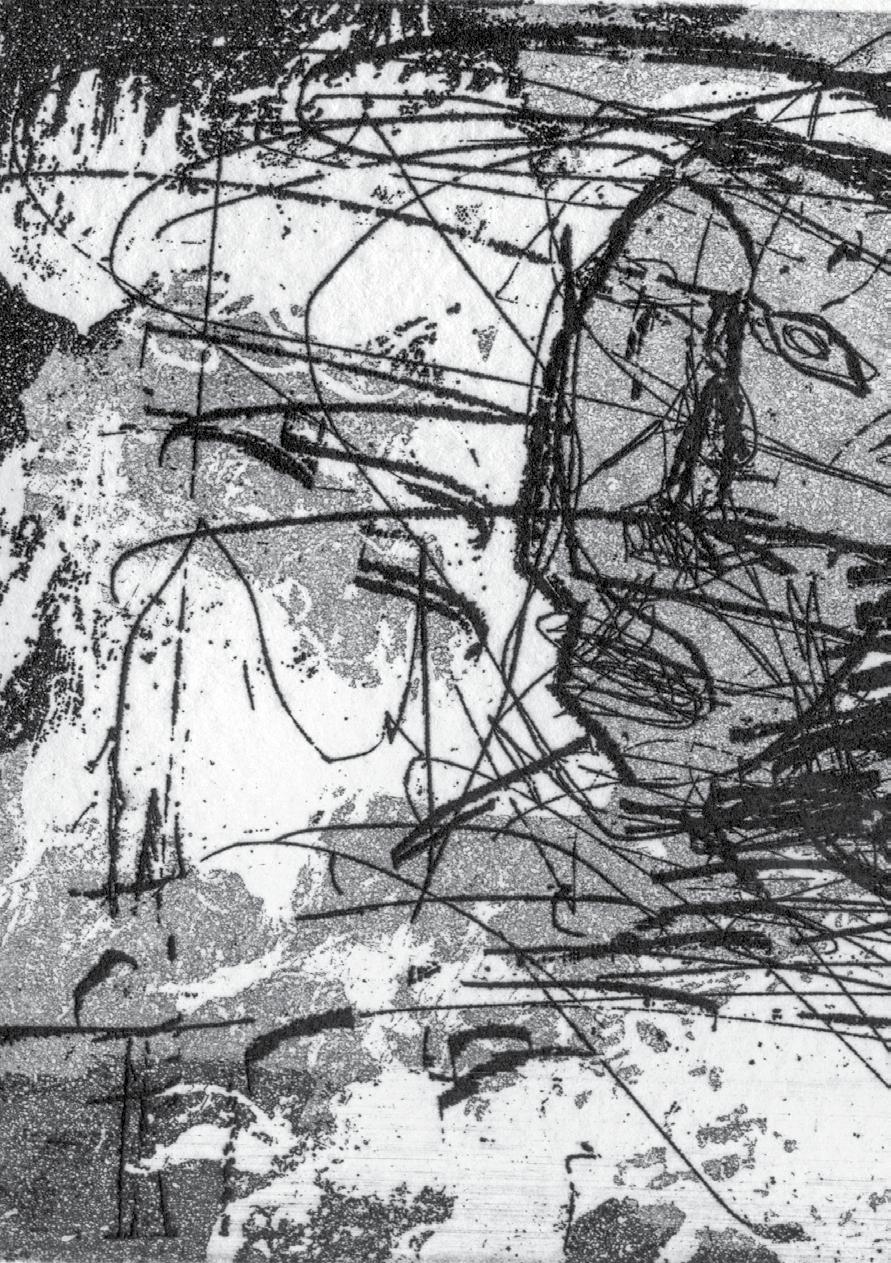

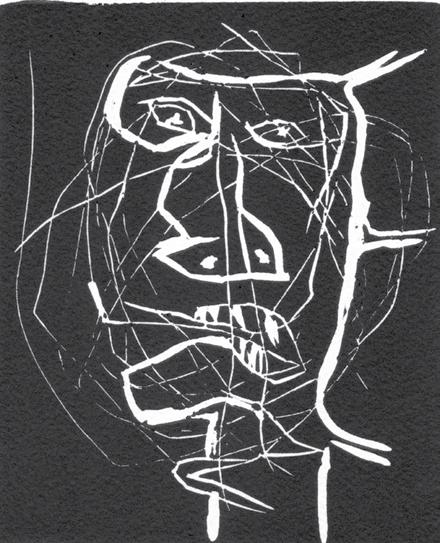

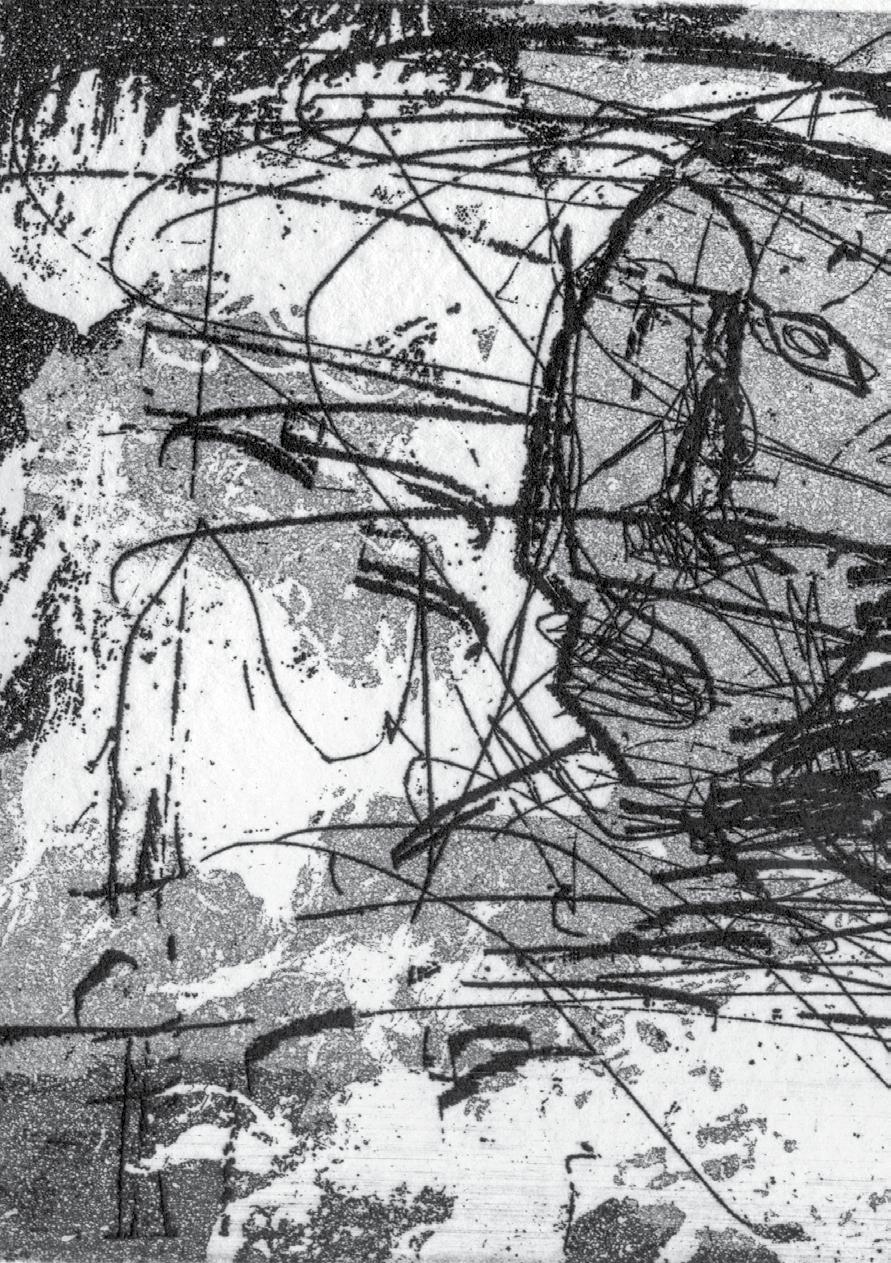

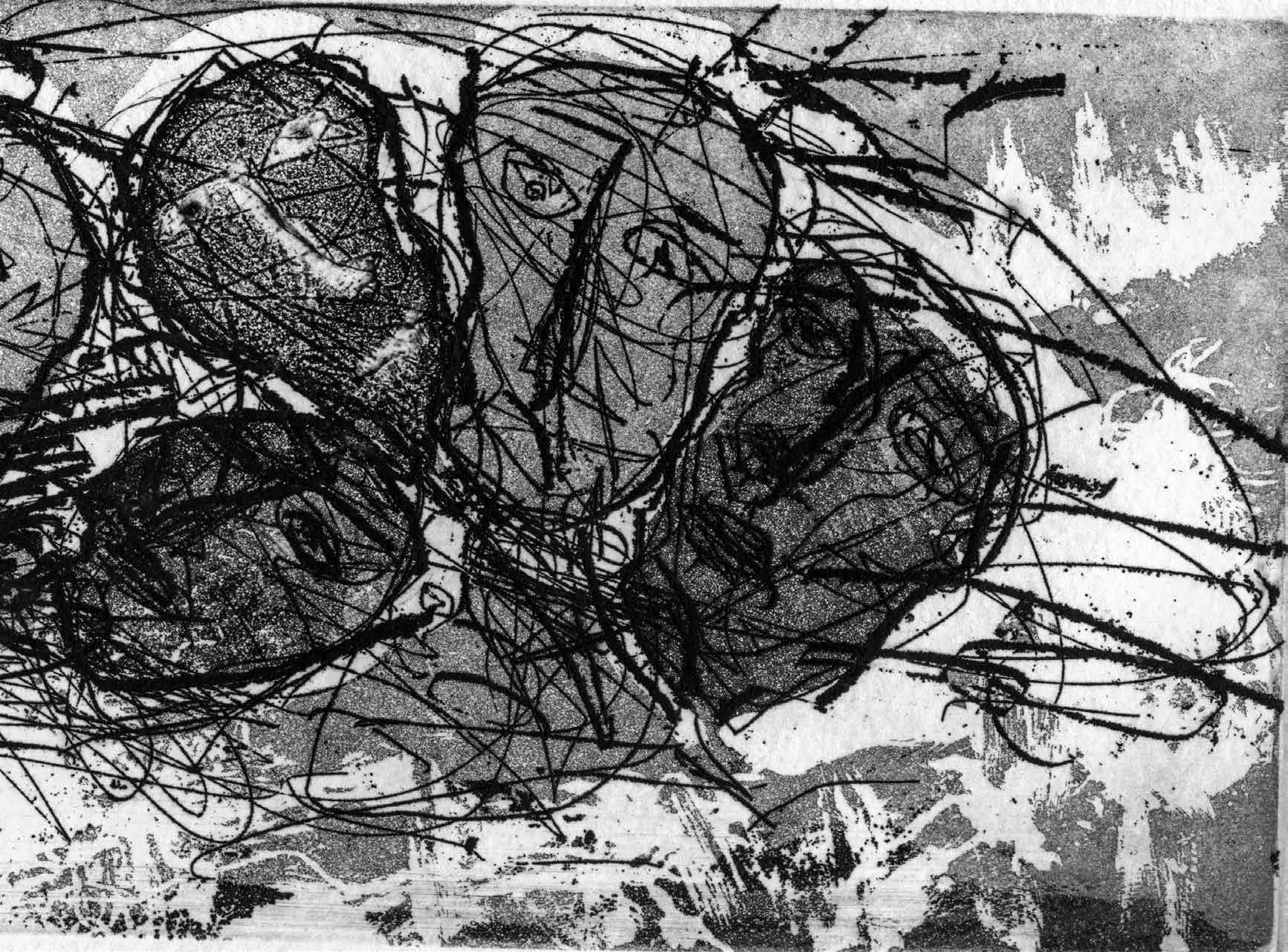

ILUSTRACIONES: ALEJANDRO SANTIAGO

La Telaraña es una gaceta publicada por el Centro Cultural La Telaraña

Abril 2023

Dirección: Lucio Santiago López

Edición: Guillermo Santos

Diseño: Axel Alarzón

Ilustraciones: Alejandro Santiago

Las opiniones publicadas son responsabilidad de quien las emite.

telaranaespaciocultural@gmail.com

centroculturallatelarana.wordpress.com

Espacio Cultural La Telaraña

Editorial

Un fantasma recorre nuestra ciudad. El fantasma de la crítica, que no acaba de formarse ni de tener voz ni cuerpo, sino sólo expresarse en un largo lamento de años y décadas. De este modo, ciertos artistas, escritores y otros agentes culturales (no todos, claro está) exhuman cada tanto el cadáver de Robert Valerio para pasearlo por la ciudad por unos instantes y para explicar el presente.

Asombra el hecho de que aquellos que se lamentan por la ausencia de crítica, ¡en vez de hacer crítica!, es decir, en vez de reseñar una exposición, escribir un ensayo sobre cualquier artista, intentar hacerse algunas preguntas sobre el acontecer artístico de la ciudad, se dedican a enumerar las razones por las que no hay crítica. Pocos han sido los casos en los que la historia de la contra-crítica ha estado tan nutrida. Curioso fenómeno, que se traslada también a la crítica literaria oaxaqueña, pues habiendo tantos libros publicados, ensayos y novelas, poemarios, etc, que se publican cada año, encontramos listados interminables, como si de tanto enumerar pudiésemos asir el fenómeno literario en toda su plenitud. Para el pensamiento crítico un solo libro o cuadro vale por muchos. Su labor es, en primer término, el entendimiento de la cualidad sobre la cantidad, que, en términos corrientes, es lo que menos importa. Confundir ambas cuestiones es lo mismo que confundir el arte con el mercado, confusión que se ha convertido en punto de partida para muchos espectadores.

Lo que nos parece importante, ante la noción de ausencia de crítica, es la sinergia que provoca: las preguntas y comentarios y beligerancias que surgen ante dicha ausencia, y no tanto la conversación de café o de cantina. Este primer número de la Gaceta La Telaraña gira en torno a dos palabras: gráfica y grabado. Ambas fueron propuestas a los escritores, que tenían en el horizonte uno y otro término. Cada quien eligió su propio camino. Y todos esos caminos convergen ahora en estas páginas. Así, a partir de este primer número, iremos construyendo una pregunta colectiva, que acaso pueda convertirse en horizonte.

El editor

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

Índice

Editorial

Escribir en las piedras, grabar en el tiempo

Karina Sosa Castañeda

El nacimiento de Versus

Araceli Mancilla Zayas

Color, tiempo, emoción

David H. Colmenares

El hombre de la calle ante la obra de arte

Jean Dubuffet

Pulsión y gestualidad

Guillermo

Santos

La gráfica como irrupción

Fernando Lobo

Benito o sobre el diseño gráfico

Edgar Hernández Cruz

Escribir en las piedras: grabar en el tiempo

~ Karina Sosa

En su novela Los jardines estuarios, el escritor francés Jacques Abeille sitúa a las piedras como centro de la existencia de un poblado que el viajero descubrirá con asombro. Los habitantes cuidan de las piedras de las que nacerán estatuas.

“Las piedras son los ojos del mundo”, anoté en el margen de una página, y no sé si esta frase es mía o pertenece a Abeille, a Roger Callois o a Emily Dickinson, porque las piedras están allí desde siempre y han sido vistas y exploradas por casi todos aquellos curiosos que se dedican al arte.

Pienso en las piedras para hablar del grabado y para llegar a decir que las piedras y el grabado están en el origen de la escritura.

[ LA TELARAÑA ]

Tablillas de arcilla secándose al sol, o cociéndose en un horno. Luego vendría el papiro y luego poco a poco el papel. Pero las piedras nunca se fueron. Las piedras contienen un lenguaje escondido que solamente se muestran a los iniciados: como objeto adivinatorio o como oráculo. Como artefacto mediador o como material para que el arte se despliegue. Escribir es grabar en el tiempo, dejar una marca que al paso de los años se desvanecerá y terminará por borrarse por más sofisticado que parezca el soporte.

No olvido que, precisamente, una de las técnicas del grabado es la litografía: es decir, el grabado en piedra. Tampoco olvido que, según se dice, fue el alemán Alois Senefelder en 1796, buscando un procedimiento para imprimir partituras musicales y libretos para teatro, quien inventó la litografía. En el fondo, la música y las piedras, a través de las imágenes trazadas por un artista, pueden convertirse en una impresión. Como una especie de juego o de entretenimiento muy culto.

El grabado como forma de escritura se remonta también al pasado: siempre hemos deseado hablar de aquello que nos perturba o nos maravilla. Las imágenes o formas que pasan a través de una piedra poseen nuestra incertidumbre ante lo que nuestras palabras no saben decir. Recuerdo en este momento que Cadmo, el perturbado y triste hermano de Europa, vaga por el mundo gritando el nombre de su hermana (que fue raptada por Zeus) y empieza a tallar en las piedras y en toda superficie que encuentra el nombre de

su amada hermana. Así podría comenzar la escritura, la pintura o el arte: buscando algo que nos ha sido arrebatado y que inevitablemente no volverá a nosotros.

E. H. Gombrich nos dice: “no sabemos cómo comenzó el arte al igual que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje”. Y pienso si esta sentencia, que es el comienzo de su Historia del arte, tiene validez para mí en este momento. El lenguaje y el arte inician en la memoria, pero la memoria es incierta. Nos obstinamos buscando, como Cadmo, e intentamos dibujar una línea para estamparla sobre una superficie hueca para que la tinta se impregne sobre una superficie. De Jacques Callot, maestro grabador, a Durero, Lilia Carrillo o Elvira Gascón, las obsesiones permanecen y eso es lo que sostiene al arte: perdurar, encontrar un fragmento de nuestra alma en el mundo.

En Los jardines estuarios, novela que referí al comienzo de este texto, el viajero busca también una parte de sí entre los monumentos. Las piedras enferman o mueren. Las estatuas deben ser cultivadas como una flor o un árbol. Se cuenta que, al viajar a Carrara, Italia, a seleccionar los bloques para trabajar en su Pièta, Michelangelo Bounarroti eligió uno grande y dijo que allí se encontraba ya su pieza. Debía quitar aquello que sobraba o estorbaba para que la magnífica obra nos conmoviera.

El arte comenzó en una piedra o un poco antes: en la tierra, en el fuego, en el agua o en cada superficie que habitamos. El grabado y la escritura inician en la memoria. Buscan de algún modo hacerse un hueco en el tiempo.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

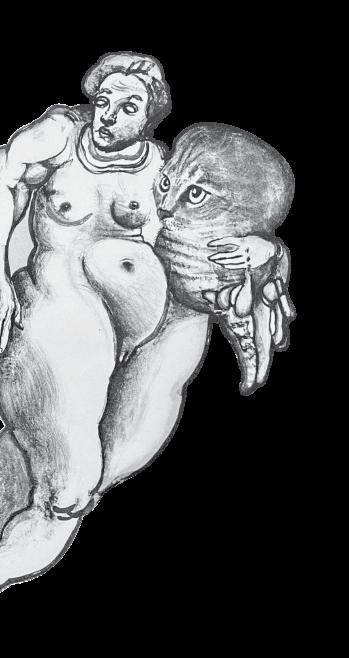

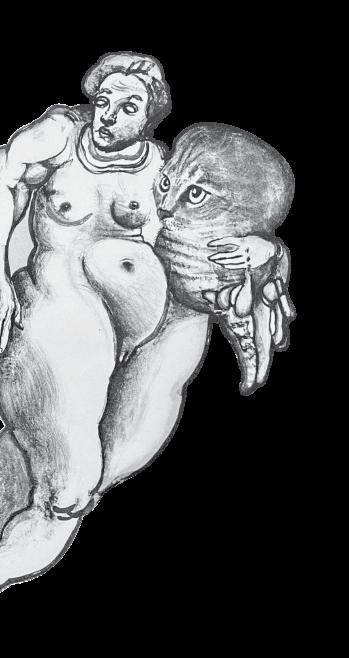

El nacimiento de Versus

Versus surge de otro lugar. No es la que aparece en las Metamorfosis o en los Fastos de Ovidio en el momento en que la Hora le tiende un manto a Venus Anadiómena, la Venus que sale del agua.

¿Cuánto tiempo tardó Versus para llegar a nosotros colocada, en lugar de en una enorme concha marina, en lo que parece ser una gran vasija de piedra volcánica? Si bien los pies de Versus quedan atrapados en ella, se dispone a irse sin dejar de mirar, con los ojos en blanco, al chico —¿representación de la Naturaleza?— que esparce semillas de las cuales surge una mano volátil.

El muchacho se encuentra aprisionado en el nicho y sólo destacan su cuello y cabeza, pero sopla, sigue soplando desde su sitial de piedra negra. No ostenta la libertad del dios Céfiro que, en la obra El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli (creada en una fecha incierta entre 1478 y 1487), impulsa a la diosa hacia la orilla de una playa. Céfiro lleva en brazos a su esposa Cloris, diosa de los jardines, y el aire que impele a Venus hasta la tierra va cargado de flores.

Es improbable que Versus haya nacido, como su antípoda Venus, de imaginar la fertilización del mar con los testículos de un padre, en este caso el dios Urano: mito pagano del cual derivó uno de los ideales de belleza renacentista del llamado Quattrocento italiano, que retomó símbolos de la antigüedad greco-

latina para reinterpretarlos en las aspiraciones de una nueva espiritualidad cristiana.

La Versus de nuestros días carga un animal híbrido, entre lechuza y gato, de cabeza y cuerpo voluminoso. En la tierra por donde andará hay restos fosilizados de un mar ya inexistente. A ras de la piedra oscura de donde emerge, la miran tres pares de ojos sin rostro ni cuerpo. No hay alegoría de las Horas o de las Estaciones, o de alguna Gracia que tienda a Versus el manto que parece simbolizar la identificación femenina con la armonía. La prenda se ofrece en cambio a la Venus celestial y terrenal de Botticelli cuyos elementos iconográficos habrían sido concebidos bajo el impulso del círculo neoplatónico del filósofo Marsilio Ficino y del mecenas Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico.

Versus aparece desnuda, pero sin la actitud pudorosa que ostenta su lejana predecesora, quien fue pintada con la técnica del temple sobre un lienzo de uno setenta y dos por dos setenta y ocho metros de tela, en suaves tonos pastel donde predominan los verdes secos y el blanco marfil, con toques azules y rosados. En el trazo de Venus se muestra la desenvoltura en las líneas, alejada de la preocupación por la proporción real de la figura humana, que ejerció Botticelli.

Ubicada actualmente en la Galería de los Uffizi en Florencia, la Venus recién nacida del artista se cubre el seno derecho y el sexo con su larga cabellera dorada, y mira hierática

[ LA TELARAÑA ]

~ Araceli Mancilla Zayas

pero serena, quizá melancólica, hacia un punto desconocido, rodeada de mar y bosque. Se dice que la idea de este pudor y de la llegada a tierra en una concha la tomó Botticelli de una pieza teatral y de las Estancias del poeta, filólogo y traductor Angelo Poliziano.

En el siglo IV a.C., Venus había sido representada saliendo del agua por el pintor griego Apeles y fue llamada entonces Afrodita Anadiómena. La pintura se perdió, pero quedó citada por el historiador Plinio el Viejo en su Historia natural. La referencia a dicha obra habría sido otra de las fuentes que sustentaron a la Venus de Botticelli. Es curioso que una presumible recreación de tal pintura, aparecida en Pompeya, muestre a la diosa sin el pudor erótico con el que es representada siglos más tarde, seguramente bajo la influencia de la Academia Platónica florentina.

En la obra El nacimiento de Versus se agotó el agua, el mito y el pudor. Versus se coloca frente a su antecesora, Venus, no para llegar sino para salir de un ideal. Emerge como nuestra contemporánea, con su cuerpo rotundo, mostrando los pequeños labios vaginales, el profuso vientre y la fuerza de sus brazos con los cuales da cara a un mundo devastado. Su actitud indica que la impulsa su propia mirada. Que se presta a actuar aun tomada por los pies; aun en medio de un paisaje apocalíptico: atenida a sí misma. Un bosque raquítico, sin follaje, es su puerta de salida.

La artista Siegrid Wiese retomó y resignificó los símbolos utilizados por Botticelli. Encontró para Versus (2022) el relato de su metamorfosis. La libertad, acotada, de este personaje que no puede ser más una diosa, parece reconocer con gravedad a lo que se enfrenta. La pieza que da cuenta de su nacimiento es ajena a protagonizar la verdad de una idea sobre la belleza y el amor; no se afana en mostrar la unión del espíritu con la materia. Si acaso la criatura que sopla en su entorno fuera un dios, este se encuentra tan ceñido como ella a la roca del presente.

Versus viene del hoy. Su imagen burla las huellas de un origen que le es ajeno. La técnica escogida para ella es la litografía. El dibujo, preciso, y las texturas, livianas y ásperas, nacen de la piedra, son grabados en ella para reproducir en serie, en formato pequeño, de cuarenta y cuatro por setenta centímetros, entintada con colores negro y blanco oliváceo, su condición de contraria.

Color, tiempo, emoción

David H. Colmenares

A propósito de Color y significado, de John Gage Acantilado, 2023

La experiencia del color nos enfrenta a un caso límite: ¿puede aquello que se nos presenta ante la conciencia de manera más inmediata e insoslayable estar constituido socialmente? Si lo propio del color es darse, en palabras de Stephen Melville, “absolutamente apegado a su especifidad propia”—y nuestra experiencia cromática parece confirmar esto de manera intuitiva—el color no sólo carecería de toda mediación cultural o intersubjetiva, sino que resultaría reacio a toda articulación verbal o significante más allá de un raquítico simbolismo derivativo. La visión extrema de esta suerte de daltonismo intelectual fue expresada por el filósofo francés Jacques Derrida en una frase que reviste una ceguera manifiesta de mística apofántica: “el color no ha sido nombrado”. Para esta postura, el color es un dato primitivo, un universal no articulable, o lo que es lo mismo, un pozo sin fondo. Esta lógica de lo inmediato inarticulable ha definido por largo tiempo la manera predominante de entender otros “datos” de la conciencia, como la experiencia del tiempo o las emociones y afectos. Y es precisamente frente a la opresión de los datos primitivos de la conciencia que el historiador del arte John Gage se rebela. En sus palabras, todo comienza por “deconstruir la inmanencia” del color. ¿Cómo hacerlo? En su caso, apelando a una de las más efectivas herramientas de desmantelamiento de la inminencia: la investigación histórica. Al historiar las encendidas polémicas y las prácticas sociales que a lo largo de siglos se han organizado en torno al color, Gage logra despertar a su lector del sueño dogmático y para entender las incontables formas en que las sociedades humanas han organizado sus experiencias cromáticas. Sin apelar necesariamente a la lección relativista de la antropología —que tan productiva ha sido en ayudarnos a entender la historicidad del tiempo o los afectos— Gage reconstruye cómo la experimentación y teorización cromática tan característica de la pintura del siglo XX constituyó de hecho una ingeniería de la experiencia visual y la cognición humana. De ser un abismo insondable, el color se revela como una apta herramienta para redefinir y ampliar la percepción.

CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

~

UNA SELECCIÓN DE FRAGMENTOS

El hombre de la calle ante la obra de arte

JEAN DUBUFFET Debate,

Partir de lo informe

1992

El punto de partida es la superficie que vamos a animar —lienzo o papel— y la primera mancha de color o de tinta que se hace sobre ella: el efecto resultante, la aventura que comienza. Esta mancha, a medida que la enriquezcamos y orientemos, será la que guíe el trabajo. Un cuadro no se construye como una casa, utilizando los métodos de los arquitectos, sino de espaldas al resultado, tanteando, retrocediendo. Alquimista, no fabricarás oro contemplándolo; acude pues a tus alambiques, hierve la orina, observa, observa el plomo con avidez.

¡Esa es tu tarea! Y tú, pintor, manchas y trazos de color, mira tus paletas y tus trapos; en ellos están las claves que andas buscando.

La manera de aplicar un color es más importante que su propia elección

[…] Un negro satén, un tejido negro, una mancha de tinta negra sobre el papel, betún negro sobre unos zapatos, el hollín de una chimenea, el alquitrán y todo lo que es negro se identifica injustamente con la palabra ne-

gro. El negro es una abstracción. El negro no existe; existen materias negras que adquieren formas diversas debido a su resplandor, a su mate o su brillo, a su pulimento, su rugosidad, su finura, características que cobran una gran importancia. Del mismo modo ocurre si el pintor aplica la pasta negra con un pincel tierno o duro, con una espátula o una esponja, con un trapo, con el dedo o con un palo, si la aplica dando surcos y si estos surcos son horizontales o verticales, cruzados u oblicuos, si la frota con un trapo describiendo sus movimientos circulares o si los pulveriza o los esparce formando gránulos o una capa lisa. Igual ocurre si se trata de un negro triturado con aceite o con cola, si el polvo es más o menos fino o más o menos líquido cuando pintamos. Todas estas cosas son de una importancia capital. Las características y la manera de aplicar el color son más importantes que el color mismo.

Trabajo del copista

Si se trata de copiar un cuadro, tropezamos con la dificultad de reproducir los mismos accidentes. En efecto, es imposible reproducirlos conjunta y deliberadamente con idéntica espontaneidad, y menos aún, en el lugar exacto en el que se produjeron. Esos accidentes proceden de mil azares: el pincel se enganchó en su recorrido con un grano que sobresalía o arrastró una punta de color que no estaba seca. ¿Cómo reproducir esos azares? De ahí que el trabajo del copista resulte decepcionante e inútil. […] Todo cuanto el copista puede hacer es, asimilando el talante del pintor en el que quiere inspirarse, trabajar con el mismo

[ LA TELARAÑA ]

espíritu, dejando también buena parte de su labor a los designios del azar.

La mano habla

Hay que alimentarse de inscripciones, de trazos instintivos, respetar los impulsos, las espontaneidades antiguas de la mano humana que traza su signo. Por ejemplo, esa verticalidad de nuestra escritura, que inclinamos levemente al mismo tiempo en que sacamos un poco la lengua. Es preciso salvaguardar el número infinito de reflejos que poseemos […] La obra será más conmoverdora, más humana y expresiva cuanto más evidente sea la mano del artista. Hay que huir de todos los modos mecánicos e impersonales.

Alimento de la pintura

Si las truchas pintaran, ¡qué apasionate sería su obra, llena de deslizamientos, de relámpagos en el agua viva! La de la serpiente, si nos brindara su obra, sería la obsesión de la piedra caliente. La de los pájaros estaría llena de cielo y de nubes. Y no importa el objeto que pintaran; a una manzana, por ejemplo, la trucha le imprimiría su curso frío; la serpiente, el calor de su piedra; el ave, su cielo. Como hombres que somos, nos apasionamos con las obras que realizan nuestros semejantes; buscamos con avidez las huellas de los espectáculos que pueblan nuestras miradas. […] Cosas como un cartel rasgado, un pedazo de chapa que brilla, un hierro oxidado, un camino encenegado, una tapadera pintada con alquitrán, una vitrina pintada en verde pino, un rótulo multicolor, una inscripción de tiza desleída por la lluvia, un color en-

contrado en la calle, huellas y más huellas, senderos, azares que anidan en nuestras viviendas y nuestras ciudades. He aquí lo que el pintor debe captar, asimilar y fijar en sus obras. Hasta cuando pinta una manzana.

A manos llenas

El gesto esencial del pintor es embadurnar, no extender con una plumita o un mechón de pelo unas aguas teñidas, sino zambullir sus manos en cubos y palanganas y masticar con las palmas y los dedos la tierra y la pasta del muro que tiene ante sí, amasarlo, imprimir en él las huellas inmediatas de su pensamiento y de los ritmos e impulsos que laten en sus arterias y en sus nervios, valiéndose de sus manos o de instrumentos sencillos y buenos conductores —una hoja afilada, un palo corto o un trozo de piedra—que no debiliten la corriente de las ondas.

Más inventivo que la Kodak

En vez de utilizar la perspectiva mecánica, podemos superponer o yuxtaponer los objetos. Quiero que en mi cuadro figuren todos los objetos que acosan mi mente y me niego a aceptar las coacciones impuestas por la perspectiva visual que limita mi libertad. Quiero pintar de frente el jardín que hay detrás de la casita y que los ojos no pueden ver, y como quiero pintarla exactamente de esta manera, pondré el jardín sobre ella […].

Arte y broma

Estos dos órdenes tienen un mismo tronco. Lo imprevisto y lo insólito son su territorio

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

común. Pero que no se me malinterprete, pues estoy refiriéndome a las cotas más elevadas del arte. Me refiero a los cuentos de Poe, a los Cantos de Maldoror, a las estatuas de la Isla de Pascua. No a esas bromitas inocentes que nos divierten un rato, sino a las intensas, a las que, por ser tan buenas imprevistas, nos dejan perplejos en un instante.

La gran fiesta

No hay arte sin embriaguez. ¡Pero tiene que ser una borrachera tan loca que haga tambalearse a la razón, que nos haga delirar hasta el más alto grado nos suma en la demencia! ¡Vayamos más lejos que ningún alcohol! El arte es la orgía más apasionante que el hombre tiene a su alcance.

Pez fósil

A medida que una obra humana se aleja de la actualidad se convierte en lo que el fósil es al pez. Ruego me disculpen, pero prefiero tener mi pecera la más humilde y común de las brecas, eso sí, viva —y qué apasionante que lo esté—, que el más ilustre de los peces-fósil.

No rechazar la mitad

Abandonemos esa actitud de rechazar la mitad del mundo por considerarla fea. Amemos apasionadamente el todo, las dos mitades, sin preferencias preconcebidas. No existen cosas feas. Basta ver que el mago las toque con su varita mágica para que se vuelvan espléndidas. Entre dos individuos que discuten porque a uno le gusta el aceite rancio y al otro no, siempre tendrá razón aquel que ame.

Demasiados esfuerzos

Los nadadores principiantes se agitan demasiado dentro del agua, se mueven en exceso, precipitadamente y con demasiada fuerza, lo que les priva de elegancia y les impide realizar un gran recorrido porque se agotan con

rapidez. Un nadador experimentado, sin embargo, apenas se mueve, se deja llevar por el agua y sabe aprovechar las resistencias y las rebeliones del elemento en que se halla, lanza sus miembros y se impulsa sólo de vez en cuando, pero en el momento justo.

El hombre de la calle se lleva la palma

Se acabaron los grandes hombres. Ya no hay genios. Por fin nos hemos librado de esos maniquíes que nos echaban mal de ojo; aquello era una invención de los griegos, como los centauros y los hipogrifos. Basta de genios y de unicornios. ¡Nos infundieron tanto miedo durante tres mil años! La grandeza no reside en los hombres, sino en el hombre. Lo maravilloso no es ser un hombre excepcional, sino en ser un hombre a secas.

El arte en bruto

En el arte existen, como en casi todas las cosas, dos órdenes. Existe el arte habitual, esmerado o perfecto (se le bautizó, siguiendo la moda de la época, arte clásico, arte romántico o barroco, como se quiera, pero siempre se trata del mismo), y existe «el arte en bruto», bravío y furtivo como una coraza. ¿Es usted perfeccionista? Estaría usted en un error. A medida que a las obras se les otorga nuevas cualidades se les priva de otras. […] Cuando una obra de arte pretende hacerse mejor pierde su ingenuidad. Deben comprender que cuanto más sencillo y elemental sea, mejor dejará pasar el agua entre las tablas y mejor navegará. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cesarán alguna vez estos infantiles porqués y porqués?

Homenaje a los valores salvajes Siento una extrema curiosidad por todas las obras pertenecientes al arte en bruto, realizadas por personas ajenas a la cultura y que no reciben de ésta ninguna formación ni influencia. Creo que ese arte en bruto es el único que encierra los procesos naturales y normales de la creación artística en su estado elemental y puro. Me parece apasionante asistir a esa operación, y en ese momento me importa poco que las obras creadas tengan poca extensión, que hayan empleado unos medios muy escasos, que no sean más que meros garabatos sencillos y poco elaborados trazos en una pared con la punta de una navaja o con un lápiz sobre un trozo de papel de mala calidad. A menudo un dibujito hecho apresuradamente tiene un contenido más amplio y un significado más valioso que la mayoría de esas grandes y vacías pinturas pretenciosas que llenan galerías y museos.

Una meta propuesta

Has un cuadro pensando que será el único objeto que te llevarías a una isla desierta o a una cárcel, o para que en el más allá sea el vivo recuerdo de la condición humana, de tu vida en este mundo, un resto vivo de lo que fueron, en tu vida terrenal, tus percepciones más asiduas, tus estados de ánimo y tus pensamientos más constantes.

[ LA TELARAÑA ]

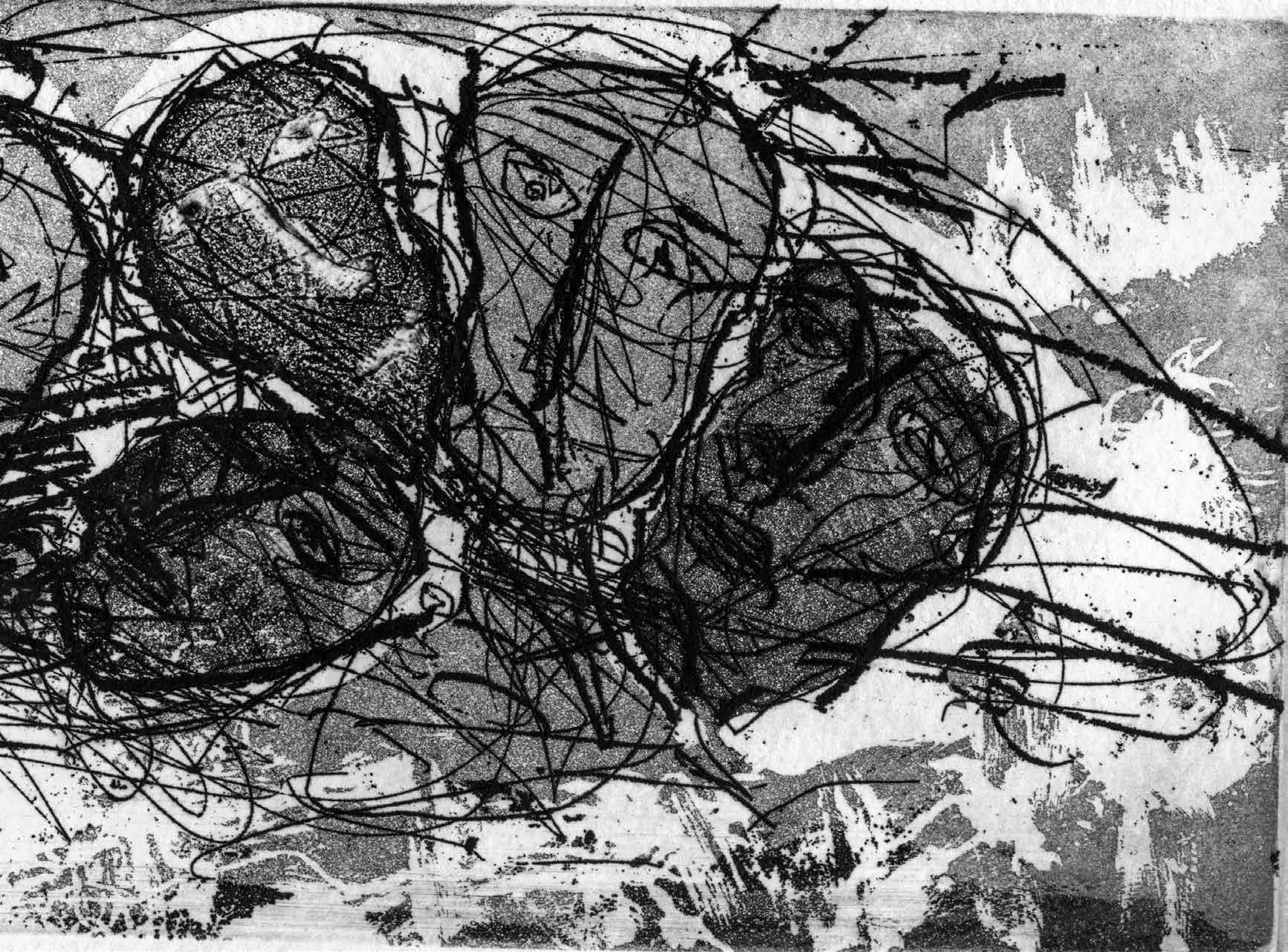

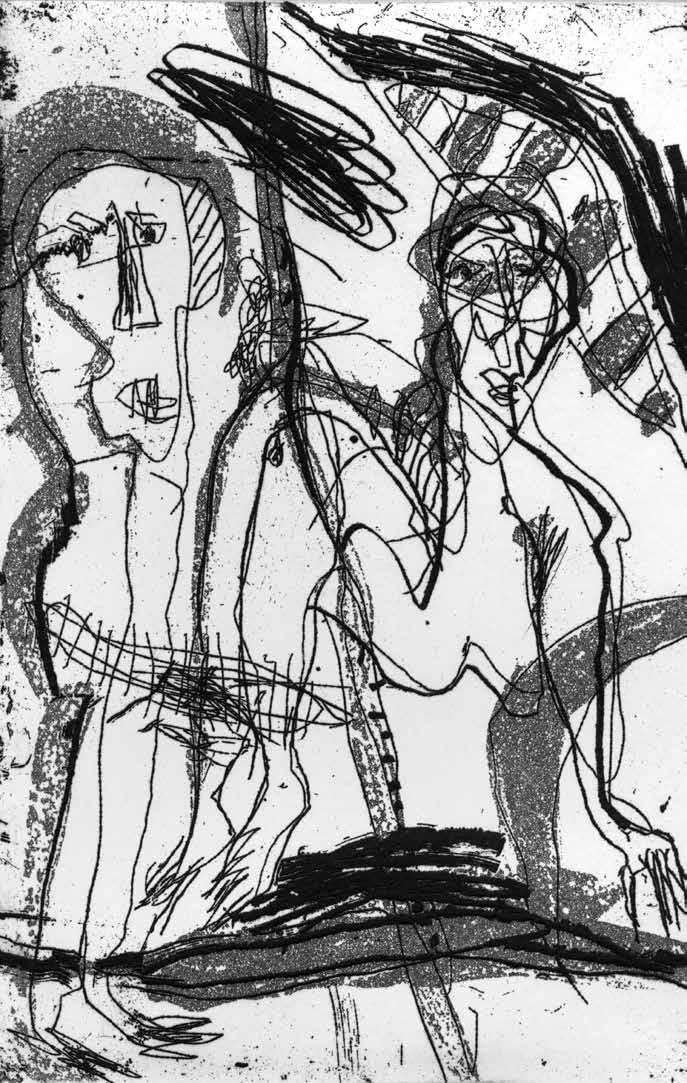

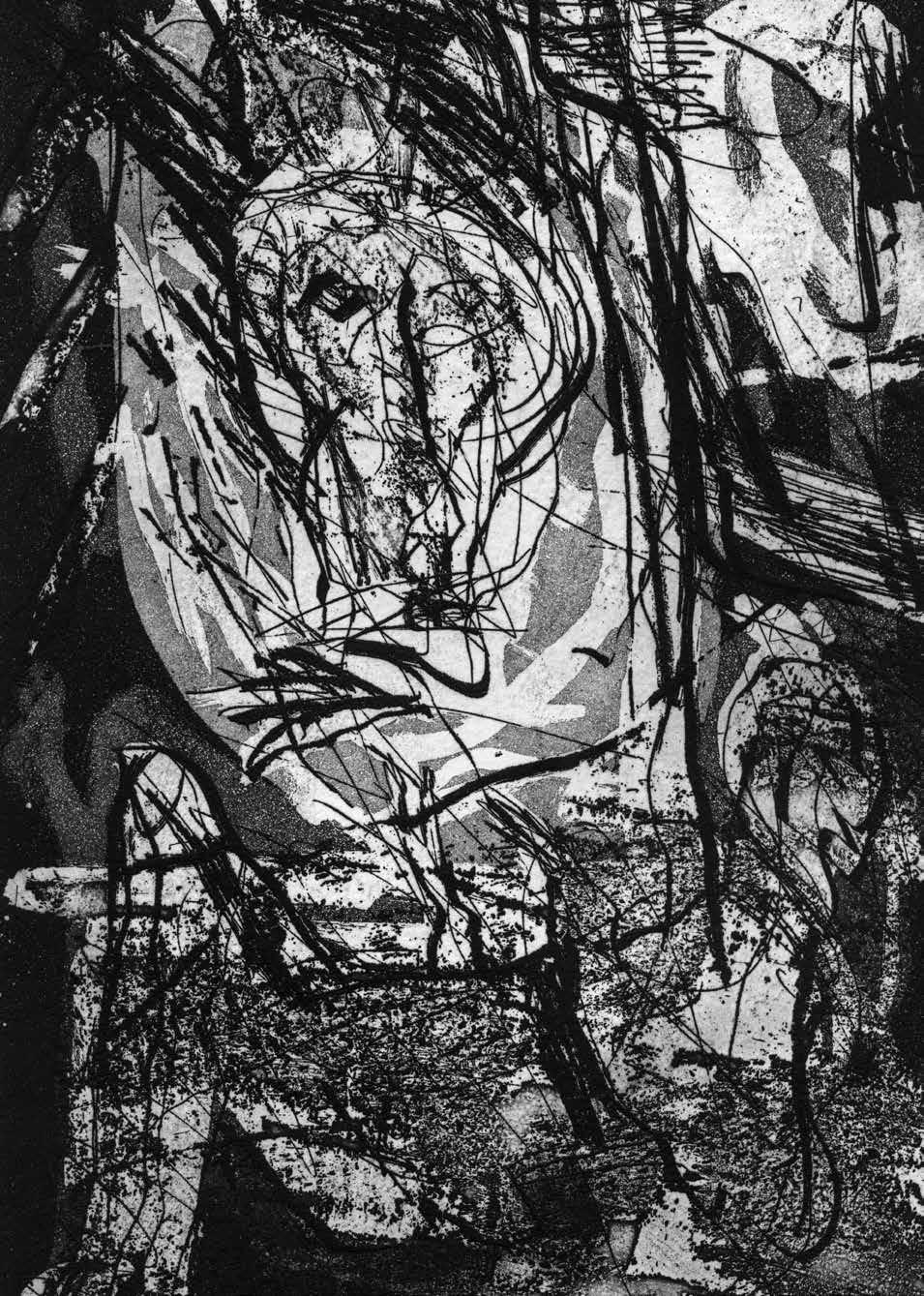

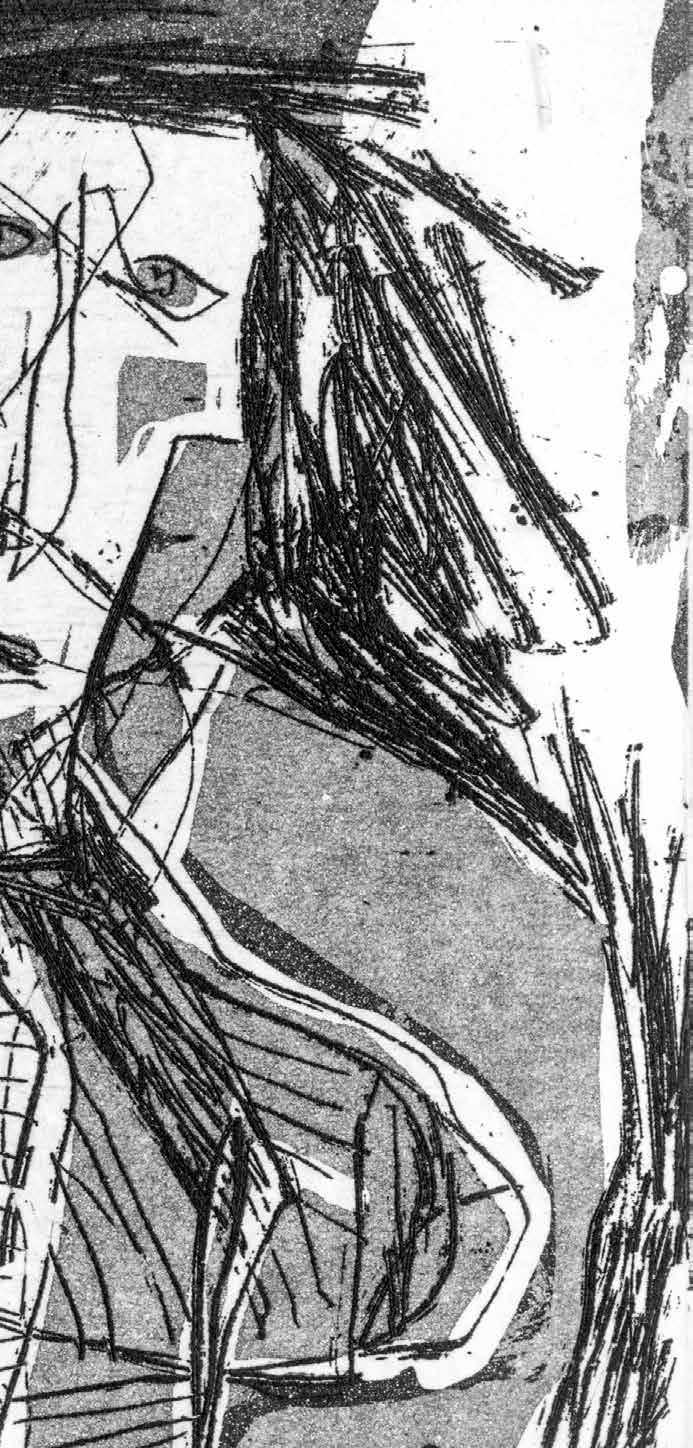

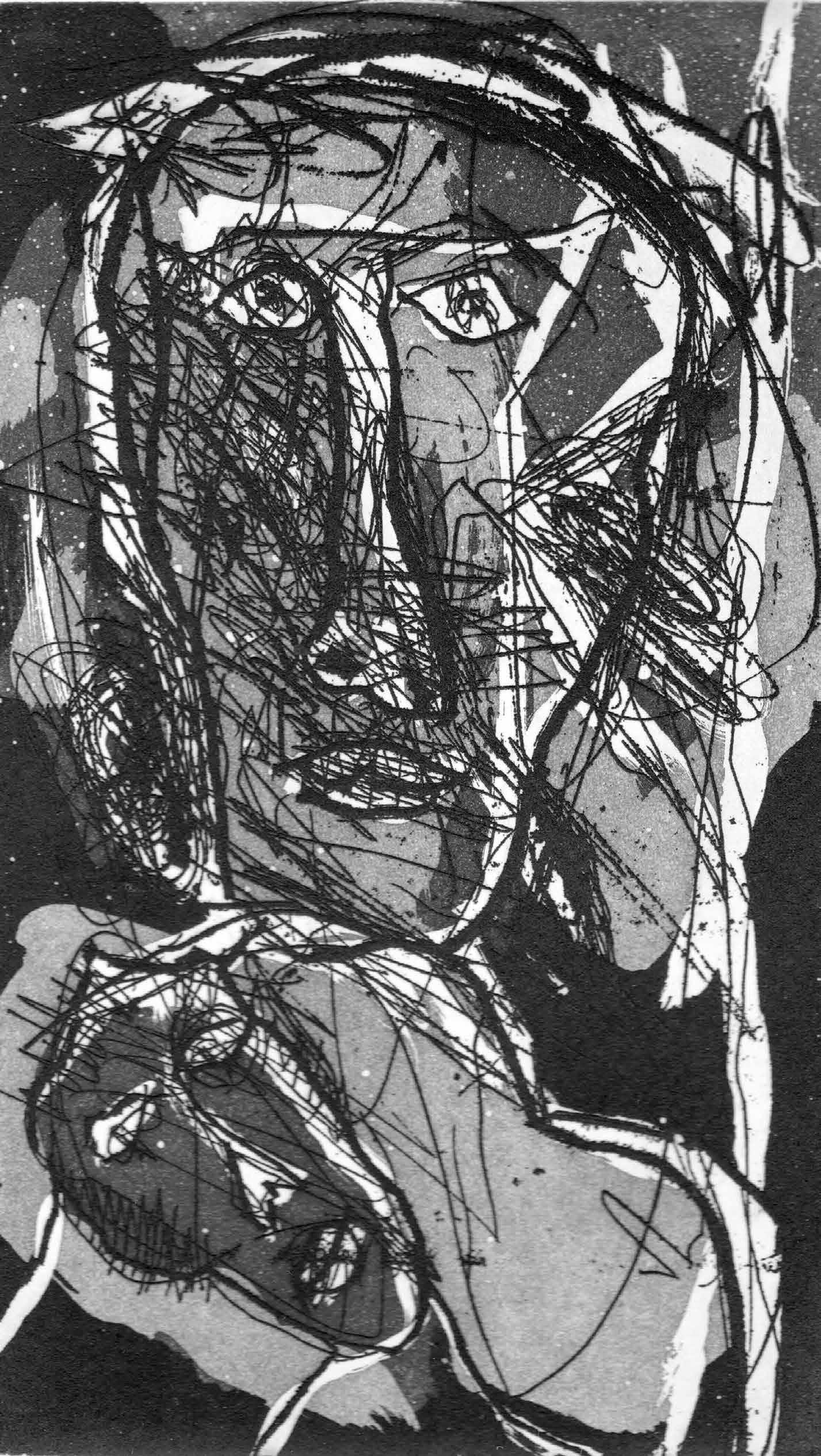

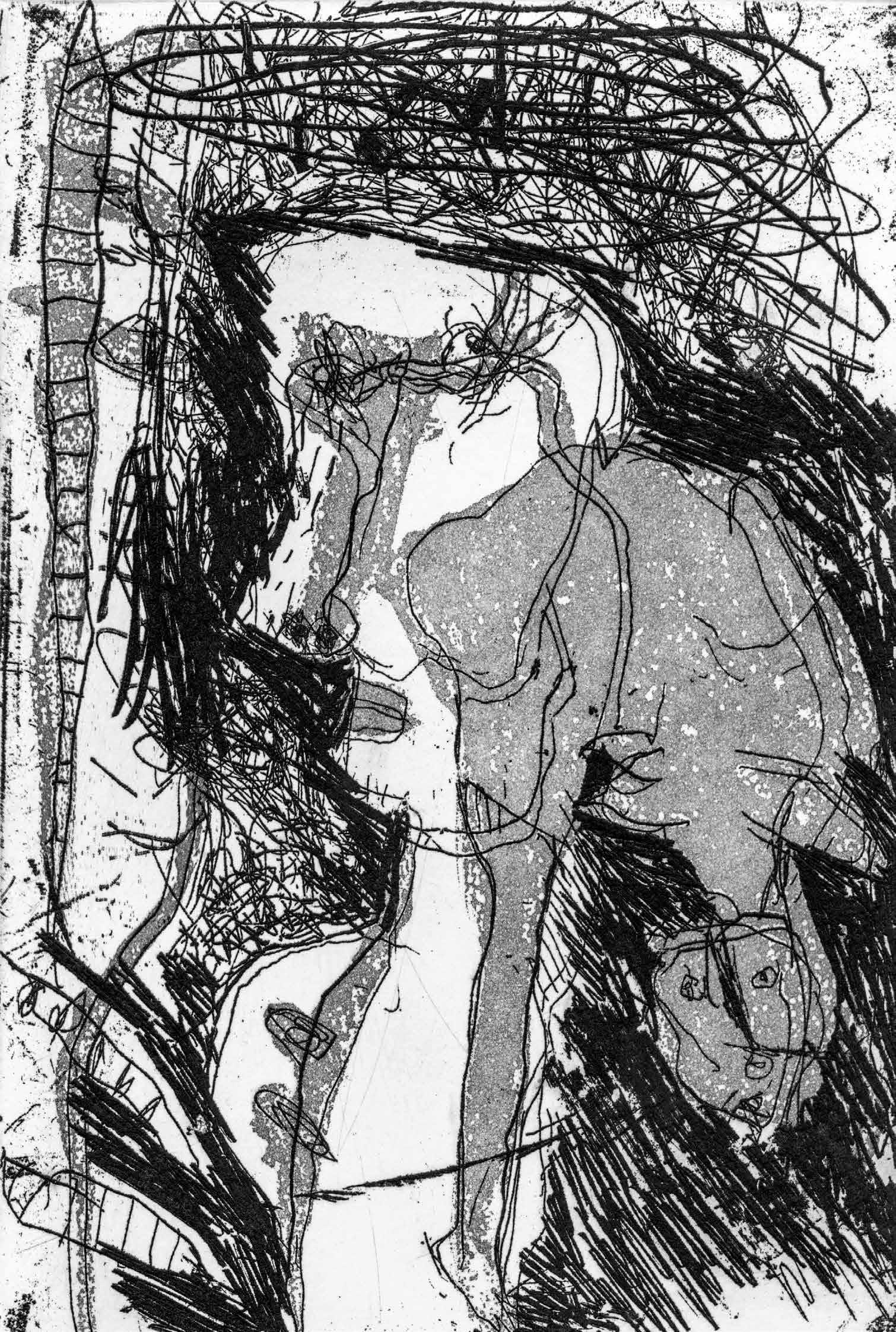

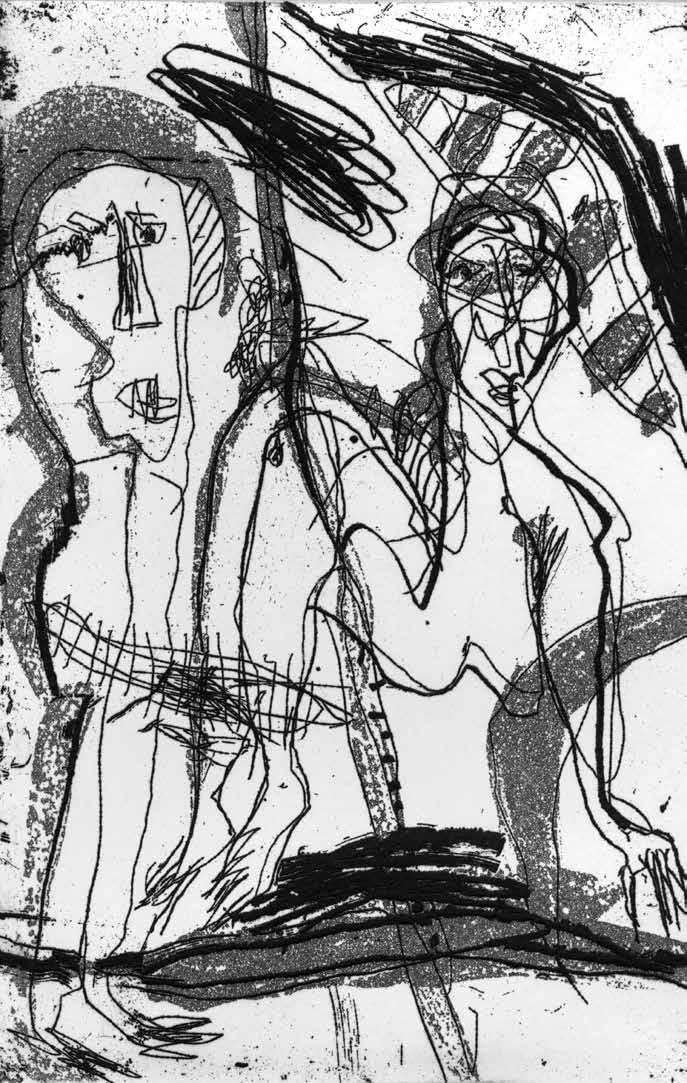

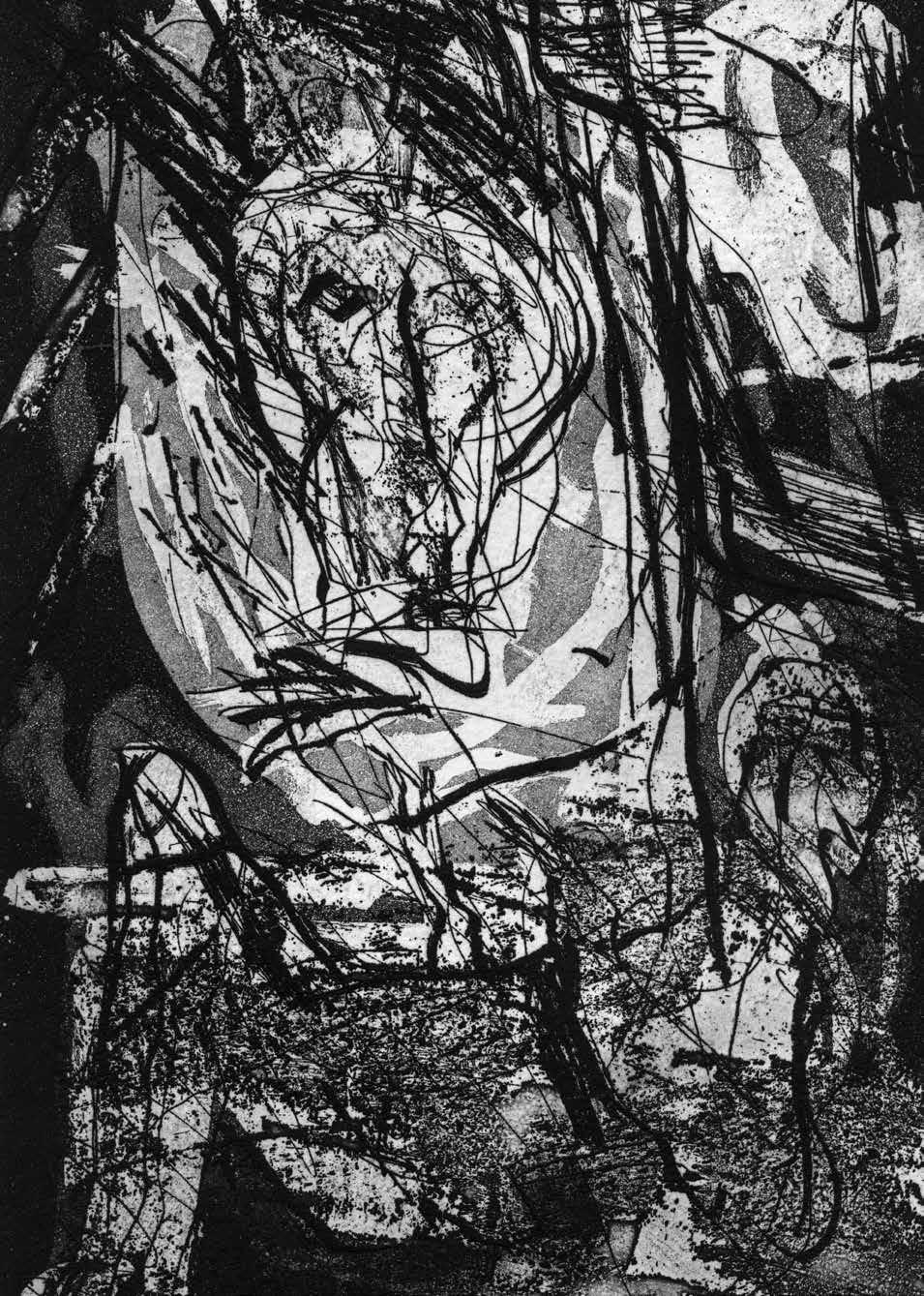

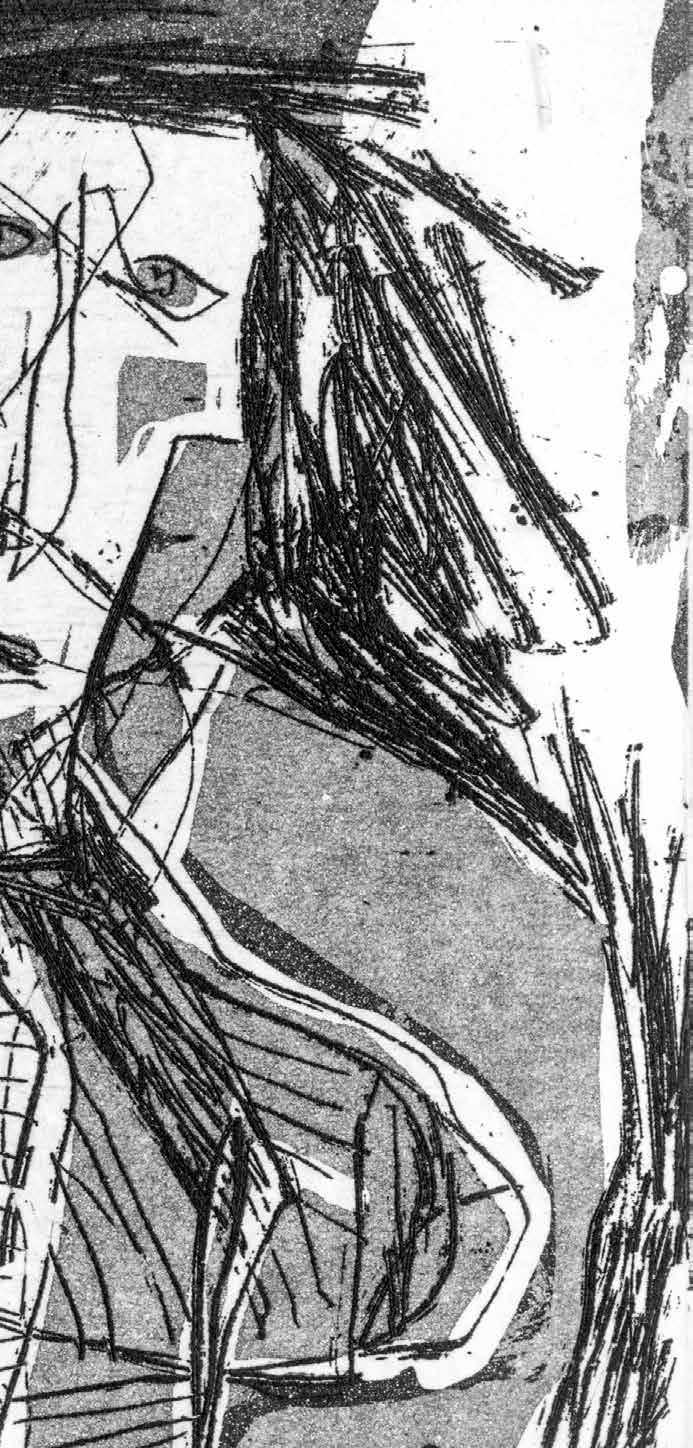

Pulsión y gestualidad.

Acerca de la gráfica de Alejandro Santiago

~ Guillermo Santos

El dibujo es una manifestación original. Por original queremos decir primordial, en el sentido (o sentidos) que esta palabra evoca. Se refiere al acto de dejar marcas en la tierra, en una pared, sobre una corteza, es decir, en el tiempo —hace miles de años por cazadores y brujos; o hace unos instantes, por cualquier niño que describe con un lápiz de color lo que observa ante sí: una casa, un camino, un animal. Durante nuestra existencia, rara vez seguimos dibujando con ese mismo espíritu de libertad, sin prejuicios, lo que sentimos o lo que creemos que sentimos. Para el niño, como para el antiguo, lo que se dibuja forma parte de la realidad, y no es una mera imitación.

Cualquier objeto en el que coloquemos una inscripción se convertirá en parte de la memoria humana. Papeles, pieles, telas, también la tierra misma, con piedras, como ocurre con los geoglifos de la Nazca. Estos mensajes pueden estar enterrados y luego ser reactivados por la mirada. Hace 5000 años, por ejemplo, alguien dejó, o envió, una nota en escritura cuneiforme en un trozo de barro: “Ayer no te vi en Babilonia”. De todo lo que haya escrito, sólo se conservó ese pedazo, que adquiere para nosotros un significado único. ¿Quién y por qué escribió esto? ¿Era posible en aquella época enviar un pedazo de barro, o se trataba de una evocación, un relato, un poema fundacional? Las especulaciones se disparan… Dibujar o escribir o hacer simples garabatos pueden ser hechos íntimos, personales, pero también actos trascendentes. Y hay ciertos creadores que nos indican que esos gestos son una y la misma cosa. El acto espontáneo y el hecho histórico se implican, se contaminan, se invierten, justo como ocurre con la obra gráfica de Alejandro Santiago, donde la mezcla de símbolos parece ser el orden natural de las cosas. Acaso la pulsión que domina sus grabados sea el de la subversión de los signos: un caballo puede ser una planta, o el viento, o la tierra; más allá encontramos la figura humana trenzada con los rayones del metal, imbricada en una telaraña de imágenes, surgiendo de entre la yerba, siendo la yerba misma.

La filósofa española María Zambrano describió en su libro El hombre y lo divino, el estupor que los humanos arcaicos sintieron en eras remotas, en una experiencia que sublevaba los sentidos, pues había un exceso de significado y éramos incapaces de comprender lo que veíamos, de tanta prolijidad natural. Imagino los trazos y los dibujos de Alejandro Santiago como surgiendo de un bosque, entre ramas, raíces, fauces, hojas, caminos, cruces; y que de toda esa materia multiforme va tomando lugar de modo intuitivo, como si cortara o hurtara un pedazo a esa realidad que supera la mirada y el entendimiento. Y que sólo poco a poco, el espectador, acaso junto al artista, van descubriendo y describiendo con los ojos y la memoria aquello que se ha dejado atrapar por un instante. Pero como ese exceso de símbolos no puede ser mostrado por partes, sus caballos y los laberintos y los rostros, tienden a aparecer sobre el papel al mismo tiempo, yuxtaponiéndose unos a otros.

Alejandro Santiago estuvo creando y rompiendo la figura humana. Experimentándola. Viajando alrededor de sus infinitas formas. Expresando que lo que habita y

constituye un rostro puede ser equivalente a lo que habita un mapa, o una región del mundo, un espacio plagado de lugares y oquedades y lagunas y registros y recuerdos. El signo humano, el retrato, las manos, los ojos y la mirada, nunca dejan de aparecer en todo lo que pintó, esculpió y dibujó, como si estuviese obstinado con crear un catálogo de nuestros gestos. Aquí se muestran algunos de los grabados que realizó en su paso por el taller de Fernando Sandoval. En estas piezas de gráfica en formato pequeño no dejamos de intuir su pulsión creadora, su obsesión por dejar inscripciones sobre el metal y la piedra. Es claro que su obra habla de una obsesión continua, que se va desplegando en el espacio y el tiempo. Deseaba rotular y rayar el mundo, acaso para edificar otro, uno a la medida de sus deseos. La fuerza, la pasión con la que trabajó, va dejando una estela de señales, algunas de tamaño amplio, como sus enormes óleos o sus Atlantes hechos de barro.

Un grabado puede partir de un gesto o, como diría Jean Debuffet, de una simple mancha. Un trazo, un rayón, o un conjunto de rayones, pueden configurar una geometría que se va desplegando sobre el papel. La pátina del barniz sobre una placa de cobre puede contenerlo todo, pero con tantas y tantas excavaduras se le invita a hablar, a dejar a un lado la mudez del material crudo y emitir un pulular de significados. Una mancha puede ser algo simple, un error, si se quiere, pero también puede convertirse en un acto trascendente. En el linde entre estas dos actitudes se inscribe el trabajo gráfico de Alejandro Santiago (Oaxaca, 1964–2013).

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

La gráfica como irrupción

~ Fernando Lobo

En los últimos decenios y bajo la sombra multicolor de Tamayo, Morales y Toledo, Oaxaca se ha convertido en tierra de pintores”, escribió Robert Valerio en su libro Atardecer en la maquiladora de utopías, que comprende una serie de ensayos críticos y entrevistas sobre las artes plásticas en Oaxaca. Lo publicó en 1998. Para ilustrar términos como “reputación internacional” o “efervescencia creativa”, el escritor inglés avecindado en la ciudad nos habla de la multiplicación de espacios para exhibición y venta, la gran cantidad de artistas involucrados, un artículo del New York Times que se refiere a Oaxaca de Juárez como un “epicentro artístico”, y la ebullición cotidiana de la calle Alcalá: “En ella conviven arte popular y bellas artes, lo cuidadosamente seleccionado y lo reproducido en serie, el impulso estético y el interés económico. Y fuera de esta calle, en

todo el Centro Histórico abundan las galerías y las tiendas de artesanías”.

Vistas las cosas en retrospectiva, resulta sorprendente que Valerio no haya mencionado específicamente las artes gráficas en sus descripciones del “epicentro”, porque para el año 1998, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca llevaba diez años de ser fundado por Toledo, el Taller Libre de Gráfica Oaxaqueña de Juan Alcázar funcionaba desde 1983 y Fernando Sandoval había abierto el Taller Sangfer en 1987. A principios de este siglo, lo exhibido en el IAGO ya incluía series de Goya, Rembrandt, Chirico o Posadas, la gráfica de protesta se reveló como un palimpsesto sobre los muros de la ciudad en el 2006 y, posteriormente, en el Centro de las Artes de San Agustín se presentaron las magníficas series de Toledo Fábulas de Esopo e Informe para una academia.

Hoy es extraordinariamente notoria la proliferación de talleres de gráfica y espacios

[ LA TELARAÑA ]

“

para exhibición y venta de estampas. Los tórculos se han vuelto presencias habituales del centro histórico. Lo normal es encontrar, en alguna calle, una máquina litográfica de marca Voirin, modelo 1918, fabricada en Francia con ocho toneladas de hierro colado y fletada en barco desde el puerto de El Havre; lo impresionante (valga la expresión), es que a cinco cuadras haya otra igual. Hoy, las galerías que tradicionalmente saturaban sus paredes con lienzos y bastidores de madera, gradualmente han ido cediendo espacio a la obra sobre papel. De la omisión de Valerio, quien era un agudo observador, se deduce que las artes gráficas en Oaxaca de Juárez han significado una irrupción.

Estos desplazamientos van más allá de cuestiones estéticas y mercantiles. De cierta manera se transforma el modo de hacer las cosas: a diferencia de las galerías, asépticos espacios de exhibición y venta consagrados a la comercialización, los talleres de gráfica suelen ser sitios de trabajo que además exhiben y ofertan obra. En los talleres, el esfuerzo colectivo predomina sobre los prestigios. Mientras

las galerías ofrecen el renombre de sus artistas a una clientela elitista, los talleres tienden a apostar por la multiplicidad de autores e imágenes reproducidas. No es que asistamos a la democratización del arte, pero al menos es posible comprar un grabado de Toledo desde los quince mil pesos, y en cambio sus pinturas sólo se adquieren mediante subastas.

Aunque el arte en Oaxaca pueda entenderse como fenómeno cultural, proceso estético o coyuntura de mercado, uno prefiere contemplar la escena desde un punto de vista demográfico: los artistas habitan la ciudad. Muchos nacieron aquí, algunos residen por temporadas realizando proyectos específicos, y otros más han migrado a esta ciudad desde hace décadas. El “epicentro” es un hábitat. Sin duda la irrupción de la gráfica ha ampliado los espacios en los que se mueven estos artistas, y ha contribuido a diversificar las propuestas estéticas.

En su “Inconclusión”, Valerio se cuestiona la vigencia de una noción de desarrollo colectivo del arte en aquel momento cultural dominado por las individualidades: “el proceso creativo no se da en el vacío, sino en un determinado ámbito de resonancia”. Quizás avizoraba el auge actual de la gráfica en Oaxaca, al advertirnos: “El desarrollo colectivo del arte en Oaxaca dependerá, en primer lugar, de su capacidad de asimilar la diversidad existente”.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 11

Benito o sobre el diseño gráfico

~ Édgar Hernández Cruz

El profesor José Cruz lleva nueve años trabajando como maestro de filosofía en Oaxaca, y seis en el área de diseño gráfico. A los estudiantes de esta carrera les imparte las materias de estética, filosofía del arte y ética del diseño. Ayer se encontró a Benito en el patio de la escuela y le preguntó:

— Benito, ¿cómo te fue con la entrevista?

— Qué onda profe. Ya no hubo entrevista.

— Újule.

— No, pero estuvo bien. Esta chava Medina nos recibió a todos y nos fue mostrando su obra y parte de su proceso creativo. Es bien accesible, y nos explicó varias cosas chidas.

— Ah va, Me imagino que ahí se te resolvieron algunas de tus preguntas.

— Sí. Habló sobre los significados, lo que le había comentado, de la obra esta donde junta señales de tránsito con íconos y palabras en zapoteco y mixteco, creo.

— La del MACO.

— Ajá, esa. Y ya entendí lo que decía de que lo mesoamericano es problemático desde la estética misma, y que aquí no nos enseñan a problematizar los significados, sino a repetirlos así nada más, porque se ve bonito o están de moda esos elementos, por su atractivo, o como producto del propio marketing, de lo que el capitalismo hace con las culturas

— Ajá. Es a lo que me refiero con problematizar. Que hay más cosas que el uso publicitario o comercial.

— Sí. Luego esta Andy dijo que hay muchos elementos del diseño gráfico en su trabajo y tiene razón. Yo no había visto alguien que empleara técnicas o métodos del diseño de esa manera, porque yo pensaba que el arte contemporáneo era distinto al diseño gráfico, y que el diseño gráfico no es arte.

— Lo que pasa es que el término de arte lo romantizan en esa definición. O más bien es como se entendía la palabra arte en Occidente en el siglo XVIII, cuando el conocimiento ilustrado empezó a clasificar las cosas, y a separarlas, eso es muy característico de la racionalidad europea, entonces quisieron entender el arte de una manera más espiritual, que lo alejaría de lo comercial que es el diseño; pero la posmodernidad problematiza las clasificaciones de la modernidad. Por eso los artistas contemporáneos no tienen miedo o rechazo a mezclar metodologías, lenguajes, procesos, porque entienden que eso obedece al objeto, a lo que el objeto quiere expresar, y si tienen que mezclar cosas pues se mezclan, si lo pide la pieza. Es lo que Adorno llama “estar liberado para el objeto”, como una nueva forma de subjetividad que no se impone violentamente a la realidad, sino que la capta y se mimetiza con ella. Entonces estos artistas no se limitan a la definición burguesa del arte del siglo XVIII, sino que actualizan las posibilidades del discurso artístico y se apoyan del diseño gráfico, de la medicina, de la ingeniería, del tarot, etc., de cualquier otra disciplina.

[ LA TELARAÑA ]

— Sí, y vi eso que decía que entonces el diseño puede ser arte.

— Ajá, pero no que la palabra “arte” sea algo que lo dignifique, porque el diseño gráfico, en tanto fenómeno visual, tiene de por sí un poder reflexivo y crítico, el problema es que no se desarrolla, y se queda con un uso comercial o capitalista.

— Ajá, no que sea arte o quiera serlo, sino que también puede aportar reflexión.

— Sí, en tanto composición visual, la obra gráfica ya tiene una relación directa con los significados culturales, y también con la estética. Entonces el diseño gráfico tiene muchas posibilidades interpretativas y críticas que hay que explorar.

— ¿Como lo que pasó en la gráfica en Oaxaca en el 2006?

— En parte sí. La gráfica oaxaqueña pasó de una estética costumbrista a una estética militar o bélica, o una iconografía de protesta social. Así se comienza a explorar otro terreno. Pero eso ya quedó superado, porque esa estética de la resistencia ya cumplió su “momento de verdad”, como dice Hegel. Ahora nos toca una reflexión semiótica más cultural y política, no tan coyuntural sino más profunda.

— Y sí, es cierto. Porque desde la teoría del color hasta la composición, el equilibrio, la armonía, todo eso es un fenómeno occidental, europeo, y pues hay más estéticas. Aquí, por ejemplo, seguimos la historia del arte occidental, pero ¿dónde quedan las demás estéticas?

— Sí, el diseño gráfico institucional, y mucha gráfica local, desemboca siempre en una especie de “minimalismo deco”, que es una neovanguardia occidental. Pero eso no está

mal, se pueden usar incluso esos elementos de la estética occidental y robárselos, apropiárselos, insertarles un virus comunicativo, alterar sus significados, pero hacerlo en realidad, problematizar cada momento de la pieza y robarle a Occidente su propia historia

— Sí, como hacen estas piezas que se apropian de connotaciones que históricamente habían sido negativas.

— Exacto, se puede hacer algo parecido desde el diseño gráfico. Y generar más posibilidades visuales que sólo apropiarse de los elementos estéticos de diversas culturas para fines comerciales

— Sí, eso fue lo que me gustó. Que la estética que revisamos en la escuela va muy de la mano con lo comercial, pero que otras estéticas también sirven para otras cosas, para reflexionarlas como fenómeno visual y cultural, en más sentidos que lo comercial

— Sí. En Oaxaca hay mucho por investigarse. La vida de los artistas y artesanos locales, así como los jóvenes creadores, desarrolla lo artístico y lo cultural en una compleja relación con un fenómeno turístico y comercial. Eso los lleva directa o indirectamente a interactuar con lenguajes, sistemas, códigos y discursos de otras latitudes, de otras significaciones, lo que resulta siempre un proceso complejo, pero también muy interesante que hay que describir. Hay que fomentar la investigación en los estudiantes, financiar la investigación en los freelance, amateurs o profesionales. Mientras más reflexión, más posibilidades de acción.

- Simón, profe. Sale pues, me voy a leer a Platón

- Jajaja… ¡Y a Rodolfo Kusch!

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]