ABRIL • 2024 NÚMERO 3

GACETA CULTURAL

ILUSTRACIONES: DEMIÁN FLORES

Dirección: Lucio Santiago López

Edición: Guillermo Santos

Diseño: Axel Alarzón

La Telaraña es una gaceta publicada por el Centro Cultural La Telaraña. Abril 2024.

Ilustraciones: Demián Flores

Las opiniones publicadas son responsabilidad de quien las emite.

telaranaespaciocultural@gmail.com

centroculturallatelarana.wordpress.com

Espacio Cultural La Telaraña

Este tercer número no tiene tema. O no tiene un tema evidente. Propusimos a los autores escribir sobre lo que quisiesen. Y seleccionamos textos de diversas procedencias, que no tienen, así lo creemos, relación alguna. Pero ¿es posible el azar en la era de la técnica? Dice Breton que “sólo los ociosos pueden estar a completa disposición del azar”. Queremos decir que un lector que posee el suficiente tiempo como para detenerse ante la voz de Charles Nodier, Banana Yoshimoto o de Philippe Sollers tiene que dejar todo a un lado, al menos por uno minutos, y entrar en ese ocio creativo que es la lectura. O tenemos la esperanza de que así será. Alguien encontrará esta gaceta y empezará a buscar algo, como una semilla sembrada en tierra ajena. Las ilustraciones corren a cargo del artista mexicano Demián Flores, con una obra simbólica y significativa.

EL EDITOR

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 01

A Eva.

Araceli Mancilla

Sopa tibia.

Karina Sosa

Kitchen. Banana Yoshimoto

Joy Laville y el Museo de Arte Moderno.

Víctor Raúl Martínez Vásquez

Sueño Oaxaca.

Jair Abisaid

Sobre los escarabajos de los jeroglifos.

Charles Nodier

Monólogo del hongo.

Terence McKenna

Beckett conmovedor.

Philippe Sollers

Antropofagia, destrucción.

Demián Flores.

Guillermo Santos

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 02

03 05 07 08 10 11 14 16 19 Índice

A Eva

~ Araceli Mancilla Zayas

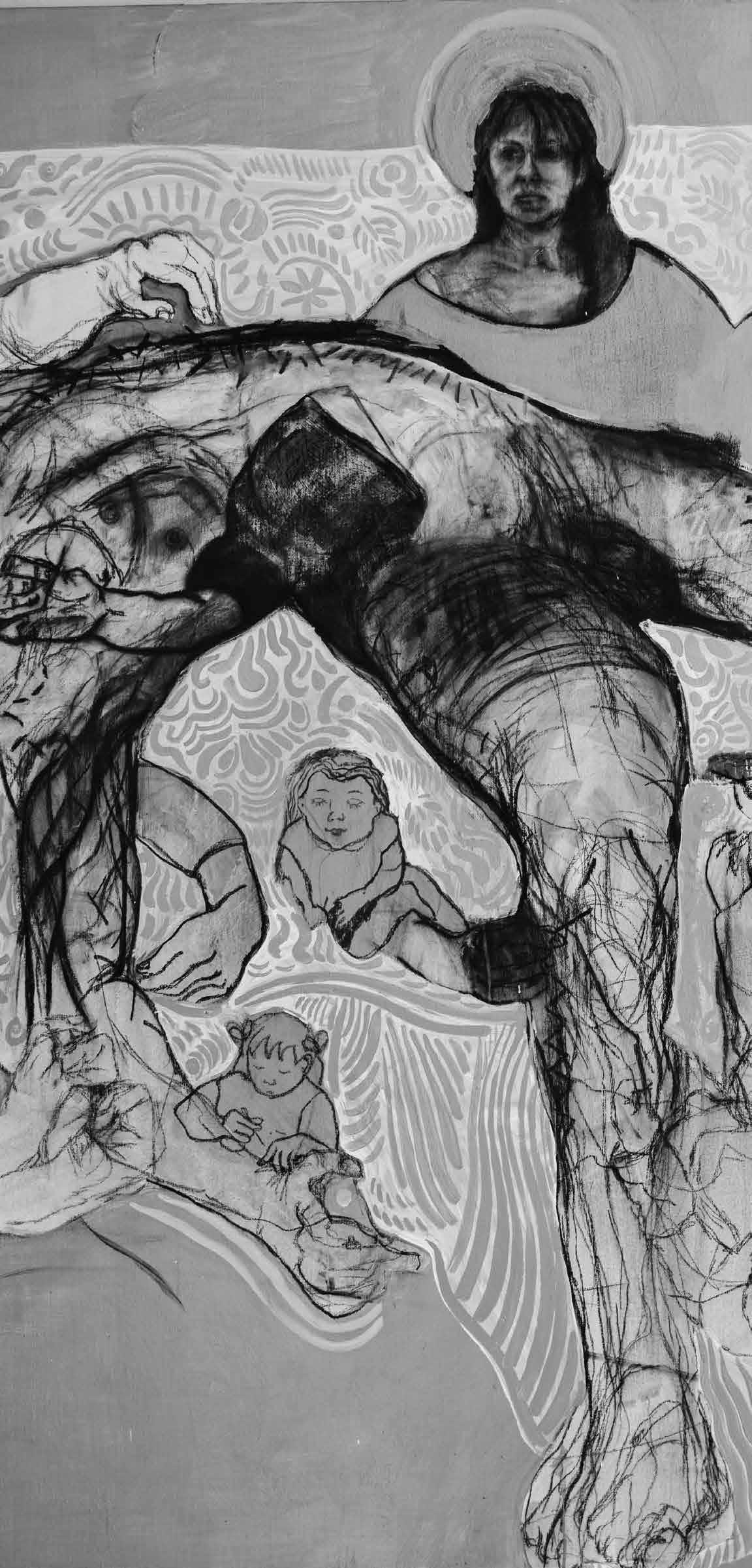

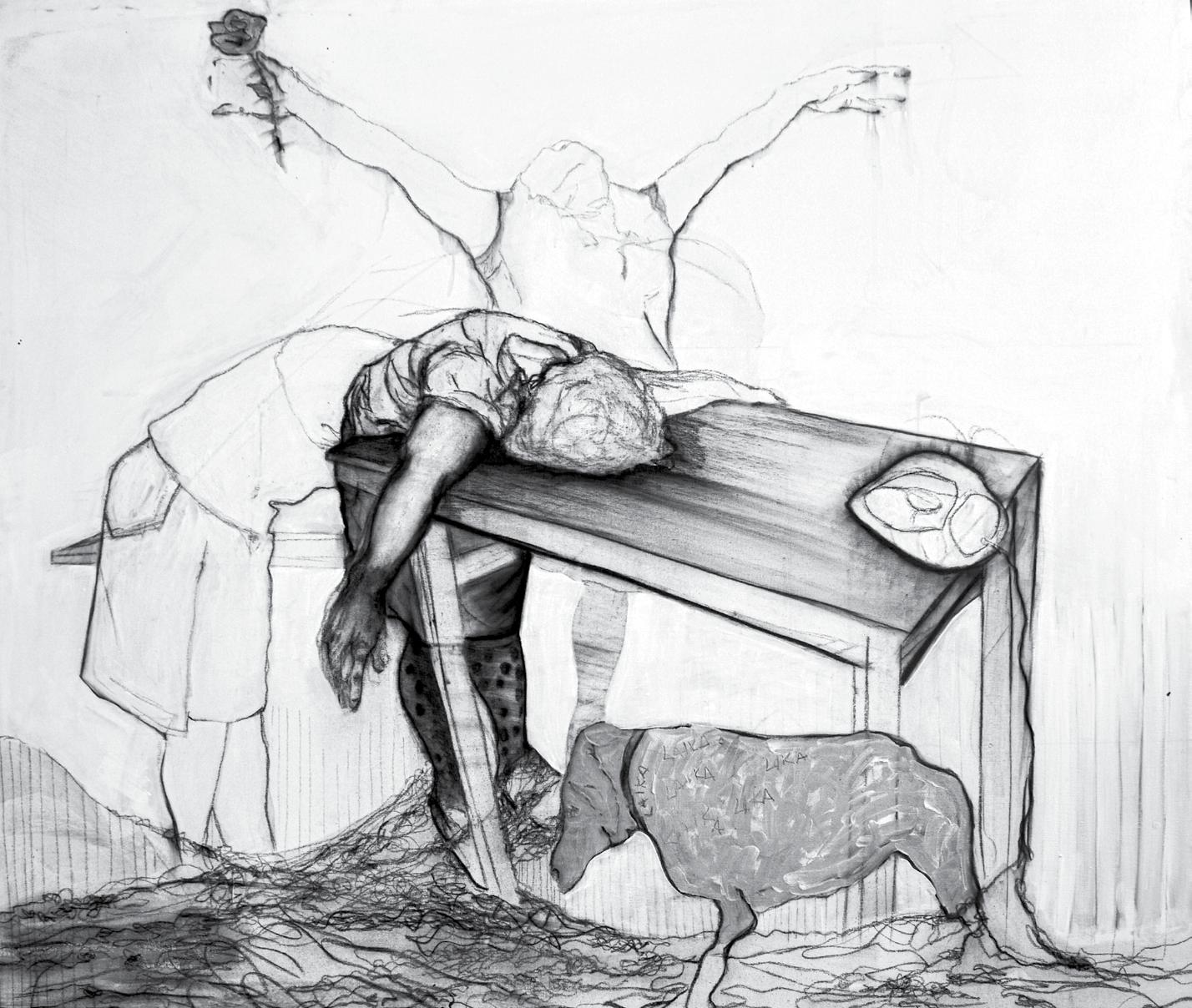

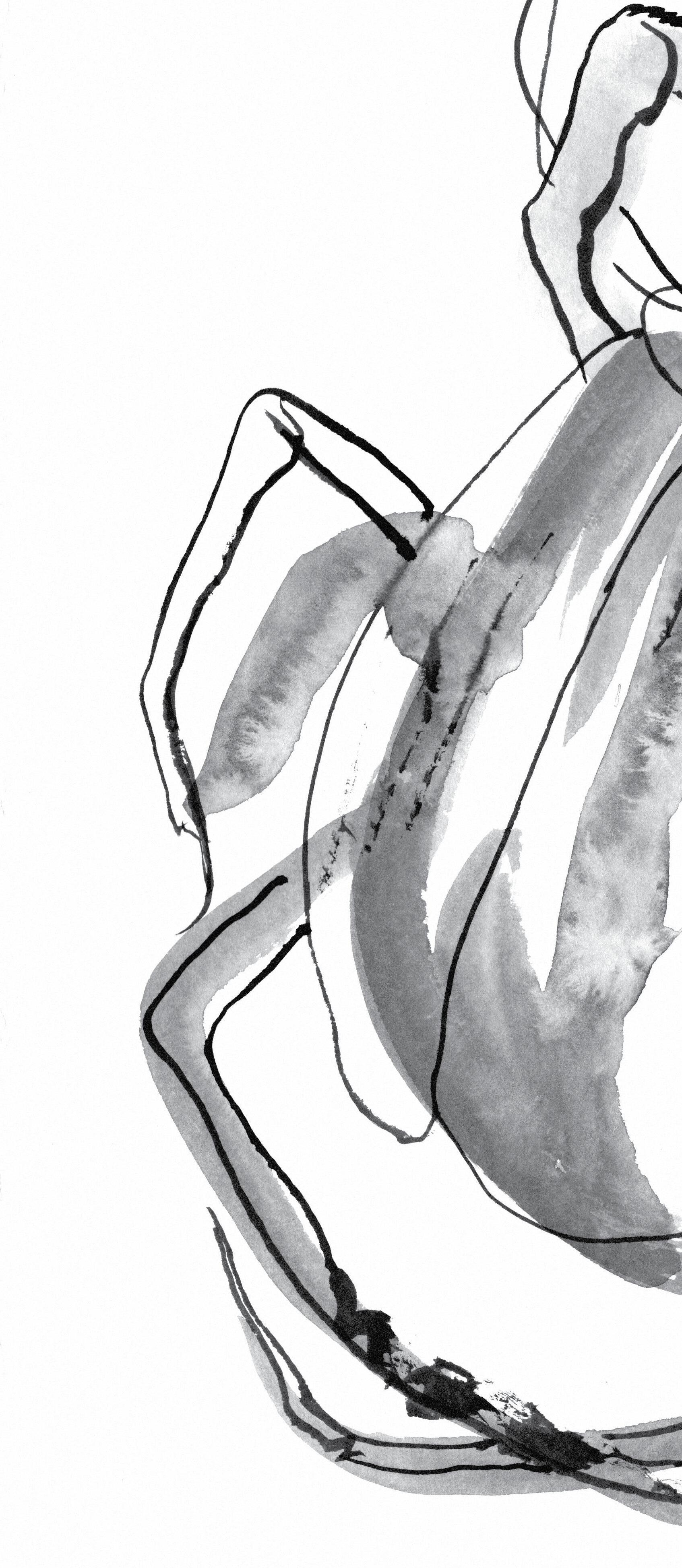

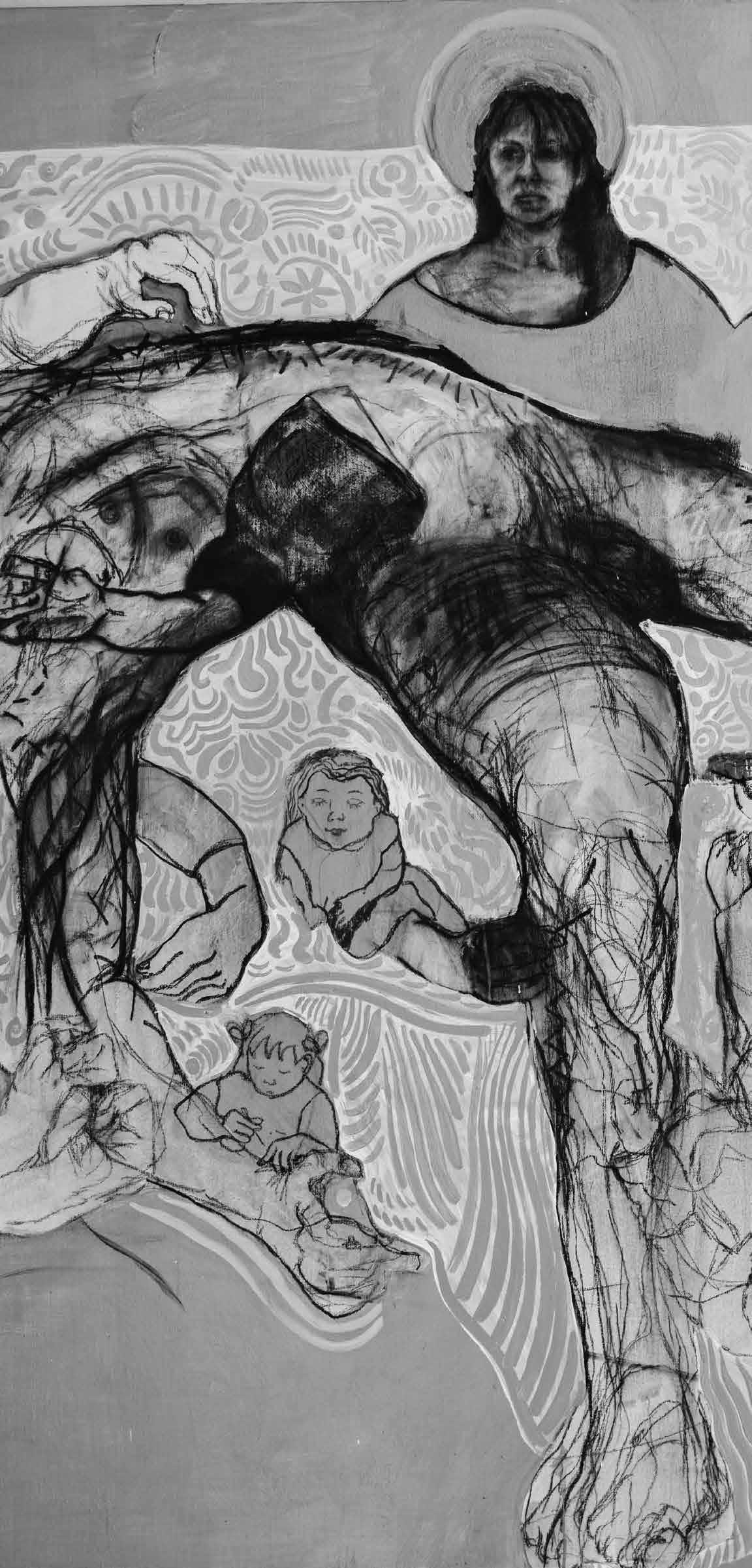

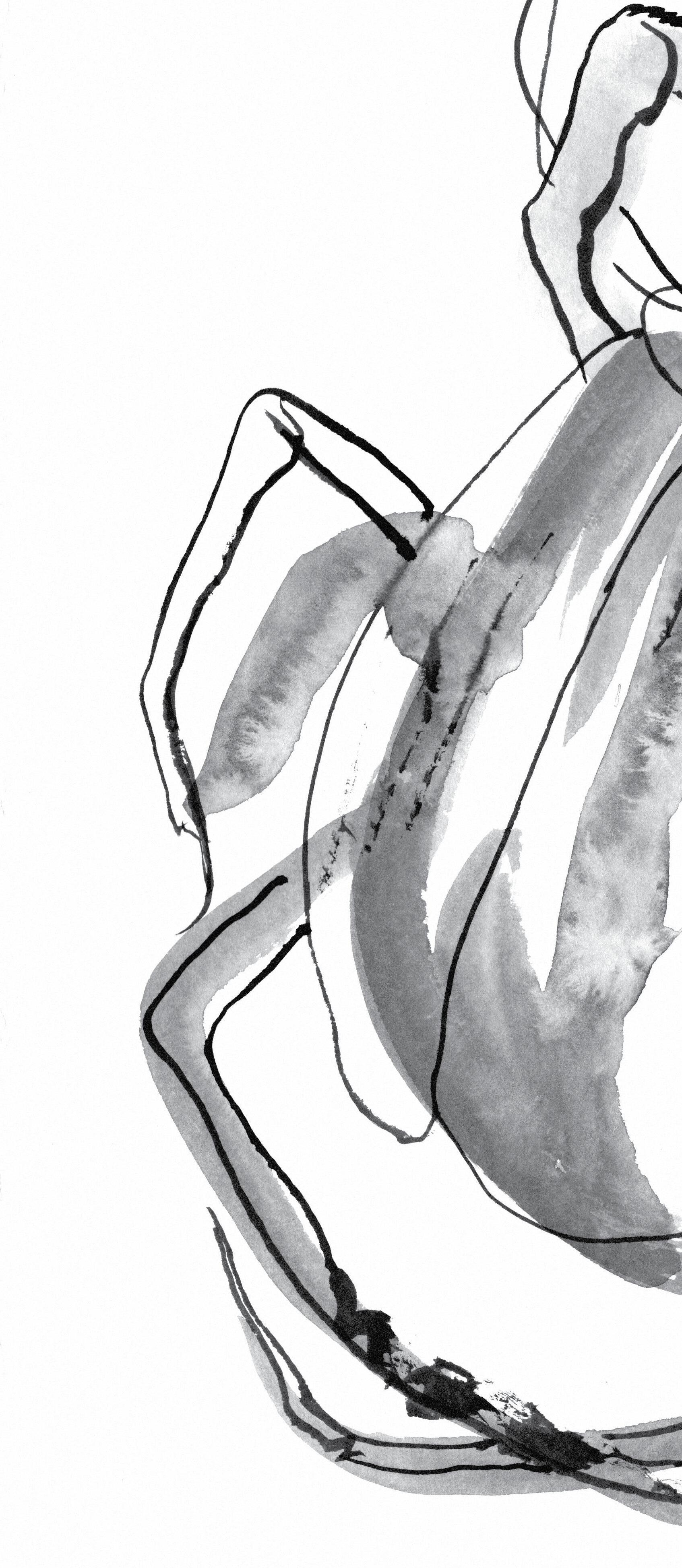

Hay en la obra de la artista Soledad Velasco (Oaxaca, 1964) un cuadro en blanco y negro (carboncillo y óleo sobre tela)

donde la escritora Mary Shelley aparece cosiendo retazos humanos para dar forma a Frankenstein. El monstruo yace tendido, desnudo, sobre el vestido dieciochesco de su creadora. A los pies de ella y su amplio atuendo, una asistente ayuda a dar puntadas en los dedos de la criatura. El contraste entre la feminidad bien cubierta de la escritora y la desnudez rotunda de su criatura masculina, dota de fuerza primordial a la imagen y da atisbos sobre la idea de la autora al fraguar su obra maestra. En esta representación plástica la vemos capaz de sostener y armar en su regazo los miembros viriles de Frankenstein. Lo hace con impasibilidad y cierta dulzura. La mirada del espectador se detiene ante lo disímil entre ambos cuerpos. Dice la artista Soledad Velasco que con la creación de Frankenstein Mary Shelley buscó reconocimiento y se sentirá orgullosa de darle vida, aunque sea una mala vida. Acerca de esto, podemos coincidir en que los monstruos no son tan imposibles de idear y pueden bien hilvanarse en una sesión de costura.

En otro cuadro, este ya de su más reciente exposición, A Eva, en el Museo de los Pintores de Oaxaca, MUPO, la creadora de Frankenstein es la propia Velasco, quien se autorretrata, auxiliada por lo menos de otros tres personajes, entre ellos dos niños, en la confección del monstruo. A la manera de un icono bizantino, rodeado de un halo dorado, en el rostro de la costurera se vislumbra determinación. Quizá sea la de crear un arte que pueda referirse a los seres bestiales que formamos en colectividad, como cuando esto se hace por el bien de todos. El aura que rodea la cabeza de la artista expresa esa ironía.

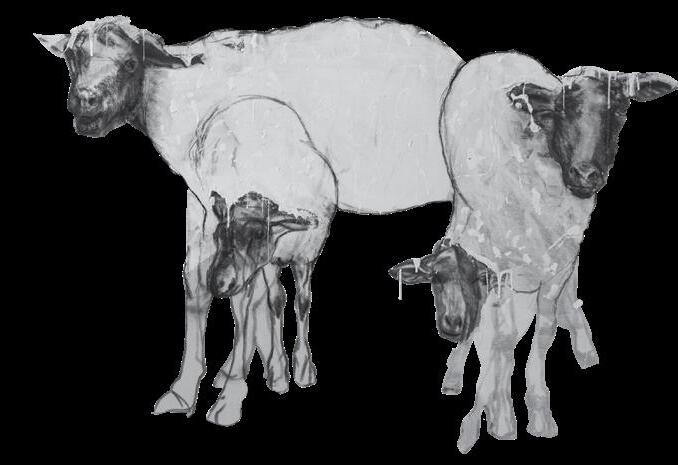

En el contenido de las obras que componen esta amplia exposición de Velasco (44 piezas) la reflexión sobre la vivencia de la feminidad es constante y extrema. Hay en su factura una buena distancia respecto a los modos de representación de la mayoría de los artistas plásticos en Oaxaca, quienes suelen utilizar una gran gama de colores en sus lienzos o papeles. Velasco es austera desde este punto de vista. Su línea en el dibujo es firme y clásica, pero puede distorsionarse, de ser necesario, para enfatizar una escena. Puede agregar encajes o texturas para crear contrastes. En cualquier caso, no pierde el

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 03

control de la forma. Incluso, al decidirse por la saturación de la imagen, se basa en una idea más que en un fin meramente estético, como cuando representa una marea humana de la cual ya no se ve el rostro, sino sólo los brazos, queriendo mantenerse a flote.

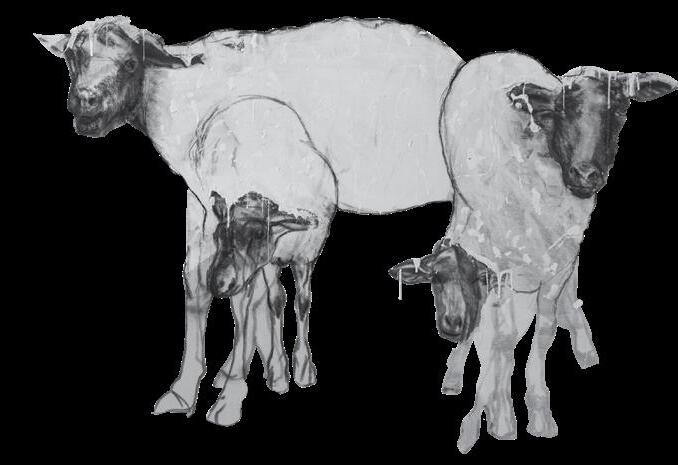

La paleta que utiliza Velasco en un mismo plano no pasa de dos o tres colores, más fríos que cálidos, y los va matizando para hacerlos dialogar con las figuras que los soportan. Dentro de los símbolos que la artista ha resignificado, el del pulpo es de los más visibles. No sólo lo emplea del modo en que lo hiciera el magnífico artista japonés Hokusai (1760-1849) con su carga de erotismo desbordante; también alude a la capacidad de un ser descomunal para apropiarse de otros seres, desde su vida, convirtiéndolos en parte de la cadena alimenticia, hasta su libertad corporal, constriñéndolos, acorralándolos. A menudo, estos otros seres son mujeres que quedan atrapadas en medio del océano o van buceando a contracorriente en el mar.

El mar es un elemento nodal en la obra de Velasco. Aparece incluso en sus obras terrestres, como en la serie “Aborregados” o en la de “Reunión en un pequeño espacio”; en esta última predominan las vistas de pantorrillas, pies y zapatos, a los que puede no faltarles la compañía de un pez. El mar se muestra primigenio, fundacional, da forma al yo y en sus aguas son cuestionados la opresión y el autosometimiento. Tal parece que, igual si no hubiese mar, tendría que inventarse con tal de imponernos la escafandra o el dormir

que nos aísle del mundo. Así podría entenderse la serie de pequeñas piezas realizadas bajo estos temas.

En varias de las obras de A Eva se puede percibir la devastación que causa la violencia en los cuerpos femeninos. En ellas se utilizan los colores rojos, negro, los tonos grises, el ocre, algún toque de verde, para enmarcar golpes, amenazas. Una opresión mental más que física se trasluce en el agrupamiento de animales inacabados, de peces enganchados diluyéndose en un mar que puede devenir pecera.

A Eva muestra la decisión de la artista Soledad Velasco de exponer a los demás la contemplación de sí misma fuera de posiciones cómodas. Subvierte el papel de sujeto creador a sujeto representado, lo cual abre interrogantes al espectador sobre su propia identidad. Parece claro que el periodo en que fueron realizadas las piezas exhibidas, entre 2019 y 2023, regido por la pandemia, dejó expresiones de incertidumbre y angustia en las narrativas propuestas. El título de la exposición remite a una Eva que puede entenderse intemporal, icono de lo femenino, arquetipo plantado en el pre sente para observar y cuestionar el afuera del paraíso. Para esta Eva, como hace poco más de dos siglos para Mary Shelley, preguntarse por los monstruos que creamos, físicos o emocionales, solos o en comuni dad, es todavía pertinente.

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 04

Ilustraciones:

Soledad Velasco

Sopa tibia

UNA NOTA SOBRE KITCHEN DE BANANA YOSHIMOTO

~ Karina Sosa

EN LAS NOVELAS que más disfruto leer, alguien tiene que morir para que comience la historia. Somos huérfanos. Eso es: nos une esa sensación de huir, de no pertenecer. Y esa sensación nos impulsa a leer para encontrar un hogar que nos salvaguarde. Entramos por la ventana a la vida de los extraños para amanecer cobijados, junto al refrigerador, con un tazón de sopa humeante de fideos que sacia nuestra hambre contenida durante años; encontramos un espejo que nos muestra nuestro rostro lleno de jabón, que nos conmociona hasta sentir que, como la espuma, nos vamos desvaneciendo en el tiempo.

Nuestra existencia se transforma en lo que ocultamos bajo la almohada, o en el

hueco que deja nuestro cuerpo en la silla que ocupamos para comer, leer o simplemente esperar. En los últimos meses he visitado un lugar que sirve comida “confortable”. “Comfort food” se trata, según entiendo, de crear un lugar confortable para el alma de los comensales. Comida casera que nos remite siempre al pasado, a las mezclas que nos sustentan en la infancia y que han sobrevivido a todas nuestras pretensiones.

Pienso en todo esto a propósito de la relectura de Kitchen de Banana Yoshimoto, publicada en los años 80.

Nací en esa época. Tiene que ver con eso: es una sensación de pertenecer a una época final.

Alguien moría.

Pienso en las temporadas en que he vivido lejos de casa: ¿qué es una casa? De eso se trata para mí Kitchen. Alguien te arropa.

Mikage está sola. Su abuela murió. Ya no existe una casa. La abuela es la casa, como un contenedor que la protege del mundo. Aparecen Eriko, y su madre. Eriko la invita a habitar su mundo. Mikage se siente abrumada por la sensación devastadora de la felicidad: tener una familia inesperada.

05 [ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

¿Quiénes son Eriko y Yuichi (madre de Eriko)? Son como la luz de una lámpara de aceite que te protegen y calientan en una noche de descargas eléctricas, mientras reposas en el piso, sin ánimos.

¿Por qué necesitamos sentirnos protegidos? Pienso en las plantas.

Las aplastamos mientras paseamos por el mundo y ellas, silenciosas y sabias, vuelven a existir. No necesitan de nosotros. No necesitan nuestros “sofisticados” mecanismos. Se bastan.

En un parque he fotografiado un letrero con la frase:

NO MOLESTAR A LAS PLANTAS

Las plantas siguen su vida, sin nosotros. Se extienden en los jardines tenebristas sin que

alguien les procure agua: la lluvia, la humedad, el sol, el viento, las aves…

Pienso si nosotros podríamos decir que somos un jardín a la espera de los cuidados de alguien, eso es también una casa: un lugar en el que alguien te sirve un plato de sopa, prepara galletas o compra una maceta para sembrar en el jardín.

Dice Mikage: “Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro”.

Y todo se apaga, como un botón de una flor que se cierra…

Kitchen es una novela de sensaciones, de temperaturas, de olores, de texturas. Es como descubrir frente a nosotros un plato humeante de nuestra sopa favorita en un día cansado de frío y desolación.

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 06

Kitchen

FRAGMENTO

Tusquets, 1991

~ Banana Yoshimoto

CREO QUE LA COCINA es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada. Con los trapos secos y limpios, y los azulejos blancos y brillantes.

Incluso las cocinas sucísimas me encantan. Aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida, si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme, llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasienta y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias.

Sólo estamos la cocina y yo. Pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola.

Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío, o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina.

Antes de que me acogiera la familia Tanabe, dormía siempre en la cocina. Una noche en que no podía conciliar el sueño, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta, al amanecer, de que donde mejor podía dormir era junto a la nevera.

Yo, Mikage Sakurai, soy huérfana. Mis padres murieron jóvenes. Me criaron mis abuelos. Mi abuelo murió en la época de mi ingreso en la escuela secundaria. Desde entonces, vivíamos solas mi abuela y yo.

Hace poco murió mi abuela inesperadamente. Me asusté.

La familia, esta familia que realmente he tenido, fue reduciéndose poco a poco a lo largo de los años, y ahora, cuando recuerdo que estoy aquí, sola, todo lo que tengo ante los ojos me parece irreal. Ahora, en la habitación en la que nací y crecí, me sorprende ver que el tiempo ha pasado y que estoy sola.

Como en la ciencia ficción. Es la oscuridad del universo.

Después del entierro estuve como ausente tres días.

Yo arrastraba suavemente un sueño tranquilo que acompañaba a una tristeza inmensa sin hacerme apenas derramar lágrimas, y extendí el futon en la cocina, que brillaba en silencio. Como Linus, dormí envuelta en una manta. El zumbido de la nevera me protegía de los pensamientos de soledad. Allí, la noche, larga, pasó bastante sosegada y llegó la mañana.

Sólo quería dormir bajo las estrellas. Sólo quería despertarme con la luz de la mañana.

Todo lo demás, simplemente, fue pasando despacio.

¡Pero… yo no podía seguir así! La realidad es dura.

Mi abuela me había dejado algún dinero, pero el apartamento era demasiado grande para una persona sola y tenía que buscar otro. Qué remedio. Compré una revista de apartamentos de alquiler y la hojeé, pero al ver, uno tras otro, tantos apartamentos parecidos, me mareé. Una mudanza es un trabajo pesado. Hace falta fuerza.

No me sentía bien. Tumbada día y noche en la cocina, tenía el cuerpo entumecido, y tampoco me importaba aclarar mis ideas. Total, para ir a ver apartamentos, trasladarme, solicitar el teléfono...

Enumerando todas las dificultades que se me ocurrían, me desanimaba y me pasaba los días sin hacer nada. Fue entonces, lo recuerdo muy bien, cuando él vino como un milagro caído del cielo.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 07

Joy Laville y el Museo de Arte Moderno

~ Víctor Raúl Martínez Vásquez

Nos trae al Museo de Arte Moderno la exposición de la artista británica Joy Laville, al cumplirse el centenario de su natalicio, ocurrido en la Isla de Wight en 1923.

La pintura de Laville, en esta exposición titulada El silencio y la eternidad, es un remanso: playas, mujeres descansando en trajes de baño, paisajes, montañas, flores, aviones. No hay complejidad en la pintura de Laville, sus trazos son simples pero efectivos, contundentes, retratan un mundo intimista en el que los personajes viven con placidez. Los tonos pastel agregan a su pintura un encanto sutil, intemporal, emotivo. Pintura naif quizá, dirían algunos.

Entre las piezas que llaman mi atención se encuentran “Dos mujeres y espejo ovalado”: en ella dos mujeres miran por una ventana. En “Pareja en la playa” de 2012, solos, sentados frente al mar, los amorosos disfrutan la contemplación del océano. Los desnudos son recurrentes en la obra de Laville. Nada más íntimo que nuestra propia desnudez, así aparecen sus personajes en algunas de las piezas

ya mencionadas o en otras como “Desnudo reclinado con vistas a la montaña” de 1996, “Desnudo en un tapete” y “Buke Vase”, ambas del 2009, o en “Water Woman” de 2012. En “Al Faro”, del 2012, los bañistas, desnudos, caminan en el mar con rumbo a la torre. Aparecen figuras semiabstractas en su obra.

En esta exposición encontramos también varias piezas originales realizadas para las portadas de los libros de Jorge Ibargüengoitia, quien fuera su esposo. “Mujer de verde en la playa”, de 1994, fue expresamente creada para ilustrar la novela La Ley de Herodes; otras obras expuestas fueron usadas en Los relámpagos de agosto y Las muertas, todas novelas del autor.

En varias de las obras de Laville suele aparecer un florero; por ejemplo, en “Retrato de Madeimoselle Harton” de 1996 o en “Gato y florero”, esta última sin fecha, como otras pinturas de la artista de las cuales no quedó registro de cuándo fueron elaboradas.

Después del accidente aéreo de 1983 en el que perdió la vida su compañero, Joy Laville se fue a París y dejó de pintar. Posteriormente regresó a México y reinició su obra artística,

[ LA TELARAÑA • MAYO 2023 ] 08

no sólo en la pintura, sino en la cerámica y la escultura. Algunas de sus piezas en estas disciplinas se muestran también en la exposición del mam . Durante esta época los aviones, que recuerdan la tragedia de la muerte de Jorge Ibargüengoitia, se hacen frecuentes en la pintura de la artista.

La vitalidad creativa de Joy Laville es evidente, siguió trabajando hasta una edad avanzada; hay cuadros de ella incluso posteriores a 2014, cuando ya tenía más de noventa años. Murió el 13 de abril del 2018.

Aprovechamos la visita a esta exposición para dar un paseo por el espacio escultórico del Museo de Arte Moderno. El mam está ubicado en un pequeño predio del bosque de Chapultepec. Creado en 1964, es obra y diseño de los arquitectos Pedro Ramírez Vásquez, Carlos A. Cazares Salcido y Rafael Mijares Alcérreca. Además de biblioteca, cuenta con varias salas donde se exhibe parte de sus colecciones de la Escuela Mexicana de Pintura y de la llamada Generación de la Ruptura, y con un interesante jardín donde se muestran sus esculturas. Este espacio escultórico se creó durante la dirección de Helen Escobedo al frente del museo y fue diseñado por Juan Siles. En el jardín encontramos piezas de arte abstracto, figurativo, realista, nacionalista. Las hay en piedra, yeso, cantera, acero, bronce, cobre, mosaico y otros materiales, algunos reciclados. Se encuentran trabajos elaborados por artistas mexicanos y extranjeros, algunos de ellos nacionalizados, como Tosia Malamud, creadora de “Mujer reclinada” y “Maternidad”; artista ucraniana que llegó a México a los cuatro años, es-

tudió en la Escuela Nacional de Artes Plás ticas de la unam y desarrolló gran parte de su obra en nuestro país; o como el alemán Herbert Hofman Isenbourg, quien arribó a México en 1939 quedando maravillado con el arte de nuestro país, vinculándose con ar tistas como el pintor José Clemente Orozco y el músico Silvestre Revueltas. Hay piezas también de Tomás Chávez Morado: “Mujer sentada” de 1956; Francisco Zúñiga: “Las dos esperanzas” de 1959; de Manuel Felguerez: “El barco México 68”, obra inacabada como protesta a la represión del gobierno de Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil de aquel año. La pieza estaba dedicada a la Villa Olímpica. Encontramos esculturas, entre otros, de María Lagunes: “Cabeza de León Felipe”, de 1969, un homenaje al poeta con quien mantuvo una buena amistad; Geles Cabrera: “Hombre” (s/f), que oscila entre lo figurativo y lo abstracto; Rosa Castillo: “Mujer sentada”, pieza de corte nacionalista de 1961; “Sandía de la cordialidad” de la colombiana Ana Mercedes Hoyos, de 2006, hecha de metal y que parece rendir un homenaje a estas figuras conocidas de Rufino Tamayo; María Elena Delgado: “Ventana al universo” de 1972, en piedra, en ella la artista dice buscar una síntesis entre el Tao (redondo, de origen budista) y el Ollin (de inspiración nahua); Ana Pellicer: “La máquina enamorada”, en cobre, de 1975; y Maribel Portela: “Somos fragmentos”, de 1994, que semeja un rostro realizado con piezas de azulejo sobre cemento con alma de acero.

Caminar por el jardín del mam es un paseo y un placer estético.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 09

Joy Laville

Oaxaca

~ Jair Abisaid

Dice Pedro Calderón de la Barca “que la vida es sueño y que los sueños, sueños son”.

Hace dos meses soñé que me dedicaba a cuidar una casa antigua, grande, de paredes blancas y cafés. En el sueño tenía que preparar la casa para un funeral, acomodar las plantas, limpiar. Al despertar, relacioné el sueño con que unas noches antes acompañé a mi amigo Matus a beber con sus primos, quienes me ofrecieron vivir en una vieja casa en el centro de Juchitán, sin pagar renta, a cambio de cuidar un par de perros. En ese momento lo rechacé por pena.

Días después tuve otro sueño, en el que también me dedicaba a cuidar de una casa antigua, grande, de paredes blancas. En este sueño, los dueños estaban por llegar y mi deber era limpiarlo todo. Y mientras limpiaba, encontraba un pasillo empolvado y con telarañas de un aspecto azulado, así que decidí investigar. Al avanzar por lo que parecía un dormitorio, me interrumpió a la distancia y en la profundidad del pasillo un mono, parecido a un chimpancé pero muy grande, que estaba sobre una cama, vigilándome. Me asusté tanto que salí corriendo del pasillo y después desperté.

Nunca he sido una persona creyente (pero respeto naala) en días de muertos. Me gus ta colocar mi ofrenda e imaginar que puedo hablar con ellos. Aprovechan do esos días de nostalgia, decidí fal tar un par al trabajo para visitar las tumbas de mis abuelos en el Viejo Jordán (agencia municipal de Te huantepec), un pequeño pueblo de una sola calle, acompañada de ca nales de riego y rojizos atardeceres. El panteón del pueblo se encuentra en un claro muy cerca del cerro de Co mitancillo. Estuve ahí por una tarde arreglando las tumbas de mis abuelos, junto a mi madre, mientras recogía agua para las flores. Recordé el comentario que un tío me hizo, hace cuatro años, tras la muerte de mi abuela: "Cuando una persona recién ha muerto, puedes pedirle un favor al oído".

Mi lógica mágica-racional-emotiva me hizo pensar que al ser Día de Muertos los míos me podrían escu char: doña Flor, don Felipe, don Lupe Chela y José Luis. Les conté lo cansado que estaba de mi empleo, lo mucho que me costaba despertar cada mañana para ir a trabajar. Tiren paro tarde, regresando del panteón, decidí visitar a un primo, un maestro de comunidad que vive en el pueblo. Bebimos con mi madre hasta que me quedé dormido.

En la mañana siguiente revisé Facebook y me apareció un anuncio de trabajo. Pensé que

quizá los muertos no, pero el dios Google, que todo lo ve, me había escuchado. El anuncio estaba mal escrito, con un exceso de tildes y apóstrofos y de forma anónima. Sin embargo, decidí escribirles para preguntar.

A las pocas horas una mujer francocanadiense me pidió mi curriculum y me entrevistaron brevemente; me pidió referencias y se las di. No me considero creyente de lo espiritual, estelar, de cuarzos o cualquier otra cosa; lo más cercano ha sido mi creencia en el Tao, que es una filosofía china, aunque nunca había tenido una versión física y la primera vez que vi el libro fue comiendo con la familia de mi amigo Matus, que nos mostró su copia y cada uno pudo leer un capítulo.

Lo que sigue no sé cómo contarlo porque todo fue muy rápido: en sólo tres días renuncié a mi empleo formal como psicólogo en Juchitán; me despedí de mis amigos más cercanos; regalé algunas cosas y como último acto en la ciudad cambié mi licuadora por dos caguamas en el Cocobongo, un bar que está Avenida Juárez, en la 4ta Sección, a dos casas de donde vivía. En las primeras noches en mi nuevo empleo dudaba mucho sobre si había elegido lo correcto, sobre todo porque en el anterior tenía asegurado mi aguinaldo y pensaba usarlo en enero. Todo eso me perturbaba, hasta que en el día cinco el dueño del lugar donde trabajo bajó con una caja llena de libros y me dijo que los donaría, que si me gustaba alguno lo podía tomar. Quizás uno no decide por sí mismo, pero el libro que brillaba en un tono carmesí dentro de la caja era un copia del Tao, en chino y español, así que lo tomé sorprendido y leí:

El espíritu del valle nunca muere: se le llama la hembra misteriosa. La puerta de la hembra misteriosa se llama raíz del universo. Perpetuamente existen, su acción es inagotable.

Quizá estaba en lo correcto, pensé y lo confirmé al día siguiente. Después de terminar mis actividades, entre las cuales se incluye alimentar a tres gatos y jugar con ellos, fui como aprendiz a una producción de cine que estaba realizando un amigo. Al finalizar me pidieron ir a dejar un rollo fotográfico al Museo Textil, así que decidí caminar sobre Avenida Juárez y en el trayecto venía pensando en cómo practicar mi inglés en el trabajo, cuando un rostro que venía hacia mí me pareció familiar, y resultó ser el del poeta David Enriquez, del Migala. Lo pude saludar e intercambiar palabras, y me pareció un tipo realmente agradable y no tuve más opción que sentirme contento. El día sólo mejoraba. Al regresar del museo alimenté a los peces y a las tortugas. Me senté a meditar frente al mural de un mono que hay en una de las paredes de esta casa antigua, grande, de techos altos y paredes blancas, en donde trabajo como encargado del hostal. Estoy convencido de que la vida es sueño, mientras vivo en el centro de la Ciudad

Sueño

Sobre los escarabajos de los jeroglifos

~ Charles Nodier (1829)

Interpretación de los jeroglifos: búsquedas arqueológicas y entomológicas sobre el escarabajo sagrado de los egipcios, sus significados, sus atributos, sus especies y sus variedades (extractos).

ΩΡΟΥ AHOΛΛΩNΩΣ Iερογλνφιχχ (OROI AIOLLONOS IEROGLIFISS)— Ori apollinis de sacris notis et sculpturis libri. Parisiis, Kerver, 1551, in -8, x, 242, incluye una lámina para instrucción del librero.

El escarabajo sagrado es uno de los jeroglifos más representados de la escritura monumental. No es menos frecuente encontrarlo en forma de amuleto o como momia. Este hecho que es muy natural, puesto que representa, según Orus Apollo, elementos importantes que se reproducen con mucha frecuencia: el nacimiento, el padre, el hombre, el mundo, el sol, la inmortalidad. Valdría la pena, por lo tanto, reconocer el verdadero nombre del escarabajo sagrado y señalar las características propias de su especie, si estas fueran constituidas por una especie ya estudiada. Fue justo esto lo que el Sr. Caillaud buscó hacer, y su descubrimiento al parecer se convirtió en un clásico de la arqueología. No tengo ningún interés en minimizar su importancia, pero veremos que en realidad se reduce a poca cosa.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ]

TRADUCIDO DEL FRANCÉS POR GUILLERMO DE LA MORA YRIGOYEN

11

1) El insecto que el Sr. Caillaud trajo de Nubia no era completamente desconocido de los modernos, como se ha publicado, y su reconocimiento heterodoxo tampoco lo es. Existió un ejemplar en el despacho d’Isert, y la impresionante relación entre su tamaño con la del l’auteuchus sacer de Fabricius, que indujo a este sabio metodista a otorgarle el sobrenombre de profranus. Véase Systema Eleutheratorum, tomo 1, página 56, edición de 1801.

2) El pasaje de Orus Apollo que determinó la hipótesis del Sr. Caillaud sobre la singularidad especial del verdadero escarabajo sagrado, no me parece concluyente. Aquí la traducción de Régnier: “esta radiante especie es parecida al gato en el sentido de que está consagrada al sol, ya sea a causa de los rayos que parecen emanar de él, ya sea porque se parecen a la pupila de los gatos, que cambia con el curso diurno de este astro, alargándose a su despertar, volviéndose redonda al mediodía y muy pequeña a la hora de acostarse, tanto que casi desaparece. En consecuencia, a todo esto, la estatua del sol en la Heliópolis tenía la figura de un gato”. Sin embargo, nada se parece menos a un gato que el Autechus profanus, y yo no entiendo lo que Orus Apollo entiende por los rayos de sol que salen de él, pues es posiblemente el coleóptero más mate dentro de aquellos que poseen reflejos metálicos. Lo más probable es que el maestro que recogió esta información

lo hizo de textos de dudosa procedencia o poco inteligibles. Así que terminó por escribir cosas que él mismo no entendía, lo cual le sucede con bastante frecuencia.

3) La segunda autoridad del Sr. Caillaud es aquella que se toma de los escarabajos amuletos, dentro de los cuales se encuentran algunos dorados. De allí esta consecuencia: un escarabajo sagrado debe ser dorado. Pero hay escarabajos amuletos verdes, azules, rojos, de colores brillantes, naturales o incluso de tono arcilla. La mayor parte de ellos no tienen colores análogos a los de las especies naturales. Habrá entonces que renunciar a este argumento, que no prueba nada porque demostraría demasiado. Nuestras iglesias están llenas de santos dorados y nadie se imagina que San Roque o San Maclovio tuvieron el muslo dorado de Pitágoras.

4) Si el Sr. Caillaud hubiera tomado la pena de releer este este pasaje de Orus Apollo, habría visto que el mismo Orus Apollo estaba en contra de la teoría en la cual el escarabajo sagrado es individualizado en una especie. Él distinguía tres especies muy distintas de escarabajos sagrados, lo que, al punto en el cual nos encontramos, harían perder todo interés en su descubrimiento. Régnier observa allí con ingenuidad que Plinio reconocía más de tres especies de escarabajos, y está probado que en los jeroglifos, amuletos y momias, los egipcios habían consagrado más de doce. Nos encontramos entonces muy lejos del VERDADERO escarabajo sagrado

La pregunta estaba mal planteada. No es el color lo que los egipcios han designado para identificar al escarabajo sagrado. Hay otros factores a considerar. Por ejemplo, según los egipcios, lo sagrado se encuentra ligado al ser engendrado por un solo ser, lo que en todas las teorías religiosas se toma como el símbolo más alto de organización. No fue llevado en el vientre femenino y todas las generaciones que le suceden las lleva empujando en una bola masiva, primero de Oriente a Occidente y luego de Occidente a Oriente, que va tomando la figura del mundo, o la del sol. Posee un doble emblema de la creación, la androginia, y luego la del globo que simboliza al mundo, la casa de todos. Me perdonarán al decir que todo esto es una física defectiva, una zoología detestable. Sin embargo, las filosofías que han iluminado a los pueblos en ocasiones se han apoyado en sistemas aún más absurdos.

El verdadero escarabajo sagrado no es entonces una especie particular, escogida en razón de su parecido muy alejado con otros animales que gozan el mismo estatus, o en razón de su color; lo que ha sido santificado en él es la facultad que poseen muchas especies de escarabajos y que consiste en encerrar sus huevos en una masa de estiércol en forma de bola, que conduce sin mayor esfuerzo a los lugares más apropiados para el desarrollo de sus larvas, o a servirles de refugio. El escarabajo sagrado es, entonces, simplemente, el escarabajo orbivolve, del cual los egipcios reconocían, como ya lo he dicho, una docena de especies que han figurado en amuletos o conservados como momias.

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 12

De todos los escarabajos orbivolves, los más comunes en esas regiones transmediterráneas son el Ateuchus sacer y el Autechus laticollis de Fabricius, que sólo se diferencian por una particularidad. El primero tiene sus élitres lisas, mientras que los otros tienen, por lo regular, surcos en ellas. Estas dos especies, a quien se les ve perpetuamente ocupadas en hacer rodar en la arena bolas opacas, seguramente llamaron la atención de las personas y prestó a los filósofos de esas poéticas épocas un emblema.

Es esta consideración la que llevó a los metodistas a imponer al primero de los dos el nombre de sacer, no como el especial y absoluto escarabajo sagrado, sino como el más común de todos. Es natural pensar que los egipcios hayan buscado capturar variaciones raras muy lejos de sus tierras. Por ejemplo, el Auteuchus profanus es tal vez la especie más rara de esta familia. El ejemplar de Isert no venía de Egipto, sino de la costa de Guinea.

Si a esto se objeta que es más común para un pueblo admirar y divinizar objetos o animales en relación a su rareza, podría responder que este no es el caso de la religión egipcia antigua. Resultan más emblemáticos los seres y conceptos más comunes. Nuestros ancestros no han sido relegados a buscar en el fondo de Nubia un tipo de gato, cigüeña, ibis o cocodrilo.

Después de estas dos especies, hay al menos otras diez que tienen características similares y que figuran entre las momias o los amuletos. El Sr. Passalacqua solamente tenía un escarabajo momia, al que presentaba como un escarabajo sagrado. Se trataba de la hembra de Copris emarginatus, que es una especie análoga de los ateuches, pero que no es su congénere. Las escarabajos momias que he visto en el Museo Charles X son las hembras del Copris emarginatus y de Copris lunaris

Los escarabajos amuletos difieren entre ellos como los escarabajos quirográficos de los jeroglifos y como los escarabajos momia de las tumbas. La gran mayoría de ellos tiene formas bastante precisas, que permiten distinguir directamente la especie, puesto que el artista egipcio se afanaba de exactitud, y superan en precisión a aquellos insectos tan desafortunadamente inventados en Inglaterra y Alemania, a deshonra de la ciencia. Es entonces muy evidente que había tantos escarabajos sagrados reconocidos en Egipto como “de” figuras diversas en sus amuletos, puesto que hay que suponer, para establecer lo contrario, que sus variedades son el fruto de un simple capricho del obrero. Esto es insostenible, puesto que todas las características especiales han sido cuidadosamente conservadas en sus fieles imitaciones.

Ilustraciones: Lucio Santiago

de configuración y de hábitos haya equivocado algunas veces la devoción popular, y que algunas consagraciones pudieron fundarse en las apariencias. Esto no es raro en la historia de los idolatrías.

No hay un estudiante en entomología que no pueda reconocer en los escarabajos amuletos, además que los ya nombrados, el Ateuchus pillularis, el Ateuchus flagellatus, el Ateuchus rolvens, el Geotrupes punctatus y al menos un Onitis

Los rasgos específicos son tan marcados que Orus Apollo tomó por suerte una inducción tan singular como precisa. “Esta especie de escarabajo sagrado, le dijo, hablando de su primera especie de escarabajo sagrado, tiene treinta dedos. Símbolo de los treinta días del mes que el sol emplea en recorrer los doce signos del zodiaco”. Orus Apollo es seguramente el primer escritor que notó que estos insectos de este tipo tienen cinco articulaciones en los tarsos.

Una cosa que hay que agregar a propósito del primer escarabajo sagrado de Orus Apollo es que no me atrevería a asegurar que todos aquellos que he visto en amuletos fueran orbiculares, pero se comprende que una gran analogía

La segunda especie de Orus Apollo tiene dos cuernos y se parece a un toro. Se trata del Copris Taurus de Linneo, de Geoffroi, de Olivier, de Fabricius, de Illiger, de Panzer, y no era de sorprender que los egipcios lo hayan consagrado a la luna, puesto que el creciente de la luna es pintorescamente explicado por un descoye y el juego móvil del blasón de su carabina. El último tiene un cuerno en la figura de Ibis. Sería muy difícil encontrar un coleóptero de esta familia que tuviera la figura de Ibis. Creo que el falso Orus Apollo entendió mal a sus referencias y que quiso hablar de un insecto cuya cabeza está armada como una punta larga, menuda, un poco arqueada, como el pico del Ibis. Sería el Copris lunaris que encontramos frecuentemente en Egipto y de la cual la hembra, que hemos visto varias veces entre las momias, no es menos común bajo la forma de un amuleto. Este tercer escarabajo estaba consagrado a Hermes.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 13

Monólogo del hongo

UFRAGMENTO

~ Terence McKenna

Traducción de Alejandro Guzmán

que brota de la tierra se comunica con un hombre en un lenguaje revelador: Soy viejo, esto que estás percibiendo soy yo. Mi nombre es esto que ocurre. Recuerda, dejando de lado el pasaje alienígena, a una fuerza de la naturaleza como otros seres del mundo sagrado, que tienden un puente entre el mundo profano y el mundo divino.

“Soy viejo, más viejo que el pensamiento de tu especie, lo que es en sí cincuenta veces más viejo que tu historia. Aunque he estado en la tierra por edades, provengo de las estrellas. Ningún planeta es mi hogar, ya que muchos de los mundos esparcidos a través del disco brillante de la galaxia tienen condiciones que permiten a mis esporas una oportunidad para vivir. El hongo que ves es la parte de mi cuerpo provista para emociones sexuales y baños de sol. Mi verdadero cuerpo es

una fina red de fibras creciendo a través de la tierra. Estas redes pueden abarcar kilómetros y pueden tener mayor número de conexiones que las del cerebro humano. Mi red micelial es casi inmortal: sólo la repentina intoxicación de un planeta o la explosión de su estrella matriz me pueden aniquilar. Querer explicarlo es imposible debido a inevitables malentendidos con tu modelo de la realidad; todas mis redes miceliales en la galaxia están comunicadas a través del tiempo y el espacio a una velocidad más allá de la de la luz. Mi cuerpo micelial es tan frágil como una tela de araña, pero su super-mente y su memoria colectiva son un enorme archivo histórico en la trayectoria inteligente de muchos mundos en nuestro enjambre cósmico en espiral. El espacio, ya lo ves, es un vasto océano para aquellas resistentes formas de vida que tienen la habilidad de reproducirse por esporas, pues las esporas están cubiertas con la más fuerte

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ]

sustancia orgánica conocida. A través de eones de tiempo y espacios a la deriva, muchas esporas, como formas de vida, están en suspensión animada por millones de años hasta que hacen contacto con un ambiente adecuado. Pocas especies están dotadas de esa “mentalidad”; sólo yo y mis recién envueltos familiares próximos han logrado el modelo de hiper-comunicación y capacidad de memoria que nos ha hecho miembros destacados en la comunidad de inteligencia galáctica. Cómo opera ese modelo de hiper-comunicación es un secreto que no será dado al hombre a la ligera, aunque el significado debería ser obvio: la aparición de la psilocibina y la psilocina existentes en la secuencia metabólica de mi cuerpo viviente, es lo que abre para mí y mi simbiosis las pantallas visionarias de muchos mundos. Tú como individuo y la humanidad como especie están en el umbral de la formación de una relación simbiótica con mi material genético, que eventualmente transportarán a la tierra y la humanidad dentro de la principal corriente galáctica de las más avanzadas civilizaciones.

Dado que no es fácil para ustedes reconocer alrededor suyo otras variedades de inteligencia, sus más avanzadas teorías sociales y políticas no han ido más lejos de la noción del colectivismo. Más allá de la cohesión de los miembros de algunas especies en un solo

organismo social, existen posibilidades evo lucionarias más barrocas y ricas. Una de és tas es la simbiosis. Las relaciones simbióticas entre mí mismo y formas civilizadas de ani males superiores se han establecido muchas veces y en muchos lugares a través de largas épocas de mi desarrollo. Estas relaciones han sido mutuamente beneficiosas; dentro de mi memoria se encuentra el conocimiento de naves impulsadas más allá de la velocidad de la luz y cómo construirlas. Cambiaría este conocimiento por un pase gratuito a nuevos mundos con soles menos abandonados y más cercanos al centro de la galaxia. Para asegurar una existencia eterna bajo el largo río del tiempo cósmico, ofrezco una y otra vez este acuerdo a entes superiores para así propagarme a través de la galaxia por un largo milenio. Un sistema micelial no tiene manos ni órganos para moverse en el mundo, pero los animales superiores con habilidades manipulativas pueden volverse compañeros con el conocimiento estelar que hay dentro de mí. Y si actúan de buena fe se les puede regresar a ellos y a su humilde hongo maestro al millón de mundos dentro del enjambre de estrellas del cual todos somos ciudadanos y herederos”.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 15

[ FRAGMENTO ]

Beckett conmovedor

Tomado de Discurso perfecto. Ensayos sobre arte y literatura.

~ Philipp Sollers

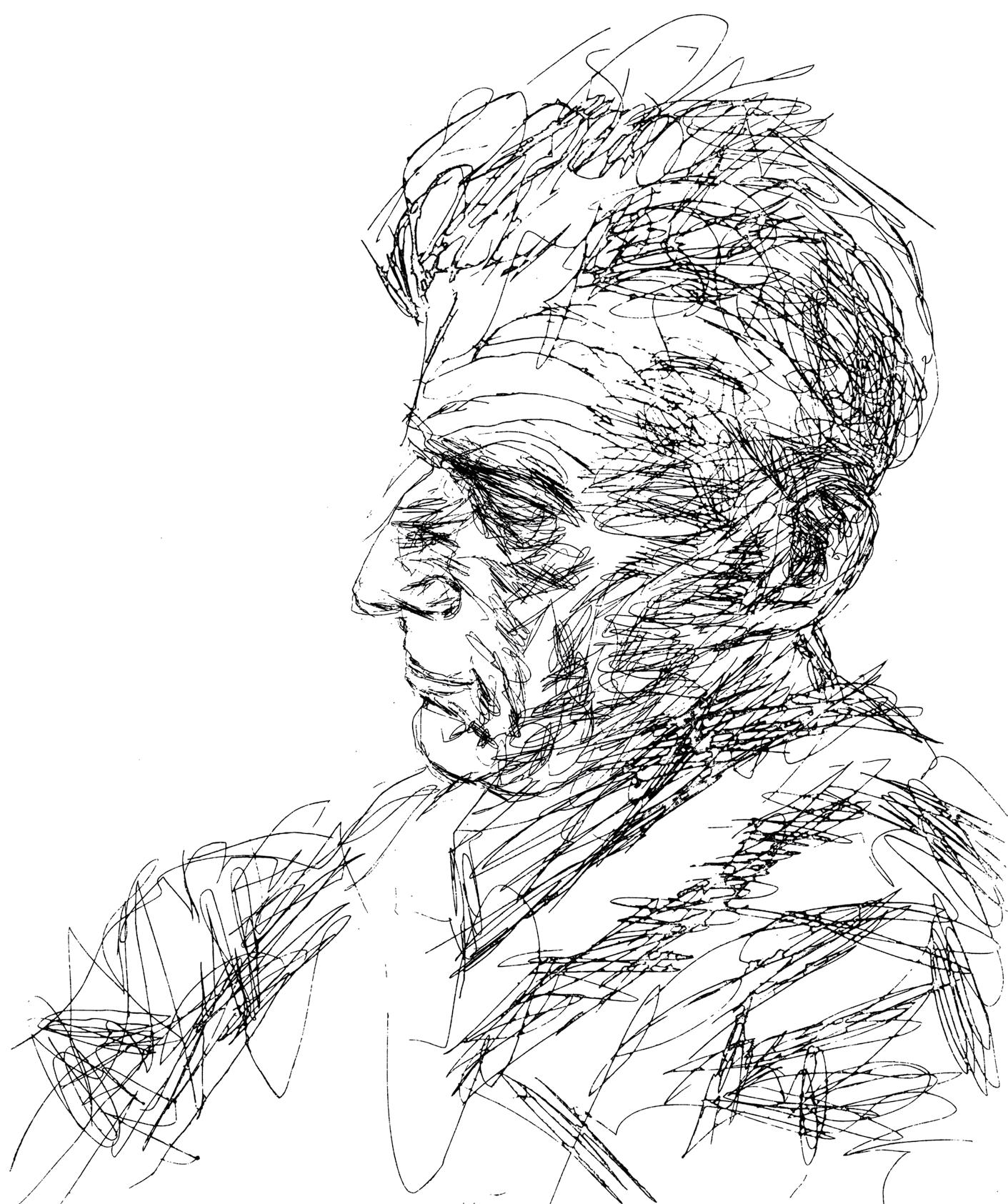

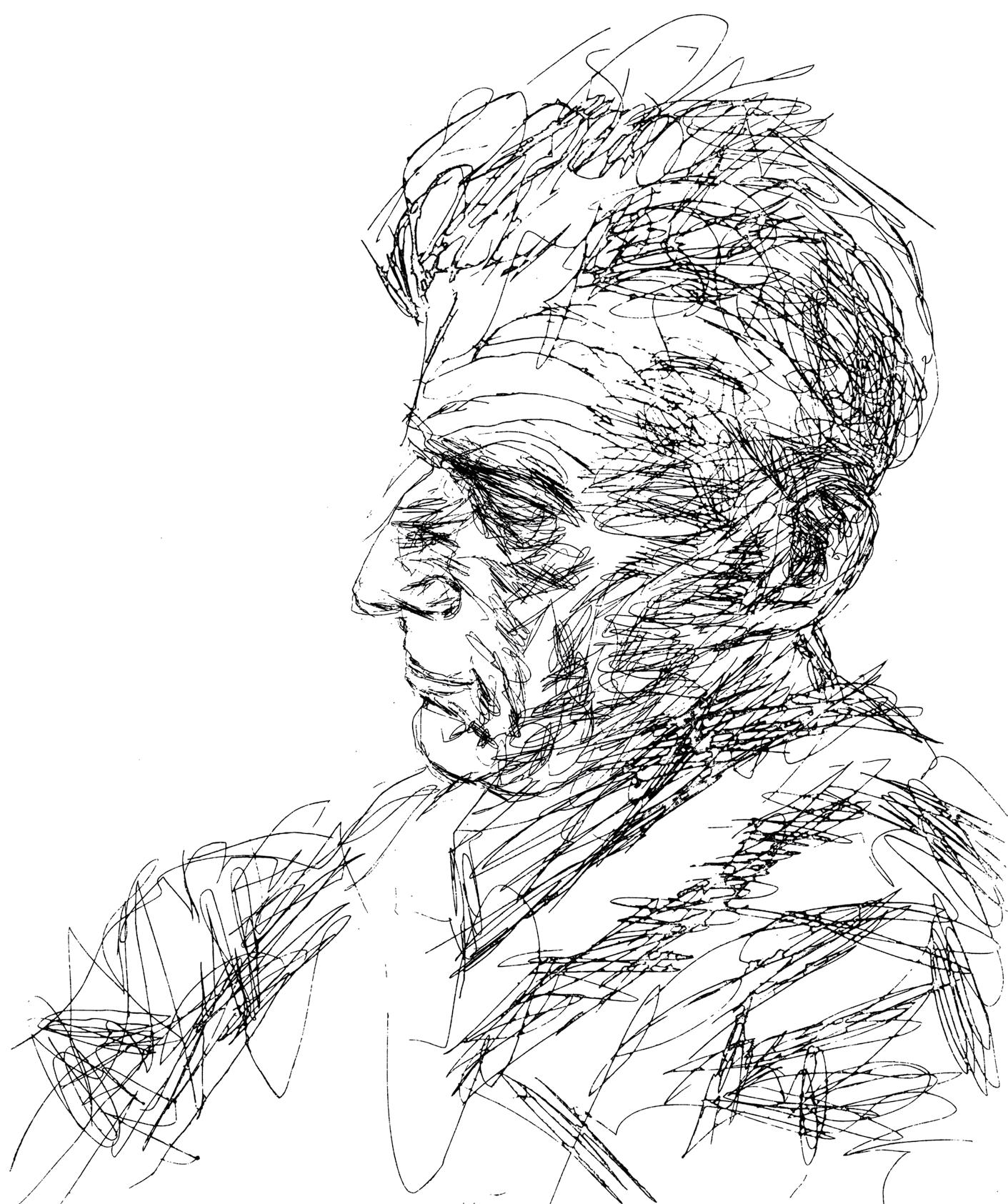

En 1959, en París, un extravagante escritor marginal de 53 años se hace amigo de una pareja extraña y reservada: un pintor y dibujante, una poeta de origen norteamericano. Son judíos, tienen dos hijitas, el trío sale de noche, bebe y fuma mucho, y ella describe así al escritor: “Un hombre decidido, intenso, erudito, apasionado y por encima de todo verdadero, hermoso, habitado por el soplo divino”. O bien: “Era un poeta hasta en la menor de sus fibras y de sus células”. ¿No es algo exagerado? Pero no, se trata de Samuel Beckett. Avigdor Arikha ya conoce a Samuel Beckett, Anne Atik lo descubre. Andan juntos hasta las cuatro de la mañana por Montparnasse, sobre todo en el Falstaff. Whisky, vino, cervezas, champagne. Vuelven tambaleantes y recitando poemas. La austera mujer de Beckett, Suzanne (“soy una monja”) , ha abandonado pronto la partida, pero Anne sigue el paso a pesar de las cantidades de alcohol (toma menos y observa con interés a estos dos locos lúcidos). Beckett nunca parece estar borracho, su memoria es prodigiosa, parece saber de memoria libros enteros y los detalles de cientos de cuadros expuestos en los cuatro rincones del mundo. A menudo se cruzan con Giacometti que, después de su trabajo y sin mirar a nadie, va a comer todos los entremeses de La Coupole. Aun así son vistos, sin que lo sepan, por un joven escritor francés, muy inhibido a su vez, que se dirige muy tarde a esta zona. Nadie parece sospechar nada. Así es la vida.

La leyenda supone que Beckett habría sido una esfinge o una momia impasible, un esqueleto nihilista, una fría abstracción inhumana, un santo al revés, un muerto viviente que manipulaba marionetas desesperadas. Obviamente que se apropió de ese montaje para tener paz, pero nada es más inexacto, y por ello el testimonio directo de Anne Atik

resulta tan estimable, sensible, insólito. ¿Beckett? Generosidad, bondad, atención a los niños, jugador (ajedrez, billar, piano), deportista (natación, caminata, cricket, aficionado a los partidos), y sobre todo una presencia de escucha intensiva a tal punto de poner incómodos a sus interlocutores que no saben que cada palabra puede ser importante. ¿Silencioso? Eso sí, aunque para interrumpir el inmenso parloteo humano, su rutina, su falta de autenticidad, su cantinela. He visto a Beckett y a Pinget almorzando juntos sin hablarse. Una hora y media, mutis. Al final, el pote de mostaza frente a ellos se había convertido en una gigantesca torre amarilla. Ninguna animosidad, espacio puro. ¿Beckett por la calle? Un joven ágil con sus zapatillas, haciendo bailar las hojas secas del otoño. Un wing Con el tiempo y la molesta celebridad, ahora están las cenas tranquilas en casa de Anne y Avigdor, con sus hijas Alba y Noga. Beckett le enseña ajedrez a una de ellas, trae regalos, come poco, prefiere el pescado, come las espinacas por el calcio, según dice. Recuerda una infancia de felicidad y de prosperidad. “Se preguntaba por qué, para muchos de sus lectores, sus escritos indicaban que había tenido una infancia desdichada”. En absoluto: paseos con su padre en los juncales, confianza y luz. “Era muy apegado a su familia y se sentía responsable de Edward, el hijo de su hermano”. Obviamente, de vez en cuando, pasaba de un silencio moderado a un mutismo de agujero negro: “Resultaba delicado romper el silencio. Hubiera sido peor que interrumpir una confesión”. Anne Atik le cita una frase de Rabbi Zeev de Strykhov: “Mantengo silencio y cuando estoy cansado de mi silencio descanso, luego vuelvo al silencio”. Leve inclinación de cabeza de Beckett. Algo así. Para peor, por supuesto. Pero esto es lo esencial: la poesía, la música. Ni Mahler ni Wagner (“demasiadas cosas

Esta es una reseña del libro Comment c'était: Souvenirs sur Samuel Beckett de Anne Atik

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 16

adentro”), sino Haydn, Mozart, Schubert. Escuchan, vuelven a escuchar, Beckett alza la vista y la baja, las lágrimas asoman. Han bebido un haut-brion (“néctar”) y un rieussec. Se burlan de un editor (¿cuál?) sobre el que Sam dice “que no mantiene la cabeza de sus escritores fuera del agua”. “Después de mí, ¿el diluvio?”, pregunta Anne. “Conmigo, el diluvio”, concluye Beckett. Y ante todo, recitaron poemas: Yeats, Dante, Villon, Hölderlin, Milton, Shakespeare (“nadie escribió como él”). Avigdor lee salmos en hebreo, el inglés le responde rítmicamente como si estuviera hecho para oírlo. A veces, Sam y Avigdor se levantan, con el puño cerrado, para declamar un verso. ¿Del francés? Apollinaire. ¿Del alemán? Goethe. ¿Del italiano? Dante y de nuevo Dante. Beckett se inicia incluso en el portugués para leer a Pessoa. “Hail, holy light ”, Salve, santa luz. Anne Atik anota: “Levantaba la cabeza y marcaba una pausa, dejando que la frase subiera como el agua de una fuente”. Toda la concentración constante del autor de Not I se revela en esos momentos: consonantes, vocales, rimas, variaciones de tonos, en oposición a lo que les pedía a sus autores (tono neutro y monótono, voz blanca). En el interior, en privado, como un secreto, la modulación. En el exterior, en el teatro, para el espectáculo matematicamente reglado, para el público entonces, el vacío, la ausencia. Es el mundo lo que está a la miseria, no la memoria viva. Los sonetos de Shakespeare están presentes. Está “El rey Lear” (“irrepresentable”). Beckett, dice Anne Atik, era “un lector omnívoro”. Muy rápidamente: Samuel Johnson, Rabelais, Ronsard, Racine (por sus monólogos), Flaubert, Nerval, Sterne, Defoe, Stevenson (sus cartas), etc. ¿Y Joyce? ¡Ah, Joyce! Al respecto, una anécdota reveladora: un día Crevel le muestra a Joyce el segundo manifiesto del surrealismo para saber si lo firmaría. Joyce lo lee y le pregunta a Crevel: “¿puede usted justificar cada palabra?” Y agrega que él, en lo que ha escrito, puede justificar cada sílaba. Shakespeare, Joyce, La Biblia. Y más. Por el efecto físico, por la emoción. Gran emoción del lenguaje. Por ejemplo, precisamente esta fórmula de Keats para el ruiseñor: “full-throated ease”, “soltura de plena garganta”. Vale decir:

todo está en la voz. Otra fórmula de Boccaccio acerca de Dante: “el dulce aroma de la verdad incorruptible”. La voz puede tener el perfume de la verdad. Al final de su vida (83 años), en su siniestra residencia geriátrica, con su botella de whiskey Jameson (“pensando en Irlanda”) y sin privarse de un cigarro, Beckett aún recibe a sus amigos. Está elegante, como siempre, y enseguida empieza el recitado de poemas. Unos meses después se derrumba, y sigue recitando poesía hasta su delirio. Finalmente muere el 12 de diciembre de 1989. Afuera, los periodistas están al acecho “como buitres”, y ya están listas las necrologías para un premio Nobel de Literatura. Yeats: “La muerte de amigos,/ La muerte de cada ojo que brillaba/ Y que cortaba el aliento/ No parecen más que nubes en el cielo”.

Beckett por Avigdor Arikha.

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA

17

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 18

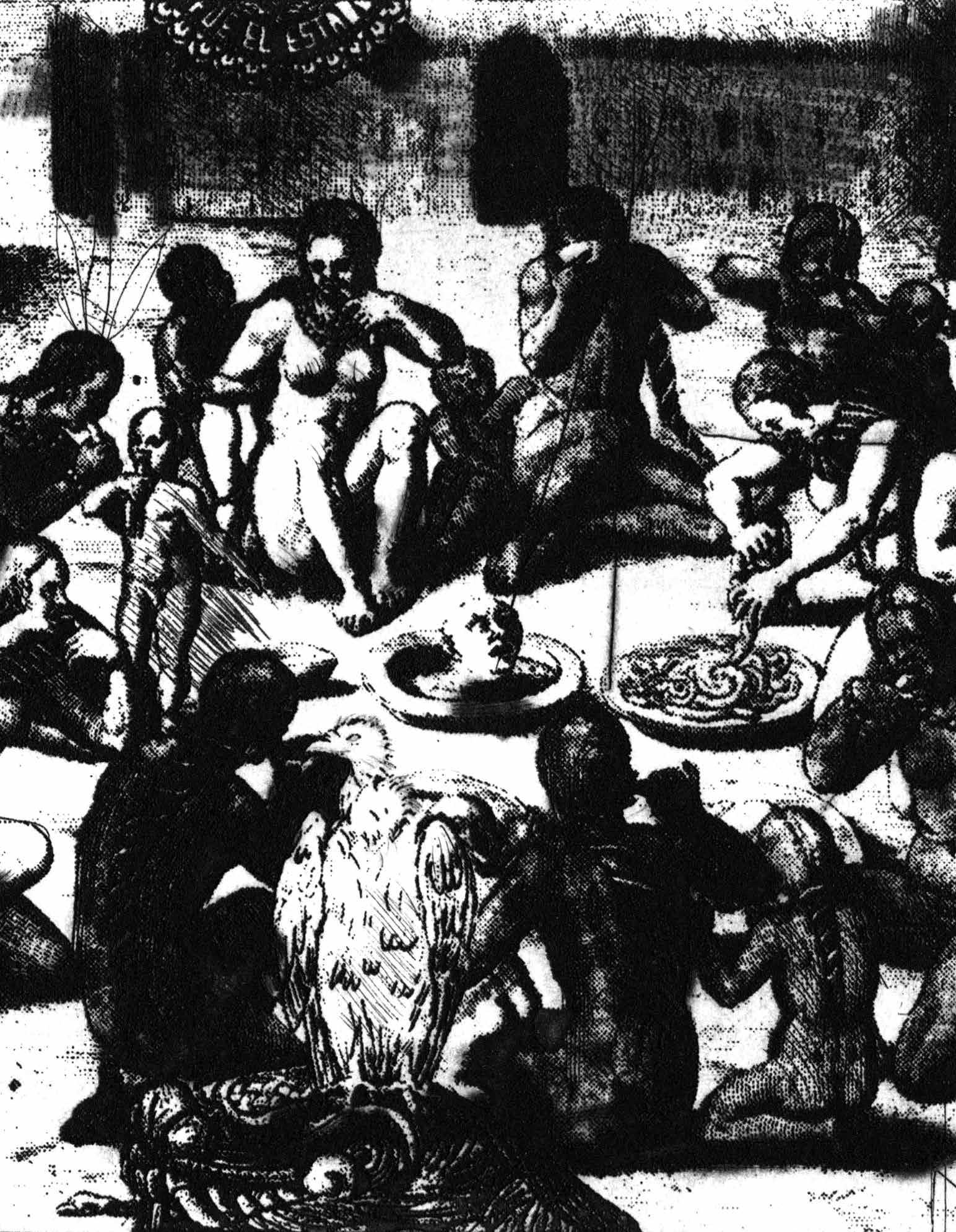

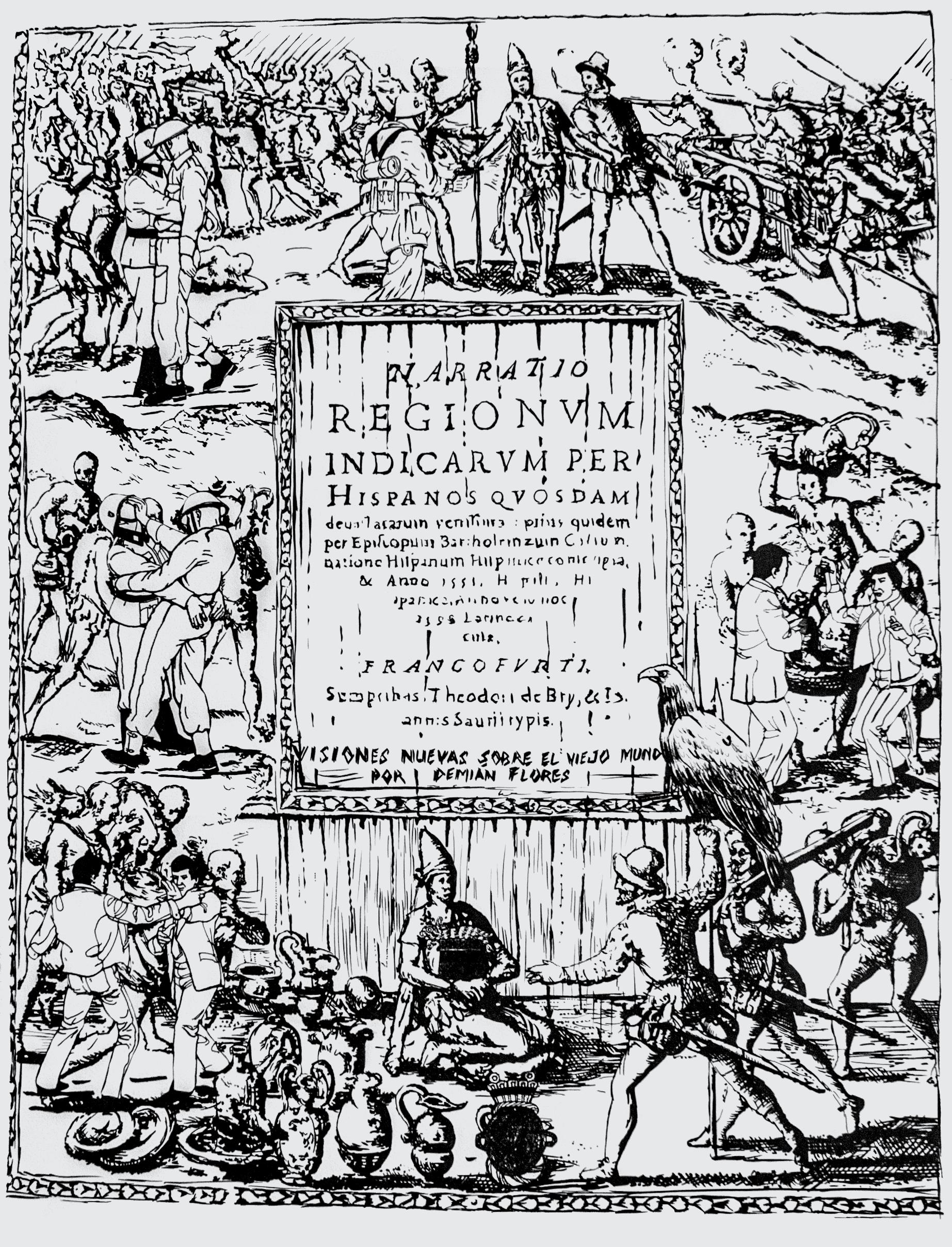

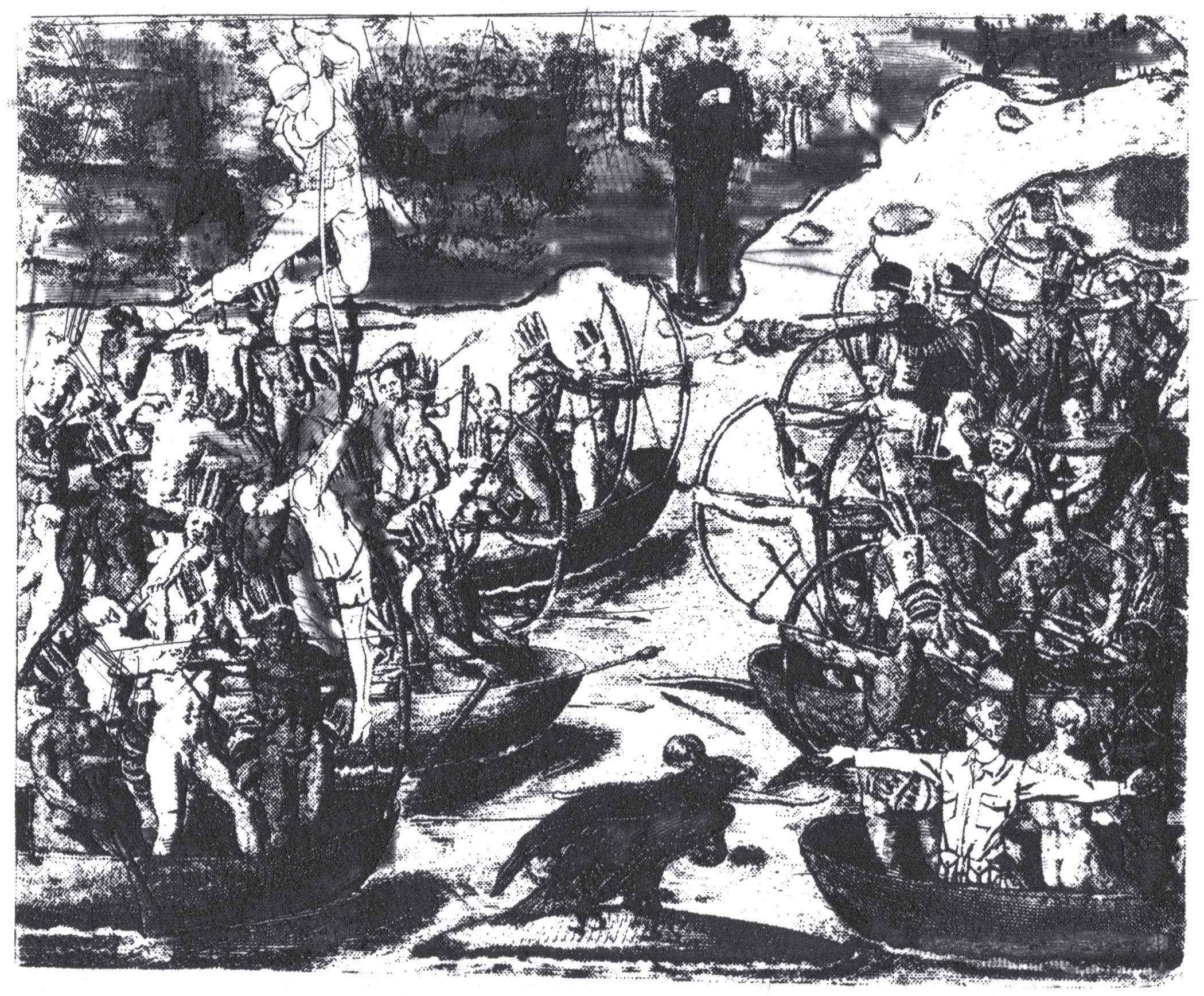

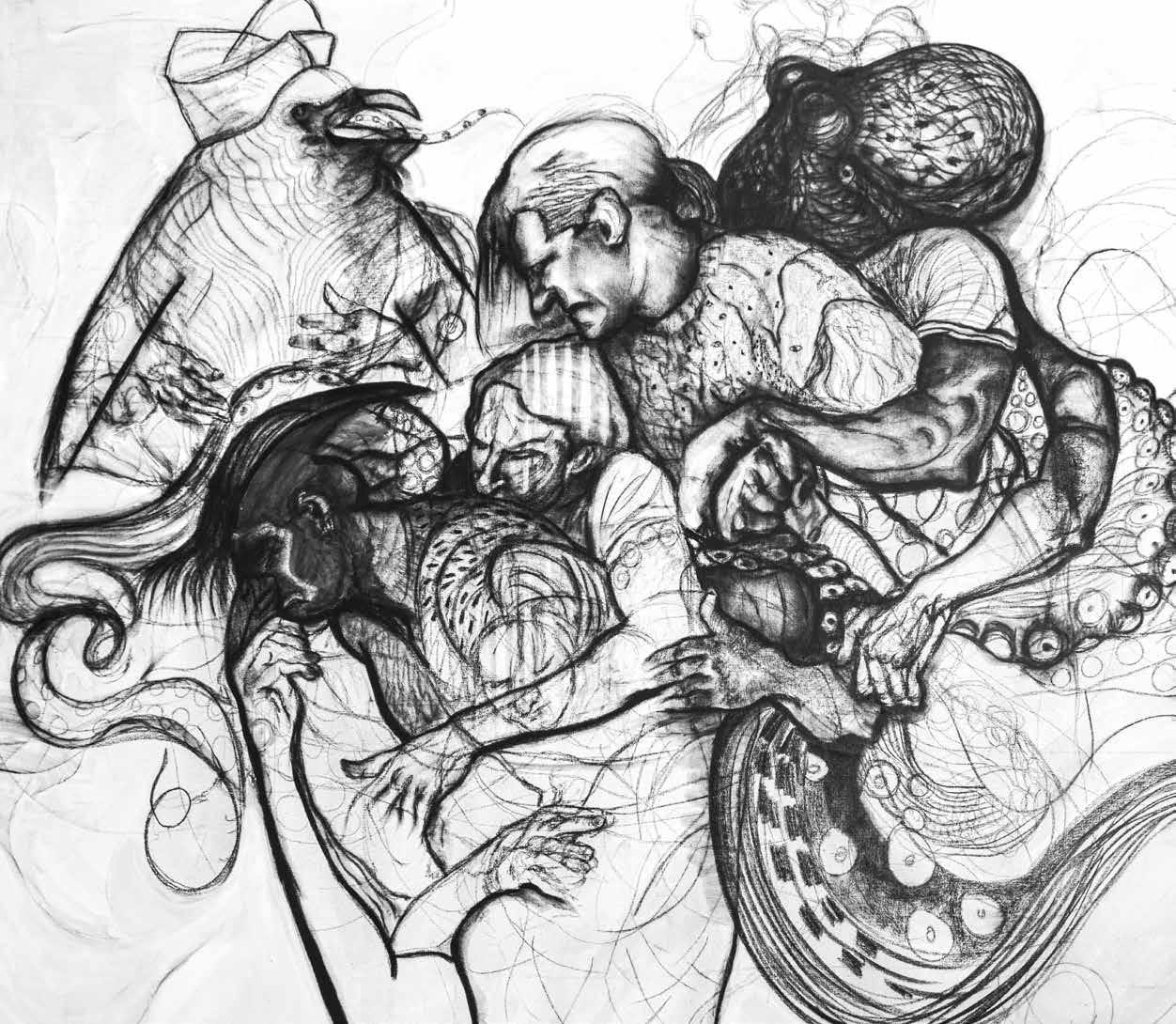

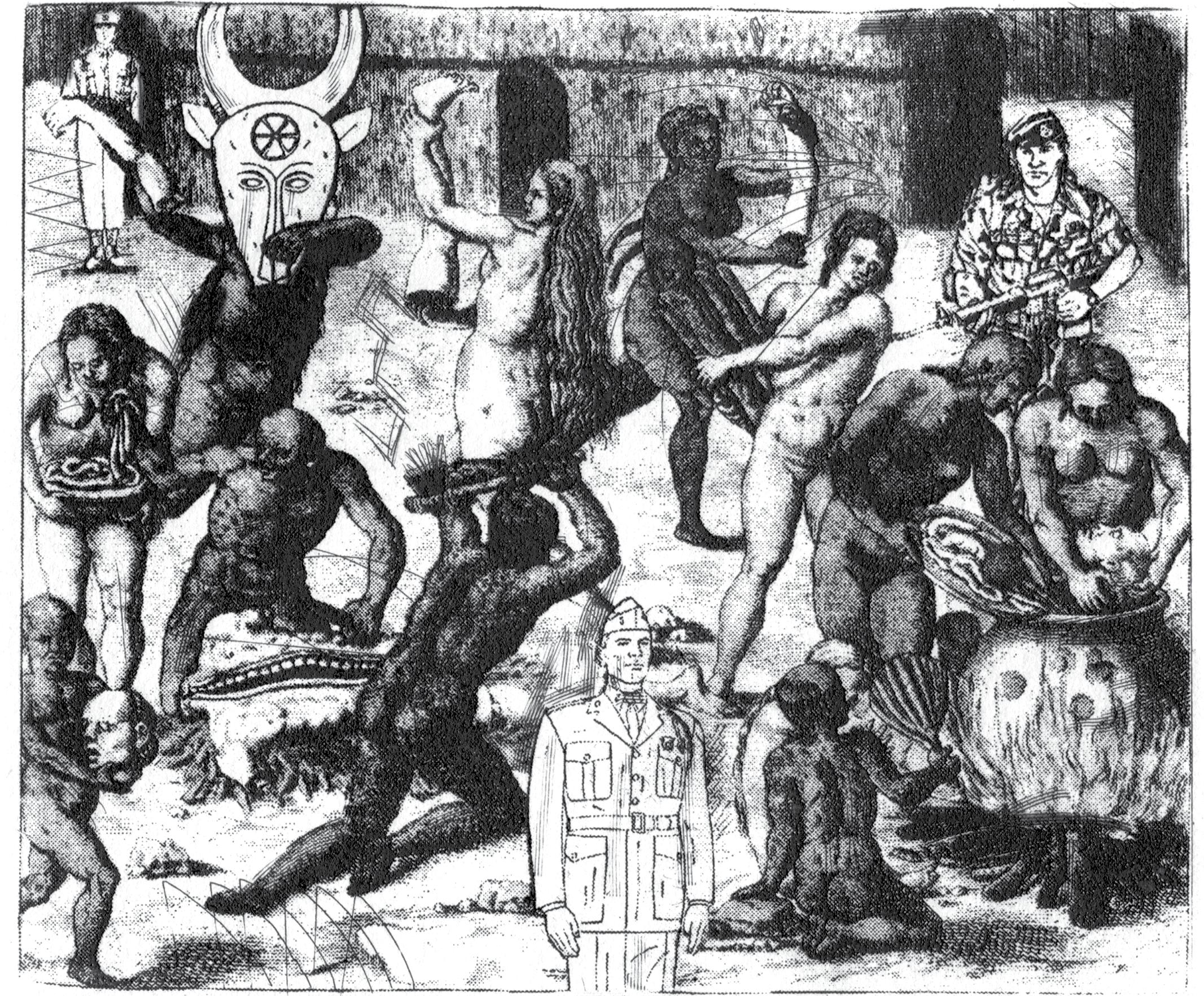

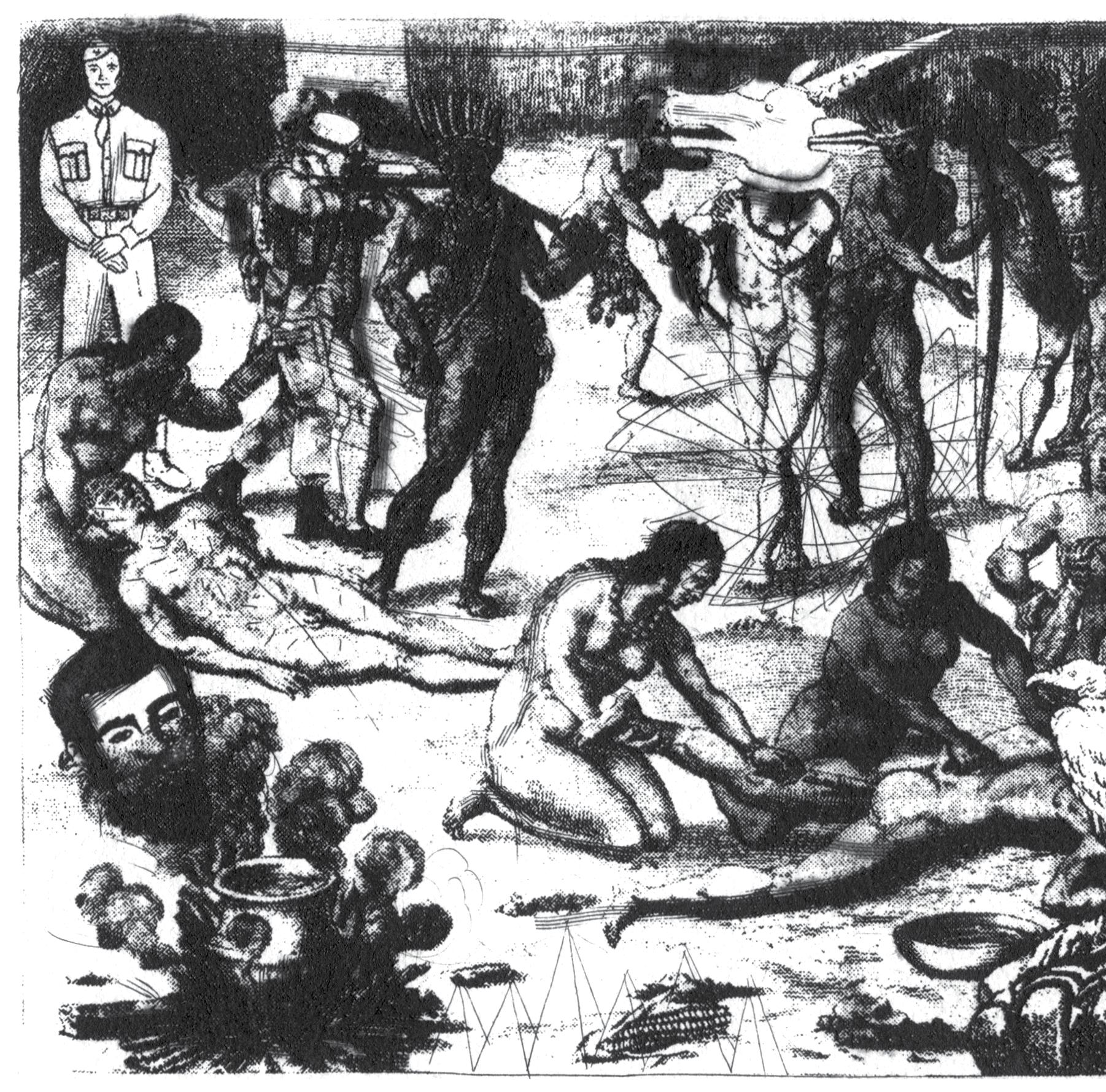

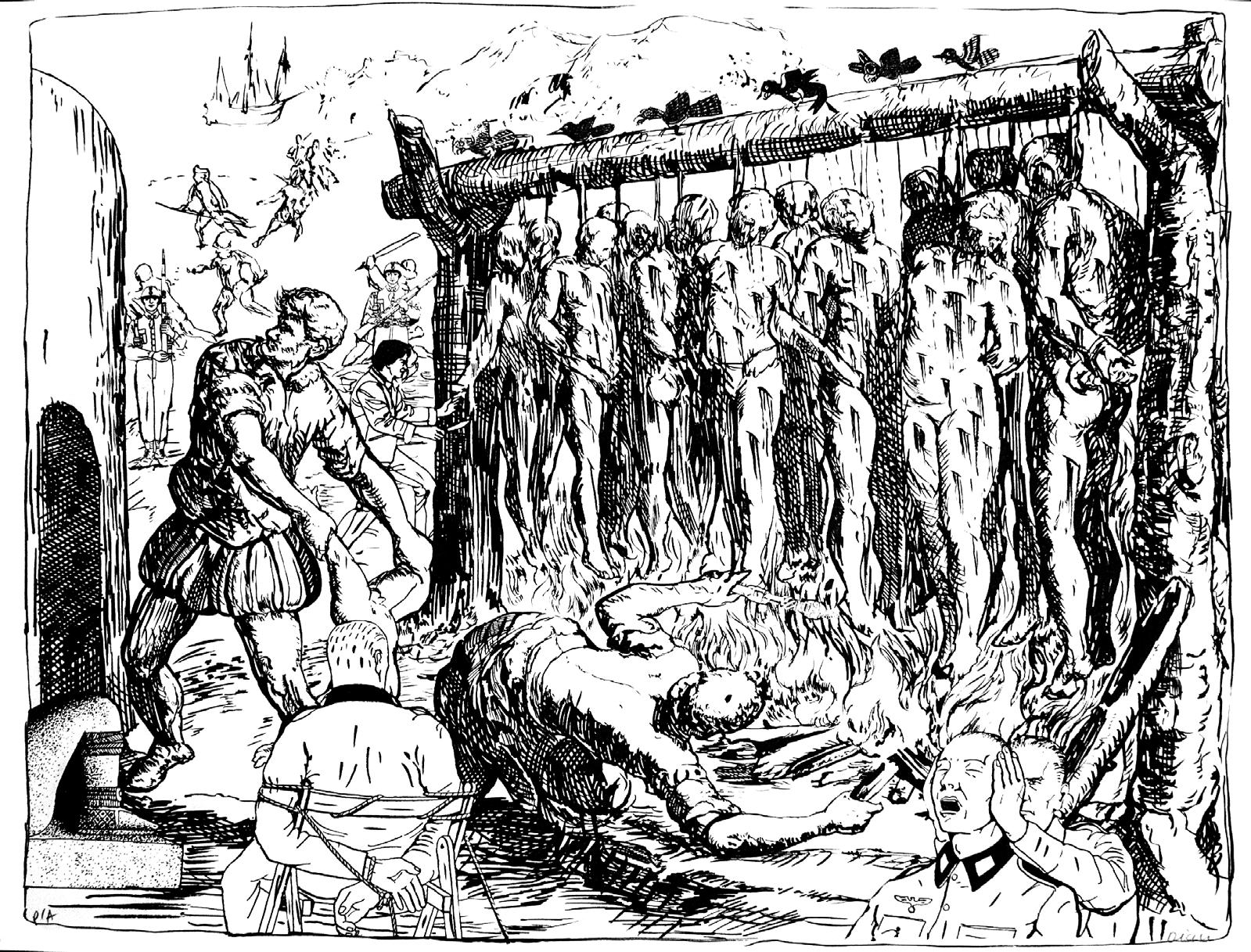

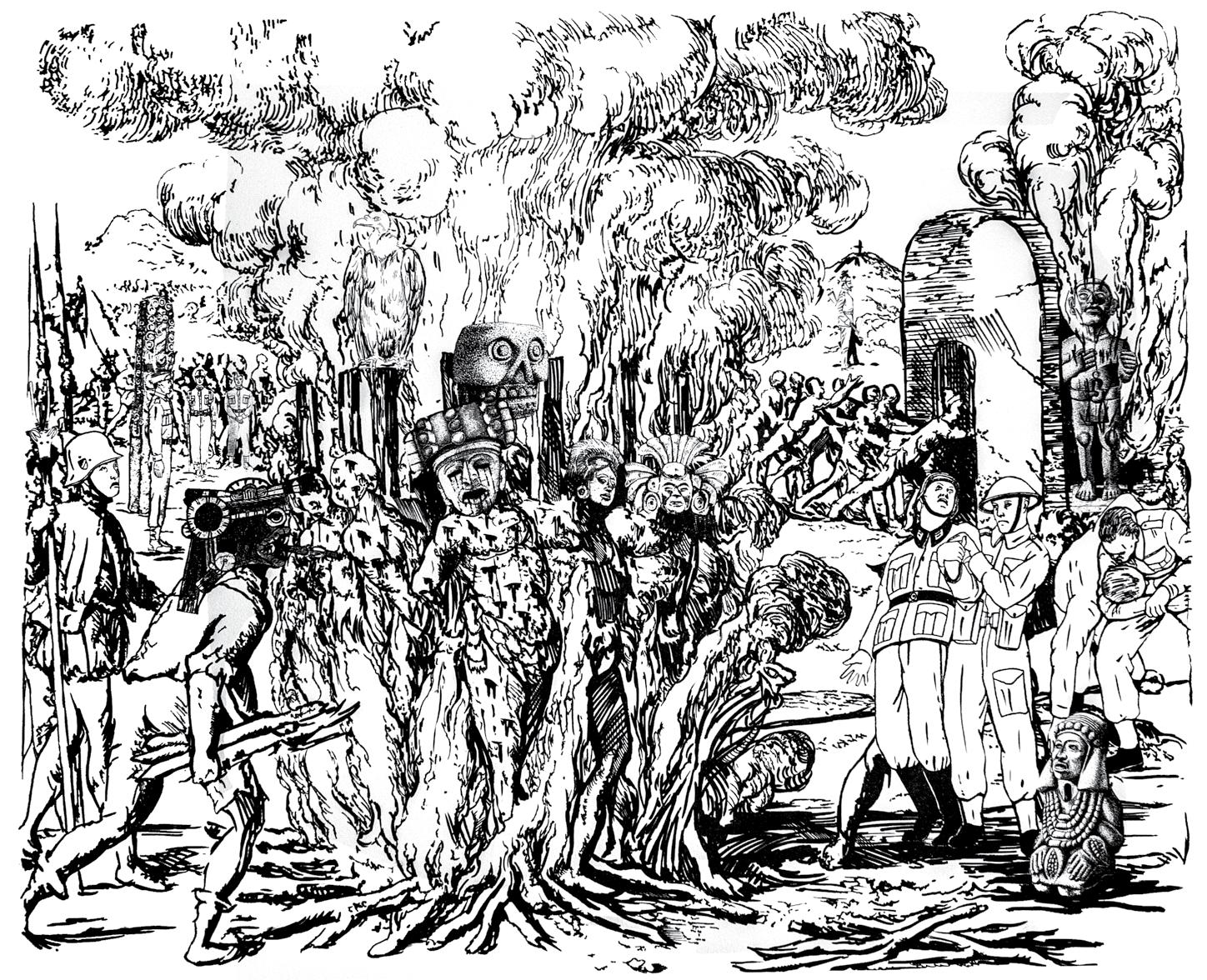

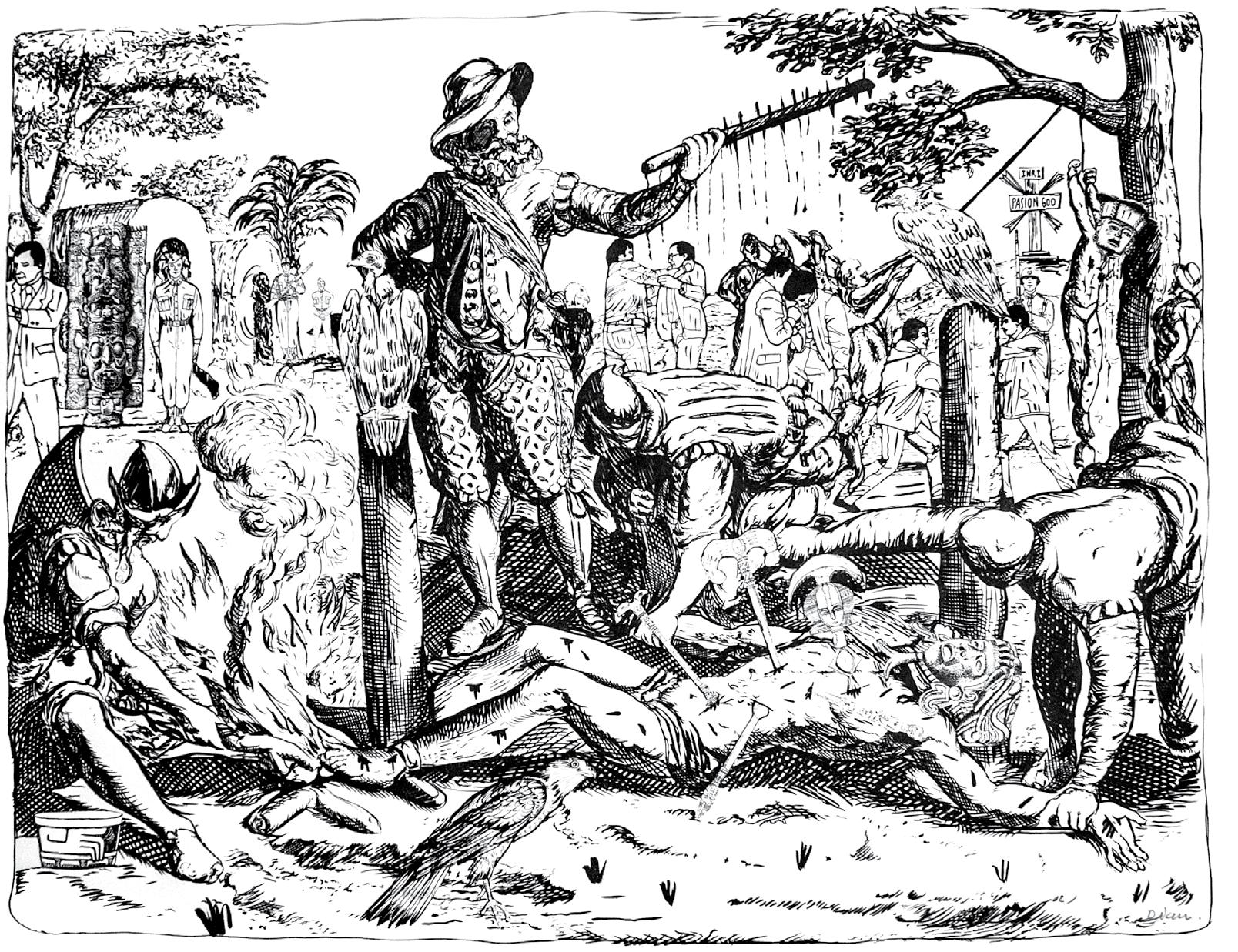

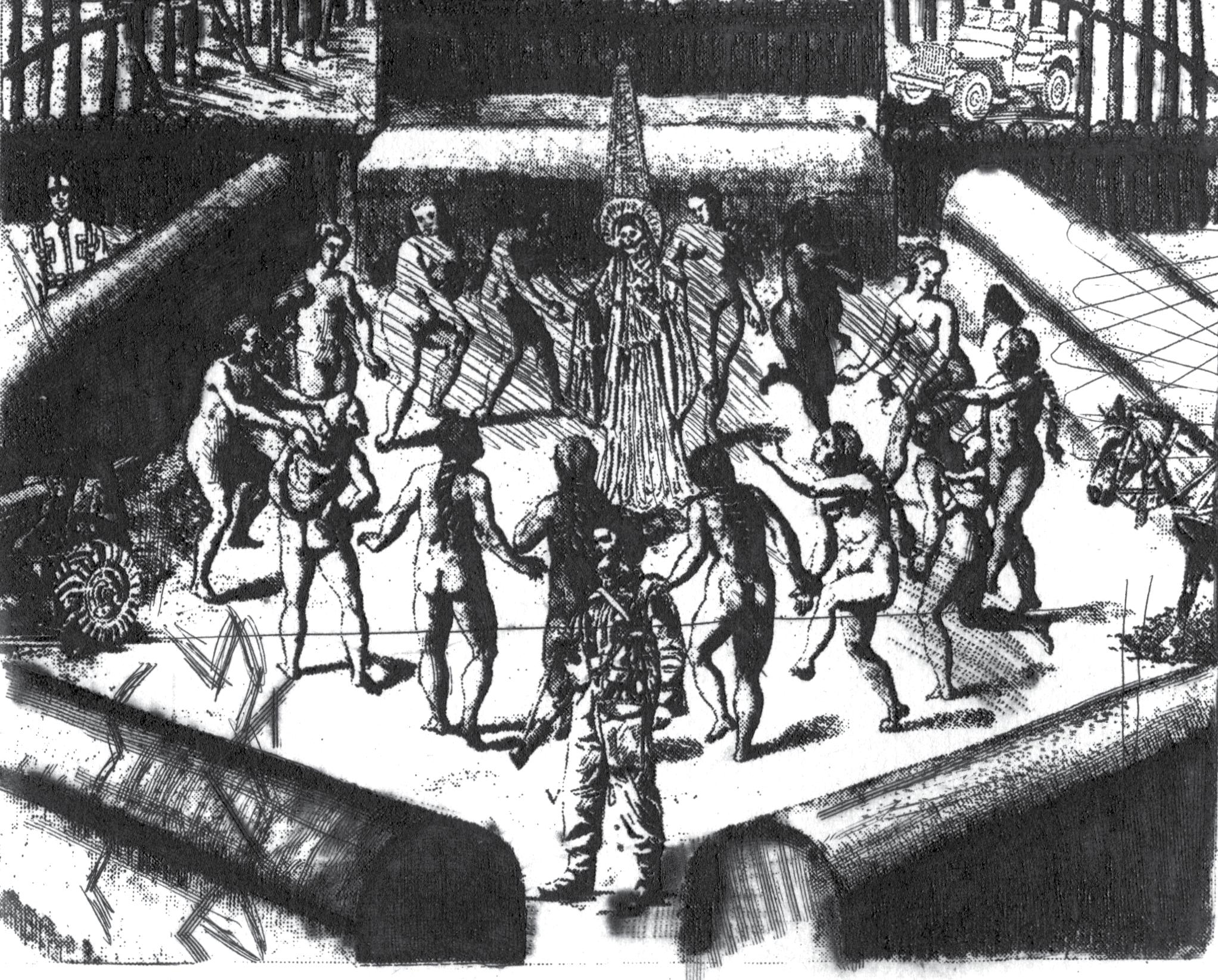

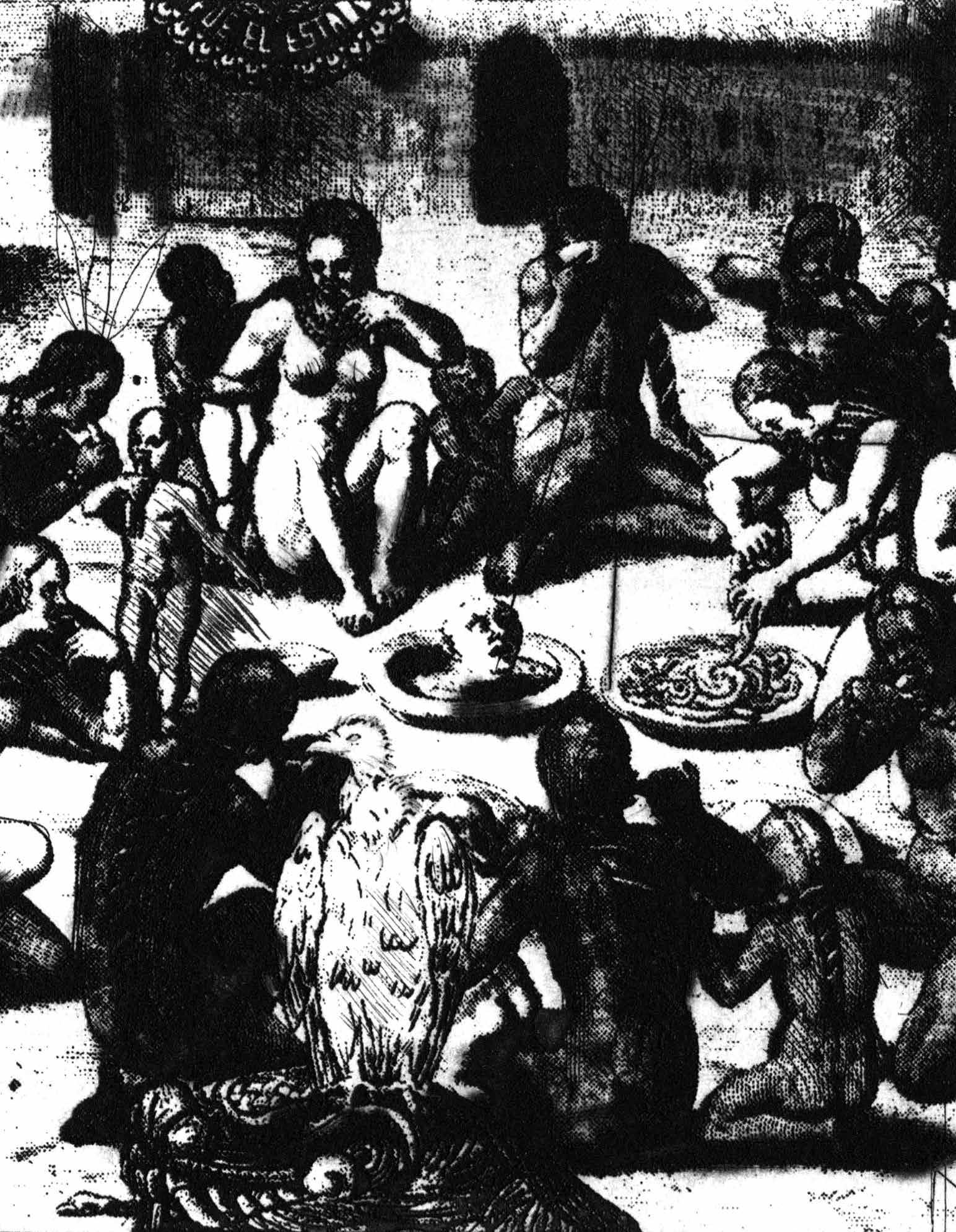

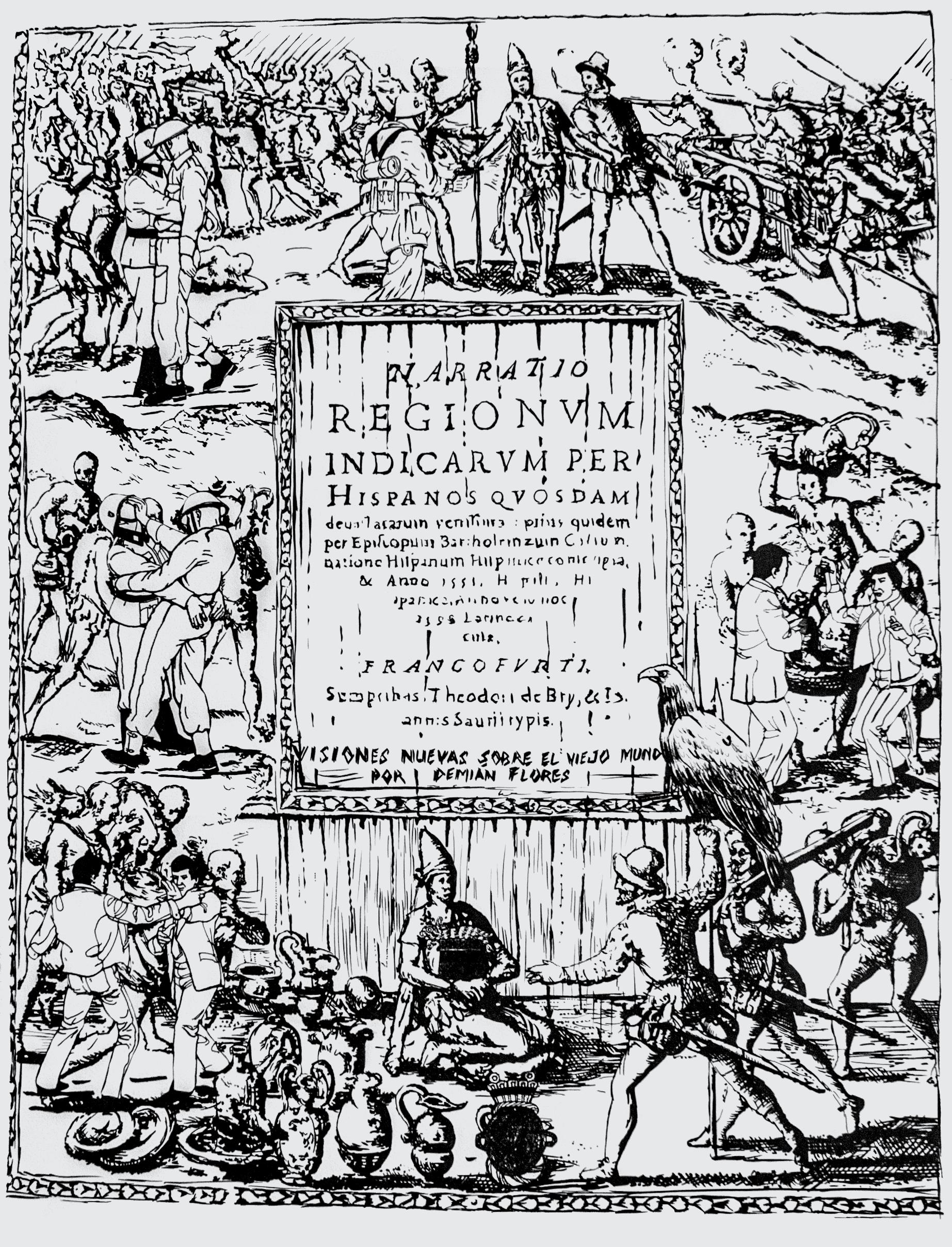

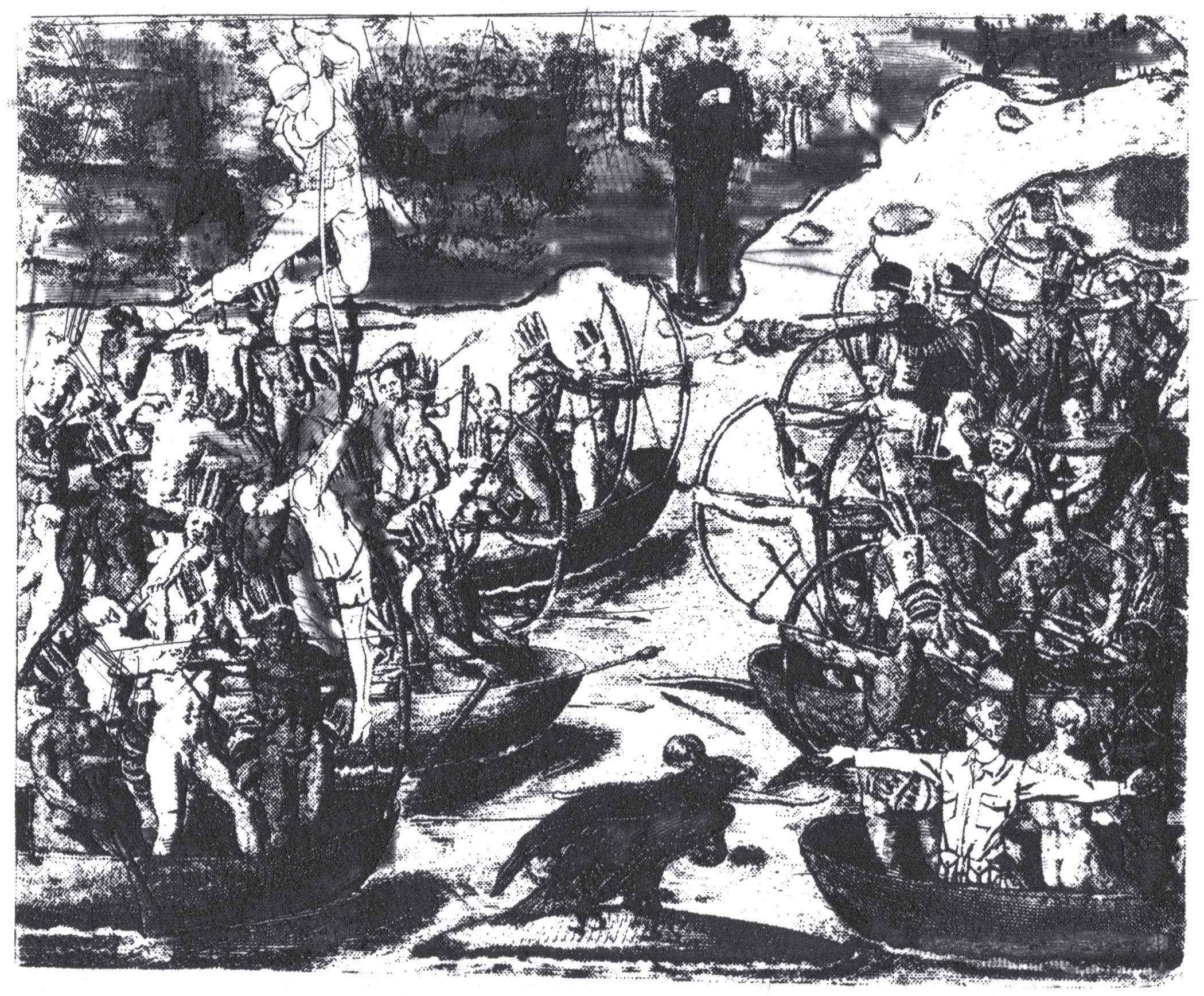

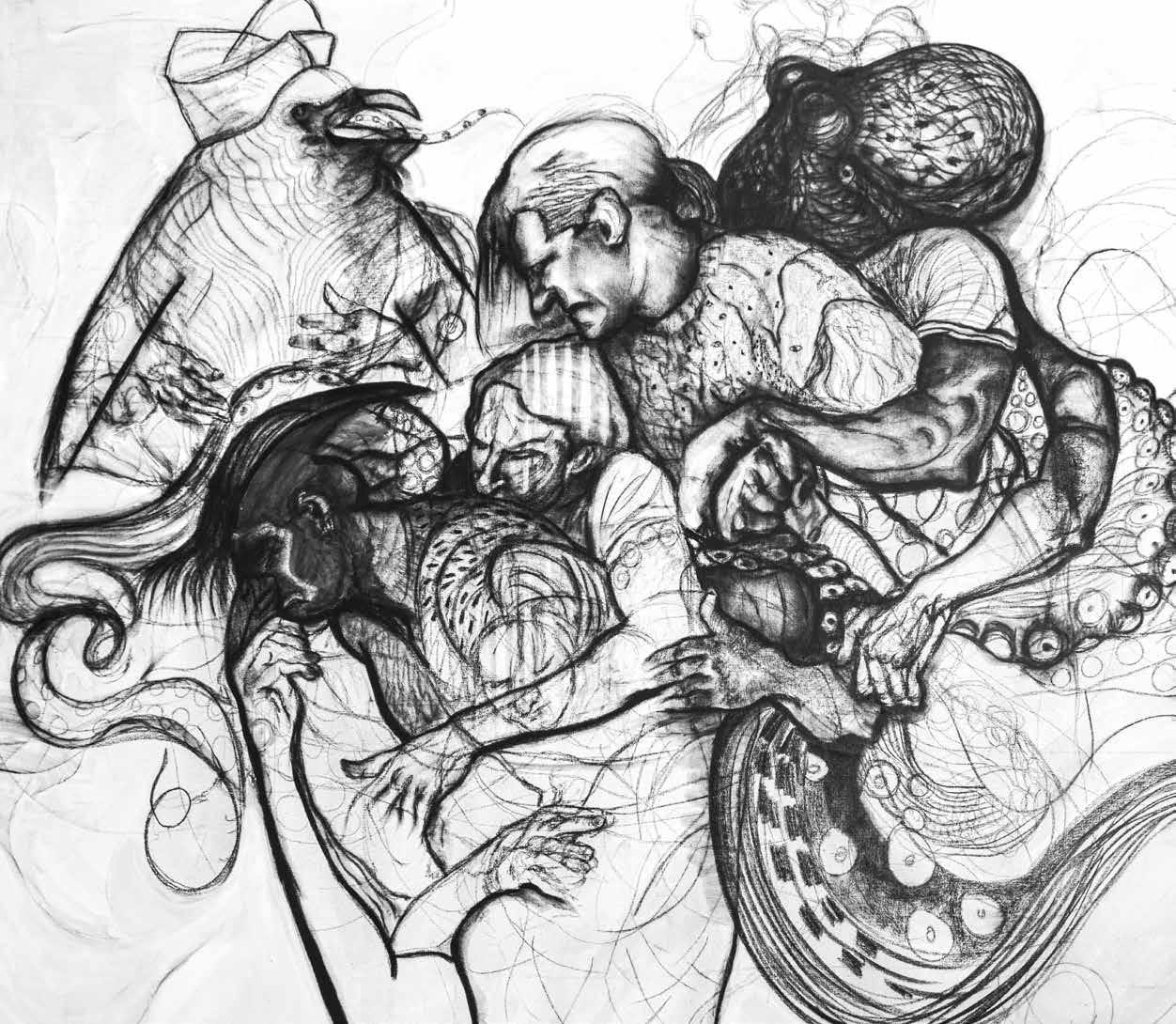

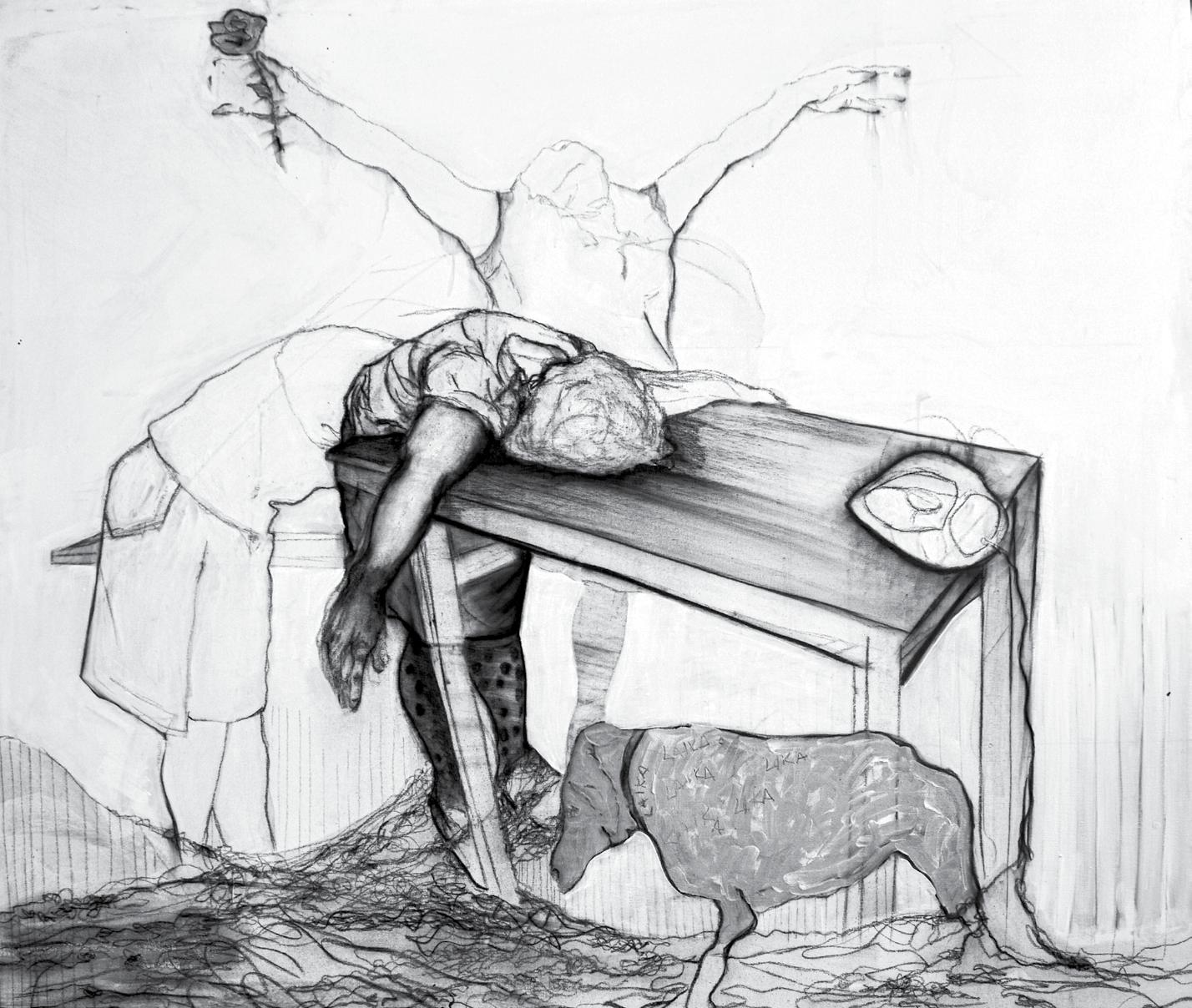

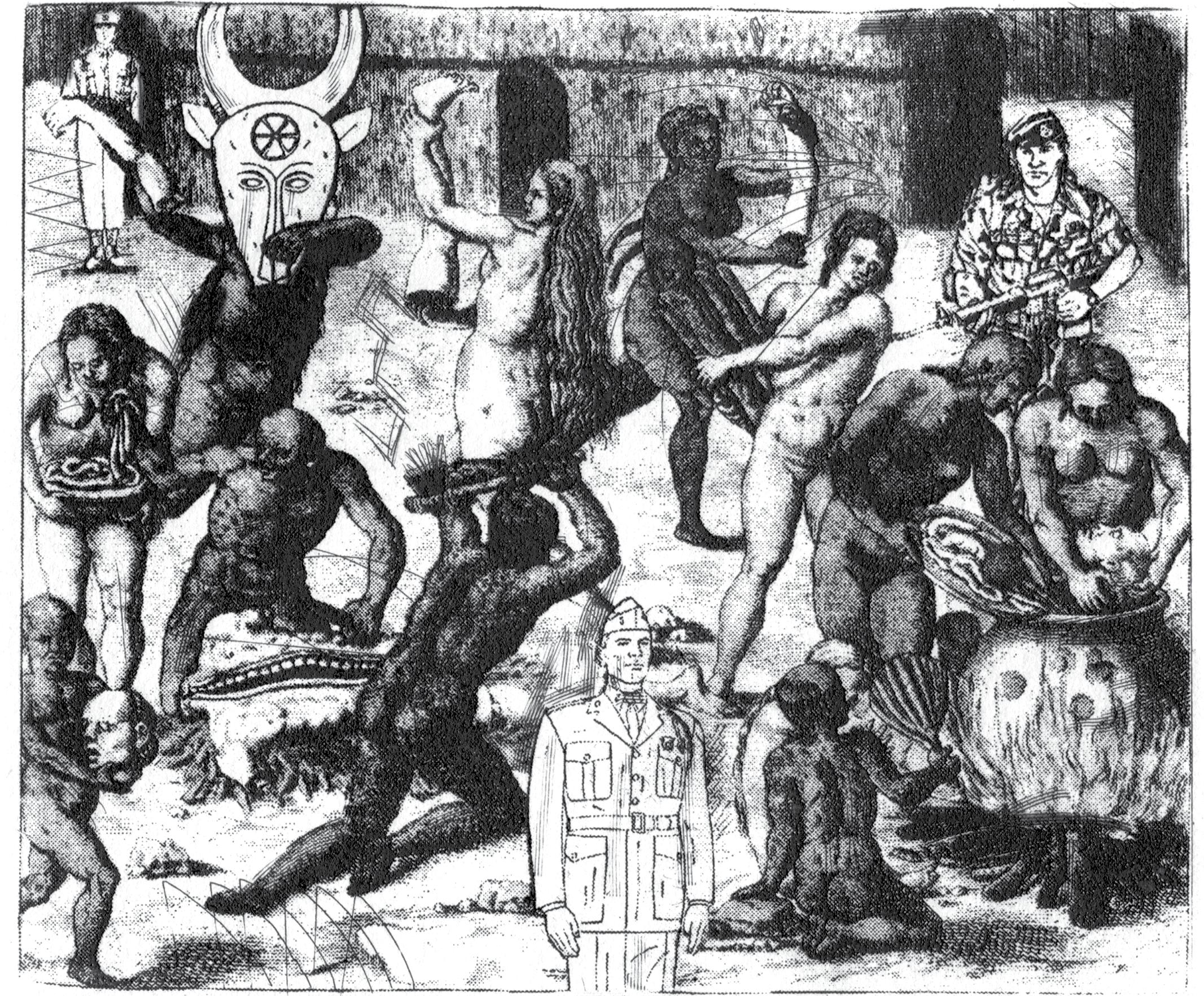

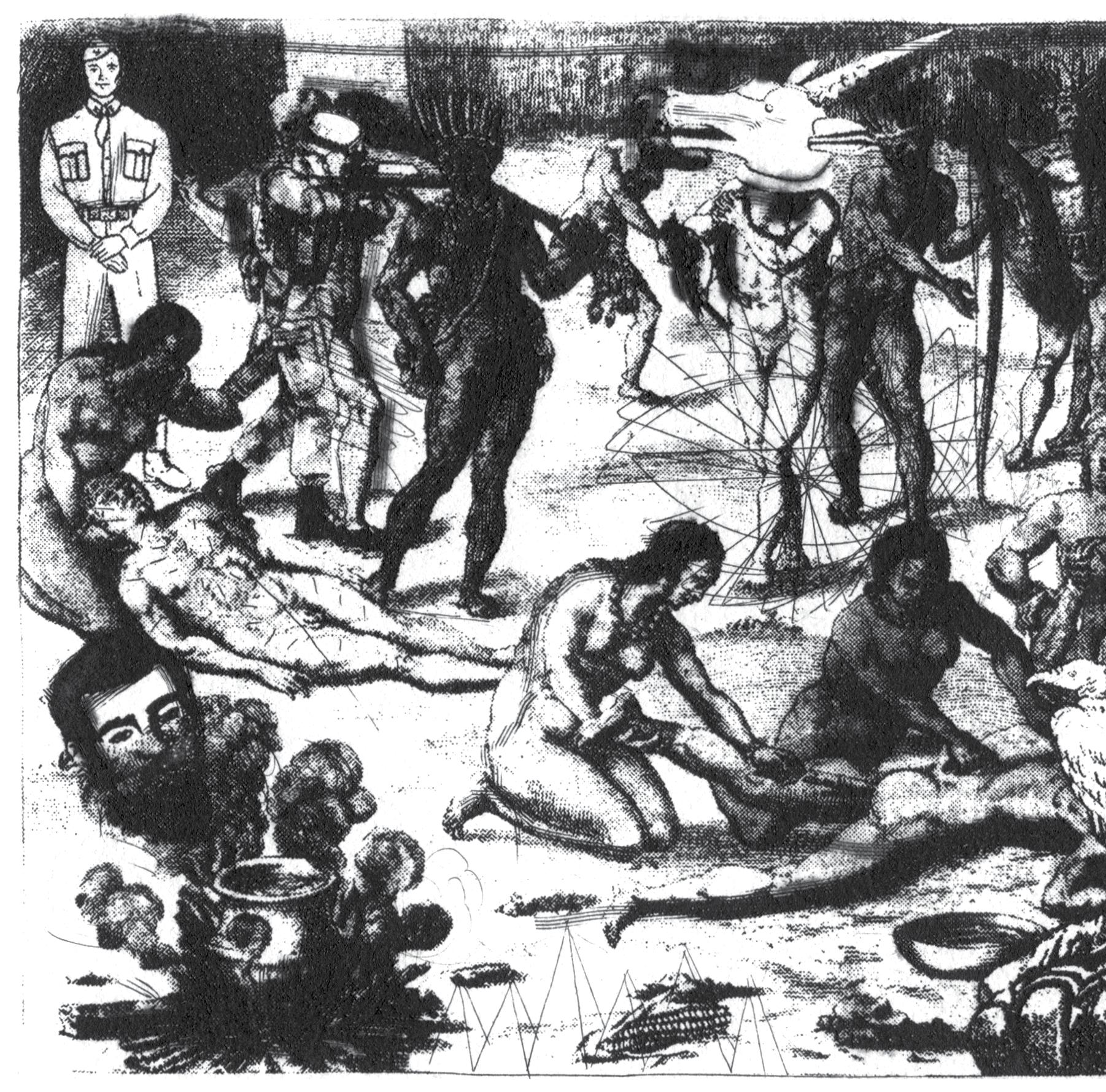

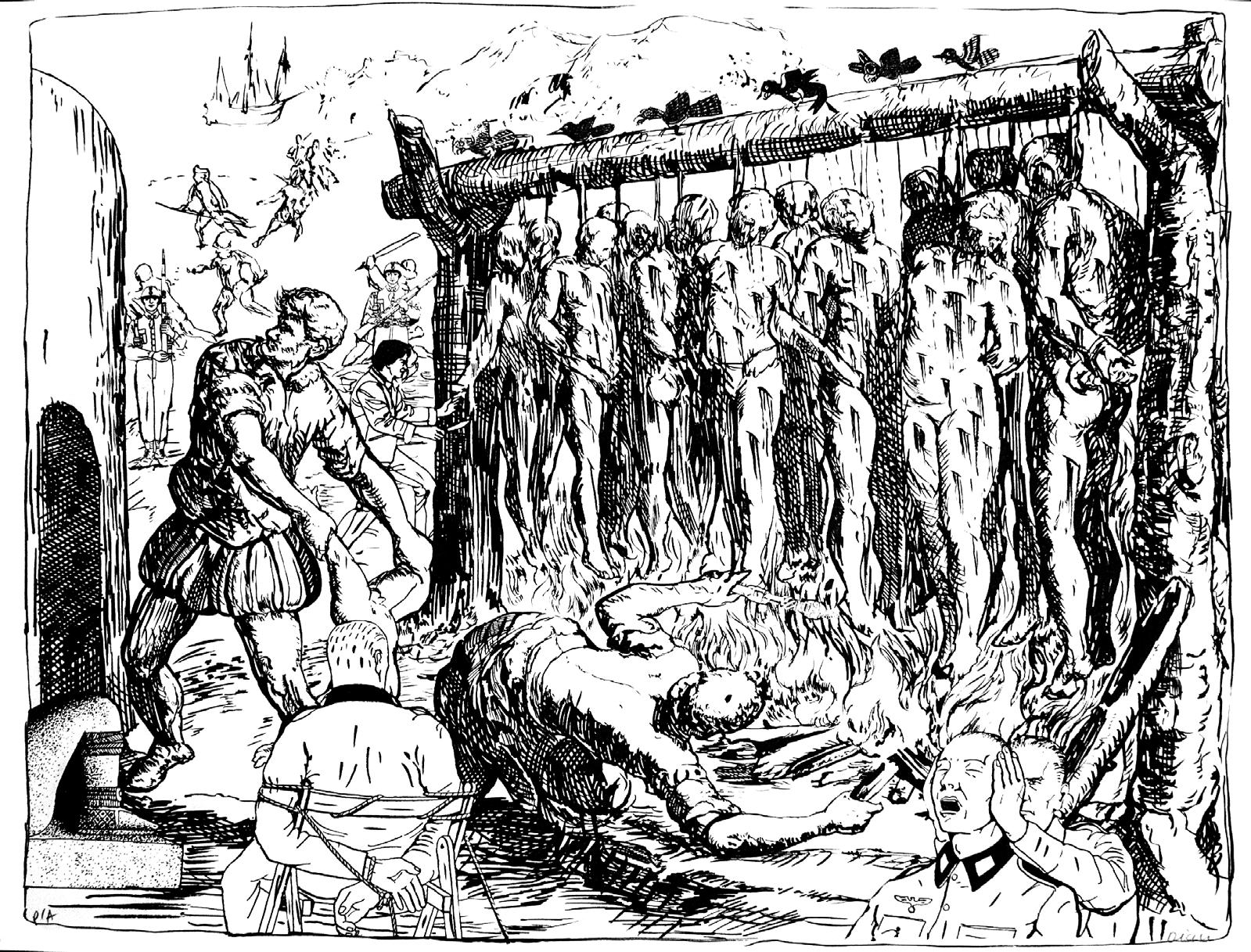

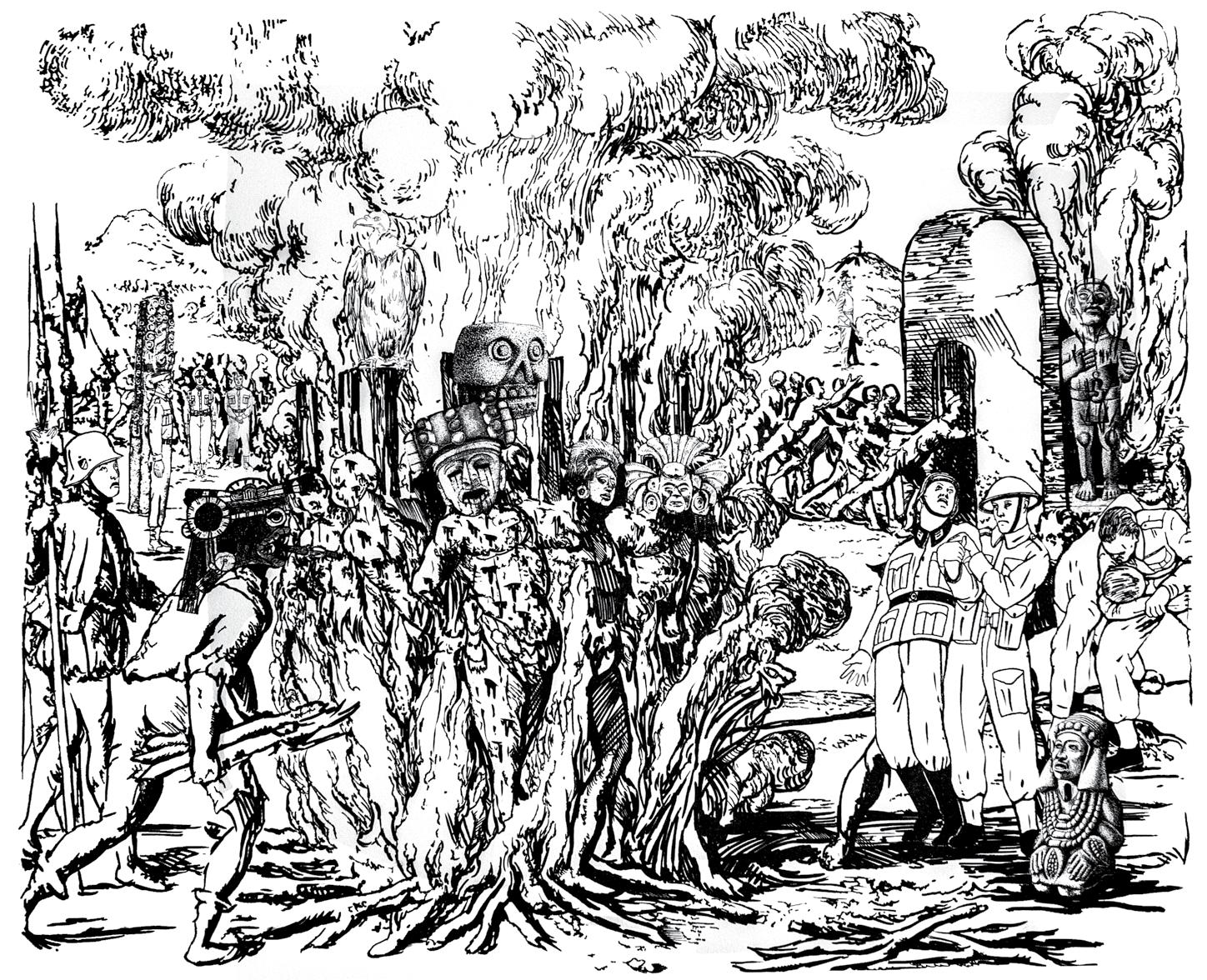

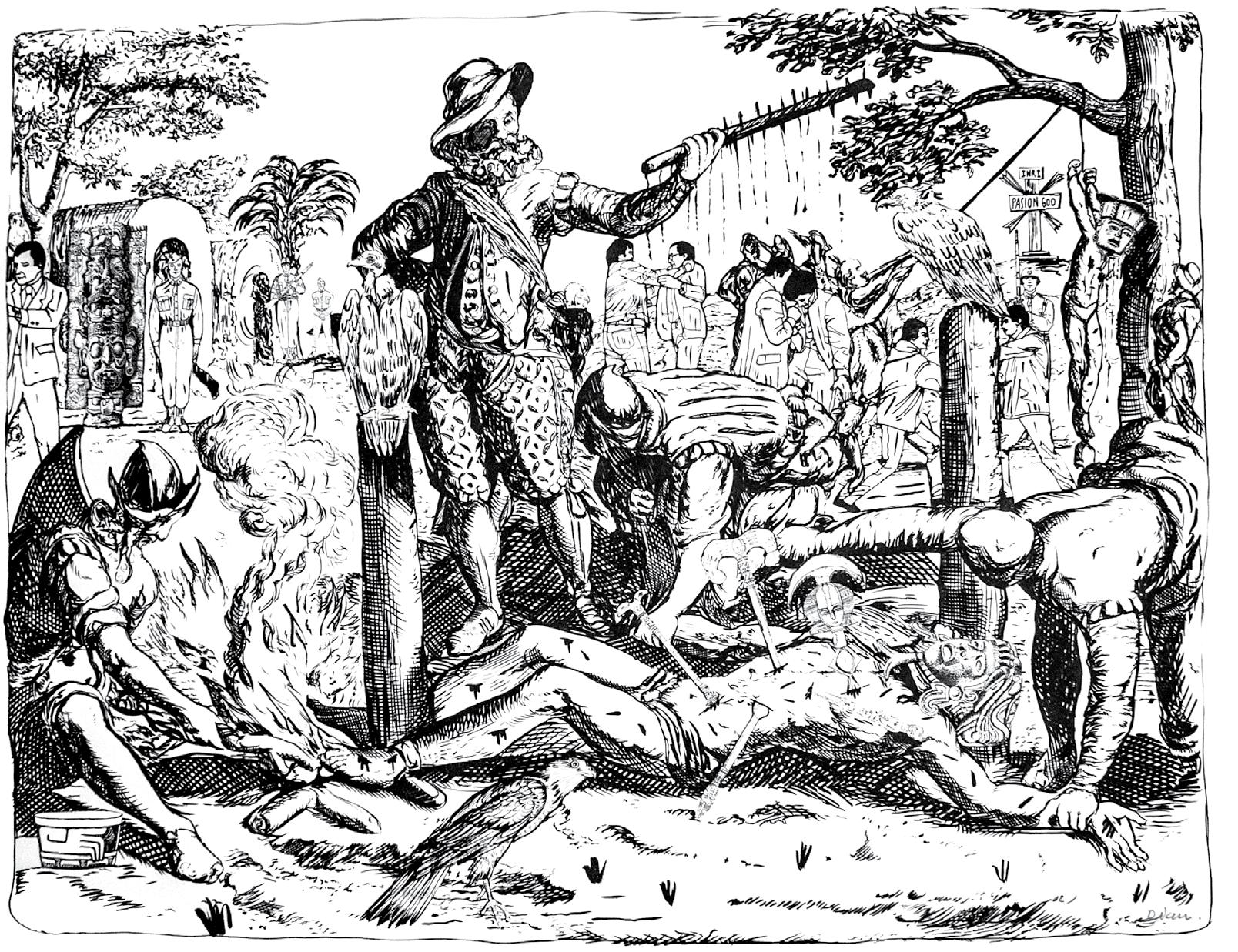

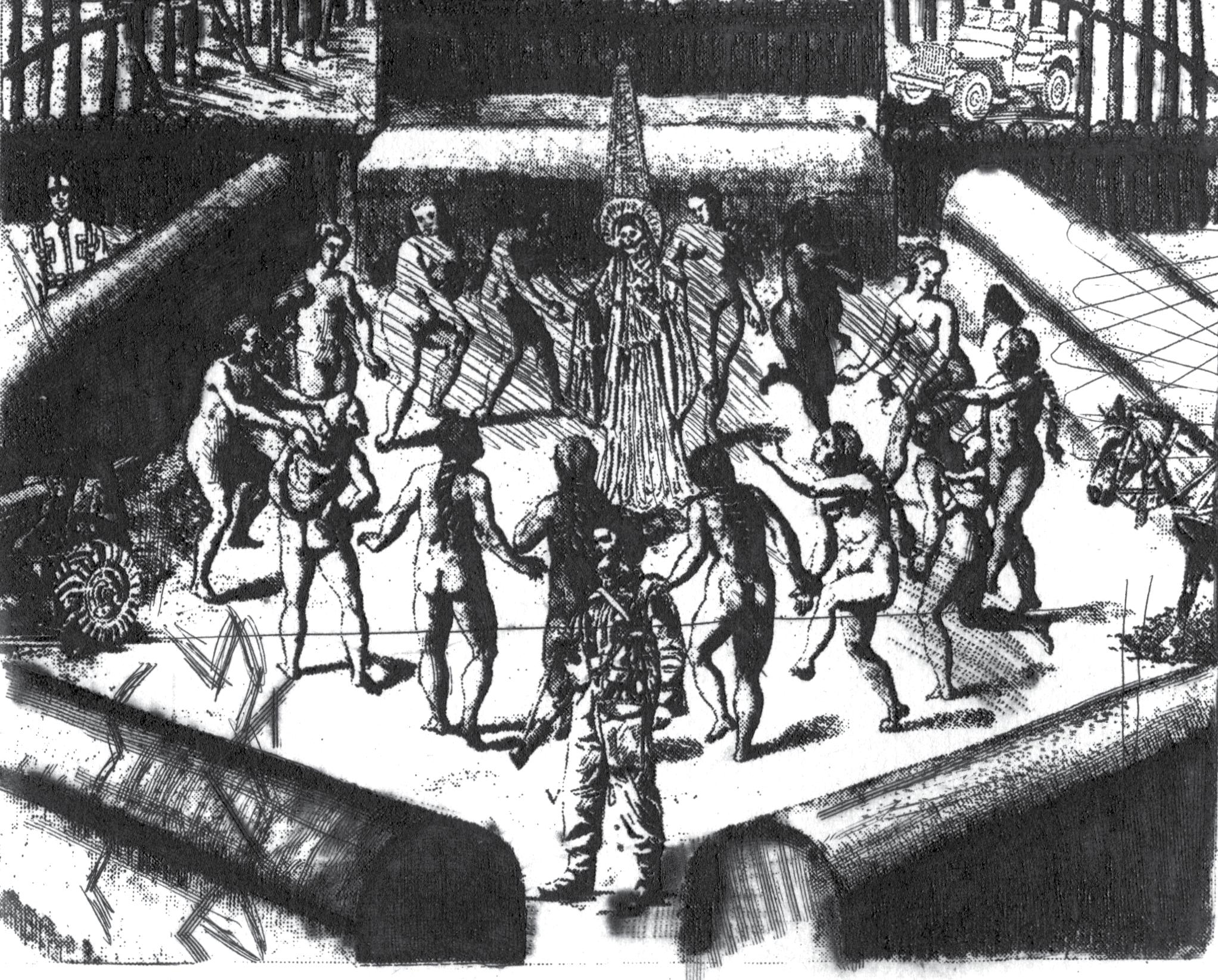

Walter Benjamin escribió alguna vez que “No hay documento de cultura que no sea, al mismo tiempo, un documento de barbarie”. Esta oración forma parte de las Tesis sobre el concepto de historia, que el ensayista alemán fue escribiendo fragmentariamente en cuadernos, hojas sueltas y bordes de periódicos, en París, un año antes de suicidarse.

Antropofagia, destrucción

DEMIÁN FLORES

~ Guillermo Santos

Recuerdo esta frase de Benjamin ahora que observo las piezas que se reproducen en el tercer número de La Telaraña. No estoy seguro de si el autor, Demián Flores (Juchitán, Oaxaca, 1971), tenía en mente los escritos del ensayista alemán, pero estoy casi seguro de que su manera de mirar las “imágenes históricas” tienen la capacidad de evocar algunos de los pensamientos que se reproducen ahí, o más bien, de algunos de los problemas planteados.

Me gusta imaginar que, a veces, una obra de arte puede construir las preguntas adecuadas, y que los filósofos y los poetas tienen esa capaciad de dialogar, de modo insospechado, con aquellas, para intentar responderlas. Y en ese intercambio entre épocas, algo nuevo puede surgir, aunque sea sólo una interpretación, si es que es cierto que ya no es posible ser original.

Dice Benjamin: “Fustel de Coulanges le recomienda al historiador que quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sabe del curso ulterior de la historia. Mejor no se podría identificar al procedimiento con el que ha roto el materialismo histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la apatía del corazón, la acedía

[ CENTRO CULTURAL LA TELARAÑA ] 19

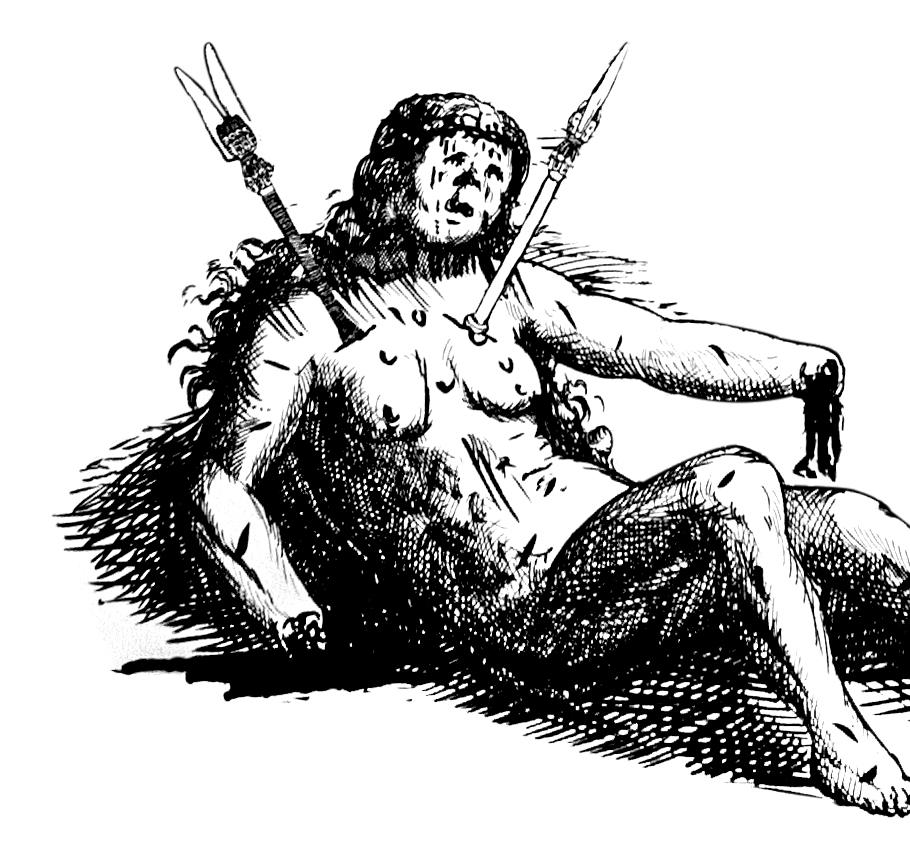

que no se atreve a adueñarse de la imagen histórica auténtica, que relumbra fugazmente”. El subrayado es nuestro. Benjamin sugiere que todo aquel que quiera acercarse a un hecho histórico debe intentar empatizar, principalmente, con las víctimas, con los perdedores, con los oprimidos de la historia. Sin embargo, y como lo dicta la costumbre, son los vencedores quienes han escrito sobre los pueblos conquistados, quienes han narrado, en cartas y crónicas, los hechos de devastación y muerte propiciados por los imperios en sus gestas de conquista. Paradójicamente, hemos tomado de ahí muchos, aunque no todos, de los testimonios que hoy consideramos válidos y fidedignos. Estamos en una era en la que es necesario negociar con el pasado y no podemos ya tomar todo al pie de la letra. Entonces, reconocemos lo que dice Walter Benjamin, que todos esos documentos que ahora visitamos como parte de nuestra propia historia están teñidos de sangre. Lo que entendemos por cultura no es sólo el palimpsesto impreso y anotado de la historia; es la acumulación de destrucciones e imposiciones exteriores, y el renacimiento continuo de la supervivencia: las lenguas, los lugares, los rituales, ahora modificados e impuros, son nuestro espacio común. Somos seres ensamblados de docenas de mezclas y experiencias profundas y devastadoras. Todo lo que miramos cuando vemos allá lejos y tiempo atrás es un torbellino de hechos y de imágenes que problematizan nuestra identidad. Todo esto es trágico y bello al mismo tiempo. Y aquí entran, justamente, los grabados de Demián Flores que pertenecen a dos series bien definidas: Antro-

pofagia, Destrucción. Las imágenes de Flores son, sin duda, un homenaje a los grabados ya clásicos de los ilustradores que acompañaban muchas de las crónicas enviadas por los historiadores de Indias a Europa; sin embargo, han sido reconstruidas, reensambladas y reimagindas para nuestro presente. O a partir de nuestro presente. Resulta asombroso que los cuerpos y las fisonomías ciertamente renacentistas se hayan utilizado para ilustrar los hechos y las vidas de las culturas mexicanas. También lo es que, en la mirada de Demián Flores, los testimonios de siglos atrás compartan espacio con personajes y eventos contemporáneos, como podrían ser la cabeza de Jesús Malverde o la bandera de Estados Unidos. El arte nos enseña que no hay un solo punto de vista posible.

Como no podemos negar aquello que ha ocurrido en nuestro pasado, parece decirnos el artista mexicano, debemos dejar que las imágenes hablen, pero que hablen desde ese sueño lúcido, desde ese más allá que está tan cerca de nosotros. En este sentido, no hay un lado correcto de la historia, ¿o sí?; no podemos negar que de este y del otro han ocurrido hechos atroces, ni tampoco de la aportación que una u otra cultura han realizado. Lo que se pretende puro es un error, pues todo está mezclado, todo está hecho de presentes, de simultaneidades, de gestos contrarios que, al final, pueden armonizar, como ocurre en estas piezas realizadas en años recientes. ¿No son estas imágenes de antropofagia y destrucción una aproximación a la historia, pero a un lugar de la historia en que esta se convierte en duda y no en certeza?

[ LA TELARAÑA • MAYO 2024 ] 20

Insectos musicales de Japón de Lafcadio Hearn (con ilustraciones de Andrea Alzatti”).

Edición limitada 300 ejemplares numerados

elzopiloterey elzopiloterey@gmail.com

21 elajolotegrafico@gmail.com 951 190 5144 Fb: Ivrovirtualgallery - Ig: ivrovirtualgallery Correo: ivanmatias1012@outlook.com M. Bravo 510 - Centro, Oaxaca espacioluvina espacioluvina

PRÓXIMO LIBRO

NUESTRO