N° 15 | Edición Octubre 2025 |

La ruta hacia el Sistema Acusatorio que hoy rige en Colombia

Contenidos CEJ. Pág 04.

Justicia penal en Colombia a 20 años de la implementación del sistema acusatorio

Contenidos CEJ. Pág 18.

N° 15 | Edición Octubre 2025 |

La ruta hacia el Sistema Acusatorio que hoy rige en Colombia

Contenidos CEJ. Pág 04.

Justicia penal en Colombia a 20 años de la implementación del sistema acusatorio

Contenidos CEJ. Pág 18.

Un diagnóstico basado en las estadísticas de 2024

Este documento se basa en fuentes oficiales como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC. Su propósito es ir más allá de la simple descripción estadística para construir un diagnóstico integral sobre la salud de la justicia penal en Colombia y proponer una necesaria reflexión sobre su funcionamiento.

Contenidos CEJ. Pag. 08.

Director Ejecutivo CEJ

Hernando Herrera Mercado

Director

Andrés Pérez Velasco

Comité Editorial

Cristian Muñoz Castro

Luis PerillaAlejandro Morales

Ana María Mahecha Cruz

Paola Pineda Ramírez

Andrés Pérez Velasco

Diseño y Arte

Joe Alexander Castillo Gómez

Edición: 15

Mes: Octubre

Año: 2025

Versión: Digital

Formato: PDF

ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”.

Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia. Correo Electrónico: comunicaciones@cej.org.co

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

Contenidos CEJ

04 08 18 La ruta hacia el Sistema Acusatorio que hoy rige en Colombia

Análisis Integral del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia: Un diagnóstico basado en las estadísticas de 2024

Justicia penal en Colombia a 20 años de la implementación del sistema acusatorio

¡Consulte el informe aquí!

Por: Corporación Excelencia en la Justicia

La Constitución Política de 1991 abrió un nuevo capítulo para la justicia colombiana. En ese contexto, uno de los sectores que mayores transformaciones exigía era el de la justicia, en particular, la penal. Durante los años noventa, la realidad de los despachos judiciales era desalentadora y se caracterizaba por una alta congestión, con procesos que podían tardar en resolverse tiempos superiores a los que las normas que los regulaban preveían y, como consecuencia, un número considerable de personas se mantenían privadas de la libertad, sin que existiera una decisión definitiva sobre su situación jurídica.

En ese entonces, el modelo procesal penal era de carácter mixto y conservaba rasgos inquisitivos. El fiscal concentraba funciones de investigación y decisión, lo que ponía en entredicho su neutralidad como instructor de la investigación y, en determinados sentidos, fallador, y afectaba la posibilidad de que los juicios se adelantaran en plazos razonables. Durante esa década, entre 1991 y 2001, rigió el Decreto 2700, que le asignaba a la Fiscalía importantes competencias, además de adelantar la investigación, formular la acusación y recaudar pruebas, las cuales eran valoradas posteriormente en el juicio. El juez, por su parte, conservaba el rol de juzgador, pero sin la figura de un control de garantías independiente. Este esquema, posteriormente, fue remplazado por la Ley 600 de 2000, que derogó el Decreto 2700 y expidió un nuevo código de procedimiento penal, que mantuvo elementos del sistema mixto.

Ante esta situación, diversas voces empezaron a promover cambios estructurales: desde el sector justicia —incluyendo la Fiscalía bajo la dirección de Luis Camilo Osorio— y la academia, hasta expertos regionales que daban cuenta de avances en sistemas acusatorios en países latinoamericanos como Costa Rica y Chile. En efecto, Costa Rica había iniciado reformas hacia un sistema acusatorio y Chile aprobó su nuevo Código Procesal Penal en el año 2000, que se fue aplicando paulatinamente en distintas regiones del país. Estos referentes regionales sirvieron de marco para reforzar la necesidad de un viraje en el modelo procesal colombiano.

La respuesta a ese ánimo de reforma llegó con el Acto Legislativo 03 de 2002, que marcó el inicio de la transición hacia el modelo acusatorio en

Colombia. Esa reforma constitucional funcionó como punto de partida para que se aplicaran principios como la oralidad, la concentración de las audiencias y la publicidad procesal, y para que se introdujeran figuras como el juez de control de garantías y una Fiscalía con un papel más autónomo en la investigación. Después de aprobado el Acto Legislativo, se dio inicio al trámite del nuevo Código de Procedimiento Penal, y durante ese lapso se continuó aplicando la Ley 600 de 2000, mientras se preparaba la puesta en marcha del nuevo código, que entró en vigor de manera gradual en diferentes zonas del país.

Uno de los cambios centrales fue la diferenciación de roles: el juez quedó concentrado en impartir justicia, mientras que la Fiscalía General asumió la investigación y la acusación. Esta separación consolidó la autonomía de cada actor y evitó la concentración de funciones en una sola autoridad. El nuevo esquema, en el que la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— tuvo una relevante participació n en el proceso de discusión y socialización, incluyó la base constitucional del principio de oportunidad, previsto en el Acto Legislativo, cuyo desarrollo normativo se dio

“ “

Uno de los cambios centrales fue la diferenciación de roles: el juez quedó concentrado en impartir justicia, mientras que la Fiscalía asumió la investigación y la acusación

después con la Ley 906 de 2004. Este mecanismo abrió la posibilidad de que el ente acusador desistiera de la acción penal en ciertos casos de mayor relevancia. En la misma dirección, se creó la figura del juez de control de garantías en las fases preliminares del proceso, encargado de supervisar medidas como detenciones, allanamientos o interceptaciones.

La oralidad también se estableció en los procesos judiciales, lo que fortaleció, por ejemplo, la inmediación de las pruebas, una garantía que exige la presencia del juez entre las partes y los medios de prueba. También se incorporó el principio de concentración, que buscó que las pruebas se practicaran en audiencias continuas para evitar dilaciones. Y, finalmente, la Defensoría del Pueblo asumió un papel protagónico al garantizar la defensa de oficio para quienes no contaran con un abogado, buscando ampliar las posibilidades de acceso a la justicia penal.

En ese contexto, el nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) comenzó a operar en 2005, luego de la expedición de la Ley 906, que estableció el nuevo Código de Procedimiento Penal con tendencia acusatoria. Su implementación se extendió progresivamente durante los tres años

El Acto Legislativo 03 de 2002 marcó el inicio de la transición hacia el modelo acusatorio en Colombia “

siguientes en los distintos distritos judiciales del país y requirió coordinación interinstitucional, ajustes administrativos y capacitación para operadores judiciales.

Igualmente, la Fiscalía General se reorganizó para responder a las nuevas exigencias, la Defensoría del Pueblo fortaleció sus capacidades de defensa técnica y la Policía Nacional, en su función de policía judicial, reforzó la formación de sus investigadores. Al mismo tiempo, la Comisión Interinstitucional de Implementación jugó un papel decisivo en esta transición. Con apoyo de instituciones académicas y de investigación, definió lineamientos técnicos y metodológicos que permitieran unificar criterios en todo el país. El objetivo era claro: consolidar un sistema penal que ofreciera decisiones más oportunas, asegurara la vigencia de las garantías procesales y fortaleciera la participación de las víctimas en el proceso penal.

Desde su entrada en vigor, el SPOA ha sido objeto de modificaciones que reflejan la necesidad de ajustar su funcionamiento a los cambios sociales y a los desafíos de la criminalidad. Una de las más relevantes fue la Ley 1142 de 2007, que modificó los Códigos de Procedimiento Penal (Ley 906

el

de 2004 y Ley 600 de 2000) y el Código Penal (Ley 599 de 2000), introduciendo disposiciones para regular el principio de oportunidad, redefinir competencias entre jueces y fiscales, y establecer plazos más precisos para las actuaciones. El sistema también se adaptó a contextos de justicia transicional, con reglas específicas aplicadas a fenómenos como el paramilitarismo y el conflicto armado, lo que exigió un tratamiento procesal diferenciado. A la par, la política criminal del Estado colombiano amplió el catálogo de delitos y modificó penas, impactando la capacidad de respuesta del sistema penal.

Otro campo de desarrollo fue el de los derechos de las víctimas, en el cual se avanzó en mecanismos de participación y reparación dentro de los procesos judiciales, otorgándoles un rol más visible en la administración de justicia. Finalmente, se impulsaron reformas orientadas a descongestionar los despachos judiciales, entre ellas la priorización de casos, el uso de herramientas tecnológicas y la promoción de la conciliación en delitos de menor impacto.

A más de dos décadas de su puesta en marcha, el SPOA está consolidado como el modelo procesal penal vigente en Colombia “ “

A más de dos décadas de su puesta en marcha, el SPOA está consolidado como el modelo procesal penal vigente en Colombia. Su aplicación es general en todo el territorio y constituye la base de la justicia penal ordinaria. No obstante, los propósitos que lo inspiraron siguen sin cumplirse del todo y hoy persisten desafíos tan profundos como los que motivaron su creación. Una muestra de ello es la congestión judicial, una dificultad estructural con altos volúmenes de procesos sin mayor avance en varios despachos y distritos. En otros casos, los tiempos procesales aún superan lo previsto en la normativa, sin dejar de lado las dificultades frente a fenómenos como el crimen organizado y la corrupción.

La CEJ invita a los lectores a consultar el informe más reciente sobre el SPOA, elaborado con información aportada por las entidades del sector. Este documento reúne datos actualizados y un análisis integral de su funcionamiento, y constituye una referencia clave para investigadores, operadores judiciales y ciudadanía interesada en comprender la justicia penal en la actualidad.

Análisis Integral del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia: Un diagnóstico basado en las estadísticas de 2024

El Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), implementado en Colombia por medio de la Ley 906 de 2004, nació con la promesa de transformar una justicia lenta, escrita y a menudo ineficaz en un modelo ágil, transparente y garantista. Sus pilares —oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y concentración— fueron diseñados desde una perspectiva garantista para fortalecer los derechos de las víctimas y de los procesados, y para mejorar drásticamente la eficiencia en la persecución del delito. Veinte años después de su implementación, el “Informe de estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia 2024”, elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), sirve como un espejo que sin ambages refleja no sólo los avances, sino también las dificultades y tensiones que aquejan al Sistema.

Este análisis se sumerge en los datos presentados en dicho informe, que se nutre de fuentes oficiales como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC. El objetivo es ir más allá de la mera descripción estadística para construir un diagnóstico integral de la salud de la justicia penal en Colombia.

La tesis central que emerge de las cifras es contundente: el SPOA opera bajo una tensión que cada año es más difícil de sostener y que se caracteriza por un importante cuello de botella en la fase de investigación preliminar (indagación), una dependencia excesiva del archivo de procesos como mecanismo de gestión en lugar de resolución, alarmantes ineficiencias procesales que dilatan la justicia y déficits estructurales en recursos humanos y gestión que amenazan con socavar sus principios fundacionales.

El informe no describe un Sistema que funciona con dificultades, sino uno que ha normalizado la dificultad como método de supervivencia, generando un ciclo de congestión e impunidad que demanda una revisión estructural urgente.

El punto de partida de cualquier Sistema de justicia penal es la noticia criminal que lo activa. En 2024, el SPOA registró el ingreso de 1.871.244 noticias criminales, cifra que representa un leve aumento del 0,4% en comparación con 2023. Esta estabilidad en el volumen de entrada, si bien no es explosiva, por lo menos indica que la demanda de justicia se mantiene constante y elevada, sometiendo al Sistema a una presión constante.

La composición de esta entrada revela dinámicas interesantes: la denuncia ciudadana sigue siendo el principal motor del Sistema, representando el 55,6% del total con 1.039.697 casos puestos en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, el informe subraya una reducción del 3% en las denuncias respecto al año anterior. Esta disminución, aunque modesta, podría llegar a ser un síntoma de la pérdida de confianza ciudadana en la justicia penal en la idea —sin duda discutible— de que la denuncia es inútil si la justicia no actúa. Como señala el propio informe al analizar la tasa de criminalidad, existe un margen de incertidumbre respecto de la suerte que corren los delitos no denunciados; por ejemplo, se estima que 7 de cada 10 víctimas de hurto o extorsión no acuden a las autoridades. La reducción en las denuncias formales podría indicar que esta brecha de desconfianza tiende a ampliarse lo que genera una serie de riesgos institucionales que son a todas luces indeseables.

Se estima que 7 de cada 10 víctimas de hurto o extorsión no acuden a las autoridades “ “

En contraste, los delitos querellables (aquellos que requieren la instancia de la parte afectada para iniciar la acción penal) aumentaron un 8,4%, totalizando 498.401 casos. Este aumento impulsó la implementación del procedimiento penal abreviado, introducido por la Ley 1826 de 2017 precisamente para agilizar estos casos de menor complejidad. De hecho, un abrumador 69,1% de todas las noticias criminales iniciaron su trámite bajo este procedimiento simplificado, que reduce el proceso a sólo dos audiencias principales. A primera vista, esto parece un éxito de la reforma, pero como se verá más adelante, la agilidad procesal prometida entra en tensión con los atascos en las fases previas de investigación.

Un dato de particular relevancia es la continua reducción de las noticias criminales iniciadas de oficio por la Fiscalía General de la Nación, que cayeron un 2,2% en el último año y se han reducido a casi una tercera parte en la última década. En 2024, este tipo de actuaciones penales, sólo representaron el 2,2% del total de entradas al Sistema, con 40.912 casos. Esta tendencia sugiere una Fiscalía algo más reactiva y, a lo mejor, menos proactiva, que actúa primordialmente por el impulso ciudadano (denuncia o querella) en lugar de tener la capacidad de iniciar investigaciones complejas sobre fenómenos criminales por iniciativa propia.

Esto es especialmente preocupante en el contexto de delitos que rara vez se denuncian, como la corrupción o los crímenes de cuello blanco, que requieren una acción investigativa de oficio robusta y que generalmente se impulsan gracias al decidido control ciudadano que proviene de los medios de comunicación, de algunos líderes políticos y de opinión y de las veedurías creadas por la sociedad civil.

En resumen, el flujo de entrada al Sistema penal es masivo y constante, y aunque reformas como el procedimiento abreviado buscaron crear canales más rápidos, la estructura general del embudo sigue siendo la misma: una boca ancha que recibe casi dos millones de casos al año, que pasan inmediatamente a un cuerpo angosto que administra la actuación judicial en la fase más congestionada y problemática del Sistema.

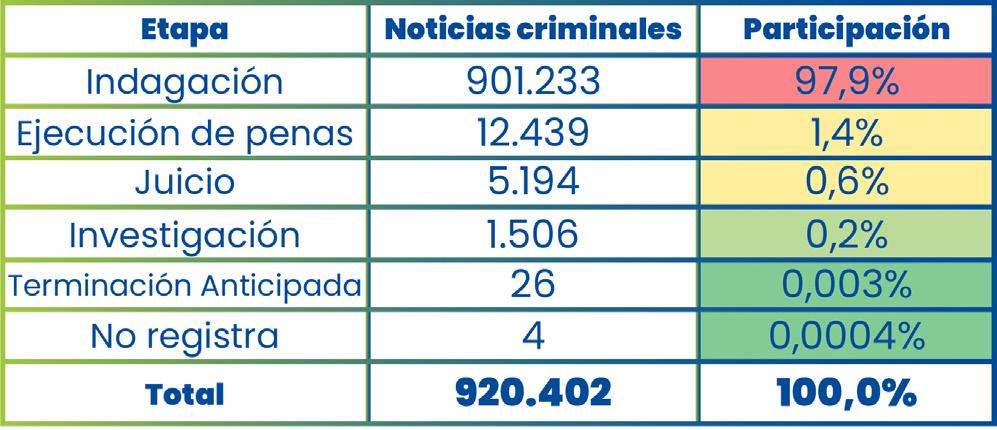

Si hay una cifra en el informe que pone de presente las dificultades del SPOA, es el estado de los procesos. El Sistema está prácticamente paralizado en su fase más temprana: la indagación. Esta etapa, anterior a la formulación de imputación, es donde la Fiscalía debe recolectar la evidencia inicial para determinar si existe mérito para llevar un caso ante un juez de la República. Los datos de 2024 son desalentadores:

De las 950.842 noticias criminales iniciadas en 2024 que permanecían activas, un 93,2% se encontraba estancado en la etapa de indagación. Sólo un mínimo 1,1% había avanzado a investigación formal y un 5,6% de los casos llegaron a juicio.

Aún más revelador es el dato de los casos inactivos (cerrados). De las 920.402 noticias de 2024 que se cerraron, un 97,9% lo hizo sin haber superado nunca la etapa de indagación. Estos porcentajes demuestran que la indagación no funciona como una fase de filtro, sino como un

cuello de botella procesal. Los casos entran, pero no avanzan. La inmensa mayoría de los esfuerzos del Sistema se concentran en una etapa preliminar que rara vez conduce a una imputación formal y, mucho menos, a un juicio. Este atasco es la causa fundamental de la percepción de impunidad y de la discusión que es necesario propiciar al rededor del Sistema.

Las causas de esta situación obedecen a diversas explicaciones. En primer lugar, la desproporción entre el volumen de casos que ingresan (1,87 millones) y, respecto de ellas, la limitada capacidad investigativa del Estado es evidente. La Fiscalía no cuenta con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para investigar diligentemente tal cantidad de delitos. Esto se conecta directamente con otro dato alarmante del informe: la planta de fiscales

En 2024, Colombia contaba con apenas 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes , una tasa baja para los estándares internacionales. Pero el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo y estructural: un asombroso 79,9% de los fiscales del país ejercía su cargo en provisionalidad al cierre del año .

De manera paradójica, el gasto asociado a la Fiscalía General de la Nación constituye, de forma individual, un porcentaje significativo del costo total de la jurisdicción ordinaria en su conjunto, como se observa a continuación: (Ver Gráfico 1)

Como bien señala el informe, los cargos en propiedad, obtenidos por mérito, son esenciales para fomentar la calidad, promover la estabilidad laboral y, crucialmente, garantizar la independencia en la toma de decisiones. Un cuerpo de fiscales mayoritariamente provisional tiene menos incentivos para desarrollar una carrera a largo plazo y puede carecer de la especialización y experiencia que se consolida con la estabilidad. Esta precariedad laboral en la columna vertebral del Sistema acusatorio debilita directamente su capacidad para llevar a cabo investigaciones complejas y superar la parálisis de la indagación. La consecuencia directa de estas circunstancias es que la principal vía de salida del Sistema no es la justicia, sino el desistimiento, como se analiza a continuación.

LA JUSTICIA POR DESGASTE: EL PREDOMINIO DEL ARCHIVO COMO HERRAMIENTA DE

Frente a la incapacidad de procesar el número de casos estancados en la indagación, el Sistema ha adoptado una solución pragmática pero devastadora para la justicia material: el archivo masivo de diligencias. En 2024, se evacuaron (cerraron) 1.455.495 noticias criminales, un 23,7% menos que en 2023.. Esta reducción en la evacuación, combinada con una entrada estable de casos, significa que el inventario de procesos activos está creciendo a un ritmo acelerado.

GRÁFICO 1

La forma en que se evacuan estos casos es la clave del diagnóstico. El archivo fue la actuación de salida para un sobrecogedor 81,9% de los casos, con un total de 1.191.941 procesos archivados. En comparación, las sentencias (que representan la culminación del proceso judicial) apenas alcanzaron el 3,7% de las salidas, y las conciliaciones con acuerdo, una forma de justicia restaurativa, un magro 2%.

Es crucial entender qué significa “archivar” en el contexto del Código de Procedimiento Penal colombiano. Según su artículo 79 de ese estatuto, la Fiscalía puede archivar una actuación cuando “constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal”. No es una declaración de inocencia ni una absolución; es una decisión discrecional de detener el avance del caso en la etapa de indagación, con la posibilidad teórica de reabrirlo si aparecen nuevas pruebas.

La justificación principal para estos archivos es una admisión directa de las limitaciones investigativas a cargo del Estado. En 2024, el 53% de

los archivos se debió a la “imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo/pasivo”. La propia Fiscalía, según el informe, reconoce que esto significa que el ente acusador, con los recursos disponibles, no pudo identificar a la víctima o al victimario. El 42,8% restante se archivó por “conducta atípica e inexistencia del hecho”.

El panorama desconsuela: el Sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos. Para el ciudadano que denuncia, esto se traduce en impunidad. La herramienta del archivo, pensada para descartar casos manifiestamente improcedentes, se ha convertido en la norma operativa para lidiar con el fracaso investigativo. Ciudades como Bogotá exhiben una tasa de archivo superior al 90%, lo que significa que 9 de cada 10 casos que se cierran en la capital del país lo hacen sin un responsable y sin una respuesta de fondo por parte de la justicia para los ciudadanos que, de esa forma, ven frustradas sus expectativas de justicia.

EL

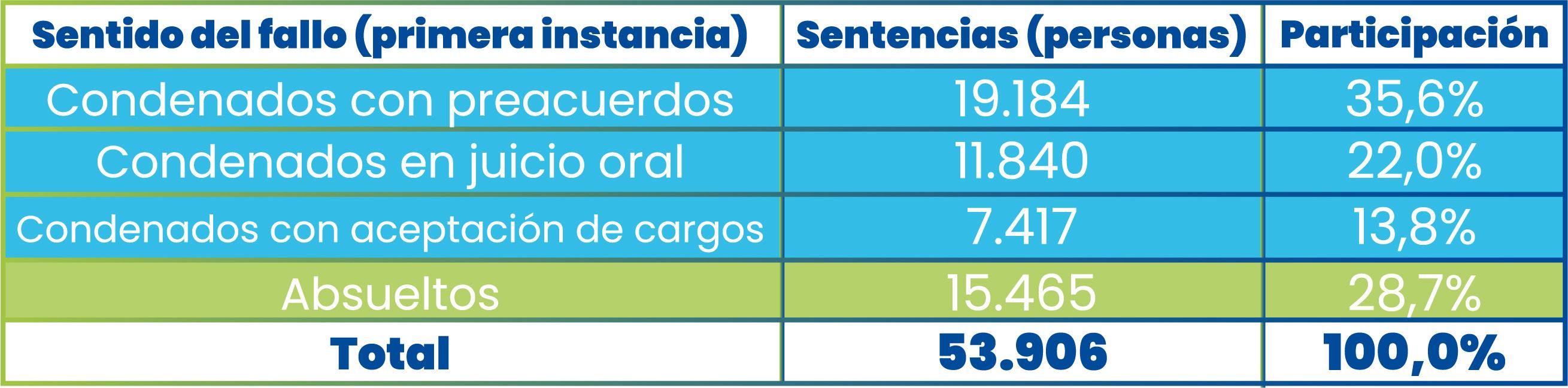

Sólo una fracción minúscula de los casos que ingresan al SPOA llega a la etapa de juicio y obtiene una sentencia. En 2024, se emitieron 53.906 sentencias de primera instancia contra personas investigadas. El análisis de estas decisiones revela tensiones profundas sobre la eficacia de la acusación y la aplicación de la justicia.

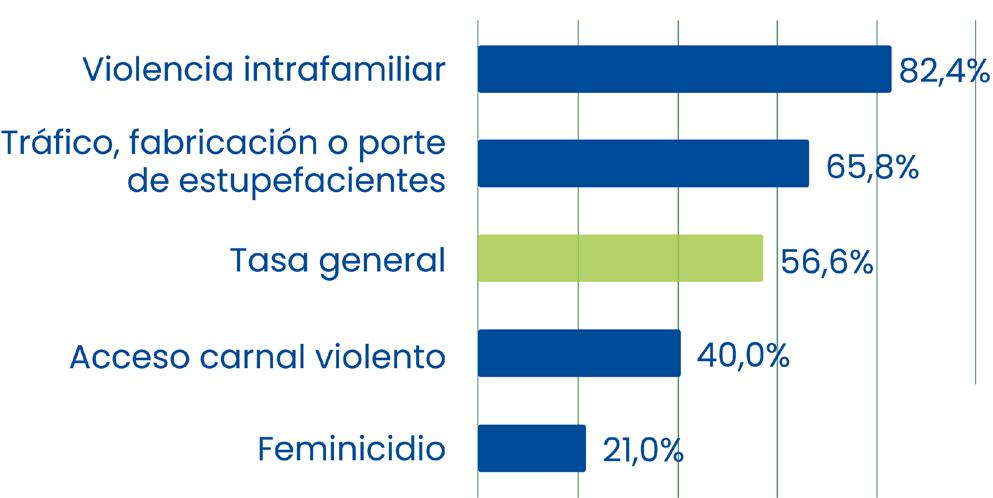

Una de las cifras más impactantes es la alta tasa de absolución en juicio oral, que a nivel nacional se situó en el 56,6%. Esto significa que, en más de la mitad de los casos que la Fiscalía decide llevar hasta sus últimas consecuencias, los jueces determinan que no hay pruebas suficientes para una condena. Este fenómeno puede interpretarse de varias maneras:

Acusaciones Débiles: Podría indicar que la Fiscalía, obligada jurídicamente a mostrar resultados, está llevando a juicio casos con una fundamentación probatoria deficiente, que no

logran superar el estándar de “conocimiento más allá de toda duda razonable”.

Efectividad de la Defensa: También puede ser un reflejo del correcto funcionamiento del principio de contradicción, donde la defensa técnica (pública o de confianza) logra desvirtuar las pruebas de la acusación.

Problemas de Estándar Probatorio: Podría haber una desconexión entre lo que los fiscales consideran suficiente para acusar y lo que los jueces estiman necesario para condenar.

Esta tasa de absolución se vuelve aún más alarmante en delitos específicos. El informe destaca que en casos de violencia intrafamiliar, la tasa de absolución en juicio oral supera el 80%. Este dato es tremendamente lesivo para la sociedad y obliga a reflexionar acerca de las graves fallas sistémicas en la investigación y judicialización de la violencia de género en Colombia, como lo acreditó el último informe sobre violencia de género de la CEJ1 .

Las razones pueden ser múltiples, desde la dificultad probatoria en el ámbito privado hasta la revictimización de las denunciantes durante el proceso, lo que puede llevar a retractaciones o testimonios inconsistentes.

Paradójicamente, el mismo delito de violencia intrafamiliar es el principal beneficiario de la aplicación del principio de oportunidad. En 2024, el 75% de las acciones penales extinguidas bajo este principio correspondieron a procesos de violencia intrafamiliar. Este principio permite a la Fiscalía General de la Nación renunciar a la persecución penal privilegiando razones de política criminal. Se crea así una situación difícil de explicar: mientras que los casos que llegan a juicio terminan mayoritariamente en absolución por falta de pruebas, otros miles se cierran sin juicio bajo la premisa de que no es necesaria la persecución penal en tanto se dio aplicación a un mecanismo que premia la confesión y la colaboración eficaz a cambio de la reducción de las penas. Para las víctimas, ambos caminos conducen a un resultado similar: la ausencia de una sanción efectiva contra el agresor. Finalmente, cuando se logra una condena, la ne-

Imagen tomada de www.freepik.es

gociación prevalece sobre el juicio. El 35,6% de las sentencias condenatorias se lograron a través de preacuerdos y el 13,8% por aceptación de cargos. Sólo el 22,0% de las condenas provinieron de un juicio que surtió todas las etapas previstas en la ley. Esto confirma que, incluso en su tramo final, el Sistema depende de mecanismos de justicia negociada para mantener la eficiencia, una característica común de los sistemas acusatorios, pero que en este contexto de impunidad generalizada refuerza la idea de una justicia más administrativa que contenciosa.

Más allá del flujo de casos, este informe de la CEJ propone una seria reflexión acerca de una serie de deficiencias estructurales que explican la crisis del Sistema. Estos problemas no son coyunturales, sino crónicos, y minan la capacidad del SPOA para cumplir sus objetivos.

1Informe disponible en https://cej.org.co/publicaciones/informe-violencia-de-genero-contra-la-mujer-en-colombia/

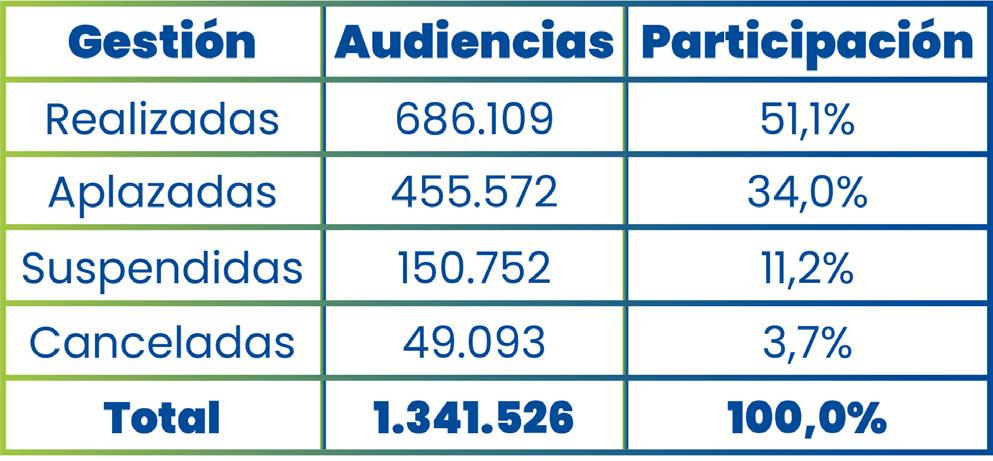

El primer pilar de la ineficiencia es la gestión de las audiencias penales. En 2024, de 1,34 millones de audiencias programadas, casi la mitad (48,9%) no se realizaron con éxito, y terminaron siendo aplazadas, suspendidas o canceladas. Las principales causas son la inasistencia del fiscal (24,5%) y la inasistencia del defensor (público o de confianza, sumando un 32,9%). Este nivel de fracaso logístico es inaceptable y es casi un sabotaje a los principios de celeridad y concentración. Cada audiencia fallida implica meses de retraso, prolonga la incertidumbre para las víctimas, para los procesados y para la sociedad, y aumenta los costos para el Estado. En ciudades de la costa Caribe como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, la situación es aún más crítica, con más del 60% de las audiencias citadas fracasadas.

Esta ineficiencia procesal es el combustible directo para uno de los fenómenos más lesivos para la legitimidad del Sistema: las libertades por vencimiento de términos. La ley establece plazos máximos para que la Fiscalía General de la Nación acuse y para que se realicen los juicios. Cuando el Estado incumple estos plazos, los sindicados en detención preventiva deben ser puestos en libertad. En 2024, el 7,5% de las personas en esta condición recuperaron su libertad por esta vía. Esto no es un beneficio penitenciario ni una declaración de inocencia; es una sanción al Estado por su negligencia o por su lentitud. Que personas procesadas por delitos graves como homicidio, hurto o concierto para delinquir queden en libertad por la incapacidad del Sistema para juzgarlas a tiempo es una de las mayores fuentes de frustración ciudadana.

Todo esto contribuye a un inventario (o congestión) de noticias criminales que crece sin control. Al 4 de febrero de 2025, el Sistema acumulaba 3,4 millones de casos activos en trámite, un inventario que aumentó un 12,9% en un solo año. El análisis de la antigüedad de este inventario es alarmante: el 37,5% de los casos activos ingresaron entre 2005 y 2021, lo que significa que hay más de 1,2 millones de procesos que llevan entre 4 y 20 años estancados en el Sistema, una clara violación del derecho a un juicio en un plazo razonable.

Finalmente, el informe muestra que las reformas diseñadas para aliviar esta congestión no han teni-

En 2024, de 1,34 millones de audiencias programadas, casi la mitad(48,9%) no se realizaron con éxito, y terminaron siendo aplazadas, suspendidas o canceladas

“ “

do el efecto esperado. La figura del acusador privado, que permite a la víctima ejercer la acción penal directamente para ciertos delitos, fue pensada para descongestionar a la Fiscalía. Sin embargo, su aplicación ha sido prácticamente nula, con menos de 200 solicitudes en siete años y sólo 7 aprobadas en 2024.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES: RADIOGRAFÍA DEL DELITO Y LA REALIDAD PENITENCIARIA

Los datos del informe no sólo diagnostican la salud del Sistema judicial, sino que también ofrecen una radiografía de la criminalidad en Colombia y de las consecuencias sociales de la respuesta estatal.

El mapa del delito sigue dominado por los delitos contra el patrimonio económico (hurto, extorsión, estafa), que representan el 40,3% de todas las noticias criminales. Esto refleja una realidad de inseguridad ciudadana cotidiana que es la principal fuente de interacción de la población con el sistema penal. Sin embargo, el informe destaca el aumento significativo de dos tipos de delitos que revelan tendencias más modernas: los

delitos contra la protección de la información y de los datos (+27,1%) y los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (+28,4%) El primero apunta al auge de la ciberdelincuencia, un desafío para el cual los cuerpos de investigación a menudo no están preparados. El segundo es quizás más siniestro, pues un aumento en delitos como el falso testimonio o el fraude procesal indica un ataque directo a la integridad del propio sistema judicial.

Geográficamente, la criminalidad es desigual.

Bogotá D.C. presenta la tasa de criminalidad más alta del país, con 6.247 noticias criminales por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 3.551. En general, las seis ciudades principales analizadas tienen tasas superiores al promedio nacional, lo que confirma la concentración del delito en los grandes centros urbanos.

Cuando el Sistema logra producir una condena privativa de la libertad, el problema se traslada al Sistema penitenciario y carcelario, que vive su propia crisis crónica. A finales de 2024, Colombia presentaba un hacinamiento carcelario del

26,4%, con 103.706 personas privadas de la libertad en establecimientos diseñados para albergar a 82.052. Esta sobrepoblación es la razón por la cual la Corte Constitucional decretó un estado de cosas inconstitucional en 2013, una declaratoria que sigue vigente y que incluso se ha extendido a los centros de detención transitoria. Esta crisis carcelaria no sólo implica una violación masiva de los derechos humanos de los reclusos, sino que también anula cualquier posibilidad real de resocialización.

A su vez, la falta de resocialización se refleja en la tasa de reincidencia carcelaria, que se ubicó en el 24,6% de la población condenada. Casi uno de cada cuatro condenados vuelve a delinquir. Es interesante notar las diferencias de género en los delitos de reincidencia: mientras que en los hombres el principal delito es el hurto (20,4%), en las mujeres es el tráfico de estupefacientes (23,2%). Esto sugiere que los factores que impulsan la criminalidad y la reincidencia están fuertemente marcados por roles de género y vulnerabilidades socioeconómicas distintas sobre las que es necesario profundizar.

El “Informe de estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia 2024” de la Corporación Excelencia en la Justicia, no es sólo un conjunto de cifras; es un diagnóstico clínico de un Sistema que lucha por respirar. La promesa de una justicia ágil y eficaz se ve ahogada por un volumen de casos que supera con creces su capacidad, una parálisis casi total en la fase de investigación preliminar y una dependencia desbordada del archivo como mecanismo de supervivencia. La alta tasa de absolución en juicio, especialmente en delitos de violencia de género, junto con la ineficiencia en la gestión de audiencias y un Sistema penitenciario en crisis permanente, completan un cuadro que pone en evidencia una situación dramática.

Las cifras demuestran que las reformas aisladas o las soluciones que obedecen al resultado de las coyunturas son insuficientes. Se requiere una intervención estructural y multifacética que aborde las causas raíz de la crisis:

Imagen

tomada de www.freepik.es

Las cifras demuestran que las reformas aisladas o las soluciones que obedecen al resultado de las coyunturas son insuficientes “ “

FORTALECIMIENTO URGENTE DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA: Es imperativo invertir en la Fiscalía, no sólo aumentando el número de fiscales e investigadores, sino, fundamentalmente, resolviendo la precariedad laboral. La realización de un concurso de méritos amplio y transparente para nombrar en propiedad a la mayor cantidad posible de fiscales, garantizando su independencia, estabilidad y especialización es una necesidad inaplazable.

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA CARGA PROCESAL: Es necesario implementar modelos de priorización que permitan a la Fiscalía concentrar sus limitados recursos en la investigación de delitos de alto impacto (homicidios, corrupción, crimen organizado, violencia sexual), mientras se buscan salidas alternativas efectivas y rápidas para la delincuencia de menor impacto, como la conciliación o la mediación, que actualmente tienen una participación marginal en la solución de conflictos de tipo penal.

La inaceptable tasa de aplazamiento de audiencias debe ser combatida con tecnología para la gestión de agendas, sanciones efectivas para las partes que no asistan injustificadamente y un compromiso de las cabezas de la Rama Judicial y la Fiscalía para optimizar la programación que se realiza en los despachos judiciales.

ESPECIALIZADO EN

LENCIA DE GÉNERO: La alarmante tasa de absolución en casos de violencia intrafamiliar exige una respuesta contundente. Esto incluye la creación de unidades especializadas de fiscales e investigadores con perspectiva de género, el fortalecimiento de las medidas de protección para las víctimas y la capacitación de los jueces para valorar adecuadamente las pruebas en estos contextos.

El sistema penal es sólo el último eslabón de la respuesta del Estado al delito. Se necesita una política criminal que vaya más allá del populismo punitivo y que aborde las causas estructurales del delito, invierta en prevención y diseñe un sistema penitenciario orientado a la resocialización para romper el ciclo de la reincidencia. En definitiva, las estadísticas de 2024 son un llamado de atención impostergable y una voz de alarma para el Estado y la sociedad. Continuar operando bajo el modelo actual no sólo perpetuará la congestión y la ineficiencia, sino que erosionará por completo la confianza de los ciudadanos en la actuación penal, dejando la puerta abierta a la impunidad y al debilitamiento del Estado de Derecho en Colombia.

Por: Corporación Excelencia en la Justicia

Cada año, con base en información sobre la gestión de noticias criminales de la Fiscalía General de la Nación, la Corporación Excelencia en la Justicia realiza un balance sobre el estado del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Según el Manual Único de Policía Judicial, una noticia criminal es el conocimiento o la información sobre la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito.

Con la expedición de la Ley 906 de 2004, el país hizo transición a un sistema penal acusatorio que, a diferencia del modelo inquisitivo, otorga mayores garantías a los procesados y promueve principios como la oralidad y la contradicción de las partes.

A 20 años de su implementación, la Corporación Excelencia en la Justicia considera oportuno evaluar el estado actual de la justicia penal en Colombia, identificar desafíos relacionados a su funcionamiento y formular posibles mejoras. Para consultar en detalle este y otros informes consulte https://cej.org.co/

Imagen tomada de www.freepik.es

En 2024 ingresaron 1.871.244 noticias criminales al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por Ley 906 de 2004 -un aumento de 0,4% respecto a 2023.

Con respecto al año anterior, en 2024 se destacan tres hechos significativos:

Aumento en el número de noticias criminales por delitos querellables (+8,4%).

Reducción en el número de denuncias presentadas (-3%).

Reducción de las noticias criminales iniciadas de oficio por la Fiscalía (-2,2%).

Dato relevante:

En 2015, la Fiscalía iniciaba cerca de 123.000 noticias criminales de oficio, en 2024, esa cifra se ha reducido a casi la tercera parte.

Procedimiento Penal Abreviado –Ley 1826 de 2017

¿Sabías que 7 de cada 10 casos penales se tramitan por procedimiento abreviado?

En 2024 aproximadamente 7 de cada 10 noticias criminales inició su trámite por procedimiento penal abreviado, el cual fue implementado en Colombia mediante la Ley 1826 de 2017.

Este procedimiento redujo a solo dos el número de audiencias que deben surtir los procesos penales: audiencia concentrada y juicio oral; no obstante, este procedimiento solo puede ser aplicado a las conductas punibles especificadas en el Artículo 534 del Código de Procedimiento Penal (entre otras, aquellas que requieren querella para el inicio de la acción penal).

Por procedimiento abreviado

Por procedimiento ordinario

La adopción del procedimiento penal abreviado ha sido clave para descongestionar el sistema penal, sin embargo, su alcance es limitado y no sustituye la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para delitos más complejos

Un poco menos de la mitad de las noticias criminales que ingresaron en 2024 estaban inactivas con corte al 4 de febrero de 2025.

De estas:

97,9% se cerraron en etapa de indagación.

Solo 2,1% llegaron a ejecución de penas u otra etapa avanzada

Un poco más de la mitad de las noticias criminales que ingresaron en 2024 estaban activas con corte al 4 de febrero de 2025.

De estas:

El 93,2% permanece en indagación

Menos del 2% están en etapa de investigación formal.

¿Qué delitos dominan las noticias criminales en Colombia?

Al desagregar las noticias criminales que ingresaron en 2024 por tipo de delito, se observa una mayor proporción de:

Delitos contra el patrimonio económico (40,3% del total).

Delitos contra la familia (11,5% del total).

Delitos contra la vida y la integridad personal (10,7% del total).

Con respecto al año anterior, en 2024 se observa un aumento significativo en dos tipos de delitos:

Contra la eficaz y recta impartición de justicia (+28,4%).

De la protección de la información y de los datos (+27,1%).

tomada de www.freepik.es

¿Qué pasa con las investigaciones penales? En su mayoría, se archivan sin responsables.

En 2024 se evacuaron 1.455.495 noticias criminales por Ley 906 de 2004 (23,7% menos en comparación con 2023).

Aproximadamente 8 de cada 10 noticias criminales evacuadas corresponden a procesos archivados.

La principal causal de archivo de las diligencias es la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto pasivo/activo de la conducta.

Esto refleja limitaciones operativas de la Fiscalía para investigar o recolectar pruebas con los recursos actuales

Condenas vs. Absoluciones en Primera Instancia – 2024

En relación con el total de sentencias proferidas en primera instancia durante 2024, el 28,7% corresponde a una absolución y el 71,3% a una condena, prevaleciendo en estas últimas los preacuerdos.

Tasa de absolución en juicio oral por delito

Otros indicadores

Como se pudo observar, en un mismo año la Fiscalía evacúa menos noticias criminales que las que ingresan, lo cual ha derivado en congestión judicial.

Al 4 de febrero de 2025 se observa un acumulado de 3.419.076 noticias criminales activas en trámite por Ley 906 de 2004.

En un año este inventario de noticias criminales aumentó 12,9%.

A la fecha todavía existe un remanente de procesos que ingresaron entre 2005 y 2009 y siguen sin ser evacuados.

No obstante, al revisar únicamente las sentencias emitidas en juicio oral se observa que la tasa de condena es de apenas 43,4% y la tasa de absolución del 56,6%, con una particularidad: esta última varía de acuerdo con el tipo penal y en delitos como la violencia intrafamiliar puede superar el 80%.

La mayoría de fiscales en Colombia no tienen nombramiento en propiedad

En cuanto a la planta de fiscales ocupados en el país: se estima que en 2024 hubo un promedio de 4.685 cargos, lo cual equivale a 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes:

Sin embargo, un problema es que el 79,9% tenía nombramiento en provisionalidad.

Los cargos en propiedad, que difícilmente superan el 20%, fomentan el mérito y la calidad de los funcionarios judiciales, promueven la estabilidad laboral y, además, garantizan independencia en la toma de decisiones.

Aplazamiento de audiencias penales

8 de cada 10 fiscales están en provisionalidad (I) (II) (III)

Otra problemática identificada está relacionada con las audiencias penales:

Durante el 2024 se gestionaron en todo el país 1.341.526, sin embargo, solo el 51,1% culminó con éxito. ¿El resto?, se aplazaron, suspendieron o cancelaron.

Las principales causales para el aplazamiento de las audiencias penales fueron:

Inasistencia del fiscal o acusador privado (24,5% del total).

Inasistencia del defensor público (22,3% del total).

Inasistencia del defensor de confianza (10,6% del total).

% de audiencias penales realizadas por municipio

Un agravante: en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena más del 60% de las audiencias penales son aplazadas, suspendidas y/o canceladas.

Como se pudo observar estas problemáticas identificadas en el nivel nacional se replican también en el nivel local: baja productividad, tasas de archivo y absolución elevadas, entre otras, muestran una sola realidad: la necesidad de modificar el modelo de justicia penal en un país cada vez más permeado por el fenómeno de la impunidad.