Ratgeber: Einfach mal abschalten, Kosmetik ohne Schadstoffe

Aktuell: Neue BUND-Reisen, Gentechnik in Wildpflanzen

Ratgeber: Einfach mal abschalten, Kosmetik ohne Schadstoffe

Aktuell: Neue BUND-Reisen, Gentechnik in Wildpflanzen

AKTUELLES

4/5 Aktuelle Meldungen

6 Kommentar

7 Gerettete Landschaft

8–13 Aktuelles

TITELTHEMA

14/15 Wasser schützen

16/17 Kostbares Gut

18 Gewässer: Hebel nutzen

19 Puffer schaffen

20 Trinkwasser im Test

21 Grundwasser in Gefahr

22 Wassercent

23 Wasserthemen aus Bayern

NATUR IM PORTRÄT

24 Pflanzenporträt Roter Holunder

25 Neues vom Grünen Band

26/27 Goldschakal

28/29 Stippbachtal bei Herborn

30/31 Bedroht: Nagelrochen

AKTION

32 Ein Jahr Igel-Challenge

33 Allee des Jahres

INTERNATIONALES

34 Gegen die Plastikflut

35 Klimagipfel in Brasilien

URLAUB & FREIZEIT

36 Wanderung Bernrieder Park

37 Reise: Rheinisches Braunkohlerevier

38 BUND-Reisen: Programm 2026

39 Umweltbildung

BN AKTIV + NAH

40 Richard Mergner im Interview

41 Editorial des Vorstands

42 BN Stiftung

43 ÖPNV-Führerschein

44 Serie: BN-Fläche

45 Neuer Landesgeschäftsführer

46–48 Meldungen

49 Umweltbildung

50 Porträt Raimund Schoberer

51–57 Regionalseiten

58/59 Junge Seite

SERVICE

60 Ratgeber

Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.

61 Ökotipp

63 Medien und Reisen

66 Kontakte/Impressum

wenn Sie diese Ausgabe der Natur+Umwelt in den Händen halten oder online lesen, findet vielleicht gerade die Neuwahl des BN-Vorstands statt. Am 22. November treffen sich die Delegierten dazu in Fürth. Fest steht schon vorher: Es wird einen Wechsel an der Verbandsspitze geben, denn Richard Mergner stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der bisherige Vorsitzende gab im September seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Lesen Sie dazu auch das Interview mit ihm auf Seite 40/41. Wer Richard Mergner nachfolgt, kann sich auf einen im Haupt- und Ehrenamt gut funktionierenden Verband verlassen – und wird dennoch alle Hände voll zu tun haben. Der Schutz von Natur, Umwelt und Klima steht derzeit nicht gerade weit oben auf der politischen Agenda. So gab Ende Oktober die Bayerische Staatsregierung bekannt, dass sie ihr selbstgestecktes Ziel der Klimaneutralität bis 2040 aufgibt. Ein gefährlicher Schritt in die falsche Richtung.

Auch die Maßnahmen zum Schutz des Wassers im Freistaat sind ungenügend. Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 21 bis 23. Jetzt muss die Umweltbewegung einen langen Atem und Durchhaltevermögen zeigen. Der BUND Naturschutz hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er beides kann.

Luise Frank Redaktion Natur+Umwelt

Severin Zillich Redaktion BUNDmagazin

Fotos: Jörg Farys

Unser Haus nimmt Gestalt an. Bei einem Besuch der Baustelle im September (von links): Projektleiter Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Schatzmeister Jens Klocksin, die beratende Architektin Ulrike Lickert, Vorstandsbeauftragter Andreas Faensen-Thiebes und der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt.

Ende November wird der BUND in BerlinNeukölln Richtfest feiern. Der Rohbau der neuen Bundesgeschäftsstelle ist damit fertig. Wie es weitergeht, wissen unsere Experten Andreas Faensen-Thiebes und Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler.

Läuft auf der Baustelle alles nach Plan? Wer mal eine eigene Baustelle hatte, weiß: Probleme gibt es immer. Doch gemeinsam mit den beiden Hochbaufirmen für Holz und Beton sind wir zuversichtlich, den Zeitplan halten zu können. Es ist eine tolle Erfahrung, all das, was wir lange auf dem Papier – oder besser dem Computer – geplant haben, nun dreidimensional entstehen zu sehen.

So hat uns in den letzten Wochen der Bau der Spindeltreppe in Atem gehalten. Sie stellt das kommunikative und verbindende Herzstück des Gebäudes dar, auf die Gestaltung dieses Treppenhauses haben wir großen Wert gelegt. Deswegen, und aus Gründen des Brandschutzes, war der Einbau eine echte Herausforderung.

Welche Schritte stehen als nächstes an? Derzeit beginnen die Dachdeckerarbeiten. Das bedeutet, einerseits das Dach zu schließen und das Gebäude gegen Regen, Schnee, Kälte und Hitze zu isolieren. Und außerdem die Unterlage zu schaffen für unser begrüntes Dach und für die Photovoltaik-Anlage. Sobald das Dach dicht ist

– so um Weihnachten herum –, kann der Innenausbau starten.

Wann wird unsere Geschäftsstelle wohl fertig sein?

Unser Zeitplan sieht vor, das Gebäude in einem knappen Jahr an den Bauherrn, also den BUND, zu übergeben, im Oktober 2026. Wir setzen alles daran, den Termin einzuhalten.

www.bund.net/ bundesgeschaeftsstelle

»Only bad news is good news«

heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.

Goldene Henne gewonnen: Das langjährige BUND-Engagement am Grünen Band ist mit Deutschlands größtem Publikumspreis gewürdigt worden, der »Goldenen Henne«. Zum 35. Jubiläum der deutschen Einheit sei »Europas größte Naturschutzinitiative dank unzähliger Aktiver zu einem Symbol für das Zusammenwachsen von Natur und Menschen geworden«, hieß es in der Laudatio. Bei der festlichen Preisverleihung in Leipzig konnten Myriam Rapior, stellvertretende BUND-Vorsitzende, und Liana Geidezis, BUND-Leiterin Grünes Band, auch einen Spendenscheck über 25000 Euro entgegennehmen, siehe Foto auf Seite 6. Der BUND sagt danke!

26 neue Biosphärenreservate: Ende September erkannte die UNESCO in Afrika, Asien und Europa eine Reihe neuer Modellregionen für Nachhaltigkeit. Sie dienen dem Schutz der biologischen Vielfalt und erproben naturverträgliche Wirtschaftsformen mit Zukunft. Weltweit existieren damit nun fast 800 dieser Regionen –18 davon in Deutschland. Um gleich zwei neue Biosphären reicher sind China, Frankreich, Jordanien, Madagaskar und der Oman. Siehe dazu > www.unesco.de

Erfolgreiche Petition: Im Zentrum der Nordsee liegt deren größte Sandbank, die Doggerbank. Aufgrund ihres Artenreichtums ist sie seit 2017 Meeresschutzgebiet –und wird dennoch weiter von Grundschleppnetzen zerstört. Um diesen Naturfrevel zu beenden, richtete der BUND eine Petition an Fischereiminister Alois Rainer. Bis zur Übergabe Ende Oktober unterschrieben 72500 Menschen. Hoffnung gibt uns, dass die Hälfte des Schutzgebiets bald wirklich geschützt werden soll. Doch keine halben Sachen! Der BUND fordert die Doggerbank vollständig zu schützen. Mehr unter > www.bund.net/meere

Spitzenjahr für die Wiesenweihe:

Seit 2018 setzt sich der BUND in Sachsen-Anhalt für den eleganten Greifvogel ein. Die Wiesenweihe brütet inzwischen fast nur noch in Getreidefeldern. Um ihre Gelege vor Erntemaschinen zu schützen, werden sie in enger Zusammenarbeit mit Landwirten ausfindig gemacht und umzäunt. 2025 hat dies so vielen Vögeln das Leben gerettet wie nie. In 27 entdeckten Nestern wurden mindestens 86 Jungvögel flügge. Die Wiesenweihe gilt bundesweit als vom Aussterben bedroht. Trotzdem ist die Zukunft des Schutzprojektes unsicher, das auch vom EU-Landwirtschaftsfonds ELER gefördert wird.

Wegweisendes Urteil: Am 8. Oktober gab das Bundesverwaltungsgericht einer Klage von BUND und NABU Hamburg gegen die geplante A 26 Ost statt. Der Planfeststellungsbeschluss sei »rechtswidrig und nicht vollziehbar«. Erstmals bei einer Klage gegen eine Autobahn war der Klimaschutz wesentlich. So habe man eine kürzere, klimafreundlichere und günstigere Variante nicht genug gewürdigt. Unser Landesverband: »Dieses Urteil ist ein Triumph für das Klima. Moore speichern Kohlenstoff – wer sie aufreißt, heizt die Erde an. Die A 26 Ost muss politisch beerdigt und durch eine umweltverträgliche Trasse ersetzt werden.«

VERENA GRAICHEN

ist die Bundesgeschäftsführerin für Politik.

KOMMENTAR

Dank mutiger und vorausschauender Menschen vor und nach dem Mauerfall konnte der BUND kürzlich einen besonderen Preis entgegennehmen.

Zum Tag der Deutschen Einheit schrieb mir die Patentante meiner Kinder: Hätten vor 36 Jahren nicht so viele Menschen Mut bewiesen, würde es die kleinen Schätze gar nicht geben –es wäre schade drum. Und das stimmt. Mein Leben wäre ohne die friedliche Revolution anders verlaufen. Aufgewachsen in Bonn, wäre ich nie zum Studium nach Potsdam gezogen, hätte mich nicht dort verliebt und eine Ost-West-Familie gegründet. Deswegen bin ich dankbar, dass 1989 so viele Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen sind und etwas ermöglicht haben, das vorher unvorstellbar war.

Unvorstellbar war ja auch, dass aus dem Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze mal eine Lebenslinie werden könnte.

Wo jahrzehntelang Grenztürme aufragten und Soldaten patrouillierten, hat heute die Natur Raum. Da ist ein Erinnerungsort entstanden, der zeigt, wie eine Teilung überwunden werden kann. Der die Geschichte lebendig hält für jene Generationen, die erst nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Das unermüdliche Engagement von Naturschützer*innen auf beiden Seiten der Grenze hat dies erst möglich gemacht.

Am 9. November 1989 wurde die Grenze geöffnet, einen Monat später das Grüne Band geboren: Umweltschützer aus Ost- und Westdeutschland verabschiedeten damals eine erste Resolution für ihre Zukunftsvision eines »Grünen Bandes«. Seitdem haben wir an unzähligen Stellen des einstigen Grenzstreifens Natur vor der Zerstörung bewahrt und vielfältige Lebensräume gerettet und neu geschaffen. Für diesen Einsatz hat der BUND den Ehrenpreis »35 Jahre Deutsche Einheit« der Goldenen Henne gewonnen, im Rahmen der Jubiläumsgala für Deutschlands größten Publikumspreis in Leipzig. Darauf können wir mit Recht stolz sein!

Der demokratische Aufbruch von damals erinnert mich auch daran, was eine engagierte Zivilgesellschaft erreichen kann. Und wie wertvoll die Demokratie als Grundlage und Voraussetzung unserer Arbeit ist. Nur wenn wir gemeinsam um die beste Lösung ringen können und eine Diskussion mit Respekt vor anderen Meinungen möglich ist, lassen sich unsere natürlichen Lebensgrundlagen wirksam schützen.

Wohl uns alle erfüllt mit Sorge, dass die Demokratie weltweit angegriffen wird. Und dass auch in Deutschland manche infrage stellen, ob gemeinnützige Verbände wie der BUND politisch und kritisch sein dürfen. Das dürfen wir nicht nur, das müssen wir. Wir geben Tieren und Pflanzen eine Stimme. Und wir zeigen, wie es besser geht. Mit guten Argumenten und praktisch vor Ort.

Der Caputher See bei Potsdam wird vor allem von Grundwasser gespeist. Wenn es, wie zuletzt häufiger, lange nicht regnet, drohen die angrenzenden Moorböden auszutrocknen. Der BUND Brandenburg suchte gemeinsam mit der Uni Potsdam und zwei lokalen Initiativen nach Lösungen.

So wurde der künstlich verstärkte Abfluss in die nahe Havel reduziert, ehrenamtliche Pegel-Pat*innen kontrollieren seitdem an acht Messstellen den Wasserstand. Die Erlenbruchwälder, in denen unter anderem Biber, Kraniche und Pirole leben, erhalten jetzt wieder ganzjährig genug Wasser.

Der Widerstand gegen die geplante Förderung von Erdgas im Ammerseegebiet verstärkt sich: Im August protestierten rund 450 Menschen vor Ort, Ende September verabschiedete der Kreistag des Landkreises Landsberg am Lech einen Grundsatzbeschluss, in dem die umstrittenen Gasbohrungen abgelehnt werden. In Reichling hat die Genexco Gas GmbH, die sich mittlerweile in »Energieprojekt Lech« umbenannt hat, die Probebohrung abgeschlossen und bereitet Tests des Gasvorkommens vor. Und das, obwohl neue Gasprojekte unvereinbar mit dem Ziel sind, die Erhitzung des Klimas zu be-

grenzen. Das hatte zuletzt auch der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten unterstrichen.

Der BN hatte am 17. August eine Demo organisiert (siehe Bild), zu der rund 450 Menschen kamen, unter ihnen Luisa Neubauer von Fridays for Future. Sie forderten Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf, die auslaufende Konzession für die Gasfirma nicht zu verlängern sowie von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen, die Genehmigung einer möglichen Förderung von Erdgas zu verweigern.

Sollte Genexco Erdgas finden und fördern können, sind bis zu zehn weitere

Der BN ist enttäuscht über das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das Ende Juli die Klage gegen den

Sie möchten sourcen und damit die Umwelt

Ein kleiner der ganz funktioniert:

Sie die Natur+ doch in Zukunft

Das spart Transportwege. einfach eine bund-naturschutz.de mit Ihrem Namen und Ihrer Mitgliedsnummer. Dann erhalten Sie künftig keine Zeitschrift mehr per Post, sondern jeweils eine Mail, sobald die neue Ausgabe online ist.

Bohrungen zwischen Lech und Ammersee vorgesehen. Dagegen hat sich Ende September auch der Kreistag des betroffenen Landkreises Landsberg am Lech ausgesprochen. Der Beschluss beinhaltet, dass der Landkreis keine eigenen Grundstücke für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Explorations- oder Fördervorhaben zur Verfügung stellt. Der BUND Naturschutz begrüßte diesen Beschluss ausdrücklich.

»Ewigkeitsbeschluss« für die dritte Start- und Landebahn am Flughafen München abgewiesen hat (wir berichteten). Die stellvertretende Landesbeauftragte des BN, Christine Margraf, erklärte: »Wir halten die Urteilsbegründung für fehlerhaft und haben daher eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingereicht. Klar ist aber auch: Unabhängig von der rechtlichen Situation ist mehr denn je die Politik,

das heißt der Hauptgesellschafter Freistaat Bayern gefordert, die Planung endgültig zu beenden. Eine dritte Startbahn ist überflüssig, anachronistisch und für Mensch, Natur und Klima schädlich!« Erschreckend sei, so Margraf, dass die Flughafen München GmH, Luftamt und Gericht das Votum der Bürger*innen Münchens im Bürgerentscheid von 2012 gegen die dritte Startbahn völlig missachte. »Das darf sich die Stadt München nicht gefallen lassen.«

Unter dem Vorwand der »Vereinfachung« und des »Bürokratieabbaus« will die Europäische Kommission wichtige Naturschutzgesetze zurücknehmen. Der BUND Naturschutz und andere Organisationen haben zum Widerspruch aufgerufen. Während Natur und Umwelt überall in Europa unter Druck stehen, plant die Kommission nun ausgerechnet, bewährte Umweltgesetze aufzuweichen. Gerade jene Regelungen, die für die Verbesserung des Zustands von Europas Wäldern, Mooren und Flüssen geschaffen wurden. Mitten in der Sommerpause hatte die EU-Kommission zum »Umwelt-Omnibus« einen »call for evidence« gestartet und Unternehmen, Organisationen und die Bevölkerung dazu aufgefordert, sich zu äußern, ob EU-Umweltgesetze abgeschwächt werden sollten. Offenbar in der Hoffnung, dass nur wenige Bürger*innen davon erfahren.

Hände weg! Der Feldhamster und viele andere Arten sind in Europa vom Aussterben bedroht. Sie brauchen wirksame Naturschutzgesetze.

Doch ein Bündnis aus mehreren Umweltverbänden, unter anderem der BN, rief dazu auf, sich mit einer Stellungnahme für die Natur an der öffentlichen Konsultation zu beteiligen. Die Aktion lief im September zehn Tage und hat in dieser kurzen Zeit fast 188 000 Menschen in Deutschland mobilisiert – ein starkes Signal! Der Aufruf des BUND Naturschutz in den sozialen Medien hat über 13 000 Unterstützer*innen beigetragen. Danke an alle, die mitgemacht haben! Wir bleiben dran.

Schon 2022 demonstrierte der BN gegen den autobahngleichen Ausbau der B 12.

Der geplante Ausbau der B 12 im Allgäu steht weiter im Kreuzfeuer der Kritik: Bei der Regierung von Schwaben scheint immer noch nicht angekommen zu sein, dass Klimaschutz ein Belang mit Verfassungsrang ist, der bei Planungen tatsächlich berücksichtigt werden muss. Obwohl die Regierung von Schwaben ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren zum Klima- und Flächenschutz beim Ausbau der B 12 durchgeführt hat, soll alles beim Alten bleiben: Eine Vollautobahn ohne Tempolimit mit 28 Metern Breite. Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe erklärte dazu: »Eine Güterabwägung zwischen den verkehrlichen Belangen und den Belangen des Klima- und Flä-

chenschutzes findet in keiner Weise statt. Nun müssen die Gerichte entscheiden, ob dieses Vorgehen rechtskonform ist.«

Der BUND Naturschutz hat deshalb eine erneute, 75-seitige Klagebegründung abgegeben. »Dem Gerichtsverfahren zum B 12-Ausbau kommt eine gewisse Präzedenzfallwirkung zu«, erläutert Rechtsanwalt Eric Weiser-Saulin. »Es muss geklärt werden, ob der Klimaschutz ohne tatsächliche Berücksichtigung in der Planung einfach weggewogen werden darf.«

Darüber hinaus ist auch noch eine massive Kostensteigerung prognostiziert: von 265,5 Millionen Euro auf inzwischen 626,9 Millionen Euro.

Erfolg für die direkte Demokratie: Einschnitte in Bürgerbeteiligungen sind –zumindest vorerst – abgewehrt. Weil sie angeblich die Energiewende bremsen, wollte Ministerpräsident Söder Bürgerentscheide in Bayern ausbremsen. Leitlinien dafür sollte ein Runder Tisch erarbeiten, an dem sich neben Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung auch Verbände wie Mehr Demokratie oder der BUND Naturschutz beteiligten. Sie konnten nachweisen, dass Bürgerbeteiligung Fortschritt in den meisten Fällen nicht blockiert, sondern voranbringt und dass erarbeitete Lösungen höhere Aktzeptanz haben. Und sie konnten dieses wichtige Instrument direkter Demokratie schützen: Die erarbeiteten Vorschläge beinhalten manche Verschlankung im Verfahren, aber keine Einschränkung von

Bürgerbeteiligung. Vielmehr schlägt der BN mehr Transparenz und Dialog vor –auch, um Konflikte zu lösen, ohne dass es zu einem Entscheid kommen muss.

Die Ergebnisse sind von Günther Beckstein, der den Runden Tisch leitete, der Staatsregierung vorgelegt worden. Ob sie den Vorschlägen folgen und wie sie eine möglicheÜberarbeitung ausrichten wird, ist offen. Der BN wird sich weiter für die Sicherung dieses wertvollen Elements unserer Demokratie einsetzen.

www.facebook.com/bundnaturschutz

www.instagram.com/bundnaturschutz

bsky.app/profile/bundnaturschutz.bsky.social www.youtube.com/@bundnaturschutz

Die Bayerische SeilbahnFörderrichtlinie legt fest, welche Art von Seilbahnbau gefördert wird und in welchem Umfang. Und sie steht seit vielen Jahren im Kreuzfeuer der Kritik von Umweltverbänden, denn sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Rahmenbedingungen naturzerstörerische Anreize schaffen können. Das Problem: Reine Ersatzinvestitionen werden nicht gefördert. Im Regelfall ist mit dem geförderten Neubau von Seilbahnen eine Kapazitätssteigerung verbunden. Die neuen Seilbahnen bewirken einen Dominoeffekt: Es werden mehr und neue Gebäude und Anlagen errichtet, zum Beispiel Parkplätze, Beschneiungsbecken und vieles mehr. Die Anlagenbetreiber stehen dann vor dem Dilemma, dass der Skibetrieb immer weniger wird, weshalb immer mehr Zusatzangebote und Anlagen für die Sommermonate entstehen wie Rodelbahnen, um die neuen Seilbahnen auszulasten. Die Folge: noch mehr Flächenverbrauch, noch mehr Anfahrtsverkehr, noch mehr Menschen in den sensiblen Naturräumen der Alpen.

Die Bayerische Staatsregierung verschließt die Augen davor, dass die Zeiten des Skifahrens in den bayerischen Alpen aufgrund der Klimakrise zu Ende gehen. So werden Millionensummer fehlinvestiert. Der BUND Naturschutz fordert deshalb, die zum Jahresende anstehende Fortschreibung der Seilbahnförderung endlich an der Umweltverträglichkeit und der Nachhaltigkeit der Projekte auszurichten.

SEILBAHNFÖRDERUNG

Die Förderrichtlinien für Bayerns Seilbahnen laufen Ende des Jahres aus und müssen neu festgelegt werden. Der BN fordert eine umweltfreundliche Ausrichtung.

Obwohl die neuen Seilbahnen und Beschneiungsanlagen am Jenner in den vergangenen Jahren mit rund 11,5 Millionen Euro aus Steuermitteln gefördert wurden, musste sich die Betreibergesellschaft 2023 eingestehen, dass der Skibetrieb nicht mehr wirtschaftlich ist. Dabei gehört das Skigebiet am Jenner mit einer Gipfelstation auf 1800 Metern zu den eher höhergelegenen Skigebieten in Bayern.

Die erst 2018 neu gebaute 6er-Sesselbahn wurde verkauft und soll wieder abgebaut werden. Statt dessen ist eine Rodelbahn geplant: Der Jenner als Erlebnisberg direkt an der Grenze zum Nationalpark Berchtesgaden, an dem »alles geht«. Damit reagiert die Liftgesellschaft »auf die Schneelage der letzten Jahre ebenso wie auf die Nachfrage unserer Gäste« (Berchtesgadener Bergbahn AG 2024). Zurück bleiben erhebliche Eingriffe in die Landschaft wie das 48 000 Kubikmeter große Speicherbecken an der Mittelstation oder der durch die Baustraße zerstörte, große Balzplatz für das Birkwild.

Dass es auch anders und besser geht, zeigt das Beispiel der Hörnlebahn in Bad Kohlgrub. Die 2er-Sesselbahn war in die Jahre gekommen und sollte abgerissen und neu gebaut werden, doch der Gemeinderat entschied sich gegen einen Neubau und damit auch gegen die Kapazitätssteigerung. Die nostalgischen Schwenksessel werden nach der Sanierung nicht schneller an der Gipfelstation sein und auch nicht mehr Personen befördern als bisher. Entschleunigung ist hier die Devise.

Das Hörnle ist auf ganzjährigen Tourismus ausgerichtet. Hier gibt es keinen Skizirkus, der mit aller Macht erhalten werden soll. Weil die explizite Ausrichtung auf den Skisport fehlt, war auch lange Zeit nicht klar, ob die Sanierung der Hörnlebahn von der Seilbahnförderung bezuschusst wird. Letztendlich wurde der Zuschuss von 35 Prozent genehmigt. Bei Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro sind das Peanuts im Vergleich zu riesigen Neu- und Ausbauprojekten. Die Sanierung hat bereits begonnen und soll im Juni 2026 abgeschlossen sein.

BEATE RUTKOWSKI

Stellvertretende BN-Vorsitzende

Ein so genanntes Modernisierungsgesetz nach dem anderen bringt die bayerische Staatsregierung gerade durch den Landtag, aktuell wurde schon das vierte vorgelegt. Doch der Blick auf diese Gesetze zeigt, was das Kabinett unter »Hindernissen« versteht: Es sind immer wieder Umwelt- und Naturschutz sowie Mitspracherechte, die als angebliche Bürokratie abgeschafft werden sollen. Ob massive Erleichterungen für neue Skilifte und Schneekanonen in den Bergen, die Abschaffung von Transparenzberichten wie zu Klimaschutz oder Lobbyismus oder aber das Verbot für die Kommunen, die arten- und klimafeindlichen »Schottergärten« zu untersagen: Diese »Modernisierung« bedeutet vielfach Deregulierung, den Abbau von über viele Jahre erkämpften und bewährten Schutz- und Mitspracherechten.

Damit erschwert sie sogar an vielen Stellen das Leben der Bürger*innen – zumindest derjenigen, die aktiv an der Sicherung und Gestaltung ihres Lebensumfelds teilnehmen wollen. Ausgebaut wird dagegen vor allem das Recht durchsetzungsstarker staatlicher wie privater Akteur*innen, die sich über den Schutz von Lebensgrundlagen und Gemeinwohlinteressen hinwegsetzen wollen.

Ob nun die Klima- oder die Demokratiefrage: Die realen Herausforderungen unserer Gegenwart und Zukunft erfordern es immer dringender, eine schonende Nutzung unserer Lebensgrundlagen zu gestalten und Informations- und Beteiligungsrechte zu erweitern.

Aber weniger Transparenz und mehr Recht des Stärkeren – das ist nicht modern, das ist Steinzeit.

WAS ÄNDERT DAS VIERTE MODERNISIERUNGSGESETZ AN DER LANDESPLANUNG?

• Großprojekte mit bedeutenden Auswirkungen auf Landschaft, Natur

Bayern erlebt gerade einen Modernisierungsschub – sagt die Staatsregierung. Der BN sagt: Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung: ja, aber nicht auf Kosten der Umwelt.

und andere Schutzgüter können leichter landesplanerische Ziele ignorieren (§7/2). Die Verbindlichkeit der Landesplanung insgesamt wird empfindlich ausgehöhlt. Gleichzeitig wird die Beteiligung von Bürger*innen an der Raumplanung beschnitten. Größere Ellbogenfreiheit für Investor*innen zulasten von Natur, Umwelt und Klima.

• Die oberste Landesplanungsbehörde (und damit das Wirtschaftsministerium) legt allein fest, welche Verbände oder Sachverständige in den Landesplanungsbeirat berufen werden. Der Beirat muss an der Erstellung des

Landesentwicklungsprogramms nicht mehr beteiligt werden (§7/7).

Der Beirat verliert Unabhängigkeit und Relevanz, Fachwissen aus der Zivilgesellschaft geht verloren.

• Bisher ist klar definiert, zu welchen Themen Landesentwicklungsprogramm und Regionalpläne grundsätzliche Vorgaben machen dürfen, etwa zu Siedlungsstruktur, Energieversorgung oder Freiraumsicherung. Dieser Katalog wird gestrichen, was die thematische Beschränkung der Pläne erleichtert (§7/8).

Die Befugnisse der Regional- und Landesplanung werden eingeschränkt.

ist Gentechnik-Expertin beim BUND-Bundesverband.

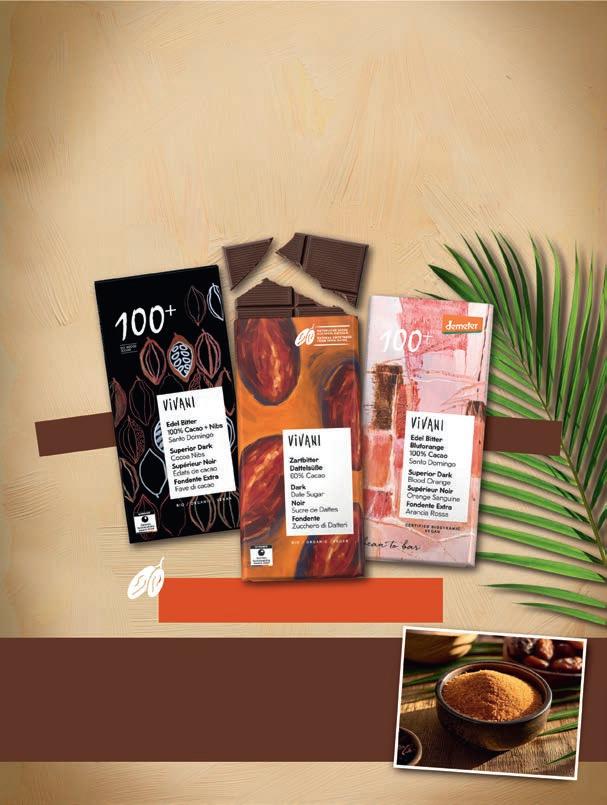

Unter dem Deckmantel der Innovationsförderung sollen Pflanzen, deren DNA gezielt bearbeitet wurde, künftig weit weniger reguliert werden. Pflanzen aus neuer Gentechnik könnten so bald ohne Risikoprüfung und Kennzeichnung auf unseren Äckern, in unseren Wäldern und auf unseren Tellern landen. Für die gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft und uns alle wäre dies ein massiver Verlust an Transparenz und Wahlfreiheit. Für die Umwelt birgt das geplante Gesetz unkalkulierbare Risiken. Denn damit wäre es möglich, auch Wildpflanzen zu manipulieren und freizusetzen. Die Mehrheit der Deutschen will keine Gentechnik im Essen, das bestätigen Umfragen seit Jahren. Dank der Kennzeichnungspflicht dürfen wir selbst entscheiden, was in unserem Einkaufswagen landet. Fällt diese weg, können weder die Höfe noch wir als Konsument*innen nachvollziehen, ob Saatgut, Obst, Gemüse oder verarbeitete Produkte mit Gentechnik

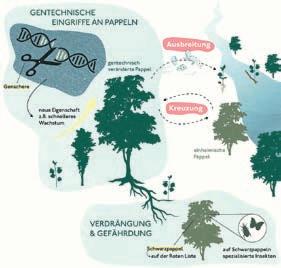

GENTECHNIK

Die EU treibt derzeit ein Gesetz voran, das die Landwirtschaft und unsere Natur tiefgreifend verändern könnte. Der BUND warnt vor den Folgen.

erzeugt wurden. Auch die Koexistenz mit der gentechnikfreien Landwirtschaft wäre massiv erschwert.

Indem die geplante Deregulierung Wildpflanzen mit einbezieht, ignoriert sie das Vorsorgeprinzip, einen Grundpfeiler des europäischen Umwelt- und Gesundheitsrechts. Demnach muss ein potenzielles Risiko im Vorfeld ausgeschlossen werden. Genau das fordert auch die Gesellschaft für Ökologie. Sie kritisiert, der Vorschlag der EU-Kommission lasse fundamentale ökologische Prinzipien außer Acht. Kreuzen sich die gentechnischen Veränderungen in Wildpopulationen aus, wären die Folgen weder vorherzusehen noch zu kontrollieren. Und speziell gentechnisch veränderte Wildpflanzen könnten die biologische Vielfalt ernsthaft bedrohen. Diese Risiken aber spielen in der Debatte auf EU-Ebene bisher keine Rolle.

BEISPIEL PAPPEL

Schon Jahrzehnte wird daran geforscht, Baumarten gentechnisch zu verändern. Aus Umweltsicht ist das besonders heikel. Denn Bäume sind langlebig und spielen in vielen Ökosystemen eine Schlüsselrolle.

Ein anschauliches Beispiel liefert die Pappel. An ihr wird gentechnisch intensiv geforscht. Das Ziel: schnelleres Wachstum und weniger Lignin im Holz, um sie leichter zu Papier oder Biokraftstoff verarbeiten zu können. Noch werden GentechPappeln nicht kommerziell angebaut. Sie befinden sich aber bereits in Feldtests und Freisetzungsversuchen, etwa in Belgien, Schweden und den USA.

DEREGULIERUNG STOPPEN

Geht es nach der EU, sollen derartige Pappeln ohne Risikoprüfung in die Natur gelangen. Das Problem: Ihre Samen würde der Wind kilometerweit verbreiten. Und so könnten mittelfristig heimische Arten wie die gefährdete Schwarzpappel verdrängt werden. Davon wären auch zahlreiche Tierarten betroffen, die an und von Pappeln leben. Zudem zeigen sich negative Folgen oft nicht sofort. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis ein ökologisches Problem offensichtlich wird – nachdem sich die Bäume längst verbreitet haben.

Der BUND fordert diese riskante Deregulierung zu stoppen. Vorsorgeprinzip, Risikoprüfung und Kennzeichnungspflicht müssen für alle gentechnisch veränderten Organismen erhalten bleiben.

Erneuerbare Energien machen uns unabhängig von Öl, Kohle und Gas und schonen damit das Klima. Doch für eine komplett erneuerbare Versorgung auch im Winter braucht Bayern deutlich mehr Windräder.

Sprecher des BN-Arbeitskreises Energie

KASIMIR BUHR

BN-Referent für Energie und Klimaschutz

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat in Bayern zuletzt einige Fortschritte gemacht: 2024 stammten fast 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Doch es bleibt viel zu tun, denn in den Bereichen Wärme und Verkehr dominieren weiterhin Öl und Gas. Für eine vollständige Deckung braucht Bayern vor allem mehr erneuerbaren Strom im Winter.

Der Anteil von Erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch (Strom, Wärme und Verkehr) liegt in Bayern aktuell bei nur 25 Prozent. Um das zu ändern, werden wir – selbst bei ehrgeizigen Einsparmaßnahmen – deutlich mehr grünen Strom benötigen: für Wärmepumpen, Elektroautos und Züge.

Aktuell herrscht ein starkes Ungleichgewicht: Im Juli letzten Jahres stammten

85 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen, im Januar waren es nur 68 Prozent. Zugleich war die aus Öl, Kohle und Gas erzeugte Strommenge im Januar doppelt so hoch wie im Juli. Der Grund dafür: Ein Großteil des grünen Stroms in Bayern stammt aus der Sonnenenergie, die im Juli fast die Hälfte des Stroms liefert. Doch im Winter scheint die Sonne weniger, und Bayern produziert dann zu wenig Erneuerbare Energie. Gerade dann brauchen wir jedoch mehr Strom für Wärmepumpen, um die Wärmewende klimafreundlich voranzutreiben.

Das Problem ist hausgemacht: Jahrelang hat Bayern den Ausbau der Windenergie ausgebremst. Dabei gilt: Windstrom = Winterstrom. Windräder liefern in der kalten (und windigen) Jahreszeit deutlich mehr Strom als im Sommer und sind damit die ideale Ergänzung zu Solaranlagen. Als BUND Naturschutz setzen wir darum auf einen ausgewogenen Mix aus diesen zwei Erneuerbaren Energien. Speicher allein können das Problem nicht lösen: So

große Energiemengen über Monate zu speichern, wäre viel zu teuer und würde enorme Ressourcen verschlingen.

Wie viel Windkraft wir in Bayern brauchen, haben Forscher*innen 2021 für den BN berechnet: Unter der Annahme ehrgeiziger Sparmaßnahmen kamen sie auf einen Bedarf von 32 Gigawatt. Doch Bayern verfügt heute über magere 2,7 Gigawatt. Für eine Versorgung mit Erneuerbaren Energien rund ums Jahr muss die verfügbare Leistung verzwölffacht werden!

Das muss nicht bedeuten, dass auch die Anzahl der Windräder so stark steigen muss. Denn neue Anlagen sind deutlich leistungsstärker als ihre Vorgänger. Damit der Ausbau naturverträglich gelingt, haben wir als BUND Naturschutz strenge Kriterien für die Auswahl möglicher Windgebiete aufgestellt. Denn Klima- und Artenschutz müssen Hand in Hand gehen, nur so kann die Bewahrung unserer Natur gelingen.

Der globale Kreislauf des Wassers ist aus den Fugen geraten. Als Hauptursache gilt die fortschreitende Klimaerwärmung. In Europa steigen die Temperaturen stärker als auf jedem anderen Kontinent. Auch hierzulande macht sich die Wasserkrise immer deutlicher bemerkbar. Mit weitreichenden Folgen.

Häufiger als früher sind wir nun mit zu wenig oder zu viel Wasser konfrontiert. Das Muster der Niederschläge ist unberechenbar geworden. Neben der Menge des Wassers wird auch seine Qualität zum Problem. Vor allem in Trockenzeiten konzentrieren sich Nähr- und Schadstoffe in Flüssen und Seen. Auch das Grundwasser leidet, unsere wichtigste Trinkwasserquelle.

Wie antworten wir auf diese Entwicklung angemessen? Der BUND engagiert sich schon lange für den Schutz der Ressource Wasser und drängt die Politik zum Handeln. Mehr dazu auf den kommenden Seiten.

Die Oberweser zwischen Rühle (vorn) und Pegestorf. Ihre Aue gestaltet der BUND Niedersachsen wieder natürlicher und attraktiver, im Rahmen des Programms »Blaues Band Deutschland«.

HENRY TÜNTE

ist der Sprecher des BUND-Arbeitskreises Wasser.

Es ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Wasser formt die Landschaft, speist die Ökosysteme und ist unverzichtbar für das Überleben von Mensch, Tier und Pflanze. Doch die weltweiten Wasserressourcen stehen zunehmend unter Druck. Klimaextreme und Verschmutzung und ein unkontrollierter Verbrauch bedrohen die Qualität und Verfügbarkeit des kostbaren Guts.

Der BUND tritt dafür ein, das Wasser und die Gewässer umfassend zu schützen. Wir fordern die Bundesregierung auf, sorgsam mit unseren Wasserressourcen umzugehen – sowie den Zustand unserer Gewässer zu verbessern und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, da ringsum das Klima aus dem Lot gerät.

Der Schutz des Wassers ist elementar, um die Biosphäre zu bewahren. Und somit die Lebensgrundlage heutiger und künftiger Generationen.

Damit wir Menschen auch in Zukunft einen gerechten Zugang zu Wasser haben und die Natur ausreichend damit versorgt ist, müssen wir die Ressource Wasser nachhaltig und sparsam nutzen. Um unseren Verbrauch zu verringern, muss ein neues Gesetz klare Ziele setzen.

Das Grundwasser ist nicht allein eine Ressource, sondern auch ein sensibles Biotop. Seine Lebensgemeinschaften reinigen das Grundwasser und reagieren empfindlich auf Temperaturänderungen. Dieser Umstand verdient mehr Aufmerksamkeit. Besonders wenn es zu bewerten gilt, wie der schutzwürdige Lebensraum genutzt und beeinflusst wird.

Wirtschaftszweige wie die Industrie, der Bergbau oder die intensive konven-

tionelle Landwirtschaft schaden unseren Gewässern erheblich. Wer aber Gewässer belastet und verschmutzt, der muss die Folgen tragen und die Sanierung zahlen. Auch brauchen wir deutschlandweit einheitliche Preise für die Wasserentnahme. Sie müssen dem Verursacherprinzip folgen und klare Anreize dafür liefern, Wasser zu sparen.

Die Belastung des Grundwassers und der Gewässer mit Arzneimitteln und mit Kosmetika, mit Reinigungsmitteln und anderen Haushalts- und Industriechemikalien steigt unaufhörlich. Die Bundesländer gehören dazu verpflichtet, solch schädliche Einträge zu minimieren. Zudem fordert der BUND alle Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe auszustatten.

BESSER SPEICHERN

Nur noch ein Drittel unserer ursprünglichen Flussauen kann bei Hochwasser überschwemmt werden. Heftige Hochwasser treten immer häufiger auf. Darum benötigen unsere Flüsse deutlich mehr Raum.

Unsere Städte sind zunehmend von Hitze und Starkregen betroffen. Das Konzept der Schwammstadt zielt darauf, überschüssiges Wasser zu speichern und erst nach und nach an die Umgebung abzugeben – wie ein Schwamm. Entsprechend müssen die Städte umgestaltet werden, gefördert vom Bund und den Ländern. Auch deshalb fordert der BUND ab 2030 nur noch so viel Boden zu versiegeln, wie gleichzeitig entsiegelt wird (Ziel »netto-null«).

Um Hochwasser wie auch Trockenzeiten zu begegnen, ist es unerlässlich, Wasser naturverträglich und auf großer Fläche in der Landschaft zurückzuhalten. Dafür müssen wir unsere Flüsse und Auen, aber auch Feuchtgebiete, Moore und Wälder verstärkt renaturieren. Die historisch gewachsene Entwässerungslandschaft muss umgebaut werden. Viel zu sehr hat man hierzulande bisher auf bauliche Maßnahmen wie Deiche oder künstliche Rückhaltebecken gesetzt.

Wasser prägt viele unserer Landschaften, hier das Wildnisgebiet Tangersdorf in der Uckermark.

WENIGER SCHADSTOFFE

Mehr als ein Viertel unseres Grundwassers ist in schlechtem chemischen Zustand. Verschmutzt wird es vor allem durch große Mengen von Dünger und Pestiziden aus der Landwirtschaft. Wir müssen unser Grundwasser, unsere Flüsse und Meere vor der Überdüngung schützen. Der aktuelle Nitratbericht der Bundesregierung belegt: Noch immer liegt die Nitratbelastung an jeder vierten Messstelle über dem europaweiten Schwellenwert. Weniger zu düngen bedeutet unter anderem: weniger Tiere zu halten.

Natürliche Uferstreifen schützen Gewässer vor Schadstoffen, helfen Wasser zu speichern und Lebensräume zu verbinden. Daneben muss der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide stark verringert werden. In Wasserschutzgebieten müssen sie ganz tabu sein.

Der BUND fordert von der Bundesregierung klare Regeln für die Landwirtschaft.

Und eine gezielte Unterstützung derjenigen Bauern und Bäuerinnen, die nachhaltig wirtschaften und somit das Wasser schützen.

(siehe Seite 19)

Einst fast überall ausgerottet, hat sich der Biber in Deutschland wieder ausbreiten können. Unsere Wasserlebensräume haben dadurch viel an Dynamik gewonnen.

Unser ganz persönlicher Wasserverbrauch wird maßgeblich davon bestimmt, wie Alltagsdinge im Inund Ausland hergestellt wurden. Rund 70 Prozent dieses Verbrauchs entfallen auf »virtuelles« Wasser. Es wurde für den Anbau importierter Lebensmittel oder die Produktion importierter Kleidung, Handys etc. beansprucht.

Derzeit gibt es massiven politischen Druck, die EU-Lieferkettenrichtlinie wieder abzuwickeln. Sie sieht vor, große Unternehmen zu verpflichten, für Menschen wichtige Wasserressourcen nicht messbar zu verschmutzen oder übermäßig zu verbrauchen. Unternehmen müssen auch dafür sorgen, dass sich ihre Zulieferer daran halten. Und sie müssen negative Auswirkungen auf Feuchtgebiete in ihrer Lieferkette vermeiden oder minimieren. Der BUND fordert die Bundesregierung auf, diese Richtlinie zu erhalten und vollständig umzusetzen.

Beispielhaft für interessante Wasser-Publikationen auf Landesebene steht ein neues BUND-Werkzeug aus Baden-Württemberg zum Wasserrückhalt im

Um die Trinkwasserversorgung zu sichern, müssen die Wasserschutzgebiete besser geschützt und mehr Reservegebiete eingerichtet werden. Chemikalien wie PFAS, die sich über Jahrtausende hin kaum zersetzen, gefährden unsere Gesundheit und verschmutzen die Umwelt. Je länger sie in Verwendung sind, desto mehr steigt ihre Konzentration in der Umwelt und in unseren Körpern. Sind PFAS erst einmal in die Umwelt und damit ins Wasser gelangt, lassen sie sich praktisch nicht mehr zurückholen. Deshalb muss die Produktion und Anwendung der Ewigkeitschemikalien schnellstmöglich gestoppt werden. Dies betrifft auch chemische Verbindungen, die so ähnlich wie PFAS wirken und unbeabsichtigt bei der industriellen und gewerblichen Produktion entstehen.

Deutschlands Flüsse und Bäche sind vielfach zerstückelt und verbaut. Im Durchschnitt unterbricht sie etwa alle 500 Meter ein Hindernis. Damit Fische und andere Wasserbewohner frei wandern können, müssen unsere Fließgewässer wieder durchgängig werden, von der Quelle bis zu ihrer Mündung.

Natürliche Auen können wie ein Schwamm große Wassermengen zurückhalten und bei Trockenheit wieder abgeben. Doch entlang unserer Flüsse kann Hochwasser nur einen kleinen Teil dieser einstigen Überschwemmungsfläche fluten. Daher müssen wir die Flüsse und Bäche mit ihren Auen vernetzen –damit sie wieder zu den Lebensadern werden, die sie immer waren. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU spielt hierbei eine zentrale Rolle.

> www.bund.net/wasser Den im Januar erschienenen Wasseratlas können Sie unter www.bund.net/wasseratlas herunterladen. Für BUND-Gruppen und Aktive gibt es bund-intern.net ein Aktionspaket zum Thema.

Es ist nicht so, dass es an guten Gesetzen und Programmen fehlte.

Doch zum Schutz des Wassers und der Gewässer muss man sie auch anwenden wollen.

SASCHA MAIER ist der Gewässerspezialist des BUND.

Drei wichtige Instrumente können dabei helfen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten, die Wasserqualität zu erhöhen und Feuchtgebiete, Flüsse und Seen zu renaturieren. Ihr Einsatz muss politisch stärker gefördert werden.

MEHR VERNÄSSEN

Feuchtgebiete wie intakte Moore und Auen sind Schlüssellebensräume, um der Klimakrise zu begegnen. Doch speichern sie nur dann viel pflanzlichen Kohlenstoff und damit CO2 aus der Atmosphäre, wenn Moore großflächig nass oder wiedervernässt sind und Auen regelmäßig überflutet werden. Nur so stabilisieren sie auch den Wasserhaushalt der Landschaft. Das nationale »Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz« ist darum ein Hebel, auch für genug Wasser und Grundwasser in einer Region zu sorgen. Im September kündigte das Bundesumweltministerium an, das Programm weiterzuentwickeln. Gut so. Doch für den zentralen Lebensraum der Moore hat es das ursprüngliche Ziel stark heruntergeschraubt. Bis 2030

soll deren Vernässung nur noch 2,5 statt 5 Millionen Tonnen Treibhausgase jährlich einsparen müssen. Der BUND fordert das Förderinstrument am wissenschaftlich Notwendigen auszurichten. Mehr nasse und naturnahe Moore und Auen sind unverzichtbar für den Schutz des Klimas und der Natur.

Dieser Einsicht verdankt sich auch die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (siehe BUNDmagazin 3/2025). Mit ihr gibt es seit 2024 einen neuen Hebel, um den Wasserhaushalt unserer Landschaft zu stärken. Die meisten heimischen vom Wasser geprägten Ökosysteme hat der Mensch bekanntlich stark verändert, degradiert oder ganz zerstört. Feuchtgebiete und Gewässer wieder in einen natürlicheren Zustand zu überführen, hat größte Bedeutung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen, Klima inklusive.

Ob und wie die Bundesregierung diesen Hebel zu nutzen gedenkt, ist noch unklar. Das Beteiligungsverfahren hat eben erst

begonnen und die unionsgeführten Agrarministerien drängen darauf, möglichst viele Vorgaben zu streichen. Der BUND setzt sich dafür ein, die neue Verordnung ehrgeizig umzusetzen.

RICHTLINIE ERNST NEHMEN

Bleibt zu hoffen, dass es ihr nicht ergeht wie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Im Jahr 2000 geschaffen, ist sie das wichtigste Gesetz der EU, um die Ressource Wasser nachhaltig und umweltverträglich zu nutzen. Sie verpflichtet alle Mitgliedstaaten, ihre Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu versetzen. Eine Verschlechterung ist verboten.

Trotz überaus großzügiger Befristung liegen die Ziele der Richtlinie in weiter Ferne (Nicht mal ein Zehntel der hiesigen Bäche und Flüsse ist in gutem Zustand.) Statt sie zu achten, sorgen die EU-Länder für immer neue Ausnahmen. Erst jüngst vereinbarten sie, dass die Grenzwerte für Schadstoffe wie PFAS oder Pestizide erst 2045 eingehalten werden müssen.

Die EU muss den Schutz des Wassers und der Gewässer über 2027 hinaus verbindlich regeln – und die Versäumnisse der Mitgliedstaaten stärker ahnden. Damit unsere Gewässer einen guten Zustand erreichen, müssen ihre Uferstreifen breit genug sein. Speziell die Flüsse brauchen wieder mehr Raum! Zudem fordert der BUND mehr Geld und Personal, um die Richtlinie endlich umzusetzen.

Wo Gesetze ins Leere laufen, ist Selbsthilfe angezeigt. Aktive des BUND Märkisch-Oderland und der

initiative »Save Oder Die« nutzten den internationalen Tag der Flüsse, um in der Oderaue Müll zu sammeln.

Wie

unser Land bewirtschaftet wird, ist eine entscheidende Größe, wenn es darum geht, den Wasserhaushalt zu schützen. Worauf kommt es dabei an?

DANIELA WANNEMACHER

leitet das Team Landnutzung des BUND.

Weltweit gerät der Wasserkreis lauf aus dem Gleichgewicht. Dies auch, weil Pestizide und Nährstoffe speziell aus der Landwirtschaft in unseren Gewässern immer häufiger die Grenzwerte überschreiten. Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, um Gewässer zu schützen, Höfe an das sich ändernde Klima anzupassen und den Wasserhaushalt wieder zu stabilisieren.

So gilt: Je mehr Wasser Böden aufnehmen und speichern, besser können sie längere zeiten wie auch starke Niederschläge puffern. Wichtig ist dafür, ihren Humusgehalt zu erhöhen und ihr Bodenleben zu fördern. Stichworte sind hier die organische Düngung und Einarbeitung von Pflanzenresten, die Durchwurzelung und Lockerung der Böden, der Einsatz von Zwischenfrüchten und eine möglichst durchgängige Bodendeckung, die zudem die Verdunstung verringert.

Best Practice: Gewässerreiche Wirtschaftsfläche des Ökohofs Brodowin in Brandenburg.

Mit zunehmender Hitze und längeren Trockenphasen werden sich künftig auch die Kulturen auf den Feldern ändern. Statt auf Bewässerung sollten die Betriebe auf mehr Anbauvielfalt setzen. So können sie ihr Einkommen sichern und Risiken streuen, auch wenn einzelne Kulturen wegen zu viel oder zu wenig Wasser ausfallen. In Brandenburg wird schon der Anbau von Hirse erprobt, und im Rheingraben ist Soja als Kultur etabliert.

Wasser in der Landschaft zu halten, gelingt mit dem, was zwischen den Feldern steht: Hecken und Gehölze schützen vor Erosion und Nährstoffaustrag. Als Inseln mit feucht-kühlem Mikroklima tragen sie zur Resilienz bei und sorgen für einen besseren Wasserhaushalt der Böden.

NEUE KULTUREN

Im Ökolandbau gehört all das zum Standard, auch verzichtet er auf Mineraldünger und Pestizide, welche das Bodenleben schädigen können. Wer ökologisch wirtschaftet, hat deshalb bei den extremen Wetterereignissen der vergangenen Jahre oft stabilere Erträge erzielt.

Auch am Gewässerrand haben Gehölzoder Blühstreifen eine wichtige Pufferfunktion. Aus ökologischer Perspektive müssen sie breit genug sein, um Fließgewässer, Teiche und Seen gegen den Eintrag von Nitrat, Phosphat oder Pestiziden zu schützen.

Wo Trinkwasser gefördert wird, unterstützen Wasserversorger Ökobetriebe, um Grund- und Oberflächenwasser zu entlasten, von »München Wasser« bis zum Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Viele Höfe legen schon Hecken und Blühstreifen an, entscheiden sich für den Ökolandbau und wirtschaften bodenschonend. Doch auch die Politik muss sich für den Schutz des Wassers engagieren. Die neue Bundesregierung aber hat die Gegenrichtung eingeschlagen:

Im Sommer nahm sie die Höfe aus der Pflicht, ihren Nährstoffeinsatz zu bilanzieren. Und jüngst kündigte Agrarminister Alois Rainer an, auch die Strategie zur Verringerung von Pestiziden auszusetzen. Hier fordert der BUND dringend den Kurs zu ändern.

Deutschlandweit nahm der BUND in diesem Sommer

Trinkwasserproben und testete sie auf Schadstoffe wie PFAS.

JANNA KUHLMANN ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Chemikalienpolitik.

Der Großteil unseres Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Doch das ist zunehmend belastet.

Auch Schadstoffe tragen dazu bei. Per und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe von über zehntausend ungemein beständigen Chemikalien. Das kleinste und mobilste Molekül dieser Ewigkeitschemikalien ist Trifluoracetat (TFA). Bei einer Stichprobe fand es der BUND 2024 sogar in mehr als jedem zweiten Mineralwasser. Um auf die Gefährdung des Trinkwassers durch PFAS hinzuweisen, trat der BUND jüngst mit politischen Akteuren in Kontakt, speziell aus dem neu zusammengesetzten Bundestag.

PROBEN GENOMMEN

Trinkwassertest in der Erfurter Altstadt mit dem abgeordneten Michael Hose (rechts).

in Klimaanlagen, die Müllverbrennung oder Pestizide. Auch fanden wir einige längst verbotene PFAS. Als Teil von Löschschäumen können sie noch Jahrzehnte nach einem Brand das Grundwasser belasten. Ein bedenkliches Ergebnis.

Aktive unserer Landesverbände oder auch Orts- und Kreisgruppen trafen sich über den Sommer mit Abgeordneten. Sie stellten dabei ihre Arbeit vor und nahmen Grund- oder Leitungswasserproben. Die mehr als 60 Proben wurden dann in einem Labor auf Dutzende PFAS- und weitere langlebige Schadstoffe getestet. So zeigte die Ortsgruppe Husum dem wasserpolitischen Sprecher der CDU im Bundestag, Leif Erik Bodin, ihren BUNDGarten und nahm dort mit ihm eine Probe Leitungswasser. Anschließend präsentierten wir ihm im Bundestag die Ergeb-

nisse des Tests und unsere Forderungen. Am Trinkwasserbrunnen auf dem Fischmarkt in Erfurt fand ein Treffen mit dem CDU-Abgeordneten Michael Hose statt. Proben nahmen wir auch mit Annika Klose (SPD) an einer Schwengelpumpe am Berliner Reichstagsufer sowie mit Andrea Lübcke (Grüne) am Rande einer Bürgerveranstaltung zu PFAS im brandenburgischen Zeuthen. Zudem trugen wir unser Anliegen in viele Wahlkreisbüros.

Unsere Auswertung ergab: 42 von den 46 Trinkwasserproben enthielten PFAS. Am häufigsten waren die kurzkettigen Stoffe TFA, Perfluorbutan-, -propan- und -butansulfonsäure. Sie stammen aus Kläranlagen und Industrieabwässern oder gelangten mit der Luft ins Wasser, über Kältemittel

Die gute Nachricht: Ab Januar gelten in Deutschland Grenzwerte für 20 PFAS im Trinkwasser. Nur eine Probe hat sie überschritten; der Wasserversorger vor Ort arbeitet mit Hochdruck an einer besseren Reinigung. Mehrfach über den Grenzwerten lagen unsere Grundwasserproben aus Berliner Schwengelpumpen. Das zunehmend verunreinigte Grundwasser aufzubereiten kostet die Trinkwasserversorger viel Geld. Die Verursacher werden nicht belangt.

Auch hierzulande werden PFAS in großen Mengen hergestellt, so in Leverkusen von Covestro, Bayer und Momentive, in Bad Wimpfen von Solvay, in Frankfurt am Main von Daikin und in Burgkirchen an der Alz von Dyneon, Archroma und W. L. Gore. Solvay immerhin kündigte an, ab 2026 kein TFA mehr herzustellen und in den Neckar zu leiten – ein Erfolg! Unklar bleibt, ob der Konzern nicht nur auf ein anderes PFASMolekül umsteigt. Der BUND fordert die ganze Stoffgruppe EU-weit zu verbieten.

www.bund.net/pfas

GRUNDWASSERSITUATION IN BAYERN

Grundwasser ist eine lebenswichtige Ressource, von der unsere Zukunft abhängt. Und sie wird in Bayern immer knapper!

RENATE GÖTZENBERGER

Stellvertretende Sprecherin des BN-Arbeitskreises Wasser

Die Klimakrise bringt immer häufiger Phasen von Hitze und Trockenheit mit sich. Dann steigt der Wasserverbrauch –nicht zuletzt in der Landwirtschaft. Gleichzeitig führen der Klimawandel und die Änderung der Landnutzung zu einer Abnahme der Grundwasserneubildung. Auch in einem regenreichen Land wie Deutschland drohen damit Wasserknappheit und Verteilungskonflikte. Seit Jahren ist die Grundwasserneubildung rückläufig: Von 2020 bis 2024 war sie in Bayern im Vergleich zu den Jahren 1971 bis 2000 in allen Regierungsbezirken geringer. 80 Prozent aller Grundwas-

sermessstellen in Süddeutschland weisen einen Rückgang der Messwerte auf! Gründe dafür sind die geringere Grundwasserneubildung, die Beschleunigung des Wasserabflusses durch die Landnutzung und anhaltend hoher Wasserverbrauch.

Der BUND Naturschutz fordert deshalb: Die Weichen für eine auch in Zukunft sichere Versorgung mit Trinkwasser müssen jetzt gestellt werden! Und das bedeutet nicht – so wie es derzeit die Bayerische Staatsregierung plant – dass auch die letzten noch nicht erschlossenen großen Trinkwasservorkommen erschlossen werden sollen. Es bedeutet auch nicht, Wasser aus der Bodenseeregion nach Nordbayern zu pumpen.

Schafft unsere Gesellschaft den Wertewandel von »immer mehr« zu »so viel, wie nötig«? Auch beim Wasserverbrauch ist weniger mehr. Wir können alle dazu beiden nötigen Wandel von einer ungezügelten Verbrauchsmentalizu einer Haltung des Maßes und der Rücksicht auf Natur und Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen voranzubringen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkel hängt davon ab.

BN-Empfehlungen zum Umgang mit Grundwasser

• Trinkwasser muss sparsam verwendet werden. Wassersparmaßnahmen sind in allen Nutzungsbereichen zu fördern und zu fordern: in Industrie und Gewerbe, in der Landwirtschaft und in den privaten Haushalten. Ein wirksames Mittel zur Steuerung des Wasserverbrauchs ist ein angemessenes Wasserentnahmeentgelt für alle Nutzungen.

• Wasserabhängige Ökosysteme dürfen durch Wasserentnahmen nicht beeinträchtigt werden.

• Alle Wasserentnahmen müssen erfasst werden. Übernutzungen von Grundwasserleitern sind zu verhindern.

• Lokale, dezentrale Wasserversorgungen sind zu fördern. Keine Ausweitung von Fernwasserversorgungen, da deren große punktuelle Wasserentnahmen oft Schäden am Ökosystem hervorrufen.

• Flächendeckender Grundwasserschutz und effektive Maßnahmen zur Sanierung belasteter Grundwasservorkommen.

• Kennzeichnung des virtuellen Wassers in Produkten, damit die Verbraucher*innen gezielt Produkte mit geringem Wasserverbrauch auswählen können.

Wir müssen heute die Weichen stellen, damit auch morgen unsere Brunnen nicht versiegen.

• Natürlicher Wasserrückhalt in den Böden und der Landschaft statt Wasserableitung durch Entwässerung.

PETER HIRMER

Sprecher des BN-Arbeitskreises Wasser

Eine Abgabe auf Wasserentnahmen ist aus zwei Gründen sinnvoll und dringend erforderlich. Für den Gewässerschutz und den Trinkwasserschutz sind bereits jetzt Geldmittel im großem Umfang erforderlich. Durch den Wassercent sollen die Verbaucher*innen verursachergerecht an der Finanzierung des Gewässerschutzes beteiligt werden. Der Wassercent könnte zudem eine wichtige Lenkungswirkung entfalten, wenn er denn entsprechend ausgestaltet wäre. Doch so, wie ihn das neue bayerische Gesetz vorsieht, kann er diese Anforderungen nicht erfüllen, denn: Wesentliche Nutzergruppen wie etwa Industrie, Handwerk und Energiegewinnung sollen beim Wassercent ausgenommen sein. Da pro Nutzer auch noch 5000 Kubikmeter Wasser zum Beispiel bei der landwirtschaftlichen Bewässerung abgabenfrei bleiben sollen, werden überwiegend nur Haushalte, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, über den Wasserpreis den Wassercent zahlen müssen.

Die Bayerische Staatsregierung plant die Einführung eines Wassercents in Bayern. Doch der Gesetzentwurf ist bürokratisch, ungerecht und für den Wasserschutz nicht ausreichend.

Der Bayerische Städtetag teilt diese Einschätzung. In einer Pressemitteilung vom Juli heißt es: »Das Schutzgut Wasser steht infolge des Klimawandels unter Stress, der Nutzungsdruck auf die knappen Wasserressourcen wird in Zeiten mit geringem Wasserdargebot steigen. Dies geht allerdings mit der im Gesetzentwurf nicht enthaltenen Messpflicht für Grundwasserentnahmen in größeren Mengen und den großzügigen Ausnahmeregelungen für Landwirtschaft und Betriebe nicht zusammen.«

Der BUND Naturschutz bewertet den Gesetzentwurf als völlig unzureichend und fordert, dass alle, die Wasser nutzen, auch ihren Beitrag zum Schutz des Wassers leisten. Insbesondere die Nutzung des wertvollen Tiefenwassers muss mit mindestens einem Wassereuro pro Kubikmeter noch wesentlich verteuert werden.

Für die Gewässerbewirtschaftung sind konkrete und zeitnahe Nutzungsdaten erforderlich. Die veränderten Wetterverhältnisse machen es erforderlich, die Wasser-

entnahmen auf einen ökologisch verträglichen Anteil des tatsächlich verfügbaren Wasserangebots zu beschränken. Deshalb braucht es auch manipulationssichere Aufzeichnungsgeräte, die Wassermengen festhalten und digital an die Behörden übermitteln. Bei der Verwendung des Wassercents ist darauf zu achten, dass zusätzliche Maßnahmen für den Gewässerschutz und die Gewässerökologie finanziert werden.

Für den BUND Naturschutz ergibt sich das Fazit: Der Wassercent wäre ein wichtiges Instrument für den Schutz des Wassers. Der Gesetzesentwurf der Bayerischen Staatsregierung ist jedoch für diesen Zweck völlig unzureichend und muss dringend nachgebessert werden.

Mehr Infos: Mit einem eigenen Konzept zum Wassercent zeigt der BN auf, wie eine Lösung aussehen würde:

Wo der »Baumeister Biber« arbeitet, wie hier im Naturschutzgebiet Spessartwiesen, wird mehr Wasser in der Landschaft zurückgehalten.

Der BUND Naturschutz setzt sich für einen guten Landschaftswasserhaushalt ein. Was verbirgt sich hinter dem langen Wort und warum ist er gerade in Zeiten der Klimakrise so wichtig?

Der Landschaftswasserhaushalt beschreibt, wie sich Wasser in der Natur und in unseren Kulturlandschaften verteilt, wie es sich bewegt und gespeichert wird. Gerade Letzteres, also die Fähigkeit zum Wasserrückhalt und zum Wasserspeichern, ist seit vielen Jahren vom Menschen mehr und mehr reduziert worden. Vor allem die massive Begradigung und Kanalisierung von Bächen und Flüssen, aber genauso auch das Trockenlegen von Mooren und Feuchtgebieten, hat dazu beigetragen. In jüngerer Vergangenheit kam die massive Versiegelung von Böden durch Gewerbe-, Wohn- und Straßenbau hinzu.

Die Folge: Es wird zu wenig Niederschlag in der Fläche gespeichert. Das kann zu Trockenheit, zu sinkenden Grundwasserspiegeln und – bei heftigen Niederschlägen – zu Hochwasser führen. Der BN engagiert sich hier, um Abhilfe zu schaffen, unter anderem durch Renaturierung von Fließgewässern, durch die Wiedervernässung von Mooren und den Kampf gegen Bodenversiegelung.

Ein wichtiger Partner in Sachen Wasserhaushalt ist übrigens der Biber. Er hat durch seine Bautätigkeit die einzigartige Fähigkeit, Bäche in ein Mosaik von vielen Lebensräumen zu verwandeln. Davon profitieren nicht nur Fauna und Flora, sondern auch wir Menschen, denn wo der Biber aktiv ist, wird bei Starkregen mehr Wasser in der Fläche zurückgehalten. Weil das aufgestaute Wasser langsam im Boden versickert, bildet sich mehr Grundwasser. Alle diese Maßnahmen kosten keinen Cent! Dort, wo Nutzung und Biberaktivität kollidieren, gibt es Beratung und Hilfe.

Mehr Infos dazu: www.bund-naturschutz.de/biber

Energiewende ja, aber mit guten naturschutzfachlichen Leitplanken – so lässt sich die Position des BN zu Erneuerbaren Energien zusammenfassen. Auch wenn der BUND Naturschutz von der Notwendigkeit von Energiespeichern überzeugt ist, hat der Verband gegen den geplanten Speicher bei Riedl im Landkreis Passau Klage eingereicht. Die Delegiertenversammlung hat mit großer Mehrheit den Klageweg befürwortet. Es gibt gute Gründe dafür: Das Kraftwerk würde in einem europaweit bedeutsamen Flora-Fauna-HabitatSchutzgebiet liegen und das Wasser direkt aus der Donau entnehmen. Ein sonst übliches Unterbecken ist nicht vorgesehen. Diese Nutzung und die damit verbundenen sehr rasch wechselnden Wasserstände, Druckunterschiede und Pumpprozesse würden viele aquatische Arten und Lebensräume bedrohen. Insbesondere die für die gesamte Donau bedeutende Fischfauna wäre durch den Verlust von Jungfisch-Lebensräumen und das Einsaugen stark gefährdet. Denn der Fischschutz an der Entnahmestelle des Wassers in der Donau ist völlig unzureichend. Aus Kostengründen soll ein bisher nicht in diesem Maßstab erprobtes Scheuchsystem eingesetzt werden, und die Rechenabstände sind viel zu groß.

Die Energiewende benötigt verschiedene Speicher. Pumpspeicher können hierzu einen Beitrag leisten. Im Fall des Pumpspeicherwerks Riedl aber sind konkret der falsche Standort in einem Schutzgebiet, die Nutzung eines Flussabschnittes als Unterbecken und der fragwürdige Fischschutz entscheidende Gründe für die Ablehnung des Vorhabens.

Daher hat der BUND Naturschutz Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Ob das Pumpspeicherkraftwerk jemals gebaut wird, ist jedoch wegen der gravierenden Umweltauswirals zweifelhaft.

Ein Pumpspeicherkraftwerk wie hier Hohen Warte in Thüringen ist immer mit Eingriffen in die Natur verbunden. Deshalb ist die Standortwahl entscheidend.

Im zeitigen Frühjahr mit violettem Blattaustrieb und gelbgrünen Blüten, später mit knallroten Fruchtständen, die im Winter lange am Strauch verbleiben – so ist der Rote Holunder ganzjährig auffallend.

IRMELA FISCHER

Die Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.

Der Rote Holunder (Sambucus racemosa), auch als Traubenholunder bekannt, spielt in Ökosystemen als Erstbesiedler von Kahlflächen eine wichtige Rolle. Er bereitet schnellwüchsig und mit leicht zersetzlichem Laub den Boden nach Windwurf oder Borkenkäferbefall für weitere Pionierarten und fördert die Wiederbewaldung.

Die Früchte dienen Raupen mehrerer Eulenfalter und Spanner, Schwebfliegenund Käferarten sowie über 40 Vogelarten und Kleinsäugern als Nahrung, auch den nicht körnerfressenden kleineren Singvögeln. Samenkerne werden von letzteren nicht zerstört und so verbreitet. Er ist sehr robust, ausschlagkräftig und frosthart, wächst auf sauren Böden und verträgt hohen Verbissdruck durchs Wild, jedoch weder Trockenheit noch Salz.

Rohe Früchte wurden schon in Antike und Mittelalter als Abführ- und Brechmittel, verarbeitet auch bei Erkältungen und Asthma genutzt. Der Tee aus getrockneten Blüten oder Beeren soll krampflösend, harn-, schweißtreibend, fiebersenkend und antioxidativ sein, Wurzeln helfen als Umschlag gegen Entzündungen und Warzen, und die Beerentinktur wird äußerlich bei Rheuma und Gelenkschmerzen eingesetzt.

Beim Verzehr ist Vorsicht geboten! Unsere Holunderarten enthalten das giftige Sambunigrin, das zwar durch Erhitzen unschädlich gemacht wird. Bei den harten Samenkernen des Roten Holunders funktioniert dies jedoch nicht zuverlässig, so dass diese restlos entfernt werden müssen. Abgekocht und ohne Samen ist er als Saft, Sirup und Gelee verwendbar, beson-

ders als Stärkungsmittel in der kalten Jahreszeit.

Die Kerne sind sehr ölhaltig; das Rote Holunderöl setzt sich beim Köcheln ab, kann abgeschöpft werden und wurde in der Volksmedizin vor allem äußerlich als Einreibung bei Hals- und Ohrenschmerzen, gegen Hautkrankheiten und Fieberblasen verwendet.

Ein Hinweis für Gärtner*innen: der schwere, süßliche Geruch vertreibt zuverlässig Wühlmäuse. Unsere Vorfahren haben mit Rotem Holunder ihr Kupfergeschirr geputzt.

Hollerbüsche, ob schwarz oder rot, galten lange als heilig. Als Schutzbaum, Bindeglied zwischen den Welten, gehörten sie an Haus und Hof. Welche Art verwendet wurde, war meist von Vorlieben und der Höhenlage bestimmt.

Moschuskrautgewächse mit Steinfrüchten (keine Beeren), auf stickstoffreichen Böden, auf Waldlichtungen, an Waldrändern und Gebüschen, außer im Tiefland häufig, weltweit mehr als 20 Arten, drei davon in Mitteleuropa:

• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): reich verzweigter Strauch oder bis 10 Meter hoher Baum, weißblütige Schirmrispen ab Mai, schwarz glänzende Früchte ab Ende August

• Roter Holunder (Sambucus racemosa): Trauben-, Berg- oder Hirsch-Holunder, schmale, stark gezähnte

Blätter, Blütenrispen aufrecht und kegelförmig, leuchtend rote Früchte bereits im Juli, wächst in kühleren, höheren Lagen in Mittel- und Süddeutschland bis auf 1800 Meter

• Zwergholunder (Sambucus ebulus): krautig, Stengel unverzweigt, großflächige Bestände, weiße, am Rand rosa Blüten, schwarze Früchte, in allen Pflanzenteilen giftig, im Mittelalter gegen Pferdekrankheiten, deshalb in der Nähe von Ritterburgen gepflanzt und heute noch dort zu finden

Projektabschluss »Quervernetzung Grünes Band« an den Brietzer Teichen bei Salzwedel.

GRÜNES BAND

Lebensräume verknüpfen und Insekten erforschen – zwei Schwerpunkte unseres diesjährigen Einsatzes am Grünen Band.

LIANA GEIDEZIS

leitet das Kompetenzzentrum Grünes Band des BUND.

Nach sechs Jahren haben wir das Projekt »Quervernetzung Grünes Band« erfolgreich abgeschlossen, mit unseren Partnern im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Damit stärken wir Deutschlands größten Biotopverbund entlang des einstigen Eisernen Vorhangs. Das Band wird zum Netz – ein wichtiges Ziel des BUND. Neu geschaffene ökologische Korridore und Trittsteine verbinden das Grüne Band mit der umliegenden Landschaft. Tiere können jetzt wandern und Pflanzen sich

ausbreiten, sei es die Dünen-Pelzbiene, die Waldbirkenmaus oder Arnika und Breitblättriges Knabenkraut. Gegen den bundesweiten Trend erhöhte sich der Bruterfolg von Kiebitz und Braunkehlchen. Wir konnten 110 Hektar wertvolle Biotope dauerhaft sichern und 700 Hektar Grünland für den Schutz von Wiesenvögeln verbessern. Dabei entstanden mehr als 55 Kleingewässer und zehn Kilometer verbindende Achsen zum Grünen Band.

WO LEBT WAS?

Mit der Erfassung der Artenvielfalt entlang der gesamten 1378 Kilometer wollen wir nun mehr über die Biodiversität im Grünen Band erfahren. Von der Ostsee bis

Werden Sie jetzt Patin oder Pate für das Grüne Band! Ab einer Spende von 5 Euro im Monat schützen Sie die Lebenslinie an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Ihr Weg zur Patenschaft: www.bund.net/patenschaften Svenja Klemm | +49 30 27586-429 | svenja.klemm@bund.net

In Deutschland diese Schwebfliege nur sehr selten entdeckt.

ins sächsisch-bayerische Vogtland untersuchen wir in einer breit angelegten Felderhebung die Insektenvielfalt, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz.

Erste Ergebnisse zeigen, dass vom Aussterben bedrohte Arten das Grüne Band als wichtigen Rückzugsort nutzen. So konnten wir die Schwebfliege Microdon miki nachweisen. Ihre Larven ernähren sich unter einer Art Tarnkappe von der Brut in Ameisennestern. Da die Schwebfliege vor allem feucht-kühle Habitate besiedelt, könnte das Grüne Band eine wichtige Funktion bei ihrer Verbreitung einnehmen – als Süd-Nord-Korridor in Zeiten des Klimawandels.

Die Erkenntnisse aus der Studie sollen den nötigen Schutz und die Entwicklung der wertvollen Lebensräume im Grünen Band untermauern. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die Nominierung des Grünen Bandes als UNESCO-Welterbe. Eine bundesweite Umfrage ergab: Fast zwei Drittel der Deutschen unterstützen die Idee einer solchen Welterbestätte.

Der BUND wird sich weiter speziell für einen durchgängigen Schutz des Grünen Bandes einsetzen.

Der Goldschakal lebt bereits seit zehn Jahren im Freistaat –weitgehend unbemerkt, weil er die Begegnung mit Menschen meidet. Nun mehren sich Berichte über das scheue Tier. Zeit, den Zuwanderer besser kennenzulernen.

Die Sommer in Europa werden heißer und die Winter sind weniger streng. Dadurch wandern Tiere bei uns ein, die früher hier keine geeigneten Lebensbedingungen vorfanden. Eines von ihnen ist der Goldschakal. Er breitet sich derzeit von seiner ursprünglichen Heimat in Südasien und Südosteuropa in Richtung Nordeuropa aus. Heute findet man ihn in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern.

In der Bundesrepublik wurde der Goldschakal erstmals 1997 nachgewiesen, in Bayern kam 2015 das erste bestätigte Tier bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aichach-Friedberg um. Seither hat es insgesamt 22 gesicherte Nachweise des Goldschakals im Freistaat gegeben.

Der erste Fortpflanzungserfolg in Deutschland wurde 2021 in Baden-Württemberg dokumentiert.

ÄHNLICH UND DOCH ANDERS

Der Goldschakal ist mit einer Schulterhöhe von etwa 50 Zentimetern größer als ein Fuchs (circa 40 Zentimeter) und deut-

lich kleiner als ein Wolf (circa 80 Zentimeter). Mit einem Körpergewicht von etwa 15 Kilogramm und einer Körperlänge von circa 105 Zentimetern zählt er zu den mittelgroßen Karnivoren. Oft wird er mit dem Fuchs verwechselt. So handelt es sich bei den allermeisten Goldschakalen, die den Behörden gemeldet werden, letztendlich um Füchse.

Das beste Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Tieren ist der Schwanz. Beim Fuchs ist er buschig und reicht bis auf den Boden. Der Goldschakal hat einen deutlich kürzeren und etwas glatteren Schwanz, dessen Spitze schwarz ist.

Was den Lebensraum anbelangt, ist der Goldschakal anpassungsfähig. Ursprünglich ist er in offenen und halboffenen Landschaften zuhause. Heute findet man ihn in den unterschiedlichsten Gegenden – von reich strukturierten Agrarlandschaften bis hin zu Feuchtgebieten. Bevorzugt werden warme, strukturreiche Lebensräume im Tiefland mit nur geringem Schneefall im Winter. Dichte Wälder be-

Wird häufig mit einem Fuchs oder Wolf verwechselt: der Goldschakal.

siedelt der Goldschakal nicht, ebenso wie intensiv bewirtschaftete Agrarflächen und Gebirge. Als dämmerungs- und nachtaktives Tier braucht er tagsüber ausreichend Deckung und Versteckmöglichkeiten.

Mit drei bis acht Quadratkilometern ist das Territorium eines Goldschakals deutlich kleiner als jenes von Wölfen (200 bis 250 Quadratkilometer). In seinem Revier

Art: Goldschakal (Canis aureus)

Ordnung: Raubtiere (Carnivora)

Familie: Hunde (Canidae)

Gattung: Wolfs- und Schakalartige (Canis)

Schutz: Geschützt laut FFH-Richtlinie Anhang V, besonders geschützt laut Bundesartenschutzverordnung und Bundesnaturschutzgesetz

Gefährdung: Lt. Internationaler Roter Liste ungefährdet

Der Goldschakal ist ein Neuzugang in unserer Fauna. Der BN-Wildtier-Experte Uwe Friedel erklärt, wie das Tier einzuordnen ist.

Natur+Umwelt: Herr Friedel, wird der Goldschakal bald fest zur heimischen Tierwelt in Bayern gehören?

Uwe Friedel: Das tut er bereits. Als heimisch werden ja Arten bezeichnet, die entweder immer schon da waren oder selbstständig einwandern, wie es beim Goldschakal der Fall ist.

Bedeutet das zugewanderte Tier eine Gefahr für unsere Ökosysteme?

Im Moment gibt es noch keine Hinweise, dass der Goldschakal in irgendeiner Weise ein Problem darstellen würde. Wobei man das bei einer Tierart, die noch in so geringer Anzahl vorkommt, auch nicht abschließend beurteilen kann.

Können sich die Reviere von Wolf und Goldschakal überschneiden?

Eigentlich nicht, denn der Wolf ist der wichtigste natürliche Feind des Goldschakals. Wo es ein Wolfrudel gibt, führt das fast immer dazu, dass die Goldschakale abwandern oder getötet werden.

lebt das Tier im Familienverbund und jagt kleine bis mittelgroße Säugetiere, auch kleine Huftiere kann es erbeuten. Außerdem stehen Vögel, Kriechtiere, Insekten, Aas und Früchte auf seinem Speiseplan. In manchen Gegenden ernährt sich der Goldschakal bis zu 40 Prozent vegetarisch.

Wird sich der Goldschakal schneller ausbreiten als der Wolf?

Das wissen wir nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Konkurrenz zum Wolf. Es ist auch schwierig, das zu bewerten, denn meiner Meinung nach werden Goldschakale auch oft übersehen, etwa weil sie mit Füchsen verwechselt werden. Bisher ist kein Nachwuchs in Bayern nachgewiesen. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis auch bei uns die ersten Welpen gesichtet werden.

Wie steht der BN zur Einwanderung des Goldschakals?

Der Goldschakal ist auf natürliche Weise eingewandert. Er gehört deshalb zu unserer Fauna und muss geschützt werden wie alle anderen heimischen Tierarten. Wir sehen auch wenig Konfliktpotenzial. Es kommt nur in Einzelfällen vor, dass Goldschakale Schafe, insbesondere Lämmer, reißen. Das ist zumindest der aktuelle Kenntnisstand.

Wie ordnen Sie den Angriff eines Goldschakals auf angeblich rund 100 Läm-

Goldschakale leben monogam und jagen einzeln oder auch gemeinsam. Wenn die Jungtiere selbstständig sind und sich eigene Reviere suchen, bleibt meist eines bei den Eltern, um bei der Aufzucht des nächsten Nachwuchses zu helfen.

Text und Interview: Heidi Tiefenthaler

mer auf Sylt ein? Inzwischen wurde ja eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Abschuss des Goldschakals erteilt.

Der BUND Schleswig-Holstein hat in diesem Fall dem Abschuss zugestimmt, aber auch klargemacht, dass die Ausnahmegenehmigung nicht als Blaupause für einen regelmäßigen Abschuss genutzt werden darf. Im beschriebenen Fall handelt es sich offensichtlich um ein Tier mit sehr untypischem Verhalten. Goldschakale fressen in der Regel sehr viel kleinere Beutetiere. Von ihnen geht deutlich weniger Gefahr für weidende Schafe und Ziegen aus als vom Wolf.

Was sagen Sie zum Vorstoß, den Goldschakal ins Jagdrecht aufzunehmen? Aus meiner Sicht ist das bei den aktuellen Beständen nicht notwendig. Ein Wildtier muss laut EU-Recht in einem günstigen Erhaltungszustand sein, bevor es bejagt werden darf. Davon sind wir beim Goldschakal meilenweit entfernt. Von daher hätte die Aufnahme ins bayerische Jagdrecht momentan überhaupt keine Relevanz.

Zum Weiterlesen

D. Derron-Hilfiker, J. Hatlauf, F. Böcker: Der Goldschakal: Ein Wildtier breitet sich in Europa aus. Haupt Verlag, 2025, 29,90 Euro

Das Sträßchen durchs Stippbachtal trennt die naturnahe Bachaue vom angrenzenden Wald.

Das Stippbachtal bei Herborn ist Teil der Hörre, einem weiten, kaum zerschnittenen Waldgebiet im Westen Hessens. Engagierte BUND-Aktive wollen nicht hinnehmen, dass hier jedes Jahr unzählige Tiere unter die Räder kommen.

Von Sinn im Dilltal begleitet ein schmaler, schon vor Jahrzehnten asphaltierter Weg den Stippbach hinauf in die Hörre. Er verbindet die Gemeinde mit den Dörfern Dreisbach und Kölschhausen. Weil das Sträßchen wenige Minuten Zeitersparnis verspricht, sind hier regelmäßig Autos unterwegs, statt auf der gut ausgebauten Straße östlich um das Waldgebiet herum. Diese Praxis fordert vor allem unter den Amphibien und Reptilien viele Opfer. Worum handelt es sich nun bei diesem einspurigen Weg? Um eine Straße, wie jene behaupten, die den Autos freie Fahrt gewähren wollen? Oder aber um einen Forstweg, der vor allem der Naherholung

dienen und im Sinne des Naturschutzes sein sollte, wie die Parnets meinen? Das ist bis heute ungeklärt.

IDYLLE MIT SCHATTENSEITE

An einem sonnigen Herbsttag wandern wir das idyllische Tal hinauf. Linkerhand steigt das Gelände steil an, bedeckt von einem artenreichen Perlgras-Buchenwald. Rechts begleitet uns der Stippbach, mit Hochstauden wie Wasserdost und Kohldistel, mit Gehölzen, Feuchtwiesen und einzelnen Teichen. Gabriele Parnet und ihr Sohn Martin wohnen im nahen Sinn. Seit Jahrzehnten kennen und lieben sie diesen Weg, genießen die Ruhe abseits

des dicht besiedelten Dilltals. Und freuen sich über die vielfältige Natur, die sie hier erleben können.

Wären bloß die Autos nicht. Zwölfmal in zwei Stunden müssen wir an diesem Vormittag zur Seite weichen, um eines passieren zu lassen. Das ist mindestens lästig, nicht selten auch gefährlich für Fußgänger und Radfahrerinnen. Denn manche der Ortskundigen sind mit hohem Tempo unterwegs. Noch fatalere Folgen hat der Autoverkehr aber für etliche Tierarten in dem geschützten Tal.

Belebt ist der Asphalt vor allem an regnerischen und milden Tagen, weiß Gabriele Parnet: In den vergangenen Wochen haben wir wieder viele überfahrene Kröten gefunden, dazu Salamander, Zauneidechsen, Ringelnattern und Blindschleichen.« Auch wir stoßen an diesem Tag auf die Überreste junger Erdkröten; besonders

Verlauf des Sträßchens (rot) durch das Vogelschutzgebiet »Hörre bei Herborn und Lemptal«.

Richtung Herborn

Vogelschutzgebiet

»Hörre«

Sinn

Stippbach

traurig der Anblick eines noch lebenden Tiers, das seine Augen eingebüßt hatte, wohl durch den Unterdruck, der sich unter schnell fahrenden Autos bildet. Zudem kamen auf dem Sträßchen schon zwei Wildkatzen und ein Rotmilan zu Tode. Auf den sechs Kilometern, die der Weg durchs Stippbachtal verläuft, fallen jedes Jahr Tausende Tiere dem Verkehr zum Opfer. Kein Wunder bei dem Naturreichtum des Tals. So hat Martin Parnet schon bis zu 60 Feuersalamander auf dem Weg gezählt und 240 Larven im Bach. Neben Erdkröten und Grasfröschen sind auch Berg- und Teichmolche hier heimisch. Die Böschung auf der Hangseite ist dagegen voller Zauneidechsen. Martin Parnet vermutet, dass sie zur Eiablage das Sträßchen überqueren, weil unter den Opfern viele trächtige Weibchen sind.

TEILSPERRUNG, ABER …

Wie kann der massenhafte Tod beendet werden? Schon bisher konnte sich der BUND an die Naturschutzbehörde wenden, wenn er mitbekam, dass die Amphibienwanderung ihrem Höhepunkt entgegengeht. (In Zukunft will man auch amtlicherseits darauf achten.) Dann wurde der Weg

Dreisbach

Kölschhausen

für ein paar Wochen gesperrt. Doch mehr als einmal im Jahr mag man dies den Autofahrer*innen nicht zumuten. Wandern Kröten, Frösche und Molche in mehreren Schüben, haben sie Pech gehabt.

Ansonsten gilt, was die Gemeinden Sinn und Ehringshausen (zuständig für Dreisbach und Kölschhausen) im Juli nach jahrelanger Diskussion vereinbart haben: Werktags von 6 bis 20 Uhr darf der Weg mit dem Auto befahren werden, sonst nicht. Freien Zugang haben nur die Land- und Forstwirtschaft. Zweieinhalb Monate dauerte es, bis entsprechende Schilder auf diese Regelung hinwiesen, ärgert sich Gabriele Parnet.

»Weit schlimmer ist jedoch: Die meisten halten sich einfach nicht daran!« Denn kontrolliert wird der Autoverkehr hier nicht, und das ist auch in Zukunft kaum zu erwarten. Wirksam ausschließen könnte ihn nur eine Schranke. Auf Sinner Seite hat man das bereits versucht. Mit dem Resultat, dass die Schranke abgeflext und in einen nahen Teich geworfen wurde. So geht das Sterben im Stippbachtal weiter – gut dokumentiert von Gabriele

Zauneidechsen werden oft überfahren: Männchen an der Straßenböschung.

Häufige Verkehrsopfer: Feuersalamander kommen nur langsam voran. Wenn sie dann noch in die Fänge einer liebestollen Erdkröte geraten

und Martin Parnet. Abfinden will sich die BUND-Ortsgruppe damit nicht. Ihre Forderung bleibt, das für die Naherholung und Natur so wertvolle Tal besser zu schützen. Damit mehr Feuersalamander, Erdkröten und Zauneidechsen überleben und vielleicht der Schwarzstorch zurückkehrt, der hier schon gebrütet hat. Und damit Jung und Alt vom Weg aus ganz entspannt die herrliche Umgebung genießen können. Also werden sie mithilfe ihrer Orts- und Kreisgruppe weiter über die unhaltbare Situation informieren, Politik und Medien aufklären und zu Exkursionen in das Tal einladen. Und sie werden versuchen zu beweisen, dass der Weg nie zur Straße gewidmet wurde, wie Gabriele Parnet vermutet. Das nämlich wäre ein starkes Argument, das Stippbachtal doch noch autofrei zu bekommen.

Severin Zillich

Übrigens wertet der BUND rund um das Stippbachtal in der Hörre gezielt die Lebensräume der Wildkatze auf, im Rahmen seines Projektes »Wildkatzenwälder von morgen«: www.bund.net/wildkatzenwaelder

heißen so, weil ihre hübsch gefleckte Oberseite eine Doppelreihe von Dornen trägt. Die Weibchen werden über einen Meter lang und erst mit acht Jahren geschlechtsreif. Leere Kapseln ihrer Eier finden sich bisweilen auch an der deutschen Nordseeküste.

Noch vor einhundert Jahren kamen Nagelrochen im Wattenmeer sehr häufig vor. In dieser Kinderstube rottete die Fischerei sie schon etwa 1980 aus. Ein wichtiger Lebensraum blieb die Doggerbank im Zentrum der Nordsee. Doch auch hier sind die Rochen heute sehr selten, die meisten sterben als Beifang in Grundschleppnetzen. Der BUND kämpft für ein Verbot dieser Netze zumindest in Schutzgebieten und für ausgedehnte fischereifreie Zonen im Weltnaturerbe Wattenmeer.

Igel gesehen? Schnell ein Foto machen und den stacheligen Gesellen per App melden.

Verantwortlich für BN-Mitmachprojekte

Seit Oktober 2024 läuft die Igel-Challenge von Pro Igel e.V. und dem BUND Naturschutz. Ziel ist es, mehr über die Bestände und das Verhalten der Tiere zu erfahren. Und die Bereitschaft mitzumachen ist groß: Bereits 7097 Meldungen mit 8090 Igeln gingen bis Ende September 2025 ein.

Etwa 13 Prozent der Meldungen betrafen tote Tiere, die meisten davon Verkehrsunfälle. Rund 150 kranke oder verletzte Igel wurden gemeldet. Die Mehrzahl der Beobachtungen stammt aus Gärten – ein Hinweis darauf, wie eng das Leben der Igel mit unseren Siedlungen verbunden ist. Alle Daten fließen zusätzlich in eine internationale Forschungsdatenbank und tragen so weit über Bayern hinaus zum Schutz der Artenvielfalt bei.

Damit Igel durch unsere Siedlungen wandern können, brauchen sie Durchgänge in Zäunen, Laubhaufen zum Verstecken und blühende Gärten mit Insekten. Motorsensen und Mähroboter sind dagegen eine große Gefahr. Schon kleine Ver-