03 / 25

Ratgeber: Was tun bei Trockenheit?

Aktuell: PFAS verbieten, Sackgasse Erdgas

MEHR NATUR WAGEN

Das neue EU-Renaturierungsgesetz

03 / 25

Ratgeber: Was tun bei Trockenheit?

Aktuell: PFAS verbieten, Sackgasse Erdgas

Das neue EU-Renaturierungsgesetz

Sich schlängelnde Flüsse, naturnahe Gewässer, Auwälder, nasse Moore. Als Rückhalteräume schützen solche Landschaften vor Hochwasser. Zugleich dienen sie als Wasserspeicher für Trockenzeiten.

Tier- und Pflanzenarten mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen finden hier Nahrung, Unterschlupf und Platz zum Leben. Hier kommen der Schutz von Natur und Menschen zusammen.

Mit Ihrer Hilfe schützen wir unsere Lebensgrundlage Wasser!

Bitte spenden Sie für Flächenankauf

SPENDENKONTO BUND NATURSCHUTZ

IBAN: DE24 7002 0500 9300 0005 00

Renaturierung Aufklärung

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Mitgliedsnummer mit an. Dies hilft uns Verwaltungskosten zu sparen. Bei Spenden über 300 Euro erhalten Sie eine Spendenquittung. Für Zuwendungen bis 300 Euro gilt der Bankbeleg als Nachweis für das Finanzamt.

Oder nutzen Sie unser Onlineformular unter: www.bund-naturschutz.de/spende-gegen-wasserkrise

AKTUELLES

4/5 Aktuelle Meldungen

6 Kommentar

7 Gerettete Landschaft

8/9 Aktuelle Meldungen aus Bayern

10 Rappenalpbach

11 Gipsabbau gefährdet Trinkwasser

12 PFAS aktuell

13 Sackgasse Erdgas

TITELTHEMA

14 Mehr Natur wagen

15/16 Ein Meilenstein

17 Wälder + Wildnis

18 Moore

19 Offenland

20/21 BUND aktiv

NATUR IM PORTRÄT

22 Pflanzenporträt Gelber Enzian

23 40 Jahre Hutanger-Projekt

24 Neues Forschungsprojekt am Grünen Band

25 Weidetiere schützen, aber wie?

26 Lieben wir die Alpen zu Tode?

27 Wasser: zu viel oder zu wenig

28/29 Schutz für gefährdete Arten

30/31 Bedroht: Ästiger Stachelbart

AKTION

32 Petition Meeresschutz + Klima-Aktion

MOBILITÄT

33 Die Bahn der Zukunft

34/35 INTERNATIONALES

URLAUB & FREIZEIT

36 Wanderung im Pfreimdtal

37 Reise: Sardinien

BN AKTIV + NAH

38 Serie: BN-Grundstücke

39 Editorial des Vorstands

40/41 Trauer um Hubert Weinzierl

42/43 Delegiertenversammlung 2025

44-46 Meldungen

47 Umweltbildung

48 BUND-Sommerabend

49 Jubiläen

50 Porträt Klaus-Peter Murawski

51-57 Regionalseiten

58/59 Junge Seite

SERVICE

60 Ratgeber

Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.

62 Leserbriefe

63 Medien und Reisen

66 Kontakte/Impressum

dieser Sommer hatte sowohl Hitze und Trockenheit als auch starke Regenfälle in petto. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht mit Wehmut an Sommerwochen mit stabilen Hochdruckgebieten und angenehmen Temperaturen.

Doch die Klimakrise macht aus extremen Wetterverhältnissen den neuen »Normal«Zustand. Hitze, lange Trockenperioden und Starkregen sind für Tiere und Pflanzen ebenso gefährlich wie für uns Menschen.

Natürlicher Hochwasserschutz ist deshalb mehr denn je das Gebot der Stunde, denn wenn Niederschläge besser versickern und langsamer ablaufen, landet der Starkregen nicht gleich in den großen Flüssen –und unseren Kellern.

Die Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Solche Maßnahmen sind ein Bestandteil des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur. Lesen Sie dazu mehr in unserem Schwerpunkt ab Seite 14.

Dass dieses Gesetz bei uns Früchte trägt, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung. Unser Bundesverband wird in der laufenden Legislaturperiode immer wieder darauf hinweisen.

Luise Frank

Wie kann ich mich in einer Zeit wachsender Polarisierung und Verunsicherung souverän für Umwelt und Natur einsetzen? Was hilft mir, in kritischen Situationen Haltung zu wahren, handlungsfähig und dialogbereit zu bleiben?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der BUND im Rahmen des zweijährigen Projektes »Kompetenzen für den Wandel«, gefördert vom Umweltbundesamt. In Kooperation mit dem NABU entsteht eine digitale Kursreihe, die Interessierten und Aktiven helfen soll, mit populistischen Strategien und schwierigen Gesprächssituationen umzugehen.

In alltagsnahen Szenarien können Sie Ihr Wissen erweitern und Handlungsspielräume für die Arbeit vor Ort ausloten –um auch in stürmischen Zeiten weiter Kraft und Motivation für Ihr Engagement zu finden. Schauen Sie am besten regelmäßig vorbei, um keines unserer Angebote zu verpassen!

Vielseitig einsetzbar: die »Smüster Elw« bei der

Seit einem Jahr können die Gäste des BUND-Besucherzentrums Burg Lenzen die Elbe nun vom Wasser aus entdecken. Ein Solarboot bietet einzigartige Naturerlebnisse und lädt zum Austausch ein.

Die kostenfreien Kurse sind als Teil der neuen digitalen Lernwelt der BUNDAkademie ab sofort verfügbar unter: www.bund.net/lernwelt

Fast geräuschlos gleitet die »Smüster Elw« durch die Auenlandschaft des Biosphärenreservates. Gebaut im nahen Havelberg, wird das Boot ausschließlich über Solarpaneele und zwei Elektromotoren betrieben. Das Team von Burg Lenzen hat dafür ein abwechslungsreiches Programm entwickelt. Dazu gehört Naturkundliches wie das »Birdwatching am Grünen Band« mit BUND-Experte Dieter Leupold. Oder Touren mit Martin Bar telt, der die Elbe schon in siebter Generation befischt. Zum Angebot zählen auch musikalisch begleitetes Yoga, Singen mit einem erfahrenen Chorleiter

oder die Krimifahrt »Mord auf der Elbe«, die einigen Nervenkitzel verspricht.

Wofür auch immer Sie sich bei einem Besuch in Lenzen entscheiden: Jede Tour mit dem Solarboot bringt Ihnen die Besonderheiten der Flusslandschaft Elbe näher. »Dieses Boot ist eine echte Bereicherung für unser Zentrum«, so dessen Leiterin Bettina Kühnast. »Ein großer Dank an die Deutsche Postcode Lotterie und die BUNDstiftung, die uns hierbei wesentlich unterstützt haben.«

www.burg-lenzen.de

»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.

Renaissance der Tram: Ob Lüttich, Erlangen, Paris oder Dujiangyan –immer mehr Städte entdecken die Straßenbahn als Transportmittel (wieder). Und das aus gutem Grund. Denn die Tram bietet viele Vorteile: Ihre Klimabilanz ist meist besser als die von Linienbussen, selbst wenn diese elektrisch fahren. Hat sie eine eigene Trasse, ist sie schneller am Ziel als Busse, die zur Stoßzeit oft im Stau stecken. Und der Streckenbau ist zehnfach günstiger als bei der UBahn. Kein öffentliches Verkehrsmittel ist daher geeigneter, um Städte vom Autoverkehr zu entlasten.

Energiewende in Uruguay: In nur wenigen Jahren hat Uruguay seine Stromproduktion fast vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt. Möglich wurde das, weil der südamerikanische Staat und Privatleute von 2010 bis 2020 rund sieben Milliarden US-Dollar in die Erneuerbaren investierten, etwa 15 Prozent des damaligen Bruttoinlandsproduktes. Ausschreibungen, Steueranreize und Einspeisetarife machten den Zubau attraktiv. Zudem unterstützten die Vereinten Nationen und die Weltbank den Wandel. Deutschland gibt derzeit gerade einmal zwei Prozent seines BIP für den Umweltschutz (insgesamt) aus.

otoF : M B r eitfeld

Neue Pflanzenart beschrieben: Ein für den BUND schon Jahrzehnte ehrenamtlich Aktiver hat im Grünen Band eine bis dato gänzlich unbekannte Pflanzenart entdeckt. Der Augentrost »Euphrasia findeisii« ist nach seinem Entdecker benannt: Thomas Findeis arbeitet hauptberuflich an der Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises. Wie weit das kleine Sommerwurzgewächs außerhalb seines Fundortes im Naturschutzgebiet »Fuchspöhl« verbreitet ist, muss nun die weitere Forschung zeigen.

Wildkatze in Schleswig-Holstein? Erstmals seit Jahrhunderten wurde hier offenbar eine Europäische Wildkatze nachgewiesen. Sie tappte am 22. März im Kreis Herzogtum Lauenburg in eine Wildkamera des Landesamtes für Umwelt. Auf dem Bild ist der typisch buschige, schwarz geringelte Schwanz gut zu erkennen. Noch steht der genetische Nachweis aus. Auch ist unklar, ob das Tier hier (etwas abseits der Verbreitungsgrenze in der Lüneburger Heide) dauerhaft vorkommt oder nur auf Wanderschaft war. Das will der BUND nun mit den bewährten Lockstöcken herausfinden.

Mitglieder

Halbe Million Mitglieder: Pünktlich zu seinem runden Geburtstag hat die Mitgliederzahl des BUND eine neue Höchstmarke erreicht: Mehr als 500 000 Menschen unterstützen uns nun mit ihrer Mitgliedschaft. Ein großes Dankeschön an all jene, die dazu beigetragen haben! Herzlich willkommen, alle neuen Mitglieder! Und ein spezieller Dank an die vielen ehren- und hauptamtlich Aktiven, die daran mitwirken, dass der BUND weiterhin wächst und damit seinen Anliegen noch zusätzliches Gewicht verleihen kann.

www.bund-naturschutz.de/ mitglied

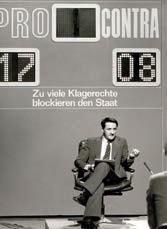

KOMMENTAR

OLAF BANDT

ist der Vorsitzende des BUND.

Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen.

In Schlüsselressorts scheint sie sich mehr der Vergangenheit als der Zukunft zu verschreiben. Was heißt das für uns?

Vor einigen Wochen saß ich erstmals Carsten Schneider gegenüber, dem neuen Bundesumweltminister. Es war ein offenes, konzentriertes Gespräch. Schneider machte deutlich, dass ihm der Naturschutz nicht nur politisch, sondern auch persönlich wichtig ist. Und er sagte einen Satz, der mir im Ohr geblieben ist: »Wir müssen unsere Erfolge auch feiern.« Da stimme ich ihm zu. Denn wir haben viel erreicht, gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit Bündnispartnern und engagierten Menschen überall im Land. Wir haben Auen renaturiert, wertvolle Natur unter Schutz gestellt, gegen klimaschädliche Gesetze geklagt – und nicht selten gewonnen. Veränderung ist also möglich. Das ist ein Fundament für Hoffnung, gerade in Zeiten, in denen so vieles infrage steht.

Gleichzeitig hat Carsten Schneider uns gebeten, Lösungskorridore zu entwickeln, die mehrheitsfähig sind und konkrete Wege für mehr Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aufzeigen. Das ist ein wichtiger Impuls. Denn machen wir uns nichts vor: Die politische Großwetterlage ist rau. In der schwarz-roten Bundesregierung gibt es Ministerien, die den Umwelt- und Klimaschutz ganz offen ausbremsen. Und die nicht einmal mehr den Dialog suchen.

Statt die Landwirtschaft endlich naturverträglicher zu gestalten, hat etwa das Agrarministerium gerade den Höfen erlassen, genau zu dokumentieren, wie viel sie gedüngt haben – gegen allen Rat der Wissenschaft. Was uns als Bürokratieabbau verkauft wird, untergräbt in Wahrheit wichtige Umweltstandards. Statt klare Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen, erzählt uns die zuständige Wirtschaftsministerin weiter das Märchen vom Erdgas als einer Brückentechnologie. Und beim

Verkehr? Da wird einmal mehr »Beschleunigung« zum Mantra. Allerdings nicht beim Klimaschutz, sondern beim Asphaltieren. Öffentliche Beteiligung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Klagerechte geraten unter Druck.

Doch wir dürfen das Feld nicht jenen Kräften überlassen, die den Rückwärtsgang einlegen. Der BUND ist nicht dazu da, zuzuschauen. Wir sind dazu da, einzugreifen. Kürzlich haben wir mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft für mehr Natur- und Umweltschutz auf dem Acker protestiert, bei der Agrarministerkonferenz in Berlin. Einmal mehr wollten die Medien hören, was wir zu sagen haben. Ihr Interesse konnten wir bedienen. Unsere Stärke liegt im Zusammenspiel: von Hauptund Ehrenamt, von Bundesverband und Landesverbänden, von Protest und Projektarbeit.

Wir wissen, was getan werden muss. Und wir wissen, wie: durch kluge, fundierte, demokratisch verwurzelte Arbeit. Durch neue und bewährte Allianzen mit der Wissenschaft, der engagierten Zivilgesellschaft. Und durch Projekte, die zeigen, dass eine andere Politik möglich ist. Die großen Naturschutzprojekte des BUND sind solche Leuchttürme.

Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Erfolge zu sein. Aber wir haben auch Grund, mehr zu fordern – von der Politik, der Gesellschaft, von uns selbst. Es geht nicht nur um neue Gesetze oder Förderprogramme. Es geht um eine Haltung: Umwelt- und Naturschutz dürfen nicht zur Verhandlungsmasse werden. Nicht jetzt. Nicht in dieser Zeit.

Nördlich von Nürnberg liegt der Tennenloher Forst, das größte Naturschutzgebiet in Mittelfranken. Auf fast zehn Quadratkilometern dehnt sich ein artenreiches Mosaik magerer Kiefernwälder und weiter Sandflächen aus. Das ehemalige Militärgelände beherbergt Silbergrasfluren, Heiden und Borstgrasrasen.

Diese unter Schutz zu stellen, hatte der BUND in Bayern vor 30 Jahren erfolgreich gefordert. Heute halten Ziegen und PrzewalskiPferde die Lebensräume offen. Besonders intensiv kümmert sich die BUND-Kreisgruppe Erlangen um die wertvolle Flugsanddüne Weißensee.

Mit einer Protestaktion machte das Bündnis »Rettet die Berge« auf Missstände im geplanten »Modernisierungsgesetz« aufmerksam.

Das Ende Juli beschlossene »Dritte Modernisierungsgesetz« der Bayerischen Staatsregierung wird als »Bürokratieabbau« verkauft, dabei bedeutet es einen immensen Rückschritt für den Naturschutz und drastische Einschränkung im Mitspracherecht.

Das Bündnis »Rettet die Berge« hat im Juni vor der Bayerischen Staatskanzlei mit einer Protestaktion und noch einmal mit einer Aktion auf dem Münchner Marienplatz im Juli lautstark Stellung bezogen gegen die Pläne der Söder-Regierung. Gerade auf die Alpen würde sich das Gesetz negativ auswirken. So wäre für die meisten Seilbahnen keine Umweltverträg-

München will sich für Olympia bewerben und verspricht nachhaltige Spiele mit wenig Aufwand und Kosten. Der BN erinnert an schlimme Erfahrungen anderer Olympia-Städte und einseitige Verträge zugunsten des IOC.

Olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder auch 2044 in München wurden dabei als innovativ, nachhaltig, günstig, Stadt und Umwelt schonend und auch sonst in

lichkeitsprüfung mehr notwendig. Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte des BUND Naturschutz, erklärte dazu: »Der Schutz von Natur, Umwelt und Klima ist mehr denn je eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Die Instrumente dafür – wie etwa Umweltverträglichkeitsprüfungen – sichern unser aller Lebensgrundlagen und gute und zukunftsfähige Planungen auch für die Wirtschaft. Wer meint, dass das unmodern ist, hat die tatsächlichen Herausforderungen unserer Zeit nicht ansatzweise verstanden: Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Schutz!«

jeder Hinsicht positiv angepriesen. Der BN ist sehr skeptisch und spricht sich gegen eine Olympia-Bewerbung aus, die zu einem extrem teuren Bauprogramm, noch mehr Verkehr und noch mehr Flächenverbrauch führen würde.

»Natürlich können die Landeshauptstadt und der Freistaat vor dem Bürgerentscheid im Herbst wohlklingende Konzepte schreiben«, erläutert Christian Hierneis, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe München. »Aber die interessieren das Internationale Olympische Komitee nicht. Das IOC hat rein profitorientierte Vorstellungen.«

Im Mai beschloss die Bayerische Staatsregierung ein Verbot von Steuern auf Einwegverpackungen für Essen und Getränke »to go«. Der BUND Naturschutz und viele Andere kritisieren das Verbot, so auch der Bayerische Städtetag. Dessen Geschäftsführer Bernd Buckenhofer nennt das Verbot einen Eingriff in die kommunale Finanzhoheit. Er betont: »Es geht den Städten nicht um Bürokratie oder Einnahmenmehrung, sondern darum, einen Anreiz zur Müllvermeidung schaffen zu können. Weggeworfene, schmutzige Pizza-Kartons, Sushi-Verpa-

ckungen und Kaffee-Becher sind ein Ärgernis für die Menschen in unseren Städten und verursachen steigende Kosten für die Kommunen.« Eine Steuer auf To-GoEinwegverpackungen könne Bestandteil eines kommunalen Abfallvermeidungskonzepts sein.

Die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg hat mit einer solchen Steuer gute Erfahrungen gemacht. Auch der BUND Naturschutz kritisiert das Verbot als nicht nachhaltig. Es führt zu einer weiter anschwellenden Verpackungsflut. Die Kosten für Straßenreinigung und Entsorgung zahlen letztlich alle Bürger*innen mit ihren Steuergeldern, die Gewinne streichen Fastfood-Unternehmen ein.

www.facebook.com/bundnaturschutz www.instagram.com/bundnaturschutz

bsky.app/profile/bundnaturschutz.bsky.social www.youtube.com/@bundnaturschutz

Bundesländer und Kommunen klagen über knappe Finanzmittel. Doch am falschen Ende zu sparen, wie es derzeit die Bayerische Staatsregierung plant, wird sich langfristig nicht auszahlen.

ben für die LNPR-Gelder hat die Staatsre gierung Zweifel geweckt, ob ihre eigenen Ziele und die vielen daran beteiligten Menschen ihr noch wichtig sind«, so Bea te Rutkowski, stellvertretende BN-Vorsit zende. Viele Naturschutzmaßnahmen konnten nur noch in deutlich geringerem Umfang durchgeführt werden. »Dass das Umweltministerium darüber hinaus Kürzungen für den Doppelhaushalt 2026/27 angekündigt hat, geht in die falsche Richtung. Um das Artensterben zu stoppen, brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Naturschutz«, so Rutkowski.

Auch im Bereich Umweltbildung wurden Fördermaßnahmen zusammengestrichen. Betroffen sind sowohl einzelne Projekte als auch die bayerischen Umweltstationen. Auch hier engagiert sich der

Im Doppelhaushalt 2026/2027 plant die CSU/FW-geführte bayerische Regierung, in mehreren Bereichen den Rotstift anzusetzen. Ein Beispiel: die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie (LNPR). Sie ist eine zentrale Säule der Naturschutzförderung des bayerischen Umweltministeriums. LNPR-Gelder ermöglichen die Durchührung vieler Naturschutzmaßnahmen zum Beispiel von Umweltverbänden wie dem BN, von Landwirt*innen oder den Landschaftspflegeverbänden. »Mit dem völlig überraschenden Ausgabenstopp Anfang des Jahres und neuen SparvorgaWer

BN seit vielen Jahren, um Menschen Wissen über die Natur zu vermitteln. Gerade Ehrenamtliche in den Kreis- und Ortsgruppen sind mit Begeisterung und Herzblut in der Umweltbildung aktiv. Dementsprechend groß ist die Bestürzung.

Der BUND Naturschutz ist deshalb –gemeinsam mit anderen Verbänden und Einrichtungen – mit Politiker*innen im Gespräch und leistet Überzeugungsarbeit.

UMWELTVERGEHEN

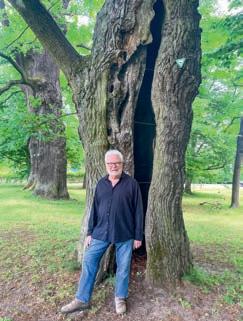

Vor fast drei Jahren deckten BN-Aktive einen Umweltskandal am Rappenalpbach auf. Passiert ist seitdem viel zu wenig. Der BN erwägt nun eine Klage.

Es ist einer der schlimmsten Naturskandale der vergangenen Jahre: Im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen wurde der naturnahe Rappenalpbach durch Bauarbeiten zerstört. Der einstige Wildbach ist einem ausgebaggerten Kanal gewichen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, 2023 und 2024 gab es Gerichtsverfahren. Doch die bisherigen Renaturierungsmaßnahmen sind viel zu gering!

Die Fachleute des BUND Naturschutz trauten ihren Augen kaum, als sie das Ausmaß der Zerstörung sahen: Der Rappenalpbach war im Herbst 2022 auf einer Länge von 1,5 Kilometern ausgebaggert, tiefer gelegt, begradigt und kanalisiert worden. Bei den Arbeiten wurde die Bachsohle aufgerissen, sodass das Wasser anfangs im Erdreich versickerte. Seitlich des Baches wurden meterhohe Kiesdäm-

Juni 2025: Eine BN-Aktive aus der Kreisgruppe Oberallgäu nimmt den traurigen Zustand des Rappenalpbachs drei Jahre nach dem Umweltskandal in Augenschein.

me aufgeschüttet, sodass die Auen vom Gewässer abgeschnitten wurden. Das übrige Steinmaterial wurde links und rechts des Baches auf bis zu zehn Metern Breite einplaniert.

Der BN hatte im November 2022 bei der Regierung von Schwaben und dem Landratsamt Oberallgäu einen Antrag auf Sanierung nach Umweltschadengesetz gestellt. Eine erste Primärsanierung hat im Sommer 2023 stattgefunden. Seitdem geht nichts mehr voran.

Nach Ansicht des BUND Naturschutz ist die Sanierung des Baches bei weitem noch nicht abgeschlossen. Von den rund 9 Hektar des Geländes, die eigentlich zum Lebensraumtyp alpines Fließgewässer

gehören, erfüllen erhebliche Anteile bis heute nicht wieder diese Funktion. Im Gegenteil: Die Dämme sind teils noch vorhanden und wachsen zu, die Situation verfestigt sich. Die Kosten für eine weitere Sanierung müssten sich Landratsamt und Alpgenossenschaft teilen. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs vor dem Verwaltungsgericht Augsburg.

Es bleibt also noch viel zu tun, um im Bachbett wieder in der ehemals vorhandenen Breite die für einen alpinen Wildbach typische Dynamik möglich zu machen. Die noch vorhandenen Deiche müssen beseitigt werden. Geschieht dies nicht, ist zu befürchten, dass der obere Flachbereich mittelfristig zuwächst und eine Weidelandgewinnung stattfindet. Der BN vermutet, dass die Alpgenossenschaft unter dem Deckmantel der Beseitigung von Hochwasserschäden eine solche illegale Vergrößerung der Weidefläche erreichen wollte.

Für die bisher schon entstandenen Umweltschäden wurde noch gar kein Ausgleich durchgeführt, obwohl das Umweltschadensgesetz das explizit vorsieht. Auch das muss noch passieren! Als Bereich dafür bieten sich ehemalige Umlagerungsflächen im nördlichen Teil des Eingriffsgebietes an, die schon vor einigen Jahren durch einen Damm abgeschnitten wurden.

Der BUND Naturschutz wird in Sachen Rappenalpbach nicht locker lassen und gegebenenfalls auch klagen, um die Behörden zum Handeln zu zwingen. Wir bleiben dran!

Mehr Infos www.bund-naturschutz.de/alpen/ rappenalptal

Ein Bergwerk unter dem Trinkwasserreservoir? Der BN lehnt ein solches Risikoprojekt (hier ein Symbolfoto) entschieden ab!

JETZT UNTERSCHREIBEN:

Ein bayernweit bedeutsamer Präzedenzfall droht: Der Baustoff-Hersteller Knauf plant in Franken das größte Gipsbergwerk Deutschlands –direkt im größten Trinkwasser-Einzugsgebiet der Stadt Würzburg.

Die »Zeller Quellen« versorgen rund die Hälfte der Würzburger Bevölkerung mit Trinkwasser. Um dies in der notorisch trockenen Region auch für die Zukunft sicherzustellen, wollen Stadt und Wasserversorger das Wasserschutzgebiet erweitern. Doch genau in der vorgesehenen weiteren Schutzzone will die Firma Knauf ein Bergwerk errichten. Das Vorhaben birgt ein hohes Risiko, denn nur eine dünne Schicht trennt das Gipslager vom Trinkwasser. Hier muss der Trinkwasserschutz Vorrang haben!

Der BUND Naturschutz fordert deshalb Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber nachdrücklich auf, das riskante Vorhaben zu verhindern. Für das Bergwerk soll der Grundwasserleiter durchstoßen und neun Meter darunter jährlich bis zu eine Million Tonnen Gips abgebaut

werden. Hier sieht der BN den Trinkwasserschutz massiv gefährdet und hat deshalb eine Petition aufgelegt.

»Trinkwasser für 80 000 Menschen ist wichtiger als private Profit-Interessen«, erklärt der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. »Untertagebaue sind in Bayerns Wasserschutzgebieten aus gutem Grund untersagt. Die bedrohten Quellen sind gerade im trockenen Unterfranken unersetzbar, das erklärt auch der Wasserversorger.« Wenn das Bergwerk trotzdem genehmigt wird, weckt das Begehrlichkeiten auch an anderen Orten. Der BN befürchtet einen Präzedenzfall und einen DominoEffekt. Der Schutz der »Zeller Quellen« ist deshalb landesweit von Bedeutung.

Der von Knauf beantragte Gipsabbau wäre das größte Bergwerk Bayerns, betroffen wären auch die Wasserschutzgebiete von Waldbrunn und Alltertheim. Im

Juni hatten zwei erfolgreiche Bürgerentscheide die Gemeinde Altertheim dazu verpflichtet, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um das Bergwerk zu verhindern, und keine in ihrem Eigentum befindlichen Grundstücke an Knauf zu veräußern sowie bereits bestehende Vereinbarungen nach Möglichkeit rückgängig zu machen.

Doch die Firma Knauf macht enorm Druck und will das Risikoprojekt unbedingt durchdrücken – noch vor der geplanten Erweiterung des Wasserschutzgebietes »Zeller Quellstollen«, denn in Wasserschutzgebieten ist Bergbau grundsätzlich untersagt. Aus gutem Grund: Schon kleinste Risse in der jetzt noch intakten Bodenschicht können dazu führen, dass laut Trinkwasserversorger der Stadt Würzburg bis zu 20 Prozent des benötigten Wassers verloren gehen.

Die Behörden müssen aus Fehlern der Vergangenheit lernen: Beim Bau des Kramertunnels in Oberbayern ignorierte ein Gutachten der dortigen Straßenplaner ebenfalls das Risiko fürs Grundwasser. Der BUND Naturschutz erkannte die Gefahr und warnte davor, blieb aber ungehört. Die Folge: Durch den Bau traten große Mengen Grundwasser in den Tunnelstollen ein, der Grundwasserspiegel sackte ab. So etwas darf sich an den Zeller Quellstollen in Unterfranken nicht wiederholen!

Unterschriftenliste

Helfen Sie mit, dieses gefährliche Bergwerk zu verhindern und unser Wasser zu schützen! Dieser Natur+Umwelt liegt eine Unterschriftenliste bei, mit der Sie Unterschriften sammeln können. Oder Sie unterschreiben online.

Die EU plant PFAS zu verbieten – gegen den Widerstand von Bayer, BASF und Co. Derweil warnen Wasserwerke, dass die Konzentration dieser gefährlichen Stoffe rasant steigt.

Das geplante EU-Verbot für die extrem langlebigen, gesundheits- und umweltschädlichen PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) gerät ins Wanken. Ihrer fett- und schmutzabweisenden Wirkung wegen setzt die Industrie sie zum Imprägnieren von Kleidung ein, als Skiwachs oder auch in Feuerlöschschäumen und Beschichtungen. Anfang 2023 hatte die Europäische Chemikalienagentur einen Vorschlag Deutschlands und vier weiterer Länder veröffentlicht. Sie forderten die Stoffgruppe wegen ihrer unannehmbaren Risiken stark zu reglementieren. Eine beispiellose Kampagne der Industrie aber gefährdet dieses Vorhaben. Es wird nun überprüft – mit ungewissem Ausgang. Recherchen eines journalistischen Netzwerks belegen den massiven Einfluss der Chemiebranche. Ihr Ziel: kein »pauschales Verbot« aller PFAS, sondern allein ein Verbot in Konsumprodukten. Industrielle Anwendungen sollen nicht darunterfallen.

Ein solches Teilverbot aber würde nur ein Fünftel der PFAS-Emissionen erfassen. Damit würden die mehr als zehntausend PFAS-Stoffe sich weiter in Mensch und Umwelt anreichern. Praktisch alle haben wir sie schon im Blut, jedes fünfte deutsche Kind in bedenklich hoher Menge.

HARMLOS? GEFÄHRLICH!

Gleichzeitig werden fast täglich neue Fälle bekannt, wo PFAS Böden und Grundwasser verschmutzt haben. Das bedroht unsere Trinkwassergewinnung und stellt bereits heute ein unbeherrschbares Risiko dar. Deutlich wird dies am Beispiel von Trifluoracetat (TFA). Es galt bis vor Kurzem als harmlos. Jetzt soll die extrem stabile und mobile Verbindung als Gefahrstoff eingestuft werden, denn sie schädigt die Fortpflanzung. TFA ist ein Abbauprodukt von »F-Gasen«, die etwa in Kühlmitteln eingesetzt werden und rund die Hälfte der PFAS-Emissionen ausmachen.

die Chemikalienpolitik des

Auch PFAS in Pestiziden bauen sich zu TFA ab. Dazu kommen Fabriken wie das Solvay-Werk in Bad Wimpfen bei Heilbronn, das jeden Tag bis zu 24 Kilogramm TFA in den Neckar einleiten darf. Zuletzt wurden bedenklich hohe Konzentrationen in Wein und Getreide nachgewiesen, Tendenz steigend. Die Frage ist nicht, ob wir durch PFAS krank werden, sondern wann ihre Konzentration ein gefährliches Ausmaß erreicht.

Nur eine umfassende Beschränkung der PFAS kann die fatale Entwicklung stoppen und für einen Ersatz durch unschädliche Alternativen sorgen.

Auf die laufende Prüfung der EU wird die Position der neuen Bundesregierung großen Einfluss haben. CDU und CSU haben die Forderungen der Industrie von Anfang an unterstützt. Koalitionspartner SPD hält sich bedeckt und hat das Problem während der Ampelregierung auf die lange Bank geschoben. Unsere von mehr als 56 000 Menschen unterschriebene Petition an den damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sich für eine PFAS-Beschränkung einzusetzen, blieb unbeantwortet. Im Koalitionsvertrag lehnt die neue Regierung ein »Totalverbot der Stoffgruppe PFAS« ab. Doch längst ist klar: Eine weitere Verschmutzung unserer Umwelt mit PFAS können wir uns mit Blick auf künftige Generationen nicht leisten.

www.bund.net/pfas

Mit ihrer Energiepolitik beschreitet die neue Bundesregierung einen Irrweg. Der Rückgriff auf fossiles Gas ist in mehrfacher Hinsicht unklug.

Foto: Jörg

JULIUS NEU ist BUND-Experte für Energie- und Klimapolitik.

Fossiles Gas ist, besonders wenn es durch Fracking gewonnen wird, fast so klimaschädlich wie Kohle. Dennoch setzt die Bundesregierung auf neue Gaskraftwerke, will weiter Gasheizungen laufen lassen und nach Gas bohren. Das bedroht die deutschen Klimaziele wie auch unsere Versorgungssicherheit – und wird teuer. Dabei existieren längst klimafreundliche und bezahlbare Alternativen. Bis zu 40 neue Gaskraftwerke plant die Regierung zu fördern. Gleichzeitig stellt sie den Ausbau erneuerbarer Energien

infrage. Das ist widersprüchlich. Denn Studien zeigen: Der Ausbau von Windund Solarenergie senkt die Stromkosten. Fossile Kraftwerke sind teuer im Betrieb, erst recht, da die CO2-Preise weiter steigen werden.

Die geplanten Gaskraftwerke sollen bei Dunkelflauten Sicherheit bieten – wenn sich Wind und Sonne über längere Zeit rarmachen. Doch die sind selten, und großflächige Stromausfälle (Blackouts) laut Bundesnetzagentur auf absehbare Zeit nicht zu befürchten.

Der BUND fordert die Erneuerbaren stattdessen konsequent auszubauen, kombiniert mit smarten Lösungen für mehr

Flexibilität: Speicher, die Steuerung des Stromverbrauchs (per Lastmanagement) oder flexible Biogasanlagen.

In den wenigen Stunden, wo das nicht genügt, müssen langfristig flexible Wasserstoffkraftwerke einspringen. Dafür muss jedes neu gebaute Gaskraftwerk, gesetzlich garantiert, schnellstmöglich auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Keine Lösung ist die Abscheidung und Speicherung von CO2, die die Bundesregierung ermöglichen will. Denn die ist im großen Maßstab unerprobt, teuer und ineffizient und passt nicht in ein erneuerbares Energiesystem.

Ein Drittel des deutschen Gasverbrauchs entfällt aufs Heizen. Das macht den Umstieg auf erneuerbare Energien zentral. Die Bundesregierung aber will die gerade eingeführten Vorgaben zum Heizungstausch abschaffen. Dabei ist klar: Wer weiterhin auf fossiles Gas oder Optionen wie Biomethan und Wasserstoff setzt, landet in der Kostenfalle.

Wärmepumpen sind effizient sowie ökologisch und ökonomisch meist die beste Wahl. Auch in Wärmenetzen sind sie der Schlüssel zu erneuerbarem Heizen, kombiniert mit Geo- und Solarthermie oder Abwärme. Statt die Verunsicherung zu schüren, sollte die Bundesregierung die Wärmewende fortsetzen und mit sozialer gestaffelten Förderprogrammen ergänzen.

MEHR EIGENES GAS?

Nur fünf Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases stammen von hier. Doch eine Ausweitung der Förderung, wie die Bundesregierung sie plant, wäre fatal. Die Projekte vor Borkum oder in Bayern bedrohen das Klima und die Umwelt und tragen nicht einmal nennenswert zur Versorgungssicherheit bei. Zumal die bestehenden Flüssiggas-Terminals schon jetzt für Überkapazitäten sorgen.

Sprich: Fossiles Gas führt Deutschland in eine Sackgasse. Umgehen lässt sie sich nur mit einer konsequenten Energieund Wärmewende.

Vor genau einem Jahr trat das »Nature Restoration Law« in Kraft. Mit diesem Renaturierungsgesetz reagierte die Europäische Union auf zwei zentrale Herausforderungen unserer Zeit: den Schwund der biologischen Vielfalt und die sich rasch häufenden Klimaextreme. Aus gutem Grund haben die Vereinten Nationen das laufende Jahrzehnt die »Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen« getauft.

Das Gesetz ist die wichtigste Initiative im europäischen Naturschutz seit mehr als 30 Jahren. Es verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU, Lebensräume wie Flüsse und Auen, Wälder und Felder, Moore und Meere großflächig zu renaturieren. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.

Weil konservative und rechtsextreme Parteien im Vorfeld eine heftige Desinformationskampagne gestartet hatten, stand die Verabschiedung des Gesetzes übrigens auf Messers Schneide. Vor allem Österreichs damaliger Umweltministerin Leonore Gewessler ist zu verdanken, dass es nicht völlig verwässert und entkernt wurde. Ein Interview mit ihr finden Sie auf Seite 35.

Mit der bundesweit ersten großen Deichrückverlegung gab der BUND der Elbe bei Lenzen über 400 Hektar ihrer Aue zurück. Dazu wurde der alte, nah am Fluss gelegene Deich an mehreren Stellen abgetragen. Fischotter und Biber, Schwarzstorch und Braunkehlchen sowie zahllose weitere Tiere und Pflanzen haben hier einen neuen Lebensraum gefunden.

leitet das BUND-Team »Lebensräume«.

Ein Sommertag im Langwarder Groden an der Nordseeküste Niedersachsens. Die Sonne spiegelt sich in seichten Prielen, Rotschenkel flöten, zwischen Queller und Strandaster tummeln sich Krebse, Schmetterlinge und Libellen. Die Luft riecht nach Salz und Blüten. Noch vor wenigen Jahren war dieser lebendige Ort eingedeichtes monotones Grünland. Heute ist der Langwarder Groden ein erfolgreiches Beispiel für Renaturierung an der Küste: Salzwiesen, Priele und Übergangszonen wurden wiederhergestellt. Die Natur hat ihren Raum zurück –und bietet gleichzeitig Erholung, Artenvielfalt und natürlichen Küstenschutz. Was hier gelungen ist, soll zukünftig an vielen Orten in Europa geschehen. Denn die Europäische Union hat ein wichtiges Rahmenwerk auf den Weg gebracht: die Wiederherstellungsverordnung, ein Gesetz zur Rettung der Natur.

WAS STECKT DAHINTER?

Diese Verordnung soll nicht nur schützen, was noch übrig ist. Indem sie sämtliche Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet, beschädigte Ökosysteme aktiv wiederherzustellen, geht sie einen Schritt weiter. Sie setzt einen Meilenstein für den Naturschutz in Europa, ganz im Einklang damit, dass sich Deutschland bei Weltnaturkonferenzen regelmäßig zum Übereinkommen der biologischen Vielfalt bekennt.

Das Ziel ist klar. Bis zum Jahre 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Landund Meeresfläche in der EU renaturiert werden. Langfristig soll sich die Natur in allen Lebensräumen erholen: im Meer wie an der Küste, in Flüssen und Auen, im Offenland, in Mooren und Wäldern sowie auf städtischem Grün. Die Renaturierung soll helfen, das Artensterben zu stoppen, den Klimawandel zu bremsen und unsere Lebensqualität zu verbessern. Als Grundlage entwickelt die Bundesregierung mit

Wie ein europäisches Gesetz zur Genesung von Lebensräumen beitragen kann. Und was nötig ist, um es zum Erfolg zu führen.

den Ländern bis September 2026 einen »Nationalen Wiederherstellungsplan«.

Europas Natur ist in einem schlechten Zustand. Rund 80 Prozent der Lebensräume in der EU gelten als beeinträchtigt. Viele Arten finden keine Nahrung oder keinen Brutplatz mehr. Gleichzeitig verlieren wir wichtige Leistungen der Natur: sauberes Wasser und saubere Luft, Bestäubung, fruchtbare Böden, Schutz vor Dürren und

Überschwemmungen. Und nicht zuletzt intakte Lebensräume zur Erholung.

Auch Deutschland muss umdenken. Die meisten der heimischen Flüsse sind begradigt, viele Wälder artenarm und fast alle Moore entwässert. Die Verordnung verpflichtet dazu, Biotope in einen guten Zustand zu überführen, Feuchtgebiete wieder zu vernässen, städtisches Grün auszuweiten, Bäume zu pflanzen sowie in Schutzgebieten weniger Pestizide zu versprühen.

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer: Seit einer Öffnung des Sommerdeichs im Jahr 2014 kehrt die Natur in den Langwarder Groden zurück.

Zentrale Partner sind hierbei jene, die Wald und Flur bewirtschaften. Die neue Verordnung verlangt keine radikalen Verbote, sondern setzt auf Kooperation. Da geht es darum, gemeinsam Lösungen zu finden, die der Natur wie uns Menschen nützen. Eigentumsrechte bleiben unangetastet – es gibt keine Pflicht, Privatflächen auch ohne Zustimmung zu renaturieren. Vielmehr wird meist auf öffentlichem Grund oder in freiwilliger Zusammenarbeit gehandelt.

Nachhaltige Konzepte, die Schutz und Nutzung verbinden, sollen unsere gesellschaftlichen Lebensgrundlagen erhalten. Da ist Kooperation gefragt: Bund, Länder, Kommunen, Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutzvereine müssen an einem Strang ziehen.

Hervorragende Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit sind das BUNDProjekt »Stadt trifft Natur« und die Stadtnatur-Ranger*innen in Berlin. Kommunen, Zivilgesellschaft, Fachleute und Ehrenamtliche entwickelten hier gemeinsam Strategien für mehr Vielfalt und engagieren sich für Renaturierung und naturnahe Landschaftspflege.

Verwirklicht wird die Verordnung nicht nur auf politischer Ebene – sie braucht auch Rückhalt in der Gesellschaft. Darum ist es wichtig, dass wir alle gut informiert sind und sie mitgestalten.

Beteiligen Sie sich an Projekten in Ihrer Region! Der BUND bietet vielerorts Mitmachaktionen an. Pflanzen Sie mit uns Bäume oder renaturieren Sie einen Bach. Informieren Sie sich zudem weiter, bilden Sie sich fort und sprechen Sie darüber. Je mehr Menschen die Chancen der neuen Verordnung begreifen, desto größer wird die Unterstützung.

Und: Nutzen Sie Ihre Stimme. Politik braucht Rückhalt. Zeigen Sie, dass Ihnen eine lebenswerte Zukunft mit gesunder Natur am Herzen liegt, etwa durch Briefe an Ihre Abgeordneten.

Das Gesetz zur Rettung der Natur ist keine romantische Idee – es ist eine Notwendigkeit, wissenschaftlich belegt und politisch beschlossen. Es bietet die Chance, dass auch kommende Generationen noch summende Wiesen, lebendige Wälder, klare Flüsse und artenreiche Meere und Küsten erleben können. So, wie am Langwarder Groden. Hier atmen die Salzwiesen

Silberreiher in der Goitzsche-Wildnis der BUNDstiftung. Wo einst Kohle abgebaut wurde, ist die Natur heute sich selbst überlassen.

heute wieder, die Natur kehrt zurück. Und der Mensch ist nicht länger der Gegner, sondern ein Teil des Wandels.

Schon bevor die Wiederherstellungsverordnung in Kraft trat, wehrten sich konservative Parteien und Landnutzungsverbände. Derzeit versuchen die unionsgeführten Agrarministerien der Länder zu verhindern, dass sie konkretisiert, angemessen gefördert und flächenhaft umgesetzt wird. Um die Ziele ehrgeizig, effizient und konfliktarm zu erreichen, ruft der BUND die Bundesländer dazu auf, Renaturierungsräte einzurichten. Sie sollen der Zusammenarbeit dienen, von Verwaltung und Wissenschaft, Landnutzung, Naturschutz und Zivilgesellschaft.

www.bund.net/wvo

WÄLDER

Große Erwartungen weckt die neue EU-Verordnung mit Blick auf unsere Waldökosysteme. Aber welche Wälder sollten renaturiert werden? Und wie ist Wildnis wiederherzustellen?

Der jüngste Zustandsbericht hat gezeigt: Unseren Wäldern geht es unverändert schlecht, nur jeder fünfte Baum ist noch gesund. Damit alle Schritte zur Wiederherstellung unserer Wälder nicht reine Kosmetik bleiben, sei ein Hinweis zu den Prioritäten erlaubt: Für eine Trendwende muss die Bundesregierung vorrangig das Klima schützen und die Erderhitzung begrenzen. Sie muss die Emissionen aus Verkehr, Landwirtschaft und Industrie senken und Wälder bei Bauvorhaben möglichst unangetastet lassen. Ferner muss sie dafür sorgen, dass unser Wald schonender behandelt wird; und schließlich muss sie mehr Wald renaturieren und mehr Naturwälder und Wildnis zulassen.

VOR ALLEM SCHÜTZEN

Die gute Nachricht zuerst: Häufig ist Geduld genau das Richtige, um kranken und naturfernen Wäldern wieder auf die Beine zu helfen. Bevor wir darüber sprechen,

Wald oder Wildnis wiederherzustellen, sollte klar sein: Am besten erhalten wir die Natur, indem wir schützen, was noch da ist. So sollten wir die bestehenden Wälder in Zeiten der Klimakrise so behutsam wie möglich behandeln. Nur wenn das Kronendach geschlossen und es darunter feucht bleibt, hat der Wald eine Chance, immer häufigeren Hitzewellen und Dürreperioden standzuhalten. Zum Schutz vor Austrocknung gehört auch viel Totholz, das wie ein Schwamm wirkt, und ein schonender Umgang mit dem Wasserspeicher Boden.

Ob natürliche und naturnahe oder alte Wälder und Waldwildnis – von alldem hat Deutschland viel zu wenig, um deren biologischen Reichtum zu bewahren. Zahllose Insekten, Spinnentiere, Pilze, Moose und Flechten sind auf alte Bäume angewiesen. Die neue EU-Verordnung ist eine große Chance, mehr Naturwälder auszuweisen (frei von Holznutzung) und in forstlich genutzten Wäldern mehr Natur zuzulassen.

Als Indikatoren benennt sie stehendes und liegendes Totholz, eine vielfältige Altersstruktur, die Waldvernetzung, den

Index häufiger Waldvogelarten, den Vorrat an organischem Kohlenstoff, den Anteil heimischer Baumarten sowie die Vielfalt der Baumarten.

NACHHALTIGER NUTZEN

Über geeignete Vorgaben ringen Bund und Länder derzeit. Der BUND fordert, für alle Wälder und Formen des Waldbesitzes Maßnahmen festzulegen, die die erwähnten Indikatoren tatsächlich verbessern. Am sinnvollsten ist es, den Wald weniger intensiv zu bewirtschaften und häufiger die Natur machen zu lassen. So hat der Wald die Chance, sich selbst zu heilen. In Wildnisgebieten ist das Nichtstun Trumpf, sprich: natürliche Prozesse zu schützen, wie in der Goitzsche-Wildnis des BUND. Wer privat oder als Kommune Wald besitzt und sich besonders für dessen Renaturierung einsetzt, sollte finanziell unterstützt werden. Im Staatswald gilt es, die Vorbildfunktion öffentlicher Wälder voll auszuschöpfen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir brauchen mehr gesunde Wälder, mehr wilde Wälder. Und das auch, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern: sauberes Wasser, frische Luft und ein gemäßigtes Klima.

Die Wiederherstellungsverordnung ist eine Chance für den Klima- und Artenschutz. Und eine Herausforderung für die Politik.

TOBIAS WITTE

ist der BUND-Experte für Moor- und Bodenschutz.

Früher Morgen auf der Bergischen Heideterrasse: Nebelschwaden ziehen über den Moorboden, der Tau liegt noch schwer auf Schnabelrieden und Gagelstrauch. Zwischen leuchtend grünen Torfmoosen streckt eine Arktische Smaragdlibelle ihre Flügel den ersten Sonnenstrahlen entgegen. An Orten wie diesen zeigt sich, was Moore leisten können, wenn wir sie lassen. Sie binden CO2, speichern Wasser und bieten seltenen Arten ein Zuhause. Die EU-Verordnung ist ein Meilenstein im Kampf gegen die Klima- und Biodiversitätskrise. Besonders die Moore spielen hier eine Schlüsselrolle. So beherbergen sie spezialisierte Arten, die auf nasse Standorte angewiesen sind. Und sie speichern Unmengen Kohlenstoff aus abgestorbenen Pflanzenresten im Untergrund. Deutschland ist eines der moorreichsten Länder der EU. Doch mehr als 90 Prozent unserer Moore wurden entwässert, vor allem um sie landwirtschaftlich zu nutzen. Weil in trockenen Moorböden Pflanzenreste weiter zersetzt werden, stoßen diese Böden jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tonnen CO2 aus, ungefähr sieben Prozent der deutschen Treibhausgase. Aufhalten lässt sich das nur, indem wir die Moore konsequent wiedervernässen.

statt 90 Prozent bis 2050). Und nur auf der Hälfte der Böden muss bis zum Jahr 2050 überhaupt mit der Wiederherstellung begonnen worden sein.

Doch verwässert wurde bisher nur die Gesetzgebung. Die neue EU-Verordnung startete ehrgeizig, geriet dann aber unter starken Lobbydruck von konservativen und rechten Parteien. Besonders bei den Mooren bleibt das Regelwerk jetzt bewusst vage. Die Zielvorgaben sind weich formuliert und erlauben viele Ausnahmen. Messbare Indikatoren oder gar Sanktionen fehlen ganz.

Betrachtet man die Verordnung im Detail, bleibt von den hehren allgemeinen Zielen wenig übrig. So gelten für landwirtschaftlich genutzte Moorböden Minimalziele. Nur 7,5 statt 30 Prozent müssen bis 2030 wirklich wiedervernässt sein (sowie 13,3 statt 60 Prozent bis 2040 und 16,7

Ohne intakte Moore wird Deutschland seine Biodiversitäts- und Klimaziele nicht erreichen. Die Wiederherstellungsverordnung ist ein Anfang und bietet Chancen –so sie denn ambitioniert umgesetzt wird. Dafür braucht es ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen.

Eine besondere Herausforderung liegt im Dialog mit Land- und Forstwirtschaft. Viel Grund ist in privater Hand. Ohne Anreize, die Entwässerung zu stoppen, und ohne gesicherte Perspektiven wird die Bundesregierung scheitern. Der BUND setzt sich für kooperative Modelle ein.

Wie Wiederherstellung praktisch wirkt, zeigen unsere Projekte: So motiviert die BUNDjugend Niedersachsen im Projekt »aMOORe« junge Menschen für die Moorpflege, mit Gummistiefeln, Astschere und Begeisterung für den Naturschutz. Und auf der Bergischen Heideterrasse dringt regelmäßig ein dumpfes Hämmern aus dem Wald: Freiwillige packen mit an, um mit dem BUND NRW alte Entwässerungsgräben zu verschließen und erfolgreich Waldmoore zu renaturieren. So wird aus politischem Fortschritt eine lebenswerte Zukunft.

Im Rahmen des Projekts »Quervernetzung Grünes Band« lässt der BUND bei Neureichenau im Bayerischen Wald Islandpferde weiden – und stellt damit artenreiche Bergwiesen wieder her.

Mithilfe der neuen EU-Verordnung lässt sich unsere Kulturlandschaft wiederbeleben. Davon würde nicht nur ihr natürlicher Reichtum profitieren.

ist die Naturschutzexpertin des BUND in Bayern.

Es summt, zirpt, quakt und zwitschert in den bunten Wiesen. Säume und Hecken umrahmen vielfältige Äcker. Dazwischen schlängeln sich saubere und lebendige Bäche mit breiten Auen. Solch offene Landschaften sind äußerst artenreich, aber selten geworden. Sie wiederherzustellen, ist ein zentrales Ziel der neuen Verordnung.

Von den 93 europaweit geschützten heimischen Lebensräumen zählen etwa drei Viertel zum Offenland. Meeresbiotope, Dünen, Gewässer oder Felsen sind am vielfältigsten, wenn sie unangetastet bleiben. Elf Lebensräume aber sind davon abhängig, dass der Mensch sie nutzt –naturgerecht.

Noch verfehlen die meisten Offenlandbiotope das seit 1992 verpflichtende Ziel des »günstigen Erhaltungszustandes«. Die neue Verordnung bringt nun zeitlich verbindliche Vorgaben, neuen Schwung und spezielle Ziele.

So vielfältig wie das Offenland sind die Wege zu seiner Renaturierung. Bäche und Flüsse müssen von Verbauungen befreit werden. Sie brauchen Platz, um sich dann am besten ungestört und dynamisch zu entwickeln. Wie es gehen kann, erweist sich bisher nur punktuell. Erst acht Prozent der Fließgewässer sind in einem guten ökologischen Zustand, wie ihn die EUWasserrahmenrichtlinie fordert.

Die Wiederherstellungsverordnung nun fordert zusätzlich, die Flüsse in der EU bis 2030 auf mindestens 25 000 Kilometer Länge frei fließen zu lassen, was auch deren Auen einbezieht. Der Staat und die Kommunen sollten hier auf öffentlichem Grund vorangehen. Private brauchen attraktive Anreize, um ihre Flächen am Gewässer anders oder gar nicht mehr zu nutzen. Jede Schädigung etwa durch neue Wasserkraftwerke muss tabu sein.

Der Nutzen wäre enorm. Intakte Auen und Gewässer zählen zu den Hotspots der Artenvielfalt, sie sind zentrale Achsen des Biotopverbunds und tolle Erholungsräume. Und sie verlangsamen und verringern Hochwasser, bilden mehr Grundwasser und speichern mehr Kohlenstoff.

WIESEN UND WEIDEN ... und Magerrasen zu renaturieren, heißt: sie weniger zu mähen und zu düngen, zu entwässern und mit Pestiziden zu behandeln. Die neue Verordnung verlangt eine »zufriedenstellende« Menge von Bestäubern und biologisch reiche AgrarÖkosysteme. Dafür muss die Zahl der Feldvögel und der Wiesenschmetterlinge wieder zunehmen, auch der Humusanteil und Landschaftselemente wie Hecken, Sölle oder Brachen.

Ganz wesentliche Partner sind hier die Agrarbetriebe, ob in BUND-Projekten wie dem Grünen Band oder auf vielen Einzelflächen. Die EU muss ihre Agrarzahlungen und Vorgaben so anpassen, dass sich die Renaturierung rechnet. Dann bietet sie den Landwirt*innen eine Riesenchance: Sie sichert die Bestäubung, fruchtbare Böden und somit auch unsere Ernährung. Humusreichere Böden und vielfältige Feldfluren verbessern den Wasserrückhalt und kommen dem Trinkwasser- und Klimaschutz zugute. Übrigens: Jede und jeder kann zu einer bunteren Landwirtschaft und lebendigen Gewässern beitragen, ob als Flächeneigentümer*in oder beim Einkauf von Lebensmitteln.

Ganz ohne EU-Verordnung bewahren BUND-Aktive schon seit Jahrzehnten tatkräftig die biologische Vielfalt und schützen damit das Klima. Eine kleine Auswahl.

Viele BUND-Aktive haben Moore wiederbelebt. So kümmern sich die Ortsgruppen Hohenpeißenberg und Peiting seit mehr als 30 Jahren um die Renaturierung des Schwarzlaichmoors. Nirgends sonst in Mitteleuropa haben mehr Zwergbirken überlebt. Nicht zuletzt für dieses Eiszeitrelikt hat der BUND große Moorflächen erworben, wiedervernässt und aufgelichtet.

Seit 2022 vernässt die BUND-Gruppe »Ostufer Kummerower See« das Klenzer Quellmoor im Peenetal. Dank einem Nutzungsverzicht der Eigentümer gelang es alte Gräben zu schließen. Die Moorwiesen beherbergen neben Trollblume und Breitblättrigem Knabenkraut auch den Violetten Feuerfalter.

Bergwiesencamp des BUND Dresden bei Oberwiesenthal

Überall in Deutschland sichern BUND-Gruppen wertvolle Natur und sorgen mit Herzblut dafür, dass die Vielfalt überdauert und sich bestmöglich entfalten kann. Zum Beispiel in artenreichen Lebensräumen der Kulturlandschaft. So pflegt der BUND im pfälzischen Weisenheim am Sand Streuobstwiesen sowie trockene Magerwiesen und Ackerbrachen. Neben dem Bergsandglöckchen kommen hier zahllose Wildbienen und Schmetterlinge sowie Steinkauz, Wiedehopf, Heidelerche und Steinschmätzer vor. Das sächsische Fichtelgebirge ist geprägt von Heiden, Mooren und Bergwiesen. Im Zechengrund bei Oberwiesenthal betreut der BUND Dresden seit 2013 mehrere Hangstücke. Per Handmahd bewahrt er den Lebensraum von Rundaugen-Mohrenfalter und Ringdrossel sowie Arnika, Feuer-Lilie und Blauem Tarant. Um wertvolle Berg- und Feuchtwiesen kümmert sich auch der BUND Sonneberg in Thüringen. Am Grünen Band bei Tettau fördert er seit rund 20 Jahren den Biotopverbund entlang kleiner Wiesentälchen: mit Freischneider, Astschere und Sense sowie Schafen, Ziegen und Rindern.

Auf Föhr hat der BUND Schleswig-Holstein intensiv genutztes Grünland in artenreiche Feuchtwiesen verwandelt. Zugunsten von Uferschnepfe, Austernfischer und Moorfrosch wurde der Wasserstand angehoben und Mahdgut übertragen. Gemäht werden die extensiv beweideten Wiesen nur ein bis zwei Mal im Jahr.

Ähnlich ging der BUND Sachsen-Anhalt in der LandgrabenDumme-Niederung vor. Mit den Landwirten vor Ort entwickelte

er Strategien, um diesen Abschnitt des Grünen Bandes teils wiederzuvernässen und für Orchideen und Wollgräser, Libellen und Schmetterlinge, Kiebitze und Fischotter optimal zu nutzen. An den nassesten Stellen kommt eine Mähraupe zum Einsatz.

IN DER STADT

Nicht zu vergessen die urbane (Rest-)Natur. Wie Oasen in der Wüste zieht das städtische Grün Erholungssuchende an. Dazu speichert es Wasser und bietet eine Zuflucht für Wildpflanzen und -tiere. Zudem sorgt jeder Baum für Schatten und Abkühlung. Gerade die Stadtbäume haben es nicht einfach: Winzige Baumscheiben, Schadstoffe und übermäßiger Kronenschnitt setzen ihnen zu. Das lässt ihre Zahl auch in Berlin schrumpfen. Wer dem nicht tatenlos zusehen will, kann sich vom Baumschutzexperten des BUND Berlin beraten lassen.

Besondere Oasen sind die vielen BUND-Gärten in Ballungsräumen. In Bremen gibt es gleich vier: den Nutzgarten auf Hof Bavendamm, einen Insektenschaugarten am Weserwehr, einen Bienengarten im Stadtteil Walle sowie – ganz neu – einen Naturgarten in Vegesack. Helfende Hände sind jederzeit willkommen!

... wiederherzustellen, ist ein weiteres Ziel der EU-Verordnung. Seit dem Jahr 1990 treibt der BUND Baden-Württemberg die Renaturierung der Radolfzeller Aach voran. Er entfernte Barrieren und Uferbefestigungen im Fluss, öffnete und schuf Flussschlingen, wandelte Äcker in Auwiesen um und lässt diese nun schonend beweiden. 2700 Hektar sind damit für Rast- und Brutvögel wie Bekassine und Brachvogel entstanden.

In der Sürther Aue am Rhein rettete der BUND NRW 15 Hektar Naturschutzgebiet vor dem Ausbau eines Hafens. Er entwarf einen Managementplan und erweckte die Fläche aus dem Dornröschenschlaf. Mithilfe einer Eselherde, der Stadt Köln und vieler Ehrenamtlicher stieg die Zahl der gefährdeten Pflanzenarten in nicht einmal drei Jahren von 0 auf 27, die Zahl der Heuschrecken verfünffachte sich sogar.

In Niedersachsen schützt die BUND-Gruppe Grafschaft Bentheim seit Jahrzehnten die Vechte. Nahe der niederländischen Grenze sichert sie den Fluss und sein Tal als Refugium für selten gewordene Vögel, Fische und Amphibien – in einer Hochburg der Massentierhaltung. Der Einsatz der Gruppe mündete in ein länderübergreifendes EU-Projekt. Davon profitieren Tiere wie Kiebitz, Uferschwalbe und Fischotter.

Seit 2012 engagiert sich der BUND Hamburg in dem Projekt »Lebendige Alster«. Viel ist schon passiert, um den zweitgrößten Fluss der Stadt aufzuwerten und seinen Schutz ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Derzeit arbeitet der BUND vor allem daran, die Außenalster zu einem vitalen Gewässer zu entwickeln.

Auf den Lebensraum Wald zielt schließlich das BUND-Projekt »Wildkatzenwälder von morgen«. Gleich zehn Landesverbände renaturieren beispielhaft Flächen, oft gemeinsam mit Forstämtern und Waldbesitzer*innen. Dazu bieten sie praktische Tipps und helfen bei der Umsetzung.

So etwa im europäischen Vogelschutzgebiet »Hörre«. Um das Waldinnere gegen Sturmschäden und Austrocknung zu wappnen, wertet das Forstamt Wetzlar hier Waldränder und Flächen auf, wo Fichten abgestorben sind. Zudem sorgt es dafür, dass der Wald wieder strukturreicher wird. Als Leitarten dienen neben der Wildkatze die Haselmaus und der Mittelspecht. Der BUND mobilisiert dafür viele Freiwillige. sz

Waldränder wie hier in der hessischen Hörre sind ein Ziel des BUND-Projekts »Wildkatzenwälder von morgen«.

IRMELA FISCHER

Die Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.

Außer den gegenständigen Blättern hat der Gelbe Enzian (Gentiana lutea) wenig gemein mit seinen leuchtend blau blühenden, berühmteren Verwandten. In bis zu sechs Etagen schützen die breiten, graugrünen Blätter die bis zum Grund geteilten Blüten bis zum Aufblühen und bilden dann Zisternen. Der Nektar ist offen erreichbar.

Dadurch ist der Gelbe Enzian Nahrung und Lebensraum für Hummeln, Faltenwespen, Fliegen, Käfer und Schmetterlingsraupen sowie Larvenstube für verschiedene Schwebfliegenarten.

Bekannt ist dieser Enzian eher in flüssiger Form als Verdauungsschnaps, aus der dicken Wurzel gebrannt, die er braucht, um in seiner ganzen Größe zu überleben. Die Wurzel wird in der Natur gesammelt (mit streng reglementierten Sammelrechten) oder in Kulturen angebaut. Sieben Jahre braucht der Gelbe Enzian nach der Ernte, um sich zu regenerieren, mindestens zehn Jahre, bis er überhaupt zum ersten Mal blüht, bei einer Lebensdauer von 40–60 Jahren. Die Pflanze entwickelt bis zu 150 Kapselfrüchte mit 10 000 geflügelten Samen, die vom Wind oder im Fell von Tieren verbreitet werden.

Es ist die stattlichste Pflanze am Berg: bis zu 1,5 Meter hoch, mit strahlend gelben Blüten.

Selbst im Winter steht sie noch aufrecht

und trotzt jedem Sturm.

Wer den Gelben Enzian einmal richtig wahrgenommen hat, wird ihn nie mehr mit dem giftigen Weißen Germer (Veratrum album) verwechseln. Jener hat schmalere, gelbgrüne und vor allem wechselständige Blätter.

Der auffallend andere Habitus zum Rest der Enzianfamilie gilt als Hinweis auf die besondere Heilwirkung des Gelben Enzians: als bitterstes Bittermittel, das die Natur zu bieten hat, eigentlich als Fraßschutz, für uns ideal zur Förderung der Verdauung, insbesondere von tierischem Eiweiß. Das soll ebenso auf die seelische Verdauung zutreffen, denn Gefühle können auch »schwer im Magen liegen«. Er richtet auf, hilft in Phasen der Rekonvaleszenz, bringt Freude und Zuversicht zurück und stärkt im Alter. Bereits in Antike und Mittelalter galt der Gelbe Enzian als Universalheilmittel.

Auch schutzmagische Wirkung wird ihm nachgesagt: gegen Raub und Diebstahl (da schwer zu ernten), ein Wurzelstück in der Geldbörse oder als Pentagramm gepflanzt, verräuchert als Seelentröster, gegen die Pest und als Liebeszauber.

Da der Gelbe Enzian streng geschützt ist, darf er nicht gesammelt werden, Tee und Tinktur gibt es jedoch fertig zu kaufen (auf Gegenanzeigen achten!).

Alle ob der begehrten Wurzel fast ausgerottet, deshalb besonders geschützt. Heute findet fast nur noch der Gelbe Enzian Verwendung.

• Gelber Enzian (Gentiana lutea): strahlend gelbe Blüten in Scheinquirlen, bis 1,5 m hoch, auf Weiden, Magerrasen und Flachmooren, vor allem im Allgäu, sehr selten in Rhön und Bayerischem Wald, Vorwarnliste Bayern

• Tüpfel-Enzian (Gentiana punctata): Blütenkelche hellgelb und dunkel getupft, bis 50 cm hoch, außerhalb des Allgäus selten

• Purpurenzian (Gentiana purpurea): purpurrote Blütenkelche, innen oft gelblich oder weißlich mit purpurroten Punkten, bis 60 cm hoch, im bayerischen Alpenraum, Rote Liste Bayern 2

• Pannonischer Enzian (Gentiana pannonica): rot-violette Blütenkelche und dunkel getupft, bis 60 cm hoch, in den östlichen bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald

Doch wer oder was ist ein Hutanger? Karl Heinlein, Vorsitzender des Naturschutzzentrums Wengleinpark, hat diese Frage schon oft beantwortet. Der gelernte Bankkaufmann muss keine Sekunde überlegen. Mit »Hut« sei nicht die Kopfbedeckung gemeint, sondern das Wort komme von »hüten, behüten«.

Anger kommt aus dem Althochdeutschen. »Angar« bedeutet »ungepflügtes, wildgrünes Grasland«, dieses war Teil der Allmende. Bei den Hutangern handelt es sich um schwer zu bewirtschaftende Flächen – sie sind zu steil, zu steinig, zu feucht oder zu trocken für den Ackerbau. Gemeindehirten haben deshalb Jahrhunderte lang Rinder auf dem Hutanger weiden lassen, bis in die 1960er Jahre. Mit dem Einzug der modernen Landwirtschaft wäre diese Tradition fast ausgestorben und mit ihr die Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere.

Dass es nicht soweit gekommen ist, ist dem »Arbeitskreis Naturschutz Hersbruck« zu verdanken. Die Männer und Frauen haben den ökologischen Wert der Hutanger erkannt und 1977 mit der Kartierung der Flächen begonnen. 1985 wurde mit Unterstützung des Bezirks Mittelfranken das Hutangerprojekt gegründet. Der Bezirk fördert es auch finanziell. Ein weiterer großer Förderer ist der Bayerische Naturschutzfonds. Aus diesem Arbeitskreis ging 1987 die Ortsgruppe Hersbrucker Land des BN hervor.

RINDER ALS NATURSCHUTZHELFER

Nach und nach wurden Flächen angekauft und das zu betreuende Gebiet dadurch immer größer. Die Pflege der mittlerweile 88 Hektar ist deshalb an einen eigens gegründeten Verein ausgelagert worden, an das Naturschutzzentrum Wengleinpark. Hier schließt sich der Kreis: »Langjähriger Projektleiter und Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Hersbrucker Land war mein Bruder Heinz«, sagt Karl Heinlein stolz. Das Herzensprojekt seines Bruders führt er fort. Und damit hat Karl Heinlein alle Hände voll zu tun. Das Naturschutzzentrum

Was für ein Juwel sich in der Hersbrucker Alb versteckt, ahnen viele nicht. Dabei ist dort ein Naturschutzprojekt zu Hause, das seinesgleichen sucht. Das Projekt »Hutanger« kann in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern.

sucht nicht nur geeignete Flächen und kauft diese an. Es hat einen eigenen landwirtschaftlichen Weidebetrieb mit Mutterkuhhaltung, der maßgeblich dazu beiträgt, die Hutanger zu erhalten.

Alexandra Schwarz, die Gebietsbetreuerin Hutanger der Hersbrucker Alb, kümmert sich nicht nur um rund 60 Kühe, Ochsen, Bullen und Kälber des Modellbetriebes, sondern auch um die rund 50 Hutanger im Landkreis Nürnberger Land. Damit hält Schwarz die alte Beweidungstradition lebendig und sorgt für den Erhalt gefährdeter Arten. Ohne diese Beweidung

wären die Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere wie die Küchenschelle, den Gefransten Enzian, Neuntöter, Wendehals oder die Schlingnatter wohl nicht mehr vorhanden. Von den alten Obstbäumen oder den bis zu 500 Jahren alten Eichen ganz zu schweigen.

Nicht nur die Flächen alleine sind kostbar, auch der über 200 Hektar hinweg entstandene Biotopverbund beeindruckt. Da kann man vor den Verantwortlichen des Hutanger-Projekts nur eines tun: den Hut ziehen!

Claudia Rothhammer

Der BUND startete ein großes Forschungsprojekt am Grünen Band, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz. Es soll Daten zur Artenvielfalt erheben, die der Nominierung als UNESCO Welterbe dienen.

Entlang der fast 1400 Kilometer des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens, von der Ostsee bis ins sächsisch-bayerische Vogtland, werden erstmalig in einer breit angelegten Felderhebung im Projekt

»Arterfassung am Grünen Band« Insekten erfasst. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erhebung der flugfähigen Insekten, wie seltenen Schecken- und Dukatenfaltern sowie Wildbienen. Die Erkenntnisse aus den erhobenen Daten sollen den notwendigen Schutz und die Entwicklung der wertvollen Lebensräume im Grünen Band untermauern.

Entlang des gesamten Grünen Bandes sind noch bis Ende August sechs Expert*innenteams unterwegs, um Insektenproben an 100 Standorten in ausgewählten Lebensräumen zu sammeln. Diese Proben werden in einem spezialisierten Labor aufgearbeitet und genetisch analysiert, um umfassende Listen zur Arten-

vielfalt und Rückschlüsse über die Funktion des Grünen Bandes als Lebensraum für Insekten zu liefern.

Hubert Weiger, BUND-Ehrenvorsitzender und Beauftragter des BUND für das Grüne Band erklärt: »Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das es bislang so noch nicht gab. Mit dieser Arterfassung legen wir die wissenschaftlich fundierte Basis für den Nachweis des außergewöhnlichen universellen Naturwertes des Grünen Bandes – eine zentrale Voraussetzung für die UNESCO-Nominierung als Welterbe. Dafür notwendig ist auch der durchgängige Schutz des Grünen Bandes als Nationales Naturmonument, für den sich der BUND seit Jahren einsetzt.«

Pflanzaktion, Wanderungen, Bootsexkursion und Radtour am Tag der Deutschen Einheit entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs.

Am 3. Oktober mit dem BUND aktiv werden, seltene Arten, wertvolle Biotope sowie Erinnerungslandschaften entdecken.

www.bund.net/ aktionstag

Was bedeutet die Rückkehr des Wolfs für landwirtschaftliche

Betriebe mit Weidetieren? Wir sprachen mit einer Betroffenen.

Was bedeutet es für einen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn er seine Weidetiere schützen muss? Funktioniert das überhaupt? Rechnet sich das noch mit den Kosten für Zäune und Hunde? Eine, die das aus eigener Erfahrung weiß, ist Steffi Pempe. Die Familie ihres Lebensgefährten bewirtschaftet im bayerischen Alpenraum seit vielen Generationen einen Hof auf 1000 Meter Höhe. Der Betrieb hat zwei Almen mit insgesamt 65 Hektar Grünland. Dort grasen als erstes Mutterkühe mit ihren Kälbern, danach zehn Ponies. Eine der Almen wird nur im Frühjahr und Sommer genutzt, eine auch im Winter. 2023 tauchte in der Region ein Bär auf und riss mehrere Schafe. »Das war Luftlinie nur ein paar hundert Meter von uns entfernt«, erzählt Steffi Pempe. »Wir mussten überlegen: Was machen wir?«

Der Bär starb später bei der Kollision mit einem Zug, aber es war klar: Das Thema Beutegreifer (wie Bär und Wolf) würde aktuell bleiben. Das bayerische Umweltministerium hatte damals finanzielle Unterstützung für den Bau von Zäunen angeboten, also ließ Steffi einen Berater vom Landesamt für Umwelt kommen, der mit ihr die Flächen abging. Noch im selben Jahr fiel die Entscheidung für den Zaunbau, trotz schwierigem Gelände. In Bayern gibt es derzeit noch bis zu 18 Euro Förderung pro Meter Zaun. Steffi

Pempe und ihr Lebensgefährte entschieden sich aber größtenteils für einen robusteren Festzaun aus Metallpfosten, der teurer ist. Nach und nach entstanden so mehrere Kilometer Weidezaun. »Ohne die Hilfe von Freiwilligen, unter anderem von der BUNDjugend, wäre das nicht gegangen«, sagt die Bergbäuerin. Einer der Zäune muss jedes Jahr im Herbst abgebaut werden, weil er in einem Skigebiet liegt.

PROBLEM

FREIZEITNUTZUNG

Um die Sicherheit für die Weidetiere zu erhöhen, wurden auch Herdenschutzhunde angeschafft. Dafür machte Steffi Pempe die notwendige Sachkundeprüfung. Inzwischen bewachen vier Pyrenäen-Berghunde die Weidetiere, und die Tierhalterin zieht die Bilanz: »Herdenschutz bedeutet, dass man seinen Betrieb umstellen muss.« Tiere von anderen Höfen können jetzt zum Beispiel nur dann auf die Alm mitgenommen werden, wenn sie an die Hunde gewöhnt wurden oder aus Betrieben mit eigenen Herdenschutzhunden

kommen. Die Hunde müssen betreut und täglich gefüttert werden.

Probleme macht die Freizeitnutzung. Obwohl ein Wanderweg verlegt wurde, gehen oder radeln Leute durch die eingezäunten Weiden und lassen auch mal das Tor offen. »Wir haben viele Schilder aufgestellt und Absperrband, aber die Leute sind trotzdem durch die Zäune durch«, berichtet Steffi Pempe. »Ich wurde auch schon bedroht.«

Letztendlich sei Herdenschutz viel zusätzliche Arbeit, sagt sie. Was sie nicht nachvollziehen kann: Es gibt Fördermittel vom Bund und der EU für Herdenschutz, die andere Bundesländer wie zum Beispiel Brandenburg abrufen, Bayern aber nicht. Und ohne freiwillige Helfer*innen beim Zaunbau ginge es nicht. »Aber wenn viele Landwirte Herdenschutz machen würden, gäbe es dann noch genügend Freiwillige für den Zaunbau, um unsere Tiere vor Wölfen zu schützen?« Letztendlich, ist Steffi Pempe überzeugt, »werden wir nicht drumrumkommen.«

Luise Frank

Der BR-Journalist Georg Bayerle ruft in seinem neuen Buch »Der Alpen-Appell« dazu auf, unsere Freizeitnutzung des Alpenraums kritisch zu hinterfragen. Wir sprachen mit ihm.

Natur+Umwelt: Herr Bayerle, Ihr Buch ist ein Aufruf, die Natur der Alpen nicht noch weiter zu zerstören. Was war der Anlass?

Georg Bayerle: Das Grundthema der massiven Veränderung der Alpen aufgrund des Klimawandels ist in der öffentlichen Diskussion völlig verloren gegangen. Das muss sich ändern! Ich möchte Debatten anregen. Ich möchte, dass viele Menschen sich dazu Gedanken machen.

Worum geht es konkret?

Das Buch ist wie ein Drama in fünf Kapiteln aufgebaut. Im ersten Kapitel stelle ich die Veränderungen durch den Klimawandel dar. Im zweiten Kapitel geht es um die Frage: Wie reagieren die Menschen darauf? Bisher oft mit technischen Lösungen wie Kunstschnee, aber sie rücken nicht von der Konsumausrichtung ab. Dann geht es um Alternativen. Die gibt es. Man kann Ökologie und Ökonomie gut in Einklang bringen. Kapitel 4 ist der eigentliche Appell: Was müssen wir tun? Die Naturräume der Alpen brauchen Freiraum, um unbeeinflusst vom Menschen existieren zu können. Das letzte Kapitel ist persönlicher. Es geht um sinnliche Erfahrungen, die die besondere Wertigkeit

des Naturraums Alpen für uns Menschen ausmachen.

Warum treibt Sie gerade dieses Thema so um?

Als Kind bin oft bei meinen Großeltern im Tiroler Lechtal gewesen und habe die Wildnis des Tiroler Lechs als Heimat kennengelernt. Deshalb habe ich mich auch in meiner journalistischen Arbeit mit der Natur in den Alpen beschäftigt. Es ist mir außerordentlich wichtig, dass wir diesen Naturraum in einem möglichst guten Zustand an kommende Generationen weitergeben.

Gibt es in der Art und Weise, wie Menschen mit der Natur in den Alpen umgehen, ein besonders massives Problem oder ist es eher die Summe aller Einzelaspekte?

Wir müssen vor allem weg von unserem extrem hohen Konsumanspruch und uns besser der Natur anpassen. Muss man denn Touristen wirklich dieses »Wir bieten hier alles« suggerieren? Brauchen wir wirklich auf 3000 Meter die besten Weine und Scampi? Es geht aber nicht um das grundsätzliche Ob, sondern um das Wie.

Ich kann mir überlegen, was ich konsumiere. Natürlich brauchen wir auch in den Alpen funktionierende Ökonomien, aber kein endloses Wachstum.

Haben Sie Lösungsvorschläge?

Die Politik muss dringend die Alpenkonvention wieder beleben. Da steht alles drin, zum Beispiel, dass Tourismus möglichst keine Naturräume schädigen soll. Auch gute Organisationen gibt es schon, zum Beispiel das Siegel »Bergsteigerdorf« mit recht strengen Kriterien.

Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch?

Der Verlag hat die Reaktionen »überwältigend« genannt. Auch der DAV-Präsident hat das Buch sehr gewürdigt. Ich hoffe, dass der gute Start, den das Buch hatte, eine Debatte in Gang setzt und wir in einer neuen Zeit in besserer Harmonie mit diesem Naturraum leben.

Interview: Luise Frank

Der BN-Arbeitskreis Alpen empfiehlt:

Georg Bayerle: Der Alpen-Appell

Warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen

Tyrolia Verlag, 160 Seiten, 20,00 Euro

Ein alltäglicher Anblick im ersten Halbjahr 2025: Niedrigwasser in Bayerns Flüssen und Bächen, hier an der Donau in Regensburg

EXTREMWETTER IN BAYERN

Laut dem Potsdamer Institut für Klimaforschung war das erste Halbjahr 2025 das trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1893, gefolgt von viel Regen im Juli.

Extremwetter ist das neue Nomal.

Im Juni hatten laut Bayerischem Landesamt für Umwelt rund 95 Prozent der Fließgewässer-Meldestellen niedrige Wasserstände. »Hitzewellen, Dürren und Starkregen durch die Klimakrise sind das neue Normal in Bayern – und der Freistaat ist nur ungenügend darauf vorbereitet«, so der BN-Vorsitzende Richard Mergner.

Ursachen für die kritische Wassersituation im Freistaat sind: schnelles Ableiten von Wasser, die Versiegelung oder Verdichtung von Böden sowie die Übernutzung vorhandener Grundwasser- und

Oberflächenwasserkörper. Diese fatalen Maßnahmen haben dazu geführt, dass zu wenig Wasser in der Landschaft bleibt und die Grundwasserneubildung gestört ist. Die Klimakrise verschärft die Situation weiter.

Der BN fordert deshalb eine nachhaltige Wasserpolitik. So muss die Speicherfähigkeit der Landschaft wiederhergestellt werden. Das bedeutet: Flüsse und Bäche renaturieren, Drainierung von Wiesen und Äckern rückgängig machen, Mulden, Säume, Hecken und andere abflussbremsende Strukturen in der Landschaft

fördern. Und vor allem: Die Flächenversiegelung endlich drastisch einschränken.

Zudem muss der Ökolandbau gestärkt werden, der bodenschonend wirtschaftet und das Grundwasser nicht durch Pestizide belastet. Mit der wertvollen Ressource Wasser muss sparsam umgegangen werden. Dafür braucht es klare Vorgaben und Anreize für Landwirtschaft, Industrie und Privathaushalte, um den Wasserverbrauch zu verringern. Der Ende Juli beschlossene Wassercent hat dafür eine zu hohe Freigrenze und zu viele Ausnahmeregelungen. Zu guter Letzt muss die Klimakrise bekämpft werden. Die Bayerische Staatsregierung muss alles tun, um die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich zu senken.

Hitzeperioden und extreme Trockenheit wie in diesem Jahr bedrohen aber auch unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt. Wälder zeigten heuer Dürreschäden, Bäume warfen vorzeitig ihr Laub ab, und auf Feldern vertrockneten selbst robuste Kulturen. Vögel, Igel, Eichhörnchen, Amphibien und Insekten fanden kaum noch geeignete Wasserstellen. Trockene Wiesen, ausgedörrte Waldränder und ausbleibender Schatten erschwerten das Überleben zahlreicher Wildtiere.

Auch wenn der Regen im Juli die Situation in vielen Gebieten erst einmal entspannte, bedeutet das Extremwetter enormen Stress für die Natur, erklärt die BNArtenschutzexpertin Christine Margraf: »Was wir dieses Jahr beobachten konnten, ist ein ökologischer Notstand. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt derart trockene Wiesen im Juni hatten, die Biotopflächen sind extrem mitgenommen.«

SCHUTZ FÜR GEFÄHRDETE ARTEN

Das Bachneunauge ist wohl nur wenigen Menschen bekannt. Es braucht naturnahe Gewässer zum Leben. Sein Rückgang zeigt an, dass es nicht gut bestellt ist um die bayerischen Fließgewässer.

Mit seinem rund 100 000 Kilometer langen Gewässernetz ist Bayern ein echtes »Wasserland«. Doch seine Fließgewässer sind gestaut, begradigt und verschmutzt. Nur wenige sind noch in einem guten ökologischen Zustand. Dadurch sind die Lebensräume zahlreicher Tierund Pflanzenarten bedroht, darunter auch die des Bachneunauges. Das Bachneunauge ist ein fischähnliches Wirbeltier, das zu den Rundmäulern gehört. Im Unterschied zum Fisch hat es keine Schuppen oder paarige Flossen. Es hat einen etwa 15 Zentimeter langen und bleistiftdicken, aalartigen Körper und ist ein lebendes Fossil, das sich seit Millionen von Jahren kaum verändert hat. Seinen Namen verdankt das Tier sieben Kiemenund einer Nasenöffnung, die an jeder Seite gleich hinter dem Auge liegen. Den größten Teil ihres Lebens verbringen Bachneunaugen im Larvenstadium. Die Larven werden »Querder« genannt und im Oberlauf von Flüssen geboren. Sie verbringen drei bis sieben Jahre als wurmähnliches, augen- und zahnloses Wesen im Boden von Flüssen oder Bächen. Dabei schaut nur der Kopf hervor, sodass sie mit dem Maul Kleinlebewesen

und Pflanzenteile aus dem Wasser filtern können.

Wenn sich die Querder zu erwachsenen Bachneunaugen umbilden, wird kein Darm angelegt. Die Tiere stellen das Fressen komplett ein. Nun ist das einzige Ziel der Bachneunaugen die Fortpflanzung. Um geeignete Laichareale zu finden, führen sie von März bis Juni kurze Wanderungen zu flachen, sandig-kiesigen Stellen durch.

Haben die Tiere eine geeignete Stelle gefunden, schlagen sie mit dem Schwanz Gruben in den Boden und schichten unter Zuhilfenahme ihrer Saugscheiben Steine und Sand zu Nestern auf, in die sie ihre Eier legen. Jedes Weibchen kann bis zu 1500 Eier ablegen. Kurz nach der Eiablage und Besamung sterben die Bachneunaugen.

Das Bachneunauge gilt als Indikator für intakte Gewässerökosysteme mit guter bis sehr guter Wasserqualität und lebt in der Regel in sauerstoffreichen, sommerkühlen Bächen, Flüssen oder Gräben. In Bayern verfehlen jedoch vier von fünf Fließgewässern den gemäß der Europäi-

schen Wasserrahmenrichtlinie geforderten »guten ökologischen Zustand«. Neben der Verschmutzung durch Stoffeinträge wie etwa Pestizide sind Uferverbau und Querbauwerke wie Wehre und Abstürze ein Problem für das Bachneunauge. Letztere verhindern dessen Wanderung. Fast 57 000 solcher Querbauwerke hat das Landesamt für Umwelt an den bayerischen Bächen und Flüssen gezählt. Das Projekt Fluss.Frei.Raum, an dem der BUND Naturschutz mitwirkt, will durch den Rückbau von Barrieren in Fließgewässern gesunde, frei fließende Gewässer zurückgewinnen. Wer selbst aktiv werden

Familie: Neunaugen (Petromyzontidae)

Gattung: Lampetra

Art: Bachneunauge (Lampetra planeri)

Gefährdung: laut bayerischer Roter Liste von 2021 Vorwarnstufe mit starken Rückgängen. Differenziert für Nordbayern: Vorwarnstufe, für Südbayern: gefährdet

Schutz: geschützt laut FFH-Richtlinie, Anhang II

und Rückbauten anschieben will, ist herzlich eingeladen sich dem Fluss.Frei. Raum-Netzwerk anzuschließen.

Der Ausbau von Fließgewässern wirkt sich negativ auf das Bachneunauge aus, denn in geradlinigen, regulierten Gewässern lagert sich kaum Sediment ab und es fehlen strömungsberuhigte Altarme und flach überschwemmte Auen, in denen sich die Brut des Bachneunauges ungestört entwickeln kann. Außerdem werden beim Unterhalt von Bächen und Flüssen oft Schlick- und Feinsedimentbänke, die das Bachneunauge für seine Entwicklung im Larvenstadium braucht, einfach ausgeräumt.

FLIESSGEWÄSSER VERBESSERN

Zu den neueren Bedrohungen des Bachneunauges gehören die vermehrt auftretenden Dürresommer. Sie zeigen bereits, wie sich der Klimawandel auf unsere wassergebundenen Tiere auswirkt.

Das Bachneunauge braucht einen besseren Schutz der Laichgebiete und mehr Gewässerrenaturierung mit Verbesserungen der Gewässerstruktur und -qualität sowie der Wandermöglichkeiten. Die Umsetzung des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur (siehe Titelthema) ist eine große Aufgabe und Chance, unsere Fließgewässer endlich auf großer Fläche ökologisch zu verbessern, wovon nicht nur das Bachneunauge profitieren wird.

In Bayern ist das Bachneunauge heute vor allem noch im Einzugsgebiet des Mains verbreitet. Seltener kommt es in Ostbayern vor. In Südbayern war es schon früher nur selten zu finden. In den letzten drei Jahrzehnten sind die Bestände bayernweit deutlich zurückgegangen. Das Bachneunauge kommt nur in Europa vor. Bayern hat wegen der verhältnismäßig noch guten Bestände in Nordbayern eine große Verantwortung für die Erhaltung der Art.

maißer

Weitere Infos zum Projekt

Fluss.Frei.Raum: fluss-frei-raum.org/ mitmachen-vor-ort-engagieren

Tobias Windmaißer arbeitet im BN-Projekt »Quervernetzung Grünes Band«. In diesem Rahmen hat er am Spillerbach im niederbayerischen Landkreis FreyungGrafenau den Lebensraum des Bachneunauges verbessert.

Natur + Umwelt: Sie haben am Spillerbach unter anderem die Ufer abgeflacht. Wie profitiert das Bachneunauge davon? Tobias Windmaißer: Die Larven des Bachneunauges brauchen Sedimentablagerungen im Bach. Wenn ein Gewässer kanalisiert und reguliert ist, schwemmt jedes kleinere Hochwasser das Substrat weg. Das verträgt die Art nicht, weil die Larven des Neunauges im Sediment leben. Durch die Abflachung von Ufern nehmen wir den Druck des Hochwassers weg, sodass der Untergrund nicht dauernd weggeschwemmt wird.

Wir nehmen die Abflachungen wechselseitig vor. Dadurch entsteht ein vielfältiges Strömungsbild, durch das sich die besondere Schichtung, die das Sediment für die Entwicklung der Querder aufweisen muss, leichter bildet.

Warum ist sauberes Wasser für das Bachneunauge so wichtig? Das hängt mit dem Larvenstadium zusammen. Im Sediment ist ohnehin weniger Sauerstoff vorhanden als im umgebenden Wasser. Dadurch reagieren die Larven sehr empfindlich, wenn sich durch Nitratbelastung oder organische Verschmutzungen auch noch Faul-

Die Abflachungen am Spillerbach nehmen Hochwasser die Wucht.

schlamm bildet, der Sauerstoffmangel im Substrat verursachen kann.

Welche ökologischen Funktionen erfüllt das Bachneunauge im Ökosystem eines Baches?

Die Larven filtern Schwebteilchen aus dem Wasser. Das heißt, sie tragen zur Reinhaltung eines Gewässers bei. Außerdem sind sie natürlich auch Nahrung für Fische. So ist das Bachneunauge in der Fortpflanzungsphase eine wichtige Nahrungsquelle für den Huchen.

Text und Interview: Heidi Tiefenthaler

morschen Laubbäumen zeugen sie von einer weit fortgeschrittenen Zersetzung des Holzes. Das eigentliche Reich dieses Pilzes sind bei uns alte Buchenwälder. Die oft mehr als 20 Zentimeter großen Wundergebilde wachsen nur auf totem Holz.

und gefährdet. Junge Exemplare sind essbar, sollten aber geschont werden. Damit dieser Pilz und viele weitere Arten wilder Wälder langfristig überleben, müssen mehr Bäume wieder ihr natürliches Lebensalter erreichen dürfen.

Helfen Sie uns, eines der wichtigsten Schutzgebiete der Nordsee vor der Zerstörung durch Grundschleppnetze zu bewahren.