ARTENVIELFALT AM UND IM TEICH

Ein Teich hat mehr Wert als nur die Produktion von Karpfen oder Forellen.

Wer kennt sie noch, die Seerosenweiher im Hochzeitskleid. Wer hat im Frühjahr noch den Durchblick und entdeckt im Klarwasserteich den Molch, wer kennt das Moderlieschen, den Bitterling, den wohl attraktivsten Kleinfisch unserer Teiche, der ohne die Teichmuschel nicht auskommt?

2. 3. 4. 5. 6. 7. Inhalt

Entwicklungen in der Teichwirtschaft

Teich-Bewirtschaftung

Nutzungsverzicht und Renaturierung

Finanzielle Förderung

Herausforderung Fischotter

Herausforderung Klimakrise

Quellenangaben

Entwicklungen in der Teichwirtschaft

Teiche, die reich an Arten und Lebensräumen sind, wurden in den letzten Jahrzehnten selten. Dabei ist gerade für all jene, die Teiche im Nebenerwerb oder als Hobby bewirtschaften, beides gut vereinbar: Ein naturnahes und wertvolles Biotop, an dem man gerne Zeit verbringt, und die Versorgung mit hochwertigen Speisefischen. Ein niedrigerer Ertrag kann aufgrund der niedrigen Besatzdichten und der wegfallenden Kosten für Futtermittel wirtschaftlich sein. Diese Eckpfeiler ökologischer Fischwirtschaft knüpfen gleichzeitig an die traditionelle Teichwirtschaft in Bayern an, die deutlich niedrigere Fischbesatzdichten aufwies als heute üblich.

GESCHICHTE

DER TEICHWIRTSCHAFT

Eine Untersuchung der Wasser- und Röhrichtvegetation 1984 in Oberfranken ergab, dass in 98 % der Gewässer keine Seerosen, in 75 % der Gewässer keine Unterwasserpflanzen, in über 60 % der Gewässer keine Schwimmpflanzen und in 30 % der Gewässer keine Röhrichtpflanzen vorkommen (Reichel, 1984).

VERARMUNG DER VEGETATION

Insgesamt lässt sich feststellen: Traditionelle „Seerosen-Weiher“ oder artenreiche Teiche existieren meist noch in Naturschutzgebieten in Natura-2000-Gebieten auf Flächen des Vertragsnaturschutzes im Besitz von Landkreisen (der Landkreis Erlangen-Höchstadt dürfte mit mehr als 50 ha einer der größten Teichbesitzer in Bayern sein (mündl. Mitteilung Franke, 2023)

im Besitz von Naturschutzverbänden in Privatbesitz bei aufgeschlossenen Teichwirt*innen.

Schätzungsweise 90 % der Teiche haben für den Artenschutz keine nennenswerte Relevanz.

In den letzten Jahrzehnten haben jedoch insbesondere die für die Artenvielfalt wertvollen Verlandungsbereiche stark abgenommen (Rebhan & Lokies, 2004). Und mit der Errichtung von Fischteichen (u. a. aufgrund der staatlich geförderten Teichbauprogramme) gingen auch naturnahe und artenreiche Feucht- oder QuellLandschaften verloren. So wurden allein in der Oberpfalz bis 1980 für 25 Mio. DM ca. 2.500 ha Fischteiche neu angelegt oder entlandet. Dies ging einher mit einer Nutzungsphilosophie, die die Vegetationszonen beseitigte, Flachwasserbereiche durch Entlandungen zerstörte und mit Zufütterung die Besatzdichte dramatisch erhöhte (StMLU / ANL, 1995).

Die ersten Fischteiche entstanden schon im 8. Jahrhundert im Rahmen von Klostergründungen, ihre Blüte erlebte die Teichwirtschaft im späten Mittelalter. Diese Fischteiche dienten vorwiegend der Eigenversorgung oder der klösterlichen Gemeinschaft (StMLU / ANL, 1995). In der Folge erlebte die Teichwirtschaft ein Auf und Ab. Ab den 1950er-Jahren wurden im Zuge des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs auch alte Teichanlagen dank fortgeschrittener Technisierung der Landwirtschaft wieder instandgesetzt (z. B. Verlandungsbereiche entfernt) und Neuanlagen mit staatlicher Förderung geschaffen. So steigerte sich beispielsweise im Aischgrund die bewirtschaftete Teichfläche von etwa 200 ha vor dem Ersten Weltkrieg auf ca. 3000 ha bis Ende der 90er-Jahre (StMLU / ANL, 1995).

Diese Entwicklung hat sich weiter fortgesetzt. So wurden sowohl für Oberfranken (Reichel, 1989) als auch für Mittelfranken (Franke, 1992) weitere Rückgänge der Unterwasser- und Röhrichtvegetation verzeichnet. Neben den absoluten Verlusten wird zunehmend auch die Veränderung der Artenzusammensetzung deutlich. So nehmen bei den Unterwasserpflanzen, wie etwa den Armleuchteralgen, nährstoffliebende („eutraphente“) Arten tendentiell zu (Krause & Walter, 1995). Des Weiteren sind aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Umlandes, wie etwa im Aischgrund, vermehrt dichte Dominanzbestände von Schilf zu beobachten, während das Kleinröhricht zurückgedrängt wird (mündl. Mitteilung Schott, 2023).

VERLUST VON ARTEN

Auch die Erhebungen bei Tiergruppen liefern seit der Intensivierung alarmierende Ergebnisse: Eine Vergleichskartierung in Mittelfranken an 249 Karpfenteichen 1972 und 1989 ergab starke Bestandseinbußen fast aller Sumpf- und Wasservogelarten bis zum vollständigen Erlöschen einiger Teilpopulationen. Auch ist an Teichen eine „Trivialisierung des Artenbestands“ zu erkennen, also die Zunahme von Arten mit weniger hohen Ansprüchen (Scholl, 1991).

Lediglich in der Oberpfalz blieben noch größere naturnahe teichwirtschaftliche Flächen erhalten. Dies ist bedingt durch die Strukturschwäche und die aus geologischen und klimatischen Gründen weniger günstige Ertragslage. Doch ist auch hier ein deutlicher Trend zur Teichintensivierung besonders außerhalb der Schutzgebiete zu beobachten.

Der BN bekennt sich zur Teichwirtschaft und besitzt selbst etliche Teiche, teilweise auch mit Bewirtschaftung. Teichwirtschaft als Teil der Kulturlandschaft meint in naturschutzfachlicher Sicht in erster Linie die historische, extensive Teichbewirtschaftung. Der BN bekennt sich ausdrücklich zum Erhalt dieser „traditionellen“ Teichwirtschaft. Unser Ziel ist die Förderung dieser Art der Teichwirtschaft, die neben der Produktion von Lebensmitteln, einen wichtigen Beitrag für den Erhalt von Arten und Lebensräumen liefert.

90 % der Teiche sind für den Artenschutz wenig relevant

Der Rötelseeweiher, ein Teichgebiet mit rund 90 Hektar Wasser- und Verlandungsfläche, wurde bereits im 16. Jahrhundert angelegt und diente der Fischzucht.

Eintagsfliegen leben als Larven am Gewässergrund. Während ihres kurzen Lebens in der Luft bewegen sie sich meist nahe an Gewässern, oft auch als dichte Schwärme.

Der naturnahe Teich

Teiche sind voller Leben. Im und am klaren Wasser findet sich eine üppige Lebensgemeinschaft aus Laichkraut, Eisvogel, Vierfleck, Gelbrandkäfer, Wasserspinne, Teichmuschel, Spitz-Schlammschnecke, Großseggenried und Röhricht. Neben Froschkonzerten (Wasserund Laubfrosch) kann z. B. auch das „Teichbibbern“ (Zwergtaucher) beobachtet werden.

Teiche können für den Arten- und Biotopschutz von großer Bedeutung sein. Voraussetzung ist das kleinteilige Mosaik unterschiedlichster Lebensgemeinschaften am Gewässergrund, im freien Wasser und am Ufer. Außerdem ist nicht jeder Teich gleich: Ein nährstoffarmer kleiner Waldteich unterscheidet sich gravierend von einem nährstoffreichen großen Feldteich. Neben den sich natürlicherweise etablierenden Artengemeinschaften hängt davon auch ab, wie viele Fische die Teiche mit Nahrung versorgen können.

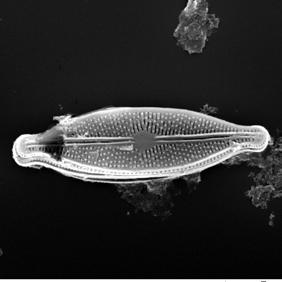

DAS LEBEN AM TEICHGRUND

Am Teichboden wachsen Algen auf Steinen, Holz und Schlamm. Diese sind Nahrungsgrundlage für Insektenlarven die wiederum für einen fruchtbaren Teich von großer Bedeutung sind. Sie werden als Larven von Fischen und Wasservögeln und nach dem Schlupf von Fledermäusen und Vögeln im Umfeld des Teiches gefressen. Am Wassergrund finden wir aber auch

Schnecken, Muscheln, Krebse und auch der Gründling hat, wie sein Name schon vermuten lässt, hier sein Zuhause.

DIE FREIWASSERZONE

Der eigentliche Freiwasserbereich, die untergetauchte „Wasserwelt“, wird von im Wasser schwebenden Algen, Kleinkrebsen, Kaulquappen, Wasserinsekten und natürlich Fischen besiedelt. Gerade in diesem Bereich ändern sich die vorkommenden Arten über das Jahr hinweg recht stark. Wer seinen Teich genau beobachtet und mit der Lupe auch mal eine Gewässerprobe untersucht, wird z. B. feststellen, dass auf die Entwicklung von Algen oft eine Zunahme der Wasserinsekten und Kleinkrebse folgt (Schwörbel & Brendelberger, 2022).

Selbst das sogenannte Wasser-Oberflächenhäutchen bietet spezialisierten Arten Lebensraum. So nutzen die Wasserläufer die Wasseroberfläche, Rückenschwimmer und Wasserkäfer tummeln sich dicht darunter.

WASSERPFLANZEN ALS VERBINDUNG

Die Zone der Unterwasservegetation stellt die Verbindung her zwischen Teichboden, Wasserzone und der Wasseroberfläche. Dabei hat sie vielfältigste Funktionen. Sie versorgt das Wasser mit Sauerstoff, ist Nahrungsgrundlage für Fische und Wasservögel wie Tafelente und Reiherente (Broyer & Calenge, 2010), Lebensraum für Insektenlarven und Laichhabitat für Fische und Amphibien. Die Gruppe der Laichkräuter wurde sogar nach dieser wichtigen Funktion benannt. Wasserpflanzen sorgen aber auch für das ökologische Gleichgewicht indem sie Nährstoffe aufnehmen und so starke Algenblüten und damit das „Umkippen“ des Teichs verhindern (Scheffer, 1990). Neben den Laichkräutern sind in nährstoffarmen Teichen auch die seltenen Armleuchteralgen anzutreffen.

Zentral für naturnahe Teiche sind ihre Verlandungsbereiche die von der Unterwasser- und Schwimmblattvegetation in Röhrichte, Seggenriede und Feucht-Gebüsche übergehen. Zahlreiche Tiere nutzen den Schwimmblattpflanzengürtel mit Seerosen und Laichkräutern als Ruheplätze und Gelegenheit zur Eiablage sowie beim Schlupf. Manche legen ihren Laich in das Blattwerk von Wasser- und Sumpfpflanzen, andere heften ihre Eier sorgfältig auf die Oberseite, wieder andere auf die Unterseite von Schwimmblättern, wieder andere bohren mit ihrem Legestachel ihre Eier in das Gewebe der Pflanzenstengel.

Ein naturnaher Teich besteht typischerweise aus unterschiedlichen Zonen:

Großseggen

2 Röhricht-Bestände

3 Schwimmblattpflanzen-Bestände

4 Weiden- und Erlengebüsch

Foto: Andreas Zahn, Grafik: Nicole Schmidt

Ein Eisvogel ist an naturnahen Teichen mit Kleinfischen ein nicht seltener Gast.

TEICH-BEWOHNER

ERDKRÖTE

Erdkröten sind aufgrund der Bitterstoffe im Laich und ihres frühen Laichtermins an die Koexistenz mit Fischen angepasst. Sie sind eine der häufigsten Amphibienarten in Bayern und in Bezug auf ihren Lebensraum relativ anspruchslos.

WASSERLÄUFER

Wasserläufer gehören zu den Wasserwanzen. Von den 59 in Bayern bekannten Arten gehören 40 zu den echten Wasserwanzen, wovon 19 bevorzugt die Wasseroberfläche besiedeln (Burmeister, 2003). Sie nutzen die Oberflächenspannung des Wassers zur Fortbewegung. Die Winter verschlafen sie hingegen am Gewässerrand unter Laub oder Moos.

LAUBFROSCH

Der Laubfrosch ist die einzige Amphibienart in Bayern die sehr gut klettern kann. So findet man ihn häufig in Büschen oder Bäumen. In Teichen pflanzt sich der Laubfrosch nur fort, wenn diese ohne Fische und sehr naturnah sind sowie ausgedehnte Verlandungszonen aufweisen. Aufgrund der Verluste von Lebensräumen ist die Art in Bayern stark gefährdet, ihre Bestände gehen zudem seit längerem sehr stark zurück (Hansbauer et al., 2019).

RINGELNATTER

Die Ringelnatter ist in Bayern relativ weit verbreitet. Trotzdem wird sie in der Roten Liste als „Gefährdet“ eingestuft, wobei die Bestände auch in Stillgewässern abnehmen (Hansbauer et al., 2019). Einer der Gründe dürfte die intensivierte Teichwirtschaft sein und damit einhergehend eine geringe Dichte an Amphibien, die wichtigste Nahrungsquelle der Ringelnatter.

GELBRANDKÄFER

Der Gelbrandkäfer gehört zur Familie der Schwimmkäfer, er ist aber auch ein versierter Flieger. Zur Eiablage schneidet der Käfer Löcher in Wasserpflanzen, die er danach mit einem Sekret verschließt. Sowohl die Larven als auch die adulten Käfer leben räuberisch. Er besiedelt pflanzenreiche Flachwasserzonen sowohl kleiner als auch größerer Gewässer.

KLEINES GRANATAUGE

Das kleine Granatauge ist an Teichen mit üppiger Unterwasservegetation mittlerweile häufig anzutreffen. Die Art ist benannt nach den roten Augen der Männchen, welche zudem anhand ihrer Hohlkreuzposition beim Absitzen gut zu erkennen sind.

Foto:

Foto:

Foto:

SCHILF ALS LEBENSRAUM

Reich strukturierte Röhrichtbestände sind wahre Schätze der Artenvielfalt. Wie in einem Haus finden z. B. in den unterschiedlichen Stockwerken des Schilfs unterschiedliche Arten ihren Lebensraum. Der „Dachboden“ wird häufig von Spinnen und Singvögeln wie Teich- und Drosselrohsänger genutzt, im „ersten Stock“ finden wir

SCHILF-SACKSPINNE

z. B. Gallfliegen die ihre Eier im Schilf ablegen und im „Keller“ tummeln sich Bläßhuhn, Insektenlarven und Fische. Hohle, luftgefüllte Schilfstengel dienen als Überwinterungsquartier für Asseln, Spinnen, Milben, Ameisen, Laufkäfer, Kurzflügler und Springschwänze (Arge Naturschutz, 2018).

DROSSELROHRSÄNGER

Naturnahe Teich-Bewirtschaftung

BIOLOGISCHES GLEICHGEWICHT

In einem naturnahen Fischteich herrscht in vielen Bereichen ein biologisches Gleichgewicht. Wasserpflanzen sorgen für eine ausreichende Sauerstoffversorgung im Wasser und sind Nahrungsgrundlage, Lebensraum und Rückzugsgebiet für die an das Wasser gebundenen Lebewesen und natürlich auch für Karpfen und Co.

SCHUTZ VOR FRESSFEINDEN

Seggen und Röhrichte sind nicht nur ein wichtiges Bindeglied zwischen Wasser- und Landbiotopen, sie bieten auch kostenlosen und soliden Uferschutz bei minimalem Pflegeaufwand. Gleichzeitig bieten sie den Fischen Schutz vor dem Fischotter, dem Kormoran oder dem Graureiher, der üppig bewachsene Ufer meidet (Okun & Mehner, 2005, Utschik, 1984).

ANREICHERUNG DER NAHRUNG

Die in der Röhrichtzone lebenden Larven und Schnecken reichern die pflanzliche Nahrung der Karpfen durch tierisches Eiweiß an (AntonPardo, Hlavac, Másílko, Hartman, & Adámek, 2014).

BODENBELÜFTUNG UND SAUBERES WASSER

Schilf und Rohrkolben sorgen für eine gute Belüftung im Boden, was wiederrum den Bodenlebewesen und anderen Pflanzen bei der Wurzelatmung zugutekommt (Callaway & King, 1996). Daneben sorgt Schilf für sauberes Wasser (z. B. reinigt es von Schwermetallen), was dem Teich selbst und den Gewässern unterhalb nützt (Sychra, Celechovská, Svobodova, & Sychra, 2011).

WEITERE „WEICHE“ FAKTOREN

Naturnahe Teiche sind Lebensqualität, Oasen der Erholung und Erlebniswelt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

FAZIT

Naturnahe Teichbewirtschaftung liefert damit gesunde, qualitativ hochwertige Karpfen mit festem, fettarmem Fleisch (Másílko, Zalíc, & Hlavác, 2015) – Fische, die auch ohne Wässerung frei von Modergeschmack und sofort zum Verzehr geeignet sind.

Teich mit Wasserhahnenfuß

VERLANDUNGSBEREICHE

Stehende Gewässer sind Sediment- und Nährstofffallen, die auch natürlicherweise mit der Zeit durch Ablagerung am Grund aufgefüllt werden, sie „verlanden“. Durch intensive Landwirtschaft im Umfeld kann der Sedimenteintrag künstlich erhöht sein. Flache Teiche zeigen eine starke Verlandungstendenz, v. a. in windgeschützten Randzonen mit Schilfbeständen. Diese Zonen sind zwar weniger produktiv für den Fischertrag, aber ein wichtiger Bereich für das übrige Leben.

Mindestens 10 %, besser aber 30 % der Teichfläche sollten sich in naturnahen Teichen als Verlandungsbereich entwickeln dürfen (StMLU / ANL, 1995). Mit etwas Glück brüten dann sogar gefährdete Vogelarten, wie die Rohrweihe (benötigter Lebensraum: > 100 m² Schilf, zur Brut-

Was kann jeder beitragen?

zeit > 0,5 ha), Rohrdommel (benötigter Lebensraum: > 1 ha Schilf), Zwergtaucher (Reviergröße im Mittel ca. 0,2 ha, optimaler Lebensraum sind Teiche ab 1 ha) an Fischteichen (BfN, 2022).

Wichtig für intakte Amphibienpopulationen sind ausgedehnte Bereiche mit Verlandungs- und/ oder Unterwasservegetation, da diese als Rückzugsgebiete dienen und Fische davon abhalten, den Laich zu fressen. Auch um Libellenlarven, Käferlarven, Schnecken sowie deren Konsumenten wie Wasservögel am Teich zu fördern, helfen größere Verlandungsbereiche, die größeren Fischen wie den Karpfen nur schwer zugänglich sind (Broyer & Calenge, 2010).

30 %

der Teichfläche sollten sich als Verlandungsbereich entwickeln dürfen

Teiche gibt es genug, doch naturnahe Teiche sind selten. Helfen Sie mit, dass es mehr werden: Wenn Sie Eigentümer eines Teiches sind, den sie nicht (mehr) nutzen, können Sie mit Renaturierung viel für den Artenschutz tun. Bei Interesse steht auch der BN als Pächter oder Käufer zur Verfügung.

Wenn Sie Besitzer*in, Pächter*in oder Nutzer*in eines genutzten Teiches sind, lassen Sie sich inspirieren zu einer naturnahen Bewirtschaftung! Für beides gibt es übrigens Förderprogramme. Liegt Ihr Teich in einem Schutzgebiet, beachten Sie bitte zusätzlich die Vorgaben von FFH-Managementplänen oder anderen Pflege- und Entwicklungsplänen.

VERLANDUNGSBEREICHE SCHAFFEN

Wer an einem intensiv bewirtschafteten Teich ohne Ufersaum Verlandungsbereiche schaffen möchte, kann dies durch Absenken des Teichwasserspiegels für eine begrenzte Zeit (1–2 Jahre) erreichen. Entscheidend ist dabei, dass ca. 20–30 % der Teichbodenfläche nicht mehr überflutet werden. Der Verlandungsanteil kann dann durch die Höhe des Wiedereinstaues gesteuert werden. Durch hohen Wasserstand werden Verlandungsbereiche wieder zurückgedrängt (StMLU / ANL, 1995).

Wenn der Teich von „wasserwirtschaftlicher Bedeutung“ ist und es Regelungen zur Stauhöhe gibt, ist die Veränderung der Stauhöhe ggf. gestattungspflichtig. Sind Sie sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich an das Landratsamt, Untere Wasserbehörde (rechtlich zuständig) und das Wasserwirtschaftsamt (fachlich zuständig).

FLACHWASSERBEREICHE (BIS 50 CM WASSERTIEFE)

Zumindest an einem Teichufer sollten sonnige Flachwasserbereiche geschaffen werden, im Neigungsverhältnis von 1:10 bis 1:20. Krautreiche, flach überstaute Gewässer sind Laich- und Entwicklungsraum für Laubfrosch, Teichmolch, Wasserschnecken, Wasserkäfer, Wasserwanzen und andere Wasserinsekten. Vor allem im Flachwasserbereich wird aufgrund der Sonneneinstrahlung die organische Substanz und damit die Nahrung für die Wassertiere erzeugt. Je größer der Anteil der Flachwasserbereiche, desto größer die organische Produktion und das Nahrungsangebot (Blab, 1986).

UFER- UND DAMMPFLEGE

Gewässer sollten von einem einige Meter breiten Streifen begleitender Ufervegetation umgeben sein (Blab, 1986). Uferbereiche sind wichtige Anschlusslebensräume, Teilhabitate und Rückzugsräume für viele amphibische oder ans Wasser gebundene Tierarten. Mehrjährige Gras-, Kraut- oder Hochstaudenfluren bieten z. B. Brutstätten für Bodenbrüter und sind Nahrungskammer für Wasservögel und Fledermäuse. Daneben dienen sie als Bruthabitat für die Ringelnatter und als Sommerbiotop für Laubfrösche und Erdkröten (Blab, 1986). Sonnige Uferabschnitte ohne Gehölze werden bevorzugt von Libellen, Laubfrosch und Ringelnatter aufgesucht. Gehölze sind Lebensraum und Schattenspender, sie kühlen das Wasser in Teichen mit einem großen Verhältnis von Uferlänge zu Teichfläche. Kleine Gebüsche bereichern und stabilisieren darüber hinaus den Teichdamm und sollten erhalten bleiben. In Einzelfällen kann jedoch die Beseitigung von Ufergehölz von den Wasserbehörden aus Gründen der Standsicherheit gefordert werden. Künstliche Uferbefestigung mit Beton, Eternit etc. verhindert Ufervegetation und kann sogar eine Fallenwirkung für Amphibien entwickeln. Generell sollten die Ufer nur gemäht werden, wenn sich zu große Dominanzbestände von Schilf bilden – hier kann eine Teilflächenmahd während des Winters sinnvoll sein. Auf keinen Fall dürfen sie während der Vogelbrutzeit ausgemäht werden! Die Dammkronen können im Herbst, soweit zur Bewirtschaftung erforderlich, gemäht werden.

Rohrweihe

Rohrdommel

Rohrkolben

FISCHBESATZ? WENIGER IST MEHR

QUALITÄT!

Die Anzahl der Nutzfische im Teich sollte so bemessen sein, dass die vorhandene Naturnahrung (Wasserpflanzen, Insektenlarven, Mollusken, Fischbrut) als Grundlage der angestrebten Fischgewichtszuwachsrate ausreicht, aber nur in einem naturverträglichen Maß dezimiert wird. Bei Karpfen können Besatzstärken von 100–500 K2/ha als Faustzahl dienen. Durch einen Überbesatz kommt es zu einem trüben und vegetationsarmen Wasser, da Karpfen (wie auch Schleien) den Teichboden nach Nahrung durchwühlen. Dadurch gehen die Wasserpflanzen und damit das natürliche Nahrungsangebot zurück, die Algendichte nimmt hingegen zu (Scheffer, 1990). Zum anderen führt zu hoher Fischbesatz zu verstärkter Nahrungskonkurrenz zwischen Fischen und Wasservögeln wie Tauch- und Schwimmenten. Diese sind nämlich, ebenso wie Karpfen und Schleie, neben pflanzlicher auch auf tierische Nahrung in Form von Insektenlarven angewiesen. So zeigte sich bei einer Untersuchung von 103 Karpfenteichen in Frankreich ein deutlicher Rückgang der Entenpopulationen bei zu hohem Karpfenbesatz (Broyer & Calenge, 2010).

Der Einsatz der asiatischen pflanzenfressenden Fische (Graskarpfen, Marmorfisch, Silberfisch) ist in jedem Fall zu unterlassen, da sie die natürlichen Wasserpflanzenbestände nahezu vernichten. Oft führt dies zu Dominanzen einzelner, fraß-resistenter und teils auch invasiver Arten, wodurch Lebensraumvielfalt verloren geht. Weitere schwerwiegende Auswirkungen sind die Veränderung des Nahrungsnetzes im Teich, Nahrungskonkurrenz mit Wasservögeln, Eutrophierung (Zunahme an Nährstoffen) und Algenblüten (Dibble & Kavalenko, 2009).

RAUBFISCHBESATZ?

Raubfische wie Hecht und Wels sind in naturnahen Teichen problematisch, da ihr Nahrungsspektrum von Zooplankton über Fischbrut, Kleinfische, Kaulquappen bis hin zu jungen Wasservögeln (bei großen Hechten) reicht. Daher sind Raubfische in naturnahen Teichen nicht erwünscht. In begründeten Fällen, zur Reduzierung großer Nebenfischbestände aus nichtheimischen Arten wie Giebel und Blaubandbärbling ist allerdings ein kontrollierter Einsatz von Barsch und Zander denkbar. Diese jagen selektiver als Hecht und Wels auf Kleinfische wie den Blaubandbärbling (Adámek & Opacak, 2005). Ein Überbesatz von Raubfischen führt zu Artenverarmung und starker Reduzierung von Kleinfischen (z. B. Bitterling, Schlammpeitzger, Stichling, Moderlieschen, etc.), die wiederum als Nahrungsgrundlage für Zwergtaucher, Eisvogel und andere fischverzehrende Tierarten dienen (StMLU / ANL, 1995).

Wollen Sie Froschkonzerte live und Libellen wie fliegende Edelsteine beim Radschlagen erleben – also Natur pur –, verzichten Sie doch einmal völlig auf den Nutzfischbesatz, am besten im obersten Teich zu Beginn einer Teichkette – dort ist die Produktivität natürlicherweise am geringsten und damit geht ein niedrigerer Fischbestand Hand in Hand!

FÜTTERUNGSVERZICHT?

Bei der Aufzucht von Karpfensetzlingen (K1-> K2) ist eine geringfügige Getreidezufütterung naturverträglich. Die Produktion von hochwertigen Speisefischen ist auch ohne Zusatzfütterung zu erreichen. Entscheidend ist, die Besatzdichte so anzupassen, dass die Satzfische ohne Zufütterung gut wachsen, aber trotzdem genügend Nahrung für die natürlichen Teichbewohner vorhanden ist und keine Nahrungskonkurrenz zwischen Fischen und zum Beispiel Wasservögeln entsteht (Broyer & Calenge, 2010).

Zufüttern führt zur Anreicherung von Phosphat im Sediment des Teiches (Wezel, Robin, Guerin, Arthaud, & Vallod, 2013), was die (Wasser-) Pflanzengesellschaften beeinflusst – oligound mesotraphente Arten wie der Europäische Strandling gehen verloren (Francová, Šumberová, Janauer, & Adámek, 2019). Übermäßige Düngung führt außerdem zu unerwünschtem Nährstoffeintrag in nachfolgende Gewässer. Für den oberschwäbischen intensiv bewirtschafteten Häcklerweiher wurde z. B. errechnet, dass die von den dort 1982 und 1983 gehälterten 7500–8000 kg Karpfen am Ende der Vegetationsperiode ausgehende Belastung derjenigen eines Dorfes mit 450–480 Einwohnergleichwerten (EGW) entspricht, das seine Abwässer ungeklärt in den Weiher leiten würde (StMLU / ANL, 1995).

ABLASSEN DES TEICHES Aus Artenschutzgründen für Kleinfische sollten kleine Weiher im Herbst nach dem Abfischen möglichst rasch wieder flach angestaut werden. Größere Teiche (> 1 ha) können als Rast- und Nahrungsplatz für Sumpf- und Watvögel dienen und sollten deshalb für 2–3 Wochen unbespannt bleiben. Es sollte eine kleine Restwasserfläche belassen werden, welche auf jeden Fall den Bereich von etwaigen Muschelpopulationen umfassen muss. Das Ablassen von Teichen kann außerdem zu erheblichen Belastungen für die unterhalb liegenden Gewässer führen (Hoess & Geist, 2022). Es muss daher langsam erfolgen, um den Austrag von Nährstoffen und Feinsediment so gering wie möglich zu halten. Ein effektiver Rückhalt ist durch Absetzteiche möglich, wo diese nicht umsetzbar sind, können Strohballen im Ablaufbereich einen Teil der Feinsedimente und Nährstoffe zurückhalten (Hoess & Geist, 2022).

Die Fortpflanzung unserer heimischen Amphibien (außer der des Alpensalamanders) ist völlig an das Wasser gebunden. Sie steht und fällt mit dem Vorhandensein geeigneter Laichgewässer. Überwinterungsteiche müssen daher während der Amphibien-Laichzeit ab Februar wieder angestaut werden (Kloskowski & Nieoczym, 2015). In großen Teichgebieten wie dem Aischgrund und wenn durch den Zulauf oder das Umland größere Mengen an Nährstoffen eingetragen werden, ist die sogenannte „Sömmerung“ naturschutzfachlich und teichwirtschaftlich sinnvoll. Sie sollte nur an einzelnen Teichen und mit mehrjährigen Pausen durchgeführt werden. Außerdem sollte der Teichboden nicht – wie im traditionellen Sinne – eingesät werden, sondern brach liegen. Vorteil sind die entstehenden naturschutzfachlich wertvollen Pflanzengesellschaften, oft mit einer großen Anzahl an Pionier- und Rote-Liste-Arten und die effektive Mineralisierung des Teichbodens bzw. der Nährstoffentzug durch die Mahd am Ende der Vegetationsperiode (LfULG, 2021).

Barsch

Karpfen

KALKEN?

Bei einer naturnahen Teichbewirtschaftung ist eine Bodenkalkung zur Mineralisierung überflüssig, ein kurzzeitiges Trockenfallen nach dem Abfischen im Herbst reicht hierfür aus (StMLU / ANL, 1995).

Lediglich in Fällen von unnatürlicher Versauerung des Teiches kann das Kalken mit kohlensaurem Kalk (CaCO3) den pH-Wert des Gewässers auf neutrales bis leicht alkalisches Niveau zurückbringen (pH 7–8). Es ist zu beachten, dass viele Teiche natürlicherweise ein leicht saures Milieu aufweisen, z. B. wenn sie sich in Moorgebieten oder auf silikatischen Böden befinden. In diesen Fällen darf nicht gekalkt werden, da sich die vorhandenen Arten an diese Verhältnisse angepasst haben. Kalken Sie außerdem nicht während der Laichzeit der Amphibien (Februar–April), da die Larven besonders empfindlich auf höhere pH-Werte reagieren (Fominyhk, 2008).

Branntkalk sollte auf keinen Fall angewendet werden, da der pH sehr stark ansteigt und ätzende Laugen entstehen. Diese schädigen die Tierwelt erheblich (StMLU / ANL, 1995).

AUSFRIEREN?

In der Regel ist das Ausfrieren von Teichen nicht notwendig. Nur in Sonderfällen, bei schlammund nährstoffreichen Teichen kann dies erforderlich werden, um den organischen Abbau des Schlammes zu fördern. Hier genügt ein zeitlich begrenztes Ausfrieren im Frühwinter. Durch das winterliche Ausfrieren bei schlamm- und nährstoffreichen Teichen fließt zudem das nährstoffreiche Wasser des speisenden Zulaufs im Winter durch den Durchlaufgraben und lädt seine Fracht nicht im Teich ab. Die ökologischen Folgen des Ausfrierens sind überwiegend negativ, da Tiere, die auf frostfreie Überwinterung unter Wasser angewiesen sind, (z. B. Schnecken, Insektenlarven) geschädigt werden. Pflanzenarten mit sehr empfindlichen Überwinterungsorganen, wie die Weiße Seerose, sterben ab (StMLU / ANL, 1995).

ABFISCHEN – WOHIN MIT DEM BEIFANG?

Während und auch nach dem Abfischen sollte die Abfischgrube ausreichend mit Wasser gefüllt sein, um zumindest den meisten Kleinfischen ein Überleben zu garantieren.

ENTSCHLAMMEN/ENTLANDEN

Entschlammen verjüngt, Entlanden vernichtet!

Entschlammen ist im Gegensatz zur Entlandung nur die Entfernung des Schlammes aus dem Teich, wobei Verlandungsbereiche unberührt bleiben.

Durch die Entschlammung wird die Bildung von Faulgasen wie den Treibhausgasen Methan (CH4) und Lachgas (N2O) und dem toxischen Schwefelwasserstoff (H2S) und Stickstoffdioxid (NO2) verhindert (Drózdz, et al., 2020). Außerdem werden stark wuchernde Pflanzen der Röhrichte zurückgedrängt, konkurrenzschwache, weniger nährstoffbedürftige Pflanzen mit langsamerem Wachstum können sich leichter ansiedeln.

Durch das Entfernen von mächtigen Schlammschichten, ohne die gewachsenen Verlandungsbereiche und Ufer gravierend zu zerstören, werden wieder neue Siedlungsräume für viele Arten ermöglicht. Nach Entschlammungsmaßnahmen an Teichen im Naturschutzgebiet Mohrhof tauchten beispielsweise längst verschollene Wasserpflanzen (Weiße Seerose, seltene Laichkräuter, Meer-Nixenkraut, Armleuchteralgen) wieder auf (StMLU / ANL, 1995). Historische Samenbänke können durch Entschlammung freigelegt werden. Sie sind teils auch noch nach vielen Jahrzehnten keimfähig (Franke & Marabini, 2020). Entscheidend nach einer Entschlammung ist der Verzicht der teichwirtschaftlichen Nutzung im ersten Jahr. Danach kann wieder eine extensive Bewirtschaftung erfolgen. Der entnommene Schlamm kann prinzipiell als Dünger auf Ackerflächen verwendet werden. Er sollte – wie alle organischen Dünger – nicht in der Nähe von Oberflächengewässern ausgebracht werden und in niedriger Konzentration, um Einträge von Nitrat in das Grundwasser zu verhindern. Gibt es Anhaltspunkte, dass Schadstoffe durch die Zuflüsse in den Teich gelangen könnten, muss der Schlamm unbedingt daraufhin überprüft werden. Falls Schadstoffkonzentrationen die Grenzwerte der Düngemittelverordnung (DüMV) übersteigen, muss der Schlamm als Sondermüll entsorgt werden. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass die Teichwirt-

schaft in dem betroffenen Teich zu hinterfragen ist bzw. die Fische auf die entdeckten Schadstoffe hin zu untersuchen sind. Rechtlich ist das Entschlammen der „Gewässerunterhaltung“ zuzuordnen und benötigt damit keine wasserrechtliche Gestattung. Allerdings kann auch die Entschlammung ein naturschutzrechtlicher Eingriff sein (wenn besonders oder streng geschützte Arten oder auch gefährdete Arten der Roten Liste wie z. B. die Teichmuschel negativ betroffen sind) und sollte in diesem Fall mit der unteren Naturschutzbehörde vorab besprochen werden.

Im Gegensatz dazu werden durch Entlandungen die Böschungswinkel, Stauhöhen und die Weiherflächenverteilung verändert. Kleine Randweiher (leicht erwärmbare Bereiche, wichtig für Amphibien) werden zu größeren Teilflächen verbunden. Anfallendes Aushubmaterial wird oft in den wertvollen Feucht- und Naßflächen im Kontaktbereich der Dämme abgelagert. Standorte gefährdeter Pflanzenarten der Feuchtgebiete werden somit vernichtet, Nahrungs- und Brutplätze von z. B. Bekassine und anderen Wiesenbrütern sowie wertvolle Orchideenstandorte zerstört. Rechtlich ist eine Entlandung als „Gewässerausbau“ zu sehen, sofern der Teich eine „wasserwirtschaftliche Bedeutung“ hat. In diesem Fall ist bei wesentlichen Veränderungen zumindest eine „Plangenehmigung“ notwendig. Ebenso sind die Vorgaben des Natur- und Artenschutzrechts zu beachten (z. B. artenschutzrechtliche Prüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung u. a.)

Sind Entlandungen unverzichtbar, so ist Folgendes zu beachten (StMLU / ANL, 1995): Entlandung auf max. 2/3 der Fläche mindestens eine Uferseite verschonen Entlandung ist im Herbst nach einer Abtrocknungsphase oder bei Frost möglich die Entlandung ist beim Landratsamt zu beantragen; im Rahmen des Verfahrens müssen unter anderem die Untere Naturschutzbehörde dem geplanten Vorgehen zustimmen

Grünfrosch auf einer Seerose

EIN SCHÖNER TEICH? – BEPFLANZEN UND

EINSETZEN VON TIERARTEN

Der Teich in der freien Natur ist kein Gartenteich. Gut gemeintes Einsetzen von Pflanzen aus dem Handel sollte unterbleiben, da die heimische Tier- und Pflanzenwelt verdrängt werden könnte und eine natürliche Entwicklung regional typischer Teich-Lebensräume beeinträchtigt wird. Einige hochproblematische Neophyten wie die Kanadische Wasserpest gelangten vermutlich durch „Auswilderung“ von Aquarienpflanzen in unsere Umwelt.

Die erst 1964 in Deutschland eingeführten ostasiatischen Graskarpfen haben in einigen Stillgewässern nicht nur zur Zerstörung heimischer Wasserpflanzen und Röhrichtbestände geführt, sondern auch Parasiten und nicht europäische Kleinfische wie den Blaubandbärbling eingeschleppt, der durch Massenvermehrung das heimische Moderlieschen verdrängt.

WO KOMMT DAS WASSER HER?

In der Regel wird für die Teichwirtschaft Wasser aus Bächen ausgeleitet. Hierbei gilt es zu beachten, dass eine ausreichende Wassermenge im Bach bleibt, die den Fortbestand der dort lebenden Arten ermöglicht. Außerdem darf sich der Bach bei Hitzeperioden nicht zu sehr erwärmen. Darüber hinaus ist bei der Gestaltung der Entnahmebauwerke darauf zu achten, dass diese ökologisch durchgängig sind. Damit ist gemeint, dass sie wandernde Arten im Bach nicht behindern. Herrscht bei den Punkten Unklarheit, ist eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde angebracht. Grundsätzlich

sollten hohe Nährstoffausträge aus den Teichen in die Bäche vermieden werden. Hier können z. B. Flachwasser- und Schilfbereiche im Bereich des Auslaufs helfen und bis zu 1/3 der Nährstofffracht reduzieren (Hoess & Geist, 2022).

Falls Quellen für die Bewirtschaftung gefasst wurden, d. h. Nutzwasser aus einer Quelle gewonnen wurde, ist es aus Sicht des Naturschutzes in der Regel zu empfehlen, die Ableitung einzustellen und die Quelle wieder zu renaturieren. Quellen beherbergen nämlich oft sehr seltene und spezialisierte Arten, die aufgrund der vielfachen Nutzung bedroht sind. In diesen Fällen ist es sinnvoll, sich Rat bei der Unteren Naturschutzbehörde zu holen und im Zuge eines Ortstermins das Vorgehen abzustimmen. Infos bietet auch das „Aktionsprogramm Quellen“ (https://www.lfu.bayern.de/natur/quellen/ index.htm). Das Ableiten von Wasser (Bachwasser, Quellwasser, Grundwasser usw.) stellt eine Gewässerbenutzung dar und benötigt eine wasserrechtliche Gestattung. Das gleiche gilt für das Ableiten von Wasser aus dem Teich in ein anderes Gewässer. Zuständig für die Erteilung der wasserrechtlichen Gestattung ist das Landratsamt, Untere Wasserrechtsbehörde. Für die fachliche Beurteilung ist das jeweilige Wasserwirtschaftsamt zuständig.

Nutzungsverzicht und Renaturierung

Die Aufgabe der Nutzung von Teichen insbesondere mit nährstoffarmen Zuläufen bringt gerade für spezialisierte Artengruppen Zugewinne. Damit sind ungenutzte Teiche ein besonders wertvoller Teil in der Naturlandschaft (Scheffer, et al., 2006). Wichtig ist hierbei, dass der Anstau des Wassers erhalten bleibt, falls sich die Teiche in Gebüsche oder Wälder entwickeln und ihren Artenreichtum verlieren würden. Wo wieder ein natürlicher Bachlauf, eine natürliche Bachaue oder ein Feuchtgebiet wiederhergestellt werden soll, kann es sinnvoll sein, den Stau zu legen. Dies muss mit den Naturschutzbehörden abgestimmt werden. Sofern Teiche durch eine intensive Nutzung (Zufütterung) mit Nährstoffen belastet sind, sollten die Teiche vor der Nutzungsaufgabe entschlammt und renaturiert werden (Li, et al., 2023; Franke & Marabini, 2020).

Nach der Nutzungsaufgabe wird sich die Wasserpflanzenvegetation in vielen Fällen erholen, da der Teichboden nicht mehr durchwühlt wird und so die Wasserqualität steigt und die Trübung abnimmt (StMLU / ANL, 1995). Bei Teichen, die ehemals seltene Arten aufwiesen, kann eine Entlandung sinnvoll sein um frühere Samenbänke wieder frei zu legen. Solche Maßnahmen bedürfen aber eines Genehmigungsverfahrens und der engen Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (siehe „Ent-

schlammen/Entlanden“ auf S. 17) (Franke & Marabini, 2020).

Insbesondere Amphibien und Reptilien profitieren von der Nutzungsaufgabe. Zwar zeigen schon die Extensivierung und Strukturanreicherung von Teichen einen positiven Effekt (Franke & Scholl, 1994), doch sind die Lebensbedingungen besonders günstig in (nahezu) fischfreien Gewässern. Einzelne Arten wie Wechselkröte und Gelbbauchunke sind sogar auf völlig fischfreie Gewässer angewiesen (Andrä, Aßmann, Dürst, Hansbauer, & Zahn, 2019). Eine besondere Berücksichtigung brauchen Fischteiche, die von Mittelgebirgsbächen gespeist werden, an denen besonders temperatursensible Arten wie etwa Flussperlmuscheln vorkommen. Hier kann es sinnvoll sein, bei der Nutzungsaufgabe auch die Ableitung des Wassers in den Teich einzustellen, um die Temperaturzunahme des Wassers im Teich und später im Bach zu verhindern. Diese kann nämlich negative Auswirkungen etwa auf Flussperlmuscheln haben. Die Wechselwirkungen sind jedoch komplex, so kann z. B. auch die Niedrigwasseraufhöhung durch die Teiche Bäche vor dem zeitweiligen Austrocknen schützen (Hoess, Generali, Kuhn, & Geist, 2022). In den besagten Fällen ist es daher sinnvoll, sich an die Koordinationsstelle für Muschelschutz (muschel@tum.de) zu wenden.

Naturnaher Teich

BN-PROJEKTE

Der BN besitzt selbst einige Hektar Teichfläche. Viele davon liegen in Schutzgebieten, werden nicht bewirtschaftet und sind Lebensraum zahlreicher seltener Arten, so z. B. die Teiche im Landkreis Weilheim-Schongau. Dort hat die BN-Kreisgruppe mannigfache Teiche erworben oder selbst geschaffen, allesamt im Eigentum des BN. Keiner der Teiche wird befischt, hier darf die Natur walten. Egal ob Biber, Fischotter, Grau- und Silberreiher oder Kormoran – alle können sich am gedeckten Tisch bedienen. Meist sind die Teiche dunkelbraun bis schwarz gefärbt, weil der Einzugsbereich des Wassers in moorigem Gelände liegt – typisch für das niederschlagsreiche Alpenvorland.

SCHWARZE LACKE

Der landschaftlich schönste Teich der Kreisgurppe mit einer Größe von rund 0,5 Hektar liegt in einem noch intakten, 50 ha großen Hochmoor und wird als „Schwarze Lacke“ bezeichnet. In früheren Jahrhunderten wurde das Gewässer zur Fischzucht und Wasserhälterung für anschließende Fischteiche verwendet. Die ursprüngliche nacheiszeitliche Fauna und Flora dürfte sich dort zum Großteil erhalten haben. Insbesondere die Zwerglibelle hat dort ein bedeutendes

Vorkommen. Die ökologische Funktion wurde durch die Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserspiegels so weit wie möglich wiederhergestellt, ebenso wie das umliegende Hochmoor. Torfmoose, Schwingrasen und teilweise Schilf prägen die Uferbereiche. Eine Stelle mit Schneidried zeugt von kalkhaltigen Grundwasserquellen im Teich.

WIESLEITENWEIHER

Mutmaßlich handelt es sich hierbei um ein ehemaliges, kleines Toteisloch, dass im Lauf der Jahrtausende zu einem Hochmoor verlandet ist. Durch einen größeren Querriegel wurde der Bereich in früheren Jahrhunderten aufgestaut und für die Fischzucht verwendet. Das ehemalige Hochmoor ist dabei aufgeschwommen und bildet heute eine riesige, schwimmende Halbinsel. Auch hier ist noch ein Großteil der voralpinen Fauna und Flora versammelt: bei Erhebungen wurden 29 Libellenarten kartiert. 12 der Libellenarten stehen auf der bayerischen Roten Liste, davon gelten 4 als „vom Aussterben bedroht“ (RL 1) und 3 als „stark gefährdet“ (RL 2).

An diesem Gewässer musste der Mönch, also die Vorrichtung zum Regulieren des Wassers, saniert werden, um den Wasserstand zu halten

bzw. noch etwas zu erhöhen. Davon profitiert insbesondere auch die Zwerglibelle, die sich in den vielen flachen Schlenken (Wasserrinnen) im Randbereich des weitläufigen Ufers prächtig vermehrt.

GROSSER SEE

Im Naturschutzgebiet Schwarzlaichmoor hat die Kreisgruppe durch Anstau eines ehemaligen industriell genutzten Torfstiches eine gut 1 ha große Wasserfläche geschaffen. Teilweise sind die dort stockenden Bäume geflutet worden und bilden nun ein Landschaftsbild mit abgestorbenen Baumbeständen wie in den bei uns in früheren Jahrtausenden zahlreichen Biberteichen. Hier fühlen sich Spechte wohl, die ein umfangreiches Nahrungsangebot in diesem „Geisterwald“ vorfinden, aber auch seltene Wasservögel, die hier Deckung zum Brüten finden. Durch den Anstau sind auch umgebende Moorbereiche aufgeschwommen und haben sich mit Wasser vollgesogen. Die Natur dankt’s mit in der Abendsonne orange leuchtenden

Wollgras-Samenknäueln und einem großem Bestand an Zwergbirke sowie dem Vorkommen auf saures Hochmoorwasser spezialisierte Moosjungfer-Libellenarten.

BRÜCKENSEE

Im Naturschutzgebiet Osterseen, eines von 70 nationalen Geotopen in Deutschland, konnte der BUND Naturschutz ein ganz besonderes Gewässer erwerben: den rund 2 ha großen Brückensee. Hier handelt es sich tatsächlich um ein noch ursprüngliches Toteisloch, das noch nicht vollständig verlandet ist, jedoch von Verlandungsmooren umgeben ist. Durch den Ankauf, auch des Fischrechtes, konnten wir die Fischerei vollständig eliminieren. Das Gewässer kann sich nun natürlich entwickeln und mit ihm auch die Libellen und Amphibien.

Zahlreiche kleine Tümpel sind bei Anstaumaßnahmen in Mooren entstanden – mehrere Hundert in der Summe. Jeder stellt ein eigenes Kleinstbiotop für hochspezialisierte Arten dar.

Biberteiche sind vielfältige Lebensräume, die reich an Totholz, sehr strukturreichem Uferbewuchs und ausgedehnten Flachwasserbereichen sind. Sie bieten nicht nur vielen verschiedenen Arten von Insekten, Vögeln, Fischen und Amphibien Lebensraum, sondern tragen auch zur Umsetzung von Nährstoffen und der Grundwasserneubildung bei.

Foto: Ulrich Messlinger Wiesleitenweiher

Finanzielle Förderung

Aktuell sind in Bayern nur ca. 1.200 ha Teichfläche im Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) erfasst (StMUV, 2023). Bei einer Gesamtteichfläche von ca. 20.000 ha alleine in der Karpfenteichwirtschaft besteht also noch sehr großes Potential für naturschutzfachliche Verbesserung und Förderung.

Aktuelle Übersicht über die Förderprogramme des Vertragsnaturschutzes: https://www.stmuv.bayern.de/themen/ naturschutz/naturschutzfoerderung/ vertragsnaturschutzprogramm/index.htm

Über das VNP lässt sich extensive Teichwirtschaft mit 640 €/ha (Verlandungszone < 25 %) bzw. 690 €/ha (Verlandungszone > 25 %) fördern. Hier ist auch eine Kombination mit Sömmerung (30 €/ha zusätzlich) oder Bespannung vom 1.3. bis 15.9. mit schneller Wiederbespannung möglich (90 €/ha). Ein Kleinflächenzuschlag für Teiche unter 0,5 ha wird in Höhe von 60 €/ha gewährt. Der vollständige Nutzungsverzicht wird sogar mit 720 €/ha gefördert (Stand Dezember 2021).

https://www.stmelf.bayern.de/mam/ cms01/agrarpolitik/dateien/m_aum_ verpflichtungszeitraum_2022_2026.pdf

Auch über das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) kann man sich extensive Teichwirtschaft fördern lassen: https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ agrarpolitik/dateien/m_kulap_k75_k76_ teichwirtschaft.pdf

Eine extensive Bewirtschaftung wird hier mit 440 €/ha (Teichfläche <= 0,5 ha) bzw. 380 €/ha (Teichfläche > 0,5 ha) gefördert. Eine Zusatzförderung für Amphibienschutzmaßnahmen von 90 €/ha ist darüber hinaus möglich (Stand Dezember 2024).

Der BN spricht sich für die verstärkte Nutzung dieser Programme und für die Möglichkeit der Förderung von „Hobby“-Teichwirt*innen aus (derzeit können nur angemeldete Betriebe eine Förderung erhalten). Darüber hinaus schlagen wir grundsätzlich andere Förderprogramme vor (s. u.). Die finanzielle Förderung der Teichwirtschaft sollte sich verstärkt an der Vielzahl der Ökosystemleistungen orientieren. Im TeichLausitz-Projekt werden bis Ende 2024 Empfehlungen zur weiteren Gestaltung maßgeblicher Rahmenbedingungen und Förderprogramme basierend auf natur-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen erarbeitet (https://www.biosphaerenreservat-oberlausitz. de/de/content/projekt-teichlausitz).

Das Landratsamt, die Landschaftspflegeverbände oder die Naturschutzverbände beraten Sie über die Förderung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen an Ihrem Teich.

6.

Herausforderung Fischotter

Fischotter jagen bevorzugt am Uferbereich (Lanszki, Körmendi, Hancz, & Martin, 2001), weshalb es besonders wichtig ist, hier den Fischen Unterstände und Versteckmöglichkeiten zu bieten. Strukturreiche Verlandungszonen können natürliche Rückzugsgebiete darstellen, die auch Schutz vor Kormoran oder Graureiher bieten können.

Um die Teiche darüber hinaus vor Fischottern zu schützen, ermöglicht das bayerische FischotterManagement die Förderung von Zaunbauten. Die Einzäunung ist gerade bei kleineren Teichen mit überschaubarem Aufwand möglich. Hierbei ist ein Maschendraht (4x4 cm) zu verwenden der 30 cm in den Boden eingelassen ist und ca. 70 cm darüber hinaus ragt. Zudem muss am oberen Rand eine Elektrolitze entlang geführt werden, um ein Überklettern zu verhindern. Der Zaun sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2015). Die Materialkosten liegen für 100 m Zaun bei ca. 1.350 €, die jährlichen Unterhaltskosten bei ca. 30 €. Bei Schäden aufgrund des Fischotters lässt sich über das STMELF eine Entschädigung beantragen: https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/ ausgleich-von-fischotterschaeden-in-teichen/ index.html

Nötig: Otterbonus-Modell

Der BN setzt sich schon seit Jahren für eine bessere Grundförderung der Teichwirtschaft ein (Existenzsicherungsprogramm). In Abstimmung mit Teichwirt*innen fordern wir ein Otterbonus-Modell bei dem die Teichwirt*innen unkompliziert (d. h. ohne Nachweis konkreter Schäden, ohne Einzelfall-Antragstellung) und im Voraus („ex ante“) Geld bei Fischotteranwesenheit bekommen können (Fischotterschutz, 2011). Dieser Betrag sollte bei 1000 €/ha liegen und kann dann z. B. einen erhöhten Besatz abdecken. Das Vorgehen könnte an das bestehende Modell in Sachsen angelehnt werden, wobei die Zahlung aufgrund der vielen kleinen Teiche in Bayern anhand der Uferlänge und nicht anhand der Fläche erfolgen sollte. Ein Otterbonus-Modell wurde auch 2019 im Rahmen des Runden Tisches zum Volksbegehren Artenvielfalt beschlossen (siehe „Volksbegehren Artenvielfalt“ auf S. 24) und auch in den Managementplan aufgenommen, jedoch bisher noch nicht entwickelt. Neben der „ex ante“-Förderung muss das Modell natürlich auch die konkret zu beantragenden Entschädigungszahlungen („ex post“) enthalten.

Fischotter

VOLKSBEGEHREN ARTENVIELFALT

Im April 2019 war die Teichwirtschaft auch Thema am Runden Tisch „Gewässer“ zum Volksbegehren Artenvielfalt. Einstimmig beschlossen wurde von BN, LFV, BBV, Gemeindetag sowie weiteren Vertreter*innen: „Die Fachgruppe Gewässer spricht sich für die Prüfung einer finanziell deutlich erhöhten Grundförderung für Fischteiche aus, um diese historische Nutzungsform langfristig zu erhalten (Existenzsicherungsprogramm) und mehr Artenvielfalt bei dieser traditionellen Nutzungsform zu gewährleisten. Damit können auch die bislang mit hohem bürokratischem Aufwand verbundenen Einzelentschädigungen bei problemverursachenden Tierarten abgelöst werden.“ (Beschluss der von der Staatsregierung eingesetzten Fachgruppe Gewässer zum Volksbegehren Artenschutz, Abschlussbericht „Runder Tisch Arten- und Naturschutz“, Bericht des Moderators Alois Glück, Landtagspräsident a. D., 26.04.2019).

Und übrigens: Wo die natürlichen Lebensräume und Gewässer genug Nahrungsangebot bieten, greift der Fischotter weniger stark auf das „künstliche“ Nahrungsangebot in Fischteichen zurück. Die Renaturierung unserer Fließgewässer, die nach wie vor zu erheblichem Anteil in schlechtem Zustand sind, wirkt sich also unmittelbar konfliktreduzierend aus.

Der Umfang der Teichfläche in Bayern hat sich über die Jahrhunderte immer wieder positiv wie negativ geändert. Prädatoren (Beutegreifer) spielten nie eine Rolle, sondern ökonomische Konkurrenzen zwischen Landnutzungsformen. Veränderungen sind keine kulturhistorische Katastrophe. Wandel ist Kennzeichen von Kulturlandschaft. Entscheidend für die landschaftsökologische Bedeutung ist nicht die Fläche, sondern die massiv sich verschlechternde naturschutzfachliche Qualität der Teiche (StMLU / ANL, 1995). Mehr Informationen: BN informiert Fischotter (in Erstellung).

Herausforderung Klimakrise

Die Lebensbedingungen für teichwirtschaftlich gehaltene Salmoniden dürften in Zukunft in vielen Regionen schwieriger werden. Diese haben ein relativ niedriges Temperaturoptimum (Beispiel Regenbogenforelle: 8–18 °C), das immer öfter überschritten wird. Dies führt unter anderem zu häufigerem Auftreten mancher Fischkrankheiten (Karvonen, Rintmäki, Jokela, & Valtonen, 2010). Damit werden in Zukunft einige Forellenteichwirt*innen ihre Teiche auf andere, weniger temperatursensible Fischarten umstellen müssen. Die Klimakrise stellt nicht nur für die Forellenteichwirtschaft eine Herausforderung dar. Auch die Karpfenteichwirtschaft wird in einigen Regionen aufgrund der steigenden Wassertemperaturen mit Problemen konfrontiert. So wurde für tschechische Karpfenteiche zwischen 2020 und 2040 eine Verdopplung der Tage mit Wassertemperaturen über 28 °C prognostiziert. Während bisher maximal an 20 Tagen solche Temperaturen erreicht wurden, wird bis 2040 dies an bis zu 40 der Fall sein (Orsag, et al., 2023). In diesem Temperaturbereich leiden Karpfen unter Hitzestress und werden damit anfälliger für Krankheiten. Die Situation in Tschechien und Bayern dürfte vergleichbar sein. Daneben verändert die Erwärmung die physikalischen und chemischen Verhältnisse in den Teichen und führt unter anderem zu einer stabileren Schichtung und damit oft schlechteren Sauerstoffverhältnissen (Gao,

et al., 2016). Hinzu kommen gerade in eutrophen (= stark gedüngten) Teichen häufigere Blüten von Cyanobakterien, die problematisch für die Fische sein können (Viaggiu, et al., 2004). Bei Teichen (wie etwa Himmelsteichen, also Teichen die nur durch Regenwasser gespeist werden) bzw. den dazugehörigen Bächen, die jetzt schon unter Wassermangel leiden, wird sich die Situation verschärfen und eine Nutzungsaufgabe sowie Renaturierung ist aus ökologischer Sicht am sinnvollsten.

Der Erwärmung der Teiche ist mit Einzel-Maßnahmen am Teich nur bedingt entgegenzuwirken. Bei kleinen Teichen – wie sie in Bayern häufig sind – hilft ein Ufersaum aus typischen Arten wie Erlen und Weiden. Eine bessere Wasserqualität mit geringerer Trübung bzw. einem hohen Anteil an Wasserpflanzen kann auch zu niedrigeren Temperaturen in den Teichen beitragen. Zentral ist jedoch ambitionierter Klimaschutz, um die Klimaerwärmung so schnell und so weit wie möglich einzugrenzen.

Insgesamt werden naturnahe Teiche mit den klimatischen Veränderungen am besten zurechtkommen. Ihr Erhalt und die Renaturierung von stark veränderten und intensiv bewirtschafteten Teichen ist daher eine wichtige Anpassungsmaßnahme an die Klimakrise.

Storch in ausgetrocknetem Weiher

Foto:

Quellenangaben

Adámek, Z., & Opacak, A. (2005). Prey selectivity in pike (Esox lucius), zander (Sander lucioperca) and perch (Perca fluviatilis) under experimental conditions. Biologia, 60(5), S. 567-570.

AG Fischotterschutz. (2011). Niederschrift. Abgerufen am 26.01.2011

Andrä, E., Aßmann, O., Dürst, T., Hansbauer, G., & Zahn, A. (2019). Amphibien und Reptilien in Bayern . Stuttgart: Eugen Ulmer KG.

Anton-Pardo, M., Hlavac, D., Másílko, J., Hartman, P., & Adámek, Z. (2014). Natural diet of mirror and scaly carp (Cyprinus carpio) phenotypes in earth ponds. Folia Zoologica, 4(63), S. 229-237.

Arge Naturschutz. (2018). Lebensraum Schilf. Land Salzburg.

BfN. (2022). Raumbedarf und Aktionsräume von Arten – Teil 2: Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie. Bonn.

Blab, J. (1986). Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. Bonn-Bad Godesberg: Kilda-Verlag.

Broyer, J., & Calenge, C. (2010). Influence of fish-farming management on duck breeding in French fish pond systems. Hydrobiologia(637), S. 173-185.

Callaway, R. M., & King, L. (1996). Temperaturedriven variation in substrate oxygenation and the balance of competition and facilitation. Ecology(77), S. 1189-1195.

Dibble, E. D., & Kavalenko, K. (2009). Ecological Impact of Grass Carp: A Review of the Available Data. Journal of Aquatic Plant Management, 47, S. 1-15.

Dróżdż, D., Malińska, K., Mazurkiewicz, J., Kacprzak, M., Mrowiec, M., Szczypiór, A., . . . Stachowiak, T. (2020). Fish pond sediment from aquaculture production – current practices. International Agrophysics(34), S. 33-41.

Fominyhk, A. S. (2008). An experimental study on the effect of alkaline water pH on the dynamics of amphibian larval development. Russian Journal of Ecology, 39(2), S. 145-147.

Francová, K., Šumberová, K., Janauer, G., & Adámek, Z. (2019). Effects of fish farming on macrophytes in temperate carp ponds. Aquaculture International, 27, S. 413-436.

Franke, T., & Scholl, G. (1994). Vergleichsuntersuchung an Weiher in Mittelfranken. Regierung von Mittelfranken.

Gao, Y., Zhang, Z., Liu, X., Yi, N., Zhang, L., Song, W., . . . Yan, S. (2016). Seasonal and diurnal dynamics of physicochemical parameters and gas production in vertical water column of a eutrophic pond. Ecological Engineering(87), S. 313-323.

Hoess, R., Generali, K. A., Kuhn, J., & Geist, J. (2022). Impact of Fish Ponds on Stream Hydrology and Temperature Regime in the Context of Freshwater Pearl Mussel Conservation. Water, 14.

Karvonen, A., Rintmäki, P., Jokela, J., & Valtonen, E. T. (2010). Increasing water temperature and disease risks in aquatic systems: Climate change increases the risk of some, but not all, diseases. International Journal for Parasitology, 40(13), S. 1483-1488.

Kloskowski, J., & Nieoczym, M. (2015). Management practices to enhance wildlife diversity of man-made fish ponds: the importance of the hydroperiod. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems(416).

Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2015). Empfehlungen zur Einzäunung von Fischhaltungsanlagen zum Schutz gegen Fischotter. Hannover.

Lanszki, J., Körmendi, S., Hancz, C., & Martin, T. G. (2001). Examination of some factors affecting selection of fish prey by otters (Lutra lutra) living by eutrophic fish ponds. Journal of Zoology, 1.

LfULG. (2021). Sömmerung von Karpfenteichen. Dresden: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen.

Li, L., Zhang, J., Shaoyong, L., Hongbin, L., Zhichao, D., Bi, B., . . . Weijing, K. (2023). Performance of wetland applied to ecological remediation of abandoned fish ponds: A case study in Gonghu Bay, Tai lake. Chemosphere, 315(137698).

Másílko, J., Zalíc, T., & Hlavác, D. (2015). The Culture System Affects Organoleptic Properties and Lipid Composition of Common Carp (Cyprinus Carpio L.) Meat. Journal of Texture Studies(40), S. 345-352.

Okun, N., & Mehner, T. (2005). Distribution and feeding of juvenile fish on invertebrates in littoral reed (Phragmites) stands. Ecology of Freshwater Fish(14), S. 139-149.

Orsag, M., Meitner, J., Fischer, M., Svobodova, E., Kopp, R., Mares, J., . . . Trnka, M. (2023). Estimating Heat Stress Effects on the Sustainability of Traditional Freshwater Pond Fishery Systems under Climate Change. Water(15).

Ostendorp, W. (1994). Schilf als Lebensraum. Uni Konstanz.

Reichel, D. (1984). Die Vegetation stehender Gewässer in Oberfranken. München: Bayerische Botanische Gesellschaft.

Reichel, D. (1989). Bestand und Verluste an Feuchtgebieten in Oberfranken. - Beiträge zum Artenschutz 9. München: Bayerisches Landesamt für Umwelt.

Scheffer, M. (1990). Multiplicity of stable states in freshwater systems. Hydrobiologia(200/201), S. 475-486.

Scheffer, M., Van Geest, G. J., Zimmer, K., Jeppesen, E., Sondergaard, M., Butler, M. G., . . . De Meester, L. (2006). Small habitat size and isolation can promote species richness: second-order effects on biodiversity in shallow lakes and ponds. OIKOS, 1(112).

Scholl, G. (1991). Die Bedeutung naturnaher Teiche für die Vogelwelt. Laufen: Baýerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege.

Schwörbel, J., & Brendelberger, H. (2022). Einführung in die Limnologie. Springer.

StMLU / ANL. (1995). Landschaftspflegekonzept Bayern, Bd.II.7 Teiche. München.

StMUV. (2015). Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm. München.

StMUV. (16. 8 2023). Vertragsnaturschutzprogramm Bayern. Von https://www.stmuv.bayern. de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/vertragsnaturschutzprogramm/index.htm abgerufen

Sychra, J., Čelechovská, O., Svobodova, Z., & Sychra, O. (2011). Lead, mercury and cadmium content in bottom sediments, reed (Phragmites australis) beds and great pond snails (Lymnaea stagnalis) in fishponds and the role of littoral zones in their accumulation. Acta Beterinaria Brno(80), S. 313-322.

Utschik, H. (1984). Der Graureiher am Fischteich - Verhalten und Abwehr. Öko_L(8), S. 3-12.

Viaggiu, E., Melchiorre, S., Volpi, F., Di Corcia, A., Mancini, R., Garibaldi, L., . . . Bruno, M. (2004). Anatoxin-a toxin in the cyanobacterium Planktothrix rubescens from a fishing pond in northern Italy. Environmental Toxicology, 19(3), S. 191-197.

Wezel, A., Robin, J., Guerin, M., Arthaud, F., & Vallod, D. (2013). Management effects on water quality, sediments and fish production in extensive fish ponds in the Dombes region, France. Limnologica, 43, S. 210-218.

WIR SCHÜTZEN NATUR! BAYERNS MIT IHNEN!

Der BUND Naturschutz (BN) setzt sich ein für das, was Ihnen am Herzen liegt: für unsere Heimat und eine gesunde Zukunft unserer Kinder – bayernweit und direkt bei Ihnen vor Ort. Und das seit über 100 Jahren. Der BN ist ein starker Partner im deutschen und weltweiten Naturschutz.

WARUM BRAUCHEN WIR SIE?

Nur als starker und finanziell unabhängiger Verband sind wir in der Lage, unsere Umwelt- und Naturschutzpositionen in Gesellschaft und Politik wirksam zu vertreten. Je mehr Mitglieder wir haben, desto wirkungsvoller können wir uns auch für Ihre Naturschutzinteressen einsetzen.

Ihr Einsatz für die Natur lohnt sich – werden Sie jetzt Mitglied!

WERDEN SIE JETZT MITGLIED!

www.bund-naturschutz.de/mitglied

IMPRESSUM

BUND Naturschutz in Bayern e.V. Pettenkoferstr. 10a 80336 München

Tel. 089 / 548298-63

Fax 089 / 548298-18 fa@bund-naturschutz.de www.bund-naturschutz.de

Redaktion und Text: Dr. Stefan Ossyssek, Dr. Christine Margraf Gestaltung: Nicole Schmidt

Stand: April 2025

Bilder: Titelseite: Wolfgang Willner, Thomas Stephan