27. Mai 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

27. Mai 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

Das Große Abonnement IX Saison 24–25

Karten und Infos:

+43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Mo, 2. Juni 2025, 19:30

Großer Saal

Minichmayr & Aurora Orchestra

Das Museum der Musikalischen Kuriositäten

Das britische Aurora Orchestra und Starschauspielerin Birgit Minichmayr präsentieren Camille Saint-Saëns’ beliebten

Karneval der Tiere – ein einmaliges Erlebnis für Alt und Jung.

Sa, 7. Juni 2025, 19:30

Großer Saal

Pracht und Glorie

Klangwunder aus dem Salzburger Dom

Vielstimmige Werke von Heinrich Ignaz Franz Biber und Benedict Anton Aufschnaiter versprechen ein einzigartiges wie eindrucksvolles Hörerlebnis barocker Klangpracht, gespielt von Ars Antiqua Austria unter Gunar Letzbor und gesungen von den St. Florianer Sängerknaben.

Mi, 25. Juni 2025, 19:30

Großer Saal

Damrau, Kaufmann & Deutsch

Ein Liederabend der Superlative: Mit Diana Damrau und Jonas Kaufmann geben sich zwei Weltstars die Ehre.

Begleitet werden sie am Klavier von Helmut Deutsch.

Das Programm auf einen Blick

Der Tod, aber auch das Leben sind omnipräsent in dem außergewöhnlichen programmatischen Bogen, den Patricia Kopatchinskaja und das Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von Mirga Gražinytė-Tyla im heutigen Konzert aufspannen. Vom impressionistisch schimmernden D’un matin de printemps (Von einem Frühlingsmorgen) der bereits im Alter von 24 Jahren verstorbenen Komponistin Lili Boulanger, über Alban Bergs Violinkonzert, das dieser nach dem frühen Tod der Tochter von Walter Gropius und Alma Mahler-Werfel komponierte und daher »Dem Andenken eines Engels« widmete, bis hin zu Joseph Haydns programmatischer Symphonie Nr. 7 »Le midi« (Der Mittag) und Richard Strauss’ Tondichtung Tod und Verklärung zeichnet das Programm nicht nur den Verlauf eines Tages nach, sondern lenkt zugleich die Aufmerksamkeit auf ein existenzielles Thema: die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins. Mit diesem musikalischen Memento mori gehen allerdings nicht nur düstere Klänge einher. Es ist zugleich eine Feier des Tatendrangs, eine Hommage an das Leben.

Patricia Kopatchinskaja | Violine

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mirga Gražinytė-Tyla | Dirigentin

Lili Boulanger 1893–1918

D’un matin de printemps // 1917–18

Traditionell

»A Vegale af’n Zwetschpmbam«. Volkslied aus Kärnten [Bearbeitung von PATKOP]

Alban Berg 1885–1935

Konzert für Violine und Orchester

»Dem Andenken eines Engels« // 1935

I Andante – Allegretto

II Allegro – Adagio – Coda

Johann Sebastian Bach 1685–1750

Choral »Es ist genug« aus der Kantate

O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 60 // 1723

// Pause //

Joseph Haydn 1732–1809

Symphonie Nr. 7 C-Dur Hob. I:7 »Le midi« // 1761

I Adagio – Allegro

II Recitativo. Adagio

III Adagio

IV Menuetto – Trio

V Allegro

Richard Strauss 1864–1949

Tod und Verklärung op. 24 // 1888–89

Konzertende ca. 21:45 Uhr

Werke von Lili Boulanger, Alban Berg, Joseph Haydn und Richard Strauss

Lili Boulanger // D’un matin de printemps

Lili Boulanger war ein musikalisches Ausnahmetalent: Bereits im Alter von fünf Jahren sang sie Lieder von Gabriel Fauré, vom Komponisten selbst am Klavier begleitet. Zur selben Zeit begann sie gemeinsam mit ihrer Schwester Nadia ihre musikalische Ausbildung, lernte Klavier, Violine, Cello, Harfe und Orgel. Die Geschwister stammten aus einer der wichtigsten Pariser Musiker:innenfamilien, die im Verlauf von fast zwei Jahrhunderten und über drei Generationen eng mit dem dortigen Konservatorium verbunden war. Großvater Frédéric Boulanger hatte noch in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts, kurz nach Gründung der Ausbildungsstätte, dort erfolgreich ein Studium des Violoncellos absolviert, später kehrte er als Dozent an seine Alma Mater zurück. Lili und Nadia Boulangers Vater Ernest war zunächst als Komponist tätig, später wurde er Professor für Gesang am Pariser Konservatorium. Er heiratete eine seiner Schülerinnen, die Sängerin Raïssa Myschetsky.

Neben der Musik, die Lili Boulanger schon in jungen Jahren von allen Seiten umgab, war ihr Leben auch von langen Phasen schwerer Krankheit geprägt. Eine chronische Bronchopneumonie und Morbus Crohn zwangen sie während ihrer Kindheit zu zahlreichen Sanatoriumsaufenthalten. Dazwischen widmete sie sich – sofern es ihre Gesundheit erlaubte – der Komposition: Im Jahr 1909 wurde sie offizielle Studentin des Pariser Konservatoriums, wo sie Harmonielehre, Kontrapunkt und Fuge, Komposition und Musikgeschichte studierte. Aufgrund ihres labilen Gesundheitszustands konnte sie allerdings fast nie persönlich in ihren Kursen anwesend sein, der Unterricht spielte sich in großen Teilen schriftlich ab oder fand bei den Boulangers zuhause statt. Nichtsdestotrotz

stürzte sich Lili Boulanger mit größtem Enthusiasmus in ihre kompositorische Ausbildung. Ihr großes Ziel: der Prix de Rome, einer der renommiertesten französischen Kompositionspreise, der mit einem Studienaufenthalt in der Villa Medici in Rom verbunden war. Zu prominenten früheren Preisträgern zählten Claude Debussy, Georges Bizet oder Charles Gounod. Lili Boulanger bereitete sich akribisch auf den Wettbewerb vor,

paukte das Aussetzen von Fugen, Textvertonung und Instrumentation. Nachdem sie im Jahr 1912 gezwungen war, eine sechsmonatige Pause einzulegen, um sich von einem weiteren Krankheitsschub zu erholen, gelang ihr schließlich der langersehnte Coup: Mit ihrer Kantate Faust et Hélène gewann sie als erste Frau in der Geschichte des Wettbewerbs den ersten Hauptpreis des Prix de Rome. Boulanger war nun offiziell als Komponistin anerkannt und wurde vom Verlag Ricordi unter Vertrag genommen. Ihren Aufenthalt in Rom trat sie 1914 an, musste allerdings nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereits wenige Monate später nach Paris zurückkehren.

Im Jahr 1916 unternahm Boulanger nochmals einen Versuch, ihren Aufenthalt in der Villa Medici fortzusetzen. Nun machte ihre Gesundheit ihr allerdings wieder einen Strich durch die Rechnung: Ihre chronischen Krankheiten fesselten sie immer häufiger ans Bett, eine erneute vorzeitige Rückkehr nach Paris war unausweichlich. Dort stürzte sich die schwerkranke Komponistin umso energischer in ihre Arbeit. Nur wenige Monate vor ihrem Tod komponierte sie mit der Unterstützung ihrer Schwester Nadia neben mehreren Stücken für Gesang und Orchester die beiden Stücke D’un matin de printemps (Von einem Frühlingsmorgen) und D’un soir triste (Von einem traurigen Abend) – zwei grundverschiedene Werke, die beide auf demselben musikalischen Thema basieren. Während D’un soir triste düstere, melancholische Saiten aufzieht, vermittelt D’un matin de printemps verspielten Lebensmut und energetischen Schaffensdrang. Die impressionistische Miniatur zeigt so nicht nur eindrucksvoll Boulangers überbordenden musikalischen Einfallsreichtum, sondern zugleich ihre satztechnische Souveränität und Raffinesse, vor allem in Sachen Instrumentation. Kurze Zeit nach der Orchestrierung beider ursprünglich als kammermusikalische Duos komponierten Werke verstarb Lili Boulanger im Alter von nur 24 Jahren.

Alban Berg // Konzert für Violine und Orchester »Dem Andenken eines Engels«

Alban Berg // Konzert für Violine und Orchester »Dem Andenken eines Engels«

Im Frühling des Jahres 1935 arbeitete Alban Berg in seinem Waldhaus am Wörthersee an seinem ersten und letzten Violinkonzert. Schon einige Jahre zuvor hatte sich der Komponist aufgrund des zunehmenden Einflusses, den die deutschen Nationalsozialisten – die seine Werke als »entartet« eingestuft hatten – auch auf das kulturelle Leben Wiens ausübten, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Notsituation der daraus resultierenden finanziellen Unsicherheit gab der amerikanische Geiger Louis Krasner, den Berg im Februar desselben Jahres kennengelernt hatte, für ein Honorar von 1.500 Dollar ein Violinkonzert in Auftrag, welches bis zum 31. Oktober vollendet werden sollte; ein knapp bemessener Zeitraum, bedenkt man Bergs minutiösen, zeitraubenden Arbeitsstil. Er unterbrach die Arbeit an seiner auch deshalb unvollendet gebliebenen Oper Lulu und begann sogleich mit der Komposition, für die er sich bei seinem Auftraggeber immer wieder Anregungen hinsichtlich spieltechnischer Besonderheiten holte: »Ich höre mit Freuden, daß Sie über den Sommer in Europa bleiben und arbeiten wollen. Da ich im Mai am WörtherSee (schräg visàvis von Pörtschach, wo das Violinkonzert von Brahms entstanden ist) ›unser‹ Violinkonzert komponieren werde (wofür ich schon allerhand Vorarbeit geleistet habe), können wir vielleicht auch in der Zeit der Entstehung dieses Werkes in Kontakt bleiben.«

Als »Vorarbeit« hatte Berg zu diesem Zeitpunkt bereits die Grundstruktur seines Werkes, die satzinnere und satzübergreifende Zweiteiligkeit, den Charakter und die Form der einzelnen Abschnitte sowie die geplante Verarbeitung musikalischer Zitate skizziert. Auch die Zwölftonreihe hatte er bereits konstruiert, auf die er sein Werk aufzubauen gedachte und deren Struktur aus übereinandergeschichteten Quinten – den leeren Saiten der Violine entsprechend – gebildet ist, welche durch Terzen zu Dreiklängen zusammengefasst werden. Die musikalische Anlage stand damit gewissermaßen schon fest, als das Unglück geschah: Am 22. April 1935, Berg saß gerade über den ersten Entwürfen seiner Partitur, starb die 18jährige Manon Gropius – Tochter von Walter Gropius und Alma MahlerWerfel an den Folgen ihrer Kinderlähmung. Schon tags darauf sandte Bergs Frau Helene ein Kondolenzschreiben an Alma: »Wir wollen nicht

Alban Berg // Konzert für Violine und Orchester »Dem Andenken eines Engels«

klagen, dass Gott sie zu sich zurück gerufen hat, denn sie war ein Engel«, eine Formulierung, die wenige Tage später auch Berg selbst aufgriff: »Eines Tages – noch bevor dieses fürchterliche Jahr zu Ende sein wird –mag Dir und Franz [Werfel, Almas dritter Ehemann] aus einer Partitur, die dem Angedenken eines Engels geweiht sein wird, das erklingen, was ich fühle und wofür ich heute keinen Ausdruck finde.« Obwohl die Struktur des Werks zu diesem Zeitpunkt bereits ausgearbeitet war, sollte der Schicksalsschlag die endgültige Gestalt maßgeblich beeinflussen. Während Berg das für den ersten Satz geplante Zitat in Form mehrerer »Var[iationen] über [ein] Kärntner Volkslied« unter Verwendung

der Melodie »A Vegale af’n Zwetschpmbam«, die er in der Sammlung Wulfenia-Blüten. Einige fünfzig Lieder und Jodler aus Kärnten gefunden hatte, unverändert ließ, suchte er für den zweiten Satz noch nach einer geeigneten Choralmelodie, weshalb er am 8. Juli 1835 an Willi Reich schrieb: »Schicken Sie mir bitte (leihweise) die ›MatthäusPassion‹ (Partitur oder Klavierauszug) und, falls Sie es besitzen, eine Choralsammlung (ich brauche für meine Arbeit eine Choralmelodie: Diskretion!).« In den ihm übersandten Sechzig Choralgesängen von Johann Sebastian Bach fand Berg den Choral »Es ist genug! so nimm, Herr, meinen Geist« aus der Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 60, dessen Worte nicht nur den RequiemCharakter seines Werkes einfingen, sondern dessen ungewöhnlicher Melodiebeginn in der Gestalt vierer Ganztonschritte zufällig den letzten vier Tönen seiner Zwölftonreihe entsprach. Erstaunt über diese verblüffende Koinzidenz schrieb er am 28. August 1935 an seinen Lehrer Arnold Schönberg: »Von mir kann ich Dir berichten, daß das ›Violinkonzert‹ bereits seit vierzehn Tagen fix u. fertig ist. Es ist zweiteilig geworden: jeder Theil zwei Sätze: I a) Andante (Präludium) b) Allegretto (Scherzo) II a) Allegro (Kadenz) b) Adagio (Choralbearbeitung). Für das Ganze habe ich eine sehr glückliche Reihe gewählt.« Das »zum Verrücktwerden schön[e]« (JeanNoël von der Weid) Violinkonzert, Bergs ›Requiem‹ für Manon Gropius, geriet dabei gleichsam zu seinem eigenen: Es sollte sein letztes vollendetes Werk bleiben, ehe er am Heiligabend 1935 an den Folgen einer Blutvergiftung starb.

Mit ihren fünf Einzelsätzen, ihren klangmalerischen Eigenschaften und ihrer programmatischen Einbettung in eine symphonische ›Trilogie der Tageszeiten‹ stellt Joseph Haydns Symphonie Nr. 7 »Le midi« in der festlichen Tonart CDur durchaus einen Sonderfall im Schaffen des österreichischen Komponisten dar, was unter anderem durch den Kontext ihrer Entstehung zu begründen ist: Die 1761 entstandene Symphonie gehört nicht nur zu Haydns frühen Experimenten mit der Gattung sondern auch zu den ersten Werken, die er als frischgebackener Vizekapellmeister am Hof des kunstliebenden Fürsten Paul II. Anton Esterházy de Galantha komponierte. Zuvor war Haydn als Musikdirektor des Grafen

Karl von Morzin beschäftigt gewesen und hatte in dieser Funktion seine ersten Symphonien komponiert. Nachdem Morzin seine Hofmusik aufgrund von finanziellen Engpässen abwickeln musste, wechselte Haydn in den Dienst der ungarischen Magnatenfamilie Esterházy, den er offiziell am 1. Mai 1761 antrat und fast 30 Jahre lang ausüben sollte.

Paul II. Anton Esterházy liebte Musik, Kunst und Theater: Seit 1759 hatte er erhebliche Energie auf den Ausbau seiner Hofmusik verwendet, mit einem besonderen Fokus auf Theater und Kammermusik. Seine angestellten Musiker schickte er zur Aus und Weiterbildung nach Venedig, wo sie zugleich neue Notendrucke und Manuskripte für seine stattliche Musikaliensammlung auftreiben sollten. Außerdem ließ er hinter seinem Schloss in Eisenstadt einen opulenten französischen Barockgarten anlegen, der als Hintergrundkulisse für eine Bühne in einem Glashaus dienen sollte, das er ebenfalls im Garten errichten ließ. Nach Vorbild des kaiserlichen Hofes Maria Theresias trennte er zudem die Verantwortungsbereiche für geistliche und weltliche Musik: Haydns Vorgesetzter Gregor Joseph Werner, seit 1728 in den Diensten der Esterházys, war nun als ›OberKapellmeister‹ für den Chor und die sakrale Musik zuständig, während Haydn als Vizekapellmeister für alles andere verantwortlich zeichnete – ein großer Karriereschritt für den erst 29Jährigen. Gut denkbar, dass Haydn sich besonders zu Beginn seiner Anstellung bei seinem neuen Dienstherrn zu profilieren suchte. Seinem Biografen Albert Christoph Dies schilderte Haydn, dass die Anregung, die vier Tageszeiten zum Sujet einer Werkgruppe zu machen, ursprünglich von Paul II. Anton Esterházy selbst stammte. Der wurde wiederum vermutlich von Antonio Vivaldi zu dieser Idee inspiriert: In seiner Notensammlung befanden sich unter anderem dessen berühmte Vier Jahreszeiten. Ebenfalls sammelte der Fürst französische Ballettmusik, die in Wien aufgeführt wurde, darunter die vier Ballette Les parties du jour (Die Tageszeiten) zu Musik von Joseph Starzer aus dem Jahr 1755, die die Titel Le matin (Der Morgen), Le midi (Der Mittag), Le soir (Der Abend) und La nuit (Die Nacht) tragen. Auch Haydn wählte für seine drei ›Tageszeiten‹Symphonien französische Titel und nahm so womöglich Bezug auf dieses Vorgängerwerk. Zugleich besitzt das ›Programm‹ der Tageszeiten in ihrer zyklischen Wiederholung eine symbolische Dimension. Ähnlich wie die vier Jahreszeiten stehen die Tageszeiten für den Verlauf eines Menschenlebens: von der Geburt

und frühen Kindheit über das Erwachsenenalter bis hin zum Lebensabend und Tod.

Die Symphonie Nr. 7 »Le midi« symbolisiert in diesem Kontext zwischen »Le matin« und »Le soir« den Zenit des Tages. Formal stellt das Werk eine Hybridform zwischen instrumentaler Suite und Sonatensatzform dar, entstanden zu einem Zeitpunkt, an dem sich die viersätzige Symphonie der Wiener Klassik noch nicht als eigene Gattung ausdifferenziert hatte. Der erste Satz beginnt im festlichen Adagio mit Stilmerkmalen wie scharfen Punktierungen und Trillern, die eigentlich für die französische Ouvertüre des 18. Jahrhunderts typisch sind. Das anschließende Allegro ist von konzertierenden solistischen Passagen in den Streichern und Holzbläsern geprägt – ein musikalischer Bezug zu Vivaldis Vier Jahreszeiten? In den Adagios an Stelle des zweiten und dritten Satzes verarbeitete Haydn

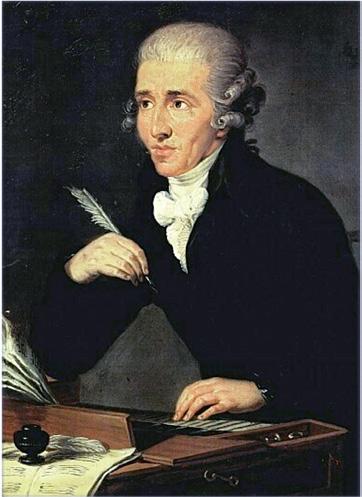

Haydn, Gemälde von Ludwig Guttenbrunn, um 1770

Richard Strauss // Tod und Verklärung

hingegen Einflüsse aus der zeitgenössischen Oper: Das erste Adagio in cMoll ist als Rezitativ angelegt, das eine instrumentale ›Arie‹ im zweiten Adagio in der Tonart GDur vorbereitet. Auch hier übernehmen Violine und Violoncello erneut eine solistische Sonderrolle. Das Menuett beinhaltet wiederum musikalische Anspielungen auf eine weitere große Leidenschaft des Fürsten Esterházy: die Jagd. Aufsteigende Dreiklangsfanfaren und wiederkehrende solistische Einwürfe der Hörner lassen Elemente einer musikalischen Jagdszene in den tänzerischen Duktus des Satzes einfließen. Im letzten Satz tritt ein weiteres Soloinstrument exponiert hervor, das sich ebenfalls mit dem Fürsten in Verbindung bringen lässt. Bei Haydns adeligem Publikum war allseits bekannt, dass Paul II. Anton Esterházy ein enthusiastischer Flötenspieler war. Während der langen Kriege unter Maria Theresias Regentschaft nahm er das Instrument sogar mit an die Front. Durch die ausgiebigen konzertierenden Einwürfe im Finale huldigte Haydn auf subtile Art und Weise seinem neuen Arbeitgeber. Trotz seiner satztechnischen Schlichtheit entfaltet sich das Werk so zwischen herrschaftlicher Huldigung, programmatischer Klangmalerei und symphonischem Gattungsexperiment als vielschichtiges Zeugnis seiner Entstehungszeit.

Im Sommer 1889 befand sich Richard Strauss in einer Zeit der Übergänge: Nicht nur war er zum ersten Mal von Cosima Wagner als musikalischer Assistent bei den Bayreuther Festspielen engagiert worden. Auch ein Umzug von München nach Weimar stand für den jungen Dirigenten und Komponisten an, der dort am Hoftheater eine neue Stelle als Zweiter Kapellmeister antrat. Außerdem hatte Strauss mehrere vielversprechende Projekte in der Schublade liegen: Neben dem Libretto zu seiner ersten Oper Guntram sollten ihm zwei brandneue Tondichtungen den Weg vom Provinzkapellmeister zum AvantgardePhänomen ebnen. Mit der symphonischen Dichtung Don Juan, uraufgeführt von Strauss am 11. November 1889 in Weimar und in Berlin, Dresden und Frankfurt wiederholt, entdeckte er das Vermarktungspotenzial eines für die Verhältnisse seiner Zeit avancierten Kompositionsstils. Mit einer modernen Klangsprache, die zu gleichen Teilen auf technischem Können und bis ins Extreme

Richard Strauss // Tod und Verklärung

reichender Expressivität gründete, traf er bei seinem Publikum einen Nerv – und löste kontroverse Diskussionen aus. Mit der Tondichtung Tod und Verklärung setzte Strauss diese aufsehenerregende Erfolgsserie fort: Die Skizzen zu dem Werk hatte er bereits im April 1889 fertiggestellt, die Orchestrierung schloss er nur eine Woche nach der Premiere von Don Juan ab. Dass ihm mit der Komposition ein großer Wurf gelungen war, war Richard Strauss offenbar bewusst. In Verhandlungen mit seinem Verleger Eugen Spitzweg setzte er das Werk erfolgreich als Druckmittel ein, um ihn zugleich zur Veröffentlichung seiner symphonischen Dichtung Macbeth zu bewegen: »[...] ich gebe ihm [i. e. Spitzweg] Tod und Verklärung nicht her, bevor Macbeth erschienen ist«. Tatsächlich sollte Strauss Recht behalten: Die ebenfalls von ihm persönlich geleitete Uraufführung von Tod und Verklärung beim Eisenacher Tonkünstlerfest 1890 geriet zu einem vollen Erfolg. Bereits bei den Proben muss das Werk die Orchestermusiker zutiefst beeindruckt haben: »Tod und Verklärung hat alles übrige tod gemacht, die Musiker waren wie verhagelt, ganz baff vor Erstaunen, es war ein merkwürdiger Eindruck«, schrieb Strauss an seine Schwester. Auch Publikum und Kritik waren begeistert: »Die symphonische Dichtung ›Tod und Verklärung‹ vertritt das Grundprincip symphonischen Schaffens ›Durch Nacht zum Licht‹, ›Durch Kampf zum Sieg‹ in neuer kühner Weise. [...] Trotz der merkwürdigen Richtung, welche sein Schaffen in diesem Werk nimmt, spricht Strauss eine jedem Zuhörenden verständliche Sprache« berichtete das Musikalische Wochenblatt über die Uraufführung.

Mindestens ebenso geschickt, wie Strauss die Publikumserwartungen in seine künstlerische Arbeit einkalkulierte, nahm er auch Einfluss auf die Rezeption der Tondichtung. Nachdem er bei Don Juan die Erfahrung gemacht hatte, dass fremde Dirigate nicht dieselbe effektvolle Wirkung entfalteten wie seine eigene Interpretation, übernahm er bei Tod und Verklärung die Leitung der ersten Aufführungen selbst, bis sich das Werk im Repertoire etabliert hatte. Dabei spielte auch das zugrundeliegende Sujet eine wichtige Rolle: Eine fundierte Kenntnis des Programms war nach Strauss’ Ansicht für die Ausführenden geradezu unerlässlich, um eine gelungene Aufführung des Werks zu realisieren. Ein mindestens genauso wichtiges Anliegen war es ihm, seine Zuhörer:innen und die Musikkritik im Vorfeld detailliert über das Programm zu unterrichten.

Richard Strauss // Tod und Verklärung

Strauss’ Mentor Alexander Ritter verfasste zu diesem Zweck nachträglich ein Gedicht über die Tondichtung, das später in verlängerter Form in der Partitur abgedruckt wurde. Der Text allein entfaltet in seiner plastischen Schilderung des Todes bereits eine bewegende Drastik. Ein im Sterben liegender Künstler erinnert sich zurück an ein Leben, das er dem Streben nach einem künstlerischen Ideal gewidmet hat, welches er jedoch nie erreichen konnte. Erst im Tod und der darauffolgenden Verklärung, dem »Entschweben der Seele in den Weltenraum« (Walter Werbeck) findet der Sterbende seinen Frieden. Für dieses fast unerträglich existenzielle Sujet fand Strauss eine von seinen Idolen Richard Wagner und Franz Liszt beeinflusste Klangsprache, die eine klar erkennbare Sonatensatzform mit einem dichten Netz motivischer Beziehungen verbindet. Die Übergänge vom Konkreten ins Abstrakte geschehen dabei fließend. Beginnend mit einem Largo in cMoll liegt der Kranke zunächst schwer atmend – illustriert durch Seufzermotive in den Streichern – in tiefem Schlaf. Seine Träume sind friedlich. Im anschließenden Allegro agitato kommt der Kranke zu sich, ihn ergreifen quälende Schmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Als die Schmerzattacke abflaut, hängt der Leidende seinen Erinnerungen nach, musikalisch als Seitenthema eingeführt: Er denkt an seine Kindheit, seine Jugendzeit, bis ihm, erneut unter Schmerzen, sein unerreichbares Ideal vor dem inneren Auge erscheint. Schließlich tritt der Tod ein. Im folgenden Moderato verlässt die Seele den Körper des Toten. Erst hier erklingt das zentrale ›Verklärungsmotiv‹, das zuvor schon mehrfach fragmentarisch angedeutet wurde, in seiner vollständigen Form, und kulminiert gemeinsam mit anderen Motiven zu einer apotheotischen Steigerung. In der Entwicklung, die dieses Schlüsselmotiv innerhalb der gesamten Tondichtung durchläuft, spiegelt sich so die Idee von der Seele, die sich aus der qualvollen körperlichen Realität des Sterbens hinauf in metaphysische Sphären schwingt, auch auf musikalischer Ebene wider. Während ein Fragment des ›Verklärungsmotivs‹ zu Beginn der Tondichtung noch klangmalerisch die tiefen Atemzüge des Sterbenden darstellt, symbolisiert es zum Schluss in seiner vollständigen Gestalt das ewige Glück im Jenseits. Viele Jahrzehnte später erinnerte sich Strauss an seinem eigenen Lebensabend erneut an seine Tondichtung: »Ist dies etwa der Tod?« fragt die Gesangsstimme in seinem Lied Im Abendrot, der finalen Nummer seiner Vier letzten Lieder Das Orchester antwortet mit dem ›Verklärungsmotiv‹.

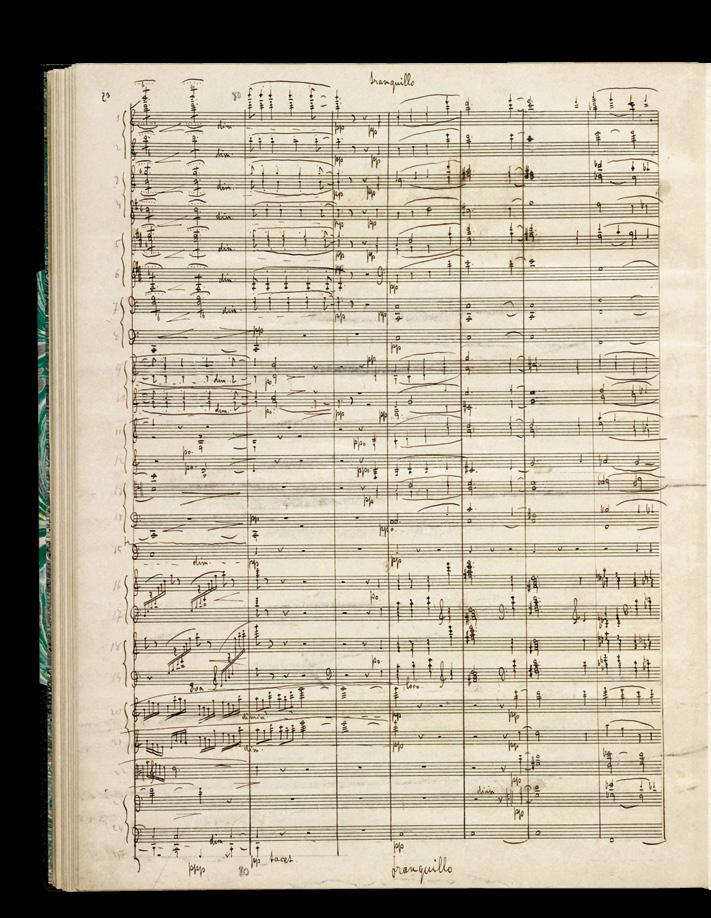

Tod und Verklärung in Strauss’ Handschrift. Einsatz des vollständigen ›Verklärungsmotivs‹ in der Coda (»tranquillo«)

Richard Strauss // Tod und Verklärung

Stille, einsam öde Nacht!

Auf dem Totenbette liegt er. Fieberglut wirft ihn empor

Und er sieht sein ganzes Leben, Kindheit, Jugend, Männerkampf, Bild um Bild im Traum erscheinen. Was er suchte je und je

Mit des Herzens tiefstem Sehnen, Sieht er noch im Todesschweiß, Suchet – ach! Und findet's nimmer. Ob er's deutlicher auch faßt,

Ob es mählich ihm auch wachse, Kann er's doch erschöpfen nie, Kann es nicht im Geist vollenden. Da erdröhnt der letzte Schlag, Von des Todes Eisenhammer, Bricht der Erdenleib entzwei, Deckt mit Todesnacht das Auge.

Aber mächtig tönet ihm

Aus dem Himmelsraum entgegen Was er sehnend hier gesucht, Was er suchend hier ersehnt.

Alexander Ritter, erste Fassung des Gedichts zu Tod und Verklärung

Andreas Meier & Paula Schlüter

A Vegale af’n Zwetschpmbam hat me aufgweckt

Sist hiatt i verschlafn in der Miazale ihrn Bett

Wenn an iander a Reiche, a Schöne will haben, Wo soll denn der Teixl de Schiachn hintragn?

S Diandle is katholisch un i bin verschriebm

Sie wird ja de Betschnur wohl wegtoan ban Liegen

Tridie, ri tulli e!

Ein Vogel auf dem Zwetschgenbaum hat mich aufgeweckt, sonst hätte ich verschlafen in Mizzis Bett.

Wenn ein jeder eine Reiche, eine Schöne haben will, wo soll denn der Teufel die Hässlichen hintragen?

Das Mädchen ist katholisch, und ich bin Protestant. Sie wird ja wohl die Betschnur [den Rosenkranz] weglegen beim Schlafen.

Tri-di-e, ri tu-li-e!

Johann Sebastian Bach

Choral »Es ist genug«

Text: Franz Joachim Burmeister // 1633–1672

Es ist genug.

Herr, wenn es dir gefällt, So spanne mich doch aus!

Mein Jesu kömmt; Nun gute Nacht, o Welt!

Ich fahr ins Himmelshaus, Ich fahre sicher hin mit Frieden, Mein großer Jammer bleibt danieden.

Es ist genug.

Mirga Gražinytė-Tyla · Kremerata Baltica

So., 29.06.2025 · 11:00 Uhr

Mehr Informationen unter www. stiftskonzerte.at

Mirga Gražinytė-Tyla · Kremerata Baltica

Mirga Gražinytė-Tyla · Kremerata Baltica

Mehr Informationen unter www. stiftskonzerte.at

Mehr Informationen unter www. stiftskonzerte.at

Mehr Informationen unter www. stiftskonzerte.at

So., 29.06.2025 · 11:00 Uhr

Stift Kremsmünster · Kaisersaal

Stift Kremsmünster · Kaisersaal

So., 29.06.2025 · 11:00 Uhr

So., 29.06.2025 · 11:00 Uhr

Stift Kremsmünster · Kaisersaal

Stift Kremsmünster · Kaisersaal

Klänge sehen – Bilder hören

Sa, 13. Sep 2025, 19:30

Daniele Gatti und die Sächsische Staatskapelle Dresden bringen Gustav Mahlers 5. Symphonie und Tōru Takemitsus Requiem für Streichorchester ins Brucknerhaus Linz.

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von Mei-Ann Chen Werke von Erich Wolfgang Korngold, Péter Eötvös und John Williams.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen eine vollendete Rekonstruktion von Bruckners 9. Symphonie in ihrer ganzen Farbenpracht zum Klingen.

So, 5. Okt 2025, 18:00

Das wohl berühmteste Streicherensemble der Welt interpretiert neben Anton Bruckners »Locus iste« Werke von Heitor Villa-Lobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Filmmusik und mitreißenden Tango.

brucknerfest.at

Patricia Kopatchinskaja konzentriert sich darauf, zum Kern der Musik vorzudringen, zu ihrer Bedeutung für uns im Hier und Jetzt. Mit einer Kombination aus Tiefe, Brillanz und Humor bringt sie eine unnachahmliche Theatralik in ihre Musik – sei es mit einer außergewöhnlichen Aufführung eines traditionellen Klassikers des Violinrepertoires oder mit einem originellen, szenischen Projekt, das sie als PerformanceDramaturgin präsentiert. Ihre absolute Priorität gilt der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und die Zusammenarbeit mit Komponist:innen unserer Zeit. Sie leitet szenische Konzerte auf beiden Seiten des Atlantiks und arbeitet mit führenden Orchestern, Dirigent:innen und Festivals weltweit zusammen.

Seit der Saison 2024/25 ist sie künstlerische Partnerin des SWR Symphonieorchesters. Sie war Artist in Residence des Klarafestivals 2025, ist Associated Artist des SWR Experimentalstudios und seit einem Jahrzehnt Partnerin des London Philharmonic Orchestra. 2023/24 kuratierte sie groß angelegte Residenzen am Southbank Centre in London, an der Philharmonie Essen, am Wiener Konzerthaus und beim Golden DecadeFestival der Dresdner Philharmonie. Beim Festival d’AixenProvence war sie mit der Sopranistin Anna Prohaska im Musiktheaterwerk KafkaFragmenten mit György Kurtágs zu erleben.

Zu den Höhepunkten der vergangenen Spielzeiten zählen Residenzen am Londoner Barbican Centre, bei den Berliner Philharmonikern, dem Orchestre Philharmonique de Radio France und der Elbphilharmonie in Hamburg sowie ihre fortgesetzte Rolle als künstlerische Partnerin der Camerata Bern. Aufsehen erregte die gewagte, musikalische NeoDadaOpernproduktion Vergeigt am Theater Basel. In dieser Saison bringt sie ihr kreatives Potenzial bei der Biennale di Venezia, den BBC Proms, dem Lucerne Festival und einem Konzert mit der New York Philharmonic ein. Patricia Kopatchinskajas Diskografie umfasst über 30 Aufnahmen.

Das 1937 gegründete Orchestre Philharmonique de Radio France zeichnet sich durch sein vielseitiges Repertoire, sein Engagement, seine fantasievoll konzipierten Konzerte, seine Gastkünstler:innen sowie künstlerische, pädagogische und gesellschaftliche Projekte aus und ist UNICEFBotschafter. Seit 2015 und bis August 2025 prägt Mikko Franck als Musikalischer Leiter das Ensemble, ab September 2026 übernimmt Jaap van Zweden. Das Orchester wurde von vielen bedeutenden musikalischen Persönlichkeiten geleitet, unter anderem von MyungWhun Chung, Marek Janowski und Gilbert Amy. Die Konzerte sind in Audio und Videoformaten auf France Musique, francemusique.fr und ARTE Concert verfügbar. Man kann das Orchestre Philharmonique de Radio France auch im Auditorium de Radio France, in der Philharmonie de Paris sowie bei regelmäßigen Tourneen zu internationalen Spielstätten und Festivals live erleben.

Mit freundlicher Unterstützung von

Dirigentin

2016 wurde die in Vilnius geborene Mirga GražinytėTyla zur Musikdirektorin des City of Birmingham Symphony Orchestra ernannt. Zum Ende der Spielzeit 2021/22 trat sie zurück und ist dem Orchester aber weiterhin als Associated Artist verbunden. Zu den jüngsten Höhepunkten zählen eine Neuproduktion von Mieczysław Weinbergs Die Passagierin am Teatro Real Madrid, Debüts mit der New York Philharmonic und der Sächsischen Staatskapelle Dresden sowie Gastauftritte bei den Münchner Philharmonikern und dem Philadelphia Orchestra. 2024 gab sie mit Weinbergs Der Idiot ihr Operndebüt bei den Salzburger Festspielen. Weitere Engagements in der Saison 2024/25 umfassten Wiedereinladungen vom Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Sinfonieorchester Basel, den Münchner Philharmonikern und der Bayerischen Staatsoper sowie Debüts beim Gewandhausorchester Leipzig und den Wiener Philharmonikern.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Andreas Meier, Paula Schlüter

Biografien

Romana Gillesberger, Celia Ritzberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

R. Werner/Burgtheater (S. 2), gemeinfrei (S. 7, 13 & 17), Österreichische Nationalbibliothek, Wien ÖNB Digital (S. 10), M. Borggreve (S. 23), Ch. Abramowitz/Radio France (S. 24), F. Jansen (S. 25)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de