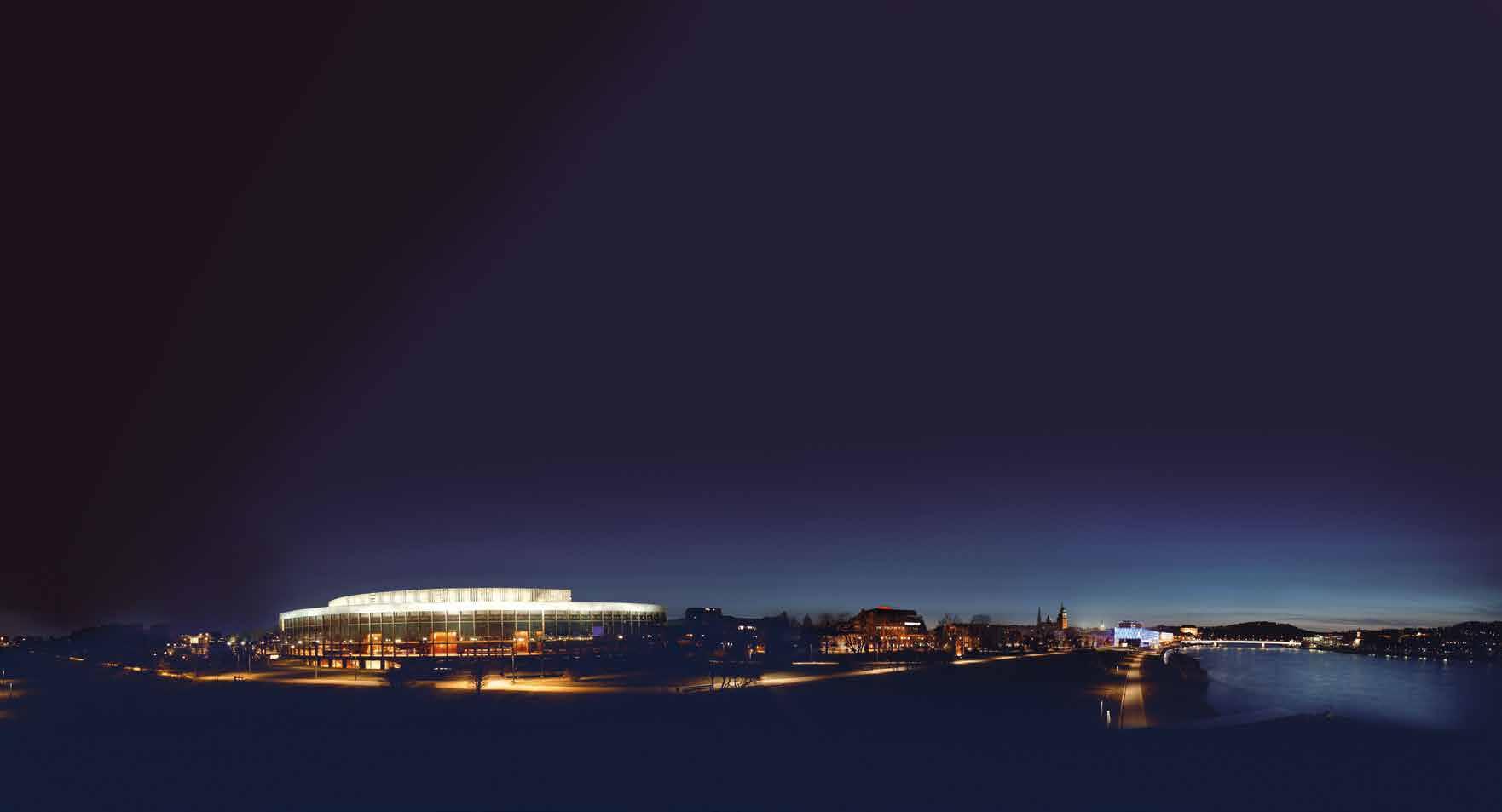

Saraste, Kuusisto & Helsinki

Philharmonic Orchestra

24. November 2025 19:30 Uhr

Großer Saal

Große Orchester III

24. November 2025 19:30 Uhr

Großer Saal

Große Orchester III

Mi, 31. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Das erste und letzte

Strauss-Konzert

Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi widmen den letzten Tag des Johann Strauss-Jahres dem Jubilar und gehen dabei bis an dessen Anfänge zurück.

Do, 1. Jän 2026, 17:00

Großer Saal

Hans Graf und das Bruckner Orchester Linz läuten das neue Jahr mit tänzerisch-symphonischen Werken von Maurice Ravel und Paul Dukas ein, Bolero und Zauberlehrling inklusive.

Do, 22. Jän 2026, 19:30

Großer Saal

Der Ausnahmegeiger Augustin Hadelich feiert sein Brucknerhausdebüt mit Alexander Soddy und den Wiener Symphonikern mit Werken von Richard Wagner, Sergei Prokofjew und Edward Elgar.

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Das Programm auf einen Blick

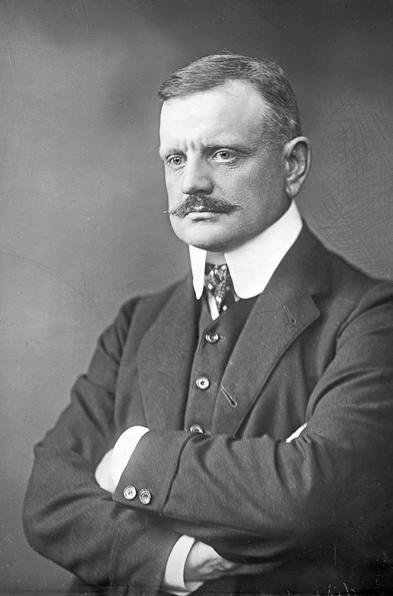

Jean Sibelius’ 1. Symphonie entstand inmitten politischer Turbulenzen: Um die Jahrhundertwende rang Finnland um seine Autonomie gegenüber der russischen Zarenherrschaft. Werke wie sein kraftstrotzender symphonischer Erstling avancierten daher in kürzester Zeit zum ›Soundtrack‹ der finnischen Nationalbewegung – obwohl Sibelius nicht nur Anklänge an Bruckner in das Werk einbaute, sondern zugleich an der ein oder anderen Stelle hörbar vom russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski inspiriert wurde.

Das Helsinki Philharmonic Orchestra und Chefdirigent JukkaPekka Saraste – ausgewiesene Expert:innen für den finnischen Komponisten –stellen dessen 1. Symphonie in der ersten Konzerthälfte Werke von Igor Strawinski und der finnischen Komponistin Outi Tarkiainen gegenüber: Mit den überwältigend zarten Songs of the Ice setzen sie dem isländischen Gletscher Okjökull ein Denkmal und lassen gemeinsam mit Stargeiger Pekka Kuusisto in Strawinskis Violinkonzert in D alte Formen in neuem Licht erscheinen.

Outi Tarkiainen * 1985

Songs of the Ice // 2019 [Österreichische Erstaufführung]

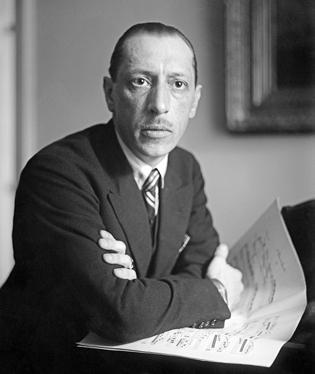

Igor Strawinski 1882–1971

Konzert für Violine und Orchester in D // 1931

I Toccata

II Aria I

III Aria II

IV Capriccio

// Pause //

Jean Sibelius 1865–1957

Symphonie Nr. 1 e-Moll op. 39 // 1899–1900

I Andante, ma non troppo – Allegro energico

II Andante (ma non troppo lento)

III Scherzo. Allegro

IV Finale (Quasi una Fantasia). Andante –Allegro molto – Andante assai – Allegro molto come prima – Andante (ma non troppo)

Konzertende: ca. 21:30 Uhr

Ein Mitschnitt des Konzerts ist am 11. Dezember 2025 um 19:30 Uhr auf Ö1 in der Sendereihe Das Ö1 Konzert zu hören.

Songs of the Ice ist ein Orchesterwerk über Eis. In der Arktis atmet das Eis mit den Jahreszeiten, im Winter schwillt es an, während es im Sommer wieder schrumpft. Seine uralte Bewegung singt ihr eigenes Lied: langsam wogend, unerbittlich und alles unter sich bedeckend. Es klirrt und rumpelt, quietscht und klagt, während unser immer wärmer werdendes Klima die altehrwürdigen Gesetze der Natur bricht und das Eis zum Nachgeben zwingt.

Das Werk beginnt mit dem Grollen des Eises: Das Orchester setzt mit Wellen ein, von denen jede stärker ist als die vorherige, bis sie schließlich brechen und in klare Kristalle zerfallen. Durch den leeren Raum hallen klagende Holzbläsersoli, die Seele des Eises – die Klage eines großen Mannes, die durch seine Qual allmählich zu Warnrufen der Piccoloflöten komprimiert wird. Schließlich bringen die Streicher Trost: Über die Landschaft breitet sich ihre Wärme wie eine dicke Decke aus, die immer unerbittlicher auf einen neuen Zyklus zusteuert, in dem alles von vorne beginnt, aber nie mehr so sein wird wie zuvor.

Als ich das Stück komponierte, erwartete ich unser zweites Kind, das mitten im Winter zur Welt kommen sollte, wenn die bittere Kälte das Eis stärkt und es wieder kraftvoll und fest macht, und ich wurde körperlich an die Wochen und Monate nach der Geburt unseres Erstgeborenen erinnert. Songs of the Ice

Luftaufnahme des isländischen Gletschers Okjökull aus dem Jahr 1990. Bereits im Jahr 2014 wurde der Gletscher für ›tot‹ erklärt: Mit nur noch 15 Metern Eisdicke war er zu leicht geworden, um sich vorwärts zu schieben und noch als Gletscher zu gelten.

beschreibt auch die Leere und den Prozess des Wiederverschließens, der im Körper einer Frau beginnt, wenn sie sich bei der Geburt von dem Leben in ihrem Inneren trennt. Das Werk wurde vom Finnish Radio Symphony Orchestra und dem Iceland Symphony Orchestra in Auftrag gegeben und bildet ein Paar mit den Midnight Sun Variations (2019). Die beiden Werke können jedoch auch separat aufgeführt werden. Songs of the Ice ist dem OkjökullGletscher gewidmet, der 2014 für tot erklärt wurde und Islands erstes Opfer des Klimawandels ist.

Igor Strawinskis bewegtes Leben spiegelt die bewegten Zeiten wider, in die er 1882 hineingeboren wurde: Als Kind des 19. Jahrhunderts begegnete Strawinski als 11jähriger in St. Petersburg noch Pjotr Tschaikowski persönlich, machte später Station in der Schweiz und Paris, überlebte zwei Weltkriege, übersiedelte nach Los Angeles und schließlich nach New York, wo er unter anderem Zeuge der Beatlemania der 1960erJahre war, bevor er dort 1971 im Alter von 88 Jahren verstarb. Mindestens ebenso vielseitig wie die vielen verschiedenen Stationen seines Lebens sind Strawinskis Schaffensphasen: Als junger Schüler von Nikolai RimskiKorsakow schrieb er zunächst Werke im Stile Tschaikowskis, bevor er vom Choreografen und Leiter der Ballets russes in Paris, Sergei Djagilew, entdeckt wurde. In dessen Auftrag komponierte Strawinski sein Ballett L’Oiseau de feu (Der Feuervogel), dessen Uraufführung im Sommer 1910 in Paris den erst 28Jährigen schlagartig weltberühmt machte. Ebenfalls für die Ballets russes entstanden im Jahr 1911 Petruschka und 1913 Le sacre du printemps (Das Frühlingsopfer), mit dem Strawinski beim Pariser Publikum einen Skandal auslöste: Eine Musik mit so komplex verschachtelten Rhythmen, expressiver Wucht und roher Archaik hatte man zuvor noch nie gehört.

Tatsächlich hatte Strawinskis Klangsprache ihre romantischen Wurzeln mittlerweile weit hinter sich gelassen: Statt auf symphonische Entwicklung zu setzen, arbeitete er nun vor allem mit gestischen Elementen, die auch seinen späteren Werken noch häufig einen tänzerischen Charakter verleihen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Perkussion und Rhythmus: Wurde das Schlagwerk zuvor meist lediglich als effektvoll steigerndes Mittel verwendet, machte Strawinski das rhythmische Motiv zum Inhalt seiner Musik. Mit dieser ›Emanzipation des Rhythmus‹ schrieb Strawinski Musikgeschichte. Im Jahr 1920 übersiedelte er endgültig

Igor Strawinski // Konzert für Violine und Orchester in D

nach Paris, wo er mit seiner Familie zunächst in einem Gartenhaus von Modeschöpferin Gabrielle (genannt Coco) Chanel unterkam, mit der Strawinski gut befreundet war. Zeitgleich begann er, sich vermehrt mit alter Musik zu befassen, auch bedingt durch die Ballets russes, die bei ihm Bearbeitungen und Instrumentierungen von Werken Giovanni Battista Pergolesis beauftragten, aus denen das Ballett Pulcinella entstand. Während der 1920erJahre ließ Strawinski nach und nach seine ›russische‹ Periode zugunsten eines neoklassizistischen Stils hinter sich, der sein Schaffen bis zu seiner Übersiedelung nach Amerika kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs maßgeblich prägen sollte. Mit dem Begriff des Neoklassizismus konnte er sich dennoch nie anfreunden: »Der Begriff ist überstrapaziert. Er bedeutet gar nichts«, gab der Komponist

Igor Strawinski in den 1920erJahren

Igor Strawinski // Konzert für Violine und Orchester in D

Samuel Dushkin und Igor Strawinski, Fotografie von Paul Tanqueray, 1934

in einem Interview im Jahr 1930 zu Protokoll. Für die barocken Anklänge in seinen neoklassizistischen Werken musste Strawinski so manchen Hohn einstecken, nicht zuletzt von Arnold Schönberg. In einer seiner drei Satiren für gemischten Chor aus dem Jahr 1926 vertonte dieser folgenden Spotttext über Strawinski:

»Ja, wer tommerlt denn da?

Das ist ja der kleine Modernsky!

Hat sich ein Bubizopf schneiden lassen; sieht ganz gut aus!

Wie echt falsches Haar!

Wie eine Perücke!

Ganz (wie sich ihn der kleine Modernsky vorstellt), ganz der Papa Bach!«

Igor Strawinski // Konzert für Violine und Orchester in D

Dass Strawinskis Werke aus dieser Schaffensperiode viel mehr sind als eine Imitation von »Papa Bach« zeigt eindrucksvoll sein im Frühjahr 1931 entstandenes Violinkonzert: Impulsgeber war der damalige Leiter des SchottVerlags Willy Strecker, der ihn ermutigte, ein Violinkonzert für den Geigenvirtuosen Samuel Dushkin zu komponieren. Strawinski hatte allerdings seine Zweifel: Zwar hatte er in seinen Werken immer wieder solistische Passagen für Violine komponiert, fühlte sich aber als ausgebildeter Pianist mit den technischen Möglichkeiten des Instruments nicht ausreichend vertraut. Er fragte deshalb seinen Komponistenkollegen Paul Hindemith um Rat, der ein versierter Violinist war. Hindemith machte ihm Mut: »Er zerstreute nicht nur meine Zweifel, sondern ging noch weiter und sagte mir, dass [die Komposition eines Violinkonzerts] eine sehr gute Sache wäre, da ich so eine routinemäßige Technik vermeiden würde und Ideen entstehen könnten, die nicht den gewohnten Bewegungen der Finger entsprächen«, erinnerte sich Strawinski später in seiner Autobiografie.

Nichtsdestotrotz war Strawinski auf die Zusammenarbeit mit Dushkin angewiesen – das verdeutlicht nicht zuletzt eine Anekdote aus der Entstehungszeit des Violinkonzerts: Bei einem gemeinsamen Treffen in einem Pariser Restaurant notierte Strawinski einen außergewöhnlichen Akkord – bestehend aus den Einzeltönen D, E und A in weiter Lage ›auseinandergerissen‹ – auf einem Stück Papier, verbunden mit der Frage, ob so ein Klang auf der Violine spielbar wäre. Dushkin verneinte, zum großen Bedauern des Komponisten. Zuhause entdeckte der Geigenvirtuose allerdings, dass sich der Akkord in hoher Lage überraschend leicht greifen ließ: Sofort griff er zum Telefon, um Strawinski zu informieren. Der verlieh dem Klang schlussendlich eine zentrale Funktion im Konzert: In Strawinskis eigenen Worten leitet der Akkord als sogenannter »Reisepass des Konzerts« (»passport of the concerto«) jeden der vier Sätze ein. Auch für andere musikalische Einfälle lieferte Dushkin Vorschläge zur technischen Umsetzung. Dabei reagierte Strawinski allerdings Dushkins Erinnerungen zufolge allergisch auf übermäßiges Virtuosentum: »Einmal, als ich besonders zufrieden mit meiner Bearbeitung einer brillanten Passage der Violine war, und ihn [Strawinski] überzeugen wollte, sie zu übernehmen, sagte er: ›Sie erinnern mich

Igor Strawinski // Konzert für Violine und Orchester in D

an einen Verkäufer in den Galeries Lafayette. Sie sagen: ›Ist das nicht brillant, ist das nicht exquisit? Schauen Sie nur die wunderschönen Farben, jeder trägt es jetzt so!‹ Ich sage: ›Ja, es ist brillant, es ist schön, jeder trägt es – es ist nichts für mich.‹« Wenn Strawinski allerdings einen Vorschlag von Dushkin annahm, passte er daraufhin zugleich die gesamte Struktur des Werkes an: »Er verhielt sich wie ein Architekt, der gebeten wurde, ein Zimmer im dritten Stock zu ändern und daraufhin das Fundament verändert, um die Proportionen des gesamten Baus beizubehalten«, erinnerte sich der Geiger an die Zusammenarbeit.

Das Resultat ist ein Solokonzert, dessen virtuoser Anspruch sich darin widerspiegelt, dass es die damaligen technischen und musikalischen Möglichkeiten des Instruments neu zu definieren versuchte. Während sich in romantischen Konzerten häufig das Soloinstrument als virtuoser Gegenspieler des Orchesters behaupten muss, nimmt der Solopart in Strawinskis Violinkonzert die Rolle eines ›primus inter pares‹ ein – ähnlich wie in Johann Sebastian Bachs ›Brandenburgischen Konzerten‹. Dabei greift Strawinski in seinen neoklassizistischen Kompositionen melodische Elemente aus vergangenen Epochen auf, um sie auf unkonventionelle Weise zu verarbeiten und mit den Hörerwartungen des Publikums zu spielen: Stilistische Klischees werden so zu unerwar teten musikalischen Pointen. Im letzten Satz, betitelt als Capriccio, tritt die Violine in Dialog mit verschiedenen Orchesterinstrumenten, bis sich plötzlich ein unerwartetes Duett zwischen Solist:in und Konzertmeister:in entspinnt, das entfernt an Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen in dMoll BWV 1043 erinnert. Eine Kadenz gibt es nicht: Für Strawinski stand das Zusammenspiel zwischen Solovioline und Orchester im Fokus.

Das 19. Jahrhundert ist als Zeitalter der Symphonik in die Geschichte eingegangen: In keiner anderen Zeit florierte die Gattung in so unterschiedlichen Formen – vom berühmten Chorfinale in Ludwig van Beethovens 9. Symphonie über die Tondichtungen von Franz Liszt bis zu den Symphonien von Johannes Brahms, Anton Bruckner und vielen anderen. Zugleich war die Symphonie im 19. Jahrhundert jedoch auch eine Gattung, um die man sich – zumindest im deutschsprachigen Raum – verbittert stritt: Als Jean Sibelius 1865 in Hämeenlinna, im Süden Finnlands, das Licht der Welt erblickte, war der sogenannte ›Parteienstreit‹ um die Zukunft der Symphonie bereits im vollen Gange. Während die ›Neudeutschen‹ um Franz Liszt und Richard Wagner den Fortschritt der Gattung in Programmmusik wie Liszts Symphonischen Dichtungen sahen, stritten die ›Klassizisten‹ um Eduard Hanslick und Johannes Brahms für die viersätzige Form der Symphonie, wie sie Beethoven über 40 Jahre zuvor entschieden geprägt hatte. Die Zukunft der Symphonie lag für sie in der ›absoluten Musik‹, nicht in der Tonmalerei. Selbst Anton Bruckner geriet aufgrund seiner Bewunderung für Richard Wagner ins Visier der Wiener ›Brahminen‹, von denen er scharf attackiert wurde. Während die verhärteten Fronten in Deutschland und Österreich dazu führten, dass die Ideen der ›Neudeutschen‹ nur wenig Verbreitung fanden, stießen deren ästhetischen Ideen im Ausland auf fruchtbaren Boden. In Verbindung mit aufkeimenden Nationalbewegungen in Böhmen, Russland oder Finnland gewann die Programmmusik dort neue Relevanz, auch für Sibelius: Für sein erstes symphonisches Werk, die zwischen 1890 und 1892 entstandene ProgrammSymphonie Kullervo, ließ sich der Komponist vom finnischen Nationalepos Kalevala inspirieren – nicht zuletzt bedingt durch die politische Situation in seiner Heimat.

Jean Sibelius // Symphonie Nr. 1 e-Moll

Für den Großteil des 19. Jahrhunderts gehörte Finnland als Großfürstentum zum Russischen Reich und wurde vom Zaren regiert, genoss jedoch zugleich weitgehende politische Autonomie und besaß ein eigenes Rechtssystem. Wie in vielen anderen europäischen Ländern begann sich im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ein finnisches Nationalbewusstsein auszuprägen, ohne dass jedoch zunächst die Herrschaft des russischen Zaren in Frage gestellt wurde. Sibelius besuchte in seinem Geburtsort Hämeenlinna eines der ersten finnischsprachigen Gymnasien des Landes, wo er von Pädagog:innen einer progressiven Bildungselite unterrichtet wurde. Er kam also schon während seiner Schulzeit in Kontakt mit der finnischen Nationalbewegung, die später für sein Schaffen eine zentrale Rolle spielen sollte. Während seine schulischen Leistungen eher zu wünschen übrig ließen, stürzte sich der junge Sibelius in die Musik, spielte Violine im Orchester, lernte Klavierspielen und schrieb erste eigene Kompositionen. Parallel zu seinem Jurastudium in Helsinki besuchte Sibelius ab 1885 das neu gegründete Musikinstitut, wo er beim deutschen Komponisten Richard Faltin studierte, der unter anderem finnische Volkslieder sammelte.

Studienaufenthalte führten ihn zwischen 1889 und 1891 nach Berlin und Wien. Dort konnte Sibelius nicht nur durch privaten Unterricht in Kontrapunkt, Komposition und Violine seine musikalischen Fähigkeiten bedeutend erweitern, sondern profitierte zugleich vom reichen Kulturleben der zwei Metropolen.

Großen Eindruck machten auf ihn Aufführungen von Ludwig van Beethovens Symphonien unter Hans von Bülow in Berlin und die Uraufführung der dritten Fassung von Anton Bruckners 3. Symphonie dMoll, die am 21. Dezember 1890 in Wien unter Hans Richter stattfand. Noch am Abend des Konzerts schrieb Sibelius an seine Verlobte Aino Järnefelt: »Heute gab es ein Konzert, bei dem der Komponist Anton Bruckner ausgepfiffen wurde. Meiner Meinung nach ist er der größte lebende Komponist […]. Nach dem Konzert wurde er von Bewunderern in seinen Wagen getragen, man jubelte und lärmte. – Es war seine dMollSinfonie, die aufgeführt wurde. Du hast keine Ahnung, welchen Eindruck sie auf mich gemacht hat! Fehler und Mängel hat sie natürlich wie alles, aber sie hat vor allem Eines: jugendliche Frische, obwohl der

Hyökkäys (Der Angriff), Ölgemälde von Edvard Isto, 1899. Der zweiköpfige Adler, der die Frau im weißen Kleid attackiert, symbolisiert die Russifizierung Finnlands und wurde schnell zu einem landesweiten Protestsymbol.

Jean Sibelius // Symphonie Nr. 1 e-Moll

Komponist bereits ein alter Mann ist. Die Form finde ich ganz verrückt.«

Obwohl Sibelius und Bruckner sich nie persönlich kennenlernten, blieb der Finne sein Leben lang fasziniert von der Symphonik des Österreichers, die er genau studierte und analysierte. Der Auslandsaufenthalt in Wien hatte ebenfalls Auswirkungen auf Sibelius’ Beziehung zu seiner finnischen Herkunft: Bei langen Spaziergängen durch den Wiener Wald kam ihm die Idee zur ProgrammSymphonie Kullervo, in der Sibelius bereits mit einer Klangsprache experimentierte, die sich durch eine nordische, archaische Idiomatik auszeichnet, auch wenn er auf direkte Zitate aus der finnischen Volksmusik verzichtete. Bei der Uraufführung 1892 in Helsinki wurde das Werk euphorisch aufgenommen und als »Geburtsstunde der finnischen Musik« gefeiert.

Währenddessen führte das aufblühende Nationalbewusstsein der Finninnen und Finnen in den 1890erJahren zu vermehrten Konflikten mit den russischen Machthabern: Dem Zaren war der finnische Sonderstatus ein Dorn im Auge, man strebte eine Vereinheitlichung der Verwaltung und zunehmende Russifizierung des Gebiets an. Am 15. Februar 1899 erließ Zar Nikolaus II. daher das ›Februarmanifest‹, mit dem die bisherigen politischen und wirtschaftlichen Freiheiten des Großfürstentums Finnland massiv eingeschränkt werden sollten. Bei der finnischen Bevölkerung löste er damit heftige Gegenwehr aus: Aus Protest gegen das Dekret, in dessen Folge unter anderem die Selbständigkeit der Armee sowie die Presse und Handelsfreiheit in Finnland massiv eingeschränkt wurden, formierte sich schon bald eine landesweite Opposition, die mit Demonstrationen und Streiks gegen die Unterdrückung aufbegehrte. Sibelius war mittendrin: Zwei Monate nach Erlass des ›Februarmanifests‹ dirigierte er selbst die Uraufführung seiner 1. Symphonie in Helsinki, gemeinsam mit der Tondichtung Die Waldnymphe und dem Chorwerk Gesang der Athener, das sich kritisch auf das ›Februarmanifest‹ bezog. Nach der Uraufführung unterzog Sibelius seine 1. Symphonie mehrerer Revisionen, bevor er mit dem Werk auf Europatournee ging, die ihn unter anderem zur Pariser Weltausstellung führte. Die in Helsinki uraufgeführte Fassung ist heute verschollen.

Jean Sibelius // Symphonie Nr. 1 e-Moll

Zeitgleich zu Sibelius’ 1. Symphonie entstand außerdem die berühmte

Sonatenhauptsatzform bezeichnet den dreiteiligen Aufbau (Exposition – Durchführung – Reprise) des ersten oder letzten Satzes einer Symphonie, einer Sonate oder eines Solokonzerts

Tondichtung Finlandia – zunächst unter dem Titel Suomi herää (Finnland erwacht) uraufgeführt. Über das Werk schrieb Musikkritiker Karl Flodin euphorisch in der Helsinkier Tageszeitung Aftonposten (Abendpost): »Hier wird das neue, junge Finnland beschrieben, […]. Es ist ein ganz neues Volkslied, oder korrekter, ein Lied des Volkes, ein Lied des redlichen, treuen Volkes, in einen Fries gefasst, unser eigen, das Lied unseres demokratischen, finnischen Volkes.« Obwohl Sibelius’ 1. Symphonie in politisch bewegten Zeiten und in unmittelbarer Nähe zu patriotisch rezipierten Kompositionen wie Finlandia oder dem Gesang der Athener entstand, markiert sie einen künstlerischen Wendepunkt in Sibelius’ Schaffen: Die ›nordische‹ Archaik seiner programmatischen Werke tritt hier zugunsten symphonischer Formprinzipien und motivischer Geschlossenheit in den Hintergrund. Nichtsdestotrotz arbeitet Sibelius auch mit folkloristischen Elementen, wie direkt zu Beginn der Symphonie: Das Werk beginnt unkonventionell mit einem großen Solo der Klarinette, lediglich von einem Paukenwirbel begleitet. Diese elegische Melodie bildet zugleich das motivische Reservoir aus dem nahezu das gesamte musikalische Material der Symphonie abgeleitet ist. Bei aller motivischer Stringenz nimmt sich Sibelius zudem viele Freiheiten im Umgang mit den Konventionen der Sonatenhauptsatzform: In der Durchführung tauchen die beiden in der Exposition vorgestellten Themen nur fragmentarisch auf. Stattdessen wird eine auf und absteigende Figur weiterentwickelt, die zuvor vom ersten zum zweiten Thema übergeleitet hatte. Die Reprise beginnt nicht wie zu erwarten mit der Rückkehr des ersten Themas, sondern setzt mit einem weiteren Motiv ein, das sich in der Exposition unmittelbar an das erste Thema angeschlossen hatte. Der Übergang von Durchführung zur Reprise geschieht so fast nahtlos. Zudem ist die Reprise im Gegensatz zu Exposition und Durchführung bis zum äußersten verknappt: Sibelius verzichtet auf ausführliche Wiederholungen.

Das romantischschwere Hauptthema des zweiten Satzes weckt wiederum Erinnerungen an Pjotr Tschaikowskis 6. Symphonie »Pathétique«,

Schlusstakte des Finalsatzes der 1. Symphonie

die 1894 und 1897 in Helsinki aufgeführt worden war: »Es steckt vieles in diesem Mann, in dem ich mich selbst wiedererkenne«, schrieb Sibelius nach dem Konzert zutiefst beeindruckt an seine Frau Aino. Offenbar hinterließ der russische Komponist auch in Sibelius’ symphonischen Erstlingswerk seine Spuren. So endet die Symphonie ebenso wie die »Pathétique« im Piano und in Moll – zu dieser Zeit ein radikaler Bruch mit der Tradition. Zuvor erklingt allerdings ein hämmerndes Scherzo, das eine gewisse Nähe zu Bruckners Symphonien aufweist und ein apotheotisches Finale, das zu Beginn die Melodie des Klarinettensolos erneut aufgreift – nun jedoch als sehrendes Thema in den Streichern. Das anschließende musikalische Geschehen ist vom Wettstreit zweier Themenkomplexe geprägt: Die Klangwelt des Allegro molto entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit mit dramatischen Passagen in den Blechbläsern. In den Passagen im Andante assai tauchen wiederum Anleihen aus dem hochromantischen Hauptthema des zweiten Satzes wieder auf, das sich schließlich zu einer überwältigenden Klimax in den Streichern aufbaut – auch wenn zum Schluss die zerklüfteten Klanglandschaften des Allegro molto die Überhand zu behalten scheinen. Nach drei markigen Schlussakkorden endet die Symphonie mit der bereits erwähnten Anspielung auf Tschaikowski: im Piano und in Moll.

Paula Schlüter

Violine

Der Violinist, Dirigent und Komponist Pekka Kuusisto ist international für seine Kunstfertigkeit und kreative Vielseitigkeit bekannt, die ihn zu einem der faszinierendsten Künstler der Gegenwart machen. Er ist künstlerischer Leiter des Norwegischen Kammerorchesters, erster Gastdirigent und künstlerischer CoDirektor des Helsinki Philharmonic Orchestra, erster Gastdirigent des Göteborger Symphonieorchesters und designierter Chefdirigent des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, das er ab April 2028 leiten wird. Als Solist tritt Pekka Kuusisto in dieser Saison mit dem Königlichen Stockholmer Symphonieorchester auf und führt in einem Neujahrsprogramm zusammen mit dem Konzerthausorchester Berlin unter dem Dirigat von Joana Mallwitz Bryce Dessners Violinkonzert auf. Außerdem kehrt er zur Los Angeles Philharmonic zurück, um unter der Leitung von EsaPekka Salonen die Weltpremiere von Gabriella Smiths Violinkonzert zu spielen. Zu den jüngsten Höhepunkten zählen ein Auftritt bei den BBC Proms mit dem Norwegischen Kammerorchester und Katarina Barruk sowie Auftritte mit dem Detroit Symphony Orchestra, dem Finnischen RadioSinfonieorchester, dem Orchestre National de Lyon, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Berliner Philharmonikern, dem San Francisco Symphony Orchestra, dem Cleveland Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra Tokyo und dem Boston Symphony Orchestra.

Unbeeindruckt von konventionellen Genregrenzen und bekannt für seine innovativen Programme, umfassen Pekka Kuusistos Projekte Kooperationen mit dem Pianisten Hauschka und dem Schlagzeuger Samuli Kosminen, dem niederländischen Neurologen Erik Scherder, dem Jazztrompeter Arve Henriksen und dem Jongleur Jay Gilligan. Er spielt auf der Antonio StradivariGeige »exSandars« (Cremona 1695), die ihm großzügigerweise von der Anders Sveaas’ Charitable Foundation zur Verfügung gestellt wird.

Das Helsinki Philharmonic Orchestra (HPO) gehört zu den traditionsreichsten Symphonieorchestern der Nordländer, das sich seit seiner Gründung 1882 zu einer prägenden Größe der internationalen Klassikszene mit einem unverwechselbaren Klangprofil entwickelt hat. Jährlich erreichen die Konzerte im Helsinki Music Centre sowie im Ausland rund 100.000 Zuhörer. Aktuell führt ein dreiköpfiges künstlerisches Leitungsteam die künstlerischen Aktivitäten: Chefdirigent und künstlerischer Leiter JukkaPekka Saraste, erster Gastdirigent und künstlerischer CoDirektor Pekka Kuusisto, sowie die Hauskomponistin Anna Thorvaldsdottir (Saison 2025/26). Das HPO hat die meisten SibeliusWerke zur Uraufführung gebracht. Es gastiert in den renommiertesten Konzerthäusern weltweit, präsentiert preisgekrönte Aufnahmen und gibt bei führenden internationalen Komponist:innen Werke in Auftrag, die es auch selbst uraufführt.

Dirigent

JukkaPekka Saraste hat sich als einer der herausragendsten Dirigenten seiner Generation etabliert. Im finnischen Heinola geboren, begann er seine Karriere als Geiger, bevor er an der SibeliusAkademie

Helsinki bei Jorma Panula Dirigieren studierte. Der vielseitige und preisgekrönte Künstler hegt eine Leidenschaft für den Klang und Stil der Spätromantik. Seit September 2023 ist JukkaPekka Saraste

Chefdirigent und Künstlerischer Direktor des Helsinki Philharmonic Orchestra, mit dem er sich dem symphonischen Erbe von Beethoven, Sibelius, Mahler, Bruckner und Schostakowitsch widmet. Die Förderung und Unterstützung junger Künstler:innen liegt JukkaPekka Saraste besonders am Herzen. 2017 gründete er die LEAD! Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die nächste Generation junger Dirigenten, Komponisten und Orchestermusiker in Führungspositionen zu unterstützen.

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Künstlerischer Direktor

Norbert Trawöger

Programmplanung & Dramaturgie

Andreas Meier (Leitung), Paula Schlüter

Redaktion

Paula Schlüter

Grafik

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

gemeinfrei (S. 6–7, 9, 10, 15, 16 & 19), B. Gundersen (S. 23), S. Roysko (S. 24), F. Broede (S. 25)

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!