Quatuor Ébène

12. November 2025 19:30 Uhr

Mittlerer Saal Kammermusik I

12. November 2025 19:30 Uhr

Mittlerer Saal Kammermusik I

Mi, 7. Jan 2026, 19:30

Mittlerer Saal

Erika Baikoff & James Baillieu

Die preisgekrönte Sopranistin Erika Baikoff feiert ihr Brucknerhaus-Debüt mit Liedern von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Franz Schubert und Antonín Dvořák.

Di, 20. Jan 2026, 20:00

Posthof Linz

Franzl & Robert

Mit einzigartigen Verwandlungen der großen deutschen Liedkompositionen begeistert das junge Quartett Klassikund Popfans gleichermaßen.

Fr, 23. Jan 2026, 19:30

Mittlerer Saal

Wildschut, Barragán & Wiesensee

Balagan

Geigerin Noa Wildschut, Klarinettist

Pablo Barragán und Pianist Amadeus Wiesensee präsentieren ein facettenreiches Programm mit Fokus auf jüdischen Komponisten.

und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Das Programm auf einen Blick

Das französische Quatuor Ébène zählt seit Jahrzehnten zur internationalen Spitze der Streichquartette und hat im heutigen Konzert gleich drei Meisterwerke dieser kammermusikalischen Königsdisziplin im Gepäck: Neben Joseph Haydns Streichquartett G-Dur op. 76, Nr. 1, nach seinem Auftraggeber ›Erdödy‹-Quartett genannt, steht Maurice Ravels Streichquartett F-Dur auf dem Programm, das wohl zu den bekanntesten Werken des Komponisten gehört.

Den krönenden Abschluss bildet mit Johannes Brahms’ Streichquartett a-Moll op. 51, Nr. 2 ein Werk, das lyrische Leichtigkeit mit intensiver motivischer Arbeit verbindet. Brahms tat sich mit der Komposition dieses Quartetts so schwer, dass er die Arbeit als »Zangengeburt« bezeichnete und das Werk passenderweise dem befreundeten Chirurgen Theodor Billroth widmete.

Joseph Haydn 1732–1809

Streichquartett G-Dur op. 76, Nr. 1 ›Erdődy‹ // 1797

I Allegro con spirito

II Adagio sostenuto

III Menuetto. Presto – Trio

IV Allegro ma non troppo

Maurice Ravel 1875–1937

Streichquartett F-Dur M. 35 // 1902–03

I Allegro moderato. Très doux

II Assez vif. Très rythmé

III Très lent

IV Vif et agité

// Pause //

Johannes Brahms 1833–1897

Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51, Nr. 2 // 1873

I Allegro non troppo

II Andante moderato

III Quasi Minuetto, moderato – Allegretto vivace

IV Finale. Allegro non assai

Konzertende: ca. 21:30 Uhr

Quatuor Ébène

Pierre Colombet Violine

Gabriel Le Magadure Violine

Marie Chilemme Viola

Yuya Okamoto Violoncello

Joseph Haydn // Streichquartett G-Dur op. 76, Nr. 1 ›Erdődy‹

Zugegeben: Der ihm oft angeheftete Ehrentitel als ›Erfinder des Streichquartetts‹ steht ihm rein historisch gesehen nicht zu. Was Joseph Haydn jedoch von seinen Zeitgenossen unterscheidet, ist, dass er sich mit den Möglichkeiten des Streichquartettes zeitlebens geradezu systematisch auseinandergesetzt und ihre bis heute gültige Gestalt dabei maßgeblich geprägt hat. Kein Wunder also, dass Carl Ferdinand Pohl in seiner Biografie des Komponisten betonte: »Um sein Verdienst in dieser Richtung vollkommen würdigen zu können, darf man nur seine Vorgänger und Zeitgenossen nennen, z. B. Agrell, Aspelmeyer, Krause, Harrer, Scheibe, Graf, Richter, Camerloher […], Stamitz und so viele Andere, deren Namen und Werke längst vergessen sind. Man hat noch zu Lebzeiten Haydn’s den Italiener [Giovanni Battista] Sammartini als den Mann bezeichnet, den Haydn in seinen Quartetten zum Vorbild genommen habe. Der Meister protestirte heftig dagegen und, darüber von [seinem ersten Biografen Georg August] Griesinger befragt, sagte er zu ihm, er habe dessen Musik ehedem gehört aber nie geschätzt ›denn Sammartini sei ein Schmierer‹.«

14. Juni 1797. Der schwedische Diplomat Frederik Samuel Silverstolpe schreibt aus Wien an seine Eltern: »Vor einigen Tagen war ich wieder bei Haydn […] Bei dieser Gelegenheit spielte er mir auf dem Clavier vor, Violinquartette, die ein Graf Erdödi für 100 Ducaten bei ihm bestellt hat und die erst nach einer gewissen Anzahl von Jahren gedruckt werden dürfen. Diese sind mehr als meisterhaft und voll neuer Gedanken. Während er spielte, ließ er mich neben ihm sitzen und beobachten, wie er die Stimmen in der Partitur eingeteilt hat.« Vermutlich ist Silverstolpe einer der ersten, die eine Kostprobe von Haydns op. 76 zu hören bekommen. Es ist die neunte und letzte Serie von jeweils sechs Quartetten, die Haydn komponieren wird – von den Quartetten op. 77 kann er

Joseph Haydn // Streichquartett G-Dur op. 76, Nr. 1 ›Erdődy‹

Titelblatt der im Verlag Artaria erschienene Erstausgabe der drei ersten Quartette aus op. 76, hier noch als »Oeuvre 75« bezeichnet, 1799

1799 nur noch zwei vollenden, ein weiteres muss er 1806 als zweisätziges Fragment op. 103 veröffentlichen. Auf Initiative seines Biografen Georg August Griesinger lässt er dabei auf den letzten Seiten der Instrumentalstimmen den Beginn seines Liedes Der Greis Hob. XXVc:5 abdrucken, den er bereits seit einigen Jahren auf seine Visitenkarten gesetzt hat: »Hin ist alle meine Kraft / alt und schwach bin ich«.

Seitensatz Bezeichnung für das zweite Thema beziehungsweise die zweite Themengruppe in der Sonatenform

Mit drei markanten Akkorden öffnet Haydn das Portal seines Streichquartetts GDur op. 76, Nr. 1 und damit der sechsteiligen Serie der ›Erdődy‹Quartette, ehe zunächst das Violoncello, dann die Viola und schließlich alle vier Stimmen das spielerisch zwischen schlichter Volksweise und noblem Tanzcharakter changierende Hauptthema mit und gegeneinander intonieren. In Kombination mit dem wiegenden Seitensatz entspinnt sich ein vielschichtiges Wechselspiel, in dem Haydn immer wieder neue Einfälle entwickelt und verarbeitet, hier kontrapunktisch filigran, dort akkordischschlicht und heiter. Versucht man dem Lauf der Themen in der anschließenden Durchführung zu folgen, kann man allerdings schnell den Überblick verlieren: Mal erklingt der Beginn einer Fuge, mal moduliert Haydn von Tonart zu Tonart, mal scheint er den Beginn der Reprise einzuleiten, nur um erneut auf entlegenen Gedanken abzuschweifen. Besonders in den beiden Mittelsätzen wird dabei Haydns Einfluss auf Ludwig van Beethoven offensichtlich, der von 1792 bis 1794 sein Schüler gewesen war. So beschwören die hymnischen Choralklänge und über spannungsvollen Staccati gesungenen Violinkantilenen bis ins höchste Register im Adagio bereits die langsamen Sätze Beethovens herauf. Das Menuett verweist hingegen sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit: Wirkt der Hauptteil mit seinem raschen Tempo, den gewitzt abgehackten Pausen und unerwarteten FortissimoAusbrüchen wie eine Blaupause der Scherzi Beethovens, so erscheint der ländlerhafte Trioteil in der Mitte wie ein Rückblick auf das ›klassische Menuett‹ des 18. Jahrhunderts. Das Finale beginnt Haydn in dramatischem gMoll, um so den motivisch erkämpften Durchbruch in die Haupttonart GDur zu inszenieren, der – als er dann schließlich erreicht wird – allerdings weniger heroisch, sondern sanft, fast flüsternd über die Bühne geht. Seinen Gipfelpunkt erreicht das so inszenierte Spiel mit den Hörerwartungen, wenn Haydn am Ende des Stückes nach einer kraftvollen Kadenz statt des Schlussakkords eine neue, zuvor nicht gehörte Melodie ins Rennen schickt, die sich zweimal über getupften Pizzicati vorstellen darf, ehe das Stück in rasenden Triolen schließlich doch sein Ende findet.

Andreas Meier

Nachdem Frankreich den Krieg von 1870/71 gegen Deutschland verloren hatte, griff in der sogenannten Grande Nation eine Welle der Germanophobie um sich. In der Musik leistete dies einem Schwarzweißdenken Vorschub, demzufolge Tonkunst aus deutschen Tintenfässern als schwerblütige und akademische Dichotomie galt, während das Ideal der französischen Musik angeblich in Tugenden wie Leichtigkeit, Eleganz und Esprit lag. Selbst Größen wie Maurice Ravel stießen noch lange später in dieses Horn. »Ohne Zweifel ist ›Parsifal‹ weniger unterhaltsam als ›La vie parisienne‹«, spielte er im Jahr 1914 eine Operettenfrivolität von Jacques Offenbach polemisch gegen Richard Wagners »Bühnenweihfestspiel« aus.

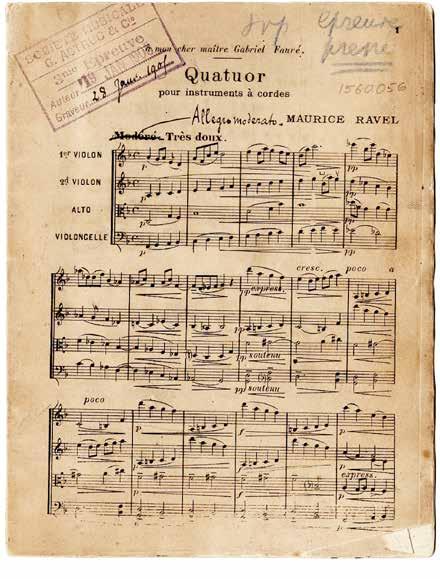

Dieses germanophobe Klima hatte – neben einer jugendlichen Lust am Experiment und Wagnis – wohl auch einen gewissen Anteil an der Gestaltung von Ravels einzigem, frühen Streichquartett in FDur aus dem Jahr 1903: Der Komponist nahm sich für den formalen Aufbau nicht etwa ein Beispiel an Durchführungstechniken klassischer Prägung, die der kurz davor verstorbene Deutsche Johannes Brahms meisterhaft beherrscht hatte. Ravels Quartett hatte sein Ideal vor allem in Claude Debussys Gattungsbeitrag von 1893 gefunden, einer Musik, die sich weit mehr durch Klangsinnlichkeit als durch ein ›deutsches‹ Strukturdenken auszeichnete. Debussy war es dann auch, der besonders enthusiastisch auf das Werk Ravels reagierte: »Im Namen der Götter der Musik und in meinem, ändern Sie nichts an Ihrem Quartett!«, schrieb der Pionier des musikalischen Impressionismus an den noch nicht einmal 30jährigen Kollegen. Ravel selbst bewertete sein Streichquartett im Lebensrückblick übrigens eher bescheiden – als eine Art Abschlussarbeit seiner Studienzeit bei Gabriel Fauré, in der sich zumindest ein gewisses Maß an künstlerischer Reifung ausdrückte: »Mein

Erste Partiturseite eines Korrekturexemplars der im Verlag G. Astruc & Cie erschienenen Erstausgabe mit Ravels Eintragungen, 1905

Quartett in F entspricht dem Wunsch nach musikalischer Konstruktion, der zweifellos unzulänglich realisiert ist, aber viel klarer erscheint als in meinen vorhergegangenen Kompositionen.«

In seinem einzigen Streichquartett bleibt Ravel zwar der traditionellen Viersätzigkeit treu, die der Gattungsbegründer Joseph Haydn etabliert hatte, der Franzose bemüht sich allerdings um ein insgesamt organischeres Klanggewebe, indem er die Sätze motivisch miteinander verknüpfte. Anstatt auf eine Sonatenhauptsatzform mit dramatischer Durchführung zu setzen, arbeitete er mit unentwegten thematischen Metamorphosen; an die Stelle eindeutiger Akkorde ließ Ravel schwirrende Nebenstimmen treten, die für harmonische Mehrdeutigkeit sorgen. Inspiration dafür dürfte nicht zuletzt die Pariser Weltausstellung von 1889 gewesen sein, auf der sich die Spitzen des Pariser Musiklebens an der perkussiven, betörend farbenreichen GamelanMusik der südostasiatischen Insel Java berauschten. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Einfluss im zweiten Satz, einem Scherzo im Sechsertakt, nachklingt: Die Musik surrt anfangs gleichermaßen rasant und federleicht dahin; komplexe rhythmische Texturen aus PizzicatoAkkorden lassen fernöstliche Assoziationen zu. Während der dritte, langsame Satz zwischen nahezu entmaterialisierten Flüstertönen und leidenschaftlichen Deklamationen schwankt, ist der Schlusssatz abermals tänzerisch geprägt. Ein rasanter 5/8Rhythmus treibt das Geschehen an; sein Vorbild dürfte der Zortzico gewesen sein, ein Tanz aus der Heimat von Ravels Mutter, dem Baskenland. Nach vitalen Wechselspielen zwischen Fünfer und Dreierrhythmen endet das Werk mit einer gleichermaßen drängenden und brillanten Schlusssteigerung.

Christoph Irrgeher

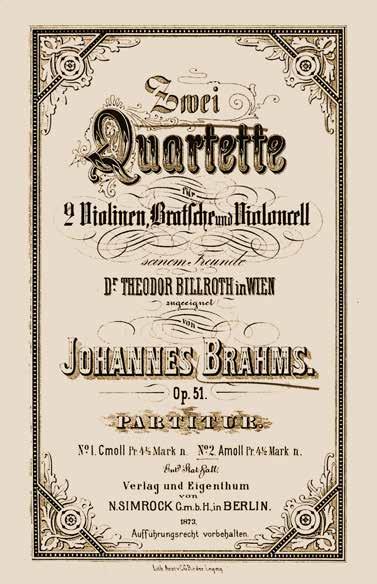

Johannes Brahms // Streichquartett Nr. 2 a-Moll

Am 14. Mai 1873 reist Johannes Brahms ins bayrische Tutzing an den Starnberger See, um, wie sein Biograf Max Kalbeck später festhalten wird, »endlich einmal mit den beiden Streichquartetten Schicht zu machen, die ihm seit Jahren nachgingen, ihn anzogen und abstießen und nicht freigeben wollten«. Noch ziert sein Gesicht nicht der mächtige Vollbart, der seinem Blick in späteren Jahren jene markante Strenge verleihen wird – und doch: Er ist nicht mehr der »junge Adler«, den sein Freund Robert Schumann in ihm sah, er ist ein gestandener Komponist, vor gerade einer Woche 40 Jahre alt geworden, der bereits große Werke wie sein 1. Klavierkonzert oder das Deutsche Requiem geschaffen hat … und der trotz allem noch immer mit der Vollendung seines ersten Streichquartetts ringt.

»Tutzing«, schreibt Brahms an den Dirigenten Hermann Levi, »ist weit schöner, als wir uns neulich vorstellen konnten. Eben hatten wir ein prachtvolles Gewitter, der See war fast schwarz, an den Ufern herrlich grün, für gewöhnlich ist er blau doch schöner, tiefer blau als der Himmel, dazu die Kette schneebedeckter Berge – man sieht sich nicht satt.« Tatsächlich kämpft er zu diesem Zeitpunkt nicht erst »seit Jahren«, sondern bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Form des Streichquartettes. Bereits 1853 hat Schumann seinem Verleger Breitkopf & Härtel »ein Quartett für Streichinstrumente« aus der Feder seines Protegés angeboten. Der notorisch selbstkritische Brahms jedoch schreckte vor einer Veröffentlichung zurück und ließ ganze 20 Jahre verstreichen, ehe er mit seinen beiden unter der Opusnummer 51 zusammengefassten Quartetten in cMoll und aMoll an die Öffentlichkeit tritt. Und so fällt es nicht schwer, Brahms’ Behauptung gegenüber seinem Jugendfreund Alwin Crantz Glauben zu schenken, er habe vor der Veröffentlichung seines Opus 51 neben Liedern, Sonaten und Trios bereits mehr als zwanzig unveröffentlichte Streichquartette

Titelblatt der Erstausgabe von Brahms’ Streichquartetten Nr. 1 und 2 im Verlag N. Simrock, 1873

komponiert. Im Herbst 1873 also erblickt das Streichquartett Nr. 2 aMoll op. 51, Nr. 2 gemeinsam mit jenem in cMoll endlich das Licht der Welt. Brahms widmet die selbstbezeichnete »Zangengeburt« dem Wiener Chirurgen Theodor Billroth.

Mit einem schwelgerischen, die Noten F–A–E umkreisenden Violinthema, beginnt der Kopfsatz und verrät dabei ein verstecktes Motto, handelt es sich dabei doch um das in Musik verwandelte Akronym der Lebensphilosophie ›Frei, aber einsam‹ des befreundeten Geigers Joseph Joachim, dem Brahms zwanzig Jahre zuvor gemeinsam mit Schumann und Albert Dietrich in der gemeinsamen »F. A. E«Sonate aMoll Tribut gezollt hatten. Diesem durch und durch romantischen Satz steht im folgenden Andante moderato eine fast klassizistische Schlichtheit gegenüber: Auf das kantable, zu Beginn zweistimmig vorgestellte Thema folgt im Mittelteil eine von erregten Tremoli belebte MollEpisode. Explizit klassisch, zumindest an der Oberfläche, ist auch der dritte Satz, den Brahms mit »Quasi Minuetto« überschrieb. Anders als dieser Titel vermuten lässt, handelt es sich bei dieser eigentümlich zwischen Mendelssohn’scher ›Elfenmusik‹ und Haydn’scher Eleganz wechselnden Musik weniger um ein klassisches Menuett als um ein getarntes Scherzo. Spannungsvoll zwischen Zweier und Dreiertakt schwankend, scheint auch das Finale sich seines eigenen Charakters nicht gänzlich sicher zu sein. Erst gegen Ende kleidet Brahms sein sperriges Hauptthema in das Gewand eines schwungvollen, nach Dur gewendeten Walzers – allerdings nur, um in den letzten Takten noch einmal dramatisch bewegte Molltöne anzuschlagen. Auch musikalisch also eine »Zangengeburt«, wenn man so will.

Andreas Meier

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt das Quatuor Ébène Maßstäbe, indem es bekanntes Repertoire mit neuer Tiefe erfahrbar macht und den Dialog mit dem Publikum sucht. Nach Studien beim Quatuor Ysaÿe in Paris sowie bei Gábor Takács, Eberhard Feltz und György Kurtág folgte der beispiellose und herausragende Sieg beim ARD Musikwettbewerb 2004. 2005 war das Quartett BelmontPreisträger der ForbergSchneider Stiftung, 2007 Preisträger des BorlettiBuitoni Trusts und wurde 2019, als erstes Ensemble, mit dem Preis der Frankfurter Musikmesse geehrt. Die Alben des Quatuor Ébène mit Aufnahmen von Beethoven, Bartók, Debussy, Haydn, Fauré und den Geschwistern Mendelssohn wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gramophone, BBC Music Magazine und dem Midem Classic Award. Allen voran steht die Einspielung der 16 Streichquartette Beethovens, die das Quartett zwischen Mai 2019 und Januar 2020 in einem weltumspannenden Projekt auf sechs Kontinenten aufnahm. Im Januar 2021 wurde das

Quartett von der Hochschule für Musik und Theater München beauftragt, im Rahmen der neugegründeten ›Quatuor Ébène Academy‹ eine Streichquartettklasse aufzubauen. Seit der Saison 21–22 gestaltet das Quartett gemeinsam mit dem Belcea Quartet einen Zyklus im Wiener Konzerthaus. In der Saison 23–24 war es Residenzensemble in der Philharmonie Luxembourg und von 22–23 bis 24–25 Quatuor en résidence à Radio France. Die Ébènes werden die StreichquartettBiennale der Philharmonie de Paris im Januar 2026, wiederum gemeinsam mit dem Belcea Quartet, eröffnen und mit John Adams Absolut Jest mit dem Orchestre Français des Jeunes beschließen. Zum 40. Jubiläum der Suntory Hall wird das Quartett den gesamten Beethoven StreichquartettZyklus in Tokio präsentieren. Darüber hinaus startet das Quartett seine Beethoven Zyklen unter anderem in der Berliner Philharmonie, der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom und der Wigmore Hall in London.

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Künstlerischer Direktor

Norbert Trawöger

Programmplanung & Dramaturgie

Andreas Meier (Leitung), Paula Schlüter

Redaktion

Andreas Meier

Grafik

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen gemeinfrei (S. 7, 10 & 13), J. Mignot (S. 16–17)

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!