Gottfried, Lindsey, Nigl & Concentus Musicus Wien

Mozarts Nächte

2. November 2025 11:00 Uhr

Großer Saal

Sonntagsmatineen I

2. November 2025 11:00 Uhr

Großer Saal

Sonntagsmatineen I

Di, 18. Nov 2025, 19:30

Mittlerer Saal

Herta Müller & Duo Brüggen-Plank

Der Beamte sagte

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist für eine Lesung ihrer Erzählung Der Beamte sagte im Brucknerhaus zu Gast, musikalisch unterstützt vom Duo Brüggen-Plank.

Mo, 24. Nov 2025, 19:30

Großer Saal

Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.

Mi, 10. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Hrůša & Wiener Philharmoniker

Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.

Das Programm auf einen Blick

Die aus der legendären Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Amadé Mozart und Lorenzo Da Ponte entstandenen Opern Le nozze di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte revolutionierten das Musiktheater: Anstelle von starr zugeschnittenen Figuren der Opera buffa schufen Mozart und Da Ponte komplexe Persönlichkeiten mit Träumen, Leidenschaften und Schwächen.

Bariton Georg Nigl und Mezzosopranistin Kate Lindsey – beide international gefragt und regelmäßig an der Wiener Staatsoper oder bei den Salzburger Festspielen zu Gast – erwecken diese zeitlosen Charaktere mit Witz, Charme und außergewöhnlichem darstellerischem Können zum Leben. Der Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried ergänzt die berühmten Duette und Arien durch ausgewählte Serenaden und Divertimenti von Mozart zu einem Matineeprogramm im Originalklang, das den Tag zur Nacht werden lässt.

Wolfgang Amadé Mozart 1756–1791

Serenade für zwei Violinen, Viola, Violone und Orchester D-Dur KV 239 ›Serenata notturna‹ // 1776

I Marcia. Maestoso

II Menuetto – Trio

III Rondeau. Allegretto

»È amore un ladroncello«. Arie der Dorabella aus der Oper Così fan tutte KV 588 // 1789–90

Serenade für Orchester D-Dur KV 204 // 1775

II Andante moderato

III Allegro

»Crudel! Perché finora«. Duett von Susanna & Conte aus der Oper Le nozze di Figaro KV 492 // 1785–86

Serenade für Orchester D-Dur KV 204 // 1775

VI Menuetto – Trio

»Rivolgete a lui lo sguardo«. Einlegearie KV 584 des Guglielmo aus der Oper Così fan tutte KV 588 // 1789–90

// Pause //

»Deh vieni alla finestra«. Canzonetta des Don Giovanni aus der gleichnamigen Oper KV 527 // 1787

Eine kleine Nachtmusik. Serenade für Streicher

G-Dur KV 525 // 1787

II Romance. Andante

»Vedrai carino«. Arie der Zerlina aus der Oper Don Giovanni KV 527 // 1787

»Il core vi dono«. Duett Dorabella & Guglielmo aus der Oper Così fan tutte // KV 588

Divertimento für Orchester D-Dur KV 334 // 1779–80

II Tema con Variazioni. Andante

»Tutto è disposto« & »Aprite un po’ quegl’occhi«

Rezitativ & Arie des Figaro aus der Oper Le nozze di Figaro KV 492 // 1785–86

Konzertende: ca. 12:45 Uhr

Kate Lindsey Mezzosopran

Georg Nigl Bariton

Concentus Musicus Wien

Stefan Gottfried Dirigent

Serenaden von Wolfgang Amadé Mozart

Suite Sammlung von Instrumentalsätzen, die häufig auf barocke Tänze zurückgehen

Der Begriff der Serenade ist auf das lateinische ›serenus‹ zurückzuführen, was so viel wie heiter, klar und ruhig bedeutet. Im Italienischen steht das Substantiv ›sereno‹ für einen klaren Nachthimmel und gibt so zugleich Auskunft über den bevorzugten Aufführungsmodus der Serenade: zu später Stunde, auf offener Straße, zum Beispiel vor dem Fenster der Geliebten, der man ein amouröses Ständchen brachte. Die Serenade war im 14. Jahrhundert zunächst eine vokale Tradition, ein Werbungs oder Huldigungslied. Im Kontext der höfischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts weiteten sich diese Huldigungsmusiken nach und nach auf Namens und Geburtstage, Hochzeiten oder Siegesfeiern aus, bevor die Serenade schließlich im 18. Jahrhundert im weiten Feld der gesellschaftlichen Unterhaltungsmusik aufging. Zu Wolfgang Amadé Mozarts Zeiten hatte sich das ehemalige Ständchen zu einer mehrsätzigen, suitenähnlichen Instrumentalmusik ausdifferenziert, die so viel gestalterische Freiheit bot, dass selbst die Serenaden in Mozarts eigenem Schaffen ein heterogenes Bild abgeben: Von mehreren Bläserserenaden, über die weltberühmte Kleine Nachtmusik KV 525 bis hin zu Divertimenti oder Notturni. Die Salzburger Serenadentradition, mit der Mozart aufwuchs, war dabei sowohl durch den Hof als auch durch die Universität geprägt. Typisch für die höfisch zentrierten Residenzstädte wie Salzburg, München oder Regensburg war die groß besetzte Orchesterserenade, die bereits Mozarts Vorgänger wie sein Vater Leopold oder Michael Haydn in großer Zahl komponiert hatten. Häufig wurden in diese Serenaden historische Formmodelle eingebaut, wie Tanzsätze aus der barocken Suite oder das vom Concerto grosso inspirierte konzertierende Mehrchörigkeitsprinzip, bei dem das Ensemble in zwei scheinbar miteinander wetteifernde Instrumentengruppen aufgeteilt wird.

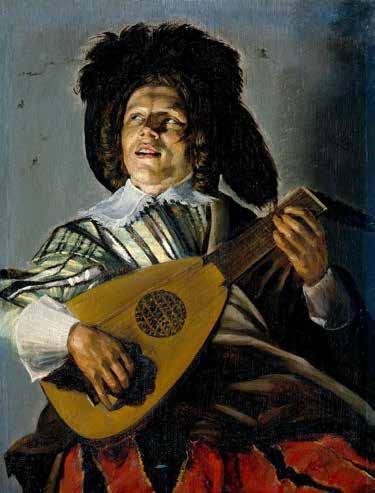

Serenade, Ölgemälde von Judith Leyster, 1629

Angelehnt an das Concerto grosso stellt auch Mozart in seiner 1776 für den Fasching in Salzburg entstandenen ›Serenata notturna‹ zwei Instrumentengruppen gegenüber: Eine SoloGruppe bestehend aus zwei

von Wolfgang Amadé

Violinen, Viola und Violone trifft auf TuttiStreicher und Pauken. Die resultierende Festmusik ist charakteristisch für Mozarts Serenadenschaffen zwischen symphonischem Gestus und kammermusikalischer Intimität. Die insgesamt drei Sätze folgen dabei einer Dramaturgie, die in enger Verbindung mit der Aufführungspraxis zu Fasching steht: Die Serenade beginnt mit einem pompösen Marsch, mit dem die Solistengruppe damals auswendig spielend in den Festsaal oder Hof einzog, in dem das Tutti schon wartete. Passend zum Anlass enthält der erste Satz zugleich einen musikalischen Scherz: Ein reines Streichorchester mit Pauken zu verstärken war zu Mozarts Zeiten äußerst ungewöhnlich –kamen die Pauken zum Einsatz, waren sonst üblicherweise auch Trompeten oder andere Blasinstrumente besetzt. In diesem Fall unterstreicht der Einsatz des Instruments den militärischen Charakter des Marsches, um ihn kurze Zeit später in den kantablen solistischen Passagen ironisch zu brechen. Im anschließenden Menuett und Rondo spielen Soli und Tutti schließlich gemeinsam zum Tanz auf. Das Trio nach dem schwungvollen Menuett übernimmt dabei allein das solistische Ensemble. Im finalen Rondo – einer spielerischen Gavotte – hat Mozart ebenfalls einige musikalische Späße in petto.

Mozart komponierte seine Unterhaltungsmusik allerdings nicht nur für den Fasching: Einen Großteil seiner Serenaden schrieb er als ›Finalmusiken‹ im Auftrag von Absolventen der Salzburger Universität: Studenten, die die zweijährigen philosophischen Vorkurse in Logik und Physik an der Universität erfolgreich abgeschlossen hatten, führten groß besetzte Finalmusiken auf, um dem Landesfürsten zu huldigen und ihren Professoren zu danken. Jedes Jahr fanden die Konzerte an zwei Abenden im August statt, bei denen die ›Logiker‹ und die ›Physiker‹ ihre akademischen Abschiedsständchen zum Besten gaben, während sie vom Schloss Mirabell zum Kollegiumsgebäude der Universität zogen. Während seiner Zeit in Salzburg zwischen 1769 und 1779 komponierte Mozart regelmäßig entsprechende Auftragswerke, so auch die Serenade für Orchester in DDur KV 204, die im Sommer 1775 entstand. Im Andante moderato und anschließenden Allegro tritt die Violine solistisch in den Vordergrund – eine Partie, die Mozart als Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle vermutlich persönlich übernahm.

von Wolfgang Amadé Mozart

Auch das Divertimento KV 334 entstand womöglich zur Feier eines Studienabschlusses: 1780 absolvierte Mozarts enger Freund Georg Sigmund Robinig sein Jurastudium an der Universität Salzburg. Mozart komponierte ihm zu diesem feierlichen Anlass eine in Briefen mehrfach erwähnte »Robinische Musique«, bei der es sich vermutlich um das sechssätzige Divertimento für zwei Hörner, Violinen, Viola und Bass KV 334 handelt. Während Mozarts Serenaden meist für größere Ensembles gedacht waren, konnten seine Divertimenti auch in kleineren kammermusikalischen Besetzungen gespielt werden. Eines der wohl berühmtesten Werke von Wolfgang Amadé Mozart ist die Serenade für Streicher Eine kleine Nachtmusik aus dem Jahr 1787. Während vermutlich jede:r das leichtfüßige aufsteigende Dreiklangsmotiv des ersten Satzes sofort im Ohr hat, besticht der zweite Satz durch einen getragenen Gestus. Die Romance zeichnet sich jedoch wie auch der erste Satz durch eine außergewöhnliche Themenvielfalt aus: Das in Rondoform mehrfach wiederholte erste Thema besitzt noble Gelassenheit und rahmt so das tänzerischverspielte zweite Thema und ein düsteres drittes Thema ein.

»Ich bin 2 mal beÿm graf Daun gewesen, habe ihn aber niemalen angetroffen; die Musique habe aber abhollen lassen. –er ist halt nur Vormittags anzutreffen, und da gehe ich nicht nur nicht aus, sondern ich ziehe mich gar nicht an, weil ich zu nothwendig zu schreiben habe. [...] gestern war ich beÿ der gräfin Thun und habe ihr meinen 2:t Ackt [der Oper Die Entführung aus dem Serail] vorgeritten, mit welchem sie nicht weniger zufrieden ist, als mit dem Ersten. [...] sie haben einmal geschrieben, daß sie die Musique vom Robinig gern hätten; wer hat sie den? – ich habe sie nicht. –der [Hornist Johann Friedrich] Eck glaube ich hat sie ihnen Ja zurück gegeben? – ich habe sie Ja auch von ihnen nebst der ex F und B in meinen briefen begehrt.«

Wolfgang Amadé Mozart am 8. Mai 1782 an seinen Vater Leopold

Mozarts Da Ponte-Opern

Als Mozart die Kleine Nachtmusik im Jahr 1787 in sein Werkverzeichnis eintrug, befand er sich gerade mitten in der Kompositionsarbeit an Don Giovanni – der zweiten der insgesamt drei Opern, die in kongenialer Zusammenarbeit mit dem Librettisten und Lebemann Lorenzo Da Ponte entstanden. Das Werk hatte der Prager Impresario Pasquale Bondini bei Mozart in Auftrag gegeben, nachdem dieser kurz zuvor mit einer Aufführungsserie seiner ersten Da PonteOper Le nozze di Figaro überwältigende Erfolge in Prag gefeiert hatte. In Don Giovanni dreht sich die Handlung um einen skrupellosen Frauenhelden: Zu Beginn der Oper schleicht Don Giovanni ins Haus des Komturs, um dessen Tochter Donna Anna zu verführen. Als er von ihrem Vater erwischt wird, kommt es zum Duell und Don Giovanni tötet den Komtur. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, fröhlich weiter zu flirten: Zum Beispiel mit seiner Verflossenen Donna Elvira, der er im zweiten Akt eine leidenschaftliche Serenade darbietet (»Deh vieni alla finestra«). Es handelt sich um wohl eines der berühmtesten Beispiele für die stilisierte Darstellung einer vokalen Serenade auf der Opernbühne. »Du, deren Mund süßer als Honig ist« (»Tu ch’hai la bocca dolce più che il miele«), singt Don Giovanni, und mindestens genauso honigsüß fließt die werbende Melodie in weiten Bögen dahin. Begleitet wird sie nicht nur von Pizzicati in den Streichern, sondern auch von zart gezupften Sechzehntelketten einer Mandoline. Zwar kann Don Giovanni bei Donna Elvira damit in dem Moment nicht landen, beim Bauernmädchen Zerlina hatte er mit seinen Verführungskünsten aber zuvor Erfolg – obwohl sie eigentlich mit Masetto liiert ist. Als Don Giovannis Diener Leporello – bekannt für die legendäre ›Registerarie‹, in der er die zahlreichen Liebschaften seines Herren aufzählt – Masetto übel zusammenschlägt, legt Zerlina deshalb all ihre Liebe und Zärtlichkeit in die Arie »Vedrai, carino, se sei buonino«,

Mozarts Da Ponte-Opern

mit der sie ihren eifersüchtigen Verlobten trösten und ihn von ihrer Treue überzeugen kann. Schlussendlich wird aber auch der Weiberheld zur Rechenschaft gezogen: In der schaurigen ›Komturszene‹ beginnt der Ermordete plötzlich in Form einer Reiterstatue mit Don Giovanni und Leporello zu sprechen. Unbeeindruckt von dem Spuk lädt Don Giovanni die Statue zum Abendessen ein – und die willigt ein! Als der Geist des Komturs dann tatsächlich bei Don Giovanni zum Essen aufschlägt, ist der Schreck groß. Nachdem Don Giovanni sich weigert, seine Taten zu bereuen und sein Leben zu ändern, wird er von der Erde verschlungen und fährt zur Hölle. Die übrigen Figuren versammeln sich derweil zum gemeinsamen lieto fine – dem Happy End in der Opera buffa.

Die Szene »Deh vieni alla finestra« aus Don Giovanni als Sammelbild, das als Werbemaßnahme den Produktpackungen von Liebigs Fleischextrakt beigelegt wurde, 1907

Auch wenn der DonJuanStoff, auf dem Da Pontes Libretto des Don Giovanni basiert, mindestens bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, konnte der Autor für die Konzeption der Figur wohl auch aus persönlichen

Erfahrungen schöpfen. Geboren 1749 als Sohn eines jüdischen Lederhändlers, der schließlich zum Katholizismus konvertierte, schlug Da Ponte zunächst die Laufbahn eines Priesters ein. Nachdem er einige Jahre in Treviso als Lehrer für klassische Literatur tätig war, wurde er schließlich aus der Republik Venedig verbannt. Die Vorwürfe: Entführung einer verheirateten Frau, Ehebruch, öffentliches Konkubinat, Zeugung von ›Bastarden‹. Um einer Verurteilung zu entgehen, verschlug es Da Ponte nach Wien, wo er eine Stelle als Dichter am Hofe Kaiser Josephs II. ergattern konnte. Auch dort blieb er von Liebes und Eifersuchtsdramen allerdings nicht verschont: Durch einen Säureanschlag, der wegen einer Liebesintrige auf ihn verübt wurde, verlor er alle seine Zähne. Nichtsdestotrotz setzte er sich vor Ort als führender Librettist durch: Beim Publikum waren vor allem die Opern beliebt, die in Zusammenarbeit mit dem spanischen Komponisten Vicente Martín y Soler entstanden – in den 1780erJahren ein Superstar der Wiener Opera buffa. In die Operngeschichte gingen aber schlussendlich die drei Opern ein, die Da Ponte gemeinsam mit Mozart schuf: Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) und Così fan tutte (1790). Erst durch Mozarts plötzlichen Tod 1791 brach die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden ab. Die drei Da PonteOpern Mozarts bilden so eine unfreiwillige Trilogie, verbunden durch mehrere musikalische Querverweise: Im Finale von Don Giovanni zitiert Leporello mehrere bekannte Opernmelodien, darunter Mozarts eigene Nummer »Non più andrai« aus Le nozze di Figaro Ironisch kommentiert der Diener daraufhin, dass ihm diese Melodie bekannt vorkomme. Der Titel von Così fan tutte ist wiederum ebenfalls ein Zitat aus dem Figaro: »Così fan tutte le belle; non c’è alcuna novità!« (»So machen’s alle Schönen; das ist keine Neuigkeit!«), singt dort der Musikmeister Basilio, und meint damit die notorische Untreue der Frauen, die in Così fan tutte zum zentralen Handlungsmotiv erhoben wird.

In Le nozze di Figaro ist dabei nur ein einziger Mann untreu: Graf Almaviva ist zwar verheiratet, erhebt aber dennoch Ansprüche auf die Kammerzofe Susanna, die wiederum mit seinem Kammerdiener Figaro verlobt ist. Im Laufe der Oper versucht der Graf alles Mögliche, um die Ehe von Figaro und Susanna zu verhindern und die Dienerin zu einem

Stelldichein zu überreden. Schließlich hecken Susanna und die Gräfin gemeinsam einen Plan aus: Susanna soll sich mit dem Grafen nachts im Garten zu einem Rendezvous verabreden, damit die Gräfin ihren Gatten zur Rede stellen kann. In dem Duett »Crudel! Perché finora« scheint Susanna daher die Avancen des Grafen endlich zu erwidern: Sie willigt ein, ihren liebestrunkenen Dienstherren heimlich zu treffen. »Scusatemi se mento, voi che intendete amor« (»Verzeiht mir, wenn ich lüge, Ihr, die Ihr die Liebe versteht«), singt Susanna indessen leise für sich (und zum Publikum). Mozart weiß die Ironie dieser Schlüsselszene meisterhaft musikalisch zu verpacken: Den unsichtbaren Machtkampf zwischen Susanna und dem Grafen vertont er als Schlagabtausch mit hohem Tempo, spielerischer Leichtigkeit und drängender Sehnsucht. Figaro, der nicht in den Plan der Frauen eingeweiht wurde, denkt wiederum, dass Susanna ihn wirklich hintergeht. In seiner Arie »Aprite un po’ quegl’ occhi« macht er deshalb verbittert seiner Frustration über die Treulosigkeit der Frauen Luft. Schließlich durchschaut er aber die Maskerade und verträgt sich mit Susanna. Auch die Gräfin lässt die Maske fallen und schließt Frieden mit ihrem Grafen.

Für sein Libretto des Figaro adaptierte Da Ponte die französische Komödie La folle journée ou le mariage de Figaro von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, aus dessen Feder ebenfalls die Schauspielkomödie Le barbier de Séville stammte, die Gioachino Rossini später zur Vorlage seiner Opera buffa Il Barbiere di Siviglia nehmen sollte. Beaumarchais’ Figaro besaß im Wien der 1780erJahre durchaus politische Brisanz: Kritisiert das Stück doch offen die Privilegien des Adels und das promiske Verhalten des Grafen, während die Diener und Bauernfiguren aufgewertet werden. Einige Passagen des Originals musste Da Ponte für sein Libretto abschwächen, um der Zensur zu entgehen. Während die deutsche Übersetzung von Beaumarchais’ Theaterstück nicht in Wien aufgeführt werden durfte, passte Le nozze di Figaro allerdings bestens in die politische Agenda von Kaiser Joseph II.: Die Aufhebung adliger Privilegien und die Gleichstellung aller Untertanen im Sinne eines aufgeklärten Absolutismus war zentraler Bestandteil seiner Innenpolitik. Der soziale Realismus von Le nozze di Figaro machte die Oper dabei so innovativ. Während die Figuren der Opera buffa üblicherweise

eindimensional ihren jeweiligen ›hohen‹ oder ›niederen‹ Stand repräsentierten, stehen bei Mozart und Da Ponte vielschichtige Persönlichkeiten auf der Bühne. Die Werke der Da PonteTrilogie gehören unter anderem auch deshalb zu den frühesten Opern der Musikgeschichte, die sich seit ihrer Uraufführung bis heute mehr oder weniger kontinuierlich auf den Spielplänen der Theater halten konnten.

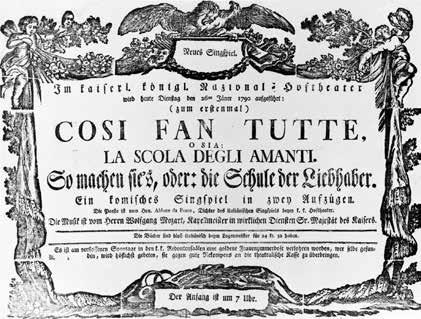

Einzig die dritte Da PonteOper Così fan tutte erlebte nicht denselben historischen Publikumserfolg wie die zwei zuvor entstandenen Werke. Zwar war die Uraufführung 1790 im Wiener Burgtheater ein Triumph, nach vier weiteren Aufführungen verstarb allerdings Kaiser Joseph II. an Tuberkulose und alle Theater mussten aufgrund der Hoftrauer für mehrere Monate den Betrieb einstellen. Zu Mozarts Lebzeiten wurde die Oper dann nur noch fünfmal in Wien auf die Bühne gebracht. Im 19. Jahrhundert kam Così fan tutte häufig stark gekürzt oder mit neuem Text zur Aufführung, da das Libretto als zu albern und frivol empfunden wurde. Wie schon in Le nozze di Figaro thematisiert die Handlung die Treue (beziehungsweise Untreue) der Frauen: Ausgangspunkt ist eine Wette zwischen Don Alfonso und den Offizieren Ferrando und Guglielmo. Alfonso wettet, dass die Partnerinnen der Offiziere – die Schwestern Dorabella und Fiordiligi – ihnen nicht die Treue halten werden. Um das zu testen, hecken die drei Männer gemeinsam eine Intrige aus: Ferrando und Guglielmo geben vor, in den Krieg ziehen zu müssen, kehren dann jedoch als fremde Adelige verkleidet in ihr Heimatdorf zurück und beginnen, die Braut des jeweils anderen zu umwerben. Mozart hatte zu diesem Zweck für die Partie des Guglielmo zunächst die ebenso rasant wie vir tuose BuffoArie »Rivolgete a lui lo sguardo« komponiert, die er allerdings nachträglich – womöglich um sich nach den Fähigkeiten des Sängers der Uraufführung zu richten – durch eine kürzere (und längst nicht so spektakuläre) Nummer ersetzte. Nachdem Dorabella und Fiordiligi die Avancen zunächst energisch zurückweisen, wird eine nach der anderen weich: Das Duett »Il core vi dono« zwischen Dorabella und Guglielmo wird so zur Schlüsselszene, in der Dorabella ihre innere Zerrissenheit thematisiert. Schlussendlich gibt sie sich jedoch den Gefühlen für den fremden Verehrer hin. Als Dorabella ihrer Schwester Fiordiligi von ihrer Untreue erzählt (»È amore un ladroncello«), beschließt diese,

ihren Partner bei der Armee zu suchen. Als sie aufbrechen will, stellt sich ihr wiederum Ferrando in den Weg, dem sie schließlich in die Arme fällt. Ferrando und Guglielmo haben damit ihre Wette gegen Don Alfonso verloren. Der wiederum rät den Gehörnten, ihren Verlobten zu verzeihen, denn: Alle Frauen würden so handeln – »così fan tutte«. Zum Schluss lassen Ferrando und Guglielmo die Masken fallen, die beiden Paare schließen Frieden und alle lachen gemeinsam über die Intrige.

Während das Libretto so die Schwärmerei der Frauen für die sie umwerbenden Fremden schlussendlich als alltägliche Banalität auflöst, ist Mozarts Musik in den Liebesduetten zwischen Dorabella und Guglielmo oder Fiordiligi und Ferrando keinerlei naive Oberflächlichkeit anzumerken. Die Handlung von Così fan tutte wurde deshalb oft als zynisch empfunden: Die beiden Schwestern verlieben sich in den Partner der

jeweils anderen, aber als die Maskerade auffliegt, wechseln sie sangund klanglos zu ihrem ursprünglichen Verlobten zurück. In einer anderen möglichen Lesart der Oper sind Fiordiligi und Dorabella jedoch keine kindlichnaiven, passiven Charaktere, die mal dem einen, mal dem anderen Mann verfallen. Im Gegenteil: Während die in Duetten wie »Il core vi dono« exponierten Gefühle durchaus authentisch sind, bricht im Finale schließlich die Realität sozialer Normen über die vier Protagonist:innen herein und verweist die Figuren zurück in ihre designierten Rollen. Für komplexe Gefühle ist in der gesellschaftlichen Ordnung kein Platz. Das gemeinsame Gelächter über die Affäre bekommt so einen bitteren Beigeschmack.

Nach dem Tod von Kaiser Joseph II. verlor Da Ponte im Frühjahr 1791 seine Anstellung in Wien. Nachdem auch Mozart im Dezember desselben Jahres unerwartet verstorben war, reiste Da Ponte im Herbst 1792 über Prag und Dresden nach London, wo er sich fortan als Italienischlehrer und Librettist verdingte. Als er dort im Jahr 1800 aufgrund leichtsinniger Finanzgeschäfte Probleme mit Gläubigern bekam, wander te er mit seiner Familie nach Amerika aus und ließ sich schließlich in New York nieder. Dort war er unter anderem als Tabak und Branntwein sowie als Obst und Gemüsehändler tätig, bevor er am Columbia College zum Professor für italienische Literatur berufen wurde. Auf der anderen Seite des Atlantiks setzte sich Da Ponte stark für die europäische Oper ein: Ein Höhepunkt seiner Karriere war die amerikanische Erstaufführung des Don Giovanni im Jahr 1826 im New York City Park Theater.

Wolfgang Amadé Mozart

Così fan tutte »È amore un ladroncello«

Text: Lorenzo Da Ponte

Dorabella

È amore un ladroncello,

Un serpentello è amor;

Ei toglie e dà la pace,

Come gli piace, ai cor.

Per gli occhi al seno appena

Un varco aprir si fa,

Che l’anima incatena

E toglie libertà.

Porta dolcezza e gusto

Se tu lo lasci far, Ma t’empie di disgusto

Se tenti di pugnar.

Se nel tuo petto ei siede, S’egli ti becca qui, Fa’ tutto quel ch’ei chiede, Che anch’io farò così.

Amor ist ein kleiner Dieb, eine kleine Schlange ist Amor.

Den Herzen nimmt und gibt er den Frieden, wie es ihm passt.

Kaum hat er sich über die Augen zum Herzen einen Weg gebahnt, schon legt er die Seele in Ketten und raubt ihr die Freiheit.

Er bringt dir Entzücken und Genuss, wenn du ihn gewähren lässt, aber er macht dir das Leben schwer, wenn du dich wehren willst.

Wenn er dir im Herzen sitzt und dich hier zwickt, dann tu alles, was er verlangt, ich selbst tue es auch.

Le nozze di Figaro »Crudel! Perché finora«

Text: Lorenzo Da Ponte

Graf Almaviva Crudel! Perché finora Farmi languir così?

Susanna Signor, la donna ognora Tempo ha di dir di sì.

Graf Almaviva Dunque, in giardin verrai?

Susanna

Se piace a voi, verrò.

Graf Almaviva E non mi mancherai?

Susanna No, non vi mancherò.

Graf Almaviva Verrai?

Susanna Sì.

Graf Almaviva Non mancherai?

Susanna No.

Grausame! Warum bis jetzt mich warten lassen?

Herr, eine Frau hat immer Zeit, ja zu sagen.

Also kommst du in den Garten?

Wenn es Euch gefällt, werde ich kommen.

Und wirst mich nicht vergeblich warten lassen?

Nein, ich werde Euch nicht warten lassen.

Wirst du kommen?

Ja.

Mich nicht vergeblich warten lassen?

Nein.

Graf Almaviva

Dunque verrai?

Susanna No!

Graf Almaviva No?

Susanna Si!! Si piace voi, verrò.

Graf Almaviva

Mi sento dal contento

Pieno di gioia il cor.

Susanna (für sich)

Scusatemi se mento,

Voi che intendete amor.

Also wirst du kommen?

Nein!

Nein?!

Ja!! Wenn es Euch gefällt, werde ich kommen.

Ich bin gücklich, Mein Herz ist erfüllt von Freude.

Verzeiht mir, wenn ich lüge, ihr, die ihr Liebe versteht.

Così fan tutte

»Rivolgete a lui lo sguardo«

Text: Lorenzo Da Ponte

Guglielmo

Rivolgete a lui lo sguardo

E vedrete come sta:

Tutto dice, io gelo, io ardo

Idol mio, pietà, pietà, Io ardo, io gelo, io ardo

Idol mio, pietà, pietà,

Werfen Sie auf ihn die Blicke ja, dann seh’n Sie seine Pein: Alles sagt da, ich liebe, ersticke, ach, erbarm dich, Liebste, mein! Ich liebe, ersticke, ich glühe, ach, erbarm dich, Liebste mein.

E voi cara un sol momento

Il bel ciglio a me volgete

E nel mio ritroverete

Quel che il labbro dir non sa.

Un Orlando innamorato

Non è niente in mio confronte;

Un Medoro il sen piagato

Verso lui per nulla io conto:

Son di foco i miei sospiri

Son di bronzo i suoi desiri,

Se si parla poi di metro

Certo io sono e egli è certo

Che gli uguali non si trovano

Da Vienna al Canadà,

Siam due Credi per ricchezza,

Due Narcisi per Bellezza

In amor i Marcantoni

Verso noi sarian buffoni

Siam più forti d’un ciclopo,

Letterati al par di Esopo.

Se balliamo un Pichne chede

Sì gentil e snello è il piede,

Se cantiam col trillo solo

Facciam torto all’usignuolo,

E qualch’altro capitale

Abbiam poi che alcun non sa.

Bella, bella, tengon sodo:

Se ne vanno ed io ne godo!

Eroine di costanza, specchi son di fedeltà

Und seh’n Sie auch nur ein Weilchen mir ins Auge, liebe Wesen, ja, dann werden Sie da lesen, was mein Mund nicht sagen kann. Rolands Liebe, die nie geschwunden, ist noch gar nichts gegen meine.

Auch Medoros, des Helden Wunden sind ein Nichts nur gegen seine: Glüh’n von Liebe mir die Wangen, ist wie Stahl hart sein Verlangen, was wir können, ihr sollt’s hören, sicher weiß ich und kann’s beschwören: Unsersgleichen war nicht da, nicht von Wien bis Kanada!

Beide sind wir reich wie Krösus, und noch schöner als Narzissus, gegen uns sind Mark Antone doch nur ledige Patrone, wir sind stärker als Zyclopus, und belesen wie Äsopus.

Wenn wir tanzen, die Besen weichen, unser Fuß sucht seinesgleichen, im Gesang, wenn Triller schallen, lockt es lieblich wie Nachtigallen. und noch manches wir besitzen, was sich nicht so sagen lässt.

Prächtig, prächtig welche Treue: Sie entfliehen, wie ich mich freue! Heroinen sind die Mädchen, wahre Muster echter Treu.

Don Giovanni

»Deh vieni alla finestra«

Text: Lorenzo Da Ponte

Don Giovanni

Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, deh, vieni a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir vogl’io.

Tu ch’hai la bocca dolce più che il miele,

tu che il zucchero porti in mezzo al core, non esser, gioia mia, con me crudele, lasciati almen veder, mio bell’amore!

Komm ans Fenster, mein Schatz, komm und stille meine Tränen. Wenn du mir keinen Trost gewährst, muss ich vor deinen Augen sterben. Du, deren Mund süßer als Honig ist, du, die Zucker im Herzen trägt, sei nicht grausam, du meine Wonne, zeige dich mir, mein schönes Lieb!

»Vedrai carino«

Text: Lorenzo Da Ponte

Zerlina

Vedrai, carino, se sei buonino, che bel rimedio ti voglio dar. È naturale, non dà disgusto, e lo speziale non lo sa far. È’un certo balsamo che porto addosso:

dare te ’l posso, se ’l vuoi provar.

Saper vorresti dove mi sta?

Sentilo battere ...

(sie legt seine Hand auf ihr Herz)

… toccami qua.

Du sollst sehen, mein Schatz, wenn du brav bist, welch gute Arznei ich dir geben will. Sie ist natürlich und schmeckt nicht schlecht, und kein Apotheker kann sie zubereiten.

Ein gewisses Mittel trag ich bei mir, willst du’s versuchen, so geb’ ich es dir.

Möchtest du wissen, wo ich es habe? Horch, wie es klopft ...

... fühle es hier.

Così fan tutte

»Il core vi dono«

Text: Lorenzo Da Ponte

Guglielmo

Il core vi dono, Bell’idolo mio; Ma il vostro vo’ anch’io, Via, datelo a me.

Dorabella

Mel date, lo prendo, Ma il mio non vi rendo: Invan mel chiedete, Più meco ei non è.

Guglielmo

Se teco non l’hai, Perché batte qui?

Dorabella

Se a me tu lo dai, Che mai balza lì?

Dorabella & Guglielmo

È il mio coricino

Che più non è meco: Ei venne a star teco, Ei batte così.

Guglielmo

Ich schenke Ihnen das Herz, schöne Geliebte; aber ich will auch das Ihre, bitte, geben Sie es mir.

Sie geben es mir, ich nehme es, doch das meine überlasse ich Ihnen nicht; umsonst verlangen Sie es, es ist nicht mehr bei mir.

Wenn du es nicht bei dir hast, warum schlägt es dann hier?

Wenn du es mir gibst, was schlägt dann dort?

(will das Herz dort anbringen, wo sie das Bild Ferrandos trägt)

Qui lascia che il metta.

Dorabella

Ei qui non può star.

Mein kleines Herz ist nicht mehr bei mir; es kam zu dir, und nun schlägt es so sehr. Erlaube, dass ich es hierher hänge.

Dort darf es nicht sein.

Guglielmo

T’intendo, furbetta.

Ich verstehe dich, du Schlaukopf.

(Er wendet ihr zärtlich das Gesicht zur Seite, nimmt das Bild weg und hängt statt seiner das Herz hin.)

Dorabella

Che fai?

Guglielmo

Non guardar.

Dorabella

(Nel petto un Vesuvio

D’avere mi par.)

Guglielmo

(Ferrando meschino!

Possibil non par.)

L’occhietto a me gira.

Dorabella

Che brami?

Guglielmo

Rimira

Se meglio può andar.

Dorabella & Guglielmo

Oh cambio felice

Di cori e d’affetti!

Che nuovi diletti, Che dolce penar!

Was tust du?

Sieh nicht her.

(Mir ist, als hätte ich den Vesuv in der Brust.)

(Armer Ferrando! Es ist unglaublich!)

Sieh mich an, mit deinen hübschen Augen.

Was willst du?

Nun sieh, ob der Tausch gelungen ist.

O glücklicher Wechsel der Herzen und Gefühle!

Welch’ neues Entzücken, welch’ süßer Schmerz!

Le nozze di Figaro

»Tutto è disposto« & »Aprite un po’ quegl’occhi«

Text: Lorenzo Da Ponte

Figaro

Tutto è disposto: l’ora

Dovrebbe esser vicina, io sento gente …

È dessa ... non è alcun …

buia è la notte …

Ed io comincio omai

A fare il scimunito

Mestiere di marito …

Ingrata! nel momento

Della mia cerimonia …

Ei godeva Ieggendo, e nel vederlo

Io rideva di me senza saperlo.

(für sich)

Oh Susanna, Susanna, Quanta pena mi costi!

Con quell’ingenua faccia …

Con quegli occhi innocenti …

Chi creduto l’avria!

Ah che il fidarsi a donna è ognor follia.

Aprite un po’ quegli occhi, Uomini incauti e sciocchi.

Guardate queste femmine,

Guardate cosa son.

Queste chiamate Dee

Dagli ingannate sensi,

A cui tributa incensi

La debole ragion.

Alles ist bereitet: nun müsste es soweit sein, ich hör’ jemand ... Sie ist’s ... noch niemand … finster ist die Nacht –Und ich beginne nun den einfältigen Beruf des Ehemannes –Undankbare! Just im Augenblick meiner Hochzeit … las er genüsslich den Brief, und während ich’s sah, lachte er über mich, ohne es zu wissen.

O Susanna, Susanna, welch’ Leid hast du mir angetan! Mit deinem naiven Gesichtchen … Mit deinen unschuldigen Augen … Wer hätte das gedacht! Den Weibern zu trauen ist Tollheit.

Öffnet eure Augen ihr unvorsichtigen und dummen Männer. schaut sie an, diese Frauen, seht nur, was sie sind.

Göttinnen genannt von den betrogenen Sinnen, denen Weihrauch darbringt der schwache Verstand.

Son streghe che incantano

Per farci penar.

Sirene che cantano

Per farci affogar;

Civette che allettano

Per trarci le piume.

Comete che brillano

Per toglierci il lume.

Son rose spinose,

Son volpi vezzose,

Son orse benigne, Colombe maligne,

Maestre d’inganni.

Amiche d’affanni

Che fingono, mentono, Ch’amore non sentono,

Non senton pietà.

Il resto nol dico.

Già ognuno lo sa.

die täuschen, die lügen, die Liebe nicht fühlen,

auch Mitleid nicht.

Den Rest will ich nicht sagen, denn jeder kennt ihn schon.

Mezzosopran

Die amerikanische Mezzosopranistin Kate Lindsey gilt derzeit als eine der wichtigsten Sängerinnen ihres Fachs und ist regelmäßig in den renommiertesten Opernhäusern und Konzertsälen der Welt zu Gast. In der Spielzeit 2025/26 ist sie als Mélisande in Pelléas et Mélisande an der Wiener Staatsoper zu hören, an der Hamburgischen Staatsoper singt sie unter der Leitung von Karina Canellakis in Tobias Kratzers Neuproduktion Frauenliebe und -sterben. An der Washington Concert Opera übernimmt Kate Lindsey die Titelrolle in Glucks Iphigénie en Tauride und kehrt als Cherubino in Le nozze di Figaro an die Bayerische Staatsoper zurück. Außerdem wird sie als gefragte Interpretin des Konzert und Liedrepertoires im Stern Auditorium der Carnegie Hall debütieren, wo sie ihr Programm Thousands of Miles präsentiert, sowie in einem Konzert in der Wigmore Hall und in einem Liederabend mit Helmut Deutsch im Wiener Konzerthaus zu hören sein.

Bariton

Georg Nigl begeistert Publikum und Presse mit leidenschaftlichen und authentischen Auftritten, sei es im gefeierten Wozzeck an der Mailänder Scala, in Rihms Jakob Lenz in Brüssel und Berlin oder als Gabriel von Eisenstein in Strauss’ Fledermaus an der Bayerischen Staatsoper. Seine darstellerischen Fähigkeiten und sein unverwechselbares Timbre führten ihn unter anderem an die Wiener und an die Berliner Staatsoper oder das Théâtre des ChampsÉlysées sowie zu den Salzburger Festspielen, dem Festival d’AixenProvence und den Wiener Festwochen. Besondere Anerkennung verschaffte sich Nigl als Impulsgeber für Neukompositionen unter anderem von Friedrich Cerha, Olga Neuwirth, Georg Friedrich Haas, und Wolfgang Rihm. Seine Aufnahme Vanitas wurde 2021 mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Im Juli 2025 stellte er sein Album Mozarts Clavichord vor.

Der gebürtige Wiener Stefan Gottfried studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) Cembalo, Klavier, Komposition und Musikpädagogik sowie an der Schola Cantorum Basiliensis Cembalo, Hammerklavier und Generalbass. Es folgte eine vielfältige internationale Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusikpartner und Continuospieler. Seit 2004 arbeitete Gottfried regelmäßig mit Nikolaus Harnoncourt zusammen. 2015 übernahm er mit Andrea Bischof und Erich Höbarth die Leitung des Concentus Musicus Wien und dirigierte seither unter anderem im Wiener Musikverein, am Theater an der Wien und bei den Barocktagen Stift Melk. Konzerttourneen führten ihn unter anderem in die Kölner Philharmonie oder die Wigmore Hall in London. Er ist Professor für Historische Aufführungspraxis an der mdw, wo er bis 2022 das Institut für Alte Musik leitete. An der Wiener Staatsoper debütierte er mit Monteverdis L’Orfeo.

Der Concentus Musicus Wien war über 60 Jahre lang Heimat und Urzelle des musikalischen Schaffens seines Gründers Nikolaus Harnoncourt. Die das Ensemble kennzeichnende Intensität und die fundierte, unmittelbar lebendige Auslegung der musikalischen Meisterwerke basierte stets auf Harnoncourts Forderung an jeden Musiker, aktiv nachzuvollziehen, warum jetzt gerade ›so und nicht anders‹. Das Ensemble –damit nicht nur ausführender, sondern vom Geist des Werkes erfasster musikalischer Partner – entwickelte auf diese Art seine spezifische musikalische Sprache, die es unverwechselbar macht. Auch nach Harnoncourts Tod den zugeworfenen Funken weiter zu entfachen und auf weiterhin zu eröffnende Perspektiven zu entflammen, ist heutiges Anliegen des Concentus Musicus: Aus den eigenen Reihen kommend wird Stefan Gottfried als künstlerischer Leiter zusammen mit Erich Höbarth und Andrea Bischof die Zukunft formen und gestalten.

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Künstlerischer Direktor

Norbert Trawöger

Programmplanung & Dramaturgie

Andreas Meier (Leitung), Paula Schlüter

Redaktion

Paula Schlüter

Grafik

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

gemeinfrei (S. 7, 11, 14, 17 & 18), Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie (S. 13), Y. Oliver-Taylor (S. 30), K. Gossow (S. 31), L. Beck (S. 32 & 33),

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!