23. Juni 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

23. Juni 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

Das Große Abonnement X Saison 24–25

So, 2. Nov 2025, 11:00

Großer Saal

Gottfried, Lindsey, Nigl & Concentus Musicus Wien

Mozarts Nächte

Gemeinsam mit Kate Lindsey und Georg Nigl macht der Concentus Musicus Wien den Tag zur Nacht mit Serenaden sowie Opernduetten und Arien von Wolfgang Amadé Mozart.

Mo, 24. Nov 2025, 19:30

Großer Saal

Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren JukkaPekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.

Mi, 10. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Hrůša & Wiener Philharmoniker

Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Das Programm auf einen Blick

Ob man sie nun Schicksal, Fatum, Moira oder Kismet nennt – die Idee von einer höheren Macht, die das Leben der Menschen lenkt, ist so alt wie die Menschheit selbst und findet sich in zahlreichen Kulturen und Religionen wieder. Insofern kein Wunder, dass das unerbittliche Auf und Ab des Schicksals ebenso jahrtausendelang in Literatur, Kunst und Musik beschrieben, besungen und verewigt wurde.

Eingeleitet von Felix Mendelssohn Bartholdys atmosphärischer Konzert-Ouvertüre Die Hebriden stehen sich zwei meisterhafte Vertonungen dieser schicksalhaften ›Geworfenheit‹ gegenüber:

Johannes Brahms’ kontrastreiches Schicksalslied über die gleichnamige literarische Vorlage von Friedrich Hölderlin und Carl Orffs Carmina Burana, die kraftvolle Archaik mit einer zugleich hochmodernen Klangsprache verbindet.

Alina Wunderlin | Sopran

Anton Kuzenok | Tenor

Rafael Fingerlos | Bariton

Münchener Bach-Chor

Johanna Soller | Einstudierung

St. Florianer Sängerknaben

Münchner Symphoniker

Rebecca Miller | Dirigentin

Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847

Die Hebriden. Konzert-Ouvertüre h-Moll op. 26 // 1829–30, rev. 1832–33

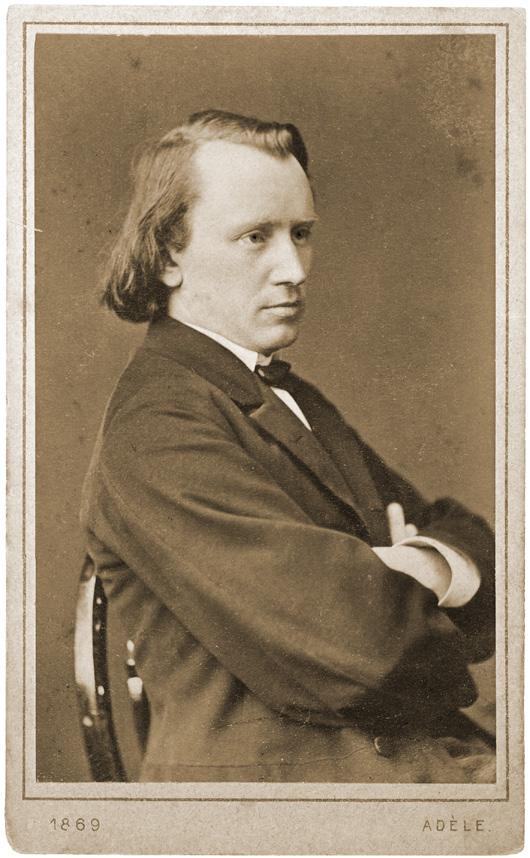

Johannes Brahms 1833–1897

Schicksalslied für Chor und Orchester op. 54 // 1868–71

// Pause //

Carl Orff 1895–1982

Carmina Burana. Cantiones profanae für Soli, Chor und Orchester // 1935–36

Fortuna Imperatrix Mundi

Nr. 1 »O Fortuna«

Nr. 2 »Fortune plango vulnera«

I Primo vere

Nr. 3 »Veris leta facies«

Nr. 4 »Omnia sol temperat«

Nr. 5 »Ecce gratum«

Uf dem anger

Nr. 6 Tanz

Nr. 7 »Floret silva«

Nr. 8 »Chramer, gip die varwe mir«

Nr. 9 Reie

Nr. 10 »Were diu werlt alle mîn«

II In Taberna

Nr. 11 »Estuans interius«

Nr. 12 Cignus ustus cantat

Nr. 13 »Ego sum abbas«

Nr. 14 »In taberna quando sumus«

III Cour d’amours

Nr. 15 »Amor volat undique«

Nr. 16 »Dies, nox et omnia«

Nr. 17 »Stetit puella«

Nr. 18 »Circa mea pectora«

Nr. 19 »Si puer cum puellula«

Nr. 20 »Veni, veni, venias«

Nr. 21 »In trutina«

Nr. 22 »Tempus est iocundum«

Nr. 23 »Dulcissime«

Blanziflor et Helena

Nr. 24 »Ave formosissima«

Fortuna Imperatrix Mundi

Nr. 25 »O Fortuna«

Konzertende ca. 21:30 Uhr

Felix Mendelssohn Bartholdy // Die Hebriden

Hebriden

Inselgruppe vor der Nordwestküste Schottlands

Im Sommer 1829 verschlug es Felix Mendelssohn Bartholdy in nördliche Gefilde. Zu den ersten Etappen seiner Grand Tour, einer von seinem Vater geplanten Konzert- und Bildungsreise durch ganz Europa, gehörte ein mehrmonatiger Aufenthalt in England und Schottland, den der 21-jährige Komponist gemeinsam mit seinem engen Freund Carl Klingemann verbrachte. Die vielfältigen Eindrücke der schroffen Insel- und Küstenlandschaften schlugen sich dabei auch auf musikalischer Ebene nieder. Sie inspirierten Mendelssohn auf seiner Reise nicht nur zu seiner »Schottischen« 3. Symphonie, sondern auch zu einer Konzertouvertüre: »Um zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hebriden zu Muthe geworden ist, fiel mir eben folgendes bey:«, schrieb Mendelssohn in einem Brief an seine Familie in Berlin am 7. August 1829 und notierte nach dem Doppelpunkt 21 Takte eines musikalischen Einfalls, der ihm beim Anblick der zerklüfteten Steinformationen der Fingalshöhle auf der Insel Staffa in den Sinn gekommen war. Die eigentliche Kompositionsarbeit an der Ouver türe nahm Mendelssohn dann aber erst über ein Jahr später wieder auf. Die zweite Etappe seiner Europareise führte ihn über Weimar, München und Österreich bis nach Italien. »[B]ei nächster Muße schreib’ ich die Hebriden Ouvertüre fertig« meldete der junge Komponist seinem Vater am 2. September 1830 aus der habsburgischen Residenzstadt Wien. Nur kurze Zeit später berichtete er aus Graz: »Ich arbeite stark an meiner Hebridenouvertüre, die ich nennen will: Ouver türe zu der einsamen Insel.« Schlussendlich sollte es aber bis Ende Dezember 1830 dauern, bis Mendelssohn den Abschluss einer ersten Fassung des Werks an seine Familie meldete. Mittlerweile war er in Rom angekommen, wo er sich bis zum Frühsommer 1831 aufhielt und unter anderem die Bekanntschaft mit Hector Berlioz machte. Allerdings war er mit der Ouvertüre immer noch nicht ganz zufrieden. 1832 in Paris holte Mendelssohn das Werk erneut hervor, um Überarbeitungen vorzunehmen: »[D]ie [Hebriden] aber kann ich hier nicht geben, weil ich sie, wie ich Dir damals schrieb, noch nicht als fertig betrachte, der Mittelsatz im

»Staffa mit seinen närrischen Basaltpfeilern und Höhlen steht in allen Bilderbüchern, wir wurden in Böten ausgesetzt und kletterten am zischenden Meere auf den Pfeilerstümpfen zur sattsam berühmten Fingalshöhle. Ein grüneres Wellengetöse schlug allerdings nie in eine seltsamere Höhle – mit seinen vielen Pfeilern dem Innern einer ungeheuren Orgel zu vergleichen, schwarz, schallend, und ganz ganz zwecklos für sich allein da liegend – das weite graue Meer darin und davor.«

Brief von Carl Klingemann und Felix Mendelssohn Bartholdy an die Familie Mendelssohn Bartholdy in Berlin, 7. August 1829

Felix Mendelssohn Bartholdy // Die Hebriden

Laberdan eingelegter Kabeljau

Ostinato eine sich stetig wiederholende musikalische Figur

forte d dur ist sehr dumm, und die ganze sogenannte Durchführung schmeckt mehr nach Contrapunct als nach Thran und Möven und Laberdan, und es sollte doch umgekehrt sein; um das Stück aber unvollkommen aufzuführen, dazu hab’ ichs zu lieb«, schrieb Mendelssohn an seine Schwester. Auch nach der Uraufführung, die am 14. Mai 1832 in London stattfand, setzte Mendelssohn seine Revisionen fort. Erst am 20. Juni 1832 gab er sich endlich mit der finalen Form des Werks zufrieden, sodass schließlich 1833 und 1834 auch entsprechende Druckausgaben produziert werden konnten. Neben den Hebriden hat Mendelssohn nur zwei weitere Konzertouvertüren einzeln herausgegeben: die berühmte Ouver türe zu Shakespeares Sommernachtstraum und die Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe. Mit der musikalischen Landschaftsmalerei, die seine Hebriden auszeichnet, war Mendelssohn dabei durchaus seiner Zeit voraus: Die Ouvertüre entfaltet sich fast wie eine symphonische Dichtung in Miniaturform, in der Mendelssohn »die Idee der Symphonie in einen kleineren Kreis zusammendrängte«, wie Robert Schumann es 1854 formulierte. Dazu verwendet Mendelssohn zahlreiche motivische Verknüpfungen, die eine nahezu monothematische Geschlossenheit des musikalischen Materials erzeugen. Das Grundmotiv – eine absteigende Ostinatofigur – erklingt bereits im ersten Takt in den tiefen Streichern. Alle weiteren Motive der Ouvertüre stellen nähere oder entferntere Ableitungen dieses Motivs dar. Mindestens ebenso zentral für das Werk wie die motivischen Zusammenhänge sind die durch Harmoniewechsel und kunstvolle Orchestrierung ständig changierenden Klangfarben, mit denen Mendelssohn arbeitet. Obwohl die Ouvertüre mit Exposition, Durchführung und Reprise als Sonatenhauptsatzform angelegt ist, vermeidet Mendelssohn klare Zäsuren zwischen den einzelnen Formteilen – eine weitere Parallele zur Programmmusik des späteren 19. Jahrhunderts.

Johannes Brahms // Schicksalslied

Im Jahr 1853 gewann Johannes Brahms – damals erst 20 Jahre alt und noch gänzlich unbekannt – einen einflussreichen Fürsprecher: Niemand geringeres als Robert Schumann, einer der geachtetsten Tondichter seiner Zeit, verfasste in der Neuen Zeitschrift für Musik eine enthusiastische Huldigung des Musikers, die den Komponisten fast schon messianisch heroisierend ankündigte: »Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler Stille schaffend, aber von einem trefflichen und begeistert zutragenden Lehrer gebildet in den schwierigsten Satzungen der Kunst, mir kurz vorher von einem verehrten bekannten Meister empfohlen. Er trug, auch im Aeußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener.« Bei all seiner prophetischen Lobhudelei hatte Schumann allerdings einen einzigen Kritikpunkt, den er subtil zwischen den Zeilen in seinen Text einfließen ließ. Bisher hatte Brahms ausschließlich mit Kompositionen für kleinere Besetzungen reüssiert, darunter Lieder, Klaviersonaten und Kammermusik. Schumann legte dem jungen Protegé daher einen Fokus auf die großen Besetzungen ans Herz: »Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor.«

In den Jahren nach Erscheinen des Artikels nahm sich Brahms diese Anregung seines Freundes und Förderers zu Herzen. Die fulminante Ankündigung als neuer Stern am Komponistenfirmament stürzte ihn allerdings in eine tiefe Krise. Konnte der 20-Jährige diesen enormen Erwar tungen überhaupt gerecht werden? Mit den großen Formen, vor allem der Symphonie, haderte Brahms in diesen Jahren bekanntermaßen besonders. Aber er gewann auf anderem Wege wichtige Erfahrungen mit den »Mächten der Massen«: Im Jahr 1857 übersiedelte Brahms nach Detmold und übernahm dort die Leitung des örtlichen Chores, von 1859 bis 1861 leitete er außerdem den Hamburger Frauenchor. Das Komponieren für

mehrstimmiges Vokalensemble wurde für Brahms so zum ›learning by doing‹ – zwischen 1857 und 1861 entstanden unzählige Chorkompositionen für verschiedene Besetzungen. Seinen ersten durchschlagenden Erfolg im Bereich der Chorsymphonik erzielte Brahms schließlich mit Ein deutsches Requiem, das er nach mehrjähriger Arbeit im Sommer 1866 abschloss – ein Werk, das auf mehreren Ebenen in ideeller und materieller Verbindung zu Robert Schumann steht. Aber auch mit späteren Chorwerken wie Rinaldo op. 50, der Alt-Rhapsodie op. 54 oder dem Schicksalslied op. 54 knüpfte Brahms an eine chorsymphonische Traditionslinie an, die von Schumann mit Werken wie seinen ›FaustSzenen‹ oder dem Manfred aufgefächert worden war: groß dimensionierte Werke für Chor und Orchester jenseits von historischen Gattungsmodellen, die als veraltet und überkommen empfunden wurden.

Die insgesamt sechs chorsymphonischen Werke, die Brahms zeit seines Lebens komponierte, haben in ihrer musikalischen Heterogenität dennoch einige Gemeinsamkeiten: Im Gegensatz zum Requiem handelt es sich um Vertonungen bedeutungsschwerer literarischer Vorlagen mit mehr oder weniger düsteren, pessimistischen Aussagen. Die im Schicksalslied vertonte Textvorlage stammt aus dem zweiten Band von Friedrich Hölderlins lyrischem Briefroman Hyperion oder Der Eremit in Griechenland, erschienen 1799: »Dem Kontext des Romans enthoben, entwirft das Gedicht in hartem Kontrast die Dichotomie von ideell ersehnter ›himmlischer‹, geschichtsloser Helligkeit und bewusst erfahrener irdischer, ›sinnloser‹ Geworfenheit« (Victor Ravizza). Dabei fiel Hölderlins Textvorlage nur durch Zufall in die Hände des Komponisten. Der mit Brahms befreundete Musiker Albert Dietrich berichtete über einen Ausflug im Sommer 1868: »Eines Morgens fuhren wir zusammen nach Wilhelmshaven […]. Unterwegs war der sonst so muntere Freund still und erst. Er erzählte, er habe früh am Morgen […] im Bücherschrank Hölderlins Gedichte gefunden und sei von dem Schicksalslied auf das Tieffste ergriffen. Als wir später nach langem Umherwandern […] ausruhend am Meer saßen, entdeckten wir bald Brahms in weiter Entfernung, einsam am Strand sitzend und schreibend. Es waren die ersten Skizzen des Schicksalsliedes [...].«

Der bereits bei Hölderlin vorhandene klar konturierte Kontrast zwischen den Sphären des Himmlischen und des Irdischen findet sich auch in

Brahms // Schicksalslied

Durch die zwei kontrastierenden Formteile stand Brahms beim Schluss der Komposition vor einem Problem: Wie diese zwei gegensätzlichen musikalischen Welten zusammenführen? Nach langem Ringen um einen adäquaten Werkschluss, welches die Finalisierung der Komposition deutlich verzögerte, entschloss sich Brahms dazu, die instrumentale Einleitung des Werks als orchestrales Nachspiel erneut erklingen zu lassen, diesmal allerdings im von der Ausgangstonart Es-Dur weit entfernten C-Dur und in einer dunkleren, ›geerdeteren‹ Instrumentation mit Posaunen, Hörnern und Oboen – ein enigmatischer Schluss, der die ätherischen Klänge des ersten Teils als Utopie zu entlarven scheint: »Das Schicksalslied besingt ein irdisches Problem, dessen Erlösung suchende, entrückende Sehnsuchtsvision illusorisch ist. Und nur die Kunst und vorab die (absolute) Musik waren zu temporärer Milderung und Erleichterung in der Lage.« (Victor Ravizza) Johannes

Brahms Komposition wieder: Das Werk beginnt »langsam und sehnsuchtsvoll« mit einem Orchestervorspiel in Es-Dur. Violinen mit Dämpfer, Holzbläser und Hörner spannen, begleitet von ostinaten Paukenschlägen, einen melodischen Bogen auf, der später vom Chor fortgesetzt wird. Dazu bildet der zweite Teil der Komposition einen unmittelbaren Kontrast: Jäh werden die scheinbar endlosen, ätherischen Melodiebögen von aufgewühlten tremolierten Achtelketten in den Streichern überrollt. Harmonisch ist dieser zweite Formteil in der Tonart c-Moll angesiedelt. Im Chorsatz bedient sich Brahms wiederum zahlreicher textausdeutender musikalischer Figuren: Die Textzeile »wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen« wird durch einzeln akzentuierte Viertelnoten und große Intervallsprünge musikalisch untermalt – auch die Musik wirkt hier wie geworfen –, während das anschließend mehrfach wiederholte »ins Ungewisse hinab« als absteigende Skala auskomponiert ist.

Carl Orff // Carmina Burana

Carl Orffs Carmina Burana gehören zu den bekanntesten und meistgespielten Werken des 20. Jahrhunderts. Der monumental-bombastische Eingangschor erklingt heutzutage nicht nur regelmäßig in Konzertsälen auf der ganzen Welt, sondern auch in Film und Fernsehen, egal ob Blockbuster oder Werbespot. Dass das Werk sich einen festen Platz im Konzertrepertoire erobert hat, war bei seiner Uraufführung 1937 allerdings bei weitem nicht absehbar: Nicht nur mit dem sperrigen mittellateinischen Text ging Orff ein künstlerisches Risiko ein, auch seine charakteristische Klangsprache, die er in den Carmina Burana erstmalig zur Perfektion brachte, stieß bei der musikalischen Fachwelt zunächst auf gespaltene Meinungen. In den circa 90 Jahren seit Entstehung der Komposition haben sich aber offenbar genau die Eigenschaften beim Publikum bewährt, für die Orff zu seiner Zeit kritisiert wurde: eingängige Melodien, ein Tonsatz, der auf Kirchentonarten und der Funktionsharmonik des 19. Jahrhunderts basiert und archaische ostinate Rhythmen, die zugleich Parallelen zu Minimal Music, Rock und Pop aufweisen.

Die von Orff in den Carmina Burana so eindrucksvoll vertonten Texte haben ihren Ursprung im Mittelalter: Im Jahr 1934 fiel Orff die Edition eines im Kloster Benediktbeuern aufgefundenen Manuskripts in die Hände. Die um 1230 entstandene und im Jahr 1803 wiederentdeckte Handschrift, auch Codex Buranus genannt, stellt eine Sammlung von insgesamt 320 Lied- und Dramentexten aus ganz Europa dar, die in mittellateinischer, mittelhochdeutscher, altfranzösischer und provenzalischer Sprache verfasst wurden. Es handelt sich um ein wichtiges historisches Zeugnis der Vagantendichtung des 12. und 13. Jahrhunderts. Vaganten waren fahrende Gelehrte: Kleriker ohne feste Anstellung, Studenten zwischen Studienorten oder ausgerissene Mönche. In Abgrenzung zur höfischen Dichtung behandelt die Vagantendichtung volksnahe Themen, meistens in lateinischer Sprache. Allerdings wurde vermutlich nur ein kleiner Teil der Carmina Burana von ›echten‹ Vaganten verfasst. Man geht im Gegenteil

Carl Orff // Carmina Burana

Rad der Fortuna aus dem Codex Buranus, um 1230

davon aus, dass ein Gros der oft derben Liebes-, Trink- und Spielerpoesie aus der Feder von Mönchen stammt und somit im Kloster entstand. Während man anhand des Dialekts der mittelhochdeutschen Strophen die Texte der Carmina Burana am südlichen Rand des bairischen Sprachraums verorten kann, existieren über den genauen Ort der Entstehung mehrere mögliche Theorien: Einige Indizien sprechen für den Bischofshof von Seckau in der Steiermark, ebenso kommt das Kloster Neustift bei Brixen in Südtirol in Frage.

Orff stellte aus dem üppigen Vorrat der klösterlich-weltlichen Texte ein Libretto aus 24 Nummern zusammen, das Themen wie die Wechselhaftig-

keit von Glück und Wohlstand, die Vergänglichkeit des Lebens, die Rückkehr des Frühlings und die Freuden und Risiken von Trinken, Völlerei, Glücksspiel und Wollust behandelt. Eine Besonderheit der mittelalterlichen Handschrift übernahm auch Orff für sein Libretto: Die einzelnen Texte sind nach Themen geordnet, eingerahmt vom unerbittlichen Rollen des Schicksalsrades im Eingangs- und Schlusschor »O Fortuna«. Der erste Teil Primo vere stellt die Schönheit des erwachenden Frühlings in den Mittelpunkt, während der zweite Teil In Taberna in der Schenke spielt und mit entsprechend derben Späßen und Trinkliedern aufwartet, die dem Weingott Bacchus huldigen. Der dritte Teil besingt wiederum die Macht der Liebe und endet mit einem kraftvollen Hymnus an die Göttin Venus.

Bei der Vertonung des Librettos strebte Orff eine Einheit von Sprache, Musik und Gestik an, die er zuvor unter anderem anhand der frühen italienischen Oper ausgiebig studiert hatte. Als »szenische Kantate« sollten die Carmina Burana unter Rückgriff auf die Oper um 1600 Musik und Drama nach antikem Vorbild vereinen. In einem kulturpolitischen Klima, in dem von der NS-Obrigkeit ein Verzicht auf Atonalität, Experiment und Schock explizit erwartet wurde, griff Orff daher bewusst auf vormoderne Kompositionstechniken zurück, die musikalische Zusammenhänge durch die ständige Wiederholung elementarer Klangzellen oder motivischer Formeln herstellen. Dabei dominieren perkussive Elemente, was sich einerseits durch häufiges vokales Skandieren im Chor, andererseits im großzügig besetzten Schlagwerk widerspiegelt.

Nach 1945 verbreitete Orff selbst zwei Legenden über die Uraufführung und Rezeptionsgeschichte der Carmina Burana, mit denen er sein eindeutiges Nutznießertum während der NS-Zeit zu verschleiern suchte. Einerseits soll er angeblich seinen Verlegern vom Schott Verlag »nach der glänzend verlaufenen Generalprobe« mitgeteilt haben, dass diese alles zuvor Geschriebene nun »einstampfen« könnten: »Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke.« Außerdem beschrieb Orff, wie sein Werk nach der Premiere bei der NSDAP durchfiel: »[M]ehrere große Bühnen, nachdem sie noch am Abend der Uraufführung die Carmina Burana für die kommende Spielzeit angenommen hatten, ihre Zusage aus fadenscheinigen Gründen später wieder zurückgezogen. Es war nur allzu leicht zu ersehen, daß dies nicht ganz freiwillig geschah. Das Werk war, wie man inzwischen erfuhr, für ›unerwünscht‹ erklärt worden, so daß an weitere

Aufführungen vorerst nicht zu denken war.« Die Realität sah freilich ganz anders aus: Unmittelbar nach der gelungenen Uraufführung der Carmina Burana an den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main erhielt Orff eine »Ehrengabe« in Höhe von 500 Reichsmark und ein Jahr später einen Kompositionsauftrag vom nationalsozialistischen Oberbürgermeister Friedrich Krebs höchstpersönlich: Für 5000 Reichsmark sollte Orff, »der durch die Carmina burana die persönliche Eigenart seiner musikalischen Erfindungsund Gestaltungskraft unter Beweis gestellt hat« mit der Komposition einer neuen

Schauspielmusik eine Alternative zum als »entartet« gebrandmarkten Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy liefern. Obwohl Orff nie Mitglied der NSDAP war, profitierte er als einer der bedeutendsten Komponisten im Dritten Reich offensichtlich von der Kulturpolitik des NS-Regimes und wusste sich an die künstlerischen Erwartungen anzupassen, die an ihn gestellt wurden. Zwar entziehen sich die Carmina Burana durch die mittelalterliche Textvorlage einer konkreten Verortung in der NS-Ideologie. Nichtsdestotrotz besitzt das Werk ästhetische Charakteristika, die Parallelen zur nationalsozialistischen Weltsicht aufweisen, darunter unter anderem die Auflösung des Individuums in der Anonymität der Masse, die Verklärung von Mittelalter und Volksgemeinschaft sowie die mechanische Monumentalästhetik eines Gemeinschaftserlebnisses, das in erster Linie auf Überwältigung aus ist.

Paula Schlüter

Johannes Brahms

Schicksalslied

Text: Friedrich Hölderlin // 1770–1843

Ihr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte

Rühren Euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin

Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt

in bescheidener Knospe

Blühet ewig

Ihnen der Geist, Und die seligen Augen

Blicken in stiller, Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruh’n; Es schwinden, es fallen Die leidenden Menschen

Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab.

// Pause //

Carl Orff

Carmina Burana

Text: Codex Buranus // um 1230

Fortuna Imperatrix Mundi

Nr. 1 »O Fortuna«

O Fortuna velut luna

Statu variabilis, Semper crescis aut decrescis; Vita detestabilis

Nunc obdurat et tunc curat Ludo mentis aciem, Egestatem, potestatem Dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis, Rota tu volubilis, Status malus, vana salus

Semper dissolubilis, Obumbrata et velata Michi quoque niteris; Nunc per ludum dorsum nudum Fero tui sceleris.

Sors salutis et virtutis

Michi nunc contraria, Est affectus et defectus

Semper in angaria.

Hac in hora sine mora Corde pulsum tangite; Quod per sortem sternit fortem, Mecum omnes plangite!

O Fortuna, wie der Mond bist du veränderlich, ständig zunehmend oder abnehmend; das schmähliche Leben schindet bald, bald verwöhnt es spielerisch den wachen Sinn, Armut und Macht zerschmilzt es wie Eis.

Ungeheures und ungewisses Schicksal, rollendes Rad, von böser Art bist du, das eitle Glück muss immer wieder vergehen; überschattet und verschleiert ergreifst du auch mich.

Durch das Spiel deiner Bosheit geh’ ich jetzt mit nacktem Rücken.

Das Los des Heils und der Tugend, jetzt gegen mich gewandt, ist immer unter dem Zwang von Aufbäumen und Erschlaffen.

Darum in dieser Stunde ohne Säumen rührt die Saiten; dass durch das Geschick der Starke fällt, das beklagt alle mit mir!

Nr. 2 »Fortune plango vulnera«

Fortune plango vulnera

Stillantibus ocellis

Quod sua michi munera

Subtrahit rebellis.

Verum est, quod legitur, Fronte capillata, Sed plerumque sequitur

Occasio calvata.

In Fortune solio

Sederam elatus, Prosperitatis vario Flore coronatus; Quicquid enim florui

Felix et beatus, Nunc a summo corrui Gloria privatus.

Fortune rota volvitur:

Descendo minoratus;

Alter in altum tollitur; Nimis exaltatus

Rex sedet in vertice

Caveat ruinam!

Nam sub axe legimus

Hecubam reginam.

Die Wunden, die Fortuna schlug, beklage ich mit nassen Augen, weil sie ihre Gaben mir entzieht, die Widerspenstige.

Zwar, wie zu lesen ist, prangt ihr an der Stirn die Locke, doch kommt dann die Gelegenheit, zeigt sie meistens ihre Glatze.

Auf Fortunas Herrscherstuhl saß ich, hoch erhoben, mit dem bunten Blumenkranz des Erfolges gekrönt.

Doch, wie ich auch in der Blüte stand, glücklich und gesegnet:

Stürze ich jetzt vom Gipfel ab, beraubt der Herrlichkeit.

Fortunas Rad, es dreht sich: Ich sinke, werde weniger, den anderen trägt es hinauf.

Gar zu hoch erhoben

sitzt der König auf dem Grat: Er hüte sich vor dem Fall!

Denn unter der Achse lesen wir den Namen der Königin Hekuba.

Nr. 3 »Veris leta facies«

Veris leta facies

Mundo propinatur, Hiemalis acies

Victa iam fugatur, In vestitu vario

Phebus principatur,

Nemorum dulcisono

Que cantu celebratur. Ah!

Flore fusus gremio

Phebus novo more

Risum dat, hac vario

Iam stipata flore.

Zephyrus nectareo

Spirans in odore.

Certatim pro bravio

Curramus in amore. Ah!

Cytharizat cantico

Dulcis Philomena, Flore rident vario

Prata iam serena,

Salit cetus avium

Silve per amena,

Chorus promit virginum

Siam gaudia millena. Ah!

Frühlings heiteres Gesicht schenkt der Welt sich wieder.

Winters Strenge muss, besiegt, nun vom Felde weichen.

Flora tritt im bunten Kleid ihre Herrschaft an, mit süßtönendem Gesang feiern sie die Wälder. Ah!

In Floras Schoße hingestreckt lacht Phoebus nun aufs Neue.

Von dieser mannigfachen

Blüte umringt, atmet der Zephyr nektarreinen Duft.

Lasst uns um die Wette laufen nach dem Preis der Liebe. Ah!

Mit ihrem süßen Liede präludiert die süße Philomele. Voll bunter Blumen lachen nun heiter schon die Wiesen.

Vogelschwärme ziehen durch des Waldes Lieblichkeiten, Reigentanz der Mädchen bringt tausendfache Freuden. Ah!

Nr. 4 »Omnia sol temperat«

Omnia sol temperat

Purus et subtilis, Novo mundo reserat

Faciem Aprilis, Ad amorem properat

Animus herilis

Et iocundis imperat

Deus puerilis.

Rerum tanta novitas

In solemni vere

Et veris auctoritas

Iubet nos gaudere;

Vias prebet solitas,

Et in tuo vere

Fides est et probitas

Tuum retinere

Ama me fideliter, Fidem meam nota:

De corde totaliter

Et ex mente tota

Sum presentialiter

Absens in remota, Quisquis amat taliter, Volvitur in rota.

Alles macht die Sonne mild, sie, die Reine, Zarte.

Neues schließt das Angesicht des Aprils der Welt auf.

Wiederum zu Amor hin drängt die Brust des Mannes. Über alles Liebliche herrscht der Gott, der Knabe.

Solche Allerneuerung

in dem feierlichen Frühling, und des Frühlings Machtgebot will, dass wir uns freuen.

Altvertraute Wege weist er, auch in deinem Frühling. Fordert Treu und rechten Sinn, halt ihn fest, der Dein ist!

Liebe mich mit treuem Sinn! Sieh auf meine Treue, die von ganzem Herzen kommt und von ganzem Sinne.

Gegenwärtig bin ich dir auch in weiter Ferne.

Wer auf solche Weise liebt, dreht sich mit dem Rad.

Nr. 5 »Ecce gratum«

Ecce gratum et optatum

Ver reducit gaudia,

Purpuratum floret pratum, Sol serenat omnia.

Iamiam cedant tristia!

Estas redit, nunc recedit

Hyemis sevitia. Ah!

Iam liquescit et decrescit

Grando, nix et cetera;

Bruma fugit, et iam sugit

Ver Estatis ubera;

Illi mens est misera,

Qui nec vivit, nec lascivit

Sub Estatis dextera. Ah!

Gloriantur et letantur

In melle dulcedinis,

Qui conantur, ut utantur

Premio Cupidinis:

Simus iussu Cypridis

Gloriantes et letantes

Pares esse Paridis. Ah!

Sieh, der holde und ersehnte Frühling bringt zurück die Freuden. Purpurrot blüht die Wiese, alles macht die Sonne heiter. Es weiche nun die Traurigkeit!

Sommer kehrt zurück, des Winters Strenge muss nun weichen. Ah!

Nun schmilzt und schwindet Hagel, Schnee und alles andere. Der Winter flieht und schon saugt der Frühling an des Sommers Brüsten. Das muss ein Armseliger sein, der nicht lebt und nicht liebt unter des Sommers Herrschaft. Ah!

Es prangen und schwelgen in Honigsüße, die’s wagen und greifen nach Cupidos Lohn.

Auf Venus’ Geheiß wollen prangend und schwelgend dem Paris es gleichtun. Ah!

Uf dem anger

Nr. 6 Tanz

Nr. 7 »Floret silva«

Floret silva nobilis

Floribus et foliis.

Ubi est antiquus meus amicus?

Hinc equitavit, eia, quis me amabit?

Floret silva undique,

Nah mime gesellen ist mir wê.

Gruonet der walt allenthalben, Wâ ist min geselle alse lange:

Der ist geriten hinnen.

O wî, wer sol mich minnen?

Nr. 8 »Chramer, gip die varwe mir«

Chramer, gip die varwe mir, Die min wengel roete,

Da mit ich die jungen man

An ir dank der minnenliebe noete.

Seht mich an, jungen man!

Lat mich iu gevallen!

Minnet, tugentliche man, Minnecliche frouwen!

Minne tuot iu hoch gemout

Unde lat iuch in hohen eren schouwen.

Seht mich an, jungen man!

Lat mich iu gevallen!

Es grünt der Wald, der edle, Mit Blüten und mit Blättern.

Wo ist mein Vertrauter?

Er ist hinweggeritten; eia, wer wird mich lieben?

Es grünt der Wald allenthalben.

Nach meinem Geliebten ist mir weh.

Überall grünt der Wald, wo bleibt nur mein Geliebter so lange?

Der ist wohl fortgegangen.

Oh weh, wer wird mich nun lieben?

Kaufmann, verkauf mir etwas von der Farbe, mit der ich meine Wangen röten kann, damit ich in den jungen Männern, ob sie wollen oder nicht, Liebeslust erwecke.

Seht mich an, ihr jungen Männer!

Lasst mich euch gefallen!

Liebt nur, ihr guten Männer, liebreizende Damen!

Die Liebe sorgt für Hochgefühle und verleiht euch eine besondere Ausstrahlung.

Seht mich an, ihr jungen Männer!

Lasst mich euch gefallen!

Wol dir, Werlt, daz du bist

Also freudenriche!

Ich will dir sin undertan

Durch din liebe immer sicherliche.

Seht mich an, jungen man!

lat mich iu gevallen!

Nr. 9 Reie

Swaz hie gat umbe,

Daz sint alles megede,

Die wellent an man

Alle disen sumer gan!

Ah! Sla!

Chume, chum, geselle min,

Ih enbite harte din, Ih enbite harte din,

Chume, chum, geselle min.

Suzer rosenvarwer munt,

Chum uñ mache mich gesunt,

Chum uñ mache mich gesunt,

Suzer rosenvarwer munt.

Swaz hie gat umbe,

Daz sint alles megede,

Die wellent an man

Alle disen sumer gan!

Ah! Sla!

Ein Hoch auf dich, Welt, dass du so voller Freuden bist!

Ich werde dir deiner Liebe wegen unverbrüchlich ewig untertan sein.

Seht mich an, ihr jungen Männer!

Lasst mich euch gefallen!

Was hier [im Reigen] umhergeht, das sind alles junge Frauen, die wollen wohl den ganzen Sommer lang ohne Männer so weitermachen.

Ah! Klatsch [ab]!

Komm nur, komm, mein Geliebter, ich erwarte dich sehnsüchtig, ich erwarte dich sehnsüchtig, komm nur, komm, mein Geliebter.

Süßer, rosenroter Mund, komm und mache mich gesund, komm und mache mich gesund, süßer, rosenroter Mund.

Was hier [im Reigen] umhergeht, das sind alles junge Frauen, die wollen wohl den ganzen Sommer lang ohne Männer so weitermachen.

Ah! Klatsch [ab]!

Nr. 10 »Were diu werlt alle mîn«

Were diu werlt alle min

Von deme mere unze an den Rin,

Des wolt ih mih darben,

Daz diu chünegin von Engellant

Lege an minen armen.

Nr. 11 »Estuans interius«

Estuans interius ira vehementi

In amaritudine loquor mee menti:

Factus de materia, cinis elementi

Similis sum folio, de quo ludunt venti.

Cum sit enim proprium viro sapienti

Supra petram ponere sedem fundamenti,

Stultus ego comparor fluvio labenti,

Sub eodem tramite nunquam permanenti.

Feror ego veluti sine nauta navis, Ut per vias aeris vaga fertur avis;

Non me tenent vincula, non me tenet clavis, Quero mihi similes et adiungor pravis.

Wäre auch die ganze Welt mein Eigen, vom Meer bis an den Rhein, ich würde auf all das verzichten, wenn nur die Königin von England in meinen Armen läge.

Glühend in mir von heftigem Zorn Sprech ich voller Bitterkeit zu meinem Herzen: Geschaffen aus Staub, Asche der Erde, bin ich dem Blatt gleich, mit dem die Winde spielen.

Wenn es die Art des weisen Mannes ist, auf Fels zu gründen sein Fundament: Gleiche ich Tor dem Fluss, der dahinströmt, niemals im selben Lauf sich hält.

Ich treibe dahin wie ein Boot ohne Mann, wie auf luftigen Wegen der Vogel schweift.

Mich binden nicht Fesseln, mich hält kein Schloss, ich such meinesgleichen, schlag mich zu den Lumpen.

Mihi cordis gravitas res videtur gravis;

Iocis est amabilis dulciorque favis;

Quicquid Venus imperat, labor est suavis, Que nunquam in cordibus habitat ignavis

Via lata gradior more iuventutis

Inplicor et vitiis immemor virtutis,

Voluptatis avidus magis quam salutis,

Mortuus in anima curam gero cutis.

Nr. 12 Cignus ustus cantat

Olim lacus colueram

Olim pulcher extiteram, Dum cignus ego fueram.

Miser, miser!

Modo niger et ustus fortiter!

Girat, regirat garcifer; Me rogus urit fortiter; Propinat me nunc dapifer, Miser, miser!

Modo niger et ustus fortiter!

Nunc in scutella iaceo, Et volitare nequeo

Dentes frendentes video:

Miser, miser!

Modo niger et ustus fortiter!

Ein schwerer Ernst dünkt mich zu schwer.

Scherz ist lieblich und süßer als Waben. Was Venus gebietet, ist wonnige Müh’, Niemals wohnt sie in feigen Seelen.

Die breite Straße fahr ich nach der Art der Jugend, geselle mich zum Laster, frage nicht nach Tugend.

Nach Sinnenlust dürstend mehr als nach dem Heil, Will ich, an der Seele tot, gütlich tun dem Leib.

Einst schwamm ich auf den Seen umher, einst lebte ich und war schön, als ich ein Schwan noch war.

Armer, armer!

Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Es dreht und wendet mich der Koch. Das Feuer brennt mich sehr.

Nun setzt mich vor der Speisemeister.

Armer, armer!

Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Jetzt liege ich auf der Schüssel und kann nicht mehr fliegen, sehe bleckende Zähne um mich her!

Armer, armer!

Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Nr. 13 »Ego sum abbas«

Ego sum abbas Cucaniensis et consilium meum est cum bibulis, et in secta Decii voluntas mea est, et qui mane me quesierit in taberna, post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus veste clamabit:

Wafna, wafna!

Quid fecisti sors turpissima? Nostre vite gaudia abstulisti omnia!

Wafna! Wafna! Ha, Ha

Nr. 14 »In taberna quando sumus«

In taberna quando sumus

Non curamus quid sit humus, Sed ad ludum properamus, Cui semper insudamus. Quid agatur in taberna Ubi nummus est pincerna, Hoc est opus ut queratur, Si quid loquar, audiatur.

Ich bin der Abt von Cucanien, und meinen Konvent halte ich mit den Saufbrüdern und meine Wohlgeneigtheit gehört dem Orden der Würfelspieler und macht einer mir morgens seine Aufwartung in der Schenke, geht er nach der Vesper fort und ist ausgezogen Und so entblößt wird er ein Geschrei erheben:

Wafna, wafna!

Was hast du getan, Pech, schändlichstes? Unseres Lebens Freuden hast du fortgenommen alle!

Wafna! Wafna! Ha, Ha!

Wenn wir sitzen in der Schenke, fragen wir nicht nach dem Grabe, sondern machen uns ans Spiel, über dem wir immer schwitzen. was sich in der Schenke tut, wenn der Batzen Wein herbeischafft, das verlohnt sich, zu vernehmen: Höret, was ich sage!

Quidam ludunt, quidam bibunt,

Quidam indiscrete vivunt.

Sed in ludo qui morantur, Ex his quidam denudantur

Quidam ibi vestiuntur, Quidam saccis induuntur.

Ibi nullus timet mortem

Sed pro Baccho mittunt sortem:

Primo pro nummata vini, Ex hac bibunt libertini;

Semel bibunt pro captivis, Post hec bibunt ter pro vivis,

Quater pro Christianis cunctis

Quinquies pro fidelibus defunctis, Sexies pro sororibus vanis,

Septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratribus perversis, Nonies pro monachis dispersis, Decies pro navigantibus

Undecies pro discordaniibus,

Duodecies pro penitentibus,

Tredecies pro iter agentibus.

Tam pro papa quam pro rege Bibunt omnes sine lege.

Bibit hera, bibit herus, Bibit miles, bibit clerus, Bibit ille, bibit illa,

Bibit servus cum ancilla, Bibit velox, bibit piger, Bibit albus, bibit niger, Bibit constans, bibit vagus

Bibit rudis, bibit magnus.

Manche spielen, manche trinken, manche leben liederlich.

Aber die beim Spiel verweilen: Da wird mancher ausgezogen, mancher kommt zu einem Rocke, manche wickeln sich in Säcke, keiner fürchtet dort den Tod.

Nein, um Bacchus würfelt man!

Erstens: wer die Zeche zahlt, davon trinkt das lockre Volk, einmal auf die Eingelochten, dreimal dann auf die, die leben, viermal auf die Christenheit, fünfmal, auf die, die im Herrn verstarben, sechsmal auf die leichten Schwestern, siebenmal auf die Heckenreiterei.

Achtmal auf die verirrten Brüder, neunmal auf die versprengten Mönche, zehnmal, auf die, die die See befahren, elfmal auf die, die in Zwietracht liegen, zwölfmal, auf die, die in Buße leben, dreizehnmal, auf die, die unterwegs sind; auf den Papst wie auf den König trinken alle schrankenlos:

Trinkt die Herrin, trinkt der Herr, trinkt der Ritter, trinkt der Pfaffe, trinket dieser, trinket jene, trinkt der Knecht und trinkt die Magd, trinkt der Schnelle, trinkt der Faule, trinkt der Blonde, trinkt der Schwarze, trinkt, wer sesshaft, trinkt, wer fahrend, trinkt der Tölpel, trinkt der Weise.

Bibit pauper et egrotus,

Bibit exul et ignotus,

Bibit puer, bibit canus,

Bibit presul et decanus,

Bibit soror, bibit frater,

Bibit anus, bibit mater,

Bibit ista, bibit ille, Bibunt centum, bibunt mille.

Parum sexcente nummate

Durant, cum immoderate

Bibunt omnes sine meta.

Quamvis bibant mente leta,

Sic nos rodunt omnes gentes Et sic erimus egentes.

Qui nos rodunt confundantur

Et cum iustis non scribantur.

Io io io io io io io io!

Nr. 15 »Amor volat undique«

Amor volat undique, Captus est libidine. Iuvenes, iuvencule

Coniunguntur merito.

Siqua sine socio, Caret omni gaudio;

Tenet noctis infima

Sub intimo cordis in custodia: Fit res amarissima.

Trinkt der Arme und der Kranke, der Verbannte, Unbekannte, trinkt das Kind und trinkt der Kahle, trinken Bischof und Dekan; trinkt die Schwester, trinkt der Bruder, trinkt die Ahne, trinkt die Mutter, trinket dieser, trinket jener, trinken hundert, trinken tausend.

Sechshundert Zechinen reichen lange nicht, wenn maßlos alle trinken außer Rand und Band. Trinken sie auch frohgemut, schmähen uns doch alle Völker, und wir werden arm davon.

Mögen, die uns schmäh’n, verkommen, nicht im Buche der Gerechten aufgeschrieben sein!

Io io io io io io io io!

Amor fliegt überall, ist ergriffen von Verlangen. Jünglinge und Jüngferlein finden sich, und das ist recht! Wenn eine keinen Liebsten hat, so ist sie aller Freuden leer, muss verschließen tiefste Nacht drinnen in ihres Herzens Haft. Das ist ein bitter Ding.

Nr. 16 »Dies, nox et omnia«

Dies, nox et omnia Michi sunt contraria; Virginum colloquia

Me fay planszer, Oy suvenz suspirer, Plu me fay temer.

O sodales, ludite, Vos qui scitis dicite Michi mesto parcite, Grand ey dolur, Attamen consulite Per voster honur.

Tua pulchra facies

Me fay planszer milies, Pectus habet glacies.

A remender

Statim vivus fierem Per un baser.

Tag, Nacht und alles ist mir zuwider.

Plaudern der Mädchen macht mich weinen und vielmals seufzen und fürchten noch mehr.

Freunde, ihr scherzt, ihr sprecht, wie ihr’s wisst!

Schont mich Betrüben, groß ist mein Schmerz. Ratet mir doch, bei eurer Ehr’!

Dein schönes Antlitz macht mich weinen viel tausend Mal.

Dein Herz ist von Eis. Mach’s wieder gut! Ich würde lebendig sogleich durch einen Kuss.

Nr. 17 »Stetit puella«

Stetit puella Rufa tunica; Si quis eam tetigit, Tunica crepuit. Eia!

Stetit puella Tamquam rosula; Facie splenduit, Os eius floruit. Eia!

Stand da ein Mägdelein in rotem Hemd. Wenn man dran rührte, knisterte das Hemd. Eia!

Stand da ein Mägdelein gleich einem Röslein. Es strahlte ihr Antlitz und blühte ihr Mund. Eia!

Nr. 18 »Circa mea pectora«

Circa mea pectora

Multa sunt suspiria

De tua pulchritudine, Que me ledunt misere. Ah!

Manda liet, manda liet

Min geselle chumet niet.

Tui lucent oculi

Sicut solis radii,

Sicut splendor fulguris

Lucem donat tenebris. Ah!

Manda liet, manda liet

Min geselle chumet niet.

Vellet deus, vallent dii

Quod mente proposui:

Ut eius virginea

Reserassem vincula. Ah!

Manda liet, manda liet

Min geselle chumet niet.

Nr. 19 »Si puer cum puellula«

Si puer cum puellula

Moraretur in cellula, Felix coniunctio.

Amore suscrescente

Pariter e medio

Avulso procul tedio, Fit ludus ineffabilis

Membris, lacertis, labiis.

In meinem Herzen gibt es viele Seufzer über deine Schönheit, die mich elend machen. Ah!

Mandaliet, mandaliet, mein Geliebter kommt nicht.

Deine Augen leuchten wie die Strahlen der Sonne, wie der Glanz des Blitzstrahls das Dunkel erhellt. Ah!

Mandaliet, mandaliet, mein Geliebter kommt nicht.

Gebe Gott, geben die Götter, was ich im Sinn habe: dass ich die Fesseln ihrer Jungfräulichkeit noch löse. Ah! Mandaliet, mandaliet, mein Geliebter kommt nicht.

Wenn Knabe und Mägdelein verweilen im Kämmerlein seliges Beisammensein!

Wächst die Liebe sacht heran und ist zwischen beiden alle Scham gleicherweise abgetan, beginnt ein unaussprechlich Spiel mit Gliedern, Armen, Lippen.

Nr. 20 »Veni, veni, venias«

Veni, veni, venias, Ne me mori facias, Hyrca, hyrce, nazaza, Trillirivos!

Pulchra tibi facies

Oculorum acies, Capillorum series, O quam clara species!

Rosa rubicundior, Lilio candidior

Omnibus formosior, Semper in te glorior!

Nr. 21 »In trutina«

In trutina mentis dubia

Fluctuant contraria

Lascivus amor et pudicitia. Sed eligo quod video, Collum iugo prebeo: Ad iugum tamen suave transeo.

Nr. 22 »Tempus est iocundum«

Tempus es iocundum, o virgines, Modo congaudete vos iuvenes.

O, o, o, totus floreo

Iam amore virginali totus ardeo Novus, novus amor est, quo pereo.

Komm, komm, komme! Lass mich nicht sterben. Hyrca, hyrce, nazaza, Trillirivos!

Schön ist dein Angesicht, deiner Augen Schimmer, deiner Haare Flechten! O wie herrlich die Gestalt!

Roter als Rosen weißer als Lilien!

Du Allerschönste, stets bist du mein Ruhm!

Auf des Herzens unentschiedener Waage

schwanken widerstreitend

Scham und liebendes Verlangen. Doch ich wähle, was ich sehe, biete meinen Hals dem Joch, trete unters Joch, das doch so süß.

Dies ist die Zeit der Freude, o Mädchen, erfreut euch jetzt mit ihnen, ihr Burschen!

O, o, o! Ich erblühe ganz!

Schon brenne ich vor junger Liebe, vor neuer Liebe vergehe ich!

Mea me confortat promissio, Mea me deportat

O, o, o, totus floreo

Iam amore virginali totus ardeo

Novus, novus amor est, quo pereo.

Tempore brumali vir patiens, Animo vernali lasciviens.

O, o, o, totus floreo

Iam amore virginali totus ardeo

Novus, novus amor est, quo pereo.

Mea mecum ludit virginitas, Mea me detrudit simplicitas.

O, o, o, totus floreo

Iam amore virginali totus ardeo Novus, novus amor est, quo pereo.

Veni, domicella, cum gaudio,

Veni, veni, pulchra, iam pereo.

O, o, o, totus floreo

Iam amore virginali totus ardeo

Novus, novus amor est, quo pereo.

Mein Versprechen gibt mir Mut, mein Verweigern drückt mich nieder.

O, o, o! Ich erblühe ganz!

Schon brenne ich vor junger Liebe, vor neuer Liebe vergehe ich!

Im Winter ist der Mann geduldig, beim Hauch des Frühlings erwacht seine Lust.

O, o, o! Ich erblühe ganz!

Schon brenne ich vor junger Liebe, vor neuer Liebe vergehe ich!

Meine Jungfräulichkeit reizt mich auf, meine Einfalt hält mich zurück.

O, o, o! Ich erblühe ganz!

Schon brenne ich vor junger Liebe, vor neuer Liebe vergehe ich!

Komm, Geliebte, mit Freude, komm, komm, du Schöne, ich vergehe!

O, o, o! Ich erblühe ganz!

Schon brenne ich vor junger Liebe, vor neuer Liebe vergehe ich!

Nr. 23 »Dulcissime«

Dulcissime,

Ah! Totam tibi subdo me!

Du Süßester, Ah! Ganz dir ergebe ich mich!

Blanziflor et Helena

Nr. 24 »Ave formosissima«

Ave formosissima, Gemma pretiosa, Ave decus virginum, Virgo gloriosa, Ave mundi luminar, Ave mundi rosa,

Blanziflor et Helena, Venus generosa!

Fortuna

Nr. 25 »O Fortuna«

O Fortuna velut luna

Statu variabilis, Semper crescis aut decrescis; Vita detestabilis

Nunc obdurat et tunc curat

Ludo mentis aciem, Egestatem, potestatem

Dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis,

Rota tu volubilis, Status malus, vana salus

Semper dissolubilis, Obumbrata et velata

Michi quoque niteris;

Nunc per ludum dorsum nudum Fero tui sceleris.

Heil dir, schönste, köstliche Perle!

Heil dir, Zierde der Frauen! Jungfrau, hochgelobt!

Heil dir, Glanz der Welt!

Heil dir, Rose der Welt!

Blanziflor und Helena, noble Venus!

O Fortuna, wie der Mond bist du veränderlich, ständig zunehmend oder abnehmend; das schmähliche Leben schindet bald, bald verwöhnt es spielerisch den wachen Sinn, Armut und Macht zerschmilzt es wie Eis.

Ungeheures und ungewisses Schicksal, rollendes Rad, von böser Art bist du, das eitle Glück muss immer wieder vergehen; überschattet und verschleiert ergreifst du auch mich.

Durch das Spiel deiner Bosheit geh’ ich jetzt mit nacktem Rücken.

Sors salutis et virtutis

Michi nunc contraria, Est affectus et defectus

Semper in angaria.

Hac in hora sine mora

Corde pulsum tangite;

Quod per sortem sternit fortem, Mecum omnes plangite!

Das Los des Heils und der Tugend, jetzt gegen mich gewandt, ist immer unter dem Zwang von Aufbäumen und Erschlaffen.

Darum in dieser Stunde ohne Säumen rührt die Saiten; dass durch das Geschick der Starke fällt, das beklagt alle mit mir!

In der Saison 2024/25 debütierte Alina Wunderlin als Ännchen in Der Freischütz an der Staatsoper Hamburg und als Morgana in Alcina am Gärtnerplatztheater in München. Als Königin der Nacht (Die Zauberflöte) kehrte sie ans Gärtnerplatztheater und an die Komische Oper Berlin zurück. Im Jänner gab sie in derselben Partie ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper, im April an der Staatsoper Stuttgart. Mit den Musi ciens du Louvre und Marc Minkowski war sie als Adele (Die Fledermaus) in BadenBaden, Barcelona und Sevilla zu hören. Eine Tournee mit dem Orchestre des Champs-Élysées und Philippe Herreweghe führte sie nach Frankreich und Italien. Weitere Konzerte bringen sie nach Hamburg, Vicenza und Linz. In der Saison 2025/26 wird sie unter anderem als Adele im MusikTheater an der Wien zu erleben sein sowie als Königin der Nacht in Oslo, Dresden und an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Tenor

Der russische Tenor begann sein Studium in Orenburg und setzte es am Staatlichen Konservatorium Saratow fort. Als Solist sang Anton Kuzenok an den Theatern in Saratow und Samara. Von 2018 bis 2020 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios der Oper Köln. Dort war er unter anderem als Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail, als Pang in Turandot und als Remendado in Carmen sowie in Die Comedian Harmonists und Hoffmanns Erzählungen für Kinder zu erleben. Engagements führten ihn an das Theater Bonn, die Deutsche Oper am Rhein, das Saarländische Staatstheater, das Landestheater Detmold und das Stadttheater Bremerhaven. Seit 2020 ist er am Theater Hagen engagiert, wo er Partien wie Peter Quint in The Turn of the Screw, Hexe in Hänsel und Gretel, Nemorino in L’elisir d’amore, Don Ottavio in Don Giovanni, Freddy in My Fair Lady, Almaviva in Il barbiere di Siviglia und Ramiro in La Cenerentola übernahm.

Bariton

Rafael Fingerlos wurde in Tamsweg geboren und studierte in Wien Gesang. Von 2016 bis 2020 war er Mitglied der Wiener Staatsoper und gastierte bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen, beim Garsington Festival, an den Opernhäusern von Dresden, Madrid, Malmö und Buenos Aires sowie an der Mailänder Scala. Im Lied- und Konzertbereich arbeitet er mit dem Insula Orchestra, der Capella Augustina, Das Neue Orchester, dem L’Orfeo Barockorchester, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, den Wiener Symphonikern, dem MDR-Sinfonieorchester, der Brussels Philharmonic und dem Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. Liederabende gibt er in London, Mailand, Florenz und Zagreb, an den Opern von Nizza, Köln und Buenos Aires, im Mozarteum Salzburg, im Musikverein und im Konzerthaus in Wien, bei der Schubertiade in Vorarlberg und beim Schleswig-Holstein Musik Festival.

Ausgehend von der Vokalmusik Bachs bietet der Münchener Bach-Chor ein breites Spektrum, das sich von der geistlichen Vokalmusik und den Oratorien bis zur chorsymphonischen Literatur erstreckt. 1954 von Karl Richter gegründet, erlangte der Chor Weltruf auf internationalen Tourneen. Nach Richters Tod hatten Hanns-Martin Schneidt und Hansjörg Albrecht die Leitung inne, die mit Beginn der Saison 2023/24 an Johanna Soller überging. Der Münchener Bach-Chor tritt neben den großen Münchner Sälen regelmäßig in bedeutenden Musikzentren sowie bei internationalen Festivals auf. Konzertreisen führten ihn nach Russland, Italien, Bukarest, Budapest, Ottobeuren und in die Thomaskirche Leipzig. 2018, 2019 und 2022 fanden Israel-Tourneen unter Zubin Mehta und Lahav Shani statt. 2022 trat der Münchener Bach-Chor erstmals beim Verbier Festival auf, 2024 feierte er sein siebzigjähriges Bestehen mit Bachs h-Moll-Messe.

Der seit 1071 bestehende Knabenchor, dem auch Anton Bruckner angehörte und zu dessen Kernaufgaben seit Jahrhunderten die Gestaltung der Kirchenmusik im Stift St. Florian gehört, konzertiert heute in der ganzen Welt. Der Chor hat bei bedeutenden Musikfestspielen (Salzburger Festspiele, Festival d’Aix-en-Provence, Carinthischer Sommer) mitgewirkt und arbeitet immer wieder mit namhaften Orchestern (Wiener Philharmoniker, The Cleveland Orchestra) und Dirigenten zusammen. Franz Welser-Möst ist Ehrenpräsident des Vereins Freunde der St. Florianer Sängerknaben. Solisten der St. Florianer Sängerknaben singen häufig die für Knaben vorgesehenen Rollen in Opernproduktionen. Künstlerischer Leiter des Knabenchores ist seit dem Jahr 1983 Franz Farnberger, seit Herbst 2018 fungiert der ehemalige St. Florianer Sängerknabe Markus Stumpner als Chorleiter.

Die Münchner Symphoniker stehen seit 1945 für innovative Konzertformate, genreübergreifende Kooperationen und musikalische Neugier. Mit Experimentierfreude und Ideenreichtum laden sie ihr Publikum dazu ein, klassische Musik neu zu entdecken. Die Zusammenarbeit mit Künstlerpersönlichkeiten wie Julia Hagen, Jonas Kaufmann und Alondra de la Parra prägen das künstlerische Profil ebenso wie preisgekrönte Projekte wie MSY goes VR oder Masters of Inclusion, die soziale und digitale Pionierarbeit leisten. Eine besondere Affinität zur Filmmusik zeigt sich in über 650 Soundtracks – darunter Das Boot oder Das Schweigen der Lämmer In rund 100 Konzerten jährlich sind die Symphoniker als Klangbotschafter unterwegs: in Münchens Konzertsälen und Clubs ebenso wie auf internationalen Bühnen. Mit Chefdirigent Joseph Bastian gestalten sie seit 2023 eine mutige, offene und zukunftsgewandte Orchestervision.

Dirigentin

Die in Kalifornien geborene Dirigentin Rebecca Miller ist international bekannt für ihre einfühlsame und energiegeladene Präsenz am Dirigentenpult sowie durch ihre Fähigkeit, mit Zuhörer:innen jeden Alters zu kommunizieren. Sie arbeitet sowohl mit professionellen als auch mit Amateurund Jugendorchestern und -chören zusammen und engagiert sich für die Bedeutung der Musik für unsere Gesellschaft und für die Förderung von zu Unrecht vergessenen Komponistinnen. Derzeit ist sie Orchesterdirektorin an der Royal Holloway University, Chefdirigentin der Royal Orchestral Society sowie der Bishop’s Stortford Sinfonia und Erste Gastdirigentin des Orchestra of the Swan. Von 2019 bis 2023 war sie Chefdirigentin des Uppsala Chamber Orchestra in Schweden.

Als Gastdirigentin leitete sie unter anderem Orchester in Schweden, Finnland, England, Schottland und Wales sowie das Buffalo Philharmonic Orchestra. Als Gewinnerin des ersten Preises bei der Eduardo Mata International Conducting Competition hat sie in ganz Mexiko dirigiert. Zu den Höhepunkten der Saison 2024/25 zählen Auftritte mit dem Kuopio Symphony Orchestra, dem Uppsala Chamber Orchestra, dem National Children’s Orchestra of Great Britain und den Münchner Symphonikern.

Rebecca Miller engagiert sich leidenschaftlich für die Arbeit mit jungen Musiker:innen. Sie arbeitet regelmäßig mit dem National Children’s Orchestra und dem LSO Discovery zusammen und hat als Gastdirigentin die nationalen Jugendorchester von Schottland, Wales, Großbritannien und Venezuela dirigiert. Sie war viele Jahre lang Dirigentin an der Juniorabteilung der Royal Academy of Music, wo sie das einzigartige JA Classical Orchestra gründete. Zudem war sie Associate Conductor der Southbank Sinfonia in London, Resident Conductor des Louisiana Philharmonic Orchestra, American Conducting Fellow des Houston Symphony Orchestra sowie Assistant Conductor des Jerusalem Symphony Orchestra.

Entdecke mit dem Jungen Ticket die faszinierende Welt der Musik und erlebe unvergessliche Konzerte im Brucknerhaus Linz!

Hol dir dein Ticket zum unschlagbaren Preis von nur € 10,–** (für Veranstaltungen im Großen Saal) bzw. € 7,–** (für Veranstaltungen im Mittleren Saal). Egal ob du Schüler:in, Lehrling, Student:in, Grundwehrdiener:in, Zivildiener (bis 27 Jahre) oder Ö1 intro-

Mitglied bist – dieses Angebot ist speziell für dich!

Und wenn du noch mehr Spaß haben möchtest, sichere dir das Junge Abo mit exklusiven Vorteilen.

Tauche ein in aufregende Klangwelten und lass dich von den beeindruckenden Darbietungen fesseln. Komm ins Brucknerhaus Linz und erlebe Konzerte, die dich begeistern werden!

Gastveranstaltungen, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kooperationen, Veranstaltungen mit Catering, Konzerte der Reihe ShowTime sowie von der Geschäftsführung ausgewählte Konzerte

Karten und Infos:

+43 (0) 732 77 52 30 | brucknerhaus.at ** ausgenommen

Mit freundlicher Unterstützung der

Klänge sehen – Bilder hören

Sa, 13. Sep 2025, 19:30

Daniele Gatti und die Sächsische Staatskapelle Dresden bringen Gustav Mahlers 5. Symphonie und Tōru Takemitsus Requiem für Streichorchester ins Brucknerhaus Linz.

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von Mei-Ann Chen Werke von Erich Wolfgang Korngold, Péter Eötvös und John Williams.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen eine vollendete Rekonstruktion von Bruckners 9. Symphonie in ihrer ganzen Farbenpracht zum Klingen.

So, 5. Okt 2025, 18:00

Das wohl berühmteste Streicherensemble der Welt interpretiert neben Anton Bruckners »Locus iste« Werke von Heitor Villa-Lobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Filmmusik und mitreißenden Tango.

brucknerfest.at

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter

Biografien

Romana Gillesberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml

Abbildungen gemeinfrei (S. 7, 14 & 16), Österreichische Nationalbibliothek, Wien (S. 10), D. Morbitzer (S. 36), M. Volmer (S. 37), T. Pewal (S. 38), Dr. A. Schöne (S. 39), M. Emprechtinger (S. 40), P. v. Felbert (S. 41), S. Qwigley (S. 43)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de