2. Februar 2025 11:00 Uhr, Großer Saal

Buchbinder & Bruckner Orchester Linz

Sonntagsmatineen II Saison 24–25

Weitere Highlights 24–25

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Mo, 17. Feb 2025, 19:30

Großer Saal

Berglund, Chen & Orchestra della Svizzera italiana

Das Orchestra della Svizzera italiana, Tabita Berglund und Violin-Shootingstar Ray Chen präsentieren Werke von Beethoven, Dvořák und Tschaikowski.

Mi, 5. Mär 2025, 19:30

Großer Saal

Robertson, Shaham & Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Unter David Robertson erweckt das Deutsche SymphonieOrchester Berlin gemeinsam mit dem herausragenden Geiger Gil Shaham musikalische Erzählungen von Korngold und Rimski-Korsakow zum Leben.

Di, 25. Mär 2025, 19:30

Mittlerer Saal

Paul Lewis

Der Pianist Paul Lewis verbindet Werke von Beethoven und Brahms mit der Österreichischen Erstaufführung einer neuen Klaviersonate aus der Feder von Thomas Larcher.

alla breve

Das Programm auf einen Blick

Im 18. Jahrhundert gab es noch keine Dirigent:innen, wie wir sie heute kennen: Das Orchester wurde üblicherweise vom Pult des Konzertmeisters, vom Cembalo oder später vom Hammerklavier aus geleitet. In der anspruchsvollen Doppelrolle des dirigierenden Solisten präsentiert Rudolf Buchbinder gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz drei der berühmtesten Klavierkonzerte der Wiener Klassik. Nicht ohne Grund gelten heutzutage die Namen Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart und Ludwig van Beethoven als Synonyme für die »klassische« Musik, so bahnbrechend war ihr Schaffen.

Hört man die drei Klavierkonzerte wie beim heutigen Konzert unmittelbar hintereinander, werden sowohl die eindeutigen Unterschiede dieser drei Komponisten offenkundig, zugleich aber auch die humorvolle Spielfreude, zeitlose Eleganz und packende Dramatik, die die Werke miteinander teilen.

Besetzung

Bruckner Orchester Linz

Rudolf Buchbinder | Klavier & Leitung

Programm

Joseph Haydn 1732–1809

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 11 D-Dur

Hob XVIII:11 // 1780–83

I Vivace [Kadenz: Ludwig van Beethoven]

II Un poco Adagio

III Rondo all’Ungarese. Allegro assai

Wolfgang Amadé Mozart 1756–1791

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 d-Moll KV 466 // 1785

I Allegro

II Romanze

III Allegro assai

// Pause //

Ludwig van Beethoven 1770–1827

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 // 1795, 1800–01

I Allegro con brio

II Largo

III Rondo. Allegro scherzando

Konzertende ca. 13:15 Uhr

»hier ist doch gewis das Clavierland!«

Klavierkonzerte von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart und Ludwig van Beethoven

Im Jahr 1810 veröffentlichte der Schriftsteller E. T. A. Hoffmann in der Allgemeinen musikalischen Zeitung eine Rezension von Ludwig van Beethovens 5. Symphonie, die die Musikgeschichtsschreibung nachhaltig beeinflussen sollte. Nicht nur definierte er die ›selbstständige Instrumentalmusik‹ ganz im Geiste seiner Zeit als »romantischte aller Künste«, sondern identifizierte zugleich auch ihre Erfinder: Joseph Haydn und Wolfgang Amadé Mozart sind in Hoffmanns Text »die Schöpfer der neuern Instrumental-Musik«, Beethoven wird zu ihrem Vollender. Damit ist hier zum allerersten Mal von der musikgeschichtlichen Trias die Rede, die später als ›Wiener Klassik‹ so prägend für unsere Vorstellung von klassischer Musik wurde, dass diese ihr sogar ihren Namen verdankt. In kürzester Zeit erreichten Mozart, Haydn und Beethoven den Status ›übergeschichtlicher‹ Klassiker, als so bahnbrechend wurden ihre Errungenschaften in den Gattungen Streichquartett, Klavierkonzert oder Symphonie von Zeitgenoss:innen und Nachwelt wahrgenommen.

Die Stadt Wien – kaiserliche Residenzstadt der Habsburger, die seit dem 17. Jahrhundert als Musikliebhaber:innen und -kenner:innen galten – war Genius loci dieser einschneidenden musikalischen Entwicklungen. Haydn, Mozart und Beethoven wagten hier alle – wenn auch jeweils an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karrieren – den Schritt in die Selbstständigkeit. Und sie begegneten einander regelmäßig als Schüler und Lehrer, Freunde, Kollegen. Der 1732 geborene Haydn war bereits während der Kindheit des 1756 auf die Welt gekommenen Mozarts ein angesehener Komponist. Obwohl auch Mozart bekanntermaßen früh als musikalisches ›Wunderkind‹ das höfische Musikleben in Europa aufmischte, lernten sich die beiden Komponisten erst zu Beginn der 1780erJahre persönlich kennen. Mozart hatte sich kurz zuvor mit dem Salzburger Erzbischof überworfen, bei dem er als Konzertmeister der Hofkapelle

»Haydn und Mozart, die Schöpfer der neuern Instrumental-Musik, zeigten uns zuerst die Kunst in ihrer vollen Glorie; wer sie da mit voller Liebe anschaute und eindrang in ihr innigstes Wesen, ist – Beethoven. Die Instrumental-Compositionen aller drey Meister athmen einen gleichen romantischen Geist, welches eben in dem gleichen innigen Ergreifen des eigenthümlichen Wesens der Kunst liegt; der Character ihrer Compositionen unterscheidet sich jedoch merklich. Der Ausdruck eines kindlichen, heitern Gemüths herrscht in Haydns Compositionen. […] In die Tiefen des Geisterreichs führt uns Mozart. […] Liebe und Wehmuth tönen in holden Stimmen, die Macht der Geisterwelt geht auf in hellem Purpurschimmer, und in unaussprechlicher Sehnsucht ziehen wir den Gestalten nach die freundlich uns in ihre Reihen winken, im ewigen Sphärentanze durch die Wolken fliegen. So öffnet uns auch Beethovens Instrumental-Musik das Reich des Ungeheuren und Unermesslichen.«

E. T. A. Hoffmann, Rezension von Beethovens 5. Symphonie in der Allgemeinen musikalischen Zeitung vom 4. Juli 1810

angestellt gewesen war. Nach dem Bruch mit Salzburg ging er 1781 nach Wien, um dort als freischaffender Musiker und Komponist Fuß zu fassen. Haydn war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Jahren als Kapellmeister der Familie Esterházy tätig. Die Wintermonate verbrachten die Esterházys auf ihrem Schloss in Eisenstadt, sodass Haydn regelmäßig das nahe gelegene Wien besuchen konnte. Vermutlich begegneten

Klavierkonzerte von Haydn, Mozart und Beethoven

Wolfgang Amadé Mozart, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven, Kupferstich von F. Mehl nach einer Zeichnung von R. Schein, 1843

Haydn und Mozart einander dort zum ersten Mal im Rahmen von Konzerten der Wiener Tonkünstler-Societät am 22. und 23. Dezember 1783, bei denen Werke beider Komponisten auf dem Programm standen. Die enge Freundschaft, die sich aus dieser Begegnung entwickelte, pflegten sie unter anderem bei der gemeinsamen Kammermusik. Zeitzeugen berichteten, dass Mozart und Haydn bei verschiedenen Gelegenheiten in derselben Quartettbesetzung spielten – Haydn an der ersten Geige, Mozart an der Viola. Das besondere Vertrauensverhältnis der beiden

Klavierkonzerte von Haydn, Mozart und Beethoven

Komponisten schlug sich auch in der Art der Anrede nieder: Mozart und Haydn duzten sich gegenseitig, was damals bei einem so großen Altersunterschied höchst ungewöhnlich war.

Den Schritt in die Selbstständigkeit ging Haydn erst 1790 nach dem Tod seines Arbeitgebers Fürst Nikolaus und der Auflösung der Esterházy’schen Hofmusik. Als freischaffender Komponist unternahm er zwei Reisen nach London, um dort seine Symphonien aufzuführen. Auf dem Weg nach England legte er einen Zwischenstopp in Bonn ein und lernte bei dieser Gelegenheit den jungen Beethoven kennen. Dieser gehörte dort zu den Hofmusikern von Erzherzog Maximilian Franz, einem Bruder von Joseph II., und kam so schon früh mit einem typisch wienerischen Repertoire in Kontakt. Zugleich suchte er stets nach Möglichkeiten, sich kompositorisch weiterzuentwickeln. Bereits 1786 und 1787 war er deshalb nach Wien gereist, um Unterricht bei Mozart zu nehmen. Zwar kam es tatsächlich zu einem Treffen, es ist allerdings nicht eindeutig überliefert, ob Beethoven Mozart auch Klavier spielen hörte. Eine Unterrichtsmöglichkeit ergab sich aus der Begegnung jedenfalls nicht. Als Mozart 1791 dem »hitzigen Frieselfieber« erlag, befand sich Beethoven noch in Bonn. Erst 1792 kehrte er schließlich nach Wien zurück, um Schüler bei Haydn zu werden. Er solle »Mozart’s Geist aus Haydens Händen« empfangen – so lautete zumindest der Wunsch seines Bonner Mäzens Graf Ferdinand Ernst von Waldstein.

Mozart blieb für Beethoven daher auch nach seinem Tod eine wichtige Instanz: Nicht nur stilistisch orientierte er sich an seinem Idol, sondern auch in der Art und Weise, wie er seinen eigenen Karriereweg beschritt. Genau wie Mozart vollzog Beethoven selbstbewusst den Weg vom angestellten Hofmusiker hin zum selbstständigen Künstler, als er 1794 überraschend seine Anstellung in Bonn verlor. Durch die Besetzung des Rheinlands wurde das Kurfürstentum Köln aufgelöst und damit auch die Bonner Hofkapelle. Was ursprünglich als Ausbildungsreise nach Wien geplant war, führte so für Beethoven unfreiwillig zur finalen Übersiedlung von Bonn nach Wien. Nach der Studienzeit bei Haydn, die von Herbst 1792 bis Anfang 1794 andauerte, kühlte die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ab. Haydn sah in seinem Schüler eine kritische Neigung zum ›Sonderbaren‹ und war skeptisch, ob seine Kompositionen auf

positive Resonanz stoßen würden. Diese Skepsis sollte sich freilich schnell als unbegründet herausstellen und Beethoven trug seinem Lehrer diese Kritik nicht nach. Auch in späteren Jahren äußerte er sich stets wertschätzend über den alten Meister.

Eines der zentralen Instrumente der Wiener Klassik war das ›Clavier‹ –ursprünglich eine Bezeichnung für alle Instrumente mit einer Klaviatur, also auch für die Orgel und das Cembalo. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlebte dann das Hammerklavier als Instrument der bürgerlichen Empfindsamkeit einen regelrechten Boom und verdrängte nach und nach das Cembalo. Auch in Wien erfreute sich das Instrument großer Beliebtheit – »hier ist doch gewis das Clavierland!«, schrieb Mozart im Juni 1781 enthusiastisch an seinen Vater Leopold. Für die Karrieren von Haydn, Mozart und Beethoven spielte das Instrument eine zentrale Rolle. Alle drei gaben Klavierunterricht, vor allem Mozart war in seinen frühen Wiener Jahren noch auf das Honorar seiner Klavierschüler:innen angewiesen. Zugleich unternahmen Beethoven und er zunächst als brillante Interpreten ihrer eigenen Klavierkonzerte den Schritt in die künstlerische Selbstständigkeit. Dabei war es durchaus üblich, das Orchester vom Soloinstrument aus zu leiten – der Beruf des:der Dirigent:in hatte sich damals noch nicht etabliert.

Joseph Haydn // Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur

Joseph Haydn komponierte zeit seines Lebens insgesamt elf Konzerte für Tasteninstrumente – auch wenn seine Autorschaft nicht bei allen Werken eindeutig belegt werden kann. Das Klavierkonzert Nr. 11 ist das beliebteste und damals wie heute meistgespielte unter ihnen. Im Jahr 1782 entstanden, war es sowohl das letzte Klavierkonzert, das Haydn komponierte, und zugleich sein erstes und einziges Konzert für Hammerklavier. Das Werk gehört außerdem zu den wenigen Klavierkonzerten Haydns, die zu seinen Lebzeiten im Druck veröffentlicht wurden – ein klarer Unterschied zu Mozart oder Beethoven, für die die Drucklegung ihrer Kompositionen eine lukrative Einnahmequelle darstellte. Auf den ersten Blick schien es für die Entstehung der Komposition keinen konkreten Anlass gegeben zu haben. Für Haydn war es höchst ungewöhnlich,

Joseph Haydn // Klavierkonzert

ein so virtuoses Solokonzert zu komponieren, zumal ohne einen externen Kompositionsauftrag. Er war kein Tastenvirtuose wie Mozart oder Beethoven, auch wenn er durchaus seine Orchesterwerke vom Cembalo aus leitete und auch seine Klaviersonaten selbst aufführte. Im Fall des Klavierkonzerts Nr. 11 scheint Mozarts Produktivität im Bereich dieser Gattung während seiner frühen Wiener Jahre eine inspirierende Wirkung auf Haydn gehabt zu haben. Gleich drei neue Klavierkonzerte hatte Mozart mit großem Erfolg zu Beginn der 1780er-Jahre veröffentlicht – freilich in erster Linie aus kommerziellen Gründen. Offenbar von Mozarts ›Klavierfieber‹ angesteckt, reagierte Haydn mit seinem Klavierkonzert Nr. 11, das in manchen Passagen auch Mozart’sche Anklänge in sich trägt.

Sonatenhauptsatzform bezeichnet den dreiteiligen Aufbau (Exposition –Durchführung –Reprise) des ersten oder letzten Satzes einer Sonate, eines Solokonzerts oder einer Symphonie

Der Kopfsatz ist – wie zu dieser Zeit üblich – in Sonatenhauptsatzform gehalten. Das Orchester stellt zunächst das fröhliche Hauptthema in der Grundtonart D-Dur vor, bevor dieses vom Klavier übernommen und sofort spielerisch variiert wird. In der anschließenden Überleitung zum Seitensatz wird erst erwartungsgemäß in die Tonart der Dominante A-Dur moduliert, es folgt allerdings eine überraschende harmonische Entwicklung nach a-Moll, dann setzt das Orchester nach einer Fermate mit einer Version des Hauptthemas in A-Dur ein. Die Exposition schließt mit einem kadenzierenden Tutti, das nahtlos in die Durchführung überleitet. Diese beginnt mit dem Hauptthema in h-Moll, moduliert jedoch bald zurück nach D-Dur, bevor sich eine kurze, harmonisch ausschweifende Rückführung zur Reprise anschließt. Im Vergleich zu Klavierkonzerten von Mozart oder Beethoven ist hier der Durchführungsteil verhältnismäßig kurz und schlicht gehalten, im Fokus des ersten Satzes steht vielmehr die spielerische Abwandlung des Hauptthemas in Exposition und Reprise.

Der zweite Satz des Klavierkonzerts wurde aufgrund seiner fast schon romantischen Färbung häufig mit dem langsamen Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 verglichen. Bereits in der vom Orchester dominierten Einleitung spielt das Klavier in der linken Hand den Achtelpuls der tiefen Streicher und Bratschen mit – womöglich ein Relikt aus dem Generalbasszeitalter, in dem ein Tasteninstrument gemeinsam mit den

Joseph Haydn // Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur

Joseph Haydn, Kupferstich von Johann Ernst Mansfeld, 1781

tiefen Streichern das harmonische Fundament einer Komposition bildete. Es folgt ein perlender Solopart des Klaviers, in dem sich aus dem Hauptthema in A-Dur eine spielerisch-leichte Melodie mit zahlreichen Trillern, Zweiunddreißigstelläufen und Sechzehnteltriolen entspinnt. Nach einem kurzen Orchestertutti kippt die Tonart zunächst nach a-Moll. Schließlich kehrt aber das strahlende Hauptthema in A-Dur im Orchester zurück, bevor sich ein weiterer, fein ziselierter Solopart anschließt, der schließlich in eine Kadenz des Klaviers und eine orchestrale Schlussgruppe mündet. Erneut werden die Achtelpulse wie zu Beginn von Klavier und tiefen Streichern gemeinsam übernommen. In den dritten Satz lässt Haydn Elemente aus der ungarischen Volksmusik einfließen. Der schmissige Rondosatz ist ein permanenter Reigen verschiedenster Tonarten und changiert zugleich permanent zwischen Dur und Moll.

Wolfgang Amadé Mozart // Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll

In seinen Wiener Jahren war Wolfgang Amadé Mozart ein überzeugter Freimaurer. Am 14. Dezember 1784 trat er der Loge Zur Wohltätigkeit bei, Haydn bewarb sich nur wenige Tage später, am 29. Dezember 1784, um Mitgliedschaft in der Loge Zur wahren Eintracht – wahrscheinlich auf Mozarts Betreiben hin, denn dieser nahm auch häufig an deren Treffen teil. Haydns Aufnahmezeremonie am 11. Februar 1785 konnte Mozart allerdings nicht beiwohnen: Zur selben Zeit fand im Wiener Kasino Zur Mehlgrube das erste von sechs Subskriptionskonzerten statt, bei dem die Uraufführung seines Klavierkonzerts Nr. 20 auf dem Programm stand. Mozart übernahm selbst den Solopart. Bei dem Konzertformat, das Mozart seit seiner Ankunft in Wien 1781 jede Saison veranstaltete, konnten Besucher:innen, die meist zum wohlhabenden Adel gehörten, mehrere Konzerte eines Komponisten auf einmal abonnieren. Mozart erhielt so nicht nur ein gesichertes Einkommen, sondern zugleich auch Renommee in einflussreichen Kreisen. Seine insgesamt 17 Klavierkon-

Der Mehlmarkt in Wien, Ölgemälde von Bernardo Bellotto (genannt Canaletto), 1759–60

rechts: Wolfgang Amadé Mozart, sogenanntes Hagenauer Mozart-Porträt, um 1785

zerte, die zwischen 1782 und 1791 entstanden, schrieb er hauptsächlich für diesen Rahmen. Der Ballsaal im ersten Stock der Mehlgrube, in dem sich bereits Haydn als junger Musiker etwas Geld dazuverdient hatte, war 1781 zu einem Konzertsaal umgebaut worden. Später trat auch Beethoven hier als Dirigent auf.

Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 gilt als frühes Beispiel für ein symphonisches Klavierkonzert – ein Solokonzert, in dem der Orchesterpart eine gewichtige eigenständige Rolle übernimmt, wie es dann später im 19. Jahrhundert üblich werden sollte. Die Komposition erfreute sich nicht nur beim Publikum großer Beliebtheit, auch Beethoven spielte das Werk häufig, komponierte sogar eigene Kadenzen für den ersten und letzten Satz und erarbeitete es gemeinsam mit seinen Klavierschüler:innen im Unterricht. Das erste von nur zwei Klavierkonzerten Mozarts, die in Moll stehen, teilt sich die Tonart d-Moll mit bedeutungsschweren Werken wie dem Requiem und der Komturszene aus der Oper Don Giovanni Entsprechend dramatisch beginnt die Exposition im Orchestertutti, die

Ludwig van Beethoven // Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur

nahezu Ouvertürencharakter besitzt. Der solistische Einsatz des Klaviers wirkt im Vergleich dazu melancholisch reflektierend, bevor sich erneut eine dramatische Steigerungsdynamik Bahn bricht. Der Kopfsatz zeichnet sich durch eine Vielfalt verschiedener Themen aus, die immer wieder variiert, fragmentiert oder zu größeren Komplexen erweitert werden. Das ungewöhnliche Ende im Piano leitet über zum zweiten Satz, der einen kontrastierenden Ruhepol zum stürmisch drängenden Kopfsatz bildet. Ungewöhnlich für einen Mittelsatz, ist dieser in Rondoform konzipier t, das heißt, ein zentrales Thema rahmt wie ein Refrain verschiedene Couplets ein. Der dritte Satz funktioniert wiederum als Hybrid zwischen Rondo- und Sonatenhauptsatzform. Das Hauptthema in d-Moll, das in diesem Satz als Refrain immer wiederkehrt, wird vom Soloklavier vorgestellt, vom Orchester aufgegriffen und weitergesponnen. Zunächst entwickelt sich der Satz mit der Abfolge von Refrain und Couplet in reiner Rondoform, statt eines zweiten Couplets schließt sich dann allerdings eine Durchführung an, in der das Hauptthema und musikalisches Material aus dem ersten Couplet verarbeitet und weiterentwickelt werden. Nach einem dramatischen Ringen zwischen Dur- und Moll-Passagen und einer kurzen Solokadenz mündet der Satz im triumphalen D-Dur.

Ludwig van Beethoven // Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur

Besonders die raffinierte thematische Arbeit im letzten Satz von Mozarts Klavierkonzert verweist bereits auf die Klangwelten der Konzerte Ludwig van Beethovens. In seinem Klavierkonzert Nr. 1 orientierte dieser sich noch stark an seinen Wiener Vorbildern, vor allem die Nähe zu Mozart ist in vielen Passagen deutlich hörbar. Schon zu Bonner Zeiten hatte Beethoven insgesamt drei Konzerte für Klavier und Orchester komponiert, davon zwei ohne Opuszahl. Am dritten dieser Frühwerke, dem Klavierkonzert in B-Dur, nahm er zwischen 1788 und 1801 so viele Änderungen vor, dass das Konzert in C-Dur schließlich früher in Druck ging und daher als sein erstes Klavierkonzert gezählt wurde, obwohl es erst später entstanden ist. Die Uraufführung fand am 29. März 1795 am Wiener Hofburgtheater statt. Wie Mozart übernahm auch Beethoven bei den Uraufführungen seiner Konzerte stets den Klavierpart. Der Kopfsatz des Konzerts zeichnet sich durch kontrastreiches Themenma-

Ludwig van Beethoven, Ölgemälde von Joseph Willibrord Mähler, 1804–05

terial aus, ein marschartiges Hauptthema trifft auf ein kantables Seitenthema. In der hochvirtuosen Kadenz spiegelt sich Beethovens avancierte Spieltechnik wider, die die Virtuosität Mozarts wohl noch überflügelte. Im anschließenden Largo werden wiederum lyrischere Saiten aufgezogen. Das sangliche Thema wird in freier Liedform

abwechselnd mit dem Orchester in vielfachen Facetten figuriert und variiert. Erinnerungen an Haydn weckt der humorvolle dritte Satz, ein tänzerisches Rondo. Von der Endphase der Kompositionsarbeit wusste Beethovens Freund Franz Gerhard Wegeler folgende Anekdote zu berichten: »Erst am Nachmittag des zweiten Tages vor der Aufführung seines ersten Concerts (C dur) schrieb er das Rondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolikschmerzen, woran er häufig litt. Ich half durch kleine Mittel, so viel ich konnte. Im Vorzimmer saßen vier Kopisten, denen er jedes fertige Blatt einzeln übergab. [...] Bei der ersten Probe, die am Tage darauf in Beethoven’s Zimmer statt hatte, stand das Klavier für die Blasinstrumente einen halben Ton zu tief. Beethoven ließ auf der Stelle diese und so auch die übrigen statt nach a, nach b stimmen und spielte seine Stimme aus Cis.«

Sowohl sein erstes als auch sein zweites Klavierkonzert komponierte Beethoven zunächst für den eigenen Gebrauch, da er sich mit ihnen einer breiteren Öffentlichkeit als Komponist und Pianist vorstellen wollte. In seinen frühen Wiener Jahren war Beethoven alles andere als ein »Weltenbummler in Sachen Kunst« (Klaus Kropfinger), sondern trat als professioneller Musiker auf den Plan, der es sich nicht erlauben konnte, auch nur eine Gelegenheit zur Selbstpräsentation verstreichen zu lassen. Dabei stellte der Klavierspieler Beethoven den Komponisten zu Beginn in den Schatten. In den Salons des Wiener Adels galt Beethoven als »Riese unter den Klavierspielern«, als glänzender Improvisator spielte er bei Virtuosen-Wettkämpfen seine Gegner an die Wand. Diese brillante Virtuosität zieht sich auch durch das Klavierkonzert Nr. 1, das heutzutage immer noch zu seinen populärsten Frühwerken gehört.

Paula Schlüter

Bruckner Orchester Linz

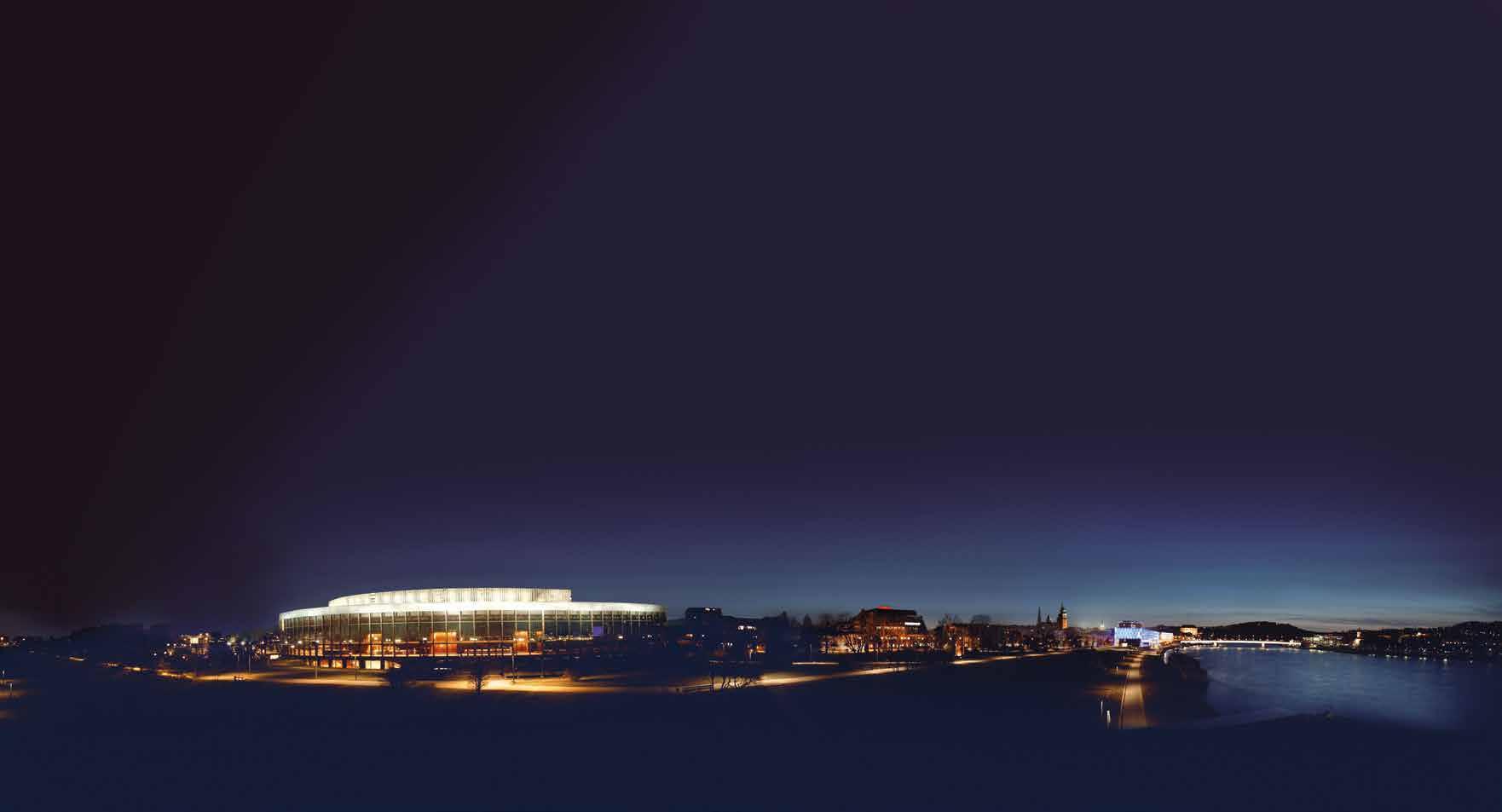

Das Bruckner Orchester Linz (BOL) zählt zu den führenden Klangkörpern Mitteleuropas, blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück und trägt seit 1967 den Namen des Genius loci. Seit dem Amtsantritt von Markus Poschner als Chefdirigent vollzieht das BOL einen weithin beachteten Öffnungsprozess, der viele neue Formate generiert, unerwartete Orte aufsucht, in der Vermittlung überraschende Wege findet und vor allem für künstlerische Ereignisse in einer unnachahmlichen Dramaturgie sorgt, die bei Publikum und Presse auf unerhörte Resonanz stößt. Dabei ist es einer ureigenen Spielart der Musik seines Namensgebers Anton Bruckner auf der Spur und lässt diese in einem unverwechselbaren oberösterreichischen Klangdialekt hören, der sich in einer Gesamtaufnahme aller Symphonien in allen Fassungen im Brucknerjahr 2024 manifestierte. Das BOL ist nicht nur das Symphonieorchester des Landes Oberösterreich, sondern spielt die musikalischen Produktionen des Linzer Landes-

theaters im Musiktheater, einem der modernsten Theaterbauten Europas und Heimstätte des Orchesters. Konzerte beim Internationalen Brucknerfest Linz, Konzertzyklen im Brucknerhaus Linz und spektakuläre Programme im Rahmen des Ars Electronica Festivals gehören ebenso zum Spielplan wie die Aufgabe als Botschafter Oberösterreichs und seines Namensgebers auf nationalen und internationalen Konzertpodien. Seit 2012 hat das BOL einen eigenen Konzertzyklus im Wiener Musikverein und seit 2020 erstmals auch einen im Brucknerhaus Linz. Die Zusammenarbeit mit großen Solist:innen und Dirigent:innen unserer Zeit unterstreicht die Bedeutung des Orchesters, das beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2020 als »Orchester des Jahres« ausgezeichnet wurde. 2024 erhielten das Bruckner Orchester Linz und Markus Poschner außerdem den renommierten ICMA Special Achievement Award für die Gesamteinspielung der Bruckner-Symphonien.

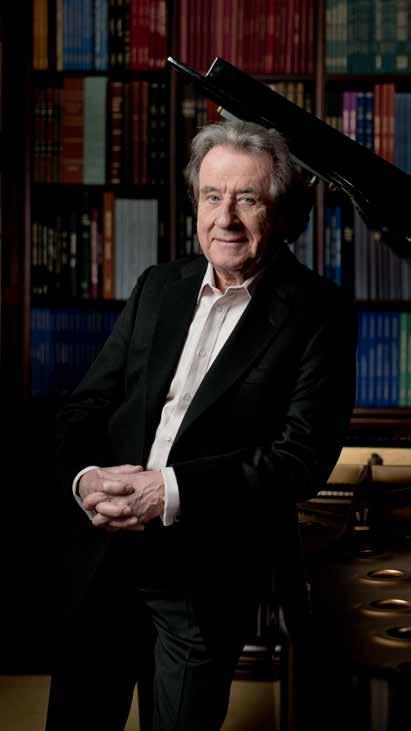

Rudolf Buchbinder

Klavier & Leitung

Rudolf Buchbinder zählt zu den legendären Pianisten unserer Zeit. Die Autorität einer fast 65 Jahre währenden Karriere verbindet sich in seinem Klavierspiel auf einzigartige Weise mit Esprit und Spontaneität. Tradition und Innovation, Werktreue und Freiheit, Authentizität und Weltoffenheit verschmelzen in seiner Lesart der großen Klavierliteratur.

Rudolf Buchbinder ist Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, der Wiener Konzerthausgesellschaft, der Wiener Symphoniker und des Israel Philharmonic Orchestra. Er ist der erste Solist, dem die Sächsische Staatskapelle Dresden die Goldene Ehrennadel verlieh. Als maßstabsetzend gilt er insbesondere als Interpret der Werke Ludwig van Beethovens. Auf der ganzen Welt begeistert er die Menschen mit zyklischen Aufführungen der 32 Klaviersonaten.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum gab der Musikverein Wien mit Rudolf Buchbinder erstmalig einem einzelnen Pianisten die Ehre, alle fünf Klavierkonzerte Beethovens in einer eigens aufgelegten Konzertreihe aufzuführen. Buchbinders Partner waren das Gewandhausorchester Leipzig unter Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Münchner Philharmoniker und die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Mariss Jansons, Valery Gergiev und Christian Thielemann. Der Wiener Zyklus wurde live mitgeschnitten und liegt bei Deutsche Grammophon vor. Zu Beethovens 250. Geburtstag initiierte Rudolf Buchbinder einen Zyklus von neuen ›Diabelli-Variationen‹, der an die Entstehungsgeschichte von Beethovens ›Diabelli-Variationen‹ anknüpft und die bei elf führenden Komponist:innen unserer Zeit in Auftrag gegeben wurden.

Als Künstlerischer Leiter verantwortet Rudolf Buchbinder das Grafenegg Festival, das seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu den einflussreichsten Orchesterfestivals in Europa gehört.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter, MA

Biografien & Lektorat

Romana Gillesberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

K. Kikkas (S. 2), Österreichische Nationalbibliothek, Wien (S. 6–7), Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie (S. 12–13), gemeinfrei (S. 11 & 13), Wien Museum (S. 15), R. Winkler (S. 18–19), M. Borggreve (S. 21)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mario Häring

Werke von Brahms, Debussy, Skrjabin und Wagner/Liszt

C.BECHSTEIN KLAVIERABEND

19.März 2025 · 19:30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT UND KARTEN

Brucknerhaus Linz · Untere Donaulände 7 · 4010 Linz +43 (0) 732 77 52 30 · kassa@liva.linz.at

C.Bechstein Centrum Linz / Klaviersalon Merta GmbH

Bethlehemstraße 24 · A-4020 Linz · +43 (0) 732 77 80 05 20

linz@bechstein.de · bechstein-linz.de