21. September 2025, 18:00 Uhr

Mittlerer Saal

21. September 2025, 18:00 Uhr

Mittlerer Saal

Klänge sehen – Bilder hören

Do, 2. Okt 2025, 19:30

Das Schweizer Klavierquintett I Salonisti begleitet ein Pionierstück der Filmgeschichte: Lotte Reinigers Die Abenteuer des Prinzen Achmed feierte 1926 als erster erhaltener abendfüllender Trickfilm Premiere.

Mo, 6. Okt 2025, 19:30

Der Pianist und Komponist Matan Porat improvisiert die Begleitmusik zu Buster Keatons legendärer Stummfilmkomödie The General

Mi, 8. Okt 2025, 19:30 Salzstadel Linz

Das sonic.art Saxophonquartett liefert den Live-Soundtrack zum dokumentarischen Stummfilm Berlin – Die Sinfonie der Großstadt von 1926 mit Werken aus der Entstehungszeit des Films.

Sa, 11. Okt 2025, 19:30

Das Solistenensemble D’Accord und Juergen Maurer präsentieren Richard Wagners romantische Oper Lohengrin in einer Paraphrase für Streichsextett und Sprecher.

brucknerfest.at

Wer braucht schon den Film, wenn er die Musik hat? Diese Frage stellt sich das Atalante Quartett und nimmt dabei fünf unterschiedliche Blickwinkel ein.

Im Zentrum steht Bernard Herrmann, der mit seiner Musik zu Filmen wie Citizen Kane oder Taxi Driver, allen voran aber für diejenigen von Alfred Hitchcock, Geschichte schrieb. Neben seinem ikonischen Score für Hitchcocks Psycho erklingt mit dem selten zu hörenden Streichquartett Echoes auch ein dezidiertes Werk ›absoluter Musik‹. Ebenfalls zwischen den Stühlen steht das Streichquartett »Mishima« von Philip Glass: ein Stück für den Konzertsaal, für das der Komponist auf seine Musik zum gleichnamigen Film zurückgriff; ein Spiegelbild wiederum von Samuel Barbers Adagio, das erst durch seine Verwendung in unzähligen Filmen weltbekannt wurde.

Aus noch einmal anderer Perspektive beleuchtet der Oberösterreicher Helmut Schmidinger das Thema, indem er in seinem neuen Werk das Kunststück vollführt, eine ›Filmmusik ohne Film‹ zu schreiben.

Atalante Quartett

Julia Kürner Violine

Elisabeth Eber Violine

Thomas Koslowsky Viola & Moderation

Lisa Kürner Violoncello

Bernard Herrmann 1911–1975

Echoes für Streichquartett // 1965

Moderato e mesto –

Valse lent – Moderato –

Lento – Moderato –

Allegro – Moderato –

Adagio – Lento – Moderato –

Molto moderato – Moderato –

Presto – Lento –

Allegro – Lento –

Adagio – Tranquillo

Helmut Schmidinger * 1969

»... weil Sie so schön mit den Augen hören können.«

Kurzfilme für Streichquartett // 2025 [Uraufführung]

Auftragswerk des Brucknerhauses Linz

// Pause //

Samuel Barber 1910–1981

Molto adagio b-Moll, Nr. 2 aus:

Streichquartett h-Moll op. 11 // 1936

Bernard Herrmann

Suite aus dem Film Psycho // 1960

Arrangement für Streichquartett von Thomas Koslowsky

I Prelude. Allegro molto agitato

II The City. Lento molto sostenuto

III Marion. Lento assai

IV Temptation. Moderato assai

V The Rainstorm. Allegro molto agitato

VI The Bathroom. Lento assai

VII The Murder. Molto forzando e feroce – Vivo

VIII The First Floor. Molto sostenuto

IX The Bedroom. Andante con molto triste

X The Cellar. Molto allegro

XI Discovery. Allegro con feroce

XII Finale. Adagio e mesto

Philip Glass * 1937

Streichquartett Nr. 3 »Mishima« // 1985

I 1957: Award Montage

II November 25 – Ichigaya

III Grandmother and Kimitake

IV 1962: Body Building

V Blood Oath

VI Mishima / Closing

Konzertende: ca. 20:00 Uhr

Bernard Herrmann // Echoes & Suite aus dem Film Psycho

Alfred Hitchcock, ›Master of Suspense‹, besaß nicht nur ein Händchen für Hochspannung, die Regie-Ikone hatte auch einen klaren Blick für die technischen Entwicklungen der Zeit und die Möglichkeiten, die darin schlummerten. Bereits 1933 – nur wenige Jahre nach dem Beginn der Tonfilmära – ahnte Hitchcock, wie wichtig der Gebrauch von Filmmusik werden würde: »Es ist die psychologische Verwendung von Musik, worin die großen Möglichkeiten liegen«, schrieb er. »Sie macht es möglich, das Unausgesprochene auszudrücken. […] Musik zu vernachlässigen, bedeutet meiner Meinung nach, auf eine Möglichkeit zum Fortschritt im Filmemachen zu verzichten.« Schon damals begann der gebürtige Brite, dieses Potenzial verstärkt auszuloten: Sein Spielfilm Waltzes from Vienna von 1934 (hierzulande weitgehend unbekannt mangels einer Synchronfassung) erzählt, dramatisch zugespitzt, vom Konflikt zwischen Vater und Sohn Strauß und verschafft dem ›Donauwalzer‹ dabei einen wirkmächtigen Auftritt. Für Sternstunden der Filmmusik sorgte Hitchcock aber erst ab 1955 – dem Jahr, in dem er Bernard Herrmann kennenlernte. Die Zusammenarbeit der zwei Charakterköpfe, die beide das Hollywood-Establishment ablehnten und zugleich dessen Anerkennung suchten, brachte Kinoklassiker mit legendären Klangkulissen hervor – darunter den Thriller Vertigo mit seinem wagnerianischen Soundtrack (samt Tristan -Akkord) sowie den Klassiker Psycho, in dem fahrige Ostinati und fetzenhafte Motive den Ton angeben, passend zu den SchwarzWeißBildern lediglich von Streichern vorgetragen.

Wer war Herrmann? 1911 in New York geboren, strebte der Sohn eines russischjüdischen Emigranten eine Karriere als klassischer Tonsetzer an, studierte unter anderem an der New York University und der Juilliard School. Ab 1934 betreute er für das Columbia Broadcasting System (CBS)

Musikprogramme, Lesungen und Hörspiele. Letztere brachten ihn mit Orson Welles zusammen – und so zu seinem ersten Auftrag für Filmmusik, nämlich Citizen Kane von 1940. Nur ein Jahr später erhielt Herrmann einen Oscar, und zwar für den Soundtrack zu dem FantasyFilm Der Teufel und Daniel Webster. Als Herrmann für Hitchcock zu arbeiten begann, bescherte dies dem Regisseur eine musikalische Frischzellenkur: Die üppig-melodiösen Soundtracks, geprägt durch die Exil-Österreicher Erich Wolfgang Korngold oder auch Max Steiner, kamen allmählich aus der Mode. Herrmanns Musik dagegen – aufgebaut auf knappen Motiven und einer oft drängenden Motorik – wirkte unverbraucht und intensiv. Und: Sie lieferte zu Hitchcocks Bildern die ideale Ergänzung. In den Worten

von HerrmannBiograf Steven C. Smith: »Sein musikalisches Idiom war die perfekte Begleitung zu Hitchcocks oft distanzierten Bildern, verlieh ihnen einen emotionalen Kern und verstärkte die thematische Absicht.«

Eine tragende Säule der Arbeitsbeziehung der beiden: Vertrauen. An dramaturgischen Knackpunkten gestattete es Hitchcock der Musik seines Kompagnons mitunter, nahezu die Alleinherrschaft auf der Tonspur an sich zu reißen – etwa während der gehetzten Autofahrt von Marion Crane, dem Mordopfer von Psycho. Apropos Psycho: Es ist Herrmanns Widerspenstigkeit zu verdanken, dass der Thriller zu seinen ›stechenden‹ StreicherGlissandi kam. Eigentlich hatte Hitchcock für den Mord in der Dusche explizit keine Musik gewünscht. Als Herrmann dem Regisseur dann aber seine Idee vorspielte, änderte der die Meinung – ein rarer Fall, in dem ›Hitch‹ eine Fehleinschätzung zugab. Doch Herrmanns Sturheit führte schließlich zum Bruch. Als er Ende 1965 den Zuschlag für Hitchcocks Torn Curtain (Der zerrissene Vorhang) bekam, ging damit eine Auflage einher: Dem Zeitgeist gemäß sollte er diesmal auch poppige Melodien liefern. Doch Herrmann pfiff auf die Direktive von Regisseur und Studio, blieb seinem Stil treu. Die Folge: Ein Eklat vor versammeltem Orchester, die Ablehnung der Musik – und das Ende einer Freundschaft.

Im selben Jahr hat Herrmann sein Streichquartett Echoes komponiert: Musik, die nicht für die Leinwand geschaffen war und doch die Handschrift des Filmmusikers trägt. Das Hauptthema ist abermals denkbar knapp: Die Primgeige meldet sich dreimal mit einer aufstrebenden kleinen Terz, dreimal folgt darauf ein knappes Echo der Sekundvioline. Beim letzten Mal verlängert die Primgeige ihr fragendes Motiv um vier Töne –so, als würde sie es sich selbst beantworten. Herrmann setzt diese kurze Passage, leicht verändert, in den folgenden 20 Minuten immer wieder ein, um ganz unterschiedliche Abschnitte miteinander zu verknüpfen. Weitgehend elegisch gehalten, schlägt die Stimmung in dem Werk mitunter markant um. Manches Teilstück wirkt dabei wie ein Echo aus Herrmanns Filmerfolgen mit Hitchcock: Die wehmütigsehnsüchtige Habanera in der Werkmitte etwa lässt an die Atmosphäre von Vertigo denken, das gruselige ›Scherzo macabre‹ mit seinen Schockeffekten an die Klangwelt von Psycho

Helmut Schmidinger // »... weil Sie so schön mit den Augen hören können.«

Mit Filmmusik befasst sich auch eine Partitur, die heute zur Uraufführung gelangt. Helmut Schmidinger, vom Brucknerhaus mit dem Werk beauftragt, hat nicht etwa einen Soundtrack geschrieben, sondern einen pointierten Zugang zu dem Thema gefunden. Der Titel » … weil Sie so schön mit den Augen hören können.« – ein Satz, den die Malerin Paula Modersohn-Becker an den Dichter Rainer Maria Rilke schrieb – deutet es bereits an: Das Stück spielt mit den Wechselwirkungen zwischen Sehen und Hören. Was das hier genau bedeutet? Der oberösterreichische Komponist, auch als Pädagoge und Veranstalter tätig, erklärt es im Gespräch: »Man kennt das: Wenn Menschen eine Musik hören, entstehen vor dem ›inneren Auge‹ Bilder«, sagt Schmidinger. »Es gibt aber auch den umgekehrten Effekt: Wenn ich das Bild eines Wassertropfens sehe, höre ich mit dem ›inneren Ohr‹ vielleicht das Geräusch dazu. Ebenso stelle ich mir beim Anblick des Fotos einer spielenden Blasmusikkapelle vor, wie diese Gruppe klingen könnte.« Genau diesen Effekt will Schmidinger mit seinem neuen Stück erzielen. Obwohl die Partitur bis ins letzte Detail ausnotiert ist, wird nicht jede Notenzeile hörbar musiziert: Immer wieder verstummen die Musizierenden auf der Bühne kurz, deuten das Spielen nur gestisch an. Diese besonderen Momente würden die Fantasie ankurbeln, sagt Schmidinger: »Pantomimisch musizierende Menschen regen das innere Ohr an, sich den Klang der Musik individuell vorzustellen. Auf Basis der persönlichen Hörerfahrung wird sowohl aus dem aktiven Musizieren als auch aus dem Zuhören ein Mitkomponieren in der eigenen Hörwelt.« Kurz gesagt also: Jede Person im Saal werde ihre ganz eigene Version dieses Quartetts hören, das ohne eine Pause rund 20 Minuten dauert. Warum es den Untertitel Kurzfilme für Streichquartett trägt? Schmidinger: »Weil man die verschiedenen Passagen des Stücks wie Kurzfilme betrachten kann.« Zudem gibt es in dieser Musik etwas, das sie mit bewegten Bildern verbindet: »Film besteht bekanntlich aus einer Summe von Einzelbildern: Spielt man sie mit einer bestimmten

Erste Partiturseite von Helmut Schmidingers »... weil Sie so schön mit den Augen hören können.«, 2025

Schmidinger // »... weil Sie so schön mit den Augen hören können.«

Geschwindigkeit ab, werden sie nicht mehr als solche wahrgenommen. Analog dazu setze ich in meiner Musik Accelerandos ein: Die Abfolge der Einzeltöne beschleunigt sich, aus einzelnen Punkten entsteht gewissermaßen eine Linie.« Sind die tönenden Ergebnisse dann eher dem Genre Komödie, Tragödie oder Thriller zuzuordnen? »Ich würde sagen, die Musik bietet von allem etwas. Auch diesbezüglich kommt es natürlich auf die Wahrnehmung des Publikums an.«

Samuel Barber // Molto adagio b-Moll

Eine andere Beziehung zum Film besitzt der Streichquartettsatz Molto adagio, auch bekannt als Adagio for Strings von Samuel Barber. Ursprünglich für das h-Moll-Streichquartett op. 11 des Amerikaners entstanden, wurde es vom Stardirigenten Arturo Toscanini 1938 in einer Fassung für Streichorchester aus der Taufe gehoben. Es war der Startpunkt für eine Weltkarriere: Das zehnminütige Lamento avancierte nicht nur zur Trauermusik für die Begräbnisse von Franklin Roosevelt, John F. Kennedy oder auch Albert Einstein, es wurde auch regelrecht von der Filmindustrie vereinnahmt: Nicht weniger als 20 Kinoproduktionen setzten bis heute auf die tränentreibende Wirkung dieser Klänge – darunter Oliver Stones Platoon und David Lynchs The Elephant Man (Der Elefantenmensch).

Tatsächlich ist Barber mit seinem Adagio ein Meisterwerk geglückt. So oft sich in diesen zehn Minuten das diatonisch auf- und absteigende Thema wiederholt – nie kommt Langeweile auf. Das liegt zum einen an einer Melodie, die ebenso ins Ohr wie zu Herzen geht, zum anderen am harmonischen Bauplan des Stücks: Barber legt die Musik hörbar in b-Moll an, vermeidet aber (fast) durchwegs das Erreichen des entsprechenden Grundakkords. Daraus resultiert eine zarte Spannung, die sogar über den Halbschluss (FDur) im letzten Takt hinauszuragen scheint.

Beginn des Molto adagio von Samuel Barbers Streichquartett hMoll op. 11

Philip Glass // Streichquartett Nr. 3 »Mishima«

Ein Komponist mit ausgesprochenem Naheverhältnis zum Kino ist der Zeitgenosse Philip Glass: Der USAmerikaner zählt auf seiner Homepage nicht weniger als 53 Soundtracks für diverse Projekte auf. Diese Fülle überrascht nicht, besitzt die Musik von Glass doch eine gefragte Eigenschaft in der Filmbranche – sie schafft Atmosphäre, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Herbe Dissonanzen und verschlungene Strukturen haben in ihr keinen Platz. Der Mann aus Maryland hat die Lehren der Minimal Music in sich aufgesogen – einer Strömung, die in den USA der 1960erJahre gewissermaßen als Gegenbewegung zur europäischen Avantgarde aufkam. Dreiklänge, pulsierende Rhythmen und die großzügige Wiederholung ›minimaler‹ Themen (mit leichten Veränderungen) sind hier kein Tabu, sondern höchst willkommen – ein Stil, der seinerzeit für Kontroversen sorgte, der Klassikszene aber frischen Wind bescherte. Längst ist diese Minimal Music selbst Bestandteil des musikalischen Establishments geworden – und Philip Glass zu einer viel beschäftigten Ikone. Bis heute komponiert der 88Jährige eine Musik von hohem Wiedererkennungswert und weltweitem Zuspruch.

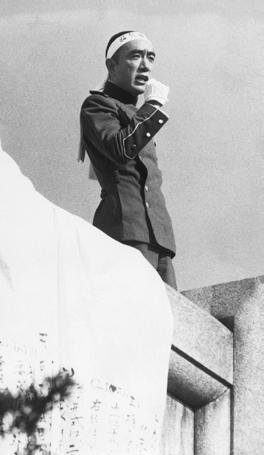

Sein Drittes Streichquartett, bis heute mehrfach auf Alben eingespielt, ist da keine Ausnahme. Die Hauptrolle spielen Kaskaden von Dur und MollDreiklängen: Mal pulsieren sie in akkordischer Form, mal lösen sie sich zu sprudelnden Einzeltönen auf. Entstanden sind die insgesamt sechs Sätze ursprünglich für den Soundtrack zu Paul Schraders Film Mishima – ein Leben in vier Kapiteln (1985), eine Hommage an den gleichnamigen japanischen Autor und Nationalisten: Ursprünglich ein Weltstar der Literatur, zettelte Mishima im Jahr 1970 mit einer Handvoll Getreuen einen Putschversuch an, mit dem Ziel, den Kaiser wieder an die Macht zu bringen und Japan gewissermaßen ›great again‹ zu machen. Doch der Staatsstreich scheiterte – und Mishima beendete sein Leben noch am selben Tag mittels Seppuku, einem japanischen SuizidRitual. Was Alfred Hitchcock und Bernard Herrmann wohl aus dieser blutigen Causa

Yukio Mishima auf dem Balkon der Militärzentrale in Tokio während seines Putschversuchs am 25. November 1970

gemacht hätten? Wer weiß. Das Streichquartett von Glass verzichtet jedenfalls bewusst auf eine nervenzerfetzende Wirkung. Die Musik unterstützt die Regie vor allem darin, etwas anderes zur Geltung zu bringen: die poetische Qualität von Mishimas Schaffen.

Christoph Irrgeher

Das 2014 gegründete Ensemble setzt sich aus vier Musiker:innen zusammen, die allesamt aus Klassen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und der Universität Mozarteum Salzburg hervorgingen. Ihr Zugang zur Kammermusik ist geprägt von Erfahrungen in der Arbeit mit Mitgliedern einiger der renommiertesten Ensembles der Welt: des Alban Berg Quartetts, des Hagen Quartetts, des Wiener Streichsextetts sowie mit Ferenc Rados, Erich Höbarth und Bruno Weil. Vor allem die regelmäßige Arbeit mit Johannes Meissl (Artis Quartett) und Hatto Beyerle (unter anderem im Rahmen der European Chamber Music Academy) lieferten dem Ensemble wichtige Impulse. 2018 wurde das Atalante Quar tett mit dem 1. Preis beim Internationalen Kammermusikwettbewerb Svirel in Slowenien sowie mit dem 3. Preis beim Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb in Pörtschach ausgezeichnet.

Im Repertoire hat das Quartett mit Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Dvořák, Bartók, Debussy und Schostakowitsch nicht nur die ›Klassiker‹ der Gattung aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, sondern widmet sich auch mit Leidenschaft den Werken lebender Komponisten wie Alexander Müllenbach und Christoph Ehrenfellner. Historisch informiertes Spiel, die Beschäftigung mit der großen Tradition des Quartettspiels, ist für das Ensemble mindestens ebenso wichtig wie ein gemeinsam errungener Konsens über die Deutung und Bedeutung dieser Werte in der Gegenwart. Neben einer intensiven Konzerttätigkeit in ganz Österreich runden internationale Konzertreisen – unter anderem nach Deutschland, Bulgarien und zuletzt 2024 in die Vereinigten Staaten – die Aktivitäten des Quartetts ab. 2021 brachte das Atalante Quartett seine Joseph Haydn gewidmete Debüt-CD heraus.

Mi, 12. Nov 2025, 19:30

Mittlerer Saal

Quatuor Ébène

Mit Quartetten von Joseph Haydn, Johannes Brahms und Maurice Ravel zeichnet das Quatuor Ébène einen Weg vom 18. ins 20. Jahrhundert nach.

Fr, 23. Jän 2026, 19:30

Mittlerer Saal

Wildschut, Barragán & Wiesensee

Balagan

Geigerin Noa Wildschut, Klarinettist Pablo Barragán und Pianist Amadeus Wiesensee präsentieren ein facettenreiches Programm mit Fokus auf jüdischen Komponisten.

Fr, 13. Mär 2026, 19:30

Mittlerer Saal

Minguet Quartett

Erinnerung György Kurtág 100

Das Minguet Quartett umrahmt mit zwei hochexpressiven Werken von Wolfgang Amadé Mozart und Felix Mendelssohn

Bartholdy den 100. Geburtstag György Kurtágs.

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 | brucknerhaus.at

Fünf Konzerte im Abonnement Kammermusik buchbar!

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Andreas Meier

Biografie

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Lukas Eckerstorfer, Anett Lysann Kraml

Abbildungen

gemeinfrei (S. 7 & 13), Helmut Schmidinger (S. 10), Library of Congress, Washington, D.C. (S. 11). R. Winkler (S. 14–15)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

vossentowels vossen_towels vossentowels