19. September 2025, 19:30 Uhr

Die Feder ist die Schwester des Pinsels

19. September 2025, 19:30 Uhr

Die Feder ist die Schwester des Pinsels

Klänge sehen – Bilder hören

Do, 25. Sep 2025, 19:30

Zwei Klavierkonzerte der Filmmusikkomponisten Bernard Herrmann und Miklós Rózsa im Dialog mit der Symphonie in Fis des ›HollywoodStars‹ Erich Wolfgang Korngold. Am Klavier: Giuseppe Albanese

So, 28. Sep 2025, 18:00

Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen Bruckners 9. Symphonie in einer in Linz noch nie aufgeführten viersätzigen Fassung zum Klingen.

Di, 7. Okt 2025, 19:30

Das einzigartige Chineke! Orchestra bringt William Levi Dawsons Negro Folk Symphony und Ludwig van Beethovens ›Tripelkonzert‹ mit drei fulminanten Solist:innen auf die Bühne.

Sa, 11. Okt 2025, 19:30 Stiftsbasilika St. Florian

Beim festlichen Abschlusskonzert stehen neben Leopold Stokowskis Bach-Transkriptionen für Orchester das Adagio aus Anton Bruckners 7. Symphonie und Paul Hindemiths Mathis der Maler auf dem Programm.

brucknerfest.at

Das Programm auf einen Blick

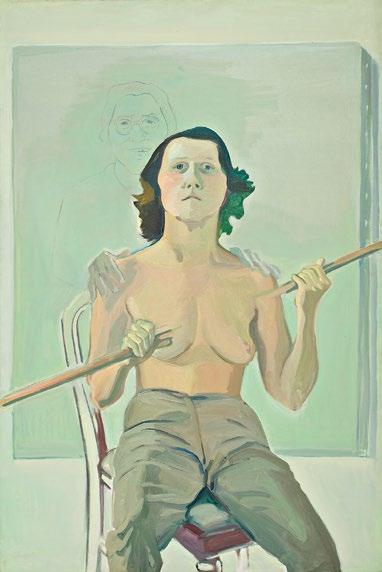

Maria Lassnig, die in ihrem Œuvre von der Malerei über Grafik bis hin zum Film den Begriff der ›BodyAwareness‹ erspürte und definierte, zählt fraglos zu den bedeutendsten und visionärsten Künstlerinnen ihrer Zeit: »Es ist sicher, ich male und zeichne nicht den ›Gegenstand‹ Körper, sondern ich male Empfindungen vom Körper.«

Um den Grenzen zwischen Klingendem und Visuellem, Gegenständlichem und Geistigem nachzuspüren, finden sich heute drei herausragende Künstler:innen zusammen: Georg Nigl bringt gemeinsam mit Olga Pashchenko Lieder von Franz Schubert und Beethovens Liedzyklus An die ferne Geliebte zu Gehör. Zwischen den Stücken liest Birgit Minichmayr –die Lassnig in Anja Salomonowitz’ 2024 erschienenem und vielprämiertem Film Mit einem Tiger schlafen verkörpert – Texte und Tagebucheinträge, in denen die Malerin ihre Kunst und ihr Leben reflektierte.

Georg Nigl Bariton

Birgit Minichmayr Sprecherin

Olga Pashchenko Fortepiano

Franz Schubert 1797–1828

Der Wanderer an den Mond D 870 // 1826

Maria Lassnig 1919–2014

»Über das Malen von Körpergefühlen«

Franz Schubert

Am Fenster D 878 // 1826

Maria Lassnig

»Body-awareness-painting«

Franz Schubert

Sehnsucht D 879 // 1826

Maria Lassnig

»Ich zeichne oder male ein Bild in einer bestimmten Körperlage«

Franz Schubert

Wiegenlied D 867 // 1826

Maria Lassnig

»Sich erheben«

Franz Schubert

Bei dir allein, Nr. 2 aus: Vier Refrainlieder D 866 // 1828

Maria Lassnig

»Die Kunst ist ein therapeutischer Prozeß«

Franz Schubert

Irdisches Glück, Nr. 4 aus: Vier Refrainlieder D 866 // 1828

Maria Lassnig

»Die Schule ist aus, und ich falle in ein Loch der privaten Leere«

»Die Schönheit der Landschaft besteht nicht nur in der Vielfältigkeit von Wäldern«

Franz Schubert

Widerspruch D 865 // vor 1828

Maria Lassnig

»Mein Fahrrad gehört unter Denkmalschutz«

// Pause //

Maria Lassnig 1770–1827

»Auspizien«

Ludwig van Beethoven

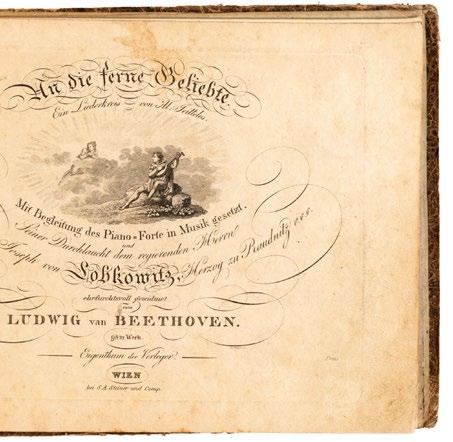

An die ferne Geliebte op. 98 // 1816

Nr. 1 »Auf dem Hügel sitz, ich spähend« –

Nr. 2 »Wo die Berge so blau« –

Nr. 3 »Leichte Segler in den Höhen« –

Nr. 4 »Diese Wolken in den Höhen« –

Nr. 5 »Es kehret der Maien, es blühet die Au« –

Nr. 6 »Nimm sie hin denn, diese Lieder«

Maria Lassnig

»Kantate«

Franz Schubert

Der Winterabend D 938 // 1828

Maria Lassnig

»Dankesrede für den Kärntner Landespreis«

Franz Schubert

An die Musik D 547 // 1817

Maria Lassnig

»Streut meinen Staub in den Rhein«

Konzertende: ca. 21:30 Uhr

Die Künstlerin Maria Lassnig

Maria Lassnig zählt zu den bedeutendsten Künstler:innen des 20. und 21. Jahrhunderts. Geboren 1919 in Kärnten, erlangte sie ihre Matura an der Klagenfurter Ursulinen-Klosterschule und absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Volksschullehrerin. Nach kurzer Lehrtätigkeit im Metnitztal begann sie im Wintersemester 1940/41 ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien, das sie 1945 abschloss. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Lassnig mit ihren expressionistischen Gemälden im Stil des Kärntner Kolorismus Teil der österreichischen

Die Künstlerin Maria Lassnig

Avantgarde zwischen Wien und Klagenfurt. Ihre ersten »Körperbewusstseinsbilder«, bei denen sie in schonungsloser Selbstbefragung Gefühle wie Liebe, Schmerz, Druck oder Spannung in ihrem Körper verortete und von dort aus auf die Leinwand übertrug, schuf Lassnig in den 1960erJahren in Paris. Kurze Zeit später übersiedelte die Künstlerin nach New York, wo sie begann, eigene Filme zu drehen und eine Vereinigung filmschaffender feministischer Künstlerinnen gründete. Lassnig kämpfte ihr Leben lang gegen Ausgrenzung in einer von Männern dominierten Kunstwelt. Erst gegen Ende der 1970er-Jahre fand sie mit ihrem Werk in Österreich Anerkennung: Nachdem 1977 ihre erste Retrospektive in der Alber tina gezeigt wurde, vertrat sie 1980 gemeinsam mit VALIE EXPORT Österreich auf der Biennale in Venedig und wurde an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien zur Leiterin der Meisterklasse »Gestaltungslehre – experimentelles Gestalten« berufen. Ab Ende der 1990er-Jahre widmete sich Lassnig zunehmend existenziellen Themen wie dem konfliktreichen Verhältnis der Geschlechter und der eigenen Vergänglichkeit. Zugleich begann sie in ganz Europa und Amerika auszustellen. Seitdem wurde die Künstlerin national und international mit zahlreichen Preisen geehrt. Im Jahr 2014 starb sie im Alter von 94 Jahren in Wien – ein Jahr zuvor war sie für ihr Lebenswerk mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig ausgezeichnet worden.

In ihren Tagebüchern, die die Künstlerin zwischen 1943 und 1997 führte, kristallisiert sich die radikale Selbstanalyse, die auch ihre häufig farbenfrohen Bilder auszeichnet, in Textform: »Die Texte sind alles andere als ›Abhandlungen‹, und ich glaube, die Kürze ist immer weniger ein Mangel an Ausdauer, sondern das Einfangen der ›Sensation‹ des Augenblicks, der meist so kurz ist, daß er intensiv ist und genau so mit dem Pinsel erhascht werden muß und eigentlich das Haupterlebnis auch meiner Malerei ist. Ich glaube auch, daß meine Texte keine ›Erzählungen‹ sind und keine Geschwätzigkeiten ... [...] Erinnerungen aufzuschreiben wäre eine andere ›Aufgabe‹, diese könnten aber auch nur bruchstückweise zurückgerufen werden. Diese Texte sind aber keine Aufgabe, waren nicht beabsichtigt, sondern immer nur aus dem Augenblick notwendig geboren.« (Maria Lassnig)

Lieder von Franz Schubert

Von den »Körperbewusstseinsbildern« Maria Lassnigs zu den Liedkompositionen Franz Schuberts ist es nicht so weit, wie man zunächst vielleicht vermuten würde. Immerhin gelang es dem Komponisten wie kaum einem anderen, die »Mitsprache des Gefühls« (Christian Lobe) in seinen Werken zu realisieren. Auch wenn Schubert als männlicher Komponist des 19. Jahrhunderts freilich unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen künstlerisch tätig war, prägten zudem dieselben Geschlechterklischees das Schubert-Bild des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, gegen die Lassnig sich ihr Leben lang wehrte. Besonders im Vergleich mit Beethoven musste Schubert posthum ganz schön einstecken. So schrieb der englische Musikforscher George Grove in seinem Dictionary of Music and Musicians von 1883, Schubert sei mit Beethoven »wie eine Frau mit einem Mann vergleichbar«. Ersterem gegenüber empfinde man »Mitgefühl, Zuneigung und Liebe«, während letzterer seine Hörer:innen mit »starkem, wildem, erbarmungslosem Zwang« seinem Willen unterwerfe. Dabei wurde seinerzeit selbst Beethoven von Schuberts Liedern zu Tränen gerührt. Ferdinand von Hiller besuchte gemeinsam mit dem Komponisten kurz vor seinem Tod im Jahr 1827 ein Konzert in Wien, bei dem Schubert gemeinsam mit dem Bariton Johann Michael Vogl seine Lieder präsentierte: »Eine kurze Weile nachdem man die Mittagstafel verlassen, setzte Schubert sich ans Klavier, Vogl zur Seite [...], und nun begann ein einziges Konzert. [...] Schubert hatte wenig Technik, Vogl hatte wenig Stimme, aber beide hatten so viel Leben und Empfindung, gingen so gänzlich auf in ihren Leistungen, daß es unmöglich gewesen wäre, die wunderbaren Kompositionen klarer und zugleich verklärter wiederzugeben [...] von meiner Rührung, von meinem Enthusiasmus darf ich nicht sprechen – aber mein Meister, der doch schon fast ein halbes Jahrhundert Musik hinter sich hatte, war so tief ergriffen, daß Tränen auf seinen Wangen perlten.«

Das Lied war im frühen 19. Jahrhundert eine äußerst populäre Gattung. Von den meisten (männlichen) Komponisten wurde es trotzdem eher stiefmütterlich behandelt. Viele schrieben Lieder als kleine Gefälligkeiten zwischendurch, verliehen ihnen aber keine eigene Opuszahl: ein Signal, dass sie die Gattung nicht ernst nahmen. Schuberts Lehrer Antonio Salieri, bei dem er während seiner Zeit als Sängerknabe im kaiserlichköniglichen Konvikt Kompositionsunterricht erhielt, riet Schubert daher auch strikt von der Beschäftigung mit dem Kunstlied ab, da er darin keine geeignete Gattung sah, um sich als junger Komponist vorteilhaft zu präsentieren. Die zeitgenössische Musikästhetik verlangte nämlich bei der Komposition von Liedern in erster Linie noble Zurückhaltung: Ein Lied sollte als »lyrische Dichtungsart« (Gustav Schilling) in schlichter Strophenform stehen, eine einfache Melodie haben und keine dramatischen Wendungen, Tonmalerei oder scharfen Kontraste beinhalten.

Diesen ästhetischen Forderungen entsprachen die meisten Lieder von Schubert freilich nicht. Trotzdem besteht die Innovation seines Liedschaffens weniger im gänzlich ›Unerhörten‹, sondern vielmehr im unkonventionellen Umgang mit den Hörgewohnheiten seines Publikums. Schubert verwendete Formtypen, melodische Gesten, charakteristische Rhythmen oder harmonische Wendungen, die seine Zeitgenoss:innen kannten, setzte sie aber in einer völlig neuen Art und Weise ein. Zugleich weisen seine Lieder durch Stilmerkmale wie rasche Modulationen, kontrastierende Wechsel zwischen Dur und Moll und Ausweichungen in terzverwandte Tonarten einen hohen Wiedererkennungswert auf.

Mehrere dieser Stilmittel finden sich im Wanderer an den Mond wieder, einem von Schuberts bekanntesten Liedern. Die harmonische Struktur des Liedes ist nicht nur durch das Gegenüber von g-Moll und G-Dur geprägt, sondern auch durch die Ausweichung über B-Dur, E-Dur und A-Dur nach d-Moll, die die vermeintlich friedvolle Idylle mit der Textzeile »was mag der Unterschied wohl sein?« durchbricht. Der Kontrast zwischen »Erd’« und »Himmel«, von dem im Text die Rede ist, wird durch einen ungewöhnlichen Oktavsprung in der ansonsten schlichten Melodie der Gesangsstimme verdeutlicht. Textvorlage ist ein Gedicht aus den 1826 publizierten Liedern der Nacht von Johann Gabriel Seidl, dessen Bekannt-

Lieder von Franz Schubert

Franz Schubert, Lithografie von Josef Eduard Teltscher, 1828

schaft Schubert 1824 gemacht hatte. Beide Männer waren Mitglieder der literarischen »Unsinnsgesellschaft« Ludlamshöhle, wie viele weitere Persönlichkeiten aus Franz Schuberts Freundeskreis. Seidl trug dort den Scherznamen »Zweipfiff, der Sizilianer«: »Zweipfiff« als Anspielung auf die Wiener Volumenmaße für Bier – zwei »Pfiff« ergeben ein »Seidel« (0,3 Liter) – und »Sizilianer«, da Seidl ab 1823 in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode sogenannte Sicilianen veröffentlicht hatte. Insgesamt vertonte Schubert zeit seines Lebens 15 Gedichte von Seidl, 11 davon für Singstimme und Klavier, von denen eine Auswahl am heutigen Abend auf dem Programm steht.

In der ersten Schubert-Gesamtausgabe, die zwischen 1894 und 1897 entstand, wurde im zweiten Vers der dritten Strophe vom Wanderer an den Mond ein vermeintlicher Fehler korrigiert: Man änderte »aus Westens Wieg’ in Ostens Grab« zu »aus Ostens Wieg’ in Westens Grab«, um den Text an den tatsächlichen Weg des Mondes innerhalb einer Nacht von Osten über Süden nach Westen anzupassen. Seidls Gedicht thematisiert allerdings nicht die Laufbahn innerhalb einer Nacht, sondern die Mondphasen: Der Mond nimmt von Westen nach Osten zu und wieder ab, wird

insofern in »Westens Wieg’« geboren und stirbt in »Ostens Grab« und steht so für den Verlauf eines ganzen Menschenlebens. Solche verborgenen Bedeutungen, die häufig in den vermeintlich harmlosen Texten enthalten sind, sind typisch für Schuberts Lieder. Mithilfe von poetischen Bildern konnten so gesellschaftliche Tabuthemen aufgegriffen werden oder solche, die der Zensur unterlagen: Denn im Vormärz stand nahezu das gesamte öffentliche Geistesleben unter staatlicher Kontrolle. Hausmusik spielte daher eine wichtige Rolle, wie es nicht zuletzt auch in Schuberts ›Meta-Lied‹ An die Musik mitschwingt. Der Freundes- und Familienkreis wurde so zum Schutzraum gegen die Über wachung von außen.

Im zwischen 1826 und 1828 entstandenen Wiegenlied, das in einer schlichten Strophenform verfasst ist, rufen Textstellen in der ersten und letzten Strophe die Vergänglichkeit des schlafenden Kindes in Erinnerung und durchbrechen so die friedliche Atmosphäre, von der die musikalische Ebene geprägt ist. Das überschwänglich sprudelnde Bei dir allein wird wiederum von einer unsteten Harmonik unterwandert, die der euphorischen Stimmung eine nervöse Dimension verleiht. In Widerspruch ist der Titel bereits in der kontrastierenden Form des Liedes verwirklicht: Das fröhliche, im punktierten Rhythmus vorwärtsdrängende Wanderlied wird durch einen chromatischen Mittelteil abgelöst, in dem die landschaftliche Idylle plötzlich zur Bedrohung gerät. Angesichts der Naturgewalten sehnt sich der Wanderer in einer bewegenden Passage zurück »ins Kämmerlein«, nach Hause zu seiner Geliebten: Dass diese erträumte Idylle des heimischen Herds in weiter Ferne liegt, verdeutlicht nicht zuletzt die Ausweichung in das weit von der Grundtonart D-Dur entfernte Fis-Dur. Eine lyrisch-musikalische Einfachheit, wie sie die Musiktheorie seiner Zeit forderte, findet sich vor allem in Schuberts Spätwerk immer seltener. Tritt sie auf, dann symbolisiert sie meist »eine Idylle, die aber häufiger Träume, Phantasien oder Todeswünsche beschreibt als das wirkliche Leben.« (Marie-Agnes Dittrich)

In den Jahren 1815 und 1816 versammelten sich in Wien monatelang adelige Herrscher:innen aus ganz Europa. Nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig und seiner Verhaftung im Vorjahr wurden beim Wiener Kongress neue Grenzen gezogen und Staaten geschaffen, um langfristig den Frieden in Europa zu sichern. Man verhandelte über nichts Geringeres als die Neuordnung des Kontinents. Gleichzeitig wurde auf zahlreichen Bällen ausgelassen gefeiert – nach Ansicht mancher Diplomaten sogar zu sehr: »Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts«, soll sich der Franzose Charles-Joseph de Ligne über den zähen Fortschritt der Verhandlungen beschwert haben. Einer der Stars des Wiener Kongresses war Ludwig van Beethoven: Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Zenit seiner Karriere, vor allem seine politische Gebrauchsmusik wie das Schlachtengemälde Wellingtons Sieg und die Kantate Glorreicher Augenblick, die er eigens für die Eröffnung des Kongresses komponiert hatte, erfreuten sich bei den Oberhäuptern der europäischen Fürstenhöfe großer Beliebtheit. Beethoven selbst war allerdings nicht nach Feiern zumute, ihn quälte eine tiefe Depression, die sich auch auf sein Schaffen auswirkte. Besonders litt er unter dem immer dramatischer fortschreitenden Verlust seines Hörvermögens, der schließlich dazu führte, dass er sich am 15. Januar 1815 als Pianist von der Bühne verabschieden musste. Sowohl solistische Aufführungen als auch das Musizieren mit anderen waren von nun an unmöglich. »[V]erdrießlich über vieles empfindlicher als alle andern Menschen, und mit der Plage meines Gehörs finde ich oft im Umgange andrer Menschen nur Schmerzen«, beklagte er sich in einem Brief an seinen Freund Joseph Xaver Brauchle. Hinzu kamen auch noch Geldsorgen: Beethoven unterstützte seinen todkranken Bruder und dessen Familie und stieß damit an die Grenzen seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten.

Ludwig van Beethoven, Gemälde von Joseph Willibrord Mähler, vor 1815

Im Winter 1815/16 gelang es Beethoven schließlich, seine Schaffenskrise zu überwinden – mit Hilfe von Kammermusik. Neben der Cellosonate op. 102 und der Klaviersonate op. 101 wagte er zudem ein Gattungsexperiment: Mit dem im April 1816 finalisierten und noch im selben Jahr veröffentlichten Liederkreis An die ferne Geliebte schuf er einen der ersten Liedzyklen der Musikgeschichte. Beethoven vertonte sechs Gedichte des jungen Medizinstudenten Alois Jeitteles, die dieser ihm vermutlich im Vorjahr zur Vertonung hatte zukommen lassen. Bereits in der vertonten Textvorlage bilden das erste und das sechste Gedicht eine ›Rahmenhandlung‹: Im ersten Gedicht hofft der Sänger, mit der folgenden Darbietung die Distanz zur fernen Geliebten zu überbrücken – im letzten wird schließlich über das Gesungene reflektiert. Um die einrahmende Wirkung noch zu verstärken hat Beethoven vermutlich selbst in Jeitteles’ Text einge-

Ludwig van Beethoven // An die ferne Geliebte

griffen und das erste Gedicht um eine Strophe ergänzt, die unmittelbar mit den letzten Versen des sechsten Gedichts korrespondiert. (»Denn vor Liedesklang entweichet jeder Raum und jede Zeit […]«) So verlieh er der Textvorlage eine Reprisenstruktur, die ihm ermöglichte, im letzten Lied erneut die Melodie des ersten Liedes aufzugreifen. Die beiden einrahmenden Lieder werden so auch musikalisch unmittelbar miteinander in Verbindung gesetzt. Zugleich gehen fast alle Lieder nahtlos ineinander über, sodass der Zyklus wie »gleichsam ein ungeheuer erweitertes Lied« (Hans Boettcher) erscheint. Neben den fließenden Übergängen der einzelnen Nummern sind auch die zahlreichen Tempounterschiede außergewöhnlich. Insofern handelt es sich bei An die ferne Geliebte bei weitem um keine beiläufige Gelegenheitskomposition, sondern um ein Werk, das Beethovens symphonischem und kammermusikalischem Schaffen ebenbürtig ist. Der Beginn des sechsten Liedes wurde später unter anderem von Robert Schumann in seiner 2. Symphonie, seiner Fantasie in C-Dur und seinem Liedzyklus Frauenliebe und -leben zitiert, ebenso von Felix Mendelssohn Bartholdy in seiner 2. Symphonie op. 52 ›Lobgesang‹

Über die Identität der »fernen Geliebten« wurde seit Publikation des Zyklus viel spekuliert: Im Juli 1812 verfasste Beethoven einen seitenlangen Liebesbrief an eine unbekannte Adressatin. Die mysteriöse »unsterbliche Geliebte«, wie er sie in dem Schreiben nennt, wurde von der Nachwelt immer wieder mit seinem einige Jahre später entstandenen Liedzyklus in Zusammenhang gebracht. In dieser Deutung thematisiert der Zyklus

Titelblatt der Originalausgabe von An die ferne Geliebte, 1816

Beethovens unerfüllte Liebe: »Indem er [Beethoven] diese Gedichte vertonte und den Liederzyklus drucken ließ, bestätigte er Mutmaßungen über die Existenz der ›unsterblichen Geliebten‹ und erklärte gleichzeitig seinen Verzicht.« (Jan Caeyers) Neue Erkenntnisse der Musikwissenschaftlerin Birgit Lodes erzählen jedoch eine andere Geschichte: Zahlreiche Werke Beethovens waren adeligen Geldgeber:innen zugeeignet–entweder im Vorfeld, um sich finanzielle Zuwendungen erst noch zu ver

Ludwig van Beethoven // An die ferne Geliebte

schaffen, oder im Nachhinein zum Dank. Dabei unterlag das Widmungswesen im frühen 19. Jahrhundert festen sozialen Normen: Wie ein Geschenk musste das zugeeignete Werk dem:der Widmungsträger:in nicht nur bestenfalls gefallen, sondern auch zu seinem:ihrem sozialen Status passen. Hochrangigen Mäzenen mit eigenen Orchestern widmete Beethoven viele seiner Symphonien, auch weil damit zunächst das exklusive Aufführungsrecht des Werks einherging: Den Zyklus An die ferne Geliebte eignete er seinem langjährigen Förderer Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz zu, der den Komponisten seit den 1790er-Jahren großzügig unterstützt hatte. Lobkowitz war zuvor unter anderem Widmungsträger seiner dritten Symphonie Eroica gewesen, die mehrmals vor ihrer öffentlichen Aufführung im Haus des Fürsten geprobt wurde. Im Jahr 1813 hatten sich Lobkowitz’ Umstände jedoch schlagartig geändert: Die Kosten seiner Musik- und Theaterliebe trieben ihn – gemeinsam mit der seit 1811 grassierenden Inflation – in den Bankrott. 1813 wurde er unter Kuratel gestellt und konnte nicht mehr über seine persönlichen Finanzen verfügen, Ende 1815 musste er seine fürstliche Kapelle auflösen und Wien verlassen. Die Widmung eines Liedzyklus, der mit geringen Mitteln zur Aufführung gebracht werden kann, passte insofern zu seiner neuen Lebenssituation, und der semiprofessionelle Bariton Lobkowitz konnte sogar selbst den Solopart übernehmen.

Darüber hinaus vertritt Lodes die These, dass Beethoven seinem langjährigen Gönner auch auf einer tieferen Ebene ein Geschenk machen wollte: Am 24. Januar 1816 war Lobkowitz’ Gattin Maria Karolina Fürstin von Schwarzenberg plötzlich verstorben, zur großen Trauer ihres Ehemanns. Beethovens Liedzyklus lässt sich in diesem Kontext auch als posthume Hommage an die ferne, weil verstorbene Geliebte seines Mäzens lesen: »Die Lieder thematisieren nun das schmerzliche Entferntsein von der verstorbenen Geliebten, zu der nichts dringen kann außer die vom Liebenden gesungenen Lieder.« (Lodes) So gibt das zweite Lied Aufschluss über den Aufenthaltsort der Adressatin: »Wo die Sonne verglüht, wo die Wolke umzieht […] schweigen Schmerzen und Qual«. Dazu passt wiederum die Lithografie auf dem Titel der Erstausgabe des Zyklus, in der ein Musiker zu einer Frau in den Wolken singt. Aber auch auf musikalischer Ebene wird Lodes’ Lesart evident, besonders im sechsten und

letzten Lied: Hier übergibt der Sänger seine Lieder der Geliebten (»Nimm sie hin denn, diese Lieder«), verbunden mit einer Aufforderung (»singe sie dann abends wieder, zu der Laute süßem Klang!«). Im weiteren Verlauf des Liedes beginnt die Geliebte bei Einbruch der Nacht wirklich zu singen. Ihre Lieder begleiten nun den Sänger in die Dunkelheit – eine mögliche Vorahnung seiner eigenen Sterblichkeit. Die ausgedehnte Reprise (»dann vor diesen Liedern weichet, was geschieden uns so weit, und ein liebend Herz erreichet, was ein liebend Herz geweiht!«) entwickelt sich zum euphorischen Höhepunkt des gesamten Zyklus und erklärt sich in diesem Zusammenhang als tröstende Vision eines Wiedersehens im Jenseits. Fürst von Lobkowitz verstarb im Dezember 1816, bevor er eine Ausgabe des Liedzyklus in Händen halten konnte. Der im Oktober entstandene Erstdruck beinhaltete so viele Fehler, dass Beethoven ihn in diesem Zustand nicht als Widmungsexemplar überreichen wollte. Erst im Januar 1817 sendete er an Lobkowitz’ ältesten Sohn Fürst Ferdinand Joseph zwei Exemplare des Zyklus »als ein kleines Dankopfer, welches ich ihrem Höchstseligen Vater darbringen wollte«.

Paula Schlüter

Franz Schubert

Der Wanderer an den Mond

Text: Johann Gabriel Seidl // 1804–1875

Ich auf der Erd’, am Himmel du Wir wandern beide rüstig zu: –Ich ernst und trüb, du mild und rein, Was mag der Unterschied wohl sein?

Ich wand’re fremd von Land zu Land, So heimatlos, so unbekannt; Bergauf, bergab, waldein, waldaus, Doch nirgend bin ich ach! zuhaus’.

Am Fenster

Text: Johann Gabriel Seidl

Ihr lieben Mauern, hold und traut, Die ihr mich kühl umschließt, Und silberglänzend niederschaut, Wenn droben Vollmond ist!

Ihr saht mich einst so traurig da, Mein Haupt auf schlaffer Hand, Als ich in mir allein mich sah, Und keiner mich verstand.

Jetzt brach ein ander Licht heran, Die Trauerzeit ist um, Und manche zieh’n mit mir die Bahn Durch’s Lebensheiligtum.

Du aber wanderst auf und ab

Aus Westens Wieg’ in Ostens Grab, –Wallst Länder ein und Länder aus, Und bist doch, wo du bist, zu Haus.

Der Himmel, endlos ausgespannt, Ist dein geliebtes Heimatland:

O glücklich, wer wohin er geht, Doch auf der Heimat Boden steht!

Sie raubt der Zufall ewig nie

Aus meinem treuen Sinn, In tiefster Seele trag’ ich sie, Da reicht kein Zufall hin.

Du Mauer wähnst mich trüb wie einst, Das ist die stille Freud; Wenn du vom Mondlicht widerscheinst, Wird mir die Brust so weit.

An jedem Fenster wähn’ ich dann Ein Freundeshaupt, gesenkt, Das auch so schaut zum Himmel an, Das auch so meiner denkt.

Sehnsucht

Text: Johann Gabriel Seidl

Die Scheibe friert, der Wind ist rau, Der nächt’ge Himmel rein und blau:

Ich sitz in meinem Kämmerlein

Und schau ins reine Blau hinein.

Mir fehlt etwas, das fühl ich gut, Mir fehlt mein Lieb, das treue Blut:

Und will ich in die Sterne seh’n, Muss stets das Aug mir übergeh’n.

Mein Lieb, wo weilst du nur so fern,

Mein schöner Stern, mein Augenstern?

Du weißt, dich lieb, und brauch, ich ja,

Text: Johann Gabriel Seidl

Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel, Schlummerbelastet, lässig verschließt!

Schließe sie einst so, lockt dich die Erde:

Drinnen ist Himmel, außen ist Lust!

Wie dir so schlafrot glühet die Wange!

Rosen aus Eden hauchten sie an:

Rosen die Wangen, Himmel die Augen, Heiterer Morgen, himmlischer Tag!

Wie des Gelockes goldige Wallung

Kühlet der Schläfe glühenden Saum.

Schön ist das Goldhaar, schöner der Kranz drauf:

Die Träne tritt mir wieder nah.

Da quält’ ich mich so manchen Tag, Weil mir kein Lied gelingen mag, –

Weil’s nimmer sich erzwingen lässt Und frei hinsäuselt, wie der West.

Wie mild mich’s wieder grad durchglüht –

Sieh nur – das ist ja schon ein Lied!

Wenn mich mein Los vom Liebchen warf,

Dann fühl ich, dass ich singen darf.

Träum’ du vom Lorbeer, bis er dir blüht. Liebliches Mündchen, Engel umweh’n dich:

Drinnen die Unschuld, drinnen die Lieb’; Wahre sie Kindchen, wahre sie treulich:

Lippen sind Rosen, Lippen sind Glut.

Wie dir ein Engel faltet die Händchen; Falte sie einst so, gehst du zur Ruh’; Schön sind die Träume, wenn man gebetet:

Und das Erwachen lohnt mit dem Traum.

Bei dir allein

Text: Johann Gabriel Seidl

Bei dir allein empfind’ ich, dass ich lebe,

Dass Jugendmut mich schwellt

Dass eine heit’re Welt

Der Liebe mich durchbebe; Mich freut mein Sein

Bei dir allein!

Bei dir allein weht mir die Luft so labend,

Dünkt mich die Flur so grün,

So mild des Lenzes Blüh’n,

Text: Johann Gabriel Seidl

So mancher sieht mit finst’rer Miene

Die weite Welt sich grollend an, Des Lebens wunderbare Bühne

Liegt ihm vergebens aufgetan.

Da weiß ich besser mich zu nehmen, Und fern, der Freude mich zu schämen, Genieß’ ich froh den Augenblick: –Das ist denn doch gewiss ein Glück. Um manches Herz hab’ ich geworben, Doch währte mein Triumph nicht lang, Denn Blödheit hat mir oft verdorben, Was kaum mein Frohsinn mir errang.

D’rum bin ich auch dem Netz entgangen; Denn, weil kein Wahn mich hielt umfangen,

Kam ich von keinem auch zurück: Und das ist doch gewiss ein Glück!

So balsamreich der Abend,

So kühl der Hain,

Bei dir allein!

Bei dir allein verliert der Schmerz sein Herbes,

Gewinnt die Freud an Lust!

Du sicherst meine Brust

Des angestammten Erbes;

Ich fühl’ mich mein

Bei dir allein!

Kein Lorbeer grünte meiner Scheitel, Mein Haupt umstrahlt kein

Ehrenglanz;

Doch ist darum mein Tun nicht eitel; Ein stiller Dank ist auch ein Kranz! Wem, weit entfernt von kecken Flügen, Des Tales stille Freuden g’nügen, Dem bangt auch nie für sein Genick: Und das ist doch gewiß ein Glück!

Und ruft der Bot’ aus jenen Reichen

Mir einst, wie allen, ernst und hohl, Dann sag ich willig, im Entweichen, Der schönen Erde »Lebe wohl!«

Sei’s denn, so drücken doch am Ende Die Hand mir treue Freundeshände, So segnet doch mich Freundesblick: Und das ist, Brüder, doch wohl Glück! Gesangstexte

Widerspruch // vor 1828

Text: Johann Gabriel Seidl

Wenn ich durch Busch und Zweig

Brech’ auf beschränktem Steig, Wird mir so weit, so frei, Will mir das Herz entzwei.

Rings dann im Waldeshaus

Rücken die Wänd’ hinaus,

Wölbt sich das Laubgemach

Hoch mir zum Schwindeldach,

Webt sich der Blätter schier

Jedes zur Schwinge mir,

Dass sich mein Herz so weit Sehnt nach Unendlichkeit.

Doch wann im weiten Raum, Hoch am Gebirgessaum, Über dem Tal ich steh’, Nieder zum Tale seh’, Ach, wie beschränkt, wie eng Wird mir’s im Luftgedräng.

// Pause //

Text: Alois Jeitteles // 1794–1858

Nr. 1 »Auf dem Hügel sitz’ ich spähend«

Auf dem Hügel sitz’ ich spähend

In das blaue Nebelland, Nach den fernen Triften sehend, Wo ich dich, Geliebte, fand.

Weit bin ich von dir geschieden, Trennend liegen Berg und Tal

Zwischen uns und unser’m Frieden, Unser’m Glück und uns’rer Qual.

Ach, den Blick kannst du nicht sehen, Der zu dir so glühend eilt,

Nicken die Wolken her, Nieder zu stürzen droht

Rings mir das Abendrot, Und in ein Kämmerlein

Sehnt sich mein Herz hinein.

Jeder Raum und jede Zeit, Und ein liebend Herz erreichet Was ein liebend Herz geweiht! Gesangstexte

Rings auf mein Haupt, so schwer

Und die Seufzer, sie verwehen

In dem Raume, der uns teilt. Will denn nichts mehr zu dir dringen, Nichts der Liebe Bote sein?

Singen will ich, Lieder singen, Die dir klagen meine Pein!

Denn vor Liebesklang entweichet

Nr. 2 »Wo die Berge so blau«

Wo die Berge so blau

Aus dem nebligen Grau Schauen herein,

Wo die Sonne verglüht, Wo die Wolke umzieht, Möchte ich sein!

Dort im ruhigen Tal

Schweigen Schmerzen und Qual.

Wo im Gestein

Nr. 3 »Leichte Segler in den Höhen«

Leichte Segler in den Höhen,

Und du, Bächlein klein und schmal, Könnt mein Liebchen ihr erspähen, Grüßt sie mir viel tausendmal.

Seht ihr, Wolken, sie dann gehen

Sinnend in dem stillen Tal, Lasst mein Bild vor ihr entstehen

In dem luft’gen Himmelssaal.

Wird sie an den Büschen stehen, Die nun herbstlich falb und kahl.

Nr. 4 »Diese Wolken in den Höhen«

Diese Wolken in den Höhen, Dieser Vöglein munt’rer Zug, Werden dich, o Huldin, sehen. Nehmt mich mit im leichten Flug!

Diese Weste werden spielen

Scherzend dir um Wang’ und Brust,

Still die Primel dort sinnt, Weht so leise der Wind, Möchte ich sein!

Hin zum sinnigen Wald Drängt mich Liebesgewalt, Innere Pein.

Ach, mich zög’s nicht von hier, Könnt ich, Traute, bei dir Ewiglich sein!

Klagt ihr, wie mir ist geschehen, Klagt ihr, Vöglein, meine Qual. Stille Weste, bringt im Wehen

Hin zu meiner Herzenswahl

Meine Seufzer, die vergehen Wie der Sonne letzter Strahl.

Flüstr’ ihr zu mein Liebesflehen, Lass sie, Bächlein klein und schmal, Treu in deinen Wogen sehen

Meine Tränen ohne Zahl!

In den seid’nen Locken wühlen. –Teilt ich mit euch diese Lust!

Hin zu dir von jenen Hügeln

Emsig dieses Bächlein eilt.

Wird ihr Bild sich in dir spiegeln, Fließ zurück dann unverweilt!

Nr. 5 »Es kehret der Maien, es blühet die Au«

Es kehret der Maien, Es blühet die Au, Die Lüfte, sie wehen So milde, so lau, Geschwätzig die Bäche nun rinnen. Die Schwalbe, die kehret

Zum wirtlichen Dach, Sie baut sich so emsig

Ihr bräutlich Gemach, Die Liebe soll wohnen da drinnen. Sie bringt sich geschäftig

Von kreuz und von quer Manch weicheres Stück

Zu dem Brautbett hieher, Manch wärmendes Stück für die Kleinen.

Nr. 6 »Nimm sie hin denn, diese Lieder«

Nimm sie hin denn, diese Lieder,

Die ich dir, Geliebte, sang,

Singe sie dann abends wieder

Zu der Laute süßem Klang!

Wenn das Dämm’rungsrot dann ziehet

Nach dem stillen blauen See,

Und sein letzter Strahl verglühet

Hinter jener Bergeshöh’;

Nun wohnen die Gatten Beisammen so treu, Was Winter geschieden, Verband nun der Mai, Was liebet, das weiß er zu einen. Es kehret der Maien, Es blühet die Au.

Die Lüfte, sie wehen So milde, so lau;

Nur ich kann nicht ziehen von hinnen.

Wenn alles, was liebet, Der Frühling vereint, Nur unserer Liebe

Kein Frühling erscheint, Und Tränen sind all ihr Gewinnen.

Und du singst, was ich gesungen, Was mir aus der vollen Brust

Ohne Kunstgepräng’ erklungen, Nur der Sehnsucht sich bewusst:

Dann vor diesen Liedern weichet Was geschieden uns so weit, Und ein liebend Herz erreichet Was ein liebend Herz geweiht!

Franz Schubert

Der Winterabend

Text: Karl Gottfried von Leitner // 1800–1890

Es ist so still und heimlich um mich, Die Sonn’ ist unter, der Tag entwich. Wie schnell nun heran der Abend graut! –Mir ist es recht, sonst ist mir’s zu laut.

Jetzt aber ist’s ruhig, es hämmert kein Schmied, Kein Klempner, das Volk verlief, und ist müd; Und selbst, dass nicht rassle der Wagen Lauf, Zog Decken der Schnee durch die Gassen auf.

Wie tut mir so wohl der selige Frieden!

Da sitz’ ich im Dunkel, ganz abgeschieden, So ganz für mich; – nur der Mondenschein Kommt leise zu mir ins Gemach herein. Brauche mich aber nicht zu genieren, Nicht zu spielen, zu conversieren, Oder mich sonst attent zu zeigen.

Er kennt mich schon, und lässt mich schweigen, Nimmt nur seine Arbeit, die Spindel, das Gold, Und spinnet stille, webt und lächelt hold, Und hängt dann sein schimmerndes Schleiertuch Ringsum an Gerät und Wänden aus.

Ist gar ein stiller, lieber Besuch, Macht mir gar keine Unruh’ im Haus. Will er bleiben, so hat er Ort, Freut’s ihn nimmer, so geht er fort.

Ich sitze dann stumm im Fenster gern, Und schaue hinauf in Gewölk und Stern. Denke zurück, ach! weit, gar weit, In eine schöne, verschwund’ne Zeit. Denk’ an sie, an das Glück der Minne, Seufze still, und sinne und sinne.

Gesangstexte

An die Musik

Text: Franz von Schober // 1796–1882

Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden, Hast mich in eine bess’re Welt entrückt, In eine bess’re Welt entrückt.

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen, Ein süßer, heiliger Akkord von dir, Den Himmel bess’rer Zeiten mir erschlossen.

Du holde Kunst, ich danke dir dafür, Du holde Kunst, ich danke dir!

Maria Lassnig, Selbstporträt expressiv, 1945

Bariton

Georg Nigl begeistert Publikum und Presse mit leidenschaftlichen und authentischen Auftritten, sei es im gefeierten Wozzeck an der Mailänder Scala, in Rihms Jakob Lenz in Brüssel und Berlin oder seiner Interpretation des Gabriel von Eisenstein in Strauss’ Fledermaus an der Bayerischen Staatsoper. Seine intensive Auseinandersetzung mit den aufgeführten Werken und seine darstellerischen Fähigkeiten auf der Bühne machen Georg Nigl zu einem weltweit gefeierten Bariton. Das unverwechselbare Timbre, das seinen Figuren ihren besonderen Charakter verleiht, führt ihn auf die großen Opernbühnen: So trat er am Bolschoi-Theater Moskau, an der Berliner Staatsoper, an der Bayerischen Staatsoper und am Théâtre des Champs-Élysées auf sowie bei den Salzburger Festspielen, dem Festival d’Aix-en-Provence, der Ruhrtriennale und den Wiener Festwochen. Dabei arbeitete er mit renommierten Regisseuren wie Frank Castorf, Hans Neuenfels, Barrie Kosky, Dmitri Tscherniakov und Sasha Waltz und unter der Leitung von Dirigenten wie Daniel Harding, Pablo Heras-Casado, René Jacobs, Kirill Petrenko und Sir Simon Rattle. Besondere Anerkennung verschaffte sich Georg Nigl nicht nur als Solist in zahlreichen Uraufführungen, sondern auch als Impulsgeber für Kompositionen und Publikationen unter anderem von Friedrich Cerha, Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth und Wolfgang Rihm.

Georg Nigls Repertoire deckt das ganze Spektrum vom Barock über die Wiener Klassik bis hin zur neuesten Musik ab: Seine Lied-Platte Vanitas mit Beethovens An die ferne Geliebte, ausgewählten Liedern von Franz Schubert und Wolfgang Rihms Vermischter Traum wurde 2021 mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 2023 erschien das hochgelobte Album Echo mit Musik von Schubert, Loewe, Schumann und Wolf. Im Juli 2025 stellte er gemeinsam mit dem Clavichordisten Alexander Gergelyfi sein Album Mozarts Clavichord vor.

Sprecherin

Birgit Minichmayr, 1977 in Linz geboren, erhielt ihre Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien, 1999 debütierte sie in Arthur Schnitzlers Reigen am Burgtheater. Nach einer Castorf-Produktion bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen wechselte sie von 2004 bis 2007 an die Volksbühne Berlin, bevor sie wieder ans Burgtheater zurückkehrte. Von 2010 bis 2012 spielte Birgit Minichmayr bei den Salzburger Festspielen die Rolle der Buhlschaft im Jedermann. 2011 bis 2016 war sie Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater und arbeitete anschließend als freischaffende Künstlerin, bevor sie ab der Spielzeit 2019/20 wieder festes Ensemblemitglied am Burgtheater wurde. Mit Luc Bondy, René Pollesch und Dimiter Gotscheff verband sie eine enge Zusammenarbeit. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin – unter anderem wurden ihr der Ulrich-Wildgruber-Preis und der Nestroy-Preis verliehen –wirkte seit 2000 in mehr als 40 Fernseh- und Filmproduktionen mit. Sie arbeitete mit den wichtigsten deutschsprachigen Regisseur:innen zusammen, darunter Jan Schütte, Götz Spielmann, Doris Dörrie, Michael Haneke und Lars Kraume. Zuletzt sorgte sie in Josef Haders Tragikomödie Andrea lässt sich scheiden international für Aufmerksamkeit, für ihre Darstellung der Malerin Maria Lassnig in der Filmbiografie Mit einem Tiger schlafen wurde sie von der Diagonale mit dem Preis für die beste Darstellung 2024 ausgezeichnet. Gerade hat sie an der Seite von Isabelle Hupert Die Blutgräfin (Regie: Ulrike Ottinger) abgedreht.

Musikalisch arbeitete Birgit Minichmayr eng mit der Band Die Toten Hosen und dem Sänger Campino zusammen, mit dem sie den Text des Liedes Tage wie diese schrieb. 2021 legte sie gemeinsam mit Quadro Nuevo und Bernd Lhotzky mit As an Unperfect Actor ein Album mit Vertonungen von Shakespeare-Sonetten vor, das von BR-Klassik als Jazzalbum des Monats ausgezeichnet wurde.

Fortepiano

Olga Pashchenko ist eine vielseitige Solistin und Kammermusikerin, die am modernen Klavier, am Cembalo und am Hammerklavier gleichermaßen brilliert. Sie begann ihre musikalische Ausbildung an der Russischen Gnessin-Musikakademie in Moskau und spielte im Alter von nur neun Jahren ihr erstes Recital in New York City. Am Moskauer Konservatorium lernte sie unter anderem bei Alexei Ljubimow, bevor sie ihre Studien 2014 am Konservatorium von Amsterdam abschloss. Dort und am Königlichen Konservatorium Gent unterrichtet sie heute als Professorin.

Sie konzertierte mit Orchestern wie der Meininger Hofkapelle und der Amsterdam Sinfonietta sowie kammermusikalisch mit Avi Avital, Patricia Kopatchinskaja und Alexander Melnikov. Solorecitals führten sie ins Concertgebouw in Amsterdam, ins Beethoven-Haus Bonn und in die Cité de la musique in Paris. In der vergangenen Spielzeit debütierte sie mit dem London Philharmonic Orchestra, eine Tournee führte sie nach Japan, Taiwan und Südkorea. Ab der Saison 2025/26 ist Olga Pashchenko für drei Jahre Artist in Residence beim auf historisch informierte Aufführungspraxis spezialisierten AMUZ in Antwerpen. Dort tritt sie unter anderem mit dem Ensemble Il Gardellino auf, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verbindet. Weitere Höhepunkte sind –neben dem Debüt im Brucknerhaus Linz – Auftritte mit dem Finnish Baroque Orchestra, dem niederländischen Orkest van de Achttiende Eeuw und dem L’Orfeo Barockorchester.

In Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftler und Interpreten Jed Wentz musiziert sie live zu Stummfilmklassikern aus den 1920erJahren (Tartüff, Faust, Nosferatu). Außerdem kann Olga Pashchenko eine umfangreiche Diskografie mit Werken von Beethoven über Kuhlau, Schubert und Schumann bis zu Wolf und Rihm vorweisen. Ihre letzte Veröffentlichung, Guess Who? Fanny & Felix Mendelssohn (2025), wurde mit einem Diapason d’Or ausgezeichnet.

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter

Biografien

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Mag. Claudia Werner

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

Archiv der Maria Lassnig Stiftung (S. 7, 8 & 27), gemeinfrei (S. 12 & 15), Beethoven-Haus Bonn, Sammlung H. C. Bodmer (S. 16–17), K. Gossow (S. 29), R. Werner/Burgtheater (S. 31), Y. H. Zang (S. 33)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

vossentowels vossen_towels vossentowels