13. September 2025, 19:30 Uhr Großer Saal

& S ächsische S taatskapelle D resden

Mahlers

BREVE alla

Das Programm auf einen Blick

Zwischen Avantgarde, ›Mixed-Media‹ und traditioneller japanischer Musik bewegt sich die Klangsprache des Komponisten Tōru Takemitsu, der in den 1950er-Jahren mit seinem Requiem für Streichorchester den internationalen Durchbruch feierte. Ebenfalls als Requiem lässt sich die bezeichnenderweise mit einem Trauermarsch beginnende 5. Symphonie Gustav Mahlers deuten, spätestens wenn Luchino Visconti den vierten Satz, das Adagietto, in seiner Verfilmung von Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig aus dem Jahr 1971 einsetzt.

Im Film symbolisiert Mahlers Musik das allmähliche ›Der-Welt-Abhandenkommen‹ des Protagonisten Gustav Aschenbach und wird so zum musikalischen Leitmotiv seines Todes. Manns Text wiederum ist in gewisser Weise auch ein Requiem für Mahler, wie der Schriftsteller selbst betonte: »In die Konzeption meiner Erzählung spielte, Frühsommer 1911, die Nachricht vom Tode Gustav Mahlers hinein«. Nicht nur gab Mann seiner Hauptfigur den Vornamen des Komponisten, er verlieh ihr auch äußerlich »die Maske Mahlers«.

PROGRAMMBesetzung &

Sächsische Staatskapelle Dresden

Daniele Gatti Dirigent

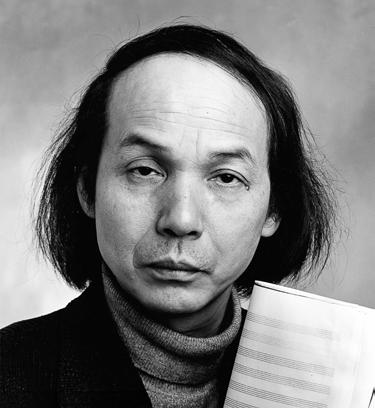

Tōru Takemitsu 1930–1996

Requiem für Streichorchester // 1957

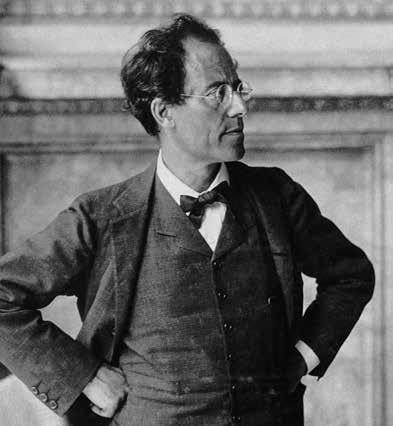

Gustav Mahler 1860–1911

Symphonie Nr. 5 // 1901–04, 1911

I Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt

II Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz

III Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

IV Adagietto. Sehr langsam

V Rondo-Finale. Allegro

Konzertende: ca. 21:15 Uhr

Am Beginn ein Requiem

Tōru Takemitsu // Requiem für Streichorchester

»Jeden Nachtmittag sendeten sie drei Stunden wunderschöne klassische Musik – Bruno Walter, Toscanini oder Paul Whiteman aus der Hollywood Bowl. Jeden Tag hörte ich Radio. Mein erster Lehrer war das Radio.« Eine buchstäblich neue Welt eröffnete sich für den 1930 in Tokio geborenen

Tōru Takemitsu, als er nach Ende des Zweiten Weltkriegs erstmals die Musik der amerikanischen Besatzungsmacht im Rundfunk hörte – Unterhaltungsmusik, Jazz, vor allem aber Kompositionen von Claude Debussy, Arnold Schönberg, Aaron Copland und anderen. Ab 1947 begann der damals 17Jährige, sich autodidaktisch als Komponist zu versuchen, begleitet von Mentoren wie Yasuji Kiyose, Toshi Ichiyanagi oder dem Filmmusikkomponisten Fumio Hayasaka, dem er schließlich auch jenes Werk widmete, mit dem ihm zehn Jahre später der internationale Durchbruch gelang: das Requiem für Streichorchester. Als Igor Strawinski das Stück 1959 während einer Tour durch Japan hörte, war er in eigenen Worten fasziniert von der »Aufrichtigkeit« und »Leidenschaft« der Komposition und setzte sich nach einem Treffen mit Takemitsu nachhaltig für die Aufführung seiner Musik ein. Heute gilt Takemitsu, der bis zu seinem Tod im Jahr 1996 mehr als 180 Werke für den Konzertsaal und 93 Filmmusiken schrieb, als führender japanischer Komponist des 20. Jahrhunderts, dem es gelang, Elemente ›östlicher‹ und ›westlicher‹ Musiktradition zu einer neuen, eigenständigen Sprache zu verbinden.

»Ich würde mich gerne in zwei Richtungen auf einmal entwickeln, als Japaner, was die Tradition, als Westler, was die Neuerungen betrifft […]. So vermeide ich meine Isolierung von der Tradition und kann doch mit jedem neuen Werk in die Zukunft vordringen.«

Tōru Takemitsu

Das einsätzige Requiem für Streichorchester lässt sich in vier Abschnitte mit der Struktur ABCA einteilen. Nach einem von

gedämpften Streichern in schwelgerischen Melodielinien getragenen ersten Teil, dessen Mittelstimmen sich im Verlauf zu immer größerer Intensität verdichten, führt ein kurzes Violasolo in den ungleich klarer konturierten, fast liedhaften BTeil. Der dritte Abschnitt eröffnet dagegen eine spröde Klanglandschaft voll agitierter Rhythmen und nebulöser Flageolettklänge, aus dem ein weiteres Solo der Viola zurück in den wiederkehrenden, leicht modifizierten

ATeil führt.

Flageolett

Obertöne, die bei Streichern durch leichtes Berühren der Saite an sog. Schwingungsknoten entstehen, an denen die Saite im Verhältnis 1:2, 1:3 usw. geteilt wird

»Die Fünfte ist ein verfluchtes Werk.«

Gustav Mahler // Symphonie Nr. 5

»Lieb’s Almschi […] das Scherzo ist ein verdammter Satz! Der wird eine lange Leidensgeschichte haben! Die Dirigenten werden ihn fünfzig Jahre lang zu schnell nehmen und einen Unsinn daraus machen, das Publikum –o Himmel! – was soll es zu diesem Chaos, das ewig auf’s Neue eine Welt gebärt, die im nächsten Moment wieder zu Grunde geht, zu diesen Urweltsklängen, zu diesem sausenden, brüllenden, tosenden Meer, zu diesen tanzenden Sternen, zu diesen verathmenden, schillernden, blitzenden Wellen für ein Gesicht machen? Was hat eine Schafherde zu einem ›BrudersphärenWettgesang‹ anderes zu sagen, als blöken!? […] O, könnt ich meine Symphonie fünfzig Jahre nach meinem Tode uraufführen!«

»Lieb’s Almschel! Nur kurz!

Mit diesen Worten wendet sich Gustav Mahler am 13. Oktober 1904 nach den ersten Proben seiner 5. Symphonie an seine Frau Alma. Wenige Monate später muss er anlässlich einer von ihm in Hamburg geleiteten Aufführung sogar resigniert festhalten: »Die Fünfte ist ein verfluchtes Werk. Niemand capiert sie.«

Ich bin in einem Wirrwarr!

Gestern Generalprobe sehr gut ausgefallen! Aufführung ausgezeichnet! Publikum riesig gespannt und aufmerksam – Trotz aller Befremdung in den ersten Sätzen! Nach dem Scherzo sogar einige Zischer. – Adagietto u[nd] Rondo scheinen durchgeschlagen zu haben.«

Gustav Mahler an seine Frau Alma nach der Uraufführung der 5. Symphonie am 18. Oktober 1904 in Köln

Während die Tetralogie seiner ersten vier Symphonien, in denen Mahler jeweils auf Texte der Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn zurückgegriffen hat, eine für das Publikum mehr oder minder greifbare Verschränkung vokaler und orchestraler, abstrakter und programmatischer Elemente bietet, verzichtet die Fünfte erstmals auf derartige Kontextualisierungen. Ein Umstand, der das Werk dem Publi

kum im Zusammenspiel mit seiner komplexen polyphonen Tonsprache und der gewaltigen formalen Dimension tatsächlich als schier unergründliches, »verfluchtes Werk« erscheinen ließ.

Wenn nicht verflucht, so doch zumindest unter keinem günstigen Stern erscheint auch die Entstehungsgeschichte. So irrt Mahler, der 1901 in seinem Komponierhäuschen in Maiernigg am Wörthersee mit der Skizzierung der Symphonie begonnen hat, als er am 23. August des folgenden

Jahres freudig festhält: »Endlich bin ich fertig! V. [Symphonie] ist also auch da! Bin ganz frisch trotz anhaltender Anstrengung. Jetzt geht es wieder ins Joch!« Mit dem »Joch« meint er seine zeitraubende Tätigkeit als Direktor und erster Kapellmeister der Wiener Hofoper; tatsächlich jedoch entpuppt sich auch der mühsame Prozess der weiteren Werkgenese, im Zuge dessen er vor allem die Instrumentierung der Symphonie bis nach dem Zeitpunkt der Uraufführung am 18. Oktober 1904 in Köln immer wieder zu verbessern versucht, als wahres »Joch«, das ihn letztlich bis an sein Lebensende beschäftigen sollte. So schreibt er noch am 8. Februar 1911, zwei Monate vor seinem Tod, an den Dirigenten Georg Göhler: »Die 5. habe ich fertig – sie mußte faktisch völlig uminstrumentiert werden. Es ist unfaßbar, wie ich damals wieder so völlig anfängerhaft irren konnte. (Offenbar hatte mich die in den ersten 4 Symphonien erworbene Routine hier völlig im Stich gelassen – da ein ganz neuer Stil eine neue Technik verlangte).«

Mahler gliedert die fünf Sätze seiner 5. Symphonie in drei Abteilungen, deren erste (nach dem zweiten Satz) durch den Zusatz »folgt lange Pause« von den anderen beiden abgetrennt ist. Der von einer »nach Art der Militärfanfaren« vorgetragenen Trompetenmelodie initiierte Trauermarsch, dessen auftaktiges, triolisches Hauptmotiv – das Mahler bereits im Kopfsatz seiner 4. Symphonie als »kleine[n] Appell« aufscheinen lässt –eine hörbare Reminiszenz an Beethovens 5. Symphonie bildet, entfaltet sich in »gemessenem Schritt« zu einem ebenso feierlichen wie unheilvollen Kondukt, der durch zwei agitierte TrioAbschnitte kontrastiert wird. Mit der anschließenden, »stürmisch bewegt[en]« Episode folgt der eigentliche Hauptsatz der Symphonie: »Es ist nach Disposition der Sätze (von denen der gewöhnliche I. Satz erst an 2. Stelle kommt) schwer möglich von einer ›Tonart‹ der ganzen Sinfonie zu sprechen, und bleibt, um Misverständnißen vorzubeugen, lieber eine solche besser unbezeichnet. […] Man nennt die Sinfonie nach dem Hauptsatz – aber nur wenn er an erster Stelle steht, was bisher immer der Fall war – mit einziger Ausnahme ›dieses‹ Werkes« (Mahler). Über die mit 819 Takten gewaltigen Dimensionen des Scherzos der II. Abteilung, dessen vom SoloHorn bestimmter, heiterer Ländlercharakter im ersten Trio von einem traumhaften Walzer, im zweiten von einer zerklüfteten, wehmutsvollen Episode unterbrochen

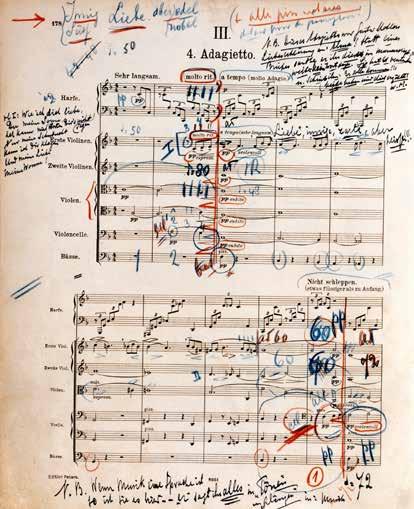

wird, äußerte sich Mahler gegenüber der Bratschistin Natalie BauerLechner: »Es ist durchgeknetet, daß auch nicht ein Körnchen ungemischt und unverwandelt bleibt. Jede Note ist von der vollsten Lebendigkeit und alles dreht sich im Wirbeltanz. […] Romantisches und Mystisches kommt nicht vor, nur der Ausdruck unerhörter Kraft liegt darin. Es ist der Mensch im vollen Tagesglanz, auf dem höchsten Punkte des Lebens. So ist es auch instrumentiert: keine Harfe, kein Englisch Horn. Die menschliche Stimme würde hier absolut nicht Raum finden. Es bedarf nicht des Wortes, alles ist rein musikalisch gesagt.« Im größtmöglichen Kontrast hierzu hebt das die III. Abteilung einleitende Adagietto an, dessen berückendes Schwelgen zwischen Expressivität und Intimität, heutzutage nicht zuletzt beeinflusst durch die prominente Verwendung in Luchino Viscontis Verfilmung von Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig aus dem Jahr 1971, allzu oft in sentimentalisiertes Pathos umzuschlagen droht. Erwähnenswert ist dabei eine Notiz in der Partitur des mit Mahler befreundeten Dirigenten Willem Mengelberg: »N.B. Dieses Adagietto war Gustav Mahlers Liebeserklärung an: Alma! Statt eines Briefes sandte er ihr dieses im Manuskript, weiter kein Wort dazu Sie hat es verstanden u. schrieb ihm: Er solle kommen!!! (beide haben mir dies erzählt![)]« Am linken Rand notierte er zudem ein Gedicht, dessen Worte sich exakt zur Melodie der ersten Geigen singen ließen: »Wie ich Dich liebe, Du meine Sonne, / Ich kann mit Worten Dir’s nicht sagen. / Nur meine Sehnsucht kann ich Dir klagen / Und meine Liebe, meine Wonne!« Das zunächst nur zögernd Bewegung aufnehmende abschließende Rondo führt die Symphonie in der Tradition Beethovens schließlich ›Per aspera ad astra‹ zu einer gewaltigen Schlussapotheose. Die »lustvoll lärmende Polyphonie« (Michael Kube) mündet schließlich in einen majestätischen Choral, der, nachdem er im zweiten Satz nur als kurzer, sogleich verlöschender Lichtschein aufblitzte, das »verfluchte Werk« schlussendlich zu einem strahlenden Abschluss trägt.

Per aspera ad astra wörtlich: »Durch das Raue zu den Sternen«; auf den römischen Philosophen Seneca zurückgehende Redewendung mit der Bedeutung: ›Nur durch Mühsal lässt sich das Ziel erreichen‹

In Luchino Viscontis Film Morte a Venezia (Tod in Venedig) spielt die Musik Gustav Mahlers, allen voran das Adagietto aus der 5. Symphonie, eine zentrale Rolle. Dabei ging Visconti sogar so weit, Manns Titelfigur

Gustav von Aschenbach vom Schriftsteller in einen Komponisten zu verwandeln und auch das äußere Erscheinungsbild seiner Filmfigur an Mahler zu orientieren. Doch hatte nicht auch schon Thomas Mann der

Willem Mengelbergs Partitur des Adagietto aus Mahlers 5. Symphonie mit den Eintragungen zur Textierung der Melodie

Figur bewusst den Vornamen ›Gustav‹ verliehen? Und trägt Aschenbach nicht auch schon in der Novelle »die Maske Mahlers«, wie Mann selbst bestätigte? Bei den folgenden zwei Briefen handelt es sich um die einzige erhaltene Korrespondenz zwischen Mahler und Mann. Ergänzt um Manns Vorwort zu einer Bildermappe mit Zeichnungen des Grafikers Wolfgang Born zu Der Tod in Venedig gewähren diese Dokumente einen faszinierenden Einblick in die Beziehung zwischen beiden Künstlern und den Weg von Mahler zur Roman und schließlich Filmfigur.

»Verehrter Herr!

Wie tief ich Ihnen für die Eindrücke vom 12. September verschuldet bin, war ich am Abend im Hotel nicht fähig Ihnen zu sagen. Es Ihnen wenigstens anzudeuten, ist mir ein starkes Bedürfnis, und so bitte ich Sie, das beifolgende Buch [i. e. der Roman Königliche Hoheit] –mein jüngstes – gütigst von mir annehmen zu wollen. Als Gegengabe für das, was ich von Ihnen empfangen, ist es freilich schlecht geeignet und muß federleicht wiegen in der Hand des Mannes, in dem sich, wie ich zu erkennen glaube, der ernsteste und heiligste künstlerische Wille unserer Zeit verkörpert. Ein epischer Scherz. Vielleicht vermag er Sie ein paar müßige Stunden lang auf leidlich würdige Weise zu unterhalten. Ihr ergebener Thomas Mann« Thomas Mann an Gustav Mahler nach Manns Besuch der Uraufführung von Mahlers Symphonie Nr. 8 am 12. September 1910 in München

»Mein lieber Herr Mann!

Für Ihre lieben Zeilen und schöne Sendung nicht schon lange gedankt zu haben, muß ich mich wirklich schämen. Und ich könnte es auch gar nicht begreifen, da ich auf’s herzlichste davon erfreut war, wenn ich nicht aus Erfahrung wüßte, daß der Beschenkte es eben schlimmer hat als der Geber. Es ist oft schwer im Momente etwas der Gabe Würdiges zu finden. Und Ihre lieben Worte forderten schon eine bedeutendere Erwiderung, als so ein flüchtiger Gruß vermag. – Auf meiner Fahrt über den atlantischen Ozean erinnerte ich mich stark [an] meinen Schüler [i. e. Klaus Pringsheim, Thomas Manns Schwager], denn da war es, wo ich Ihre mir sehr werth gewordenen Bücher nach und nach kennen lernte; und auch dies letzte

hatte ich mir für die heurige Reise aufgespart. – Seien Sie nun zugleich als Poet und als Freund bedankt (das Erstere bedingt übrigens bei mir immer das Zweite) – ich weiß daß Sie mein Schweigen nicht anders gedeutet, und wenn unsere Wege sich wieder einmal kreuzen, so hoffe ich, daß wir nicht an einander so vorübereilen werden, wie schon 2 mal (zu oft für eine so kurze Reise). Seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem Sie verehrenden Gustav Mahler.«

Gustav Mahler im Oktober 1910 aus New York an Thomas Mann

»In die Konzeption meiner Erzählung [Tod in Venedig] spielte, Frühsommer 1911, die Nachricht vom Tode Gustav Mahlers hinein, dessen Bekanntschaft ich vordem in München hatte machen dürfen, und dessen verzehrend intensive Persönlichkeit den stärksten Eindruck auf mich gemacht hatte. Auf der Insel Brioni, wo ich mich

zur Zeit seines Abscheidens aufhielt, verfolgte ich in der Wiener Presse die in fürstlichem Stile gehaltenen Bulletins über seine letzten Stunden, und indem sich später diese Erschütterungen mit den Eindrücken und Ideen vermischten, aus denen die Novelle hervorging, gab ich meinem orgiastischer Auflösung verfallenen Helden nicht nur den Vornamen des großen Musikers, sondern verlieh ihm auch, bei der Beschreibung seines Äußeren, die Maske Mahlers –wobei ich sicher sein mochte, daß bei einem so lockeren und versteckten Zusammenhange der Dinge von einem Erkennen auf seiten der Leserschaft gar nicht würde die Rede sein können.«

Thomas Mann: Vorwort zu einer Bildermappe, 1921

Daniele Gatti

Dirigent

Seit der Saison 2024/25 ist Daniele Gatti Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Im Jahr 2000 gab er auf Einladung des damaligen Chefdirigenten Giuseppe Sinopoli seinen Einstand am Pult des Orchesters und kehrte in den folgenden Jahren mehrfach nach Dresden zurück. Seine meisterhafte Beherrschung des Kernrepertoires der Staatskapelle, seine visionären Interpretationen und sein feines Gespür für den Klang und die Besonderheiten dieses Traditionsorchesters garantieren herausragende Konzertmomente. Neben seiner Position in Dresden ist Daniele Gatti zudem designierter Musikdirektor des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sowie Musikdirektor des Orchestra Mozart Bologna. 2016 nahm er seine Dirigierdozentur an der Accademia Musicale Chigiana in Siena auf.

1961 in Mailand geboren, studierte Daniele Gatti Komposition und Orchesterdirigieren am Conservatorio Giuseppe Verdi in seiner Heimatstadt. Sein Debüt an der Mailänder Scala gab er mit 27 Jahren. Es folgten erste Festengagements bei wichtigen Musikinstitutionen wie der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, dem Royal Opera House und dem Royal Philharmonic Orchestra in London. Anschließend war er Chefdirigent des Orchestre National de France und des Concertgebouworkest in Amsterdam sowie Musikdirektor des Teatro dell’Opera di Roma. Darüber hinaus gastiert er bis heute regelmäßig unter anderem bei den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Orchestra Filarmonica della Scala.

Im Sommer 2025 eröffnete Daniele Gatti mit der Neuproduktion der Meistersinger von Nürnberg die Bayreuther Festspiele. 2016 wurde ihm für seine Arbeit als Musikdirektor des Orchestre National de France der Titel Chevalier de la Légion d’honneur der Französischen Republik verliehen. In seinem Heimatland wurde er außerdem mit dem Großen Verdienstorden geehrt.

Sächsische Staatskapelle Dresden

Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist eines der ältesten und traditionsreichsten Orchester der Welt. 1548 von Kurfürst Moritz von Sachsen gegründet, ist ihre Geschichte untrennbar mit der Stadt Dresden, dem kurfürstlichen Hof und dem Hoftheater verbunden. Zu ihren Leitern gehörten Heinrich Schütz, Carl Maria von Weber und Richard Wagner, der das Orchester als seine »Wunderharfe« bezeichnete. Zu den Chefdirigenten der letzten 150 Jahre zählen Ernst von Schuch, Karl Böhm, Joseph Keilberth, Bernard Haitink und Christian Thielemann. Seit der Saison 2024/25 leitet Daniele Gatti das Orchester als Chefdirigent. Bis heute ist der Traditionsklangkörper in der Semperoper zu Hause und pro Saison in etwa 250 Opern und Ballettaufführungen zu hören. Hinzu kommen symphonische Konzerte, Matineen und Kammermusikabende. Mit der GiuseppeSinopoliAkademie und dem Vermittlungsformat Kapelle für Kids engagiert sich die Staatskapelle für den musikalischen

Nachwuchs. Für ihren unverwechselbaren ›Dresdner Klang‹ berühmt, gastiert die Staatskapelle als eines der international begehrtesten Symphonieorchester mehrfach pro Saison in den großen Musikzentren der Welt. Als Würdigung der höchst erfolgreichen Dekade als Residenzorchester der Osterfestspiele Salzburg wurde sie mit dem HerbertvonKarajanPreis ausgezeichnet. 2007 erhielt die Staatskapelle als bislang einziges Orchester den Preis der Europäischen Kulturstiftung für die Bewahrung des musikalischen Weltkulturerbes. Seit über 100 Jahren wird der Klang der Staatskapelle auf Tonträgern dokumentiert, die eindrucksvolle Diskografie wird stetig durch weitere Rundfunkmitschnitte für MDR Kultur und Deutschlandfunk Kultur ergänzt. Jähr lich bringt das ZDF mit dem Silvesterkonzert aus der Semperoper und dem Adventskonzert aus der Frauenkirche die Staatskapelle deutschlandweit auf die Bildschirme.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Andreas Meier

Biografien

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen gemeinfrei (S. 5, 7 & 12–13), alamy (S. 10), Markenfotografie (S. 15 & 16–17),

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

TAG FÜR TAG Ein Leben lang.

vossentowels vossen_towels vossentowels